Текст

мйаршшшш ппмия

рсфсрИМЕНИ

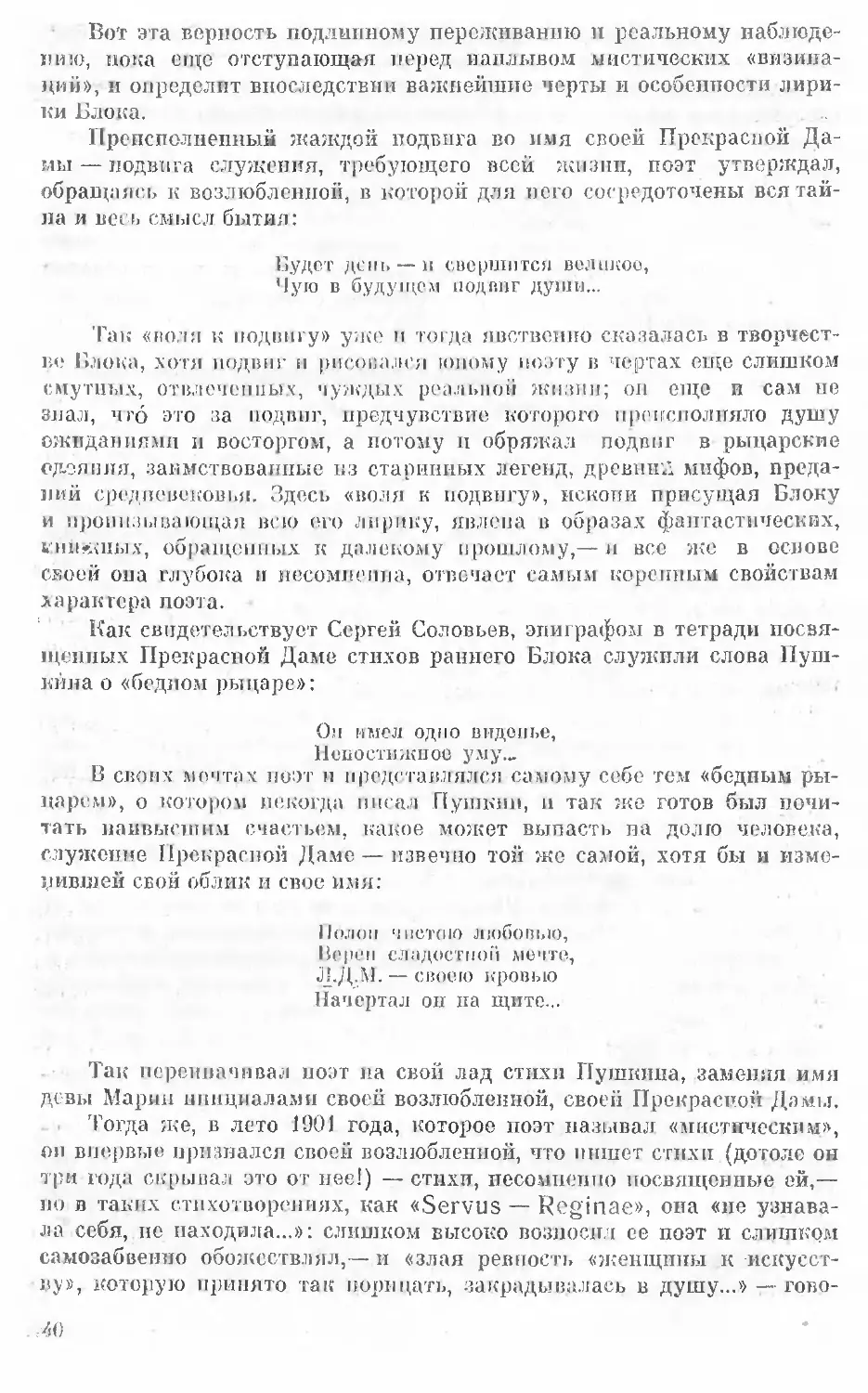

ШЯ« ГОРЬКЖБОРИС СОЛОВЬЕВПОЭТ

И ЕГО

ПОДВИГ

Александр БлокГравюра художника А. Д. Гончарова

БОРИС СОЛОВЬЕВПОЭТ

И ЕГОПОДВИГ1ПОРЧ1СКИЙ МУТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКАИздательство «Советская Россия»

МОСКВА — 1973

SP2С607—S'—2’

100-73

ОТ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА — ПОДВИГАА. БЛОК...ТОЛЬКО О ВЕЛИКОМ СТОИТ ДУМАТЬ,

ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ЗАДАНИЯ ДОЛЖЕН СТА¬

ВИТЬ СЕБЕ ПИСАТЕЛЬ...А. БЛОКПУТЬ СРЕДИ РЕВОЛЮЦИЙ; ВЕРНЫЙ ПУТЬ...А. БЛОК

ОТ АВТОРАТворчество Александра Блока — великого поэта начала XX века — одно

из самых примечательных явлений русской поэзии.По силе дарования, страстности отстаивания своих воззрений и позиций,

по глубине проникновения в жизнь, стремлению ответить на самые большие

и насущные вопросы современности, по значительности новаторских откры¬

тий, ставших неоценимым достоянием русской поэзии,— Блок является

одним из тех деятелей нашего искусства, которые составляют его гордость

и славу.Многие произведения Блока и поныне сохранили все свое значение, как

правдивое свидетельство переживаний человека, отвергающего самые основы

того буржуазно-помещичьего общества, в чьих условиях он воспитывался,

поэта, охваченного предчувствием неизбежности тех бурь и гроз, которые

должны были до основания потрясти и разрушить — и разрушили — старый,

прогнивший строй с его системой рабства, насилия, угнетения.Владимир Маяковский в статье «Умер Александр Блок» — отклике на

смерть поэта — справедливо утверждал, что творчество Блока — «целая по-

этическая эпоха, эпоха недавнего прошлого», и эта поэтическая эпоха

нашла в лице Блока своего выдающегося истолкователя и художника, от¬

крывшего новые и дотоле небывалые возможности развития и совершенст¬

вования стиха.Но это лишь одна сторона вопроса о творческом наследии Блока, живом

и поныне. Поэзия Блока — не только великолепное мастерство и замечатель¬

ная школа стиха, но и искусство, устремленное в будущее, пронизанное

пафосом великих преобразований, утверждающее все то лучшее и прекрас¬

ное, что есть в жизни и в людях; в этом его непреходящее значение.Интерес к творчеству Блока — интерес вполне закономерный — возрос

за последние годы необычайно; советская молодежь страстно спорит

о стихах Блока, о том, как их надо понимать и. воспринимать, о значении

их для нашего человека — строителя коммунизма. Многое в литературном

наследии Блока обретает сугубо современное значение и злободневное зву¬

чание, помогает уяснить существенные проблемы литературы и искусства,

поныне являющиеся предметом самых острых споров, и, «как живой с жи¬

выми говоря» (Маяковский), Блок принимает участие в размышлениях и

дискуссиях наших дней.Необычайно сложен, а вместе с тем и внутренне целен творческий

путь Блока — от «Стихов о Прекрасной Даме» до поэмы «Двенадцать»;7

цельность эта определяется общностью многих коренных и существенней¬

ших тем, вопросов, лейтмотивов творчества Блока, на каждом этапе развития

решаемых по-разиому — в соответствии с новым жизненным и творческим

опытом поэта, но в чем-TOi постоянных и неизменных.Следует подчеркнуть, что и сам Блок рассматривал свое творчество

в его единстве и нерасторжимой цельности.В предисловии к собранию своих стихотворений (1911—1912) поэт

утверждал, что каждое из них — хотя: бы и слабое по форме — имеет значе¬

ние не только само по себе, но и как часть целого:«...каждое стихотворение, необходимо для образования главы; из несколь¬

ких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии: всю три¬

логию я могу назвать «романом в стихах»: она посвящена одному кругу

чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет

сознательной жизни».Так, в полном согласии с истиной, говорит поэт, и эти слова обретают

необычайно важное значение для осмысления лирики Блока; взятая в це¬

лом, она и поистине слагается в «роман в стихах» или «трилогию вочелове¬

чения» (по определению самого поэта). Здесь каждое стихотворение компо¬

зиционно завершено, воплощает! особый и внутренне самостоятельный твор¬

ческий замысел, но вместе с тем оно оказывается, как подчеркивает сам

поэт, частью целого и только в, этом аспекте может быть осмыслено до конца

во всем существе, во всей своей многогранности и взаимосвязанности с дру¬

гими стихотворениями. Этот «роман в стихах» и действительно посвящен

«одному кругу чувств и мыслей»,— вот почему при рассмотрении творче¬

ства Блока представляется необходимым уяснить, что это за чувства и мысли,

каков их круг, что привнес с собою в литературу лирический герой «романа

в стихах».Говоря о своем творческом пути как о «трилогии вочеловечения», Блок

пояснял самую суть этого определения:«...от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый

лес — к отчаянью, проклятию, «возмездию»... и к рождению человека «об¬

щественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру...» (1911).Эта автохарактеристика заслуживает особого внимания, ибо в полной

мере отвечает основным чертам лирики Блока, помогает уяснить закономер¬

ности оо развития и особенности каждого из ее этапов, являющихся вместе

с том и этапами развития, становления, внутреннего созревания ее героя.Здось в каждой «главе», то есть в каждом цикле стихов, важно не только

то, что в пей непосредственно сказано, но и все то, что объединяет ее с дру¬

гими «главами» и циклами, основные темы и мотивы которых перекликают¬

ся, носят постоянный и «сквозной» характер (как это мы обычно и видим

в сюжетно развернутом и внутренне цельном произведении). Единые в своей

основе, они по-разному решаются на разных этапах «трилогии вочеловече¬

ния» поэта — вот почему необходимо проследить их развитие, их модифи¬

кацию, их движение.«Роман в стихах», каким Блоку представлялась его лирика, является

тем выдающимся произведением русской поэзии, значительность и свое¬

образно которого определяются значительностью и широтой поднятых в нем

вопросов и творческой силой художника, сказавшейся в их решении.8

В одной из статей, написанных в годы реакции, наступившей после

знаменательных событий революции 1905 года, Блок говорит: «...только

о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писа¬

тель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писа¬

тель ведь — звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои

надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недовершенные...»

(1907).В этих словах — весь Блок, который с самого начала литературной дея¬

тельности думал «только о великом» и ставил перед собой «только большие

задания»,— и если наш человек рассматривает свою жизнь в причастности

к событиям всемирно-исторического масштаба, к борьбе* за то будущее, ради

которого нельзя щадить никаких усилий,— лирика Блока не сможет не

ответить его помыслам и устремлениям. Конечно, огромное расстояние от¬

деляет Блока зрелой поры, художника великой силы, создавшего лирически

проникновенные, реалистически весомые, а вместе с тем и романтически

окрыленные произведения, пронизанные революционным пафосом, такие,

как «Ямбы», «Возмездие», «Двенадцать», от автора отвлеченно-мечтатель-

ных — в большинстве своем — «Стихов о Прекрасной Даме», но вместе с тем

нетрудно обнаружить, что, резко меняясь с годами, творчество Блока в чем-

то существенном оставалось неизменным, постоянным.Что же связывало различные этапы творчества Блока, что позволяло

ему говорить о своей цельности и «незыблемости»?Это есть, прежде всего, «воля к подвигу» — по словам Блока; это пони¬

мание смысла своей жизни как рыцарского служения «высшим целям

бытия» (Чехов), как утверждения «единства с миром» и великого, прекрас¬

ного будущего. «Волей к подвигу», на разных этапах творческого развития

поэта понимаемому по-разному, пафосом рыцарского служения, исполнения

долга, связанного с освобождением великих сил, некогда «зажатых в узел

бесполезный», пронизаны произведения Блока, да и вся его жизнь, начиная

с самых ранних лет, с детских мечтаний и отроческих увлечений. Именно

об этом свидетельствует его творчество, осмысление которого и составляет

основную задачу, стоящую перед автором книги о Блоке, предлагаемой

вниманию читателя.9

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ■«Записные книжки» — Александр Блок, «Записные книжки». Ленинград,издательство «Прибой», 1930. Москва, издательство «Художественная

литература», 1965.«Переписка» — «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». Москва,

издание Государственного Литературного музея, 1940.ч<Письма» — «Письма Александра Блока». Ленинград, издательство «Колос»,

1925.«Письма к родным» — «Письма Александра Блока к родным», том I, Ле¬

нинград, издательство «Academia», 1927; том II, Москва — Ленинград',

1932.«Александр Блок» — М. А. Бекетова. «Александр Блок». Биографический

очерк. Петербург, издательство «Алконост», 1922.«Александр Александрович Блок» — В. Н. Княжнин. «Александр Александ¬

рович Блок». Петербург, издательство «Колос», 1922.«Луг зеленый» — Андрей Белый. «Луг зеленый». Москва, издательство

«Альциона», 1910.«Начало века» — Андрей Белый. «Начало века». Москва—Ленинград, Госу¬

дарственное издательство художественной литературы, 1933.«Между двух революций» — Андрей Белый. «Между двух революций».

«Издательство писателей в Ленинграде», 1934.«Эпопея» №.№ 1—4, литературный ежемесячник под редакцией Андрея Бе¬

лого. Москва—Берлин, издательство «Геликон», 1922—1923.«Записки мечтателей» — журнал «Записки мечтателей» № 6, Петербург,

издательство «Алконост», 1922.«Литературное наследство» — «Литературное наследство» № 27—28. Москва,

Журнально-газетное объединение, 1937.ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.Произведения Александра Блока, вошедшие в собрания его сочинений

(тома 1—12, «Издательство писателей в Ленинграде» и «Советский пи¬

сатель», Ленинград, 1932—1936, а также тома 1—8, Москва—Ленинград,

Государственное издательство худоя?ественной литературы, 1960—1963),

отмечены в необходимых случаях датой; остальные сведения справочного

порядка содержатся в этих изданиях.

ВОТ1Я

К ПОДВИГУ

«СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»1. «В ТУМАНЕ УТРЕННЕМ...»Александр Александрович Блок родился в Петербурге 16 ноября

1880 года; детство его прошло в годы глухой реакции, наступившей по¬

сле разгрома революционно-демократических сил.В то время явственно обнаружился кризис народничества, оказав¬

шегося неспособным к осмыслению новых исторических процессов, но¬

вых задач, возникших в связи с развитием капитализма в России и тре¬

бовавших своего коренного и революционного решения,— а рабочее и

социал-демократическое движение еще только зарождалось. Впослед¬

ствии Блок говорил об этом времени в поэме «Возмездие»:В те годы дальние, глухие,В сердцах царили сон и мгла:Победоносцев над Россией

Простер совиные крыла,И не было ни дня, ни ночи,А только — тень огромных крыл... —и эта «тень» омрачала многое в жизни поэта, так же как и в жизни его

родных, близких ему людей.Отец поэта, Александр Львович Блок (1852—1909),—личность не¬

заурядная и примечательная. Сомойные предания говорят о его выдаю¬

щихся дарованиях, а вместе с тем и о болезненных чертах его психики,

необычайной его скаредности, вспыльчивости, припадках патологиче¬

ской жестокости (которые на себе испытала мать поэта, вынужденная

покинуть своего мужа вскоре же после брака). Его биограф и ученик

Е. Спекторский сообщает в книге «Александр Львович Блок, государ-

ствовед и философ» (Варшава, 1911):«Александр Львович Блок происхождения полунемецкого... Один

из его предков, выходец из Мекленбурга, был врачом царя Алексея Ми¬

хайловича. Прадед А. Л., лейб-хирург Иван Блок, в 1796 г. был возведен

в русское дворянство... Отец его был лютеранин. Родился А. Л. 20 ок¬

тября 1852 г. в Киеве... в 1870 г. он окончил курс с золотою медалью

и поступил на юридический факультет Петербургского университета».Здесь А. Л. Блоку пророчили блестящую будущность. По представ¬

лении кандидатской диссертации «О городском управлении в России»

он был оставлен при университете своим руководителем, знаменитым

некогда государствоведом А. Д. Градовским, для подготовки к профес¬13

суре, а впоследствии, вплоть до самой смерти, занимал кафедру госу¬

дарственного права Варшавского университета.Рекомендуя ректору Варшавского университета своего ученика,А. Д. Градовский оценил его как ученого, которого «смело можно от¬

нести к числу весьма образованных, живых людей», обладающих «за¬

мечательными дарованиями».Первая книга A. JI. Блока, «Государственная власть в европейском

обществе» (1880), посвященная характеристике учения немецкого го-

сударствоведа Лоренца Штейна, как сообщает Е. Спекторский, показа¬

лась настолько опасной на взгляд царских властей, что «была приго¬

ворена к сожжению». Цензуру могло смутить утверждение A. JI. Бло¬

ка, что монархические правительства, призванные, по мнению Штейна,

быть регуляторами не только государственной власти, но также и «об¬

щественной борьбы классов», неизменно сообразуют свою политику

лишь с интересами господствующих классов, слишком независимые,

по тем временам, рассуждения автора о «долге» монархии и многое

другое в том же духе. Первую книгу A. JI. Блока удалось спасти от

сожжения «не без труда», как сообщает его биограф.Вторая — и последняя •— книга А. Л. Блока, «Политическая литера¬

тура в России и о России» (1884), являлась безнадежно утопической

попыткой примирить западничество и славянофильство (ибо, как пола¬

гал А. Л. Блок, «Россия достаточно универсальна, чтобы вместить без

остатка их односторонность») и в их соединении усмотреть будущее

страны. Конечно, реальная история шла мимо этого отвлеченного и ре¬

акционного умствования, плоды которого с течением времени станови¬

лись все более жалкими и скудными.С годами А. Л. Блок «правел, слабел и все забыл», как говорит его

сын в поэме «Возмездие», носящей во многих существенных чертах ха¬

рактер семейной хроники и лирически преображенной автобиографии.Последние двадцать лет своей жизни А. Л. Блок увлекался столь

же реакционной, сколь и фантастической идеей создания своей собст¬

венной «классификации наук» («с человеком в центре их») и труда

«Политика в кругу наук», в котором градация и значение всех наук —

вплоть до физико-математических — определялись бы «антропоморфи¬

ческим» принципом и сами эти науки подчинялись бы исключительно

задаче «самопознания» человека, а в конце концов — догматам его ве¬

ры, как единственно надежного источника истинного познания.Нет ни малейших оснований сомневаться в идеалистической и ре¬

акционной направленности подобного пути «не от мира к человеку, а от

человека к миру», как определяет его Е. Спекторский в той же книге;

упорным попыткам обосновать этот фантастический «путь» А. Л. Блок

отдал многие годы своей жизни. Правда, взятая на себя отцом поэта

задача оказалась настолько затруднительной, что, в сущности, он и не

приступал к ней; от задуманного им «труда» наследникам досталось

лишь несколько обрывков, свидетельствующих о явной безуспешности

подобных попыток внести полный «переворот» во всю область челове¬

ческих наук и знаний.Поэт говорит в автобиографии о своем отце:14

«Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна-

и мрачна... Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тон¬

кий стилист,— отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и

было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил

главного труда своей жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи оп

не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании

сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душев¬

ном и физическом облике его».Вот от того «судорожного» и «страшного», что было в облике н ха¬

рактере мужа, и ушла мать будущего поэта, спасая себя и своего ре¬

бенка.Всю жизнь Блок жил розно с отцом, только изредка виделся с ним,

да и то, если судить по воспоминаниям и письмам поэта, эти встречи-

были ему в тягость, и он стремился всячески избегать их.Будущий поэт вырос в семье матери — дочери знаменитого бота¬

ника Андрея Николаевича Бекетова, ректора Петербургского универ¬

ситета, друга Менделеева (рядом находились и подмосковные имения:

Бекетова — Шахматове и Менделеева — Боблоозо, где Александр Блок

встречал дочь Менделеева, Любовь Дмитриевну, свою будущую возлюб¬

ленную, невесту, жену).И в петербургской «ректорской квартире» Бекетовых и в подмос¬

ковной усадьбе поэт стал общим любимцем; его все ласкали — и дед,

вместе с которым он совершал длительные прогулки по окрестностям

Шахматова, и бабка, известная в свое время переводчица, и его тетки,

не говоря уже о матери — для нее он со дня рождения стал центром

и смыслом существования.В семье господствовали литературные интересы; мать поэта и ее

две сестры переводили с иностранных языков, писали оригинальные

произведения и унаследовали от дедов «любовь к литературе и незапят¬

нанное понятие о ее высоком значении» (как говорит Блок в автобио¬

графии) — то понятие, которое целиком усвоил и будущий поэт.Первые годы Блока — это обычное детство мальчика в старой дво¬

рянской, высокообразованной семье с либеральной закваской, гумани¬

стическими, прекраснодушными и расплывчатыми идеалами, чуждыми

духу революционного преобразования жизни.Вспоминая свое детство, поэт говорит о баловне, которого все на¬

перебой холили и лелеяли. «Жизненных опытов» не было долго. Смутно

помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней,

игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадь¬

бы...» (читаем мы в автобиографии Блока) — ив этой «благоуханной

глуши», призванной оградить поэта от «грубой жизни», складывался

его характер — замкнутый, самоуглубленный, склонный к бездействен¬

ному мечтательству.Отсутствие «жизненных опытов» приводило к тому, что гипертро¬

фированное, самодовлеющее и решающее значение приобретали смут¬

ные видения, сны, фантазии — пока еще наивные и сказочные.Блок, начавший писать стихи с детских лет, пребывал «в тумане

утреннем» (как сказал бы его учитель и наставник — поэт и философ15>

Владимир Соловьев); он с улыбкой и горечью скажет об этих годах сво¬

ей жизни, легкость и бездумность которых оказалась хоть и сладост¬

ной, но все же отравой:...было как на Рождестве,Когда игра давалась даром,И жизнь всходила легким паром

В сусально-звездной синеве... —и за то, что сначала «игра» давалась даром и все обращалось в игру во¬

ображения, распорядок которой заранее известен, а подлинная действи¬

тельность со всеми своими заботами и тревогами начисто изгонялась

из нее, впоследствии, когда рассеялся «утренний туман», поэту при¬

шлось заплатить весьма дорогой ценой. Вот почему воспоминания

поэта о тех годах, когда все «давалось даром», не только отрадны, но

и горьки: он знал, что нельзя жить так легко, спокойно и беззаботно,

как некогда жил он, словно бы отгороженный от окружающего мира,

от его бурь и тревог, оградой своей маленькой усадьбы.Один из друзей и биографов Блока, В. Княжнин, также подтверж¬

дает, что атмосфера, в которой рос Блок,— это «атмосфера теплицы,

атмосфера, словно нарочито созданная по всем правилам науки экспе¬

риментирующим профессором-ботаником в суровом и холодно-замкну¬

том городе Петра, для того, чтобы взрастить необыкновенный цветок.

Среда — исключительно женская, рецептивная, безотцовская, без креп¬

ких мужских объятий, отдающаяся, но не властвующая...» («Александр

Александрович Блок», стр. 21—22),—и эта «тепличность», отозвавшая¬

ся на характере воспитания, на всем строе чувств, переживаний и пред¬

ставлений юного поэта, порождала страстную жажду свежего воздуха,

вольного простора (не случайно бегство из «теплицы», из «белого до¬

ма», из «соловьиного сада», в котором живется слишком спокойно и

безмятежно, станет одним из самых постоянных мотивов творчества

Блока).Если уяснить характер воспитания Блока, то для нас станет совер¬

шенно очевидно, что это было «сентиментальное воспитание», «скорее

воспитание чувств, нежели воли» (как говорит тетка и биограф цоэта

М. А. Бекетова), и оно во многом направлялось родными поэта, особен¬

но — его матерыо, авторитету которой он верил безусловно и во всем.

А мать поэта была женщиной религиозно-экзальтированной, мистиче¬

ски настроенной, обладавшей явно неустойчивой психикой, о чем сви¬

детельствует и ее сестра М. А. Бекетова (см. ее книгу «Александр

Блок и его мать») и многие современники, друзья и родные поэта.

Этим же в значительной мере объясняются существеннейшие черты в

характере молодого Блока: непомерно и односторонне развитое вообра¬

жение, мечтательность, экзальтированная восторженность — за счет

активного интереса к окружающей жизни, деятельного отношения

к ней, зрелого и трезвого ее восприятия, что определило и раннее

творчество Блока, его первые начинания в области лирики.Поэт еще бродит «в тумане утреннем», не отличая своих снов, ви¬

дений, фантазий от окружающей его действительности,— вот почему16

она в его глазах лишена четких, определенных очертаний, представ¬

ляется смутной, зыбкой, колеблющейся, что сказывается и на самом

характере стиха, еще в достаточной мере аморфного, неопределенного,

расплывчатого, в обилии стертых аллегорий, туманных иносказаний,

слишком подражательных, невыразительных, а потому и не могущих

передать живое, доподлинное чувство.«Поэтично — значит заимствовано»,— говорил Лев Толстой в трак¬

тате «Что такое искусство?» (и но без иронии замечал, что «поэтичны¬

ми» считаются такие лица, как девы, воины, пастухи); именно такого

рода «поэтичность» определяет характер подавляющего большинства

ранних стихов Блока, из которых впоследствии составился цикл «Ante

lucem» («До света»; 1898—1900), открывающий первую книгу поэта.Юный Блок сочиняет стихи, не выходящие за пределы банальной

фразы, еще настолько наивные и подражательные, что они не дают ни

малейшего представления о том, каким большим художником станет

вскоре их автор:Милый друг! Ты юного душою

Так чиста!Спи пока! Душа моя с тобою,Красота!..—и для нас очевидно, что «красота», о которой говорит поэт,'— красота

не оригинала, а копии, бледной и невыразительной; такого рода копии

зачастую подменяли в стихах раннего Блока подлинно художественное,

а стало быть и самобытное творчество.Одно из юношеских стихотворений Блока открывается строками

Жуковского:Там один и был цветок,Ароматный, несравненный...; !а этим эпиграфом следуют стихи крайне наивные и идиллически

безмятежные но своему духу:Я стремлюсь к роскошной воле,Мчусь к прекрасной стороне,Где в широком чистом поле

Хорошо, как в чудном сне...Стремление подменить действительность царством грез, фантазий,

фипозий, «чудным сном» придает переживаниям, поэта — а вместе с тек

и его раннему творчеству — детски наивный, восторженно-мечтатель¬

ный характер, противостоящий окружающей жизни, вызывающей ин¬

терес поэта только в той мере, в какой она могла питать его мечты,

фантазии, иллюзии, ответить стремлению увидеть наяву свой «чудный

сои».Та же самая склонность к уже затверженным штампам, ходячим

аллегориям преобладает и в других стихах этого цикла.Начиная свой творческий путь, поэт провозглашает:Сама судьба мне завещала

С благоговением святым2 Заказ 534if

Светить в вреддверьн Идеала

Туманным факелом моим...Здесь «Идеал» (непременно с прописной буквы!) — эхо еще тот рас¬

плывчатый «идеал», который господствует во множестве стихов поэ¬

тов — эпигонов, склонных к выспреннему и рпторнчески-декламацион-

йому красноречию, а «факел», которым вооружился юный Блок, еще

поистине так туманен, что поэт и сам не мог различить в его свете

окружающую действительность хоть сколько-нибудь ясно, отчетливо,

а потому создавал о ней самое общее и смутное представление.Ранние стихи Блока без конца варьируют друг друга, причем

однообразию и отвлеченной мечтательности их темы соответствуют

архаичность языка, условность и отвлеченность образа; десятки раз

повторяются одни и те же привычные, стертые аллегории — противо¬

поставления мрака и света, ночи и дня, яви и сновидения, что придает

большинству этих стихов монотонное звучание и утомительное одно¬

образие:Глухая ночь мертва...Казалось, ночь была немая...Минует ночь, проснется долгий день......в неизбежную ночь...В ночь непроглядную...Такого рода аллегории и символы следуют друг за другом непре¬

рывной чередой, так что и само произведение зачастую развертывает¬

ся в порядке смены уже отстоявшихся, известных, заранее затвер¬

женных аллегорий, на язык которых и стремился перевести поэт свои

возвышенные настроения и восторженные чувства:Звезда — условный знак в пути,Но смутно теплятся огни,А за чертой — иные дни,И к утру, к утру — все найти!Но не только «звезда» является «условным знаком», по определе¬

нию самого поэта, а и все остальное — это также «условные знака»: и

«далекий путь», и смутно теплящиеся «огни», и «утро», означающее

начало какой-то иной жизни, когда поэт сумеет «все найти».Впоследствии одному из молодых стихотворцев Блок писал, подчер¬

кивая слабость художественной ткани присланных ему произведений:

«...к выражениям, не достойным того, что хотел сказать ими автор,

относятся... эпитеты...» — и далее Блок приводит такие их призеры,

как «сладостно-стройная мечта», «лучистое мгновение», «волшебный

огонь» и т. п. (1913).«...это все — уже не говорящее, пе слова, а тени их»,— поясняет

Блок, отлично сознавая, что и в его ранних стихах воспетые им «чуд¬

ные сны», «горючие слезы», «кратковременные мгновения», «святой

пламень», «неясные призраки», «крылатые видения» и т. д.— без кон-

па — это всего лишь «тени слов», уже словно бм утративших самую

плоть, и такие «тени» витают на многих страницах цикла «Ante

lucem».Здесь и в самом словаре сказывается приверженность к крайне об¬

щим представлениям, ходячпм в стихах того временя «поэтизмам»

(«кумир», «сон», «храм», «челн», «грезы», «слезы», «видения» и т. п.),

которым соответствует обплие архаизмов и церковнославянских рече¬

ний (таких, как «зреть», «младость», «хладный», «вежды» и т. д.

и г. п.), крайпе характерных в ранней лирике Блока.Любимыми поэтами юного Блока были Жуковский, Полонский,

Апухтин, Фет, и многие его стихи еще не выходят за пределы их влия¬

ния, подчас являются всего лишь слабыми вариациями их произведе¬

нии. Источники заимствований прослеживаются здесь без особого тру¬

да, а норою указываются и самим поэтом; он считал вполне уместным,

начав лирическое повествование от своего лица, завершить его цита¬

той из Полонского:Ужель живут еще страданья,И счастье может унестп?В час равнодушного свиданья

Мы вспомним грустное прости...Последние две строки, выделенные курсивом, принадлежат Полон¬

скому, и такого рода «контаминация», включение в свои стихи цитат

и эпиграфов из любимейших поэтов, либо названных, либо не назван¬

ных, но и без того безошибочно угадываемых читателем, вполне отве¬

чает ученическому характеру ранних стихов Блока, их явной несамо¬

стоятельности.Так, когда поэт утверждает, что он...тяжелою тоскоюКорабль надежды потопил!..^*то здесь даже и без эпиграфа, открывающего стихотворение, вспоми¬

наются строки:В душе моей, как в океане,Надежд разбитых груз лежит...Когда поэт обращается к некоей «милой», которая пришла проли¬

вать горючие слезы над его «кратковременной могилой»:Не сожалей! Твоим страстям

Готов любовью я ответить,Но я нашел чистейший храм,Какого в жнзйн мне не встретить...—то нельзя не вспомнить Фета:В душе, измученной годами,Есть неприступный чистый храм...А когда юный Блок говорит о «богине красоты», то пользуется об¬

разом, который мы встретим как в стихах Фета, так и у многих других

поэтов.213

В то время (конец прошлого века) Блок был склонен к поэзий ме¬

лодраматической, эффектно-декламационной, любил выступать на ве¬

черах с чтением таких произведений, как «Сумасшедший» Апухтина,

и в его раннем творчестве мы слышим отзвуки ораторски красноречи¬

вого, декламационного стиха, крайне характерного для творчества

Апухтина.Его стремление к уединению, бегство в область своих фантазий и

мечтаний принимали подчас характер эффектной позы, явно заимст¬

вованной у поэтов, склонных к мелодраматическому красноречию:Толпа кричит — я хладен бесконечно,Толпа зовет — я нем и недвижим.Подобное презрение к «толпе», подчеркнутое крайне категориче¬

ским образом, вызвано не столько реальными переживаниями, сколько

требованиями театрально-эффектной позы, которую стремится занять

поэт, и такого рода стихи свидетельствуют не столько о глубине чувств

юного поэта, сколько о его пристрастии к «милой, старинной eloquen¬

ce» (как с улыбкой скажет впоследствии сам Блок).Поэт поспевает свой «идеал» в «странных песнях», «далеких жиз¬

ни», он изливает свою душу «в стихах безвестных и туманных», и все это

еще так наивно, юношески незрело, что здесь крайне затруднительно

обнаружить черты подлинно творческой самобытности, великого даро¬

вания; оно скажется (хотя еще не в полную меру) на следующем этапе

творческого развития Блока — в его «Стихах о Прекрасной Даме»,

которые последуют за циклом «Ante lucem». В них найдут гораздо

более глубокий и творчески самостоятельный выход переживания, на¬

строения, чувства, уже не укладывающиеся в рамки ученически подра¬

жательных вариаций и копий, что определит новый — гораздо более

зрелый — этап творческого развития Блока.В предисловии к собранию своих стихотворений (1911—1912) поэт,

впервые публикуя многие «полудетские» или «слабые по форме стихо¬

творения» ранней поры, замечает, что «многие из них, взятые отдель¬

но, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образова¬

ния главы». Это замечание необычайно важно как для понимания

характера лирики Блока, так и принципов ее конструкции. В наиболь¬

шей мере «полудетское» сказалось в стихах, составляющих цикл «Ante

lucem» (и ие опубликованных — за исключением стихотворения «В

полночь глухую рожденная...» — в первом издании «Стихов о Прекрас¬

ной Даме»), имеющих ценность и значение не сами по себе, а именно

как вступление, как та начальная глава романа, без которой жизнь

и внутреннее развитие его героя были бы раскрыты и прослежены

недостаточно полно и многосторонне.В связи с выходом второго издания «Стихов о Прекрасной Даме»

Брюсов заметил, имея в виду значительное пополнение сборника, что

«...с точки зрения чисто художественной это, может быть, и ошибка,

так как многие впервые напечатанные стихотворения довольно слабы

по технике, испорчены неудачными стихами, шаблонными образами.

Но зато книга приобрела новый психологический интерес, стала откро-20

веннай исповедью юного мечтате.ля-мистика,..» («Русская мысль»,

1912, №1),— и это совершенно справедливо.Правда, среди ранних стихов Блока, составляющих цикл «Ante

lucem», аил видим и такие, которые перекликаются с более поздними

и смело могли бы войти в основные циклы «Стихов о Прекрасной Да¬

ме», хотя они еще и недостаточно самостоятельны. Юный поэт в стихо¬

творении, носящем знаменательное название «Servus — Reginae»

(«Слуга — Царице»), обращается к своей возлюбленной:Не призывай. И без призыва

Приду во храм.Склонюсь главою молчаливо

К твоим ногам...Хотя здесь нельзя не усмотреть следов ученичества, явного влия¬

ния Фета, но настойчиво сказываются и те чувства, настроения, по¬

мыслы, какие обретут впоследствии особую силу и глубину в лирике

Блока, составят самый пафос его стихов — пафос подвига и слуясения,

присущий всему творчеству Блока и находящий новый, более углуб¬

ленный смысл на каждом новом его этапе.Но прежде чем перейти к «Стихам о Прекрасной Даме» (1901—

1902), преддверием которых является цикл «Ante lucem», следует на¬

помнить о том, что повлияло на их создание, что определило характер

переживаний и раздумий поэта, нашедших свое выражение в его

ранней лирике.2. «ПОКОРНОСТЬ БОГУ И ПЛАТОН...»Придет время, когда поэт назовет себя одним словом: «мятежный»,

будет говорить о присущем ему духе беспокойства, тревоги, мятежа,—

но совсем иным было начало его «трилогии вочеловечения», и иные на¬

строения, чаяния и мечтания охватили героя его «романа в стихах» на

рубеже нового, XX века, когда творчество Блока утратило недавнюю

инфантильность, незрелость, «традиционность» и стало одним из явле¬

ний «новой поэзии».Впоследствии поэт скажет об этой поре своей жизни: «Начинается

чтение книг; история философии. Мистика начинается... Начинается

покорность богу и Платон...» (1918) —и духу этой «покорности» отве¬

чают многие его стихи о Прекрасной Даме.Здесь не случайно «бог» и «Платон» стоят в одном ряду, ибо и са¬

мого бога Блок в то время видел в свете космогонии. Платона, его ми¬

фов, его учения. Перед внутренним взором поэта возникали...идей ПлатонаВеликолепные миры...—как скажет он многие годы спустя, в черновых набросках поэмы «Воз¬

мездие»,— и нам следует уяснить, что разумел поэт под своей «покор¬

ностью» богу и Платону, в чем заключалась она,— иначе мы многою

не осмыслим в стихах о Прекрасной Даме, составляющих важный этап

в творческом развитии Блока, первую часть его «трилогии вочелове¬

чения».1901 году, как началу нового века, поэт, мистифицируя и себя

и своих читателей, некогда придавал необычайное, таинственное, ми-

стическн-эпохальное значение, утверждая «в качестве свидетеля, не

вовсе лишенного слуха и зрения», что ужо январь 1901 года «стоял

под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года», что самое нача¬

ло нового столетия было исполнено новых и особых «знамений и пред¬

чувствий».Конечно, такого рода «историософия» лишена каких бы то ни было

реальных оснований, но она отвечает умонастроению самого Блока;

именно 1901 год являлся для поэта переломным, знаменательным, «ис¬

ключительно важным» (по его собственному признанию), «решившим

судьбу». С этого года и начинается новый и знаменательный этап в

жизни и творчестве Блока. С 1901 года в его лирике один за другим

возникают циклы, вошедшие впоследствии в книгу «Стихи о Прекрас¬

ной Даме». Этими стихами и начинается лирика Блока как явление

художественно зрелое и самостоятельное (при всей подражательности

и незрелости иных ее мотивов), не сводимое к творчеству предшествен¬

ников и учителей поэта, хотя бы и оказавших на него весьма сущест¬

венное влияние.Это время (1901—1902) примечательно для Блока тем, что его ог¬

ромное, всеохватывающее, страстно-напряженное чувство к J1. Д. Мен¬

делеевой сочеталось с мистической настроенностью, с увлечением идеа¬

листической философией, учением Платона, воспринятым в духе вы¬

сказываний Владимира Соловьева (1848—1901)—поэта и философа-

идеалиста, «апокалиптика», чающего «конца времен».Вл. Соловьев являлся певцом «вечной женственности» как боже¬

ственного начала, разлитою во всем мире и находящего воплощение

в облике возлюбленной,— и прежде чем непосредственно перейти к сти¬

хам, посвященным Прекрасной Даме (имевшей вполне реальный про¬

образ в лице Л. Д. Менделеевой), нам следует уяснить, в каких усло¬

виях и в какой атмосфере они создавались, что придало любовному,

доподлинному в своей основе чувству Блока необычайные и даже фан¬

тастические черты.Юный поэт жил внутренне замкнутой, одинокой жизнью (если не

считать специфически семейных отношений или гимназических зна¬

комств), предоставленный своим мечтам и фантазиям, принимавшим —

под воздействием всепоглощающего любовного чувства и особого рода

литературных и прочих влияний — все более восторженно-экзальтиро¬

ванный, а то и «мистический» характер. Он слагал своп стихи в особого

рода атмосфере — атмосфере «чрезмерной сказочности» (говоря слова¬

ми самого поэта); «чрезмерная сказочность», сочетавшаяся с равноду¬

шием к окружающей действительности, развивала склонность к бес¬

плотным фантазиям и смутным видениям, которым поэт и придавал

в то время особое, «провиденциальное», пророчествешюе значение. Все

это сказалось на характере интересов и увлечений Блока, на восприя¬

тии явлений литературы и искусства; среди них его внимание и вооб¬22

ражение на первых норах захватывало лишь то, что отвечало духу

«чрезмерной сказочности», шло ей навстречу, перекликалось с нею

и усиливало ее, предрасполагало поэта к углубленному восприятию

идеалистической философии, религиозно-мистической литературы и той

поэзии, которая питала его мечтательность и восторженность.В автобиографических записях, относящихся к ранним годам твор¬

чества, Блок говорит, что в это время «...мистика, которой был насы¬

щен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне

непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но всо

это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех». Осмыслить

эти «знаки», эти сны, мечты, фантазии, мистически медитации и по¬

мог поэту философ-идеалист древней Греции Платон, трактовавший

все реально сущее как отражение некоей идеальной сущности, мира

идей. Излагая воззрения Платона, Владимир Соловьев говорил, что

его учение представляет из себя «...дуалистический идеализм, прямо

по существу противополагающий всю нашу живую действительность

тому, что истинно есть и должно быть. В телесной и практической

жизни нет ничего подлинного и достойного; все подлинное и достой¬

ное пребывает в своей чистой идеальности, за пределами этого нашего

мира» (В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 9, стр. 225).Нетрудно убедиться, что духом этого «идеалистического дуализма»

пронизана и поэзия самого Вл. Соловьева, некогда оказавшая весьма

значительное влияние на Блока, на формирование его мировоззрения.Особую роль в философии, и космогонпи Платона обретает (по-сво¬

ему воспринятое Блоком и глубоко отозвавшееся в его лирике) учениео «Душе мира» как начале, некогда оторвавшемся от божественного

и неустанно жаждущем соединения с ним; согласно этой фантастиче¬

ской концепции, «Мировая душа» некогда раздробилась — в процессе

своего «самопостижения» — на множество душ, в каждой из которых

по-своему сохранено тяготение к «божественному началу», названное

любовью, и каждой отдельной душе присуще скрытое в ее глубинах

воспоминание о связи с «Душою мира».Так утверждал Платон, а вслед за Платоном Вл. Соловьев

(в своих «Чтениях о богочеловечестве»), учение которого — смесь воз¬

зрений платонических и христианских — Блок воспринимал в то вре¬

мя как непререкаемую истину.Отныне не только философские представления Блока формирова¬

лась в духе «покорности» богу и философии Платона, но и реальное,

живое, страстно напряженное любовное чувство переосмыслялось поэ¬

том в духе учения Платона о «Мировой душе», о «сродстве душ», обре¬

ченных на вечные поиски друг друга, о «вечной женственности» как

нетленном и божественном начале. Вот почему особое значение для

Блока обрела и статья Вл. Соловьева «Смысл любви» (1892—1894),

развивавшая учение о «вечной женственности».В идеалистической философии поэта поразило то, что переживания

и «видения» — сугубо личные, субъективные, никому, кроме него, не

ведомые — каким-то непостюкимым и таинственным образом обрели

своих истолкователей и прорицателей, что на первых порах показа¬23

лось Блоку прямо-таки чудесным и удивительным: ему еще и сон не

успел присниться, а они уже разгадали его!Юному поэту, приступившему к изучению Платона и Владимира

Соловьёва, думалось: вот й разгаданы тайны тех «знаков», которые

мерещились ему во всем и везде, но дотоле оставались неясными и не¬

опознанными. А теперь поэт нашел ключ, с помощью которого можно

уяснить самые темные из них,— и с тем большим рвением стремился

он проникнуть в «великолепные миры» Платона и других философов-

идеалистов и мистиков.Всё мифы, предания, фантазии, учения древних философов-идеа-

листой И современных мистиков юный поэт стремился связать и спла¬

вить в нечто единое, в цельное мировоззрение; в его юношеском днев¬

нике мы читаем: «Собирая «мифологические» матерьялы, давно уже

хочу п положить основание мистической философии моего духа. Уста¬

новившимся наиболее началом смело могу назвать только одно: жен¬

ственное...» («Литературное наследство» ,№ 27—28, стр. 334),— и бро¬

сается в глаза, что подобного рода философствование весьма неориги¬

нально, несет на себе следы совершенно явного ученичества. Так, если

Вл. Соловьев утверждал, что все истинные поэты так или иначе воспе¬

вали в своих стихах культ «вечно женственного», то и Блок в поэзии

предшествовавших поколений склонен был усматривать те же образы

и те же «видения»; в набросках своей статьи о. декадентстве он замечал:

«Идея Вечной Женственности уже так громадна и так прочно фи¬

лософски установлена у Фета, что об ней нельзя говорить мало» («Ли¬

тературное наследство» № 27—28, стр. 319)., , В дуде учения Вл. Соловьева юный поэт, в пытался осмыслить все

предшествующее развитие русской лирики; что же касается современ¬

ной поэзии, то она — здесь для поэта не было ни малейших сомле¬

ем,к! -г-.«вообще ушла в мистику и одним из, наиболее ярких мистиче¬

ских созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии — Вечная

Женственность» (там же, стр. 320).Под этим «мистическим созвездием» поэт и стремился отныне со¬

здавать свои стихи. ;Еще более значительное влияние, чем отвлеченное философствова¬

ние В,л. Соловьева, возвращающего своего читателя к мистике древно¬

сти и схоластике средневековья, оказала на Блока его лирика, прони-

йаиная духом и пафосом «вечно женственного»..«...в связи с острыми мистическими и романтическими пережива¬

ниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловье¬

ва...» — говорит поэт в автобиографии, и стихи, Вл. Соловьева, чем-то

ответившие переживаниям самого Блока, перекликнувшиеся с ними,

явились для него целым откровением.Во многих своих стихах Вл. Соловьев выступает правоверным

«платоником», который противополагает миру божественных, неизмен¬

ных и извечных сущностей мир преходящих, подобных тени на стене

пещеры, явлений, только мешающих уловить «голоса миров иных»:- 'Милый друг, иль ты не видишь,Что все видимое нами —24

Только отблеск, только тринОт незримого очами?..В поэзии Вл. Соловьева «вечно женственное» трактуется как явле¬

ние космического масштаба и осмысляется как новый религиозный

культ, что полностью отвечало взглядам и переживаниям юного Блока.Знайте же: вечная женственность ныне

В теле нетленном на землю идет.... В свет.е немеркнущем новой богиниНебо слилося с пучиною вод... —вещал в своих стихах Владимир Соловьев, и для Блока это било не

только необычайно близким и родственным ему переживанием, во

и непреложной истиной: ведь и он в то время усматривал в своей

возлюбленной новое воплощение божественного, «вечно женственного»

начала (что утверждал и в письмах, адресованных Л. Д. Менделеевой).Экстатической восторженности и отвлеченной мечтательности поэ¬

та, всепоглощающей его влюбленности, кажущейся в глазах мистиче¬

ски настроенного юноши величайшим событием в истории всего мира,

отвечали и обращенные к «Вечной жене» стихи Вл. Соловьева, любов¬

ные его заклинания и моления, его склонность в личном переживании

усмотреть акт мировой мистерии, длящейся века и тысячелетия: ,Смерть и Время царят на земле, —Ты владыками их не зови;Все, кружась, исчезает во мгле.Неподвижно лишь солнце любви.И вслед за своим наставником и учителем Юный Блок" в то время

был готов воспевать и славить одно лишь «неподвижное солнце любви»,

в свете которого, казалось ему, меркло и исчезало все остальной. 1Конечно, и в более ранних стихах Блока (включенных в цикл

«Ante Juc.cm») можно обнаружить некое родство с лирикой Вл. Соло¬

вьева (в то время еще неизвестной юному поэту) но качественно

иной — и' философский — смысл, присущий «Стихам о Прекрасной Да¬

ме» во многом определяется знакомством с учением Платона и поэзи¬

ей Вл. Соловьева (так же как и другими произведениями философии,

литературы, искусства идеалиста чески-религнозного и мистического

характера) ; они особенно глубоко повлияли на Блока в период созда¬

ния стихов о Прекрасной Даме и заставили задуматься о том, что

раньше воспринималось поэтом всего лишь как непосредствехшое пе¬

реживание, не нуждающееся ни в каком объяснении и истолковании.О том, что в свое время значил для Блока Вл. Соловьев, можно су¬

дить по' письму, присланному поэтом отцу вместе с книгой «Стихи о

Прекрасной Даме»:i «...я старался избегать посвящений «знаменитостям»... Что касает¬

ся Вл... Соловьева, то он в эпиграфе слишком уместен. Быть может,

я стольким обязан его стихам, что лучше былё промолчать б «светлой

дочери темного хаоса» и не цитировать его... Но,—того требует окру¬

жающий хаос и «литературная» тупость. Лично же с Вл. Соловьёвым

мы некогда встретимся, но в просторной и светлой витрине неба ско¬

рее, чем в витрине книжных лавок, освещенных всесветными «газа¬

ми»,..» (1904), — и в стихах о Прекрасной Даме нельзя не заметить

глубокого увлечения лирикой Вл. Соловьева.Не только Блок, но и некоторые другие символисты, его сверстни¬

ки, восторженно воспринимали учение Вл. Соловьева и его лирику,

усматривая в ней событие огромного масштаба, важное для всего ми¬

ра; так. Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке говорит, что

в начале нашего века означали лирика и учение Вл. Соловьева для

мистически настроенных молодых поэтов:«Она», или Муза поэзии Соловьева на нашем жаргоне являлась

символом органического начала жизни, душою мира, долженствующей

соединиться со словом Христа Из всех сочинений Вл. Соловьева ста¬

тья его «О смысле любви», напечатанная в «Вопросах псих[ологии]

if философии», являлась наиболее объясняющей нам нас в нашем

юном искании осветить не одним только мужским логическим началом

жизнь, но и женственным началом человечества. Она, или Душа чело¬

вечества, отображалась нам образно женщиной, религиозно осмысли¬

вающей любовь...» («Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 11), и это

толкование «вечной женственности» или «Души мира» — при всей его

фантастичности — разделялось тою молодежью, от имени которой го¬

ворит Андрей Белый в своих воспоминаниях.В пору создания стихов о Прекрасной Даме на Блока особенно

глубокое воздействие оказали и многие другие писатели и художники,

чьи произведения по-своему отвечали духу мистической настроенности,

экстатической восторженности и отвлеченной мечтательности юного

поэта. Здесь необходимо назвать Жуковского, в поэзии которого Блок

искал и видел то, что было близко ему самому: влечение к «небесному»

идеалу, романтизацию средневековья, мечтательную настроенность,

культ той любви, в которой человеку непосредственно открывается бо¬

жественное начало. «Первым вдохновителем моим был Жуковский»,—

говорит поэт в автобиографии, и родство с поэзией Жуковского явствен¬

но'сказывается во многих стихах о Прекрасной Даме.Творчество Полонского, Фета, Тютчева — поэтов, издавна близких

Клоку,— он в то время также трактовал в духе «вечно женственного»,

осмысленного религиозно-мистически (о чем и свидетельствуют многие

записи в его юношеском дневнике). Называя их (так же, как и Вл.

Соловьева) своими «великими учителями» («Литературное наследство»

Щ. 27—28, стр. 315), Блок искал в их творчестве ту «женственную

тень» и «женскую душу», которая, по его тогдашнему верованию, яв¬

лялась основой всего сущего. «Женская душа» стихов Тютчева необы¬

чайно сильна...» — уверял Блок н усматривал ее во многих стихах лю¬

бимого поэта.То же самое он готов сказать о Фете и Полонском, идя вслед за

Вя, Соловьевым. В критическом очерке, посвященном Полонскому, Вл.

Соловьев говорит: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувст¬

вовали «женственную тень», но немногие ясно говорят о ней; из наших

яснее всех — Полонский»,— и, приведя эти слова, Блок добавляет: «Из

наших яснее всех конечно сам Соловьев...» (там же, стр. 319).

Значительное влияние оказала на Блока школа иенских романти¬

ков, возникшая в Германии на рубеже XVIII— XIX веков. Иенские

романтики (наиболее видными представителями которых были Ф. Шле-

гель, Новалис, Тик) рассматривали все земное в его отношении к бо¬

жественному и небесному, исповедовали культ религии и мистики,

мечтали о возвращении к временам феодализма, средневекового ры¬

царства, безусловного и неограниченного авторитета церкви, о преоб¬

ражении всей жизни на началах теократии (что и придавало их соци¬

альным утопиям явно реакционный характер, во многом усвоенный

в русским символизмом) .В. М. Жирмунский в своей книге «Немецкий романтизм и совре¬

менная мистика» (1914) говорит, что иенские романтики «сделали

чувственность основой своей мистики любви; тем самым они освятили

чувственность всею святостью, которою обладала в их произведениях

любовь как чувство бесконечного». Они утверждали, что «в индиви¬

дуальной любви проявляется любовь мировая и сама любовь к миру

открыта через1 любовь к женщине»,— и такое понимание.любви и ее

восприятие как связи религиозно-мистического начала с «плотским»,

чувственным родственно н близко раннему Блоку — певцу и рыцарю

Прекрасной Дамы, также стремившемуся пережить в чувствен¬

ной любви приобщение к «иному миру», божественному. и бессмерт¬

ному.В годы создания стихов о Прекрасной Даме Блок готов был рас¬

сматривать само искусство как область религиозного служения (утвер-

зкдая, что источник всех видов искусства один и «имя ему — бог»);

в этих высказываниях нельзя не услышать отзвук проповеди иенских

романтиков, воспринятой как непосредственно, так и через Жуковского

(«Поэзия есть бог в святых мечтах земли...» — говорил Жуковский

в драматической поэме «Камоэнс»).Несомненно, иенские романтики с их культом небесной любви, ми¬

стических откровений, обожествлением всего сущего, стремлением ус¬

мотреть в чувственной любви отзвук любви божественной и мистиче¬

ской во многом предвосхитили теорию и практику русского символиз¬

ма. Впоследствии в речи «О романтизме» (1919) Блок говорил о школе

иенских романтиков как об одном из источников русского символизма,

причем следует напомнить, что не только реакционные и мистические

воззрения иенских романтиков были позднее во многом усвоены сим¬

волизмом, но и их художественные принципы, соответствовавшие

стремлению выразить и воплотить в слове и образе чувства, настрое¬

ния, восприятия неуловимые и безотчетные, на грани яви и сна, не¬

коего транса. Для выражения всей их необычайности, неопределенно¬

сти, смутности недостаточным оказывалось обращение к привычным

художественным средствам, призванным передать реальные наблюде¬

ния и переживания. Только в их смешении, нарушающем и размываю¬

щем границы ощущения, в стирании его рамок н пределов рождаются

словно бы совершенно новые чувства, крайне утончается восприимчи¬

вость; тогда оказывается возможным начало исключительно духовное

перевести на цветовую гамму, краске придать музыкальную тональ-27

преть, голосу — определенную окрашенность (подробно об этом- гово‘

рится в уже упоминавшейся книге В. М. Жирмунского) п в этом

смешении обрести новые возможности слова и образа, перевести их

на язык той музыки, в которой словно бы растворяется, теряет свои

реальные очертания, а потому и безмерно расширяется вся область

переживаний и чувств. Так невские романтики открыли особую си¬

стему средств художественной выразительности.В своей поэме о Блоке Надежда Павлович вспоминает одну из

бесед поэта:I Вот Гофман, Тик, Новалис и Брешано!Величье? Нет! В таких величья пет,Но кое-что увидели в туманах,И снился нам их полуночный бред...И действительно, «полуночный бред» венских романтиков неког¬

да «спился» юному Блоку, отвечал состоянию его «непрерывного

восторга» (о котором он говорил в одном из своих писем), его жаж¬

де увидеть в земном — небесное, в любовной страсти — приобщение

к тайнам и откровениям божества; вот почему искусство иенских

романтиков (воспринятое поэтом в юности, судя по всему, не непос¬

редственно, а в вызванных им в позднейшей литературе отзвуках,

в той мере и степени, в какой оно было усвоено символизмом, одним

из источников которого и стала школа иенских романтиков) явля¬

лось в глазах Блока не только искусством, но и угадыванием той не¬

преложно]! и подлинной истины, которая недоступна для «дневного

разума» и для конкретно-чувственного опыта.Не менее существенное влияние оказала на раннего Блока

и школа искусства, выступившая в Англии в середине прошлого века

под именем «прерафаэлитского братства», развивавшая в новых усло¬

виях (в условиях господства процветающей, победоносной, самодо¬

вольной и духовно ограниченной буржуазии) взгляды и традиции

иенских романтиков и противопоставлявшая прозаической и буднич¬

ной современности, господству расчета и чистогана, романтику сред¬

невековья, поэзию рыцарских времен, легенды и предания старины,

преображенные в сказочно-фантастическом и мистическом духе.Искусство прерафаэлитов возникло как противовес и вызов господ¬

ствовавшему в то время искусству «академическому», застывшему

в условных и заранее заданных формах, сковывавших выражение жи¬

вого чувства во всей его непосредственности и глубине. Эту глубину

они видели не в изощренности и изысканности современной живопи¬

си, а на примитивных по характеру письма полотнах старых итальян¬

ских мастеров дорафаэлевской школы, с благоговейным и непосредст¬

венным чувством воплощавших сюжеты библейских легенд и евангель¬

ских преданий. В своих попытках вдохнуть в искусство новую жизнь

прерафаэлиты обращались к примитиву мастеров старинной школы

живописи, чтобы выразить — во всей его трепетности и донодлинйо-

сти -г- живое и цельное чувство, в глубинах которого им так же, как

некогда невским романтикам, мерещилось то святилище, где приот¬

крывается завеса божественных тайн и откровений, а человеческое,28

тленное и смертное начало словно бы сливается с началом божествен¬

ным и бессмертным. Так же как у венских романтиков, земная влюб¬

ленность их героев и героинь, погруженных в мистические сны и сла¬

дострастные видения, являлась вместе с тем и соединением с началом

нетленным и божественным, и в чувственной любви им мерещилось

нечто сверхчувственное — та сфера, где господствуют силы таинствен¬

ные, мистические, запредельные (такое сочетание чувственности и ми¬

стицизма станет впоследствии одним из самых устойчивых свойств

и характерных особенностей декадентского искусства).На их картинах жизнь предстает как некая мистерия, которую

свершают доблестные и мечтательные, закованные в латы рыцари

Круглого Стола, обольстительные волшебницы, от чьих всесильных

чар никому не дано уйти, ангелы, заслонившие огромными и словно

бы еще шумящими крыльями все небо, девы, потупившие перед ними

помутневший от страсти взор и сжимающие в дрожащих руках готог

кую выпасть белую лилию — символ целомудрия и святости; здесь

легендарный король Кафетуа склоняет колени перед нищенкой, устре¬

мившей отсутствующий и застывший взор в какой-то нездешний, таин¬

ственный мир и словно бы не заметившей протянутую ей корону

знак земного богатства и могущества. Да и чего стоят все земные бла¬

га перед теми сокровищами, которые мерещатся ей в ее снах наяву!йа полотнах прерафаэлитов мы видим и многих других рыцарей*

королей, прекрасных дам, волшебниц, спящих или грезящих наяву

дев, для которых все земное — лишь та оболочка, сквозь которую смут¬

но просвечивает и мерцает нечто иное, таинственное, непостижимое,

в чем они узнают и угадывают дыхание и веяние божества.Увлечение, живописью и поэзией прерафаэлитов, всякого рода сти¬

лизациями старинных мотивов в духе прерафаэлитов захватило в на¬

чале нашего века и некоторые круги русской либерально-буржуазной

м дворянской интеллигенции; оно отвечало стремлению к идеализа¬

ции старины, попыткам найти в религии и мистике прибежище от

надвигавшейся революции.Следует напомнить, что в той среде, где вырос Блок, увлечение

английскими прерафаэлитами принимало подчас характер культа,

чуть ли не молитвенного преклонения перед ними и теми их полотна¬

ми, которым сами прерафаэлиты придавали значение мистических вя-

зияаций, пророчеств, «откровений»; многие ближайшие друзья и род¬

ственники Блока видели в искусстве прерафаэлитов событие, далеко

выходящее за рамки живописи и литературы, причастное самым глу¬

боким переживаниям и самым большим вопросам человеческого бытвя,В своем биографическом очерке «Александр Александрович Блок»В. Княжнин говорил, что одна из родственниц поэта, Ольга Михайлов¬

на Соловьева (свояченица Владимира Соловьева), художница и пере¬

водчица, едва ли не первая открыла для России английских прерафаэ¬

литов и ревностно пропагандировала их искусство. Апологетом и по¬

клонником прерафаэлитов являлся и ее сын, поэт-символист Сергей

Соловьев, троюродный брат Блока, бывший в свое время одним из его

друзей и единомышленников,2Э

Писатель, художник, студент, «плененный» английскими прера¬

фаэлитами, будь то Гельман Гент, Данте Габриель Россетти, Берн-

Джойс или любой другой художник, принадлежавший к этой же шко¬

ле,— крайне характерная фигура для мистически настроенных кру¬

гов интеллигентской молодежи на рубеже XX века.В религиозно-мистической настроенности юного поэта, в его увле¬

чении искусством прерафаэлитов явно сказалось и влияние матери,

о которой поэт писал Зинаиде Гиппиус: «Близкие люди у меня есть

(схожусь с ними, конечно, разно — то в том, то в другом, кроме мате¬

ри, с которой — во всем)...» (1902),—а мать поэта благоговела перед

прерафаэлитами, и Берн-Джонс являлся в ее глазах одним из величай¬

ших художников всех времен и народов..Весьма знаменательно и то, что обширная, посвященная в основ¬

ном прерафаэлитазму статья известного немецкого искусствоведа Ри¬

харда Муттера «Россетти, Берн-Джонс и Уотс» публиковалась в том же

году и в том же журнале «Новый путь» (1903, №№ 6, 7), где появился

(впервые в «солидном» издании!) цикл стихов Блока «Из посвяще¬

ний», вошедший впоследствии в первую его книгу. Это свидетельст¬

вует, насколько в то время «корреспондировало» в восприятии редак¬

торов журнала, а также и его читателей искусство прерафаэлитов со

стихами Блока, опубликованными в этом «неохристиаиском» журнале,

я насколько в то время живопись прерафаэлитов и лирика Блока вос¬

принимались как нечто близкое и родственное друг другу.В ранних стихах Блока мы встречаем и специфически прерафаэ¬

литский пейзаж — сказочно-условный, выписанный в духе религиоз¬

ных и мистических впзинаций:Заповеданных лилий

Прохожу я леса.Полны ангельских крыли й 1

Надо мной небеса...Такого рода стихи с их «заповеданными лилиями» — символом

святости и непорочности — и небесами, сплошь заполненными крылья¬

ми ангелов, могут быгь восприняты как своего рода иллюстрация

к полотнам Россетти или Берн-Джонса. ,В искусстве прерафаэлитов Блока в юности захватывали и герои¬

ческое начало, и романтика подвига, и близкое ему в то время сочета¬

ние мистической экзальтированности с «трепетной чувственностью»,

и дух сказочности, фантастики, противостоящей жалкой прозе буржу¬

азией) общества,— все то, что отвечало.его собственным восторженным

чувствам и настроениям.То же самое подчеркивает и С. Соловьев в своих воспоминаниях

о Блоке («Письма», стр. 14—15):«В этот период у Блока несомненно было нечто от подлинной ми¬

стики Соловьева, стихи его были полны лазури, света и белизны ли¬

лий. Иногда они окрашиваются нежными красками прерафаэлитов..,

Иногда,— продолжает С. Соловьев,— в них мерцают лампады и таин¬

ственная мгла готического храма:30

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаныг красных лампад».Да и сам поэт весной 1903 года говорил в письме к С. Соловьеву:«Радостно «упрекнем» друг друга в «несвоевременном» (как по¬

лагают!) «прерафаэлнтстве» (как говорят!)...» («Письма», стр. 51).О том, чем в свое время являлось для Блока искусство прерафаэ¬

литов, свидетельствуют и его — составленные в гораздо более зрелые

годы (1908—1918) —■ «хронологические таблицы» XIX века, в которых

он сопоставлял наиболее знаменательные, иа его взгляд, события из

разных областей жизни и культуры, пытаясь установить характер их

внутренней связи, их «музыкальный» ритм, как сказал бы сам поэт.

Здесь он счел возможным упомянуть лишь два факта, относящихся

к истории живописи: организацию в Англии «прерафаэлитского брат¬

ства» (1848) и выставку первых картин Данте Габриеля Россетти

(1849) — наряду с упоминанием «Коммунистического манифеста»,

французской революции, творений Эдгара По и Вагнера, сыгравших

огромную роль в жизни и творчестве Блока.Как видим, даже и многие годы спустя, целиком высвободившись

из-под влияния искусства прерафаэлитов, поэт не увидел во всей ми¬

ровой живописи XIX века других, более выдающихся явлений, достой¬

ных включения в его «синхронную» таблицу!Можно было бы говорить и о других явлениях философии и рели¬

гий, искусства и Литературы, отозвавшихся в стихах о Прекрасной

Даме,— таких, как старинные мифы и современная мистика, древняя

и вдохновенная «Песнь песней», обращенные к Лауре сонеты Петрарки

(строки которых становились эпиграфами в лирике Блока), и «Vita

ruiova» Данте, его «Новая жизнь», являвшаяся в глазах Блока гимном

бессмертному, «вечно женственному»- началу, достойному религиозно¬

го поклонения (но образу и примеру «Vita rtuova» Блок уже в послед¬

ние годы жизни пытался заново перестроить свою первую книгу, пере¬

межая стихи прозаическими комментариями мемуарного и лирико-фи¬

лософского характера), и многое другое, что захватывало воображение

поэта, что он- стремился перенести в свою жизнь и свое творчество.

Все это следует принять во внимание читателю «Стихов о Прекрасном

Даме», если его интересует их «генеалогия», характер сказавшихся

в них влияний. Но и на основании уже рассмотренного материала

очевидно, что философские и космогонические представления юного

Блока отличались явной наивностью, инфантильностью, отвлеченной

мечтательностью н фантастичностью. Эта инфантильность сказывалась

и в полнейшем отвержении «позитивизма» ~ «положительных» зва¬

ний, точных наук — и в решительном предпочтении им мистики, вы¬

мысла, «откровений», как якобы единственных источников истинного

познания.В конспекте лекций Гегеля по истории философии Ленин замеча¬

ет, характеризуя воззрения Пифагора:«N В: связь зачатков научного мышления и фантазии а 1а рели¬

гии, мифологии. А теперь! То же, та же связь, но пропорция наукиv3t

и мифологии иная» (В. И. Ленин. «Философские тетради». Государст¬

венное издательство политической литературы, 1947, стр. 235).Если же говорить о мировоззрения Блока (особенно в молодо¬

сти) — с его презрением ко всякой «позитивной» науке, да и вообще

с полным равнодушием к науке как логически связной системе позна¬

ния, опирающегося на конкретно-чувственный опыт, то «пропорция

науки и мифологии» складывалась у пего явно не в пользу первой из

них: тут решительно преобладала мифология и мистика, что сказыва¬

лось (как мы увидим) и на характере его творчества.В стихах о Прекрасной Даме поэт называет себя «поклонником

эллинов»,— но все Hie следует отметить, что в космогонии и философии

древних Блока привлекала не чисто логическая сторона, а тот лиризм,

к.которому поэт никогда не оставался равнодушным.Идеалистическая философия древних времен захватывала его

именно потому, что не была отделена от образного творчества и давала

пищу для самого пылкого воображения, для лирики, да и воспринима¬

лась Блоком как самая возвышенная лирика: учение о «Душе мира»,

жаждущей соединиться с божественным началом, о музыке сфер, на¬

полняющей своею гармонией всю вселенную, о памяти, таящей в сво*

их глубинах бесчисленное множество предшествовавших существова¬

ний и воплощений, о любви как о сродстве душ, обреченных па вечное

томление и вечные поиски друг друга, о таинственных числах, влияю¬

щих на ход планет и судьбы людей, о бессмертном бытии человеческой

души и бесконечных ее возвращениях на землю — в новых обличиях,

и многое другое, что Блок воспринимал как дивную поэзию.Что же касается идеалистической философии как системы логиче¬

ских выкладок, как предмета изучения, требующего немалых усилий

и, напряженных занятий, то она не слишком-то увлекала поэта (как

сообщает он в одном из своих писем к отцу); к учению Платона (да

и других филоеофов-идеалистов) как «логической системе» Блок был

явно равнодушен, и «целесообразные занятия», посвященные ее усвое¬

нию, нередко оказывались ему в тягость; если он и воспринимал эту

философию, то именно как поэт, искавший и находивший в ней отлич¬

ное «горючее» для своего воображения, своей фантазии, своих ви¬

дений.С годами «тревога жизни» все глубже охватывала поэта; его безу¬

держно потянуло на свежий воздух, к людям, к жизни — настоящей,

а не придуманной в некоей мистической экзальтации, что отозвалось

и. в его творчестве, и в переоценке тех ценностей, которые дотоле пред¬

ставлялись ему великими и незыблемыми.В чаянии наступления некиих «апокалипсических» времен и «апо¬

калипсического» синтеза, когда (как сообщает поэт в письме к Зинаиде

Гиппиус) «ничего уже не будет проклятого» (ни в области духа, ни в

области плоти), Блок спрашивает (в том же письме): «...не заключены

ли мы по самой природе своей в рамки одного ожидания (этих «апока¬

липсических» времен.— В. С.) и относительного (по отношению к по¬

следнему) бездействия?..» (1902).Но эта философия «бездействия», созерцания, «недвижности» ско¬32

вывала самого поэта, его проснувшиеся и рвущиеся нарушу жизнен¬

ные силы, а потому и не могла (как показали дальнейшие событии)

слишком долго выдержать их напора.Вскоре — в письме к 3. Н. Гиппиус (1902) —поэт признается, что

ому «иногда хочется нового», ибо «вся жизнь медленная, ее мало, мало

противовеса крайнему мистицизму», который влечет за собой «непобе¬

димое внутреннее обмеление...» («эти Ваши слова я очень оценил»,—

говорит поэт своему адресату).О растущем равнодушии поэта к тем схоластическим и «теургиче¬

ским» проблемам и теориям, какие захватили его друзей, свидетельст¬

вует и Сергей Соловьев в своих воспоминаниях о Блоке:«...Я усиленно советовал ему заняться чтением «Истории теокра¬

тии» (В. Соловьева.— Б. С.). Но вместо этого нашел у него на столе

«Будем как солнце» и «Только любовь» Бальмонта...» («Письма»,

стр. 21—22),— да и сами стихи Блока все меньше отвечали духу мо¬

литвенной созерцательности и мистической настроенности. Сергей

Соловьев увидел, что в них — вместо «ангельских крылий» — появил¬

ся «кто-то косматый, кривой и рогатый...» (там же) — что не могло

не встревожить религиозно настроенного юношу («уж не черт ли?!»).Блок все более решительно начинает искать «противовеса» своему

мистицизму в той реальной действительности, мимо которой раньше

проходил равнодушно и высокомерно. Эти поиски изменили и самый

характер его творчества, и оценку тех деятелей литературы и искус¬

ства, которые еще так недавно являлись в его глазах незыблемыми

авторитетами, провозвестниками глубочайших истин.Так, для него все очевиднее становилось, что искусство прерафаэ¬

литов противостояло современной жизни; величайшие движения и со¬

бытия современности проходили мимо прерафаэлитов, не привлекая их

внимания. Они были погружены в свои сонные грезы, сказочные ви¬

дения и не хотели знать ничего другого, связанного с реальной дейст¬

вительностью. Вот почему Блок уходил от них с годами все дальше

и дальше,— о чем он впоследствии и говорит в письме к Сергею Со¬

ловьеву по, поводу его стихотворения «Королевна», автор которого уве¬

рял, что для него «тревога жизни отзвучала и замирает далеко», пола¬

гая, что Блок полностью разделит эти настроения. А поэт отвечал

своему другу и единомышленнику самым неожиданным образом: «По

этому поводу мне приходит в голову нечто о прерафаэлитстве (ибо ты

к нему в последнее время, кажется, близишься, в противоположность

мне, удаляющемуся); «Королевну» я нахожу в большой степени пре¬

рафаэлитской, Оно не может быть забыто теперь, но оно и не к лицу

нашему времени» (здесь поэт отвечал и на недавние упреки С. Соло¬

вьева в том, что в последних стихах Блока он усмотрел «некоторый

поворот», определенный им как «отрешение от прерафаэлизма») (1903,

ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед. хр. 408, стр. 30).• Эти высказывания Блока крайне знаменательны; они свидетель¬

ствуют о том, что, во-первых, и сам он испытывал на себе — явно осо¬

знанное им — влияние прерафаэлитов, а во-вторых, теперь он вправе

говорить о себе как об «удаляющемся» от прерафаэлитства — по мере

того как голоса современности все настойчивое звучали в ушах поэта.С годами эта переоценка коснется и такого учителя и «наставни¬

ка» Блока, щк Владимир Соловьев: если в пору создания стихов о Пре¬

красной Даме он представлялся поэту «гигантом», сокрушившим

в своих трудах твердынн «либерализма» и «материализма», то вскоре,

как мы увидим, этот «гигант» предстанет перед поэтом в ином свете

и гораздо более скромном виде. Но нельзя забывать и о том, что стихи

о Прекрасной Даме создавались в те годы, когда поэт, по его поздней¬

шему признанию, еще «мало что видел и мало сознавал в жизни», в ту

мору, когда у него «жизненных опытов» не было долго». Эти опыты

подменялись в значительной мере опытом воображаемым, измышлен-

йым, фантастическим,— вот почему поэт и оказался необычайно вос¬

приимчив к идеалистической философии, смутным вещаниям теологов

м мистиков, к той «чрезмерной сказочности», в духе которой и созда¬

вались стихи о Прекрасной Даме.3. «ВЛАДЫЧИЦА ВСЕЛЕННОЙ»Циклы «Стихов о Прекрасной Даме» (1901 — 1902), создание кото¬

рых означает начало творческого пути Блока как уже сложившегося

и самобытного художника (при всей несамостоятельности иных моти¬

вов), прежде всего отвечают живому и доподлинному, страстно-напря¬

женному чувству, всецело захватившему поэта и обращенному к его

возлюбленной — Л. Д. Менделеевой.Поэту в его «совершенно особом» (то есть мистическом) состоянии

в начале 1901 года кажется (вспоминает он много лет спустя), что ему

«...явно является Она. Живая же (то есть Л. Д. Менделеева.— Б. С.)

оказывается Душой мира (как определилось впоследствии), разлучен¬

ной, плененной и тоскующей...» («Дневник», 1918).Так иод влиянием «великолепных миров» идей Платова, лирики

Вл. Соловьева, мистической настроенности и сама любовь обретает в

глазах поэта черты идеальные, небесные, и в своей возлюбленной он

видит не обычную земную девушку, а ипостась божества. В стихах

о Прекрасной Даме поэт воспевает ее и наделяет всеми атрибутами бо¬

жественности — такими, как бессмертие, безграничность, всемогущест¬

во, непостижимая для смертного человека премудрость; все это поэт

усматривает в своей Прекрасной Даме, которая ныне «в теле нетлен¬

ном на землю идет» (словно бы отвечая на моления и заклинания

Вл. Соловьева).О том, насколько решительно заявлял он о своей готовности всю

жизнь посвятить служению Прекрасной Даме, свидетельствует и чер¬

новик его письма, обращенного к Л. Д. Менделеевой, в котором де¬

лаются совершенно фантастические и невероятные признания и пред¬

положения; мы читаем в этом письме, включенном в юношеский днев¬

ник поэта:«...Я стремился давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть

хоть Вашим рабом, что ли — простите за тривиальности, которые не

без намерения испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и в34

сущности даже недостижимо (об этом еще будет речь)', однако меня

оправдывает положительная и глубокая вера в Вас (как в земное воп¬

лощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, ес¬

ли Вам угодно знать...)» («Литературное наследство» № 27—28,

стр. 353).Поат мыслил в то время и всю свою жизнь как молитвенное слу¬

жение возлюбленной; он говорил впоследствии: «...Я встретил ее здесь,

и ее земной образ, совершенно ничем не дисгармонирующий с незем¬

ным, вызвал во мне... бурю торокества...» (1918) — тот восторг, равного

которому, казалось ему, нет на земле (ведь не случайно поэт «сильно

"светился» в это время, как записывает он в том же дневнике).Подвластный этой буре, с которою, вероятно, знаком каждый влюб¬

ленный, и полностью захваченный ею, поэт видел в предмете своей

страсти все мыслимое совершенство, ту «Владычицу вселенной», у ног

которой простирается вся земля, и реально зримые ее черты представ¬

лялись ему небесными и божественными.Психологически все это нетрудно объяснить, если принять во вни¬

мание и страстпо-напряженное чувство, всецело захватившее поэта,

и его «сентиментальное воспитание», его восторженно-мистическую

настроенность; он верил в JI. Д. Менделееву как в земное воплощение

«Души мира», п «Стихи о Прекрасной Даме» пронизаны этой верой (ей

пришлось выдержать впоследствии самые большие и суровые испыта¬

ния), в духе которой Блок переосмыслил и свои собственные чувства,

назначение своих стихов, ставших призывами и молитвами, обращен¬

ными к новому божеству.Отныне поэт видит себя в образе рыцаря, давшего обет вечного

служения своей возлюбленной, своей Прекрасной Даме » поклоняю¬

щегося только ей;Вхожу я в темные храмы,Совершаю бедный обряд.Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцанья красных лампад.В тени у высокой колонны

Дрожу от скрина диерен.А в лицо мне глядит, озаренный,Только образ, лишь сон о Ней...Погружаясь в свои «сказки и сны», он покорно склоняет перед нею

колена и готов безропотно выполнять ее волю, святую для него, всегда

служить «Величавой Вечной Жене», чей земной образ неотделим от

того, который мерцает на иконах в сиянье лампад и золоте риз. Ему

кажется, что весь смысл его жизни в том, чтобы свято выполнить не¬

когда данный ей — и навсегда нерушимый — «завет служенья», и чей

темнее храм, чем беднее обряд, тем ослепительнее образ той, кому он

воссылает свои моленья, тем выше влекут его бегущие по карнизам

«улыбки, сказки и сны», обещающие исполнение невозможного и чу¬

десного.Прекрасная Дама, единая и неизменная в своем совершенстве,

в своей дивной прелести, вместе с тем постоянно меняет черты и я а -

лястся перед своим рыцарем и слугой то «Девой, Зарей, Купиной», то

«Женой, облеченной в солнце», и это к ней взывает поэт — в чаяниивремен, предреченных в старинных и священных книгах:Тебе, Чей Сумрак был так ярок,Чей голос тихостью зовет, —Приподними небесных арок

Все опускающийся свод...А когда «Она» услышит моления поэта — времени больше не бу¬

дет и весь мир преобразится в том сиянии, которого не сможет выдер*

жать ни одно живое существо...■ ' Словно приобщившись к непостижимым Для непосвященных тай¬

нам, ‘ юный почт противопоставлял всему «бренному» и преходящему

свои мечты и фантазии, некие извечные и неизменные ценности, не

подвластные законам, установленным людьми и самою природой:Все лупи моей свободы

Заалели там,Здесь снега и непогоды

Окружили храм... —а далее поэт надо всем «преходящим» и «тленным» воздвигает извеч¬

ный и неизменный образ своей возлюбленной.В то время еще весь мир, окружавший поэта, казался ему только

одною из тех сфер, которые полностью подвластны его Прекрасной

Даме, и в этой фантасмагории он усматривал основы своей философии

и космогонии:Я и мир — снега, ручьи,Солнце, песни, звезды, птицы,Смутных мыслей вереницы —<Все подвластны, все — Твои!' Вот почему призывы поэта обретают характер торжественныхгимнов и молитвенных песнопений, с которыми верующие обращаются

к божеству:Сегодня шла Ты одиноко,Я не видал Твоих чудес,Там, над горой Твоей высокой,Зубчатый простирался лес...Ему кажется: сотворение чудес в ее воле н власти — стоит ей лишь

пожелать их! В порыве молитвенного экстаза поэт словно забывает о

всем земном,. устремляется к небесному, и порою язык этих стихов за¬