Автор: Кравцов Ю.А. Нестеров В.Л. Лекута Г.Ф.

Теги: рельсовый транспорт железнодорожное движение электрооборудование автоматика железнодорожный транспорт связь телемеханика

ISBN: 5-277-01688-0

Год: 1996

СИСТЕМЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

АВТОМАТИКИ

И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ДОКТОРА ТЕХН. НАУК

Ю.А. КРАВЦОВА

Утверждено

Управлением кадров

и учебных заведений МПС

в качестве учебника для

студентов вузов

железнодорожного

транспорта

МОСКВА "ТРАНСПОРТ" 1996

УДК 656.25

Системы железнодорожной автоматики1 и телемеханики: Учеб, для вузов/

Ю. А. Кравцов, В. Л. Нестеров, Г. Ф. Лекута и др.; Подред. Ю. А. Кравцова. М.: Транс-

порт, 1996. 400 с.

Изложены основные вопросы построения систем автоматики и телемеханики на

перегонах, станционных систем автоматики и телемеханики, систем диспетчерской цент-

рализации, автоматизации работы сортировочных горок, информационных систем.

Рассмотрены вопросы безопасности движения поездов на железных дорогах, на-

дежности и технического обслуживания устройств.

Предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта по специаль-

ности "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" (специализа-

ция "Системы передачи информации, радиосвязь, микропроцессорные ииформациоиио-

управляющие системы") и может быть полезна специалистам, обслуживающим устройст-

ва СЦБ.

Ил. 260, табл. 11, библиогр. 10 иазв.

Книгу написали: Ю. А. Кравцов — гл. 3, 5 кроме п. 5 8; В. Л.

Нестеров — гл. 4 кроме п. 4.7; Г. Ф. Лекута — гл. 2, 6; И. М. Кокурин— гл. 1,9

кроме п. 9.7; В. А. Коионов— гл. 7, 8 кроме п.п. 8.4., 8.5; Л. И. Борисенко — гл. 10;

П. Ф. Бестемьяпов — и. 5.8; И. В. Беляков —- п. 4.7;

И. Д. Долгий — п. 8.4, 8.5; Л. В. Пальчик — п. 9.7.

Рецензент Кафедра "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транс-

порте" РГУПСа

Заведующий редакцией Н. Л. Немцова

Редактор М. В. Пономаренко

Учебник

КРАВЦОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НЕСТЕРОВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ЛЕКУТА ГЕННАДИЙ ФОМИЧ и др.

СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Переплет художника Г. Л. Федорова

Технические редакторы М. А. Шуйская, Н. И. Горбачева

Корректор С. А. Сержант

Лицензия Ns 010163 от 04.01.92. Подписано в печать 09.07.96. Формат 60x88 1/16. Гарнитура

Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,5. Усл. кр.-отт. 24,5. Уч.-изд. л. 28,02. Тираж 4000 экз.

ЗаказНбЗ. С 065. Изд. N1 1-1-1/5 N1 6482. Текст набран в издательстве на ПЭВМ

Ордена "Знак Почета” издательство "ТРАНСПОРТ”, 103064, Москва, Басманный туп., ба

Отпечатано в АООТ ”Палитех-4”, 129110, Москва, ул. Б. Переяславская, 46

3202040000-065

с 049(01)-96

ISBN 5-277-01688-0

18-96

О Коллектив авторов. 1996

О Оформление, иллюстрации,

издательство "Транспорт", 1996

Глава 1

КЛАССИФИКАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

1.1. Основы организации движения поездов

В соответствии с планом перевозок грузов составляют план, со-

гласно которому распределяется работа между станциями по формиро-

ванию и расформированию поездов. Деятельность всех подразделении

железнодорожного транспорта объединяет нормативный график дви-

жения поездов, который увязывают с планом пассажирских перевозок,

планом формирования и организации местной работы. На основе гра-

фика и плана формирования поездов на каждой станции разрабатыва-

ют технологический процесс обработки вагонов, который координи-

рует действия работников различных служб.

Изменения объема и характера работы станций вызывают необхо-

димость оперативного планирования работы на каждые сутки и смену

(12 ч), чтобы в зависимости от конкретных условий правильно исполь-

зовать штат и технические средства, обеспечивать выполнение плана

перевозок, графика движения, плана формирования и норм простоя ва-

гонов.

Сложная зависимость перевозочного процесса от многих факторов

обусловливает необходимость в постоянном руководстве выполнени-

ем плана перевозок, которое осуществляет оперативный персонал дис-

петчеров. В Министерстве путей сообщения оперативное руководство

работой железных дорог выполняют оперативно-распорядительные

отделы Главного управления перевозок. Каждый отдел руководит

группой дорог и координирует их действия по передаче поездов.

Оперативный контр?ль и руководство поездной работой в целом

на дороге осуществляет оперативно-распорядительный отдел службы

перевозок управления дороги через дежурных помощников начальни-

ка отдела (ДГП), возглавляемых в смене дежурным заместителем или

старшим помощником начальника отдела. Круг деятельности ДГП оп-

ределяется в зависимости от объема и сложности работы и в обычных

условиях включает в себя два-три отделения дороги.

В отделениях дорог движением поездов и местной работой руково-

дит коллектив диспетчеров. В его состав входят поездные, узловые и

локомотивные диспетчеры, а на участках с электрической тягой поез-

дов — еще и энергодиспетчеры.

3

Поездной диспетчер управляет движением поездов и местной рабо-

той на участке железной дороги длиной 100—200 км. Приказы поезд-

ного диспетчера подлежат выполнению работниками, связанными с

движением поездов и обслуживанием технических устройств на данном

участке (дежурные по станциям, машинисты локомотивов и руководи-

тели ремонтныхработ). Другим работникам запрещается давать указа-

ния по движению поездов на участке железной дороги.

Узловой диспетчер регулирует движение поездов на соединитель-

ных линиях крупного узла. Локомотивный диспетчер обеспечивает по-

езда локомотивами и локомотивными бригадами, а также направляет

локомотивы на экипировку и ремонт. Задачей энергодиспетчера явля-

ется обеспечение надежного электроснабжения участка железной доро-

ги и своевременное выполнение ремонтных работ.

Смену поездных и узловых диспетчеров возглавляет дежурный по

отделению. Общее руководство работой диспетчерского аппарата от-

деления осуществляет старший диспетчер.

Передвижениями в пределах станций, парков или районов крупных

станций управляют дежурные. При большом объеме местной работы

на станции вводят должность маневрового диспетчера. На сортиро-

вочных станциях маневровый диспетчер управляет работой сортиро-

вочной системы и ему подчиняются дежурные по паркам прибытия и

отправления, а также по горке и району формирования. На двусторон-

них сортировочных станцияхработу двух сортировочных систем коор-

динирует станционный диспетчер.

Технология и структура управления железнодорожными перевоз-

ками определяют содержание, источники и приемники информации, на

основе которых выбирают технические средства связи оперативного

персонала.

Деятельность железнодорожного транспорта по перевозкам гру-

зов и пассажиров, называется эксплуатационной работой. Основой ор-

ганизации управления ею являются план формирования поездов, гра-

фик движения поездов, оперативное планирование и диспетчерское ру-

ководство. От правильной взаимосвязи этих важнейших элементов

технологии перевозок зависит эффективность использования штата и

технических средств, качество эксплуатационной работы.

Работа железных дорог организуется на основе Правил техничес-

кой эксплуатации железных дорог- Российской Федерации (ПТЭ). Они

устанавливают основные положения и порядок работы железных

дорог и работников железнодорожного транспорта, нормы содержа-

ния сооружений, устройств и подвижного состава, систему организа-

ции движения поездов и принципы сигнализации- Инструкции и руко-

водящие указания, относящиеся к эксплуатации, проектированию и

строительству железных дорог, сооружений, устройств и подвижного

состава, должны соответствовать требованиям ПТЭ.

4

Основными документами являются Инструкция по движению поез-

дов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации

и Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Феде-

рации (ИСИ). На основе этих документов на дорогах издают дополни-

тельные указания, на станциях составляют техническо-распорядитель-

ные акты, определяющие назначение путей, светофоров и других тех-

нических средств, а также организацию поездной и местной работы.

Работники служб сигнализации и связи составляют для диспетчеров и

дежурных по станциям инструкции по пользованию системами желез-

нодорожной автоматики, телемеханики и технологической связи. Ос-

новными руководящими документами по проектированию этих систем

являются Строительные нормы и правила (СНиП П-39-75) "Железные

дороги колеи 1520 мм", Ведомственные нормы технологического про-

ектирования, а также ведомственные нормативные документы.

1.2. График движения поездов и пропускная способность

перегонов и станций

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ)

являются эффективным средством совершенствования организации

перевозочного процесса. Наибольший эффект от их применения дости-

гается в комплексе мероприятий по реконструкции путевого развития

и тяги в условиях концентрации управления процессами перевозок.

Эффективность внедрения СЖАТ оценивают по их влиянию на про-

пускную способность, участковую скорость, капитальные затраты, экс-

плуатационные расходы, степень безопасности движения поездов, про-

изводительность и условия труда.

Наличной пропускной способностью железнодорожного участка по

перегонам называется число поездов (пар поездов), которое может

быть пропущено по участку в единицу времени (сутки, часы).

Пропускная способность перегона определяется временем хода по-

ездов по перегону, которое зависит от мощности и технического состо-

яния локомотивов, напряжения в контактной сети, использования

двойной тяги или подталкивания, массы поездов, плана, профиля и

технического состояния пути, установленных скоростей движения.

Перегон с минимальной пропускной способностью (ограничивающий)

определяет результативную пропускную способность участка в целом.

Чем меньше отношение скоростей грузового vr и пассажирского vn

поездов А = Vr/vn, тем чаще возникает необходимость обгонов и боль-

ше требуется путей на промежуточных станциях. Ограниченное число

последних и необходимость станционных интервалов снижают про-

пускную способность участка.

Станционными интервалами называют минимальные промежутки

времени для выполнения операций по приему, отправлению или про-

5

Рис. 1.1. Пакетный и иепакетный графики движения поездов

пуску поездов через станцию. Их определяют для каждого подхода к

станции отдельно для грузовых и пассажирских поездов по утвержден-

ной МПС методике.

При этом учитывают: средства сигнализации и связи при движении

поездов на перегонах; способ управления стрелками и сигналами; рас-

положение путей, сигналов, стрелочных постов и помещения дежурно-

го по станции; план и профиль подходов; серии поездных локомоти-

вов, категории поездов, массу и длину составов; тормозные пути; поря-

док и способ выдачи машинистам разрешений на занятие перегона.

Существенное увеличение пропускной способности однопутных

участков достигается при пакетном пропуске поездов (рис. 1.1, а),

когда поезда следуют в одном направлении труппой (пакетом) с мини-

мальным межпоездным интервалом 7, по сравнению с непакетным их

пропуском (рис. 1.1,6). Однако пакетное движение требует увеличения

числа станционных путей для обгона и скрещения поездов, что вынуж-

дает использовать частично пакетный их пропуск. Изменяя при по-

строении графика время отправления поездов со станций участка,

станций обгонов и скрещений, пропуская поезда без остановок или с

остановками, можно изменять пропускную способность и другие пока-

затели работы участка.

Сложная зависимость пропускной способности от большого числа

факторов делает аналитические расчеты пропускной способности при-

ближенными. Сначала ее рассчитывают для параллельного графика

при грузовых поездах установленной массы, а в случае преобладания

пассажирского (пригородного) движения — при пассажирских (приго-

родных) поездах. Далее пропускную способность распределяют между

поездами разных категорий с использованием коэффициентов съема,

которые показывают, сколько поездов при параллельном графике

"снимает" один поезд данной категории. Однако такой способ расчета

не позволяет учесть все особенности участков и другие факторы. Поэ-

тому реальную пропускную способность участка можно определить

только построением нормативного графика движения поездов. Норма-

тивы такого графика ежегодно устанавливает МПС с учетом измене-

ния технического оснащения железных дорог и технологии работы, а

также рекомендаций научно-исследовательских организаций. Графики

составляют графистъг отделений и управлений дорог, которые дважды

6

в год собираются в МПС для согласования пропуска поездов. Вычис-

лительная техника облегчает эту работу, но ее результаты целиком оп-

ределяются квалификацией графистов.

Поезда на графике показывают в следующем порядке: сначала пас-

сажирские, затем ускоренные грузовые и остальные грузовые. Схема

движения пассажирских поездов, включая пригородные, должна пред-

усматривать постоянство расписаний основных поездов на достаточно

длительный период (два-три года). При этом стремятся сохранить

время отправления наибольшего числа пассажирских поездов кругло-

годичного обращения с начальных станций, отправление дальних поез-

дов из крупных городов в вечерние часы и прибытие на конечные пунк-

ты утром. Особое внимание уделяют своевременной доставке рабочих

к началу рабочего дня пригородными поездами. Резкое уменьшение

пассажиропотока по мере удаления от головной станции обусловлива-

ет зонный график движения пригородных поездов. Кроме того, необ-

ходимо учитывать изменение пассажиропотока по периодам года,

дням недели и времени суток.

Схему движения местных поездов (сборные, вывозные и др.) выби-

рают исходя из условий организации грузовой работы станций с уче-

том согласования с технологическими процессами работы подъезд ных

путей и промышленных предприятий.

Движение грузовых поездов на графике изображают равномерно в

течение суток, что создает условия ритмичной работы всего направле-

ния.

При значительных колебаниях размеров движения график делят на

основное (ядро) и дополнительные расписания. Основное расписание

обеспечивает стабильные размеры движения, а дополнительные ис-

пользуют в периоды роста размеров перевозок. На ядро ориентируется

система использования локомотивов и основного контингента локомо-

тивных бригад, а дополнительные "нитки" графика обеспечиваются тя-

говыми средствами на основе оперативного регулирования.

Таким образом, с нормативным графиком движения увязывают

оборот локомотивов, режим работы локомотивных бригад, последо-

вательность занятия перронных и приемо-отправочных путей. Соблю-

дение графика обеспечивает наибольшую пропускную способность и

достижение наилучших показателей работы железнодорожного участ-

ка. Поэтому организация движения с наименьшими отклонениями от

графика является основной задачей поездных диспетчеров.

Пропускную способность станции считают соответствующей за-

данным размерам движения, если коэффициент загрузки наиболее за-

груженного ее элемента не превышает 0,75:

К = (771440)— Т„,

где Т — длительность занятия элемента всеми передвижениями за сутки, мин; 7в — за-

траты времени на постоянные операции, мни.

7

К постоянным операциям относят операции, длительность выпол-

нения которых не зависит от размеров движения и задается по нормам

и хронометражу (обслуживание локомотивного и вагонного хозяйств,

погрузочных пунктов, а также ремонт пути, контактной сети и других

устройств).

Элемент включает в себя стрелки, которые не могут быть исполь-

зованы одновременно в двух передвижениях. В горловине для выявле-

ния наиболее загруженного выделяют несколько элементов. Продол-

жительность занятия элемента передвижением данной категории tt за-

висит от следующих факторов: времени на приготовление маршрута и

передачу сигнала, разрешающего движение; времени на восприятие

сигнала машинистом; расчетного расстояния для рассматриваемого

передвижения; средней скорости движения. В расчетное расстояние

входят длина подвижной единицы и расстояние от сигнала до расчет-

ного элемента. Затраты времени на приготовление маршрута и переда-

чу сигнала машинисту зависят от способа управления стрелками и сиг-

налами (электрическая централизация или ключевая зависимость). Рас-

четные данные нормируют на основе хронометража.

Величина Т =S tun, где т — число передвижений данной категории

за сутки. Это число определяют по заданным размерам движения и тех-

нологии работы станции.

Рассмотренная трудоемкая методика дает приближенные результа-

ты из-за использования усредненных данных и невозможности учесть

задержки взаимоисключающих передвижений. Реальное значение про-

пускной способности станции можно определить только в результате

моделирования ее работы на ЭВМ или на основе натурных наблюде-

ний.

1.3. Основы железнодорожной сигнализации

Гарантией обеспечения безопасности движения поездов на желез-

ных дорогах является выполнение машинистами приказов, передавае-

мых сигнальными устройствами. В качестве последних преимуществен-

ное распространение получили светофоры, которые передают доста-

точное число сигнальных показаний и сочетают удобство управления с

хорошей круглосуточной видимостью сигналов. Каждое сигнальное

показание должно сообщать машинисту информацию для своевремен-

ного снижения скорости до требуемой в соответствующем месте пути.

Это достигается использованием сигнализации, при которой каждое

сигнальное показание (кроме запрещающего движение) передает ос-

новной (скорость движения у данного светофора) и предупредитель-

ный (скорость движения у следующего светофора) приказы. Поэтому

число сигнальных показаний определяется числом принятых ступеней

скорости.

8

Существует установленная скорость vy, которая представляет

собой известную машинистам максимально допустимую скорость дви-

жения поезда во всех точках пути следования, а также нулевая скорость

vo (остановка). Для стрелочных переводов с марками крестовин /9 и

'/11 допускается скорость движения на боковой путь vi не более 40 км/ч

(по переводам из рельсов Р65 с маркой крестовины */ii не более

50 км/ч). Применение стрелочных переводов с маркой крестовины

*/18 разрешает движение поездов на боковые пути со скоростью уз =

= 80 км/ч.

Основной принцип сигнализации, применяемой на железных доро-

гах — остановка подвижной единицы перед светофором с красным

сигнальным показанием и разрешение проследования светофора с жел-

тым и зеленым сигнальными показаниями.

Один непрерывно горящий или мигающий огонь разрешает про-

следование данного светофора с установленной скоростью. Зеленый

мигающий разрешает проследование следующего светофора со скорос-

тью 80 км/ч, желтый мигающий — со скоростью vi, а желтый непре-

рывно горящий огонь указывает на необходимость остановки поезда у

следующего светофора.

Горение двух огней, нижний из которых желтый, разрешает про-

следование данного светофора со скоростью vi. Наличие зеленой поло-

сы при двух огнях разрешает проследование данного светофора со ско-

ростью уз. Верхний огонь указывает скорость проследования следую-

щего светофора: непрерывно горящий желтый предупреждает о

необходимости остановки, желтый мигающий — о снижении скорости

до значения vi, зеленый мигающий — до уз.

Таким образом, горение на светофоре двух огней, нижний из кото-

рых желтый, требует отклонения поезда за этим светофором на боко-

вой путь. Горение одного желтого или зеленого огня соответствует

движению поезда за светофором по прямому пути.

Синий огонь запрещает маневры и для поездных передвижений

значения не имеет. Для запрещения маневров можно использовать

красный огонь, если это не создает препятствий для поездных передви-

жений.

Непрерывно горящий лунно-белый огонь разрешает маневры. Ми-

гающий лунно-белый огонь является пригласительным сигналом, раз-

решающим проследование данного светофора со скоростью до 20 км/ч

с готовностью остановиться в случае обнаружения препятствия.

Рассмотрим основные положения, связанные с размещением стан-

ционных светофоров (рис. 1.2). Станцию со стороны перегонов ограж-

дают входными светофорами. Входной светофор со стороны прибытия

четных поездов обозначают буквой Ч, а со стороны нечетных — Н.

Входные светофоры устанавливают на участках с тепловозной тягой на

расстоянии, не меньшем 50 м от остряка противошерстного стрелочно-

го перевода или предельного столбика первого входного пошерстного

9

о-\41 1П О-ЩМ1А JAfl MZQO-iV

—i----—i-------—----bx-------------—1—7"*----*-

//HO WI3 XsQ-IVZ ^/W/l-O yXQ-IWJ 3/7

HMZt-O H3\-O

Рис. 1.2. Схема размещения станционных светофоров

стрелочного перевода. Входной светофор на электрифицированных

участках необходимо устанавливать перед воздушным промежутком,

разделяющим контактную сеть перегона и станции. Обычно это удале-

ние от входного стрелочного перевода не превышает 300 м.

Выходные светофоры разрешают выход поездов на перегон. Их ус-

танавливают с учетом специализации станционных путей. В обозначе-

нии выходных светофоров учитывается направление движения и номер

пути отправления (41, 42, Н1А и НЗ).

Маршрутные светофоры применяют на станциях с продольным и

полупродольным расположением путей, а также на крупных станциях.

Они регулируют передачу поездов из одного района станции в другой.

Их устанавливают перед стрелками, разделяющими последовательно

расположенные группы путей, а также в горловинах крупных станций.

Обозначение маршрутных светофоров учитывает направление движе-

ния и номер пути (4М1А, 4МЗ, НМ1 и НМ2).

Выходные и маршрутные светофоры на станциях с электрической

централизацией дополняют немигающим лунно-белым огнем, разре-

шающим маневры. Если на таком светофоре установлен пригласитель-

ный сигнал, то для маневровых передвижений используют тот же сиг-

нальный комплект. На главных путях и путях безостановочного про-

пуска поездов используют мачтовые выходные и маршрутные

светофоры, а на боковых путях — карликовые. Размещение маневро-

вых светофоров требует знаний технологии работы станций. Маневро-

Рис. 1.3. Схема взаимозависимости пока-

заний светофоров на разъезде при наличии

стрелок с марками крестовин 1/9 ц 1/11

Рис. 1.4. Схема взаимосвязи сигнальных

показаний при отсутствии зеленого огня

Н* входном и выходном светофорах

10

вые светофоры обозначают буквой Л/с порядковым номером, начиная

от входного светофора, в четной горловине — с четными, а в нечет-

ной — с нечетными (Л/7, М3 и М2, М4) номерами.

Рассмотрим примеры светофорной сигнализации. Взаимозависи-

мость сигнальных показаний светофоров для движения поездов в не-

четном направлении (рис, 1.3) показана для стрелочных переводов с

марками крестовин */э и */ц.

Желтый огонь на предвходном светофоре 1 загораетсяприкрасном

и мигающем лунно-белом огнях входного светофора Н. Зеленый огонь

на светофоре 7 указывает на возможность проследования светофора Н

с установленной скоростью. Последний сигнализирует одним верхним

желтым огнем при красном огне на выходном светофоре Н1 и зеленым

огнем при желтом или зеленом огне на светофоре Н1. Поезд принима-

ют на главный путь 777 без отклонения по стрелке 7.

Желтый мигающий огонь на светофоре 7 предупреждает о том, что

входной светофор Н открыт, но его разрешается проследовать со ско-

ростью vi, поскольку поезд принимают на боковой путь 277. На свето-

форе Н горят два желтых огня, причем непрерывно горящий верхний

огонь предупреждает о том, что выходной светофор Н2 закрыт, а мига-

ние этого огня свидетельствует об открытом светофоре Н2.

При отправлении с бокового пути 277 поезд отклоняется по стрелке

2, что обусловливает скорость его движения не более vi. В этом случае

на выходном светофоре должны гореть два желтых огня. Однако для

простоты предусматривают одинаковую сигнализацию светофоров Н2

и 777, что имеет следующее обоснование. В случае приема поезда на бо-

ковой путь 277 машинист снижает скорость до vi перед светофором Н и

не превышает ее до проследования последним вагоном стрелки 7, т.е.

поезд не может развить скорость более vi на всей протяженности пути

277 до светофора Н2. Машинист, зная о приеме на боковой путь по по-

казанию входного светофора Н и о необходимости движения по стрел-

ке 2 со скоростью vi, не допускает большей скорости. Поэтому маши-

нисту достаточным является показание первого светофора, который

необходимо проезжать со скоростью vi.

В случае пропуска по главному пути 777 (рис. 1.4) поезд отклоняется

за выходным светофором Н1 по стрелке 2. Поэтому светофор 777 сигна-

лизирует двумя желтыми огнями при свободности одного блок-участ-

ка удаления и двумя желтыми огнями, из которых верхний мигающий

при свободности двух и более блок-участков. Зеленый огонь на свето-

форе 777 закрывают металлическим кругом — заглушкой (закрещен-

ный кружок на рис. 1.4). Входной светофор Н сигнализирует в этом

случае одним желтым мигающим огнем, а при пропуске поезда по бо-

ковому пути — двумя желтыми огнями аналогично ранее рассмотрен-

ному случаю. Зеленый огонь на светофоре Н также закрывают заглуш-

кой.

11

Разнообразные случаи взаимозависимости показаний светофоров

рассматриваются в Методических указаниях по применению светофор-

ной сигнализации на железных дорогах РФ (РУ-30-80), утвержденных

МПС.

1.4. Расстановка светофоров автоблокировки

В зависимости от числа сигнальных показаний автоблокировка

(АБ) может быть дву-, трех- и четырехзначной.

При двузначной АБ (рис. 1.5, а) используют два сигнальных пока-

зания — красное и зеленое. Машинист о красном огне не предупрежда-

ется. Поэтому дая своевременной остановки поезда, проезжая свето-

фор с зеленым огнем, он сразу должен видеть показание следующего

светофора на расстоянии /б2 > /вс + /т max, где ZT max — тормозной путь

при максимальной реализуемой скорости; /Вс — пуп. поезда за время

восприятия сигнала машинистом.

В условиях плохой видимости светофоров (туман, метель, кривизна

пути) эта система обеспечивает безопасность только при недопустимо

низких скоростях поездов. Поэтому на наземных дорогах двузначную

АБ не применяют.

Для уверенного ведения поезда с установленной скоростью при АБ

машинист, проехав светофор с зеленым огнем, должен видеть зеленый

огонь на следующем светофоре. При двузначной АБ достаточно раз-

граничить поезда двумя блок-участками. Межпоездное расстояние

между центрами тяжести поездов Ьг = 2/бг + /п, где /п — длина поезда.

Такое разграничение позволяет получить высокую пропускную спо-

собность. Поэтому двузначную АБ используют в метро, где длины тор-

мозных путей небольшие и влияния погодных условий нет. На участках

с плохой видимостью светофоров и на станциях в метро используют

более сложную систему сигнализации.

При трехзначной АБ (рис. 1.5, б) используют три сигнальных пока-

зания — красный, желтый и зеленый огни. Желтый огонь предупреж-

дает машиниста о красном за один блок-участок. В неблагоприятных

погодных условиях видимость желтого огня может составить несколь-

ко метров. Поэтому для остановки поезда перед красным огнем длина

каждого блок-участка должна быть не менее /ттах- По ПТЭ дая сокра-

щения межпоездного интервала длина блок-участка трехзначной АБ

должна быть не менее тормозного пути полного служебного торможе-

ния (0,8 полной тормозной силы) при максимальной реализуемой ско-

рости, но не более 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для

грузовых. Эта длина должна быть не менее тормозного пути авто-

стопного торможения (полная тормозная сила с задержкой начала тор-

можения на время срабатывания автостопа 12 с).

12

Движение на зеленые огни светофоров (см. рис. 1.5, б) обеспечива-

ется при разграничении поездов тремя блок-участками. Поэтому мини-

мальное межпоездное расстояние L3 = 3/бЗ + !п- Сокращение этого рас-

стояния до двух блок-участков приводит к тому, что после светофора с

зеленым огнем машинист видит желтый огонь следующего светофора и

вынужден снижать скорость. Однако двухблочное разграничение до-

пустимо, если лучшими ходовыми свойствами обладает первый поезд

(проходит станцию без остановки), а второй трогается с места и т.п.

Простота устройства и указанные преимущества обусловили наиболь-

шее распространение трехзначной АБ на дорогах.

Вблизи больших городов на железных дорогах необходимо осу-

ществлять интенсивное движение грузовых, дальних пассажирских и

пригородных поездов. Если использовать на таких участках трехзнач-

ную АБ, то длину каждого блок-участка придется делать не менее мак-

симального тормозного пути, что даст межпоездной интервал не менее

5 мин. При необходимости большей пропускной способности применя-

ют четырехзначную сигнализацию (рис. 1.5, в), при которой использу-

ют четыре сигнальных показания — красный, желтый, желтый горя-

щий одновременно с зеленым, и зеленый огни. Одновременно горящие

желтый и зеленый огни оповещают машиниста о красном огне за два

блок-участка (2/б4). Поэтому остановка любого поезда перед светофо-

ром с красным огнем гарантируется при условии 2/б4 5 1т max- Движе-

ние поездов на зеленые огни светофоров обеспечивается при мини-

а)

L? = 2Lk7

Ьз = 31бз+1п

В)

Рис. 1.5. Схемы сигнализации автоблокировки

13

*._<>! 2la. _____________

н+см

Г 1

Рис. 1.6. Схема увязки показаний локо мотивных н путевых светоф оров трехзначной авто-

блокировки

мальном межпоездном расстоянии />4 = 4/б4 + /п. Поскольку /бз = 2?б4,

то L3 = З/бз + 1ц = 6/б4 + 1п и 1з — = 2/б4 = /бз.

Следовательно, четырехзначная АБ по сравнению с трехзначной

сокращает минимальное межпоездное расстояние на /бз, что позволяет

довести межпоездной интервал до 2—3 мин.

В нашей стране все участки с АБ дополняют автоматической локо-

мотивной сигнализацией (АЛСН). Эта система передает в кабину ма-

шиниста сигнальное показание светофора, к которому приближается

поезд, на всей протяженности блок-участка, расположенного перед

этим светофором. Если при трехзначной АБ число сигнальных показа-

ний АЛСН выбрать равным трем (рис. 1.6, А), то красному огню локо-

мотивного светофора соответствует расположение поезда на блок-

участке перед путевым светофором с красным огнем и после проезда

этого светофора, что недопустимо. Поэтому применяют четырехзнач-

ную АЛСН, где в качестве дополнительного сигнального показания

локомотивного светофора (рис. 1.6, В) используют желтый огонь с

красным.

Наличие АЛСН позволяет предупредить машиниста о красном

огне за два блок-участка, в пределах которых укладывается тормозной

путь. Это позволяет на участках с трехзначной АБ повысить скорости

пассажирских поездов до 140 км/ч, а грузовых до 90 км/ч. При четы-

рехзначной АБ одновременно горящим желтому и зеленому огням пу-

тевого светофора соответствует зеленый огонь локомотивного свето-

НСЩ

т т г____________________

Рис. 1.7. Схема увязки показаний локомотивных и путевых светофоров четырехзначной

автоблокировки

14

фора (рис. 1.7, А). Поэтому машинист предупреждает о красном огне

путевого светофора за два блок-участка (2/б4), суммарная длина кото-

рых равна тормозному пути, соответствующему максимальным ско-

ростям, принятым для АБ.

Скорость проследования светофора с желтым огнем гж не должна

превышать максимальной vM, принятой для АБ. Приказами начальни-

ков дорог Уж снижают до 60 км/ч. Превышение уж вызывает автостоп-

ное торможение поезда, поэтому длина каждого блок-участка трех- и

четырехзначной АБ должна быть достаточной для снижения скорости

полным служебным торможением от vy до уж.

Это требование трудно выполнить при четырехзначной АБ, по-

скольку /б4 * 0,5/бз> а увеличение длин блок-участков недопустимо сни-

жает пропускную способность. Для устранения этого недостатка на ло-

комотивном светофоре включается желтый огонь при вступлении поез-

да на блок-участок перед светофором с одновременно горящими

желтым и зеленым огнями (рис. 1.7, В).

Известны следующие способы расстановки светофоров АБ: по за-

сечкам времени на кривой скорости расчетного поезда; по максималь-

ным тормозным путям поездов; по кривым времени, построенным для

хвоста первого и головы второго поездов.

Первый способ яв.ыешя основным при трехзначной АБ. Строят

кривую скорости с засечками времени расчетного грузового поезда А

(рис. 1.8). Для проверки дпш блок-участков на соответствие тормоз-

ным путям строят кривые скоростей грузового ускоренного В и пасса-

жирского С поездов при .шижении их с максимально возможными ско-

ростями.

Наибольшие межпоездные интервалы получаются на участках,

проходимых с наименьшими скоростями (при отправлении со станций

или на затяжных подъемах). Чтобы не снижать пропускную способ-

ность, межпоездной интервал определяют в указанных местах из усло-

вия двухблочного разграничения поездов с учетом 0,3 мин на воспри-

ятие машинистом сигнального показания и трогание поезда с места.

От входного светофора 42 станции А откладывают отрезки, рав-

ные двум максимальным тормозным путям проверочных поездов,

0,3 мин и /ц/2. По засечкам времени определяют межпоездной интервал

(5,7 мин) и округляют его в большую сторону (6 мин).

По засечкам времени от начала кривой скорости отмечаюткоорди-

нату, соответствующую выбранному интервалу (6 мин). Откладывая от

этой точки расстояние /п/2 и время 0,3 мин, получают место установки

светофора серии I. Вычитают из отметки времени светофора серии I (5

мин) отметку времени светофора 42 (1,2 мин) и делят полученную раз-

ность на два (5 — 1,2 = 3,8:2 = 1,6 мин). Добавляя полученное значение

к отметке времени светофора 42 (1,2 + 1,6 = 2,8 мин), получают отмет-

ку времени светофора серии II. Проверяют длины блок-участков 42-II

и П-I на соответствие тормозным путям.

15

Рнс. 1.8. Схема расстановки светофоров по кривой скорости с засечками времени

Длина каждого блок-участка не должна превышать 2600 м по ус-

ловиям устойчивой работы рельсовой цепи и должна быть не менее

1000 м, что создает резерв длин блок-участков для возможности ис-

пользования более мощных локомотивов. При необходимости свето-

форы смещают в пределах ± 1 мин.

От светофора серии II откладывают расстояние /п/2 и определяют

отметку времени 2,3 мин. Добавляя к последней расчетный интервал

2,3 + 6 = 8,3 мин и вычитая от соответствующей координаты расстоя-

ние /п/2, получают координату установки светофора серии 1Г. В резуль-

тате между центрами тяжести поездов, первый из которых расположен

за светофором серии IT, а второй перед светофором серии II, обеспечи-

вается расчетный интервал, но число блок-участков равно двум. Для

получения трехблочного разграничения поездов блок-участок 1—1Г

делят по времени на два и устанавливают дополнительный светофор

серии III. При этом длины блок-участков I—III и III—II' должны соот-

ветствовать указанным требованиям.

Если расстояние от выходного светофора главного пути (42 стан-

ции Б) до входного светофора Ч менее /т max, то светофор Ч сдвигают на

значение разности расстояний. Тормозные пути откладывают от свето-

фора Ч и наибольший из них определяет минимальную длину блок-

участка (но не менее 1000 м) между входным и предупредительным све-

тофорами. Для сокращения станционного интервала максимальная

длина этого блок-участка установлена 1500 м. Откладывая ее от свето-

фора Ч, получают зону допустимой установки предупредительного

светофора (на рис. 1.8 заштрихованный прямоугольник).

Выполняя аналогичные построения от светофора серии I, получа-

ют координату предупредительного светофора серии Г, которая не со-

16

ответствует заданному допуску. Поэтому светофор серии Г сдвигают к

границе допуска.

На этом расстановку светофоров заканчивают. Светофоры нумеру-

ют от четного входного светофора четными порядковыми номерами

навстречу движению поездов, а от нечетного — нечетными.

Недостатком рассмотренного способа расстановки светофоров яв-

ляется то, что длины многих блок-участков превышают /т max. Это сни-

жает пропускную способность. Поэтому на двухпутных грузонапря-

женных линиях (по разрешению МПС) применяют расстановку свето-

форов исходя из максимальных тормозных путей. При этом способе

строят кривые скорости проверочных поездов (В и С на рис. 1.8) и, на-

чиная от выходного светофора (V2 станции А), откладывают длины

блок-участков трехзначной АБ, равные /т max. Сокращение длин блок-

участков приводит к увеличению числа светофоров на 5—15 %иудоро-

жанию АБ. Однако эти расходы на грузонапряженных линиях быстро

окупаются.

Третий, наиболее трудоемкий, но и самый точный, способ приме-

няют при четырехзначной АБ и на метрополитене.

Рассмотрим расстановку светофоров по кривым времени, постро-

енным для хвоста первого XI и головы второго Г2 поездов (рис. 1.9),

при четырехзначной сигнализации. Для получения кривой XI кривую

времени сдвигают влево на расстояние /п/2, поскольку кривую времени

Рис. 1.9. Схема расстановки светофоров по кривым времени

17

tcp (S) строят для центра тяжести поезда. Для получения кривой Г2 кри-

вую времеш! подшибают в начальной точке на значение расчетного ин-

тервала 7Р и сдвигают вправо на расстояние /п/2.

На координате выходного светофора 42 между кривыми XI и Г2

проводят вертикальную линию и делят ее на равные часта, число кото-

рых равно принятому числу блок-участков разграничения поездов.

Через точки деления 1,2, 3 и 4 проводят горизонтальные линии 1—Г,

2—2', 3—3' и 4—4', точки пересечения которых 4', 3', 2' и Г с кривой XI

определяют места установки светофоров I, II, III, IV серий. Координа-

ту следующего светофора IV серии находят, проводя из точки Г верти-

кальную линию до пересечения с кривой Г2 в точке 5, а из последней

горизонтальную линию до пересечения с кривой XI в точке 5'. Анало-

гично определяют места установки остальных перегонных светофоров,

учитывая требования к длинам блок-участков.

В случае трехблочного разграничения поездов из отрезка времени

горения светофоров сверху вычитают 0,3 мин и оставшуюся часть

делят на три. При двухблочном разграничении из указанного отрезка

вычитают 0,3 мин и время стоянки 0,5 мин, а оставшуюся часть делят

на два.

Расстановка светофоров сопровождается корректировкой длин

блок-участков в допустимых пределах. Кроме указанных требований,

учитывают видимость светофоров, расположение переездов, мостов,

тоннелей, нейтральных вставок и т.д.

1.5. Эксплуатационно-технические основы оборудования станций

электрической централизацией

При оборудовании станций устройствами автоматики и телемеха-

ники следует учитывать специфические особенности организации дви-

жения поездов, связанные с возможностью нахождения и перемещения

по путям одновременно нескольких подвижных единиц, а также с вы-

полнением операций с грузами, с обслуживанием пассажиров, с форми-

рованием и расформированием составов, с их техническим осмотром и

ремонтом. По станциям возможны поездные и маневровые передвиже-

ния. Передвижения по замкнутым в пути следования стрелкам называ-

ются маршрутизированными, а по незамкнутым — немаршрутизиро-

ванными.

К поездным передвижениям относятся прием, отправление и пере-

дача поездов из одного парка в другой. Поездные передвижения мар-

шрутизированы. Поэтому все стрелки, входящие в маршруты приема,

отправления и передачи, а также охранные стрелки включаются в цент-

рализацию.

Маневровые передвижения, осуществляемые по централизован-

ным стрелкам, как правило, маршрутизируются (на промежуточных

18

станциях с небольшим объемом маневровой работы не маршрутизиру-

ются). ^маршрутизированные маневры выполняют при сортировоч-

ной работе и формировании поездов в изолированных районах стан-

ции. Эти районы могут работать независимо от централизации всей

станции или временно передаваться на местное управление для того,

чтобы в остальных районах сохранялась возможность движения поез-

дов.

При маршрутизации станции целесообразно предусматривать воз-

можность использования наибольшего числа путей для движения в

двух направлениях. На станциях двухпутных линий выделяют маршру-

ты для временного перехода на двустороннее движение по любому

путл перегона при ремонте другого пути.

Маршруты, одновременное движение по которым невозможно, на-

зываются враждебными. К ним относятся: маршруты, в которых одни

и те же стрелки находятся в различном положении; встречные маршру-

ты приема, а также приема и маневров на один и тот же путь; маршрут

приема на путь с местным управлением стрелками в противоположной

горловине, допускающим выход на путь приема; попутные маршрут

приема на путь и маршрут надвига на горку с этого пути при возмож-

ности осаживания надвигаемого состава; встречные маневровые ма-

ршруты на один и тот же участок пути в горловине станции независимо

от длины этого участка; попутные или встречные маршруты, устанав-

ливаемые по одним и тем же стрелкам в одном и том же положении;

варианты местного управления и маршруты, совместимые по положе-

нию стрелок; маршруты приема и попутные маршруты отправления по

групповому выходному светофору при отсутствии на нем маршрутно-

го указателя пути отправления. Одновременная установка враждебных

маршрутов должна исключаться схемными зависимостями.

Основным маршрутом называется кратчайший путь следования по

станции, имеющий наименьшее количество враждебных маршрутов и

допускающий наибольшую скорость движения. Вариантные маршру-

ты отличаются от основных положением стрелок.

При электрической централизации маршруты устанавливает де-

журный по станции, для чего с помощью кнопок и рукояток на пульте

он управляет стрелками и сигналами. Стрелки оборудуются электро-

приводами, которые обеспечивают перевод, запирание и контроль по-

ложения стрелок. Передвижение по стрелке с выполнением требований

безопасности допускается, если зазор между прижатым остряком и

рамным рельсом не превышает 4 мм, а второй остряк отведен от рам-

ного рельса не менее, чем на 125 мм. Информацию об установке ма-

ршрута и его использовании дежурный получает на табло. В электри-

ческую централизацию включаются стрелки, входящие в маршруты

приема, отправления и передачи поездов из одйого парка в другой, в

маневровые маршруты и в маршруты подачи и уборки локомотивов и

надвига составов на сортировочные горки, а также стрелки маневро-

19

вых районов. Для исключения перевода под движущимся составом

(при необходимости изменить маршрут) стрелки, входящие в маршрут,

замыкаются в момент открытия светофора.

Замыкание стрелок может быть предварительным и полным. Пред-

варительное замыкание происходит в момент открытия сигнала при от-

сутствии поезда на предмаршрутном участке. В этом случае при закры-

тии сигнала стрелки размыкаются. Полное замыкание стрелок осущест-

вляется при вступлении поезда на предмаршрутный участок. При

закрытии сигнала в этом случае стрелки не размыкаются. Различие

между видами замыкания заключается в продолжительности выдерж-

ки времени от момента закрытия светофора дежурным по станции до

размыкания стрелок. Выдержка времени устанавливается для обеспе-

чения остановки подвижной единицы перед перекрытым светофором.

В условиях нормального использования маршрута закрытие поезд-

ного светофора происходит в момент занятия локомотивом первого

изолированного участка маршрута. Маневровые светофоры закрыва-

ются при освобождении изолированного участка перед светофором, а в

случае его занятости — при освобождении первого изолированного

участка за светофором. При проследовании поезда по маршруту стрел-

ки размыкаются по мере занятия и освобождения путевых участков. В

случае неисправности рельсовых цепей возможно искусственное раз-

мыкание стрелок с соблюдением условий обеспечения безопасности

движения.

В устройствах электрической централизации используют линзовые

светофоры с нормально горящими огнями. В качестве входных ма-

ршрутных и выходных по главным и боковым путям, предназначае-

мых для безостановочного пропуска поездов, применяют мачтовые

светофоры. Входные светофоры для приема поездов, следующих по не-

правильному пути, выходные и маневровые устанавливаются карлико-

выми.

Светофоры размещают с правой стороны по направлению движе-

ния или над осью ограждаемого ими пути. Допускается применение

групповых выходных и маршрутных сигналов. Светофоры устанавли-

ваются в соответствии с требованиями габарита С. Расстояние от

стрелки до светофора определяется шириной междупутья и маркой

крестовины. При расстановке светофоров стремятся получить макси-

мально возможную полезную длину приемо-отправочных путей. Рас-

стояние между двумя попутными светофорами по главному пути долж-

но быть не менее длины максимального тормозного пути при полном

служебном торможении.

На двухпутных участках выходные светофоры с главных путей и

путей безостановочного пропуска, а также значительно удаленные

(свыше 600 м) от помещения дежурного по станции оборудуются при-

гласительными сигналами. На промежуточных станциях двухпутных

линий светофоры главных путей могут переводиться на автоматичес-

20

кое действие. Входные, выходные и маршрутные сигналы могут быть

открыты при следующих условиях: свободности пути приема или пер-

вого участка удаления, а также всех стрелочных участков, входящих в

маршрут; отсутствия на однопутном перегоне встречных поездов; зам-

кнутого положения стрелок в маршруте и плотном прилегании остря-

ков; запрещающего показания на светофорах враждебных маршрутов

и исключения возможности их открытия; выключенного пригласитель-

ного сигнала; отсутствия -искусственного размыкания маршрутов и

местного управления стрелками, запираемыми в маршруте. Для манев-

ровых светофоров требуется соблюдение этих же условий, за исключе-

нием свободности пути.

Для контроля свободности путей и стрелок и повышения эффектив-

ности поездной и маневровой работы станционные пути и горловины

разбиваются на изолированные участки. На их границах устанавлива-

ются изолирующие стыки, а сами участки оборудуются рельсовыми це-

пями. В стрелочную изолированную секцию включается не более трех

одиночных стрелок. Объединение в один участок нескольких стрелок

не должно снижать эффективность эксплуатационной работы на стан-

ции; необходимо также обеспечивать возможность параллельных пере-

движений.

В зоне расположения стрелок пути сходятся. В том месте, где рас-

стояние между осями путей становится равным 4100 мм, устанавлива-

ется предельный столбик. Для обеспечения требований габарита С при

передвижении по соседним путям изолирующие стыки располагают на

расстоянии не менее 3,5 м от предельного столбика в сторону пути.

Если изолирующий стык должен быть размещен ближе к соответству-

ющему предельному столбику, он называется негабаритным и на плане

станции обводится кружком. Наличие таких стыков учитывают при со-

ставлении схем.

Основными документами, в соответствии с которыми станции обо-

рудуются устройствами электрической централизации, являются схе-

матический и двухниточный планы.

На схематическом плане станции (рис. 1.10) изображают: пути с

указанием типа рельсов и полезной длины, стрелки с указанием типа

рельсов и марки крестовины, светофоры, изолирующие стыки, пост

ЭЦ, маневровые посты, вышки, релейные будки, релейные и батарей-

ные шкафы, маневровые колонки, железнодорожные мосты, путепро-

воды и пешеходные мосты, переезды, платформу и другие объекты. На

плане показывают трассу основных кабелей, высоковольтно-сигналь-

ную линию автоблокировки; указывают расстояние от оси поста ЭЦ

до каждого объекта управления.

На станции двухпутной линии главные пути всегда специализиру-

ются (1П, ПП), боковые, где это позволяет путевое развитие, обезличи-

ваются (4П, 6П). На выходных светофорах предусматривают лунно-

белые огни, используемые как пригласительные (мигающий огонь) и

21

нз Станция к

Рис. 1.10. Схематический план станции

маневровые (немигающий огонь), /77, 42, НЗ, Н4, Н6, 44, 46. На спе-

циализированных путях и в горловине устанавливают карликовые ма-

невровые светофоры М5, Мб, М7, Ml, М3, М4. Для приема поездов с

неправильных путей устанавливают дополнительные входные свето-

форы 4Д и НД. Для выполнения маневров бесстрелочные участки в

горловинах НАП, 4БН, 4АП, НБП имеют достаточную длину.

Условия зависимости между стрелками, сигналами и маршрутами

(показана часть маневровых маршрутов) изображаются в виде табли-

цы (рис. 1.11). В таблице зависимостей все возможные на станции по-

ездные маршруты делятся на категории прием, отправление. Манев-

ровые маршруты подразделяются на группы, название которых оп-

ределяется обозначением светофора. Все маршруты нумеруются;

указывается светофор, по которому разрешается движение, положение

ходовых и охранных стрелок. Каждому маршруту отводятся отдельная

строка и столбец. Для враждебных маршрутов на пересечении строки и

столбца ставят крест. Стрелки, замыкаемые в маршрутах в плюсовом

положении, отмечают знаком "+", а в минусовом знаком "—".

В таблицах зависимостей дня крупных станций враждебность ма-

ршрутов не указывается. Таблицы составляются отдельно для основ-

ных поездных маршрутов, вариантных поездных маршрутов и манев-

ровых маршрутов. В таблицах указывается положение стрелок, опре-

деляющих направление маршрута.

На двухниточном плане станции (рис. 1.12) показываются: пути и

стрелки в двухниточном изображении, стрелочные электроприводы,

контрольные замки, светофоры с расцветкой сигнальных огней, манев-

ровые колонки, посты и вышки, посты централизации, пассажирское

22

здание, релейные и батарейные шкафы, релейные будки, стрелочные и

электротяговые соединители, путевые дроссель-трансформаторы,

трансформаторные ящики, кабельные стойки, разветвительные муфты,

изолирующие стыки. Кроме того, указываются номера путей, стрелоч-

ных секций, стрелок и тупиков, кабельная магистраль, подключение

релейных шкафов, линейные провода автоблокировки, кабельные

ящики, высоковольтные линии, переезды, направление кодирования,

направление приема поездов на пути, мосты, платформы и другие объ-

екты.

На двухниточном плане разная толщина нитей рельсовой цепи

обозначает разную полярность. В однониточных рельсовых цепях

утолщенной линией обозначают нить, по которой пропускают тяговый

ток.

Изолирующие стыки на двухниточном плане расставляют с учетом

чередования полярностей, что позволяет контролировать отсутствие

короткого замыкания в стыках.

Изолирующие стыки, как правило, устанавливают в створе со све-

тофорами. У входных светофоров допускается сдвигать стыки в обе

стороны до 2 м. Перед остряками стрелок в зонах маршрутизирован-

ных маневров изолирующие стыки устанавливают у конца рамного

рельса.

направ-

ление

Наименование

наршрута

на путь in

» »

» » 1/1

с путиПГ"

» » зп

» »

» »

С путиИГ~

» » ип

» » ап

На путь If!

»» ЗЯ

» » еп

» » 6П

От м1 заме

» /гф » н!

» MS » Hl

» MS » w

» M7 » Ml

» M5 » Nt

» VI » NT

» Ml » NS

» Mt » NT

» мз » vi

v

v

v

Hl

H3

HV

HS

HI

hh_

vs

н

и

H

H

Ml

*ф

MS

NS

N7

N5

HI

N1

NT

М3

Рис. 1.11. Таблица взаимозависимостей иа станции

23

На участках с автоблокировкой главные пути станций н пути, по

которым поезда движутся со скоростью более 50 км/ч, оборудуются

устройствами АЛС. На кодируемых путях следует применять двухни-

точные рельсовые цепи и стремиться к сокращению числа изолирую-

щих стыков. У стрелок, расположенных на кодируемых участках,

стыки рекомендуется устанавливать на отклонении. Если отклонение

тоже кодируется, то на стрелке для предотвращения сбоев в воспри-

ятии кодов АЛС применяют специальную схему установки стрелочных

соединителей (рис. 1.13).

Размещение изолирующих стыков и приборов рельсовых цепей

должно обеспечивать обтекание током рамных рельсов, стрелочных

соединителей и уменьшение длин ответвлений, не обтекаемых током.

Исправность цепи ответвлений контролируется установкой на каждом

из них путевого реле, число которых не должно превышать трех в

одной рельсовой цепи. Ответвления стрелочных изолированных участ-

ков, входящих в маршруты приема и отправления, а также ответвления

длиной более 60 м должны обтекаться током рельсовой цепи.

Правильность размещения изолирующих стыков определяется

подсчетом их количества в замкнутом контуре. При четном числе изо-

лирующих стыков в контуре обеспечивается правильность чередова-

ния полярности питания в смежных рельсовых цепях. В случае нечетно-

го числа вводятся дополнительные стыки или переносятся уже у станов-

ленные.

На ответвлениях, не обтекаемых током, при негабаритных стыках

и на спаренных стрелках съездов для надежности устанавливают по два

стрелочных соединителя.

Стыковые и стрелочные соединители служат для пропуска сигналь-

ного и тягового токов через стыки рельсов. В рельсовых цепях с дрос-

сель-трансформаторами тяговый ток проходит по обеим нитям, поэто-

му на стрелках устанавливают тяговые соединители (на рис. 1.12 пока-

заны штриховой линией).

Рис. 1.13. Схема изоляции стрелок при кодировании маршрутов приема

25

На станциях применяют типовые рельсовые цепи с непрерывным и

импульсным питанием. Аппаратура рельсовых цепей размещается в

трансформаторных ящиках, релейных шкафах и на посту централиза-

ции. На путях для экономии кабеля рекомендуется располагать по обе

стороны стыка питающие или релейные концы.

На электрифицированных участках в двухниточных рельсовых

цепях для пропуска тягового тока по главным путям дроссель-транс -

форматоры устанавливают на обоих концах. На боковых путях и в гор-

ловинах допускается применять однодроссельные и однониточные

рельсовые цепи. Для пропуска тягового тока и защиты аппаратуры

рельсовых цепей от его действия предусматривают специальные меры.

Составляют вспомогательную схему пропуска тягового тока по стан-

ции. По ней проверяют правильность составления схем рельсовых

цепей и установки дроссельных перемычек и тяговых междупутных со-

единителей.

1.6. Перспективы развития систем железнодорожной

автоматики и телемеханики

Современные условия работы железных дорог, повышение скорос-

тей и интенсивности движения поездов требуют все большей степени

автоматизации управления процессом перевозок. Перспективные сис-

темы автоматики и телемеханики должны обладать качественно новы-

ми и более широкими функциональными возможностями по сравне-

нию с существующими, обеспечивать повышение уровня безопасности

движения поездов. Основные требования к новым системам: надеж-

ность действия, исключающая возникновение опасных отказов; малое

время восстановления работоспособности после возникновения отка-

зов; надежная защита от воздействия различных помех; высокое бы-

стродействие; универсальность для различных условий эксплуатации.

Наиболее полно эти требования могут быть реализованы при раз-

работке новых систем управления на современной элементной базе, и

прежде всего, с использованием микроэлектроники. Создаются микро-

электронные системы автоматической локомотивной сигнализации,

микропроцессорная централизация стрелок и сигналов, система дис-

петчерской централизации на основе применения микропроцессорных

комплектов и агрегатных модулей, комплекс горочный микропроцес-

сорный, система автоматического управления тормозами поезда. Для

построения таких систем требуется не только современная техника, но

и создание специальных программных средств. Разрабатываемые сис-

темы автоматического ведения поездов основаны на принципиально

отличных от существующих методах построения замкнутых систем ре-

гулирования.

26

Наряду с созданием новых существующие средства автоматики и

телемеханики совершенствуются в направлении повышения надежнос-

ти, быстродействия и объема передаваемой информации.

На железнодорожных участках внедряются новые виды рельсовых

цепей без изолирующих стыков и схемы рельсовых цепей, устойчиво

работающие при пониженном сопротивлении балласта. Разработаны

новые системы автоблокировки (частотная, унифицированная и с цент-

рализованным размещением аппаратуры), многозначная автоматичес-

кая локомотивная сигнализация, электрическая централизация с инду-

стриальной системой монтажа, комплексная система автоматизации

горочных процессов.

Сложность устройств железнодорожной автоматики и размещение

их на значительных расстояниях затрудняют поиск отказов и возмож-

ности современного ремонта. Для улучшения условий труда обслужи-

вающего персонала и сокращения среднего времени восстановления

используют устройства технического диагностирования основных эле-

ментов перегонных и станционных систем управления.

Развитие автоматизации оперативного управления транспортным

процессом непосредственно связано с созданием автоматизированных

рабочих мест. Создаются АРМ управленческих и оперативных работ-

ников. Для ремонтно-технологических участков разрабатываются

АРМ автоматического контроля и диагностирования аппаратуры. Ос-

новой автоматизированных рабочих мест являются персональные

ЭВМ различных типов.

Глава 2

ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

2.1. Сигнальные устройства

Основным средством обеспечения безопасности и организации

движения на железных дорогах является использование сигнальных

устройств для передачи приказов машинистам подвижных единиц.

Первоначально в качестве сигнальных устройств широко применялись

семафоры, у которых сигнальные показания в светлое время суток по-

дают механически управляемые крылья, а в темное время — сигналь-

ные огни.

Почти все семафоры заменены светофорами, которые подают

большее число сигнальных показаний и имеют хорошую круглосуточ-

ную видимость.

Светофор — это сигнальный прибор, подающий сигналы огнями

своих ламп в светлое и в темное время суток.

В зависимости от оптической системы светофоры подразделя-

ются на линзовые и прожекторные, а по месту установки на мачто-

вые (рис. 2.1), карликовые (рис. 2.2) и консольные.

На дорогах применяют примерно 150 типов линзовых светофоров,

отличающихся оснасткой и высотой мачты, и шесть типов карликовых

светофоров.

Основная часть линзового светофора — светофорная головка, ко-

торую изготавливают из чугуна или силумина (из чугуна одно-, дву- и

трехзначные, а из силумина однозначные, которые укрепляют на ме-

таллических или железобетонных мачтах).

Если необходимо получить большее число сигнальных огней, на

мачте устанавливают две, а иногда и три головки.

Железобетонные мачты устанавливают непосредственно в грунте,

металлические укрепляют в чугунном стакане, закрепляемом на бетон-

ном фундаменте. Светофорные головки карликовых светофоров кре-

пят непосредственно на фундаменте, а консольные светофоры — на

железобетонных опорах контактной сети. Консольные светофоры ис-

пользуют в тех случаях, когда по условиям габарита С или видимости

невозможно установить мачтовый или карликовый светофор.

28

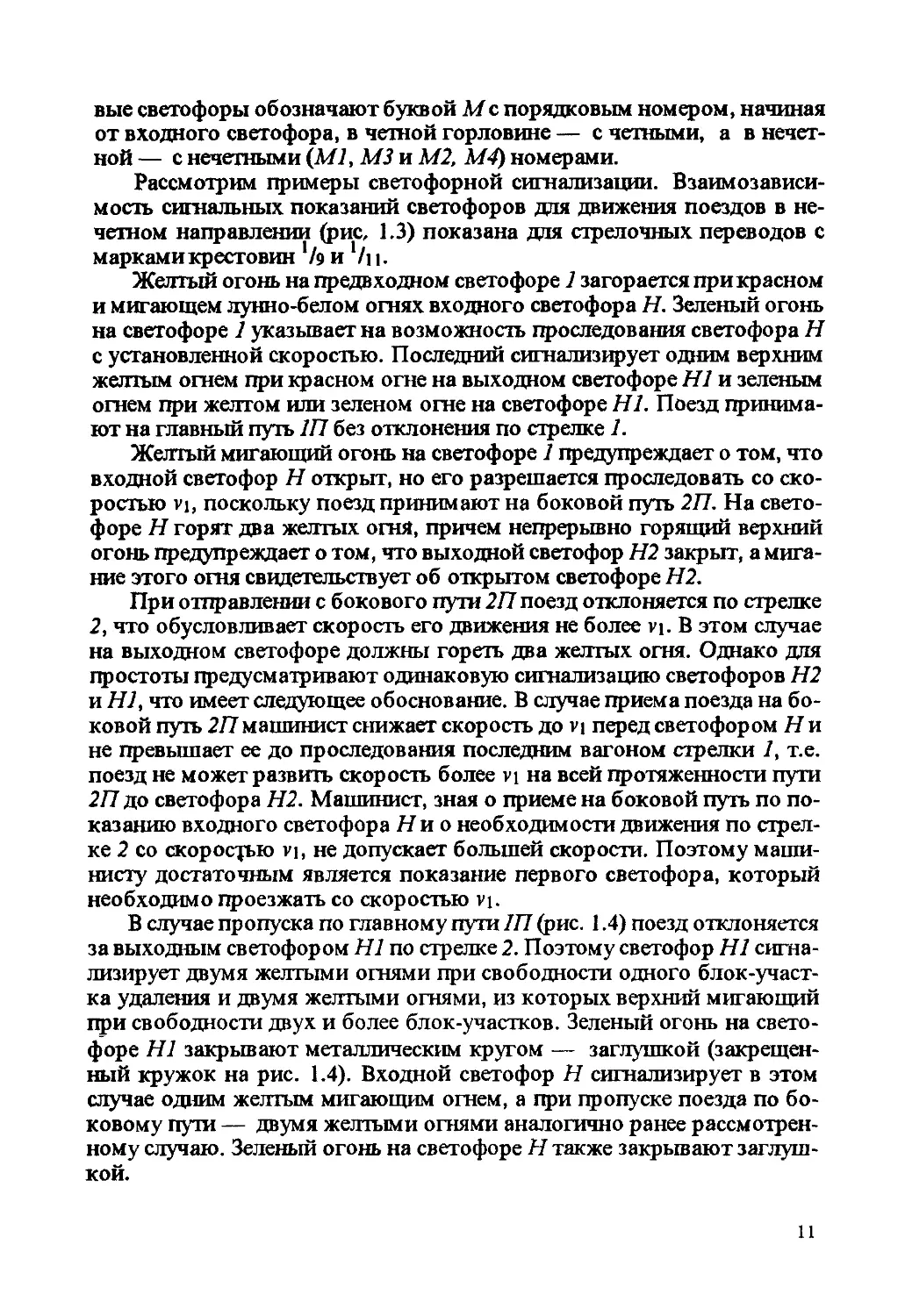

На мачте светофоров при необходимости при помощи типовых

кронштейнов и гарнитур подвешивают головку со световой зеленой

полосой, световой указатель в виде светящейся вертикальной стрелки,

маршрутный световой указатель, номерные щитки и отражательные

знаки.

Линзовый комплект светофорной головки представляет собой оп-

тическую систему (рис. 2.3), которая собирает световые лучи ламп в

пучок и направляет его в сторону приближающегося поезда. Для луч-

шей видимости огней головка линзового комплекта снабжена щитом,

окрашенным черной краской. Линзовые комплекты защищены от по-

падания солнечных лучей козырьками.

В линзовых светофорах применяются лампы на напряжение 12 В,

мощностью 15—25 Вт.

С начала 80-х годов для линзовых светофоров выпускаются свето-

форные лампы с двумя нитями накаливания типов ЖЛС 12-15+15 и

ЛСС 12-25+25, т.е. каждая нить рассчитана соответственно на мощ-

ность 15 и 25 Вт. Продолжительность горения основной нити лампы

2000 ч, резервной — 300 ч. Для таких ламп изготавливают специаль-

ные линзовые комплекты.

Рис. 2.1. Мачтовый светофор

29

155

232

Рис. 2.3. Линзовый комплект с ламподержателем под двухнитевую лампу:

1 — бесцветная ступенчатая линза; 2 — цветная ступенчатая линза; 3 — прижимное кольцо; 4—кор-

пус; 5—держатель лампы; 6—винт

При обслуживании светофоров особое внимание уделяется провер-

ке дневной их видимости на перегонах и станциях с пути или поезда,

своевременной замене ламп, поддержанию необходимого напряжения,

постоянной чистоте линз и светящихся полос.

При замене ламп необходимо на них измерять напряжение. При

этом 2 раза в год его проверяют при аварийном питании (по постоян-

ному току), а на лампах входного светофора и от преобразователей на-

пряжения. Если напряжение на лампах выше нормы, то это ведет к рез-

кому сокращению срока их службы, а если же напряжение ниже нормы,

то это ухудшает видимость светофоров, Поэтому следует строго при-

держиваться нормативного напряжения на зажимах ламподержателя

(11,5±®;50)В.

2.2. Стрелочные электроприводы

Стрелочные электроприводы предназначены для перевода стре-

лочных остряков, запирания и контроля положения централизованных

стрелок в устройствах электрической централизации.

Согласно ПТЭ стрелочные электроприводы всех видов должны

обеспечивать при крайних положениях стрелок плотное прилегание

прижатого остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника кресто-

30

вины к усовику; стрелка (остряки или подвижной сердечник крестови-

ны) не должна замыкаться при зазоре между прижатым остряком и

рамным рельсом (или сердечника с усовиком) 4 мм и более; другой

остряк должен быть отведен от рамного рельса на расстояние не менее

125 мм.

На железных дорогах получил широкое распространение невзрез-

ной стрелочный электропривод СП-6; на сортировочных горках и в ма-

невровыхрайонах станции применяются быстродействующие стрелоч-

ные электроприводы СПГБ-4.

Электропривод устанавливается на гарнитуре железнодорожных

стрелок с правой или левой стороны стрелочного перевода и управля-

ется с поста электрической централизации или колонки местного уп-

равления.

Стрелочный электропривод СП-6 (рис. 2.4) состоит из: корпуса 2,

многоконтактного блокировочного устройства 1, уравнительной

муфты 3, редуктора 4 со встроенной фрикционной муфтой, контроль-

ных линеек 5 (6 — ушко контрольной линейки; 7 — палец контроль-

ной линейки), одного рабочего шибера 8, главного вала 9, блока авто-

переключателя 10, обогревательного элемента 12, панели освещения

13, блока электродвигателя 14.

Все узлы смонтированы в корпусе 2 и закрываются сварной сталь-

ной крышкой (на рис. 2.4 не показана) (11 — боковая крышка).

Рис. 2.4. Стрелочный электропривод СП-6 (вид сверху)

31

Основные характеристики невзрезного стрелочного электроприво-

да с внутренним запиранием СП-6 следующие: максимальное тяговое

усилие 6000 Н; максимальное время перевода 7,0 с; назначенный ресурс

1,2 млн. срабатываний при усилии до 3500 Н; электропитание постоян-

ным током при номинальном напряжении 30, 100, 110 и 160 В или пере-

менным током частотой 50 Гц, напряжением 110, 127, 190 и 220 В; раз-

меры 780x955x255 мм; масса — не более 175 кг.

Редуктор со встроенным фрикционом представляет собой отдель-

ный узел, монтируемый в корпусе электропривода (рнс. 2.5). Редуктор

состоит из чугунного корпуса с крышкой, внутри которого находятся

стальные валы-шестерни, зубчатые колеса нормального цилиндричес-

кого зацепления, а также фрикциошюй муфты, смонтированной внут-

ри зубчатого колеса.

Фрикционная муфта состоит из четырех подвижных и четырех не-

подвижных стальных дисков. Подвижные диски соединены с зубчатым

колесом, а неподвижные диски расположены на втулке, которая соеди-

нена шпонкой с валом-шестерней. Сжимаются диски тремя тарельча-

тыми пружинами при помощи регулировочной гайки. Усилие фрикци-

онного сцепления регулируется от 1000 до 7000 Н.

Вращение от электродвигателя на редуктор передается через

муфту, расположенную на квадрате вала-шестерни редуктора.

Блок главного вала и автопереключателя (см. рис. 2.4) состоит из

чугунного основания, на котором установлены две контактные колод-

ки, имеющие по три пары контактных пружин на каждой. Между ко-

лодками на осях в чугунном основании помещаются свободно повора-

чиваемые стальные рычаги с зубьями. На этих рычагах укреплены ко-

лодки с тремя латунными контактными ножами каждая, из них два

узких для контрольных цепей и один широкий для рабочей цепи.

Под действием двух пружин растяжения, закрепленных параллель-

но на упорных рычагах, ножевой рычаг с зубом контактными ножами

врублен в контактные пластины на глубину не менее 9 мм.

Рис. 2.5. Механическая переда-

ча электопривода СП-6:

1 — главный вал шиберной шестер-

ни; 2 — рабочий шибер; 3 — кон-

трольные линейки; 4—рабочая шес-

терня; 5 — рабочий вал; 6, 11,12 ,

13 — шестерни редуктора; 7 — фрик-

ционная муфта; 3—регулировочная

гайка; 9 — муфта сцепления; 10 —

электродвигатель; 14—ведущее зуб-

чатое колесо

32

Над контактными колодками установлены защитные кожуха из

прозрачной пластмассы д ля предохранения контактов от попадания на

них капель конденсата.

Контрольные линейки имеют вырезы, в которые попеременно при

ходе их вместе с остряками стрелок попадают зубья рычагов. Над кон-

тактными пружинами, предназначенными для контрольных цепей, рас-

положены обогревательные элементы для обогрева контактов с целью

исключить обледенение, ведущее к потере контроля положения стре-

лок. Питание обогревательного элемента осуществляется переменным

током частотой 50 Гц, напряжением 220 В с последующим понижением

напряжения трансформатором ПОБС-5А до 24 В. Обогреватели в

электроприводе выключаются блокировочным контактом курбельно-

го выключателя. Сезонное включение и выключение обогревательного

элемента осуществляется специальными предохранителями, устанав-

ливаемыми в релейных шкафах, кабельных ящиках и т.д. Электропри-

вод закрывается сварной стальной крышкой, имеющей уплотнение из

резины. Изнутри электропривод запирается специальным замком.

Внутри электропривода установлен курбельный выключатель,

блокировочные контакты которого исключают возможность управле-

ния по команде с поста электрической централизации в момент откры-

тия заслонки. При снятом электродвигателе электропривод может

быть переведен на ручное управление рукояткой при помощи специ-

альной оси, надеваемой на выступающий из редуктора квадрат вала-

шестерни.

Работа электропривода начинается с момента подачи напряжения

на блок электродвигателя. Вал электродвигателя, вращаясь, через

муфту и систему механической передачи редуктора приводит во враще-

ние зубчатое колесо с упором, которое "выжимает" ролик одного из

упорных рычагов и выводит конец этого рычага из выреза диска глав-

ного вала. Одновременно с этим упорный рычаг переключает через

ролик рычаг с зубом с установленными на нем контактными ножами из

контрольного положения в рабочее. После поворота иа 46° зубчатое

колесо с упором вращает диск главного вала шиберной шестерни (см.

рис. 2.5).

В начале вращения главного вала шиберной шестерни один из за-

порных зубьев шестерни отпирает запорный зуб рабочего шибера со

стороны прижатого остряка и профилем эвольвенты запорного зуба

шестерни заставляет перемещаться рабочий шибер, одновременно за-

цепляясь с рабочими зубьями шестерни в том же направлении.

В конце перевода стрелки рабочий шибер останавливается, и

упорный рычаг под действием двух параллельных пружин растяжения

попадает в вырез диска главного вала шиберной шестерни. Одновре-

менно с этим рычаг с зубом и контактными ножами под действием

упорного рычага переключается и замыкает контрольные контакты,

размыкая при этом рабочие контакты. В конце перевода другой за-

33

2 Зак 1462

порный зуб шестерни запирает другой запорный зуб рабочего шибера

со стороны второго прижатого остряка.

Контрольные линейки служат для контроля отвода другого остря-

ка от рамного рельса на расстояние не менее 125 мм. При взрезе стрел-

ки электропривод подлежит тщательному техническому осмотру.

Электроприводы СПГБ-4 и СПГБ-4М — электромехани-

ческие с внутренним запиранием, быстродействующие, невзрезные, с

бесконтактными автопереключателями.

Основные характеристики электроприводов следующие: макси-

мальное усилие перевода 2000 Н; время перевода стрелки 0,5—0,6 с на

горках и 1—1,2 с в маневровых районах; назначенный ресурс 1-Ю6

переводов стрелки при условии соблюдения правил эксплуатации; ход

шибера (154±2) мм; электропитание двигателя осуществляется постоян-

ным током напряжением 200—220 В. Средний срок службы электро-

приводов три года. Размеры 780x955x255 мм, масса не более 190 кг.

Такие электроприводы устанавливают с левой и правой сторон стрел-

ки.

В электроприводах СПГБ-4 и СПГБ-4М вместо контактного авто-

переключателя установлен бесконтактный автопереключатель, в кото-

ром использован индуктивный (трансформаторный) принцип.

Действие индукционного переключателя основано на изменении

коэффициента взаимоиндукции первичной и вторичной катушек

трансформатора в результате смещения пассивного шунта. В момент

нахождения шунта против полюсов, на которых помещены катушки,

воздушный зазор между шунтом и полюсами минимален, и во вторич-

ной катушке индуцируется требуемая ЭДС. С увеличением воздушного

зазора ЭДС на выходе резко уменьшается. Таким образом, включение

и выключение реле сопровождаются активным воздействием шунта.

2.3. Электропривод ограждающих устройств

Электропривод автошлагбаума (рис. 2.6) состоит из литого чугун-

ного корпуса, электродвигателя, редуктора, смонтированного в само-

стоятельном корпусе, приводного вала, с вращением которого повора-

чивается металлическая рама бруса шлагбаума, автопереключателя,

автоматически переключающего цепи в момент подъема и опускания

бруса шлагбаума, клеммных 12-ппырных коло док для разделки кабеля

и подключения монтажных проводов, амортизационного устройства,

смягчающего удары бруса в крайних положениях (при открытии и за-

крытии шлагбаума), системы рычагов и тяг, соединяющих редуктор,

приводной вал, амортизационное устройство.

В редукторе привода установлено фрикционное устройство, пред-

отвращающее остановку якоря электродвигателя в случае появления

препятствия, мешающего движению бруса, благодаря чему предотвра-

34

щается повреждение электродвигателя. Фрикционное усилие регулиру-

ется специальной пружиной. При регулировке необходимо установить

такое нажатие, чтобы ток работы на фрикцию был не более 3,2 А. По-

дъем и опускание бруса должны обеспечиваться с некоторым запасом

силы, рассчитанным на возможную разбалансировку бруса и загрязне-

ние трущихся деталей.

Корпус представляет собой литую конструкцию из чугуна, нижняя

наружная поверхность которой выровнена для установки и закрепле-

ния на типовом светофорном (или специальном) фундаменте. На верх-

ней части корпуса крепят сигнальный механизм, представляющий

собой стойку с кронштейнами, на которой имеются две однозначные

светофорные головки и громкий звонок.

В нижней и верхней частях корпуса расположены отверстия для

ввода кабеля и проводов.

Заградительный брус шлагбаума поднимается и опускается при

действии электродвигателя. Брус соединен с металлической рамой

осью и шариковым фиксирующим устройством. Такое соединение до-

пускает при незначительном усилии поворот бруса на 45° в обе сторо-

Рис. 2.6. Электропривод автоматического шлагбаума:

1 — крышка корпуса; 2 — подставка для установки специальных устройств; 3 — коромысло; 4 — oct

выходного вала* 5—тяга кривошипа 6— кривошип, 7— редуктор; 8— фрикцион; 9— корпус; 10—

электродвигатель; 11 — отверстие для ввода кабелей и проводов; 12—амортизаторы; 13—двуплечий

рычаг; 14 — автопереключатель (контактор)

35

2*

ны вдоль оси, крепящей ее к раме. Благодаря этому вероятность по-

вреждения бруса при случайном наезде автотранспорта значительно

уменьшена.

На брусе укреплены три сигнальных фонаря. Два из них, средний и

находящийся у основания бруса, односторонние. Они сигнализируют

красным огнем в сторону автотранспорта. Третий фонарь, располо-

женный у края бруса, двусторонний. В сторону автотранспорта он сиг-

нализирует красным огнем, а в обратную сторону белым, указывая в

ночное время границу перекрытия дороги автотранспорту, освобожда-

ющему переезд. В фонарях применены лампы мощностью 10 Вт на на-

пряжение 12 В. В горизонтальном положении брус не заперт и при от-

ключении электропитания может быть переведен в вертикальное поло-

жение вручную.

Когда брус находится в вертикальном положении, коромысло по-

вернуто на 90° против часовой стрелки относительно первоначального

положения и расположено в "мертвой" зоне, благодаря чему брус в вер-

тикальном положении оказывается запертым. Запирание бруса в этом

положении необходимо для предотвращения неконтролируемого опус-

кания шлагбаума.

Автопереключатель (контактор) электрических цепей содержит

контактную систему нажимного типа, переключаемую толкателями

под действием кулачков, закрепленных на выходном валу электропри-

вода.

Контактная система состоит из трех групп контактов. В каждой

группе имеется по одной замкнутой и разомкнутой паре контактов.

Когда вал вращается, контакты переключаются.

В электроприводе автошлагбаума применен электродвигатель СЛ-

571к постоянного тока с параллельным возбуждением. Его основные

характеристики: полезная мощность 95 Вт, частота вращения якоря

2200 об/мин, напряжение 24 В, номинальный ток 7 А, напряжение 0,5 В.

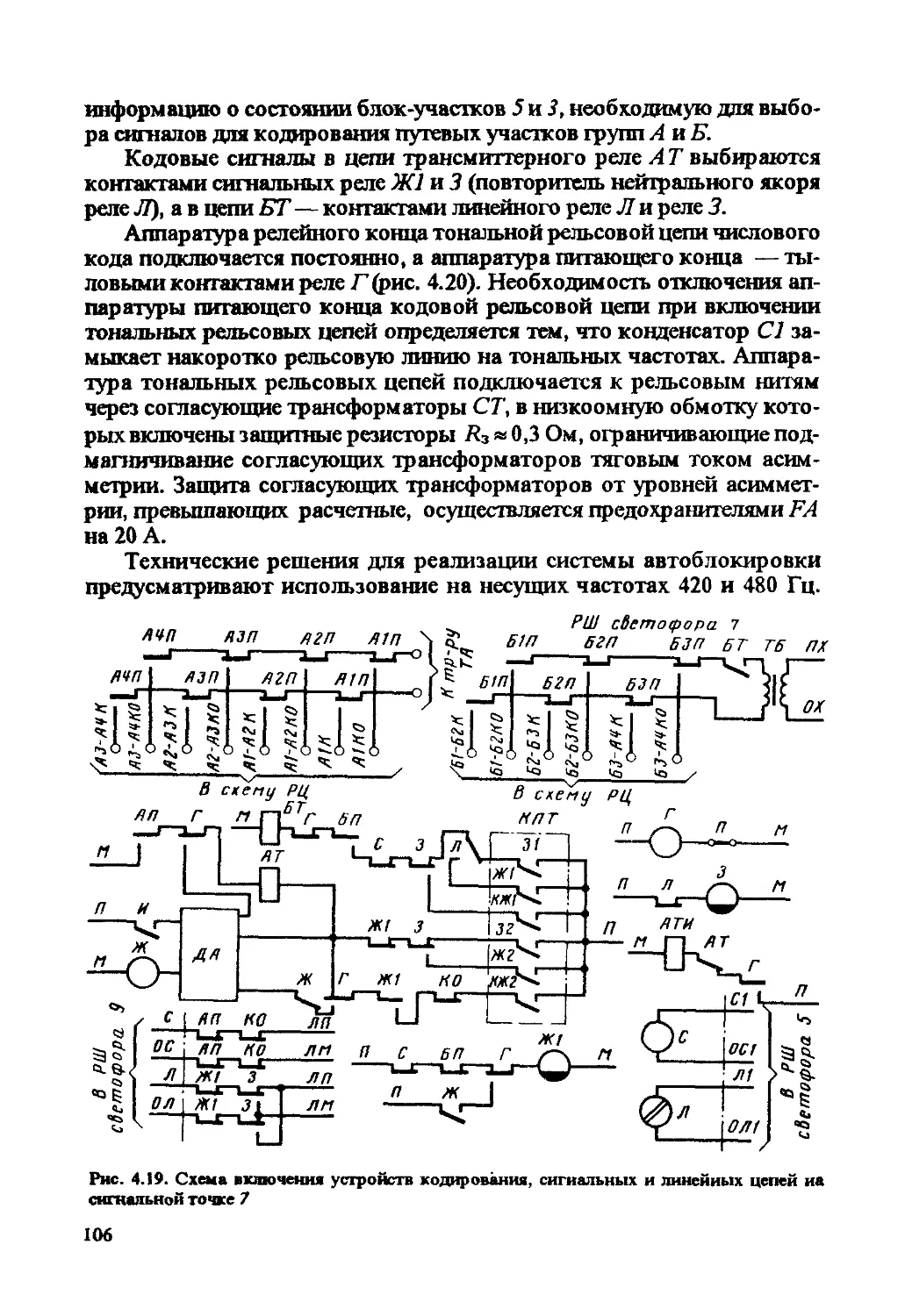

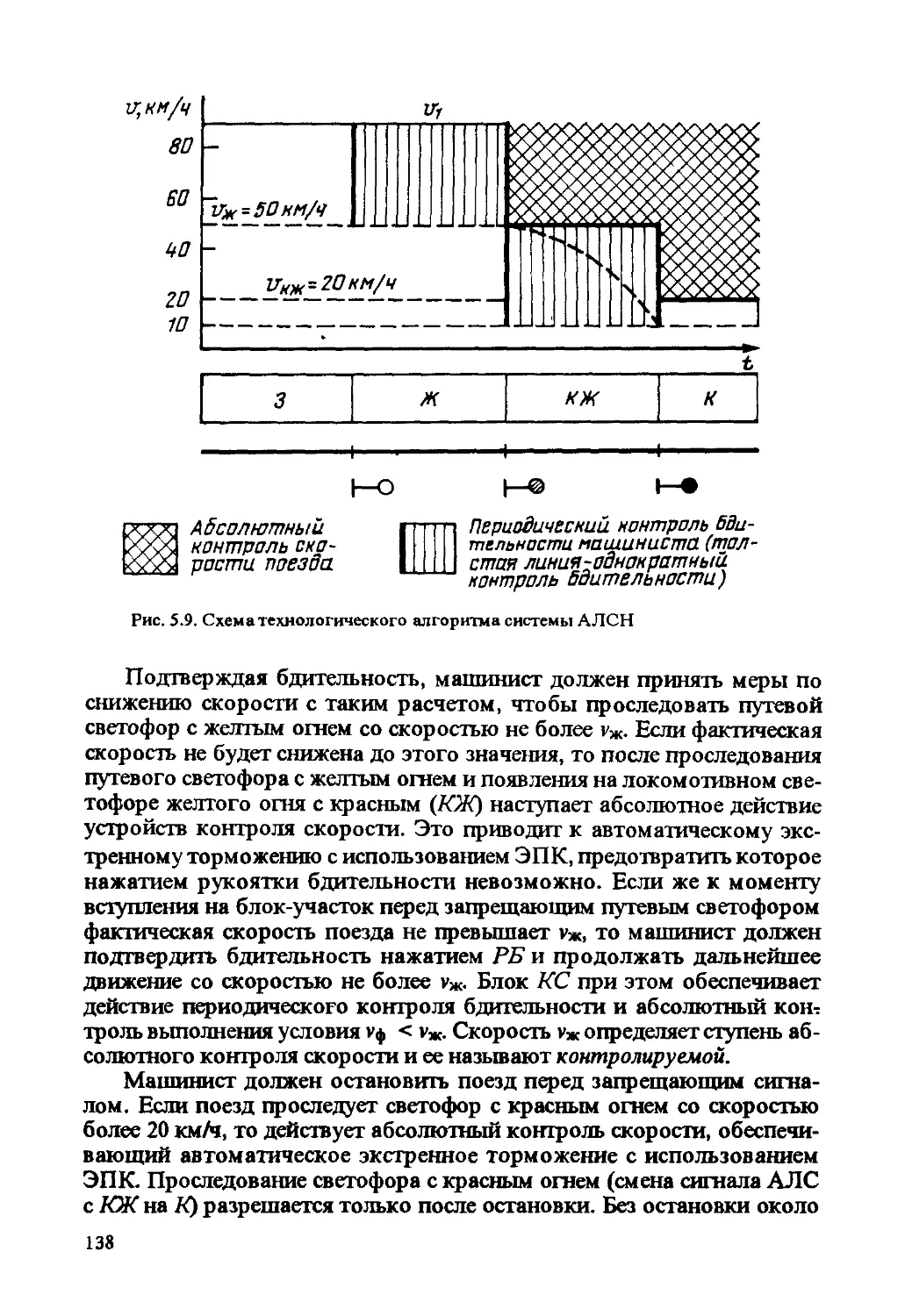

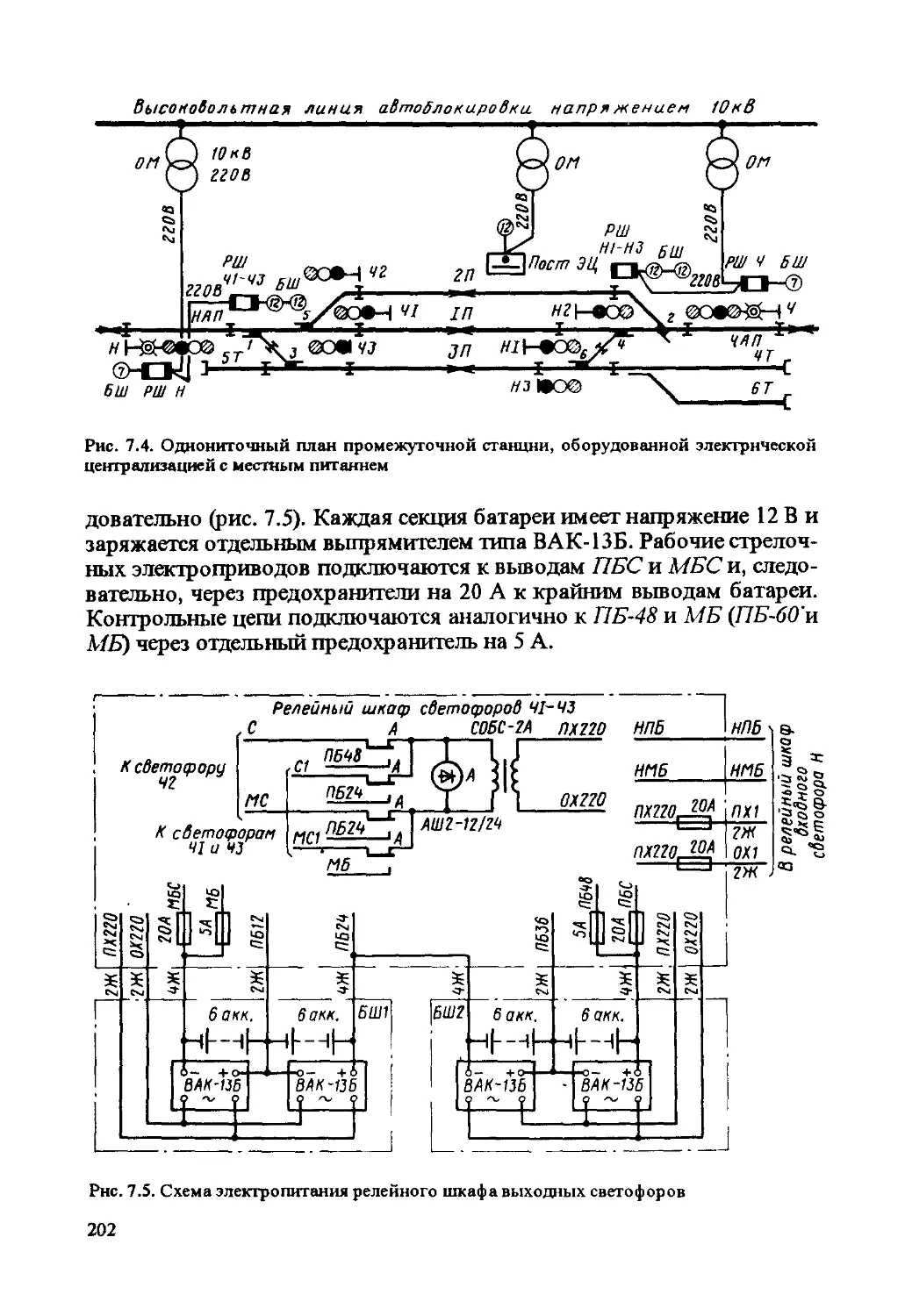

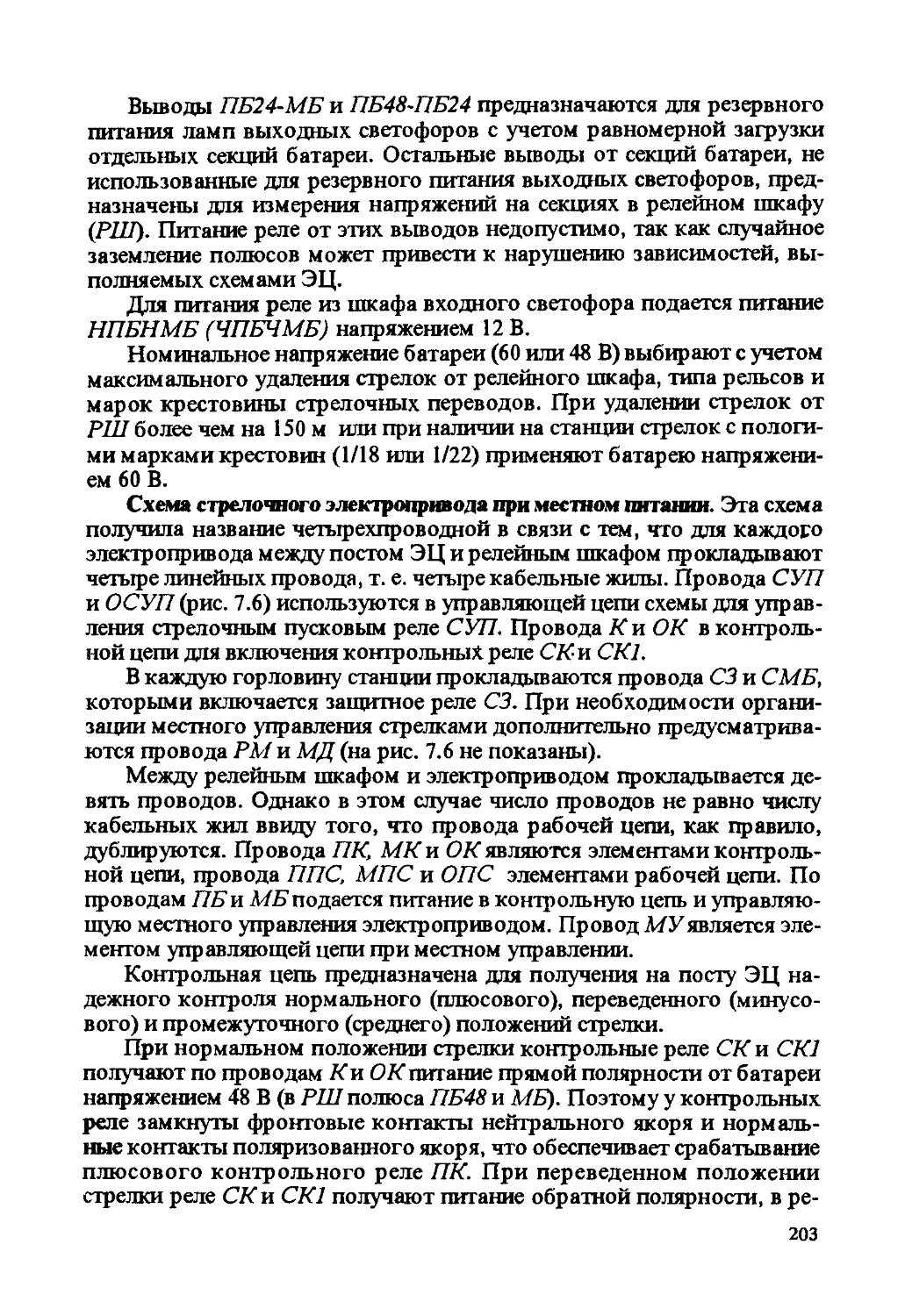

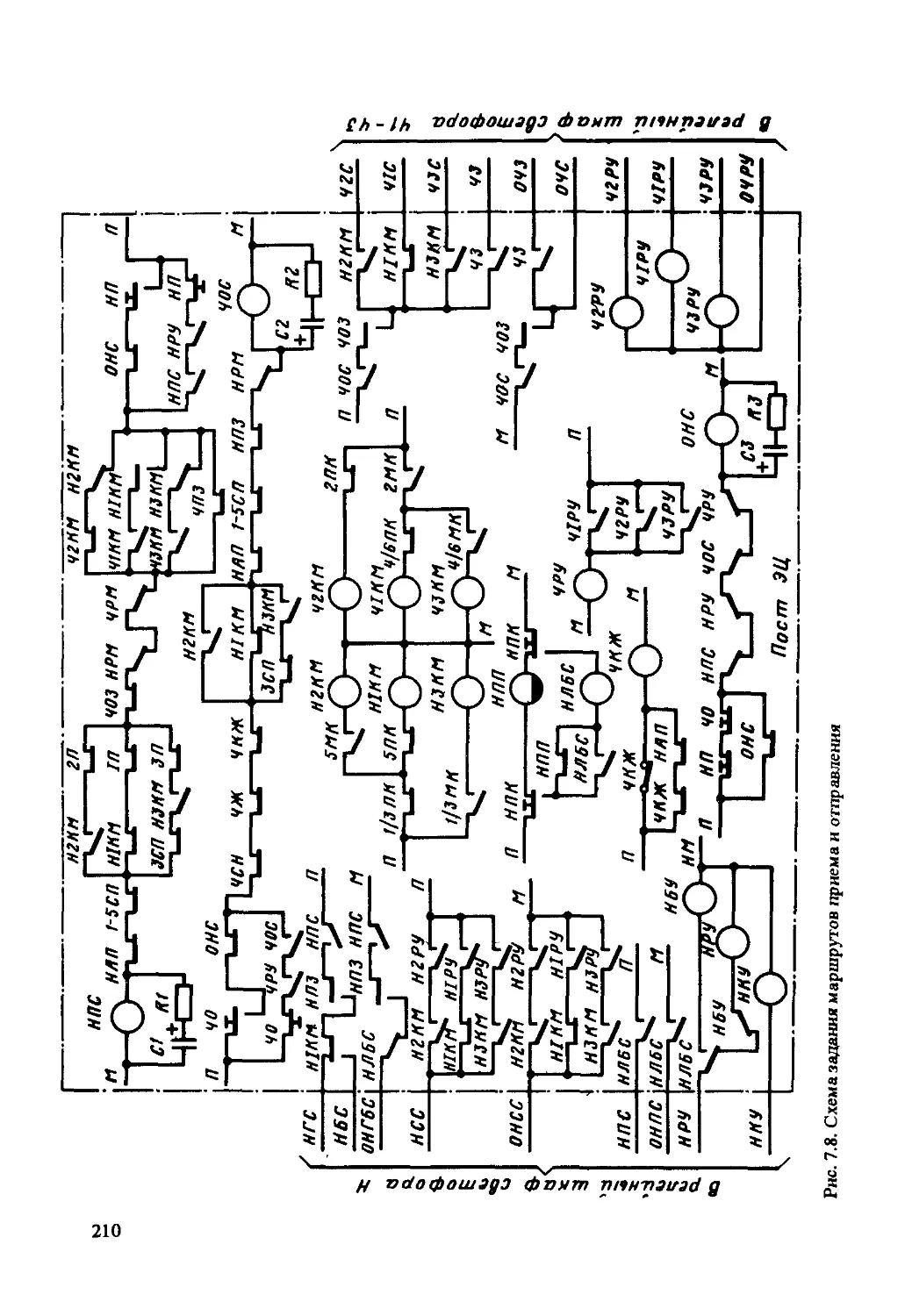

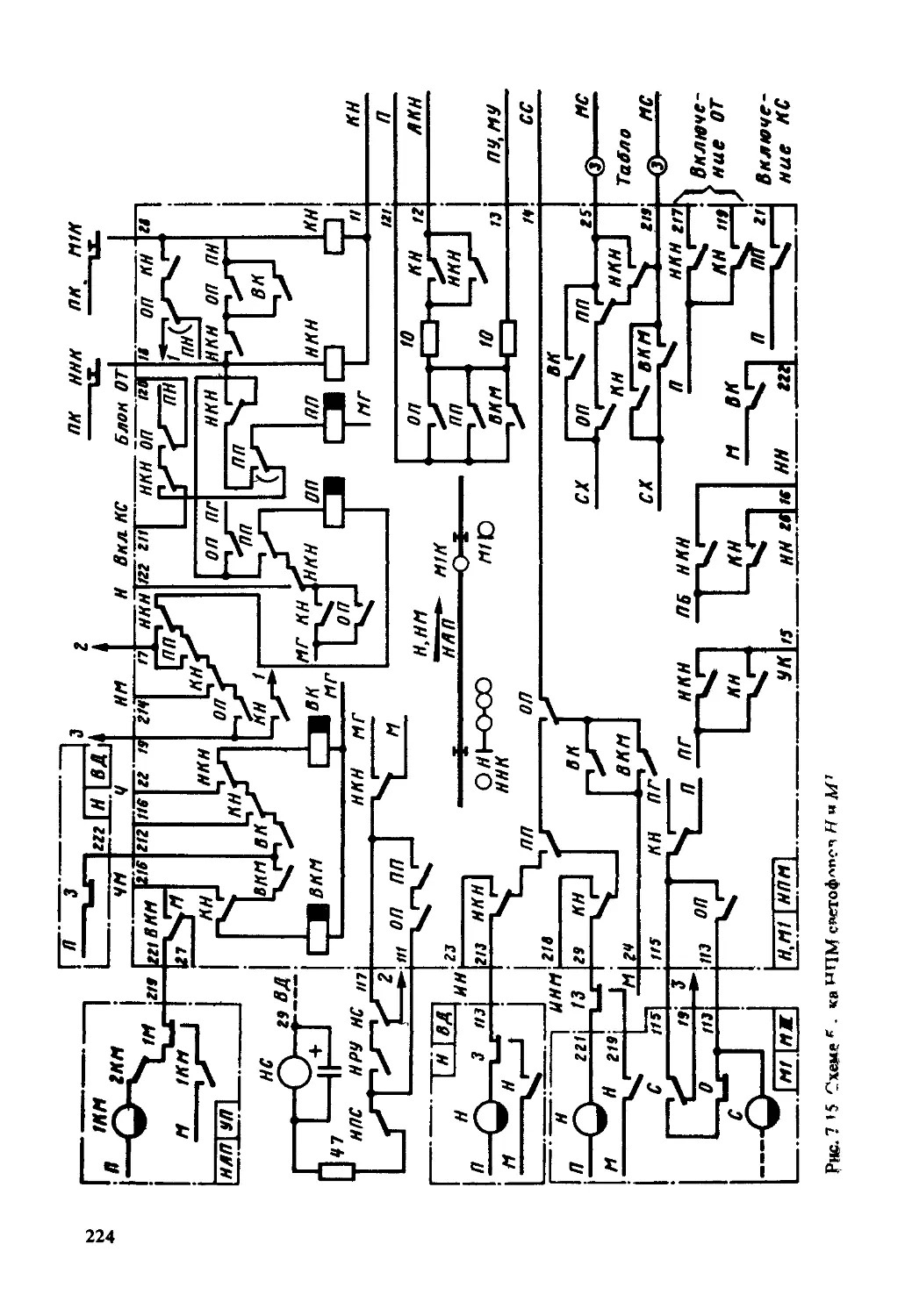

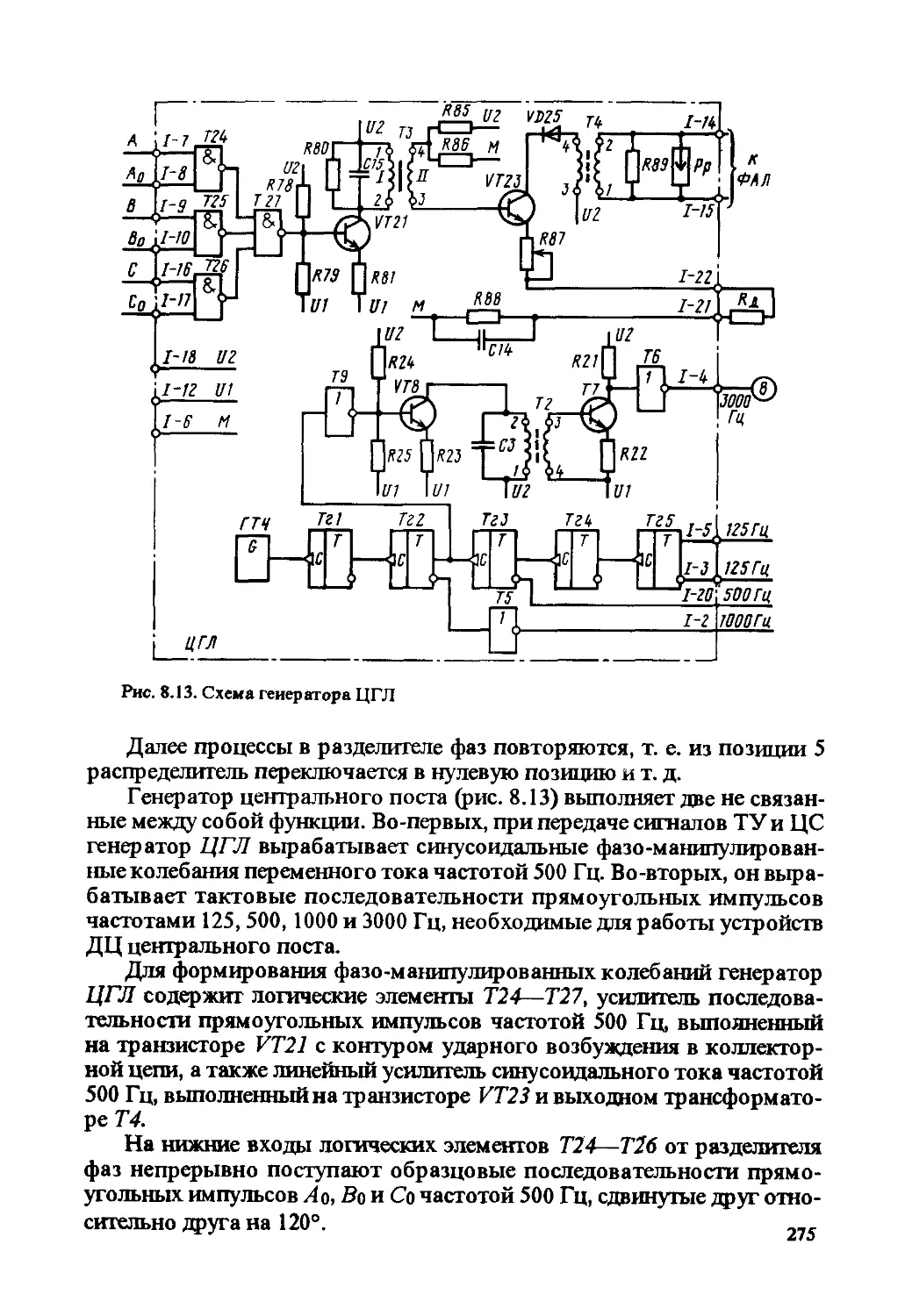

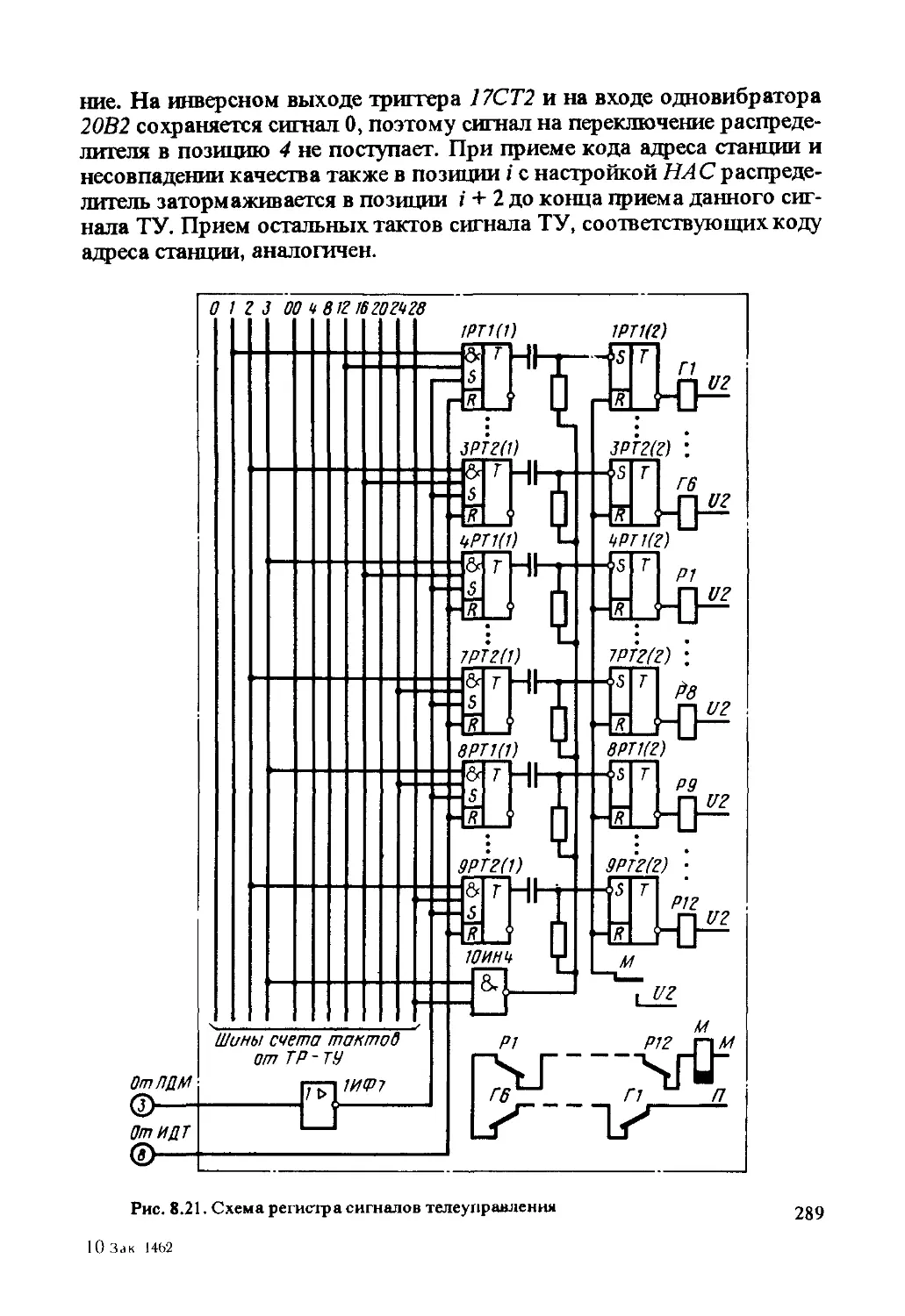

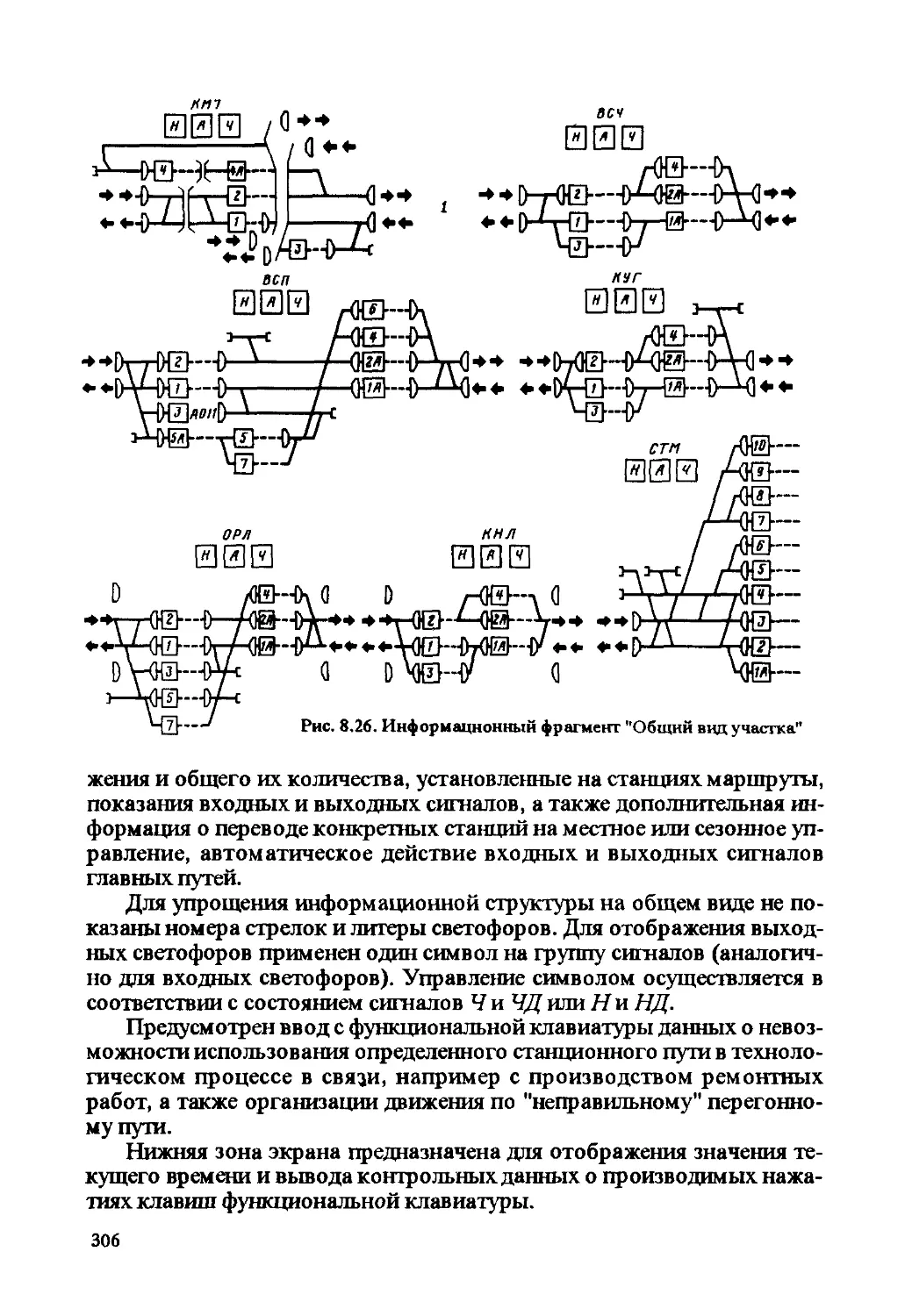

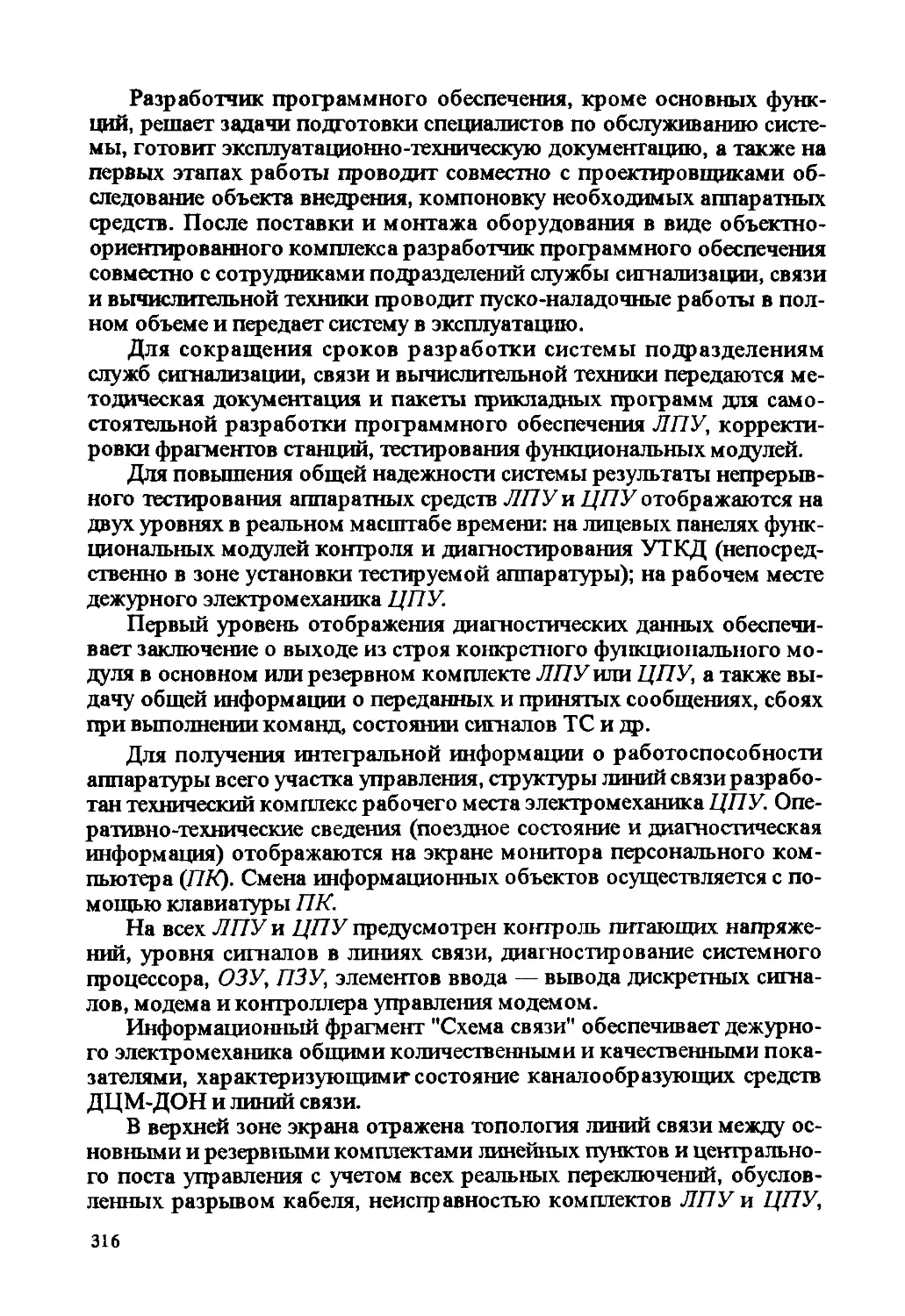

Электропривод с двигателем СЛ-571к обеспечивает подъем и опуска-