Текст

W—

YY чзо

г

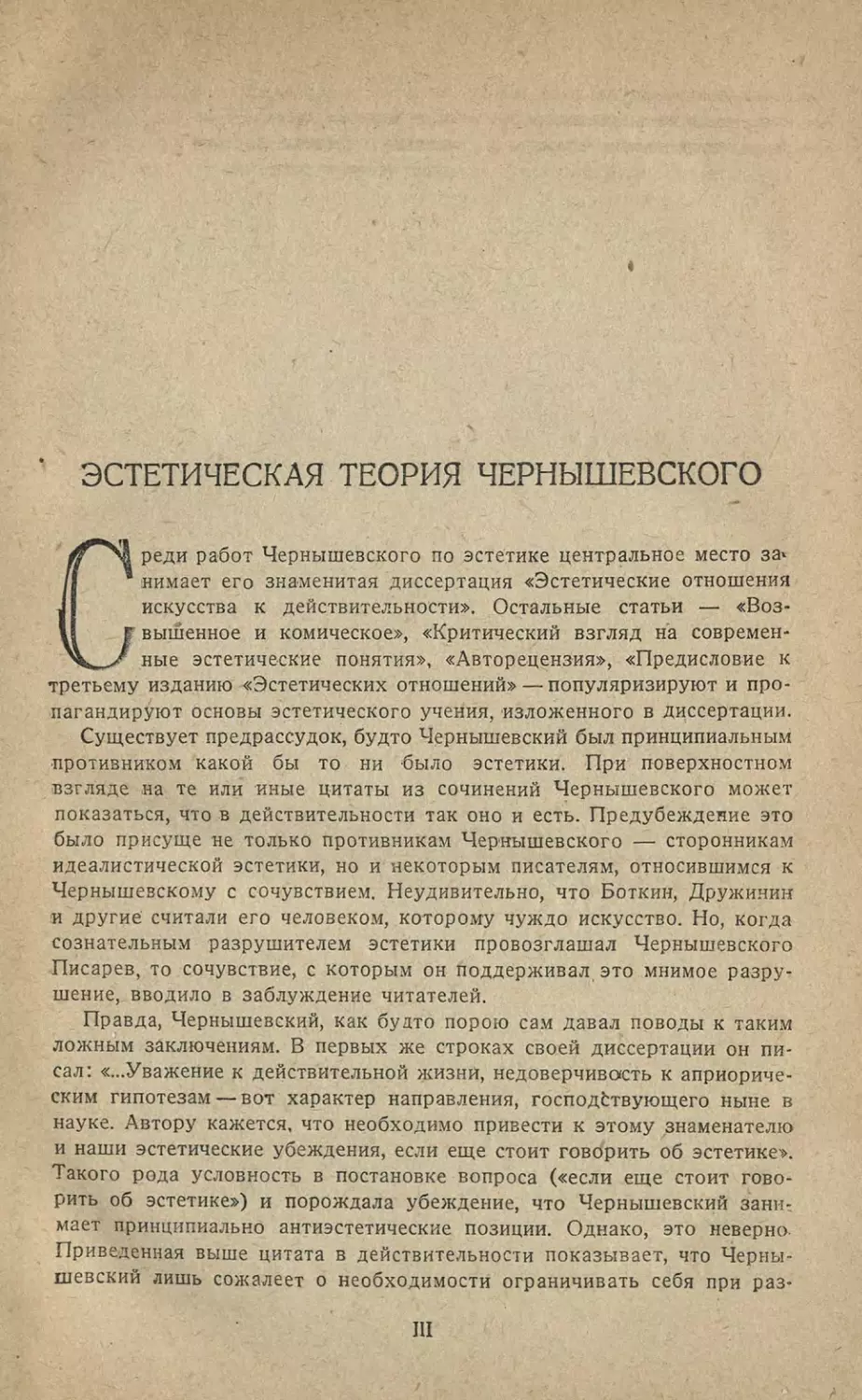

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИСКУССТВО

МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

19 3 9

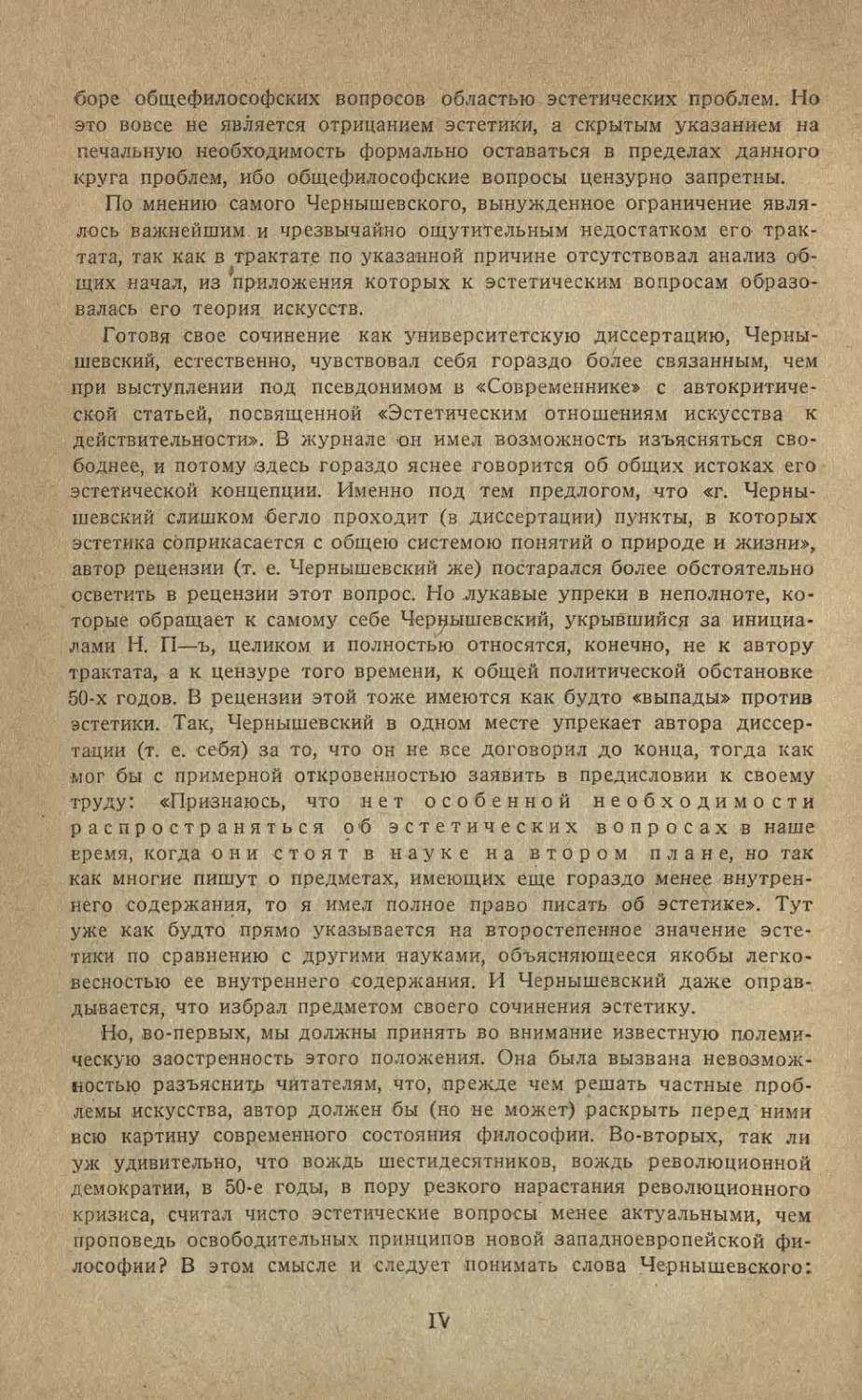

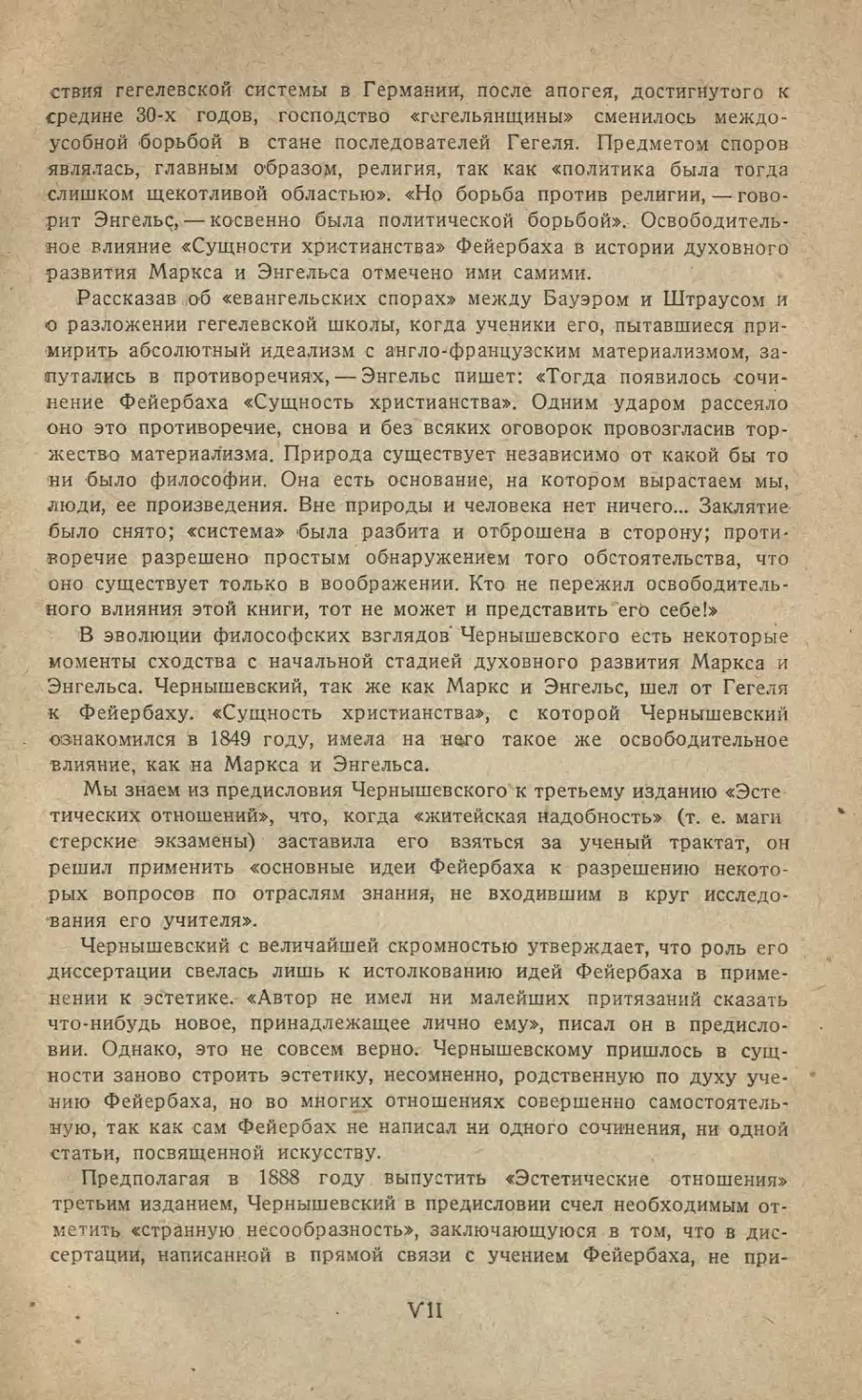

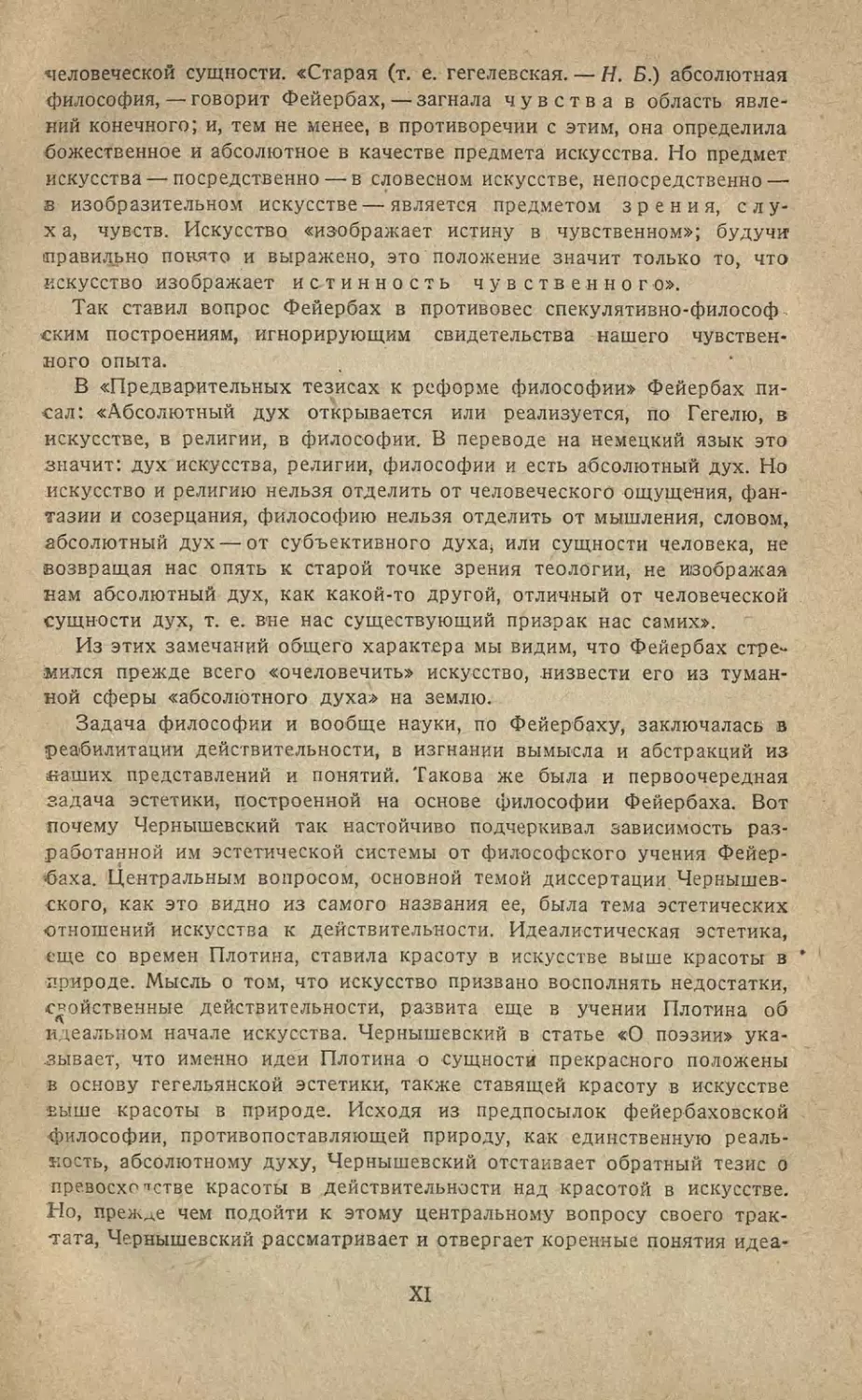

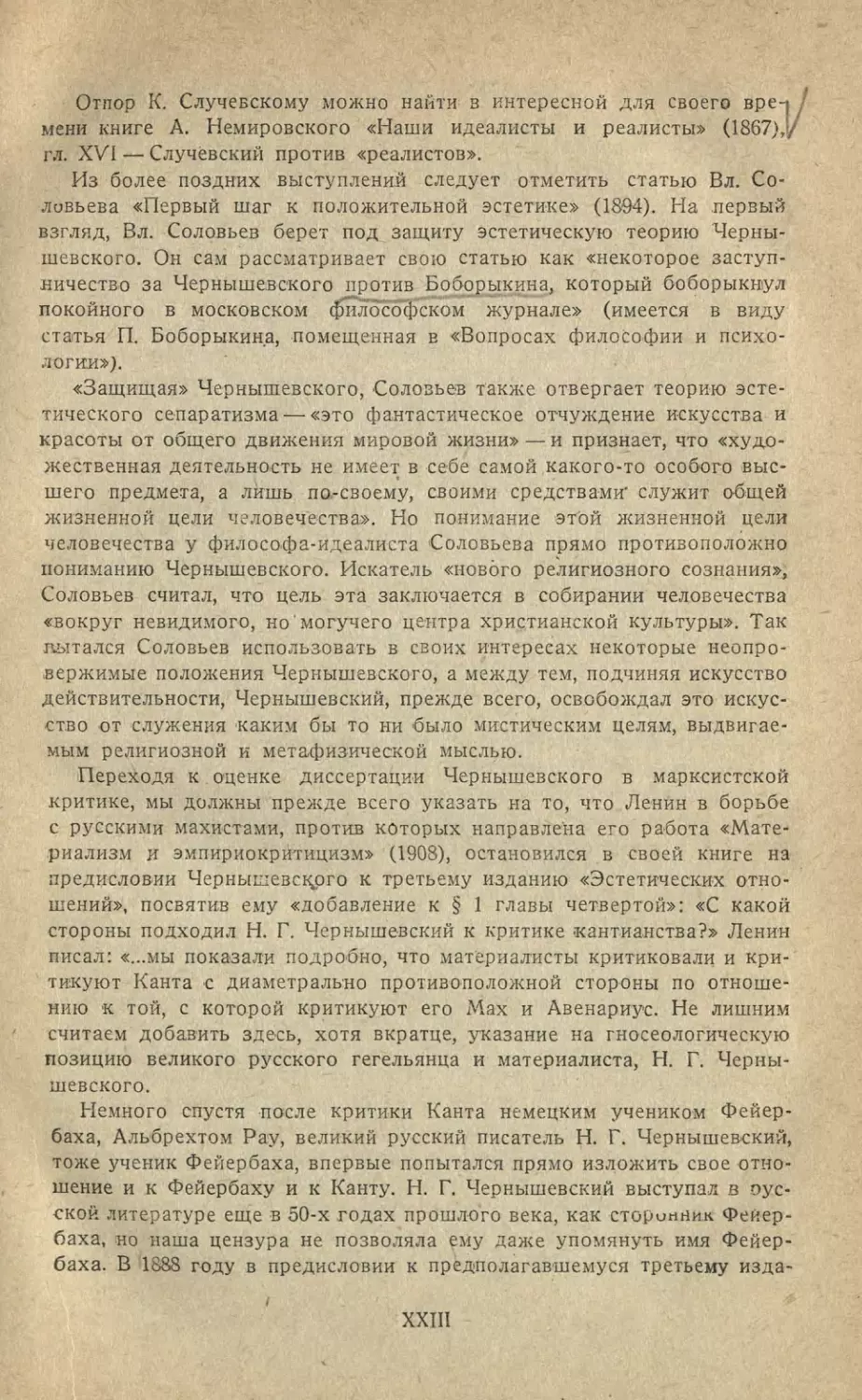

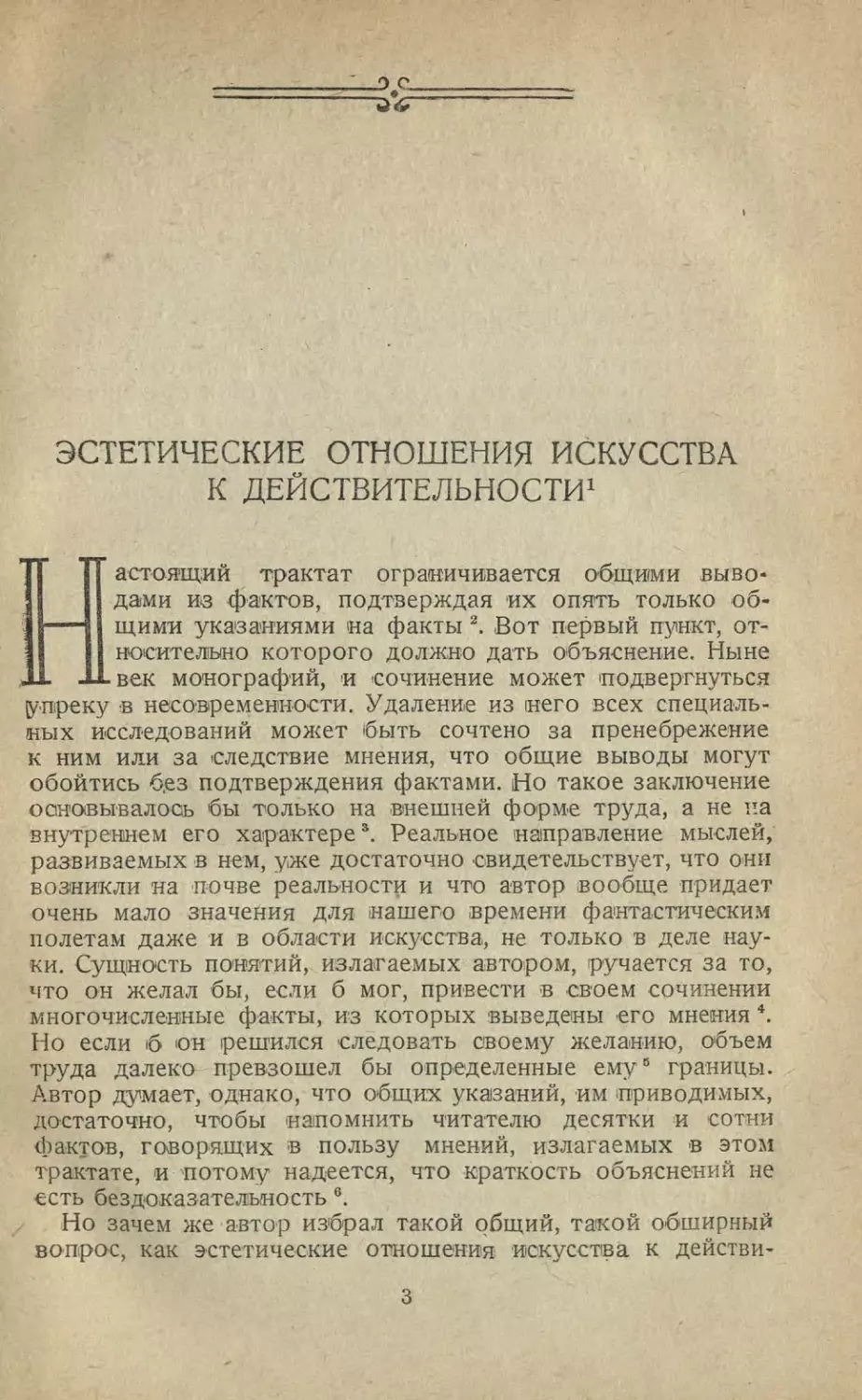

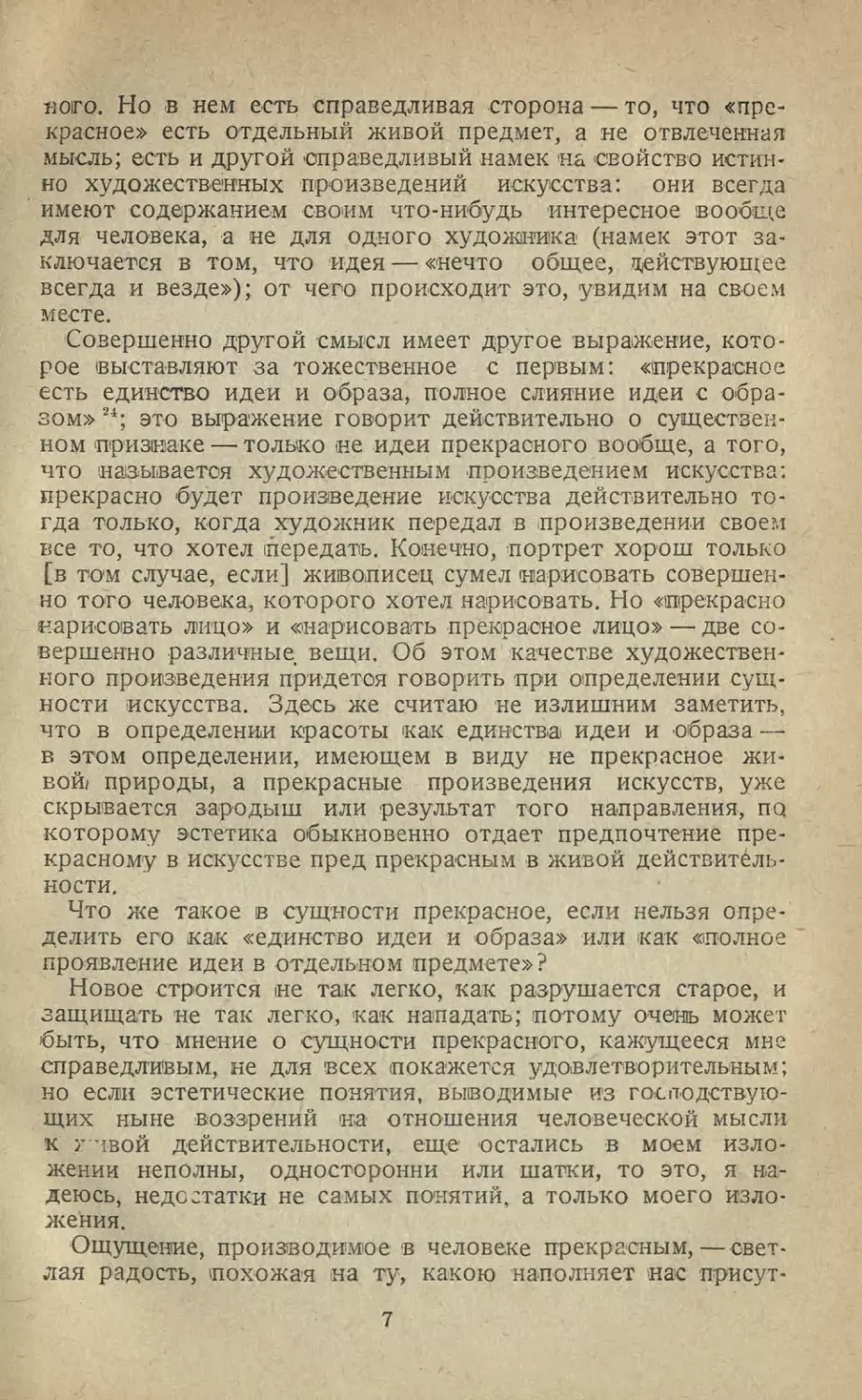

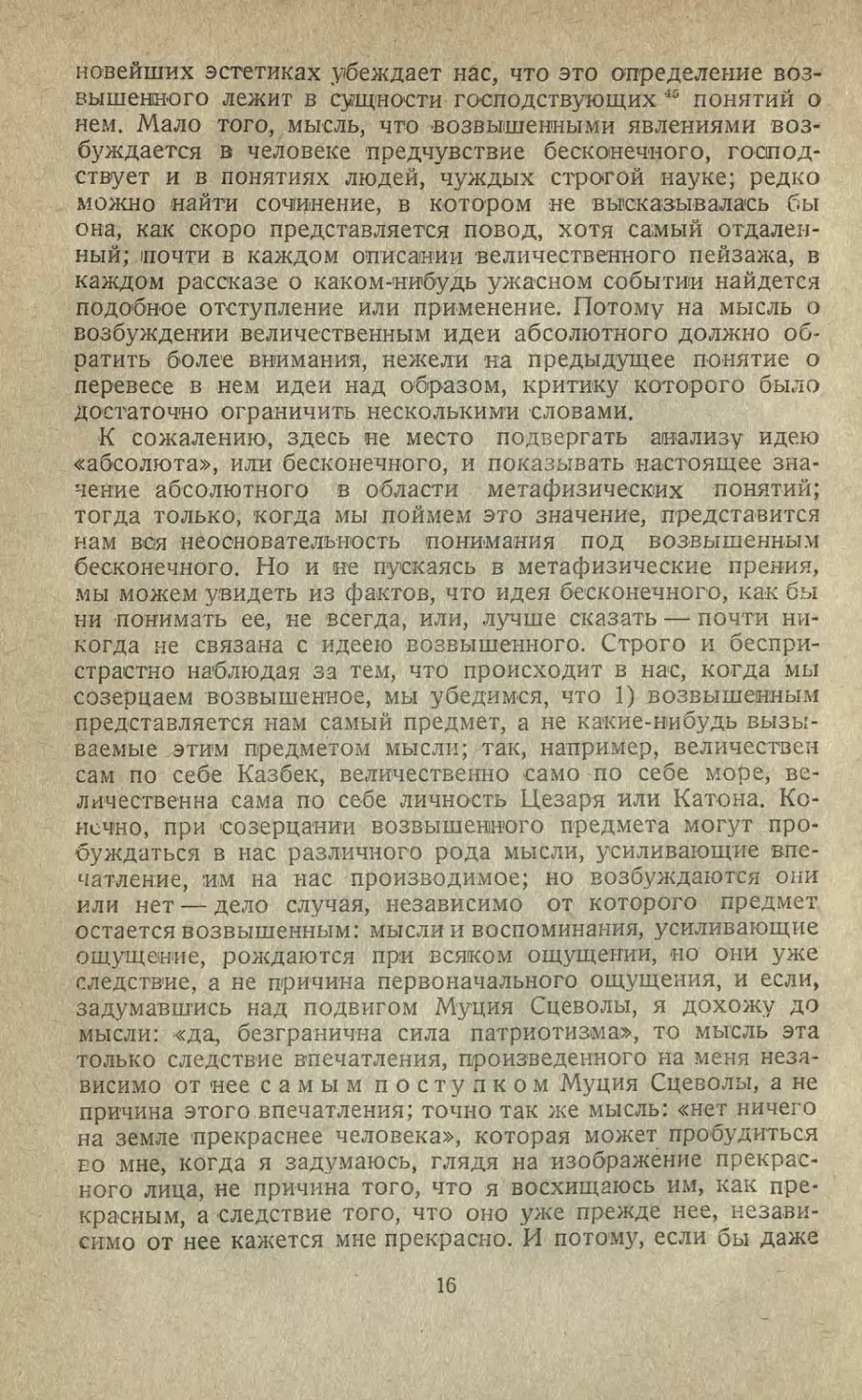

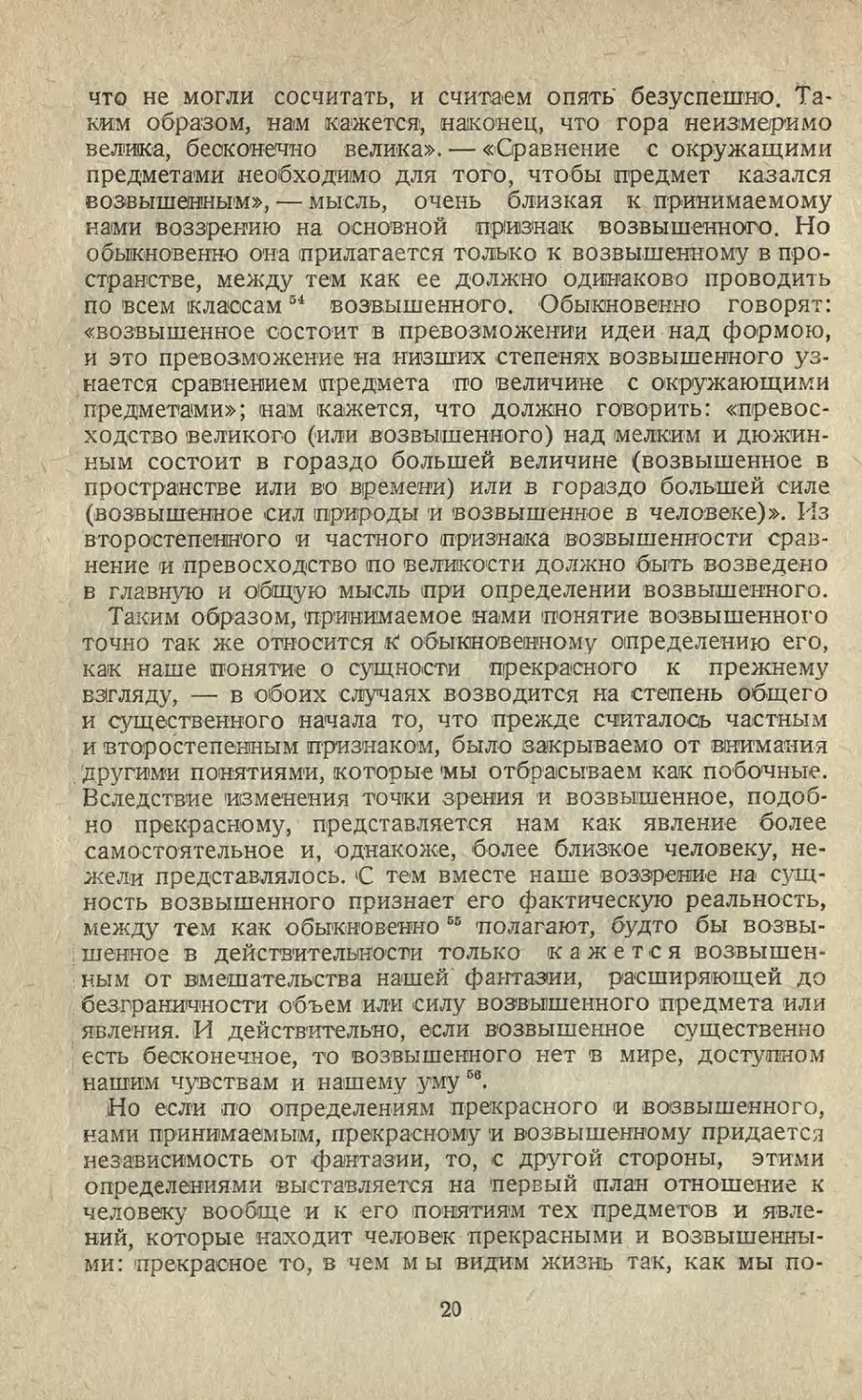

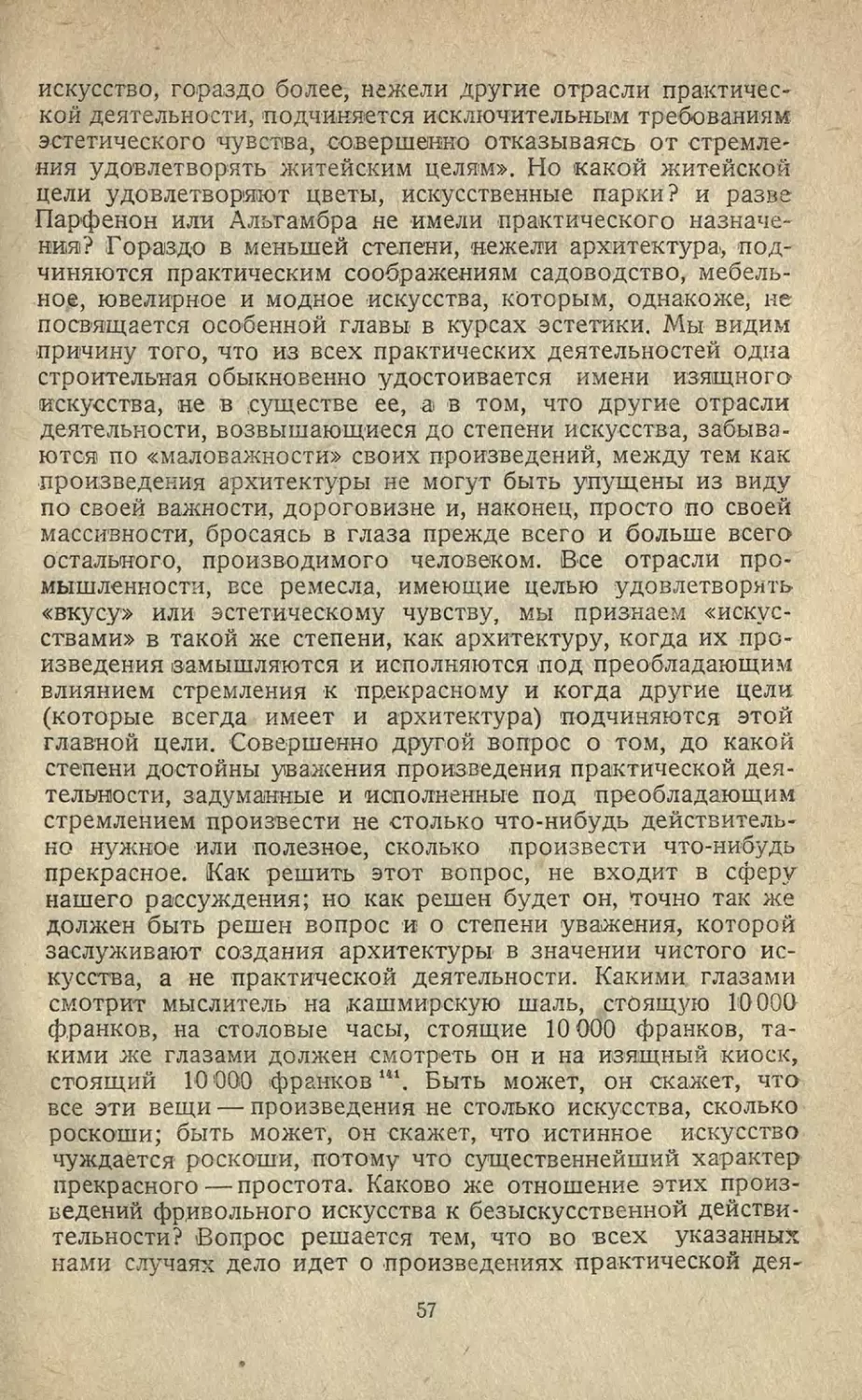

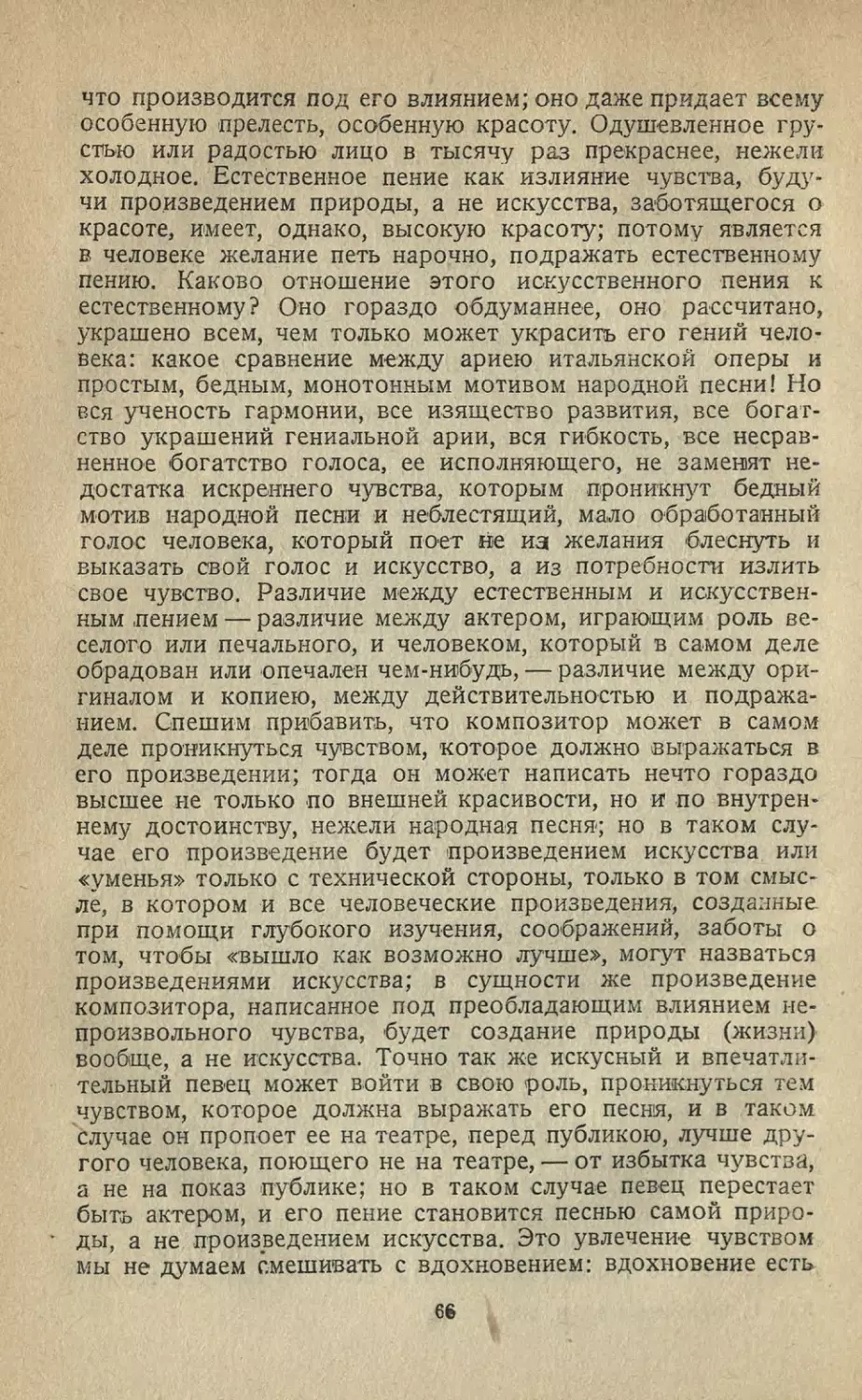

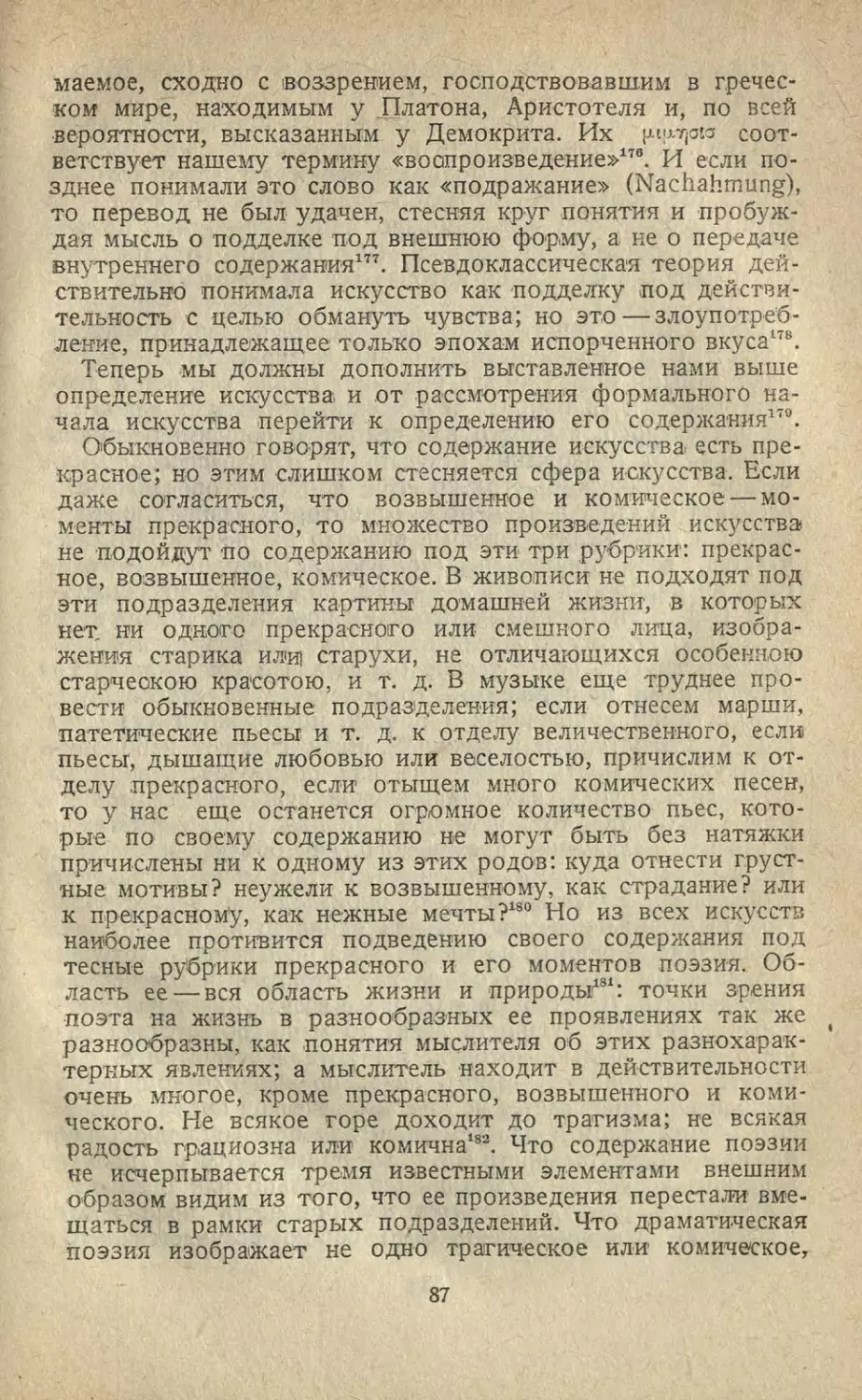

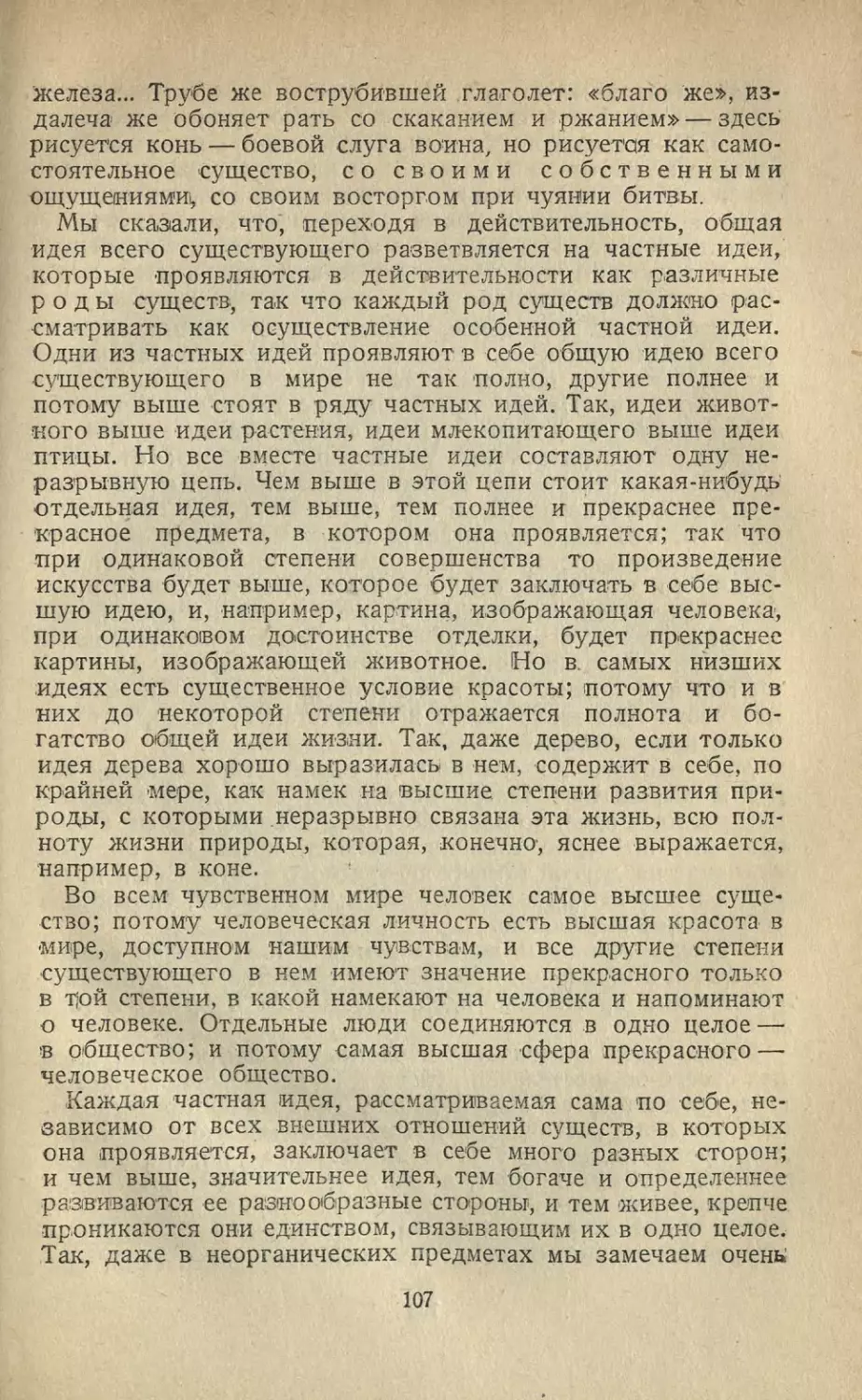

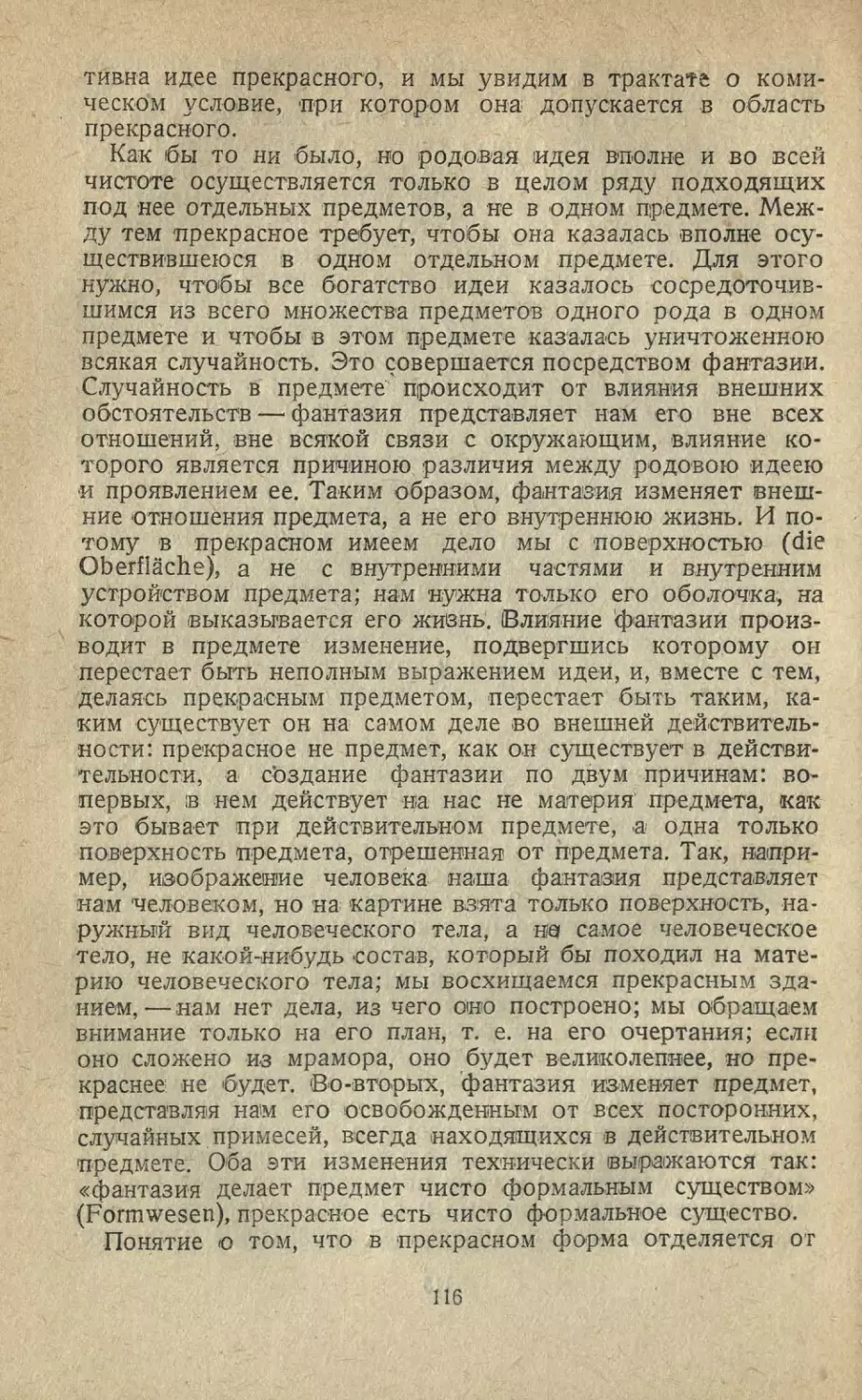

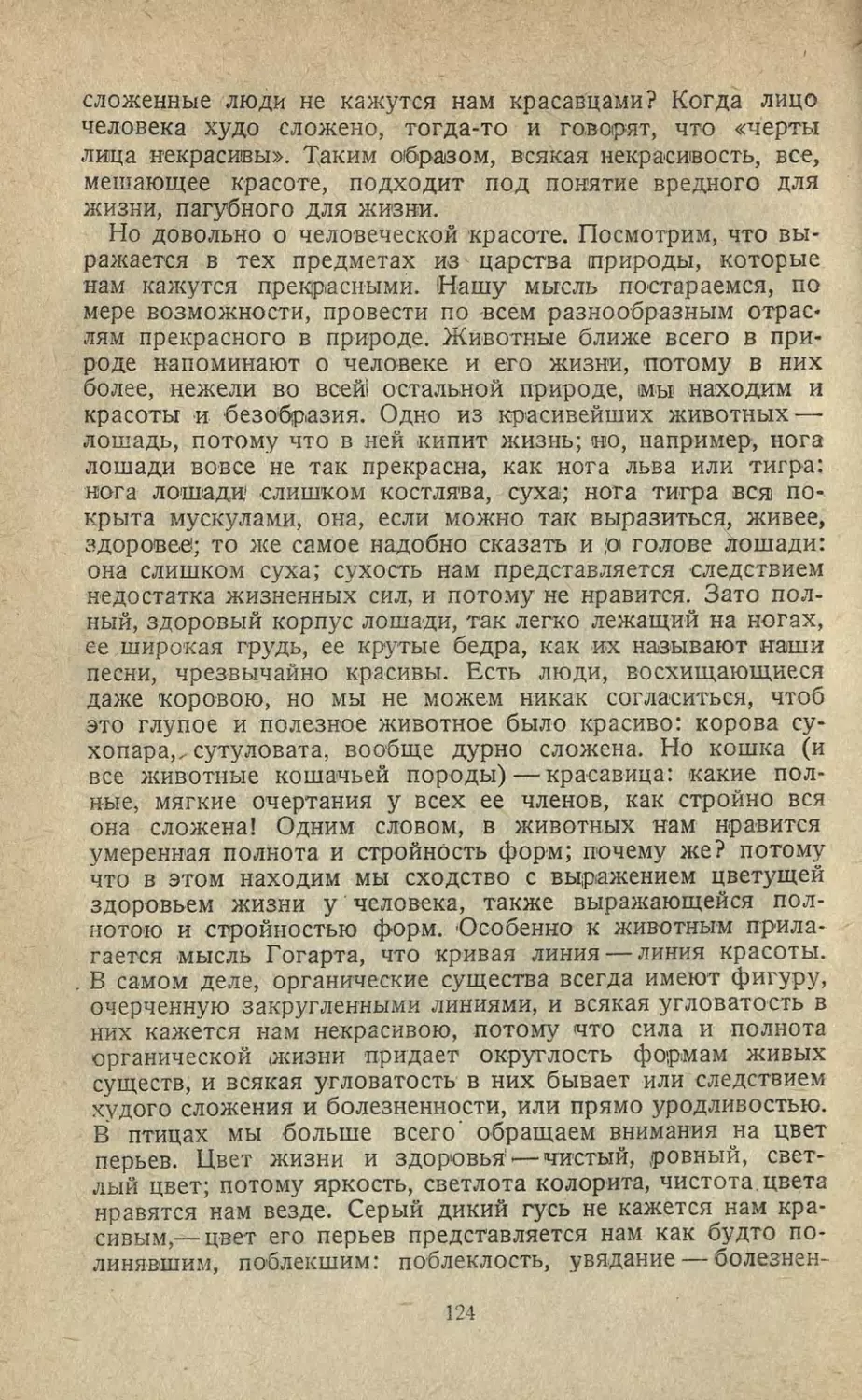

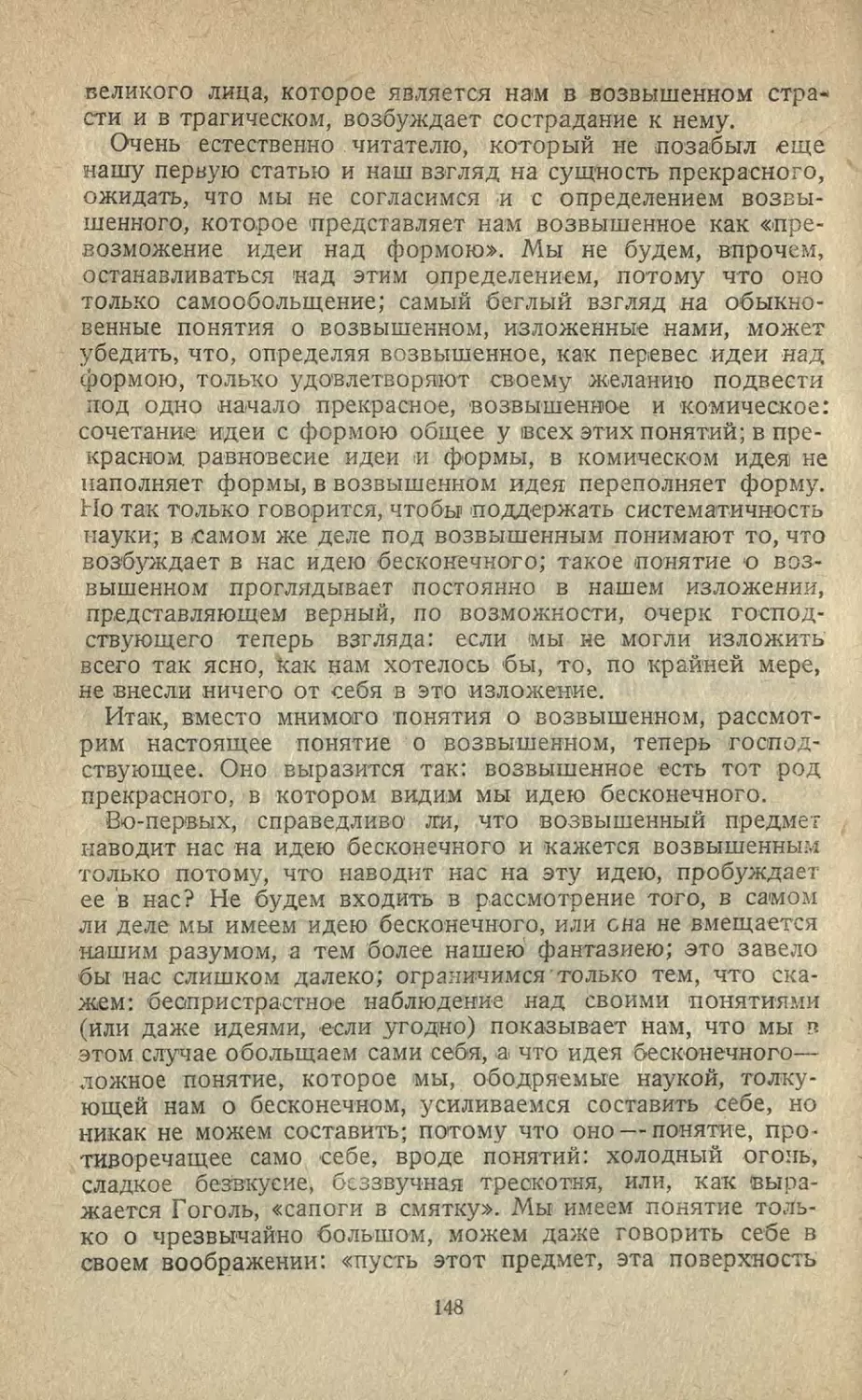

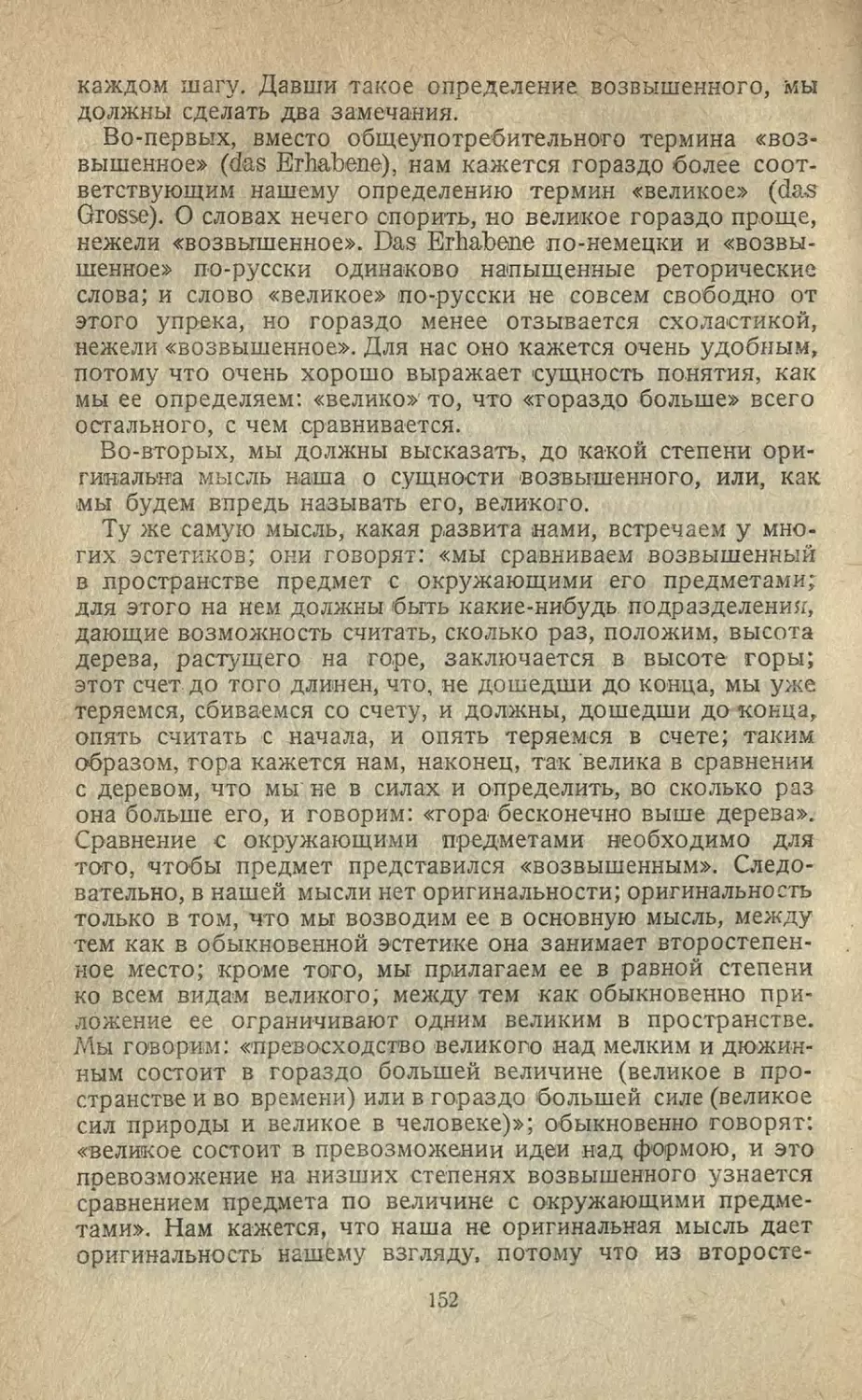

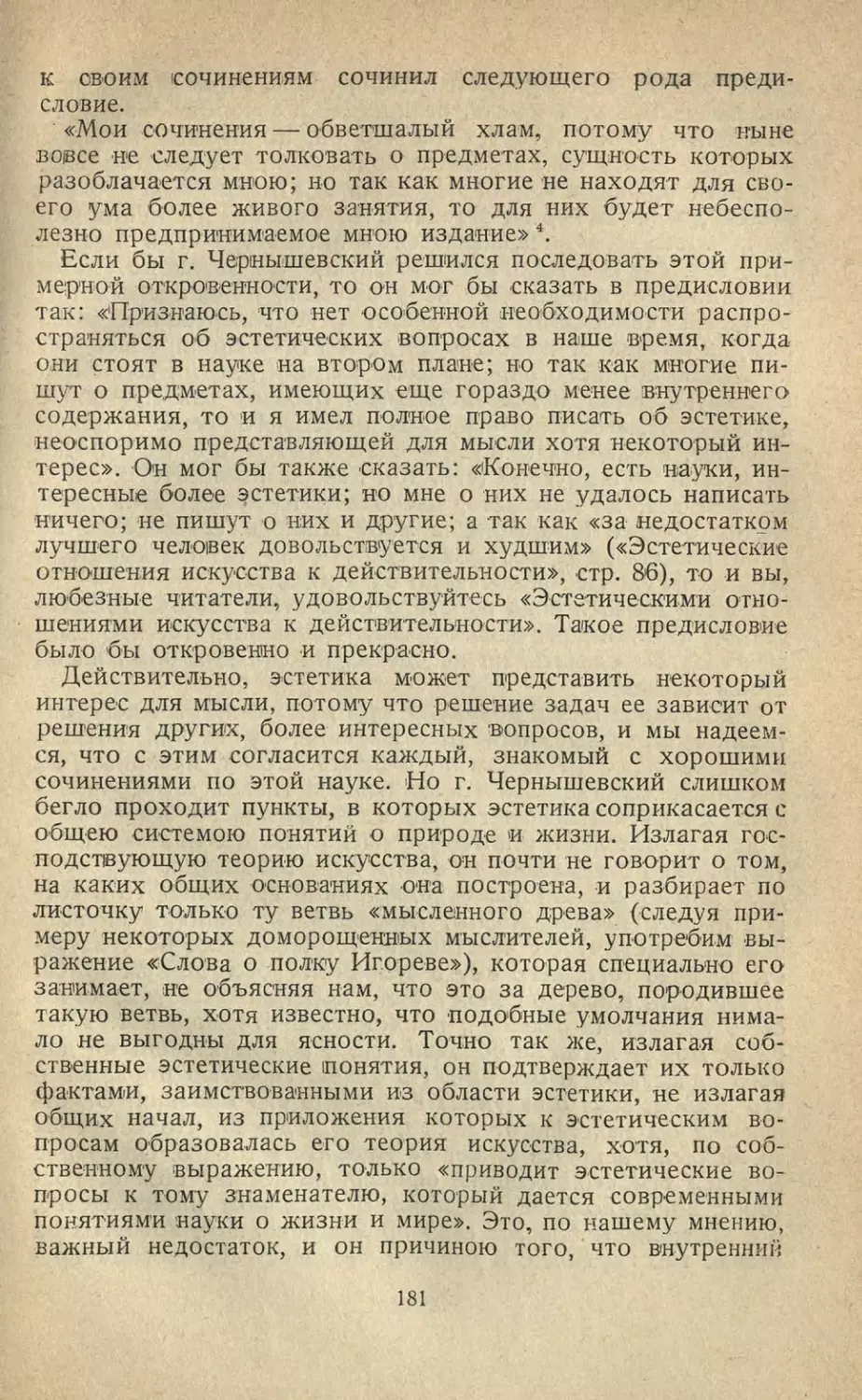

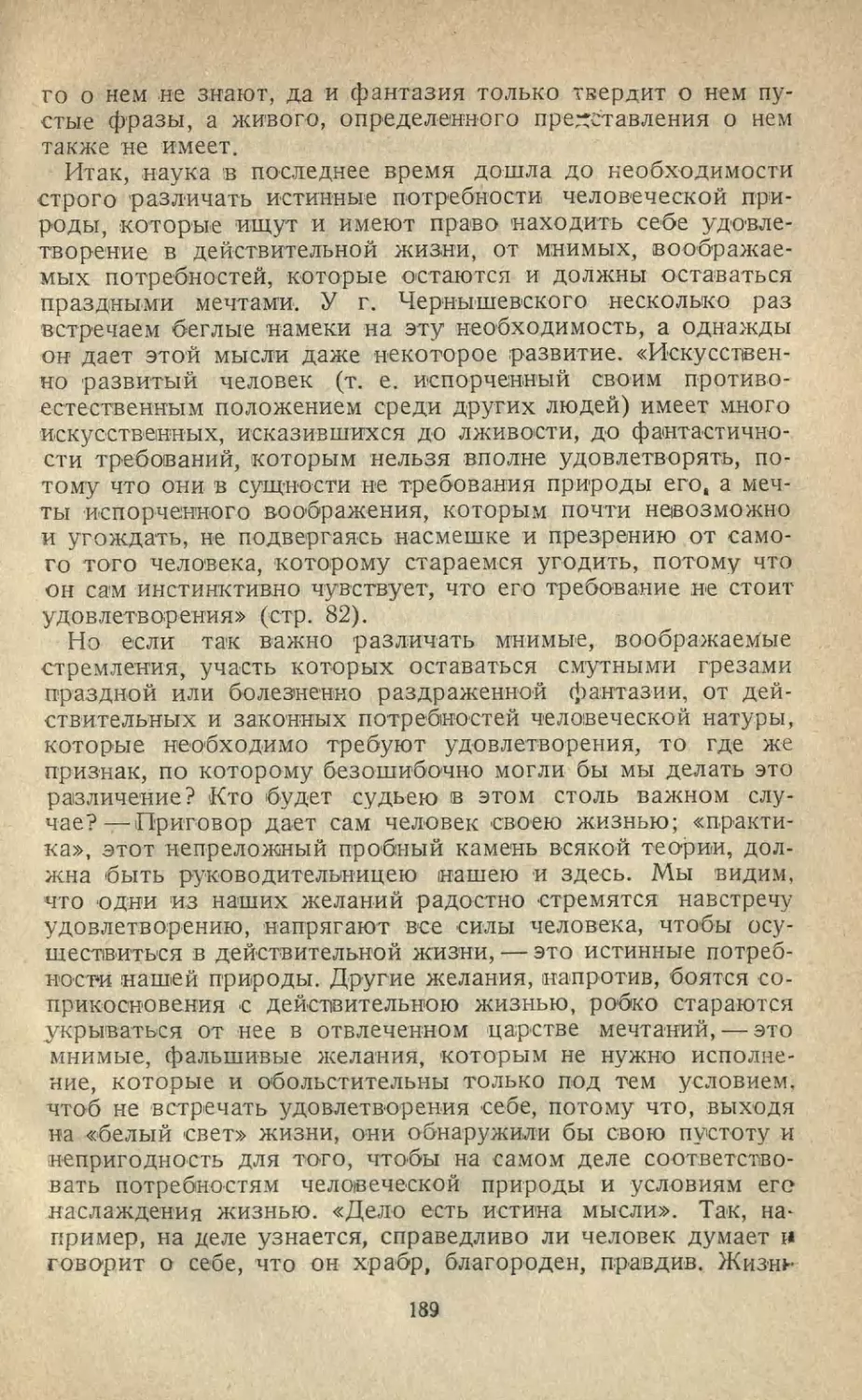

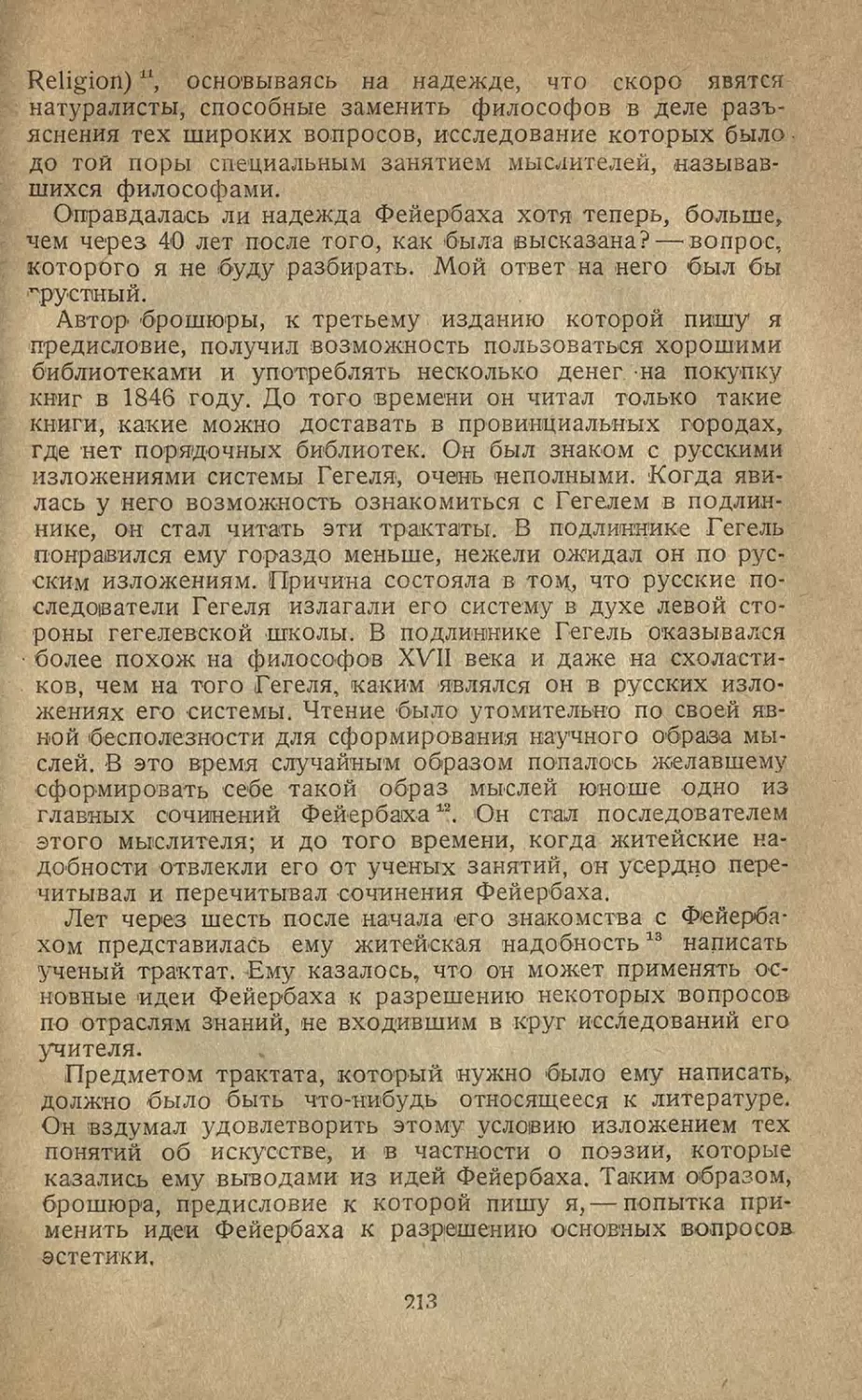

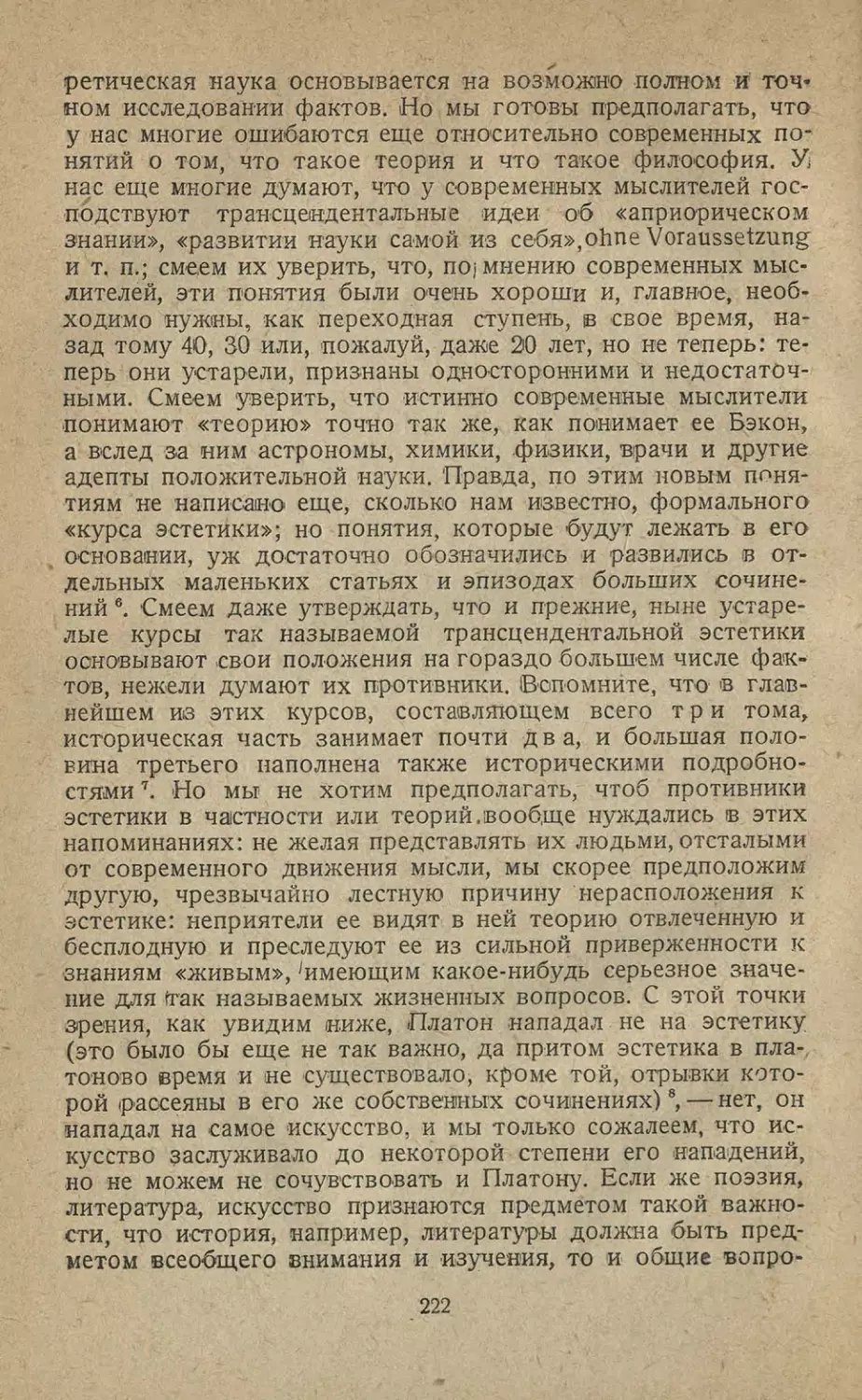

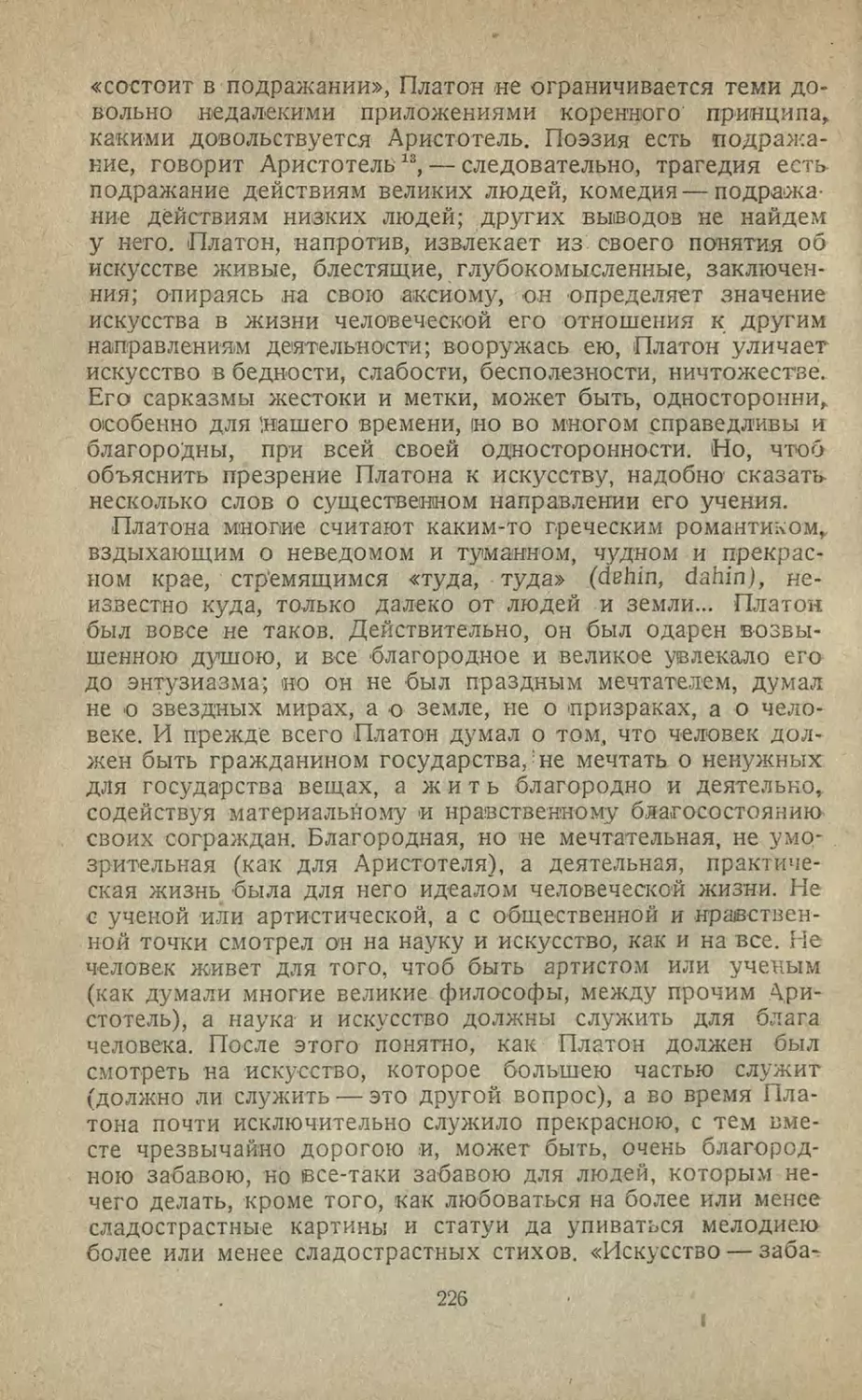

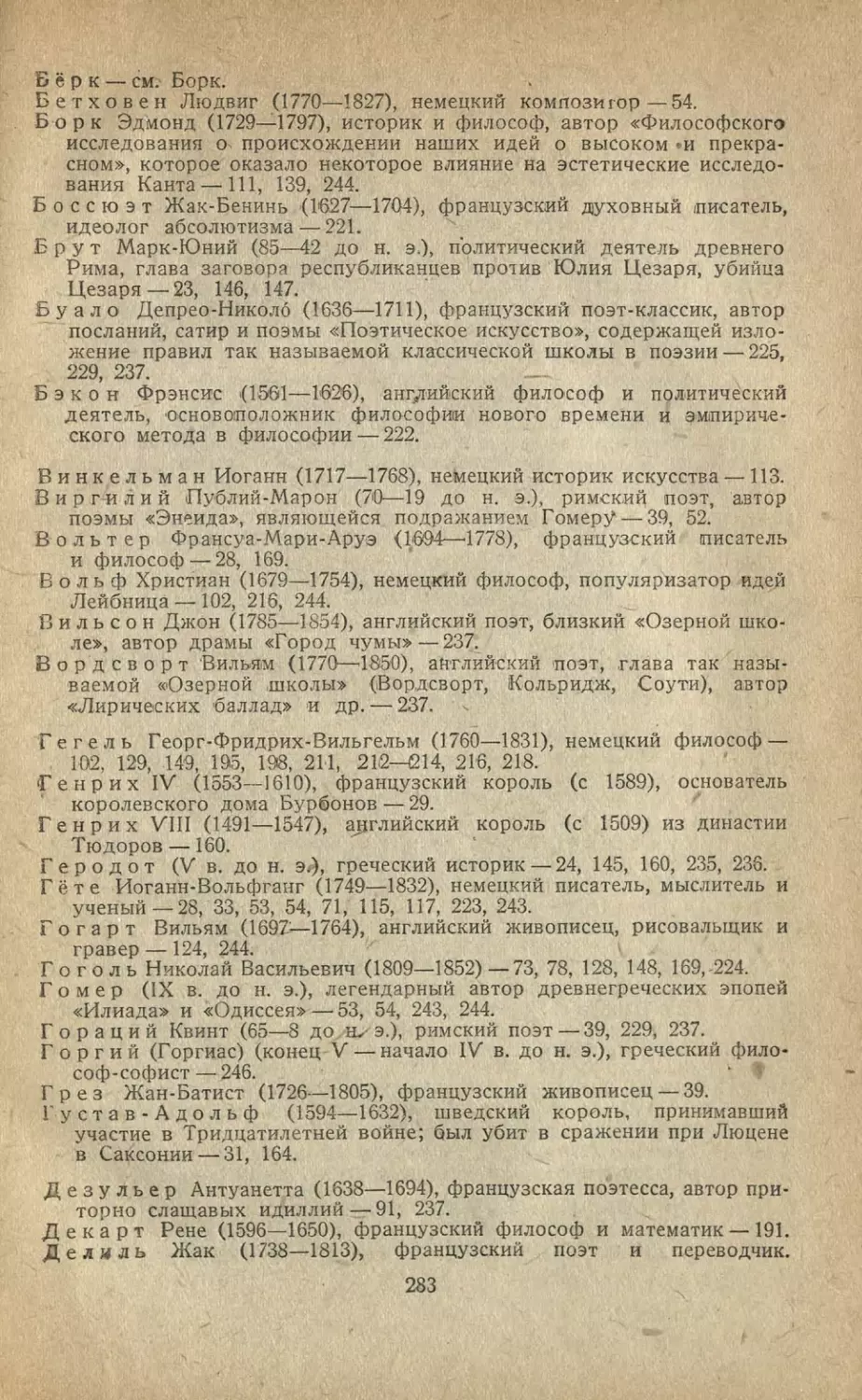

Портрет И. Г. Чернышевского

работы художника А. ЯР-КРАВЧЕНКО

(Свинцовый карандаш, /

I ЗУ ’• -g W

.* J' 9

llllllllllll

2015188351

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Среди работ Чернышевского по эстетике центральное место за*

нимает его знаменитая диссертация «Эстетические отношения

искусства к действительности». Остальные статьи — «Воз-

вышенное и комическое», «Критический взгляд на современ-

ные эстетические понятия», «Авторецензия», «Предисловие к

третьему изданию «Эстетических отношений» — популяризируют и про-

пагандируют основы эстетического учения, изложенного в диссертации.

Существует предрассудок, будто Чернышевский был принципиальным

противником какой бы то ни было эстетики. При поверхностном

взгляде на те или иные цитаты из сочинений Чернышевского может

показаться, что в действительности так оно и есть. Предубеждение это

было присуще не только противникам Чернышевского — сторонникам

идеалистической эстетики, но и некоторым писателям, относившимся к

Чернышевскому с сочувствием. Неудивительно, что Боткин, Дружинин

и другие считали его человеком, которому чуждо искусство. Но, когда

сознательным разрушителем эстетики провозглашал Чернышевского

Писарев, то сочувствие, с которым он поддерживал это мнимое разру-

шение, вводило в заблуждение читателей.

Правда, Чернышевский, как будто порою сам давал поводы к таким

ложным заключениям. В первых же строках своей диссертации он пи-

сал: «...Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априориче-

ским гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в

науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю

и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике».

Такого рода условность в постановке вопроса («если еще стоит гово-

рить об эстетике») и порождала убеждение, что Чернышевский зани-

мает принципиально антиэстетические позиции. Однако, это неверно

Приведенная выше цитата в действительности показывает, что Черны-

шевский лишь сожалеет о необходимости ограничивать себя при раз-

111

боре общефилософских вопросов областью эстетических проблем. Но

это вовсе не является отрицанием эстетики, а скрытым указанием на

печальную необходимость формально оставаться в пределах данного

круга проблем, ибо общефилософские вопросы цензурно запретны.

По мнению самого Чернышевского, вынужденное ограничение явля-

лось важнейшим и чрезвычайно ощутительным недостатком его трак-

тата, так как в трактате по указанной причине отсутствовал анализ об-

щих начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образо-

валась его теория искусств.

Готовя свое сочинение как университетскую диссертацию, Черны-

шевский, естественно, чувствовал себя гораздо более связанным, чем

при выступлении под псевдонимом в «Современнике» с автокритиче-

ской статьей, посвященной «Эстетическим отношениям искусства к

действительности». В журнале -он имел возможность изъясняться сво-

боднее, и потому здесь гораздо яснее говорится об общих истоках его

эстетической концепции. Именно под тем предлогом, что «г. Черны-

шевский слишком бегло проходит (в диссертации) пункты, в которых

эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни»,

автор рецензии (т. е. Чернышевский же) постарался более обстоятельно

осветить в рецензии этот вопрос. Но лукавые упреки в неполноте, ко-

торые обращает к самом}' себе Чернышевский, укрывшийся за инициа-

лами Н. П—ъ, целиком и полностью относятся, конечно, не к автору

трактата, а к цензуре того времени, к общей политической обстановке

50-х годов. В рецензии этой тоже имеются как будто «выпады» против

эстетики. Так, Чернышевский в одном месте упрекает автора диссер-

тации (т. е. себя) за то, что он не все договорил до конца, тогда как

мог бы с примерной откровенностью заявить в предисловии к своему

труду: «Признаюсь, что нет особенной необходимости

распространяться об эстетических вопросах в наше

время, когда они стоят в науке на втором плане, но так

как многие пишут о предметах, имеющих еще гораздо менее внутрен-

него содержания, то я имел полное право писать об эстетике». Тут

уже как будто прямо указывается на второстепенное значение эсте-

тики по сравнению с другими науками, объясняющееся якобы легко-

весностью ее внутреннего содержания. И Чернышевский даже оправ-

дывается, что избрал предметом своего сочинения эстетику.

Но, во-первых, мы должны принять во внимание известную полеми-

ческую заостренность этого положения. Она была вызвана невозмож-

ностью разъяснись читателям, что, прежде чем решать частные проб-

лемы искусства, автор должен бы (но не может) раскрыть перед ними

всю картину современного состояния философии. Во-вторых, так ли

уж удивительно, что вождь шестидесятников, вождь революционной

демократии, в 50-е годы, в пору резкого нарастания революционного

кризиса, считал чисто эстетические вопросы менее актуальными, чем

проповедь освободительных принципов новой западноевропейской фи-

лософии? В этом смысле и следует понимать слова Чернышевского:

IV

«Конечно, есть науки интересные более эстетики, но мне о них не уда-

лось написать ничего, не пишут о них и другие; а так как за недостат-

ком лучшего человек довольствуется и худшим, то и вы, любезные чи-

татели, удовольствуйтесь «Эстетическими отношениями». Чернышевский

хотел сказать: что есть общие отрасли знания, более важные, чем эсте-

тика, писать о которых он лишен возможности, хотя писать о них не-

обходимо. Но вообще огромное значение эстетики Чернышевский ни-

когда и не думал отрицать. Это видно хотя бы из его статьи «О поэ-

зии», где он решительно восстает против недоброжелателей эстетики,

почитающих ее наукой мертвой и бесплодной. Во всем этом нет ника-

кого противоречия. Внимательный анализ вскроет лишь гибкость

мысли и такт Чернышевского. Теперь совершенно ясно, о каких более

интересных н^ках шла речь.

Плеханов прав, говоря, что Чернышевский руководился в своих за-

нятиях не личными вкусами, а потребностями общественного развития.

Тут сказывалась та «историческая сознательность» писателя, о которой

говорил Горький, про*тивопоставляя свой социальный оптимизм «косми-

ческому пессимизму и идейной анархии» Л. Андреева. Эта «историче-

ская сознательность» заключается в ясном понимании писателем своего

назначения, в стремлении его разрешить в первую очередь задачи, вы-

двигаемые эпохой. Сознанием этим отличались все истинно великие пи-

сатели. Чернышевскому оно было присуще в огромной мере. В моно-

графии о Лессинге Чернышевский показывает, что прирожденный фи-

лософ Лессинг «молчал о философии, ибо не время еще было чистой

философии стать средоточием немецкой умственной жизни... Умы со-

временников были готовы оживиться поэзией, а не были еще готовы к

философии, и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии...» Плеханов

относит эти слова и к самому Чернышевскому. «Современное Черны-

шевскому общество, — говорит он, — очень мало интересовалось фило-

софией -и сравнительно много интересовалось литературой. Вот почему

первые свои труды он посвятил, главным образом, литературным во-

просам...» К этому надо добавить только, что современное Чернышев-

скому общество поневоле очень мало интересовалось философией,

ибо интерес этот жесточайшим образом подавляло правительство

Николая I.

После событий 1848 года на Западе правящие круги России были

охвачены боязнью «европейской заразы». Разгул реакции отозвался

и на философии. Преподавание ее в университете после 1848 года было

ограничено логикой и опытной психологией с присоединением этих

предметов к кафедре богословия.

Характерен и очень показателен следующий факт: когда в 1850 году

Чернышевский задумал писать кандидатское сочинение о Лейбнице и

стал об этом советоваться с профессором А. Фишером, тот сказал: «Не

пишите, не советую, время неудобное». Приведя в письма к отцу эти

слова своего профессора, Чернышевский замечает: «После этого, ка-

жется, не нужно комментариев к тому, каково ныне время»,,

V

В 1853 году Чернышевскому пришлось констатировать, что в Рос-

сии очень и очень затмились понятия о философии. Действительно,

после того как Герцен, Бакунин и другие вынужденно перестали зна-

комить русскую читательскую публику с новыми веяниями в филосо-

фии, понятия о ней заметно затмились. Затмилось, естественно, и поня-

тие об эстетике после смерти Белинского. Поэтому появление «Эстети-

ческих отношений» было важно не только тем, ч'го поднимало на

огромную принципиальную высоту измельчавшую теорию искусства,

не только тем, что прокладывало пути реалистической эстетике, но и

тем, что на примере теории искусства раскрывало перед читателями

общую картину крушения идеалистической философии Запада.

Готовясь защищать диссертацию, Чернышевский не видел достой-

ных оппонентов. Он прямо говорил, что едва ли образ его мыслей бу-

дет понятен господам здешним профессорам словесностй, которые со-

вершенно не ^занимались эстетикой и философией: «Им показалось

бы даже, что я — приверженец тех философов, которых мнение оспа-

риваю, если бы я не сказал об этом ясно. Потому я не думаю, чтобы

у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разби-

раю, если меня не принудят прямо объяснить этого»

Каков же был образ мыслей Чернышевского в пору создания «Эсте-

тических отношений»?

Мы не будем подробно останавливаться на эволюции философских

взглядов Чернышевского. Она достаточно детально освещена в моногра-

фии Плеханова. Напомним лишь, что лет за шесть до выхода

в свет «Эстетических отношений» Чернышевский уже считал себя по-

следователем философии Фейербаха. В дневнике 1850 года он записы-

вает: «Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти

решительно от души предан учению Фейербаха». Это случилось не

сразу, а после внутренней борьбы и глубокого кризиса, закончившегося

тем, что религиозный юноша покончил раз и навсегда с верой и при-

шел к материалистическому мировоззрению. Незадолго до того, в те-

чение некоторого времени Чернышевский находился под сильнейшим

влиянием Гегеля, которого знал по русским изложениям в духе левых

представителей гегелевской школы. Источниками в данном случае мо-

гли служить статьи Герцена и Белинского.

В 1849 году наступило разочарование. Ознакомившись с Гегелем в

подлиннике, Чернышевский стал относиться к нему критически. Он

сразу подметил консервативный характер учения Гегеля: подметил

противоречие между его системой и методом, между исходными прин-

ципами и выводами. В дневнике 1849 года Чернышевский отмечает:

«Мне кажется, что он (Гегель. — Н. Б.) раб настоящего положения

вещей, настоящего устройства общества... выводы его робки...»

Вскоре после этого учение Фейербаха вытеснило влияние гегелев-

ского идеализма на Чернышевского.

На Западе учение Фейербаха, по свидетельству Энгельса, поло-

жило конец блужданиям философской мысли. После триумфального ше-

VI

ствия гегелевской системы в Германии, после апогея, достигнутого к

средине 30-х годов, господство «гегельянщины» сменилось междо-

усобной борьбой в стане последователей Гегеля. Предметом споров

являлась, главным образом, религия, так как «политика была тогда

слишком щекотливой областью». «Но борьба против религии, — гово-

рит Энгельс, — косвенно была политической борьбой». Освободитель-

ное влияние «Сущности христианства» Фейербаха в истории духовного

развития Маркса и Энгельса отмечено ими самими.

Рассказав об «евангельских спорах» между Бауэром и Штраусом и

о разложении гегелевской школы, когда ученики его, пытавшиеся при-

мирить абсолютный идеализм с англо-французским материализмом, за-

путались в противоречиях, — Энгельс пишет: «Тогда появилось сочи-

нение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом рассеяло

оно это противоречие, снова и без всяких оговорок провозгласив тор-

жество материализма. Природа существует независимо от какой бы то

ни было философии. Она есть основание, на котором вырастаем мы,

люди, ее произведения. Вне природы и человека нет ничего... Заклятие

было снято; «система» была разбита и отброшена в сторону; проти-

воречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что

оно существует только в воображении. Кто не пережил освободитель-

ного влияния этой книги, тот не может и представить его себе!»

В эволюции философских взглядов’ Чернышевского есть некоторые

моменты сходства с начальной стадией духовного развития Маркса и

Энгельса. Чернышевский, так же как Маркс и Энгельс, шел от Гегеля

к Фейербаху. «Сущность христианства», с которой Чернышевский

ознакомился в 1849 году, имела на него такое же освободительное

•влияние, как на Маркса и Энгельса.

Мы знаем из предисловия Чернышевского к третьему изданию «Эсте

тических отношений», что, когда «житейская надобность» (т. е. маги

стерские экзамены) заставила его взяться за ученый трактат, он

решил применить «основные идеи Фейербаха к разрешению некото-

рых вопросов по отраслям знания, не входившим в круг исследо-

вания его учителя».

Чернышевский с величайшей скромностью утверждает, что роль его

диссертации свелась лишь к истолкованию идей Фейербаха в приме-

нении к эстетике. «Автор не имел ни малейших притязаний сказать

что-нибудь новое, принадлежащее лично ему», писал он в предисло-

вии. Однако, это не совсем верно. Чернышевскому пришлось в сущ-

ности заново строить эстетику, несомненно, родственную по духу уче-

нию Фейербаха, но во многих отношениях совершенно самостоятель-

ную, так как сам Фейербах не написал ни одного сочинения, ни одной

статьи, посвященной искусству.

Предполагая в 1888 году выпустить «Эстетические отношения»

третьим изданием, Чернышевский в предисловии счел необходимым от-

метить «странную несообразность», заключающуюся в том, что в дис-

сертации, написанной в прямой связи с учением Фейербаха, не при-

VII

шлось ни разу упомянуть имя самого философа. Это имя было тогда не-

возможно употреблять в русской книге*. Более того — имя Гегеля,

эстетическую систему которого Чернышевский подверг критическому

анализу, «тоже было неудобно тогда для употребления на русском

языке».

Если на Западе молодые гегельянцы левого крыла вынуждены были

бороться за практические цели философским оружием и под покровом

отвлеченно религиозных споров решать жгучие вопросы дня, то в Рос-

сии 50-х годов только путем критики эстетической концепции идеа-

лизма возможно было вести читателей к материалистическому мировоз-

зрению.

Считаясь с тогдашними условиями, Чернышевский заменил имя

Гегеля самым общим определением — «господствующие понятия о пре-

красном», а сочинения Фейербаха обозначил условно как «новые воз-

зрения, признавшие бессилие фантазии и руководящиеся фактами».

Читатели, должно быть, помнят то место в романе «Что делать?»,

где невежественные Марья Алексеевна и жених Веры Павловны пы-

таются выяснить, насколько опасны книги, какие дает Лопухов читать

Вере Павловне. Натолкнувшись на «Судьбы общества» Консидерана и

на «Чтение о сущности религии» Фейербаха, они ведут следующий

разговор:

«— Посмотрите-ка, Михаил Иваныч, французскую-то я сама почти

что разобрала: «Гостиная» — значит, самоучитель светского обраще-

ния, а немецкую-то не пойму.

— Нет, Марья Алексеевна, это не «Гостиная», это «Destinee»—-

судьба...

— Какая же это судьба? роман, что ли, так называется али оракул^

толкование снов?

— ...Тут все о сериях больше говорится...

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести.

— Да все об этом, Марья Алексеевна.

— Ну, а немецкая-то?

Михаил Иванович медленно прочел:

— «О религии, сочинение Людвига» — Людовика Четырнадцатого,.

Марья Алексеевна, сочинение Людовика XIV; это был, Марья Алек-

сеевна, французский король, отец тому королю, на место которого ны-

нешний Наполеон сел.

— Значит, о божественном?

— О божественном, Марья Алексеевна...»

Николаевская цензура недалеко ушла от Марии Алексеевны. Цен-

зуру пугали имена, а существо дела она понять не могла и, вероятно,

считала, что в «Эстетических отношениях» речь идет «о божественном».

То обстоятельство, что даже имя Гегеля оказалось «неудобно для упо-

* Кстати сказать, и в 1888 г. предисловие было задержано цензурой по тем же со-

ображениям.

VIII

требления на русском языке», заставило Чернышевского избрать в ка-

честве объекта прямой полемики не трехтомную «Эстетику» самого-

Гегеля, а «Эстетику, или науку о прекрасном» гегельянца Теодора

Фридриха Фишера. «Фишер, — говорит Чернышевский, — был гегельян-

цем левой стороны, но имя его не принадлежало к числу неудобных».

«Прилагая основные идеи Фейербаха к разрешению эстетических

вопросов, — пишет Чернышевский, — автор «Эстетических отношений»

приходит к системе понятий, находящихся в противоречии с эстетиче-

ской теорией, которой держится Фишер». Далее Чернышевский указы-

вает, что выдвигаемая им эстетическая концепция противостоит эсте-

тике Фишера, подобно тому как философия Фейербаха противостоит

философии Гегеля. Подчеркивая коренное отличие своей теории от

всех метафизических систем, он, тем не менее, считает, что гегелевская

в научном отношении была лучшей среди других метафизических

учений.

Мы знаем, каково соотношение между философией Фейербаха и

философией Гегеля.

Фейербах считал Гегеля завершителем «старой» философии и со-

средоточил критику идеализма именно на его трудах. Историческая не-

обходимость и оправдание новой философии были связаны, по мне-

нию Фейербаха, главным образом, с критикой Гегеля. Фейербах высту-

пил с нею в период безраздельного господства идеализма.

Критика Фейербаха в основном была направлена на борьбу против

дуализма духа и материи. Исходным пунктом философии Фейербаха

было единство мышления и бытия, причем человек рассматривался

«как основа, как субъект этого единства». Фейербах показал, что геге-

левская абсолютная идея есть лишь психологическая абстракция, от-

чуждающая человека от него самого, полагающая сущность природы —

‘ вне природы, сущность человека — вне человека, сущность мышле-

ния — вне акта мышления.

Абсолютный дух — это, по остроумному определению Фейербаха,

«усопший дух теологии, которой блуждает еще, как призрак, в ге-

гелевской философии».

«Если старая философия, — говорит Фейербах, — имела исходным

пунктом положение: Я есмь абстрактное, только мыслящее существо,

тело не относится к моей сущности, то новая философия начинает, на-

против, с положения: Я есмь действительное, чувственное существо,

тело принадлежит к моей сущности, именно тело в своей целокупно-

сти и есть мое Я, моя сущность...»

Фейербах отбрасывает абсолютную идею Гегеля и на ее место ста-

вит природу и человека.

«Ход развития Фейербаха есть превращение гегельянца... в материа-

листа. На известной ступени этого развития он пришел к полному раз-

рыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудер-

жимой силой овладело им, наконец, сознание того, что предвечное бы-

тие «абсолютной идеи» и «логических категорий», существование ко-

IX

лорых, по Гегелю, -предшествовало существованию мира, есть не бо-

лее, как фантастический остаток веры в творца; что вещественный,

доступный нашим внешним чувствам мир, к которому принадлежим

мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и

мышление порождаются вещественным органом, частью нашего тела —

мозгом, — хотя и принадлежит, повидимому, к невещественному миру.

Не материя порождается духом, а дух представляет собой высочайшее

порождение материи» (Энгельс).

Будучи последователем Фейербаха, сторонником антропологиче-

ского принципа в философии, Чернышевский с этих позиций подверг

критике основные положения гегелевской эстетики. Непосредственно

гегелевская эстетика осталась как бы в стороне, и критическому рас-

смотрению подверглась «Эстетика, или наука о прекрасном» Теодора

Фишера.

Возражения Чернышевского направлены против формулировок

Фишера, а не Гегеля, и хотя Фишер считал себя последователем Гегеля,

все же ставить знак равенства между их эстетическими системами

нельзя.

«Эстетика» Фишера создавалась в эпоху разложения гегельянства,

и потому характерной особенностью ее является ослабление тех рево-

люционных черт, которые содержит в себе гегелевская диалектика, не-

смотря на консервативные выводы самого Гегеля. В «Эстетике» Фишера

гегелевские диалектические категории превращаются в абстрактно-

логические. Гегелевской эстетике, несмотря на все ее идеалистические

искажения, не чужд исторический подход. Фишер в свой «Метафизике

прекрасного» ваметно отклоняется от исторического подхода в сто-

рону абстрактно-философск/их построений. Вообще характер «испра-

влений» гегелевской эстетической системы Фишером ухудшал, а не

улучшал последнюю. Эта сторона дела не укрылась от взгляда Черны-

шевского. В предисловии к 3-му изданию он не замедлил отметить’это

обстоятельство. «Все его (Фишера. — Н. Б.) отступления от основных

идей «Эстетики» Гегеля — порча их», говорит Чернышевский. Вместе с

тем он указывает на то, что в диссертации его рассматриваются именно

те положения эстетики Фишера, в которых идеи Гегеля изложены без

всяких перемен. Таким образом, критический анализ коснулся в основ-

ном все же эстетики Гегеля, хотя анализ сделан на материале эстети-

ческих сочинений Фишера. Основная цель трактата Чернышевского за-

ключалась не в критике частностей той или иной системы, а вообще

в замене устаревших метафизических взглядов на искусство новыми

взглядами, опирающимися на выводы материалистической философии.

В отдельных, очень скупых замечаниях самого Фейербаха об искус-

стве легко усмотреть зародыши того, что обстоятельно и подробно

развернуто в диссертации Чернышевского. Если для Гегеля и его по-

следователей искусство было лишь одним из обнаружений «абсолютного

духа», одной из стадий его развития, то для Фейербаха искусство,

религия и философия суть только явления или обнаружения истинной

человеческой сущности. «Старая (т. е. гегелевская. — Н. Б.) абсолютная

философия, — говорит Фейербах, — загнала чувства в область явле-

ний конечного; и, тем не менее, в противоречии с этим, она определила

божественное и абсолютное в качестве предмета искусства. Но предмет

искусства — посредственно — в словесном искусстве, непосредственно —

в изобразительном искусстве — является предметом зрения, слу-

х а, чувств. Искусство «изображает истину в чувственном»; будучи

•правильно понято и выражено, это положение значит только то, что

искусство изображает истинность чувственного».

Так ставил вопрос Фейербах в противовес спекулятивно-философ

ским построениям, игнорирующим свидетельства нашего чувствен-

ного опыта.

В «Предварительных тезисах к реформе философии» Фейербах пи-

сал: «Абсолютный дух открывается или реализуется, по Гегелю, в

искусстве, в религии, в философии. В переводе на немецкий язык это

значит: дух искусства, религии, философии и есть абсолютный дух. Но

искусство и религию нельзя отделить от человеческого ощущения, фан-

тазии и созерцания, философию нельзя отделить от мышления, словом,

абсолютный дух — от субъективного духа> или сущности человека, не

возвращая нас опять к старой точке зрения теологии, не изображая

нам абсолютный дух, как какой-то другой, отличный от человеческой

сущности дух, т. е. вне нас существующий призрак нас самих».

Из этих замечаний общего характера мы видим, что Фейербах стре-

мился прежде всего «очеловечить» искусство, низвести его из туман-

ной сферы «абсолютного духа» на землю.

Задача философии и вообще науки, по Фейербаху, заключалась в

реабилитации действительности, в изгнании вымысла и абстракций из

наших представлений и понятий. Такова же была и первоочередная

задача эстетики, построенной на основе философии Фейербаха. Вот

почему Чернышевский так настойчиво подчеркивал зависимость раз-

работанной им эстетической системы от философского учения Фейер-

баха. Центральным вопросом, основной темой диссертации Чернышев-

ского, как это видно из самого названия ее, была тема эстетических

отношений искусства к действительности. Идеалистическая эстетика,

еще со времен Плотина, ставила красоту в искусстве выше красоты в *

природе. Мысль о том, что искусство призвано восполнять недостатки,

свойственные действительности, развита еще в учении Плотина об

идеальном начале искусства. Чернышевский в статье «О поэзии» ука-

зывает, что именно идеи Плотина о сущности прекрасного положены

в основу гегельянской эстетики, также ставящей красоту в искусстве

•выше красоты в природе. Исходя из предпосылок фейербаховской

философии, противопоставляющей природу, как единственную реаль-

ность, абсолютному духу, Чернышевский отстаивает обратный тезис о

превосходстве красоты в действительности над красотой в искусстве.

Но, прежде чем подойти к этому центральному вопросу своего трак-

тата, Чернышевский рассматривает и отвергает коренные понятия идеа-

XI

диетической эстетики. Он показывает ошибочность господствовавшего

определения прекрасного 1) как полного проявления общей идеи в ин-

дивидуальном, 2) как единства идеи и образа. Первое определение не-

избежно приводит нас, как доказывает Чернышевский, к отрицанию

фактической реальности прекрасного в природе и к ложному, идеали-

стическому взгляду на истоки искусства. Во втором определении он

отказывается видеть специфический признак искусства, поскольку

единство идеи и образа, формы и содержания характерно для любой

области целесообразного человеческого труда. Это, второе, опреде-

ление формально, и оно уже таит в себе зародыш предпочтения, от-

даваемого идеалистической эстетикой прекрасному в искусстве перед,

прекрасным в живой действительности.

В соответствии с сущностью учения Фейербаха Чернышевский вы-

двигает взамен этих идеалистических_ абстракций свое определение

прекрасного: «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в кото-

ром видим мы жизнь такою, какова должна она быть по нашим поня-

тиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь и на-

поминает нам о жизни». Следствием этого определения прекрасного

будет признание того, что «истинная, величайшая красота есть красота,

встречаемая человеком в действительности, а не красота, создаваемая

искусством». Это определение прекрасного вытекало из правильного

понимания отношений действительного мира к воображаемому и вело к

верному взгляду на истоки искусства и на его назначение.

Подвергнув критике коренное понятие о сущности прекрасного,

Чернышевский точно так же отвергает и вытекающие отсюда воззре-

ния на «моменты прекрасного» — на возвышенное, комическое, траги-

ческое. Гегелевская эстетика гласит: «возвышенное есть перевес идеи

над образом», «возвышенное есть проявление абсолютного». В сущно-

сти эти два понятия совершенно различны, говорит Чернышевский

и показывает, что первое из них не приложимо к возвышенному, так

как перевесом идеи над формою может отличаться также туманное и

безобразное. Как последовательный материалист, идущий от предмета

к идее, а не от идеи к предмету, отвергает Чернышевский и второе

определение возвышенного, связанное с гегелевским понятием «абсо-

лютного», понятием, уже развенчанным Фейербахом. Точно так же не

принимает Чернышевский и гегелевского определения трагического. По-

дробнейшим образом анализируя гегелевскую теорию трагедии, Чер-

нышевский показывает, что за диалектическим глубокомыслием здесь

кроется морально-религиозная точка зрения, берущая свое начало в

древнегреческом понятии о судьбе, точка зрения, оправдывающая вся-

кое страдание, поскольку все совершается по воле божией и, следова-

тельно, отличается наивысшей абсолютной справедливостью. Это рели-

гиозно-философское оправдание фатализма подвергнуто Чернышевским,

глубокой и резкой критике. Лишь в гегелевском учении о комическом

не усмотрел Чернышевский никаких противоречий с новыми воззрения-

ми на искусство и действительность. «Это произошло, — говорит Пле-

XII

ханов, — по той простой причине, что с принятого идеалистами опреде-

ления «комическое есть перевес образа над идеей» он мог без больших

диалектических усилий стереть всякий след идеализма».

Окончив разбор понятий о сущности прекрасного и его моментов —

возвышенного, комического, трагического, Чернышевский большую

часть своего исследования посвящает защите прекрасного в природе

ют «упреков», которые предъявляет ему идеалистическая эстетика, и

обоснованию своего основного тезиса о примате действительности над

искусством. Здесь-то и разрешается наиважнейший из основных во-

просов эстетики — вопрос об отношении прекрасного в действитель-

ности к прекрасному в фантазии и в искусстве.

Идеалистическая эстетика учит, что красота в природе отмечена не-

совершенством—- она ограничена и связана. Сознание недостатков

объективной красоты в природе порождает в человеке стремление осво-

бодить от них прекрасное в действительности путем создания «идеала».

Вот назначение искусства по Гегелю. Художник, следуя определенной

идее красоты самой по себе, отбрасывает в случайных вещах действи-

тельного мира все, что в их явлении не соответствует их понятию и —

путем «очищения» — создает «идеал». Это учение об «идеале» утвер-

ждало превосходство искусства над действительностью (прекрасное,

создаваемое искусством, свободно от недостатков прекрасного в дей-

ствительности). Подходя к данному вопросу с материалистической

точки зрения, Чернышевский защищает обратное положение. Он де-

тально анализирует многочисленные «несовершенства» прекрасного в

природе, какие приводит в своей «Эстетике» Фишер (непреднамерен-

ность прекрасного в природе, мимолетность его, непостоянность

и т. д.), и доказывает, что произведения искусств не свободны от ука-

занных недостатков. Более того, недостатки прекрасного, существую-

щего в действительности, принимают гораздо большие размеры в про-

изведениях искусства.

«Если бы искусство вытекало от недовольства нашего духа недо-

статками прекрасного в живой действительности и от стремления со-

здать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказа-

лась бы напрасна, бесплодна, и человек скоро бы отказался от нее,

видя, что искусство не удовлетворяет его намерениям». «Единственная

цель и значение произведений искусства: дать возможность, хотя в не-

которой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем

людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле,

служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминания о пре-

красном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта».

Первое значение искусства — воспроизведение природы и жизни. Но

это определение касается лишь формального начала искусства. Пере-

ходя к содержанию его, Чернышевский, вслед за Белинским, утвер-

ждает, что сфера искусства «не ограничивается одним прекрасным и

его так называемыми моментами, а обнимает собою все, что в действи-

тельности (в природе и в жизни) интересует человека... общеинтерес-

XIII

ное в жизни — вот содержание искусства». В этой части своего трак-

тата Чернышевский попутно философски обосновывает критику лож-

ных направлений в искусстве — натурализма и формализма. Не ограни-

чиваясь этим, он восстает и против пассивного, безразличного подхода

художника к изображаемому. Поэт или художник, — говорит Черны-

шевский,— не может, если б и хотел, отказаться от произнесения при-

говора над изображаемыми явлениями.

Трактат Чернышевского сыграл колоссальную роль в борьбе с идеа-

листической эстетикой. Это была первая в истории материализма по-

пытка создать систематическую, научную эстетику с материалисти-

ческой точки зрения. Во многих частях диссертация сохраняет все свое:

значение и для нашего времени. Вместе с тем эстетическая теория

Чернышевского не свободна от целого ряда недостатков, обусловлен-

ных тем, что Чернышевский был последователем фейербаховского ма-

териализма. «Чернышевский — единственный действительно великий

русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года

остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить

жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих пута-

ников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости

русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и

Энгельса», говорит Ленин (Соч., т. XIII, стр. 295).

В знаменитых тезисах Маркса о Фейербахе и в статьях Энгельса

о нем вскрыт метафизический, абстрактный характер материализма

Фейербаха. Чернышевский порою впадал в ошибки своего учителя, и

потому некоторые положения его эстетики тоже носят абстрактный

характер. Тем не менее, нельзя механически приписывать Черны-

шевскому ошибки Фейербаха, как это делают некоторые исследова-

тели. Для Фейербаха характерен исключительный интерес к абстрактно-

гносеологическим и религиозным проблемам вне связи с общест-

венным развитием. «Фейербах слишком много напирал на природу

и слишком мало на политику» (Маркс). «Даже Штарке вынужден

был признать, что политика была Фейербаху недоступной областью,

а наука об обществе — социология — terra incognita» (Энгельс). Утвер-

ждать то же самое о Чернышевском, которого Ленин называл «вели-

ким социалистом», было бы чудовищной несправедливостью. Нет

никакого сомнения в том, что Чернышевский развивал именно

сильные, а не слабые стороны своего учителя и подчеркивал,

главным образом, революционные тенденции в учении Фейербаха.

Это обстоятельство отразилось и на эстетической теории Черны-

шевского, положившей начало теоретическому обоснованию реали-

зма в искусстве.

Возникновение «Эстетических отношений искусства к действитель-

ности» связано с попыткой молодого Чернышевского посвятить себя

XIV

научной деятельности. В конце мая 1853 года Чернышевский подал про-

шение в Петербургский университет о допущении его к испытанию на

степень магистра по истории русского языка и славянских наречий.-

Вскоре он переменил решение и избрал своей специальностью не фило-

логию, а русскую словесность. Профессор русской литературы А. В. Ни-

китенко одобрил выдвинутую Чернышевским тему о взаимоотноше-

ниях между искусством и действительностью.

20 июля 1853 года Чернышевский уже извещал отца, что в ближай-

шие дни он возьмется за писание своей диссертации. Получив выпи-

санные из Германии книги по эстетике, Чернышевский принялся интен-

сивно работать, и уже в начале сентября у него была готова для пе-

редачи Никитенке большая часть рукописи. «Половина или, лучше

сказать, 3/5 моей диссертации готовы; в пятницу отдам ее по принад-

лежности, чтобы увериться вперед, годится ли она. Она будет неве-

лика, всего от 80 до 100 страниц, хотя легко было бы и даже нужно

было бы придать ей гораздо больший объем. Мысли в ней только вы-

сказываются в общих чертах; следствий и приложений почти не вы-

вожу, потому что в таком случае пришлось бы написать два тома

листов по 35 печатных. На издание их у меня нет средств... Думаю на-

печатать в долг...» (Письмо отцу от 7 сентября 1853 г.)

Через несколько дней еще неоконченная диссертация была частным

образом передана Чернышевским на предварительный просмотр про-

фессору Никитенке, «...чтобы он посмотрел, может ли она беспрепят-

ственно явиться в печати. Ha-днях возвратит он мне ее; если не при-

дется слишком много переделывать для цензуры, то на этой неделе

подаю просьбу о магистерском экзамене...»

Никитенко, просмотрев диссертацию, предложил Чернышевскому

внести в нее ряд изменений явно в угоду цензурным требованиям. По-

правки и замечания Никитенки, с которыми читатель может ознако-

миться в примечаниях, показывают, что он стремился к тому, чтобы

ослабить открытую и резкую критику основ идеалистической эстетики.

Переработки, вызванные указаниями Никитенки, сводятся, главным об-

разом, к замене таких прямых обозначений, как «гегелевская школа»,

косвенными — например, «господствующие понятия», «обыкновенные

понятия» и т. п. Некоторые, исключенные по настоянию Никитенки,

места свидетельствуют, что первоначальный замысел Чернышевского

был шире того, что дано в окончательной редакции.

21 сентября 1853 года Чернышевский писал отцу: «Диссертацию свою

пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем

своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что

в ней не будет ни одной цитаты, а всего только одна ссылка *. Если

же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат

в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора ело

* Это не совсем точно: Чернышевский приводит в диссертации большую цитату

представляющую перевод нескольких страниц из „Эстетики" Фишера^

XV

вескости совершенно не занимались тем предметом, который взял я

для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои

мысли имеют к общеизвестному образу понятий об эстетических во-

просах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов,

которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому

я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы,

которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого.

Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как

умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие

за нею».

Что хотел сказать Чернышевский, указывая на то, что у нас еще

не поняли, «до какой степени важны... вопросы», поднятые в его дис-

сертации?

Ответ на это мы находим и в авторецензии на «Эстетические отно-

шения», и в «Очерках гоголевского периода русской литературы», и в

последующей переписке Чернышевского. Он многократно подчеркивал,

что в известные исторические периоды вопросы литературы, вопросы

эстетики имеют первостепенное значение для жизни той или иной на-

ции. С особой силой это сказывается тогда, когда «литературные во-

просы за невозможностью политических становятся вопросами жизни»

(Герцен, «Былое и думы»). В самой диссертации Чернышевский не мог

прямо сказать, что по цензурным условиям он лишен возможности

показать общие основы идеалистической философии, а вынужден лишь

разбирать «по листочку» «одну ветвь» «мысленного древа», не объяс-

няя, что это за древо, породившее эту «ветвь». При беглом просмотре

диссертации Никитенко не усмотрел в ней ничего «опасного», но не-

сколько позднее он, видимо, почувствовал, что идеи, брошенные Чер-

нышевским, шире вопросов «о прекрасном в искусстве и в действитель-

ности». Никитенко в течение целого тода не давал окончательного от-

вета и не представлял диссертацию в факультет. Проволочка эта нер-

вировала Чернышевского. 14 сентября 1854 года он пишет отцу: «Дело

о моем магистерстве, так несносно тянувшееся, опять подвигается:

скоро начну печатать свою диссертацию. Из этого не следует,

однако, чтобы конец был уже близок; хорошо было б, если б

диспут был назначен через два месяца. Я на это не рассчитываю и сочту

себя счастливым даже тогда, когда это несносное дело покончится к

Рождеству. Все обращаются с ним, как бы это была формальность, но

легче ли от того мне, что, не думая подвергать дело сомнению, оста-

вляют его лежать от одной недели до другой!?»

В это время Чернышевский еще не расстался с мыслью об ученой

карьере: он намеревался после магистерского экзамена держать док-

торский, но впоследствии, когда стало ясно, что профессура и Совет,

университета делают все возможное и все от них зависящее, чтобы по-

мешать Чернышевскому осуществить его намерение, он вовсе охладел

лк этим планам. В конце сентября 1854 года Чернышевский сообщил

лотцу, что диссертация переписывается для представления Совету уни-

XVI

верситета: «Никитенко, наконец, удосужился прочитать ее и несколько

дней тому назад уполномочил меня пустить ее в дело». Но до оконча-

ния всей истории было еще далеко. Пока декан препроводил диссер-

тацию на официальный отзыв Никитенке, пока Никитенко представил

свой отзыв, прошло еще около двух месяцев, и только 21 декабря Чер-

нышевский получил от декана факультета Н. Устрялова сообщение, что

диссертация, «проходившая различные степени испытания», будет

утверждена Советом к напечатанию. В действительности это утвержде-

ние последовало гораздо позже.

Наступил 1855 год. 4 апреля Чернышевский писал отцу: «Я надеюсь

скоро напечатать свою несчастную диссертацию, которая столько вре-

мени лежала и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго

затянулась, что мне и смешно и досадно. И тогда я думал, и теперь

вижу, что все было только формальностью; но формальность, которая

должна была бы кончиться в два месяца, заняла полтора года... дело...

тянулось невыносимо долго. Но теперь оно уже дотянулось до окон-

чания». Утверждение диссертации Советом последовало 11 апреля, и

Чернышевский тотчас же сдал ее в типографию, причем выбрал для

нее мелкий шрифт, «чтобы обошлось дешевле печатание». 26 апреля

он отправил в типографию последний лист корректуры. 3 мая «Эстети-

ческие отношения искусства к действительности» были отпечатаны.

«Диссертация для сокращения времени и издержек напечатана мною

в большом формате и очень убористым шрифтом; кроме того, и для

тех же целей, я значительно сократил ее (хотя цензура университет-

ская не зачеркнула ни одного слова), когда рукопись была уже одо-

брена к печати. Потому вышло всего только 6И печатных листов, вме-

сто 20, которые были бы наполнены ею без сокращений и при обыкно-

венном разгонистом печатании. Внешность брошюрки очень прилична,

шрифт и бумага хороши. Печатал я в типографии Праца, которая счи-

тается лучшею. Напечатал только 400 экземпляров, из которых, за удо-

влетворением университетских требований (100 экз.) и раздачею раз-

ным знакомым, остается у меня около 250 — не знаю, успею ли сбыть

их в книжные лавки, на что я впрочем и не рассчитывал. Во внешнем

отношении она имеет ту особенность, что нет в ней ни одной ци-

таты— наперекор общей замашке шарлатанить этой дешевой учено-

стью. К числу особенностей принадлежит и то, что она писана мною

прямо набело — случай едва ли бывавший с кем-нибудь. Этим

всем я хотел себе доставить удовольствие внутренне позабавиться над

людьми, которые (не могут) сделать подобного...»

Диспут был назначен на 10 мая 1855 года. «Не думаю, чтоб он был

интересен, потому что предмет, о котором я писал, почти совершенно

незнаком у нас. Вероятно, будут ограничиваться мелочными замеча-

ниями о словах, или будут говорить что-нибудь требующее в ответ не

опровержений, а просто назиданий». Чернышевский настолько был уве-

рен в своем превосходстве над оппонентами, что в день диспута совер-

шенно не готовился к нему и был целиком занят правкой корректуры

JJ IT. Г. Чернышевский. Н. 5751 XVII

«Современника». Предположения его об общем характере предстоящей

дискуссии и о полном незнакомстве оппонентов с самым предметом

оправдались.

Диспут начался в час пополудни под председательством ректора Пе-

тербургского университета П. А. Плетнева. Среди многочисленной

аудитории слушателей присутствовали близкие, друзья и знакомые

Чернышевского: его жена Ольга Сократовна, А. Н. Пыпин, П. В. Аннен-

ков, И. И. Введенский, Ф. Е. Корш, ~А. А. Краевский, В. И. Ламанский,

Л. А. Мей, И. И. Панаев, П. П. Пекарский, И. В. Писарев, А. Ф. Раев,

С. И. Сераковский, А. Н. Струговщиков, И. Г. Терсинский, Н. В. Шел-

гунов и др. Официальными оппонентами были назначены профессора

А. В. Никитенко и М. И. Сухомлинов.

В «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунова (Гиз, 1923, стр. 163 и сл.)

сохранилось описание этого «знаменательного дня». Шелгунов свиде-

тельствует о том, что умственное движение 60-х годов, выразившееся

наиболее ярко с 1859 по 1862 год, впервые было провозглашено в

1855 году именно на публичном диспуте в Петербургском университете,

когда Чернышевский защищал свою диссертацию.

«Задолго до публичной защиты о «ней было уже известно в круж-

ках, более близких к автору. Пекарский, как всегда, не без известной

таинственности и некоторого священного трепета сообщивши мне об

этом, с волнением ожидал приближения знаменательного дня. Мы of-

правились вместе. Небольшая аудитория, отведенная для диспута,,

была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется,

было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было

очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих,

а рядом со мной стоял Сераковский (офицер генерального штаба, впо-

следствии принявший участие в июльском восстании и повешенный

Муравьевым). Во время диспута Сераковский приходил в самый шум-

ливый восторг и увлекался до невозможности... Чернышевский защищал

диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоко-

лебимого убеждения. После диспута Плетнев обратился к Чернышев-

скому с таким замечанием: «Кажется, я на лекции читал вам совсем не

это!» И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал, было

бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее при-

вела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мы-

сли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на дис-

сертацию смотрела только аудитория, Плетнев ограничился своим за-

мечанием, обычного поздравления не последовало, а диссертация была

положена под сукно». (Утверждение Чернышевского в звании магистра

последовало лишь в ноябре 1858 года, когда у него агро-пал всякий

интерес к научной университетской карьере.)

Прения протекали именно так, как предполагал Чернышевский. По

словам Пыпина, Никитенко, отмечая целый ряд неоспоримых достоинств

диссертации, тем не менее, отвергал ее философскую основу и защищал

«незыблемые идеальные цели искусства, установленные существующей

XVIII

эстетической теорией». Первоначально Чернышевский возражал очень

сдержанно, признавая, что его диссертация слабо аргументирована. Но

он указал, что слабость этой аргументации зависела не от него (здесь

несомненно имелись в виду цензурные препятствия). Затем он гово-

рил о господстве рабского преклонения перед устаревшими мнениями,

о предрассудках и заблуждениях, о боязни смелого, свободного иссле-

дования и свободной критики, которая не должна знать преград.

«Только этим обстоятельством и можно объяснить, что в нашем обра-

зованном и ученом обществе держатся до-сих пор устарелых и давно

уже ставших ненаучными эстетических понятий, в то время как на

Западе получили широкое распространение идеи иного порядка, прямо

противоположные нашим. Наши понятия об идеальном значении искус-

ства отжили, и их надо отбросить вместе со всеми аналогичными идеями

о других предметах (см. «Голос минувшего» № 1, 1916).

Таково было впечатление присутствовавшего на диспуте Пыпина.

€ам Чернышевский писал отцу: «Закончился (диспут. — Н. Б.) обыкно-

венным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут чистая форма.

Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев,

ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомне-

ния, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, ко-

торое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти

никому у нас не известным, потому и не может иметь серьезных про-

тивников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит

ни один из людей, мне известных.

Диспут продолжался очень недолго, всего 1% часа, потому что при-

сутствовал попечитель Мусин-Пушкин, который добрый человек, но не

совсем благовоспитан в обращении и потому всегда стесняет своим

присутствием.

Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ

на возражения или, по крайней мере, по поводу их, — но они были так

далеки от сущности дела, что и ответы мой должны были касаться

только пустяков. ОднихМ словом, диспут мог для некоторых показаться

оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал. Не

предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени».

Выход из печати диссертации, несмотря на важность затронутых в

жей вопросов, не вызвал обширной литературы. Журнальные отклики

были немногочисленны. В 1855 году появилось лишь две рецензии. Как

исследовало ожидать, они были враждебны. С. Дудышкин в «Отечест-

венных записках» (1855, июнь) дал довольно подробный анонимный

разбор диссертации с резко отрицательной оценкой ее. С особым воз-

мущением рецензент отнесся к утверждению Чернышевского, что

«единственная цель и значение очень многих (большей части) произве-

дений искусства дать возможность хотя в некоторой степени познако-

•гл

XIX

миться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели

возможности насладиться им на самом деле». В «Библиотеке для чте-

ния» (1855, т. 132) анонимный рецензент (повидимому, А. Дружинин)

утверждал, что в теории Чернышевского «нет ничего нового, кроме

нелепости вывода». Бездоказательная рецензия была полна пустых

издевок и «ядовитых» примечаний к основным положениям диссерта-

ции. Тот же Дружинин повторил отрицательную оценку диссертации

в журнале «Книжник» № 6 за 1865 год.

Представители «господствовавшей эстетической теории», как, на-

пример, и крупнейшие дворянские писатели (Григорович, Тургенев,

Толстой и др.) остро почувствовали в лице Чернышевского опасного

противника. Книга его вызвала возмущение в их рядах, о чем свиде-

тельствует переписка этих писателей и мемуары современников. О силе

неприязни этих писателей к Чернышевскому говорит уже одно то,

что вскоре после выхода диссертации он пбГлучил, по'ВИдймому, от

Григоровича, кличку «пахнущего клопами», кличку, неизменно фигури-

рующую в письмах и разговорах упомянутых писателей. С особой рез-

костью отзывался о диссертации И. С. Тургенев. Любопытно, что в

течение двух дней (9 и 10 июня 1855 г.) он написал по поводу диссер-

тации сразу несколько писем — Боткину, Григоровичу, Краевскому,

Панаеву и Некрасову. Тургенев прямо бил тревогу: «Какую мерзость

сочинил «пахнущий клопами». — Теперь и я иначе называть его не

стану...» (Боткину, 9 июля 1855 г.). «Григорович! Я имел несчастие не-

однократно заступаться перед вами за «пахнущего клопами» (иначе я

его теперь не называю) — примите мое раскаяние и клятву — отныне

преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в

особенности недозволенными средствами. Я прочел его отвратительную

книгу, эту поганую мертвечину, которую «Современник» не устыдился

разбирать серьезно»*. (Первое собрание писем И.>С. Тургенева, т. II,

1884, стр. 14). «Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину’, это по-

рождение злобной тупости и слспости, не так бы следовало разобрать,

как это сделал г-н Пыпин. Подобное направление гибельно, и «Совре-

меннику», больше чем кому-нибудь, следовало восстать против него.

К счастию, книга'так безжизненна и суха, что вреда наделать не может»

(Панаеву, 10 июля 1855 г.). Указанную нами рецензию Дудышкина в

«Отечественных записках» Тургенев поспешил одобрить: «Спасибо вам

за то, что у Вас отделали гадкую книгу Чернышевского. Давно я не

читал ничего, что бы меня так возмутило. Это хуже чем дурная книга_____

это дурной поступок» (А. А. Краевскому, 10 июля 1855 г.).

Интересен ответ Боткина Тургеневу: «Представь себе дикую стран-

ность мою: ведь я не совсем согласен с тобою относительно диссер-

тации Чернышевского. В ней очень много умного и дельного. Дико

только его определение искусства «как суррогата действительности».

* Тургенев имеет в виду рецензию самого Чернышевсчого об ..Эстетических от оше-

ниях...“, подписанную буквами Н. П—ъ. Тургенев полагал, что рецензия эта наг.исана Пы-

линым.

XX

/

Но неоспоримо и то, что прежние понятия об искусстве — очень обвет-

шали и никуда не годятся... По мне, большая заслуга Чернышевского в

том, что он прямо коснулся вопроса, всеми оставляемого в стороне».

Но в сущности Боткин поспешил вскоре согласиться с Тургеневым,

главное обвинение которого против диссертации сводилось к тому,

что в основе ее лежит «вздорная» мысль, что искусство является «сур-

рогатом действительности, жизни» (см. В. П. Боткин и И. С. Тургенев,

«Неизданная переписка» [1851—1869], 1930, стр. 69).

Льву Толстому в эти годы Чернышевский был тоже «больше всех

не по нутру» (Толстой и Тургенев, «Переписка». Изд. Сабашниковых,

1928, стр. 27). Но чрезвычайно важно отметить, что много позднее

(1896) Толстой был буквально «поражен», когда В. В. Стасов «напо-

мнил» ему однажды то «великое слово», которое Чернышевский выго-

ворил еще в 1855 году в своих великих «Эстетических отношениях»:

«...что искусство есть та человеческая деятельность, которая произ-

носит суд над жизнью» (см. Сб. «Лев Николаевич Толстой», Гиз, 1928,

стр. 358).

Достоевский, нередко вступавший в полемику с Чернышевским, вы-

ступил в 1864 году с •затушеванной пародией на эстетическую теорию

Чернышевского в отрывке из романа «Щедродаров» («Эпоха», 1864,

май). В этой сатире, направленной, главным образом, против Щедрина,

Достоевский пытался высмеять «Эстетические отношения искусства к

действительности». («Яблоко натуральное и яблоко нарисованное»).

Обстоятельного разбора диссертация Чернышевского в то время не

получила, да едва ли и могла получить. Это заставило самого Черны-

шевского, вскоре после выхода книги, взяться за разбор «Эстетических

отношений», чтобы восполнить свои упущения и под видом критики

разъяснить то, что недостаточно ясно было развито в его сочинении.

В 1865 году вышло 2-е. издание, и интерес к эстетике Чернышев-

ского проявился с новой силой. Вопросы,^выдвинутые в диссертации

Чернышевского, стали предметом оживленного обсуждения критики.

К этому времени относятся статьи Н. Соловьева в «Отечественных

записках», знаменитая статья Д. Писарева «Разрушение эстетики»

(«Русское слово»), рецензия В. Зайцева, статья Антоновича «Современ-

ная эстетическая теория» и др. Спор велся теперь на более высокой

основе. Взгляды на искусство радикалов разночинцев Писарева, Зай-

цева и других не совпадали со взглядами Чернышевского. В то время

как Чернышевский был утилитаристом в эстетике, Писарев и Зайцев

не довольствовались провозглашением утилитарных воззрений на искус-

ство. Они выступали уже вообще против искусства, против удовлетво-

рения эстетических потребностей, но стремились обосновать свои

антиэстетические позиции ссылками на Чернышевского. В своей весьма

сочувственной рецензии на 2-е издание «Эстетических отношений»

(«Русское слово» № 4, 1865) В. Зайцев отвергал искусство вообще на

том основании, что оно «восстановляет в человеке тихую гармонию,

устраняя диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях и

XXI

в их отношениях... Если человеческие отношения таковы, что произво-

дят диссонансы, то заглушать эти диссонансы вредно».

Антонович в своей статье, помещенной в «Современнике» № 3 за

1865 год, стараясь выяснить истинный смысл теории Чернышевского,

защищал ее от нападений справа, в частности от ядовитых намеков,

содержавшихся в «Господине Щедродарове» Достоевского, но огра-

ждал ее и от «некоторых рьяных, но нерациональных последователей,

которые, восставая против ложных направлений искусства, в горячно-

сти и нерассудительности дошли до того, что стали восставать вообще

-против искусства и против эстетического наслаждения им».

Полемизируя с Антоновичем, Писарев выступил со статьей «Разру-

шение эстетики», в которой пытался убедить читателей, что диссерта-

ция Чернышевского была написана с целью доказать ненужность эсте-

тики. По Писареву выходило, что Чернышевский взялся за свою дис-

сертацию с «коварной, но достойной целью погубить ненужную теперь

естетику, разбить всю ее на мелкие кусочки и развеять этот порошок

на все четыре стороны». Но чтобы действительно опрокинуть вредную

систему старых заблуждений, Чернышевский, дескать, действовал

осторожно и расчетливо, говоря с обществом в том тоне, к которому

оно привыкло. «Это остроумно, но не верно, — пишет по этому повод}’

Плеханов. — Писарев плохо понял основную мысль «Эстетических от-

ношений». Чернышевский, принимаясь за свою диссертацию, вовсе не

задавался целью погубить эстетику, но, напротив, горячо защищал ее

от тех ее недоброжелателей, которые говорят, что не следует зани-

маться ею, как наукой слишком отвлеченной и потому неоснова-

тельной».

Не будем останавливаться на статьях яростного противника Чер-

нышевского Н. -Соловьева, помещенных в «Отечественных записках»

за 1865 год, — «Вопрос об искусстве» и «Обрезки идей Белинского», —

теоретический уровень их ниже всякой критики. В 1866 году стали по-

являться брошюры К. Случевского под общим заглавием «Явления рус-

ской жизни под критикою эстетики». Второй выпуск этой небольшой

«серии» был посвящен «Эстетическим отношениям искусства к действи-

тельности» господина Ч*». Случевский, бывший в 50-х годах за гра-

ницей, в Гейдельберге, одним из организаторов «русской читальни» —

пропагандистского центра, связанного с Герценом, — в середине 60-х

годов уже изменил свою общественную позицию. Его брошюра, по-

священная Чернышевскому, отличается резко полемическим тоном

(переходящим местами в шутовской и непристойный тон), сумбурно-

стью изложения, ложной ученостью и откровенным эклектизмом.

Упрекая Чернышевского в непоследовательности и тщетно пытаясь

доказать, что Чернышевский в своей диссертации не опровергает так

называемой «абсолютной идеи идеалистической школы», сам Случев-

ский «целиком» «отбрасывает» 1-й том «Эстетики» Фишера, «принимая»

I, 1П и IV томы не в том виде, в каком они есть теперь (?), имея

между кирпичами своими абсолютную идею» (!?) (стр. 7—8).

ххп

Отпор К. Случевскому можно найти в интересной для своего вре-i

мени книге А. Немировского «Наши идеалисты и реалисты» (1867),/

гл. XVI — Случевский против «реалистов».

Из более поздних выступлений следует отметить статью Вл. Со-

ловьева «Первый шаг к положительной эстетике» (1894). На первый

взгляд, Вл. Соловьев берет под защиту эстетическую теорию Черны-

шевского. Он сам рассматривает свою статью как «некоторое заступ-

ничество за Чернышевского против Боборыкина, который боборыкнул

покойного в московском (философском журнале» (имеется в виду

статья П. Боборыкина, помещенная в «Вопросах философии и психо-

логии»).

«Защищая» Чернышевского, Соловьев также отвергает теорию эсте-

тического сепаратизма — «это фантастическое отчуждение искусства и

красоты от общего движения мировой жизни» — и признает, что «худо-

жественная деятельность не имеет в себе самой какого-то особого выс-

шего предмета, а лишь по-своему, своими средствами* служит общей

жизненной цели человечества». Но понимание этой жизненной цели

человечества у философа-идеалиста Соловьева прямо противоположно

пониманию Чернышевского. Искатель «нового религиозного сознания»,

Соловьев считал, что цель эта заключается в собирании человечества

«вокруг невидимого, но могучего центра христианской культуры». Так

пытался Соловьев использовать в своих интересах некоторые неопро-

вержимые положения Чернышевского, а между тем, подчиняя искусство

действительности, Чернышевский, прежде всего, освобождал это искус-

ство от служения каким бы то ни было мистическим целям, выдвигае-

мым религиозной и метафизической мыслью.

Переходя к оценке диссертации Чернышевского в марксистской

критике, мы должны прежде всего указать на то, что Ленин в борьбе

с русскими махистами, против которых направлена его работа «Мате-

риализм и эмпириокритицизм» (1908), остановился в своей книге на

предисловии Чернышевсцрго к третьему изданию «Эстетических отно-

шений», посвятив ему «добавление к § 1 главы четвертой»: «С какой

стороны подходил Н. Г. Чернышевский к критике *кантианства?» Ленин

писал: «...мы показали подробно, что материалисты критиковали и кри-

тикуют Канта с диаметрально противоположной стороны по отноше-

нию к той, с которой критикуют его Мах и Авенариус. Не лишним

считаем добавить здесь, хотя вкратце, указание на гносеологическую

позицию великого русского гегельянца и материалиста, Н. Г. Черны-

шевского.

Немного спустя после критики Канта немецким учеником Фейер-

баха, Альбрехтом Рау, великий русский писатель Н. Г. Чернышевский,

тоже ученик Фейербаха, впервые попытался прямо изложить свое отно-

шение и к Фейербаху и к Канту. Н. Г. Чернышевский выступал в оус-

ской литературе еще в 50-х годах прошлого века, как сторонник Фейер-

баха, но наша цензура не позволяла ему даже упомянуть имя Фейер-

баха. В 1888 году в предисловии к предполагавшемуся третьему изда-

XXIII

нию «Эстетических отношений искусства к действительности» Н. Г. Чер-

нышевский попытался прямо указать на Фейербаха, но цензура и в

1888 году не «пропустила даже простой ссылки на Фейербаха!.. В этом

«Предисловии» Н. Г. Чернышевский посвящает полстранички критике

Канта и тех естествоиспытателей, которые в своих философских вы-

водах идут за Кантом... (к сведению все перепутавших российских

махистов: Чернышевский стоит позади Энгельса, поскольку он в своей

терминологии смешивает противоположение материализма идеализму

с -противоположением метафизического мышления диалектическому, но

Чернышевский стоит вполне на уровне Энгельса, поскольку он упре-

кает Канта не за реализм, а за агностицизм и субъективизм, не за до-

пущение «вещи в себе», а за неумение вывести наше знание из этого

объективного источника)... (...для Чернышевского, как и для всякого

материалиста, (Предметы, то-есть, говоря вычурным языком Канта,

«вещи в себе» действительно существуют и вполне позна-

ваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, и в своих каче-

ствах, и в своих действительных отношениях)... (...для Чернышевского,

как и для всякого материалиста, законы мышления имеют не только

субъективное значение, т.-е. законы мышления отражают формы дей-

ствительного существования предметов, совершенно сходствуют, а нс

различествуют с этими формами)... (...для Чернышевского, как и для

всякого материалиста, в действительности есть то, что представляется

нам связью причины с действием, есть объективная причинность или

необходимость природы)... (...Чернышевский называет метафизическим

вздором всякие отступления от материализма и в сторону идеализ-

ма, и в сторону агностицизма)... Основными вопросами человеческой

любознательности Чернышевский называет то, что на современном

языке называется основными вопросами теории познания или гносео-

логии. Чернышевский— единственный действительно великий русский

писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на

уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий

вздор неокантианцев, позитивистов, махистов- и прочих путаников. Но

Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской

жизни, -подняться до диалектического материализма /Маркса и Энгельса»

(Соч., т. ХШ, стр. 293—295).

Эти слова Ленина свидетельствуют, что трактат Чернышевского об

эстетике, помимо специального значения, имеет еще и огромное обще-

философское значение, являясь одним из краеугольных камней нашей

материалистической мысли.

Впервые детальный и всесторонний анализ диссертации Чернышев-

ского был произведен Г. В. Плехановым. В его сборнике «За двадцать

лет» (1905) диссертации посвящена статья «Эстетическая теория Черны-

шевского», выясняющая источники и философскую основу «Эстетиче-

ских отношений искусства к 'действительности».

Плеханов делал это до появления в печати предисловия самого

Чернышевского к предполагавшемуся третьему изданию «Эстетических

XXIV

отношений» (1888), предисловия, задержанного тогда цензурой и нале*

чатанного лишь в 1906 году.

Плеханов прежде всего доказал, что Писарев своей статьей «Разру-

шение эстетики» исказил эстетические взгляды Чернышевского, неверно

истолковав цель диссертации — разрушить идеалистическую эстетику

как скрытую попытку раз навсегда покончить со всякой эстетикой.

Плеханов установил, что трактат Чернышевского представляет

собой интересную и единственную в своем роде попытку построить

эстетику на основе материалистической философии Фейербаха.

По Фейербаху, предмет в его истинном смысле дается, как мы

знаем, лишь ощущением; «чувственность или действительность тожде-

ственна с истиной». Спекулятивная философия пренебрежительно от-

носилась к «чувственному», т. е. к свидетельству наших органов чувств,

полагая, что представления о предметах, основанные лишь на чувствен-

ном опыте, остаются не соответствующими действительной природе

предметов и нуждаются в проверке посредством «чистого» мышления.

Фейербах не мог не восстать против такого отношения к «чувствен-

ному». «...Но если сущность человека — «чувственность», действитель-

ность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла

и абстракции над действительностью не только ошибочно, а прямо

вредно. И если задача науки вообще заключается в реабилитации дей-

ствительности, то в этой же реабилитации заключается и задача

эстетики, как отдельной отрасли. Этот вывод, неизбежно следую-

щий из философского учения Фейербаха, целиком лег в основу

всех рассуждений Чернышевского об искусстве».

Далее Плеханов подробно рассмотрел вопрос о возвышенном, о тра-

гическом и комическом в освещении Чернышевского и пр.

Ценность и значение работы Плеханова ослабляется ошибками, за-

ключающимися, главным образом, в -подмене диалектического анализа

действительности механическим сопоставлением идей. Ошибки эти

вскрыты в статье А. В. Луначарского «Этика и эстетика Чернышевского

перед судом современности». Луначарский в своей статье показал одно-

бокость и узость плехановского определения Чернышевского как ра-

ционалиста и просветителя, восстановил перед нами живой образ

боевого материалиста, материалиста-революционера.

Не менее важным представляется нам то, что А. Луначарский

разоблачил здесь меньшевистский характер плехановской концепции,

показав, что один из основных тезисов «Эстетических отношений»

(искусство не только объясняет действительность, но и выносит ей при-

говор) был отвергнут Плехановым именно ввиду того, что Плеханов

хотел лишь исследовательского, так называемого «объективного»

взгляда на вещи. Но марксизм дал правильное представление о законо-

мерностях, по которым развиваются общественные явления. И если мы

из этого марксизма совсем изымем идею о сознательности, о созна-

тельном руководстве явлениями, о нашей активности, то это будет

самый настоящий меньшевистский «марксизм». Луначарский пишет;

XXV

«Вот почему для нас важна и приемлема эстетика Чернышевского с

ее страстной ненавистью к искусству, понимаемому как сила, подме-

няющая действительную жизнь, с ее влюбленностью в действительную

жизнь, с ее жаждой развития подлинной жизни и ее расцвета, с отри-

цательным отношением к мертвечине и утверждением, что искусство

отражает то, что интересно для человека, а не просто все, как отражает

зеркало.

Основная мысль Чернышевского, что искусство произносит приго-

вор над жизнью, т/ е. вызывает с нашей стороны определенную эмо-

циональную реакцию на изображаемое, и что художник является мо-

ральным деятелем, принимает участие в культурном строительстве —

совершенно правильна».

Строя свою эстетику на страстном возвышении действительности,

жизни, природы, Чернышевский тем самым закладывал основы

реалистической .эстетики. Этой своей стороной она особенно

родственна нашей современности. Чернышевский отрицал искусство,

оторванное от жизни, тяготеющее к призрачным образам бесплодной

фантазии, он отрицал тепличные цветы искусства для искусства. Он

призывал художников к полнокровному воспроизведению жизни во

всем ее многообразии. Но Чернышевский не ограничивался этим, —

он не был сторонником пассивного воспроизведения действительности,

он искал в произведениях искусства «объяснения жизни». «Нельзя

быть только художником, — писал Чернышевский, — поэт, достойный

своего имени, обыкновенно хочет в своем произведении передать нам

свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только

созданную им красоту».

Мало того, Чернышевский считал необходимым условием для вся-

кого большого художественного произведения дать ответ на запросы

современности, «ибо истинный художник в основание своих произве-

/ дений всегда кладет идеи современные».

Художник должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать

вопросы, порождаемые действительностью, и тогда «в его произведе-

ниях сознательно или бессознательно выразится стремление» дать свою

оценку, «свой живой приговор о явлениях, интересующих его (и его

современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над

ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными)». Тогда

его «произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на

темы, предлагаемые жизнью... тогда художник становится мысли-

телем».

Ложные течения в искусстве, которые мы всячески стремимся

изжить, — формализм и натурализм, — решительно осуждались Чер-

нышевским. Строго говоря, впервые философски обоснованная кри-

тика формализма и натурализма дается в диссертации Чернышевского.

Формализм, как мы его понимаем, начинается там, где «искусство, —

по определению Чернышевского, — переходит в искусственность».

Формализм там, где «господствует мелочная отделка подробностей,

XXVI

цель которой не приведение в гармонию с духом целого, а только тог

чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее,

почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдо-

подобию и естественности». Формализм там, где «господствует мелоч-

ная погоня за эффектичностью отдельных слов, отдельных фраз и

целых эпизодов, расцвечивание лиц и событий не совсем натураль-

ными, но резкими красками».

И разве сегодня не этими же признаками мы характеризуем те

явления искусства, которые признаны формализмом? Чрезвычайно

важно отметить, что многие возражения Чернышевского против фор-

малистических ухищрений обращены вместе с тем и против бессмыс-

ленного, ничем не одухотворенного копирования, когда мелочное

выписывание отдельных черт и бесконечных мелочей заводит худож-

ника в дебри натурализма. Натурализм, или «мертвая копировка»,

«дагерротипное копирование», бесполезное подражание, как выразился

бы Чернышевский, порождается пассивным «воспроизведением дей-

ствительности», против которого он предостерегает в своей эстетике.

Когда наша критика ставит перед читателями вопросы о реализме,

формализме, натурализме, вопросы об идейности в искусстве, о роли

сознания художника в творчестве, об искусстве как об одном из ору-

дий преобразования действительности, — она не должна обходить

молчанием диссертацию Чернышевского, этот ярчайший документ

революционно-материалистической эстетики домарксовского периода.

Н. БОГОСЛОВСКИЙ

.- — - -— - - .—О

СТАТЬИ

ПО ЭСТЕТИКЕ

Сл ' О

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА

К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ1

астоящий трактат ограничивается общими выво-

дами из фактов, подтверждая их опять только об-

--- щими указаниями «а факты 2. Вот первый пункт, от-

носительно которого должно дать объяснение. Ныне

1 Лвек монографий, и сочинение может подвергнуться

упреку в несовременное™. Удаление из него всех специаль-

ных исследований может быть сочтено за пренебрежение

к ним или за следствие мнения, что общие выводы могут

обойтись б.ез подтверждения фактами. Но такое заключение

основывалось бы только на внешней форме труда, а не па

внутреннем его характере3. Реальное направление мыслей,

развиваемых в нем, уже достаточно свидетельствует, что они

возникли на почве реальности и что автор вообще придает

очень мало значения для нашего времени фантастаческим

полетам даже и в области искусства, не только в деле нау-

ки. Сущность понятий, излагаемых автором, ручается за то,

что он желал бы, если б мог, привести в своем сочинении

многочисленные факты, из которых выведены его мнения 4.

Но если б <он решился следовать своему желанию, объем

труда далеко превзошел бы определенные ему6 границы.

Автор думает, однако, что общих ука!заний, им приводимых,

достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни

фактов, говорящих в пользу мнений, излагаемых в этом

трактате, и потому надеется, что краткость объяснений не

есть бездоказательность 6.

Но зачем же автор избрал такой общий, такой обширный

вопрос, как эстетические отношения искусства к действи-

3

гельности, предметом своего исследования? Почему не из-

брал он какого-нибудь специального вопроса7, как это боль-

шею частью ныне делается?

По силам ли автора задача, которую хотел он объяснить,

решать это, конечно, не ему самому. Но предмет, привлек-

ший его внимание, имеет ныне полное право обращать на

себя внимание8 всех людей, занимающихся эстетическими

вопросами, то есть всех, интересующихся искусством, поэ-

зиею, литературою.

Автору кажется, что бесполезно толковать.об основных

вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них

ничего нового и основательного, когда не приготовлена еще

возможность видеть, что наука изменяет свои прежние воз-

зрения, и показать, в каком смысле, по всей вероятности,

должны они измениться. Но когда выработаны материалы для

нового воззрения на основные вопросы нашей специаль-

ной науки, и можно и должно высказать эти основные

идеи °.

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к

априорическим 10, хотя бы и приятным для фантазии, гипо-

тезам—вот характер направления, господствующего ныне

в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому

знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще сто-

ит говорить об эстетике“

Автор не менее, нежели кто-нибудь, признает 12 необходи-

мость специальных исследований; но ему кажется, что от

' времени до времени необходимо также обозревать содержа-

ние науки с общей точки зрения; кажется, что если важно

собирать и исследовать факты, то не менее важно и ста-

раться проникнуть в смысл их. Мы все признаем высокое

значение истории искусства, особенно истории поэзии;

итак 13, не могут не иметь высокого значения и вопросы о

том, что такое искусство, что такое поэзия м.

1855 г.

«Все15 сферы духовной деятельности подчинены закону

восхождения от непосредственности к посредственности.

Вследствие этого закона идея, вполне постигаемая только

мышлением (познавание под формою посредственности),