Текст

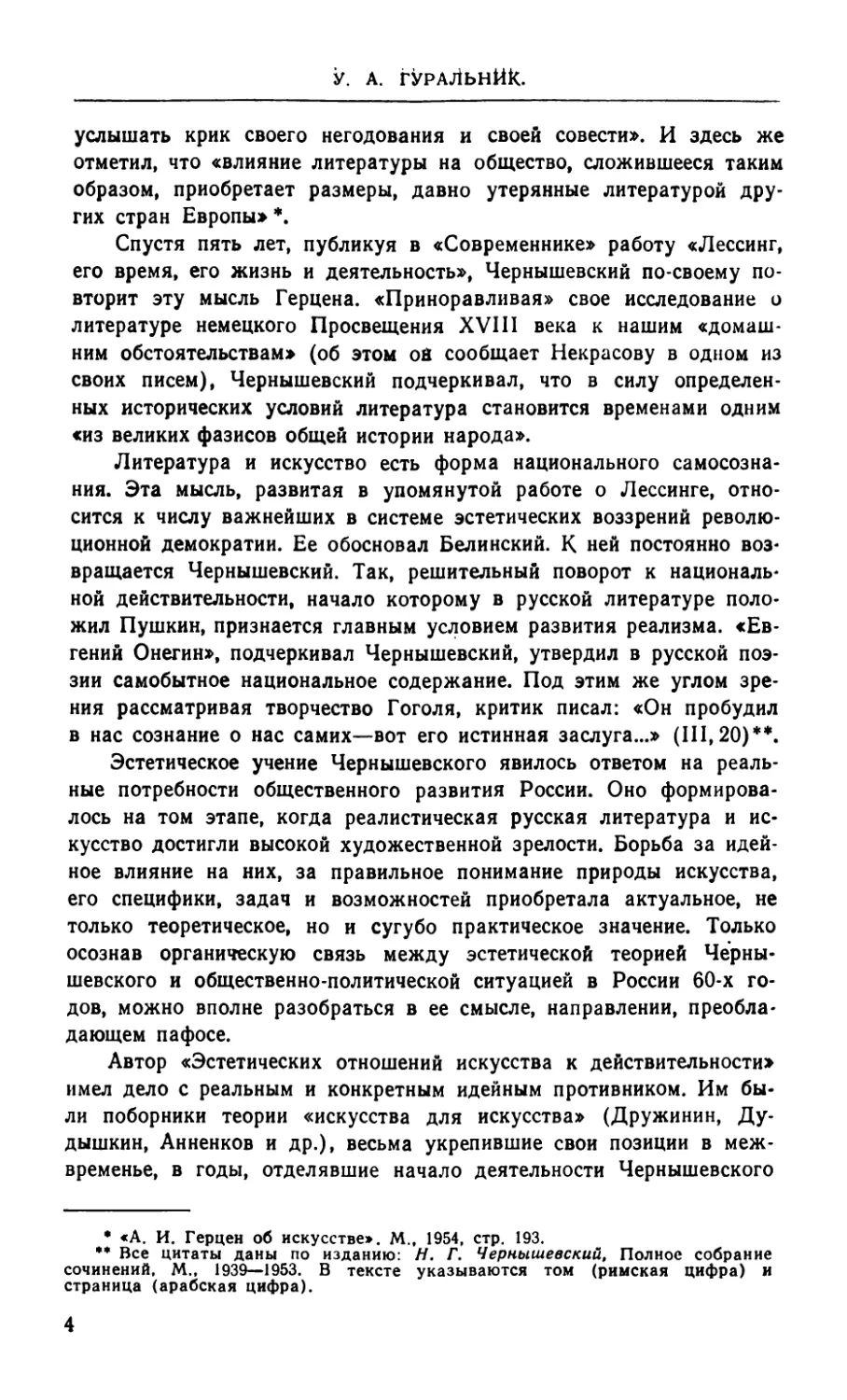

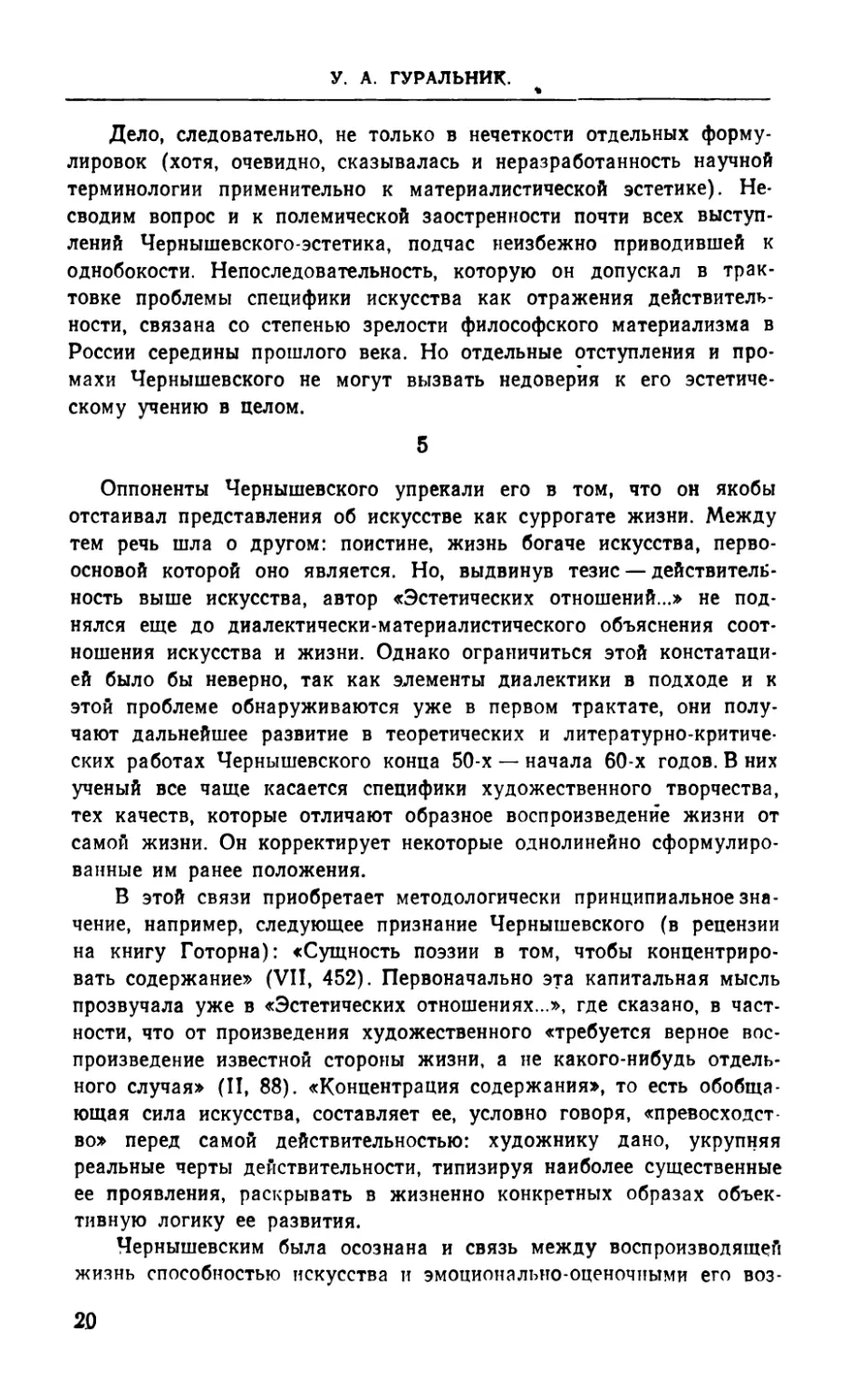

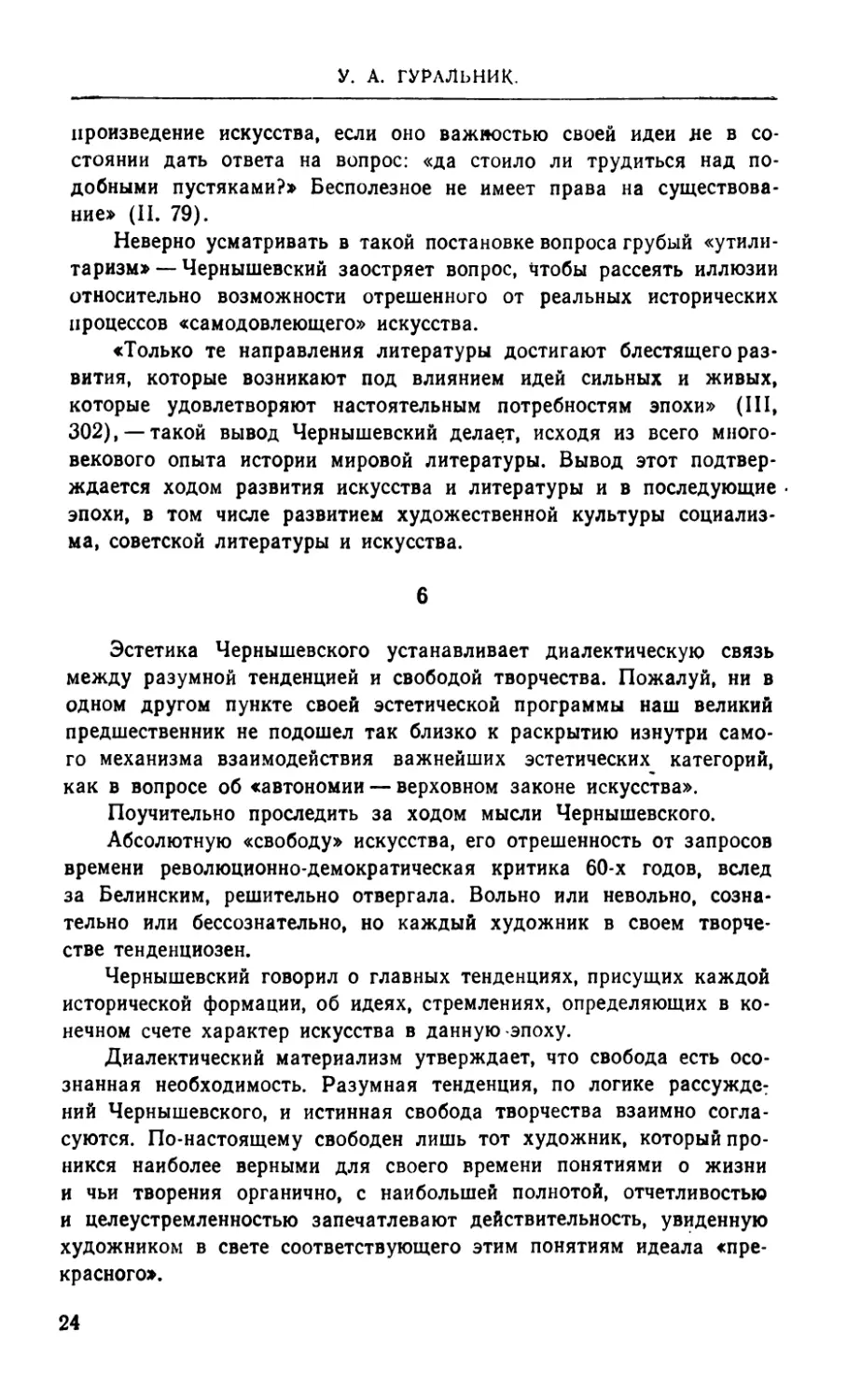

Избранные

эстетические

произведения

HI ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Избранные

эстетические

произведения

4-49

Издание второе

Составитель

А. М. УШАКОВ

Вступительная статья

и комментарии

У. А. ГУРАЛЬНИКА

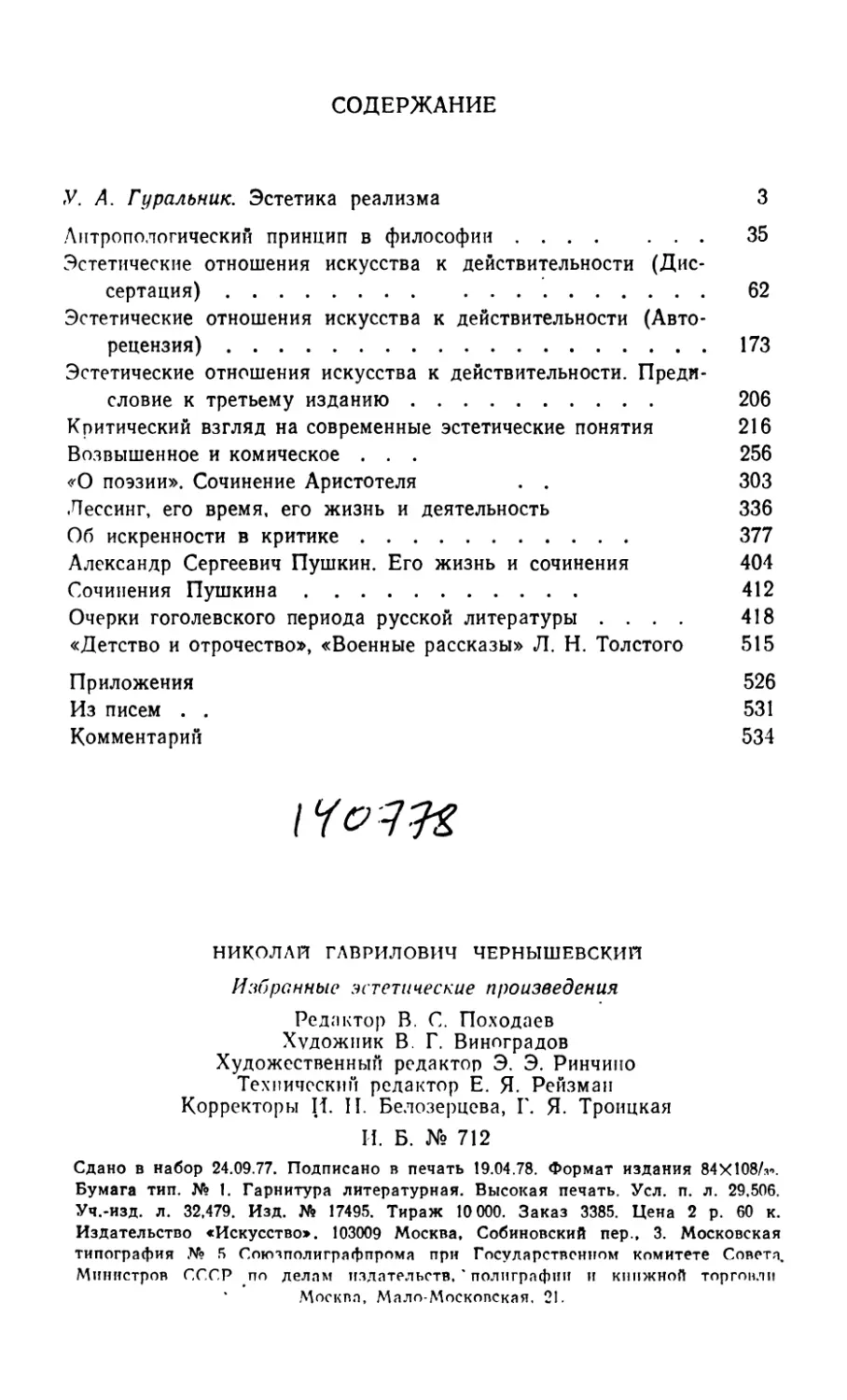

Чернышевский Н. Г.

4-49 Избранные эстетические произведения / Авт.

вступ. статьи и коммент. У. А. Гуральник.—2-е изд.

— М.: Искусство, 1978.—560 с, 1 л. портр.

В настоящем издании собрано воедино эстетическое наследие ве-

ликого русского революционера-демократа Н. Г. Чернышевского. В кни-

гу наряду с диссертацией сЭстетические отношения искусства к дей-

ствительности», статьями и рецензиями включены (где полностью,

а где в извлечениях) работы, в целом не прямо посвященные эстетике,

но так или иначе проясняющие эстетическую позицию Н. Г. Черны-

шевского и его взгляды на искусство. Книга рассчитана как на спе-

циалистов, так и на широкую читательскую аудиторию.

10507-123 7

4 025(01 )-78 ВЗ-100-3-77

© Издательство «Искусство», 1978 г.

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

I

Активная литературная деятельность Николая Гавриловича Чер-

нышевского (1828—1889), длившаяся менее десяти лет — в 1853 го-

ду он начал сотрудничать в журнале «Современник», в 1862-м был

арестован и заключен в Петропавловскую крепость, до 1883 года

находился на каторге и в сибирской ссылке, — оказала глубокое

воздействие на развитие передовой общественной мысли в России.

Чернышевский оставил заметный след в философии, социологии,

исторической и экономической науках, в художественной литерату-

ре и критике. Как теоретик искусства он заявил о себе в самом

начале своего творческого пути, опубликовав в 1855 году диссер-

тацию «Эстетические отношения искусства к действительности».

На арену литературно-эстетической борьбы Н. Г. Чернышев-

ский вступил в переломную эпоху: после тридцати лет николаев-

ской реакции страна жила в преддверии общественного подъема, в

канун революционной ситуации 60-х годов. Главным социально-

политическим вопросом, от характера и темпов решения которого

зависело будущее нации, стал вопрос о ликвидации крепостного

права и его последствий во всех сферах жизни, вопрос о дальней-

ших путях развития России.

Идейно возглавив журнал «Современник», превратившийся вско-

ре в боевой орган русской революционной демократии, Чернышев-

ский выдвинул задачу создания «партии народа» в литературе, ли-

тературной критике и эстетике.

В том, что он начал с проблем эстетики, общей теории искус-

ства, была своя объективная логика, своя закономерность. Причи-

ной тому явились специфические условия социально-политического

бытия России. В силу этих условий русская литература и искус-

ство XIX столетия стали в первые ряды народно-освободительного

движения.

А. И. Герцен в книге «О развитии революционных идей в Рос-

сии», изданной в 1851 году на французском языке в Париже, за-

являл: «Литература у народа, политической свободы не имеюще-

го, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить

3

У. А. ГУРА^ЬНЙк.

услышать крик своего негодования и своей совести». И здесь же

отметил, что «влияние литературы на общество, сложившееся таким

образом, приобретает размеры, давно утерянные литературой дру-

гих стран Европы» *.

Спустя пять лет, публикуя в «Современнике» работу «Лессинг,

его время, его жизнь и деятельность», Чернышевский по-своему по-

вторит эту мысль Герцена. «Приноравливая» свое исследование о

литературе немецкого Просвещения XVIII века к нашим «домаш-

ним обстоятельствам» (об этом он сообщает Некрасову в одном из

своих писем), Чернышевский подчеркивал, что в силу определен-

ных исторических условий литература становится временами одним

«из великих фазисов общей истории народа».

Литература и искусство есть форма национального самосозна-

ния. Эта мысль, развитая в упомянутой работе о Лессинге, отно-

сится к числу важнейших в системе эстетических воззрений револю-

ционной демократии. Ее обосновал Белинский. К ней постоянно воз-

вращается Чернышевский. Так, решительный поворот к националь-

ной действительности, начало которому в русской литературе поло-

жил Пушкин, признается главным условием развития реализма. «Ев-

гений Онегин», подчеркивал Чернышевский, утвердил в русской поэ-

зии самобытное национальное содержание. Под этим же углом зре-

ния рассматривая творчество Гоголя, критик писал: «Он пробудил

в нас сознание о нас самих—вот его истинная заслуга...» (111,20)**.

Эстетическое учение Чернышевского явилось ответом на реаль-

ные потребности общественного развития России. Оно формирова-

лось на том этапе, когда реалистическая русская литература и ис-

кусство достигли высокой художественной зрелости. Борьба за идей-

ное влияние на них, за правильное понимание природы искусства,

его специфики, задач и возможностей приобретала актуальное, не

только теоретическое, но и сугубо практическое значение. Только

осознав органическую связь между эстетической теорией Черны-

шевского и общественно-политической ситуацией в России 60-х го-

дов, можно вполне разобраться в ее смысле, направлении, преобла-

дающем пафосе.

Автор «Эстетических отношений искусства к действительности»

имел дело с реальным и конкретным идейным противником. Им бы-

ли поборники теории «искусства для искусства» (Дружинин, Ду-

дышкин, Анненков и др.), весьма укрепившие свои позиции в меж-

временье, в годы, отделявшие начало деятельности Чернышевского

* «А. И. Герцен об искусстве». М., 1954, стр. 193.

** Все цитаты даны по изданию: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание

сочинений, М., 1939—1953. В тексте указываются том (римская цифра) и

страница (арабская цифра).

4

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

и Добролюбова от кончины В. Г. Белинского. Имя «неистового Вис-

сариона» все еще находилось под строгим цензурным запретом.

Прикрываясь высокопарными и подчас достаточно туманными рас-

суждениями о свободе творчества, эстетствующая дворянская кри-

тика стремилась отгородить русскую литературу и искусство от

насущных задач общественного развития, нарушить их связи с на-

родно-освободительным движением. Смысл поэзии Пушкина в ко-

нечном счете фальсифицировался: в статьях критиков-либералов

поэт, гуманист и свободолюбец, не склонивший головы перед само-

властием и поплатившийся за это жизнью, основоположник реа-

лизма в русской литературе, представал певцом отрешенного от

мирской суеты «чистого искусства», писателем для избранных цени-

телей изящного. Творчество Гоголя и его последователей, явившееся

качественно новой, после Пушкина, ступенью в истории критиче-

ского реализма, поносилось за «социальный дидактизм», третирова-

лось за служение общественным интересам.

Теоретическим плацдармом антидемократической критики в Рос-

сии, пропагандировавшей «искусство для искусства», служила клас-

сическая идеалистическая эстетика.. Молодой Чернышевский и начал

с развенчания ее философских основ. Надо было обладать немалым

мужеством, чтобы отважиться восстать против освященных тради-

цией авторитетов. Недавний саратовский семинарист посягнул на

«святая святых», выступив в стенах Петербургского университета

в защиту теории, противостоящей идеалистическому пониманию сущ-

ности искусства.

10 мая 1855 года состоялся диспут по диссертации Чернышев-

ского на соискание ученого звания магистра. Этот день стал знаме-

нательным в истории русской эстетической науки. Тема диссертации

была сформулирована академически бесстрастно. Между тем речь

шла о ниспровержении официально господствовавших представлений

о красоте. Утверждался материалистический взгляд на прекрасное.

Глубоко прогрессивный смысл имела главная идея диссертации —

идея приоритета действительности над искусством (хотя, как мы

увидим дальше, молодой ученый склонен был — особенно на первых

порах — демонстративно противопоставлять искусство и действи-

тельность) .

Важнейший вывод, следовавший из всей диссертации, заклю-

чался в том, что прекрасное — сама жизнь; подлинная красота —

не выдуманная, не умозрительная, отвлеченная, рождающаяся в гре-

зах, а живая, действительная красота самой жизни в ее здоровом,

нормальном, поступательном развитии.

Исследование Чернышевского приводило к заключению: высо-

кое предназначение искусства, являющегося учебником жизни, за-

5

У. А. ГУРАЛЬНИК.

ключается в том, чтобы научить людей видеть и понимать прекрас-

ное в самой жизни, помогать им умножать подлинную красоту

жизни, возведенную в норму. Искусство должно мобилизовывать си-

лы общества, а не убаюкивать фантастическими видениями, объ-

единять на борьбу против всего, что стоит на пути к высокому

идеалу.

Идеал, подчеркивал Чернышевский,—это то простое и естест-

венное, что в результате нелепых общественных условий искажено

в человеке. Высочайшая красота — форма, развивавшаяся совершен-

но здоровым образом. Прекрасно то существо, в котором мы видим

жизнь такой, какова она должна быть по нашим понятиям.

На языке «отвлеченных» эстетических категорий проводилась

мысль о необходимости коренного переустройства социального бы-

тия, приведения его в соответствие с идеалом. И в этом заключал-

ся «подтекст» диссертации об отношениях искусства к действитель-

ности.

Вопросы эстетики, равно как и проблемы теории и истории

литературы — это должно быть отмечено, хотя им в наследии Чер-

нышевского и принадлежит весьма заметное место,— никогда не име-

ли для него самодовлеющего значения. Ничуть не умаляя их отно-

сительной самостоятельности в разветвленной системе социально-

философских воззрений великого мыслителя, не следует забывать

о подчиненности его собственно эстетических экскурсов и штудий

более широкой идеологической деятельности. Вне этого не понять

ни силы, ни слабости эстетической теории лидера русской револю-

ционной демократии.

Небезынтересно отметить, что и такой критик, как Ап. Гри-

горьев, пытавшийся занять в литературно-эстетической борьбе ме-

сто «над схваткой», антагонист Чернышевского, но и противник

«чистого искусства», признавал, что борьба эстетических теорий суть

отражение борьбы социально-политической. «Тут на дне,— писал

он, — лежат коренные симпатии и антипатии, не к невинным, ко-

нечно, произведениям литературы, а к жизни, к той жизни, которой

литература является выражением.

...Даже и направление чисто эстетическое и то, несмотря на

свою кастрированность, имеет тоже свои симпатии и антипатии,

имеет основы более глубокие, чем теорию шахматной игры в искус-

стве *.

Сам Чернышевский отнюдь не был намерен отрицать эту связь,

идейную направленность своих суждений об искусстве и литера-

туре.

* Ап- д:, ГРиг<*рьев, Собрание сочинений под редакцией В. Ф. С а вод-

ника, вып. XII, М., 1915, стр. 21—22.

6

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

В «Очерках гоголевского периода русской литературы», касаясь

полемики Белинского с Полевым, достигшей, как известно, большой

остроты, Чернышевский, например, отметил, что «из-за одного раз-

ногласия в чисто эстетических понятиях нельзя было бы так оже-

сточаться, тем более, что в сущности оба противника заботились

не столько о чисто эстетических вопросах, сколько вообще о разви-

тии общества, и литература была для них драгоценна преимущест-

венно в том отношении, что они понимали ее как могущественней-

шую из сил, действующих на развитие нашей общественной жизни.

Эстетические вопросы были для обоих по преимуществу только по-

лем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умствен-

ную жизнь» (III, 25; курсив наш.—У. Г.).

То же самое автор «Очерков» мог сказать и о себе.

Ленин указывал на то, что Чернышевский умел влиять на все

политические- события его эпохи в революционном духе, проводя—

через препоны и рогатки цензуры —идею крестьянской революции,

идею борьбы за свержение всех старых властей.

Этой высокой цели была в конечном итоге подчинена и его

деятельность в области теории искусства и литературной критики.

В условиях политической реакции и цензурных преследований

подвергнуть сомнению узаконенные академической наукой философ-

ские авторитеты, пересматривать важнейшие положения идеалисти-

ческой эстетики, отстаивать мысль об искусстве как учебнике жиз-

ни — значило готовить почву для утверждения идей воинствующего

материализма.

Другими словами, знаменитая диссертация «Эстетические отно-

шения искусства к действительности» и последовавшие за ней по-

лемические выступления Чернышевского-публициста, равно как и его

статьи и рецензии литературно-критического содержания, явились

звеньями одной цепи. Чернышевский пользовался любой возмож-

ностью для пропаганды своих революционно-демократических и со-

циалистических взглядов.

Напомним в этой связи, что еще осенью 1853 года —в пору

работы над диссертацией — он писал отцу в Саратов: «...я не ду-

маю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы,

которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого.

Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как

умерли и замолкли люди, понимавшие философию и следившие за

ней» (XIV, 242).

В этих словах — ключ к пониманию истоков эстетики Черны-

шевского: он здесь говорит о своих предшественниках — в первую

очередь имеются в виду Белинский и его ближайшее окружение,

а также находившийся в изгнании Герцен.

7

У. А. ГУРАЛЬНИК.

2

Вопрос о предшественниках Чернышевского, прямых и косвен-

ных источниках его эстетической теории, немаловажен. Ответ на

него многое объясняет в логике суждений, в системе аргументации,

к которой обычно прибегал автор «Эстетических отношений искус-

ства к действительности».

Протестуя против упрощенных решений, против вульгаризатор-

ских толкований этого вопроса, советский исследователь А. Велик,

например, писал: «Нельзя признать истинными представления, со-

гласно которым элементы диалектики в эстетике Чернышевского

могли появиться только как заимствованные у Гегеля, а материа-

лизм — от Фейербаха» *.

Подвергается критике и формула, которая сводит эстетическую

систему Чернышевского в конечном итоге всего лишь к синтезу

гегелевского понимания прекрасного как индивидуального с фейер-

баховским материализмом. А. Велик в числе предшественников Чер-

нышевского кроме Гегеля и Фейербаха называет Белинского, Ради-

щева, Гольбаха, Спинозу, Герцена...

Во всем этом есть свой резон, притом немалый. Чернышевский

творчески усвоил наивысшие достижения домарксистской — мировой

и русской — философской мысли. Но уже с первых своих шагов на

научном и литературно-публицистическом поприще он заявил о се-

бе как о мыслителе вполне сложившемся и в высшей степени само-

стоятельном. Мировоззрение Чернышевского в целом, как и его эсте-

тические взгляды в частности, находилось в развитии. Со временем

он, мы в этом убедимся ниже, отказался от иных прямолинейно

выраженных, односторонне поставленных в «Эстетических отноше-

ниях искусства к действительности» положений.

Так, отстаивая материалистическую идею приоритета действи-

тельности над искусством, он впоследствии — скажем, в предисловии

к третьему изданию диссертации — отнюдь уже не противопостав-

лял искусство и действительность, более диалектично объяснял их

соотношения.

Но, находясь в постоянном развитии, внося коррективы в свою

эстетическую теорию, Чернышевский до конца дней своих ни на

йоту не изменил своим революционно-демократическим идеалам и

философскому материализму. О внутреннем единстве и цельности

его мировоззрения писал В. И. Ленин, подчеркивая, что Чернышев-

ский — единственный действительно великий русский писатель, кото-

рый сумел с 50-х годов XIX века вплоть до 1888 года остаться на

уровне цельного философского материализма. Сказанное Лениным

* А. П. Велик, Эстетика Чернышевского, М., изд-во сВысшая школа»,

19GI. стр. 37.

8

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

в «Материализме и эмпириокритицизме» относится и к позициям

Чернышевского в вопросах эстетики.

Что касается непосредственных предшественников Чернышев-

ского, то он их сам называл неоднократно. В частности, автор

статьи «Критический взгляд на современные эстетические понятия»

признавал, что большая часть идей, которые он считает верными,

была уже высказана в свое время в «Отечественных записках», то

есть Белинским.

По точному определению Г. В. Плеханова, эстетическая теория

Чернышевского «являлась дальнейшим развитием тех взглядов на

искусство, к которым пришел Белинский в последние годы своей

литературной деятельности» (курсив наш.— У. Г.) *.

Именно поэтому имеет прямой смысл обратиться — хотя бы и

бегло — к тем основным положениям эстетики Белинского, которые

служили отправными для Чернышевского.

Философия искусства Белинского не была доморощенной, про-

винциальной, что пытались доказать иные интерпретаторы его лите-

ратурного наследства. Она стояла на уровне передовой мысли сво-

его времени. Ее связь с философскими системами Шеллинга, Гегеля,

Фейербаха несомненна, как несомненен и ее самостоятельный твор-

ческий характер.

Восхождению Белинского на вершины мировой эстетической

мысли предшествовали упорные поиски ответа на кардинальные воп-

росы теории искусства, которые на протяжении столетия велись

представителями сначала эстетики русского классицизма и просве-

тительства (опираясь на достижения западноевропейской эстетики,

они предлагали своеобразную трактовку проблем «подражания» и

сущности искусства), затем — русской романтической эстетикой,

-эстетикой декабризма. Достаточно назвать имена П. Вяземского и

Д. Веневитинова, И. Киреевского и В. Одоевского, В. Кюхельбеке-

ра, А. Бестужева-Марлинского и других, чтобы убедиться в интен-

сивности и результативности поисков на важнейших направлениях

эстетической теории **.

Эстетическое учение Белинского исходит из идей Гегеля об ис-

кусстве как особом виде познания, из признания образности худо-

жественного мышления, диалектики содержания и формы, примата

содержания и зависимости от него формы. Белинскому была близка

и гегелевская постановка вопроса об объективном содержании ис-

кусства, объективных критериях художественности. Особенно плодо-

творным было усвоение русским критиком историзма Гегеля в сфе-

ре искусства.

* Г. В. Плеханов, Искусство и литература, М., Гослитиздат, 1948,

стр. 417.

** См.: Ю. Манн, Русская философская эстетика. М., «Искусство», 1969.

9

У. А. ГУРАЛЬНИК.

В работе сК критике политической экономии» Маркс указывал

на отвлеченный характер, на идеалистическую ограниченность геге-

левского историзма *. Из всех видов общественной деятельности

признавая лишь «абстрактно-духовный труд» (Маркс), немецкий фи-

лософ, естественно, не мог дать социально-исторического обоснова-

ния искусства. Однако гегелевский историзм — при всей своей огра-

ниченности — давал возможность обнаружить связь категорий эсте-

тики с общественным процессом, что, кстати сказать, оставалось не-

доступным для антропологического материализма Фейербаха. Гегель,

таким образом, сделал широкий шаг вперед от метафизической к

научной эстетике.

Безусловная заслуга Белинского в области эстетики заключает-

ся в том, что ему удалось в значительной мере преодолеть суще-

ственные противоречия гегелевской идеалистической системы. Для

Гегеля «подлинная действительность» существовала лишь «по ту

сторону непосредственности ощущения и внешних предметов» **. От-

сюда, между прочим, недооценка немецкой классической эстетикой

реализма в искусстве, низведение его к натурализму (прибегая к

современной терминологии), копированию, эмпирическому воспроиз-

ведению действительности. Белинский был и до конца остался убеж-

денным приверженцем реализма в искусстве. Одно время он пытал-

ся обосновать свою теорию реализма идеалистически — это не могло

увенчаться успехом. Белинский зрелого периода устранил внутрен-

ние противоречия в своем учении о реализме, обосновав его мате-

риалистически.

В противовес идеалистическому представлению о сверхчувствен-

ной действительности, противопоставляемой реальной жизни, рус-

ский мыслитель утверждал, что верховная задача искусства есть

познание именно этой реальной, земной жизни во всю ее глубину.

В этом — коренное отличие эстетики русской революционной

демократии, основы которой заложены Белинским, от созерцатель-

ности идеалистической эстетики в ее многочисленных вариациях.

И это ее принципиальное качество прежде всего развивал Черны-

шевский. Оно обнаруживается в трактовке категорий содержания

н формы искусства, в понимании его природы, сущности и задач.

Философ романтизма Шеллинг считал природу, действительность

только поверхностью, прикрывающей глубины иного, высшего мира.

Что же касается красоты природы и красоты искусства, то Шеллинг

логично настаивал на независимости второй от первой: красота при-

роды — явление случайное, тогда как красота искусства создается

♦ См.: К. Маркс, К критике политической экономии, М., 1952, стр. 235

(приложение II).

** Гегель, Сочинения, т. XII, М., 1938, стр. 9.

10

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

по определенным нормам. С этих позиций «подражание природе»

есть ложный путь искусства *.

«Красота в искусстве стоит выше красоты в природе» — заяв-

лял и Гегель в самом начале своих «Лекций по эстетике» **. И это

утверждение обозначало глубочайший водораздел между идеали-

стической и материалистической эстетикой. Белинский исходит из

безусловного признания примата действительности над искусством.

Жизнь выше искусства, как целое больше части, ибо искусство —

часть самой жизни, «одно из бесчисленных проявлений жизни» ***.

Жизнь — первичное, а искусство — вторичное, производное, под-

чиненное, не возвышающееся над ней, даже не равноправное ей на-

чало—в этом заключен пафос трактата Чернышевского «Эстетиче-

ские отношения искусства к действительности». Материалист Чер-

нышевский последователен, когда рассматривает содержание духов-

ного мира человека как своеобразное отражение объективной дей-

ствительности.

Обратим здесь внимание на существенную деталь: «Чернышев-

ский термин «подражание» заменяет понятием «воспроизведение»,

так как слово «подражание», имевшее широкое хождение в эстети-

ке, наводит на мысль о «подделке под внешнюю форму, а не о

передаче внутреннего содержания» (II, 80). По Шеллингу, напри-

мер, искусство или пренебрегает природой, или «подражает» ей,

•копирует ее.

Другими словами, речь идет не о терминологическом корректи-

ве— определение искусства как «воспроизведения действительности»

в корне отличается от определения искусства как «подражания при-

роде». Для материалиста Чернышевского искусство не обман чувств,

а «помощь воображению». В статье о «Поэтике» Аристотеля он на-

. стоятельно подчеркивает, что древний автор говорит о людях, их

действиях, событиях, происходящих с людьми, как о предметах,

составляющих содержание поэзии... «Подражание природе чуждо

истинному поэту, главный предмет которого — человек (II, 278).

Выше шла речь об исторической ситуации в России, придавшей

общественно-политическое звучание эстетической теории Чернышев-

ского. Как и его публицистика и литературно-критические сочине-

ния, труды по проблемам эстетики свидетельствовали о наметив-

шемся глубоком расслоении русского общества, о дальнейшем на-

растании непримиримого антагонизма между революционной раз-

ночинной демократией и дворянским либерализмом. С позиций угне-

тенного большинства Чернышевский подвергал пересмотру самые

* См.: Ф.-В. Шеллинг, Система трансцендентального идеализма, Л.,

1936, стр. 386. 393—394 и др.

** Гегель, Сочинения, т. XII, стр. 2.

*•• В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 305.

11

У. А. ГУРАЛЬНИК.

основы дворянской культуры и основы этих основ — идеалистиче-

скую эстетику.

Но помимо этого, так сказать, «утилитарного» назначения и за-

дач, продиктованных конкретной исторической ситуацией в России

50—60-х годов XIX века, эстетика Чернышевского отвечала на воп-

росы всемирно-исторического масштаба. Автор «Эстетических отно-

шений искусства к действительности» занял авангардное место в

противоборстве философского материализма и идеализма — в бит-

ве, которая длится веками.

Эстетика Чернышевского зиждется на материалистической тео-

рии познания. Это был материализм домарксового периода. В силу

отсталости русской жизни Чернышевский, по Ленину, не сумел,

вернее —не смог подняться до диалектического материализма. Не

следует закрывать глаза и на исторически объяснимую ограничен-

ность эстетической программы вождя русских революционных про-

светителей-шестидесятников. Не забудем, однако, что, говоря о

философских взглядах Чернышевского и отмечая его метафизиче-

ские заблуждения, В. И. Ленин неизменно подчеркивал сравнитель-

но высокую степень зрелости воззрений «великого русского гегель-

янца и материалиста». Ленин особенно указывал на то, что «для

Чернышевского, как и для всякого материалиста, законы мышления

имеют не только субъективное значение, т. е. законы мышления

отражают формы действительного существования предметов, совер-

шенно сходствуют, а не различествуют с этими формами...» •. В этой

же связи Владимир Ильич напоминал, что «для Чернышевского,

как и для всякого материалиста, предметы, то есть, говоря вычур-

ным языком Канта, «вещи в себе», действительно существуют и

вполне познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании,

и в своих качествах, и в своих действительных отношениях» **.

Метафизический характер иных высказываний Чернышевского

об искусстве не может нами не учитываться. Но непреложным ос-

тается тот факт, что автор «Эстетических отношений искусства к

действительности» — один из ближайших предшественников марк-

систско-ленинской эстетики в России.

Мы «старше» Чернышевского на целое столетие. Марксизм-

ленинизм внес серьезные коррективы в систему эстетических прин-

ципов своих предшественников. На многие явления искусства и ли-

тературы мы — с высоты нашего исторического опыта — сегодня

смотрим шире, нежели смотрел Чернышевский. Однако развитие

представлений о соотношении искусства и действительности, кото-

рые отстаивал Чернышевский и которые утверждаем мы, шло в

* В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 383.

** Там же.

п

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

одном, совпадающем направлении. Именно потому он по сей день

является нашим верным союзником в борьбе с «ниспровергателями»

материалистической эстетики. И вовсе не случайно враги револю-

ции и социализма всегда с таким ожесточением выступали против

эстетической теории Чернышевского. Дискредитировать его филосо-

фию искусства в конечном счете значило нанести урон революци-

онно-материалистическому пониманию закономерностей обществен-

ного развития.

3

«Прекрасное есть жизнь» — заявил Чернышевский. И вокруг

этого тезиса развернулась острая полемика. Это положение чаще

всего подвергалось сомнению. В его истолкование внесли порядоч-

ную путаницу последователи Чернышевского из числа упростителей,

а также вульгаризаторы от марксизма.

Отстаивая идеи русской материалистической эстетики — а она,

как мы видели, усматривала источник поэзии в самой жизни, —

вкладывая новое содержание в понятие о сущности прекрасного,

которое выдвигали Шеллинг и Гегель, но не отрицая определенного

«родства» с их важнейшими категориями, Чернышевский с особен-

ным тщанием подчеркивал, что «в области прекрасного нет отвле-

ченных мыслей, а есть только индивидуальные существа» (II, 14).

Другими словами, отвергая абстракции красоты, он — вслед за Бе-

линским — устанавливал теснейшую связь эстетического идеала чело-

века, его представлений о прекрасном с другими сферами духов-

ного, физического и социального бытия личности. Эстетика как нау-

ка становилась на прочную земную почву.

«Прекрасное есть жизнь», «...истинная, высочайшая красота есть

именно красота, встречаемая в мире действительности, а не красо-

та, создаваемая искусством...» (II, 14).

Очевиден революционно-просветительский смысл обоснованного

определения прекрасного. «После того, — говорит Чернышевский,—

и существенное значение искусства явится совершенно в другом све-

те» (II, J4).

С точки зрения идеалистов, искусство есть «несовершенное по-

знание». Более того, утверждая субъективность красоты, отрицая

ее наличие. вне человеческого духа, они в конечном итоге умаляют

значение самого,искусства. Чернышевский, напротив, говоря о при-

звании искусства в художественных образах воплощать действи-

тельную красоту мира, возвысил роль искусства, его значение в

жизни человека и общества.

Проследим за логикой рассуждений русского революционера-

демократа, просветителя 60-х годов. Вопреки издавна бытовавшим

13

У. А. ГУРАЛЬНИК.

представлениям о возможности бегства в мир вымышленных обра-

зов, созданных свободной от действительности фантазией, Черны-

шевский настаивал на том, что красота в искусстве есть отраже-

ние красоты в жизни.

Искусство — одна из специфических форм отражения реальной,

объективно существующей действительности, равно как и другие

формы духовной деятельности человека.

Противники материалистической эстетики всегда находили ко-

щунственным это подчинение искусства действительности. Но, ис-

ходя из приоритета жизни над поэзией, Чернышевский выдвигал

тезис об эстетической потребности человека, столь же насущной,

столь же существенной, «как потребность есть и пить» (И, 118).

Эта идея широко и последовательно поставлена, например, в

«Авторецензии», где говорится о необходимости различать действи-

тельные, истинные желания, стремления и потребности человека от

«мнимых, фантастических, праздных» (II, 96). В других работах

Чернышевский настаивал на том, что «серьезное значение имеют

только те желания, которые основанием своим имеют действитель-

ность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые воз-

буждаются действительностью, и только в тех делах, которые со-

вершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею»

(III, 229).

Различая материальные, или низшие (точнее сказать — биоло-

гические), потребности от идеальных, нравственных, или высших

(то есть социальных), потребностей и стремлений человека, Черны-

шевский устанавливал взаимосвязь между ними. Развитие «высших»

потребностей (к ним относятся и эстетические потребности) обу-

словлены удовлетворением «низших» — материальных. Недвусмыслен

вывод, к которому подводил своего читателя великий просветитель

и революционер: «Развитие наук, искусств, нравственности и всех

других совершенств всегда бывает прямо пропорционально мате-

риальному благосостоянию массы» (IX, 66).

Предвидя возможные упреки в рационализме, он неоднократно

разъяснял, что с позиций материалистической теории познания «раз-

витие мышления в человеке нисколько не разрушает в нем эстети-

ческого чувства» (II, 7).

На эту мысль стоит обратить внимание, так как она касается

проблемы, весьма актуальной и в наши дни. В частности, речь идет

о гармоническом развитии человеческой личности, о роли эстетиче-

ской культуры, эмоционального тонуса в духовном мире человека.

Чернышевский более ста лет назад, настаивая на важном зна-

чении эстетического чувства в системе целостного познания действи-

тельности, признавал «верной и прекрасной» идею, что «одних от-

14

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

влеченных понятий недостаточно для живого решения вопросов

жизни, потому что ум человека не есть еще весь человек, а жить

нужно всему человеку, и не одним рассудком...» (III, 697).

А ведь это сказано мыслителем, которого противники упорно

обвиняли в преизбыточном рационализме, в недооценке «сердеч-

ности» при решении проблем общественного существования лич-

ности.

В этой связи —одно попутное замечание. Принято противопо-

ставлять эстетические системы Чернышевского и Льва Толстого, Чер-

нышевского и Достоевского, руководствуясь при этом большей

частью не очень лестными дневниковыми и эпистолярными отзыва-

ми выдающихся русских художников слова о лидере «партии Сов-

ременника». Между тем, если исходить из анализа объективного

смысла их представлений о месте и роли искусства в духовной

жизни человека, нетрудно установить наряду с несогласиями, с от-

талкиванием • и точки притяжения, перекличку в вопросах принци-

пиальных. В частности, Толстого и Достоевского сближал с авто-

ром «Антропологического принципа в философии» гуманистический

пафос — признание человека мерой всех вещей, равно как и безу-

словная вера в значительность эмоциональной жизни человека и —

отсюда — убежденность в том, что искусство апеллирует прежде

всего к чувству.

Но вместе с тем для Чернышевского, противника интуитивизма,

характерна именно двуединая формула: «Истинная жизнь — жизнь

ума и сердца» (II, 11; курсив наш.— У. Г.). Эмоции, чувственные

впечатления, в том числе и эстетические чувства общественного

человека, отнюдь не бесконтрольны. Чернышевский отрицал произ-

вол в этой сфере духовной деятельности. Он настаивал на внутрен-

ней связи, которая существует между восприятием и способностью

критически оценить прекрасное в жизни и в искусстве, с одной сто-

роны, и мировоззрением, с другой, между так называемым эстети-

ческим наслаждением и разумом человека. Тем самым в корне от-

рицалась правомерность всякого рода волюнтаристских теорий, ут-

верждающих не только законность «безотчетного» творчества, но

и права критики искусства, эстетической науки в целом на ничем

не регламентируемый субъективизм.

Сказанное позволяет расшифровать смысл комментария Черны-

шевского к определению: «Прекрасное есть жизнь». Прекрасным ка-

жется человеку то существо, в котором человек видит жизнь, как

он ее понимает, какой она должна быть. Теоретик-материалист

здесь отнюдь не противоречит своим основным положениям: наш

идеал, говорит он. не есть плод беспочвенной фантазии; идеал этот

исходит из реальности, рассматриваемой в движении, в развитии.

15

У. А. ГУРЛЛЬНИК.

Умея находить в сущем зерно должного, художник не вправе за-

нимать пассивную по отношению к действительности позицию.

В подтексте главного пункта эстетической программы Черны-

шевского звучал, таким образом, призыв активно содействовать ут-

верждению прекрасного, жизни, какой она должна быть «в нашем

понимании». Самый этот призыв исходил из присущей просветителю

оптимистической веры в жизнь преобразующей потенции нравствен-

ного — и эстетического — идеала.

4

«...Высочайшая красота, — писал Чернышевский, — форма, разви-

вавшаяся совершенно здоровым f образом. Если хотите, красоте и

гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы дивиться

только тому, что совершенная красота и гений так редко встреча-

ются между людьми: ведь для этого человеку нужно только раз-

виться, как бы ему всегда следовало развиваться» (III, 139).

Идею развития всего сущего философ-материалист распростра-

няет и на представления о красоте. С точки зрения эстетиков-идеа-

листов красота неподвижна, извечна. Для Чернышевского, напротив,

прекрасно лишь то, что находится в постоянном движении, способ-

но к совершенствованию: «Если бы красота в действительности бы-

ла неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эсте-

тики, она бы надоела, опротивела нам. Живой человек не любит

неподвижного в жизни...» (II, 42).

Антропологический характер аргументации, к которой Черны-

шевский прибегает, не может дискредитировать смысла отстаиваемо-

го им положения. В противовес окостеневшим понятиям о неизмен-

ности прекрасного эстетика Чернышевского выдвигала категорию

прогресса. Против нее ополчились противники «реальной критики».

Они отрицали самую правомерность приложения понятия «прогресс»

к явлениям искусства. Достаточно в этой связи сослаться на поле-

мическое заявление Ап. А. Григорьева и его единомышленника

Н. Н. Страхова.

Вместе с тем должно обратить внимание и на определенную

незавершенность, недостаточную диалектичность, внутреннюю проти-

воречивость ряда положений, выдвинутых лидером русских просве-

тителей-шестидесятников.

Взятые вне логики всей его развивавшейся системы взглядов,

они давали повод для кривотолков. В свете современной эстетиче-

ской мысли уязвимым представляется его трактовка специфики

эстетического освоения действительности.

Как известно, среди последователей Чернышевского, особенное

последней трети века, было немало упрощенцев и догматиков, при-

16

ЭСТЕТИКА РНАЛИЗМА

церживавшнхся не столько духа, сколько буквы сочинений великого

учителя. Выхолостив его учение, они нередко приходили к отрица-

нию искусства и к разрушению эстетики. Специфика художествен-

ного освоения действительности чаще всего ими попросту игнориро-

валась.

Чернышевский не оговаривался, когда писал о превосходстве

действительности над поэзией. Сама по себе такая обобщенная по-

становка вопроса, чреватая опасностью примитивизации, объясня-

лась, как мы видели, стремлением философа-материалиста теснее

связать искусство с жизнью, органической частью которой — отра-

жением и формой познания — искусство является. Но настойчиво

подчеркивая «превосходство» живой жизни над «искусственностью»

искусства, Чернышевский свою аргументацию (отчасти в полемиче-

ских целях) подчинил главным образом задаче доказательства вто-

ричности поэзии. Притом не уделялось должного внимания специ-

фическим особенностям и возможностям художественной культуры,

благодаря которым искусство, поэзия заняли столь видное место

в социальной структуре, в исторической жизни человечества.

Вопреки духу своей диссертации в целом, вступая в противо-

речие с ее «сверхзадачей», Чернышевский местами логическим хо-

дом доказательств как бы низводил искусство к копированию жиз-

ни, недооценивал его обобщающую силу.

Но позицию Чернышевского не следует упрощать. Высказывая

недоверие к поэтическому вымыслу, который может увести худож-

ника от «точного, прозаического пересказывания действительных

происшествий» (II, 68) в сторону украшательства, произвольного

сочетания лиц и событий, Чернышевский вкладывал свое конкрет-

ное содержание в теоретическое понятие «копирование»: «Всякая

копия, для того чтобы быть верною, должна передавать существен-

ные черты подлинника... «Мертвая копировка» — вот обыкновенная

фраза; но человек не может скопировать верно, если мертвенность

механизма не направляется живым смыслом» (II, 80).

Таким образом, антагонисты Чернышевского были неправы, го-

воря, будто автор «Эстетических отношений искусства к действи-

тельности» сводил творческий акт к механическому отображению

натуры. Терминологическая нечеткость остается, но Чернышевский,

это очевидно, вовсе не был сторонником «мертвой копировки» — он

требовал от искусства передачи «существенных сторон подлинника»,

то есть жизни. Не забудем, что в диссертации утверждалось «пра-

во фантазии видоизменять виденное и слышанное поэтом» (II, 88).

И в других сочинениях он многократно возвращался к этому воп-

росу, говорил о необходимосш-вмещательства фантазии в акт твор-

чества. 1

У. А. ГУРАЛЬНИК.

Фантазия, по Чернышевскому, неотъемлемое качество мышле-

ния—как «мышления о житейских предметах», так и «отвлеченного

мышления». Мышление в сущности в том и состоит, «чтобы из раз-

ных комбинаций ощущений и представлений, изготовляемых вооб-

ражением при помощи памяти, выбирать такие, которые соответст-

вуют потребностям мыслящего организма в данную минуту, в вы-

боре средств для действия, в выборе представлений, посредством

которых можно было бы дойти до известного результата» (VII,

277).

Говоря о фантазии, сила которой в ее связи с реальной дейст-

вительностью, Чернышевский признавал ее активную формообразу-

ющую роль в творческом процессе. Исходя из своего эстетического

материалистического кредо, автор диссертации решительно отвергал

идеи, согласно которым воображение привносит в природу или в

наше чувство какие-либо эстетические свойства. «Но фантазия дей-

ствительно участвует очень много в том, что мы находим известный

предмет прекрасным; только не таково ее действие при этом, как-

думают обыкновенно; она действует не как сила, изменяющая

предмет, нами созерцаемый, а как сила воспоминания или сравнения.

Мы находим прекрасным то, что обнаруживает или напоминает

жизнь, какою мы понимаем ее, потому, находя предмет прекрас-

ным, мы необходимо должны для этого сличить его с нашим поня-

тием о жизни... Воображение участвует в чувстве прекрасного как

сила воспоминания, не больше. Так думается нам. Не так думают

обыкновенно» (II, 156).

Художник-реалист создает свои произведения на основе реаль-

ных жизненных фактов. Но творческое воспроизведение натуры не

есть ее копирование: оно требует создания чего-то нового по фор-

ме. Фантазии, воображению Чернышевский придает большое значе-

ние как формообразующему фактору.

В конечном итоге речь шла, таким образом, не о зеркальном

отражении действительности, а о «копировке», пропущенной через

творческое сознание художника.

Тем не менее противопоставление «копировки» действительности

в указанном смысле художественному перевоплощению и обобще-

нию обнаруживается в суждениях раннего Чернышевского. Оно объ-

ясняется его острой неприязнью ко всякого рода «украшательству»

действительности, ее романтизации, которые- были характерны для

дворянского сентиментально-либерального искусства. Чернышевский-

критик, как известно, вскоре выступил с серией статей, направлен-

ных не только против идеализации «лишних людей» в литературе,

но и против поэтизации патриархальщины, народной отсталости,

пассивности и долготерпения масс.

18

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

Но, придав в теоретическом трактате своей аргументации фор-

мально-логический характер (действительность всегда превосходит

художество, следовательно, чем точнее художнику удается ее ско-

пировать, тем бесспорнее его удача), автор «Эстетических отноше-

ний...» не только недооценивал возможности искусства, но невольно

открывал лазейку для теории и практики натурализма. На это про-

тиворечие «реальной критики» указывал Ф. М. Достоевский в

статье «Г-н—бов и вопрос об искусстве» и в рецензии на рассказы

Николая Успенского, обвиняя «теоретиков» в поощрении фотогра-

физма.

Абстрагированное противопоставление типического и конкрет-

ного, игнорирование их диалектических связей противоречили глав-

ной мысли диссертации Чернышевского. Ибо, во-первых, философ-

материалист, он рассматривал типическое как категорию объектив-

ную, то есть утверждал, что искусство, типизируя, отражает объ-

ективную действительность. Во-вторых, Чернышевский изнутри рас-

шатывал положение, сводящее роль художника к копиисту, когда

подчеркивал необходимость «уметь понимать сущность характера

в действительном человеке, смотреть на него проницательными гла-

зами». «...Надобно понимать или чувствовать, — писал он в диссер-

тации,— как стал бы действовать и говорить этот человек в тех

обстоятельствах, среди которых он будет поставлен поэтом... надоб-

но уметь изобразить его, уметь передать его таким, каким понимает

его поэт...» (II, 66).

Здесь, по сути дела, сформулированы важнейшие требования,

предъявляемые нами к художнику-реалисту. Копиист, бездумно

«списывающий» с оригинала, не умеющий или не пытающийся «воз-

водить действительное лицо к общему значению», этим требованиям

не отвечает.

Мировоззрение русской революционной демократии было по

своей природе действенным, активным, наступательным. С точ-

ки зрения последовательного революционного демократизма поээия

не заменяет жизнь, не убаюкивает человека — она призвана раскры-

вать правду действительности во всей ее сложности, неприглядности,

противоречивости и перспективности, мобилизовывать на борьбу за

преобразование мира.

Активного начала был в значительной степени лишен материа-

лизм Фейербаха, ревностным пропагандистом которого Чернышев-

ский выступал.

К фейербаховскому материализму, по мнению исследователей,

и восходят элементы созерцательности, обнаруживаемые в «Эстети-

ческих отношениях искусства к действительности* и в других ранних

сочинениях их автора.

19

У. А. ГУРАЛЬНИК.

Дело, следовательно, не только в нечеткости отдельных форму-

лировок (хотя, очевидно, сказывалась и неразработанность научной

терминологии применительно к материалистической эстетике). Не-

сводим вопрос и к полемической заостренности почти всех выступ-

лений Чернышевского-эстетика, подчас неизбежно приводившей к

однобокости. Непоследовательность, которую он допускал в трак-

товке проблемы специфики искусства как отражения действитель-

ности, связана со степенью зрелости философского материализма в

России середины прошлого века. Но отдельные отступления и про-

махи Чернышевского не могут вызвать недоверия к его эстетиче-

скому учению в целом.

5

Оппоненты Чернышевского упрекали его в том, что он якобы

отстаивал представления об искусстве как суррогате жизни. Между

тем речь шла о другом: поистине, жизнь богаче искусства, перво-

основой которой оно является. Но, выдвинув тезис — действитель-

ность выше искусства, автор «Эстетических отношений...» не под-

нялся еще до диалектически-материалистического объяснения соот-

ношения искусства и жизни. Однако ограничиться этой констатаци-

ей было бы неверно, так как элементы диалектики в подходе и к

этой проблеме обнаруживаются уже в первом трактате, они полу-

чают дальнейшее развитие в теоретических и литературно-критиче-

ских работах Чернышевского конца 50-х — начала 60-х годов. В них

ученый все чаще касается специфики художественного творчества,

тех качеств, которые отличают образное воспроизведение жизни от

самой жизни. Он корректирует некоторые однолинейно сформулиро-

ванные им ранее положения.

В этой связи приобретает методологически принципиальное зна-

чение, например, следующее признание Чернышевского (в рецензии

на книгу Готорна): «Сущность поэзии в том, чтобы концентриро-

вать содержание» (VII, 452). Первоначально эта капитальная мысль

прозвучала уже в «Эстетических отношениях...», где сказано, в част-

ности, что от произведения художественного «требуется верное вос-

произведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдель-

ного случая» (II, 88). «Концентрация содержания», то есть обобща-

ющая сила искусства, составляет ее, условно говоря, «превосходст

во» перед самой действительностью: художнику дано, укрупняя

реальные черты действительности, типизируя наиболее существенные

ее проявления, раскрывать в жизненно конкретных образах объек-

тивную логику ее развития.

Чернышевским была осознана и связь между воспроизводящей

жизнь способностью искусства и эмоционально-оценочными его воз-

20

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

можностями. Искусство, отражая жизнь, объясняет ее и выносит

над ней приговор. С позиций материалистической эстетики, правди-

вое воспроизведение искусством жизни уже является ее объяснени-

ем, приговором, так как оценочный аспект заложен в самой худо-

жественной структуре произведения искусства.

На подступах к такому пониманию действенной природы искус-

ства находится учение Чернышевского о тенденции и тенденциозно-

сти. Правда, обоснование оно в значительной мере у него получает

с точки зрения «антропологического принципа» в философии. Тем

не менее мы вправе рассматривать Чернышевского и в этом вопро-

се как нашего ближайшего предшественника: в области эстетики он

вплотную подходит к пониманию «партийности» искусства, если

употребить современную терминологию.

Во избежание кривотолков надобно сделать оговорку. Черны-

шевский отнюдь не фетишизировал тенденциозность в искусстве.

Если верить иным вульгаризаторам-интерпретаторам эстетики Чер-

нышевского, он якобы полагал, что разумная, правильная тенденция

уже сама по себе чуть ли не автоматически обеспечивает произве-

дению высокую художественность.

На самом деле ход мысли Чернышевского был гораздо слож-

нее и диалектичнее. Он придавал огромное значение таланту худож-

ника. В этой связи напомним, что он писал Некрасову по поводу

его лирики.

«Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тен-

денциею, тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю

не хуже других,— притом я же вовсе не исключительный поклонник

тенденции,— это так кажется только потому, что я человек крайних

мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не

имеющих ровно никакого образа мыслей» *.

Вслед за Белинским автор «Эстетических отношений...» настаи-

вал на том, что нетенденциозного искусства быть не может. Искус-

ство, якобы отрешенное от действительности и ее интересов, — миф.

Чернышевский дальше развивает это важнейшее в условиях оже-

сточенной идейно-эстетической борьбы эпохи положение: «Сущест-

венное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется

человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, че-

ловек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о

них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии

перестать быть человеком вообще, не может, если б и хотел, отка-

заться от произнесения своего приговора над изображаемыми явле-

ниями; приговор этот выражается в его произведении» (II, 86).

• Цит. письмо к Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 г. (XIV, 322).

21

У. А. ГУРАЛЬНИК.

Мысль здесь выражена с абсолютной отчетливостью и убеди-

тельностью. Серьезный интерес сохраняют также и суждения Чер-

нышевского о дурной тенденциозности, проистекающей от ложных

понятий художника о жизни. Историзм мышления Чернышевского,

широта его воззрений сказываются в системе его аргументации.

Каждая эпоха, подчеркивает он, имеет свою ведущую правильную

тенденцию: художник, ее не осознавший, находящийся в плену дур-

ной тенденциозности, неизбежно обрекает свое творчество на бес-

плодие.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чер-

нышевский — на условном языке подцензурной печати — спорит с

теоретиками «чистого искусства», которые «заботятся вовсе не о

чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчи-

нить литературу исключительно служению одной тенденции, имею-

щей чисто житейское значение» (III, 299—300).

Отбрасывая «общую фразу, которою заведомо или без ведома

для самих себя прикрывают они свои истинные желания», Черны-

шевский вскрывает классовое эгоистическое содержание «изящного

эпикуреизма», коим прикрывались теоретики и практики так назы-

ваемого «артистического» направления в литературе.

Обратим внимание на теоретическое обоснование этого тезиса.

Автор «Антропологического принципа в философии» к этой про-

блеме обратился с позиций материалистических. Чернышевский ис-

ходит из единства всего сущего, рассматриваемого в своей объек-

тивной реальности и многообразных связях. Человек — составная

часть этой реальности. Его потребности, в том числе и* эстетические,

его деятельность, в том числе и художественная, необъяснимы вне

связей общественного человека с макромиром, с закономерностями

его развития.

Несомненна полемическая направленность основанного на антро-

пологическом понимании природы человека и форм его деятельности

тезиса, призванного опрокинуть идеалистический взгляд на эстети-

ческое отношение человека к действительности: «Существует чело-

век, а идея прекрасного есть только отвлеченное понятие об одном

из его стремлений. А так как в человеке, живом органическом су-

ществе, все части и стремления неразрывно связаны друг с другом,

то из этого и следует, что основывать теорию искусства на одной

исключительной идее прекрасного значит впадать в односторонность

и строить теорию, несообразную с действительностью. В каждом

человеческом действии принимают участие все стремления челове-

ческой натуры, хотя бы одно из них и являлось преимущественно

заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится

не отвлеченным стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а

22

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

совокупным действием всех сил и способностей живого человека»

(III, 237).

Для своего времени этот тезис звучал революционно. Одним из

самых законных «стремлений человеческой природы» объявлялось

стремление к «улучшению быта», то есть к преобразованию социаль-

ной структуры общества на началах справедливости, а естествен-

ной потребностью человека признавалась потребность правды.

«...Стремление к прекрасному, — итожит Чернышевский, — по нату-

ральному закону человеческого действования, является служителем

этих и других сильных потребностей человеческой натуры. Так всег-

да производились все создания искусства, замечательные по своему

достоинству... История не знает произведений искусства, которые

были бы созданы исключительно идеею прекрасного; если и бывают

и бывали такие произведения, то не обращают на себя никакого

внимания современников и забываются историею, как слишком сла-

бые,—слабые даже и в художественном отношении» (III, 237—

238).

В этом высказывании, помимо предваряющего его утверждения

(потребности в улучшении условий общественной жизни «гораздо

сильнее, нежели стремление к изящному»), примечательна идея о

взаимосвязанности формы и содержания. Чернышевский к ней под-

ходит по-своему: отношения формы и содержания в произведении

искусства в конечном итоге определяет тенденция. Художественное

достоинство произведению придает единство его формы и содержа-

ния. Отсутствие большой мысли, «которая связывала бы людей и

события», обесценивает форму, «как бы великолепна ни была фор-

ма».

В отличие от своих оппонентов, адептов «чистого искусства»,

которые охотно распространялись о значении художественной фор-

мы, но понимали ее догматически, Чернышевский ставил проблемы

формы в искусстве в связи с проблемами идейного содержания

исторически и социально обусловленного. Вот эту взаимозависи-

мость формы и содержания эстетствующая критика отказывалась

признавать, настаивая на автономности формы.

Сохраняют свое непреходящее значение мысли Чернышевского

о содержательности художественного таланта.

Борьба критика за дельное содержание объяснялась не только

конъюнктурой, она была продиктована пониманием сущности искус-

ства. В «Эстетических отношениях...» сказано, что одно только со-

держание, «достойное внимания мыслящего человека», «в состоянии

избавить искусство от упрека, будто оно — пустая забава, чем оно

и действительно ТЗывает чрезвычайно часто...». И далее: «Художест-

венная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки

23

У. А. ГУРЛЛЬНИК.

произведение искусства, если оно важиостью своей идеи яе в со-

стоянии дать ответа на вопрос: «да стоило ли трудиться над по-

добными пустяками?» Бесполезное не имеет права на существова-

ние» (II. 79).

Неверно усматривать в такой постановке вопроса грубый «утили-

таризм» — Чернышевский заостряет вопрос, чтобы рассеять иллюзии

относительно возможности отрешенного от реальных исторических

процессов «самодовлеющего» искусства.

«Только те направления литературы достигают блестящего раз-

вития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых,

которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи» (III,

302), — такой вывод Чернышевский делает, исходя из всего много-

векового опыта истории мировой литературы. Вывод этот подтвер-

ждается ходом развития искусства и литературы и в последующие

эпохи, в том числе развитием художественной культуры социализ-

ма, советской литературы и искусства.

6

Эстетика Чернышевского устанавливает диалектическую связь

между разумной тенденцией и свободой творчества. Пожалуй, ни в

одном другом пункте своей эстетической программы наш великий

предшественник не подошел так близко к раскрытию изнутри само-

го механизма взаимодействия важнейших эстетических категорий,

как в вопросе об «автономии — верховном законе искусства».

Поучительно проследить за ходом мысли Чернышевского.

Абсолютную «свободу» искусства, его отрешенность от запросов

времени революционно-демократическая критика 60-х годов, вслед

за Белинским, решительно отвергала. Вольно или невольно, созна-

тельно или бессознательно, но каждый художник в своем творче-

стве тенденциозен.

Чернышевский говорил о главных тенденциях, присущих каждой

исторической формации, об идеях, стремлениях, определяющих в ко-

нечном счете характер искусства в данную-эпоху.

Диалектический материализм утверждает, что свобода есть осо-

знанная необходимость. Разумная тенденция, по логике рассужде:

ний Чернышевского, и истинная свобода творчества взаимно согла-

суются. По-настоящему свободен лишь тот художник, который про-

никся наиболее верными для своего времени понятиями о жизни

и чьи творения органично, с наибольшей полнотой, отчетливостью

и целеустремленностью запечатлевают действительность, увиденную

художником в свете соответствующего этим понятиям идеала «пре-

красного».

24

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

Чернышевский указывал на внутреннюю сложную связь миро-

воззрения и творчества художника, идейности и художественности.

Ложность идеи в конечном итоге сказывается на художественности

произведений. Фальшивая идея, говорил он, часто является перво-

причиной художественной неполноценности произведения, создан-

ного даже высоко даровитым мастером. Так, например, случилось с

пьесой Островского «Бедность не порок», в которой великий драма-

тург отдал дань славянофильской идеализации патриархального быта.

Художественность есть качество не только формы, но и содер-

жания. Единство формы и содержания — непременное условие худо-

жественности. Оно достигается тогда, когда автор воодушевлен

«дельной мыслью». Это теоретическое положение Чернышевский вы-

двигал как объективный закон искусства, оно было подтверждено

анализом произведений, созданных художниками разных времен

и народов. *

Критик неоднократно возвращался к мысли о гармонии поэтиче-

ской идеи с общественной, социальной проблематикой произведения.

В сочинениях дидактических социальная тенденция не воплощается

в полнокровных живых образах и типических положениях — и пото-

му эти сочинения стоят вне настоящего искусства.

«Поэзия,— настаивал он,— требует воплощения идеи в событии,

картине, нравственной ситуации, каком бы то ни было факте пси-

хической или общественной, материальной или нравственной жизни».

В противном случае «идея остается отвлеченной мыслью, потому

остается холодною, неопределенною, чуждой поэтического пафоса»

(IV, 538).

На конкретном анализе русского историко-литературного про-

цесса Чернышевский показал, что залогом художественного разви-

тия является связь искусства с жизнью народа. Так, поставив Пуш-

кина у истоков русского реализма, Чернышевский видел его исто-

рическую заслугу в том, что он «возвел литературу в национальное

дело», «первый стал описывать русские нравы и жизнь различных

сословий русского народа с удивительной верностью и проницатель-

ностью» (III, 315). Отвергая версию о якобы подражательном ха-

рактере творчества Пушкина, критик писал: «В ком сильна народ-

ная стихия, в том никакие иноземные влияния не подавят ее» (II,

430).

В том же ракурсе рассматривается и творчество Гоголя, озна-

меновавшее собой качественно новый, более высокий уровень раз-

вития реализма в России.

В первую очередь подчеркивается, что «ни в ком из наших

великих писателей не выражалось так живо и ясно сознание своего

патриотического значения, как в Гоголе. Он прямо себя считал

25

У. А. ГУРАЛЬНИК.

человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; он думал

о себе: «Я не поэт, а гражданин» (III, 137).

Нетрудно обнаружить известные изъяны в историко-литератур-

ной концепции Чернышевского, в его понимании творчества Пушки-

на, отношении к русской романтической поэзии начала века, к ба-

сенному наследию Крылова и т. д. Естественно, и на историко-

литературных взглядах сказывается напряженность идеологической

борьбы. Но сводить дело к соображениям «тактики», видеть в от-

дельных ошибочных суждениях Чернышевского только отражение

перипетий полемики с либерально-дворянской критикой, на наш

взгляд, ошибочно: в историко-литературной концепции проявились

как сила, так и определенная слабость «реальной критики», эстети-

ческой программы Чернышевского и Добролюбова. Здесь, однако,

важнее сосредоточиться на другом.

Чернышевский как теоретик искусства и как литературный кри-

тик никогда не навязывал художнику своих представлений о жизни

и перспективах социального развития, хотя только тем в конце кон-

цов и занимался, что разъяснял своим современникам объективные

законы исторического движения.

«Кто имеет право требовать от поэта, чтобы он насиловал свой

талант? — спрашивает Чернышевский. — Можно требовать только,

чтобы он старался развить себя, как человека... в каком направле-

нии найдет удовлетворение себе талант поэта, который стал чело-

веком, — должно быть решаемо жизнью самого поэта. Пусть только

он блюдет свободу своего таланта от всяких насилований; пусть

всею фантазиею своею предается тому, чем переполняет жизнь

душу его: от избытка сердца должны говорить уста поэта» (IV,

543—544).

Здесь проявлено высокое доверие к художнику, к его способ-

ности «развить себя, как человека». А это развитие, по оптими-

стическому убеждению Чернышевского, непременно должно при-

вести к свободному выражению исторически перспективной тенден-

ции. И напротив, извне, насильственно навязанная художнику, орга-

нически не воспринятая художником тенденция неизбежно вырож-

дается в дурную тенденциозность. Более того, творчество художни-

ка, для которого верные понятия о жизни не стали его глубочай-

шим личным убеждением, способно лишь дискредитировать эти по-

нятия, порождая произведения в эстетическом отношении малоцен-

ные, фальшивые.

Спустя полвека, выдвигая принцип партийности литературы и

искусства, В. И. Ленин углубил эту. содержательную мысль Черны-

шевского. Ленинская концепция родилась в условиях развитой клас-

совой борьбы. Партийность литературы стала осознанной тенденци-

26

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

ей. Исходя из признания активной роли человека в процессе позна-

ния, Ленин подчеркивал, что литература и искусство есть мощное

средство познания и революционного преобразования действитель-

ности. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя —

эта классическая формула Ленина связана с материалистической

эстетикой Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Вместе с тем В. И. Ленин в своей работе «Партийная организа-

ция и партийная литература», равно как и в других своих произ-

ведениях и письмах, всегда предостерегал против механического

отождествления художественного творчества с другими формами

идеологии. Литературное дело, говорил Ленин, всего менее поддает-

ся механическому равнению, нивелированию, господству большинст-

ва над меньшинством. «...В этом деле, — писал Ленин, — безусловно

необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, ин-

дивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и

содержанию» *.

Развенчивая и разоблачая буржуазные мифы о мнимой «свобо-

де творчества», Ленин выдвинул задачу создания социалистической,

подлинно свободной литературы, открыто связанной с революцион-

ной борьбой пролетариата. Речи буржуазных индивидуалистов об

абсолютной свободе —одно лицемерие: в обществе, основанном на

власти денег, на социальном и экономическом неравенстве, не мо-

жет быть свободы реальной и действительной. По-настоящему

свободной будет- открыто связанная с пролетариатом литература,

потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочув-

ствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды.

«Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее сло-

во революционной мысли человечества опытом и живой работой

социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодей-

ствие между опытом прошлого (научный социализм, завершивший

развитие социализма от его примитивных, утопических форм) и опы-

том настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)»**.

Сопоставление высказываний В. И. Ленина о партийности и на-

родности искусства, о «свободе творчества» и тенденциозности с

соответствующими эстетическими идеями вождя русских револю-

ционеров-шестидесятников убеждает в их принципиальном созвучии.

Было бы, разумеется, антиисторичным проводить прямые паралле-

ли, увлекаться аналогиями. Такие сопоставления оправданы, по-

скольку убеждают в том, что ленинские идеи о партийности лите-

ратуры и искусства имеют свои глубокие корни в передовой рус-

ской и мировой эстетической мысли.

* В. И, Ленин, Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 101.

•* Там же, стр. 104.

27

У. А. ГУРАЛЬНИК.

7

Автор «Антропологического принципа в философии» не относил

настоящее искусство к роду «деятельности фиктивной». Правда, он

не признавал нормальной умственную — в том числе эстетическую —

деятельность высших классов, видя в ней несоответствие объектив-

ного и субъективного (см. VII, 272). Напротив, литература и искус-

ство, проникнутые здоровой тенденцией, объективно, правдиво вос-

производящие действительность, по Чернышевскому, отвечают есте-

ственным потребностям человека и относятся к «серьезной челове-

ческой деятельности». Потому-то он и сам столь много внимания

уделял художественному творчеству, — и не только как теоретик

и литературный критик, но и как беллетрист.

В качестве литературного критика Чернышевский — с позиций,

заявленных им в теоретико-эстетических своих сочинениях, — под-

ходил к оценке отдельных произведений и целых литературных на-

правлений. В свою очередь, литературно-критическая деятельность

Чернышевского явилась проверкой истинности и перспективности его

эстетического кодекса.

«Дело есть истина мысли», — любил говорить Чернышевский.

Таким делом для него была его многогранная литературная работа.

«Практика — великая разоблачительница обманов и самообольщений

не только в практических делах, но также в делах чувства и мыс-

ли» (II, 102—103).

Стоит обратиться к наиболее значительным и характерным для

Чернышевского-критика статьям и рецензиям, чтобы воочию убе-

диться в их внутренней связи с его общеэстетическими трудами,

вкусами, убеждениями, симпатиями и антипатиями.

Противники Чернышевского обычно его упрекали в невнимании,

безразличии к эстетической природе литературно-художественного

явления. Зачастую говорили даже о его эстетической глухоте и т.д.

И это говорилось о критике, который демонстрировал феноменаль-

ную способность прогнозировать художественный процесс, умение

раскрыть особенности творческой индивидуальности!

Чернышевский был наделен абсолютным художественным чуть-

ем. Сошлемся хотя бы на его статью о Льве Толстом. Среди ше-

девров русской и мировой критической мысли мало найдется ей

равных.

О «Детстве» и «Отрочестве», о «Военных рассказах» Толстого

было сказано много лестного и до появления рецензии Чернышев-

ского. Незаурядность таланта молодого прозаика признавалась чуть

ли не всеми. Но никому — ив том числе друзьям Толстого из лаге-

ря эстетствующей критики — не дано было на основе анализа ран-

28

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

них произведений писателя (автору «Детства» было 24 года. «Сева-

стопольские рассказы» он написал в 27 лет) определить отличитель-

ные особенности его дарования и с такой проницательностью пред-

сказать направление развития его дальнейшего творчества.

Как известно, в статье о Толстом, появившейся в «Современ-

нике» в 1856 году, Чернышевский отметил поразительное умение

этого писателя из аристократов воспроизводить на языке искусства

понятия русских крестьян. Критик, таким образом, обратил внима-

ние на тенденцию, которая впоследствии определила основное в

мировоззрении и творчестве писателя. Спустя полвека, подводя ито-

ги противоречивой идейно-художественной эволюции Толстого,

В. И. Ленин назовет его «зеркалом русской революции»: Толстой

стал выразителем силы и слабости протеста многомиллионного пат-

риархального крестьянства, протеста против антинародного социаль-

ного и политического строя.

Говоря о редкостном мастерстве Толстого-повествователя, Чер-

нышевский был первым, кто обратил внимание на характер его пси-

хологизма. «Психологический анализ, — читаем мы на первых же

страницах статьи, — может принимать различные проявления: одно-

го поэта занимают всего более очертания характеров; другого —

влияние общественных отношений и житейских столкновений на ха-

рактеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ

страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс,

его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться опре-

деленным термином». Далее речь шла об «изображении внутреннего

монолога», которое, по словам критика, «надобно, без преувеличе-

ния, назвать удивительным».

Критик утверждал, что «чистота нравственного чувства» есть

сила, сообщающая толстовским произведениям «совершенно особен-

ное достоинство». Шаг за шагом автор статьи приближает нас к

пониманию природы «совершенно оригинальных черт таланта» Тол-

стого: этого писателя, говорит он, всегда отличал повышенный, обо-

стренный интерес к «моральной стороне» явлений действительности.

Социально-этические проблемы, вопросы нравственности, жизнь чело-

веческого духа во всех ее переплетениях — вот что составляет один

из главных «нервов» художественного и публицистического творче-

ства зрелого Толстого. Чернышевский этот «нерв» обнажил уже на

первоначальном этапе идейно-художественного становления гениаль-

ного писателя.

Статья о Толстом, как и другие литературно-критические вы-

ступления вождя революционеров-шестидесятников, отличалась сво-

им наступательным духом. Небезынтересно, что либеральная эстети-

ческая критика превратно истолковывала направление таланта писа-

29

У. А. ГУРАЛЬНИК.

теля, пафос его рассказов и повестей. Так, А. Дружинин причислял

Толстого к «бессознательным представителям» теории свободного от

общественных интересов творчества.

Литературно-художественную критику принято называть «дви-

жущейся эстетикой». В применении к Чернышевскому-критику это

метафорическое определение приобретает свое доподлинное, не толь-

ко фигуральное значение. В «Очерках гоголевского периода рус-

ской литературы», в статьях и рецензиях о Пушкине и Гоголе, Ост-

ровском и Тургеневе, Толстом и Щедрине он развивал и обосновы-

вал целостную концепцию русского критического реализма в полном

соответствии с теми постулатами, которые выдвигал и отстаивал в

своих собственно теоретических сочинениях. Потому-то важно по-

стоянно иметь в виду Чернышевского — литературного критика, ког-

да речь идет об его эстетическом кодексе.

Историзм мышления, в высокой степени присущий «реальной •

критике» в лучших ее образцах, позволил Чернышевскому по досто-

инству определить место и роль тех или иных творческих явлений

в общем процессе художественного развития. Так, бескомпромиссно

вскрыв идеалистическую природу взглядов романтиков на действи-

тельность, он, однако, не стал на позиции нигилистического отрица-

ния значения этого этапа в истории эстетического осмысления жиз-

ни. «Мы не хотим смеяться над романтиками, — напротив, помянем

их добрым словом; они у нас были в свое время очень полезны;

они восстали против закоснелости, неподвижной заплесневелости;

если бы им удалось повести литературу по дороге, которая им нра-

вилась, это было бы дурно... но это не случилось, романтики успе-

ли только вывести литературу из неподвижного и пресного болота,

и она пошла своей дорогой, не слушаясь их возгласов» (III, 27).

Столь же историчным было отношение Чернышевского к такому

противоречивому, и сложному, и претерпевшему серьезную эволю-

цию вправо общественно-идеологическому явлению, как русское сла-

вянофильство 40—60-х годов. Никто с такой беспощадной убеди-

тельностью не показал объективно реакционный смысл славяно-

фильской проповеди, беспочвенность ее положительного идеала, в

конечном счете смыкавшегося с доктриной «официальной народ-

ности». Братьям Аксаковым, братьям Киреевским, Хомякову и дру-

гим «старшим славянофилам» Чернышевский уделил достаточно

внимания.

Об эволюции этого учения он говорит в ряде своих работ конца

50-х—начала 60-х годов. Анализируя уроки недавнего прошлого,

Чернышевский находит нужным отчетливо обозначить различие меж-

ду старшими славянофилами и Шевыревым, теоретиком «официаль-

ной народности». Не приемля их философского идеализма, поэтиза-

30

ЭСТЕТИКА РЕАЛИЗМА

ции патриархальщины, отвергая их религиозно-мистические проро-

чества, автор «Очерков», однако, сочувственно отзывается о прису-

щей этим деятелям «горячей ревности к просвещению и к улучше-

нию русской жизни».

С наибольшим успехом историзм Чернышевского проявлялся

в его учении о реализме в искусстве и литературе. Опираясь на

анализ опыта мировой и в особенности русской литературы нового

времени, он утверждал закономерность и неизбежность победы это-

го творческого метода, служащего наиболее адекватному эстетиче-

скому освоению, воспроизведению действительности.

Касаясь эстетической природы метода критического реализма,

его своеобразия, отличий от классицизма и романтизма, от дидак-

тического просветительского реализма, Чернышевский в первую оче-

редь настаивал на его «объективности». Ибо, по убеждению крити-

ка, произносить приговор явлениям жизни не значит кого-то за что-

то порицать, а значит понять обстоятельства, в которых находится *

человек, рассмотреть, какие сочетания жизненных условий удобны

для хороших действий, какие неудобны. И в этой связи ставились

проблемы соотношения правды жизни и правды художественной,

факта и вымысла, типического и индивидуального, равно как и

проблемы более частного порядка.

Производя «переоценку ценностей», подчас весьма суровую,

определяя место и значение того или иного явления искусства и

литературы в истории национальной художественной культуры, Чер-

нышевский неизменно руководствовался требованиями народности.