Текст

ИППОЛИТ тэн

<& ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ Ä?

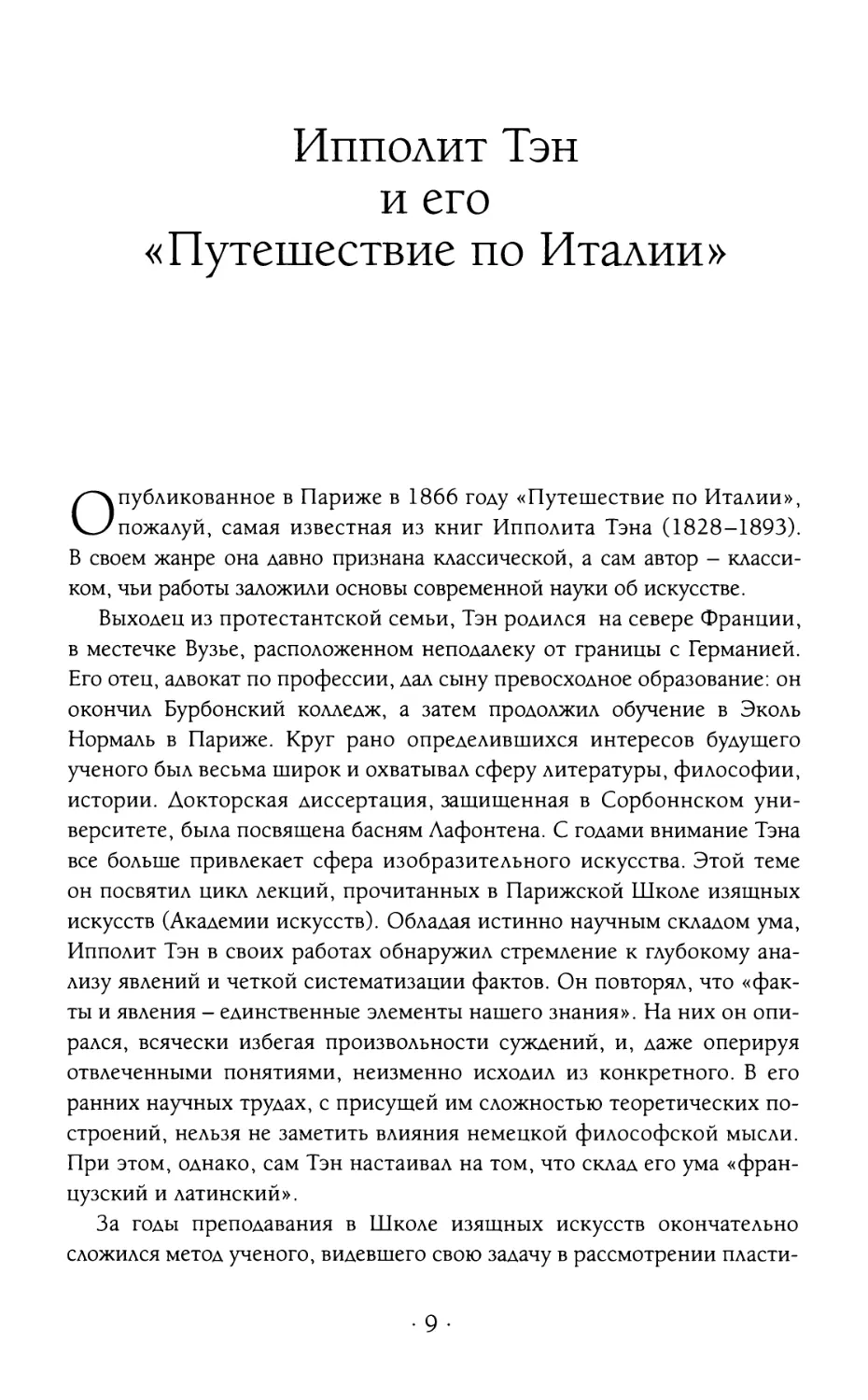

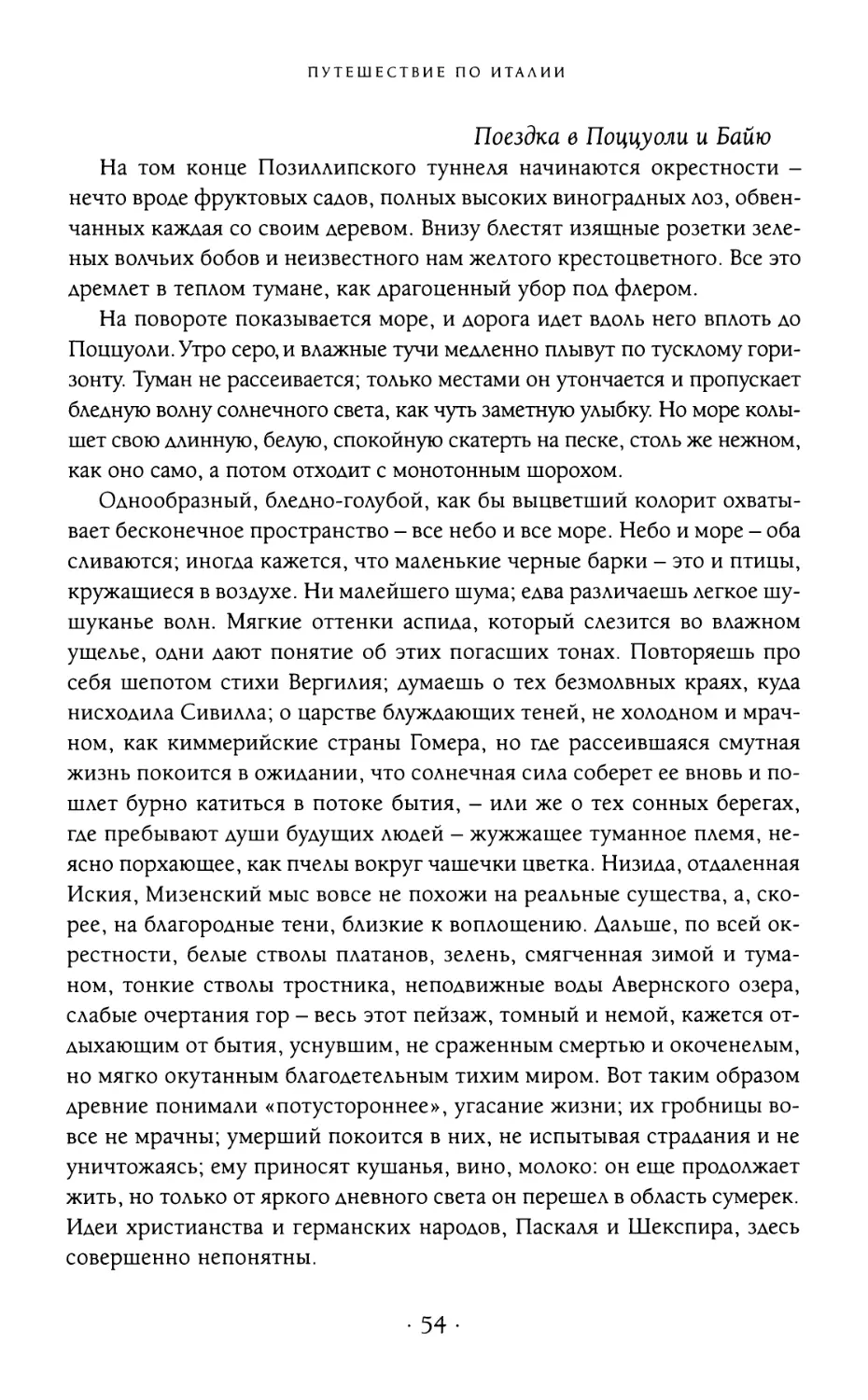

Колонна Траяна в Риме. Фотография 1860-х годов

ИППОЛИТ тэн

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ИТАЛИИ

ТОМ I

НЕАПОЛЬ И РИМ

Издательство АРТ-РОЛНИК

МОСКВА 2008

УЛК 7.0

ББК85.1

Τ 96

ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ:

Ипполитъ Тэнъ

ПУТЕШЕСТВ1Е ПО ИТАЛ1И

В двух томах

Томъ I

НЕАПОЛЬ И РИМЪ

Москва,

Книгоиздательство «Наука», 1913

Переводъ П.П. Перцова

Предисловие и подбор иллюстраций

В.Э. Марковой

Научные редакторы

СИ. Козлова, В.Э. Маркова

ISBN 978-5-9794-0125-6

© Издательство АРТ-РОДНИК, 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВИКТОРИЯ МАРКОВА

Ипполит Тэн и его «Путешествие по Италии» 9

Ι. ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД 21

Прованс. Море.

Чивиттавеккья. От Чивиттавеккья ло Рима.

Рим. Колизей.

Святой Петр. Ночная прогулка. Форум.

От Рима до Неаполя. Типы.

II. НЕАПОЛЬ 43

Климат и пейзаж.

Вилла Реале. Улицы. Типы.

Церкви. Монастырь Сан Мартино

Поццуоли и Байя.

Кастелламаре и Сорренто.

Гомерический быт.

Геркуланум и Помпеи. Античный город и античная жизнь.

Неаполитанский музей. Живопись, статуи, античные нравы

и религия.

Картины. Шестнадцатое столетие.

Современные нравы. Политика, наука и религия.

Сан Карло и Сан Карлино. Типы и характеры.

III. ОТ НЕАПОЛЯ ΔΟ РИМА 95

Капуя. Пейзажи. Монтекассино.

• 5 ·

ОГЛАВЛЕНИЕ

IV РИМ 103

Рим. Общее впечатление. Месса в Сикстинской капелле. Римские

улицы.

V АНТИЧНЫЙ МИР 113

Капитолий. Нагота у греков и гимнастическое воспитание.

Моральные различия, выраженные и порожденные изменением

костюма. Бюсты. Картины. Форум.

Ватикан. Идеал человека в античном мире. Мелеагр,

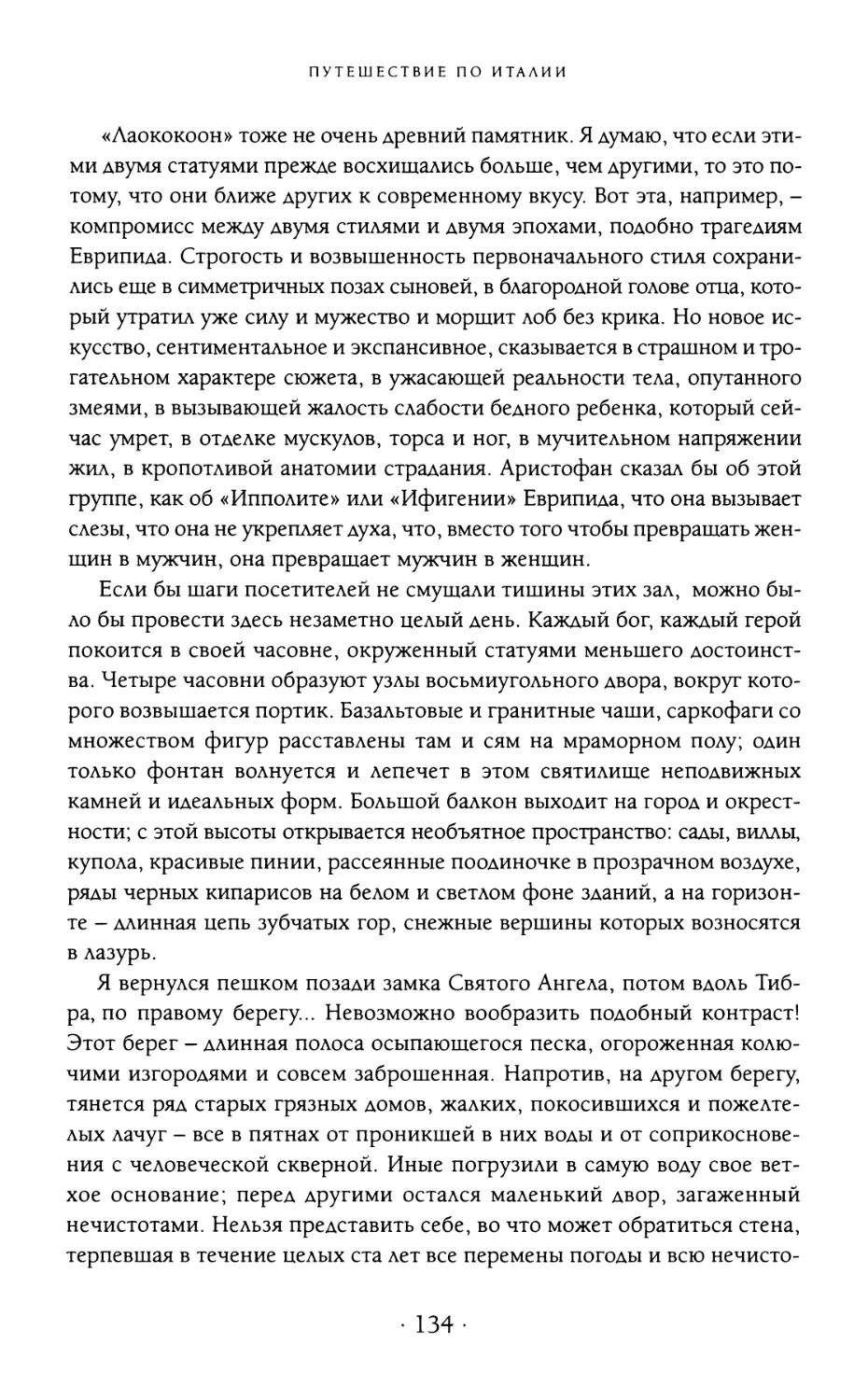

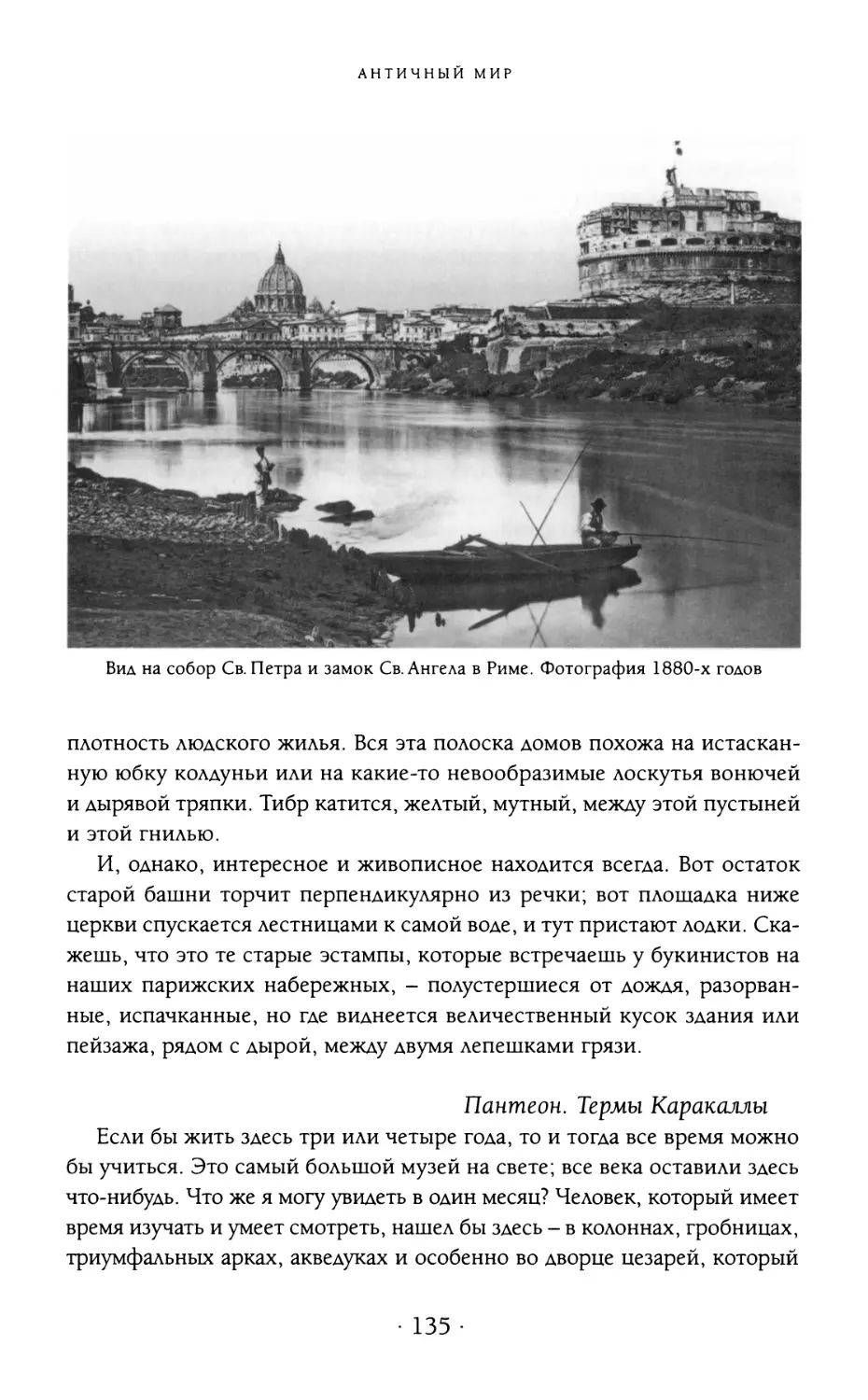

Аполлон, Ааокоон, Меркурий. Берег Тибра.

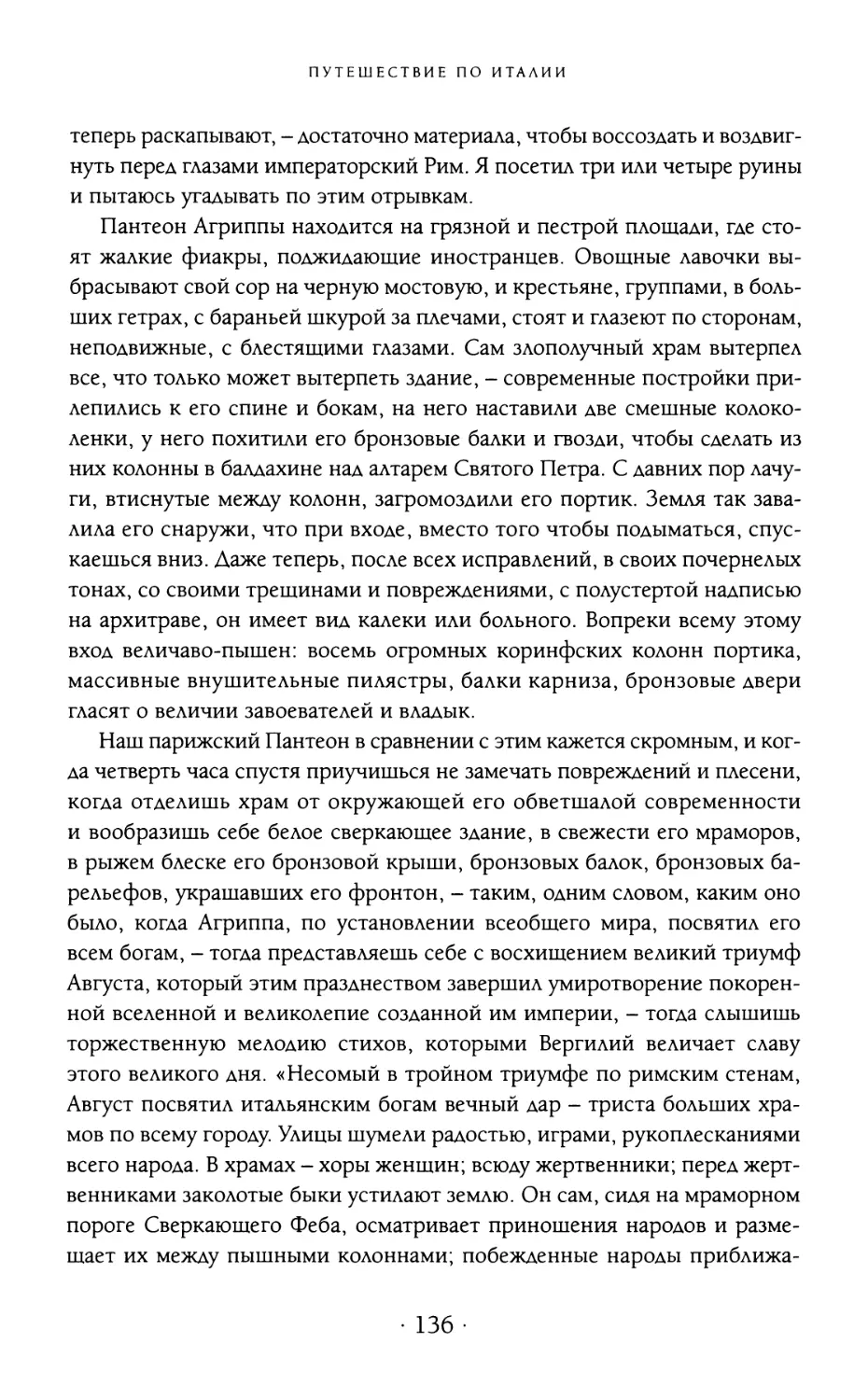

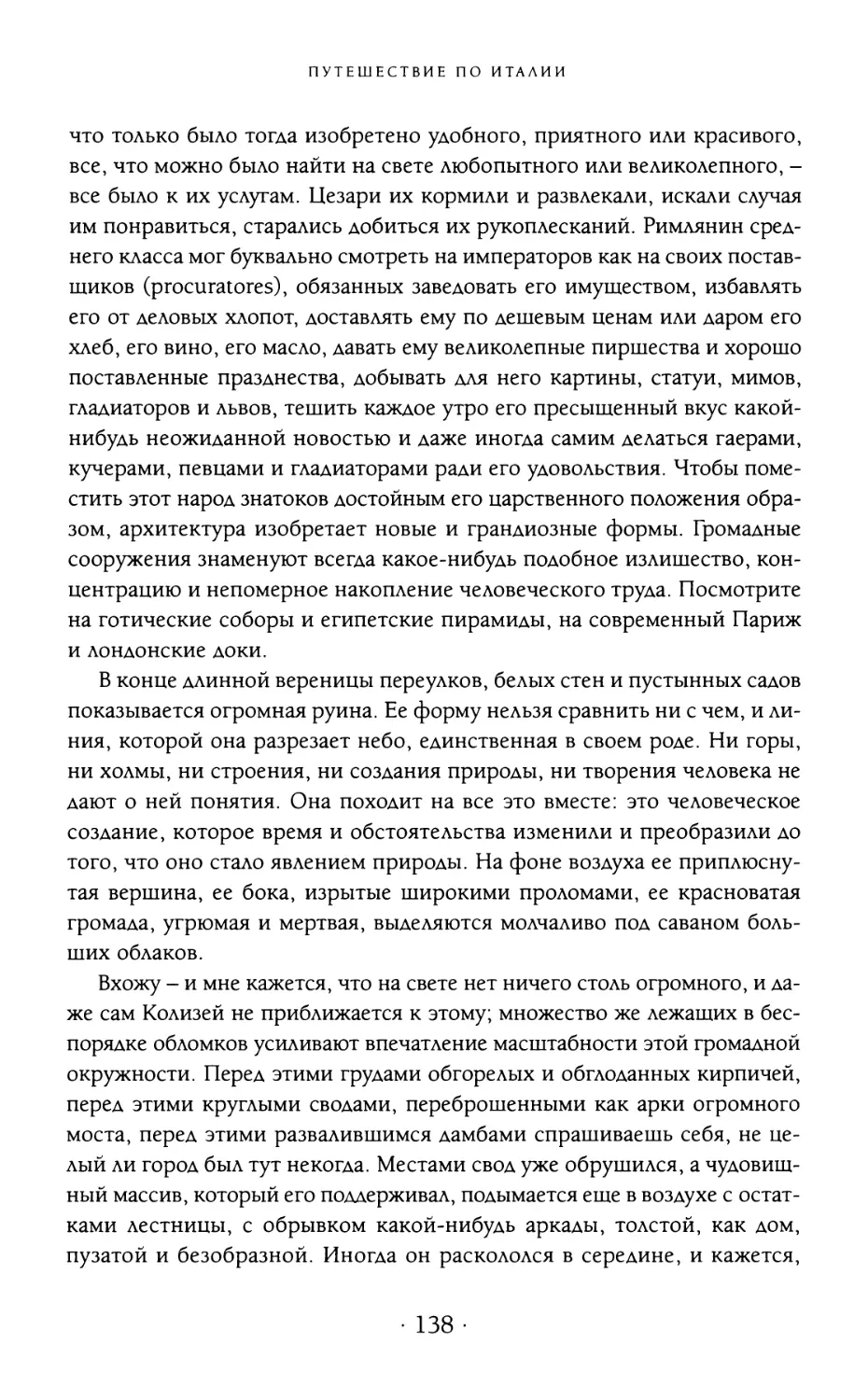

Пантеон. Термы Каракаллы. Императорский Рим.

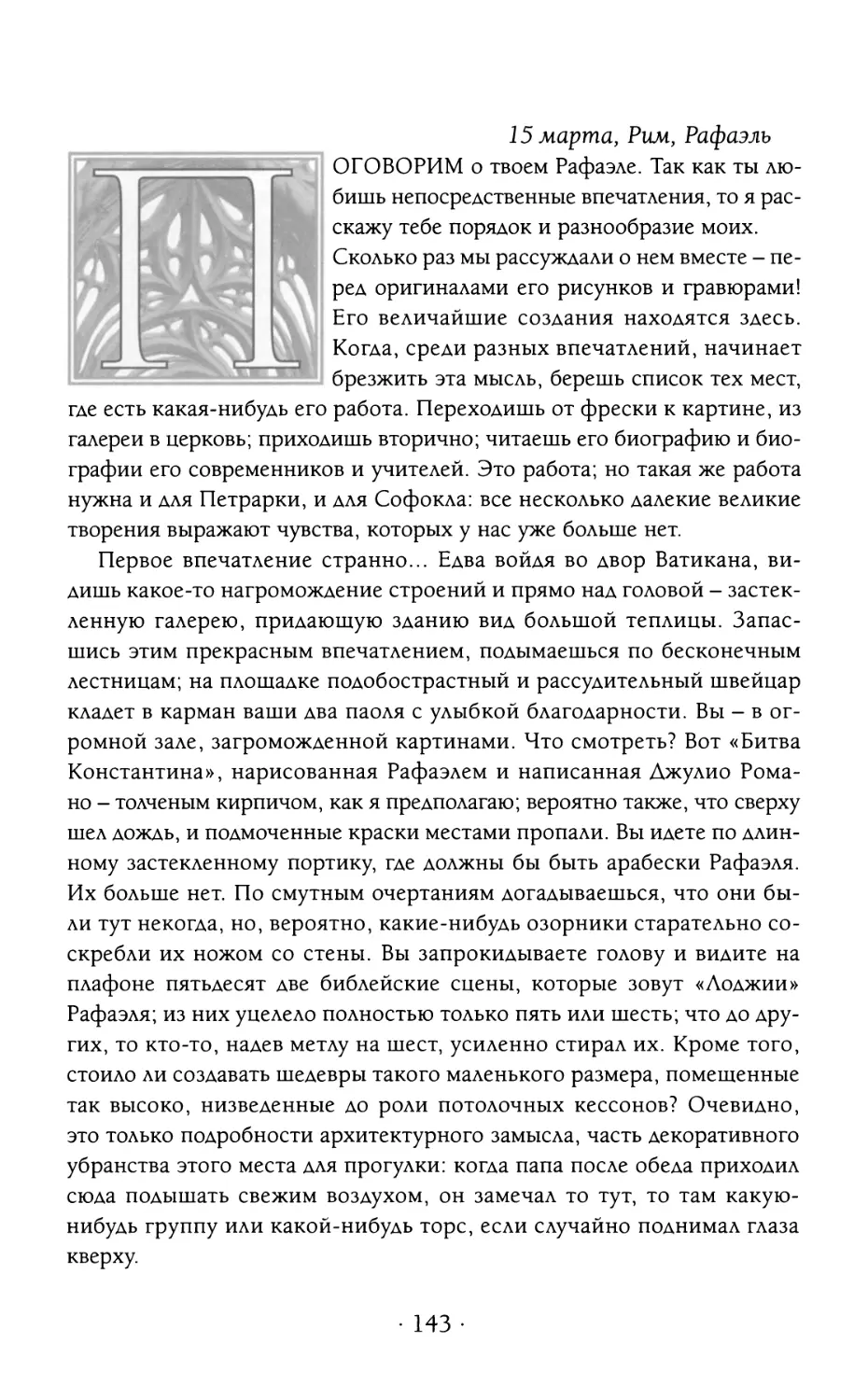

VI. ЖИВОПИСЬ 141

Рафаэль. Первое впечатление.Различие живописи станковой и

настенной. Трансформация человеческого познания от

шестнадцатого к девятнадцатому столетию. Нагое или задрапированное тело

есть главный предмет искусства в шестнадцатом столетии.

Воспитание и характер Рафаэля.

Второе впечатление. «Мадонна ди Фолиньо». «Положение во гроб».

Ватиканские комнаты. Сивиллы. Фарнезина.

Ватиканский музей. Капитолийский музей. Академия Святого Луки.

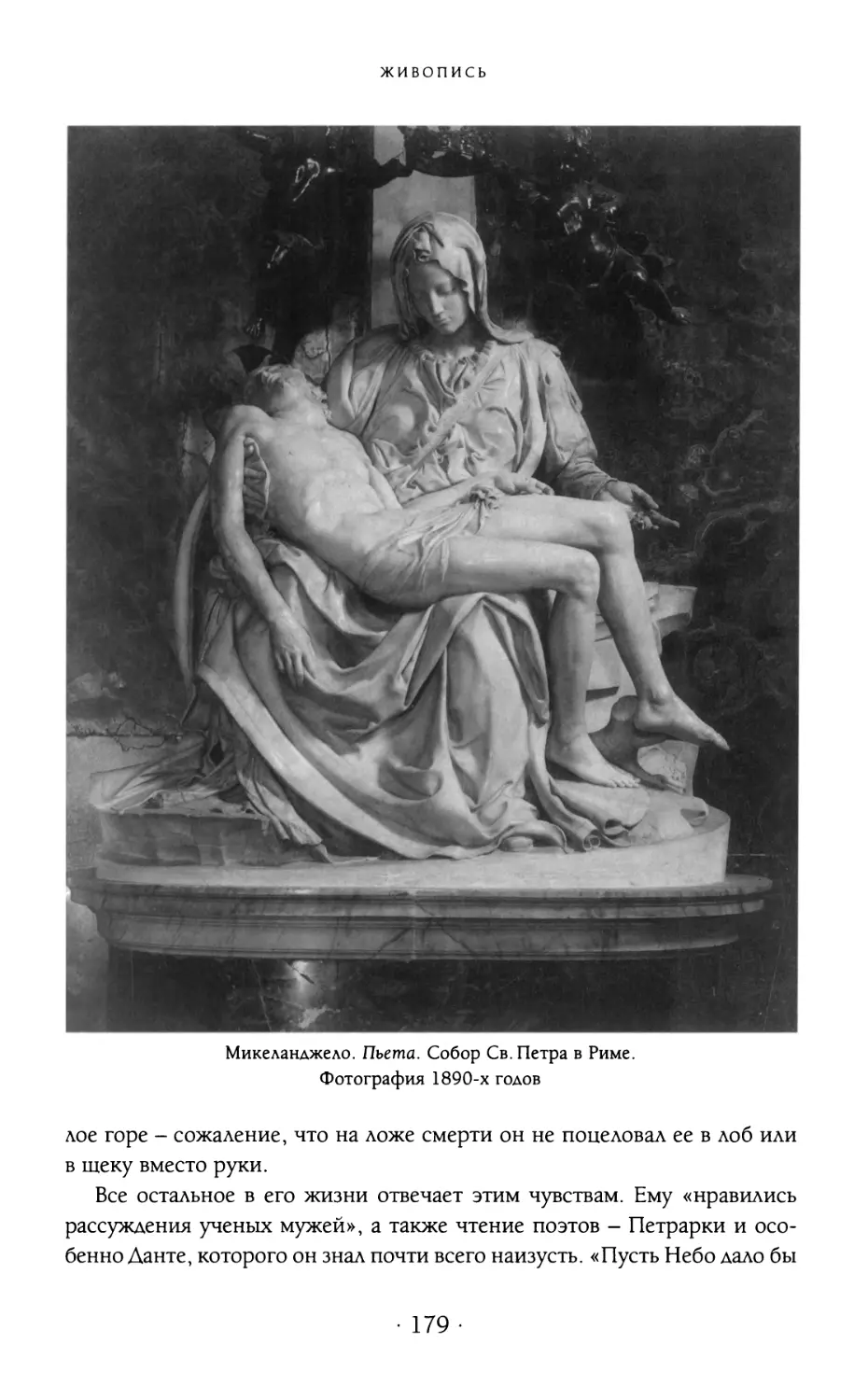

Микеланджело. Нравы эпохи Возрождения. Физическая жизнь

и художественная помпа. Ум был полон тогда не идей, а образов.

Жизнь и характер Микеланджело. Сикстинская капелла.

«Страшный суд».

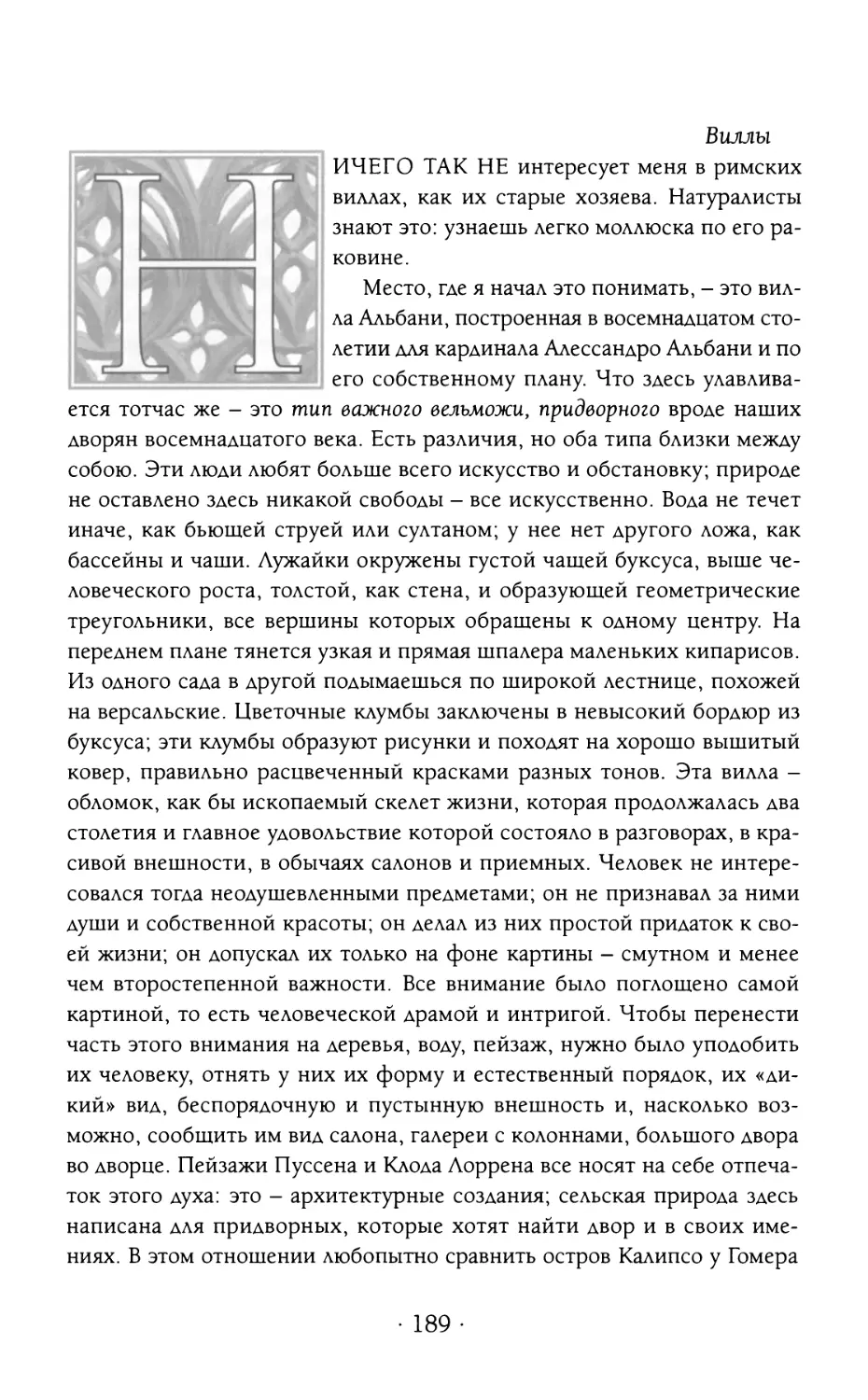

VII. ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ 187

Итальянский вельможа семнадцатого столетия. Нравы дворцов

и приемных. Вилла Альбани. Вилла Боргезе. Вилла Людовизи.

Статуи. «Аврора» Гверчино. Пейзажи.

Непотизм в семнадцатом столетии. Декаданс восемнадцатого

столетия. Дворцы теперь. Дворец Фарнезе. Дворцы и галереи Шиар-

ра, Дориа, Боргезе, Барберини, Роспильози. Художники

шестнадцатого и художники семнадцатого столетия.

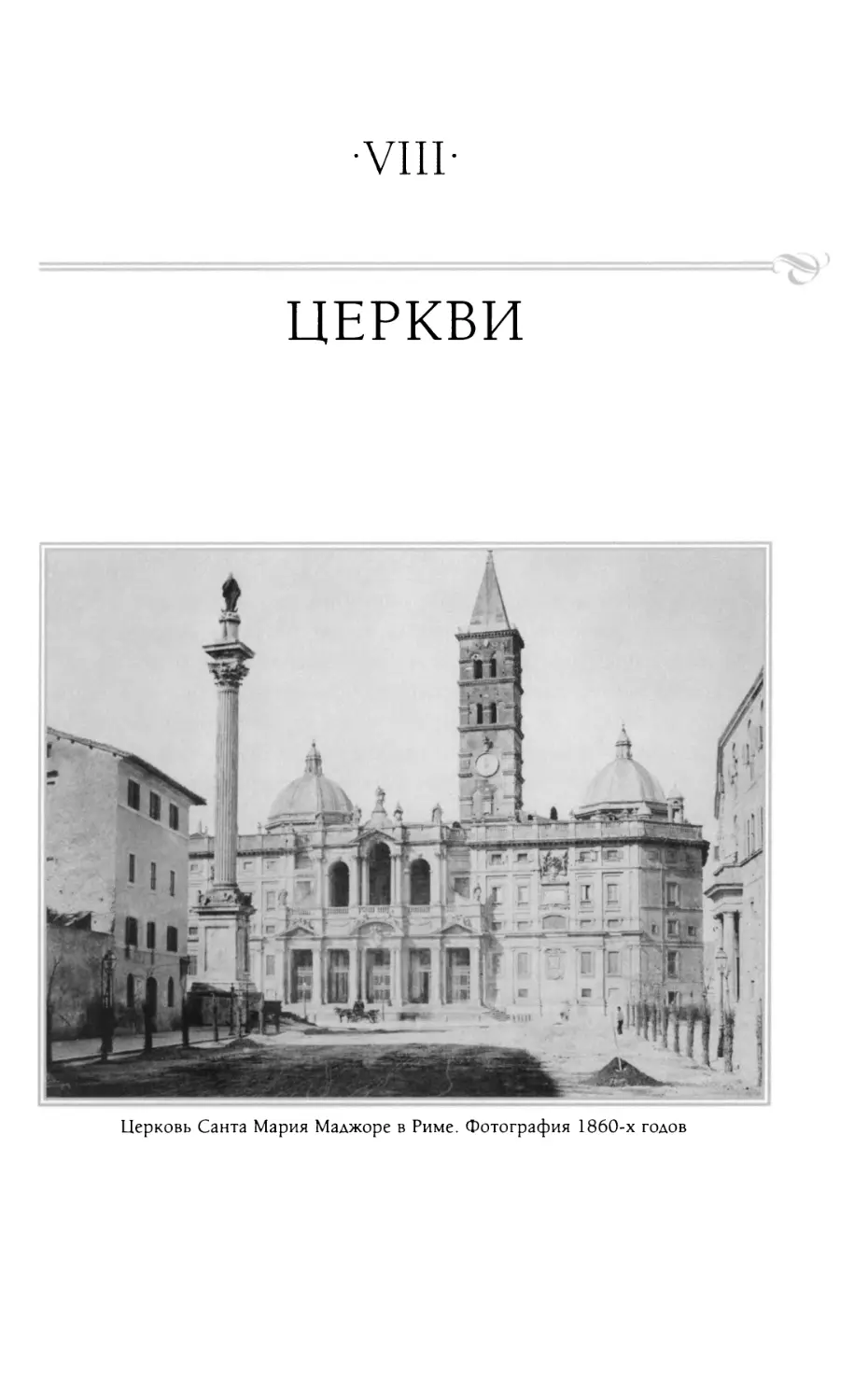

VIII. ЦЕРКВИ 219

Характер римских церквей. Средневековое благочестие и

отношение к религии в шестнадцатом веке. Трансформация католицизма

• 6 ·

ОГЛАВЛЕНИЕ

после Возрождения. Иль Джезу. Дух, идеология ордена иезуитов.

Вкус семнадцатого столетия.

Санта Мария дель Пополо. Церковь капуцинов. Санта Мария дельи

Анджели. Церковь картезианцев. Реликвии. Санта Мария делла

Виттория. «Святая Тереза» Бернини. Набожность и любовь в

семнадцатом веке. Квиринальские сады.

Прогулки. Санта Мария Маджоре. Сан Ажованни ин Латерано.

Пейзажи.

Римские улицы. Санта Мария ин Трастевере. Сан Клементе. Сан

Франческо а Рипа.

IX. ОБЩЕСТВО 251

Буржуазия. Нравы. Любовь.

Дворянство. Салоны. Праздность.

Римская кампанья. Вилла папы Юлия III. Порта Прима.

Фраскати. Тускулум. Вилла Альдобрандини. Гроттаферрата. Народ.

Администрация. Образ мыслей.

Правительство. Его опоры. Его стремления.

Религия. «Lunitàcattolica». Маленькие книжки. Обрядность.

Страна. Ариччия. Дженцано. Альбано. Пейзажи.

Состояние умов. Предположения о будущности католицизма.

X. СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 305

Вербное воскресенье. Святой Петр. «Miserere» в Сикстинской

капелле. Палестрина. Капелла Паолина.

Страстная пятница. Папство в храме Святого Петра. Гробницы пап.

Светлое Воскресенье. Церемонии. Папа. Присутствующие.

Крестьяне.

Прошедшее и будущее Италии.

Ипполит Тэн

и его

«Путешествие по Италии»

Опубликованное в Париже в 1866 году «Путешествие по Италии»,

пожалуй, самая известная из книг Ипполита Тэна (1828-1893).

В своем жанре она давно признана классической, а сам автор -

классиком, чьи работы заложили основы современной науки об искусстве.

Выходец из протестантской семьи, Тэн родился на севере Франции,

в местечке Вузье, расположенном неподалеку от границы с Германией.

Его отец, адвокат по профессии, дал сыну превосходное образование: он

окончил Бурбонский колледж, а затем продолжил обучение в Эколь

Нормаль в Париже. Круг рано определившихся интересов будущего

ученого был весьма широк и охватывал сферу литературы, философии,

истории. Докторская диссертация, защищенная в Сорбоннском

университете, была посвящена басням Лафонтена. С годами внимание Тэна

все больше привлекает сфера изобразительного искусства. Этой теме

он посвятил цикл лекций, прочитанных в Парижской Школе изящных

искусств (Академии искусств). Обладая истинно научным складом ума,

Ипполит Тэн в своих работах обнаружил стремление к глубокому

анализу явлений и четкой систематизации фактов. Он повторял, что

«факты и явления - единственные элементы нашего знания». На них он

опирался, всячески избегая произвольности суждений, и, даже оперируя

отвлеченными понятиями, неизменно исходил из конкретного. В его

ранних научных трудах, с присущей им сложностью теоретических

построений, нельзя не заметить влияния немецкой философской мысли.

При этом, однако, сам Тэн настаивал на том, что склад его ума

«французский и латинский».

За годы преподавания в Школе изящных искусств окончательно

сложился метод ученого, видевшего свою задачу в рассмотрении пласти-

■9 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

ческих искусств в общем потоке истории и культуры, стремившегося

отыскать связь и единство мира духовного и естественных законов

природы. Один из его основополагающих принципов нашел отражение

в теории так называемых трех сил - расы, среды, исторического

момента, игравших ключевую роль в истолковании художественных

явлений. В своем законченном виде метод автора оформился к 1860-м

годам. Помимо теории «трех сил», дающей объяснение происхождения и

причин возникновения тех или иных явлений, он включал также

теорию «господствующей способности», суть которой - в классификации

и оценке явлений. Как раз к этому периоду и относится его двухтомное

«Путешествие по Италии». Еще не достигнув сорокалетнего возраста,

Тэн уже обладал необходимой творческой зрелостью, но вместе с тем

не утратил и присущей молодости остроты и свежести восприятия

окружающего мира.

Сам жанр книги предоставлял ее автору редкую возможность

применения своего научного метода, естественным образом связав воедино

описание природы Италии, истории ее народа, его нравов и традиций,

религии, культуры и изобразительного искусства с жизнью

современного общества со всеми обуревавшими его в тот период политическими

страстями. Органичность подхода в данном случае заключалась в том, что

речь шла о различных сторонах жизни одной страны. Автор ясно

формулирует свой подход, говоря, что «вкус и дух народа принимает форму

пейзажа и климата», а «искусство есть резюме жизни». Теория «трех сил»

самым естественным образом соотносится с жанром книги, в которой

путешествующий по стране автор делится своими впечатлениями об

увиденном и пережитом.

В применении к Италии такой методологический подход доказал

свою несомненную плодотворность. Автор анализирует и наглядно

показывает читателю органичность и внутреннюю взаимосвязь всех

составляющих культурного феномена этой страны. Особенно

убедительно это видно на примере Рима и Венеции, где все грани жизни тесно

переплетены и составляют неразрывное целое. Творения искусства

словно вырастают из самой жизни - природы, человеческого типа, истории.

И подобный взгляд на Италию не только не утратил своей актуальности

и в наши дни, но во многом продолжает служить ключом к ее

истинному пониманию.

Но было и нечто более значимое для Тэна, чем даже само искусство,

воплощенное в великих творениях прошлого. Это история, чью могучую

• 10·

ПРЕДИСЛОВИЕ

поступь он умел слушать, обладая при этом редким даром ее слышать.

И потому осмотр древних памятников зачастую служит автору лишь

поводом погрузиться в иную эпоху. История, течение которой Тэн

понимал весьма глубоко, позволяла ему достичь внутренней

значимости повествования, где каждый конкретный факт обретал особую

рельефность. В то же время присущее Тэну чувство истории,

постоянно перетекающей из прошлого в настоящее и вновь возвращающейся

к своим изначальным истокам, позволяло ему сохранить целостность

повествования. Взгляд на историю и искусство как ее зримое,

осязаемое воплощение, определяет принцип естественности. «Луша или

разум испытывает большое удовольствие от вещей естественных...» -

заключает Тэн. Но в центре его внимания неизменно оставалась

личность творца, соединявшая произведение искусства с отвлеченными

идеями.

Книга состоит из двух томов; первый содержит описание

путешествия в Рим и Неаполь, второй - в города Центральной и Северной

Италии. Она построена в форме писем, обращенных к другу. Автор ведет

диалог с анонимным адресатом в Париже, и предназначенные ему

заметки служат для заполнения «антрактов», которыми так изобилует

путешествие. По признанию самого Тэна, книга не претендует на

полноту - это всего лишь «дневник, в котором не хватает многих страниц и

который носит, прежде всего, личный характер». На таком, «личном»,

взгляде на вещи автор настаивает, восклицая: «Избави нас Боже от

законию Тэна, «путешественник должен смотреть на себя как на

термометр...»; «душа и разум» - вот те инструменты, которые он везет

в Италию.

Путешествия по Италии - это особый литературный жанр,

занимающий в европейской культурной традиции весьма почетное место.

Одним из лучших памятников такого рода остается книга великого Гёте

«Итальянское путешествие ».Необходимо учесть, что произведения этого

жанра отнюдь не сводятся к простому описанию увиденных

памятников и не могут, как путеводители, служить исключительно аая

практической пользы. Полнота, объективность и точность не их цель. Это,

скорее, дневник глубоко личных переживаний. Заметим, что в европейском

сознании Италия - это не только средоточие начал европейской истории

и культуры, но и романтическое прибежище души, то место на земле,

где, погружаясь в ее неповторимую атмосферу, человеческая личность

обретает подлинную внутреннюю свободу, сбрасывая сковывающие пу-

• 11 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

ты обыденности и условностей. «Только в Италии узнаешь

по-настоящему всестороннюю приятность жизни, и, возможно, именно поэтому

всем она так нужна и все туда стремятся», - говорит Тэн.

Жанр путешествий по Италии начал формироваться еще в XVIII веке,

в блестящую эпоху «Grand Tour», когда лля аристократического сословия

разных стран посещение Италии стало почти обязательным. Однако

его подлинный расцвет приходится уже на XIX столетие. Именно тогда

в Италию устремляются не только представители аристократического

сословия, но и просто образованные люди, посвятившие себя

литературному труду, искусству, музыке и движимые желанием прикоснуться

к истокам европейской культуры, проникнуться высокими

художественными идеалами прошлого. Среди французских предшественников

Ипполита Тэна следует назвать Шарля де Бросса, оставившего пространные

заметки об искусстве Италии своего времени, деловитого Монтеня, в

равной мере внимательного и к приметам окружающей жизни, и к

явлениям культуры, мечтательного романтика Шатобриана. Особое место

в этом ряду принадлежит Стендалю, «великому поклоннику итальянцев»,

как называл его сам Тэн, и наш автор нередко мысленно возвращается

к своему предшественнику, то споря с ним, то соглашаясь.

В Италию Ипполит Тэн отправился в конце зимы 1864 года, и все

путешествие заняло у него три месяца. Следует помнить о том, что

Италия, открывшаяся его взору, имеет мало общего с той, какой мы знаем

ее сегодня. Во всяком случае, на первый взгляд. Середина XIX века -

один из самых сложных аая Италии моментов ее многовековой истории.

Миновало XVIII столетие, с которым был связан последний блестящий

расцвет итальянской архитектуры, пластических искусств, музыки,

театра. Но не только творения современных художников привлекали

в XVIII веке иностранцев. За предшествующие пять столетий Италия,

неизменно сохранявшая за собой роль лидера, аккумулировала в своих

городах и музеях невиданные художественные сокровища, и XVIII век

пожинал плоды творческих усилий многих поколений, давно

сошедших с исторической сцены. И, несмотря на возвышение Парижа, Рим

в ту эпоху продолжал оставаться блестящей столицей Европы, в

салонах которой собиралось рафинированное общество из разных стран.

Все это создавало тот блестящий фасад, за которым скрывался

назревавший в течение долгого времени политический кризис, разразившийся

в XIX веке. Постепенно Италия утрачивает свое первенство и отходит

на второй план. В сфере современного изобразительного искусства она

• 12 ·

ПРЕДИСЛОВИЕ

также уступает свое традиционное лидерство и, в глазах остальной

Европы, ей уготована роль хранительницы великого наследия прошлого.

При этом соседство с памятниками искусства прошлого лишь оттеняло

картину нищеты окружающей жизни, да и сами эти памятники нередко

пребывали в состоянии запустения. Тэн не раз сетует на то, что стены

знаменитых церквей и дворцов обвалились либо покрыты плесенью,

а росписи тусклы и с трудом различимы. Все это навевало чувство

ностальгии и грусти, которое нередко присутствует у разных авторов

«путешествий по Италии» как до, так и после Тэна. Она окрашивает особым

настроением чего-то невозвратно ушедшего и хорошо знакомое нам,

русским, сочинение П.П. Муратова - одно из последних в европейской

традиции этого литературного жанра.

Однако восприятие Тэна и стиль его изложения совершенно

свободны от какого бы то ни было романтического флера. Его ясный

галльский ум без труда проникает в различные сферы, будь то искусство

или окружающая его повседневная жизнь, помогая за внешней

оболочкой вещей открыть их истинную суть. Благодаря этому Италия в книге

Тэна предстает не только как хранительница великих традиций

прошлого, но (что особенно важно!) во всем величии своего

исторического предназначения, в многогранности национальных проявлений,

в неповторимом своеобразии жизни современного ему общества.

Читатель находит в книге описание Италии середины XIX века, которая так

не похожа на Италию современную и уже давно стала достоянием

истории. Страна тогда была политически раздроблена, ее северная часть

находилась под властью австрийцев, а Папская область простиралась на

обширной территории Центральной Италии. Но страна уже стояла на

пороге создания нового государства - объединенного королевства, и его

столицей на некоторое время стала Флоренция. Это было время, когда

начал свой поход Гарибальди, а пьемонтцы, действуя политическими

методами, пытались направить течение итальянской жизни в новое

русло. В этом сложном противоборстве различных сил участвовала

вся Европа, преследуя собственные интересы и оказывая поддержку

тем или иным политическим партиям. Франция выступала на стороне

папской власти, оказывавшей всемерное противодействие процессу

объединения страны. Но, несмотря на свое происхождение, Тэн, хорошо

осведомленный о настроениях в обществе, откровенно констатирует,

что «...день ухода французов будет последним днем папского

владычества».

• 13 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

Политика и вопросы религиозной жизни живейшим образом

интересуют Тэна, и в своих выводах он опирается не только на

собственные наблюдения, но и на суждения итальянцев, относящихся к разным

слоям общества. Тэн не поверхностный созерцатель, и в моменты,

когда он склонен к размышлению и глубокому анализу, ему открывается

сокровенная суть вещей, истинный характер народа, жизнь и культуру

которого он стремится постичь с присущей ему проницательностью.

Именно поэтому, несмотря на то что со времен Тэна сама итальянская

реальность разительно изменилась, иными стали ее внешние приметы,

многие из наблюдений за характером итальянцев верны и сегодня.

Тэн нередко прибегает к сравнению Италии и Северной Европы. Это

касается и характера людей, который раскрывается в самых разных

жизненных обстоятельствах, и их воззрений на политику и религию, а также

и памятников искусства. Ярким примером может служить сопоставление

римских церквей и средневековых готических соборов, атмосфера

которых, во многом сформировавшая религиозные чувства Тэна-протестанта,

была ему так близка. В подобном развитии сюжета, согласно логике

автора, заключена своя драматургия: вначале сравнение кажется не в пользу

итальянских памятников, но по мере углубления и развития анализа

неоспоримость их превосходства становится очевидной. Этот прием Тэн

использует постоянно. Переходя от мимолетного впечатления, оставленного

в душе впервые увиденным памятником архитектуры, произведением

искусства или городом, к оценкам более взвешенным, возникающим в

результате глубокого размышления о предмете, автор нередко кардинально

меняет свою позицию. В известном смысле Тэн использует этот контраст

как литературный прием, интригующий читателя и побуждающий его

к самостоятельному анализу.

Путешествие Тэна открывается дорогой в Италию и мимолетным

знакомством с Римом. На пути в Вечный город он делает остановку в Остии,

небольшом местечке на побережье, которое производит на него весьма

мрачное впечатление. Как пишет Тэн, «именно здесь жил так долго наш

бедный Стендаль, обращая свои взоры к Парижу». Первое знакомство

с Римом поверхностно; автор отмечает лишь, что город грязный и

провинциальный, а памятники грандиозны, но не более («Все, что я видел

из коляски, было отвратительно...» - замечает он по дороге в Колизей).

Но это еще не сами впечатления, а всего лишь их смутные очертания,

своего рода прелюдия. Интонации автора начинают заметно меняться

во время знакомства с Неаполем и его окрестностями. Здесь он много

• 14·

ПРЕДИСЛОВИЕ

говорит о природе и человеке, и реальные впечатления все чаще

приводят его к истокам, к мыслям об античной древности. Юг Италии более

всего располагает к подобного рода размышлениям: земля здесь

прекрасна, ее красота овеяна легендами и мифами и, кажется, сама хранит

воспоминания о великих подвигах богов и героев.

Таким образом, переполняясь чувством радости и красоты («повсюду

следы античной радости и красоты»), Тэн не только дает читателю

историческую точку отсчета, но и эмоциональный камертон, столь

необходимый для верного понимания окружающей его действительности. Он, как

никто, осознавал, что общеевропейские мерки к Италии неприменимы.

Об этом он говорит в разных местах и по-разному, но, пожалуй, в

наиболее сжатой форме это звучит так: «...основная черта аля всей Италии:

она никогда не была германской».

Возвратившись после посещения Неаполя в Рим, Тэн с головой

погружается в его атмосферу и уже не сдерживает своих восторгов. Ярким

примером может служить описание собора Святого Петра, который

поначалу представлялся ему помпезным и вовсе не располагающим к

подлинно религиозному чувству. Но, вернувшись туда спустя некоторое

время, он разражается восторженным гимном этому уникальному

сооружению и заключает: «Святой Петр - один из шедевров человечества».

Подобные смены настроений и оценок противоречивы только на

первый взгляд. На деле же здесь кроется сознательный прием, в том числе

и литературный. Обращает на себя внимание композиция книги.

Первый том открывается приездом автора в Вечный город, а завершается

отъездом в Перуджу. Практически все внимание автора здесь

поглощено Римом, и сам тон изложения отвечает масштабности этого города.

Во втором томе меняется ритм рассказа, ослабевает полемичность. Тэн

как будто настраивается на нужный лад, превращаясь во

внимательного наблюдателя. Он часто переезжает с места на место, и его

впечатления нередко напоминают калейдоскоп. Лишь Венеция по-настоящему

завораживает его, заставляя по-новому ощутить течение времени. Но,

как в сложном музыкальном произведении, внимательный читатель

найдет в книге бесконечное разнообразие оттенков эмоциональных

состояний и некую внутреннюю преемственность в развитии темы.

Путешествие Тэна - это не только путешествие в пространстве, но

и во времени. Первый том затрагивает три великие эпохи -

античность, Ренессанс, барокко, которые стали кульминационными аая

итальянского гения. Главный темой второго тома служит Средневековье,

• 15 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

время ожесточенных битв, когда формировался независимый,

индивидуалистический характер итальянцев. Редкой глубиной отличается

и анализ средневековых памятников, таких, как пизанский ансамбль

или церкви Вероны. В них поистине запечатлелось время, а потому

и сегодня они дают пищу для размышлений. Присущая Тэну ясность

подхода подкупает. Объясняя своеобразие североитальянской

архитектуры, он умеет найти простые и весьма точные слова. Невольно

приходят на память современные сочинения по истории искусства, где

даже самые пространные объяснения не всегда столь же убедительны

и доходчивы.

Одна из особенностей книги Тэна состоит в том, что автор

выступает здесь как бы в двух лицах. Первое предлагаемое читателю суждение,

звучащее весьма категорично, зачастую вовсе не его собственное, а

лишь то общепринятое и поверхностное, которое, как правило,

заготовлено у буржуазного обывателя, приехавшего в Вечный город из

Парижа, возможно более чистого и благополучного, но живущего суетой

сегодняшнего дня. Это столкновение древней культуры и современной

цивилизации еще до Тэна подметил Гоголь в своей замечательной

повести «Рим» и сделал свой выбор в пользу ценностей подлинных, а не

мнимых.

Париж в известном смысле - это сам Тэн, но не весь, а лишь его

внешний облик, его воспитание, его привычки. Однако душа его, его мысли

и воззрения формировались на иных образцах, и встреча с Италией -

своего рода кульминация его духовной жизни. Позднее, уже в начале

XX века, Муратов выразил эту формулу следующим образом:

«итальянское путешествие должно быть одним из решительных душевных опытов».

Тэна по-настоящему волнует великая история этой страны, которая

поражает необыкновенной силой традиций, сохранявшихся на

протяжении многих столетий. История служит Тэну своего рода камертоном

аая понимания современной жизни, многие события и обстоятельства

которой без знания прошлого либо непонятны, либо предстают в

искаженном свете.

Однако история не заслоняет и не отодвигает на второй план

искусство, будь то архитектурный облик городов, произведения скульптуры

и живописи. Тэн, как правило, избегает пустого эстетствования и, тонко

проникая в суть памятника, он умеет раскрыть перед читателем грани,

наиболее полно выявляющие его художественную и образную

неповторимость.

• 16·

ПРЕДИСЛОВИЕ

К наиболее блестящим и глубоким по содержанию страницам

книги французского автора следует отнести те, где речь идет о Рафаэле.

Здесь также использован прием развития суждения во времени. Мысли,

высказанные им вначале, принадлежат явно не ему, а тому самому

путешественнику-обывателю, который во времена Тэна уже вполне обжил

Италию. Если в XVIII веке это были аристократы, то в XIX их сменили

буржуа, которые принесли с собой присущее им поверхностное, а

отчасти и потребительское отношение и к жизни, и к искусству.

Постепенно намечается контраст в восприятии просвещенных знатоков и

массового зрителя (а именно такой зритель в наши дни буквально наводнил

Италию).

При своем первом знакомстве с творениями Рафаэля в Ватикане Тэн

высказывает почти банальные мысли, лишь обозначающие планку, от

которой он отталкивается, постепенно подводя читателя к пониманию

обдуманных и взвешенных суждений, отвечающих его личным взглядам.

«Вот наконец я возвращаюсь в Ватикан - и все мои впечатления

меняются: я нашел настоящую точку зрения», - искренне признается он.

Именно так рождаются строки, подкупающие своей простотой и ясностью

мысли: «Он думал формами, как мы думаем фразами»; «в сравнении

с Рафаэлем все другие художники неуравновешенны и периферийны».

Мысли Тэна вновь вернутся к Рафаэлю во время посещения Болонской

пинакотеки. Стоя перед картиной «Святая Цецилия», автор придёт к

следующему заключению: «Во всякой эволюции есть некоторый

единственный момент совершенства; Рафаэль владеет одним из таких, подобно

Фидию, Платону и Софоклу».

К кульминационным местам первого тома по праву принадлежат

и страницы, посвященные другому титану Возрождения - Микеланд-

жело и его росписям в Сикстинской капелле. Заметим, что во времена

Тэна он вновь становится общеевропейским кумиром и властителем

дум. Многие художники стремятся ему подражать. Вспомним хотя бы

соотечественника Тэна - Огюста Родена, который вынашивал

честолюбивые планы сравняться мощью своих образов с великим итальянцем.

Как сложно писать о всяком подлинно великом явлении искусства,

особенно если оно глубоко волнует воображение! Однако Тэн успешно

справляется с этой нелегкой задачей. Добрая доля иронии, присущая

французскому автору «Путешествия по Италии», а также кажущаяся

обрывочность впечатлений, позволяют ему уйти от высокого,

окрашенного пафосом стиля в описании места, освященного гением Микелан-

• 17 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

джело. Он дает читателю лишь систему намеков и, уподобляясь

живописцу XIX века, несколькими быстрыми мазками набрасывает эскиз, за

которым угадывается целое - большое монументальное полотно, имя

которому Сикстинская капелла.

Но Тэну свойственно отдаваться тому, что предстаёт его взору в

данный момент. Во время посещения Венеции его охватывает восторг перед

творениями Тициана и Тинторетто. Этим двум гигантам он посвящает

отдельные главы книги. Сетуя на то, что в Венеции осталось не так много

картин Тициана, автор, наслаждаясь красотой города, постоянно

вспоминает его неповторимые краски, мягкость переходов, неуловимое

скольжение теней. И восторженно заключает: «Нужно вернуться к лучшим

дням языческой древности, чтобы найти гения, столь хорошо

соразмерного с природой вещей... ». У Тинторетто, которого в отличие от

Тициана по-настоящему можно увидеть лишь в Венеции, Тэн выделяет

«единственное в своем роде качество - молниеносность прозрения». Однако,

проведя весь день в созерцании больших полотен мастера в Скуоле ди

Сан Рокко, Тэн разочарованно признается, что они производят

«несколько меньшее впечатление; эффект ансамбля и первого взгляда слишком

важен в глазах Тинторетто, и он подчиняет ему остальное. В этом он ниже

великих мастеров».

Тэн по натуре полемист, но с ним далеко не всегда следует

соглашаться. Да он, собственно, этого и не требует от читателя, ведь сам

избранный им жанр книги подразумевает непосредственные зарисовки, первые

беглые впечатления и наблюдения, рассуждения вслух о том или ином

предмете. Читатель Тэна - это его собеседник, он должен внимательно

следить за развитием мысли и быть готовым к внутренней полемике,

в которой оттачиваются его собственные воззрения. Временами его

характеристики и оценки настолько совпадают с общепринятыми, что в них

почти невозможно различить голос самого Тэна. Сказанное следует

отнести к некоторым страницам, посвященным творчеству Перуджино и Фра

Анджелико. При этом, однако, Тэну никогда не изменяет способность

к обобщению.

Книга Тэна дает весьма многообразное представление об Италии.

Но есть одна область, которой он не касается совершенно. Речь идет

о современной художественной жизни и работавших тогда мастерах.

Лишь однажды на ее страницах появляется имя работавшего в Италии

немецкого художника XIX века Овербека, чье творчество высоко

ценил Александр Иванов. Находясь в Ассизи и насладившись росписями

• 18·

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лжотто, Тэн посещает церковь Санта Мария дельи Анджели,

хранящую священную реликвию - дом св. Франциска. Увидев там росписи,

выполненные известным немецким живописцем, он делает следующее

заключение: «Фрески Овербека - только подражание; чтобы остаться

готическим, он стал неумелым... Поскорее уходишь оттуда: нет ничего

более неприятного, чем деланное благочестие, - после искреннего».

И трудно не согласиться с ним, когда он говорит, что «теперешние люди

более тонки, но менее способны понимать живопись». Действительно,

способность проникать в суть живописного произведения и потребность

в этом с течением времени заметно иссякают в европейской культуре.

Но в сравнении с современниками Тэна наши современники грешат этим

куда больше.

Поездка Тэна в Италию продолжалась без малого три месяца, с 15

февраля по 10 мая 1864 года. Как и в начале книги, на ее последних

страницах мы вновь находим пространные описания природы. Небеса,

воды, горы - вот заключительные аккорды этого путешествия. Природа

располагает к мыслям о Вечности. Природа - пишет Тэн - «великая мать,

плодоносная и спокойная, которую ничто не волнует, потому что вне её

нет ничего». В ней начало и конец всего, всех великих помыслов, надежд

и человеческого тщеславия... fè?

ВИКТОРИЯ МАРКОВА

В России сочинения Ипполита Тэна стали

выходить при жизни автора, и в

дореволюционный период многие из них уже были

известны в переводе на русский язык. Для

заинтересованного читателя приводим практически

полный их перечень:

Лекции об искусстве, читанные в

Парижской школе изящных искусств в 1865 году.

Пер. В. Чуйко. СПб., 1866;

Философия искусства и об идеале в

искусстве. Пер.А.Н. Чудинова. Воронеж, 1869;

Об уме и познании. Пер. H.H. Страхова.

СПб., 1872;

Новейшая английская литература в

современных ее представителях. Пер. Д.С.Ивашин-

цова. СПб., 1876;

Тит Ливии. Критическое исследование.

Пер. А. Иванова и Е. Щепкина. М., 1885;

Бальзак. Этюд. Пер. С. Шклявера. СПб., 1894;

Французская философия первой половины

XIX века. Пер., под редакцией Е.

Банковского. СПб., 1896;

Происхождение современной Франции.

Пер., под редакцией A.B. Свырова. СПб.,

1906;

Лекции об искусстве (Философия искусства).

Живопись эпохи Возрождения в Италии.

Живопись Нидерландов. Пер. Н. Соболевского.

М., 1913. Переиздание: М., 1995. Автор вступ.

ст., примечаний, научн. ред. В.П. Головин.

·ι·

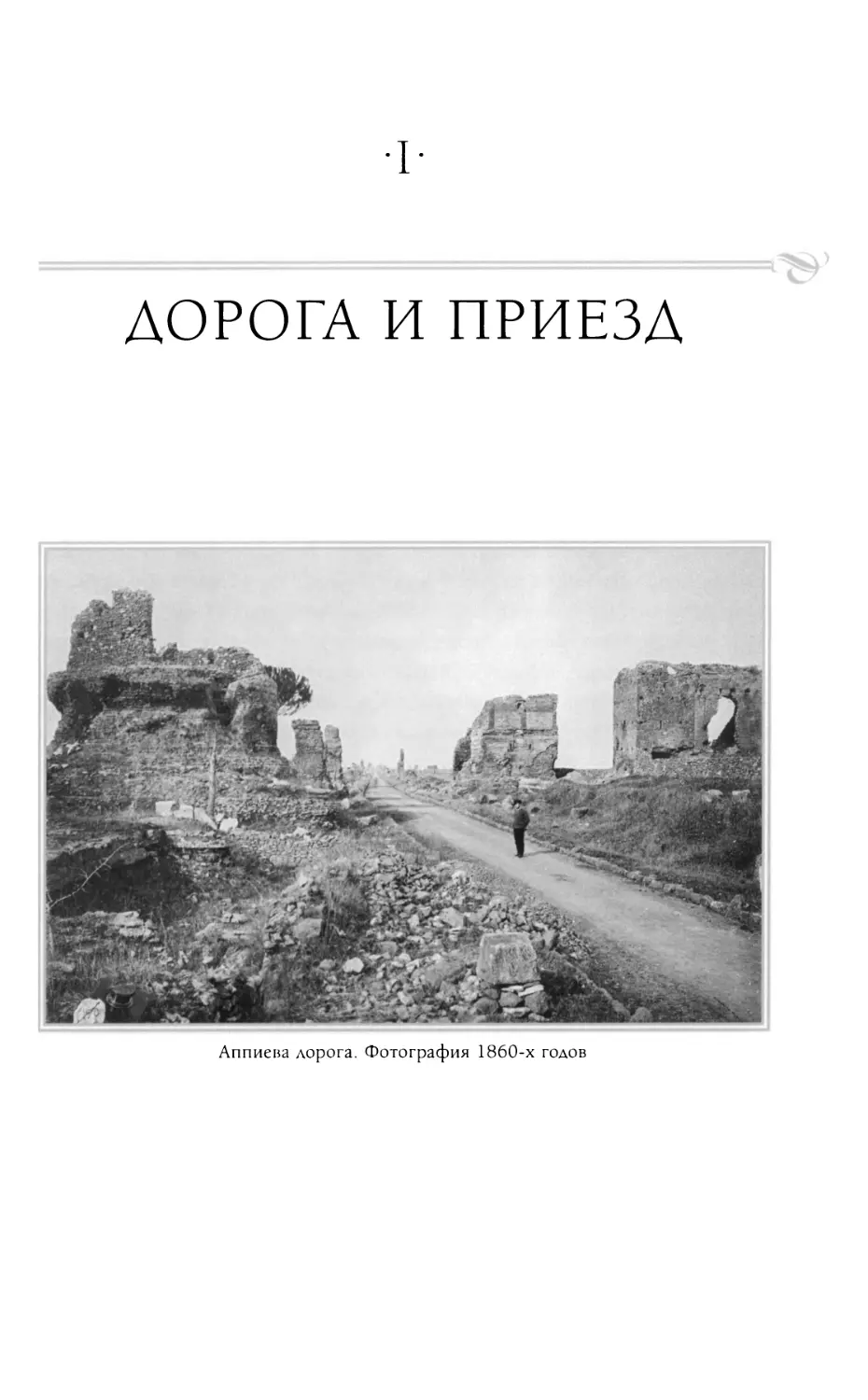

ДОРОГА И ПРИЕЗД

Г

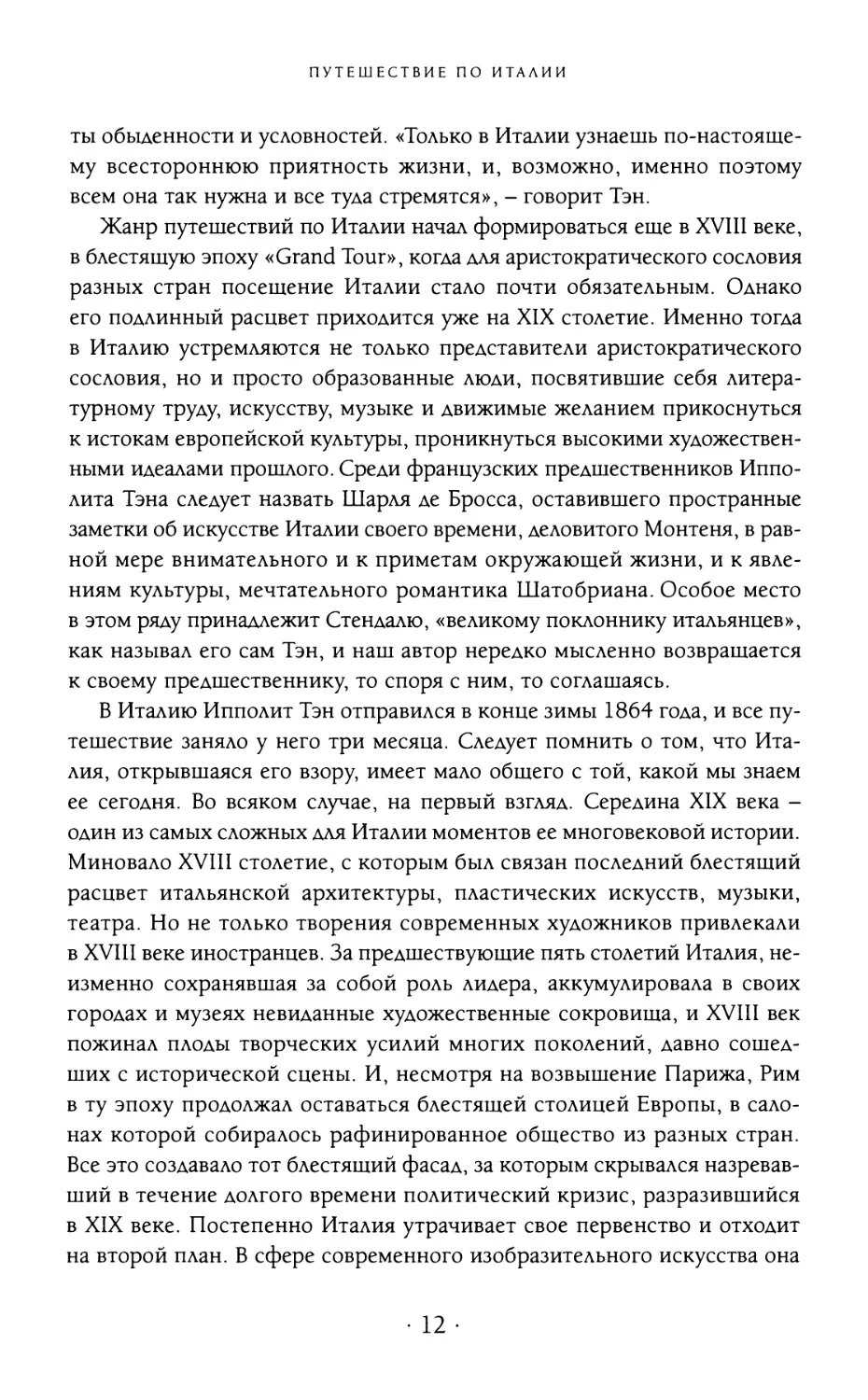

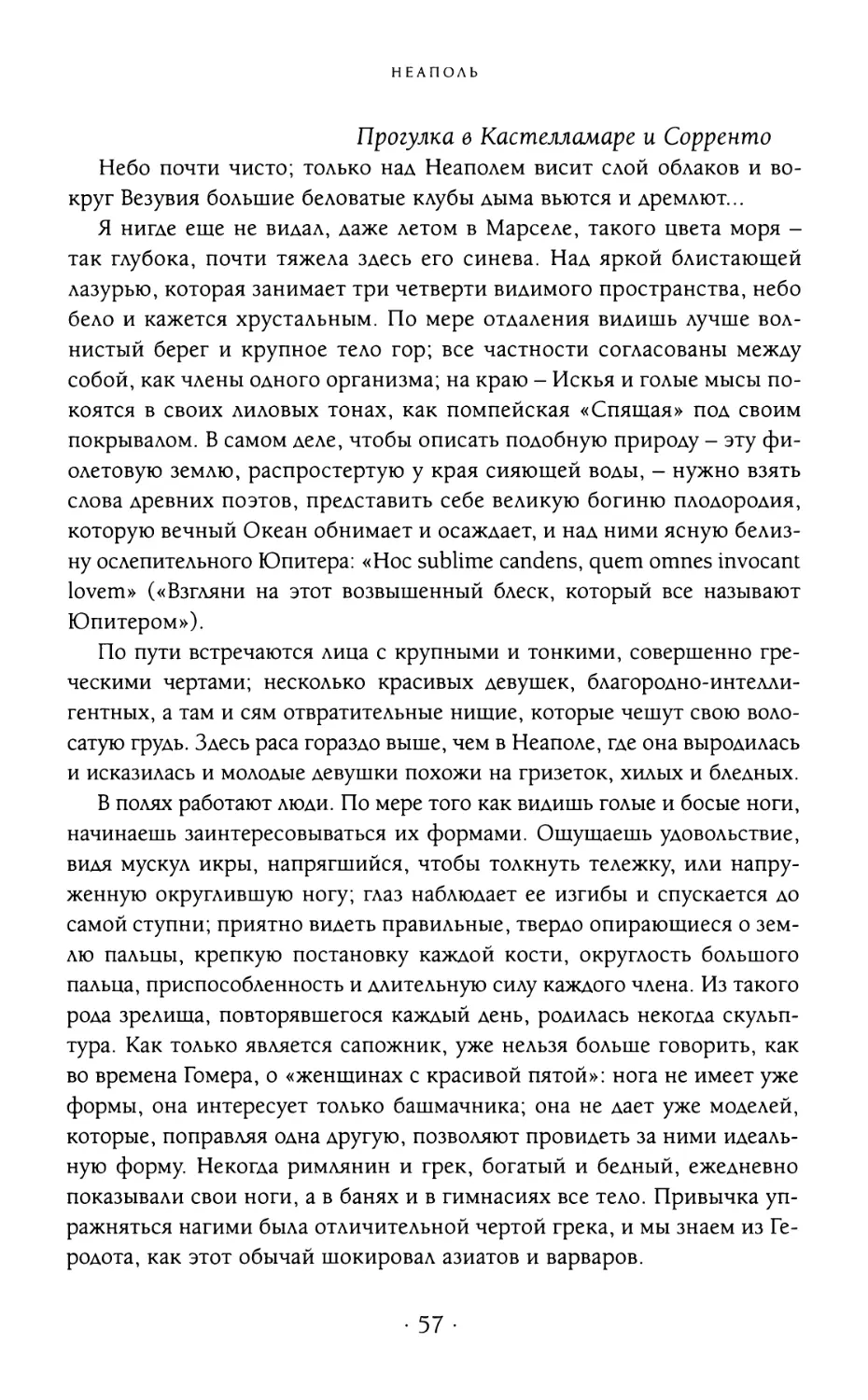

Аппиева дорога. Фотография 1860-х годов

Г-НУ... В ПАРИЖЕ

15 февраля 1864

НАЕШЬ АИ ТЫ что-нибудь неприятнее

антрактов? Ворочаешься в своем кресле,

потягиваешься, осторожно зеваешь. Больно глазам...

В сотый раз смотришь на торчащие перед

тобой фигуры музыкантов - на первую

скрипку, которая позирует, на кларнет, который

переводит дыхание, на терпеливый контрабас,

похожий на почтовую лошадь, выпряженную

после перегона. Поворачиваешься к ложам и замечаешь поверх

декольтированных плеч большое черное пятно - огромный бинокль, который

похож на трубу и закрывает лицо. Душный, нездоровый воздух висит

над муравейником оркестра и партера. В блеске резкого освещения

различаешь множество беспокойных, гримасничающих лиц и лживых

улыбок; дурное настроение просвечивает сквозь учтивость и приличие.

Покупаешь газету, которую находишь глупой; доходишь до того, что читаешь

либретто, которое еще глупее, и в конце концов говоришь себе

втихомолку, что вечер потерян: антракт оказывается более скучным, чем пьеса

занимательной.

В путешествии бесконечное множество антрактов: это пустые часы -

табльдота, отхода ко сну, вставания; ожидание на станциях;

промежуток между двумя визитами, моменты усталости и невосприимчивости.

Во все такие минуты видишь жизнь в мрачных красках. Я не знаю

другого лекарства от них, как взять карандаш и делать заметки...

Прими это как дневник, в котором не хватает многих страниц и

который носит, прежде всего, личный характер. Когда какая-нибудь вещь

мне нравится, я не претендую, чтобы она нравилась также и тебе, - еще

менее, чтобы она нравилась другим. Избави нас Боже от законодателей

в вопросах красоты, удовольствия и впечатлений! То, что каждый

чувствует, свойственно лично ему, как его природа; то, что я испытаю, будет

зависеть от того, каков я сам.

Поэтому я должен начать с маленького признания: следует

рассмотреть устройство инструмента, прежде чем им пользоваться. По опыту

я знаю, что этот инструмент - душа или разум - испытывает большее

удовольствие от вещей естественных, нежели от созданий искусства,

ничто, как ему кажется, не может сравниться с горами, морем, с лесами

• 23 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

и реками. И во всем он следует той же склонности: в поэзии, как и в

музыке, в архитектуре и в живописи его более всего привлекает

естественное: свободный порыв человеческих сил, каковы бы они ни были и в

какой бы форме ни проявлялись. Если только художник чувствует глубоко

и страстно и думает только о том, как бы выразить свое чувство вполне -

таким, каково оно есть, без колебаний, слабости или недомолвок, - то вот

и хорошо. Если он искренен и достаточно владеет техникой, чтобы

передать полно и точно свое впечатление, то его создание прекрасно, -

старо ли оно или ново, готическое или классическое. На этой ступени

оно представляет вкратце общие чувства, господствующие страсти

той эпохи и той страны, где оно родилось, так что оно уже само есть

явление природы, - продукт великих сил, которые направляют и

переплетают между собой события человеческой жизни.

Инструмент, таким образом устроенный, практиковался в области

истории, и в особенности среди созданий литературы, а также

пластических искусств - единственных, которые благодаря осязательности своих

форм сохраняют для потомства живое тело и весь облик человека, -

среди картин и музеев Франции, Бельгии, Голландии, Англии и Германии.

Продолжая сравнение, он оказывался наиболее чувствительным прежде

всего и больше всего к проявлениям героической или дикой силы, то

есть перед гигантами Микеланджело и Рубенса, затем - к красоте

сладострастия и счастья, то есть к декоративности венецианцев; в той же

степени - или, может быть, даже более - к трагическому и мучительному

чувству правды, к напряженности скорбных видений, к смелой живописи

человеческой грязи и нищеты, к поэзии мутного северного света, то есть

к картинам Рембрандта.

Этот-то инструмент я везу сейчас в Италию; вот цвет его стекол -

считайся с их оттенком в описаниях, которые он будет давать. Я сам не

доверяю себе, и я попытался снабдить себя еще другими стеклами, чтобы

пользоваться ими при случае. Это дело вполне возможное; школа

истории и критики помогает нам в этом. Посредством размышления, чтения

и привычки удается постепенно воспроизвести в себе такие чувства,

которым первоначально был чужд; мы видим, что другой человек в другое

время должен был чувствовать иначе, чем мы; мы входим в его взгляды,

потом в его вкусы; мы становимся на его точку зрения; мы его

понимаем - и по мере того, как мы его понимаем лучше, мы находим самих

себя немного менее глупыми.

• 24·

ДОРОГА И ПРИЕЗД

Марсель и Прованс

Здесь уже настоящий юг; он начинается от Севенн. Земля на севере

всегда сыра и черновата; даже зимой луга там остаются зелеными. Здесь

все серо и бесцветно. Лысые горы, нигде нет деревьев, кроме как на

пологих склонах и в лощинах, полных мелкого камня, где укрываются

чахлые шпалеры маслин и миндаля. Не хватает красок, это - только

рисунок, тонкий, изящный, как на заднем плане картин Перуджино. Поля

похожи на большое серое полотно, однообразно расчерченное. Но

нежное бледное солнце льет дружелюбно свои лучи с лазури, слабый бриз

доходит до щек, как поцелуй; это вовсе не зима: это ожидание -

ожидание лета. И вдруг открывается великолепие юга, озеро Берра - чудесная

голубая пелена, неподвижная, как в чаше среди белых гор; потом -

море, бесконечно разверстое, великая водная стихия, сияющая, ласковая,

в переливающихся красках которой есть нежность самой

очаровательной фиалки или только что распустившегося барвинка. А вокруг -

полосатые горы, которые кажутся увенчанными славою ангельской, - так

много света держится на них, настолько это сияние, плененное в

лощинах воздухом и расстоянием, кажется их одеждой. Оранжерейный

цветок в мраморной вазе, перламутровые жилки орхидеи, бледный бархат,

окаймляющий ее лепестки, фиолетово-пурпурная пыльца, которая

дремлет в ее чашечке, не более великолепны и милы.

Вечером, на дороге, идущей вдоль моря, теплый воздух касается

лица; запах зеленеющих деревьев веет отовсюду, как благоухание лета;

прозрачная вода кажется похожей на жидкий изумруд.

Неопределенные, исчезающие в темноте формы гор и крупные очертания берега

неизменно благородны, а на самом краю неба просвет - полоса горящего

пурпура - заставляет угадывать великолепие солнца.

На корабле, в десять часов

Странен этот молчаливый порт - этот большой, черный,

мерцающий бассейн. Снасти, канаты, борозды рей - еще чернее. Три фонаря

вдалеке как звезды, и длинная полоса света, дрожащая на воде, кажется

рассыпавшимся жемчужным ожерельем. Корабль двигается медленно,

как колоссальная ящерица, как некое допотопное чудовище, которое

храпит. С обоих боков, в струях, колыхание воды вверх и вниз дает

впечатление страшного черного плавника; кажется, что видишь перепонку

чудовищной лягушки. Внизу, под собою, чувствуешь движение винта,

неутомимо сверлящего море своим буравом. Борта корабля дрожат от

■25 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

него, и до самого утра ощущается это сверление, могучее и

монотонное, точно работа какого-то плезиозавра, обращенного в рабство и

заменившего человеческий труд.

В море

Сегодня утром погода мягкая, туманная и тихая. Верхушки

маленьких волн усеяли своей белизной аспидный туман. Со всех четырех

сторон горизонта висят и дождят тяжелые тучи. Но как хороши были бы

эти волны тусклого бархата, если бы на их хребте блистало солнце!

Я видел это небо и это море в середине лета, во всем их великолепии.

Нет слов, чтобы выразить всю красоту безграничной лазури, которая

простиралась во все стороны, теряясь из глаз. Какой контраст с

опасным и мрачным Океаном! Это море было похоже на красивую,

счастливую девушку в новом платье блестящего шелка. Синева и опять

сияющая синева - вплоть до конца, до глубины, до края небес, - и там

и сям бахрома серебра на этом движущемся шелке. Снова делался

язычником, снова чувствовал пронизывающий взор, мужественную

силу, блистание великолепного солнца - великого бога воздуха. Как он

торжествовал - там, вверху! Как он бросал полными пригоршнями все

свои стрелы на необъятную пелену! Как искрились и трепетали волны

под этим огненным дождем! Приходили на память трубящие в рога

тритоны и нереиды с белокурыми распущенными волосами, с белыми

телами, омытыми пеною. Древняя религия радости и красоты

возрождалась из глубины сердца при соприкосновении с пейзажем и

климатом, которые ее породили...

Все то же небо, мягкое и печальное. Море колышется медленно -

полубагровое и полусинее, с тем оттенком темного аспида, который

встречается в глубоких каменоломнях. Иногда солнце проглядывает между

облаками - и видишь блеснувший вдалеке кусок моря.

К вечеру показываются снежные вершины и длинная кайма гор; потом,

несколько ближе, острые четкие склоны и коричневый берег Корсики.

Это величественно, потому что просто, но эта нагота бесплодна.

Невольно повторяешь стихи Гомера об «Океане бесплодном, неукротимом».

Это огромное дикое море негодно ни к чему: его нельзя приручить,

подчинить, приспособить к быту людей.

•26·

ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД

Чивитавеккья

Корабль остановился. Внезапно в сером свете зари замечаешь

круглый мол, зубчатую линию домов, плоские красноватые крыши,

отчетливо отражающиеся на спокойной поверхности воды. Со стороны

открытого моря приближается красивый парусный корабль, полунаклонясь,

как парящая птица, - больше ничего; две-три черные линии на светлом

фоне, в белизне и свежести моря и зари. Точно марина, набросанная

карандашом великого художника.

Входишь в город, и впечатление меняется: печальный город, смесь

зловонных переулков и административных построек, которые плоски

и чопорны, как их назначение. Некоторые из этих переулков имеют

всего пять футов ширины, и дома в них опираются один на другой

посредством перекинутых через улицу контрфорсов. Солнце никогда не

попадает сюда, и грязь хлюпает. Иногда в улицу ведет старое,

средневековое строение с папертью и каким-то подобием зубцов. Входишь с

колебанием в эту щель, и с обеих сторон тянутся темные чуланы, где грязные

дети и растрепанные девчонки развешивают чулки и стараются

заштопать свои рубища. Никогда губка не проходила по стеклам этих окон

и лестницы не видели метлы; человеческая грязь пропитала и покрыла

их; терпкий солоноватый запах бьет в нос. Многие окна, кажется,

сейчас упадут; отваливающаяся лестница лепится возле покрытых

проказою стен. В поперечных улицах, среди грязи, капустных кочерыжек

и апельсиновых корок, несколько лавчонок, ниже мостовой,

приоткрыли свою пасть, и сквозь нее видны двигающиеся тени: мясник,

выставляющий кровавую говядину и четверть теленка, подвешенную к

стене; продавец фруктов с наружностью дикого головореза; громадный

грязный монах с наглым лицом, который шумно смеется, сложив руки

на своем пузе; медник, благородно задрапированный, спокойный и

гордый, как князь. Кругом много характерных фигур; некоторые -

несравненной красоты; почти все - энергичного вида, с актерскими жестами,

часто с шутовской веселостью и крайней живостью, близкой к

смешному. Наши французы с корабля, двадцать молодых солдат, выглядели

гораздо смирнее и не так напыщенно: их раса менее крепкой, но более

тонкой работы.

Здесь именно жил так долго наш бедный Стендаль, обращая свои

взоры к Парижу. «Мое несчастье, - писал он, - что здесь ничто не

возбуждает мысли: какое развлечение могу я найти среди пяти тысяч

торговцев Чивитавеккьи? Здесь нет ничего поэтического, кроме двух сотен

• 27·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

каторжников, но из них я не могу составить себе общество. У женщин

здесь только одна мысль: заставить своих мужей купить им

французскую шляпку». Здесь остался еще один друг Стендаля, археолог; в

качестве такового он считается либералом; в течение двадцати лет он не

мог получить позволения провести три часа в Риме.

Там и здесь, на улицах, на площадях, развертывается южная жизнь.

Слесаря и многочисленные сапожники работают на открытом воздухе.

Мальчишки, босиком, с выпачканной физиономией, играют в карты

под повозкой. На углу дрянной улицы, под фонарем, Мадонна,

окруженная свечами, цветами, венками, раскрашенными сердцами,

улыбается из-за своего стекла, и прохожие крестятся. Два рыбака являются

на площадь с тремя корзинами - и открывается базар; человек двадцать

с любопытством собирается кругом, точно перед каким-нибудь

зрелищем, жестикулируя и дымя трубками; обыватели уносят свою рыбу

в узелках. Несколько оборванных повес и бездельников, закутавшись в

свои черные и коричневые плащи, бродят по закоулкам, вдыхают запах

жаренья, глазеют на море. Без сомнения, вот уже десять лет, как они

спят на земле в этих самых плащах, судя по их цвету. Большой палец

ноги выглядывает сквозь дыры башмака. Панталоны переходили пять

или шесть раз через все светлые и темные оттенки от серого в черный,

от черного в коричневый, от коричневого к желтому, все более и

более в дырах и заплатах; невозможно найти предмета более сложного. Но

аая этих людей все это безразлично: они фланируют философически,

подобно созерцателям и эпикурейцам. Они отдаются жизни, они тешат

свои чувства зрелищем прекрасных вещей и праздной беседой; они

предоставляют труд простакам. При моей высадке здесь потребовался час

с четвертью, чтобы внести в реестр двадцать пять чемоданов. Из шести

чиновников двое работают; четверо остальных совещаются между собой

и глазеют по сторонам; чтобы заставить их пошевелиться, нужно выйти

из себя. Никакой очереди; чемодан проходит тем быстрее, чем грубее

его владелец кричал: «bestia!» [скотина].

Чем природа прекраснее и добрее, тем менее человек принужден

быть деятельным и заботливым. Голландец или крестьянин Шварцвальда

были бы слишком несчастны, если бы их жилище не было приятно и

чисто. Здесь же труд и дисциплина излишни: природа взяла на себя

доставить довольство и красоту.

•28·

ДОРОГА И ПРИЕЗД

От Чивитавеккъи до Рима

Дорога идет вдоль моря, которое тянется на бесконечное

пространство, совершенно гладкое, тускло-свинцовое, со слабым монотонным

шорохом; на протяжении целых миль, без перерыва, видишь его с

правой стороны, окаймляющим песок густой белой бахромой. Над

плоской равниной все еще лежит огромное покрывало теплого тумана.

Налево холмы сменяют друг друга, повышаясь и понижаясь, в

приятной окраске блеклого, как бы угасшего зеленого цвета. На них нет

настоящих деревьев, а растет дрок, можжевельник, мастиковое дерево,

утесник и другие кустарники с цепкой листвой. Все пустынно; на всем

переезде едва замечаешь изредка какую-нибудь ферму на краю лощины.

Ручейки ниспадают, извиваясь, и разливаются в лужицы; море их

отталкивает; это делает местность нездоровой, враждебной человеку. Несколько

лошадей на воле, черные быки с большими рогами пасутся на склонах;

можно подумать, что находишься в гасконских ландах. Время от времени

видишь из вагона лесок больших серых деревьев, обнаженных,

меланхолических, точно больных.

Вот наконец римская кампанья. Ничего, кроме голых холмов, без

деревьев и кустарников, с плохим ковром старых и пожелтевших трав; еще

нет акведуков - ничего, что нарушило бы мрачное однообразие. Потом -

сады и изгороди черного терновника, связанные крупным белесоватым

камышом; огородная растительность; купола на горизонте; старые

почерневшие кирпичные укрепления и бастионы; длинный, подобный

бесконечной стене акведук; Санта Мария Маджоре со своей колокольней

и двумя куполами.

На станции - снующие фиакры, галдящие кучера, комиссионеры

и гиды, которые бесцеремонно завладевают вашим багажом и вашей

особой; шумная волна причудливых фигур - англичане, немцы,

американцы, французы, русские, - все толкаются, теснятся, наводят справки,

со всеми акцентами и на всех языках. По дороге до гостиницы - вид

провинциального города, плохо ухоженного, плохо

распланированного, беспорядочного и нечистоплотного, с узкими и грязными

улицами, с какими-то конурами и лачугами, с кухнями на открытом воздухе,

с бельем, сохнущим на веревках, и несколькими высокими

монументальными зданиями, которым их окна с решетками, огромные уличные

решетки, многочисленные двойные засовы и болты придают вид

крепости или тюрьмы.

• 29 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

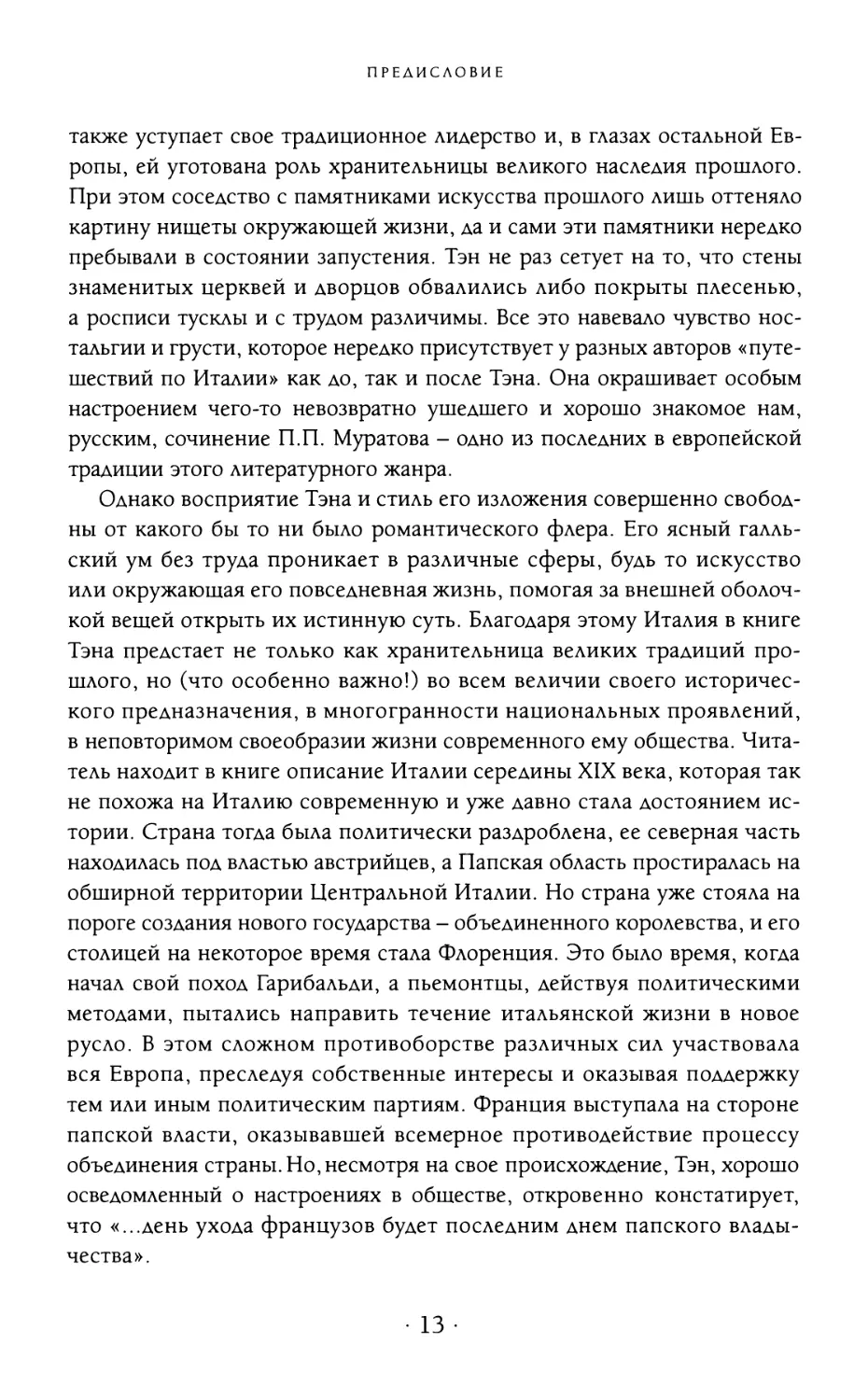

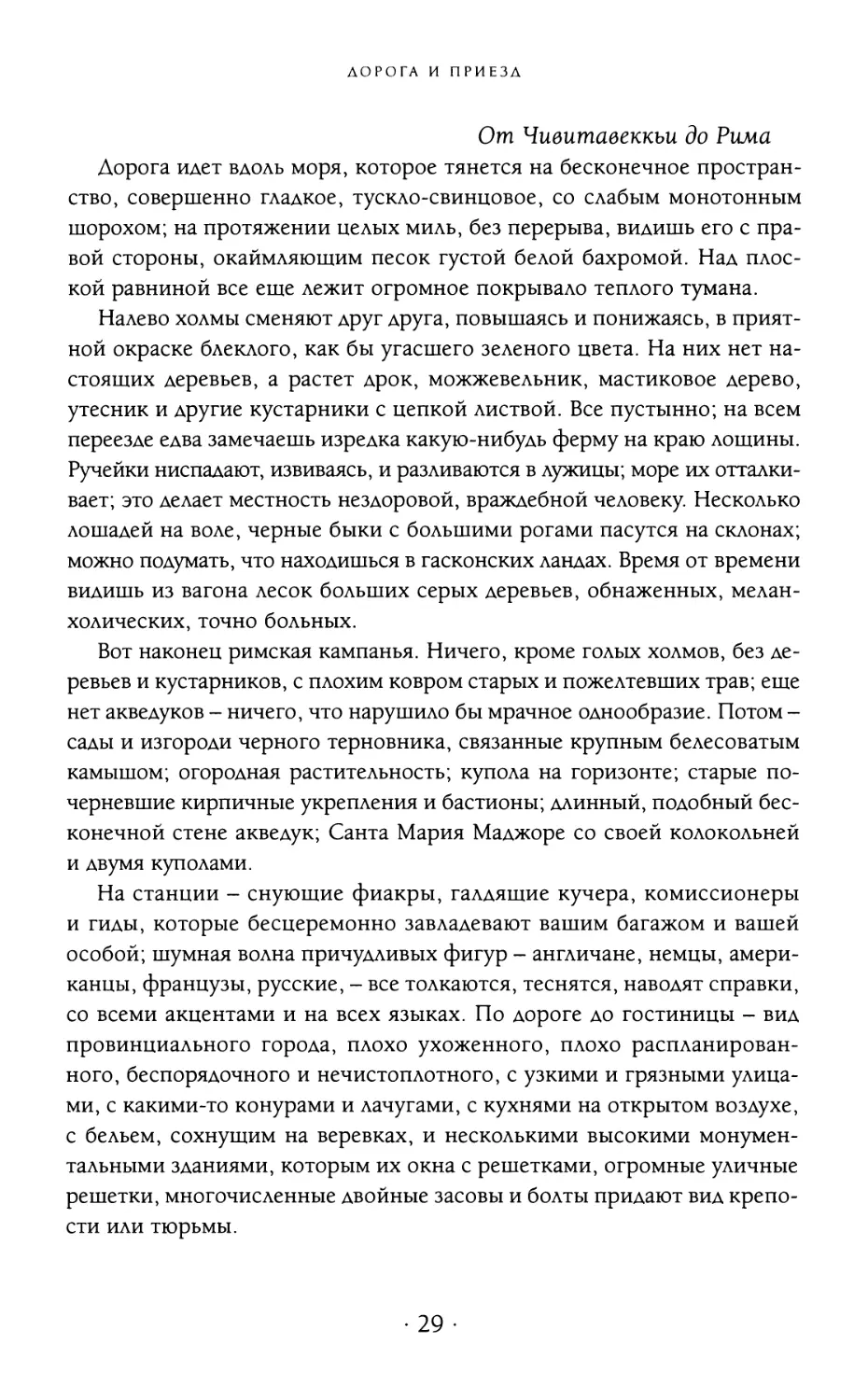

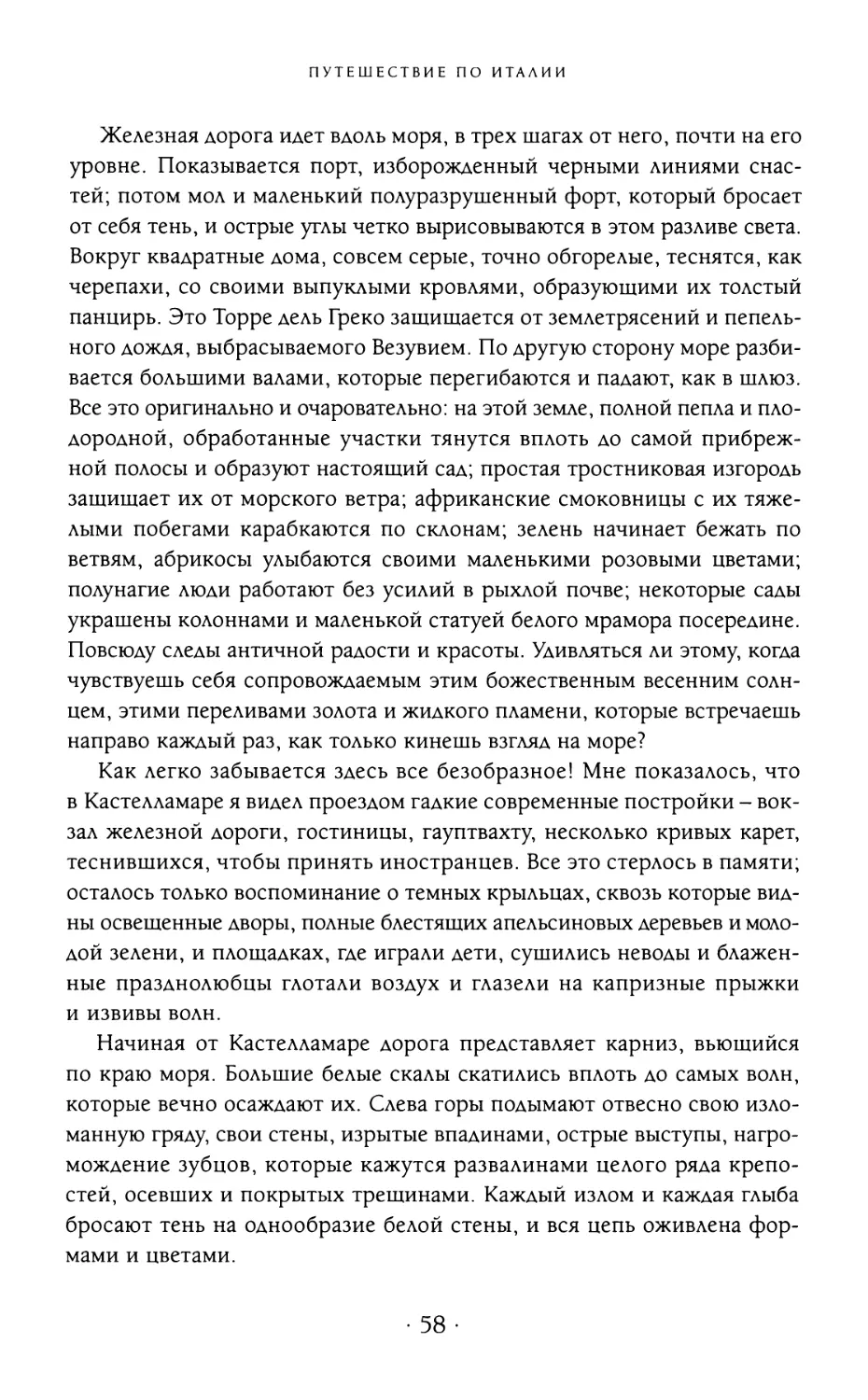

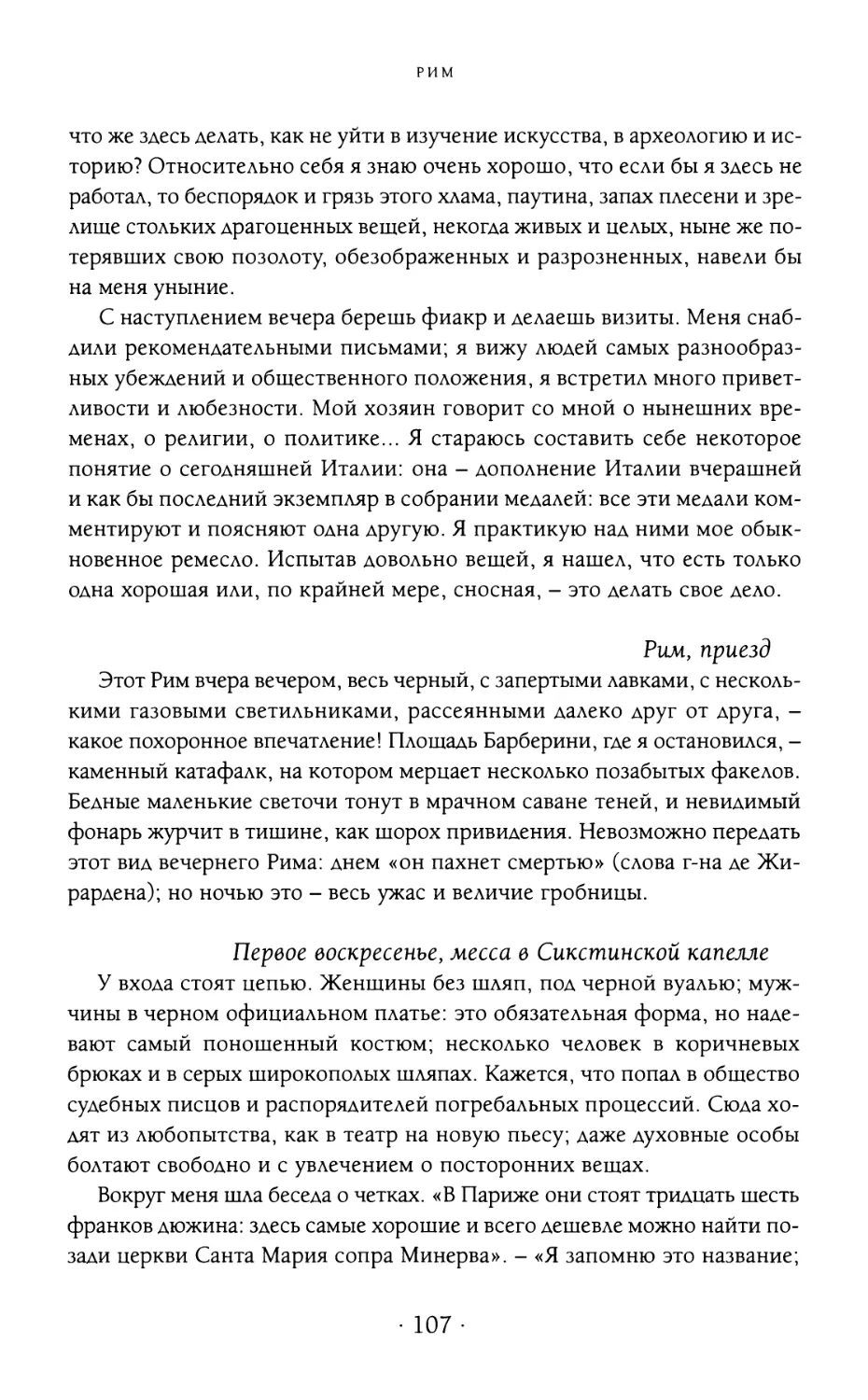

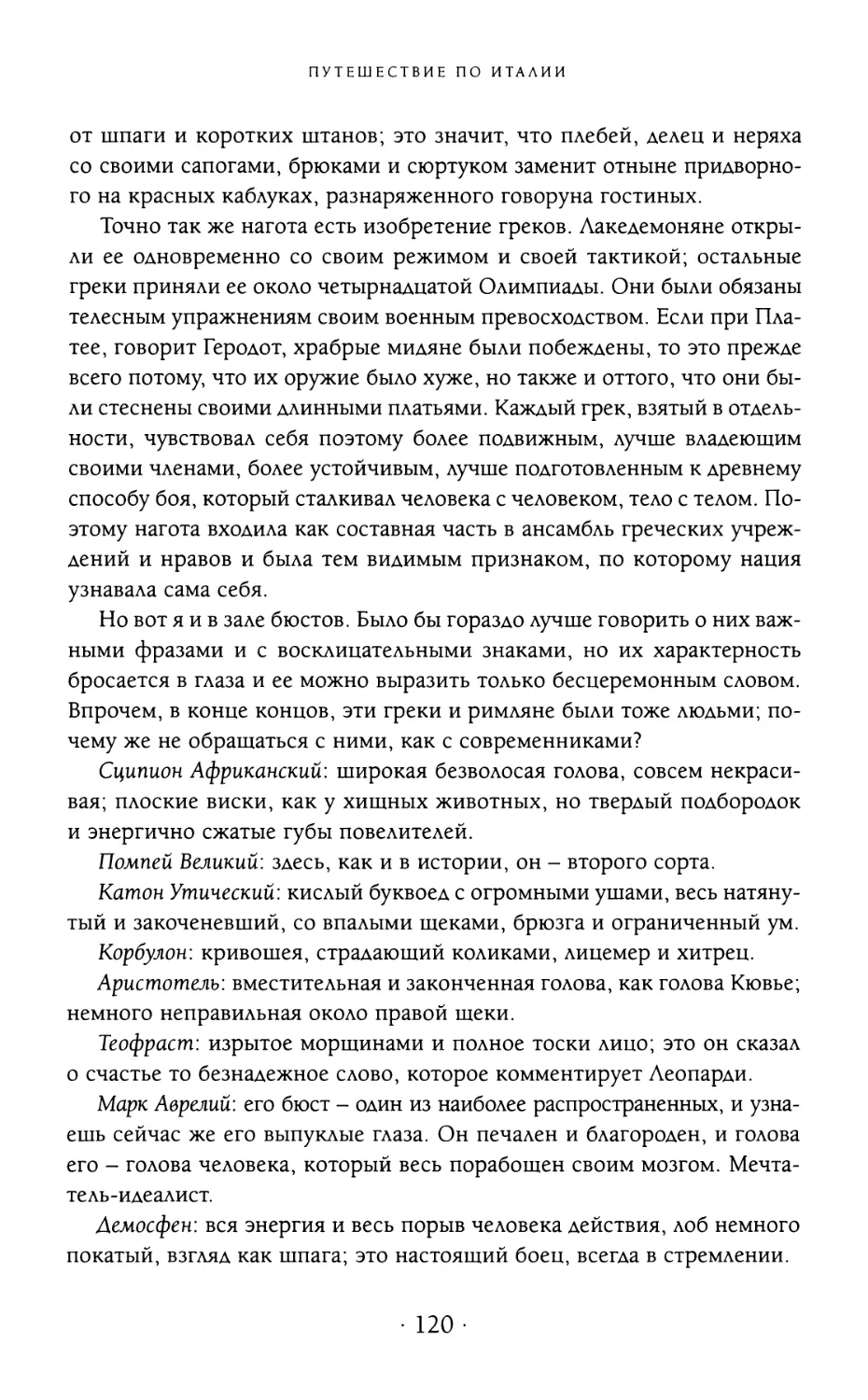

Колизей в Риме. Фотография 1890-х голов

Рим

У меня был один день в распоряжении; я решил увидеть Колизей

и собор Святого Петра. Конечно, неразумно отмечать здесь свои первые

впечатления такими, какими они были; но раз они были, то почему бы

их и не отметить? Путешественник должен смотреть на себя, как на

термометр; и прав я или не прав, но так я делаю и буду делать.

Сперва в Колизей. Все, что я видел из коляски, было отвратительно:

зловонные переулки, расцвеченные грязным и сохнущим бельем; ветхие,

протекающие постройки, испещренные подтеками сырости, с кучами

сора, с лавчонками, со всякой дрянью, - и все это под мелким дождем.

Развалины, церкви и дворцы, которые замечаешь во время пути, - все

это великолепие старины показалось мне одеждой, расшитой два

столетия назад и обветшавшей за два столетия, то есть истертой, поблекшей,

продырявленной и полной человеческих паразитов.

Показывается Колизей - и впечатление потрясает. Это в самом деле

грандиозно; нельзя вообразить ничего грандиознее. Никого внутри,

глубокое безмолвие; ничего, кроме кусков камня, ползучих трав и время от

времени крика птиц. Отдаешься молчанию и стоишь неподвижно; глаза

поднимаются и опускаются и снова поднимаются по трем этажам сводов

•30·

ДОРОГА И ПРИЕЗД

и по огромной стене, господствующей над ними. Потом говоришь себе,

что это был цирк, который вмещал на своих ступенях сто семь тысяч

зрителей; что все это одновременно кричало, аплодировало, угрожало;

что пять тысяч зверей было убито, что десять тысяч пленников

сражалось в этом кругу, - и получаешь представление о римской жизни.

Это заставляет ненавидеть римлян; никто не злоупотреблял так

человеком; из всех европейских племен ни одно не было столь

вредоносным; нужно припомнить восточных деспотов и опустошителей, чтобы

найти нечто подобное. Вот здесь стоял чудовищный город, огромный, как

нынешний Лондон, для которого было наслаждением зрелище убийств

и страданий. В этом - своеобразная, отличительная черта римской

жизни: сперва триумф и потом цирк. Они покорили сотню народов и

находили вполне естественным эксплуатировать их.

Под властью подобного режима нервы и душа должны были дойти

до необыкновенного состояния. Никакого труда: этих людей кормило

государство; они жили в праздности, гуляли по мраморному городу,

делали массаж в банях, смотрели мимов и актеров и, чтобы развлечься,

шли созерцать смерть и раны; это зрелище увлекало их; они

проводили тут целые дни. Блаженный Августин испытал сам и описал это

ужасное очарование; все другое, в сравнении с ним, казалось пресным;

невозможно было оторваться от него. С течением времени, под влиянием

этих привычек артистов и палачей, равновесие человеческого духа

было нарушено: появились исключительные чудовища - не только

кровожадные звери или расчетливые убийцы, как в Средние века, но

любители и дилетанты - Калигулы, Коммоды, Нероны, - своего рода

болезненные изобретатели и свирепые поэты, которые, вместо того чтобы

описывать или рисовать свои фантазии, осуществляли их на практике.

Многие из современных артистических натур похожи на них, но, к

счастью, им не дано выйти за пределы исписанной бумаги. В ту эпоху, как

и в наши дни, крайности цивилизации породили крайнее душевное

напряжение и бесконечные вожделения. Можно рассматривать первые

четыре века после Христа как некоторый огромный опыт, в котором

душа человека систематически искала впечатлений чрезмерности. Все

малое казалось ей плоским.

Из центра круга гладиатор видел сто тысяч человек и опущенных

вниз пальцев, требовавших его смерти, - какое ощущение! Это

уничтожение, без жалости и пощады. Здесь античный мир нашел свое

завершение - это уже неоспоримое, безнаказанное, неисцелимое царство силы.

•31 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

И так как подобные зрелища можно было видеть по всему пространству

Римской империи, то становится понятным, что от действия такой

машины мир скоро опустел бы. Отсюда и как контраст - христианство.

Возвращаешься и смотришь снова. Красота этого здания заключается

в его простоте. Своды представляют самую естественную и прочную

дугу с простым бордюром. Здание опирается само на себя,

непоколебимое. Насколько оно совершеннее готических соборов, с их

контрфорсами, похожими на лапы краба! Римлянин считает свою мысль

достаточной: он не нуждается в ее украшении. Цирк на сто тысяч человек,

который будет стоять вечно, - этого с него довольно. Он здесь

действует, как и в своих надписях, как в своих посланиях, отбрасывая фразы.

Дело говорит за себя достаточно громко и заставляет само себя

слышать. В этом - величие Рима: действия, а не слова, некое ясное и

горделивое доверие к самому себе, спокойное высокомерие, сознание

способности сделать и выдержать больше, чем другие. Но ему всегда не хватало

чувства справедливости и гуманности - не только в древности, но ив

эпоху Возрождения и в Средние века. Римляне всегда понимали отечество

на античный лад, как замкнутый союз, пригодный аая угнетения и

эксплуатации других. Более того: в Средние века это отечество было аая

них только ареной, где каждый сильный человек старался посредством

обмана и насилия подчинить себе остальных. Не помню уже, какой

кардинал, приехав из Италии во Францию, сказал, что если признать

отличительной чертой христианства доброту, мягкость, взаимное доверие, то

итальянцы вдвое менее христиане, нежели французы. Вот возражение,

которое я всегда делал про себя, читая Стендаля, великого поклонника

итальянцев, которого я сам так почитаю. Вы расхваливаете их энергию,

их здравый смысл, их гений; вы утверждаете, вместе с Альфьери, что

растение, именуемое человеком, родится в Италии более мощным, чем где

бы то ни было; вы настаиваете на этом; это представляется вам лучшей

похвалой; вам не приходит даже на ум, что можно пожелать народу что-

нибудь другого. Но это значит брать человека изолированным, по методу

художников и натуралистов, и видеть в нем только прекрасное

животное, сильное и опасное, яркую и выразительную отдельную фигуру. Но

человек, взятый в целом, есть человек в обществе и развивающийся, - вот

почему высшая раса есть та, которая способна к общественной жизни

и к развитию. В этом смысле мягкость, социальные инстинкты, рыцарское

чувство чести, флегматический здравый смысл, суровая пуританская

совесть суть способности драгоценные и, может быть, наиболее драго-

■32 ·

ДОРОГА И ПРИЕЗД

Колизей в Риме. Фотография 1890-х годов

ценные изо всех. Это они именно создали по ту сторону Альп общество

и развитие, и недостаток именно этих способностей помешал по сю

сторону Альп обществу установиться и развитию начаться. Некоторый

инстинкт скорой покорности есть преимущество аая народа, так же как

недостаток аая отдельной личности, и, может быть, могущество

индивидуума встало в Италии поперек дороги народу.

Посередине цирка стоит крест; человек в синей одежде, маленький

буржуа, приблизился к нему среди тишины, снял шляпу, сложил свой

зеленый зонтик и с умилением поцеловал три или четыре раза подряд

крепкими поцелуями дерево креста. Поцелуем выигрывается двести дней

отпущения грехов.

Небо очистилось, и сквозь аркады видишь кругом зеленые откосы,

высокие, увенчанные кустами развалины, стволы колонн, деревья, кучи

мусора, полянку высокого белесоватого камыша, арку Константина,

стоящую напротив, - оригинальнейшее смешение запустения и культуры.

Вот это встречаешь везде, бродя по Риму: остатки памятников и клочки

садов; жаровня с картофелем под античными колоннами; у моста Гора-

•33·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

ция Коклеса вонь старой трески, и на краю какого-нибудь дворца - три

сапожника, ковыряющих своим шилом, или просто куст артишока.

Позволяешь своим ногам идти и фланируешь. Никаких гидов - это

только средство ничего не видеть и быть оглушенным. Я расспрашиваю

о дороге одного обывателя, очень любезного, который вступает со мной

в беседу. Он побывал в Париже, в восторге от площади Согласия и арки

[на площади] Звезды, посетил Мабиль и сохранил об этом глубокое

воспоминание. Фотографии парижских танцовщиц и знаменитых лореток

выставлены здесь в витринах; я вижу повсюду за границей, что эти дамы

составляют нашу главную славу. Ах, какая приятная страна Франция и как

хорошо прогуливаться по Монмартрскому бульвару!

Небо вдруг сделалось ясным, воздух тепл, и мостовая суха. Из кафе,

где я завтракал, уже не помню, на какой площади, я видел штук сорок

повес, сидевших на тротуаре или опиравшихся на выступы домов и

занятых ничегонеделанием; они курили, фланировали, бросали замечания

о погоде и о прохожих. Трое или четверо в лохмотьях, которые

позволяли видеть голые колени, грязные, как старая метла, спали у стены, прямо

на камнях. С полдюжины наиболее деятельных играли в тогга, закрывая

и открывая руку и выкрикивая число загнутых или выпрямленных

пальцев. Большинство молчало и не шевелилось. Усевшись рядами на

выступах тротуара, уткнув подбородок в ладонь, спустив плащи на бедра, они

были довольны теплом, не переходящим в жару; этого с них достаточно;

иные из них, чревоугодники, жевали бобы; кроме этого движения

челюстей, они вовсе не двигались в течение доброго часа.

Вдоль всей улицы открываются окна, и женщины и девушки

показываются на балконах, чтобы подышать свежим воздухом. Невозможно

представить себе более странного контраста: они большей частью

красивы - у них смелые выразительные лица; черные глянцевитые волосы,

тщательно взбитые на висках; блестящие глаза, цветущий здоровый

вид, свежее платье, позолоченный гребень, цепочка драгоценностей, -

и все это в обстановке какого-то чулана. Штукатурка отстала от стен,

старая грязь забрызгала фасад, и по всей улице тянется ее черная

дорожка. Подходя ближе, видишь покосившийся вход, паутину, висящую

на сдвинутых засовах, лестницу, которая вьется как кишка, а внутри -

всякий домашний сор: куча белья, кастрюли на полу, дети в одних

рубашках. Это вовсе не женщины легких нравов, но аая них счастье

заключается в том, чтобы хорошо одеться и провести послеобеденный

час на балконе, как павлин на своем насесте.

•34·

ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД

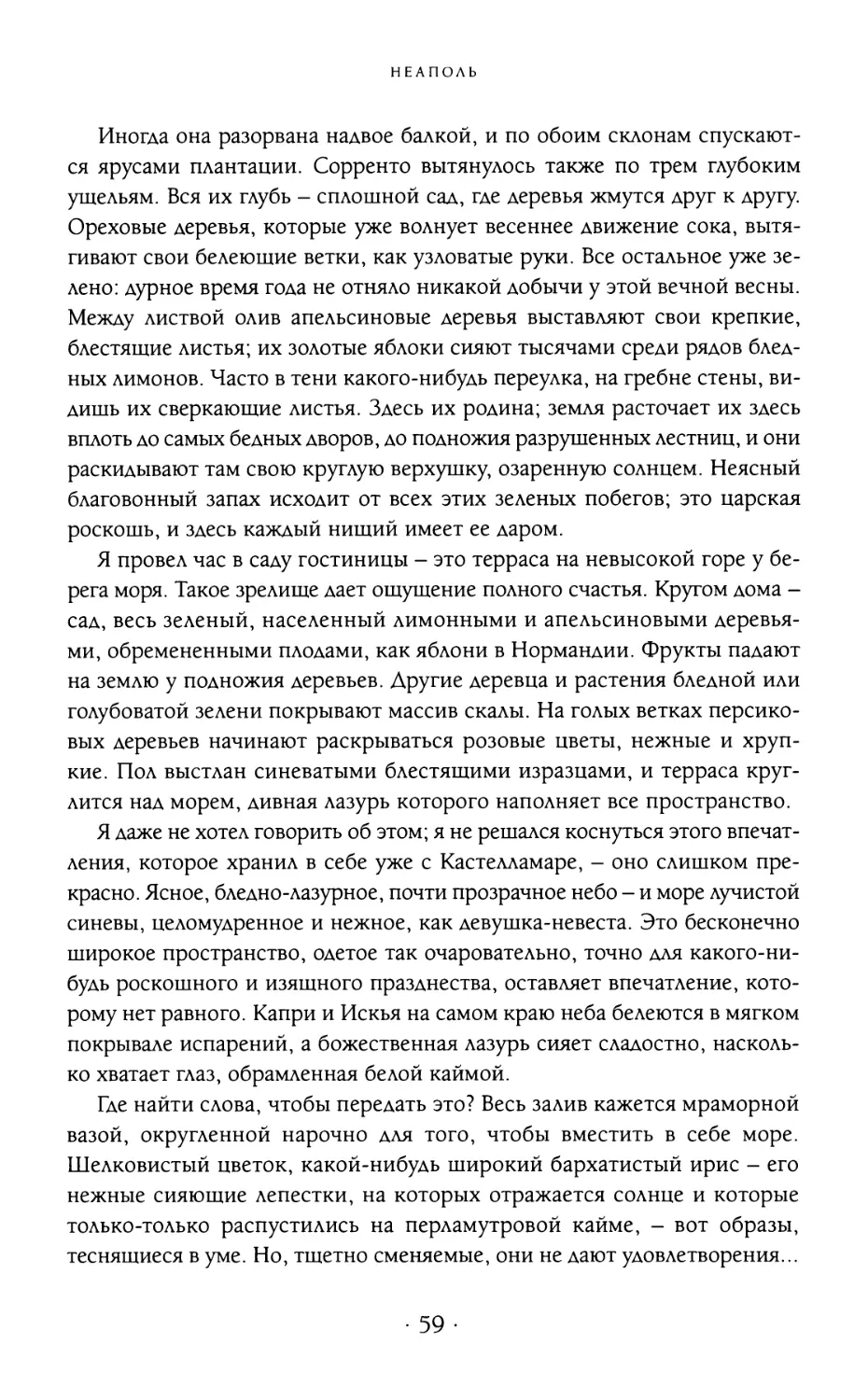

Римский форум. Вил со стороны Авентина. Фотография 1860-х годов

В конце длинной улицы открывается Святой Петр. Нет ничего более

величавого и здорового, чем красота этой огромной площади; наш

Лувр и площадь Согласия в сравнении с нею - не более как оперные

декорации. Она стелется вверх и благодаря этому открывается вся сразу.

Две пышные колоннады замыкают ее своей дугой. Обелиск посередине

и по бокам два фонтана, мечущих пенистые султаны, оживляют ее

громаду Несколько черных точек - сидящие люди, подымающиеся вверх

посетители, вереница монахов - испещряют белизну ее ступеней, и

поверх всех этих лестниц, над грудою колонн, фронтонов, статуй,

возвышается гигантский купол.

Однако было сделано все возможное, чтобы его скрыть. При

вторичном взгляде становится ясно,что фасад его убивает: это напыщенный

фасад богоугодного заведения - сооружение времен упадка. Усложняли

формы, умножали колонны, расточали статуи, наваливали камни, так

что красота исчезла под громоздкостью. Входишь - и внутри

повторяется то же впечатление. Одно остается в уме: грандиозность и

театральность. Это могущественно, но это напыщенно. Слишком много позолоты

•35 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

и статуй, дорогого мрамора, бронзы, украшений, пилястров и

медальонов. По моему мнению, всякое творение, архитектурное или иное,

должно быть как крик, как искреннее слово, крайнее и полное выражение

впечатления, - ничего более. Например, такая-то картина Тициана или

Веронезе, предназначенная быть нежащим и роскошным занятием аая

глаза во время парадного пиршества или официального приема. Или

еще лучше - внутреннее пространство настоящего готического собора,

например Страсбургского, со своим громадным темным кораблем,

пронизанным угрюмым багрянцем со своими вереницами немых столбов,

со своей погребальной криптой, тонущей в тени, со своими

лучезарными розами, которые, посреди всех этих христианских ужасов, кажутся

просветами в рай.

Напротив, нет никакого ясного и простого впечатления, которое

воплощалось бы в этой церкви: это некоторая комбинация, как и наш Лувр.

Сказали себе:«Создадим самую великолепную и самую импозантную

декорацию, какая только возможна». Браманте взял громадные своды дворца

Константина, Микеланджело - купол Пантеона, и из этих двух

языческих идей, усиливших одна другую, они извлекли христианский храм.

Эти своды, этот купол, эти могучие изгибы, вся эта внешность -

великолепны и величественны. И все же, в конце концов, есть только две

архитектуры: греческая и готическая. Все другие - лишь варианты, искажения

или преувеличения.

Люди, создавшие храм Святого Петра, были язычники, которые

боялись загробного осуждения, - вот и все. То, что в религии есть

высокого - тихое исповедание сердца перед милосердным Спасителем, ужас

совести перед праведным Судией, возвышенный и мужественный

энтузиазм еврея перед лицом грозного Бога; расцвет свободного

греческого гения перед естественной радостной красотой - все эти чувства

у них отсутствовали. Они постничали по пятницам и рисовали святых,

чтобы заручиться их добрыми услугами. Микеланджело получил

однажды от папы, вместо вознаграждения, не помню сколько

индульгенций, с условием совершить верхом паломничество по семи римским

базиликам. У этих людей были сильные страсти и непочатая энергия;

они достигли величия, потому что они родились в великую эпоху, но

истинного религиозного чувства у них не было совершенно. Они

обновили древнее язычество, но второе цветение никогда не стоит первого.

И мелкие суеверия, узкое ханжество скоро исказили и опреснили

могучее первоначальное вдохновение. Достаточно взглянуть на внут-

• 36 ·

ДОРОГА И ПРИЕЗД

реннее убранство этого храма, чтобы узнать, к каким порокам эти люди

чувствовали слабость. Бернини наводнил храм манерными статуями,

которые кривляются и позируют. Все эти суетящиеся скульптурные

гиганты, с полусовременными лицами и одеждами, претендующими,

однако, на античность, производят самое жалкое впечатление. Говоришь

себе, глядя на эту процессию небесных носильщиков: «Красивая рука,

красиво поднятая кверху. Мой милый монах, ты вытянулся молодцом.

Добрая женщина, будь спокойна: твое платье развевается вполне

прилично. Мои крошки ангелы, вы уноситесь так удобно, будто на качелях.

Мои дорогие друзья, вы в особенности - бронзовые кардиналы, и вы -

символические добродетели, - вы искусные актеры, позирующие ради

драматической экспрессии».

Я еще вернусь сюда: может быть, сегодня я был несправедлив, но что

касается искренности чувств, то я уверен, что ее не хватает. Перед

этими сентиментальными танцовщицами, которых Бернини выстроил

вереницей на мосту Святого Ангела, разбирает досада. Они хотят иметь

нежный и кокетливый вид и треплют свое греческое или римское

одеяние, как юбку восемнадцатого века. Ни одно из этих произведений

искусства не цельно: три или четыре разнородных чувства сошлись здесь,

чтобы сталкиваться своими противоречиями. Сюжет представляет

аскета, поглощенного постом и бичеванием, а ему дают тело и одежду

язычника, весь облик, выражающий привязанность к земной жизни. Аая меня

нет ничего более неприятного, чем решетка мученика, власяница,

мистические глаза у крепкого молодого человека, у здоровой молодой

женщины, которые в конце концов не помышляют ни о чем, кроме

любовных историй. Невозможно почувствовать здесь ни тех умилений, ни того

ужаса, которые свойственны готическим соборам и христианству: это

здание слишком разукрашено, слишком хорошо освещено, своды и

пилястры слишком могучей красоты. Но также невозможно найти здесь и ту

свежесть простых впечатлений, ту смеющуюся ясность, то веяние вечной

юности, которые вдыхаешь в античном храме и в жизни греков. Кресты,

изображения мучеников, вызолоченные скелеты и прочее напоминают

слишком обильными эмблемами самоумерщвление и отречение

мистиков. В общем же это только зрительный зал, самый обширный и самый

великолепный на свете, где некоторое великое учреждение выставляет

напоказ свое могущество. Это не храм веры; это храм вероисповедания.

• 37 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

Римский форум. Храм Весты. Фотография 1890-х годов

•38·

ДОРОГА И ПРИЕЗД

Прогулка по Риму от десяти вечера до полуночи

Улицы почти пусты, и зрелище величественно и печально, как офорты

Пиранези. Очень мало света; его ровно столько, сколько нужно, чтобы

выказать крупные очертания и отдалить мрак. Грязь, ветхость, дурные

запахи - все исчезло. Луна сияет на безоблачном небе, и свежий воздух,

тишина, интерес новизны - все возбуждает и волнует.

Это грандиозно: вот впечатление, которое возобновляется постоянно.

Ничего мелкого, обыкновенного или плоского: нет улицы или здания,

которые не имели бы своей физиономии - отчетливой и яркой. Никакое

деспотическое общее правило не порабощало и не уравнивало этих

строений. Каждое из них выросло на свой лад, не заботясь о других, и их

смешение прекрасно, как беспорядок в мастерской великого художника.

Колонна Антонина поднимает свой ствол в свете ночи, и вокруг нее

величавые дворцы стоят твердо и легко. Тот, который в глубине, со своими

двадцатью освещенными аркадами и двумя широкими круглыми

сияющими пролетами, кажется арабеской, сотканной из света, какой-то

странной феерией, пламенеющей в тени.

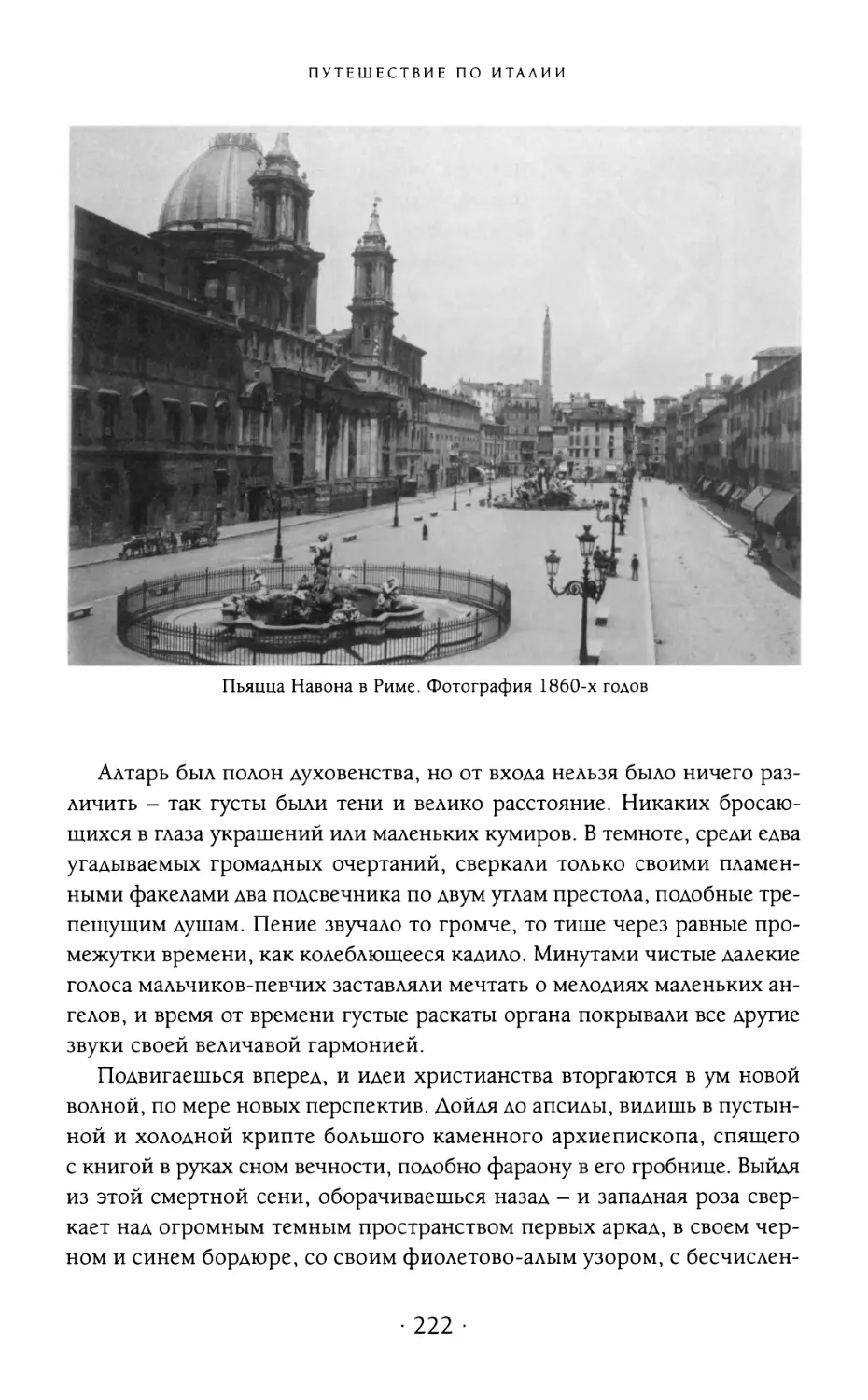

Фонтан на Пьяцца Навона пышно струится среди безмолвия, и его

играющие воды отражают в тысяче брызг лунное сияние. В этом

трепещущем свете и непрестанном волнении колоссальные статуи кажутся

живыми, театральная внешность исчезает: видишь только гигантов,

которые извиваются и движутся среди всплесков и лучей.

Карнизы окон, большие висячие балконы и лепные выступы крыш

испещряют стены густыми тенями. Справа и слева видишь мрачные

переулки, зияющие пещеры; там и сям возвышается черная стена

монастыря, который кажется покинутым, или какой-нибудь высокий дом,

увенчанный башней, который представляется остатком Средних веков.

Отдаленные огни трепещут жалостно, и сгустившийся мрак поглотил,

кажется, всякую жизнь.

Нет ничего более грозного, чем эти огромные монастыри, эти

четырехугольные дворцы, где не блестит ни одного огня, которые

поднимаются уединенно, неприступной громадой, точно крепость в

осажденном городе. Плоские крыши, террасы, фронтоны, острые и запутанные

очертания форм обрисовываются резкими линиями на ясном небе,

между тем как у подножия едва заметные двери, тротуарные столбы,

углы улиц тонут в тени.

Продолжаешь идти, и последние следы жизни исчезают. Можно

подумать, что находишься в покинутом и мертвом городе - остове великого

• 39 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

народа, внезапно погибшего. Проходишь под аркадами палаццо

Колонна, вдоль немых стен его садов, и не слышишь, не видишь более

никаких признаков человеческой жизни; только время от времени в глубине

извилистой улицы, в смутной черноте какого-нибудь крыльца,

похожего на отдушину, замирающий огонек фонаря мерцает желтым кружком.

Запертые дома и высокие стены тянутся негостеприимной вереницей,

как ряд подводных скал вдоль берега, и, при выходе из их тени, внезапно

открываются обширные пространства, убеленные луной и похожие на

пустынный береговой песок.

Вот наконец базилика Константина и ее громадные аркады с их

шапкой вьющихся растений. Глаза останавливаются на этой могучей дуге;

потом внезапно, сквозь обвалившиеся края, замечаешь бледную синеву,

странную лазурь ночного неба, точно обломок хрусталя, усеянный

огненными точками. Делаешь два шага - и божественный купол неба,

широкий поток ясного сияния, тысячи мерцающих перлов небесной

тверди являются над пустынным Форумом. Идешь вдоль лежащих колонн,

стволы которых кажутся еще чудовищнее. Опершись на один из них,

доходящий до самой груди, смотришь на Колизей. Уцелевшая стена

совершенно черна и поднимается, колоссальная, вся сразу. Кажется, что она

накренилась наружу и вот-вот упадет. На разрушенную часть луна

бросает такой яркий свет, что различаешь красноватую окраску камней. На

этом чистом небе круглая форма цирка делается особенно ощутимой:

она представляет собою что-то законченное, грозное. Посреди этой

удивительной тишины кажется, что он один существует, что люди, растения,

вся преходящая жизнь - только призрак. Я испытал уже однажды это

впечатление в горах: они тоже кажутся единственными настоящими

обитателями Земли; забываешь человеческий муравейник и под небесным

сводом, который служит им крышей, угадываешь немой диалог старых

чудовищ, неподвижных хозяев и вечных владык.

На обратном пути, у подошвы Капитолия, далекие базилики и

триумфальные арки, в особенности же благородные и изящные колонны

разрушенных храмов - одни одинокие, другие еще связанные в

братские вереницы, - кажутся живыми. Это существа спокойные, но

простые и прекрасные, как греческие эфебы. Их ионическая голова носит

красивую прическу, и луна бросает свой отблеск на их гладкое

мраморное тело.

•40·

ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД

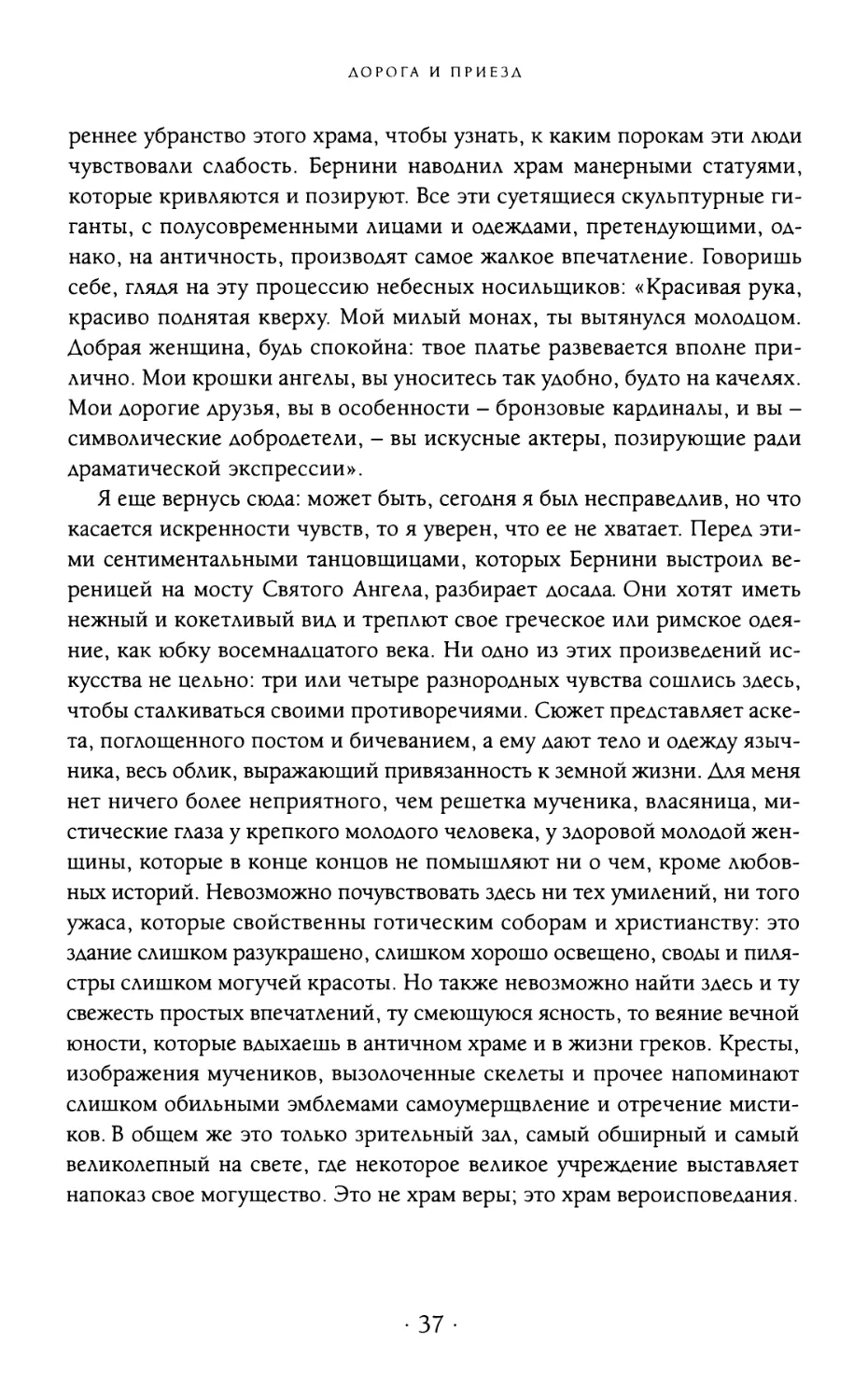

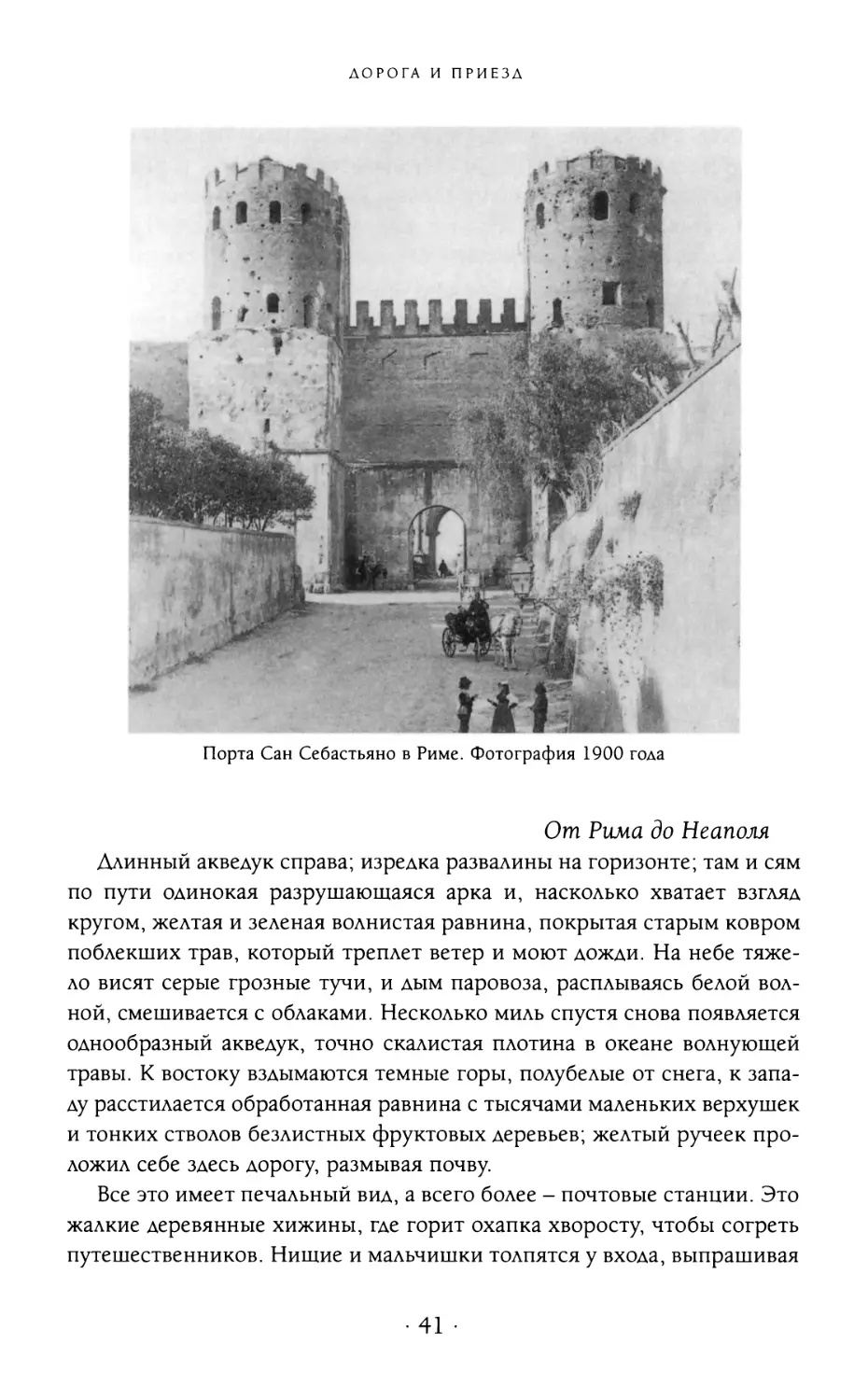

Порта Сан Себастьяно в Риме. Фотография 1900 года

От Рима до Неаполя

Длинный акведук справа; изредка развалины на горизонте; там и сям

по пути одинокая разрушающаяся арка и, насколько хватает взгляд

кругом, желтая и зеленая волнистая равнина, покрытая старым ковром

поблекших трав, который треплет ветер и моют дожди. На небе

тяжело висят серые грозные тучи, и дым паровоза, расплываясь белой

волной, смешивается с облаками. Несколько миль спустя снова появляется

однообразный акведук, точно скалистая плотина в океане волнующей

травы. К востоку вздымаются темные горы, полу белые от снега, к

западу расстилается обработанная равнина с тысячами маленьких верхушек

и тонких стволов безлистных фруктовых деревьев; желтый ручеек

проложил себе здесь дорогу, размывая почву.

Все это имеет печальный вид, а всего более - почтовые станции. Это

жалкие деревянные хижины, где горит охапка хворосту, чтобы согреть

путешественников. Нищие и мальчишки толпятся у входа, выпрашивая

•41 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

один байок, полбайока, ничтожные полбайока, ради Бога, Мадонны,

святого Иосифа и всех святых, с настойчивостью и грубостью, с

кроткими и наглыми взвизгиваниями собаки, которая видит кость и не ела

восемь суток. Я не могу понять, что надето у них на ногах: это не

сандалии и еще менее того башмаки - это похоже, скорее, на сверток

тряпок и старых лохмотьев, подобранных в канаве, где они долго

трепались в грязи. Широкополая шляпа, вся измятая и с выбитым дном,

штаны, плащ - неописуемы; нигде не найдешь ничего подобного, кроме

разве кухонных тряпок или старого вонючего белья, которое собирают

в ветошных складах, чтобы делать из него бумагу.

Я наблюдал много лиц, и все, которые я видел с тех пор, как приехал

в Италию, припоминались мне. Все они группируются в три или четыре

главных типа. Во-первых, красивая и тонкая голова камеи, удивительно

правильная, одухотворенная, с живым и сметливым взглядом, способная

понять все в одно мгновение, сотворенная, чтобы внушать любовь и

хорошо говорить о любви. Во-вторых, четырехугольная голова, посаженная

на крепкий обрубок, с толстыми чувственными губами, с выражением

грубой веселости и шутовского или язвительного склада ума. Далее,

попадаются фигуры худые, смуглые, загорелые, с высохшим лицом, с

резкими, необыкновенно выразительными чертами, с огненными глазами, с

курчавой шевелюрой, похожей на извержение вулкана. И наконец, есть еще

прекрасный и сильный мужской тип, крепкого мускулистого сложения,

без всякой тяжеловесности, с ярким цветом лица, с прямым взглядом,

вполне законченный и твердый, который кажется ожидающим дела и

творчества, но в ожидании не тратящим себя и пребывающим в покое.

Весь этот путь и пейзаж, вплоть до самого Неаполя, должно быть,

очень хороши, но при ясном небе и в летнее время благородные и

разнообразные горы, отнюдь не громадные и, однако, величественные,

наполовину одетые лесом; по временам белый или серый городок,

который покрывает собою целый холм, круглый, как пчелиный улей... Но

дождь и туман скрывают формы, зима грязнит все; зелени нет вовсе:

сухая и порыжелая листва висит на деревьях, как старая одежда; мутные

потоки размывают землю. Это мертвое тело вместо красивой, цветущей

девушки.

π

НЕАПОЛЬ

,*g>>

Набережная в Неаполе. Фотография конца 1890-х годов

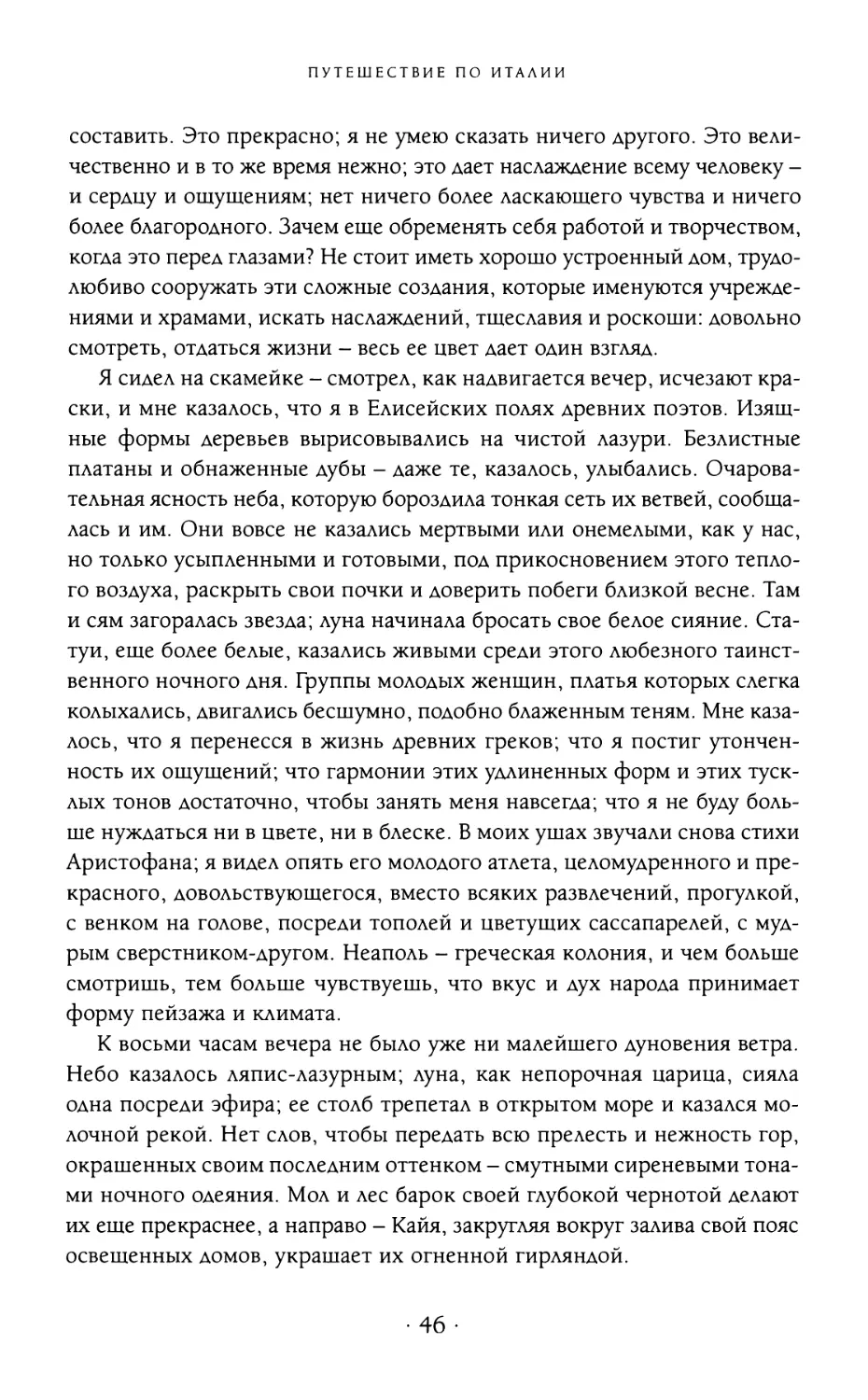

20 февраля, Неаполь

ТО ДРУГОЙ климат, другое небо, почти

другой мир. Сегодня, подходя к порту, когда

местность расширилась и открылся горизонт,

я увидел вдруг только белизну и блеск. Вдали,

за туманом, покрывавшим море,

громоздились и тянулись горы, сияющие и

шелковистые, как облака. Море двигалось большими

белеющими волнами, и солнце, изливая на него

свой огненный поток, как бы вело след расплавленного металла вплоть

до самого берега.

Я провел полдня на Вилле Реале. Это общественный сад,

обсаженный дубами и вечнозелеными кустами и расположенный вдоль берега.

Несколько молодых деревьев, пронизанных светом, развертывают уже

свои нежные листики и распускают желтые цветы. Статуи - красивые

нагие юноши, Европа на быке - склоняют свои беломраморные тела

среди легкой зелени растений. Брызги света блестят на газонах,

ползучие травы вьются по колоннам; там и сям вспыхнул яркий пурпур

свежих цветов, и хрупкие бархатистые чашечки трепещут от теплого

ветерка, который проникает к ним между дубами. Небо и море

благосклонны; какой контраст, если вспомнить берега океана - наши утесы

Нормандии и Гасконии, под ударами ветра, бичуемые дождем, где

хилые деревья прячутся в лощинах, а утесник и чахлая трава лепятся

жалостно по склонам! Здесь, напротив, соседство волн питает растения:

чувствуется свежесть и нежность дуновения, которое ласкает и

раскрывает их почки. Забываешься; слушаешь легкий шелест шепчущихся

листьев; смотришь на их тень, двигающуюся по песку. Между тем в

нескольких шагах катится море с глухим рокотаньем, соразмерным тому,

как его белая пелена тает и расплывается на песке. Туман испаряется

в лучах солнца; меж листвы замечаешь Везувий и его соседей - всю

раскрывающуюся цепь гор. Они бледно-фиолетового цвета, и, по мере того

как день гаснет, эта фиолетовая окраска становится все более нежной;

под конец тончайший оттенок мальвы, какой-нибудь венчик цветка не

прекраснее их. Небо очистилось, и успокоившееся море - сплошная

лазурь.

Невозможно описать это зрелище. Лорд Байрон прав: нельзя

сравнивать красоту искусства и красоту природы. Всякая картина остается

всегда ниже, и всякий пейзаж всегда выше идеи, которую можно о них

•45 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

составить. Это прекрасно; я не умею сказать ничего другого. Это

величественно и в то же время нежно; это дает наслаждение всему человеку -

и сердцу и ощущениям; нет ничего более ласкающего чувства и ничего

более благородного. Зачем еще обременять себя работой и творчеством,

когда это перед глазами? Не стоит иметь хорошо устроенный дом,

трудолюбиво сооружать эти сложные создания, которые именуются

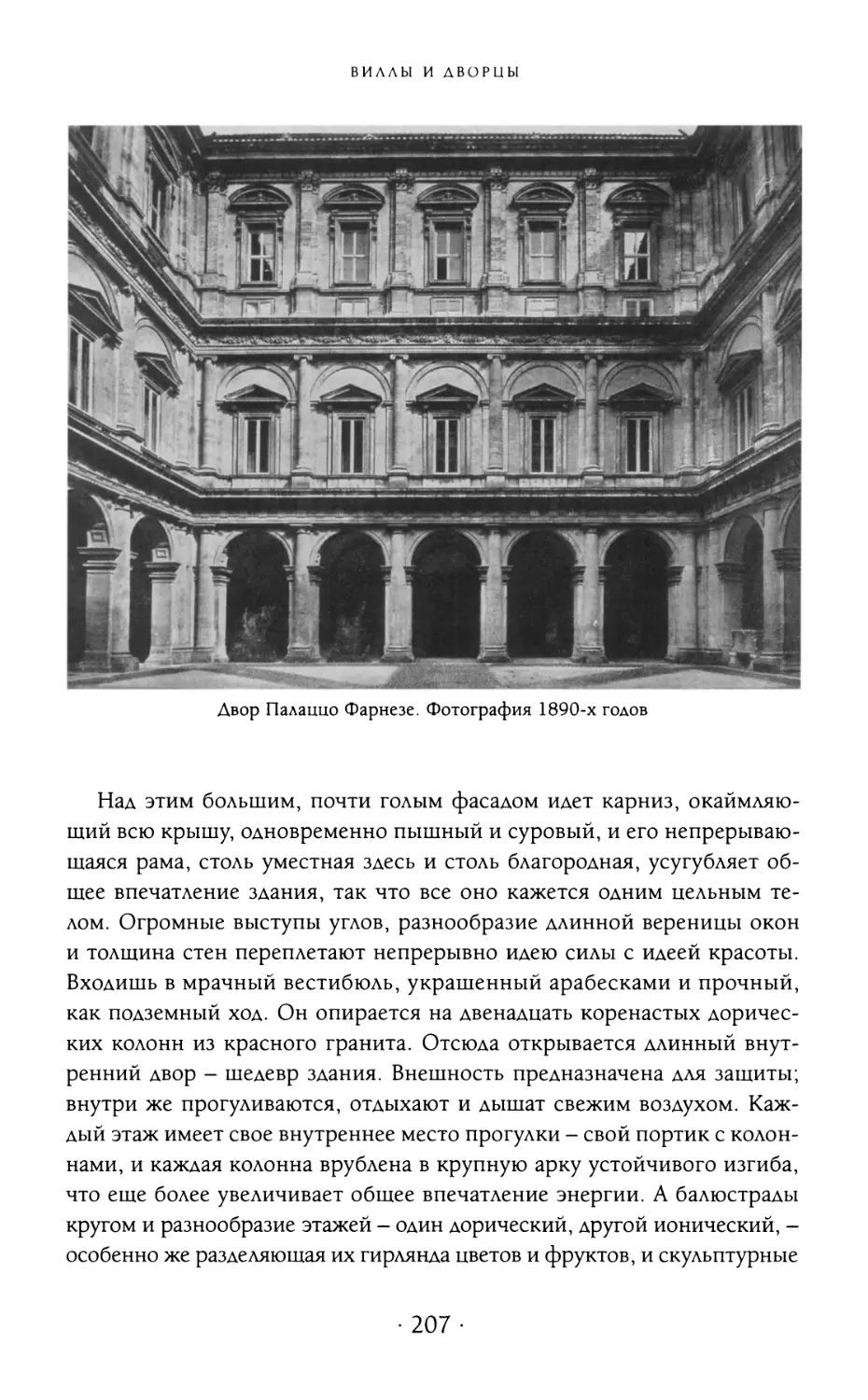

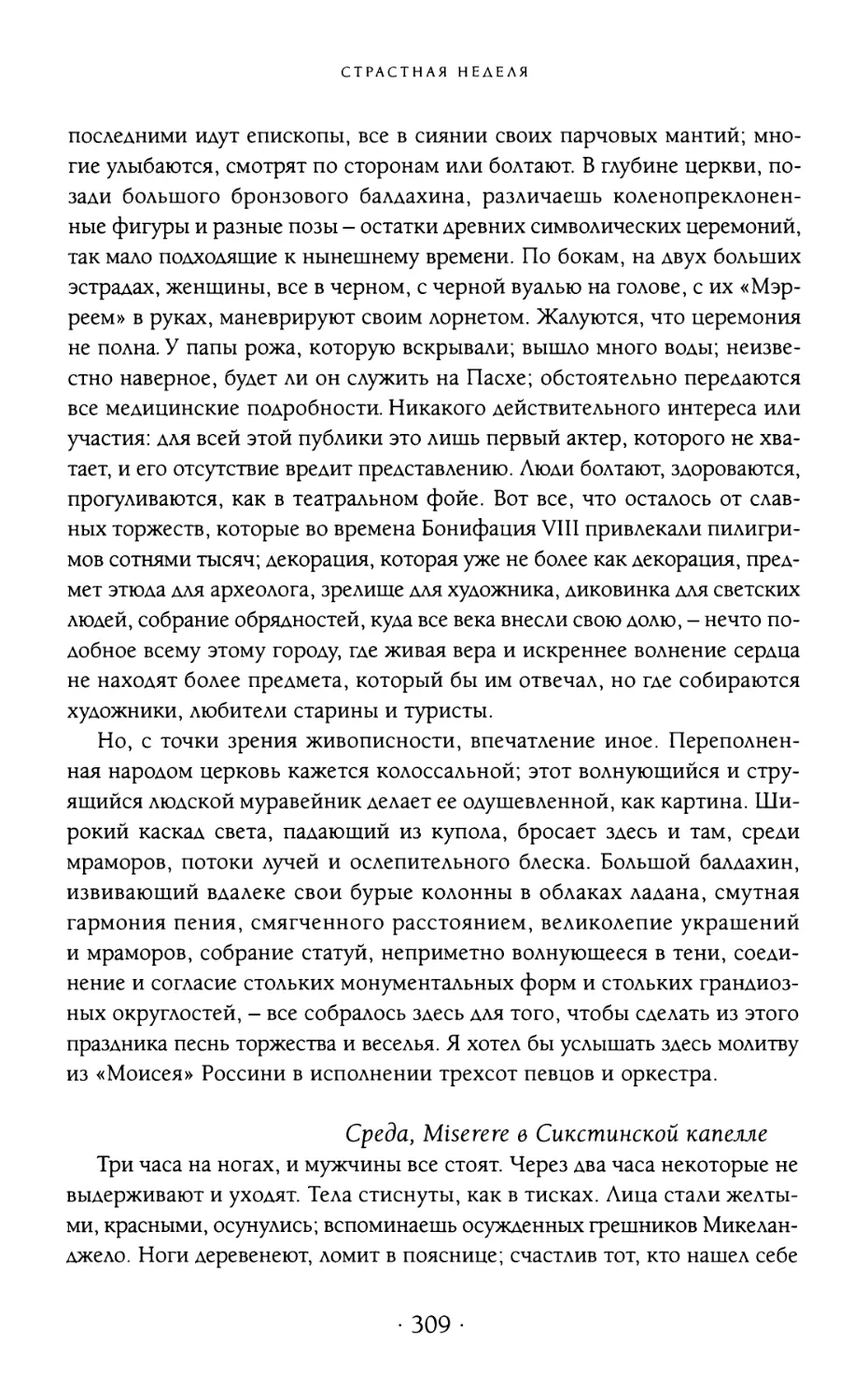

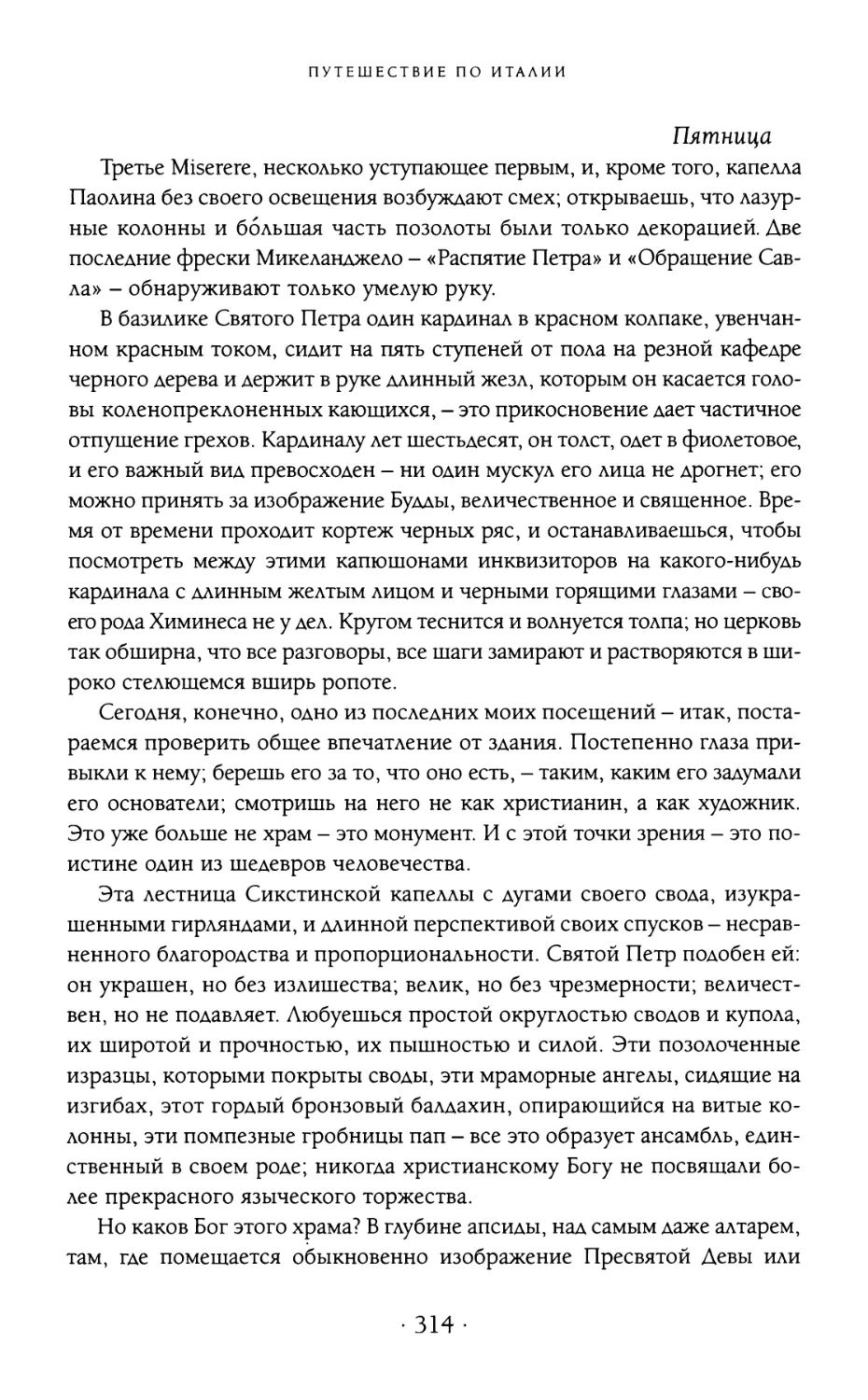

учреждениями и храмами, искать наслаждений, тщеславия и роскоши: довольно