Текст

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Большая забота партии и правительства о благе советского человека проявлена в семилетием

плане развития народного хозяйства СССР, в котором предусмотрено значительное улучшение

культурно-бытовых условий жизни народа, расширение и улучшение ассортимента продуктов

питания. Во всех районах нашей страны должно увеличиться также потребление винограда и

продуктов его переработки.

Для этого намечено значительно расширить площади под культурой винограда, повысить

урожайность виноградников, увеличить производство винограда для потребления в свежем виде и

длительного хранения, а также различных типов и марок вин, советского шампанского, коньяка,

виноградного сока, сушеного винограда. За последние годы в нашей стране проведена большая

работа как по реконструкции и приведению в порядок старых виноградников, так и по закладке

новых. Социалистическое виноградарство резко отличается от старого, дореволюционного. Новые

виноградники в колхозах и совхозах представляют собой большие массивы, нередко площадью

1—2 тыс. га, приспособленные для широкого применения механизации и передовой агротехники.

Создавая новую, отвечающую требованиям социалистического хозяйства, агротехнику, советские

виноградари подвергли резкой критике устаревшие положения старого виноградарства. Бурно

проходила дискуссия по спорным вопросам, и неизменно все прогрессивное, передовое пробивало

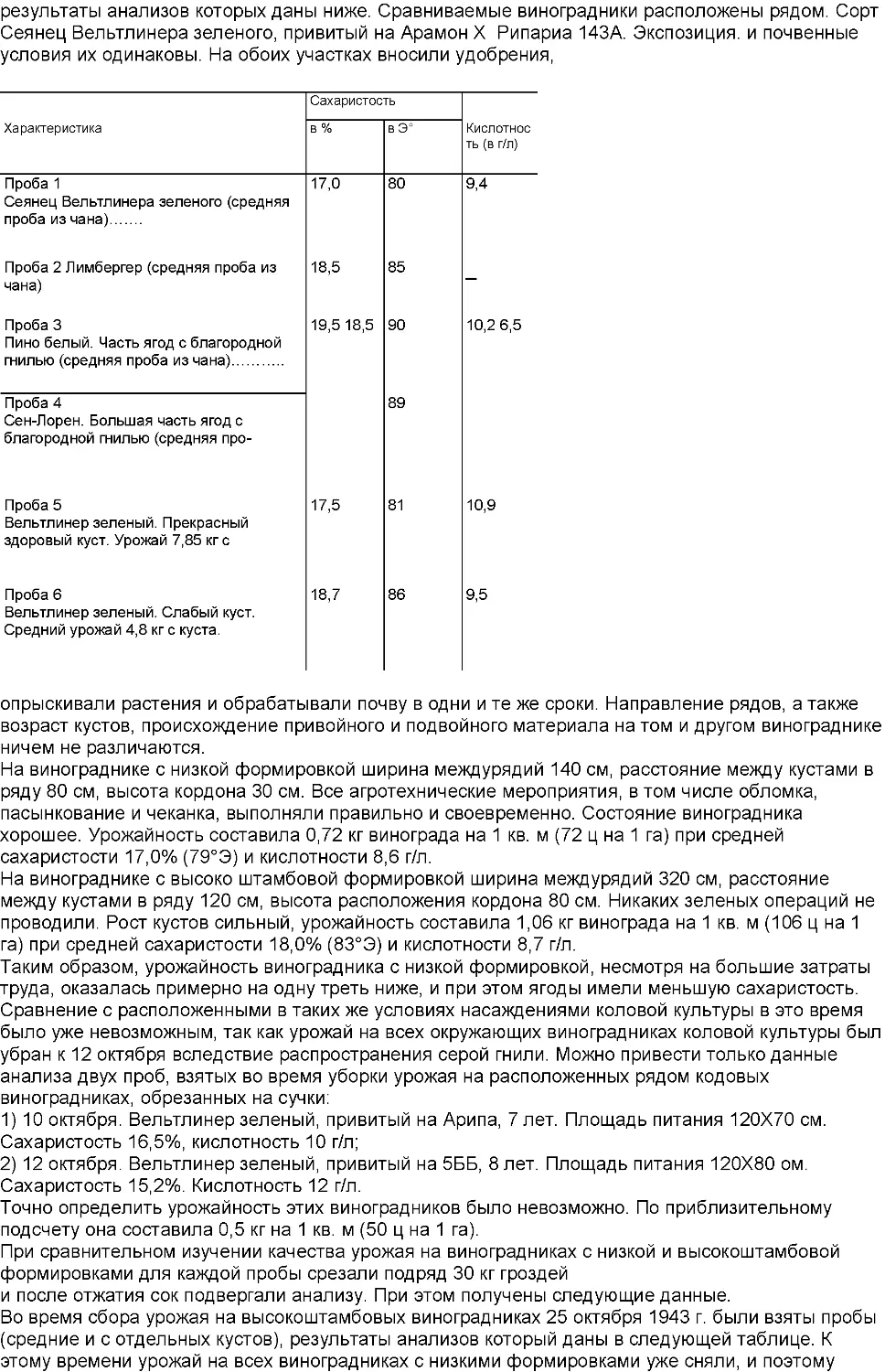

себе дорогу и широко внедрялось. Наука в области виноградарства за сравнительно короткий срок

сделала большой шаг вперед.

Передовики, новаторы виноградарства, опираясь на достижения науки, в конкретных условиях

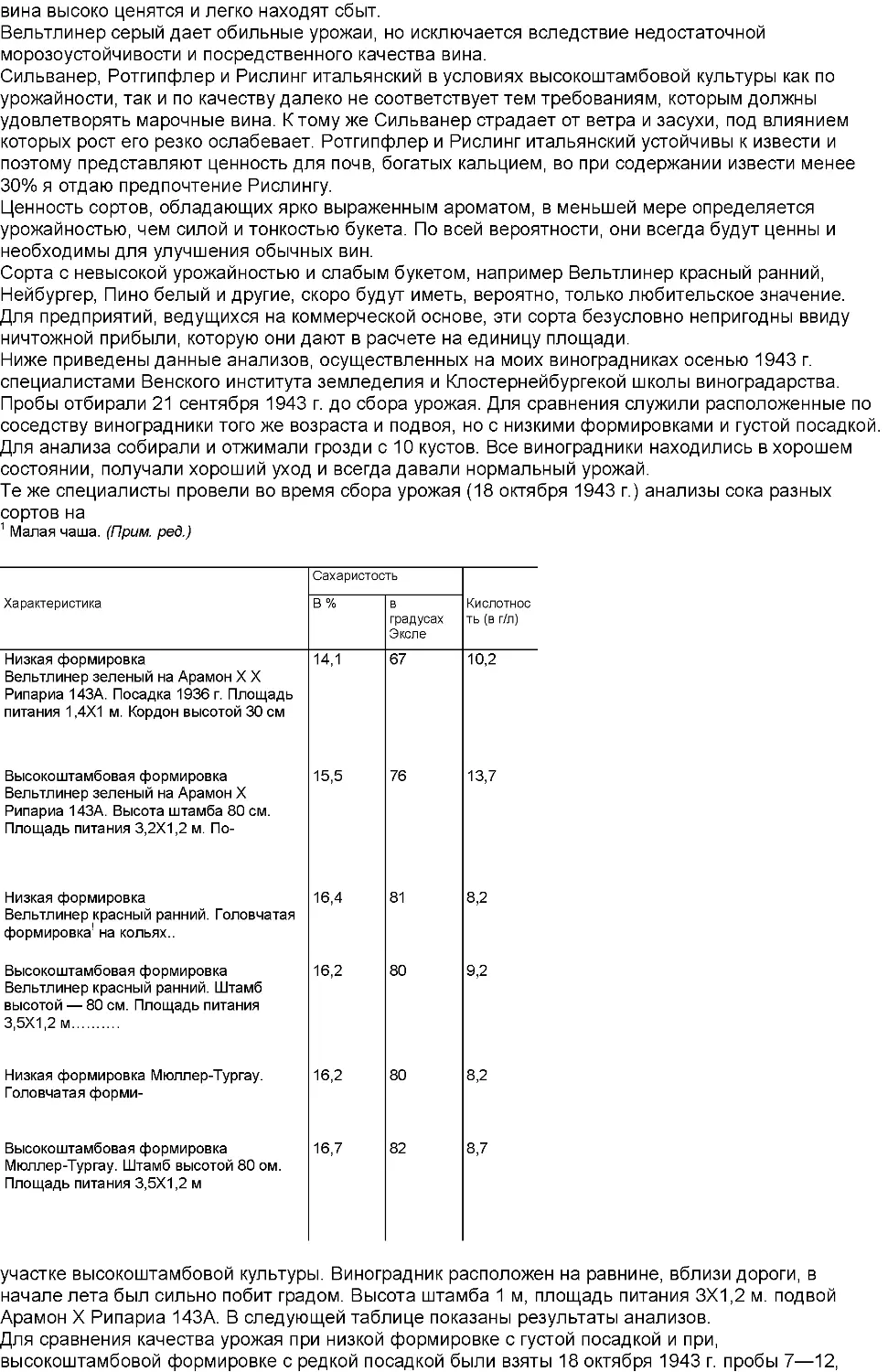

своих хозяйств разработали ряд новых приемов и агротехнических комплексов, которые

способствуют получению высоких урожаев хорошего качества и снижению себестоимости

винограда.

Стремление к дальнейшей рационализации виноградо-винодельческого производства велико.

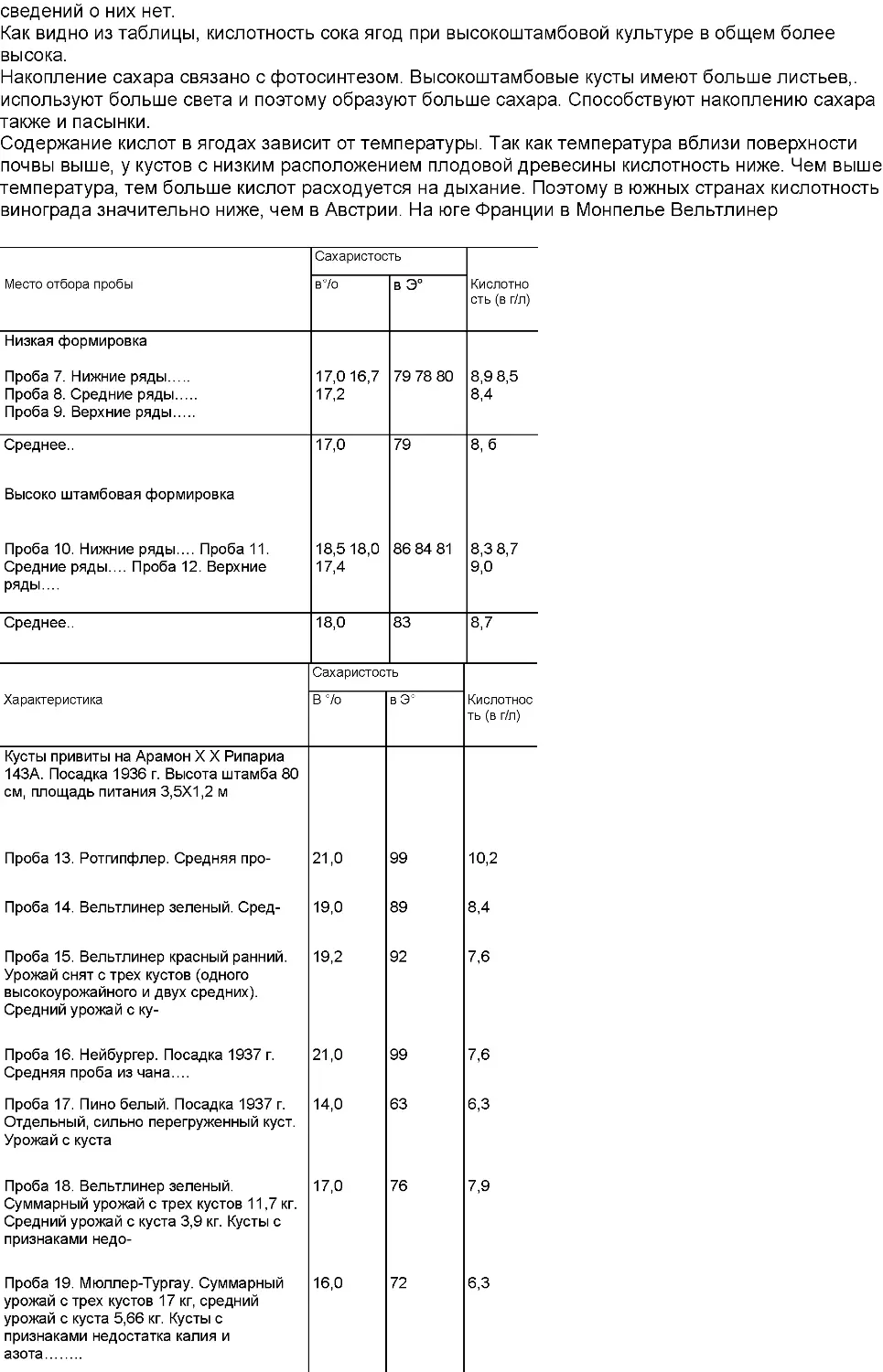

Почти во всех хозяйствах, включая и приусадебные участки мичуринцев-опытников, идет работа в

этом направлении. Поэтому советским виноградарям интересно познакомиться с книгой

австрийского новатора в виноградарстве Ленца Мозера «Виноградарство по-новому».

В результате многолетней работы на своих виноградниках Мозер убедился в несостоятельности

старых, веками сохранявшихся «канонов» западноевропейского виноградарства (густая посадка,

культура на кольях, низкие кусты малой чашевидной формы) и создал оригинальный комплекс

агротехнических приемов, свою систему виноградарства.

Мозер не ученый, он практик. Его суждения часто спорные, иногда, с нашей точки зрения,

неправильные, однако всегда интересные, заставляющие задуматься. Взгляды и работы Мозера

заинтересовали виноградарей ряда западноевропейских стран. Во многих хозяйствах и в опытных

учреждениях Чехословакии, Швейцарии, Франции и других стран можно встретить участки

виноградников, где испытывается высокоштамбовая культура винограда «по Мозеру».

Виноградники Мозера площадью около 40 га находятся в Рорендорфе (у Кремса на Дунае),

примерно в 60 км от Вены. Широта местности (48°20z) соответствует нашим районам Донбасса

(Ворошиловград) и Сталинграда. Следовательно, это северный район промышленной культуры

винограда. Климат здесь умеренный континентальный. Средняя температура самого теплого

месяца 19,6°, самого холодного— 1,7°. Среднее из абсолютных минимумов—15,2°, то есть здесь

проходит граница укрывного и неукрывного виноградарства (по Ф. Ф. Давитая). Абсолютный

минимум (по Мозеру) в зиму 1928/29 г. составлял— 31,2°. Продолжительность вегетационного

периода 178 дней (20/IV—14/Х) при сумме температур 2900°. Безморозный период по крайним

датам составляет 161 день (21/V—26/IX), а по средним датам — 205 дней (7/V—30/Х). Сумма

осадков за год 650 мм. Распределение осадков равномерное.

Свои виноградники на зиму Мозер не укрывает землей. Взамен издавна распространенной в

Австрии системы культуры винограда на кольях при густой посадке и малой чашевидной

формировке (в Австрии ее называют головчатой) Мозер применил редкую посадку с

междурядьями 3,2—3,5 м и расстояниями в ряду 1,2—1,5 м, высокую шпалеру стремя ярусами

проволоки, двухсторонний кордон с высотой штамба 130—150 см 1. Побегам предоставляется

возможность свободно свисать по обе стороны куста. Вертикально растущие побеги заводятся за

вторую и третью проволоки или же сами цепляются за них усиками. Регулируя нагрузкой рост

побегов, Мозер полностью освободился от необходимости проведения операций с зелеными

частями куста.

Высокая формировка и подбор наиболее морозоустойчивых сортов (Рислинг, Рислинг

итальянский,. Вельтлинер зеленый, Вельтлинер красный скороспелый, Мюл-лер-Тургау и Мускат-

Оттонель) снижают повреждаемость виноградников зимними морозами и заморозками. Кроме

того, размещение кустов выше от земли уменьшает повреждение листьев винограда мильдью

(особенно ооспорами).

Большое значение Мозер придает внесению минеральных и применению зеленых удобрений

(сидератов). Кроме того, он рекомендует применять залужение почвы на сильнорастущих

высокоштамбовых виноградниках не моложе четырехлетнего возраста, особенно если они

размещены на склонах.

Весь комплекс ведения надземной части кустов и содержания почвы у Мозера направлен на

лучшее питание и развитие растений, уменьшение затрат труда и его облегчение, применение

механизации, выращивание высоких урожаев хорошего качества. Все это в значительной степени

совпадает с теми задачами, которые ставят перед собой и наши виноградари.

Знакомясь сданной книгой и продумывая вопрос о возможности применения системы Мозера на

наших виноградниках, необходимо учитывать и сопоставлять условия культуры винограда в

Австрии и у нас. Соображения, приведенные автором в защиту редких посадок и высокой

формировки, представляют большой интерес, так как в нашей стране сейчас имеется тенденция в

сторону загущения посадок винограда и приближения кустов к земле.

Ясно, что в разных районах в зависимости от природных и экономических условий, а также

биологических

1 Примерно такого же характера система культуры винограда применяется и в Калифорнии.

особенностей сортов и их назначения эти вопросы будут решаться по-разному. Однако следует

отметить, что не всегда соображения, приведенные у Мозера, у нас принимают во внимание, в

частности в отношении меньшей повреждаемости высокоштамбовых кустов мильдью, более

удобного ухода за ними и т.д.

Мало уделяем мы внимания использованию на виноградниках сидератов и замене навоза

зелеными удобрениями и компостом. Даже в районах Молдавии и Украины можно во влажную

осень высевать в конце августа и начале сентября быстрорастущие растения, запахивая их при

укрывании виноградников на зиму. В районах же с большим количеством осадков и орошением

(Закавказье, Средняя Азия, Северный Кавказ) зеленые удобрения должны найти самое широкое

применение, конечно с учетом местных условий.

Систему Мозера, в целом или с некоторыми изменениями следует испытать в обеспеченных

влагой районах неукрывного виноградарства. Возможно, что в некоторых районах, расположенных

на границе укрывного виноградарства, эта система позволит освободиться от трудоемких работ по

укрыванию и открыванию виноградников.

Представляют интерес и другие относительно новые приемы, которые Мозер внедрил на своих

виноградниках, например высокоштамбовая формировка кустов маточников

филлоксероустойчивых подвоев, новые способы хранения прививок и т.д.

Нет сомнения, что советские виноградари найдут в книге Мозера полезные сведения и

практические рекомендации по культуре винограда и сами сумеют правильно разобраться в

затронутых вопросах применительно к условиям своих районов и хозяйств.

Бесспорно также и то, что советский читатель должным образом оценит прогрессивные

стремления автора, большую его наблюдательность, практичность и любовь к виноградному

растению.

Русскому читателю предлагается перевод третьего издания книги Мозера, вышедшего в Австрии в

1952. г. Переводчиком сделана некоторая перестановка материала и сокращены разделы,

содержащие повторения или не представляющие интереса для нашего читателя.

А. М. НЕГРУЛЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К АВСТРИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

В недели напряженного труда, когда я взмахивал киркой или мотыгой, мои мысли текли своим путем. То что

мне приходило на ум и казалось ценным, я кратко записывал здесь же на винограднике, а позднее соединял

свои записи воедино. Таким образом, эта книга действительно возникла в ходе работы, и поэтому она,

возможно, окажется полезной и другим виноградарям.

Уже давно я пришел к убеждению, что в виноградарстве необходимо все начинать сначала. Поэтому я

поступил так, как будто не имел о виноградарстве вообще никакого представления. С непочтительностью,

свойственной только молодому человеку, я вышвырнул за борт старые догмы и верил только тому, что

устанавливал в результате собственных опытов. Полученные таким путем познания, разумеется, не всегда

встречали одобрение моих ученых современников.

Я не утверждаю, что изложенные здесь мысли являются совершенно новыми; значительную часть их я

воспринял от тех, кто еще до меня занимался этими вопросами. Кроме того, я совершил целый ряд поездок

почти по всем виноградарским районам Европы. Используя старое и новое, я разработал систему,

оправдавшую себя при 25-летнем испытании. Необычайно суровые зимы 1928/29, 1939/40, 1941/42 и 1946/47

гг. позволили сделать ценнейшие заключения о морозостойкости наших виноградных лоз. В этом смысле

можно сказать, что «нет худа без добра».

Читая эту книгу, вы заметите отсутствие в ней того, чему в других специальных работах отводится

значительное место. Я намеренно не касался общеизвестных вещей, но зато хотел довольно подробно

рассказать о том, чего нет в других книгах. Будущее покажет, могут ли новые идеи быть использованы во всех

виноградарских районах средней Европы. Однако вряд ли найдется виноградарь, который станет утверждать,

что он не сможет извлечь из них вообще ничего полезного.

Ничто в мире не совершенно, и уж, во всяком случае, не люди и их дела. Поэтому ни один здравомыслящий

человек не станет считать, что новая система культуры винограда не имеет никаких недостатков.

Но каждый может требовать, чтобы достоинства новой системы преобладали над недостатками.

Большего и нельзя требовать от человеческого деяния. Я не замалчиваю недостатки и не

преуменьшаю их. Поэтому я рассказываю обо всех своих неудачах и считаю их такими же

важными, как и успехи. Поскольку мне иногда бросают неправильные и несправедливые упреки, я

вынужден их оспаривать.

Более двадцати пяти лет назад начала распространяться культура винограда с низкими

формировками на шпалерной подпоре. Тогда нашлись критики, которые утверждали, что вино из

винограда на шпалере не может идти ни в какое сравнение с вином из винограда на кольях.

Кстати, в ближайших окрестностях моего хозяйства, где еще много непривитых виноградников,

некоторые виноградари и поныне со всей серьезностью, утверждают, что привитые кусты никогда

не обеспечивают такого качества ягод, как непривитые. Подобным образом считают, что при

высокоштамбовой культуре хотя и получают много вина, но качество его низкое, кусты крайне

недолговечны и часто вымерзают.

Несмотря на то, что такого рода общепринятая точка зрения опровергается уже самим

существованием наших старых высокоурожайных пристенных и галерейных насаждений, она

считается столь неопровержимой, что всякое сомнение истолковывается как неосведомленность.

Лично мне это не помешало подвергать основательному изучению актуальные для

виноградарства вопросы и затем использовать знания, полученные в результате многих опытов, в

своем хозяйстве.

Сначала я, конечно, предпринял лишь некоторые улучшения существующей системы ведения

кустов и методов работы, но вскоре обнаружил, что многие основные принципы виноградарства не

выдерживают беспристрастной критики. Поэтому была необходима не только новая ориентация с

биологической, технической и коммерческой точек зрения, но также и радикальная перестройка

практической работы. Вот причина, по которой мои виноградники представляются столь чуждыми

консервативным виноградарям. Кто не хочет взглянуть на вещи по-новому или не может

отказаться от старых предрассудков, тому, вероятно, чтение этой книги доставит мало

удовольствия.

Обратимся к наиболее спорному положению — к вопросу о различиях между качеством винограда

на высоких и низких формировках. Девяносто девять из ста виноградарей утверждают, что грозди,

расположенные близко к почве, имеют сахаристость значительно более высокую, чем на высоте

1—2 м над почвой. Мои опыты показали как раз обратное. То же самое относится к увеличению

нагрузки. Когда я беседовал на эту тему с лицами, посещавшими мои виноградники, я неизменно

слышал такие, например, возражения: «Если обрезать кусты на винограднике с оставлением

стрелок и дуг или только несколько увеличивать длину обрезки, то гроздей будет больше, но

худшего качества. При вертикальном положении стрелок грозди плохо созревают, а древесина

вымерзает каждую зиму». Эти утверждения, несомненно, правильны, но выводы ошибочны. В

условиях низкой формировки и загущенной посадки увеличение урожая может идти только за счет

качества. Куст, который обрезается ежегодно с расчетом развития, скажем, 6 побегов, и дает в

среднем 1 кг гроздей, не может быстро перестроиться, чтобы нести 12 побегов и дать 2 кг гроздей,

особенно если он к тому же плохо обеспечен факторами, необходимыми для жизни. Если бы я вел

свою высокоштамбовую культуру при ширине междурядий 1,2—1,4 м и давал кустам большую

нагрузку, тогда с качеством продукции дело обстояло бы плохо.

При широких междурядьях (3,5 м) виноградный куст может развиваться почти совершенно

свободно. Каждый побег и даже каждый лист может сам искать свое место под солнцем. Атак как

образование сахара тесно связано с освещением листьев, то ягоды при высокоштамбовой

культуре имеют и более высокую сахаристость.

Несомненно, этих и многих приводимых далее аргументов недостаточно, чтобы убедить всех

противников высокоштамбовой культуры винограда, ибо многие из них сочли бы уступку в этом

вопросе чуть ли не проявлением бесхарактерности.

Прибавлю несколько откровенных слов. Каждый, кто серьезно относится к избранной профессии,

заинтересован в дальнейшем развитии своих знаний. То, что мы не все придерживаемся одних и

тех же мнений, вызывается

различием как наших дарований и способностей, так и тех средств, которые имеются в нашем

распоряжении. Но одно должно нас всех объединять: любовь к виноградарству И желание помочь

виноградарям. Личные симпатии и антипатии, а также политические взгляды не должны влиять на

решение профессиональных вопросов. Кто прибегает к подобным средствам, тот обнаруживает

только, что ему не хватает деловых профессиональных аргументов для защиты своего дела. И

пусть каждый остерегается судить о том, чего он не видел своими глазами, а тем более не

испытал и не изучил.

Новатор должен быть готов к борьбе. Я люблю борьбу и рад своим противникам, так как я многому

у них научился. Если же мои противники не желают у меня ничему учиться, для меня это

безразлично.

Каждое улучшение является упрощением, а вместе с тем и удешевлением. Оно представляет

собой новый шаг человеческого разума по необъятной целине, окружающей нас. Чтобы ленивым

было легче за нами поспевать, мы должны были бы запретить любое дальнейшее развитие.

Вероятно, это можно было осуществить несколько тысячелетий назад, но сегодня это означало бы

гибель всех культурных народов. Мы скоро стали бы голодать и мерзнуть и, наконец, истреблять

друг друга. Не застой может нас спасти, а только ускоренное движение вперед. При этом

недостаточно соответствия темпов прогресса росту материальных потребностей человечества.

Подобное положение в экономическом и социальном отношениях признавалось бы всеми как

неудовлетворительное. Только в том случае, когда прогресс опережает рост многочисленных

потребностей человеческого общества и разных товаров производится больше, чем необходимо в

данный момент, отдельные представители общества и все общество в целом чувствуют себя

удовлетворенными.

Тот, кто производит какой-либо необходимый людям предмет дешевле, служит обществу, его дело

всегда будет иметь успех, ибо потребители стоят на его стороне. Кто не хочет отстать во

всеобщем соревновании, тот должен всю жизнь учиться, исследовать и бороться.

Дай боже, чтобы в будущем люди проявляли свой разум и страсть к борьбе только на мирном

поприще прогресса!

Ленц МОЗЕР

НУЖНА НОВАЯ СИСТЕМА КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА

В настоящее время в Рорендорфе по системе высокоштамбовой культуры возделываются только

40 га моих виноградников, окруженных насаждениями на кольях.

Эти виноградники — не опытные, вроде тех, которые встречаются в наших учебных заведениях.

Это промышленные насаждения, на которых применяются новые способы культуры винограда. Не

все, что имеется у меня теперь, является хорошим: я ведь начал только 25 лет назад. Но многое и

притом наиболее важное испытано в такой мере, что может служить надежной основой

практической работы. Некоторые вопросы, касающиеся, например, площади питания кустов и

высоты формировки, выбора сортов и подвоев, уже разрешены. Обрезка, обработка почвы и

борьба с вредителями и болезнями будут еще дополнительно испытаны и улучшены.

Большая часть моих насаждений находится на высоком плато с умеренным склоном. Почва

глинистая, бедная, сильно каменистая. В последние годы кусты с высокоштамбовой формировкой

были посажены также на небольших участках и узких террасах, так как и здесь не менее ясно

выступили ее преимущества.

Достоинства высокоштамбовой культуры проявляются в условиях как мелкого, так и крупного, как

смешанного, так и специализированного виноградарского предприятия; но именно в последнем

достигается от высокоштамбовой культуры наибольшая выгода.

Успех любой системы ведения виноградных кустов зависит в значительной мере от

своевременного выполнения агротехнических мероприятий. Обрезка, обломка, подвязка,

опрыскивание и т.д., особенно при низких формировках, связаны со строго определенными

сроками. Кто запаздывает с какой-либо из этих работ, тот зачастую получает большой ущерб. При

высокоштамбовой культуре не только выпадают некоторые работы (обломка, пасынкование, сухая

и зеленая подвязка), но и другие операции не так строго связаны с определенными сроками, как

при культуре низких кустов. Обрезку можно вести и зимой, опрыскивание начинать позднее,

потому что на высокоштамбовых кустах заражение от почвы происходит лишь в июне; в некоторой

мере может быть без опасений отсрочена и обработка почвы, так как с помощью

почвообрабатывающих машин и орудий могут быть уничтожены более густые и высокие сорняки.

Поэтому урожайность правильно заложенных высокоштамбовых насаждений оказывается

значительно более устойчивой и равномерной.

Почему старые методы культуры не могут быть сохранены?

1. Старые способы формировки и площади питания кустов не соответствуют биологическим

особенностям виноградной лозы и поэтому вредны для нее. А что плохо для виноградного куста,

то не может быть выгодным для виноградаря.

2. Монокультура виноградной лозы ведет к преждевременному истощению почвы. В результате

приходится вносить крайне высокие дозы удобрений, чтобы хоть в некоторой степени

компенсировать ослабление силы роста кустов.

3. На большинстве виноградников многолетние ветви и плодовые побеги расположены низко, в

связи с чем все работы по уходу за кустами ведутся столь близко к почве, что это делает труд

утомительным и снижает его производительность.

4. Со времени появления мильдью, первичное заражение которой, как известно, происходит от

почвы, урожаи на всех низких формировках снизились, а затраты труда на защиту кустов возросли

в огромной мере. Путем удаления плодовой древесины от почвы это положение может быть

значительно улучшено.

5. На привитых виноградниках исключена возможность проведения катавлака. Атак как

виноградной лозе совершенно необходим определенный объем многолетних частей куста для

отложения запасных питательных веществ, мы должны формировать более мощные кусты,

способные к накоплению достаточных запасов в

корнях и стволах. Уже по этой причине густая посадка в привитых виноградниках весьма

невыгодна.

6. В результате последних суровых зим мы выявили те сорта, которые в нормальных условиях

могут зимовать без укрытия. Используя эти сорта, мы можем выращивать виноградные кусты,

отвечающие разнообразнейшим требованиям.

7. Уже несколько десятилетий промышленность поставляет нам оцинкованную железную

проволоку, с помощью которой мы можем сооружать дешевые и почти идеальные подпоры,

позволяющие увеличить ширину междурядий.

8. Посадка низких и густых виноградников требует в четыре раза больше прививок, чем при

высокоштамбовой культуре. Если мы желаем уменьшить издержки производства, то должны

начинать уже со снижения издержек на посадку. Большая долговечность высокоштамбовых кустов

способствует и в дальнейшем экономии прививок и уменьшению общих затрат труда и средств на

их изготовление.

9. Длительная монокультура и густая посадка способствуют появлению новых вредителей и

болезней. Если во многих случаях и удается быстро подавить их с помощью химических и

технических средств, тем не менее урожай всегда снижается, а издержки возрастают.

10. Не говоря уже о себестоимости, потребность в рабочей силе в сопоставлении с

народнохозяйственным значением продукции виноградарства непомерно велика. Неравномерное

распределение затрат труда в течение года, наличие напряженных периодов в июне и июле

вынуждают к привлечению значительного числа рабочих, которые зимой едва ли могут быть

производительно использованы и только обременяют хозяйство. В смешанных же хозяйствах

напряженный период использования рабочих, к сожалению, совпадает с работами в полеводстве

(уборка зерновых, прополка свеклы) и в виноградарстве (зеленые операции, борьба с

вредителями и болезнями).

11. Во всех других отраслях применяют технические средства, благодаря которым достигается

повышение производительности труда и его облегчение. В виноградарстве же технический

прогресс пока невелик.

12. За последнее столетие значительно изменилось социальное положение виноградаря. Его

жилище, одежда и

быт почти во всех отношениях улучшились, между тем как положение на виноградниках, особенно

со времени последних десятилетий прошлого века, заметно ухудшилось. Из-за филлоксеры,

мильдью и оидиума затраты ручного труда и средств резко возросли, урожаи же, несмотря на все

усилия, снизились в такой мере, что это вызывает опасения. Улучшению условий труда в других

отраслях противостоит существенное ухудшение их в виноградарстве. Это одна из причин того,

что многие молодые люди отворачиваются от виноградарства. Помочь здесь можно только

обновлением всех виноградников и введением всевозможных технических средств, облегчающих

работу.

Дальше мы рассмотрим, какой вид с учетом технических и экономических данных должны мы

придать новому винограднику. При этом я буду освещать не только крупные проблемы, но

расскажу также о мелких практических приемах, которые могут улучшить работу виноградарей. И

если новый виноградник приобретет совершенно непривычный облик, нас это не должно смущать,

ибо правило, которым мы должны руководствоваться, — целесообразность.

В политическом и экономическом отношениях мир не является неизменным. При императоре

Иосифе II в Австрии было отменено крепостное право. Крепостные стали собственниками или

арендаторами, и труд должен был оплачиваться. Были выдвинуты новые идеалы— свобода,

равенство, братство. Хотя мы далеки еще от конечной цели и нам предстоит немало трудностей,

но все же старый общественный порядок разрушен и мы вступили на новый путь. И это не может

не оказать влияния на наши виноградники. Тяжелый физический труд из-за хлеба на-сущнего был

уделом крепостного крестьянина. В прошедшие века нельзя было ввести какие-либо улучшения,

так как землевладельцы сами не работали и потому не проявляли к улучшениям никакого

интереса. Только свободный крестьянин начал думать о том, как добиться облегчения и

упрощения работы. К сожалению, в виноградарстве по настоящий день в этом деле достигнуты

ничтожные успехи.

Виноградари, веками жившие под гнетом суровой барщины, еще не чувствуют себя свободными.

Конечно, возвышенные мысли и слова давно уже вошли в моду,

но не более. Дела же, как и прежде, не свободны. Виноградный куст со своими 6—10

подвязанными к одному колу побегами служит типичным воплощением такого рабского мышления.

Виноградари и теперь обращаются с виноградным кустом также, как помещики в течение столетий

обращались с самими виноградарями: они держат его на предельно ограниченном пространстве в

строжайшем повиновении и порядке, предоставляя ему единственную возможность плодоносить и

работать до полного истощения.

Со старой системой виноградарства дело в настоящее время, вне всякого сомнения, обстоит так,

что ни мелкие, ни крупные улучшения ее не помогут на длительный срок. И если до этого дошло,

то мы должны подумать, не следует ли все начать сначала. Так, например, нам теперь мало

поможет одно только изменение — высоты формировки. Чтобы удовлетворить всем требованиям,

мы вынуждены не только изменить высоту формировки, но также ширину междурядий и

расстояние в ряду между кустами, заново подобрать привойные и подвойные сорта, короче говоря,

перестроить все в соответствии с новыми требованиями.

Лишь последовательная во всех отношениях разработка новой системы гарантирует нам, что она

окажется не скоропреходящей, а останется на все время, пока будут сохраняться породившие ее

предпосылки. Простота, целесообразность и дешевизна — таковы должны быть главнейшие

принципы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВИНОГРАДНИКА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ

Значительная часть наших виноградарских районов находится на северной границе

распространения культуры винограда. Уже из этого возникает целый ряд трудностей. Поэтому мы

должны быть особенно предусмотрительными при выборе почв и местоположений. Пригодны

только хорошо прогреваемые участки. Для посадки виноградников лучше всего использовать

южные, юго-восточные и юго-западные склоны. Решение вопроса о предпочтительности юго-

восточной или юго-западной экспозиции зависит от местных климатических условий и прежде

всего от. направления господствующих ветров.

Чтобы установить направление рядов, руководствуются следующими соображениями. На слабых

склонах (крутизной до 20%) ряды должны быть направлены вдоль склона. При закладке

широкорядных виноградников не имеет особого значения, будут ли ряды идти с севера на юг или с

востока на запад. Если принято направление рядов с севера на юг, то необходимо, особенно в

местностях, где господствуют сильные западные ветры, хорошо закрепить первый ряд с

подветренной стороны, чтобы он не был опрокинут бурей. Согласно имеющимся к настоящему

времени данным, направление рядов почти не влияет на качество вина. При размещении рядов

сильнорослых высокоштамбовых кустов с востока на запад, северная сторона их довольно сильно

затеняется. Несмотря на это, в нормальные годы содержание сахара на северной стороне лишь

немного ниже, чем на южной. В годы с очень жаркой осенью, например 1943 и 1946, сахаристость

на северной стороне бывает даже выше, чем на южной.

На более крутых склонах я настоятельно рекомендую устраивать террасы. У меня есть

виноградники, заложенные на крутых склонах без террас. При каждой обработке их, при

выполнении мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями ходьба вверх и вниз очень

быстро вызывает усталость. Кто работал с опрыскивателем на спине в жаркий летний день при

температуре 38—40° в тени и около 50° на солнце, десятки раз опускаясь и поднимаясь по

винограднику, у того дрожат колени, как у старой крестьянской клячи. Так как подобное

напряжение не доставляет мне удовольствия, я не хочу, чтобы его испытывали и другие. Я

выкорчевал часть посаженных на склонах виноградников и устроил террасы. То же вскоре будет

сделано и с остальными посадками на склонах.

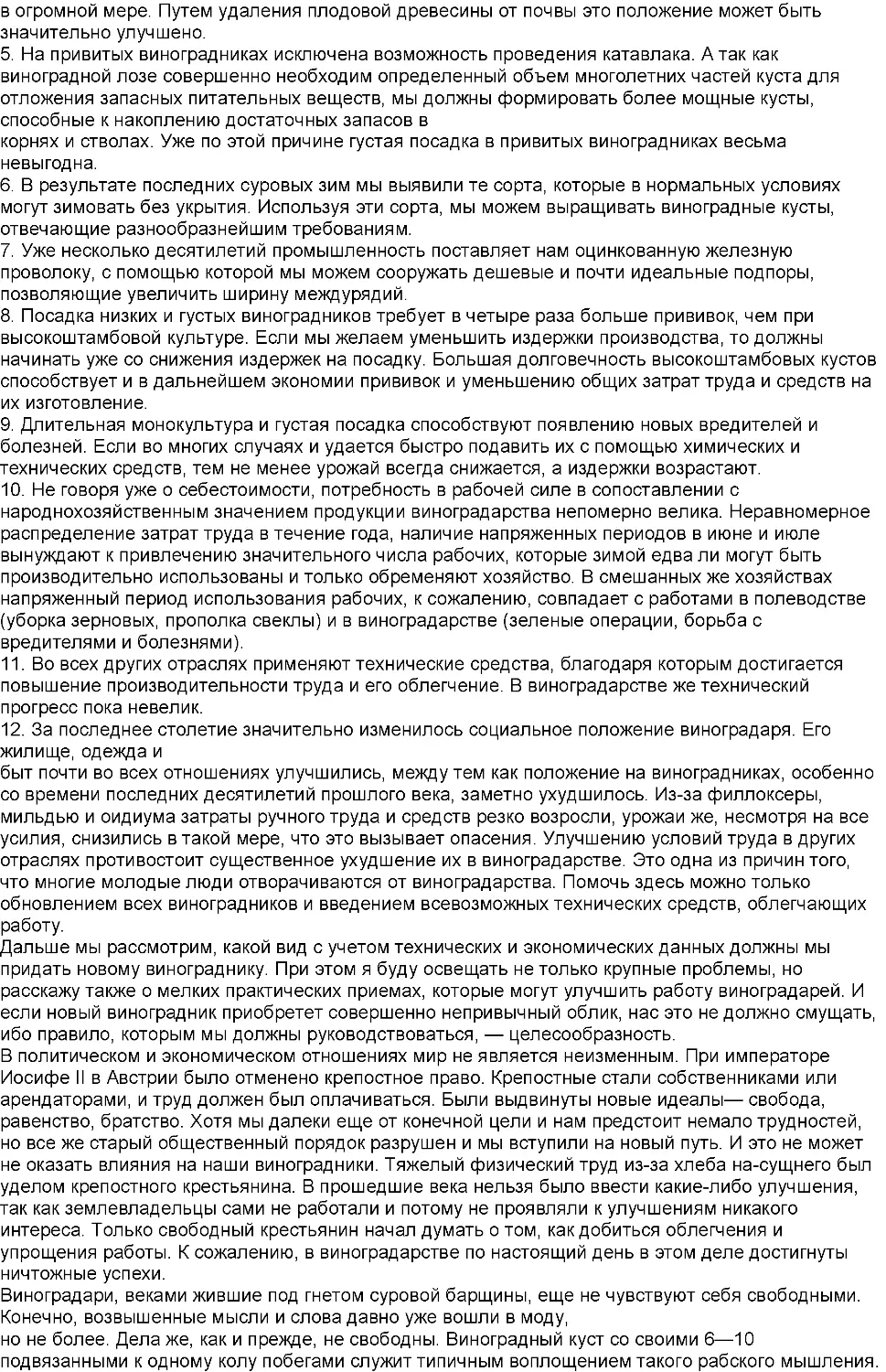

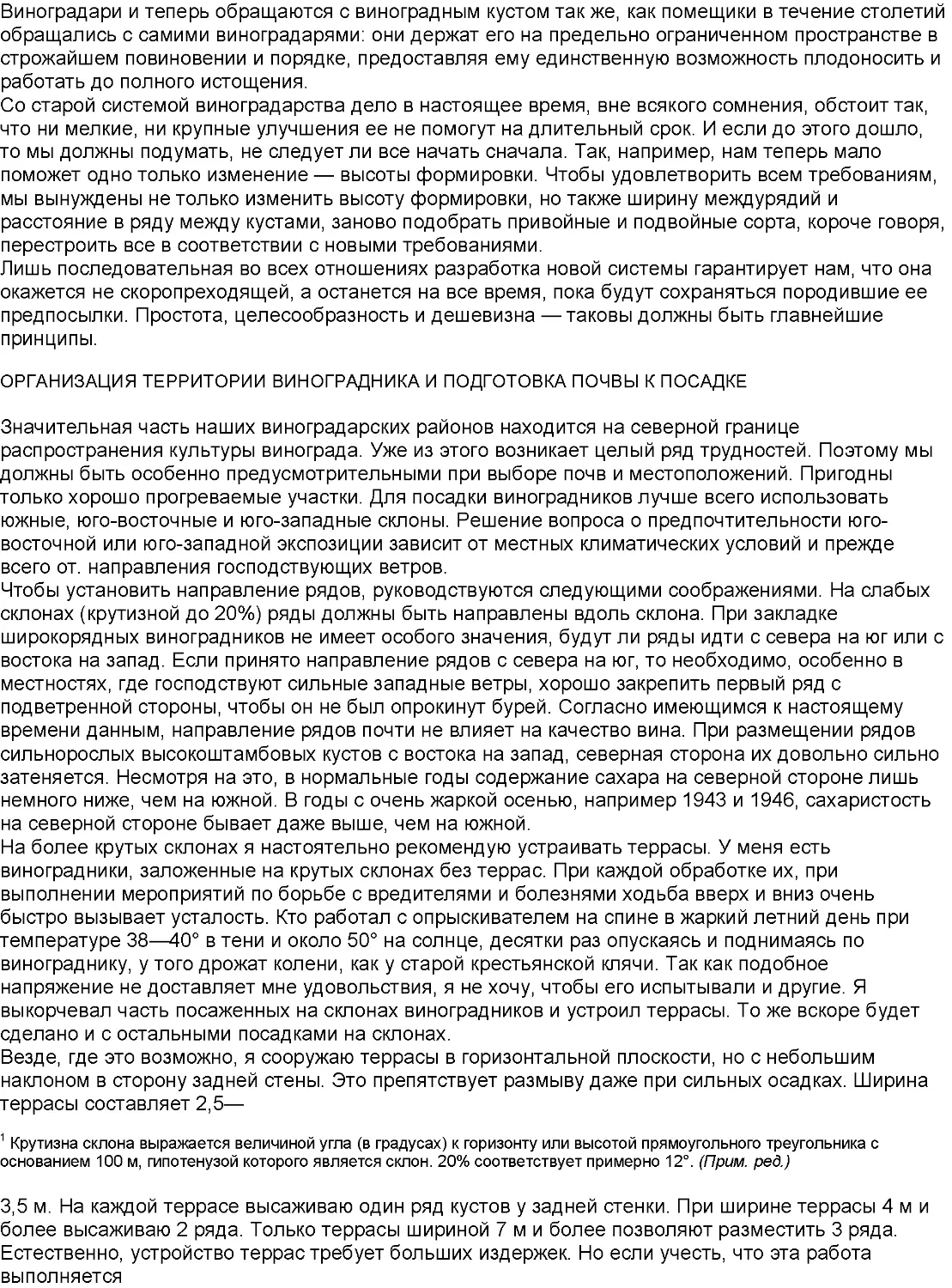

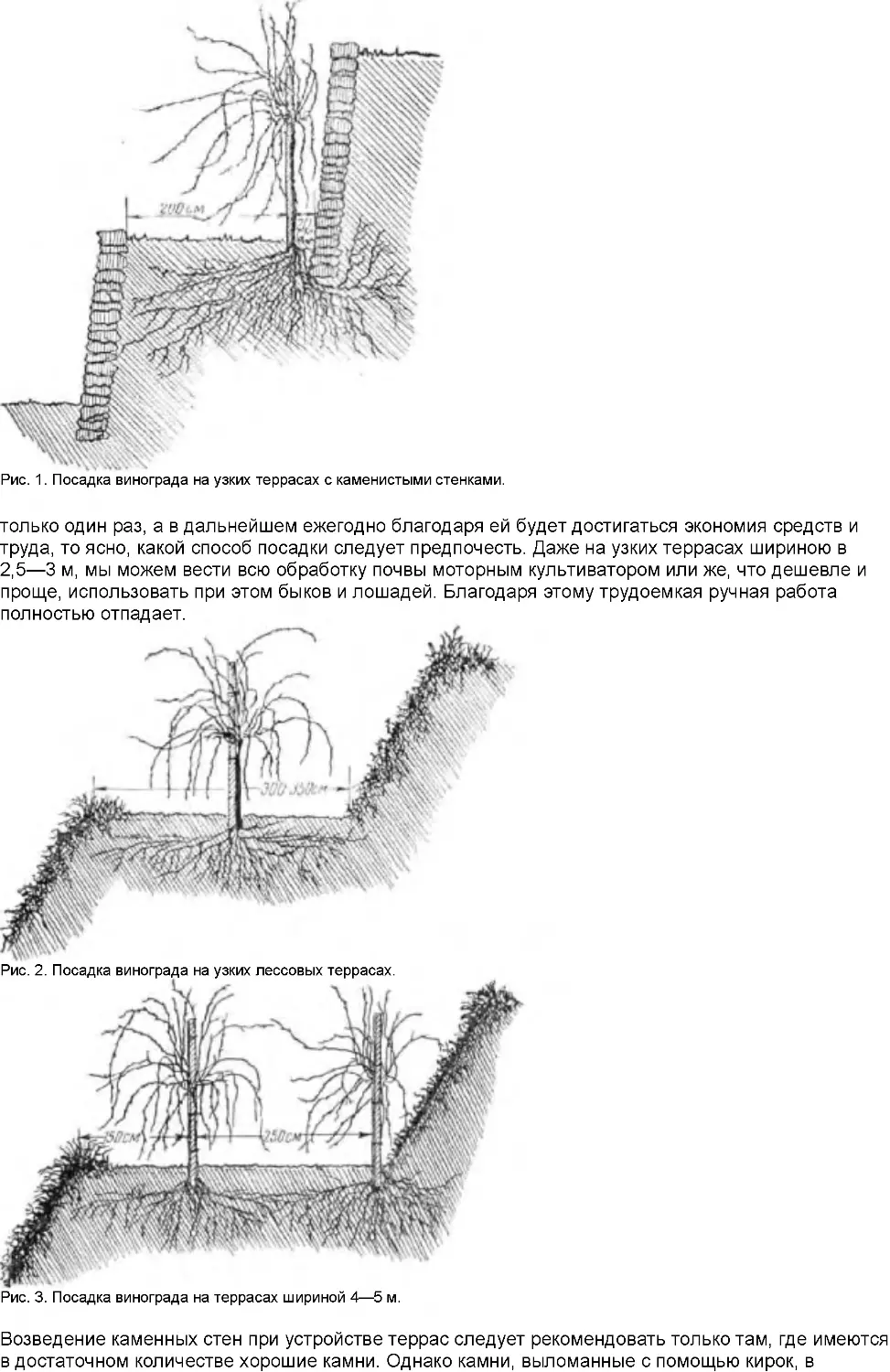

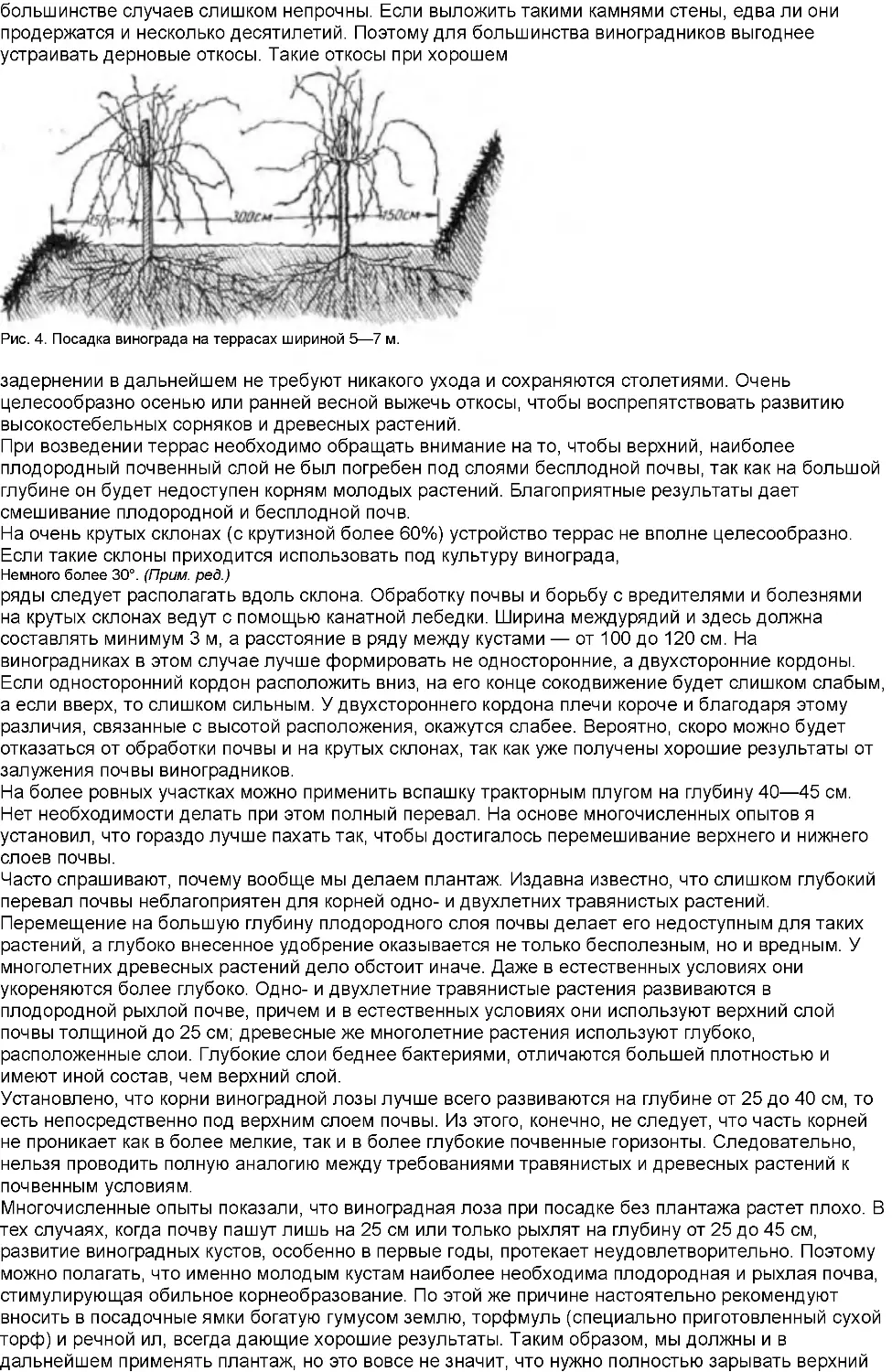

Везде, где это возможно, я сооружаю террасы в горизонтальной плоскости, но с небольшим

наклоном в сторону задней стены. Это препятствует размыву даже при сильных осадках. Ширина

террасы составляет 2,5—

1 Крутизна склона выражается величиной угла (в градусах) к горизонту или высотой прямоугольного треугольника с

основанием 100 м, гипотенузой которого является склон. 20% соответствует примерно 12°. (Прим, ред.)

3,5 м. На каждой террасе высаживаю один ряд кустов у задней стенки. При ширине террасы 4 м и

более высаживаю 2 ряда. Только террасы шириной 7 м и более позволяют разместить 3 ряда.

Естественно, устройство террас требует больших издержек. Но если учесть, что эта работа

выполняется

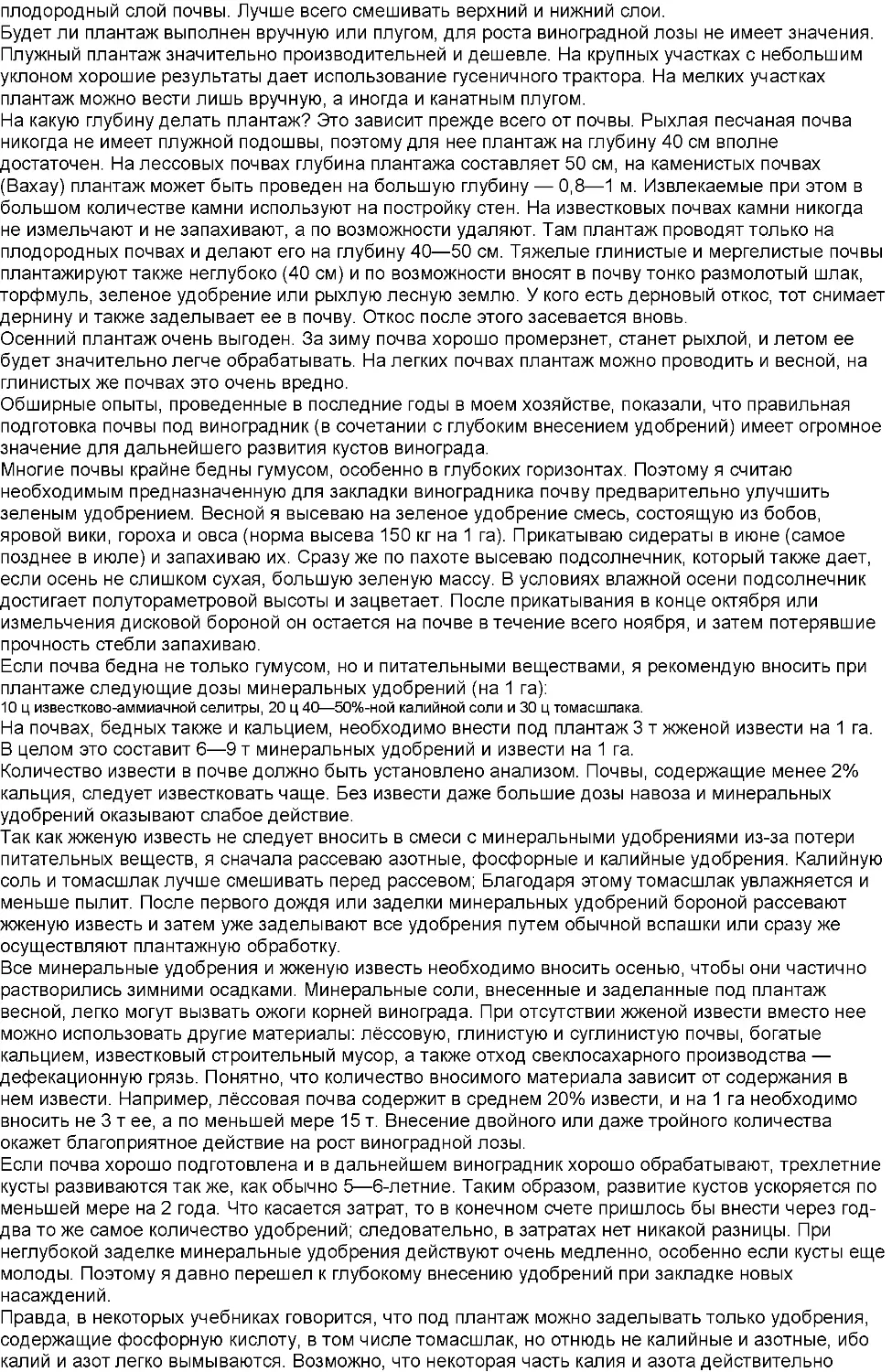

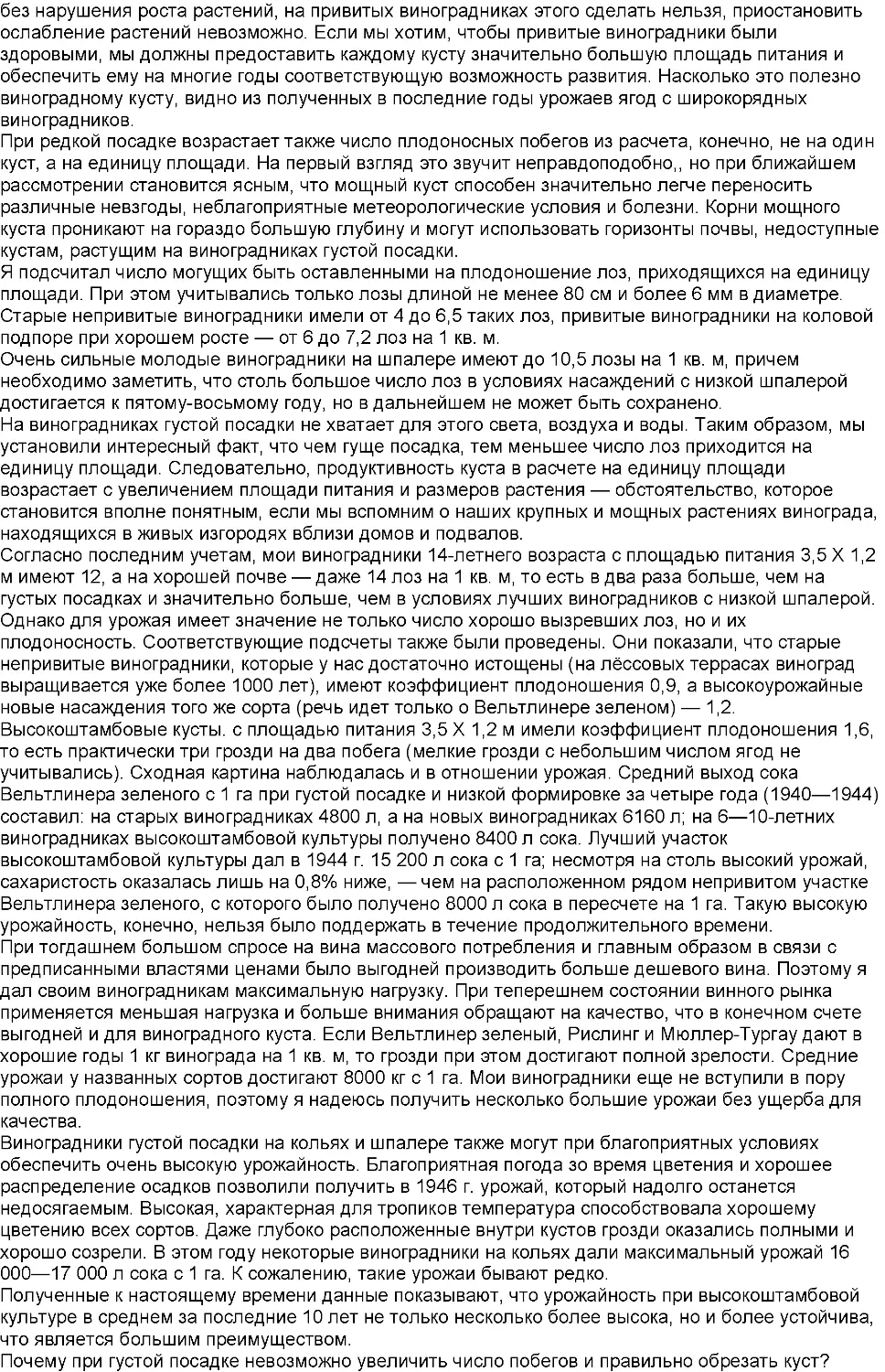

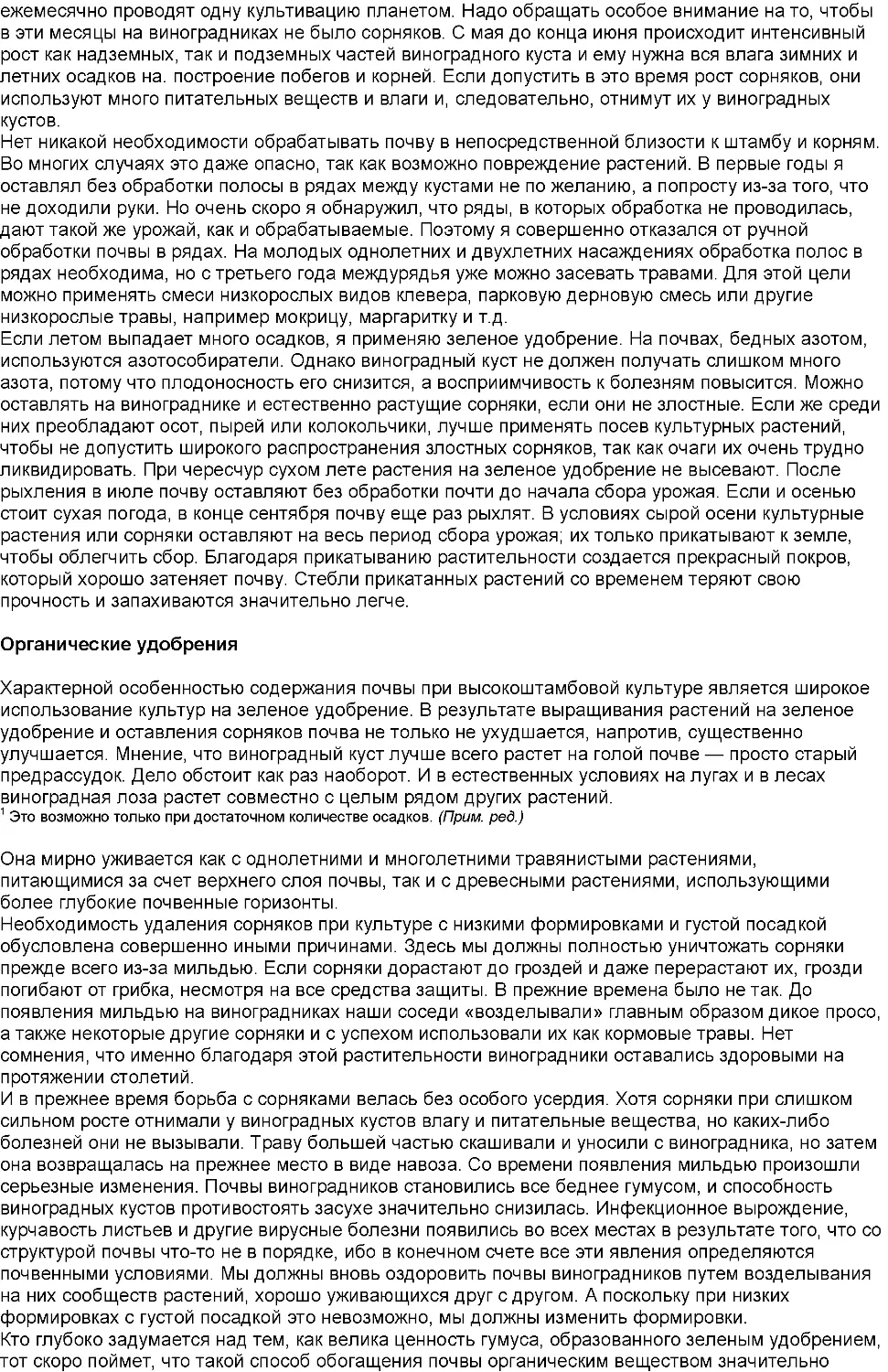

Рис. 1. Посадка винограда на узких террасах с каменистыми стенками.

только один раз, а в дальнейшем ежегодно благодаря ей будет достигаться экономия средств и

груда, то ясно, какой способ посадки следует предпочесть. Даже на узких террасах шириною в

2,5—3 м, мы можем вести всю обработку почвы моторным культиватором или же, что дешевле и

проще, использовать при этом быков и лошадей. Благодаря этому трудоемкая ручная работа

полностью отпадает.

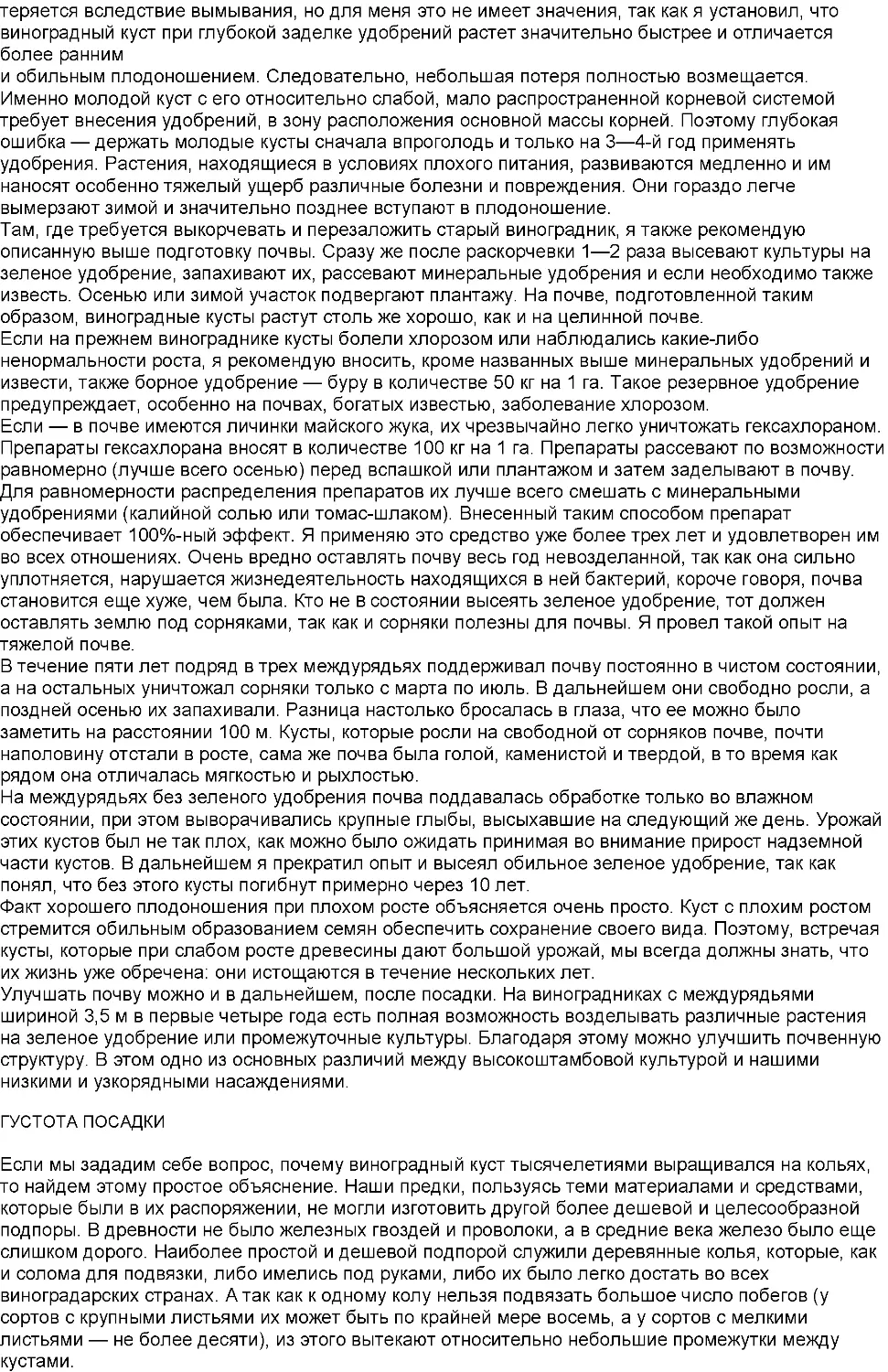

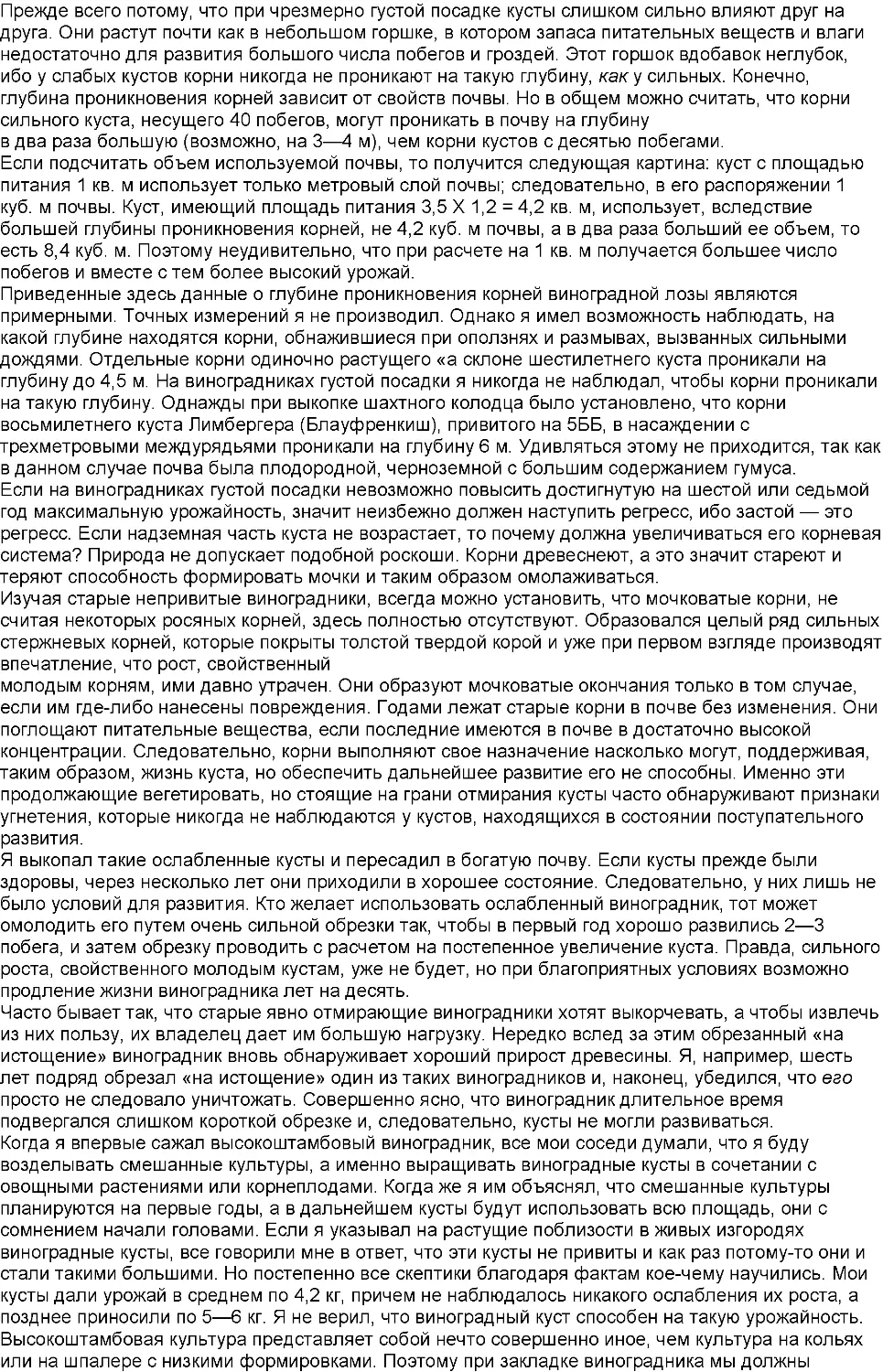

Рис. 2. Посадка винограда на узких лессовых террасах.

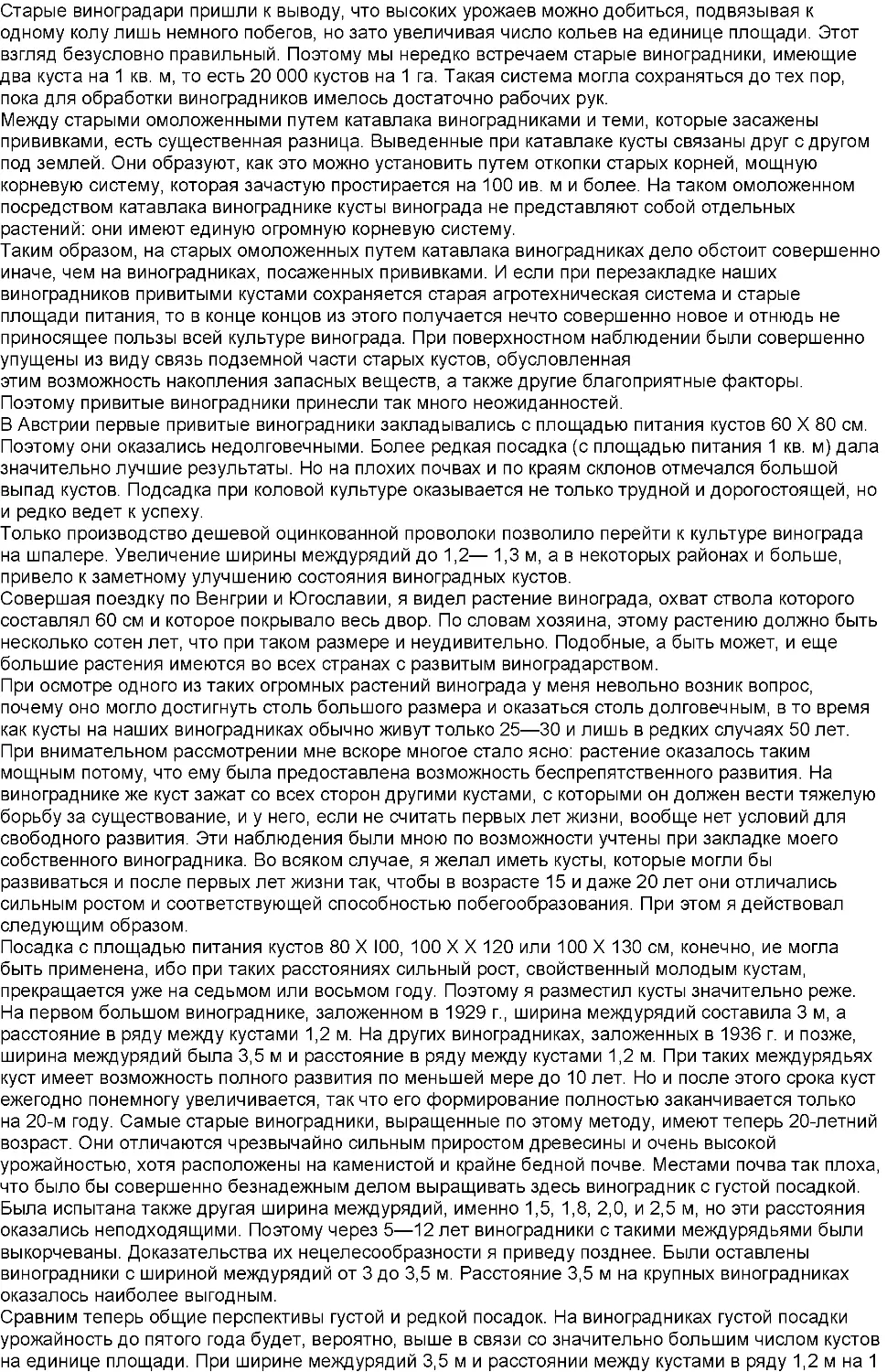

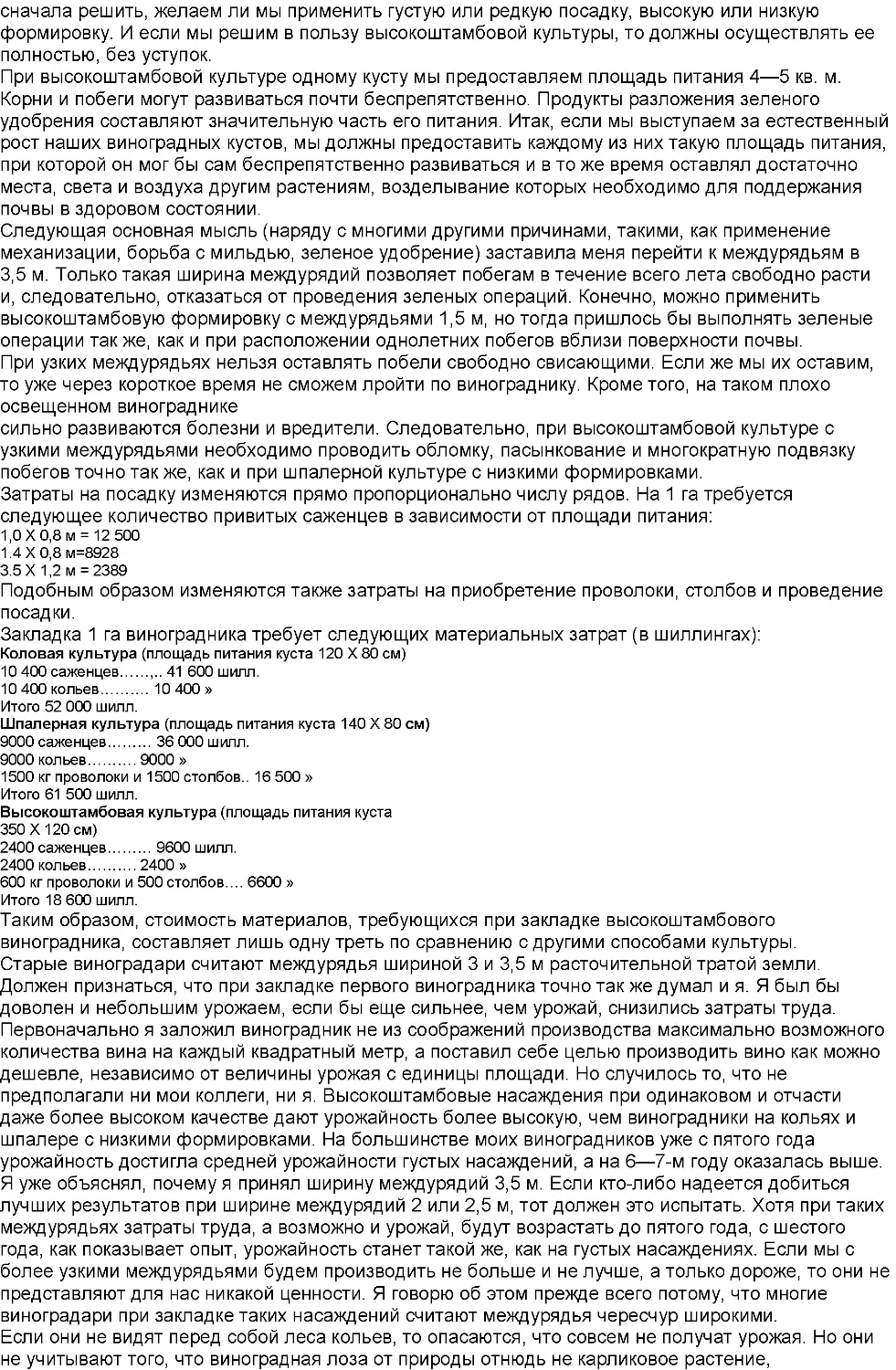

Рис. 3. Посадка винограда на террасах шириной 4—5 м.

Возведение каменных стен при устройстве террас следует рекомендовать только там, где имеются

в достаточном количестве хорошие камни. Однако камни, выломанные с помощью кирок, в

большинстве случаев слишком непрочны. Если выложить такими камнями стены, едва ли они

продержатся и несколько десятилетий. Поэтому для большинства виноградников выгоднее

устраивать дерновые откосы. Такие откосы при хорошем

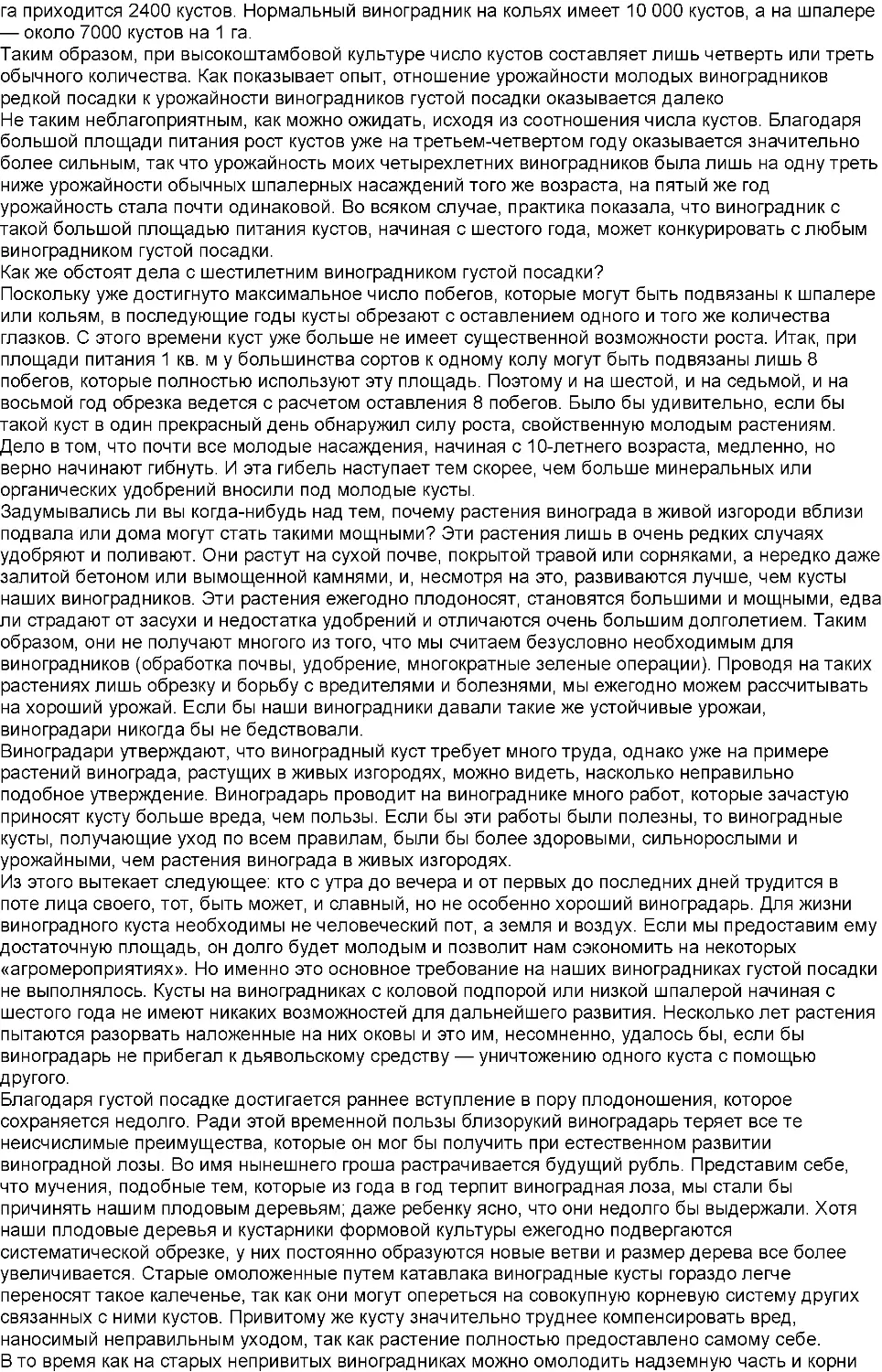

Рис. 4. Посадка винограда на террасах шириной 5—7 м.

задернении в дальнейшем не требуют никакого ухода и сохраняются столетиями. Очень

целесообразно осенью или ранней весной выжечь откосы, чтобы воспрепятствовать развитию

высокостебельных сорняков и древесных растений.

При возведении террас необходимо обращать внимание на то, чтобы верхний, наиболее

плодородный почвенный слой не был погребен под слоями бесплодной почвы, так как на большой

глубине он будет недоступен корням молодых растений. Благоприятные результаты дает

смешивание плодородной и бесплодной почв.

На очень крутых склонах (с крутизной более 60%) устройство террас не вполне целесообразно.

Если такие склоны приходится использовать под культуру винограда,

Немного более 30°. (Прим, ред.)

ряды следует располагать вдоль склона. Обработку почвы и борьбу с вредителями и болезнями

на крутых склонах ведут с помощью канатной лебедки. Ширина междурядий и здесь должна

составлять минимум 3 м, а расстояние в ряду между кустами — от 100 до 120 см. На

виноградниках в этом случае лучше формировать не односторонние, а двухсторонние кордоны.

Если односторонний кордон расположить вниз, на его конце сокодвижение будет слишком слабым,

а если вверх, то слишком сильным. У двухстороннего кордона плечи короче и благодаря этому

различия, связанные с высотой расположения, окажутся слабее. Вероятно, скоро можно будет

отказаться от обработки почвы и на крутых склонах, так как уже получены хорошие результаты от

залужения почвы виноградников.

На более ровных участках можно применить вспашку тракторным плугом на глубину 40—45 см.

Нет необходимости делать при этом полный перевал. На основе многочисленных опытов я

установил, что гораздо лучше пахать так, чтобы достигалось перемешивание верхнего и нижнего

слоев почвы.

Часто спрашивают, почему вообще мы делаем плантаж. Издавна известно, что слишком глубокий

перевал почвы неблагоприятен для корней одно- и двухлетних травянистых растений.

Перемещение на большую глубину плодородного слоя почвы делает его недоступным для таких

растений, а глубоко внесенное удобрение оказывается не только бесполезным, но и вредным. У

многолетних древесных растений дело обстоит иначе. Даже в естественных условиях они

укореняются более глубоко. Одно- и двухлетние травянистые растения развиваются в

плодородной рыхлой почве, причем и в естественных условиях они используют верхний слой

почвы толщиной до 25 см; древесные же многолетние растения используют глубоко,

расположенные слои. Глубокие слои беднее бактериями, отличаются большей плотностью и

имеют иной состав, чем верхний слой.

Установлено, что корни виноградной лозы лучше всего развиваются на глубине от 25 до 40 см, то

есть непосредственно под верхним слоем почвы. Из этого, конечно, не следует, что часть корней

не проникает как в более мелкие, так и в более глубокие почвенные горизонты. Следовательно,

нельзя проводить полную аналогию между требованиями травянистых и древесных растений к

почвенным условиям.

Многочисленные опыты показали, что виноградная лоза при посадке без плантажа растет плохо. В

гех случаях, когда почву пашут лишь на 25 см или только рыхлят на глубину от 25 до 45 см,

развитие виноградных кустов, особенно в первые годы, протекает неудовлетворительно. Поэтому

можно полагать, что именно молодым кустам наиболее необходима плодородная и рыхлая почва,

стимулирующая обильное корнеобразование. По этой же причине настоятельно рекомендуют

вносить в посадочные ямки богатую гумусом землю, торфмуль (специально приготовленный сухой

горф) и речной ил, всегда дающие хорошие результаты. Таким образом, мы должны и в

дальнейшем применять плантаж, но это вовсе не значит, что нужно полностью зарывать верхний

плодородный слой почвы. Лучше всего смешивать верхний и нижний слои.

Будет ли плантаж выполнен вручную или плугом, для роста виноградной лозы не имеет значения.

Плужный плантаж значительно производительней и дешевле. На крупных участках с небольшим

уклоном хорошие результаты дает использование гусеничного трактора. На мелких участках

плантаж можно вести лишь вручную, а иногда и канатным плугом.

На какую глубину делать плантаж? Это зависит прежде всего от почвы. Рыхлая песчаная почва

никогда не имеет плужной подошвы, поэтому для нее плантаж на глубину 40 см вполне

достаточен. На лессовых почвах глубина плантажа составляет 50 см, на каменистых почвах

(Вахау) плантаж может быть проведен на большую глубину — 0,8—1 м. Извлекаемые при этом в

большом количестве камни используют на постройку стен. На известковых почвах камни никогда

не измельчают и не запахивают, а по возможности удаляют. Там плантаж проводят только на

плодородных почвах и делают его на глубину 40—50 см. Тяжелые глинистые и мергелистые почвы

плантажируют также неглубоко (40 см) и по возможности вносят в почву тонко размолотый шлак,

торфмуль, зеленое удобрение или рыхлую лесную землю. У кого есть дерновый откос, тот снимает

дернину и также заделывает ее в почву. Откос после этого засевается вновь.

Осенний плантаж очень выгоден. За зиму почва хорошо промерзнет, станет рыхлой, и летом ее

будет значительно легче обрабатывать. На легких почвах плантаж можно проводить и весной, на

глинистых же почвах это очень вредно.

Обширные опыты, проведенные в последние годы в моем хозяйстве, показали, что правильная

подготовка почвы под виноградник (в сочетании с глубоким внесением удобрений) имеет огромное

значение для дальнейшего развития кустов винограда.

Многие почвы крайне бедны гумусом, особенно в глубоких горизонтах. Поэтому я считаю

необходимым предназначенную для закладки виноградника почву предварительно улучшить

зеленым удобрением. Весной я высеваю на зеленое удобрение смесь, состоящую из бобов,

яровой вики, гороха и овса (норма высева 150 кг на 1 га). Прикатываю сидераты в июне (самое

позднее в июле) и запахиваю их. Сразу же по пахоте высеваю подсолнечник, который также дает,

если осень не слишком сухая, большую зеленую массу. В условиях влажной осени подсолнечник

достигает полутораметровой высоты и зацветает. После прикатывания в конце октября или

измельчения дисковой бороной он остается на почве в течение всего ноября, и затем потерявшие

прочность стебли запахиваю.

Если почва бедна не только гумусом, но и питательными веществами, я рекомендую вносить при

плантаже следующие дозы минеральных удобрений (на 1 га):

10 ц известково-аммиачной селитры, 20 ц 40—50%-ной калийной соли и 30 ц томасшлака.

На почвах, бедных также и кальцием, необходимо внести под плантаж 3 т жженой извести на 1 га.

В целом это составит 6—9 т минеральных удобрений и извести на 1 га.

Количество извести в почве должно быть установлено анализом. Почвы, содержащие менее 2%

кальция, следует известковать чаще. Без извести даже большие дозы навоза и минеральных

удобрений оказывают слабое действие.

Так как жженую известь не следует вносить в смеси с минеральными удобрениями из-за потери

питательных веществ, я сначала рассеваю азотные, фосфорные и калийные удобрения. Калийную

соль и томасшлак лучше смешивать перед рассевом; Благодаря этому томасшлак увлажняется и

меньше пылит. После первого дождя или заделки минеральных удобрений бороной рассевают

жженую известь и затем уже заделывают все удобрения путем обычной вспашки или сразу же

осуществляют плантажную обработку.

Все минеральные удобрения и жженую известь необходимо вносить осенью, чтобы они частично

растворились зимними осадками. Минеральные соли, внесенные и заделанные под плантаж

весной, легко могут вызвать ожоги корней винограда. При отсутствии жженой извести вместо нее

можно использовать другие материалы: лёссовую, глинистую и суглинистую почвы, богатые

кальцием, известковый строительный мусор, а также отход свеклосахарного производства —

дефекационную грязь. Понятно, что количество вносимого материала зависит от содержания в

нем извести. Например, лёссовая почва содержит в среднем 20% извести, и на 1 га необходимо

вносить не 3 т ее, а по меньшей мере 15 т. Внесение двойного или даже тройного количества

окажет благоприятное действие на рост виноградной лозы.

Если почва хорошо подготовлена и в дальнейшем виноградник хорошо обрабатывают, трехлетние

кусты развиваются также, как обычно 5—6-летние. Таким образом, развитие кустов ускоряется по

меньшей мере на 2 года. Что касается затрат, то в конечном счете пришлось бы внести через год-

два то же самое количество удобрений; следовательно, в затратах нет никакой разницы. При

неглубокой заделке минеральные удобрения действуют очень медленно, особенно если кусты еще

молоды. Поэтому я давно перешел к глубокому внесению удобрений при закладке новых

насаждений.

Правда, в некоторых учебниках говорится, что под плантаж можно заделывать только удобрения,

содержащие фосфорную кислоту, в том числе томасшлак, но отнюдь не калийные и азотные, ибо

калий и азот легко вымываются. Возможно, что некоторая часть калия и азота действительно

теряется вследствие вымывания, но для меня это не имеет значения, так как я установил, что

виноградный куст при глубокой заделке удобрений растет значительно быстрее и отличается

более ранним

и обильным плодоношением. Следовательно, небольшая потеря полностью возмещается.

Именно молодой куст с его относительно слабой, мало распространенной корневой системой

требует внесения удобрений, в зону расположения основной массы корней. Поэтому глубокая

ошибка — держать молодые кусты сначала впроголодь и только на 3—4-й год применять

удобрения. Растения, находящиеся в условиях плохого питания, развиваются медленно и им

наносят особенно тяжелый ущерб различные болезни и повреждения. Они гораздо легче

вымерзают зимой и значительно позднее вступают в плодоношение.

Там, где требуется выкорчевать и перезаложить старый виноградник, я также рекомендую

описанную выше подготовку почвы. Сразу же после раскорчевки 1—2 раза высевают культуры на

зеленое удобрение, запахивают их, рассевают минеральные удобрения и если необходимо также

известь. Осенью или зимой участок подвергают плантажу. На почве, подготовленной таким

образом, виноградные кусты растут столь же хорошо, как и на целинной почве.

Если на прежнем винограднике кусты болели хлорозом или наблюдались какие-либо

ненормальности роста, я рекомендую вносить, кроме названных выше минеральных удобрений и

извести, также борное удобрение — буру в количестве 50 кг на 1 га. Такое резервное удобрение

предупреждает, особенно на почвах, богатых известью, заболевание хлорозом.

Если — в почве имеются личинки майского жука, их чрезвычайно легко уничтожать гексахлораном.

Препараты гексахлорана вносят в количестве 100 кг на 1 га. Препараты рассевают по возможности

равномерно (лучше всего осенью) перед вспашкой или плантажом и затем заделывают в почву.

Для равномерности распределения препаратов их лучше всего смешать с минеральными

удобрениями (калийной солью или томас-шлаком). Внесенный таким способом препарат

обеспечивает 100%-ный эффект. Я применяю это средство уже более трех лет и удовлетворен им

во всех отношениях. Очень вредно оставлять почву весь год невозделанной, так как она сильно

уплотняется, нарушается жизнедеятельность находящихся в ней бактерий, короче говоря, почва

становится еще хуже, чем была. Кто не в состоянии высеять зеленое удобрение, тот должен

оставлять землю под сорняками, так как и сорняки полезны для почвы. Я провел такой опыт на

тяжелой почве.

В течение пяти лет подряд в трех междурядьях поддерживал почву постоянно в чистом состоянии,

а на остальных уничтожал сорняки только с марта по июль. В дальнейшем они свободно росли, а

поздней осенью их запахивали. Разница настолько бросалась в глаза, что ее можно было

заметить на расстоянии 100 м. Кусты, которые росли на свободной от сорняков почве, почти

наполовину отстали в росте, сама же почва была голой, каменистой и твердой, в то время как

рядом она отличалась мягкостью и рыхлостью.

На междурядьях без зеленого удобрения почва поддавалась обработке только во влажном

состоянии, при этом выворачивались крупные глыбы, высыхавшие на следующий же день. Урожай

этих кустов был не так плох, как можно было ожидать принимая во внимание прирост надземной

части кустов. В дальнейшем я прекратил опыт и высеял обильное зеленое удобрение, так как

понял, что без этого кусты погибнут примерно через 10 лет.

Факт хорошего плодоношения при плохом росте объясняется очень просто. Куст с плохим ростом

стремится обильным образованием семян обеспечить сохранение своего вида. Поэтому, встречая

кусты, которые при слабом росте древесины дают большой урожай, мы всегда должны знать, что

их жизнь уже обречена: они истощаются в течение нескольких лет.

Улучшать почву можно и в дальнейшем, после посадки. На виноградниках с междурядьями

шириной 3,5 м в первые четыре года есть полная возможность возделывать различные растения

на зеленое удобрение или промежуточные культуры. Благодаря этому можно улучшить почвенную

структуру. В этом одно из основных различий между высокоштамбовой культурой и нашими

низкими и узкорядными насаждениями.

ГУСТОТА ПОСАДКИ

Если мы зададим себе вопрос, почему виноградный куст тысячелетиями выращивался на кольях,

то найдем этому простое объяснение. Наши предки, пользуясь теми материалами и средствами,

которые были в их распоряжении, не могли изготовить другой более дешевой и целесообразной

подпоры. В древности не было железных гвоздей и проволоки, а в средние века железо было еще

слишком дорого. Наиболее простой и дешевой подпорой служили деревянные колья, которые, как

и солома для подвязки, либо имелись под руками, либо их было легко достать во всех

виноградарских странах. Атак как к одному колу нельзя подвязать большое число побегов (у

сортов с крупными листьями их может быть по крайней мере восемь, а у сортов с мелкими

листьями — не более десяти), из этого вытекают относительно небольшие промежутки между

кустами.

Старые виноградари пришли к выводу, что высоких урожаев можно добиться, подвязывая к

одному колу лишь немного побегов, но зато увеличивая число кольев на единице площади. Этот

взгляд безусловно правильный. Поэтому мы нередко встречаем старые виноградники, имеющие

два куста на 1 кв. м, то есть 20 000 кустов на 1 га. Такая система могла сохраняться до тех пор,

пока для обработки виноградников имелось достаточно рабочих рук.

Между старыми омоложенными путем катавлака виноградниками и теми, которые засажены

прививками, есть существенная разница. Выведенные при катавлаке кусты связаны друг с другом

под землей. Они образуют, как это можно установить путем откопки старых корней, мощную

корневую систему, которая зачастую простирается на 100 ив. м и более. На таком омоложенном

посредством катавлака винограднике кусты винограда не представляют собой отдельных

растений: они имеют единую огромную корневую систему.

Таким образом, на старых омоложенных путем катавлака виноградниках дело обстоит совершенно

иначе, чем на виноградниках, посаженных прививками. И если при перезакладке наших

виноградников привитыми кустами сохраняется старая агротехническая система и старые

площади питания, то в конце концов из этого получается нечто совершенно новое и отнюдь не

приносящее пользы всей культуре винограда. При поверхностном наблюдении были совершенно

упущены из виду связь подземной части старых кустов, обусловленная

этим возможность накопления запасных веществ, а также другие благоприятные факторы.

Поэтому привитые виноградники принесли так много неожиданностей.

В Австрии первые привитые виноградники закладывались с площадью питания кустов 60 X 80 см.

Поэтому они оказались недолговечными. Более редкая посадка (с площадью питания 1 кв. м) дала

значительно лучшие результаты. Но на плохих почвах и по краям склонов отмечался большой

выпад кустов. Подсадка при коловой культуре оказывается не только трудной и дорогостоящей, но

и редко ведет к успеху.

Только производство дешевой оцинкованной проволоки позволило перейти к культуре винограда

на шпалере. Увеличение ширины междурядий до 1,2— 1,3 м, а в некоторых районах и больше,

привело к заметному улучшению состояния виноградных кустов.

Совершая поездку по Венгрии и Югославии, я видел растение винограда, охват ствола которого

составлял 60 см и которое покрывало весь двор. По словам хозяина, этому растению должно быть

несколько сотен лет, что при таком размере и неудивительно. Подобные, а быть может, и еще

большие растения имеются во всех странах с развитым виноградарством.

При осмотре одного из таких огромных растений винограда у меня невольно возник вопрос,

почему оно могло достигнуть столь большого размера и оказаться столь долговечным, в то время

как кусты на наших виноградниках обычно живут только 25—30 и лишь в редких случаях 50 лет.

При внимательном рассмотрении мне вскоре многое стало ясно: растение оказалось таким

мощным потому, что ему была предоставлена возможность беспрепятственного развития. На

винограднике же куст зажат со всех сторон другими кустами, с которыми он должен вести тяжелую

борьбу за существование, и у него, если не считать первых лет жизни, вообще нет условий для

свободного развития. Эти наблюдения были мною по возможности учтены при закладке моего

собственного виноградника. Во всяком случае, я желал иметь кусты, которые могли бы

развиваться и после первых лет жизни так, чтобы в возрасте 15 и даже 20 лет они отличались

сильным ростом и соответствующей способностью побегообразования. При этом я действовал

следующим образом.

Посадка с площадью питания кустов 80 X I00, 100 X X 120 или 100 X 130 см, конечно, ие могла

быть применена, ибо при таких расстояниях сильный рост, свойственный молодым кустам,

прекращается уже на седьмом или восьмом году. Поэтому я разместил кусты значительно реже.

На первом большом винограднике, заложенном в 1929 г., ширина междурядий составила 3 м, а

расстояние в ряду между кустами 1,2 м. На других виноградниках, заложенных в 1936 г. и позже,

ширина междурядий была 3,5 м и расстояние в ряду между кустами 1,2 м. При таких междурядьях

куст имеет возможность полного развития по меньшей мере до 10 лет. Но и после этого срока куст

ежегодно понемногу увеличивается, так что его формирование полностью заканчивается только

на 20-м году. Самые старые виноградники, выращенные по этому методу, имеют теперь 20-летний

возраст. Они отличаются чрезвычайно сильным приростом древесины и очень высокой

урожайностью, хотя расположены на каменистой и крайне бедной почве. Местами почва так плоха,

что было бы совершенно безнадежным делом выращивать здесь виноградник с густой посадкой.

Была испытана также другая ширина междурядий, именно 1,5, 1,8, 2,0, и 2,5 м, но эти расстояния

оказались неподходящими. Поэтому через 5—12 лет виноградники с такими междурядьями были

выкорчеваны. Доказательства их нецелесообразности я приведу позднее. Были оставлены

виноградники с шириной междурядий от 3 до 3,5 м. Расстояние 3,5 м на крупных виноградниках

оказалось наиболее выгодным.

Сравним теперь общие перспективы густой и редкой посадок. На виноградниках густой посадки

урожайность до пятого года будет, вероятно, выше в связи со значительно большим числом кустов

на единице площади. При ширине междурядий 3,5 м и расстоянии между кустами в ряду 1,2 м на 1

га приходится 2400 кустов. Нормальный виноградник на кольях имеет 10 000 кустов, а на шпалере

— около 7000 кустов на 1 га.

Таким образом, при высокоштамбовой культуре число кустов составляет лишь четверть или треть

обычного количества. Как показывает опыт, отношение урожайности молодых виноградников

редкой посадки к урожайности виноградников густой посадки оказывается далеко

Не таким неблагоприятным, как можно ожидать, исходя из соотношения числа кустов. Благодаря

большой площади питания рост кустов уже на третьем-четвертом году оказывается значительно

более сильным, так что урожайность моих четырехлетних виноградников была лишь на одну треть

ниже урожайности обычных шпалерных насаждений того же возраста, на пятый же год

урожайность стала почти одинаковой. Во всяком случае, практика показала, что виноградник с

такой большой площадью питания кустов, начиная с шестого года, может конкурировать с любым

виноградником густой посадки.

Как же обстоят дела с шестилетним виноградником густой посадки?

Поскольку уже достигнуто максимальное число побегов, которые могут быть подвязаны к шпалере

или кольям, в последующие годы кусты обрезают с оставлением одного и того же количества

глазков. С этого времени куст уже больше не имеет существенной возможности роста. Итак, при

площади питания 1 кв. м у большинства сортов к одному колу могут быть подвязаны лишь 8

побегов, которые полностью используют эту площадь. Поэтому и на шестой, и на седьмой, и на

восьмой год обрезка ведется с расчетом оставления 8 побегов. Было бы удивительно, если бы

такой куст в один прекрасный день обнаружил силу роста, свойственную молодым растениям.

Дело в том, что почти все молодые насаждения, начиная с 10-летнего возраста, медленно, но

верно начинают гибнуть. И эта гибель наступает тем скорее, чем больше минеральных или

органических удобрений вносили под молодые кусты.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему растения винограда в живой изгороди вблизи

подвала или дома могут стать такими мощными? Эти растения лишь в очень редких случаях

удобряют и поливают. Они растут на сухой почве, покрытой травой или сорняками, а нередко даже

залитой бетоном или вымощенной камнями, и, несмотря на это, развиваются лучше, чем кусты

наших виноградников. Эти растения ежегодно плодоносят, становятся большими и мощными, едва

ли страдают от засухи и недостатка удобрений и отличаются очень большим долголетием. Таким

образом, они не получают многого из того, что мы считаем безусловно необходимым для

виноградников (обработка почвы, удобрение, многократные зеленые операции). Проводя на таких

растениях лишь обрезку и борьбу с вредителями и болезнями, мы ежегодно можем рассчитывать

на хороший урожай. Если бы наши виноградники давали такие же устойчивые урожаи,

виноградари никогда бы не бедствовали.

Виноградари утверждают, что виноградный куст требует много труда, однако уже на примере

растений винограда, растущих в живых изгородях, можно видеть, насколько неправильно

подобное утверждение. Виноградарь проводит на винограднике много работ, которые зачастую

приносят кусту больше вреда, чем пользы. Если бы эти работы были полезны, то виноградные

кусты, получающие уход по всем правилам, были бы более здоровыми, сильнорослыми и

урожайными, чем растения винограда в живых изгородях.

Из этого вытекает следующее: кто с утра до вечера и от первых до последних дней трудится в

поте лица своего, тот, быть может, и славный, но не особенно хороший виноградарь. Для жизни

виноградного куста необходимы не человеческий пот, а земля и воздух. Если мы предоставим ему

достаточную площадь, он долго будет молодым и позволит нам сэкономить на некоторых

«агромероприятиях». Но именно это основное требование на наших виноградниках густой посадки

не выполнялось. Кусты на виноградниках с коловой подпорой или низкой шпалерой начиная с

шестого года не имеют никаких возможностей для дальнейшего развития. Несколько лет растения

пытаются разорвать наложенные на них оковы и это им, несомненно, удалось бы, если бы

виноградарь не прибегал к дьявольскому средству — уничтожению одного куста с помощью

другого.

Благодаря густой посадке достигается раннее вступление в пору плодоношения, которое

сохраняется недолго. Ради этой временной пользы близорукий виноградарь теряет все те

неисчислимые преимущества, которые он мог бы получить при естественном развитии

виноградной лозы. Во имя нынешнего гроша растрачивается будущий рубль. Представим себе,

что мучения, подобные тем, которые из года в год терпит виноградная лоза, мы стали бы

причинять нашим плодовым деревьям; даже ребенку ясно, что они недолго бы выдержали. Хотя

наши плодовые деревья и кустарники формовой культуры ежегодно подвергаются

систематической обрезке, у них постоянно образуются новые ветви и размер дерева все более

увеличивается. Старые омоложенные путем катавлака виноградные кусты гораздо легче

переносят такое калеченье, так как они могут опереться на совокупную корневую систему других

связанных с ними кустов. Привитому же кусту значительно труднее компенсировать вред,

наносимый неправильным уходом, так как растение полностью предоставлено самому себе.

В то время как на старых непривитых виноградниках можно омолодить надземную часть и корни

без нарушения роста растений, на привитых виноградниках этого сделать нельзя, приостановить

ослабление растений невозможно. Если мы хотим, чтобы привитые виноградники были

здоровыми, мы должны предоставить каждому кусту значительно большую площадь питания и

обеспечить ему на многие годы соответствующую возможность развития. Насколько это полезно

виноградному кусту, видно из полученных в последние годы урожаев ягод с широкорядных

виноградников.

При редкой посадке возрастает также число плодоносных побегов из расчета, конечно, не на один

куст, а на единицу площади. На первый взгляд это звучит неправдоподобно,, но при ближайшем

рассмотрении становится ясным, что мощный куст способен значительно легче переносить

различные невзгоды, неблагоприятные метеорологические условия и болезни. Корни мощного

куста проникают на гораздо большую глубину и могут использовать горизонты почвы, недоступные

кустам, растущим на виноградниках густой посадки.

Я подсчитал число могущих быть оставленными на плодоношение лоз, приходящихся на единицу

площади. При этом учитывались только лозы длиной не менее 80 см и более 6 мм в диаметре.

Старые непривитые виноградники имели от 4 до 6,5 таких лоз, привитые виноградники на коловой

подпоре при хорошем росте — от 6 до 7,2 лоз на 1 кв. м.

Очень сильные молодые виноградники на шпалере имеют до 10,5 лозы на 1 кв. м, причем

необходимо заметить, что столь большое число лоз в условиях насаждений с низкой шпалерой

достигается к пятому-восьмому году, но в дальнейшем не может быть сохранено.

На виноградниках густой посадки не хватает для этого света, воздуха и воды. Таким образом, мы

установили интересный факт, что чем гуще посадка, тем меньшее число лоз приходится на

единицу площади. Следовательно, продуктивность куста в расчете на единицу площади

возрастает с увеличением площади питания и размеров растения — обстоятельство, которое

становится вполне понятным, если мы вспомним о наших крупных и мощных растениях винограда,

находящихся в живых изгородях вблизи домов и подвалов.

Согласно последним учетам, мои виноградники 14-летнего возраста с площадью питания 3,5 X 1,2

м имеют 12, а на хорошей почве — даже 14 лоз на 1 кв. м, то есть в два раза больше, чем на

густых посадках и значительно больше, чем в условиях лучших виноградников с низкой шпалерой.

Однако для урожая имеет значение не только число хорошо вызревших лоз, но и их

плодоносность. Соответствующие подсчеты также были проведены. Они показали, что старые

непривитые виноградники, которые у нас достаточно истощены (на лёссовых террасах виноград

выращивается уже более 1000 лет), имеют коэффициент плодоношения 0,9, а высокоурожайные

новые насаждения того же сорта (речь идет только о Вельтлинере зеленом) — 1,2.

Высокоштамбовые кусты, с площадью питания 3,5 X 1,2 м имели коэффициент плодоношения 1,6,

то есть практически три грозди на два побега (мелкие грозди с небольшим числом ягод не

учитывались). Сходная картина наблюдалась и в отношении урожая. Средний выход сока

Вельтлинера зеленого с 1 га при густой посадке и низкой формировке за четыре года (1940—1944)

составил: на старых виноградниках 4800 л, а на новых виноградниках 6160 л; на 6—10-летних

виноградниках высокоштамбовой культуры получено 8400 л сока. Лучший участок

высокоштамбовой культуры дал в 1944 г. 15 200 л сока с 1 га; несмотря на столь высокий урожай,

сахаристость оказалась лишь на 0,8% ниже, —чем на расположенном рядом непривитом участке

Вельтлинера зеленого, с которого было получено 8000 л сока в пересчете на 1 га. Такую высокую

урожайность, конечно, нельзя было поддержать в течение продолжительного времени.

При тогдашнем большом спросе на вина массового потребления и главным образом в связи с

предписанными властями ценами было выгодней производить больше дешевого вина. Поэтому я

дал своим виноградникам максимальную нагрузку. При теперешнем состоянии винного рынка

применяется меньшая нагрузка и больше внимания обращают на качество, что в конечном счете

выгодней и для виноградного куста. Если Вельтлинерзеленый, Рислинги Мюллер-Тургаудают в

хорошие годы 1 кг винограда на 1 кв. м, то грозди при этом достигают полной зрелости. Средние

урожаи у названных сортов достигают 8000 кг с 1 га. Мои виноградники еще не вступили в пору

полного плодоношения, поэтому я надеюсь получить несколько большие урожаи без ущерба для

качества.

Виноградники густой посадки на кольях и шпалере также могут при благоприятных условиях

обеспечить очень высокую урожайность. Благоприятная погода зо время цветения и хорошее

распределение осадков позволили получить в 1946 г. урожай, который надолго останется

недосягаемым. Высокая, характерная для тропиков температура способствовала хорошему

цветению всех сортов. Даже глубоко расположенные внутри кустов грозди оказались полными и

хорошо созрели. В этом году некоторые виноградники на кольях дали максимальный урожай 16

000—17 000 л сока с 1 га. К сожалению, такие урожаи бывают редко.

Полученные к настоящему времени данные показывают, что урожайность при высокоштамбовой

культуре в среднем за последние 10 лет не только несколько более высока, но и более устойчива,

что является большим преимуществом.

Почему при густой посадке невозможно увеличить число побегов и правильно обрезать куст?

Прежде всего потому, что при чрезмерно густой посадке кусты слишком сильно влияют друг на

друга. Они растут почти как в небольшом горшке, в котором запаса питательных веществ и влаги

недостаточно для развития большого числа побегов и гроздей. Этот горшок вдобавок неглубок,

ибо у слабых кустов корни никогда не проникают на такую глубину, каку сильных. Конечно,

глубина проникновения корней зависит от свойств почвы. Но в общем можно считать, что корни

сильного куста, несущего 40 побегов, могут проникать в почву на глубину

в два раза большую (возможно, на 3—4 м), чем корни кустов с десятью побегами.

Если подсчитать объем используемой почвы, то получится следующая картина: куст с площадью

питания 1 кв. м использует только метровый слой почвы; следовательно, в его распоряжении 1

куб. м почвы. Куст, имеющий площадь питания 3,5 X 1,2 = 4,2 кв. м, использует, вследствие

большей глубины проникновения корней, не 4,2 куб. м почвы, а в два раза больший ее объем, то

есть 8,4 куб. м. Поэтому неудивительно, что при расчете на 1 кв. м получается большее число

побегов и вместе с тем более высокий урожай.

Приведенные здесь данные о глубине проникновения корней виноградной лозы являются

примерными. Точных измерений я не производил. Однако я имел возможность наблюдать, на

какой глубине находятся корни, обнажившиеся при оползнях и размывах, вызванных сильными

дождями. Отдельные корни одиночно растущего «а склоне шестилетнего куста проникали на

глубину до 4,5 м. На виноградниках густой посадки я никогда не наблюдал, чтобы корни проникали

на такую глубину. Однажды при выкопке шахтного колодца было установлено, что корни

восьмилетнего куста Лимбергера (Блауфренкиш), привитого на 5ББ, в насаждении с

трехметровыми междурядьями проникали на глубину 6 м. Удивляться этому не приходится, так как

в данном случае почва была плодородной, черноземной с большим содержанием гумуса.

Если на виноградниках густой посадки невозможно повысить достигнутую на шестой или седьмой

год максимальную урожайность, значит неизбежно должен наступить регресс, ибо застой — это

регресс. Если надземная часть куста не возрастает, то почему должна увеличиваться его корневая

система? Природа не допускает подобной роскоши. Корни древеснеют, а это значит стареют и

теряют способность формировать мочки и таким образом омолаживаться.

Изучая старые непривитые виноградники, всегда можно установить, что мочковатые корни, не

считая некоторых росяных корней, здесь полностью отсутствуют. Образовался целый ряд сильных

стержневых корней, которые покрыты толстой твердой корой и уже при первом взгляде производят

впечатление, что рост, свойственный

молодым корням, ими давно утрачен. Они образуют мочковатые окончания только в том случае,

если им где-либо нанесены повреждения. Годами лежат старые корни в почве без изменения. Они

поглощают питательные вещества, если последние имеются в почве в достаточно высокой

концентрации. Следовательно, корни выполняют свое назначение насколько могут, поддерживая,

таким образом, жизнь куста, но обеспечить дальнейшее развитие его не способны. Именно эти

продолжающие вегетировать, но стоящие на грани отмирания кусты часто обнаруживают признаки

угнетения, которые никогда не наблюдаются у кустов, находящихся в состоянии поступательного

развития.

Я выкопал такие ослабленные кусты и пересадил в богатую почву. Если кусты прежде были

здоровы, через несколько лет они приходили в хорошее состояние. Следовательно, у них лишь не

было условий для развития. Кто желает использовать ослабленный виноградник, тот может

омолодить его путем очень сильной обрезки так, чтобы в первый год хорошо развились 2—3

побега, и затем обрезку проводить с расчетом на постепенное увеличение куста. Правда, сильного

роста, свойственного молодым кустам, уже не будет, но при благоприятных условиях возможно

продление жизни виноградника лет на десять.

Часто бывает так, что старые явно отмирающие виноградники хотят выкорчевать, а чтобы извлечь

из них пользу, их владелец дает им большую нагрузку. Нередко вслед за этим обрезанный «на

истощение» виноградник вновь обнаруживает хороший прирост древесины. Я, например, шесть

лет подряд обрезал «на истощение» один из таких виноградников и, наконец, убедился, что его

просто не следовало уничтожать. Совершенно ясно, что виноградник длительное время

подвергался слишком короткой обрезке и, следовательно, кусты не могли развиваться.

Когда я впервые сажал высокоштамбовый виноградник, все мои соседи думали, что я буду

возделывать смешанные культуры, а именно выращивать виноградные кусты в сочетании с

овощными растениями или корнеплодами. Когда же я им объяснял, что смешанные культуры

планируются на первые годы, а в дальнейшем кусты будут использовать всю площадь, они с

сомнением начали головами. Если я указывал на растущие поблизости в живых изгородях

виноградные кусты, все говорили мне в ответ, что эти кусты не привиты и как раз потому-то они и

стали такими большими. Но постепенно все скептики благодаря фактам кое-чему научились. Мои

кусты дали урожай в среднем по 4,2 кг, причем не наблюдалось никакого ослабления их роста, а

позднее приносили по 5—6 кг. Я не верил, что виноградный куст способен на такую урожайность.

Высокоштамбовая культура представляет собой нечто совершенно иное, чем культура на кольях

или на шпалере с низкими формировками. Поэтому при закладке виноградника мы должны

сначала решить, желаем ли мы применить густую или редкую посадку, высокую или низкую

формировку. И если мы решим в пользу высокоштамбовой культуры, то должны осуществлять ее

полностью, без уступок.

При высокоштамбовой культуре одному кусту мы предоставляем площадь питания 4—5 кв. м.

Корни и побеги могут развиваться почти беспрепятственно. Продукты разложения зеленого

удобрения составляют значительную часть его питания. Итак, если мы выступаем за естественный

рост наших виноградных кустов, мы должны предоставить каждому из них такую площадь питания,

при которой он мог бы сам беспрепятственно развиваться и в то же время оставлял достаточно

места, света и воздуха другим растениям, возделывание которых необходимо для поддержания

почвы в здоровом состоянии.

Следующая основная мысль (наряду с многими другими причинами, такими, как применение

механизации, борьба с мильдью, зеленое удобрение) заставила меня перейти к междурядьям в

3,5 м. Только такая ширина междурядий позволяет побегам в течение всего лета свободно расти

и, следовательно, отказаться от проведения зеленых операций. Конечно, можно применить

высокоштамбовую формировку с междурядьями 1,5 м, но тогда пришлось бы выполнять зеленые

операции также, как и при расположении однолетних побегов вблизи поверхности почвы.

При узких междурядьях нельзя оставлять побели свободно свисающими. Если же мы их оставим,

то уже через короткое время не сможем лройти по винограднику. Кроме того, на таком плохо

освещенном винограднике

сильно развиваются болезни и вредители. Следовательно, при высокоштамбовой культуре с

узкими междурядьями необходимо проводить обломку, пасынкование и многократную подвязку

побегов точно так же, как и при шпалерной культуре с низкими формировками.

Затраты на посадку изменяются прямо пропорционально числу рядов. На 1 га требуется

следующее количество привитых саженцев в зависимости от площади питания:

1,0Х 0,8 м = 12 500

1.4 X 0,8 м=8928

3.5Х 1,2 м = 2389

Подобным образом изменяются также затраты на приобретение проволоки, столбов и проведение

посадки.

Закладка 1 га виноградника требует следующих материальных затрат (в шиллингах):

Коловая культура (площадь питания куста 120 X 80 см)

10 400 саженцев.,.. 41 600 шилл.

10 400 кольев... 10 400 »

Итого 52 000 шилл.

Шпалерная культура (площадь питания куста 140 X 80 см)

9000 саженцев...36 000 шилл.

9000 кольев.....9000 »

1500 кг проволоки и 1500 столбов.. 16 500 »

Итого 61 500 шилл.

Высокоштамбовая культура (площадь питания куста

350X120 см)

2400 саженцев... 9600 шилл.

2400 кольев.....2400 »

600 кг проволоки и 500 столбов.... 6600 »

Итого 18 600 шилл.

Таким образом, стоимость материалов, требующихся при закладке высокоштамбового

виноградника, составляет лишь одну треть по сравнению с другими способами культуры.

Старые виноградари считают междурядья шириной 3 и 3,5 м расточительной тратой земли.

Должен признаться, что при закладке первого виноградника точно так же думал и я. Я был бы

доволен и небольшим урожаем, если бы еще сильнее, чем урожай, снизились затраты труда.

Первоначально я заложил виноградник не из соображений производства максимально возможного

количества вина на каждый квадратный метр, а поставил себе целью производить вино как можно

дешевле, независимо от величины урожая с единицы площади. Но случилось то, что не

предполагали ни мои коллеги, ни я. Высокоштамбовые насаждения при одинаковом и отчасти

даже более высоком качестве дают урожайность более высокую, чем виноградники на кольях и

шпалере с низкими формировками. На большинстве моих виноградников уже с пятого года

урожайность достигла средней урожайности густых насаждений, а на 6—7-м году оказалась выше.

Я уже объяснял, почему я принял ширину междурядий 3,5 м. Если кто-либо надеется добиться

лучших результатов при ширине междурядий 2 или 2,5 м, тот должен это испытать. Хотя при таких

междурядьях затраты труда, а возможно и урожай, будут возрастать до пятого года, с шестого

года, как показывает опыт, урожайность станет такой же, как на густых насаждениях. Если мы с

более узкими междурядьями будем производить не больше и не лучше, а только дороже, то они не

представляют для нас никакой ценности. Я говорю об этом прежде всего потому, что многие

виноградари при закладке таких насаждений считают междурядья чересчур широкими.

Если они не видят перед собой леса кольев, то опасаются, что совсем не получат урожая. Но они

не учитывают того, что виноградная лоза от природы отнюдь не карликовое растение,

довольствующееся площадью в 1 кв. м. Предоставьте виноградному кусту расти так, как он может,

и вы увидите, что он за 10 лет покроет 100 кв. м. В Г раце был виноградный куст, который за 25 лет

так разросся вокруг тополя высотой 35 м, что дерево пришлось срубить вместе с кустом, ибо под

тяжестью куста с гроздьями, которые, разумеется, не могли быть собраны, часть дерева

обломилась. Подобными способностями, конечно, не обладают наши «культурные калеки». В том,

что они стали такими, виновата прежде всего площадь питания.

Будет ли виноградник посажен с междурядьями 3,2 или 3,5 м, зависит только от привойного сорта.

Слабо растущие сорта, такие, как Сильванер, Рислинг итальянский (Вельшрислинг), Мускат-

Оттонель, можно высаживать гуще, а сильнорастущие — Вельтлинер зеленый, Рислинг,

Вельтлинер красный ранний, Шасла и другие — нужно высаживать с междурядьями 3,5 м.

Плодоносящие доныне виноградники показывают, что и более широкие междурядья полностью

используются. Я испытал также междурядья шириной 3,8, 4 и 4,2 м, а в одном случае даже 4,5 м.

Установлено, что междурядья шириной от 3 до 3,8 м обеспечивают практически одинаковую

урожайность. Лишь с 4 м урожайность снижается. Однако насаждения еще молоды, имеют лишь

10-летиий возраст, поэтому легко допустить, что в последующие годы соотношение изменится и

более широкие междурядья обеспечат более высокий урожай.

При очень широких междурядьях (от 4 до 4,5 м) требуется довольно много времени, пока кусты

займут всю площадь. При междурядьях 3,5 м это наступит через 8 лет, а при более широких, быть

может, через 12. Однако последний срок слишком длителен, поэтому я остановился на

междурядьях шириной 3,5 м и полагаю, что этот выбор сделан надолго. Тот, кто сажает

виноградник с междурядьями 2,5, 2,7 или 2,8 м и надеется повысить благодаря этому урожай,

через б лет поймет, что он ошибся. На опытном винограднике с междурядьями шириной 2,5 м уже

на пятом году побеги сплелись друг с другом и закрыли проход. В результате этого кусты плохо

освещаются, значительно медленней просыхают после дождей, почва плохо прогревается,

древесина вызревает неудовлетворительно, грозди формируются плохо и возрастает ущерб от

мильдью.

Если расположить ряды с востока на запад, осенью в полдень можно наблюдать, что при высоте

шпалеры 2 м солнечные лучи еще немного освещают почву. При высоте же 2,5 м тень падает на

штамбы; свисающие вниз побеги нередко бывают полностью освещены, но в утренние и вечерние

часы освещаются, конечно, гораздо хуже. Уже это играет решающую роль при установлении

ширины междурядья 3,5 м. Совершенно очевидно, что при расположении рядов с юга на север

освещение растений становится не лучше, а только иначе распределяется.

Таким образом, существует известное соотношение между высотой шпалеры и шириной

междурядий. Для всех шпалерных формировок отношение высоты шпалеры к ширине междурядий

должно быть 2:3; это относится также и к низкой шпалере. Между тем часто встречаются

виноградники, на которых ширина междурядий 1,2 м, а высота шпалеры 1,5 м. Достаточно сделать

соответствующий рисунок и будет видно, что воздух и солнце здесь слишком мало доступны

растениям. На таких виноградниках большая часть соцветий сбрасывается во время цветения и

после него. Вследствие сильного затенения прирост, побегов усиливается, а урожайность поэтому

год от года падает. Лишь когда эти виноградники стареют и, следовательно, рост кустов

ослабевает, они дают хороший урожай, но до этого может пройти 12—15 лет. Могут возразить, что

такие виноградники часто дают поразительно высокие приросты лозы, но я считаю, что хворост,

собранный на топливо в лесу, стоит значительно дешевле.

Для обработки почвы также требуется соответствующая ширина прохода. Вести культиватор по

узкому междурядью — это чудовищное мучение. Много кустов при этом будет повреждено или

уничтожено. Хорошие конные или моторные культиваторы, снабженные приспособлением для

автоматической установки правильного хода, очень удобны в работе, но лишь при наличии

достаточно широких междурядий, не требующих точности движения до одного сантиметра.

В будущем мы должны закладывать виноградники, приспособленные к орудиям и машинам, а не

строить орудия и машины, приспособленные к существующим виноградникам1. При ширине

междурядий от 1 до 1,5 м можно применять только небольшие и легкие орудия и машины, так как в

противном случае в связи со сложностью управления и передвижения, особенно на склонах,

использование их будет затруднено. Если почвенные условия благоприятны и преобладают

супесчаные, суглинистые или гумусные почвы, то небольшие орудия и машины

1 То есть в будущем будут закладывать такие виноградники, которые позволят широко применять комплексную

механизацию, но с учетом биологических особенностей сортов и условий культуры и основной задачи — получать высокие

урожаи винограда хорошего качества. (Прим, ред.)

еще могут кое-как работать, но на каменистых и глинистых почвах или при сильном росте сорняков

они либо совершенно неприменимы, либо их водят с большим

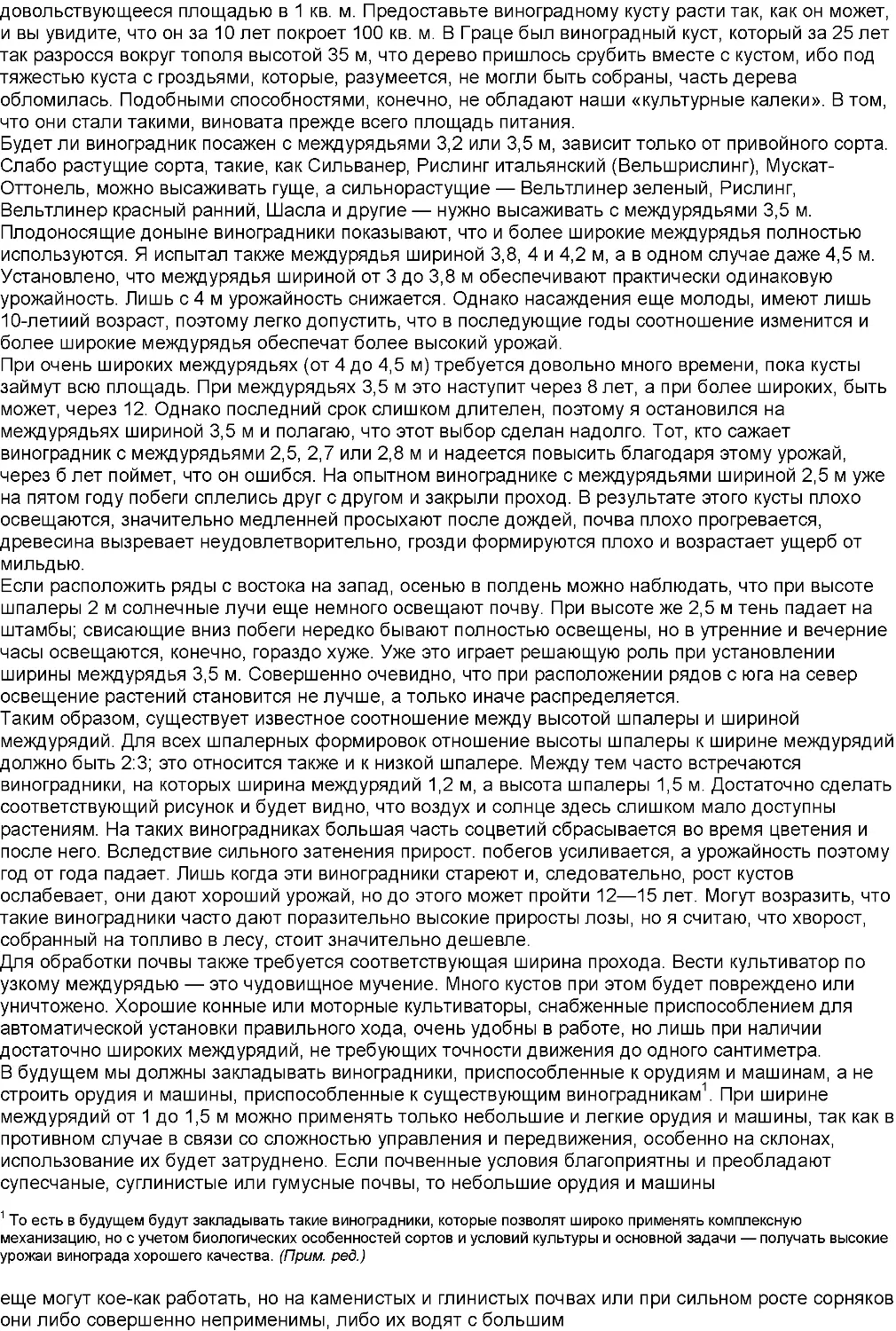

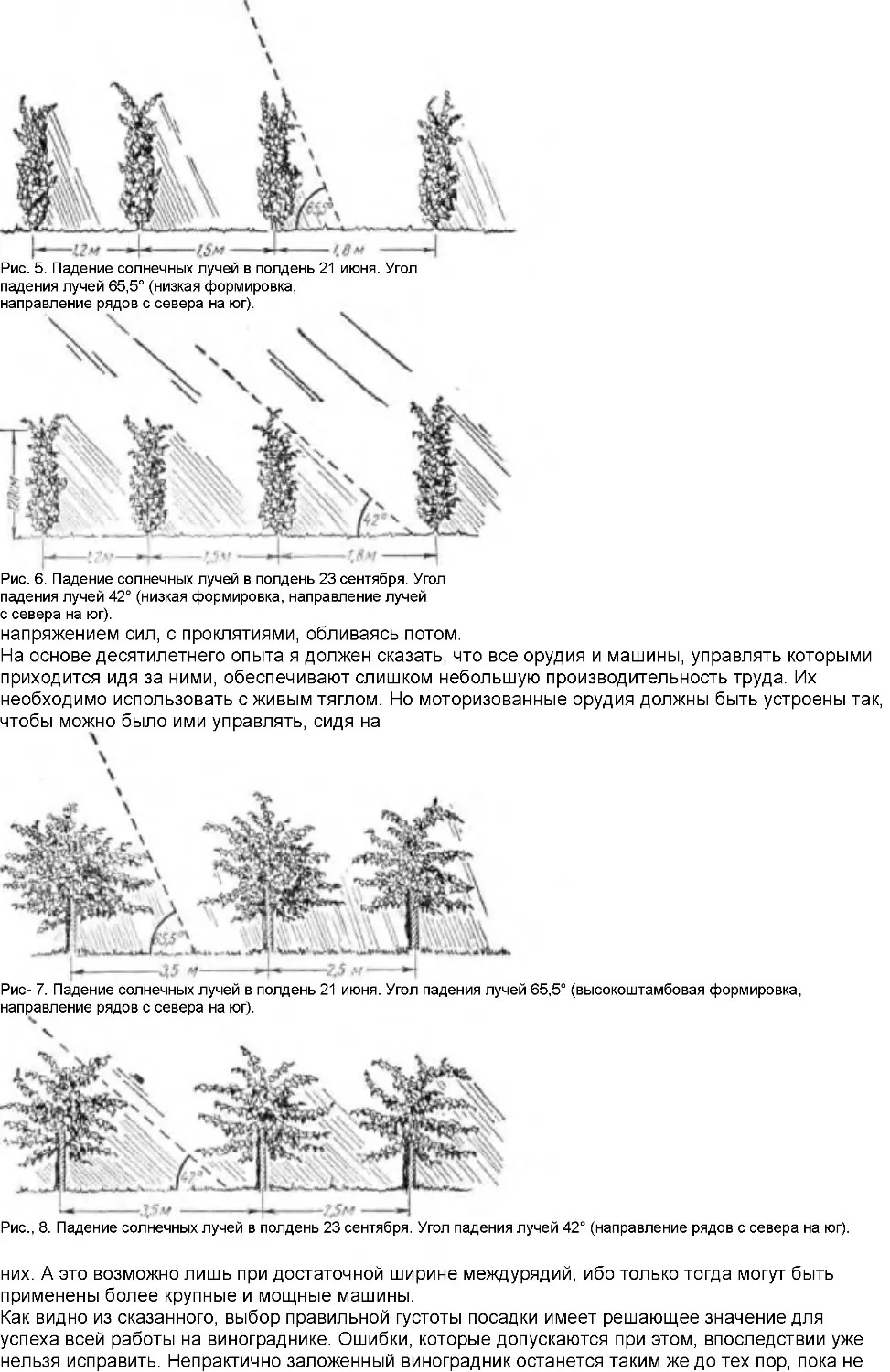

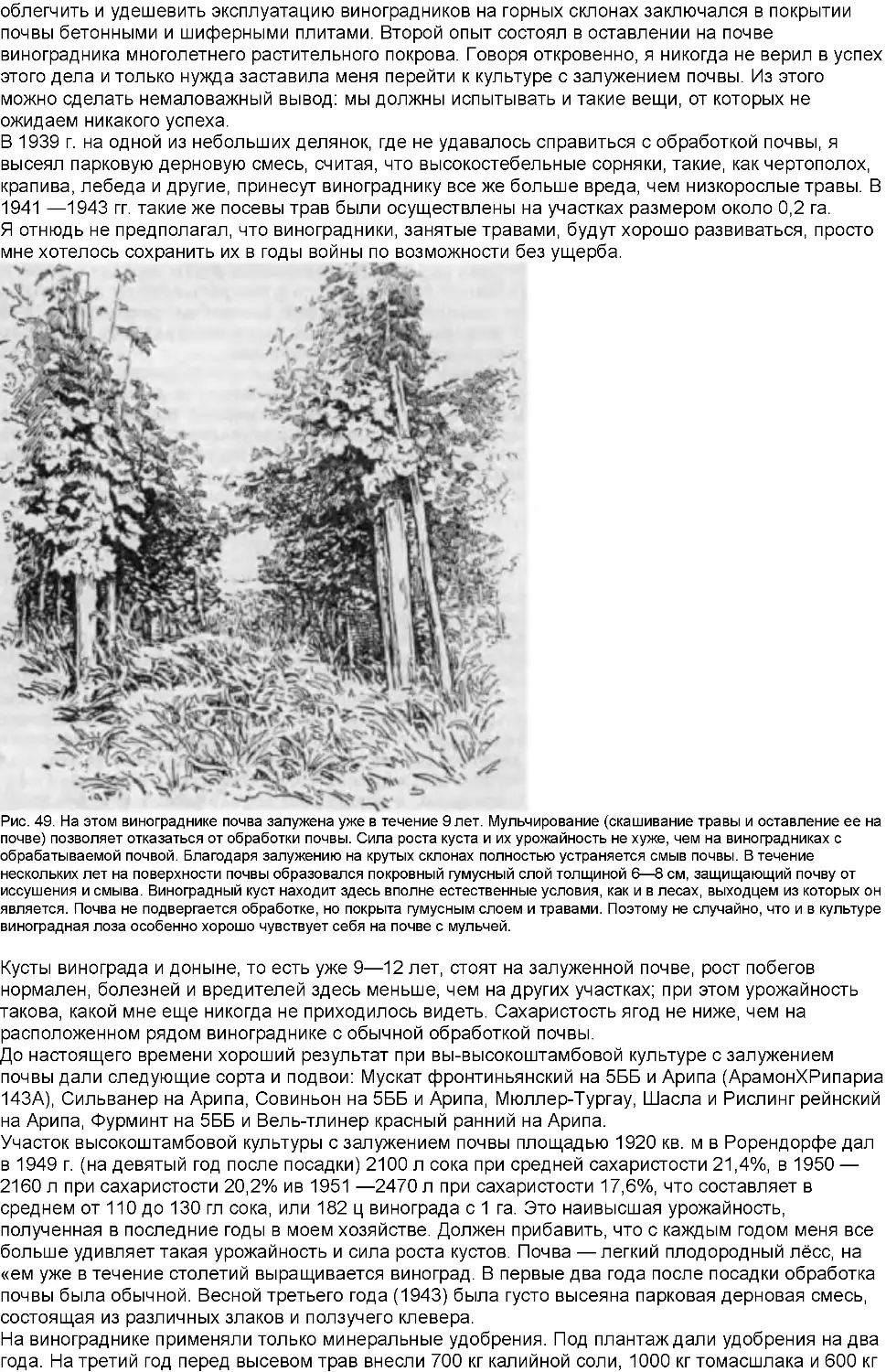

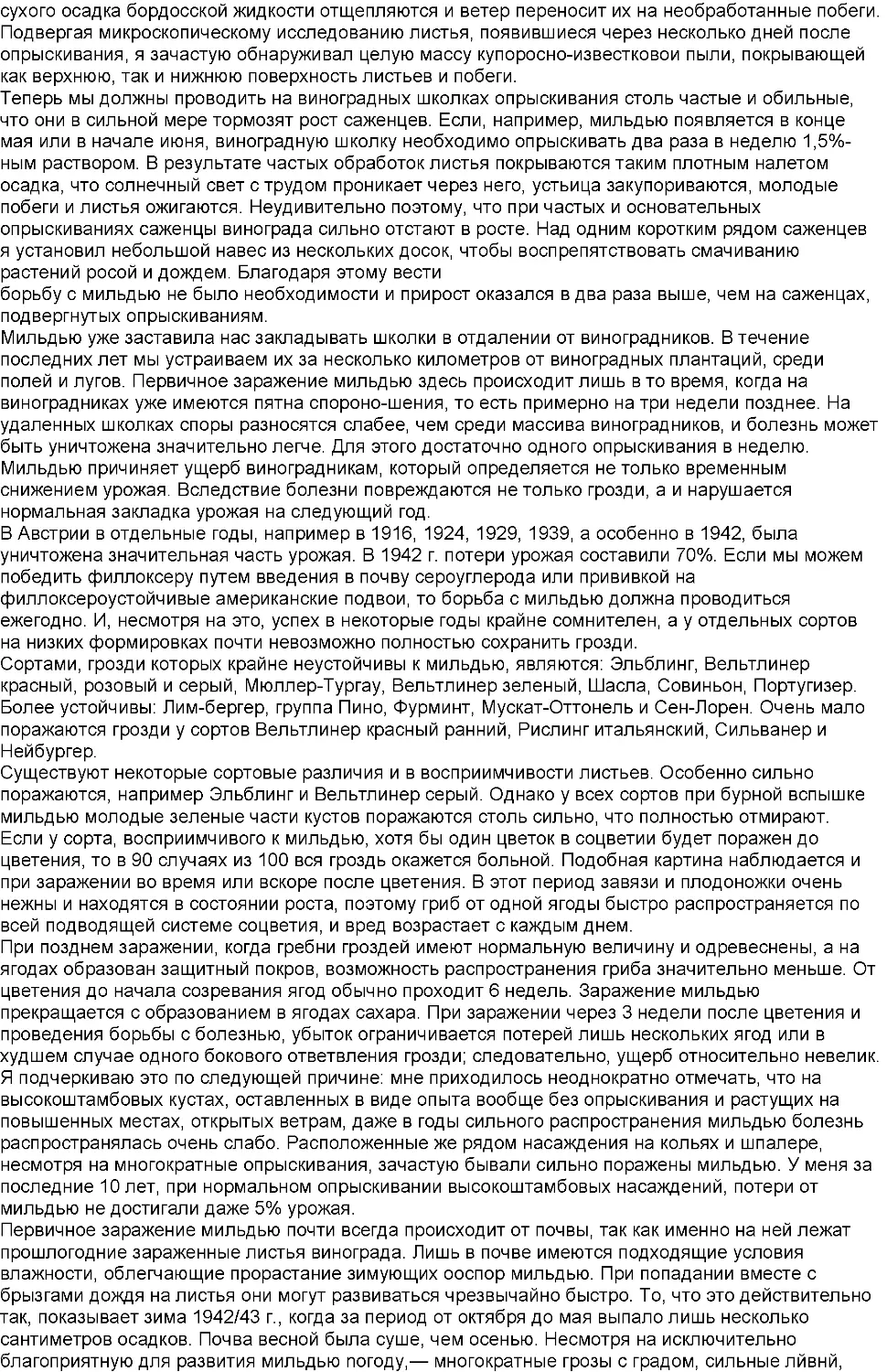

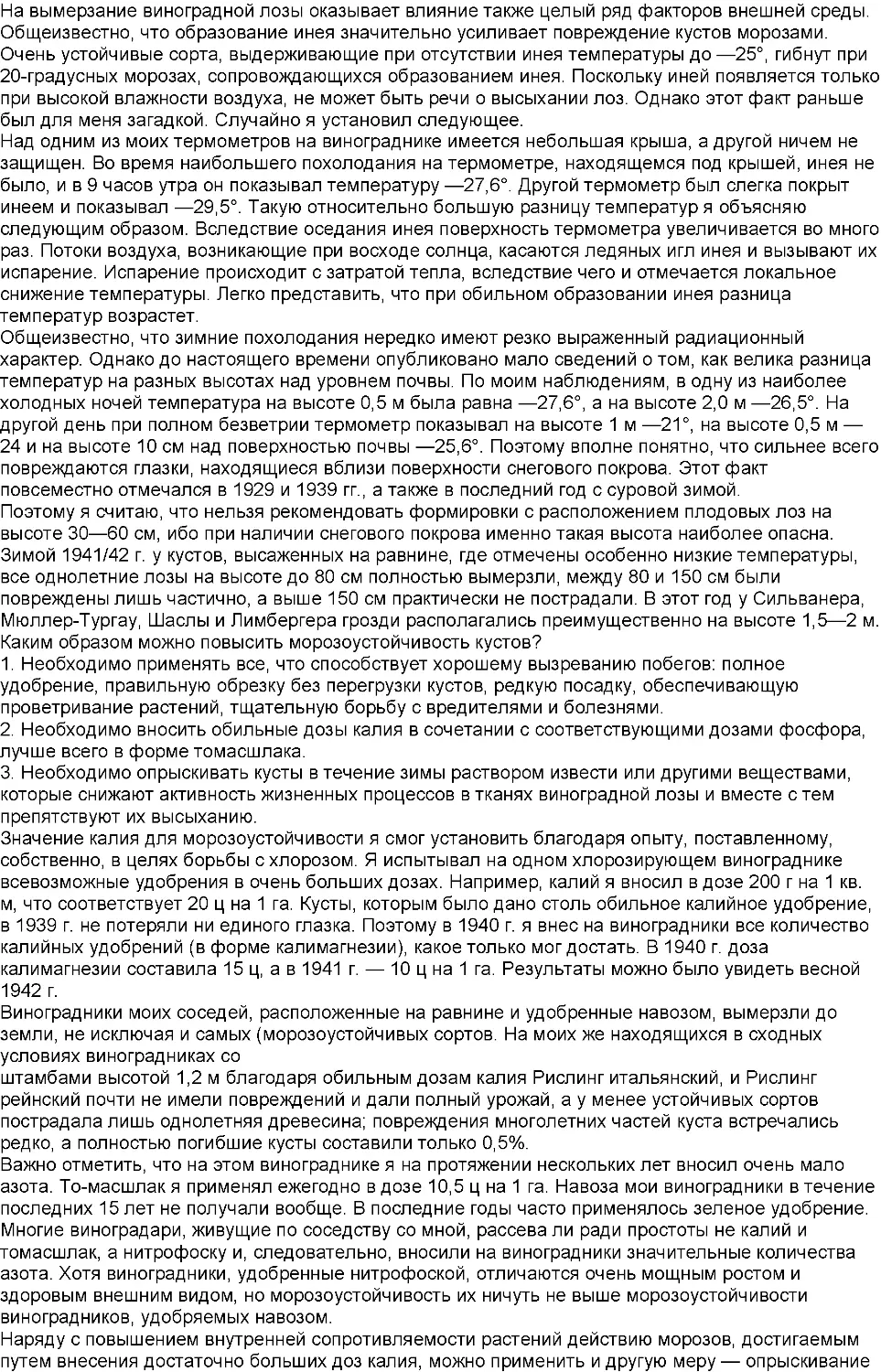

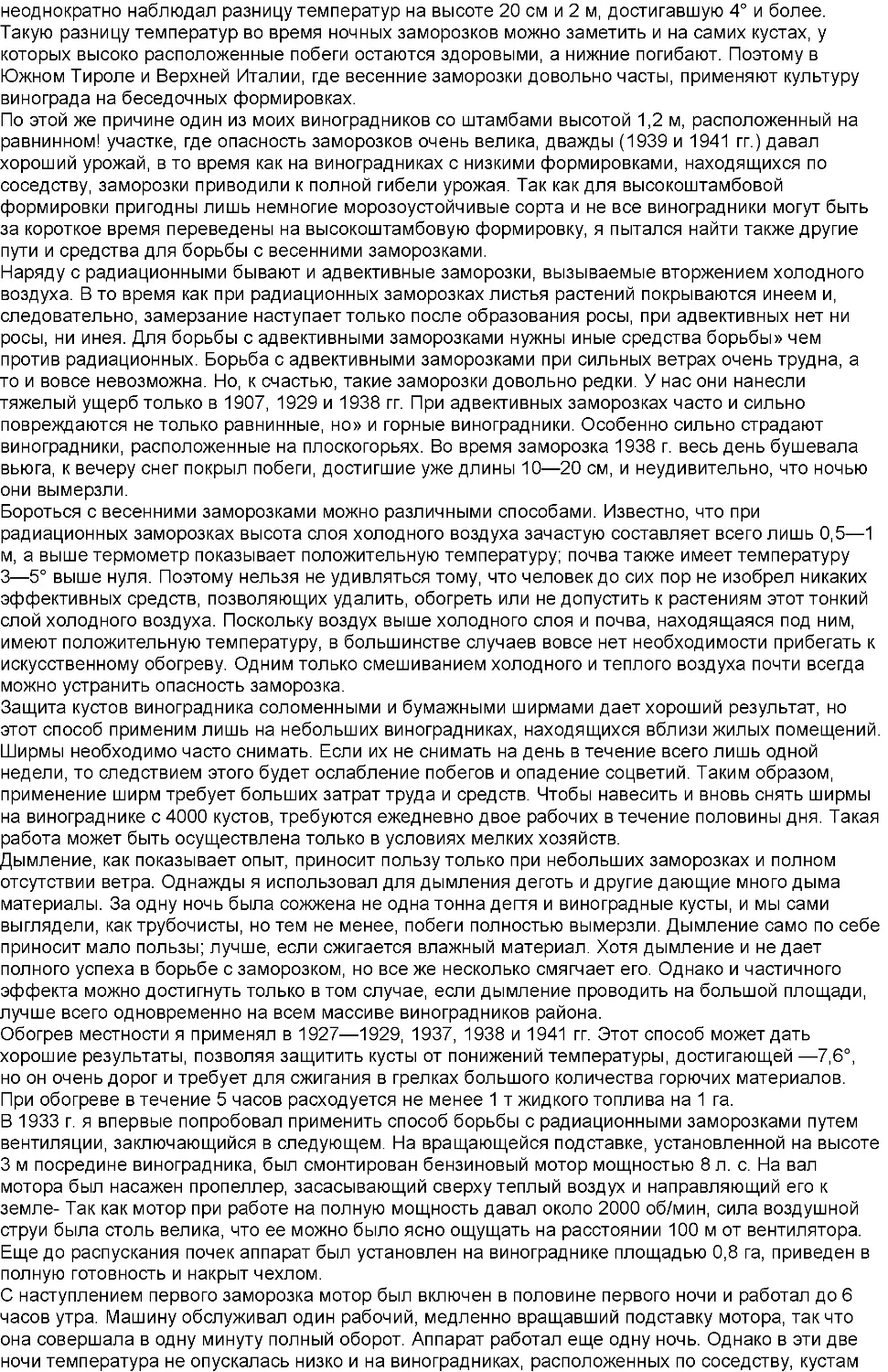

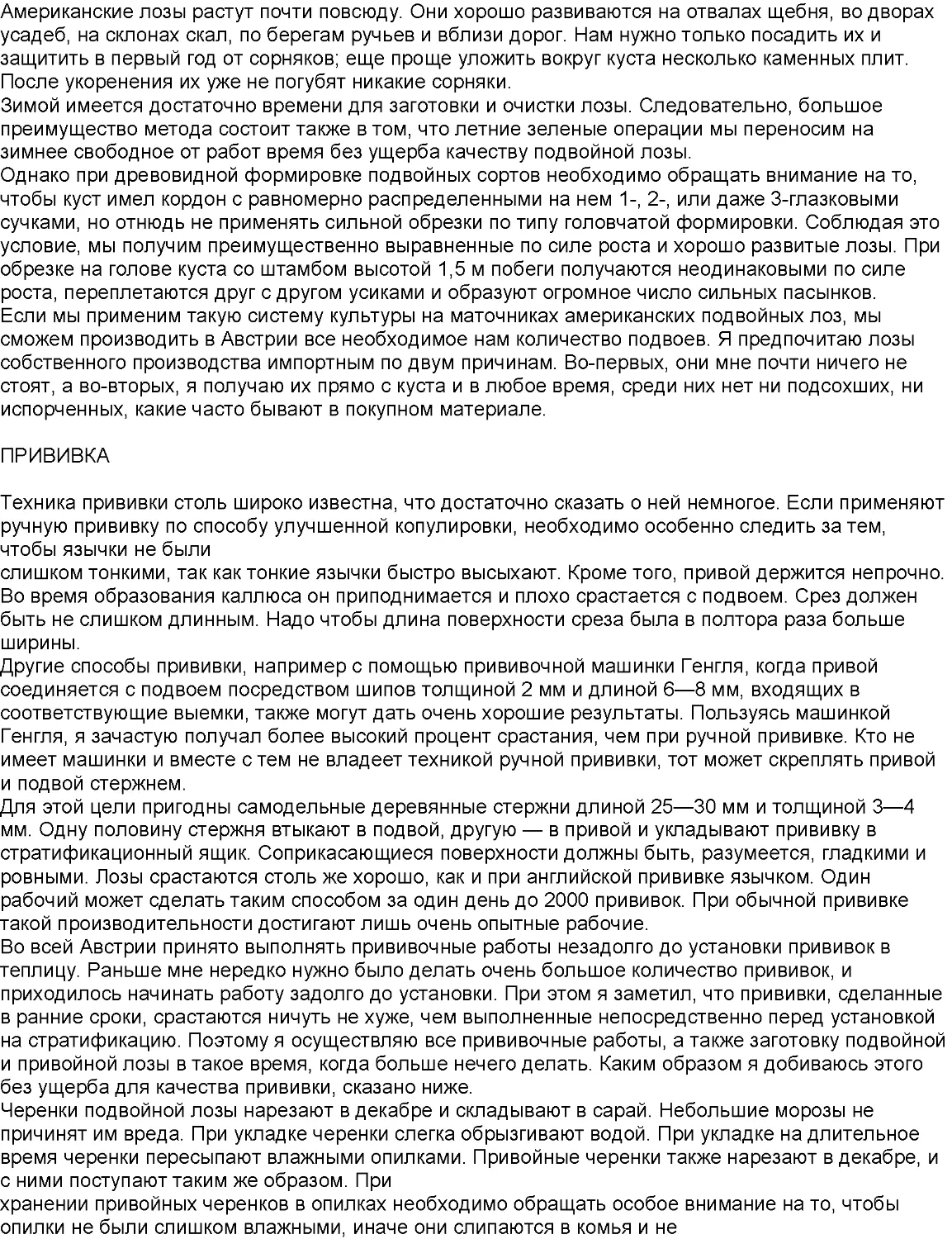

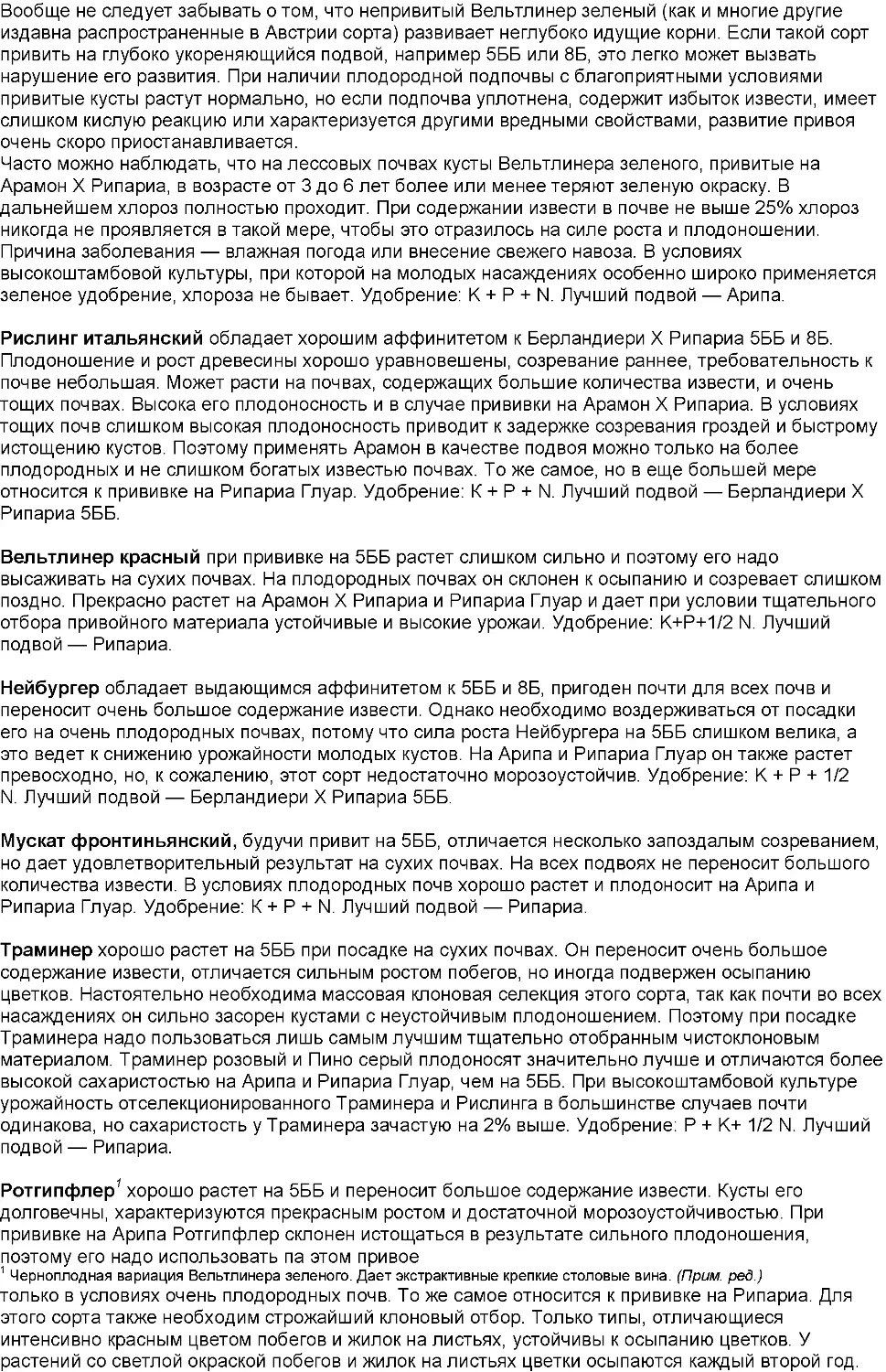

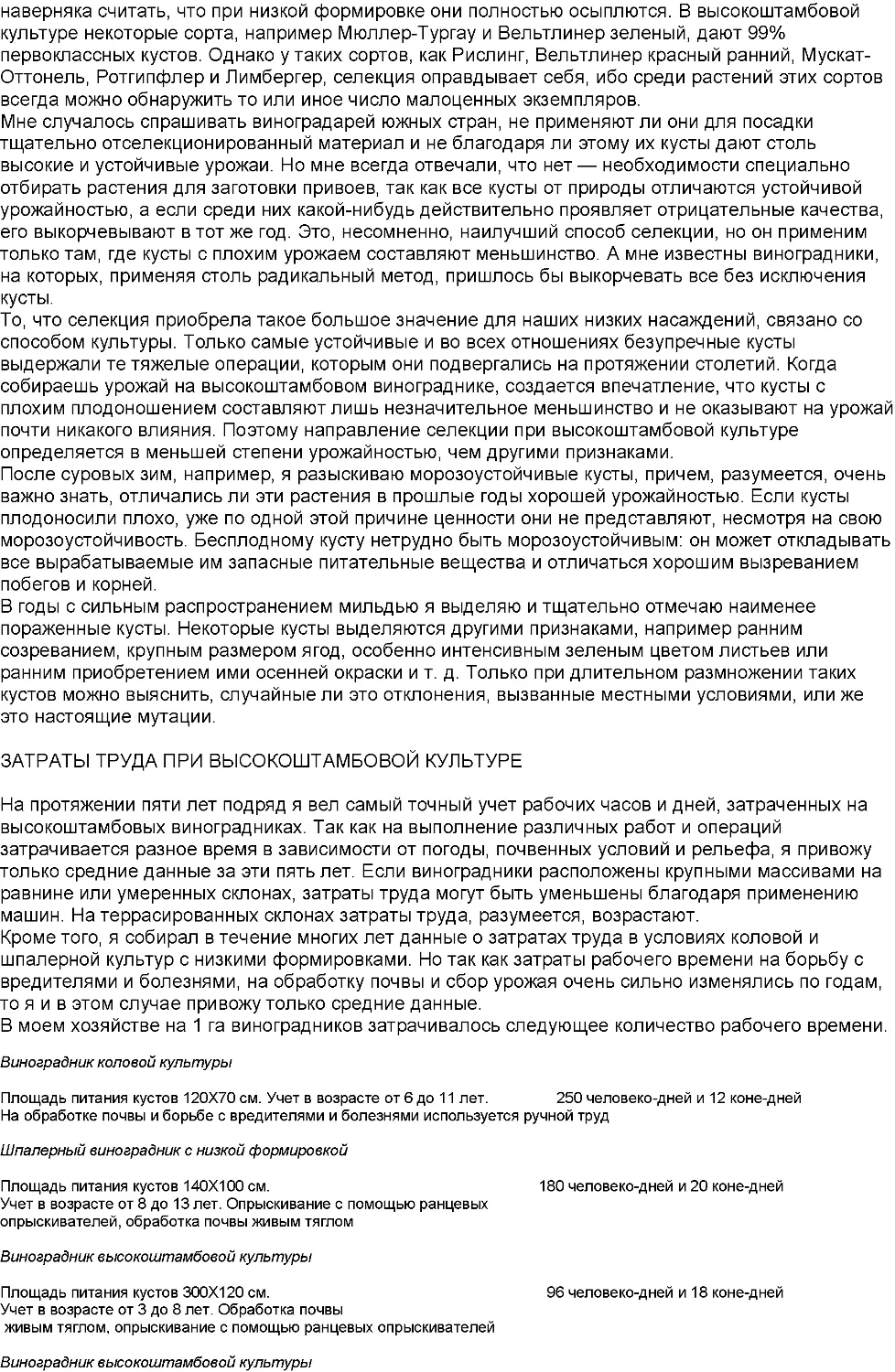

Рис. 5. Падение солнечных лучей в полдень 21 июня. Угол

падения лучей 65,5° (низкая формировка,

направление рядов с севера на юг).

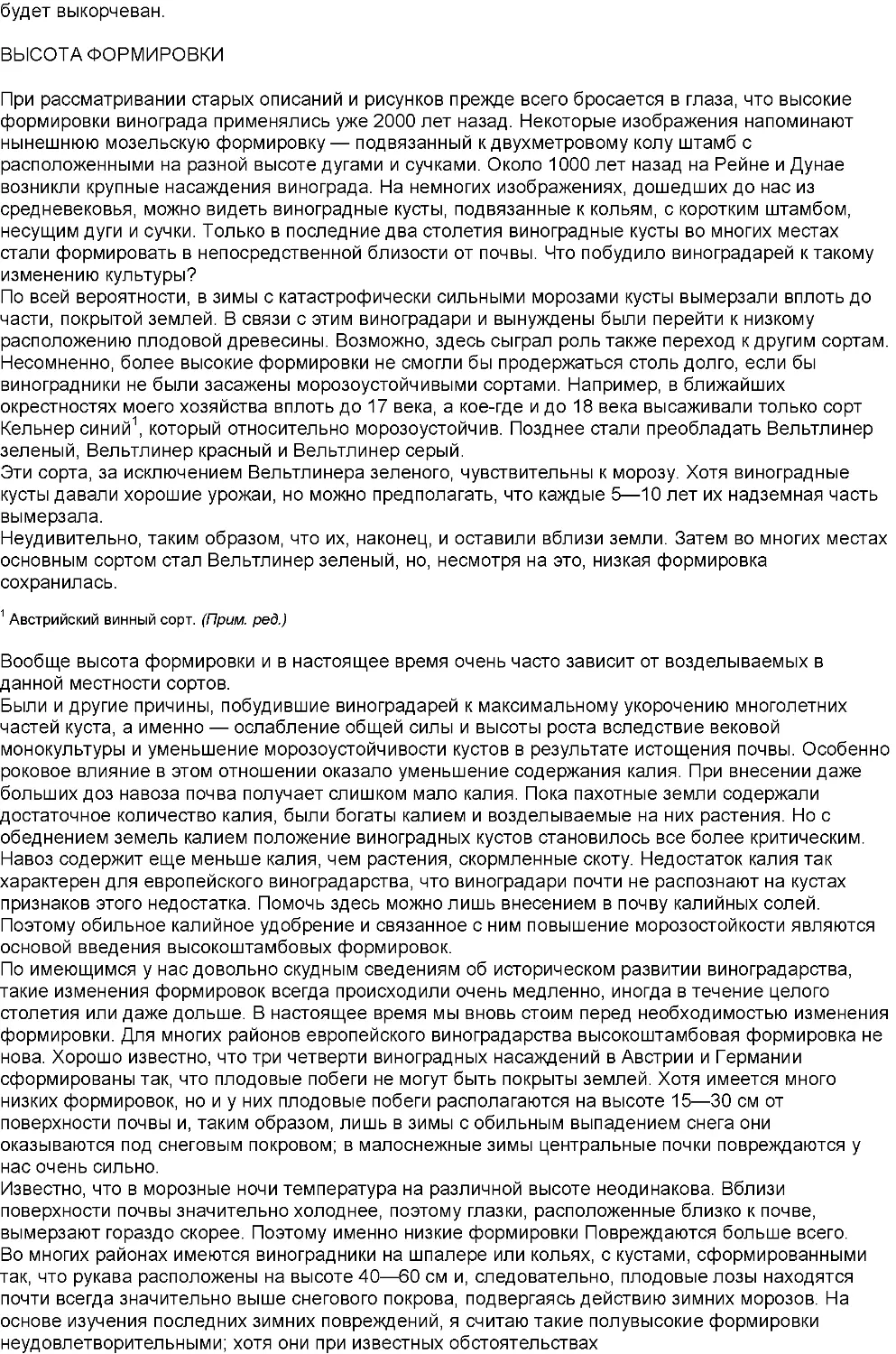

Рис. 6. Падение солнечных лучей в полдень 23 сентября. Угол

падения лучей 42° (низкая формировка, направление лучей

с севера на юг).

напряжением сил, с проклятиями, обливаясь потом.

На основе десятилетнего опыта я должен сказать, что все орудия и машины, управлять которыми

приходится идя за ними, обеспечивают слишком небольшую производительность труда. Их

необходимо использовать с живым тяглом. Но моторизованные орудия должны быть устроены так,

чтобы можно было ими управлять, сидя на

\

\

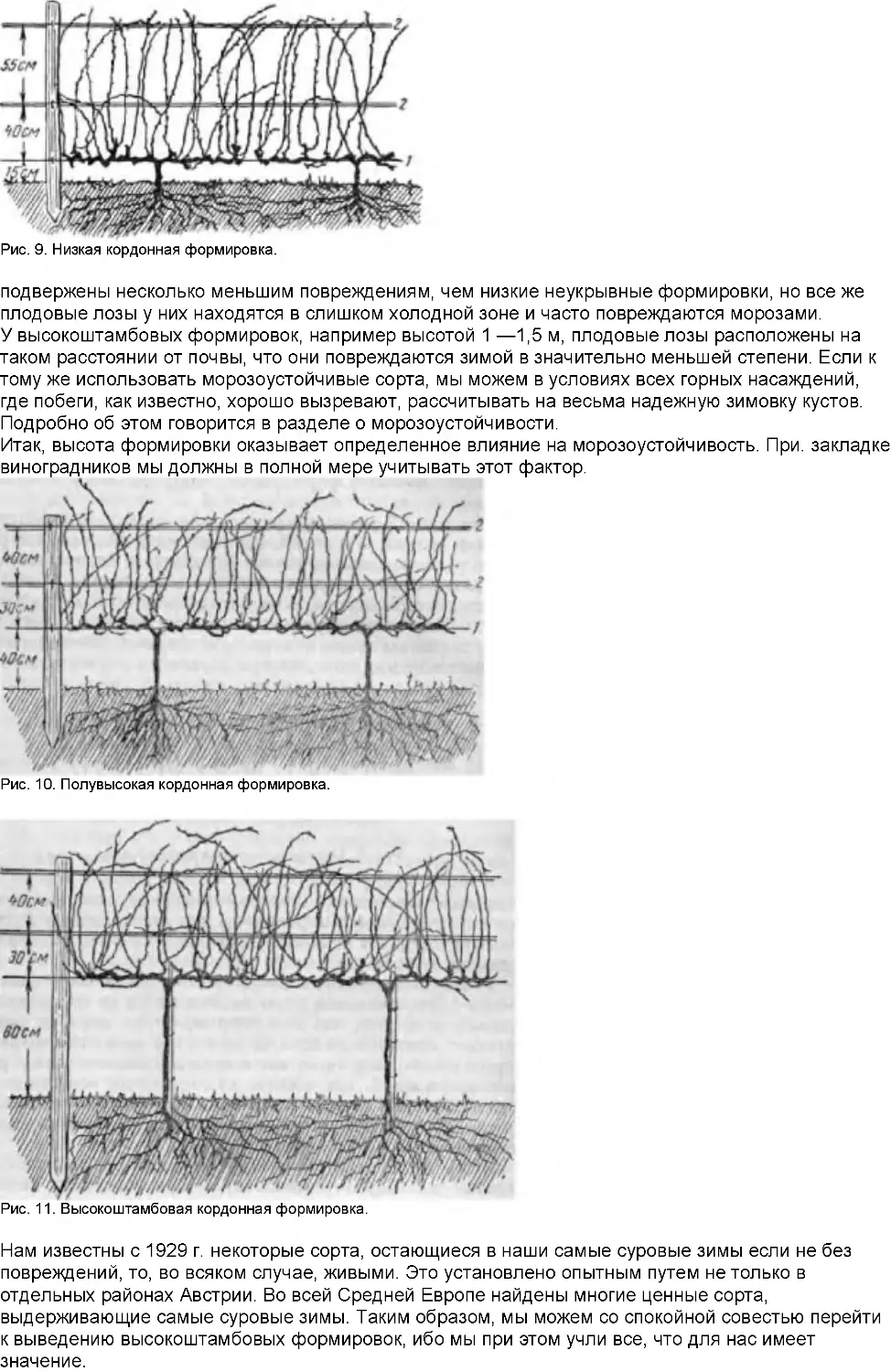

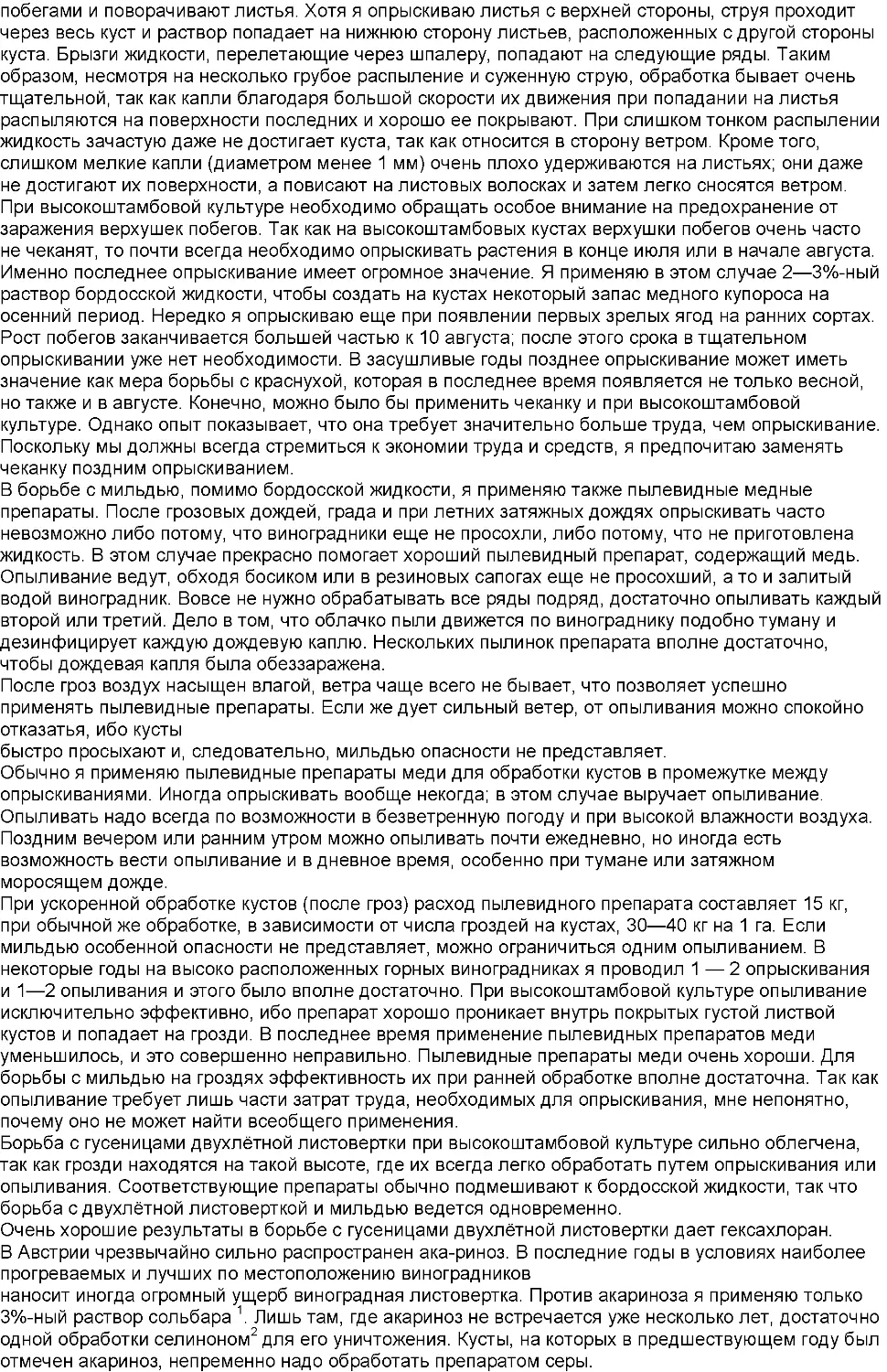

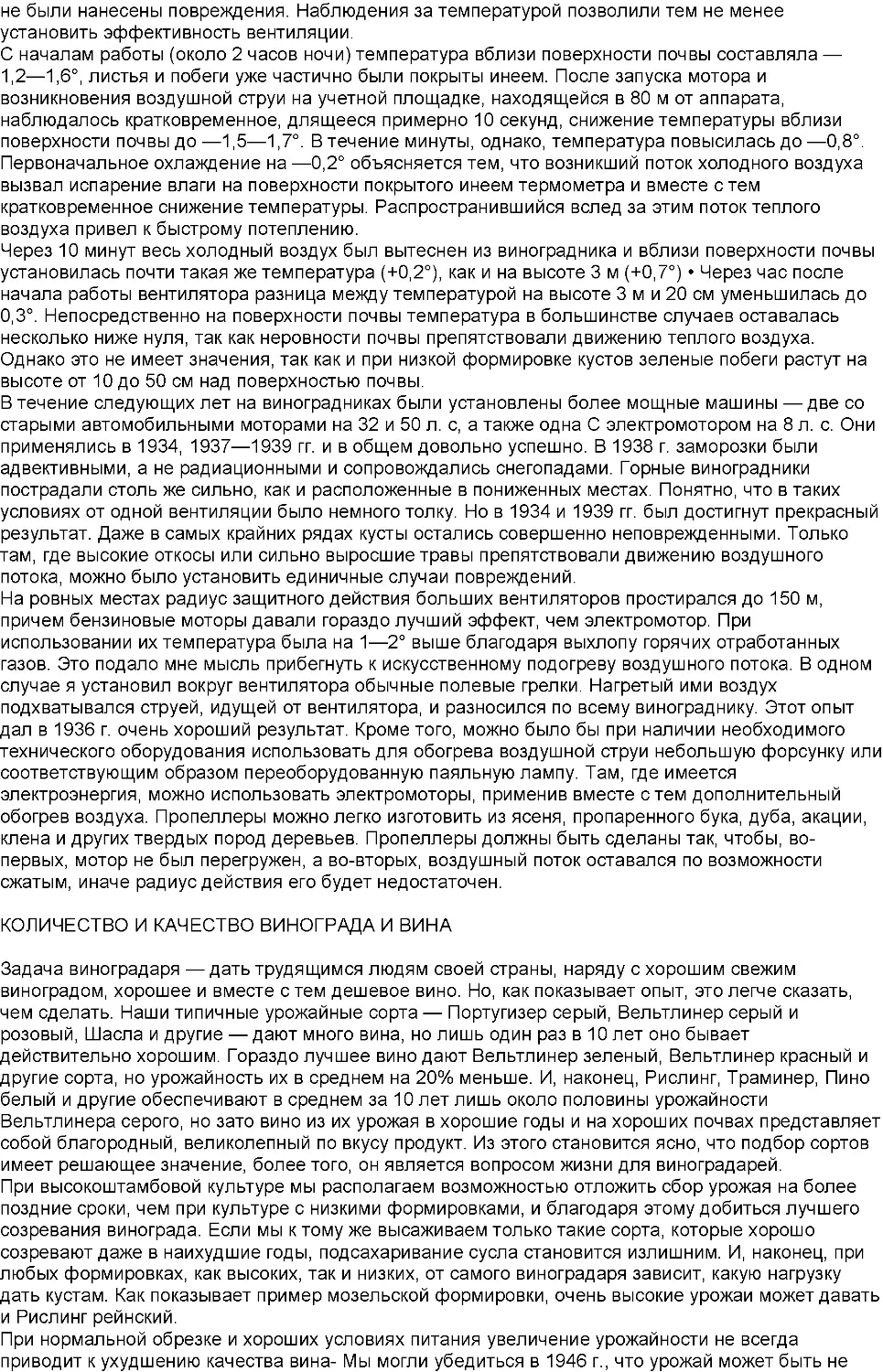

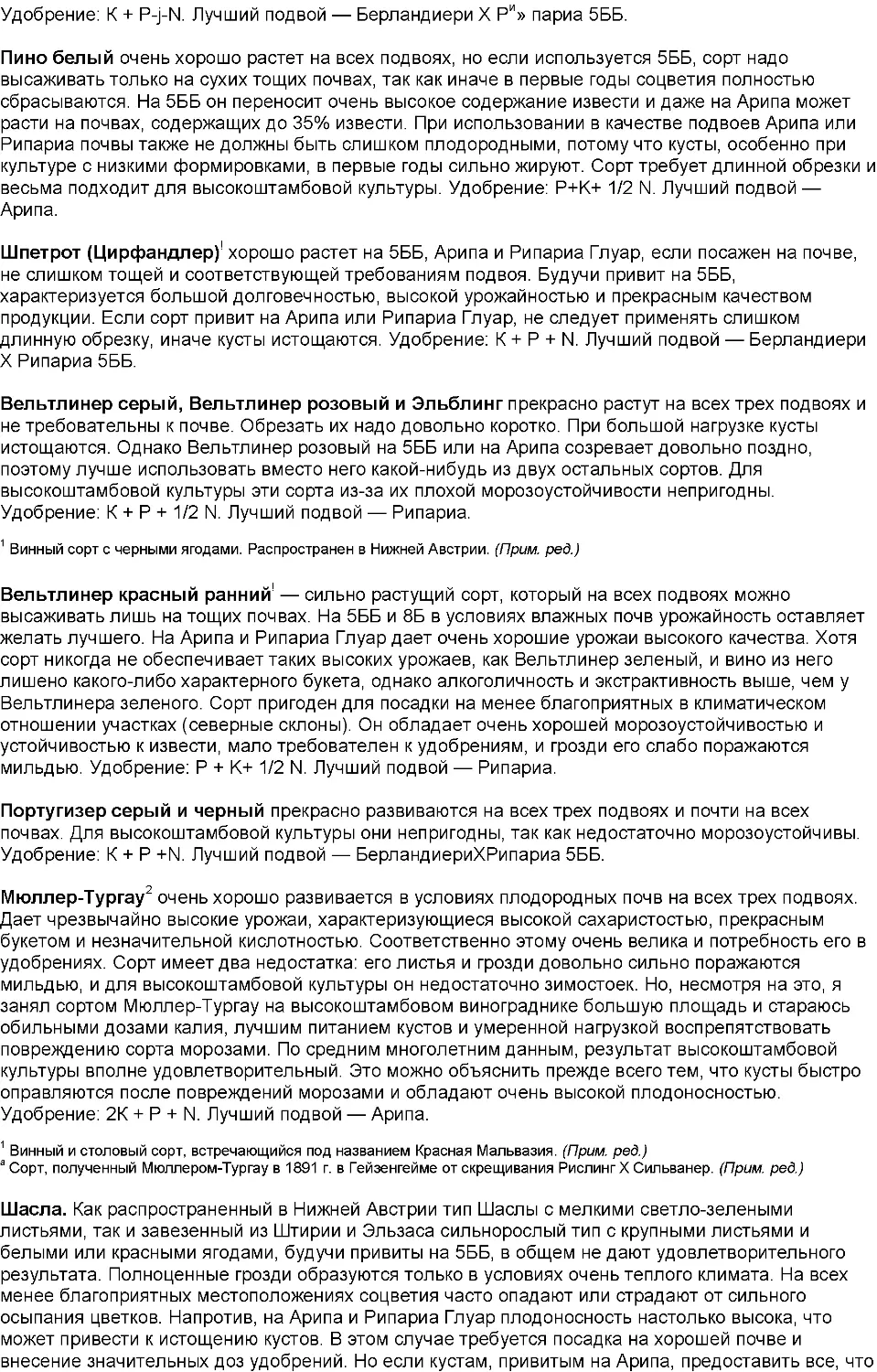

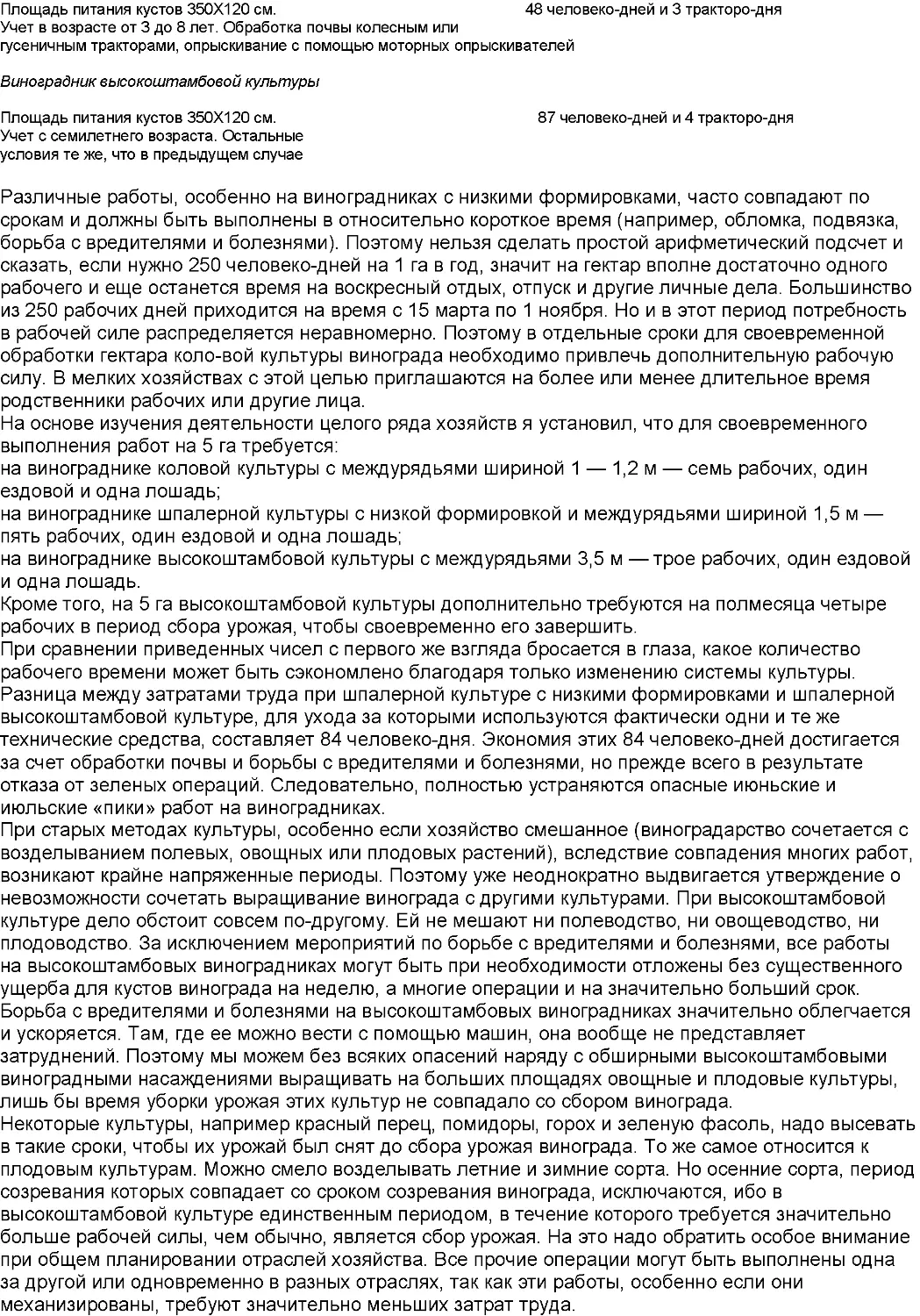

Рис- 7. Падение солнечных лучей в полдень 21 июня. Угол падения лучей 65,5° (высокоштамбовая формировка,

направление рядов с севера на юг).

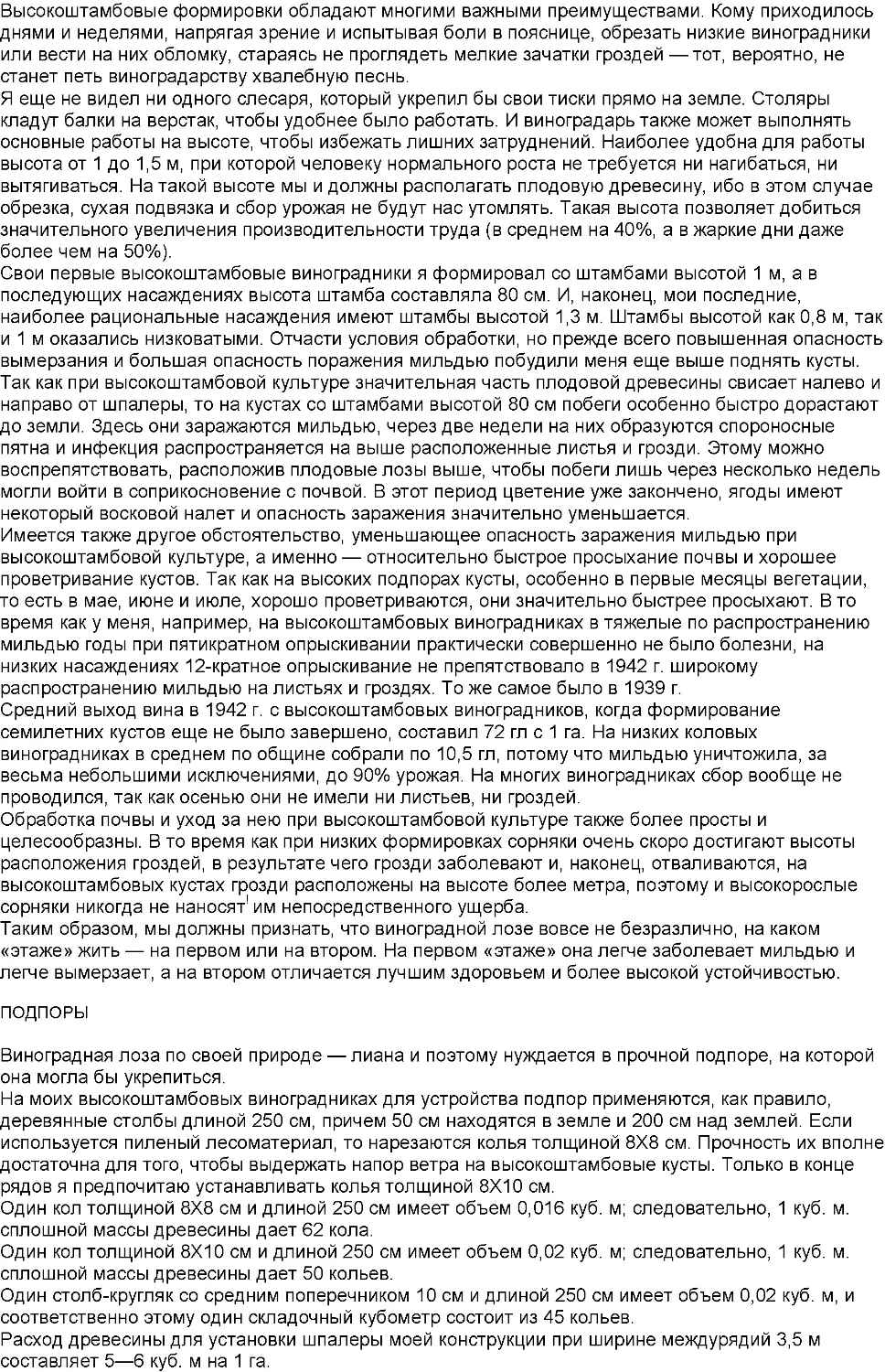

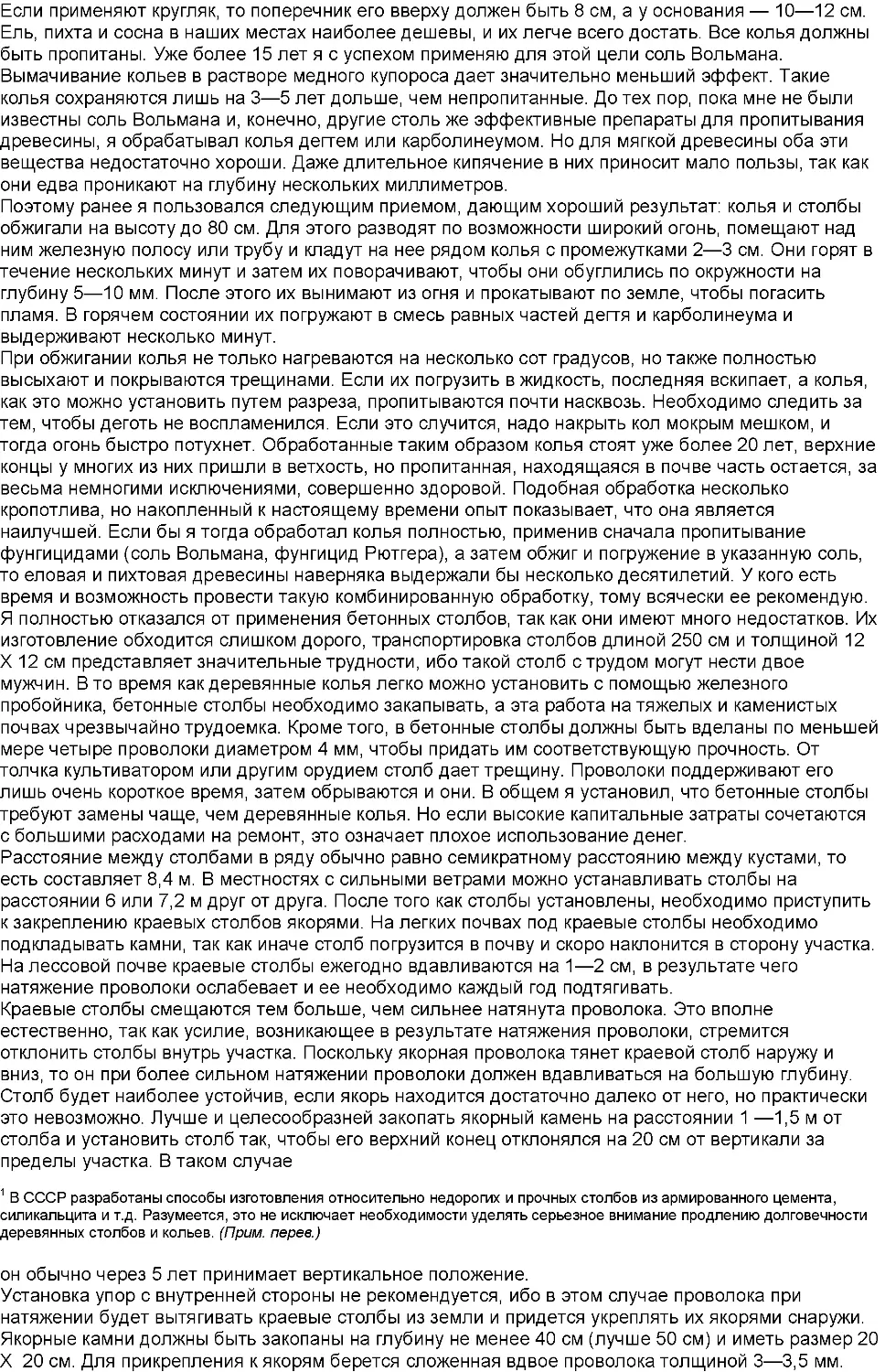

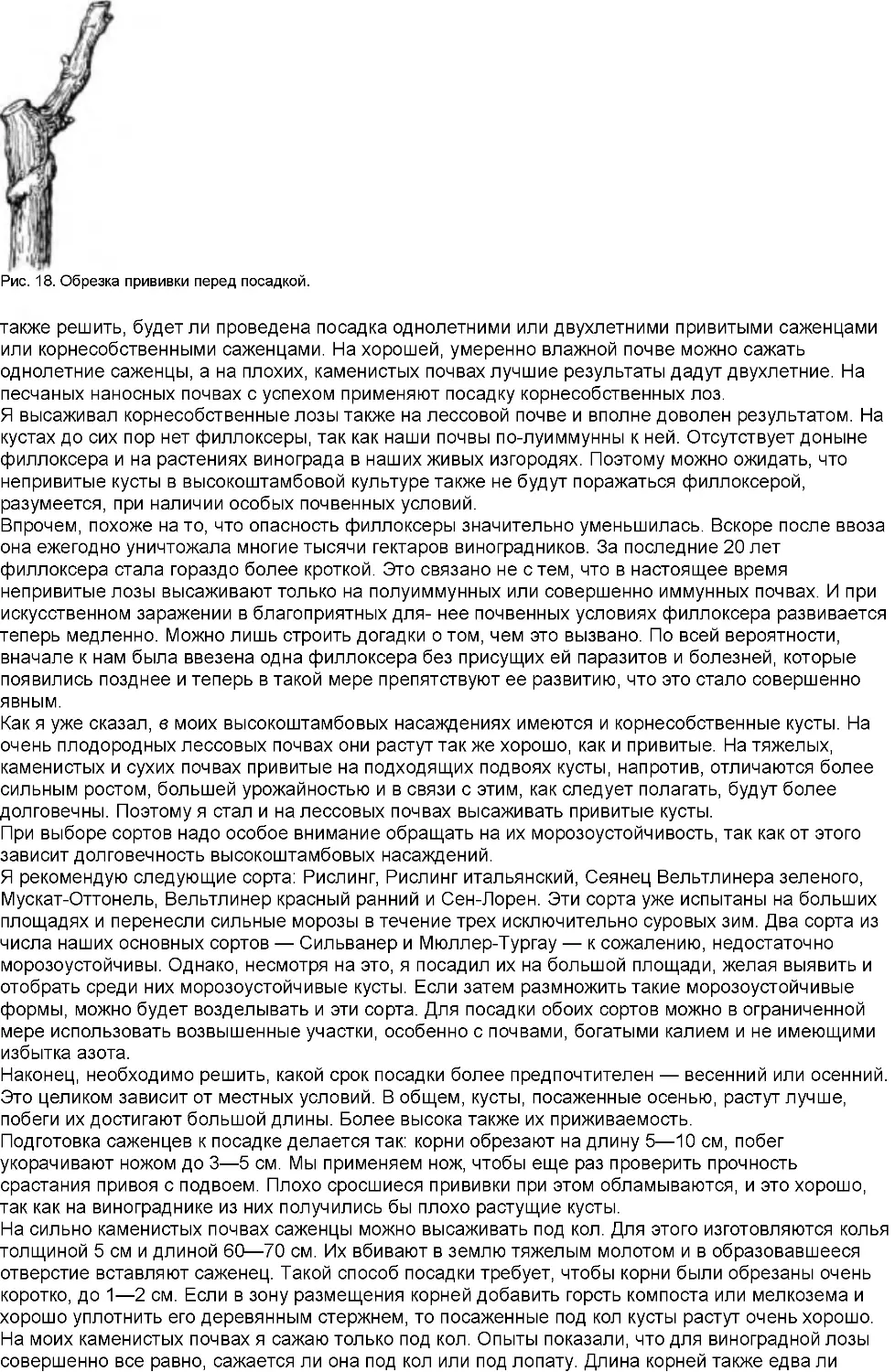

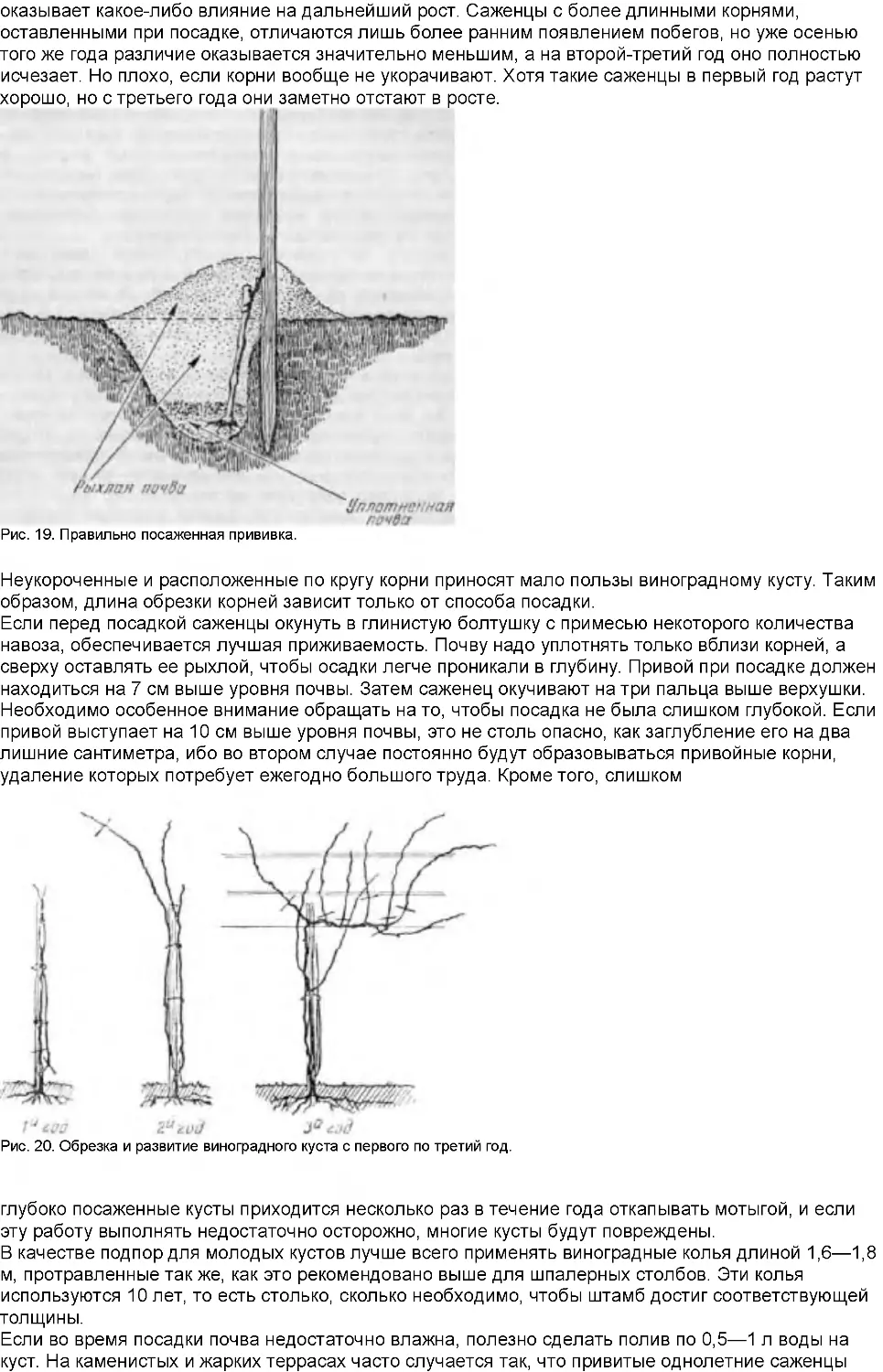

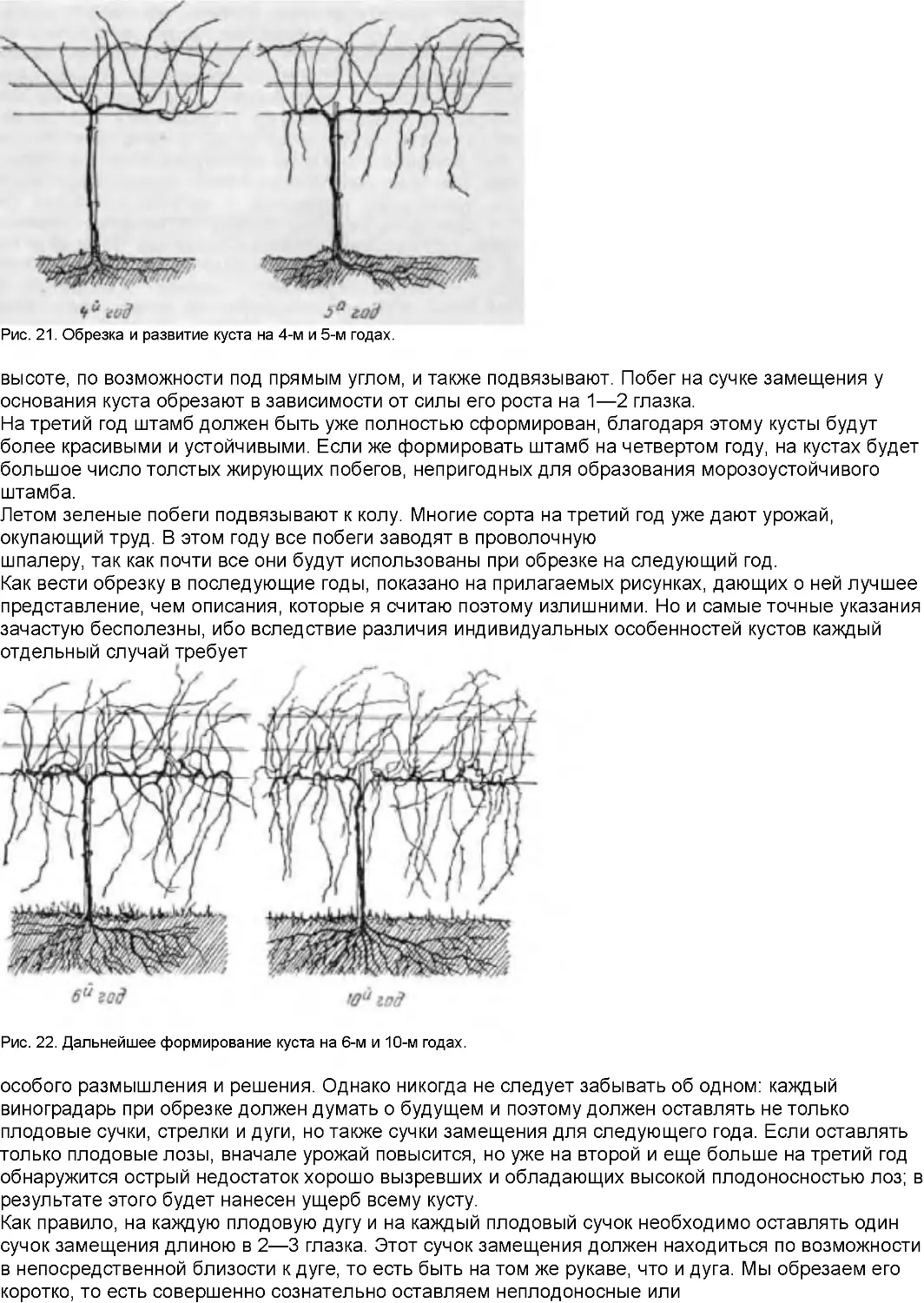

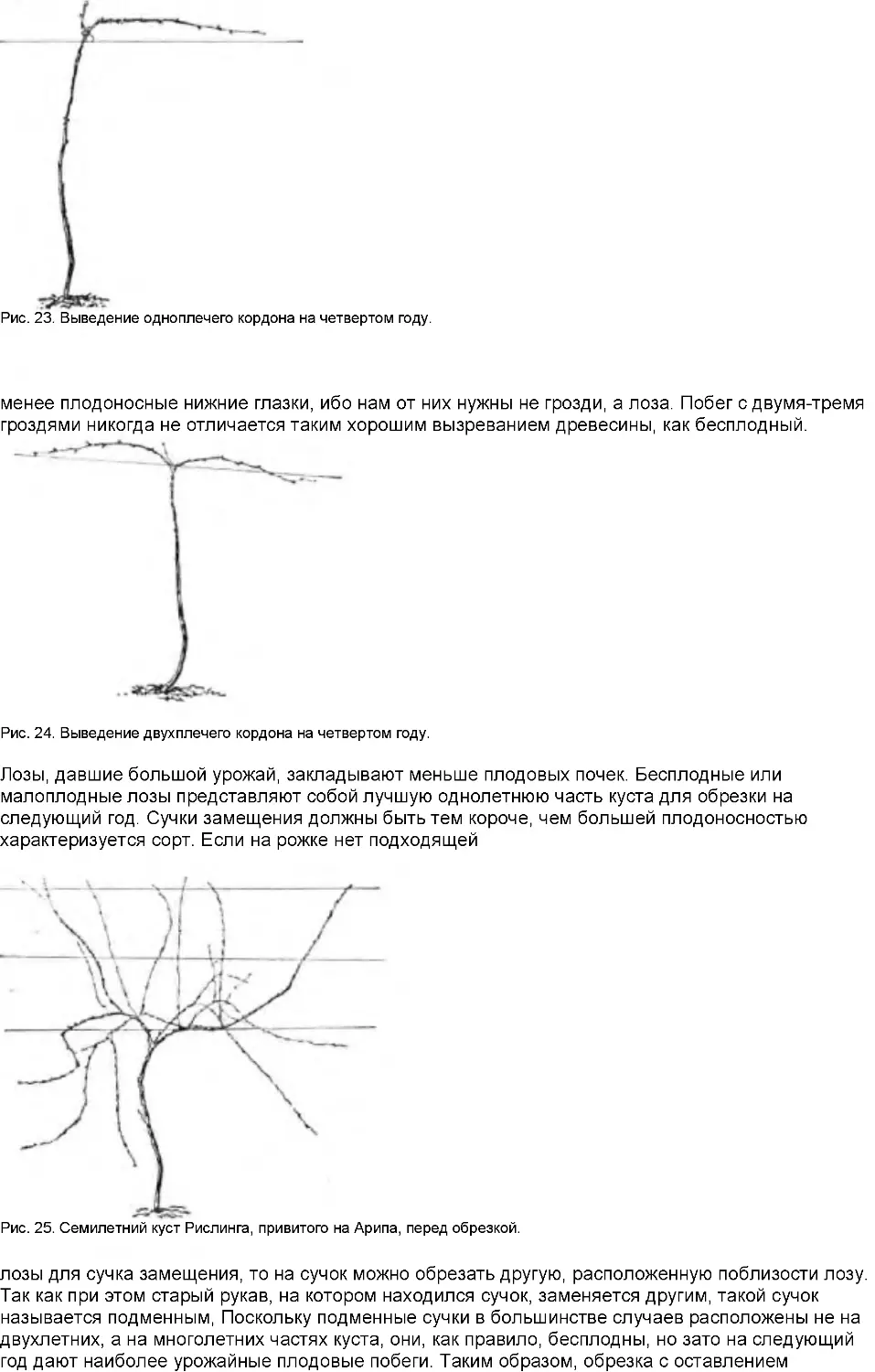

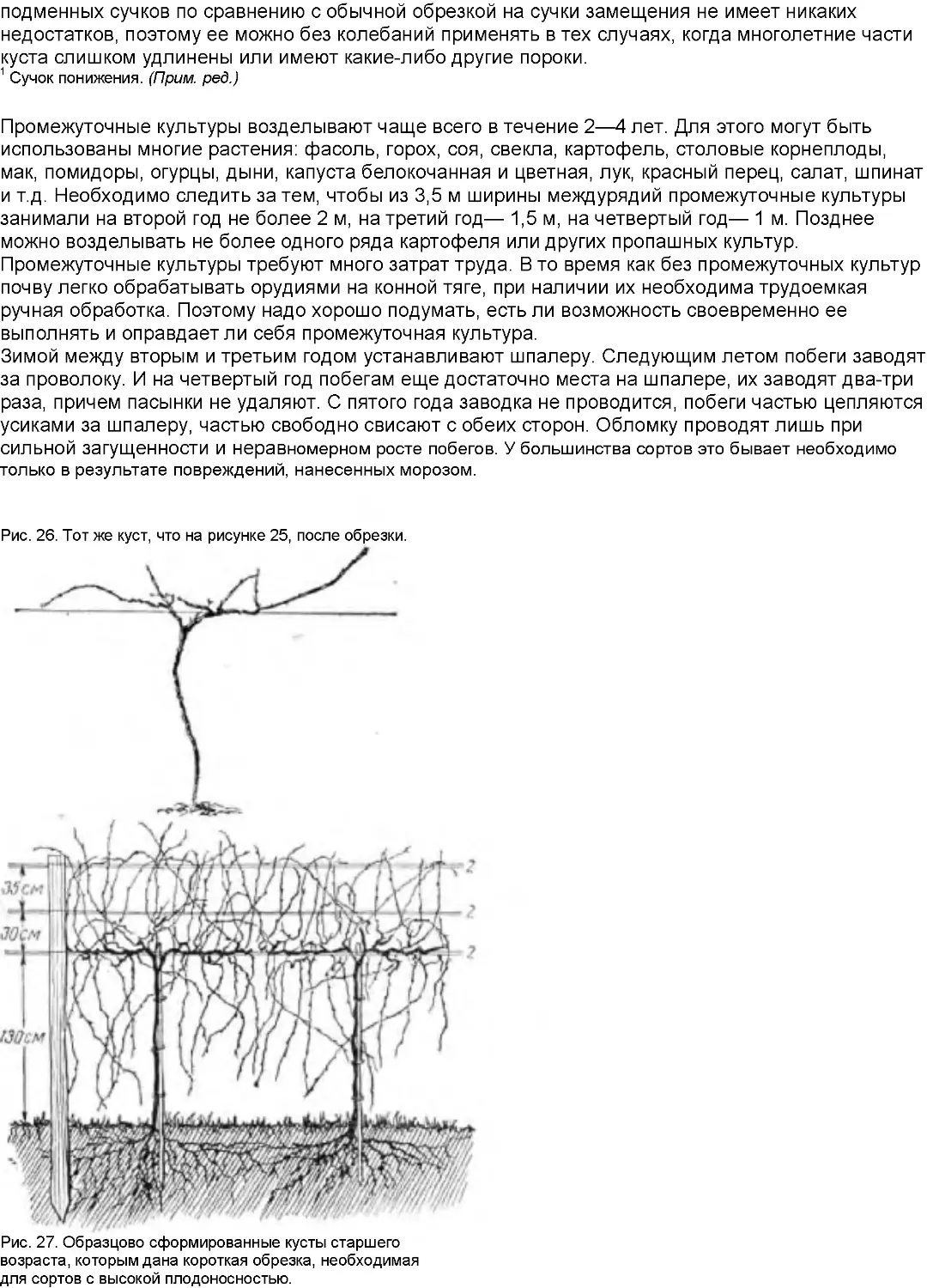

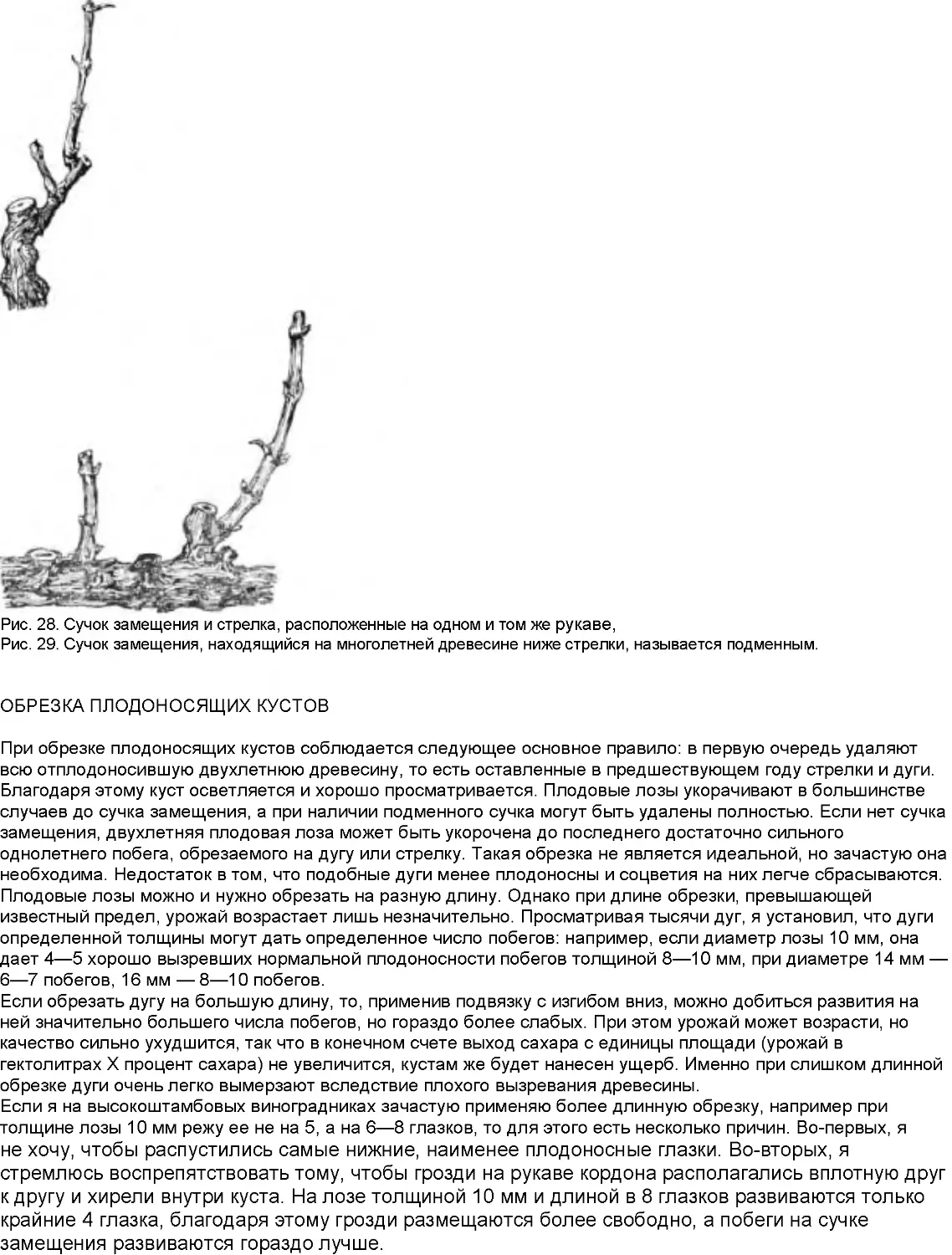

Рис., 8. Падение солнечных лучей в полдень 23 сентября. Угол падения лучей 42° (направление рядов с севера на юг).