Текст

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

январь

1 (1754)

издается с марта 1848 г.

Читайте в номере:

Какой флот нужен России (с.З)

Кто делает политическую карьеру на

мифической деятельности советских, а теперь

российских подводных лодок в территориальных

водах Швеции (с.9)

Сокращение морских вооружений: как

соблюсти интересы сторон (с.27)

Он был механиком первого г * гране атомного

подводного крейсера (с.62)

В1785 г. конгресс США упразднил свои ВМС «за

ненадобностью». Больше подобных ошибок

Америка не допускала... (с.77)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

Г.Д.Агафонов

(главный

редактор),

В.ВЛкпорисов,

В.И.Алексин,

Д.МЛлпатов,

М.К.Барсков,

И.Ф.Васильев,

А.В.Горбунову

Е.И.Ермаков,

Н.В.Зеленин,

В.С.Калашников,

И.А.Коваленко

(ответственный

секретарь),

В.В.Кочеров

(зам.главного

редактора),

М.С.Монаков,

АЛ.Паук,

И.С.Скуратов,

В.В.Смирнов,

Г.И.Шестаков

(зам.главного

редактора),

Ш.Щедрин.

Адрес редакции:

Москва, Чаплыгина,15.

Для переписки:

103175, Москва, К-175.

«Морской сборник».

Телефоны:

204-25-34, 925-50-28.

Технический редактор

Обухова ТА.

Содержание

ВРЕМЯ И ФЛОТ

ФЛГромов. Флот России: вчера, сегодня, завтра 3

В.Кочеров, А.Мозговой. Долгие последствия

одного инцидента 9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 17

Великая Отечественная. День за днем 19

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Б.Макеев. Ограничение морских вооружений

и оборонная достаточность 27

ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ

ЕЛривалов. Флотские будни или Мысли

офицеров атомной лодки СФ на фоне выхода ее на

ракетную стрельбу 35

В.Егоров. Как в бою 41

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

А.Михайловский, Н.Груздев. Сохранить научный

потенциал 42

Б.Шиманский. Где готовить военных

экономистов? 46

АХтешов. Офицеру об искусстве речи 48

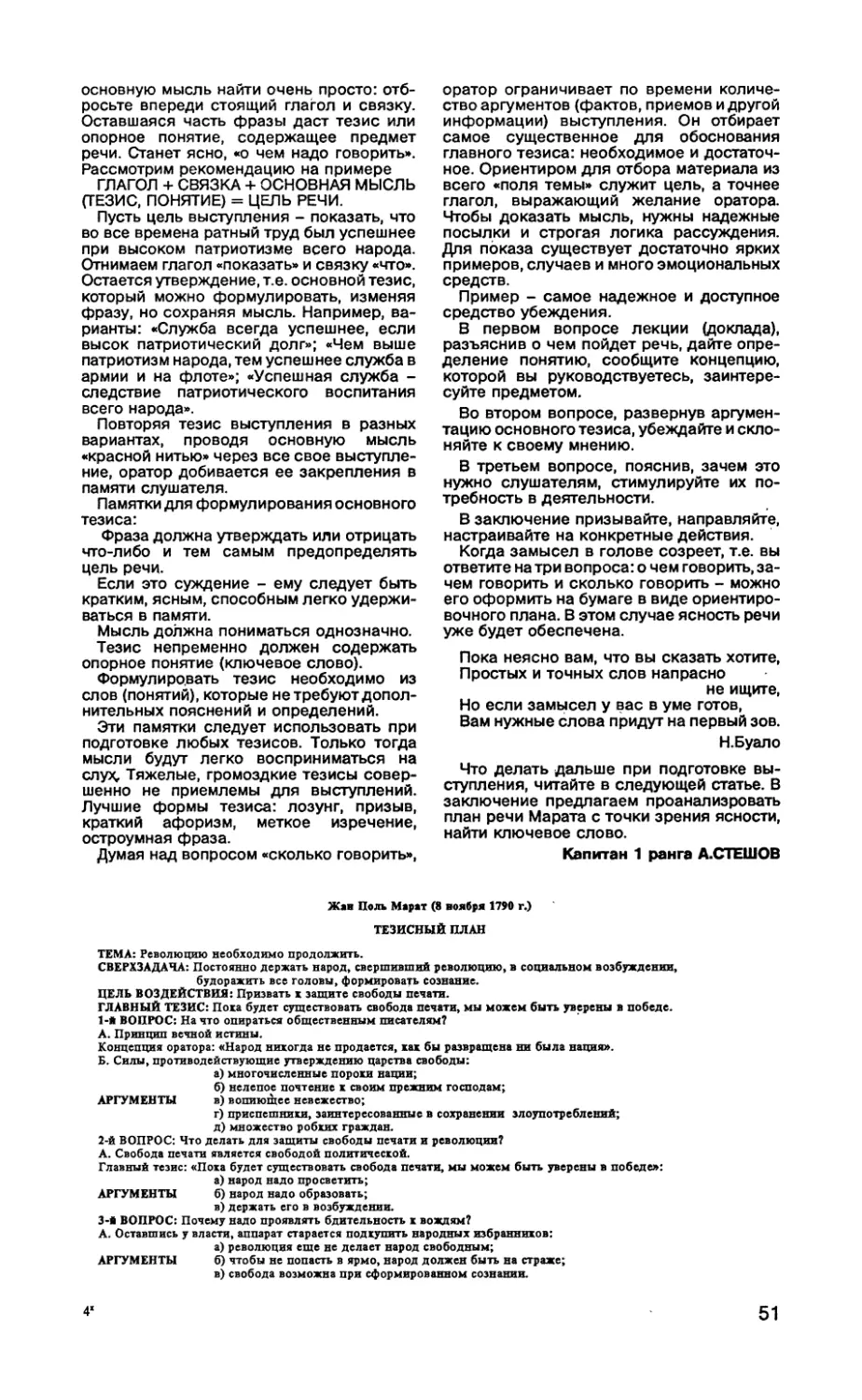

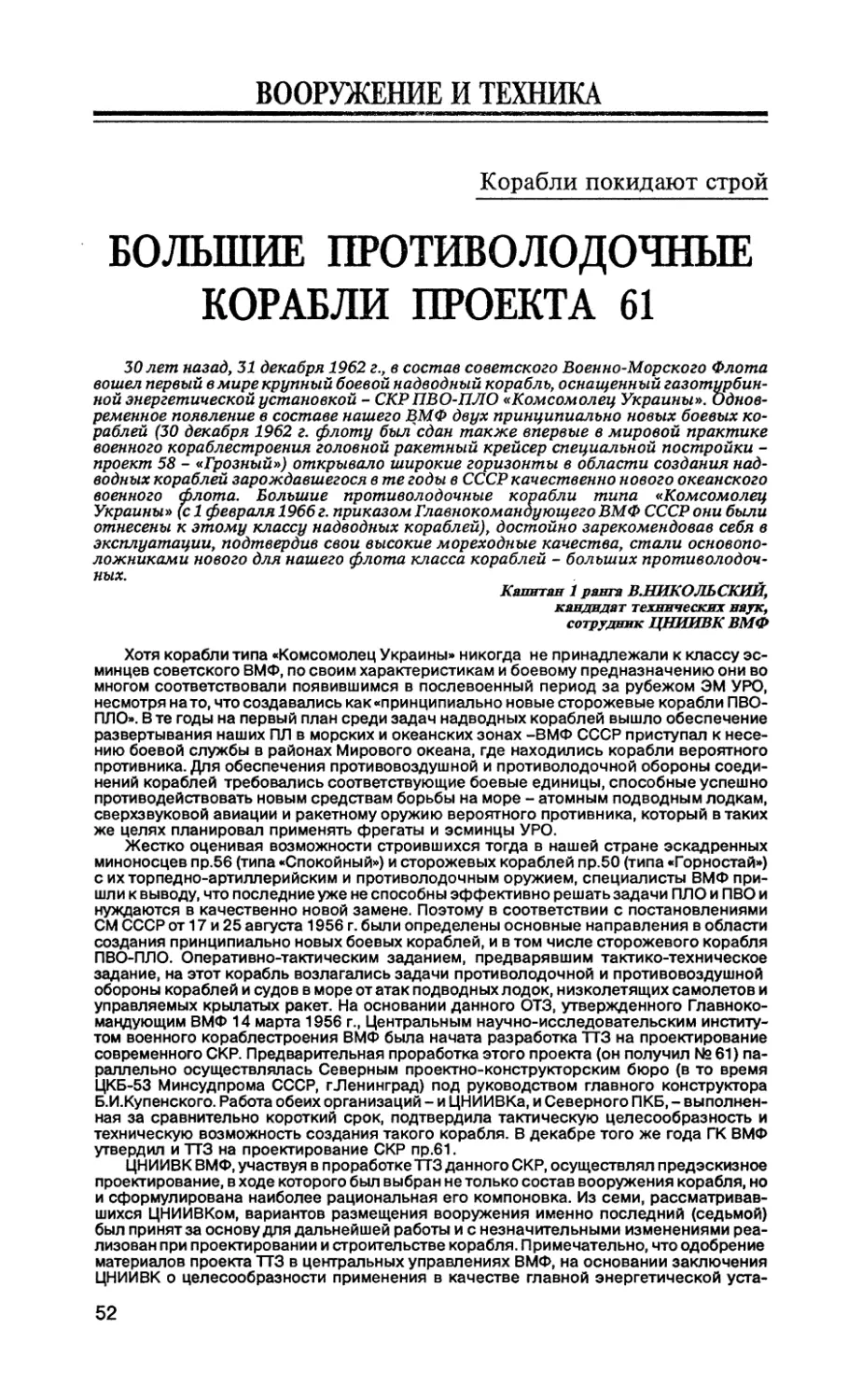

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

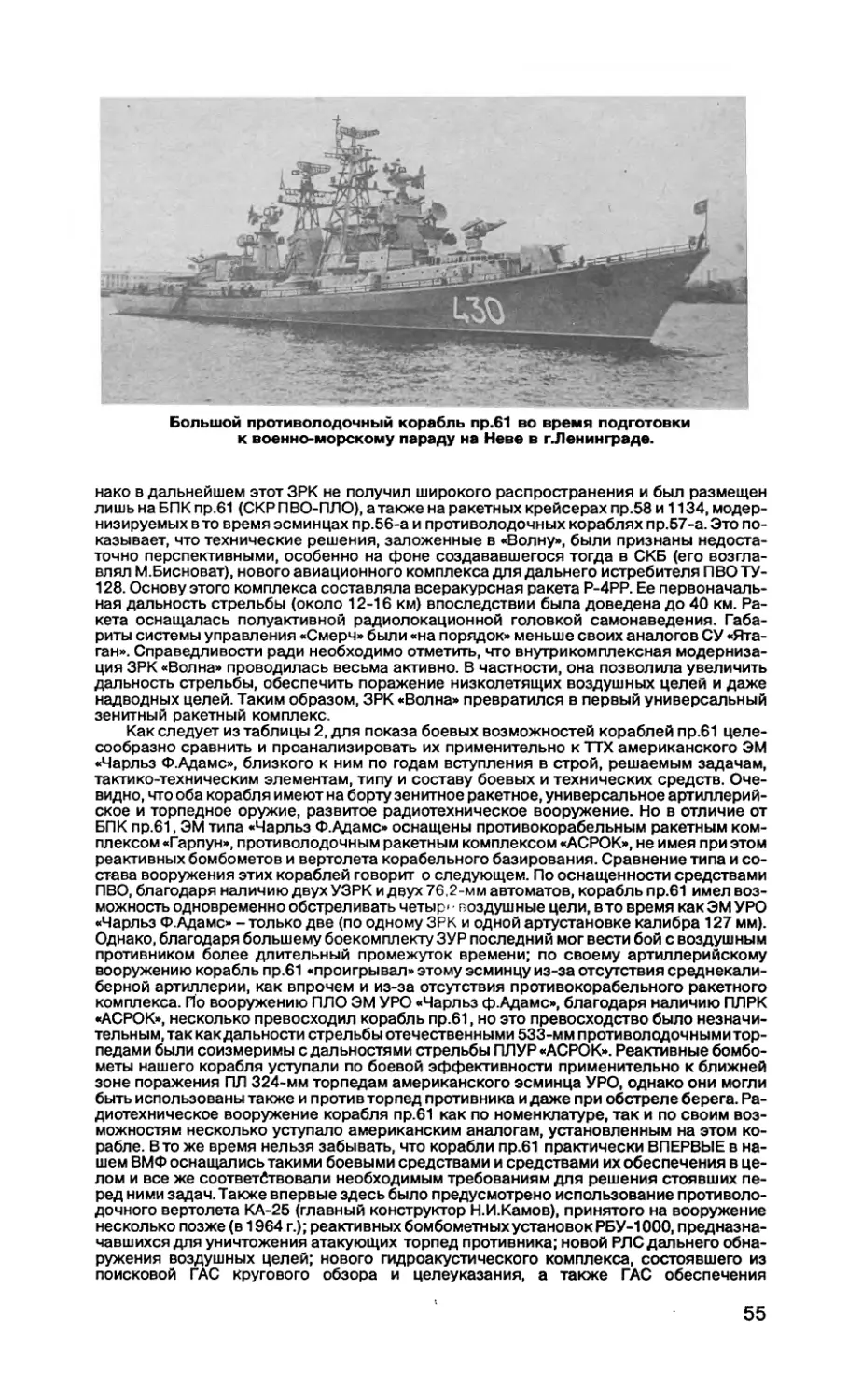

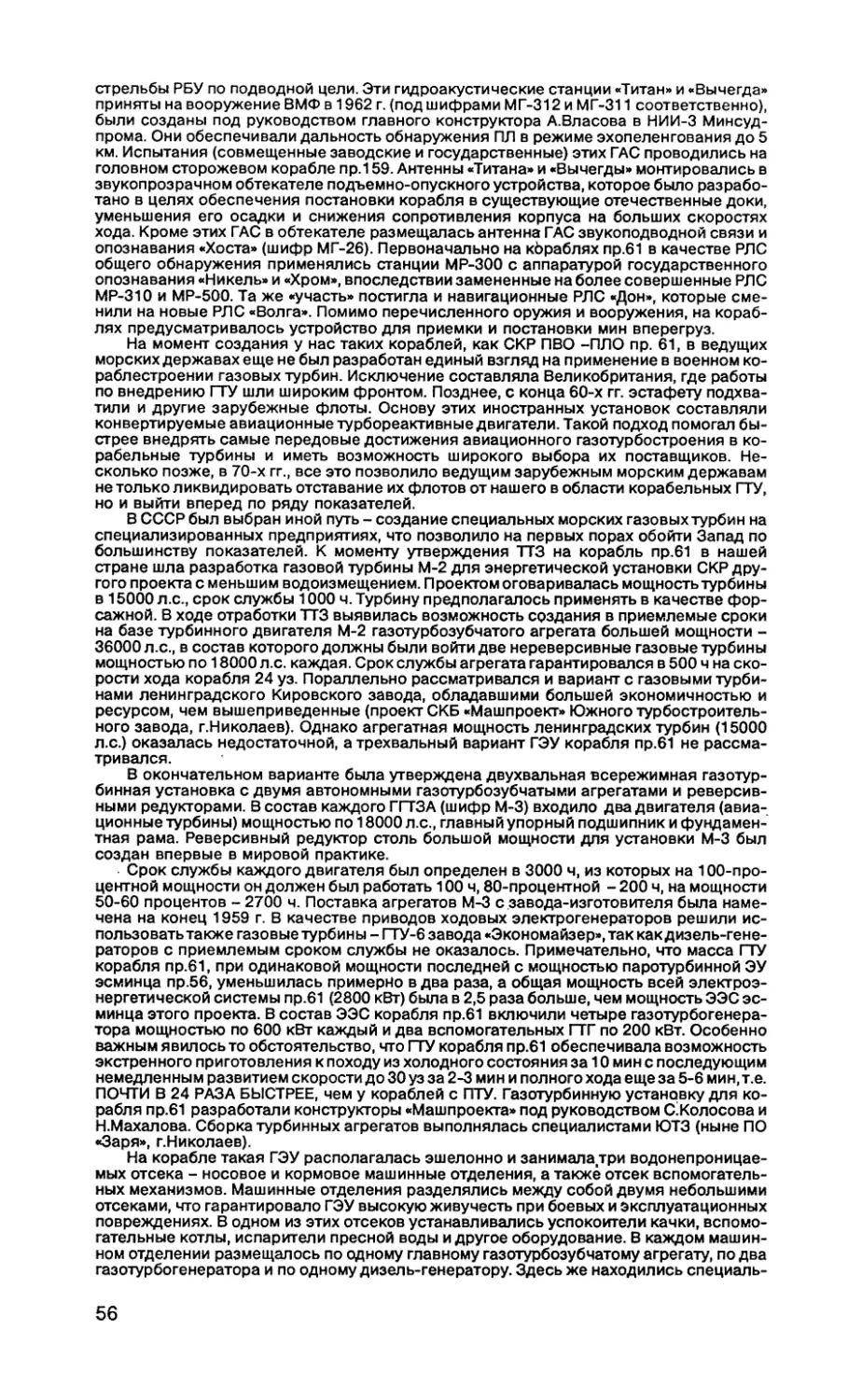

В.Никольский, В.Юхнин, П.Васильев. Большие

противолодочные корабли проекта 61 52

СЕфремов. Один из первых 62

В.Морозов. Дизель М-50: чтобы повысить

надежность 64

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

АЛонгинов. Современные концепции

радиоэлектронной войны 66

В.Зимонин. Возвращение Гуадалканала 70

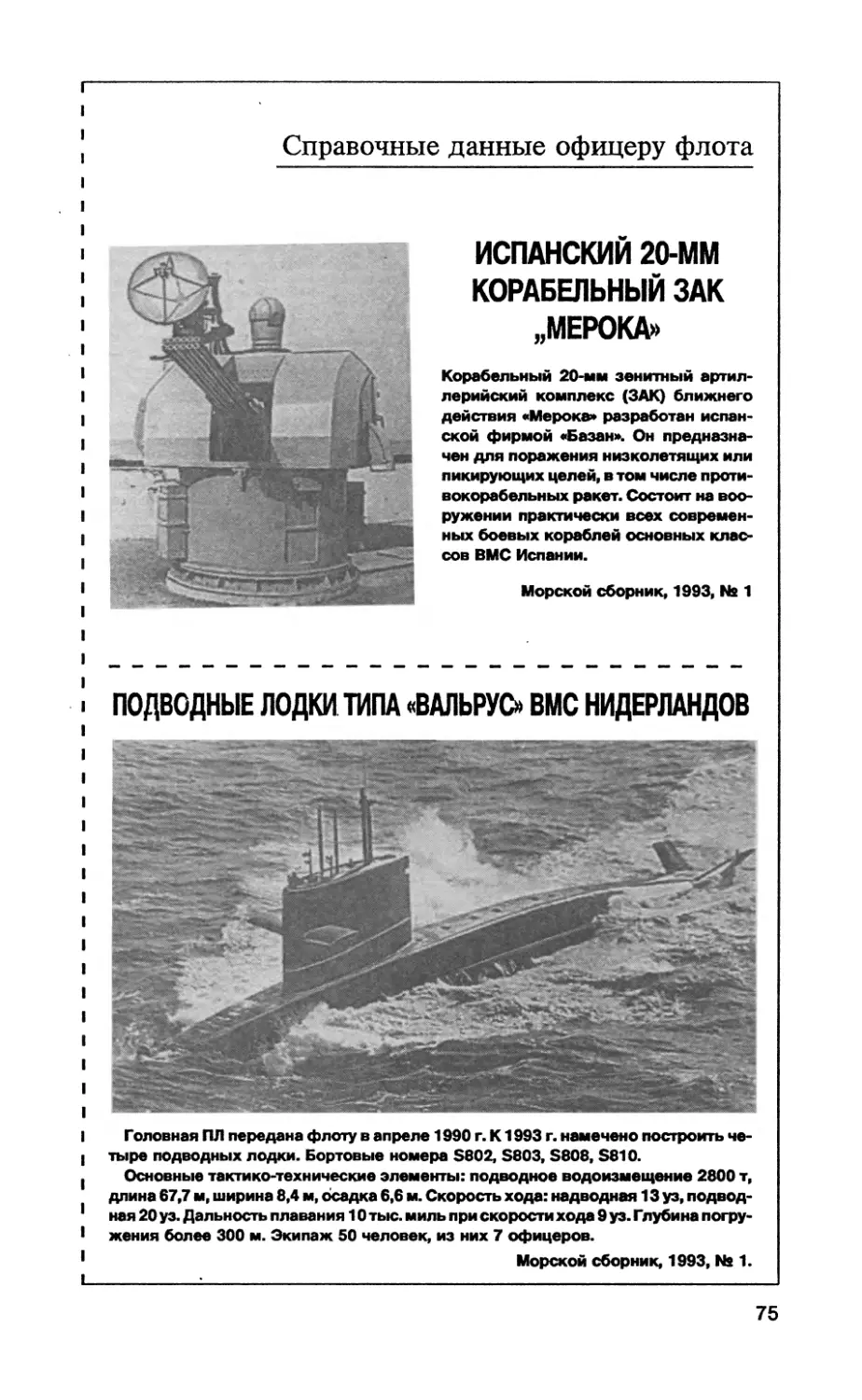

Испанский 20-мм корабельный ЗАК «Мерока» 75

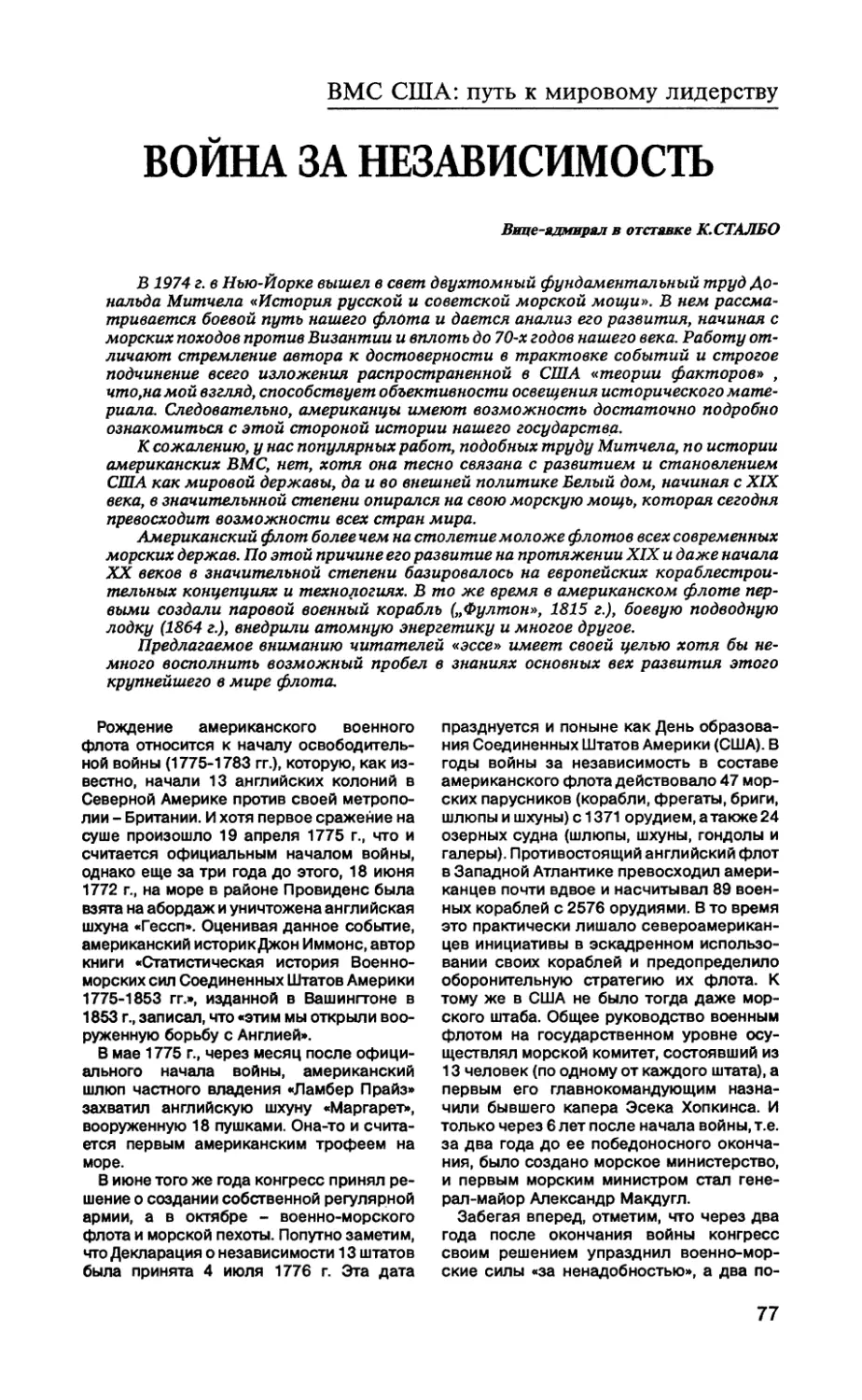

Подводные лодки типа «Вальрус» ВМС

Нидерландов 75

К.Сталбо. Война за независимость 77

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Н.Кумани. Действия Черноморского флота в

царствование императс(ра Александра I с

1801 по 1826 гг 81

В.Коломинов, Ю.Раковский. «Мятежных

склонностей дурман» 85

Вл.Семенов. Расплата. Часть 3. Гл. I. и II 89

Л.Крачкевич. «Подводный мир» 95

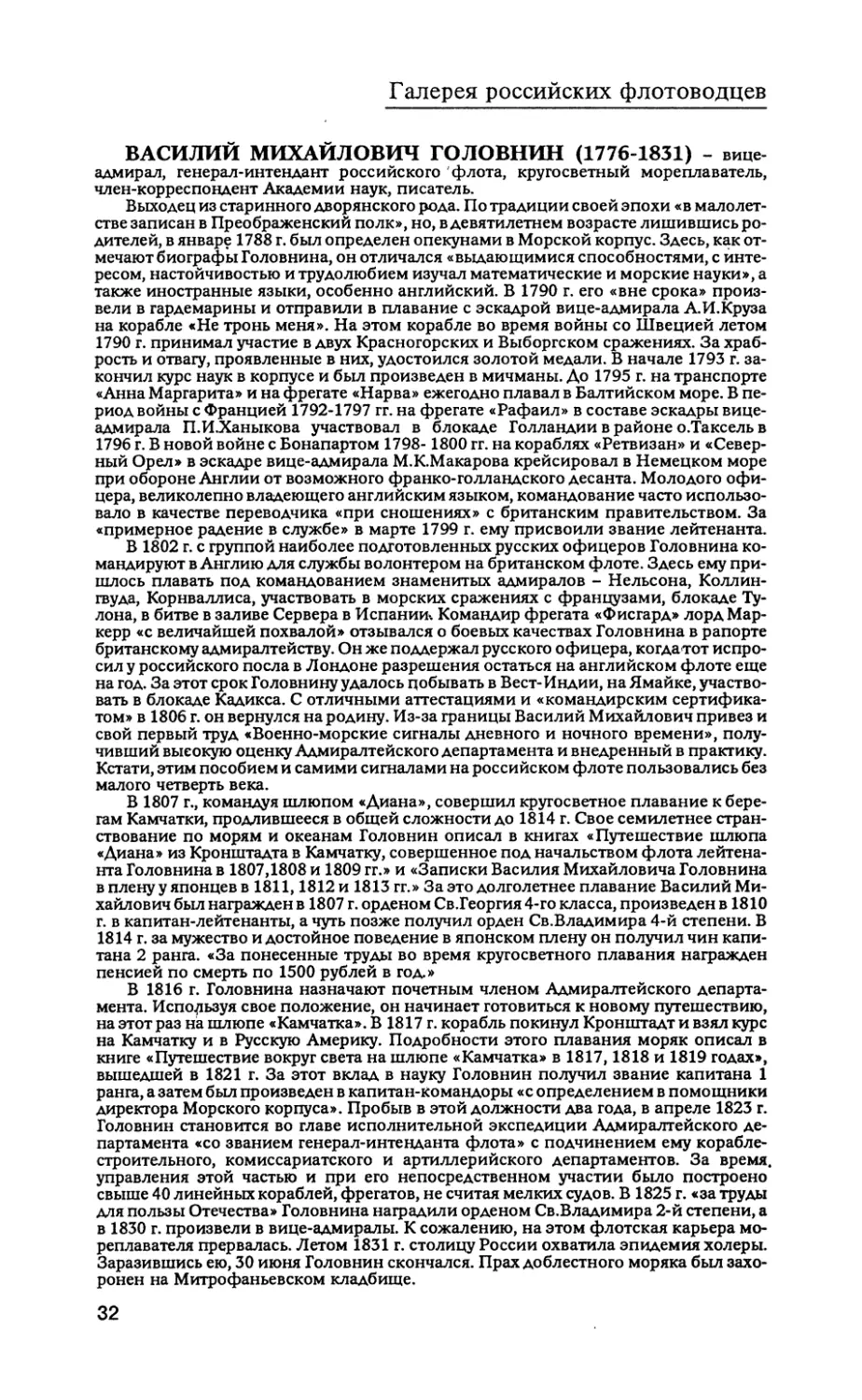

На цветной вклейке:

Галерея российских флотоводцев

В.М.Головнин 32

УЧРЕДИТЕЛЬ - МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ.

Регистр. №01982.

Сдано в набор 20.12.92 г.

Формат бумаги 70х1081/1в.

Усл. печ. л. 8,4+вклейка 1/4 печ. л.

Заказ 2886

Подписано ж печати 21.01.93 г.

Бумага типографская № 1. Офсетная печать.

Усл. кр.-отт. 14,88. Уч.-изд. л. 10,9.

Каталожная цена 21 руб. 50 коп.

Адрес ордена «Знак Почета» типографии газеты «Красная звезда»:

123826,ГСП,Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38

© «Морской сборник», 1993.

ВРЕМЯ И ФЛОТ

ФЛОТ РОССИИ:

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Главнокомандующий ВМФ

адмирал Ф. ГРОМОВ

Достигнутые в последние годы договоренности по ограничению, сокращению

и уничтожению некоторых видов вооружения делают мир надежнее и стабильнее.

И у нас и за океаном кое-кто готов считать, что все возможное уже сделано.

Однако это далеко не так. Еще есть огромные нерешенные проблемы, которые

угрожают безопасности мира и демократии. И прежде всего - почти полное отсутствие

динамики в вопросе об ограничении и сокращении военно-морских сил.

Тем не менее, как бы ни развивались события в стране и за рубежом, Военно-

Морской Флот России продолжает оставаться на защите морских рубежей

Отечества. Почти три столетия, которые отделяют нас от времени его создания,

являются неопровержимым доказательством того, что флот нашей стране

жизненно необходим.

Отдельные представители государственной военной мысли за рубежом

высказывают мнение, что сильный флот для России - роскошь, поскольку держава

эта континентальная, и национальных интересов за морями у нее нет и быть не

может. Однако такое мнение не только не соответствует современным взглядам

на роль и задачи флотов в мирное и военное время, но и вступает в противоречие с

историей России, историей ее нелегкой борьбы за выход к морям и становления

как великой морской державы.

Стремление славян к морям было давним и глубоко закономерным. Об этом

свидетельствуют многие письменные источники и археологические находки.

На необходимость иметь регулярный военный флот убедительно указала

неудача первого Азовского похода (1695 г.). Взять эту крепость, снабжавшуюся по

морю, не удалось, и только с помощью построенной флотилии появилась

возможность не только перебросить значительную часть армии к Азову, но и

блокировать крепость со стороны моря, после чего она сдалась.

4 ноября 1696 г. Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о

создании регулярного флота на постоянной основе.

300-летняя история Российского флота, отражая отношение государства к

морской мощи, свидетельствует о чередовании блестящего его расцвета с

периодами глубокого упадка, активной деятельности и славных побед - с бездействием

и поражением.

В те периоды, когда значение флота понималось государством и ему

уделялось должное внимание, он достойно отстаивал интересы России на Черном и

Балтийском морях, способствовал росту ее международного авторитета.

Первые победы России на море - Гангут, Эзель, Гренгам заставили признать

за ней господство на Балтике. Были победоносные экспедиции в Средиземном

море эскадр Спиридова, Ушакова и Сенявина, кругосветное плавание

Крузенштерна и Лисянского, открытие Антарктиды Лазаревым и Беллинсгаузеном.

Однако флот служил России не только своими боевыми делами,

неоднократно само его наличие создавало для нашей страны выгодное положение на

международной арене, предотвращало опасные кризисы.

Флот способствовал выходу нашей страны из политической, экономической и

культурной изоляции, приобщению России к ценностям мировой цивилизации.

Расходы на флот тяжелым бременем ложились на государственную казну. Но

вместе с тем потребности флота в значительной мере стимулировали сначала

развитие металлургии и текстильной промышленности, затем -

машиностроения, приборостроения и других отраслей. Многие достижения отечественной

математики, астрономии, географии, физики, химии были порождены

потребностями флота.

Реформировалось Российское государство, реформировался и флот. На

смену дереву пришел металл, на смену парусу - пар и электричество. Далее

Российский флот становится броненосным.

Экономическое укрепление государства обеспечило обновление

корабельного состава, но половинчатость политических и военных реформ не позволила

правильно определить роль и место флота в обеспечении национальных

интересов России. Кроме того, не были приняты необходимые меры по приведению

административной организации флота в соответствие с его назначением и боевым

составом. А история ошибок не прощает. За близорукость политиков и военных

ведомств русские моряки платили болью Порт-Артур а и трагедией Цусимы.

В годы первой мировой войны российские моряки успешно боролись с

германским флотом на Балтике, наглухо блокировали турок в Босфоре и установили

господство на Черном море.

Революция и гражданская война снова свели на нет морскую мощь страны, и

если основу Балтийского флота удалось сохранить, то Черноморский был

уничтожен почти полностью. Корабли, избежавшие затопления в Цемесской бухте, были

уведены за границу и нашли свой последний приют в далекой Бизерте.

Лишь к концу 30-х годов отечественный флот начал оправляться от потерь.

Появились новейшие крейсера и эсминцы, подводные лодки и торпедные катера.

На стапелях строились линейные корабли. По планам правительства к концу 40-х

годов флот должен был стать океанским. Но эти планы перечеркнула Великая

Отечественная война, в которую флот вступил, имея преимущественно силы

прибрежного действия.

В ходе войны наш флот вел борьбу с сильным морским противником,

обеспечивал устойчивость стратегических флангов фронтов и содействовал им в

обороне и наступлении, решая поставленные задачи ценой невероятных усилий.

Несмотря на огромные трудности, страна ускоренно продолжала

строительство флота. За время войны он получил от промышленности 2 легких крейсера, 19

эскадренных миноносцев, 38 тральщиков, 54 подводные лодки и около 900

различных боевых катеров. Улучшилось качество вооружения и боевых технических

средств: артиллерии, торпед, мин, гидроакустики, связи. На кораблях появилась

радиолокация. Количественно и качественно выросла морская авиация, особенно

торпедоносная.

Вторая мировая война опрокинула довоенное представление о роли и месте в

боевых действиях на море тяжелых артиллерийских кораблей, подчеркнула

определяющую роль авиации и подводных лодок.

На рубеже 50-60-х годов на развитие нашего флота негативное влияние

оказали волюнтаристские решения политического и военного руководства страны,

касавшиеся надводного флота и корабельной артиллерии, приостановки работ по

совершенствованию корабельной брони и подводной конструктивной зашиты.

Началось прямое уничтожение ранее построенных кораблей, самолетов, боевой

техники и оружия, как не соответствующих взглядам на характер возможной

войны.

Недооценивалось в то время значение и приоритетность развития всех систем

обеспечения сил флота. Именно тогда наметился перекос в строительстве флота,

дисбаланс в развитии его сил. Вместе с устаревшими резались на металлолом и

новые строящиеся корабли, имеющие большую степень готовности к спуску. В

кораблестроительной программе был резко сокращен удельный вес крупных

надводных кораблей. Вскоре их постройку вообще прекратили. 14 мая 1956 г.

правительство СССР приняло постановление, согласно которому сверх проведенного в

1955 году сокращения на флоте ставилось на консервацию 375 боевых кораблей.

Однако, справедливости ради, следует отметить, что

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по-прежнему проводились интенсивно.

Только в 1960-1961 гг. в научных организациях по судостроению находилось в

разработке 78 проектов кораблей и судов, из них 8 проектов подводных лодок, в том

числе 7 с ядерной энергетической установкой, 19 проектов боевых надводных ко-

В районе учебных стрельб

раблей и 20 проектов

вспомогательных судов. На этих кораблях

предусматривалась установка новейших

боевых и технических средств. В

конечном итоге это явилось крупным

научным заделом для

строительства принципиально новых

подводных лодок, надводных кораблей и

самолетов морской авиации,

оснащенных ракетным оружием и

современными техническими

средствами.

Примерно с середины 50-х годов

основными направлениями

качественного преобразования флота

стали: переход к строительству

атомного подводного флота,

внедрение ракетного и ядерного оружия,

создание морских ракетно-ядерных

систем стратегического

назначения; вооружение флота авиацией

дальнего действия, внедрение

авиационных средств на корабли;

качественное изменение средств

освещения подводной обстановки;

развитие сил и средств борьбы с подводными лодками; внедрение разнообразных

средств радиоэлектроники, автоматизации управления силами и оружием.

В период перехода мирового сообщества от конфронтации к сотрудничеству и

взаимопониманию происходит пересмотр наших традиционных представлений о

роли и месте Военно-Морского Флота в системе обороны страны. С учетом этапов

военной реформы пересматриваются и уточняются наши взгляды на боевой

состав флотов, их организационные структуры, основные оперативные задачи,

формы и способы их решения. Существенно сокращается количество и

пространственный размах учений, состав сил и войск, участвующих в них.

В современных условиях наш общий подход к дальнейшему развитию флота

основывается на понимании объективной необходимости ориентации на

качественные параметры, и сохранение тесной связи с другими видами Вооруженных

Сил, на более полное использование общего научного и военно-технического

потенциала страны, максимальную унификацию боевых систем и средств.

Наряду с традиционно существовавшими боевыми задачами флотов

прорабатываются и уже проверяются на практике способы решения новых задач в

условиях мирного времени, связанных с обеспечением интересов России в Мировом

океане и зашитой ее морских границ.

Впервые в 1992 г. корабли Тихоокеанского флота привлекались к решению

задач во взаимодействии с многонациональными силами в Персидском заливе, а

корабли Черноморского флота - к выполнению миротворческих функций и

эвакуации мирного населения из так называемых «горячих точек» Закавказья.

Однако главной задачей ВМФ по-прежнему остается обеспечение надежной

защиты, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации от

угроз извне.

При оценке роли и места Военно-Морского Флота следует учитывать, что

интеграция России в мировую систему хозяйствования с ее рыночной экономикой

немыслима без развития транспортных связей, без использования морских и

океанских коммуникаций, освоения ресурсов Мирового океана и их охраны,

прежде всего на континентальном шельфе. Военно-Морской Флот России должен

быть одним из эффективных инструментов ее внешней политики, направленной

на обеспечение политических интересов и национальной безопасности нашего

государства, то есть чтобы по своему составу, структуре и боевой мощи он мог

выполнять сдерживающие миротворческие функции под эгидой ООН.

Военные действия многонациональных сил в Персидском заливе убедительно

показали возрастание роли военно-морских флотов в решении исключительно

широкого круга задач, их огромные возможности по ведению наступательных

действии. Нами выдвинут ряд инициатив по стабилизации и снижению военного

противостояния в Мировом океане, поскольку военно-морские силы (кроме

морских стратегических ядерных сил) остаются единственным видом вооруженных

сил, который до сих пор не охвачен договорным процессом, а ведущие морские

державы постоянно наращивают ударную мощь своих флотов. Свидетельством

этого является проводимый западными странами курс на массовую ракетизацию

своих военно-морских сил. Они также продолжают строительство современных

атомных подводных лодок и боевых надводных кораблей, повышают

стратегическую мобильность своих вооруженных сил в целом.

Не претерпела каких-либо существенных изменений и океанская стратегия

НАТО, которая по-прежнему предполагает глобальное военно-морское

присутствие для укрепления своего доминирующего положения в мире и достижение с

началом войны господствующего положения на океанских и морских театрах.

В строительстве Военно-Морского Флота России мы должны исходить из

возможной угрозы нашим интересам с океанских и морских направлений и реальных

экономических возможностей страны. Кроме того, часть сил ВМФ России может

участвовать в многосторонних военно-морских формированиях под эгидой ООН,

действующих на постоянной или временной основе в интересах мирового

сообщества. Порядок формирования и применения сил такого рода под стратегическим

руководством Военно-штабного комитета Совета Безопасности в целях

поддержания международного мира и безопасности предусмотрен уставом ООН.

Указанные ВМС смогут решать задачи обеспечения свободы и безопасности

судоходства, ведения борьбы с морским терроризмом, пиратством, торговлей

наркотиками, обследования миноопасных районов и зон, проведения необходимых

мероприятий по борьбе с экологическими бедствиями.

Что касается обеспечения безопасности с морских направлений, то эта

проблема должна решаться также скоординированными усилиями всех

заинтересованных государств на основе коллегиального, взвешенного рассмотрения и

обсуждения.

Оценивая геостратегическое положение нашей страны и возможные

океанские и морские театры военных действий, становится очевидным, что для защиты

своих интересов Россия должна иметь группировки сил: Северный, Балтийский,

Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также соединение небольших кораблей

и боевых катеров на Каспийском море.

Современный флот - сложная и очень дорогостоящая боевая система,

которая может создаваться только в мирное время в течение длительного периода,

десятки лет. Было бы неразумно и экономически неоправдано пытаться сохранить

численный состав Российского флота на уровне, соответствующем численности

ВМФ СССР. В создавшейся ситуации в экономике страны мы, стремясь сократить

ресурсы на оборону, должны исходить из минимально необходимого уровня

боевого состава флота России. В строительстве ВМФ России главное внимание, на'

наш взгляд, должно быть сосредоточено на повышении качества новых кораблей,

оснащении их высокоточным оружием, совершенствовании системы управления

и всех видов обеспечения. Одновременно необходимо в плановом порядке

выводить из боевого состава устаревшие и уже неэффективные в боевом отношении

корабли.

В перспективе с учетом планового вывода корабельного состава, сокращения

морских стратегических ядерных сил и ликвидации значительной части

авиационного парка самолетов, согласно международным обязательствам, к 1995 году

ВМФ России существенно сократится. Упростится и организационная структура

флотов.

Несбалансированность по боевым и обеспечивающим силам будет

сглаживаться по мере сокращения состава и структур боевых сил.

Численность личного состава ВМФ к 1995 году предполагается сократить

примерно на 22%.

В составе ВМФ сохранится морской компонент триады стратегических

ядерных сил - ракетные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими

ракетами. Однако их количество будет значительно сокращено.

Существенно сократится и состав сил общего назначения. Особое внимание

будет уделено оптимизации типажа подводных лодок, что позволит более

рационально расходовать выделенные ассигнования на поддержание их высокой

боевой готовности.

Что касается надводных сил, то основным типом крупных кораблей станет

многоцелевой эсминец, оснащенный практически всеми видами ракетного

вооружения, в том числе и ракетами с ОБЧ для поражения наземных объектов, единой

системой управления оружием, собственными эффективными средствами

целеуказания, а также имеющий ряд других достоинств.

В качестве основпых типов кораблей ближней морской зоны будут

создаваться сторожевые корабли небольшого водоизмещения, обладающие

многоцелевым назначением в борьбе с противником.

Планируются поставки флотам современных морских тральщиков нового

проекта с искателями-уничтожителями мин впереди по курсу и другим минно-

тральным вооружением.

Морская авиация остается одним из главных родов сил ВМФ. Однако ее

боевой состав сократится примерно на 40%.

В развитии морской авиации главное внимание будет уделено

совершенствованию корабельной истребительной, ракетоносной и противолодочной авиации.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в реализации этих замыслов

имеются серьезные проблемы.

В1992 г. произошло резкое сокращение ассигнований на строительство и

эксплуатацию кораблей и вооружения.

В ближайшие 2-3 года предусматривается прекратить кораблестроение и

конверсировать производство на части предприятий России, а на других -

существенно снизить объем оборонной продукции.

В этих условиях выделенные средства мы вынуждены концентрировать на

финансировании достройки кораблей с высокой степенью технической

готовности. Видимо, пока нам придется строить ограниченное количество подводных

лодок, надводных кораблей 2-3 рангов и боевых катеров.

Рассматривая перспективы строительства ВМФ России, мы считаем

необходимым условием при реформировании и сокращении его боевого состава и

численности сохранить высокую боевую готовность его сил и средств.

Центральному аппарату ВМФ, научно-исследовательским и учебным

заведениям, судоремонтным предприятиям и другим организациям важно добиться

максимального использования новейших достижений науки, передовых технологий

для создания качественно нового вооружения и военной техники.

Необходимо обеспечить сбалансированное развитие родов сил ВМФ и специ-

Впереди - океан

альных войск. При этом приоритет отдать разработке и производству

эффективных систем высокоточного оружия и управления силами связи, разведки,

радиоэлектронной борьбы и систем информационного обеспечения.

Надо существенно сократить номенклатуру вооружения и военной техники

(ВВТ), сроки и затраты на их создание за счет увеличения целесообразной степени

унификации комплектующих элементов, узлов, приборов, агрегатов и систем.

Провести экспертизу серийно выпускаемых и разрабатываемых образцов

вооружения и военной техники с целью определения соответствия их боевых и

эксплуатационных характеристик современным требованиям и экономическим

условиям.

В новых экономических условиях, видимо, потребуется осуществить

реорганизацию системы заказов, эксплуатации и ремонта ВВТ.

Для повышения эффективности затрат на развитие и создание ВВТ,

результативности НИОКР, необходимо перейти на конкурсную основу при их проведении с

оценкой имеющегося научно-технического и технологического задела по

заключаемым контрактам или экономическим договорам с организациями

промышленности. Предусмотреть тесную увязку Программы конверсии военного

производства с Программами вооружения, планами мобилизационной подготовки и

утилизации ВВТ. Поднять роль опытно-экспериментальной базы как

важнейшего средства обеспечения высокого уровня качества создаваемых образцов

вооружения и военной техники. Реализовать комплекс мероприятий,

обеспечивающих независимую оценку боевых и эксплуатационных характеристик кораблей,

вооружения и военной техники.

Подготовка командиров и штабов должна быть устремлена на

совершенствование управления силами в ходе приведения их в готовность, развертывания в

назначенные районы и ведения боевых действий, организации их всестороннего

обеспечения.

Решение задач качественного совершенствования и подготовки нашего

флота предъявляет особые требования к профессиональной компетентности

кадров, которая должна стать критерием их дальнейшей служебной перспективы.

Умение принимать обоснованные решения и претворять их в жизнь в новых

условиях должно быть важнейшим качеством офицера флота.

В индивидуальной подготовке личного состава необходимо добиваться

мастерского владения оружием, военной техникой, глубокого знания уставов и

других руководящих документов.

При всей важности других факторов качественного совершенствования ВМФ

особая роль принадлежит укреплению воинской дисциплины. Отступления от ее

требований и норм, проявления неисполнительности, безответственности,

небрежности и халатности неизбежно оказывают негативное воздействие на

боеготовность и боеспособность корабля, части. Крепкая, сознательная воинская

дисциплина выступает одновременно и условием, и средством, и залогом обновления

воинской жизни.

И в заключение хочу подчеркнуть, что в своем развитии Военно-Морской

Флот России накопил много славных традиций и обычаев. В современных

условиях военные моряки, сохраняя и преумножая лучшие из них, должны учиться

инициативе, самостоятельности и творчеству, направляя их на достижение нор-

вого качественного состояния сил флотов, на дальнейшее повышение их боевой

готовности, укрепление воинского порядка и дисциплины. Это является

фундаментом успешного проведения в жизнь военной реформы. .

8

Ситуация

ДОЛГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ОДНОГО ИНЦИДЕНТА

1. Стокгольм извинений не принял

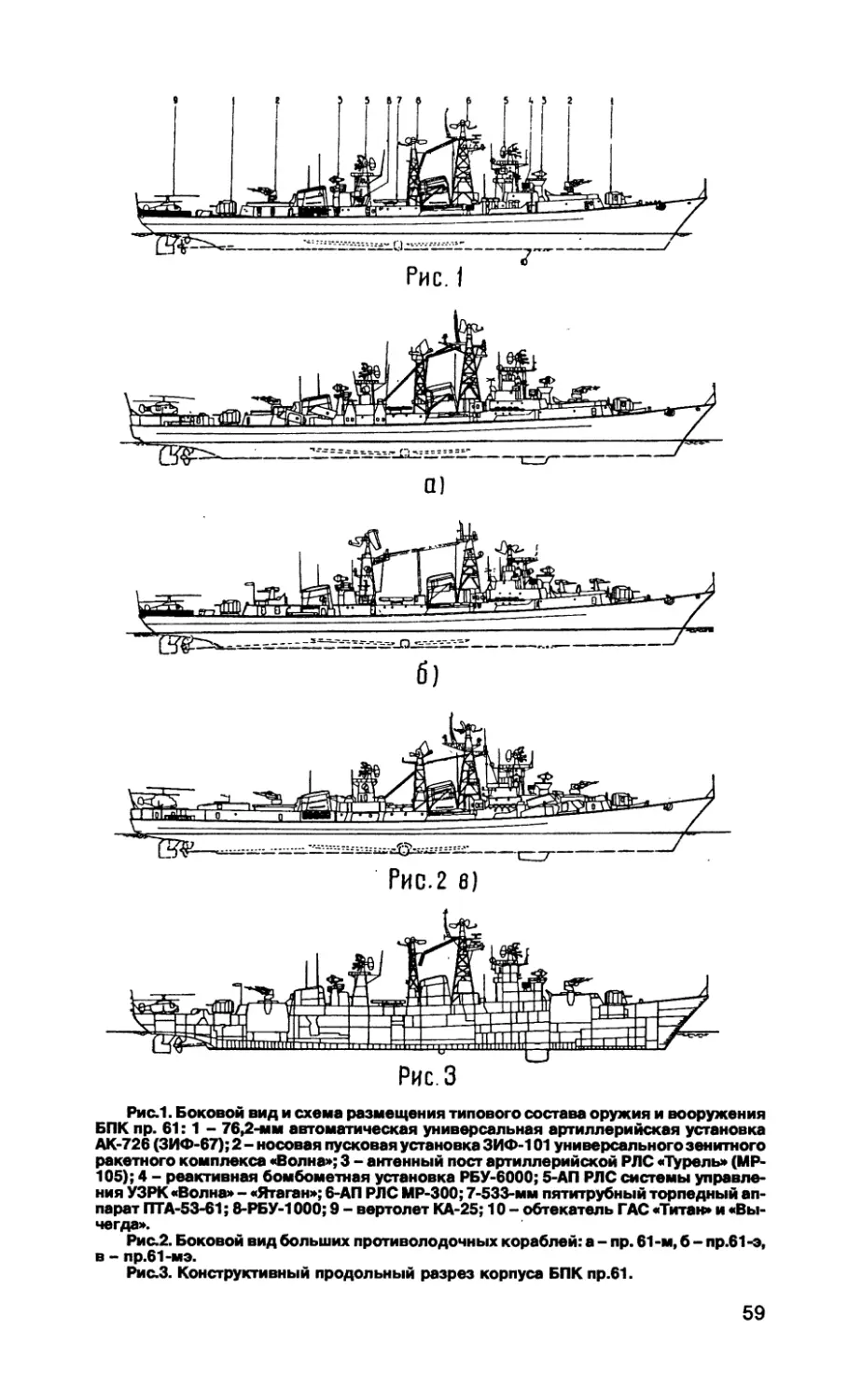

Этот случай, когда подводная лодка

Балтийского флота С-363 (бортовой номер

137) оказалась на мели в закрытой зоне

шведских территориальных вод у военно-

морской базы Карлскруна, произошел 27

октября 1981 г., т. е. более 11 лет назад.

Москва тогда принесла Стокгольму

извинения, а командование наших ВМФ

официально заявило, что происшествие явилось

следствием неисправности на лодке ряда

навигационных средств и грубых ошибок в

управлении кораблем. Однако шведы

объяснений не приняли, несмотря на то,

что им были предъявлены все

необходимые документы: Акт расследования

инцидента, Распоряжение командиру ПЛ на

поход, вахтенный и навигационный журналы,

путевые карты и т.п., со всей очевидностью

подтверждающие непреднамеренность ее

захода в территориальные воды Швеции.

Тем не менее, шведские официальные лица

до сих пор утверждают, что С-363

вторглась в Госе-фьорд умышленно.

Правда, это официальное мнение

разделяют даже не все участники

расследования в самой Швеции. В частности, бывший

начальник штаба военно-морской базы

«Юг» в Карлскруне коммодор Карл Андерс-

сон в интервью газете «Гетеборг постен»

заявил: «Подлодка шла в надводном

положении с работающим дизелем, но так едва

ли поступает тот, кто хочет прокрасться в

шхеры незаметно». Однако усилиями

политиков и представителей «четвертой власти»

страну буквально захлестнула «эпидемия

перископной болезни». В этой связи,

наверное, достаточно поведать о таком

грустном эпизоде, который пришлось

наблюдать военному журналисту В.Мясникову на

пароме, следовавшем в Стокгольм. Стайка

юных шведов, перебегая от борта к борту,

отламывала крошечные кусочки шоколада

и бросала их в воды фьорда. На вопрос:

«Что вы делаете?» - последовал вполне

серьезный ответ детей: «Мы кормим

русские подлодки».

Для усиления напряженности в обществе

противолодочные силы Швеции по

нескольку раз в год стали поднимать по

тревоге, о чем сообщалось в средствах

массовой информации. А ровно через год после

«неожиданного визита» нашей подлодки, в

октябре 1982 г., состоялась первая

крупномасштабная охота за неизвестной

субмариной в южной части стокгольмских шхер.

В ее освещении приняли участие 800

шведских и иностранных журналистов. И

хотя поиски оказались безуспешными, это

не помешало Швеции публично заявить

официальный протест СССР, будто

советские минисубмарины проникли в ее воды. А

через полгода, в апреле 1983 г., был создан

Комитет по подводным лодкам, в состав

которого вошел тогда еще малоизвестный

деятель Умеренной коалиционной партии

Карл Бильдт. Он, умело используя

ситуацию, начал быстро делать политическую

карьеру на борьбе с неопознанными

субмаринами и в прошлом году стал премьер-

министром. В активе комитета и большое

противолодочное шоу, организованное в

феврале 1984 г. Вот как его описал

корреспондент западногерманского агентства

ДПА в Стокгольме:

„В течение восьми недель шведские

вооруженные силы боролись с невидимым

противником. 10 февраля на

военно-морской базе в Карлскруне была объявлена

тревога, якобы в связи с появлением

подводной лодки. Во время охоты за этой

лодкой были взорваны две мины по 200 кг, с

торпедных катеров сбросили 23 глубинные

бомбы по 100 кг, вертолеты прочесали

район поиска, сбросив 25 бомб по 30 кг

каждая, береговая охрана бросила в

Балтийское море около 50 ручных гранат и

обстреляла из автоматических винтовок

предполагаемых чужих водолазов,

выпустив в небо десятки осветительных ракет...

Наиболее активное применение оружия

шведскими военными за последние 175 лет

завершилось безрезультатно... Часовая

магнитофонная запись шумов машин

подводной лодки, которая должна была

выявить ее национальную принадлежность,

оказалась «расплывчатой и

неприемлемой». Якобы увиденная тремя рыбаками 10-

метровая подводная лодка, даже

оставлявшая следы машинного масла,

оказалась отводной трубой очистительной

установки. Поднятый на поверхность

«подводный аппарат» был, по всей видимости,

утопленным автомобилем... Министр обороны

Андерс Тумборг сравнил эту охоту с

«погоней за чудовищем озера Лох-Несс».

В заключение этого репортажа о

поистине королевской охоте, ведь она стоила

приблизительно 50 млн крон (около 17 млн

марок ФРГ)| корреспондент ДПА сделал

вывод, что «ее результаты привели к

отрезвлению». Но он ошибся, так как дальнейшие

события показали, что отрезвления не

наступило, а все больше стала заметна такая

закономерность: рецидивы «перископной

болезни» чаще всего проявлялись тогда,

когда риксдаг рассматривал оборонный

бюджет. В результате удалось получить

сверх первоначально планировавшихся

ассигнований около 3 млрд крон. Был

создан даже специальный противолодочный

комплекс «Эльма», четыре бомбометные

установки которого, размещенные на

надводных кораблях, способны дать залп из 32

магнитных противолодочных гранат по

акватории диаметром 75 метров.

«Присосавшись» к корпусу субмарины, кумулятивный

заряд гранаты способен сделать пробоину

в один дюйм в корпусе любой подлодки и

вынудить ее всплыть. 248 испытаний

комплекса были успешными. «Мы проводили

испытания на подводных мишенях,

двигавшихся со скоростью 9 узлов,причем

попадания и желаемый эффект были

неизменными», - поведал в августе 1983 г. капитан 3

ранга Бенгт Уггла корреспонденту ЮПИ. С

тех пор сотни «эльм» обрушивались на

предполагаемые подводные лодки.

Результат - ноль! Тогда в ситуации решил

разобраться британский вице-адмирал

Я.Маджиох, отвечавший в штабе флота Ее

Величества за противолодочную оборону и

руководивший действиями натовских

субмарин в Восточной Атлантике. Свои

соображения он высказал на страницах

стокгольмской газеты «Афтонбладет».

«Проводимая в Швеции кампания по

поводу нарушения ее территориальных вод

подводными лодками является

надуманной,» - заявил адмирал. Касаясь же

октябрьского 1981 года инцидента, он сказал:

«Ни один здравомыслящий человек не

поверит, что подводную лодку направят в

район, где она не может погружаться...

Совершенно невероятно, чтобы лодка № 137

находилась там преднамеренно, выполняя

какую-то запланированную задачу... Лодка

№ 137, видимо, сбилась с курса из-за

неисправности гирокомпаса и проплутала

много часов, прежде чем наскочила на

мель. То, что лодка зашла так глубоко в

пределы шведских территориальных вод, -

чистая случайность».

Однако и английский адмирал не убедил

пропагандистов «злонамеренного

проникновения» советских подлодок в шведские

территориальные воды, хотя кроме

нечаянного захода С-363 нет и не может быть ни

одного свидетельства их появления в

водах Швеции.

Но инцидент в октябре 1981 г. все-таки

имел место! Так что же произошло той

злополучной осенью?

2. Роковые промахи

Мы публикуем некоторые документы,

связанные с этим вопросом, так как опыт

показал, что келейность переговоров не

способствует уяснению общественностью

обеих стран существа проблемы.

Итак, главный объект этой истории -

средняя подводная лодка С-363 проекта

613, построенная в Ленинграде и

вступившая в состав ВМФ в 1957 г. С сентября 1979

г. по октябрь 1980 г. она прошла средний

ремонт. В 1981 г. стала числиться боеспо-

способным, а по уровню подготовки

экипажа боеготовым короблем. Это явствует

из акта расследования обстоятельств ее

посадки на мель в иностранных

территориальных водах 27 октября 1981 г.

Таким образом, хотя лодка и числилась в

ряду боеготовых кораблей, но была явно

устаревшей, находилась на пределе

установленного срока эксплуатации и совсем

не годилась для выполнения деликатных

заданий. Особенно это относилось к ее

навигационным средствам. В

соответствующей справке указано, что на С-363 имелись

следующие технические средства

навигации: гирокомпас «Курс-3», установленный

на ПЛ в 1956 г., лаг «ЛР-5» - в 1957 г., эхолот

«НЭЛ-5» - в 1978 г., радиопеленгатор «АРП-

53» - в 1972 г. и магнитный компас «ГОН» - в

1956 г.

Как нетрудно подсчитать, корабль был

построен и некоторые навигационные

средства установлены на нем тогда, когда

большая часть экипажа С-363 еще не

появилась на свет. А вот что говорится в акте о

людях, которых признали главными

виновниками происшествия.

Командир подводной лодки капитан 3

ранга Гущин Анатолий Михайлович

назначен на должность в декабре 1980 г. В

командование кораблем вступил 20 января

1981 г. Допущен к самостоятельному

управлению подводной лодкой проекта

613 в 1977 г. Допуск подтвердил в феврале

1981 г. Опыта самостоятельного плавания

на боевой службе не имеет.

Командир штурманской боевой части

подводной лодки старший лейтенант Коро-

стов Анатолий Иванович назначен на

должность в августе 1979 г. Допущен к

самостоятельному управлению боевой частью в

марте 1981 г. Опыта самостоятельного

плавания на боевой службе не имеет.

Старший на борту подводной лодки -

начальник штаба бригады ПЛ капитан 1 ранга

Аврукевич Иосиф Федорович допущен к

самостоятельному управлению подводной

лодкой проекта 613 в 1969 г. На должность

назначен в августе 1976 г. после окончания

Военно-морской академии, куда убыл с

должности заместителя командира той же

бригады.

Из этих скупых строк ясно: командир и

штурман лодки - отнюдь не «морские

волки», как их кое-кто пытается

представить, а новички на своих должностях. Вот

почему капитан 1 ранга Аврукевич и был

назначен старшим на поход.

Распоряжением штаба БФ данной

подводной лодке предписывалось выйти в

море в 18.00 16 сентября, осуществить

переходы и патрулирование в районах П-1;

П-21 согласно графическому плану. Меж-

походовый ремонт и отдых личного со-

1 Районы патрулирования (широта -

северная, долгота - восточная): П-1 - Ш-55°20',

А=16°43'; Ш=55°13\ Д=16°49'; Ш=54°5Г,

Д=15°33'и Ш=54°58\ Д=15°27\

П-2 - Ш=55°2Г, Д=16°53'; Ш=55°14\

Д=16°50'; Ш=55°22\ Д=15°29' и ID>55°29\

Д=15°32\

10

става в Свиноуйсьце с 7 по 17 октября.

Возвращение в базу в 8.00 5 ноября. Здесь же,

среди прочих, давалось указание,

запрещающее подводной лодке приближаться к

терводам иностранных государств ближе 5

миль.

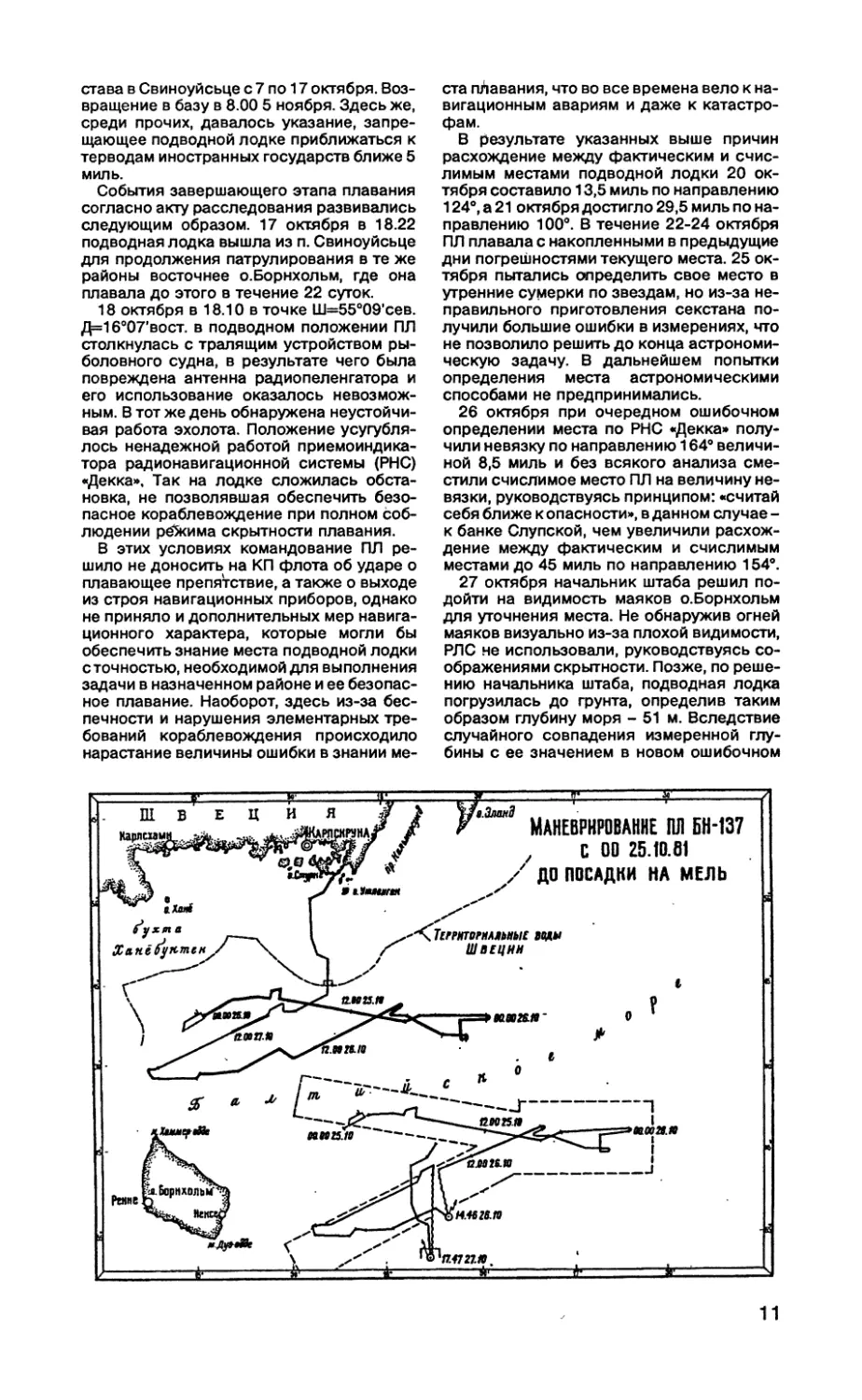

События завершающего этапа плавания

согласно акту расследования развивались

следующим образом. 17 октября в 18.22

подводная лодка вышла из п. Свиноуйсьце

для продолжения патрулирования в те же

районы восточнее о.Борнхольм, где она

плавала до этого в течение 22 суток.

18 октября в 18.10 в точке Ш=55°09'сев.

/£=16о07'вост. в подводном положении ПЛ

столкнулась с тралящим устройством

рыболовного судна, в результате чего была

повреждена антенна радиопеленгатора и

его использование оказалось

невозможным. В тот же день обнаружена

неустойчивая работа эхолота. Положение

усугублялось ненадежной работой приемоиндика-

тора радионавигационной системы (РНС)

«Декка», Так на лодке сложилась

обстановка, не позволявшая обеспечить

безопасное кораблевождение при полном

соблюдении режима скрытности плавания.

В этих условиях командование ПЛ

решило не доносить на КП флота об ударе о

плавающее препятствие, а также о выходе

из строя навигационных приборов, однако

не приняло и дополнительных мер

навигационного характера, которые могли бы

обеспечить знание места подводной лодки

с точностью, необходимой для выполнения

задачи в назначенном районе и ее

безопасное плавание. Наоборот, здесь из-за

беспечности и нарушения элементарных

требований кораблевождения происходило

нарастание величины ошибки в знании

места плавания, что во все времена вело к

навигационным авариям и даже к

катастрофам.

В результате указанных выше причин

расхождение между фактическим и счис-

лимым местами подводной лодки 20

октября составило 13,5 миль по направлению

124°, а 21 октября достигло 29,5 миль по

направлению 100°. В течение 22-24 октября

ПЛ плавала с накопленными в предыдущие

дни погрешностями текущего места. 25

октября пытались определить свое место в

утренние сумерки по звездам, но из-за

неправильного приготовления секстана

получили большие ошибки в измерениях, что

не позволило решить до конца

астрономическую задачу. В дальнейшем попытки

определения места астрономическими

способами не предпринимались.

26 октября при очередном ошибочном

определении места по РНС «Декка»

получили невязку по направлению 164°

величиной 8,5 миль и без всякого анализа

сместили счислимое место ПЛ на величину

невязки, руководствуясь принципом: «считай

себя ближе к опасности», в данном случае -

к банке Слупской, чем увеличили

расхождение между фактическим и счислимым

местами до 45 миль по направлению 154°.

27 октября начальник штаба решил

подойти на видимость маяков о.Борнхольм

для уточнения места. Не обнаружив огней

маяков визуально из-за плохой видимости,

РЛС не использовали, руководствуясь

соображениями скрытности. Позже, по

решению начальника штаба, подводная лодка

погрузилась до грунта, определив таким

образом глубину моря - 51 м. Вследствие

случайного совпадения измеренной

глубины с ее значением в новом ошибочном

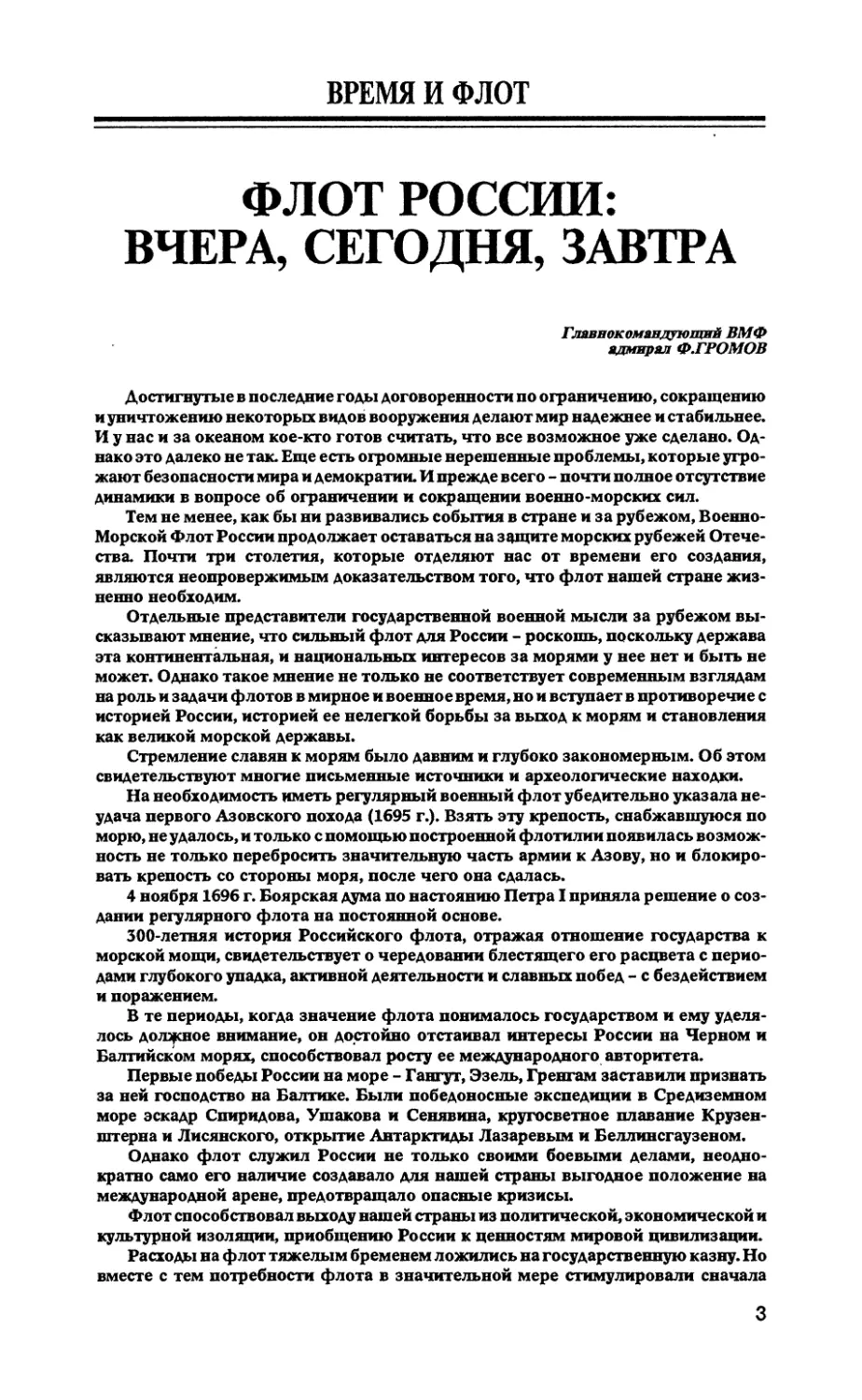

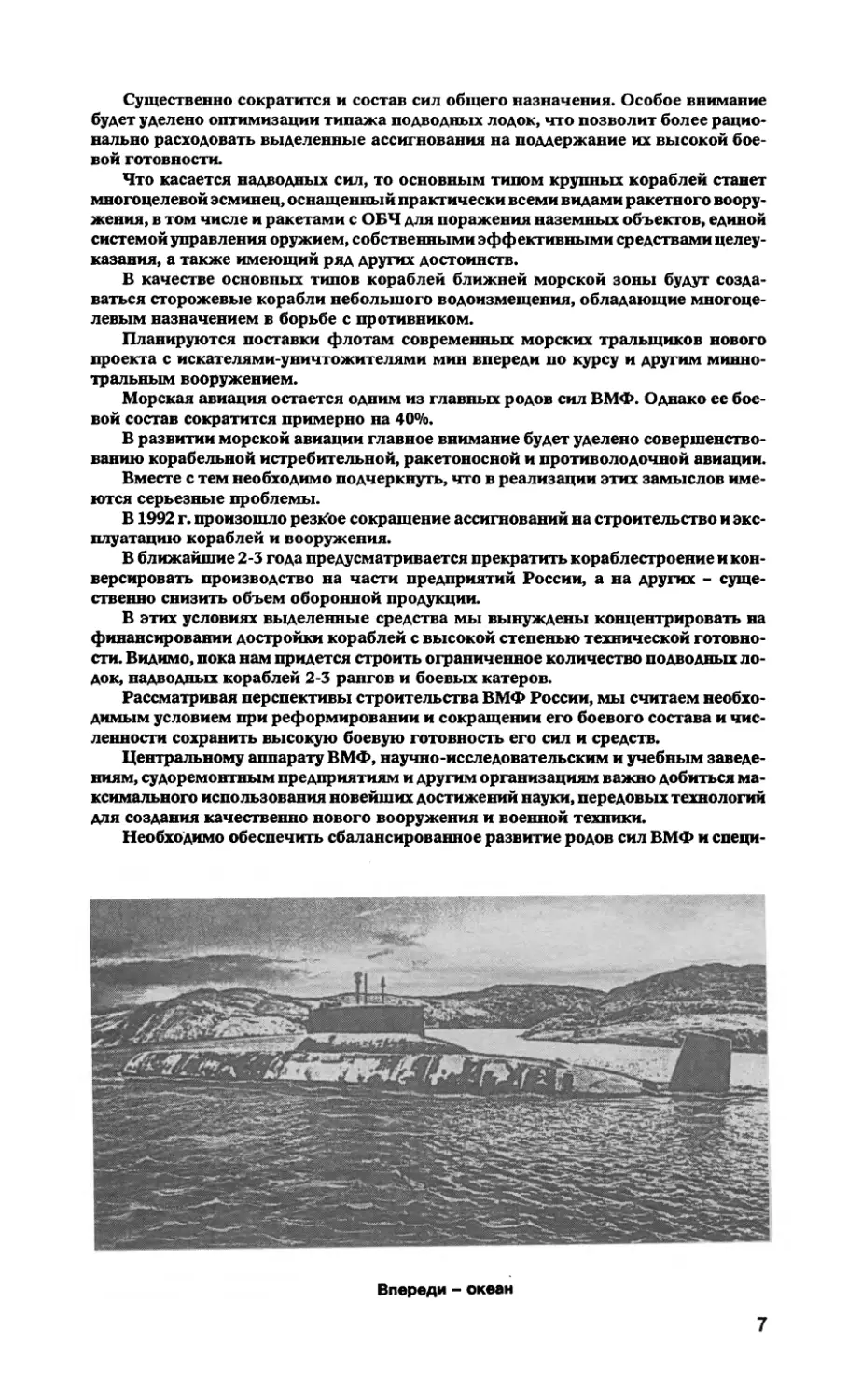

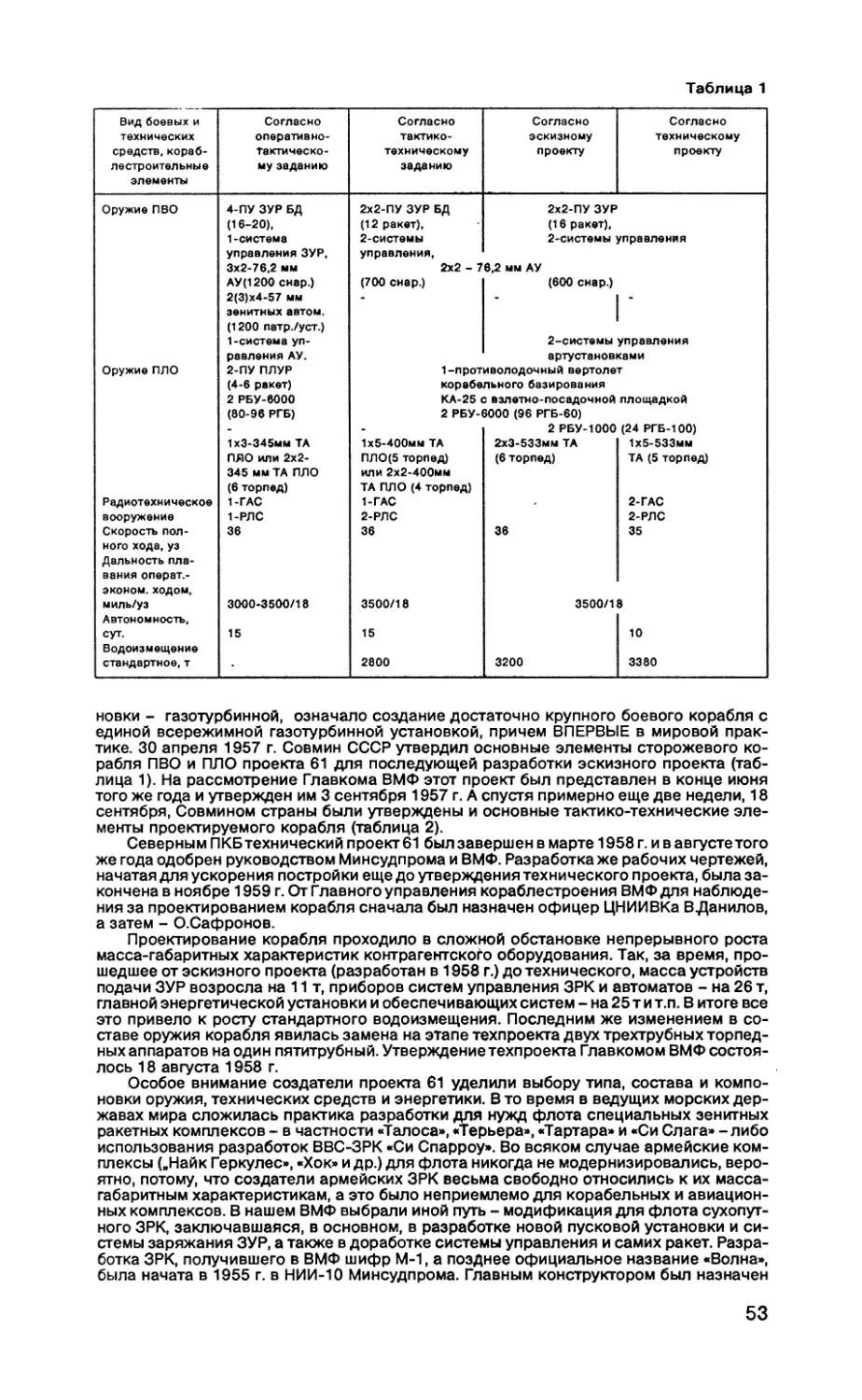

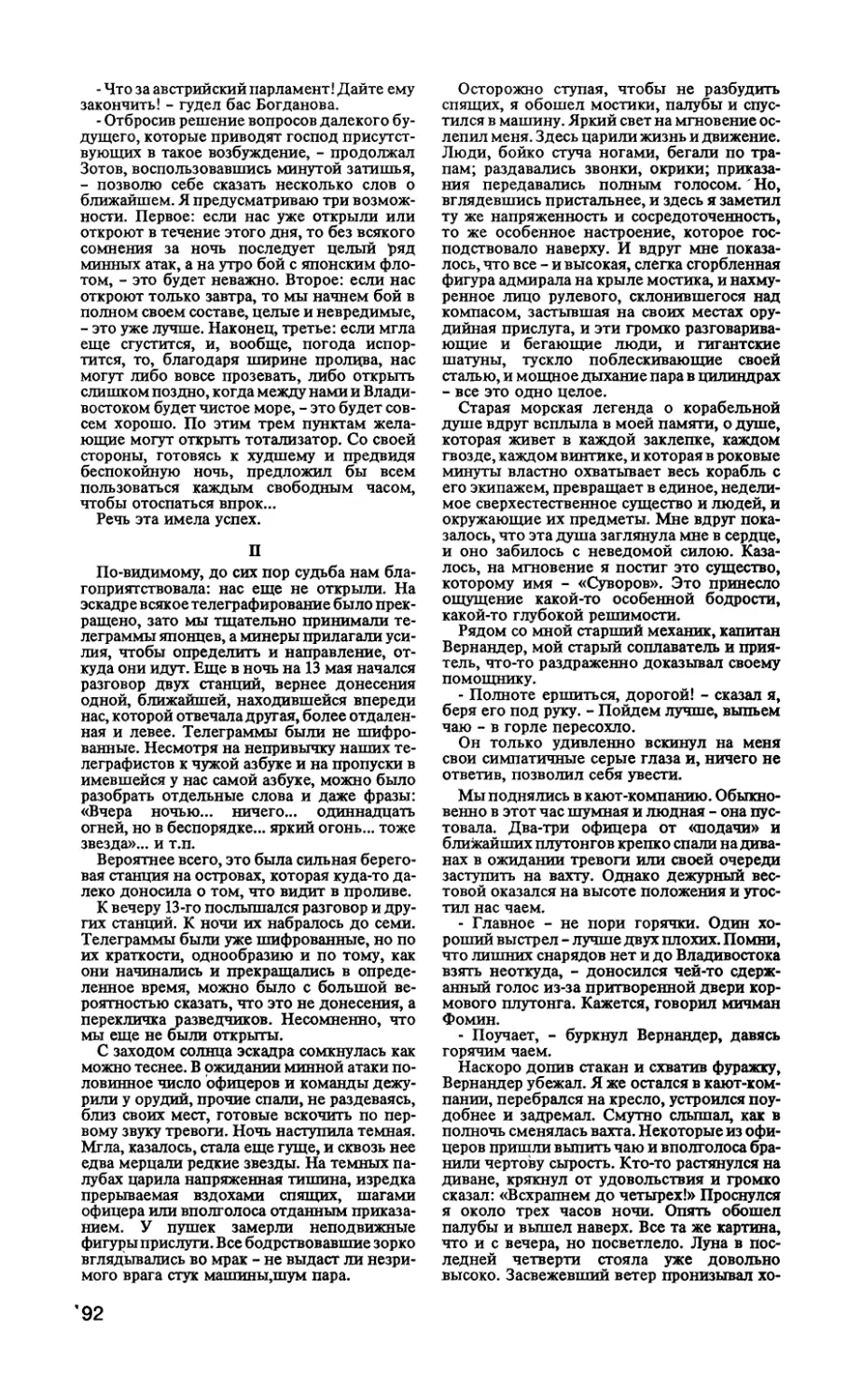

ШВЕЦИЯ

МАНЕВРИРОВАНИЕ ПЛ БН-137

С 00 25.10.61

/ ДО ПОСАДКИ НА МЕЛЬ

11

месте, полученном по РНС «Декка» южнее

счисления, решили принять невязку

счисления 14,5 миль по направлению 191°.

Решение было совершенно необоснованным,

так как простейший анализ показывал, что

в этом случае предшествующее плавание

ПЛ должно было проходить в районах с

глубинами, меньшими глубин ее плавания. В

результате этих действий разность между

фактическим и счислимым местами

достигла 53,8 мили по направлению 160°.

Для отхода от предполагаемой опасности

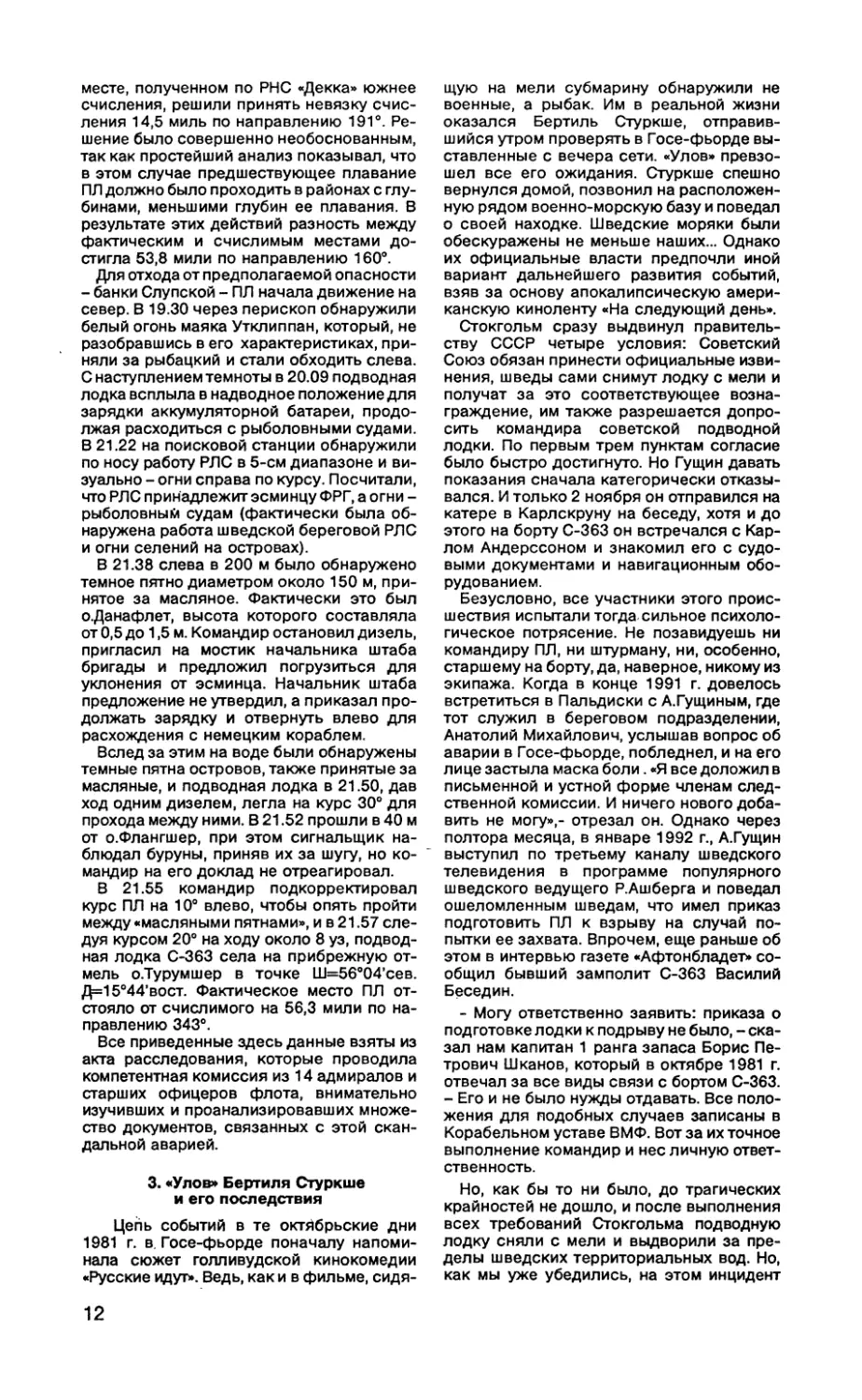

- банки Слупской - ПЛ начала движение на

север. В 19.30 через перископ обнаружили

белый огонь маяка Утклиппан, который, не

разобравшись в его характеристиках,

приняли за рыбацкий и стали обходить слева.

С наступлением темноты в 20.09 подводная

лодка всплыла в надводное положение для

зарядки аккумуляторной батареи,

продолжая расходиться с рыболовными судами.

В 21.22 на поисковой станции обнаружили

по носу работу РЛС в 5-см диапазоне и

визуально - огни справа по курсу. Посчитали,

что РЛС принадлежит эсминцу ФРГ, а огни -

рыболовным судам (фактически была

обнаружена работа шведской береговой РЛС

и огни селений на островах).

В 21.38 слева в 200 м было обнаружено

темное пятно диаметром около 150 м,

принятое за масляное. Фактически это был

о.Данафлет, высота которого составляла

от 0,5 до 1,5 м. Командир остановил дизель,

пригласил на мостик начальника штаба

бригады и предложил погрузиться для

уклонения от эсминца. Начальник штаба

предложение не утвердил, а приказал

продолжать зарядку и отвернуть влево для

расхождения с немецким кораблем.

Вслед за этим на воде были обнаружены

темные пятна островов, также принятые за

масляные, и подводная лодка в 21.50, дав

ход одним дизелем, легла на курс 30° для

прохода между ними. В 21.52 прошли в 40 м

от о.Флангшер, при этом сигнальщик

наблюдал буруны, приняв их за шугу, но

командир на его доклад не отреагировал.

В 21.55 командир подкорректировал

курс ПЛ на 10° влево, чтобы опять пройти

между «масляными пятнами», и в 21.57

следуя курсом 20° на ходу около 8 уз,

подводная лодка С-363 села на прибрежную

отмель о.Турумшер в точке Ш=56°04'сев.

Д=15°44'вост. Фактическое место ПЛ

отстояло от счислимого на 56,3 мили по

направлению 343°.

Все приведенные здесь данные взяты из

акта расследования, которые проводила

компетентная комиссия из 14 адмиралов и

старших офицеров флота, внимательно

изучивших и проанализировавших

множество документов, связанных с этой

скандальной аварией.

3. «Улов» Бертиля Стуркше

и его последствия

Цепь событий в те октябрьские дни

1981 г. в. Госе-фьорде поначалу

напоминала сюжет голливудской кинокомедии

«Русские идут». Ведь, как и в фильме,

сидящую на мели субмарину обнаружили не

военные, а рыбак. Им в реальной жизни

оказался Бертиль Стуркше,

отправившийся утром проверять в Госе-фьорде

выставленные с вечера сети. «Улов»

превзошел все его ожидания. Стуркше спешно

вернулся домой, позвонил на

расположенную рядом военно-морскую базу и поведал

о своей находке. Шведские моряки были

обескуражены не меньше наших... Однако

их официальные власти предпочли иной

вариант дальнейшего развития событий,

взяв за основу апокалипсическую

американскую киноленту «На следующий день».

Стокгольм сразу выдвинул

правительству СССР четыре условия: Советский

Союз обязан принести официальные

извинения, шведы сами снимут лодку с мели и

получат за это соответствующее

вознаграждение, им также разрешается

допросить командира советской подводной

лодки. По первым трем пунктам согласие

было быстро достигнуто. Но Гущин давать

показания сначала категорически

отказывался. И только 2 ноября он отправился на

катере в Карлскруну на беседу, хотя и до

этого на борту С-363 он встречался с

Карлом Андерссоном и знакомил его с

судовыми документами и навигационным

оборудованием.

Безусловно, все участники этого

происшествия испытали тогда сильное

психологическое потрясение. Не позавидуешь ни

командиру ПЛ, ни штурману, ни, особенно,

старшему на борту, да, наверное, никому из

экипажа. Когда в конце 1991 г. довелось

встретиться в Пальдиски с А.Гущиным, где

тот служил в береговом подразделении,

Анатолий Михайлович, услышав вопрос об

аварии в Госе-фьорде, побледнел, и на его

лице застыла маска боли. «Я все доложил в

письменной и устной форме членам

следственной комиссии. И ничего нового

добавить не могу»,- отрезал он. Однако через

полтора месяца, в январе 1992 г., А.Гущин

выступил по третьему каналу шведского

телевидения в программе популярного

шведского ведущего Р.Ашберга и поведал

ошеломленным шведам, что имел приказ

подготовить ПЛ к взрыву на случай

попытки ее захвата. Впрочем, еще раньше об

этом в интервью газете «Афтонбладет»

сообщил бывший замполит С-363 Василий

Беседин.

- Могу ответственно заявить: приказа о

подготовке лодки к подрыву не было, -

сказал нам капитан 1 ранга запаса Борис

Петрович Шканов, который в октябре 1981 г.

отвечал за все виды связи с бортом С-363.

- Его и не было нужды отдавать. Все

положения для подобных случаев записаны в

Корабельном уставе ВМФ. Вот за их точное

выполнение командир и нес личную

ответственность.

Но, как бы то ни было, до трагических

крайностей не дошло, и после выполнения

всех требований Стокгольма подводную

лодку сняли с мели и выдворили за

пределы шведских территориальных вод. Но,

как мы уже убедились, на этом инцидент

12

исчерпан не был... Дело в том, что шведы

продолжали утверждать, что в их терводы

регулярно проникают иностранные

подлодки, и дали понять, что подозревают они

прежде всего нас. Мы же, конечно,

отрицали это, в свою очередь утверждая, что

подобное делается для разжигания в

стране и мире антисоветских настроений. И

вдруг эта нелепая авария. Понятно, что

шведы каждый последующий более или

менее подозрительный случай,

зафиксированный их соответствующими службами,

относили на наш счет. Да и когда не

относили, в общественном сознании он

неизбежно связывался с Советским Союзом,

ибо воспоминанию о наших незадачливых

подводниках заглохнуть не давали.

О результатах поиска наших

гипотетических ПЛ в 1983 и 1984 гг. мы уже

рассказали. Зато дважды: в сентябре 1988 г. и

феврале 1990 г. в шведские терводы

действительно проникали и даже были

принуждены всплыть подводные лодки, но...

бундесмарине. Последний инцидент, когда

подлодка V-13 вторглась в шведские

терводы в районе Симрисхамна, посольство

ФРГ в Стокгольме объяснило

«неисправностью навигационного оборудования» и

принесло извинения своего правительства. И

эти извинения были сразу приняты.

Наконец, длительное нагнетание

напряженности вокруг якобы систематических

нарушений морских границ государства

иностранными подводными лодками

привело ктребованию оппозиционной Социал-

демократической партии Швеции создать

независимую комиссию по расследованию

всех этих случаев. Однако правительство

Карла Бильдта препятствует этому,

заявляя, что такая комиссия не может начать

работу, пока не завершатся

шведско-российские переговоры по данной теме на

уровне экспертов.

А незадолго до этого, в октябре 1991 г.,

заместитель министра внешних сношений

СССР Ю.Дерябин обратился к тогдашнему

министру обороны маршалу авиации

Е.Шапошникову с просьбой «поручить провести

проверку по архивным и другим

материалам, чтобы установить истину в деле с

заходом наших подводных лодок в шведские

воды. Откровенный рассказ шведам, как

действительно обстояло дело, может

только укрепить авторитет нашей

политики, нашего государства».

19 ноября адмирал флота И.Капитанец

доложил Е.Шапошникову: «После этого

инцидента (октябрь 1981 г. - Авт.) в Военно-

Морском Флоте был проведен ряд

мероприятий, исключающих подобные случаи.

Так, нашим подводным лодкам запрещено

подходить к внешней границе шведских

территориальных вод ближе 50 км, а в

районе острова Готланд - ближе 14,5 км...

Командующий Балтийским флотом высказал

предложение о проведении официальной

встречи с командованием ВМС Швеции для

достижения взаимопонимания по этому

вопросу. Однако наше предложение осталось

без внимания... В связи с изложенным

полагал бы целесообразным информировать

МИД СССР о неизменности нашей позиции

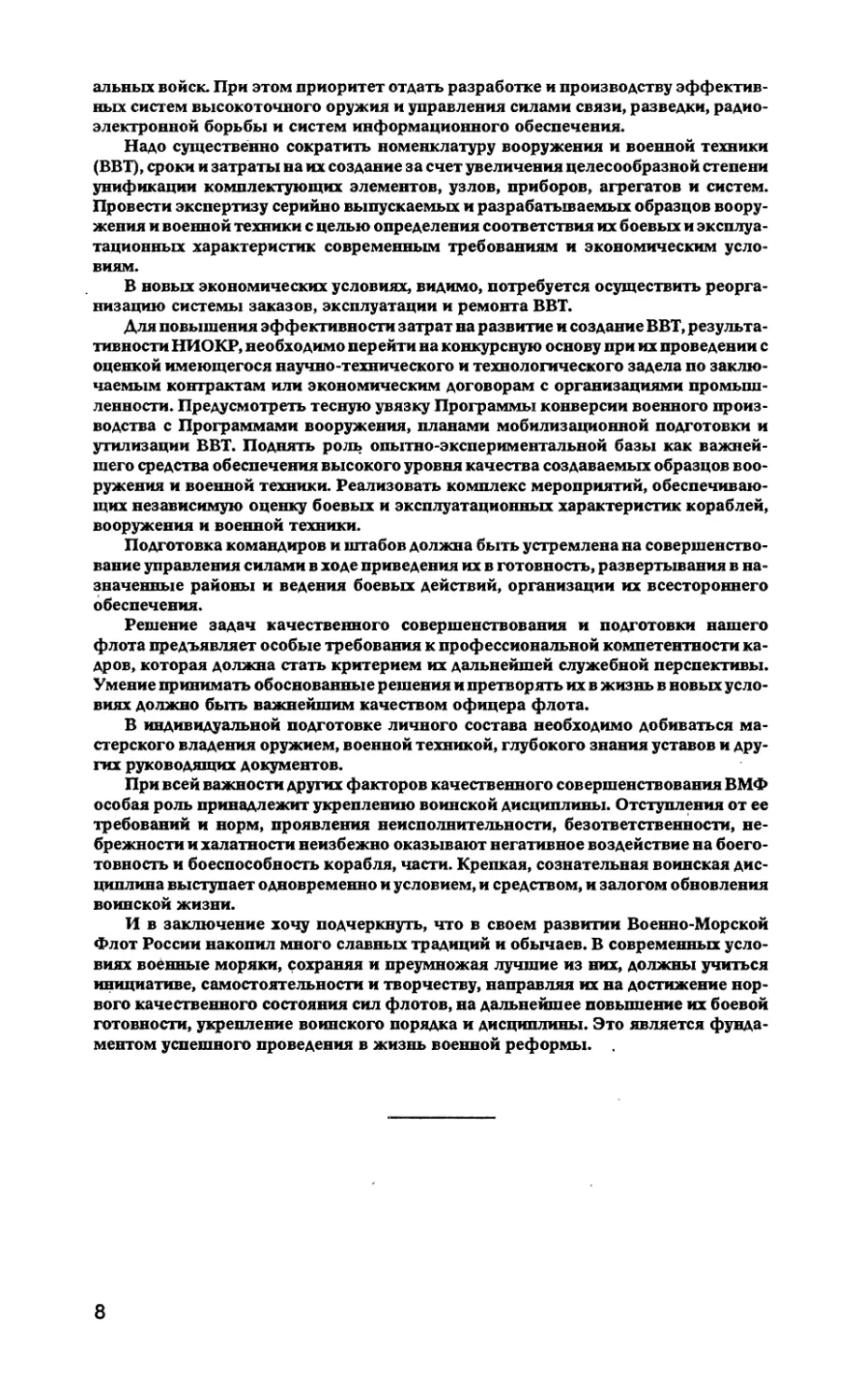

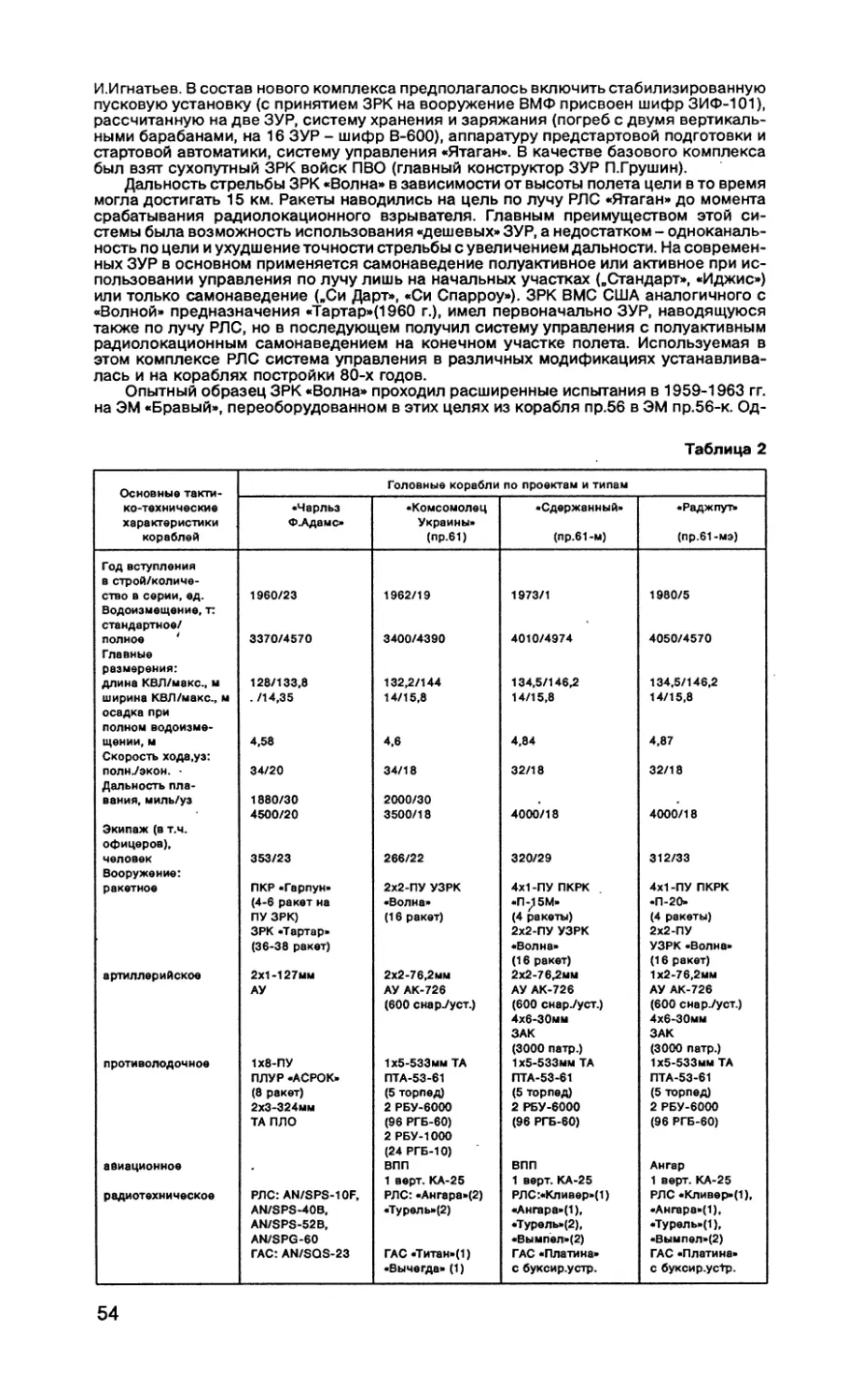

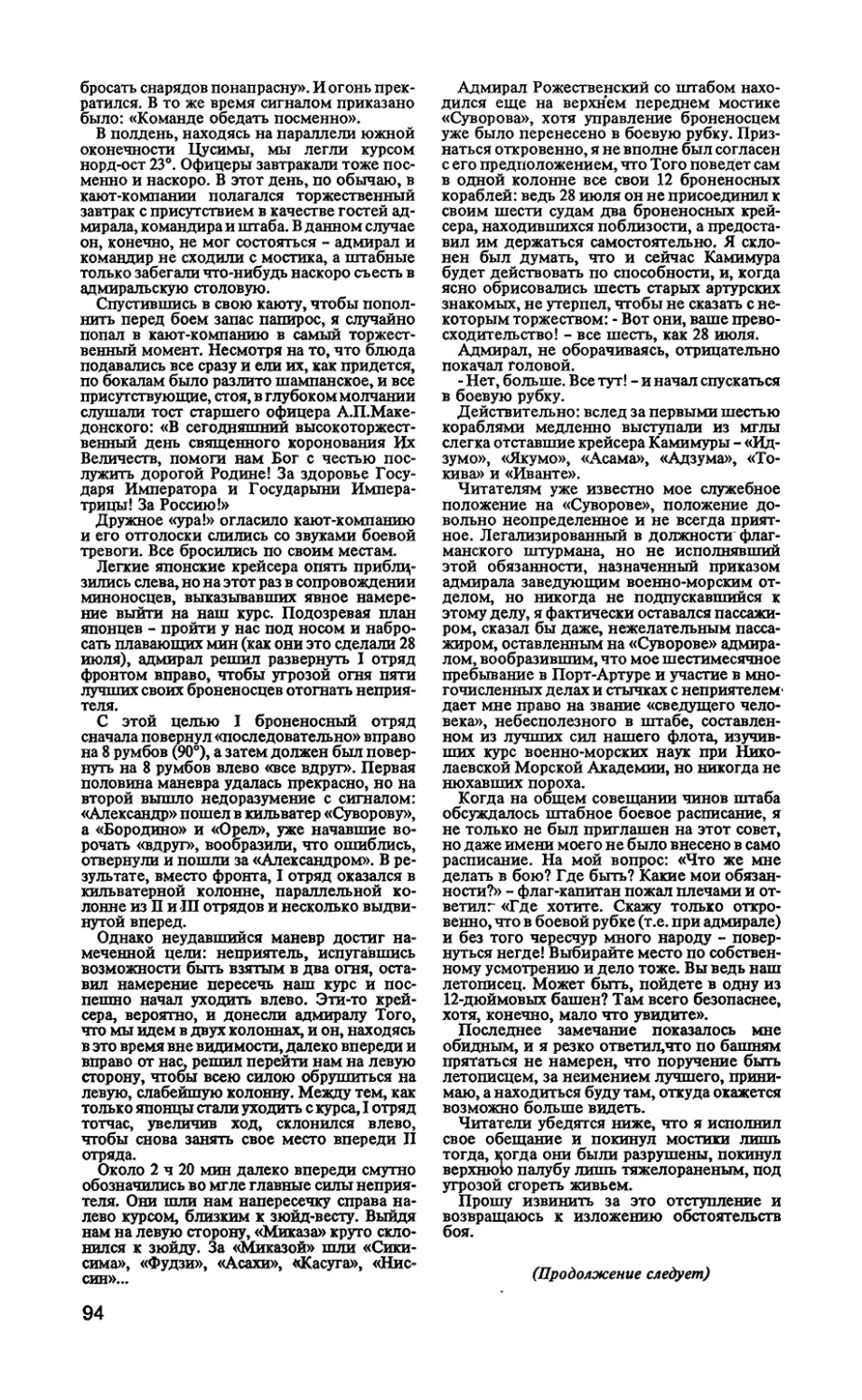

О-ВА СТУРЁРЕН

Маневрирование пл бн-ш

при посадке на мель 27.10.8f г.л

Метеообстановка:

- штиль

- НЕБОЛЬШАЯ ЗЫБЬ

- ДЫМКА НИЗКА Я, ПРИВОДНАЯ

- МОРОСЬ

Видимость:

- в приводной части: вквло 1-Зкб(2вв-баои)

-ОТ0,5ДО1,2МПРА

-ОСТРОВА ИИ6ИТА1МЫС

Доклад снтнАлмижл:.СярАвА па_

вортн вдистлпцяи 28-зом-шуга.

Вашлный оФяцер: .Здесь никакой

швгя не может быть"

ООДРУМИВ МАСЛЯНОЕ ПЯТИН СЛЕВА ПО

несз, командир пл решил пройти мокду

ПЯТНАМИ

Начальник, яггаба бригады осмотрелся и яришал:

1 ВгиВАЖАТЬ ЗАРЯДИ*. 2. ОТ ЭМ Ht ЯКРМЖАТЬСЯ.

3.ОбОЙТИ ЭМ СПРАВА. 4.УВИДСВ СЛЕВА БО'ОСТГОВ.ПР»

НЛО ЕГО ТАИ ЖЕ ЗА МАСЛЯНОС ОЛТИ0, ДАЛ УКАЗАНИЕ

ОбОЙТИ ПЯТНА.

[ДВШД ВАХТ.СИГНАЛЬЩИКА И ВАХТ. ОФИЦЕРА!. СЛЕВА ТО'-ТСМИОЕ ПЯТНО !

Командир ля определил т каи . масляное * пятно. Остановлен ди-

I ЭЕЛЬ. КОМАМДИР ВЫЗВАЛ НА МОСТИН НШ БРИГАДЫ, ЛРдЦЮЖИО

для уклонения шг эсминца погриаиться

Доклад офицера осназ на мостин:. Цель-эсминец Фрг : |

Дбклдд 1Ш.рад1юметриста:.рлс не классифицируется: Приказание еФждо ОСНАЗ.классифнци-

___ Р08АТЪ ЦЕЛЬ*

Доклад р/метряста:. Пения обнапжена работа рлс в 5см.диапазоне: Доклад вахт.офицера:

.Наблюдаются огни справа, классифицировать как шин сиоалення рыболовных судов."

(Фактически огни надодмись на берег* )

13

и о надуманности и бездоказательности

претензий по нарушению территориальных

вод Швеции советскими подводными

лодками и готовности советской стороны

провести совместные консультации на уровне

экспертов по решению данного вопроса».

6 декабря 1991 г. ЮДерябин встретился

с послом Швеции в СССРЭ.Бернером и

информировал его о готовности провести со

шведской стороной совместные

консультации по данной проблеме на уровне

экспертов.

4. Аргументы шведов не убеждают.

Их обвинения голословны

Первая рабочая встреча экспертов ВМФ

СНГ и ВМС Швеции состоялась 28-29

января 1992 г. в Москве. Шведскую сторону

возглавлял советник премьер-министра

Бильдта по военно-морским вопросам

коммодор Э.Свенссон, а нашу - представитель

оперативного управления Главного штаба

ВМФ капитан 1 ранга В.Бажов.

После первого раунда переговоров ад-

•мирал флота К.Макаров информировал

начальника 2-го Европейского отдела МИД

Российской Федерации Ю.Фокина:

«Согласно предварительному

согласованию на встрече должны были

рассматривать события первой половины 1988 г.,

когда шведские средства

противолодочного наблюдения, якобы обнаруживали

подводные объекты в шхерах

Стокгольмского архипелага, а противолодочные

корабли атаковали обнаруженные объекты.

Хотя атаки были безрезультатными, шведы,

тем не менее, классифицировали эти цели

как малые подводные лодки,

принадлежащие ВМФ СССР.

Однако шведские эксперты с началом

работы попытались вести обсуждение по

проблеме нарушений их тервод в целом за

период с конца второй мировой войны до

сегодняшних дней, опираясь, в основном,

на положения известного доклада К.Биль-

дта риксдагу в январе 1991 г. и приписывая

все факты «нарушений» тервод советским

подводным лодкам. В том числе опять был

затронут вопрос, касающийся посадки на

мель в районе военно-морской базы

Карлскруна подводной лодки ВМФ СССР

бортовой № 137 в 1981 г. Шведы считают,

что это неопровержимо доказывает

постоянную деятельность советских подводных

лодок в шведских шхерах. Данное

утверждение никоим образом не соответствует

действительности. Тем не менее, они

определяют этот вопрос ключевым в процессе

улучшения отношений между Швецией и

Россией и настойчиво стремятся убедить

нас признать преднамеренность действий

этой подводной лодки, не признают пока

никаких аргументов, опровергающих их

версию...

При обсуждении событий 1988 г. после

представления нашей группой

документальных данных по составу подводных сил

Балтийского флота и всей их деятельности

в первом полугодии 1988 г. шведы

вынуждены были признать, что подводные лодки

боевого состава Балтийского флота в

первой половине 1988 г. не участвовали и не

могли по своим тактико-техническим

характеристикам участвовать в «операциях»

в шхерных районах Стокгольмского

архипелага. Тем не менее, они продолжали

утверждать, что так как технологические

возможности Советского Союза позволяют

создать специальные подводные лодки

малого водоизмещения, то они могли быть

созданы, а следовательно, и могли

участвовать в этих операциях...

Шведы были ознакомлены с

характеристиками имеющихся на Балтийском флоте

двух малых подводных аппаратов,

предназначенных для проведения

поисково-спасательных мероприятий, исследований

морского дна и способных, при

необходимости, производить постановку мин. При

этом было подчеркнуто, что первый

аппарат закончил испытания и принят от

промышленности только в декабре 1988 г., а

второй - в 1990 г., причем по своим

характеристикам (дальность плавания,

автономность и мореходность) эти аппараты

действовать в шхерных районах не могут...

Однако убедить шведов окончательно в

отсутствии в Военно-морском Флоте планов

проведения каких-либо специальных

операций в терводах и шхерах Швеции, в том

числе и с применением специальных

подводных лодок малых размеров и

водоизмещения, пока не удалось. Они считают

(ссылаясь на заявление Г.Бурбулиса в период

его пребывания в Швеции), что все более

усиливающаяся открытость России

должна привести нас к признанию

длительной планомерной деятельности

подводных лодок Балтийского флота в

шведских терводах. При этом они прямо

поставили вопрос, что если мы признаем

преднамеренность действий подводной лодки

бортовой № 137 в 1981 г., то это

существенно улучшит отношения между

Швецией и Россией...

Следует отметить, что шведские

эксперты практически никаких убедительных

документов, подтверждающих их версии,

не представили, ограничились двумя

декларативными заявлениями общего

характера и демонстрацией видеофильма, также

не позволяющего сделать никаких

конкретных выводов о характере

обнаруженных объектов, тем более об их

национальной принадлежности, на что им и было

указано...

Целесообразно продолжить дискуссию

по всей проблеме с целью окончательного

снятия подозрений с нашего

Военно-Морского Флота в проведении специальных

«операций» против шведского побережья».

Вторая встреча экспертов прошла в

апреле 1991 г. тоже в Москве. По ее итогам

командующий ВМФ адмирал флота В.Чер-

навин докладывал Главнокомандующему

ОВС СНГ Е.Шапошникову: «...Основным

вопросом, рассматривавшимся на данной

встрече, был инцидент, связанный с

посадкой на мель в 1981 г. подводной лодки

С-363 в районе шведской военно-морской

базы Карлскруна.

14

Предъявленные шведской стороне

архивные документы, в целом позволяли

доказать непреднамеренность действий

подводной лодки, однако представители

шведских ВМС, частично признавая

справедливость наш их утверждений, стремятся

затянуть принятие окончательного

заключения. Видимо, это связано со

стремлением как можно дольше поддерживать в

общественном мнении сознание

справедливости их «теории» или с необходимостью

поиска приемлемого для них выхода из

сложившейся ситуации.

...Шведская сторона предложила

организовать очередную встречу для более

детального рассмотрения оригиналов

документов, описывающих плавание подводной

лодки С-363 (навигационный, вахтенный

журналы ПЛ). Встречу они предложили

провести в Стокгольме ориентировочно в

первой половине июня ст., где они

предполагают предъявить материалы

собственного расследования данного

происшествия и уже на этой встрече прийти к

согласованному заключению по случаю с ПЛ

С-363.

Предложение шведской стороны, по

нашему мнению, не ведет к окончательному

решению вопроса. Требования

представления дополнительно Оригиналов

журналов ведет к простой затяжке времени. Все

эти журналы предъявлялись шведской

стороне в 1981 г. при расследовании

происшествия в вмб Карлскруна».

В конце июня капитан 1 ранга В.Важов с

группой специалистов отправился в

Стокгольм. По результатам встречи В.Чернавин

доложил министру обороны Российской

Федерации П.Грачеву: «В соответствии с

распоряжением Президента РФ от 11

апреля 1992 года № 171-рп в период 25-26

июня с.г. в Стокгольме состоялась третья

встреча экспертов ВМФ РФ и ВМС Швеции,

в ходе которой был продолжен анализ

обстоятельств, связанных с посадкой на мель

в 1981 г. в шведских территориальных

водах подводной лодки Балтийского флота

С-363...

В ходе встречи шведская сторона

получила возможность ознакомиться с

документами того периода, подтверждающими

непреднамеренный характер деятельности

нашей подводной лодки. Однако шведы

продолжают утверждать, что инцидент

объясняется «с высокой степенью

вероятности» не навигационными ошибками, а

преднамеренными действиями подводной

лодки.

Шведская сторона высказалась за

прекращение обсуждения указанного

инцидента, что фактически означает

консервацию ситуации, сложившейся вокруг

событий 1981 г. Вместе с тем было предложено

продолжить работу экспертов двух стран

по проблеме: «Иностранные подводные

лодки в шведских тер водах».

По нашему мнению, нынешнее

правительство Швеции и руководство ВМС

заинтересованы в поддержании «на плаву»

проблемы нарушения шведскихтервод,

связывая с этим сохранение своих политических

позиций, а также планы дальнейшего

финансирования ВМС.

Учитывая изложенное, предлагается:

Продолжить работу со шведской

стороной, руководствуясь поручением

Президента РФ. В ходе обсуждения инцидента с

подводной лодкой С-363 исходить из того,

что формально он был исчерпан в 1981 г.,

когда правительство СССР принесло

официальные извинения правительству

Швеции и выплатило денежную компенсацию.

Наша готовность дать дополнительные

разъяснения вызвана лишь доброй волей и

желанием снять препятствия в развитии

полноценных двусторонних отношений...»

Согласившись с выводами В.Чернавина,

начальник Генерального штаба

Вооруженных сил России генерал-полковник В.Ду-

бынин отмечал в докладе П.Грачеву:

«Интересам Российской Федерации, по нашему

мнению, отвечало бы прекращение

пропагандистской шумихи вокруг данной

проблемы, устранение элемента

подозрительности в двусторонних отношениях, чему

способствует наша готовность к подобного

рода встречам. Вместе с тем, проявляя

добрую волю, нельзя допустить

соскальзывания на позицию постоянно

оправдывающихся».

5. Политическая кампания

продолжается

Да, запас доброй воли у российской

стороны достаточный, чего, к сожалению,

нельзя сказать о партнерах по диалогу.

После второго раунда переговоров

корреспондент газеты «Дагенс нюхетер» спросил

советника премьер-министра по

внешнеполитическим вопросам Юнаса Хафстрема:

«Вы убеждены, что Советский Союз лгал по

поводу подводных лодок?» - «Да, в этом мы

убеждены», - последовал ответ. А в канун

третьего рандеву экспертов шведский

министр обороны Андерс Бьерк голословно

обвинил российских моряков в

продолжении практики захода в фьорды.

Намеченная на сентябрь очередная встреча

специалистов была отложена по настоянию

Стокгольма.

У шведских властей на это время, как

выяснилось, были иные планы: в водах,

прилегающих к городу Окселесунду,

развернулась беспрецедентная баталия по

пресечению «иностранной подводной

деятельности». 13 сентября у маяка «Густав Дален»

корвет «Гетеборг» атаковал новейшей

акустической торпедой итальянского

производства неизвестную субмарину. Торпеда

цель не поразила. 16 сентября корабли

шведских ВМС сбросили десятки

глубинных бомб на подводного нарушителя. И все

без пользы. Неудача, по словам

командующего прибрежным флотом контр-адмирала

Стена Сведлунда, объяснялась

«неровностями дна».

22 сентября в Окселесунд прибыл сам

премьер-министр К.Бильдт. В течение трех

часов он лично руководил охотой. Его

присутствие, впрочем, ничего нового не прине-

15

ело. Операция результатов не дала. Это,

однако, не помешало главе кабинета

бросить обвинение: «Наши подозрения, само

собой, направлены против России». На

следующий день премьер сказал, что средства

массовой информации исказили его

заявление. Но, известно, слово не воробей...

Журналисты записали речь премьера на

магнитофоны. Из записей явствует, что

Бильдт указал именно на Россию как на

страну-нарушительницу территориальных

вод.

Высокопоставленный чиновник

шведского министерства обороны попытался

оправдать премьера, указав на его

«эмоциональность»: «Это может быть всплеск

всего того, что он узнал о проходящей

охоте за подводными лодками, или же

реакция на переговоры по подводнолодоч-

ной проблематике, которые ведутся сейчас

с Россией».

При чем тут переговоры с Россией, не

ясно. Но от «всплеска» пошли круги. Вслед

за премьером публику ошарашил

главнокомандующий шведскими вооруженными

силами генерал Бенгт Густафссон. Он взял

еще круче - выступил с «инициативой», на

которую пока не решаются даже в военных

ведомствах США и других стран НАТО.

Генерал предложил бывшим и ныне

служащим офицерам Российского флота

продавать Стокгольму за конвертируемую

валюту сведения о «местах базирования

мини-субмарин» и «их задачах», т. е.

заниматься шпионской деятельностью против

своей страны. Проведение операции

возлагается на так называемую Контору по

особым сведениям - секретную службу

Швеции.

В связи с этими беспримерными

заявлениями высокопоставленных шведских

официальных лиц, главный штурман ВМФ

контр-адмирал В.Алексин следующим

образом прокомментировал ситуацию:

«Когда шведские ВМС вели свою охоту в

районе Окселесунда, в море выходили

только две подводные лодки Балтийского

флота. 10-11 сентября подводная лодка

типа «Фокстрот» (по классификации,

принятой на Западе) под командованием

капитана 2 ранга В.Слющенко отрабатывала

задачи боевой подготовки у кромки наших

территориальных вод в районе Балтийска.

14-15 сентября она совершила переход в

надводном положении в порт Лиепая.

Другая подлодка, типа «Джулиет» под

командованием капитана 2 ранга ОЛякина, 21-22

сентября осуществляла встречный

переход из Лиепаи в Балтийск. 23 сентября она

выполнила учебное погружение на

полигоне боевой подготовки на удалении 20

миль от российского берега. Потом в

надводном положении взяла курс на базу, куда

прибыла 25 сентября... Точность

определения места была не хуже 1 мили. При ширине

Балтийского моря в этом районе 180 миль

утверждение о нарушении российскими

лодками территориальных вод Швеции

является абсурдным и не имеющим

никаких оснований.

Участие Карла Бильдта в поисках

мифических субмарин лишний раз доказывает,

что «перископной проблеме» шведские

власти придают прежде всего

политическое значение. Во всяком случае, руководи

ство военно-морской операцией лично

премьер-министром вызывает у

специалистов, мягко говоря, недоумение».

Политическое значение заявлений

Бильдта-очевидно. Оппозиция подвергает

деятельность кабинета суровой критике. Вот

почему потребовалось отвлечь внимание

шведов от этих проблем. Кроме того,

только что Б.Густафссон обнародовал

пятилетний план военного строительства, в

котором утверждается, будто шведская

оборона «страдает существенными

изъянами» и, в частности, говорится, что

возможности противолодочных сил

«ограничены». Не потому ли был дан старт охоте за

мифическими субмаринами, а в качестве

злоумышленника по старой привычке

назвали Москву? Один из горячих

сторонников продолжения поисков «русских

подлодок» Вильгельм Агрелль весьма

откровенно обосновал нынешнюю позицию

кабинета Бильдта: «Пока существовал

Советский Союз, ни один премьер-министр

Швеции не мог заявить открытым текстом об

инцидентах. Но сейчас нечего особо

опасаться. Реакция русских имеет сегодня для

Швеции гораздо меньшее значение...»

И господин Агрелль оказался прав.

Никаких демаршей со стороны российского

МИДа не последовало. В Москве словно не

заметили оскорбительных высказываний

Бильдта и подстрекательских

«предложений» Густафссона. Но положение еще не

поздно исправить. По нашему мнению,

контакты на уровне военно-морских экспертов

следует приостановить до тех пор, пока

шведские премьер и главнокомандующий

публично не принесут официальных

извинений России за свои бестактные

заявления.

Шведские социал-демократы, как уже

говорилось, требуют создания

независимой комиссии с привлечением

парламентариев для расследования возни вокруг

чужих лодок в шведских водах. Мы же

полагаем, что совместная

российско-шведская парламентская комиссия смогла бы

быстро поставить точки над «I».

Капитан 1 раита Вячеслав КОЧЕРОВ,

Александр МОЗГОВОЙ

16

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ

Президента Российской Федерации

О дополнительных мерах по финансированию строительства

и приобретения жилья для военнослужащих

В целях улучшения обеспечения жилой

площадью лиц офицерского состава,

прапорщиков, мичманов и военнослужащих

сверхсрочной службы постановляю:

1. Правительству Российской Федерации

предусмотреть выделение ассигнований в

бюджете на 1992 год - 1-ю половину 1993

года для обеспечения ввода общей

площади жилых домов для военнослужащих в

объеме 3397 тыс. кв. метров и для лиц,

уволенных с военной службы, в объеме 2098

тыс. кв. метров с разбивкой по годам: в

1992 году - не менее 60 процентов, в 1 -й

половине 1993 года - 40 процентов.

2. Исполнительным органам

государственной власти республик, краев,

областей и автономных образований, городов

Москвы и Санкт-Петербурга выделять для

продажи в установленном порядке жилые

дома (отдельные квартиры) Министерству

обороны Российской Федерации,

Министерству внутренних дел Российской

Федерации, Министерству архитектуры,

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации (Главному

управлению железнодорожных войск),

Комитету по охране государственной

границы, Службе внешней разведки

Российской Федерации, Федеральному агентству

правительственной связи и информации

при Президенте Российской Федерации,

Главному управлению охраны Российской

Федерации по их заявкам для обеспечения

жильем бесквартирных и нуждающихся в

улучшении жилищных условий

военнослужащих.

3. Министерствам и ведомствам

Российской Федерации, указанным в пункте 2

настоящего Указа, оказывать безвозмездную

финансовую помощь по месту службы в

размере 75 процентов стоимости

кооперативного жилья или кредита банка,

полученного на строительство индивидуального

жилого дома с процентами за пользование

кредитом, военнослужащим, имеющим

выслугу безупречной и непрерывной военной

службы 10 и более лет в календарном

исчислении, вступившим в

жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или

осуществляющим строительство

индивидуальных жилых домов, втом числе

военнослужащим, которым действующим

законодательством предоставлено право на

вступление в такие кооперативы и на

строительство индивидуальных жилых

домов в другой от места службы местности.

Установить, что 25 процентов из

указанного размера безвозмездной финансовой

помощи относятся за счет внебюджетных

средств министестерств и ведомств

Российской Федерации, а также экономии

бюджетных средств по смете на их

содержание.

Оставшиеся 25 процентов стоимости

кооперативного жилья или кредита банка,

полученного на строительство

индивидуального жилого дома с процентами за

пользование кредитом, оплачивать за счет

денежных средств военнослужащих в

рублях или иностранной валюте.

4. Министерству обороны Российской

Федерации, Министерству внутренних дел

Российской Федерации, Министерству

безопасности Российской Федерации,

Министерству архитектуры, строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации (Главному управлению

железнодорожных войск), Комитету по

охране государственной границы, Службе

внешней разведки Российской Федерации,

Федеральному агентству

правительственной связи и информации при Президенте

Российской Федерации, Главному

управлению охраны Российской Федерации

определить порядок предоставления

безвозмездной финансовой помощи, в том

числе за счет привлечения внебюджетных

средств, а также личных денежных средств

военнослужащих для строительства или

приобретения жилья.

5. Министерству обороны Российской

Федерации по согласованию с

заинтересованными министерствами и ведомствами в

месячный срок подготовить и представить

через Государственно-правовое

управление Президента Российской Федерации

проект Указа Президента Российской

Федерации о порядке реализации и

использования высвобождаемого военного

имущества, предусмотрев в нем, что средства от

реализации этого имущества будут

направляться на финансирование

строительства, приобретение жилья и решение

других социальных проблем военнослужащих

и членов их семей. При этом запретить

участие органов военного управления (кроме

хозрасчетных предприятий и организаций),

а также военнослужащих в деятельности

коммерческих структур.

6. Правительству Российской Федерации

привести ранее изданные по этим

вопросам нормативные акты в соответствие с

настоящим Указом.

7. Признать утратившими силу пункт 7

Указа Президента Российской Федерации

от 19 февраля 1992 г. № 154 «О мерах по

усилению социальной защиты

военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы»

и Указ Президента Российской Федерации

от 27 февраля 1992 г. № 198 «О

дополнительных мерах для социальной защиты

военнослужащих Военно-Воздушных Сил».

8. Указ вступает в силу с момента его

подписания.

Президент

Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль

21 июля 1992 года

№796

2 „Морской сборник" № 1

17

Из УКАЗА

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

„О присвоении воинских званий офицерам, генералам

и адмиралам Вооруженных Сил Российской Федерации»

Присвоить нижепоименованным лицам воинские звания:

ВИЦЕ-АДМИРАЛ

КАЙСИНУ Юрию Анатольевичу

КОНТР-АДМИРАЛ

БЕССОНОВУ Владимиру Федоровичу

БОГДАНОВУ Борису Евгеньевичу

БУТАКОВУ Григорию Лукичу

КИРИЛЛОВУ Юрию Васильевичу

СОЛОДОВУ Вячеславу Анатольевичу

ФЕДОРОВУ Владимиру Михайловичу

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ

ПРОЦЕНКО Валерию Григорьевичу ЮРИНУ Валерию Николаевичу

ФЕДИНУ Ивану Дмитриевичу

№ 226 от 14 ноября 1992 г.

Москва, Кремль

Президент Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЦЕНТР

В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 26 июня 1992 г.

№ 710 создан и начал свою работу

Российский государственно-общественный

морской историко-культурный центр (МЦ).

Основной задачей его деятельности является

организация подготовки и празднования

300-летия регулярного российского

военного флота.

На основе предложений администраций

регионов и юбилейной комиссии при

Главном штабе ВМФ России, других

государственных и общественных организаций

создана правительственная программа. В ней

отражены основные направления работы

центра и его региональных отделений,

которые создаются по совместному решению

руководства МЦ с администрацией на

местах. Так, недавно появился региональный

центр в Санкт-Петербурге во главе с вице-

мэром города профессором Щербаковым.

В программу вошли мероприятия по му-

зейно-выставочной, издательской,

научной деятельности. Предусмотрен целый

комплекс мер по восстановлению

памятных мест, связанных с историей флота, и

увековечению памяти моряков, отдавших

свои жизни за Родину как в самой России,

так и за рубежом.

25 декабря 1992 г. в Москве в главном

зале Центрального дома художников на

Крымском валу состоялось открытие

выставки, посвященной юбилею российского

флота, на которой были представлены

экспозиции Центрального военно-морского

музея, музея морского транспорта,

экспонаты из музеев судостроительных

организаций, гидрографии, морской геологии,

Академии наук и др.

Указом Президента РФ предусмотрена

возможность проведения широкой

производственно-хозяйственной деятельности с

предоставлением различных

экономических льгот как самому МЦ, так и другим

государственным и негосударственным

структурам, которые примут

непосредственное участие в деятельности МЦ. В

работе центра будут участвовать также

иностранные государственные и

общественные организации.

Сегодня МЦ остро нуждается в

инициативных, влюбленных в море и флот людях

для организации работы на местах и,

конечно, в материальных средствах,

необходимых для проведения всего комплекса

мероприятий.

Морской центр призывает всех

патриотов, всех любящих флот активно

включиться в подготовку к юбилею. Россия

была, есть и будет великой морской

державой! Юбилей флота - это праздник не

только моряков, но и всей страны. Свои

предложения и пожелания просьба пока

направлять по адресу: 103175, г.Москва,

редакция журнала «Морской сборник», для

Морского центра.

18

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Из хроники боевых действий ВМФ

в январе 1943 года

К началу 1993 г. в положении на советско-германском фронте наступил перелом.

Наши войска окружили группировку противника под Сталинградом, отражали попытку

ее деблокады и развивали наступление для разгрома окруженного неприятеля.

Завершалась подготовка войск Ленинградского и Волховского фронтов к прорыву

блокады Ленинграда. Черноморская группа войск готовилась к наступлению под

Новороссийском и Туапсе. Положение наших войск на других фронтах оставалось

стабильным.

1 ЯНВАРЯ. На севере. Пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.) у мыса Нардкин

6-торпедным залпом потопила тр «Муанса» (5472 брт). На позициях находились пл К-3,

К-22, М-119 и М-171, а С-102 возвращалась в базу. Авиация СФ произвела 34

самолетовылета для поиска подходящего к Кольскому заливу союзного конвоя и на ведение

воздушной разведки.

На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Кронштадтского и

Ижорского укрепсекторов, 101-й МБЖДА и бронепоезд «Балтиец». Противник

обстреливал Ораниенбаум. Его одиночные самолеты вели разведку в Финском заливе.

Авиация БФ из-за плохой погоды боевых действий не вела.

Бтщ «Т-210», «Т-211, «Т-217», буксиры «КП-12» и «С-102» вышли из Кронштадта на

Лавенсари. Кл «Нора», «Буря» и «Шексна» с людьми и грузами перешли из Морье в Ка-

бону.

Н а ю ге. В Черном море действовали пл Л-6, Л-23, С-33, М-117 и А-3. Кроме того, из

Пети к Фидониси вышла пл М-35.3 ска и 1 тка под прикрытием артогня батарей

Новороссийской ВМБ высадили разведгруппу у Суджукской косы. Кл «Усыскин» Волжской

военной флотилии обстреливала противника под Сталинградом в р-не завода

«Баррикады».

Авиация ЧФ в 66 самолето-вылетах бомбила Новороссийск, штурмовала

противника у горы Колдун, прикрывала Геленджик. Межбазовые переходы выполняли 6, а

плавание 12 судов обеспечивали 16 кораблей и катеров.

2 ЯНВАРЯ. На севере. 3тщ из Иоканки, 2 эм и 2 английских тщ из Кольского

залива вышли для встречи союзного конвоя JW-52-B. 2 тр, отделившиеся от него у мыса