Автор: Хорожег С.С.

Теги: философские системы и концепции история философии философия биографии

ISBN: 978-5-8243-1726-8

Год: 2012

Текст

Институт философии РАН

Некоммерческий научный фонд

«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ

первой половины XX века

Редакционный совет:

В. С. Стёпин (председатель)

A. А. Гусейнов

B. А. Лекторский

Б. И. Пружинин

A. К. Сорокин

B. И. Толстых

П. Г. Щедровицкий

Главный редактор серии Б. И. Пружинин

Институт философии РАН

Некоммерческий научный фонд

«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ

первой половины XX века

Лев

Платонович

Карсавин

Под редакцией С. С. Хоружего

Лев Платонович Карсавин / под ред. С. С. Хоружего. —

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),

2012. — 527 с. : ил. — (Философия России первой половины

XX в.)

ISBN 978-5-8243-1726-8

Книга систематически представляет современную рецепцию

творчества Л. П. Карсавина ( 1882—1952), одного из крупнейших русских

религиозных философов XX в., бывшего также известным историком-

медиевистом. Обсуждаются его исторические концепции, новые для

своего времени и продолжающие вызывать научный интерес в наши

дни. Детально, на базе впервые привлекаемых архивных материалов,

раскрывается роль Карсавина в Евразийском движении. Особое

внимание уделяется философии личности Карсавина; большой

современный интерес представляет и структура письма, поэтика философских

текстов Карсавина. Рассматриваются отношения философа с его

основными «диалогическими партнерами»: тема католичества у

Карсавина, его деятельность в литовской науке и культуре.

© Пружинин Б. И., общая редакция серии, 2012

© Хоружий С. С, составление и общая редакция

тома, 2012

© Коллектив авторов, 2012

© Институт философии РАН, 2012

© Некоммерческий научный фонд «Институт

развития им. Г. П. Щедровицкого», 2012

© Российская политическая энциклопедия, 2012

ISBN 978-5-8243-1726-8

Вступительная статья

«Dee основное о Карсавине» — так может быть

назван наш том. Он содержит систематизированный

комплекс текстов, посвященных творчеству Льва

Платоновича Карсавина (1882—1952) от его начала

и до конца, во всех его жанрах и ареалах. Структура

комплекса отражает многомерность его предмета.

Творчество Льва Карсавина — сложный феномен,

оно развивалось в целом ряде научных дисциплин и

культурных сфер: в истории и теории истории,

философии, богословии, политической публицистике,

лирико-исповедальной прозе, даже в поэзии...

Поэтому том открывает сводный очерк С. С. Хоруже-

го, рисующий все это творчество в его развитии как

цельное и синтетическое единство, вскрывающий его

сквозные связующие нити и представляющий также

основные сведения о жизненном пути мыслителя.

Отбор дальнейших текстов подчинялся двум критериям:

во-первых, представить итоги и новейшие результаты

карсавиноведения, работы, показывающие

актуальность карсавинского наследия; во-вторых, включить

также избранные тексты современников Карсавина,

сыгравшие какую-либо особую роль или

показывающие дух эпохи.

Соответственно, в первом разделе тома,

«Карсавин — историк», представлены две работы:

рецензия 1913 г. на первую большую книгу ученого,

принадлежащая перу его учителя, крупнейшего

историка И. М. Гревса, и глава из новой монографии

А. В. Свешникова (Омск), рассматривающая идеи,

идейные конфликты и взаимоотношения в пред-

6 Хоружий С. С.

революционной русской медиевистике во всеоружии

современных методологий анализа профессиональных сообществ.

Далее следует раздел «Карсавин и евразийство», где работа

всего одна, но довольно капитальная: новое исследование

М. Байссвенгера (США), сочетающее историческое

изложение и философский анализ и опирающееся на архивные

разыскания.

Очередной раздел, «Философская система Карсавина»,

разумеется, главный и самый большой в томе. Собранные

здесь работы последовательно освещают важнейшие темы

философии Карсавина, начиная с ведущей, его учения о

личности. Это учение, пожалуй, самая актуальная часть наследия

философа, и его раскрывают три текста редакторов, статья

С. С. Хоружего и две работы Ю. Б. Мелих. В центральной

части раздела — серия текстов, рассматривающих в трудах

Карсавина проблематику телесности, вызывающую сегодня

повышенный интерес (С. А. Азаренко, Екатеринбург),

концепцию культуры в ее метафизических основаниях (А. Д. Си-

клари, Италия), концепции времени и непрерывности в

сопоставлении с философией Бергсона (А. Л. Доброхотов).

Замыкают же раздел две работы, подходящие к карсавинским

текстам с современными вопросами об изучении фигуры автора,

реконструкции заключенных в тексте авторского сознания и

авторской личности. Примечательно, что эти работы,

принадлежащие Д. И. Макарову (Екатеринбург) и Д. И. Черашней

(Ижевск), избирают для анализа один и тот же текст

Карсавина, отличающийся наиболее интригующим письмом, «Поэму

о смерти», однако исходят из совершенно разных

представлений о «фигуре автора» и используют совершенно разные

методологии.

Предмет заключительного раздела, что озаглавлен нами

«Духовные, культурные, биографические контексты», —

жизненный мир мыслителя. Этот мир был на редкость богат и

многомерен, и наш раздел смог охватить лишь несколько главных

его слагаемых. Сложную историю, которую прошли отношения

Карсавина с католичеством, разбирает подробно работа Ф. Ле-

сур (Франция). Особую роль в биографии философа сыграла

Литва: здесь прошел долгий период его жизни (1929—1949 гг.)

и по сей день здесь глубоко почитается его имя и ценится вклад,

внесенный им в культуру этой страны. Два текста в томе

обсуждают эту роль и этот вклад, статьи Б. Гензелиса (Литва) и

С. С. Хоружего. И за ними идет последний текст книги: «за-

Вступительная статья 7

поздалый некролог», написанный в 1955 г. Э. Ф. Зоммером,

немецким дипломатом и узником того же лагеря в Абези, где

скончался Карсавин.

Как мы полагаем, собранные в книге тексты дают полную

возможность судить и о творчестве Карсавина, и о

современном состоянии карсавиноведения. География тома обширна: он

включает работы, принадлежащие ныне живущим авторам из

четырех городов России и четырех зарубежных стран.

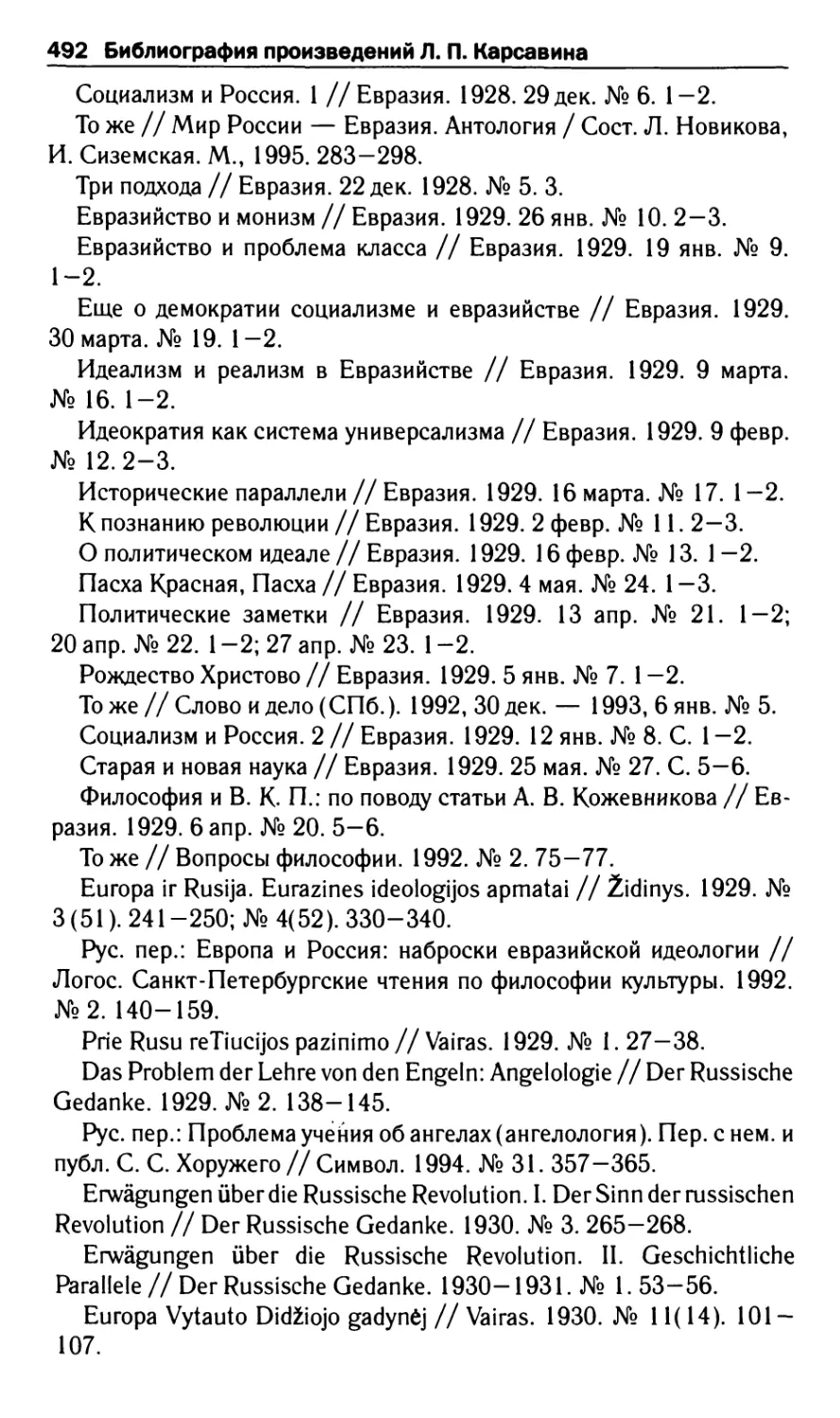

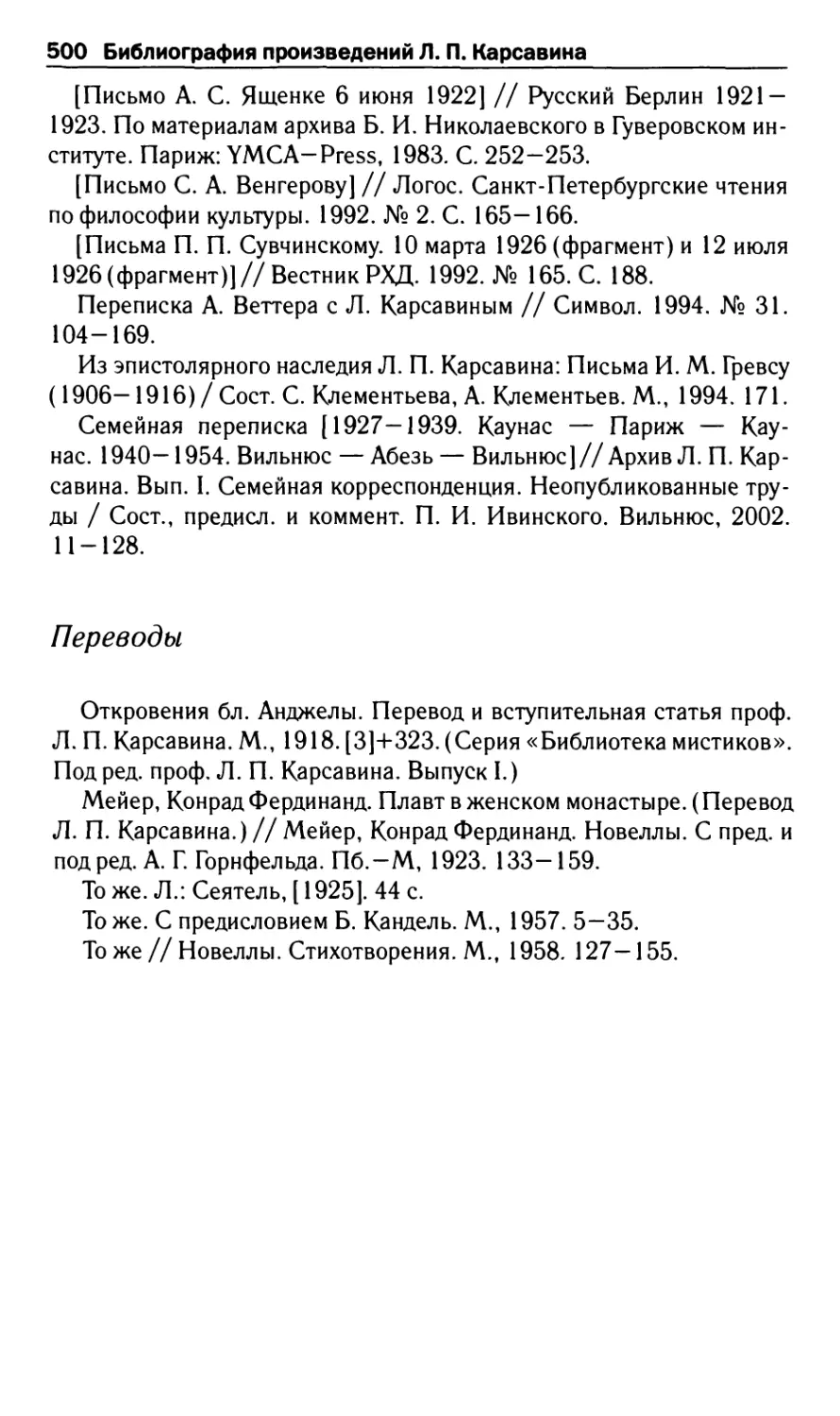

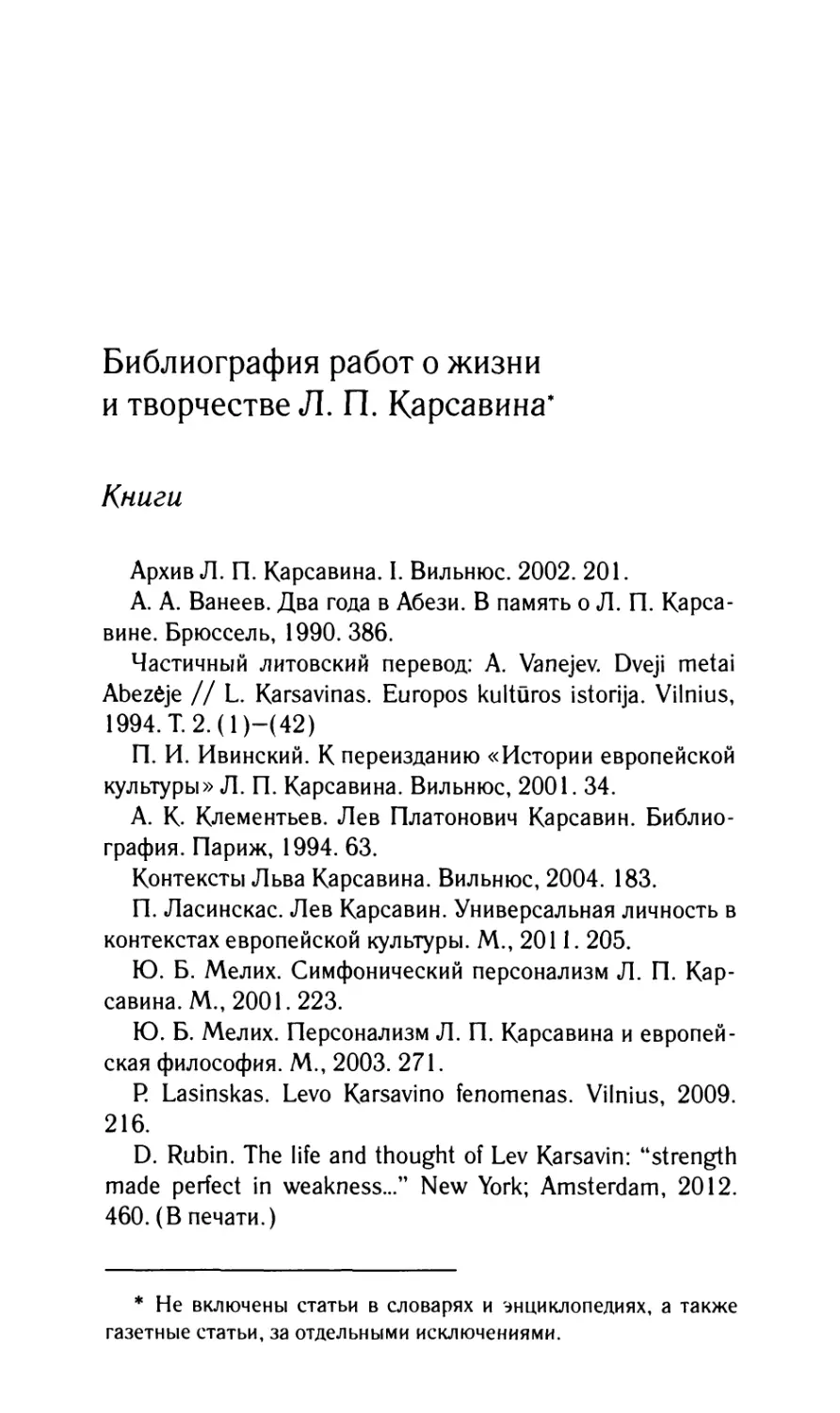

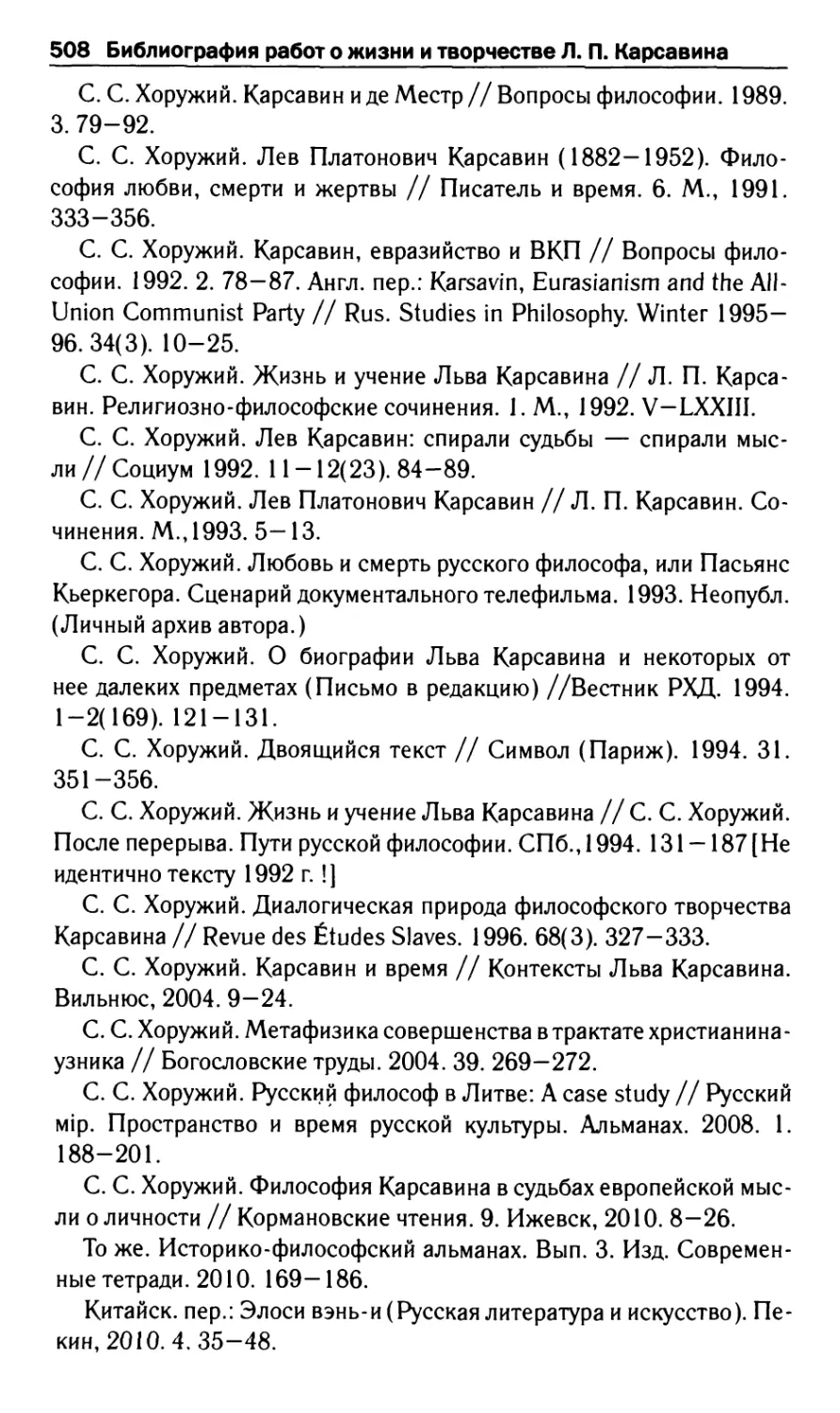

Библиография работ о Карсавине, впервые составленная для нашего

издания, показывает активную динамику карсавинских

штудий. Выразим надежду, что выход в свет нашей книги принесет

оживление дальнейших исследований творчества одного из

интереснейших российских мыслителей.

С. С. Хоружий

Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

Философия Карсавина в Серебряном

веке и в наши дни

£> плеяде русских мыслителей Серебряного века

Лев Платонович Карсавин (1882-1952) — одна из

фигур, всего тесней, органичней связанных с этой

необычайной эпохой и вписывающихся в ее облик.

И мысль, и личность его, весь стиль его творчества,

поведения, общения отличали яркие, характерные

черты: артистичность и блеск, ирония,

парадоксальное сочетание вызова и смирения, тяга к

крайним, смелым позициям и рискованным речениям...

На всем этом неизгладимая, безошибочно

узнаваемая печать петербургской культуры Серебряного

века — увы, давно и невозвратимо миновавшей

культуры. Однако масштаб, потенции его мысли

богаче и шире границ эпохи; и, внимательно

рассматривая эту мысль в сегодняшней перспективе,

мы убеждаемся, что во многом Карсавин — наш

современник.

Раскрыть эту современность Карсавина, введя

его творчество в контекст философской

событийности настоящего и показав его связи с проблематикой

сегодняшней мысли, — основная задача, которой

служат и наше введение к предлагаемому собранию

текстов, и сам подбор этих текстов. Такая

направленность отвечает целям и замыслу всего проекта

«Русская философия первой половины XX в.», в

рамках которого выпускается наша книга. Но наря-

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 9

ду с этим введение также ставит и определенные аналитические

задачи, диктуемые состоянием сферы карсавиноведческих

исследований. Как можно заметить, в этих исследованиях сегодня

успели накопиться, переходя из одной работы в другую,

некоторые весьма спорные или прямо неадекватные характеристики и

оценки разных сторон философии Карсавина, его творчества и

личности. Представляя читателю, в известной мере, итоги

современного карсавиноведения, мы пользуемся случаем указать

бытующие аберрации и наметить, хотя бы бегло, их коррекцию.

Как мы находим, более всего подобная коррекция требуется в

двух темах: образ Карсавина, рисуемый в работах по

евразийству, и освещение персонализма философии Карсавина.

I

Для своего времени философия Карсавина явилась одной

из завершающих Больших Систем метафизики Русского

религиозно-философского возрождения. Она разделяла

многие родовые черты этой метафизики, как достоинства ее, так

и недостатки. Подробный анализ ее принципов и понятий

читатель найдет в текстах данного тома; задача же введения, как

уже сказано, — позиционирование этой философии в общей

панораме российской и мировой философской мысли. Для этой

цели надо ввести философию Карсавина в двоякий контекст:

времени ее появления и нашего сегодняшнего времени.

Первый контекст, непосредственный и ближайший,

составляет, как уже сказано, метафизика Русского религиозно-

философского возрождения. Что за философию она

представляла собой? В качестве общей родовой черты мы бы сказали,

пожалуй, что это была в значительной мере нарративная

философия: не столько доказывающая свои утверждения и

выводы тем или иным философским методом, сколько ведущая о них

рассказ. Отсюда можно подумать, что это была наивная

философия: но нет, в эпоху Серебряного века русское философское

сообщество уже поддерживало связи с ведущими

философскими очагами и находилось вполне на уровне профессионального

европейского философствования своего времени. Скорее тут

сказывались черты, идущие от корней русского менталитета и

духовной традиции. Черты эти включали в себя убежденность в

высшей ценности личного общения и влекли к тому, что в

культурном творчестве ведущие авторские установки были

установками доверия, общности и общения с читателем или

зрителем (можно тут вспомнить, что с давних пор многие отмечали

10 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

своеобразно-исповедальную тональность русской культуры).

В частности, и в создании философского текста естественною

авторской установкой оказывалось делиться с читателем своим

опытом и размышлениями — иными словами, вести рассказ о

них. Автор брал на себя внутреннее обязательство, чтобы это

был правдивый рассказ; и к этому обязательству в основном

и сводилась методологическая дисциплина его дискурса. Но

эти экзистенциально окрашенные установки не обеспечивали

философской строгости и обязательности, свободы от

произвола — и с этим прямо связано то, что в философской

продукции Серебряного века, изобилующей яркими и оригинальными

текстами, лишь весьма небольшая часть оказалась

соответствующей путям будущего философского развития.

В первую очередь, произвол порождался сочетанием в

русской философии и в опыте, питавшем ее, философского и

религиозного содержания. Мысль Серебряного века не имела и не

создала каких-либо единых и отчетливых принципов, которые

определяли бы отношения между философским и религиозно-

богословским дискурсами. Меж тем, однако, она была на

львиную долю религиозной мыслью. Главное место в философской

жизни эпохи занимает феномен, носящий название Религиозно-

философского возрождения и объединяющий целую обширную

группу крупных религиозных мыслителей; таких выдающихся

философов и такого значительного философского движения,

активного и продуктивного, в России не было ни прежде, ни

после. У каждого из этих мыслителей в философию

вовлекаются существенные массивы религиозно-богословского

содержания, и интеграция этого содержания в философский

дискурс совершается у всех по-своему, с самою разной степенью

философского претворения и рефлексии. Связи и отношения

философского и религиозного разума принадлежат

проблематике эпистемологии и герменевтики и, в отличие от

фундаментальных онтологических тем, внимание к которым было мощно

разбужено Вл. Соловьевым, эта проблематика не выносилась

в круг общих центральных тем философской жизни. Поэтому

в данном аспекте философское движение осталось пестрым

и разноголосым, и в философской литературе в качестве его

оценки иногда можно встретить формулу «религиозная

философия», понимаемую как обозначение некоего вольного

промежуточного жанра, что лавирует между философией и

теологией, не следуя строго ни той, ни другой в своей методологии, в

подборе и выделке концептов. Едва ли мы найдем в философии

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 11

Серебряного века анализ тех апорий в отношениях философии

и христианской мысли, которые привели Хайдеггера к

известному выводу: «Не существует ничего такого, как христианская

философия, это попросту "деревянное железо"»*.

Далее, существенно и отношение мысли Серебряного века к

мейнстриму, к главным задачам современного ей философского

процесса, которые определялись назревшей необходимостью

«преодоления метафизики». Это отношение довольно

своеобразно. В целом, господствующий способ философствования

здесь можно уверенно отнести к классической метафизике:

все главные достижения Религиозно-философского

возрождения — философия Бердяева, Булгакова, Флоренского, Франка,

Лосского, Евг. Трубецкого, Ив. Ильина, наконец, и

Карсавина — все это по праву может рассматриваться как

«христианская метафизика», системное философствование в

классическом дискурсе, строимое на спекулятивных эссенциальных

понятиях и постулатах, причем, в отличие от секулярной

философии, в круг последних включаются и положения веры. В силу

этого, русская религиозная философия в целом, как

философское течение, развивалась за пределами мейнстрима, вне общей

работы глобального обновления философского дискурса, и уже

вскоре, к концу творчества своих создателей в середине XX в.,

могла считаться архаичной и устаревшей. Однако этот «взгляд

в целом» не выражает всей истины. Мы только что

подчеркнули прихотливую вольность русской мысли, отсутствие в ней

эпистемологического единства, методологической строгости

и дисциплины. Но эти качества могли иметь и положительные

следствия! Русская философия была менее скована верностью

нормам и канонам классического дискурса, и в ней всегда была

масса «исключений из правил», среди которых нетрудно увидеть

свежие, неожиданные идеи и интуиции, плодотворные выходы

в пространство неклассического философствования. К

примеру, одним из основных заданий «преодоления метафизики»

был уход от субъект-объектной парадигмы, и веский вклад в

выполнение этого задания внесли многие русские философы

начиная с Вл. Соловьева. Заметное время одним из основных

русл становления неклассической философии служил

экзистенциализм; и в нем также сыграли крупную роль русские

мыслители, в первую очередь Бердяев и Лев Шестов. «Разноцветие»

русской мысли, несводимость ее представителей и идей ни к ка-

* Heidegger M. Phänomenologie und Theologie. Fr. a. M.t 1970. S. 32.

12 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

кому одному знаменателю привели к тому, что в каждый период

новейшего развития философии находятся русские авторы, чье

творчество созвучно этому периоду и для него важно: так в мире

были переоткрыты Флоренский, Бахтин, Шпет...

Нельзя сказать, чтобы сегодняшняя известность и

востребованность мысли Карсавина позволяли бы поставить и его в этот

ряд. Но эта мысль до сих пор сохраняет творческий потенциал,

и по многим ее качествам отнюдь не исключено, что в

неотдаленном будущем нас еще может ждать и переоткрытие

Карсавина. Как сказано было выше, Карсавин — наш современник,

и мы постараемся показать, что эта формула несет вполне

содержательный, а не риторический смысл.

В российский философский процесс философия Карсавина

включается лишь после большевистского переворота, когда

все основные линии метафизики Серебряного века уже

оформились: софиология Соловьева и Флоренского, Булгакова,

Евг. Трубецкого, интуитивизм Лосского и Франка,

символистская мысль Вяч. Иванова и Андрея Белого, учения Бердяева

и Шестова, более секуляризованное течение «Логосовцев»...

Входя в этот насыщенный и богатый контекст, мысль

Карсавина воспринимает его довольно критически, стремясь с самого

начала найти в нем собственное особое место, утвердить свою

самостоятельность и отдельность. Но, невзирая на эти

стремления, в крупном, в самых общих принципах и чертах, она прочно

и органично вписывается в него, усваивая влияния Соловьева

и Достоевского, духовных отцов Серебряного века, и

примыкая к метафизике всеединства. Тем не менее ее особые отличия

также реальны и существенны и в сегодняшней перспективе,

именно их нам следует выделить и отметить.

Философскому творчеству Карсавина предшествует его

деятельность профессионала-историка, одного из крупных,

ярких медиевистов предреволюционной русской науки (см.

раздел «Карсавин — историк» в нашем томе). Обратившись

к религиозной метафизике, мыслитель отнюдь не разрывает с

этим прошлым, и оно налагает свою печать на создаваемую им

философию. Философская мысль Карсавина всегда остается

историчной, приверженной к видению реальности в элементе

развития и процесса, в ключе непрерывности. К

фундаментальной онтологической проблематике он переходит лишь

после культурологических работ («Культура Средних веков»,

1918; «Восток, Запади русская идея», 1922), штудий

природы исторического времени и исторического процесса («Теория

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 13

истории», 1920; «Философия истории», 1923), текстов,

рассматривающих религиозную психологию и религиозный опыт

(«Saligia», 1919; «Noctes Petropolitanae», 1922). И это все

значит, что его мысль не хочет держаться стереотипов

классической метафизики, воплощаясь в трактатах на отвлеченные

темы, она стремится иметь опору в предметном опыте, в

«самих вещах», говоря по Гуссерлю, т. е., в широком смысле, в

ней прослеживаются феноменологические тенденции. В

более поздних трудах эти тенденции, сохраняясь, находят другие

формы выражения: к примеру, в религиозно-богословской

проблематике стремление к конкретности и опоре на

предметный опыт выражается в прямом обращении к догматическим,

а иногда и литургическим текстам Православной Церкви.

Феноменология же была одним из ведущих русл, в которых

совершалось «преодоление метафизики», и мы заключаем, что

в своих методологических и эпистемологических установках

мысль Карсавина не была чуждой этому магистральному

движению европейского разума.

Переходя к современности, можно увидеть, что эта мысль

сохраняет актуальность и в сегодняшнем философском

контексте. Контекст этот специфичен. Процесс «преодоления

метафизики», начавшийся еще в XIX в., имел несколько

неожиданное завершение: прежний классический способ

философствования после длительной всесторонней критики был

отвергнут, однако ему на смену не было выдвинуто никакого

нового основоустройства философского дискурса. Вместо

этого критическая рефлексия все продолжалась и углублялась,

достигнув в постмодернизме предельно радикальных форм,

проводя тотальную деконструкцию не только классической

метафизики, но и самого философствования как такового и

объявляя вслед за ницшевской «смертью Бога» конец всех

фундаментальных принципов и реалий философии: смерть субъекта,

смерть человека, смерть истории, смерть текста... Однако к

концу Второго тысячелетия негативистский импульс наконец

исчерпался — и стало ясно, что философия все же не

покончила с собой, хотя и осуществила беспрецедентную зачистку

всей своей территории. Исподволь и с разных сторон, в разных

областях философской проблематики сегодня заново

развертывается философская рефлексия в конструктивном ключе.

Ее задачи необычайно трудны. Классические начала

отстранены окончательно, и в порядок дня поставлена масштабная

проблема формирования оснований неклассического фило-

14 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

софствования: не только новых концептов, но, более того,

новых методологических и эпистемологических парадигм, новых

принципов организации философского дискурса. Поиск новых

решений развертывается в самом широком диапазоне,

пренебрегая старыми разделениями традиций, течений, школ; при

этом усиливающиеся влияния постсекулярных идей снимают

давнюю конфронтацию секулярного и религиозного сознания,

что позволяет привлекать в орбиту рефлексии и ресурсы

религиозной мысли.

Последнее обстоятельство уже напрямик касается

философии Карсавина. Центральные проблемы сегодняшней

«рефлексии в конструктивном ключе» связаны с необходимостью

новых начал, новых подходов в трактовке всей сферы личности,

идентичности, субъектности, включая и когнитивную парадигму.

Отбрасывание фундаментального концепта Декартова

субъекта познания («смерть субъекта») оставило громадную лакуну,

и недаром коллективный сборник, выпущенный большой

группой известнейших французских философов в 1991 г. и ставший

одним из первых значительных шагов новой рефлексии, носил

выразительное название «Кто приходит после субъекта?» Но

вся эта актуальная проблематика персонологии и субъектоло-

гии всегда находилась в фокусе карсавинской мысли,

составляя, по существу, ее главное предметное поле. Важнейший труд

мыслителя носит название «О личности», и в литературе не раз

можно встретить формулу: Карсавин — философ личности.

И очень существенно, что здесь, в топосе личности, у

Карсавина — собственные оригинальные позиции. Как мы говорили,

философия Серебряного века еще принадлежит классической

метафизике; однако учение Карсавина о личности,

основательно развитое им, отнюдь не соответствует классической

европейской персонологии. Его детальный разбор читатель найдет

в этом томе, в статьях Ю. Б. Мелих и С. С. Хоружего, здесь же

мы лишь укажем две его главные особенности.

Во-первых, следуя догматам христианства, как они

раскрываются у православных Отцов Церкви, Карсавин относит

понятие личности не к эмпирическому человеку, а к Богу,

отождествляя это понятие с Божественной Ипостасью; человек

же, сотворенный индивид, может лишь обретать личность,

путем — ив меру — своего приобщения к Богу в устремлении

и восхождении к Нему. Такую позицию он выразил однажды с

предельною ясностью и простотой: «Если вы не понимаете и не

признаете Троицы, то вам не может быть доступно понимание

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 15

личности»*. Заключенная здесь «теоцентрическая персоноло-

гическая парадигма» в корне отлична от принятой в

классической метафизике «антропоцентрической персонологической

парадигмы», согласно которой понятие личности обозначает

именно индивидуального человека. В богословском

дискурсе она развивалась в православной патристике, Карсавин же

представляет ее философскую трактовку. Во-вторых, Карсавин

подчиняет началу личности, вовлекает в сферу личного

бытия также бытие историческое и социальное, трактуя любые

человеческие сообщества, социальные образования и группы

как особые «симфонические личности». Концепция

симфонической личности, быть может, самая известная и

дискуссионная часть философии Карсавина. Если сама интенция

трансиндивидуального обобщения личностных категорий,

бесспорно, интересна и плодотворна, то ее воплощение у Карсавина

грешит прямолинейностью и жестким подчинением

индивидуального коллективному, отчего критика «симфонической

личности» и дискуссии по ее поводу продолжаются по сей день.

В сегодняшней философской перспективе для нас, однако,

важней другое. Как «теологическая персонологическая

парадигма», так и концепция «симфонической личности»

открывают новые возможности для философствования в ключевом

топосе современной мысли — топосе субъектности, где

отыскивается ответ на вопрос: «Кто приходит после субъекта?»

Персонологическая проблематика берется здесь по-другому,

нежели в основных известных учениях, здесь вводятся иные

понятия и возникают иные, неклассические парадигмы

конституции человека, в исследовании которых могут, вообще говоря,

обнаружиться новые формации и модусы субъектности. Меж

тем новое видение и новая концептуализация сферы

субъектности — одна из главных проблем современной «рефлексии в

конструктивном ключе», направляющейся к созданию осново-

устройства неклассического философствования. И это значит,

что в данной проблематике мысль Карсавина актуальна,

способна внести вклад в современный философский процесс.

Возможно указать еще очень немало тем, в которых

философия Карсавина оказывается в перекличке с нашей

современностью. Так, к числу ярких и оригинальных отличий этой

философии принадлежит развиваемая в ней трактовка телесности.

* См.: Штейнберг А. 3. Лев Платонович Карсавин // Карсавин Л. П.

Малые сочинения. СПб., 1994. С. 496.

16 Мел их Ю. Б., Хоружий С. С.

По Карсавину, телесность — необходимый и неотчуждаемый

аспект реальности как личности и всеединства, «все телесно в

личности». Философ развивает динамическое понимание тела,

вводя целый ряд его видов или репрезентаций, ассоциируемых

с личностью: «внешнее тело», «собственно-индивидуальное

тело», «биологическое тело» и др. Различая «несколько сфер

индивидуально-личной телесности», он утверждает, что одною

из таких сфер является весь мир, тело личности — «особый

личный аспект всего мира», и отсюда его концепция всевре-

менности приводит его к необходимости «допустить телесное

существование личности за гробом». И по принципу сходства

противоположностей эта христианская метафизика телесности

оказывается во многом созвучна расширительной трактовке

тела в современной постмодернистской философии, где

телесность и тело усиленно выдвигаются на первый план. Здесь

также мы найдем богатую номенклатуру телесности, в которой

многие «тела» не имеют ничего общего с обычным физическим

телом: тела коллективные, сакральные, «тело наслаждения»,

«тело-для-другого»... «Какое тело? Их у нас много», — писал

Ролан Барт. Сегодняшняя культура продолжает быть телесно

ориентированной, и карсавинские концепции для нее

родственны и актуальны. Сопоставление двух расширительных

трактовок телесности проводится в статье С. А. Азаренко, написанной

специально для нашего издания.

Далее, для современной мысли крайне характерен усиленный

интерес к феноменам текста и письма; совсем недавно еще мы

пережили поистине беспрецедентный всплеск внимания к ним,

когда они утверждались в качестве первичных и глобальных

реалий, к которым сводится или в которых кроется едва ли не вся

проблематика философствования. Карсавин не посвящал им

специальных трудов, но вместо этого его творчество доставляет

богатый и благодарный материал для их исследования.

Заключенные здесь структуры дискурса и письма, модели творчества

и авторской личности весьма сложны и интересны: по разным

причинам, Карсавин чаще всего писал в авторской установке,

необычной для научных вещей, предполагавшей

зашифрованные отсылы, вызов, полемику, порой по нескольким

адресам сразу... Текст его многослоен, и дискурс многонаправлен.

В этой модернистской (или постмодернистской)усложненности

внутренней структуры письма он превосходит, пожалуй, всех

прочих больших философов Серебряного века — за вычетом

Розанова, конечно, стоящего тут вне конкуренции. В особен-

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 17

ности эти качества отличают его философско-исповедальные

труды «Noctes Petropolitanae» и «Поэму о смерти», и это уже

замечено сегодняшними исследователями. «Поэма о смерти»

переведена на французский и итальянский языки, это — одна

из самых изучаемых сегодня работ Карсавина, и, несомненно, в

числе главных причин этого — уникальная структура ее

письма. Две недавние работы о «Поэме о смерти», раскрывающие

ее многослойный текст, представлены в нашем томе.

И, конечно, в постсоветской России, пребывающей в

ситуации выбора и культурных, и геополитических стратегий, нельзя

не упомянуть евразийства. В своих разных версиях, старых и

современных, это движение представляет сегодня предмет

активного интереса во многих областях, в философии, идеологии,

политике. Что же касается Карсавина, то в течение

заметного времени (прибл. 1925—29 гг.) он входил в движение,

участвовал в сочинении его программных документов и поместил

целый ряд текстов в евразийских изданиях. И хотя он был до

крайности нетипичным евразийцем, не разделял многих

пунктов, евразийской доктрины начиная с пресловутого «крена в

Азию», но сегодня вместе со всем этим движением концепции

евразийского периода в творчестве Карсавина имеют

несомненную актуальность и активно дискутируются. Непростой

сюжет «Карсавин и евразийство» разбирается в нашем томе в

статье М. Байссвенгера (США), также написанной специально

для нашего издания.

II

Переходя к проблемам корректировки сложившейся

рецепции творчества Карсавина, начнем опять-таки с евразийской

темы. Образ Карсавина, который создается в евразийской

среде и зачастую некритически воспроизводится в работах

исследователей, определенно антипатичен; однако на львиную долю

он предвзят и неверен. Сегодня этот образ доносит до нас,

прежде всего, неплохо сохранившаяся эпистолярия евразийских и

близких к ним кругов эмиграции 1920-х гг. Она обильно

цитируется в современных публикациях, авторы которых

обычно принимают как истину часто мелькающие здесь негативные

оценки Карсавина, едкие недоброжелательные суждения о

нем. Их найдется целый букет: «разложил евразийское

движение», «циник», «нравственно подмочен», даже

«проплеванная душа»... Этот напор очернительства ничуть не уступает

тому, что совсем недавно, перед высылкой из СССР, обруши-

18 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

ла на философа пропаганда большевиков (там были «ученый

мракобес», «авторик», «поп в истории» и т. д. и т. п.), и столь

неожиданное совпадение толкает задуматься всерьез о судьбах

духовного творчества в минувшем веке. Сейчас, однако, вопрос

конкретен: весь этот «евразийский негатив» о Карсавине,

муссируемый в 20-е годы и неразборчивыми учеными вновь

сегодня, — как же относиться к нему?

Прежде всего, надо вспомнить действительный масштаб

явления. Весь упомянутый букет принадлежит одному краткому

периоду, приблизительно 1925—29 гг., который стоит в

окружении более длительных и важных периодов биографии

мыслителя: петербургского, литовского и, наконец, лагерного. Все эти

периоды оставили совершенно иной образ Карсавина — порою

острый, характерный, однако без всяких одиозных черт. Совсем

напротив, множество свидетельств из Литвы рисует нам облик

замечательного педагога-просветителя, непревзойденного

лектора, учителя, щедрого вниманием и теплом, и верность такого

облика доказывается тем глубоким почитанием, которым имя

Карсавина окружено и поныне в этой стране. Лагерь добавляет

сюда новые моменты: философ и за колючей проволокой до

последних дней не оставляет творчества и учительства, завершая

свой путь кончиной истинного христианского мудреца,

праведника и исповедника. Об этих страницах рассказывают статьи

Б. Гензелиса, Э. Зоммера, С. С. Хоружего в нашем сборнике.

Как можно оценивать Карсавина без учета этих страниц? В

свете их становится ясно, что в евразийстве возник и привился

искаженный образ Карсавина, скорее шарж или карикатура,

далекие от истины. В первую очередь, это говорит о том, что

философ был чужероден евразийской среде. Но, несомненно,

это характеризует и само евразийство, разоблачая его

атмосферу и обнажая в нем черты эмигрантской группки,

передающей закулисные сплетни и питающейся злопыхательскими

пересудами.

В связи же с чужеродностью стоит вернуться к тому, что

упомянуто было выше: философ имел существенные расхождения

с евразийской доктриной. Эти расхождения не были достаточно

выявлены и акцентированы в современных работах, и мы

кратко остановимся на них. Основная их сфера — трактовка

исторического процесса и русской истории, которая в евразийстве

была развита, главным образом, Н. С. Трубецким. Трубецкой

изначально был противником принятия Карсавина в Движение

и, в известном смысле, его негативные ожидания оправдались:

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 19

примкнув к Движению, Карсавин оттесняет идейное лидерство

Трубецкого и становится главным теоретиком евразийства. Из

доступной нам сегодня переписки по поводу программной для

евразийства статьи Карсавина «Церковь, личность и

государство» становится очевидным, что участники дискуссии П. Н.

Савицкий, П. С. Арапов постепенно переходят на позиции

Карсавина, стремясь «смягчить» Трубецкого, который или не знает,

или просто не принимает теоретических положений Карсавина.

Расхождения оказываются глубокими и принципиальными, они

относятся к толкованию истории и повторяются затем в

дискуссии по поводу статьи Трубецкого «Наследие Чингисхана».

Карсавин пишет Трубецкому: «Мне лично думается, что

Киевская Русь является чем-то вроде "утробного" периода жизни

Русского народа. Она многое предвосхищает и намечает. Во

всяком случае она ближе Русскому народу, чем, скажем,

Хазарское государство, наследником которого Россия себя никогда не

считала. Вы скажете, что она его наследницею была. Конечно,

но самосознание народа (курсив мой. — Ю. М.) некоторым

значением обладает, и, при всей истинности и важности Вашей

точки зрения, нельзя этого забывать и пренебречь

болезненным огорчением русского читателя, не желающего отдавать

отнимаемое у него "родное". Повторяю, не в Киевской Руси

подлинные начала русской государственности и культуры: она не

история, а преистория России — но все же преистория России,

более ей родная, чем Хазары. В ней впервые рождается

"субъект" Русской Истории...»* В «Философии истории» Карсавин

обосновывает историософию с позиции развития исторического

субъекта, в основе которого находится социально-психическое

бытие, т. е. его самосознание, а потому и история — это

развитие социальных групп-личностей. Трубецкому он далее пишет:

«Вы подходите к проблеме с точки зрения генезиса и причин, а

я, отрицая правильность в истории этих категорий и допуская

лишь относительную, практическую их значимость, пытаюсь

истолковать все "диалектически". В Вашем подходе есть свои

преимущества. Так, может быть, при моем подходе не удастся

достигнуть той ясности и убедительности изложения, которые

являются неотъемлемыми качествами Вашей статьи. Но зато у

* Письмо Л. П. Карсавина — Н. С. Трубецкому о «Наследии

Чингисхана». 2 апреля 1925. Берлин // Исследования по истории русской мысли.

Ежегодник 2001-2002 / под. ред. М. А. Колерова. М.: Три Квадрата, 2002.

С. 657.

20 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

Вас есть свои уязвимые для меня места. — Первое я уже

указал. Это некоторое невнимание к "субъекту" Русской истории,

которое, на мой взгляд, и является поводом для обычных

глупых нападок на евразийство. Вы за изъяснением причин часто

забываете сказать о том, что из себя развивается. "Причины",

"влияния" — все это внешнее, искажающее или, в лучшем

случае, только стимулирующее развитие из себя»*. История

для Карсавина — это познание исторического бытия как

саморазвивающегося субъекта, личности, поэтому не

удивительно, что в своем письме к П. П. Сувчинскому он раздражен и

на П. Н. Савицкого: «Нельзя же трактовать все эти проблемы

с таким примитивно-механистическим, толстовским подходом,

как делает П. С<авицкий>, ему точно все ясно. А на самом деле

нет у него ничего ясного <...> Затем, исключительная аподик-

тичность утверждений. "Культура не личность". Но почему я

должен верить этой сентенции? Далее, совершенное

непонимание моих исходных и основных точек зрения (курсив

мой. — Ю. M.), а потому борьба с подставляемым на мое место

каким-то идолом. На мой взгляд, что большая опасность

евразийства — то, в чем именно нас и обвиняют. Это —

примитивизм, элементарщина»**. Как видим, осуждение и неприятие

Карсавина связаны и с полным непониманием его концепции.

Стоит добавить к этому, что взаимная чуждость и неприятие

создались и в отношениях Карсавина с другим эмигрантским

кругом, объединившим главные религиозно-философские

силы эмиграции на базе Свято-Сергиевского

Богословского института в Париже. При организации этого института в

1925 г. Карсавин рассчитывал занять в нем кафедру

патрологии, написав в связи с этим сжатый патристический курс

«Святые Отцы и учители Церкви. Раскрытие православия в

их творениях». Особенность этой книги — проницательное

видение философских сторон догматики христианства; как от-

* Письмо Л. П. Карсавина — Н. С. Трубецкому о «Наследии

Чингисхана». 2 апреля 1925. Берлин // Исследования по истории русской мысли.

Ежегодник 2001-2002 / под. ред. М. А. Колерова. М.: Три Квадрата, 2002.

С. 658-659.

** Письмо Л. П. Карсавина —П. П. Сувчинскому. 1925//БФРЗ.

Коллекция В. Аллоя. Ед.хр. 24. Л. 16. Цит. по: ЕрмишинаК. Б. Роль Л. П.

Карсавина в евразийском движении (по архивным материалам). С. 293.

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 21

мечается в ее недавнем переиздании, «среди всех

представителей русской традиции всеединства Карсавин был первым и,

пожалуй, единственным, кто сознательно строил свою

философию на незыблемом основании христианской догматики...

В его понимании догмы нет ни холодной абстрактности, ни

высокомерия разума, характеризующих отношение к ней В.

Соловьева, ни отрицающего последнюю реальность догмы

символизма Н. Бердяева, ни фидеистической склонности С.

Франка видеть в ней "внеразумную" истину религии, совершенно

не доступную мысли»*. Надо только дополнить, что интерес

и пристальное внимание к догмату отнюдь не означают еще

строгого следования ему; и, как во всей русской

«религиозной философии», в мысли Карсавина мы можем найти немало

догматических вольностей и отклонений. Что же касается

Богословского института, то в кафедре Карсавину было

отказано по сугубо личным причинам — ввиду широкой известности

его любовного увлечения Е. Ч. Скржинской (см. в сборнике

статью «Русский философ в Литве: A CASE STUDY»). Отказ

пытался поколебать С. Л. Франк, который еще летом 1926 г.

писал руководителю института о. С. Булгакову с целью «еще

раз рекомендовать Карсавина Вам и остальным членам

Совета Академии (Богословского института. — С. X.). Если

Карсавину внушить, что он должен по возможности

воздерживаться от безответственных богословских мудрований и излагать

учение Отцов, и если оказать ему доверие привлечением его

в лекторы, то я уверен, это подействует на него. Он очень

чувствителен и к обидам, и, наоборот, к доверию и доброму

отношению. Привлечение его в Академию соединит сразу два

добрых дела: приобретет выдающуюся и первоклассную

научную силу (курсив мой. — Ю. М.) и окажет благотворное

моральное влияние на самого Карсавина. ...В нем, увы, сидит

мелкий бес, и вместе с тем он хороший и порядочный

человек, что бы о нем ни говорили, не говоря уже о достоинствах

его как ученого. То, что он кинулся в объятия евразийцев и

вообще много куралесит, есть в значительной мере

результат угнетавшего его чувства одиночества, и в этом, по моему

ощущению, есть наш грех, в частности и прежде всего — мой

грех. С ним, конечно, приходится "нянчиться", но, по моему

* Мосолова С. В. Предисловие // Карсавин Л. П. Св. отцы и

учители Церкви (раскрытие Православия в их творениях) / предисл. и коммент.

С. В. Мосоловой. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 7.

22 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

сознанию, это есть некоторый крест, который нам надо взять

на себя»*. Искренняя попытка Франка подкупает, но сегодня

мы можем задним числом сказать, что в любом случае

вхождение Карсавина в Свято-Сергиевскую корпорацию не было

бы прочным. Традиционалистский дух и стиль этой

корпорации были чужды ему, и, по рассказам, позднее он называл

Богословский институт «пандемониум»...

Другой темой, в которой сложившаяся рецепция нуждается

в критической корректировке, является карсавинское учение

о личности, или же «персонализм» Карсавина. Как мы сказали

уже, данная тема актуальна, и сегодня она так или иначе

затрагивается в большинстве работ о философии Карсавина.

Однако в ее освещении нет единства, ни в выводах авторов, ни в их

подходах, ни даже в философском языке. Эта разноголосица

связана с общим состоянием карсавиноведения: во-первых,

персонология Карсавина — самый сложный его раздел, и в ее

трактовке поныне нет общепризнанного, устоявшегося

фундамента; во-вторых, здесь велика доля работ, авторы которых

занимаются в основном другой тематикой и лишь совершают

экскурс, вылазку в не слишком ими освоенную область

карсавиноведения. Так возникают спорные, поверхностные и

просто случайные суждения, работы на уровне импровизации, не

выдерживающие критики, но при этом и не получающие ее,

ибо институт профессиональной критики и оценки ныне почти

не действует. У философа, истово утверждавшего глобально-

личностное видение реальности, наделявшего личным

бытием любой ее элемент, усматривается «имперсональность Я»

(К. Г. Исупов), ему приписываются некие фантомные учения:

«нигилистический персонализм» (С. М. Половинкин),

«аналитический персонализм», «мэонизм» (Н. К. Гаврюшин) и

т.д. и т. п.

В двух последних случаях имеет место предвзятое,

искаженное толкование одного и того же: роли начал ничто и смерти в

онтологии и персонологии Карсавина. Читаем у Н. Гаврюшина:

«С христианской традицией разводит Карсавина и его

трактовка понятия личности. Личность есть то, что подлежит преодо-

* Письмо С. Л. Франка — прот. С. Булгакову. 27 июля 1926 // Братство

Святой Софии: Материалы и документы. 1923-1939 / сост. Н. А. Струве;

подгот. текста и примеч. Н. А. Струве, Т. В. Емельяновой. Москва: Русский

путь; Париж: YMCA-Press, 2000. С. 234.

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 23

лению в акте добровольной смерти как самоотдаче Богу»*. Но

карсавинское понятие личности не может разводить его с

христианской традицией по той простой причине, что только из этой

традиции философ и взял его и только ей он стремился

следовать в его разработке! Ведущая установка Карсавина в учении

о личности — дать философскую кальку Каппадокийского и

Халкидонского богословия личности, и только со злого умысла

или полного непонимания можно приписывать ему буддийскую

установку «преодоления личности». Путь и назначение твари,

по Карсавину, обретение личности и становление личностью,

и, чтобы лучше передать это назначение, он вводит еще и свой

новый термин — лицетворение, разумеется, диаметрально

противоположный «преодолению личности». Да, твари при

этом предстоит умереть в качестве твари, ибо «личность есть...

начало Божественное и само Божество» («Церковь, личность

и государство»), но это жертвенное умирание — не

преодоление, а победа личности, оно прямо соответствует «смерти

ветхого Адама» в Новозаветном дискурсе.

Одним из первых же откликов на учение о личности

Карсавина явилась резкая критика Бердяева, дающая следующую его

характеристику: «Учение о симфонической личности глубоко

противоположно персонализму и означает метафизическое

обоснование рабства человека»**. Перед этим Бердяев пишет, что

Карсавин «строит учение о симфонической личности,

осуществляющей божественное триединство», и «отрицает

существование человеческой личности и признает лишь существование

Божественной личности(ипостаси)»***.Кбердяевской критике

примыкает и несколько более поздняя критика Зеньковского,

направленная на всю метафизику всеединства: «Но такова уже

безжалостная доля тех, кого пленила идея всеединства — при

всех усилиях удержать полноценность живого бытия и не дать

ему утонуть во всепоглощающем всеединстве, — это обычно

не удается»****. Данная критика связана и с упреком в«софио-

* Гаврюшин Н. Переписка А. Веттера с Л. Карсавиным // Символ.

1994. №31. С 99.

** Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. А.

Царство Духа и Царство Кесаря. М.: Республика, 1995. С. 19.

*** Там же.

**** Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. Л.: ЭГО,

1991. С. 156.

24 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

логическом монизме», где «торжествует победу... философия...

богословие же включено фактически в философию. Но

такова логика идеи Всеединства...»* Общими критическими

мотивами, которые часто звучали и звучат в адрес метафизики

всеединства Карсавина (а также и других ее представителей),

являются чрезмерный рационализм и абстрактный логицизм

построений, вместе с их разнообразными следствиями, как то

умаление свободы личности, доходящее и до «имперсонально-

сти» философии.

Однако подобная трактовка метафизики Карсавина еще в

1940-х годах корректируется в работах иезуита о. Г. А. Вет-

тера, который считает метафизику Карсавина наиболее

глубокой и хранящей традиции православия. Несмотря на то что

Карсавин в тридцатые годы работает в Каунасе и общение с

ним затруднено, а в 1940 г. и вовсе прекращается, Веттер

обращается именно к нему, в то время как оставалась возможность

общения и изучения философии о. С. Булгакова, Н. Бердяева,

С. Франка, проживающих в Париже. Анализ метафизики

Карсавина Веттером показывает, что у Карсавина теоретическое

познание не открывает всей полноты бытия, поскольку

Карсавин дополняет гегелевское абстрагирование от единства с

бытием в «бытии-для-себя» феноменологическим наблюдением

состояний сознания. Познающее себя Я проходит в динамике

самопознания триалу первоначального неопределенного

единства с собой, саморазъединения и самовоссоединения.

Особенностью проводимой Карсавиным динамики является

третий момент — «возврат», «самоовладение» личностью самой

себя. По сравнению с гегелевской триадой,

«осуществляющееся в Третьем [моменте] воссоединение — и это ставит Г.

Веттер в заслугу Карсавину — является существенно возвратом

(Wiederzurücknahme) полного, в процессе проявившегося

содержания в единство личности, а именно бытийственным

возвратом, в его целостной живой и конкретной

действительности, не только познавательным возвратом через

знание»**. Таким образом, Веттер усматривает «удержание»

Карсавиным в динамике развития познания субъекта «полно-

* Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. Л.: ЭГО,

1991. С. 157.

** Wetter G. A. L. P. Karsawins Ontologie der Dreieinheit. Die Struktur des

kreatürlichen Seins als Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit//Orientalia

Christiana Periodica. IX. 1943. № 3-4. S. 401. (Курсив наш. — Ю. M., С. X.)

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 25

ценности живого бытия», которое остается за пределами

видения многих критиков философа, в частности, Зеньковского

и Бердяева, писавшего, что Карсавин «не может примирить

личность со всеединством»*, а его система представляет собой

лишь «диалектику понятий».

Обоснование позиции Карсавина мы находим при

рассмотрении им понятий «усии» и «ипостаси». Описывая генезис

понятия личности в греческой патристике, он отмечает, что

для обозначения Божественного единства выдвигалось

слово «сущность» — «ousia», для обозначения отличности или

«особой свойственности» употреблялось слово «ипостась» —

«hypostasis». Слова, близкие по значению, в обыденной

жизни употреблялись как синонимы. Для определения личности,

однако, первостепенно важны именно различия значений этих

слов. На христианском Востоке, с более богатой философской

традицией, первоначально предпочитают понятие «ипостаси» в

смысле существующей индивидуальной сущности как

троичности личностей для их объединения, в то время как их

охватывающее единое, Божественность, выражалось словом

«усия». Усия есть «бытие», «бытийность», «существование»,

«сущность» (латинское essentia от esse, быть, сопоставимо в

русском с «сый», «сущий»). Ипостась — это определенное

бытие вещи, то, что делает ее «этовостью», ее сущность; в

латинском языке адекватно substantia, subsistentia. Согласно

современному словоупотреблению, ипостась можно сравнить

с индивидуальностью, с конкретной, осознающей себя

личностью. Для такого толкования слова «ипостась» необходимо,

однако, как отмечает Карсавин, «допустить и полную

реальность "сущности", общей многим личностям, хотя и не

находящейся вне их»**. Для выделения значения

индивидуальности и употреблялось на Западе слово «персона», которому в

греческом отвечало «prosopon». Понятно, что признание

Карсавиным этого общего, присущего трем и многим личностям,

не дает повода к упреку его в несвободе личности (такой повод

возникает совсем в другой области его построений, в

иерархическом учении о симфонической личности). Принцип личности

как таковой неопределим, он есть «усия», сущность по

отношению к Божественному Триединству. Итак, сущность лично-

* Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. С. 19.

** Карсавин Л. П. Св. отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в

их творениях). С. 111.

26 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

сти есть неопределимое первоначальное единство, оно же —

троичность. Карсавин пишет: «Мы утверждаем первоединство

личности само по себе (триединство) как единство всех трех ее

единств и как каждое из них, как усию личности»*.

Начала всеединства и троичности раскрываются также в

отношении трех структурных уровней бытия (первоединства —

саморазъединения — самовоссоединения) друг к другу, с

онтологически, но не временно, приоритетным первоедин-

ством. В первоединстве Карсавин различает «определенное»

как последнее основание бытия и знания и «неопределенное»

первоединство. Он сам позиционирует себя по отношению к

диалектике Гегеля и видит «коренную ошибку» последнего в

отождествлении неопределенного первоединства с «Первым»

и «Высшим», в то время как оно есть и Неопределенность и

Определенность одновременно, «равночестные во всей их

взаимопротивопоставленности и во всем их единстве.

...Говоря условно, в Определенности Непостижимого усматривается

достигшая своей цели Его "тенденция" Себя обнаружить»**.

Божественное триединство, строго говоря, есть единственное

личное бытие, которое раскрывает и определяет себя главным

образом во второй Ипостаси, Логосе, который как

саморазъединение есть «тело» Св. Троицы.

Карсавин проводит мысль о многомерности и всевременно-

сти личности, ее совершенстве (в ее замысле) и

несовершенстве, невозможности сведения ее только к одной Ипостаси

Логоса: «несовершенство объясняется несовершенным

причастием человека только Второй Ипостаси и тварностью

человека или упором его в небытие; полное же личное определение

человека требует упора в Бога»***. Для раскрытия стремления

личности к полноте воплощения тварного бытия Карсавин

заимствует у Хомякова понятие «театра» личности, которая

мыслится Карсавиным также и как гегелевская идея, свободно раз-

* Карсавин Л. П. О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-

философские сочинения. Т. 1 / сост. и вступ. ст. С. С. Хоружего. М.:

Ренессанс, 1992. С. 57.

** Карсавин Л. П. О началах (Опыт христианской метафизики)/ подгот.

текста и послесл. А. К. Клементьева // Карсавин Л. П. Сочинения. Т. 6/ под

ред. А. К. Клементьева и С. Ю. Клементьевой. СПб.: YMCA-Press,

Scriptorium, 1994. С. 147.

*** Карсавин Л. П. О личности. С. 7.

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 27

вивающаяся к полноте своего содержания. «Тварная личность,

отображая в себе Бога, связана с Ним... чрез Слово. ...Двум

же другим Ипостасям она причастна чрез Него... Она может

стать по причастию и ими только чрез полное причастие

Логосу и чрез полноту Логоса. ...Усовершение тварной личности до

истинной триипостасности вовсе не означает дурного распада

ее на три личности. Триипостасная личность так же остается

одною личностью, как Триипостасный Бог — одним Богом»*.

Человеческую и тварную личность Карсавин понимает «как

причаствуемую человеком Божью Ипостась или обладае-

мое человеком имя Божие»**. Не признавая за

индивидуальной личностью единственное конкретно-личное бытие,

усматривая в такой позиции номинализм, Карсавин утверждает, что

человека необходимо представить «как тварный безличный

субстрат, неопределимостью и непостижимостью своею

подобный Богу и вполне самодвижный»***. По мнению

Карсавина, «этим нисколько не исключается личность, которой лик

предносится, как ее истинное существо, идеал и задание», как

«образ Божий»****. И Карсавин пишет: «Смысл и цельтварного

бытия — веголицетворении,котороеиестьегообожение******

(theosis). Того и другого человек достигает через усовершение

«в своем совершенстве. Потому именно лик его наиболее

близок к Богу»******.

Тема свободы человека формулируется Карсавиным в

разделе о совершенной личности как проблема возникновения

и обожения, лицетворения (бытийственность твари для него

всегда в центре). Карсавин пишет: «Тварь, создаваемая Богом

из ничего как свободная, т. е. свободно самовозникающая, не

есть что-то самобытное, определенное, постижимое, вообще

не есть нечто. Иначе бы существовало нечто вне Бога,

который — все. Иначе бы тварь была Богом и было два Бога, что

невозможно. Иначе бы, наконец, тварь была определена своею

первозданностью, своим естеством и никак не могла стать и

* Там же. С. 64, 65.

** Там же. С. 26.

*** Там же.

**** Там же. С. 27.

***** Там же. С. 192.

****** Там же. С. 26.

28 Мелих Ю. Б., Хоружий С. С.

быть свободною. Тварь — ничто; она не есть в самом строгом

и точном смысле. Но она противостоит Богу и, значит, каким-

то образом и есть»*. Карсавин понимает всю

противоречивость данного высказывания, знает, что оно не доказуемо,

и заключает, что «надо внутренне понять это или... совсем не

рассуждать». Выход только один — принять то, что «Бог выше

бытия и небытия»**. Как видим, Карсавин исключает здесь

логическую доказательность. Напомним в этой связи, что

Бердяеву в развиваемой им версии персонализма именно

бездоказательность положения «Бог выше бытия и небытия» позволяет

этого положения не принять, утверждая, что только свобода

«примордиальна».

По отношению к личности «Божий "замысел" первее его

тварного самоосуществления. Богобытие и Божественность

как условия тварного бытия, как его и начало, а не тварь

как таковая определяют Божий замысел. Это не значит, что

тварь ограничена замыслом Бога, ибо она могла бы его и не

осуществлять, т. е. совсем не быть, и сама свободно избрала

бытие, т. е. согласилась сделать Божий замысел своей целью.

Она ухитрилась даже захотеть невозможное: она устремилась

к полубытию»***. Но Бог сделал ее бытием, превозмогающим

свое самоучастнение. Проходя путь обожения, «обожающаяся

тварь противостоит Богу не только как осваивающее Бога иное,

а еще и как ставшая тварью Божественность, устремленная к

Своей полноте»****. Это согласие сделатьзамысел своей целью,

отдавать себя Богу, обожиться В. В. Зеньковский называет «со-

фиологическим детерминизмом» Карсавина, поскольку тварь

должна обожиться, ей не остается выбора, свободы.

Предвосхищая такого рода возражения, Карсавин заранее оговаривает:

«Вполне возможно и вероятно, что какая-нибудь читающая эти

слова тварь скажет: "Не хочу я отдавать себя Богу, а просто

хочу быть в себе и для себя"». Ответ философа таков: «Раз она

существует, такуже отдает себя Богу»*****. Ксофиологии же его

учение о личности не причастно, что уже неоднократно

указывалось в современных исследованиях его творчества. В этом

* Карсавин Л. П. О личности. С. 185.

** Там же.

*** Там же. С. 189.

**** Там же. С. 188.

***** Там же. С. 186.

Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни 29

видении тварной личности как находящей «упор в Боге» и

отдающей себя Богу коренится одно из основополагающих

различий в персонализме Карсавина и Бердяева: первый признает

наличное бытие личностным, хотя и несовершенно, последний

же полагает это бытие порабощающим личность; а поскольку

и личность у Бердяева не «упирается в Бога», то в

развиваемом им мистическом персонализме личность только творчески

пересоздает себя, а не бытие. В силу осознанной и желаемой

Бердяевым противоречивости высказываемых им позиций, в

них можно найти и близкие Карсавину положения, что

отмечал и сам Лев Платонович. Объединяет же обоих философов

стремление утвердить абсолютное значение личности.

***

Таковы лишь отдельные, наиболее существенные пункты

встречи, вводящие философию Карсавина в контекст

современной мысли и культуры. В изучении творчества мыслителя

еще немало открытых тем, неисследованных пластов.

Практически без внимания остаются «Терцины и комментарии к

ним» — самый значительный из лагерных трудов Карсавина,

его своеобразное философское завещание. Одна из целей

нашего тома — представить рецепцию мысли Карсавина, какою

она сложилась к нашему времени, дабы наглядно увиделись ее

особенности, ее лакуны и выявились направления дальнейшей

работы. Но есть и более общая цель: нам бы очень хотелось,

чтобы наш том доставил читателю достоверный образ одного из

самых значительных, но одновременно и оригинальных,

своеобычных мыслителей Серебряного века России.

Хоружий С. С.

Жизнь и учение Льва Карсавина

/. О личности и о началах философа

Серебряный век. Недолгая, но блестящая — как

и требует имя! — эпоха русской культуры. Из ее

богатейшего наследства, из необозримой

литературы о ней явственно выступает, заставляя

задуматься, одна важная черта: некий новый уровень

и новый облик, который приобретает здесь

извечный конфликт российского культурного

развития — конфликт Востока и Запада,

славянофильской и западнической установок. Живой

материал культуры, равно как и выводы культурологов

согласно нам говорят, что культура Серебряного

века в немалой мере сумела осуществить

сочетание и сотрудничество, «синергию» соперничавших

установок и благодаря этому явила собою новый

культурный феномен, даже культурный тип —

некий духовный Востоко-Запад или «Восток и Запад

одновременно», по слову Д. С. Лихачева. Здесь в

общеевропейских формах, в культурных

явлениях мировой значимости находили свое

воплощение самобытные начала русского духовного мира.

И сами формы культуры, и ее темы при этом

обретали новые измерения, расширяясь иным

опытом и подходя ближе к завещанному Достоевским

идеалу всечеловечности. Перефразируя Мандель-

Жизнь и учение Льва Карсавина 31

штама, можно сказать, что российская культура, до поры

сопредельная европейской и лишь как бы наплывавшая на нее,

в Серебряный век на добрую долю слилась с ней, изменив

многое в ее строении и составе. Что, скажем, такое «Русские

сезоны» Дягилева, в которых первой звездой блистала Тамара

Карсавина, родная сестра нашего героя? Бесспорно, это —

явление национального искусства, рожденное энергией

человека, который «обожал Россию и все русское до какого-то

фанатизма» (слова А. Бенуа), черпавшее из родников русской

истории и фольклора и русской славе служившее. Но столь

же бесспорно, это — явление европейского искусства,

важнейшая страница развития европейской оперы и балета,

живописи и музыки... Не следует, однако, думать, что сами

славянофильство и западничество тогда исчезли, растворились в

чем-то «средне-арифметическом»; напротив, обе тенденции

продолжали свое существование, и весьма активно. Так,

деятельность обширной группы философов, примыкавших к

московскому книгоиздательству «Путь», не без оснований

относят к (нео)славянофильскому руслу, а группы, примыкавшей к

издательству «Мусагет» и журналу «Логос», — к руслу (нео)-

западничества. Но они испытали трансформацию, импульс и

направление которой были заданы самим ходом русской

истории, а также еще влиянием Достоевского и Владимира

Соловьева. Западничество сходило на нет как утверждение нашей

вторичности, однако продолжало жить как отрицание

изоляционизма; славянофильство превращалось в неоспоримость

как утверждение нашей самобытности, однако изживалось как

утверждение наших превосходств. И с этою трансформацией

это уже были не столько антагонистические идейные лагери,

сколько дополняющие друг друга подходы, которые все яснее

сознавали себя как выражение разных — но равно реальных,

невыдуманных и даже взаимно необходимых — сторон

«русской идеи», порожденных самим положением России в

космосе наций и культур. Конечно, подобный момент гармонии, хотя

бы и относительной, не мог длиться долго — в особенности

в двадцатом веке; и уже «август четырнадцатого» его

безвозвратно смял и смел, сменив «методологических оппонентов»,

а по сути — соратников в культурном деле (какими, без

сомнения, были друг для друга «западник» Федор Степун и

«славянофил» князь Евгений Трубецкой) — опять представителями

враждебных идеологий. Но все же момент — был.

32 Хоружий С. С.

Лишь в перспективе этого хрупкого момента, в его особой

культурной атмосфере и может стать понятной для нас

фигура Карсавина. В ней не только соединились, но выразились с

резкостью, заостренно сразу оба полярные устремления

русской культуры: и «западное» и «восточное» (и купно с этой

полярностью еще немало других). Он был одним из

крупнейших русских ученых своего времени в области истории и

религии Западной Европы, прежде всего — католического

средневековья. Склад его мысли, его философский стиль и

сами его идеи многое восприняли от католической традиции.

Но он же — один из вдохновителей евразийцев, которые

выдвинули лозунг «Исход к Востоку» и, по словам современных

исследователей, «возродили... идеологию российского

изоляционизма, вражды к Европе и католицизму»*. И это

разительное «единство противоположностей» — отнюдь не

единственное у него. Его творчество зачастую вызывало

диаметрально противоположные оценки: незадолго до его высылки

из России марксист Григорий Баммель пишет, что его

сочинения — «сладкоречивая проповедь поповщины»; вскоре же

после высылки в Берлине кадет Иосиф Гессен заявляет, что

его взгляды — «издевательство над всем святым». Опять —

ощущение обоюдоострого. Не столько многоликого, проте-

ичного, в духе Вас. Вас. Розанова, сколько начиненного

противоположными крайностями; ощущение некой, так сказать,

лейденской банки, заряженной сильными зарядами

противоположных знаков. Но ведь при этом наш герой — философ, и

к тому же известный особой строгостью мысли, выстроивший

свои воззрения в цельную метафизическую систему? Как же

сие сопрячь с прихотливыми крайностями? М-да. Герой не

желает помещаться ни в какую схему — и тем утверждается в

своей человеческой значительности. «Если человека не подо

что подвести, если он не показателен, половина

требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия

достигнута им»**.

Сказанные слова принадлежат Юрию Андреевичу Живаго,

который, бесспорно, и сам стяжал крупицу бессмертия своею

отменной непоказательностью. Но общность его с нашим

героем не только в этом, она гораздо существенней. Мне хочет-

* Гальцева Р. А. В сб. «Образ человека XX века». М., 1988. С. 55.

** Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Собр. соч. Т. 3. М., 1990. С. 294.

Жизнь и учение Льва Карсавина 33

ся приблизить Карсавина к миру Пастернакова романа: в этом

зеркале («роман — зеркало...») мы, думается, сможем

неплохо рассмотреть очертания его фигуры. Ибо «Доктор

Живаго» — не только произведение изящной словесности, но и

незаменимый культурный документ: это и сага Серебряного

века, и его реквием, и в этом качестве он покуда один в

русской культуре.

Ясно, прежде всего, что представлять занимающую нас

эпоху как нечто единое, сплошное — не верно и не

достаточно. Следует различать по меньшей мере два поколенья среди

ее действующих лиц: тех, кто ее создавал (в философии это,

в первую очередь, те, что проделали сакраментальный путь

«от марксизма к идеализму»: Бердяев, Булгаков, Франк...),

и тех, кто уже застал ее существующей. И Юрий Живаго, и

Лев Карсавин принадлежат младшему поколению, и для их

биографий это немаловажно. Живаго — ровесник своего

автора, и с тем — заметно моложе Карсавина годами;

однако Карсавин-философ родился заметно позднее Карсавина-

историка, так что в итоге становление мысли Юрия

Андреевича и Льва Платоновича падает на одну и ту же пору — на

первые послереволюционные годы. И самый характер карса-

винского философского творчества в этот его начальный

период точно таков же, как и у героя романа: «Доктор писал

маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам...

Работы изложены были доступно, в разговорной форме,

далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы,

потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные,

недостаточно проверенные, но всегда живые и

оригинальные. Книжечки расходились. Любители их ценили»*. Целый

ряд маленьких книжек Карсавина со спорными, но живыми

и оригинальными идеями выходят в свет в 1919—22 годах:

«Saligia», рассуждение о смертных грехах, уже намечающее

контуры его будущей метафизики всеединства; «Введение в

историю», где автор, постепенно меняя амплуа историка на

таковое философа, задержался посередине, на проблемах

методологии истории; «Восток, Запади русская идея», где он

говорит о типах культур, связывая их различия с

различиями религиозной догматики, а отсюда подходит и к «русской

идее», к судьбам России и православия.

* Там же. С. 467-468.

34 Хоружий С. С.

Ситуацию нарождавшейся философии Карсавина, ее

положение в панораме современной ей русской мысли в какой-то

мере тоже можно понять по «Доктору Живаго». Вводя в роман

его главного философа, слегка загадочного Николая

Николаевича Веденяпина, Пастернак так определяет его положение

«среди представителей тогдашней литературы, профессоров

университета и философов революции»: то был «человек,

который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии,

не было с ними ничего общего»*. Эта формула емко выражает

ситуацию и самоощущение младшего поколения Серебряного

века (именно младшего: у старшего со своими

предшественниками ни темы, ни терминология нисколько не были общими).

Оно сразу оказывалось перед задачей утвердить свою

самостоятельность и новизну, восприняв, однако, общие рамки —

задачи, темы, язык — намеченного старшими миросозерцания.

В сфере философии самоутверждение выливалось в тягу к

более строгому методу, в поиски более отточенного, предметного,

энергичного стиля, а также — last but not least — ив

готовность отбросить ценности буржуазного либерализма, эпоха

которого виделась обреченной, а после августа

четырнадцатого — и рухнувшей. Павел Флоренский, Иван Ильин, Лев

Карсавин — три блестящих русских философа, почти ровесника:

все трое родились в 1882—83 году. И в их учениях, оставляя в

стороне общие места, может быть, не отыщешь никакой другой

совпадающей черты, кроме, увы, нелюбви к свободе...

Разница поколений ощущается в складе биографии

Карсавина начиная с ранних ее этапов. Мы не найдем тут

типичного для биографий «старших» глубинного кризиса, не найдем

коренной ломки убеждений, когда философ сжег бы то, чему

поклонялся, и поклонился тому, что сжигал. Не обнаружим мы

и никакого периода увлечений политикой и общественной

деятельностью, хотя еще недавно в среде русской интеллигенции

миновать подобный период было почти невозможно.

Общественная атмосфера менялась. Новую притягательность

приобретали наука и культура, где сразу во многих сферах

зарождался мощный подъем. И склонности Карсавина с ранних лет

направлены были к ученому поприщу. «Уже в старших классах

гимназии в нем явственно виден был будущий ученый»**, —

* Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Собр. соч. Т. 3. М., 1990. С. 11.

** Karsavina Т. Theatre street. London, 1930. P. 105.

Жизнь и учение Льва Карсавина 35

пишет в своих мемуарах его знаменитая сестра,

прославленная балерина Тамара Карсавина. (Эти мемуары,

«Театральная улица», написанные ею по-английски, были изданы у нас

в переводе в 1971 году, хотя, увы, большинство упоминаний

о брате оказалось при этом выпущено.) Брат и сестра были

единственными детьми, и в семействе сложилось четкое

разделение отцовской и материнской линий. Тамара, Тата, была

«папина дочка», предмет особого вниманья отца, пошедшая

по его стопам: Платон Константинович Карсавин (1854—

1922) был известным танцовщиком Мариинского Театра,

учеником корифея петербургского балета Мариуса Петипа.

А Лев «пошел в мать»: она была склонна к

размышлениям, серьезному чтению, вела тетрадки французских записей

«Pensées et maximes». Девическая ее фамилия была

Хомякова, и в семье считали, что существуют нити родства с великим

основателем славянофильства. Поэтому имя А. С. Хомякова

с раннего детства было знакомым и почитаемым для

будущего философа, и можно не удивляться, что в своих

сочинениях он высоко ставит идеи Хомякова и оказывается во многом

близок ему.

Окончив гимназию с золотой медалью, потом Историко-

филологический факультет Петербургского университета,

Карсавин становится историком-медиевистом, одним из большой

плеяды учеников И. М. Гревса, «самым блестящим из всех»,

как тот впоследствии отзывался*. Его область — религиозные

движения в Италии и во Франции в эпоху позднего

Средневековья. Получив по окончании университета двухгодичную

командировку за границу, он занимается в библиотеках и архивах

этих стран кропотливыми изысканиями по истории

францисканского монашества, а также ересей вальденсов и катаров.

Итогами этих штудий стали два больших сочинения, «Очерки

религиозной жизни в Италии XII—XIII веков» ( 1912) и

«Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках,

преимущественно в Италии» (1915). Но если первое из них вполне

отвечает привычному типу капитальной исторической монографии,

то второе никак уже не укладывается в этот тип. Сегодня мы

бы сказали, что этот труд, равно как и примыкающие к нему

статьи Карсавина, принадлежит не истории, а культурологии.

Хотя и тут перед нами изобилие фактов, живого конкретного

* См.: Карташев А. В. Лев Платонович Карсавин // Вестник РСХД. 1960.

№ 58-59. С. 74.

36 Хоружий С. С.

материала, но все это сейчас занимает автора не само по себе:

его проблема — реконструкция средневекового человека и его

мира. Выявляя и анализируя структуры средневекового

уклада, мышления, психики, он стремится с их помощью увидеть

картину прошлого не плоско-фактографически, а объемно, в

ее внутренней логике. И на этом пути он во многом

предвосхищает и подход, и выводы будущей культурологии и культурной

антропологии, впервые вводя в рассмотрение те пласты

материала и ту проблематику, что станут предметом острого

интереса исследователей во всем мире полвека спустя, в 60—70-

е годы. Вся эта его первопроходческая деятельность, надолго

устраненная из науки большевиками, сейчас начинает наконец

получать признание.

Вместе с тем и культурология — только промежуточный

этап в творческой эволюции Карсавина. Чем дальше, тем

сильней сказывается философский склад его мысли; и,

непрерывно расширяя горизонт своих размышлений, он обращается

к общим проблемам исторического познания и метода, к

философии истории — неуклонно приближаясь к области чистой

метафизики. И мы возвращаемся к тому этапу, с которого

выше начали наш рассказ, — к этапу вхождения Карсавина

в философию, когда им, как и доктором Живаго, «писались

маленькие книжки по самым разным вопросам». На дворе

стояла эпоха нэпа. Обратившись снова к роману, мы можем

живо представить себе существование и занятия философа в

нэповской России.

«В то время все стало специальностью, стихотворчество,

искусство художественного перевода, обо всем писали

теоретические исследования, для всего создавали институты.

Возникли разного рода Дворцы мысли, Академии художественных

идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич

состоял штатным доктором»*, а Лев Платонович, без

сомнения, мог бы состоять членом-учредителем, или главою секции,

или ординарным профессором. Повсеместно заводились

издательства, выпускались альманахи и зачинались журналы,

чрезвычайно редко доживавшие до третьего номера. В

половине из них были статьи Карсавина: «О свободе» и «О добре и

зле» — в «Мысли», «Глубины сатанинские» — в «Фениксе»,

«София земная и горняя» — в «Стрельце»... Эта последняя

* Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Цит. изд. С. 468.

Жизнь и учение Льва Карсавина 37

работа есть нечто единственное в своем роде: ее основная

часть — стилизация под древний мистический трактат II—

III века, частью в стихах, с изложением теогонии и космогонии

гностиков-офитов. Стилизация, однако, нарочито не

выдержана до конца, наделена рядом несообразностей и уснащена

пассажами философской лирики в духе не столько гносиса,

сколько русского символизма. К «трактату» присоединен

откровенно пародийный псевдоученый «анализ», а также комментарий,

не разъясняющий, а только запутывающий вопросы о

происхождении и сути текста. Какие неожиданные черты это вдруг

открывает нам! Склонность к мистификации, к причудливой

интеллектуальной игре, и незаурядный стилистический дар, и

таящаяся под ученостью мощная эмоционально-лирическая

стихия... И ясно, что все сближения и параллели уже

кончаются здесь. Мы добрались до «особенного», индивидуально-

неповторимого.

Коснувшись этих сторон, нам время сказать о том, что в

тот же самый период Карсавин помимо «маленьких книжек»

успевает выпустить и один основательный философский труд,

«Noctes Petropolitanae», «Петроградские ночи». Он посвящен

метафизике любви — и, таким образом, именно эта тема

становится первым разделом его нарождающейся философской

системы. К тому были веские причины, и не только в области

мысли. Последние два петроградских года Карсавина —