Автор: Петрушенко Л.А.

Теги: философские системы и концепции история философии философия

ISBN: 978-5-98281-163-9

Год: 2009

Текст

Посвящается моей жене, дочери

и внукам Наташе, Гоше и Никите

Л.А. П ЕТРУШЕН КО

ФИЛОСОФИЯ

ЛЕЙБНИЦА

НА ФОНЕ ЭПОХИ

МОСКВА • АЛЬФА-М • 2009

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского

гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 08-03-16015/д

Петрушенко Л.А.

Философия Лейбница на фоне эпохи / Л.А.

Петрушенко. - М.: Альфа-М, 2009. - 512 с: ил.

ISBN 978-5-98281-163-9

В книге дан глубокий анализ развития философской и общественной

мысли; автор остроумно связывает современный мир с эпохой

Средневековья, прослеживая историю религии, философии, науки, отношений

человека с окружающим миром, Богом и самим собой с античных времен до

нашего времени. В центре внимания автора - взгляды великого немецкого

философа Г. В. Лейбница (1646-1744), сущность, происхождение и эволюция его

философского учения. По мере чтения монографии Лейбниц постепенно

становится близким читателю, и его невольно воспринимаешь как старого друга.

Для специалистов и научных работников в области философии,

медиевистики, преподавателей и аспирантов гуманитарных вузов.

Книга подготовлена ЕЛ. Петрушенко при участии Б.О. Николаичева

и увидела свет благодаря поддержке академика А.А. Гусейнова

© Петрушенко Л.А., наследники, 2008

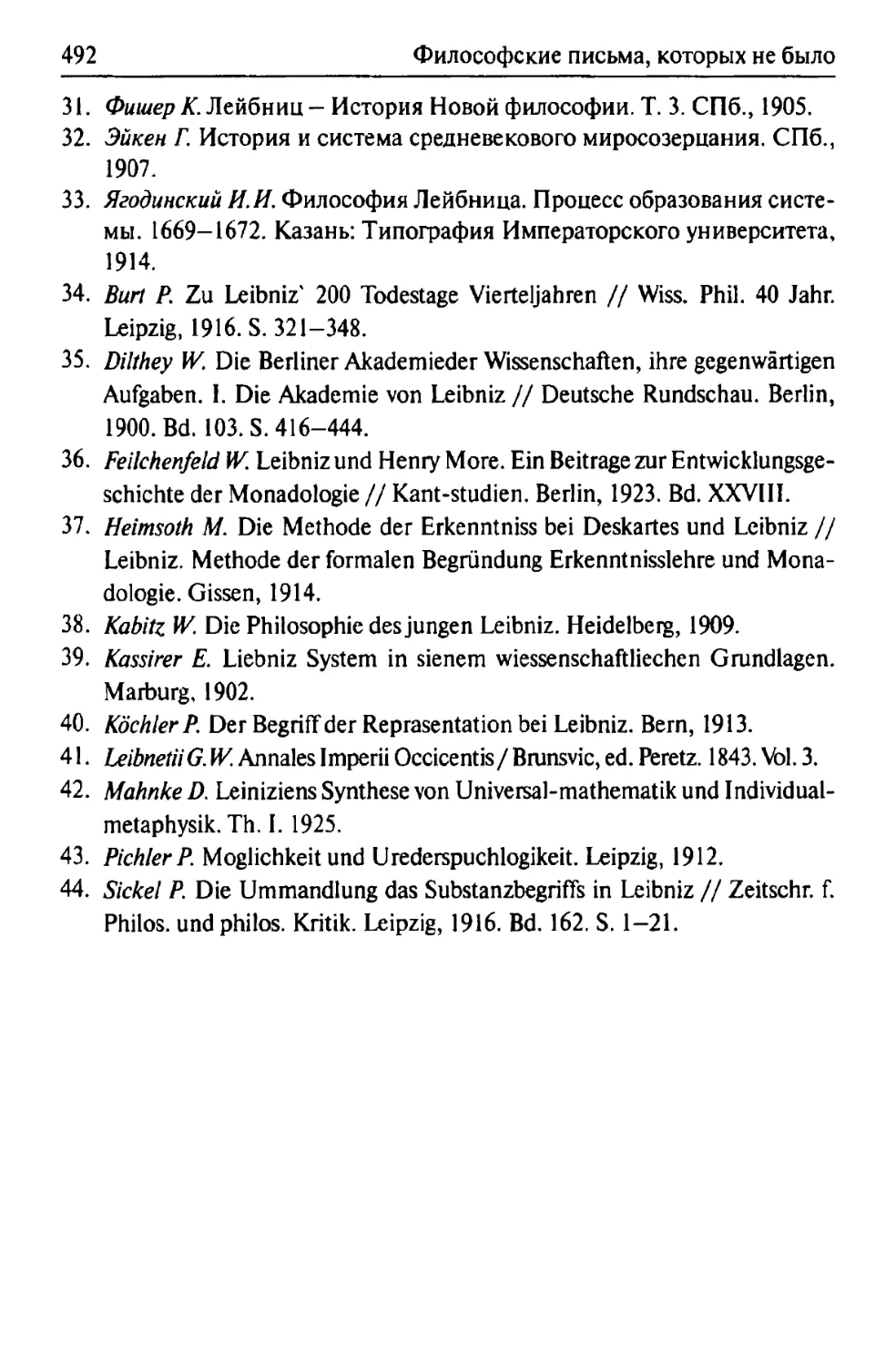

ISBN 978-5-98281-163-9 © «Альфа-М». Оформление, 2009

I IРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю работа

известного отечественного философа, одного из немногих

российских лейбницеведов, профессора Государственного

университета управления Леонида Аврамиевича Петрушенко

(1925-2004) является посмертным изданием многолетнего

исследования идей и эпохи великого немецкого мыслителя

Готфрида Вильгельма Лейбница.

Автор дает свою версию личности, мировоззрения и

философии Лейбница - философа, математика, логика,

медика, физиолога, генетика, психолога, социолога, политика,

теолога, педагога, филолога, государственного и

общественного деятеля. При этом автор размышляет не только о

Лейбнице, но и о себе, о человеке вообще, о нашем прошлом и

будущем.

Рассматривая мир прошлого в преемственной связи с

миром настоящего, автор то стилизует книгу под

свойственную писателям эпохи Возрождения и Нового времени

литературную манеру, то использует для оценки нашей недавней

современности жанр эссе, то, наконец, смешивает обе эти

формы.

По словам ЛЛ. Петрушенко, он хотел приблизить

Лейбница к читателю, сделать его близким современным людям,

полезным для понимания ими самих себя и общества,

которое они образуют. Лейбниц навсегда остался в удаляющемся

прошлом, чтобы с каждым годом приближаться к нам.

Профессор

ЕЛ. Ивановский

I IРОЛОГ

...Вселенная, какова бы она ни была, в своей совокупности есть

как бы океан.

Г.В. Лейбниц. Теодицея

...Море и небо... Вот что видишь сначала. Потом

видишь море и землю. Море разделяет небо вверху и землю внизу.

Но вначале видишь только море и небо - первую - и, так

сказать, идеальную, светлейшую, совершеннейшую и неподвижную

двойственность, исходящую от горизонта, который отделяет

темное море от светлого неба, связывая и разграничивая их, заставляя

смотреть друг в друга. Вторая двойственность, изменяющаяся,

грубая, земная и материальная, - это море в отношении ко всему

природному.

Это море и земля, которые во взаимоотношении своем

разделены всегда светлой пенистой полосой шумящего прибоя... И

гулом, на многоголосом фоне которого слышно солирующее пение

воды, белой пеной распадающейся в воздухе, шурша

надвигающейся на берег и вальяжно уползающей обратно со змеиной

медлительностью шлейфа. А там в море на нее, хлопоча и суетясь, уже

накатывается и подминает под себя новая басовито гудящая

волна, которая затем в определенный момент незамедлительно

превращается в свою собственную уменьшенную копию,

распространяющуюся на мелкую гальку вылизанной прибрежной полосы с

той же ленивой тигриной неторопливостью, с какой покрывает

пол вода из опрокинутого невзначай ведра...

Стой, стой как вкопанный пред чужим величием древнейшей

безжалостной бесстрашной мощи, которая и тебя, жалкий

червячок, некогда породила; замри, былинка, трепещущая на ветру...

Что можешь и смеешь ты, мелкое, всегда несчастное созданьице,

постоянно мечтающее о счастье и лучшей жизни, чтобы иметь

силы жить в худшей, а потому регулярно убегающее на работу утром

из своего нечеловеческого жилища-коробки, чтобы обратно

приползти в него вечером... Смешон и ничтожен колеблющийся, как

огонек свечи, слабый дрожащий ритм твоего зыбкого

существования, кажущийся жалкой пародией на тяжелый и многотонный,

8^

Пролог

могущественный и безумный, накатывающийся и

откатывающийся ритм бесконечной и чуждой нам природы...

Эта покачивающаяся колыбель всего сущего - море - как бы

одновременно мужского, женского и среднего рода. Оно походит

на себя во всех своих проявлениях, самосохраняется как одно во

всей полноте и с незапамятных времен воспринимается как

реальнейшее чувственно-физическое воплощение единства Вечности и

Самодвижения... Безграничный повсюду во всем, куда ни

посмотри, шевелящийся и в то же время неподвижный язык регулярно

показывает тебе море... Каждой мельчайшей частичке, в любой

точке его бесконечно раскинувшегося, вечно гармонично

движущегося и изменяющегося, массивного и сморщенного как у слона

тела, присуще решительно все то же самое, что и ему в целом. Во

всем везде себе родное, оно и само себя движет, волнует,

накатывает вечно одним и тем же повторяющимся усилием волны на

берег, и через определенные промежутки времени ритмично

повторяющимся гулом и острым шипеньем выражает беспрерывную

досаду на невозможность разгуляться на прибрежной полосе с той

же адской мощью, как на воле вдали от берега, ибо чем ближе от

горизонта ты переводишь свой взгляд к земле, тем лучше видно,

как беспокойная титаническая мощь его становится все слабее и

слабее, дробясь на бесчисленные частички, всасываясь и

пропадая в мелких камешках на берегу... Но и сама эта беспрестанно

повторяющаяся в своем трагическом постоянстве и убогом

однообразии скучная смерть его частичек никогда не смеет и не сможет

исчерпать, остановить и убить его.

Вечно живое, волнующееся, беспокойное, самодвижущееся,

оно отдает, предает себя земле; чтобы сохраниться, выжить,

стремясь в своем вечном и бесконечном, замкнутом на себя круговом

движении к своей неизвестной цели, решая миллиарды лет свою

непонятную нам и поставленную им самому себе задачу...

Целует ли оно землю? Плюет ли на нее? Или кусает и шипит в

бессилии своей неимоверной силищи? А, быть может, и то, и

другое, и третье?

Но в любом случае каждой частичкой себя и силы своей, своего

самодвижения оно говорит нам: «Я - не вы!..» Это в той же мере

отталкивает нас от него, в какой притягивает к нему, вынуждая нас

понять его, сделать своим, частичкой человечества, подчинить

себе, употребить. И это проявление нашей с ним общности, единства

в страшной борьбе двух миров, двух стихий неизбежно всякий раз

Пролог

9

выражается в нашем индивидуальном страхе и восхищении пред

ним, нами непокоренном, в постоянных поэтому и ничтожных

наших выражениях своей любви к нему... Но что знаем, что можем

знать мы, жалкие твари, вышедшие некогда из его лона, и теперь,

стоя пред лицом его, невольно притихшие от своей близости к

великой и могущественной, чуждой и одновременно родственной

нам гармонии?

Не такова ли и гармония мира, предустановленным приливом

бесконечного множества всевозможных событий, человеческих

судеб, в счастье и несчастье, зле и добре колышащегося между Небом и

Землей? Разве не совершенно так же относимся мы и к движущемуся

назад и вперед человеческому океану, людскому морю общества,

разве тем же самодвижением убаюканные на груди его не трепещем

мы, несчастные живые комочки, от ужаса, страха и любви к нему и

порожденные им не уходим по смерти на дно его? И не есть ли

гармония морской и человеческой стихий лишь одно из бросающихся в

глаза явных бесчисленных проявлений и выражений всеобщей

сокровенной мировой гармонии, предустановленной самою собой, то

есть богом?..

А не есть ли это море - ты сам и дела, возможности и силы

твои? Разве оно не то, чем ты хотел бы стать? Человечество давно

уже желает осуществить «возвращение человека к самому себе как

к человеку общественному, т.е. человечному» (К. Маркс). Но тогда

все зависит от тебя, совсем не знающего самого себя.

Станешь ты тем, кем захочешь и сможешь.

Только не лепи себе по образу и подобию своему

общественно-политических, религиозных и иных кумиров из песка и глины,

крови и злата. Не держись за государей своих, не растекайся пред

ними, не верь никаким иконам и не поклоняйся им. Ибо

потеряешь тогда всякую совесть и доброту, любовь и мощь свою.

Забудешь навсегда, кто ты есть и где путь твой к самому себе, к Морю

твоему.

ЕБЕ

Тебе, славный и ученейший муж, Готфрид

Вильгельм Лейбниц, посвящает сей труд твой жалкий

комментатор, о котором только и можно сказать, что для такого

драгоценного бриллианта, каков Ты, великий и

несравненный философ, нужна была бы оправа получше... Но не суди

строго: что мог, то сделал.

Добавлю, что еще ранее рукопись эта в качестве Главы

под нумером «семь» входила в мой magnum opus, мою книгу

о Лейбнице, которая, признаюсь, и без этой Главы была

объема чрезмерного. А потому возжелал я издать сию Главу от

непомерно разбухшей книги - отдельно. Но не предвидел,

что число «семь» уже успело привыкнуть к сей Главе, и

наоборот. А ведь число это, коим помечена была бывшая Глава,

таинственно, неприятно и омерзительно до невозможности,

как учил о том норманнский оккультный граф Луи Хамон.

А ученик его, ДжХ Бренан, в своей книге «Оккультный

рейх» сообщил, что, над именем выродка Гитлера числовой

анализ проделав, то же число «семь» получить можно,

Окромя того, «семь», согласно «Диалогам о чудесах» глу-

бокомысленнейшего Цезария Гейстербахского, есть, что

всем известно, «число девственности», и это как нельзя

лучше характеризует нынешнее несчастливое состояние и

практического применения системного образа мыслей, или

«системного подхода», и его внедрения в различных

отраслях современного производства в условиях ничем не

заполненного экономического пространства, и еще более

несчастливое положение книги моей о Лейбнице, которая, увы мне,

так и не увидела свет.

I ПРОЛОГ К ЭПОХЕ

Все сдвинулось

Море - это живое, реальное воплощение

единства (тождества) и противоположности частного и целого, системы

и подсистемы, отдельного и общего, многого и одного, средств и

цели, материи и формы, атомов и пустоты - играло, по моему

мнению, большую роль в мировоззрении и жизни Лейбница, в его

философии и системно-диалектическом образе мысли:

«...Вселенная, какова бы она ни была, в своей совокупности есть как бы

океан». Интересно, когда мысль эта пришла Лейбницу в голову?

Во время его морских путешествий в Лондон и Гаагу, или же когда

он гулял в свои последние годы по морскому побережью в

Бад-Пирмонте, быть может, вместе с царем Петром? Недаром

Лейбниц так часто сравнивал с гулом морских волн свои «petites

perceptions», незаметные восприятия... Уже само Средневековье,

на излете которого жил Лейбниц, походит на гигантскую морскую

волну, на знаменитый «девятый вал», который начал зарождаться

страшно давно; уже в VII—VIII вв. стереотипным присловьем

хроник и грамот было: «Ныне, когда уже близится конец мира и растет

его разложение...» А разве сегодня мы не можем сказать того же?

Средневековье - очень широкое и многостороннее явление и

понятие. Под «средневековым миром» я понимаю прежде всего

религиозные мечтания, образ жизни и действий людей

Средневековья, Возрождения и социальных утопий XVIII в. Разумеется,

между этими тремя внутренне очень различными эпохами есть

большая разница. Но в известном отношении и смысле это «все

равно "Средневековье"», рассматриваемое совместно с его, так

сказать, последствием, остаточным эффектом, социальным

генезисом; это все равно некий феномен, имеющий свою общую

всем этим трем историческим эпохам сущность. Иначе почему

он так, почти регулярно вновь и вновь в «годину бед

человечества» появляется, а затем исчезает? Разве сегодня не Второе

Средневековье?

12

1. Пролог к эпохе

Средневековый мир, как несчастье, неизменен в своей

изменчивости, подобно морям или океанам, которые различаются

своими размерами, очертаниями, глубиной, чистотой и иными

показателями, но суть их неизменна во времени и пространстве.

Сегодня она та же, что миллионы лет назад, и пребудет такой впредь

при всех своих изменениях, подобно материи, которая изменяясь,

остается сама собой. Таков и средневековый мир, который был,

есть и будет. Он как бы исчезает, проходит, но на самом деле

остается, опускается куда-то в глубины общества и человека, но по

непонятным еще законам в свое время необходимо поднимается

наверх и невероятным грохотом и обвалом океанского девятого вала

напоминает всем о себе: «Я пришел!»

Средневековый мир похож на море или океан и тем, что в нем

борются два основных подводных течения - земное, человеческое

и великое, божественное. Они непомерно выказывают себя

противоположным образом - земным либо сакральным, комическим

либо трагическим, жизнью либо смертью. Границы их текучи,

каждое плавно переходит в свою противоположность, сливаясь с

ней и утрачивая всякое различие, подобно волнам. Великое,

снижаясь в уме средневекового человека до земного, подымает земное,

снова превращая его в великое; они то смешиваются,

отождествляясь, то, взаиморазливаясь, становятся антагонистичны...

Средневековый мир - странный, какой-то гротескный,

парадоксальный, внутренне антиномичный и двойственный.

Историки видят в этом особенность Средневековья и присущего ему

«силового поля действия «гротескного мышления», которое насквозь

символично, а потому сегодня столь же малопонятно, как язык

современной математики невежественным в ней людям. Но

гротескность его отнюдь не является чем-то старческим,

маразматическим. Средневековый мир многообещающ, оптимистичен,

самонадеян. Рождение нового мира, творческое брожение юных

максималистских сил, рвущихся к давно желанной свободе,

угадывается в грубом, простом и наивно диковинном, как сосуд

алхимика, Средневековье. В этом смысле средневековый мир сродни

современному, преемственно связан с ним, как игра детей с трудом

взрослых. Тем самым становится понятной необходимость его

гротескного характера: «гротеск в искусстве, - писал литературовед

Л.Е. Пинский, - родствен парадоксу в логике», а последний имеет

в науке вообще (а не в одной логике) большое эвристическое

значение: обычно из него рождаются важнейшие новые проблемы и по-

Вес сдвинулось

13

становки вопросов. Так и в гротескности, доходящей до

чудовищности, странности средневекового мира, особенно Возрождения

как его заключительного аккорда, явно ощущается высочайшая

значимость Средневековья для всей последующей истории

Европы, для ее будущего и судеб всего мира; несется к нам ветер новых

решений, прежних в своей основе. И с ветром этим доносятся

слова: «Не забывай, кто ты есть и где путь твой к самому себе и к твоему

обществу, капелькой которого являешься ты, так же похожий на

него своей раздвоенностью, как и оно, общество, сходно с морем

благодаря своим, периодически каждый раз в пучинах общества

возникающим, воздвигающимся и затем ниспадающим, гибнущим

социальным и индивидуальным разладам между делом и словом,

между уже изменившимся общественным бытием и его

общественным сознанием, сохраняющимся до поры до времени

неизменным».

И так же, как на море легкая ласковая рябь предвещает порой

волнение огромной массы воды, а приходу большой, опасной

волны непременно предшествуют, как бы подготовляя ее, более

мелкие волны, являющиеся точными уменьшенными, слабыми и

безобидными копиями большой, так и в обществе очень давно, еще в

язычестве, задолго до христианства предвестниками переворота в

нем стали мелкие безобидные жизненно практические,

различающиеся между собой изменения, которые превратились потом во все

более явные полярности, а позднее в такие религиозные антитезы,

как, например, свет и тьма, божественная серьезность и

дьявольская смешливость, ортодоксальное идеологическое учение

римской церкви и ее опредмеченная, материализованная духовность в

виде этости, т.е. «святого вещизма» (чудотворные иконы, обряды

и т.п.).

Кто мог предположить, что уже эти, унаследованные от

Средневековья полярности и антитезы, проходящие красной нитью

через все Средние века вплоть до середины XVIII в., являются

пусть формальными, поверхностными, но все же свидетельствами

происходящих в это время подспудных изменений, которые

постепенно и незаметно привели весь христианский мир к грозному

и опасному для церкви перевороту, к расколу римской церкви на

католиков и протестантов (к последним принадлежал и Лейбниц).

Кульминационный пункт развития этих полярностей, или

антитез, пришелся как раз на период жизни Лейбница ( 1646-1716), а

точнее, на отрезок времени примерно от 1680 до 1715 г., когда, по мне-

14

1. Пролог к эпохе

нию некоторых современных нам зарубежных исследователей, на

европейском континенте происходил кризис общественного

сознания. «Смотри, все обновилось!» Эти слова из Библии вполне

соответствуют европейскому обществу от начала XVI и до середины

XVIII в. Его внутренняя сущность, по выражению одного из

историков-медиевистов, противоречиво как никакое иное, его история

состоит во все более глубоком раскрытии собственных противоречий.

Его трагедия - в их неразрешимости, его конец - в их антагонизме.

Здесь поется

(под гитару и В. Высоцкого)

На вас сегодня мы глядим издалека:

- Что значит, папа, «средние века»?

- Ах, это, дочь, когда людям совсем невмочь,

Ибо невежество царит, а церковь угнетает,

Наук все нет и нет, и всюду мрак ночной...

Еще не скоро в нем луч света засверкает.

Говорят, рассказывают и повествуют

о Средневековье сзади и спереди

Средние века ушли безвозвратно. Увы, никто

теперь не интересуется цветом соплей Демона и тем, болезненно ли

соитие с инкубохм... Однако же «и никто, пив старое вино, не

захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше» (Еванг. от Луки,

5:39). Можно утратить средневековые добродетели и не

приобрести новых.

Меня утешает, что Средневековье никогда не повторится.

Очень грустно лишь, что оно всегда с нами. «Праздник, который

всегда с тобой»... Oculos habent et non videbunt?.. «Имея очи, не

видите? Имея уши, не слышите? И не помните?» (Еванг. от Марка,

8:18). Помнится, евангельский оборот этот был использован

Берией в речи на смерть Сталина. «Средневековье, - говорил

А. Франс, - кончилось только в учебниках истории, которые дают

школьникам, чтобы забить им головы».

Вызывая к себе то особое снисхождение, которое мы часто

испытываем к несчастливым семьям или матерям-одиночкам,

феодализм, подобно им, обычно тоже кажется нам чем-то

неповторимым, уникальным, эпохой-одиночкой. Но не объясняется ли эта

неповторимость именно тем, что он каким-то образом

необходимо «повторяет» то, что уже существовало, окутанное изидовой за-

Все сдвинулось

15

весой мифологии, что уже было до возникновения достаточно

развитого положительного знания и изобретения письменности?

Если смотреть назад, то феодализм, как и Средневековье, в

известной мере является «отрицанием отрицания»

первобытнообщинного строя, особенности и сущность которого лежат вне

писаной истории.

Ранний брак между первобытным обществом и древней

мифологией был столь же неудачен, как и поздний брак средневекового

общества с религией - более молодой родственницей мифологии. Оба

они были сначала союзом по любви, прежде чем, как это часто

бывает, превратиться в свою противоположность. И, подобно

первобытному и античному строю, средневековый тоже представлял собой

закономерно возникший на их основе некий фазис умственного

развития общества, по-итальянски вынашивающий до поры до времени

идею желанного развода, освобождения от все более сковывающей

его развитие устаревшей религиозно-схоластической оболочки.

Вечно ли я буду рабом?

Мчитесь ко мне, буря и гром!

Сердце мое, гибни в огне!

Полночь и свет, будьте во мне!

К.Д. Бальмонт

Если смотреть вперед, то Средневековье и Возрождение

соприкасаются друг с другом, как тень со светом. «Познай, где свет-

поймешь, где тьма», - писал A.A. Блок, А, может, и нет между ними

никакой разницы?.. Теологическая антитеза света и тьмы - яркий

социальный символ раздвоенности всего средневекового общества.

Говорят, рассказывают и повествуют

о свете и тьме

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло...»

В древности «свет» и «тьма» противопоставлялись

друг другу в качестве «бытия» и «ничто». Причем синонимами

«тьмы» служили: «тень», «пустота» и даже «молчание». В

восточной (китайской и японской) интерпретации под «ничто»

понимался качественно иной тип связей, противоположный тому,

который присущ «бытию». В таком не пустом, необычном для нас

«ничто» все вещи обретают свою собственную истинную природу.

16

1. Пролог к эпохе

В античную эпоху аналогами света и тьмы были соответственно

демокритовы атомы и пустота, платоновские мир идей и мир

вещей, а в феодальную - «град божий» и «град земной».

В последние годы слово «тьма» (черное) неожиданно получило

новое физическое толкование, по содержанию напоминающее

его прежнее, древнее восточное: из такой материальной области,

как «черная дыра», ни излучения, ни частицы не могут прийти к

астрофизическим приборам или к сетчатке глаза, ибо, по

уверению ученых, из «черной дыры» ничего не выходит и в принципе

выйти не может. Вот какая это дыра! Но зато все туда, говорят,

может ухнуть... «А впрочем, - отмечал А.И. Герцен, - нельзя

отрицать, что свет разума все больше и больше рассеивает тьму

предрассудков... Всего досаднее, что людям недосуг и они рано

умирают, - только начнет в ум входить человек, глядишь, а уже и несут

его на кладбище».

Противопоставление света тьме проходит через все

Средневековье в характерной вообще для мышления средневековых людей

символической форме. Нести зажженную свечу во время

процессии - это символизация несения самого Христа. «В свече, -

разъяснял некогда своей пастве символ архиепископ Пизанский Фе-

дериго Висконти, - три составных части: фитиль, воск и огонь.

Они означают душу, плоть и божественность Христа... Фитиль

означает смирение, воск - целомудрие, а огонь - любовь».

Сегодня «Тело Христово» — это название морально уже

устаревшей американской ядерной лодки.

Здесь поется и рассказывается

о свечке

Свеча, светя другим,

Сама всегда сгорает.

Тонкой свечки белый свет

Лишь борьбы жестокой след;

След борьбы с бездушной тьмой

И огня - с самим собой.

Что темно - свет озаряет,

Что мертво - то оживляет

Тех из нас, кто в тьму ушел,

В путь последний провожает;

Тем, кто жив, о тех, кто жил,

Он собой напоминает...

Сказано до нас: «И зажегши свечу, не ставят ее

под сосудом, но на подсвечнике, и светит она всем в доме» (Еванг.

Все сдвинулось

17

от Матфея, 5:15); «Никто зажегши свечу не ставит ее в

сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие

видели свет» (Еванг. от Луки, 11:33); «Светильник тела есть око;

итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; а

если оно будет худо, то и тело твое будет темно» (Еванг. от Луки,

11:34). «Если тело твое все светло и не имеет ни одной темной

части, то будет светло все так, как если бы светильник освещал тебя

сиянием» (Еванг. от Луки, 11:36). «Так да светит свет ваш перед

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы

Отца вашего Небесного» (Еванг. от Матфея, 5:16). Но есть три

слова, что бесконечно выше протухшей набожности этих цитат:

«Горит свечи огарочек...»

В символическом противопоставлении света тьме

выражаются фундаментальные противоречия Средневековья и эпохи

Возрождения. Энгельс был совершенно прав, утверждая, что «свет и

тьма являются, несомненно, самой кричащей и резкой

противоположностью в природе, которая, начиная от четвертого

Евангелия (Библия, Евангелие от Иоанна, гл. 1) и кончая Lumières

(Просвещением) XVIII в., всегда служила риторической фразой для

религии и философии». Но за этой фразой можно разглядеть,

пожалуй, не столько догадку о существовании всеобщей

противоречивости в природе, сколько зарождающееся ощущение этой

противоречивости на земле, а следовательно, и на небе; в учении

церкви, а значит, и в обществе. Например, слова Исайи (V, 20)

«Горе тем, которые... тьму почитают светом, и свет тьмою...»

великий революционер XVI в. Томас Мюнцер толковал как

направленные против «господ и князей», считающих все на свете своей

собственностью, ибо о них сказано: «Me minavitet adduxit in

tenebras et non in lucem» («Грозил мне и привел меня во тьму, а не к

свету» (лат.)), а также: «Устами чтут меня, сердце же их далеко

отстоит от меня»; или: «Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть

ли тьма?» (Еванг. от Луки, 11:35).

Свет столь же органически связан с тьмой, как бог с сатаной.

Недаром, по Плотину, свет и есть бог, а одно из имен дьявола -

Люцифер. Перестать светить или гореть, значит быть поглощенным тьмой,

попасть в лапы князя тьмы, дьявола, перейти на позиции сатаны. Но

если и есть в этом что-то сатанинское, то оно заключается в

дьявольской консервативности понятий «сгорать» и «погореть», дошедших до

наших дней. Связанные в языческие времена с кормильцем-огнем,

они актуальны и в наши дни: «А где этот, как его, что сидел здесь? -

18

1. Пролог к эпохе

Он сгорел на работе» (из разговора). Погореть легче. Не потому ли

чувственно-физическое «сгореть» давно уступило первенство по

своей социальной значимости более отвлеченному и современному, но

не менее реальному по своим последствиям «погореть»?

...Среди рекламных плакатов, которые Гитлер писал в Вене в

1912-1913 гг., перебиваясь случайным заработком и ночуя в

ночлежке, был плакат «Покупайте свечи!», на котором изображен св.

Николай с пестрыми свечами в руках. Но гитлеровская реклама не

имела успеха. И немудрено: согласно народному поверью, пламя в

таком крайне негативном обществе, как ад, не дает света. Поэт

В.Ф. Одоевский вспоминал о бале, на котором был: «Свечи

догорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся

туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что плывут не люди...

в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и

пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... Но в зале ничего

этого не замечают... все пляшет и беснуется как ни в чем не

бывало». Сам А.Я. Вышинский заметил: «Известно, наконец, что папа

Климент II был убит при помощи дыма от отравленной свечи...»

Средневековому обществу - средневековые средства.

Присущее Средневековью противопоставление света тьме

наиболее ярко разгорается в период Возрождения. В конце этой

эпохи колеблющегося единства Средневековья и Нового

времени, тьмы и света, явного и сокровенного, находится Лейбниц.

Наш герой, по мнению одного из его биографов, «часто говорит о

божественном свете, под которым разумеет полное согласие

нашего совершенного знания о божественном разумении». В своей

«Теодицее» Лейбниц часто употребляет слово «свет» (Lumière),

которое «заимствовано из Нового Завета, откуда перешло к

св. отцам и затем к схоластикам; оно означает истинное знание

вообще, главным же образом истинное знание религиозных

предметов, сообщенных человечеству посредством сверхъестественного

откровения и усвояемых нами естественными силами души при

посредстве благодати». Из сказанного К. Истоминым,

православным переводчиком «Теодицеи» Лейбница на русский язык,

следует, будто бы наш герой вкладывает в понятие «свет» теологическое

содержание. На самом деле это понятие получило у Лейбница

совершенно новое, общественно-научное звучание. Он понимал

под ним всеобщее, совершенное, истинное, практически нужное

людям, а потому божественное знание. Он понимал также, что

получение и применение их, а следовательно, просвещение, невоз-

Все сдвинулось

19

можны вне светской придворной жизни. Поэтому понятие «свет»

при Лейбнице уже настолько изменилось, что утратило эпитет

«божественный» и превратилось просто в сокращенное,

метафорическое обозначение знания, ума. Появилось и доселе

неизвестное теологии чувство относительного, преходящего характера

истинного знания, и отчаяние от той высокой цены, которую

вынужден платить тот, кто им владеет:

Так догорай, огарок!

Что жизнь? - Тень мимолетная, фигляр,

Неистово шумящий на подмостках

И через час забытый всеми, сказка

В устах глупца, богатая словами

И звоном фраз, но нищая значеньем...

У Шекспир. Монолог Макбета.

Находясь в Лондоне и тоскуя по нежно любимой родине,

Бруно, которого позднее сожгут на площади Цветов в Риме, писал:

Se la farfalla al suo splendor ameno

Vola, non sa ehe fiamma al fin discara

(Вот мотылек летит к сиянью света,

Не зная, как ему опасно пламя.)

Слово «свет» в смысле «знание» как стимул к собственному

развитию и совершенствованию употреблял и католик Антуан Арно,

безуспешно стремясь обратить своего друга-протестанта Лейбница в

свою веру. Не помог Арно даже специально составленный им с этой

целью для Лейбница трактат «Светильник» (или «Будильник»),

наподобие весьма популярного вплоть до XV в. трактата «Светильник»

(Elucidarium) Гонория Августодунского. К этому времени свеча

давно уже перестала быть потусторонней идеей. Теперь она не столько

абстрактный Христос, не символ, а живой, вполне земной и

реальный человек: конкретная индивидуальность, личность, во многих

случаях сама, без подсказки сверху пытающаяся успешно

разобраться и распорядиться своей жизнью и разумом, знаниями.

Теперь не человек для света, а свет для человека, и вместо света

и тьмы - отдых и труд. «Природа сотворила день, чтобы мы

развивали свои силы, трудились и чтобы каждый занимался своим

делом, - писал Ф. Рабле. - А чтобы нам было удобнее, она снабдила

нас свечой, т.е. ясным и радостным солнечным светом. Вечером

20 1 • Пролог к эпохе

она постепенно его у нас забирает и как бы говорит нам: "Дети! Вы

народ славный. Довольно трудиться! Скоро ночь. Пора кончать

работу, пора подкрепить свои силы добрым хлебом, добрым

вином, вкусными кушаньями, а потом, немного порезвившись,

ложитесь и спите, чтобы наутро веселыми и отдохнувшими снова

приняться за работу"».

Теперь проблема света и тьмы оборачивается и поныне всех

волнующим вопросом соотношения личного и общественного:

«Должен ли человек "гореть", т.е. жить, для себя или для других?»

В глазах Средних веков ересью был уже сам этот вопрос. Тезис

«жить для себя» - это уже не Средневековье, а эпоха становления

капиталистического общества. Поэтому сам вопрос, а тем более

положительный ответ на него свидетельствует о конце

Средневековья, знаменует особый приход Нового времени.

Говорят, рассказывают и повествуют

о смехе всерьез и смешной серьезности

Сама эпоха Лейбница - это граница не только

света и тьмы, но также смеха и серьезности (как отрицания смеха),

единство которых является одним из выражений вообще

присущей этой эпохе двойственности и существенной чертой этики и

культуры позднего Средневековья.

Смех божествен в своем безбожии и, будучи наиболее

безбожным из всего божественного, он насквозь демократичен, а заражая

всех, уже поэтому является подлинно величественным. И

эффективным, ибо если страх, сотворив богов, вознес их в два скачка -

сначала на Олимп, а потом на небо, то смех одним разом

низвергнул их с небес обратно на землю. Наиболее безбожное,

демократичное и величественное должно быть и наиболее естественным для

нас, людей, и это было подмечено давно. В начале XI в. Ноткер

Губастый, давая вслед за Аристотелем и AM.С. Боэцием определение

человека, указал натри его качества: существо разумное, смертное,

способное смеяться.

Каждое событие и явление всенепременно в свое время

вызывают смех. Он никогда специально не ищет себе предмета

осмеяния, и для него нет и не может быть ничего святого, писал Герцен.

«Смех одно из самых мощных орудий разрушения... От смеха

падают идолы, падают венки и чудотворная икона делается

почернелой и дурно нарисованной картинкой». «Если низшим

позволительно смеяться при высших или если они не могут удержаться от

Все сдвинулось

21

смеха, тогда прощай чинопочитание. Заставить улыбнуться над

богом Аписом - значит расстричь его из священного сана в

простые быки». «Смех - одно из самых сильных орудий против всего,

что отжило и держится бог знает на чем, важной развалиной,

мешая расти свежей жизни и пугая слабых». Истинный смех всегда

выжигает самую сущность высмеиваемого, уничтожая свой

объект вообще, целиком; его эффект гораздо больше его причины. Он

по натуре слишком добр или зол, свободен и величествен, чтобы

быть архиточным, формальным и ограниченным, поверхностным

или локальным; чтобы нелепо придираться к мелочам. Он не

делает этого из страха стать ограниченным, односторонним,

превратиться в свою противоположность - нечто очень серьезное или по

крайней мере занудное и скучное. «Становясь все нелепей,

уподобишься божеству; ведь от смешного до великого - один шаг»

(Г.К. Честертон).

Истинные смех, веселье, радость не только разрушают, но и

созидают. Они всегда способствуют вызреванию в обществе

новой, локальной или общей оппозиционной программы по тому

или иному вопросу, в данном случае - антифеодальной системы

оценок и ценностей. Смех обнажает ограниченность и недостатки

любого общественного строя или социального института,

события или явления. В 1930-х гг. литературствующие

конъюнктурщики, зарвавшись от желания угодить власть имущим, неожиданно

оказались правы, утверждая, что в условиях диктатуры

пролетариата и позднее сатирическая традиция «оборвалась», что она

«вредна рабоче-крестьянской государственности», что понятие

«советские сатирики» заключает непримиримое противоречие и

так же нелепо, как понятие «советский банкир» или «советский

помещик». Уже тогда социально нелепое и сознанием отвергаемое

становилось социальной реальностью. Все годы советской власти

у нас были советские баре, барыни и барчуки. В эти годы, как и

сегодня, «жить стало легче, жить стало веселее».

«Ребята, давайте жить весело. Давайте снимем потребности, и

всем будет смешно» (А.И. Райкин). Народный смех никогда не

смешон негодяям, дуракам и посредственностям, мошенникам и власть

имущим. Смех, веселье, радость выше интересов господствующих

классов антагонистического общества; они всегда естественны,

сродни разуму и, следовательно, революционны, пока связаны с

самой сущностью человека, с его верой в истину и справедливость,

22

1. Пролог к эпохе

в непреходящие человеческие ценности, ибо это ценности

революционно настроенных людей.

Смех, веселье, радость - это такие смертные,

самоисчерпывающиеся по своей форме и проявлениям выражения

естественных человеческих чувств, которые одновременно бессмертны,

неисчерпаемы по своему существованию, будут жить, пока есть

общество, и, следовательно, прогрессивны. Напротив,

напыщенность, чопорность, ханжество и т.п. - это такие

неисчерпаемые по своей форме и проявлениям, связанные с безверием,

искусственные, насильственно удерживаемые выражения

серьезности, которые внешни, чужды человеческому существу и,

следовательно, противоестественны и реакционны. Серьезность в этих

выражениях - сестра безумия, утверждал Честертон. Все эти

безобразные наросты способны даже после исчезновения

породивших их условий и причин так или иначе самопроизвольно

увеличиваться и разрастаться, превращаясь в нечто столь же

самодовлеющее и самостоятельно реальное, как и совершенно

беспочвенное, неразумное и страшное. Смешные сами по себе,

эти человеческие маски сами по себе не исчезают - их срывают

насильно. Вместе с головой.

И втом, что классовому противостоянию крепостных и

феодалов соответствовало морально-психологическое противостояние

смеха и неестественной серьезности, есть что-то закономерное и

по-человечески в высшей степени справедливое. Засилье

серьезности всегда, особенно в XVII в., было оплотом сил тьмы -

социального консерватизма, регресса. Но оно же было ярким

свидетельством слабости власти официального мира и его церковно-го-

сударственной системы ценностей. Эта слабость выражалась в

вынужденном допущении празднеств, которые прорывали

нависшую над обществом пелену общепринятой серьезности. Тогда эта

власть как бы приостанавливалась. Исключительно лишь на

время праздника миру разрешалось выйти из обычной колеи. Этим

относительным и условным выходом был смех - глубоко

человеческий и естественный протест народа против окостеневшей

социальной иерархии, мелочной корпоративности, вечной оглядки

на Град божий и его приспешников, против своих

непосредственных угнетателей и обидчиков.

Да, гомерический хохот и счастливый смех народных масс в дни

карнавалов противостояли (вопреки мнению М.М. Бахтина, лишь

относительно, а не абсолютно) скучной серьезности официального

Все сдвинулось

23

мира средневековой аристократии и дворянства, как сокровенное

противостоит явному, дьявол Богу, а тень свету. Но это

противостояние не было равноправным. Смех - открывающаяся людям

того времени редкая, преходящая и формальная (абстрактная)

возможность стать «калифом на час», т.е. самим собой; возможность

как бы перейти в мир с другим пространством и временем, с другой,

антифеодальной системой ценностей. Смех и радость народных

праздников лишь кратковременное, условное самоочищение;

украденное у Господа и господ относительное самоосвобождение;

опьяняющий глоток кислорода в отравленной религией и

государством социальной атмосфере. Увы, мир и на время празднеств и

карнавалов оставался подвластным правителю и сотворенным

Богом; для верующих этот воображаемый ключ и по сей день торчит в

своде мироздания. Поэтому смех никогда не был и не мог быть

достаточно существенным орудием преобразования социальных

условий жизни, истинным выходом народа из «обычной колеи» его

нужд и бедствий, из его тяжелого положения.

Это был смех сквозь слезы; стоны, прерываемые смехом;

рыдания, заглушаемые хохотом. Таков, например, смех Рабле. Он

трагичен, ибо история не оставляла его обществу выбора. В лице

Рабле «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым»,

утверждали классики марксизма. Ах, однако в то же время плача от

утраты этого, столь родного, привычно-мерзкого «прошлого» и от

страха, перед неведомым, чуждым, но радостным «будущим»,

которое, оказывается, уже наступило, уже превратилось в

«настоящее», уже есть - вот оно...

Это план пророка, ощущающего объективное остроумие и

иронию Истории, молча демонстрирующей тому, кто видит,

внезапно раздвоившуюся, расползающуюся под ногами эпоху;

простодушного, который, лишь очутившись на полу, наконец-то

осознает, что уселся между двух стульев... Это смех человека,

обманутого своим обществом... в которое он так верил и которое

оказалось совсем не тем, за кого себя выдавало.

Это смех бунтовщика, не могущего и не желающего

примириться с официально предложенной ему необходимостью выбрать

одно из двух зол, а потому осмеявшего саму конформистскую

возможность такого выбора. Знаменитое «Пей!», произнесенное

богиней Божественной Бутылки, означает «Так существуй! Или

«будь», «находись» в этом состоянии, «живи настоящим днем», оз-

24

1. Пролог к эпохе

начает «На-стоящее!», «хватай» его, ибо только настоящее в этом

положении общества есть действительно что-то стоящее.

Это стон человека Возрождения, не знающего, что это такое и

куда от него деться, но отчетливо осознающего всеразрушающий

смысл происходящего. «...Всякая определенность и завершенность,

доступные эпохе, - писал Бахтин, - были в какой-то мере

смешными, ибо были все же ограниченными. Но смех был веселым, ибо

всякая ограниченная определенность (и потому завершенность), умирая

и разлагаясь, прорастала новыми возможностями». Цель Рабле -

развеять атмосферу нудной, мрачной и лживой серьезности,

господствующую в обществе, сделать мир и его явления ближе,

доступнее человеку, т.е. в конечном счете облегчить последующее

социальное преобразование.

Остроумие по существу представляет собой универсальный

для всех времен и народов метод выявления диалектических

противоречий, имманентных вещам, процессам и событиям

объективного мира, в том числе социального. Смех помогал

выворачивать наизнанку мир Средневековья. «Смеющееся

Средневековье, - писал Бахтин, - антитеза его официальному миру». Еще

«Гете понимал, что односторонняя серьезность и страх - это

чувство части, ощущающее себя в отрыве от целого». Поэтому

средневековая знать, можно сказать, не смеялась. Знать, ей было не

смешно. А, может, она смеялась «про себя»?..

Суровость Средних веков иссушила души верующих. Даже

XVII в. вплоть до первой половины XVIII в. не смеялся и очень не

хотел смеяться. Никто никогда не видел, чтобы веселье, чужое или

собственное, могло когда-либо заставить английского поэта Попа

рассмеяться, и даже великий сатирик Дж. Свифт «упорно

подавлял в себе всякую наклонность к смеху». Так же французский

писатель и секретарь Парижской академии наук Б .Л .Б. де Фонтенель

«никогда не смеялся, он только улыбался». В комедии У. Конгрива

«Двоедушный» ( 1694) лорд Фрот говорил: «Человеку высшего

звания меньше всего подобает смеяться, настолько это вульгарное

выражение чувства; смеяться может каждый». В общем,

дворянское, образованное общество по крайней мере на словах

утверждало:

Пора мне стать серьезным, ибо смех

Сурово судят ныне. Добродетель

И шутку над пороком ставит в грех...

Дж.Г. Байрон. Дон Жуан

Все сдвинулось

25

Причину столь странного для нас отношения к смеху

объяснил лорд Ф.Д.С. Честерфилд в одном из писем сыну: «...Я так же

хочу и могу веселиться, как и всякий другой, но... с той поры, как я

стал жить в полном разуме, никто никогда не слышал, как я

смеюсь... Низок и неуместен смех. Я не говорю уже о сопутствующем

ему неприятном шуме и о том, как он ужасно искажает черты

лица». Став привилегией начальства, разум исключил смех

подчиненных. «Alles zuseiner Zeit; heute lacht man nicht» («Все в свое

время; сегодня не смеются»). Нынче тоже.

Иоганн Экгарт, профессор и секретарь Лейбница, отмечал, что

«смех большей частью изменяет только выражение его лица, но не

проникает вглубь». Христос тоже «никогда не смеялся» (Иоанн

Златоуст). Христос, писал римскому сенату в «Послании Лентулла»

его автор, проконсул Палестины, «иной раз плачет, но не смеется

никогда». Впрочем, само это послание, впервые опубликованное в

1714 г., оказалось фальшивкой, сфабрикованной еще в XIII в. Это

лишний раз подтверждает, что в серьезности Лейбница и развитого

и зрелого Средневековья повинна прежде всего и главным образом

церковь, религия.

Теологическая противоположность света и тьмы,

переплетающаяся с религиозно-этической противоположностью явной

божественной серьезности и сокровенного дьявольского смеха, были

социальными символическими воплощениями и предгрозовыми

признаками увеличивающейся раздвоенности всего

средневекового общества и лежащей в его основе римской католической церкви,

в то время общеевропейской. Результатом и условием ее падения,

последующего раскола в период Реформации и заката всего

Средневековья, которое еще долго не умрет, станет, как мы увидим

далее, углубляющийся социальный разлад между словом и делом,

который нашел свое отражение, в частности, в

противоположностях света и тьмы, конформистской серьезности и

инакомыслящего и инакочувствующего смеха.

И в жизни Лейбница тоже.

Говорится, рассказывается и повествуется

о силе и слабости церкви римской

Все социальные и иные задачи вплоть до XVIII в.

являлись задачами прежде всего и главным образом религиозными.

Всюду и везде в цивилизованном мире существовала и, казалось,

всегда будет существовать вечная и неизменная власть католиче-

26 1. Пролог к эпохе

ской церкви, разделявшая всех людей на клир и мирян1. Это

представление существенно изменилось в XVI в. Но и тогда, и позже

твердая, устойчивая католическая вера по-прежнему господствует

во всех делах светских и духовных. Всю жизнь Гитлер завидовал

силе и крепости этой веры и хотел сделать ее образцом для

национал-социализма, чья идеология официально была узаконена как

непогрешимая и непознаваемая. Фактически она - особое

вероисповедание. «Национал-социализм не может быть доказан и не

нуждается в доказательствах, - говорил Гитлер. - Он

обосновывает сам себя своей деятельностью, обеспечивающей жизнь

общества. Тот, кто пытается прийти к национал-социализму лишь при

помощи ученических доказательств, тот не ощущает

непознаваемого духовного смысла истины, т.е. национал-социалистической

политики». Г. Гиммлер записал в своем дневнике: «Что до меня, я

всегда буду любить Бога и останусь верным католической

церкви»... Это не помешало христианскому человечеству осудить

фашизм. В 1945 г. папа Пий XII охарактеризовал

национал-социализм как «дерзкое отступничество от Иисуса Христа, отречение от

Его доктрины и Его дела искупления».

Гитлер с величайшим одобрением отзывался о католической

символике и обрядах. «До самой смерти, - пишет историк В.

Мазер в книге "Адольф Гитлер. Легенда. Миф. Действительность", -

"конституция" католической церкви, ее организация,

достоинство священнослужителей и церковное великолепие вызывали его

(Гитлера) восхищение». Еще бы, ведь для него, как и для Сталина,

это идеал государственно-политической организации! H.A.

Бердяев считал, что марксизм - это «мировая религия». Идеалом

партии для Сталина был «орден меченосцев», организация иезуитов.

«Братья и сестры, друзья мои!» - начал в 1941 г. словами

христианской проповеди Сталин свою речь, страшась не столько фашизма,

сколько справедливого возмездия со стороны своего

собственного народа, с которым уже много лет подряд вел «успешную» войну.

Ничего подобного римской католической системе доселе не

существовало. Один немецкий писатель сказал, что Рим

находился в центре средневекового мира, как огромный паук в своей сети.

Из этого центра «всевидящее око церкви, подобно оку самого

1 Церковь (грсч.) означала первоначально «народное собрание».

Католический - от слова «весь», «всеобщий» и предлога, выражающего отношение,

принадлежность. Католический, таким образом, значит всеобъемлющий, а

католическая церковь - вселенская церковь. Клир (греч.) - наследство, достояние

Божие, народ Божий, избранники Бога. Миряне (греч.) - народ.

Все сдвинулось

27

Провидения, могло окидывать своим взглядом целое полушарие и

следить за частной жизнью каждого человека, - писал Дрэпер. -

Ее безграничное влияние охватывало и королей в их дворцах и

нищего у монастырских ворот. Для нее не существовало во всей

Европе человека слишком темного, слишком незаметного, слишком

покинутого. Каждый человек получал свое имя у ее алтаря,

окруженный ее торжественными церемониями; ее колокольчики

звонили при совершении его брака, и погребальный звон ее

колоколов провожал его в могилу. Она в своих исповедях исторгала у него

тайны его жизни и наказывала его ошибки своими обрядами

покаяния». Разительное сходство и близость римского папства,

фашизма и сталинизма лишний раз напоминают нам, что

тоталитаризм везде и во всем тоталитаризм.

Католическая религия (церковь) как совершеннейшая,

непосредственная «живая и страшная вещь» (Дрэпер) была во всем и

надо всем и поэтому казалась совершенно необходимой всем.

Она, по мнению Ф. Меринга, «настолько срослась со всей

народной жизнью, что на целые столетия церковный строй мышления

превратился в своего рода инстинкт, которому слепо следовали,

как закону природы...» Даже в эпоху Возрождения «люди, - писал

Дрэпер, - верили в свою форму религии с такой же искренностью

и силой, с какой они верили в свое собственное существование

или существование вещей, которые они видели своим глазами...»

Католическая церковь, присоединившая к теологии и

превратившая в ее подразделения все прочие формы идеологии -

философию, юриспруденцию, стала не только религиозной, но и могучей

культурной, социальной, политической и экономической силой,

взаимосвязанной со всеми частями общественного организма и

переплетенной со всеми духовными и материальными

проявлениями общественной, государственной и даже семейной жизни.

И коль скоро любые общественные и политические движения

были вынуждены в то время принимать теологические формы, то все

без исключения порывы, противоречащие или исходившие не из

лона католической церкви (религии) - языческого идола всей

Центральной Европы, были заведомо лишены всякой поддержки,

парализованы, подавлены и обречены на провал.

Тем не менее этот идол не был вечен и всемогущ. Он должен

был неизбежно погибнуть из-за своей внутренней тайной раско-

лотости, противоречивости, двойственности. Свое

чувственно-физическое, телесное (материальное) выражение это нашло

28

1. Пролог к эпохе

уже в каменной летописи эпохи - в самой архитектуре готических

храмов, в готизме. Откуда бы ни взялся готизм, писал Герцен, из

сочетания ли форм древнегерманских с мавританским минаретом

или иначе, высшего предела своего развития он достиг в мире

католицизма. По мнению Герцена, «он удовлетворял всем условиям,

всем требованиям учения и ритуала католического». В нем

получили свое высшее материальное выражение сила и слабость

католического (христианского) духа. В готизме как бы вышла наружу и

стала осязаемой, в буквальном смысле этого слова, основная

слабость римской церкви. Ведь даже имеющаяся у любого

готического храма внешняя, материальная двойственность в архитектурном

строении выражает внутреннюю духовную раздвоенность

католической религии вообще. Эту мысль в прошлом веке развил и

конкретизировал В.И. Герье: «Подобно тому как высокий готический

свод держится на двух колоннах, далеко отстоящих друг от друга

на своих основаниях и смыкающихся на высоте своими

заостренными верхушками, так и вековое сооружение папской теократии

выросло столь мощно в высоту и в объеме благодаря двум

основным принципам, друг друга исключавшим и одинаково

служившим общей цели. Это - принцип аскетизма, или отречения от

мира, и принцип всемирной власти, или владычества над

миром...» Эти два принципа уже давно были видны и в самом

отношении католической церкви к миру: на это указывали боровшиеся

с апологетами папства бельгийский историк Лоран и немецкий

историк Г. Эйкен. Последний, будучи гегельянцем, ошибочно

сводил движение церкви прочь от земного мира к ее

«трансцендентной метафизике», а ее возвращение к миру объяснял ее

«иерархическим принципом», что не помешало ему правильно

указать на явно диалектическую взаимосвязь таких двух основных

римско-теократических тенденций, как движение от мира и

обратно к миру1. Несомненно, что папская церковь не

принадлежала миру, осуждала все земное, светское, уходила от него, но наряду

с этим стремилась подчинить его себе, чтобы править и владеть

им.

Правящие церковью аскетизм и владычество суть полюса

диалектического противоречия, лежащего в основе всего развития

католической церкви. Двух средних и более поздних веков

невозможно понять без единства (тождества) и взаимопроникновения

этих полюсов, а также без их борьбы. Подчеркивание и «настаива-

1 Эйкен Г. История и Система Средневекового миросозерцания. СПб., 1907.

Все сдвинулось

29

ние» на одном из этих полюсов-принципов немедленно

становится причиной движения, превращающего этот полюс-принцип в

собственную противоположность. Чем больше церковь

настаивает на «претворении в жизнь» евангелия нищеты, тем становится

богаче, а ортодоксальные нищенствующие движения

превращаются, по словам одного историка, «в одно из худших народных

бедствий». Чем сильнее средневековая церковь призывает следовать

евангелию любви к ближнему, тем более этот призыв становится

причиной церковного господства и насилия над ближним. Чем

более церковь проповедует евангелие смирения, тем скорее

превращается в сильнейшее захватническое государство. Именно

крестовые походы, ставшие вершиной братства христианских народов,

отдавших за них свое имущество и жизнь, и символом преданности

христианской власти целям церкви, казалось бы, ведущие

верующих к граду божьему, вернули верующих, науку и искусство

обратно в мирскую сферу, став причиной материального,

экономического и духовного обогащения града земного, которое, писал Эй-

кен, «крепче, чем когда-нибудь, привязало христианские народы к

земному миру». По мере осуществления церковной завоевательной

политики, являвшейся средством осуществления религиозных

целей таких рыцарских и монашеских орденов, как, например, орден

иоаннитов и особенно орден тамплиеров, эта политика вопреки

желаниям и стремлениям самих членов ордена была и средством

обогащения; «слуга» превратился в «господина», и наоборот.

Призыв церкви к уходу от мира обернулся призывом к

всестороннему безграничному овладению им. Аскетическая строгость

цели и деятельности монастырей, монашеских орденов,

отдельных «святых», а также римской церкви вообще, выступала прямой

причиной их богатства, материального и духовного

благосостояния. Отрицание земной и земельной деятельности и даже труда

для собственного пропитания становилось причиной широкого

развертывания мирской деятельности во всех отношениях и

прежде всего в процессе труда (производства), а именно:

всевозможных ремесел, увеличения пахотных земель и т.п.,

следовательно, обогащения и обмирщения Римской католической церкви.

Уходя от людей в глубь лесов, на неприступные вершины гор (Ап-

пенины), в пустыни, в нездоровые местности, чтобы испытать

больше лишений и быть ближе к смерти, монахи расселялись там;

их топор и заступ делали неприступные места доступными,

площади обработанной земли или виноградников все больше расши-

30

1. Пролог к эпохе

рялись, и монастыри, притягивая к себе население, становились

центрами хозяйственной и духовной жизни Европы,

рассадниками труда и безделья, научных знаний и невежества, фермами,

школами, больницами и библиотеками. Монашеские ордена,

цель которых аскеза, стали первыми хозрасчетными

предприятиями. Роль их в обработке земли в горных Альпах, на склонах

гор огромна. Эти монахи-отшельники были, можно сказать,

первыми целинниками в истории Европы. И, как часто бывает,

думая, что служат богу, они наделе служили мамоне.

Трагическое фундаментальное противоречие средневековой

религии, если не любой вообще, в том, что через обладание миром

и его благами она сама подвергалась обмирщению, ибо лишь в нем

одном могла управлять миром и властвовать над земными

властями. За что церковь боролась, на то и напоролась... Все, против чего

она выступала, вследствие самих ее выступлений снова и снова

возвращалось в ее лоно в виде несметных финансовых,

политических и материально-вещественных богатств. Так, благодаря

проповеди бедности и добровольной аскезы все, приносимое в жертву

Христу имущество, поступало в распоряжение церкви.

«Богатство, - говорил Ян Гус, - отравило и испортило церковь. Откуда

войны, отлучения, ссоры между папами и епископами? Собаки

грызутся из-за кости. Отнимите кость - и мир будет

восстановлен... Откуда подкуп, симония, откуда наглость духовных лиц?

Все от этого яда». Герье считал, что «во имя аскетического

идеализма папы преобразовали церковь и дали ей ту организацию,

которая послужила прочным основанием для их всемирного

могущества». «История средних веков, - указывал Эйкен, - вращалась

в этом кругу не менее, чем история древнего христианского

времени». Но это был не просто круг, когда не происходит ничего

нового, а поступательное движение, включающее в себя повторение

якобы старого, пройденного, но на новой основе; скрывающее в

себе противоречивость как источник своего движения.

Раздвоенность, двойственность - существенная примета этого

времени и следствие коренного разлада, проходящего через всю

эпоху Средневековья и Возрождения (Реформации); она обусловлена

не столько противоположными стремлениями церкви к миру и от

него, сколько антиномией между идеалом и действительностью,

словом и делом в личной и социальной (церковной) жизни

верующего, ибо в качестве божеского тысячелетнего царства этот идеал

подлежал осуществлению и в личной жизни монаха, и в церкви как

Все сдвинулось

31

учреждении. Личная жизнь монаха, писал Герье, превращается в

драматическую борьбу между его стремлением спасать себя и

спасать мир, содействуя торжеству над миром божеского царства. Эта

драма происходит в душе монаха, когда он отрывается от семьи,

отрекается от самого дорогого в жизн и, что ему помешает и прельстит в

будущем. Эта драма «продолжается в монастырской келье в борьбе

монаха со своими привычками и страстями; она повторяется, когда

монах, уступая голосу идеала или внутреннему влечению, покидает

келью, чтобы снова сделаться борцом в мире». Так в ряду

общественно-религиозных деятелей, в том числе монахов и пап, появляются

идеалисты, желающие преобразоватьдействительность, невзирая на

условия (таким был и Лейбниц!); политики, в руках которых сами

идеи превращаются в политические средства; аскеты, умершие для

мира, и фанатики, закалившиеся в монашеской дисциплине «лишь

для того, чтобы наложить на мир ее железное ярмо».

В социальной (церковной) жизни увеличение

рассогласования между идеалом теократии и ее реальной формой папства вело

к усилению власти церкви, что в свою очередь все более придавало

этой власти мирской характер. С каждой новой победой над

миром и действительная, реальная жизнь монаха, и царство

теократии все дальше удалялись от своего идеала, писал Эйкен. Высшее

развитие могущества града божьего было вместе с тем и причиной

его падения. В течение последующих столетий сверхчувственное

средневековое государство божье подверглось на земле весьма

чувствительному внутреннему разложению. Одна сфера жизни за

другой выходили из аскетически иерархической системы этого

государства, чтобы самостоятельно организоваться в согласии со

своими собственными реальными целями.

Рассказывается

о борьбе человеческого и божественного

Кладя в тарелку грошик медный,

Три, да еще семь раз подряд

Поцеловать столетний, бедный

И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить

На тот же грош кого-нибудь,

И пса голодного от двери,

Икнув, ногою отпихнуть.

А. Блок

32

1. Пролог к эпохе

В ходе извечной борьбы в религии между ее человеческим и

божественным моментами божественное непрестанно изгоняет

из религиозной веры и верующего все человеческое как

греховное, низменное, внешнее, чуждое и ненужное. Но человеческое

все же не изгонялось до конца, а оставлялось в степени,

необходимой людям для воспроизводства своей индивидуальной веры,

низводилось до ее прожиточного минимума. Однако и этот

жалкий остаток существенно изменялся под продолжавшимися

атаками божественного. Из верующего, возгоняясь и возносясь

молитвой к Богу, испарялась его индивидуальность вследствие того,

что религия, низводя человека до животного, причем главным

образом в его материальной, чувственно-физической форме, видела

в верующих простую границу, отделяющую земное, бездуховное

от божественного, духовного; некий горизонт как

религиозно-логический предел всего сущего, напоминающий тот, за который

безуспешно старался заглянуть стоящий на четвереньках монах на

картинке в школьном учебнике по географии... Превращая

верующих в «божьи сосуды», религия фактически зараженных ею

людей консервировала в нечеловеческом состоянии, видя в них

всего лишь некое пустое подмножество множества подобных себе

консервных банок. К тому же вело и приравнивание религией

верующего остальному, якобы сотворенному бытию, так что он

наряду с предметами культа оказывался вовлеченным и

включенным в природную, материальную, чувственно-физическую форму

божества. Верующие и объективированные, опредмеченные

продукты их религиозной деятельности становились в равной мере

мертвыми, опредмеченными, материальными воплощениями

Бога, его символами. Чем-то вроде неодушевленных дорожных

указателей на пути к Нему. В зрелом Средневековье такая массовая

приниженность человеческого, угнетенность всего личностного,

индивидуально-субъективного и самостоятельного достигли

своей религиозной и государственно-политической кульминации,

став всеобщей и универсальной. Но божественное не победило

человеческое, напротив, оно потерпело от него поражение.

Неожиданным для религии следствием изгнания

божественным человеческого было изгнание самого божественного из-за

коренного его изменения. Воздействуя на человеческое,

божественное изменялось само, ибо изменение субъекта веры

необходимо вело к изменению ее объекта, образа предмета. Мы видели, что

изгнание человеческого сопровождалось милостиво ниспослан-

Все сдвинулось

33

ным свыше дозволением человеку быть прямо и непосредственно

причастным единственно лишь этости, т.е. чувственно-ощутимой

действительной материальности как вещественной оболочке,

форме божественного, а не к содержанию - Богу. Тем более что

последнее было бы крайне затруднительно «при наличии его

отсутствия», как говаривал благороднейший из сантехников

ВТ. Полесов. Верующие имели дело прямо и непосредственно не

с самим Богом, а лишь с Его гробом (вещами, предметами культа,

обрядами и всем иным декоративно-материальным,

религиозно-символическим и жульнически сакральным воплощением

бога и божественного) и гробовых дел мастерами

(священнослужителями, клиром). Общаясь с Богом через посредство созданного

ими «фоба», верующие, естественно, отождествляли гроб с

Богом, форму с содержанием, бытие с небытием, реальность с

ирреальностью. Это неизбежно вынуждало их верить не в самого

бога, а в его материальную оболочку. Гроб господень все более

обожествлялся, одухотворялся и возносился на небо, а господь все

более опредмечивался, огрублялся, заземлялся. Человечество, все

органичнее сливаясь с Богом через посредство его «гроба», все

быстрее само в этот гроб превращалось. И все более

превращающиеся в нелюдей верующие все сильнее и глубже верили в

небожественное. «Гроб» саморазрастался и самосовершенствовался,

становясь божеством вместо бога, и новым Богом. Люди превращались

в немые вещи божества, его символы, а вещи верующих людей

становились вещими, как люди, ибо отождествлялись с Богом. И в

той же мере, в какой это происходило, человеческое, изгоняемое

божественным с парадного входа, возвращалось обратно к людям

с черного. Но уже в качестве божественных Вещей и людей как их

Собственников. Очищение божественного от человеческого шло

лишь на пользу божественному Овеществлению людей и

очеловечиванию божественных Вещей.

До рождения Лейбница остается немногим более столетия. Но

уже в начале XVI в., т.е. еще до Реформации, в Италии римскую

церковь возглавляли, по словам Т.Б. Маколея, «люди, подобные

Льву X, люди, которые вместе с латинским языком века Августа

усвоили атеистический и насмешливый дух своего времени».

Носители папской тиары, указывал Меринг, были «не только князья

церкви; они были также и светскими государями» и «смотрели на

совершаемые ими же христианские таинства подобно тому, как

авгур Цицерон и первосвященник Цезарь смотрели на сивиллины

34

1. Пролог к эпохе

книги и на клев священных цыплят». В начале XVI в. в Риме было

«признаком хорошего тона опровергать основы христианства.

При папском дворе о постановлениях католической церкви, о

текстах из писания говорили лишь в шутливом тоне», писал историк

А. Гаусрат. В Германии «молодой Лютер был поражен, слыша, как

священник, когда совершалось таинство евхаристии, говорил

кощунственные слова, которыми отрицал таинство». Евангельское

слово «покайтесь» (по греч. «метаноите»), буквально означавшее

«передумывайте», уже задолго до этого совершенно потеряло свой

первоначальный смысл и свелось к формальному обряду.

На гробнице св. Франциска, запрещавшего прикасаться к

монете, теперь выставлена кружка для пожертвований в пользу

церкви. Бенедиктинец Матвей Парис смеется, что папа из ловцов че-

ловеков сделал ловцов монет. В самое короткое время

деятельность доминиканца Иоанна Винченцского дала ордену 20 тыс.

марок серебром.

«Без кайфа нет лайфа!..» Жизнь высшего католического

духовенства, по словам Маколея, протекала «в сладостном сне

чувственной и умственной неги». «Утонченный стол, превосходные

вина, прелестные женщины, собаки, соколы, вновь открытые

рукописи классиков, сонеты и шуточные романсы на нежном наречии

Тосканы, - безнравственные настолько, насколько допускало

тонкое чувство изящного, - серебряная утварь Бенвенуто, планы

дворцов, начертанные рукою Микеланджело, фрески Рафаэля,

бюсты, мозаики, драгоценные камни, только что вырытые из-под

развалин древних храмов и вилл: вот предметы наслаждения и

даже серьезного занятия их жизни». Марко Муньо, современник

папы Льва X, говорил о нем как о бонвиване: «е doct е amodor di docti,

ben religioso ma vol virer» («он учен, друг ученых, религиозен, но

хочет жить»). «Таким образом, в папах соединялась юношеская

смелость со старческой похотливостью, революционное презрение к

традициям, характерное для поднимающегося класса, с

неестественной жаждой наслаждений, свойственной эксплуататорскому

классу, идущему к гибели...», - подводит гранитную базу

классового подхода Меринг. Как отмечал один из историков, «это была

необыкновенная комбинация внутреннего разлада с блестящими

внешними успехами, автономии с повиновением, духовного

начала с мирским». Существенным следствием этого и приметой

времени стала испорченность нравов римского католичества,

призванного, казалось бы, являть всем противоположный при-

Все сдвинулось

35

мер. Общество было заражено безнравственностью,

бесчеловечностью, бессовестностью, неправдой и непорядочностью.

Итак, пороки стали правами, а исключения - правилом. Но,

не замечая того, к этим современным «нравам» продолжали

по-прежнему относиться, как к прежним. Казалось, людям

мешает все видеть в истинном свете некий оптический обман,

придающий изменившейся действительности прежние, совсем другие,

старевшие очертания... Такой соцмираж, основанный на разладе

слова и дела, идеала и действительности, - обычное явление для

общественной атмосферы в ту пору, когда господствующее

общественное сознание, подобно молодящейся старухе, тщится

всевозможными средствами замаскировать свою безнадежную,

растущую дряхлость и никчемность, свое обостряющееся

несоответствие изменившемуся, уже ушедшему вперед общественному

бытию. Выдавая желаемое за действительное, бедное устаревшее

и опустившееся, но пока еще господствующее, общественное

сознание лихорадочно и суетливо наделяет это свое ложное

отражение прошлого общественного бытия (т.е. «мир слова») всеми

признаками самостоятельной реальности («мира дела»). Поэтому по

мере усиления власти церкви и разлада между католическим

словом и делом наряду с уже существующим, объективным,

истинно-реальным миром как-то постепенно сам собой возник и

сформировался не менее реальный и объективный по своим

последствиям, но по самому своему существу призрачный и бесплотный,

зеркальный и иллюзорный мир слова, мнения. Похожие как два

близнеца, они самоотражались и взаимопроникали друг в друга

настолько, что почти невозможно было различить, какой из них

настоящий, а какой поддельный. И несмотря на то что чем дальше

тем больше мир слова становился совершенно произвольным,

фантастически самонадеянным, короче говоря, «безумным,

безумным, безумным миром...», разрушающееся религиозное и не

только религиозное общественное сознание продолжало видеть

то, и только то, что ему очень хотелось, но чего в действительности

уже давно не было. Иначе говоря, общественное сознание в

форме, по крайней мере, религии может выражать свою

относительную самостоятельность по отношению к своему общественному

бытию в своего рода социальном гистерезисе, т.е. в способности

продолжать жить и господствовать некоторое время как бы по

инерции, за счет «мира слова», замаскированного под реальную

действительность, ее отражения, в котором искусственно вопло-

36

1. Пролог к эпохе

щено (объективировано, материализовано, опредмечено) то, чего

на самом деле уже давно и след простыл.

Цивилизованное человечество тогда, как и сегодня, и,

вероятно, как во все времена, было очень довольно собой. Каждый хочет

быть довольным собой, видеть и иметь лишь то, что хочет. И ты,

любезный читатель, не темни, а скажи прямо: доволен ли, доволен

ли ты собой? И подумай хорошенько: не изменяешь ли самому

себе - тому, кем хотел себя видеть, кем хочешь быть, - на каждом

шагу? А? Увы, мой друг, увы... Во всякое царствие, а особенно

в междуцарствие, человечество, подобно наркоману, окутано,

словно какой-то эйфористической броней, плотным фимиамом

самовосхваления, которым себя непрерывно изо всех сил

одурманивает, подбадривает, подстегивает, чтобы забыть неприглядную

действительность, а потому, как ни странно, тем и живет. Если

только можно назвать это жизнью. Исключив из истории

революции эти дикие мгновения очищающих

революционно-критических самобичеваний, можно ошибочно подумать, будто

человечество никогда и не вылезало из обычной для него во все времена

похвальбы. Каждое общество, поколение, коллектив (от пещерного

до современного) похвалялись и похваляются: «Я теперь

решительно все могу. А разве раньше, раньше-то до меня могли?.. Тьфу,

никогда. Зато нынче...» Но так ли уж далеко мы продвинулись по

пути прогресса, если все еще бахвалимся и испытываем нужду в

этой форме самоподстегивания? Будем же скромнее и скажем:

человек не всегда остается человеком и действует по-человечески.

Как сказал один прекрасный писатель: «Все есть в этом мире, и

для всего есть место. Все помещается» (А.Г. Битов). А едва против

того возразим, то тем более это самое уж тут как тут, уже

поместилось вместо нас на нашем месте. «Да, надо забыть о всяком

благоразумии! - писал Стендаль. - Уж таково наше время, все летит

вверх тормашкам и. Мы катимся к полному хаосу!» Но какая из

общественно-экономических формаций не может сказать этого про

себя в свое время? И все же подобная социальная самокритика -

явление столь же отрадное, сколь почему-то чрезвычайно редкое

и эпизодическое.

...По мере того, как в недрах феодализма уже вызревал новый,

капиталистический способ производства, насквозь религиозное

Средневековье стало ощущать, что теперь на свете нет ничего

более вещественного, чувственного, греховного и

антирелигиозного, чем всегда это с возмущением абсолютно отвергавшие теоло-

Все сдвинулось

37

гия, церковь и ее слуги. «Невежество, с одной стороны,

разнузданность и подлость - с другой достигли в среде монахов того

времени таких размеров, что возбудили всеобщее презрение и

сделали их ненавистными всему народу. Настоятель монастыря в Me-

хельнеоткрыто заявил: "Монах отважится на такое дело, при

мысли о котором покраснеет и смутится сам черт"» (А. Бебель).

Вскоре к этому представился случай.

Вследствие своего стесненного финансового положения Рим

стал утверждать, что бесконечные и безграничные заслуги

«Спасителя» (вместе с сонмом святых) совершенно выше нужной

человеческой меры (Superrogatio) и составляют, так сказать, фонд, из

которого можно раздавать отпущения грехов всякого рода как

умершим, так и тем, кто пока находится на земле. Этот фонд,

отданный на сохранение св. Петру и его преемникам, может быть

раздаваем в виде индульгенций, продаваемых за деньги через

посредство тех самых монахов, о которых так плохо отзывался

Бебель и которые получали известный процент с выручки.

Индульгенция одним махом освобождала от духовных и светских грехов,

была абсолютной гарантией от ада. Рай становился,

следовательно, раем богатых, имеющих возможность ее купить, а бедняки по

финансовым соображениям должны были неукоснительно

угодить в ад. Продажа индульгенций превратила дело внутреннего

примирения человека с самим собой, основанное на полнейшем

отказе и освобождении от материальности, в материальнейшую из

всех торгашески материальных и неизменнейшую из всех

нравственно-низменных спекуляций. Хотя и с очень высокой целью -

строительства собора св. Петра в Риме, который так до сих пор и

остался памятником павшего (падшего!) величия католической

церкви. И вот благодаря торговле индульгенциями «римский

церковный механизм, - писал Меринг, - превратился в такую же

гигантскую и так же неустанно действующую эксплуататорскую

машину, какой некогда была Римская империя».

Для существования и развития римской церкви все это было

столь же необходимым, как неразумным и для нее очень опасным

ее собственным следствием. Разрастание этости католицизма

неумолимо вело к подрыву католической формы божественного, к

распаду римского папства. Этость, имея своей изнанкой то, что

впоследствии стало капиталом, воистину стала гробом

католицизма, так как по мере изъятия человека и человеческого и

ревностного укрепления огнем и мечом веры и единомыслия в этом во-

38

1. Пролог к эпохе

просе, все более обнаруживалось, что взаимно исключающие и

несовместимые между собой Бог и богатство - одного корня; они

постепенно превращались друг в друга аналогично тому, как это

происходило с рабом и работой...

Накапливающееся вещественное богатство молча предвещало

неизбежный конец феодализма и приход нового,