Автор: Кофман А.Ф.

Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран этнография история литературы

ISBN: 5-201-13298-7

Год: 1997

Текст

Il

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт мировой литературы им. А. М. Горького

А. Ф. КОФМАН

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ОБРАЗ МИРА

МОСКВА

1997

ББК 83.3

А. Ф. Кофман

Латиноамериканский художественный образ мира.—

М., Наследие, 1997.— 320 с.

Книга предлагает один из вариантов подхода к изучению про-

блемы художественного кода. На основе сопоставительно-тексто-

логического анализа выявляются постоянные образы, мифомоти-

вы, темы и сюжетные элементы латиноамериканской литерату-

ры. Их культурологическая интерпретация позволяет определить

некоторые существенные особенности латиноамериканского ху-

дожественного мышления, важные для понимания типологии ла-

тиноамериканской культуры. Книга предназначена специалис-

там и широкому кругу читателей.

ISBN 5-201-13298-7 © Кофман А. Ф.

© Изд-во «Наследие»

© Институт мировой литературы

им. А.М.Горького

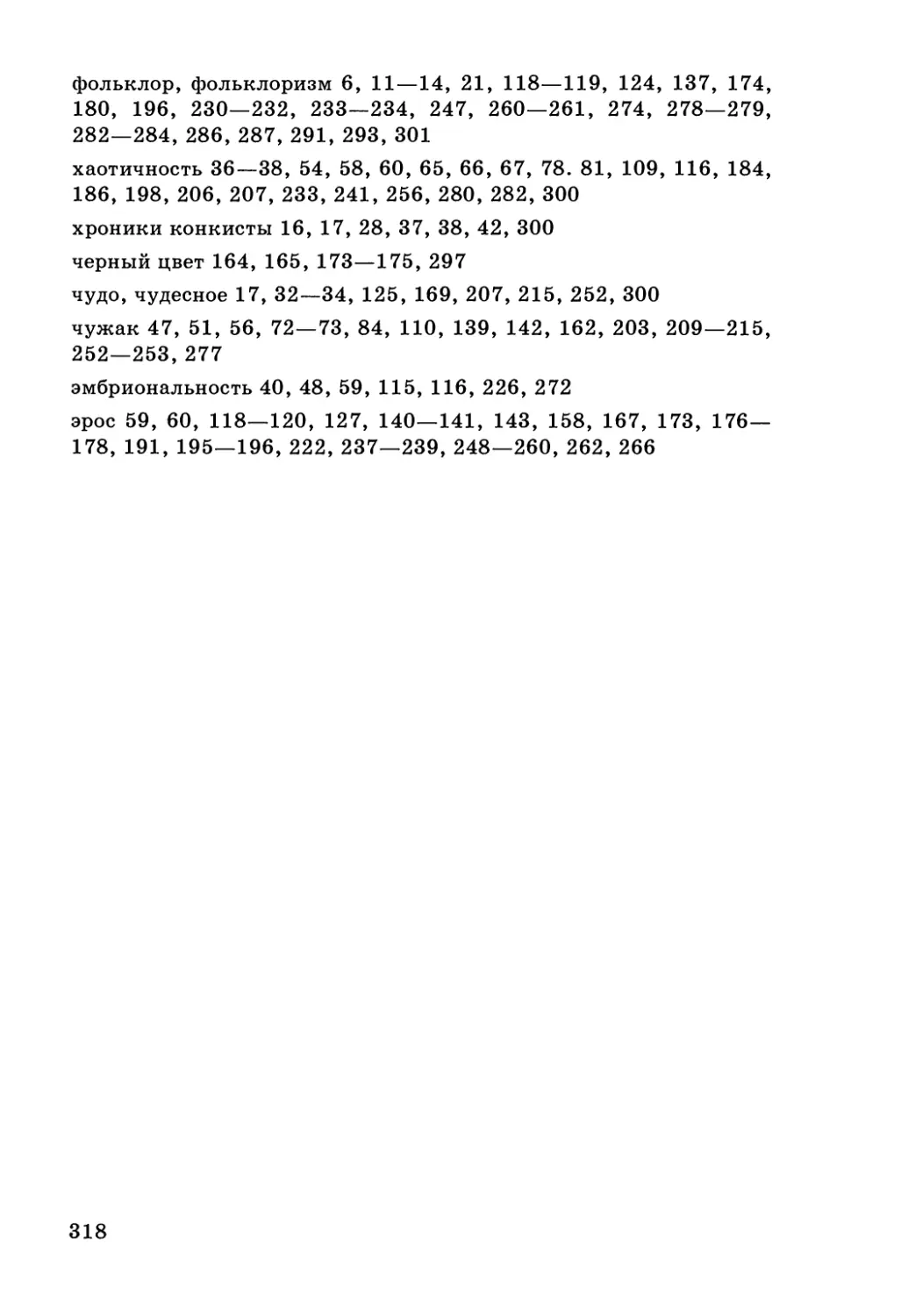

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

Глава первая. УНИВЕРСУМ 25

I. ПРОСТРАНСТВО 25

A. Общие положения 25

B. Основные характеристики латиноаме-

риканского пространства 27

1. Инаковость 27

2. Сверхнормативность 31

3. Хаотичность 36

4. Первозданность 38

5. Девственность 40

6. Таинственность 42

7. Амбивалентность 44

8. Фрагментарность 47

9. Темпоральность 48

C. Координаты пространства 50

1. Граница 50

2. Сакральный центр 53

3. Река. Дорога 57

4. Верх — низ 59

5. Наружное — внутреннее 62

6. Прямота — кривизна 65

Д. Модели пространства 67

1. Модель разомкнутого пространства .... 67

2. Модель замкнутого пространства 69

3. Межпространственность 72

Е. Отношение человека с пространством 74

1. Воздействие пространства на человека. . 74

2. Освоение пространства человеком 77

И. ВРЕМЯ 80

A. Общие характеристики 80

B. Модели времени 84

1. Историческое время 84

2. Мифологическое время 87

3. Время остановленное 91

4. Время интегрирующее 93

5. Время обратимое 96

С. Прошлое 99

1. Притяжение прошлого 99

2. Воплощения прошлого 104

Глава вторая. ПРИРОДА 108

Общие характеристики 108

I. Водная стихия 113

1. Вода 113

2. Дождь 124

3. Река 128

4. Море 131

П. Земная субстанция 134

1. Земля 134

2. Пещера 141

3. Гора 144

4. Камень 146

III. Растительный мир 150

1. Дерево 150

2. Корень 158

3. Сельва 161

4. Маис 165

IV. Небесная стихия 167

1. Ночь 167

2. Луна 175

3. Небо 178

4. Солнце 179

5. Зной 181

6. Ветер 183

Глава третья. ЧЕЛОВЕК 187

I. ПОЗНАНИЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКО-

ГО МИРА 187

1. Общие положения 187

2. Способы познания латиноамерикан-

ского мира: 190

а) Путешествие 190

б) Обоняние 192

в) Сон 196

г) Еда 199

3. Приобщение к латиноамериканскому

миру 202

П. ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ 205

1. Общие положения 205

2. Чужак 209

3. Адам 215

4. Человек-зверь 219

5. Дикарь, варвар 223

6. Этнотип 230

7. Ипостаси героини 236

III. БЫТИЕ 240

1. Дом 240

2. Эрос 248

3. Музыка, песня, танец 260

4. Жертвоприношение 266

5. Виоленсия 273

6. Смерть 287

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 299

ПРИМЕЧАНИЯ 305

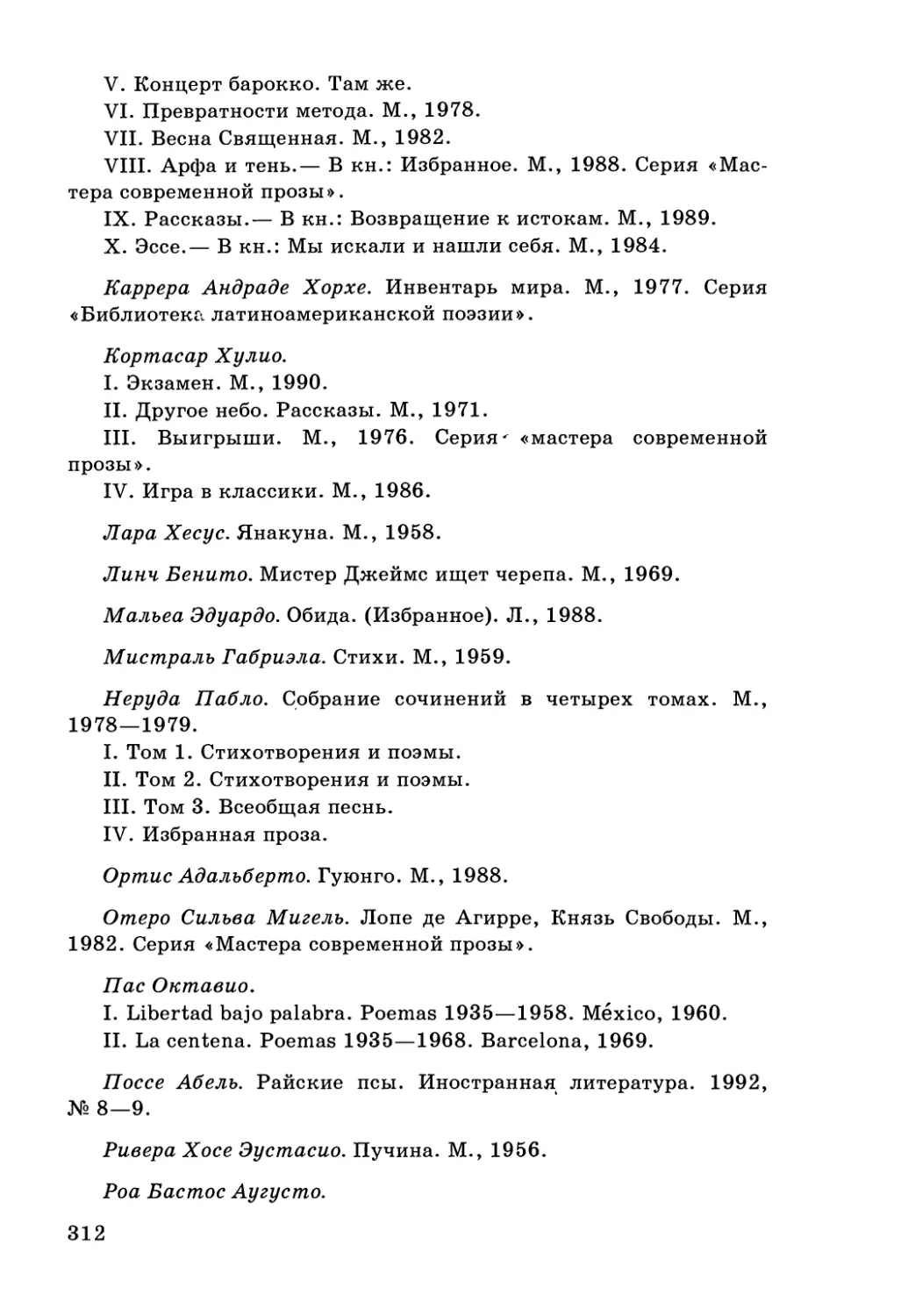

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 310

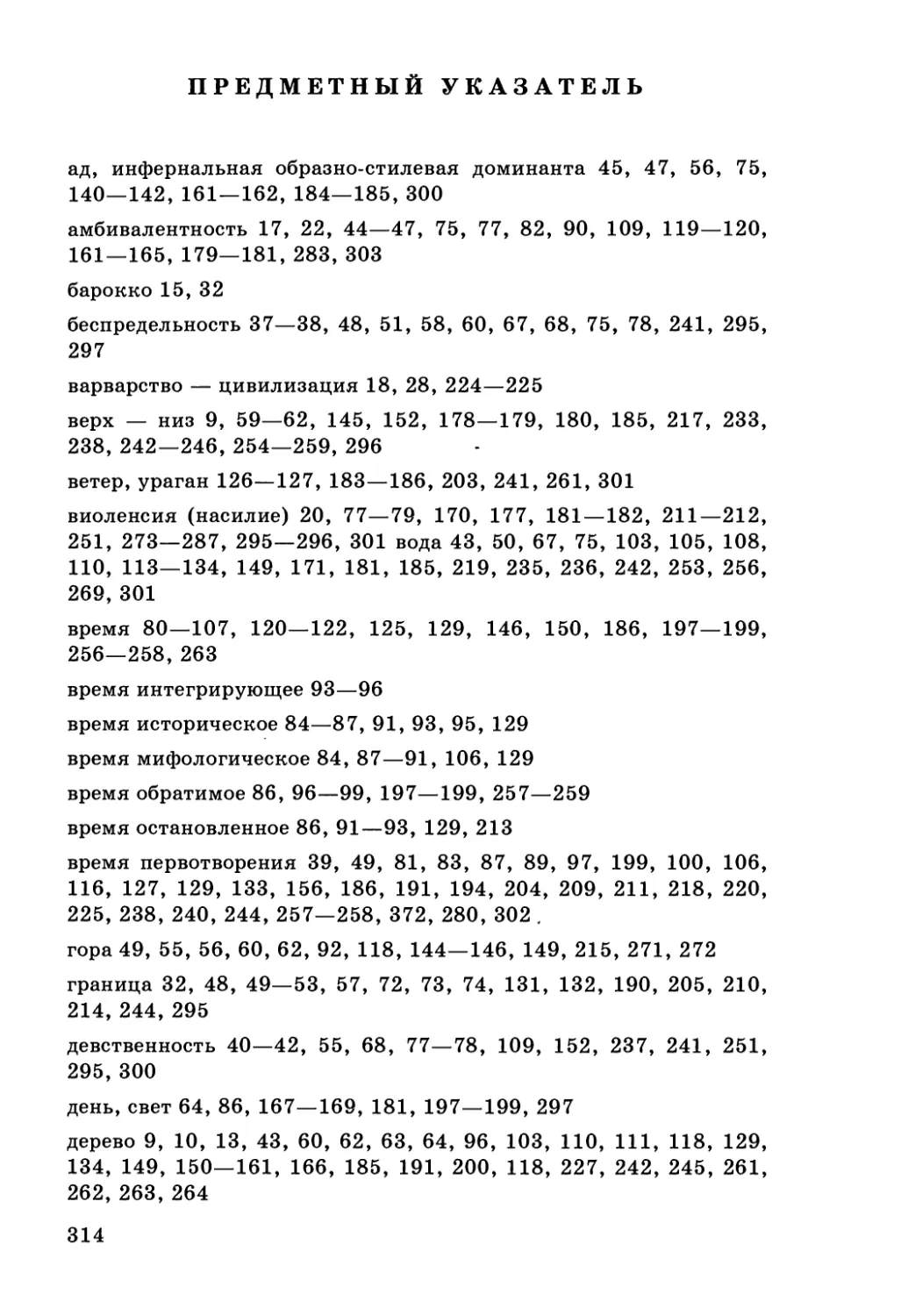

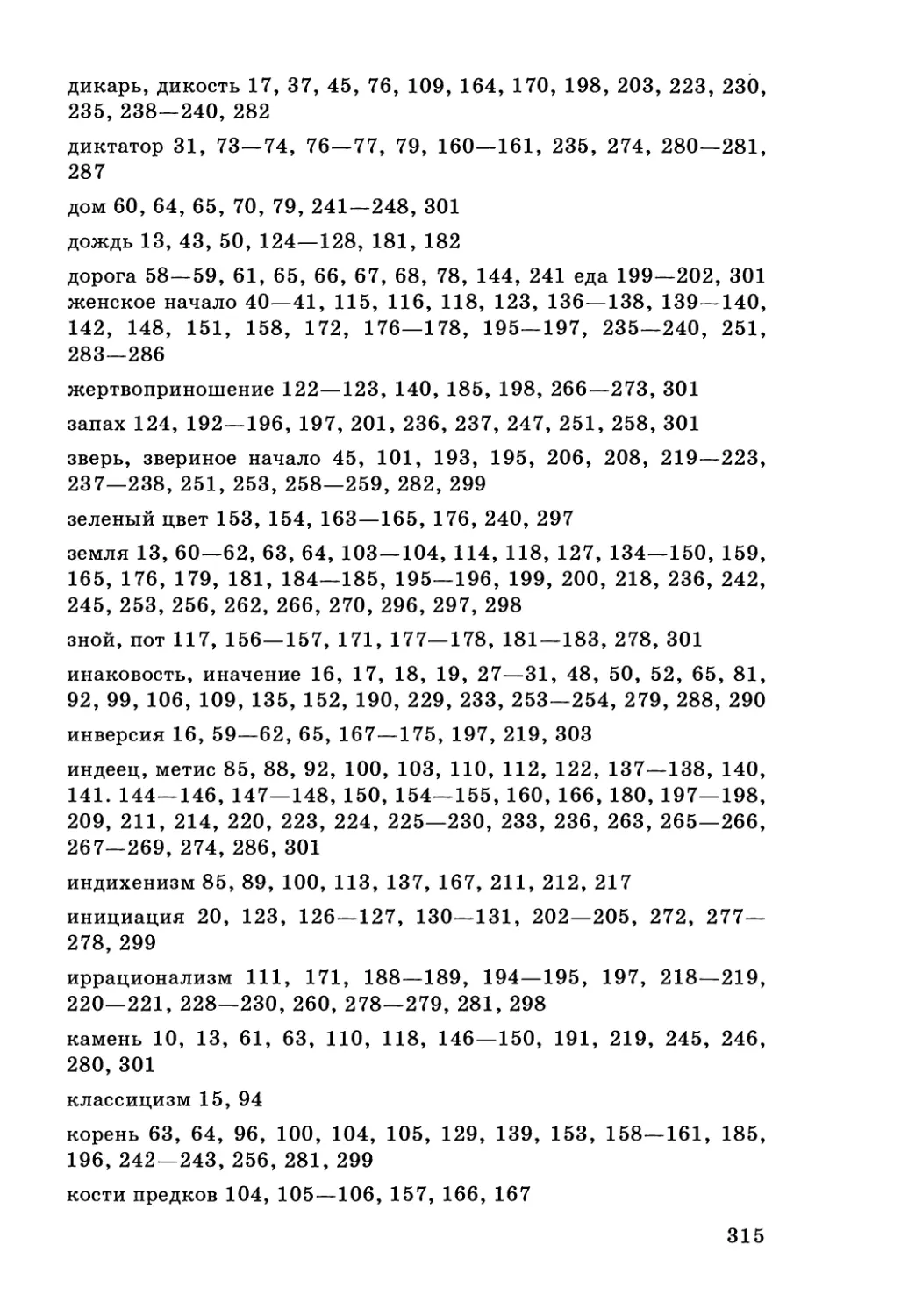

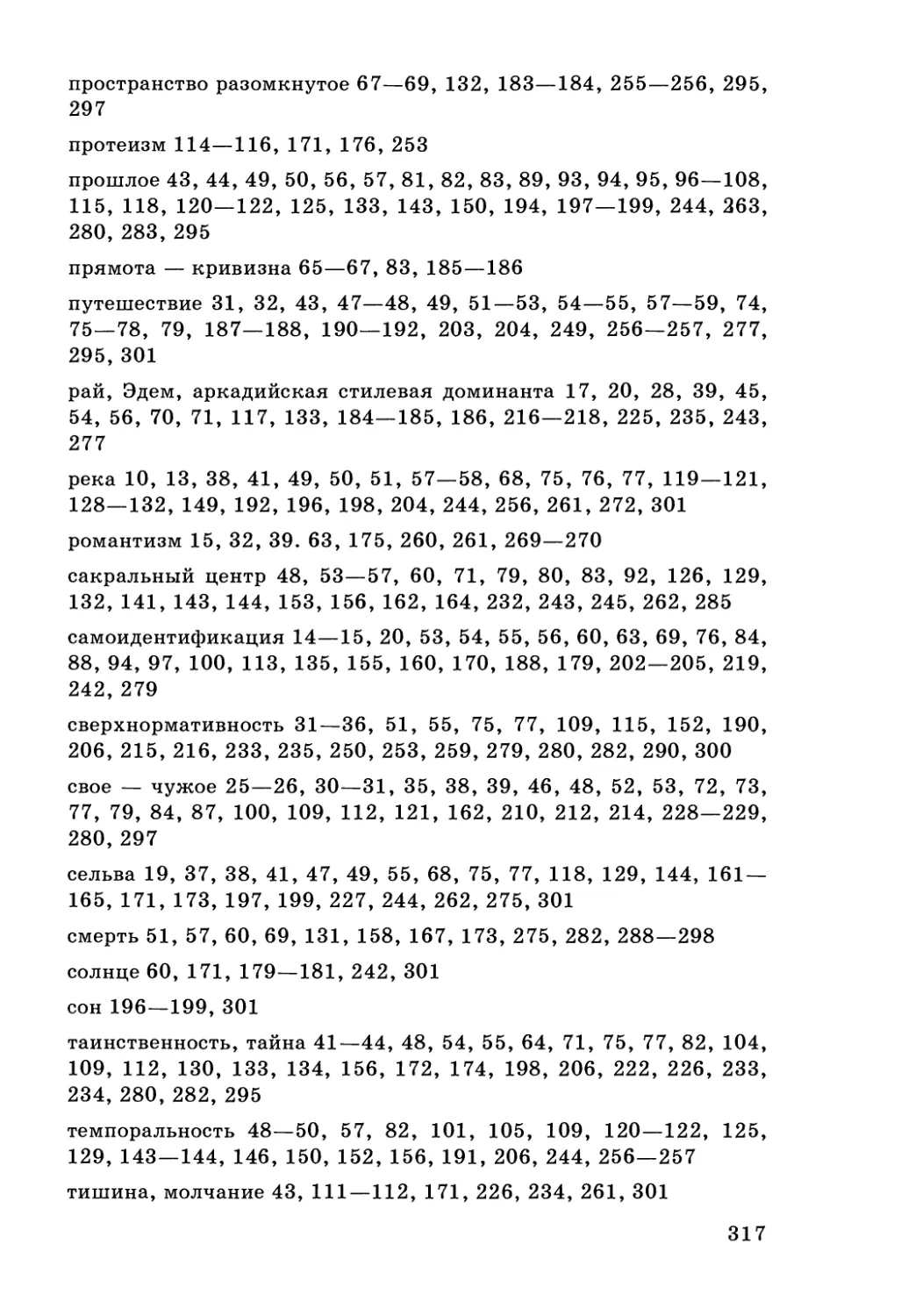

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 314

ВВЕДЕНИЕ

Первоначально эта книга задумывалась как исследова-

ние о влиянии фольклорно-мифологического субстрата на

латиноамериканскую литературу XX в. Именно в специфи-

ке обращения латиноамериканских художников с фольк-

лорным материалом предполагалось обнаружить истоки

того мифологизма латиноамериканской литературы, о ко-

тором так много писали критики.

Однако в процессе сравнительно-текстологического ана-

лиза все яснее выявлялась полная несостоятельность этого

априорного суждения. Многие из зафиксированных устой-

чивых мифомотивов латиноамериканской литературы не

имели ничего общего ни с индейской мифологией, ни с

креольским фольклором, ни с афроамериканскими фольк-

лорными формами. Что же касается прямых, скажем так,

«этнографических» апелляций к народной культуре, то,

несмотря на их обилие в латиноамериканской литературе,

они большей частью весьма поверхностны (каким обычно

и бывает этнографизм в искусстве) и не содержат в себе

глубоких смысловых пластов. Это лишний раз доказывают

научные исследования фольклоризма в литературе, кото-

рые поневоле приобретают описательный характер и в ко-

нечном счете сводятся к утверждению, что в Латинской

Америке очень много живого фольклора и потому его

очень много и в литературе1.

Мифологизм любого рода подразумевает наличие неких

моделей мышления, связанных между собою и образую-

щих относительно устойчивую систему. Коль скоро эти ху-

дожественные модели обнаруживались вне фольклорной

традиции, то становилось очевидным, что исследование

фольклоризма латиноамериканской литературы (даже и в

самых глубоких и органичных его формах) откроет лишь

«вершки», а не «корешки» самобытного латиноамерикан-

ского художественного сознания. На определенном этапе

работы выяснилась полная невозможность «повернуть на-

зад» и ограничиться рамками фольклоризма, которые ста-

ли восприниматься уже не только искусственными, но и

порочными. Так и получилось, что сам материал сориенти-

ровал книгу на изучение того, что можно назвать художе-

6

ственным кодом латиноамериканской литературы или ху-

дожественными образом мира.

Определить эти понятия весьма затруднительно, что,

однако, не может служить препятствием для их использо-

вания и разработки. Литературоведение и культурология в

силу самой специфики своего материала подчас вынужде-

ны оперировать довольно зыбкими категориями. Уж коли

не существует строгих определений таких основополагаю-

щих и общеупотребительных понятий, как «стиль»,

«форма», «жанр» и др., то наивно требовать точных дефи-

ниций категории художественного кода, художественного

сознания или образа мира.

Вопрос состоит в другом: позволено ли вообще опериро-

вать столь широкими категориями и не являются ли они

плодом чистой абстракции? Не стоит доказывать ту оче-

видную истину, что культура — это не только совокуп-

ность памятников и произведений, но и способ мышления,

и если разнятся культуры, то существуют различия и

между способами художественного мышления. Как всякое

индивидуальное сознание не может быть абсолютно инди-

видуальным, так и творчество отдельного писателя, каким

бы ярким талантом он ни обладал, всегда вбирает в себя

некую сумму надиндивидуальных элементов. Это сверх-

личностное художественное начало представляет собою

ряд входящих друг в друга, расширяющихся пластов: ли-

тературная школа — литературное направление — стиль

мышления данной эпохи — национальная традиция — ре-

гиональная традиция (то есть способ художественного

мышления, свойственный для данного типа культуры).

Последний, наиболее широкий пласт, особенно существен

для Латинской Америки, где в силу общности языка, ре-

лигии, исторических этапов, культурных влияний нацио-

нальные литературные традиции проявляются намного

слабее и менее выраженно, чем в Европе. При изучении

художественного кода данной культуры проблема состоит

в том, как отделить индивидуальное от общего и как в

самой сфере надличностного отсеять все то, что обусловле-

но школой, направлением, конкретной эпохой и нацио-

нальной спецификой. Вполне очевидно, что методика та-

кого исследования может базироваться только на сопоста-

7

вительном текстологическом анализе произведений раз-

ных писателей различных стран, эпох и направлений. Тео-

ретическими рассуждениями можно обосновать существо-

вание художественного кода как такового, но его содержа-

ние и своеобразие можно постичь, только исходя из кон-

кретного материала.

Впрочем, и само существование этой сферы надлич-

ностного в художественном творчестве автор открывал

для себя эмпирическим путем. Перечитывая латиноаме-

риканскую литературу, автор подмечал повторяемость

некоторых образов, мотивов, сюжетных ходов в произве-

дениях писателей различных стран, эпох и эстетических

ориентации.

Повтор одного художественного элемента у разных пи-

сателей дважды или трижды еще можно объяснить слу-

чайностью, но если этот элемент встречается десятки раз и

у многих писателей, то это уже явление прямо противопо-

ложного порядка — то есть закономерность. Усматривать

же эту закономерность в элементарном эпигонстве было бы

неразумно. В литературе, в отличие от фольклора, индиви-

дуальное решительно доминирует над стереотипом: писа-

тель (уж во всяком случае любой крупный художник)

стремится к неординарности, к абсолютному личностному

своеобразию и потому всячески избегает заимствований.

Тем более, что речь идет о писателях «первого ряда», кото-

рых трудно обвинить в подражательности. К тому же и к

самому эпигонству не стоит относиться с полнейшим не-

брежением, поскольку оно отличается избирательностью,

и сам выбор для заимствования того или иного мотива или

образа может говорить о многом — в частности, о том, что

именно этот образ оказывается ближе, понятнее, удобнее

для воспроизведения или по каким либо иным причинам

предпочтительнее. Забегая вперед, отметим, что все те ус-

тойчивые элементы, которые нам удалось выявить в перво-

классных произведениях латиноамериканской литерату-

ры, в творчестве писателей «второго ряда» представлены

еще в большем количестве и более акцентированно.

Итак, если повторения одних и тех же образов и моти-

вов нельзя объяснить ни случайностью, ни подражательст-

вом, то понимать их следует как стереотипы художествен-

8

ного мышления (понятие «стереотип» в нашем случае не

содержит ни малейшего негативного оттенка). Они форми-

руются безотчетно, спонтанно — из общности восприятия

своего мира и себя в нем. В отличие от фольклорных сте-

реотипов, жестко обусловленных традицией, литератур-

ные — гораздо более подвижны, размыты, вариативны;

они могут спорадически появляться и исчезать, развивать-

ся и преобразовываться, порождать новые устойчивые эле-

менты и взаимодействовать с уже сложившимися. Худо-

жественный стереотип — есть нечто внешнее, иначе гово-

ря, форма; исследование генезиса и символического смыс-

ла, сокрытого в стереотипе, выводит к его содержанию — а

именно, к архетипу художественного мышления. Совокуп-

ность архетипов художественного мышления и составляет

художественный код данной культуры.

В процессе фиксации стереотипов латиноамериканско-

го художественного мышления все яснее обнаруживалась

внутренняя смысловая взаимозависимость отдельных мо-

тивов и образов. Положим, интерпретация образа земли

сказывается в художественном восприятии дихотомии

«верх» — «низ», в трактовке образов дерева, пещеры, жи-

лища, а эти элементы, в свою очередь, определяют особые

сюжетные ходы и участвуют в создании образа героя и т.д.

Так выстраиваются цепочки взаимодополняющих элемен-

тов, и сами эти цепочки непосредственных семантических

связей не существуют автономно, а также накладываются

одна на другую. Поэтому, выявляя семантику одного эле-

мента, поневоле приходится затрагивать все остальные.

Выяснилось, что зафиксированные стереотипы латиноаме-

риканского художественного сознания прочно связаны

меж собою и в совокупности образуют довольно устойчи-

вую систему. Эту систему взаимодействующих устойчивых

элементов мы назвали мифологической инфраструктурой

латиноамериканской литературы.

Она представляет совокупный образ мира, создаваемый

в лоне данной культуры. На уровне мифологической ин-

фраструктуры выявляются символическое наполнение по-

стоянных образов и мотивов и смысловые связи между

ними. Именно наличие глубинной системы символических

ассоциаций позволяет трактовать многие, казалось бы,

9

простейшие образы латиноамериканской литературы

(река, камень, дерево, маис и др.) как мифообразы, а мно-

гие мотивы, определения и характеристики — как мифо-

логические константы и мифологемы, подчас весьма дале-

кие от реалий латиноамериканского природного и соци-

ального бытия.

Этот пласт мифологических представлений о своем

мире присутствует так или иначе в сознании большинства

латиноамериканских писателей, однако проявляется он

далеко не во всех произведениях и далеко не всегда пол-

ностью. Он может обнаруживать себя в виде отдельных мо-

тивов или некоторых цепочек мотивов, а в ряде произведе-

ний не проявляется вовсе. В этом — принципиальное отли-

чие литературы от фольклора, который не способен суще-

ствовать вне системы устойчивых образов и мотивов. По-

казателен в данном отношении пример Борхеса. Писатель

ярко выраженной универсалистской ориентации, создав-

ший свою собственную, глубоко индивидуальную мифоло-

гию, он, казалось бы, поместил себя вне латиноамерикан-

ской культуры, равно как и любой другой. И, однако, в не-

которых, пусть и редких, его рассказах устойчивые обра-

зы и мифологемы латиноамериканского художественного

мышления проявляются с изумительной отчетливостью.

В случае с Борхесом (а так^ке Карпентьером, Астуриа-

сом, Фуэнтесом, Нерудой) можно говорить о сознательном

использовании элементов мифологической инфраструкту-

ры. Гальегос, Аргедас, Алегрия, Рульфо, Мистраль, ско-

рее всего, выражают их спонтанно. Впрочем, провести

здесь четкую границу невозможно — особенно в отноше-

нии писателей типа Гарсиа Маркеса или Варгаса Льосы,

которые используют мифологемы латиноамериканского

художественного сознания как в целенаправленных фор-

мах, подчас травестируя их, так и вполне бессознатель-

но. И все же, по нашим наблюдениям, для латиноамери-

канской литературы наиболее предпочтительными оказы-

ваются именно формы сознательного обращения к сложив-

шимся константам художественного сознания. Тому есть

веские причины, и коренятся они прежде всего в специфи-

ческом соотношении фольклорных и литературных моти-

10

bob в мифологической инфраструктуре латиноамерикан-

ской литературы.

Древние литературы европейских стран возникли и

взрастали на питательной почве народного словесного твор-

чества, которое составляет базовый, первичный слой той или

иной национальной культурной традиции. Как показал

Г. Гачев2, именно там, в фольклоре, сотворяется националь-

ный художественный образ мира, именно оттуда приходят в

литературу многие постоянные образы и мотивы.

Совершенно иная ситуация в силу особых исторических

причин сложилась в латиноамериканской литературе. Раз-

виваться на основе древнего фольклора индейских народов

она в принципе не могла: во-первых, из-за языкового ба-

рьера, так и не преодоленного (робкие попытки создания

современной литературы на автохтонных языках пока что

не привели к успеху); во-вторых, из-за того, что в процессе

взаимодействия индейских и иберийской культур послед-

няя активно доминировала. В том числе, это выражалось в

частичном или полном разрушении традиционных фольк-

лорных форм под «натиском» испанской культуры. Ис-

пользование писателями мотивов или моделей индейской

мифологии являет собой чаще всего сознательную ориента-

цию. К тому же беспристрастный анализ произведений

самых видных писателей-индеанистов — Аргедаса и Асту-

риаса — свидетельствует, что, наряду с индейскими моти-

вами, они воплощают те элементы мифологической инфра-

структуры, которые никакого отношения к автохтонным

культурам не имеют.

Субстратом латиноамериканской литературы не мог в

полной мере служить и испанский фольклор, отражавший

иную историю, иную реальность, другое природное про-

странство, другой социально-исторический опыт. Коль

скоро признается, что латиноамериканская культура сущ-

ностно отлична от испанской (а в настоящее время даже

европоцентристы не рискуют отрицать это), то придется

признать и то, что испанский фольклор не способен выра-

жать сущности этой культуры. Этот постулат подтвержда-

ется при конкретном анализе тех содержательных преоб-

разований^ какие произошли с испанскими фольклорными

формами в Новом Свете. И хотя в Америке сохранилось не-

11

мало бытующих песен испанского происхождения, вовсе

не они определяют облик латиноамериканского народного

творчества.

Итак, основу мифологической инфраструктуры латино-

американской литературы мог бы составить только кре-

ольский фольклор, сформировавшийся в новой историчес-

кой, природной и этнокультурной среде и отразивший ее

своеобразие. Однако до конца XVIII в. креольского фольк-

лора — в качестве устойчивой самостоятельной тради-

ции, а не разрозненных произведений — попросту не су-

ществовало.

Это не значит, что в колониальную эпоху в Латинской

Америке не было фольклора как такового и что в среде ко-

лонистов не сочинялись новые, возможно, и вполне своеоб-

разные песни и романсы. Создать фольклорный текст

может в принципе любой человек и в любое время; но для

того, чтобы этот текст вошел в сферу активного и длитель-

ного бытования, чтобы он стал частью фольклорного со-

знания, требуется наличие относительно стабильной и

замкнутой общности людей с устойчивыми внутриколлек-

тивными связями и отношениями. А для распространения

текста за пределы данного коллектива (села, города) в мас-

штабах целого ареала или провинции необходимо наличие

устойчивой системы отношений между коллективами, ко-

торая достигается только при определенной плотности на-

селения и в условиях относительно стабильного бытия. Ни

того, ни другого на ранних этапах колонизации в Америке

не было и быть не могло. Испанские поселения в Новом

Свете в XVI и XVII вв. не представляли собой устоявшихся

коллективных общностей, поскольку состав их беспре-

станно менялся: часть людей отправлялась на колониза-

цию внутренних областей, часть возвращалась в метропо-

лию, постоянно увеличивался приток эмигрантов, разво-

рачивалась работорговля, усиливался процесс метисации.

Плотность креольского населения в колониях была очень

низкой, поселения отстояли друг от друга на значитель-

ные расстояния и связь между ними осуществлялась нере-

гулярно. Добавим к сказанному и то, что формирование

самобытной креольской традиции теснейшим образом свя-

зано со становлением этнического и национального само-

12

сознания. А этот процесс на континенте совпал с Войной за

независимость. Только в XVIII в., когда в Америке устоял-

ся определенный уклад жизни, сформировались относи-

тельно стабильные городские и сельские коллективы,

когда в орбиту испаноязычной культуры была вовлечена

большая часть коренного населения — началось образова-

ние креольской фольклорной традиции, расцвет которой

приходится уже на XIX в.

Но формирование латиноамериканской литературы на-

чалось гораздо раньше: как справедливо утверждает

В. Земсков, уже в первых памятниках эпохи конкисты за-

кладывались основы художественного кода рождающейся

литературной традиции3. Это мнение найдет ряд под-

тверждений и в нашей книге. Таким образом, в колониаль-

ный период креольское самосознание изначально и глав-

ным образом проявилось в литературе, в то время как в

фольклоре бытовали преимущественно испанские по

"форме и содержанию песни и романсы, перенесенные в

Новый Свет. Принципиальная особенность латиноамери-

канской культуры, в отличие от европейской, состоит в

том, что в первые три века развития литература была пер-

вична по отношению к фольклору, то есть она формирова-

ла свою традицию, не опираясь на фольклор; и только во

второй половине XIX в., когда обрела явственность кре-

ольская фольклорная традиция, литература начала актив-

но впитывать ее мотивы и образы. Но к тому времени в ли-

тературе уже образовалась своя мифосистема, а главное,

уже определились основные источники символических об-

разов и принципы их усвоения и переработки.

Так и получилось, что в мифологической инфраструк-

туре латиноамериканской литературы представлено очень

незначительное число мотивов креольского фольклора.

Поэтому художественный образ мира, создаваемый лати-

ноамериканской литературой, не только не совпадает с

фольклорным, но и глубоко отличен от него. Действитель-

но, многие из тех мифологических характеристик и про-

странственных категорий, о которых речь пойдет в основ-

ной части работы, не имеют аналогов в креольском фольк-

лорном сознании. Мифообразы дерева, земли, реки,

Камня, дождя не содержат в фольклоре и десятой доли тех

13

символических связей и значений, что обнаруживаются в

литературе; а мифообраз корня — один из важнейших для

латиноамериканского художественного сознания — в

фольклоре отсутствует вовсе.

Коли так, то естественно возникает вопрос: за счет чего,

из каких источников формировалась мифологическая ин-

фраструктура латиноамериканской литературы? Прове-

денное исследование дает возможность ответить на этот во-

прос вполне определенно: основными источниками ее фор-

мирования стали универсальные мифологические инвари-

анты (заимствованные главным образом из европейской

культуры) и некоторые постоянные мотивы и образы евро-

пейской же литературы. Казалось бы, этот вывод в корне

противоречит сказанному ранее о сущностном отличии

латиноамериканской литературы от испанской. На

самом деле он парадоксальным образом подтверждает это

отличие, ибо своеобразие и типологические особенности

латиноамериканской литературы во многом проявляются

именно в специфике ее отношений с европейской культу-

рой.

Эта проблема неоднократно обсуждалась на высоком

теоретическом уровне в работах российских ученых. Поэ-

тому здесь мы обозначим лишь некоторые, наиболее суще-

ственные моменты данной проблематики,— тем более, что

многие ее аспекты будут затронуты в дальнейшем.

Несмотря на существование обширного индейского

культурного субстрата, бесспорным остается тот факт, что

испаноамериканская литература развивалась на основе ис-

панской (с которой ее роднит и общность языка) и в своем

становлении активно использовала жанровые модели и на-

правления европейской литературы. А это значит, что ла-

тиноамериканская литература изначально не имела своей

традиции и воспринималась как литература несамостоя-

тельная либо подражательная — и это обвинение (неред-

ко — самообвинение) преследовало ее вплоть до середины

XX в. Но тем самым столь же изначально была предопре-

делена и внутренняя магистральная линия ее развития —

а именно, выявление и утверждение своей самобытности,

которое сопрягалось с напряженным поиском своей куль-

турной сущности (процессами самоидентификации). При

14

таких заданных условиях зависимости от европейской

культуры, обретение латиноамериканцами культурной

самостоятельности могло происходить только в формах

противопоставления «себя» — Европе и отталкивания от

европейских моделей. Но незрелая литература, лишенная

собственного языка, собственного фольклорного субстрата,

своей традиции, еще не была способна к автономному

саморазвитию и потому вынужденно заимствовала евро-

пейские жанры и модели, переиначивая их и приспосабли-

вая для воссоздания латиноамериканской действительнос-

ти и выражения формирующегося латиноамериканского

художественного мышления. Так латиноамериканская ли-

тература последовательно усваивала барокко, классицизм,

романтизм, костумбризм, реализм, натурализм, симво-

лизм, авангардизм. И в каждом из этих заимствованных

течений писатели находили какие-то точки для полеми-

ческого противостояния европейской традиции,— если не

в эстетической системе, то в системе образов. Причем это

противостояние осуществлялось путем использования ев-

ропейских образов и мифологических констант, которые в

Америке получали новое наполнение или сочетались с мо-

тивами и образами индейских культур. Особенно отчетли-

во это видно на примере латиноамериканского классициз-

ма: неукоснительно соблюдая европейский классицисти-

ческий канон, поэты Нового Света наполняют античные

мифообразы американским содержанием, заставляя анти-

чных героев выступать под флагом американской незави-

симости рука об руку с мифологическими и исторически-

ми героями инков и ацтеков. В. Земсков пишет по этому

поводу: «Отождествление творческого субъекта с тем или

иным «архетипом» разного уровня никогда не означает его

повторения в изначальном виде, но всегда влечет за собой

художественное построение на его основе нового «архети-

па», трансформацию исходного материала путем собствен-

ного его «пересказа», парафразирования тех идеологичес-

ких, стилистических, метафорических контекстов, что

свойственны ему, и его соединения с дополнительными по

отношению к нему источниками и контекстами»4. Ю. Ги-

рин обобщает: «... В том и состоит особенность латиноаме-

риканской ментальности, что в стремлении осознать свое

15

«Я» латиноамериканец постоянно прибегает к европей-

ским меркам, всегда ощущая при этом свое несовпадение с

заемной системой измерений». И далее: «Поэтому всякое

инокультурное заимствование, вовлеченное в латиноаме-

риканский контекст, также перестает быть самим собой,

преломляясь сквозь призму «инаковости»: оно одновре-

менно есть «то же» и «не то»5.

Все это крайне важно для понимания специфики фор-

мирования художественного кода латиноамериканской ли-

тературы. Не имея опоры ни в автохтонных мифологиях,

ни в испаноязычном фольклоре, латиноамериканские пи-

сатели и поэты заимствовали постоянные образы и мифо-

логические константы европейской культуры. В художест-

венном мышлении латиноамериканских писателей эти

элементы тщательно очищались ото всего сугубо европей-

ского или специфически национального, видоизменялись,

наполнялись новым содержанием. Нередко — как будет

показано в дальнейшем — происходила сознательная ин-

версия (то есть как бы «выворачивание наизнанку») евро-

пейских мотивов. И даже те постоянные образы, которые

сохранялись в относительно неизменном виде (например,

символика ветра), так или иначе взаимодействовали с дру-

гими элементами мифологической инфраструктуры и обре-

тали новые смысловые нюансы.

Такая тенденция к переосмыслению или «иначению»

европейских образов, мотивов, мифологем была заложена

еще на заре истории латиноамериканской культуры — в

испаноамериканских хрониках и документах XVI в. Как

будет показано в дальнейшем, этот обширный пласт сло-

весности сформировал и некоторые важнейшие элементы

художественного кода латиноамериканской литературы.

Именно в сочинениях хронистов определилась оппозиция

«Старый Свет» — «Новый Свет», которая, можно сказать,

составила саму основу и способ реализации латиноамери-

канского художественного сознания. Впервые отчетливо

обозначенная в трудах Педро Мартира и Ф. Лопеса де Го-

мары, эта дихотомия окончательно выкристаллизовалась

в ходе широкой полемики, развернувшейся в середине

XVI в. между Б. де Лас Касасом, ревностным защитником

индейцев, и его противниками — X. Хинесом де Сепульве-

16

дой, Г. Фернандесом де Овьедо-и-Вальдесом и др. Важно

подчеркнуть: с каких бы позиций ни велся этот спор, его

участники так или иначе утверждали принципиально важ-

ную идею: Америка — это иной мир, в корне отличный от

европейского. Эта идея, даже трактованная в европоцент-

ристском духе, претворилась во множестве произвольных

мотивов и мифологем и составила стержень важнейшей

художественно-идеологической константы латиноамери-

канской культуры — «инаковости», которая в своих раз-

личных воплощениях будет проанализирована в основной

части книги. (В дальнейшем это понятие и производные от

него мы станем использовать без кавычек.)

Полемика о Новом Свете, имевшая широкий обществен-

ный резонанс, в немалой степени обусловила такую специ-

фическую особенность художественного кода латиноаме-

риканской литературы, как ярко выраженную амбива-

лентность многих его элементов. Это касается в первую

очередь художественных представлений о латиноамери-

канском пространстве, вызывающем и восторг, и ужас, а

также трактовок персонажей, воплотивших отголоски спо-

ров о «добром» и «злом» дикаре. В хрониках конкисты

были заложены еще две значительные константы латиноа-

мериканского художественного сознания. Одна из них —

категория «чудо», применяемая по отношению к амери-

канской реальности, с сопутствующим мотивом «изумле-

ния» и чувством смещения европейской нормы. Другая —

глубоко укорененная в латиноамериканской литературе

аркадийская топика, вкупе с образом земного рая. Впе-

рвые обозначившиеся еще в письмах Колумба (как извест-

но, во время третьего путешествия Адмирал открыл пред-

дверия земного рая в дельте Ориноко), эти мотивы были

подхвачены в трудах ряда хронистов (П. Мартира, Б. де

Лас Касаса и др.)> получили научное обоснование на полу-

тора тысячах страниц знаменитой книги А. Леона Пинел-

ло «Рай в Новом Свете», а впоследствии бессчетно вопло-

щались, перефразировались и пародировались в латиноа-

мериканской литературе. Обе эти константы, сформиро-

ванные опять-таки путем иначения европейских представ-

лений, порождают разветвленную систему побочных обра-

зов и мотивов.

17

Полемика XVI в. получила продолжение в XIX — нача-

ле XX вв. в трудах позитивистов и модернистов. И опять-

таки важно отметить, что самые ярые хулители Америки и

поборники европейского прогресса — социологи О. Бунхе,

Г. Рене Морено, П. Аркайа, Л. Вальенилья Ланс,— даже

они в своих теоретических построениях исходили из идеи

инаковости латиноамериканского мира по отношению к

европейскому. Примечательно и то, что писатели позити-

вистской ориентации, ратовавшие за искоренение варвар-

ства (Д. Ф. Сармьенто, Р. Гальегос и др.)> подчас не могли

скрыть внутреннего любования «варварством», и их само-

родные «варварские» герои отличаются куда большей до-

стоверностью, жизненностью и цельностью, нежели «ци-

вилизаторы», идеологические гомункулюсы. Главное же,

при описании латиноамериканского мира и его коренных

обитателей они впадают в эзотеризм, выявляя элементы

мифологической инфраструктуры латиноамериканской

литературы с необычной яркостью и полнотой.

Огромное влияние на формирование художественного

кода латиноамериканской литературы оказала виталист-

ская философия начала XX в., в частности, знаменитая

книга Германа Кайзерлинга «Южноамериканские размыш-

ления». По признанию автора, посещение Боливии пере-

вернуло его миропонимание: именно там он ощутил мощ-

ное воздействие теллурических сил, осознал себя неоттор-

жимой частью земли и вернулся в эпоху сотворения мира6.

Как будет показано, теллуричность в высшей степени

характерна для американского художественного мышле-

ния. Разумеется, нелепо соотносить эту характеристику с

каким-то влиянием извне, ибо она питается и вполне само-

родными стимулами, но такого типа «поддержка» со сто-

роны европейской культурфилософии всегда была очень

значима для латиноамериканских художников. В еще

большей степени это относится к воздействию европейско-

го примитивизма (имеется в виду идеологическая тенден-

ция, существовавшая в европейской культуре со времен

античности7). Все древние и устойчивые примитивистские

идеологемы — такие, как апология «естественного челове-

ка» и «природного закона», утверждение превосходства

чувства, инстинкта над разумом и восхваление «мудрого

18

незнания», тоска по Золотому Веку, неприятие цивилиза-

ции и т.п.— все они укоренились в латиноамериканской

литературе, правда, как и положено, обыначенные, пред-

ставленные в качестве принадлежности или характеристи-

ки «своего» мира. С той же готовностью латиноамерикан-

ские художники восприняли новые варианты примити-

вистских идеологем, разработанные европейскими аван-

гардистами. Мистическое восприятие природы, культ ир-

рационализма, апелляция к подсознанию, ностальгия по

архаике, восприятие дикаря как носителя принципиально

иного сознания, противопоставление теллуризма техно-

кратизму — эти и другие тенденции органично вписались

в латиноамериканскую художественную картину мира и

стимулировали развитие негризма и «магического реа-

лизма».

Если попытаться ограничить художественный код ла-

тиноамериканской литературы образами и мотивами абсо-

лютно специфическими, то мы получим крайне скудный

набор (маис, индеец, гаучо, сельва, пампа ...), который

никак не сложится в целостный образ мира. Поэтому необ-

ходимо ясно постулировать, что своеобразие и содержание

мифологической инфраструктуры выявляется из совокуп-

ности всех ее элементов и смысловых связей. Впрочем,

формула эта относится не только-к латиноамериканской,

но и к любой другой литературе.

Замысел книги, ее композиция и большая часть теоре-

тических и практических разработок носят вполне само-

стоятельный характер. При анализе многих тем и мотивов

автору приходилось идти совершенно непроторенными пу-

тями, поскольку исследований подобной методики и на-

правленности существует крайне мало. Вместе с тем они

есть, и автор с благодарностью упоминает наиболее близ-

кие по духу работы, которые подталкивали мысль в задан-

ном направлении и оказали воздействие на трактовку от-

дельных мотивов и на формирование общей концепции

Книги.

Из зарубежных источников первостепенную значимость

Для данной работы имела блестящая книга уругвайского

Литературоведа Фернандо Аинсы «Проблема культурной

Идентичности в ибероамериканской прозе»8. В дальней-

19

шем будет сделано немало отсылок на эту работу по кон-

кретным поводам, здесь же вкратце отметим те существен-

ные моменты исследования Аинсы, которые в той или

иной степени были использованы в предлагаемой книге.

Это — прежде всего глубокая разработка самоидентифика-

ционных моделей латиноамериканского художественного

сознания и вообще выделение проблемы идентичности в

качестве основы самостроения латиноамериканской куль-

туры. Далее, Аинса последовательно применяет и обосно-

вывает принцип выделения тематических констант и ус-

тойчивых образов, раскрывает их историко-культурное со-

держание. Ученый вводит понятие «художественный

образ латиноамериканского пространства» и глубоко ана-

лизирует два важнейших пространственных образа, при-

сутствующих и в нашей работе: хаос пространства и сак-

ральный центр. Отчасти были использованы разработки

испанского ученого, касающиеся аркадийской топики, мо-

тивов путешествия и инициации.

В немалой степени эта книга обязана также эссеистике

Нобелевского лауреата Октавио Паса, в частности, его зна-

менитой книге «Лабиринт одиночества»9. В этой книге

мексиканский писатель дал глубокий анализ архетипов

национального сознания, выявленных через слово, идио-

матику, поведенческие модели и т.п. Наряду с методикой

О. Паса, автор использовал его конкретные разработки по

темам мачизма и смерти. В том же культурологическом

русле написаны блестящие эссе известного чилийского пи-

сателя Ариэля Дорфмана, собранные в книге «Воображе-

ние и виоленсия в Америке»10. Для нас была важна как

сама методика исследований Дорфмана — выявление спе-

цифических черт латиноамериканского мифомышления

через художественные образы,— так и конкретный анализ

темы виоленсии (насилия). Сходную направленность обна-

руживают труды боливийского ученого Гильермо Франко-

вича, автора книги «Глубинные мифы Боливии»11.

Из отечественных научных трудов следует выделить из-

вестную книгу Г. Гачева «Национальные образы мира». С

нею предлагаемая работа имеет немало общего — прежде

всего в исходных предпосылках. Г. Гачев убедительно по-

казал, что оперировать понятием «национальный образ

20

мира» можно и необходимо и что картину мира возможно

реконструировать посредством концептуальной дешифров-

ки отдельных фольклорных и литературных образов. На-

ряду с очевидными моментами сходства книг, имеются

принципиальные расхождения в методике исследования,

обусловленные различием материала. Г. Гачев работает с

теми литературами, которые имеют древнюю традицию и

богатый фольклорный субстрат. На этом материале он по-

казывает, как фольклорные мотивы и мифотворческие пред-

ставления народа о своем пространстве входят в сознание

профессионального писателя и формируют художественный

образ мира. Латиноамериканская литература, как говори-

лось, «старше» своего фольклора, поэтому сложившуюся

картину мира приходится реконструировать как бы из

«нее самой», из различных заимствований и напластова-

ний. Другое различие состоит в том, что Гачев основывает

свое исследование большей частью на выявлении единич-

ных мотивов и их дешифровке. Предлагаемое исследова-

ние, напротив, полностью исключает из рассмотрения не

только индивидуальные образы, но даже национальные

или зональные (типа пампы, льяносов, коки и т.п.).

В работе над книгой автор постоянно опирался на тру-

ды своих ближайших коллег из группы латиноамерика-

нистов ИМЛИ, а также с благодарностью учитывал заме-

чания рецензентов и те, что были высказаны при обсужде-

нии работы.

Предлагаемый труд открыт для критики и во многом

уязвим — как бывает уязвимо всякое исследование экспе-

риментального характера, оперирующее очень широкими

и размытыми категориями. Желая упредить некоторые из

возможных упреков, сделаем ряд существенных оговорок.

Прежде всего, считаем необходимым подчеркнуть вы-

сказанную ранее мысль о подвижности, зыбкости и вариа-

тивности литературной системы стереотипов, которая как

раз и отличается от фольклорной отсутствием жесткой рег-

ламентации. Понятия «устойчивый мотив», «постоянный

образ» или «художественная константа» применительно к

литературе никоим образом не подразумевают, будто моти-

вы, образы и константы проявляются не то что во всех, но

Даже и в большинстве произведений. Они могут обнару-

21

житься в творчестве десятка писателей, и то далеко не во

всех их произведениях. Главное в данном случае, чтобы

эти писатели представляли разные страны, направления,

поколения — это дает уверенность, что мотив глубоко уко-

ренен в художественном сознании, а не обусловлен истори-

ческим периодом или национальной традицией. Литера-

турный стереотип только и может проявляться в весьма ог-

раниченных масштабах, особенно когда речь идет о твор-

честве крупных художников. Будь иначе, литература пре-

вратилась бы в унылый набор клишированных элементов,

какой обычно представляет собой массовая, бульварная

литература. Более того, в творчестве некоторых писателей

могут встречаться прямо противоположные по смыслу

трактовки какого-либо постоянного мотива — и такие слу-

чаи не раз будут отмечены в работе. Так оно и должно

быть, поскольку литература — это не схема, а живой орга-

низм, который питается духом противоречия. И особенно

это характерно, именно для латиноамериканской литерату-

ры, где многие образы отличаются ярко выраженной амби-

валентностью. Другие противоположные по смыслу трактов-

ки рождаются из потребности переосмыслить или травес-

тировать устоявшиеся образы и мифологемы.

Кроме того, в литературе понятие устойчивого образа

или мотива всегда оказывается относительным. В латиноа-

мериканской литературе отдельные мотивы и их соотно-

шения могли в той или иной степени меняться в зависи-

мости от эпохи или национальной принадлежности произ-

ведения. Эти факты, однако, не опровергают ни наличия

устойчивых трактовок и связей, ни наличия цельной худо-

жественной картины мира.

Национальные и этнорегиональные варианты художе-

ственного кода не входят в предмет нашего рассмотрения.

В частности, это касается бразильской литературы, обла-

дающей своей спецификой. В этой связи следует отметить,

что исследование проводилось в основном на испаноамери-

канском материале, но, как подтвердила специалист по

бразильской литературе М. Надъярных, многие выводы

относятся и к этой литературе, что дает автору право ис-

пользовать термин «латиноамериканский».

22

К работе можно предъявить и ряд претензий насчет

того, что не все из постоянных тем и мотивов нашли в ней

отражение. Эти упреки будут отчасти справедливы. Дейст-

вительно, объем книги не позволяет раскрыть все постоян-

ные образы и мотивы латиноамериканской литературы;

да, наверное, это и не под силу сделать одному человеку.

Наша задача — наметить контуры мифологической инфра-

структуры, открыв путь для дальнейших исследований в

этом направлении.

Некоторые темы, образы и константы (пространство,

время, дерево, эрос, виоленсия, смерть и др.) настолько

широки, что сами по себе могли бы составить предмет для

отдельного исследования — и будем надеяться, со време-

нем такие книги появятся. В данной работе эти темы за-

тронуты по необходимости кратко, без фиксации особых

нюансов и деталей. То же самое можно сказать о проблеме

соотношения латиноамериканских устойчивых мотивов с

европейскими и о проблемах генезиса тех или иных моти-

вов и образов. Сопоставления в этой сфере только намече-

ны, но не раскрыты, притом, говоря о тенденциях европей-

ской художественной литературы, мы были вынуждены

ограничиваться общими замечаниями, не раскрывая их на

конкретных примерах (хотя, разумеется, автор имел эти

примеры). В любом случае, в перспективе необходимо про-

вести детальное сопоставление латиноамериканских мифо-

мотивов с их европейскими аналогами: такое исследование

может и обогатить, и скорректировать результаты данной

работы.

Поскольку предметом исследования является сфера

надличностного художественного сознания, то в книге не

ставятся вопросы хронологии, направления, индивидуаль-

ного стиля писателя, а также не преследуется задача ком-

плексного выявления проблематики отдельных произведе-

ний, которые рассматриваются лишь с точки зрения нали-

чия и функционирования в них тех или иных мотивов.

Исследование проводится преимущественно на материале

литературы XX века, что, разумеется не исключает экс-

курсов в предшествующие эпохи. Выбор материала имеет

вполне очевидные обоснования: именно в этом столетии

латиноамериканская литература вступила в стадию «зре-

23

лости», стала фактором мирового литературного процесс и

выдвинула ряд писателей мирового значения. Добавим к

этому еще одно соображение. Мифологическая инфраструк-

тура латиноамериканской литературы начала складывать-

ся еще в первых литературных памятниках конкисты, но,

как представляется, только в первой трети XX в. отдель-

ные устойчивые мотивы и мифологемы сформировались в

целостную многоуровневую художественную структуру.

Яснее всего она просматривается в произведениях вто-

ростепенных писателей и поэтов, но, естественно, о моде-

лях художественного мышления стоит говорить только на

примере лучших представителей литературы. Круг имен и

произведений, постоянно упоминаемых в работе, достаточ-

но широк: около сорока авторов и около сотни романов, не

считая рассказов и стихотворений. Поскольку книга рас-

считана не только на латиноамериканистов, автор старал-

ся в основном оперировать произведениями, переведенны-

ми на русский язык.

Но, разумеется, исследование осуществлялось на более

широком материале, чем тот, что представлен в книге —

автор использует лишь малую часть собранных примеров,

подтверждающих тот или иной тезис. Но и тех, что приво-

дятся — достаточно много; и поэтому автор решил отка-

заться от академической системы сносок, которая заняла

бы немалый объем. В конце книги приведен список наибо-

лее часто цитируемых произведений с указанием выход-

ных данных издания. Произведения одного автора зашиф-

рованы римскими цифрами в соответствии с хронологией

их написания. В тексте книги после цитаты указывается в

скобках фамилия автора, римской цифрой — шифр произ-

ведения, и арабской — номер страницы. Если же при ци-

тировании упоминается автор и произведение, то, соответ-

ственно, в скобках фигурирует только номер страницы.

Все прочие отсылки даны в примечаниях.

24

Глава первая. УНИВЕРСУМ

I. ПРОСТРАНСТВО

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Художественный образ «своего» пространства, каким

он складывается в искусстве и литературе тех или иных

народов, является важнейшей частью национальных или

региональных культур. Необходимо иметь в виду нераз-

рывную диалектическую связь двух процессов: с одной

стороны, художественный образ пространства складывает-

ся в русле культурообразования; с другой,— он оказывает

формирующее воздействие на саму культуру. В Латинской

Америке этот двуединый процесс происходил в сравни-

тельно недалеком прошлом и потому мы имеем возмож-

ность проследить, как первичный европейский модус вос-

приятия «чужого» пространства преобразовывался в ходе

«о-своения» новых земель в модус восприятия «своего»

пространства; как этот взгляд воплощался в первых па-

мятниках литературы; как некоторые характеристики

распространялись, клишировались, мифологизировались,

обрастали побочными мотивами.

Вполне очевидно, что художественный образ простран-

ства не адекватен реальному географическому пространст-

ву страны или региона. В художественном мышлении про-

исходил отбор наиболее репрезентативных пространствен-

ных реалий и координат, которые могут представляться

доминирующими, в то время как другие — несуществен-

ными. Наряду с этим в художественный образ пространст-

ва вводятся мифологические координаты и характеристи-

ки, вообще отсутствующие в реальном пространстве. Нако-

нец, в литературе практически все пространственные ха-

рактеристики функционируют гораздо более широко,

представляясь одновременно характеристиками психоло-

гическими, онтологическими и культурологическими. Со-

здавая образ национальной среды, писатель сознательно

или бессознательно выстраивает модель своей культуры.

Необходимо сразу же оговорить правомерность термина

«художественный образ латиноамериканского пространст-

25

ва». Не имея возможности углубляться в диалектику на-

ционального и регионального в культуре Латинской Аме-

рики, отметим лишь, что каждая из двух десятков литера-

тур континента стремится в первую очередь отразить свою

национальную среду; и однако очевидная общность исто-

рического развития этих литератур, наличие единых меха-

низмов культурообразования, общность проблематики,

идеологем и мифологем, наконец, присутствие в художест-

венном сознании многозначимого образа «Нашей Америки»

(слова X. Марти) — все это дает возможность говорить о су-

ществовании наднационального образа Америки и ее про-

странства. Этот образ в силу указанных причин куда более

значим для латиноамериканца, нежели для европейца —

наднациональный образ Европы. Главное же обоснование по-

нятия «художественный образ латиноамериканского про-

странства» — сами тексты, что и будет показано ниже.

Специфика художественного восприятия латиноамери-

канским писателем «своего» пространства во многом обу-

словлена самой историей открытия и колонизации земель

Нового Света, которая наложила глубокий отпечаток на

культурное сознание креолов. Латиноамериканская циви-

лизация, собственно, и начиналась с чисто пространствен-

ного опыта — то есть с преодоления ранее непреодолимого

океана и открытия новых земель. И первые полтора века

истории этой цивилизации опять-таки по преимуществу

базировались на пространственном опыте — имеется в

виду проникновение во внутренние области материков и

их колонизация. Отчасти именно поэтому пространствен-

ные категории имеют особую значимость в американском

художественном сознании. Прежде всего они чрезвычайно

глубоки, всеохватны и применимы по отношению ко всей

художественной картине мира. При том, как будет показа-

но в дальнейшем, прочие темы и мотивы, даже такие зна-

чительные, как эрос, смерть, насилие, сопряжены с обра-

зом пространства и подчиняются пространственным кате-

гориям. Не будет преувеличением сказать, что художест-

венный образ латиноамериканского мира выстроен на фун-

даменте пространственных образов и меряется пространст-

венной мерой.

26

Огромное влияние на формирование художественного

образа пространства оказывала сама специфика и внутрен-

няя направленность латиноамериканской культуры, взра-

ставшей как бы на обочине культуры европейской (см.

Введение). Основу латиноамериканской ментальности со-

ставил процесс самоидентификации, стержнем которого

стало противопоставление «себя» европейцу и выявление

самобытности «своего» мира. Такого типа направленность

придает художественному образу латиноамериканского

пространства ярко выраженную интенционность и культу-

рогенность. Главная константа в восприятии и отражении

латиноамериканского мира состоит в его настойчивом про-

тивопоставлении миру европейскому, в выявлении его

инаковости. Константа инаковости проявляется как в

общем плане, в виде отчетливо выраженной идеологемы,

так и в отдельных характеристиках и координатах латино-

американского пространства.

В. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Каждый народ осмысляет себя «иным» по

1. Инаковость отношению к другим народам, что нахо-

дит соответствующее выражение в его

культуре. Специфика латиноамериканской константы ина-

ковости состоит прежде всего в том, что она реализуется в

двойной системе оппозиций — национальной и региональ-

ной (континентальной), причем именно противопоставле-

ние «Новый Свет» — «Старый Свет» имеет первостепенное

значение для латиноамериканского художественного со-

знания, какого оно никогда не имело для европейца. Эту

особенность тонко подметил Борхес, когда говорил, что для

жителя Европы не существует понятия «европеец», а есть

лишь понятия «француз», «немец», «англичанин» и т.п.;

в то время как в Америке понятия «европеец» — «латино-

американец» играют куда большую роль, нежели обозна-

чения национальностей. Далее, латиноамериканская кон-

станта инаковости проявляется в очень обостренных фор-

мах, в особенности именно в оппозиции «Новый Свет» —

27

«Старый Свет», и так или иначе затрагивает все устойчи-

вые элементы художественного мира, что будет показано

ниже. Мифологическая инфраструктура латиноамерикан-

ской литературы по большей части составлена из универ-

сальных и европейских мотивов и мифологем, а специфи-

ческое содержание и новое качество им придает как раз

иначение, переосмысление в границах другого культурно-

го кода.

Инаковость, эта базовая характеристика латиноамери-

канского художественного сознания, была сформирована

еще в первых памятниках латиноамериканской литерату-

ры — письмах и дневниках Колумба, хрониках конкисты. В

писаниях первооткрывателя континента изначальная кон-

статация того, что Америка — это особый мир, коренным об-

разом отличающийся от европейского, нередко приобретала

ясно выраженный аксиологический акцент (заокеанские

земли — лучше европейских); в частности, этот акцент про-

является в настойчивом отождествлении этих земель с мифо-

логическими «Островами Блаженных» и с Эдемом.

Хотя суть испанской политики в Америке состояла как

раз в уничтожении инаковости, ибо в колониях декретиро-

вались и устанавливались европейские формы бытия и

культуры, мотив «особости» своего мира с течением време-

ни все глубже укоренялся в культурном и этническом со-

знании латиноамериканцев. Этот мотив кодифицировался

в художественном мышлении, и параллельно он существо-

вал в открыто декларативных формах, функционируя в

качестве опорной идеологемы национальной самоиденти-

фикации. Процессы эти были вполне закономерны для

культуры, стремящейся к самоопределению.

Константа инаковости в большой степени формирова-

лась под влиянием эссеистических, публицистических и

художественно-документальных жанров, которые в Ла-

тинской Америке были традиционно очень близки жанрам

художественной литературы. Даже знаменитая книга Сар-

мьенто, несмотря на свою яркую проевропейскую ориента-

цию, парадоксальным образом утверждала идею инаковос-

ти, противопоставив латиноамериканский мир — европей-

скому и закрепив это противопоставление в дихотомии

«варварство» — «цивилизация»1. Своего высшего вопло-

28

щения она достигла в знаменитом эссе X. Э. Родо «Ари-

эль» (1901), где бездуховную, прагматичную, механисти-

ческую цивилизацию США уругвайский писатель отожест-

вил с Калибаном, а одухотворенную, устремленную ввысь

культуру Латинской Америки с Ариэлем. Это эссе, как и

книга Сармьенто, прочно заложило в латиноамерикан-

скую литературу еще одну мифологическую модель, впос-

ледствии бесконечно варьируемую.

В латиноамериканской литературе константа инаковос-

ти воплощается большей частью в различных художест-

венно опосредованных формах, которые будут выявляться

в дальнейшем, по ходу анализа различных мотивов и ми-

фологем. Здесь же обратим внимание на то, что эта харак-

теристика, вкупе со своей системой противопоставлений,

постоянно (подчас избыточно) присутствует в литературе и

в качестве декларативно выраженной идеологемы.

Как правило, она воплощается понятиями «иной»,

«другой», «особый»: «Иной мир», «мир иных измерений»

(Рульфо, 152); «Мексика ... иная страна»; «... ели и дума-

ли они по-другому» (Фуэнтес, V, 184, 105). Глубокого фор-

мального выражения эта идеологема достигает в словах

карпентьеровского Колумба: «Однажды возле мыса на по-

бережье Кубы, названного Альфа и Омега, я сказал, что

здесь кончается мир и начинается другой: другое Нечто,

другое качество...» (VIII, 556). Далеко не случайно, что,

создавая свой гротескно-пародийный роман, А. Поссе, на-

ряду с мифологемой рая, постоянно обыгрывает и констан-

ту инаковости: «Идея Колумба имела графическое вопло-

щение: на пергаменте... был отмечен пункт, где реаль-

ность перетекает в трансреальность...» (Поссе, 57). И

далее: «Пора отказаться и еще от одной порочной иллю-

зии: от нашего представления о пространстве. Разве эти

земли есть продолжение мира, откуда мы прибыли? (...)

Мы попали в иное пространство» (57, 124).

Как видно, константа инаковости имеет отправной точ-

кой пространственные представления. Океан разделяет не

только континенты, но и два различно организованных

Пространственных континуума.

Инаковость выявляет две важнейшие особенности ла-

тиноамериканского художественного мышления. Первая:

29

способность (и даже постоянная потребность) латиноаме-

риканского писателя, самоостраняясь, видеть себя и свой

мир «другим»,— то есть глазами европейца. Эта потребность

за редкими исключениями (типа «Персидских писем» Мон-

тескье) не была свойственна европейскому писателю, кото-

рый привык воспринимать мир из своего «центра». Латино-

американский писатель видит мир и себя в нем как бы в

двойном ракурсе: своим взглядом и чужим, постоянно от-

мечая свою отличительность. Другая особенность состоит в

том, что исследование своего пространства и самопознание

реализуется в системе оппозиций2.

Оппозиция «Новый Свет» — «Старый Свет» (включая

США) присутствует в произведениях многих латиноамери-

канских писателей не только на образном и сюжетном

уровнях, но и в декларативном выражении. «Ты не ста-

нешь таким как они, потому что, кроме всего прочего, зна-

ешь: твое восприятие разных сторон жизни... не так при-

митивно, как их» (Фуэнтес, III, 166) — эту мысль Артемио

Круса разделяют многие другие герои латиноамерикан-

ской литературы. В прозе Карпентьера эта оппозиция за-

крепляется формульно — в пространственных понятиях

«здесь» и «там». Впервые выделенное курсивом в «Поте-

рянных следах», это противопоставление встречается и во

всех последующих романах писателя. Столкновение «та-

мошнего» со «здешним» неизменно выявляет качествен-

ную несовместимость двух типов цивилизации: Америка

разрушает европейский образ мира («Весь мой образ ми-

ра... рушится передо мной»,— VIII, 485), а вместе с ним —

европейскую аксиологию и логику. Эту мысль Карпентьер

склонен выражать и в пародийном ключе, как, например,

в романе «Превратности метода», показывающем неприем-

лемость картезианской логики в латиноамериканском кон-

тексте, или же в «Царстве земном», где пародия нередко

оборачивается чудовищным гротеском.

Оппозиция «свое» — «чужое», будучи одним из выра-

жений инаковости, очень существенна для латиноамери-

канского художественного сознания: теснейшим образом

связанная с противопоставлением «Америка» — «Евро-

па», она, однако, вовсе не дублирует его и представляет

собой следующую, более высокую ступень эволюции героя

30

в типовом сюжете поиска своей сущности (подробнее см.

гл. III). Оппозиция «Америка» — «Европа» — это дан-

ность; оппозиция «свое» — «чужое» — это обретение. Кар-

пентьеровский Колумб, великолепно формулирующий

«иное качество» открытого им мира, вместе с тем не спосо-

бен отожествить себя с этим миром и трагически застрева-

ет на культурном перепутье. А вот диктатору, который

всю жизнь метался между «здесь» и «там», достаточно

прибыть на родной берег, чтобы он, «словно прозрев, ощу-

тил, что этот воздух и есть мой воздух...» (VI, 51), потому

что Глава Нации — порождение и плоть от плоти «нере-

альной реальности» (там же) латиноамериканского мифа.

Герою «Весны священной» надо пройти долгий и много-

трудный жизненный путь, чтобы осознать: «И здесь, толь-

ко здесь я чувствую, как говорит со мной земля..., здесь,

только здесь я ощущаю себя частью целого, того целого,

которое ищу уже много лет» (VII, 213). Тот же путь для об-

ретения «своего» необходимо совершить лирической ге-

роине Г. Мистраль: «Я шла по чужеземной почве, / плоды

чужие покупала; / там стол так тверд, бокал не звонок, /

там жидок мед, вино устало; / я гимны пела мне

чужие...», и далее поэтесса взывает к солнцу: «Вернулась

я, и ты верни мне / мой облик данный от рожденья» (18).

В этих, как и во многих примерах подобного типа, обра-

щает на себя внимание существенный момент: для постиже-

ния «своего» пространства герою необходимо пребывание в

европейском, «чужом» мире. Эта мысль выделена курсивом

в «Концерте барокко» Карпентьера: «Иногда необходимо уе-

хать вдаль, уплыть за моря, чтоб все понять по-настояще-

му.» (443). То есть путь к своему миру лежит через океан, а

герой, таким образом, вынужден вновь и вновь воссоздавать

архетипический акт открытия Америки. Инаковое про-

странство как бы и не существует без своего антагониста.

Таков парадокс латиноамериканской инаковости.

Отправной точкой представления

2. Сверхнормативность о Латинской Америке как мире

аномальном, противостоящем ев-

ропейской норме, является сам факт открытия Америки,

символически переосмысленный европейским сознанием.

31

Свершив свой десятый подвиг, Геракл воздвиг две скалы

на краю ойкумены (Геркулесовы столпы) и сакраменталь-

ным изречением Nee plus ultra («дальше некуда») указал

европейцу предел обетованной земли. Гибралтарский про-

лив и в XV в. воспринимался европейцами как край зем-

ли, за которым простиралось неведомое Марэ Тенеброрум

(Море Мрака). Покуда никто не знал, что Колумб открыл

новые материки, величие его деяния виделось не столько в

том, что он разведал западный путь в Индию, сколько в

том, что он преодолел предел, издревле поставленный че-

ловечеству. Не случайно в гербе Испании появился симво-

лический знак, выражающий преодоление предела: две ко-

лонны (Геркулесовы столпы), обвитые ленточкой с надпи-

сью, опровергающей гераклов завет: plus ultra. Пересекая

океан, первопроходцы Америки попадали в иную, «запре-

дельную» реальность, где ожидали встретить все те чуде-

са, диковинные царства и города, о которых столько гово-

рилось и писалось в эпоху средневековья. Конкистадоры

верили в чудо, ждали чуда — и видели чудеса: сирен и три-

тонов, великанов и людей с песьими головами; искали ост-

ров Бимини с источником вечной молодости, острова Анти-

лию, Бразил, Сан-Брандан, царство амазонок, страну Сивола

и т.д. Америка изначально воспринималась как мир сверх-

нормативный, чудесный, и эта мифологема в определенной

степени заложила основы формирования латиноамерикан-

ского художественного сознания.

Особую значимость мифологема сверхнормативности

достигает в латиноамериканской литературе XX в. И это

не случайно. В предшествующей литературе, от барокко до

романтизма, константа инаковости воплощалась преиму-

щественно в описательных формах — то есть в формах

местного колорита и фольклоризма. Поднявшись на

новый, художественный уровень, писатели стали искать

более глубокую и интегрирующую формулу ее выраже-

ния — и нашли в сущности в прошлом: возродив, развив и

акцентировав европейскую по происхождению мифологе-

му сверхнормативности. Она органично вбирает в себя

многие из тех характеристик и мотивов, о которых говори-

лось выше и будет сказано в дальнейшем.

32

В литературе XX в. сверхнормативность нередко пред-

стает в качестве декларативно выраженной идеологемы,

особенно в прозе Карпентьера: «Я провел в Европе не-

сколько лет и убедился, что Латинская Америка не укла-

дывается в привычные представления европейцев; это

мир, ломающий все их старые нормы» (VII, 40). Эта мысль

постоянно обыгрывается в романе А. Поссе, является од-

ной из центральных идей «Teppa Ностра» Фуэнтеса и явно

или подтекстово выражается в произведениях Астуриаса,

Роа Бастоса, Гарсиа Маркеса и др.

Герой повести Фуэнтеса «Разумные люди» говорит себе:

«Мы могли бы с сервантесевской иронией в целом принять

то разъяснение категории чуда, какое Дон Кихот дает

Санчо: «Это вещи, случающиеся редко...» Но у нас-то, на-

оборот, они стали нормой, а не исключением» (VIII, 292).

Концептуальную завершенность идеологема сверхнорма-

тивности обрела в знаменитой концепции «чудесной реаль-

ности» Карпентьера, которую с восторгом взяли на воору-

жение не только латиноамериканские критики, но и сами

писатели.

Концепция эта слишком хорошо и широко известна,

чтобы заниматься ее подробным разбором. Обратим внима-

ние лишь на самый существенный момент — трактовку ка-

тегории «чудо». «Слово «чудесный»,— отмечает писа-

тель,— утратило со временем свой подлинный смысл...

Словари объясняют, что «чудесное» — это то, что вызыва-

ет восхищение, ибо оно необычно, превосходно, восхити-

тельно. С этим тотчас же сливается понятие прекрасного,

красивого, приятного. Но единственное, что должно было

бы фигурировать в словарных толкованиях,— это все то,

что связано с необычным. Необычное само по себе не явля-

ется ни прекрасным, ни уродливым, оно скорее порази-

тельно. Все незаурядное, выходящее за рамки установлен-

ных норм,— чудесно» ( X, 117). Вполне очевидно, что под

«установленными нормами» имеются в виду нормы евро-

пейские, которые в совокупности и составляют, как подра-

зумевается, антимонию чуда — «обычное». И далее: «По-

нятие чудесной реальности, которое я отстаиваю,— это

наша, американская чудесная реальность, которую мы об-

наруживаем в ее первозданном пульсирующем вездесущем

33

виде во всей латиноамериканской действительности. Здесь

необычное — повседневность, и так было всегда» (X, 118).

Как видим, аномальность, нарушение европейской нормы

Карпентьер переводит из плана феноменологического в план

онтологический, представляя эти свойства имманентными

данностями латиноамериканского мира.

Концепция Карпентьера, будучи весьма умозрительной

идеологической конструкцией, вместе с тем отразила спе-

цифические черты поэтики латиноамериканской литерату-

ры, одновременно стимулировав их развитие.

Мифологема сверхнормативности настолько прочно

укоренилась в латиноамериканском художественном со-

знании, что проявляется она не только на внешнем, декла-

ративном уровне, но и в способе художественного отраже-

ния действительности, в образах героев и моделях их пове-

дения, в сюжетике. Поэтому можно с полным правом гово-

рить о поэтике сверхнормативности, как о специфической

черте латиноамериканской литературы. Множественные

грани этой поэтики мы будем выявлять по ходу анализа

отдельных мифологем; здесь же обозначим самые сущест-

венные ее манифестации в способе художественного отра-

жения пространства. Прежде всего она проявляется в

явном или скрытом мотиве изумления. Родная природная

среда, которая укорененным в ней человеком должна бы

восприниматься как вполне обыкновенная, латиноамери-

канским писателем часто воспринимается как необыкно-

венная, исключительная, вызывающая восторг и изумле-

ние. Мотив изумления, ясно обозначенный в документах

конкисты, в литературе XX в. предстает уже как специфи-

ческий художественный ракурс. Внутренняя пульсация ис-

ключительности в художественной картине латиноамери-

канского мира, в частности, проявляется в широко употре-

бимой, образной гиперболической конструкции, выражен-

ной посредством слова «самый», которая характеризует ка-

кое-либо явление как уникальное и недостижимое, как выс-

шую манифестацию в ряду подобных явлений. Надо заме-

тить, что первые модели этой гиперболической конструк-

ции дал Колумб, писавший в своих дневниках, например,

о Кубе: «Этот остров, должно быть, самый прекрасный, ко-

торый когда-либо видели глаза человеческие...»3. В лати-

34

ноамериканской литературе XX в. эта конструкция ис-

пользуется настолько часто, что стала уже своего рода

клише. Приведем ряд примеров. «... Над горами такими

высокими и тучами такими тяжелыми, каких не встре-

тишь больше нигде в мире» (Аргедас, II, 168); «... Нет на

свете места печальней Лувины» (Рульфо, 100); «... самая

древняя на земле земля...», «... самая вкусная вода в

мире...» (Астуриас, VII, 10,23); «Что есть длинней чилий-

ской ночи!» (Неруда, I, 169); «Лучшие в мире сказители

живут на баиянском побережье» (Амаду, II, 67). Особенно

часто эта эмфатическая конструкция встречается в романе

М. Отеро Сильвы «Лопе де Агирре князь свободы»: «...сию

землю я полагаю прекраснейшей на свете» (210); «Потоси,

самый богатый и дивный город на земле...» (219); «Ама-

зонка, самая вечная из всех рек вселенной...» (270); «... в

этой сельве, самой бескрайней на свете» (294) и т.п. Час-

тота употребления и однотипность гиперболической кон-

струкции «самый... в мире» свидетельствуют, что она в оп-

ределенной степени парадигматична для латиноамерикан-

ского художественного сознания. Эта формула глубока и

многозначна. Она имплицитно выражает противополага-

ние себя — миру (вспомним, что говорилось о поиске

«своего» через «чужое»); одновременно в ней присутствует

подчеркнутый момент самоутверждения; при этом латино-

американский мир представляется как мир аномальный.

Пространство, противостоящее норме, регламенту, ле-

пит своего обитателя в соответствии своему образу. Отчас-

ти именно поэтому герои латиноамериканской литературы

в характерах и поступках стремятся быть под стать своей

среде и постоянно выходят за пределы европейской нормы

(подробнее об этом будет сказано в III главе). Поэтика

сверхнормативности ярко отразилась и в сюжетике лати-

ноамериканской литературы. О том, насколько в ней рас-

пространены различного рода фантастические сюжеты,

нет нужды говорить. В данном контексте стоит обратить

внимание на особо тесную связь фантастики с реальнос-

тью — черту, которую отмечали многие критики. Фантас-

тическое в латиноамериканской литературе неотторжимо

от обыденного, оно как бы пульсирует в обыденности, вре-

менами выплескиваясь наружу. Интерпретируя эту осо-

35

бенность в иных категориях, можно сказать, что в латино-

американской литературе аномальное (фантастика) и нор-

ма (обыденность) настолько взаимосвязаны, что способны

не только полностью сливаться, но и замещать друг друга,

когда аномальное предстает нормой бытия.

Поэтика сверхнормативности демонстрирует не только

глубинное ощущение смещенности «своей нормы» в отно-

шении европейской: наряду с утверждением «особой»,

«иной», нормы, она отражает и напряженнейший, далеко

не завершенный поиск своей нормы — то есть своего куль-

турного самостояния.

Инаковость и сверхнормативность лати-

3. Хаотичность ноамериканского пространства находят

яркое выражение в его хаотичности.

Одна из самых устойчивых и специфичных мифологи-

ческих характеристик латиноамериканского мира пред-

ставляет его как мир принципиально алогичный, неупоря-

доченный, спонтанный, хаотичный. Это «сумасшедшая

земля» (Варгас Льоса, I, 56); «мир каких-то иных измере-

ний» (Рульфо, 152); «на этой земле... царят кавардак и не-

разбериха» (Гальегос, III, 126); «Здесь все вперемешку.

Языки. Ритмы» (Астуриас, VIII, 1); это «мир симбиоза»

(Карпентьер, IV, 254); «беспорядочный, взбалмошный,

сладострастный, ленивый, тропический мир...» (Карпен-

тьер, VII, 68). Хаотичность латиноамериканского космоса

выступает как всеобъемлющая характеристика и проявля-

ется на всех уровнях. Латиноамериканское пространство

нарушает все европейские представления. Хаотична при-

рода континента: «... здесь растут как попало, без всякой

системы гигантские доисторические травы: королевская

пальма, бамбук, сейба, банановое дерево; последние остат-

ки мира, в котором растения, живущие на земле, неотли-

чимы от водяных, а плавающие и летающие твари, репти-

лии и птицы смешались в симбиозе и возникли чудовищ-

ные гибридные формы... (Карпентьер, VII, 67—68). Сум-

бурна и беспорядочна социальная жизнь: «Мне нигде в

мире не приходилось сталкиваться с таким хорошо орга-

низованном беспорядком» (Гальегос, III, 129).

36

Эта мифологическая характеристика, с одной стороны,

генетически восходит ко временам конкисты, сохраняя в

художественно закодированном виде первичную формулу

восприятия европейцами иного миростроя. Нарушение

своего регламента европеец традиционно был склонен вос-

принимать не как иной порядок, а как беспорядок. Та на-

стойчивость, с какой эта мифологема акцентируется пре-

имущественно в литературе XX в., указывает на ее суще-

ственную значимость для самопостижения латиноамери-

канца. Мифологема хаотичности имеет отчетливо выра^

женный полемический антиевропейский подтекст: латино-

американский «сумбурный» мир принципиально проти-

востоит европейской логике, регламентации, системности,

упорядоченности. Показателен и весьма характерен сам

факт перекодировки первичных европейских формул вос-

приятия латиноамериканского мира: формула негативная

(беспорядок) в латиноамериканском художественном со-

знании предстает как позитивная, как элемент самобыт-

ности и мотив самоутверждения. То же самое, как мы уви-

дим в дальнейшем, происходило с образами дикаря, зверя,

варвара и др.

С другой стороны, эта мифологическая модель воспри-

ятия латиноамериканского пространства сублимирует

уникальный опыт открытия и освоения громадных неизве-

данных земель. Как отмечал М. Элиаде, традиционно «ди-

кие невозделанные области уподобляются хаосу, они отно-

сятся к еще не дифференцированному, бесформенному

бытию, предшествующему сотворению»4. На этот архетип

наложился европоцентристский модус восприятия «запре-

дельного» пространства, как аномального и неупорядочен-

ного. Алогизм, неупорядоченность, симбиоз, хаотичность

свойственны не только латиноамериканскому пространст-

ву в целом, но и отдельным его «сегментам» — лабиринту

сельвы, сплетению дорог пампы, беспорядочным нагро-

мождениям гор и т.п.

Другим выражением мифологемы хаотичности являет-

ся настойчивый, часто встречающийся мотив бескрайнос-

ти, беспредельности латиноамериканского пространства:

«Этакая уймища земли!» (Рульфо, 2.7); «Нет предела ее

просторам» (Гальегос, I, 79); «Простите, что у моего про-

37

странства // ни гавани, ни края, / ни конца» (Неруда, 1,

492); «... И открылась внезапно неизмеримость этой Аме-

рики, которую он начинал уже находить сказочной...

(Карпентьер, VIII, 464). Неизмеримы, беспредельны и от-

дельные «сегменты» этого пространства: сельва — «...про-

стирается бесконечная сельва» (Услар Пьетри, II, 11); са-

ванна — «Сколько ни скачи, нет ей ни конца, ни края»

(Гальегос, I, 85); река — «Ты нескончаема, река Гуайас»

(Каррера Андраде, 74) и т.п. Пространство избыточное,

бескрайнее — непознаваемо и неуправляемо, поэтому оно

закономерно воспринимается как пространство неоргани-

зованное, хаотичное. Важно отметить внутреннюю связь

мотива беспредельного пространства с мифологемой перво-

зданности (см. дальше). Латиноамериканская цивилиза-

ция, рождавшаяся как бы «на глазах у всего человечест-

ва», представляет собою акт превращения хаоса простран-

ства в космос культуры; но в восприятии латиноамерикан-

ского художественного сознания этот акт еще далек от за-

вершенности. Ощущение хаотичности своего пространства

указывает на то, что латиноамериканская цивилизация

находится у «начала» своей истории, все еще «переживает

первые дни творения».

Эта устойчивая мифологическая ха-

4. Первозданность рактеристика латиноамериканского

универсума также была заложена

еще в хрониках конкисты. С одной стороны, в ней субли-

мировался реальный исторический опыт столкновения ев-

ропейца с «нецивилизованным» миром (одна из условнос-

тей европоцентристского мышления состоит в том, что

критерием первозданности мыслится не отсутствие челове-

ка или цивилизации, а отсутствие европейца). С другой

стороны, очевидна связь этой характеристики с мифологе-

мами Аркадии и земного рая: коннотация «первоздан-