Автор: Буров С.Г.

Теги: литература литературоведение история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран роман художественная литература

ISBN: 978-5-91172-046-9

Год: 2011

Текст

С. Г. Буров

Игры смыслов у Пастернака

Москва

2011

УДК 82(091)

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Б91

Буров С. Г.

Б91 Игры смыслов у Пастернака. - М.: Издательский центр «Азбуковник», 2011.- 639 с.

ISBN 978-5-91172-046-9

В монографии рассматриваются интертекстуальные связи романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с широким кругом произведений русской литературы XIX-XX веков и некоторыми произведениями зарубежной литературы. Автор анализирует полигенетичность персонажей и деталей романа и роль претекстов в организации произведения.

УДК 82(091)

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91172-046-9

© С. Г. Буров, 2011

© Издательский центр «Азбуковник», 2011

Оглавление

Введение................................................................... 5

Глава 1. Пастернак и его роман в контексте традиции....................... 16

1.1. «Доктор Живаго» как явление «конца литературы».......................... 16

1.2. Роман как подытоживание эпохи и «дописывание» Откровения Иоанна...... 41

1.3. От футуризма через символизм к реализму.............................. 77

1.4. Установки на устную речь и эпистолярность. Традиция как этический выбор. 96

1.5. Специфика протагониста.................................................. 110

Глава 2. Дом как место рождения трагедии................................. 120

2.1. Дом в московском пространстве....................................... 120

2.2. Влияние «Органопроекции» П.А. Флоренского........................... 127

2.3. Бал рождает конфликт................................................ 133

2.4. Дружба и выстрел.................................................... 145

2.5. Следы «Антихриста» В.П. Свенцицкого................................. 157

Глава 3. Мелюзеевский локус: Маяковский, Ахматова и другие............... 167

3.1. Прототипы Антипова-Стрельникова..................................... 168

3.2. Антипов и «Вечный муж» Достоевского................................. 197

3.3. Претексты, формирующие образы Гинца и Фроленко...................... 202

3.4. Генетика образов Флери и Устиньи.................................... 222

3.5. Прототипы Клинцова-Погоревших и его учителей........................ 254

3.6. Юрий Живаго и Лара: пространство запретной любви.................... 273

3.7. Устинья и Кубариха: смена обличья при сохранении амплуа............. 288

Глава 4. Цветаева и Булгаков: отторжение и апологетика................... 327

4.1. Цветаева как скрытый раздражитель................................... 327

4.2. Булгаков как одна из тайн «Доктора Живаго».......................... 364

Глава 5. Варыкинский локус: Иванов, Анненский и другие................... 378

5.1. Семья Микулицына и семья Вяч. Ив. Иванова........................... 378

5.2. Два стихотворения «Земля» и проблема гениальности................... 401

5.3. Амалия Карловна и кубок Исольды..................................... 406

5.4. Двойничество с двойниками Ивановым и Гёте........................... 413

5.5. «Коринфская невеста» 1929 года, В.А. Комаровский и новое «Сродство душ». 431

5.6. Гамлетизм доктора Живаго............................................ 445

5.7. Анненский как тайный двойник........................................ 453

5.8. Воплощение пушкинского Пророка...................................... 459

5.9. Юрий Живаго как человек будущего.................................... 464

5.10. О прототипах Евграфа............................................... 485

4

Оглавление

Глава 6. Опыт Достоевского в советских условиях......................... 496

6.1. «Записки из Мертвого дома» на новый лад............................ 496

6.1.1. Две антисказки................................................ 496

6.1.2. Зеркальный териоморфизм....................................... 499

6.1.3. Затеряться среди заклеймённых................................. 502

6.1.4. «Генетика» Палых.............................................. 504

6.1.5. Наследнички «решительного человека». От Достоевского к Захер-Мазоху. 513

6.1.6. «Видно птицу по полёту»....................................... 521

6.1.7. Безумный бегун................................................ 524

6.1.8. В мире Власов................................................. 529

6.2. Востребованный жанр: «Записки из подполья»......................... 534

6.2.1. Анархизм победившего.......................................... 534

6.2.2. «Антигерой» среди «мертворождённых»........................... 543

Глава 7. «Повесть о двух городах» Диккенса в революционной России....... 548

7.1. «История» как пролог к «Доктору Живаго»............................ 551

7.2. Жизнь с «Повестью...».............................................. 558

7.3. «Запирайте этажи...»............................................... 562

7.4. Дувр и города в «Докторе Живаго»................................... 567

7.5. «Король Георг» и «Черногория»...................................... 572

7.6. Французский прототип Галузиной..................................... 578

7.7. Олд-Бейли и суды в «Докторе Живаго»................................ 580

7.8. Двухэтажные дома................................................... 582

7.9. Два доктора, Просе и «шаги толп»................................... 586

7.10. Дяди и племянники................................................. 589

7.11. Арестанты......................................................... 592

7.12. Молодожёны........................................................ 593

7.13. Отъезды Дарнея и Юрия Живаго...................................... 594

7.14. Почему Юрий Живаго стал пильщиком................................. 598

7.15. «Повальное безумие» и ключ к «Рассвету»........................... 602

7.16. Тайна курантов и будильника....................................... 606

7.17. От «возмездия» к «римской гражданской доблести»................... 610

Библиография............................................................ 616

Введение

Эта книга посвящена проблеме полигенетичности художественного мира Б.Л. Пастернака, рассматриваемого на примере романа «Доктор Живаго». Общая логика исследования заключается в последовательном рассмотрении произведения сначала в фокусе типологической близости с романами Серебряного века, затем - в контексте отношений к футуризму, символизму и реализму и, наконец (по ходу исследования), - в выявлении следов конкретных источников и определении особенностей оперирования с ними. Притяжения и отталкивания с упомянутыми литературными течениями конкретизируются на примерах отражённой в романе реакции Пастернака на факты биографий отдельных авторов и их произведения.

Динамика развёртывания повествования определяется алгоритмически организованной линейной структурой, которой подчинены реализации в художественном тексте тех или иных тем и мотивов. Процесс смыслопорождения, происходящий за счёт взаимодействия претекстов на пространстве романа и обусловленный поэтикой таинственного, определяется общими для романов Серебряного века принципами организации, обусловливающими жанровый генезис произведений. Первичность генезиса, по сравнению с интертекстуальными связями, подчеркнутая И.П. Смирновым, определяет необходимость обозначения типологических особенностей «Доктора Живаго», вписывающих его в жанр романа. Такой анализ даёт основание для последующего рассмотрения интертекстуальных связей, которые «надстроены над типологическим сходством литературных произведений, разнообразят жанровую парадигму» [Смирнов 2008а: 262], и взаимодействия претекстов, кодирующих элементы текста и нарушающих линейность чтения. Перспективность интертекстуального анализа романа была обозначена ещё в 1986 г/ Н. Корнвеллом, назвавшим этот метод одним из трёх наиболее плодотворных в отношении исследований «Доктора Живаго»1, и подтверждена продуктивностью работ многих литературоведов.

Тенденция к обобщению результатов исследований, накопленных за десятилетия пастернаковедческих штудий, реализуется как в фундаментальных работах, посвящённых биографии писателя (К. Барнс, Г. де Маллак, Е.Б. Пастернак, Л.С. Флейшман), историко-культурному (Вяч. Вс. Иванов, Л.С. Флейшман), интертекстуальному (С. Витт, Б.М. Гаспаров, А.К. Жолковский, А.В. Лавров, А. Ливингстон, М.Ф. Роуланд и П. Роуланд, К.М. Поливанов, И.П. Смирнов, Н.А. Фатеева, О. Хьюз) аспектам исследований

1 Два других - это исследование романа в свете традиций русской прозы, особенно экспериментальной прозы Андрея Белого, предполагающее нереалистическое прочтение романа, и рассмотрение «Доктора Живаго» в плане теории читательского восприятия и истории литературы, при котором роман интерпретируется как произведение искусства, впитавшее опыт настоящего времени [Cornwell 1986: 126-127].

6

Введение

творчества Пастернака, так и в библиографиях и трудах, представляющих аналитические обзоры достижений исследователей в разных сферах пастернаковедения: [Белова 1993; Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.; Поливанов К.М. 1993; Фатеева 2003; Cornwell 1986]. Библиография, посвященная творчеству Пастернака, огромна и стала отдельным предметом усилий исследователей. Так, «International Bibliography of Criticism» (1994) M. Сендича за период 1914-1990 насчитывает 1049 позиций [Sendich 1994], а библиография, собранная Э. Гребер и пока не опубликованная, - более 1600. Ещё один перечень публикаций о Пастернаке и его творчестве - [Указатель 1995]. По авторитетной оценке Е.Б. и Е.В. Пастернаков, «библиография написанного о Пастернаке уже превышает шестизначные цифры, выделить в ней существенное и сказать кратко об этом трудно» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.]. Первый подытоживающий обзор исследований творчества Пастернака был сделан в 1962 г. Т.П. Струве [Struve 1962], следующие - в 1972 г. Дж. В. Диком [Dyck 1972], во многом обновившим наблюдения Струве, и в 1986 Н. Корнвеллом [Cornwell 1986], который представил весь спектр мнений и интерпретаций, существовавших на то время. Мы не можем утверждать, что прочли всю критику, посвящённую роману, но и те несколько сотен работ, которые были доступны, производят впечатление необычайной (в том числе внутренней) противоречивости и содержат разнородные подходы, некоторые из которых явились актуальными для данного исследования. Противоречивостью отмечены и оценки перспектив пастернаковедения, которое за последние 20 лет, если не раньше, стало отдельной сферой литературоведения. Так, если ещё в 1961 г. Г.Е. Боуман, оценивая изученность «Доктора Живаго», посчитал, что «it is difficult to say anything new about Doctor Zhivago»2 (цит. no: [Brown 1982: 216]), то в 1981 г. Я. Лилли отметил, что «many facets have yet to be illuminated»3 [Lilly 1981: 250]. Последнее мнение за протекшие годы лишь приобрело в актуальности.

Поскольку «теория литературы изоморфна своему материалу» [Смирнов 2008а: 12] и критика лишь отражает внутренние противоречия «Доктора Живаго» и творчества Пастернака в целом, постольку в пастернаковедении было достаточно много конструктивных программ исследования романа. Существующие 12 стратегий классифицированы Н. Корнвеллом в 1986 г. в два класса - беллетристический и пост-беллетристиче-ский. Первый включает традиционные текстуальные, биографические, идеологические и оценочные прочтения. Второй - формалистически-структуралистские, аллегорические, в рамках теории восприятия и читательской реакции, интертекстуальные, деконструк-ционные, метатекстуальные, супра/интеркультурные и метакритические, во многом развивающие традиционные подходы [Cornwell 1986: 2-3]. Основной в данной работе избрана интертекстуальная стратегия. Другие использованы в качестве дополнительных. В частности, из метакритической категории особенно важным представляется «ап approach to a particular text through and across the prevailing spectrum of literary

2 «Трудно сказать что-то новое о Докторе Живаго» (англ.). Здесь и далее перевод наш. Выделения во всех цитатах принадлежат авторам, за исключением оговорённых случаев.

3 «Многие аспекты ещё не освещались» (англ.).

Введение

7

theory»4. Дискредитация теоретизирования привела к поискам выходов, одними из которых стали «медленное чтение» и «точечная интерпретация», практически реализованные Р. Бартом в работе «S/Z» и позже предложенные В. Каннингэмом [Canningham 2002: 150-156]. Данные методы (однако при учёте теории интертекста, разработанной И.П. Смирновым [1995]) были использованы в работе в применении к «Доктору Живаго». Это в полной мере соответствует тяготению ткани повествования и особенно «Эпилога» к «деконструкции» организующих роман культурных кодов, а с другой стороны -к спрессовыванию в единице текста целых систем, которые ранее требовали полного развёртывания. Попыткой приложения к роману крупноформатной идеи, оправдывающей данные подходы, в данной работе стал анализ ретроспективного кодирования повествования парадигматическими комплексами, характеризующими историческое развитие русской литературы. «Предельность» упомянутых двух методов, изоморфных «предельности» «Доктора Живаго» как текста, демонстрирующего неспособность структур развёртываться вновь и вновь в прежнем циклическом режиме, заключается в том, что исчерпывающий анализ в принципе невозможен, а тот, что произведён, становится невоспроизводимым, хотя и остаётся возможность пополнения результатов типологически близкими наблюдениями. Жанр исследования в свете такой «финальности» его объекта приобретает черты филологического комментария, что, с определённой точки зрения, может лишь подчёркивать вторичность литературоведческого дискурса относительно литературы. Однако противовесом этому низведению к подсобности может служить не только понимание того, что и сама литература фикциональна в отношении действительности, но и «олитературивание» литературоведения, которое особенно ярко проявилось в работах Р. Барта, Ж. Батая и др. и было доведено в некоторых трудах (например, К.А. Свасьяна о творчестве Ф. Ницше и О. Шпенглера [Свасьян 1990; 1993]) до стадии эстетизации самого литературоведческого письма.

«Доктор Живаго» представляет собой яркий пример постмодернистского художественного дискурса. Г. де Маллак определил его как произведение, написанное в ключе «а post-modernistic realism»5. В исследованиях романа вопрос о происхождении и специфике самобытности реалий является одним из самых актуальных. Этим определяется преимущественное внимание к категории интертекстуальности6, уделяемое в работе. Под интертекстуальностью в ней понимается «слагаемое широкого родового понятия, так сказать интер<...>альности, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе» [Смирнов 1995: 11].

4 «Подход к отдельному тексту сквозь и через посредство преобладающего спектра теории литературы» (англ.).

5 «Постмодернистского реализма» (англ.).

6 О проблемах определения теоретического статуса интертекстуальности как раздела поэтики, критике традиционной теории источников и условиях её приемлемости в интертекстуальном анализе см. [Пьеге-Гро 2008]. О критике теории источников см. также [Смирнов 1995: 11-12].

8

Введение

«Доктор Живаго» - благодатный объект для интертекстуального анализа, поскольку представляет собой произведение, в котором комбинируемые гетерогенные элементы связаны не только причинно-следственными и метафорическими, но по большей части метонимическими отношениями, что, как показал P.O. Якобсон, является важнейшей чертой поэтики Пастернака. Мотивировка интертекста метонимией обусловливает то, что «новый смысл возникает не в результате добавления каких-то элементов к образному строю текста, а по причине наличия между двумя текстами отношения смежности» [Пьеге-Гро 2008: 122]. Интертекстуальный анализ подразумевает прежде всего работу по опознанию источников и лишь затем - выяснение особенностей их трансформации в произведении, что позволяет выявить не только глубинные смыслы текста, но и условия его прочтения. Поиск источников ведётся «по тематической линии: писатель лимитирован в выборе претекстов принятым им тематическим заданием» [Смирнов 1995:44]. Многие претексты «Доктора Живаго» опознаны, но ещё больше остаётся пока вне сферы внимания литературоведов, например масонский и алхимический пласты в романе, требующие отдельных исследований. Мы попытались не только учесть многие из уже вскрытых источников, следы которых в произведении проанализированы исследователями, но и предпринять то же самое в отношении ещё не попадавших в поле внимания. При этом мы учитывали вывод И.П. Смирнова о том, что «всё многообразие диахронических интертекстуальных трансформаций не может быть охвачено лишь с помощью понятий метафоры и метонимии, как бы мы таковые ни интерпретировали - сообразно классической риторике или в духе P.O. Якобсона. Интертекстуальная риторика должна объединиться с теорией диахронии и подвергнуться расширению за счёт учёта таких отношений, которые прежде в её рамках не рассматривались. На выходе текст обретает тематическую автоидентичность относительно источников и одновременно становится в той или иной мере идентичным другим текстам, образующим вместе с ним какую-либо диахроническую систему. Литературное произведение вписано как минимум в две тематические парадигмы - в интертекстуальную и интрасистемную. Иначе говоря, оно открыто дважды: в проекции как на преинтертекст, так и на совокупность диахронически родственных текстов. Мы сможем уверенно эксплицировать трансформацию претекстов, совершаемую данным текстом, только в том случае, если убедимся, что её абстрактный механизм работает (пусть вариативно) как системопорождающий» [Смирнов 1995: 45-46].

Выявление ключевой роли интертекста для понимания романа невозможно без учёта того, что «Доктор Живаго» является текстом, в котором Пастернак «дописывал» незавершённые сюжеты своих более ранних произведений. Этот момент (вслед за И.П. Смирновым) акцентируют в своей работе С.А. Куликова и Л.Е. Герасимова, которые считают интратекстуальный дискурс Пастернака главным в романе [Куликова, Герасимова 2000: 125]. Нам представляется, однако, что при определении приоритетного метода Пастернака должны приниматься во внимание не только аллюзии на его ранние произведения, но и объём скрытой полемики с кем-либо, и картина способов организа

Введение

9

ции материала за счёт какого-либо кода, и многочисленные способы намекания и виды намёков на тексты и произведения других авторов, и, наконец, то, что Пастернак сам применял источниковедческий метод чтения произведений предшественников, в частности стихов А.А. Блока (последнее отмечено в работе [Смирнов 1995: 185]). В пастер-наковедении стало почти общим местом наблюдение, что творчество писателя имеет корни в множестве источников, спектр которых простирается от мифологии, народного творчества, литературы и философии - до музыки, живописи и кино. Написаны десятки работ, посвящённых проблемам, вписывающимся в эти направления, в том числе и избранные Куликовой и Герасимовой. Данное исследование может восполнить дефицит обобщающих трудов, в которых определялись бы «удельный вес» дискурсов Пастернака и диапазон средств и методов его интертекстуальной работы.

Значение интертекстуального анализа в применении к «Доктору Живаго» заключается в том, что он даёт возможность увидеть, как активизируются различные типы эстетик, как взаимодействуют коды, как вскрытие определённого пласта значений позволяет интерпретировать какую-либо деталь в контексте другого кода. Истолкование при этом превращается в комментарий. Или - иначе: полноценный комментарий становится невозможен без истолкования. Толкователь оказывается биографом, а тот, в свою очередь, должен стать дешифровщиком и рассказать об обстоятельствах обращения автора к тому или иному произведению. В работе мы сосредоточены на коннотациях, вторичных смыслах, которые являются следствием множественности кодирования текста. Интерпретировать ту или иную деталь или участок текста - значит понять, как реализуется эта множественность, отреагировать на заманчивость примера Р. Барта, который вслушивался в многоголосие текста. Что касается проблемы интертекстуальности, рассмотрению которой посвящены работы многих исследователей, в частности Б.М. Гаспарова, А.К. Жолковского, И.П. Смирнова, Н.А. Фатеевой, то мы будем исходить из того, что «сигналы интертекстуального отношения имеют двойную функцию - апеллятивную и экзегетическую: они призваны не только сдвинуть внимание реципиента с авторского слова на чужое, заимствуемое и трансформируемое (ведь они некая загадка <...>), но и возвести читателей на такой метауровень, находясь на котором те в принципе могут истолковать значение контакта между двумя текстами, дистанцированными друг от друга во времени. Коротко: в интертекстуальных сигналах (или эмфазах) писатель косвенно формирует своё понимание того, как и куда течёт историческое время» [Смирнов 2002].

Круг претекстов «Доктора Живаго» чрезвычайно широк. Его максимально возможный учёт, а также то, что у Пастернака практически нет явных цитат7, затрудняет анализ романа в том числе и тем, что связан с необходимостью описания источников, интертекстуальные следы которых обнаруживаются в романе. Вскрытие различных значений

7 Те цитаты, что присутствуют в романе, вводятся на уровне метатекста и с указанием автора (Пушкин, Тютчев, Шекспир и др.) с целью неявного ввода себя Пастернаком в историю и литературу.

10

Введение

какой-либо детали или участка текста размывает синтагматику работы, уводит в сторону и, в общем-то, разрушает последовательность анализа. Тем не менее, выявление максимума интертекстуальных связей позволяет выстроить костяк той роли, которую играет в романе тот или иной персонаж или деталь. Особенности романа определяются, в частности, тем, что Пастернак строил его с использованием моделей мифологических, сказочных, а также моделей предшествующей литературы, будь то сюжетные линии романов или традиционные темы. В исследовании предпринята попытка выявить особенности трансформаций этих моделей, рассматривая их манифестации в тексте и их взаимодействие с учётом композиционной структуры, исследованной в работе «Сказочные ключи к “Доктору Живаго”» (Пятигорск, 2007). Кроме того, проанализированы «составные» некоторых персонажей и ситуаций в литературном, автобиографическом, социальном контекстах. Выявление особенностей композиционной структуры «Доктора Живаго» было необходимо, поскольку нарушающий линейность, размывающий принципы организации повествования напор претекстов был столь велик, что Пастернак, в многочисленных попытках дать в произведениях (особенно в предваряющих «Доктор Живаго» попытках писать роман) широкую панораму исторических событий, неоднократно останавливался перед описаниями периодов информационных «взрывов» (Ю.М. Лотман), поскольку не мог найти способ вмещения их в повествовательное целое. Такими периодами, ломавшими организованное авторской волей описание предшествующих им времен и событий, было время революции 1917 года, перед невозможностью адекватного изображения которого Пастернак остановился в «Повести» (а в «Докторе Живаго» посвятил лишь изображение провинции в это время), и время с 1929 года до конца Великой Отечественной войны. В романе 1930-е годы вообще выпали из повествования, а войне посвящены лишь несколько главок, изображающих не её, а изменения, произошедшие с Гордоном и Дудоровым.

В принципе, каждое из отражений чужих текстов в «Докторе Живаго» может быть рассмотрено по «вертикали»: можно проследить, как многократно и многообразно использован в романе тот или иной мифологический сюжет, сказка, произведение литературы, собственная биография Пастернака или биографии других людей. Роман даёт яркие иллюстрации теоретического положения, гласящего, что обращение к претексту в творчестве писателя обязательно повторяется. Вообще подробное и последовательное рассмотрение связей «Доктора Живаго» лишь с каким-либо одним текстом потребовало бы (в оптимальном случае) интерпретации сквозь призму этого текста всего романа. И хотя такая работа чревата избыточностью, мы всё же предпринимаем несколько опытов такого рода, используя по мере необходимости и сил уже имеющиеся интерпретации, сделанные исследователями. Оправдание такой избыточности можно видеть, в частности, в том, что материал, который любая из задействованных в тексте чужих моделей в определённом перечне ситуаций организует, у Пастернака в каждом случае преобразовывается с учётом окружающего контекста, и результаты таких наложений моделей на текст романа всякий раз продуцируют новые смыслы. Их порождение и делает ро

Введение

11

ман уникальным явлением культуры. Избыточность многократного наложения на текст одной и той же модели и выявление её реализаций, а также, с другой стороны, исследование изоморфизма текстов вскрывают смысловой потенциал произведения, что уже было предпринято нами как при исследовании влияния на роман Пастернака моделей и мотивов русской волшебной сказки и посвящённых их исследованию трудов В .Я. Проппа в работе «Сказочные ключи к “Доктору Живаго”», так и при анализе следов, оставленных в романе творчеством и биографическим «текстом» П.Я. Чаадаева (в монографии «Пастернак и Чаадаев» [Пятигорск, 2009]). В идеале необходимо было бы составить исчерпывающий «каталог» всех манифестаций в «Докторе Живаго» той или иной использованной писателем модели, но получившаяся огромная работа была бы тогда аналитическим и принципиально неполноценным двойником «Доктора Живаго» - таким же, как и другие подобные двойники, стремящиеся исчерпать роман каждый в своей сфере. Данное исследование - шаг на пути к комплексному рассмотрению произведения с учётом многих вступающих в работу культурных моделей. Именно множественностью источников обусловлена фрагментарность и калейдоскопичность «Доктора Живаго» и его многомерность и многоголосость. Связанная с этим нелинейность компенсируется жесткостью линейного построения, в котором субтексты разных видов образуют группы, связанные отношениями параллелизма и контраста. Эти отношения обеспечивают дополнительные возможности перекличек и переходов от одного элемента текста к другому, связанному с ним пучком смыслов. Переклички поддерживаются и внутренним динамизмом повествования. Регулярность вступления в работу субтекстов обусловливает сюжетику, которая по необходимости подчиняется аналитическому подходу писателя к выстройке повествования. За композиционное же размещение субтекстов ответственна не только «эстетика», но и идейное задание, которое выполняет именно такая специфика выстройки романа.

Неизбежно возникающий во всяком исследовании интертекстуальности вопрос о границах этого понятия осложняется, если учесть, что её можно рассматривать «уже не как феномен, создаваемый письмом, но как продукт чтения. Проблема в данном случае заключается уже не в том, чтобы идентифицировать интертекст, а в том способе, каким он может или должен читаться: в этом случае интертекстуальность определяется через посредство актов чтения» [Косиков 2008: 56]. В данной работе использован в основном метод прочтения, объединяющий анализ присутствия в «Докторе Живаго» следов чужих произведений со вскрытием следов биографий их авторов, причём эти биографии составляют такой же текст жизни, как и события социально-исторические. Это объясняется тем, что в мире Пастернака текст литературы не только не отделён непроходимыми границами от текстов биографий их авторов и общего текста жизни, но, напротив, слит с ними. С учётом предварительно проанализированной композиционной структуры романа, позволяющей видеть его как систему параллелизмов и определять регулярность присутствия трансформируемых интертекстов, так сказать, на макроуровне, способ анализа следов чужих текстов в произведении используется в двух разновидно

12

Введение

стях: 1) их поиск в пространстве «Доктора Живаго», предполагающий проекцию романа на чужой текст, и здесь ключом служит понимание специфики пространственной структуры произведения, параллелизмы которой позволяют опознать чужое слово в его любой трансформации, и 2) наложение претекста на «Доктора Живаго», дающее возможность увидеть именно те участки текста, которые вступают в интертекстуальные отношения с чужим словом. Такие подходы позволяют избежать произвольности и одноразовости прочтений и уйти от «чтения как сугубо принудительной процедуры, когда интертекст становится формой террора», когда интертекст, по мысли М. Риффатера, -«это уже не то, что я свободно могу воспринимать, а то, что я обязан выискивать» (цит. по: [Пьеге-Гро 2008: 57]). Особенно таким «террором» грешат большие по объёму претексты. Выступающие в таком качестве романы входят в отношение когерентности с «Доктором Живаго», и потому мало кто берётся за выявление максимума связей крупных произведений. Предпринимая такие попытки, мы руководствовались принципом, что наилучшая интерпретация - та, что открывает путь новым толкованиям, а максимум выявленных связей увеличивает возможности толкований.

Для характеристики «Доктора Живаго» как интертекстуального романа лучше всего подходит образ палимпсеста, использованный Т. Де Квинси в «Suspiria de profundis», составляющих продолжение «Исповеди англичанина, любителя опиума»» при определении особенностей работы человеческого мозга: «Что такое мозг человеческий, как не дарованный нам природой палимпсест? Мой мозг - это палимпсест; твой, о читатель, -тоже. Потоки мыслей, образов, чувств непрестанно и невесомо, подобно свету, наслаивались на твоё сознание, и каждый новый слой, казалось, безвозвратно погребал под собой предыдущий. Однако в действительности ни один из них не исчезал бесследно. Если на каком-либо пергаменте, хранящемся среди прочих письменных свидетельств по архивам и библиотекам, легко обнаружить явную нелепость и несуразицу, что нередко происходит при гротескном смешении разнородных тем, не связанных между собой естественным образом, а поочередно заносившихся на один и тот же свиток по чистой прихоти случая, то на нашем собственном нерукотворном свитке памяти, на палимпсесте человеческого сознания, нет и не может быть ничего обрывочного или обособленного. Быстротечные события и мимолётные картинки жизни подчас и в самом деле выглядят несовместимыми и разрозненными, но основополагающие законы, кои сливают их в нерушимую гармонию и выстраивают вкруг изначально незыблемых средоточий, невзирая на всю пёструю разнородность привносимых действительностью явлений, не дозволят рушить величие, заключённое в единстве человеческой личности, не потерпят, чтобы что-либо возмутило его последний покой в минуту агонии, когда прошлое проходит перед нами в обратной последовательности, или в момент какого-либо другого конвульсивного содрогания» [Де Квинси 2000: 151-152].

Образ Де Квинси, для которого «палимпсест - это, в первую очередь, не метафора, представляющая работу памяти и забвения», а «предмет, носящий в высшей степени исторический характер» [Пьеге-Гро 2008: 200], содержит не только представление о

Введение

13

регрессивном движении к первоисточнику при считывании более старых слоёв текста, чему у Пастернака соответствует представление о движении истории в будущее как возврате к древности (о чём ниже); при этом в роли такого первотекста предстаёт, с одной стороны, Библия, композицию которой повторяет роман (уже - Евангелие, апокрифически тематизированное в «Стихотворениях Юрия Живаго», и Откровение Иоанна, предстающее как дух творчества, которое его «дописывает», и дух новой жизни после «конца истории»), с другой - «сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых Калигул» (IV, 13). Образ палимпсеста позволяет говорить и о возможной иерархии огромного количества претекстов, подобных иерархии воспоминаний, хранимых и теряемых памятью, которая, как и личность, характеризуется единством и непрерывностью. Вместе с тем интертекстуальность предстаёт и как «нечто совершенно чуждое истории литературы, ибо она полностью нарушает порядок следования произведений и разрывает отношения порождения и филиации между ними» [Пьеге-Гро 2008: 175]. Роман работает не только как хроника истории России первой половины XX века, но и как память об этой истории, в которой что-то теряется, что-то истолковывается иначе, нежели официально. С этим связаны, в частности, анахронизмы, отмечавшиеся исследователями и мемуаристами. Темпоральность письма Пастернака оказывается изоморфна темпоральное™ истории, и это является одним из важных показателей «итоговости» романа. «Доктор Живаго» так же хорошо «поддаётся генеалогическим методам исследования», как и палимпсест, который является «привилегированным образом интертекстуальности, ибо она тоже представляет собой работу по накоплению текстовых отложений; нередко она стимулирует такое прочтение и такую интерпретацию текста, когда главное заключается в обнаружении в нём скрытых следов иного текста. Этот образ не нейтрален, он отсылает к особой текстовой модели - такой модели текста, в которой он мыслится как нечто единое, а гетерогенность оказывается всего лишь обратной стороной глубинной гомогенности» [Пьеге-Гро 2008: 166-167].

Образ палимпсеста был близок и самому Пастернаку, о чём свидетельствует эпиграф из романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» к книге стихов «Когда разгуляется»: «Un livre est un grand cimetiere ou sur la plupart des tombes on ne pent plus lire les noms effances»8 (II, 148). Именно «стёртостью имён» объясняется преимущественное отсутствие в романе упоминаний скрыто цитируемых авторов, с которыми он полемизирует, которых пародирует и которых «дописывает». «Стёршиеся имена» - это и счищаемые динамикой повествования слои истории, чужих текстов и биографий, литературных сочинений и фольклора, научных и алхимических трактатов и инициаций - от мифологических до масонских и розенкрейцерских. Интертекстуальность как скрытое цитирование предстаёт огромным количеством эпитафий, а роман/книга - кладбищем культуры, где выборочно работает лишь память. «Стёртость имён» сигнализирует о

8 «Книга - это большое кладбище, на многих плитах которого уже не прочесть стёршиеся имена» (франц.) •

14

Введение

«смерти автора» как показателе «конца литературы», что в романе буквализировано нарастанием безличности текста к концу повествования и приобретением текстом анонимности, которая аналогична анонимности первоисточника - Библии. Уничтожение произведения как литературы, его выход за пределы литературы оборачиваются приобретением им статуса несравненно более высокого. С другой стороны, представление о «Докторе Живаго» как многослойном интертекстуальном палимпсесте позволяет говорить о том, что введение новых слоёв и их трансформация Пастернаком являются поиском своего пространства в искусстве и истории среди исторического и культурного массивов прошлого и современности9. Интерпретируя претексты, Пастернак оказывается их комментатором, стимулируя соответствующее отношение и к своим текстам. Так размывается граница между художественным текстом и комментарием и между художественным текстом и действительностью, между научным исследованием и его объектом, текстом и жизнью (субъективный пример чего - данная работа). Высокий статус литературы, исторически сложившийся к началу XX века в России, в советское время (если не считать сервилистскую советскую литературу) парадоксальным образом стал ещё выше - О.Э. Мандельштам в 1934 г. говорил о том, насколько велико значение поэтического слова, если за него убивают [Мандельштам Н. 1989: 149]. Это означает, кроме прочего, что литуратура стала восприниматься на правах действительности, более того - в качестве явления, способного изменять её. Литература приобрела статус первичности по сравнению с действительностью. Не этим ли объясняется отношение большевиков к печатному слову, выразившееся, в частности, в репрессиях в отношении писателей, в затушёвывании имён репрессированных партийных лидеров и ликвидации страниц со статьями о них в уже отпечатанных томах энциклопедий, в запрете на публикации, в миллионных тиражах творений генсеков, в перманентном переписывании истории, в истории публикации «Доктора Живаго» на Западе10 и травле Пастернака? Интертекстуальность романа была ещё и «маскирующим покровом, косвенным способом выражения в условиях, когда речь несвободна, а к читателю невозможно обратиться напрямик» [Пьеге-Гро 2008: 144].

Критерием внутренней надёжности представления о «Докторе Живаго» как интертекстуальном палимпсесте служит его модификационный потенциал. Эта модель строения произведения может быть экстраполируема и на другие романы Серебряного века. Теоретически выводимый модификационный потенциал подсказан вариативностью пастернаковского понимания истории, отразившейся в «Докторе Живаго». Роман имеет одной из главных тем течение истории, но и сам, как показала полувековая история его присутствия в культуре, воздействует на историю. Ретроактивность «Доктор Живаго» заключается в том, что он возвращает тайное течение истории к цикличности, которая

9 См., например, анализ отрывка, в котором описывается поездка Юрия Живаго и Тони на ёлку к Свентицким и в котором присутствуют отсылки к «Фонарю» Г.Р. Державина, «Посланию Юдину» А.С. Пушкина и «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя: [Matich 1999: 209-210].

10 О причинах энтузиазма, с которым был воспринят роман на Западе см.: [Hampshire 1978: 126-127].

Введение

15

явным образом усиливается по мере движения повествования к «Эпилогу» и в «абсолютном», мифологичном виде являет себя в «Стихотворениях Юрия Живаго». Надвигающееся будущее в романе тайно занято восстановлением ритуальных циклических действий в противовес явной усиливавшейся ритуальности советской жизни, являвшей собой ритуал навыворот.

«Доктор Живаго», как одно из «итоговых» произведений литературы Серебряного века, продолжает оказывать сильнейшее влияние на современную русскую литературу и является показательным примером столкновения характерных для модернизма художественных процессов ломки и сохранения традиции. Анализ творческой реализации результатов данного столкновения востребован, на наш взгляд, не только в силу сохраняющейся актуальности этих процессов, происходящих на новом витке в социальноисторической, идеологической и других сферах, но и потому, что эти результаты являют собой модель современного мировидения, предвосхищенного Пастернаком. «Доктор Живаго» опередил своё время не только в силу «технических средств», пущенных в ход в небывалой до тех пор концентрации и качественном составе, но и духовным зарядом, влияние которого в последовавшие после выхода романа десятилетия трудно переоценить. Вскрытие интертекстуальных составных произведения дает ключ к смысловым глубинам романа, которые иным образом - в силу его «таинственности» (И.П. Смирнов) - не «прочитываются».

Глава 1

Пастернак и его роман в контексте традиции1

Многие из нас (я в том числе) делают всё от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чтения невоспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углублённость авторских смыслов и убедившись в разъяснимости их не как в одной понятности только в современном значении этого слова, отдаётся этой игре как особенному наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено, коэффициент разъяснимости придаёт характер всей книге; это её дыхание. <...> Сейчас это редкость.

Б. Пастернак. Письмо к К. Локсу от 13 февраля 1917 г.

1.1. «Доктор Живаго» как явление «конца литературы»

«Они» - так называл Борис Леонидович Пастернак «советских руководителей и шире - систему» [Емельянова 1997: 59] - после его смерти только и позволили, чтобы появилось постыдное сообщение о том, что умер член Литфонда (см.: [Пастернак Е. 2001: 54]). Л.К. Чуковская считала, что это было «нарочно придумано в оскорбление почившему! в уничижение славы России!» [Чуковская 1997, И: 395]. Характерное проявление нравов времени по-своему подтвердило предсказание из стихотворения «Август» о том, какими будут похороны. В стихотворении ни слова не было о «них» - «их» для Пастернака не существовало. Стоит отметить, что данное именование совпадает с названием первой части статьи И.Ф. Анненского «О современном лиризме» (1909), опубликованной в «Аполлоне», 1909, № 1. В этой ироничной статье, о которой С.К. Маковский упоминал как об «Они» [Маковский 2000: 158], Анненский давал оценки поэтам 1900-х годов. Если у Анненского в обозначении «они» можно усмотреть, как полагает Н.Т. Ашимбаева, «внутреннее отталкивание <.. .> от символизма» (см.: [Анненский 1979: 632]), то у Пастернака в «они» звучит гораздо более сильное отталкивание (в пользу культурной преемственности по отношению к символизму) от советских деятелей и создаваемой ими атмосферы.

1 Глава была опубликована в: [Буров 2009г; 2009д; 2009е].

Пастернак и его роман в контексте традиции

17

Официальная нереакция на смерть, стремление сделать похороны как можно более незаметными не были необычны для России ещё со времён Бенкендорфа, задавшего этот «инвариант» в отношении А.С. Пушкина, и свидетельствуют о месте, которое писатель занимает в духовной истории страны. До 1988 г., когда «Доктор Живаго» был, наконец, опубликован в Советском Союзе, в печати исключались даже упоминания о романе. Примерами тому - вступительные статьи А.Д. Синявского к однотомнику [Синявский 1965] и Д.С. Лихачёва к двухтомнику [Лихачёв 1985] произведений Пастернака, которые разделяют два десятилетия. Проницательная догадка об одной из самых весомых причин запрета романа на родине была высказана ещё в 1967 г. американскими исследователями: «In Yuri Zhivago, Boris Pasternak has created an authentic positive hero in the mainstream of Russian tradition. That current is still running strong in the Soviet Union today, though mostly underground and hence out of sight. There are probably millions of Russians now living who, if they had access to Pasternak’s novel, would immediately recognize and respond emotionally to the kenotic life and death of Yuri Andreevich. That is the real reason why Doctor Zhivago has not yet been published in the U.S.S.R. The Soviet hierarchy, with their literary henchmen, simply do not dare to expose the Russian people to so eloquent and moving a restatement of the Christian kenotic ideal»2 [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 182].

В течение 30 лет подпольного существования «Доктор Живаго» стал неотъемлемой частью неофициальной культуры, что парадоксальным образом вполне соответствовало как нежеланию самого Пастернака быть частью официальной культуры (он не любил и самого слова «культура»), так и характерному для Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и для писателей Серебряного века стремлению выйти за пределы литературы, обозначить этим выходом «конец литературы». В том числе и поэтому «Доктор Живаго» можно считать произведением, подытоживающим жанр романа в литературе Серебряного века и в целом эпоху. Впрочем, многие из писателей, творивших в этот период, своим итоговым произведением обозначали как конец жанра (стремясь конденсировать и тем самым сохранить «память» всех жанров), так и «конец литературы» (используя в литературном произведении коды других видов искусства), выход за её рамки, что было отмечено А.Д. Синявским. И.П. Смирнов указывает, что «роман в качестве инолитературного минимума не только критикует и высмеивает канонические жанры, но и с вполне позитивным пафосом интегрирует в своём корпусе (пусть иллюстрацией послужит лирическая поэзия, которую Гессе вкрапливает в “Das Glasperlenspiel”3, а Пастернак в эпи

2 «В Юрии Живаго Борис Пастернак создал образ подлинно положительного героя, находящегося в русле традиции русской литературы. Эта традиция всё ещё сильна в Советском Союзе, хотя и остаётся в основном подпольной и скрытой. Вероятно, если бы миллионы живущих сейчас русских имели доступ к роману Пастернака, они немедленно признали бы его и эмоционально откликнулись на жертвенную жизнь и смерть Юрия Андреевича. Именно это настоящая причина того, почему «Доктор Живаго» всё ещё не опубликован в СССР. Советская верхушка со своими литературными прихвостнями просто не может осмелиться поставить русский народ перед новым, таким красноречивым и трогательным утверждением христианского жертвенного идеала» (англ.).

3 «Игре в бисер» (нем.).

18

Глава 1

лог “Доктора Живаго”, - оба автора идут в этом за Новалисом). <.. .> Роман готов в равной степени как компрометировать прочие жанры, так и спасать их, даруя им вторую жизнь» [Смирнов 2008а: 180].

Однако Пастернак шёл не только вслед за Новалисом, но и за Ф. Шлегелем, модернизировав их проекты романа будущего. Он не только поэтизировал прозу, но и сделал частью повествования стихи героя. «О том, что “совершенный роман” обязан включать в себя эпос (“поэзию природы”), писал Фридрих Шлегель (“Фрагменты”, 1797-99). Новалис противопоставлял в своих заметках (1798-1800) “прозаическому” роману Гёте “Годы учения Вильгельма Мейстера” проект такого романа, который будет “поэзией”, бесконечной в качестве изъявления Духа и отражения непредсказуемых случайностей, открываемых и программируемых уже рождением человека)» [Смирнов 2008а: 175].

Как полагает Т. Сейфрид, роман Пастернака «is not entirely unique in its strangeness, and may therefore alert us to the presence of a more widespread phenomenon in Russian literature of the mid-twentieth century that could be thought of as a particular kind of post scriptum to Russian modernism»4 [Seifrid 2009: 178].

Стремясь написать именно роман, Пастернак не только оживлял, но и отменял жанр романа, как делал то же самое и в отношении литературы в целом, а также философии и истории5. Выход за пределы всего вышеперечисленного продемонстрирован в «распадающемся» письме «Эпилога», написанного «ногами», как определял Пастернак в разговоре с А.Д. Синявским своё желательное письмо в будущем, и являющего пример самоупразднения литературы. Последнее подтверждается и многочисленными случаями отрицания Пастернаком современной литературы и неприятия позиции Маяковского: «больше поэтов - хороших и разных». Прагматика «плохого качества» «Эпилога» (как, в принципе, и всего романа, и «плохого» письма Пастернака, о котором он говорил на III пленуме правления Союза писателей в Минске в 1936 г.) заключается в том, какими видел Пастернак аудитории читателей, сферы хождения романа и особенности его воздействия. Многочисленные высказывания писателя на этот счёт содержатся как в его произведениях, так и в письмах и высказываниях, записанных мемуаристами. Тенденции, подводящие к «распадающемуся» «Эпилогу», можно определить как стремление к минималистичности; как упрощенчество, соответствующее примитивизации советского мира и всё более определяющейся социальной идентификации повествователя-Евграфа; как намеренную наивность в шиллеровском смысле6, парадоксально компенсированную стремлением избегать наивности; как стремление к спрессовыванию информации, разогреваемое колоссальным объёмом стоящей за автором культуры прошлого;

4 «Не совершенно уникален в своей странности и поэтому может предупредить нас о присутствии более распространённого феномена в русской литературе середины XX столетия, который может быть назван особой разновидностью постскриптума русского модернизма» (англ.).

5 См.: [Смирнов 2008а: 9-10]; там же - обзор работ по данной теме.

6 См. [Hampshire 1978: 127]. О «наивности» Пастернака по сравнению с толстовской см. [Gifford 2003: 77].

Пастернак и его роман в контексте традиции

19

и как следствие того, что «внутрироманная динамика движет текст от избыточности <.. .> к оптимуму» [Смирнов 2008а: 184-185]. Этот оптимум в «Докторе Живаго» - следование «вековому прототипу» через всё большее обнажение структурности, указывающее на композиционное сходство с Библией, редукции текста до состояния предания.

Поскольку «Доктор Живаго» генетически связан с Серебряным веком русской литературы, отдельно следует сказать об этом понятии. О. Ронен, предпринявший «исторический обзор употребления термина “серебряный век” применительно к первым двум или первым трём-четырём десятилетиям XX века и критическую проверку его уместности в отношении к этому периоду истории русской словесности», усмотрел в нём «просто расхожий штамп, по сути дела, лишённый всякого исторического, хронологического и даже ценностного содержания» [Ронен 2000: 31,30]. Учитывая столь суровый приговор, который тем не менее не отменяет бытования данной «металлургической метафоры», стоит определиться в том, что будем понимать под ним и в каких временных границах Серебряный век числить. Мы будем использовать этот термин как обозначение культурного феномена в истории России конца XIX-первой половины XX веков, в рамки которого вписывается творчество Пастернака7. О временных границах Серебряного века можно говорить, исходя из его знаковых проявлений, будь то заметные произведения (и появляющиеся одновременно во множестве, и единично) или поворотные пункты в биографиях художников. Можно ли, к примеру, сказать, что Ахматова 1920-х принадлежит Серебряному веку, а Ахматова 1960-х уже нет? Покуда художник жив и творит в рамках одной и той же, пусть и эволюционирующей эстетики, жив и сам культурный феномен. Автор ведь не может менять, как перчатки, ни свою поэтику, ни философию. А термин, который на протяжении своей истории мог быть и определением, - лишь условность, которая, хочет того исследователь или нет, но существует помимо него и независимо от его желания произвести деконструкцию. Представляется, что надежда О. Ронена на то, что «знание истории ошибочного термина убедит читателей и филологов изгнать из чертогов российской словесности бледный, обманчивый и назойливый призрак обозначенного им, но не существовавшего в двадцатом столетии историко-литературного явления» [там же: 124], так надеждой и останется. Хотя бы потому, что, как сам он и показал, термин живёт напряжённой и совершенно разной жизнью со времен Баратынского и помирать не собирается. Если порой термин и отличается «жеманностью» [там же: 114], то дело скорее не в нём, а в контекстах употребления. И вряд ли можно сказать, что он слишком мешает анализировать литературный процесс и отдельные произведения. Рассматривать «Доктора Живаго» как явление Серебряного века имеет основание и смысл потому, что, отталкиваясь от авангарда, который, по словам И.П. Смирнова, «обнаружился в виде преддверия тоталитарной эстетики», Пастернак обращался к опыту и эстетике символизма, радикально переосмысливая их при этом (см.: [Bird 2009: 192]). Этот неосимволизм Пастернака кровно связан с «родовым ло

7 О европейском культурном фоне Серебряного века: [Cassedy 1999: 9].

20

Глава 1

ном» символизма и, следовательно, с Серебряным веком как культурной ситуацией и феноменом. Заметим также, что «металлургичность» термина «Серебряный век» в применении к творчеству Пастернака имеет смысл ещё и потому, что этот термин стоит рассмотреть в свете ориентации автора «Доктора Живаго» на алхимию и учесть алхимическое значение серебра по отношению к золоту. То есть, если Серебряный век представал в этом случае как деградация Золотого века русской поэзии, то «Доктор Живаго» был для Пастернака, так сказать, возвратом к этому Золотому веку в будущем, работа над романом - аналогом алхимического продвижения к золоту, результату, который внешне представал тем большей деградацией (отсюда псевдосогласие Пастернака признать «Доктора Живаго» неудачей), тем менее зрелым металлом, чем более внутренне становился всё более полновесным8.

Необычайной смысловой насыщенностью обладают вообще все тексты Пастернака, и он уже в 1910-е годы «seems to have places particular importance on signs and their interpretations»9 [Mallac 1983:133], но степень этой насыщенности в «Докторе Живаго», пожалуй, самая высокая. В частности поэтому, по оценке Т.Л. Фроловской, «у Пастернака нет в романе ни одного случайного слова» [Фроловская 2008: 287]. Писатель достиг в романе того, о чём писал в письме к родителям от 17 июня 1926 г.: «Я выражу не всё, но очень много о себе, если скажу, что отличительная моя черта состоит во втягивании широт, и множеств, и отвлечённостей в свой личный, глухой круг; в интимизации когда-то - мира и теперь - истории, в ассимиляции собирательной, сыпучей бесконечности - себе» [ПРС 2004: 301].

В связи с этим нам представляется неверным заключение М.Ю. Лотмана о том, что «интертекстуальность в поэтике Пастернака не играет существенной роли» [Лотман М.Ю.: 91]. Дело обстоит как раз наоборот. «Доктор Живаго» - один из самых сложных вариантов модели, которую представляет собой Серебряный век как целостное явление культуры. Пастернак, с одной стороны, демонстративно возвращался к жанру романа, с другой - не только не мог не создавать модель романа Серебряного века в предельной стадии зрелости, но и явил едва ли не финальную её стадию, демонстрирующую разложение жанра и обнажение изношенных приёмов романного повествования и использованных культурных кодов. В этой стадии динамика повествования вступает в прямую зависимость от смыслового насыщения за счёт интертекстуальных связей, дают о себе знать тематические доминанты, связанные с советским миром10, и «умонастроение утопии» - «общий знаменатель, под который можно подвести и символизм, и футуризм, и общественную реальность послереволюционной России» [Аверинцев 1996:

8 Ср.: трансмутацию «золота» пушкинской эпохи в «серебро» у Ахматовой [Ронен 2000: 63].

9 «Придавал, похоже, особую важность знакам и их интерпретациям» (англ.).

10 Анализ таких доминант, которые «формируют жанровый облик романов и пронизывают многие стороны их фабулы, стиля, системы персонажей», предпринятый в отношении романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ю.К. Щегловым [1995а: 21-29], мог бы быть направлен и на «Доктора Живаго» и представлять собой отдельное исследование.

Пастернак и его роман в контексте традиции

21

216] - трансформируется в антиутопичность. Неслучайно, что уже после завершения романа Пастернак в письме к Н.А. Табидзе от 11 июня 1958 г. писал о конце всего советского периода и о новом художнике: «Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и ещё небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней» (X, 336).

Заметим, что одна из самых ранних поэтических параллелей к этой мысли содержится в стихотворении «Грозя измереньем четвёртым» (1909-1912), в котором поэт предсказывал свою судьбу:

Я чуял над собственным бредом Всплеск тайного многолепестья, Мой венчик, незрим и неведом, Шумел в запредельное вестью (II, 301).

Эти слова мог бы также произнести лежащий в гробу Юрий Живаго, окружённый цветами. Покойникам, которых хоронят по православному церковному обряду, кладут на лоб «венчик», однако доктор был сожжён в крематории, и Лара, стоя перед гробом, сожалела о том, что не был проведён церковный обряд.

Приведённые слова из письма - свидетельство чуткости к процессам, продвигающим смену периодов истории и культурных моделей. Но Пастернак, писавший «свой роман в эпоху распада реальности», не только подытоживал жанр, но и ввёл в него «новое измерение». Он «столкнул воз русского романа с мёртвой точки и повёл его <.. .> по направлению совершенно новому, ещё не нанесённому на карту» [Франк 1959]. Письмо от 11 июня 1958 г., убеждённость Юрия Живаго в том, что «смерти нет» (IV, 69), и другие подобные заявления являют собой констатацию разрушения алгоритмически повторяющихся циклов исторического времени и социальных ситуаций. Стремление к возрождению жанра романа обратной стороной как раз и имеет тенденцию к его разрушению. И то и другое происходит за счёт тяготения к полижанровости - к смешению жанров словесного творчества и разных видов романа. Жанровое самосознание «Доктора Живаго» позиционирует себя в противовес жанровой имитации современной Пастернаку советской литературы, а также в противовес жанровым представлениям предшествующих течений русской литературы, хотя и с различной степенью притяжения-отталкивания. Оппозитивность этих противовесов определяется их инобытийностью, главный признак которой - принадлежность к «враждующим» временам. Активно инобы-тиен и сам «Доктор Живаго», изначально исключённый автором из советского литературного процесса. Если выражаться в терминах П. Бурдьё, то Пастернак, приступая к роману, вступил не просто в конкурентную борьбу, но в войну с советской литературой

22

Глава 1

за распоряжение «символическим капиталом» культуры. Такая борьба «реконфигурирует социально признанную, установившуюся было иерархию эстетических ценностей» [Смирнов 2008а: 46]. Разнородные проявления полижанровости в своём движении (например, большая ориентация на волшебную сказку во Второй книге романа, на Библию, а также Апокалипсис в общей композиции целого, особенно выявляемой при переходе от прозаической части романа к стихотворной) накладываются, как в средневековой литературе, на время письма - время работы Пастернака над романом (и наоборот: время письма - на движение жанровых доминант). Стоит заметить, что ход соответствующих событий жизни писателя ещё не соотносился исследователями с ходом повествования, тем более что Пастернак отрицал «зрелищное понимание биографии» и дистанцировался от сходства со своим героем.

Значимое отсутствие в литературе (и в плане официального признания, и как позиция) отмечалось самим Пастернаком. Так, 21 апреля 1951 г. он писал Е.Д. Орловской: «Меня сейчас в литературе нет <...>, и меня давно уже не интересует, справедливо ли это или несправедливо. Эта сторона моей судьбы не трогает меня и в моём сознании не существует. Я роман пишу, мысленно видя его напечатанной книгой; но, когда именно его напечатают, через десять месяцев или через пятьдесят лет, мне неведомо и одинаково безразлично: промежуточные сроки для меня нулевого значения, их тоже не существует» [Пастернак 1989-1992, III: 669].

Это «отсутствие» в литературе влекло за собой соответствующую недоступность. Если с недоступностью текста «Доктора Живаго» для советского читателя до 1988 года всё ясно, то недоступность в плане читательского понимания тоже имеет две стороны. Это так называемая «непонятность», усиленно раздувавшаяся советскими литературными чиновниками, гонителями Пастернака типа А. Суркова, и «непонятность», которая, по сути, является читательской неспособностью адекватно прочесть Пастернака, вскрыть использованные им культурные коды11. Этому вскрытию посвящены многие работы, появившиеся как в России, так и за рубежом. И.В. Кондаков отмечает, что «опыт прочтения современниками романа <.. .> представляет собой одну из самых печальных страниц истории русской критической мысли. <.. .> Читатели и критики <.. .> как будто соревновались между собой в нарочитом непонимании романа» [Кондаков 1990].

В какой-то степени «непонятность» объясняется и тем, что «Доктор Живаго» намного опередил своё время, но можно рассматривать её и как советскую мифологему, появившуюся в результате долгого официального принижения творчества Пастернака и его места в русской литературе. Впрочем, ещё в 1959 г. было отмечено: «One cannot expect any common agreement about detailed interpretation of a novel as a complex as Pasternak’s

11 По определению P. Барта, «культурный код» - это «перспектива цитаций, мираж, сотканный из структур, осколки чего-то, что уже было читано, видено, совершено, пережито: код и есть след этого “уже”. Отсылая к написанному ранее, иначе говоря, к Книге (к книге культуры, жизни, жизни как культуры), он превращает текст в проспект этой книги» [Барт 1994: 32-33].

Пастернак и его роман в контексте традиции

23

chef d’oeuvre»12 [Steussy 1959: 184]. Развенчанию мифа о «непонятности» и «плохом качестве» романа посвятил несколько страниц своей книги «Роман тайн “Доктор Живаго”» И.П. Смирнов [1996: 7-9]. Претензии критики, упрекавшей Пастернака в проповедническом тоне, недостатках в построении сюжета и композиции, отсутствии мотивировки действий героев, стилистической монотонности и провальности «Доктора Живаго» как романа, а также положительные оценки проанализировал Н. Корнвелл [Cornwell 1986: 11-15,28-31 и др.]. Негативность восприятия романа, контрастировавшая с нею высокая оценка «Доктора Живаго» автором и предупреждение им упрёков также не прошли и мимо внимания отечественных исследователей (см.: [Смирнов 1996; Толстой И. 2009: 58-67 и др.]). Сам Пастернак, сообщая 18 апреля 1959 г. сестре Лидии, в частности, о критической статье Дж. Линдси в «Англо-Советском журнале», писал: «Он упрекает меня в неотчётливости характеров, отсутствии причинно-логической связи, необоснованности действий и событий. Допускаю, что его разочарование вполне искренно. И тут внезапно мне всё стало понятно, яснее, чем раньше. Помимо политического, поэтического, идеологического и другого значения, Д<окто>р Ж<иваго> - это вид новой прозы, полностью освобождённой и не замеченной Линдси с его грошовой мудростью именно своей особой новизной. Это те самые неопределённость, недостаток движения, интриги и плотности, которые Толстой ставил в вину чеховским драмам, тогда как то же самое безразличие к страстям, причинам и следствиям, прошлому и настоящему, та же склонность изображать драматически взаимодействующие группы людей, как живые пейзажи, и нисколько не более значительно, весомо и неподвижно, та же излюбленная манера смещать и стирать линии и границы в описаниях как раз была главной силой Чехова и его обаяния как рассказчика, что восхищало Толс<того> в ч<е-ховских> повестях. <...> Дело в <...> непроизвольной новизне духа и стиля, которая действует на простые сердца немудрёных читателей как их собственное сегодняшнее восприятие и не может затронуть самоуверенных специалистов вчерашнего дня с их испорченными и узкими предпочтениями» [ПРС 2004: 850-851].

Стремление Пастернака ввести в историю каждую «мелочь» сказалось в «Докторе Живаго» тем, что любая деталь прочитывается во множестве кодов, которые тем самым оказываются внутренне связаны. Желание изобразить «существованья ткань сквозную» стало творческим ответом писателя как на «конец литературы», так и на практику литературы официальной, разрешённой. Реализация этого желания подразумевала множественность способов кодирования текста, которая, в свою очередь, обусловливает множественность прочтений. Любое из таких прочтений заведомо не исчерпывает всю глубину последнего, но всё же хоть немного приоткрывает его тайны. Это и есть, вероятно, единственное оправдание литературоведческих работ о художественных произведениях. Попытки более или менее полно вскрыть роман с помощью кодов-ключей предполагают

12 «Нельзя ожидать какого-либо общего согласия в отношении подробной интерпретации романа, рассматриваемого в качестве единого комплекса, как пастернаковского шедевра» (англ.).

24

Глава 1

видение структуры линейного пространства текста как изоморфной, отражённой в романе линейной картины хода истории. Такая картина, в свою очередь, выступает противовесом контрастирующей с ней нелинейной и полифонической картине мира, показанного в романе. Структуру пространства мы попытались прояснить путём определения относительно изолированных участков текста [Буров 2007в]. Эта изолированность обусловливается параметрами пространства и времени. «The overall sense of the narrative structure of Doctor Zhivago is perhaps of an admixture of selected highlights and seeming irrelevancies. This feeling is at times both reinforced and yet complicated by spatio-temporal quirks and manoevrings»13 ([Cornwell 1986: 67]; здесь же - обсуждение пространственной модели романа в связи с передвижениями героев). Как показал Б.М. Гаспаров, линейное течение времени в «Докторе Живаго» преодолевается при помощи принципа музыкального контрапункта [Гаспаров Б. 1994: 243-244]. Предварительно предпринятая разбивка линейного пространства демонстрирует, как автор преодолевает линейность истории, так сказать, изнутри. «Горизонтальное» строение романа, система параллелизма позволяет прослеживать внутритекстовые переклички и составлять картину интертекстуальных связей. Что касается последних, то мы исходим из того, что «функция интертекстуального превращения не может быть раскрыта вне и помимо рассмотрения общего тематического задания, которому подчинено произведение» [Смирнов 1986: 207].

Композиционная структура романа, не раз становившаяся объектом внимания исследователей14, была проанализирована нами при изучении сказочной морфологии «Доктора Живаго», и роман был описан в качестве алгоритмической системы субтекстов [Буров 2006а; 20066; 2007в]. Субтекстом мы называем циклически организованное и обладающее чёткими границами сюжетное пространство15, локализация которого обусловлена работой определённого кода (или кодов) и его зависимостью от общего линейного повествования. Собственно, весь роман - это система алгоритмических циклов, каждый из которых являет собой очередной с чего-то начатый и чем-то законченный период жизни главного героя или его двойника-заместителя. Процесс последовательного развёртывания субтекстов обусловливается системой их соотношений, компози

13 «Общий смысл повествовательной структуры «Доктора Живаго» заключается, возможно, в сочетании основных выдвигаемых на первый план моментов и кажущихся неуместностей. Это впечатление временами усиливается и ещё более усложняется пространственно-временными играми и перестановками» (англ.).

14 Первое систематическое рассмотрение особенностей группировки тем и разделения «Доктора Живаго» на части и главы было предпринято в работе: [Scherr 1974]. Исследователь писал, что решением Пастернака «was to de vide the book into a series of sections, each of which persues its own themes or set of themes but is bound to the rest through symmetry, parallelism, and interlocking devices» [Scherr 1974: 274]. («Было разделить книгу на серии глав, каждая из которых проводит свои собственные темы или наборы тем, но связана с остальным текстом симметрией, параллелизмом и другими средствами взамосвязанно-сти» /англ./.) Обзор трудов по этой теме см.: [Cornwell 1986: 34-36]. Из исследований последнего времени следует упомянуть работу: [Суханова 2005].

15 О категории пространства в художественном мышлении Пастернака см.: [Любовь пространства 2008; Абашев 2000: 190-193].

Пастернак и его роман в контексте традиции

25

ционным алгоритмом романа. Этот процесс, в свою очередь, определяет линейную структуру пространства. Роль отдельного субтекста в системе соотношений с остальными проявляется при анализе их совокупности.

Приведём некоторые результаты, которые помогут точнее определить варианты реализации в романе того или иного претекста.

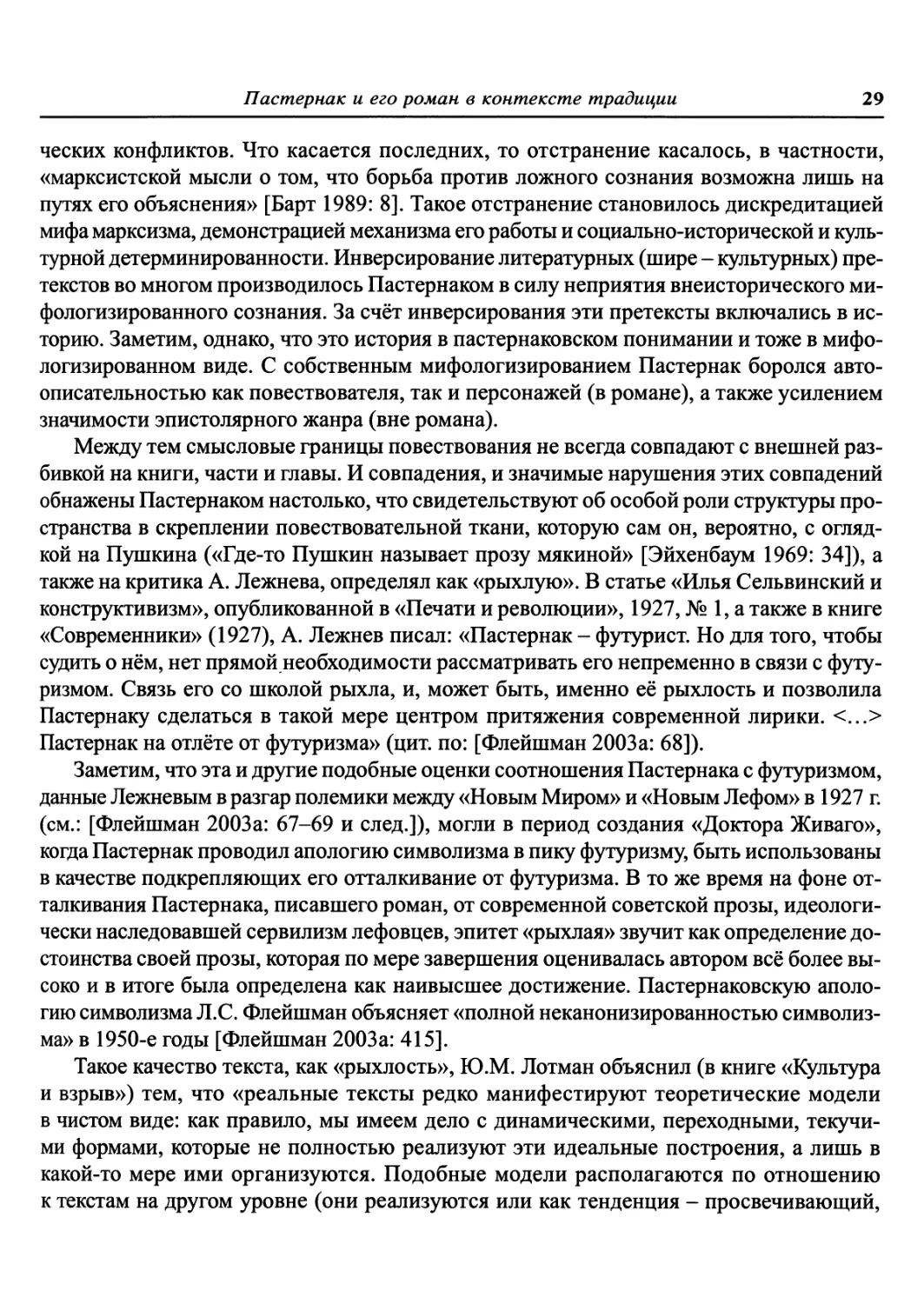

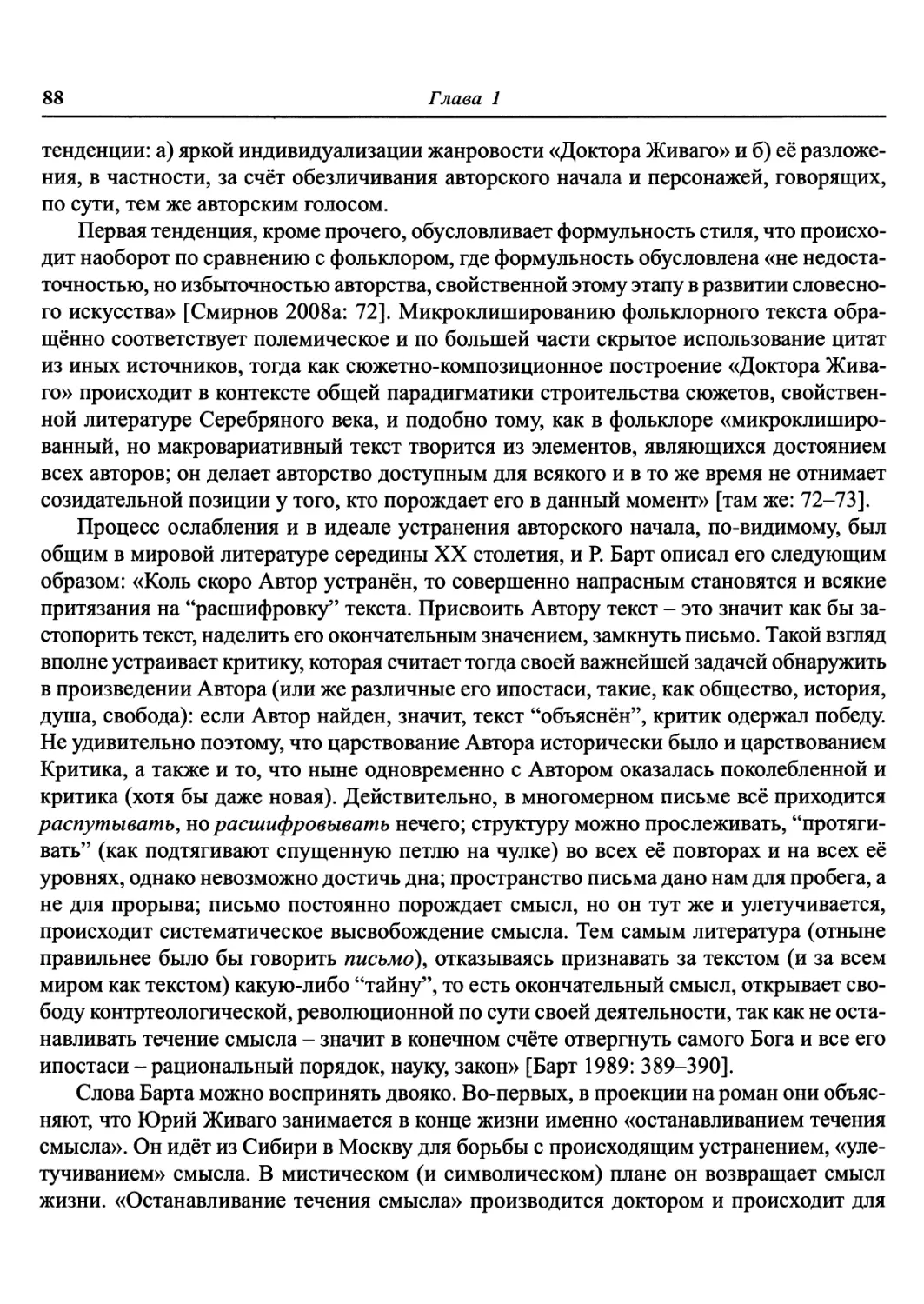

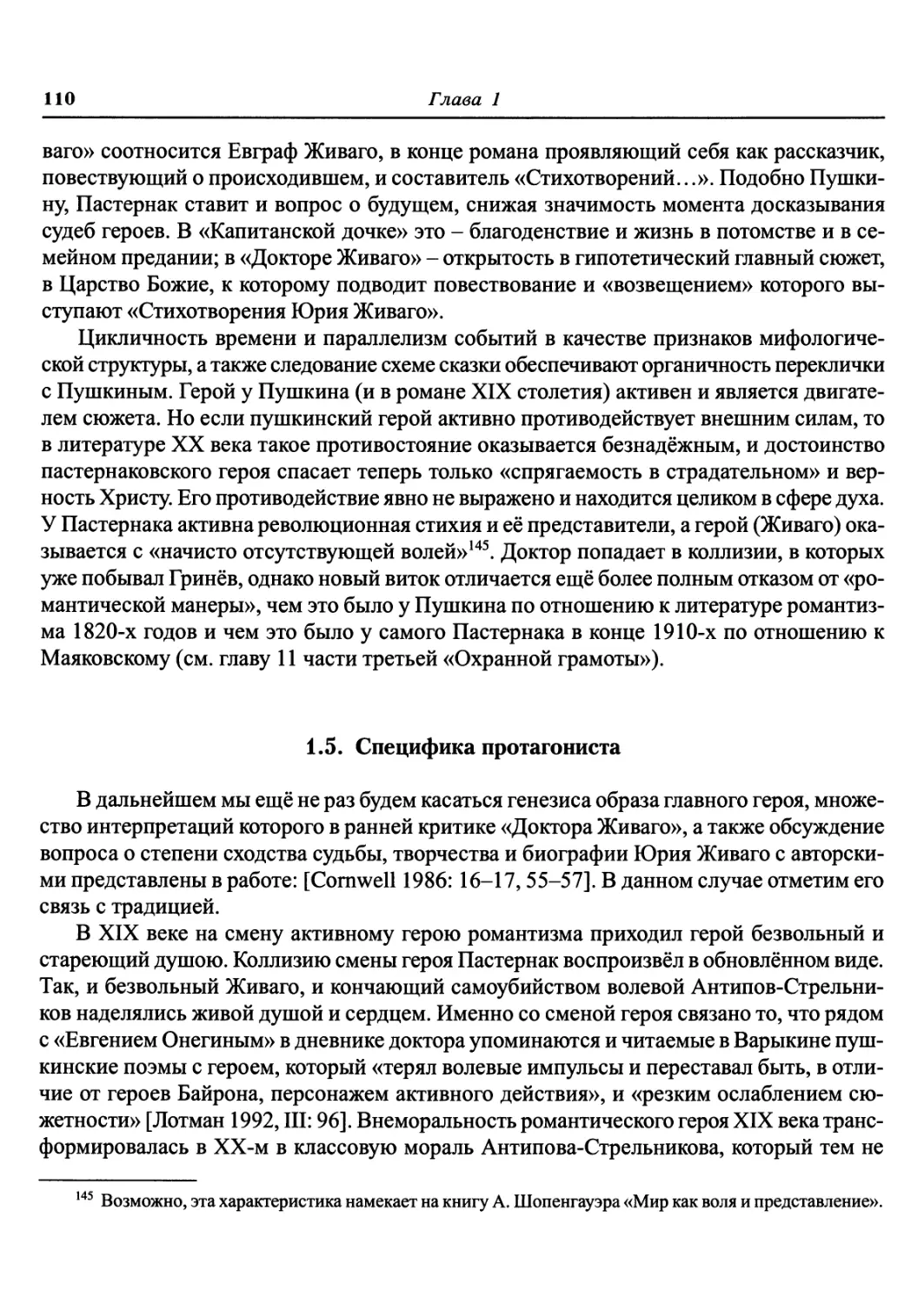

В «Докторе Живаго», состоящем из 17 частей, мы выделяем субтексты пяти видов16:

1. Пять Основных: Начальный, Западный, Восточный, Итоговый, «Стихотворения Юрия Живаго».

2. Три Московских: Довоенный, Революционный, Нэповский.

3. Четыре Промежуточных: Западный I, Западный II, Восточный I, Восточный II.

4. Двенадцать Переправ (I—XII).

5. «Стихотворения Юрия Живаго».

24 субтекста пяти видов соотносятся между собой следующим образом. Если восемь Основных и Московских противопоставить четырем Промежуточным, то соединять (и разделять) их будут 12 переправ. Восемь Основных и Московских и четыре Промежуточных в сумме составляют 12, что уравновешивается 12 Переправами. 23 прозаических субтекста противопоставляются 24-му - «Стихотворениям Юрия Живаго». Этот субтекст занимает особое место в романе и может быть также отнесён к Основным. Можно определить его и в группу Московских; в этом случае он будет значимо нарушать триаду прозаических субтекстов и противопоставляться им, как, впрочем, он противопоставляется любому субтексту любого вида. Находясь, как показала А. Юнг-грен [1982], в отношениях продуктивного конфликта с прозаической частью текста, «Стихотворения Юрия Живаго» создают асимметрию сюжетного пространства, перевешивая Вторую книгу романа в пользу реанимации разрушенной цикличности за счёт линейности. Каждый из пяти видов субтекстов имеет своё место в иерархической системе целого, определяемое композицией романа. Иерархичностью характеризуются и соотношения субтекстов внутри каждого вида. Композиция романа отражает динамику исторического цикла - смену постепенности разными типами взрывов17. Взрывы в «Докторе Живаго» приходятся на осевые субтексты, но центральным звеном внутренне симметричной группы субтекстов может выступать также стык двух смежных субтекстов или их частей (значимое отсутствие текста), соответствующий периоду постепенности.

Из возможных вариантов организации линейной структуры пространства, отличающихся принципами группировки субтекстов, мы выделим три, наиболее показательно демонстрирующих устройство романа. Все эти модели соотносятся как друг с другом, так и с внетекстовыми структурами.

Субтекстовая модель I. В первом приближении к роману явственно проявляется деление на прозаическую часть и «Стихотворения Юрия Живаго», которые находятся в зеркальном соотношении и тем самым свидетельствуют о принципе бинарного струк

16 См. подробно: [Буров 2007в]. Отметим тут же, что все названия субтекстов условны.

17 См. об этом работу Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» [Лотман 2000].

26

Глава 1

турирования, использованном в романе18. Прозаических субтекстов в романе - 23, а стихотворений в 24-м субтексте - 2519. Число 24 является осевым и сигнализирует о зеркальности соотношения стихов и прозы. Его наличие является признаком не только их противопоставленности, но и единства. На уровне романа как целостности Пастернак лишь обозначил наличие этой скрытой структуры, смысл которой заявлен лишь символикой удвоенного числа 12. (Семантика чисел представляет собой отдельную проблему и в задачи нашего анализа не входит.)

Субтекстовая модель II. Все субтексты «Доктора Живаго» распределены в VIII иерархически и зеркально структурированных групп, осевыми центрами которых являются Основные и Московские субтексты. Последние выступают отдельно, без «привязанных» к ним субтекстов, и располагаются между I (Начальной) и II (Западной), II и III, а также III (Восточной) и IV (Московской) группами. Отсутствие четвёртого осевого Московского (Послевоенного) субтекста между VII и VIII группами объясняется особой позицией субтекста «Стихотворения Юрия Живаго», который обладает функциями не только Основного, но и Московского, а также тем, что является отражением трёх Московских субтекстов прозаической части романа. Последняя представляет собой зеркально организованное целое с осью, которой выступает Московский Революционный субтекст. (Ниже мы приведём схему только этой модели и будем рассматривать интертекстуальные связи, опираясь именно на неё.)

Субтекстовая модель III. Если во второй модели в прозаической части «Доктора Живаго» осевыми предстают три Московских субтекста, то здесь - два: Западный и Восточный Основные. Они зеркальны между собой так же, как Начальный и Итоговый, как бы создающие рамку прозаического повествования. Их зеркальность в третьей модели отличается от зеркальности во второй, и различие это заключается в составе окружающих Переправ. Но и в этой модели «Стихотворения Юрия Живаго» выступают в функции противовеса всем четырём Основным субтекстам. Если во второй модели осевые субтексты соотносятся по принципу тернарности, то в третьей - по бинарному принципу. Однако значимое отсутствие текста, выступающего в функции оси между прозой и стихами, дискредитирует оба этих принципа (или же снимает их противопоставленность) на уровне всего текста «Доктора Живаго».

18 «То establish rapport with his reader, Pasternak developed a special metaphorical technique of ellipsis and juxtaposition. His theory seems to be that when two seemingly different but subtly related objects, events, or thoughts are starkly juxtaposed, a sort of chain reaction takes place. Their own interpenetration gradually permits the reader’s mind and reveals a previously unseen relationship» [Rowland M.F., Rowland P. 1967: 7}. («Чтобы установить связь co своим читателем, Пастернак разработал особую метафорическую технику эллипсиса и противопоставления. Похоже, его теория предполагает, что когда два кажущихся различными, но едва различимо соотносящиеся объекты, события или идеи совершенно противоположны, то происходит своего рода цепная реакция. Их взаимопроникновение постепенно принимается читательским сознанием и открывает до сих пор не видимое взаимоотношение» (англ.).)

19 Заметим, что из 25 строк состоит песня Кубарихи, и это числовое совпадение указывает на духовную «родство» песни со «Стихотворениями Юрия Живаго», а Кубарихи - с доктором.

Пастернак и его роман в контексте традиции

27

Субтекстовая модель II

№ группы и субтекста Название субтекста Место в тексте

I 1. Переправа I отсутствует

2. Начальный Основной ч. 1-2

3. Переправа II отсутствует

II 4. Московский Довоенный ч. 3-4, гл. 1-4

III 5. Переправа III ч. 4, гл. 5-7, 9

6. Переправа IV ч. 4, гл. 8, 10-13

7. Промежуточный Западный I ч. 4, гл. 14, ч. 5, гл. 1-5

8. Западный Основной ч. 5, гл. 6-8

9. Промежуточный Западный II ч. 5, гл. 9-10

10. Переправа V ч. 5, гл. 11-13

11. Переправа VI ч. 5, гл. 14-16

IV 12. Московский Революционный ч. 6-7, гл. 1-7

V 13. Переправа VII ч. 7, гл. 8-26

14. Промежуточный Восточный I ч. 7, гл. 27-31, ч. 8-9

15. Переправа VIII ч. 9, гл. 16

16. Восточный Основной ч. 10-12

17. Переправа IX ч. 13, гл.2

18. Промежуточный Восточный II ч. 13-14

19. Переправа X ч. 15, гл. 2-4

VI 20. Московский Нэповский ч. 15, гл. 1, 5-17

VII 21. Переправа XI отсутствует

22. Итоговый Основной ч. 16

23. Переправа XII отсутствует

VIII 24. «Стихотворения Юрия Живаго» (Основной и Московский) ч. 17

28

Глава 1

О значении, которое имела для Пастернака композиция романа, можно судить хотя бы по оценкам произведений этого жанра, написанных современниками. Несмотря на то, что высказывание о романе Н.К. Чуковского «Юность» (1930) относится к 1930 году, видение Пастернаком того, каким должен быть роман, ко времени создания «Доктора Живаго» в главном не изменилось. В письме от 1 марта 1930 г. Пастернак отметил: «Но что удивительно и с чем Вас нужно поздравить, так это неожиданная зрелость Вашей прозы. Этим словом, немного не подходящим, я разумею тот композиционный тон, который является смыкающим током прозы, без которого всё в ней распадается и перестаёт служить и которым вы завидно легко овладели. <.. .> Уже и первая половина книги, трогающая достоинствами якобы только поэтического порядка, обязана действенностью своих изображений условьям, одной поэзией не дающимся. Они с полной ясностью начинают выступать с середины книги, когда описанье отходит на задний план, очищая место характерам, развитию интриги, развязкам и пр. Здесь, в сфере настоящей прозы, Вы достигли очень многого, и я на Вашем месте только не стал бы называть достигнутое романом, потому что лишь этот уровень, в ваши планы не входивший, замыслом не захвачен, да и захвачен быть не мог» [Письма 1990: 12].

Е.Б. Пастернак вспоминает: «Школьником, читая статью Маяковского, я спросил отца, с чего он начинает писать стихотворение: “Шаги, гуденье, ритм, главное слово, основная строка?” На что он ответил: “Нет, всё это ерунда, всё начинается с композиции, пока нет её пластического целого, ничто ещё не существует”» [Пастернак Е. 1997: 400]. Эти слова Пастернака без большой натяжки можно применить и к его прозе - «Доктору Живаго». Отсюда необходимость определить структурные контуры «пластического целого» и лишь затем приступить к анализу трансформаций какого-либо кода в романе. Заметим, что деление романа на 17 частей отнюдь не случайно. Оно отсылает к легенде о происхождении масонства в древние времена, а именно - во времена после Всемирного Потопа (ср. с созданием «Доктора Живаго» после революций и войн), когда, как передаёт эту романтизированную версию УК. Мак-Налти, «“семнадцать мудрецов построили семнадцать древних памятников” (включая египетские, римские и греческие)», и эти мудрецы (= франкмасоны) стали «строителями нового, божественного и совершенного мира» [Мак-Налти 2006: 46].

С учётом структуры художественного пространства мы рассмотрим особенности инверсирования в романе некоторых литературных произведений, фактов биографий писателей, культурных и других реалий. Логику этой операции И.П. Смирнов определил следующим образом: «Что касается инверсивного развёртывания текста, то здесь мы имеем дело с отрицанием данного и последующим снятием образовавшейся антитезы, то есть не с чем иным, как с триадой тезис/антитезис/синтез: (р —> q) & (р —> q) & ((р —> q) & (р —> q)» [Смирнов 1995: 134].

Инверсирование представляется основной процедурой, которая как метод работы с претекстами потребовалась Пастернаку для компрометации и апологетизирования претекстов, а также моделирования и остранения как культурных, так и социально-полити

Пастернак и его роман в контексте традиции

29

ческих конфликтов. Что касается последних, то отстранение касалось, в частности, «марксистской мысли о том, что борьба против ложного сознания возможна лишь на путях его объяснения» [Барт 1989: 8]. Такое отстранение становилось дискредитацией мифа марксизма, демонстрацией механизма его работы и социально-исторической и культурной детерминированности. Инверсирование литературных (шире - культурных) претекстов во многом производилось Пастернаком в силу неприятия внеисторического мифологизированного сознания. За счёт инверсирования эти претексты включались в историю. Заметим, однако, что это история в пастернаковском понимании и тоже в мифологизированном виде. С собственным мифологизированием Пастернак боролся авто-описательностью как повествователя, так и персонажей (в романе), а также усилением значимости эпистолярного жанра (вне романа).

Между тем смысловые границы повествования не всегда совпадают с внешней разбивкой на книги, части и главы. И совпадения, и значимые нарушения этих совпадений обнажены Пастернаком настолько, что свидетельствуют об особой роли структуры пространства в скреплении повествовательной ткани, которую сам он, вероятно, с оглядкой на Пушкина («Где-то Пушкин называет прозу мякиной» [Эйхенбаум 1969: 34]), а также на критика А. Лежнева, определял как «рыхлую». В статье «Илья Сельвинский и конструктивизм», опубликованной в «Печати и революции», 1927, № 1, а также в книге «Современники» (1927), А. Лежнев писал: «Пастернак - футурист. Но для того, чтобы судить о нём, нет прямой необходимости рассматривать его непременно в связи с футуризмом. Связь его со школой рыхла, и, может быть, именно её рыхлость и позволила Пастернаку сделаться в такой мере центром притяжения современной лирики. <...> Пастернак на отлёте от футуризма» (цит. по: [Флейшман 2003а: 68]).