Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Μ

ВАСИЛЬ

СТЕФАНИК

НОВЕЛЛЫ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ

Вл. РОССЕЛЬС

ИЗДАТЕЛЬСТВО <НАУКА»

МОСКВА

1983

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

f/. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой,

И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров,

А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,

Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),

Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,

Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),

Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев,

А. М. Самсонов (заместитель председателя),

Г. В. Степанов, С. О. Шмидт

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Ф. П. ПОГРЕБЕННИК

С —пап /поч OQ—без объявления О Издательство «Наука», 1983 г.

042 (02)-оЗ Перевод, составление, статья, примечания

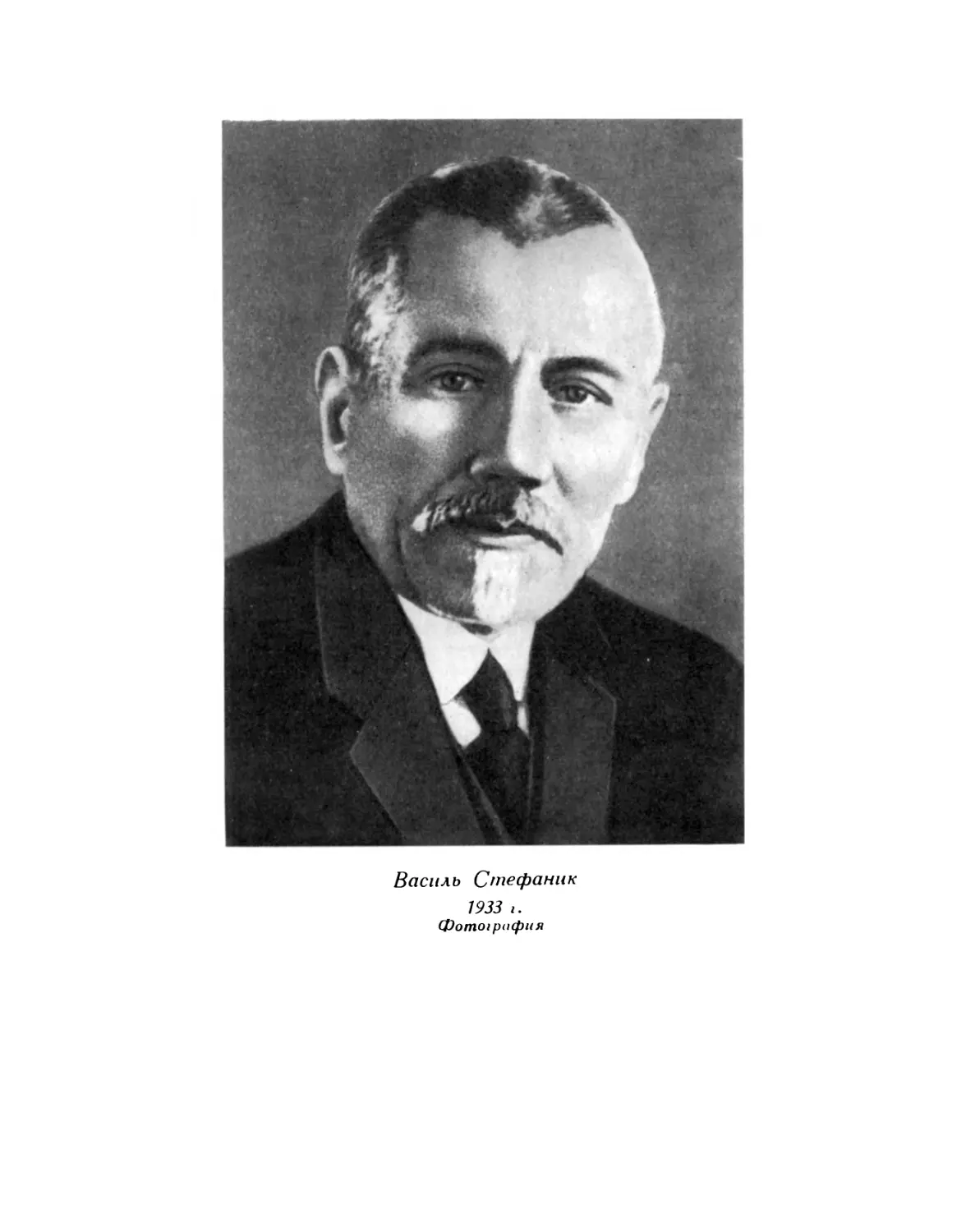

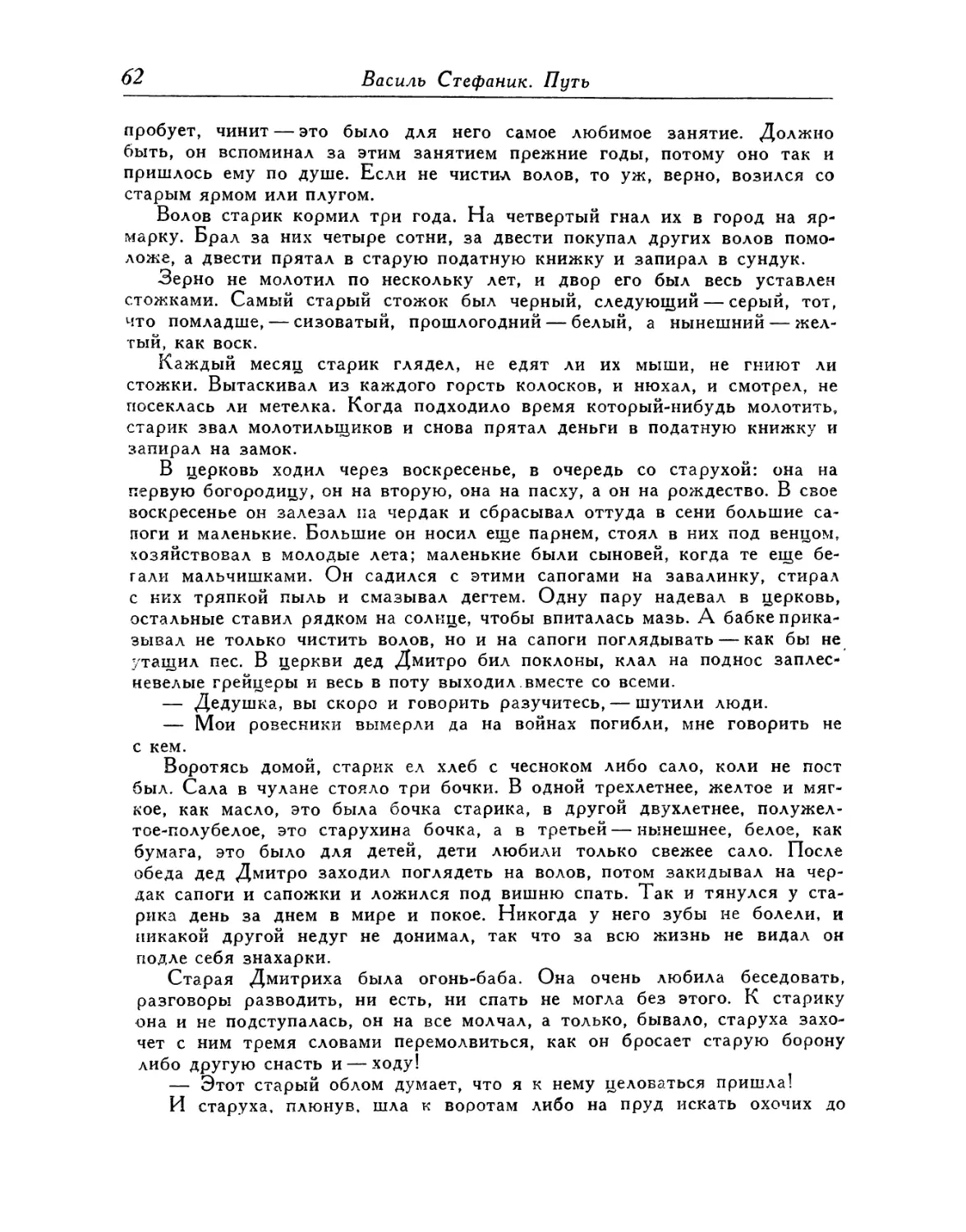

Василь Стефаннк

1933 г.

Фотография

СИНЯЯ КНИЖЕЧКА

Синяя книжечка

Этому Антону, что орет пьяный там, на выгоне, все как-то не везло.

Все у него, бывало, из рук валится. Купит корову, а она сдохнет, купит

свинью, а у ней глисты. Всякий раз так.

Но когда померла у него жена, а ва нею и оба парня, словно под*

менили человека. Пил, пил и пил; пропил клин поля, пропил огород,

а теперь хату продал. Продал хату, взял у войта * синюю книжку слу*

жеблую и собрался идти куда-нибудь в наймы, искать себе службу.

Сидит вон там пьяный и перечисляет, чтобы все слышали: кому

продал поле, кому огород, а кому хату.

— Продал — и аминь! Не мое — и кончено! Не мо-о-е! Эх, кабы дед

мой встал из могилы! Люди добрые! Четыре вола, гладкие, как

монастырские служки, двадцать четыре морга ** поля, хаты какие! Все было.

А у внука — во! — И показывал синюю книжечку.

— Эх, пью и еще буду. Свое пропиваю, никому до этого дела нет!

А он говорит: «Проссал землицу-то!» Печатку ставит, а сам жучит

меня. Э, я еще и не таких войтов видал. . .

— Чтоб ты так помирал легко, как мне здесь легко!

— Иду я из хаты, совсем уж выхожу, вот поцеловал порог и вышел.

Не мое — и кончено! Гони от чужой хаты, как пса! Можно, пожалуй*

ста! Было мое, а теперь чужое. Выхожу во двор, а лес шумит, говорит

словами: «Вернись, Антон, домой, слышь, вернись!»

Антон бьет себя обоими кулаками в грудь, так что гул по селу

идет.

— И такая, знаете, взяла меня тоска, такая тоска! Вхожу назад в хату«

Посидел, посидел да и выхожу. Не мое, что тут скажешь, раз не мое. с.

— Врагам бы моим так кончаться, как мне было с моей хатой

прощаться!

— Выхожу во двор — нет, все-таки я не в себе. Глянул на крышу —

мох зеленый на крыше. Камень-вода... Эх, не перекрывать я тебя,

бедная, вышел. Камень... Да и камень треснул бы с горя!

Антон колотит руками по земле, как по камню.

— Сел я на завалинку. Ее еще покойница мазала, а я возил глину

на тачке. Хочу встать, а завалинка не пускает. Шагну — не пускает.

А мне горько, да нет, не горько — совсем пропадаю! .. Сижу и реву, так

* Войт—староста (польск.).

f* Морг — земельная мера, около 0156 га.

6

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

реву, словно с меня живьем шкуру дерут. Люди на мой крик собира-

ются...

— Вон там, у ворот, поп отходную читал. Все село плакало.

Хорошая, говорят, женщина была, работящая...

— Ворочайтесь в гробу, покойнички, стервец я. Пропил все до

нитки. И полотно пропил. Слышь, Марийка, и ты, Василь, и ты, Юрчик!

Доведется отцу в бумажных рубашках разгуливать, да в корчму воду

носить.

— А войтиха, — Антон показывает на хату войта, — добрая баба.

Вынесла мне хлеба на дорогу, чтоб муж не видал. Помоги, господи, твоим

детям, куда ни подадутся! Дай бог, чтоб вам всем было лучше моего!

— С какой это стати мне на чужой завалинке сидеть? Иду. Только

я встал с нее, а окна — в плач! Заплакали, как малые дети. Лес им

наговаривает, а по ним слеза за слезой. Заплакала по мне хата, как дитя по

матери заплакала.

— Обтер я полой окна, чтоб не плакали понапрасну, и вышел совсем,

— Ох, легко, как камень грызть! Темен свет передо мною...

Антон обводит рукою вокруг:

— Есть еще вот деньги, так я пить стану. С нашими людьми напьюсь,

с ними спущу последнее. Пусть знают, как я уходил из села.

— 'Во — синяя книжечка за пазухой! Тут моя хата и мое поле, и мои

огороды. Иду себе с нею куда глаза глядят! От самого императора 1

книжка — мне теперь повсюду двери отворены. Повсюду. И у господ, и

у купцов, и у всякой веры людей.

Провожали за село

Над закатом застыла багровая туча. Вокруг нее зарево раскинуло

белесые космы, и туча походила на окровавленную голову великомученика.

Из-за головы пробивались лучи солнца.

Во дворе собралась толпа. От заката падал на нее свет, как от

красного камня — твердый и неколебимый. Из сеней высыпало еще много

народу. Выходили печальные, словно от покойника.

Следом за людьми вышел молоденький паренек с остриженной

головой. Все смотрели на него. Им казалось, что этой голове, полыхавшей

теперь кровавым светом, суждено где-то там, на тракте, упасть с плеч,

В чужих краях, там, где-то под самым солнцем, упадет на тракт и будет

валяться. На пороге стояла мать.

— Идешь уже, сынок?

— Иду, мама.

— А на кого ж ты нас покидаешь?

Женщины заплакали, сестры заломили руки, a &-зть онласъ головой

о притолоку.

К сыну подошел отец.

— Садись, сынок, а телегу, а то на поезд опоздаем.

Повесился

7

— Еще хоть ночь переночуй у меня, сыночек! Я тебя так горько

лелеяла, дула на тебя, как на рану. Я тебя чуть свет провожу и плакать

не буду. Переночуй, переночуй, дитятко!

Мать взяла сына за рукава и увела в хату.

Все двинулись к воротам. Вскоре мать и сын вышли. У нее лицо было

бледное, как мел.

— А кто же мне, сынок, кукурузку прополет?—спрашивал отец.

Мужики заревели. Отец уронил голову на телегу и дрожал, как лист.

— Ну, идем.

Мать не пускала.

— Миколайко, да куда ж ты? Да пока вернешься, пороги в хате

покосятся, углы погниют. Меня в живых не застанешь... да, знать, и сам

не придешь!

Она обхватила сына за ноги.

— Лучше бы я тебя на погост готовила!

Пошли.

Все, кто стоял у ворот, двинулись провожать рекрута.

Шли через лес.

Дорога была устлана листьями. Они выгнулись медными лодочками,

готовясь плыть по осенней воде вслед за рекрутом. Лес подхватывал

голос матери, нес его в поле и клал на межи, чтобы знало поле, что не

выйдет больше Миколай пахать его по весне.

За лесом, в поле остановились. Рекрут стал прощаться с селом.

— Будьте здоровы, и свои, и чужие. Коли чем досадил, так забудьте,

а благословите в дальнюю дорогу.

Все сняли шапки.

— Возвращайся жив-здоров, да не мешкай там.

Сын с отцом сели в телегу. Мать ухватилась руками за колесо.

— Сынок, возьми и меня с собою. А не то все равно побегу через

поле, догоню.

— Люди добрые, уберите-ка ее, неровен час, руки бы не сломала.

Мать силой оттащили от подводы. Телега тронулась.

— Будь здоров. Миколай! — кричали всем миром.

В ту ночь старая мать сидела во дворе и выводила хриплым голосом:

— Когда тебя повидаю да где повстречаю?!

Дочки кукушками откликались ей.

Над ними расстилался осенний свод небесный. Звезды мерцали, как

золотые цветы на гладком железном току.

Повесился

Поезд летел в просторы. В уголке на лавке сидел мужик и плакал.

Чтоб никто не видел его слез, он прятал голову в богато расшитую суму-

тайстру. Слезы падали, как дождь. Как нежданный дождь, что внезапно

начинается и тотчас же стихает.

8

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

Поезд, мерно стуча на стыках, бил в мужицкую душу, как молотом.

— Еще и снился мне недавно. Беру я, будто, воду в колодце, а он на

самом дне, да в такой драной овчинке, что господи! Того и гляди

утолится. «Миколайко, сынок, — говорю ему будто, — ты как тут?» А он мне

отвечает: «Не вынести мне солдатской службы». Говорю я ему: «Терпи,

да за науку берись, да себя содержи в порядке...» Вот и выучился...

Одна большая слеза скатилась по лицу и упала на тайстру.

— Еду к нему, а знаю, что уже не застану в живых. Да будет ли

ш кому воротиться? Моя бежала за мной по полю, кровавыми слезами

обливалась, просила с собой взять. Ноги посинели от снега, сама верещит,

как полоумная. А я погнал коней, да и был таков. Может, замерзает где-

нибудь посреди поля... Что бы мне ее с собой взять! Ведь нам теперь

чего надо? Провались они, и деньги, и скотина! На что они таким

мертвецам, как мы? Пусть шьет сумы да пойдем милостыню просить в тот

город, где Миколаева могила будет.

Он приник лицом к окну, и по стеклу потекли слезы.

— Ой, старая, дождались мы венка на седые волосы, то-то, бедняжка,

головой об стенку бьешься да с плачем бога молишь!

Старик всхлипывал, как ребенок. Плач и толчки поезда подкидывали

седую голову, словно тыкву. Слезы всплывали, точно вода из норы.

Он снова вспомнил, как жена бежала за ним босиком и просила

захватить ее. А он лошадей — кнутом да кнутом! Только крик разносился по

полю., но уже далеко...

— Верно, уж и не застану ее. И мне бы вместе с Миколой лечь в

могилу! Пусть бы хоть гнили рядом, коли жить вместе не суждено. Пусть над

нами и пес не залает на чужбине, лишь бы вместе. Как же ему одному-то

на чужой стороне?!

Поезд бежал в просторах.

— А жаль, что крепкий вырос, как дуб. За что, бывало, не примется,

асе так и горит у него в руках. Отсечь бы ему одну еще в пеленках...

Поезд добежал до большого города.

Мужик выходил с толпой. На улице остался один. Стены, стены, а

между стенами дороги, а вдоль дорог тысячи огней на одну бечеву

нанизаны. Огни тонули во мгле, дрожали. Вот-вот сорвутся и настанет

черный ад.

Но огни пускали корни во тьму и не падали.

— Ой, Миколайко, мне бы тебя хоть мертвого увидать! Тут, сынок, и

йене конец будет.

Мужик сел у стены. Тайстру положил на колени. Слезы больше не

падали на нее. Стены сдвигались одна с другой, огни сбегались вместе,

играли красками, как радуга. Обступили мужика, чтобы получше

разглядеть вришедшего из дальних краев. Накрапывал дождь. Мужик совсем

съежнлся и стал молиться.

— Матерь божия, всех добрых людей заступница. Николай-чудотво-

£$ц... — И бил себя в грудь.

Подошел полицейский и указал дорогу к казарме.

— Пане солдат, это тут Миколай Черный умер?

В корчме

9

— Он повесился в ольшанике, за городом. Теперь лежит в

мертвецкой. Идите вниз по улице, а там покажут.

Солдат пошел дальше караулить. Мужик лежал на мостовой и стонал.

Отлежавшись, поплелся вниз по улице. Ноги дрожали, словно в ознобе,

и спотыкались.

— Сынок, сынок, так ты удавился1 .. Скажи мне, что тебя в гроб sa-

гнало? Чего ради ты душу загубил?! Привезу я от тебя маме утешеньицв!

Пропадем понапрасну!

Миколай лежал в мертвецкой на большой белой плите. Пышные

волосы залиты кровью. Макушка отпала, как скорлупа, на животе крест:

так его крест-накрест резали и зашили.

Отец упал на колени в ногах сына и молился. Целовал ноги мертвого,

бился головой о плиту.

— Мы тебе, дитятко, с мамой свадьбу ладили, музыкантов нанимали,

а ты взял да ушел совсем...

Потом он поднял труп, обнял за шею и спрашивал, словно совето*

вался:

— Скажи ты мне, сколько отслужить панихид, сколько раздать на

бедных, чтоб тебе господь греха не зачел? ..

Слезы капали на мертвого и на холодную белую плиту.

Мужик, плача, обряжал сына. Надел на него белую вышитую рублхур

богатый пояс, шапку с павлиньими перьями. Под голову положил распяс«

ную тайстру и свечу в головах поставил, чтоб горела по загубленной душе,

Такой статный да славный молодец в богатом уборе! Лежал на ледя*

ной мраморной плите и будто улыбался отцу.

В корчме

Иван с Процем сидели за длинным столом. Катали по столу

забористые слова и, наклоняясь, слушали, что стол толкует, и жаловались, к

пили. Проца жена била, а Иван учил его, как прибрать ее к рукам,

— Пропадай тот вол, которого корова бьет! — говорил Иван. — Меня

тронь только жена мизинцем, тут ей и капут, расквашу всю, как мочено*

яблоко. Милый, да это ж позор на весь свет, чтоб жена лупила мужа, как

коня! Ну, я б ее сразу в себя привел, так привел бы в себя, что и себя 6&

забыла! Наточить топор на бруске да и отсечь руки по локти. Раз, два,

и руки долой!

Сказав это, Иван поднял руки, точно собирался взлететь. Откинулся

назад, вылупил глаза на Проца и ждал, что тот ему скажет.

Проц покачивал головой и ничего, сирота, не говорил, — что тут ск&*

жешь, когда все правда.

— Эй, ты там, пейсы, не качайся над книжкой, как удавленник Н£

суку, а давай-ка, брат, водки. Я плачу, а ты давай, а не то — моя тюрьма,

а твоя смерть. Не мухлюй со мной, а наливай своей браги... — орал Проц

и стучал кулаком по столу.

10

Василь Стефаник. Синяя книжечка

Корчмарь, наливая водку, смеялся. Мужики принялись пить. Они

склонялись друг к другу и откидывались, как ветки под легким ветерком.

— Думаешь, я ждал бы, пока меня жандармы возьмут?—говорил

Иван. — Обрубил бы руки, куртку на плечи и — в участок. Стыд стыдом,

а так и сказал бы, что меня жена била, а я ей руки отсек. Может, и

посидел бы денек, а может, и часу не держали бы...

После этой речи выпили. И так им было горько, так они морщились,

словно пили.кровь, собственную кровь.

— Пьем вот мы, Проц, братец... ты меня угощаешь, но свое пропиваем,

трудовое, свои кровные. Кровь свою пьем, вон ихнее отродье кормим.

А только советую тебе, от всей души велю: уйми жену, чтоб не подымала

на тебя руки. Ты уже посмешищем стал на селе, баба тебя гвоздит, а ты

после этого мужиком быть хочешь? Я бы такую взнуздал, в ступу запрег

да снял бы с колышка проволочную плетку!

Иван вынул деньги и хотел заплатить за выпивку, но Проц очень

рассердился и смахнул деньги на пол.

— Да что ты меня, Иванко, режешь без ножа? Мне охота тебя

угостить,— ты же меня, как мать родная, на добро наставляешь. Пей,

а деньги свои не тычь.

И они опять выпили.

— А то скажи ей по-хорошему! Вот придешь домой и скажи: «Жена,

ты где мне клялась? На свалке или в церкви? Раввин нас венчал или поп

благословлял? Ты на меня руки подымаешь, а я отсеку... А ну, неси-ка

лавку и топор, посчитаемся...» Поговори с ней так, может, напугаешь...

— Не знаешь ты, милый человек, моей бабы! У ней сердце — камень,

ей и палач нипочем! Бывает, вздумаю пригрозить ей, так она меня чем ни

попадя ка-ак врежет! Чтоб ее доктора после смерти так резали! «Ты,

говорит, пропойца, что ни увидишь; все в корчму волочешь, да еще и надо

мной измываться вздумал?!» Нет, я уж такой, говорю тебе, битый,

такой пареный, что впору мне со двора долой. Нет, говорю, разве только,

даст бог, у ней руки и без меня отсохнут, может, допрошусь я у него...

— Надейся на бога, надейся, дурень, а она все и будет дубасить тебя

так, что пыль столбом. Нет, видно, ты жене такой же хозяин, как чека

от воловьего ярма. Плюнуть не на что!

Проц так закашлялся, что весь посинел. Иван грыз кулаки и на всю

корчму скрежетал зубами.

— Поди-ка сюда, корчмарь! Вот ты, ученая голова, через то с нас и

шкуру лупишь, скажи: есть такой параграф, чтоб жена мужа била? Есть

такое право? Ты всё книжки читаешь, вон уже и глаза гноятся, поищи,

должно же оно там быть? Ежели написал император такой параграф,

так чтоб я знал. Потому что, ежели издал он такой закон, то пускай и

меня моя бьет. Руки сложу на груди — пусть колошматит. Закон так

закон!

Корчмарь говорил, что не читал про такой закон. А Процу велел идти

домой, а то жена заругает.

Проц плюнул, вытаращил глаза и долго смотрел на корчмаря. Хотел

обругать, но поразмыслил и поднялся.

Семья Леся

JJ

По дороге домой он горланил на все село:

— А коли не боится она, что вздую, ну, не боится и все...

— Но я ей руки окорочу, подрублю, как вербу! Куда ж это годится?

Как пришла, был аист на хате, а теперь? Где, где этому конец?

Слышно было, как он тянул: «Где, где-е, ну где этому конец? ..»

Подходя к дому, он стал затихать, а у ворот и вовсе умолк.

Семья Леся

Лесь по обыкновению стащил у жены немного ячменя и нес его

в корчму. Не шел, а мчался к корчмарю да все оглядывался.

— Ну вот, бежит уже с пострелятами, чтоб вам головы сломить!

Только бы заскочить в корчму, а то, как нагонит, снова на все село крик

подымет.

И он, с мешком на плечах, припустился со всех ног. Но жена с

ребятишками догоняла. И перед самой корчмой — цап за мешок!

— Ой, не беги, ой, не спеши, не выноси мое трудовое из дому!

— А ты, стерва, опять вздумала на людях гвалт подымать! Где

у тебя стыд-то?

— Стыда у меня с таким мужиком не было и не будет! Давай мешок

и пропади ты пропадом. А не дашь, изобьем. Вот вместе с детьми изобьем

тебя посреди села! Осрамлю на весь свет! Давай!

— Да ты что, паскудница, ты что, очумела? Да я тебя вместе с твоим

отродьем вздерну!

— Андрийко, сыночек, — по ногам его, по ногам! Пускай ваш

хлебушек по корчмам не растаскивает! Перебейте ему ноги! На калеку еще

заработаем как ни то, а на пьяницу вовек не напасешься!

Мальчики стояли с дубинками и робко смотрели на отца. Андрийку

было лет десять, а Иванку около восьми. Они не смели поднять на отца

руку.

— Бей, Андрийко. я за руки подержу. По ногам его, по ногам! И она

ударила Леся по лицу. В ответ он ей так двинул, что потекла кровь. И тут

подбежали ребятишки и принялись колотить отца по ногам палками.

— Крепче, сыночек, перебей ему ноги, как собаке» чтоб за собой волок.

Она плевала кровью, синела, но держала мужа за руки.

Дети уже расхрабрились, и наскакивали на отца, как щенята, и били

по ногам, и отбегали, и снова били. Точно игру затеяли.

Из корчмы выбежало несколько человек.

— Ну, такого никто испокон веку не видывал! Еще молоко на губах

не обсохло, а гляди, как лупят! Представление на весь мир!

Мальчишки били, как бешеные, а Лесь и Лесиха стояли

окровавленные, застывшие и не двигались с места.

— Эй, ребята, не надорвитесь тут с отцом!..

— Взять бы вам палки подлинней, ловчей бы доставать было!..

— Сади отца по голове, по лбу, по темени!.«

12

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

Так кричал какой-то пьяный перед корчмой.

Лесь сбросил мешок на землю и обалдело стоял посреди улицы. Такого

нападения он никак не ожидал и совсем растерялся. В конце концов он

лег на землю и снял киптарь *...

— Андрийко, и ты, Иванко, идите теперь, бейте, я и не шевельнусь.

Вы еще маленькие, вам подбегать трудно. Бейте! Ну!

Мальчуганы отошли и удивленно уставились на отца. Потом медленно

выпустили из рук палки и уставились на мать.

— Что ж ты их не заставляешь бить, я же лег... Бейте!

Лесиха заревела в голос.

— Чем я, люди, виновата? Я маюсь с детьми на сухом хлебе по

чутким полям, а он, что ни принесу, все в корчму тащит. Я уж теперь из-за

него и заработать не могу, мне из хаты нельзя выйти. Он ведь нас без

единой одежины оставил. Что ни ухватит, все несет на водку менять. Не

могу я наработать и на детей, и на корчмарей. Пусть делает, что хочет,

а я не могу больше...

— Ну и бейте, пальцем не пошевелю!

— Чтоб тебя, муженек, бог побил за житье наше загубленное, за этих

сирот! Да мы от твоих побоев из синяков не выходим, как волы из ярма.

Горшочка в хате целого не осталось, все перебил. А сколько раз

я с детьми на холоду ночевала, а сколько ты окон повыбил? Ничего

я тебе не говорю, пускай тебя бог накажет за меня и за детей! Вымолила

зне я себе доленьку у бога!.. Люди, люди, не дивитесь, вы еще всего не

»наете...

Она взвалила мешок на плечи и потащилась с детьми домой, как

побитая курица.

Лесь лежал на земле недвижно.

— В тюрьму пойду, в тюрьму навеки1 Ну, нет, эдакого еще никто не

слыхал и не услышит! Такого натворю, что земля дыбом!

Лежал и свистал в ярости.

Лесиха вынесла все из хаты к соседям. Спать легла с детьми на

огороде в бурьян. Боялась, что муж придет ночью пьяный. Детям подстелила

§«сшок и укрыла их кожухом, сама стыла над ними в телогрейке.

— Дети, дети, что теперь делать? Постлала я вам тут нынче навек!

И помрете, а от срама не избавитесь! Не в силах я ваш грех отмолить...

И плакала, и прислушивалась, не идет ли Лесь...

Небо дрожало вместе со звездами. Одна упала. Лесиха осенила себя

крестом.

Киптарь — меховая овчинная безрукавка. Старинный наряд западноукраинскнх

Горцев.

Семья Леся

13

Титул первого сборника новелл

14

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

Мамин любимец

Юрчику

Утром в субботу Михайлиха выбежала во двор и звонко заговорила

сама с собою:

— И куда малыш девался? Уж где-то его носит, где-то он шныряет

по двору, как куренок. Попробуй-ка удержи его дома! Вот надо вычесать,

а нету.

Потом она пошла в овин, посмотреть, нет ли малыша возле мужа.

— Это, выходит, ты такой умный?! Чем бы прогнать мальчишку в хату,

держишь его на морозе подле себя. Пойдем, Андрийко, домой, дам

яблочко, такое красное, что ух!

— Не ходи, глупый, мама врет, она тебя вычесывать собралась, вот и

обманывает, — сказал Михайло и расхохотался.

— Нет, этот человек, ей-богу, из ума выжил! Да ведь ребенок

застудится тут с тобой. Не слушай, Андрийко, папу, папа глупый, пойдем

домой, я тебя вычешу и дам булку и яблоко. Hyl

— Да, а вы не дадите!

— Пойдем, пойдем, ей-богу, дам!

Она взяла сына за руку и повела в хату.

— Я тебя славно умою, вычешу, а завтра пойдем в церковь. Дам тебе

хорошенькую рубашечку, поясок. Все будут смотреть и говорить: ишь,

яакой Андрийко красивый I

— А яблоко дадите?

— Дам, дам.

— А булку?

— И булку...

— А в церковь возьмете?

— Возьму, возьму...

— Ну, чешите.

И мама принялась мыть Андрийкину голозу. Капельки воды скатыва*

дксь за шиворот, и Андрийко еле удерживался от слез.

— Тихонько, тихонько, мама так славно вымоет! Личико будет белена

кое, как бумага, а волосики, как лен. Краше всех ты у меня будешь!

— Да-а, кусает...

— А вот мама вычешет, не будет кусать. Так будет хорошо, легк&

что ну!

— А когда вычешете и дадите булку и яблоко, пустите гулять?

— А что ж, одену тебя и пойдешь далеко, далеко...

— Я пойду к тетиному Ивану.

Мама вымыла Андрийка, усадила на колени и стала расчесывать.

— Мам, а там у папы кот, он мышей хватает и давит.

— Мыши зерно изводят, от них вред. <

— Какой вред?

— А ке останется зерна, чтоб молотить и на мельнице молотьс

— А что ж оки едят?

Мамин любимец

15

— Да зерно же!

— Как?

— Ну, с тобой не сговоришься... Надо, чтоб тебя папа вечером

подстриг, гляди, какой лохматый.

— Как парня, мам?

— А как же, ты ведь у меня парень. Ну вот и все, а ты не давался

чесать. Глянь-ка в зеркало, видишь, как славно?

Андрийко выглядел, как после купанья, волосы спадали маленькими

белыми прядками на лоб и на шею. Глаза были синие, губы красные.

Мама дала ему яблоко и булку, он спрятал все за пазуху.

— Я хочу к тете.

— Вперед съешь яблоко, а потом пойдешь, а то ребята отымут.

— Я не покажу. Хочу к тете.

— Ну, ступай.

Мать надела на него сапожки, сбой полушубок, отцову шапку и

выпустила.

— Смотри, упадешь — побью...

И села шить.

— Умен, как большой. Ну — есть в кого. Вылитый Михайло.

Выторговал-таки себе плату за чесанье!

Мать улыбнулась и продолжала шить.

— Ну, пусть растет здоровый да ласковый. Три года, а уже принялся

за молитву. Такой умница, а шалун — все перевернет вверх дном! Так,

бывает, допечет, что иной раз и стукнешь. А не бить, так и не выйдет из

него ничего.

Подняла голову, поглядела в окно.

— Полдень уже, а Михайло не идет полдничать. И мальчонки нету.

Верно, торчит где-то на снегу, а потом начнет кашлять...

Вечером Михайло сидел на лавке с Андрием на коленях. В печи пылал

огонь, освещая хату багряным светом. Михайлиха варила ужин.

— Старик, а ровно дитя малое! Оставь ребенка в покое, не

подкидывай его, как тыкву. Иди, Андрийко, к маме.

— А я не хочу!

— Ты чей, папин или мамин? —спрашивал Михайло.

— Папин...

— А кого бить будешь?

— Маму.

— Ах ты, озорник, я тебе — яблоки да булки, а ты бить меня?

— Папа тебе много яблок купит, потому что ты папин...

— Уж не этот ли папа купит тебе? Ты бы ничего сроду не видал!

— А ну, покажи, как будешь ездить на коне в солдатах?

Мальчуган сел на кочергу и заскакал по хате.

— Будет, будет, Андрийко, на-ка вот соломинку, пойди пенку с мо«

лока собери.

Андрий побежал к печи и принялся собирать пенку.

16

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

— А что ты купишь маме?

— Красные сапожки.

— А папе?

— А папе ничего.

— Славный сын у мамы!

Михайло снова взял его на колени.

— Гебя как зовут?

— Андрий Косминка.

— А кто ты есть?

— Луський ладикал 1.

— Ладно. А куда поедешь?

— В Канаду 2.

— На чем?

— На корабле болыно-ом, как хата, через море широкое, широкое.. ·

— А папу возьмешь?

— Возьму и папу, и маму, и тетиного Ивана, и все поедем...

— Ну, ладно, ладно, не муштруй парня, а то как начнешь экзамен

ему делать — без ужина уснет.

— Нет, ты только подумай, какой умник, все как есть знает!

Мастер

А когда случалось мастеру выпить ни много, ни мало, а в самую

меРУ» рассказывал он одну историю из своей жизни. Все, кто был

в корчме, слушали его со вниманием, даже и корчмарь слушал.

— Да мне, люди добрые, чушь-то плести не к чему! Был я мастер,

был я хозяин — все село скажет. Теперь я лоботряс, пусть и про это село

скажет — я пустого не говорю. Не говорю, потому — что правда, то не грех.

Вы лучше спросите, как я стал таким?

Бывало, придешь к мужику, осмотришь материал, место, сторгуемся,

могарыч выпьем, и за работу! Поплюю на ладони, топор в руки, и

глядишь— хата, как часики на дворе. С какого боку ни заходи — часики!

Выйдешь в воскресенье из церкви, идешь домой, а сам думаешь —

вот проживу лет десять и все село начисто перестрою. Так перестрою, что

полюбоваться будет чем...

Дома пообедаешь и выходишь в поле на хлеба посмотреть. На пригорке

обернешься, глянешь на село, а постройки твои, люди добрые, как пташка

легкая — чуть земли касаются. Стоишь, любуешься ими, и так тебе

весело, как матери на детей глядеть. Так легко, что сто миль пролетел бы...

И бог мне помогал, — о чем, бывало, ни подумаю, все уж тут как тут.

Купил полоску земли, купил другую, коровенку, овечек. Везло. Само

в руки шло, как из воды.

Мать, бывало, прильнет ко мне и приговаривает: «Ой, сынок, и дал же

тебе господь золотые руки, день и ночь за тебя его благодарю. Старик,

Мастер

17

старик, — говорит, — встань-ка ты да погляди на нашего Ивана, каков он

хозяин?» А жена слушает, а сама, как скрипочка, веселит хату.

На этом месте Иван выпрямлялся, лицо его загоралось радостью.

Слушатели смотрели на него со смутной печалью, но молча. Иван покорял

их своей речью и обращал корчму в храм.

— А потом, братцы, пошло все кувырком. Так все разлетелось, словно

взял кто перья на ладонь и дунул« Нечего стало и зокруг пальца обвить...

Раз в воскресенье пришел человек из Луговисок и говорит: «Так и

так, — говорит,— поп наш зовет вас к себе». Собрался я и пошел. Путь

не длинный, прихожу в Луговиски к попу.

А у меня уж дорогой на душе скребло. Прихожу, поцеловал попу руку,

а он мне говорит: «Так и так, надо класть в селе новую церковь. Не

сошлись мы с тем гуцулом, что церкви кладет, а слышали, что ты добрый

мастер, и решили, чтоб строил нам ты».

Как услышал я это — потом весь облился, словно скотина хворая.

До сих пор вспомнить не могу, что я сказал попу, как от него вышел?

Совсем был не в себе.

Возвращаюсь домой, а перед глазами то черно, то желто, ветром меня

качает. Ä в голове будто цыгане молотками стучат. Однако в мыслях все

мне ясно. Думаю себе: это, мил человек, не овин строить, тут, братец,

тысячи дают тебе на руки, а церковь-то изо всех сел видна. Такого

натерпелся страху, что боже сохрани! Ровно меня обухом по голове огрели.

Прихожу домой, а мне уже ни жена, ни дети не милы. Ничего никому

не говорю, в себе переминаю.

Лег спать. Сплю, как камень, сплю — не высплюсь. И снится мне,

будто лежу я в вишневом саду и на дудочке играю. Вишни вокруг цветут,

ну, прямо молоком капают, а я лежу и на дудочке играю. Глядь, откуда

ни возьмись, у самого сада церковь — будто я ее уж возвел, а она у сада

очутилась. И вдруг как загремит что-то, словно обвал з горах! А это

церковь в прах разлетелась. Лишь колокол, тот, что на самом верху

висел, все звонит, да так жалостно, что эх!.. Сам звонит. Хочу встать,

а меня церковью-то и придавило. Тут водой все залило, уйма воды, а по

ней ворон, ворон столько, что вся рода черная. А колокол вверху, знай,

звонит, и церкви уж нет, а колокол все звонит...

Я — «спасите!» — кричу, и тут меня разбудили, помаленьку в себя

привели.

Больше ничего не помню. Довольно и того, что отлежал три месяца,

да и стал ничем...

Сложил-таки гуцул с Луговисках церковь, а меня загубил, загубил

навек...

Дальше мастер не рассказывал — все знали, что случилось потом.

Да и не мог он продолжать, потому что, дойдя до этого места, ставил

перед собой бутылку и пил сверх меры. Зато слушатели, сидевшие до тех

пор молча, теперь говорили все разом и жалели мастера.

— То-то вот, человек загадывает и так, и сяк, а на все божья воля1

У бога нету ни хороших, ни старых, ни бедных — для него все одинаковые:

что кому суждено, то тому и даст. И самому бедному и самому богатому.. ·

2 Василь Стефаннк

18

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

— Истинная правда — от божьей десницы не укроешься, а только и

люди такие бывают, что сводят человека на-нет. Вот гляди, напустил на

него беду гуцул — то ли заворожил, то ли решил разума, и что стало из

человека? Ништо, грязь. Так вот и бывает, что от человека человеку

вред...

— Так ведь то ж гуцул, разрази его гром! Вон корчмарь нас

обдирает, а ведь и он лучше гуцула. Заберет деньги, сграбастает твое добро,

зато хоть без ума не оставит. А гуцул наворожит и готово — спятил

человек. Этих гони, как пса, от порога! ..

— Истинно так. Иван-то ведь потом и вовсе из ума выжил. Жену

а гроб загнал, детей из дому выставил, все хозяйство пустил на ветер.

Есть у него лачужка, да такая страшная, облупленная, что и войти боязно.

А вот немного погодя пойдет он туда, выбьет окна, ляжет на печь, и

запоет. Ну разве он теперь в здравом уме? Разумный-то не бил бы у себя

стекол, да не покупал бы их по два раза в месяц. Это только кажется, что

он связно говорит, а в голове-то у него полная каша...

— Пустил его басурман на погибель. Так его скрутил, что и до смерти

никто не раскрутит. Сломил ему волю: ни работа у него не ладится,

ништо, а и заработает малость, так все в корчме оставляет...

— Храни бог всякого доброго человека...

оогомолка

Семен и Семениха пришли из церкви и обедали — макали холодную

мамалыгу в сметану. Муж ел так, что за ушами трещало, а жена степенно

ела. Ей то и дело приходилось утираться рукавом, потому что муж

брызгался слюной. Такой уж был неотесанный — чавкал и садил слюной

в глаза, как песком.

— Хоть бы ты прикрыл свое жерло пушечное, нельзя и кусок хлеба

съесть.

Семен ел и не прикрывал жерло. Слова жены слегка задели его, но он

продолжал таскать сметану из миски.

— Чавкает, как четыре свиньи разом. Боже, боже, и вырастет же такая

губа кобылья!

Семен все еще молчал. О^но взять — что был виноват, а другое —

хотелось поесть как следует. Наконец, встал и перекрестился. Вышел во

двор, напоил свиней и вернулся, чтобы лечь.

— Ишь, нажрался и завалится теперь, как колода, нет того, чтобы

хоть за порог нос высунуть. Так вот и гниет каждый праздник, каждое

воскресенье.

— Ты чего цепляешься, узелок ищешь? Гляди, такой тебе завяжу,

что не развяжешь. Я тебе найду узелок!

— Я тебя по воскресеньям живьем бы грызла!

Богомолка

19

— Кабы свинье да рога! ..

— Стоит в церкви баран-бараном! Другие мужики, как мужики, а этот

сбалдуй что твоя холера. Лопнешь со стыда за такого муженька.

— Ох, бедная головушка, ну, прямо потеряю царство небесное!

Надрывайся всю неделю, а потом еще в церкви во фрунт стой! Постой уж ты

за меня, а я и так выслушаю слово божие.

— Да, уж ты слушаешь слово божие. Ни одного стиха из воскресной

проповеди не знаешь. Станешь посреди церкви, как лунатик. И глядь,

уже глазища завел, глядь, пасть распахнул, что ворота, глядь, слюна

изо рта тянется. А я смотрю, и земля подо мной со стыда горит.

— Отстань от меня, богомолка, дай вздремну чуток. Тебе лишь бы

языком молоть, а я еле ноги таскаю.

— А ты не стой в церкви столбом. Только поп книжку раскроет, а ты

уж, готово дело — вылупил глаза, что луковицы, и давай головой мотать

ровно кляча на солнце, да пускать слюну тоненькими нитками, как паук.

Только еще не храпишь в церкви. А мне мама говорила, что это нечистый

человека в сон клонит, чтобы не слушал слово божие. А с тобой бога нет,

вот ей-ей нет!

— Тьфу ты, пропасть! Нет, уж пусть нечистый твою голову морочит,

не мою! Это ты-то богомольная?! Думаешь, записалась в какое-то там

архиримское братство1 и уж святая? Да я тебе всю кожу распишу, как

книгу, синими строчками... Сошлись праведницы в братство! Да такого

никто еще и не видывал и не слыхивал! Одна в девках ребенка завела,

другая вдовушкой, третья без мужа забрюхатела — ну, как есть одни

порядочные сошлись. Да знай эти святоши, что вы за бабоньки, они бы вас

из церкви — дубьем! Ишь, богомолки, хвоста на заду не хватает! Книжки

читают, иконы покупают, ну, просто живыми в рай!

Семениха так и вабилась в слезах.

— Ну и не женился бы на мне, коли у меня ребеночек был! Вот

намолила себе долю! Да за тебя и сука бы не пошла, за Бола неумытогс!

Молись еще богу, что я с тобой жизнь свою загубила, а то так бы и ходил

бирюком до гробовой доски!

— Дурак был, на поле позарился, вот и взял себе ведьму в дом.

Теперь своего бы додал, лишь бы отвязаться!

— Нет уж, не отвяжешься! Я знаю, ты бы непрочь еще одну с полем

взять, а только не бойся, меня не заешь и не добьешь. Вот буду жить,

й тебе придется глядеть на меня, и все тут!

— Да живи хоть до скончания века...

— Ив братство буду ходить, ничего мне не сделаешь!

— Ну уж нет, в братстве ты, пока я живой, не будешь! Все книжки

вышвырну, а тебя привяжу веревкой. Чтоб не набиралась от монахов

ума...

— А вот буду, буду, и все!

— Отстань, слышишь, а то отлуплю чем ни попадя!

— Мама, мама, выдала ты меня за еретика, загубила мою душеньку?

В воскресенье бить собрался!

го

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

— Ты гляди! Я что ли первый начал? Вы только смекните, что это за

богомолка! Ну, нет, милая, раз ты так, я уж тебя окорочу малость, собью

спесь. Да от этой богомолки хоть из хаты вон! Тут одно остается — бить!

Семениха бросилась было бежать, но муж поймал ее в сенях и бил.

Не мог не бить.

Катпруся

Когда Катруся приходила в себя, мать садилась подле нее и жалобно

говорила:

— До каких же ты пор, бедная, хворать будешь? Деньги вышли, других

не заработаешь, хоть бы и поднялась. А я все деньги перетаскала

знахаркам. И нет от того никакого проку. Все угадала знахарка — и про жизнь

нашу, и что у тебя болит, а коренья ее не помогают. Видно, нет уж тебе

выхода...

Катруся лежала недвижимо. Водила сухонькой ручкой по лицу. Ногти

были синие, как ее синие глаза, и, казалось, по лицу блуждает множество

странных, блестящих синих глаз. Всеми этими глазами Катруся смотрела

на мать и поддакивала ее жалобам.

— Ой, нету, горюшко ты мое, нету. А отец затосковал совсем. Голова

у него кругом — на какие деньги хоронить, как умрешь? Поглядит на тебя

и весь так и чернеет от горя. У нас уж, Катруся, во всем недостача. Муки

на донышке чуть-чуть, в клети ни зернышка, а в хате не сыскать и

ломаного гроша. Вот помрешь и станем мы, как середь воды. Додержал бы

тебя господь хоть до осени... Эх, девка, девка, загнала в кабалу и себя,

и нас!

Мать принялась расчесывать Катрусе волосы.

— Так ты страшно горишь, так кашляешь, что боже упаси! Ни

сорочку натянуть, ни расчесать, ни вымыть. Боже, боже, ну за что мы так

горько мучаемся? Молю бога переложить на меня половину твоих мук,

да все напрасно.

Мамины слезы капали Катрусе на волосы и пропадали, как вода

ε песке.

— И что это сделалось с тобой? Такая ты была крепкая, а уж

работница— на все село! Душа радовалась, все думали, с тобой и нам

полегчает, вот и полегчало! Хоть бы поесть добром, а то мы хиреем на

картошке, а ты все одно пропадаешь. За молоком по соседям ходить стало

трудно, до того я находилась, что стыд и показываться.

Мать заплела дочери косу.

— И не знаю, зачем я тебе цветов накупила? Два лева* выкинула,

как в грязь. Верно, уж я тебя на смерть уберу этими цветиками.

Обе заплакали.

— Дайте-ка, мама, я посмотрю на них.

Мать подала Катрусе цветы — синие, зеленые, белые, алые.

* Лев — денежная единица, австрийский гульден.

Катруся

21

Катруся перебирала их и слабо улыбалась, а по лицу ее блуждали

синие, зеленые, белые, алые отблески.

— Дай сюда скорее, вон отец идет, скажет, что у тебя еще девичьи

вабавы на уме.

Катрусю уложили в телегу, чтобы везти к врачу. Мать с плачем под-

кладывала ей под голову подушку.

— Не приведи бог по лекарям с вами таскаться! Подохли бы обе,

схоронить разом, да и с плеч долой!

Отец натягивал вожжи и от злости дергал себя за волосы.

— А ты, развалюха, помни, что ежели я деньги на лекарей задаром

расшвыряю, так и тебе сотворю аминь! Я тебя без лекаря похороню,

я тебе буду лекарь. Откуда мне взять на вас, на лекарей, на аптеки, да

на черта рогатого?! Не снести мне все это на одном горбу, ох, не снести!

Вот нанял подводу, так уж лучше прямо на кладбище свезти да и свалить

там. Боже, боже, и что это нашло на меня сегодня! Ну, кляча, двигай

мослами своими!

Он хлестнул конягу кнутом и выехал за ворота.

На улице Катруся с любопытством осматривалась. С осени многое

переменилось. Дядя Семен обнес хату плетнем, старый Николай покрыл

овин заново. Катруся так озиралась по сторонам, что забыла и отцовскую

ругань.

В поле люди пахали, сеяли. Над ними пели жаворонки. Черная пашня

рассыпалась под солнцем.

Катруся раскраснелась и все думала: «С божьей помощью подымусь,

не потеряю весну. Тут же найду и работу... Боже, боже, пошли мне

лекарство!»

Она была уверена, что не потеряет весну. Отец долго ехал молча.

Наконец заговорил:

— Вот денек, как золото, а ты по лекарям езди! — И он обернулся

к дочке. — Скажи мне, девка, что с тобой делать? Лежишь, лежишь, и ни

жизни тебе, ни смерти. Я деньги занимаю, занимаю, а все ни к чему.

Знал бы, чем тебя лечить, поискал бы, а так — что я знаю? Хоть бы уж

туда или сюда. И тебе лучше, и нам лучше...

Катруся плакала.

— Тут плакать-то нечего, это все правда. Ты вот умрешь, и заботы

тебе нет, все равно в земле гнить. По нынешним временам лучше ноги

протянуть, лишь бы не мучиться век на чужом поле! Я уж и без того

в долгах, а теперь вот еще займу на похороны, так под старость и из хаты

погонят. Эх, знай я наверное, что нет тебе лекарства, сейчас повернул бы

домой. А деньги пошли б на похороны.

Катруся заливалась слезами и кашляла на все поле.

Отец вынул из-за пазухи яблоко и как-то робко подал дочке. Он

никогда еще не давал ей никаких лакомств.

— Не плачь, слышь, не враг я тебе. Я только говорю, не извести бы

даром деньги, а то и тебе не поможем, и себя под корень подшибем.

22

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

Сама же ты, дитятко, видишь, что взять негде. Я бы для тебя мизинец

отрубил без жалости. Ведь ты такая работница, что по всему селу о тебе

слава, точно не девка у меня, а парень. Ду\ я на тебя, как на пенку,

ł вижу, что умрешь. На глазах таешь, нет тебе выхода. То-то набедуемся

мы без тебя! То-то намучаемсяI ..

Отец замолчал.

— Ой, умру, умру, вижу, что нету мне выхода, — шептала Катруся.

Въезжали в город.

На обратном пути с ними ехал сосед Николай.

— Уж он мне такого напел, куда там!.. Не стоит мужикам по

лекарям таскаться. Чтоб, говорит, молока побольше пила, да мясца бы поела

легкого — это, мол, желудок подправит, да чтоб хлеба белого... Где что

есть на свете, все вспомнил. Может, оно господам-то и помогает, а нам

ни к чему. Как он завел это, как завел, так я и до конца не дослушал.

Да и какой толк слушать его? Пускай умирает, как есть. Вот выпьет все

лекарство, которое я в аптеке взял, и пусть либо выздоравливает, либо

как хочет...

— А вы думаете, — заговорил сосед, — доктора дают мужику то же,

что господам? Дожидайся! Мужику сунет первое попавшееся — и лечись!

Так он и пойдет искать для нашего брата хорошее снадобье! С господами,

что ни вечер, то встреча, а с мужиком?

— Было бы у кого совета спросить, а то наше дело, знаете, —

поцеловал руку и жди, пока велят деньги давать.

— Лучше бы всего расспросить старую Иваниху. Пошла она к

доктору, он давай ее морочить, а она ему напрямик: «Ой, говорит, пане дох-

тор, дайте мне последнее средство. Я, мол, бедная старуха, мне лечиться

не для кого, так уж вы дайте мне последнее средство». Тот уставился на

бабку: «А ты, говорит, откуда знаешь?» — «Ой, говорит бабка, откуда бы

не знала, а знаю, только дайте мне бумажку на последнее средство...»

Как начала, как начала, ну он и дал — по сей день здоровехонька.

— Что ж поделаешь, не достало ума расспросить. Вы думаете, с

паном говоришь, как с вами? Там раз, два, да и убирайся, марш!

— Пошла бабка с бумажкой в аптеку. Дает аптекарю, а сама, не будь

дура, смотрит, как он станет то средство приготовлять. И, говорит, как

он на ладонь себе капнул, так руку насквозь и проело. Но такое средство

может одному из сотни удается достать. А мужикам только такое и

годится, чтоб или туда, или сюда.

— Эх, бедная моя головушка, не разузнал я у бабки, как надо это

средство просить! А так и деньги пропали даром, да и не поможет

нисколько. .. Вот сплоховал...

— Да, видно, нету вашей девке выхода. Ишь как горит! Она уж

теперь оторванный листок...

— Ой, нету, нету... И деньги >вышли. Хоть бы догадался Иваниху

расспросить...

— Да, ведь еще смотря от чего средство. У аптекаря вон целая аптека»

а помирает...

Ангел

23

Ангел

Зонечке 1

Старая Тимчиха грелась на завалинке. Мимо ворот проходили люди,

но со старухой никто и словом не перемолвился. «Славайсу!»*— «Навеки

слава» — всего и разговору.

— Старого человека только в землю закопать! Ему и ложки еды

жаль, и угла на печке. У всех бельмом на глазу, никто и не окликнет, будь

коть черт, хоть бес. Нет, не стоит старому жить, не стоит, и все.

И ей припомнились слова старого Тимка:

— Это уж, старуха, так, что моя голова впереди, а твоя следом за

моею. А как не будет моей, то и твоя ни во что станет. Вот схоронишь

меня, и на другой день ты уж не хозяюшка, будешь жить у себя дома, как

жиличка...

— Эх, старик, старик, оставил ты меня, словно из-под венца сбежал.

Уж как ни был слаб, куда, бывало, не турну, туда и клонишься, — а всем

я из-за твоей головы правила. Ох, правила, правила...

Грустно было бабке Тимчихе, хоть солнце и грело ее старые кости,

как родная мама.

— А тебя, старик, думаешь, поминают? Не будь меня, и пес бы по

тебе не залаял. Ох, уж нынче и дети, мороз по коже! Глупый ты был, ей-

богу, глупый, Тимко. Набрать бы нам с тобой кредитов да векселей,

поесть-попить вволю да пожить по-господски! А то жались оба, яичка на

яишенку жалели себе, а нынче и поминок по тебе никто не справит...

Тимчиха закрыла лицо ладонями и шептала покойному мужу:

— Вытрясла бы, мама, последний пфениг, были бы и поминки. А нет,

так сдыхай на картошке! Вот купили бы дети яблочко или булочку,

тогда бы поела!

Старуха встала с завалинки и пошла поглядеть кур.

— Ум-то у старого человека, как у ребенка. Такого тут наболтала,

что и перед солнышком стыд! У тех, горемычных, свои дети, им об них

забота. А ты, старая, молчи да терпи. Недаром говорится — старый, что

малый. ..

Сказав так, Тимчиха вошла в хату. Там она отперла свой сундук и

стала вынимать одёжу. Рассматривала, нет ли плесени, не завелась ли

моль.

— Это все еще сами добывали, от детей и нитки нет. Все себе на

смерть сами собрали. Как старик умер, покупали ему только доски на гроб.

Э, меня бы так славно схоронили! Были люди — было и людям.

Похоронила тебя, старик, как хозяина! Никто и не пикнул, что, мол, я жалею

хоть грош.

Она вынула сафьяновые сапожки.

— Только раз и обулась. Покойник перед самой смертью на ярмарке

купил. На, говорит, Настя, будут тебе на смерть, кто знает, как тебя дети

* Славайсу — слава Иисусу (западноукраинское приветствие).

24

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

почитать станут. Лучше свое иметь. Все будет справный сапог на ногу,

ведь бог знает, я вперед умру или ты.

Старуха заплакала.

— Не горюйте, детушки, я вас не введу в расход, еще и вам оставлю.

Меня мой во как снарядил. Всех бы так. Не дайте только старухе

помереть без свечки. Я уж так возле старого намыкалась ночами, а не дала

преставиться без свечи.

На дне сундука лежал узелок с деньгами. Старуха взяла его и села

на пол считать.

— Ой, дети, дети, то-то вас набаловала да натешила! Бывало, бегу из

города сломя голову, а на уме одно: что они там делают одни дома?

Добегаю до лесу, а они встречают, несутся стрелой. Я ног под собой не чую,

так домой спешу, а они остановят, и тут уж садись, раздавай подарки.

Нахватают и понеслись. Одна Дотя покойница со мной шла, а мальчишки

летели, как ветер...

Лицо старухи подобрело и прояснилось. Она глянула на образа. Там

был голый ангел с двумя красными розами в пухлых руках.

— Все смеешься, бесстыдник, над старухой? А как же — бабка

состарилась, а ты все молоденький, все хату старухину веселишь. Ой,

дитятко божие, прожила век, что кнутом хлестнула!

Старуха оперлась обеими руками о земь и вспомнила старое время.

— Еще, верно, и Юрчика не было на свете, как я его купила. Там

один столько навесил на крыльце картинок, что и на подводе не увезти.

Людей собралось, как на ярмарке. Зверь был намалеван такой лютый,

что в сказке не сказать. Цари страшные, и московские, и турецкие, и

всякие диковинки. И был меж ними ангелок, его-то я и купила. Уж больно

приветливо глядел и каждому розы' ^протягивал, только бери. Ох, и

давно ж было! .. Целый век прошел с той поры...

— Бывало, зимними вечерами наделаю из бумаги голубей. Головки им

позолочу, крылышки посеребрю, да как уберу его этими голубками, так

он словно играет с ними.

Тимчиха забыла, что у ней деньги в руках. Сжимала их в горсти,

а в мыслях улетела далеко, далеко.

— Ох, поумираем мы все, меня уж и не будет давно, а ты все будешь

веселить хату. Хоть какой знак останется, что жила бабка на свете.. „

О дна-одинешенька

Вон в той лачуге, что привалилась к бугру, как раздавленный жучок,

лежала бабка. Под боком мешок, а под головой грязная жесткая подушка.

Подле старухи на земляном полу — кусок хлеба да кувшинчик с водою.

Все это оставили дети, уходя на работу, чтоб у бабки было что поесть и

попить. Небогато, да получше взять негде. А сидеть с больной в

страдную пору, видит бог, не приходится.

О дна-одинешенька

25

В лачуге жужжали мухи. Они садились на хлеб и ели его, залезали

в кувшинчик и пили воду. А наевшись, садились на старуху. Лезли

в глаза, в рот. Она стонала, но отогнать мух не могла.

Лежала на полу и ловила блуждающим взором крест, вырезанный на

матице. С трудом разжимала запекшиеся губы и смачивала их белым

языком.

Сквозь стекла пробивался солнечный свет. На морщинистом лице

играли радужные краски. Страшный был у бабки вид при этом освещении.

Мухи назойливо звенят, разноцветные блики ползают вместе с ними по

старухе, а она чмокает губами и белый язык высовывает. Лачуга походила

на заклятую пещеру с великой грешницей, обреченной на муки от

сотворения мира до страшного суда.

А когда луч солнца переполз бабке в ноги и стал у завязки мешка,

старуха принялась кататься по земле, искать кувшинчик.

— Глянь, глянь, о-о!

Старуха утихла. Только отгоняла рукой виденья.

Из-под печи вылез черт с длинным хвостом и уселся возле бабки. Та,

собрав все силы, отвернулась от него. Черт снова пересел напротив. Взял

хвост в руки и давай гладить им бабку по лицу. Она только глазами

моргала, стиснув зубы.

Тут вылетела из печи туча маленьких чертенят. Они нависли над

бабкой, как саранча над солнцем или как стая ворон над лесом. А потом

набросились на бабку. Залезали в уши, в рот, садились на голову. Старуха

оборонялась. Тыкала большим пальцем в средний и норовила поднести их

ко лбу, чтоб перекреститься. Но чертенята садились всем скопом на руку

и не давали бабке осенить себя крестом. Старый сатана махал на нее

рукой, чтоб не баловала.

Старуха долго боролась, но перекреститься не смогла. Под конец черт

обнял ее за шею и так захохотал, что бабка рывком стала на колени и

перевалилась лицом к окну.

Оттуда летели на нее всадники. В зеленых куртках, с трубками в

зубах, на красных конях. Все ближе, ближе — сейчас наскочат, и пропала

бабка!

Она закрыла глаза. Земля в хате расступалась, и старуха съезжала

в расселину, вниз, падала все ниже и ниже. В самом низу черт взвалил ее

себе на спину и понесся, как ветер. Старуха рванулась и как даст головой

об стол!

Потекла кровь, бабка всхлипнула и умерла. Запрокинула голову возле

ножки стола и косилась оттуда на стены широко раскрытыми мертвыми

глазами. Черти больше не гарцевали, только мухи в охотку лизали кровь.

Они окровянили себе крылышки. И все больше их, красных, летало по

хате.

Они садились на черные чугуны под печью и на миски в посудном

шкапу, на которых были намалеваны всадники в зеленых куртках с

трубками в зубах. Мухи разносили старухину кровь повсюду.

26

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

Осень

Митро чинил женины сапоги. Не чинил, а, можно сказать, сцеплял

воедино. Сапожнику грех и давать такую рвань, да и с деньгами туго.

А жена босым-босая, не в чем и по воду сходить. Вот почему Митро с

самого утра принялся за сапоги. Он уселся возле лавки у окна, обложился

обрывками старой кожи и злой, как собака, вощил нитку на дратву.

— Ей-богу, кину в печь, швырну в огонь и дело с концом! Кожа

гнилая, ниткой не стянуть — того и гляди порвется, — выбросить, плюнуть

да и все!

Сокрушаясь над сапогами. Митро, однако, чинил их с превеликим

тщанием. Протащит нитку сквозь кожу и с беспокойством осматривает, не

порвалась ли. Поэтому работа шла вяло и Митро сердился.

— Железо, не кожа, a тоже снашивается, что там говорить. Чай,

четыре года, как куплены, этой осенью четыре года, пора уж. А все ж еще

зиму должны послужить, хоть бы там невесть что!

И он чинил, и злился, и сто раз готов был швырнуть сапоги в печь

или выкинуть.

Митриха сидела на лежанке и латала отрепья.

— Посеклось все, разлезлось. Конопельки не посеешь — есть надо,

полотна не купишь — не на что, скоро и вовсе нагишом будем ходить.

Только залатаешь в одном месте, глядь — в другом посеклось. Если бы

хоть не стирать — может, не так бы рвались. Да я уж и не стираю как

следует, а все равно — паутина-паутиной. Бог знает, как их латать,

с какого боку браться.

Так размышляла Митриха над кучей» тряпья. Она внимательно

вглядывалась в рваные сорочки, и на осунувшемся лице ее была

беспомощность. Грубое, изодранное полотно с затертой красной вышивкой походило

на одежду солдат, пришедших с войны. А женщина, как бедняжка-сестра

милосердия, с тоской и отчаянием пыталась хоть чем-нибудь помочь

несчастным калекам.

— Зиму еще кое-как проходим, а уж лето— бог знает.

И она обметывала серой ниткой заплаты и думала над своей серой

жизнью.

На печи лежала мать Митра. Ничего не осталось от женщины, вся

была чуть побольше десятилетнего ребенка. И кашляла, не переставая.

— Господи, господи, пошли мне смерть, не дай больше так горько

мучиться. Я уж, верно, искупила все грехи, все, что нагрешила... Кому бы

жить да жить — те умирают, оставляют добро и хозяйство, а я, словно

твердый камень, — лежит и никому не под силу раздавить. Боже, боже, за

что ты меня так тяжко караешь?

И она чуть не лопалась от кашля.

Вокруг старухи сидели дети. Когда она синела и заходилась в кашле,

все они с любопытством смотрели на бабку, показывали пальцами и

говорили:

— Гляди, гляди, бз&ушка умирает.

Осень

27

Но та откашливалась и говорила им:

— Где уж там, детоньки, забыла обо мне моя смерть.

Но вот Митру совсем опротивело возиться с перепрелыми сапогам.?*.

Он зашвырнул их под лавку и принялся ругаться.

— Саван вам шить и то легче. Не обуешь, не оденешь, не

прокормишь — ну, ни на что не собрать для вас. Походите-ка босиком, может,

скорей бог приберет.

Ок сел за стол.

— Дала бы поесть, а, хозяйка? Знаешь ведь, что у меня нынче ни

крошки во рту не было.

Робкая, как овечка, Митриха встала и подала мужу картошки.

Митро чистил картошку, макал в соль и грыз хлеб.

— Ох, и кормишь ты... Ну, погоди, я тебя так накормлю, что

подохнешь. Хоть бы борща, или болтушки, или черта рогатого, а то ткнет

тебе картошку и давись! А я уже едва ноги таскаю!

— А что ж она тебе сварит, сынок? Масла постного нет, муки нет,

что ж она сварит?

— Вы, мама, уже отговорили свое. Сидите себе на печи да кашляйте.

Наследства вы мне не оставили, волов и коров не дали, ну и сидите

тихонько. Подумали бы лучше, на что вас хоронить? Тоскуете по смерти,

как коршун по дождю, «господи, господи, дай мне помереть», а ведь это

псе на мою голову...

Старуха хотела было заплакать, но закашлялась.

— Оглохнешь тут, ей-богу, — сказал Митро. — Эй ты, разбойник, чего

на жердку вешаешься, хочешь горшки перебить? Навек бы тебе там

повиснуть.

И он стал бить мальчишку.

Дети заверещали, старуха, не переставая, кашляла.

— Да на такую хату и птица не сядет, — говорил Митро.

— Ну чего ты к детям прицепился, они-то чем виноваты, что сапоги

сопрели?

— Ты, сука, наплодила их, развела, да еще гавкаешь? Я вас всех ва-

режу...

Митро схватил сапог из-под лавки и стал бить им жену. Кончилось

тем, что он напялил на себя кожух и вышел.

— Век бы сюда не возвращаться! — бросил он с порога.

— Ступай, ступай, слушай про Канаду; так я и пошла е детьми ка

край света, дожидайся! .. — сказала ему вдогонку жена.

Митриха растопила печь. Стало полно дыма, и она то и дело утирала

слезы. Дым выедал глава.

Старуха на печи стонала.

— Скорей бы лето! Разошлись бы на работу, там уж не до грызни.

Солнышко разведет врозь по полю. А так просто ад в хате. Господи,

господи, не держи ты меня больше на свете, сам видишь, не житье мне...

Дети бегали по хате. Но как кто вашумит в сенях, удирали на печь,

к бабушке. Личики у них при этом были измученные и пришибленные.

28

Василъ Стефаник. Синяя книжечка

Все прикидывались тихонями, боясь, что отец прибьет. Но если он не

появлялся, ребятишки снова слезали с печи — побегать на полу.

Так стаей спускаются голуби на ток. Но стоит мужику скрипнуть

сенной дверью, как они оставляют зерно и в испуге взмывают ввысь.

Порча

У Романихи захворала корова. Лежала на соломе и печально глядела

большими серыми глазами. Ноздри трепетали, шкура морщилась —

дрожала вся в горячке. Пахло от нее хворью и болью страшной, но немой.

В таких случаях больше всего жаль, что скотина не может заговорить,

пожаловаться.

— Ясное дело — не выживет. Будь у ней что с кровью, может, и

полечил бы, а то кто-то напустил порчу, глянул на нее дурным глазом, чтоб

у него оба повылазили, ну и нечего с ней делать. Уповайте на бога, может,

и утешит вас... — так говорил Илаш, знавший толк в скотине.

— Ох, Илашко, видно, не выживет, а не выживет она, так и меня не надо.

Я жизнь положила, чтоб коровку добыть. Без мужа осталась, сын помер

в солдатах, а я маялась да трудилась день и ночь. Уж какие длинные

зимние ночи, а я, бывало, до света за прялкой, так что пальцы распухнут

и в глазах песок. Один бог знает, как я каждый грейцер * горько прятала,

пока скопила...

— Это уж, видите ли, у бедного всегда так, хоть по локти руки

сработай, а все без толку. Уж так получается, что делать? Надо так жить...

— Ох, бедная моя головушка, ох, как тут быть, что делать, кого

спрашивать?

— А вы улучите денек, закажите молебен, угощение поставьте. А то

сходите на богомолье к Ивану Сучавскому 1; говорят, помогает.

— Ох, я уже и молебен отслужила Зарваницкой богоматери2, и

второй, Ивану Сучавскому, закажу.

— Может, говорю, поможет бог, на него уповайте. Ну, пошли вам

господь всего наилучшего.

И Илаш ушел.

Романиха села подле коровы, чтобы уберечь ее от гибели. Давала ей

все, что имела лучшего, но та не хотела ничего есть. Только смотрела на

старуху и растравляла ей душу.

— Маленькая, маленькая, что у тебя болит? Не оставь старуху без

ложки молока. Потешь меня хоть недолго. — И она гладила корове лоб

и кадык, причитала над нею. N

— Где, где я на другую возьму? Уж я ни пальцев сложить, ни иголки

воткнуть не в силах: где мне, старухе, на корову разжиться1

Корова дрожала. Романиха укрыла ее своим кожухом, а сама стояла

над нею раздетая на морозе. Стучала зубами, но не отходила ни на шаг.

* Грейцер (крейцер) — мелкая австрийская монета.

Новость

29

— А может, это за грехи меня бог карает? Не раз ведь я из-за тебя,

голубка, согрешила. Где за межой попасла, где веточку обломила, а где

и тыковку сорвала. Зато я никогда никому молока не жалела. Дитя ли

у кого захворает, баба ли после родов, а уж я иду с кринкою, молочко несу.

Да и творогу раздавала людям к мамалыге. Господи, не карай меня,

бедную вдову. Ничего я чужого не трону, только смилуйся над моей коровой.

Так до поздней ночи голосила Романиха над коровой. Кропила ее

святой водой, но и это не помогало. Корова вытянула ноги во весь хлев,

вздымала бока и мычала от боли. Старуха гладила ее, обнимала,

причитала над нею, но все это было ни к чему.

В открытую дверь хлева светил месяц, и старуха видела каждое

движение коровы. Та, наконец, поднялась. Она едва держалась на ногах.

Осматривалась в стойле, словно прощалась с каждым уголком.

Потом упала на солому и вытянулась, как струна. Романиха припала

к ней и, сама не своя, терла ее соломой. Потом корова заревела и

принялась бить ногами. Романихе стало жарко, желто в глазах, и она,

окровавленная, упала. Корова била ногами и раздирала старуху на куски.

Обе боролись со смертью.

Новость

В селе передавали новость, что Гриц Летючий утопил в реке свою

девочку. Он хотел утопить и старшую, да та выпросилась. С тех пор как

овдовел, Гриц бедствовал. Не мог управиться с детьми без жены. Замуж

за него не шли — ведь ежели б только дети, а тут еще и нужда с бедой.

Мучился Гриц полных два года один с малыми детьми. Никто не знал,

как ему живется-можется, кроме разве ближних соседей. Они

рассказывали, что Гриц, почитай, всю зиму не топил в хате и зимовал вместе с

девочками на печи.

А теперь все село заговорило о нем. Мол, приходит он вечером домой,

девочки на печи.

— Папа, нам есть хочется, — сказала старшая, Гандзуня.

— Ешьте меня, что я вам дам? Вон есть хлеб, ну и налопывайтесь.

И дал им кусок хлеба, а они набросились на тот кусок, как щенята на

косточку.

— Наплодила вас и оставила на моих руках, чтоб ее из земли

выкинуло. А чума где-то ходит, пропади она пропадом, а к нам не завернет.

Э, да этой хаты и чума забоится!

Девочки не слушали отцовских речей, все это повторялось изо дня

в день с утра до ночи, и они привыкли. Ели хлеб на печи, и смотреть на

них было горько и страшно. Бог знает, как до сих пор не рассыпались

эти хрупкие косточки. Только четыре черных глаза были живые и

тяжелые. Казалось, эти глаза тяжелы, как свинец, и, не будь их, все остальное

разлетелось бы по ветру пухом. Да и теперь, когда дети ели сухой хлеб,

казалось, косточки у щек вот-вот полопаются.

30 Ba силъ Стефаник. Синяя книжечка

Гриц посмотрел на них с лавки и подумал: «покойники». И так

напугался, что пот выступил на лбу. До того ему стало тяжко, словно камнем

грудь придавило. Девочки глодали хлеб, а отец клал земные поклоны и

молился, но тщетно — его все тянуло смотреть на них и думать: «покойники!>>

Через несколько дней Гриц уже боялся сидеть дома, все ходил по

соседям, и они говорили, что он очень горевал. Почернел весь, а глаза

запали так глубоко, что почти не глядели на мир, а все только на тот

камень, которым ему грудь придавило.

Раз вечером пришел Гриц домой, сварил детям картошки, посолил и

подал на печь, чтоб ели. А как поели, сказал:

— Слезайте с печи, в гости пойдем.

Девочки слезли с печи. Гриц натянул на них отрепья, взял меньшую,

Дотьку, на руки, а Гандзуню за руку и вышел с ними. Долго шел лугами

и остановился на горе. При лунном свете река расстилалась в низине точно

широкая струя ртути. Гриц содрогнулся, сверкающая река обдавала его

холодом, а камень на груди стал еще тяжелей. Гриц задыхался и едва мог

нести маленькую Дотьку.

Спускались в дол, к реке. Гриц так скрежетал зубами, что по лугу

разносился звон, а на груди его лежал уже огненный пояс и жег сердце и

голову. У самой реки он больше не мог идти медленно и побежал, оставив

Гандзуню. Она бежала за ним. Гриц рывком поднял Дотьку и со всего

размаха бросил в воду.

Ему стало легче, и он быстро заговорил:

— Скажу господам, что не мог управиться: ни еды, ни в хате выто*

пить, ни постирать, ни голову вымыть — ничего, как есть. Виноват, ведите

меня на виселицу!

Около него стояла Гандзуня и так же быстро твердила:

— Ой, не топите меня, не топите, не топите!

— Ну, раз просишь, не стану, а только тебе бы так лучше, а мне один

ответ, что за одну, что за обеих. Будешь бедовать с малых лет, а потом

пойдешь в няньки, и там бедовать придется. Как хочешь.

— Не топите меня, не топите...

— Нет, нет, не стану, а только Доте лучше будет, чем тебе.

Возвращайся в село, а я пойду заявляться. Смотри, вот по этой тропочке иди все

в гору и в гору, а как дойдешь до первой хаты, войди и говори, что так,

мол, и так, отец хотел меня утопить, да я выпросилась, пустите

переночевать. А назавтра скажи: может, наймете за ребенком глядеть? Ну иди,

а то ночь скоро.

И Гандзуня пошла.

— Гандзя, Гандзя, на-ка вот палку, неровен час, встретишь собаку —

разорвет. С палкой-то лучше.

Гандзя взяла палку и пошла через луг.

Гриц засучил штаны, чтобы перейти реку вброд, — там была дорога

в город. Он вошел уже в воду по щиколотку и оцепенел.

— Во имя отца и сына и саятого духа, аминь. Отче наш, иже еси на

небеси и на земли.. .

Вернулся и пошел к мосту.

Портрет

31

Портрет

Казалось, голубь над ним белые крылья распростер, а из-за белых

крыльев проглядывает синее небо...

Большое кресло приютило старика. Голова его раскачивалась, как

веточка на ветру, — не переставая. Губы все что-то жевали. Руки дрожали,

ничего уже не держалось в них.

— Никаких сил не осталось... никакого тепла, холод пронизывает до

костей. Ох, пора, видно, пора-а! Тело землей отдает, к земле клонит...

Трубка погасла. Старик собрал все силы, чтобы раскурить ее сызнова.

Но трубка увертывалась, как живая, сминала пальцы, убегала, словно

дразнила его. Рассыпала пепел по всей одежде. Наконец раскурилась и

успокоилась. Но тут чубук разыгрался — все выскакивал из губ.

Как осенний листок на быстрине.

Только кресло стояло твердо, как молодая сильная птица, которая

держала старика на крыльях.

— Вечная память, господи, помилуй, и — яма, и бац-бац! И все. . .

Алые лучи солнца ворвались в окно, словно на помощь, чтобы

объединить все усилия.

Портрет и рояль окрасились багрянцем. Старик посмотрел на них и

затрясся, как в лихорадке. Кресло скрипело, едва выдерживая.

— Далеко, далеко. . . Одна-одинешенька... Больше не увижу, ох, нет.

Хоть бы раз, на минутку.. . Баловал ее...

Старческая дрожь сотрясала его, словно для того, чтобы вышвырнуть

из кресла и безраздельно завладеть им.

Он держался за ручки и не давался, как утопающий не дается волнам.

Смотрел на черный длинный рояль.

— Я, папа, буду на нем играть, как играют со львом. Приведу его

в ярость, и заставлю всех умирать от страха. Чтобы холодный пот

выступил на лбу. Или поглажу по голове, и он уляжется у моих ног, как верный

пес. А публике будет казаться, что она своего льва попирает ногами. . .

— А под конец сыграю им песенку. Им представится, будто они

бродят среди пестрых цветов и шелковых трав. Даже спотыкаться начнут на

кочках. И увидят, как девушка рвет барвинок, как золотит его и серебром

серебрит, и услышат ее песню. Это будет такая песня, что от нее все

станут добрыми, веселыми. Ой, папа, папа, как я буду играть!

— Так и говорила, да. . . Украина, народ, Миклошич. . ,1 Баловал ее...

Ах, далеко. . . Хоть бы на минуточку повидать. ..

Он снова пытался раскурить трубку.

КАМЕННЫЙ КРЕСТ

w ■■■ wiT^ffbyy ■ —iar»

Каменный крест

ι

С тех пор, как помнили односельчане Ивана Дидуха на своей земле

хозяином, были у него только лошадь да небольшой возок с дубовым

дышлом. Лошадь Иван запрягал в пристяжку, сам становился в борозду;

для лошади была у него ременная шлея и нашильник, а на себя он

накладывал тонкую шлею, веревочную. Нашильника ему не надо было: левая

рука натягивала шлею лучше любого нашильника.

Когда везли снопы с поля или навоз на поле, и у лошади и у Ивана

одинаково вздувались жилы, а постромки у обоих в гору одинаково

натягивались, как струны, а под гору одинаково волочились по земле.

В гору лошадь карабкалась, как по льду, а Ивана словно кто дубиной

стукнул, такой огромный желвак вспухал у него на лбу. На спуске лошадь

выглядела так, точно хозяин повесил ее на нашильнике за какую-то

большую провинность, а у Ивана левая рука обвивалась сетью синих жил, как

цепью из синей стали.

Не раз утром, еще до восхода солнца, выезжал Иван полевой

дорогой на поле. Шлеи на нем не было, только шел с правой стороны, держа

дышло подмышкой. И лошадь и Иван, отдохнув за ночь, шли бодро.

А на спусках бежали. Бежали в дол, оставляя позади следы колес,

копыт и широченных Ивановых пяток. Придорожная трава и кусты

пригибались, раскачивались во все стороны и сбрасывали на следы росу. Но

случалось, на самой середине горы Иван начинал припадать на ногу и

с разгона сдерживал лошадь. Потом садился у дороги, брал ногу в руки

и слюнил ступню, чтобы найти место, куда забилась колючка.

— Да эту ногу сапкой надо скрести, а не слюной промывать, —

говорил Иван с сердцем.

— Дед Иван, кнутом коренного-то, пускай бежит, раз овес

поедает. . . — Это кто-нибудь подымал на смех Ивана, увидев со своего поля

его мытарства.

Но Иван давно привык к таким шутникам и спокойно продолжал

вытаскивать колючку. А не сумев вытащить, загонял ее кулаком глубже

в ногу и, вставая, говорил:

— Ничего, загноишься — сама вывалишься, а мне с тобой нянчиться

недосуг. . .

И еше Ивана прозвали в селе Переломанным. У него болела поясница,

и ходил он всегда согнутый, точно два железных крюка притягивали его

туловище к ногам. Это его так ветром продуло.

Каменный крест

33

Как вернулся он с военной службы, то не застал дома ни отца, ни

матери, одну только хатенку, да и та завалилась. А из угодий достался ему

от отца всего только клин на бугре, на самом высоком да на самом

худшем из всех окрестных полей. На том бугре женщины песок копали, и

разевал он на небо, как страшный великан, черные пасти оврагов и пещер.

Никто его не пахал и не засевал, на нем и меж-то никаких не было.

Только Иван взялся вскопать да засеять свою делянку. Вдвоем с

лошадью возили они к бугру навоз, а потом Иван уже в одиночку носил его

мешками наверх. Порою с бугра долетал в дол на поля его громкий крик:

— Э-эх, вот как шмякну тебя, так и расползешься по ниточке! До чего

ж ты тяжелый!

Но так никогда и не шмякнул — жалко было мешок, — а медленно

опускал его с плеч на землю. А раз вечером рассказал жене и детям вот

что:

— Солнце печет — не печет, а огнем полыхает, а я карабкаюсь с

навозом наверх, так что кожа на коленках лопается. Пот сочится из-под

каждого волоска, и во рту так солоно, что прямо горько. Едва взобрался

я на гору. А там ветерком обдуло, да таким легоньким, что — эх! Только

вот поди ж ты — через минуту, как начало колоть ножами в поясницу, —

ну, думаю, — конец!

Вот с того случая и ходил Иван согнувшись, и в селе прозвали его

Переломанным.

Но хоть и переломил Ивана бугор, а урожаи приносил добрые. Иван

обнес делянку частоколом, обложил дерном, чтоб осенью и весной дожди

не смывали навоз в овраги. Все силы отдавал этому бугру.

И чем старее становился, тем трудней было ему, переломанному,

спускаться с бугра.

— Экая собачья гора, так вниз и толкает!

Не раз заходящее солнце, застав Ивана наверху, уносило его тень

вместе с тенью бугра далеко на нивы. Иванова тень стлалась по этим

нивам, как тень согбенного великана. А он показывал пальцем на свою тень

и говорил бугру:

— Согнул ты меня, брат, в дугу! А только, пока меня ноги носят,

будешь родить хлебушек! Нечего даром солнце есть да дождь пить. . .

На других нивах, купленных Иваном на скопленные в солдатах деньги,

работали сыновья и жена. Иван все больше с бугром возился.

Еще Иван известен был тем, что в церковь ходил только раз в год,

на пасхальную заутреню, и муштровал кур. Так он их учил, что ни одна

не смела показаться на дворе и порыться в навозе. Стоило какой-нибудь

шевельнуть лапкой — капут ей. Погибала от удара палки или заступа.

Хоть крестом Иваниха распластайся — не поможет.

Вот и все. Разве еще то, что Иван никогда не ел за столом — все на

ласке.

— Был я батраком, потом отслужил десять лет в солдатах — не знал

стола, так мне sa столом и еда в глотку не полезет.

Чудной был человек и нравом, и в работе.

3 Василь Стефаник

34

Василъ Стефаник. Каменный крест

II

Гостей у Ивана полна хата — мужики и бабы. Иван продал все, что

имел. Сыновья с женой собрались в Канаду, и старику пришлось в конце

концов уступить.

Зазвал к себе Иван все село.

Теперь он стоял перед гостями, держал в правой руке чарку водки и,

видно, так оцепенел, что слова не мог выговорить.

— Спасибо вам большое, соседи и соседки, за то, что меня почитали

хозяином, а ее хозяйкою. ..

Он не договаривал и ни за кого не пил, а только тупо глядел перед

собой и кивал, точно читал молитву и подтверждал кивком каждое слово.

Так порой выкатит донная волна из воды большой камень на отмель,

и стоит он на берегу тяжелый и отрешенный. Солнце отколупывает с него

черепки пересохшего ила и разбрасывает по ним фосфорические звездочки.

Мерцает этот камень мертвыми отблесками восходов и закатов,

смотрит каменными своими очами на живую воду и грустит о том, что не

гнетет его больше извечный груз водяной. Смотрит с берега на воду, как

на утраченное счастье.

Вот так и Иван смотрел на людей — как тот камень на воду.

Наконец, тряхнул седой, словно из стальных нитей кованой гривой, и

договорил.

— Спасибо вам душевное и дай вам бог всего, чего сами себе

желаете. Дай вам, боже, здоровья, дед Михайло. ..

Он подал Михаилу чарку и они поцеловали друг другу руки.

— Кум Иван, дай вам боже прожить еще на этом свете, и пусть

господь милосердный счастливо доведет вас до нового места и поможет

милостью своею заново хозяином стать!

— Дай-то бог! Да вы угощайтесь, соседи.. . Думал, что усажу вас

за стол на сыновней свадьбе, да вышло не так. . . Это уж выходит —

про что ни отцы наши, ни деды не знали, то теперь нам пришлось

узнать. Господня воля! Угощайтесь же, соседи, да простите за

последки.

Иван взял еще чарку и подошел к женщинам, которые сидели на

другом конце стола.

— Тимофииха, кума, с вами хочу выпить. Гляжу на вас и

припоминаются мне, как говорят, молодые лета. О-о-о! Девка вы были

крепкая, а уж хороши были! Не_ одну я ночку не поспал, об вас думал.

А в пляске ходили, как челнок, ровно! И где они, кума, те года наши?

А ну, выпьем, да простите, что под старость пляску припомнил. А ну!

Иван взглянул на свою старуху, плакавшую среди баб, и вынул

из-за пазухи платочек.

— Эй, старая, на-ка вот платок, да утрись получше, чтоб я тут слез

не видал! О гостях позаботься, а плакать еще будет время, еще так

наплачешься, что и глаза вытекут.

И он, крутя головой, отошел к мужикам.

— Сказал бы я кое-что, да уж помолчу ради образов святых да

Каменный крест

35

вас, добрые люди. А только не дай бог хорошему человеку женским

умом жить! Ведь вон как плачет, а кто ее обидел — я? Я обидел тебя,

хозяйка моя? Я тебя выкорчевал под старость из твоей хаты? Молчи,

не хлюпай, а не то волосы седые оборву, и пойдешь ты в свою Америку

как стриженая.

— Не троньте жену, кум Иван, не враг она ни вам, ни детям,

а только тоскует она по родне да по своему селу.

— А вы, Тимофииха, не знаете, так помолчите1 Она тоскует, а я

туда вприпрыжку бегу?!

Иван заскрежетал зубами, как жерновами, погрозил жене

громадным, с кувалду, кулаком и ударил себя в грудь:

— Всадите мне, мужики, топор в потроха, может, печенка моя

лопнет, а то ведь не выдержу! Такая тоска, такая тоска, — не помню, что

и творится со мною!

III

— Да ну же, соседи, угощайтесь без церемонии, да простите, мы

ведь уже по-дорожному. А мне, старику, не дивитесь, что допекаю жену,

не даром это, ох, не даром! Не бывать бы этому никогда, если б не

она с сыновьями. Сыны-то мои, знаете, грамотные, вот и попадись им

какая-то грамотка в руки, да карта, а они как насели на старуху,

пилили, пилили, ну и перетерли. Два года ни об чем в хате больше

не говорилось — все Канада и Канада. А как меня прижали, как увидел

я, что все равно меня тут под старость загрызут, — продал все до

нитки. Сыновья, видите ли, не хотят после моей смерти идти в батраки,

«Ты, говорят, нам отец, ну и отведи нас на землю, хлеба нам дай, а то,

как разделишь нас, не за что и зацепиться будет». Помогай им бог тот

хлеб есть, а мне все равно погибать. До переездов ли мне,

переломанному? Сработался я, тело-то все одна мозоль, а кости такие дряхлые,

что пока их утром соберешь, так десять раз ойкнешь!

— Это уж, Иван, пропало, а вы не кручиньтесь. Еще, может, как

покажете нам дорогу, то и мы все за вами пойдем. А об этом крае не

стоит убиваться. Не в силах эта земля столько народу носить да столько