Автор: Снежневская М.А. Шевченко П.А. Курдюмова Т.Ф. Коровина В.Я.

Теги: литературоведение художественная литература

ISBN: 5-09-003203-3

Год: 1991

Текст

РОДНАЯ

ЛИТЕРАТУРА

Учебник-

хрестоматия

для

7

класса

Утверждено

Министерством просвещения РСФСР

I (ЗДАНИЕ ПЕРЕРАНОТА 11 НОР

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1991

Составители:

М. А. Снежневская, П. А. Шевченко, Т. Ф. Курдюмова, В. Я. Коровина

Р60 Родная литература: Учеб.-хрестоматия для 7 кл. / Сост.

М. А. Снежневская и др.— Изд. перераб.— М.: Просвеще-

ние, 1991.—447 с., 4 л. ил.: ил.—ISBN 5-09-003203-3

4306020300—106

103(03)—91

инф. письмо—91, № 66

ББК 83я72

ISBN 5-09-003203-3

© Издательство «Просвещение», 1985

© Издательство «Просвещение», 1989 с изменениями.

ДОРОГИЕ

СЕМИКЛАССНИКИ!

Эта учебная книга будет служить

вам и вашим товарищам в будущем.

Относитесь к ней бережно, с уваже-

нием к труду создавших ее людей.

Каждый из вас знает, как прият-

но держать в руках чистую, хорошо

сохранившуюся книгу,— доставьте

же эту радость тем, кто придет в

7 класс вслед за вами.

УМНЫЕ И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Человек, любящий и умеющий читать,— счастливый человек.

Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья

эти — книги.

Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают

нас всю жизнь. Они заставляют нас непрерывно совершенство-

ваться, чтобы мы могли стать настоящими передовыми людьми —

гражданами коммунистического общества.

Огромный мир — заманчивый и разнообразный — врывается

к нам в комнату со страниц любимых книг...

Мы пересекаем экватор на фрегате «Паллада»1 и вместе с

бесстрашным адмиралом Беллинсгаузеном2 слышим зловещий

гул прибоя о ледяной материк Антарктиды.

Мы сталкиваемся с Пугачевым во время бурана и, взволно-

ванные, видим слезы дикарей Новой Гвинеи, когда они прово-

жают своего великого защитника и друга Миклухо-Маклая3.

Мы склоняемся перед мужеством Чапаева и слышим громовой

залп «Авроры»...

1 «Фрегат Паллада» — произведение русского писателя Гончарова

Ивана Александровича (1812—1891).

2 Б е л л и н с г а у з е н Фаддей Фаддеевич (1778—1852)—русский море-

плаватель.

3 Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888)—выдающийся

русский ученый-этнограф, изучавший быт и культуру народов мира, путешест-

венник.

1*

3

Мы слышим рог Роб Роя1 в туманных шотландских горах,

скрежет заржавленных лат Дон Кихота, топот Конька-Горбунка.

Мы работаем с командой Тимура и сражаемся на баррикадах

Парижа вместе с Гаврошем.

Мы опускаемся на морское дно с капитаном Немо и вместе

с Водопьяновым2 садимся на вечные льды Северного полюса.

Мы слышим радостный визг Каштанки и видим, как из полена

высовывается длинный нос любопытного Буратино.

Всего не перечислишь, не расскажешь. Поэтому каждый из

нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что скрыто в них?

Какие прекрасные мысли и новые события? Какие интересные

люди и увлекательные познания?

Читайте, читайте и читайте! Читайте не торопясь, чтобы

не терять ни одной капли драгоценного содержания книг. Че-

ловек, «глотающий» книги, похож на путешественника, знакомя-

щегося со страной из окна вагона. Заставляйте себя читать

медленно, запоминая, обдумывая, представляя самого себя в

гуще тех событий и той обстановки, какими наполнена книга,

делая себя как бы их непосредственным свидетелем и даже

участником. Только тогда перед вами до конца откроется создан-

ный писателем большой и прекрасный мир.

Говорят, что некоторые ребята не любят описаний природы

и часто пропускают их в книгах. Но ведь в каждой травинке,

в каждом цветке и листочке, в каждой поющей птице, в облаках,

ветрах, в глубине прозрачных рек — всюду скрыты интересней-

шие вещи...

Читайте, но умейте сдерживать себя, если чтение отрывает

вас от учения, от работы... Сначала учение, потом чтение. Это —

закон. Ведь человек, чтобы приобщиться к великолепному миру

книг, должен сначала одолеть грамоту, должен научиться читать.

Каждая область знаний, будь то математика, география, физика,

история, ботаника, подготовляет нас к наилучшему восприятию

книг.

Мощь, мудрость и красота литературы открываются во всей

своей широте только перед человеком просвещенным и знающим.

Учитесь у героев книг любить нашу советскую землю — ее

'Роб Рой — герой романа «Роб Рой> английского писателя Вальтера

Скотта (1771 — 1832).

2 Водопьянов Михаил Васильевич (1899—1980)—знаменитый совет-

ский летчик, писатель.

4

поля и леса, ее города и заводы, ее небо, ее реки, ее язык и

искусство.

Многих из писателей уже нет на свете, но мы слышим их

голоса. Они обращаются к нам — голоса Пушкина и Льва Тол-

стого, Лермонтова и Чехова, Горького и Маяковского. Прислу-

шивайтесь к этим дружеским голосам.

Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли

хотя бы одной страницы из новой книги.

К- Паустовский

Вопросы и задания

1. Какие советы К. Г. Паустовского важно помнить, чтобы открылись муд-

рость и красота книги, большой н прекрасный мир, созданный писателем? Что

известно вам о жизни Паустовского?

2. Каких писателей и героев книг вспоминает Паустовский? Расскажите

об одном из произведений примерно по такому плану: его тема и идея, герои,

их взаимоотношения, окружающая обстановка и время изображенных событий,

причины столкновений героев; не забудьте сказать и о вашем отношении к ге-

роям: что вас в них привлекает и почему, кого вы осуждаете и за что?

3. Вы уже знаете, что художественная литература знакомит нас с окружаю-

щим миром. Но о чем бы ни говорилось в книге, в центре внимания писателя

всегда — человек. Чтобы убедиться в этом, вспомните любую из прочитанных

книг.

4. Создавая произведения, писатель стремится выразить свое понимание

жизни и людей, свое представление о том, каким должен быть человек. На

примере одного из произведений, прочитанных в 6-м классе, докажите справед-

ливость этого.

Чем лучше мы будем знать про-

шлое, тем легче, тем более глу-

боко и радостно поймем великое

значение творимого нами на-

стоящего.

М. Горький

ИЗ

ЛИТЕРАТУРЫ

XIX ВЕКА

Александр

Сергеевич

ПУШКИН

(1799—1837)

...И долго буду тем любезен я

народу.

Что чувства добрые я лирой

пробуждал,

Что в мой жестокий век

восславил я свободу...

А. С. Пушкин

Г| ушкина мы знаем и любим как певца свободы, как прекрас-

11 ного и благородного русского человека, всю свою недолгую

и трудную жизнь отдавшего служению отчизне.

Добрый и умный, он напоминает нам о великих богатствах

русской души, о ее свободолюбии, мужественной борьбе за

счастье, мир и справедливость.

Все это можно найти в его стихах, если задуматься над тем,

какие чувства и мысли владели поэтом, когда он создавал свои

произведения. Пушкин писал только о том, что его волновало,

на что он не мог не откликнуться своей чуткой и всеобъемлющей

душой. Его и в отроческом возрасте занимали мысли о судьбах

родины.

6

Все мы помним картину И. Е. Репина «Пушкин на лицейском1

экзамене»... В центре — приподнявшийся с кресла видный санов-

ник2, уже дряхлый старик, приложил ладонь к уху, чтобы лучше

слышать. Слезы восторга текут по морщинистым щекам, лицо

озарено отблеском внезапно воскреснувшей молодости. Это

Гавриил Романович Державин — старейший и самый прослав-

ленный поэт того времени. Не отрываясь смотрит он на курчавого

подростка, который с высоко поднятой рукой восторженно и

самозабвенно декламирует сочиненные им на торжественный

случай стихи.

Интересно вспомнить, как было описано это памятное в жизни

юного Пушкина событие одним из ближайших его друзей —

И. И. Пущиным3.

«...Державин державным своим благословением увенчал

юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились

этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в

Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все

живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным

одушевлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал

у меня. Когда же патриарх4 наших певцов, в восторге, со слезами

на глазах, бросился целовать поэта и осенил его кудрявую

голову,— мы все, под каким-то неведомым влиянием, благого-

вейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца,— его уже

не было: он убежал».

Все это происходило 8 января 1815 года. Юному лицеисту

было тогда пятнадцать с небольшим лет...

Незадолго до экзамена по распоряжению лицейского началь-

ства Пушкину надлежало сочинить стихи ко дню торжественного

акта, на котором будут присутствовать «высокие особы».

Как всегда в подобных случаях, предполагалось, что это

будет восхваление царствующего дома, и в первую очередь са-

мого императора, надменного и властолюбивого Александра.

Но не таким был самостоятельно мыслящий, живой и остроумный

1 Лицей — привилегированное учебное заведение, которое помещалось

в Царском Селе, недалеко от Петербурга.

2 Сановник — лицо, занимающее высокое и почетное общественное поло-

жение.

3 Пущин Иван Иванович (1798—1859) —близкий друг А. С. Пушкина;

за активное участие в восстании 14 декабря 1825 года был лишен чинов и дво-

рянства, сослан на каторжные работы в Сибирь.

1 Патриарх — здесь: глава русских поэтов.

7

Царское Село. Лицей. Гравюра Ж. Майера.

юноша Пушкин: полагавшиеся по правилам монархические

славословия1 смело заменил он словами любви к родине, к род-

ному русскому народу.

Пушкинское приветствие было названо необычно: «Воспоми-

нания в Царском Селе». В этом простом названии таился глу-

бокий смысл. Тому, кто знает и любит историю своего народа,

есть что вспомнить, гуляя по тенистым аллеям великолепных

парков Царского Села. Все дышит здесь историей русской воин-

ской славы. Памятные обелиски2 и колонны в честь знаменитых

битв и побед говорят о несокрушимом мужестве и патриотизме

народа...

Мысль юного поэта прежде всего обращалась к далеким,

еще петровским и послепетровским временам, когда холмы, воз-

вышающиеся над болотистой невской низиной, впервые могли

спокойно вздохнуть после военных гроз, промчавшихся в этих

местах. Тогда еще только зарождался при наследниках Петра

...прекрасный царскосельский сад,

Где, льва сразив, почил орел России мощный

На лоне мира н отрад.

1 Славословие - восторженное и обычно неумеренное восхваление кого-либо.

2 Обелиск суживающийся кверху граненый каменный столб.

Я

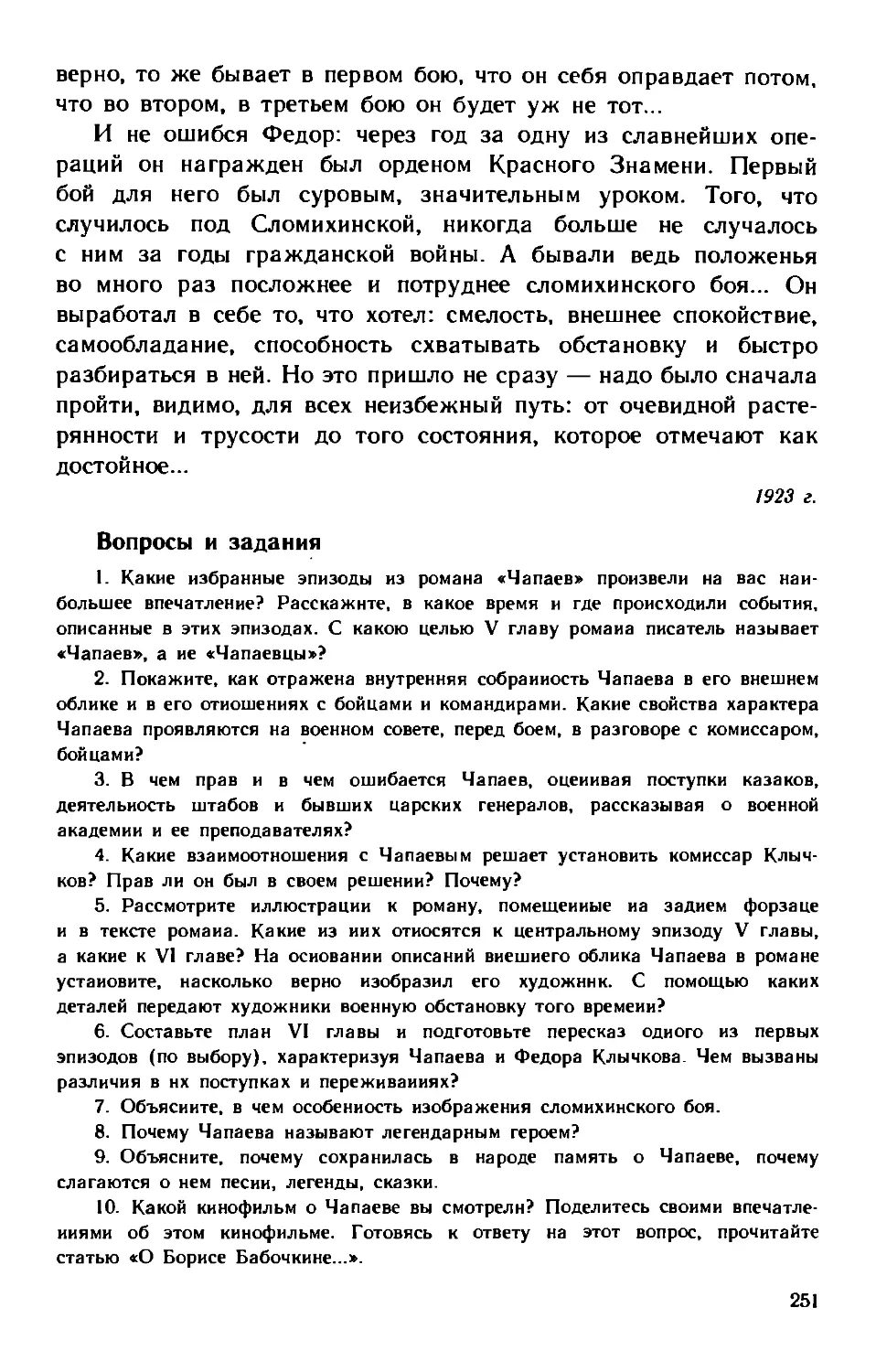

Пушкин на лицейском экзамене. Художник И. Репин.

«Лев», о котором идет здесь речь,— символ воинственной

и могучей в те времена Швеции, побежденной в многолетней

ожесточенной борьбе за выход нашей родины к морским про-

сторам, к берегам Балтики...

Говоря о воинской доблести предков, перечислив имена слав-

ных полководцев прошлого, Пушкин рядом с ними называет

и скромного труженика войны, русского солдата, вынесшего на

своих плечах всю тяжесть военных походов, жертвовавшего

своей кровью и жизнью за родную землю.

(Из книги Вс. Рождественского «Читая Пушкина».)

Гораздо позднее, в 1828 году, в поэме «Полтава» Пушкин

снова обратится к славным страницам истории нашей родины.

Смело и широко он нарисует Полтавскую битву, от исхода кото-

рой, как вы знаете, зависело существование России как великой

нации... Оценивая эту битву, Пушкин писал, что шведский король

Карл XII, много лет воевавший с Россией, мечтал свергнуть

Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить

Россию на малые княжества. Речь шла, таким образом, не о том,

чтобы выиграть или проиграть войну, а о свободе, чести и нацио-

нальной независимости русского народа...

9

i io окончании лицея Пушкин задумается над судьбами родной

страны и ее будущим. Он увидит и поймет, что народ стонет в

цепях векового рабства и страстно жаждет своего освобождения.

И тогда музою1 Пушкина станет Свобода.

Вопросы и задания

1. Составьте план статьи о Пушкине и подготовьте рассказ о лицейском

экзамене поэта, используя материал статьи, репродукцию картины И. Е. Репина

«Пушкин на лицейском экзамене» и сообщение учителя о лицейских годах поэта.

2. Какие события из истории нашей родины легли в основу поэмы Пушкина

«Полтава»? Прочитайте полностью эту поэму. О том, какие произведения мы

называем поэмой, узнайте в кратком словаре литературных терминов (с. 445).

3. Прочитайте книгу А. Слонимского «Юность Пушкина» о детских и ли-

цейских годах поэта.

А. С. Пушкин. Автопортрет.

УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом.

Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет и бросает, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно.

Зовет меня взглядом и криком своим

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края.

Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»

1822 г.

Окно.

Рисунок А. С. Пушкина.

1 Муза — в греческой мифологии — одна из девяти богинь, покровительниц

искусства и науки. В переносном значении — источник творческого вдохновения.

10

Вопросы и задания

1. Прочитайте стихотворение «Узник». Каким образом, ие упоминая слово

«свобода», поэт выражает мечту о ней?

2. Объясните, почему нельзя читать одинаково все четверостишия.

3. Готовясь к выразительному чтению этого стихотворения, подумайте, как

выразить в чтении стремление поэта к свободе, почему необходима пауза после

первой строчки, с какой интонацией следует прочитать каждую строчку послед-

него четверостишия.

4. Выучите стихотворение наизусть.

ПОЛТАВСКИЙ БОЙ*

Из поэмы «Полтава»

Горит восток зарею новой.

Уж на равнине, по холмам

Грохочут пушки. Дым багровый

Кругами всходит к небесам

Навстречу утренним лучам.

Полки ряды свои сомкнули.

В кустах рассыпались стрелки

Катятся ядра, свищут пули;

Нависли хладные штыки.

Сыны любимые победы,

Сквозь огнь окопов рвутся

шведы;

Волнуясь, конница летит;

Пехота движется за нею

И тяжкой твердостью своею

Ее стремление крепит.

И битвы поле роковое

Гремит, пылает здесь и там,

Но явно счастье боевое

Служить уж начинает нам.

Пальбой отбитые дружины,

Мешаясь, падают во прах.

Уходит Розен* 2 сквозь

теснины3;

Сдается пылкий Шлипенбах4.

Тесним мы шведов рать за

ратью;

Темнеет слава их знамен.

И бога браней благодатью

Наш каждый шаг запечатлен.

Тогда-то свыше

вдохновенный

Раздался звучный глас Петра5:

«За дело, с богом!» Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он

прекрасен.

Он весь, как божия гроза.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

Полтавское сражение произошло в 1709 году.

2 Розен — шведский генерал; во время Полтавского сражения отвел

войска в крепостные укрепления, ио был атакован и сдался.

3 Теснина — здесь: узкий проход между холмами.

Шлипеибах — шведский генерал, командовавший конницей в Полтав-

ском сражении; был взят в плен Меншиковым.

5 Петр — русский царь Петр I (1672—1725).

11

Полтавский бой. Художник И. Репин.

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар

пылает.

Как пахарь, битва отдыхает.

Кой-где гарцуют казаки.

Равняясь, строятся полки.

Молчит музыка боевая.

На холмах пушки, присмирев,

Прервали свой голодный рев.

И се1 — равнину оглашая.

Далече грянуло ура: * В

Полки увидели Петра.

И он промчался пред

полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами.

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда

Петрова2 —

В пременах жребия земного3,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев4 благородный.

1 Се нот.

Сии птенцы гнезда Петрова - - выражение употреблено в переносном

смысле: Петром обученные и воспитанные.

В пременах жребия земного — в различных обстоятельствах жизни.

Шереметев — генерал-фельдмаршал, главнокомандующий.

12

И Брюс1, и Боур2, и Репнин3,

И, счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин4.

И перед синими рядами

Своих воинственных дружин.

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим.

Страдая раной, Карл5 явился.

Вожди героя шли за ним.

Он в думу тихо погрузился,

Смущенный взор изобразил

Необычайное волненье.

Казалось, Карла приводил

Желанный бой в недоуменье...

Вдруг слабым манием руки6

На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины

Сошлись в дыму среди

равнины:

И грянул бой, Полтавский бой!

В огне, под градом

раскаленным,

Стеной живою отраженным,

Над падшим строем свежий

строй

Штыки смыкает. Тяжкой тучей

Отряды конницы летучей,

Браздами7, саблями звуча.

Сшибаясь, рубятся сплеча.

Бросая груды тел на груду,

Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят.

Прах роют и в крови шипят.

Швед, русский — колет, рубит,

режет.

Бой барабанный, клики,

скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье,

стон,

И смерть и ад со всех сторон...

...Но близок, близок миг

победы.

Ура! мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! о славный вид!

Еще напор — и враг бежит:

И следом конница

пустилась,

Убийством тупятся мечи,

И падшими вся степь

покрылась,

Как роем черной саранчи.

Пирует Петр. И горд, и ясен,

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

1 Брюс—дипломат, полководец и ученый; под Полтавой командовал

артиллерией.

2 Боур, или Баур, — русский генерал, родом швед; под Полтавой коман-

довал конницей.

3 Репнин — генерал; под Полтавой командовал пехотой.

1 ...Счастья баловень безродный, полудержавный властелин — Меншиков,

из простых крестьян, достигший благодаря своим способностям вершин власти,

одни из ближайших помощников Петра I, его любимец.

5 Карл — шведский король Карл XII (1682—1718); был ранен накануне

Полтавской битвы, потерпел полное поражение в Полтавском сражении, бежал

с поля боя в Турцию.

6 Мйнием руки — движением руки.

7 Бразды — здесь: конские удила, узда.

13

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих1

Заздравный кубок подымает...

1828 г.

Вопросы и задания

1. Проследите по тексту поэмы последовательность событий Полтавского

боя. Какое из них выделяет А. С. Пушкин? Почему? С помощью каких слов

передает поэт напряжение боя и его стремительность? Что помогает «услышать»

гул сражения?

2. Сопоставьте строки, посвященные Петру I и Карлу XII; обратите внима-

ние на внешний облик, поступки и настроение полководцев. Чем вызваны различия

в изображении Петра I, Карла XII и их военачальников?

3. Прочитайте описание боя в поэме А. С. Пушкина (с. 13) и в стихотво-

рении М. Ю. Лермонтова «Бородино». Докажите справедливость слов писателя

И. Л. Андроникова о том, что Пушкин показывает Полтавскую битву «сверху»,

словно с командного пункта, «крупно», а Лермонтов изображает войну так,

как видит ее рядовой солдат. Какие чувства к родине объединяют поэтов?

4. Выучите наизусть отрывок из «Полтавского боя»: «Уж близок полдень...»,

кончая словами: «И смерть и ад со всех сторон...» Готовясь к чтению, подумайте,

как передать гордость поэта славой русского оружия и его восхищение воинской

отвагой Петра I.

5. Рассмотрите рисунок И. Е. Репина и подберите к нему соответствующие

строчки из «Полтавского боя». Как передает художник радость и торжество

Петра I в этой великой битве?

* ОБВАЛ2

Дробясь о мрачные скалы,

Шумят и пенятся валы,

И надо мной кричат орлы,

И ропщет бор,

И блещут средь волнистой мглы

Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,

И с тяжким грохотом упал,

И всю теснину между скал

Загородил,

И Терека могучий вал

Остановил.

Вдруг, истощась и присмирев,

О Терек, ты прервал свой рев;

Но задних волн упорный гнев

Прошиб снега...

Ты затопил, освирепев.

Свои брега.

И долго прорванный обвал

Неталой грудою лежал,

И Терек злой под ним бежал,

И пылью вод

И шумной пеной орошал

Ледяный свод.

1 И за учителей своих — за шведов, в борьбе с которыми выросла мощь

русской армии при Петре I.

Звездочкой («) отмечены произведения для самостоятельного чтения и

обсуждения в классе.

14

И путь по нем широкий шел:

И конь скакал, и влекся вол,

И своего верблюда вёл

Степной купец,

Где ныне мчится лишь Эол1,

Небес жилец.

1829 г.

*ТУЧА

Последняя туча рассеянной бури!

Одна ты несешься по ясной лазури,

Одна ты наводишь унылую тень,

Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,

И молния грозно тебя обвивала;

И ты издавала таинственный гром

И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,

Земля освежилась, и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонит небес.

1835 г.

ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ЯЗЫКА.

МЕТАФОРА

Вы уже знакомы с олицетворением, эпитетом, сравнением.

Обратимся к очень важной особенности художественного язы-

ка — метафоре. «Метафора» — слово древнегреческое, и озна-

чает оно «перенесение». Мы говорим: «звезды гаснут», «заря

разгорается», хотя, конечно, в небе нет никакого пламени, подоб-

ного разведенному костру, никто не зажигал и не гасил звезды.

Мы перенесли свойства и признаки одного явления на другое,

сходное с ним.

Вдумайтесь в привычные выражения: бородка ключа, крылья

мельницы, зубья пилы, твердость характера, и вы увидите в каж-

1 Эол — в греческой мифологии — повелитель ветров.

15

дом из них самую настоящую метафору. Вы, вероятно, заметили,

что в основе этих метафор лежит простое сравнение. Так, лопасти

ветряной мельницы народ сравнивает с птичьими крыльями,

и отсюда возникает выражение «крылья мельницы». Так же

возникли и выражения «бородка ключа», «зубья пилы».

Однако метафора отличается от сравнения. В сравнении

всегда известно, что с чем сравнивается:

... И падшими вся степь покрылась.

Как роем черной саранчи...

(«Полтава».)

А в метафоре сравнение не названо, оно скрыто, но о нем мы

догадываемся:

...И битвы поле роковое

Гремит, пылает здесь и там...

...Ура! мы ломим; гнутся шведы.

(«Полтава».)

Вы понимаете, конечно, что поэт употребил выделенные слова

не в прямом, а в переносном смысле, подчеркнув сходство изо-

бражаемых событий с пламенем пожара, гнущимися деревьями.

Метафора — могучее средство воздействия на наше вообра-

жение, заставляющее нас пережить те чувства, которые вкла-

дывает автор в свое произведение.

Таким образом, употребление слова в переносном смысле

и перенесение действий и признаков одних предметов на другие,

сходные с ними, называется метафорой.

(Из книги Вс. Рождественского «Читая Пушкина».)

Задания и вопросы

I. Прочитайте заключительный отрывок из «Полтавского боя»: «Но близок,

близок миг победы...» (до конца). Объясните, какова роль сравнений, эпитетов

и метафор в художественном описании боя и Петра I. Какие чувства они

выражают?

2. Прочитайте стихи, рекомендованные для самостоятельного чтения и обсуж-

дения в классе. На примере одного из стихотворений А. С. Пушкина покажите,

как изобразительно-выразительные средства языка помогают передать чувства

и мысли поэта, его переживания.

16

Михаил

Юрьевич

ЛЕРМОНТОВ

(1814—1841)

Мы узнаем в нем поэта русско-

го, народного, в высшем и бла-

городнейшем значении этого

слова.

В. Г. Белинский

О Дни трагической гибели Пушкина Россия внезапно услы-

шала голос молодого поэта, которому суждено было стать

преемником Пушкина в осиротевшей русской литературе. Это

был двадцатидвухлетний офицер императорской гвардии Михаил

Юрьевич Лермонтов, написавший стихи на смерть Пушкина —

скорбные, гневные, обличительные. Он сказал в этих стихах, что

руку убийцы направляли вельможи, окружавшие императорский

трон. Он грозил им народной расправой, предрекал, что их, пала-

чей Гения, Свободы и Славы России, ждет суд истории. Стихи

переписывались и ходили по рукам, как прокламации.

Так началась всенародная слава Лермонтова. Как солдат

в бою, он подхватил знамя русской поэзии, выпавшее из рук

убитого Пушкина, и встал на его место.

Правительство Николая I расценило стихи Лермонтова как

призыв к революции. Оно сразу почувствовало в новом поэте

преемника декабристов и Пушкина и поторопилось принять суро-

вые меры. Лермонтов был арестован и сослан на Кавказ, под

пули горцев.

...Он ехал на Кавказ, где бывал еще в детстве, когда бабушка

Елизавета Алексеевна Арсеньева возила его на Воды — в Горя-

чеводск, как называли тогда нынешний Пятигорск, и на Терек.

С детских лет открылся ему героический мир — сражающийся

Кавказ, где царское самодержавие вело долголетнюю войну с

горцами. Лермонтов запомнил черкесов в мохнатых шапках и

17

бурках, скачки джигитов, огненные пляски и хороводы, слышал

горские песни, легенды, предания. С малых лет поражали его

рассказы о кровавой мести, кровопролитных сражениях и схват-

ках. Все в этом крае было необыкновенно и ново — обычаи,

нравы и горцев, и русских: казаков, солдат, офицеров, на которых

наложили свой отпечаток кавказская жизнь и законы долголет-

ней войны. Жизнь, полная тревог, опасностей и лишений, рождала

героев. Много было на Кавказе людей, неугодных правительству,

недовольных порядками царской России. И Кавказ с ранних лет

вошел в сознание Лермонтова как край свободы и чести, как

родина благородных и возвышенных стремлений.

Теперь он снова ехал на Кавказ, но уже не по своей воле,

а как изгнанник. И вот снова — уже зрелым человеком, уже

поэтом — увидел он этот край. И снова соприкоснулся с бытом

и нравами народов Кавказа. Побывал в Пятигорске и Кисло-

водске, проехал вдоль Кубани и Терека, ночевал в казачьих

станицах.

Год спустя Лермонтов вернулся в Петербург. Скитания по

Кавказу, впечатления и замыслы поэта начали оживать в его сти-

хах и поэмах. Однако вскоре его сослали вторично. Правительство

Николая I опасалось все возрастающей славы молодого поэта.

Сохранилось предание, что перед отъездом из Петербурга

Лермонтов заехал проститься с друзьями, в доме которых по-

стоянно бывал... Из окна были видны тучи, плывшие над Фон-

танкой1 и деревьями Летнего сада. И будто бы тут же Лермонтов

сочинил и прочел стихотворение «Тучи», заключавшее в себе

иносказательный смысл, намекавший на личную и политическую

судьбу опального2 автора...

Снова потянулись тряские дороги, замелькали подорожные

столбы и раскинулся бесконечный горизонт...

В последний раз Лермонтов приезжал в Петербург лишь на

короткий отпуск, разрешенный ему для свидания с бабушкой.

Накануне отъезда, после того как ему было предписано покинуть

столицу в сорок восемь часов, он написал гневное стихотворение

«Прощай, немытая Россия...». Это было одно из самых сильных

и смелых политических произведений Лермонтова...

Вскоре Лермонтов погиб на дуэли в окрестностях Пятигорска,

15 июля 1841 года...

1 Фонтанка — название реки.

2 Опальный — находящийся в опале, в немилости.

18

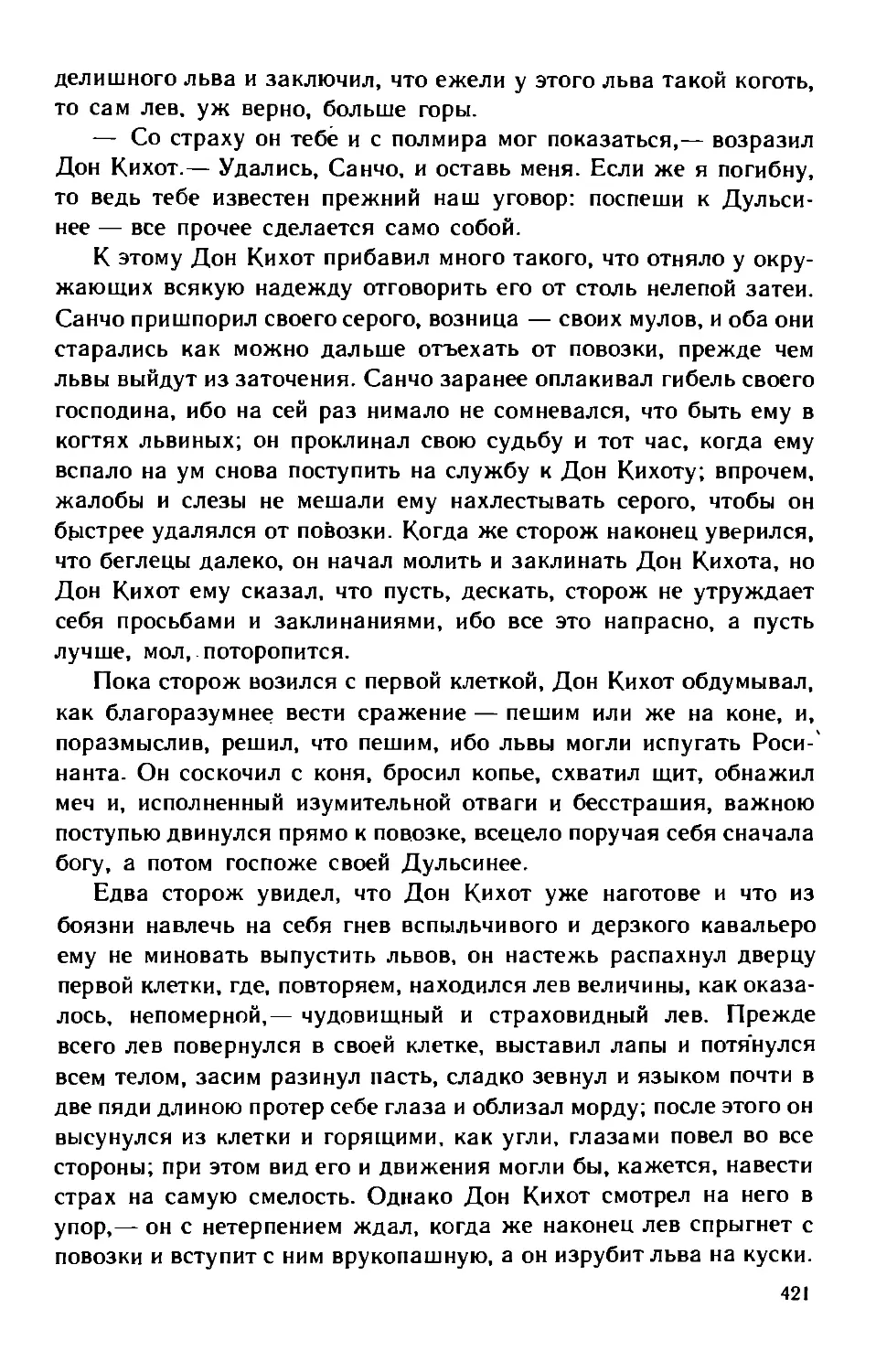

Эпизод сражения при Валерике. Рисунок М. Лермонтова и Г. Гагарина.

Каждый раз, когда мы произносим имя Лермонтова, к глубо-

кому раздумью и бесконечному восхищению, которые всегда

возбуждает его поэзия, примешиваются чувства сожаления

и горечи. Вряд ли во всей мировой литературе можно вспомнить

столь же великого поэта, жизнь которого оборвалась так рано.

А поэзия его составила целый этап в развитии литературы. Имя

Лермонтова стоит вторым в ряду имен величайших русских

поэтов: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Маяковский...

Проходят годы, десятилетия. Но не тускнеет, не бледнеет

поэтическое слово Лермонтова. Перелистывая томики его сочи-

нений, мы всегда проникаемся героическим духом его поэзии,

ее неповторимым лирическим содержанием и думаем о нем, как

об одном из величайших поэтов мира и как о живом!

Ираклий А ндроников.

Вопросы и задания

1. Как отнесся Лермонтов к тибели Пушкина?

2. Рассмотрите рисунки ДА. Ю. Лермонтова. Что изображено на них? Как

связаны они с жизнью поэта?

19

3. Подготовьте устный рассказ на тему «Кавказ в жизни Лермонтова»,

используя материал статьи, рисунки поэта, сообщение учителя. Составьте план

своего рассказа.

4. Прочитайте в книге «Рассказы литературоведа» И. Аидроиикова главу

«Подпись под рисунком».

ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!

Степью лазурною, цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,

С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?

Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?

Или на вас тяготит преступление?

Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...

Чужды вам страсти и чужды страдания;

Вечно холодные, вечно свободные.

Нет у вас родины, нет вам изгнания.

1840 г.

Вопросы и задания

1. Каким настроением проникнуто это стихотворение?

2. Каков скрытый смысл второго четверостишия? Почему вначале поэт

сравнивает, а потом противопоставляет себя вечно холодным и свободным

тучам? Какие изобразительные средства языка помогают нам понять его пере-

живания?

3. Готовясь к выразительному чтению, подумайте, как передать переживания

гонимого поэта и его глубокую любовь к родине. Выучите стихотворение наизусть.

Прощай, немытая Россия, Быть может, за стеной Кавказа

Страна рабов, страна господ. Сокроюсь от твоих пашей3,

И вы, мундиры голубые1, От их всевидящего глаза,

И ты, им преданный2 народ. От их всеслышащих ушей.

1841 г.

1 Мундиры голубые носили во времена Лермонтова офицеры корпуса жан-

дармов.

2 Преданный — здесь: отданный во власть.

3 Паши — военные сановники в султанской Турции. В России народ в

насмешку звал пашами царских жандармов.

20

Вопросы

1. Что вызывает у поэта чувство боли, гнева и возмущения?

2. Почему это стихотворение можно назвать смелым вызовом, обличающим

самодержавную Россию?

* КИНЖАЛ

Люблю тебя, булатный мой кинжал,

Товарищ светлый и холодный.

Задумчивый грузин на месть тебя ковал.

На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла

В знак памяти, в минуту расставанья,

И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,

Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановись на мне,

Исполненны таинственной печали.

Как сталь твоя при трепетном огне.

То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,

И страннику в тебе пример не бесполезный:

Да, я не изменюсь и буду тверд душой,

Как ты, как ты, мой друг железный.

1838 г.

*

Горные вершины Не пылит дорога,

Спят во тьме ночной; Не дрожат листы...

Тихие долины Подожди немного,

Полны свежей мглой; Отдохнешь и ты.

1840 г.

*УТЕС

Ночевала тучка золотая Но остался влажный след

На груди утеса-великана; в морщине

Утром в путь она умчалась Старого утеса. Одиноко

рано, Он стоит, задумался глубоко,

По лазури весело играя; И тихонько плачет он

в пустыне.

1841 г.

21

*

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна.

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой1, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,

В том крае, где солнца восход.

Одна и грустна на утесе горючем

Прекрасная пальма растет.

1841 г.

Вопросы и задания

1. Прочитайте стихи поэта, рекомендованные для самостоятельного чтения

и обсуждения в классе. Какое из этих стихотворений вам понравилось? Почему?

Передайте в чтении выбранного вами стихотворения чувства поэта.

2. Какие другие стихотворения поэта вам известны? В каких произьедсниь'

советской литературы вспоминаются стихи М. Ю. Лермонтова?

ЧТО ТАКОЕ СТИХИ.

ДВУСЛОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ СТИХА

Каждый человек безошибочно отличает стихи от прозы. В этом

в первую очередь ему помогает слух. Стихотворная речь резко

выделяется своим ритмическим построение^ и музыкальностью.

Сейчас мы постараемся понять, в чем тут дело. Всякое слово,

которое мы произносим, обязательно несет на себе ударение,

падающее на один из гласных звуков: ветер, берёза, поясок.

Каждое отдельное слово, как известно, делится на слоги, и один

из этих слогов всегда будет отмечен ударением...

Возьмем отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя

дорога» и запишем его так: «По зимней скучной дороге бежит

борзая тройка»... Никакого музыкального впечатления от этой

простой фразы мы не получим.

Но стоит только переставить те же слова, и мы сразу ощутим

музыкальный характер фразы и узнаем в ней стих.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит.

Что же случилось? Почему так неузнаваемо преобразилась

обычная фраза: «По зимней скучной дороге бежит борзая трой-

1 Раза — парадное церковное одеяние, вытканное золотом или серебром

22

ка». Если мы сравним ес го стихами, io убедимся, что в стихо-

творении те же самые слова расположены в иной, строгой систе-

ме. Стихотворные строки отличаются особой организованностью,

размеренным и правильным чередованием ударных слогов с не-

ударными, то есть ритмичностью.

Для того чтобы убедиться в этом, разделим слова в стихо-

творной строчке на слоги и расставим ударения:

По-до-ро-ге-зим-ней-скуч-ной

Трой-ка-бор-за-я-бе-жит.

Вы сами видите, что после ударного слога следует неударный,

что они чередуются в определенном порядке. Это станет еще

понятнее, если взглянуть на схему:

II - - II - - II - - II - - II

II - - II - - II------11-11

Вы, вероятно, заметили, что все слоги разбиваются на группы

в каждой из которых ударный слог сочетается с неударным

Такая группа в поэзии носит название стопы.

В зависимости от количества слогов стопа может быть дву-

сложной или трехсложной. Вот, например, двусложные стопы:

II - - II - - II

а вот стопы трехсложные:

-I-------|| - - - ||----------- ||

Порядок расположения ударных и неударных слогов в стопе

называется размером. Если ударение падает на первый слог

в двусложной стопе, то этот размер носит название хо-

рей: — — ||.

Стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога», пример из

которого приводится выше, написано хореем. А вот несколько

строк из другого стихотворения поэта, которое также написано

хореем:

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То,.как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя...

(«Зимний вечер».)

23

Второй двусложный стихотворный размер — ямб. Ударение

в этом случае падает на второй слог: сначала — неударный,

а потом — ударный. В схеме это будет выглядеть так:

II - - II - - II - - II - - II

Пирует Петр. И горд, и ясен,

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

(«Полтава».)

Конечно, не одним только размером определяется музыкаль-

ный характер поэтического произведения... Но стихотворный

размер всегда является первичной основой стиха. При этом не

следует забывать, что самое главное в произведении — это

мысль, чувство его творца.

(Из книги Вс. Рождественского «Читая Пушкина».)

Вопросы и задания

1. Чем отличается стихотворная речь от прозаической?

2. Что такое стопа? Выпишите в тетради первые строчки из «Полтавского

боя» и стихотворения «Узник». Обозначьте условными знаками ударные и не-

ударные слоги и определите, где двусложные и трехсложные стопы.

3. Какие стихотворные размеры вы знаете? Приведите примеры. (Вспомните

знакомые вам стихотворения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.)

Николай

Васильевич

ГОГОЛЬ

(1809—1852)

Мысли мои, мое имя, мои труды

будут принадлежать России...

Н. В. Гоголь

О начале 1830 года в журнале «Отечественные записки» была

напечатана повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана

Купала...».

Василий Андреевич Жуковский, известный поэт и переводчик,

был от повести в восторге, он непременно хотел познакомиться

с автором и пригласил его к себе на «субботу»: по субботам

у него собирались друзья — писатели, музыканты, артисты. Зна-

комство Гоголя с Жуковским скоро перешло в дружбу...

Подошел и 1831 год — один из самых знаменательных в

жизни Гоголя: он познакомился с Пушкиным. Ничего на свете

не было для него выше и дороже Пушкина, вся жизнь его осве-

тилась, хотелось быть лучше, чище, сделать что-то большое.

«Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему»,—

говорил Гоголь. А Пушкин, встречавший как праздник все моло-

дое, талантливое, с первой минуты и навсегда полюбил Гоголя.

На лето Гоголь уехал в Павловск, в дачную местность не-

далеко от Петербурга. Здесь он жил в качестве учителя в одном

семействе.

В нескольких верстах от Павловска, в Царском Селе, посе-

лился в то лето и Пушкин, там же жил Жуковский. И Гоголь

часто по вечерам уходил к ним. Пушкин тогда готовил к печати

«Повести Белкина», писал «Сказку о царе Салтане».

Поздно вечером возвращался Гоголь домой. И как много

прекрасных, возвышенных мыслей и чувств будили в нем эти

необыкновенные вечера, как хотелось работать,— казалось, что

25

весь мир можно перевернуть. Одну за другой писал он теперь

свои повести: «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утоп-

ленница», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место».

К августу ночи стали прохладнее, угрюмее становилось петер-

бургское небо, а перед глазами все жарче горела любимая сол-

нечная Украина со своими песнями, сказками, знойными летними

днями и темными ночами.

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» —

так начинается «Сорочинская ярмарка», повесть о первой юной

любви парубка Грицко и гордой девушки Параски... Много раз

переделывал, переписывал он каждую свою повесть. Ему радо-

стно, когда удается верно схватить и передать мягкий ритм

украинской речи, вставить кстати меткое украинское словечко.

Он вырос на Украине, хорошо знал и любил ее песни, сказки,

украинский язык. И потому, может быть, герои его повестей

часто говорят так, как песню поют...

Все больше и больше захватывала Гоголя эта работа: «За-

нятия мои теперь составляют неизъяснимое удовольствие для

души. Я более нежели когда-либо тружусь и более нежели

когда-либо весел»,— писал он матери. В Петербургской типогра-

фии уже печаталась первая книга «Вечеров на хуторе близ

Диканьки». «Что-то скажут читатели?» — думал Гоголь, и на

душе у него становилось беспокойно. Правда, первым читателям

книги — наборщикам — она очень понравилась. Как-то пришел

он в типографию, только заглянул в дверь, а наборщики «давай

каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к

стенке».

«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки»...— писал Пушкин.—

Они изумили меня... Поздравляю публику с истинно веселою

книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов...»

Как-то в самом конце 1833 года Гоголь зашел к Пушкину.

Слуга провел его в небольшой кабинет, заставленный книжными

полками. Пушкин был дома один. Как всегда, увидев Пушкина,

Гоголь просиял. Пушкин вносил в его жизнь столько света,

радости, так умел хорошо, вовремя похвалить, сказать нужные

и важные слова, подбодрить! И теперь, посидев и поговорив,

Гоголь вдруг вытащил из кармана свернутую тетрадку.

«Славная бекеша1 у Ивана Ивановича! отличнейшая! А ка-

1 Бекеша — мужское пальто (на меху или на вате) со сборками в талии

и разрезом сзади.

26

кие смушки1! Фу-ты пропасть, какие смушки! сизые с моро-

зом!»— так начал он и с чуть заметной лукавой усмешкой

в глазах прочел всю «Повесть о том, как поссорился Иван

Иванович с Иваном Никифоровичем».

Что это — веселый анекдот? Но Гоголь дочитывает последнюю

страницу, и веселый анекдот становится грустной повестью о не-

лепой и смешной ссоре двух Иванов, о бесполезно прожитой ими

жизни. Повесть кончается так: «Скучно на этом свете, господа!»

Но разве нет и не было на Украине других людей — смелых,

сильных? Разве народ, у которого так много чудесных сказаний

о воле, о счастье, о любви, не боролся за другую жизнь — свет-

лую, прекрасную? И разве он не сумеет рассказать о таких людях?

И все больше и больше погружается Гоголь в изучение

истории украинского народа, настойчиво, терпеливо роется он

в исторических сочинениях, читает летописи, продолжает соби-

рать народные песни, предания, записывает их. И, овеянная

народной поэзией, встает перед ним живая, яркая история наро-

да, а воображение рисует битвы, вольные и дикие степи. Бури

народные, борьба за национальную независимость — вот что

привлекало Гоголя в истории Украины XV—XVII веков.

На украинских землях западнее Днепра хозяйничали в то

трудное время польские паны. Они угнетали крестьян, беря с них

непосильную дань, преследовали все национальное, украинское.

Многие крестьяне, не выдержав гнета, бежали от кабалы на юг,

в широкие степи, в низовья Днепра. На острове Хортица у днеп-

ровских порогов возник укрепленный лагерь беглых крестьян.

Они стали называться запорожскими козаками, так как жили

«за порогами» Днепра. Защищаясь от врагов, устраивали засеки,

то есть преграды из наваленных деревьев. Засека — по-украински

«сечь». Поэтому и лагерь их стал называться Запорожской

Сечью. Запорожское козачество боролось и с польской шляхтой,

и с турками, которые часто нападали на эти земли. В этой упор-

ной борьбе за родную землю формировались могучие характеры,

крепкие натуры, так привлекавшие Гоголя своей удалью и героиз-

мом, укреплялось товарищество, росла «русская сила козаче-

ства».

(Из книги Н. С. Шер «Рассказы о русских писателях».)

Задание

Расскажите о дружбе Н. В. Гоголя с А. С. Пушкиным.

1 Смушки — здесь: воротник и манжеты из шкурок ягнят.

27

ТАРАС БУЛЬБА

(В сокращении)

I

— А поворотись-ка, сын! Экий ты смешной какой! Что это

на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?

Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих,

учившихся в киевской бурсе1 и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие

молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные

семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым

пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень

смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив

глаза в землю.

— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько,—

продолжал он, поворачивая их,— какие же длинные на вас

свитки2! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было.

А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли

он на землю, запутавшися в полы.

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал, наконец, старший

из них.

— Смотри ты, какой пышный3! А отчего ж бы не смеяться?

— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то,

ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?..— сказал Тарас

Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава,—

посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки,

начали садить друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в

грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил

с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их,

стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных

1 Бурса — духовное училище.

2 Свитка — верхняя длинная одежда.

Пышный — здесь: гордый, недотрога.

28

детей своих.— Дети приехали домой, больше года их не видели,

а он задумал нивесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись.—

Ей-богу, хорошо! — продолжал он, немного оправляясь,— так,

хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово,

сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном стали целоваться.—

Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому

не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за

веревка висит? А ты, бейбас1, что стоишь и руки опустил? — го-

ворил он, обращаясь к младшему,— что ж ты, собачий сын, не

колотишь меня?

— Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая меж-

ду тем младшего.— И придет же в голову этакое, чтобы дитя

родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое,

проехало столько пути, утомилось... (это дитя было двадцати

с лишком лет и ровно в сажень ростом). Ему бы теперь нужно

опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик2, как я вижу! — говорил Бульба.— Не

слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая

вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот

ваша нежба! А видите вот эту саблю! вот ваша матерь! Это всё

дрянь, чем набивают головы ваши: и академия, и все те книжки,

буквари и философия, и всё это ка зна що3, я плевать на все

это!..— А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на За-

порожье. Вот где наука, так наука! Там вам школа; там только

наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила

жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать.—

И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного

узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы во-

зиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбки да

и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай,

да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек,

медовиков, маковников и других пундиков4; тащи нам всего

барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше.

1 Бёйбас — балбес.

2 Мазунчик — избалованный, маменькин сын.

3 Ка зна що — черт знает что.

’ Пундики — сладости.

29

не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками1,

а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицы, откуда проворно

выбежали две красивые девки-прислужницы, в червонных мони-

стах2, прибиравшие комнаты. Они, как видно, напугались приезда

паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели

соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опро-

метью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от силь-

ного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того вре-

мени, о котором живые намеки остались только в песнях да в на-

родных думах, уже не поющихся более на Украине бородатыми

старцами-слепцами, в сопровождении тихого треньканья банду-

ры3 и в виду обступившего народа; во вкусе того бранного,

трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и

битвы на Украйне за унию4. Все было чисто, вымазано цветной

глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода

и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка

на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были

маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, какие встречаются

ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя

было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон

и дверей были красные отводы5. На полках по углам стояли

кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные

серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: вене-

цейской6, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы

всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма

обыкновенно в те удалые времена. Берестовые7 скамьи вокруг

всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу;

широка'я печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая

цветными, пестрыми изразцами,— всё это было очень знакомо

нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на

каникулярное время, приходившим потому, что у них не было

еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам

1 Вытребёньки — причуды, затеи.

Червонное монисто — красное ожерелье.

3 Бандура — народный украинский музыкальный инструмент.

4 Уния — объединение православной церкви с католической под властью

римского папы.

Отводы — деревянные украшения.

6 Венецёйская — венецианская.

' Берестовые — сделанные из вяза, который на Украине называют берестом.

30

ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог

выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при

выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотни-

ков и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли

двое из них и есаул1 Дмитро Товкач, старый его товарищ, он

им тот же час их представил, говоря:

— Вот, смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю.

Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им,

что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого

человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны браты, садись всякий, где кому лучше за стол.

Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Буль-

ба.— Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап,

и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были

удачливы! Чтобы бусурманов2 били, и турков бы били, и татарву

били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить,

то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша

горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были

латынцы: они и не знали, есть ли. на свете горелка. Как бишь,

того звали, что латинские вирши3 писал? Я грамоте разумею

не сильно, а потому и не знаю; Гораций4, что ли?

«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын,

Остап,— всё, старый собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит5 не давал вам и понюхать горел-

ки,— продолжал Тарас.— А признайтесь, сынки, крепко стегали

вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни

есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком

разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только

по субботам, а доставалось и в середу и в четверги?

— Нечего, батько, вспоминать, что было,— отвечал хладно-

кровно Остап: — что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий,— пускай толь-

ко теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется

1 Есаул — средний офицерский чин в казачьих войсках.

2 Бусурман (басурман) — иноверец; здесь: иноземец.

3 Вирши — стихи.

Гораций — знаменитый древнеримский поэт.

5 Архимандрит — монашеский чин; здесь: настоятель, то есть начальник

духовного училища.

31

теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь

козацкая сабля!

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то

и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать!

Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за

свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не

хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запо-

рожье, погулять. Ей-богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу

горячился, гор’ячился, наконец, рассердился совсем, встал из-за

стола и, приосанившись, топнул ногою.— Завтра же едем! Зачем

откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что

нам эта хата? К чему нам всё это? На что эти горшки? — Ска-

завши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего

мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего

говорить; но, услыша о таком страшном для нее решении, она

не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с кото-

рыми угрожала ей такая скорая разлука,— и никто бы не мог

описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось,

трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. (...)

Тарас был один из числа коренных, старых полковников:

весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой

прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже

оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже

польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги,

соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу.

Он любил простую жизнь Козаков и перессорился с теми из

своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне,

называя их холопьями польских панов. Неугомонный вечно, он

считал себя законным защитником православия. Самоуправно

входил в села, где только жаловались на притеснения аренда-

торов и на прибавку новых пошлин с дыма1 2. Сам с своими

козаками производил над ними расправу и положил себе пра-

вило, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, имен-

2

но: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред

ними в шапках; когда поглумились над православием и не

почтили предковского закона и, наконец, когда враги были

бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае

1 С дыма — здесь: с каждой хаты.

2 Комиссары — здесь: польские сборщики податей.

32

позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь

он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями

своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов

привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным

в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в

ратной науке1 и бражничестве, которое почитал тоже одним из

главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить

их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной

красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день

решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была

одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выби-

рал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в ко-

нюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра

С ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с

крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если

только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был

и навеселе и в голове еще бродил хмель, однако ж не забыл

ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли

крупной и первой пшеницы, и пришел усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать

то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель.

Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился

рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом,

потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что

Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре

захрапел, и за ним последовал весь двор; всё, что ни лежало

в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул

сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих

сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их

молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами;

она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превра-

тилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила

их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только

на один миг видеть йх перед собою. «Сыны мои, сыны мои

милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она,

и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то

прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая * 2

1 Ратная наука военная наука.

2. Зак. 2348. М. А. Снежневская

33

женщина того удалого века. (...) Она видела мужа в год два-

три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда

виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была?

Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости

только оказываемые ласки, она была какое-то странное суще-

ство в этом сборище безженных рыцарей, на которых раз-

гульное Запорожье набрасывало суровый колорит1 свой. (...)

Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного

в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство.

Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась

над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от

нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает,

может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она

не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет

хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за

каждую каплю крови она отдала бы всё. Рыдая, глядела она

им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и ду-

мала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на

два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать,

что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, напол-

ненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором

потонул частокол, окружавший двор. Она всё сидела в головах

милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих

и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву

и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-

помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она

просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне

желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи

понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно

сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень

хорошо помнил всё, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней!

А где стара?—(так он обыкновенно называл жену свою).—

Живее, стара, готовь нам есть, потому, что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло

поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила всё,

что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возил-

ся на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства.

1 Колорит — оттенок.

34

Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних

запачканных сапогов, сафьянные1 красные, с серебряными под-

ковами; шаровары, шириною в Черное море, с тысячью складок

и со сборами, перетянулись золотым очкуром2; к очкуру при-

цеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побря-

кушками, для трубки. Казакин3 алого цвета, сукна яркого, как

огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие писто-

леты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их

лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели;

молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их

и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными

бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как

увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остано-

вились в глазах ее.

— Ну, сыны, всё готово! нечего мешкать! — произнес, на-

конец, Бульба.— Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед

дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно

у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба,—

моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда

честь лыцарскую4, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не

то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете!

Подойдите^ дети, к матери: молитва материнская и на воде и на

земле спасает.

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие

иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... божья матерь... Не забывайте, сынки,

мать вашу... пришлите хоть весточку о себе...

Далее она не могла говорить.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего

Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двад-

цатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел

и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней,

она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось

Сафьян — кожа высокого качества.

Очкур - шнурок, которым затягивали шаровары.

, Казакин мужское верхнее платье на крючках со сборками сзади.

Рыцарскую.

2*

35

Тарас. Художник Е. Кибрик.

более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она

прилипнула к седлу его и с отчаяньем во всех чертах не вы-

пускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно

и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею

легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за

ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла

36

одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною

горячностию; ее опять увели. Молодые козаки ехали смутно1

и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же,

с своей стороны, тоже был несколько смущен, хотя не старался

этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы

щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад:

хутор их как будто ушел в землю; только стояли на земле две

трубы от их скромного домика да одни только вершины дерев,

по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний

луг еще стлался перед ними,— тот луг, по которому они могли

припомнить всю историю жизни, от лет, когда катались по

росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую

козачку, боязливо летевшую через него с помощию своих све-

жих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем

СУ

с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на

небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали

горою и всё собою закрыла.— Прощайте и детство, и игры,

и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал

о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его

протекшие лета, о которых всегда почти-плачет козак, желавший

бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого

он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вы-

числял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо

круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло пону-

рилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно ска-

зать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому

году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники

тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание

своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно

позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу,

дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно не-

сколько шлифовались2 и получали что-то общее, делавшее их

похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое

поприще, что в первый год еще бежал-. Его возвратили, высекли

страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой

1 Смутно — здесь: печально.

Шлифовать — здесь: воспитывать, обучать, улучшать.

37

Остап. Художник Е. Кибрик.

букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно,

покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в

пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания про-

держать его в монастырских служках целые двадцать лет и не

поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не

выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил

тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость

и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею.

С этого времени Остап начал с необыкновенным старани-

ем сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучши-

ми. (...)

Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко

предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обо-

брать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из

первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака,

и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей.

Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать.

Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной

пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал.

Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде,

в каком она могла только существовать при таком характере

и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной

38

матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво

опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее

и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения,

с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер.

Он был более изобретателен, нежели его брат; чаще являлся

предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с по-

мощью изобретательного ума своего, умел увертываться от

наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попе-

чение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая

просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но

вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. (...)

Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-

нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном

закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низень-

ких домиков, заманчиво глядевших на улицу.^Иногда он заби-

рался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где

жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены

с некоторою прихотливостью. Один раз, когда он зазевался,

наехала почти на него колымага какого-то польского пана,

и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул

его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безум-

ною смелостию хватил он мощною рукою своею за заднее колесо

и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по

лошадям, они рванули,— и Андрий, к счастию, успевший отхва-

тить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый

звонкий и гармонический1 смех раздался над ним. Он поднял

глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не

видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный

утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех

придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторо-

пел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая

с лица своего грязь, которою еще более замазывался/.Кто бы

была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая

кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши

игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех,

увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом.

Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время

ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною

Гармонйческий — здесь: нежный, благозвучный, красивый.

39

Андрий. Художник Е. Кибрик.

одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад,

взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшимися в самую

крышу дома; с дерева перелез на крышу и через трубу камина

пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время

сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги.

Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед

собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного

слова; но, когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не

смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же

самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех

вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было

страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась

и долго забавлялась над ним. (...) Он представлял смешную

фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные

очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она

велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство

прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала

ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить

через забор. (...) Вот о чем думал Андрий, повесив голову

и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые

объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только

40

козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

_____ Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал,

наконец, Бульба, очнувшись от своей задумчивости.— Как будто

какие-нибудь чернецы1 *! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому!

Берите в зубы люльки да закурим, да пришпорим коней, да

полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве.

Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая

молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живитель-

ным, теплотворным светом своим облило степь. Всё, что смутно

и сонно было на душе у Козаков, вмиг слетело; сердца их встре-

пенулись, как птицы.

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь

юг, всё то пространство, которое составляет нынешнюю Ново-

россию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною

пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам

диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как

в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше

их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океа-

ном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь

тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лило-

вые волошки3; желтый дрок4 выскакивал вверх своею пирами-

дальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками

пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос

пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли

куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью

разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы,

распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои

в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался

бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными

взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха.

Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною

точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солн-

цем. Черт вас возьми, степи, как вы хороший Наши путешествен-

ники несколько минут только останавливались для обеда, причем

1 Чернец — монах.

Люлька — здесь: трубка для курения.

Волошки — васильки.

Дрок — степное растение нз семейства бобовых.

41

ехавший с ними отряд из десяти Козаков слезал с лошадей,

отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употреб-

ляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи,

пили только по одной чарке, единственно для подкрепления,

потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в до-

роге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совер-

шенно переменялась. Всё пестрое пространство ее охватывалось

последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так

что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась

темно-зеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок,

каждая травка испускала амбру1, и вся степь курилась благо-

вонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою2

кистью наляпаны были широкие по/осы из розового золота;

изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый

свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва

колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек.

Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою.

Пестрые овражки3 выползывали из нор своих, становились на

задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков

становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уеди-

ненного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе.

Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег,

раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили

себе кулиш4; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе.

Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных

коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо

глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчис-

ленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист,

краканье; всё это звучно раздавалось среди ночи, очищалось

в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим.

Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то

ему представлялась степь усеянною блестящими искрами све-

тящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освеща-

лось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого

тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг

1 Амбра — ароматическое вещество; здесь: аромат, приятный запах.

’ Исполинский — огромный, большой, гигантский.

3 Овражки — здесь: суслики.

4 Кулиш — жидкая каша с салом.

42

освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что

красные платки летели по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не

попадались им деревья, всё та же бесконечная, вольная, пре-

красная степь. По временам только в стороне синели верхушки

отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только

раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней

траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!»

Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них

узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как

серна, пропала, увидевши, что Козаков было тринадцать человек.

«А ну, дети, попробуйте догнать татарина!., и не пробуйте —

вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж

Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся

засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся

Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими

и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже,

выбравшись на берег, они продолжали далее путь. Чрез три

дни после этого они были уже недалеко от места, служившего

предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почув-

ствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною

полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами

и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину

всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он,

дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как

море, разлившись по воле; где брошенные в середину его острова

вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по

самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки

сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания