Текст

Э. М. ГЕНДЕЛЬ

канд. техн, наук

ПЕРЕДВИЖКА

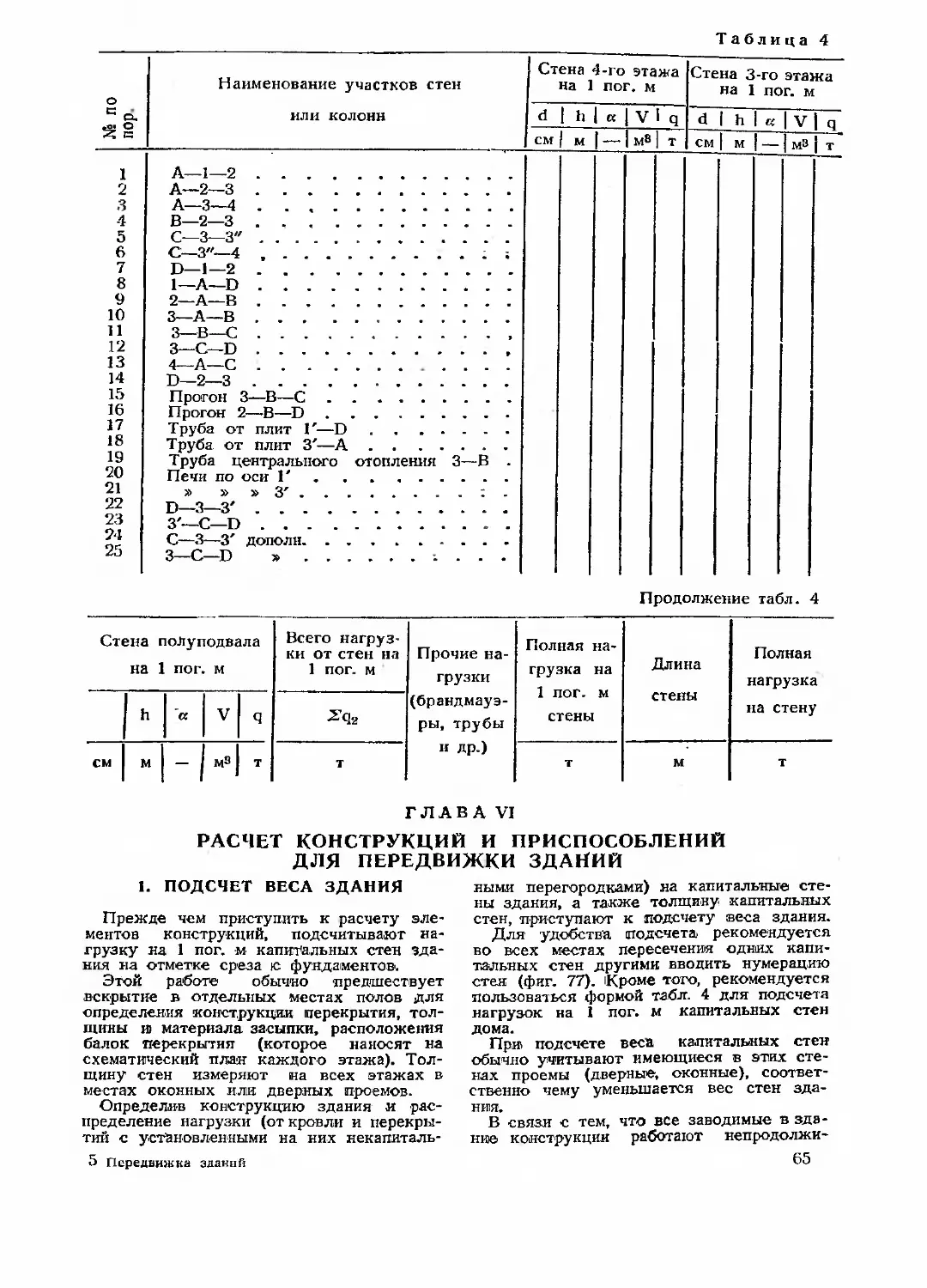

ЗДАНИЙ

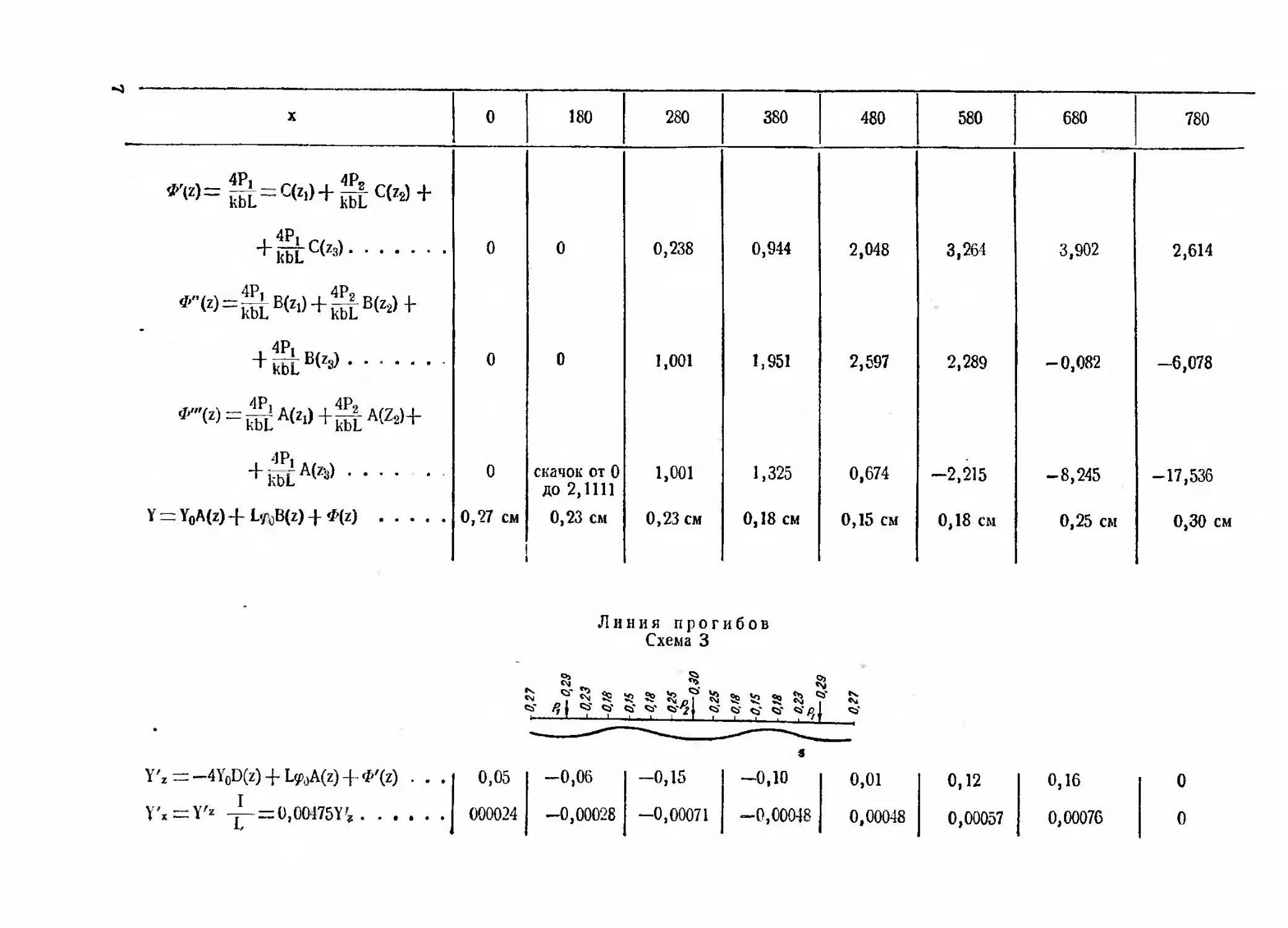

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМХОЗА РСФСР

Москва

1946

Ленинград

П Р Е Д И С Л О В И Е

В 1935 г. Центральным Комитетом

ВК-П(б) и Советом Народных Комиссаров

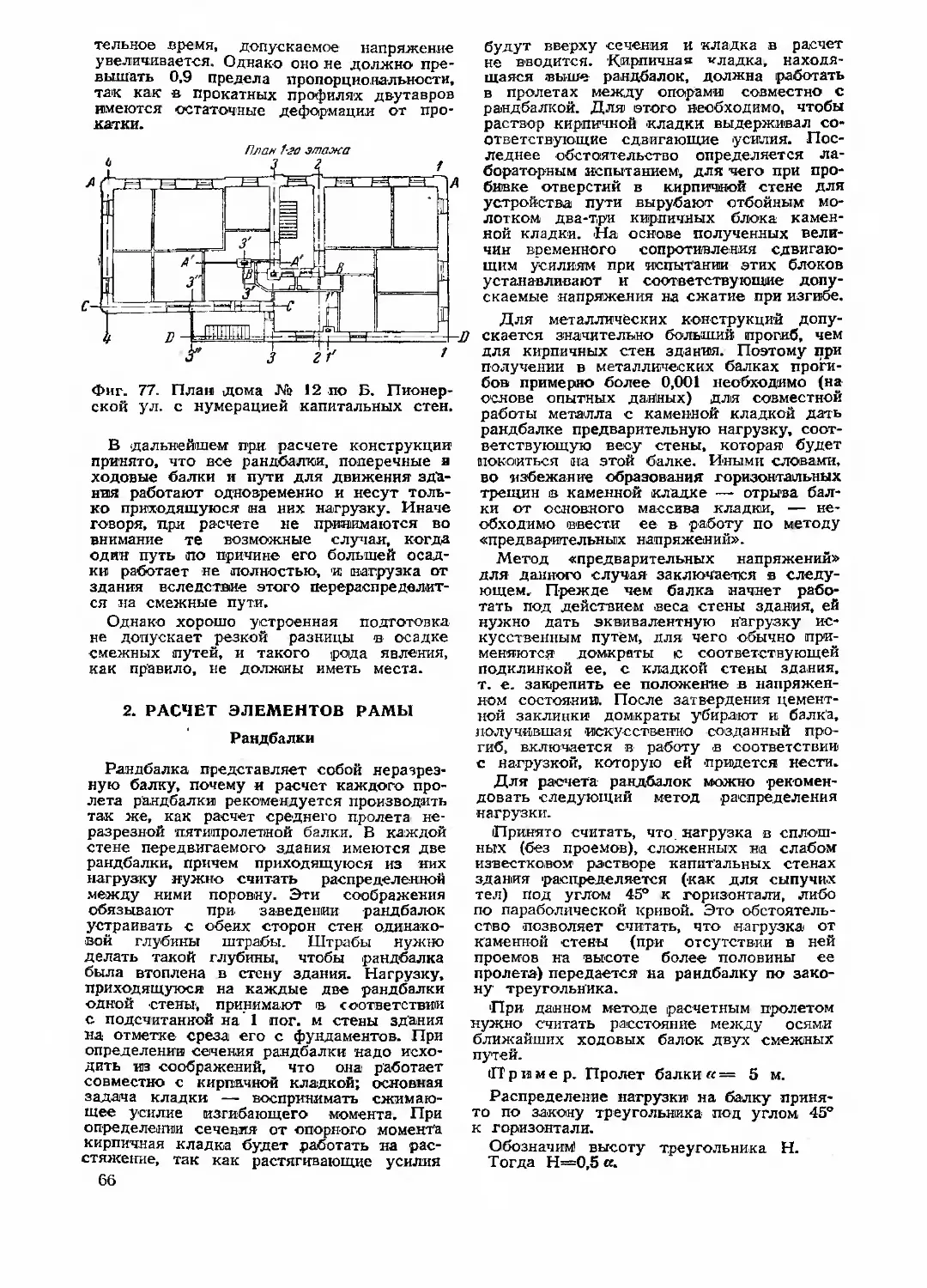

СССР было принято постановление о ге-

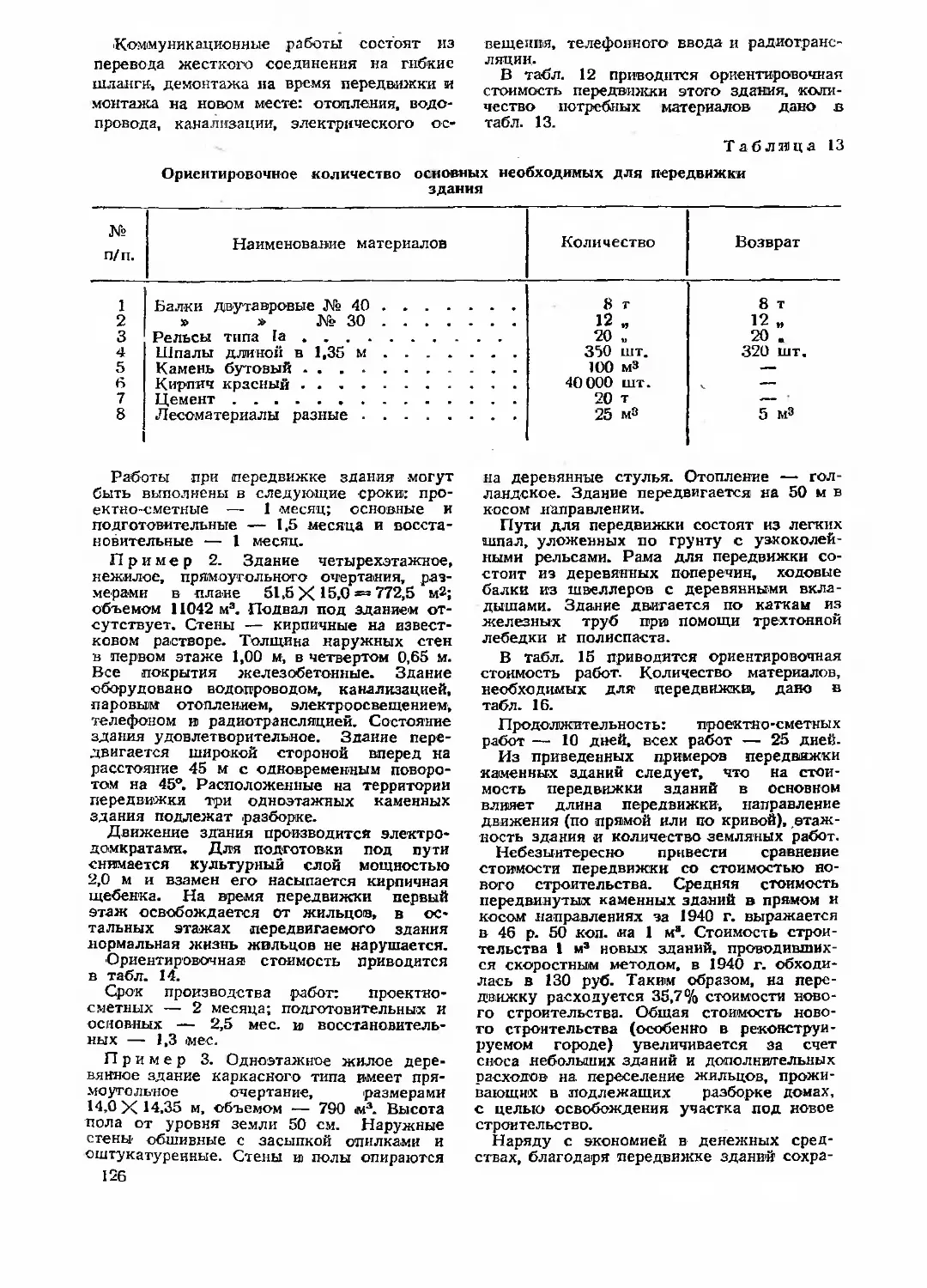

неральном плане реконструкции Москвы.

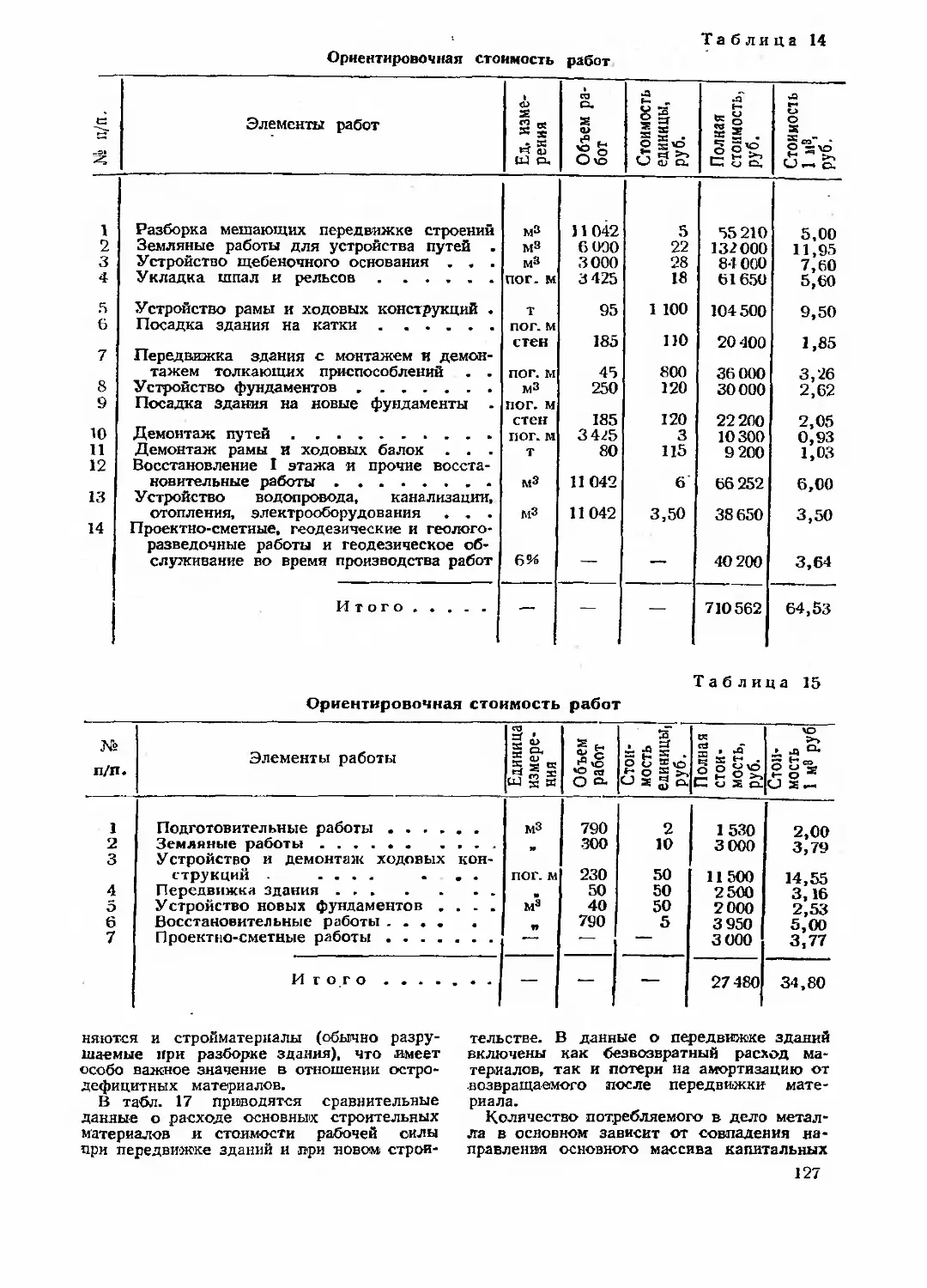

В реконструкции столицы значительную

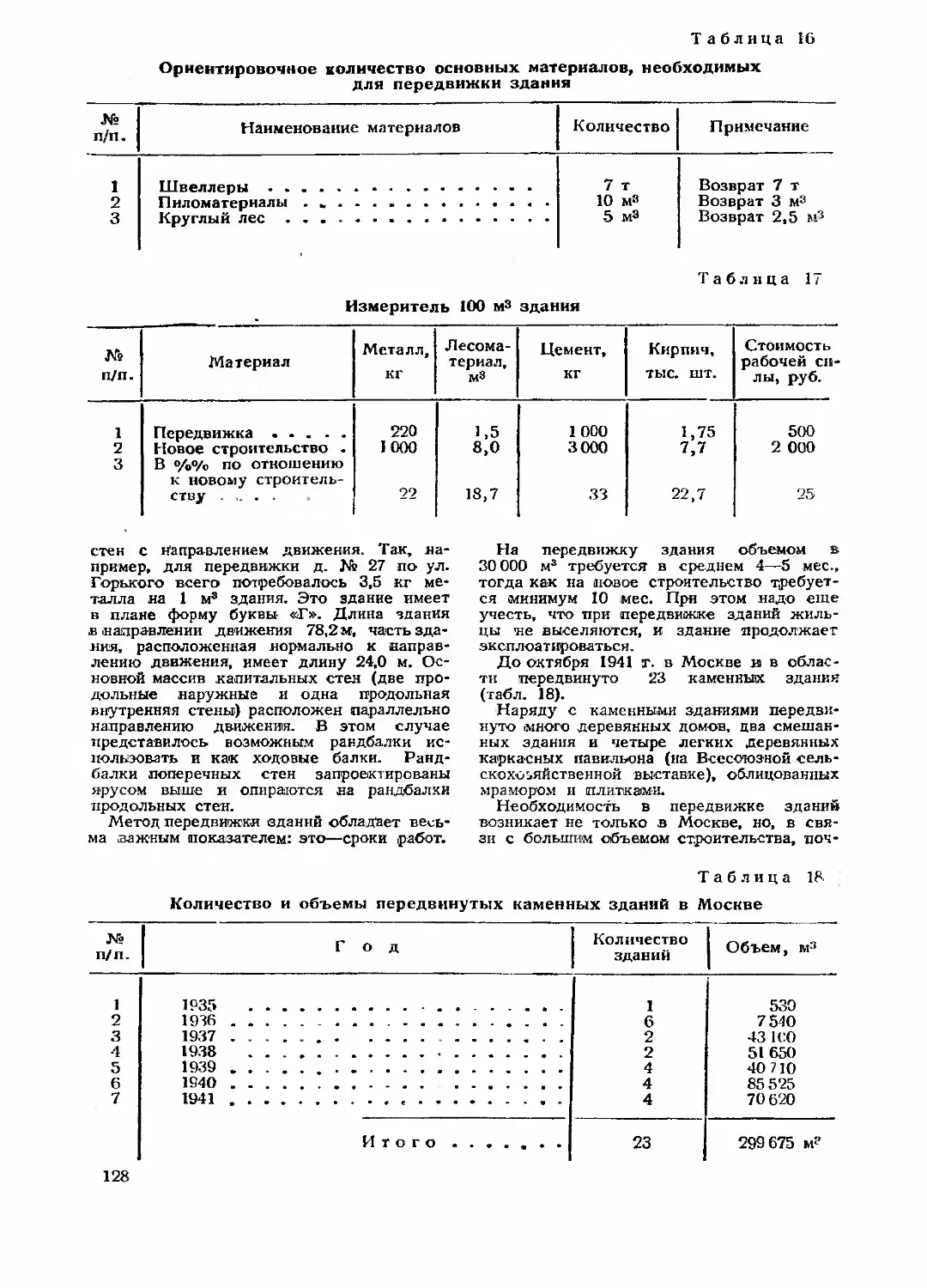

роль играет передвижка зданий. До октяб-

ря 1941 г. в Москве передвинуто более

20 многоэтажных каменных зданий и не-

сколько десятков деревянных и смешан-

ных домов.

Передвижка капитальных зданий имеет

большое значение и широкие перспективы

s связи с реконструкцией я других горо-

дов- нашей социалистической родины.

Экономия средств, материалов, времени и

рабочей силы при передвижке зданий, воз-

можность сохранения крупных или ценных

в том или ином отношении сооружений и

исторических памятников зодчества, наряду

с новым строительством, — все это дик-

тует необходимость развития этого дела.

В нашей литературе нет работ, подробно

освещающих указанный вопрос; объясняет-

ся это сравнительной новизной дела и не-

достаточностью накопленного опыта.

Такое же отсутствие систематизирован-

ных исчерпывающих материалов по вопро-

сам передвижки зданий наблюдается и в

заграничной литературе, где опыт прове-

денных работ не находит достаточно пол-

ного отражения.

Передвижка зданий в Москве показала

положительные результаты методов, пред-

ложенных инж. Э. М. Генделем и разра-

ботанных им совместно с сотрудниками

Треста передвижки зданий.

К настоящему времени, в связи с освое-

нием техники передвижки и накоплением

опыта, выявилась целесообразность

опубликования1 данной работы, целью ко-

торой служит ознакомление инженерно-

технического персонала с техникой этого

дела и результатами, достигнутыми в прак-

тике передвижки зданий в Москве за по-

следние годы.

Настоящая работа написана инж. Э. М.

Генделем при участии инж. Р. И. Аронова,

которым написана глава IX «Измерения

и испытания при передвижке зданий» и

совместно с инж. Генделем глава X

«Передвижка деревянных зданий».

ВСТУПЛЕНИЕ

Сталинский план реконструкции Москвы

выдвинул перед строителями много новых

задач. Наряду с постройкой новых гран-

диозных зданий и сносом старых, пришед-

ших в негодность небольших домов, на-

стоятельно возник вопрос о необходимости

сохранения при прокладке новых магист-

ралей отдельных капитальных зданий и па-

мятников исторического и революционного

значения.

Впервые указание на необходимость ос-

воения техники передвижки зданий было

сделано товарищем Л. М. Кагановичем.

Выступая 16 июля 1934 г. с докладом □

реконструкции Москвы на пленуме Мос-

ковского Совета совместно с ударниками

Метростроя и московских предприятий, то-

варищ Каганович сказал: «Там, где расши-

рению и выпрямлению улиц мешают срав-

нительно большие и новые дома, нужно

передвигать их».

В апреле 1936 г., по решению Москов-

ского комитета партии и инициативе това-

рища. Н. С. Хрущева, для освоения этой

новой в наших условиях отрасли строи-

тельства была организована специальная

контора и спустя полтора года — Трест

передвижки зданий.

За пять лет работы этой организации

было передвинуто 23 каменных здания, 24

деревянных, 2 смешанных здания и 4 па-

вильона, причем все они не подверглись

деформации ни во время передвижки, ни в

процессе дальнейшей установки на фунда-

менты; при этом жильцы не только не

выселялись из зданий, но и не испытывали

во время передвижки каких-либо не-

удобств.

Здесь небезынтересно будет упомянуть о

том» как была произведена единственная,

имевшая место до революции (в 1897 г.)

передвижка двухэтажного кирпичного жи-

лого дома на бывш. Каланчевской площа-

ди. Все жильцы покинули дом, забрав с

собой мебель и вещи. Оставшиеся капи-

тальные стены с перекрытиями весьма при-

митивным способом были все же передви-

нуты на 100 м. Больше таких опытов Мос-

ковская купеческая дума делать не реша-

лась.

Первые передвижки зданий в Советском

Союзе были выполнены в 1934 г. в г. Ма-

кеЬвке и еще некоторых городах,

где передвигались небольшие здания.

К 1935 г. относится первая передвижка же-

лезобетонной фидерной подстанции в Мос-

4

квё, выполненная Метростроем в течение

35 рабочих дней.

Первая большая работа Конторы пере-

движки зданий была выполнена в июне

1937 г., когда передвижку (на 44 м) под-

вергся многоэтажный к'аКенный дом № 77

по улице Осипенко (бйвш. Садовническая

улица), объемом в 2Г,6 тыс. м3, весом в

8 050 т, мешавший сооружению подходов к

Краснохолмскому мосту.

В октябре того же года было передвину-

то и второе здание — пятиэтажный дом

№ 5/16 по улице Серафимовича, препят-

ствовавший сооружению эстакады нового

Б. Каменного моста!.

Несомненным успехом была также и пе-

редвижка (на 49,8 м) дома № 24 по улице

Горького (объем — 46 600 мя, вес —

22 400 т), выполненная в течение зимы

1937/38 г., позволившая расширить улицу

на этом участке с 16 до 50 я в осущест-

вить здесь строительство новых много-

этажных корпусов.

В 1938 г. были передвинуты: четырех-

этажный дом № 12 по Б. Пионерской ули-

це и четыре больших деревянных, облицо-

ванных камнем павильона Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставки (на 150 м). В

1939 г. было передвинуто монументальное

здание Московского Совета и ряд других.

Значение передвижки зданий в процессе

дальнейшей реконструкции Москвы огром-

но. По перспективному плану Управления

планировки Моссовета путем передвижки

может быть сохранено от сноса несколько

сотен крупных зданий.

Аналогичные задачи возникают и при ре-

конструкции других городов Советского

Союза. В небольших городах и населенных

пунктах при устройстве и расширении фаб-

рично-заводских площадок, сооружений ка-

налов и т. ит. часто приходятся решать

вопрос о массовой передвижке, с мини-

мальными расходами, целых кварталов

жилых зданий.

Однако значение передвижки не ограни-

чивается областью коммунального строи-

тельства. В условиях тесных заводских

площадок при постройке новых корпусов

при помощи передвижки часто можно со-

хранить отдельные ценные сооружения и

избегнуть необходимости дорогостоящего

перемонтажа оборудования. Так, например

при расширении территории завода за счет

жилых зданий, последние могут быть со-

хранены путем передвижки. Часто, строя

новый цех, целесообразно передвинуть* на

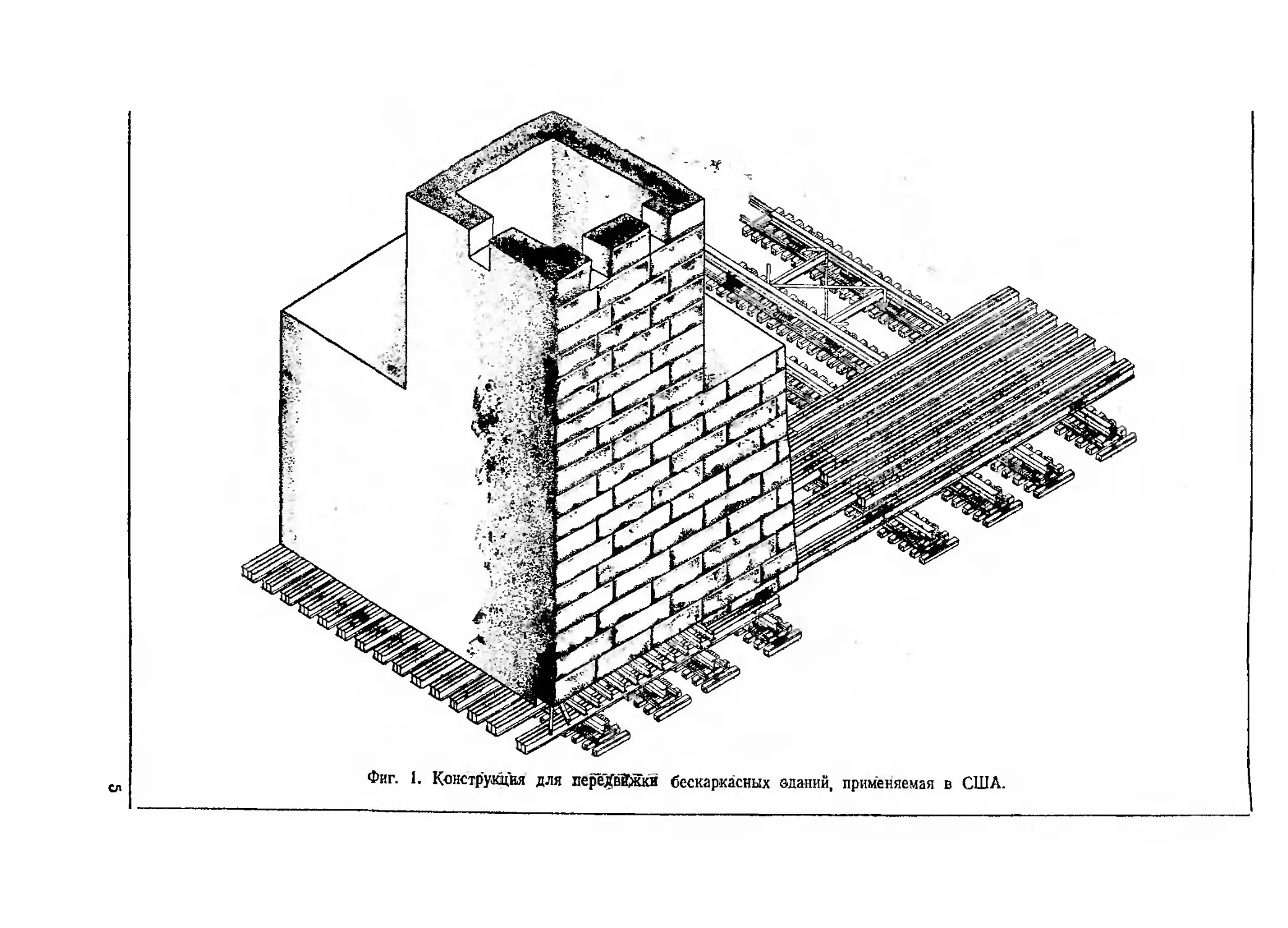

Фиг. 1. Конструкция для перёййжки бескаркасных зданий, применяемая в США.

другое место мешающие новому строитель-

ству действующие цехи.

В районе нефтяных скважин, при необхо-

димости использования буровых вышек для

бурения новых скважин на значительном

расстоянии друг от друга, взамен разборки

и перевозки ИХ целесообразно передвигать

такие сооружения целиком на новое место.

В отдельных случаях, например в шахтном

строительстве, чтобы по окончании проход-

ки шахт можно было немедленно присту-

пить к их эксплоатации, целехообразно за-

благовременно', в стороне от шахты, по-

строить надшахтное сооружение и затем пе-

редвинуть его на место пройденной шах-

ты. Таким образом, пользуясь методом пе-

редвижки, можно на 4—5 месяцев ранее

намеченного срока зачать эксшюатацию

шахты.

В отличие от применяемых за границей

способов передвижки бескаркасных з,Дании

(фиг. 1), где ягод здание в основном

подводится конструкция из взаимно пере_-

секающихся балок (по типу шпальной

клетки), при указывавшейся выше пере-

движке фидерной подстанции во все капи-

тальные стены здания заводились раядбал-

ки (рама). ТакИхМ образом, в этом случае

была использована (новая и оригинальная

конструкция, в известной части применен-

ная ранее Конторой по укреплению фун-

даментов на .строительстве первой очере-

ди- метро, при подъеме здания посредст-

вом мощных гидравлических домкратов.

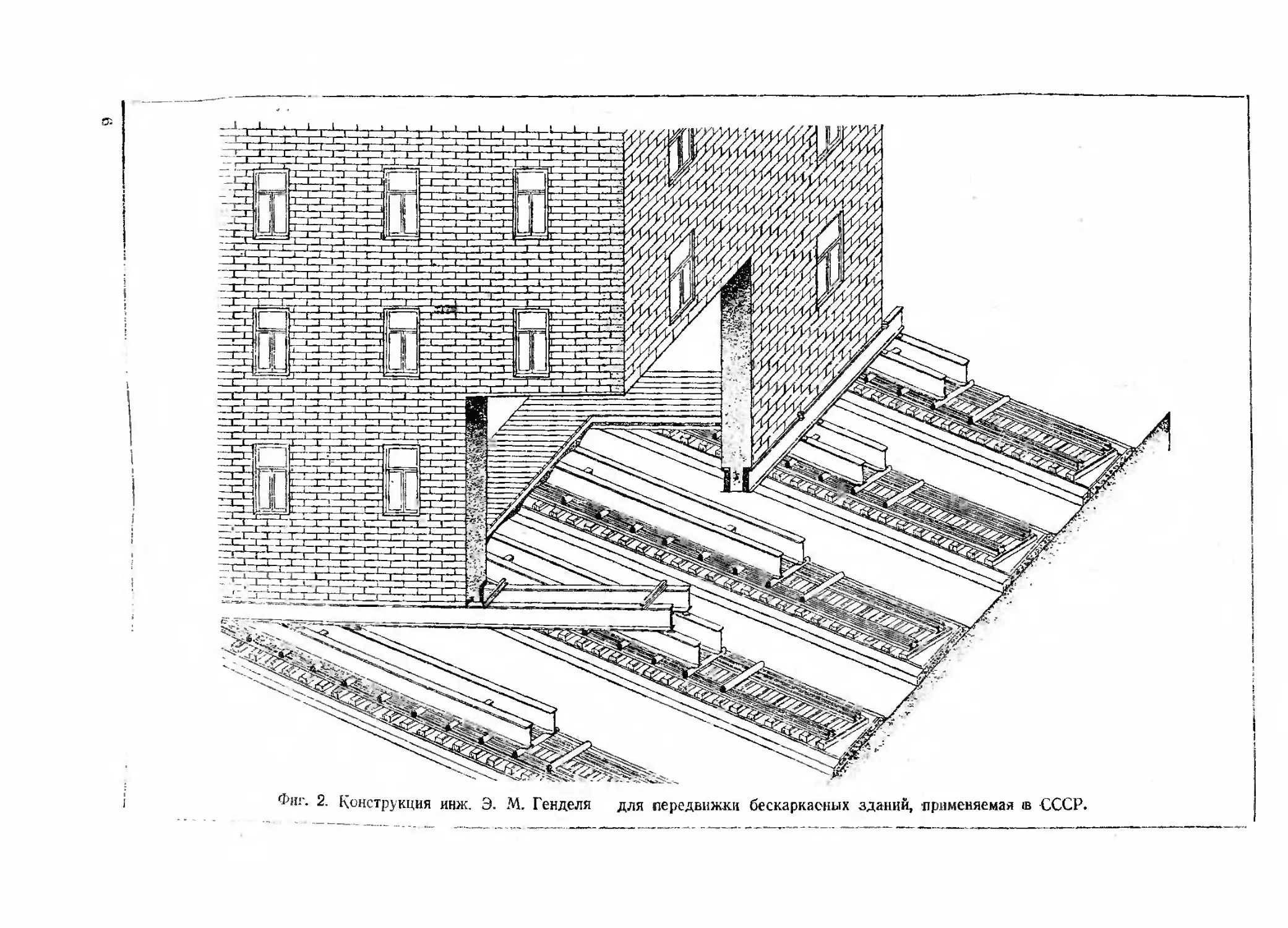

В конструкции, применяемой в СССР,

стены здания армируются металлом; таким

образом, вместе с рамой здесь включаются

в работу и стены здания. При американ-

ском же методе здания рассматриваются

только, как нагрузка. Следовательно, при

применяемом у нас методе передвижки

здание менее чувствительно к осадкам, что

дает возможность увеличивать расстояния

между путями, по которым двигается зда-

ние, и полнее использовать, таким образом,

несущую способность грунтовых напласто-

ваний. Конструкция для передвижки бес-

каркасных зданий, применяемая в нашей

практике, показана на фиг. 2.

Технику передвижки зданий без наруше-

ния их эксплоатации к настоящему време-

ни можно считать полностью освоенной.

Текущая задача заключается в дальнейшем

упрощении и максимальной механизации

всех трудоемких процессов работ.

В отношении объемов передвинутых зда-

ний п техники выполнения отдельных

этапов подготовительных работ, механиза-

ции всего процесса и достигнутой скорос-

ти подготовки! зданий к передвижке наша

страна не отстает от США и других

стран, где проведены аналогичные работы.

Как и во многих других областях нашего

социалистического строительства, Совет-

ский Союз и в этом новом деле уверен-

но выдвигается на первое место.

ГЛАВ А I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ТЕХНИКИ ПЕРЕДВИЖКИ ЗДАНИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Передвижка зданий была осуществлена

впервые в 1455 г. знаменитым итальянским

архитектором Аристотелем Фиорованти

(Аристотель из Болоньи), под руковод-

ством которого была передвинута (без ка-

ких-либо повреждений) на 10,5 м каменная

колокольня церкви, св. Марка в г. Болонье

(Италия). Затем в течение более четырех

столетий о передвижке зданий ничего не

известно вплоть до 1870 г.» когда в Нью-

Йорке открылась фирма «Chr. Vorndran

Sons», положившая начало передвижке

зданий в Соединенных Штатах Америки.

С 1890 г. в США начала работать в об-

ласти передвижки здаНий фирма, основан-

ная La Plant’oM. В 1900 г. в Нью-Йорке

было передвинуто 8 трех- и четырехэтаж-

ных каменных зданий по намыленным бал-

кам (трением скольжения). К 1903 г. от-

носится сообщение о передвижке жилого

кирпичного здания в Питтсбурге. В 1905 г.

в Бруклине был передвинут целый квартал

жилых домов. В 1913 г. в Сан-Франциско

передвинуто на 50 м здание школы весом

в 8 тыс. т.

С 1914 г. в Лос-Анжелосе начала зани-

маться передвижкой зданий известная фир-

ма «Kress».

В период с 1914 по 1916 г. имел место

ряд передвижек, в том числе крупных зда-

ний: жилых домов, церквей, отелей, клу-

бов, железнодорожных станций. Известны

также многие случаи передвижки металли-

ческих резервуаров и различных фабрично-

заводских сооружений.

После вступления США в империалисти-

ческую .войну -эти работы временно при-

остановились и снова приобрели большой

размах после 1919 г.

В периодической печати этого времени

отмечаются передвижки, жилых и фабрич-

ных зданий, павильонов, оранжерей и дру-

гих сооружений. В 1920 г. в предместьях

Детройта передвинуто 7 кварталов домов.

При передвижке этих зданий отопление,

освещение, газ, водопровод и канализация

работали нормально.

Передвижкой крупных зданий начинает

заниматься уже ряд строительных фирм в

разных городах. В Чикаго в 1923 г. был

передвинут последовательно в двух на-

правлениях пятиэтажный склад. В 1924 г.

там же передвинуто семиэтажное жилое

здание на расстояние 26 м; в 1925 г. в

8

г. Осборн (штат Охайо), в связи с пред-

стоящим наводнением, 552 дома были пе-

редвинуты на 2,4 км. В одном только

1926 г. имеются сообщения о передвижке

восьмиэтажного дома на расстояние 12 м

в Питтсбурге, 12 домов через реку в Чарл-

стоне (Западная Виргиния), шестиэтажного

железобетонного отеля в Индианаполисе,

загородного дома на расстояние 50 м в

Лоретто, и других. В широком масштабе

практикуется переброска, иногда на значи-

тельные расстояния, небольших жилых до-

мов, главным образом деревянных коттед-

жей. Расстояние, на которое передвигаются

здания, практически не ограничено. В жур-

нале House (Builder» (август 1928 г.) ска-

зано о передвижке дома на 80 км. Поби-

ли мому, передвигали небольшой деревян-

ный дом. Начиная с 1932 г., в связи с

экономическим кризисом, число передви-

жек в США резко падает и в дальнейшем

исчисляется уже единицами.

В других странах передвижка зданий

применяется лишь в очень редких случаях

и не может сравниваться с развитием это-

го дела в США. Можно отметить* напри-

мер, передвижку в 1933 г. двухэтажного

здания ратуши в Рандерсе (Дания) на рас-

стояние 3 м в связи с расширением улицы.

В США, так же как и в других капи-

талистических странах, передвижку зданий

производят отдельные фирмы. Опыт прове-

денных работ не только не становится до-

стоянием широких кругов строителей, но,

в интересах предпринимателя, всячески

скрывается. Отдельные удачные усовершен-

ствования остаются засекреченными строи-

тельными фирмами, во избежание конкурен-

ции. Сообщения о проведенных работах,

публикуемые в периодической печати, но-

сят, главным образом, рекламный характер.

Большинство из них ограничивается лишь

общим описанием передвижек, с приложе-

нием фотографий отдельных этапов работ.

Конструкции помещаются редко. О дета-

лях, и, главное, об имевших место затруд-

нениях, как правило, ничего не сообщает-

ся. Исключением может служить серия не-

больших статей, опубликованных La Plant’OM

в 1916 и 1923 гг. в журнале «Building

Age», подробно описывающих практические

приемы и приспособления, применявшиеся

автором статей при передвижке небольших

зданий.

Неудивительно, что в таких условиях

опыт многочисленных и часто интересных

в техническом отношении работ не обоб-

щается, оставаясь рассеянным в виде ко-

ротких информаций в периодических изда-

ниях. С другой стороны, общестроительные

фирмы, занимаясь передвижкой ст случая

к случаю, не находят рациональным или

не могут вкладывать сколько-нибудь зна-

чительной суммы в специальное оборудова-

ние. Поэтому, несмотря на общий размах

подобного рода работ в США, оснащение

передвижных работ механизмами довольно

низкое и иногда поражает своей прими-

тивностью. На-пример, как правило, для

подъема и передвижки зданий применяются

ручные домкраты, хотя обслуживание их

требует большого количества людей и обу-

словливает медленные темпы всей работы.

При передвижке зданий посредством тяго-

вых усилий (тросами) обычно применяются

ручные лебедки, либо кабестаны, с исполь-

зованием иногда в качестве движущей си-

лы даже 'лошадей. Более удобные, но

требующие специальных затрат электродви-

гатели, применяются сравнительно редко.

Хорошо разработана в США техника пе-

редвижки небольших зданий на специаль-

ных платформах, приводимых в движение

автомобилем или трактором. Некоторые

фирмы, например, дорожная фирма «La

Plant», выпускали оборудование для пере-

движки небольших зданий, однако, сейчас

эта фирма «приостановила подобного рода

работы.

О специальных исследованиях по вопро-

сам передвижек в США в иностранной ли-

тературе также почти ничего не сообщает-

ся, если не считать отдельных сравнений

разных типов катков и шаров, с определе-

нием коэфициентов трения, и указаний на

необходимость скрепления рельсов стыко-

выми накладками так как в противном

случае не получивший нагрузку рельс ока-

жется выше загруженного рельса, и ка-

ток, передвигаясь, упрется в него. От воз-

можности деформации зданий во время пе-

редвижек американцы страхуются больши-

ми запасами прочности конструкций. Осно-

вания под пути передвижки часто устраи-

вают из, сплошной бетонной подготовки,

покрытой мощным нйстилом из перекрещи-

вающихся брусьев и металлических балок.

Очень мощными устраивают и поддержи-

вающие здание металлические конструк-

ции, что сильно сказывается на стоимости

передвижки зданий из-за увеличения объ-

ема погрузо-разгрузочных работ и транс-

порта. В то же время, как правило, все

конструкции выполняются так, что их мож-

но разбирать после окончания передвижки,

а это, разумеется, значительно снижает

расходы на материалы, идущие на их из-

готовление.

1. ПЕРЕДВИЖКА ЦЕРКВИ

В ПИТТСБУРГЕ В 1915 г.

Передвижка церкви внутри квартала на

6,1 м была вызвана перепланировкой ули-

цы Ист-Огайо. Церковь представляет со-

бой кирпичное бескаркасное здание, раз-

мерами в плане 33,5 X 19,8 м, весом в

4 000 т, и, кроме наружных несущих стен,

имеет 8 внутренних кирпичных колонн,

расположенных в два ряда.

Конструкция передвижки была выпол-

нена следующим образом. Сначала с

обеих сторон каждой стены и колонн

было подведено в основание здания в

> Передвижка пятиэтажного склада в

Чикаго в двух направлениях («Engineering

News Record». Т. 90. № 17, 1923 г.).

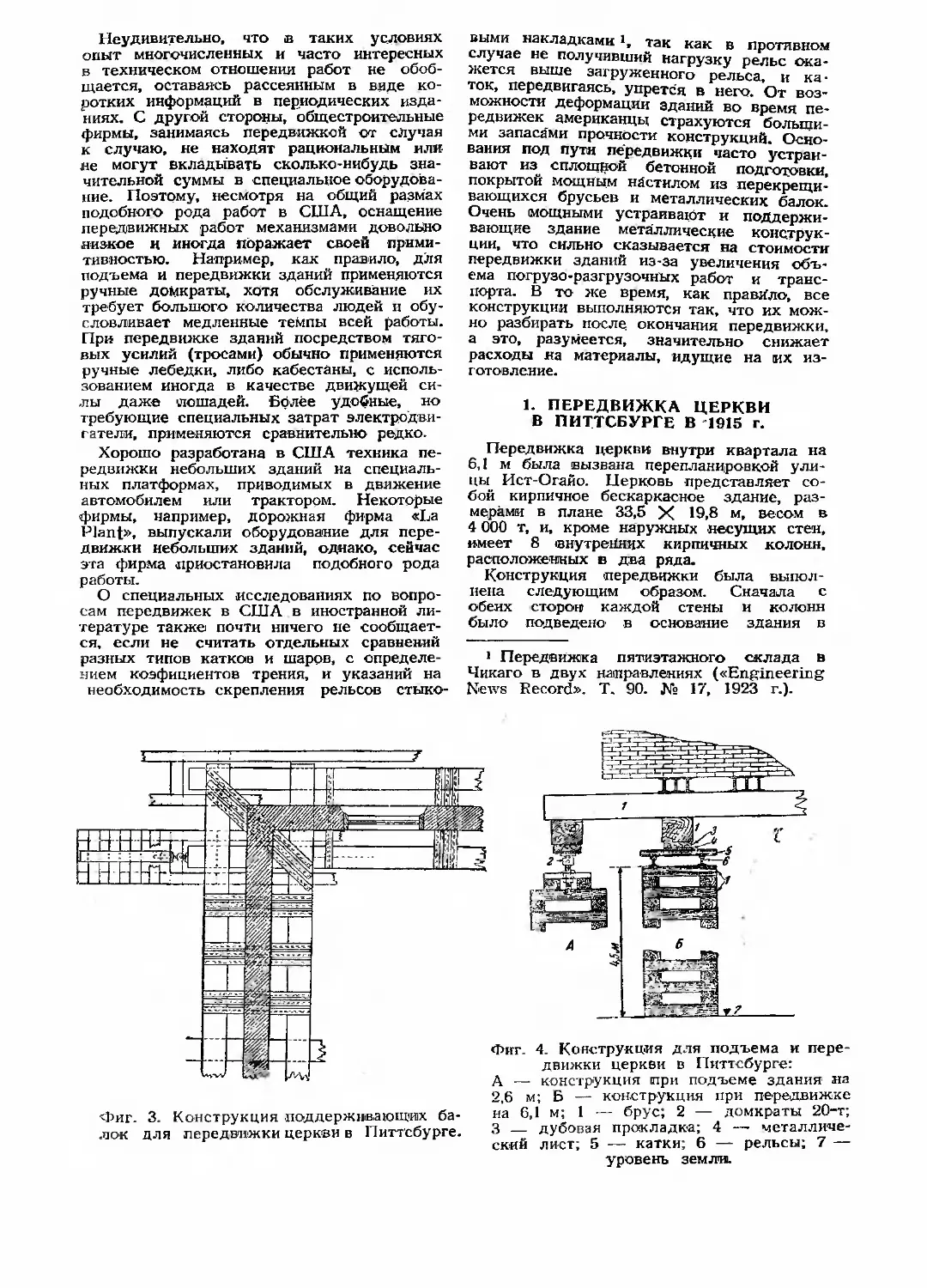

Фиг. 3. Конструкция .поддерживающих ба-

лок для передвижки церкви в Питтсбурге.

Фиг. 4. Конструкция для подъема и пере-

движки церкви в Питтсбурге:

А — конструкция (при подъеме здания на

2,6 м; Б — конструкция при передвижке

на 6,1 м; 1 — брус; 2 — домкраты 20-т;

3 __ дубовая прокладка; 4 — металличе-

ский лист; 5 — катки; 6 — рельсы; 7 —

уровень земли.

продольном направлении 12 деревянных

балок сечением 35X40 см; затем под

этими балками нормально^ к ним, также с

каждой стороны стены, было заведено 10

ходовых деревянных балок такого же се-

чения. Поверх балок, охватывающих сте-

ны были заведены поперек к стенам зда-

ния двутавровые поперечные балки

(фиг. 3), через которые нагрузка от стен

и колонн здания передавалась на ниже-

лежащие деревянные балки. Церковь пе-

ред передвижкой была поднята на 2,6 м

двадцатитонными винтовыми ручными дом-

кратами, опорой которым служили клет-

ки из шпал. По окончании подъема под

зданием на клетках были уложены рель-

совые пути, 'а по ним — стальные катки

тиаметром -в 7,5 см и поверх их —

стальные башмаки (фи-г. 4).

Передвижка здания производилась де-

сятью ручными домкратами, упиравшими-

ся в торцы нижних деревянных главных

балок (фиг. 5), <при длине пути в 6.1 м и

заняла 18 часов.

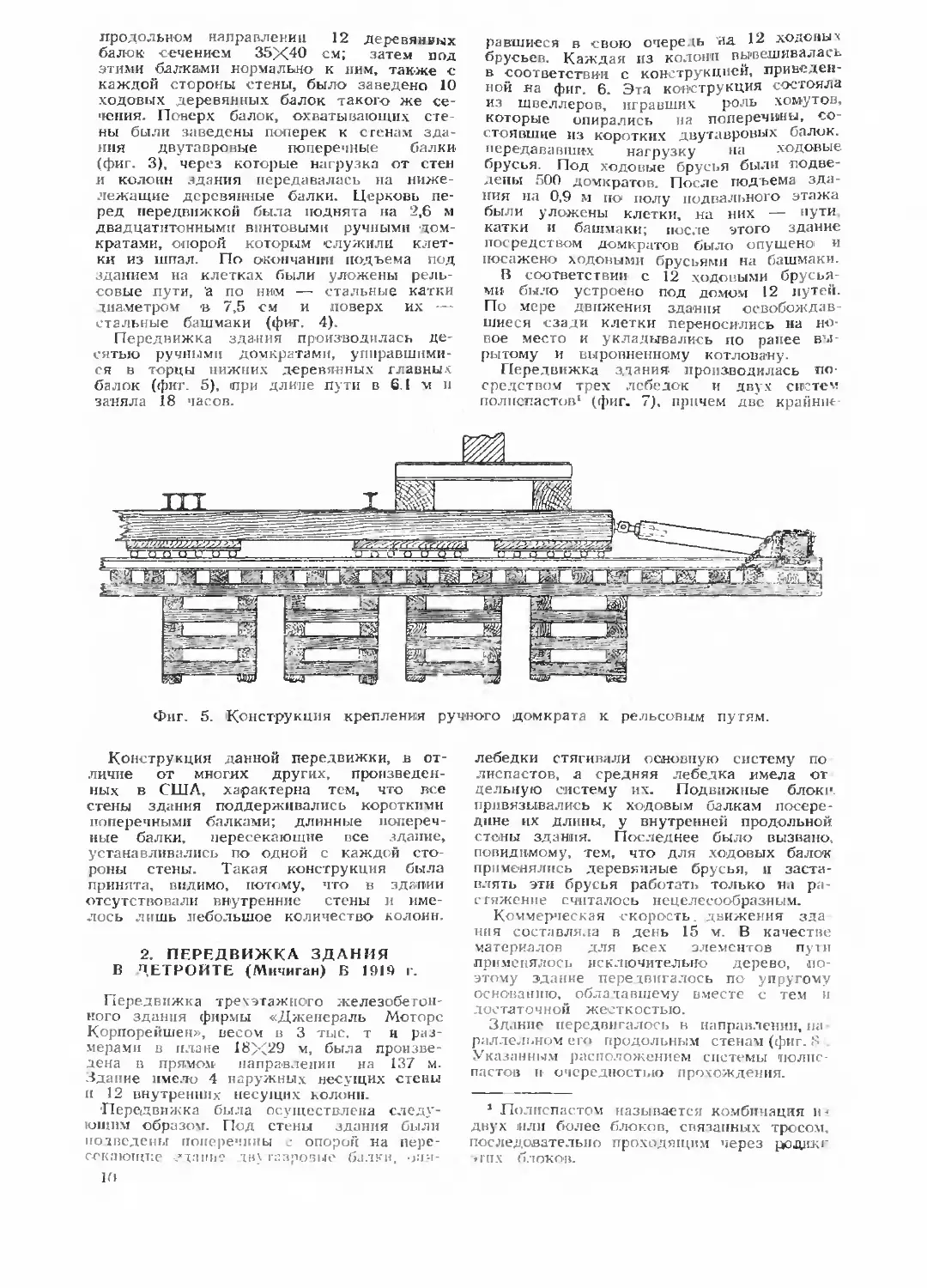

равшиеся в свою очередь на 12 ходовых

брусьев. Каждая из колонн вывешивалась

в соответствии с конструкцией, приведен-

ной на фиг. 6. Эта конструкция состояла

из швеллеров, игравших роль хомутов,

которые опирались на поперечины, со-

стоявшие из коротких двутавровых балок,

передававших нагрузку на ходовые

брусья. Под ходовые брусья были подве-

дены 500 домкратов. После подъема зда-

ния на 0,9 м но полу подвального этажа

были уложены клетки, на них — пути

катки и башмаки; после этого здание

посредством домкратов было опушено! и

посажено ходовыми брусьями на башмаки.

В соответствии с 12 ходовыми брусья-

ми- было устроено под домом 12 путей.

По мере движения здания освобождав-

шиеся сзади клетки переносились на но-

вое место и укладывались по ранее вы-

рытому и выровненному котловану.

Передвижка здания производилась по-

средством трех лебедок и двух систем

полиспастов1 (фиг. 7), причем две крайние

Фиг. 5. Конструкция крепления ручного домкрата к рельсовым путям.

Конструкция данной передвижки, в от-

личие от многих других, произведен-

ных в США, характерна тем, что все

стены здания поддерживались короткими

поперечными балками; длинные попереч-

ные балки, пересекающие все здание,

устанавливались по одной с каждой сто-

роны стены. Такая конструкция была

принята, видимо, потому, что в здании

отсутствовали внутренние стены и име-

лось лишь небольшое количество колонн.

2. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ

В ПЕТРОИТЕ (Мичиган) В 1919 г.

Передвижка трех этажного железобетон-

ного здания фирмы «Джепераль Моторе

Корпорейшен», весом в 3 тыс. т и раз-

мерами в плане 18X29 м, была произве-

дена в прямом направлении на 137 м.

Здание имело 4 наружных несущих стены

ц 12 внутренних несущих колонн.

Передвижка была осуществлена следу-

ющим образом. Под стены здания были

подведены поперечины с опорой на пере-

сек.-пощке гдавне лн\ га яровые бзлкв, оп.и-

Ю

лебедки стягивали основную систему по

лиспастов, а средняя лебедка имела от

дельную систему их. Подвижные блоки

привязывались к ходовым балкам посере-

дине их длины, у внутренней продольной

стены здания. Последнее было вызвано,

невидимому, тем, что для ходовых балок

применялись деревянные брусья, и заста-

влять эти брусья работать только на ра-

стяжение считалось нецелесообразным.

Коммерческая скорость, движения зда

ния составляла в день 15 м. В качестве

материалов для всех элементов пути

применялось исключительно дерево, .по-

этому здание передвигалось по упругому

основанию, облачавшему вместе с тем и

достаточной жесткостью.

Здание передвигалось в направлении, па

раллельном его продольным стенам (фиг. 8 .

Указанным расположением системы полис-

пастов и очередностью прохождения.

1 Полиспастом

двух шли более

последовательно

♦ гих блоков.

называется комбинация и-

блоков, связанных тросом,

проходящим через родикг

башмак (клсноиый); 7 каток; 8 -

рельсы-брусья из орехового де-

рева; 9- брусья.

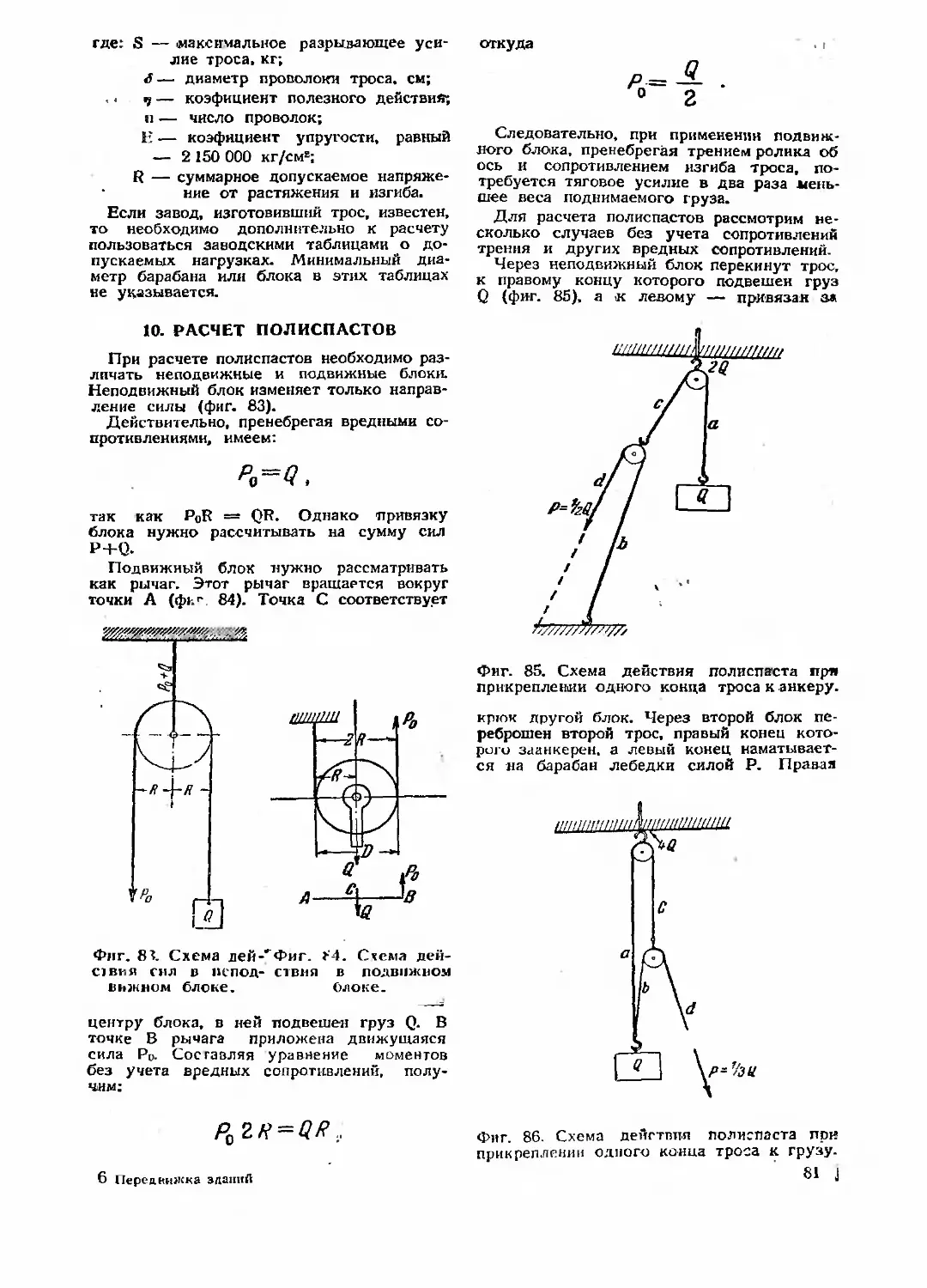

Фиг. 7. Схема расположения лебедок и блоков:

1—катушки; 2 — шпилевые электролебедки; 3 — грехроликовый блок; 4—четы-

рехроликовый блок; 5 — неподвижные блоки.

Фиг. 8. Общий вид конструкции рамы и путей во время движения здания фирмы

«Дженераль Моторе Корнорейшен».

11

тросов через блоки достигалось равномер-

ное распределение тягового усилия.

Судя по фиг. 8, для этой передвижки

применялись шпилевая лебедка и трос,

который, делая несколько витков, сматы-

вался затем со шпилевой лебедки и на-

матывался на поставленную рядом спе-

циальную катушку.

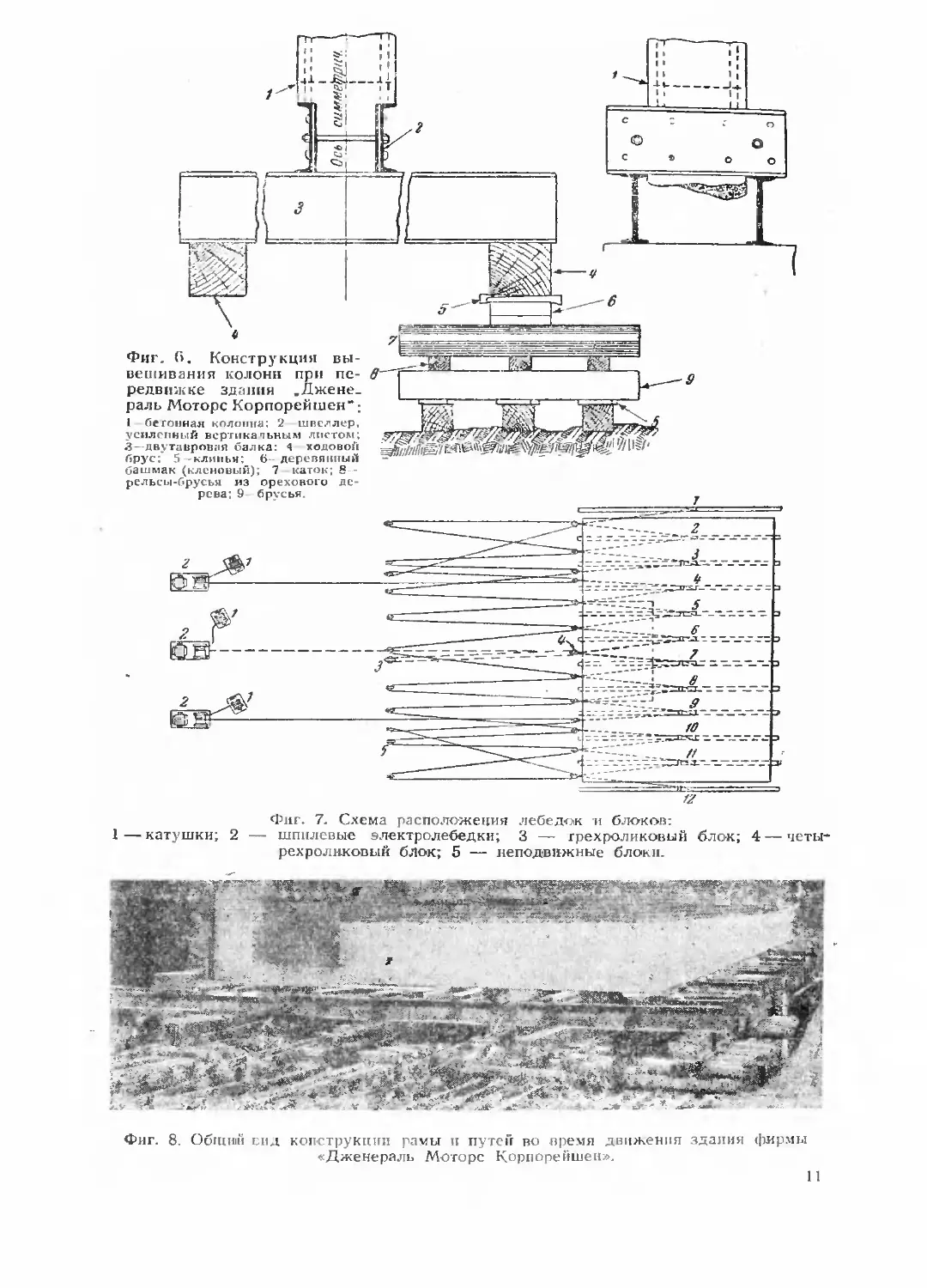

3. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ

КОМПАНИИ ДЖ. ВУДВЕЛЛ

В ПИТТСБУРГЕ В 1921 г.

Здание компании Дж. Вудвелл имеет

восемь этажей и состоит из узкого ме-

таллического каркаса размерами 24X6 м;

вес здания — 4500 т. Подвалы здания вы-

ступали за его габариты под тротуары.

Здание было передвинуто вместе с под-

вальными помещениями и тротуарами.

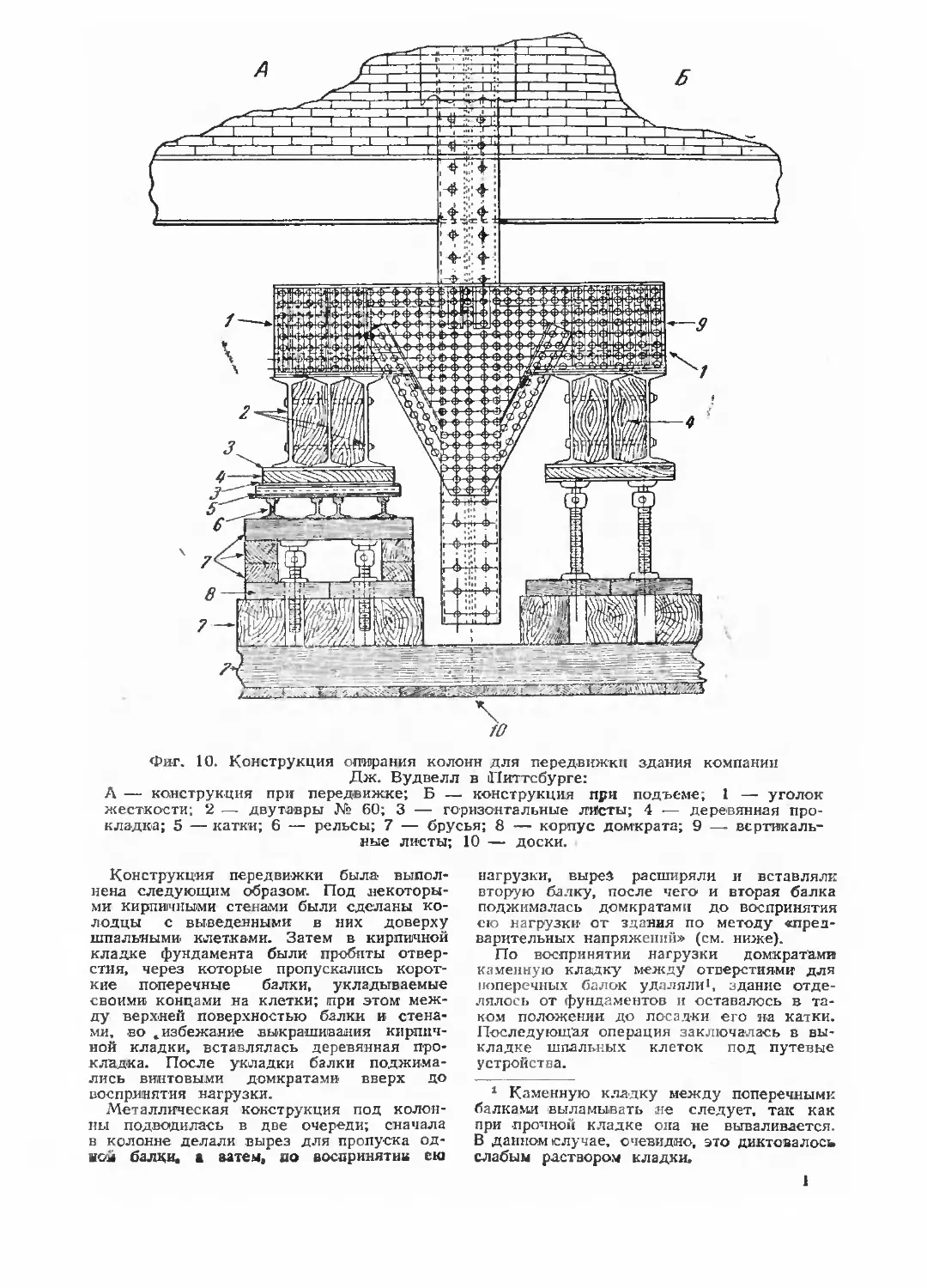

Конструкция для передвижки здания и

передача веса здания на катки были осу-

ществлены следующим образом. К колон-

нам здания с двух сторон были прикреп-

лены двухконсольные металлические ли-

сты с уголками жесткости и диафрагма-

ми между ними (фиг. 9 и 10), конструк-

ции опирались с каждой стороны на два

ряда домкратов, расположенных на

брусьях, идущих в направлении движе-

ния и опиравшихся в свою очередь на по-

перечные брусья. Поперечные брусья ле-

жали на сплошном дощатом настиле, уло-

женном по полу подвального этажа.

Между консолями и домкратами поме-

щался, считая вверх от домкратов, дере-

вянный башмак, окованный металлическими

листами, а над ним — три двутавровые

балки, поставленные в ряд в направлении

движения и стянутые болтами. Простран-

ство между стенками двутавровых балок

было заполнено вкладышами из дерева.

После того, как нагрузка от здания

была воспринята домкратами, колонны

были отрезаны автогеном, а все здание

поднято домкратами на 12 см. После это-

го, в свободном пространстве между

шпальной клеткой, выложенной на полу

подвала, и башмаками, лежавшими на

домкрате, были установлены брусья, рель-

сы и каткий Опусканием винтов домкра-

тов здание было посажено на катки.

Здание было передвинуто на 12 м при

помощи горизонтальных домкратов. Ско-

рость движения составляла 1 м/час.

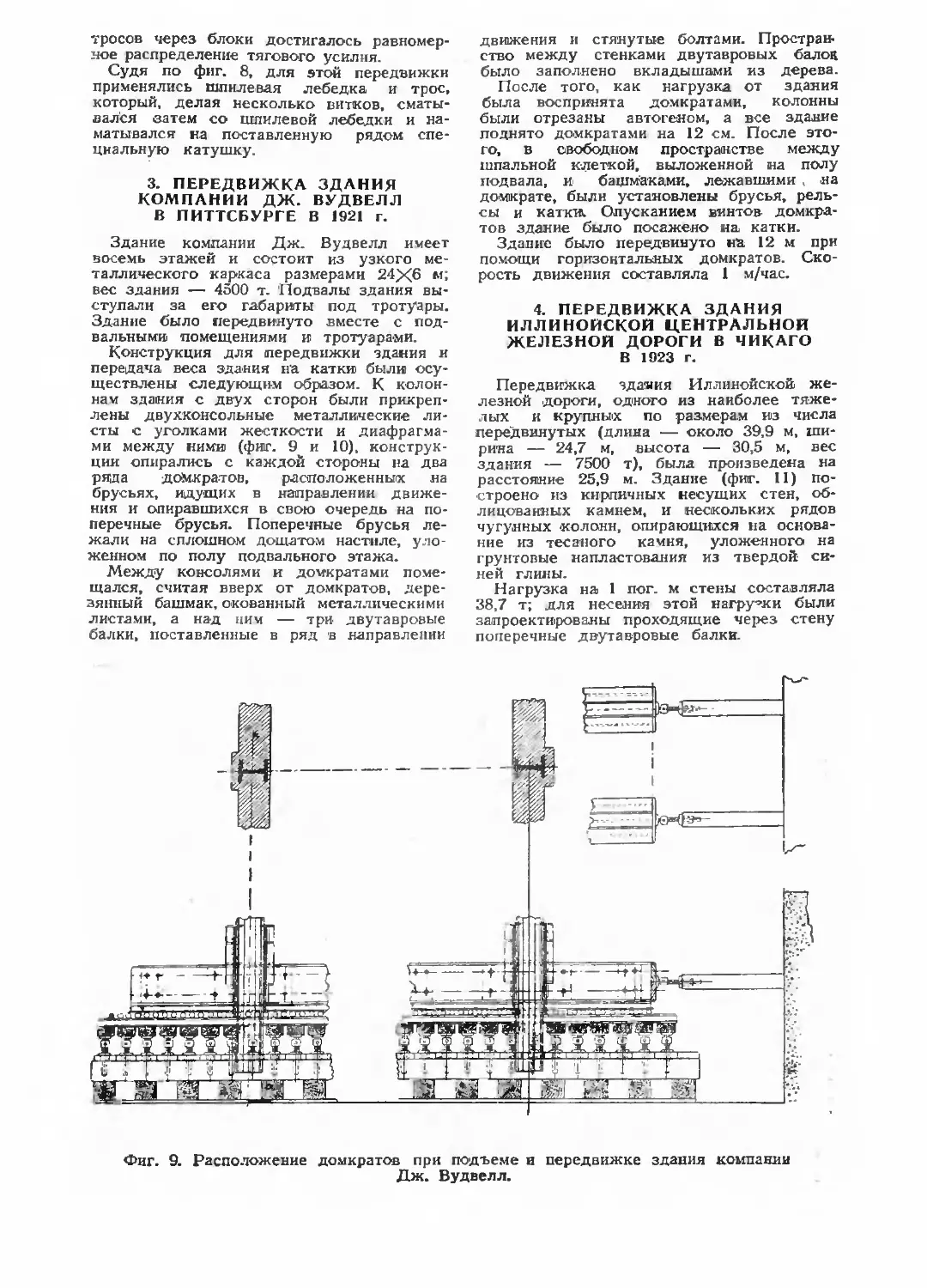

4. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ

ИЛЛИНОЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ЧИКАГО

В 1923 г.

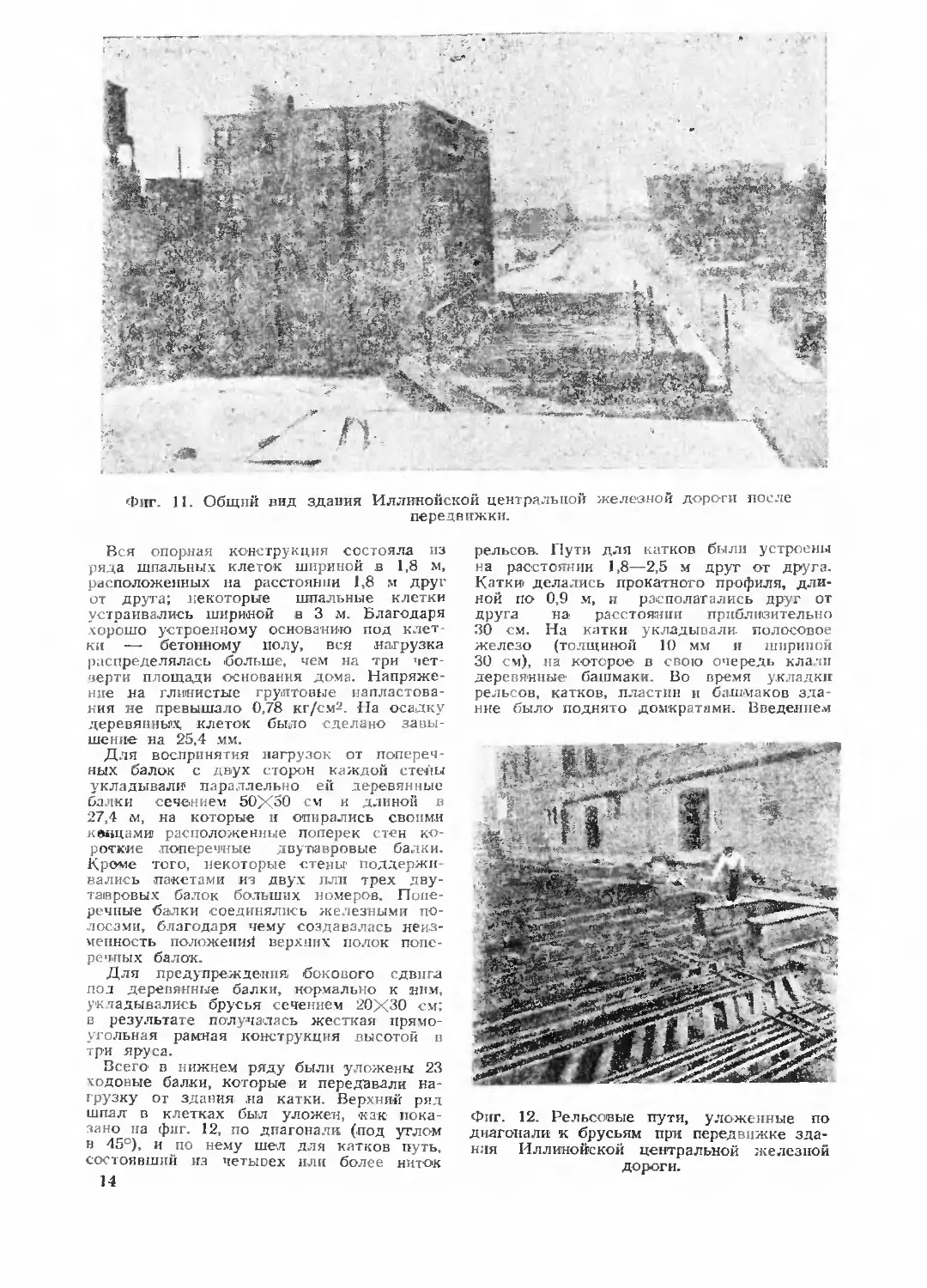

Передвижка здания Иллинойской же-

лезной дороги, одного из наиболее тяже-

лых и крупных по размерам из числа

передвинутых (длина — около 39,9 м, ши-

рина — 24,7 м, высота — 30,5 м, вес

здания — 7500 т), была произведена на

расстояние 25,9 м. Здание (фиг. 11) по-

строено из кирпичных несущих стен, об-

лицованных камнем, и нескольких рядов

чугунных колонн, опирающихся на основа-

ние из тесаного камня, уложенного на

грунтовые напластования из твердой си-

ней глины.

Нагрузка на) 1 пог. м стены составляла

38,7 т; для несения этой нагрузки были

запроектированы проходящие через стену

поперечные двутавровые балки.

Фиг. 9. Расположение домкратов при подъеме и передвижке здания компании

Дж. Вудвелл.

Фиг. 10. Конструкция опирания колонн для передвижки здания компании

Дж. Вудвелл в Питтсбурге:

Л — конструкция при передвижке; Б — конструкция при подъеме; 1 — уголок

жесткости; 2 — двутавры № 60; 3 — горизонтальные листы; 4 — деревянная про-

кладка; 5 — катки; 6 — рельсы; 7 — брусья; 8 — корпус домкрата; 9 — вертикаль-

ные листы; 10 — доски.

Конструкция передвижки была выпол-

нена следующим образом1. Под некоторы-

ми кирпичными стенами были сделаны ко-

лодцы с выведенными в них доверху

шпальными клетками. Затем в кирпичной

кладке фундамента были пробиты отвер-

стия, через которые пропускались корот-

кие поперечные балки, укладываемые

своими концами на клетки; при этом меж-

ду верхней поверхностью балки и стена-

ми, во «.избежание выкрашивания кирпич-

ной кладки, вставлялась деревянная про-

кладка. После укладки балки поджима-

лись винтовыми домкратами вверх до

воспринятая нагрузки.

Металлическая конструкция под колон-

ны подводилась в две очереди; сначала

в колонне делали вырез для пропуска од-

ной балки, а затем, ио воспринят ин ею

нагрузки, вырез расширяли и вставляли

вторую балку, после чего» и вторая балка

поджималась домкратами до воспринятая

ею нагрузки от здания по методу «пред-

варительных напряжений» (см. ниже).

По вое-принятии нагрузки домкратами

каменную кладку между отверстиями для

поперечных балок удаляли1, здание отде-

лялось от фундаментов и оставалось в та-

ком положении до посадки его на катки.

Последующая операция заключалась в вы-

кладке шпальных клеток под путевые

устройства.

1 Каменную кладку между поперечными

балками выламывать не следует, так как

при -прочной кладке опа не вываливается.

В данном случае, очевидно, это диктовалось

слабым раствором кладки.

1

Фиг. 11. Общий вид здания Иллинойской центральной железной дороги после

передвижки.

Вся опорная конструкция состояла из

ряда шпальных клеток шириной в 1,8 м,

расположенных на расстоянии 1,8 м друг

от друга; некоторые шпальные клетки

устраивались шириной в 3 м. Благодаря

хорошо устроенному основанию под клет-

ки — бетонному полу, вся нагрузка

распределялась больше, чем на три чет-

верти площади основания дома. Напряже-

ние на глинистые грунтовые напластова-

ния не превышало 0,78 кг/см2. На осадку

деревянных, клеток было сделано завы-

шение на 25,4 мм.

Для воспринятая нагрузок от попереч-

ных балок с двух сторон каждой стены

укладывали параллельно ей деревянные

балки сечением 50X50 см и длиной в

27,4 м, на которые н опирались своими

ненцами расположенные поперек стен ко-

роткие .поперечные двутавровые балки.

Кроме того, некоторые стены поддержи-

вались пакетами из двух или трех дву-

тащровых балок больших номеров. Попе-

речные балки соединялись железными по-

лосами, благодаря чему создавалась неиз-

менность положений верхних полок попе-

речных балок.

Для предупреждения бокового сдвига

под деревянные балки, нормально к ним,

укладывались брусья сечением 20X30 см;

в результате получалась жесткая прямо-

угольная рамная конструкция высотой в

три яруса.

Всего в нижнем ряду были уложены 23

ходовые балки, которые и передавали на-

грузку от здания на катки. Верхний ряд

шпал в клетках был уложен, как пока-

зано на фиг. 12, по диагонали (под утло-м

в 45°), и по нему шел для катков путь,

состоявший из четырех или более ниток

14

рельсов. Пути для катков были устроены

на расстоянии 1,8—2,5 м друг от друга.

Катки делались прокатного профиля, дли-

ной по 0,9 м, и располагались друг от

друга на расстоянии приблизительно

30 см. На катки укладывали, полосовое

железо (толщиной 10 мм и шириной

30 см), на которое в свою очередь клали

деревянные башмаки. Во время укладки

рельсов, катков, пластин и башмаков зда-

ние было поднято домкратами. Введением

Фиг. 12. Рельсовые пути, уложенные по

диагонали к брусьям при передвижке зда-

ния Иллинойской центральной железной

дороги.

клиньев (с небольшой клиновидностью)

между верхним рядом шпальной клетки н

подошвой рельсов достигалась горизон-

тальность рельсового пути. Всего было

уложено под здание свыше 2 ты*, катков.

Здание передвигалось накручиванием

троса на вороты, приводимые в движение

лошадьми в упряжке с длинным рычагом.

1 чга начиналась и останавливалась по

сдистку. Средняя скорость д вижения была

около 1,22 м/час; максимальная скорость

11,4 м/час; максимальная длина пере-

движки в день -— 12,88 м.

Кроме передвижки* на 25,9 м в южном

направлении, здание, для точной его уста-

гк-вхи на новом месте, было подвинуто

на 1,5 м к западу. Эта передвижка была

где дана на последних 6 м пути прида-

нием каткам соответствующего косого по

отношению к рельсам положения.

Декоративный карниз из полосового

•кепеза. не имевший прочного' прикрепле-

ния к каменной кладке, был снят до пе-

редвижки.

5. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ СКЛАДА

В ЧИКАГО В 1923 г.

Здание склада в Чикаго, построенное в

1908 г., имеет размеры в плане

38,1X21,3 м и -вес 4000 т. Здание камен-

ное, в пять этажей; все перекрытия и

внутренние колонны- деревянные.

Передвижка здания, вызванная расши-

рением улицы Огден, была произведена в

двух направлениях; южном — на 33,53 м

л западном — на 67,06 м.

Для увеличения связей между парал-

лельными капитальными степами, на уров-

не четвертого и пятого этажей был устро-

ен до' передвижки корсет с пропущенны-

ми- через здание затяжками со стяжны-

ми муфтами. Для перекрепления внутрен-

них ко-лонн со своих фундаментов на

шпальнке клетки каждую колонну рас-

крепили четырьмя подкосами.

В дверные проемы в капитальных сте-

нах и в проемы лифтов вставлялись де-

ревянные стойки, которые посредством

домкратов, установленных в их основании,

воспринимали нагрузку от кладки, распо-

ложенной над проемами, и передавали ее

на нижележащую кладку. Нагрузка на

грунтовые напластования в основании

каменных стен составляла 1,6—1 8 кг/см2

и в основании фундаментов деревянных

стоек — 1,2 кг/см-’.

Грунтовые напластования на территории

передвижки были выровнены и покрыты

сплошным настилом из деревянных брусь-

ев 30,5)<30,5 см, расположенных в нап-

равлении* .движения. По этому нас гиту и

нормально к нему были уложены бр\сья

сечением 15X15 см. К верхним брусьям

пришивались рельсы. Всего было устрое-

но 60 двухпиточных путей; расстояние

между рельсами одного пути 30 см. Го-

ризонтальность положения рельсов дости-

галась подклинков их деревянными клинь-

ями и заполнением прокладками просветов

.между брусьями и рельсами.

Вначале здание посредством 1200 руч-

ных винтовых чугунных пятитонных дом-

кратов было поднято- на 0,92 м. Затем в

подвале были выложены клетки с рельсо-

bejmiii путями.

Нод каменные стены здания подводилась

следующая конструкция. Все здание в

направлении движения пересекалось сбол-

ченными- попарно двутавровыми балками с

прокладкой между ними деревянных

брусьев. Кроме того, параллельно балкам

были заведены еще четыре бруса сече-

нием 50X50 см. Поверх усиленных встав-

ками из деревянных брусьев двутавро-

вых балок и нормально к ним с двух сто-

рон стен (располагаемых перпендикулярно

к направлению движения здания!) укла-

дывались двутавровые балки № 30. На

них были* уложены поперечины-коротыши

из двутавровых балок, того же номера.

На коротыши, непосредственно под стену

здания, устанавливали- деревянные брусья;

для плотного примыкания брусьев к кир-

пичной стене между ними загонялись де-

ревянные -клинья.

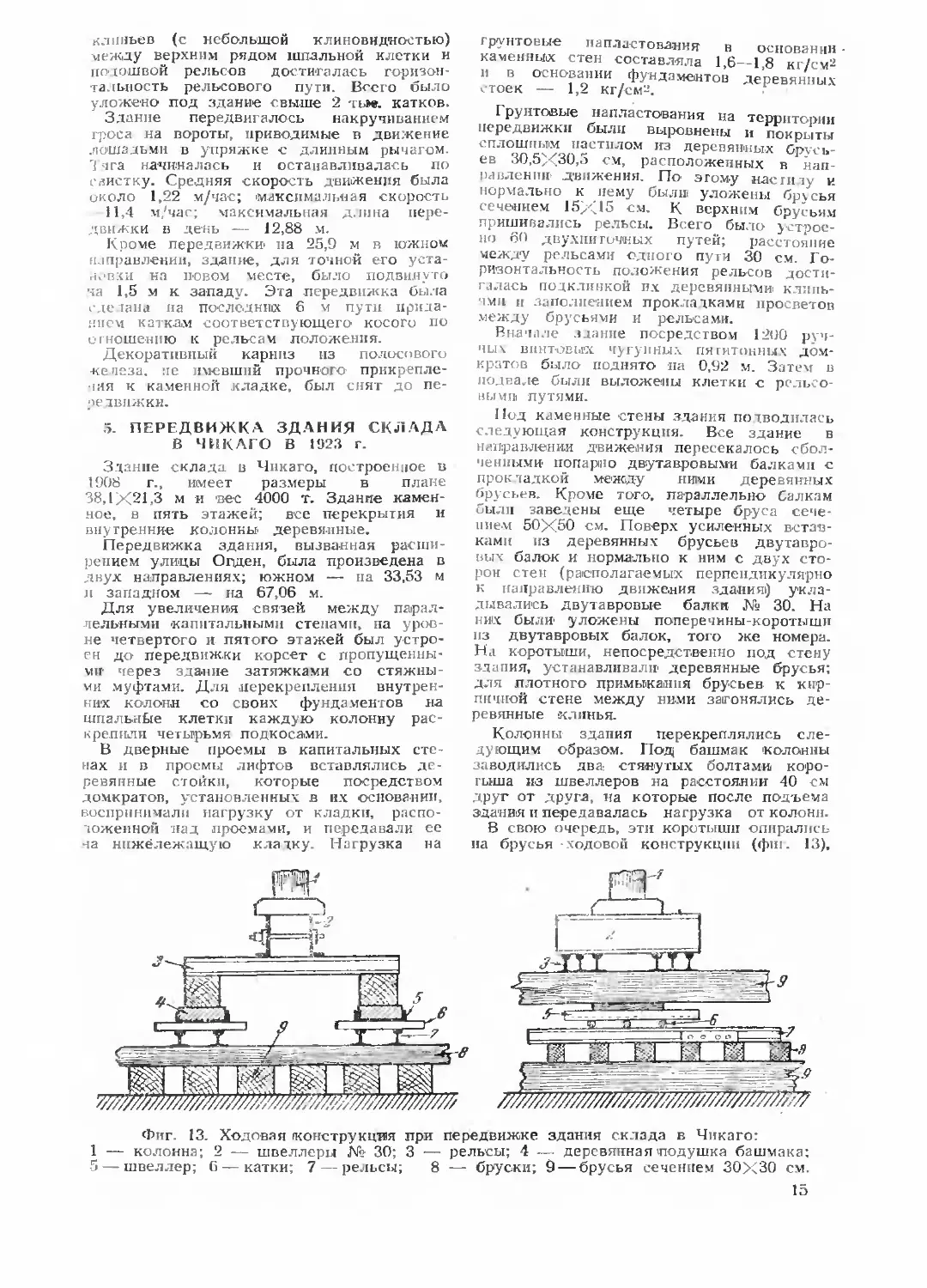

Колонны здания перекреплялись сле-

дующим образом. Под башмак колонны

заводились два стянутых болтами ко-ро-

гыша из швеллеров на расстоянии 40 см

друг от друга, на которые после подъема

здания и передавалась нагрузка от колонн.

В свою очередь, эти коротыши опирались

па брусья -ходовой конструкции (фиг. 13),

Фиг. 13. Ходовая конструкция при передвижке здания склада в Чикаго:

1 — колонна; 2 — швеллеры № 30; 3 —• рельсы; 4 — деревянная подушка башмака:

5 — швеллер; 6 — катки; 7 — рельсы; 8 — бруски; 9 — брусья сечением 30X30 см.

15

которая представляла собой деревянные

брусья с башмаками под ними. Башмаки

состояли из деревянных клинообразных про-

хладой и швеллеров длиной 1 м. Швел-

лер располагался стенкой вниз и в его ко-

рыто укладывались прокладки. Под каж-

дый башмак устанавливалось по три кат-

ка. Нагрузка от здания на один башмак

составляла 17 т.

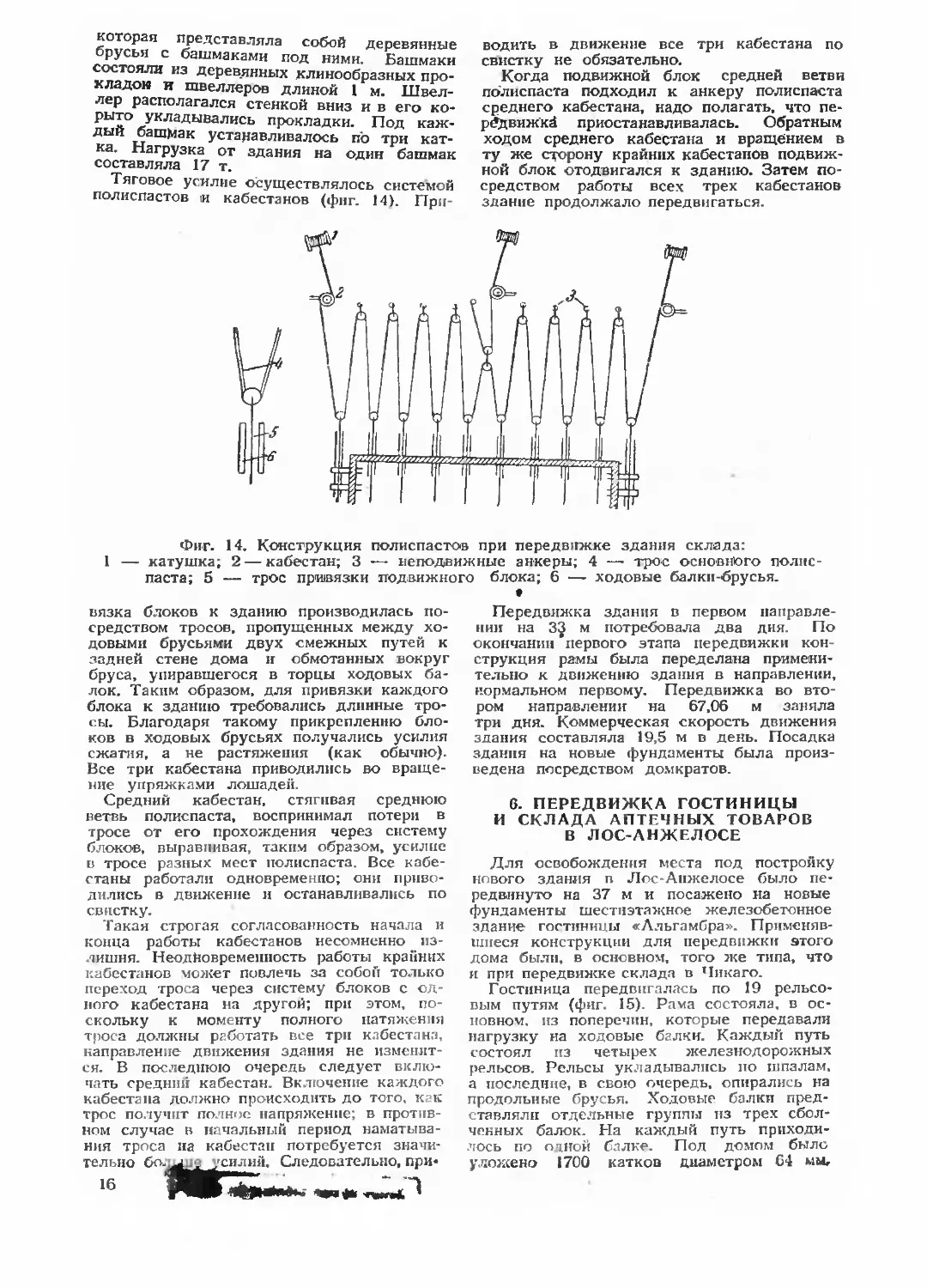

Тяговое усилие осуществлялось системой

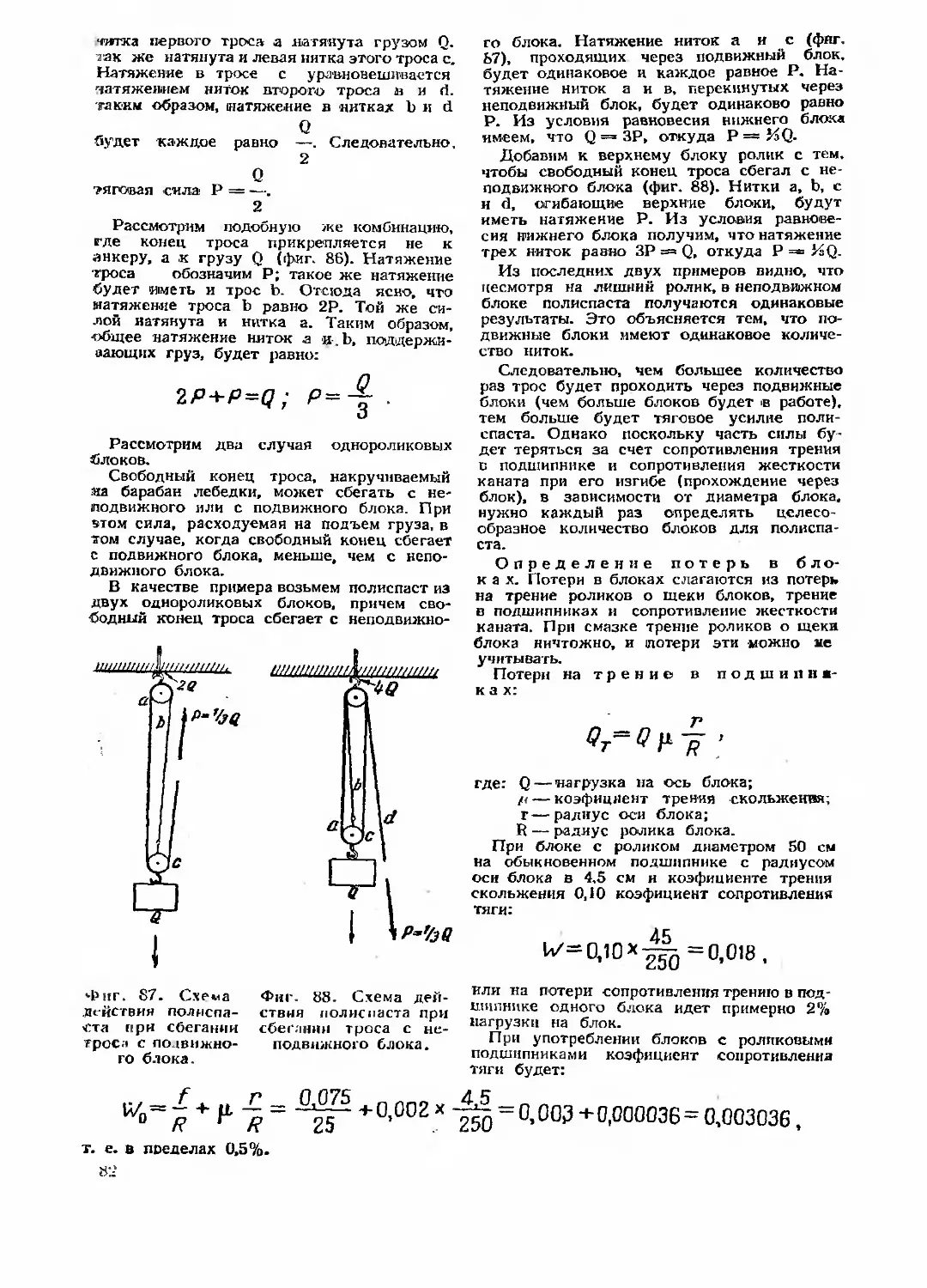

полиспастов и кабестанов (фиг. 14). При-

Фиг. 14. Конструкция полиспастов при передвижке здания склада:

1 — катушка; 2 — кабестан; 3 — неподвижные анкеры; 4 — трос основного полис-

паста; 5 — трос привязки подвижного блока; 6 — ходовые балки-брусья.

♦

вязка блоков к зданию производилась по- Передвижка здания в первом направле-

средством тросов, пропущенных между хо-

довыми брусьями двух смежных путей к

задней стене дома и обмотанных вокруг

бруса, упиравшегося в торцы ходовых ба-

лок. Таким образом, для привязки каждого

блока к зданию требовались длинные тро-

сы. Благодаря такому прикреплению бло-

ков в ходовых брусьях получались усилия

сжатия, а не растяжения (как обычно).

Все три кабестана приводились во враще-

ние упряжками лошадей.

Средний кабестан, стягивая среднюю

ветвь полиспаста, воспринимал потери в

тросе от его прохождения через систему

блоков, выравнивая, таким образом, усилие

в тросе разных мест полиспаста. Все кабе-

станы работали одновременно; они приво-

дились в движение и останавливались по

свистку.

Такая строгая согласованность начала и

конца работы кабестанов несомненно из-

лишня. Неодйовремеппость работы крайних

кабестанов может повлечь за собой только

переход троса через систему блоков с од-

ного кабестана на другой; при этом, по-

скольку к моменту полного натяжения

троса должны работать все три кабестана,

направление движения здания не изменит-

ся. В последнюю очередь следует вклю-

чать средний кабестан. Включение каждого

кабестана должно происходить до того, как

трос получит полное напряжение; в против-

ном случае в начальный период наматыва-

ния троса на кабестан потребуется значи-

тельно бек,± уси лий. Следовательно, при-

чан фа

водить в движение все три кабестана по

свистку не обязательно.

Когда подвижной блок средней ветви

полиспаста подходил к анкеру полиспаста

среднего кабестана, надо полагать, что пе-

рёдвижкй приостанавливалась. Обратным

ходом среднего кабестана и вращением в

ту же сторону крайних кабестанов подвиж-

ной блок отодвигался к зданию. Затем по-

средством работы всех трех кабестанов

здание продолжало передвигаться.

нии на 35 м потребовала два дня. По

окончании первого этапа передвижки кон-

струкция рамы была переделана примени-

тельно к движению здания в направлении,

нормальном первому. Передвижка во вто-

ром направлении на 67,06 м заняла

три дня. Коммерческая скорость движения

здания составляла 19,5 м в день. Посадка

здания на новые фундаменты была произ-

ведена посредством домкратов.

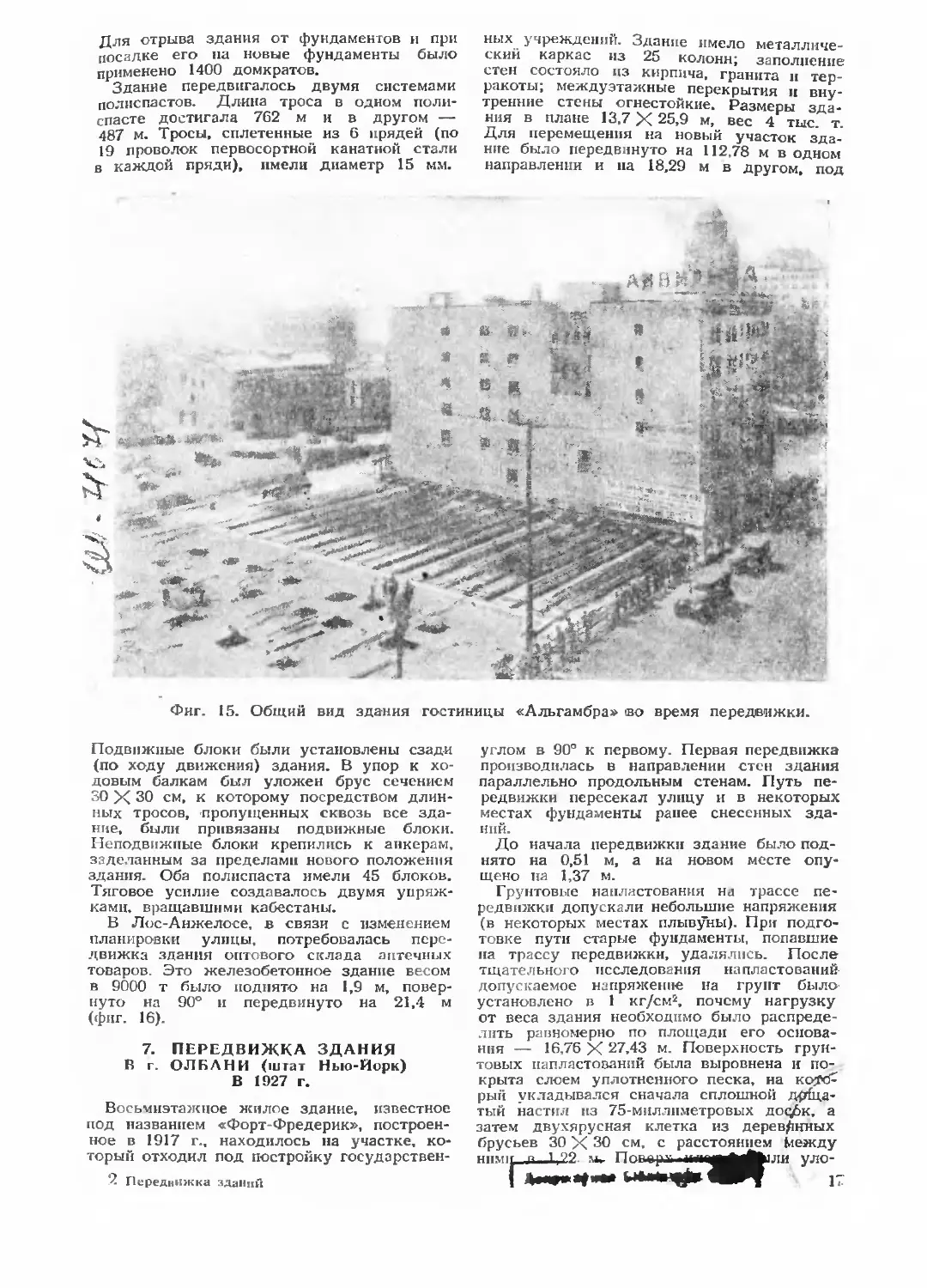

6. ПЕРЕДВИЖКА ГОСТИНИЦЫ

И СКЛАДА АПТЕЧНЫХ ТОВАРОВ

В ЛОС-АНЖЕЛОСЕ

Для освобождения места под постройку

нового здания п Лос-Анжелосе было пе-

редвинуто на 37 м и посажено на новые

фундаменты шестиэтажное железобетонное

здание гостиницы «Альгамбра». Применяв-

шиеся конструкции для передвижки этого

дома были, в основном, того же типа, что

и при передвижке склада в Чикаго.

Гостиница передвигалась по 19 рельсо-

вым путям (фиг. 15). Рама состояла, в ос-

новном. из поперечин, которые передавали

нагрузку на ходовые балки. Каждый путь

состоял из четырех железнодорожных

рельсов. Рельсы укладывались по шпалам,

а последние, в свою очередь, опирались на

продольные брусья. Ходовые балки пред-

ставляли отдельные группы из трех сбол-

ченных балок. На каждый путь приходи-

лось по одной балке. Под домом было

уложено 1700 катков диаметром 64 мм.

Для отрыва здания от фундаментов и при

посадке его на новые фундаменты было

применено 1400 домкратов.

Здание передвигалось двумя системами

полиспастов. Длина троса в одном поли-

спасте достигала 762 м и в другом —

487 м. Тросы, сплетенные из 6 прядей (по

19 проволок первосортной канатной стали

в каждой пряди), имели диаметр 15 мм.

ных„ учреждений. Здание имело металличе-

ским каркас из 25 колонн; заполнение

стен состояло из кирпича, гранита и тер-

ракоты; междуэтажные перекрытия и вну-

тренние стены огнестойкие. Размеры зда-

ния в плане 13,7 X 25,9 м, вес 4 тыс. т.

Для перемещения на новый участок зда-

ние было передвинуто на 112,78 м водном

направлении и на 18,29 м в другом, под

г

Фиг. 15. Общий вид здания гостиницы «Альгамбра» ®о время передвижки.

Подвижные блоки были установлены сзади

(по ходу движения) здания. В упор к хо-

довым балкам был уложен брус сечением

30 X 30 см, к которому посредством длин-

ных тросов, пропущенных сквозь все зда-

ние. были привязаны подвижные блоки.

Неподвижные блоки крепились к анкерам,

заделанным за пределами нового положения

здания. Оба полиспаста имели 45 блоков.

Тяговое усилие создавалось двумя упряж-

ками. вращавшими кабестаны.

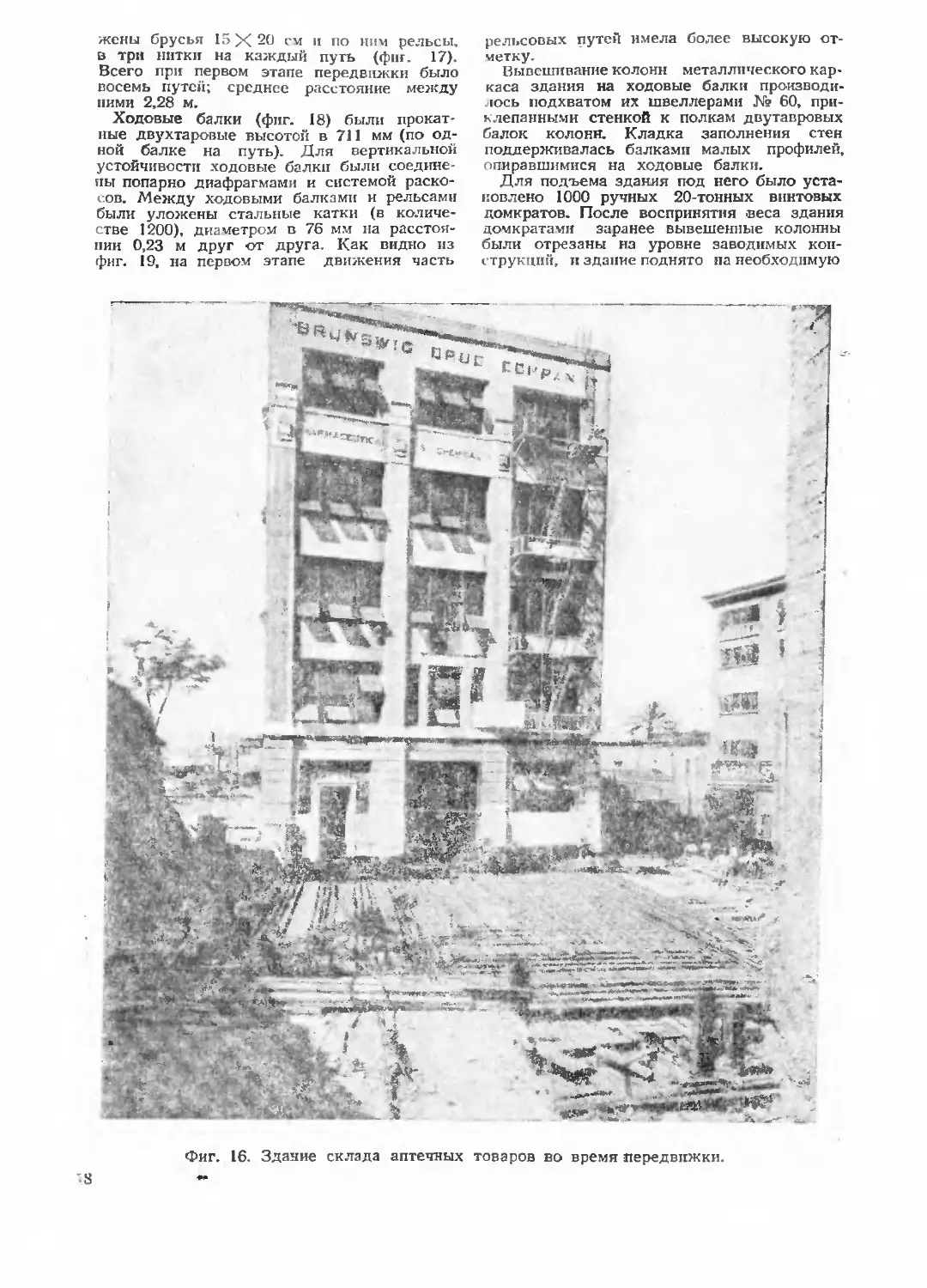

В Лос-Анжелосе, в связи с изменением

планировки улицы, потребовалась пере-

движка здания оптового склада аптечных

товаров. Это железобетонное здание весом

в 9000 т было поднято на 1,9 м, повер-

нуто на 90° и передвинуто на 21,4 м

(фиг. 16).

7. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ

В г. ОЛБАНИ (штат Нью-Йорк)

В 1927 г.

Восьмиэтажное жилое здание, известное

под названием «Форт-Фредерик», построен-

ное в 1917 г., находилось на участке, ко-

торый отходил под постройку государствен-

2 Передвижка зданий

углом в 90° к первому. Первая передвижка

производилась в направлении стен здания

параллельно продольным стенам. Путь пе-

редвижки пересекал улицу и в некоторых

местах фундаменты ранее снесенных зда-

ний.

До начала передвижки здание было под-

нято на 0,51 м, а на новом месте опу-

щено па 1,37 м.

Грунтовые напластования на трассе пе-

редвижки допускали небольшие напряжения

(в некоторых местах плывуны). При подго-

товке пути старые фундаменты, попавшие

на трассу передвижки, удалялись. После

тщательного исследования напластований

допускаемое напряжение на грунт было

установлено в 1 кг/см5, почему нагрузку

от веса здания необходимо было распреде-

лить равномерно по площади его основа-

ния — 16,76 X 27,43 м. Поверхность грун-

товых напластований была выровнена и по-

крыта слоем уплотненного песка, на коТб-

рый укладывался сначала сплошной д<х£ца-

тый настил из 75-миллиметровых додбк, а

затем двухярусная клетка из деревянных

брусьев 30 X 30 см, с расстоянием Между

нпм1ь_д,Д,?2 14. уло-

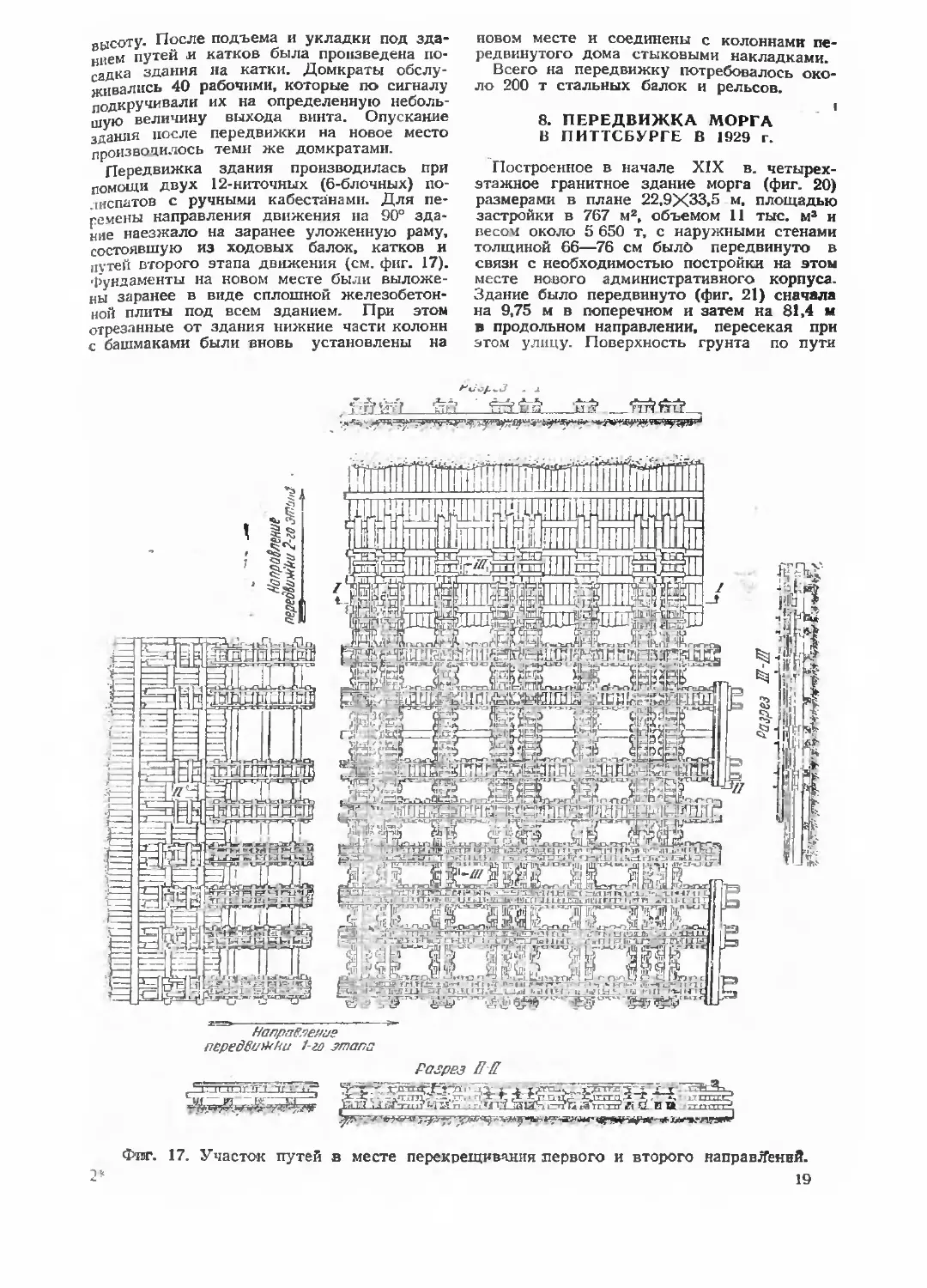

жены брусья 15 X 20 см и по ним рельсы,

в три нитки на каждый путь (фиг. 17).

Всего при первом этапе передвижки было

восемь путей; среднее расстояние между

ними 2,28 м.

Ходовые балки (фиг. 18) были прокат-

ные двухтаровые высотой в 711 мм (по од-

ной балке на путь). Для вертикальной

устойчивости ходовые балки были соедине-

ны попарно диафрагмами и системой раско-

сов. Между ходовыми балками и рельсами

были уложены стальные катки (в количе-

стве 1200), диаметром в 76 мм на расстоя-

нии 0,23 м друг от друга. Как видно из

фиг. 19, на первом этапе движения часть

рельсовых путей имела более высокую от-

метку.

Вывешивание колонн металлического кар-

каса здания на ходовые балки производи-

лось подхватом их швеллерами № 60, при-

клепанными стенкой к полкам двутавровых

балок колонн. Кладка заполнения стен

поддерживалась балками малых профилей,

опиравшимися на ходовые балки.

Для подъема здания под него было уста-

новлено 1000 ручных 20-тонных винтовых

домкратов. После воспринятая -веса здания

домкратами заранее вывешенные колонны

были отрезаны на уровне заводимых кон-

струкций, и здание поднято на необходимую

Фиг. 16. Здание склада аптечных товаров во время передвижки.

'8

высоту. После подъема и укладки под зда-

нием путей я катков была произведена по-

садка здания на катки. Домкраты обслу-

живались 40 рабочими, которые по сигналу

подкручивали их на определенную неболь-

шую величину выхода винта. Опускание

здания после передвижки на новое место

производилось теми же домкратами.

Передвижка здания производилась при

помощи двух 12-ниточных (6-блочных) по-

лиспятов с ручными кабестанами. Для пе-

ремены направления движения на 90° зда-

ние наезжало на заранее уложенную раму,

состоявшую из ходовых балок, катков и

путей второго этапа движения (см. фиг. 17).

фундаменты на новом месте были выложе-

ны заранее в виде сплошной железобетон-

ной плиты под всем зданием. При этом

отрезанные от здания нижние части колонн

с башмаками были вновь установлены на

новом месте и соединены с колоннами пе-

редвинутого дома стыковыми накладками.

Всего на передвижку потребовалось око-

ло 200 т стальных балок и рельсов.

।

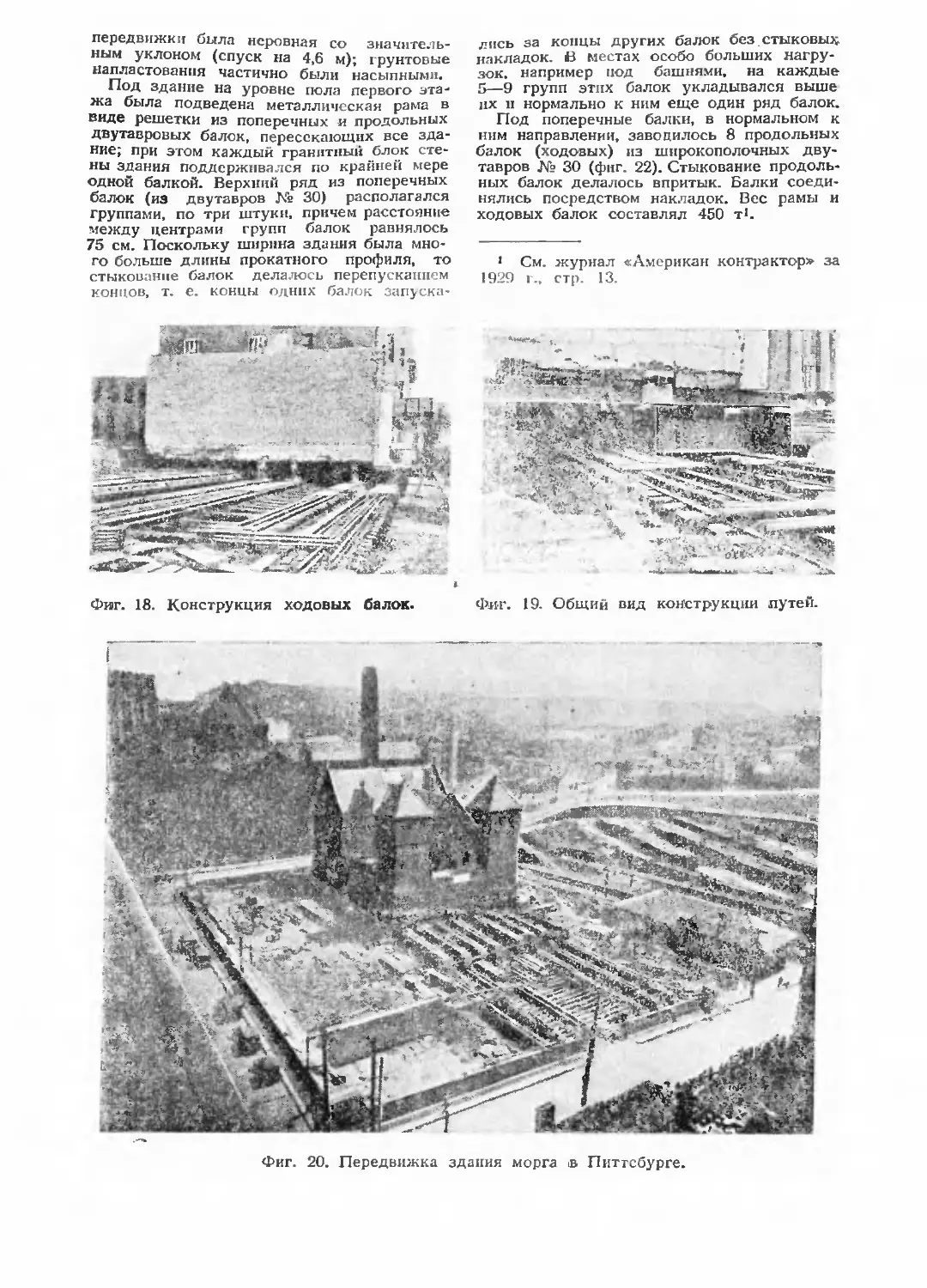

8. ПЕРЕДВИЖКА МОРГА

В ПИТТСБУРГЕ В 1929 г.

Построенное в начале XIX в. четырех-

этажное гранитное здание морга (фиг. 20)

размерами в плане 22.9X33,5 м, площадью

застройки в 767 м2, объемом 11 тыс. м3 и

весом около 5 650 т, с наружными стенами

толщиной 66—76 см было передвинуто в

связи с необходимостью постройки на этом

месте нового административного корпуса.

Здание было передвинуто (фиг. 21) сначала

на 9,75 м в поперечном и затем на 81,4 м

в продольном направлении, пересекая при

этом улицу. Поверхность грунта по пути

Гм of. „3 . л

f * Г ьйл ‘пт? ‘сПз1............. 'шт’йт? а

Hanpatoeeue

передвижки 1-го

зтапз

Разрез Д К

Фиг. 17. Участок путей в месте перекрещивания первого и второго направлений.

19

передвижки была неровная со значитель-

ным уклоном (спуск на 4,6 м); грунтовые

напластования частично были насыпными.

Под здание на уровне пола первого эта-

жа была подведена металлическая рама в

виде решетки из поперечных и продольных

двутавровых балок, пересекающих все зда-

ние; при этом каждый гранитный блок сте-

ны здания поддерживался по крайней мере

одной балкой. Верхний ряд из поперечных

балок (из двутавров № 30) располагался

группами, по три штуки, причем расстояние

между центрами групп балок равнялось

75 см. Поскольку ширина здания была мно-

го больше длины прокатного профиля, то

стыкование балок делалось перепусканием

концов, т. е. концы одних балок запуска-

лись за концы других балок без стыковых

накладок. В местах особо больших нагру-

зок. например под башнями, на каждые

5—9 групп этих балок укладывался выше

их н нормально к ним еще один ряд балок.

Под поперечные балки, в нормальном к

ним направлении, заводилось 8 продольных

балок (ходовых) из шнрокополочных дву-

тавров № 30 (фиг. 22). Стыкование продоль-

ных балок делалось впритык. Балки соеди-

нялись посредством накладок. Вес рамы и

ходовых балок составлял 450 т>.

1 См. журнал «Американ контрактор» за

1929 г., стр. 13.

Фиг. 18. Конструкция ходовых балок.

Фиг. 19. Общий вид конструкции путей.

Фиг. 20. Передвижка здания морга в Питтсбурге.

Таким образом, на 1 м3 здания приходи-

450000

лось: --------— 40,9 кг металла.

И ООО

При помощи 1160 ручных 50-тонных

домкратов, установленных под 8 балками

• по 145 домкратов в каждом ряду), здание

было поднято на 20 см для отделения ряда

гранитных блоков передвигаемой части зда-

ния от нижележащих блоков.

Фиг. 21. Передвижка здания морга

в Питтсбурге:

1 — положение до передвижки; 2 — пер-

вый этап движения; 3 — второй этап дви-

кения: 4 — положение после передвижки;

5 — жилое здание; 6 — контора.

Путь передвижки был устроен из рель-

сов, уложенных на клетки из деревянных

брусьев сечением 15X20 см. Клетки, ввиду

наклона местности, имели различную высо-

ту, доходя в одном месте до 7,9 м.

Задание передвигалось по хорошо выров-

ненной горизонтальной плоскости (фиг. 23).

Фиг. 22. Схема расположения балок под

зданием морга:

— поперечные балки группами по три;

2 — ходовые балки; 3 — катки; 4 — схе-

ма положения катков для поперечного дви-

жения; 5 — то1 же для продольного дви-

жения.

Опорами для домкратов служили шпаль-

ные клетки. Домкраты для подъема здания

подвертывали по сигналу. Один рабочий об-

служивал 20 домкратов; после сигнала он,

гдя в одном направлении, должен был по-

очередно подвертывать винты всех домкра-

тов на четверть оборота, а затем, возвра-

щаясь обратно, подвертывать так же по-

очередно все домкраты еще на четверть

оборота. Полный оборот винта давал подъ

ем на 16 мм.

Фиг. 23. Здание морга во время пере-

движки.

Перед передвижкой через улицу здание

было опущено на 2,1 м. а на месте новой

установки — еще на 2,5 м.

Передвижка производилась по стальным

каткам диаметром 6,6 см и длиной 90 см,

т. е. длина катков соответствовала ширине

колен.

Между балками рамы и катками были

уложены окованные металлом деревянные

башмаки размером в плане 30X122 см.

Предполагалось, что деревянные башмаки,

благодаря значительно большей упругости

дерева, чем металла, будут при небольших

неравномерностях осадки пути податливей

и за счет собственного смятия предохра-

нят стены от деформации.

Для изменения направления движения

катки под башмаками были переложены с

поворотом на 90°. Передвижка осущест-

н лилась при помощи системы полиспастов

и двух лебедок, приводившихся в движе-

ние лошадьми. Проведена она была хо-

рошо, и обычная деятельность морга в

это время не прекращалась.

Эта передвижка служит примером

проведения весьма сложной работы. Лю-

бопытно здесь применение лошадиной тя-

ги, широко используемой при передвижке

зданий в США. Обусловленная таким обра-

зом скорость движения здания была не-

значительной — 0,5 м/час.

9. ПЕРЕДВИЖКА СОБОРА В ЧИКАГО

В 1929 г.

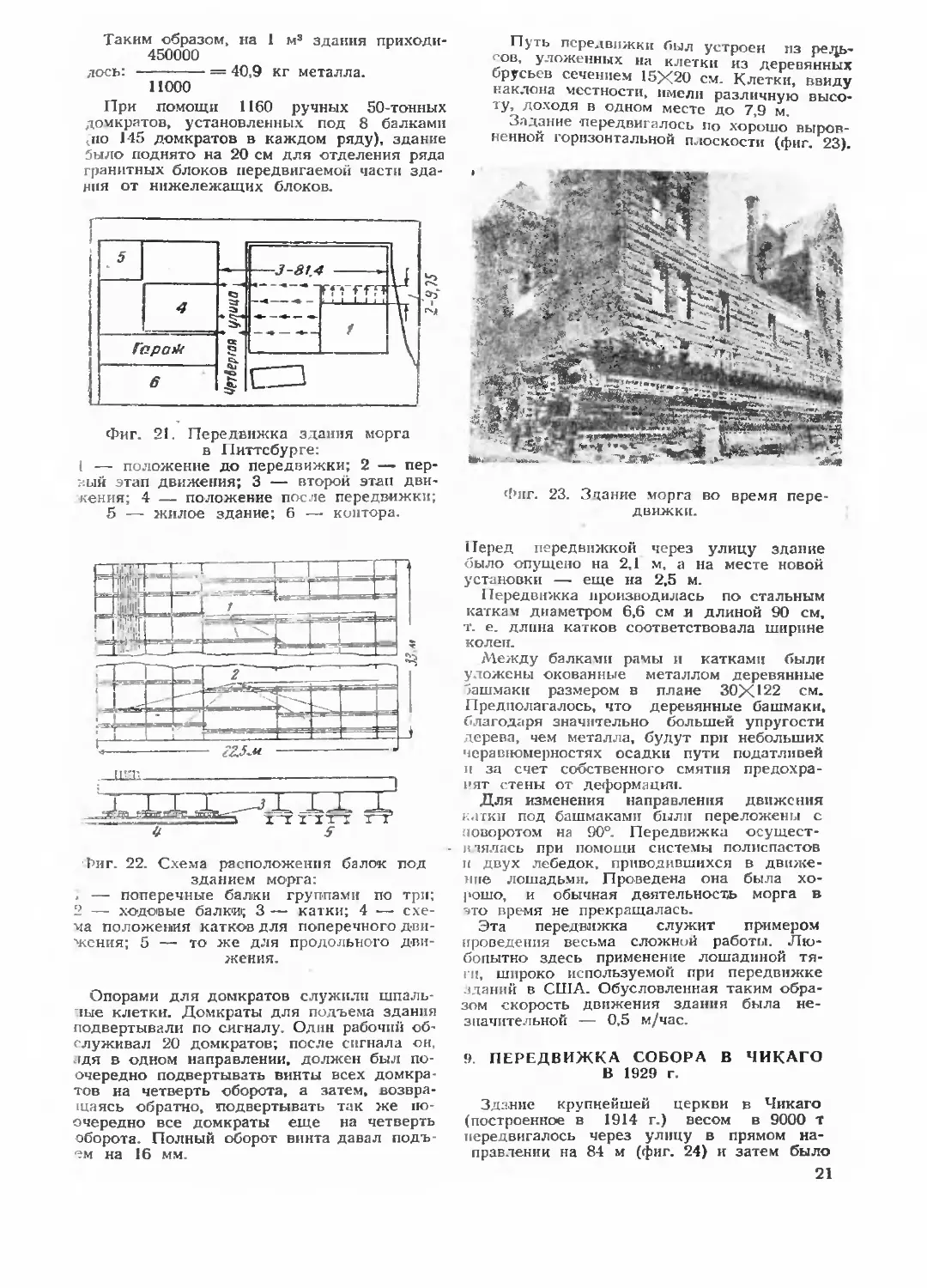

Здание крупнейшей церкви в Чикаго

(построенное в 1914 г.) весом в 9000 т

передвигалось через улицу в прямом на-

правлении на 84 м (фиг. 24) и затем было

21

Фиг. 24. Общий вид здания церкви при движении в прямом направлении.

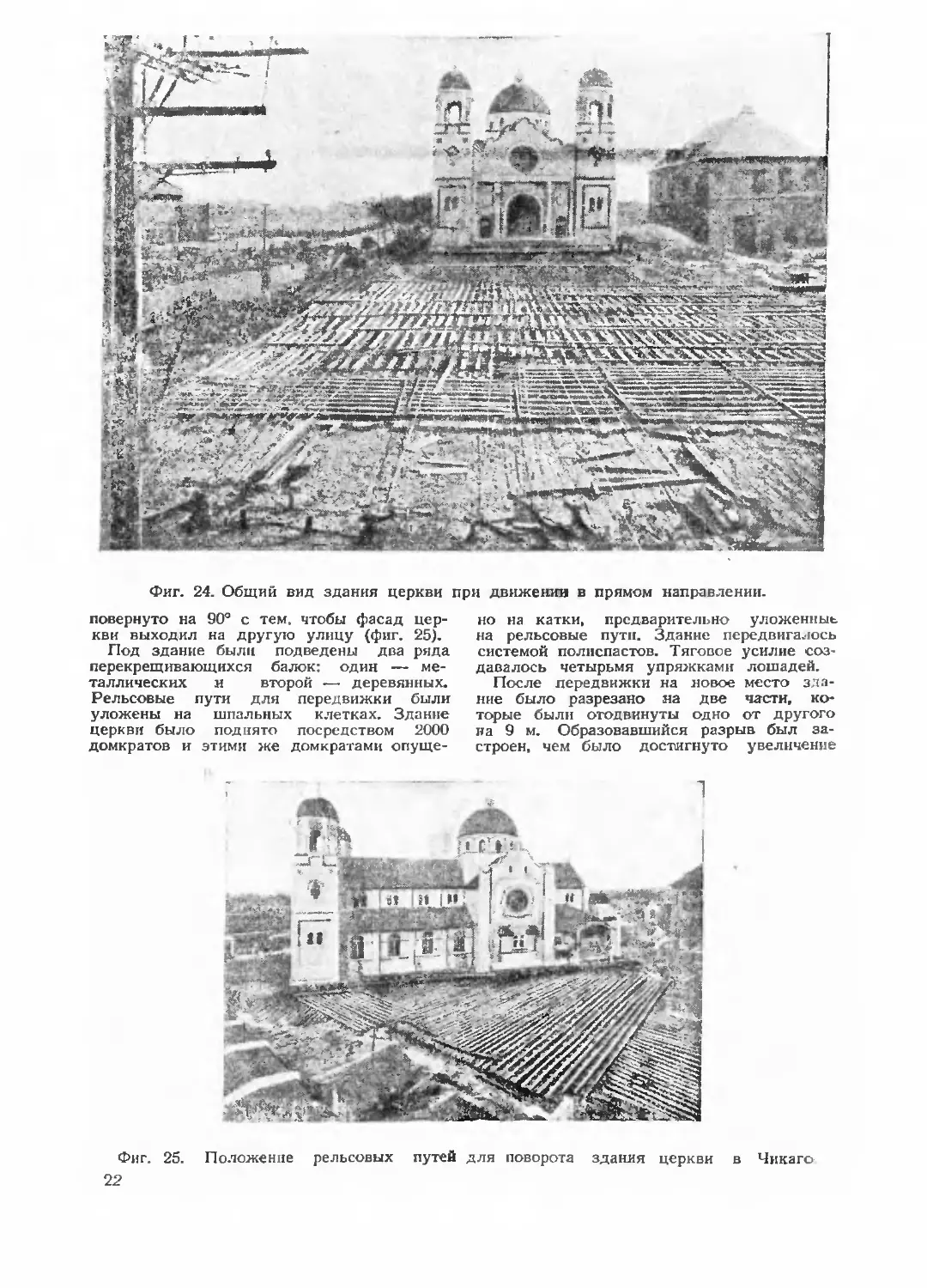

повернуто на 90° с тем. чтобы фасад цер-

кви выходил на другую улицу (фиг. 25).

Под здание были подведены два ряда

перекрещивающихся балок: один — ме-

таллических и второй — деревянных.

Рельсовые пути для передвижки были

уложены на шпальных клетках. Здание

церкви было поднято посредством 2000

домкратов и этими же домкратами опуще-

но на катки, предварительно уложенные,

на рельсовые пути. Здание передвигалось

системой полиспастов. Тяговое усилие соз-

давалось четырьмя упряжками лошадей.

После передвижки на новое место зда-

ние было разрезано на две части, ко-

торые были отодвинуты одно от другого

на 9 м. Образовавшийся разрыв был за-

строен, чем было достигнуто увеличение

Фиг. 25. Положение рельсовых путей для поворота здания церкви в Чикаго

22

Фиг. 26. Передвижка здания телефонной

станции в Индианаполисе.

длины здания с 52,2 до 61,1 м. Все рабо-

ты вместе с застройкой заняли пять меся-

цев.

10. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ

ТЕЛЕФОННОЙ станции в

ИНДИАНАПОЛИСЕ В 1930 г.

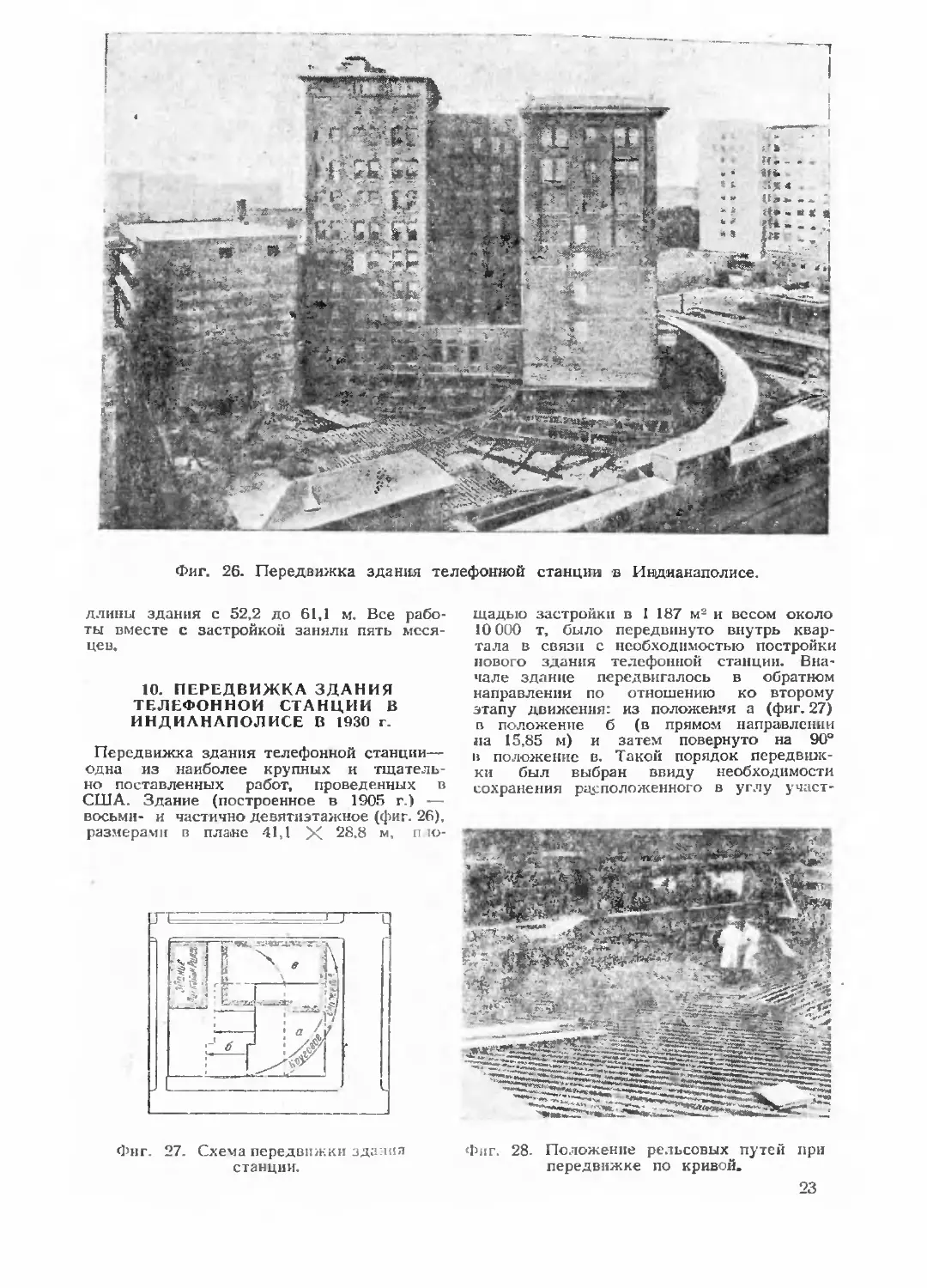

Передвижка здания телефонной станции—

одна из наиболее крупных и тщатель-

но поставленных работ, проведенных в

США. Здание (построенное в 1905 г.) —

восьми- и частично девятиэтажное (фиг. 26),

размерами в плаке 41,1 X 28,8 м, п ю-

Фиг. 27. Схема передвижки здания

станции.

щадыо застройки в 1 187 м2 и весом около

10 000 т, было передвинуто внутрь квар-

тала в связи с необходимостью постройки

нового здания телефонной станции. Вна-

чале здание передвигалось в обратном

направлении по отношению ко второму

этапу движения: из положения а (фиг. 27)

в положение б (в прямом направлении

на 15,85 м) и затем повернуто на 90°

и положение в. Такой порядок передвиж-

ки был выбран ввиду необходимости

сохранения расположенного в углу участ-

Фиг. 28- Положение рельсовых путей при

передвижке по кривой.

23

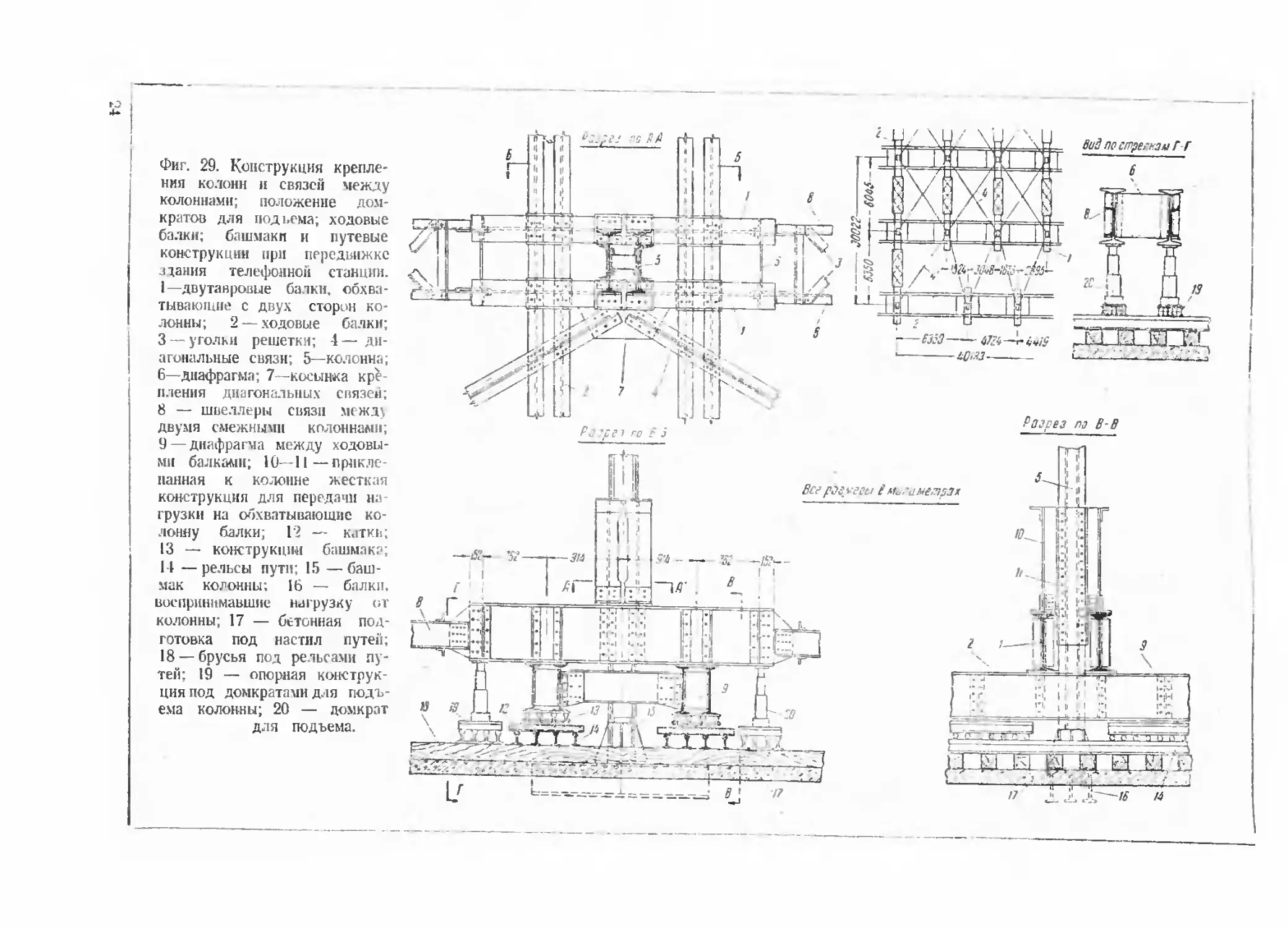

Фиг. 29. Конструкция крепле-

ния колонн и связей между

колоннами; положение дом-

кратов для подьема; ходовые

балки; башмаки и путевые

конструкции при передвижке

здания телефонной станции.

1—двутавровые балки, обхва-

тывающие с двух сторон ко-

лонны; 2 — ходовые балки;

3 — уголки решетки; 4— ди-

агональные связи; 5—колонна;

6—диафрагма; 7—косынка кре-

пления диагональных связей;

8 — швеллеры связи между

двумя смежными колоннами;

9 —диафрагма между ходовы-

ми балками; 10—11—прикле-

панная к колонне жесткая

конструкция для передачи на-

грузки на обхватывающие ко-

лонну балки; Г? — катки;

13 — конструкции башмака;

14 —рельсы пути; 15 —баш-

мак колонны; 16 — балки,

воспринимавшие нагрузку от

колонны; 17 — бетонная под-

готовка под настил путей;

18 —брусья под рельсами пу-

тей; 19 — опорная конструк-

ция под домкратами для подъ-

ема колонны; 20 — домкрат

для подъема.

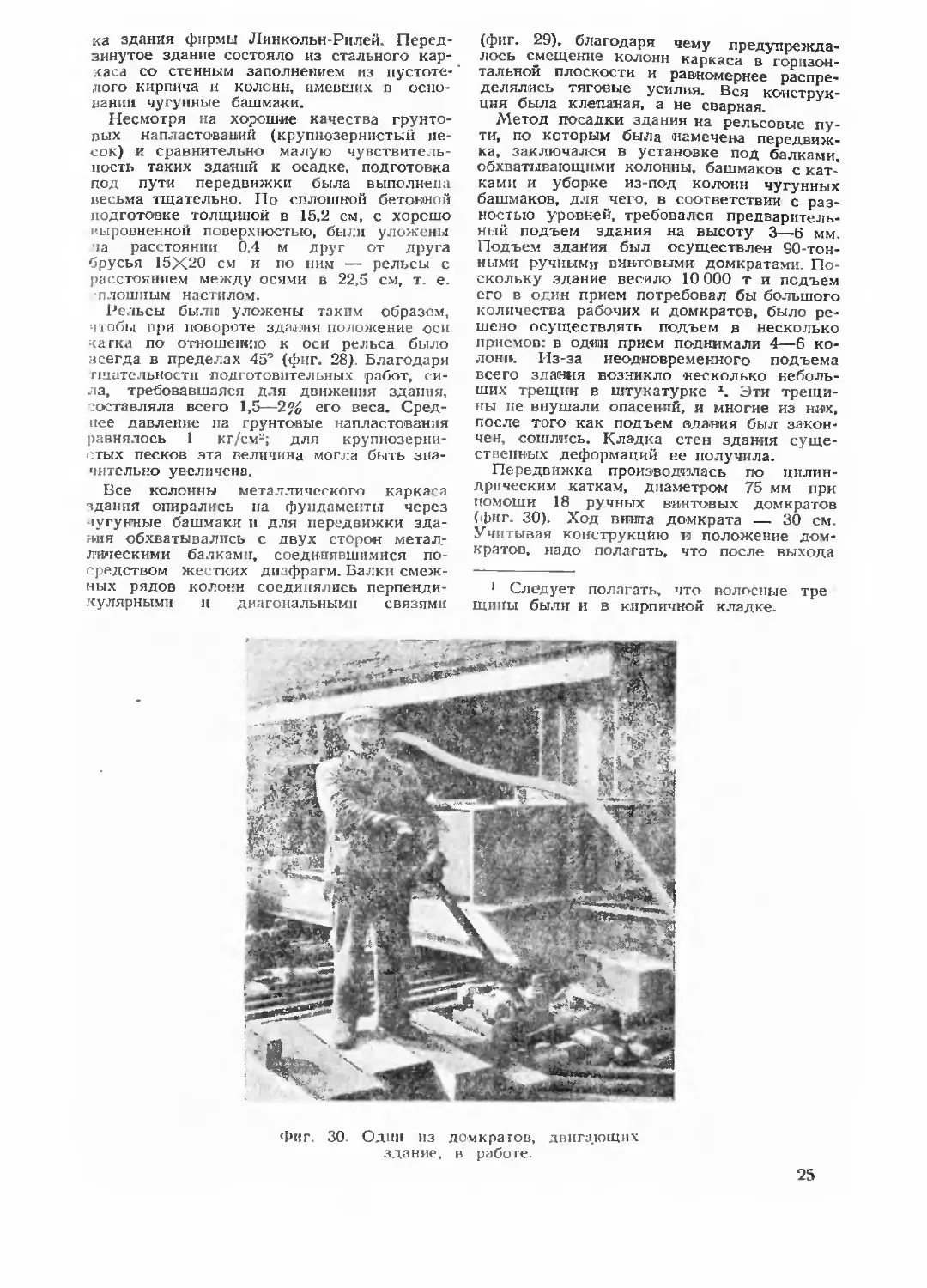

ка здания фирмы Линкольн-Рилей. Перед-

винутое здание состояло из стального кар-

каса со стенным заполнением из пустоте-

лого кирпича и колонн, имевших в осно-

вании чугунные башмаки.

Несмотря на хорошие качества грунто-

вых напластований (крупнозернистый пе-

сок) и сравнительно малую чувствитель-

ность таких зданий к осадке, подготовка

под пути передвижки была выполнена

весьма тщательно. По сплошной бетонной

подготовке толщиной в 15,2 см, с хорошо

выровненной поверхностью, были уложены

ча расстоянии 0,4 м друг от друга

брусья 15X20 см и по ним — рельсы с

расстоянием между осями в 22,5 см, т. е.

плотным настилом.

Рельсы были уложены таким образом,

чтобы при повороте здания положение оси

кагка по- отношению к оси рельса было

всегда в пределах 45° (фиг. 28). Благодаря

тщательности подготовительных работ, си-

ла, требовавшаяся для движения здания,

составляла всего 1,5—2% его веса. Сред-

нее давление на грунтовые напластования

равнялось 1 кг/см1 2; для крупнозерни-

стых песков эта величина могла быть зна-

чительно увеличена.

Все колонны металлического каркаса

здания опирались на фундаменты через

чугунные башмаки и для передвижки зда-

ния обхватывались с двух сторон метал-

лическими балками, соединявшимися по-

средством жестких диафрагм. Балки смеж-

ных рядов колонн соединялись перпенди-

кулярными и диагональными связями

(фиг. 29), благодаря чему предупрежда-

лось смещение колонн каркаса в горизон-

тальной плоскости и равномернее распре-

делялись тяговые усилия. Вся конструк-

ция была клепаная, а не сварная.

Метод посадки здания на рельсовые пу-

ти, по которым была намечена передвиж-

ка, заключался в установке под балками,

обхватывающими колонны, башмаков с кат-

ками и уборке из-под колонн чугунных

башмаков, для чего, в соответствии с раз-

ностью уровней, требовался предваритель-

ный подъем здания на высоту 3—6 мм.

Подъем здания был осуществлен 90-тон-

ными ручными винтовыми домкратами. По-

скольку здание весило 10 000 т и подъем

его в один прием потребовал бы большого

количества рабочих и домкратов, было ре-

шено осуществлять подъем в несколько

приемов: в один прием поднимали 4—6 ко-

лонН'. Из-за неодновременного подъема

всего здания возникло несколько неболь-

ших трещин в штукатурке х. Эти трещи-

ны не внушали опасений, я многие из них,

после того как подъем здания был закон-

чен, сошлись. Кладка стен здания суще-

ственных деформаций не получила.

Передвижка производилась по цилин-

дрическим каткам, диаметром 75 мм при

помощи 18 ручных винтовых домкратов

(фиг. 30). Ход винта домкрата — 30 см.

Учитывая конструкцию и положение дом-

кратов, надо полагать, что после выхода

1 Следует полагать, что волосные тре

щины были и в кирпичной кладке.

Фиг. 30. Один из домкратов, двигающих

здание, в работе.

25

винта домкраты вновь перестанавливались.

Упором для домкратов служили металли-

ческие сваи, забитые в конце площадки.

Между сваями и домкратами укладыва-

лись деревянные коротыши, постепенно

удлинявшиеся и заменявшиеся в конце пе-

редвижки длинными брусьями. Здание для

поворота было поднято, а катки и башма-

ки переложены в радиальном направлении.

Эта подготовка потребовала пяти дней ра-

боты.

На рельсах путей и на потолке подваль-

ного этажа был намечен центр вращения

здания. Из этого центра на рельсах нане-

сена была дуга, а -над линией дуги к по-

толку подвала были подвешены два отве-

са, м во время поворота здания велись

наблюдения за перемещением отвесов по

дуге.

Наблюдения за свинцовыми отвесами,

подвешенными к потолку подвала, в ком-

плексе с остальными наблюдениями позво-

ляли контролировать правлильность поло-

жения здания при его вращении. Выпра-

вление движения здания при его отклоне-

нии достигалось смещением катков» кото-

рое производилось ударами по ним кувал-

дой. На рельсах, уложенных по кривой,

были нанесены радиальные белые линии,

сходившиеся в точке вращения, при пере-

сечении которых катками легко обнаружи-

вались смещения катков. Кроме того, бе-

лой краской были нанесены на рельсах

линии, позволявшие следить за движением

углов здания в соответствии с намечен-

ным поворотом (фиг. 31).

Фиг. 31. Указатель для наблюдения за пра-

вильностью движения здания — вертикаль-

ный брусок, прикрепленный к поперечине.

Эти сравнительно простые приемы легко

помогали распознавать малейшее отклоне-

ние здания от намеченной трассы при его

вращении. В период вращения здания мак-

симальное отклонение не превышало 50 мм,

а к концу работ (после поворота здания),

благодаря приобретенному опыту в выпра-

влении положения катков при движении

здания, отклонения ле превышали уже

6 мм. Здание было установлено с точ-

26

ностыо до Чг 2 мм. вращение здания осу-

ществлялось посредством домкратов, тол-

кавших здание сзади. В помощь домкра-

там применялся полиспаст из шест и роли-

ковых блоков, приводившийся в движение

паровой лебедкой. Повилимому полиспаст

включался в работу при первоначальной

сдвижке здания с места, так как в период

движения здания по кривой направление

усилия от полиспаста не совпадало бы с

направлением движении, если неподвиж-

ные блоки не могли скользить вдоль ка-

кой-либо линии \

Здание на новые фундаменты было по-

ставлено посредством подъема отдельных

частей здания (каждые 5—6 колонн,) на

высоту в несколько миллиметров, доста-

точную для освобождения и вытеснения

башмаков и катков и замены их постоян-

ными чугунными башмаками. Посредством

болтовых скреплений чугунные башмаки

соединялись с колоннами. Между основа-

нием башмака и верхней плоскостью фун-

дамента предусматривался небольшой за-

зор, который набивался раствором из бы-

стро схватывающегося цемента.

Применение ручных домкратов обуслов-

ливало чрезвычайную медленность движе-

ния здания. Первый этап — движение в

прямом направлении — продолжался 4 дня,

а поворот — 17 дней. Во время передвиж-

ки телефонная станция, помещавшаяся в

здании, а также все коммуникации (водо-

провод, канализация) работали беспере-

бойно.

П. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ

БОЛЬНИЧНОГО ЦЕЙХГАУЗА

В НОВОМ ОРЛЕАНЕ В 1935 г.

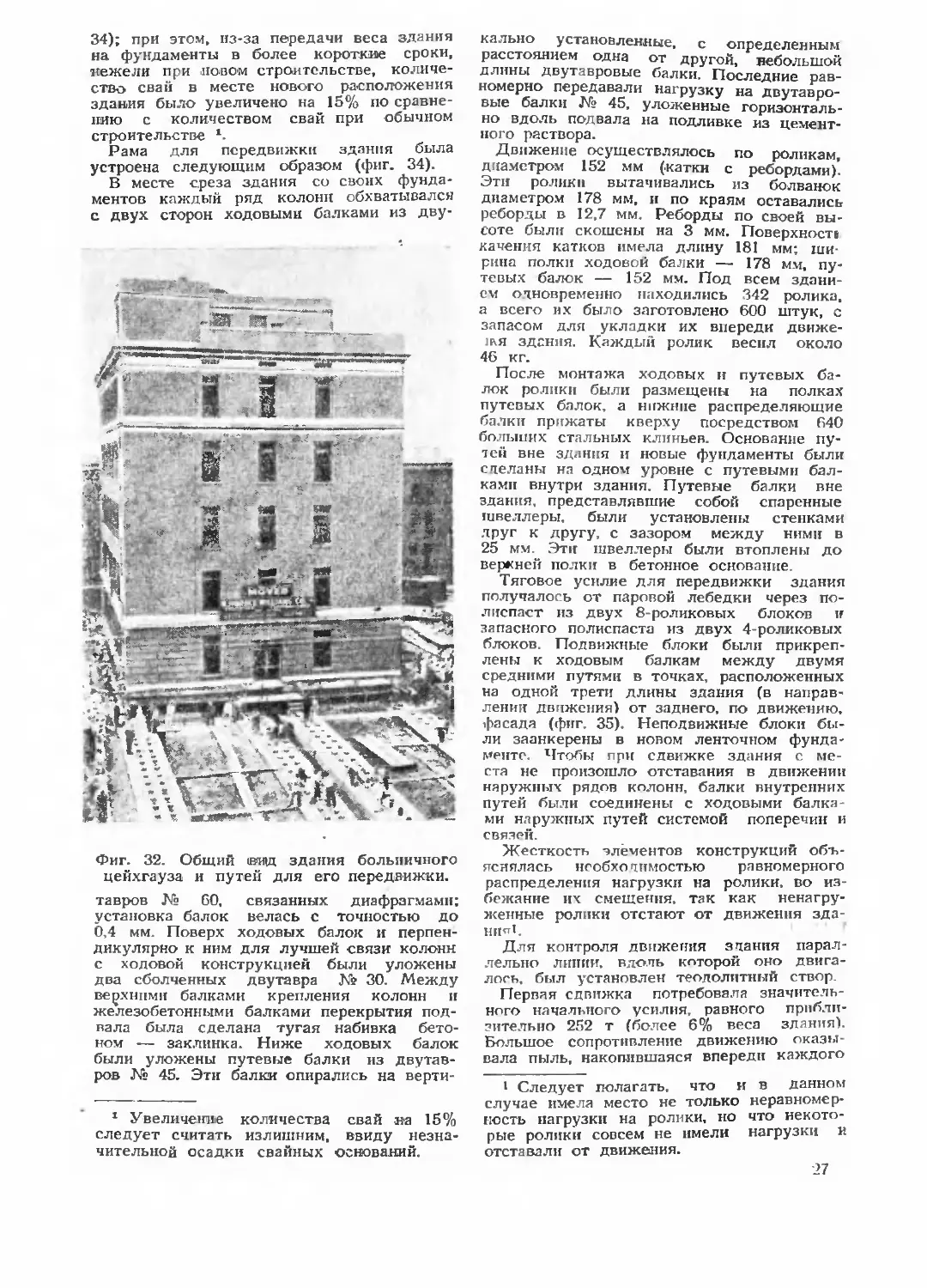

Передвижка здания больничного цейх-

гауза, произведенная на длину 50 м вдоль

его продольной оси, была вызвана реше-

нием построить на его месте новый 17-

этажный корпус. Здание имело железобе-

тонный каркас с кирпичным заполнением

стен; перекрытия состояли из металличе-

ских балок с заполнением сборными пли-

тами. Размеры здания в плане 32 X 17,4 м

высота — 23,5 м. Здание опиралось на 37

колонн, расположенных в четыре ряда

вдоль здания, внутри его, с расстоянием

в 3 м между них осями; исключение со-

ставляла одна колонна у торца, сдвину-

тая с оси на 90 см к прилегающей стене,

и другая, добавочная колонна на этой же

линии, поставленная между двумя основ-

ными. Вес передвигаемого здания, вклю-

чая конструкцию для передвижки, состав-

лял 4100 т (фиг. 32).

Вследствие чрезвычайного разнообразия

грунтовых напластований в Новом Орлеа-

не потребовалось устройство свайного ос-

нования под пути передвижки (фиг. 33 и

1 При передвижке здания в г. Клейтоне

неподвижные блоки скользили вдоль тро-

са, чем достигалось криволинейное дви-

жение. Направление усилий совпадало с

направлением движения.

34); при этом, из-за передачи веса здания

на фундаменты в более короткие сроки,

нежели при носом строительстве, количе-

ство свай в месте нового расположения

здания было увеличено на 15% по сравне-

нию с количеством свай при обычном

строительстве *.

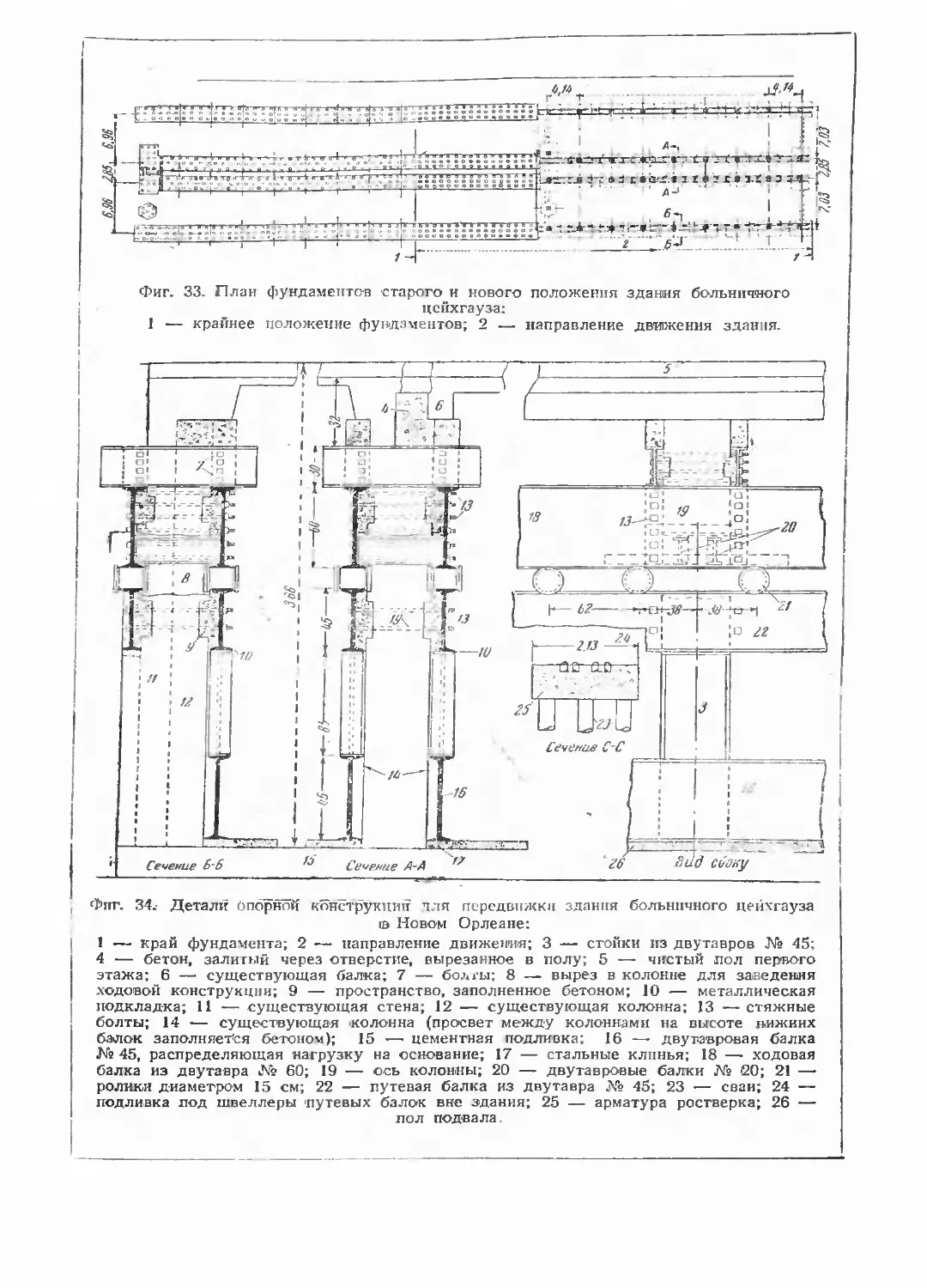

Рама для передвижки здания была

устроена следующим образом (фиг. 34).

В месте среза здания со своих фунда-

ментов каждый ряд колони обхватывался

с двух сторон ходовыми балками из дву-

Фиг. 32. Общий (вад здания больничного

цейхгауза и путей для его передвижки,

тавров № 60, связанных диафрагмами;

установка балок велась с точностью до

0,4 мм. Поверх ходовых балок и перпен-

дикулярно к ним для лучшей связи колонн

с ходовой конструкцией были уложены

два сболченных двутавра № 30. Между

верхними балками крепления колонн и

железобетонными балками перекрытия под-

вала была сделана тугая набивка бето-

ном — заклинка. Ниже ходовых балок

были уложены путевые балки из двутав-

ров № 45. Эти балки спирались на верти-

1 Увеличение количества свай на 15%

следует считать излишним, ввиду незна-

чительной осадки свайных оснований.

калыю установленные, с определенным

расстоянием одна от другой, небольшой

длины двутавровые балки. Последние рав-

номерно передавали нагрузку на двутавро-

вые балки № 45, уложенные горизонталь-

но вдоль подвала на подливке из цемент-

ного раствора.

Движение осуществлялось по роликам,

диаметром 152 мм (катки с ребордами)’.

Эти ролики вытачивались из болванок

диаметром 178 мм, и по краям оставались

реборды в 12,7 мм. Реборды по своей вы-

соте были скошены на 3 мм. Поверхности

качения катков имела длину 181 мм; ши-

рина полки ходовой балки — 178 мм, пу-

тевых балок — 152 мм. Под всем здани-

ем одновременно находились 342 ролика,

а всего их было заготовлено 600 штук, с

запасом для укладки их впереди движе-

ния здания. Каждый ролик весил около

46 кг.

После монтажа ходовых и путевых ба-

лок ролики были размещены на полках

путевых балок, а нижние распределяющие

балки прижаты кверху посредством 640

больших стальных клиньев. Основание пу-

тей вне здания и новые фундаменты были

сделаны на одном уровне с путевыми бал-

ками внутри здания. Путевые балки вне

здания, представлявшие собой спаренные

швеллеры, были установлены стенками

друг к другу, с зазором между ними в

25 мм. Эти швеллеры были втоплены до

верхней полки в бетонное основание.

Тяговое усилие для передвижки здания

получалось от паровой лебедки через по-

лиспаст из двух 8-роликовых блоков и

запасного полиспаста из двух 4-роликовых

блоков. Подвижные блоки были прикреп-

лены к ходовым балкам между двумя

средними путями в точках, расположенных

на одной трети длины здания (в направ-

лении движения) от заднего, по движению,

фасада (фиг. 35). Неподвижные блоки бы-

ли заанкерены в новом ленточном фунда-

менте. Чтобы при сдвижке здания с ме-

ста не произошло отставания в движении

наружных рядов колонн, балки внутренних

путей были соединены с ходовыми балка-

ми наружных путей системой поперечин и

связей.

Жесткость элементов конструкций объ-

яснялась необходимостью равномерного

распределения нагрузки на ролики, во из-

бежание их смещения, так как ненагру-

женные ролики отстают от движения зда-

нн«т1.

Для контроля движения знания парал-

лельно линии, вдоль которой оно двига-

лось, был установлен теодолитный створ.

Первая сдвижка потребовала значитель-

ного начального усилия, равного прибли-

зительно 252 т (более 6% веса здания).

Большое сопротивление движению оказы-

вала пыль, накопившаяся впереди каждого

1 Следует полагать, что и в данном

случае имела место не только неравномер-

ность нагрузки на ролики, но что некото-

рые ролики совсем не имели нагрузки и

отставали от движения.

27

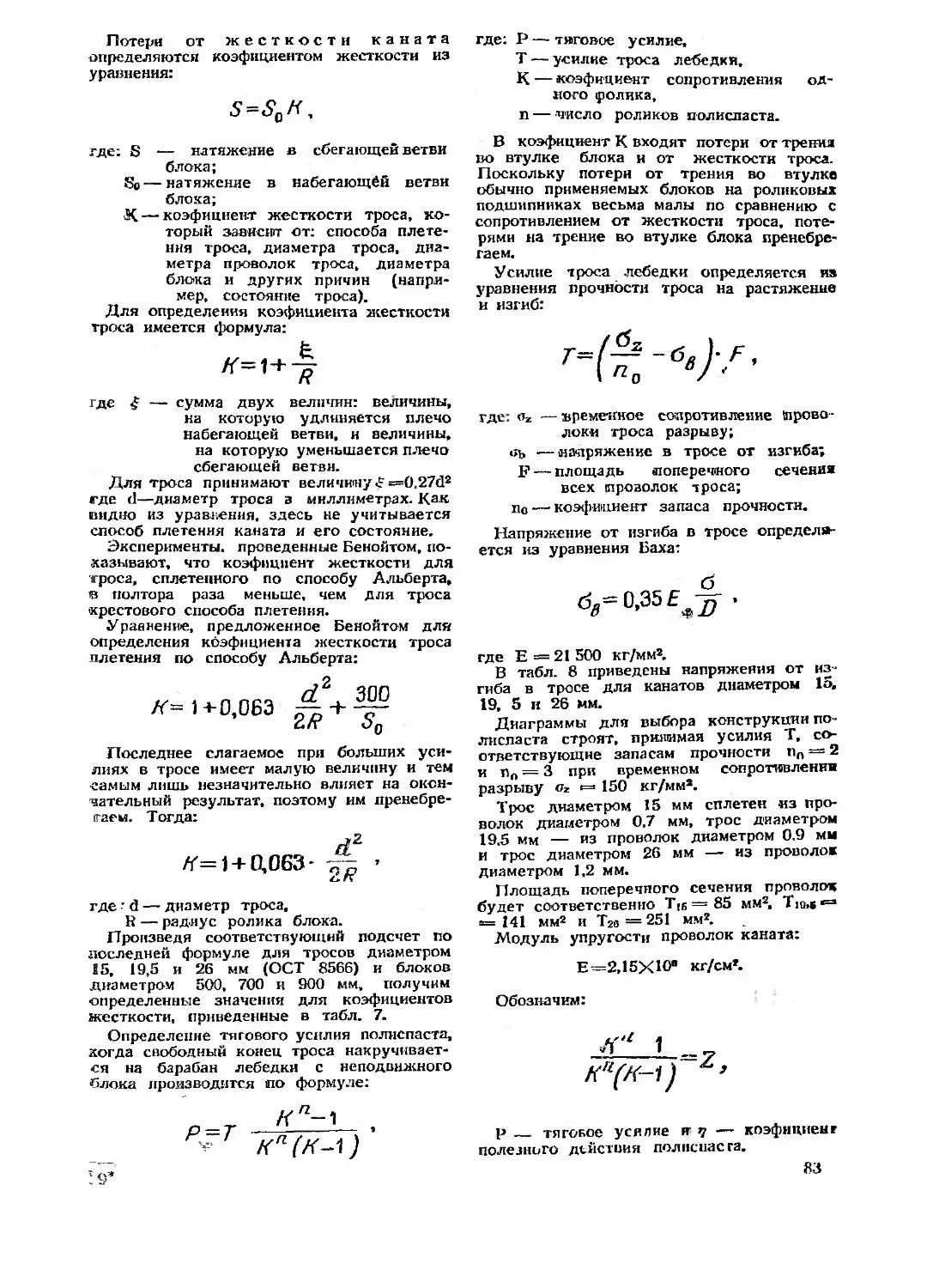

Фиг. 33. План фундаментов старого и нового положения здания больничного

цейхгауза:

1 — крайнее положение фундаментов; 2 — направление движения здания.

да*"/®

Фиг. 34.- Детали опорной Конструкции для передвижки здания больничного цейхгауза

is Новом Орлеане:

1 — край фундамента; 2 — направление движения; 3 — стойки из двутавров № 45;

4 — бетон, залитый через отверстие, вырезанное в полу; 5 — чистый пол первого

этажа; 6 — существующая балка; 7 — болты; 8 — вырез в колонне для заведения

ходовой конструкции; 9 — пространство, заполненное бетоном; 10 — металлическая

подкладка; 11 — существующая стена; 12 — существующая колонна; 13 —стяжные

болты; 14 — существующая колонна (просвет между колоннами на высоте нижних

балок заполняется бетоном); 15 — цементная подливка; 16 — двутавровая балка

№ 45, распределяющая нагрузку на основание; 17 — стальные клинья; 18 — ходовая

балка из двутавра № 60; 19 — ось колонны; 20 — двутавровые балки № >20; 21 —

ролики диаметром 15 см; 22 — путевая балка из двутавра jVe 45; 23 — сваи; 24 —

подливка под швеллеры путевых балок вне здания; 25 — арматура ростверка; 26 —

пол подвала.

Фиг. 35. Ходовые конструкции, ролики и полиспаст в начальный момент движения.

катка. В дальнейшем при движении зна-

ния было достаточно уже усилий в 155 т

(око по 3,8%). Время, затраченное на пере-

дпижку длиной в 50 м, составило 1 час

5.4 минут; собственно же передвижка за-

чяла только 20 минут. Остальное время

заняло регулирование положения роликов.

За осадкой здания велись наблюдения.

По сходе с фундаментов передней части

здания свайное основание по территории

передвижки дало осадку в 3 мм; эта осад-

ка сохранилась и на протяжении всего пу-

ти передвижки. После того как здание со-

шло с путевых балок старого положения

здания (подвала), вся опорная (с путями)

конструкция поднялась па 6 мм.

За первые 24 часа после того, как зда-

ние было передвинуто на новое**место. ос-

нование село на 6 мм. Через следующие

48 часов была обнаружена добавочная

осадка, также в 6 мм. Через десять дней

после передвижки здания осадка стабили-

зировалась на уровне 19 мм» При перед-

вижке трещин в штукатурке и в кирпич-

ной кладке здания обнаружено не было.

После того как здание было установлено

на место, основание колони было подбото-

пировано к новым фундаментам, а ролики

обильно смазаны (ролики были оставлены

па случай необходимости дальнейшей пе-

редвижки здания).

12. передвижка здания

ТОВАРНОЙ БИРЖИ В ЛОС-

АНЖЕЛОСЕ (штат Калифорния)

в 1936 г.

Взамен передвижки всего 13-этажного

здания товарной биржи или сноса высту-

пающей на 1,5 м за красную линию части

его, было принято решение вырезать щель

по всей высоте здания, шириной в 2,6 м

(фиг. 36). Разрез здания был сделан на

расстоянии 15,2 м от линии фасадной сте-

ны дома, после чего эта отрезанная часть

(шириной r 15.2 м) была передвинута на

1,5 м и сближена с остальной частью зда-

ния.

Ширина щели, образовавшейся до перет-

ви'/кки, превышала длину передвижки на

1,1 м для возможности устройства стыко-

вых соединении металлической арматуры;

балок и плит. Посредством домкратов от-

Фиг. 36. Выломанная щель >в здании

Товарной биржи до передвижки.

29

резанная часть здания была посажена на

катки и 40-тонными, горизонтально распо-

ложенными, Домкратами передвинута на

новое место в течение 9 часов.

Передвинутая часть здания весила

4540 т и имела размеры в плане

15,2X16,8 м, при высоте в 48,8 м.

13. передвижка здания склада

В ХАРТФОРДЕ (штат Коннектикут)

В 1937 г.

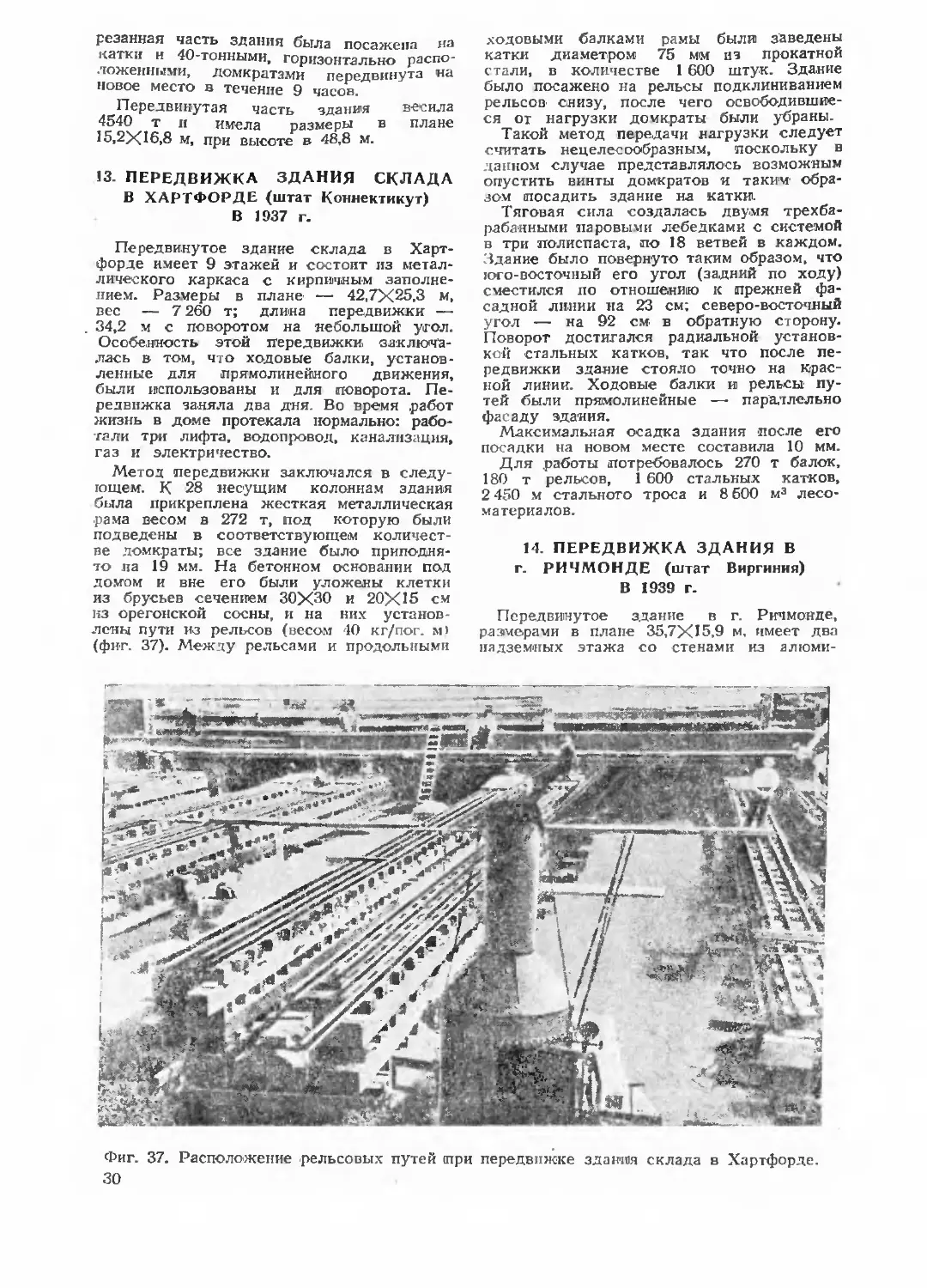

Передвинутое здание склада в Харт-

форде имеет 9 этажей и состоит из метал-

лического каркаса с кирпичным заполне-

нием. Размеры в плане — 42,7X25,3 м,

вес — 7 260 т; длина передвижки —

34,2 м с поворотом на небольшой угол.

Особенность этой передвижки заключа-

лась в том, что ходовые балки, установ-

ленные для прямолинейного движения,

были использованы и для поворота. Пе-

редвижка заняла два дня. Во время .работ

жизнь в доме протекала нормально: рабо-

тали три лифта, водопровод, канализация,

газ и электричество.

Метод передвижки заключался в следу-

ющем. К 28 несущим колоннам здания

была прикреплена жесткая металлическая

рама весом в 272 т, под которую были

подведены в соответствующем количест-

ве домкраты; все здание было приподня-

то на 19 мм. На бетонном основании под

домом и вне его были уложены клетки

из брусьев сечением 30X30 и 20X15 см

из орегонской сосны, и на них установ-

лены пути из рельсов (весом 40 кг/пог. м)

(фиг. 37). Между рельсами и продольными

ходовыми балками рамы были заведены

катки диаметром 75 мм из прокатной

стали, в количестве 1 600 штук. Здание

было посажено на рельсы подклиниванием

рельсов снизу, после чего освободившие-

ся от нагрузки домкраты были убраны.

Такой метод передачи нагрузки следует

считать нецелесообразным, поскольку в

данном случае представлялось возможным

опустить винты домкратов и таким обра-

зом посадить здание на катки.

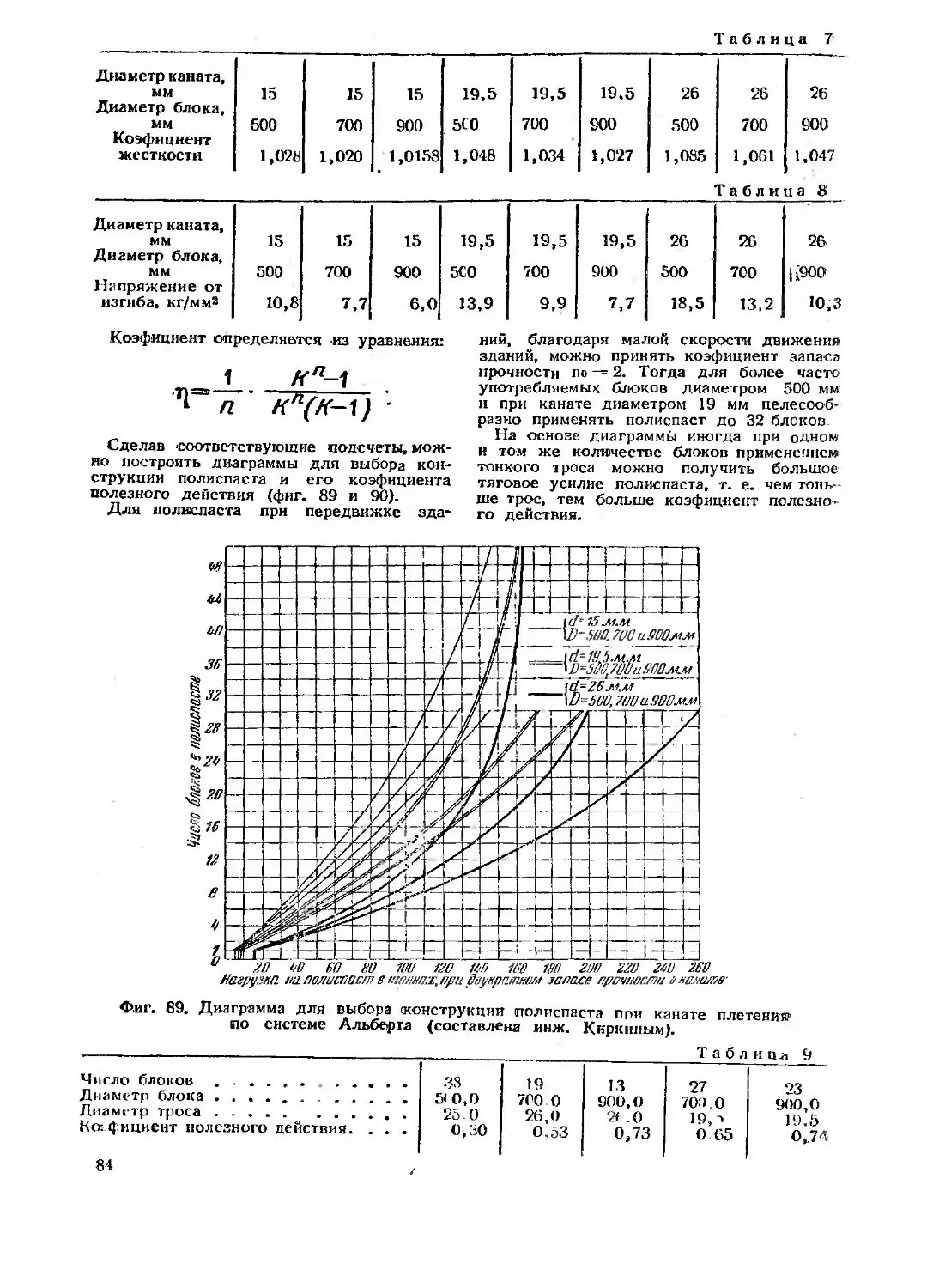

Тяговая сила создалась двумя трехба-

рабанными паровыми лебедками с системой

в три полиспаста, по 18 ветвей в каждом.

Здание было повернуто таким образом, что

юго-восточный его угол (задний по ходу)

сместился по отношению к прежней фа-

садной линии на 23 см; северо-восточный

угол — на 92 см в обратную сторону.

Поворот достигался радиальной установ-

кой стальных катков, так что после пе-

редвижки здз.ние стояло точно на крас-

ной линии. Ходовые балки и рельсы пу-

тей были прямолинейные — параллельно

фасаду здания.

Максимальная осадка здания после его

посадки на новом месте составила 10 мм.

Для .работы потребовалось 270 т балок,

180 т рельсов, 1 600 стальных катков,

2 450 м стального троса и 8 500 м3 лесо-

материалов.

14. передвижка здания в

г. РИЧМОНДЕ (штат Виргиния)

В 1939 г.

Передвинутое здание в г. Ричмонде,

размерами в плане 35,7X15,9 м, имеет два

надземных этажа со стенами из алюми-

Фиг. 37. Расположение рельсовых путей (при передвижке здания склада в Хартфорде.

30

ния (цельнометаллическими), перегородка-

ми и дверями из того же материала и

каменный подвал.

Ввиду такой конструкции, надземная

часть дома чрезвычайно легкая, и для

того, чтобы понизить центр тяжести пе-

редвигаемого здания, его двигали вместе

с подвалом.

В связи с тем, что передвинутый дом

был окружен рядом других построек, его

пришлось дважды- повернуть на месте на

45°: в первый раз — перед началом дви-

жения и во второй раз — (между двумя

этапами поступательного движения. На

обоих этапах здание двигалось вдоль

гвоей продольной оси на 122 м.

15. ПЕРЕДВИЖКА ГАРАЖА

В ИОНГСТАУНЕ (штат Охайо)

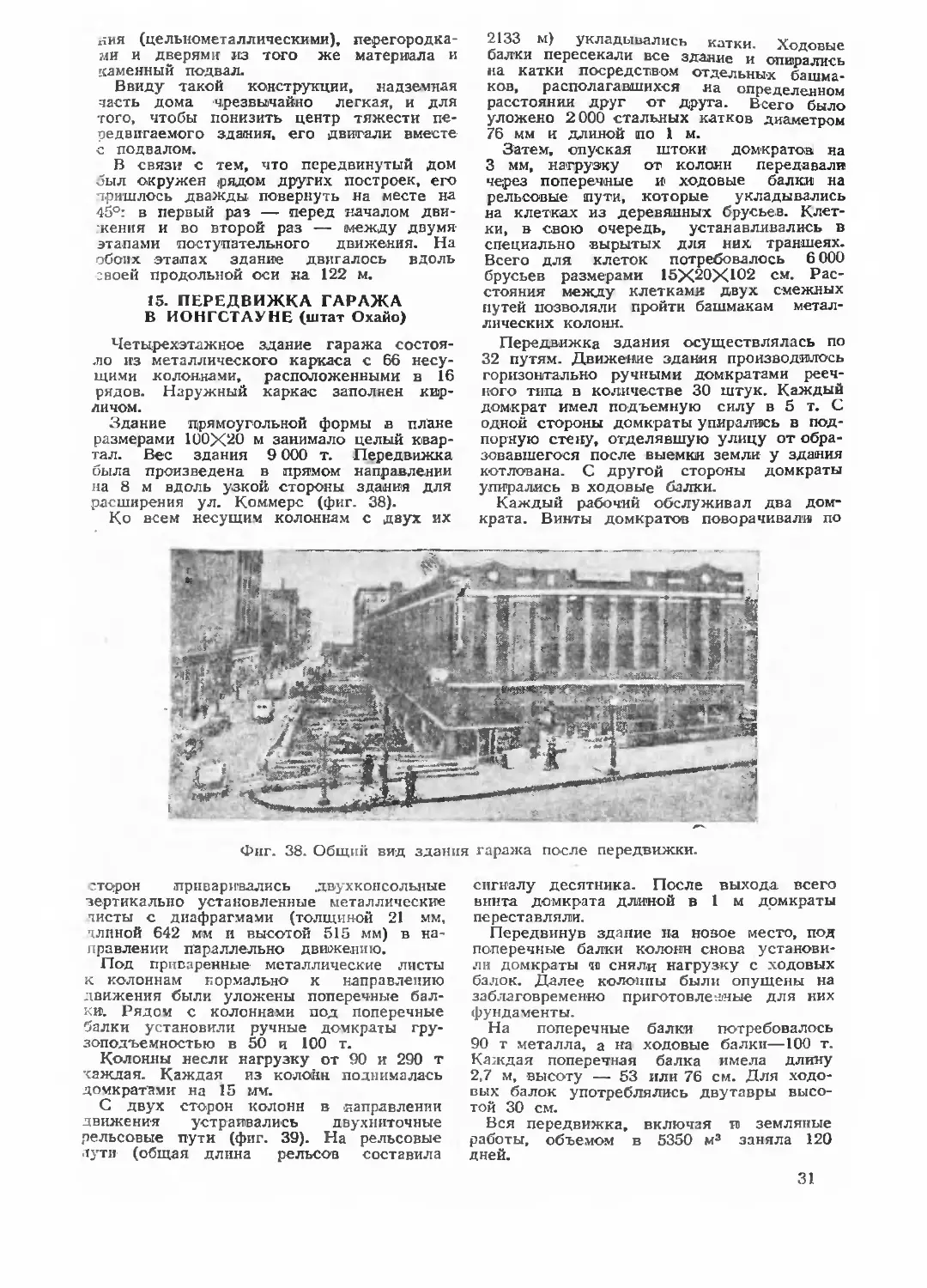

Четырехэтажное здание гаража состоя-

ло из металлического каркаса с 66 несу-

щими колоннами, расположенными в 16

рядов. Наружный каркас заполнен кир-

пичом.

Здание прямоугольной формы в плане

размерами 100X20 м занимало целый квар-

тал. Вес здания 9 000 т. Передвижка

была произведена в прямом направлении

на 8 м вдоль узкой стороны здания для

.расширения ул. Коммерс (фиг. 38).

Ко всем несущим колоннам с двух их

2133 м) укладывались катки. Ходовые

балки пересекали все здание и опирались

на катки посредством отдельных башма-

ков, располагавшихся на определенном

расстоянии друг от друга. Всего было

уложено 2 000 стальных катков диаметром

76 мм и длиной по 1 м.

Затем, опуская штоки домкратов на

3 мм, нагрузку от колонн передавали

через поперечные и ходовые балки на

рельсовые пути, которые укладывались

на клетках из деревянных брусьев. Клет-

ки, в свою очередь, устанавливались в

специально вырытых для них траншеях.

Всего для клеток потребовалось 6 000

брусьев размерами 15X20X102 см. Рас-

стояния между клетками двух смежных

путей позволяли пройти башмакам метал-

лических колонн.

Передвижка здания осуществлялась по

32 путям. Движение здания производилось

горизонтально ручными домкратами рееч-

ного типа в количестве 30 штук. Каждый

домкрат имел подъемную силу в 5 т. С

одной стороны домкраты упирались в под-

порную стену, отделявшую улицу от обра-

зовавшегося после выемки земли у здания

котлована. С другой стороны домкраты

упирались в ходовые балки.

Каждый рабочий обслуживал два дом-

крата. Винты домкратов поворачивали по

Фиг. 38. Общий вид здания гаража после передвижки.

сторон приваривались двухкоя сольные

вертикально установленные металлические

чисты с диафрагмами (толщиной 21 мм,

длиной 642 мм и высотой 515 мм) в на-

правлении параллельно движению.

Под приваренные металлические листы

к колоннам нормально к направлению

движения были уложены поперечные бал-

ки. Рядом с колоннами под поперечные

балки установили ручные домкраты гру-

зоподъемностью в 50 и 100 т.

Колонны несли нагрузку от 90 и 290 т

каждая. Каждая из колонн поднималась

домкратами на 15 мм.

С двух сторон колонн в направлении

движения устраивались двухниточные

рельсовые пути (фиг. 39). На рельсовые

пути (общая длина рельсов составила

сигналу десятника. После выхода всего

винта домкрата длиной в 1 м домкраты

переставляли.

Передвинув здание на новое место, под

поперечные балки колонн снова установи-

ли домкраты и сняли нагрузку с ходовых

балок. Далее колонны были опущены на

заблаговременно приготовленные для них

фундаменты.

На поперечные балки потребовалось

90 т металла, а на ходовые балки—100 т.

Каждая поперечная балка имела длину

2,7 м, высоту — 53 или 76 см. Для ходо-

вых балок употреблялись двутавры высо-

той 30 см.

Вся передвижка, включая и земляные

работы, объемом в 5350 м3 заняла 120

дней.

31

В период этого времени гараж беспере-

бойно обслуживал 400 автомобилей. Сооб-

щение с улицей поддерживалось по вре-

менным мосткам.

Прочие помещения (почтовое отделение

и дв>а склада) также работали беспере-

бойно.

лась на поперечные балки через дополни-

тельный ряд балок-коротышей, положен-

ных лад ними и нормально к ним. Во всех

пересечениях эти балки соединялись бол-

тами. Гнезда, сквозь которые заводились

балки, в местах их пересечения со стена-

ми заделывались бетоном.

Фиг.

39. Конструкция вывешивания колонны.

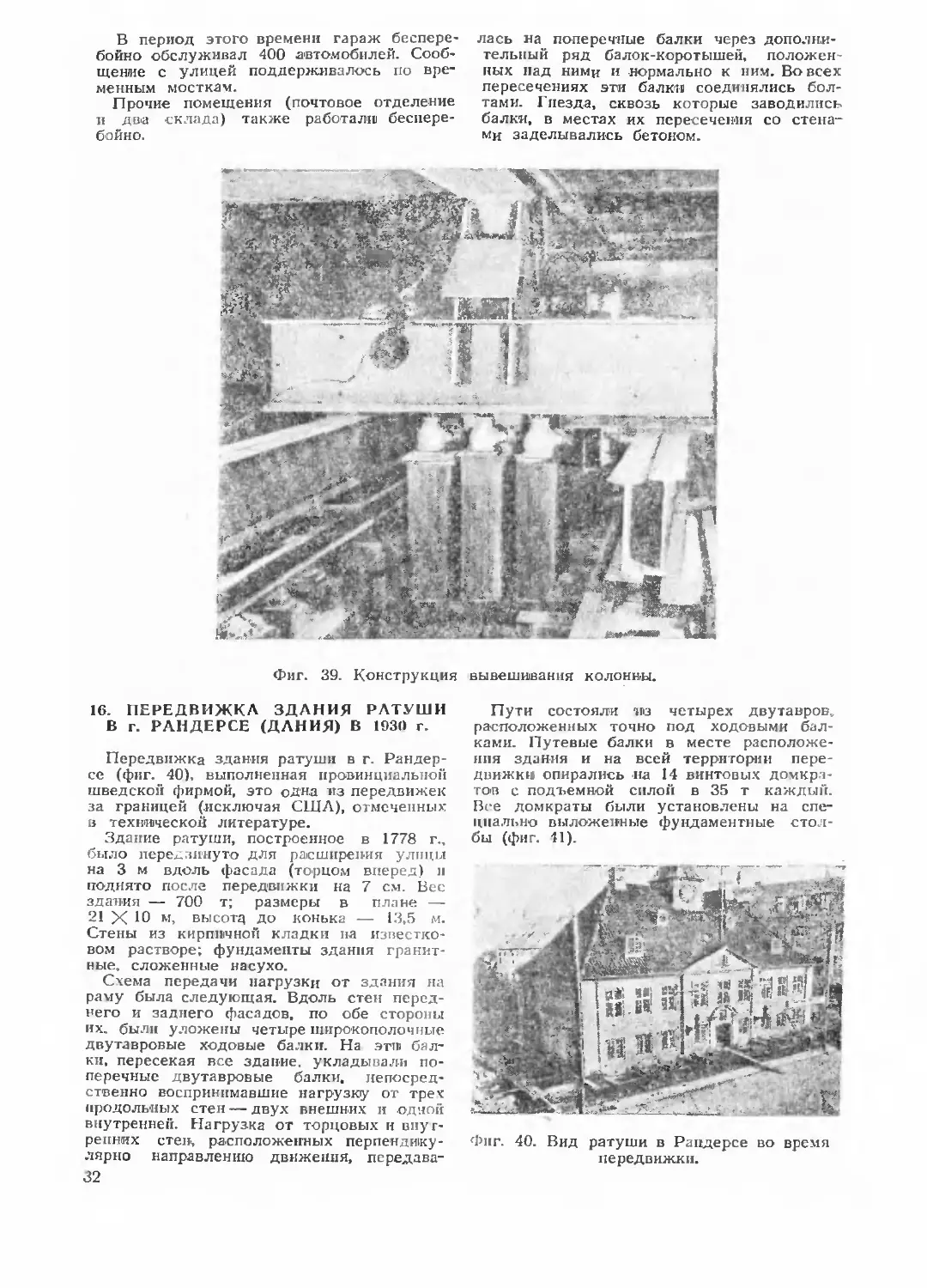

16. ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЯ РАТУШИ

В г. РАНДЕРСЕ (ДАНИЯ) В 1930 г.

Передвижка здания ратуши в г. Рандер-

се (фиг. 40), выполненная провинциальной

шведской фирмой, это одна из передвижек

за границей (исключая США), отмеченных

в технической литературе.

Здание ратуши, построенное в 1778 г.,

было передвинуто для расширения улицы

на 3 м вдоль фасада (торцом вперед) и

поднято после передвижки на 7 см. Вес

здания — 700 т; размеры в плане —

2! X Ю м, высота до конька -— 13,5 м.

Стены из кирпичной кладки на известко-

вом растворе; фундаменты здания гранит-

ные, сложенные насухо.

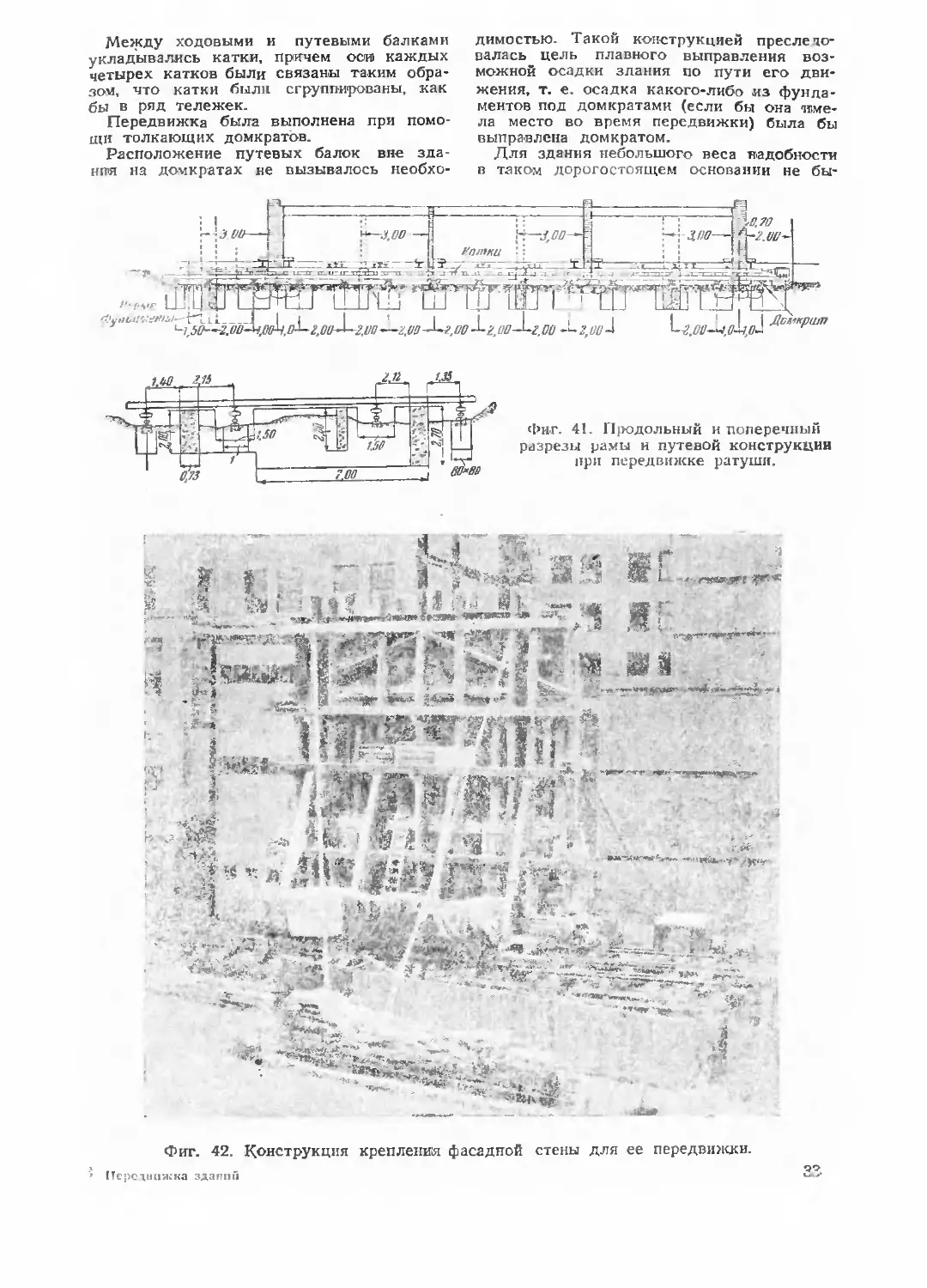

Схема передачи нагрузки от здания на

раму была следующая. Вдоль стен перед-

него и заднего фасадов, по обе стороны

их. были уложены четыре широкополочные

двутавровые ходовые балки. На эти бал-

ки, пересекая все здание, укладывали по-

перечные двутавровые балки, непосред-

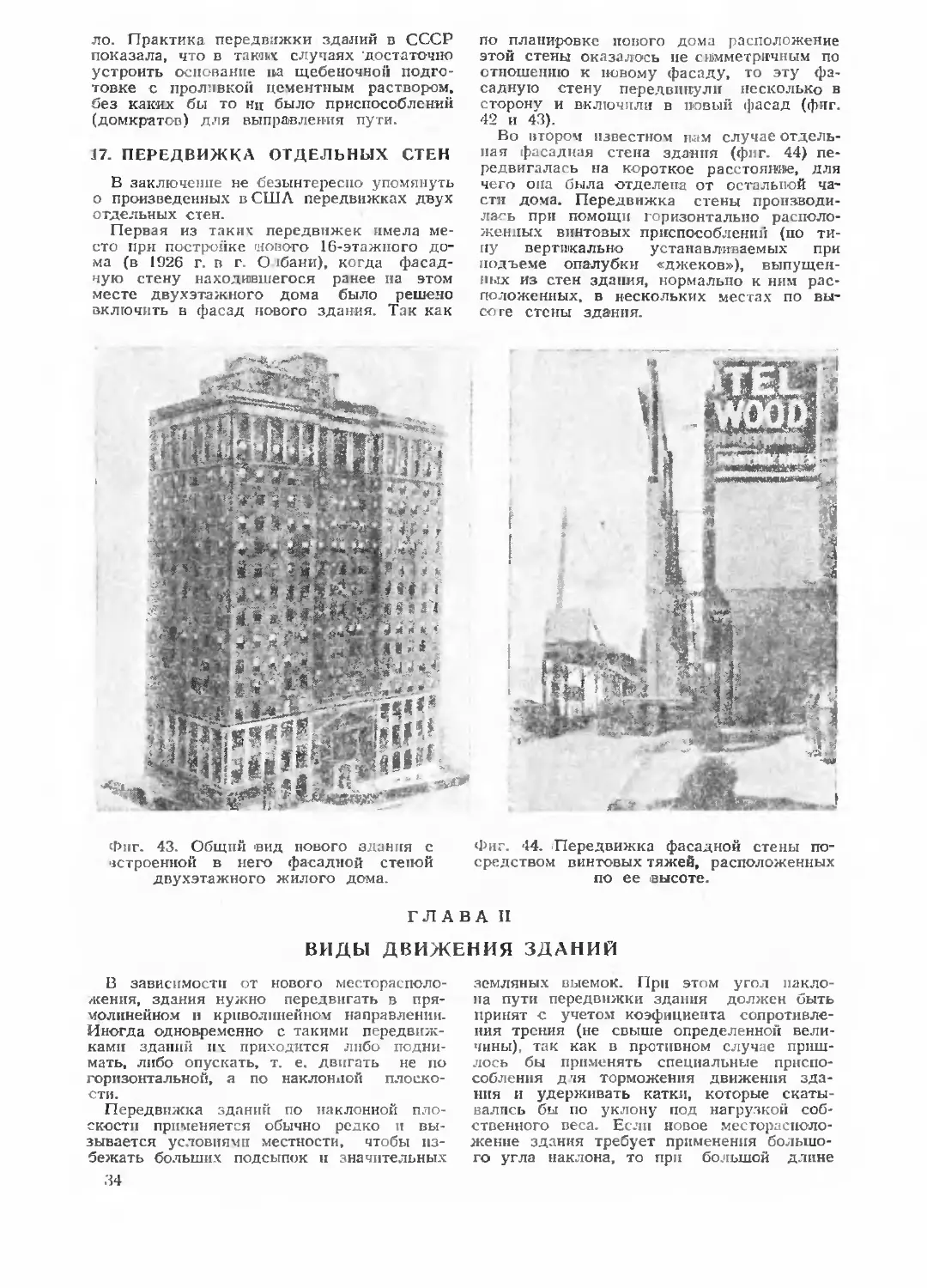

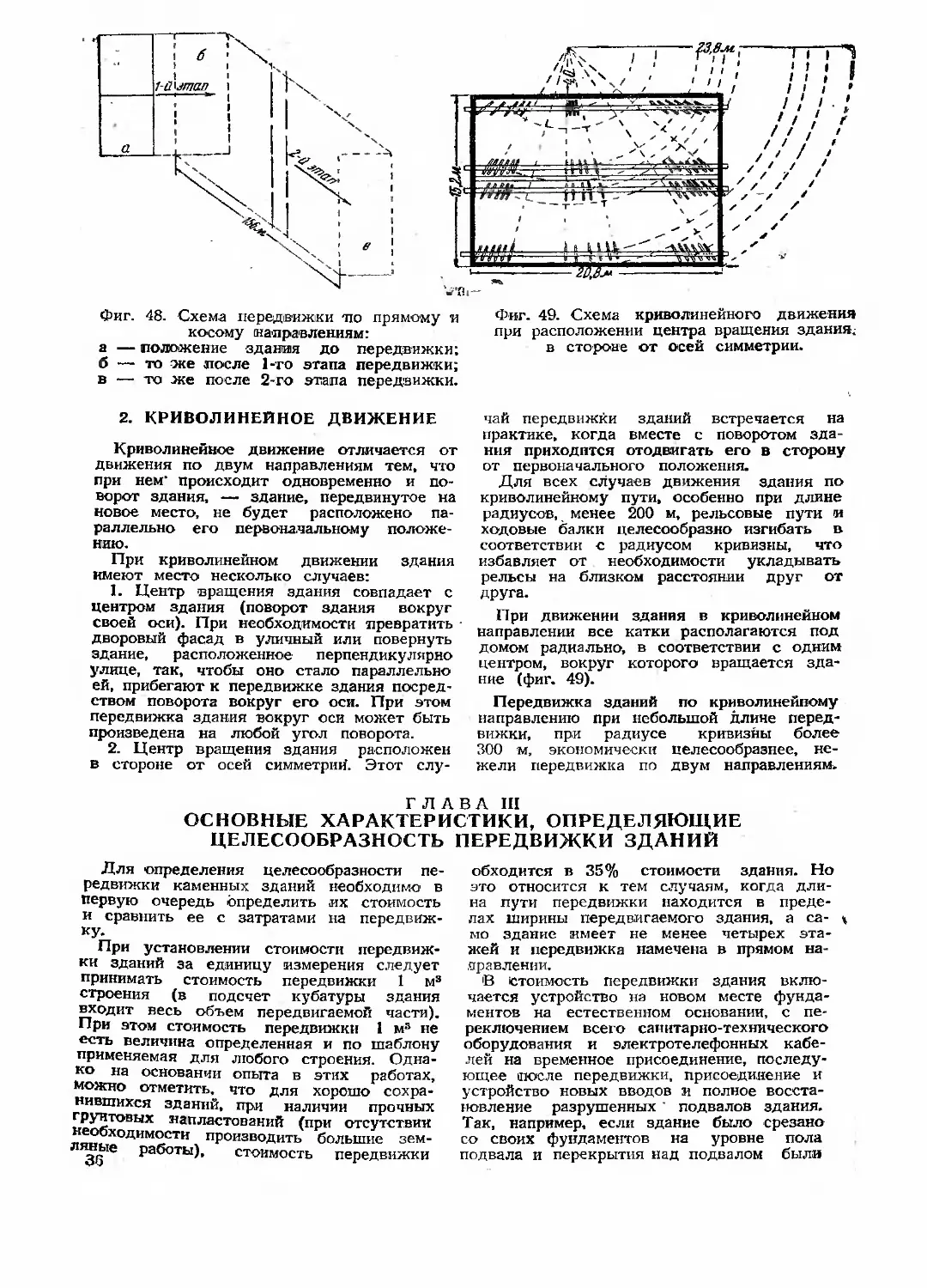

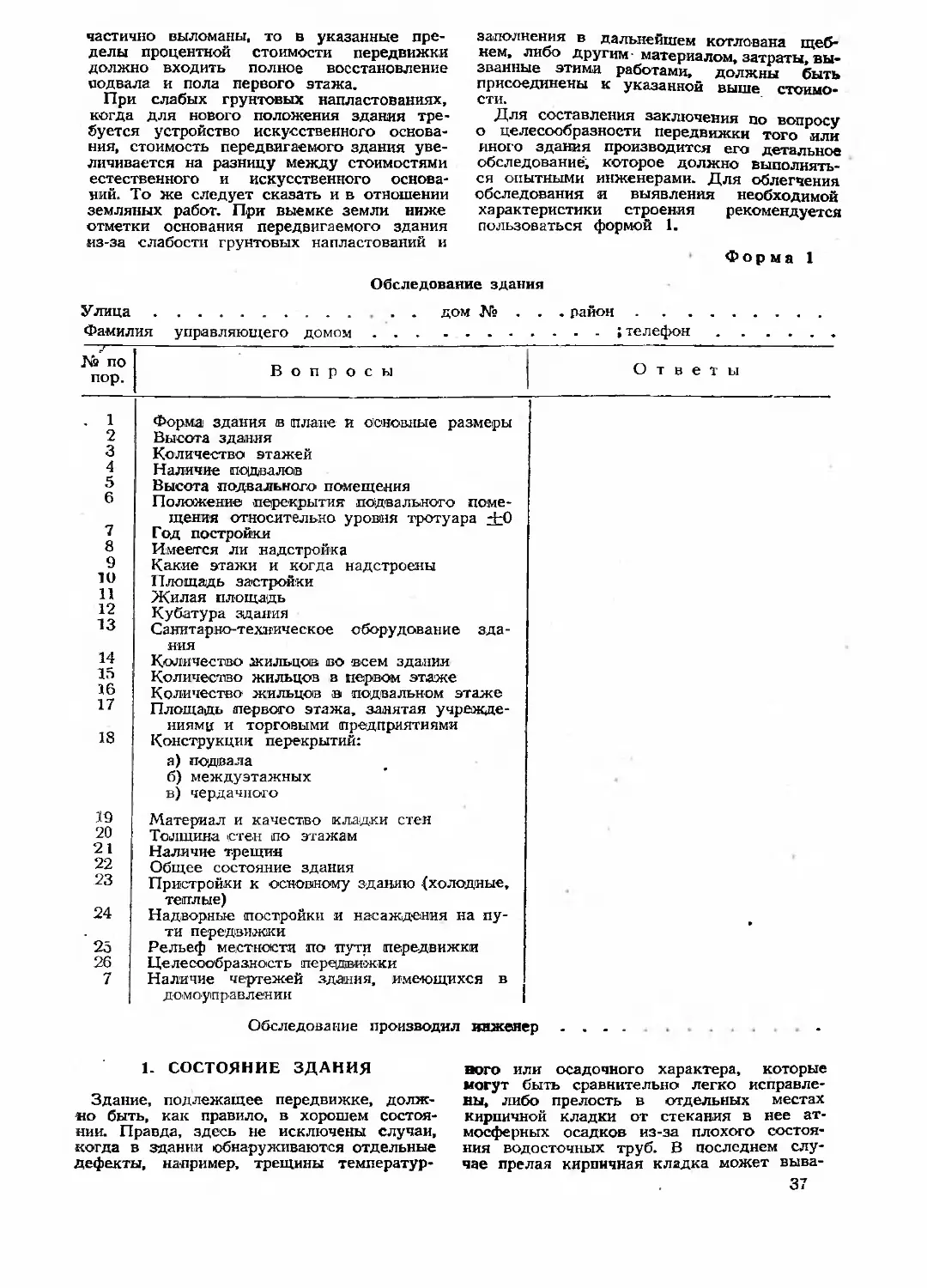

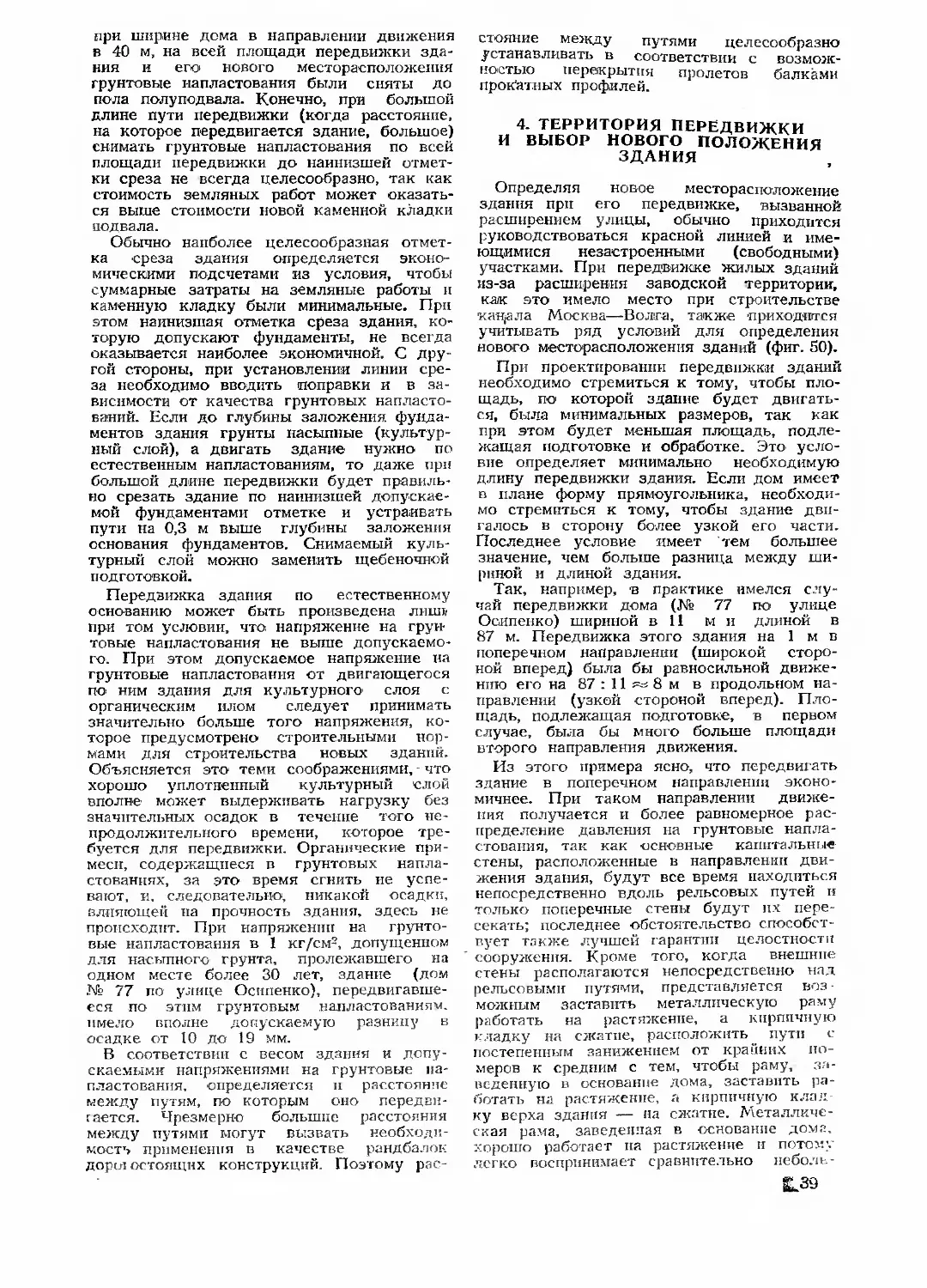

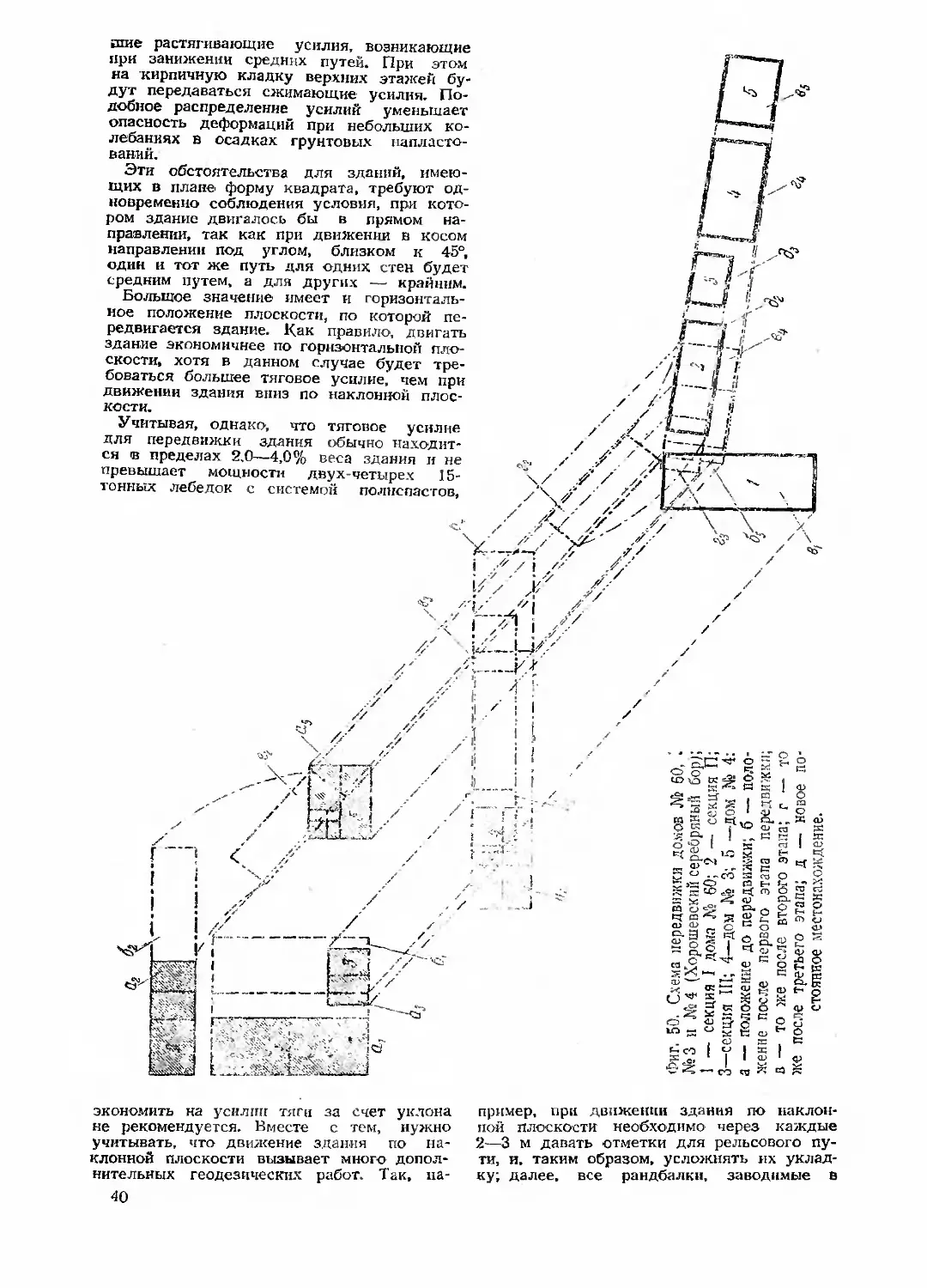

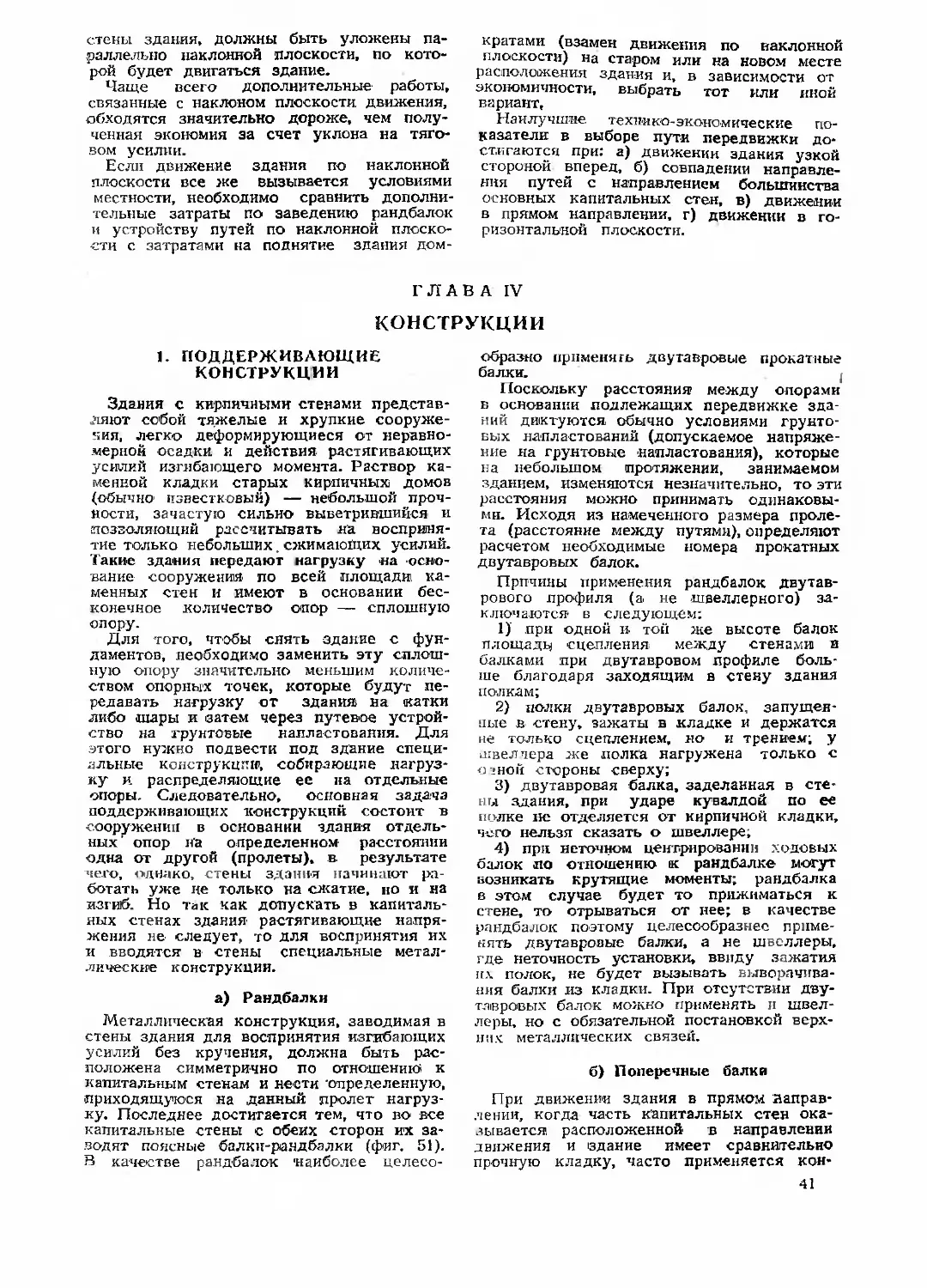

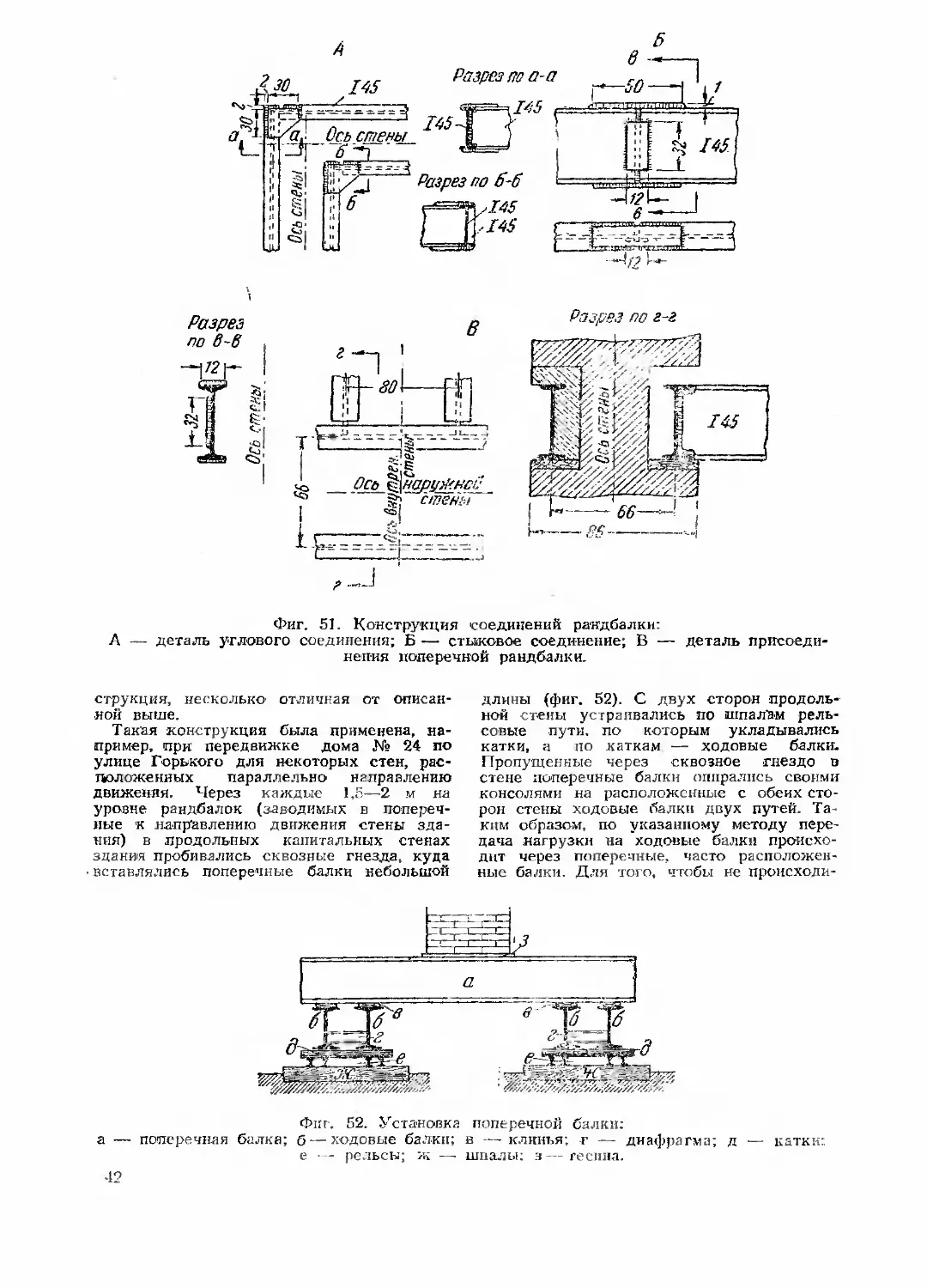

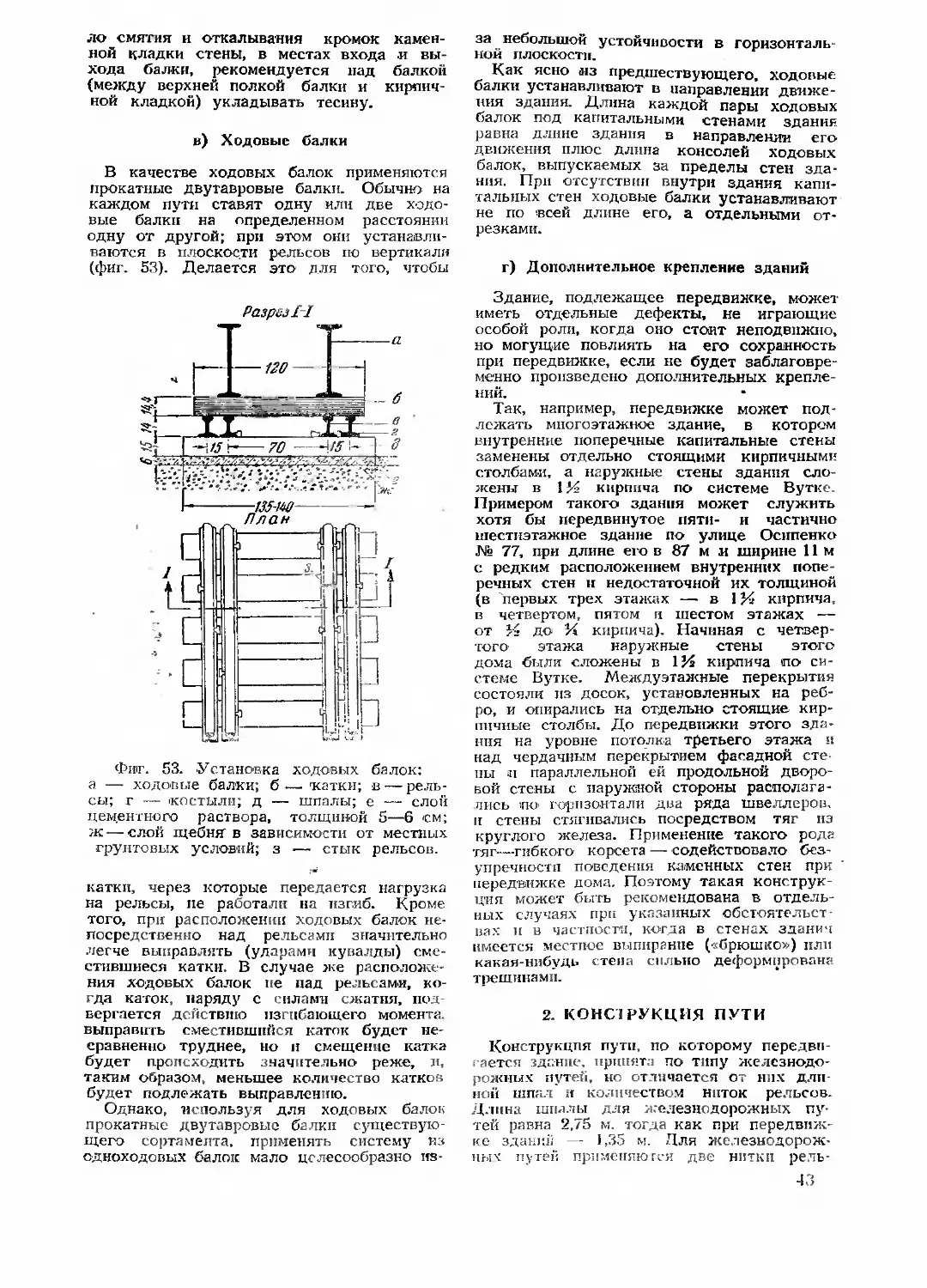

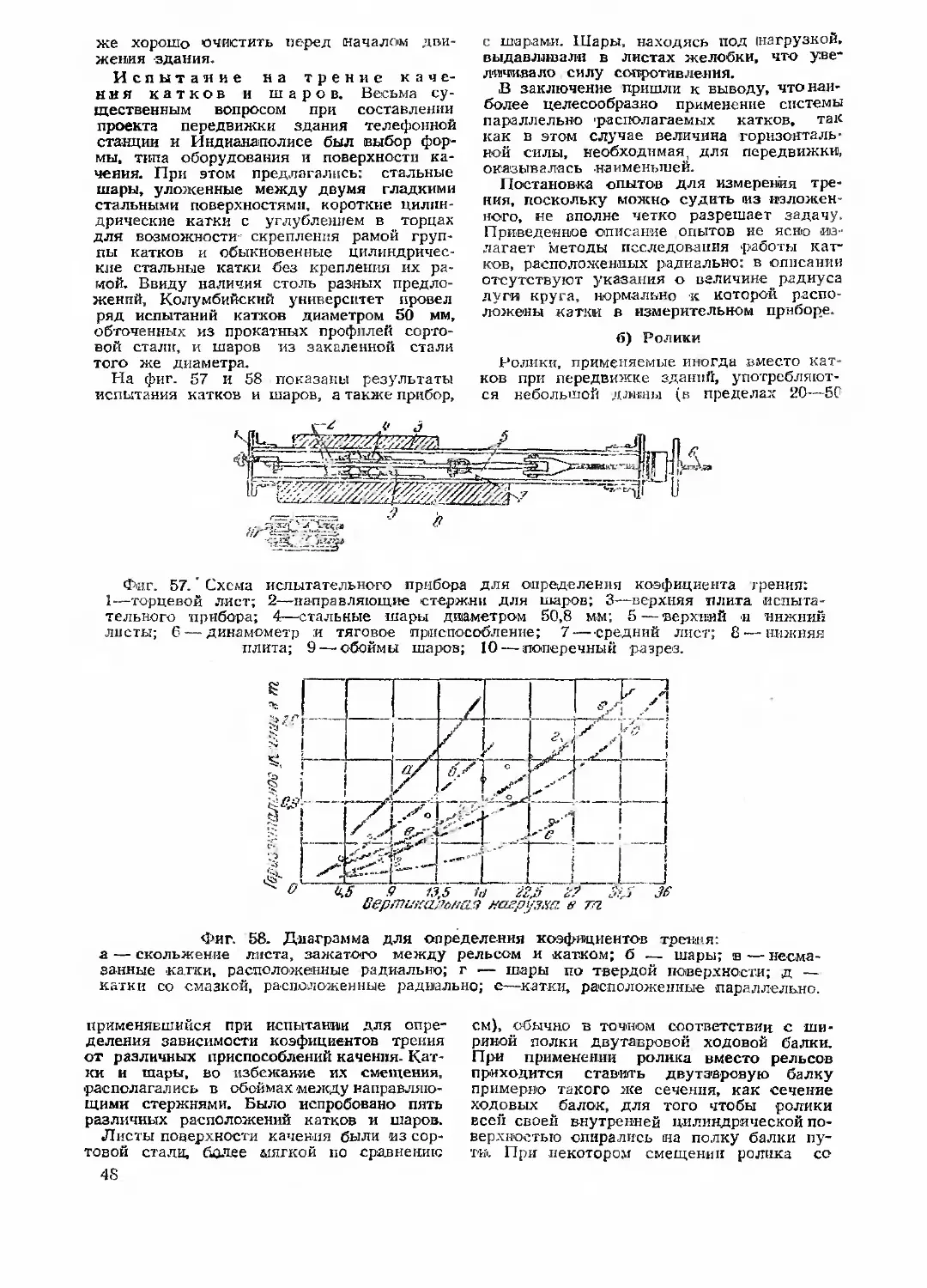

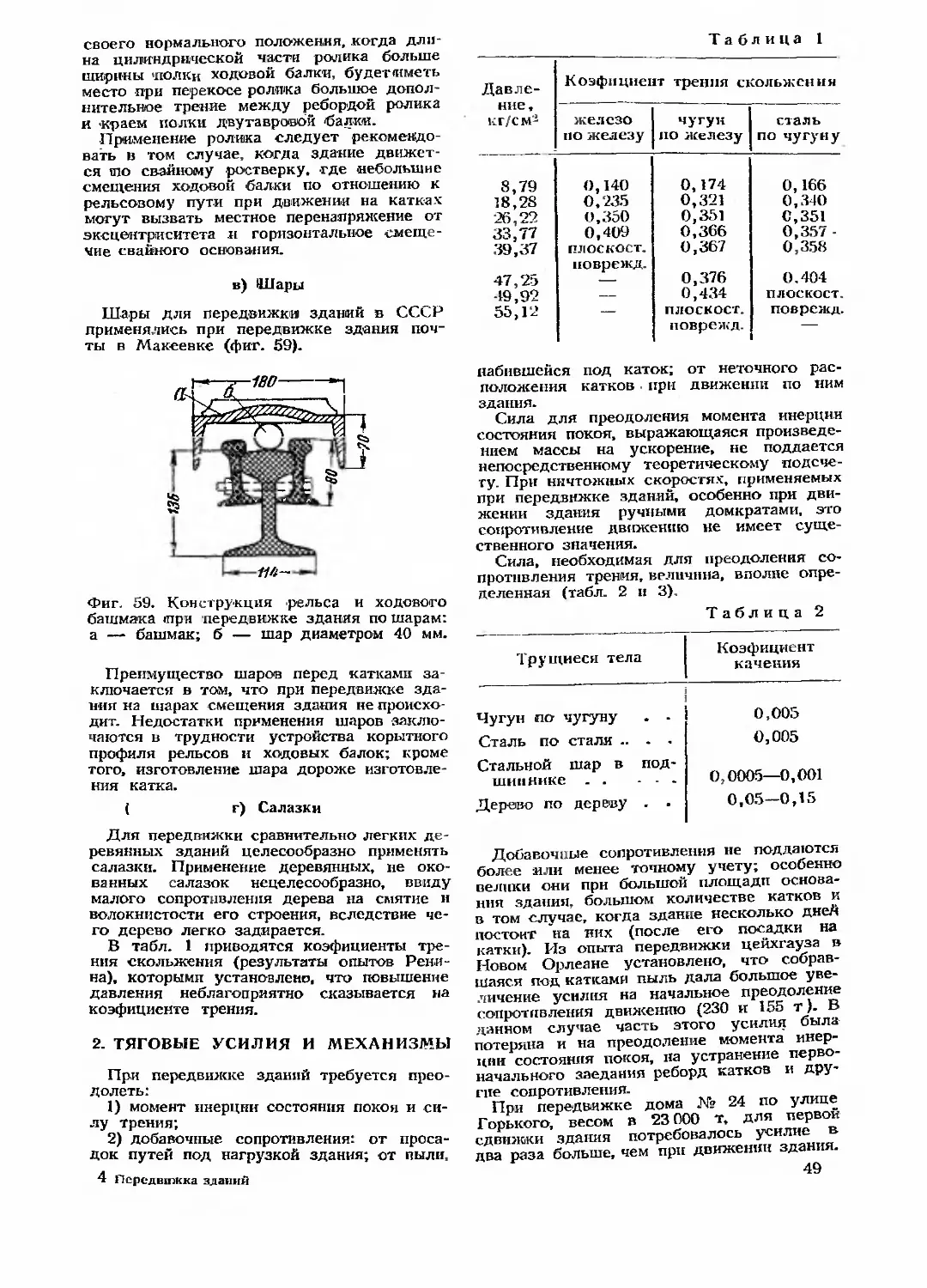

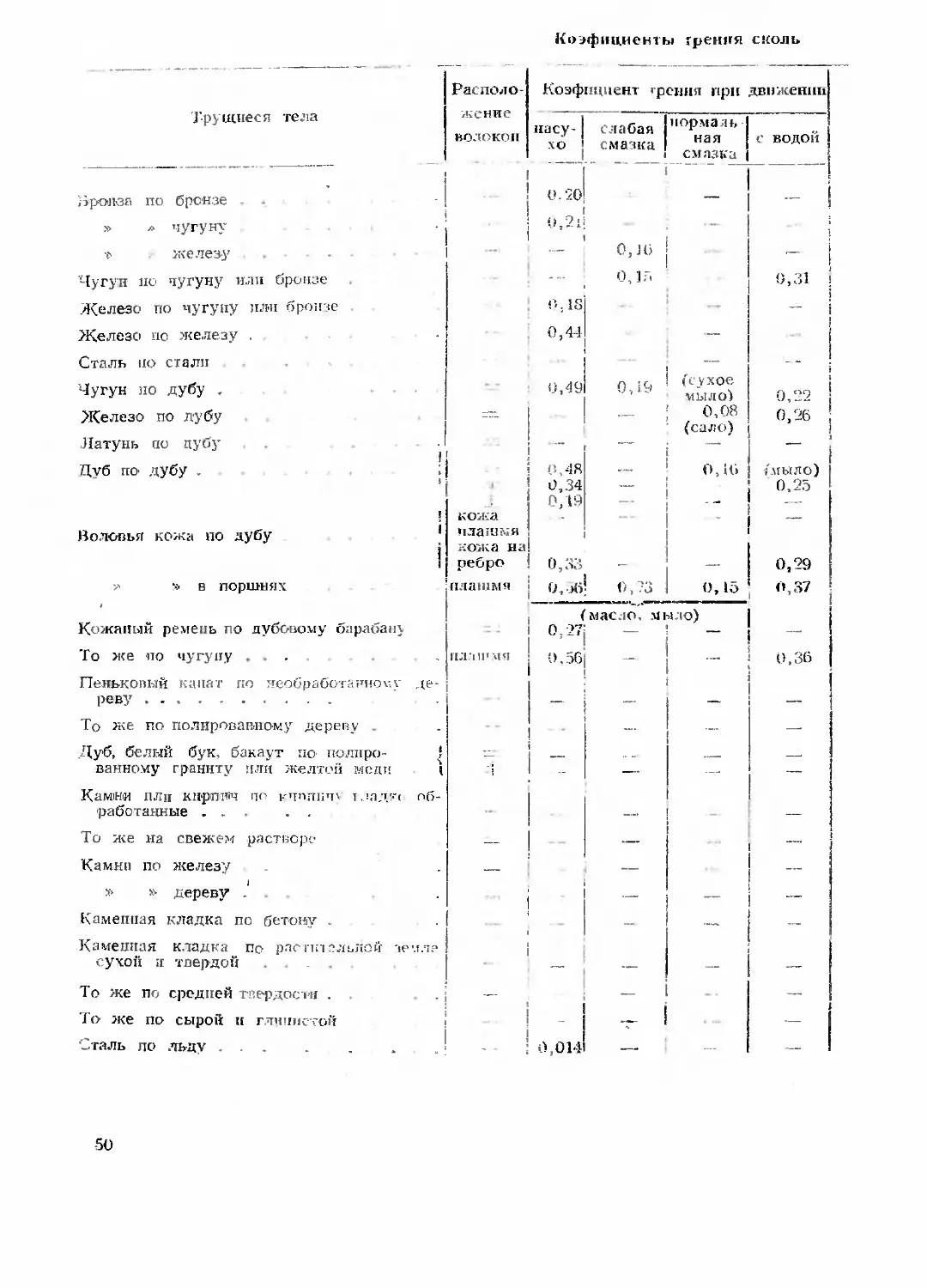

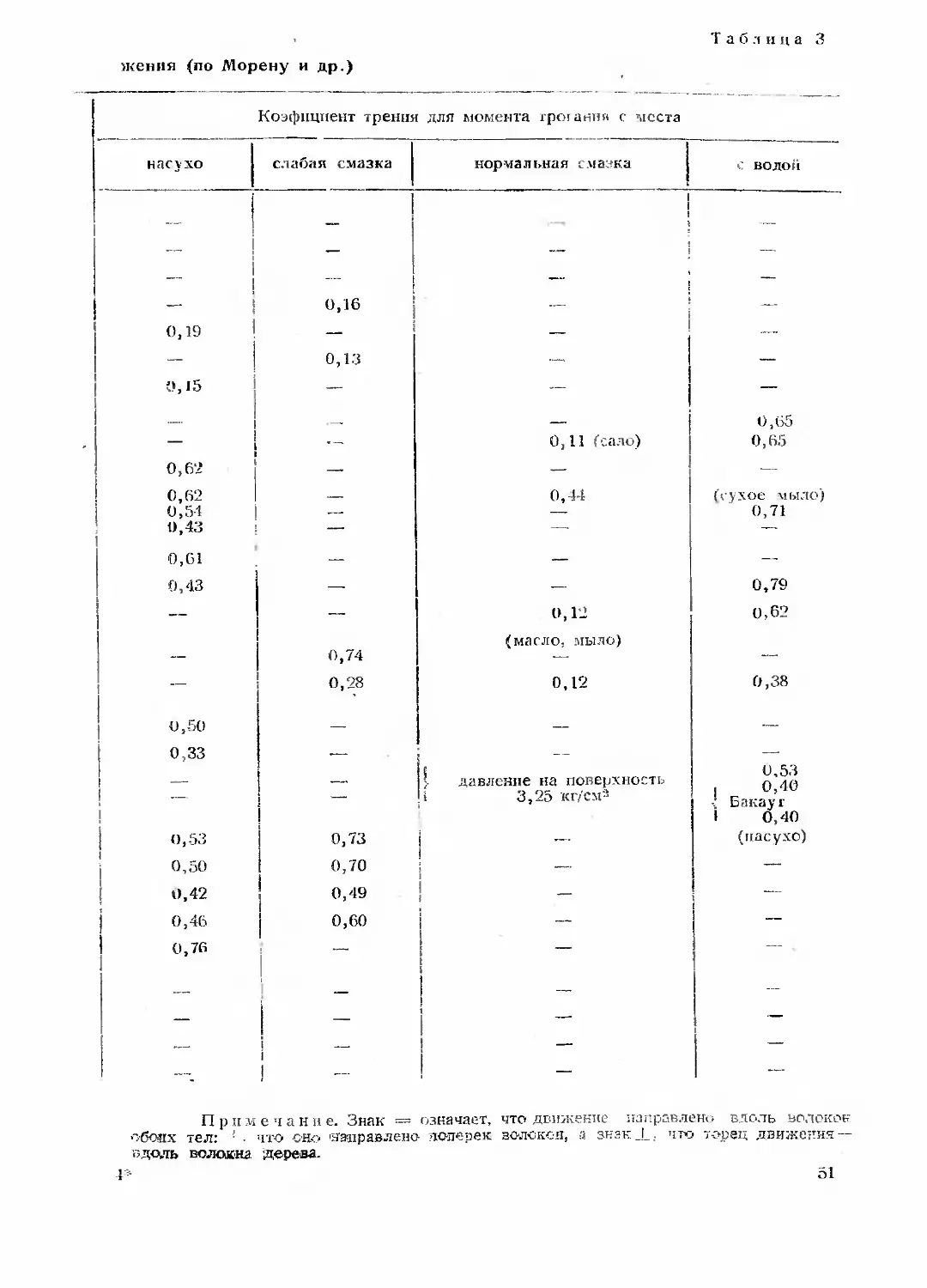

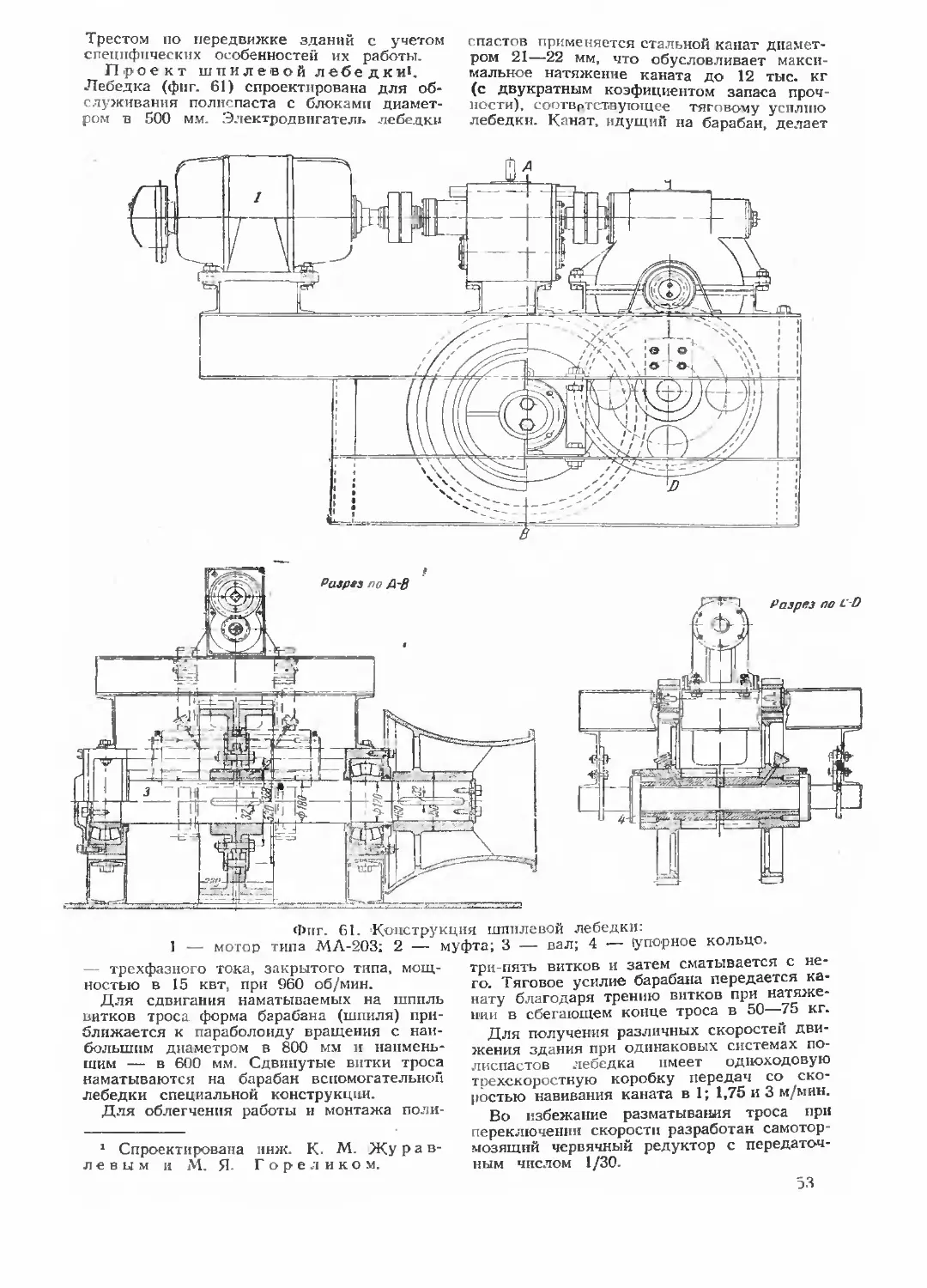

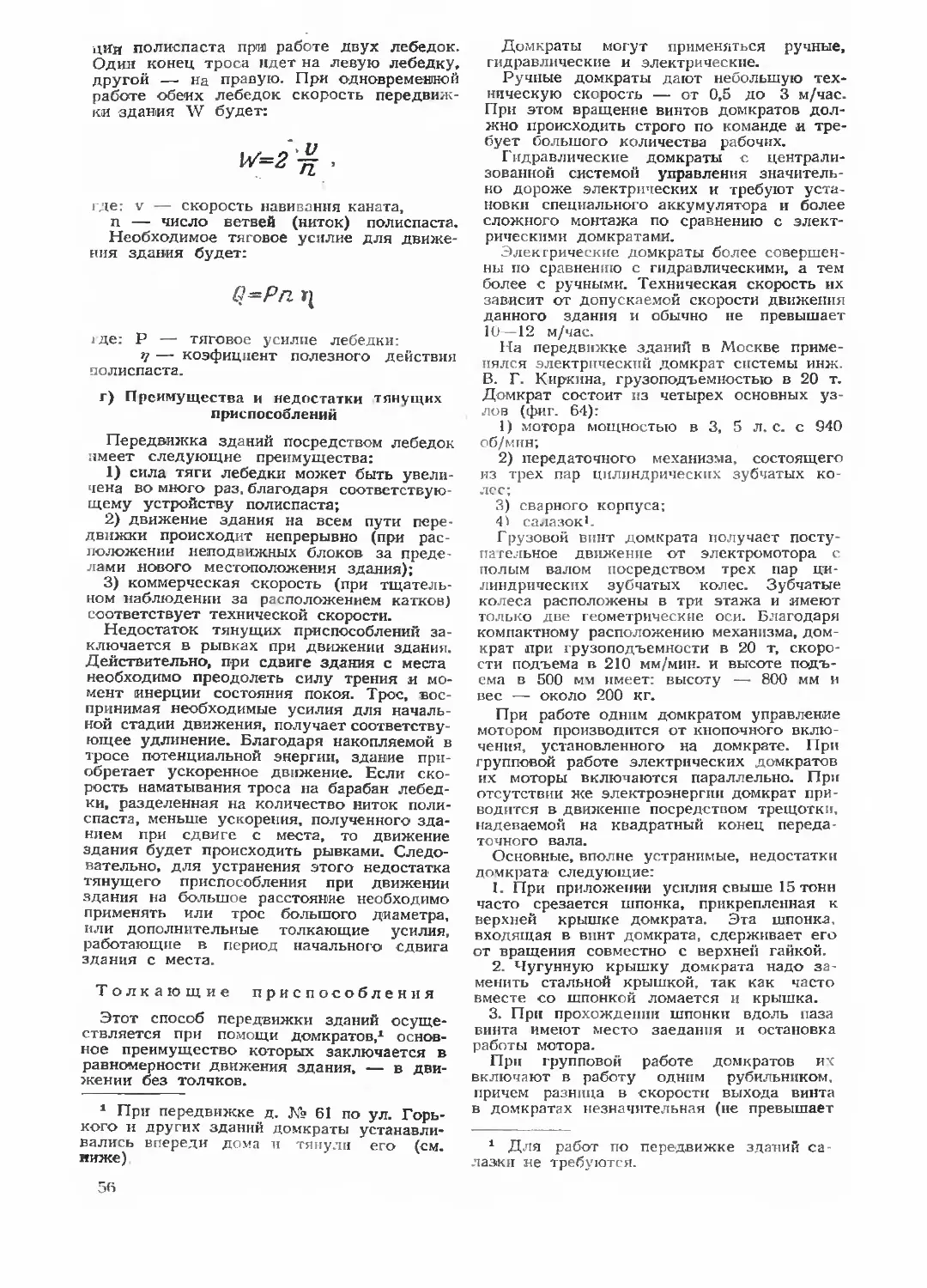

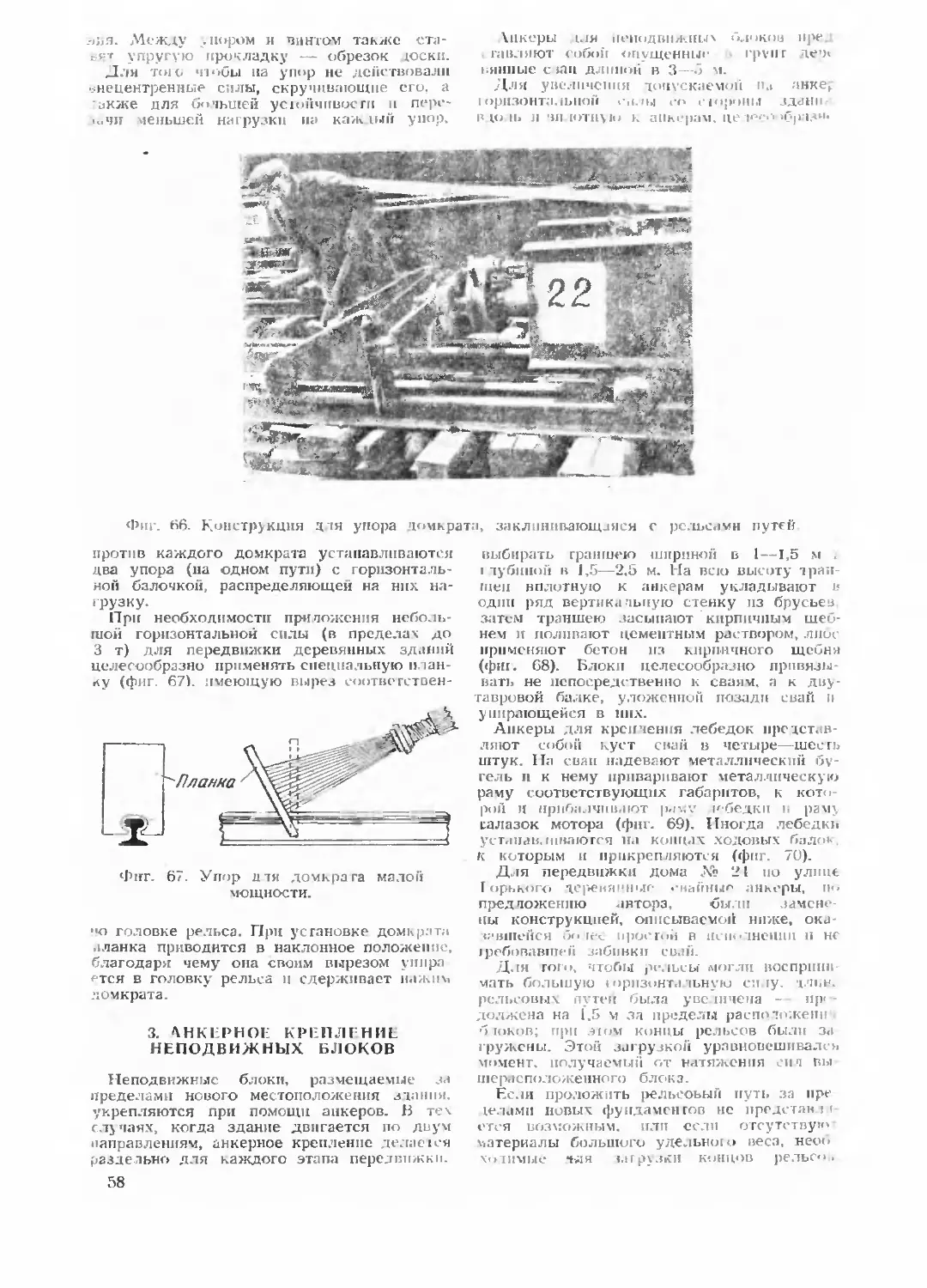

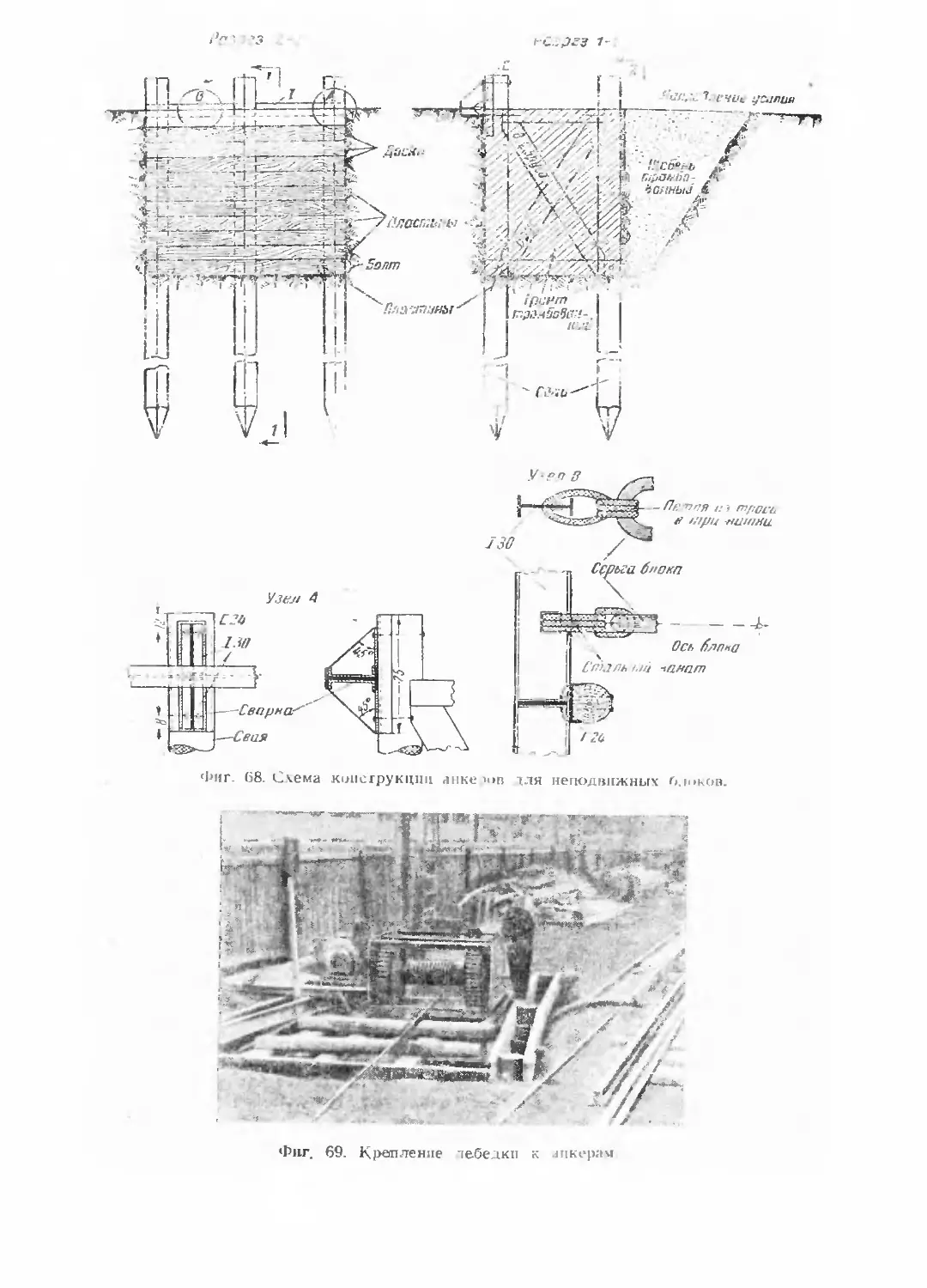

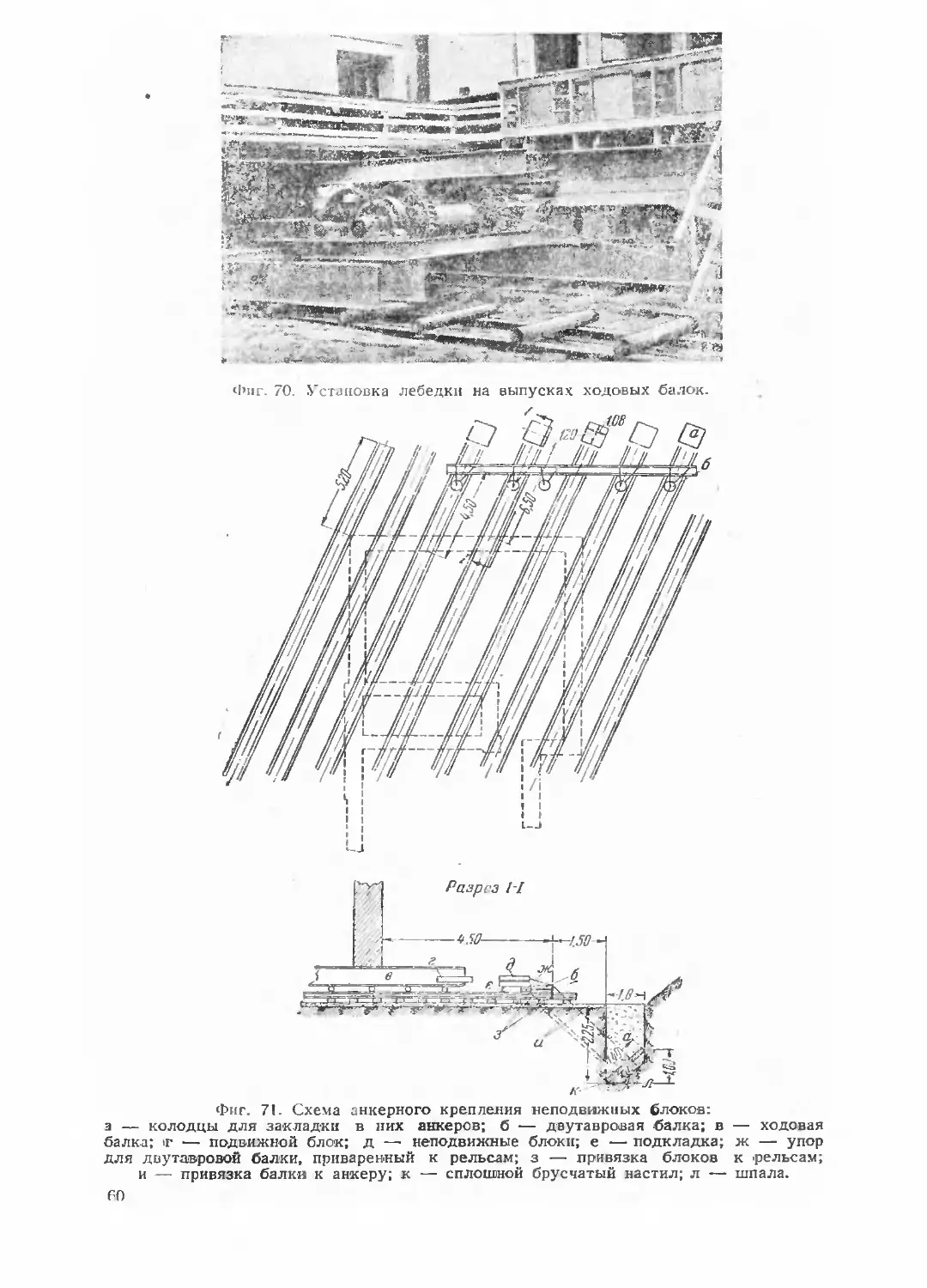

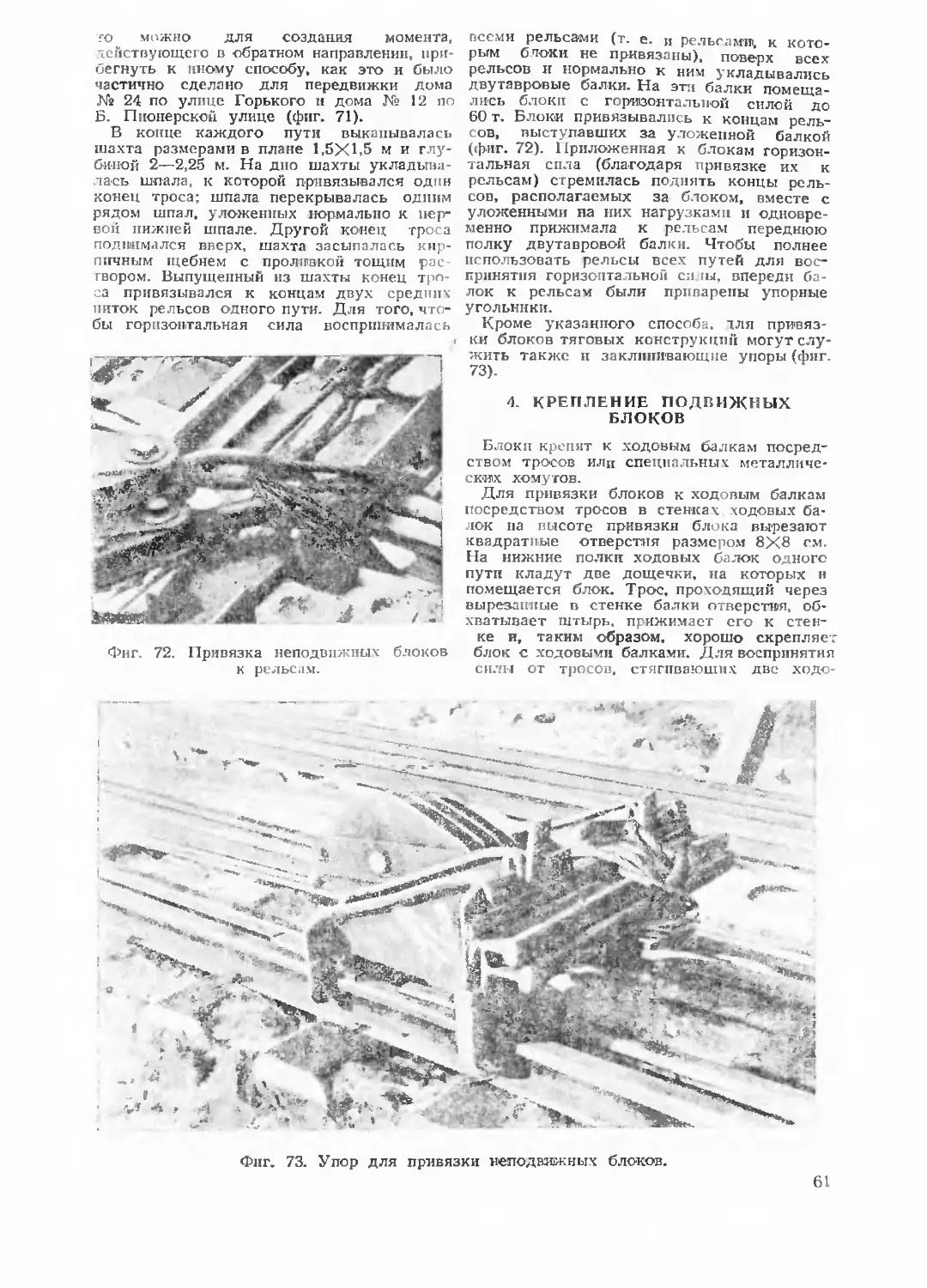

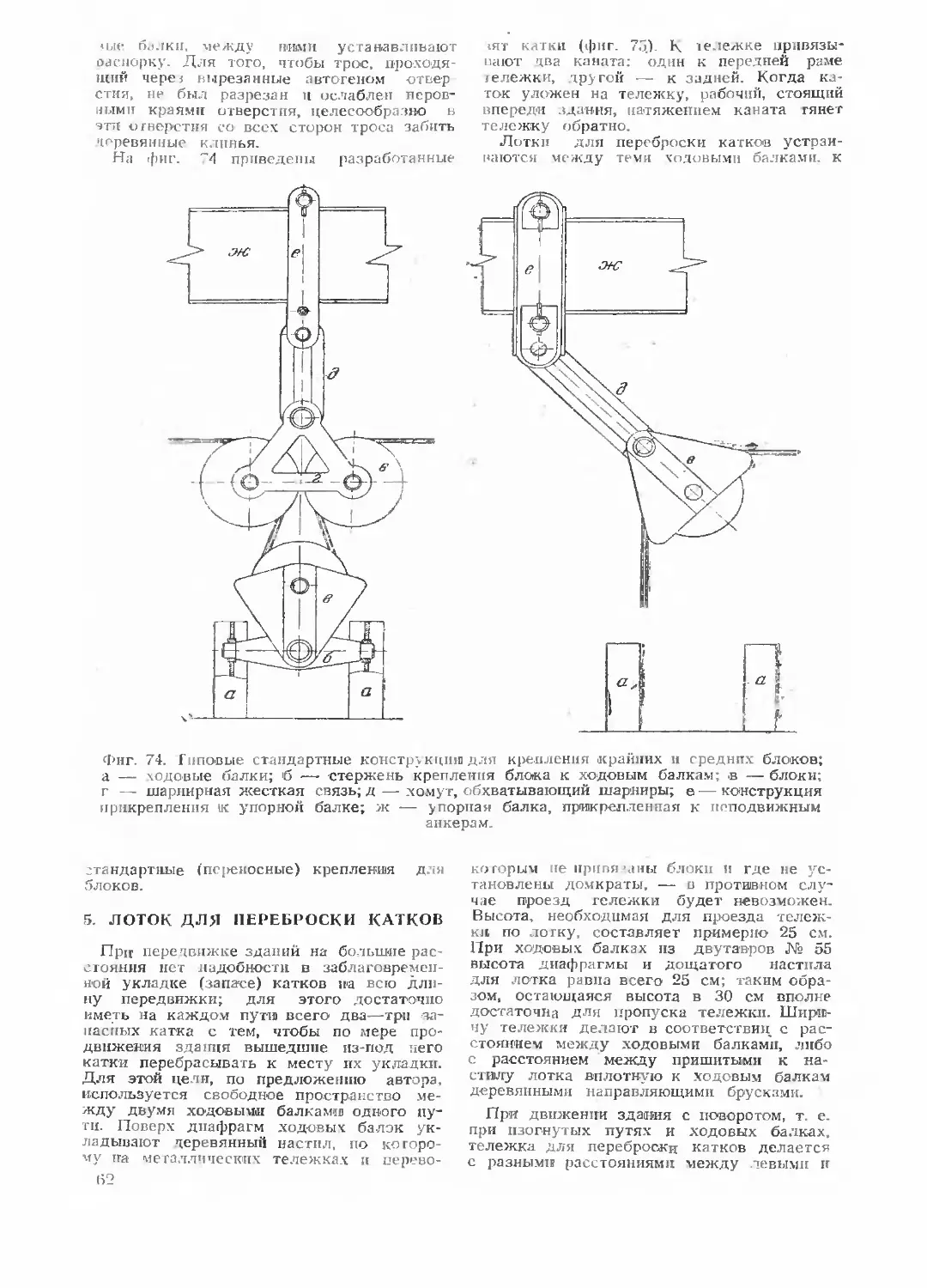

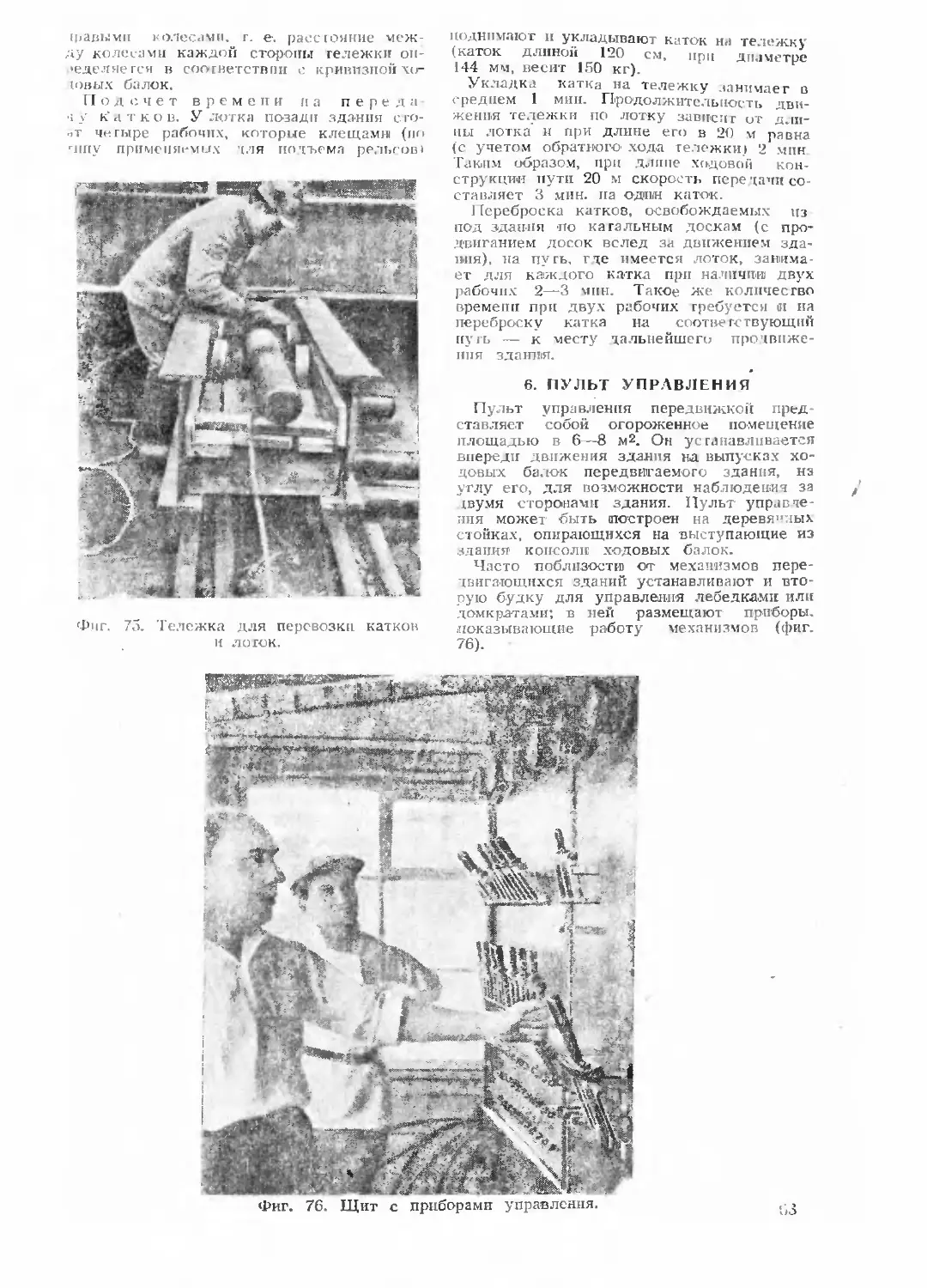

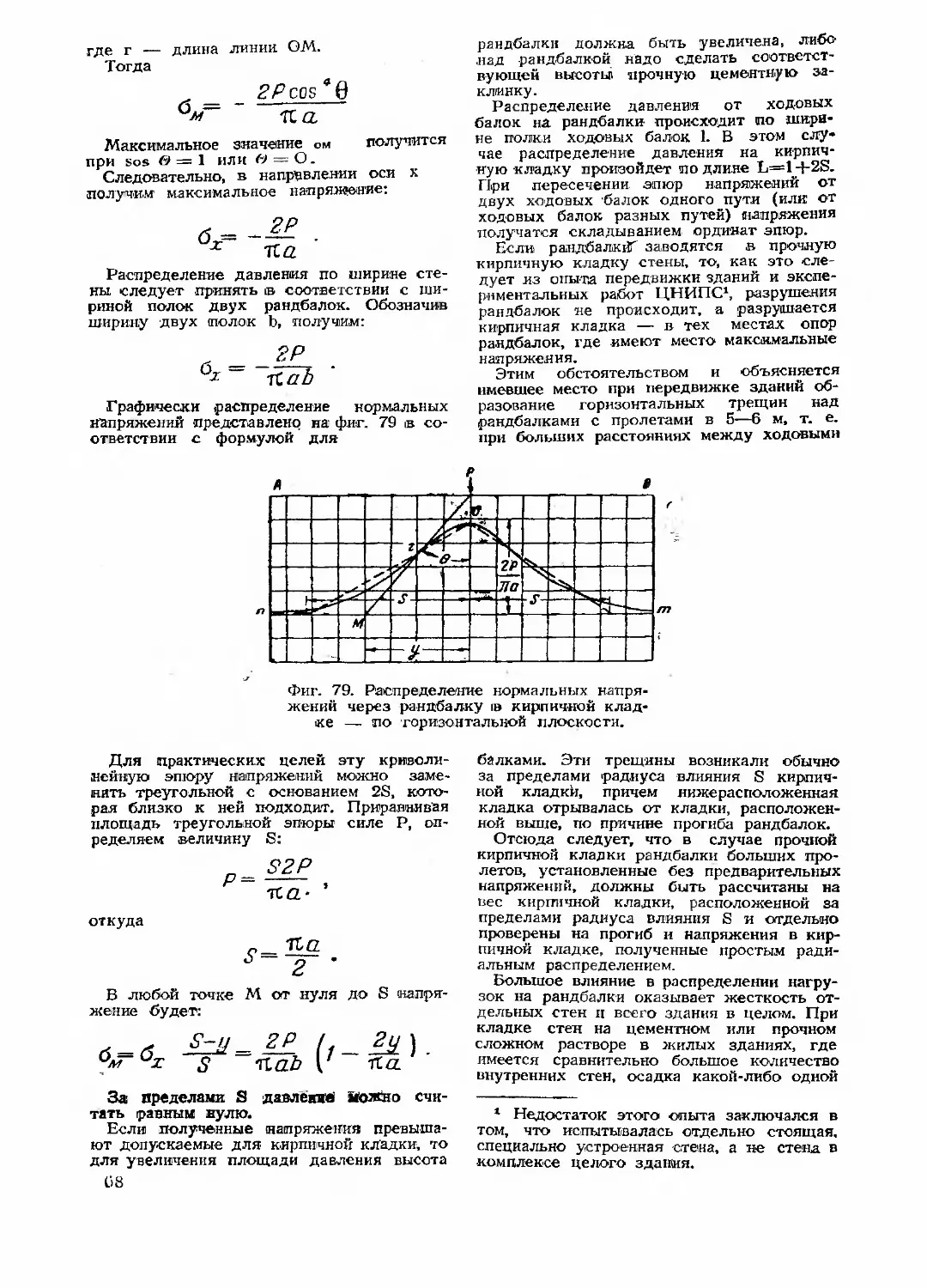

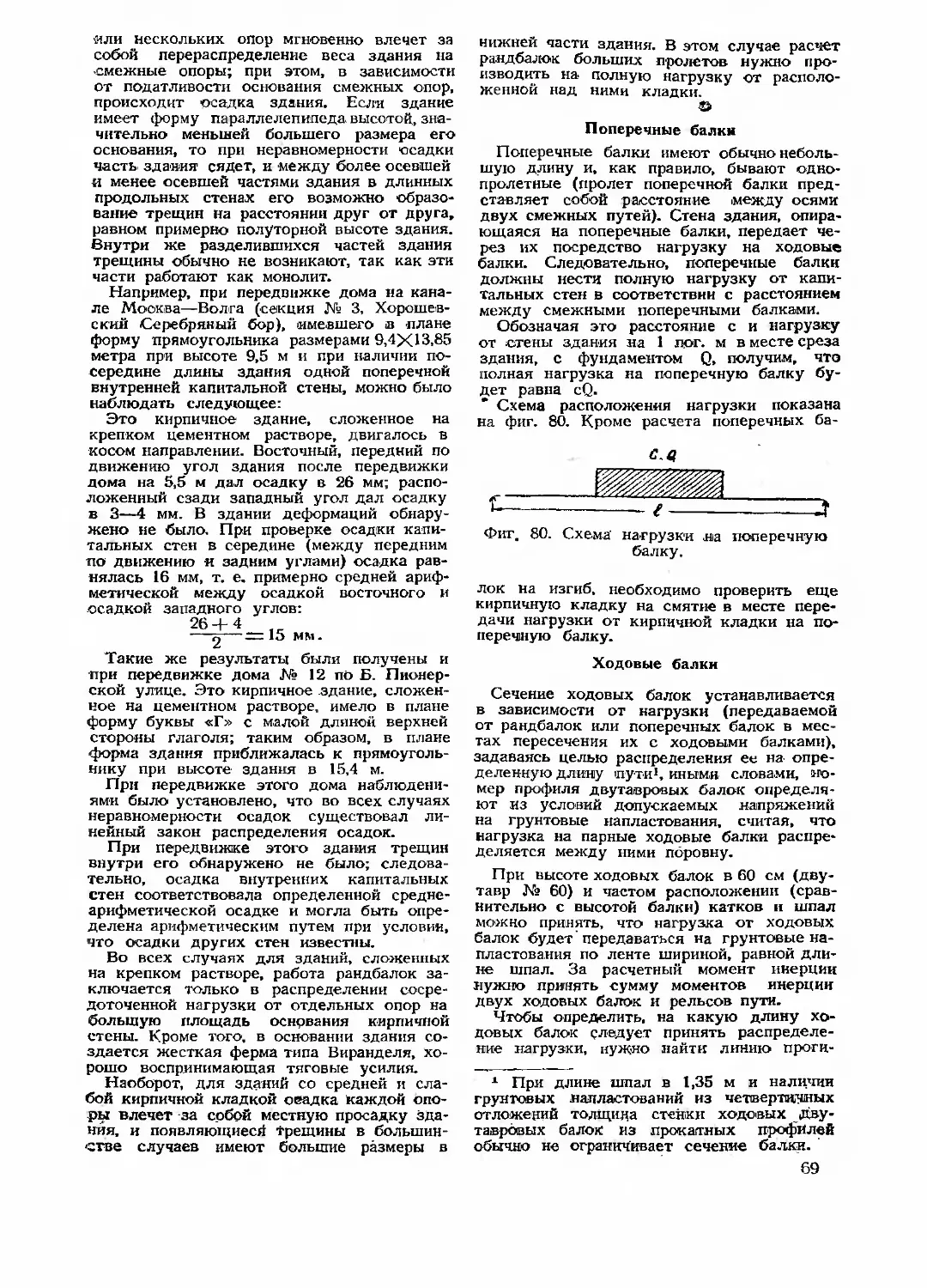

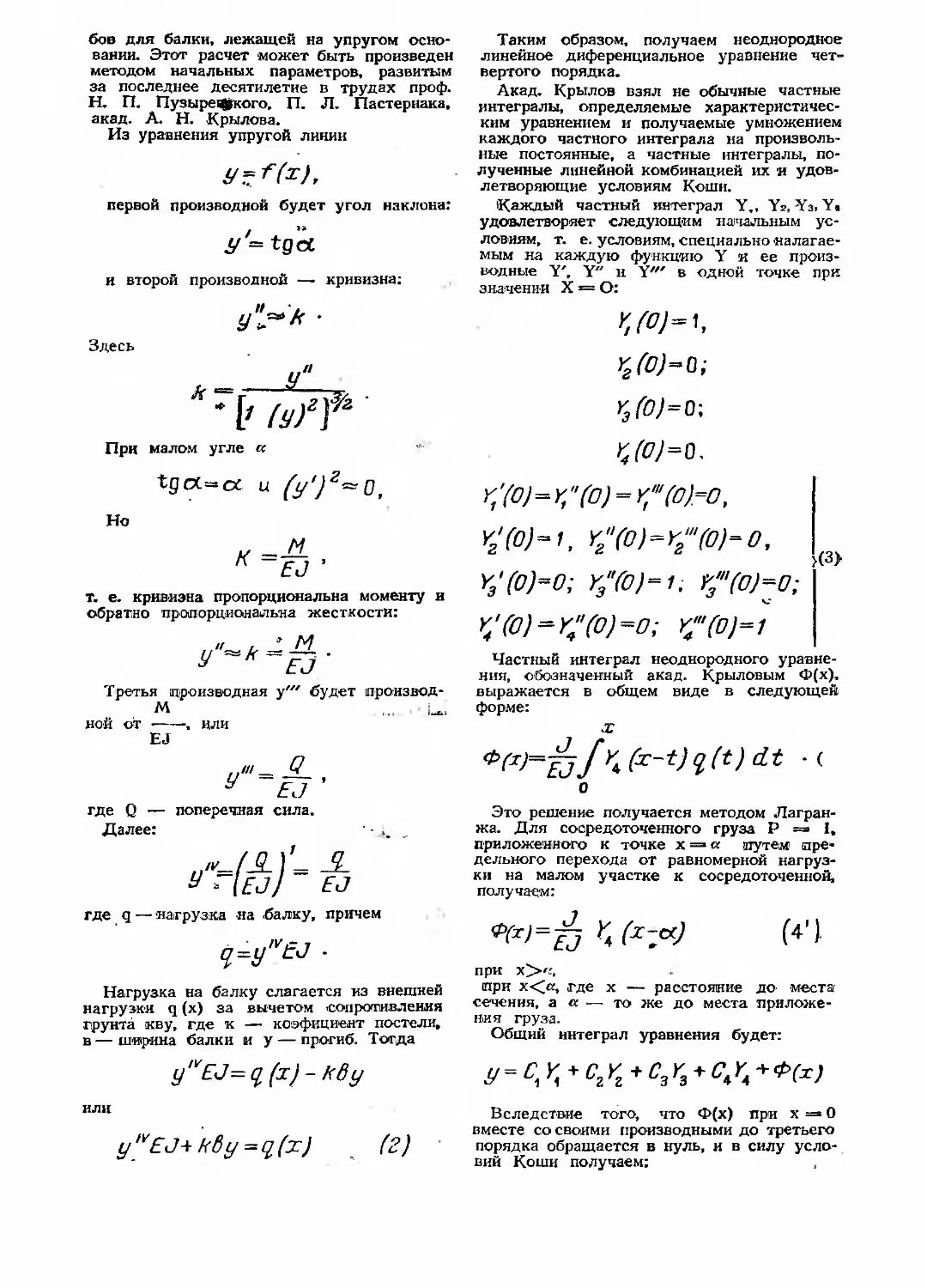

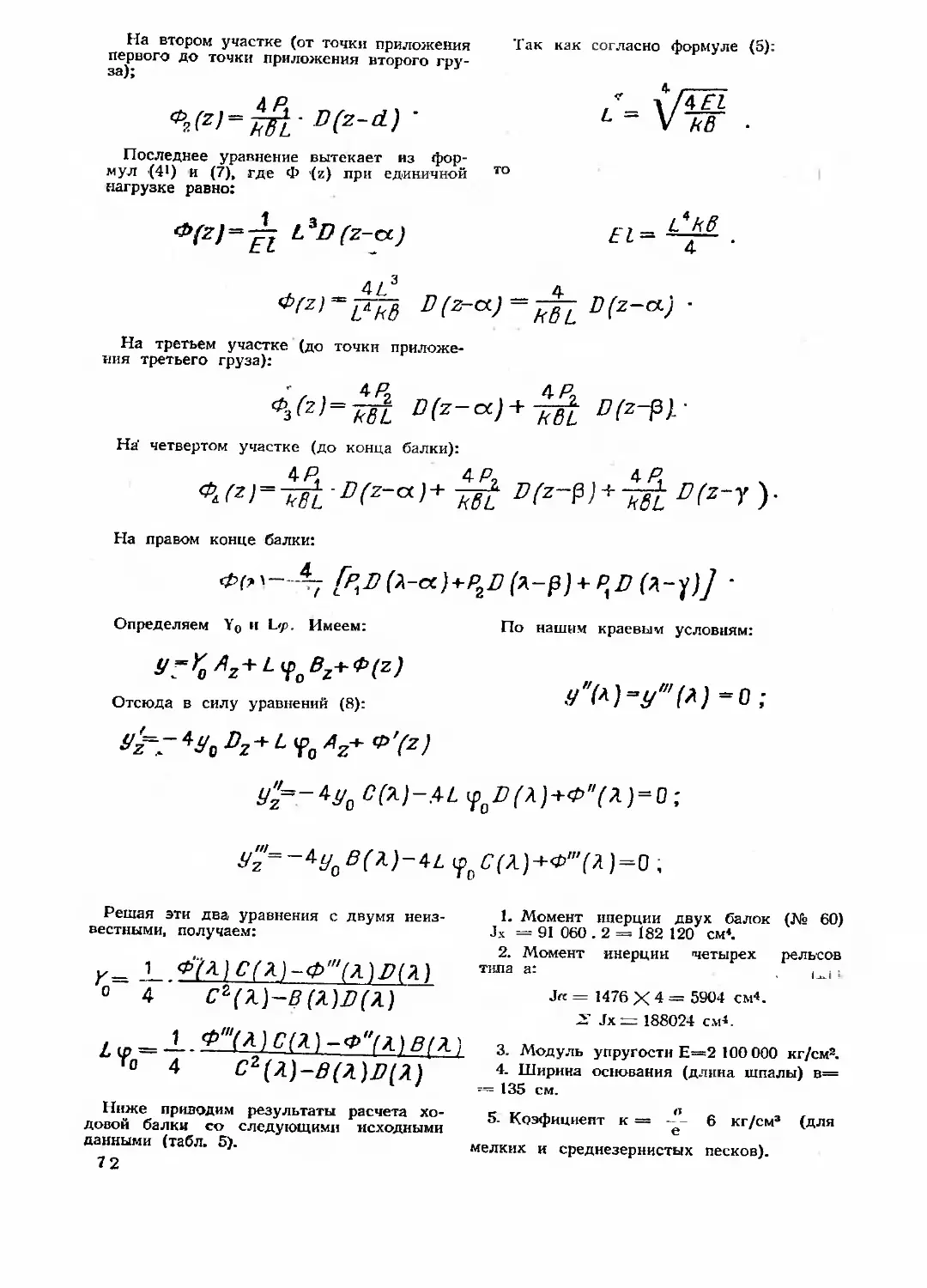

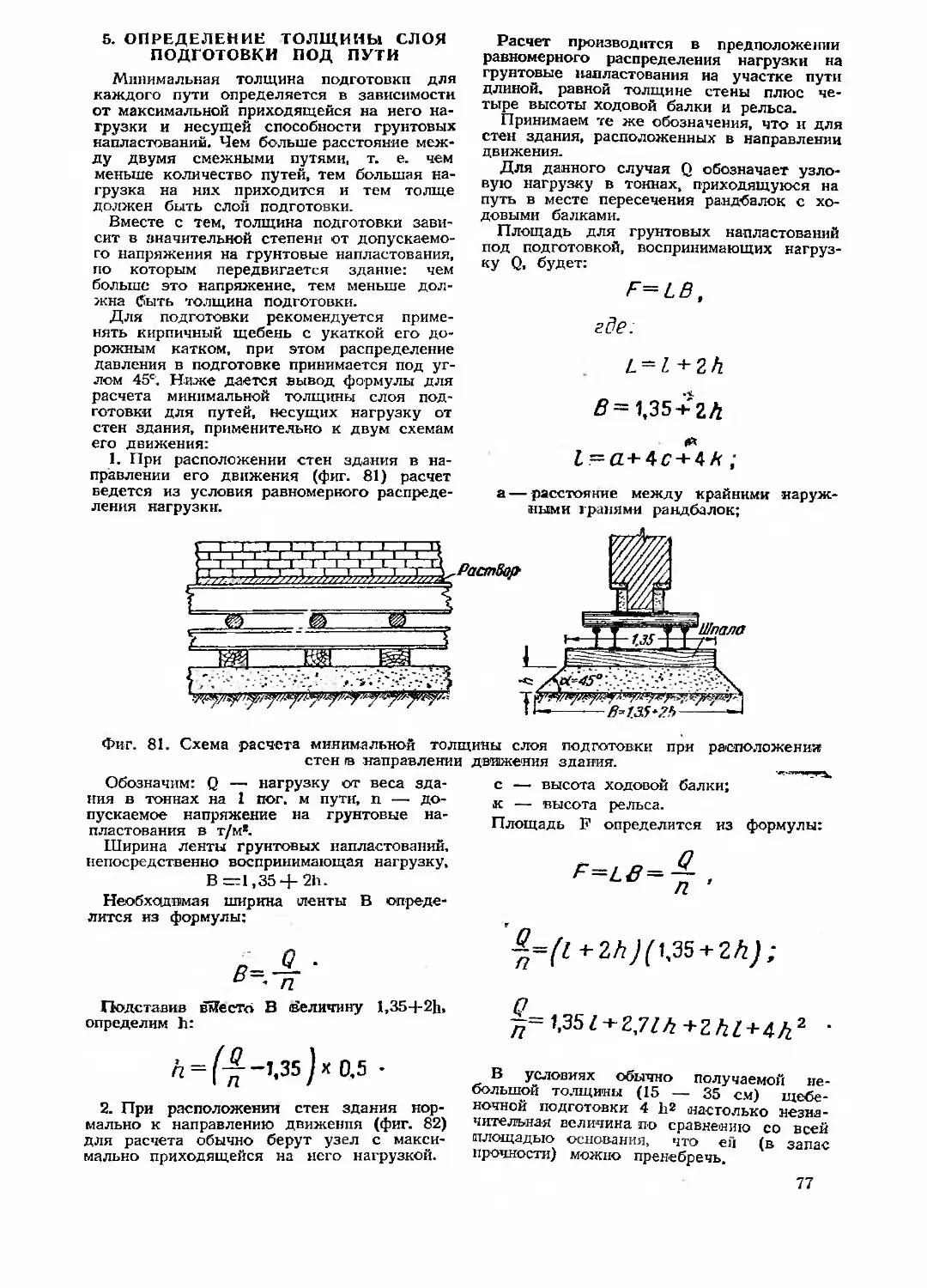

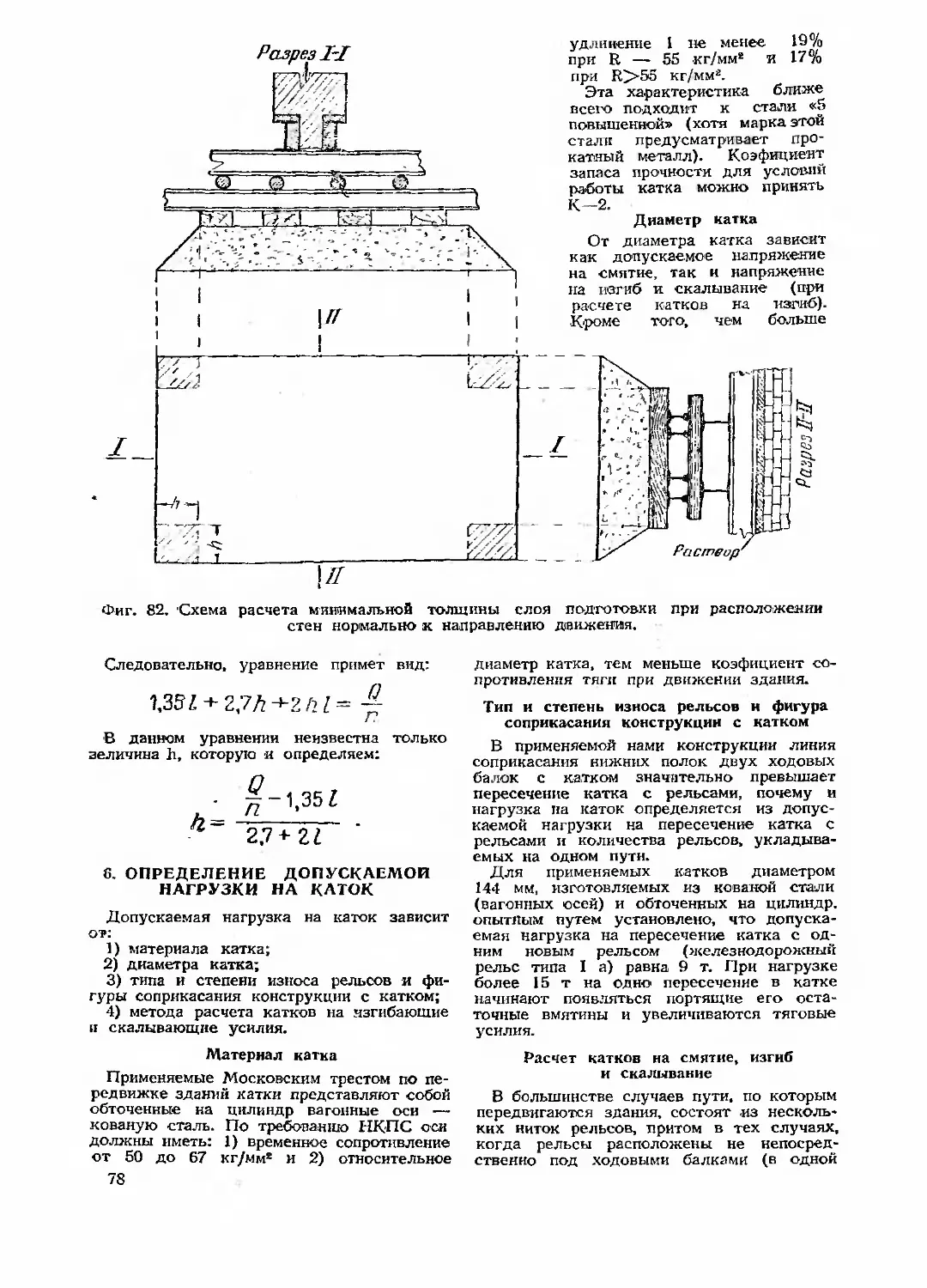

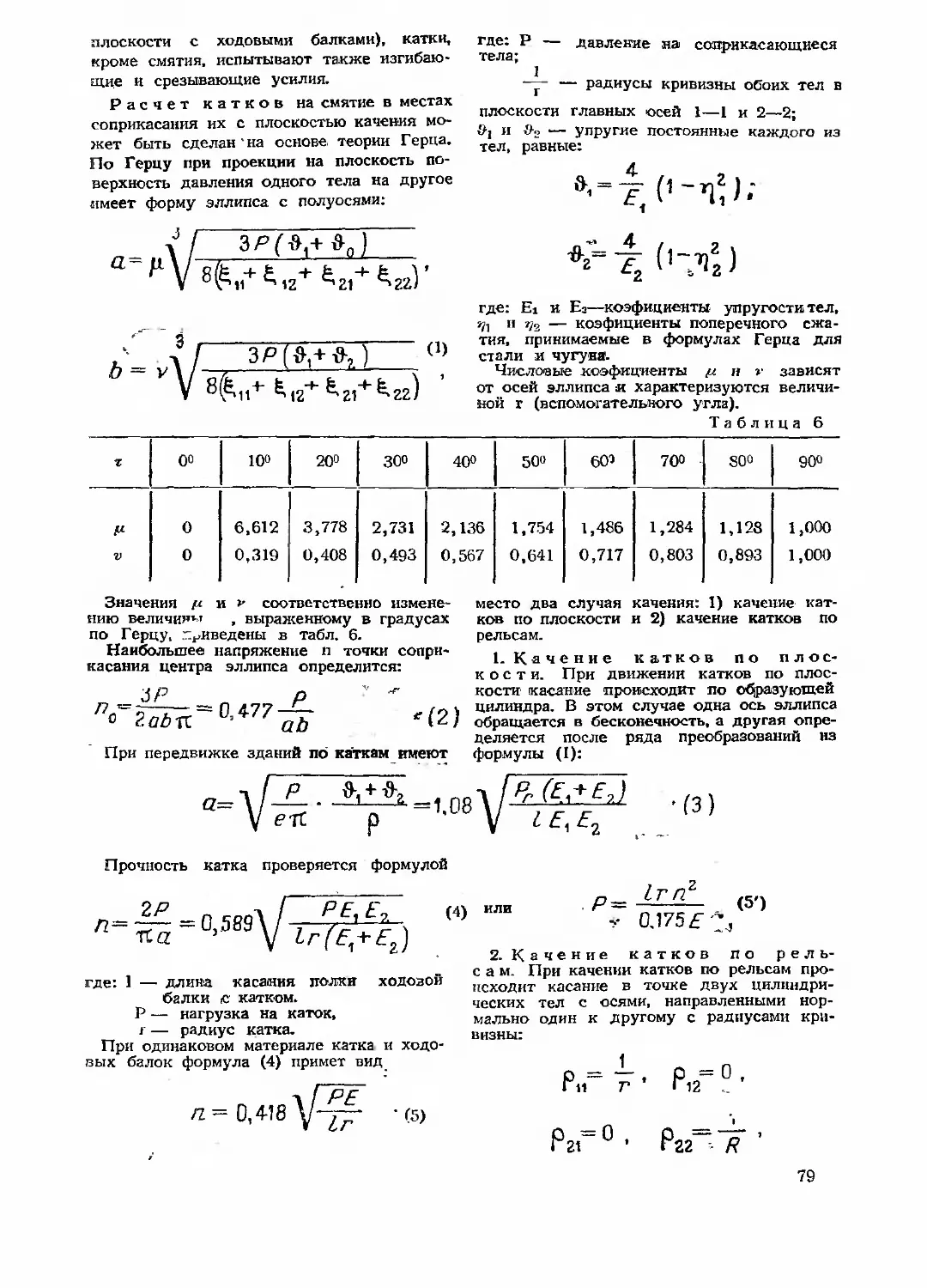

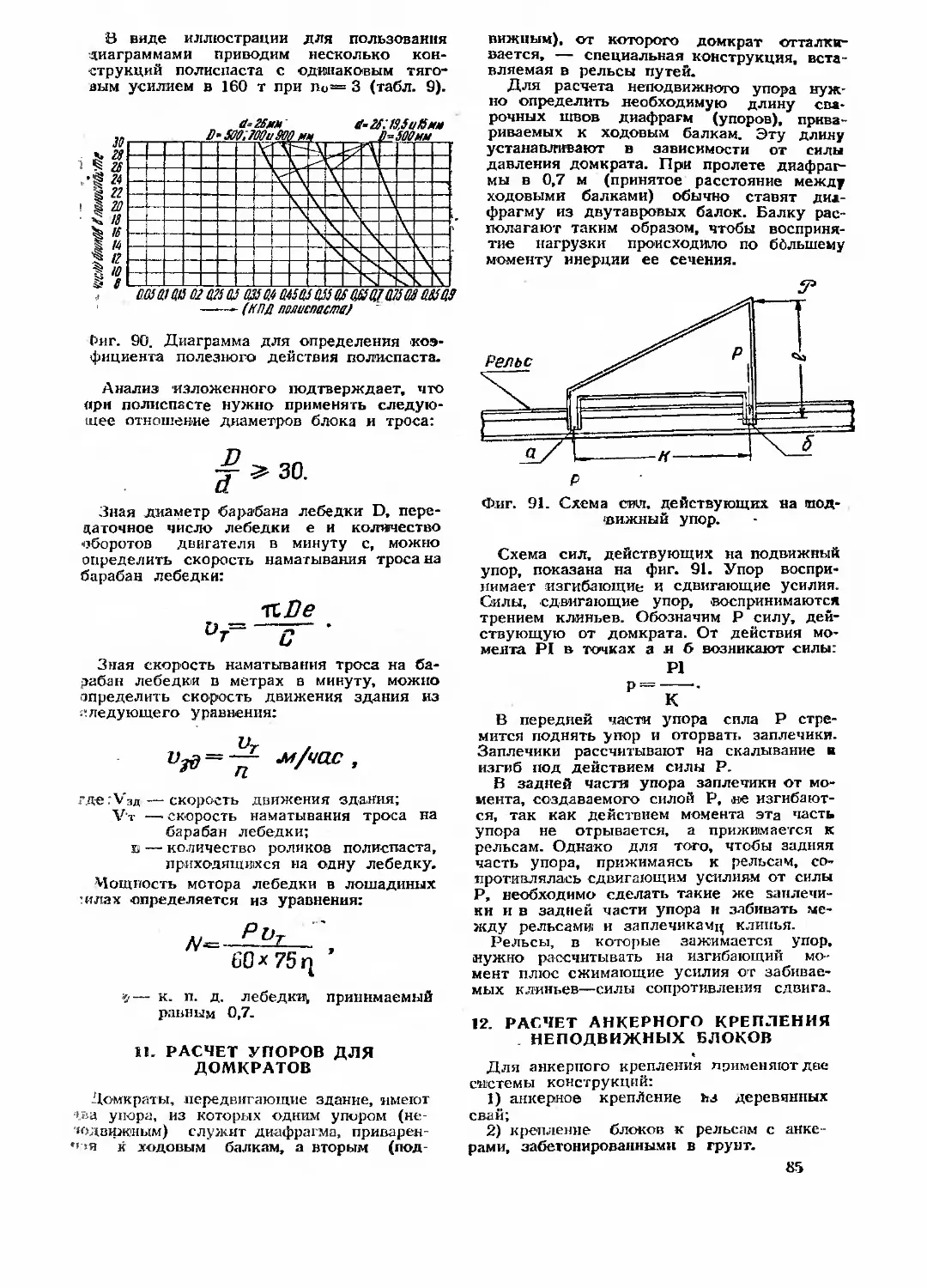

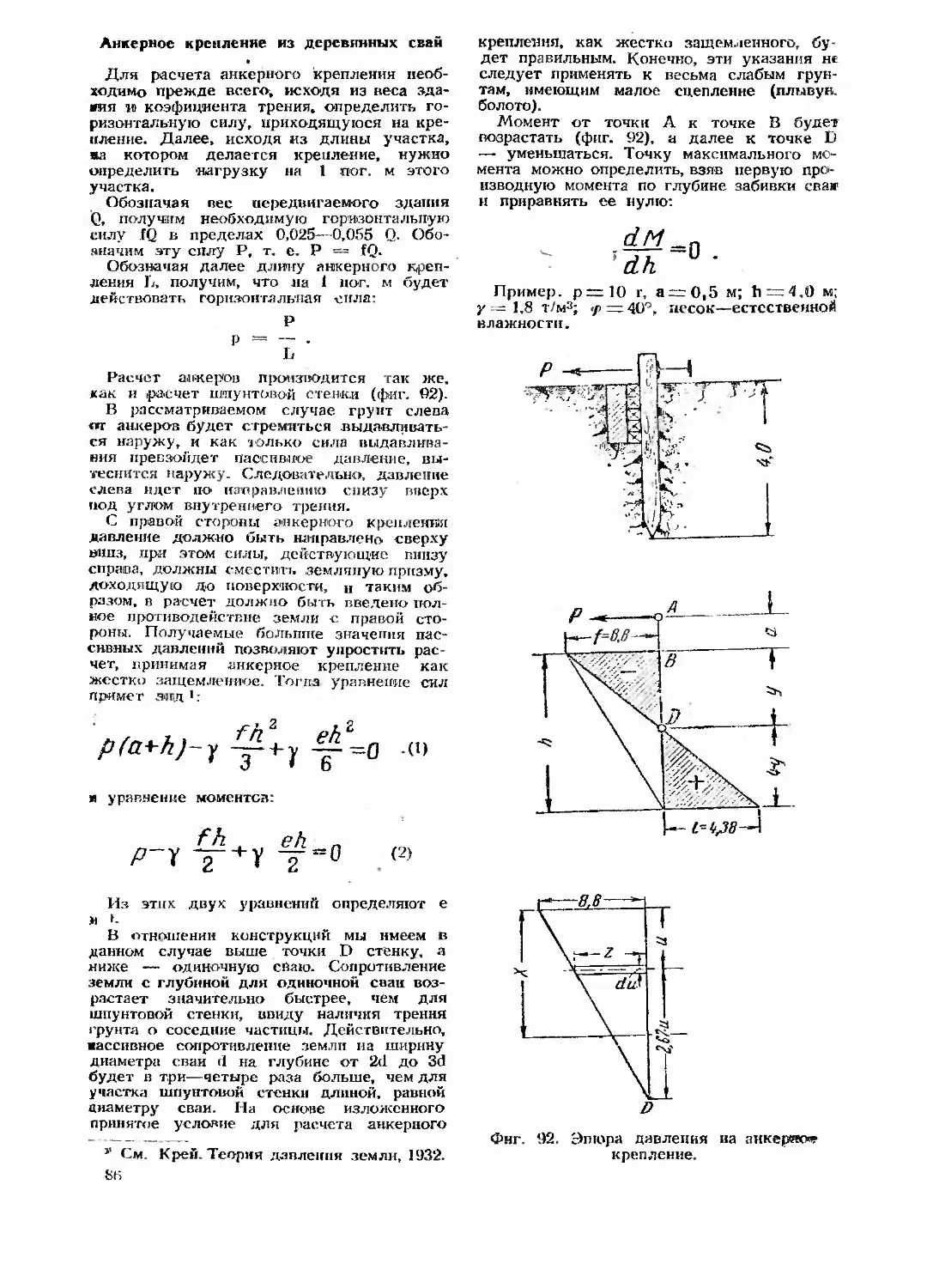

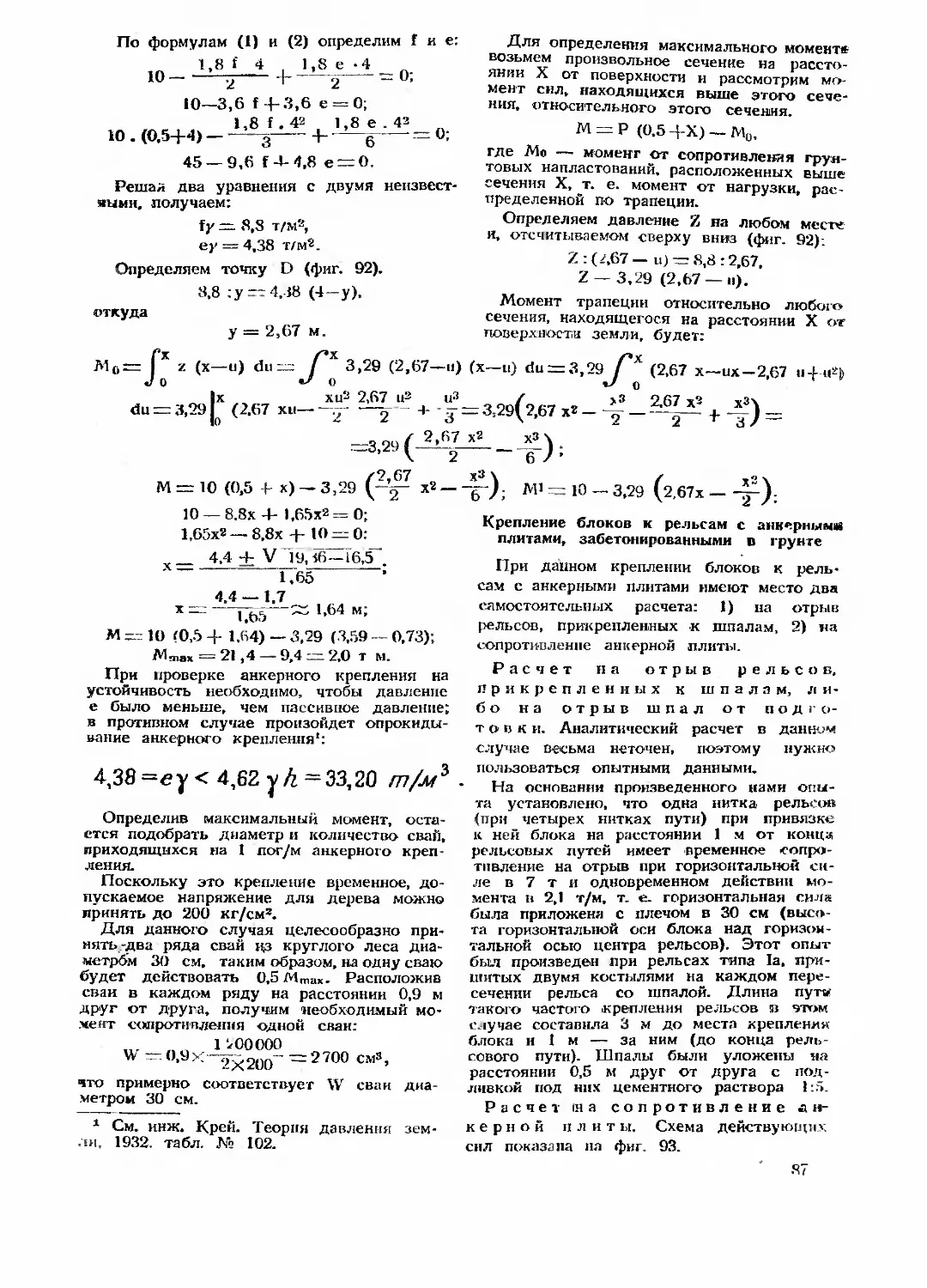

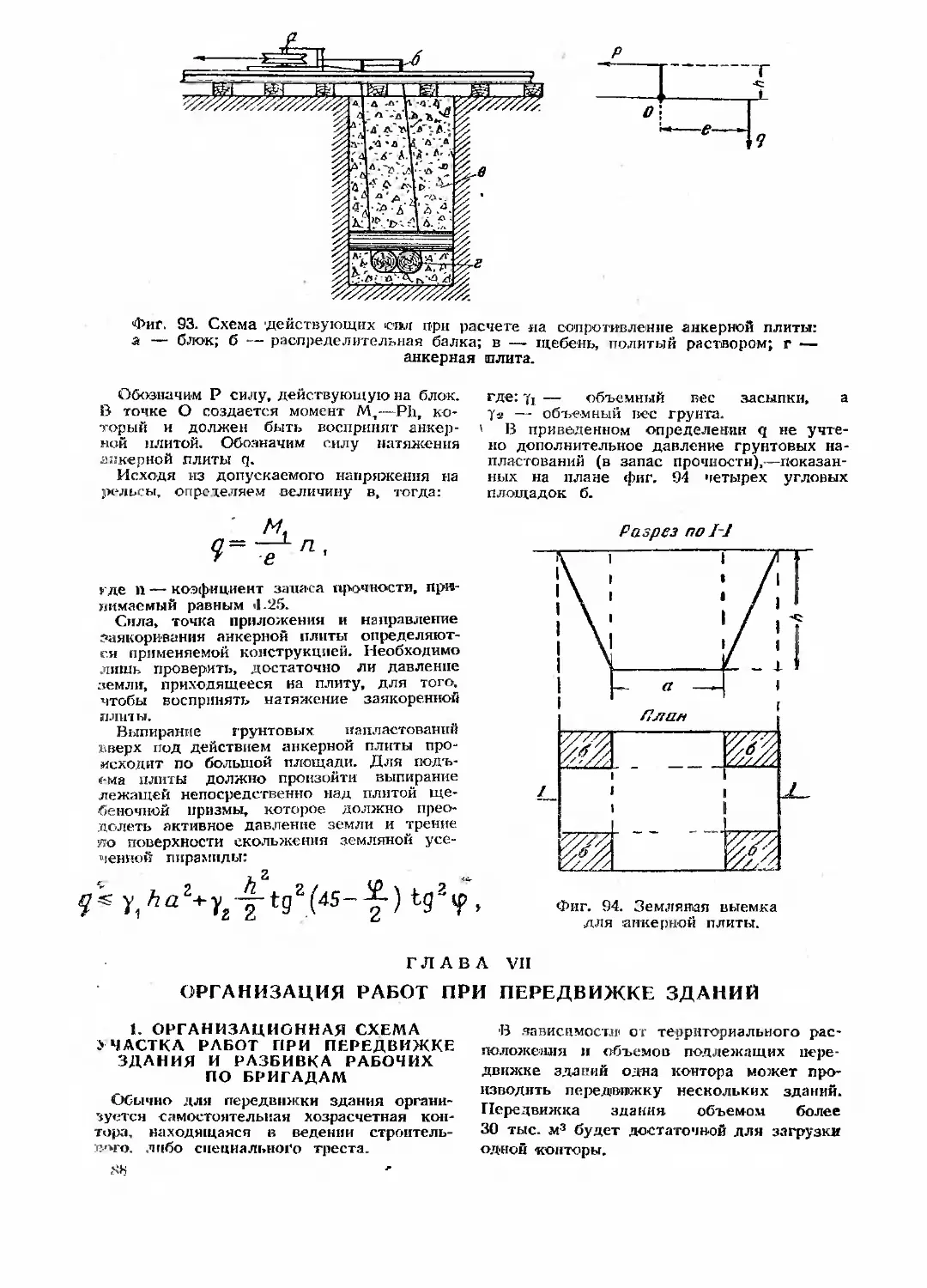

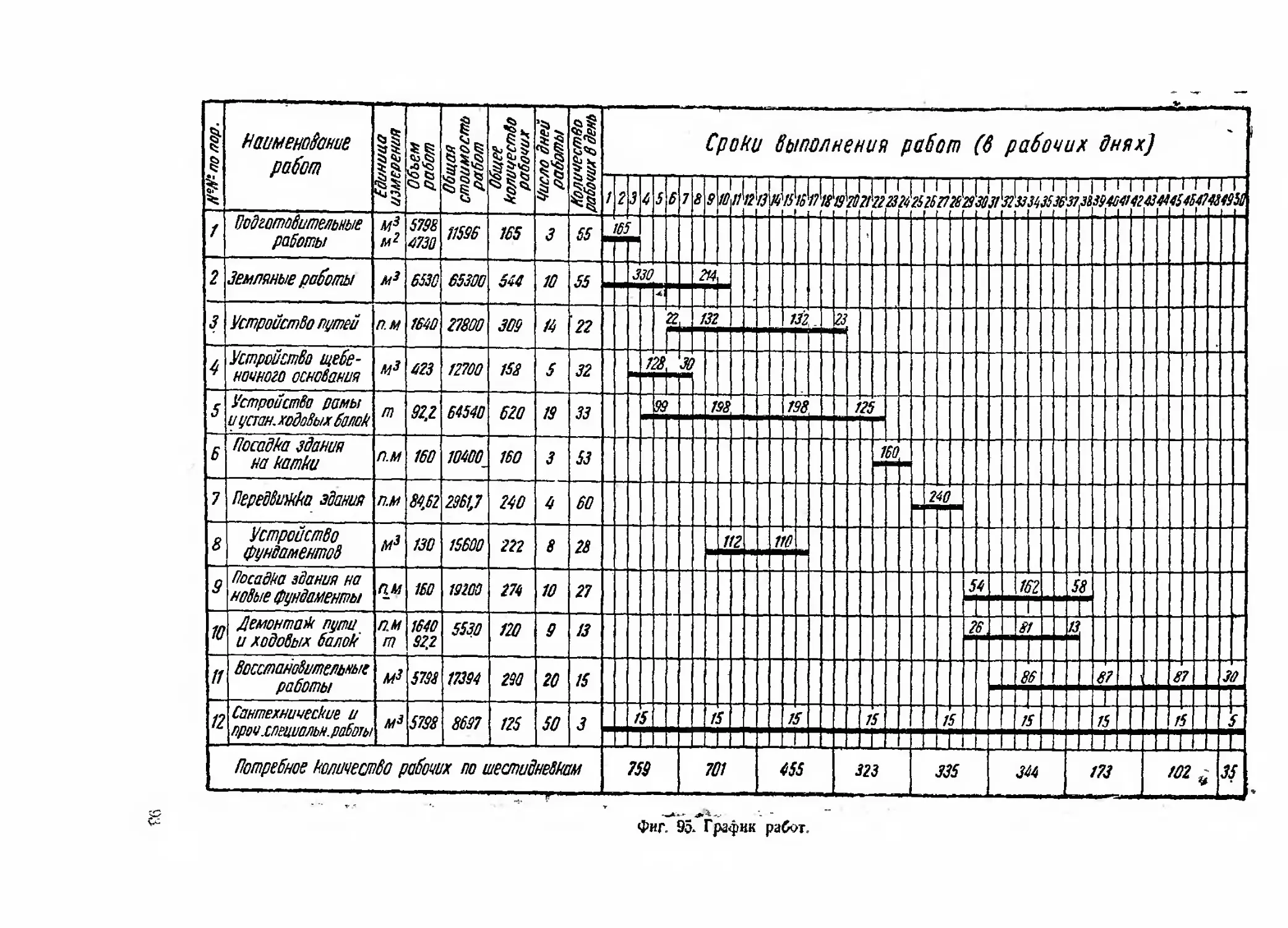

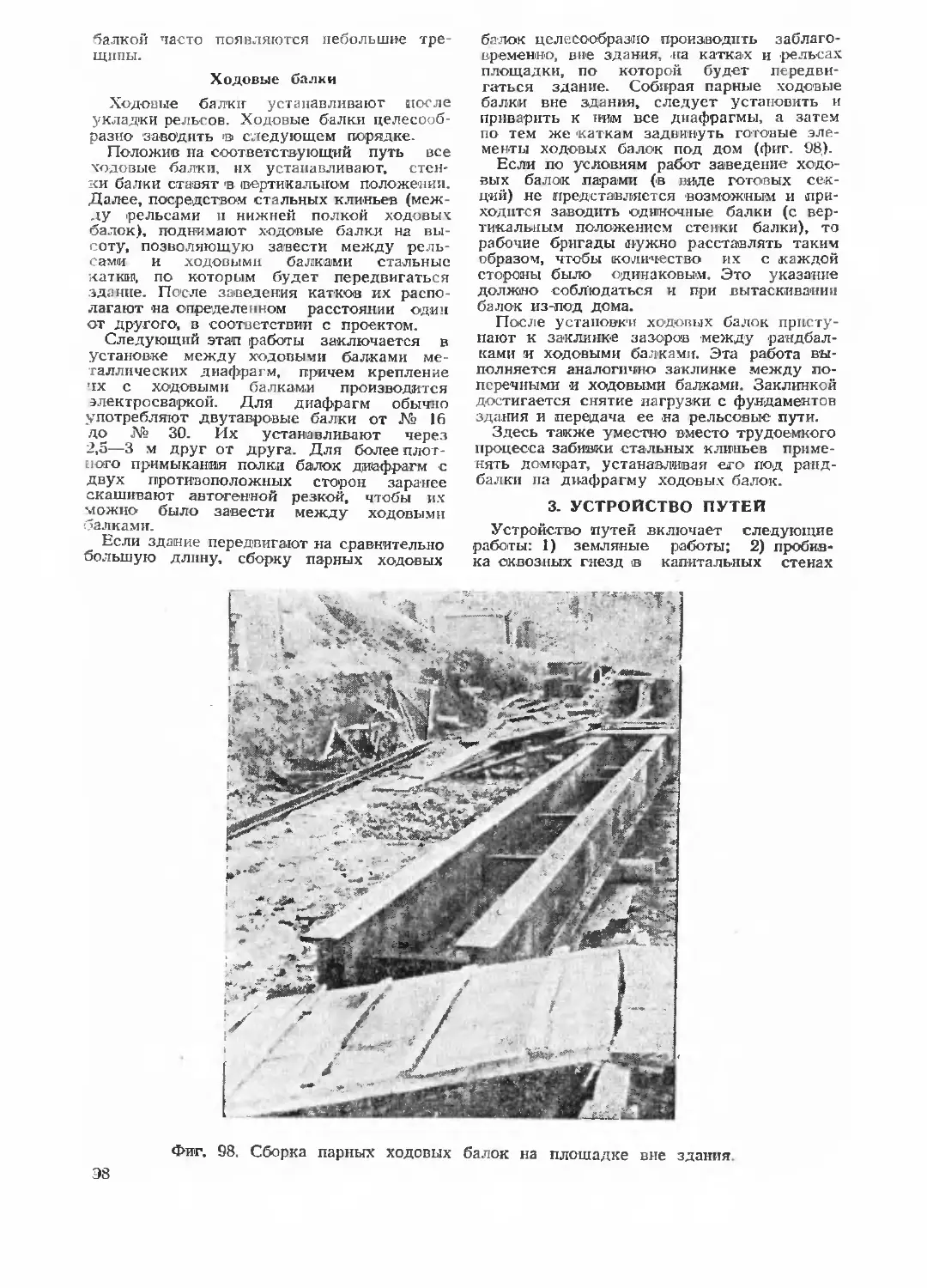

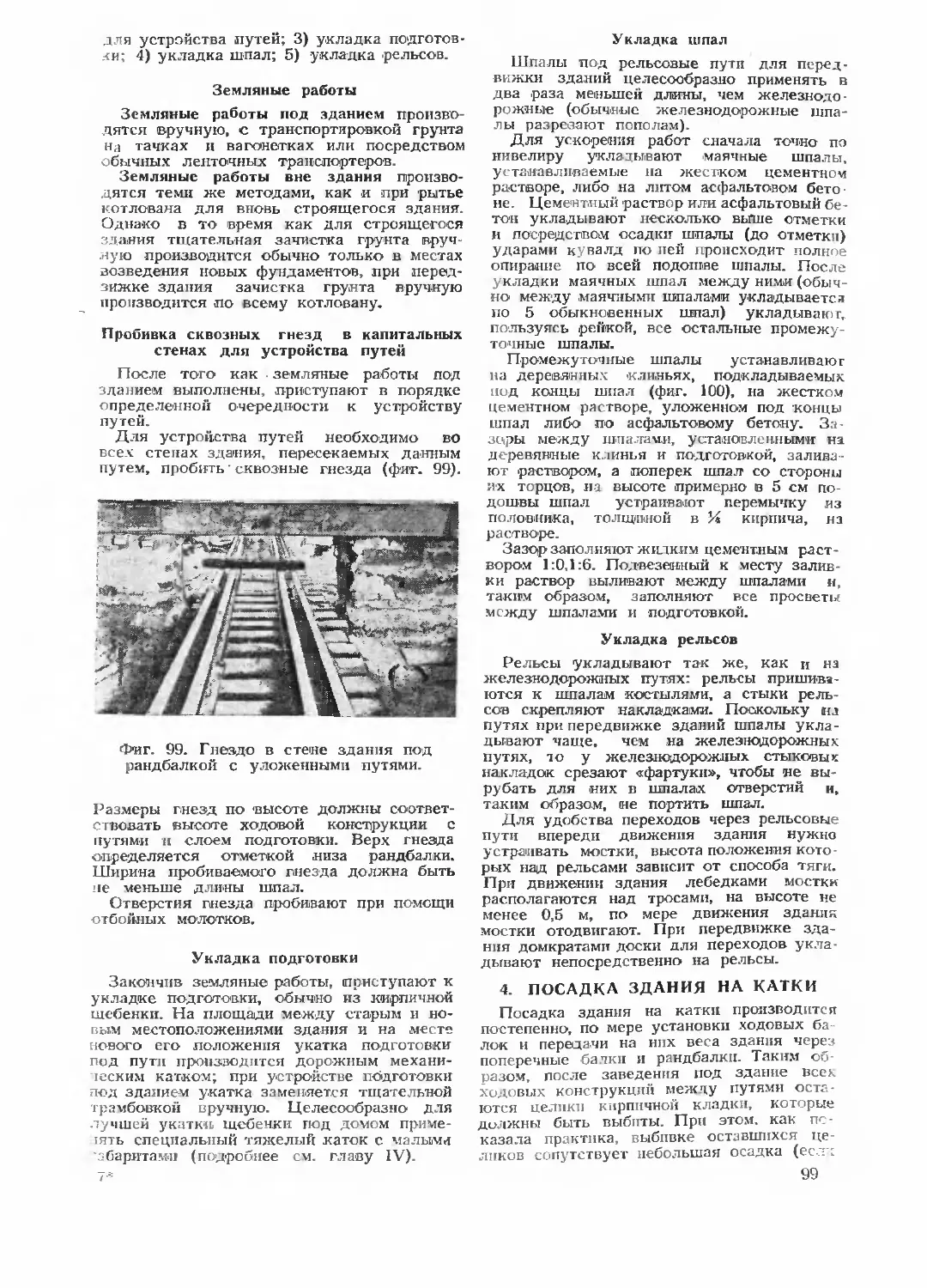

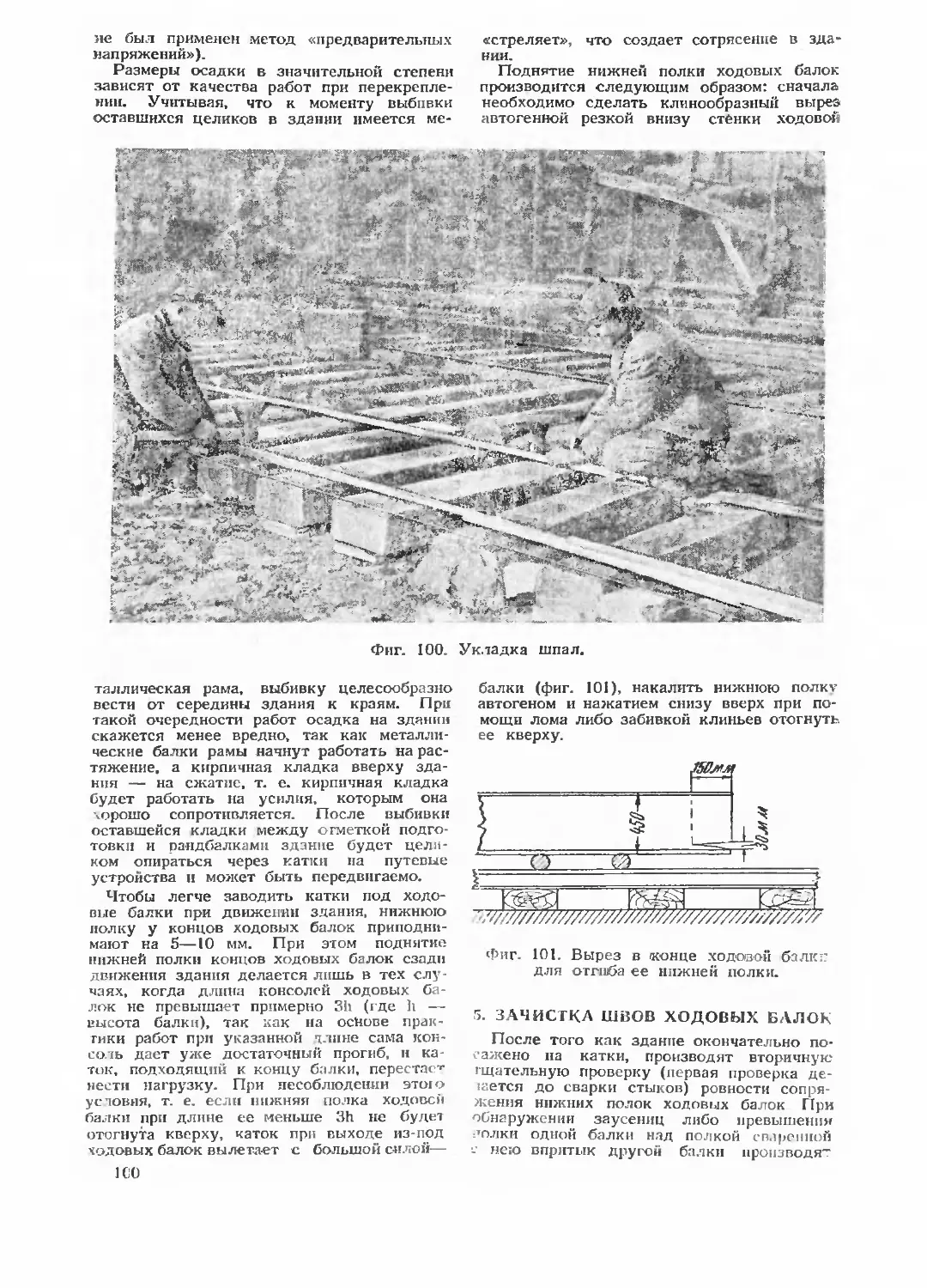

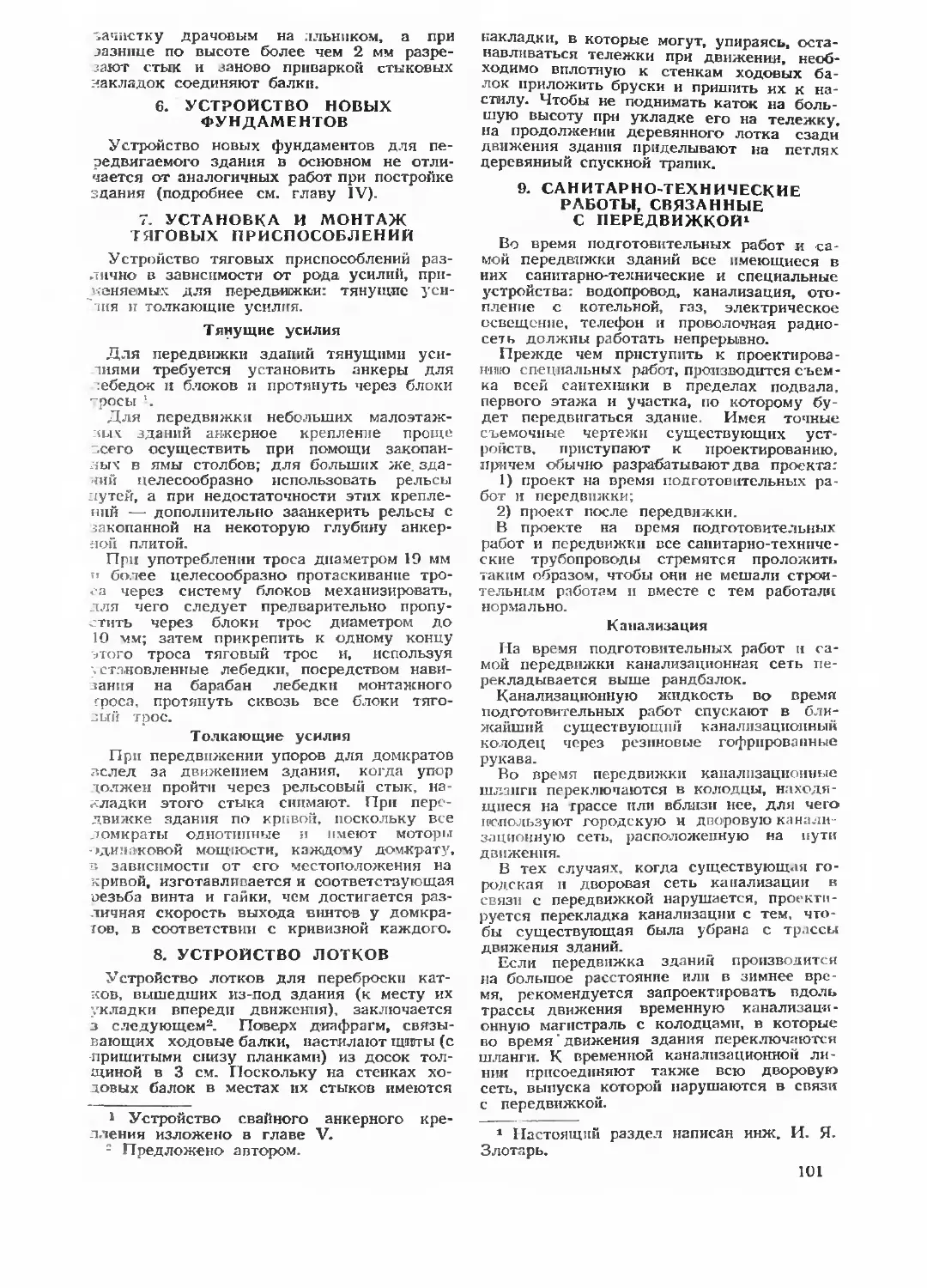

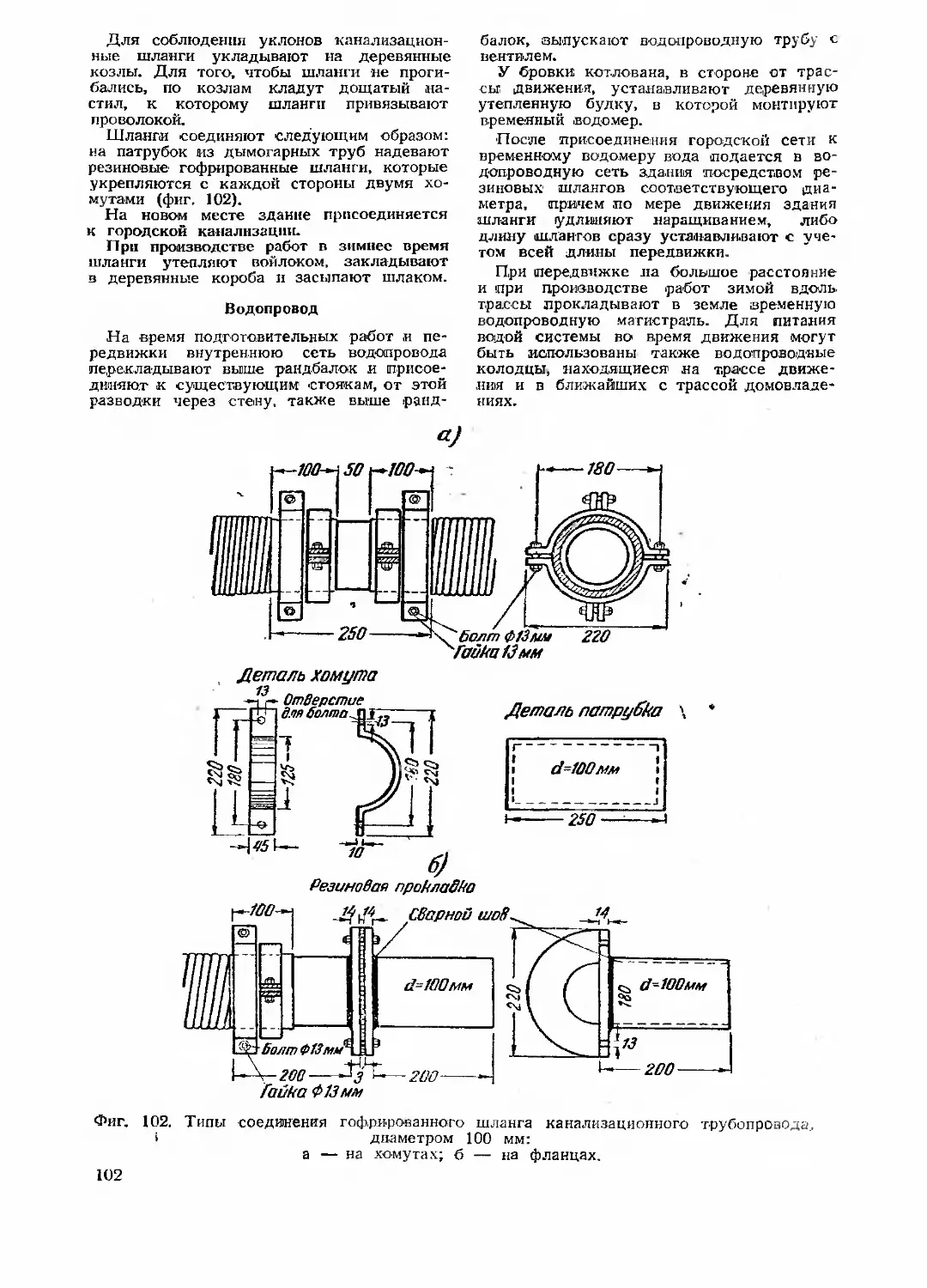

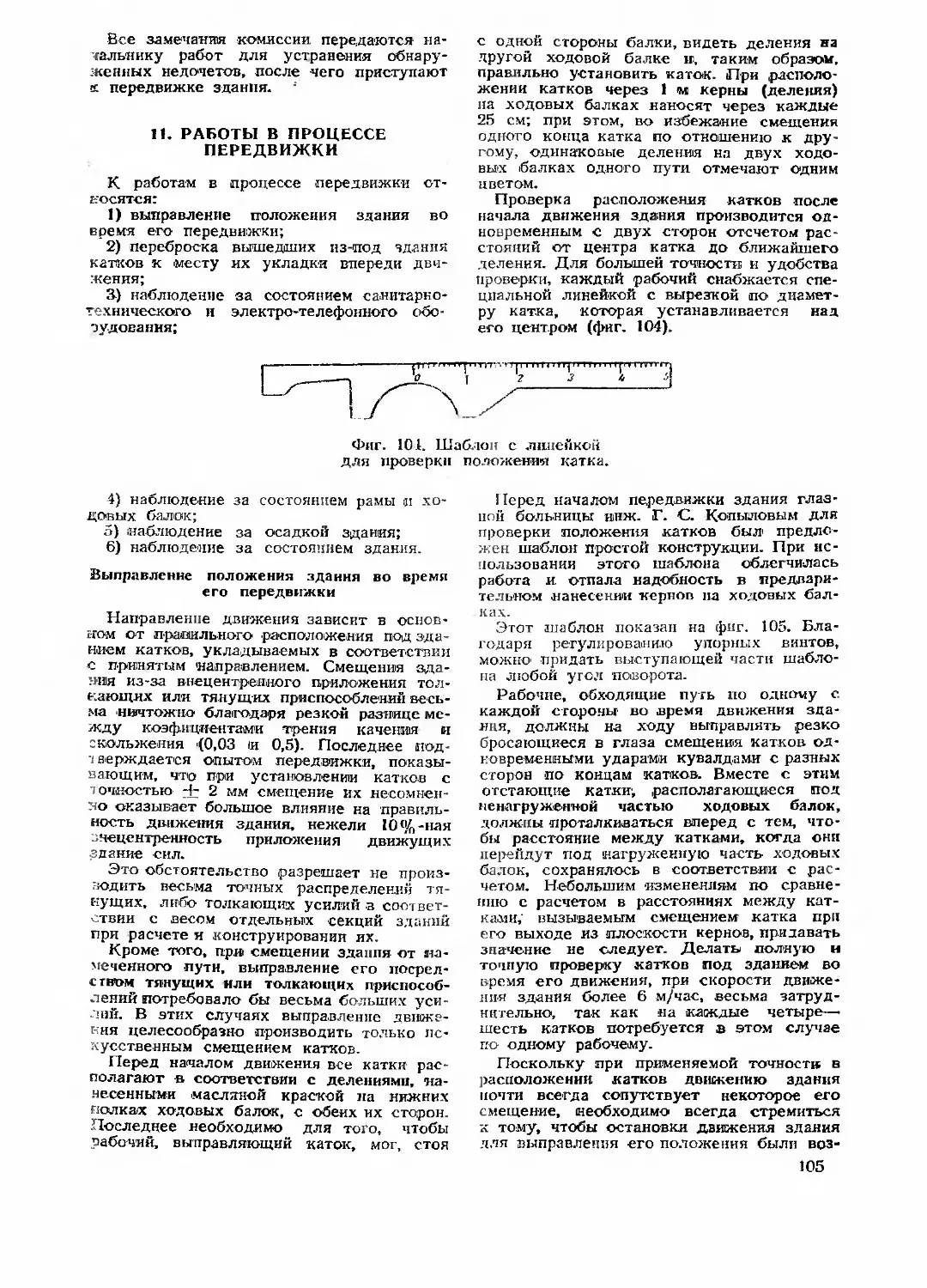

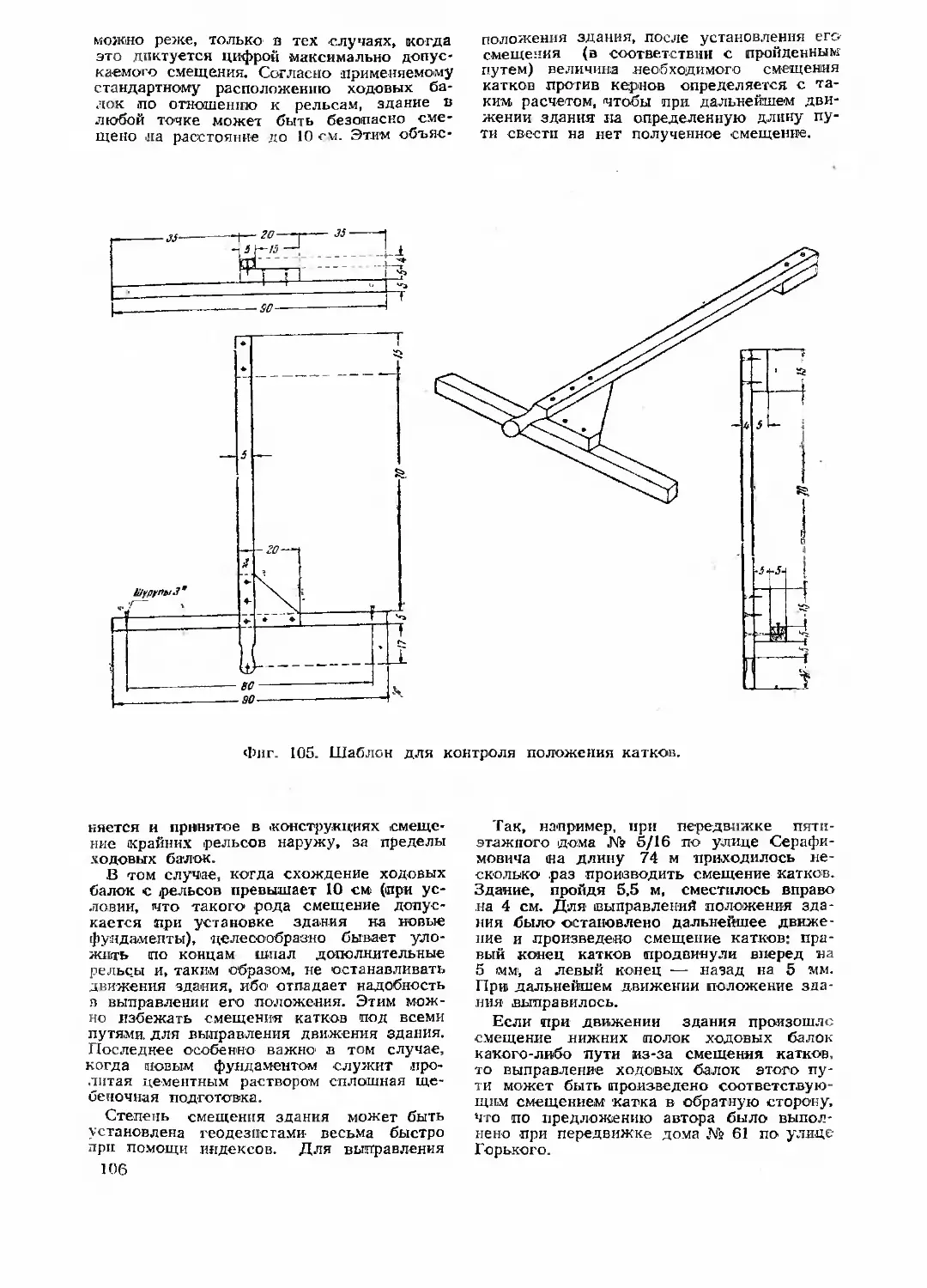

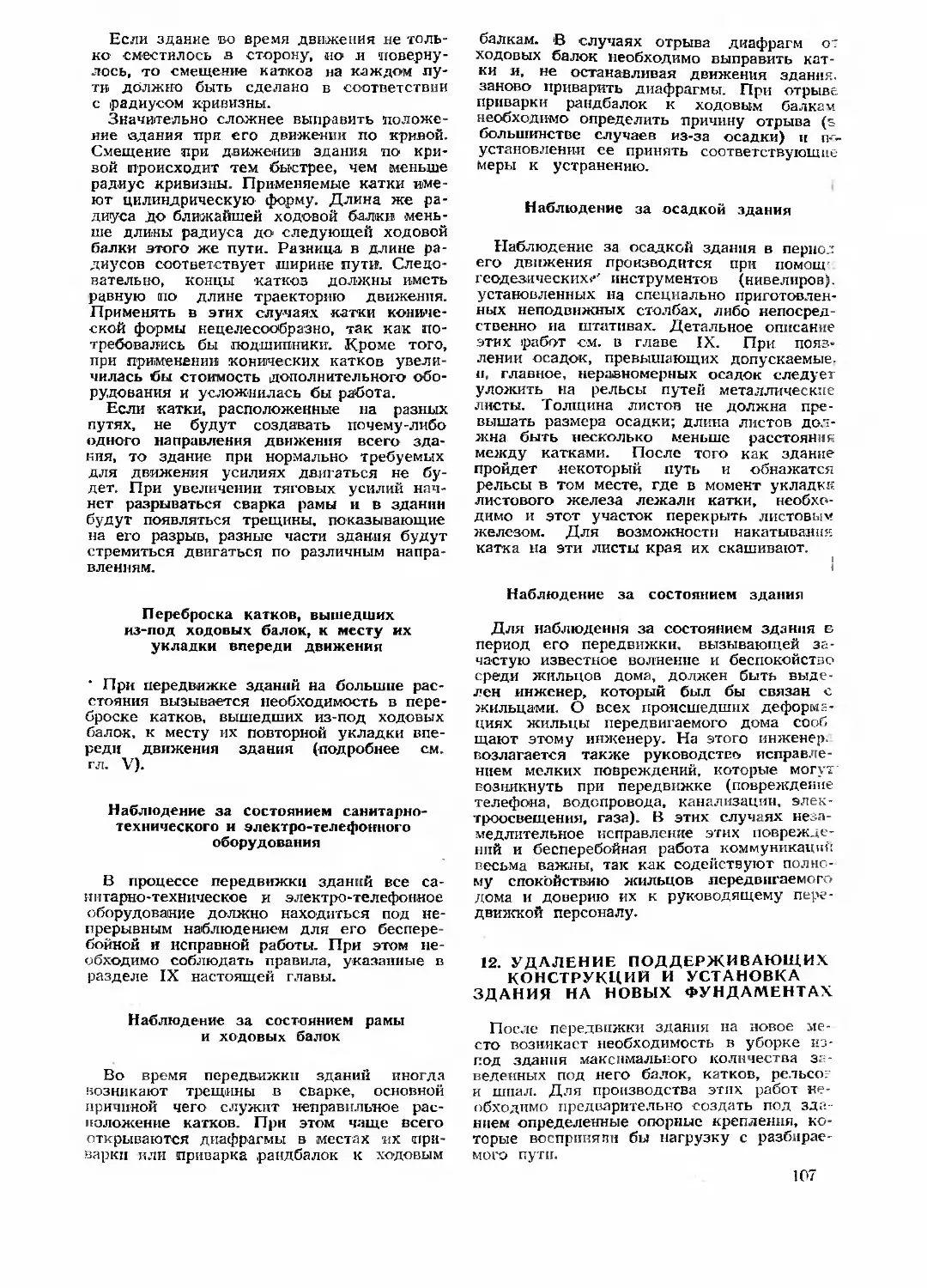

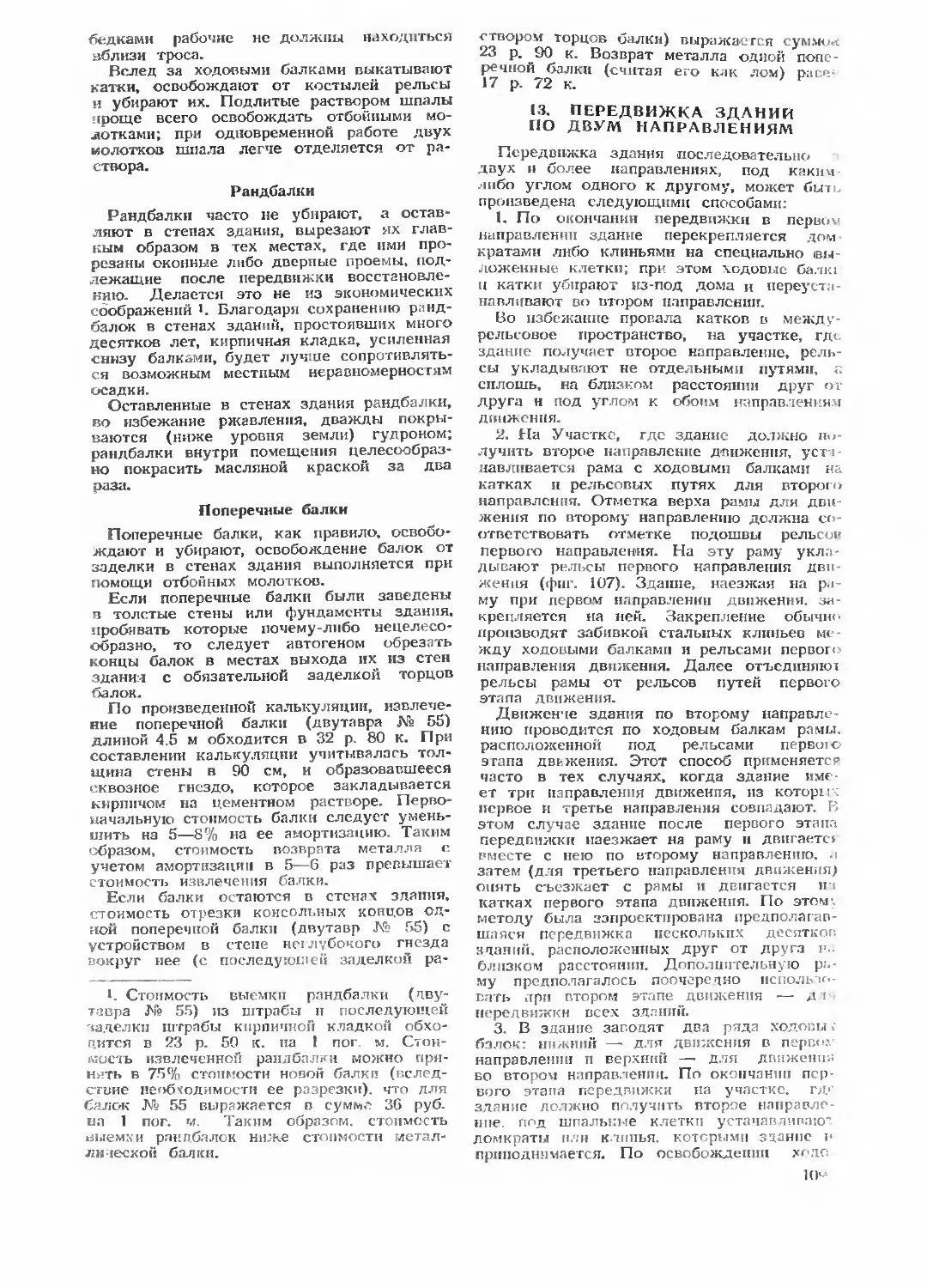

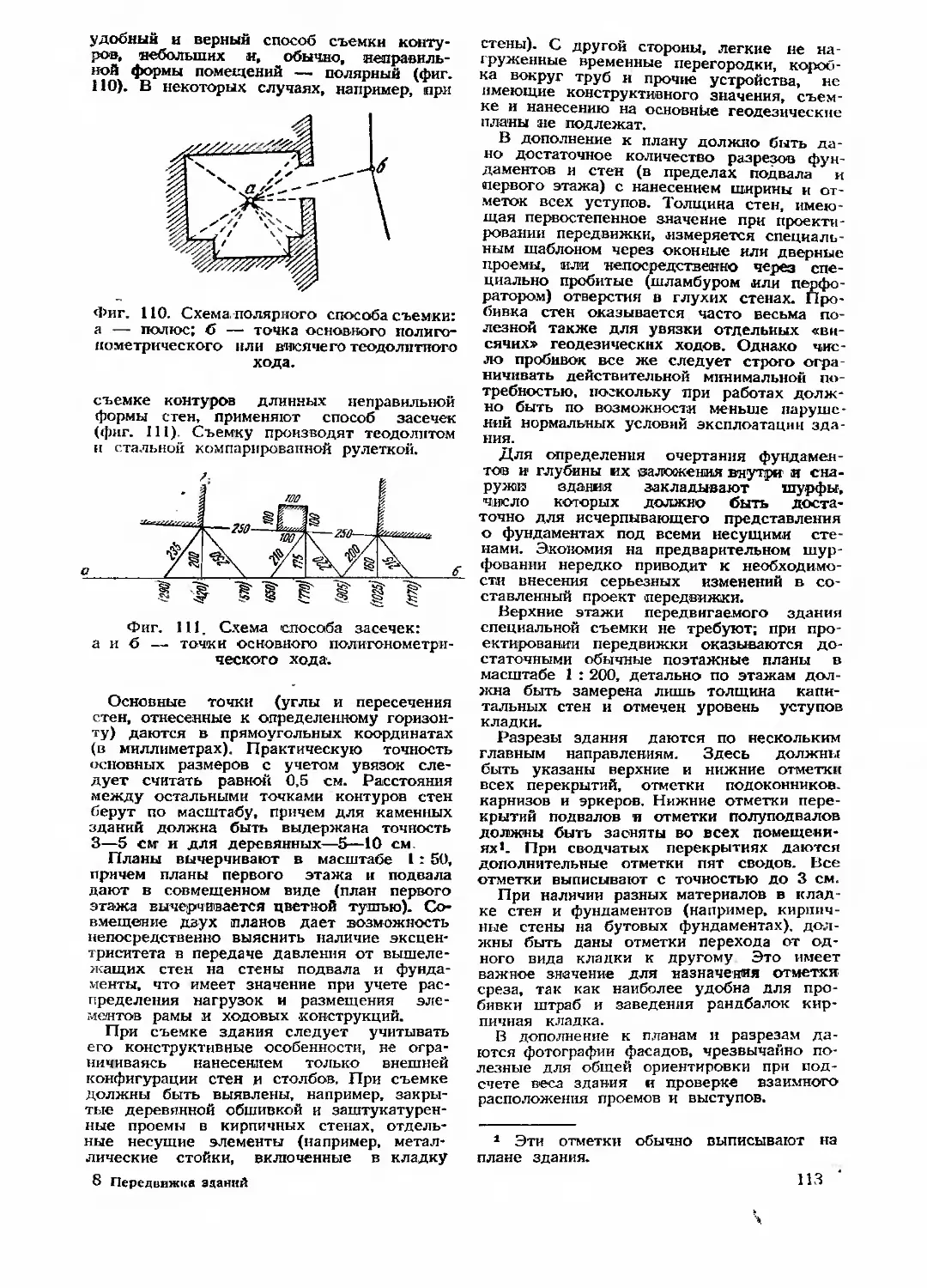

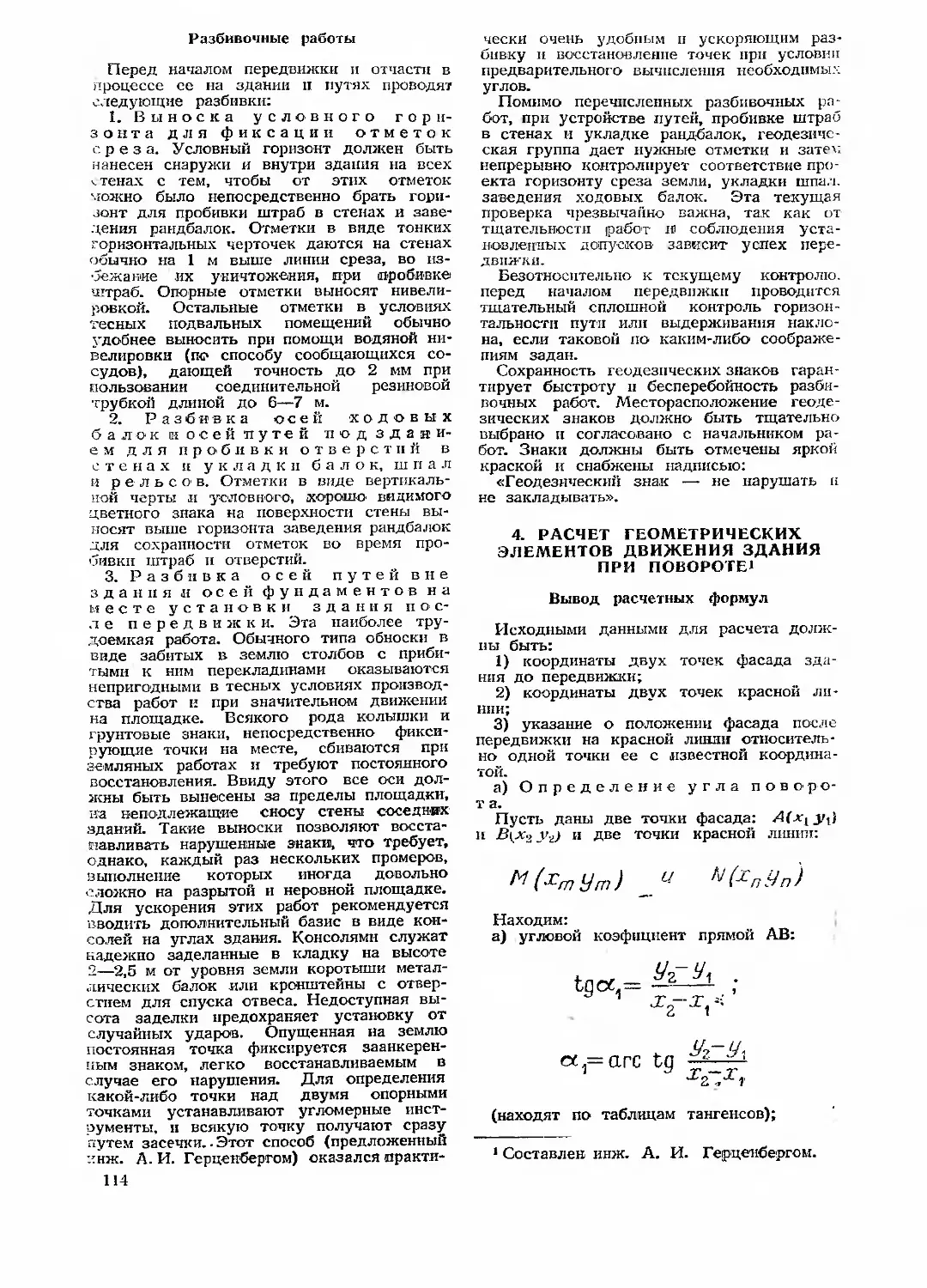

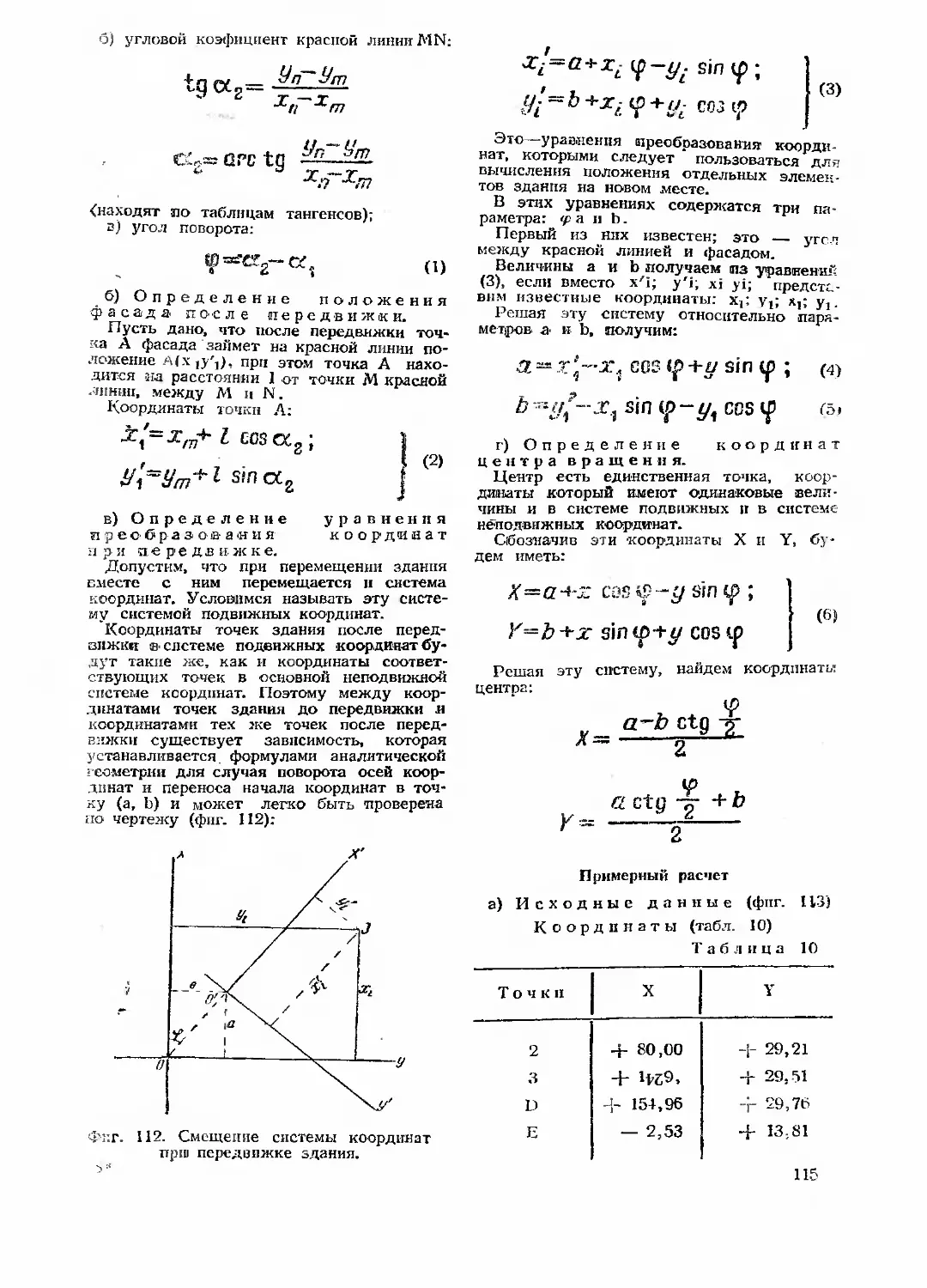

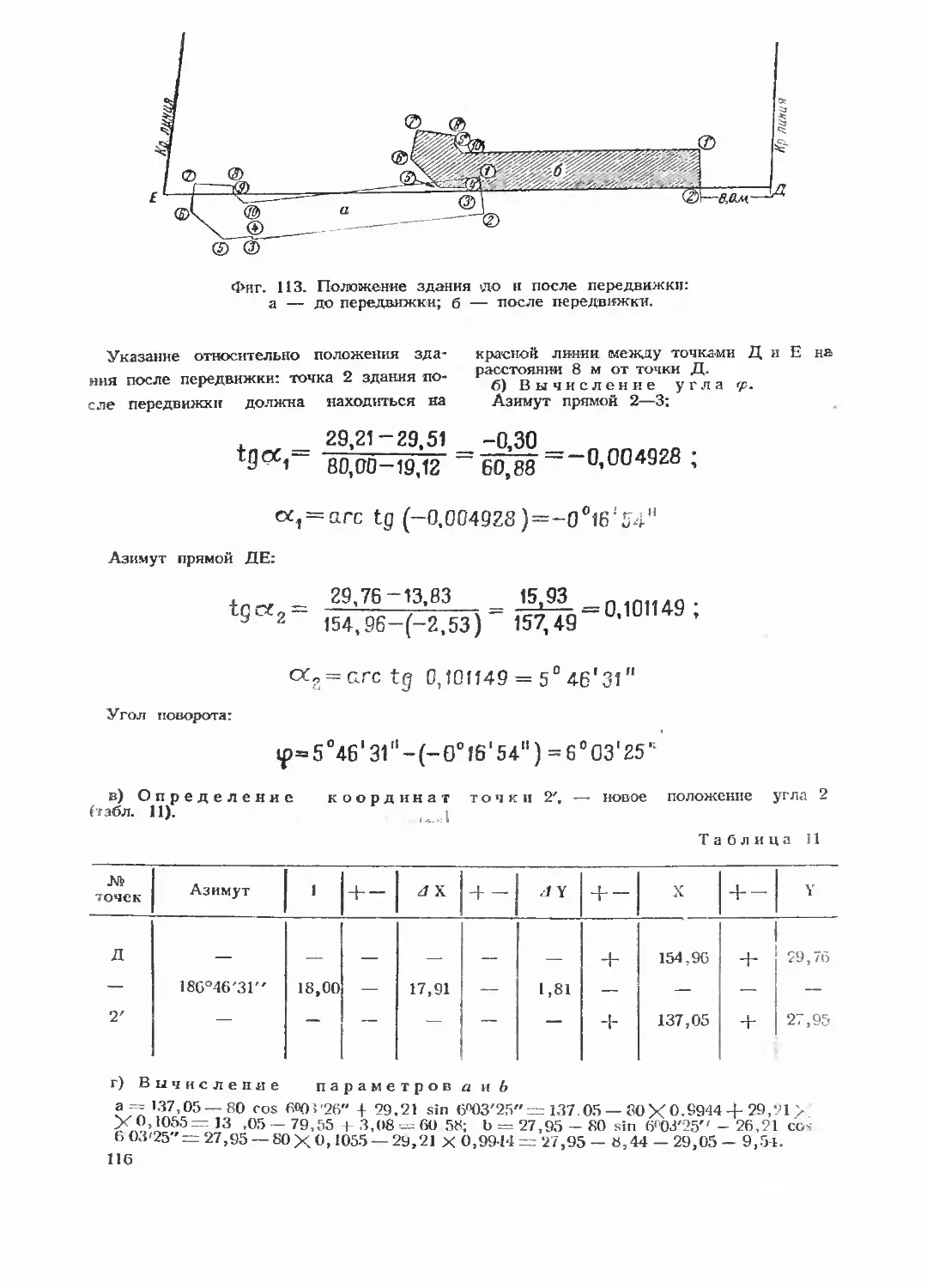

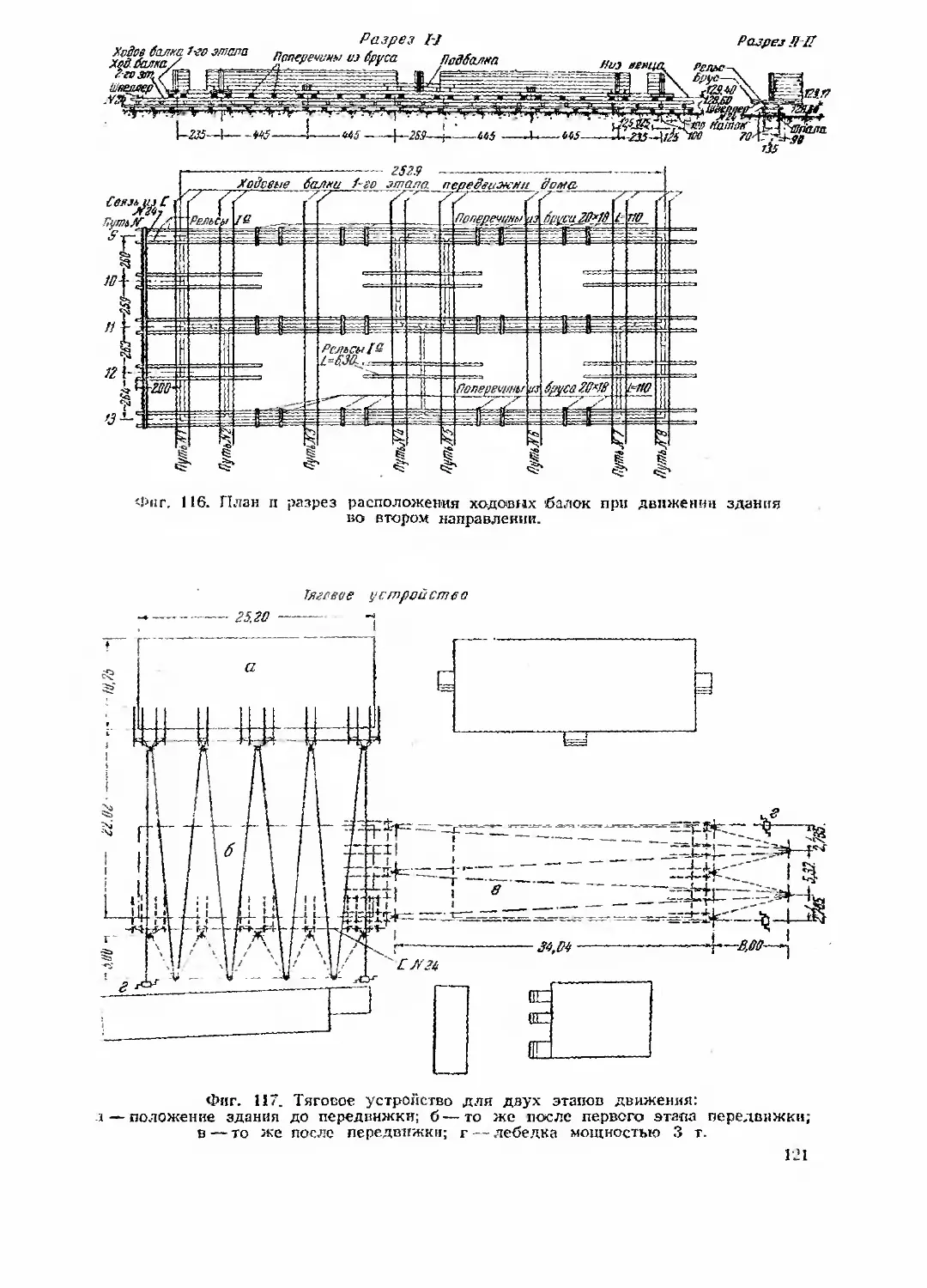

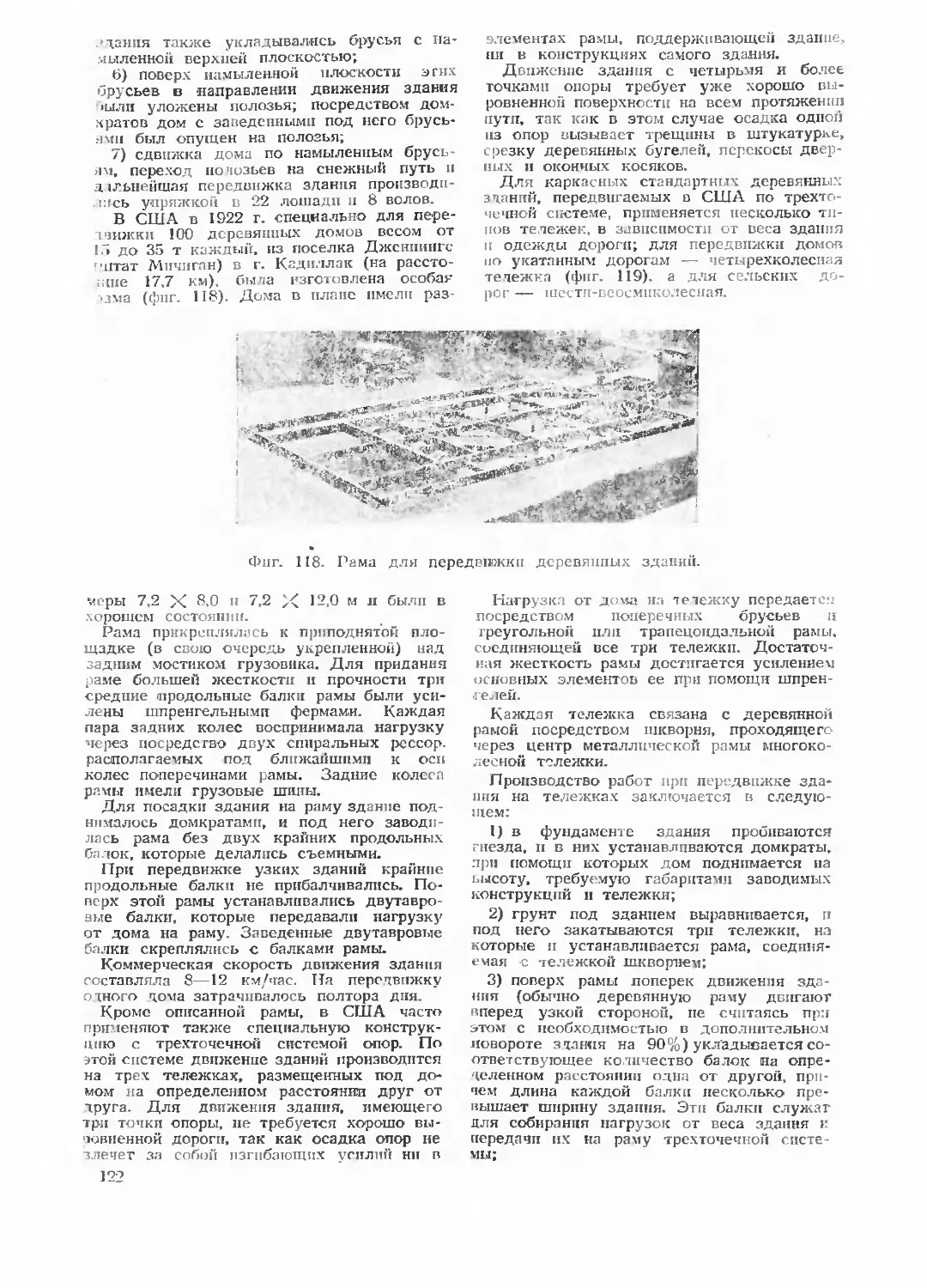

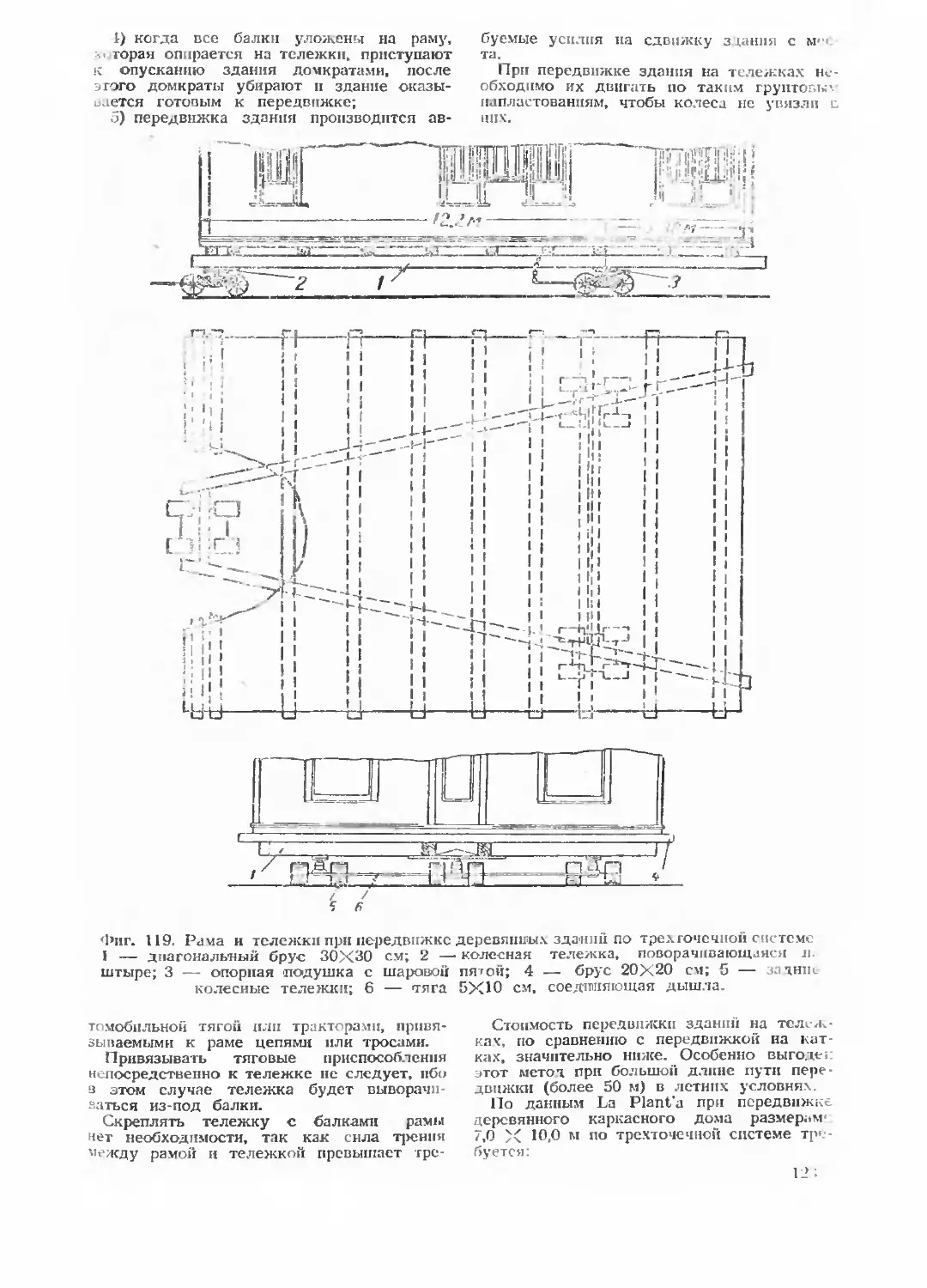

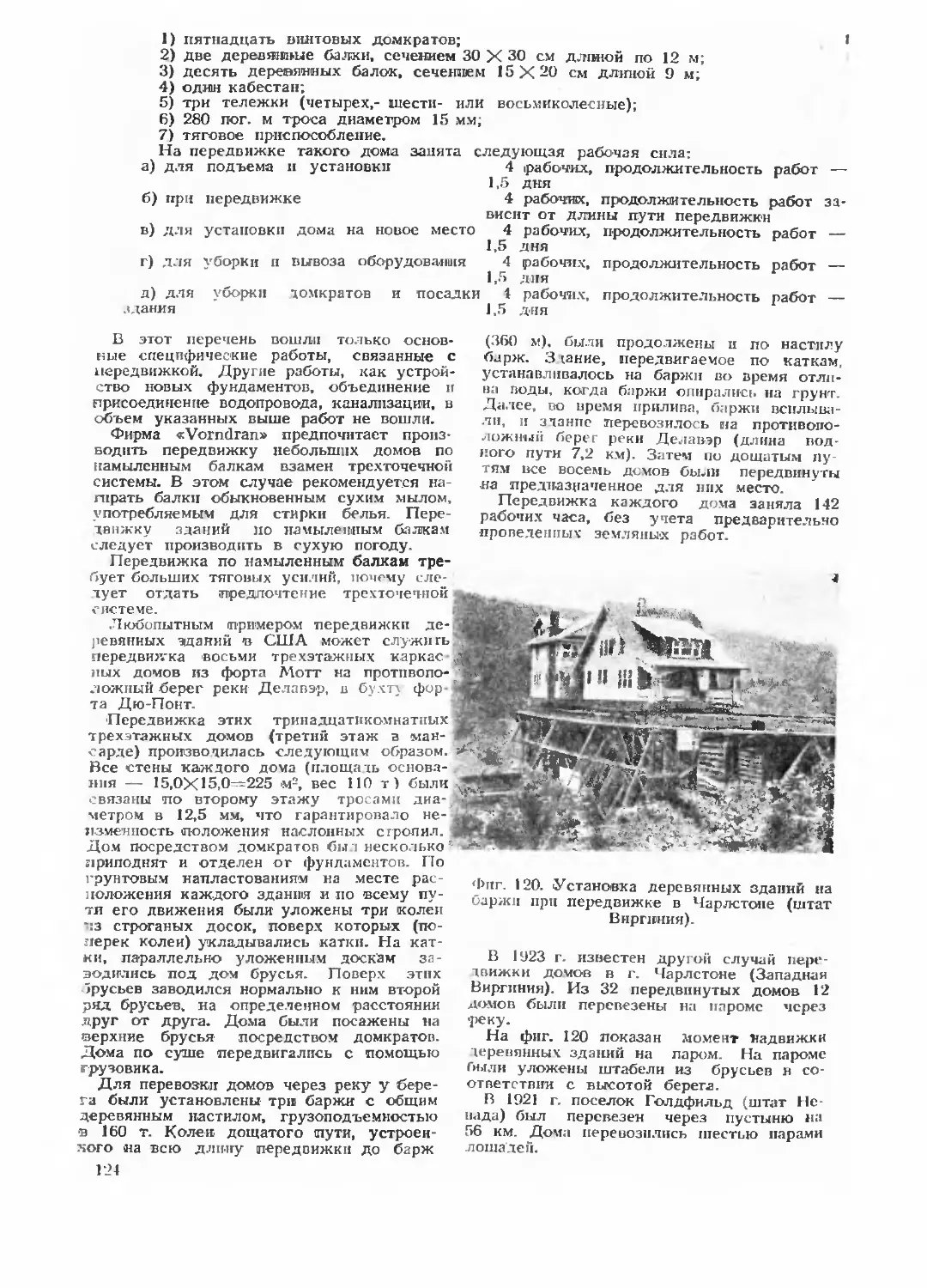

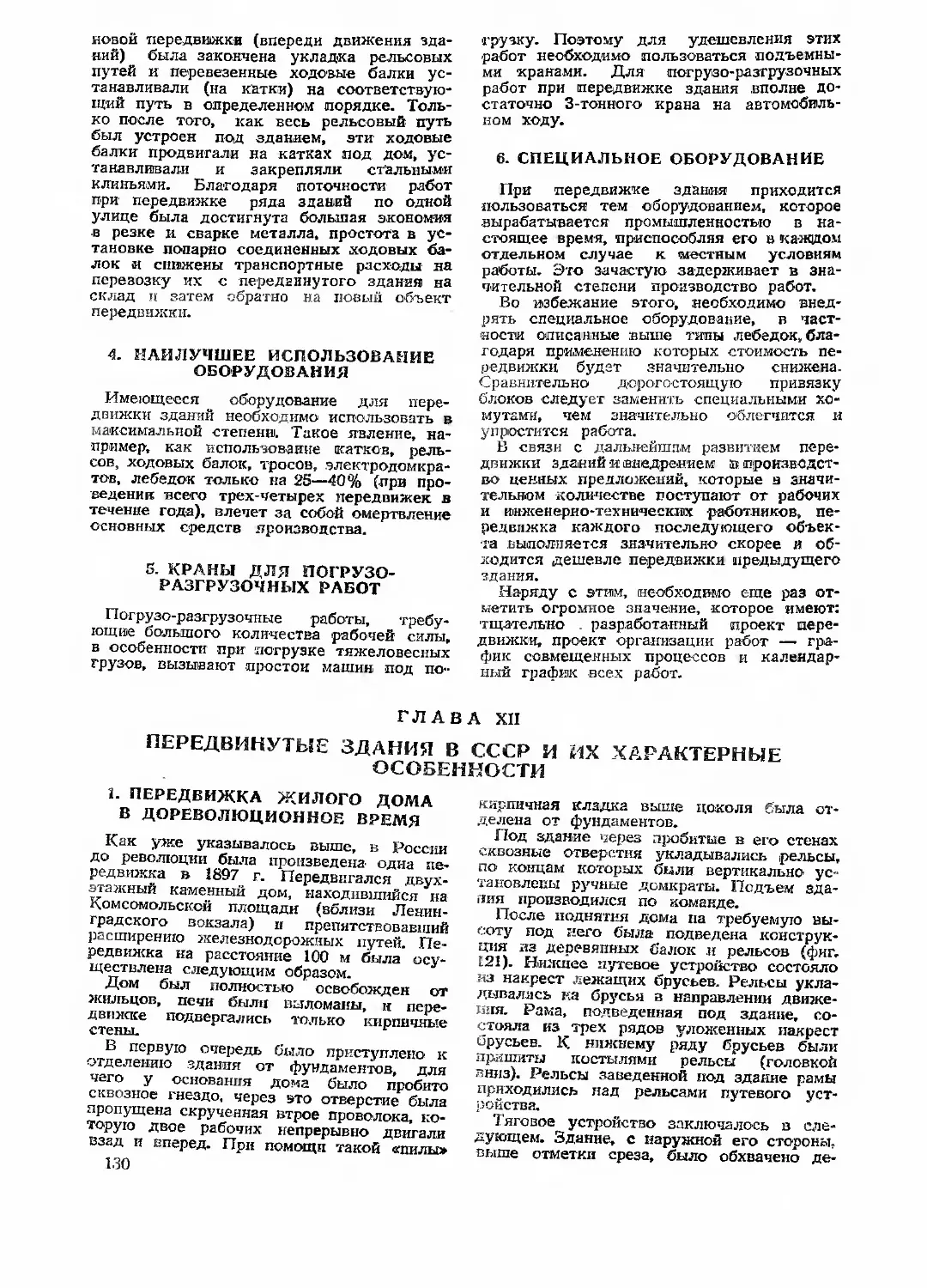

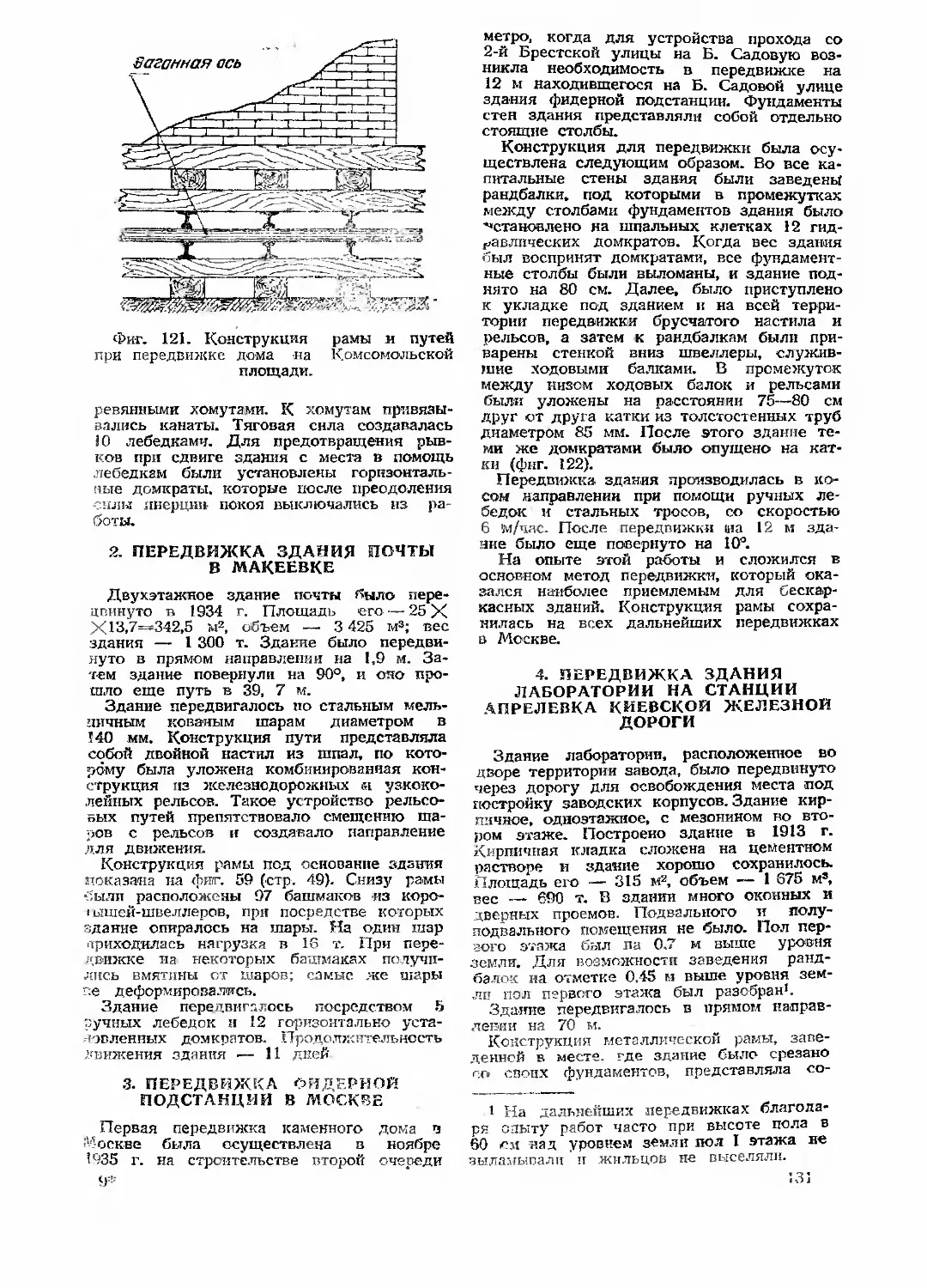

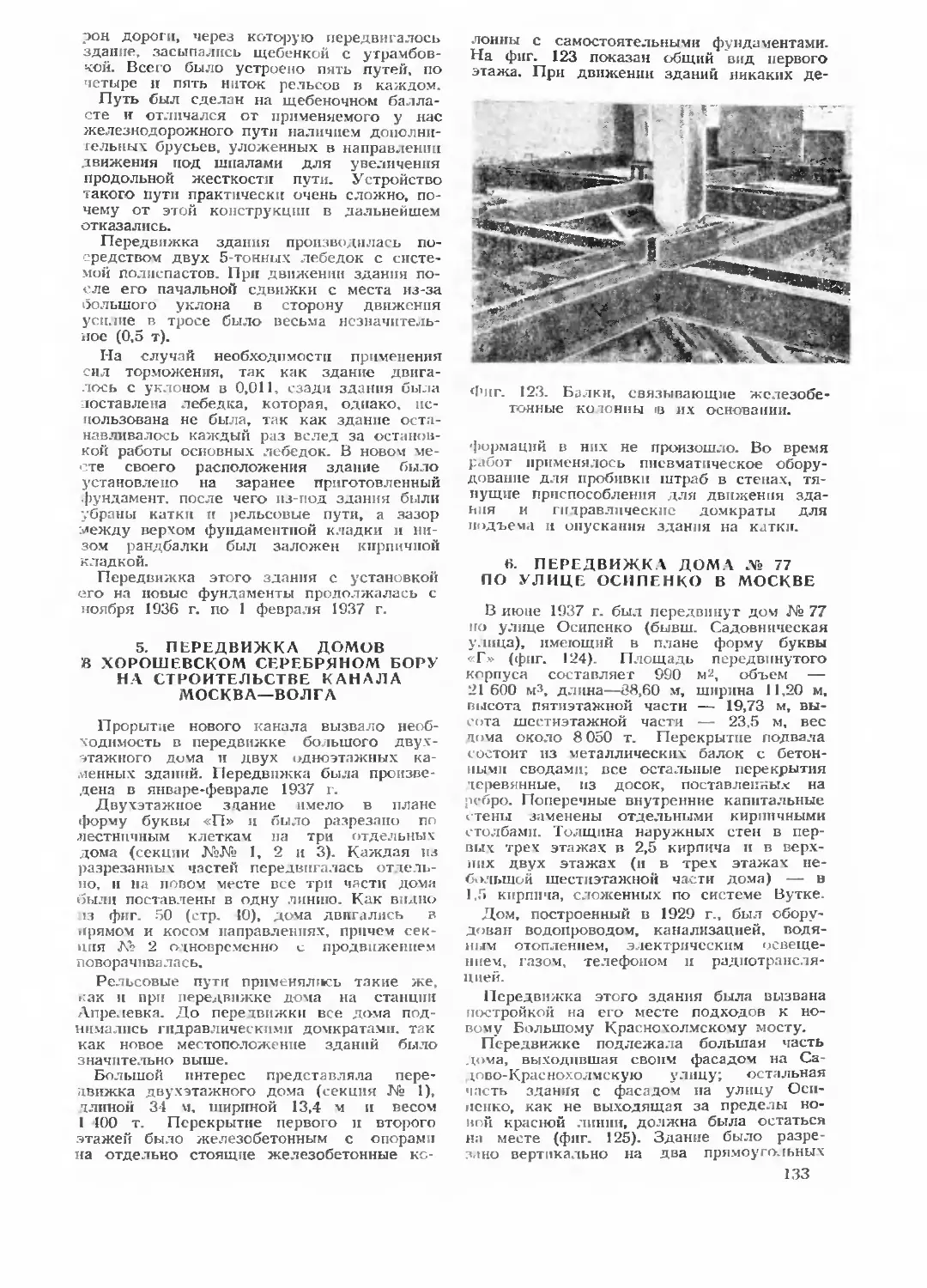

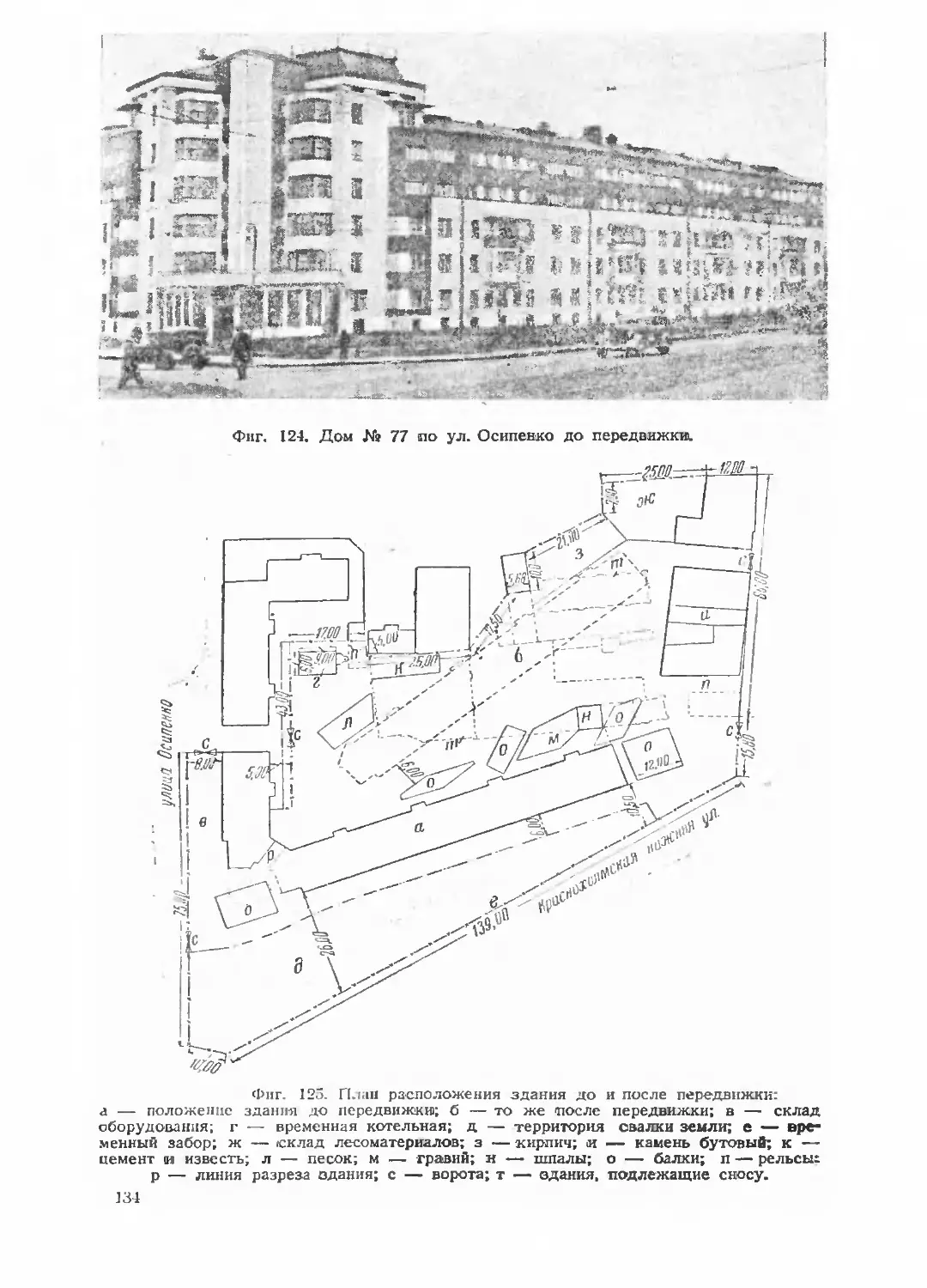

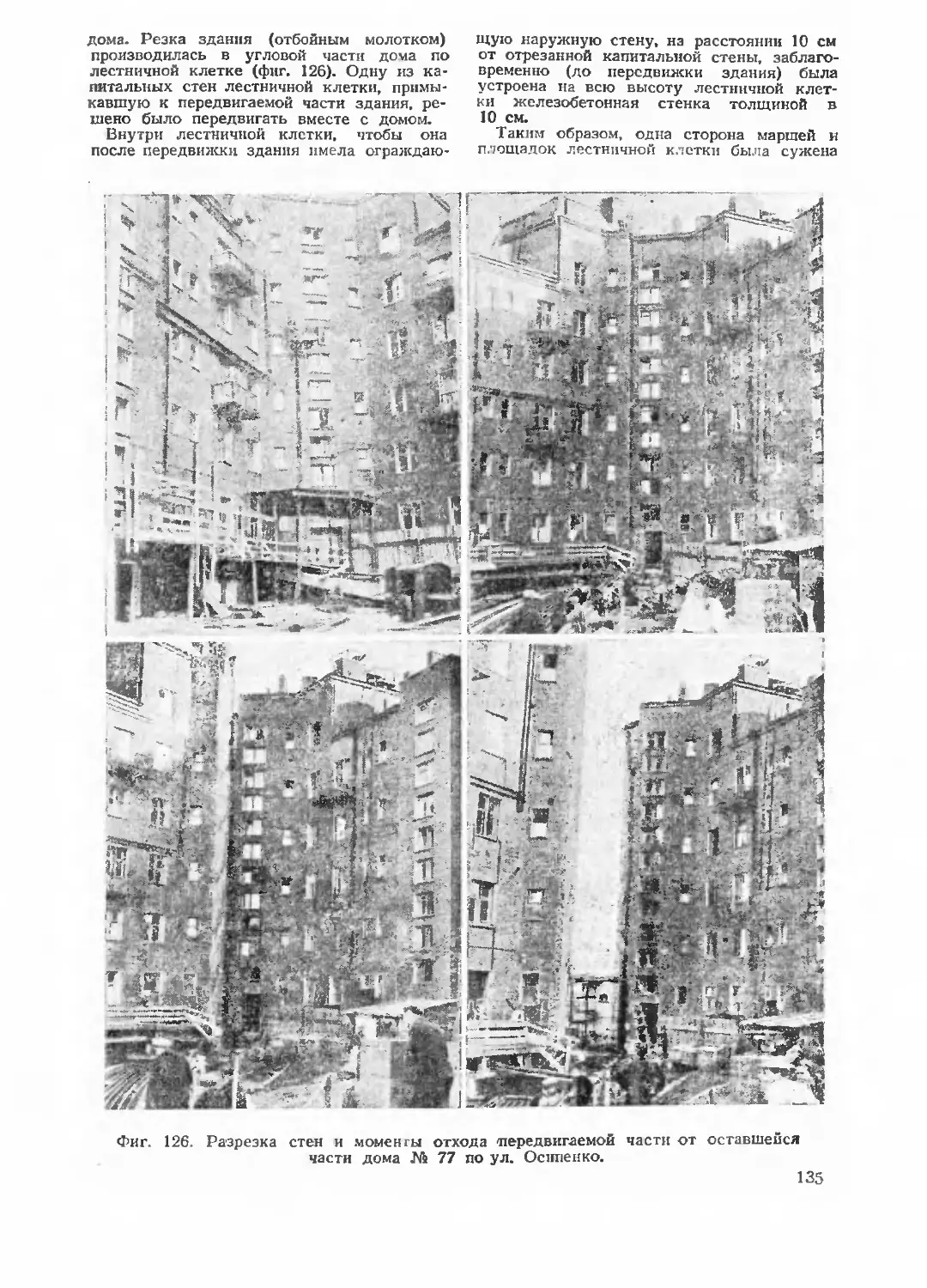

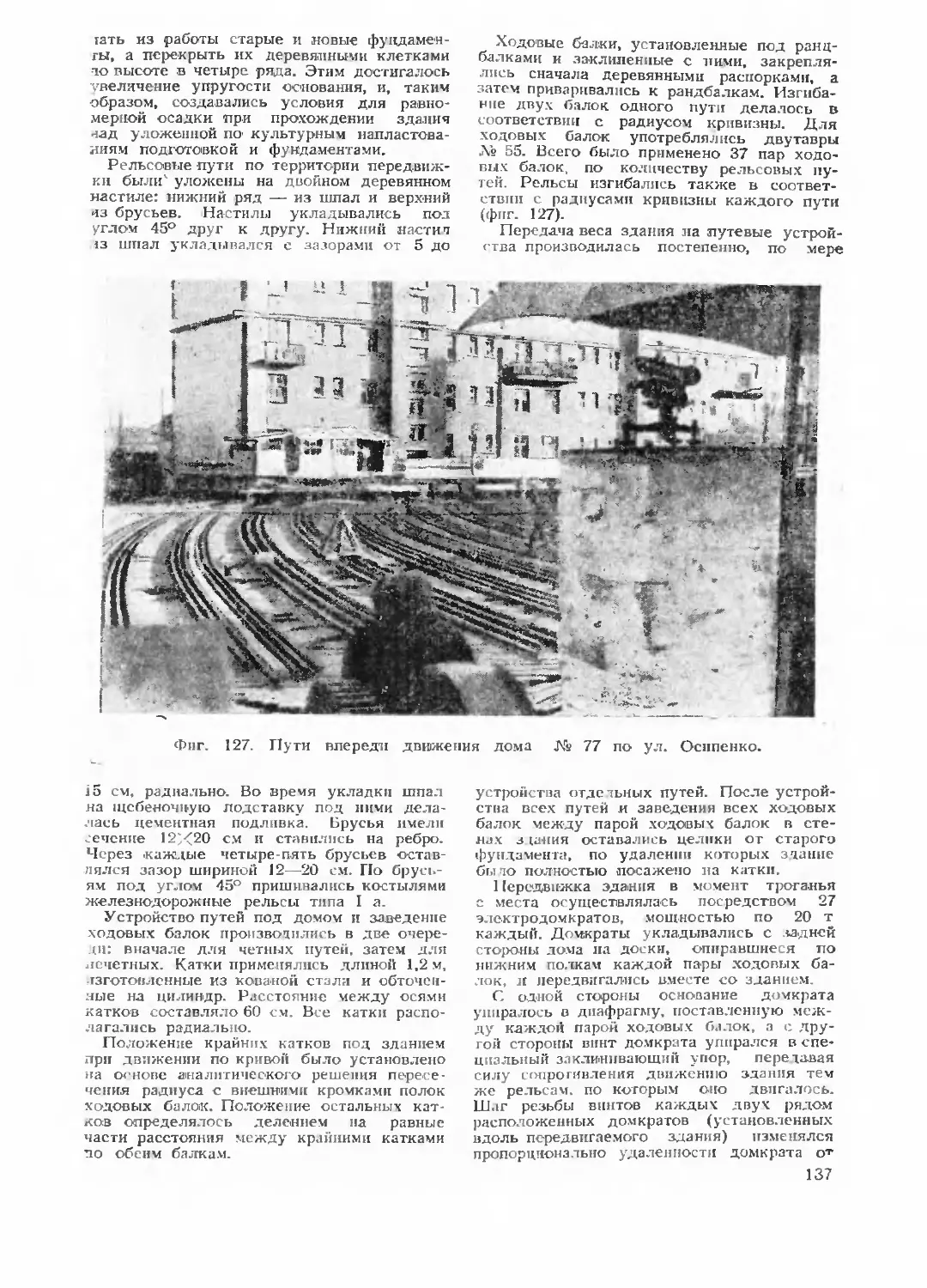

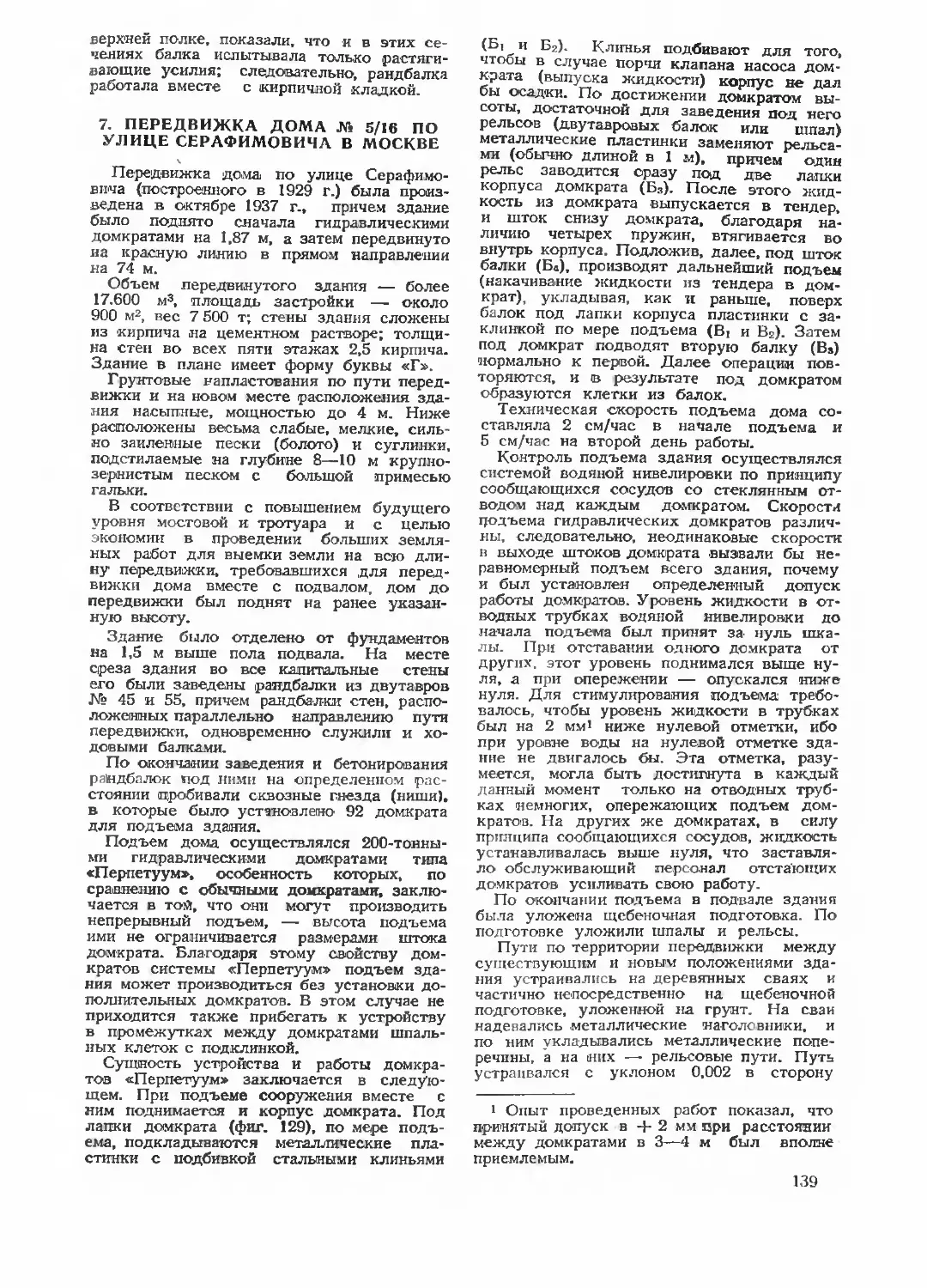

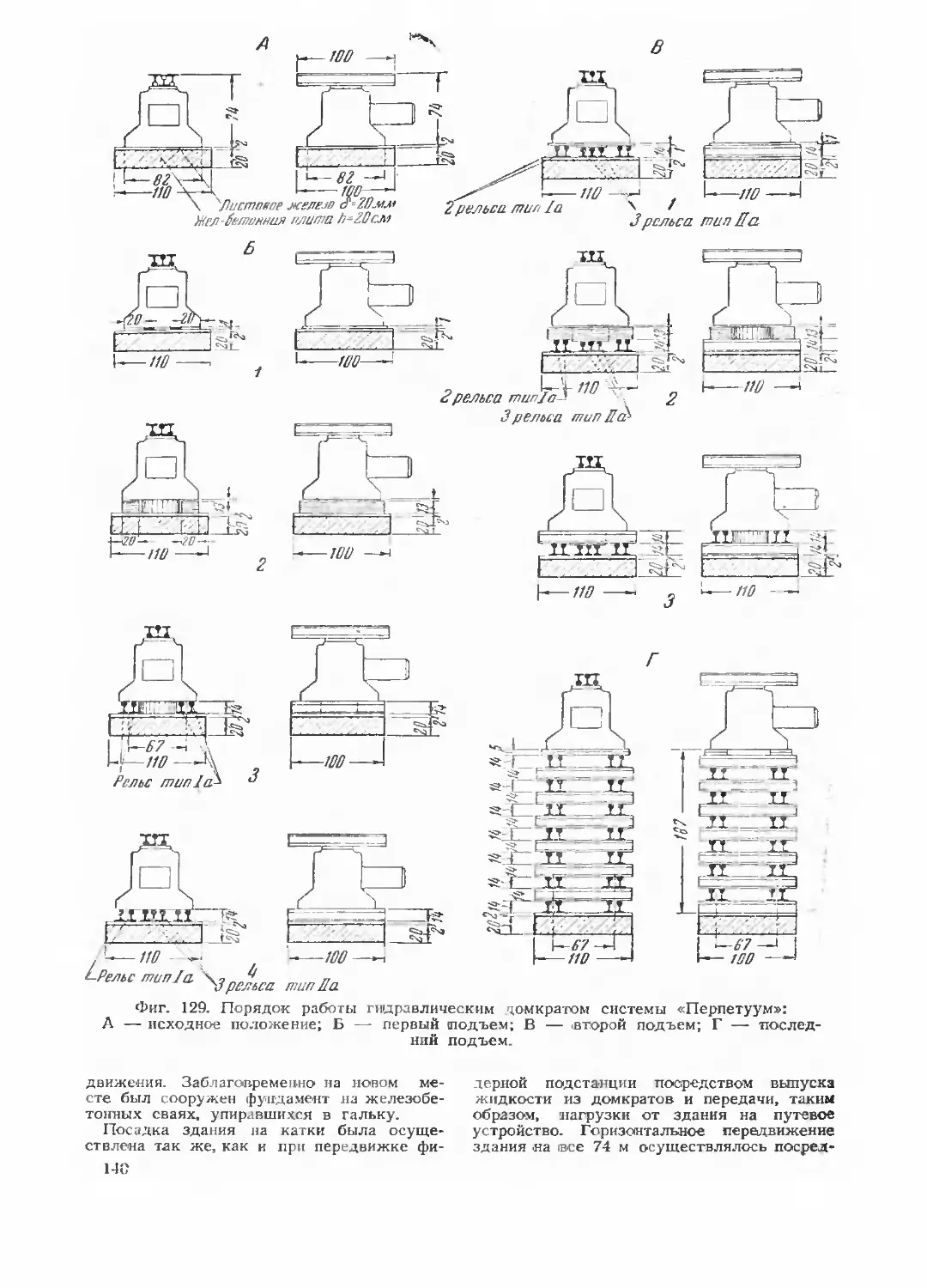

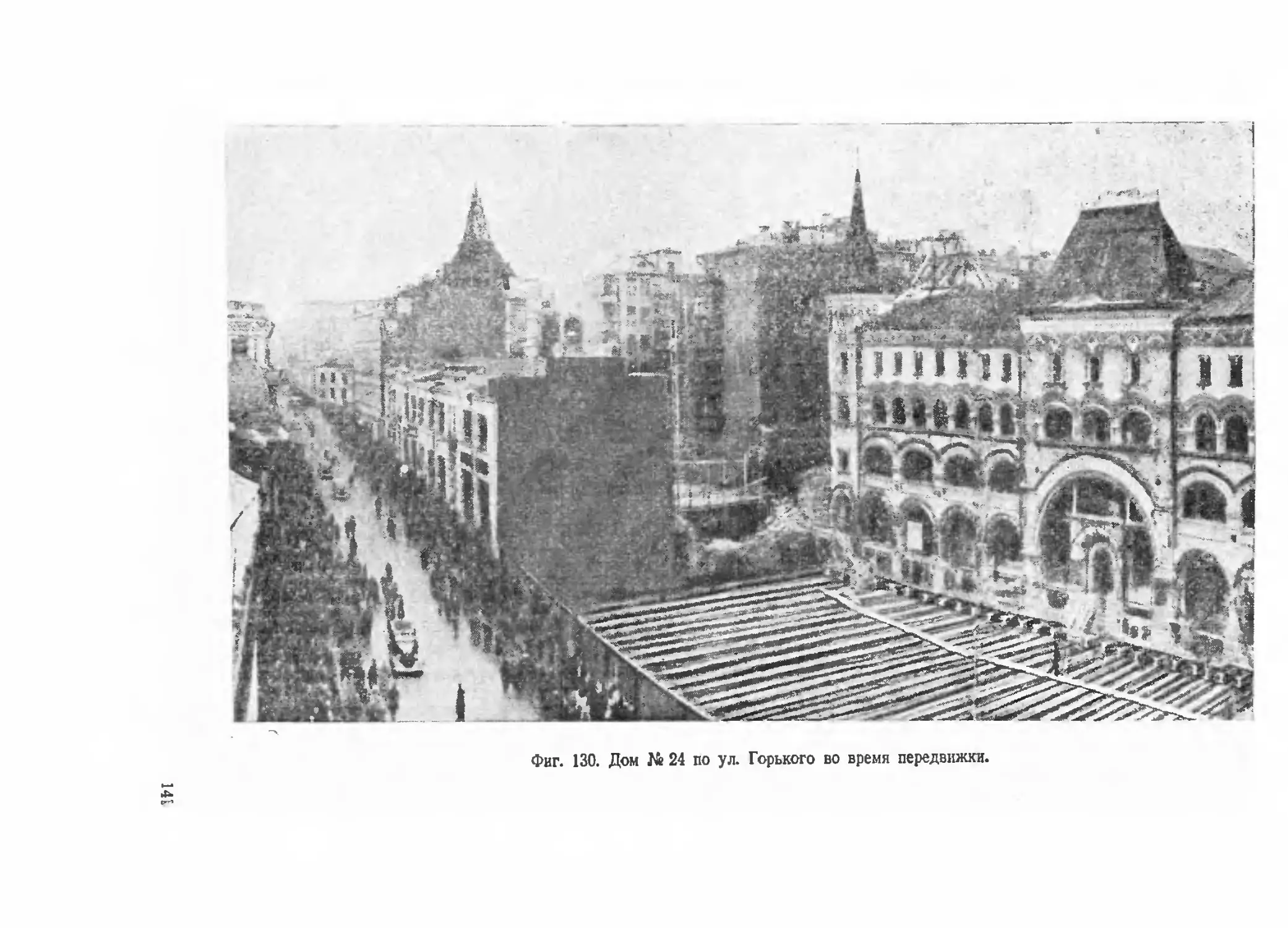

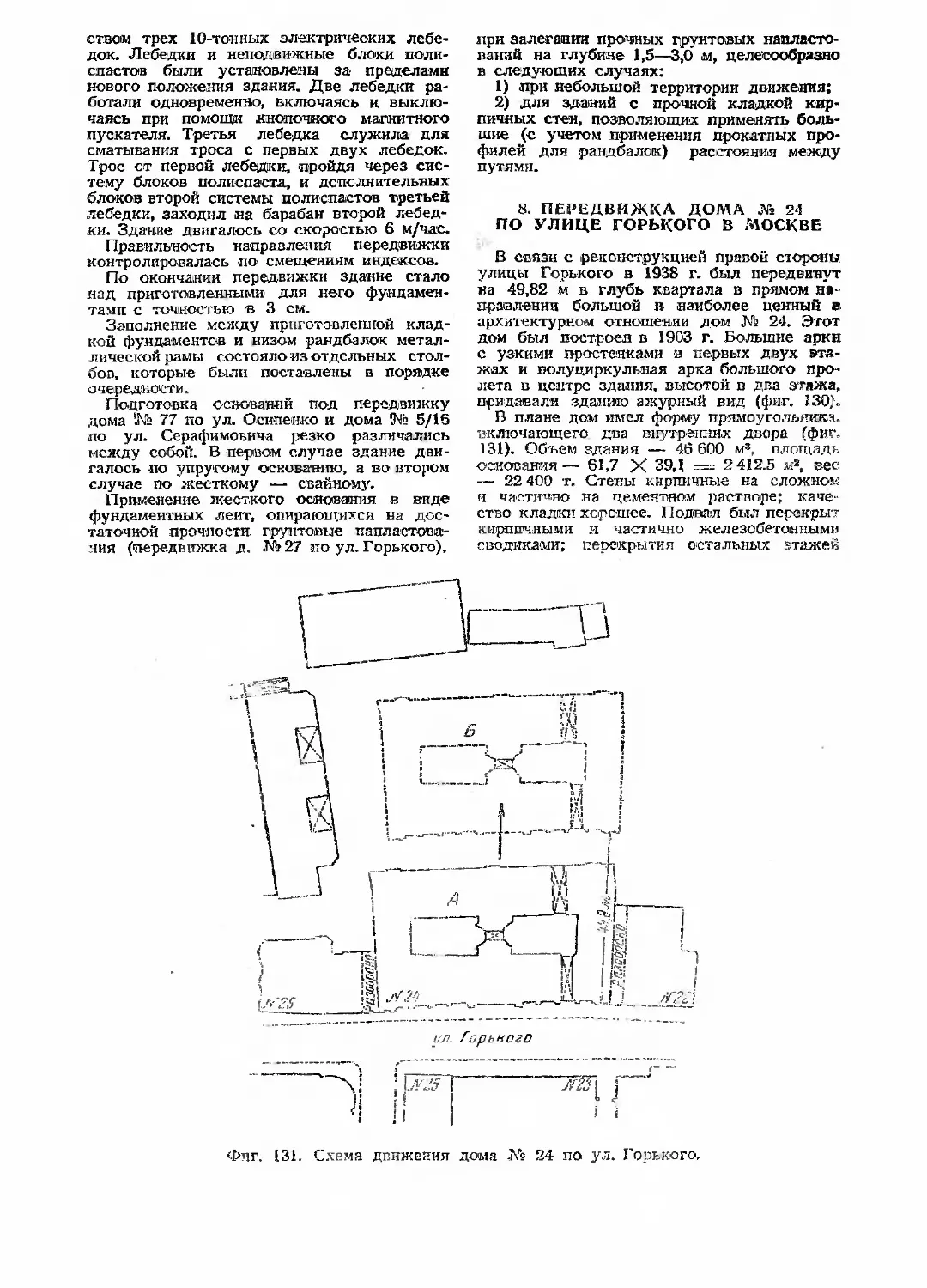

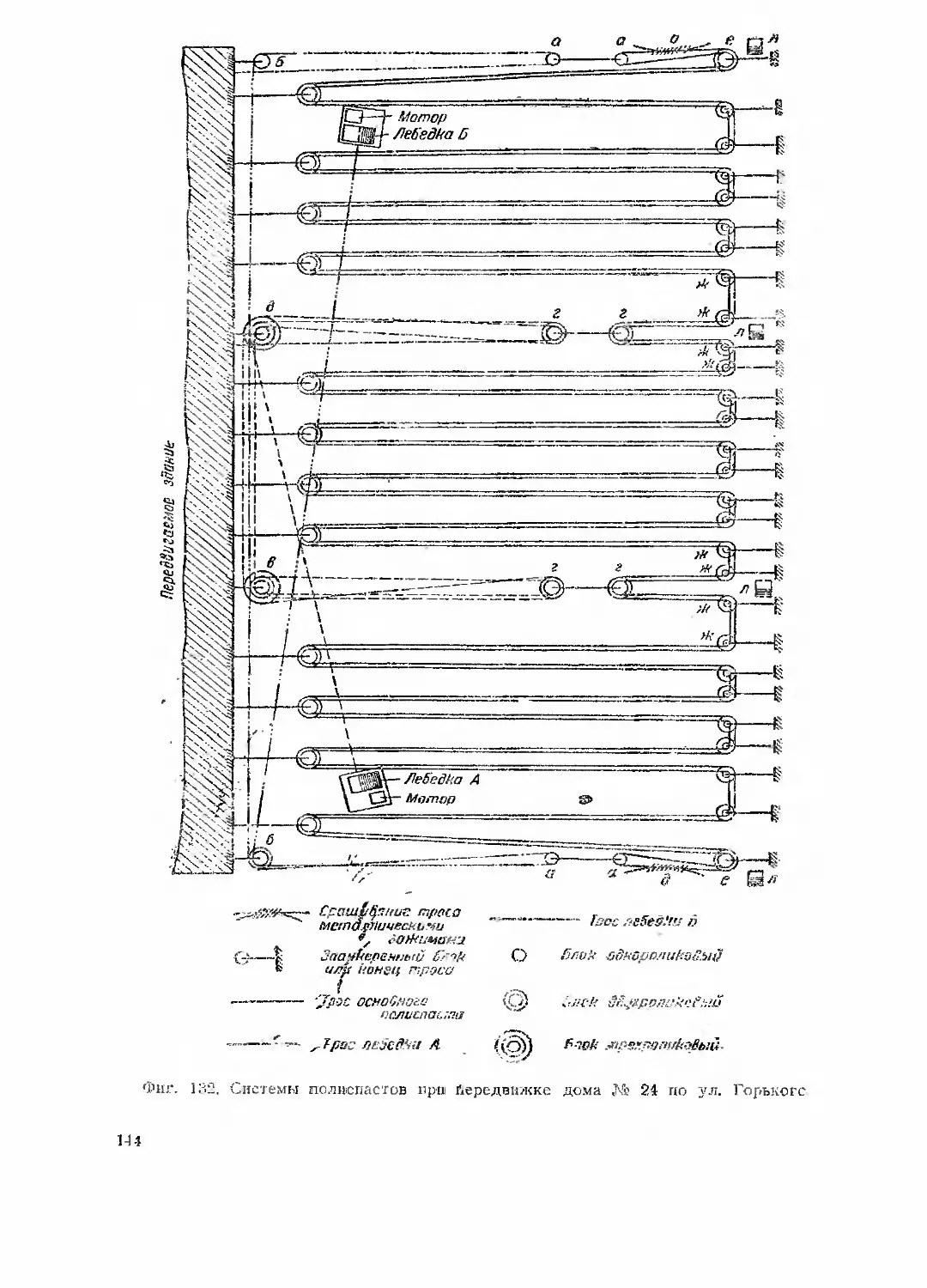

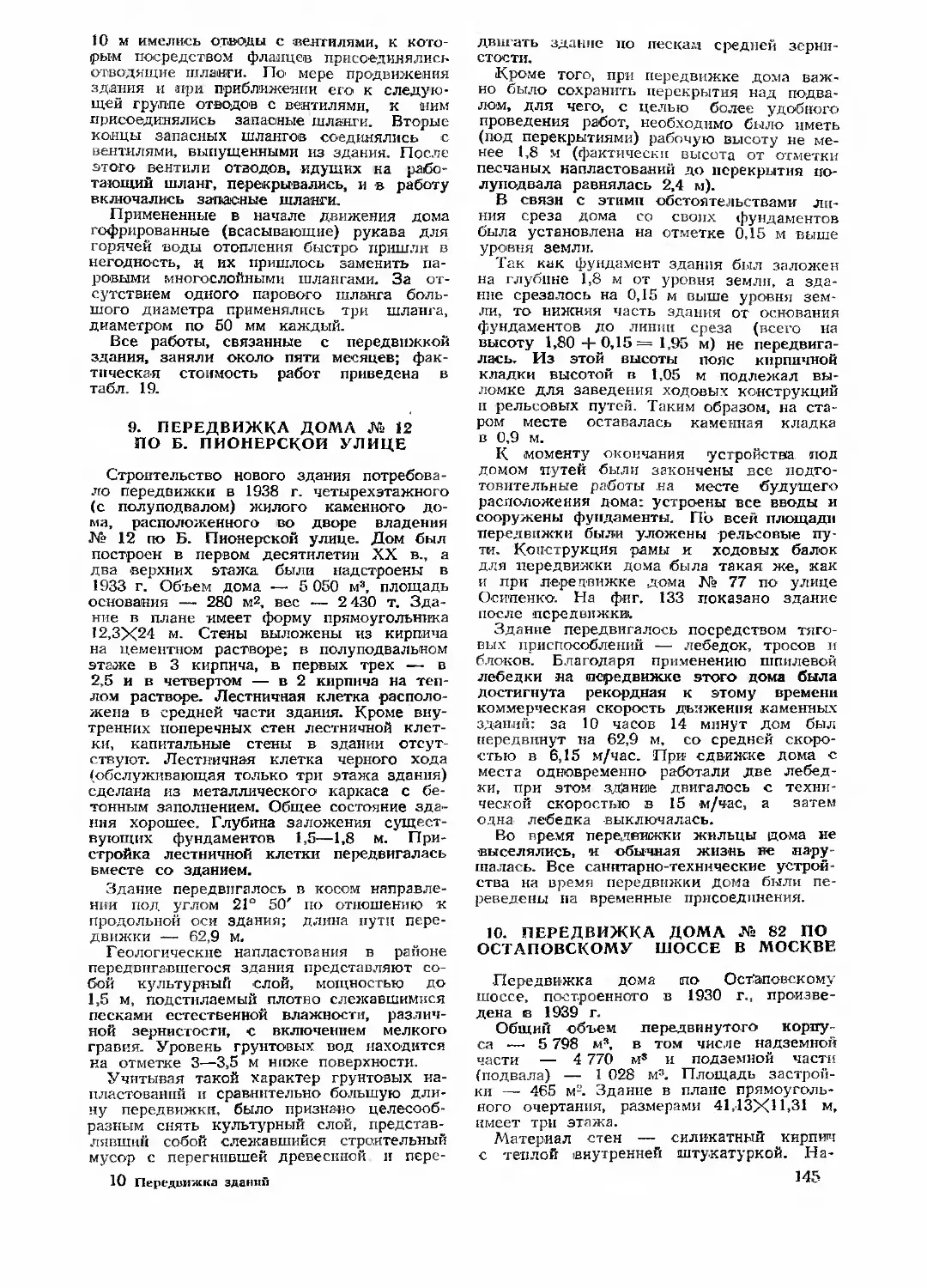

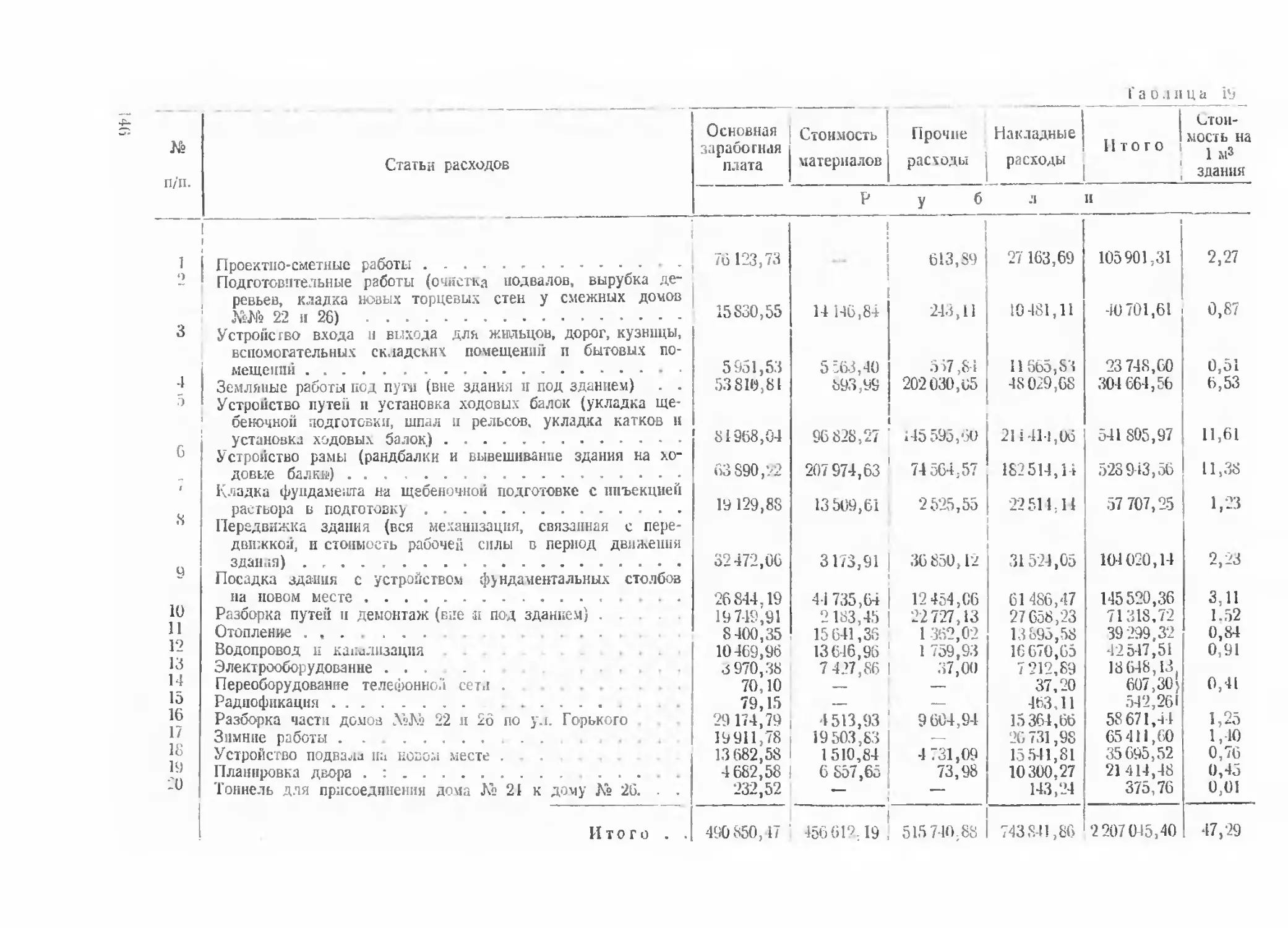

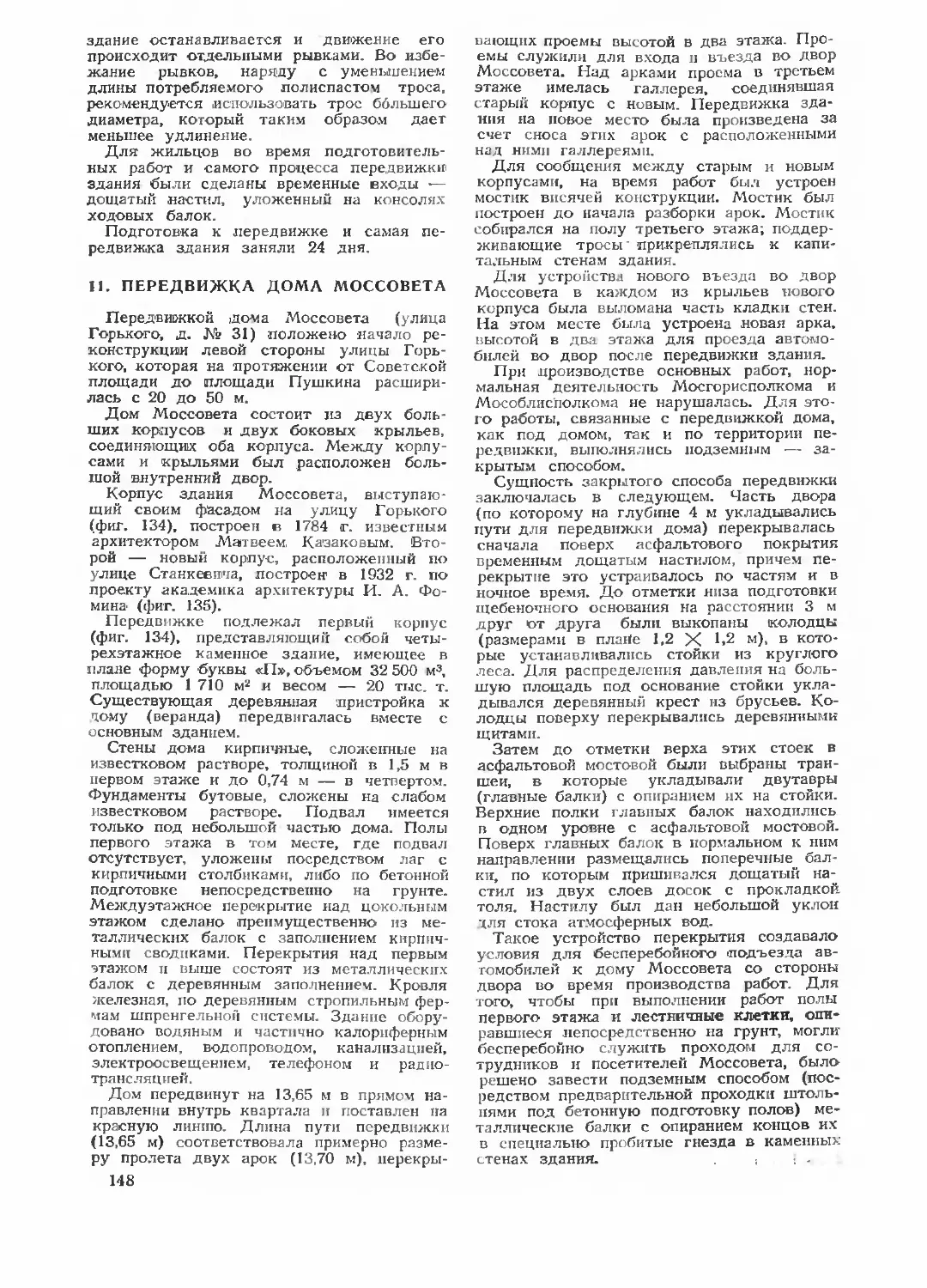

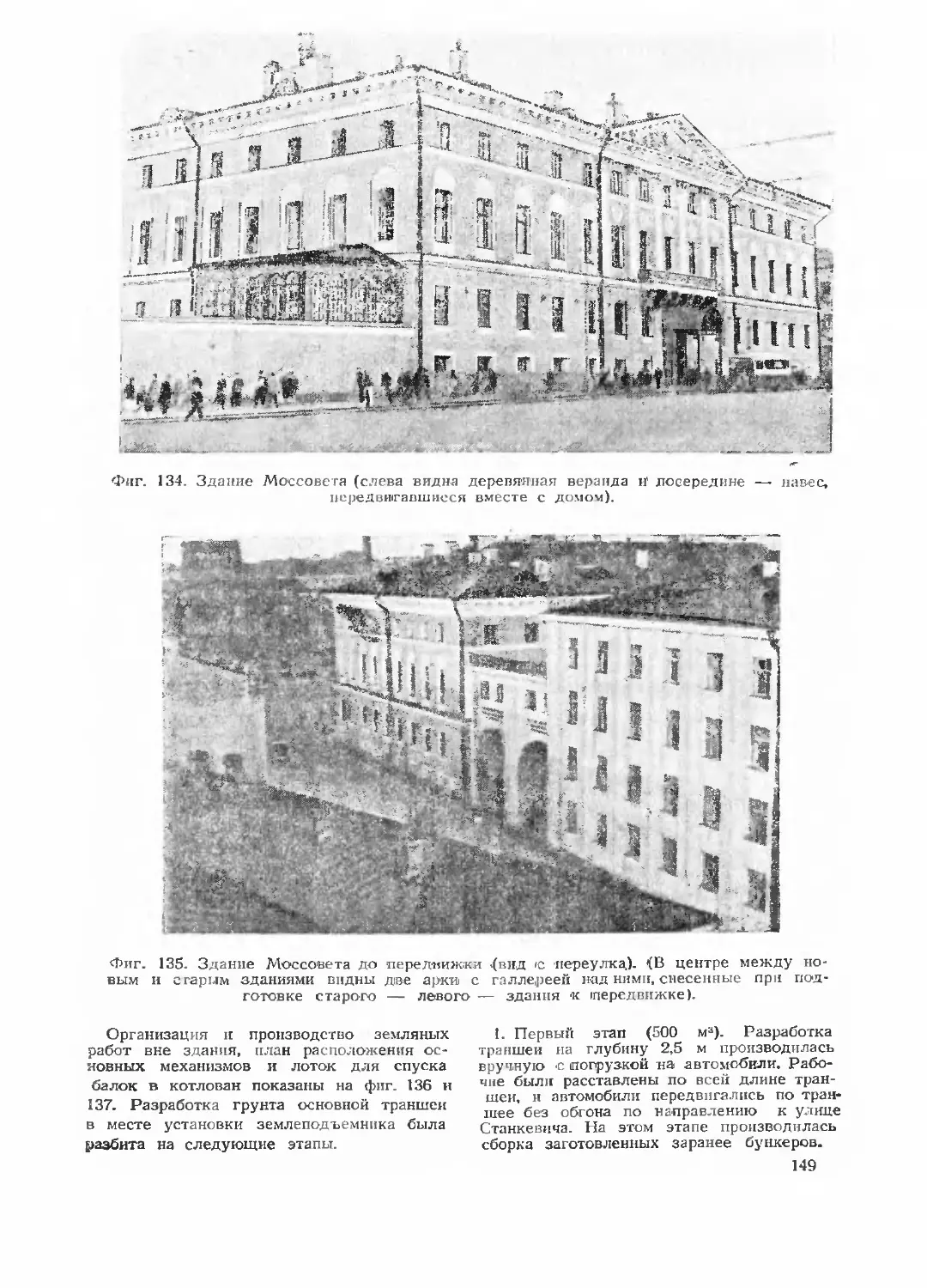

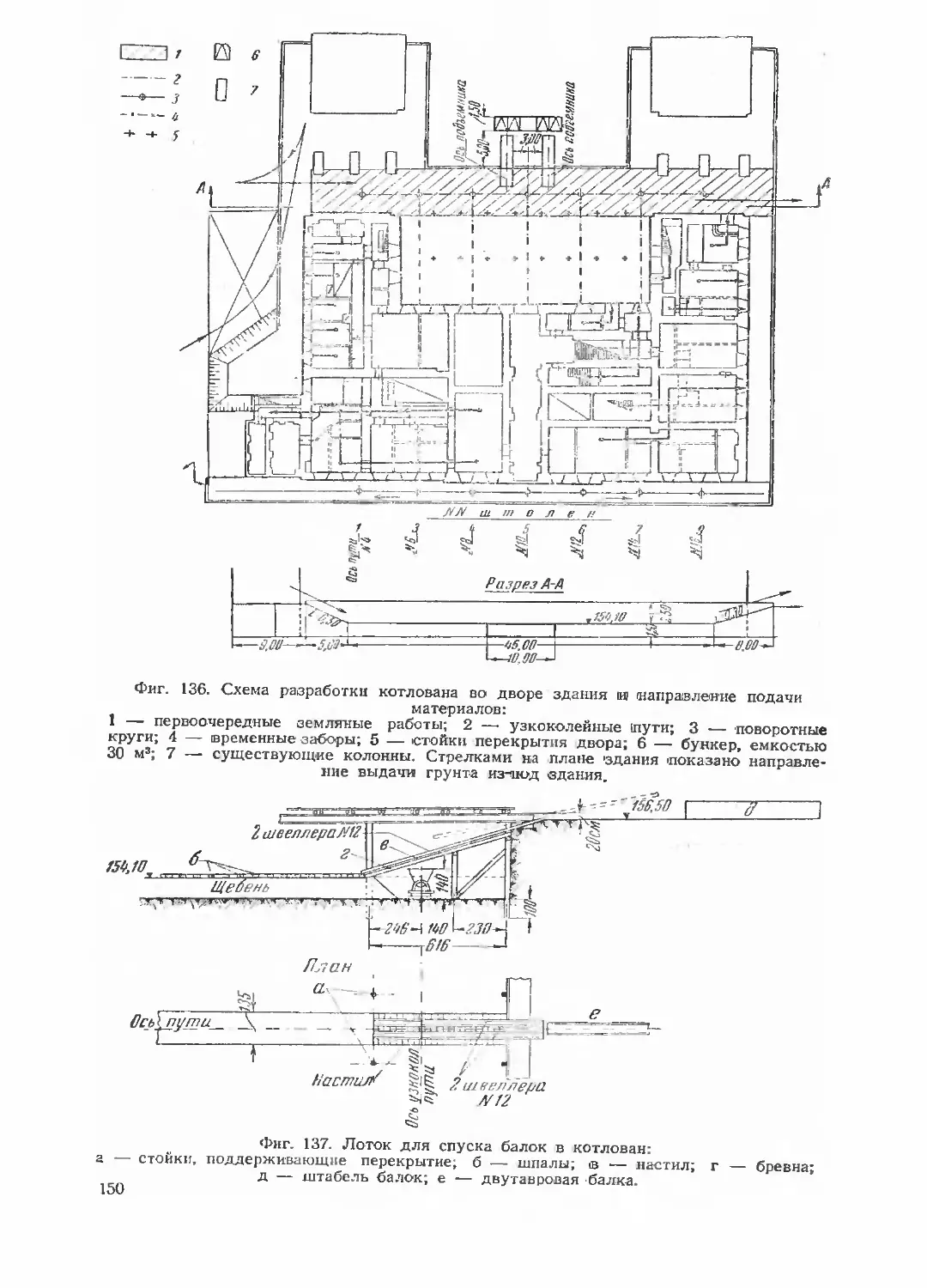

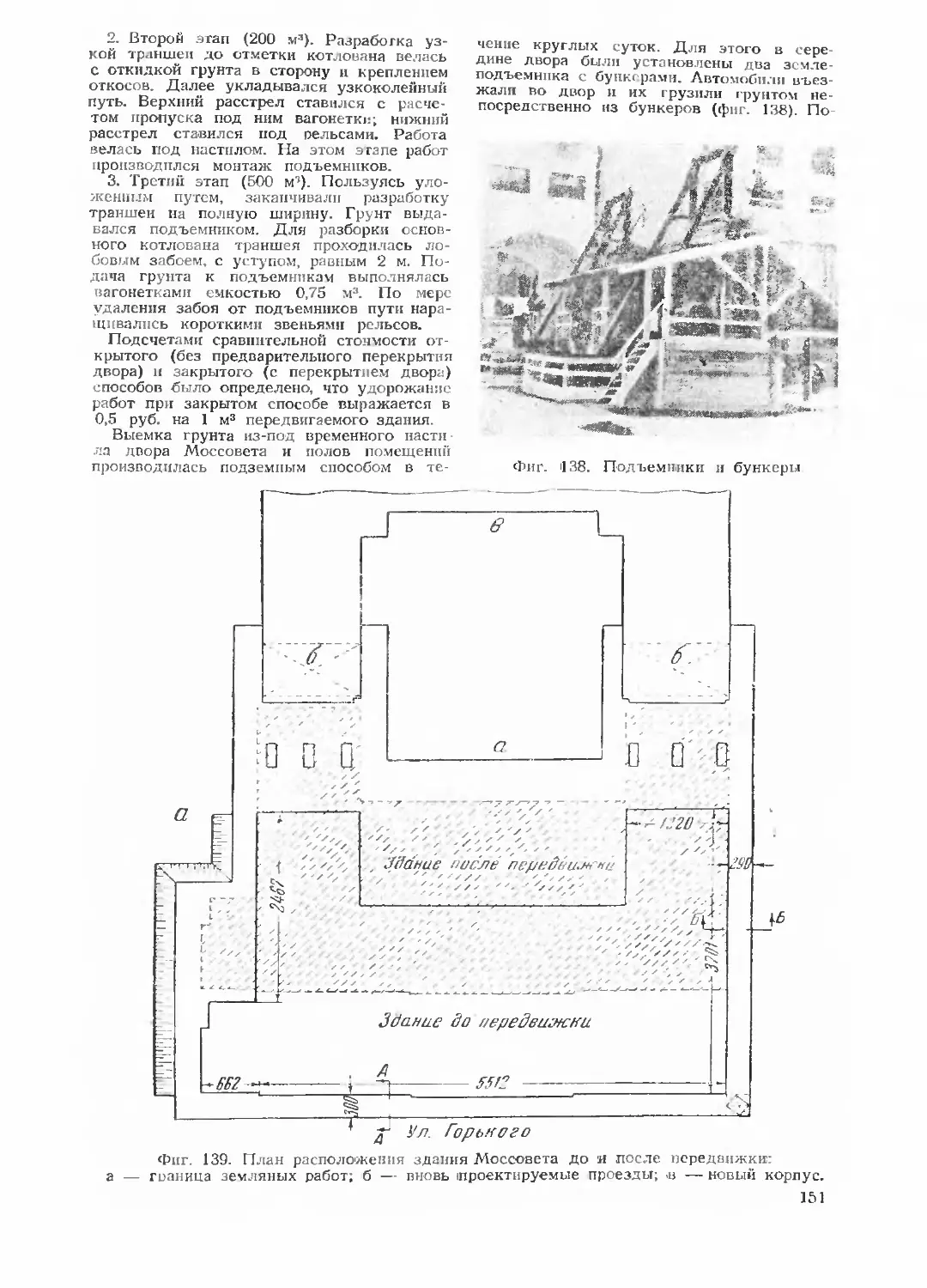

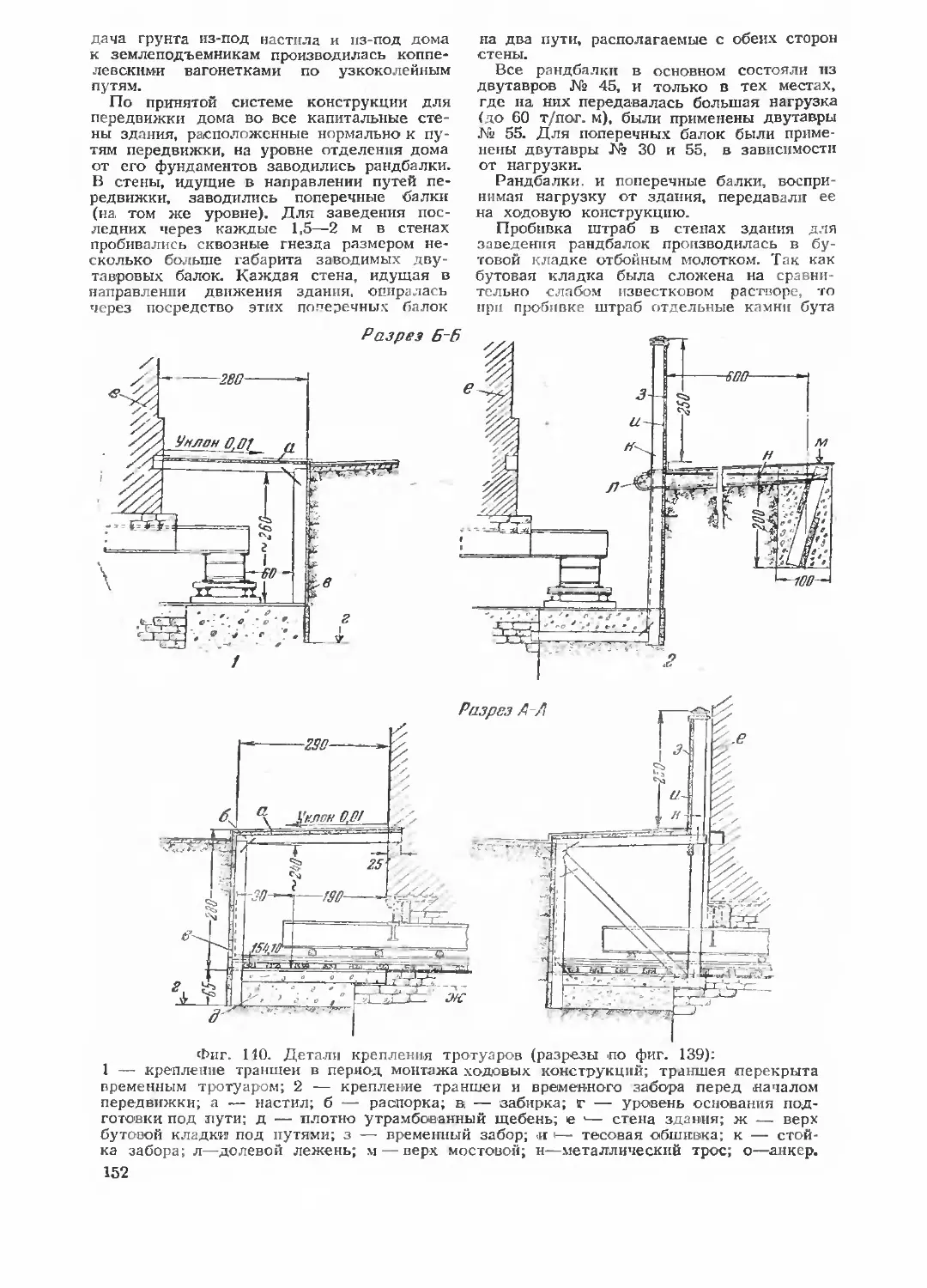

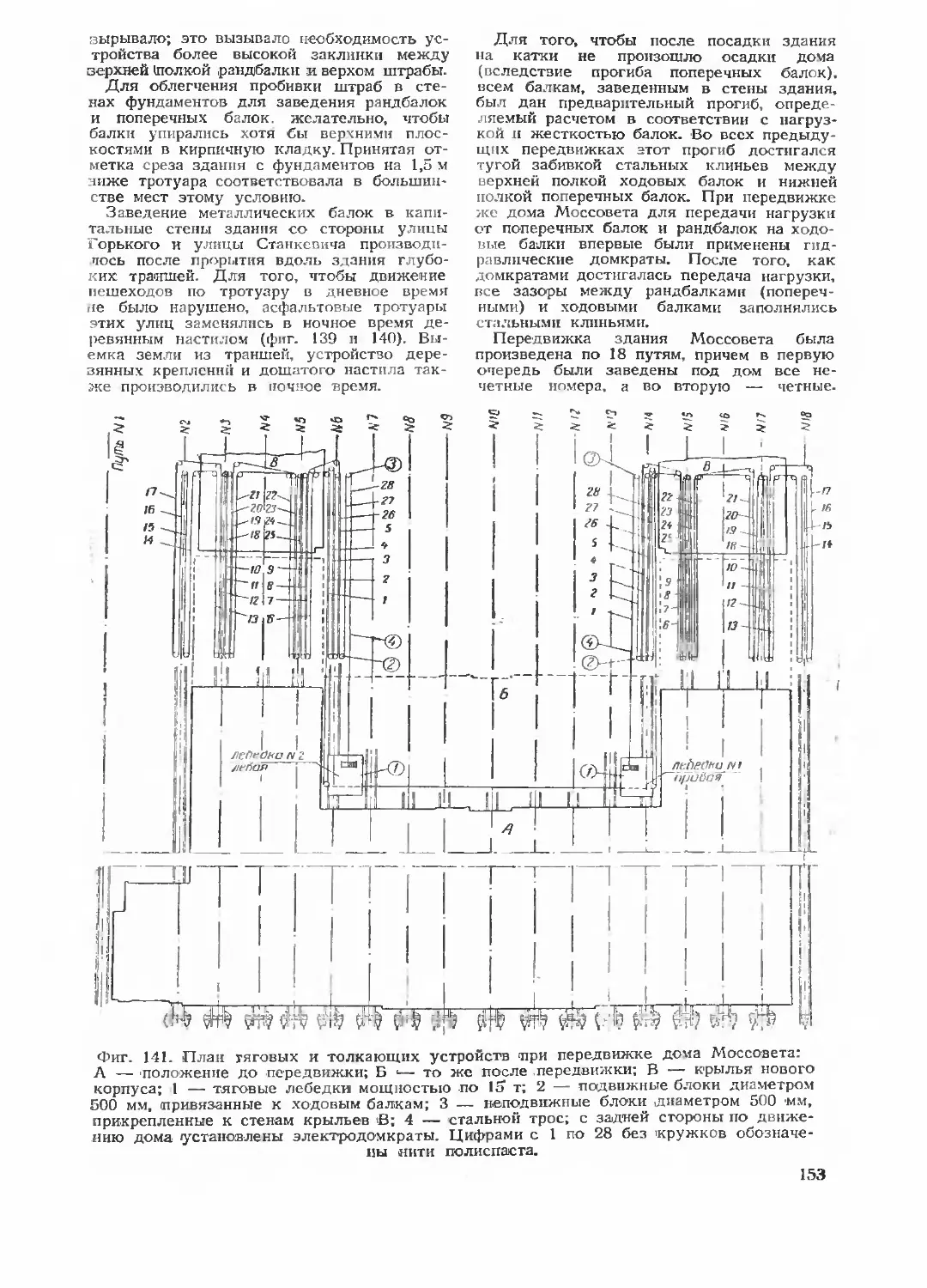

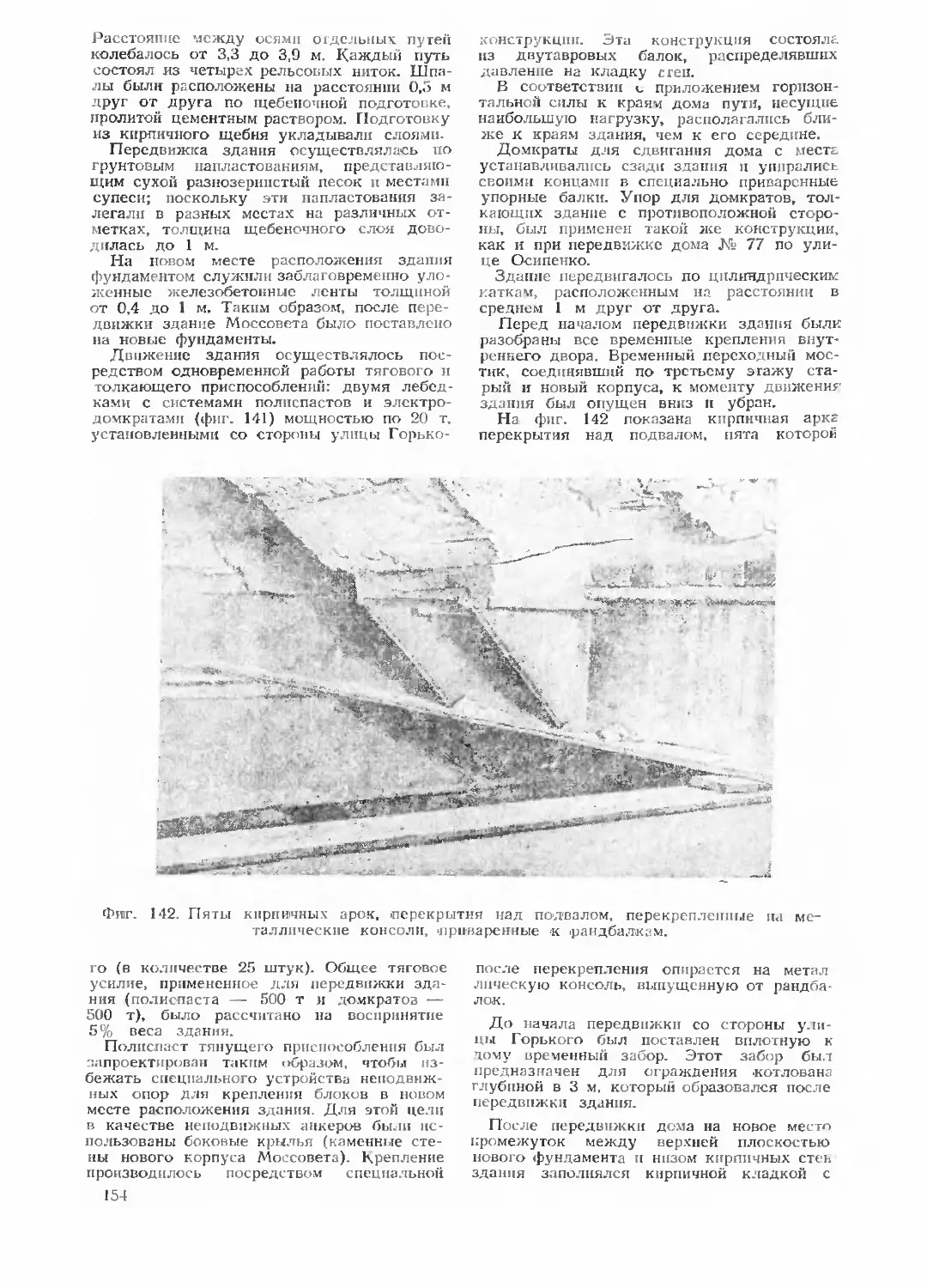

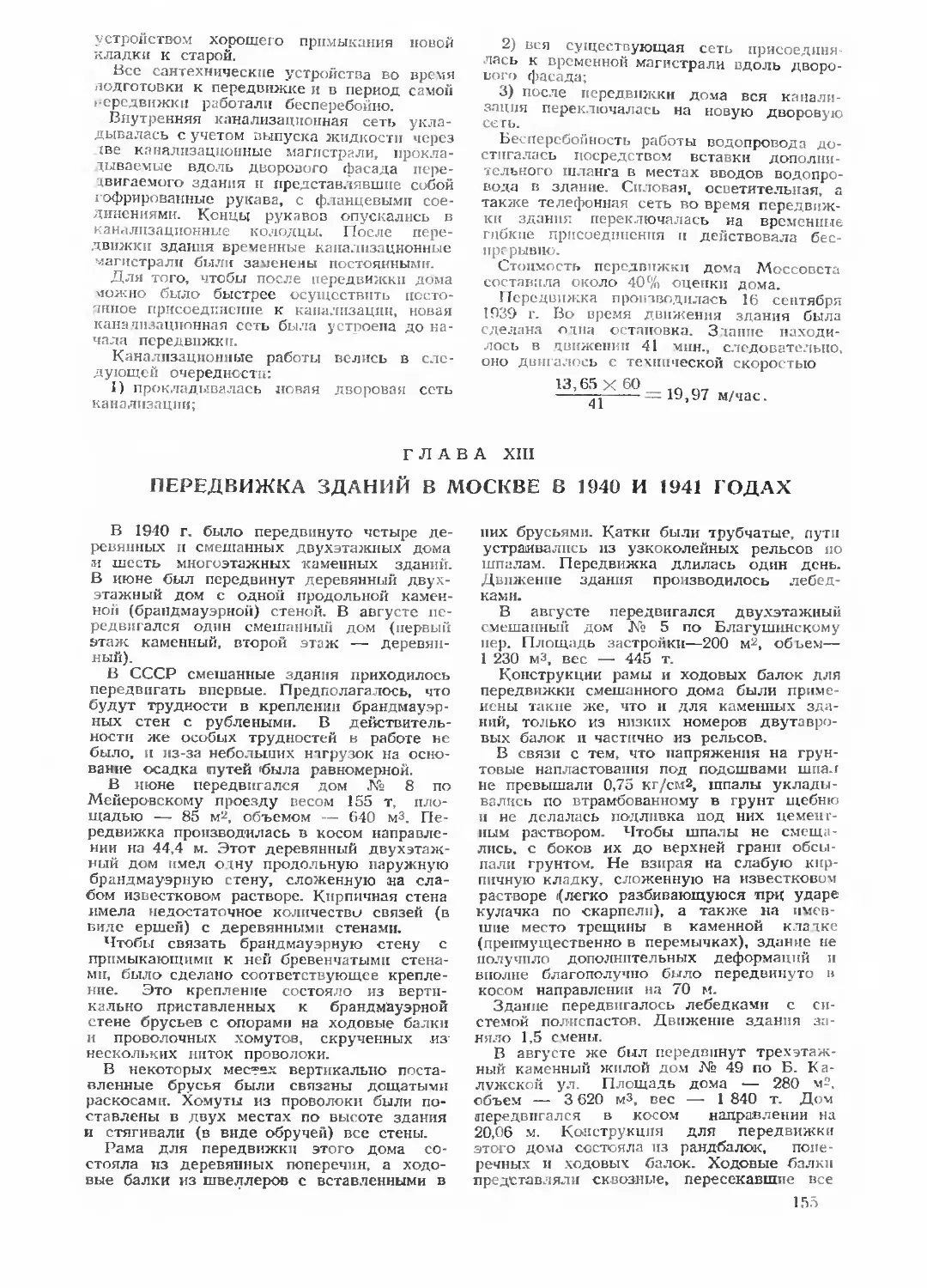

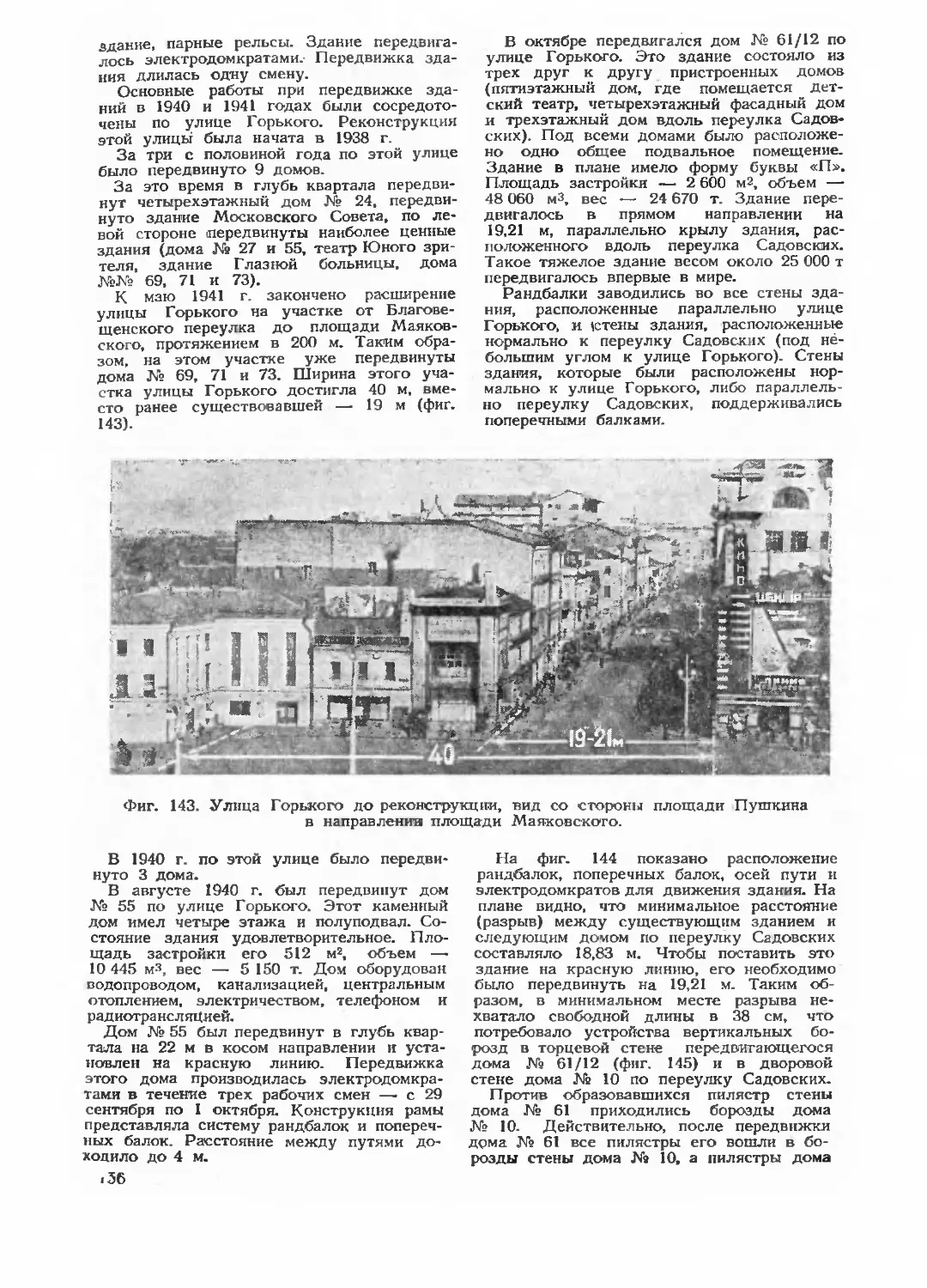

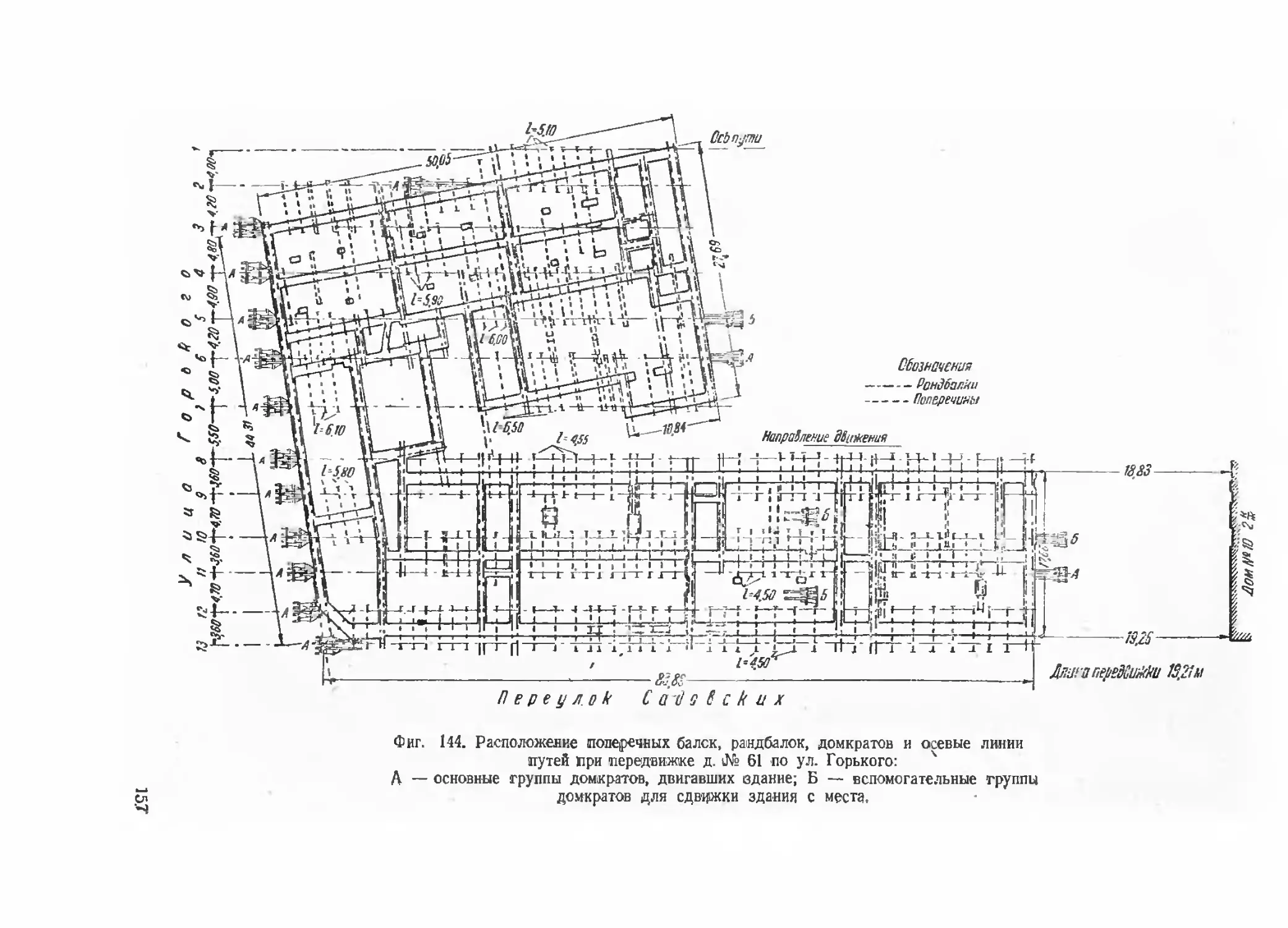

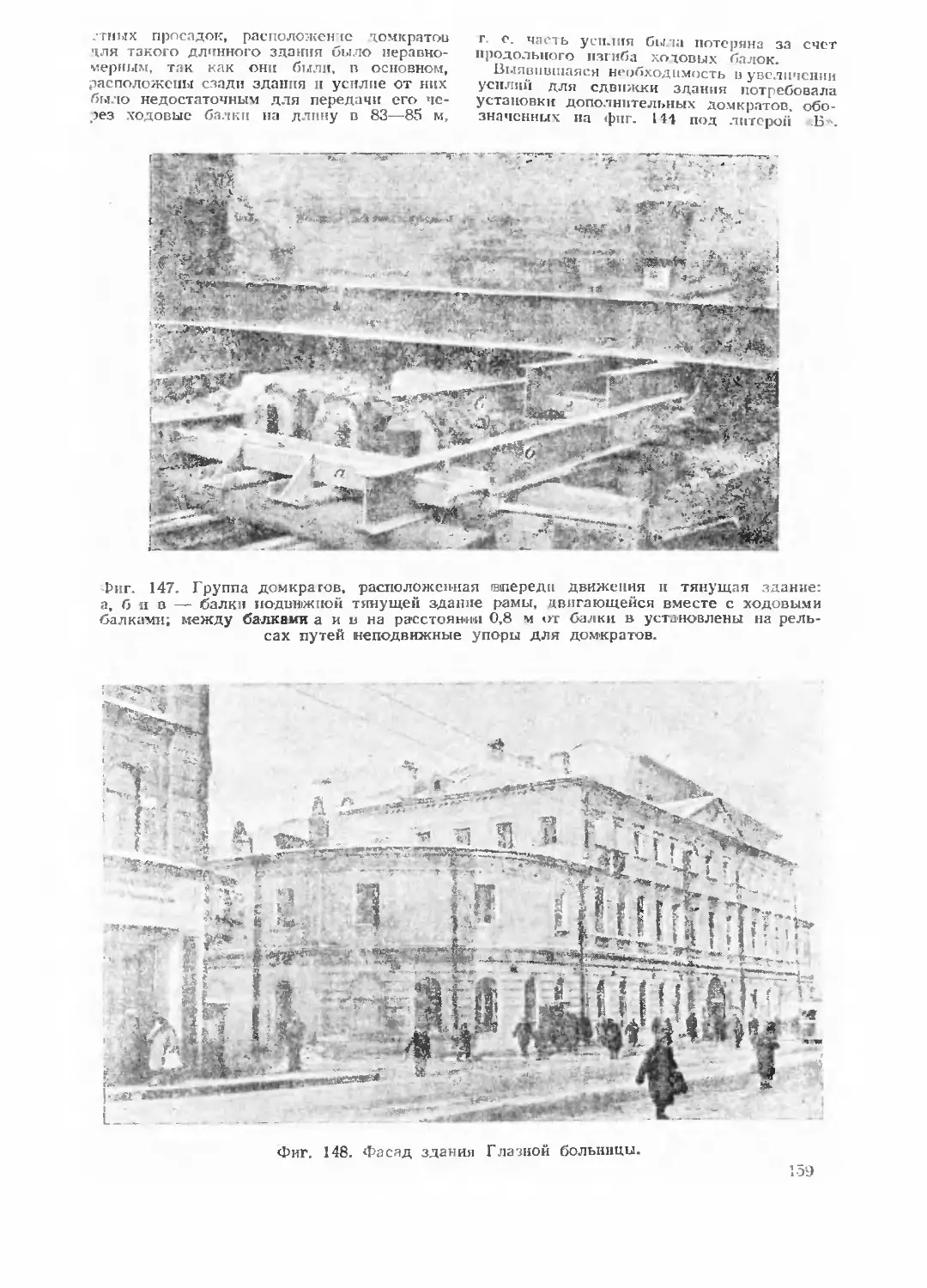

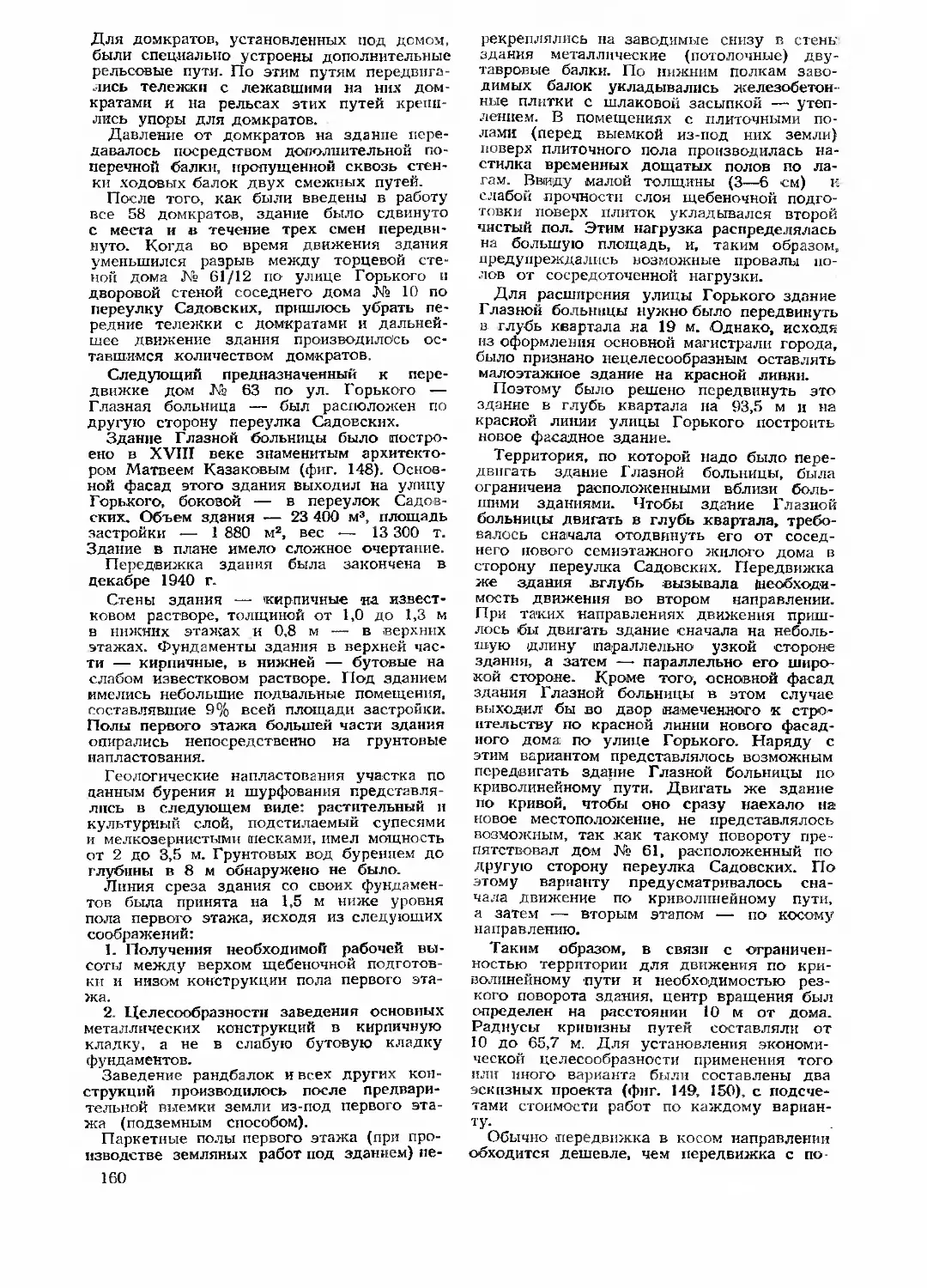

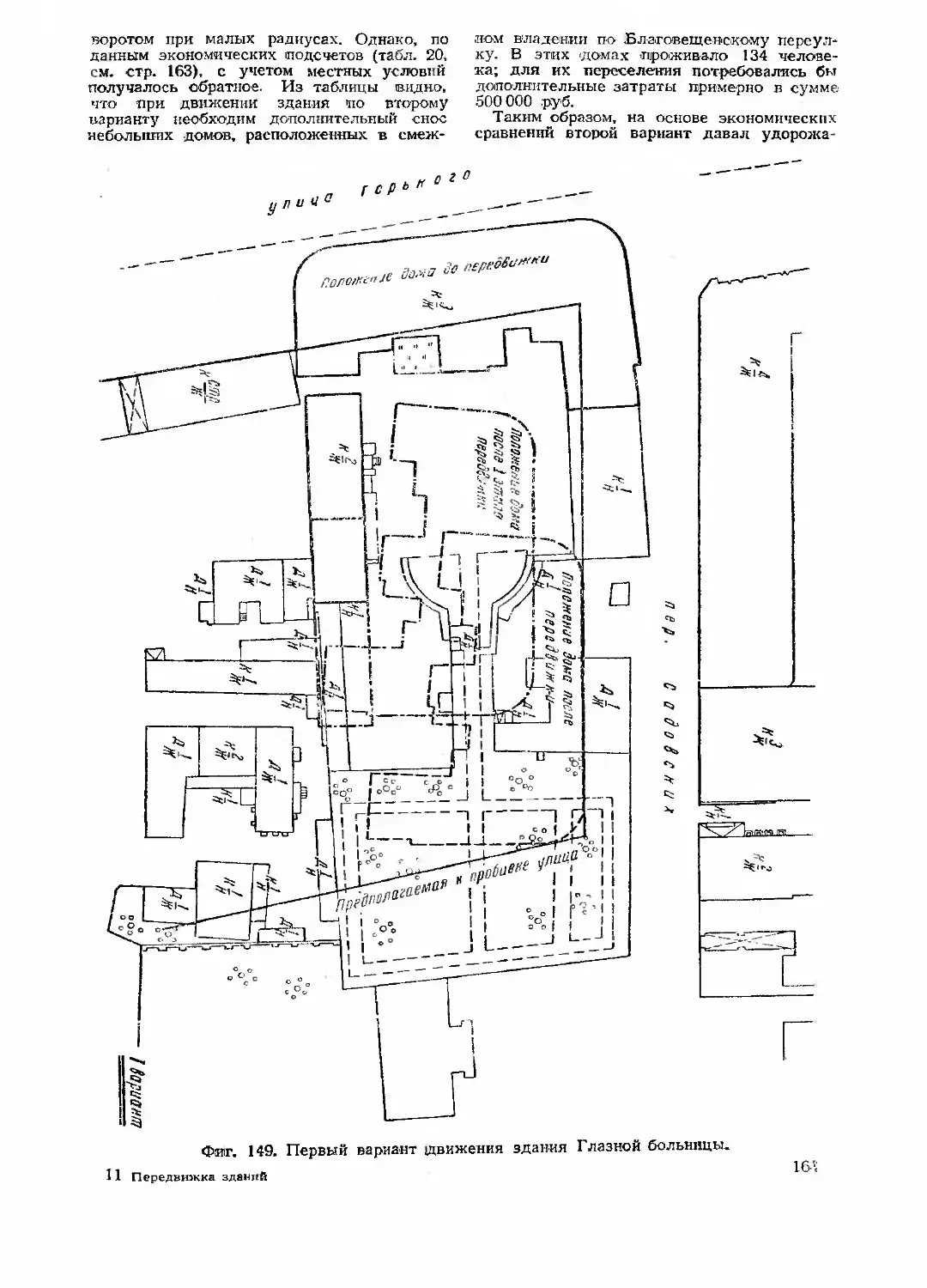

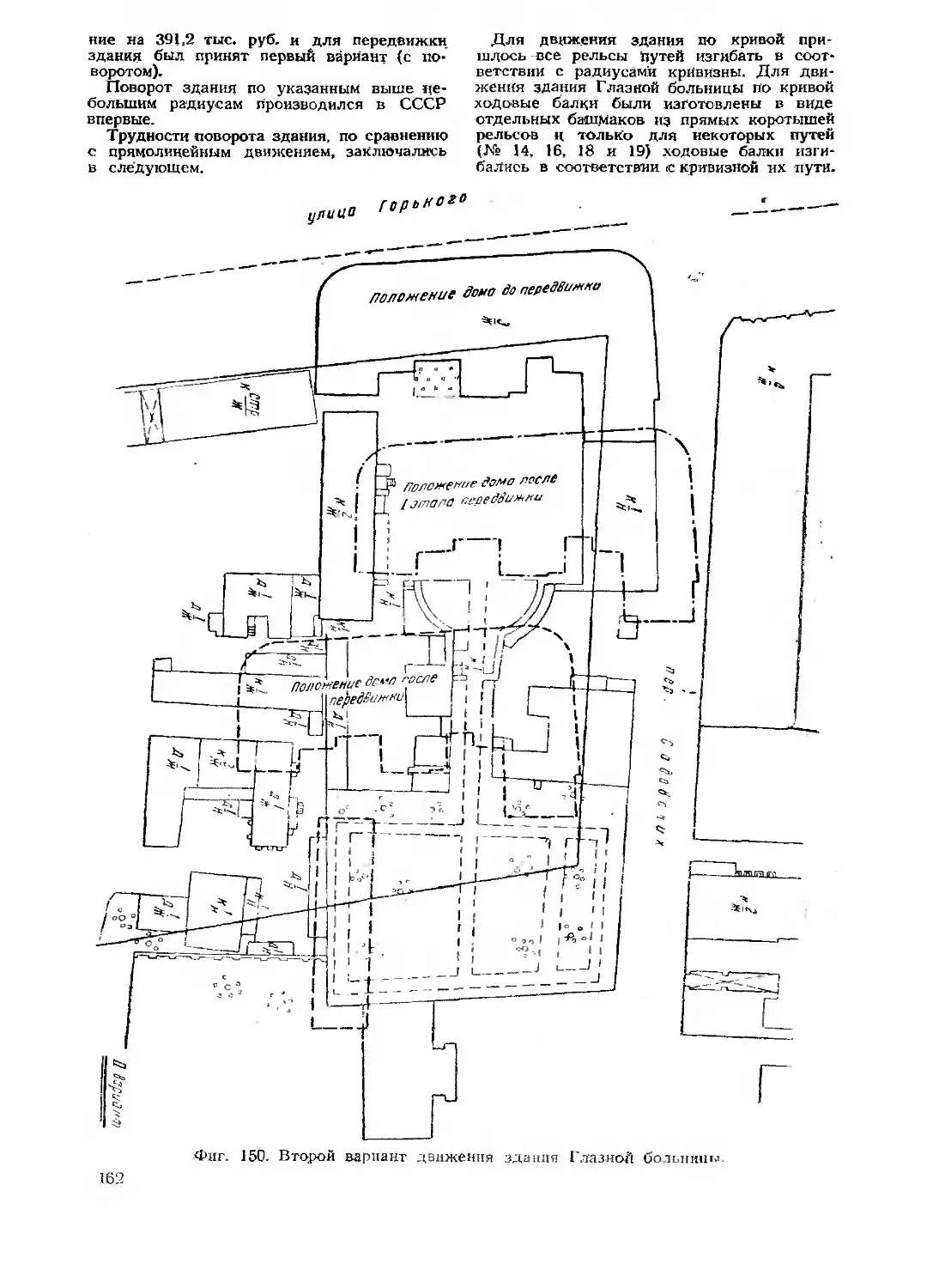

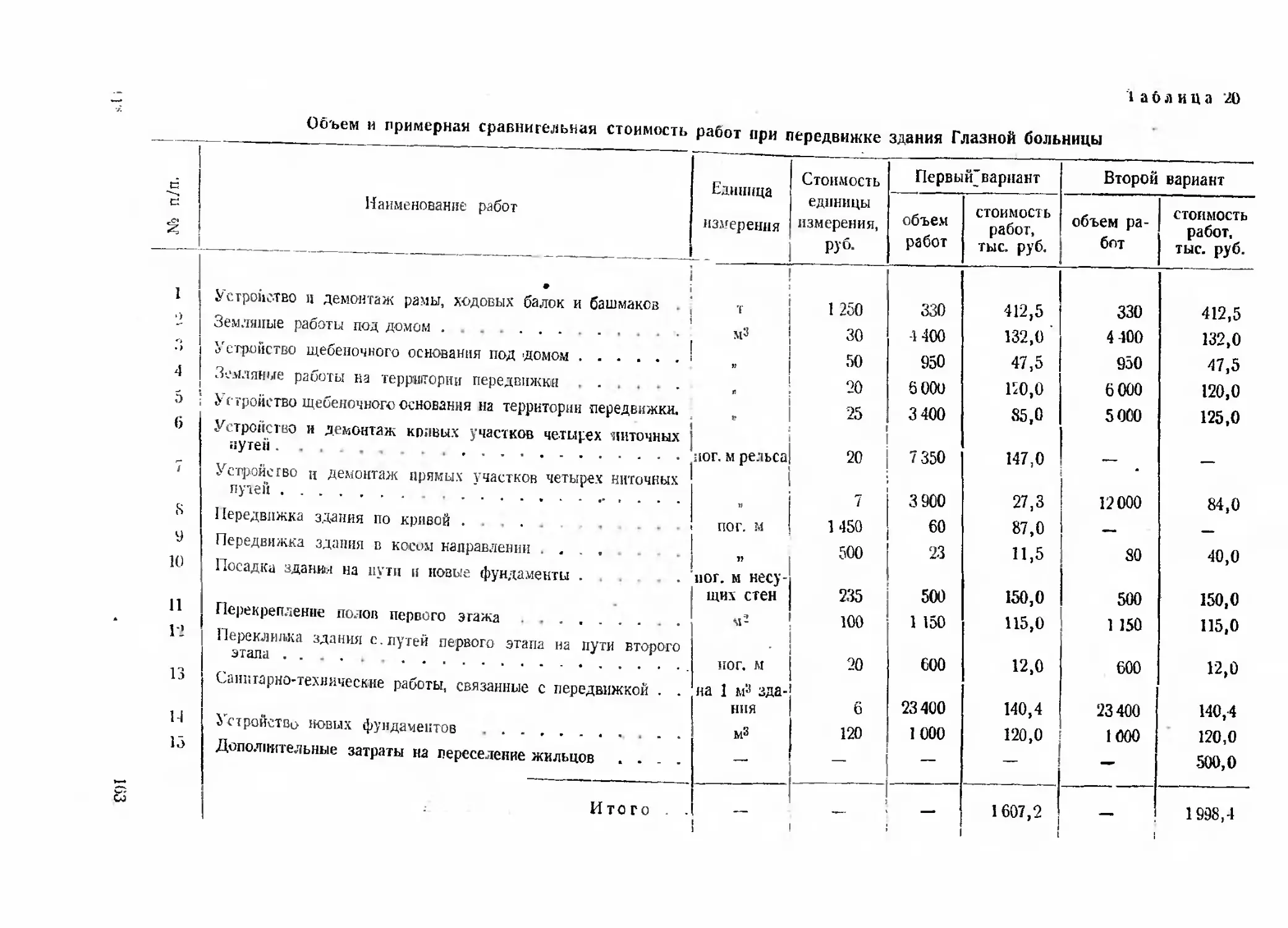

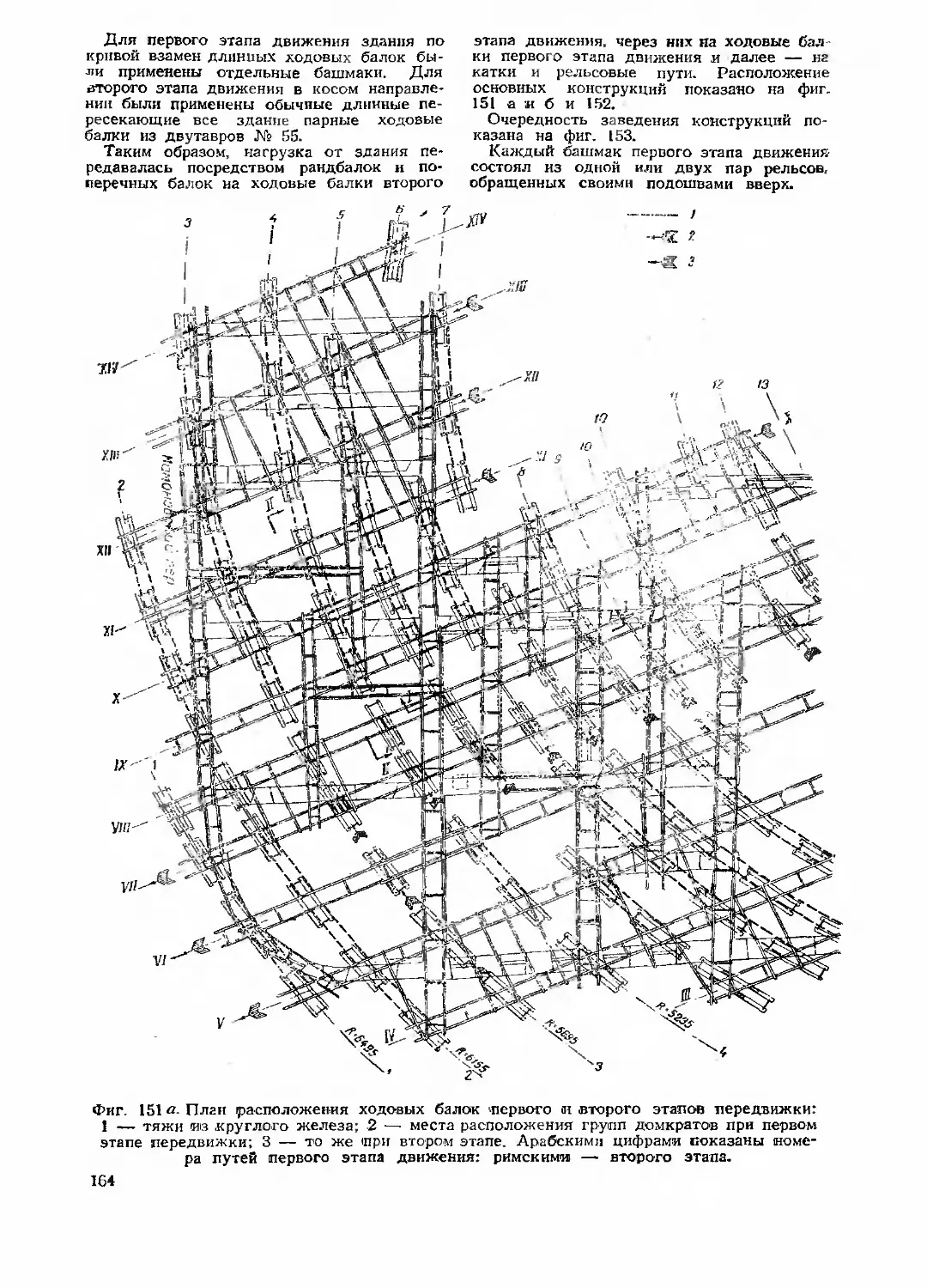

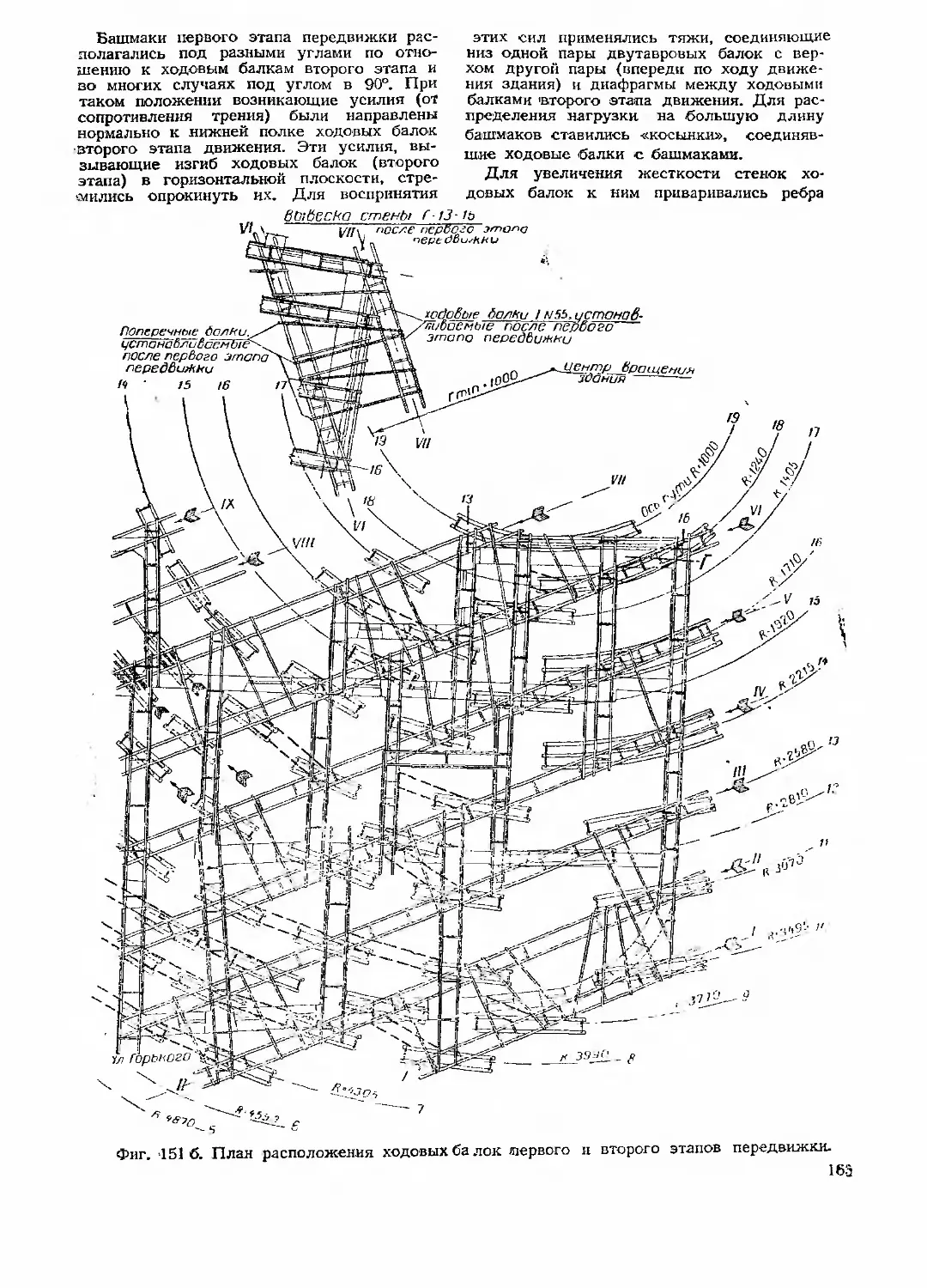

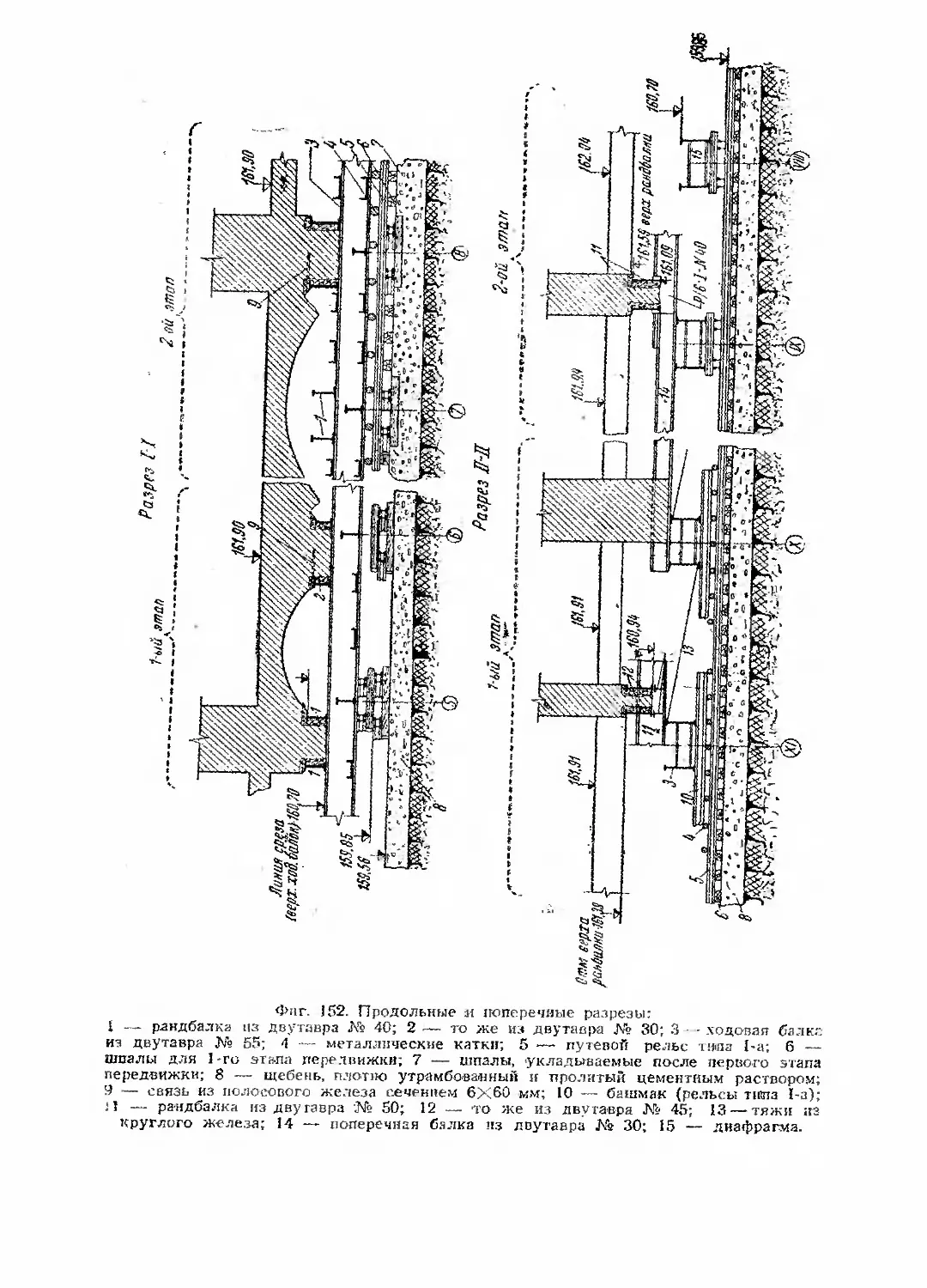

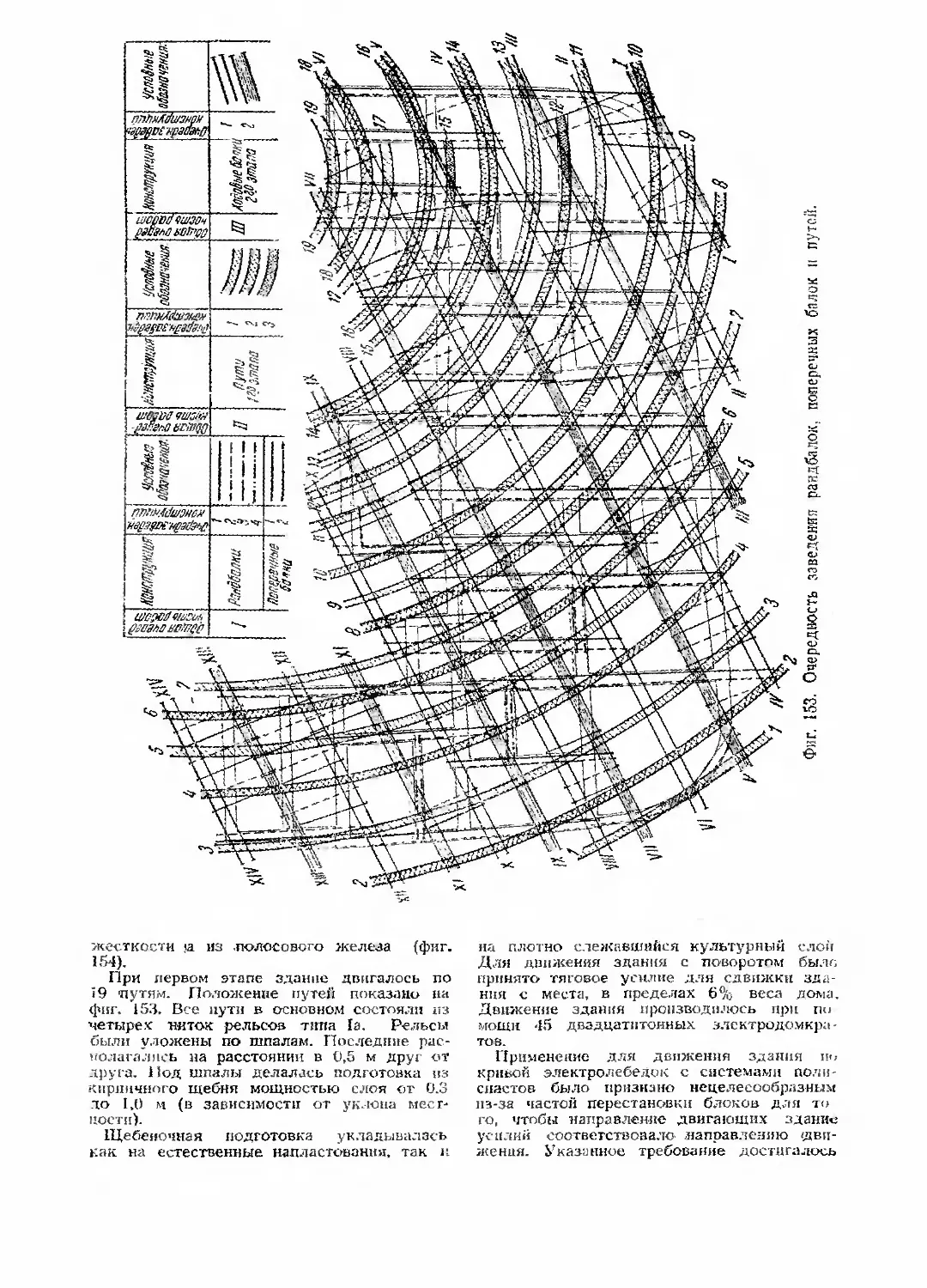

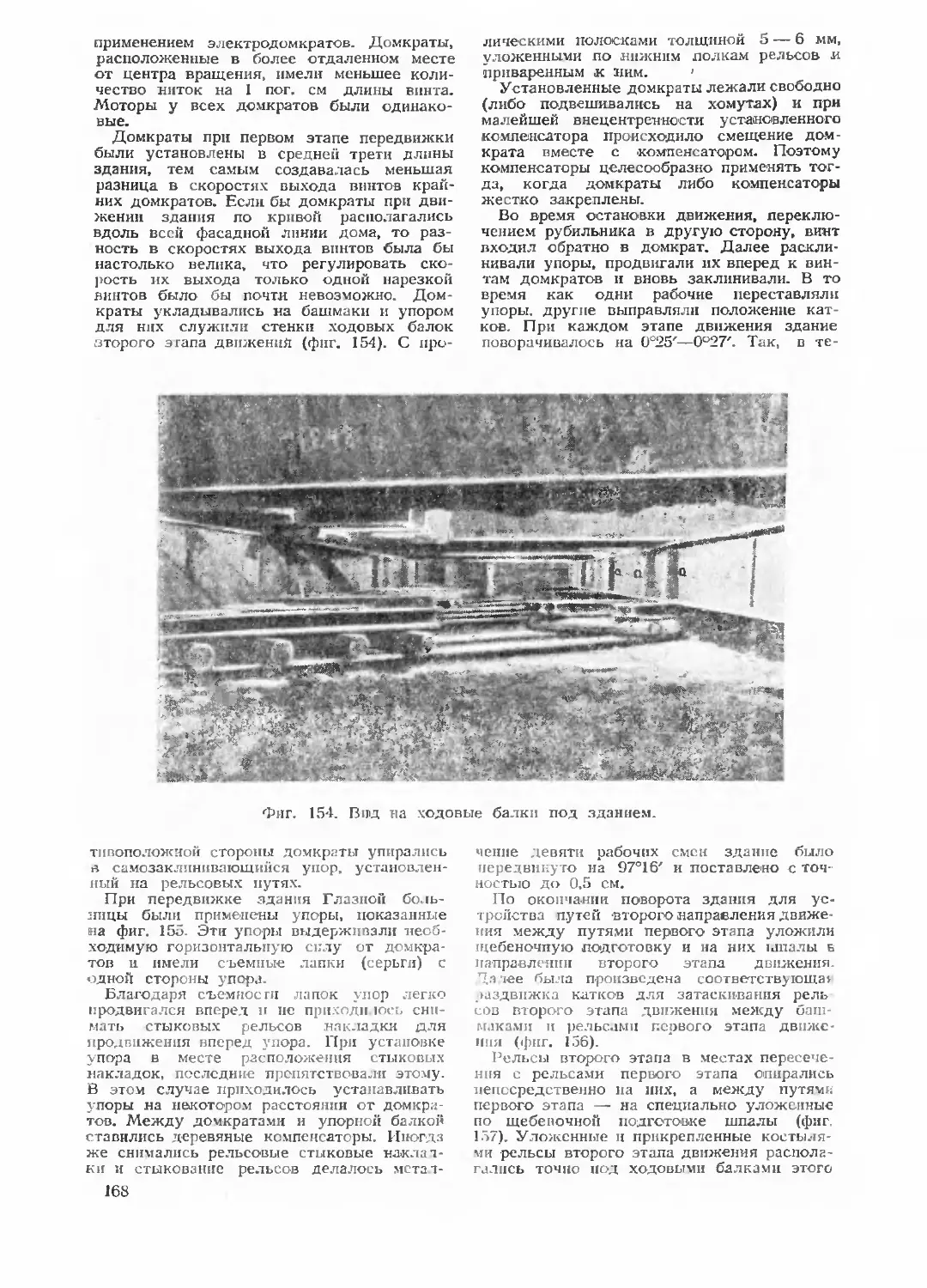

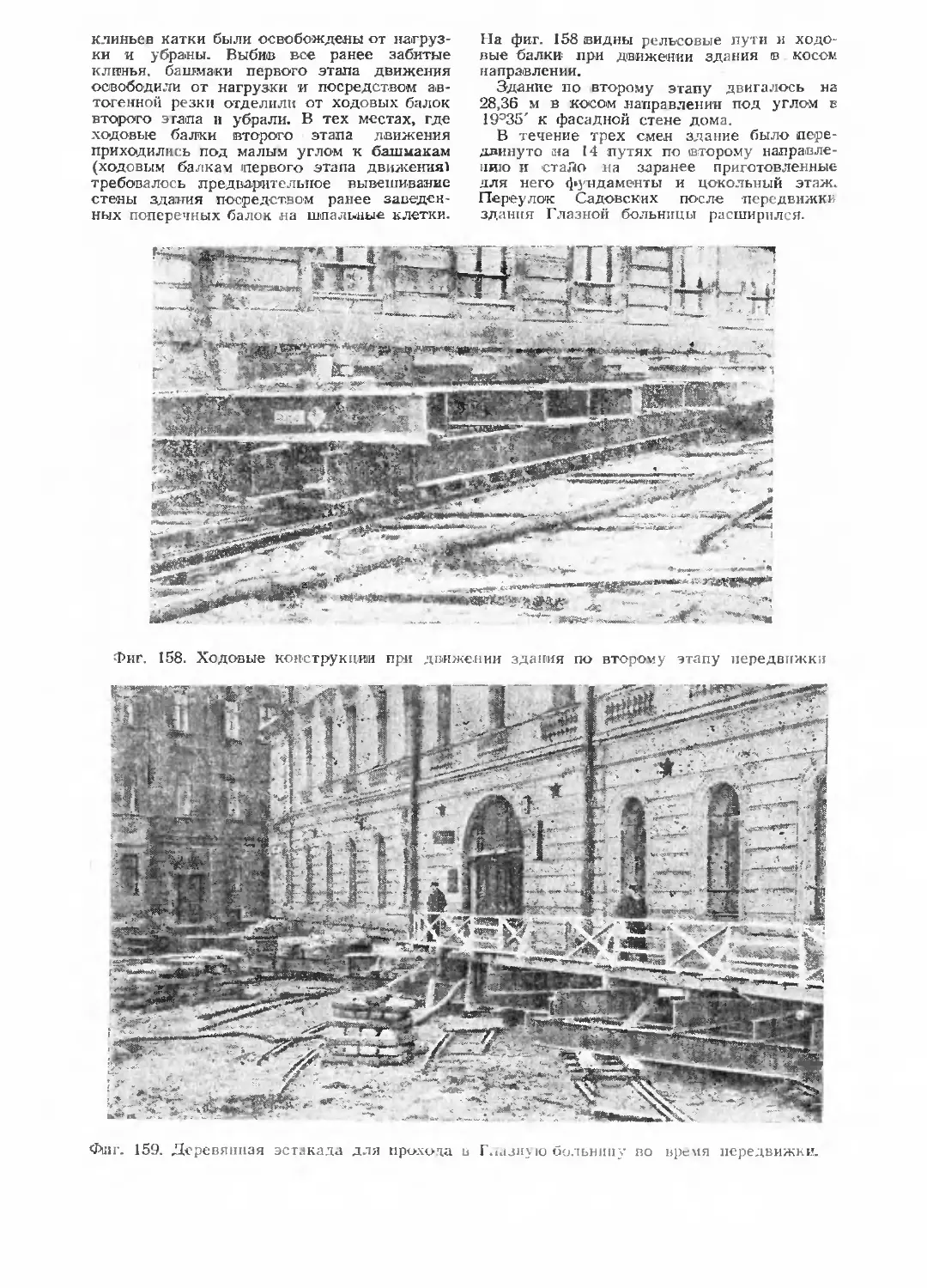

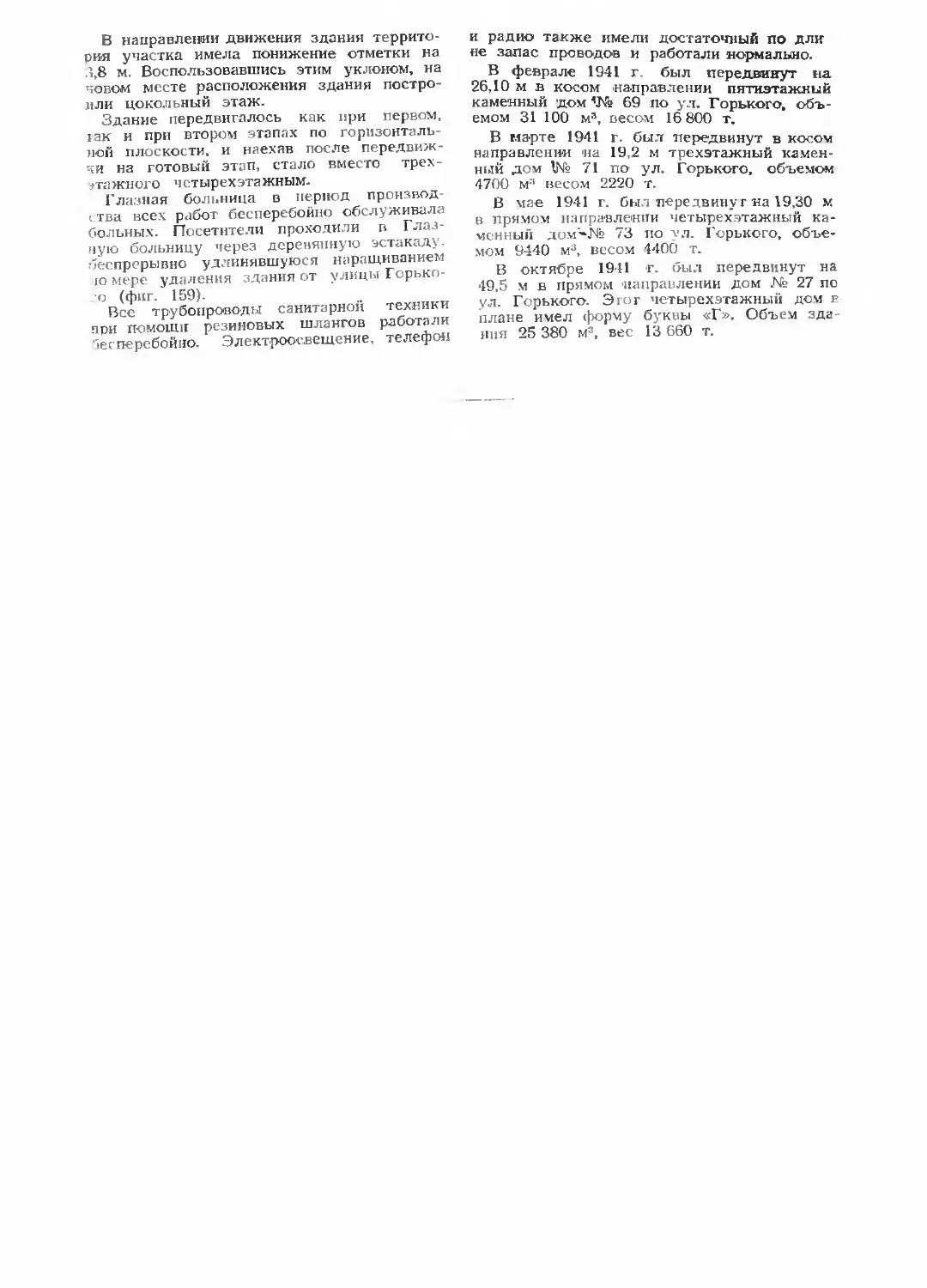

ственно воспринимавшие нагрузку от трех