Текст

НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ДИДРО

ИЗБРАННЫЕ

АТЕИСТИЧЕСКИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

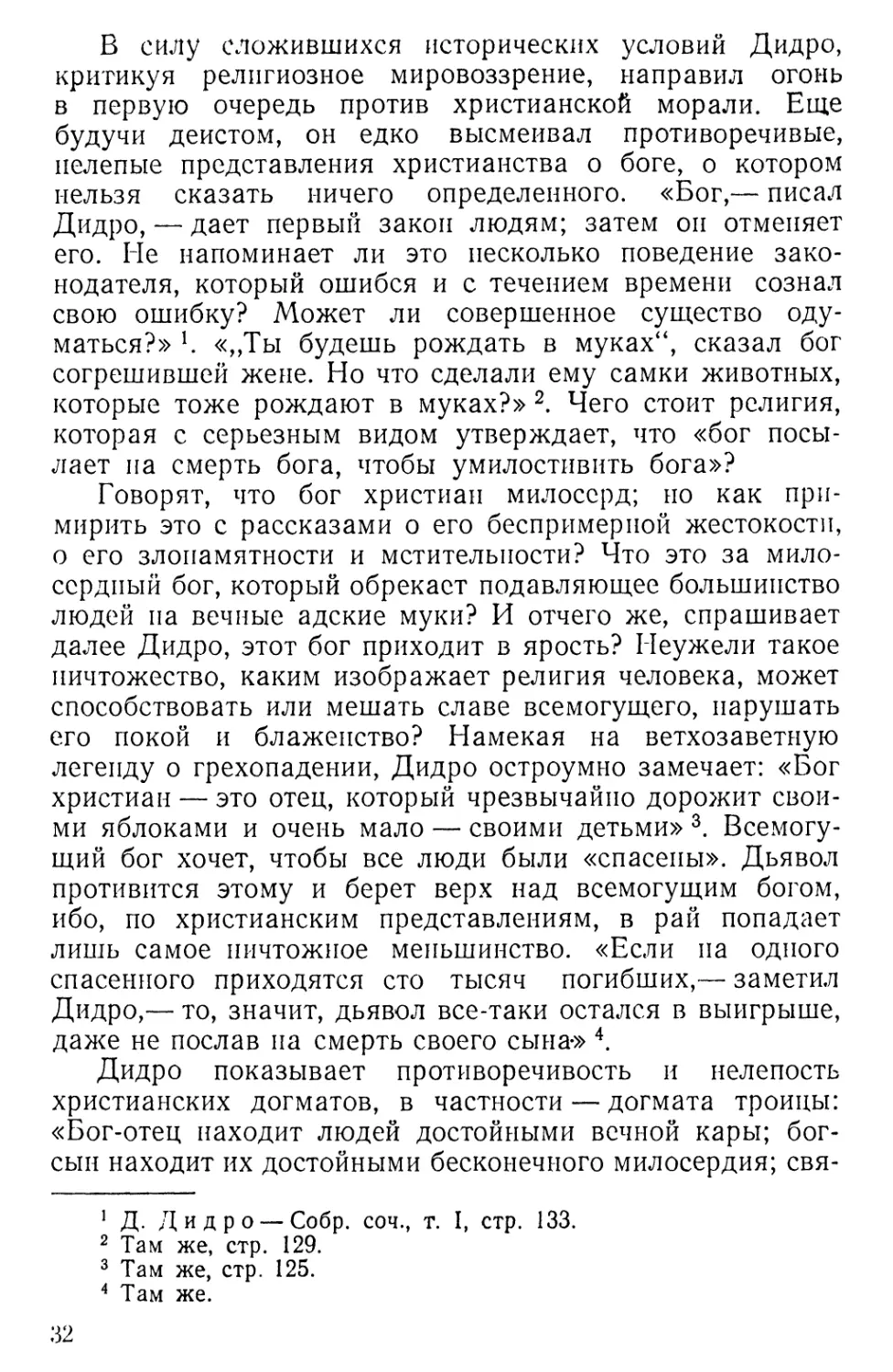

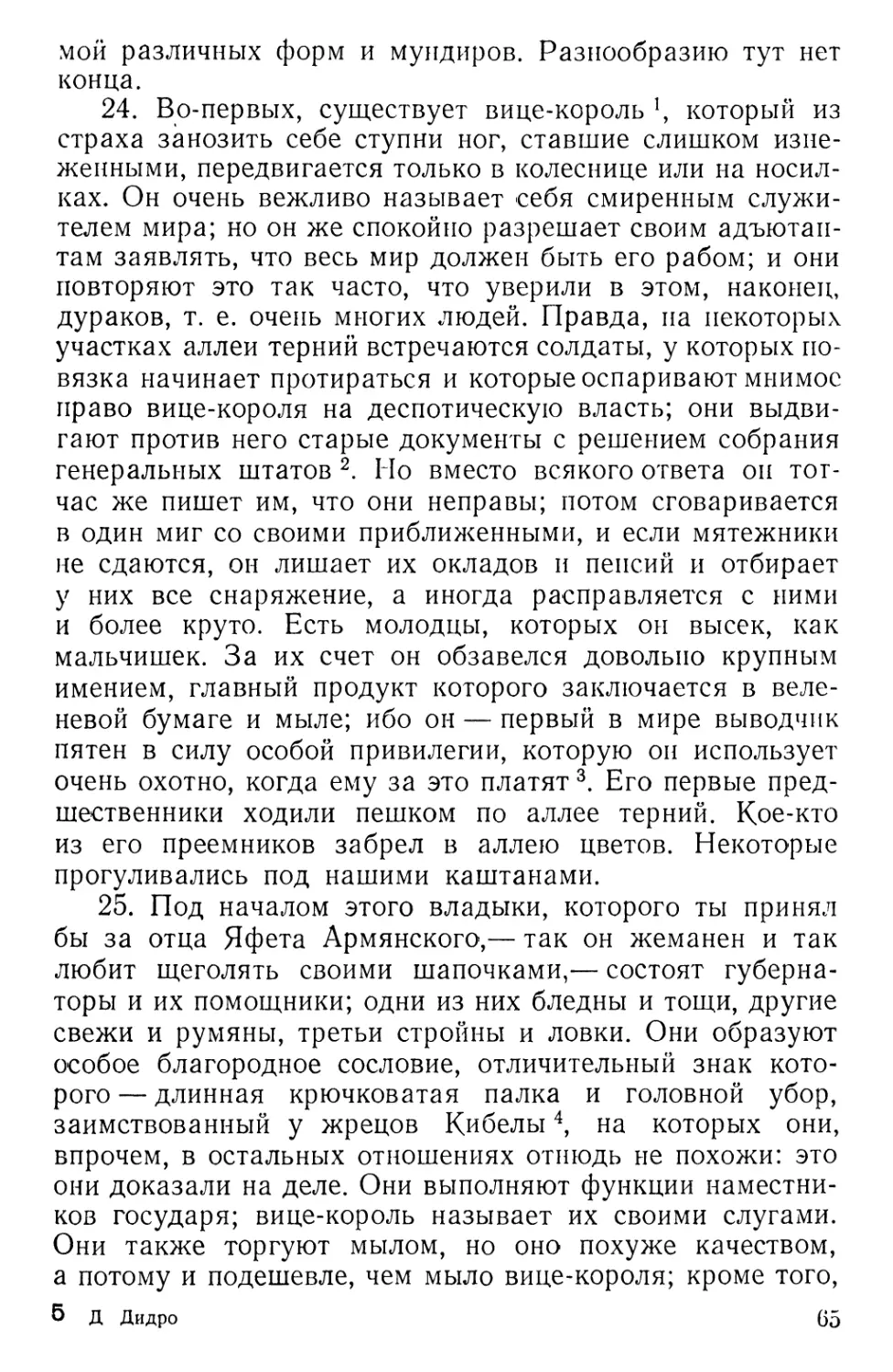

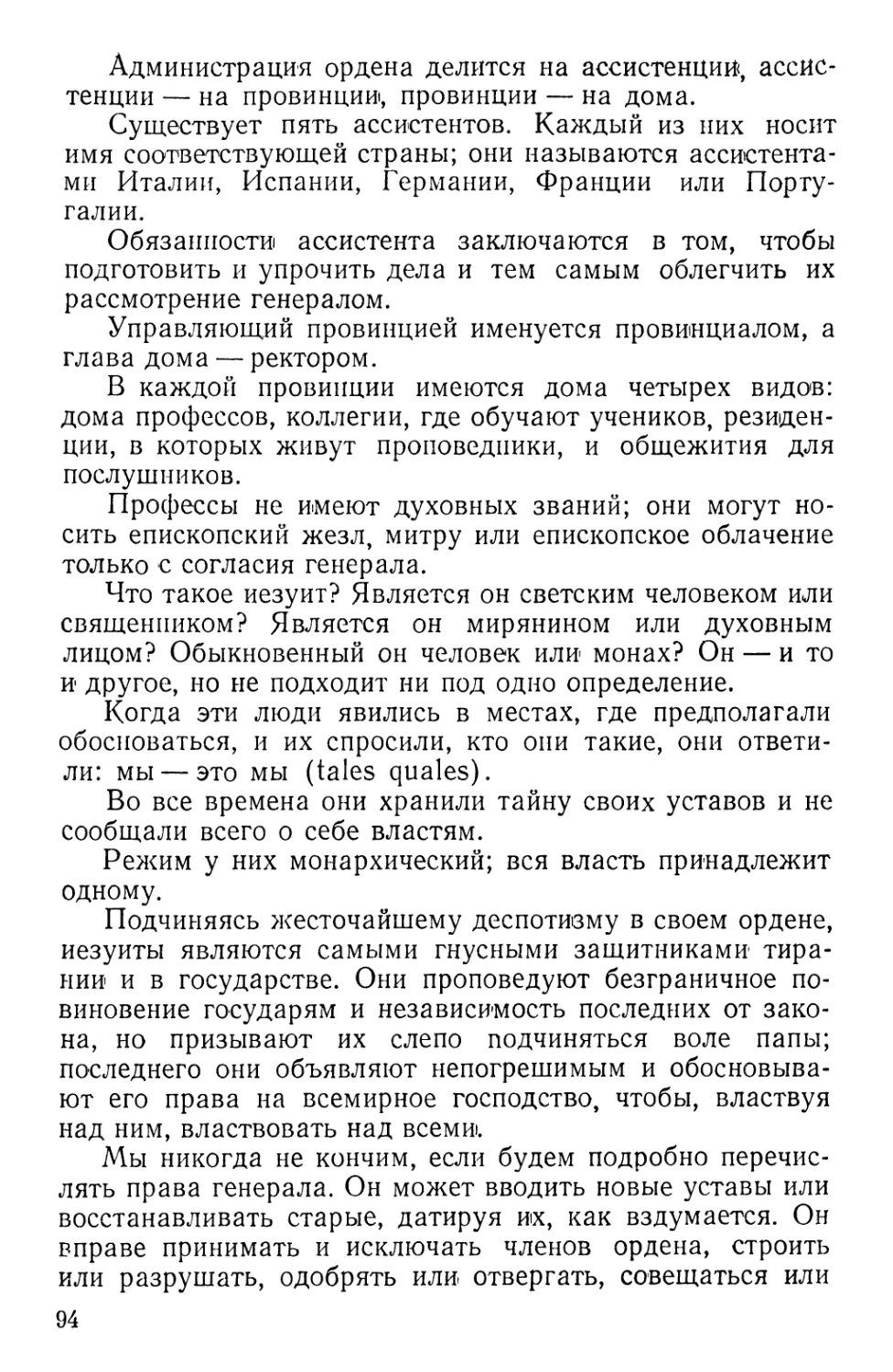

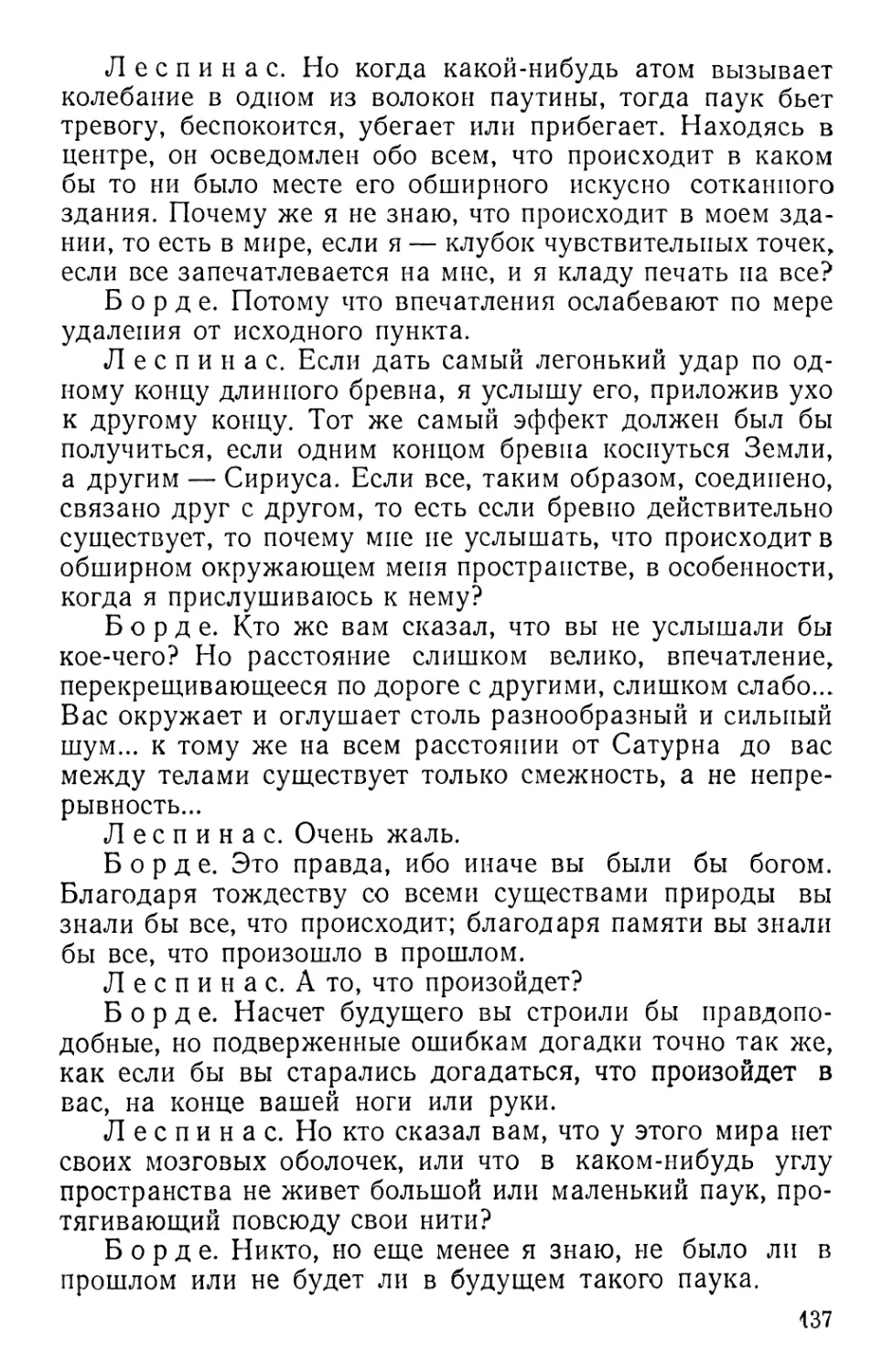

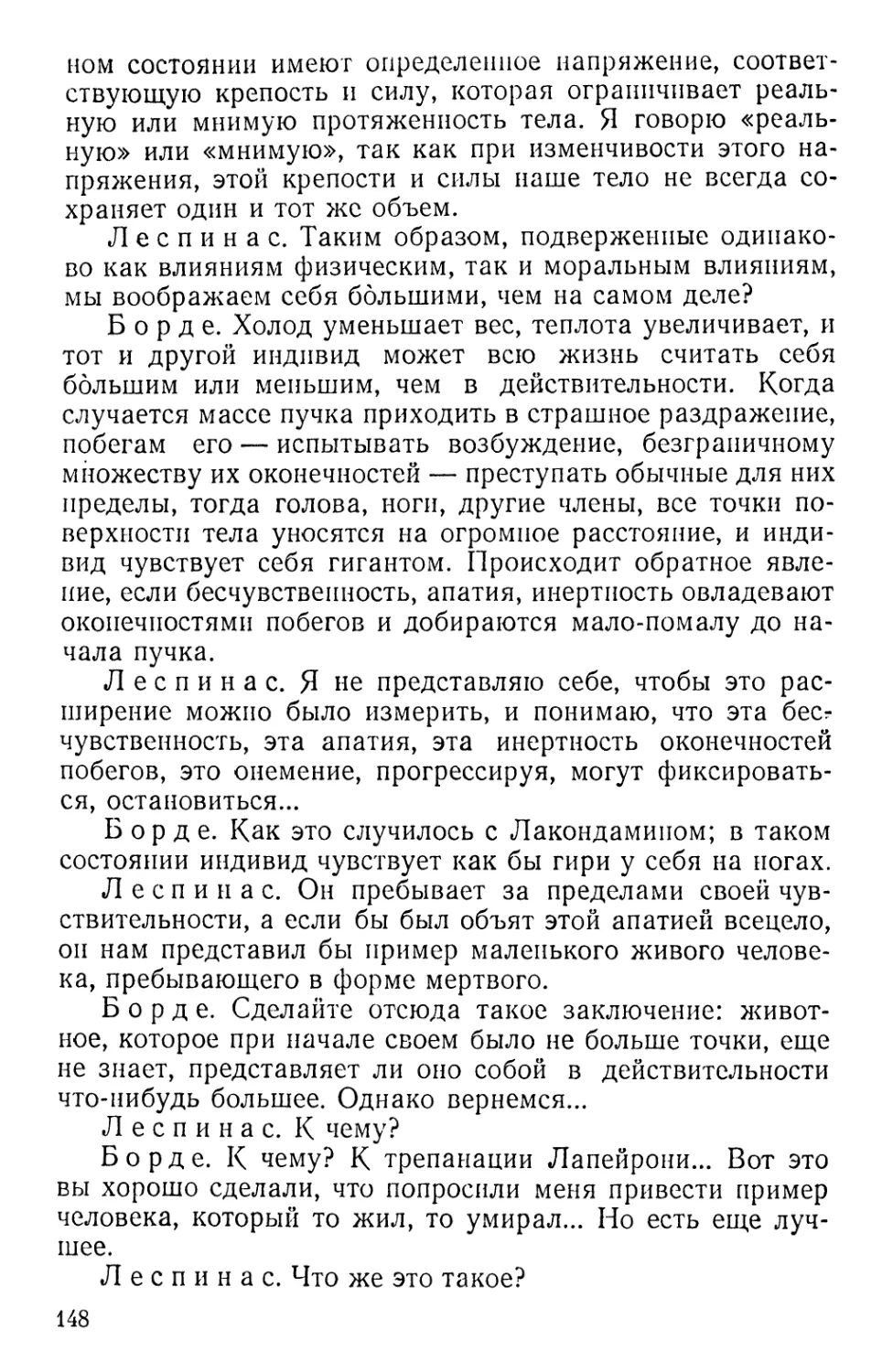

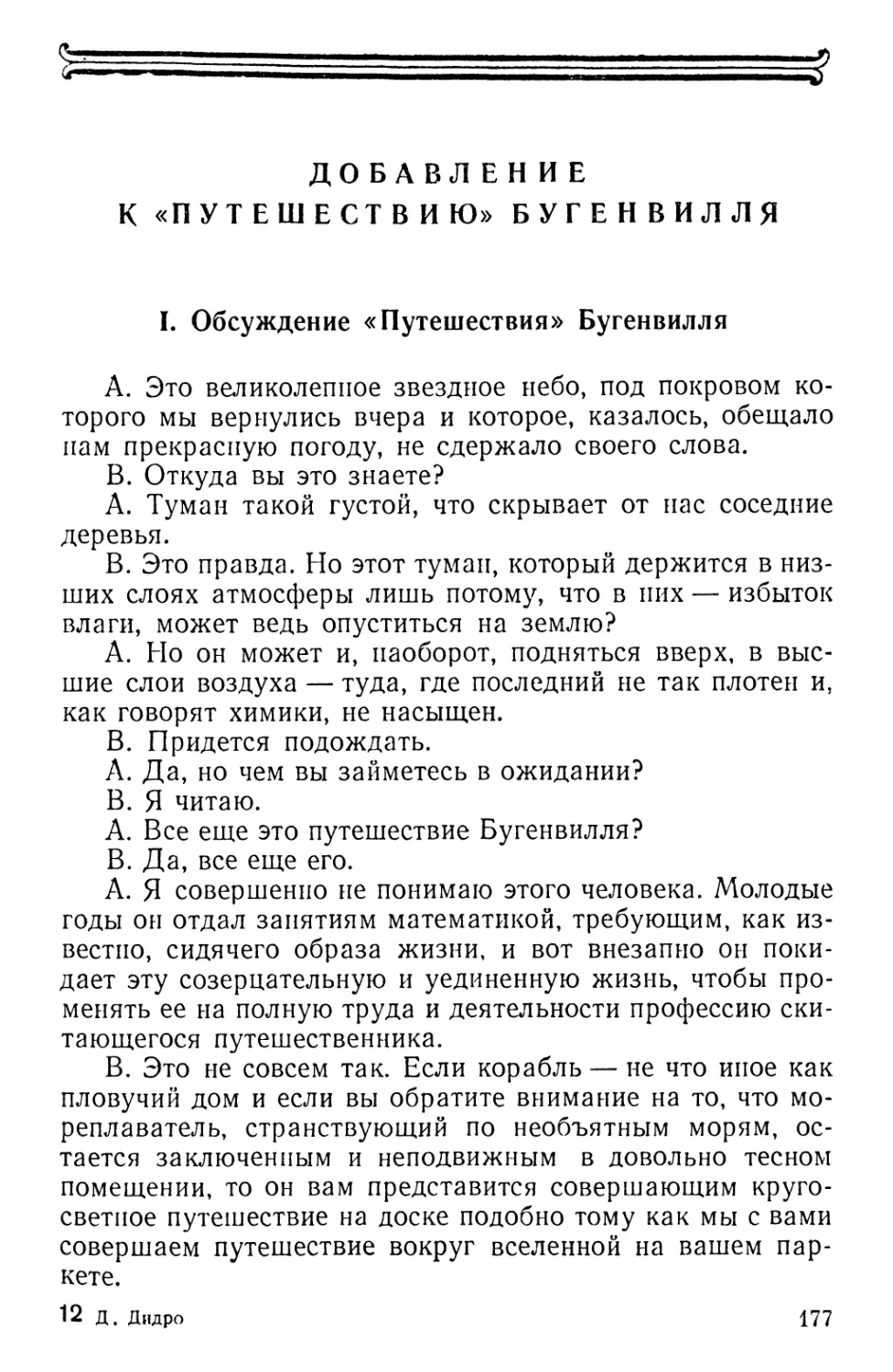

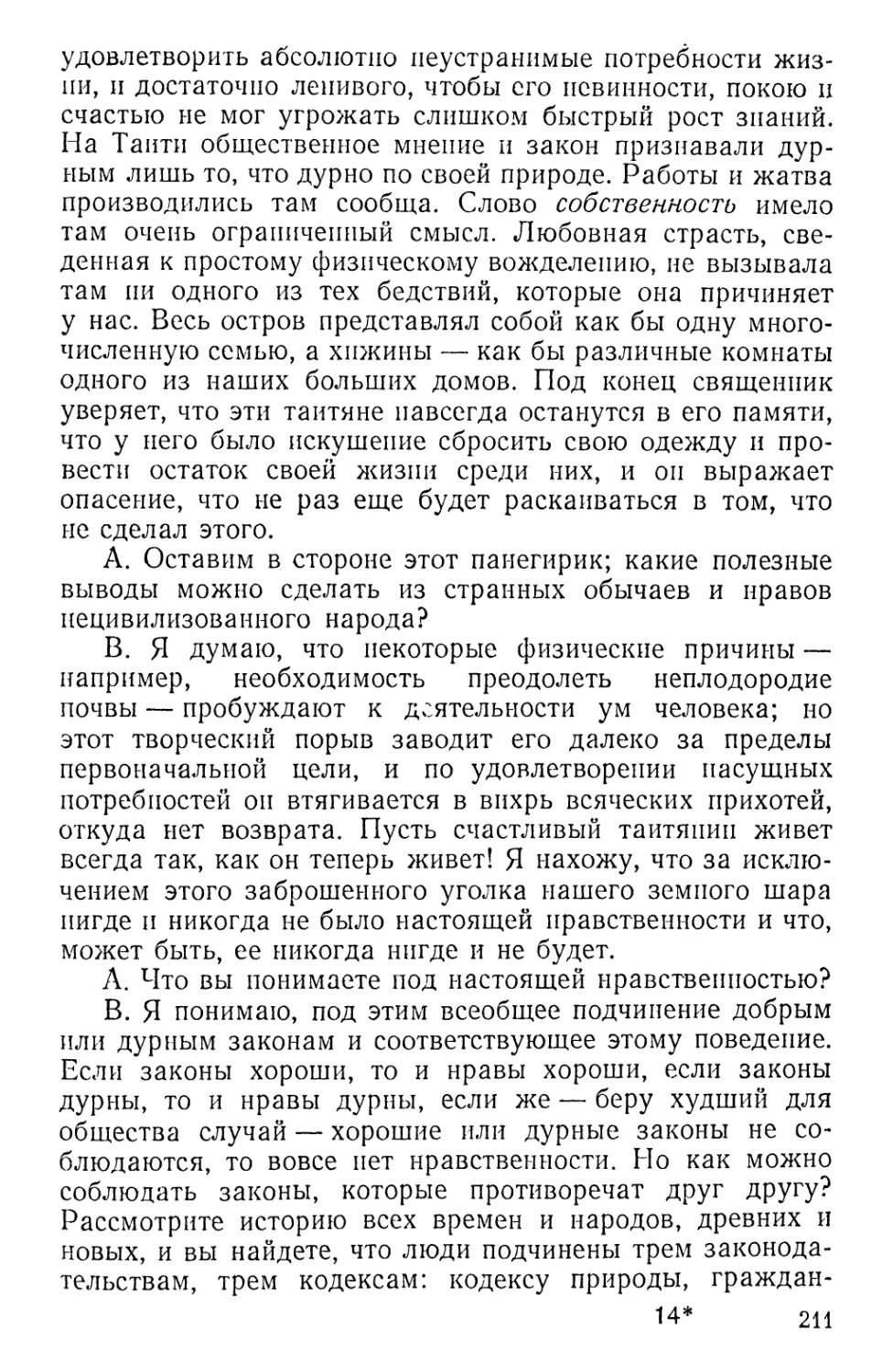

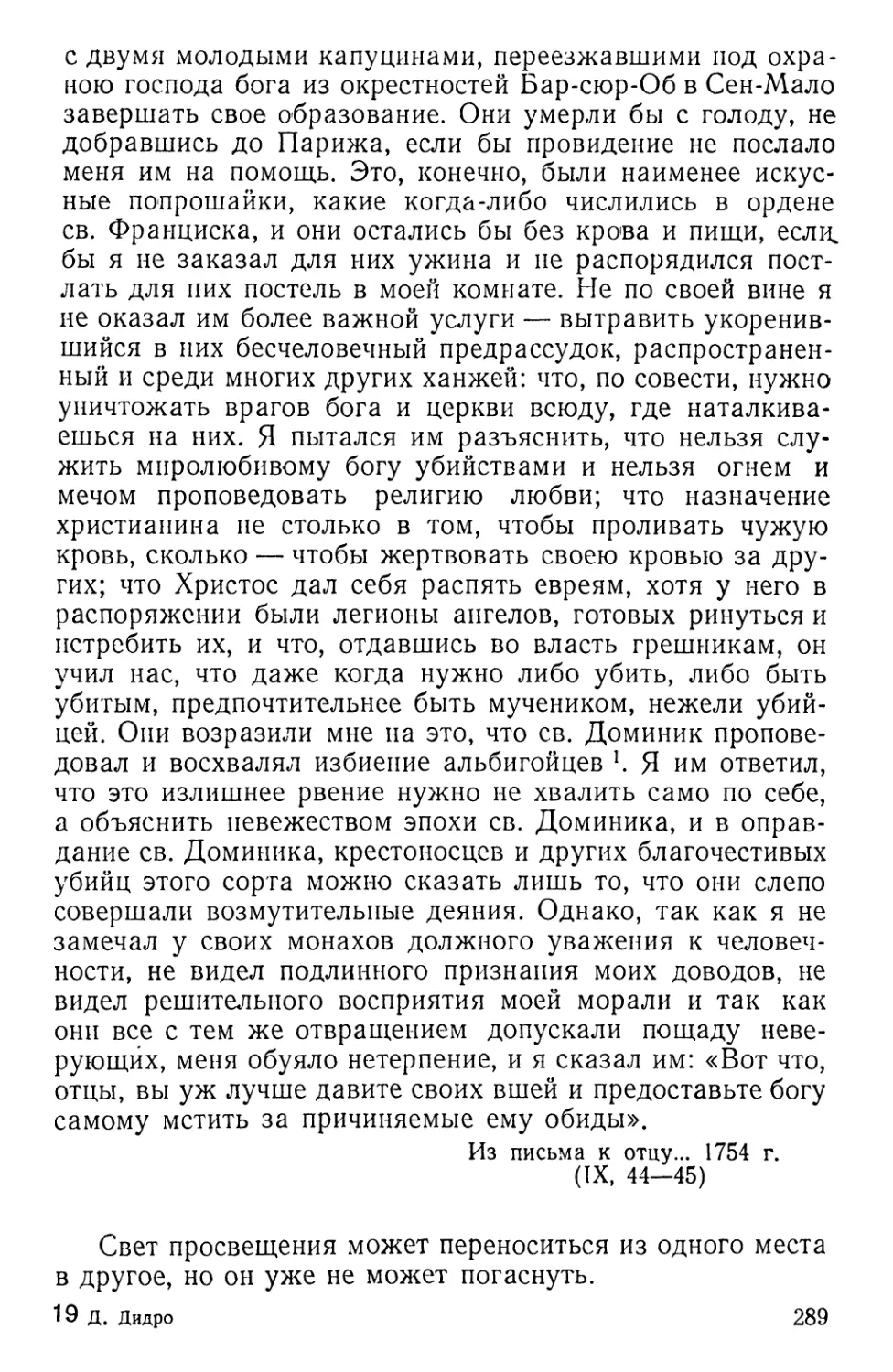

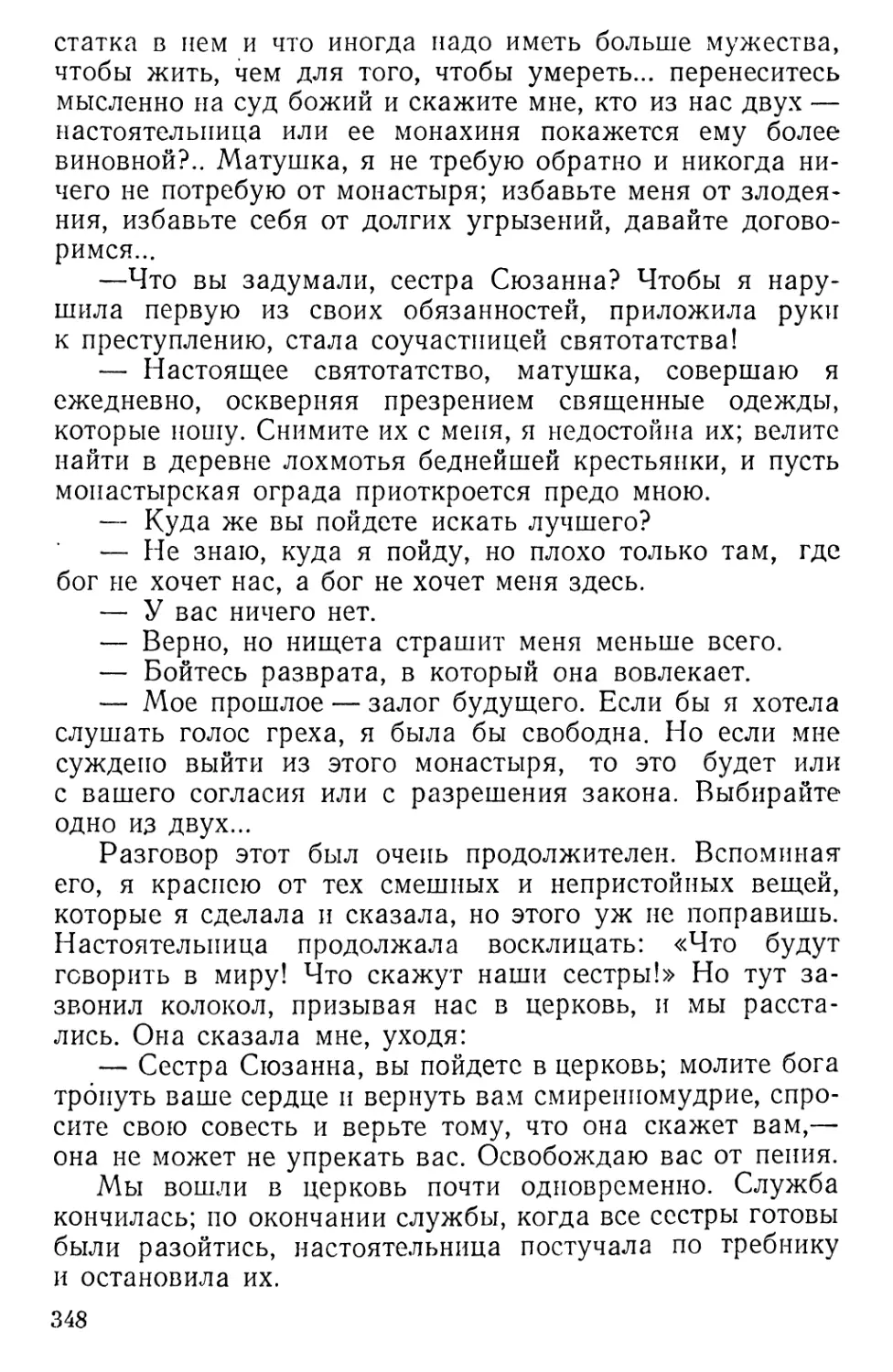

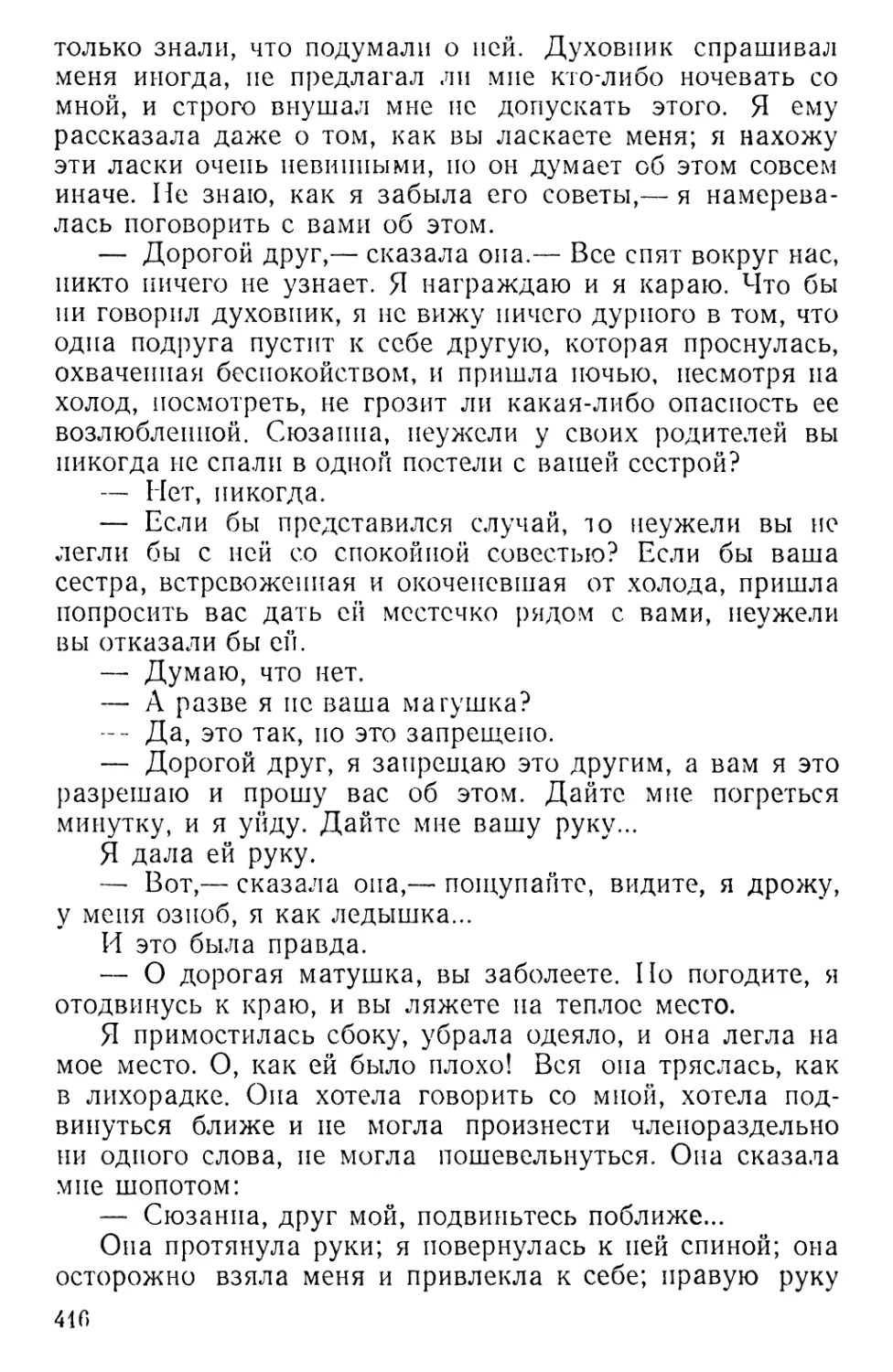

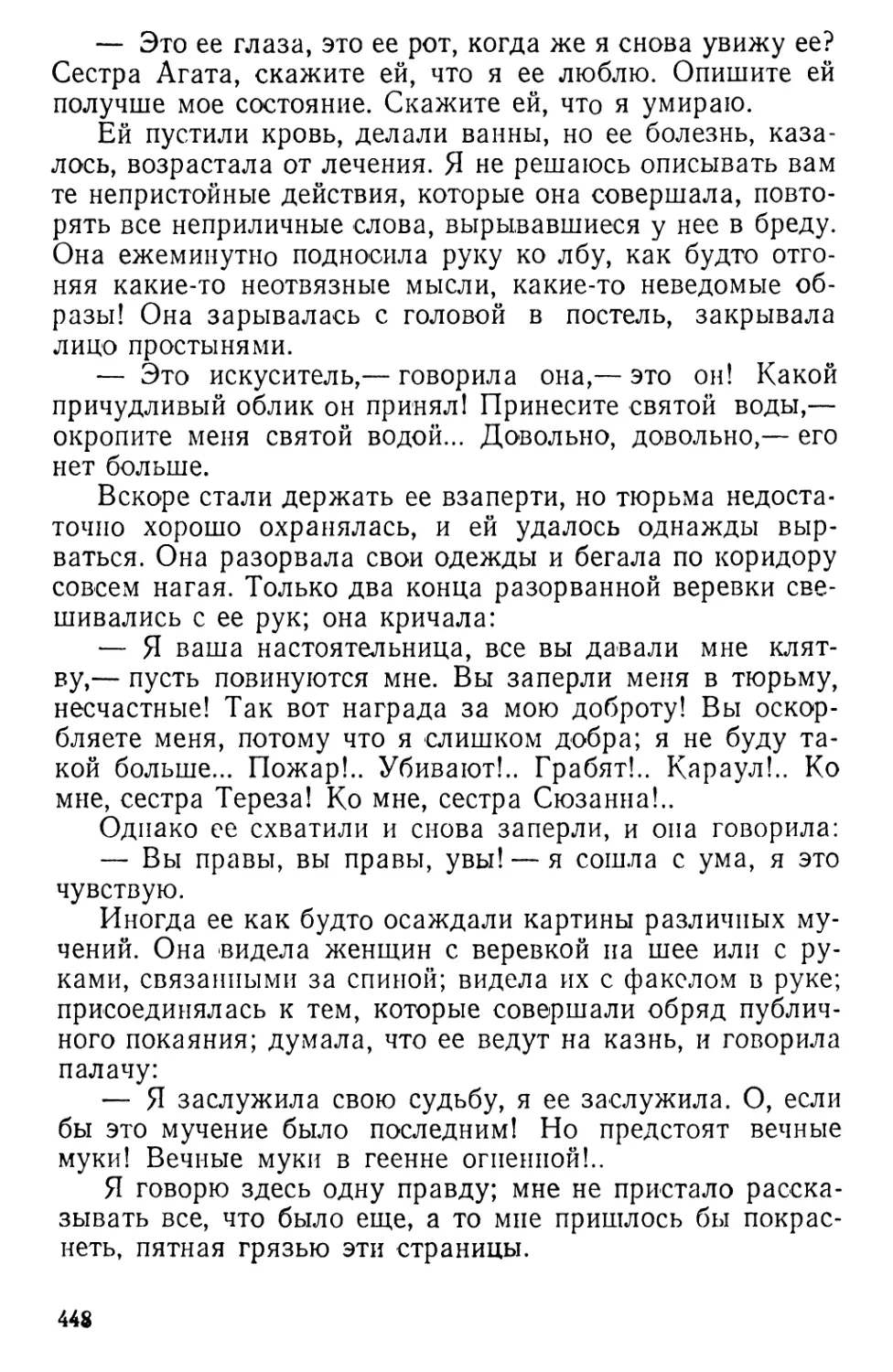

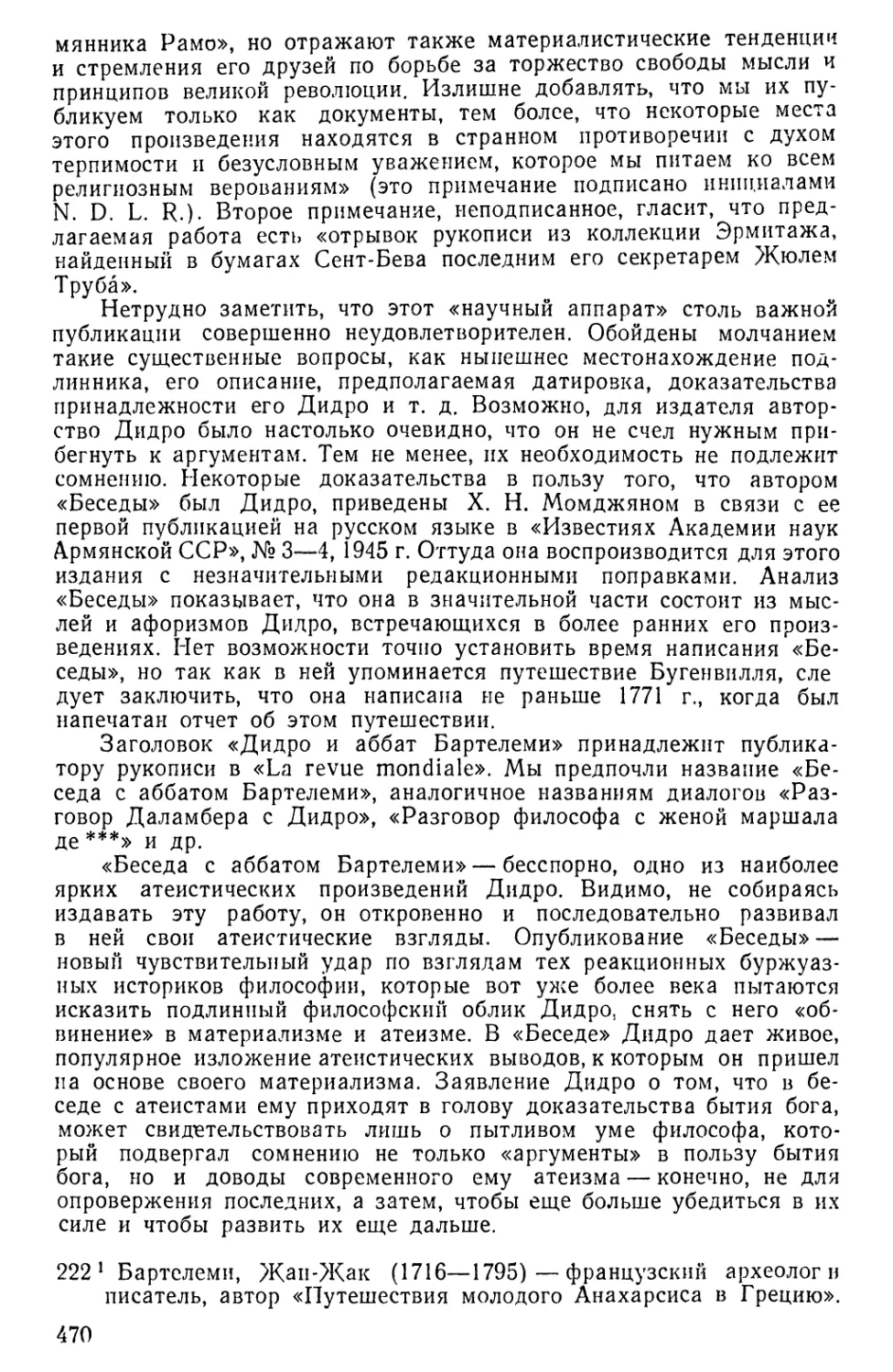

ДЕНИ ДИДРО

С гравюры Деланнуа по портрету Гарана

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

институт истории

Д. ДИДРО

ИЗБРАННЫЕ

АТЕИСТИЧЕСКИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ И СТАТЬЯ

Х.Н.МОМДЖЯНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА 1956

Ответственный редактор

доктор исторических наук

В. Д. Бонч-Бруевич

АТЕИЗМ ДИДРО

1

В конце XVIII в. свершился один из крупнейших

революционных переворотов в истории человечества —

восставшие народные массы нанесли смертельный удар

феодальной системе во Франции. Развившиеся в недрах

феодального строя производительные силы пришли в

столкновение с отжившими свой век феодальными произ-

водственными отношениями. Революция уничтожила пра-

ва и привилегии дворян и духовенства, низложила и каз-

нила короля Людовика XVI. Буржуазия, уже господство-

вавшая в экономике страны, пришла к власти. Феодаль-

ная Франция превратилась в капиталистическую страну;

это было большим шагом вперед на пути общественного

развития. Крушением феодальной системы во Франции

было ускорено падение феодализма и в других европей-

ских странах.

Прежде чем погибнуть в ходе революции, феодальный

строй во Франции был теоретически осужден в произве-

дениях дореволюционной буржуазной интеллигенции. По

мере развития и укрепления своей экономической мощи

буржуазия выдвигала передовых мыслителей-борцов, ко-

торые, несмотря на репрессии феодальных властей, дока-

зали и пропагандировали необходимость и неизбежность

падения феодальных порядков. Политический строй, пра-

во, философия, мораль, искусство, литература, все сторо-

ны загнившей общественной системы еще задолго до ре-

волюции были подвергнуты жесточайшему обстрелу,

потрясены и расшатаны этими буржуазными просветите-

лями. Неотразима и грозна была сила их революционной

критики, ибо в тот период идеологи буржуазии выражали

5

гнев, чаяния, интересы не только своего класса, по также

всех бесправных и угнетенных.

«Нельзя забывать,— писал В. И. Ленин,— что в ту

пору, когда писали просветители XVIII века (которых

общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии),

когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов,

все общественные вопросы сводились к борьбе с крепо-

стным правом и его остатками. Новые общественно-эконо-

мические отношения и их противоречия тогда были еще

в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэто-

му тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напро-

тив, и на Западе и в России они совершенно искренно ве-

рили в общее благоденствие и искренно желали его,

искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) про-

тиворечий в том строе, который вырастал из крепо-

стного» 1.

Все святыни феодального мира предстали перед су-

дом разума, революционной мысли; предстал перед ним

и вековечный враг разума — религия. Никогда раньше

она не была подвергнута такой смелой и прямолинейной,

беспощадной и уничтожающей критике. Впервые борьба

против религиозных вымыслов и жрецов «царства тьмы»

была так открыто и прямо связана с политической борь-

бой. Ошеломленная поповщина увидела перед собой не

разрозненных, не одиночных борцов, но спаянную и ор-

ганизованную философско-атеистическую школу, встре-

тившую большое сочувствие в «третьем сословии», воору-

женную печатным словом, располагающую разветвленной

агентурой для распространения «нечестивых» книг, имев-

шую свой организационный центр, своих признанных та-

лантливых вождей.

Каков был размах этого интеллектуального движения,

можно судить хотя бы по тону и содержанию речи госу-

дарственного обвинителя, выступившего в августе 1770 г.

против «Системы природы» — произведения одного из

виднейших просветителей, Гольбаха. Он говорил о «зло-

вредной секте» просветителей и в следующих словах вы-

разил свой панический страх перед натиском новых идей:

«Стремясь развратить все и вся, она, если так можно

выразиться, отравила все источники, из которых общество

1 В И. Ленин — Соч., т. 2, стр. 473

6

утоляло свою духовную жажду. Ораторское искусство,

поэзия, история, романы, даже словари, ничто не избегло

этой заразы. Она проникла даже в театр. Словом, в на-

стоящее время почти все так называемые философы, ко-

торыми кичится литература, являются смертельными вра-

гами церкви. Правительство трепещет, терпя в среде

общества эту секту безбожников, которая старается воз-

мутить против него народы под предлогом их просвеще-

ния».

Обвинитель был устрашен размахом этого движения —

тем, что «зараза» действует не только в столице, но что

писания этих философов лавиной обрушиваются на про-

винции, проникают даже в мастерские и хижины 1.

Во Франции и до XVIII в. существовала серьезная

атеистическая и антиклерикальная традиция. Бессмертная

антирелигиозная сатира Рабле, легкая, но ядовитая на-

смешка Деперье, зловещий для религии скептицизм Мон-

теня уже в XVI в. основательно расшатывали феодально-

клерикальное мировоззрение. XVII век был не более уте-

шителен для служителей «всевышнего». Физика Декарта,

новая атомистика Гассенди, разъедающий религиозную

догматику скептицизм Бейля были идейными предпосыл-

ками нового, еще более грозного наступления на рели-

гию. Но то, что сделали французские атеисты XVIII в. с

идеей бога, не может идти ни в какое сравнение с преж-

ними нападками на религиозное мировоззрение. В грозо-

вой атмосфере предреволюционной Франции сравнительно

умеренные идеи философских трактатов Локка и Толанда

воспринимались в переосмысленном виде и в руках атеи-

стов сделались боевым оружием. С духовенства была

окончательно сорвана маска святости и благочестия. Ре-

лигия была признана источником всех зол и всех заблуж-

дений рода человеческого. Ее сравнивали с ящиком Пан-

доры, называли «чудовищной гадиной», цербером старого

мира.

Во французском просветительстве XVIII в. были раз-

личные течения политической и философской мысли. Сре-

ди строителей «новой вавилонской башни нечестия», как

реакционеры называли знаменитую «Энциклопедию», мож-

1 См. Ф. Рокен — «Движение общественной мысли во Франции

в XVIII веке». СПб., 1902, стр 299

7

но было встретить атеистов и деистов, скептиков и теи-

стов; но не было среди них человека, сколько-нибудь мир-

но относившегося к господствовавшей религии и уж во

всяком случае — к католической церкви и духовенству.

«Раздавите гадину!» — это был не только личный девиз

Вольтера, но боевой клич всей антирелигиозной и анти-

католической философии XVIII в.

Эта клокочущая ненависть к религии и церкви имела

глубокие социальные, классовые корни. Борьба буржуа-

зии против религии и ее философского обоснования —

идеализма объяснялась весьма реальными земными ин-

тересами. Идеологи революционной буржуазии с полным

основанием рассматривали религию как один из самых

прочных устоев старого мира. Религия была официаль-

ной идеологией феодального строя. Она укрепляла фео-

дальную систему, окружала власть короля, права и пре-

имущества господствовавших сословий дворян и попов

ореолом святости. Она учила о божественном происхож-

дении королевской власти и феодальных отношений. Цер-

ковь, по определению Энгельса, была «наиболее общим

синтезом и наиболее общей санкцией» феодального строя 1.

В дореволюционной Франции, особенно в XVII в., ду-

ховенство не раз открыто сопротивлялось «божественной»

воле монарха, энергично отстаивало свои сословные при-

вилегии от посягательств придворной знати и дворян. Но

вместе с тем оно никогда не переставало наставлять угне-

тенные, ограбленные и бесправные народные массы в

духе рабского повиновения власть имущим. Роль религии

в феодальной Франции весьма точно охарактеризована

в следующих строках: «Религия учит народы пе-

реносить иго с покорностью и безропотно

и подчиняться цепям деспотизма»2. Можно

подумать, что эти слова взяты из какого-либо антирели-

гиозного памфлета Гольбаха; на самом же деле мы нахо-

дим их в обращении собрания французского высшего ду-

ховенства к верующим (1770 г.). К этой аттестации, вы-

данной духовенством самому себе, поистине ничего не ос-

тается прибавить.

Буржуазия была кровно заинтересована в том, чтобы

1 Ф. Энгельс — Крестьянская война в Германии. М., 1952,

стр. 34.

2 См. Ф. Рокен —Указ. соч., стр. 296 (разрядка моя.- X. М-).

8

сорвать с феодального строя его религиозно-мистическое

облачение. «Для того чтобы возможно было нападать на

существующие общественные отношения,— писал Эн-

гельс,— нужно было сорвать с них ореол святости»1.

Именно это сделали французские материалисты XVIII в.

Подготовляя умы к уничтожению старых порядков,

предреволюционная буржуазная интеллигенция восстала

против религиозного принижения человека, против его

превращения в пассивного, безмолвного, покорного «раба

божьего». Сделать человека-раба гражданином — такова,

писал Гольбах, одна из возвышеннейших задач филосо-

фии. Религиозно-аскетическая мораль находилась в пря-

мом противоречии с практикой и мировоззрением пред-

приимчивой, деятельной, рвавшейся к власти буржуазии.

Передовые буржуазные идеологи неизбежно должны

были бороться с религией, ибо последняя освящала и уве-

ковечивала феодальную собственность, феодальные формы

эксплуатации, феодально-сословное неравенство людей

перед законом; между тем развивавшийся капитализм

нуждался в людях, свободно распоряжающихся своей лич-

ностью, продающих свою рабочую силу свободно.

По мере развития капитализма шел процесс образова-

ния нации, постепенно стирались социально-экономиче-

ские, этнические и прочие особенности отдельных провин-

ций и районов. Этот прогрессивный процесс встречал со-

противление духовенства, которое неустанно разжигало

ненависть между гражданами — католиками и протестан-

тами, папистами и янсенистами. Религиозные войны и

другие кровавые распри на почве вероисповедных разли-

чий создавали в общественной жизни разлад и беспоря-

док, тормозили развитие промышленности и торговли,

отвлекали «третье сословие» от борьбы против главного

врага — привилегированных феодальных сословий и всей

феодальной системы.

Буржуазия той поры нуждалась в развитии науки и

техники, религия же душила науку. Защищая догмы ре-

лигии, церковь издавна подвизалась как палач пере-

довой науки и ученых. «Вместе с расцветом буржуазии,—

писал Энгельс,— шаг за шагом шел гигантский рост пау-

ки. Возобновились занятия астрономией, механикой, физи-

1 Ф. Энгельс — Указ соч., стр. 34.

9

кой, анатомией, физиологией. Буржуазии для развития ее

промышленности нужна была наука, которая исследовала

бы свойства физических тел и формы проявления сил

природы. До того же времени наука была смиренной слу-

жанкой церкви, и ей не позволено было выходить за рам-

ки, установленные верой: короче — она была чем угодно,

только не наукой. Теперь наука восстала против церкви;

буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом

восстании» 1.

Наконец, буржуазия боролась против духовенства как

одного из господствовавших феодальных сословий — ак-

тивнейшего в политической жизни страны. Высшее духо-

Бенство занимало прочные позиции в судебных и иных

административных органах. В свое время кардиналы Ри-

шелье, Мазарини, Флери и другие были фактически пра-

вителями феодальной Франции. Духовенство неограничен-

но хозяйничало в школах, в том числе и в высших, кото-

рые находились под ее неусыпным надзором и были

(базами феодальной реакции. Несмотря на огромные до-

ходы, духовенство не платило налогов. Лишь время от

времени оно в виде добровольного дара вносило в госу-

дарственную казну ту или иную сумму. При этом каждый

раз церковь выторговывала себе у королевской власти но-

вые права и преимущества, новые репрессии против своих

врагов. В руках церкви находилось около трети всех зе-

мельных богатств Франции.

В стране насчитывалось более тысячи монастырей, ко-

торые были не только очагами мракобесия и разврата, по

и крупнейшими феодально-эксплуататорскими хозяйства-

ми. Одно только аббатство Клюни получало 1 800 000 лив-

ров ежегодного дохода. Князья церкви были богатейшими

людьми. Кардинал Роган, например, имел 1 000 000 лив-

ров годового дохода. Только из трех источников (земель-

ная собственность, феодальные права и десятина) церковь

ежегодно извлекала 350 000 000 ливров.

Буржуазия с завистью смотрела на громадные ценно-

сти, сосредоточенные в руках паразитического духовенства.

Характерны в этом отношении следующие строки совре-

менника, английского путешественника Артура Юнга: «Я

1 К. Маркс и Ф. Э нгел ье-Избранные произведения. М.,

1952, т. II, стр. 93.

10

был в Сен-Жерменском аббатстве... Это самое богатое

аббатство во всей Франции; аббат получает 300 тысяч

ливров дохода. Я теряю терпение, когда вижу подобное

распределение таких крупных доходов; это годится для

X, но не для XVIII века. Сколько ферм можно было бы

основать на четвертую часть этого дохода! Какую репу,

капусту, картофель, клевер, каких баранов и какую шерсть

можно бы получить! Разве они не лучше, чем толстый бо-

ров — священник?.. Я ищу хороших фермеров, а встре-

чаю лишь монахов и государственные тюрьмы!» 1.

В дореволюционной Франции было более 130 тысяч

церковнослужителей. Эта алчная и ненасытная армия

паразитов кормилась за счет народа. Она поедала плоды

каторжного труда нищих и бесправных народных масс,

закабаленных феодальными повинностями. Не трудно по-

нять ту глухую вражду, которую питало к поповщине

«третье сословие». Эта вражда обострялась по мере даль-

нейшего загнивания феодального строя. Насколько глу-

бока была ненависть населения, в особенности парижан,

к духовенству, можно увидеть из следующих строк совре-

менника, маркиза д'Аржансона, написанных в 1754 г.:

«...Революции можно опасаться теперь более, чем когда-

либо. Если она случится в Париже, то дело начнется с

растерзания на улицах некоторых священников, даже са-

мого парижского архиепископа, потом набросятся и на

других, так как народ смотрит на них как на истинных

виновников всех наших бед» 2. Эти слова в некотором от-

ношении оказались пророческими: известно, что накану-

не взятия Бастилии, 13 июля 1789 г., восставшие народ-

ные массы Парижа разгромили один из монастырей.

Боевой французский атеизм XVIII в. был теоретиче-

ским выражением этой всенародной ненависти к попов-

щине и к освященному ею феодальному строю. Многие

атеистические и антиклерикальные идеи французских про-

светителей впервые зародились в народной среде, в гор-

ниле прямой борьбы против духовенства. Еще задолго до

Вольтера, Дидро, Гельвеция, Гольбаха эти идеи имели

широкое хождение в народе.

1 См. «Новая история в документах и материалах». М., 1934,

вып. 1, стр. 111.

2 Ф. Рокен — Указ. соч , стр. 193.

11

2

Одним из крупнейших представителей французского

материализма и атеизма XVIII в. был Дени Дидро, обще-

признанный вождь «философского переворота», душа и

организатор монументального памятника эпохи — знаме-

нитой «Энциклопедии наук, искусства и ремёсел». Нужно

было обладать таким смелым, глубоким и всесторонне

развитым умом, какой был у Дидро, чтобы возглавить ре-

шительную переоценку всех ценностей старого, феодаль-

ного мира, пересмотр всех областей знания с позиций

нового, тогда революционного буржуазного мировоззре-

ния. «Если кто-нибудь, — писал Энгельс, — посвятил всю

свою жизнь служению «истине и праву» (в хорошем по-

нимании этих слов), то именно Дидро» 1.

Дидро родился в 1713 г. в небольшом городе Лангре.

Отец его был зажиточным ремесленником-ножовщиком.

Он не жалел средств, чтобы обеспечить сыну хорошую

карьеру. Юноша был отдан на воспитание в местную иезу-

итскую школу — коллеж. Иезуиты очень скоро заметили

выдающиеся способности своего ученика и старались

сделать его фанатичным защитником религии и церкви.

Никто, разумеется, не мог тогда предполагать, что со вре-

менем воспитанник иезуитов станет одним из самых гроз-

ных противников религии и церкви. Пятнадцати лет Дид-

ро был отправлен для дальнейшего обучения в Париж.

Окончив здесь коллеж Даркур, он в 1732 г. получил в Па-

рижском университете звание магистра искусств.

Тщетны были надежды Дидро-отца — сын и слышать

не хотел о духовной карьере. Идя на компромисс, старый

ножовщик на худой конец предлагал сыну избрать про-

фессию врача или адвоката, но сын упорно стоял на сво-

ем: он хотел посвятить себя литературе. Выведенный из

терпения отец предложил ему вернуться в Лангр, угрожая

в противном случае лишить материальной поддержки. Сын

не подчинился и остался в Париже.

Целое десятилетие (1733—1743) Дидро влачил полу-

голодное существование, ютился на чердаке, но это не

сломило его. С огромным увлечением он знакомился с

произведениями античной философии, с книгами англий-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс — Соч , т XIV, стр. 654.

12

ских философов Бэкона, Гоббса, Локка, Толанда, с тру-

дами Декарта, Бейля и других передовых французских

мыслителей. Громадное впечатление производили на мо-

лодого Дидро талантливые, остроумные сочинения «вели-

кого насмешника», неутомимого борца против религиоз-

ного обскурантизма и фанатизма—Вольтера. Под влия-

нием просветительской литературы Дидро рано примкнул

к лагерю врагов католической церкви. Еще в коллеже

Даркур он, по свидетельству Нежона, чувствовал неодо-

лимое отвращение к богословию.

В самом начале своей литературной деятельности Дид-

ро довелось испытать «милосердие» духовных отцов.

В 1743 г. в письме к своей будущей жене Анне-Туанете

Шампьон он сообщал: «Отец довел жестокость до того,

что распорядился запереть меня у монахов, которые пу-

стили в ход против меня все, что может измыслить самая

отъявленная преступность» 1. Чтобы предотвратить бег-

ство Дидро, монахи-тюремщики остригли ему полголовы.

Дидро все же вырвался из их рук и вынужден был при-

нять меры, чтобы не попасть к ним вновь.

В 1745 г. Дидро издал переведенную им па француз-

ский язык четвертую часть сочинения английского мысли-

теля-моралиста Шефтсбери «Исследование о заслуге и

добродетели», посвятив перевод своему брату-канонику.

В посвящении он пытался доказать, что фанатизм чужд

духу религии и что человек должен стремиться быть не

только религиозным, по и добродетельным.

В начале 1746 г. Дидро написал «Философские мы-

сли». Этой первой самостоятельной работой он начал свой

тернистый, но славный творческий путь. Проникнувшись

передовыми идеями своего века, он уже в этой работе

выступил как решительный противник «истин» господ-

ствовавшей церкви. В духе просветительства Дидро поет

здесь гимн в честь всемогущего и неограниченного в сво-

их возможностях человеческого разума и ополчается на

слепую, отупляющую веру в иррациональное, метафизи-

ческое, сверхъестественное. Таково направление «Фило-

софских мыслей». Фронтиспис книги, на котором Истина

срывает благочестивую маску с отвратительного лица

Суеверия, ясно показывал, куда держал путь Дидро.

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. IX, М.—Л., 1940, стр. 12

13

В 1746—1749 гг. Дидро пережил пору лихорадочных

философских исканий и преодолел свои деистические пред-

ставления. В «Письме о слепых в назидание зрячим»

(1749) он окончательно порвал с идеей бога и прочно стал

на позиции материализма и атеизма. Его первые рабо-

ты — «Философские мысли», «Прибавление к философ-

ским мыслям», «Прогулка скептика, или аллеи» (1747) —

еще не были атеистическими; в них Дидро отвергал вся-

кую религию, основанную на признании личного бога

(«Истинная религия,— писал он,— важная для всех лю-

дей всегда и повсюду, должна бы быть вечной, всеобщей

и очевидной; но нет ни одной религии с тремя этими при-

знаками. Тем самым трижды доказана ложность всех» 1).

однако этого отрицания он не распространял на «естест-

венную религию» — на деизм. Тогда Дидро не осмеливал-

ся окончательно порвать с идеей сверхъестественного, так

как еще на решил для себя коренные вопросы мировоз-

зрения, в первую очередь — о целесообразности в природе.

В самом деле — мог ли столь сложно организованный

мир возникнуть стихийно, а не по воле разумного творца?

Может ли быть крылышко бабочки или глаз клеща ре-

зультатом случайного сцепления частиц матерки? Нет, не

может, отвечал деист Дидро и, обращаясь к атеисту,

заявлял: «Я выдвинул против вас только крылышко ба-

бочки, только глаз клеща, а ведь я мог бы раздавить вас

всей тяжестью вселенной» 2.

Деизм, однако, был у Дидро, как и у многих других

просветителей XVIII в., ступенью к атеизму. Через не-

сколько лет Дидро отверг и «откровенную», и «естествен-

ную» религию. Для этого не понадобилось «всей тяжести

вселенной»: уже одного понимания естественного разви-

тия яйца от бесчувственной массы до живого организма

достаточно, согласно Дидро, чтобы отвергнуть сверхъесте-

ственное начало в природе. Яйцо — вот что, по твердому

убеждению Дидро, «ниспровергает все теологические шко-

лы и все храмы на земле» 3.

В 1745—1749 гг. Дидро еще не был в состоянии окон-

чательно преодолеть идею сверхъестественного, но против

1 Д. Дидро—-Собр. соч., т. 1, стр. 126.

2 Там же, стр. 100.

3 Там же, стр. 376.

14

«бородатого» библейского бога, против догматов и обря-

дов христианства уже тогда выступал чрезвычайно остро,

брал под сомнение историчность Христа, осмеивал вы-

мыслы о его чудесном рождении, деяниях и смерти.

Уже первые философские произведения Дидро вос-

становили против него всесильную французскую попов-

щину и вообще реакционные круги Парижа. Ни деистиче-

ская ограниченность этих работ, ни предусмотрительные

заявления Дидро о его верности католицизму не могли

уже обмануть никого. В июле 1746 г. «Философские мы-

сли» Дидро вместе с «Естественной историей души» дру-

гого просветителя — Ламеттри были по приговору париж-

ского парламента сожжены рукой палача. Парламент

охарактеризовал «Философские мысли» как опасную кни-

гу, где «с напускным притворством все религии ставились

на один уровень, чтобы не признавать в конце концов ни

одной из них» 1.

Началась неусыпная полицейская слежка за Дидро.

Шпиками были церковники. Один из них, священник церк-

ви св. Медара, доносил директору полиции: «Дидро, не

имеющий никакой профессии и никаких средств к суще-

ствованию,— молодой человек, придерживающийся воль-

нодумства и гордый своим нечестием. Им написано

несколько философских работ, в которых он нападает

на религию... Теперь он пишет новое, весьма опасное со-

чинение».

Защитники религии разразились устными и письмен-

ными «опровержениями» работ Дидро и угрожали ему

расправой.

Старый мир был далек от того, чтобы сложить оружие.

Феодальная Франция умирала отнюдь не безропотно. Ре-

акция неистовствовала тем больше, чем сильнее колеба-

лась почва под ее ногами. Королевская власть свирепо

расправлялась со своими врагами. Каменные мешки Ба-

стилии были готовы поглотить неосторожных глашатаев

«опасных идей». Парижский парламент запрещал и одно

за другим сжигал произведения передовых мыслителей.

Но «сжечь — не значит опровергнуть»; Дидро и его со-

ратникам были близки эти слова великого мученика нау-

ки — Джордано Бруно. Один из представителей француз-

1 Ф. Рокен — Указ. соч., стр. 129

15

ского просвещения — Мармонтель — писал в «Велиза-

рии»: «Истина светит своим собственным светом, и людей

нельзя просветить пламенем костров». В этих словах было

презрение революционного класса к судорожным усили-

ям реакционеров, топором и анафемой навязывавших

свои «истины».

Отвечая репрессиями на рост антифеодального движе-

ния, королевская власть в 1749 г. арестовала многих пред-

ставителей оппозиционной интеллигенции. В их числе

был и Дидро. Однако это не устрашило его, он не соблаз-

нился преимуществами мирного сожительства с власть

имущими. В годы, предшествовавшие грозным социальным

катаклизмам, он пришел в лагерь тех, кто был еще слаб

и гоним; но это были носители общественного прогресса,

и им, следовательно, принадлежало будущее. Неразрыв-

ное единство с народом, с передовыми силами эпохи де-

лало Дидро мыслителем-революционером. Он предпочел

идти в рядах тех отважных людей, которые бросили вы-

зов окостеневшему феодальному миру, его мрачной идео-

логии и социальным институтам, этическим нормам и ли-

тературным вкусам. Дидро глубоко возненавидел мир

феодального бесправия и угнетения. Эти настроения были

позднее чрезвычайно ярко отражены в его «Элевтерома-

нах»:

Гнетет немая боль. И ненависть глухая

Вскипает яростно: грабителей орда,

На подлой трусости престолы утверждая,

Без колебанья и стыда

Весь мир насилует от края и до края 1.

Па челе этого дряхлого мира Дидро видел печать не-

минуемого падения и гибели. Он с презрением смотрел на

господствовавшие сословия, на их безумно роскошную

и развратную жизнь, на шумные балы и маскарады, кото-

рые все же не могли заглушить еще отдаленного, но все

нараставшего гула всенародного возмущения. Дидро-поэт,

обращаясь к королю, пророчески восклицал:

Твой подданный любой лишь поневоле нем,

И не спасут тебя ни зоркая охрана,

Ни пышность выходов, ни обольщенья сана.

Порыва к мятежу не заглушить ничем 2.

1 Д. Дидро — Собр. соч., т IV, стр. 525.

2 Там же, стр. 526.

16

Находясь в заключении в Венсеннском замке, Дидро

неустанно трудился. По выходе из тюрьмы он посвятил

себя «Энциклопедии».

Более двадцати лет отдал он созданию этого грозного

оружия, направленного против реакции и обскурантизма.

В «Энциклопедии» приняли участие наиболее видные дея-

тели французского просвещения XVIII в. Много сил стои-

ло Дидро довести ее до завершения через все невзгоды

и преследования. Заслуженно занял он президентское

кресло в «литературной республике». Быть может, ни один

из его соратников не отразил с такой глубиной и точно-

стью беспокойный дух эпохи, ее стремительный бег, ее

творческие порывы.

Огромная редакторская работа не помешала Дидро

написать для «Энциклопедии» множество статей по самым

важным вопросам. В эти же годы (1751 —1772) он создал

выдающиеся произведения по философии, этике и эстети-

ке, а также шедевры художественного творчества — «Мо-

нахиня», «Племянник Рамо», «Жак-фаталист и его хозя-

ин». В относящихся к тому же времени произведениях:

«Мысли об объяснении природы», «Философские принци-

пы. О материи и движении», «Разговор Даламбера с

Дидро», «Сон Даламбера», «Добавление к „Путешествию"

Бугенвилля», «Беседа с аббатом Бартелеми» Дидро раз-

рабатывал принципы боевого материализма и атеизма

XVIII в., которые впоследствии так высоко были оцене-

ны классиками марксизма-ленинизма.

Весной 1773 г. Дидро по настоятельной просьбе Ека-

терины II, заигрывавшей с французскими просветителями,

выехал в Петербург. Почти год прожил он в столице Рос-

сии. В беседах с императрицей мыслитель затронул важ-

нейшие вопросы экономики, политики, народного просве-

щения. Он советовал Екатерине провести в России

коренные преобразования вплоть до отмены крепостного

права и передачи законодательной власти представителям

народа. Екатерина с едва сдерживаемым раздражением

слушала «фантастические теории» Дидро, отлично пони-

мая, что осуществить их значило бы (по ее собственным

словам в письме к Гримму) «перевернуть все вверх дном

в России».

В последние годы жизни Дидро написал новые сочи-

нения, в которых развил свои материалистические, атеи-

17

стические принципы. К числу этих работ относятся «Речь

философа, обращенная к королю», «Разговор философа

с женой маршала де***» и «Элементы физиологии».

Умер Дидро 31 июля 1784 г., за пять лет до француз-

ской буржуазной революции, в идейной подготовке кото-

рой он сыграл выдающуюся роль.

Два века отделяют нас от Дидро; но смерть не косну-

лась его творений. Наследство Дидро и поныне находится

на вооружении у передового человечества. За все то мно-

гое, что он сделал, Дидро просил для себя весьма малого:

утешительного доверия будущих поколений. И он тысячу

раз заслужил это.

з

Корифей материализма XVIII в., Дидро был неприми-

римым врагом религии. Последовательно и решительно

отвергал он любые уступки религиозному мировоззрению.

Согласно Дидро, не может быть истинной та филосо-

фия, которая не освобождена до конца от примеси веры

в сверхъестественное. Истинная философия в познании

природы не выходит за ее пределы, не прибегает при ре-

шении тайн вселенной к религиозным вымыслам. «Если

природа,—писал Дидро,—представляет нам какую-нибудь

загадку, какой-нибудь трудно распутываемый узел, то

оставим его таким, каков он есть, и не будем стараться

разрубить его рукой существа (бога.— X. М.), которое

становится затем для нас новым узлом, еще труднее рас-

путываемым, чем первый» 1.

Вольтера Дидро уважал как отважного борца против

христианской религии и церкви; но это не мешало ему ви-

деть, что «фериейский патриарх» остановился на полпути

и не осмелился или не захотел окончательно освободить

свою философию от деизма. Вольтерианство, по мнению

Дидро, — вовсе не последнее слово истинной философии.

Дидро отлично понимал, что при всем величии Вольтера

есть во Франции люди, которые опередили, превзошли его

в радикализме воззрений: «У французской нации найдет-

ся десяток людей, которые, даже не становясь на цыпоч-

ки, будут на целую голову выше его (Вольтера.— X. М.)» 2.

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 252.

2 Там же, т. VIII, стр. 272—273.

18

Вопрос о религии был одной из причин разрыва между

Дидро и Руссо. Известно, что Руссо, принадлежавший к

числу наиболее глубоких и радикальных политических

мыслителей своей эпохи, в области философии не поднялся

до материализма и атеизма. За свои нападки на атеизм

деист Руссо заслужил резкую отповедь Дидро 1. Сурово

осудил Дидро также своего соратника в материалистиче-

ском и атеистическом лагере — Гельвеция за то, что он

из тактических соображений порою делал церкви и теоло-

гии далеко ведущие «комплименты». Дидро решительно

отвергал такие приемы, считая их недостойными человека

науки, философа-материалиста.

«Душа,—писал Гельвеций в произведении «Человек»,—

это принцип жизни, к познанию и к природе которого нель-

зя подняться без помощи крыльев теологии». Дидро отве-

чал ему: «Но к чему поднимешься при помощи этих

чудесных крыльев летучей мыши? Ни к чему; будешь па-

рить во мраке. Зачем портить книгу подобной низкой

лестью? Потомство вас не поймет, а современные вам тео-

логи не станут любить вас от этого больше» 2.

Восторженно отзывался Дидро о смелом, последова-

тельном атеизме Гольбаха. Дидро говорил, что предпочи-

тает ясную, свободную философию, изложенную Гольба-

хом в «Системе природы» и «Здравом смысле». «Автор

„Системы природы", — писал Дидро, — не является ате-

истом на одной странице, а деистом на другой; его фило-

софия монолитна» 3.

Дидро был противником любой недоговоренности,

способной оставить лазейку для религии. Религию надо

отвергнуть полностью, не стремясь сохранить какой-ни-

будь ее элемент. «Деист,— писал Дидро,— отсек дю-

жину голов у гидры, но та голова, которую он пощадил,

вновь породила все остальные» 4. Дидро решительно осуж-

дал попытки противопоставлять религию суевериям. «Мне

скажут, — писал он, — что источником всех зол служит

суеверие, а не религия. Но ведь понятие божества неиз-

бежно вырождается в суеверие» 5. Вслед за Гоббсом он

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. VIII, стр. 252.

2 Там же, т. II, стр. 144.

3 Там же, стр. 265.

4 Там же, т. X, стр. 139—140.

5 Там же, стр. 139.

19

считал, что религия есть суеверие, признанное данным го-

сударством, и что, напротив, суеверие есть та религия, ко-

торая данным государством не признается.

Нет никакого сомнения в том, что французский воин-

ствующий атеизм XVIII в. получил свое философское обо-

снование в первую очередь в работах Дидро.

В отличие от английских материалистов XVII в. и от

Спинозы Дидро сделал из материализма прямые, ничем

не прикрытые атеистические выводы. Он видел неразрыв-

ную связь между религией и идеализмом и понимал, что

для теоретического разоружения поповщины необходима

последовательная критика идеалистических взглядов. «Ду-

маете ли вы, — спрашивает Дидро устами доктора Бор-

де, — что можно решить вопрос о высшем разуме (боге. —

X. М.), не зная, какого мнения держаться по вопросу о

вечности материи и ее свойств, о различии двух субстан-

ций, о природе человека и происхождении животных?» 1.

По глубокому убеждению Дидро, для того чтобы раз-

венчать идею бога и вообще идею сверхъестественного,

нужно твердо стоять на позициях материализма, матери-

алистической теории познания; нужно научно решить во-

прос о материи и движении, о материи и сознании, разоб-

лачить несостоятельность идеи божественной целесообраз-

ности и доказать всеобщий характер материалистической

причинности. Эти задачи были блестяще для XVIII в. ре-

шены в философских произведениях Дидро.

Он дал совершенно четкое материалистическое решение

основного вопроса философии — об отношении мышления

к бытию. Материя, полагал он, существует вне сознания

и независимо от него. Наши ощущения, представления

и понятия суть отражения объективно существующих ве-

щей и явлений. Имеется внешний возбудитель наших

ощущений — материя. «Мы рассматриваем материю,—

писал Дидро, — как всеобщую причину наших ощуще-

ний» 2. Будучи сенсуалистом, т. е. признавая ощущения

единственным источником познания, Дидро делал из сен-

суализма последовательно-материалистические выводы,

рассматривая ощущения, представления и понятия только

как отражения объективно существующих вещей и явле-

1 Д. Д и д р о — Собр. соч., т. I, стр. 394.

2 Там же, т. VII, стр. 156.

20

ний. В отличие от английского философа Локка Дидро

делал из сенсуализма последовательные материалистиче-

ские выводы. Он отверг идею «внутреннего опыта», кото-

рый, по мнению Локка, наряду с внешним миром являет-

ся вторым самостоятельным источником познания. «Ду-

мать, — писал Дидро, — что душа сама создает представ-

ления, независимо от движения или впечатления объекта...

значит отрицать всякую связь между причиной и след-

ствием» 1.

Дидро подверг острой критике идеализм, в частности

субъективный идеализм Беркли. Еще в «Прогулках скеп-

тика», осмеивая субъективных идеалистов, отрицающих

существование материи вне сознания и независимо от него,

Дидро писал, что они признают только собственное суще-

ствование и существование своих впечатлений, отчего и

получается, что «каждый из них есть одновременно любов-

ник и возлюбленная, отец и ребенок, цветочная грядка

и тот, кто ее топчет» 2. В статье «Ощущения», помещенной

в «Энциклопедии», Дидро называл субъективных идеали-

стов людьми, утратившими здравый рассудок. В «Разго-

воре Даламбера с Дидро» он сравнивал субъект беркли-

анского идеализма с пианино, которое сошло с ума и

вообразило, что оно — единственный инструмент в мире

и что вся мировая гармония происходит в нем.

Теория познания Дидро имела недостатки, характерные

для домарксовского материализма. Так, она не придавала

общественной практике большого значения как основе и

критерию познания и не в состоянии была диалектически

истолковать переход от ощущений к представлениям, а от

последних — к понятиям. Но при всем том материалисти-

ческая теория познания Дидро была в свое время силь-

нейшим оружием в борьбе против религиозно-идеалисти-

ческого мировоззрения. Субъективный идеалист Беркли

отрицал объективное существование материи и провозгла-

шал одного бога источником человеческих ощущений; ма-

териалист Дидро в полном согласии с наукой и человече-

ской практикой доказывал существование материи как

объективной реальности. Рассматривая ощущения, пред-

ставления и понятия как отражения внешнего мира, он

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 167.

2 Там же, стр. 181—182.

21

изгонял идею бога, вообще идею сверхъестественного из

сферы познания. В самом деле, если познание отражает

явления внешнего мира, а объективно существующие вещи

суть непосредственные источники ощущений, значит ру-

шатся религиозные вымыслы о разуме как божественном

даре, опровергаются все мистические взгляды на сущность

познания. Бог, согласно Дидро, — химерическое, нереаль-

ное существо. Все действительно существующее обладает

способностью прямо или косвенно воздействовать на ор-

ганы чувств; бог же, по словам самих богословов, не мо-

жет быть ни ощущаем, ни познан человеком. Существо,

принципиально недоступное органам чувств и разуму,

есть, по мнению Дидро, ничто, вымысел, плод воображе-

ния.

Материалистическая философия Дидро в корне враж-

дебна агностицизму, отрицающему познаваемость мира.

По убеждению Дидро, человеческий разум в принципе

способен познать весь окружающий мир. Постепенно ра-

зум сбрасывает с вещей и явлений завесу, за которой они

до поры до времени скрывались от всепроникающей чело-

веческой мысли.

Способность человека познать мир Дидро обосновы-

вал единством материи и сознания, тем, что нет разрыва

между ними, ибо сознание, мышление — это свойство

материи. Доказывая познаваемость мира, Дидро выступал

против религии, которая принижает разум и стремится

выдать веру за «высшую форму знания»; возвышая разум,

Дидро и его единомышленники тем самым защищали и

прославляли науку, этот антипод религии.

Атеизм ярко обнаруживается в учении Дидро о мате-

рии. Он считал, что материя есть единственная субстанция,

самостоятельное начало; причина существования материи

заключена в самой материи. Уже из этого следует, что

Дидро отвергал дуализм, признание двух начал бытия —

материи и духа, или материи и бога. Он критиковал не

только субъективный идеализм, но также попытки объек-

тивных идеалистов, в частности Платона, объяснять

чувственный, материальный мир как порождение мира

идей, божественного духа, разума и т. п. Материя, эта

основа всех явлений, бесконечна в пространстве и вечна

во времени. Она никогда не возникала и никогда не исчез-

нет. Движение Дидро рассматривал как главное и неотъ-

22

емлемое свойство материи, как форму ее существования.

Он унаследовал и развил учение английского материали-

ста и атеиста Толанда о единстве материи и движения:

нет движения без материи, как нет и материи, лишенной

движения.

«Тело, — писал Дидро, — по мнению некоторых фило-

софов, не одарено само по себе ни действием, ни силой.

Это — ужасное заблуждение, стоящее в прямом противо-

речии со всякой физикой, со всякой химией. Само по себе,

по природе присущих ему свойств, тело полно действия и

силы, будете ли вы рассматривать его в молекулах или

в массе» 1. Дидро утверждал, что движение есть и в дви-

жущемся теле, и в неподвижном. Он не сводил движения

только к перемещению тел в пространстве. Больше того,

он утверждал, что такое перемещение еще не есть движе-

ние, а только следствие последнего. Абсолютный покой,

согласно Дидро, — лишь абстракция, а движение — столь

же реальное свойство материи, как длина, ширина и глу-

бина. Сила, действующая на молекулу, пишет Дидро, ис-

сякает, но сила, внутренне присущая молекуле, не исчезает

никогда, ибо она вечна.

Вся природа находится в вечном движении и развитии,

«все гибнет в одной форме и восстанавливается в другой».

«Всеобщее брожение во вселенной», активность материи

Дидро объяснял ее гетерогенностью (разнородностью).

Материя состоит из бесчисленных элементов, причем каж-

дому из них присуще свое, особое качество. Столкновени-

ем и соединением разнокачественных элементов создается

многообразие форм материи.

Из учения о единстве материи и движения Дидро сде-

лал прямые атеистические выводы. Материя активна по

своей природе, значит, чтобы придти в движение, она

не нуждается в постороннем двигателе, в сверхъестествен-

ном «первом толчке». Так рушатся не только основы бого-

словия, но и ньютоновский деизм, одним из главных гла-

шатаев которого во Франции XVIII в. был Вольтер.

Дидро писал: «Если материя была и будет вечна, если

движение расположило ее в известный порядок и изначала

сообщило ей все те формы, которые оно же, как мы видим,

сохраняет за нею посейчас, то на что же твой государь

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 358

23

(бог.— X. М.)?» 1. На этот вопрос, сформулированный еще

в «Прогулке скептика», исчерпывающий ответ дан в позд-

нейших работах Дидро: бог — ненужный вымысел; дви-

жущаяся материя — вот конечная причина всех явлений

мира. В вечном процессе развития и изменений материя

порождает все свои бесконечно разнообразные формы.

Но Дидро не удовлетворялся общеметодологическим

решением вопроса. Он ставил науке задачу конкретно по-

казать, что даже самые сложные явления природы возни-

кают, развиваются и исчезают по необходимым, естествен-

ным законам, без всякого вмешательства вымышленных

сверхъестественных сил. Задача была чрезвычайно трудна

в то время, при еще невысоком уровне развития естествен-

ных наук.

«Нужно признать величайшей заслугой тогдашней

философии,— писал Энгельс,— что, несмотря на ограни-

ченное состояние современных ей естественно-научных

знаний, она не сбилась с толку, что она, начиная от Спи-

нозы и кончая великими французскими материалистами,

настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, пре-

доставив детальное оправдание этого естествознанию бу-

дущего» 2. Обнаруживая прогрессивную сущность мате-

риалистической философии, Дидро указывал естествоис-

пытателям правильные, плодотворные пути научных изы-

сканий, которые должны были полностью вытеснить бога

из природы.

Целесообразное строение живых существ долго рас-

сматривалось как одна из неприступных цитаделей рели-

гии. Сам Дидро вначале задержался на деистических по-

зициях, не умея объяснить сложное и целесообразное строе-

ние живых существ без ссылки на «разумного творца».

Но в позднейших работах он блестяще показал реакцион-

ность и несостоятельность религиозно-идеалистического

учения, согласно которому все в мире направлено волей

бога к тому, чтобы удовлетворить потребности «венца

творения» — человека.

«Обширный пустырь,— иронически замечает Дидро,—

засыпан разбросанными наугад обломками; среди этих

обломков червяк и муравей находят для себя очень удоб-

ные жилища. Что сказали бы вы об этих насекомых, если,

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 187.

2 Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1952, стр. 7.

24

приняв за реальные сущности отношения между местом

своего пребывания и своей организацией, они стали бы

восторгаться красотой этой подземной архитектуры и вер-

ховным разумом садовника, устроившего вещи таким об-

разом для них?» 1.

В этих словах было бы ошибочно видеть отрицание

целесообразности вообще. Дидро отрицает лишь то мне-

ние, что все в мире целесообразно и что это свидетельству-

ет о «мудрости всевышнего». Чтобы по достоинству оце-

нить это мнение, достаточно, говорит он, взглянуть на об-

щество, где большинство людей влачит бесправное, жал-

кое существование, а меньшинство утопает в роскоши.

Неоспоримо, однако, то, что действительно существует в

общем целесообразное строение живых существ, известная

согласованность между организмами и средой, а также

между органами одного и того же организма. Но эта це-

лесообразность, утверждает Дидро, должна быть, как и

все другие явления, объяснена исключительно естествен-

ными причинами. Верный этому материалистическому

принципу, он задолго до Ламарка и Дарвина пытался уло-

вить естественнонаучные закономерности развития видов.

Он предлагал отбросить ту мысль, что животные и расте-

ния всегда были таковы, как сейчас: «Кто знает породы

животных, которые были до нас? Кто знает породы, кото-

рые сменят ныне существующие? Все изменяется, все ис-

чезает, только целое остается. Мир зарождается и умирает

беспрерывно, каждый момент он находится в состоянии

зарождения и смерти...» 2.

Если вся вселенная находится в вечном «брожении»,

в развитии, то, естественно, не мог остаться неизменным

животный и растительный мир земли, эта частица космоса.

«Я могу, например, спросить у вас, — говорит Дидро, —

спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, откуда они знают,

что животные при первоначальном своем образовании не

были одни без головы, а другие без ног. Я могу утвер-

ждать, что некоторые из них не имели желудка, а другие

не имели кишок, что животные, которым наличие же-

лудка, нёба и зубов обещало как будто длительное суще-

ствование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в серд-

це или легких, что постепенно вывелись чудовища, что

1 Д. Дидро—Собр. соч., т. I, стр. 294.

2 Там же, стр. 391.

25

исчезли все неудачные комбинации и что сохранились

лишь те из них, строение которых не заключало в себе

серьезного противоречия и которые могли существовать

и продолжать свой род» 1.

Не трудно видеть, что Дидро вплотную подошел здесь

к идее естественного отбора. Природа уничтожает те ор-

ганизмы, которые устроены нецелесообразно, не приспо-

соблены к среде; и, напротив, природа сохраняет те су-

щества, которые «могут более или менее сносно существо-

вать совместно со столь прославляемым панегиристами

природы общим порядком» 2.

Предвосхищая некоторые идеи Ламарка, Дидро ука-

зывал, что употребление или неупотребление органов ве-

дет к их развитию или атрофии. Он считал неоспоримым

влияние потребностей на строение живых существ. «Это

влияние,— писал он,— может быть настолько велико, что

иногда оно порождает органы и всегда изменяет их» 3.

Таким образом, разумное строение существ есть

результат многовекового активного преобразующего влия-

ния на них среды. Не бог, а природа в своем непрерыв-

ном развитии создавала и изменяла организмы, в их

числе и человека. Таковы те смелые для XVIII в. и чрез-

вычайно опасные для религии выводы, которые делал

Дидро из материалистического учения о единстве мате-

рии и движения.

Откровенные атеистические выводы делались Дидро

также из учения о единстве материи и сознания. Мате-

риалистическое решение основного вопроса философии не

оставляет места для духовной субстанции; и действитель-

но, вслед за Ламеттри Дидро отверг субстанциальность

души. Душа — так он называет совокупность психиче-

ских явлений — есть лишь свойство материи: «Душа —

ничто без тела. Я утверждаю, что ничего нельзя объяс-

нить без тела»4. Он допускал, что ощущение может

быть постоянным, неотъемлемым свойством материи,

таким, например, как движение. Мысль эта была заост-

рена против религии, объявляющей сознание сверхъесте-

ственным, божественным даром.

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 254.

2 Там же, т. II, стр. 340—341

3 Там же, стр. 433.

4 Там же, стр. 480.

26

Разбирая книгу Гельвеция «Об уме», Дидро писал:

«Гельвеций приписывает, повидимому, чувствительность

материи вообще: эта точка зрения очень подходяща для

философов: защитники религиозного суеверия, высказы-

ваясь против нее, рискуют запутаться в больших трудно-

стях» 1. Точно так же в «Разговоре Даламбера с Дидро»

он высказывал предположение, что отказ считать чувстви-

тельность всеобщим свойством материи или свойством

особо организованной материи приводит к противоречию

со здравым смыслом, к мистическим, абсурдным выво-

дам 2.

Несмотря на эти ясные высказывания Дидро, некото-

рые буржуазные историки философии объявляли его

идеалистом и религиозно мыслящим человеком именно

из-за признания им гипотезы о том, что ощущение есть

всеобщее свойство материи. Они пытались представить

дело так, будто он наделял и мертвую и живую материю

однокачественной чувствительностью. В действительности

Дидро нигде не утверждал этого; напротив, он указывал,

что наряду со скрытым и открытым движением материи

существует скрытая и открытая ее чувствительность.

Инертная, скрытая чувствительность присуща неоргани-

ческой материи, органическая же обладает деятельной,

открытой чувствительностью; «как живая сила прояв-

ляется при передвижении, а мертвая — при давлении, так

деятельная чувствительность характеризуется у живот-

ного и, может быть, у растения теми или другими замет-

ными действиями, а в существовании инертной чувстви-

тельности можно удостовериться при переходе ее в со-

стояние деятельной» 3.

Приведя в труде «Материализм и эмпириокритицизм»

высказывание Дидро об ощущении как всеобщем свой-

стве материи, В. И. Ленин писал: «Материализм в полном

согласии с естествознанием берет за первичное данное

материю, считая вторичным сознание, мышление, ощуще-

ние, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано

только с высшими формами материи (органическая мате-

рия), и «в фундаменте самого здания материи» можно

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. II, стр. 109—110.

2 Там же, т. I, стр. 377

3 Там же, стр. 368.

27

лишь предполагать существование способности, сходной

с ощущением. Таково предположение, например, изве-

стного немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля,

английского биолога Ллойда Моргана и др., не говоря

о догадке Дидро, приведенной нами выше» 1.

Итак, источник сознания — в самой материи. Переход

инертной, скрытой чувствительности в чувствительность

деятельную, открытую, связан с развитием материи, с пере-

ходом материи неорганической в органическую. Дидро

отстаивал мысль о возникновении живого из неживого:

«Растительное царство может быть, есть и было источни-

ком животного царства, зародившись само в минераль-

ном царстве, а последнее произошло из всеобщей гетеро-

генной материи» 2.

Учение Дидро о единстве материи и сознания послу-

жило ему философской основой отрицания бессмертия

души и загробного мира. Мысль о существовании загроб-

ной жизни допустима лишь в том случае, иронически

замечает Дидро, «если можно поверить, что будешь

видеть, не имея глаз; будешь слышать, не имея ушей;

будешь мыслить, не имея головы; будешь любить, не имея

сердца; будешь чувствовать, не имея чувств; будешь суще-

ствовать, хотя нигде тебя не будет; будешь чем-то непро-

тяженным и виепространственным» 3.

Таковы основные атеистические выводы, к которым

пришел Дидро, опираясь на свой философский материа-

лизм.

4

Непримиримо враждебное отношение к религии было

вызвано у Дидро в первую очередь двумя обстоятель-

ствами: несовместимостью религии с научным мировоз-

зрением и тем, что она освящает деспотизм.

Старый вопрос об отношении разума и веры, науки и

религии нашел у Дидро четкое решение. Уже в одной из

ранних работ он писал: «Если разум — дар неба и если

то же самое можно сказать о вере, значит небо ниспо-

слало нам два дара, которые несовместимы и противоре-

1 В. И. Ленин — Соч., т. 14, стр. 34.

2-Д. Дидро —Собр. соч., т. II, стр. 353.

3 Там же, стр. 99.

28

чат друг другу. Чтобы устранить эту трудность, надо

признать, что вера есть химерический принцип, не суще-

ствующий в природе» 1. Наука, согласно Дидро, стремится

вооружить человека правильными представлениями о при-

роде и обществе, о законах их существования, и тем

самым сделать людей сильнее; религия же есть мир фан-

тастических вымыслов, которые не имеют ничего общего

с реальной жизнью, коренным образом искажают ее и тем

самым дезориентируют человека. Дидро неоднократно

возвращался к той мысли, что в религии отразились самые

примитивные, путаные, противоречивые, фантастические

представления дикарей о природе и человеке. Прошли

века, по эти жалкие представления преподносятся цер-

ковью как непреложные и священные истины.

В отличие от истин научных, которые подтверждаются

экспериментом и подчинены законам логики, религиозные

«истины» являются лишь предметом слепой веры. Религия

и наука расходятся во всем. Поэтому учение о двойствен-

ности истины, признающее существование двух параллель-

ных рядов истин (научных и религиозных), Дидро считал

отвратительной смесью неверия и суеверия.

Религиозная вера не только противоречит разуму;

она стремится раздавить, вытеснить его. Эту мысль Дидро

выразил в образном сравнении: «Я заблудился ночью

в дремучем лесу, и слабый огонек в моих руках — мой

единственный путеводитель. Вдруг предо мной вырастает

незнакомец и говорит мне: „Мой друг, задуй свою свечу,

чтобы верней найти дорогу". Этот незнакомец — бого-

слов» 2. Религия, писал Дидро, мешает человеку вырабо-

тать правильный взгляд на общество, познать настоящие

причины социальных зол и пути к их уничтожению. Более

того, она освящает и укрепляет неразумные и несправед-

ливые феодальные порядки, тираническую королевскую

власть — строй, который обрекает на голод и бесправие

всех честных, работающих граждан страны. Религия про-

возглашает смертным грехом всякую попытку преобразо-

вания общества на разумных началах.

С огромной силой Дидро обрушивался на религиозную

мораль, которая стремится убить в человеке дух актив-

1 Д. Дидро—-Собр. соч., т. I, стр. 124.

2 Там же.

29

ности, воспитать людей в рабской покорности перед

судьбой. В противовес религиозной нравственности, низ-

водившей людей до положения «рабов божьих», Дидро

провозгласил человека высшей ценностью на земле. Он

восставал против религии, которая пытается убить

в людях все человеческое, все естественные чувства, вну-

шить презрение к земной жизни, к земному счастью:

«Люди перестают быть людьми и превращаются в исту-

канов, желая стать истинными христианами» 1. Нужно

разорвать религиозные цепи, сковывающие людей; нужно

вытеснить религию, чтобы развязать творческие способ-

ности человека. Дидро и его друзья старались внушать

людям мужество, веру в человека, в мощь разума для

борьбы за разумную перестройку жизни.

Трудно преувеличить революционность этой решитель-

ной критики религиозного унижения человека, аскетиче-

ских религиозных идеалов. В условиях предреволюцион-

ной Франции это был призыв к действию, к борьбе.

Дидро, как и его соратники Гельвеций и Гольбах,

резко выступил против церковного учения о том, что

мораль немыслима без религии. Он указывал, что рели-

гия — весьма слабая узда для дурных поступков и что

атеизм, отрицающий идею загробного воздаяния, вовсе не

ведет к росту преступности: «...Искушение слишком

близко, а мучения ада слишком далеки; не ждите ничего

хорошего от системы странных воззрений, которые можно

внушать только детям, которые надеждой на искупление

подстрекают к преступлению, которые посылают прови-

нившегося просить у бога прощения за обиду, нанесен-

ную человеку, и подтачивают строй естественных и

моральных обязанностей, подчиняя его строю призрачных

обязанностей» 2.

Дидро показывал лицемерие, ханжество религиозной

нравственности, ее противоречивость. Не ускользнула от

его внимания и та истина, что многих религиозных пра-

вил, которые навязываются простому народу, чтобы дер-

жать его в кротости и смирении, нисколько не придержи-

ваются власть имущие.

1 Д. Дидро—Собр. соч., т. I, стр. 93

2 Там же, т. II, стр. 97.

30

Религиозная мораль противоречит естественным

склонностям человека, калечит, извращает человеческую

натуру. Эта мысль подробно развита Дидро в «Добавле-

нии к „Путешествию" Бугенвилля» и в «Разговоре фило-

софа с женой маршала де ***». В «Монахине» он раскрыл

потрясающую картину морального разложения в мона-

стырской среде. Устами верующей Сюзанны, героини

этого романа, Дидро рассказал о вопиющем аморализме,

защищаемом религией. «Монахиня» стала документом

огромной обличительной силы. Дидро подверг беспощад-

ному бичеванию не только монастырскую среду, неиз-

бежно порождающую пороки; социальный смысл романа

гораздо глубже: «Монахиня» развенчивала всю феодально-

религиозную нравственность. Затхлый, насквозь прогнив-

ший монастырский быт показан Дидро лишь как частный

пример антиобщественной религиозной нравственности.

Придерживаясь учения, согласно которому интеллек-

туальный и моральный облик человека формирует среда,

Дидро призывал упразднить феодальные отношения, раз-

вращающие нравы. Человек от природы не зол и не добр,

утверждал он,— «дурное воспитание, дурные примеры,

дурное законодательство—вот что развратило нас»1.

Не в религиозной нравственности нужно искать спасения

от зла, а в устроении жизни на новых началах.

И Дидро формулирует такие требования: надо, чтобы

законы связали благо отдельных людей с общим благом

и чтобы гражданин не мог вредить обществу, не вредя

самому себе; человеку должно быть выгодно творить

благо. Нужно также, чтобы законы беспристрастно карали

зло и награждали добродетель; критерием же доброде-

тели Дидро считал общественное благо, не противореча-

щее справедливым интересам личности. Только такими,

реальными общественно-политическими средствами, а не

религиозной проповедью можно победить зло.

При всей своей классовой и исторической ограничен-

ности эта утилитаристская этика, защищаемая Дидро и

его единомышленниками, была прогрессивна, так как

опровергала реакционную феодальную нравственность,

якобы санкционированную богом.

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. VIII, стр. 162.

31

В силу сложившихся исторических условий Дидро,

критикуя религиозное мировоззрение, направил огонь

в первую очередь против христианской морали. Еще

будучи деистом, он едко высмеивал противоречивые,

нелепые представления христианства о боге, о котором

нельзя сказать ничего определенного. «Бог,— писал

Дидро, — дает первый закон людям; затем он отменяет

его. Не напоминает ли это несколько поведение зако-

нодателя, который ошибся и с течением времени сознал

свою ошибку? Может ли совершенное существо оду-

маться?» 1. «,,Ты будешь рождать в муках", сказал бог

согрешившей жене. Но что сделали ему самки животных,

которые тоже рождают в муках?» 2. Чего стоит религия,

которая с серьезным видом утверждает, что «бог посы-

лает па смерть бога, чтобы умилостивить бога»?

Говорят, что бог христиан милосерд; но как при-

мирить это с рассказами о его беспримерной жестокости,

о его злопамятности и мстительности? Что это за мило-

сердный бог, который обрекает подавляющее большинство

людей па вечные адские муки? И отчего же, спрашивает

далее Дидро, этот бог приходит в ярость? Неужели такое

ничтожество, каким изображает религия человека, может

способствовать или мешать славе всемогущего, нарушать

его покой и блаженство? Намекая на ветхозаветную

легенду о грехопадении, Дидро остроумно замечает: «Бог

христиан — это отец, который чрезвычайно дорожит свои-

ми яблоками и очень мало — своими детьми» 3. Всемогу-

щий бог хочет, чтобы все люди были «спасены». Дьявол

противится этому и берет верх над всемогущим богом,

ибо, по христианским представлениям, в рай попадает

лишь самое ничтожное меньшинство. «Если па одного

спасенного приходятся сто тысяч погибших,— заметил

Дидро,— то, значит, дьявол все-таки остался в выигрыше,

даже не послав па смерть своего сына» 4.

Дидро показывает противоречивость и нелепость

христианских догматов, в частности — догмата троицы:

«Бог-отец находит людей достойными вечной кары; бог-

сын находит их достойными бесконечного милосердия; свя-

1 Д. Д и д р о — Собр. соч., т. I, стр. 133.

2 Там же, стр. 129.

3 Там же, стр. 125.

4 Там же.

32

той дух остается нейтральным. Как примирить это католи-

ческое пустословие с единством божественной воли?» 1.

Христианство, писал Дидро, целиком соткано из чудес,

а время чудес миновало. «Религия Иисуса Христа, воз-

вещавшаяся невеждами, создала первых христиан. Та же

религия, проповедуемая учеными и профессорами, со-

здает ныне только неверующих» 2. Опираясь на высказы-

вания Вольтера, Дидро ставит под сомнение историчность

Христа. Никто из современников Христа, заявляет он,

ничего о нем не знал. Не знали Христа пи Филон из Але-

ксандрии, ни Юстус Тивериадский, ни даже Иосиф Фла-

вий. Историки первого века нашей эры сообщают мель-

чайшие подробности о тогдашней Иудее; они сохранили

для потомства имена гораздо более мелких деятелей: Иуды

Галилейского, Ионафана, Тевды и других, но почему-то

«позабыли» сообщить о такой личности, как Христос!

«Неужели они (историки.— X. М.) не различили его

в толпе плутов, которые восставали в Иудее и, едва по-

явившись, тотчас же исчезали бесследно?» 3. Дидро указы-

вает, что отцы церкви, понимая, как опасно для христиан-

ства умолчание Иосифа Флавия о Христе, вписали

в работу этого иудейского историка несколько строк, где

упоминается Христос; но ревнители веры христовой «не

сумели ни придать правдоподобия сочиненному ими от-

рывку, ни выбрать для него подходящее место», и «подлог

вышел совершенно явным» 4.

Итак, история молчит о Христе. Где же, в таком слу-

чае, источники наших сведений о предполагаемом осно-

вателе христианской религии? Это главным образом

евангелия. Но что представляют собой эти книги? Дидро

указывает, что в. первые века нашей эры существовало

шестьдесят евангелий, которые пользовались почти одина-

ковым авторитетом. Пятьдесят шесть из них были отбро-

шены как вздорные. Но что такое четыре уцелевшие?

Не страдают ли они теми же пороками, что и их незадач-

ливые конкуренты? Дидро отвечает без колебания, что и

в так называемых канонических евангелиях кишмя кишат

нелепости и противоречия. «Беспримерное бесстыдство,—

1 Д. Дидро — Собр. соч., т. I, стр. 130.

2 Там же, стр. 128.

3 Там же, стр. 173.

4 Там же, стр. 174.

33

заключает он,— ссылаться на согласованность еванге-

лий» 1.

Серьезным шагом к доказательству неисторичности

Христа оказались указания Дидро на преемственную связь

между христианской и античной мифологией. Нельзя

сказать, что он не имел здесь предшественников. Однако

это не умаляет значения его плодотворных мыслей.

Троица, как и многие другие христианские догматы, об-

ряды и праздники, говорит он, взяты из более ранних

религий. «...Все ваши непреложные догмы: ваш бог в трех

лицах, ваши злые ангелы, которые восстают против своего

творца и пытаются свергнуть его с тропа; ваша Ева,

созданная из ребра Адама; ваша пресвятая дева, которую

посещают молодой человек и голубь и которая береме-

неет, но не от молодого человека, а от птицы; пресвятая

дева, которая родит и остается девственницей; этот бог,

который умирает па кресте, чтобы умилостивить бога, а

затем воскресает и возносится па небо (куда на небо?),—

все это... мифология, язычество, всему этому та же цепа,

что и мифам об Уране, Сатурне, Титанах, о Минерве,

выходящей в полном вооружении из головы Юпитера,

о Юноне, забеременевшей от Марса только потому, что

она вдохнула запах цветка, об Аполлоне — Фебе, управ-

ляющем колесницей солнца... Все это один и тот же

бред» 2.

Аргументы Дидро против историчности Христа были

в дальнейшем полностью подтверждены. Как и Вольтер,

Дидро в этом вопросе, бесспорно, является прямым пред-

шественником Дюпюи, Штрауса и Бруно Бауэра. Дидро,

конечно, не мог открыть социально-экономических, полити-

ческих и идейных предпосылок христианской религии. Тем

не менее многие его мысли помогли разоблачению нагро-

можденной церковью вековой лжи о Христе и христиан-

стве.

Дидро, непримиримо враждебный религии, разумеется,

был столь же враждебен церкви и духовенству. Уже в

«Аллеях, или прогулке скептика» он дал убийственную

характеристику духовенства, нарисовал отвратительный

облик этого паразитического сословия, занятого одурма-

1 Д. Дидро —Собр. соч., т. I, стр. 130.

2 Д. Д и д р о — Беседа с аббатом Бартелеми (стр. 230—231

наст, издания).

34

ниванием людей в интересах деспотизма. Святоши —

«самая скверная порода людей...»; «спесивые, скупые,

лицемерные, коварные, мстительные, а главное чудо-

вищно сварливые, они унаследовали... тайну как убивать

своих врагов...; бывают моменты, когда они умертвили бы

друг друга из-за одного слова, если бы им любезно раз-

решили это сделать» 1.

Особенной ненавистью дышат строки, направленные

против черной гвардии Ватикана — иезуитов. Они «про-

поведовали народу слепое подчинение королю, непогре-

шимость папы, чтобы, господствуя над одним, господство-

вать над всеми» 2.

В литературе о Дидро можно встретить мнение о его

симпатиях к противникам иезуитов в церковном лагере —

к янсенистам. Некоторые буржуазные историки филосо-

фии пытались даже найти преемственную связь между

янсенизмом и взглядами Дидро. Нелепость этого обнару-

живается в высказываниях самого Дидро. В 1762 г., когда

приближалось изгнание иезуитов из Франции и япсенисты

уже торжествовали победу, он писал: «Они не представ-

ляют себе, что их самих ожидает забвение: это басня

про две подпорки, которые вступили в спор с крышей

дома; хозяину надоело их несогласие: он срубил одну,

другая же упала сама». Дидро с нескрываемым отвраще-

нием отзывался о «жалких доктринах» яисенистов.

Весьма остры были нападки Дидро на католическое

вероучение, которое он считал самым нелепым и жесто-

ким. Своей крайней запутанностью оно дает повод к раз-

дорам, расколам и кровавым столкновениям между

людьми. Католицизм означает самое жестокое подавление

свободы вероисповедания, свободы совести.

Дидро глубоко возмущался насильственным насажде-

нием веры в бога. Он клеймил церковь за то, что она

требует веровать наперекор совести и разуму в самые

нелепые вымыслы, в самые вздорные догматы. Дидро раз-

вивал принципы свободы совести, разработанные до него

Спинозой, Локком и Бейлем. Он требовал полной сво-

боды в делах веры. Государство, по его убеждению, не

должно насильственно навязывать гражданам ту или

1 Д. Дидро-—Собр. соч., т. I, стр. 154—155.

2 Там же, т. VIII, стр. 271.

35

иную религию. Понятие о боге должно быть изгнано из

гражданских законов. Во имя естественных прав человека

нельзя преследовать людей за разрыв с государственной

религией или религией вообще. Дидро стоял не только за

свободу вероисповедания, но также и за свободу неверия.

Независимо от того, к какой религии принадлежит чело-

век, и вообще исповедует ли он какую-либо из них, госу-

дарство должно предоставлять ему одинаковые со всеми

права. Дидро высказывался за полное упразднение цер-

ковной опеки над школой, требовал, чтобы образование

было светским. Вместе с тем он не настаивал на отде-

лении церкви от государства. Напротив, для обуздания

духовенства он считал необходимым превратить священно-

служителей в обыкновенных государственных служащих,

предназначенных для отправления религиозного культа.

Ему казалось, что материальная зависимость духовенства

от государства даст возможность держать церковь под

постоянным контролем. Чтобы подорвать политическое

влияние церкви, он рекомендовал меры для уничтожения

ее экономической мощи. «Вы,— обращался Дидро к вооб-

ражаемому «просвещенному» монарху,— разумеется, из-

бавились бы от них (священников.— X. М.), а вместе

с ними от всей той лжи, которою они заразили ваш парод,

если бы вам удалось сделать их бедными. Ибо, став бед-

ными, они впадут в унижение, а кто же захочет избрать

профессию, где нельзя будет ни составить себе состоя-

ния, ни добиться почета?» 1.

Уничтожение или ослабление влияния религии Дидро

связывал с уничтожением или, по крайней мере, с ослабле-

нием духовенства. Здесь отчетливо проявилась буржуаз-

но-просветительская ограниченность атеизма Дидро, ко-

торый, как и все другие представители домарксистского

материализма, в объяснении общественной жизни стоял

на идеалистических позициях и потому не мог видеть со-

циально-экономических корней религии. Как и многие

другие просветители XVIII в., он полагал, что религия

своим существованием обязана невежеству людей и со-

знательному обману человечества служителями церкви.

Отсюда не трудно было прийти к столь же ошибоч-

ному выводу, что для преодоления религии достаточно

1 Д. Дидро—Собр. соч., т. II, стр. 85.

3G

распространять просвещение и уничтожить духовенство.

«Сколько бы философы ни доказывали нелепость христи-

анства,— писал Дидро,— эта религия погибнет лишь

тогда, когда у врат Собора богоматери или св. Сульпиция

нищие в разодранных рясах станут предлагать со скидкой

обедни, отпущение грехов и причащение...» 1.

Французская буржуазная революция XVIII в. показала

всю глубину этого заблуждения Дидро и его единомыш-

ленников. В ходе революции была основательно разруше-

на экономическая мощь феодальной церкви. Революцион-

ная власть вела энергичную просветительскую пропаган-

ду против религии и ие остановилась перед суровыми

репрессиями в отношении контрреволюционного духовен-

ства. Однако религия во Франции не исчезла, и она ие

могла исчезнуть, ибо, как учит марксизм-ленинизм, ее со-

циальные корпи таятся в эксплуатации человека челове-

ком, в нищете, полуголодном существовании трудящихся

масс, лишенных уверенности в завтрашнем дне. Страшные,

бесчеловечные условия существования этих масс в частно-

собственническом обществе — вот чем в первую очередь

питаются религиозные иллюзии о загробном «спасении» и

воздаянии.

Просвещение — важное средство преодоления религии;

однако Дидро не мог не задать себе вопроса — в состоя-

нии ли просвещение достаточно охватить массы людей,

во всем испытывающих нужду и лишения? В этом он

усумнился, а заодно (и для пего это было вполне логич-

но) — в возможности полного преодоления религии.

В «Систематическом опровержении книги Гельвеция „Че-

ловек"» Дидро писал: «Вообще мы не знаем, как у како-

го-нибудь народа возникают предрассудки, и еще менее

знаем мы, как они исчезают» 2. В другом месте он указы-

вал, что «религия — это очень живучее, никогда не гибну-

щее растение» 3. Более обстоятельно Дидро высказался в

«Плане университета, или школы публичного преподава-

ния всех наук, для российского правительства»: «Большая

часть нации всегда останется невежественной, бояз-

ливой и, следовательно, суеверной. Атеизм может быть

1 Там же, стр. 133

2 Там же.

3 Там же, стр. 87.

37

доктриной небольшой школы, но никогда не станет убеж-

дением большого числа граждан, в особенности граждан,

принадлежащих к малоцивилизованной нации. Вера в су-

ществование бога, этот корень предрассудков, останется

навсегда» 1.

Из этого Дидро, конечно, не делал вывода о бесполез-

ности борьбы против религии; но все же он суживал поле

атеистической пропаганды и считал атеизм достоянием

лишь просвещенных буржуазных верхов.

Указывая на классовую и историческую ограничен-

ность атеизма Дидро, мы не должны, однако, забывать ре-

волюционной сущности этого атеизма в условиях XVIII в.,

его роли в уничтожении того ореола святости, которым

церковь окружала реакционные, феодальные порядки.

Атеизм Дидро и его боевых соратников не утратил своего

значения и в последующей борьбе против религиозных

предрассудков.

б

Никто при жизни Дидро не сомневался в его атеизме—

в том, что в лице этого мыслителя религия и церковь обре-

ли непримиримого и талантливого врага. Лишь после ре-

волюции 1789—1794 гг., когда пришедшая к власти бур-

жуазия стала в своих классовых интересах подновлять

идею бога, начались поиски «сверхъестественного» в убеж-

дениях Дидро. Желая в угоду вкусам пореволюционной,

уже реакционной буржуазии превратить Дидро в добропо-

рядочного мещанина, многие буржуазные идеологи пыта-

лись снять с него обвинение в материализме и атеизме.

Эта фальсификация идейного облика Дидро заметно уси-

лилась во второй половине XIX в.

Так, в 1881 г. Поль Жане «доказывал»2, будто мате-

риализм Дидро имел пантеистическую тенденцию, а в

последнем периоде творчества у него началась якобы

«реакция» против материализма и атеизма.

С двусмысленной оценкой воззрений Дидро выступил

в 1894 г. Ж. Рейнак. В ложном освещении этого истори-

ка философии Дидро — непоследовательный, противоречи-

1 «Oeuvres completes de Diderot», т. III, стр. 517.

2 Paul Janet —La philosophic de Diderot. Le dernier mot d'un

materialiste («The Nineteenth Century», т. IX, 1881)

38

вый мыслитель, то отвергающий, то признающий бытие

бога,— мыслитель, который долгое время был деистом и

пантеистом и о котором «нельзя твердо сказать, не при-

шел ли бы он позднее к идее бога как „души мира"» 1. Мы

увидим далее, что и на смертном одре Дидро холодеющи-

ми устами объявил отрицание бога исходным началом

«истинной философии».

Другой исследователь творчества Дидро, К. Розен-

кранц, пытался убедить читателей, что в «Монахине»

будто бы дана критика не религиозной морали вообще,

а лишь ее извращений 2. С той же идеей носился П. Лан-

фре, который утверждал, что философы XVIII в. и в их

числе Дидро не только не задевали «чистой» христиан-

ской морали, но даже... способствовали ее развитию. «Ес-

ли под христианством,— писал Ланфре,— подразумевать

сумму моральных истин, изложенных в Евангелии, тогда

нет противоречия между религией и философией XVIII в.

Напротив, между ними имеется связь, гармония...» 3. Таким

образом, Дидро, считавший моральные принципы Еванге-

лия нелепыми и совершенно негодными для нормальной

практической жизни, попал с легкой руки Ланфре в адеп-

ты «чистого», «евангельского» христианства. Нелишне