Текст

АССОЦИАЦИЯ «ГИШРЕЙ ТАРБУТ /

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ»

עמותת גשרי תרבות

ASSOCIATION FOR RESEARCH

AND PUBLISHING «GESHREI TARBUT»

ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

ИМ. ЗАЛМАНА ШАЗАРА

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל

THE ZALMAN SHAZAR CENTER

FOR JEWISH HISTORY

ЦЕНТР ЧЕЙЗА,

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ИЕРУСАЛИМЕ

מרכז צ“ייס, האוניברסיטה העברית בירושלים

CHAIS CENTER

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

ИСТОРИЯ

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

В РОССИИ

ПОЛ ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

ИСРАЭЛЯ БАРТАЛЯ

ТОМ

ОТ РАЗДЕЛОВ

ПОЛЬШИ

ДО ПАДЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ,

1772-1917

ПОЛ РЕДАКЦИЕЙ

ИЛЬИ ЛУРЬЕ«Гешарим», Иерусалим

«Мосты культуры», Москва

HISTORY OF THE JEWS

IN RUSSIA

EDITED BY

ISRAEL BARTAL

FROM THE PARTITIONS

OF POLAND

TO THE FALL

OF THE RUSSIAN EMPIRE,

1772-1917

EDITED BY

ILIA LURIE

תולדות יהודי רוסיה I בעריכת ישראל ברטל

מחלוקות פולין עד לנפילת הקיסרות הרוסית / בעריכת איליה לוריא

История еврейского народа в России

Под редакцией Исраэля Барталя

History of the Jews in Russia

Edited by Israel Bartal

В оформлении обложки использованы: титульный лист актовой книги похоронного

братства (хевра-кадиша) в Каменце-Подольском (Конец XVIII в. Из собрания Нацио¬

нальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, Киев); Синагога Бродского в

Киеве (С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection,

Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem).

История еврейского народа в России. От разделов Польши до

падения Российской империи / Под ред. И. Лурье. Том 2. — М.:

Мосты культуры / Гешарим, 2017. — 534 с.

ISBN 978-5-93273-467-4

Новая монография, подготовленная израильскими, российскими, американ¬

скими и немецкими исследователями, посвящена различным аспектам жизни

евреев в Российской империи. Она является второй частью серии «История

еврейского народа в России» и охватывает период с первого раздела Польши в

1772 г. и до Февральской революции 1917 г. В этом издании, подводящем итог

многолетних исследований, нашло отражение многообразие современных

подходов к истории и культурному наследию российского еврейства. Среди

основных тем, представленных в пяти разделах книги, — история государ¬

ственного законодательства о евреях, еврейские общественные, религиозные

и политические движения, демографические процессы, развитие новой еврей¬

ской литературы на трех языках — иврите, идише и русском и возникновение

различных форм национальной культуры на территории империи.

©Мосты культуры / Гешарим, 2017

© Центр Чейза по развитию иудаики на русском

языке. Еврейский университет в Иерусалиме, 2012

ISBN 978-5-93273-467-4 ©Центр еврейской истории им. Залмана Шазара, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

ереход значительной части польского еврейства под власть

Российской империи в результате разделов Польши 1772, 1793

и 1795 г. стал не только важнейшим событием в еврейской

истории Нового времени, но и — в длительной перспективе —

значимым фактором развития российской культуры и обще¬

ства в целом.

Евреи — выходцы из городов Священной Римской империи, поселивши¬

еся на землях Польши и Литвы в раннее Средневековье, за несколько столетий

сумели создать высокоразвитую самобытную культуру, которая в значитель¬

ной степени обогатила ашкеназскую религиозную и социальную традицию,

сформировавшуюся в средневековых германских общинах. В условиях Речи

Посполитой система еврейского общинного самоуправления достигла свое¬

го наивысшего развития, органично вписавшись в корпоративную структуру

феодального государства. Еврейское население, по существу, образовывало

отдельную средневековую корпорацию, в экономическом и социальном от¬

ношении являвшуюся неразрывной частью польского общества. Ее экономи¬

ческие права, особый юридический статус и система взаимоотношений с цен¬

тральной властью определялись специальными законодательными актами —

грамотами о привилегиях, регулярно возобновляемыми польскими королями.

Распространение российского подданства на огромную массу польских

евреев (по некоторым оценкам, их общее число на присоединенных к России

польских землях составляло около 800 000 чел.) означало наступление новой

эпохи, знаменовавшейся поэтапным демонтажем еврейской автономии и рас¬

падом еврейского традиционного общества. Собственно, с этого момента, в

/5/

ПРЕДИСЛОВИЕ

новых условиях имперской власти, начинается процесс формирования осо¬

бой еврейской этнокультурной общности — российского еврейства.

Предлагаемая читателю монография, созданная израильскими, россий¬

скими, американскими и немецкими исследователями, посвящена различ¬

ным аспектам жизни евреев в Российской империи. Она является второй ча¬

стью трехтомной серии «История еврейского народа в России» и охватывает

период с первого раздела Польши в 1772 г. и до Февральской революции 1917 г.

Монография начинается с раздела, посвященного формированию и разви¬

тию имперской политики по отношению к евреям («Российское государство и

еврейское общество»). Наряду с общим обзором еврейской политики россий¬

ских властей (в главах, написанных Джоном Клиером и Хайнцем-Дитрихом

Лёве) отдельно обсуждаются вопросы, имевшие особое влияние на еврейское

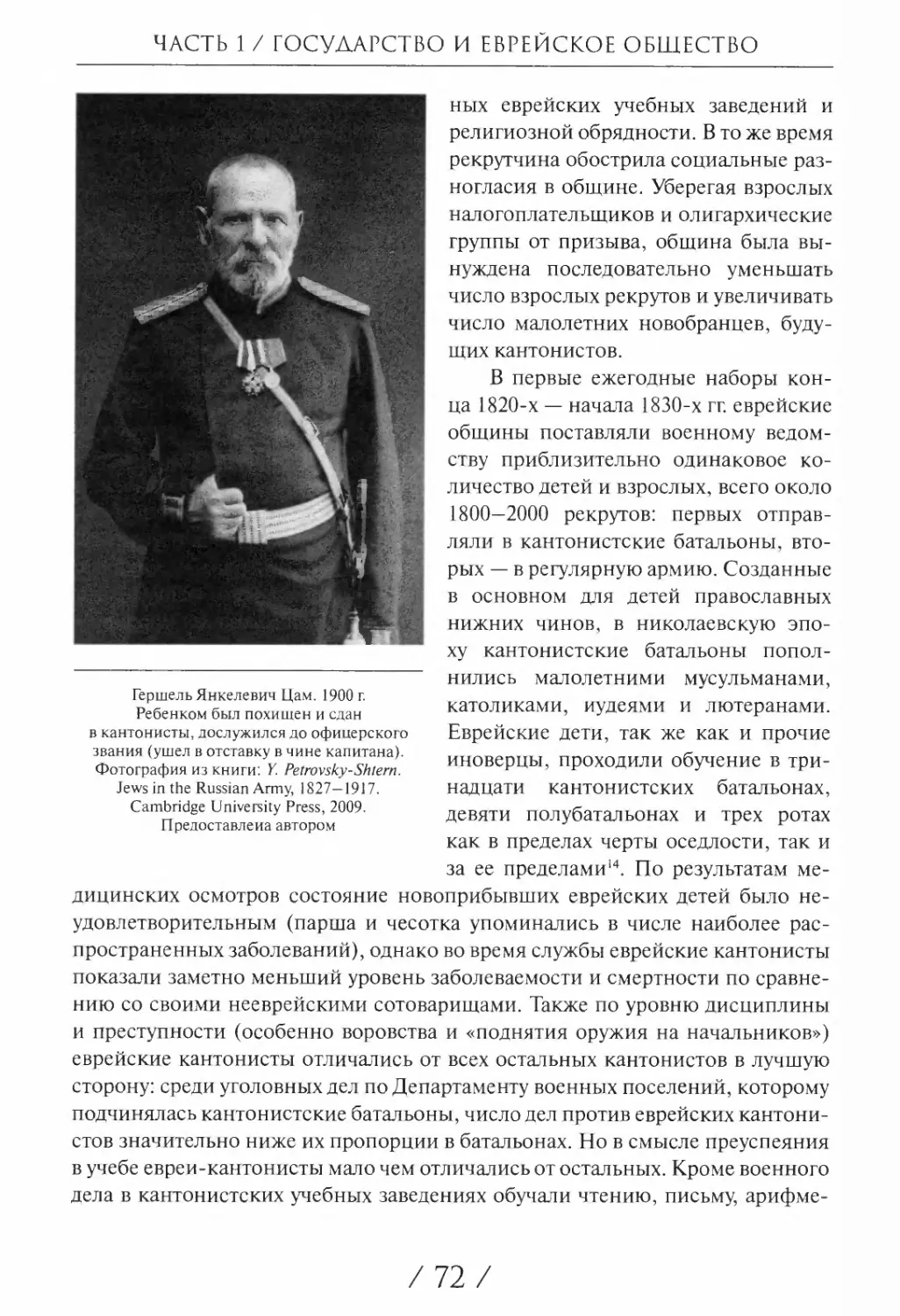

общество. Это главы о службе евреев в российской армии (Йоханана Петров¬

ского-Штерна) и о цензуре еврейских изданий (Дмитрия Эльяшевича).

Во втором разделе («Внутренняя жизнь российского еврейства») пред¬

ставлено многообразие форм социальной и духовной жизни евреев в России.

Еврейское общество империи не было однородным ни в идейном, ни в этно¬

культурном отношении. Три основных течения определили его облик в девят¬

надцатом столетии: хасидизм (этому движению посвящена глава, написанная

совместно Давидом Асафом и Гади Сагивом), движение митнагдим, ориенти¬

рующееся на традиционные идеалы талмудической учености (оно рассматри¬

вается в статье Уриэля Гельмана) и движение еврейского Просвещения — Га¬

скала (ему посвящена глава, написанная Мордехаем Залкином). Во второй по¬

ловине XIX в., с ослаблением ограничительного законодательства, евреи начи¬

нают селиться за пределами черты оседлости. Созданные ими общины во вну¬

тренних областях империи — и прежде всего в двух ее столицах — во многом

отличались от общин черты оседлости по своему облику и жизненному укладу.

Им посвящена глава, написанная Ивонн Кляйнманн. Отдельным еврейским

религиозно-этническим группам, населявшим территорию Российской импе¬

рии, посвящены статьи Максима Гаммала («Караимы в Российской империи»)

и Зеева Левина («Евреи Бухары под властью России в 1864—1917 гг.»).

Анализу доступных нам статистических данных, позволяющих получить

общее представление о структуре еврейского общества в России, посвящена

глава, написанная Шаулем Штампфером, а вопросы семьи и статуса еврей¬

ской женщины обсуждаются в исследовании Шай Ран Фриз. Две эти главы

формируют третий раздел книги («Демографические и гендерные аспекты»),

С начала 80-х гг. XIX в. наблюдается оживление общественно-политичес¬

кой жизни российских евреев: начинают формироваться первые еврейские

политические движения и партии, становится заметным участие евреев в об¬

щей политической жизни страны. Многообразию идеологий и политических

программ на еврейской улице в этот период посвящен четвертый раздел кни¬

/6/

ПРЕДИСЛОВИЕ

ги («Идеология и политика»). Такие центральные общественно-политические

течения, как сионизм, еврейское социалистическое движение, автономизм и

еврейский либерализм, рассматриваются в главах, написанных соответствен¬

но Йоси Гольдштейном, Йонатаном Френкелем, Кристофом Гассеншмидтом.

К этому же разделу относится глава Олега Будницкого об участии евреев в

общероссийских политических партиях и глава, написанная совместно Вла¬

димиром Левином и Ильей Лурье, посвященная общественно-политической

деятельности ортодоксальных кругов российского еврейства.

Заключительный, пятый раздел книги посвящен богатейшему культур¬

ному наследию российских евреев. Литературное творчество евреев на трех

языках — идише, иврите и русском — обсуждается в главах, написанных со¬

ответственно Авраамом Новерштерном, Исраэлем Барталем и Владимиром

Хазаном. Обширное исследование Григория (Гиллеля) Казовского посвящено

истории еврейского искусства, музыки и театра и их роли в формировании на¬

циональной культуры евреев на территории Российской империи.

В заключение отметим, что все главы книги (за исключением статьи Йо¬

натана Френкеля) написаны специально для настоящего издания, в них нашли

отражение различные подходы к истории и культурному наследию российско¬

го еврейства и подводится итог многолетних исследований по этой теме.

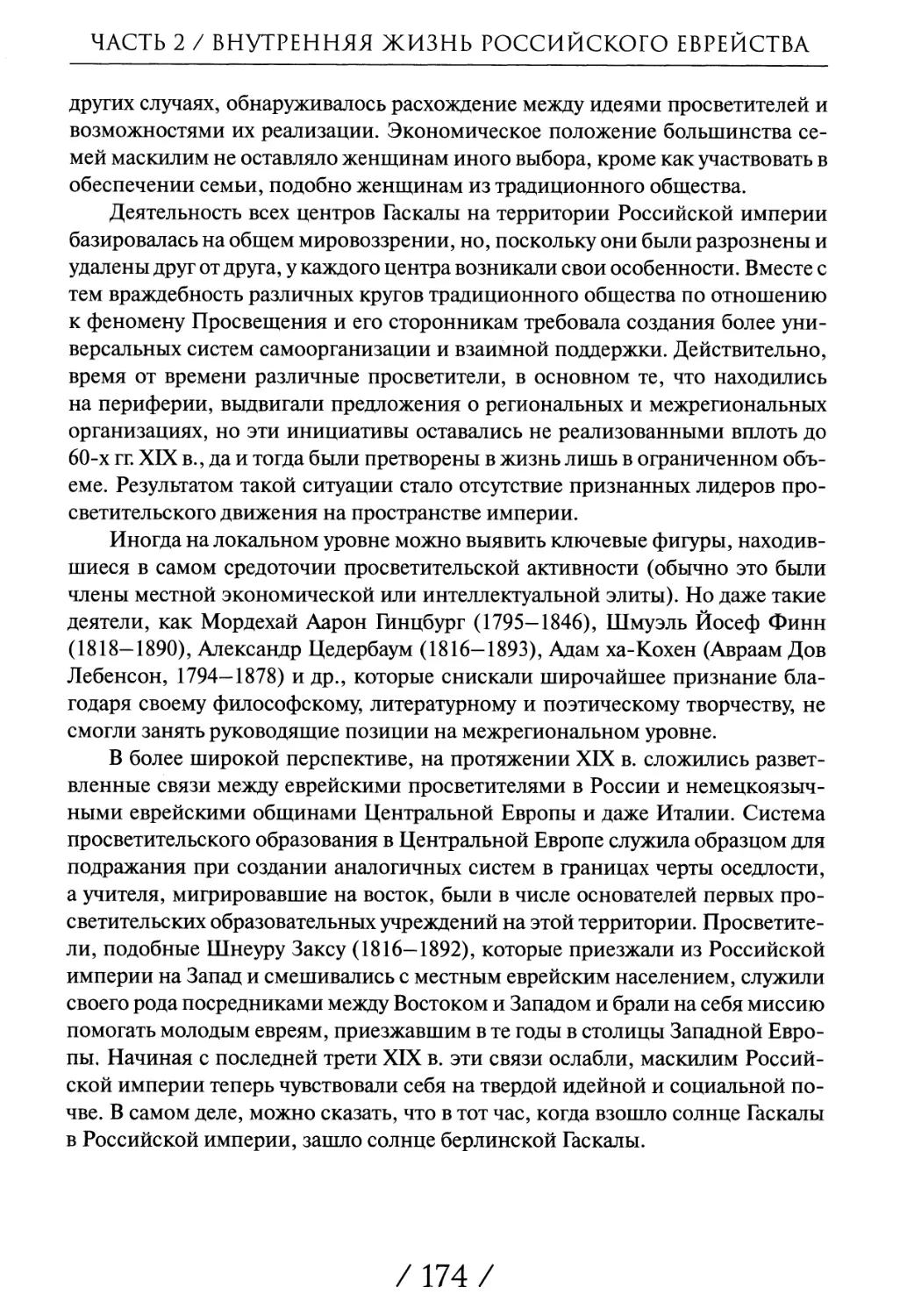

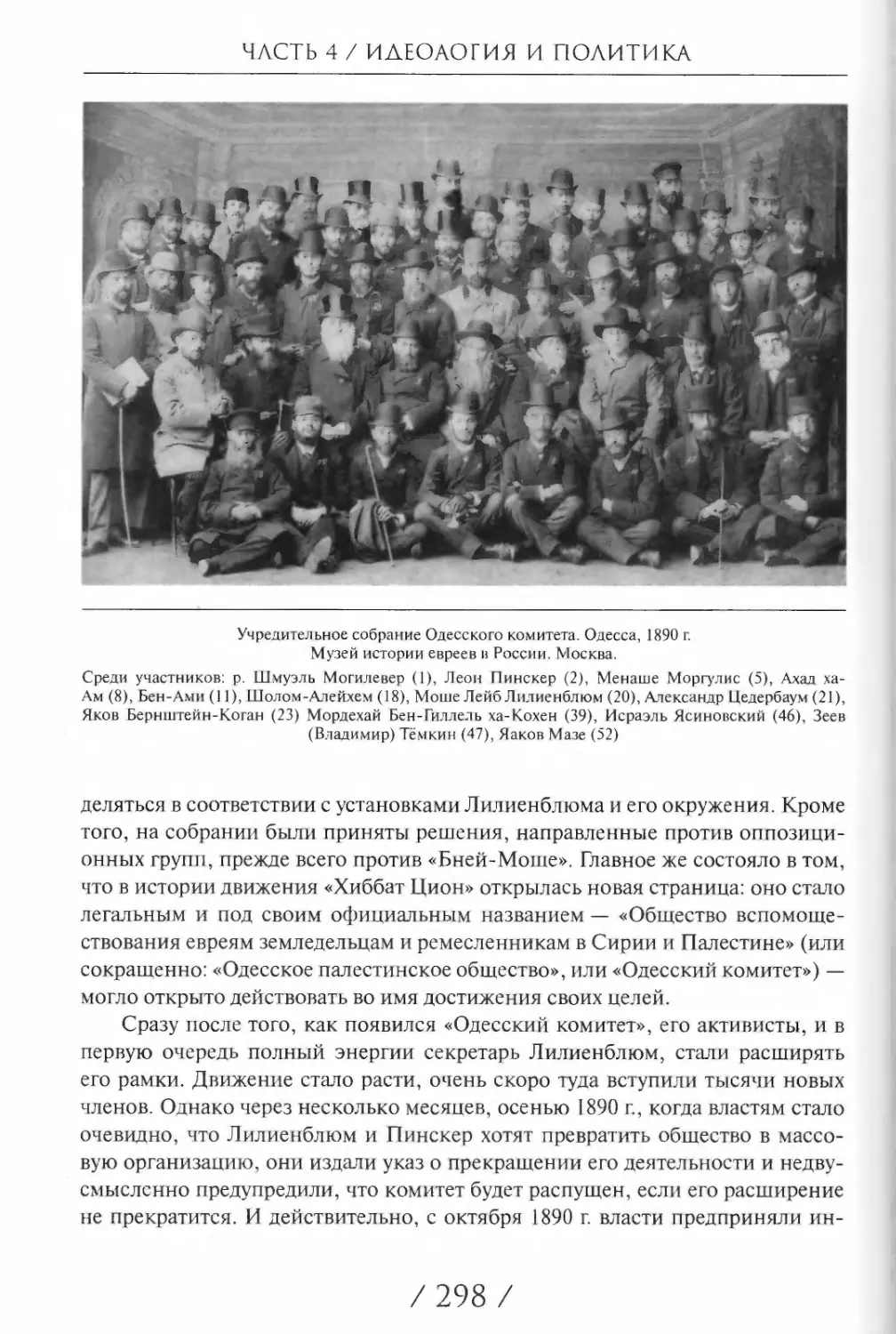

Представленные на страницах этого тома иллюстрации дают редкую воз¬

можность непосредственного знакомства с героями исторических исследова¬

ний: торговцами и ремесленниками, раввинами и писателями, мужчинами,

женщинами и детьми, запечатленными в разные моменты своей жизни со¬

временниками — фотографами и художниками. Этот уникальный материал

позволяет сократить дистанцию, отделяющую нас от ушедшего мира россий¬

ского еврейства, и я особенно благодарен коллегам, оказавшим мне помощь в

подборе иллюстраций: Валерию Дымшицу и Алле Соколовой (Центр «Петер¬

бургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге), Вениа¬

мину Лукину (Центральный архив истории еврейского народа в Иерусалиме),

Мики Йоэльсон (Центр исследования фольклора Еврейского университета в

Иерусалиме), Йоханану Петровскому-Штерну (Северо-Западный универси¬

тет, Чикаго), Максиму Гаммалу (Кафедра иудаики ИСАА МГУ), Илье Двор¬

кину (Центр Чейза Еврейского университета в Иерусалиме), Григорию Казов¬

скому (Иерусалим) и, конечно же, главе издательского дома «Мосты культу¬

ры / Гешарим» Михаилу Гринбергу.

Илья Лурье,

Иерусалим 2011

МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ

ИСТОРИЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ

ИСТОРИОГРАФИЕЙ

Исраэль Барталь

аписание работы, призванной охватить более двух тысяч лет

истории евреев в России, в начале третьего тысячелетия по хри¬

стианскому летосчислению выглядит предприятием отчаянно

смелым, если не лишенным исторической логики. «Россия» не

существовала в древнее время ни как политическое явление, ни

как территория, где господствовала бы «русская» культурно-религиозная общ¬

ность. Пространство, где развивались сюжеты еврейской истории, стало «рус¬

ским» и является им до сих пор прежде всего в результате военной экспансии

сравнительно молодой славянской державы на территории, расположенные к

югу, востоку и западу от нее. В 2000 г., спустя почти десятилетие после распада

Советской империи, британский историк Питер Невилл в предисловии к своей

работе писал о России: «Россия имеет особые географические характеристики.

Одна из них — это отсутствие значительных природных барьеров <...> — явле¬

ние, открывавшее центр страны для вторжений кочевников с востока»1.

Нет сомнений, что это отсутствие четких физических границ существен¬

но не только для истории России в целом — оно также определило место ев¬

рейской истории в контексте истории русской. «Россия» приходила к евреям,

и евреи приходили в «Россию», но на протяжении долгого времени те, кто од¬

нажды стали считаться русскими евреями, селились за пределами этого госу¬

дарства.

Последним историком, пытавшимся охватить в одной работе всю историю

евреев на пространстве Российской империи (если не брать в расчет труды,

которые не были закончены, и произведения, в которых описываются лишь

некоторые исторические эпохи 2), был Семен Дубнов. Его сочинение, создан¬

/9/

ВВЕДЕНИЕ

ное накануне Первой мировой войны — в период, когда территория Россий¬

ского государства достигла максимальных размеров, — вышло в США в 1916 г.

под названием «History of the Jews in Russia and Poland». Исраэль Фридлендер,

осуществивший перевод книги на английский язык с русского оригинала (ко¬

торый так никогда и не увидел свет), писал о ней: «Настоящая работа может в

полной мере считаться первым всеобъемлющим и систематическим исследо¬

ванием по истории русско-польского еврейства 3».

Верный своей историографической системе, Дубнов разделил этот труд

(в котором он в значительной степени опирался на части своей трехтомной

«Истории евреев») на разделы, посвященные трем эпохам: 1) 26-странич¬

ный (!) раздел, начинающийся описанием истории евреев в Северном При¬

черноморье в эллинистическую эпоху и заканчивающийся историей евреев в

Московском государстве начала XVI в. 4; 2) главы, посвященные истории евре¬

ев в Польско-Литовском государстве, начиная со времени Крестовых походов

и до первого раздела Польши в 1772 г.5; 3) история евреев в Российской им¬

перии 1772—1914 гг. 6 Часть первого тома, а также второй и третий тома книги

посвящены тому, что произошло с евреями на территории, находившейся под

властью царской России, со времени разделов Польши во второй половине

XVIII в. и до Первой мировой войны. Прошло уже более 90 лет с того момента,

когда работа большого русско-еврейского историка увидела свет на англий¬

ском языке 7.

После выхода трехтомника Дубнова работы, охватывающие все периоды

истории евреев России, больше не издавались. Три тома настоящего издания,

первый том которого был полностью посвящен истории евреев с древнего

времени до первого раздела Польши в 1772 г. и увидел свет в 2009 г., пред¬

ставляют читателям совершенно иной вариант изложения, нежели Дубнов.

Итоговая монография по истории российского еврейства, выходящая в свет

в XXI столетии, должна отличаться от новаторского для своего времени сочи¬

нения Дубнова в трех аспектах. Во-первых, к истории евреев России добави¬

лись две эпохи: советское время (1918—1991) и почти двадцатилетний период

после распада Советского Союза. Оба этих исторических периода — принци¬

пиально отличающиеся от дореволюционной эпохи — требуют исследования,

описания и анализа как в контексте русско-еврейской истории вообще, так

и с учетом особых характерных для них историко-политических реалий 8. Во-

вторых, за годы, прошедшие с того момента, когда Дубнов писал свои исто¬

рические работы (а основа значительной части его сочинений, по сути, за¬

кладывалась еще в начале 90-х годов XIX в.), и в особенности в постсоветское

время коренным образом изменилось положение исторической науки: архео¬

логические находки, обнаруженные и исследованные еще в советскую эпоху,

стали существенным дополнением к относительно немногочисленным ис¬

точникам сведений о ранних еврейских общинах в Северном Причерноморье,

/10/

МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...

известным Дубнову; архивные материалы, закрытые для историков с 20-х гг.

предыдущего столетия, были открыты для изучения; увидели свет многочис¬

ленные новые исследования; и, возможно, самое важное: изменились акцен¬

ты в еврейской историографии, начали задаваться новые вопросы, совершен¬

но отсутствовавшие в исторических работах Дубнова и его современников 9.

В-третьих, центры научной иудаики постепенно сместились со своих старых

мест в Европе, а историография евреев Восточной Европы расцвела в странах,

расположенных по ту сторону океана. Начало перемещения этих центров с

территории Российской империи в большие города Западной Европы и США

можно было наблюдать еще в конце XIX в. В годы перед Первой мировой во¬

йной этот процесс ускоряется: из Варшавы, Санкт-Петербурга 10 и Берлина

исследовательские центры перемещаются в Лондон, Нью-Йорк и Иерусалим

(и появление книги Дубнова на английском языке в Филадельфии может слу¬

жить ярким тому примером). Вторая мировая война и ее последствия стали

смертельным ударом для исследований, проводившихся в странах Восточной

Европы. Перемещение центров науки привело к изменению направлений ис¬

следования. Изменился не только язык научного творчества — поменялись

политические условия, в контексте которых создавались исторические труды,

другими стали взгляды исследователей, их мировоззрение.

Исторические исследования синтетического характера, которые созда¬

вались на русском языке в рамках культурного, политического и идеологи¬

ческого дискурса русско-еврейской интеллигенции, не походили на то, что

писалось годы спустя в среде еврейско-американского академического со¬

общества 11. В центре внимания Дубнова и современных ему историков в пред¬

революционные годы были напряженные отношения евреев с авторитарным

государством, борьба за эмансипацию, новый подъем антисемитизма. Под

влиянием этого дискурса находилась в значительной степени группа иеруса¬

лимских историков, которая образовывала так называемую «иерусалимскую

школу» 12. По их убеждению, подъем еврейской политической активности и

еврейского национализма неминуемо вел к сионизму. История евреев в Вос¬

точной Европе была центральным мотивом творчества ряда историков «иеру¬

салимской школы». Их сочинения отличались сочетанием живой связи с ев¬

рейской или польско-еврейской культурой и приверженности радикальным

национальным и социальным идеям 13.

Главы новой монографии, частью которой является этот том, написаны

большой группой исследователей из Российской Федерации, Западной Ев¬

ропы, Соединенных Штатов и Израиля. Это коллективный труд, созданный

людьми, представляющими различные научные школы, выражающие точки

зрения, значительно отличающиеся друг от друга. Особенностью этой работы

является участие в ней авторов, проживающих на территории бывшего Со¬

ветского Союза. Они представляют результаты исследований, возродившихся

/11/

ВВЕДЕНИЕ

после долгих лет молчания в советский период. Центры еврейской истори¬

ографии, переживавшей пору расцвета в России в конце дореволюционного

периода и в первые послереволюционные годы, переместились, как было ска¬

зано выше, из городов империи на Запад и в Страну Израиля 14. Историогра¬

фия восточноевропейского еврейства сменила язык, она была насильственно

оторвана от архивов и библиотек и осуждена на отрывочное и случайное ис¬

пользование исторических документов, которые были опубликованы до на¬

чала советского времени или увидели свет в рамках того, что было разрешено

в Советском Союзе. В 1920-е гг. на территории СССР еще продолжалась дея¬

тельность старых («буржуазных») еврейских научных институций, выходили

исторические журналы, были даже опубликованы некоторые важные работы

историков, принадлежавших еще к предыдущему поколению. Наряду с этим в

СССР процветали исторические школы, признанные новой властью и суще¬

ствовавшие при ее поддержке, велись исследования, которые приспосабли¬

вались к идеологическому диктату и меняющимся политическим обстоятель¬

ствам 15. С начала 1930-х гг. более не разрешалась публикация исторических

исследований, созданных в «буржуазном» духе, и даже «официальная» исто¬

риография подвергалась жесточайшему контролю, заметно уменьшилась ее

источниковая база, ухудшилось и качество самих работ. В 1931—1948 гг. резко

сократилось число публикаций по истории евреев в Восточной Европе. На¬

пример, на русском языке в этот период вышло всего девять (!) работ, так или

иначе имевших отношение к еврейской истории, большинство из них было

посвящено второстепенным темам 16. Ликвидация еврейских культурных и

научных учреждений в последние годы правления Сталина положила конец

остаткам «официальной» еврейской историографии. В эпоху десталинизации

в журнале «Советиш Геймланд» увидели свет несколько работ по истории ев¬

реев, в 1980-е гг. также были сделаны попытки возобновить легальную дея¬

тельность в области исторических исследований. После падения советского

режима в конце предыдущего столетия увеличилось число исследований по

еврейской тематике, начали появляться новые журналы, посвященные ака¬

демической иудаике, были написаны научные работы по истории евреев в

России на русском языке, возобновились связи с сообществом историков в

странах Запада и в Израиле, были созданы академические институции, объ¬

единяющие исследователей, связанных с еврейскими дисциплинами, и изда¬

тельские проекты 17. Многие публикации по истории евреев в России, увидев¬

шие свет в постсоветскую эпоху, опирались на обилие документов, использо¬

вание которых стало возможным после открытия архивов для историков. В

результате радикальных изменений в странах Восточной Европы был устра¬

нен идеологический диктат и сняты политические перегородки, ограничивав¬

шие возможности исследователей в советский период. Темы, которых почти

не касались в научных работах начиная с 30-х гг. предыдущего столетия (среди

/12/

МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...

них — политика советского режима по отношению к евреям), удостоились в

настоящее время критического исследования 18.

* * *

Есть ли что-нибудь общее между приверженцами Закона Моисеева, жив¬

шими в греческих поселениях на северном берегу Черного моря в эллинистиче¬

скую эпоху, и еврейскими общинами в Великом княжестве Литовском в XVI в.?

И что связывает еврейские поселения в южных районах, находившихся под

властью татар, и в северных, бывших под властью поляков, с этнокультурной

общностью, сформировавшейся под русской царской властью и получившей

название «русское еврейство»? Россия как государственное образование с опре¬

деленными границами, управлявшееся единой имперской администрацией,

обладавшее официальным языком, общей культурой и общим самосознанием,

возникла позднее упомянутых выше еврейских центров и располагалась до¬

статочно далеко от них. Попытка написания истории еврейских общин, суще¬

ствовавших в районах, которые вошли в состав Российской империи только в

XVIII в., общин, часть которых перестала существовать задолго до того, как на

землю, где они когда-то располагались, ступила нога русского солдата, занима¬

ет особое, хотя и не исключительное место в еврейской историографии. Суще¬

ствуют и другие случаи, когда переход территории от одной державы к другой

порождал новое написание истории евреев в соответствии с геополитическими

изменениями. С тех пор как в Новое время начали создаваться «национальные»

исторические нарративы, которые формировались вокруг той или иной гео¬

политической оси, еврейские историки следовали в фарватере историографии

своих стран, и из-под их пера выходили параллельные еврейские версии фран¬

цузской, английской, немецкой или польской истории. Эти еврейские нарра¬

тивы — заглавия которых имеют геополитическую привязку: «История евреев

в такой-то стране» или «История евреев такой-то страны» — должны были ре¬

шить сложные вопросы самоидентификации, своеобразия, правового положе¬

ния, но главным образом — легитимации. Евреи как предмет исторического

исследования должны были стать частью «нации» в соответствии с одним из

определений этого понятия в XIX в., но в то же время они воспринимались и

как обособленная группа, сохраняющая связь с общинами своих единоверцев

за границей. Еврейские историки, пытавшиеся создать исторический нарра¬

тив, общий для государства, в котором они жили, и своей этнической группы,

апеллировали к древности пребывания еврейских общин на территории госу¬

дарства, делали акцент на проявлениях патриотизма, на том вкладе, который

внесли евреи в развитие общества, на их связях с господствующей культурой (во

многих случаях это была имперская культура). В условиях этнической пестроты

еврейского окружения вопросы лояльности, вклада в общее дело и культурных

связей часто имели острое политическое звучание. Связь с определенной стра¬

/13/

ВВЕДЕНИЕ

ной и самоидентификация с ее прошлым могли привести (как это действитель¬

но не раз случалось в XIX—XX вв.) к обвинениям евреев в том, что они являются

агентами имперской власти (российской, австро-венгерской или германской).

В результате распада многонациональных империй в конце Первой мировой

войны и образования на их руинах новых национальных государств многие

мультикультурные тенденции были вытеснены одной из национальных вер¬

сий исторического нарратива, среди которых была и еврейская национальная

версия (не обладавшая, в свою очередь, ни уникальностью, ни единством), или

заменены имперской версией нового типа, как это случилось с еврейской исто¬

риографией, развивавшейся в орбите СССР. Иногда различные версии истории

евреев в определенных регионах перекрывались одна другой, так как на протя¬

жении поколений территории расселения еврейских общин в Центральной или

Восточной Европе переходили из рук в руки. Более того, еврейские историки,

которые в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, писали историю

евреев в Восточной Европе, могли принадлежать к русской имперской культу¬

ре, чувствовать себя как дома в культуре польской, принимать активное участие

в создании немецкоязычного культурного пространства, одновременно публи¬

куясь в журналах и газетах на иврите и идише. После Первой мировой войны

возникли новые, дополнительные направления аккультурации, породившие

еврейские историографии в контексте истории наций, которые получили го¬

сударственную независимость или хотя бы международное признание их наци¬

ональной культуры. Исследователи еврейской истории в Восточной Европе в

большинстве своем были многоязычны, так же как писатели, поэты, юристы,

составлявшие еврейскую интеллигенцию в этой части мира. Так, например,

в Польше уже начиная с середины XIX в. расцвела еврейская историография

на польском языке, сочетавшая восприятие культуры польского окружения

и отождествление с ней с научным исследованием истории еврейских общин

на территории Польско-Литовского государства. Историки, среди которых —

Меир Балабан (1877—1942), Эмануэль Рингельблюм (1900—1944), Моше Шор

(1874—1941) и Ицхак Шиппер (1884—1943), совмещали принадлежность поль¬

скому историографическому дискурсу, в котором они прекрасно ориентирова¬

лись благодаря академической подготовке, полученной в университетах Львова

и Варшавы, с еврейским национальным мировоззрением в его различных по¬

литических вариантах 19. Речь может идти, таким образом, о «еврейско-поль¬

ском» историческом сознании, возникшем одновременно с началом процесса

распространения польской культуры среди представителей еврейской интелли¬

генции. Сходство между «еврейско-польским» и параллельным «еврейско-рус¬

ским» историческим сознанием хорошо знакомо тем, кто занимается историей

евреев в Восточной Европе.

«Премодернистский» этап истории евреев в этой части мира был связан,

по крайней мере на исходе Средневековья и в начале Нового времени, с вос¬

/14/

МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...

точной частью еврейско-ашкеназской диаспоры. Хотя нет никаких сомнений,

что первоначальный демографический пласт еврейского населения Восточ¬

ной Европы составили группы, связанные с регионами Востока — Византии,

Ближнего Востока, Кавказа, уже начиная с XVI в. можно говорить о языко¬

вом, религиозном и культурном доминировании иммигрантов из Германии.

Ашкеназские еврейские общины характеризовались общими религиозными

и языковыми чертами и сходной общинной организацией на всей террито¬

рии от Эльзаса на западе до Литвы на востоке 20. Еврейско-ашкеназское са¬

мосознание, объединявшее еврейские общины Польско-Литовского государ¬

ства с общинами Германии, Богемии, Моравии, Голландии и северо-востока

Франции, ослабевало по мере формирования альтернативного исторического

сознания, такого как польское или русское, в Новое время. В определенном

смысле сегодня можно говорить о «еврейско-русской» истории как об исто¬

рии «ашкеназской» религиозно-этнической группы, где «русская» составля¬

ющая вытеснила «ашкеназскую». Эта группа колебалась между «имперской»

идентичностью, оформившейся в конце эпохи самодержавия и в годы совет¬

ской власти, и более ранней этнической идентичностью, переродившейся в

современную многослойную национальную общность.

Когда возникает «еврейско-русское» историческое сознание? Нет сомне¬

ний, что, как и в случае польско-еврейского исторического сознания, оно

могло появиться только в том слое русско-еврейской интеллигенции, кото¬

рый отождествлял себя в той или иной степени с Российской империей или,

по меньшей мере, с имперской культурой 21. Такого культурно-социального

слоя не было до второй половины XIX в. Начало внутренней культурной борь¬

бы в среде российского еврейства связано с появлением Гаскалы (еврейско¬

го Просвещения) в период царствования императора Николая I (1825—1855).

Вследствие реформ, проводившихся в стране в начале правления императора

Александра II, темпы еврейской аккультурации ускорились. Стали выходить

еврейские газеты на русском языке, появились русскоязычные литературные

произведения и исторические исследования 22. Только ближе к концу XIX в.,

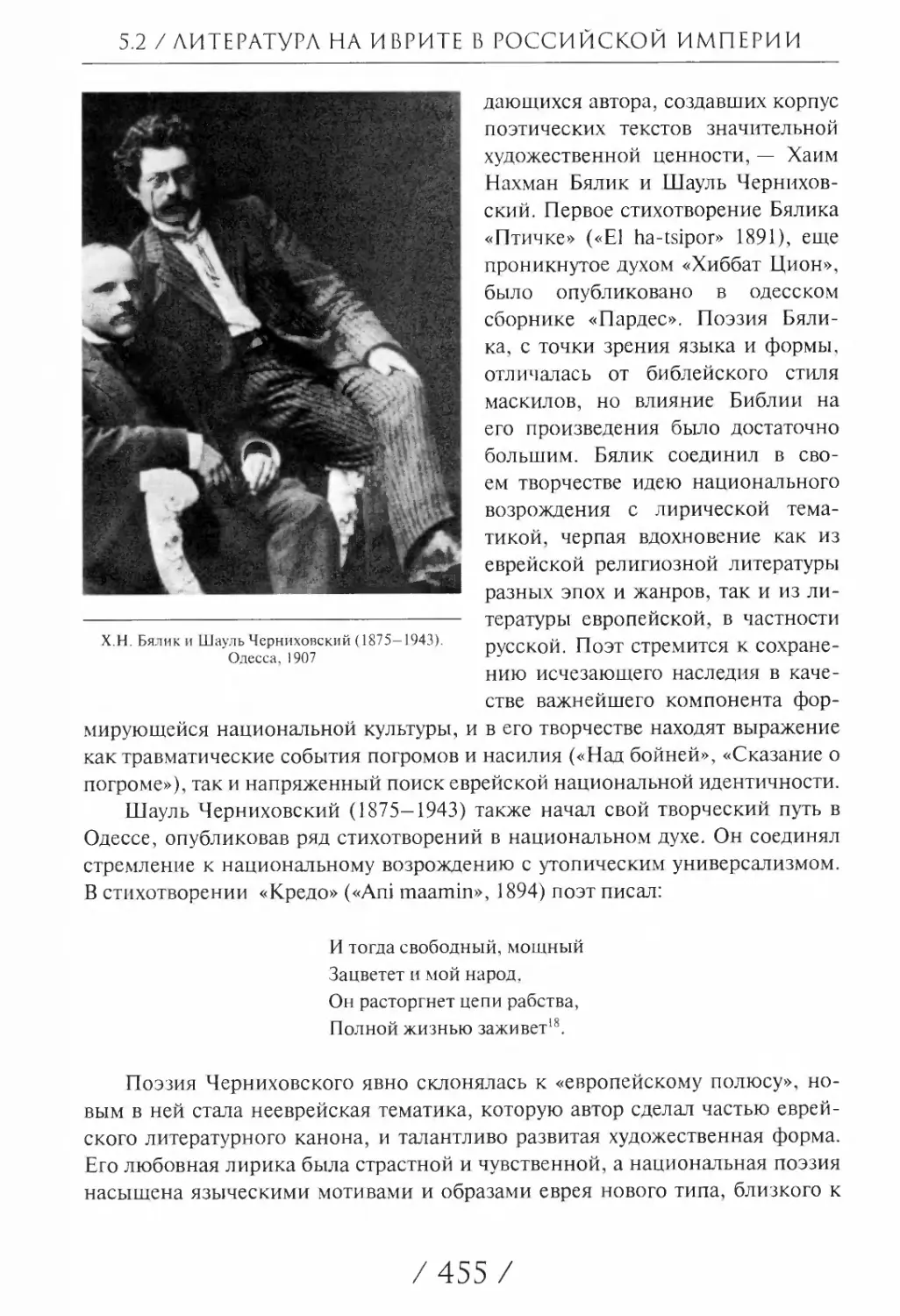

парадоксальным образом как раз в тот период, когда в образованных слоях

еврейского общества укоренилось подозрительное отношение к российскому

правительству и его политике, еврейско-русское самосознание превратилось

в относительно широкое культурное явление. На протяжении XX в. оно при¬

обрело советский облик, когда к имперскому историческому сознанию доба¬

вились определенные политические и социальные компоненты, связанные с

новым режимом. «Еврейско-русское» историческое сознание в своем совет¬

ском варианте наложило свой отпечаток на отношение к еврейской истории,

предшествовавшей 1772 г. С одной стороны, еврейская историография (глав¬

ным образом это относится к историографии евреев в Польско-Литовском

государстве) на протяжении нескольких поколений приспосабливалась к рус¬

/15/

ВВЕДЕНИЕ

скому имперскому дискурсу, как это произошло, например, в изучении ев¬

рейского самоуправления или в исследовании хасидизма и Гаскалы; с другой

стороны, специалисты, занимающиеся историей евреев Восточной Европы,

боролись, и борются до сих пор, за освобождение историографии от старых

условностей, от идеологических схем и политических обязательств, возник¬

ших еще в эпоху самодержавия и при советской власти 23. Так, в последние де¬

сятилетия значительные изменения произошли в оценке роли радикальных

и консервативных течений в истории евреев Восточной Европы, иначе пред¬

ставляется теперь и роль еврейской «буржуазии» в социально-политической

жизни общества.

Завершилась ли русско-еврейская история вместе с волнами эмиграции

на Запад и в Израиль в 80—90-е гг. прошлого века? Думается, что история ев¬

реев России в XXI в. будет историей международных диаспор, находящихся

в процессе постоянных демографических, языковых и культурных измене¬

ний. Евреи, живущие сегодня в России, являются одновременно частью осо¬

бой российской истории и частью истории еврейской диаспоры, восходящей

к еврейским общинам Российской империи. Это следствие и продолжение

процессов, которые начались с эмиграции XIX в. Список авторов трех томов

«Истории еврейского народа в России», так же как и многообразие предлагае¬

мых ими историографических концепций, является результатом этих истори¬

ческих процессов — процессов, изменивших и продолжающих менять лицо

крупнейшей еврейской общины в Восточной Европе.

1 Neville Р. Russia: The USSR, the CIS and the Independent States — A Complete His¬

tory in One Volume. Gloucestershire, 2000. P. 1.

2 Можно упомянуть сочинения, созданные в разное время и в различном идеоло¬

гическом контексте: Гейликман Т. История общественного движения евреев в Польше

и России. М.; Л., 1930 (на идише сокращенный вариант этой работы был издан в Мо¬

скве в 1926 г.); Baron S. The Russian Jew under Tsars and Soviets. N. Y., 1976; Greenberg L.

The Jews in Russia: The Struggle for Emancipation. N. Y., 1976. В рамках монументального

издания (так и не вышедшего полностью) The World History of the Jewish People под

ред. Бецалеля (Сесила) Рота увидел свет том, частично посвященный истории евреев в

Восточной Европе в Средние века: The Dark Ages. N. Brunswick, 1966. Два других тома,

посвященных истории евреев Восточной Европы в Польско-Литовском государстве и

в царской России (их редактировали Шмуэль Эттингер и автор этих строк), так и не

были изданы. Статьи Эттингера, написанные специально для тома о царской России,

были опубликованы после его смерти в 1989 г. в работе Ettinger S. Mi-Polin le-Rusiya (Из

Польши в Россию). Иерусалим, 1995. С. 257—325.

3 Dubnow S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Vol. I. Philadelphia, 1916. P. 4.

4 Ibid. P. 13-38.

5 Ibid. P. 39-306.

6 Ibid. P. 307—413, также см. 2-й том этой работы, изданный в 1918 г. (Р. 13—429) и

/16/

МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...

3-й том, изданный в 1920 г. (Р. 7—169).

7 О сочинении Дубнова, а также о причинах публикации его книги на англ. яз.

см.: Grinbaum A. Peraqim be-historiografiya shel yahadut Russia (Главы историографии ев¬

реев России). Иерусалим, 2007. С. 36-56. О политических воззрениях Дубнова и его

взглядах на историю см.: Frankel J. Crisis, Revolution, and Russian Jews. Cambridge, 2009.

P. 239-275; Bartal I. «Tahlif le-memshala, le-medina u-le-ezrahut»: Shimon Dubnov ve-ha¬

shilton ha-atsmi ha-yehudi («Замена правительству, государству и гражданству»: Шимон

Дубнов и еврейское самоуправление) // Bartal I. (ed.). Ha-shilton ha-atsmi ha-yehudi le-

dorotav (Собрание Израиля: История еврейского самоуправления»). Иерусалим, 2004.

С. 223-232.

8 См. обобщающую работу по истории этого периода: Pinkus В. Yehudei Russia u-

vrit ha-moatsot: Toledot miut leumi (Евреи России и Советского Союза: История нацио¬

нального меньшинства). Сде Бокер, 1986

9 О еврейско-русской историографии в предреволюционную эпоху см.: Гринбаум

А. (см. прим. 7); Nathans В. On Russian-Jewish Historiography// Sanders T. (ed.). Histori¬

ography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State.

N. Y.; London, 1999. P. 397—432. (См. также русский вариант этой статьи: Натанс Б.

Об историографии российского еврейства // Вестник Еврейского университета. 2001.

№ 6. С. 163-206.)

10 Об истории центра академической иудаики в Санкт-Петербурге с предреволю¬

ционного периода и до времени его заката в 1930-х гг. см.: Бейзер М. Евреи Ленинграда:

Национальная жизнь и советизация. М.; Иерусалим, 1999. С. 307—325.

11 Примером серьезной трансформации историографии евреев России — осво¬

бождения от радикально-либерально-национального подхода, перенесенного из Рос¬

сии в Израиль и США, — является монография Натанса: Nathans В. Beyond the Pale:

The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley; Los Angeles; London, 2002. Ав¬

тор анализирует эти изменения на с. 1—20 (см. также рус. пер. кн.: Натанс Б. За чертой:

Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007). См. также Frankel J. Op. cit.

(прим. 7). Р. 276—310 (первая версия этой работы увидела свет под названием: Assimila¬

tion and the Jews in Nineteenth Century Europe: Towards a New Historiography // Frankel J

& Zipperstein St. J [eds.]. Assimilation and Community. Cambridge, 1992. P. 1-37). См. так¬

же: Zipperstein St.J. Imagining Russian Jewry, Memory, History, Identitiy. Seattle; London,

1999. P. 3-14; Bartal I. The Jews of Eastern Europe, 1772-1881. Philadelphia, 2005. P. 1-13

(рус. пер. этой кн.: Барталь И. От общины к нации: Евреи Восточной Европы в 1772—

1881 гг. М.; Иерусалим, 2007. С. 7-22).

12 Наиболее яркое выражение эта тенденция получила в юбилейной статье Бен-

Циона Динура о Семене Дубнове, написанной к 75-летию историка (1935 г.). См.:

Dinur В. -Z. Shimon Dubnov, в его книге Dorot u-reshumot: mehqarim ve-iyunim ba-histo-

riografiya ha-israelit (Поколения и записи: Исследования по израильской историогра¬

фии). Иерусалим, 1978. С. 231—261.

13 Об основных направлениях «иерусалимской школы» и ее продолжателей в ис¬

следовании истории евреев Восточной Европы см.: Динур Б.-Ц. Указ. соч. (см. прим.

12). С. 193-228; Ettinger S. Ben-Zion Dinur: ha-ish u-foalo ha-histori (Бен-Цион Динур:

его личность и деятельность в исторической науке) // Ibid. Ha-historiya ve-ha-histori-

yonim (История и историки). Иерусалим, 1993. С. 117-128. Bartal I., Frenkel J. Historiya

/17/

ВВЕДЕНИЕ

u-shelihut: Shmuel Ettinger, hoqer yahadut mizrah Eiropa (История и миссия: Шмуэль

Этингер, исследователь еврейства Восточной Европы) // Ettinger S. Mi-Polin le-Russiya

(см. прим. 2). С. 11-23.

14 Семен Дубнов переехал в Берлин, позднее осел в Риге (Латвия); Шауль Гинц¬

бург поселился в Соединенных Штатах, Бен-Цион Динур (Динабург) репатриировал¬

ся в Палестину.

15 О еврейской историографии в советскую эпоху см.: Гринбаум А. Там же.

С. 66-77, его же работы: Еврейская наука и научные учреждения в Советском Союзе,

1918—1953 // Евреи в России: Историографические очерки: 2-я половина XIX века —

XX век. М.; Иерусалим, 1994. С. 6—180; Jewish Scholarship and Scholarly Institutions in

Soviet Russia, 1918-1953. Jerusalem, 1978; Ha-mehqar ha-yehudi bi-vrit ha-moatzot (Ев¬

рейские исследования в Советском Союзе) // Behinot. № 6. 1975. С. 52—65. Список

работ, которые увидели свет в виде отдельных книг в СССР в первые четыре десятиле¬

тия советской власти опубликован в кн.: Shmeruk Н. (ed.) Pirsumim yehudiim bi-vrit ha-

moatsot (Еврейские публикации в Советском Союзе). Иерусалим, 1961. С. 84—97, 408;

Altshuller M. (ed.) Pirsumim rusiim bi-vrit ha-moatsot al yehudim ve-yahadut (Публикации

на русском языке в Советском Союзе о евреях и иудаизме). Иерусалим, 1970. С. 83—96;

Литература о евреях на русском языке, 1890—1947: Книги, брошюры, оттиски статей,

органы периодической печати: Библ. ук. СПб., 1995. С. 223—325.

16 Альтшуллер М. Указ. соч. С. 61—66.

17 Прекрасным примером международного взаимодействия в области публика¬

ций по истории евреев Восточной Европы является журнал по иудаике на русском

языке «Вестник Еврейского университета», издающийся в Москве с 1992 г., а с 1998 г.

и по настоящее время выходящий при участии Центра Чейза Еврейского университета

в Иерусалиме. В этом журнале среди прочего публикуются исследования по истории,

архивные документы и переводы на русский язык лучших научных работ, вышедших

на иврите.

18 В этом отношении характерно высказывание Мордехая Альтшуллера, крупно¬

го исследователя еврейского населения СССР, на тему, которой он посвятил отдель¬

ную книгу, — место религии в жизни евреев Советского Союза: «Значительная часть

исследования, которому я посвятил более десяти лет, основана на материале из со¬

ветских архивов, доступ к которым стал возможен только после крушения режима.

При анализе тысяч документов как из центральных, так из местных советских органов

власти открылась многоплановая и противоречивая картина еврейской религиозной

деятельности, ранее не удостаивавшаяся исследования и публикации» [Altshuller М.

Yahadut ba-mahbesh ha-sovieti: ben dat la-zehut ha-yehudit bi-vrit ha-moatsot, 1941—1964

(Иудаизм под советским прессом: Религия и еврейская идентичность в Советском Со¬

юзе, 1941—1964). Иерусалим, 2008. С. 13].

19 Достаточно полное описание исследований по истории евреев Польши начи¬

ная с середины XIX в. содержится в работе: Eisenbach A. Ha-historiografiya ha-yehudit

be-Polin ben shtei milhamot ha-olam (Еврейская историография в Польше между двумя

мировыми войнами) // Bartal I., Gutman I. (eds). Qiyum ve-shever. Yehudei Polin le-doro-

teihem (Евреи Польши на протяжении поколений). Т. 2. Иерусалим, 2001. С. 669—696.

Английскую версию этой статьи см.: Eisenbach A. Jewish Historiography in Interwar Po¬

land / Yisrael Gutman et. al. [eds.] // The Jews of Poland between Two World Wars. Hanover;

/18/

МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...

London, 1989. Р. 453-494.

20 Heilperin I. Yehudim ve-yahadut be-mizrah Eiropa (Евреи и иудаизм в Восточной

Европе). Иерусалим, 1969. С. 9-33. Барталь И. От общины к нации. С. 25-36.

21 Slutski Y Tsmihata shel ha-inteligentsiya ha-yehudit-rusit (Формирование еврей¬

ско-русской интеллигенции) // Zion. № 25.1960. С. 212-237; Барталь И. От общины к

нации. С. 157—170; Nathans В. Beyond the Pale. Р. 83—122 (о Санкт-Петербурге).

22 Slutski Y На-itonut ha-yehudit-rusit ba-mea ha-19 (Еврейско-русская журнали¬

стика в XIX в.). Иерусалим, 1971.

23 Барталь И. От общины к нации. С. 7-22; Frankel J. Op. cit. Р. 276-310; Nathans

В. Beyond the Pale. P. 1—20.

РОССИЙСКОЕ

ГОСУДАРСТВО

И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

1.1

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ЕВРЕЯХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(1772-1881)

Джон Клиер

1772-1801 гг.

огда после разделов Польши 1772, 1793 и 1795 гг. польские евреи

стали российскими подданными, законодатели столкнулись с

правовой terra incognita, поскольку согласно декрету 1744 г. ев¬

реям было запрещено даже временное пребывание в Россий¬

ской империи. Правительство Екатерины II (1729—1796, импе¬

ратрица с 1762) не только установило принципы толерантности по отноше¬

нию к евреям, но и подтвердило законные привилегии, которыми обладали

евреи в Польско-Литовском государстве. Наиболее важным для евреев яви¬

лось сохранение системы их самоуправления — кагала. Решение Екатерины

было прагматичным и мотивировалось представлением о том, что евреи как

городское социальное сословие могли бы способствовать экономическому

развитию городов Российской империи. Мало кто понимал, что не все евреи

были заняты торговлей и ремеслами в городской среде. Лишь постепенно

российские чиновники осознали, что множество евреев проживали в де¬

ревнях, где они занимались мелкой торговлей, а также арендовали у поль¬

ских помещиков целый ряд монополий, например мукомольную. Наиболее

важной сферой деятельности еврейских арендаторов были производство и

продажа спиртных напитков. Царствование Екатерины II было отмечено

постоянным противоречием между усилиями государства по расширению

прав евреев в тех сферах экономики, где, как считалось, это было полезно, и

ограничительными мерами там, где это признавалось непродуктивным или

экономически вредным.

/23/

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Самой важной экономической привилегией, которую получили евреи,

было включение их в «Грамоту на права и выгоды городам Российской им¬

перии» («Жалованную грамоту городам») Екатерины II (1785 г.), которая раз¬

решила городам Российской империи иметь органы самоуправления (город¬

ские думы). Постановлением российского Сената — проводника имперских

законов — от 1786 г. евреям особо было разрешено иметь право голоса в этих

учреждениях и право состоять в них на службе. Евреи воспользовались этими

правами, что встревожило их религиозных лидеров, опасавшихся, что «евреи

сближаются с неевреями», и нееврейское городское население, которое смо¬

трело на евреев как на серьезных экономических соперников. Тем не менее

несмотря на некоторые специальные ограничения со стороны местных губер¬

наторов, например сокращение доли евреев в городском представительстве до

одной трети, евреи продолжали участвовать в городском самоуправлении.

Разделы Польши открыли для польских евреев новые рынки, и богатые

еврейские купцы из Белоруссии поспешили воспользоваться новыми эконо-

/24 /

Синагога в Лунно Гродненской губ.

С открытки нач. XX в.

1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)

Деревянная синагога в г. Могилеве, Белоруссия (XVIII в.).

Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг. Из собрания центра «Петербургская иудаика»

мическими возможностями, записываясь в купеческие гильдии Москвы. Это

вызвало протест со стороны авторитетных московских купцов, обвинивших

евреев в финансовых злоупотреблениях и контрабанде. После длительного

расследования правительство постановило, что евреи на территории империи

автоматически получали права, предоставленные им в 1772 г., только в тех об¬

ластях, которые были аннексированы у Польши, или в регионах, специально

«открытых» для евреев, таких как недавно колонизованные земли Новорос¬

сии — степного региона в Северном Причерноморье. Этот принцип, согласно

которому права евреев существовали, только если они были особым образом

оговорены, положил начало ограничениям по месту жительства, получившим

известность как «черта оседлости».

При Екатерине евреи пользовались полной свободой передвижения в

пределах черты оседлости. Даже еврейским представителям мещанского со¬

словия было позволено передвигаться свободно, в то время как мещане-не-

евреи были лишены такой возможности.

/25 /

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Исследователи по-разному объясняют происхождение ограничительно¬

го законодательства в отношении евреев, например указа о двойном нало¬

гообложении 1794 г. (он было отменен после 1812 г.); возможно, это было

мерой поддержания военных расходов, которые влекла за собой имперская

экспансионистская внешняя политика. Другая денежная повинность, воз¬

ложенная на евреев, была более популярной: законы от 1794 и 1796 г. осво¬

бождали всех евреев, включая мещан, от несения личной военной службы в

обмен на значительную плату в размере 500 рублей, вносимую общиной за

каждого освобождаемого рекрута. Такой возможностью мещане-неевреи не

обладали.

В целом в Российской империи по отношению к евреям существовала до¬

статочная религиозная терпимость, несмотря на постоянные попытки скло¬

нить их к принятию христианства — посредством денежного вознаграждения

или облегчения уголовного наказания для нарушителей-евреев. Иерархи Рус¬

ской православной церкви были более озабочены тем, что взаимодействие с

евреями может способствовать распространению иудаизма среди крестьян,

нежели кампаниями по обращению иноверцев.

Некоторая двусмысленность всегда сопровождала официальное опре¬

деление «еврея». Иногда закон рассматривал евреев как сословие, иногда

как этническую группу (племя) или даже как находящихся под покрови¬

тельством государства «чужаков» (инородцы). Однако в любом случае по¬

нятие религии стояло на первом месте. До конца всего рассматриваемого

периода любой еврей, перешедший в христианство, переставал быть евре¬

ем в глазах закона 1.

При наследнике Екатерины Павле I (1754—1801, император с 1796) Рос¬

сийское государство открыло для себя «еврейский вопрос», Это произошло

под влиянием общественных дебатов о евреях в Европе в эпоху Просвещения

и в результате первого близкого знакомства с реалиями еврейской жизни в

черте оседлости, особенно с ролью евреев в сельской экономике. «Еврейский

вопрос» в России базировался на двух посылках — «еврейском фанатизме» и

«еврейской эксплуатации». Понятие «еврейского фанатизма» предполагало,

что столетия гонений и учение Талмуда сформировали среди евреев особый

замкнутый склад ума — менталитет гетто, который вместе с религиозно уси¬

ленным чувством превосходства над «гоями» делал невозможным для евреев

стать лояльными гражданами государства. Основой «еврейской эксплуата¬

ции» была склонность евреев жить, используя труд своих христианских со¬

седей, особенно крестьян. Решение следовало искать в разрушении барьеров

посредством аккультурации (которая определялась то как сближение, то как

слияние) и в превращении евреев в более «полезных» подданных, в частно¬

сти, наделяя их землей. Эти идеи получили особое распространение благо¬

даря влиятельным докладам литовского губернатора И.Г. Фризеля и поэта и

/26/

1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)

Интерьер синагоги в г. Кременец Волынской губернии (нач. XIX в.).

Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг. Из собрания центра «Петербургская иудаика».

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

сенатора Г.Р. Державина. Оба они отразили влияние идей Гаскалы в Германии

в сочетании со стремлением просвещенного абсолютизма к осуществлению

социальных реформ посредством reglement 2.

1801-1825 гг.

Первые годы правления Александра I (1777-1825, император с 1801) были

отмечены попытками внутренних преобразований, такими как модернизация

государственных учреждений и усилия по смягчению тягот крепостного пра¬

ва. Побуждение к реформам, в конечном счете, подчинялось борьбе с напо¬

леоновской Францией. Растущая осведомленность в «еврейском вопросе» и

неопределенность прав евреев на вновь присоединенных землях Польши по¬

служили толчком для попыток законодательного реформирования еврейства.

Комитет высокопоставленных должностных лиц разработал первый система¬

тический кодекс законов для евреев — Положение о евреях 1804 г. В соответ¬

ствии с либеральными позициями начала царствования Александра I евреям

было позволено поступать в любое российское образовательное учреждение,

что должно было способствовать их аккультурации и «просвещению». В то же

время система кагалов, которая многими расценивалась как ось еврейского

сепаратизма, сохранялась, поскольку у государства не было иного средства

для управления евреями. В неприкосновенности остались также особые ев¬

рейские общинные налоги и раввинский суд (bet-din). С целью повышения

продуктивности евреев для них были введены новые экономические катего¬

рии. Желавшим заниматься сельскохозяйственной колонизацией предлага¬

лась земля и освобождение от налогов. Еврейским предпринимателям, от¬

крывавшим фабрики, были обещаны субсидии и государственные заказы.

Черта оседлости была заново определена и расширена, охватив недавно при¬

соединенные земли Новороссии.

Положение 1804 г. включало и репрессивные меры, нацеленные на огра¬

ничение широко распространившейся еврейской виноторговли посредством

массового выселения евреев из сел Белоруссии. Эта кампания привела к ши¬

рокомасштабному перемещению еврейского населения и его обнищанию, но

своих конечных целей она не достигла и была впоследствии прекращена.

Еврейские общины Польско-Литовского королевства имели право на¬

значать своих представителей (shtadlanim), чтобы отстаивать интересы евреев

в государственных учреждениях. Поскольку российские власти были слабо

осведомлены о еврейской жизни в империи, они разрешили продолжить эту

деятельность. В 1785 г. еврейские депутаты добивались в Сенате, чтобы ев¬

реи упоминались в параграфах «Жалованной грамоты городам», а избранные

в общинах делегаты служили консультантами при подготовке Положения

/28/

1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)

1804 г. В 1812 г. Александр I создал систему выборных официальных пред¬

ставителей от еврейских общин, известных как «депутаты еврейского наро¬

да». Предполагалось, что депутаты будут советниками правительства по во¬

просам, связанным с положением евреев. Эта инициатива принесла евреям

определенную пользу (например, в борьбе против кровавого навета), но в ко¬

нечном счете она провалилась из-за политической апатии новых еврейских

общин таких городов, как Одесса и Киев, где не существовало традиции по¬

добной деятельности 3.

1825-1855 гг.

На годы царствования Николая I (1796—1855, император с 1825) при¬

шлась наиболее продолжительная кампания по «исправлению» еврейского

«религиозного фанатизма» и «экономической эксплуатации». Многие цар¬

ские инициативы, направленные на обеспечение аккультурации и продуктив¬

ности еврейского населения, например обязательная военная служба и новые

прогрессивные школы, напоминали меры, принятые в Австрийской империи

во времена Иосифа II (1780—1790). Однако в России эти меры носили кон¬

сервативный характер и вводились принудительно, что было характерно для

царствования Николая в целом.

В 1827 г. было отменено освобождение от воинской службы за уплату спе¬

циального налога, и на еврейские общины была возложена коллективная от¬

ветственность за своевременную поставку рекрутов. Введение рекрутчины и

вопиющие должностные преступления, совершаемые кагалами при наборе

рекрутов, в значительной степени способствовали подрыву морального авто¬

ритета кагальной системы в глазах еврейского общества 4.

Новое Положение о евреях 1835 г. должно было исправить некоторые из

замеченных несоответствий в законодательстве 1804 г. Оно подтвердило су¬

ществование черты оседлости и право евреев принимать участие в городском

самоуправлении, но в то же время сохранило определенную неясность в отно¬

шении регулирования внутренней жизни еврейского общества. В результате в

1840 г. был утвержден новый Еврейский комитет («Комитет для определения

мер коренного преобразования евреев в России») под председательством та¬

лантливого государственного деятеля графа П.Д. Киселева. Этот комитет раз¬

работал и осуществил множество реформ, которые включали ограничения на

ношение традиционной еврейской одежды и обязательные выборы в каждой

общине «просвещенного раввина», в обязанности которого входило ведение

общинных метрик. Принятые комитетом новые цензурные правила имели

целью воспрепятствовать обращению «вредных» книг на идише и иврите в

еврейской среде. Была сделана попытка — в полной мере так и не осущест¬

/29/

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Витебск. Большая синагога. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard

Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem

вленная — провести «разбор» (разделение) всех евреев на «полезных» и «бес¬

полезных», с более высоким уровнем налогообложения и рекрутской нормы

для последних.

Главным новшеством, предложенным комитетом П.Д. Киселева и осу¬

ществленным министром образования С.С. Уваровым при содействии немец¬

кого еврея д-ра Макса Лилиенталя, стало создание государственной системы

еврейских школ. Были созданы начальные школы для обучения основам гра¬

мотности и средние школы для овладения более сложными предметами. Вер¬

шиной этой системы стали два раввинских училища в Житомире и Вильно,

которые должны были готовить учителей для еврейских школ и просвещен¬

ных раввинов для общин. Хотя набор в эти учебные заведения никогда не был

высоким, они стали основным средством еврейской аккультурации. Едва ли

можно найти светского еврейского интеллектуала или общественного лидера

второй половины XIX в., который не был бы связан с системой государствен¬

ных еврейских школ; таким образом, влияние этой системы далеко выходило

за рамки, определяемые общим количеством ее учеников и преподавателей.

1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)

Немаловажен и тот факт, что выпускники раввинских училищ могли продол¬

жить свое образование в российских университетах 5.

Комитет Киселева был убежден в необходимости отмены кагальной си¬

стемы еврейского общинного самоуправления, что и произошло в 1844 г.

Историки полемизируют относительно последствий «упразднения кагала».

Центральные институты еврейской общинной жизни — такие как раввинские

суды, система начального образования (хедеры) и сеть благотворительных

братств (hevrot) — продолжали существовать. В неприкосновенности оста¬

лись особые еврейские налоги на кошерное мясо и субботние свечи, так же

как и коллективная ответственность общины за уплату налогов и поставку

рекрутов. Сборщики налогов по-прежнему избирались общиной, хотя теперь

формально они были подотчетны правительству, а не общинной администра¬

ции. Именно неопределенность вокруг отмены кагальной системы позволила

еврейскому ренегату Якову Брафману завоевать широкую известность своей

юдофобской кампанией против кагала — мнимого государства в государстве,

тайной «муниципальной талмудической республики» 6.

1855-1881 гг.

Поражение России в Крымской войне (1853—1856) стало началом перио¬

да внутригосударственных изменений и политического обновления, эры Ве¬

ликих реформ Александра II (1818—1881, император с 1855). Самым главным

результатом Великих реформ стало освобождение крестьянства от крепостной

зависимости, что неизбежно повлекло за собой многочисленные дополни¬

тельные реформы, направленные на создание гражданского общества взамен

прежнего феодального уклада. Преобразования включали создание системы

местного самоуправления (земства), новой судебной системы, принявшей за

основу английскую модель, и военную реформу, сократившую срок службы с

25 до 7 лет. Участие евреев в новых общественных институтах не было ограни¬

чено, хотя земская система не распространялась на многие губернии Царства

Польского и черты оседлости из-за опасения польского влияния. Была смяг¬

чена цензура, что стимулировало появление газет и толстых журналов, вклю¬

чая еврейскую печать на иврите, идише, русском и польском языках. Профес¬

сия журналиста привлекала все большее число аккультурированных евреев.

Атмосфера реформ благотворно сказалась на евреях. В противополож¬

ность тенценции наказывать «плохих евреев», характерной для царствования

Николая I, режим Александра пытался поощрять «хороших евреев» — этот

процесс историки описывали как «гомеопатическую эмансипацию» (С. Дуб¬

нов), «избирательную интеграцию» (Б. Натанс) или «мини-эмансипацию»

(X. Роггер) 7. Еврейские купцы первой гильдии, евреи с высшим образованием

/31/

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

и ветераны дореформенной армии получили право повсеместного прожива¬

ния за пределами черты оседлости (соответственно в 1859, 1861, 1867 г.). Осо¬

бое значение имел декрет 1865 г., предоставивший еврейским мастерам-ре¬

месленникам право селиться вне черты оседлости. Впрочем, многочисленные

бюрократические формальности, установленные законом, не давали боль¬

шинству еврейских ремесленников воспользоваться этим правом. Соответ¬

ственно постоянно росло число нарушений правил о месте жительства, не в

последнюю очередь со стороны евреев, обосновавшихся в столицах — Санкт-

Петербурге и Москве.

Многие улучшения юридического статуса евреев в период царствования

Александра II стали результатом усилий группы еврейских банкиров и про¬

мышленников Санкт-Петербурга, объединившихся вокруг баронов Гинцбур¬

гов — Евзеля и Горация. Круг Гинцбургов продолжал выступать в защиту ин¬

тересов евреев вплоть до падения царского режима 8.

Трагический опыт рекрутчины в эпоху Николая I придавал особую важ¬

ность в глазах евреев военной реформе. Светские еврейские лидеры надея¬

лись, что военная служба даст евреям твердые моральные основания требо¬

вать полного гражданского равенства. Поначалу в воинском наборе и на служ¬

бе дискриминации евреев не было, за исключением практической невозмож¬

ности для них получить офицерское звание. Однако убежденность в том, что

евреи хронически уклоняются от призыва, привела к введению более строгих

мер воинского набора для евреев, вплоть до применения репрессивных мер

против семей уклонистов.

Польский вопрос, занимавший высшее российское чиновничество на

протяжении всего периода реформ, оказал определенное влияние и на евре¬

ев. В составе населения многих губерний черты оседлости было представле¬

но польское меньшинство, экономическое и социальное влияние которого

было непропорционально велико. Последствием Польского восстания 1863 г.

(Январское восстание) стало введение Российским государством ряда анти-

польских политических мер в черте оседлости, получивших название поли¬

тики «русификации». Среди российских государственных деятелей не было

ни согласованности, ни даже единого мнения о проведении этой политики в

жизнь, но она имела для евреев серьезные последствия. Российские политики

признавали важную роль евреев черты оседлости в качестве экономических

агентов и партнеров польских помещиков (в частности, как одного из немно¬

гих источников кредитования помещичьего хозяйства). Некоторые государ¬

ственные деятели настаивали, что политика властей в Польше и Западном

крае должна ориентироваться на привлечение евреев на сторону России. Эта

позиция нашла отражение в декрете 1862 г., разрешавшем евреям покупать и

арендовать земельную собственность в пределах черты оседлости. Однако в

результате Польского восстания широкое распространение получило пред¬

/32/

1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)

ставление о том, что в экономической сфере евреи слишком тесно связаны

с польскими землевладельцами, вследствие чего — как часть ограничений,

направленных против поляков, — было введено множество запретов относи¬

тельно еврейского землевладения и землепользования 9.

«Еврейский вопрос» оставался предметом интенсивных общественных

дискуссий в течение всего периода реформ. Особенную остроту он приобрел,

когда рост национальных и политических разногласий привел русских кон¬

серваторов к убеждению о необходимости более узкого определения границ

реформ. Растущее число евреев в системе среднего и высшего образования вы¬

звало требование установить нормы для евреев в государственных учебных за¬

ведениях. В высших бюрократических инстанциях и на страницах российской

прессы продолжалась полемика о более широкой эмансипации евреев, прежде

всего — об отмене черты оседлости. В конце царствования Александра II рос¬

сийская еврейская политика в целом была широко обсуждаемым вопросом, но

изменения в этой сфере обещали быть медленными и постепенными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЕВРЕЯХ

В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ

Несмотря на постоянное желание российских чиновников согласовать

законодательство о евреях в черте оседлости и в Царстве Польском, это никог¬

да не было достигнуто. Поэтому статус евреев на польских землях Российской

империи должен быть рассмотрен отдельно.

Царство Польское, или так называемое Конгрессовое королевство («Кон¬

грессувка»), было создано по решению Венского конгресса как автономное

государственное образование в составе Российской империи. Оно было обра¬

зовано на основе своеобразного конституционного соглашения: самодержав¬

ный русский царь одновременно являлся конституционным монархом Поль¬

ши. Царство Польское имело свой парламент и правительство, независимый

суд, национальную армию и школы. Аристократы-землевладельцы (могуще¬

ственные магнаты и мелкая шляхта) оставались главенствующим социальным

и политическим сословием, но права городского населения были значительно

расширены. Такая административная структура просуществовала только до

1830 г. После подавления Польского ноябрьского восстания 1830 г. эти кон¬

ституционные соглашения были аннулированы, и в Польше было введено во¬

енное положение.

В статье 11-й конституции Царства Польского оговаривалось, что толь¬

ко христиане могут пользоваться гражданскими и политическими правами.

Таким образом, евреи исключались из участия в любой сфере политической

деятельности и не могли занимать посты на государственной службе. В от¬

/33/

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

личие от евреев черты оседлости евреи Царства Польского не имели права

муниципального гражданства. Существовали дискриминационные ограниче¬

ния в отношении прав евреев на собственность, участия в определенных видах

экономической деятельности, перемены места жительства. Евреи были обре¬

менены большим количеством дискриминационных налогов. В 1822 г. прави¬

тельство Царства Польского упразднило кагалы, вместо них были образованы

«божничьи дозоры», которые представляли собой попытку правительства —

по большей части неудачную — более пристально следить за деятельностью

еврейских общин. На декларативном уровне политика польских властей от¬

ражала стремление российского правительства способствовать аккультурации

евреев и их сближению с христианским населением империи. Однако практи¬

ческие законодательные меры были направлены на сохранение польского ев¬

рейства в качестве отличного от других обособленного социального сословия.

Накануне 1861 г. юридический статус евреев в черте оседлости был выше, чем

в Царстве Польском.

Необходимость поддерживать порядок в империи в период осуществле¬

ния сложных задач по проведению Великих реформ заставила российское

правительство ослабить жесткий контроль над Польшей в начале 1860-х гг.

Под руководством главы гражданской администрации Царства Польского

маркиза Александра Велепольского были восстановлены некоторые польские

учреждения, и к Польше вернулась малая толика автономии. Велепольский

был одним из немногих российских имперских чиновников, кто видел в евре¬

ях производительную экономическую силу, которая могла быть использована

для развития среднего класса на польских землях. Он также надеялся отдалить

евреев от радикального польского патриотического движения. А. Велеполь¬

ский содействовал целому ряду реформ, которые значительно улучшили по¬

ложение евреев в Польше, и действительно, проведенные им преобразования

часто рассматривают как форму эмансипации евреев. Закон, обнародованный

в мае 1862 г., отменял ограничения по месту жительства и особые налоги для

евреев. Евреям разрешалось давать свидетельские показания в суде без при¬

несения особой оскорбительной присяги. Евреи могли теперь покупать сель¬

скохозяйственные угодья, так же как и недвижимость в городах. В качестве

«поощрения» еврейской аккультурации было запрещено использовать иврит

и идиш при заключении контрактов и коммерческих соглашений.

Уступки Российского государства не смогли остановить польское патрио¬

тическое движение, и в январе 1863 г. началось новое вооруженное восстание,

вновь подавленное российской военной мощью. После восстания все рефор¬

мы Велепольского были отменены, за исключением еврейской эмансипации.

Для российских властей оставались в силе все те мотивы, которыми руковод¬

ствовался Велепольский в этой области: поощрять экономическую деятель¬

ность евреев, способствовать их аккультурации и стремиться к отчуждению

/34/

1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)

Вверху — Польские евреи на Старом рынке в Риге в 1848 г. Открытка с гравюры XIX в.

Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center,

Hebrew University of Jerusalem

Внизу — Литовская биржа. Гравюра из книги: Leon Hollaenderski. Les Israelites de Pologne. Paris, 1846

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

евреев от польского националистического радикализма. После 1863 г. право¬

вое положение евреев в империи изменилось: польские евреи оказались в бо¬

лее выгодном положении, чем их единоверцы в пределах черты оседлости 10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пока не разразился погромный кризис 1881—1882 гг., российская поли¬

тика по отношению к евреям была в высшей степени последовательной. «Ев¬

рейский вопрос», сформировавшийся в России к концу XVIII в., сводился к

«еврейскому фанатизму» и «еврейской эксплуатации». Предполагалось, что

он может быть решен с помощью политики «сближения» и «слияния». «Пре¬

образованные» евреи могли бы стать лояльными и полезными подданными,

как это произошло в Западной Европе. Позиция официальных властей раз¬

нилась в представлениях о том, какими методами должны быть достигнуты

эти цели — постепенно («сколь можно менее запрещения, сколь можно более

свободы», как это сформулировали авторы Положения 1804 г.11) или посред¬

ством агрессивного вмешательства в еврейскую общинную жизнь, как это де¬

лали чиновники Николая I. При Александре II процесс аккультурации евреев

заметно усилился, но вместе с тем возросло и противодействие интеграции

евреев в русское общество.

Перевод с английского Ольги Ковалевой

1 О евреях в царствование Екатерины II см.: Клиер Дж. Россия собирает своих

евреев. М.; Иерусалим, 2000. С. 95—145.

2 (Упорядочение — фр.). Там же. С. 146—194; Эттингер Ш. Положение о евреях

1804 г. // Эттингер Ш. Россия и евреи. Иерусалим, 1993. С. 195-216.

3 Там же. С. 195—314.

4 Stanislawski М. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in

Russia, 1825-1855. Philadelphia, 1983. P. 13-34.

5 Stanislavski M. Tsar Nicholas I and the Jews... P. 97-122. См. также: Klier J.D. Impe¬

rial Russia’s Jewish Question, 1885—1881. Cambridge, England, 1995. P. 222—244.

6 Cm.: Klier J.D. The Kahal in the Russian Empire: Life, Death and Afterlife of a Jewish

Institution, 1772-1882//Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts. Gottingen, 2006. S. 33-50.

7 Dubnov S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Philadelphia, 1918. Vol. II.

P.157; Nathans B. Beyond the Pale. Berkeley and Los Angeles, 2002. P. 45-79; Rogger H.

Reforming Jews — Reforming Russians // Hostages of Modernisations: Studies on Modem

Antisemitism 1870-1933/39 / Herbert A. Strauss, ed. Berlin and New York, 1993. Vol. II. P.

1208-1229.

8 См.: Клиер Дж. Круг Гинцбургов и политика штадланута в императорской Рос¬

сии // Вестник Еврейского университета в Москве. 1999. № 3(10). С. 38—55; Klier J.D.

Imperial Russia’s Jewish Question... P. 22-25.

/36/

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772—1881)

9 Klier J.D. Imperial Russia’s Jewish Question... P. 145—158.

10 О положении евреев в Польше см.: Eisenbach A. The Emancipation of the Jews in

Poland, 1780-1870. Oxford, 1991. P. 433-475.

11 Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. С. 219.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Барталь И. От общины к нации. Евреи Восточной Европы в 1772-1881 гг. М.,

Иерусалим, 2007.

Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. Иерусалим, 1993.

Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. М.; Иерусалим, 2000.

Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. 1827—1914. М., 2003.

Эттингер Ш. Россия и евреи. Иерусалим, 1993.

Dubnow S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Jewish Publication Society of

America; Philadelphia, 1916—1920. 3 vols.

Eisenbach A. The Emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870. Basil Blackwell; Ox¬

ford, 1991.

Klier J.D. Imperial Russia’s Jewish Question, 1885—1881. Cambridge, England: Cam¬

bridge University Press, 1995.

Lederhendler E. The Road to Modem Jewish Politics: Political Tradition and Political

Reconstruction in the Jewish Community of Tsarist Russia. Oxford University Press; New

York and Oxford, 1989.

Lowe H.-D. The Tsars and the Jews: Reform, Reaction and Antisemitism in Imperial

Russia, 1772-1917. Harwood Academic Publishers; Chur, Switzerland, 1993.

Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Macmillan; Bas¬

ingstoke, 1986.

Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in

Russia, 1825-1855. Jewish Publication Society of America; Philadelphia, 1983.

1.2

ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ»

К ДИСКРИМИНАЦИИ:

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРЕЯМ

(1881—1914)

Хайнц-Дитрих Лёве

бийство императора Александра II народовольцами 1 марта

1881 г. породило взрывную волну, разошедшуюся по всему госу¬

дарству и обществу. Новый император — Александр III (1881—

1894) — и его советники приступили к разработке целой про¬

граммы контрреформ, целью которой было ликвидировать или,

по меньшей мере, ограничить последствия предыдущего царствования и его

реформистского законодательства. Тем не менее прошло некоторое время,

прежде, чем была создана и приведена в действие более или менее внятная

идеология. Старые реформаторы, государственные деятели, которые работа¬

ли с Александром II, были все еще глубоко интегрированы в бюрократическую

систему империи. Поэтому политика в эпоху Александра III не могла быть

полностью реакционной 1. Кроме того, в середине царствования Алексан¬

дра III государство начало проводить политику форсированной индустриали¬

зации, которую вряд ли можно было согласовать с принципами консерватив¬

ной (не говоря уже о реакционной) внутренней политики. Индустриализация

угрожала подорвать именно те элементы сословного общества, которые кон¬

трреформы хотели упрочить: главенствующую роль поместного дворянства,

сословную структуру, особенно в сельском самоуправлении, и отдельное кре¬

стьянское землевладение, которое было основано на общественной собствен¬

ности во владении передельной общины (или «мира»). По мнению идеологов

контрреформ, общество, не базирующееся на сословной дифференциации,

вскоре испытало бы на себе все отрицательные стороны ничем не ограничи¬

/38/

1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ

ваемой конкуренции. Жадность и

желание обогатиться приведут к по¬

явлению третьего сословия, буржуа¬

зия, сосредоточив в своих руках все

богатства страны, потребует полити¬

ческих прав и создаст нечто худшее,

чем крепостное рабство. Классовая

борьба станет обычным делом. В ре¬

зультате быстрого роста меняющего

своих владельцев (в противополож¬

ность владению землей) богатства

силовой центр в стране сместится на

биржу, то есть в руки евреев 2.

Эта странная идеология ис¬

пользовалась в трех различных на¬

правлениях: как беспристрастный

социальный анализ дворянского

общества, как грубое орудие мас¬

совой агитации против «еврейской

эксплуатации», и, наконец, она мог¬

ла оправдывать антиеврейские меры

как средство замедлении развития

Проповедник. Летичев Подольской губ.

Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.

Из собрания центра «Петербургская иудаики»

капитализма 3. Соответствующие ев¬

рейские стереотипы уже сформиро¬

вались в эпоху Александра II, хотя

некоторые из них поначалу носили

позитивный характер. Чиновники,

ратовавшие за эмансипацию евреев, утверждали, что она будет способство¬

вать индустриализации и более быстрому экономическому росту. Другие же,

отрицая и то и другое, заявляли, что только когда промышленность и сельское

хозяйство придут в равновесие, крестьяне смогут избежать подчинения сво¬

их земель и труда еврейскому капиталу. Еврейская политика при Александре

II все еще стремилась переделать еврейский социальный характер, руковод¬

ствуясь идеями продуктивности, интеграции и образования евреев. Поэто¬

му уравнение в правах, то есть эмансипация, должно было быть заработано,

оно могло совершаться лишь постепенно и было связано со вступлением в

определенное сословие или корпорацию. Такая эмансипация была по своей

сути избирательной: она служила наградой за личные достижения и никогда

и ни для кого не была полной, так как определенные ограничения оставались

в силе даже для самых «привилегированных» евреев. При Александре III и в

какой-то мере и позднее еврейская политика стала в большей степени обо-

/39/

ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Винница. Главная синагога. С открытки нач. XX в.

ронительной. Гораздо более сильный акцент на корпоратизме и некоторые

специальные меры серьезно ограничивали «избирательную эмансипацию» 4,

но не отменяли ее совсем.

По всей видимости, частью общих представлений о так называемом ев¬

рейском вопросе являлось убеждение в том, что все уже было перепробовано,

но ничего не подошло. Это усиливало глубоко укоренившийся пессимизм, и

неохотное признание сравнительной отсталости имперской политической и

социальной системы превращалось в черное отчаяние. Сами русские рассма¬

тривались как народ, не обладающий некоторыми фундаментальными спо¬

собностями, среди них — способностью к государственному строительству

и созданию главенствующей культуры, которая могла бы интегрировать и

ассимилировать другие этнические группы. Свидетельствуя об этом, Нико¬

лай Ильминский, главный архитектор имперской политики по отношению к

восточным народам, писал К.П. Победоносцеву о евреях и татарах в импе¬