Текст

^Kvv. '■;

*

*

*

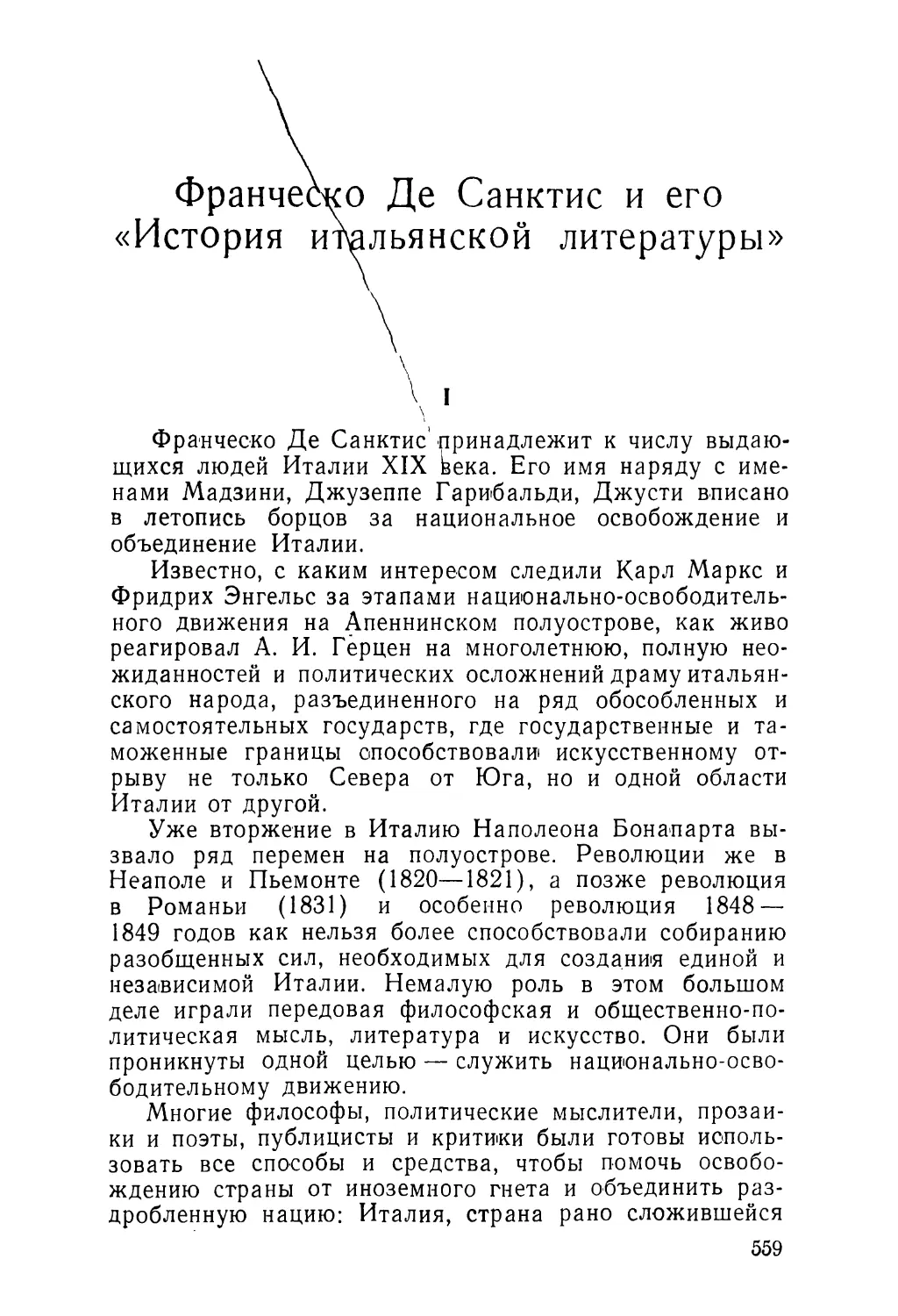

Francesco De Sancii* |

Storia |

della letteratura italiana %

*

Torino 19 58 ,|

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*.

* Франческо Де Санктис

История

I итальянской

I литературы

I Том II

*

¥ Перевод с итальянского

& Под редакцией

* Д. Е. М и х а л ь ч и,

*

* с послесловием

* Д. Е. Михальчи

* и М. Ф. Овсянникова

*

*

* Издательство „Прогресс"

*

* Москва 1964

Перевод Ю. А. Добровольской, Н. Г. Елиной, Л. М. Завьяловой

и 3. М. Потаповой.

Итальянские стихи в переводе Е. М. Солоновича.

Латинские и макаронические стихи в переводе

И. Н. Голенищева-Кутузова.

Книга крупнейшего итальянского литературоведа и

критика, философа и видного общественного деятеля пе-

риода Рисорджименто Франческо Де Санктиса (1817—

1883) «История итальянской литературы» посвящена

изучению литературного процесса в Италии начиная от

истоков до 60-х годов XIX века. Книга переведена с по-

следнего итальянского издания 1958 года и состоит

из двух томов. Первый том был нами издан в

1963 году. Во втором томе Де Санктис подробно рас-

сматривает и характеризует поэтическое творчество Лу-

довико Ариосто, Пьетро Аретино, Торквато Тассо,

а также крупнейших представителей итальянской мыс-

ли— Никколо Макиавелли, Джордано Бруно, Фомы

Кампанеллы и других.

Издание рассчитано на литературоведов, преподава-

телей высшей школы, студентов гуманитарных факуль-

тетов и всех интересующихся итальянской литературой.

Редакция литературы по филологическим наукам

XIII

Неистовый Орландо1

1. Годы учения Лудовико Ариосто. Равнодушие элегиче-

ского поэта к трагической действительности современной ему

Италии. «Песни» («Carmina») — подражание Горацию и стихи

в стиле Петрарки. 2. «Шкатулка» и «Чернокнижник», возобно-

вление в литературе комических мотивов Плавта; комедии

Ариосто слабее комедий флорентийских авторов, которые бо-

лее реалистичны. Анализ комедии «Чернокнижник»: живые

черты в условном и поверхностном изображении жизни.

3. «Сатиры» Ариосто — отражение его характера и его жизни

при дворе. Идиллические и в то же время комические

черты характера поэта, автопортрет Ариосто — портрет

итальянского горожанина и литератора его эпохи. Терцины,

отражающие прозаическую и реальную сторону жизни.

4. «Неистовый Орландо» — эпопея Возрождения: серьезное от-

ношение к искусству и культ прекрасной формы. Равнодушие

к средневековому миру, уже распавшемуся в произведениях

предшественников Ариосто, начиная от Боккаччо и кончая

Полициано. 5, Рыцарский мир в Италии, лишенный всякого

исторического содержания и воспринимаемый как чистый вы-

мысел. Превращение сверхъестественного в связи с развитием

науки о человеке и природе в элемент чисто поэтический.

6. Единство поэмы в изображении сущности рыцарского мира;

светлое и гармоничное мастерство художника, связывающего

в нужный момент нити повествования. Движущие мотивы

1 Эта глава была полностью опубликована в «Nuova Antologia»

в апреле 1871 года. В нашем издании учитываются и некоторые ис-

правления текста, на что указывается в примечаниях. По вопросу

общей трактовки темы, кроме юношеских лекций о литературных

жанрах в «Teoria e storia», ed. cit., I, pp. 222—227, и «Purismo illu-

minismo storicismo», cit., II, см. лекции в Цюрихском университете и

«Verso il realismo», t. VII издания Эйнауди. Об истории ариостове-

дения, включая Де Санктиса, см. R. Rama t, Classici italiani,

Binni, op. cit., t. I, pp. 279—334. Историко-биографические данные и

хронологию юношеских стихов Де Санктис заимствовал у Дж. Бз;

руффальди (G. Baruffaldi, «Vita di Ariosto», Ferrara 1807). Для

стихов и комедий он использовал «Ореге minori» под ред. Полидори

(Polidori, 2 voll. Firenze 1857),

б

поэмы: личная инициатива, приключенческий дух и любовь.

Простое и естественное изображение необычайного мира. Го-

меровская ясность поэмы Ариосто и законченность его картин.

7. Совершенная структура октавы. «Поэтическая история

розы» у Полициано и у Ариосто. Нагромождение фантастики,

ослабляющее впечатление от нее, и живость эпизодов, где дей-

ствуют естественные, человеческие силы. 8. Стиль Ариосто,

отсутствие определенной поэтической манеры, отчетливость

отдельных тем, взятых в движении. Поток образов, не-

посредственные и преходящие эмоции, ослабленные появлением

новых образов, возникающих при сравнениях; смерть Дзер-

бино. Общий тон повествования скорее элегический, чем ге-

роический или трагический. 9. Сад Альчины; в описаниях от-

сутствует чувство природы. Моральные сентенции и общие

места написаны хорошими стихами, но поэтическое чувство

отсутствует. 10. Чистое искусство — единственная религия и

единственная мечта скептического и циничного общества Воз-

рождения — находит свое воплощение в «Неистовом Ор-

ландо». 11. Серьезный юмор Ариосто при изображении сверхъ-

естественного предшествует научному мышлению. «Не-

истовый Орландо» — синтез Возрождения в его различных

тенденциях: прошлое как предмет искусства, рассматриваемое

иронически, — эстетическая сущность поэмы. Ироническое изо-

бражение персонажей и ситуаций: безумие Орландо, путе-

шествие Астольфо на гиппогрифе — пародия на странствие

Данте, сатира на народные суеверия, рыцарство, показанное

в комическом аспекте. 12. Юмор, углубленный серьезным и

высоким поэтическим вдохновением; средневековье и сознание

зрелого и просвещенного общества. «Неистовый Орландо» —

благодаря глубокой авторской иронии — светоч в духовной'

истории человечества.

1. Лудовико Ариосто родился в том же году, что и

Микеланджело \ — в 1474-м. Макиавелли, Берни, Бембо

Гвиччардини, Фоленго, Аретино — главные фигуры этой

литературной эпохи. Все они родились примерно в одно

время, и разница в годах между ними невелика: Ма-

киавелли родился в 1469 году, Бембо — в 1470,

Гвиччардини —в 1482, в 1494 —Фоленго, и в 1492 го-

ду— Пьетро Аретино.

В 1489 году, как раз когда Макиавелли был избран

секретарем Флорентийской республики, Ариосто напи-

сал свои первые две комедии2 в прозе. Один занимался

1 Примечание Кроче к этому месту: «Год рождения Микеланд-

жело, согласно флорентийскому исчислению ab incarnatione, — 1474,

согласно нашему— 1475».

2 Имеются в виду «Cassaria» и «Suppositi», написанные в 1507—

1508 годах. Де Санктис следовал, как указано, хронологии Баруф-

фальди («Vita», cit, pp.. 91—92).

6

серьезными государственными делами и, разъезжай по

Италии и Европе, учился познавать людей и реальный

мир, что помогло ему воплотить в своих сочинениях

сознание и политическую мысль века. Другой был при-

дворным литератором, писал сонеты, канцоны, элегии,

шуточные стихотворения, комедии и жил в мире, создан-

ном его воображением. Ариосто тогда было двадцать

шесть лет. Пять лет он потерял, изучая право, пока

наконец, получив разрешение отца, не предался с жаром

изучению литературы. Начитавшись Вергилия, Горация,

Петрарки, Плавта, Теренция, он начал сочинять латин-

ские и итальянские стихи, как это делали все: элегии,

канцоны, оды, эпиграммы, мадригалы, сонеты, эпистолы,

эпиталамы, песни. В 1494 году, когда Карл VIII всту-

пил в Италию, юный Лудовико написал оду в стиле

Горация, воспевая Филироэ; этим именем он назвал

молоденькую крестьянку1.

Карл угрожает:

... беснуясь,

Суровый воин грозил

Авзонийские разрушить башни.

(«К Филироэ», 2—4) *

А молодой поэт, лежа на траве и глядя на свою Фили-

роэ, пишет:

Что неприятель вновь замышляет,

Мне дела нет, под кустом земляничным

Лежу, внимая водам журчащим...

(Там же, 5—7)

Он думает, чувствует и пишет, как Гораций. Пусть

мир рухнет, ему-то что, лишь бы он мог бродить по

1 Датировка Полидори (op. cit., I, p. 336). Ода, очевидно, на-

писана летом 1496 года. Цитаты и ссылки взяты главным образом

из книги Баруффальди, р. 498. Ода «К Филироэ» («Ad Philiroem»)

и две другие, «Мегилла» («De Megilla») и «Юлия» («De Julia»),

которая, по-видимому, была певицей, а также эпиграмма «Гликера

и Ликорида» («De Glicere et Lycori») и дистих «Возлюбленная»

(«De Puella») относятся к этому же времени. «Любовные стихи

разным женщинам» («De diversis amoribus»), по мнению Баруф-

фальди, написаны в более зрелые годы, между 1509 и 1513 годами.

* Латинские стихи здесь и повсюду в переводе И. Н. Голени-

Щева-Кутузова,

7

полям вслед за Лидией, Ликоридой, Филлидой, Гли-

керой и воспевать свою любовь:

Всех мне Гликера милей, всех милей Ликорида

мне ныне,

Лида владеет умом, в мыслях Филлида одна...

Более нравятся мне пещеры и горные склоны,

Свежая зелень травы, вод ниспадающих хлад...

Мысли бродят вдали и взывают: Катон мне не

нужен!

(«Любовные стихи разным женщинам», 1—2, 55—56, 59)

Он пишет оды «Возлюбленная» и «Лидия», воспевая

под этим именем, заимствованным у Горация, свою

возлюбленную из Реджио; «Юлия» (так он называет

некую певицу), «Гликера и Ликорида», «Мегилла» и,

наконец, «О собачке возлюбленной» («De catella puel-

lae»)—удачное подражание Катуллу. Какая важность,

что Людовик XII, призванный папой Александром VI,

захватывает Миланское герцогство?! Поэт пишет:

... Если кельтская ярость

Преодолела пламенным вихрем

Защиту Альп, поразив авзонийцев...

(«К Пандульфо», 40—42)

Не все ли равно, кому служить — властителю галль-

скому или римскому? 1

Здесь или там? Нелегка одинаково рабская служба.

Жить среди варварских нравов не лучше, чем варваром

зваться.

Все они варвары, все негодяи. И юноша, восклицая

Improba secli conditio! (О развращенный век!), опла-

кивает clades et Latii interitum (поражения и гибель

латинян):

Запад недавно послал в Италию воинов, древле

Галльская шея была сдавлена нашим ярмом.

(«К Эрколе Строцци», 27—28)

Он отворачивается от грустного зрелища и ищет убе-

жища в поэзии Горация и Катулла. Через год после

1 См. оду «Ad Herculem Strozzam», v. 29 (ed. Polidori, cit., I,

p. 333). Следуют стихи 30—32 и 25—26, последние вставлены в речь.

8

того, как Карл VIII явился в Италию, Ариосто произнес

в Феррарском соборе речь в защиту и похвалу науки

и затем переложил ее в гекзаметры \ Он писал также

сонеты, канцоны, элегия, в которых чувствуется, что он

учился у Петрарки. В 1493 году, девятнадцати лет, он

написал элегию на смерть Элеоноры Арагонской, жены

герцога Феррарского. Во введении к элегии он еще

остается учеником и дилетантом:

Стихов моих извечно скорбный ряд,

С биеньем сердца слейся воедино,

Настроившись не на любовный лад:

Теперь у нас законная причина

Для муки — так утрата велика,

Что большей вряд ли может быть кручина2.

В итальянских стихах он любит свою возлюбленную

платонической любовью, как Петрарка, в латинских

же — чувственной, как. Гораций. В латинских стихах

он держит Мегиллу в объятиях, сам не верит своему

счастью и говорит:

Неужели Мегиллу

Взаправду в объятьях сжимаю?

Это она — я не ошибся!

Напрасно душа двоилась.

Вот предел моего желанья —

Поцелуи моей Мегиллы,

Долгожданное высшее благо.

А в итальянских стихах Мегилла — воплощение «воз-

вышенной красоты», которая «своим благословенным

светом озаряет и освещает запад»; влюбленный поэт

упрекает себя за то, что в речах своих он «медлителен и

нерадив», но оправдывается тем, что «кто может описать

солнце?».

Такое не под силу человеку 3,

1 См. Baruffaldi, op. cit., pp. 78—79. Он читал публично

эти латинские гекзаметры в похвалу философии в Феррарском со-

боре в конце июня 1495 года.

2 Элегия XVII, vv. 1—6, ed. Polidori, cit. I, pp. 245 и ел. Далее

стихи 43—48 оды «De Megilla», ibid., p. 343.

3 Элегия XVI, vv. 2, 19—21, 6, 37, 40, ed. Polidori, cit., pp. 243

и ел,

9

Если бы Ариосто мог изучить греческий язык, Ана-

креонт и Теокрит подсказали бы его поэтическому во-

ображению другие слова; ведь все это только словес-

ная игра. Но он так увлечен латынью, что еще не ду-

мает о греческом языке.

Язык ахеям не спешу нимало

Усваивать, коль скоро не постиг

Латинян речь как следует сначала.

И гневается греческий язык

За то, что мне услужливую холку

подставил он, а я к ней не приник '.

Отец Ариосто умер, когда поэту было 28 лет, и Лудо-

вико оказался главой семьи; на руках у него остались

сестры и маленькие братья. И тогда пришлось ему

сменить Гомера на счетную книгу.

Отец скончался, сестры ждут заботы,

И ради Марты и Марии я

Читаю не Гомера, а расчеты.

Он так и не смог прочесть «на родном языке автора»

о приключениях Улисса в Трое и о его долгих стран-

ствиях и того, что написали Еврипид, Пиндар, которых

греческие музы наградили «таким действенным и неж-

ным языком», потому что с начала службы при дворе он

попал под иго кардинала д'Эете и, выполняя поручения,

разъезжал то туда, то сюда.

Велел в седло поэта усадить.

Ну мог ли я, в седле трясясь, подумай,

Халдейский или греческий учить?

1 Сатира VI, «A Pietro Bembo», vv. 178—183. Цитированная тер-

цина дальше, ibid., vv. 99—201. В тексте в кавычках перефразиро-

ваны vv. 133—141.

Кто рассказал ему об Одиссее

На языке своем, как надлежит,

О муках грека, о его затее.

Он знает, что оставил Еврипид,

Что Аполлоний и Софокл писали

И живший в Аскре некогда пиит,

А также Пиндара прочел скрижали

И прочих изучил, кому язык

Столь действенный и нежный музы дали.

(Цитированная ниже терцина, ibid., vv. 238—240)

ю

2. В ученический период подражания классикам

появилась «Шкатулка» — комедия в прозе1, написанная

по всем правилам плавтовской комедии. В Ферраре

«Шкатулку» восприняли как чудо именно потому, что

зрители увидели в итальянской пьесе то, чем они при-

выкли восхищаться в латинских. Итак, вслед за мисте-

риями и фарсами появились комедия и трагедия, на-

писанные по всем правилам поэтики и заимствовавшие

свою форму у Плавта и Теренция. Здесь было подража-

ние не только схеме римской комедии, возрождался и

ее мир: слуги, параситы, куртизанки, скупые отцы и рас-

пущенные сыновья. Молодой писатель, превращавший

своих крестьянок в Филлид и Ликорид, теперь погру-

зился в мир Плавта и в своем подражании забыл о сов-

ременном ему обществе. Его комедия — это воссоздание,

а не созидание; увлекшись готовой схемой, он упускает

прекрасные комические ситуации и конфликты. В коме-

диях Биббиены и Ласки чувствуется живое веяние, иду-

щее от «Декамерона», нечто непристойное, буффонное

в соответствии с пониманием комизма, развившимся

во Флоренции. Оно проявляется и у Ласки и у Берни —

секретаря Биббиены. Но Ариосто живет вне этой среды,

в мире книжном, и поэтому, когда он шутит, шутки

получаются слишком грубыми. Мир этот не его, он

перенесен в комедии Ариосто, в нем действуют уже гото-

вые персонажи, и драматург чувствует себя связанным.

Он не может полностью войти в этот мир и его освоить.

В пьесе есть комический элемент, он в путанице собы-

тий, интриге, в ^недоразумениях, возникающих иногда

случайно, иногда благодаря хитрости героев, в запутан-

ном действии, которое часто утомляет внимание. Но од-

ной интриги, когда характеры лишены развития и ин-

трига не создает комической ситуации, для поддержа-

ния интереса недостаточно. Траппола, Вольпино, Неб-

биа, Эрофило, Лукрано — существа ничтожные, и из

1 В первой прозаической редакции «Cassaria» была написана

в 1507 году и поставлена на сцене в Ферраре, в придворном театре,

5 марта следующего года. Ее стихотворная редакция в одиннадцати-

сложных стихах — «sdruccioli» — относится к 1530 году. Де Санктис

датирует комедии по книге Баруффальди. Точная датировка поста-

новок комедии стала известной уже после опубликования «Истории

итальянской литературы» Де Санктиса. (См. G. С a m p о г i, Notizie

per la vita di L. Ariosto, Milano 1871, pp. 67—71.)

11

действия не возникает сцены кульминации, на которой

мог бы сосредоточиться интерес зрителей.

Позднее Ариосто написал еще несколько стихотвор-

ных комедий, он вбил себе в голову, что писать их нужно

обязательно в стихах «sdruccioli», с тем чтобы добиться

полного соответствия римской комедии. Ему казалось,

что этот размер точь-в-точь соответствует ямбу. Выбор

этой неудачной формы, не поэтической и не прозаиче-

ской, не способствовал, конечно, тому, что комедии его

стали лучше, хотя иногда он выбирал подходящий со-

временный сюжет, как, например, в комедии «Черно-

книжник» 1. Он пошел по ложному пути и уже не смог

выбраться. Чернокнижник, или астролог, который пре-

вращает свое искусство в ремесло и обманом выуживает

деньги из карманов простофиль, — тема чрезвычайно

распространенная, ее разрабатывали все тогдашние но-

веллисты. Боккаччо выводил в роли обманщиков свя-

щенников или монахов: как, например, священника из

Варлунго или монаха, брата Чиполла2; в XVI веке эту

роль мошенника и дармоеда начал исполнять астролог.

Персонаж новый, а комический мотив тот же. Вспомним,

с каким блеском разрабатывает эту тему в одной из

своих новелл Ласка. Чувствуется боккаччиевская тра-

диция и лукавство, вся флорентийская среда; остроум-

ный аптекарь продолжал Саккети, Пульчи и Лоренцо

Великолепного. А в «Чернокнижнике» Ариосто про-

глядывает древнеримское общество, где слуга хитрее

господина. Писатель изображает общество, в котором

не жил, которого он не понимает и знает только по

книгам. Чинцио, Камилло, Массимо —скорее мумии, чем

люди, они.становятся легкой добычей мошенников, среди

которых живут. Они не главные действующие лица,

а только фон картины — презренная толпа, которую оду-

рачивают слуги и авантюристы. Это глубокая мысль,

если бы Ариосто сам до нее додумался и смог бы поло-

жить ее в основу своих комедий. Но эта мысль заимство-

ванная и не имеет никакого смысла, потому что Ариосто

представляет себе вполне естественным этот переверну-

1 В рукописи следуют зачеркнутые слова «наименее удачной из *

его комедий». Она сразу была написана в стихах «sdruccioli», за-

кончена в феврале 1520 года.

2 «Декамерон», VIII, 2 и VI, 10. Новелла Ласка, указанная

ниже, четвертая «Сепа», II. См. также т. I, гл. XII.

12

тый мир, где слуги разбираются во всем лучше, чем их

господа, и становятся их защитниками и спасителями,

как Фацио и Темоло, которые раскрывают плутни черно-

книжника. В то время как у Боккаччо духовник — дей-

ствительно священник, а комический герой Ласки — на-

стоящий астролог, главный герой комедии Ариосто во-

все не астролог, а отъявленный мошенник, выдающий

себя за астролога и нисколько в астрологию не веря-

щий. В пьесе Ласки комизм основан на высмеивании

астрологии, у Ариосто астрология никакой роли не

играет, действие основано не на ней. Если бы черно-

книжник маэстро Якелино был настоящим астрологом

и хотел одурачить господ, а вместо этого сам оказался

бы одураченным слугами, идея была бы столь же

остроумной, как в новелле Ландо, где не только крестья-

нин, но даже его ослица разумнее астролога К У Арио-

сто же астролог — невежда, он, как говорит его слуга

и наперсник Ниббио, плохо читает и пишет, и тем не

менее он выдает себя за философа, медика, алхимика,

астролога, мага.

И разбирается в науках он

Так, как осел играет на органе2.

Итак, все сводится к состязанию в хитрости между

маэстро Якелино и Ниббио, с одной стороны, и слугами

Фацио и Темоло — с другой. В комедии есть удачные

места, где обнаруживается незаурядный комический

талант драматурга. Чинцио рассказывает своему слуге

о чудесах чернокнижника, а слуга смеется над черно-

книжником, и над своим хозяином, и в конце концов над

всеми. Чинцио серьезно его уверяет, что чернокнижник

умеет превращать людей в животных. А Темоло отвечает:

Он этим занят полный день, но это же

Не чудо...

1 Пятая новелла Ортензио Ландо, уже упоминавшаяся

в главе XII.

2 «Negromante», действие II, сцена I, vv. 7—8. В предшествую-

щих строках перефразированы vv. 2—6.

Тем маэстро Якелино отличается,

Что, будучи от силы полуграмотным,

Он занят деятельностью философа,

Алхимика, астрслога, и лекаря;

И колдуна1 и духов заклинателя.

13

А того не замечаете,

Как некто старостою вдруг становится,

Судьей, нотариусом, попечителем

Иль жалования распределителем,

Приобретая вместо человеческих

Лисы повадки, волка или коршуна? 1

Понятно, говорит Чинцио, ты плохо знаешь свет и

потому так говоришь. Но разве ты не веришь тому, что

он умеет заклинать духов?

И Темоло отвечает:

Сказать по правде, я не больно верил бы

В каких-то духов, но ведь люди важные,

Князья, прелаты в духов этих веруют,

И подобает мне, простому смертному,

По их примеру верить.

Поразительная ирония в этом отрывке: невежествен-

ный простолюдин с естественным здравым смыслом вы-

смеивает сильных мира сего. Очень удачна комическая

ситуация, когда Ниббио, видя, что уже натянуты сети

для Чинцио, Массимо и Камилло, самого богатого из

них, спрашивает у чернокнижника2:

Три куропатки вот, из них которую

Вы предпочли бы?

Астролог: Я их всех разделаю

Подряд, но так, что самую здоровую

Последней съем и обглодаю косточки.

Ниббио: Вот вам одна, вкуснейшая: пожалуйста,

На стол ее кладите, если голодны.

Астролог: Кого? Камилло?

Ниббио: Да.

Астролог: Ну что ж, полакомлюсь

И косточек оставить не подумаю.

И когда Ниббио видит, что все проделки астролога

раскрыты, он—слуга, наперсник и посредник астро-

лога — платит своему хозяину черной неблагодарностью,

обкрадывает его и бросает. Но удачные моменты те-

ряются в условном и поверхностном изображении мало

1 «Negromante», действие I, сцена III, vv. 39—40 и 43—48. Сле-

дуют vv. 78—82.

2 «Negromante», действие III, сцена II, vv. 21—28.

14

известного драматургу мира, изображении, в котором

даже самые интересные эпизоды лишь кое-как набро-

саны. Ариосто скорее склонен рассказывать, излагать,

описывать, чем показывать в действии. О том, что за

человек маэстро Якелино, подробно объясняется в моно-

логе Ниббио !, но когда мы видим его в действии, он

оказывается гораздо скучнее, незначительнее, грубее,

чем мы этого ожидаем.

3. Ариосто был гораздо менее образован, чем мно-

гочисленные ученые его времени и чем некоторые при-

дворные. Кардинал Ипполит гораздо меньше ценил без-

дельников поэтов, чем своих стремянных слуг, и, желая

извлечь пользу из нашего поэта, сделал его своим гон-

цом 2 и посылал его с поручениями то в одно место, то

в другое. Лудовико, вспомнив о своих дружеских отно-

шениях со Львом X, которые завязались во время из-

гнания семейства Медичи из Флоренции, отправился,

когда тот стал папой, в Рим, питая радужные надежды,

но, кроме красивых слов, он ничего не получил. Ездил

Лудовико и во Флоренцию с поручением от Феррар-

ского двора, и глубокое впечатление, которое произвел

на него город, отразилось в элегии, написанной по

этому поводу.

При виде стольких вилл среди холмов

Не может сразу же не показаться,

Что их земля плодит, как червяков.

И если бы ты Римом стала зваться

И собрала дворцы в одних стенах,

Другой бы Рим не мог с тобой тягаться.

Когда Ариосто послали губернатором в Гарфаньяну,

он поднял крик, потому что кардинал оторвал его от

сладостных занятий и дорогих друзей и втолкнул в этот

«скучный лабиринт» 3. Наконец кардинал задумал взять

его с собой в Венгрию, и тут наш поэт совсем потерял

терпение и заявил, что в Венгрию ехать не желает.

1 «Negromante», действие II, сцена I. См. выше.

2 Сатира VI, v. 238, уже цит. выше. Следующая цитата из эле-

гии XIV, vv. 19—24 (ed Polidori, cit., I, pp. 238 и ел.).

3 Сатира V, «A Annibale Maleguccio», vv. 169—171:

Ты мог бы смело мне задать вопрос:

Кто от наук и от друзей отвадил

Меня и э этот лабиринт зэнес?

15

Восхвалять кардинала в стихах — на это он согласен,

но быть в кардинальской свите — нет!

На месте сидя, я таких высот

Достиг бы, имя ваше прославляя,

Которых даже голубь не найдет К

И он восхваляет кардинала и на вольгаре, и в ла-

тинских стихах; в латинских — более бесстыдно:

Непобедимого кто превзойдет Геракла в сраженье?

Благочестивее кто, чем кардинал Ипполит?

Но Ипполита не интересовала хвала, ему нужен был

не поэт, а слуга:

Не хочет он за мой хвалебный стих

Вознаградить меня и в благодарность

Велит мне мчаться на перекладных...

Он говорит, что наслажденье в том,

Чтоб восхвалять его, я, дескать, вижу.

Но выше наслажденье — быть при нем 2.

Ариосто и комедиограф и сам один из наиболее ко-

мических персонажей, и, если изображение условного

мира получилось в его комедиях неудачным, себя он

нарисовал очень удачно, попросту, без всяких прикрас.

Некоторые черты его характера нас трогают. Он любит

своих братьев и старую мать и ради них примиряется

с зависимостью, хотя и грызет удила. Его идеал — жить

спокойно, сидеть дома, предаваться игре воображения,

сочинять стихи, жить и давать жить другим. Бедняга

был натурой идиллической, у него не было честолюбия,

он не гнался за богатством и почестями, считая, что луч-

ше «есть репу в своем доме, чем куропатку, дрозда или

дикого кабана за чужим столом» 3:

1 Сатира II, «A Alessandro Ariosto e a Ludovico da Bagno»,

vv. 229—231. Следующий дистих из оды «In Hyppolitum Estensem

episcopum Ferrariae», vv. 5—6 (ed Polidori, cit., I, p. 349).

2 Сатира II, ed. cit., vv. 97—99, 106—108.

3 См. сатира III, «A Annibale Maleguccio», vv. 43—47:

Приятней дома репою кормиться,

Когда тобою сварена она,

Очищена и сдобрена горчицей,

Чем на пиру чужом мне кабана

Иль куропатку есть...

Следующая цитата ibid., vv. 47—63,

IS

Под простое одеяло

Забравшись, как под шелковым, я сплю.

Мне нравится, чтоб тело отдыхало,

Сильнее, чем хвалиться, что оно

У скифов и индусов побывало.

Известно, каждому свое дано:

Кому доспех, кому тонзура снится,

Кто жить не может без страны родной.

Кого-то привлекает заграница —

Пускай посмотрит новые края,

А мне и дома хорошо сидится.

Ломбардию, Тоскану видел я,

На севере и в середине горы

И с двух сторон Италии моря.

С меня довольно; новые просторы

Бесплатно мне покажет Птоломей,—

Мир будет на земле или раздоры.

Но ему не дают жить, как он хочет, кардинал не

оставляет его в покое, это раздражает, и раздражение

время от времени прорывается. Изредка оно переходит

в возмущение, и тогда звучат благородные слова:

На благосклонность, Аполлон, твою

И на твою, святое муз собранье,

Себе никак плаща я не сошью.

И, наконец, коль скоро кардинал

Завоевал мое расположенье

Подарками, я все, что он мне дал,

Сменяю на свое освобожденье.

И если мне владыка благодарный

По двадцать пять монет три раза в год

Выплачивал — и то не регулярно,

А я за это должен в свой черед

Дрожать, как раб, перед его особой,

Пока не сдохну, пусть на этот счет

Он обольщается, но не особо:

Чем зря потеть и верным быть слугой,

Я лучше буду бедствовать до гроба 1.

1 Сатира II, ed. cit., vv. 83—90. 262—2

2 Де Санктие 17

Но это лишь слабые искры. Он не настолько поко-

рен или честолюбив, чтобы вслед за придворными

жертвовать своим покоем, лишь бы угодить кардиналу,

но и не настолько горд, чтобы раз навсегда разорвать

цепи и послать своего кардинала к черту. Он служит, но

ропщет, изливает недовольство и сохраняет свое лицо,

как Санчо Панса или дон Аббондио. Из этого противо-

речия возникают поразительные ситуации для комедии.

Такова, например, его поездка в Рим, когда он так на-

деялся на своего друга Льва. Как хорошо тот принял

его! Но все это только слова. Вечером ему пришлось

идти ужинать в харчевню «Барана»:

На троне он высоком изогнулся,

Пожал мне руку и к моим щекам

Священными губами прикоснулся...

И, наконец, надеждами нагружен,

Облезлый весь и мокрый от дождя,

К «Барану» потащился я на ужин '.

Иногда его разбирает злость, и он изливает ее, опи-

сывая непомерную жадность кардиналов, а иногда рас-

суждает, как философ: «Ну, а если бы у меня были

богатства турецкого султана и три или четыре митры,

что от этого изменилось бы?»

А вдруг и правда — ломятся от злата

Мои карманы, рукава, и он

Все сыплет: в рот, в живот, еще куда-то...

На кой мне нужно переутомляться,

Выслуживаясь? Лучше отдыхать,

А если и работать, то с прохладцей.

Иногда он будто извиняет папу. «Бедняга! Скольких

он должен кормить и поить! Родственников, кардиналов,

которые одели его «в самую лучшую из мантий», «дру-

зей, которые помогли ему вернуться во Флоренцию!»2

1 Сатира III, ed. cit., vv. 178—180, 184—186 и ел.; затем 193—195

и 205—207.

2 См. сатиру III, ed. cit., vv. 154—156:

Подносят выпить родичам вначале,

Которых тьма, а вслед за ними тем,

Кто утром одевали господина.

Следующие стихи ibid., vv. 166—169,

18

Чем ожидать, покуда всяк напьется,

И думать, что не хватит влаги мне,

Что я сухим увижу дно колодца,

Уж лучше жить спокойно в стороне.

Эта великолепная ситуация развивается, в нее впле-

тается множество мотивов, она приобретает различ-

ные оттенки, при этом характеры совершенно правдивы,

а ирония тем более остра, чем более она кажется наив-

ной и добродушной.

То же самое можно сказать о Лудовико-губернаторе,

когда он насмешливо и зло изображает своих подчи-

ненных и жалеет о времени, которое он зря на них тра-

тит, и о Лудовико, который не хочет ехать в Венгрию

или поручает Пьетро Бембо своего сына и рассказывает

Бембо о своей жизни, о неприятностях, о своих заня-

тиях1. Сквозь раздражение проступает нечто вроде сми-

рения слабых духом, как будто он говорит—ну что

поделать? Приходится терпеть! И своего рода чистосер-

дечие заставляет его выставлять напоказ свои недо-

статки, словно редкие жемчужины. Так же ведет себя

Берни, который хвалится своей трусостью, но Берни

шаржирует, паясничает, чтобы рассмешить2; Лудовико

же передает все естественно, изливает свое дурное на-

строение и чем меньше стремится к комическому эф-

фекту, тем лучше его достигает. Он смеется над дру-

гими и немножко над собой, как бы не замечая этого.

В эпоху, когда все было так искусственно, когда во

имя стремления к чрезмерному подражанию или до-

стижения некоторых художественных эффектов забы-

вали о реальной жизни, Лудовико, писавший комедии

и петраркистские канцоны и сонеты в такой же услов-

ной манере, здесь, изображая, как это делал Бенвенуто

Челлини, самого себя, создает один из интереснейших

комедийных характеров; это не только его портрет, но

и портрет тогдашнего итальянского горожанина и лите-

ратора в его далеко не худшем проявлении. Он видел

Рим, Флоренцию, был в Ломбардии, но его внутренний

мир не раздвинулся, центром осталась Феррара; до-

1 См. сатиры IV, И, VI.

2 Общее суждение о поэзии Берии см. т. I, гл. XII, и юношеские

лекции в «Teoria e storia», cit., I, p. 145, и в «Purismo illuminismo

storicismo», cit., II.

2*

19

машние заботы, отношения с двором, мелкие непри-

ятности, любовные переживания, литературные связи,

личные интересы — вот что его занимает, и это в то

время, когда Италию попирают варвары и она мечется

в агонии. Культурный, беспечный:, ленивый, спокой-

ный горожанин, живущий семейной жизнью или в кругу

веселых товарищей, — весь он перед нами, с его спо-

койствием и «fuge rumores» l (беги суеты!). В этом его

облике есть нечто от Горация, но подражание здесь

естественное, это сродство душ и талантов. В смехе, ко-

торый вызывает поэт, нет ничего горького, ничего през-

рительного, мы понимаем, что человек, над которым мы

смеемся, честен, благороден, простодушен, безобиден,

обладает всеми приятными качествами слабых и доб-

рых душ. Это не шуточное стихотворение и не сатира,

потому что автор не собирается никого осмеивать или

порицать, а только изливает душу брату или другу2. По-

этому в его рассказе перемешаны наблюдения, анекдоты,

остроты, пословицы, игра раздраженного воображения,

сатирические зарисовки и особенно изящнейшие апо-

логии— настоящие маленькие шедевры. Терцина, герои-

ческий и трагический стиль средневековья, язык «Бо-

жественной комедии» и «Триумфов» совершенно транс-

формируется и становится языком комедии, размером

шуточного стихотворения, сатиры, послания; в терцинах

появляется небрежность и развязность, которая роднит

их с прозой. Кривая завершается в посланиях (эписто-

лах) Ариосто, где терцина совершенно преобразилась и

приобрела заостренную и сентенциозную форму, как

эпиграмма или пословица.

Терцина, так .же как сонет и канцона, была жанром

литературным и традиционным. Октава, структура кото-

рой уже намечается в риспетти и в народных песнях,

была излюбленной формой рыцарских романов, повест-

вования и описания. До совершенства ее довел Поли-

циано. Это был народный размер, ставший модным. А

терцина, так же как и сонет и канцона, осталась бы раз-

мером условным и неподвижным, если бы Берни и Арио-

1 Изречение, хотя употребленное в другом смысле, взято из

«Disticha de moribus»— «Дистихи о нравах», I, 12, см. т. I, гл. IV.

2 О сатирах и о «юморе» Ариосто см. в юношеских лекциях

о сатирической поэзии («Teoria e storia», cit., I, p. 144 и «Purismo

illuminismo storicismo», cit., II).

20

сто не вдохнули в нее новую жизнь, спустив ее с небес

на землю и придав ей оболочку, соответствующую вре-

мени. Октава пела, а терцина рассуждала, высмеивала,

язвила, раскрывала реальную, прозаическую сторону

жизни.

4. Среди неприятностей и мелких жизненных невзгод

Лудовико писал своего «Неистового Орландо», к боль-

шому неудовольствию кардинала Ипполита, который

считал, что на эту «чепуху» поэт растрачивает время,

отведенное «службе». Боярдо прервал своего «Влюблен-

ного Орландо» как раз в тот момент, когда Карл VIII

перешел через Альпы, чтобы посетить «какой не знаю

край» К Умер Боярдо через несколько лет, когда Лудо-

вико переводил Плавта и Теренция и писал комедии, ко-

торые с большим великолепием ставились в придворном

театре2. Слава феррарского Гомера подстегнула Арио-

сто попытаться создать нечто подобное. Он начал писать

в терцинах эпическую поэму об истории рода д'Эсте, но

скоро бросил, размер этот не подходил его размашистой

манере. Тогда без долгих размышлений он решил про-

должать историю Орландо, начав там, где ее оборвал

Боярдо. Он посоветовался с Бембо, который уговаривал

его писать поэму на латинском языке3. Орландо на

латинском языке! Бембо не понимал, что такое «Влюб-

ленный Орландо». Но зато это понимал Ариосто, который

наслаждался поэмой и решил писать тем же размером

и в том же стиле. Так он перестал подражать античной

поэзии и его талант обрел свободу. Он начал работать

над поэмой в 1505 году, на тридцать первом году жизни,

и в течение десяти лет был полностью ею поглощен, а

1 Это выражение из знаменитой заключительной октавы «Влюб-

ленного Орландо» («Orlando innamorato», кн. Ill, песнь IX, 26).

Стих этот звучит следующим образом: «Пришли, чтоб разорить ка-

кой не знаю край». Смерть Боярдо, о которой упоминается здесь,

последовала через несколько месяцев, а не через несколько лет

после похода Карла VIII.

2 Эти сведения заимствованы из книги Баруффальди (cit., pp. 130

и ел.). Датировку комедий см. выше.

3 Эти сведения старой историографии (см. Р i g n a, I romanzi

nei quali della poesia e della vita dell'Ariosto con nuovo modo si

tratta, Venezia 1554, p. 73), принятые Баруффальди, были отвергнуты

Кардуччи (см. Carducci, «Delle poesie latine edite ed inedite di

L. Ariosto», Bologna 1876).

21

всю остальную жизнь исправлял ее 1. Рассказывают, что

он отправился в Модену в домашних туфлях и только

на полпути заметил это. О его рассеянности рассказы-

вают и другие анекдоты. Что же было у него в голове?

«Неистовый Орландо». Ни одно произведение не было

задумано и исполнено с большей серьезностью.

Серьезность ему придавало не религиозное, мораль-

ное или патриотическое чувство2, от чего уже давно не

осталось никаких следов в искусстве, а чистейшее чув-

ство поэзии, стремление вдохнуть жизнь в неясные обра-

зы, созданные воображением. В замыслах поэта чув-

ствуется стремление отчасти угодить вкусам своего века

и затронуть все те струны, на которые отзывались совре-

менники, отчасти— сочинить историю, или, вернее, пане-

гирик, дому д'Эсте. Но это второстепенные замыслы, они

не удались и были забыты, когда художник стал писать

свое большое полотно. Его вдохновляло и волновало

лишь одно высокое чувство, которое заменило ему веру,

мораль, все,— это культ прекрасной формы, неподдель-

ное поэтическое вдохновение. Он много раз переделывал

свое произведение, пока наконец оно не отлилось в фор-

му, которая его удовлетворила. Такое серьезное отноше-

ние к творчеству и гениальность поэта привели к тому,

что возникла эпопея Возрождения, был создан храм, по-

священный единственному божеству, которое еще чтили

в Италии, — Искусству.

Ариосто и Данте были знаменосцами двух культур,

противоположных по своему характеру. Оба они жили

на рубеже двух веков, их появление предвещали звезды

меньшей величины, поэзия и того и другого явилась

синтезом и завершением целой эпохи. Данте завершает

Средние века,Ариосто завершает Возрождение.

И тот и другой — воплощение своего века. Данте

был скорее поэтом, запечатлевающим мир, чем худож-

ником, его преобразующим: как художнику ему мешали

схоластика, аллегория, аскетизм и даже величие и энер-

гия его характера. Его сознанию представлялся реаль-

1 См. Баруффальди, op. cit., pp. 132—133: «В конце 1505

или в начале 1506 года в возрасте 31 года он принялся за работу

и закончил ее примерно через десять лет». Как известно, первое

издание поэмы вышло в 1516 году.

2 В рукописи дальше зачеркнуто: «или желание развеселить

приятелей и угодить вышестоящим»..

22

ный мир, слишком живой, исполненный страстей, слиш-

ком крепкий, чтобы искусство могло его разложить и

преобразить. И этот реальный мир был замкнут в та-

кую плотную и неподвижную форму, что глубокий

взгляд поэта не всегда мог сквозь нее проникнуть и по-

стичь его непосредственную сущность. Перед Ариосто

весь этот мир в его реальности и в его формах распался.

Распался благодаря деятельности его предшественни-

ков, в которой он не принимал участия. Уже в Петрарке

пробуждается творец, который придает форму своему

внутреннему миру; как подлинный художник, он забо-

тится о том, чтобы этот мир принял определенный вид,

обладал определенными очертаниями, и тогда он сам

начинает в него верить, испытывает страдания и радо-

сти. Уже в творчестве Боккаччо искусство делает реаль-

ность предметом развлечения. Над этой реальностью

саркастически смеялся Лоренцо Медичи и шутил Пуль-

чи; храм опустел, но алтарь получил новое божество;

его появление предвозвестил Полициано — нежный аро-

мат его драмы «Орфей». Ариосто ничего не должен был

утверждать или отрицать. Почва уже подготовлена

без его участия. Он не верующий и не скептик, он —

равнодушный. Мир, в котором сформировалось его твор-

чество, утратил все возвышенные и благородные идеалы,

утратил религию, родину, мораль. Этот мир интересует

его очень мало. Лудовико — добряк, он естественно бла-

городен и инстинктивно любит свободу, но он не воз-

мущается и не бунтует против своего господина, а тер-

пит и ворчит. В жизни он выполняет ту роль, которую

ему определила его невеселая судьба, выполняет честно,

разумно, но без всякого энтузиазма, не вкладывая в эту

роль души. Говорили, что он рассеян. Но ведь реальная

жизнь была для него чем-то второстепенным, основным

было искусство. Посмотрите на него, ничем не выдаю-

щегося горожанина, к"ак почти все литераторы той эпохи,

Добродушного, в общем спокойного, хотя и не без раз-

дражительности, человека, не умеющего ни завоевать

себе свободу, ни терпеливо переносить свою зависи-

мость; его принижают неприятности и жизненные не-

взгоды, окружающие смеются над его рассеянностью

и вспышками гнева. Посмотрите на этого человека,

когда он сочиняет и творит. Его взгляд просветляется,

лицо становится вдохновенным, он себя чувствует

23

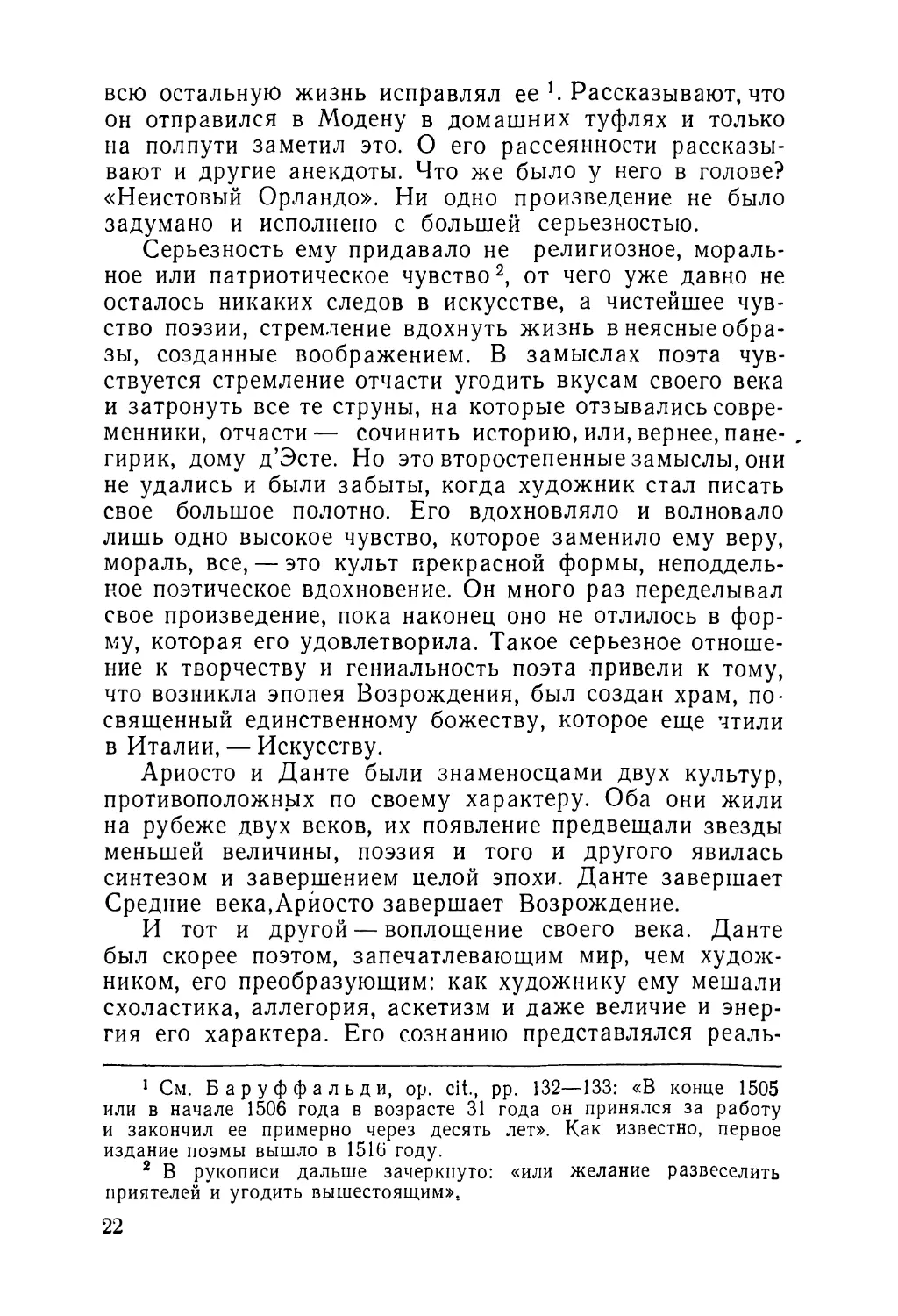

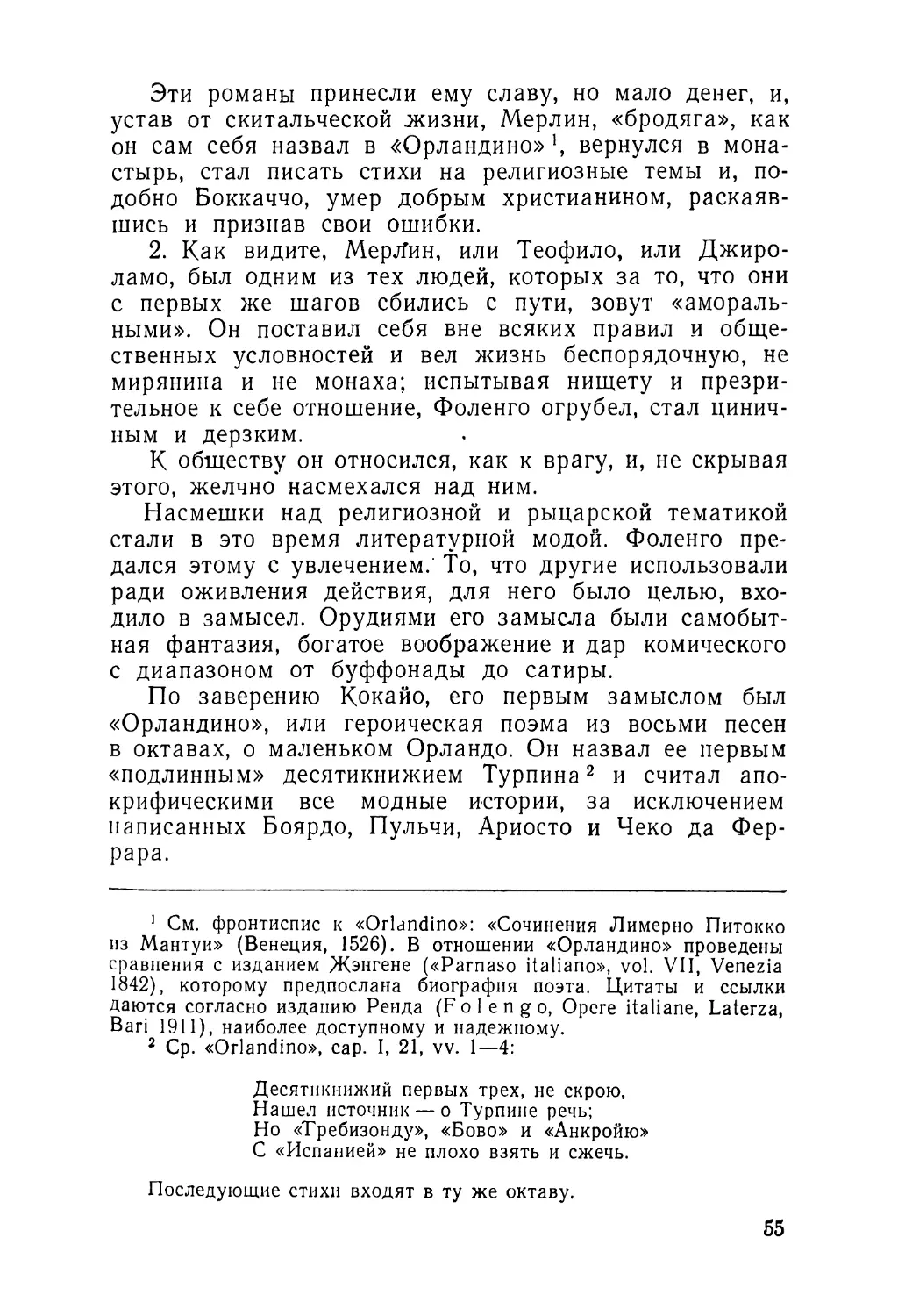

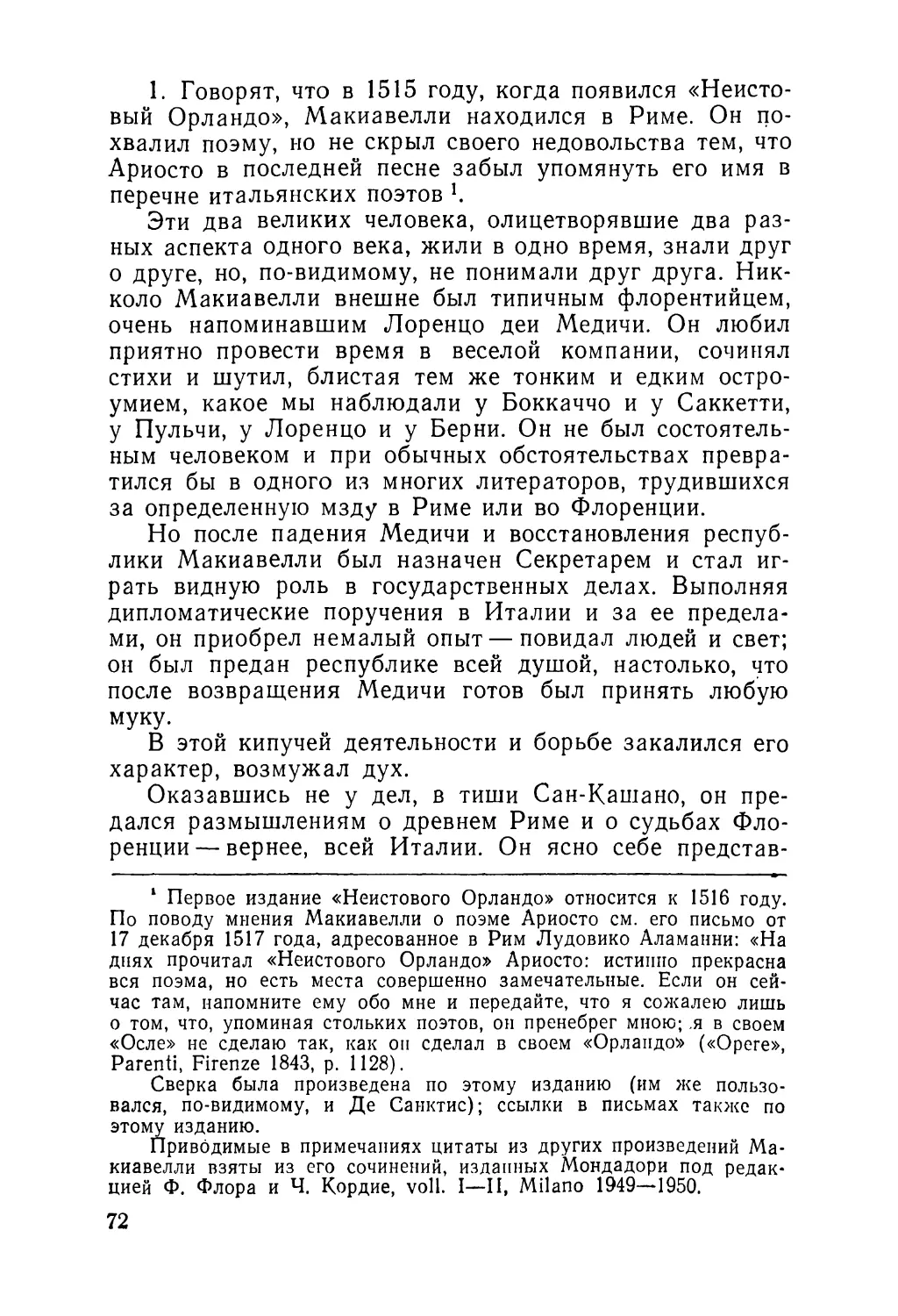

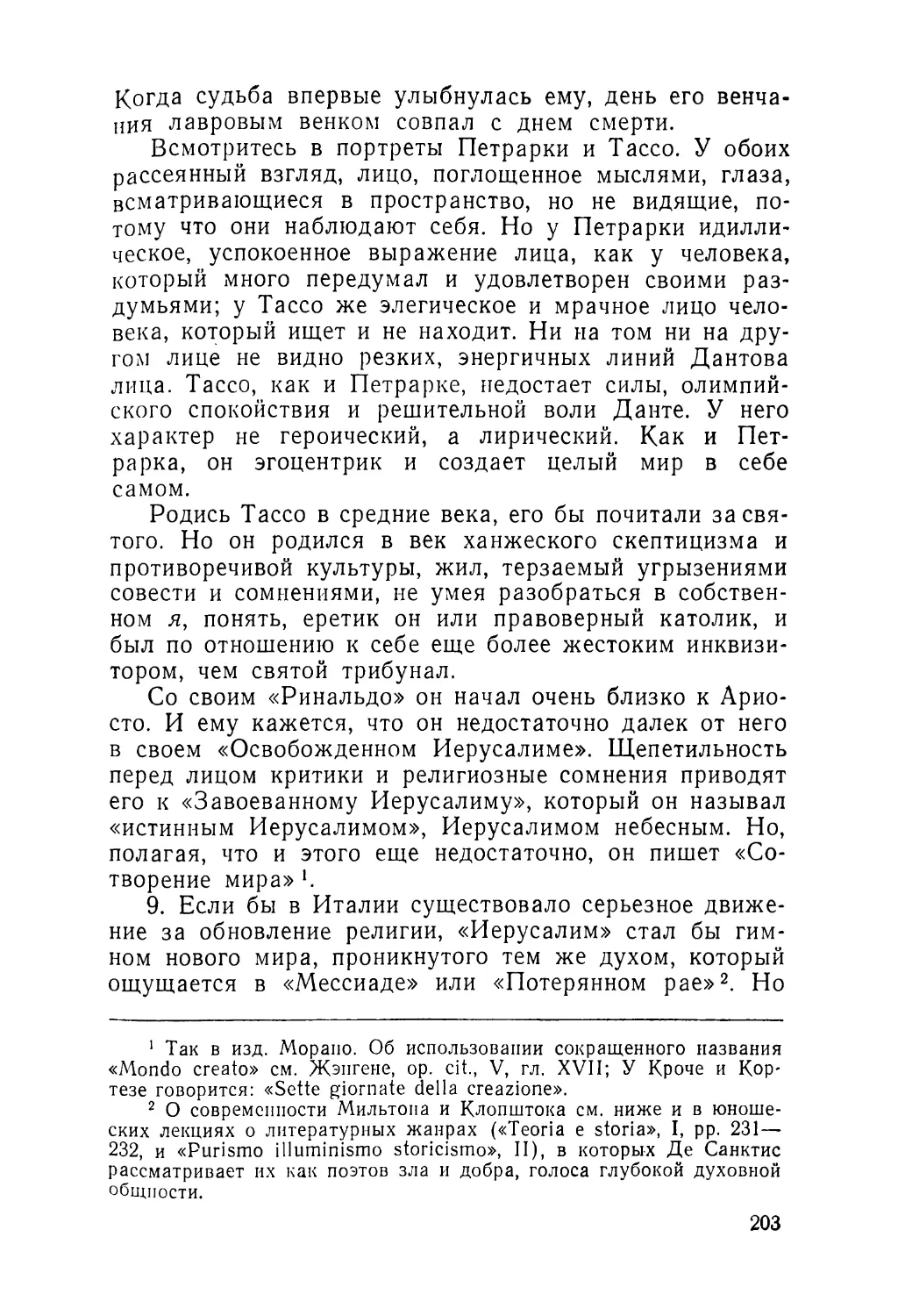

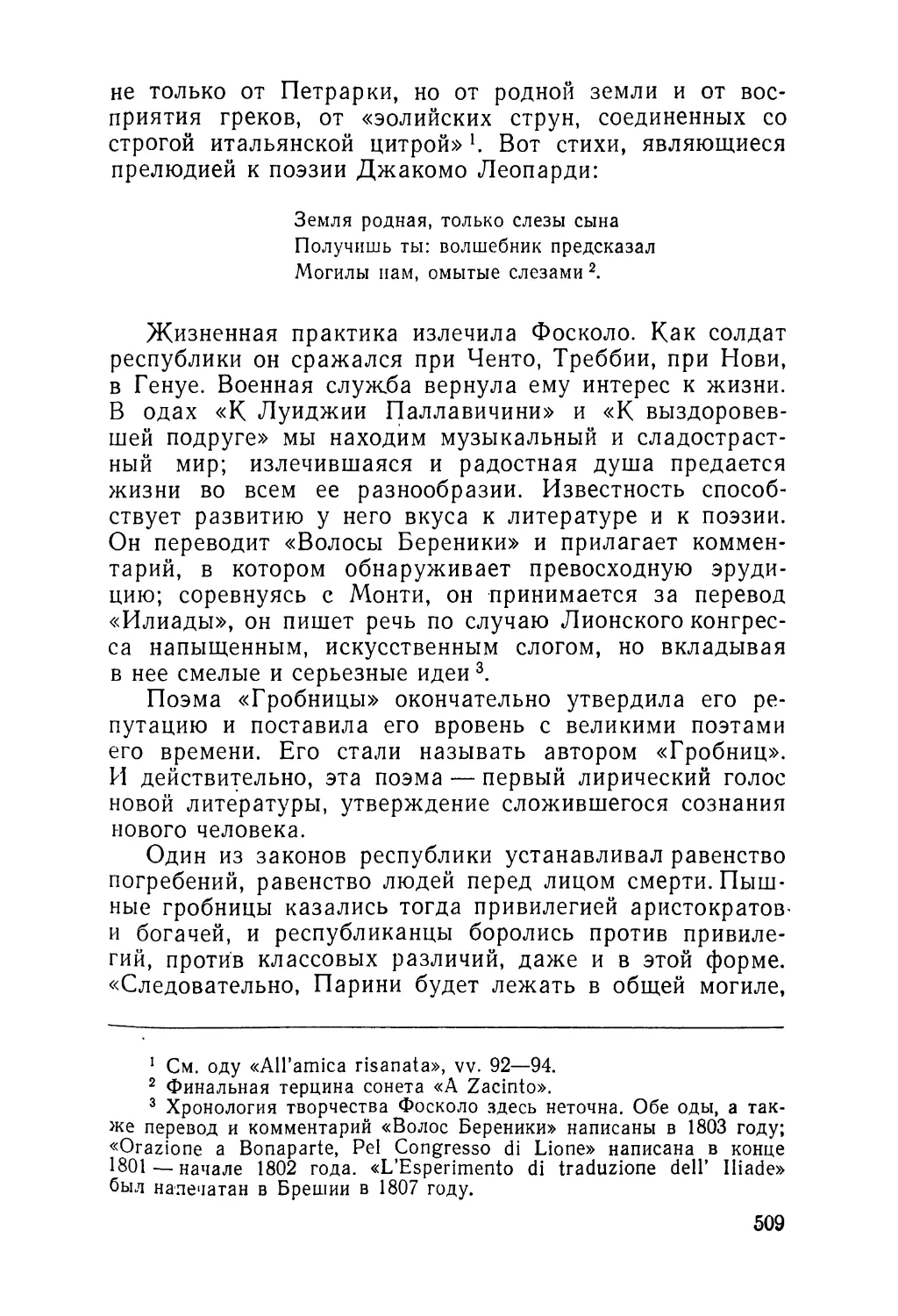

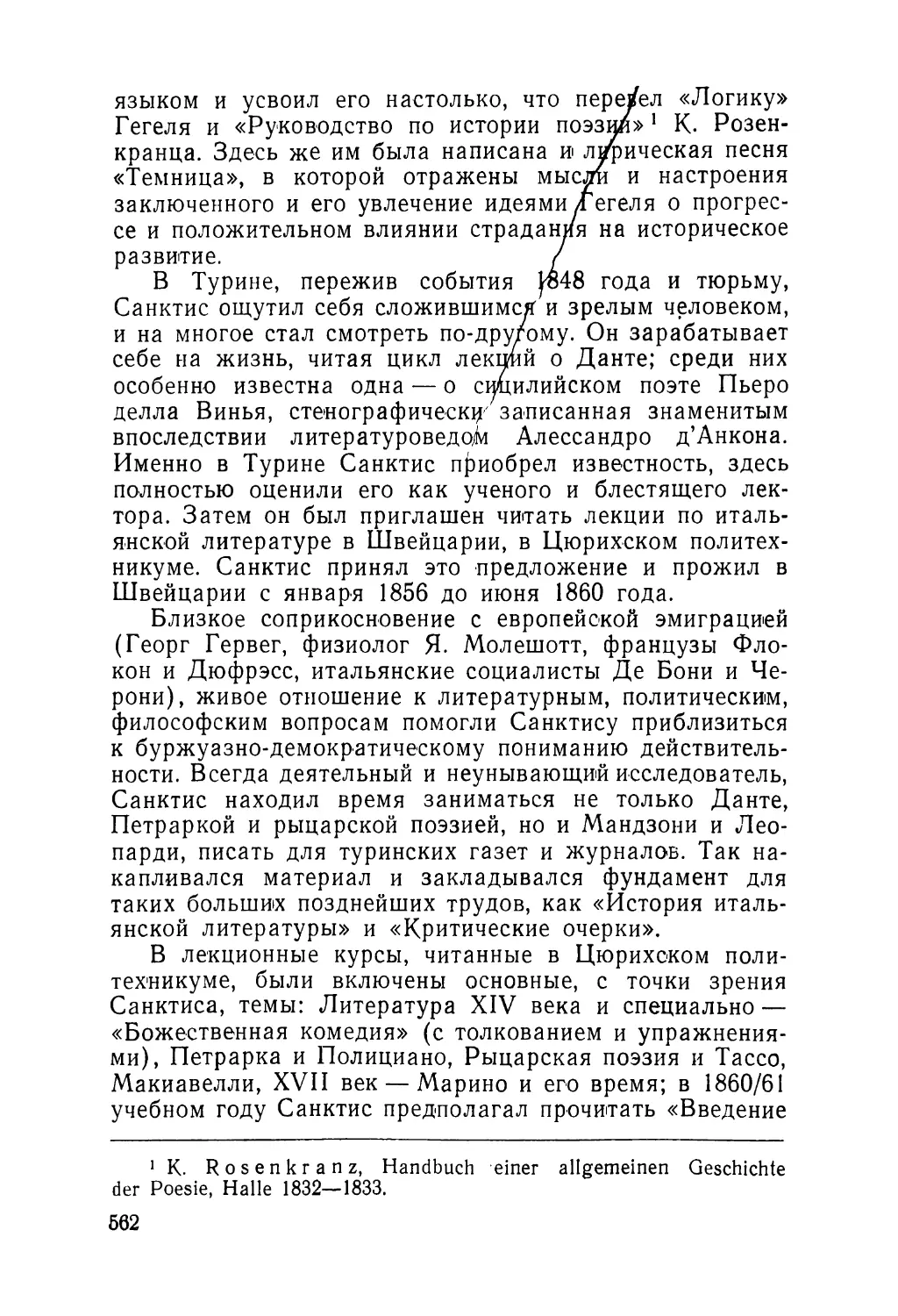

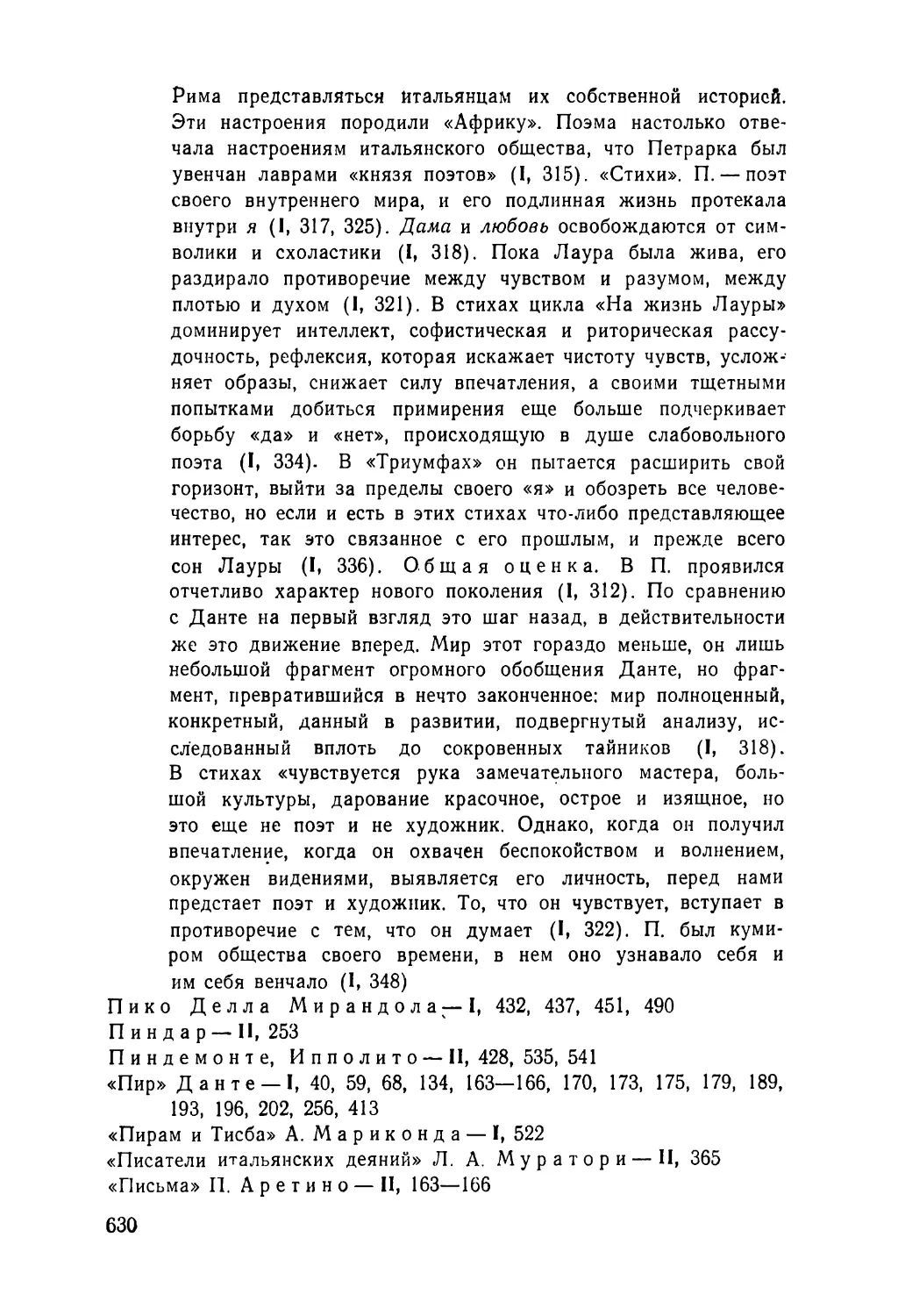

Тициан. Лудовико Ариосто.

богом. Здесь, на этом челе, запечатлено то слово, кото-

рое еще живо в Италии, — Художник.

5. Рыцарский мир, занимавший его воображение, в

Италии всегда был лишь миром вымышленным, далеким.

Когда все идеалы добра и доблести в реальной действи-

тельности рухнули, одни поэты стали искать их в рыцар-

ском мире, другие — в пастушеской жизни; так на разва-

линах средних веков возникли рыцарская поэма и идил-

лия, два поэтических идеальных мира Возрождения.

Конечно, воспоминания об этом рыцарском мире жили,

но они были далекими и смутными, стерлась память о

том, когда и где он существовал, какие события в нем

происходили; ведь напоминала о нем не национальная

поэзия, а переводная или подражательная. Все же ка-

кое-то подобие этого мира можно было увидеть при дво-

рах, где проявлялось нечто аристократическое, благород-

ное, человеческое, то, что называлось куртуазней, и где

часто разыгрывались сцены, напоминавшие о рыцарских

нравах. Таким образом, в сознании итальянцев существо-

вал рыцарский куртуазный мир, противопоставлявшийся

по чистоте форм и благородству чувств миру плебей-

скому, мир, законы которого были основаны ни на Еван-

гелии, ни на каком-нибудь другом кодексе, а только на

принадлежности к рыцарству или дворянству. Еще сей-

час говорят «честное слово дворянина». Был кодекс чес-

ти и любви, который подразумевал обязанности храброго

и честного рыцаря. Постоянство и верность в любви, пре-

данность своему сеньору, умение держать свое слово, за-

щита слабых, месть за оскорбления — вот главные ста-

тьи этого кодекса чести. Это мир куртуазии, предстаю-

щий в «Декамероне» как мир поэтический в противовес

плебейской грубости: и действительно Джербино и Гуль-

ельмо, дочь Танкреда, Федериго дельи Альбериги 1 — это

прекрасные образу более возвышенного мира, где знают,

что такое гордость и тонкость душевных переживаний.

Но при дворах итальянских княжеств, таких, как Урби-

но, Феррара, Мантуя, от этого куртуазного мира сохра-

нился лишь отблеск, отдаленное представление, да и то

скорее о видимости, чем о сущности; и нередко.с изя-

ществом и галантностью прекрасного уживалось самое

наглое вероломство таких людей, как Цезарь Борджиа.

1 См. «Декамерон», IV, 4, 1 и V, 9.

25

Истинное и глубокое чувство чести не было присуще

итальянскому национальному характеру, и если тогда и

могли быть люди чести, то, во всяком случае, ни для ка-

кого класса, ни для народа в целом честь не была основ-

ным законом; мало того, многие смышленые, остроумные,

образованные люди были склонны высмеивать тех, кто

во вред себе следовал этому закону. Это считалось не

добродетелью, а простоватостью и вызывало легкую иро-

нию, острие которой едва прикрыто в восклицании поэта:

О благородство рыцарей былое!

Таким образом, в Италии не было настоящего рыцар-

ского чувства, которое могло бы вызвать к жизни такое

произведение, как «Сид»; чувства религиозные, нрав-

ственные и политические заглохли, и честь потеряла свою

основу, остались лишь ее внешние черты, скорее блестя-

щие, чем прочные, и именно на них зиждется кодекс

«Придворного» Кастильоне1. Поэтому рыцарский мир,

так же как мифологический и религиозный, был для

нас только легендой или романом, миром, созданным

поэтическим воображением, и он вызывал интерес не

своими идеалами, а свежестью, разнообразием и. не-

обычайностью происходящих в нем событий. Чем менее,

серьезным был смысл повествования, тем фантастичнее

и непристойнее было его содержание; нарушались все

границы времени, пространства, правдоподобия. Канта-

сторий не ставил перед собой иной цели, как возбудить

любопытство и насытить воображение, вплетая в старые

традиционные рыцарские поэмы самые невероятные ис-

тории, спутывая их таким образом, чтобы все время воз-

буждать любопытство у слушателя и держать его в на-

пряжении. Вот так и появились формы странного по-

вествования; оно все время прерывается, вставляются

самостоятельные эпизоды, затем резкий переход — и оно

вновь продолжается и остается непоследовательным не

только по мысли, но и по внешней структуре.

В это время уже зародилась наука о человеке и о

природе. Изобретение книгопечатания, открытие Копер-

ника, путешествия Колумба и Америго Веспуччи, произ-

1 Об ироническом и сатирическом характере «Cortegiano», в ко-

тором «преобладает поэзия», см. юношеские лекции («Teoria e sto-

ria», cit., II, p. 43 и «Purismo illuminismo storicismo», cit., III).

26

ведения Помпонацци, «Рассуждения» Макиавелли, Ре-

форма, прочное учреждение больших государств, таких,

как Испания, Франция, Англия, были фактами чрезвы-

чайной важности, изменившими лицо мира]. Но по-

следствия этих факторов еще не были вполне ясны, и

новый мир, мир человека и природы, одним словом, мир

науки походил на солнце, еще окутанное туманом, кото-

рый не дает пробиться его лучам. Туман — это народ-

ная фантазия, которая заменяла науку, заполняя землю

чудесами. Сверхъестественное громоздилось в разных

формах, люди верили во все: в христианские чудеса и в

чудеса языческие, в колдовство волшебников и фей, в

вымыслы астрологов. Человек среди этбй сказочной, за-

колдованной природы был актером, достойным этого

театра: он был примитивным, легковерным, невежест-

венным, легко предавался своим склонностям и стра-

стям, действовал под влиянием внезапных побуждений,

а не спокойных размышлений. Человек этот никогда не

заглядывал в свою душу, не изучал себя и не знал, он

весь был на поверхности, весь в сутолоке жизни. Потому

и он скорее явление природы, чем сознательное суще-

ство, явление, которое вовлекается в различные собы-

тия и само по себе не имеет «ни характера», «ни само-

стоятельности».

Тем не менее Италия была страной, где человек

был в умственном отношении более зрелым, чем в дру-

гих странах, более образованным и культурным и где

сверхъестественное во всех его формах принималось

только как поэтический вымысел, создание поэтического

воображения. Поэтому, если в других европейских стра-

нах существовала еще связь между рыцарским миром

и миром реальным, у нас эта связь была нарушена и

рыцарский мир был чистейшим вымыслом.

6. Ариосто по духу своему вовсе не был рыцарем,

напротив, был склонен к юмору. И когда он захотел

продолжить поэму Боярдо, он походил на художника,

1 См. Кине (op. cit., I, pp. 188—189): «Истинное чудо состоит

в том, что вы чувствуете дух XVI века, в том, каким образом поэт

старается от него (то есть от этого века) отойти; ибо такого рода

вымысел соответствует реальному чувству и содержит в своей основе

общую веру; недавние изобретения книгопечатания, пороха, компаса,

открытие Америки, пути в Индию, внушили человеку мысль о его

господстве над природой.

27

которому все равно, кого рисовать: нимфу или святую,

лишь бы нарисовать ее хорошо. Многие спрашивают:

«Какую цель ставил перед собой Ариосто?» Никакой,

кроме как изобразить, нарисовать рыцарский мир. Гомер

поет гнев Ахилла, Вергилий воспевает Энея, Данте —

спасение души; Ариосто вовсе не воспевает подвиги

Аграманте или Карла, неистовство Орландо и любовь

Руджиеро и Брадаманты. Поход Аграманте для поэ-

та— это неподвижная ось, вокруг которой разворачи-

ваются события, показывающие нам рыцарский мир;

сам по себе поход не цель повествования, но он опре-

деляет место и время, в котором раскрывается этот

мир. Ариосто воспевает дам и рыцарей, рыцарские

добродетели и отважные подвиги «тех времен», когда

Аграманте явился во Францию \ Неистовство Орландо

и любовь Руджиеро — это не эпизоды, именно потому,

что нет единого действия, а это важные части той ог-

ромной совокупности, которая называется рыцарским

миром. Единство, следовательно, зависит не от того или

иного персонажа, оно заключается в том, что весь этот

мир в его духовной сущности и в его развитии раскры-

вается в определенном месте и в определенное время.

Если бы поход Аграманте был не только простым осто-

вом этого рыцарского мира, а настоящим сюжетом,

основной темой, а истории Орландо и Руджиеро — лишь

эпизодами, это было бы серьезнейшим недостатком

романа; подходя с таким критерием к «Божественной

комедии», мы обнаружили бы в ней точно такой же не-

достаток. С этой точки зрения никуда не годятся эпи-

зоды, которые все время нарушают сюжет и его себе

подчиняют. А еще хуже сам этот сюжет, главные эпи-

зоды которого происходят вне поэмы Ариосто — в поэме

Боярдо; но о сюжете поэмы наш поэт вспоминает лишь

тогда, когда ему нужно соединить слишком разбросан-

ные нити, а затем надолго забывает о нем; когда основ-

ная сюжетная линия закончена, он обходится и без нее!

Единство действия и эпизодов — это условность, кото-

рая пришла к нам от Аристотеля и Горация, и было бы

нелепо применять это правило в изображении рыцар-

ского мира. Потому что сущность этого мира — это как

1 См, «Orlando Furioso», I, vv. 3—4.

28

раз свободная инициатива индивида, отсутствие серьез-

ности, порядка, единого основного действия, так что не-

даром сюжетные линии называются приключениями, а

рыцари — странствующими. Покинуть то, что является

здесь центром, отправиться бродить по свету в поисках

приключений — вот в чем дух этого мира, которому пре-

тят единство и дисциплина. Создать этот мир по пра-

вилам Горация и Аристотеля — значит его фальсифици-

ровать. Беспорядок здесь — это порядок, а разнообра-

зие— единство. Как единство реального мира в его бес-

конечном разнообразии проявляется в его духе или в

его законах, так единство этой большой картины— в

духе или законах рыцарского мира К

В этом мире свободы и личной инициативы центро-

стремительная сила действует слабо; нужен архангел

Михаил или дьявол, чтобы притащить странствующих

рыцарей в Париж, где идут сраженья. Рыцари оказы-

ваются там не более двух раз и остаются в Париже не

дольше одного дня, уже на следующий день они снова

бегут за призраками своих страстей, их влекут любовь,

месть, слава, и все они жаждут необычайных, чудесных

приключений.

Самый поход Аграманте не связан ни с религией, ни

с политикой, это тоже приключение, вызванное жела-

нием мести. Париж —это неподвижная точка, где по-

очередно наступают и обороняются войска Карла и

Аграманте, но их паладины и рыцари, большей частью

короли и сеньоры, разъезжают по свету, и Париж ста-

новится только местом встречи; здесь рассказ иногда

как бы сосредоточивается и замедляется, и поэт поль-

зуется этим, чтобы соединить и связать вместе нити

1 Здесь, хотя и в общих чертах, по существу, ставится вопрос,

который особенно привлекал Де Санктиса в период его увлечения

Гегелем, — вопрос о поэтическом единстве «Неистового Орландо».

См- в юношеских лекциях о жанрах: «Поэма удалась, потому что

в ней не соблюдены правила, но она не удалась бы, если бы они со-

блюдались. Ее единство, ее порядок — это единство в беспорядке...»

«Гегель говорит, что рыцарство — это победа индивида над обще-

ством, разнообразия над единством, воли над законом. И это под-

тверждается историей. Не то чтобы во времена рыцарства не было

общества: были люди, законы, войска, весь внешний общественный

аппарат, но сила не в нем, она — в рыцарях, то есть в индивидах»

(«Teoria e storia», cit., I, pp. 223—224, и «Purismo illuminismo sto-

ricismo», cit., II).

29

повествования на довольно длительный промежуток вре-

мени. Е^едь всей этой рыцарской анархией управляет

спокойн'ЫЙ и гармоничный разум, который держит нити,

искусно сплетает их, умеет разжечь любопытство и

не утом ить внимания, избегает в этом разнообразном и

произвольном действии нагромождения и путаницы,

неожиданно вновь показывает персонажей и события,

о котор'ых, казалось, он забыл, и во всей этой види-

мости беспорядка соединяет нити, оставаясь спокойным

и улыбаясь среди суматохи и столкновения сторон. Па-

риж— з*то главный узел основы, он, как маяк, время от

времени вспыхивает и озаряет все вокруг. Действие

начинаемся в Париже в момент, когда христиане по-

несли серьезное поражение. И как раз тогда, когда они

особенно нужны, Ринальдо, Орландо, Брандимарте уез-

жают. Р^инальдо гонится за конем Баярдо, Орландо — за

Анджелдаой, Брандимарте —за Орландо. Вы сразу по-

падаете в подлинно рыцарский мир. Приключение сле-

дует за приключением. А пока герои гоняются друг за

другом, Аграманте поджигает Париж, Родомонте вхо-

дит в гофод и один повергает всех в ужас. Париж спа-

сен, потому что чудесный дождь гасит пожар и потому

что Ринальдо, которого ведет архангел Михаил, при-

бывает #ак раз вовремя и разбивает язычников. Агра-

манте, (Осаждавший Париж, сам оказывается в осаде.

Языческие рыцари тоже странствуют. Феррау ищет Ор-

ландо: он поклялся отнять у Орландо шлем; Градассо

ищет Ринальдо, у которого хочет отнять коня Баярдо,

Сакрипанте ищет Анджелику; Марфиза, Родомонте,

Руджиеро, Мандрикардо ссорятся и сражаются друг с

другом. Дьяволу удается заставить их гнаться за конем

Дорглих*е> увлекающим их за собой в Париж. Они

приезжают туда и разбивают христиан. Но на другой

день внб>вь вспыхивает распря и они начинают драться

между собой. Руджиеро убивает Мандрикардо, разгне-

ванные Марфиза и Родомонте покидают лагерь; кто же

остается? У христиан — Ринальдо, у язычников — Руд-

жиеро. Поединок между Ринальдо и Руджиеро должен

положить конец войне. Но Аграманте нарушает согла-

шение, U вот его войско разбивают, его флот рассеивают

враги и ветры, и он издали видит, как его родную землю

опустошают христиане. Действие поэмы начинается

в Паршке, и в Париже оно заканчивается свадьбой

30

Руджиеро и смертью Родомонте. Париж — это связующее*

звено повествования, но это не душа его, не внутренний

лейтмотив. Лейтмотив этот — дух приключений, удовлет-

ворение желаний, любовь и честь, чудеса, которые при-

влекают рыцаря, когда он не сбился с пути и ему не ме-

шают сверхъестественные силы. Сверхъестественное вы-

ступает здесь как простой рычаг действия или безликая

сила, и такими же силами, а не персонажами являются

Михаил и Дьявол, Распря, Атлант и Мелисса. Эти

сверхъестественные персонажи лишены всякого ореола

и обаяния, так же как заколдованные шпаги и щиты,

волшебные перстни, гиппогрифы, копье Аргальи и рог

Астольфо и другие аксессуары всем известных старых

сказок, оставляющих холодной фантазию поэта. Мы так

привыкли к этому сверхъестественному, что чувствуем

себя в нем, как в обычном мире; эта фантастика, окру-

жающая нас все время, сама себя убивает, утрачивает

свою остроту и краски; если она вызывает интерес, то

не сама по себе, а тем трагическим или комическим

эффектом, который умеет извлечь из нее поэт (напри-

мер, комическое действие рога Астольфо). В этом

сверхъестественном мире живет некая стихийная, при-

митивная сила в ее различных проявлениях: от чудо-

вища, гиганта и язычника до христианского рыцаря,

идеальный образ которого определяется кодексом чести

и воплощает в себе цивилизацию и прогресс среди

общего варварства.

Духовные побуждения этого мира — любовь, честь,

тягу к чудесному и к приключениям — поэт довел до той

крайности, когда серьезное переходит в смешное: любовь

отнимает разум у Орландо и превращает в зверя Родо-

монте, честь вырождается в мелочную щепетильность и

приводит к самым неожиданным действиям. Трагически

это воплощается в образе Мандрикардо, комически —

в образе Родомонте, в сцене его подвигов на мосту;

чудесная сила переносит нас на порог ада и в земной

рай, в царство Луны. Внутренние мотивы действия

в рыцарском мире показаны в крайнем своем прояв-

лении. Если сверхъестественный элемент слаб и сама

Альчина кажется скорее аллегорической фигурой, чем

истинно поэтическим образом, то события, которые опре-

деляются естественными силами, действующими в кру-

говороте человеческой жизни в ее различных и проти-

31

ЁОполбжных проявлениях, нарисованы очень живо.

В поэме развиваются серьезные и комические ситуации

высокого эстетического достоинства: Анджелика в конце

концов становится женой бедного пехотинца, Орландо

сходит с ума, Астольфо совершает путешествие на Луну,

в лагере Аграманте вспыхивает распря, Аграманте видит

Бизерту, Градассо преследует судьба: всю жизнь он

сражался, чтобы захватить коня Баярдо и меч Дурлин-

дану, а когда он их захватывает и чувствует себя нако-.

нец счастливым, его убивает Орландо. Образ Руджиеро

навеян образом Ахилла: Руджиеро освобождается из

плена чарующего безделья заколдованного замка и вол-

шебных прелестей Альчины и становится идеальным

рыцарем. Вокруг этих ситуаций группируются эпизоды

менее значительные, но придающие законченные очер-

тания этому миру во всех его оттенках: это смерть Дзер-

бино и горе Изабеллы, брошенная Олимпия, смерть и

похороны Брандимарте, приключения Грифоне, Дудоне,

Марфизы и комические сцены, где действуют Мартано,

Гаорина и Джокондо !. Хотя этот вымышленный мир не-

обычен и имеет мало общего с нравами и чувствами его

эпохи, Лудовико себя чувствует в нем вполне уютно

и столь ясно представляет его себе, что обрисовывает

его так же отчетливо, как если бы он рисовал реальную

жизнь. В этом и состоит необычайность поэтического

гения Ариосто, изображающего фантастический мир

с такой простотой и естественностью. Описываемая

жизнь действительно фантастична до нелепости, но,

приняв эту основу, Ариосто изображает развитие собы-

тий правдоподобно и глубоко человечно. Посмотрите,

с каким тонким психологизмом автор постепенно под-

водит Орландо к безумию, как умно показана вся гамма

отчаяния Олимпии или распря в стане Аграманте. По-

этому все персонажи кажутся живыми и их не забы-

ваешь. Некоторые из них стали нарицательными коми-

ческими образами (как Родомонте, Градассо, Сакри-

панте, Марфиза). Поэт не вмешивается в происходящие

события, он не действующее лицо, а скорее зритель,

который наслаждается зрелищем этого мира, как будто

1 Более подробный анализ этих эпизодов см. в юношеских лек-

циях и особенно в цюрихском курсе «Verso il realismo». О главных

персонажах поэмы см, ниже*

32

это не его мир и не он своим воображением его создал.

Отсюда совершенная объективность и ясность его по-

этического мира, которую сравнивали с гомеровской.

Итальянская литература в этой простоте и ясности ари-

остовской поэмы достигает своего совершенства, и

именно благодаря этим качествам Ариосто стоит выше

всех итальянских художников, художников, подчерки-

ваю, а не поэтов. Для него не имеют ценности сами по

себе предметы, оторванные от реальности и порожден-

ные только игрой воображения, но зато он высоко це-

нит их художественное воплощение в форму, и здесь он

трудится с величайшей серьезностью. Нет ни одной мел-

кой подробности, которая не привлекла бы его внима-

ния и не была бы доведена им до совершенства. Именно

потому, что его интересует не предмет, а его форма, он

отходит от скупой, обобщающей манеры Данте и перед

нами не эскизы, а законченные картины.

7. Роль, которую в «Декамероне» играет период,

в поэме Ариосто выполняет октава; структура ее на-

столько искусна, настолько совершенна, что она похо-

дит на картину, где есть главный персонаж, второсте-

пенные фигуры и фон. Октавы Полициано следуют одна

за другой, и он предоставляет вашему воображению

связывать их между собой; октава Ариосто так рас-

пределена и так пропорциональна, что сама, кажется,

живет. Это ощущение возникает не только благодаря ее

крепкой и стройной структуре, но и благодаря музы-

кальной волне, плавной, легкой звуковой поверхности,

помогающей читателю воспринимать не только то, что

происходит, но и внутренние мотивы и чувства. В век

великих художников, когда итальянцы в своем творче-

стве стремились придать изображению полную завер-

шенность, Ариосто тоже предстает как законченный

художник, который не оставляет предмета изображения

до тех пор, пока не превратит его в картину. И не то

чтобы он искал какого-нибудь необычайного освеще-

ния или гармонии, богатства красок и аксессуаров:

у него нет ни тени аффектации или претенциозности;

предмет изображения сам говорит за себя. Поэт запе-

чатлевает внешний мир живым, то есть в той форме, ко-

торую он принимает в зависимости от происходящего

в нем внешнего или внутреннего движения; он не делает

никаких замечаний, не размышляет, не исследует этот

3 Де Санктис

33

мир, не задает никаких вопросов, не проникает внутрь,

не осязает его и не приукрашивает. Никакое субъектив-

ное предвзятое чувство не нарушает объективности его

изображения. Не поэт живет, живет изображенный им

предмет, он движется, и мы не видим, кто его движет, и

нам кажется, что предмет движется сам. Высшая про-

стота и полная ясность видения — это то, за что Галилей

называл Ариосто божественным 1. И он таков не только

в частных подробностях, но и в грандиозных сценах. Его

взгляд остается спокойным и ясным, когда он рисует

самые резкие повороты и самое сложное сплетение собы-

тий. Он рисует поединки, битвы, турниры, празднества,

зрелища, пейзажи, замки с такой четкостью и простотой,

с какой он рисует мелочи. В октавах Полициако нет

никакой шероховатости, но чувствуется, что их поверх-

ностная грань начищена, вылизана, отполирована, чув-

ствуется стремление к изяществу. Здесь плоскость этой

поверхностной грани столь естественна, что кажется,

будто она так сама и возникла и другой быть не может.

Возьмем, например, описание розы:

Одна играет шляпкою зеленой,

Ломается другая у дверей,

А третья, что недавно вся пылала,

На луг роняет лепестки устало 2.

Здесь роза словно кокетливая девушка, прини-

мающая то одну, то другую позу, чтобы казаться при-

влекательнее. Мы видим, как она надевает шляпку,

выглядывает в окошко, горит сладостным огнем — и все •

это образы, навязанные фантазией человека. Это роза

не в своем естестве, а какой ее видит человек. Мы ощу-

щаем поэтический дух, который ее украшает, прина-

ряжает; роза через него преломляется и видоизме-

няется.

Теперь посмотрим, как изображает розу Ариосто.

1 См. Considerazioni al Tasso, Pagliarini, Roma 1793. «Эта на-

глядность... напоминает божественного Ариосто», р. 92; «читаешь

с безграничным удивлением божественного Ариосто». Об этой работе

Галилея см. дальше, в гл. XVIII.

2 «Stanze per la giostra», I, 78, vv. 5—8, уже цит. в т. I, гл. XI,

посвященной этой поэме. Ариостовское сравнение розы см.: «Orlando

Furioso», I, 42 и 43.

34

Пока она покоится на ложе,

На веточке родной, в прекрасный сад

Ни стадо, ни пастух его не вхожи;

Вода и почва к ней благоволят,

Рассвет росистый, ветерок погожий,

А юноши и девы норовят

Украсить ею кудри и наряд.

Но стоит только с материнской веткой,

С кустом зеленым распроститься ей,

И прелесть и красу она теряет,

И благосклонность неба и людей,

Это поэтическая история розы. Поэт делает вид, что

он не описывает, а рассказывает, он показывает розу

как она есть, так, что ничто не кажется чрезмерным,

преувеличенным или видоизмененным. Росистая заря, зе-

леная ветка, шипы, красивые юноши, влюбленные жен-

щины, грудь, кудри, стадо и пастух — все это естествен-

ные образы, отчетливые, пластические, существующие

реально, созданные фантазией без субъективной окрас-

ки, фантазией, целиком поглощенной зрелищем. Взгля-

ните, как развертывается октава, так просто, что ка-

жется, будто последний стих падает на землю, как

низменная проза, так же как упала роза со своей девиче-

ской высоты. Таким образом, здесь изящество, гармония,

колорит не придуманы заранее поэтом, а являются фор-

мой самого предмета, это не украшение его и не одеяние,

а его прозрачная оболочка. Большие полотна нарисова-

ны с той же ясностью и точностью, что и мелочи. Ари-

осто описывает множество битв, поединков, заколдо-

ванных замков и никогда не повторяется, потому что

ведь любой предмет отличен от другого и имеет свои

индивидуальные характерные черты. В картине, какая

бы она ни была — большая или маленькая, — внутрен-

нее движение и цвет дает'сам изображенный предмет,

поэтому каждая картина отличается от других, она

завершена и нарисована так, что выписаны все детали.

8. Предвзятость у поэта ограничивает его и опреде-

ляет его поэтическую манеру; такая поэзия показывает

не объект изображения, а особенность поэтического ви-

дения. Поэтому гораздо легче подражать субъективным

поэтам с резко выраженным стилистическим своеобра-

зием, вроде Петрарки, Тассо, Марино. И, наоборот,

3* 35

невозможно подражать Ариосто, у которого нет особой

стилистической манеры; мы забываем о нем, он целиком

растворяется в том, что он изображает, и личного

отношения у него нет. Он — воплощенное добродушие,

и держится он так, будто чистосердечно и просто рас-

сказывает, как все происходило, и при этом ничего от

себя не прибавляет. Его талант, словно губка, впитывает

в себя предметы, которые хочет изобразить, в их нагляд-

ности, с их отличительными чертами и такими же их

показывает, ничего не изменяя. Поэтому его талант про-

является в самых разных манерах \ и это зависит не от

его подхода, а от разной природы того, что он изобра-

жает. С одинаковой легкостью и уверенностью он ри-

сует героическое, трагическое, комическое и идилли-

ческое, непристойное как черты, присущие тому, что

он рисует, а вовсе не его таланту. Отсюда возникает

поразительная наглядность созданного поэтом мира

в его бесконечном разнообразии и свободе и художест-

венная достоверность этого мира в целом и во всех его

мельчайших частицах. Наглядность заключается в том,

что изображаемое живет, так как оно показано в дей-

ствии, и все второстепенное предстает перед вами тоже

в действии, как движение, поза, мотив; то второстепен-

ное, что Данте предоставляет вам угадывать, здесь сво-

бодно размещается в октаве. И именно потому, что

изображаемое показано в действии и в движении, опи-

сания скупы и редки, характеры и пейзажи — то есть

человек и природа в состоянии неподвижности — еле

намечены, вставные эпизоды и связь между ними сде-

ланы эскизно, обстановка, в которой происходит дейст-

вие, понятна, предшествующие события лишь упоми-

наются, и действие, схваченное в самый интересный мо-

мент, стремится вперед, как корабль с поднятыми пару-

сами при благоприятном ветре. Вы никогда не заблуди-

тесь, никогда не собьетесь с пути: точно так же как в

мире Ариосто время и пространство не имеют границ,

так и в его стиле нет никаких препятствий или нагро-

мождений; вы плывете в чистой проточной воде. Здесь

все существенно и исполнено смысла. Здесь нет ничего

абсолютного, все относительно, произвольно, оставляет

1 Ср. у Данте: «...чье естество всегда легко переменяющимся

мнилось?», «Рай», V, 99.

36

то серьезное впечатление, то комическое. Это то впечат-

ление, которое может дать воображаемый мир, в жизни

которого сам поэт не участвует, не разделяя ни страстей,

ни переживаний своих героев; мы ощущаем его лич-

ность только в художественном совершенстве этого

созданного им мира. Поэма вызывает живой интерес,

который все время поддерживается и часто сопровож-

дается чувством спокойного удовлетворения; так, иног-

да вы знаете, что грезите, и вам это нравится, глаза у

вас полузакрыты, и вы погружены в созерцание. Греза

вам нравится, но ничего не говорит ни уму, ни серд-

цу— это сладкий отдых воображения. Это поток обра-

зов, таких живых и прозрачных, таких естественных

и выразительных, что они захватывают вас и вы не

можете от них отвлечься; они настигают вас, их при-

носят мелодические волны, волны сменяющихся красок,

журчащих звуков, которые услаждают зрение и ласкают

слух. Этот мир — ваша греза, или, если выразиться язы-

ком этого мира, ваш заколдованный замок, ваш золо-

той сон. Впечатление не настолько глубоко, чтобы оно

превосходило ваше воображение и поражало всерьез

ваш разум и чувства. Самое сильное впечатление вызы-

вает у вас лишь легкое возбуждение, похожее на об-

лачко, которое возникает и тут же тает в ясном небе.

Эти легкие, еле заметные облачка все время набегают,

это мимолетные движения души, которые вызывают на

мгновенье смех или слезы, но тут же сдерживаются и

видоизменяются. Вот пример:

Не меньше я прошу тебя о Фьорди... —

Но «лиджи» он прибавить не успел...!

Вцепился в кудри золотые он,

Их на себя рванул бесцеремонно,

Но тут прекрасный лик ему предстал, —

Он сжалился и убивать не стал.

Так же внезапны и мимолетны ваши ощущения, когда

перед вами предстают образы трогательные. Вдруг

в вашем сердце пробуждается что-то, что напоминает

чувство, но тут же появляется новый образ, вы понима-

ете, что это все игра, и вновь успокаиваетесь. Один

1 «Orlando Furioso», XLII, 14, vv. 3—4, Сл. цитата: ibid., XIX, 10,

w. 5—8.

37

из наиболее привлекательных персонажей Ариосто —

Дзербино, и когда его пронзает меч Мандрикардо, в

вашем сердце начинает пробуждаться какое-то чувство

и вам передается трепет Изабеллы, но поэт с любезным

изяществом сравнивает рану Дзербино с пурпурной лен-

той на фоне серебристой ткани, расшитой его возлюблен-

ной *, и убивает ваше чувство в самом зародыше. Смерть

Дзербино — это очень трогательная сцена, но горестные

переживания умеряются изящными образами. Изабелла

склонилась над умирающим, поэт смотрит на нее, и она

ему кажется бледной, как роза.

Как вовремя не сорванная роза,

'Бледнеющая над густым кустом.

(«Неистовый Орландо», XXIV, строфа 80, ст. 5—6)

Умирающий Дзербино в отчаянии бросает на возлюб-

ленную последний взгляд, исполненный страсти.

За эти губы и глаза, клянусь,

За волосы, которые любил я...

(XXIV, строфа 79, ст. 3—4)

Иногда какая-нибудь одна удачная деталь создает

образ, оттесняющий чувство.

И рвет, как будто волосы, траву.

(XXIV, строфа 86, ст. 7)

В этом смысле особую роль играют сравнения: в тот

момент, когда ваши переживания достигают наибольшей

силы, сравнения вас отвлекают иными образами и собы-

тиями.

Сакрипанте в отчаянии сравнивает девушку с розой-2.

Анджелика, за которой гонится Ринальдо, походит на

бегущую козочку, видевшую, как ее мать растерзал лео-

пард. _

г Бежит и, натыкаясь на суки,

Мнит, что они — звериные клыки.

(I, строфа 34, ст. 7—8)

1 «Orlando Furioso», XXIV, 16, vv. 1—4:

Увидел я, как лента заалела,

Сребристую пересекая ткань,

Ее руки^ которой то и дело,

Влюбленный, сердце приношу я в дань.

2 «Orlando Furioso», I, 42—43- Анализ этого прекрасного срав-

нения см. выше.

38

Голодный лев, змея, выползающая из мрака, медведица,

загнанная в пещеру, кувшин с длинным и узким гор-

лышком, откуда вода вытекает по каплям1, — подобные

сравнения не новы и не оригинальны, как сравнения

Данте, но отличаются живостью и смело отвлекают вни-

мание и напоминают о внешней жизни даже в момент

самых сильных переживаний. Прочтите в сорок пятой

песне жалобу Брадаманты: это настоящая элегическая

песнь, в которую вставлено множество прелестных срав-

нений. Полные слез глаза героини, отыскивающей в при-

роде картины, отвечающие ее душевным переживаниям,

легко осушаются, так как картины эти отвлекают ее.

Вот так возникает общий тон, скорее элегический и

идиллический, чем героический и трагический, и это со-

ответствует не только впечатлительной и нежной натуре

поэта, но и всему направлению нашей поэзии начиная

с Петрарки.

9. Природа тоже изображается только внешне, как,

например, сад Альчины и земной рай2, и не захваты-

вает душу. Есть образ, но нет чувства.

Сапфиры, жемчуг, золото, рубины,

И хризолиты, и алмазы там

Могли цветами выглядеть с картины —

Подарка ветра этим берегам...

(XXXIV, строфа 49, ст. 1—4)

Среди ветвей звучит веселый хор

Птиц голубых, зеленых, красных, белых,

Журчат ручьи, прозрачна гладь озер —

Хрусталь прозрачней быть бы не сумел их.

(XXXIV, строфа 50, ст. 1-4)

Какие струны задевает эта природа? Какие вызывает

впечатления? Побуждения? Астольфо равнодушно про-

ходит мимо этих красот, и его поражает только стена

из драгоценного камня.

Рубина ярче и светлей ома.

О труд чудесный! О искусный зодчий!

(XXXIV, строфа 53, ст. 4—5)

1 См. соответственно XVIII, 178, vv. I; XVII, 11, v. 3; XIX, 7,

v. 1—2; XXIII, 113, v. 3—4.

2 «Orlando Furioso», VI, 20 и ел., и XXXIV, 49 и ел.

39

Здесь нет чувства природы, как нет чувства отчизны,

семьи, человечества, любви, чести. Вместо чувства —

моральная сентенция, его абстрагирующая. Чувство кри-

сталлизуется в прекрасных стихах такого рода:

Бедняк таков:

Во что захочет, веровать готов.

(I, строфа 56, ст. 7—8)

Вот прекрасные сентенции о любви:

Что смертный видит, делает невидимым,

И что не видит, — видимым Любовь.

(I, строфа 56, ст. 5—6)

Чего не сделает, с влюбленным сердцем

Жестокая и лживая Любовь?..

(IX, строфа 1, ст. 1—2)

Сперва в ладоши хлопает восторженно,