Автор: Одесский М. Фельдман Д.

Теги: отношение между народом и государством внутриполитическая активность внутреннее положение внутренняя политика всемирная история революционное движение политология классовая борьба

ISBN: 978-5-8243-1702-2

Год: 2012

.71. Одесский

Д. Фельдман

ПОЭТИКА

ВЛАСТИ

ТИРАНОБОРЧЕСТВО

РЕВОЛЮЦИЯ

ТЕРРОР

Москва

РОССПЭН

2012

УДК 323.28

ББК 66.3

0-41

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),

проект № 12-03-16013д

Одесский М., Фельдман Д. Поэтика власти. Тирано-

0-41 борчество. Революция. Террор — М.: Российская политическая

энциклопедия (РОССПЭН), 2012. — 263 с.

ISBN 978-5-8243-1702-2

Авторы книги анализируют европейскую революционную традицию

от Великой французской революции до террористической борьбы рус-

ских народовольцев. Философско-исторический подход, учитываю-

щий достижения филологии, социологии, культурологии, обусловил и

специфическую методологию. Революционная традиция анализирует-

ся в ракурсе «поэтики власти». Понятием же «поэтика власти» авторы

книги обозначают систему средств выражения, традиционно исполь-

зуемую для управления общественным сознанием. Особое внимание

авторы книги уделяют истории базовых терминов и пропагандистских

конструкций. В указанном аспекте анализируются и примыкающие к

основной проблематике вопросы «поэтики власти» в древнерусском

обществе, семантические особенности и пропагандистский потенциал

терминов «провокатор», «декабрист», «патриот».

Книга адресована историкам, филологам, социологам, культуро-

логам, политологам, равным образом широкому кругу читателей,

интересующихся современной общественно-политической проблема-

тикой.

УДК 323.28

ББК 66.3

ISBN 978-5-8243-1702-2

© Одесский М. Фельдман Д.,

2012

© Российская политическая

энциклопедия, 2012

ВЛАСТЬ ПОЭТИКИ

Опыт показывает, что формула «поэтика власти» не всегда пони-

мается однозначно. Приходилось слышать, что имеется в виду «по-

этизация власти». Так что стоит оговорить сразу, термин «поэтика»

использован здесь в русле филологической традиции.

Как известно, термин «поэтика» восходит к заглавию классиче-

ского трактата Аристотеля и буквально означает «поэтическое искус-

ство». Причем смысловое ударение приходится на второе слово, т. е.

«искусство», «мастерство», почти «ремесло». Отсюда современное

употребление термина: поэтика — (1) литературоведческая дисци-

плина, которая изучает систему средств выражения в литературном

произведении (в отличие от идейного содержания литературного

произведения)1, а также (2) сама эта система средств выражения2.

В российской науке XX в. «поэтика» функционировала в качестве

боевого лозунга. «Поэтика» — демонстративное заглавие сборников,

которые издавали сторонники так называемого формального метода.

Они, апеллируя к «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского и кри-

тикуя предшественников за подчинение литературоведения соседним

дисциплинам — социологии или психологии, требовали переключить

исследовательское внимание на искусство слова. Соответственно,

«Теория литературы. Поэтика» (1925 г.) — демонстративное загла-

вие учебника Б.В. Томашевского.

В пору господства официально-марксистской науки термин (как

и сам «формальный метод») подвергся гонениям и запретам. По-

тому заглавие опубликованной в 1936 г. монографии О.М. Фрей-

денберг «Поэтика сюжета и жанра» воспринималось как дерзкое

напоминание о формализме. Напротив того, в 1960-1980-е гг., когда

уже официально считался допустимым отказ от унификации, имена

и идеи формалистов были возвращены в научный оборот. Именно

тогда выступают их авторитетные сторонники и продолжатели, что

закономерно эмблематизировалось новой популярностью термина

«поэтика». При посмертном переиздании трудов В.В. Виноградова,

В.М. Жирмунского, Ю.Н. Тынянова2 слово «поэтика» включается в

заглавие, даже если оно отсутствовало в первых изданиях. В.Я. Пропп

3

печатает «Поэтику фольклора», Е.М. Мелетинский — «Поэтику

мифа», В.П. Григорьев — «Поэтику слова» и т. д.

Однако парадоксально наибольшую известность обрели сочине-

ния, авторы которых хотя и озаглавливали их «Поэтиками», но были

далеки от симпатий к формалистам. Имеются в виду «Поэтика ро-

манов Достоевского» М.М. Бахтина (в первом издании 1929 г. книга

именовалась «Проблемы творчества Достоевского» и лишь во втором

издании 1963 г. получила хрестоматийное заглавие) и «Поэтика сю-

жета и жанра» О.М. Фрейденберг. Общее в этих двух «культовых»

трудах заключается в том, что и Бахтин, и Фрейденберг посредством

«системы средств выражения» изучали мировоззренческие, культу-

рологические проблемы.

Отсюда — финальный логический ход. Поскольку филологиче-

ские методы (при поддержке семиотики) получили широкое при-

менение в культурологии, постольку представляется продуктивным

именовать «поэтикой» «систему средств выражения» не только при-

менительно к литературному роду, литературному направлению,

сюжету, жанру1 и т. п., но и, например, к власти, террору и т. д.5, это

во-первых. Во-вторых, поэтика — наука, изучающая искусство сло-

ва, а власть, ее защитники и критики также выражают себя в слове, в

своего рода тексте власти.

В таком случае поэтика власти — это регулярно воспроизводимая

«система средств выражения», которая в конкретных текстах раз-

личного характера может манифестироваться более или менее пол-

но и которая служила (служит) как для защиты власти (например,

апологетические модели монархии), так и для ее ниспровержения

(например, апология тираноборчества, революции, революционно-

го террора).

Под средствами выражения здесь подразумеваются топосы, при-

сущие текстам власти: повторяющиеся пропагандистские аргументы,

образцовые исторические параллели, базовые идейные понятия («ре-

волюция», «террор» и пр.). Изучение этих понятий особенно важно:

ведь по причине вековой авторитетности они представляются самоо-

чевидными, не нуждающимися в толковании, «нейтральными»6.

* * *

При интерпретации понятий «революция», «террор» и т. п. ока-

зались эффективными приемы, выработанные на дисциплинарном

пересечении логики и филологии.

Прежде всего семантическая теория Г. Фреге позволяет разли-

чать, с одной стороны, «имя понятия» и «понятие»7, а с другой —

«смысл» и «значение» понятия (так называемый треугольник Фреге).

4

Немецкий логик справедливо настаивал на принципиальности

своего открытия. В письме Э. Гуссерлю (1891 г.) он представил схемы,

иллюстрирующие два подхода к понятию — традиционный (включая

адресата письма) и его собственный.

Фреге писал: «У Вас, мне кажется, эта схема выглядела бы при-

мерно так:

Имя понятия

Смысл имени понятия

(понятие)

Предмет,

который

подпадает под понятие

так что у Вас от имени собственного (обозначение единичного пред-

мета. — М.О.,Д.М.) до предмета было бы столько же шагов до пред-

метов, как и от имени понятия»8.

«Мое мнение может прояснить следующая схема:

Имя собственное Имя понятия

Смысл имени собственного Смысл имени понятия

Значение имени собственного (предмет) Значение имени понятия (понятие) Предмет, который подпадает иод понятие

От имени понятия до предмета одним шагом больше, чем в случае

имени собственного, и этот последний шаг может отсутствовать, т. е.

понятие может быть пустым, однако тем самым имя понятия не пере-

стает использоваться в науке. Последний шаг от понятия к предмету

я обозначил как шаг в сторону, чтобы дать понять, что это происходит

на одном и том же уровне...»9

Схемы Фреге иллюстрируют идеи, сформулированные им в ста-

тье «Смысл и значение» (1892). Различая два этих термина, логик

писал, что «некоторый знак (слово, словосочетание или графический

символ) мыслится не только в связи с обозначаемым, которое можно

было бы назвать значением знака (Bedeutung), но также и в связи с

тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака (Sinn), содержащим

способ данности [обозначаемого]»111.

Не вдаваясь в нюансы истории логики, можно отметить, что «зна-

чение» и «смысл» правомерно истолковываются как два способа по-

нимания «обозначаемого», так сказать, «внутреннее», которое почти

тождественно «обозначаемому» (а в случае имени собственного —

5

тождественно), и «внешнее», которое собственно и есть традици-

онное определение. Между «значением» и «смыслом» существует

принципиальный интерпретативный «зазор». Фреге уточняет статус

этого «зазора»: «Всестороннее знание значения предполагало бы, что

о каждом данном смысле мы могли бы сразу решить, относится ли

оно к этому значению или нет. Но этого мы никогда не достигнем»11.

Рассуждения автора статьи «Смысл и значение» позволяют уста-

новить логический генезис сосуществования двух указанных спо-

собов понимания обозначаемого. Фреге подчеркнул: «Когда слово

употребляют обычным образом, тогда то, о чем хотят сказать, явля-

ется его значением. Но иногда хотят сказать что-либо о самих сло-

вах или об их смысле. Такое случается, например, когда мы передаем

чужие слова посредством прямой речи. Тогда произносимые нами

слова обозначают прежде всего слова другого человека, и только эти

последние имеют обычное значение. <...> Отсюда ясно, что при таком

способе речи слова имеют не свое обычное значение, а означают то,

что обычно является их смыслом. В целях краткости мы будем гово-

рить: в косвенной речи слова выступают в косвенном употреблении

или имеют косвенное значение. В соответствии с этим мы отличаем

обычное значение некоторого слова от его косвенного значения и его

обычный смысл от его косвенного смысла. Косвенным значением не-

которого слова является, таким образом, его обычный смысл»12.

Используя позднейшую терминологию, можно сказать, что если в

некотором тексте «А» некое имя функционирует как значение, то в ме-

татексте «В» (текст о тексте «А») то же имя функционирует как смысл,

и наоборот. Другими словами, что авторы некоторых текстов власти

понимают как «революция» или «террор» (значение), то исследова-

тели текстов власти, давая этим словам собственное понимание, обра-

щают в смысл «революции» или «террора». И наоборот, т. е. «смысл»,

открытый исследователями, в свою очередь обратим, а найденный ими

способ понимания отнюдь не претендует на завершение.

Симптоматично, что Фреге, проверяя свои выводы, постоянно

прибегает к анализу естественного языка. Более того, Фреге сам ис-

пользовал свою теорию для исследования «поэтики власти»: «Из-

вестно, что в логике недопустима неоднозначность выражений, ибо

она является источником логических ошибок. Я полагаю, что не

менее опасны псевдоимена, которые лишены значения. История

математики знает много заблуждений, которые возникли по этой

причине. Псевдоимена, по-видимому, даже в большей степени, чем

неоднозначные выражения, способствуют демагогическому злоупо-

треблению языком. “Воля народа” может служить этому хорошим

примером: легко можно установить, что у этого выражения нет ника-

кого, по крайней мере общепринятого, значения»11.

6

По словам авторитетного специалиста, Фреге «желал дать общее

объяснение функционирования языка»11. Действительно, он, сопо-

лагая логику и лингвистику, анализировал связь значения предло-

жения с наклонением глаголов, установив кардинальное отличие

изъяснительного наклонения от повелительного или сослагатель-

ного: в первом случае критерий истинности приложим, а во втором

и третьем — не приложим. Тем самым (плюс соображения о косвен-

ных/обычных значениях и смыслах слов) Фреге в рамках логических

штудий описал подходы к проблемам, решение которых в лингвисти-

ке обусловило создание учения о функциях языка. И это учение, как

и семантическая теория Фреге, вошло в инструментарий исследова-

ний поэтики власти.

В 1916 г. участник формалистского проекта Л.П. Якубинский

опубликовал статью «О звуках стихотворного языка», где четко

противопоставил две функции языка: «Явления языка должны быть

классифицированы с точки зрения той цели, с какой говорящий

пользуется своими языковыми представлениями в каждом данном

случае. Если говорящий пользуется ими с чисто практической це-

лью общения, то мы имеем дело с системой практического языка

(языкового мышления), в которой языковые представления (звуки,

морфологические части и пр.) самостоятельной ценности не имеют

и являются лишь средством общения. Но мыслимы (и существуют)

другие языковые системы, в которых практическая цель отступает на

задний план (хотя может и не исчезать вовсе) и языковые представ-

ления приобретают самоценность»15. >.

.Если тезис Якубинского, не вдаваясь теперь в нюансы истории

лингвистики, — начало пути, то финал — это статья P.O. Якобсона

«Лингвистика и поэтика» (1960), где вычленено шесть функций языка

в соответствии с шестью компонентами речевого события и шестью его

основными целевыми установками. Не удивительно, что с тех пор счет

функций стал увлекательным объектом языковедческих исследова-

ний, но, как представляется, в статье Якобсона принципиально другое.

Он подчеркивал, что хотя «словесная структура сообщения зависит

прежде всего от преобладающей функции» и «лингвист-исследователь

должен учитывать и побочные проявления прочих функций», но «уста-

новка на референт, ориентация на контекст — короче, так называемая

референтивная (денотативная, или когнитивная) функция — является

центральной задачей многих сообщений»'fi.

Другими словами, сохраняется при всей утонченности и уточнен-

ное™ подхода базовая оппозиция. Традиционно подразумеваемая

оппозиция функции языка, подчиненной установке на «практиче-

скую цель» (Якубинский), «на референт, ориентация на контекст»

(Якобсон), на описание окружающего мира, подлежащее оценке

7

в категориях истина/ложь (Фреге), и другой функции (других функ-

ций), подчиненной (подчиненных) установке, как ее ни назови и ни

дифференцируй, на псевдоописание и псевдоимена. А потому уче-

ние о функциях языка фатально предназначено для исследования

поэтики власти.

В 1928 г. А.М. Селищев, воспользовавшись превратностями фрак-

ционной борьбы в коммунистической партии17, смог напечатать

дерзкую монографию «Язык революционной эпохи». Предложив,

подобно другим лингвистам, свой список функций языка (комму-

никативная, эмоционально-экспрессивная, номинативная, эстети-

ческая1*), он в согласии с указанными функциями взялся за «язык

революционной эпохи», по сути создав авторитетную версию языка

советской власти.

В частности, Селищев в разделе об эмоционально-экспрессивной

функции анализировал такие распространенные в советской публици-

стике прилагательные, как «решительный», «безоговорочный», «тру-

довой», «жесткий», «красный», «народный» и т. д. Селищев пришел

к неожиданному с научной, а не бытовой точки зрения заключению:

«Во всех этих случаях эмоциональный элемент выражен весьма слабо

или же он совсем отсутствует. Совсем нет его в сочетаниях с эпите-

тами красный, трудовой, народный. Отсутствуют ощутительные следы

особой эмоциональной значимости и в сочетаниях с другими прилага-

тельными, указанными выше. Слабость эмоционального элемента или

отсутствие его обнаруживается между прочим в следующем. Обратите

внимание на интонацию, с какой произносятся сочетания с этими эпи-

тетами: интонация ровная, спокойная, как при произношении обыч-

ных сообщений. Вот, например, на собрании докладчик спокойным,

деловитым тоном предлагает послать пламенный привет по такому-то

адресу. — Согласны? — Согласны, — отвечают отдельные голоса со-

бравшихся. Иногда это отсутствие эмоциональности сознается гово-

рящими: их уже не удовлетворяет содержание того или иного слова,

когда-то эмоционально окрашенного. Например, чтобы выразить горя-

чий привет, пользуются превосходной степенью для прилагательного

“пламенный”: “Мы шлем самый пламенный привет нашим дорогим за-

рубежным братьям” (Правда. 1926. № 100)»11. Таким образом, воздей-

ствие эмоционально-экспрессивной функции отнюдь не выражается

собственно в эмоциональности эпитетов, которая в силу неизбежной

повторяемости автоматизируется и перестает ощущаться.

Естественно пойти и дальше, гипостазировав специальную «поли-

тическую функцию языка»20. Однако снова повторим: дело не в коли-

честве функций языка, а в факте допустимого языком «нелогичного»

функционирования социально значимых понятий, что и есть сигнал

присутствия поэтики власти.

8

Наконец, стремясь разграничить текстовое и метатекстовое упо-

требление слов «революция», «террор» и т. п., целесообразно ис-

пользовать, применительно к ним термин «идеологема». Здесь снова

приходится констатировать уместность филологического подхода:

если в классической лингвистике фонема — абстрактная единица,

которая реализуется в звуках и противополагается им как конкрет-

ным единицам21, то идеологема — абстрактная единица (максимально

освобожденная от оценочности, от включенности в конкретную идео-

логию), которая реализуется в исторических идеологиях и противо-

полагается им как конкретным единицам.

* * *

Впрочем, приемы, использованные при анализе поэтики власти,

- представляются не столь важными, как сам объект исследования. Эта

исследовательская программа реализуется нами с конца 1980 — на-

чала 1990-х гг.22, и результатом стала монография «Поэтика террора

и новая административная ментальность. Очерки истории формиро-

вания» (1997). За ней последовали статьи, демонстрирующие ту же

методику, наконец, монография Д.М. Фельдмана «Терминология

власти. Советские политические термины в историко-культурном

контексте» (2006).

Мы занимались историей культуры, историей идей в частности.

На рубеже 1980-1990-х гг. мы отнюдь не «прозревали» взрывы на

улицах Москвы или разрушение Всемирного торгового центра в

Нью-Йорке и захват школы в Беслане. Исследовательская програм-

ма задумывалась не как политическая, а как культурологическая.

В то время стало ясно, что проект СССР — классический пример

тоталитарного общества — близок к завершению. Открылась возмож-

ность это печатно обсуждать. Но самое главное другое. Базовые со-

циальные ценности по природе своей не осознаются большинством

общества. Точнее, они кажутся большинству не условными, а «есте-

ственными», единственно возможными. Как будто других ценност-

ных систем нет, и нельзя их даже представить себе. Мы настаивали:

чтобы осознать аксиоматику своего социума, необходима культурная

дистанция, взгляд со стороны, ощущение рубежа, границы. Оно и

сформировалось в конце 1980-х гг.

Мы намеревались предложить последовательное описание со-

ветского общества, понятого как специфический культурный тип

(представления о праве, труде/отдыхе, доме и т. п.). Начали с изуче-

ния принципа власти, который лежит в основе советского общества,

т. е. принципа террора. Однако террор никак не может считаться

отечественным know-how. Потому казалось разумным предваритель-

но исследовать террор на стадии его досоветского бытования. Так

9

получилась книга, посвященная истории террора от возникновения

идеи в эпоху Французской революции до образцовой интерпретации,

предложенной русскими народовольцами. В первую очередь нас за-

нимала модель террора, его логика и «язык» — образы и аргументы,

привычно пускаемые в ход апологетами.

Мы полагаем, что при описании поэтики террора наиболее важ-

но:

1) различение террора (как факта гражданской истории трех по-

следних веков) и извечной жестокости, царящей в мире (Иван Гроз-

ный — жестокий правитель, но отнюдь не террорист);

2) первоначальная неразрывная связь террора с идеологией лево-

го радикализма (якобинцы и т. п.);

3) толкование террора как управления обществом посредством

превентивного устрашения в условиях массовой истерии («исте-

рии неповиновения» правительству в период борьбы террористов за

власть, «истерии солидарности» в период утверждения и нахождения

у власти);

4) обязательное оправдание террора чрезвычайными обстоятель-

ствами;

5) существование трех разновидностей террора (в зависимости от

средств устрашения и условий их эффективного использования) —

индивидуальный террор, террор толпы, государственный террор.

Свое понимание террора мы развили, кратко и под соответствую-

щим углом зрения анализируя события английской, американской,

Французской революций, деятельность якобинцев, декабристов, на-

конец, бомбистов «Народной воли». И разумеется, мы были рады

вниманию специалистов: фрагменты «Поэтики террора» были разме-

щены (без нашего ведома) на интернет-сайте по Французской рево-

люции, «декабристский» сюжет подробно обсуждался уважаемыми

отечественными историками В.М. Боковой и В.С. Парсамовым23, а

«народовольческий» сюжет был переведен на болгарский язык21. Тем

не менее признаемся: оставалось сожаление, что сам подход к террору

как социальной модели (чем мы особенно дорожили) далеко не все-

ми был понят. Знай мы, при каких обстоятельствах актуализируется

интерес к поэтике террора, не сожалели бы. Пусть все это оставалось

бы в рамках академического рассмотрения.

***

В 1998 г. газета «Новые известия» поместила статью Т. Мамалад-

зе «Будильник для террориста». Статья открывалась краткой инфор-

мацией: «За 30 секунд все было кончено, — рассказывает очевидец

гибели генерала Прокопенко и его товарищей на старой кавказской

дороге 16 апреля с.г. — Теракт, как правило, быстротечен, но терро-

10

ризму конца не видать. Конец века, как конец света, каждый день —

Судный, и в роли Судии — то человек в маске и с “узи” в руках, то

Асахара с зарином в голове. И все беззащитны — что президенты в

“Мерседесах”, что пассажиры в метро». Автор привел многочислен-

ные факты, иллюстрирующие тезис о всеприсутствии террора в со-

временном обществе, а затем предпринял исторический экскурс: «В

городе, где я рос, была улица Желябова и Перовской, переулок За-

сулич и даже овраг Каляева. Сегодня место моей работы — бывшая

Каляевская. Как видно, в городах нашего детства власти уважали

цареубийц. Мы получали убежденность в дозволенности “революци-

онного убийства” вместе с почтовым адресом родительского гнезда.

<...> И если декабристы разбудили Герцена, то декабристов разбу-

дили Робеспьер с Маратом. И хотя декабристы всячески открещи-

вались от якобинства, убить самовластительного злодея и его детей

все-таки намеревались. Иначе говоря, Рылеев с Пестелем разбуди-

ли и Юровского, палача царской семьи Романовых. Есть у револю-

ции начало, и в этом начале было слово, и это слово было — terreur.

В переводе с французского “ужас”, “устрашение”. “Революция” и “тер-

рор” — близнецы-братья. Взявшись за ручки, близнецы из “времен

Ужаса” (выражение Пушкина) перебрались в наше столетие. Как это

происходило, описано в книге Михаила Одесского и Давида Фельд-

мана “Поэтика террора”»21.

К нашему сожалению, дальше — больше. Террор в виде индивиду-

ального террора оказался «у ворот»21’, и авторам этой книги снова и

снова приходилось анализировать очередные теракты в интервью раз-

личным СМИ («Огонек», «Аргументы и факты», «Новое время»)27.

С точки зрения теории исследование специфики новейшего тер-

рора требует рассмотрения нескольких принципиальных моментов.

1. Террор и ислам. С одной стороны, ислам — мировая религия

с продолжительной историей, потому немыслимо детерминировать

современный террор особенностями мусульманского мировидения.

С другой стороны, в теперешней ситуации столь же немыслимо иг-

норировать связь террора с исламом. По крайней мере, на уровне

деклараций: едва ли манифесты террористов — фальшивка, а мусуль-

манам теракты приписаны христианами или иудеями. Более того, по-

скольку любой террор эффективен именно по причине воздействия

на общественное мнение, постольку декларативная составляющая

терактов — далеко не второстепенная.

В книге мы стремились доказать, что террор всегда был сопри-

роден леворадикальной идеологии, которая объявила войну бур-

жуазной цивилизации. В частности, социалисты на разных этапах

движения то объявляли террор буржуазным искажением бескровной

идеи социального освобождения, то, наоборот, позиционировали себя

11

прямыми наследниками террора Французской революции. Ныне

буржуазную цивилизацию низвергают под лозунгами не социализ-

ма, а исламского фундаментализма (что, кстати, в условиях «после

разрушения Берлинской стены» весьма находчиво и целесообразно).

По словам Карлоса (Ильича Рамиреса Санчеса — знаменитого терро-

риста, марксиста и мусульманина), «революция сегодня говорит на

языке Корана»28. Так что возникновение «избирательного сродства»

террора с исламом даже предсказуемо.

2. Международный характер террора. В начале третьего тыся-

челетия лидеры сверхдержав официально квалифицировали террор

как международный феномен. «Террористический интернационал»

подразумевает и участие в терактах представителей различных на-

родов и стран, и внешнее (заграничное) финансирование, и коор-

динацию террористических атак на территории разных государств,

и существование «стран-изгоев», готовых с той или иной степенью

публичности поддерживать террористические группы, стремящиеся

к захвату власти в других государствах.

Гипотеза «террористического интернационала» часто критику-

ется скептиками, намекающими, что она подозрительно выгодна

лидерам всех государств, позволяя списывать трудноразрешимые

внутренние проблемы на происки внешнего врага. Однако здравый

смысл подсказывает, что террористам необходимы базы, оружие,

финансы. Разумеется, все это благодаря коррупции чиновников или

спонсированию «повстанцев» теми, кто недоволен существующим

положением, добывается и внутри страны. Но тот же здравый смысл

заставляет признать, что наличие транснациональных источников

при глобализме политики XXI в. ничуть не менее правдоподобно.

Аналогично, интернационализм террора вполне предсказуем с

исторической точки зрения. Напомним: террор (как и революция)

с самого начала функционировал в качестве универсальной модели,

что предполагало, точнее требовало, интернационализм в практике

политиков-террористов. Приверженцы террора всегда были готовы

как помочь страждущим единомышленникам в других государствах,

так и принять подобную помощь от представителей держав, находя-

щихся в состоянии войны с их родной страной. Например, во время

событий 1905 г. революционеры пользовались японской помощью.

На эти деньги в Америке покупали оружие и через Финляндию

доставляли в Россию. Причем полиция узнала об этом по чистой

случайности, когда на мель у финских берегов сел пароход, перевоз-

ивший оружие и боеприпасы.

3. Жестокость террористов. Беды, причиняемые здесь и сейчас, не-

избежно кажутся современникам небывалыми, превосходящими все,

что происходило ранее и с другими. «Никакие аналогии не принесут

12

нам облегчения — прецедентов не существует, — пишет американский

писатель Дон Делилло. — Нужно принять потрясение и ужас»29.

Да, современники шокированы. Вместе с тем мы хотим подчер-

кнуть, что собственно небывалого в современных терактах нет. Да, не

стоит надеяться на то, что вожди террора, в очередной раз исчезаю-

щие после гибели «своих» и «чужих», дискредитируют себя такими

поступками в глазах соратников и сторонников. Положение обязыва-

ет. Бен Ладен или мулла Омар после краха талибского Афганистана

бежали. Но едва ли Бен Ладен, выражаясь обывательски, трус. Не-

редко террорист оставляет собственную мученическую смерть на по-

том. Это не только инстинкт самосохранения, но и убежденность, что

от него лично зависит успех дела. Так сказать, двойной стандарт — в

отношении к себе и в отношении к подчиненным. Кроме того, уста-

новка на пропагандистский эффект, вызванный неуязвимостью, неу-

ловимостью таинственного вождя.

Тем не менее прецеденты — попытаемся возразить Делилло, взяв

под контроль эмоции — существуют. Современные исполнители те-

рактов — мужчины и женщины — жертвуют собой. Но исполнители

планировали свою гибель еще при «классических» терактах XIX-

XX вв.: они и умирали вместе с «объектами», и получали тяжелые

ранения, и обрекали себя на смертную казнь. Не только ныне терро-

ристы не считаются с гибелью заведомо непричастных. Так было и

столетие назад. Если же учитывать, что индивидуальный террор —

лишь один из видов террора, то приходится признать: по сравнению

с государственным террором, практиковавшимся от якобинцев до

большевиков, до китайских или камбоджийских коммунистов, со-

временный террор «отстает». Впрочем, количество пострадавших

зависит от технического прогресса, и здесь человечество может еще

столкнуться с пагубными последствиями развития науки.

Разрушение Всемирного торгового центра И сентября 2001 г.

считается чуть ли не символом терроризма в его современном изводе.

Казалось бы, все здесь ново: и постмодернистские параллели с культу-

рой Голливуда, и новые технические средства, которые использовали

террористы, и выбор в качестве мишени экономической инфраструк-

туры. А на самом деле — классический теракт. Единственное отличие:

раньше было принято немедленно авторизовать совершенные акты,

демонстративно брать на себя ответственность. Сейчас не берут. Но,

строго говоря, это не такое уж принципиальное различие. Признавать

себя исполнителем нужды нет, и так понятно.

4. Борьба с террором. Эффективная борьба требует принципи-

альной комплексности контрмер. Дело в том, что любая террори-

стическая организация необходимо представляет собой сложную

структуру. Это означает наличие: 1) исполнителей, которыми можно

13

жертвовать, используя их жизнь для реализации терактов, а смерть —

для пропаганды образа героев-мучеников, 2) финансистов, техников,

3) литераторов, журналистов, которые порой и не входят собственно

в подпольную группу, а становятся искренними апологетами терро-

ристов, 4) руководителей, обязанных сохранять свою жизнь (в инте-

ресах общего дела), способных и уполномоченных менять тактику и

даже контактировать с враждебной властью, вплоть до сотрудниче-

ства с полицией.

Исполнитель — самая дешевая и легкозаменяемая часть механиз-

ма. Ведь стоимость обучения одного взрывника, даже взрывника-

смертника, ничтожна в сравнении с прибылью, какую он приносит.

Представим себе, сколько заработали те, кто знал. Кто, например, пе-

ред 11 сентября вовремя скупал подорожавшие акции или кто перевел

большие суммы долларов в другую валюту, зная, что курс снизится.

Отсюда — широко обсуждаемая в СМИ проблема трансформации

террора в бизнес. По-видимому, современный терроризм — не только

метод управления, но и удачное вложение капитала. Впрочем, и это

было. Потому финансовая сторона террора обычно не обсуждается

террористами. Значит, выявление и уничтожение исполнителей или

организаторов — дело необходимое, но этого недостаточно. Надо ис-

кать и разрушать финансовые потоки.

Особого внимания требует работа с агентурой: вербовка агентов,

внедрение. Конечно, оперативная работа сопряжена с подкупом и

шантажом. Потому агентуристы не вызывают таких симпатий обще-

ства, как «чистые» аналитики, элегантные технократы или бойцы

антитеррористических подразделений. Опять же финансовая дея-

тельность тут, мягко говоря, непрозрачна: деньги идут из рук в руки.

Далее: переговоры с «умеренными» террористами целесообразно

использовать лишь как одно из тактических средств перманентной

с ними борьбы. Стратегически с террористом договориться нельзя,

потому что его реальные цели не имеют ничего общего с его деклара-

циями. Для него террор — форма политического существования, ме-

тод захвата и удержания власти. Он лидер до тех пор, пока он — лидер

террористов. Если кто-то с кем-то договаривается, то у одной стороны

есть одни требования, у другой — другие. Допустим, пришли к выво-

ду: всем выгоднее уступить в своих требованиях, чем вести войну на

уничтожение. И договорились. Но для этого стороны должны знать

политические требования друг друга, декларируемые же требования

террористов, как правило, не соответствуют их истинным задачам.

А если лидер террористов по прагматическим соображениям встанет

на путь переговоров, то его жизнь окажется в опасности, а его место

займут более «последовательные» соратники.

14

Наконец, самая длительная, но и самая перспективная задача: раз-

рушать логику и поэтику террора, отслеживать информационную

среду, чтобы не нагнеталась «истерия неповиновения». Надо проти-

вопоставлять аргументам, которые используют пропагандисты тер-

рора, контраргументы.

5. Террор и демократия. Наблюдая жестокость последних терак-

тов, многие мечтательно возвращаются к былым временам, когда,

например, в СССР терактов не было. Да, практически не было, по-

тому что государство могло использовать в борьбе против террори-

стов — реальных или потенциальных — террористические же методы

подавления. Но опыт показывает, что такое государство обязательно

применяет террористическую методику против как террористов, так

и нетеррористов. Террор — универсальный метод управления, а не

способ решения локальных проблем. Характер государства или тер-

рористический, или нет.

На самом деле, беззащитность демократии — одна из иллюзий.

Это уже не раз доказывалось. Цивилизованный мир с идеей либера-

лизма, лежащей в его основании, способен защищаться. И в техниче-

ском отношении, и в идейном тоже. Потому мы убеждены, что хоть

когда-нибудь, пусть и не скоро, наша книга утратит политическую

актуальность.

1 См., напр., статью М.Л. Гаспарова: Литературная энциклопедия терми-

нов и понятий. М., 2001.

2 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998. С. 25.

‘ 3 Виноградов В.В. Поэтика русской литературы / ред. М.П. Алексеев,

А.П. Чудаков. М., 1976; Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика.

Стилистика / изд. подг. Н.А. Жирмунская. Л., 1977; Тынянов Ю.Н. Поэтика.

История литературы. Кино / изд. подг. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чу-

дакова. М., 1977.

' См., напр.: Одесский М.П. Поэтика русской драмы: вторая половина

XVII - первая треть XVIII в. М„ 2004.

5 Ср. функционально близкое использование терминов «дискурс», «се-

миотика», «текст».

6 См. тип издания, представленный, в частности, брошюрой авторитетно-

го историка: Vovelle М. Les mots de la Revolution. P., 2004.

7 Macbeth D. Frege’s Logic. Harvard; London, 2005.

8 Письма Г. Фреге Э. Гуссерлю// Фреге Г. Избр. работы /сост. В.В. Анаш-

вили, А.Л. Никифорова. М., 1997. С. 155.

9 Там же. С. 154.

Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избр. работы. С. 26.

" Там же. С. 27.

12 Там же. С. 27-28.

13 Там же. С. 40.

15

11 Duinmett M. Frege: Philosophy of Language. L., 1973. P. 83.

Якубинский Л.П. О звуках стихотворного языка // Якубинский Л.П.

Язык и его функционирование. М., 1986. С. 163.

16 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против».

М„ 1975. С. 198.

17 Одесский М.П. Вокруг полемики Г.О. Винокура и А.М. Селищева: на-

учный и социальный аспекты // Язык. Культура. Гуманитарное знание: На-

учное наследие Г.О. Винокура и современность. М., 1999.

18 Там же. С. 52-53. Селищев предпочитал говорить о функциях не языка,

а речи.

19 Там же. С. 180-181.

211 Lassewell H.D., Leites N. Language of Politics. N.Y., 1949. P. 8.

21 См., напр.: Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

22 Одесский М., Фельдман Д. Целесообразность или необходимость //

Новый мир. 1989. № 11. С. 262-267; Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэти-

ка террора: (А. Пушкин, Ф. Достоевский, А. Белый, Б. Савинков) // ОНС:

Общественные пауки и современность. 1992. № 2. С. 81-93.

21 Бокова В.М. Больной скорее жив, чем мертв: (Заметки об отечествен-

ном декабристоведении 1990-х годов) // 14 декабря 1825 года: Источни-

ки. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 2001.

Вып. 4. С. 510-521; Парсамов В.С. Семиотика террора: (Размышления над

книгой М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана «Поэтика террора») // Освободи-

тельное движение в России. Саратов, 2001. Вып. 19. С. 116-126.

21 См. перевод Э. Димитрова и его интервью с авторами книги: Демокра-

тически преглед. София, 2001/2002. Кн. 48. С. 441- 458.

25 Мамаладзе Т. Будильник для террористов // Новые известия. 1998.

21 апр. № 74 (113). С. 5.

26 См. корректный справочник, включивший террористов и террористи-

ческие организации, причем представляющих как индивидуальный, так и

государственный террор: Ланцов С.А. Террор и террористы. СПб., 2004. Ср.

также показательное массовое издание: Вагман И., Ильченко А., Евминова С.

50 знаменитых террористов. Харьков, 2005. Здесь фигурируют деятели ин-

дивидуального террора от А.И. Желябова и А.И. Ульянова до Бен Ладена и

Хаттаба.

27 Три наивных вопроса <Иптервью Д.М. Фельдмана> // Огонек. 2001.

№ 38 (4713). С. 10-13; Терроризм в разрезе <Интервью М.П. Одесского и

Д.М. Фельдмана> // Аргументы и факты. 2001. Сентябрь. №39 (1092). С. 7;

Именем Аллаха <Интервью М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана > // Аргу-

менты и факты. 2001. Октябрь. №41 (1094). С. 5; «Талибы те же больше-

вики. Только глупее» <Интервыо М.П. Одесского>// Новое время. 2002.

10 февр. № 6 (2934). С. 32-35; Они не сепаратисты, а террористы <Интервью

М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана > // Огонек. 2002. № 43 (4771). С. И.

28 Санчес И. Р. Кто я? // Иностранная литература. 2004. № 9. С. 205.

29 Делилло Д. На руинах будущего // Иностранная литература. 2004.

№ 9. С. 239.

ПОЭТИКА ТЕРРОРА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Наша книга — о понимании. Мы анализируем стереотипы мыш-

ления, выявляющие принадлежность личности к специфической

культуре, прежде всего советской. Этими стереотипами в значитель-

ной мере детерминированы мышление и, соответственно, поведение

граждан бывшего СССР/современной России.

Говоря о специфике советской культуры, мы имеем в виду прежде

всего характер осмысления фундаментальных категорий обществен-

ного бытия: законности, труда, здоровья и т. п., точнее представлений

о сути этих категорий, их ценностное восприятие. Специфические

черты советского быта обусловливались характерной для стран со-

циализма интерпретацией этих категорий, относящихся к уровню

социальной аксиоматики.

При общении с носителями иной культуры первичное непони-

мание возникало (и возникает) как раз на этом уровне. Иные пред-

ставления о сути фундаментальных категорий воспринимаются в

качестве извращения, аномалии, что провоцирует конфликт и при

идеологической близости, не говоря уж о разногласиях.

Подчеркнем еще раз: ценностные аксиомы советской культуры

усвоены всеми возрастными группами, воспитанными в этой куль-

туре, вне зависимости от отношения каждого индивидуума к некогда

господствовавшей идеологии.

Первичное непонимание было б легко устранить, сопоставив две (и

более) системы социальных аксиом не как норму и ее нарушения, а как

две (и более) равноправные нормы. Но сопоставление возможно толь-

ко тогда, когда ценностные аксиомы в качестве таковых и осознаются.

Указанный подход предполагает исследование ключевых идеоло-

гем, определивших возникновение, развитие и уникальность совет-

ского социума.

На наш взгляд, целесообразно описывать эти идеологемы, осно-

вываясь на результатах анализа формирования и функционирова-

ния важнейшей из них — базовой идеологемы «террор». Разумеется,

связь террора и фундаментальных категорий общественного бытия

if:

(«законности», «труда», «болезни», «здоровья» и т. д.) далеко не оче-

видна. Она и не станет очевидной, пока не будут устранены некото-

рые противоречия терминологического характера.

Обычно террором именуют акции демонстративно беззаконные:

убийства или покушения на убийства политических противников,

захват заложников и диверсии. Однако террором называют и мас-

совые репрессии, официально санкционированные государственной

властью на законодательном уровне. Получается, что явления прин-

ципиально разнородные охватываются одним термином. Более того,

далеко не во всех случаях политическое убийство, диверсия или офи-

циально санкционированные массовые репрессии воспринимаются

как террор. Что считать, а что не считать террором, каждый решает

сам, в зависимости от идеологических установок, опираясь на соб-

ственную интуицию. Единого определения сущности террора пока

нет, его еще предстоит ввести.

Определим понятие, отметив прежде всего, что в данном ис-

следовании термин «террор» не имеет эмоциональной окраски,

употребляется вне осуждения или оправдания. Террор — способ

управления социумом посредством превентивного устрашения.

Сами по себе убийства, диверсии, массовые репрессии, захват за-

ложников и т. п. — феномены внеисторические. Террористически-

ми эти акции становятся тогда и только тогда, когда используются

для превентивного устрашения социума в целом. Именно превен-

тивного, что очень важно.

Устрашение как таковое применяется в любом социуме, где нормы

права регламентируют поведение: кара, которой подвергается пре-

ступник, должна (помимо иных функций) устрашать прочих членов

общества, предупреждая нарушение закона. Однако в рамках права

наказание возможно лишь после того, как будет установлен факт на-

рушения конкретного закона, причем объект наказания — конкретный

индивидуум-правонарушитель, и только он один. Это непременное

условие. И сейчас, как в римском праве, постулируется: sine legi — sine

criminae, sine criminae — sine poenae*. Превентивное же устрашение

отрицает законность в принципе. Здесь соотнесенность нарушителя

и кары вовсе не обязательна. Репрессии могут обрушиться на тех, кто

никаких законов вообще не нарушал: на родственников обвиняемо-

го, заложников и т. д. Превентивное устрашение используется не для

охраны принятых законов, а для того, чтобы подавить волю к сопро-

тивлению, заставив беспрекословно повиноваться террористам.

Мы реконструируем не только террористическую ментальность в

целом, т. е. логику террора (основные категории, парадигматические

* Нет закона - нет преступления, нет преступления — нет наказания

(лат.).

18

способы построения суждений), но и поэтику террора, что предпола-

гает, по выражению Р. Кебнера, «семантический подход к истории»,

т. е. исследование конструкций и терминов, используемых носителями

террористического менталитета на каждом историческом этапе'.

Метод этот, хорошо известный исследователям Античности и

Средневековья, сравнительно редко используется при анализе до-

кументов новой и новейшей истории. Как правило, предполагается,

что смысл терминов очевиден для носителей культуры и не может

меняться. Неслучайно X. Арендт настаивала на том, что, определяя

«такие общие политические феномены, как революция, националь-

ное государство, империализм, тоталитаризм, следует, конечно же,

обратиться к дате появления на исторической арене термина, охва-

тывающего данный феномен»2.

С учетом особенностей постановки задачи и методов ее решения,

мы заведомо признаем нецелесообразными попытки пессимистиче-

ски осмыслить террор в качестве неотъемлемого элемента политиче-

ской истории чуть ли не с древнейших времен3.

В связи с этим можно отметить, что возникновение идеологемы

«террор» обусловлено развитием идеологемы «революция», которая

сформировалась в XVII-XVIII вв„ но никак не ранее1.

Изучение революционно-террористической ментальности целе-

сообразно проводить, абстрагируясь (по возможности) от поли-

тических, экономических, философских доктрин, с которыми ее

привычно ассоциируют — якобинство, социализм и т. д. Несмотря на

многообразие леворадикальных группировок, исповедующих подоб-

ные доктрины, эти группировки весьма схожи, и очевидное сходство

обусловлено общим управленческим идеалом.

Террор — апробированный алгоритм управления социумом.

Предлагаемая концепция террора несовместима с популяр-

ными теориями «происков злонамеренных лидеров», «искаже-

ний социально-чуждыми элементами истинного порыва масс»

или «диктата экстремальных обстоятельств». И не только потому,

что подобные теории, ныне используемые академическими спе-

циалистами, ранее пропагандировались участниками событий не-

посредственной политической выгоды ради. Хуже другое. Все,

трактующие террор как импровизацию, на которую леворадикаль-

ных политиков вынуждают непредвиденные и непреодолимые об-

стоятельства, игноририруют (причем с удивительным упорством)

само революционно-террористическое учение. А ведь это учение про-

кламировалось радикалами почти два столетия и периодически реа-

лизовывалось, в полном согласии с прокламациями. Вот почему мы

обращаемся не столько к событийной, сколько к словесной канве.

19

Вынужденные анализировать тексты, которые создавались на про-

тяжении более трех веков, мы заранее соглашаемся с фактическими

замечаниями, которые могут быть нам сделаны. В оправдание заме-

тим, что понимание каждого из этих текстов остается недостаточным

вне учета изучаемой здесь традиции. Сошлемся также на методоло-

гический опыт авторов образцовых работ по исторической поэтике,

авторов, которые в силу сходных причин отваживались на схемати-

ческое изложение сложных процессов. Как писал в 1873 г. А.Н. Весе-

ловский, «нет ничего неблагодарнее для исследователя, как широкие

задачи, обнимающие не одно одиночное явление, а несколько, или

одно какое-нибудь явление, но во всем разнообразии его историче-

ских выражений. Сколько труда он ни положит на собирание мате-

риалов, на выяснение частностей, работа всегда остается неполною,

потому что нет возможности поручиться, чтоб от внимания его не

ускользнула та или другая мелочь, иногда очень важная для его соб-

ственной теории, но иногда и такая, знакомство с которою могло бы

удержать его от несвоевременных обобщений. С другой стороны, во

всякой широкой задаче есть своя выгода, есть много привлекающего,

вызывающего к дальнейшему исследованию»5.

Итак, базовые термины — «революция» и «террор».

' Koebner R., Schmidt H.D. Imperialism: The Story and Significance of a Po-

litical Word: 1840 1960. Cambridge, 1964. P. XIII.

2 Arendt H. On Revolution. Harmondsworth, 1977. P. 43.

' См., наир., о терроризме валашского господаря Влада III Дракулы: Flo-

rescu R., McNally R. Dracula: A Biography of Vlad the Impaler: 1431-1476. N.Y.,

1973.

1 Данная концепция была изложена в статьях: Одесский М.П., Фельд-

ман Д.М. Целесообразность или необходимость?// Новый мир. 1989. № И;

они же. Поэтика террора: (А. Пушкин, Ф. Достоевский, Андрей Белый,

Б. Савинков) // ОНС: Общественные науки и современность. 1992. № 2;

Богданов А.А. Пять недель в ГПУ / подг. текста, предисловие, примечания

Одесского М.П., Фельдмана Д.М. // De visu. 1993. №7; Одесский М.П.,

Фельдман Д.М. Выйти живым из строя: Русская литература: поэтика болез-

ни, здоровья и труда // Дружба народов. 1994. № 3; они же. Революция как

идеологема: К истории формирования // ОНС: Общественные науки и со-

временность. 1994. № 2; они же. Террор как идеологема: К истории формиро-

вания // Там же. 1994. № 5; 1995. № 1; они же. Декабристы и террористиче-

ский тезаурус // Литературное обозрение. 1996. № 1. По материалам книги

читался курс в Российском государственном гуманитарном университете.

3 Веселовский А.Н. Наблюдения над историей некоторых романтических

сюжетов средневековой литературы // Веселовский А.Н. Собр. соч. Т. 8: Ро-

ман и повесть. Вып. 2. Л., 1930. С. 419.

ГЛАВАI

Революция и тип социума

В европейской истории Нового времени конкурируют два типа

организации социума: авторитарный (традиционно-сословный) и

бюрократический. В первом из них сословное расслоение настолько

жестко, что права каждого человека определяются прежде всего при-

надлежностью к определенному сословию, а «человека вообще» нет

и быть не может. Для второго типа характерно признание в качестве

аксиомы изначального правового равенства всех, чем и обосновы-

ваются требования обязательного соблюдения «естественных прав

человека». Соответственно формулируется и отношение к государ-

ственной власти.

В авторитарном обществе носитель власти — монарх — сакрали-

зован. Он считается особой священной, его право повелевать — Бого-

данно. Потому убийство и даже покушение на убийство «помазанника

Божиего» — тягчайшее преступление не только против государства,

но и против религии. В христианской культуре это — тягчайшее пре-

ступление, сопоставимое с отцеубийством.

Социум в целом осознает (и признает), что законный монарх рож-

ден властвовать и властвует по природе своей, отличной от природы

подданных. Коль так, вопрос о том, кому быть (стать) монархом — во-

прос происхождения. Согласие же общества на подчинение законному

монарху само собой подразумевается. Но также само собой подразуме-

вается, что власть монарха ограничена традиционными установления-

ми — авторитетом церкви, привилегиями сословий и т. п.1

В отличие от авторитарного социума, в бюрократическом постули-

руется, что природа у всех одна. Следовательно, право повелевать уже

не признается изначальным (Богоданным), оно по определению нуж-

дается в обосновании. Правительство вынуждено добиваться согласия

социума, без чего перестает быть правительством.

У бюрократического социума две разновидности — демократиче-

ская и тоталитарная.

В условиях демократии согласие, полученное правительством от

социума, есть результат компромисса, баланса мнений и сил — поли-

тических партий, различного рода ассоциаций, центра и провинций

и т. п. Компромисс обеспечивается демократической процедурой вы-

боров, гарантирующих представительство всех социальных групп в

структурах власти.

Тоталитарное же правительство добивается согласия, используя

террор, т. е. меры превентивного устрашения, необходимость которых

21

доказывается ссылкой на некие чрезвычайные обстоятельства, создаю-

щие глобальную угрозу самому существованию социума.

Из этого, конечно, не следует, что в авторитарном социуме и в

демократической разновидности бюрократического невозможно

применение правительством мер превентивного устрашения. Такое

возможно, однако лишь в качестве эксцессов.

Жестокий монарх свирепствует не ради того, чтобы отстоять свое

право на власть, оно и так бесспорно. К примеру, Ивана Грозного

даже современники считали исключительно жестоким, при этом во-

прос о политическом перевороте, насильственном лишении престола

не ставился, Иван IV был «законный государь». И массовые казни

отнюдь не воспринимались современниками как способ удержаться

у власти. С их точки зрения царь «мучительствовал», чуть ли не «са-

танинствовал», но делал это вовсе не ради управления государством,

а самого «мучительства ради». Концепция «терроризма» Ивана Гроз-

ного создана историками гораздо позже2.

Демократическое правительство порой вводит чрезвычайное по-

ложение, которым оправдывает применение репрессий, законом

изначально не предусмотренных, однако делается это не с целью

подтверждения собственной легитимности, а для решения конкрет-

ных локальных задач — ведения войны, выхода из экономического

кризиса и т. п. По мере решения поставленных задач правительство

отменяет чрезвычайное положение или с изменением баланса сил в

обществе уступает место другому правительству, предложившему

альтернативную программу.

Террор не совместим с авторитаризмом, поскольку направлен на

социум в целом, без различия сословий, тогда как сословное нера-

венство — принцип, соблюдение которого — основное условие су-

ществования авторитарного социума. Показательно, к примеру, что

во время Варфоломеевской ночи Карл IX и «католическая партия»

не посмели посягнуть на жизнь двух принцев-гугенотов — Генриха

Наваррского и Генриха Конде. Аналогично герцог Альба, вошед-

ший в историю как жесточайший каратель, открыто не подчинился

королю, повелевшему казнить принца-гугенота (брата Вильгельма

Оранского) — Людовика Нассау. И король вынужден был признать

правоту герцога3. Сословные «перегородки», исключая равенство

перед законом, одновременно закрывают авторитарный социум для

террора.

Бюрократический социум, лишенный таких «перегородок», от-

крыт террору, но при демократии применение мер превентивного

устрашения означает отрицание принципа баланса, без которого де-

мократия не существует.

22

Что же касается тоталитарного социума, то здесь варьируют лишь

формы устрашения, а суть самого способа управления, равным обра-

зом ссылки на чрезвычайные обстоятельства, неизменны1.

Динамика преобразования авторитарного типа социума в бюро-

кратический, а также противопоставление в рамках последнего де-

мократии тоталитаризму и отражены в идеологеме «революция».

Терминология и аксиоматика

Потребность в управлении посредством превентивного устра-

шения возникает тогда, когда ставится задача построения обще-

ства тоталитарного типа. Как уже отмечалось выше, тоталитаризм,

по определению, лишен легитимной основы. Если в авторитарном

(традиционно-сословном) обществе законность власти обосновы-

вается всеобщим признанием сакральности персоны властителя и

династической традиции, а в демократическом — представительно-

стью выборов, то законность тоталитарного правительства обосно-

вать нельзя ничем. Не будучи легитимным, а потому не зная сроков

своих полномочий, тоталитарный лидер страшится в любой момент

утратить их. Отметим, что, говоря о страхе, мы имеем в виду не эмо-

ции как таковые и не особенности психики тех или иных политиков,

но общую социальную установку, которая, кстати, может оказывать

влияние и на психику.

Страх двунаправлен. Боязнь незаконного правительства лишить-

ся власти обусловливает превентивное устрашение социума, соот-

ветственно, правительство — объект и одновременно субъект страха.

Однако тоталитарный тип общества — разновидность бюрократиче-

ского, потому правительство декларирует, что превентивное устраше-

ние обращено вовсе не против социума, а против врагов, угрожающих

социуму. Иными словами, тоталитарное правительство навязывает

общественному сознанию модель «осажденной крепости», возлагая

на себя функции «командующего гарнизоном», т. е. «правительства

чрезвычайного положения»5.

Сходный термин — «осажденный город» — использовал Ж. Делю-

мо применительно к истории церкви XIV-XVII вв.6 Согласно его ин-

терпретации, церковь, опасаясь утратить влияние, запугивала социум

происками «агентов Сатаны» (ведьм, колдунов и т. и.), а устрашенное

общество санкционировало неслыханно жестокие по тому времени

меры против еретиков и представителей иных конфессий7.

Мы не будем рассматривать причины, в силу которых церковь

отказалась от навязывания общественному сознанию модели «осаж-

23

денного города». Укажем только, что церковь веками обходилась и

обходится без нее. Тоталитаризму же модель «осажденной крепости»

имманентна. Дабы чрезвычайное положение, оправдывающее полно-

мочия «командующего гарнизоном», не отменялось, угроза социуму

должна быть постоянной. Если врагов нет уже или еще, правитель-

ству надлежит выдумать их, «назначить» и мобилизовать социум на

устрашение такого рода «назначенцев». Все, не желающие санкцио-

нировать меры устрашения, рискуют быть объявленными врагами

внутренними (пособниками внешних) уже на том основании, что в

«осажденной крепости» неуместны разногласия. Ну а для согласных

с действиями правительства готовность устрашать является объек-

тивно выражением страха. В тоталитарном обществе социум, как и

правительство, одновременно субъект и объект страха8. Для обозна-

чения этой особенности тоталитаризма мы в дальнейшем используем

термин «массовая истерия», причем в аспекте скорее социологиче-

ском, нежели психологическом. Массовая истерия — непременное

условие успеха превентивного устрашения.

Террор — способ управления социумом посредством превентив-

ного устрашения в условиях массовой истерии. Соответственно,

террор — и основополагающий государственный принцип, и способ

создания тоталитарного общества в условиях общества иного типа,

авторитарного или демократического.

Направленность массовой истерии определяется задачами, ко-

торые ставят террористы. Если идет борьба за власть, террористы

провозглашают правительство источником всеобщего зла, точно так

же, как, пребывая у власти, объявляют все антиправительственные

силы непримиримыми врагами общества. В первом случае от социу-

ма добиваются одобрения самых жестоких мер устрашения власть

имущих, во втором — вынуждают санкционировать подавление про-

тивников правительства - реальных и «назначенных». Нежелающие

одобрить террор в обоих случаях идентифицируются с врагами обще-

ства. Иными словами, для террористов социум является субъектом

и объектом устрашения как в период борьбы за власть, так и после

ее захвата. Массовая истерия необходима им в любом случае. Когда

террористы рвутся к власти, эффективность террора обеспечивается

истерией неповиновения правительству, солидарности с антиправи-

тельственными силами, а когда власть захвачена и действует тота-

литарное правительство, то опора режима — истерия солидарности

с правительством, выступающим в роли единственного гаранта безо-

пасности и самого существования социума.

В зависимости от того, ведут ли террористы борьбу за власть или

уже захватили ее, санкция социума выражается различно. В первом

случае, когда террористы сравнительно немногочисленны (группа за-

говорщиков), санкцией является одобрение наиболее авторитетными

24

членами социума любых акций, что готовятся и проводятся антипра-

вительственными силами. При этом меры, принимаемые правитель-

ством ради сохранения стабильности, выдаются за попытку сохранить

выгодный меньшинству строй. Во втором случае, когда террористы

у власти, устрашенный социум практически весь солидаризуется с

правительством. Для одних такого рода солидарность — проявление

искренней ненависти к «врагам народа», внешним и внутренним, для

других — следствие страха перед правительством. Кроме того, много-

численный аппарат репрессивных организаций непосредственно за-

действован в проведении репрессий, а значит, не только заинтересован

в них, но и несет за них ответственность.

Следует отметить, что значительная часть социума может ис-

пользоваться в качестве послушного орудия партии террористов,

ведущей борьбу за власть. Речь идет о так называемой толпе — груп-

пе, где, во-первых, сглажены социальные отличия индивидов, ее со-

ставляющих, во-вторых, ограничена численность (это не народ, не

чернь, крестьяне, горожане и т. п.), в-третьих, объединяет группу

установка непременно агрессивного характера (даже если цель —

защита, проявление солидарности с кем-либо преследуемым, то

достигается она все равно средствами агрессии); и, наконец, это

группа, обязательно управляемая, причем управляемая не стихий-

но выделившимися лидерами, а руководителями, группу сформиро-

вавшими или же заблаговременно предусмотревшими возможность

стихийного ее возникновения9. Можно сказать, что толпа или, со-

гласно классификации Г. Лебона, «преступная толпа»10'.— своего

рода единый субъект, чрезвычайно подверженный воздействию

массовой истерии, а следовательно и легко провоцируемый на акты

насилия. В условиях нагнетания, истерии неповиновения хорошо

организованная и управляемая толпа — весьма эффективное орудие

давления на правительство и устрашения его сторонников.

Таким образом, террор как способ управления социумом прини-

мает различные формы: политические убийства, совершаемые заго-

ворщиками, акции толпы и государственные репрессии.

Выше уже указывалось, что далеко не всегда явления, сходные с

вышеперечисленными, являются формами именно террора. Полити-

ческие убийства — феномен внеисторический, они могут быть обу-

словлены, к примеру, династическими интригами или дворцовыми

переворотами, характерными для «всех времен и народов». То, что

иногда считают действиями «преступной толпы», может оказаться

спонтанной (причем без какой-либо политической окраски) мас-

совой реакцией на конкретные ситуации, например, голод или без-

работицу. Государственные же репрессии (пусть и массовые) порой

проводятся в соответствии с принципами законности.

25

Истребление политических противников, бесчинства «преступ-

ной толпы», диверсии и государственные репрессии становятся тер-

рором тогда и только тогда, когда в условиях массовой истерии они

используются как способ управления социумом посредством превен-

тивного устрашения.

Определим терминологически описанные выше формы террора.

Политические убийства, совершаемые террористами-заговорщиками

с целью захвата власти в условиях нагнетания истерии неповинове-

ния — индивидуальный террор. Применение организованных групп

по модели «преступной толпы» для захвата или же сохранения вла-

сти — террор толпы. Государственные репрессии, проводимые как

превентивное устрашение в условиях нагнетания истерии солидар-

ности с правительством — государственный террор".

В терминах, используемых Г. Фреге, можно выделить три аспек-

та: предмет террора, значение террора и смысл террора. Политиче-

ские убийства, совершаемые заговорщиками, буйства управляемой

толпы и государственные репрессии с целью превентивного устра-

шения — предмет террора, массовая истерия и апеллирующие к ней

суждения — значение террора, акцентирование признаков предмета,

наиболее важных для исполнителей, а способ управления посред-

ством превентивного устрашения — смысл террора.

Рис. 1

Нас интересует прежде всего область «значения», т. е. террористи-

ческий менталитет. Сюда входят принципы осмысления террора его

теоретиками и практиками — наиболее типичные схемы умозаклю-

чений, аргументация, базовые мифологемы (ситуации, герои, терми-

ны), а также образ действия, характерный для террористов.

26

1 См., напр.: Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской

власти. Пг., 1916. С. 437-438.

2 О «терроризме» Ивана IV Грозного см.: Скрынников Р.Г. Царство терро-

ра. СПб., 1992 (ср. нашу рецензию в «Русской мысли» от 5 февраля 1993 г.).

Erlanger Ph. Le massacre de la Saint-Barthelemy. P., 1960. P. 159, 192-193.

1 См., напр.: Токвиль А. де. Старый порядок и революция. СПб., 1898;

Toennies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. В., 1920; Богданов А.А. Новый

мир// Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990; Weber М. Staatssoziologie.

В., 1966; Камю А. Бунтующий человек. М., 1990; Арон Р. Демократия и тота-

литаризм. М., 1993; Talmon J.L. The Rise of Totalitarian Democracy. N.Y., 1970;

Sorokin P. Social and Cultural Dynamics: 4 v. N.Y., 1962. V.2.

’ В сочинениях многих теоретиков и практиков тоталитаризма просле-

живается модель «осажденной крепости», порой они даже буквально вос-

производят данное словосочетание. См., напр.: Мартов Л. Общественные

движения и умственные течения в период 1884-1905 гг. // История русской

литературы XIX века. М., 1910. Т. 5. С. 44; Богданов А.А. Вопросы социализ-

ма. М., 1990. С. 337; Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991. С. 21. Ср.

также: Шеварднадзе Э.А. Мой выбор: В защиту демократии и свободы. М.,

1991. С. 109.

( i Delumeau J. La Peur en Occident (XIV-XVII): Une cite assiegee. P., 1978.

P. 27. Образ социума-«осажденной крепости» вообще принадлежит к древ-

нейшим, архетипическим представлениям. См.: Guenon R. Le regne de la

quantite et les signes des temps. P., 1945. P. 230.

7 Кстати, идея «общего врага», непременно соотносимая с моделью «осаж-

денной крепости», разумеется, тоже архетипична: в годы правления импера-

тора Констанция, например, определение «враги рода человеческого», ис-

пользовавшееся ранее применительно к христианам, было перенесено на тех,

кого обвиняли в колдовстве (см.: Лекки В.Э.Г. Рационализм в Европе. СПб.,

1871. Т. 1. С. 35).

8 Ср. также: Arendt Н. The Origins of the Totalitarianism. N.Y., 1973. P. 306.

9 Принципы социологии толпы классически сформулированы в таких тру-

дах Г. Лебона, как «Психология народов и масс», «Психология социализма»,

«Французская революция и психология революции», «Психология револю-

ции». См.: Nye Р.А. The Origins of Crowd Psychology. L., 1975. Об интерпре-

тации идей Лебона психологами и историками см., напр.: Фрейд 3. Массовая

психология и анализ человеческого «Я» // Фрейд 3. «Я» и «Оно». Тбилиси,

1991. Кп. 1; Lefebvre G. Etudes sur la Revolution fran<?aise. P., 1954. P, 278; Rude

G. The Crowd in History: A Study of Popular Disturbances in France and in Eng-

land: 1730-1848. N.Y.; L., 1964.

1( 1 Le Bon G. Psychologic des foules. P., 1965. P. 96-99.

11 Используемая в данной работе классификация разновидностей терро-

ра представляется нам корректной, поскольку она отражает основные этапы

формирования идеологемы, хотя, безусловно, возможны и другие класси-

фикации. См., напр.: Gross F. The Revolutionary Party. L., 1974. P. 163-170;

Wilkinson P. Political Terrorism. N.Y., 1974. P. 40.

И тут же существенно расширил свои полномочия, приняв «Деклара-

цию прав», а затем на ее основе знаменитый «Билль о правах».

Так, в результате династического переворота установился прин-

ципиально новый государственный строй — конституционная мо-

нархия, что предполагало ограничение исполнительной власти

(королевской) властью законодательной (парламента). По мнению

Дж. М. Тревельяна, «объявление Вильгельма и Марии королевской

четой диктовалось нуждами момента. Но так получилось, что при

этой оказии нужды момента совпали с магистральными тенденциями

века, и перед нацией открылись наилучшие перспективы»12.

Первоначально определение «славная» отражало отношение к

«славному Вильгельму III», захватившему трон при «славных» же

обстоятельствах, а термин «революция» показался удачным, посколь-

ку в изменении порядка управления современники видели возврат

традиционных свобод, на которые якобы покушались узурпаторы-

Стюарты. Соответственно, термин получил диаметрально противо-

положный смысл: если ранее революция понималась как переворот,

возвративший власть законной династии, то теперь революцией име-

новали переворот, посредством которого нация возвращает похищен-

ные тираном законные права.

В формировании идеологемы немалую роль сыграли «Два трак-

тата о правлении» Дж. Локка, изданные в 1690 г. Благодаря англий-

скому философу впервые было обосновано право народа «не только

избавляться от тирании, но и не допускать ее», равным образом,

«создавать новый законодательный орган всякий раз, как будет не-

доволен прежним». Исходя из этого, восставшие против тирана со-

вершили не противозаконное деяние — мятеж (rebellion), а вполне

законную революцию, тогда как тираны, посягнувшие на права на-

ции, оказались «виновными в мятеже» («guilty of Rebellion»)13, т. е.

«мятежниками из мятежников»11.

К столь экстравагантным выводам Локк пришел, систематически

изложив учение о договорной природе государственной власти —

обоюдных обязательствах властителя и народа — и «естественных

правах человека». Принцип договорного характера власти сам по

себе отрицал идею сакральности власти и властителя. Не случайно

учение Локка в отличие от политических систем его современни-

ков — Т. Гоббса, Б. Спинозы — стало своего рода теоретической ба-

зой, программой будущих революций, уже знавших свое имя15.

В течение XVIII в. термин «революция» в локковском значении

все более распространяется, поскольку английский государствен-

ный строй признается образцовым. В связи с чем образцовым при-

знается и способ его установления. По словам Вольтера, неутомимо

пропагандировавшего британский опыт, «то, что стало в Англии

30

революцией (revolution), в других странах было не более как мяте-

жом (sedition)»16. Расширяется и смысловое поле термина, век Про-

свещения буквально бредит идеей революции: особую популярность

обретает жанр «истории революций» (сочинения П.Ж. Дорлеана,

P.O. Верто, Ф. Дюпора-Дютетра и др.)17. К «революции духа» при-

зывают великие просветители, считая свое время переломной эпохой

в судьбах всего человечества (Вольтер, Кондильяк, Кондорсе, Мар-

монтель, Рейналь, Руссо и др.)18.

Новый мир в Новом Свете

Окончательно идеологема «революция» была вычеканена амери-

канцами в годы войны за независимость. Доказывая британцам за-

конность своих претензий, американские политики апеллировали

поначалу к «славным» традициям 1688 г.: если, утверждали они, ан-

гличане имели право бороться с узурпатором Яковом II, покусившим-

ся на исконные свободы нации, то и колонисты в качестве британских

же подданных имеют право бороться с новыми узурпаторами — Геор-

гом III и его министрами. Сопоставление колониального конфликта

со «славной революцией» оказалось вполне убедительным аргумен-

том по обе стороны океана, и английский либерал Дж. Уилкс, прогно-

зируя в 1773 г. развитие событий в колониях, риторически вопрошал,

не будут ли американцы через несколько лет праздновать годовщину

своей революции, как британцы — годовщину «славной»19.

Прогноз был точен, причем Уилкс и дату указал правильно —

1775 г. Более того, американцы явно следовали выбранной модели:

добившись независимости, приняли в 1789 г. «Билль о правах», на-

звание которого напоминало об английском «Билле о правах» 1689 г.

Английские примеры пропагандировали и популярнейшие амери-

канские лидеры Дж. Джей, А. Гамильтон и Дж. Мэдисон. В знаме-

нитых статьях «Федералиста» они (под коллективным псевдонимом

«Публий») доказывали соотечественникам, что «только с революци-

ей 1688 года, вознесшей принца Оранского на трон Великобритании,

свобода в Англии окончательно восторжествовала», а потому амери-

канцам надлежит следовать «опыту Великобритании, давшей челове-

честву столь много политических уроков, когда остерегающих, когда

образцовых»20.

Однако ссылки на британский опыт оказались удобными лишь в

качестве аргументов, обосновавших правомерность восстания про-

тив «тирана» — британского монарха. Буквальное же следование

традициям «славной революции» было невозможно: это противоре-

чило бы идее независимости. «Славная революция» привела к заме-

не монарха в рамках одной страны, значит, американцам, коль скоро

31

законность их действий подкреплялась английской традицией, над-

лежало бороться не за отделение от метрополии, но за установление

в пределах всей Великобритании власти того правительства, которое

они объявили бы законным. Такую задачу они не ставили и ставить

не собирались. «Пока мы называем себя подданными Британии, —

рассуждал Т. Пейн, — иностранные державы должны считать нас мя-

тежниками»21.

Дабы избежать обвинений в мятеже, идеологи американской рево-

люции создают «Декларацию независимости», где доказывается, что

североамериканские колонисты — не взбунтовавшиеся британцы, а

совсем иная нация, чью свободу пытается отнять тиран, т. е. британ-

ский король22.

Т. Джефферсон, автор «Декларации независимости», уходит от

исторических аналогий, обосновывая необходимость борьбы с Бри-

танией исключительно учением о «естественных правах» — учением,

которое он считал лишенным национальной специфики. Ценностный

приоритет «естественных прав» обусловливал и возможность отказа

американцев от монархии как государственной формы.

Имя Локка автор «Декларации независимости» не упоминал,

и много лет спустя один из соратников Джефферсона обвинил его

в плагиате, буквально — «копировании» локковских трактатов

(«copied from...»). Джефферсон с обвинением не согласился, сказав,

что использовал труды не только Локка, но и других философов, в

частности античных23. Ученик желал отречься от учителя, не отрека-

ясь от учения.

Сочетание ориентации на британский опыт и демонстративного

отказа от соответствующих аналогий вообще характерно для мента-

литета идеологов американской революции. Они видели в революции

не просто борьбу колонистов за свои права, но переход к абсолютно

новому, справедливо и рационально устроенному обществу21.

Именно это провозглашалось главной целью отделения от ме-

трополии. Вот почему еще в 1765 г. Дж. Адамс писал: «Я рассма-

триваю обустроение Америки как начало реализации грандиозного

замысла (scheme) Божьего — просвещения и освобождения пребы-

вающей в невежестве и рабстве части человечества»23. Много позже

он подчеркивал, что «истинной американской революцией» было

«радикальное изменение в принципах, чувствах и страстях»26. Пейн,

узнав об официальном признании независимости североамерикан-

ских территорий, ликовал: «Славно и счастливо свершилась вели-

чайшая и полнейшая революция из всех, что когда-либо знал мир»,

та, «которая до скончания времен — честь века, ее свершившего, и

которая более способствовала просвещению мира и распростране-

32

нию духа свободы и либерализма среди людей, чем любое предше-

ствующее событие»27.

Это «чувство апогея», характерное для «отцов-основателей», Пейн

выразил и в более парадоксальной форме: «Революции, что ранее

имели место, не содержали в себе ничего поучительного для осталь-

ного человечества. Они простирались лишь до смены личностей или

методов управления, но не принципов, а потому, независимо от по-

беды или поражения, они оставались событиями сиюминутными. То,

что мы созерцаем ныне, вполне может быть названо контрреволюци-

ей (counter-revolution)»28.

Джефферсон пошел еще дальше, попытавшись снять противопо-

ставление революции — бунту, и тем отчасти «реабилитировав» бунт:

«Я считаю, — писал он, — что происходящий время от времени не-

большой бунт (little rebellion) — хорошее дело и так же необходим

в политической жизни, как в мире физических явлений»29. Личную

печать Джефферсона украшал девиз: «Бунт против тиранов — долг

перед Богом»1".

Парадоксализм Пейна и терминологический эпатаж Джефферсо-

на — проявление менталитета, формировавшегося в период борьбы за

независимость. Доминанта нового сознания — установка на будущее,

надежным фундаментом которого считаются собственные «демокра-

тические» завоевания. Вот почему слово «бунт» отчасти утрачивает

негативные коннотации, а «революция» — внутреннюю форму, бук-

вальный смысл («обращение», «переворот»): оборот назад (пусть и к

«исконным» свободам) уже не актуален, вперед — возможен лишь в

направлении упадка, поскольку демократия «по-американски» при-

знана апогеем.

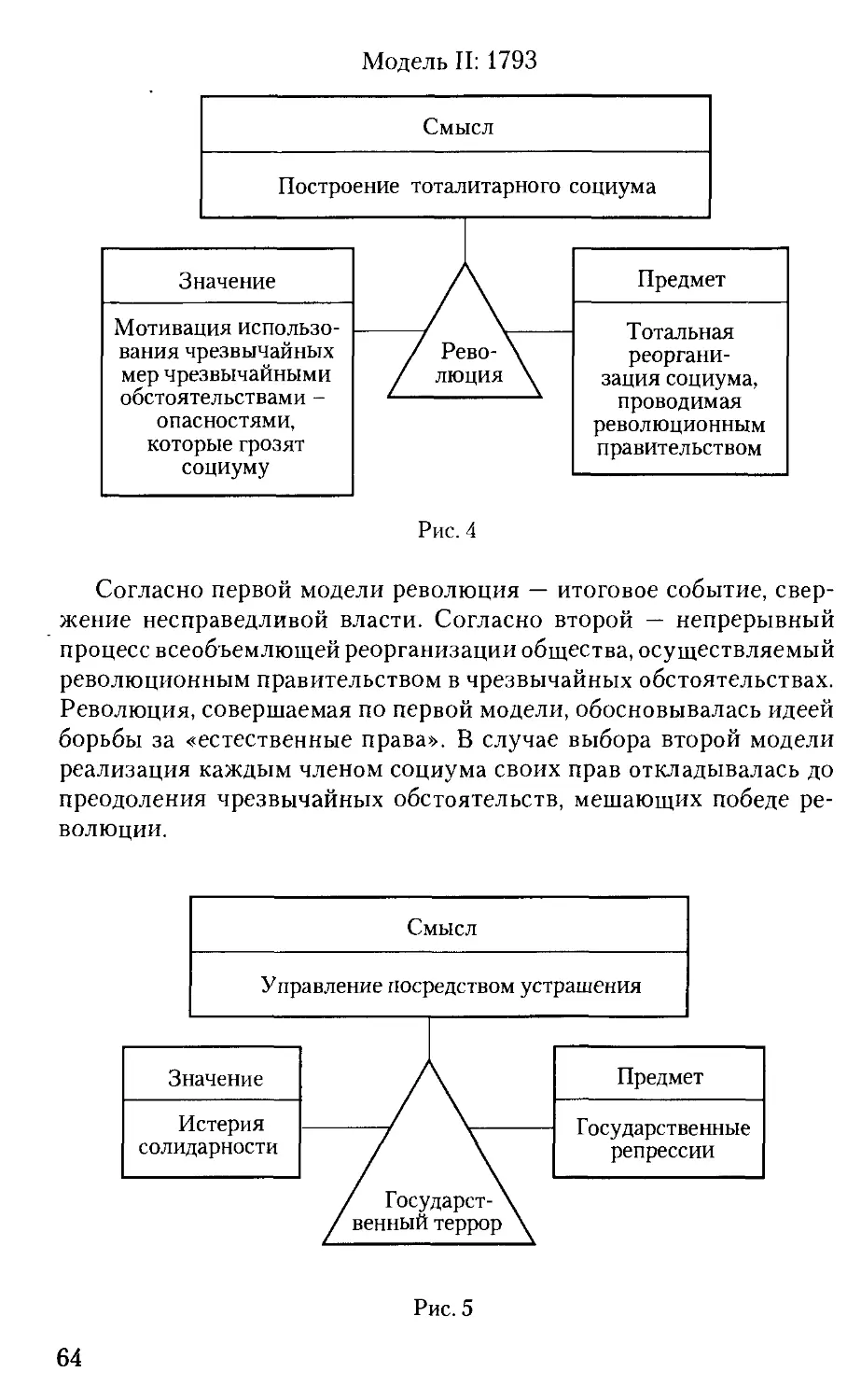

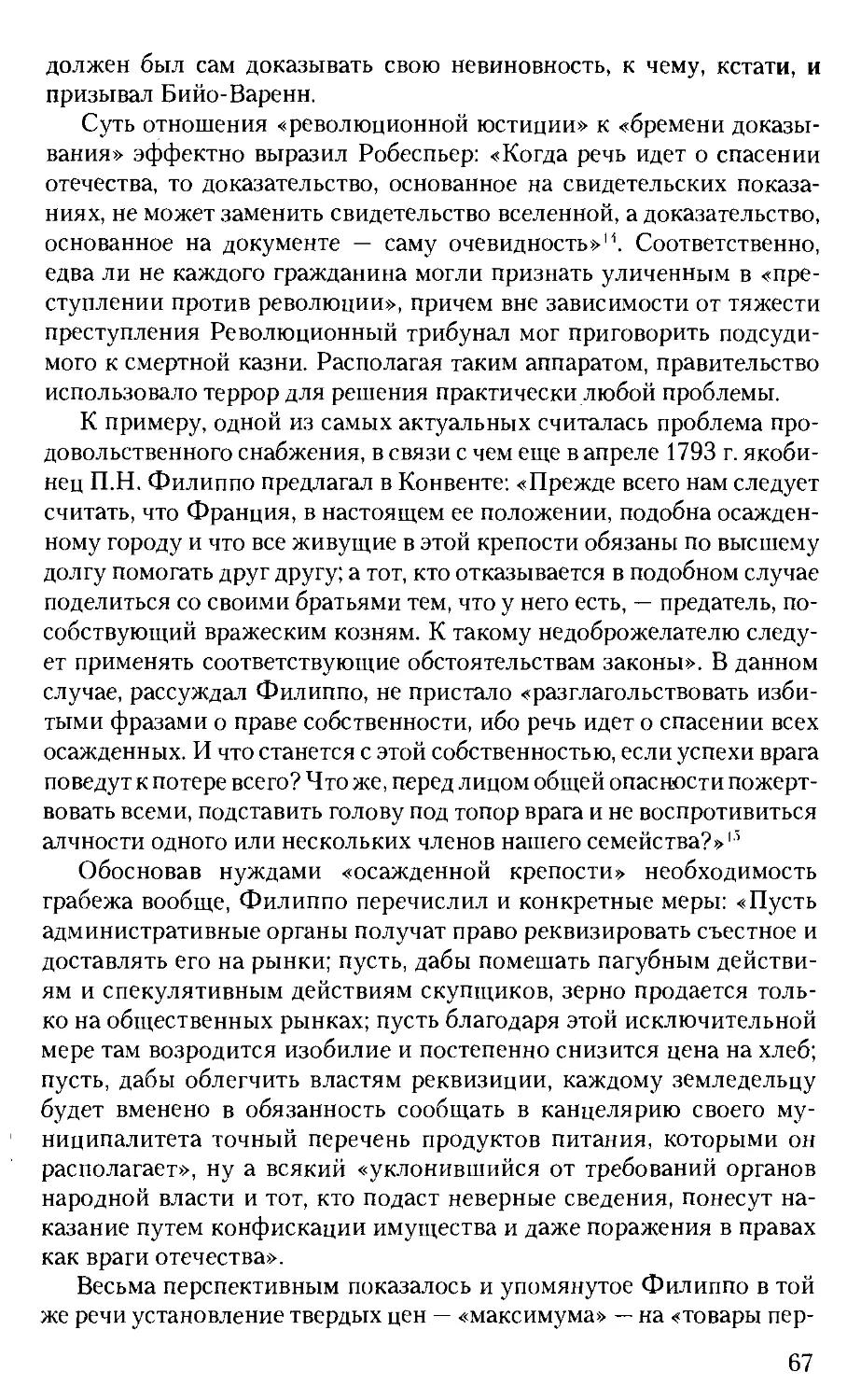

Видя в американской революции наиболее отчетливое прояв-