Текст

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

MEDITACIONES

DEL QUIJOTE

1914

PUBLICACIONES DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

MADRID

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

О ДОН КИХОТЕ

ПЕРЕВОД

Бориса Дубина

Александра Матвеева

2016

GRUNDRISSE

МОСКВА

Перевод с испанского и примечания:

Борис Дубин

Александр Матвеев

Общая редакция:

Надежда Гутова

Вёрстка:

Марина Гришина

Корректор:

Наталья Солнцева

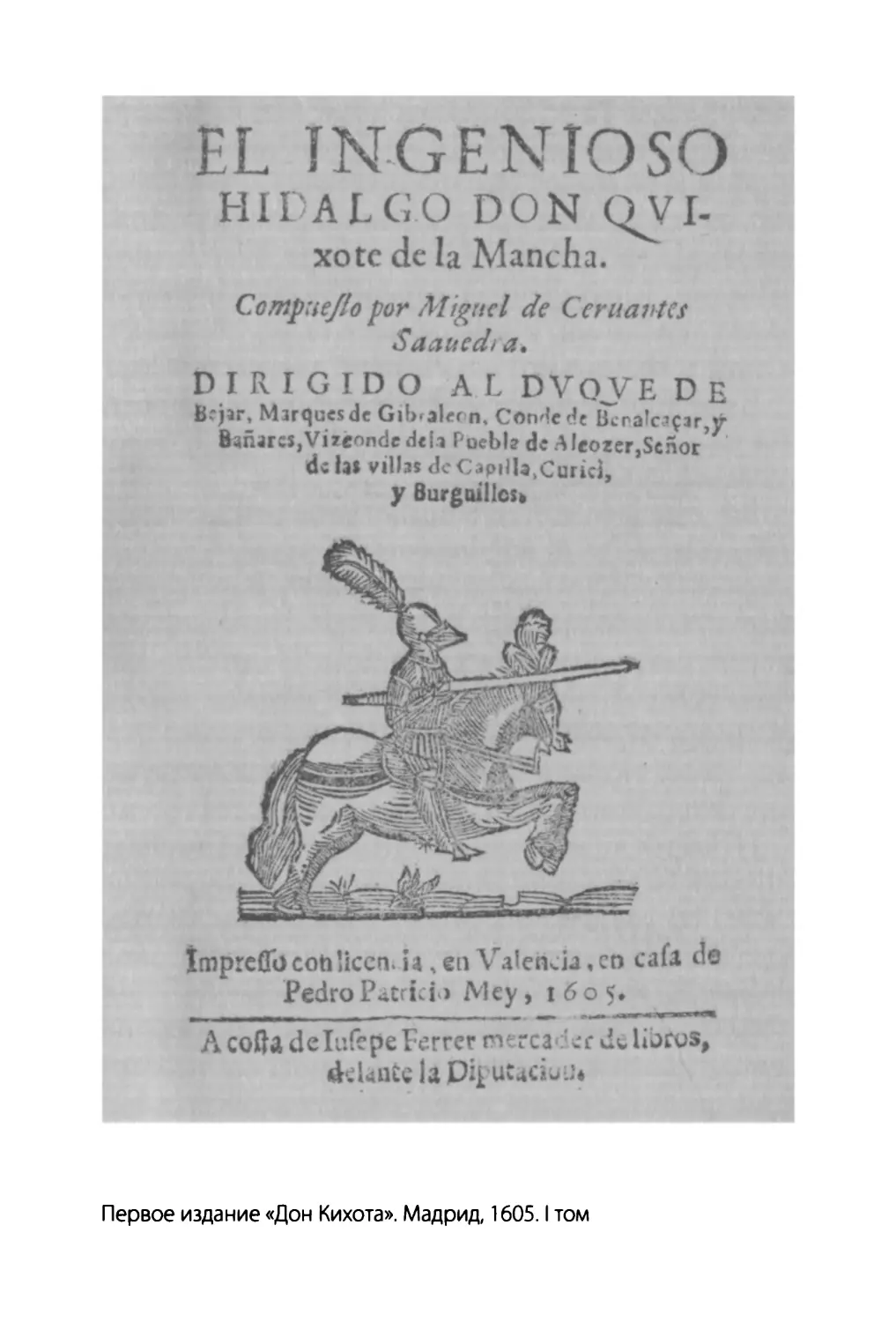

На обложке - фрагмент титульного листа французского издания

«Дон Кихота» (Париж, 1835)

© Борис Дубин, наследники, перевод, 2013

© Александр Матвеев, наследники, перевод, 1991

© ООО «Издательство Грюндриссе», 2016

Содержание

Борис Дубин. Предисловие 9

РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ДОН КИХОТЕ»

Ч итател ь... Перевод Б. Дубина 17

Предварительное размышление.

Перевод Б. Дубина (гл. 5, 12) и А. Матвеева

I. Лес

II. Глубь и поверхность

III. Иволга и ручей

IV. Запредельные миры

V. Реставрация и эрудиция

VI. Культура Средиземноморья

VII. О чём поведал Гете один итальянский капитан?

VIII. Пантера, или Сенсуализм

IX. Вещи и их смысл

X. Понятие

XI. Культура — это надёжность

XII. Свет как внутренний импульс

XIII. Воссоединение

XIV. Притча

XV. Критика как патриотизм

Краткий трактат о романе. Перевод А. Матвеева

I. Литературные жанры

II. Назидательные романы

III. Эпос

IV. Поэзия прошлого

51

55

57

62

66

70

74

81

86

92

98

101

105

109

115

115

121

124

126

130

132

V. Рапсод

VI. Елена и мадам Бовари

VII. Миф — фермент истории

VIII. Рыцарские романы

IX. Балаганчик маэсе Педро

X. Поэзия и действительность

XI. Действительность — фермент мифа

XII. Ветряные мельницы

XIII. Реалистическая поэзия

XIV Мим

XV Герой

XVI. Вторжение лирического начала

XVII. Трагедия

XVIII. Комедия

XIX. Трагикомедия

XX. Флобер, Сервантес, Дарвин

Примечания

Указатель имён

Список иллюстраций

136

137

140

142

148

150

153

156

157

160

162

164

168

171

176

178

184

190

194

Предисловие

Книга Ортеги вышла из печати 21 июля 1914 года, через четыре

месяца после его нашумевшей публичной лекции «Политика

старая и новая» в известном мадридском Театре Комедии и за

неделю до охватившей весь мир небывалой войны. Ее события

на годы отодвинули знакомство с дебютной книгой

тридцатилетнего профессора метафизики (издана Студенческой

резиденцией университета Мадрида), ставшего практически

первым мыслителем Испании Нового времени, чьи идеи вышли за

пределы академической среды и который включил испанскую

мысль в европейский контекст, вместе с тем внеся в саму

Испанию проблемы и идеи философов Европы, прежде всего

Германии, где он учился, среди других, у марбургских неокантианцев

Германа Когена и Пауля Наторпа. Однако «Размышления о Дон

Кихоте», на которые в 1915 году отозвался сочувственной

заметкой Антонио Мачадо, ещё долго и после завершения Первой

мировой не получали значительного отклика и признания.

Фактически «Размышления» заново открыл для страны и для

мира в целом ученик Ортеги Хулиан Мариас (1914-2005),

родившийся в году их публикации и сам на несколько десятилетий

оказавшийся потом под запретом во франкистской Испании.

В 1957 году, через полтора года после смерти Ортеги, Мариас

опубликовал в университете Пуэрто-Рико его первую книгу со

своим обширнейшим философским комментарием, который

стал классическим и который целиком перевели на

португальский, а частями — на английский и итальянский языки. В 1966-м

«Размышления» в этом образцово откомментированном виде,

10

наконец издали в Испании, в 1984-м последовало переиздание,

за ним ещё несколько, в 2010-м году было напечатано восьмое.

Кроме того, Мариас посвятил первому труду учителя отдельное

место в своих фундаментальных монографиях «Ортега.

Обстоятельства и призвание» (1960, англ. пер. — 1970), «Ортега.

Траектории» (1983) и «Об Ортеге» (1991). Сегодня труд Ортеги

переведён на все так или иначе уважающие себя языки мира.

Для Ортеги первая изданная им книга входила в задуманный

большой цикл аналогичных «размышлений». Всего их

намечалось десять, три при этом посвящались Сервантесу. Из уже

готовившихся тогда к печати вышло два (о Барохе и Асорине, Ортега

ссылается на них в своей книге), из «сервантесовских» — одно,

оставшееся первым и последним. Это был «Краткий трактат

о романе», сопровождавшийся обращением к читателю и

«Предварительным размышлением». В предисловии к изданию труда

в 1984 году Мариас писал: «"Размышления о Дон-Кихоте"— не

просто одна из книг Ортеги. Она — отправной пункт всей его

дальнейшей работы, где автор нашёл себя, впервые очертил

границы собственной философии и стал обосновываться в ней,

чтобы двигаться дальше. Без оценки этой книги во всей её

глубине понимание сделанного Ортегой будет половинчатым,

лишённым первоосновы, больше того — останется в стороне от

его исходных побуждений, новорождённого призвания,

драматизма завязывающейся мысли»1.

Сегодня можно сказать (и Мариас об этом пишет), что Ортега

in nuce2 дал в своей книге набросок всего философского

проекта, который развивал потом в круто менявшихся

исторических и географических обстоятельствах на протяжении

четырёх десятилетий, и каких! Отмечу, по неизбежности бегло,

несколько его основных линий, новых и во многом

неожиданных для тогдашней испанской мысли. Прежде всего это

философская антропология (знаменитое теперь «Я — это я, плюс

мои обстоятельства»), складывавшаяся у Ортеги в полемике

и

с Декартом и Кантом; добавлю, что полемическая —

диалогическая — природа присуща мышлению и письму Ортеги в целом,

так что обращение «Читатель...» в начале книги и

философского пути — не случайность, а устойчивая форма, формула.

Это, далее, феноменологическая теория познания (концепция

познавательной перспективы и планов восприятия, с критикой

раннего Гуссерля). Это философия истории и, конечно, в первую

очередь испанской истории (в центре книги — вопрос всего

поколения 1898 года «Что же такое Испания?», ответы на него

современники Ортеги, включая Рамиро де Маэсту, которому

книга была посвящена3, дали разные). Наконец, это

философия культуры, искусства, техники, которые трактуются в рамках

ортегианского рациовитализма, критического по отношению

к «чистому» рационализму, в частности, учителя Ортеги Когена.

Так что от этой небольшой, в 190 страниц, книжки молодого

преподавателя и журналиста тянутся силовые линии,

пронизывающие все десять томов новейшего полного собрания его

сочинений, которое вышло в Мадриде в 2004-2010 годах. И замковым

камнем всего этого гигантского «свода» выступает образ Дон

Кихота и роман о нём — главная книга не только уже

упомянутого поколения (о Дон Кихоте не один раз писали Унамуно,

Асорин, Антонио Мачадо), но всей испанской культуры.

Настоящее издание приурочено к столетию книги Ортеги-

и-Гассета. В основе публикации — плоды деятельности

многолетнего переводчика Ортеги, пионера этих

«малоперспективных» занятий в позднесоветские годы, российского испаниста

Александра Борисовича Матвеева (1956-1993). Эти переводы

Матвеева печатались в разных изданиях девяностых годов. Я

присоединил к ним свои переводы нескольких главок, которые мой

младший друг и коллега не успел перевести. В таком виде наша

общая работа публикуется впервые.

Октябрь 2013 г.

ЬорисДубин

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОН КИХОТЕ

Рамиро de Маэстуу

с выражением братства

Читатель...

Предлагаемые «Размышления» — первая книга

в ряду очерков самого разного свойства, но вполне

определённого смысла, которые преподаватель

философии in partibus infidelium4 решил довести до

сведения публики. В некоторых томах — скажем,

в этих «Размышлениях о Дон Кихоте» — речь пойдёт

о проблемах серьёзных и важных, в других — о

материях куда более простых и привычных. Как бы там

ни было, все они без исключения касаются наших

национальных обстоятельств. Для самого автора его

очерки — как и деятельность преподавателя,

журналиста, политика — это разные попытки исполнить

своё жизненное предназначение, дать выход одной

страсти. Я вовсе не рассчитываю, что кто-нибудь

признает эту деятельность самой важной на свете,

но для меня она имеет смысл, поскольку ни на что

другое я попросту не гожусь. Страсть, подвигнувшая

меня на этот труд, — самое горячее из чувств,

которые я за всю мою жизнь испытывал. Пользуясь

словами Спинозы, я бы дал ей имя amor intellectualis5.

Итак, читатель, перед тобой плоды

интеллектуальной любви.

Возможно, читатели не найдут в них ничего

нового. Вместе с тем это не сборники афоризмов.

Вслед за одним гуманистом XVII века я бы назвал

20

ЧИТАТЕЛЬ

их жанр «просветлением». Цель автора здесь в

следующем: каждое конкретное явление — будь то

человек, книга, полотно живописца, картина природы,

людское заблуждение или боль — наикратчайшим

путём довести до его смыслового предела. Всё, что

вековечный прибой жизни швыряет к нашим ногам

никчёмными обломками кораблекрушения,

расположить так, чтобы солнце высветило в нём

бесчисленные грани.

Во всякой вещи скрыт знак её возможного

предела. И прямая, благородная душа хочет помочь

вещам обрести это совершенство, достигнуть их

собственной полноты. Это и есть любовь — любовь

к совершенству любимого.

На полотнах Рембрандта самый скромный угол

белой или серой стены, самая грубая домашняя

утварь всегда окутаны светящейся, лучистой

дымкой, которую иные живописцы приберегают лишь

для голов святых. Мы как будто слышим тихие слова

оглашения: «Благословен обиход мира! Любите,

любите вещи! Каждая из них — волшебница, таящая

под убожеством и нищетой подлинные сокровища,

и невеста, ждущая любви, чтобы понести плод».

«Просветление» не равнозначно ни хвале, ни

лести и не исключает острой критики. Важно, чтобы

тема напрямую затрагивала простейшие движения

духа, всегдашние предметы человеческих забот.

Тогда всё, что с ними сплетено, переживает

преображение, перерождается, светлеет.

А это значит, что в духовной глубине этих

очерков, под каменистой и зачастую грубой почвой, со

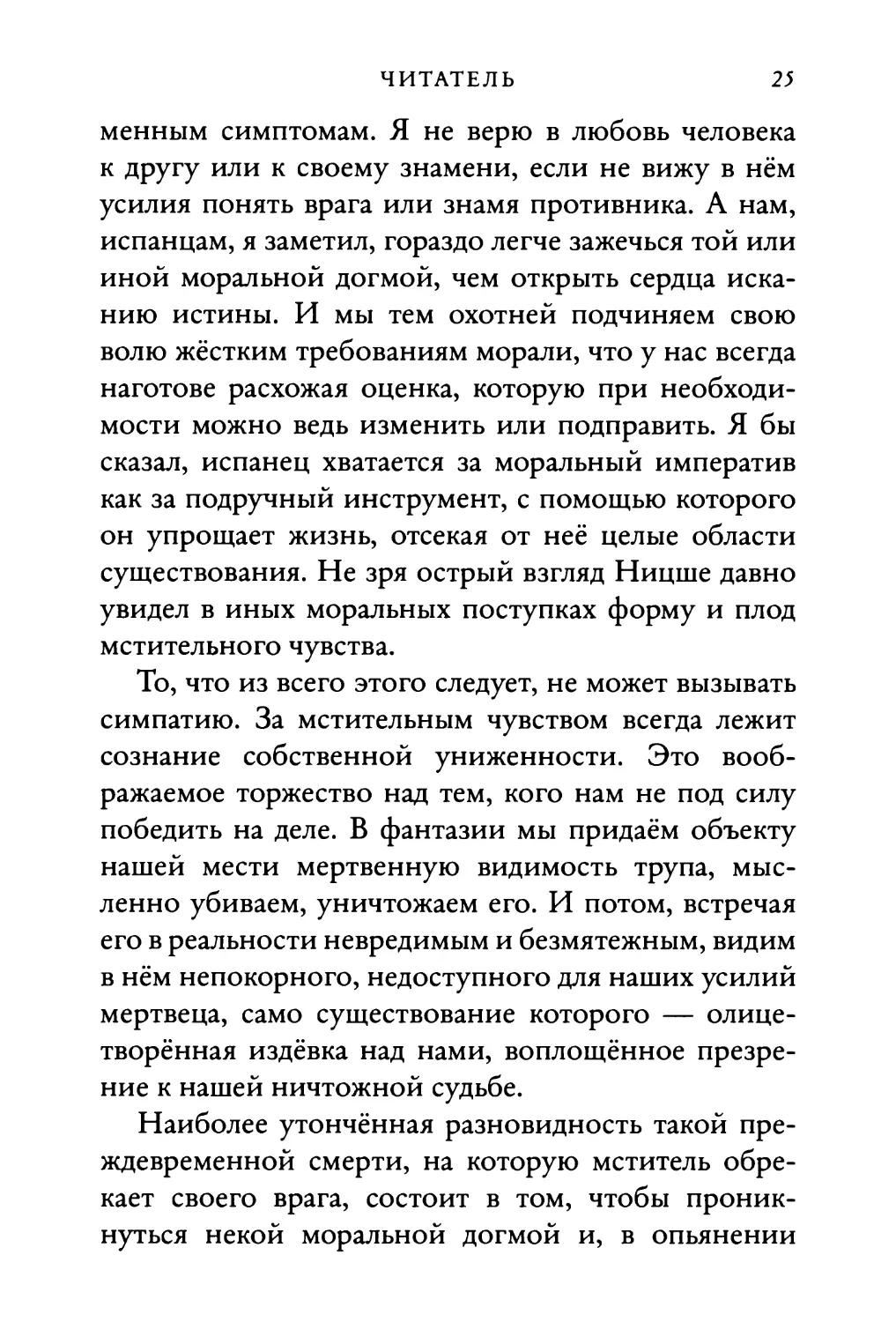

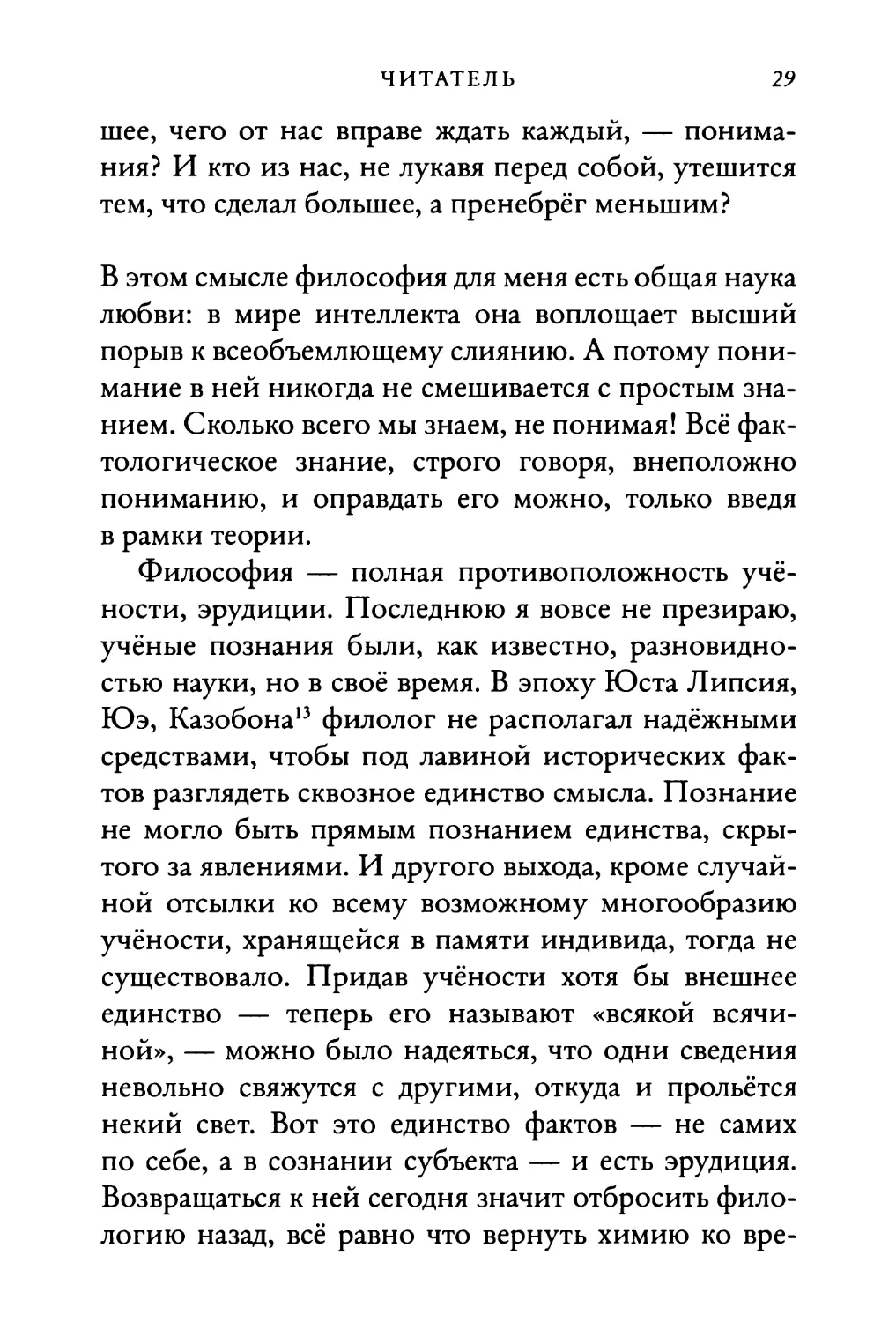

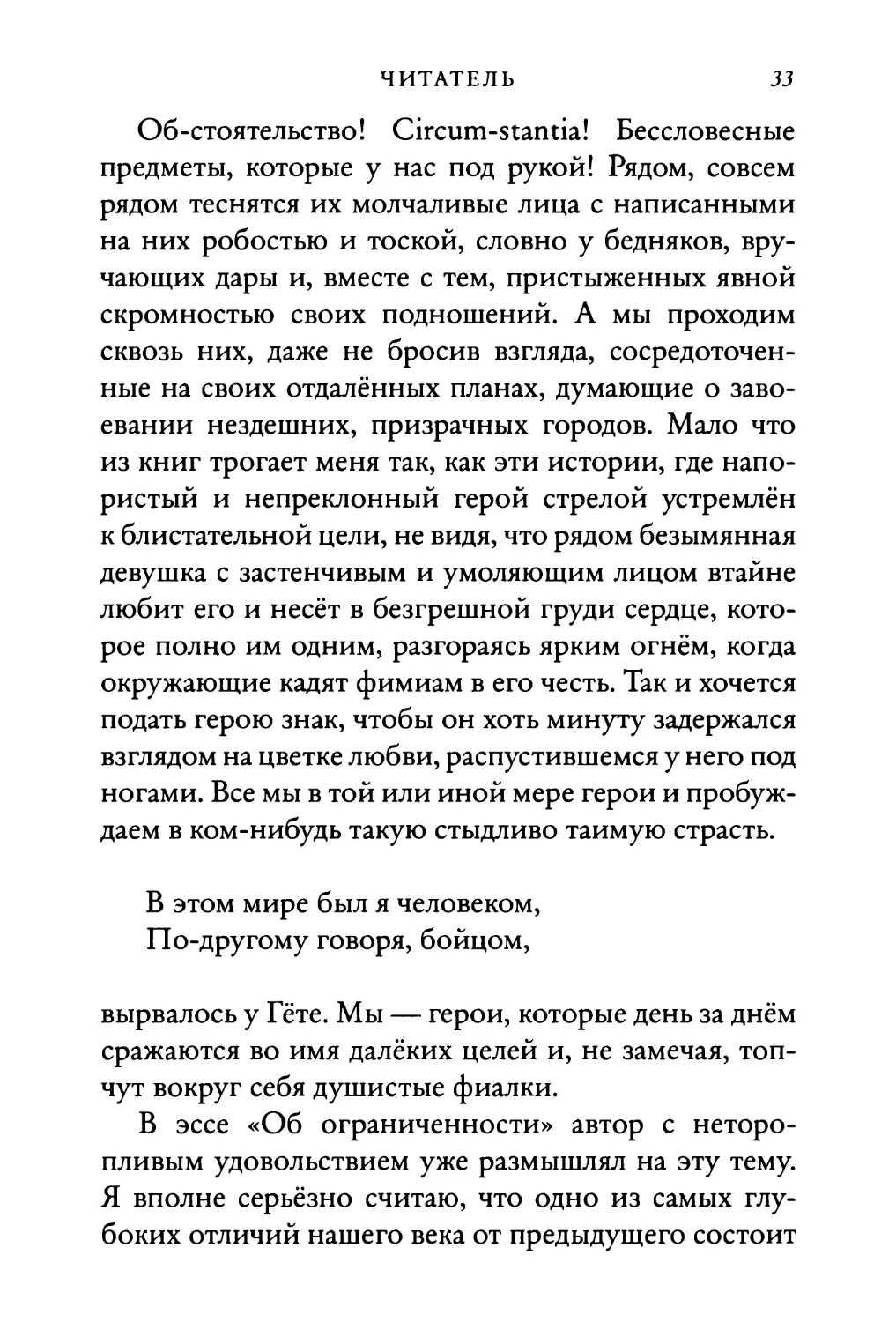

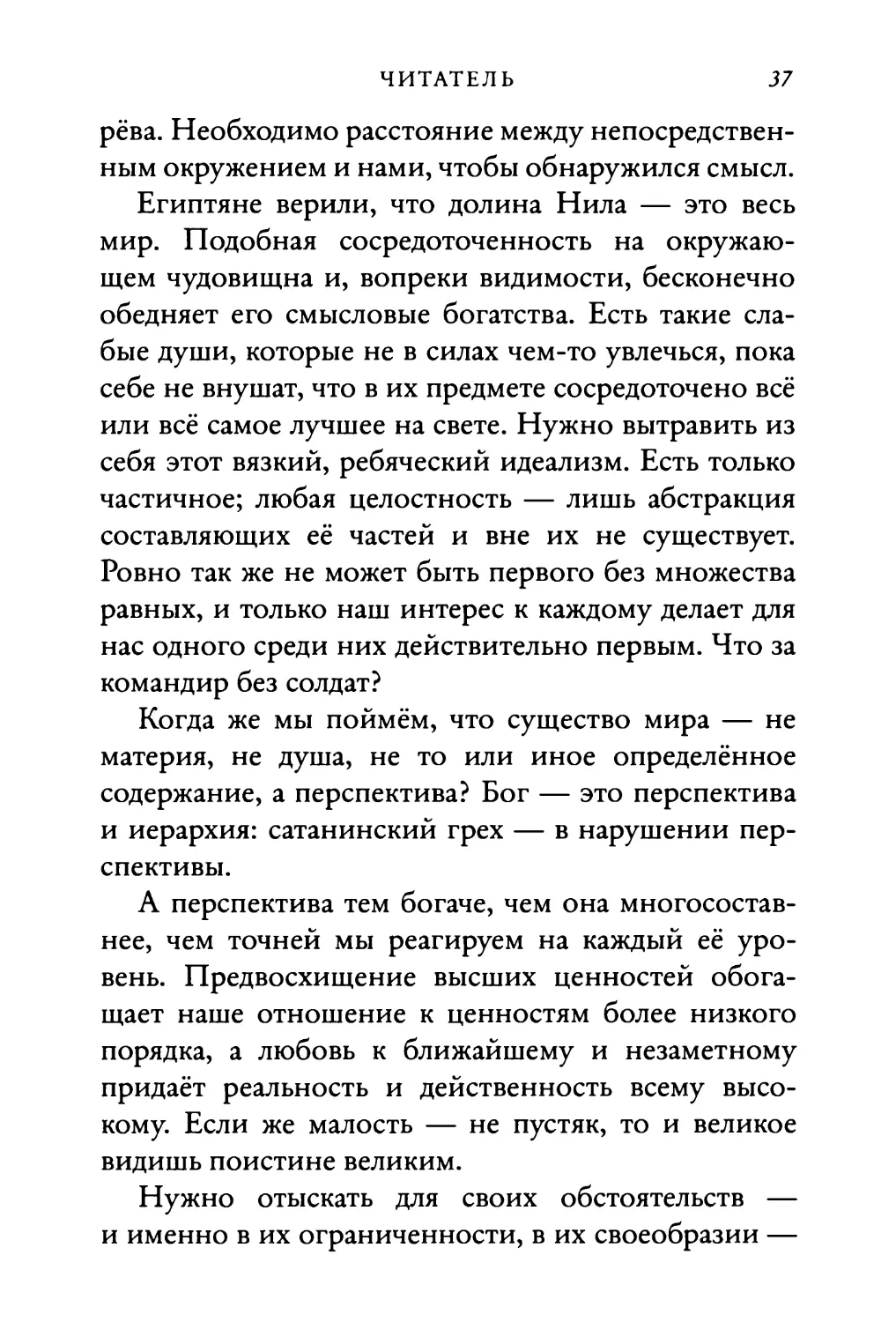

Рембрандт Харменс ван Рейн. Читающий философ. 1631

22

ЧИТАТЕЛЬ

скраденным, слабым, словно боящимся оглушить

гулом тайно струится исповедание любви.

Дом испанской души, подозреваю, уже давно

и неведомо почему охвачен ненавистью, уснащён

пушками и грозит миру войной. Ненависть — из

тех страстей, которые сводят ценности на нет. Когда

мы что-то ненавидим, между ним и нами — словно

чудовищная стальная пружина, не дающая

ненавидимому предмету и на секунду проникнуть в наш дух.

От всего предмета остаётся лишь точка, куда

упирается пружина нашей ненависти, а обо всём

прочем мы либо не ведаем, либо забыли, как о чужом.

И каждую секунду — предметом меньше: вот ещё

один исчез, потерял для нас ценность. Поэтому мир

и становится для испанца всё неласковее, черствее,

глуше, пустынней. А наши души кружат по жизни

с досадливой гримасой, подозрительные и

бесприютные, как сорвавшиеся с цепи, оголодавшие псы.

В символической книге испанской истории всюду

найдётся место для нескольких страшных страниц,

где Матео Алеман6 опять нарисует аллегорию своего

Недовольного.

Напротив, любовь, пускай ненадолго,

привязывает к вещам. Пусть читатель спросит себя, что

нового проявляется в вещах, когда их окружают любовью?

Что чувствуешь, когда любишь женщину, когда

любишь знание, когда любишь родину? Первый ответ:

незаменимость. Говоря одним словом, любовь — это

незаменимость. Незаменимое! То, без чего не можешь

жить, не можешь даже представить себе жизнь, где

ты есть, а любимого или любимой нет! То, что стало

ЧИТАТЕЛЬ

23

частью тебя самого! Иными словами, любовь — это

всегда расширение личности, которая вбирает в себя

внешнее, смешивается с ним. Эта взаимосвязь,

взаимопереплетение заставляют тебя проникать в самые

глубины любимого существа. Его ощущаешь

целиком, и потому любимый раскрывается перед тобой

во всей полноте значимости. И тогда начинаешь

понимать, что само любимое — тоже лишь часть

другого, без которого не может и с которым накрепко

связано. Незаменимое для твоей любви становится

незаменимым и для тебя. Тем самым любовь

связывает одно с другим и всё на свете — с тобой, и мир

предстаёт теперь прочным и нерушимым целым.

Любовь, — учил Платон, — это божественный зодчий,

задающий миру цель, «так что всё в мироздании

существует во всеобщей связи»7.

Утрата связи неизбежно ведёт к разрушению.

Ненависть, которая рвёт любые связи, членя и кроша

целое, делит мир на атомы и распыляет личность.

В халдейском мифе об Издубаре-Нимвроде

отвергнутая им богиня Иштар, наполовину Гера,

наполовину Афродита, в порыве ненависти грозит богу

неба Ану разрушить мир, чтобы хоть на миг

упразднить законы любви, соединяющей всё живое, — ни

больше ни меньше как поставить фермату в

симфонии всемирного эроса.

Мы, испанцы, уже давно живём, заковав сердца

в броню злобы, так что окружающий мир, ударяясь

об эту жестокую преграду, снова и снова отступает

вспять. Столетиями вокруг нас продолжается

безостановочный и нарастающий распад ценностей.

24

ЧИТАТЕЛЬ

Мы могли бы повторить о себе слова, которые

один сатирический поэт XVII века сказал о Муртоле,

авторе поэмы Delia creatione del mondo*\

Il creator di nulla fece il tutto,

Costui del tutto un nulla, e in conclusione,

L'un fece il mondo e l'altro Tha distrutto9.

Цель этих очерков — в том, чтобы мои молодые

читатели (к ним одним я могу, не впадая в

нескромность, обратиться лично) изгнали из сердец навыки

ненависти и от души пожелали, чтобы в мире опять

воцарилась любовь.

Для этого у меня есть лишь одно средство: без

прикрас представить им человека, охваченного живейшей

страстью понять существующее. Изо всех

разновидностей любви я могу надеяться внушить

окружающим только эту свою страсть — страсть к пониманию.

И буду знать, что мои надежды исполнились, если

смогу хотя бы в самом малейшем уголке испанской

души открыть новые грани духовной

восприимчивости. Если нас что-то не интересует, это значит, оно

не находит в нашем существе подходящих граней для

преломления, и нужно без устали гранить свой дух,

умножать его разносторонность, чтобы его могли

по-настоящему затрагивать самые разные темы.

В одном из диалогов Платона эта тяга к

пониманию зовётся erotikhé mania, «любовным безумием»10.

И хотя желание понять не составляет ни

первородную форму, ни изначальное проявление, ни венец

любви, оно, по-моему, принадлежит к её непре-

ЧИТАТЕЛЬ

25

менным симптомам. Я не верю в любовь человека

к другу или к своему знамени, если не вижу в нём

усилия понять врага или знамя противника. А нам,

испанцам, я заметил, гораздо легче зажечься той или

иной моральной догмой, чем открыть сердца

исканию истины. И мы тем охотней подчиняем свою

волю жёстким требованиям морали, что у нас всегда

наготове расхожая оценка, которую при

необходимости можно ведь изменить или подправить. Я бы

сказал, испанец хватается за моральный императив

как за подручный инструмент, с помощью которого

он упрощает жизнь, отсекая от неё целые области

существования. Не зря острый взгляд Ницше давно

увидел в иных моральных поступках форму и плод

мстительного чувства.

То, что из всего этого следует, не может вызывать

симпатию. За мстительным чувством всегда лежит

сознание собственной униженности. Это

воображаемое торжество над тем, кого нам не под силу

победить на деле. В фантазии мы придаём объекту

нашей мести мертвенную видимость трупа,

мысленно убиваем, уничтожаем его. И потом, встречая

его в реальности невредимым и безмятежным, видим

в нём непокорного, недоступного для наших усилий

мертвеца, само существование которого —

олицетворённая издёвка над нами, воплощённое

презрение к нашей ничтожной судьбе.

Наиболее утончённая разновидность такой

преждевременной смерти, на которую мститель

обрекает своего врага, состоит в том, чтобы

проникнуться некой моральной догмой и, в опьянении

26

ЧИТАТЕЛЬ

собственными мнимыми доблестями, уверить себя,

будто у твоего противника нет ни проблеска разума,

ни малейших прав. Известно и символично то

сражение против германского племени маркоманнов,

когда император Марк Аврелий пустил впереди

своих войск цирковых львов. Маркоманны в ужасе

отступили. Но их вождь, подняв голос, воскликнул:

«Не бойтесь! Это же римские собаки!»

Преодолев страх, германцы бросились в атаку и победили.

Любовь тоже ищет сражений и не растёт в туманной

тени компромиссов, но она видит во львах львов,

а собаками называет собак.

Сражение с врагом, которого понимаешь, — вот

в чём состоит подлинная терпимость, черта любой

сильной души. Почему среди испанцев она

встречается так нечасто? Хосе де Кампос11, один из

мыслителей XVIII века, чью интереснейшую книгу мне

открыл Асорин, в своё время писал: «Дар

снисхождения — редкость среди бедных народов». И среди

народов слабых, добавлю я от себя.

Надеюсь, никто из читающих эти строки не

заподозрит меня в равнодушии к моральным идеалам.

Я не пожертвую моралью, лишь бы свободнее

предаваться игре ума. Всевозможным имморалистским

учениям, которые пока что до меня доходили,

недостаёт здравого смысла. Я же, признаюсь, отдаю свои

силы одному: попыткам обрести хоть толику

здравомыслия.

Но именно из уважения к моральному идеалу

важно давать отпор его главному врагу — извра-

ЧИТАТЕЛЬ

27

щённой морали. Такова, по-моему, — и здесь я не

одинок — утилитаристская мораль, мораль пользы.

Сколько ни ужесточай предписания, полезный

порок не обелить до моральной добродетели.

Осторожнее с жёсткостью — старой прислужницей

лицемерия. Видеть родовые черты добра в

жёсткости неверно, бесчеловечно и аморально. В конце

концов, мораль действительно полезна — только не

там, где приспосабливающийся человек ищет в ней

единственную пользу: удобство и

необременительность существования.

Самые высокие умы поколение за поколением

и век за веком отдавали силы тому, чтобы

довести наш этический идеал до чистоты, делая его всё

более тонким и сложным, всё более прозрачным

и глубоким. Благодаря им мы больше не путаем

добро с чисто внешним исполнением раз и навсегда

усвоенных норм закона. Напротив, мораль для нас

воплощает тот, кто перед каждым своим шагом

пытается сызнова укрепить в душе

непосредственную, личную связь с моральной ценностью. И если

мы руководствуемся лишь опосредованными

предписаниями тех или иных догм, то наши поступки

не имеют ничего общего с благом, тонким и

неуловимым, как потаённый аромат. Оно входит в нас

напрямую, как живое предчувствие и не тускнеющая

новизна совершенства. Поэтому неморальной будет

любая мораль, если она, наряду с другими

обязанностями, не предписывает первейшего и главного: мы

должны быть ежесекундно готовы к

преобразованию, совершенствованию, возвышению морального

28

ЧИТАТЕЛЬ

идеала. Любая этика, обрекающая нашу свободную

волю на вечное заточение в замкнутой системе

оценок, есть ipso facto12 этика извращённая. Как

в гражданских кодексах, именуемых «открытыми»,

в ней должно присутствовать начало,

побуждающее постоянно расширять и обогащать наш

моральный опыт. Благо — как природа: это беспредельная

ширь, в которую человек углубляется,

разрабатывая её век за веком. В высоком сознании подобного

долга Флобер однажды написал: «Идеал плодоно-

сен, — он имел в виду моральные плоды, — только

если вбирает в себя всё. Это труд любви, неприязнь

ему противопоказана».

Поэтому понимание для меня — не

противоположность морали. Извращённой морали

противостоит всеохватывающая мораль, для которой

понимание — прямой и первейший долг. Благодаря ей

бесконечно ширится круг наших сердечных

привязанностей, а стало быть, и наша способность быть

справедливыми. Стремление понять —

концентрированный акт веры. Если говорить о себе, то я,

должен признаться, каждое утро, открыв глаза,

произношу краткую древнюю молитву, одну строку

«Ригведы», которая состоит вот из таких крылатых

слов: «Господь! Пробуди нас в радости и дай нам

силы понять мир». И только после подобной

подготовки погружаюсь в светлые или мрачные часы

наступившего дня.

Но, может быть, это требование понять — слишком

тяжёлое бремя для человека? Разве это не самое мень-

ЧИТАТЕЛЬ 29

шее, чего от нас вправе ждать каждый, —

понимания? И кто из нас, не лукавя перед собой, утешится

тем, что сделал большее, а пренебрёг меньшим?

В этом смысле философия для меня есть общая наука

любви: в мире интеллекта она воплощает высший

порыв к всеобъемлющему слиянию. А потому

понимание в ней никогда не смешивается с простым

знанием. Сколько всего мы знаем, не понимая! Всё

фактологическое знание, строго говоря, внеположно

пониманию, и оправдать его можно, только введя

в рамки теории.

Философия — полная противоположность

учёности, эрудиции. Последнюю я вовсе не презираю,

учёные познания были, как известно,

разновидностью науки, но в своё время. В эпоху Юста Липсия,

Юэ, Казобона13 филолог не располагал надёжными

средствами, чтобы под лавиной исторических

фактов разглядеть сквозное единство смысла. Познание

не могло быть прямым познанием единства,

скрытого за явлениями. И другого выхода, кроме

случайной отсылки ко всему возможному многообразию

учёности, хранящейся в памяти индивида, тогда не

существовало. Придав учёности хотя бы внешнее

единство — теперь его называют «всякой

всячиной», — можно было надеяться, что одни сведения

невольно свяжутся с другими, откуда и прольётся

некий свет. Вот это единство фактов — не самих

по себе, а в сознании субъекта — и есть эрудиция.

Возвращаться к ней сегодня значит отбросить

филологию назад, всё равно что вернуть химию ко вре-

30

ЧИТАТЕЛЬ

менам алхимии, а медицину — к векам магии. Мало-

помалу простые эрудиты стали встречаться всё реже,

и недалёк час, когда последние мандарины исчезнут

у нас на глазах.

Поэтому эрудиция есть центробежная

составляющая науки, она ограничивается накоплением

фактов, тогда как философия — её

центростремительная составляющая, чистый синтез. При накоплении

факты попросту собраны, и каждый в этой груде

утверждает свою независимость, свою

самостоятельность. При синтезе же факты, напротив, исчезают,

как хорошо усвоенная пища, остаётся лишь их

изначальная жизненная мощь.

Венец устремлений философии — выразить

в едином суждении всю истину. Так тысяча двести

страниц гегелевской «Логики» — только подготовка,

чтобы в конце концов могла быть во всей смысловой

полноте произнесена фраза: «Идея есть абсолют». На

первый взгляд бессодержательная, эта фраза, тем не

менее, несёт в себе неисчерпаемые глубины смысла.

Если мыслить как подобает, все заключённые в ней

сокровища открываются разом, и вся громада

мироздания высвечивается у нас перед глазами. Эту

полноту озарения я и называю пониманием. Та или иная

формула, даже все испробованные формулы могут

оказаться ошибочными. Но из развалин философии

как доктрины непобедимо возрождается философия

как устремление, как порыв.

Сексуальное наслаждение состоит в мгновенной

разрядке нервной энергии. Эстетическое

наслаждение — в мгновенной разрядке пробуждённых, но

ЧИТАТЕЛЬ 31

сдерживаемых эмоций. Точно так же философия —

это мгновенная разрядка интеллектуальных сил.

На страницах нижеследующих «Размышлений», не

отягощенных эрудицией (даже в лучшем смысле

этого слова), мной движет неудовлетворённость

философа. И тем не менее я буду признателен, если

читатель не станет возлагать на мои опыты излишних

надежд. Перед ним не философия в смысле науки.

Перед ним просто эссе. Эссе — то же познание,

но за вычетом развёрнутого доказательства. И дело

интеллектуальной чести автора — не писать в таком

случае ничего, требующего доказательств, если их

у него нет. Наоборот, он имеет полное право

стереть в им написанном самомалейшие следы аподик-

тичности, лишь косвенно указав на возможные

подтверждения своей мысли, с тем чтобы желающий мог

подобрать их сам, а с другой стороны — чтобы не

утерять по пути к читателю того внутреннего жара,

без которого вообще не бывает никакой мысли. Ведь

сегодня даже книги, явно научные по замыслу, уже

стараются писать, смягчая назидательность, а

добиваясь краткости и удобства, по возможности

обходясь без постраничных примечаний и топя жёсткий

механический каркас доказательства в более живом,

подвижном и личном высказывании.

И это самое разумное в эссе, подобных моим,

где взгляды, составляющие для автора предмет его

научной убеждённости, не навязываются читателю

в качестве окончательных истин. Я предлагаю всего

лишь modi res considerandiu> возможные способы

32

ЧИТАТЕЛЬ

по-новому посмотреть на мир. Приглашаю читателя

применить их к себе: пусть попробует, открывают ли

они новые, плодоносные горизонты, и на

собственном, безусловном для него самого опыте убедится,

истинны они или ложны.

В написанном ниже я ставил перед собой не

строго научную, а гораздо более скромную цель:

не добиваться, чтобы мои соображения усвоили,

а просто пробудить в братских умах их собственные

братские мысли, даже если эти братья — мои враги.

Всё это лишь предлог и призыв к самому широкому

сотрудничеству идей в размышлениях над нашей

национальной реальностью.

Наряду с высокими предметами я буду касаться

вещей самых незначительных. Постоянно держать

перед глазами подробности испанской природы,

речь крестьян, склад народных танцев и песен, краски

и линии одежды или утвари, особенности языка, —

короче говоря, любые мелочи, в которых

раскрываются глубинные свойства каждого народа.

Заботясь о том, чтобы не смешивать великое

и малое, всегда и везде утверждая необходимость

иерархии, без которой космос обращается в хаос,

я, тем не менее, считаю самым насущным обращать

наши аналитические способности, нашу мысль на

то, что находится вокруг нас.

Каждый из нас достигает максимума

возможностей, когда во всей полноте осознаёт окружающие

его обстоятельства. Взаимодействовать с миром он

может только через них.

ЧИТАТЕЛЬ

33

Об-стоятельство! Circum-stantia! Бессловесные

предметы, которые у нас под рукой! Рядом, совсем

рядом теснятся их молчаливые лица с написанными

на них робостью и тоской, словно у бедняков,

вручающих дары и, вместе с тем, пристыженных явной

скромностью своих подношений. А мы проходим

сквозь них, даже не бросив взгляда,

сосредоточенные на своих отдалённых планах, думающие о

завоевании нездешних, призрачных городов. Мало что

из книг трогает меня так, как эти истории, где

напористый и непреклонный герой стрелой устремлён

к блистательной цели, не видя, что рядом безымянная

девушка с застенчивым и умоляющим лицом втайне

любит его и несёт в безгрешной груди сердце,

которое полно им одним, разгораясь ярким огнём, когда

окружающие кадят фимиам в его честь. Так и хочется

подать герою знак, чтобы он хоть минуту задержался

взглядом на цветке любви, распустившемся у него под

ногами. Все мы в той или иной мере герои и

пробуждаем в ком-нибудь такую стыдливо таимую страсть.

В этом мире был я человеком,

По-другому говоря, бойцом,

вырвалось у Гёте. Мы — герои, которые день за днём

сражаются во имя далёких целей и, не замечая,

топчут вокруг себя душистые фиалки.

В эссе «Об ограниченности» автор с

неторопливым удовольствием уже размышлял на эту тему.

Я вполне серьёзно считаю, что одно из самых

глубоких отличий нашего века от предыдущего состоит

34

ЧИТАТЕЛЬ

в совершенно ином отношении к окружающим

обстоятельствам. Не знаю, что за тревога

неотвратимо завладела умами в прошлом столетии (прежде

всего — в его второй половине), но она как будто

принудила их пренебречь в жизни всем

непосредственным, всем непостоянным. Чем более

обобщённый, целостный вид придавало прошлому веку это

стремление к отдалённым целям, тем ясней

проявлялась его сосредоточенность на политической сфере.

В девятнадцатом столетии человек Запада

прошёл приготовительную школу политики — образа

жизни, до той поры закреплённого исключительно

за министрами и узкими советами придворных.

Благодаря демократии озабоченность политикой,

иначе говоря, мысль и деятельность в интересах

общества, стала достоянием миллионов. Яростно

борясь за привилегии, на первое место вышли

проблемы социальной жизни. Всё остальное, и жизнь

индивида, отодвинули в сторону как вопрос мелкий

и несерьёзный. В высшей степени замечательно, что

единственным, кто всеми силами боролся за права

индивида, был в девятнадцатом столетии так

называемый «индивидуализм», доктрина опять-таки

политическая, то есть социальная, и что вся его борьба

свелась к заклинаниям не уничтожать

индивидуальность. Кому тогда могло прийти в голову, что совсем

скоро это покажется невероятным?

Все запасы серьёзности мы потратили на

управление обществом, на усиление государства, на

социальную культуру, социальную борьбу, науку,

понятую как техника и опять-таки обогащаю-

ЧИТАТЕЛЬ

35

щую коллективную жизнь. Любой из нас счёл бы

непростительным легкомыслием посвятить часть

своих лучших сил — а не только их остаток — на

то, чтобы укрепить вокруг себя дружбу, упрочить

высшую любовь, увидеть в удовольствии от

повседневных мелочей то измерение жизни, которое

следует самыми совершенными способами развивать.

А вместе с ним развивать множество потребностей

частного человека, которые без этого пристыженно

таятся по углам души, поскольку им не

предоставили публичных прав, иначе говоря — не наделили

культурным смыслом.

Я считаю, что каждая потребность, набирая силу,

рано или поздно создаёт новое культурное

пространство. И пусть человек всегда остаётся верен

высшим ценностям, которые известны по сей день:

науке и праву, искусству и религии. Придёт время,

и на свет появятся Ньютоны удовольствия и Канты

честолюбия.

Культура предоставляет нам — но уже в

очищенном виде — то, что когда-то было

безотчётным и непосредственным, а сегодня благодаря

трудам рефлексии кажется свободным от пространства

и времени, от порчи и произвола. Эти предметы

очерчивают особую зону идеальной и отвлечённой

жизни, паря над отдельным существованием

каждого из нас, всегда случайным и недовершённым.

Индивидуальная жизнь, область непосредственного,

обстоятельства — всё это разные названия одного

и того же: тех участков жизни, из которых ещё не

извлечён заключённый в них дух, их «логос».

36

ЧИТАТЕЛЬ

А поскольку дух, логос, это и есть «смысл», связь,

целостность, то всё индивидуальное,

непосредственное, окружающее кажется ему случайным и

бессмысленным.

К социальной жизни, как и к формам культуры,

мы приходим только через ту или иную

индивидуальную жизнь, через непосредственное, — вот что

нам предстоит понять. И то, что мы теперь

воспринимаем в ореоле высокого, должно было в своё

время гнуться и съёживаться, чтобы пройти через

сердце человека. Признаваемое сегодня истиной,

образцовой красотой, высшей ценностью однажды

появилось на свет из духовных недр индивида, неся

на себе родильные следы его прихотей и

настроений. Важно не обожествлять приобретённую

культуру, повторяя заученное, вместо того чтобы его

приумножать.

В полном смысле слова культурное действие —

это акт творчества, когда человек извлекает смысл,

«логос» из того, что ещё вчера было бессмысленным,

«алогичным». Приобретённая культура — лишь

орудие и ступень для новых завоеваний. Поэтому

всё, чему мы научились, в сравнении с нашей

непосредственной жизнью выглядит слишком

отвлечённым, общим, схематичным. И не только выглядит:

оно и впрямь таково. Что такое молот? Обобщённая

сила каждого из многомиллионных ударов.

Всё общее, готовое, унаследованное в

культуре — только тактическая уловка, на которую мы

идём, чтобы вновь обратиться к непосредственному.

Живущие поблизости от водопадов не слышат их

ЧИТАТЕЛЬ

37

рёва. Необходимо расстояние между

непосредственным окружением и нами, чтобы обнаружился смысл.

Египтяне верили, что долина Нила — это весь

мир. Подобная сосредоточенность на

окружающем чудовищна и, вопреки видимости, бесконечно

обедняет его смысловые богатства. Есть такие

слабые души, которые не в силах чем-то увлечься, пока

себе не внушат, что в их предмете сосредоточено всё

или всё самое лучшее на свете. Нужно вытравить из

себя этот вязкий, ребяческий идеализм. Есть только

частичное; любая целостность — лишь абстракция

составляющих её частей и вне их не существует.

Ровно так же не может быть первого без множества

равных, и только наш интерес к каждому делает для

нас одного среди них действительно первым. Что за

командир без солдат?

Когда же мы поймём, что существо мира — не

материя, не душа, не то или иное определённое

содержание, а перспектива? Бог — это перспектива

и иерархия: сатанинский грех — в нарушении

перспективы.

А перспектива тем богаче, чем она многосостав-

нее, чем точней мы реагируем на каждый её

уровень. Предвосхищение высших ценностей

обогащает наше отношение к ценностям более низкого

порядка, а любовь к ближайшему и незаметному

придаёт реальность и действенность всему

высокому. Если же малость — не пустяк, то и великое

видишь поистине великим.

Нужно отыскать для своих обстоятельств —

и именно в их ограниченности, в их своеобразии —

38

ЧИТАТЕЛЬ

надлежащее место в широкой перспективе всего

мира. Не пребывать в вечном экстазе перед

священными ценностями, а завоевать среди них особое

место для своей отдельной жизни. Говоря короче:

снова вобрать в себя собственные обстоятельства —

вот в чём состоит конкретный долг каждого человека.

Для меня выход в мир открывается через

перевалы Гвадаррамы и просторы Онтиголы15. Эта часть

обступающей меня реальности — моя вторая

половина: только в союзе с ней я способен

воссоединиться и полностью быть собой. Современная

биология16 исследует живые организмы в единстве их

тела с особой средой, так что процесс

жизнедеятельности состоит не только в адаптации тела к среде, но

и в адаптации среды к телу. Чтобы как следует

схватить предмет, рука старается принять его форму. Но

и в каждом предмете скрыто предварительное

сродство с той или иной рукой.

Я — это я вместе с моими обстоятельствами, а без

них нет и меня. Benefac loco Uli quo natus est{7> —

сказано в Библии. А платоники видели задачу любой

культуры в том, чтобы «спасти видимое», мир

явлений. Другими словами, найти смысл окружающего.

Приучая глаза к карте мира, нужно время от

времени возвращаться взглядом к Гвадарраме. Может

быть, там не увидишь ничего особенно глубокого.

Но, по крайней мере, будешь уверен, что эта

ущербность и слепота — свойства не самого мира, а твоего

зрения. У Мансанареса есть собственный «логос»:

эта мельчайшая речка, эта обернувшаяся водой

насмешка, подтачивающая основы нашего города,

ЧИТАТЕЛЬ

39

без сомнения, несёт среди считанных капель своей

влаги и ту, которая питает твой дух.

Потому что нет на земле вещи, через которую

не проходила бы некая божественная жила.

Трудность в том, чтобы её найти и заставить сократиться.

Друзьям, мешкавшим на пороге кухни, где они его

застали, Гераклит крикнул: «Входите! Боги повсюду».

Гёте писал Якоби из одной своей ботанико-геологи-

ческой экскурсии: «Лазаю по горам и ищу

божественное in herbis et lapidibus»18. Известно, что Руссо

ухитрился собрать гербарий в клетке своей канарейки,

а рассказавший об этом Фабр19 написал книгу о

насекомых, обитавших в ножке его письменного стола.

Ничто не требует такого героизма—иначе говоря,

решимости духа — как верность отдельным

подробностям жизни. Нужно, чтобы возможность

геройского поступка скрыто жила во всём, и чтобы

каждый, кто, не зная уныния, мотыжит землю в своём

саду, надеялся: вот сейчас из неё ударит родник. Для

Моисея любая скала водоносна.

А для Джордано Бруно est animal sanctum, sacrum

et venerabile, mundus20.

Среди наших национальных обстоятельств есть два

важнейших: Пио Бароха и Асорин, — каждому из

них я посвятил отдельный очерк"*. Асорин

заставляет задуматься и, после только что сказанного,

* Они опубликованы в первом и втором томах «Наблюдателя» под

названиями «Мысли о Пио Барохе» и «Асорин, или Превосходство

обыденности». Здесь и далее примечания под астериском принадлежат автору,

Ортеге-и-Гассету.

40

ЧИТАТЕЛЬ

посмотреть на окружающие мелочи и на саму

ценность прошлого другими глазами. Если говорить

о первых, то пора, наконец, покончить со скрытым

лицемерием в характере современного человека: он

делает вид, будто интересуется лишь избранным

кругом священных установлений вроде науки,

искусства, общества, и лишь незначительную часть души,

да и то втайне, уделяет пустякам, включая

физиологию. Совсем наоборот: на последнем пределе

безнадёжности, когда во всём мире нет уже, кажется,

ничего, на что смог бы опереться, глаза невольно

обращаются к мелочам обыденной жизни, — так

умирающие вдруг припоминают в последнюю

минуту самые ничтожные подробности пережитого.

И тогда видишь, что на краю жизни тебя удерживает

вовсе не грандиозное — неимоверные наслаждения,

невероятные страсти, — а вот это минутное тепло

зимнего очага, долгожданный глоток спасительной

влаги, поступь встреченной девушки, в которую

ты не влюблён и которой даже не знаешь, выдумка,

которую самым обычным голосом рассказывает тебе

скорый на выдумку друг. По-моему, бедняга,

который в отчаянии решил повеситься на дереве, но уже

с верёвкой на шее почувствовал аромат розы,

раскрывшейся у подножья, и вернулся к жизни,

поступил очень по-человечески.

Что даёт нам жизненные силы, — продумать

и понять эту загадку было бы для современного

человека делом чести. Пока что он всего лишь

пытается её замаскировать, отвести от неё глаза, как и от

многих других тайных сил — скажем, сексуального

ЧИТАТЕЛЬ

41

влечения — которые вопреки недомолвкам и

секретничанью рано или поздно завладевают его жизнью.

В нас по-прежнему живёт недочеловеческое, но

каков смысл этих пережитков для человека? Каков

их «логос»? Какую ясную позицию занять, когда

испытываешь чувство, выраженное Шекспиром

в одной из комедий такими простыми, задушевными

и неподдельными словами, что они вполне могли бы

встретиться в его сонетах? «Я с удовольствием отдал

бы, — говорит герой "Меры за меру", — свой вес,

которым так горжусь, за лёгкость этой пушинки,

которой, как хочет, играет ветер»21. Это неприлично,

скажете вы? Eppur!..22

Если же говорить о прошлом, к которому Асорин

подходит со стороны эстетики, то мы видим в нём

один из самых жестоких национальных недугов.

У Канта в «Антропологии»23 есть настолько глубокие

и верные слова об Испании, что у читающего

буквально перехватывает дух. Путешествующие турки,

пишет Кант, имеют обыкновение описывать народы

по их главному пороку, и, следуя этой манере,

приводит следующую таблицу: 1. Страна моды (Франция).

2. Страна дурного настроения (Англия). 3. Страна

предков (Испания). 4. Страна хвастовства (Италия).

5. Страна титулов (Германия). 6. Страна

аристократов (Польша).

Страна предков! И значит, она по-прежнему не

принадлежит нам, не составляет свободное

владение нынешних испанцев. В ней, как прежде, царят

ушедшие, которые сплотились в олигархию смерти,

гнетущую нас изо дня в день. «Знай же, — ска-

42

ЧИТАТЕЛЬ

зано в "Хоэфорах"24, — мёртвые способны убивать

живых».

Воздействие прошлого на испанцев — один из

самых больных наших вопросов. В нём ключ к

психологии испанского консерватизма. Говорю сейчас

не о политике — она всего лишь одно и совсем не

самое глубокое, не самое важное проявление общего

консерватизма нашей мысли. Как мы не раз

увидим на этих страницах, крайняя реакционность в её

самом предельном выражении характеризуется не

столько враждебностью к современному, сколько

особым отношением к прошлому.

Позвольте мне для краткости ограничиться

парадоксальной формулой: жизнь — это смерть

умершего. Есть только один способ победить прошлое,

царство завершённости: вскрыть вены и наполнить

своей кровью опустевшие вены мёртвых. А именно

это и не по силам консерватору, он не может

отнестись к прошлому как живому. Он вырывает его из

сферы жизнеспособного и лишь затем возводит на

трон, даруя мёртвому власть над душами живых. Не

зря кельтиберы привлекали такое внимание древних:

это был единственный народ, поклонявшийся смерти.

Неспособность наполнить прошлое жизнью —

вот что отличает консерватора. А неприязнь

к новому — общая черта самых разных

психологических темпераментов. Разве Россини, не любивший

поездов, а предпочитавший разъезжать по Европе

в экипаже с весёлыми колокольцами, —

консерватор? Хуже другое: целые области нашего сознания

заражены, и прошлое, словно птица над болезне-

ЧИТАТЕЛЬ

43

творными испарениями болот, падает замертво,

погружаясь в топь нашей памяти.

Пио Бароха будет для нас поводом задуматься над

тем, что такое счастье и что такое «действие». На

самом деле мы понемногу поговорим обо всём: этот

человек — не просто человек, он — скрещение

бесчисленных путей.

Кстати, над страницами очерка о Барохе, как и над

теми, что посвящены Гёте, Лопе де Веге, Ларре25,

и даже над некоторыми из этих «Размышлений»

читателю может показаться, будто я уделяю недостаточно

внимания своей прямой теме. Да, это литературно-

критические работы, но я вовсе не считаю главной

задачей критики оценку книг, распределение их на

хорошие и плохие. С годами приговор интересует

меня всё меньше: я предпочитаю не судить, а любить

свой предмет.

Критика для меня неотделима от страстного

желания обогатить полюбившуюся книгу. В этом

смысле она совершенно противоположна тому, что

делает Сент-Бёв, ведя от произведения к личности

автора и распыляя эту последнюю в облаке

анекдотов. Критик — не биограф, и целиком отрываться от

текста он не вправе. Его задача — в другом:

дополнить написанное. Коротко говоря, это значит, что

критик обязан включить в свою работу

инструментарий всех чувств, всех идей, которые помогут

обычному читателю получить как можно более полное

и ясное представление о данной книге.

Литературную критику стоило бы нацелить на утверждение, её

44

ЧИТАТЕЛЬ

дело — не столько править автора, сколько снабжать

читателя более тонким оптическим устройством.

Обогащать книгу, обогащая её прочтение.

Иными словами, я понимаю под литературно-

критической работой о Пио Барохе совокупность

точек зрения, с которых в его книгах открывается

более богатый смысл. Поэтому я — и ничего

странного в том нет — почти не говорю об авторе и не

вдаюсь в детали им написанного; для меня

главное — соединить то, чего в самих его книгах нет, но

что служит им дополнением, окружает их более

благоприятной атмосферой.

Я хочу посвятить «Размышления о Дон Кихоте»

анализу донкихотства. В этом слове таится

двусмысленность. Я не собираюсь говорить о нашем

национальном товаре, который под ярлыком донкихотства

расхваливают на каждом рынке. Имя «Дон Кихот»

может отсылать к двум совершенно разным вещам:

к названию книги и к её герою. Как правило, под

«донкихотством» в хорошем или дурном смысле

понимают донкихотство героя. Я в своих очерках

буду исследовать, напротив, донкихотство книги.

Фигура Дон Кихота, поставленная в центр

сервантесовского романа наподобие антенны, к которой

стягиваются любые связи, столько раз привлекала

общее внимание, что это повредило и всему

остальному, и самому герою. Конечно, при малой толике

любви и скромности — друг без друга им не

обойтись — можно было бы сочинить неплохую

пародию на «Имена Христа», чудесную энциклопедию

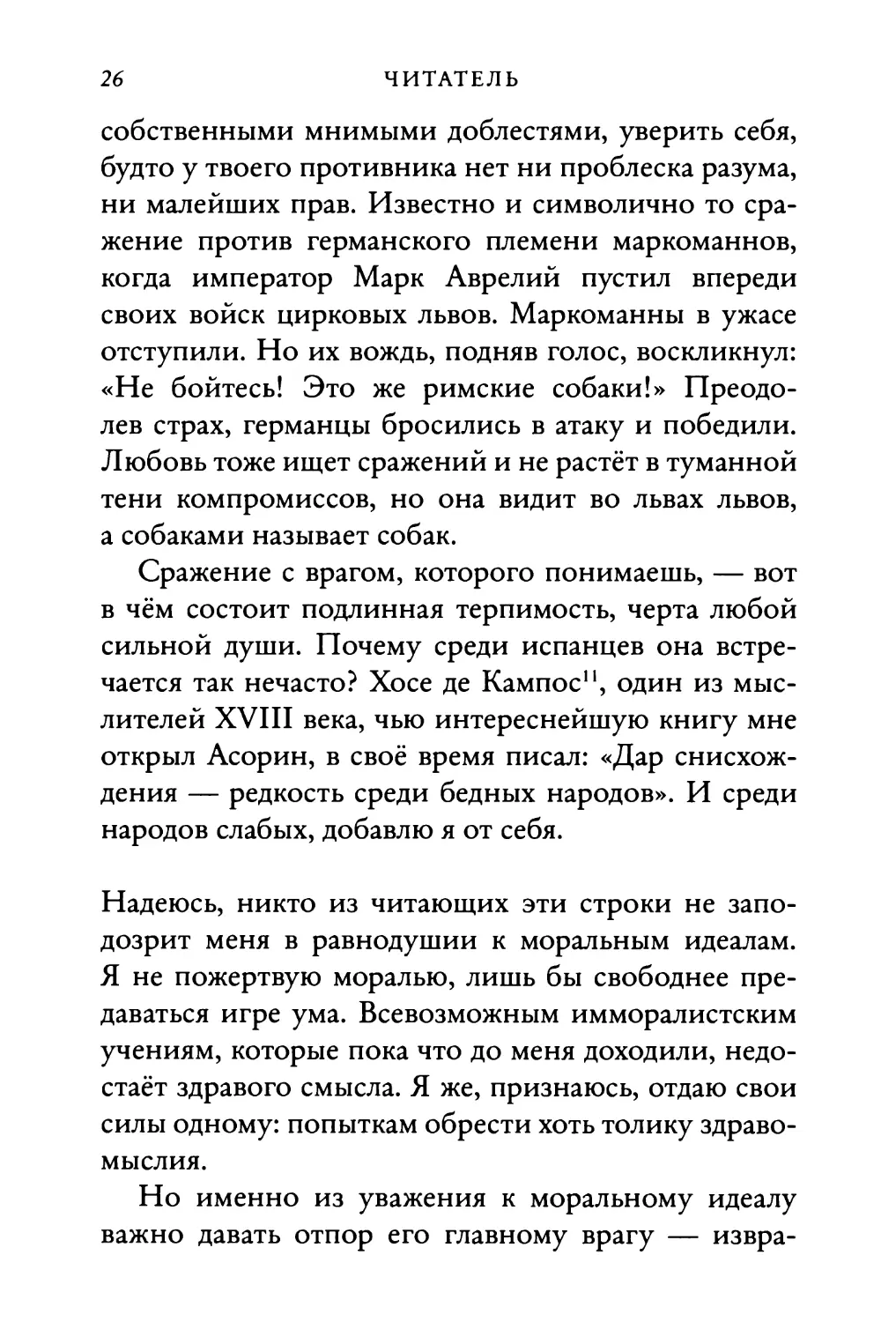

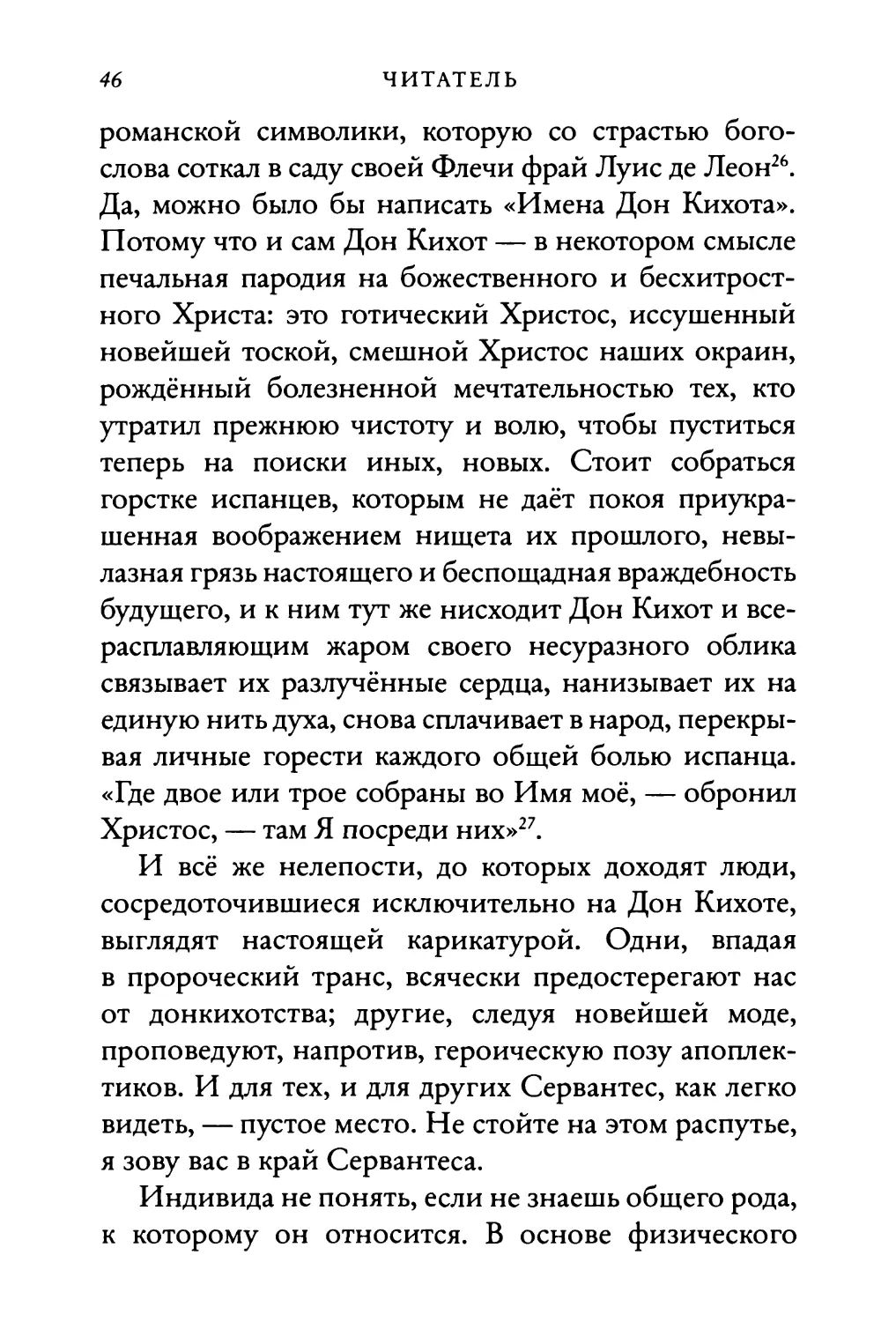

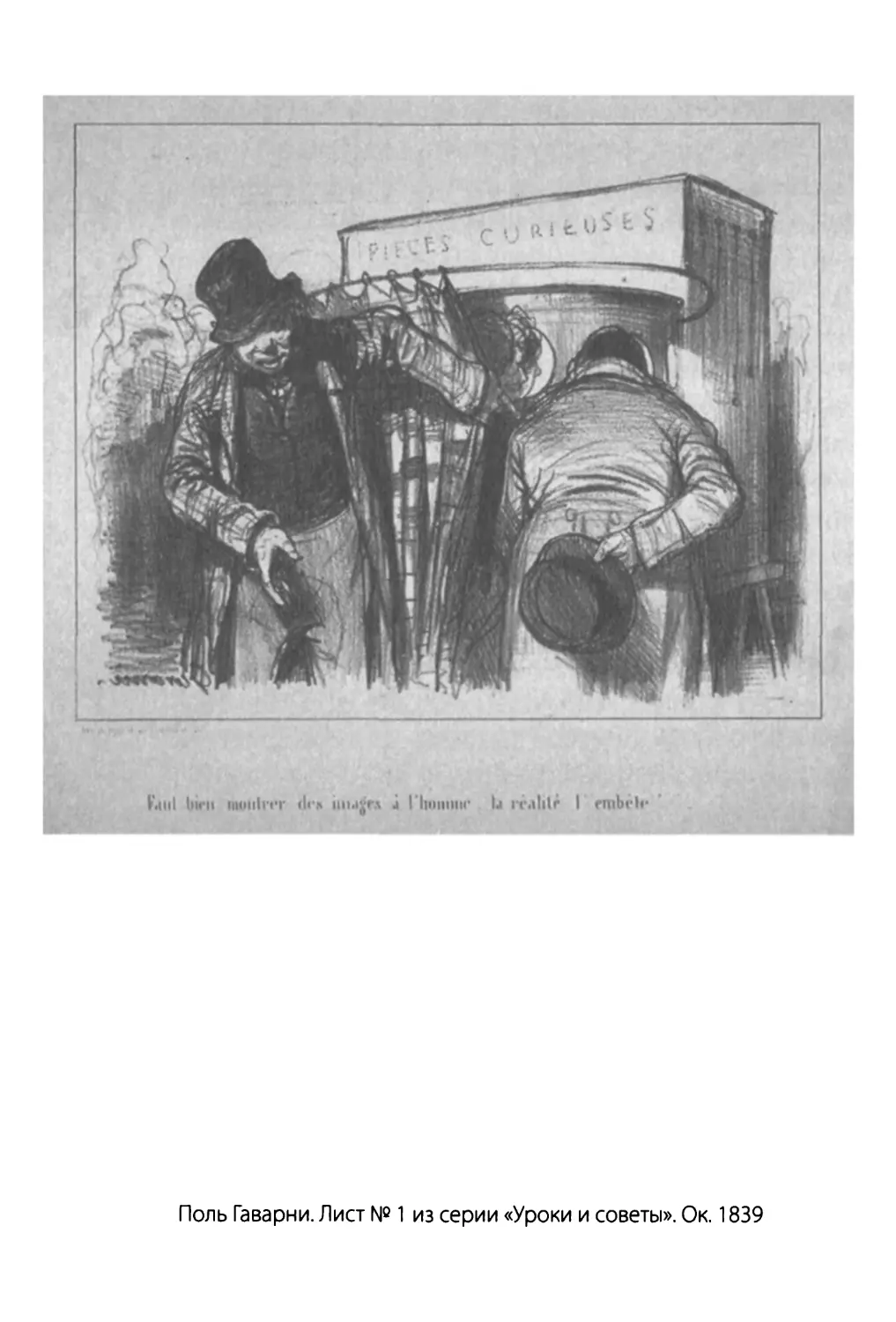

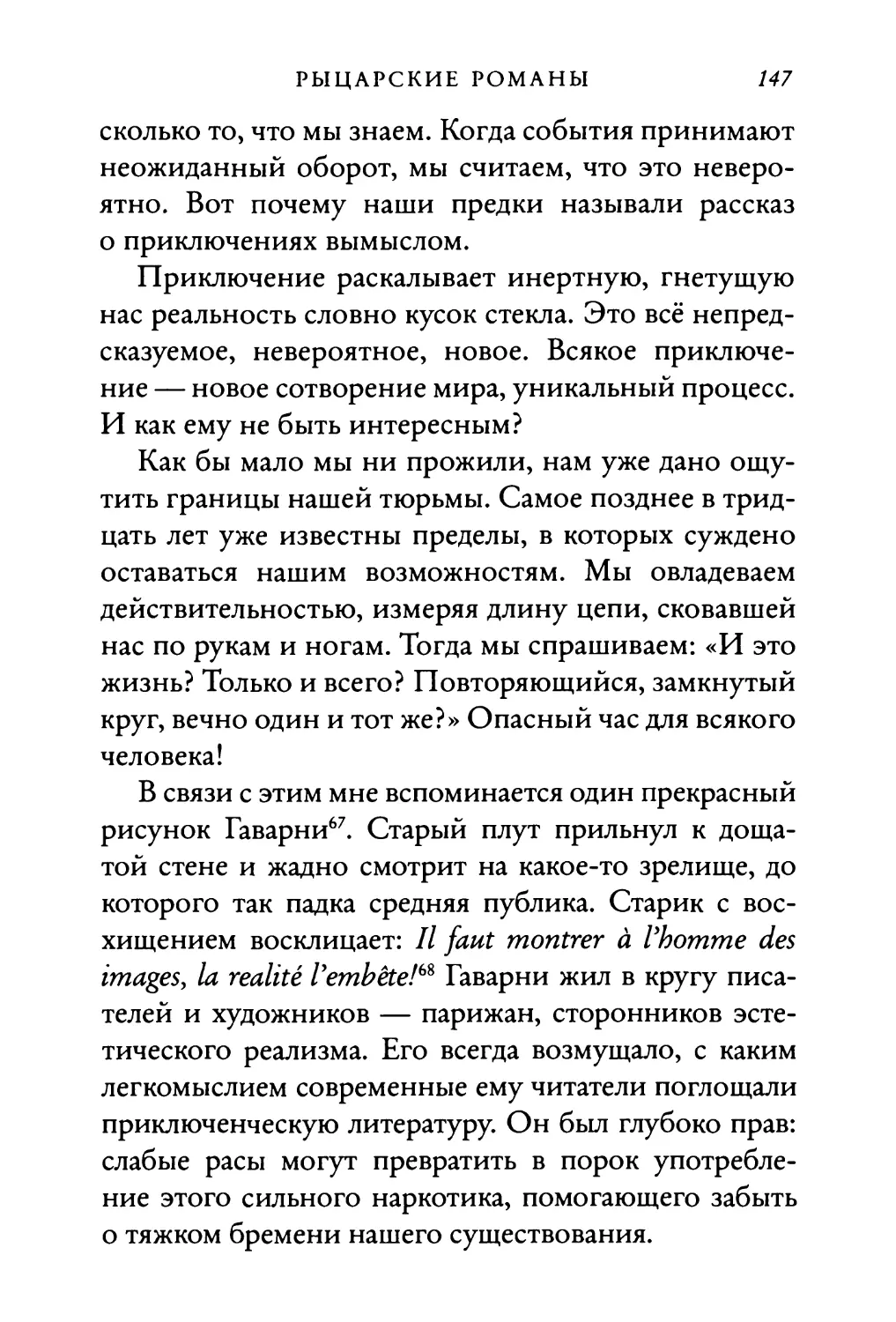

Оноре Домье. Дон Кихот. Ок. 1868

46

ЧИТАТЕЛЬ

романской символики, которую со страстью

богослова соткал в саду своей Флечи фрай Луис де Леон26.

Да, можно было бы написать «Имена Дон Кихота».

Потому что и сам Дон Кихот — в некотором смысле

печальная пародия на божественного и

бесхитростного Христа: это готический Христос, иссушенный

новейшей тоской, смешной Христос наших окраин,

рождённый болезненной мечтательностью тех, кто

утратил прежнюю чистоту и волю, чтобы пуститься

теперь на поиски иных, новых. Стоит собраться

горстке испанцев, которым не даёт покоя

приукрашенная воображением нищета их прошлого,

невылазная грязь настоящего и беспощадная враждебность

будущего, и к ним тут же нисходит Дон Кихот и все-

расплавляющим жаром своего несуразного облика

связывает их разлучённые сердца, нанизывает их на

единую нить духа, снова сплачивает в народ,

перекрывая личные горести каждого общей болью испанца.

«Где двое или трое собраны во Имя моё, — обронил

Христос, — там Я посреди них»27.

И всё же нелепости, до которых доходят люди,

сосредоточившиеся исключительно на Дон Кихоте,

выглядят настоящей карикатурой. Одни, впадая

в пророческий транс, всячески предостерегают нас

от донкихотства; другие, следуя новейшей моде,

проповедуют, напротив, героическую позу апоплек-

тиков. И для тех, и для других Сервантес, как легко

видеть, — пустое место. Не стойте на этом распутье,

я зову вас в край Сервантеса.

Индивида не понять, если не знаешь общего рода,

к которому он относится. В основе физического

ЧИТАТЕЛЬ

47

мира — материя или энергия; в основе мира

художественного — а персонаж по имени Дон Кихот

составляет его часть — субстанция, именуемая

стилем. Любой художественный предмет — это

протоплазма стиля, получившая индивидуальную форму.

Иначе говоря, индивид Дон Кихот принадлежит

к роду Сервантеса.

Нужно поэтому сделать усилие, оторваться от Дон

Кихота и, охватив взглядом весь роман, прийти на

его просторах к более широкому и ясному понятию

сервантесовского стиля, особым,

конденсированным образцом которого выступает наш ламанчский

идальго. Это и есть для меня настоящее

донкихотство — донкихотство Сервантеса, а не Дон Кихота.

И Сервантеса не в алжирских банях, не в жизни его,

а в его книге. Чтобы не смешивать эти планы —

биографический и словесный, — я и предпочитаю

говорить о донкихотстве, а не о сервантизме.

Задача настолько высока, что автор берётся за неё,

заранее уверенный в крахе, словно вызывая на бой

самих богов.

Тайны Природы добывают силой.

Определившись в космической чаще, исследователь идёт к

проблеме прямиком: он — охотник. Для Платона, как

и для Святого Фомы, учёный — это человек,

отправляющийся на охоту, thereutés, venator28. Если есть

оружие и воля, добыче от него не уйти: новая истина

неизбежно упадёт к его ногам, как подстреленная на

лету птица.

Но тайну гениального художественного

творения таким интеллектуальным наскоком не взять.

48

ЧИТАТЕЛЬ

Она, я бы сказал, противостоит силе, а открывается

только любви. Ей, как и научной истине, нужно

отдать всю старательность и внимание, но

напрямую, по-охотничьи, к ней не подступиться. Здесь

необходимо не оружие, а, может быть, нечто

другое: назовём его мысленным благоговением. Вещь

уровня «Дон Кихота» осаждают, словно Иерихон.

Нашим мыслям и чувствам предстоит много раз

описывать и лишь постепенно сужать широкие

круги, как бы разнося по воздуху гром

запредельных труб.

Мирный идальго, написавший книгу, Сервантес

уже три столетья покоится на райских пажитях и,

с печалью глядя вокруг, ждёт, когда же родится

потомок, способный его понять!

Эти мои размышления, за которыми последуют

другие, конечно же, не собираются посягать на

окончательную разгадку «Дон Кихота». Они — своего

рода широкие круги, которые неспешно и

неостановимо описывает мысль, безысходно прикованная

к бессмертному произведению искусства.

И последнее. Думаю, читатель различит в любом

уголке этих очерков озабоченность пишущего

судьбой его страны. Мысли автора и тех, к кому он

обращается, рождены одним: отрицанием сегодняшней

немощной Испании. Но остановиться на

отрицании было бы бесчестно. Произнося слова

отрицания, человек, сохраняющий веру и достоинство,

обязуется найти слова утверждения. Я хочу сказать,

всеми силами к этому стремится.

ЧИТАТЕЛЬ 49

Так поступаем и мы. Отрицая нынешнюю

Испанию, мы пускаемся на отважные поиски другой. Это

доблестное начинание не даёт нам покоя. Оно

проникает в сокровеннейшие, потаённейшие мысли

каждого, так, что любой, даже самый слабый наш

душевный проблеск становится, как это ни

удивительно, ещё одним шагом на пути к новой Испании.

Мадриду июль 1914 г.

Предварительное размышление

Ist etwa der Don Quixote nur eine Posse?

H. Cohen. Ethik des Reinen Willens29

Эскориал возвышается на вершине холма, чей склон

порос густым ясеневым и дубовым лесом. Ла Эрре-

риа — вот как называется это место. Благодаря

пышной растительности, покрывающей её подножие,

гигантская базальтовая глыба меняет облик со

сменою времён года: зимой она красная, словно медь,

осенью отливает золотом, а летом рядится в зелень.

Всякий год весна врывается сюда внезапно, бурно,

стремительно, нахлынув, словно эротическое

видение в закоченелую душу отшельника. С

изумительной быстротой деревья надевают светло-зелёный

наряд, земля покрывается изумрудом травы, который

иной раз пестрит то ромашковой желтизной, то

лиловыми пятнами лаванды. Здесь есть места, где царит

удивительное безмолвие, которое, впрочем, никогда

не бывает абсолютным. Едва всё вокруг затихнет,

как свободное от звуков пространство настоятельно

требует, чтобы его хоть чем-то заполнили. И тут мы

отчётливо слышим, как стучит наше сердце, как

пульсирует кровь в висках, как дышит грудь.

Тревожное, неприятное чувство, к тому же —

имеющее слишком конкретный смысл. Ведь

каждый удар сердца — случайность, поскольку у нас

нет никакой уверенности, что он не последний. Вот

почему предпочтительнее слушать иную тишину, где

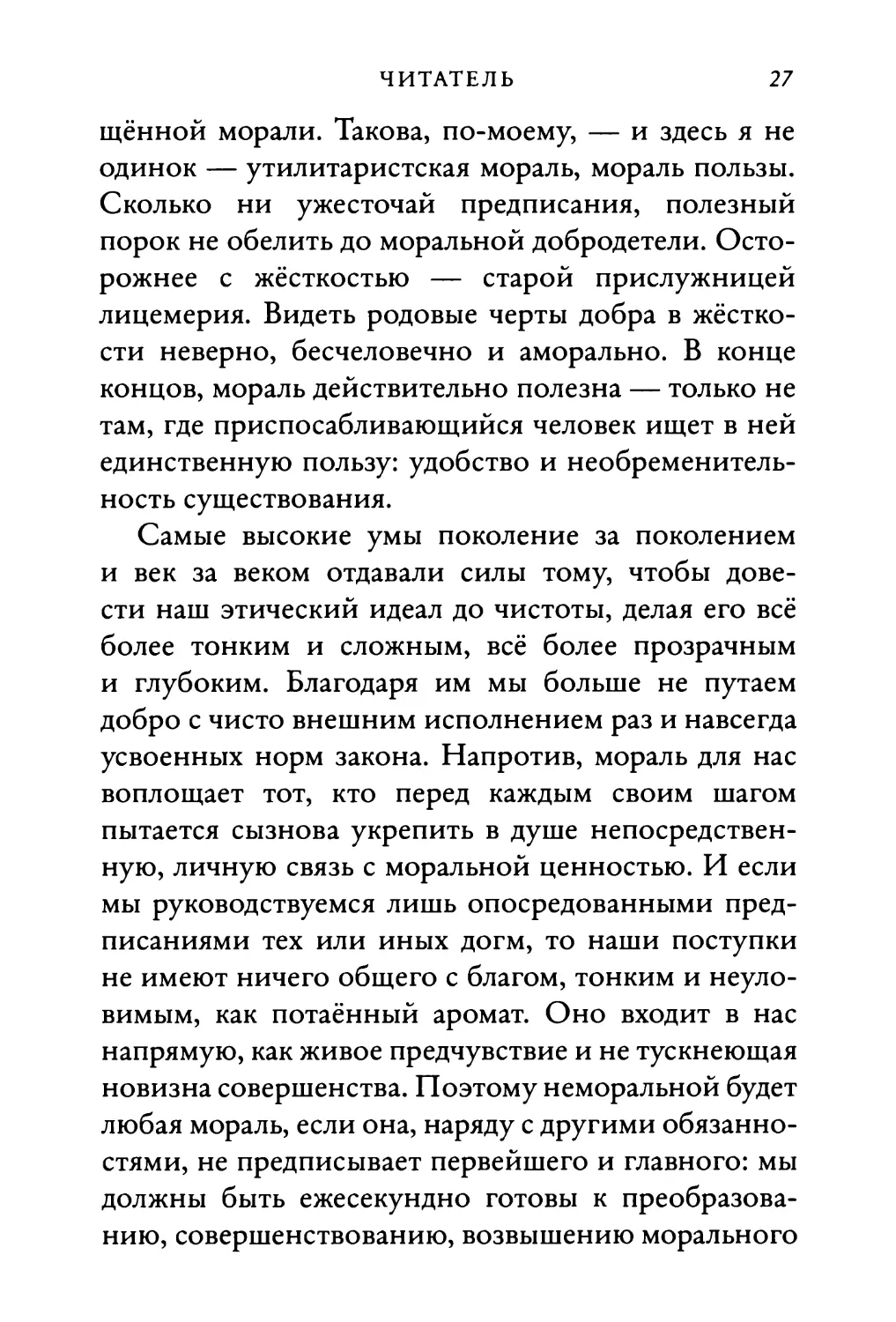

Камиль Коро. Перевозчик. Ок. 1865

ЛЕС

55

раздаются чисто внешние, лишённые конкретного

смысла звуки. Здесь воцарилась именно эта тишь,

нарушаемая лишь отдалённым журчанием ручья

да птичьими трелями иволг и щеглов, к которому

порой примешивается звонкое пение соловья.

В один из таких прекрасных вечеров

быстротечной весны я задумался...

I

ЛЕС

Сколько нужно деревьев, чтобы можно было сказать:

это лес? И какое число домов даёт нам право завести

речь о городе? Как напевал крестьянин из Пуатье:

La hauteur des maisons empêche de voir la ville30.

Или, как гласит немецкая поговорка: за

деревьями не видать леса. Дело в том, что и лес, и город

обладают измерением в глубину. А глубине, если ей

необходимо себя проявить, самой судьбой суждено

превращаться в поверхность. Вокруг меня — десятка

два могучих дубов и несколько стройных ясеней.

Могу ли я утверждать, что нахожусь в лесу? Никоим

образом. Это не лес, а только деревья, которые мой

взгляд различает в лесу. Настоящий лес состоит из

тех деревьев, которых я не вижу, ибо лес по природе

невидим. Именно поэтому на всех языках это слово

окружено таинственным ореолом. Я поднимаюсь

чуть выше по склону, идя по тропинке, над которой

порхают дрозды. Что же? Теперь меня обступили

почти точно такие же деревья. Лес начинает дро-

56 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

биться, распадаться на ряд кусков, последовательно

предстоящих взору. Но где бы я ни оказался, лес как

таковой ускользает из моего поля зрения.

Представим себе: мы вышли на поляну, внезапно

открывшуюся средь зарослей. Вдруг нас охватывает

странное чувство. Кажется, ещё минуту назад здесь

на камне среди поляны, сжав руками голову, сидел

человек. А потом вдруг встал — и ушёл. Приди мы

раньше, мы бы непременно его застали. Мало того,

абсолютно ясно: он ушёл очень недалеко и опять

уселся на камень в той же задумчивой позе... Если

нам взбредёт в голову застать его врасплох (иначе

говоря, мы поддадимся искушению, которому лес

подвергает любого, кто дерзко пытается раскрыть его

тайну), сцена будет повторяться до бесконечности.

Лес постоянно держится от нас на некотором

расстоянии. Вот он опять успел уйти — его и след

простыл. Недаром древние — великие мастера облекать

свои смутные образы в живые и телесные формы —

населили леса юными, быстроногими нимфами.

Точно и выразительно! Оглянитесь на ходу: там, на

светлой прогалине, словно трепещет пустая и тёплая

воздушная оболочка, в которую спешит ворваться

ветер, — след скрывшегося нежного розового тела.

Независимо от нашего местонахождения лес

предстаёт исключительно как возможность. Это

и тропа, по которой мы могли бы уходить всё дальше

и дальше, и едва слышный в немой тишине ручей,

который, будь на то наша воля, мы бы обнаружили

в двух шагах от себя, это и трели птиц, укрывшихся

в кроне ясеня, под чьей сенью мы могли бы отдох-

ЛЕС

57

нуть... Итак, лес есть сумма наших возможных актов,

которые по осуществлении неизбежно утратили бы

свой исконный смысл. То, что предстаёт нам в лесу

как данность, — простой предлог для того, чтобы

остальное навеки оставалось сокрытым и

отдалённым.

II

ГЛУБЬ И ПОВЕРХНОСТЬ

Когда твердят, что «за деревьями не видать леса», судя

по всему, вряд ли отдают себе отчёт, в чём состоит

строгий смысл данной фразы, ибо всякий, кто её

произносит, как бы подставляет сам себя под удар

таящейся в ней двусмысленности.

Суть в том, что если за деревьями не видать леса, то

ведь и сам лес существует только в силу этого факта.

Ведь предназначение видимых деревьев

исключительно в том, чтобы заслонить собой остальные.

Лишь осознав, что видимое скрывает невидимое, мы

можем сделать вывод, что мы в лесу.

Незримость, или сокрытость, вовсе не составляет

чисто отрицательного качества. Наоборот, это

глубоко положительное свойство, причём способное

преобразовать, превратить что бы то ни было в нечто

иное. В этом смысле любая попытка увидеть лес

обречена на провал — в этом весь смысл приведённой

пословицы. Лес — это скрытое, незримое как таковое.

Какой прекрасный урок для тех, кто не желает

считаться с множественностью равно необходимых,

58 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

значимых судеб, уготованных нам окружающим

миром! Есть многое, склонное терять свою

первозданную ценность, как только оно станет данностью

или хоть как-то себя проявит.

Наоборот, пребывая в скрытом, подспудном

состоянии, оно способно возвести свою ценность

в наивысший ранг. Найдётся немало людей, всегда

готовых играть первую роль, а ведь подлинного

самораскрытия они достигли бы именно на вторых ролях.

В одном из современных романов рассказывается

о не очень умном, но на удивление чутком в

духовном отношении мальчике, который постоянно

предпочитал сидеть за последней партой, поскольку, по

его глубокому убеждению, «кто-то ведь должен быть

последним». Эта остроумная мысль достойна того,

чтобы стать нашей путеводной звездой. Стремление

быть последним столь же похвально, сколь и

стремление быть всегда первым. И в первом, и в

последнем мир нуждается в равной мере. Больше того: одно

без другого не существует.

Иные не признают существования третьего, или

глубинного, измерения, наивно полагая, что

глубина так или иначе должна проявить себя как

поверхность. Они никак не могут взять в толк, что есть

разного рода очевидности, или ясности, окончательно

предпочтя весьма специфическую поверхность. Они

просто не отдают себе отчёта, что глубине присуще

прикрываться поверхностью, таиться за ней. Точнее:

проявляться только через её посредство.

Отрицать, что любое явление подчиняется лишь

условиям своего собственного существования, а не

ГЛУБЬ И ПОВЕРХНОСТЬ

59

нашим требованиям, с моей точки зрения, означает

впадать в истинно смертный грех. Я бы даже назвал

этот грех душевным, ибо его основная причина —

недостаток любви. Непростительно

приуменьшать мир, подавляя его с помощью наших капризов

и пристрастий, принося целые пласты реальности

в жертву причудам и больному воображению. Нет

и нет! На свете есть многое, из чего нам дано ровно

столько, сколько необходимо, чтобы мы догадались:

это, по сути, надёжно укрыто от наших глаз.

Чтобы это понять, не надо прибегать к каким-то

высоким абстракциям. Всё, чему свойственна

глубина, имеет единую основу. Так, материальные

предметы, которые мы можем явственно наблюдать,

осязать, обладают третьим измерением, иначе говоря,

глубиной, неким внутренним пространством. Но

как раз это третье измерение — и невидимо, и

неосязаемо. Конечно, на поверхности подобных

предметов мы можем распознать кое-какие слабые, робкие

намёки на то, что находится внутри, но это «внутри»

никогда не сможет выбраться наружу, стать явным

точно в такой же мере, как чисто внешние стороны

предметов. Напрасный труд — пытаться нарезать

третье измерение на тонкие слои поверхностей. Как бы

тонко мы ни резали — слои всегда будут сохранять

некоторую толщину, иначе говоря, глубину,

невидимое, неосязаемое внутреннее пространство. Если же

мы получим абсолютно прозрачные для взгляда — мы

просто-напросто вообще перестанем видеть что бы то

ни было и не заметим ни глубины, ни поверхности.

Пред нами предстанет прозрачность как таковая, или

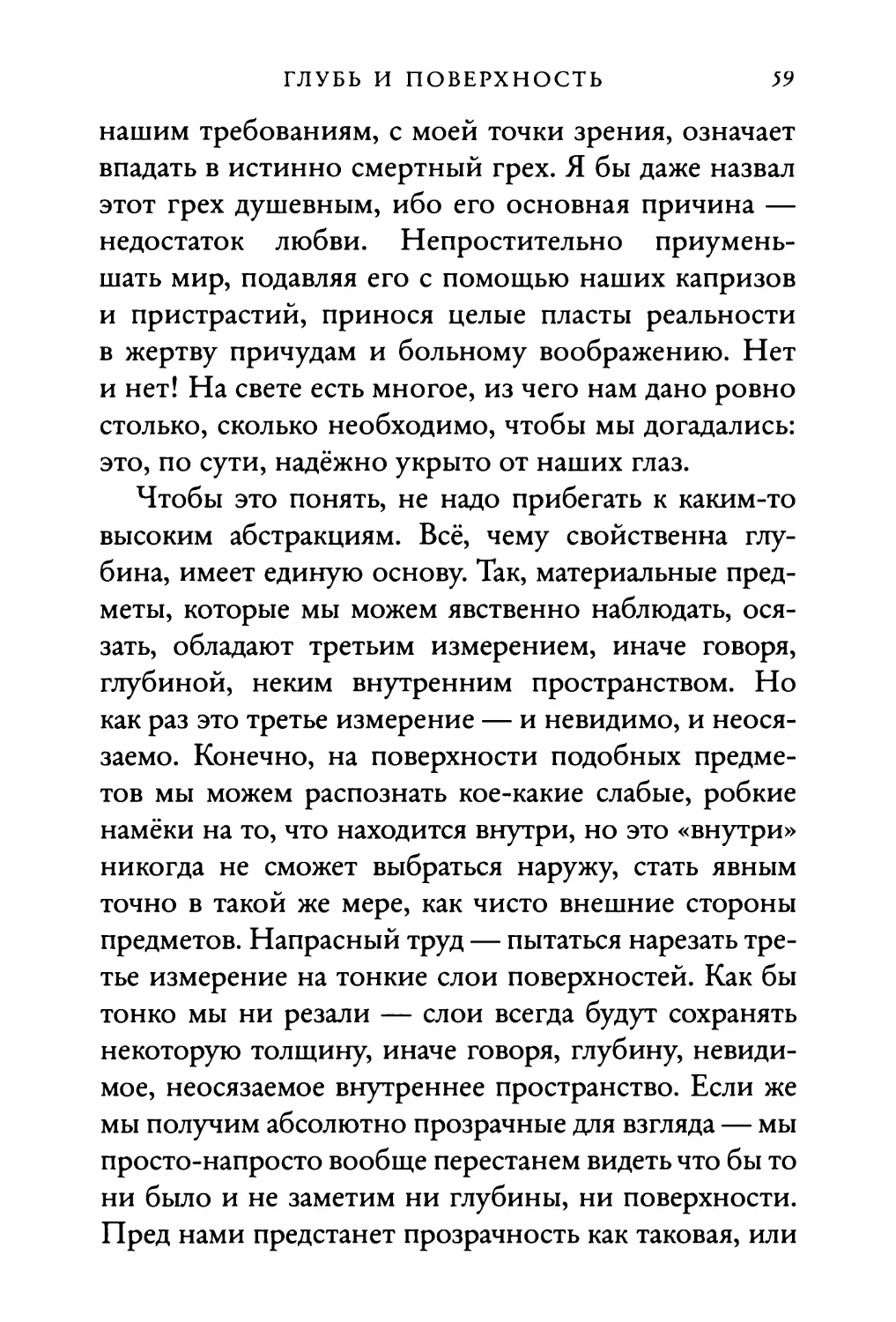

Питер Клас. Натюрморт с оловянным кувшином, ломтиком лосося,

хлебом, оливками в фарфоровой миске. 1650

ГЛУБЬ И ПОВЕРХНОСТЬ

61

ничто. Ибо если глубина нуждается в поверхности,

за которой можно было бы укрыться, спрятаться, то

и поверхность, в свою очередь, также нуждается в

глубине, чтобы можно было над чем-либо простираться,

что-либо собой прикрывать.

Разумеется, вышесказанное — прописная истина.

Но и она может нам пригодиться. И поныне

встречаются люди, требующие, чтобы мы помогли им

увидеть всё так же просто, как апельсин, который

лежит у них прямо перед глазами. Дело же в том, что

если мы, как и эти люди, понимаем под видением

некую функцию чувственного восприятия, то,

несомненно, — никто из нас в жизни апельсина не видел

и не увидит. Ведь апельсин кругл, то есть имеет

лицевую и обратную сторону. Неужто можно

рассчитывать на то, чтоб узреть их одновременно и сразу?

Собственными глазами мы неизбежно видим лишь

одну сторону апельсина. Однако весь плод целиком

никогда не предстаёт перед нами в ощутимой форме,

ибо большая его часть надёжно укрыта от взора.

Итак, нет никакой необходимости прибегать

к изучению сколько-нибудь сложных или

метафизических предметов, чтобы понять: вещам свойственно

проявляться по-разному. Тем не менее порядок

очевидного проявления вещей строго определён, а

степени очевидностей равнозначны. Таким образом,

третье измерение физических тел дано нам точно

с такой же очевидностью, как и два других. И всё

же если бы мы обладали исключительно пассивным

видением, многие предметы и их качества остались

бы для нас навек недоступными.

62 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

III

ИВОЛГА И РУЧЕЙ

Моя мысль — диалектический фавн, который

преследует сущность леса в надежде её постичь, словно

резвую нимфу. Ведь ум испытывает почти

сексуальное наслаждение, нащупав обнажённую плоть идеи.

Признав за лесом свойство исчезать, ускользать

от взора, то есть существовать подспудно, мы далеко

не исчерпали весь смысл леса как такового. Если

глубинное, потаённое должно для нас как-то

существовать, оно неизбежно как-то себя проявит, предстанет

перед нами именно в глубинном, подспудном виде.

Как уже было сказано, глубине самой судьбой

суждено проявляться лишь на поверхности. 4ΐο же,

давайте понаблюдаем, как это происходит.

У моих ног — ручей. Он бежит по кремнистому

руслу и то сладко, то жалобно стонет, пряча в свой

хрустальный рукав корни могучего дуба. В тёмной

его вершине укрылась иволга, воцарившись там,

словно королевна у себя во дворце. Её томный,

нежный голос напоминает волшебный сколок с

чарующей соловьиной трели. Краткий, пронзительный, он

вдруг одним мигом заполняет всё доступное слуху

лесное пространство. Так порою внезапно в душу

нахлынет безысходное чувство скорби.

Теперь я могу отчётливо различить два звука. Но

не только их. Ибо они лишь своеобразный пунктир,

выделяющийся в силу особой насыщенности на

общем фоне других, более слабых шумов и звуков.

ИВОЛГА И РУЧЕЙ

63

Если я отвлекусь на время от пения иволги и от

журчания ручья и перенесу внимание на иные,

более отдалённые, смутные звуки, я тем не менее

вновь различу и иволгин голос, и журчание ручья,

текущего по каменистому руслу. Но против

ожидания я вдруг нахожу, что они звучат по-другому.

Вне сомнений, один из них — прежний голос

той же иволги, но он как-то увял, потускнел. Он

уже не пронзает воздух с былою силой, не

торжествует над лесом, как раньше. Нет, этот звук, будто

стыдясь самого себя, звучит робко, бесстрастно.

Точно так я различаю уже знакомый говор ручья.

Но что же случилось? Лучше б его и вовсе не было

слышно! Создаётся впечатление, что источник вот-

вот иссякнет. А в общем, я распознаю тот же самый

звук, но он стал каким-то прерывистым, жалким,

приглушённым. Он так ослабел, что едва-едва

доходит до слуха.

Такова особенность вновь услышанных звуков,

таковы они как впечатления. Но вслушиваясь, я не

просто констатирую их присутствие (как это

сделано здесь). Нет, едва различив их невольным

слухом, я, не раздумывая, машинально их

истолковываю, словно отбрасывая мысленно от себя подальше.

Иными словами, я намеренно воспринимаю их

в качестве отдалённых.

Если бы я ограничился пассивным восприятием,

два упомянутых созвучия прозвучали бы для меня

одинаково (и на той же близкой ко мне дистанции,

и с той же силой). Однако разное качество звучания

64 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

заставляет меня развести их в стороны, тем самым

придав им разные пространственные свойства.

Иначе говоря, я сознательно поступаю так, что звуки

становятся виртуально разными. В противном

случае (то есть если бы я не поступал так) расстояние

между созвучиями исчезло бы и они бы никак не

различались между собой. Стало быть, здесь

удалённость принимает форму определённого

виртуального свойства присутствующих объектов, явлений,

причём само это свойство обязано своим

происхождением действию субъекта. Сам по себе звук отнюдь

не отдалён — таким его делаю я.

Отсюда ясно: существует целая часть

реальности, которую мы постигаем без особых усилий,

поскольку чтобы её воспринять, достаточно просто

открыть глаза и прислушаться. Этот мир

впечатлений как таковых принято называть явным, или

очевидным. Тем не менее за пределами данного мира

есть ещё один. Образующие его структуры

впечатлений делают его скрытым по сравнению с первым —

явным. И всё же вышеизложенное обстоятельство

не убавляет ему реальности. Конечно, чтобы мир

более высокого порядка для нас засуществовал, мало

просто открыть глаза. Здесь от нас требуется чуть

большее. Степень прилагаемых усилий, подчеркну

ещё раз, и не даёт, и не отнимает реальности,

способности к существованию, присущих такому миру.

Глубинный мир наделён такой же очевидностью,

ясностью, что и поверхностный, только он требует

от нас большего.

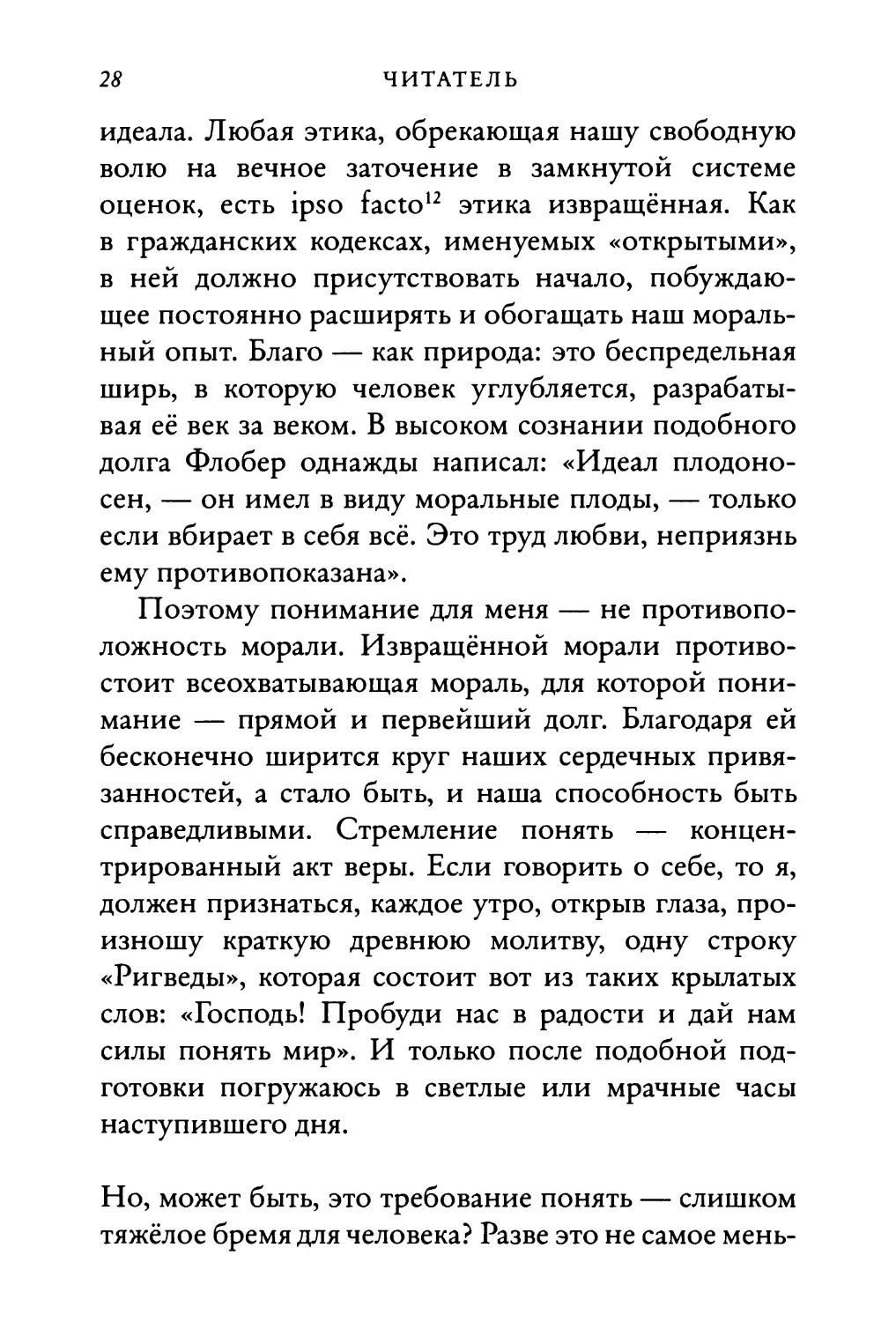

Камиль Коро. Нимфы и сатиры приветствуют пляской восход солнца.

1851

66 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

IV

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Этот величественный лес, даровавший моему телу

здоровье, вместе с тем преподал хороший урок моему

духу. Этот лес — мой учитель, и как любой

настоящий учитель, он стар, серьёзен и умудрён опытом.

Его педагогический метод — единственно верный

и плодотворный — не проповедь, а подсказка, намёк.

Всякий, кто хочет сообщить некую истину, ни в коем

случае не должен её изрекать как нечто само собой

разумеющееся. Ведь довольно намёка. К примеру,

можно просто очертить рукой в воздухе некую

идеальную кривую, скользя по которой мы сами

спустимся к подножию нового знания. Все познанные

истины неизбежно утилитарны. Собственно говоря,

это вообще не истины, а полезные советы. Свет

истины сияет лишь в краткий миг её открытия —

в момент истины. Вот почему греческое слово aletheia

(истина) изначально имело то же значение, которое

впоследствии приобрело слово apocalipsis —

«откровение» или «разоблачение», «снятие покровов». Тот,

кто желает сообщить нам истину, должен сделать так,

чтобы мы пришли к ней сами.

Этот лес научил меня, что существует некий

первый план реальностей, который предстоит мне грозно

и недвусмысленно. Я имею в виду цвета, звуки,

ощутимые чувства радости и страдания. По отношению

к этому плану я занимаю позицию сугубо пассивную.

Но за этими реальностями встают другие. Так за бли-

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ

67

жайшими отрогами гор открываются неприступные

вершины, грозные своей высотой. Эти реальности —

второго плана, и они имеют более глубокие корни, и,

как бы что-то внушая нам, они нас влекут и

заманивают; вместе с тем эти реальности не столь навязчивы

и агрессивны, как первичные, которые, как уже было

сказано, сами избирали нас своей целью. Напротив,

чтобы открыться — они ставят перед нами условие:

чтобы они получили существование, их нужно

пожелать, иначе говоря, мы сами должны устремиться им

навстречу. В известном смысле эти реальности

зависят от нашей воли. Наука, искусство, право, правила

этикета, религия — вот пласт вторичных реальностей,

которые не вторгаются в нашу жизнь варварски или

бестактно, как холод или голод. Нет, они существуют

лишь для тех, кто их пожелает.

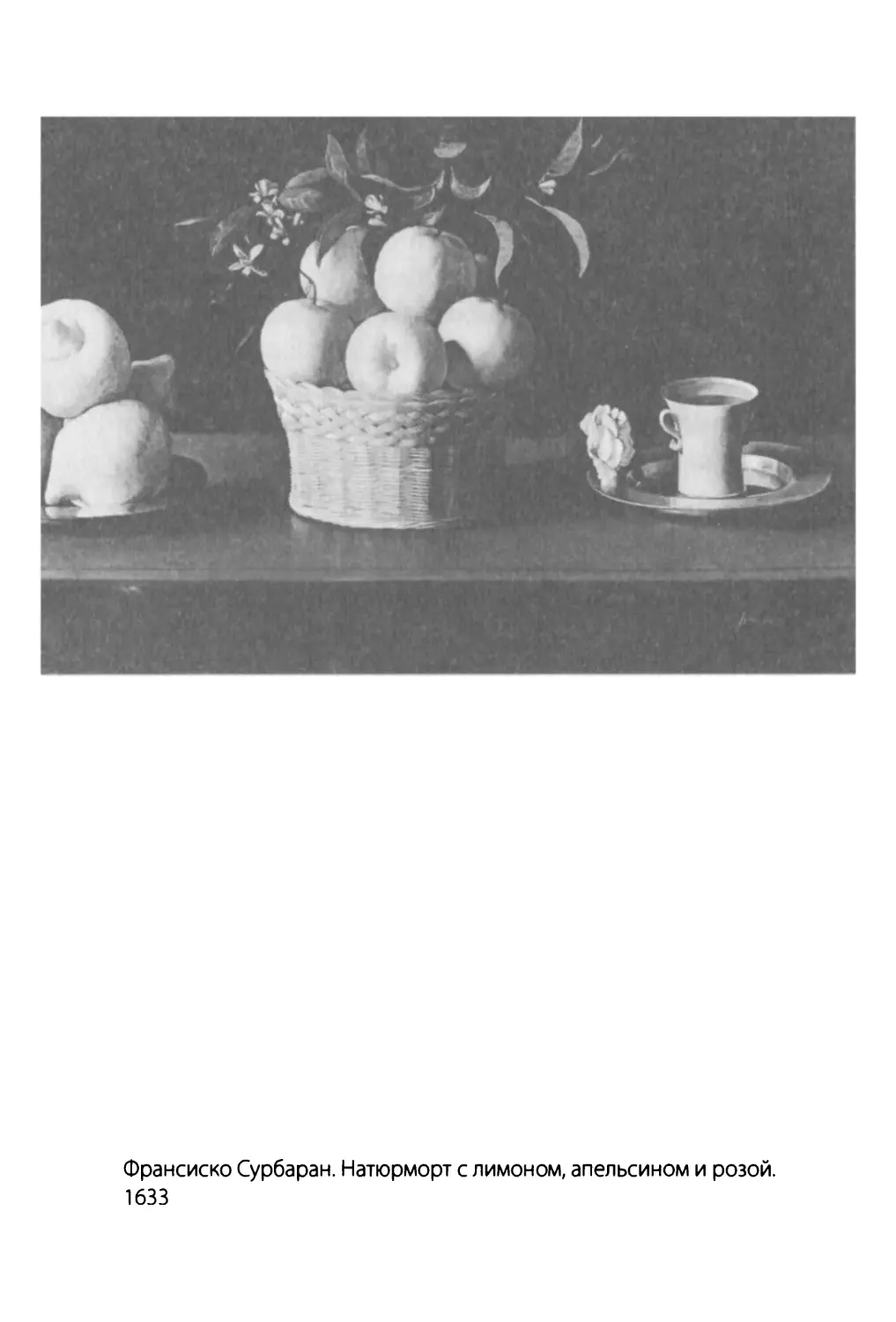

Когда верующий утверждает, что он видит Бога

в цветущих кущах и в смутном облике ночи, — в этой

фразе не больше иносказания, чем в таком простом

сообщении, что он увидел, например, апельсин. Дело

в том, что если бы существовало лишь пассивное

видение, мир неизбежно обратился бы в хаотический

набор разноцветных пятен. Но над пассивным

видением господствует активное, которое, видя предметы,

их истолковывает и, истолковывая, их видит.

Понятие активности выражается уже не глаголом «видеть»,

а глаголом «смотреть». Платон нашёл для этого

феномена божественное слово «идея». Отсюда ясно: третье

измерение апельсина — только идея, а Бог — лишь

последнее измерение кущи.

Франсиско Сурбаран. Натюрморт с лимоном, апельсином и розой.

1633

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ

69

В подобном взгляде на вещи не больше мистики,

чем, например, в утверждении, что мы увидели

блёклый цвет. В самом деле, какой же цвет мы увидели,

когда увидели блёклый цвет? Тот самый цвет,

который мы видим сейчас, виден так, как если бы

существовал иной, более яркий синий цвет. Такое

видение наличного синего цвета в совместности с тем,

что существовал в прошлом, видение одного цвета

сквозь другой как раз и носит активный характер.

Это не зеркальное отражение, а идея. Тот факт, что

цвет утратил свою былую окраску и поблёк,

составляет новое, виртуальное качество, которое

возникает, когда мы добавляем к актуальности временное

измерение в глубину. Без рассуждений и мгновенно

мы видим цвет и всю его историю: и его былую славу,

и его нынешнее убогое положение. Вот почему при

виде блёклого цвета у нас возникает какое-то

скорбное чувство.

Любое измерение в глубину — будь то

пространственное или временное, зрительное или

слуховое — всегда проявляется на поверхности. Таким

образом, сама поверхность приобретает сразу два

смысла. С одной стороны, она существует как нечто

материальное, с другой — мы можем рассматривать

её уже в её второй, виртуальной жизни. В последнем

случае поверхность растягивается вглубь. И такое

растяжение — не что иное, как ракурс.

Ракурс есть орган видимой глубины. Иначе говоря,

это тот предельный случай, когда простое видение

сливается с чисто интеллектуальным действием.

70 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

V

РЕСТАВРАЦИЯ И ЭРУДИЦИЯ

Итак, вокруг меня — глубокие заросли леса. В руках —

«Дон Кихот», пуща воображения.

Это глубины другого рода, глубины книги,

и книги великой. «Дон Кихот» — редчайший

случай, это книга трёх измерений.

Был период в жизни Испании, когда глубину

«Дон Кихота» не признавали. В истории эта эпоха

осталась под именем Реставрации. Никогда ещё

сердце Испании не билось так приглушённо.

Позвольте, я сошлюсь на слова, которые уже

сказал однажды об этой эпохе нашего общего

существования по иному поводу:

«Что такое Реставрация? По Кановасу31,

продолжение испанской истории. Чёрный же век настал

для нашей истории, если ей наследует Реставрация!

К счастью, это неправда. Упразднение национальной

истории — вот что такое Реставрация. Да, в испанцах

первой половины девятнадцатого столетия

недоставало сложности, анализа, ума, но уж отваги, силы,

динамизма им было не занимать. Сгори все

тогдашние рассуждения и книги и останься лишь

биографии их авторов, мы бы только выиграли, и

тысячекратно. Риего и Нарваэс32 как мыслители, если

сказать честно, сплошное недоразумение, но как

живые люди — это два костра неукротимой энергии.

К 1854 году, когда исподволь завязывается

Реставрация, блики того неистового огня на лице нашей

бедной Испании начинают гаснуть. Динамизм сни-

РЕСТАВРАЦИЯ И ЭРУДИЦИЯ

71

кает, как снаряд на излёте. Жизнь Испании

замыкается в себе, становится самопожиранием. Вот такая

самоистребительная жизнь и есть Реставрация.

У других народов, чей дух богаче и

уравновешенней, следом за эпохой динамизма может идти период

стабильности, покоя, полноты. Разум вызывает к жизни

и приводит к согласию потребности в устойчивости,

неизменности — надёжном управлении, хозяйстве,

росте благосостояния, технической оснащённости.

Но мы, как известно, блещем не умом, а отвагой.

Жизнь у нас (а правильнее сказать — наша жизнь до

нынешнего дня) немыслима без динамизма. Как только

мы теряем энергию перемен, страна тут же впадает

в глубочайшую летаргию, сохраняя из всех жизненных

функций одну-единственную: сон, что она ещё жива.

На первый взгляд, Реставрация — синоним

расцвета. Ещё бы! Сколько именитых

государственных мужей, мыслителей, военачальников, сколько

замечательных договоров, планов, сражений! Наши

войска бьют мавров под Тетуаном33 не хуже, чем во

времена Гонсало де Кордовы34. В погоне за северным

врагом наши корабли бороздят морскую гладь как

при Филиппе II. Переда — тот же Уртадо де Мен-

доса, а в Эчегарае воскрес Кальдерон35. Но всё это —

из области грёз: перед нами картина жизни, в

которой реален только сон, сон о себе самих.

И вся наша Реставрация, друзья мои, — это

раёшное представление призраков, а Кановас —

искусный распорядитель этой фантасмагории»"".

* Лекция «Политика старая и новая» (Сочинения, том I).

72 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

Так как же, скажите на милость, как это целая страна

удовлетворилась подобными подделками? Как

единицей количества стало ничтожество, а высшей из

ценностей — ничтожная единица? Только в соизмерении

с наидостойнейшим обретают истинное достоинство.

И наоборот: умаляя высшие ценности, за их счёт

превозносятся сами. Без высоты, без совершенства душа

мелеет. Правильно, хоть и другими словами, говорит

об этом старая поговорка: «Между слепыми и

кривой — король». Так на ключевых местах сами собой

оказываются люди и вещи, выползшие невесть откуда.

В период Реставрации мы потеряли вкус ко всякой

подлинной силе, масштабу, полноте, глубине. У нас

притупился орган трепета перед недюжинным, перед

его редкостью. Воцарилась, сказал бы Ницше, эпоха

извращения самих инстинктов оценки. К великому

стали равнодушны. Чистота не потрясала. Блеска,

яркости не замечали, как ультрафиолетовых лучей.

Всё заурядное и серое угрожающе размножилось.

Мухи раздулись до слонов, Нуньес де Арсе36 вышел

в поэты.

Окунитесь в литературные суждения эпохи,

вчитайтесь в Менендеса Пелайо, в Валеру37 — какая

невероятная утрата перспективы! Ведь эти люди с

наилучшими чувствами рукоплещут плоскому только

оттого, что им неоткуда взять опыт глубины'1". Говорю

«опыт», поскольку не считаю незаурядность словес-

* Никакого привередливого высокомерия с моей стороны в адрес двух

этих авторов нет, оно было бы неоправданно. Я лишь отмечаю

серьёзнейший недочёт в их сочинениях, а он вполне уживался с

достоинствами, и немалыми.

РЕСТАВРАЦИЯ И ЭРУДИЦИЯ

73

ной похвалой: она открывается на опыте, это факт

опыта, по природе — религиозного. Шлейермахер

видит сущность религии в чувстве ясного и

простого подчинения превосходящему38. Человек,

заглянувший в себя, остро переживает зыбкость мира,

в котором и над которым не царит высшее начало. Он