Текст

ISSN 0028-1263

НАУКА И ЖИЗНЬ

7* Коллективизация—великая драма

России 30-х годов • Психологи утвер-

ждают: дети еще до рождения начина-

19 9 6 ют познавать с80" родной язык • Что-

бы работать на компьютере, не обяза-

тельно быть программистом, но иметь представле-

ние, что такое операционная система—программа

всех программ,—полезно всем • Кино изобрели не

братья Люмьер,—говорят французские историки.

Они лишь догадались, что этот способ регистрации

движений, придуманный физиологом Мареем, мо-

жет стать интересным зрелищем для широкой пуб-

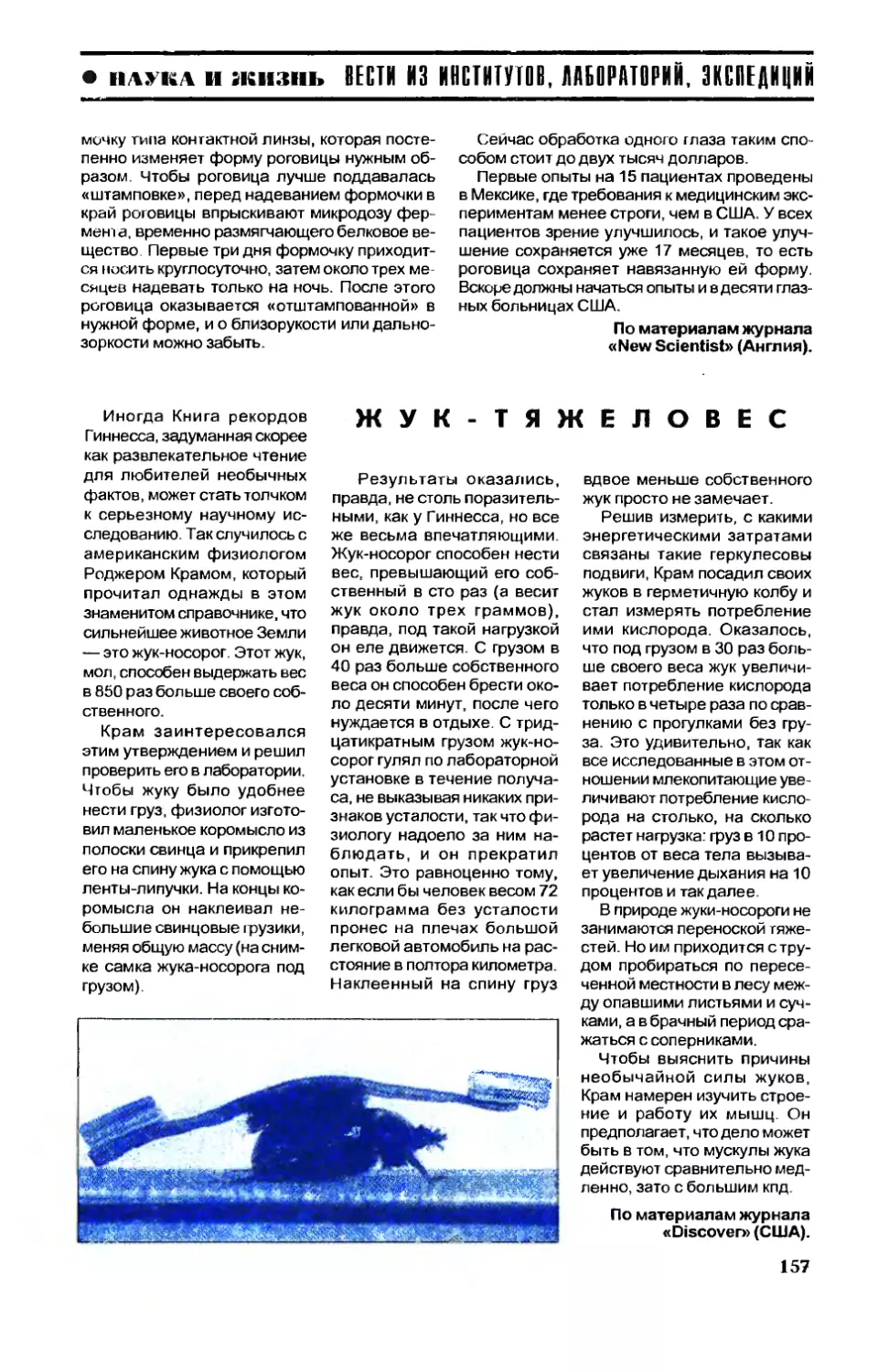

лики • Жук-носорог, весящий три грамма, способен

нести на спине груз в триста граммов • Заморожен-

ные в морозильной камере плоды и овощи сохраня-

ют свой вкус и аромат в течение многих месяцев. Ре-

цепты — в рубрике «Хозяйке—на заметку».

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ

Около пятидесяти больших и маленьких птичьих база-

ров насчитывается на двух островах Новой Земли.

(См. стр. 14.)

в

номере:

В. КОТЛЯКОВ, акад. — Жить по законам

природы (Запись беседы В. Друянова) 2

Бюро иностранной научно-технической

информации 10

Е. АРБУЗОВ — На птичьем базаре 14

Маленькие рецензии 16

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Л. ОЗОЛЗАРС — В Москву, за правдой! A7).

С. ДАНИЛОВ — Стены имеют уши D6).

В. АЛЕКСЕЕВА — Щитовидная железа — ми-

шень радиации D7). В. ПЛИСЕЕН—Легендар-

ная Даша Севастопольская D7). И. и И. МА-

ДЕВЕЙКИНЫ — Известное и неизвестное о

шершнях D8). А. СУПЕРА11СКЛЯ, докт. фи-

лолог, паук — Авидон — Агафон — Капитон

D9), Кармак — крюк (97).

Л. НИКОНОВ, акад. — Спираль многовековой

драмы: аграрная наука и политика России .. 18

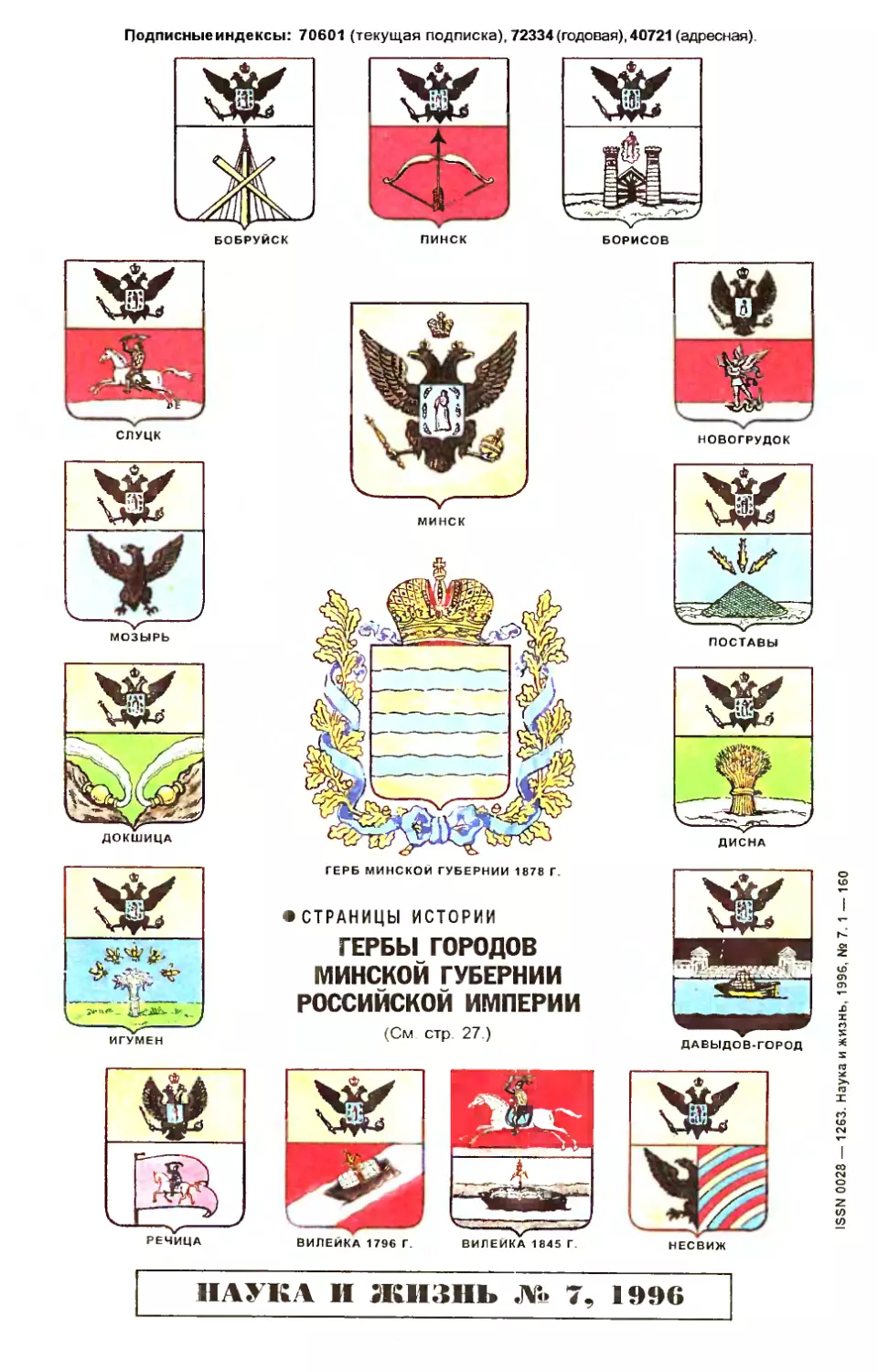

О. РЕВО — Гербы городов Минской губернии

Российской империи 27

С. ЗАРУВИП, докт. биол. паук — Пограничная

служба организма 29

Психологический практикум 33, 42

О чем писала «Наука и жизнь» 50 и 100 лет

назад 34

Так кто же изобрел кино? 35

Как оживить картинку 36

Л. ГРАЕВА — О чем разговаривают младен-

цы? 40

Л. СЕМАГО, канд. биол. наук — Хорек 43

Квадраты из слов 45

Н. ПАВЛЕНКО, докт. истор. паук — Великий

Ключевский 50

О чем пишут научно-популярные журналы

миро 58

В. ИЛЬИН, канд. техн. наук — Композиты в

конструкции автомобилей 61

Бюро научно-технической информации 65

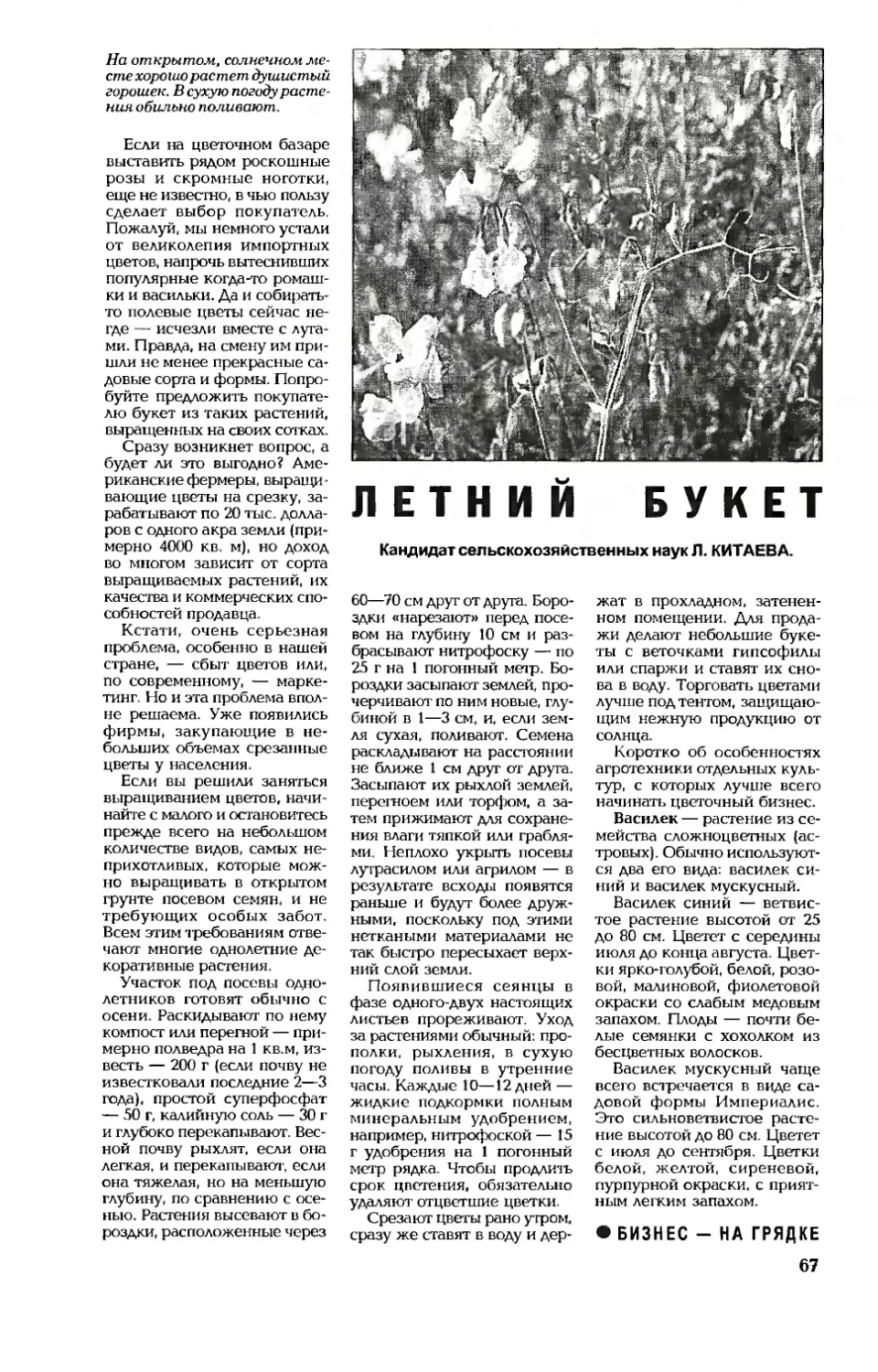

Л. КИТЛЕВЛ, канд. с.-х. наук — Летний бу-

кет 67

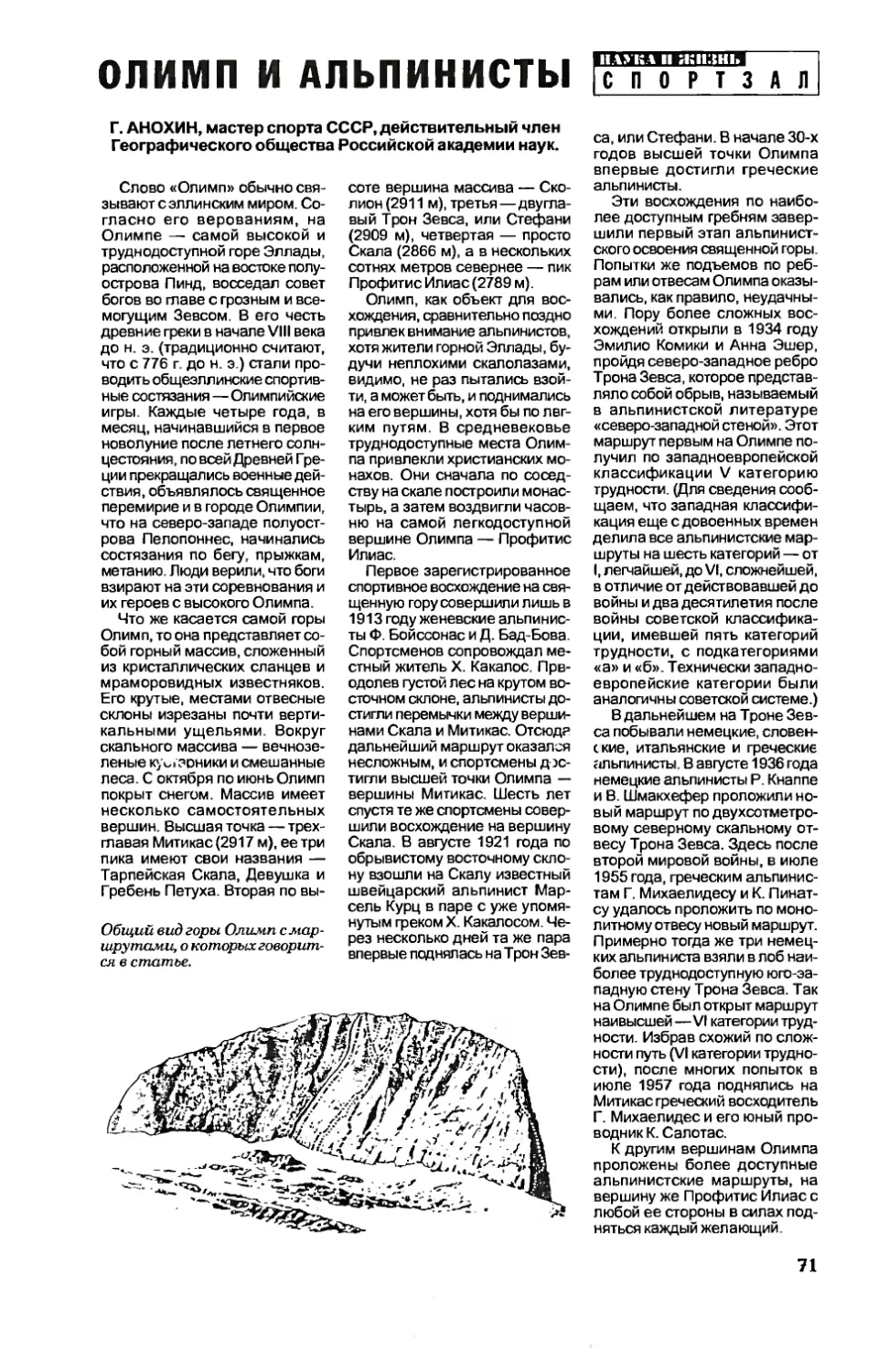

Г. АНОХИН — Олимп и альпинисты 71

История в лицах 72

О. ЕЛИСЕЕВА, канд. истор. наук — Григорий

Александрович Потемкин A739—1791) 72

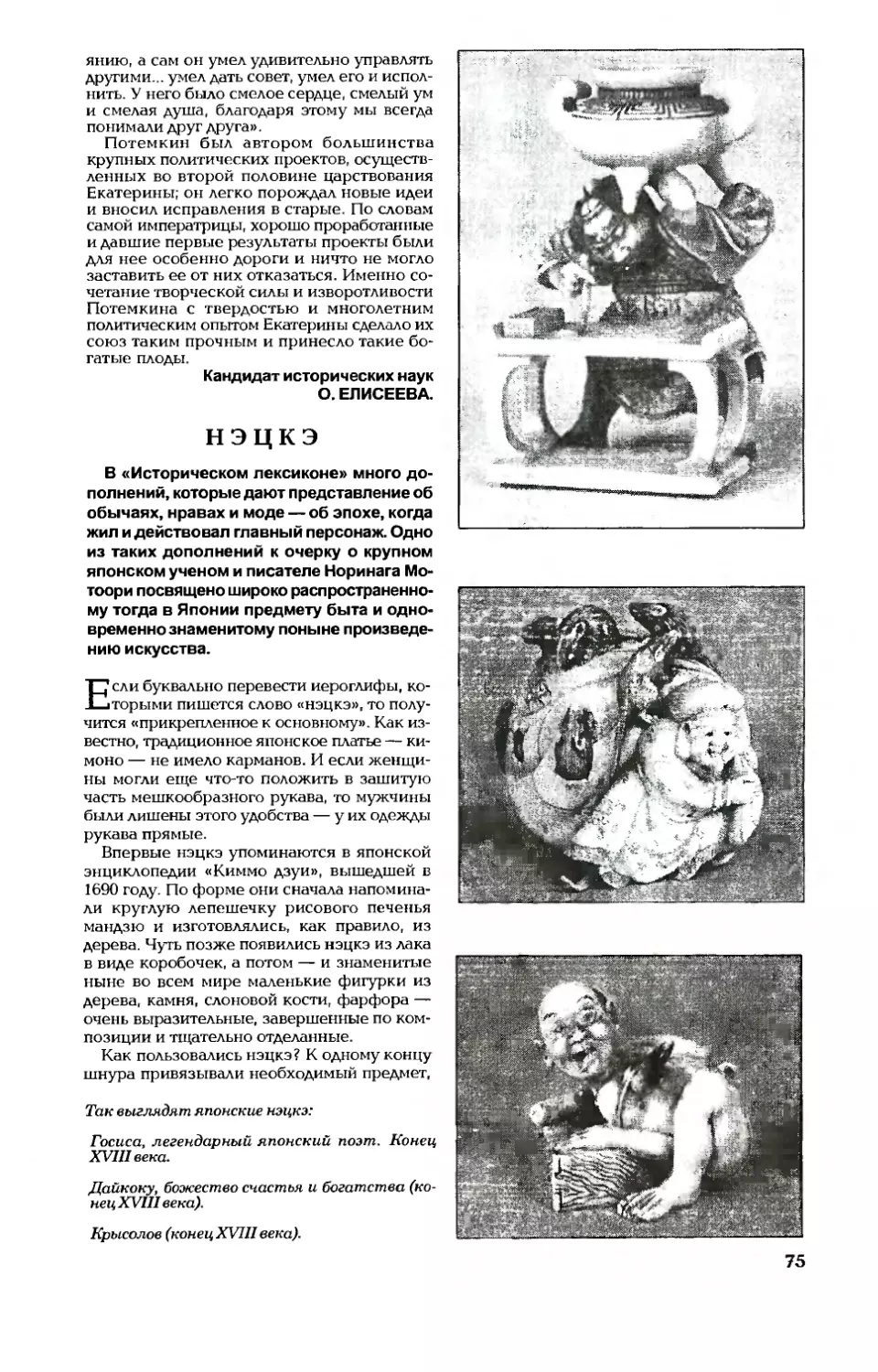

Н. ЛЕЩЕНКО, канд. истор. наук — Нэцкэ 75

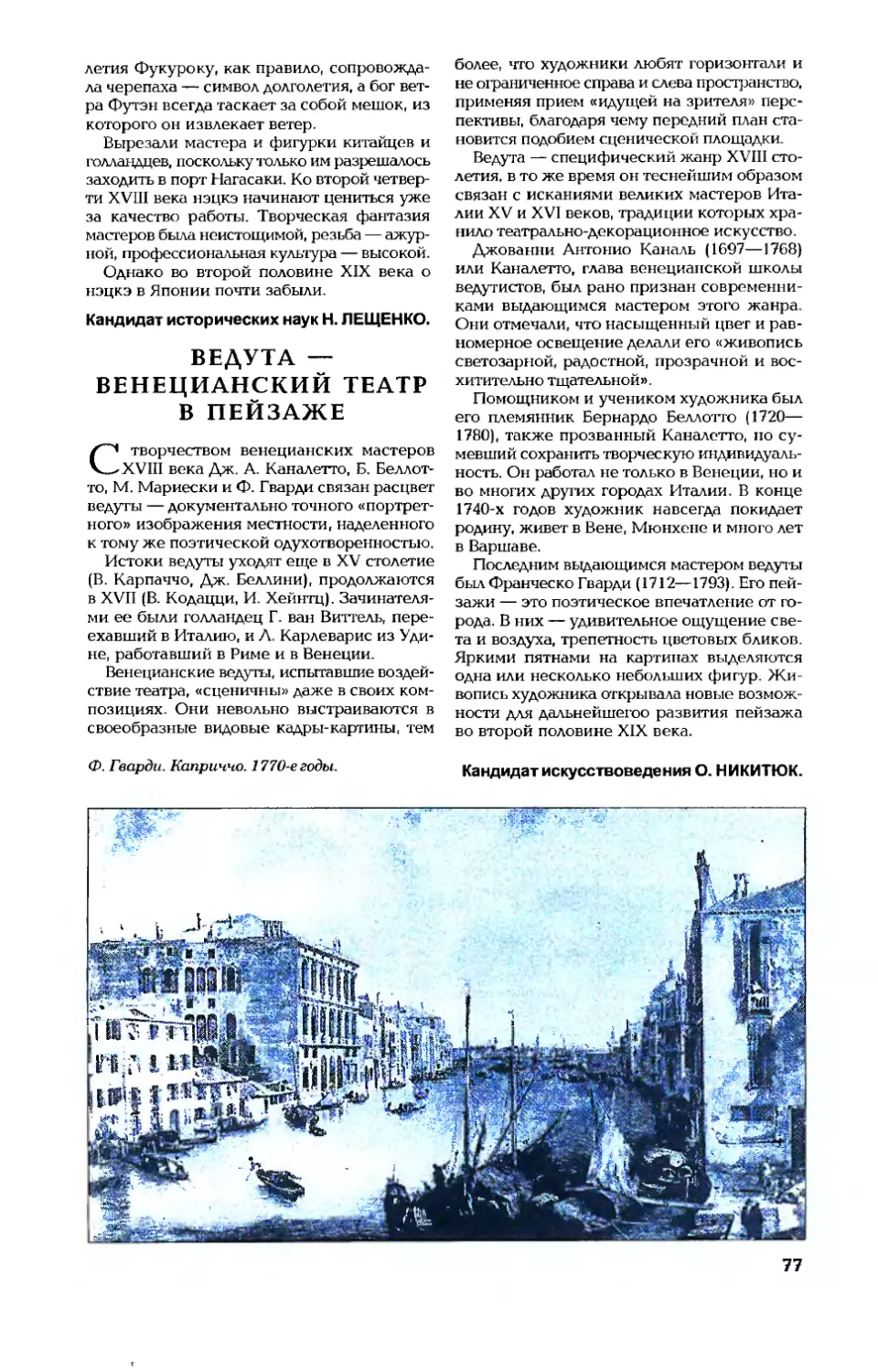

О. НИКИТКЖ, канд. искусствовед. — Ведута —

венецианский театр в пейзаже 77

Рефераты 78

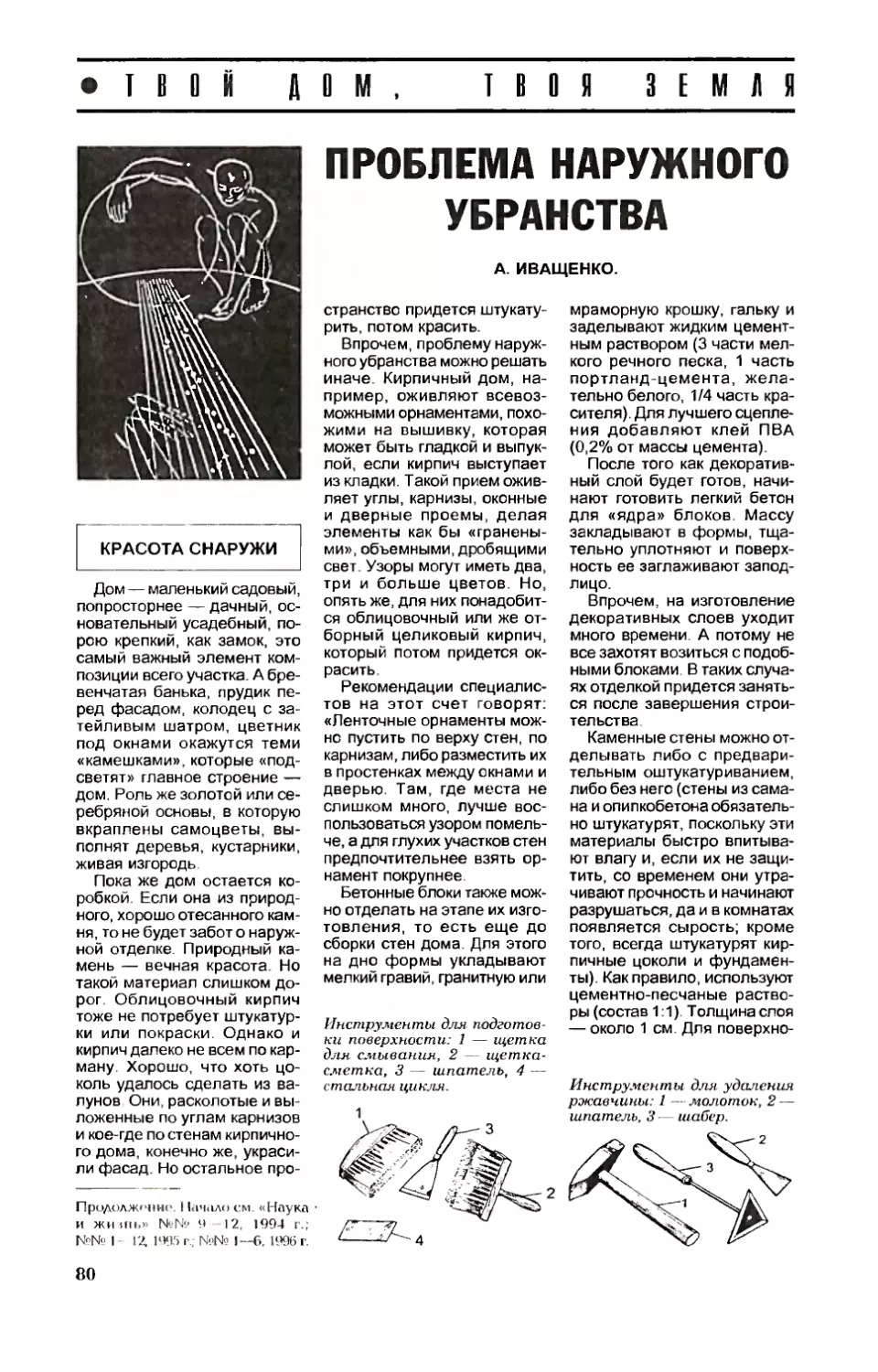

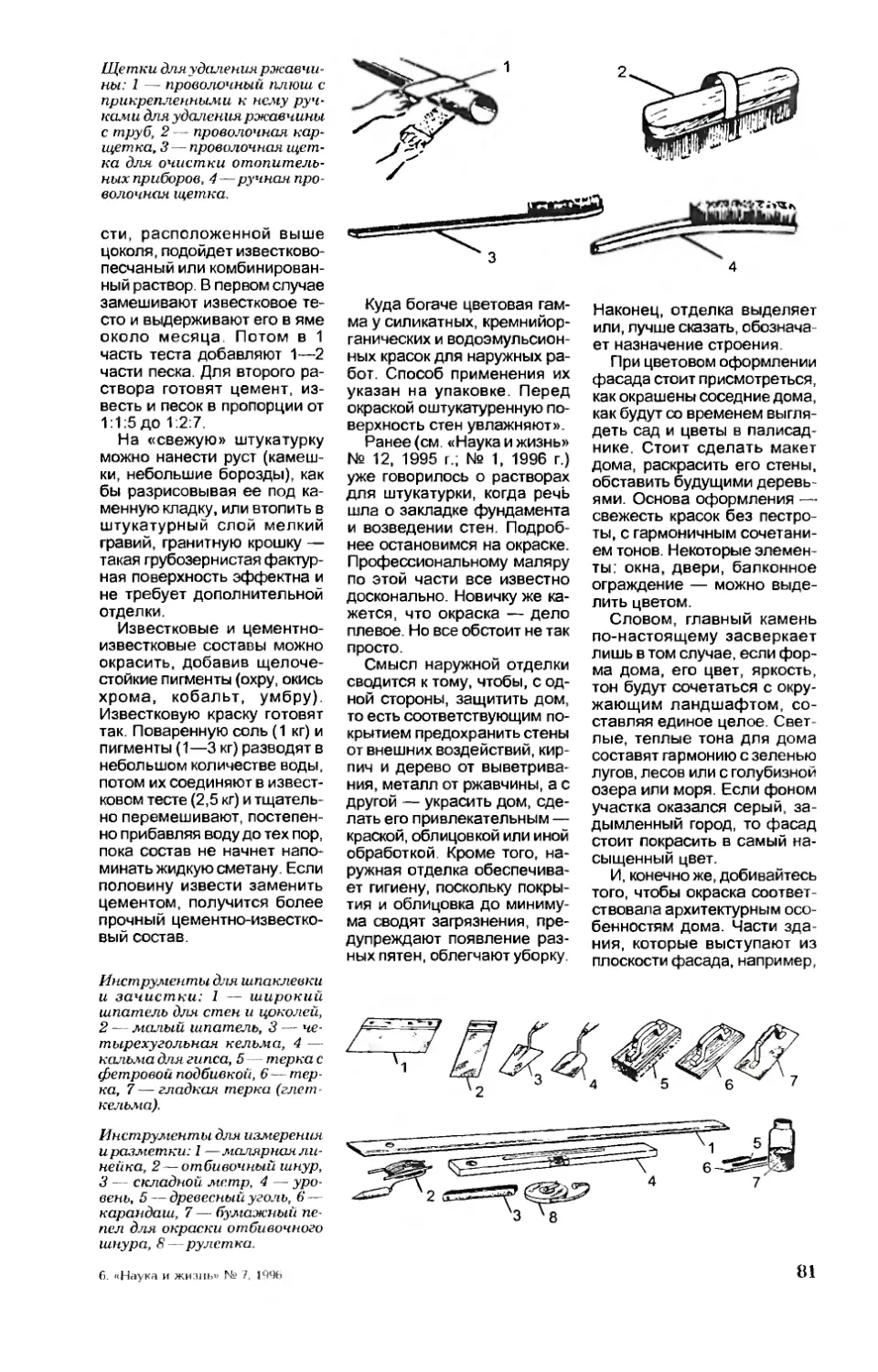

А. ИВАЩЕНКО —Твой дом, твоя земля 80

История кукурузных хлопьев 85

С. КОНДРАТЬЕВ — Фундамент всех про-

грамм 86

Кунсткамера 94

А. ГОЛИКОВ — Вслед за «яблочком» 96

В. САМОХИН — Современные бытовые

видеокамеры 98

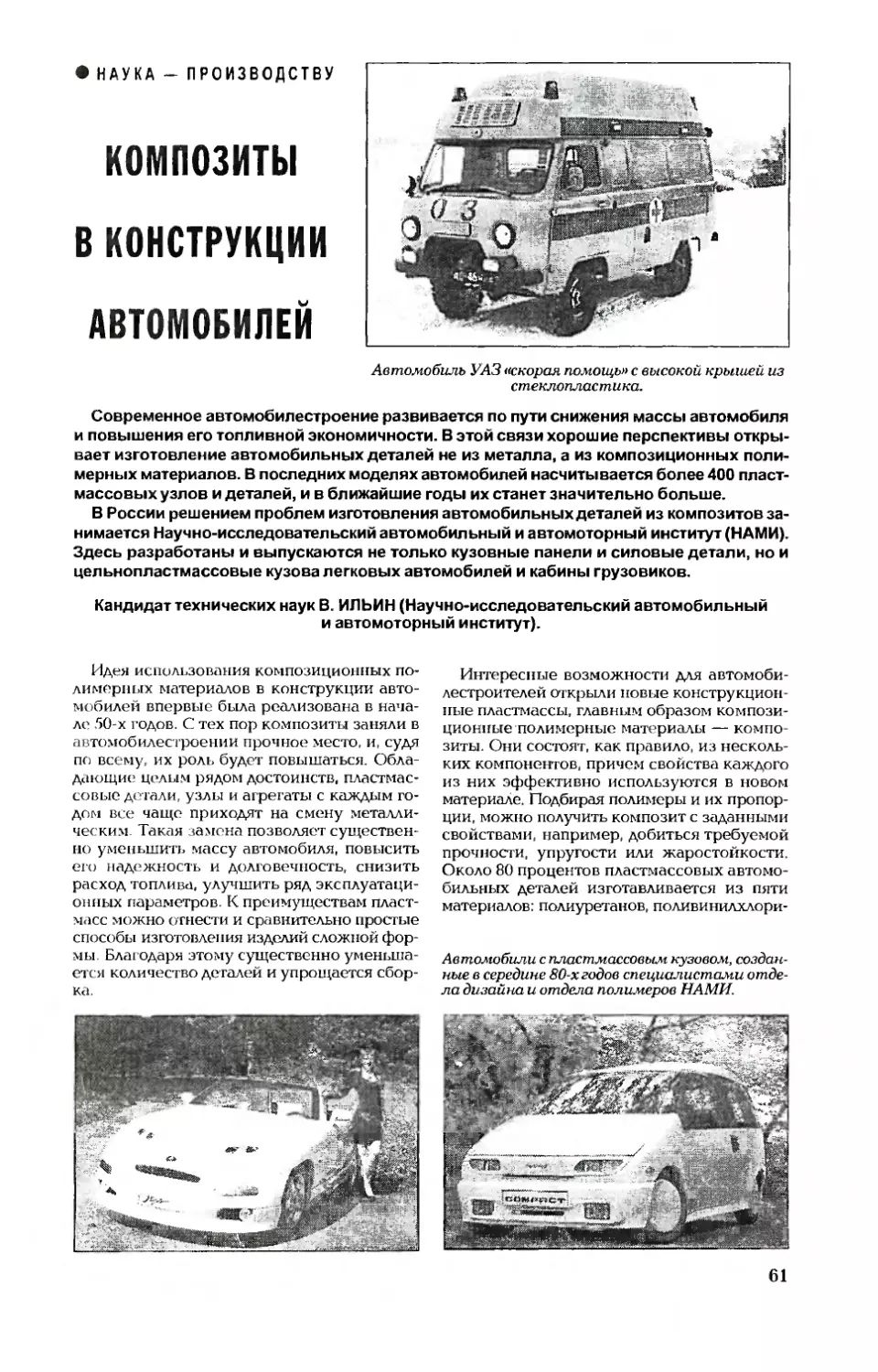

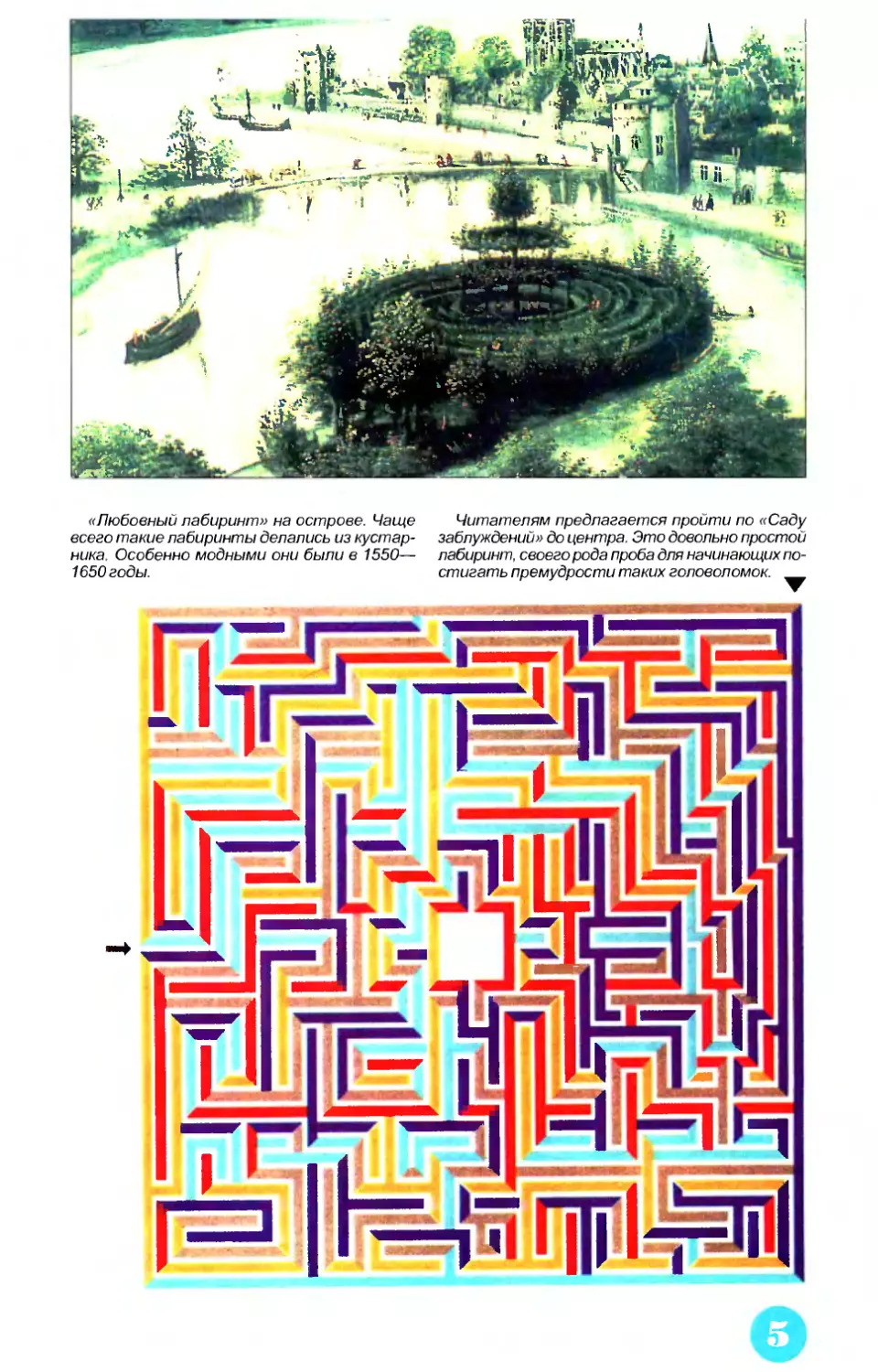

Г. НИКОЛАЕВ — Лабиринту не менее 5000 лет,

но число его почитателей не скудеет 104

Т. ОКТЯБРЬСКАЯ — Как заморозить овощи и

фрукты 108

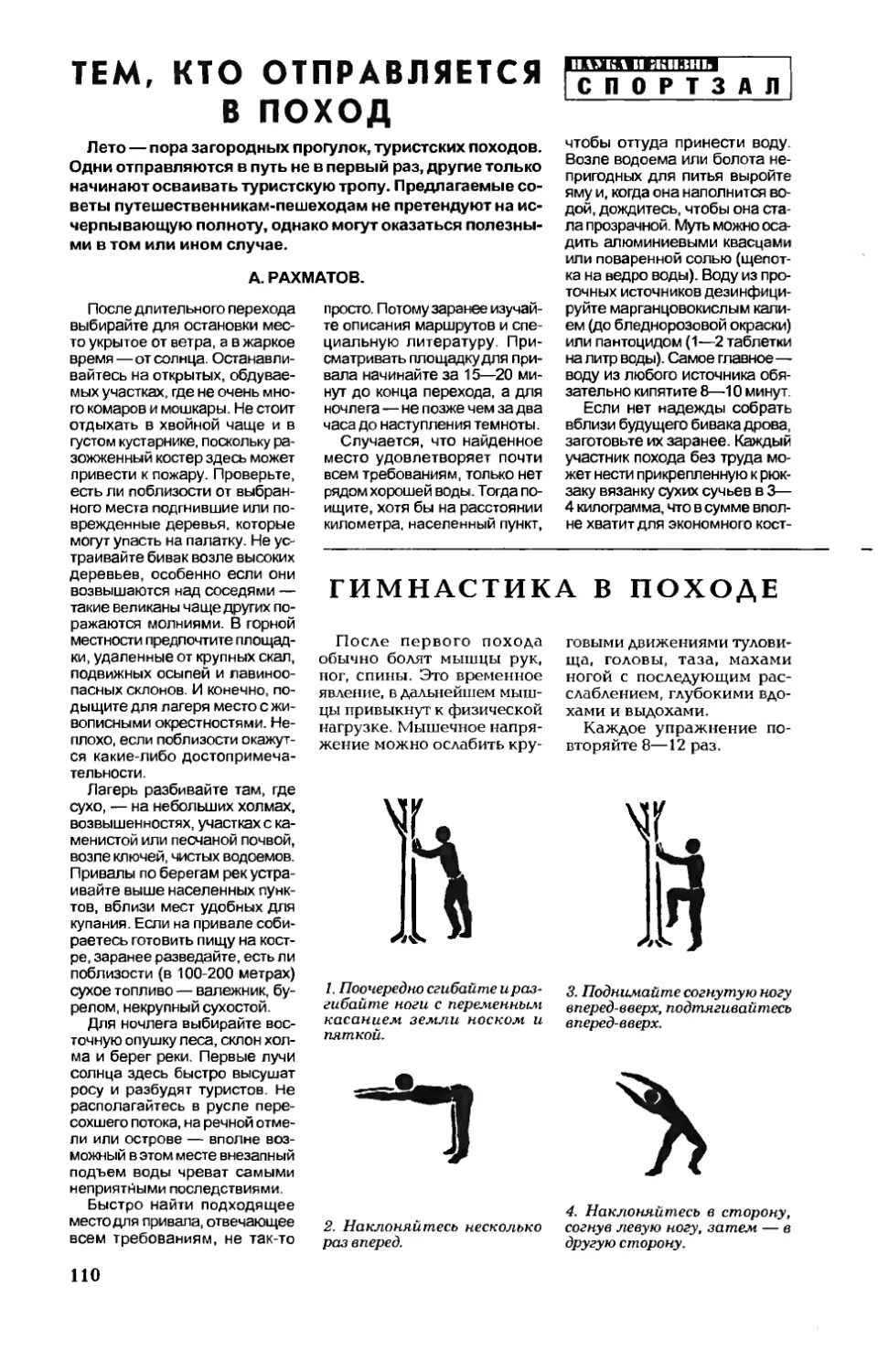

А. РАХ МАТОВ — Тем, кто отправляется в

поход 110

Ответы и решения 111, 141, 153

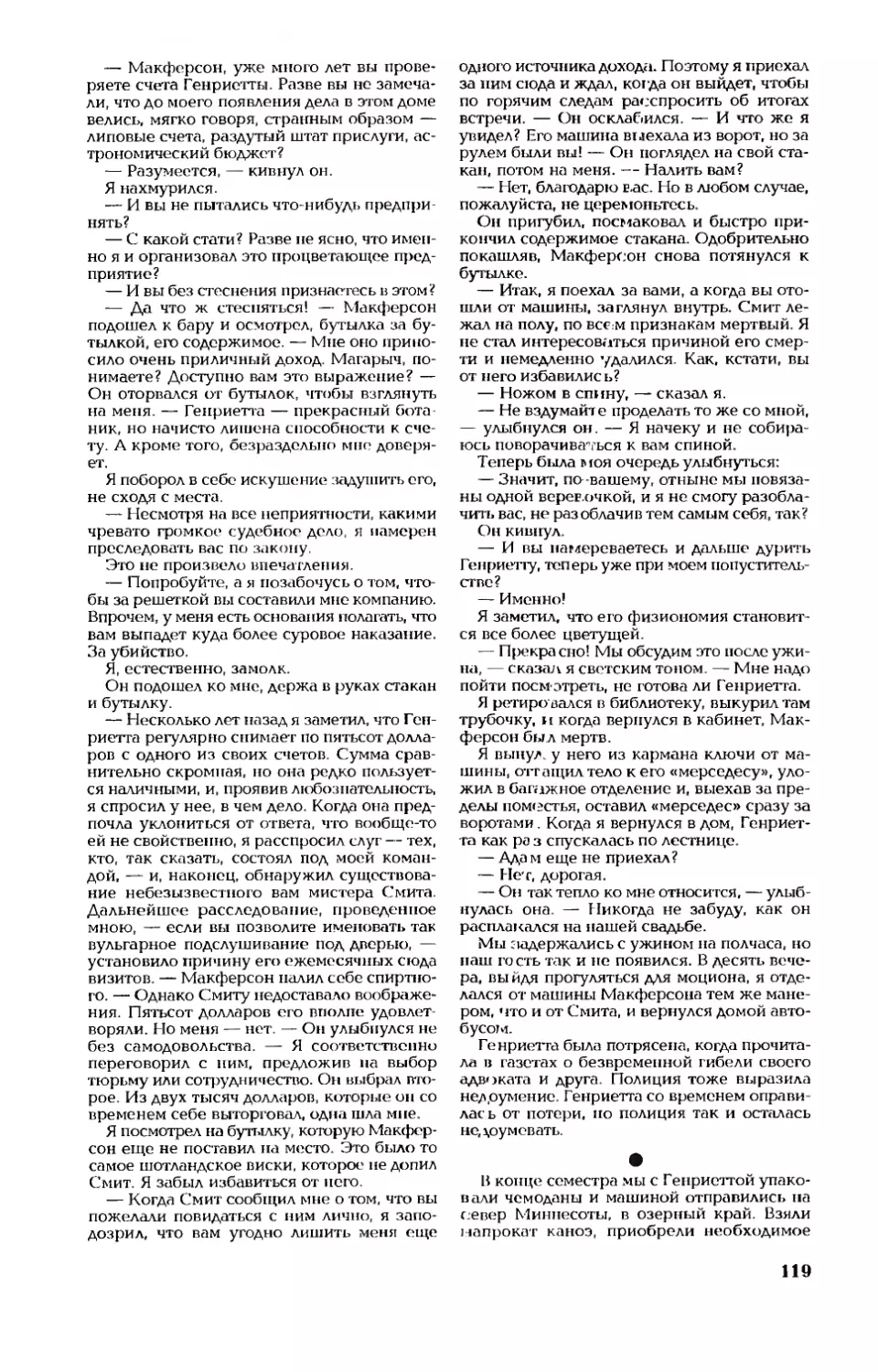

Джек РИТЧИ — Милый, не убивай без

разбору! 112

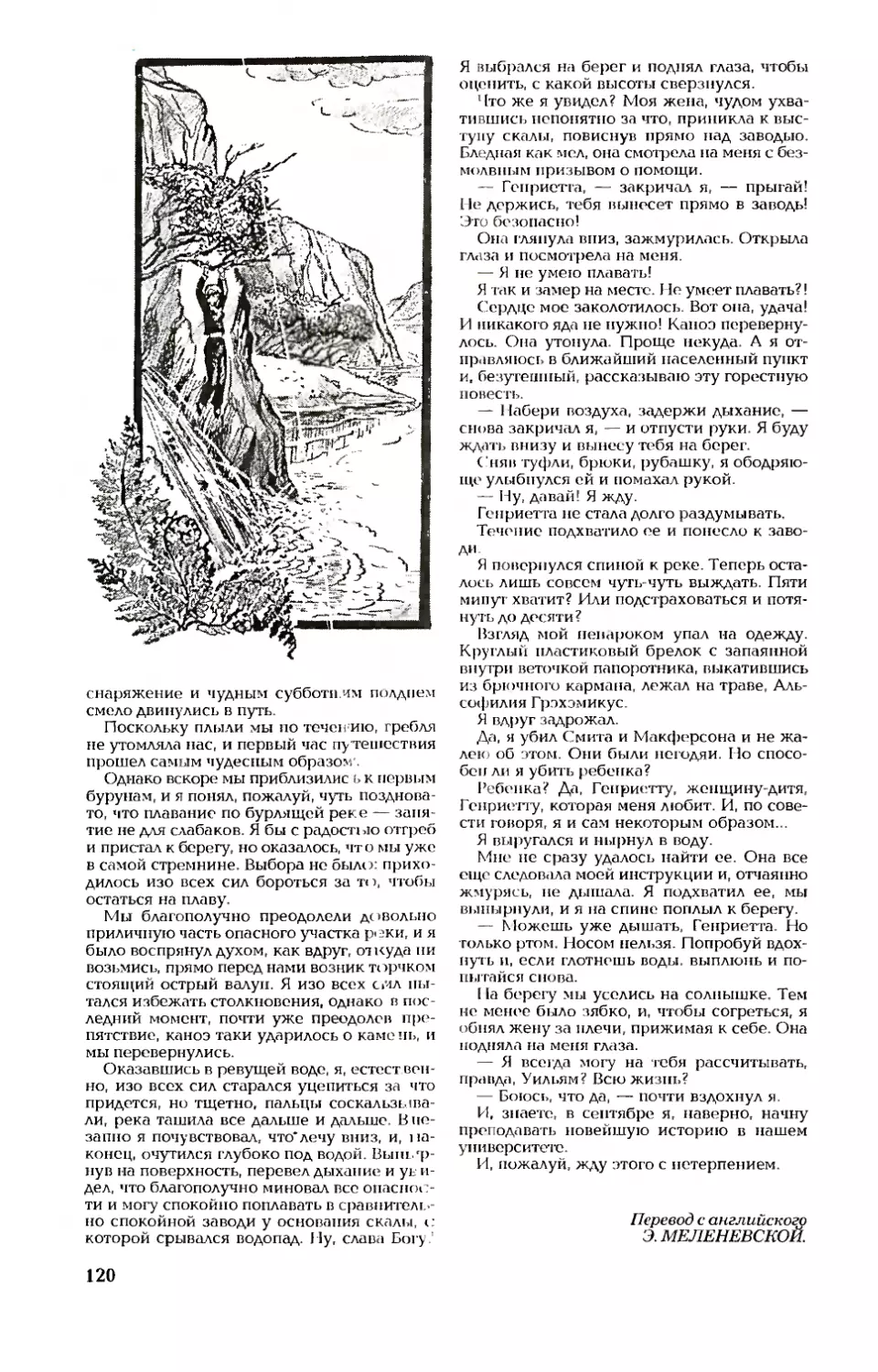

Л. БЕРСЕНЕВА — Цветы в подарок 121

В. ДОРОФЕЕВ — Альфа - магические квадра-

ты 123

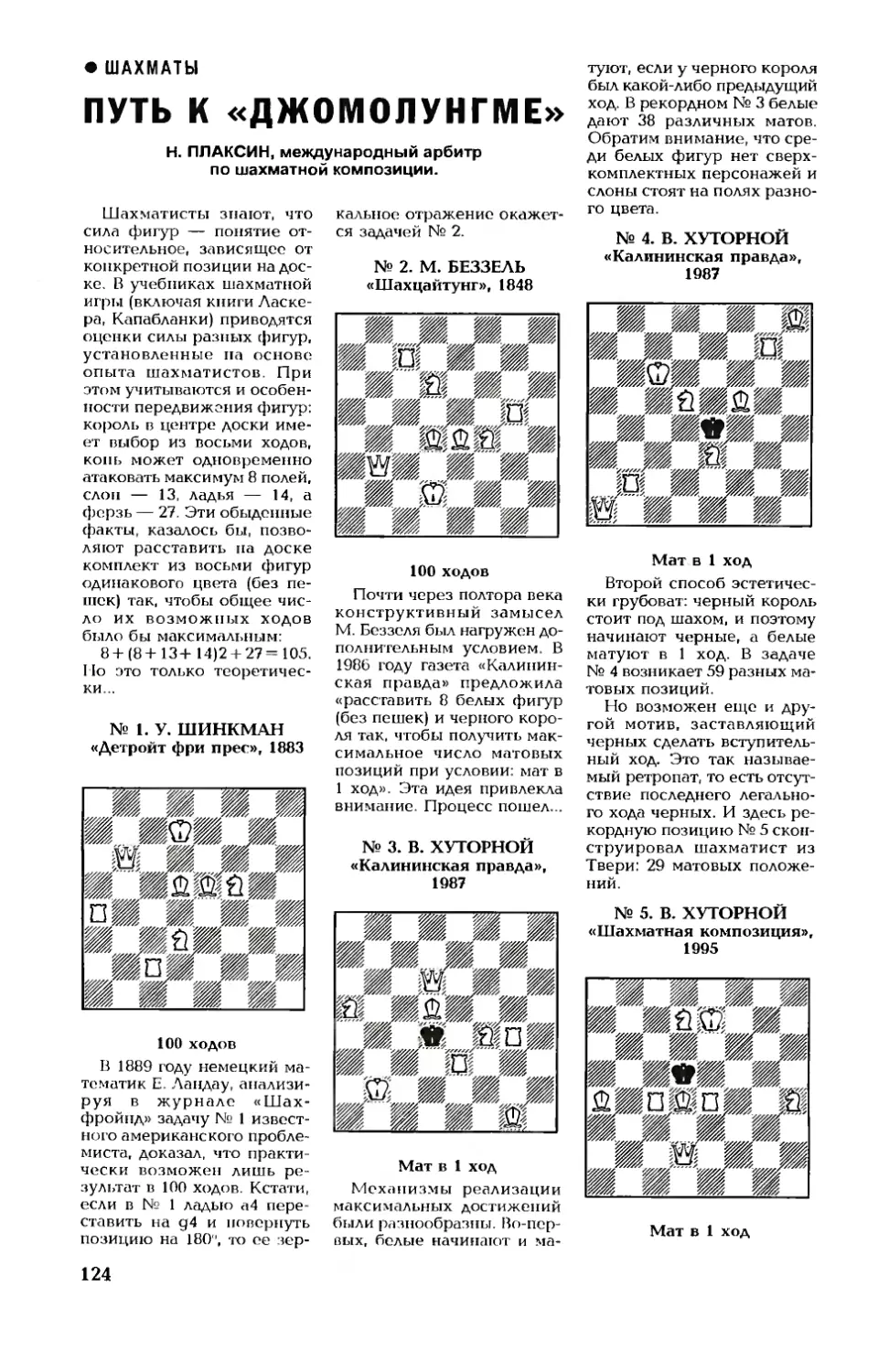

Н. ПЛАКСИН — Путь к «Джомолунгме» 124

М. ДИЕВ — Посадим мини-парк 126

К. НЕСИС, докт. биол. наук — Конец одного

чудовища 127

Л. СИДОРОВА и Т. КОНОВАЛОВА — Домаш-

ние заготовки 129

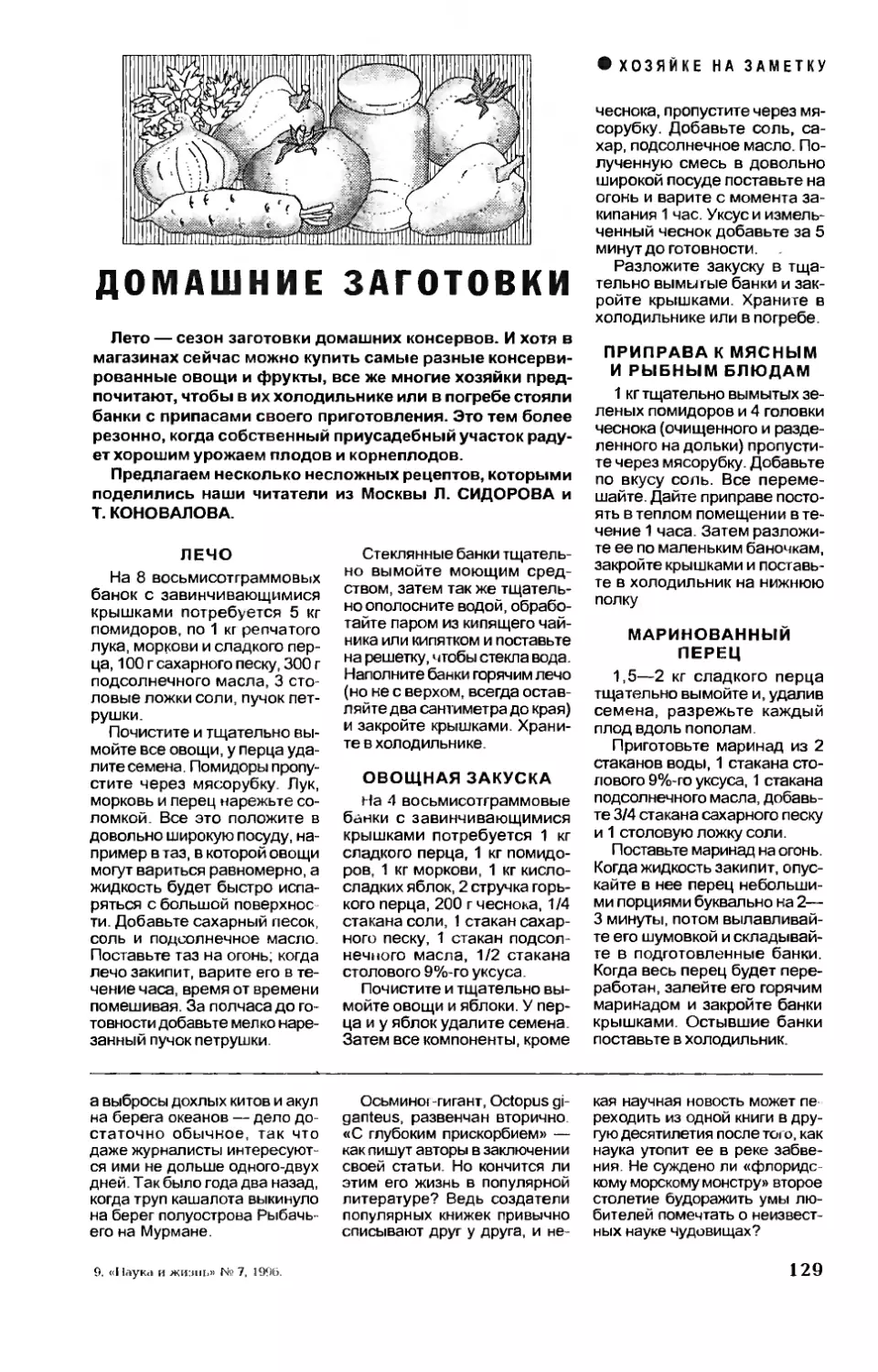

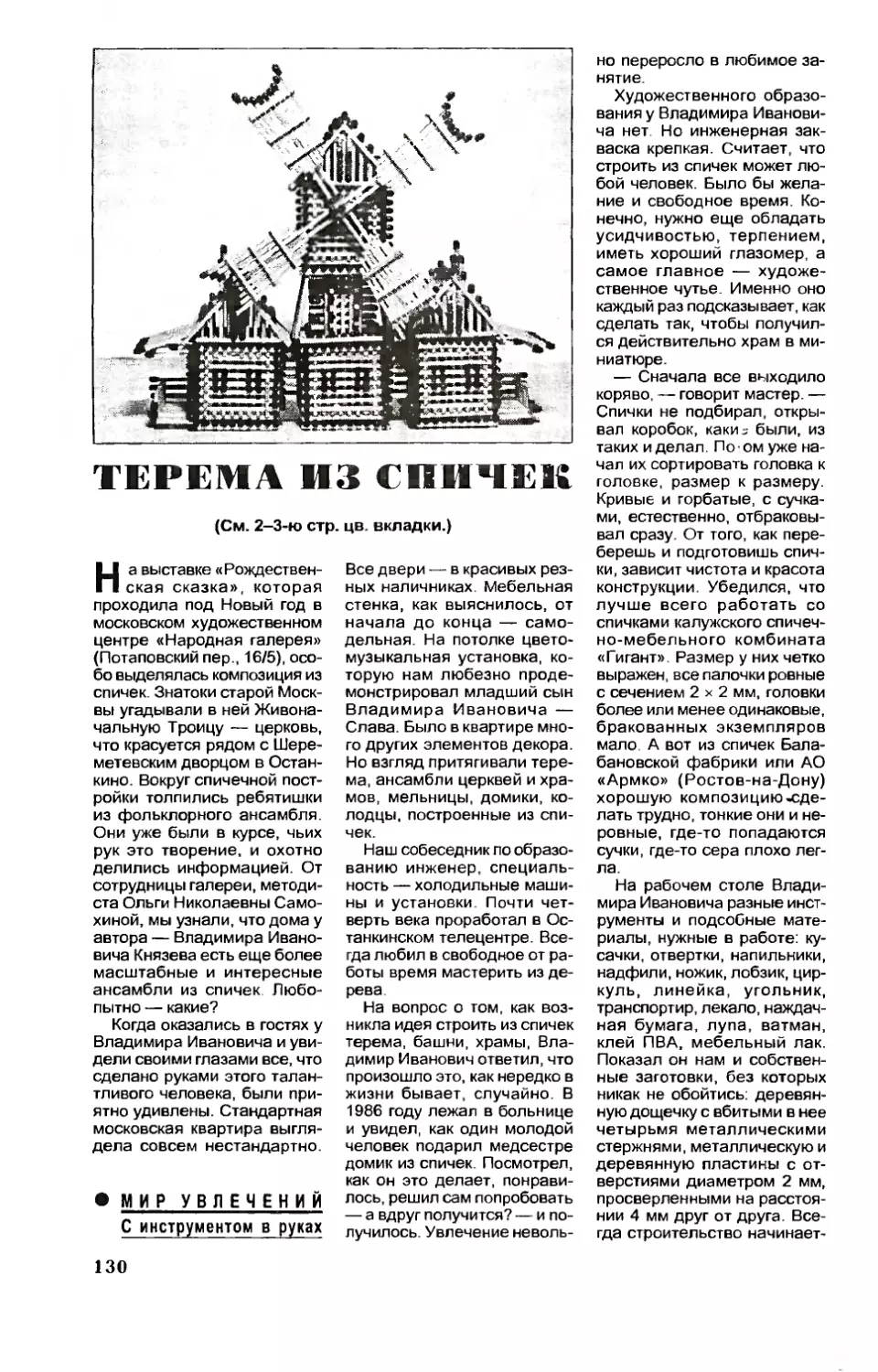

Л. БЕЛЮСЕВА — Терема из спичек 130

Л. ШАПОВАЛОВ — Гумус из бочки 134

Садоводу — на заметку. Рефераты 136

Ах, эта зловредная тля 138

Защитники сада 138

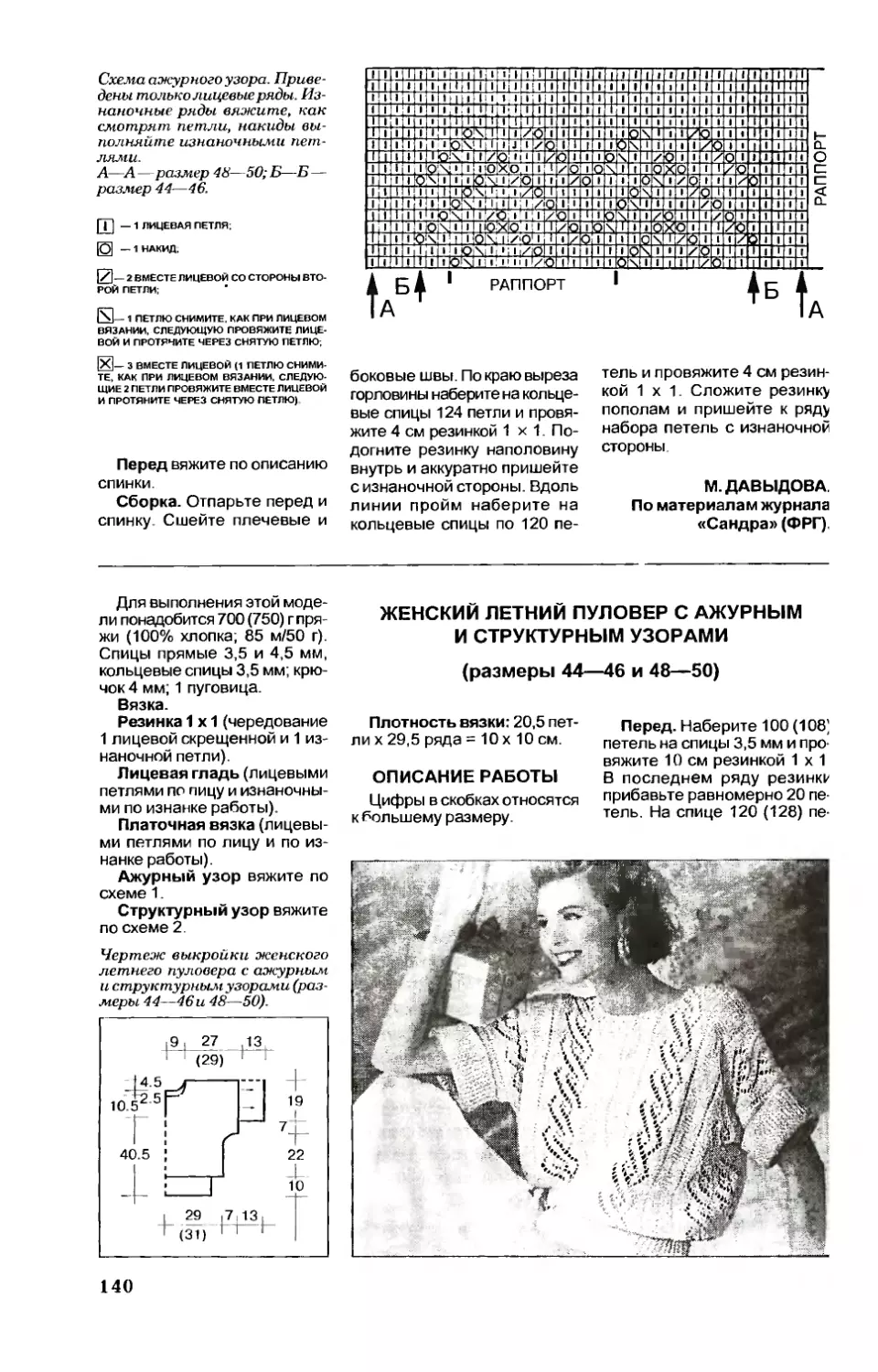

Для тех, кто вяжет 139

Кроссворде фрагментами 142

А. ШЕНДЕРОВИЧ — Преданный простак 145

Маленькие хитрости 152

ВЕСТИ ИЗ ИНСТИТУТОВ,

ЛАБОРАТОРИЙ,ЭКСПЕДИЦИЙ

Резервуар магмы под Западной Европой A54).

М. ВОРОНКОВ, акад. и Е. КАПЛАН, докт. мед.

наук —Адаптогены — защитники организма

A54). В. ФИДЕЛИС, канд. физ.-мат. наук —

Паше солнце не погаснет, но... A55). Обра-

ботка глаз штамповкой A56). Жук-тяжеловес

A57).

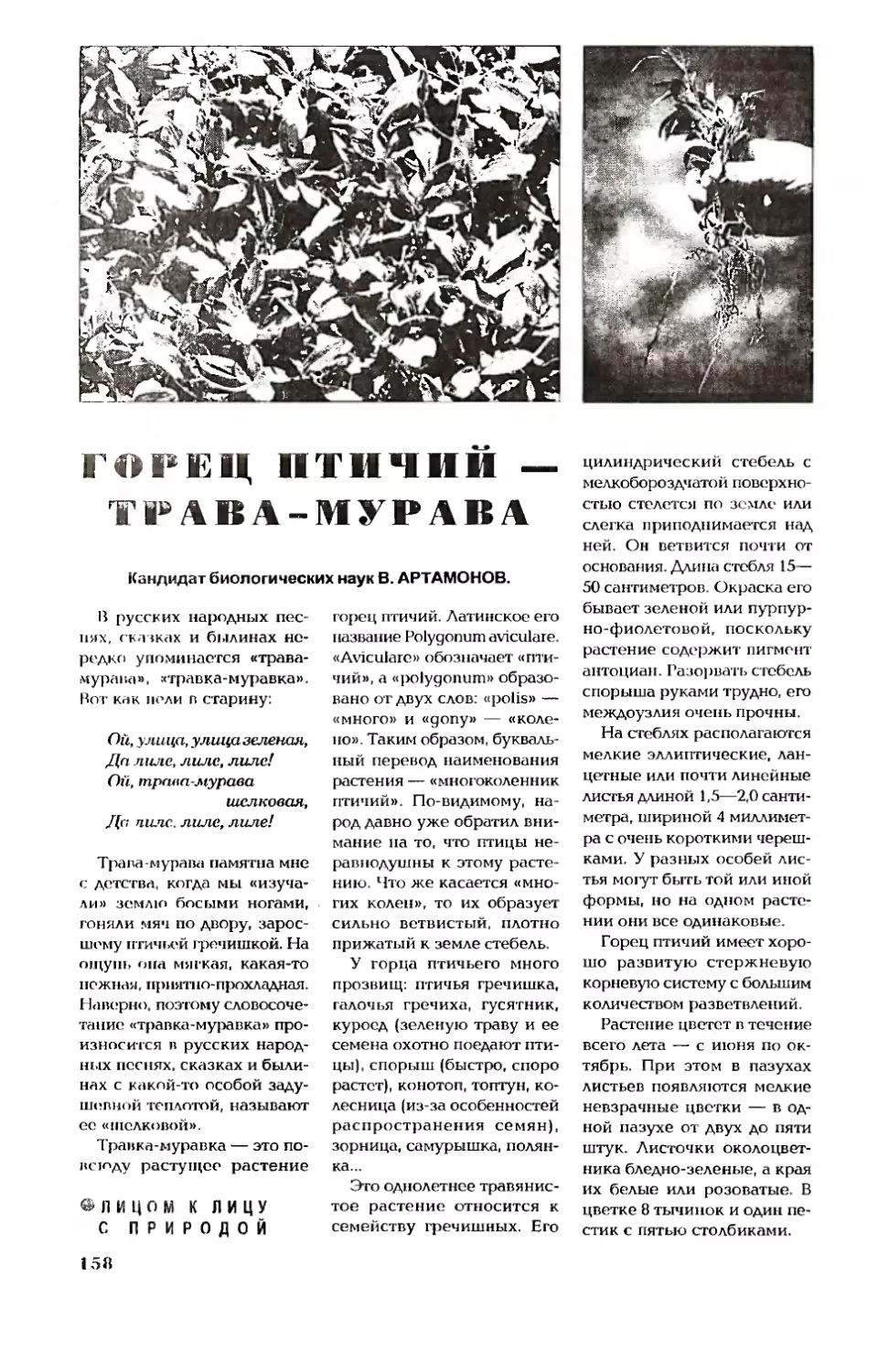

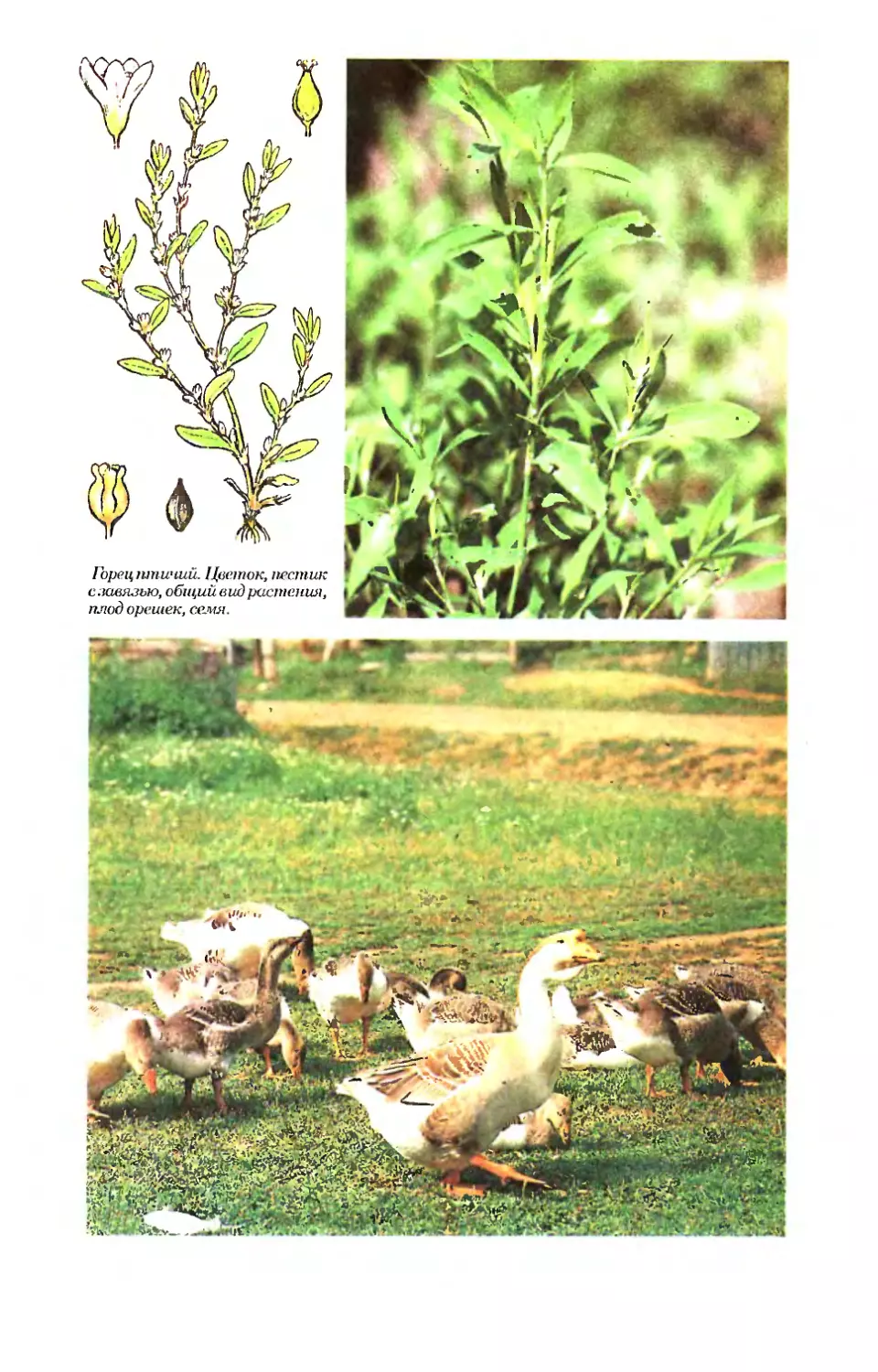

В. АРТАМОНОВ, канд. биол. наук — Горец

птичий — трава-мурава 158

НА ОБЛОЖКЕ:

1-я стр. — Прекрасны розы и орхидеи, хризан-

темы и лилии, которые теперь продаются у нас

круглый год. Но не сравниться их великолепию с

прелестью простых полевых цветов. Колокольчик

раскидистый. Фото И . Константинова.

Внизу: Экспериментальный легковой автомо-

биль с цельнопластмассовым кузовом, созданный

специалистами НАМИ в середине 1980-х годов.

(См. статью на стр. 61.)

2-я стр. — Птичий базар на губе Безымянной

(Новая Земля). Фото Е. Арбузова. (См.стр. 14.)

3-я стр. — Трава, которую не вытоптать. Фото

И. Константинова. (См. стр. 158.)

4-я стр. — Гербы городов Минской 1убернии

Российской империи. Рис.О. Рево. (См. стр. 27.)

НА ВКЛАДКЕ:

1-я стр. — Иллюстрации к статье «Композиты

в конструкции автомобилей». Рис. 3. Флорен-

ской. (См. стр. 61.)

2—3-я стр. — Иллюстрации к статье «Терема

из спичек». Фото И . Константинова. (См.

стр. 130.)

4—5-я стр. — Головоломные путешествия по

лабиринтам. (См. статью на стр. 104.)

6—7-я стр. — Иллюстрации к статье «Цветы в

подарок». Фото А . С т р е б к о в а . (См.

стр. 121.)

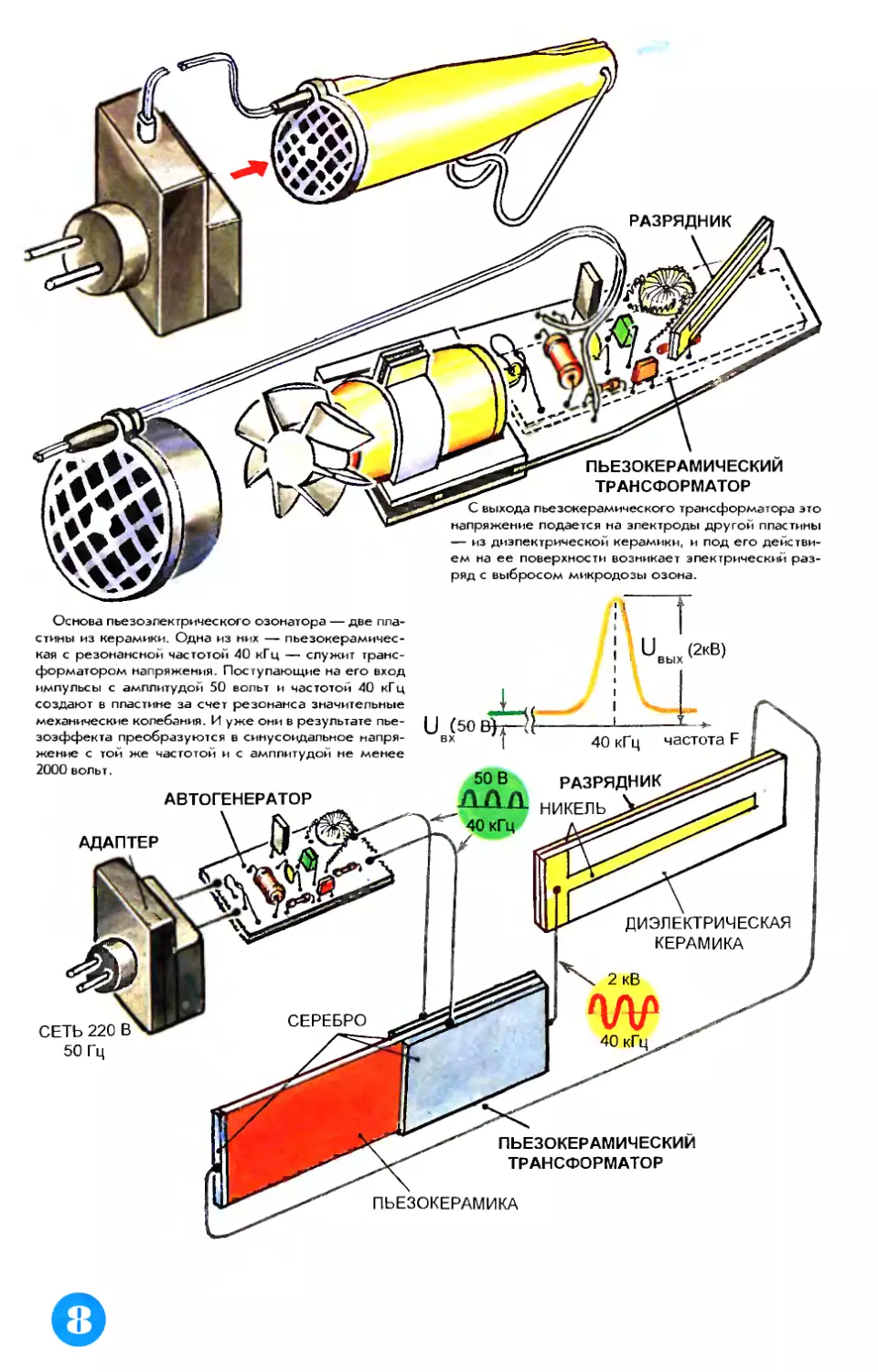

8-я стр. — Как устроен пьезоэлектрический озо-

натор, предназначенный д\я быстрого, но кратко-

временного освежения воздуха в помещении. Рис.

Э. Смолина. (См. стр. 65.)

НАУКА И ЖИЗНЬ

7 июль ¦ ЛьЛь#*

Издается с октября 1934 года Ш.9999Щ9

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

^Т

ИНТЕРВЬЮ

ЖИТЬ ПО ЗА

• Человечество переступило безопасный

для природы рубеж потребления продук-

ции биосферы, и природная система само-

защиты все чаще начинает давать сбои.

Q При каких условиях и до каких пределов

возможно совместное развитие природы и

человечества на планете.

• Главная угроза исходит от разрушения

естественной биоты Земли.

• Многие экологические катастрофы со-

временного мира похожи на что-то вроде

«ответа» природы на чрезмерный рост на-

селения на Земле и возрастающее в связи

с этим бремя цивилизации.

• Социологические исследования утверж-

дают, что лишь 5—10 процентов населения

большинства стран задумываются о взаи-

моотношениях человека и природы.

• Географы ищут ответ на вопрос: как сни-

зить экологическую напряженность в мире.

На вопросы журнала отвечает академик

В. КОТЛЯКОВ, директор Института геогра-

фии РАН.

Беседу ведет специальный корреспон-

дент журнала «Наука и жизнь»

В.ДРУЯНОВ.

— На Международной географической

конференции, прошедшей около года назад

в Москве, немало говорили о лидирующей

роли географин в том комплексе научных

дисциплин, которые помогают раскрыть

проблему взаимоотношений человека и

природы, а по сути — перспективу выжи-

вания человечества на Земле. 20 лет назад,

на моског.ском географическом конгрессе,

об этом тоже шла речь. Однако за минув-

шие годы не произошло зримых изменений

в положении вашей науки...

Что питает уверенность географов в воз-

можности занять столь высокое положение

в науке сегодня, когда стали известны фак-

ты насилия над природой, ее прямого ис-

требления п угоду идеологическим установ-

кам, сиюминутной выгоде? Ведь нельзя не

признать, что многое произошло из-за не-

верных экспертиз, в которых, кстати гово-

ря, участвовали и географы.

— Современная география обладает дос-

таточным потенциалом идей, методов и не-

обходимым набором фундаментальных зна-

ний, чтобы пытаться найти отпет на важней-

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ - ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

ший «опрос современности: до каких преде-

лов и какими средствами природопользова-

ния можно обеспечить совместное развитие

природы и человечества.

Мнением географов сейчас стали интере-

соваться руководители страны, потому что

в паши дни уже немыслимо принимать важ-

ные управленческие решения без знаний о

динамике природных процессов, о динами-

ке населения и производства, о пределах ус-

тойчивости естественных, техногенных и

социальных территориальных систем. Геогра-

фам задают вопросы, касающиеся фундамен-

тальных положений общественного устрой-

ства страны, и географы могут на них дать

ответы.

У нас до недавнего времени было принято

считать, что мы живем в единой во всех смыс-

лах стране. Это наш общий дом, где у нас

все общее и все одинаковое. Сейчас, осво-

бождаясь от пут такого мышления, мы начи-

наем видеть, что никакой унифицированной

действительности на самом деле не существо-

вало, нет и не может быть в такой стране,

как паша.

КОНАМ ПРИРОДЫ

Россия уникальна по размерам, по природ-

ному разнообразию, неповторима по пест-

роте национального состава. У нас представ-

лены почти все религии мира, каждой из них

привержены определенные сообщества лю-

дей со своими национальными, экономичес-

кими, политическими, историческими и мно-

гими другими особенностями. Каждый реги-

он нашей страны один-единственный в сво-

ем роде, отличается от других, и что хорошо

одному, то неприемлемо для соседа.

Чтобы управлять таким государством, не-

обходимо знать коренные свойства каждой

региональной единицы.

Географам приходится возвращаться к уже

почти забытой идее контрастного мира. И

только так они могут разобраться в слож-

ной мозаике связей и зависимостей. И мо-

гут ответить на важнейшие вопросы внут-

ренней политики: чем характерен тот или

иной регион, каковы его многогранные свой-

ства. Способны дать совокупную характери-

стику региона. Не случайно советником пре-

зидента России по региональной политике

стал географ.

Такова сейчас роль географии не только в

нашей стране, но и вообще п современном

мире. В США, например, активно действуют

35—40 фирм, которые дают экспертную

оценку всем заметным строительным проек-

там. В каждой фирме работает несколько

десятков специалистов: археологи, транспор-

тники, этнографы, метеорологи и т. д. После

того как они составят заключение по конк-

ретному проекту, итоговую экспертизу дают

географы фирмы.

— Экологические катастрофы последних

лет (не только в нашей стране) подтверж-

дают пессимистические прогнозы многих

специалистов, изучающих перспективы

дальнейшей жизни человечества на Земле.

Ежегодно жители США «производят» около

200 миллионов тонн отходов и мусора. Нема-

лая часть — это изношенные автомобильные

покрышки. Снимок сделан на ТЭЦ в Калифор-

нии, где старые покрышки используются как

топливо. К сожалению, их сжигание тоже

сильно загрязняет атмосферу.

Однако потребление природных ресурсов,

в том числе и невозобновляемых, нараста-

ет. Люди «поедают» природу во все боль-

ших размерах. И до сих пор неизвестны

примеры самоограничений общества хоть

в чем-нибудь.

Вы писали, что даже при самых прогрес-

сивных технологиях можно лишь умень-

шить количество используемых природных

ресурсов, но невозможно отказаться от них

полностью. Значит, процесс поглощения

можно растянуть, но нельзя прекратить

вовсе...

— Трудность задачи с ее чрезвычайной

противоречиьости. Человечество стремится

к тому, чтобы последующие поколения жили

в природной обстановке пе худшей, а даже

лучшей, чем сегодня, и одновременно очень

быстро приумножает число потомков. Чем

больше людей окажется на земном шаре, тем

меньше шансов на сохранение и уж особен-

но на улучшение природной среды.

В 50-х годах население планеты ежегодно

увеличивалось на 50 миллионов человек, в

следующем десятилетии прирост достиг 68

миллионов человек в год, еще через 10 лет

этот показатель вырос до 75 миллионов, в

80-е годы он уже составил 84 миллиона. Про-

гноз на текущее десятилетие — 96—98 мил-

лионов новых жителей Земли каждый год!

Сегодня нас — около 6 миллиардов. В не-

далеком будущем ожидается удвоение насе-

У голландского побережья в марте 1987 года

потерпел аварию крупный танкер, в морс вы-

лились тысячи тонн нефти. Такие бедствия

случаются практически ежегодно.

ления Земли. Теоретически планета может

прокормить такое количество «жильцов».

Однако практически маловероятно, что она

выдержит столь мощный антропогенный

пресс. Ведь за ростом народонаселения тя-

нется шлейф все возрастающего потребления

природных ресурсов со всеми вытекающими

отсюда последствиями. В географической

оболочке возникают новые, в том числе гло-

бальные объекты: нефтяные пленки в океа-

нах, аэрозольные облака в атмосфере, создан-

ные человеком популяции животных и рас-

тений, мутанты. Происходит качественное

истощение водных ресурсов, формируются

новые процессы и потоки вещества в геосфе-

рах: антропогенная геохимическая миграция,

эрозия и дефляция, обезлесение и опустыни-

вание. Все чаще- случаются крупные техни-

ческие аварии, ухудшающие среду обитания,

резко возрастает ущерб от стихийных бед-

ствий. Все шире становится перечень регио-

нов, где экологическая ситуация грозит окон-

чательно выйти из-под контроля.

Нарастание экологической напряженнос-

ти служит причиной многих социальных по-

следствий: роста заболеваемости людей, осо-

бенно в городах; экологической миграции и

ее следствия — появления экологических

беженцев; локальных экологических конф-

ликтов, пока еще немногочисленных на фоне

межнациональных конфликтов, но имеющих

тенденцию к росту; экологической агрессии,

то есть вывоза на чужие территории токсич-

ных технологий и отходов.

Порой создается впечатление, будто и сама

природа «обеспокоена» тем, что несет с со-

бою бурно развивающаяся цивилизация.

Заложенный в природе механизм восстанет-

Богатые почвы Флориды когда-то давали по-

чти весь североамериканский урожай сахарно-

го тростника и большую часть урожая овощей

в США. Сейчас эти черноземы подверглись силь-

ной эрозии. Начиная с 1924 года слой чернозе-

ма ежегодно уменьшается на 1 дюйм.

лепия и защиты своего естественного состо-

яния до начала XX столетия работал безот-

казно. Правда, тогда человечество потреб-

ляло всего 1 процент биологической «про-

дукции», и это не вызывало изменения сре-

ды. В современных условиях для удовлетво-

рения своих нужд человечество потребляет

десятки процентов продукции биосферы.

Поэтому идет разрушение географических

систем. Мы незаметно переступили безопас-

ный для природы рубеж потребления, и вот

уже прежняя система самозащиты не всегда

срабатывает.

Похоже, что пока мы раздумываем над тем,

как поладить с природой, она уже «нашла»

новые и не очень-то мирные способы про-

тивостоять напору цивилизации.

Многие экологические катастрофы совре-

менного мира оказываются чем-то вроде от-

вета природы на чрезмерное размножение

людей и возрастающее в связи с этим бремя

цивилизации.

— Но ведь стремительное развитие ци-

вилизации — это необходимое условие вы-

живания рода человеческого, это как бы

проявление «основного инстинкта» челове-

чества. Может быть, поэтому вообще невоз-

можно преодолеть эгоизм человеческих

сообществ в отношении природы?

— Азбучная истина: человек — часть при-

роды. Соглашаясь с этим, мы должны при-

знать, что ее законы обязательны и для нас.

Природа достигла высокого совершенства в

сохранении «единицы» природной среды, так

называемой биоты — территории, где издав-

на проживает определенная совокупность

растений и животных. Стоит какому-то виду

вдруг чрезмерно размно-

житься и нарушить традици-

онное равновесие, как сраба-

тывает некий механизм и

прежний баланс восстанав-

ливается.

Прилетела многокиломет-

ровая туча саранчи и съела

все вокруг. Кажется, после

такого нашествия опусто-

шенная территория никогда

не восстановится... Но вдруг

саранча исчезает, и за корот-

кий срок биота (историчес-

ки сложившийся комплекс

живых организмов, обитаю-

щих на крупной и каким-то

образом изолированной тер-

ри-тории) возвращается к

прежнему состоянию. Так происходит в от-

ношении любой попытки нарушить вековой

баланс в той или иной биоте.

Я убежден, что законы развития общества

— это часть природных законов, их продол-

жение на более высоком уровне. Человече-

ство не может пренебрегать этими закона-

ми и тем более пытаться отменить их, что

По официальным данным, численность жите-

лей таиландской столицы Бангкок — шесть

миллионов человек. В действительности эта

цифра почти вдвое больше. Считается, что в

Бангкоке самые длинные в мире автомобиль-

ные пробки.

еще недавно с большим рвением старались

делать в нашей стране. Невозможно, скажем,

отменить закон генетического наследования,

как нельзя запретить восход Солнца.

Мировое сообщество живет по законам

земной природы. Человечество должно изу-

чить, как они преломляются в социальной

среде, и в соответствии с этими законами

наладить спою жизнь. Пока этого не сдела-

но, в мире будет множиться число новых

болезней, эпидемий, экологических катаст-

роф и т. п. Очень возможно, что, например,

неожиданное появление и распространение

СПИДа — Один из «ответов» природы на

угрозу ее уничтожения. Сколько ждет нас

подобных ответных ударов, трудно сказать...

— Итак, непосильное для природы бре-

мя цивилизации обусловлено, главным об-

разом, быстрым ростом населения плане-

ты. Эффективно контролировать этот про-

цесс пока не научилась ни одна страна. В

Китае, где были приняты экстренные меры

по сокращению рождаемости, эта пробле-

ма еще далека от решения.

Да и готово ли человечество к такому ог-

раничению? Среди экологических движений

что-то не слышно призывов на эту тему.

— Социологические исследования показы-

вают, что в большинстве стран лишь 5—10

процентов населения задумываются о взаи-

моотношениях человека и природы. Выводы

разные: от «все в порядке» — до «все погиб-

нет». Не трудно предугадать, как большин-

ство населения воспримет призывы к огра-

ничению рождаемости, не говоря уже о зако-

нодательных мерах. В религиозной среде та-

кие попытки заведомо встретят сопротивле-

ние — все религии мира негативно относят-

ся к подобного рода вмешательствам.

Но рано или поздно проблему ограниче-

ния рождаемости придется решать, несмот-

ря на то, что решение будет очень сложным

и тяжелым.

Прежде всего необходимо найти ответ на

вопросы: как снизить экологическую напря-

женность в мире; как должно развиваться

человечество, чтобы возможно дольше сохра-

нить окружающую среду пригодной для жиз-

ни? Без решения этих географических задач

невозможно разработать концепцию эколо-

гической безопасности и стратегию устой-

чивого развития человечества на ближайшее

будущее.

Здесь наметилось два подхода. Одни пред-

лагают принять стратегию тотальной очист-

ки: они связывают будущее человечества с

экологически чистой энергетикой, безотход-

ными технологиями, замкнутыми циклами

производства. Но это, увы, не решает про-

блему полностью. Применяемые ныне эко-

логически чистые технологии позволяют до-

вести степень очистки в лучшем случае до

90—95 процентов. Создать совершенно зам-

кнутый цикл, то есть изолировать производ-

ство от природы, практически невозможно.

Другой подход— стратегия ограниченно-

го потребления: природу удается сохранить,

если как можно меньше ее потреблять. Од-

нако это сулит уж слишком мрачное буду-

щее.

Наше предложение: сохранить слабовоз-

мущенную биоту, способную обеспечить зам-

кнутость круговорота биогенов и стабиль-

ность окружающей среды. При этом мы ос-

новываемся на том, что главная угроза су-

ществованию человечества исходит от раз-

рушения стабилизирующего эту среду при-

родного механизма — естественной биоты

Земли, а не от прямого загрязнения самой

окружающей среды человеком.

— Как определить территории, которым

своевременный отдых еще может помочь

восстановить былые силы? По каким кри-

териям определяют экологический урон, на-

несенный отдельным районам, городам,

поселкам промышленными предприятиями

или в результате крупной аварии?

О каких природоохранительных мерах

надо подумать загодя, уже сегодня?

— Человек, осваивая ту или иную терри-

торию, использует определенное количество

энергии, чтобы привести в движение заво-

ды, фабрики, транспорт, сельскохозяйствен-

ные машины, чтобы строить, добывать по-

лезные ископаемые и так далее. Количество

энергии, затраченной на единицу площади

эксплуатируемой территории, и есть интег-

рированный показатель антропогенного воз-

действия. Его используют как индикатор эко-

логического состояния. Чем больше прило-

жено энергии — тем сильнее хозяйственное

воздействие человека на данную территорию.

Из одиннадцати экономических районов

России п шести показания индикатора выше,

чем средние по всему миру. Эти шесть рай-

онов занимают 16 процентов всей нашей

территории. Но половина территории Рос-

сии почти не затронута хозяйственным ос-

воением. Биота здесь лишь слабо возмуще-

на. Эту ситуацию нужно уберечь. От этого

зависит, сможем ли мы сохранить жизнеспо-

собность природной среды для грядущих

поколений.

Россия — часть мира, и псе глобальные

перемены XX века не миновали нас. Уходя-

щий век войдет в историю как пек величай-

ших завоеваний человеческой мысли и горь-

ких ее заблуждений, больших достижений

науки, техники и разрушений уже созданно-

го, как начало освоения космоса и небыва-

лой деградации природы.

Общий вид целлюлозного комбината в городе

Байкальск. В этом районе ежегодно выпадает

с кислотными дождями до 15 тонн окислов

серы на квадратный километр. Это та сера,

которая попадает в воздух из заводских труб.

Это был век величайших мировых кризи-

сов. Один из них человечество переживает

сейчас, на рубеже столетий. Он начался в

70-х годах, его называют нефтяным или энер-

гетическим. Кризис быстро привел к серь-

езным последствиям в природе и обществе.

По своим масштабам и последствиям этот

кризис превзошел великую депрессию 20-х

годов и кризис в Европе и США в послево-

енные 40-е годы. В 80-е годы он охватил весь

мир, стал не только экономическим, но и

политическим, национально-этническим, эко-

логическим. Конец холодной войны и крах

социалистической системы в ее советском

построении, осознание изменяющихся соци-

альных и этнических реалий — все это зри-

мые черты нашей эпохи и части общего кри-

зиса как неизбежного этапа в поступатель-

ном развитии общества.

Как элементы мирового кризиса следует

рассматривать многочисленные локальные

войны, охватившие едва ли не все континен-

ты, борьбу демократических и авторитарных

режимов, регулярно вспыхивающие торго-

вые войны.

Запад вступил в новую фазу развития —

постиндустриальную, называемую также

информационной. Это потому, что первосте-

пенное значение приобретает информация.

Удвоение производства требует увеличения

объема информации в четыре раза. Изменя-

ется система ценностей, в том числе в сфере

науки и культуры. Одним из проявлений

кризиса стала возрастающая интернациона-

лизация хозяйства, способствовавшая фор-

мированию глобального мышления в науке

и политике.

Однако переход к постиндустриальному

обществу затронул лишь ограниченное ко-

личество высокоразвитых стран. Другие

страны только вступают в индустриальную

стадию развития хозяйства, что совсем не

равнозначно их переходу в индустриальное

общество.

Если для Запада нефтяной кризис послу-

жил толчком к ускоренному внедрению но-

вых технологий, росту инвестиций в ресур-

со- и особенно энергосберегающие отрасли,

то в бывшем Советском Союзе он факти-

чески задержал на целое десятилетие струк-

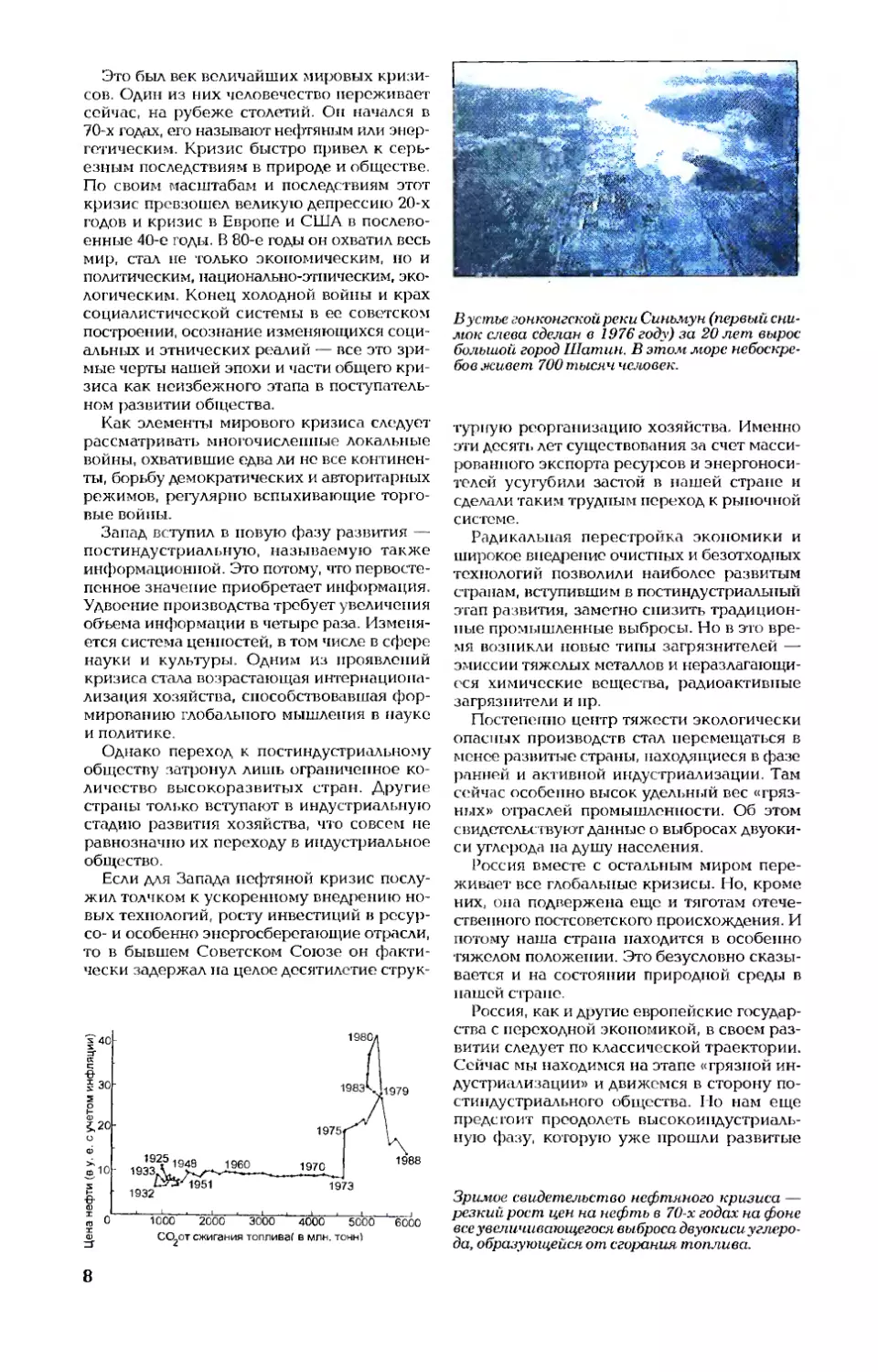

I 40

2

s

i30

о

fe

5,20

о

di

m10

1932

1973

1000 2000 3000 4000 5000 6000

С02от сжигания топлива! в млн. тонн)

В устье гонконгской реки Синьмун (первый сни-

мок слева сделан в 1976 году) за 20 лет вырос

большой город Шатин. В этом море небоскре-

бов живет 700 тысяч человек.

турную реорганизацию хозяйства. Именно

эти десять лет существования за счет масси-

рованного экспорта ресурсов и энергоноси-

телей усугубили застой в нашей стране и

сделали таким трудным переход к рыночной

системе.

Радикальная перестройка экономики и

широкое внедрение очистных и безотходных

технологий позволили наиболее развитым

странам, иступившим в постиндустриальный

этап развития, заметно снизить традицион-

ные промышленные выбросы. Но в это вре-

мя возникли новые типы загрязнителей —

эмиссии тяжелых металлов и неразлагающи-

еся химические вещества, радиоактивные

загрязнители и пр.

Постепенно центр тяжести экологически

опасных производств стал перемещаться в

менее развитые страны, находящиеся в фазе

ранней и активной индустриализации. Там

сейчас особенно высок удельный вес «гряз-

ных» отраслей промышленности. Об этом

свидетельствуют данные о выбросах двуоки-

си углерода на душу населения.

Россия вместе с остальным миром пере-

живает все глобальные кризисы. Но, кроме

них, она подвержена еще и тяготам отече-

ственного постсоветского происхождения. И

потому наша страна находится в особенно

тяжелом положении. Это безусловно сказы-

вается и на состоянии природной среды в

пашей стране.

Россия, как и другие европейские государ-

ства с переходной экономикой, в своем раз-

витии следует по классической траектории.

Сейчас мы находимся на этапе «грязной ин-

дустриализации» и движемся в сторону по-

стиндустриального общества. Но нам еще

предстоит преодолеть высокоиндустриаль-

ную фазу, которую уже прошли развитые

Зримое свидетельство нефтяного кризиса —

резкий рост цен на нефть в 70-х годах на фоне

все увеличивающегося выброса двуокиси углеро-

да, образующейся от сгорания топлива.

европейские государства. Это неизбежная

ступень роста — со всеми тягостными по-

следствиями для окружающей среды. Нас

ждет то, что испытывали западные страны

четверть века назад.

Однако вполне реально пройти этап «тех-

нологического индустриализма» п ускорен-

ном темпе. Но это при глубокой перестрой-

ке всего хозяйства и разумной организации

общества и региональной политики. Опре-

делить тактику и стратегию быстрого про-

движения могут помочь географы. В частно-

сти, мы считаем, что экологические пробле-

мы должны решаться в регионах местными

органами.

— «Что немцу хорошо, то русскому

смерть». Это шутка, но в ней намек... Рос-

сия неизбежно подвержена мировым за-

конам, но как они будут действовать на

нашей почве, как преломятся в нашем на-

роде, который привык жить на безгранич-

ных просторах, не думая о конечности при-

родных ресурсов... Может быть, поэтому у

россиян нет должного уважения к есте-

ственным богатствам как наследству сво-

их детей и внуков? В бывшем Советском

Союзе только провозглашались идеи сохра-

нения природы. На деле же неразумная хо-

зяйственная деятельность наносила ущерб

землям, лесам, водам, недрам целых реги-

онов. Естественно, что все это не способ-

ствовало воспитанию бережного отноше-

ния к ним...

— Мы постоянно сталкиваемся со слабой

разработанностью в России экологического

законодательства и других законом охраны

окружающей среды, даже в сравнении со

странами третьего мира. По существу, от-

сутствуют законы, не позволяющие разме-

щать экологически вредные производства

иностранных компаний на нашей террито-

рии. Это особенно опасно сейчас, когда эко-

номика страны становится более открытой

для инвестиций других государств.

России нужна система специальных зако-

нодательных актов и экологизация других

законоположений. Фокус решения экологи-

ческих проблем следует переносить из цент-

ра в регионы, в ведение местных органов, с

учетом того, что страна переходит на рыноч-

ную экономику и развитие разных форм

собственности.

Наша задача заключается, с одной сторо-

ны, в глубоком географическом анализе раз-

рабатываемых законодательных актов, а с

другой — в географическом прогнозе послед-

ствий введения в действие новых законов.

По-прежнему актуален анализ возможных

экологических, социальных и геополитичес-

ких последствий принятия законов о соб-

ственности, о земле, о местном самоуправ-

лении.

Становление местного самоуправления —

пожалуй, самое важное для будущего России.

Как отмечал в одной из своих малоизвестных

статей П. А. Кропоткин, «демократия — не

что иное, как широко развитое самоуправле-

ние». А самоуправление жизнеспособно толь-

ко тогда, когда соединенно отдельных регио-

нов происходит не на унитарной, а на феде-

ративной основе. Это особенно важно для

России с ее огромным разнообразием при-

родных, хозяйственных и этнокультурных

условий. Анализ этого разнообразия — важ-

ная географическая задача.

9

НЛУКЛ И ЖИЗНЬ

И1

Inopo V I

il:

НОСТРАННОИ

II

т i |нформации

|ехнической

ECKOI

и

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ПИРАМИДА

Универсальную электро-

станцию, которая способна

использовать практически все

виды энергии, кроме, разве,

атомной, начала выпускать

австралийская фирма SRE.

Внешне это пирамида (см.

фото) с основанием два на

два метра, увенчанная сол-

нечными батареями. Эти ба-

тареи в условиях Австралии

могут давать в день до 4,8 ки-

ловатт-часа. Имеется автома-

тическая система слежения за

Солнцем. Внутри пирамиды

спрятан дизельный или бензи-

новый двигатель (мощность

его различна в зависимости от

модели пирамиды, а всего вы-

пускается 5 моделей разной

мощности и цены) с электро-

генератором. Кроме того, к ге-

нератору можно подключить

ветродвигатель или водяное

колесо. Вся установка перево-

зится на пикапе и подключа-

ется к электросети удаленно-

го от цивилизации дома или

фермы за один час.

Australian Science and

Technology Newsletter

March 1996.

КОМЕТА

С РЕНТГЕНОМ

Многие наблюдали в марте

яркую комету, названную име-

нем открывшего ее японского

астронома Хиякутаке (см.

«Наука и жизнь» № 6,1996 г.).

А сейчас американские и не-

мецкие ученые с помощью

спутника «ROSAT», измеряю-

щего рентгеновское излуче-

ние, показали, что эта комета

испускает рентгеновские лучи.

Нацелить рентгеновский

телескоп спутника на комету

было нелегко, так как он рас-

считан на наблюдение таких

неподвижных объектов, как

звезды и галактики. А комета

вблизи своего перигея двига-

лась по небу примерно на

двойную ширину видимого

диска Луны за час. Тем не ме-

нее сразу после пролета коме-

ты вблизи Земли удалось в

течение трех дней B6 — 28

марта) провести девять ее

наблюдений, каждое продол-

жительностью по 2000 секунд.

Оказалось, что газовое обла-

ко, состоящее в основном из

молекул воды и окружающее

ядро кометы, испускает рент-

геновские лучи. Пока не ясно,

чем вызвано это явление. Воз-

можно, молекулы воды побуж-

даются к свечению в этом ди-

апазоне рентгеновским излу-

чением Солнца либо взаимо-

действием с солнечным вет-

ром — потоком заряженных

частиц от Солнца. Это первый

случай обнаружения рентгенов-

ских лучей, идущих от коме-

ты. Возможно, это явление

свойственно всем кометам,

так как все они, приблизив-

шись к Солнцу, окружаются

облаком пара. Просто до сих

пор никому не удавалось про-

вести такие наблюдения.

MPG Presseinformation

№2,1996.

ПИТЬ НАДО БОЛЬШЕ

Врачи обычно рекомендуют

пациентам со склонностью к

образованию камней в почках

пить больше жидкостей. Ис-

следование, проведенное сей-

час американскими медиками,

показало, что эффективность

разных напитков в предупреж-

дении почечнокаменной бо-

лезни различна, а некоторые

напитки могут только ухуд-

шить положение.

Наблюдения за 45 289 муж-

чинами в течение шести лет

показали, что каждый стакан

(американский стакан — око-

ло 230 граммов) воды, выпи-

тый в течение суток, уменьша-

ет риск развития почечных

камней на 4 процента. Такое

же количество кофе снижает

риск на 10 процентов, чаю —

на 14 процентов, пива — на 21

процент и сухого вина — на 39

процентов. Напитки типа пеп-

си-колы или фанты не более

эффективны в этом отноше-

нии, чем вода.

Science News

vol.149, №9,1996.

10

БАТАРЕЙКА

С ТЕСТЕРОМ

Американская фирма «Дю-

раселл» выпустила этим ле-

том на европейский рынок но-

вый тип батареек со встроен-

ным устройством для провер-

ки остающегося заряда.

На корпус батарейки нане-

сены две белые точки, кото-

рые надо сильно надавить

пальцами. Через секунду по

шкале тут же, на корпусе, пол-

зет справа налево желтая по-

лоска. Если она доходит до

отметки «100%» (см. фото),

значит, батарейка свежая.

Если полоска останавливает-

ся в середине шкалы или во-

обще недалеко отходит от ис-

ходного пункта — элемент

более или менее разряжен.

Контрольная полоска состо-

ит из 8 слоев, общая толщина

которых всего 300 микрон, то

есть 0,3 миллиметра. Структу-

ра полоски такова (снаружи

вглубь): изолятор, проводя-

щий слой, еще один изолятор,

сопротивление, слой желтой

краски, слой термохромной

краски, обесцвечивающейся

при нагревании, слой прозрач-

ного клея и внешняя оболоч-

ка из полихлорвинила. Фирма

не раскрывает подробности

функционирования своего

мини-тестера, но известно,

что при нажатии на две точки

электроток из батарейки про-

пускается через слой сопро-

тивления и выделяется тепло.

Чем свежее батарейка, тем

сильнее ток, тем больше теп-

ла. Слой термохромной крас-

ки обесцвечивается, и стано-

вится виден больший или

меньший, в зависимости от

нагрева, отрезок желтой по-

лоски, а по его длине и оцени-

вается степень разрядки.

Аналогичную модель соби-

рается выпустить и фирма

«Энерджайзер». Ноу нее вме-

сто полоски на свежей бата-

рейке будет проступать слово

«GOOD» (хорошая).

VDI-Nachrichten

№ 9,1996.

КОЛОНКА-УЛИТКА

Мембрана любого громкого-

ворителя, колеблясь, посыла-

ет воздушные колебания не

только вперед, к слушателю,

но и назад. Причем «задние»

волны колеблются в противо-

фазе к «передним» и, склады-

ваясь с ними, могут ослаблять

и искажать звук.

Чтобы такого сложения не

происходило, в радиоприем-

никах и звуковых колонках

встраивают динамики в доску,

вырезав в ней отверстие. Эта

доска частично отсекает «зад-

ний» звук, но полностью от

него не избавляет.

Сейчас английский инженер

Лоренс Дики предложил при-

строить сзади к динамику су-

живающуюся трубу, заполнен-

ную войлоком. Нежелатель-

ный звук должен в ней полно-

стью глушиться. Чтобы длин-

ная труба не мешала (а ее

длина должна быть тем боль-

ше, чем ниже звук), ее можно

свернуть в улитку. Так роди-

лась идея нового типа звуко-

вых колонок с улучшенным

качеством звучания (см.

фото). Но получить патент не

удалось: оказалось, что идея

уже запатентована около 60

лет назад в Америке, правда,

ни разу не была осуществле-

на на практике—такие колон-

ки еще не выпускались.

New Scientist

№2012,1996

УЛИЧНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

ВОЗДУХА

Японский химик Коджи Та-

кеучи намерен уставить обо-

чины автострад изобретенны-

ми им поглотителями смога.

Это панели из тефлоновых

волокон, покрытые порошком

двуокиси титана и активиро-

ванного угля. Под действием

солнечного света двуокись

титана окисляет с участием

кислорода и влаги воздуха

содержащиеся в воздухе заг-

рязнения. Активированный

уголь удерживает загрязне-

ния, пока они не окислятся. В

результате окисления азотис-

тых и сернистых соединений,

которые попадают в атмосфе-

ру из выхлопных труб автомо-

билей, получаются азотная и

серная кислоты, которые смы-

ваются с панели дождями в

желоб у основания панепи, на-

полненный известью. Там кис-

лоты нейтрализуются. Прав-

да, часть кислот все же оста-

ется на панелях, которые нуж-

даются поэтому в периодичес-

кой чистке.

Эксперименты показали,

что на десятиметровом отрез-

ке шоссе эти фильтры могут

понизить содержание смога в

воздухе на 20 процентов. При

этом Такеучи уже сумел повы-

сить эффективность панелей

в три раза, правда, пока толь-

ко в лаборатории.

Discover

№4,1996..

11

лазерный портной

Прибор, созданный фран-

цузскими инженерами, с боль-

шой точностью и менее чем за

три секунды измеряет тело

человека, освещая его тремя

лазерными лучами. Компью-

тер, исходя из полученных

данных, рассчитывает более

150 тысяч координат и строит

на экране топографическую

карту измеренного человека

(см. фото). Новинка весьма

пригодится портным, а также

создателям скафандров и гид-

рокостюмов. Заметим, что по-

добный комплекс был создан

у нас в стране еще в 1982 году,

но с тех пор о нем что-то не

слышно (см. «Наука и жизнь»

№8, 1982 г.).

Sciences et Avenir

№591,1996.

Шмедли, созданный инже-

нером Томом Миллером из

университета Нью-Хемпшира

(США), отличается от других

известных двуногих шагаю-

щих роботов тем, что сам на-

учился ходить. В его мозг —

обычный персональный ком-

пьютер, связанный с роботом

длинным проводом, — введе-

ны лишь самые общие указа-

ния о том, как надо ходить.

Физиологи говорят, что ходь-

ба человека — это постоянное

падение вперед со своевре-

менным парированием этого

падения то одной, то другой

ногой. Робот заранее знал, что

надо снять свой вес с одной

ноги, поднять эту ногу, пере-

ставить ее вперед, перенести

свой вес на нее и повторить

цикл с другой ногой. Подроб-

ности пришлось узнавать на

практике, путем проб и оши-

бок. Ошибки были не очень

болезненными, так как рядом

с роботом шла «нянька», под-

хватывавшая его при попытке

падения. Шмедли имеет на

каждой ноге по четыре датчи-

ка, позволяющие ему оцени-

вать, какую долю его веса не-

сет эта нога. Кроме того, ро-

бот снабжен органом равнове-

сия вроде внутреннего уха че-

ловека. Сам создатель Шмед-

ли говорит, что походка его де-

тища напоминает походку пья-

ного моряка.

Discover

№4,1996.

ИЗУЧАЮТСЯ

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЕДЫ

Уже более двух тысяч лет

во многих странах Азии в ка-

честве столового прибора

пользуются палочками. Но

только в наши дни ученые при-

ступили к их исследованию.

Пи By, сотрудник Колледжа

гуманитарных наук в Тайбэе

(Тайвань) изучал длину, диа-

метр рукоятки, диаметр кончи-

ка палочки, угол ее заострения

и степень сужения от рукоят-

ки до кончика. Оказалось, что

все эти факторы влияют на

эффективность приема пищи.

Изучены несколько десятков

видов палочек, используемых

сейчас на Тайване. Диаметр

их рукояток колебался от 4 до

8 миллиметров, угол заостре-

ния — от нуля до 6 градусов,

диаметр конца — от 8 милли-

метров до менее одного мил-

лиметра. Испытания показа-

ли, что самые толстые палоч-

ки наиболее удобны для зах-

ватывания кусочков пищи.

Палочки с острыми концами

хороши для разрезания пищи.

By пришел к заключению, что

самые эффективные палочки

должны иметь рукоятку диа-

метром 6 миллиметров, диа-

метр кончика 4 миллиметра и

угол заострения 2 градуса. Что

касается длины, By рекомен-

дует иметь дома палочки для

взрослых длиной 240 милли-

метров и для детей — 180

миллиметров, а рестораны

должны снабжаться палочка-

ми длиной 210 миллиметров,

удобными для всех.

А вот американский иссле-

дователь палочек Эрик Вег-

вейзер из Бостона считает,

что еще более важный фактор

— форма поперечного сече-

ния. Китайские палочки в се-

чении квадратные, а японские

округлые. Первый вариант

более удобен

New Scientist

№2017,1996.

ЗВОНОК, КОТОРЫЙ

ВСЕГДА С ТОБОЙ

Одна французская фирма

начала выпускать беспровод-

ной дверной звонок. У дверей

укрепляется коробочка с кноп-

кой — передатчик, в квартире

— звонок чуть крупнее обыч-

ного, с вмонтированным внут-

12

ри приемником. Удобство не

только в том, что не надо тя-

нуть провод. Если вы боитесь

не расслышать звонок в даль-

ней комнате или, скажем, во

время работы с пылесосом,

коробочку звонка легко можно

снять со стены и положить

поближе к себе. Чтобы такие

устройства, установленные в

соседних квартирах, не меша-

ли друг другу, предусмотрена

возможность выбора из вось-

ми способов кодирования ра-

диосигнала, так что с соседя-

ми можно договориться.

Sciences et Avenir

№591,1996.

МОРЕ ДЫШИТ

Средний уровень воды в

Средиземном море летом под-

нимается на десять сантимет-

ров, а зимой на сголько же

падает. К такому выводу при-

шли ученые в результате на-

блюдений, проведенных с по-

мощью франко-американского

спутника «Топекс-Посейдон».

Спутник, облетая Землю с

1992 года, контролирует уро-

вень океанов и рельеф суши,

осматривая всю поверхность

земного шара за десять дней

с высоты около 1200 километ-

ров.

По мнению специалистов,

эти движения уровня моря

происходят за счет двойного

эффекта: сжатия воды зимой

при охлаждении и усиленного

испарения в жару, которое за-

тем компенсируется с запоз-

данием притоком воды из Ат-

лантического океана через

довольно узкий Гибралтарс-

кий пролив.

Ciel et Espace

№312,1996.

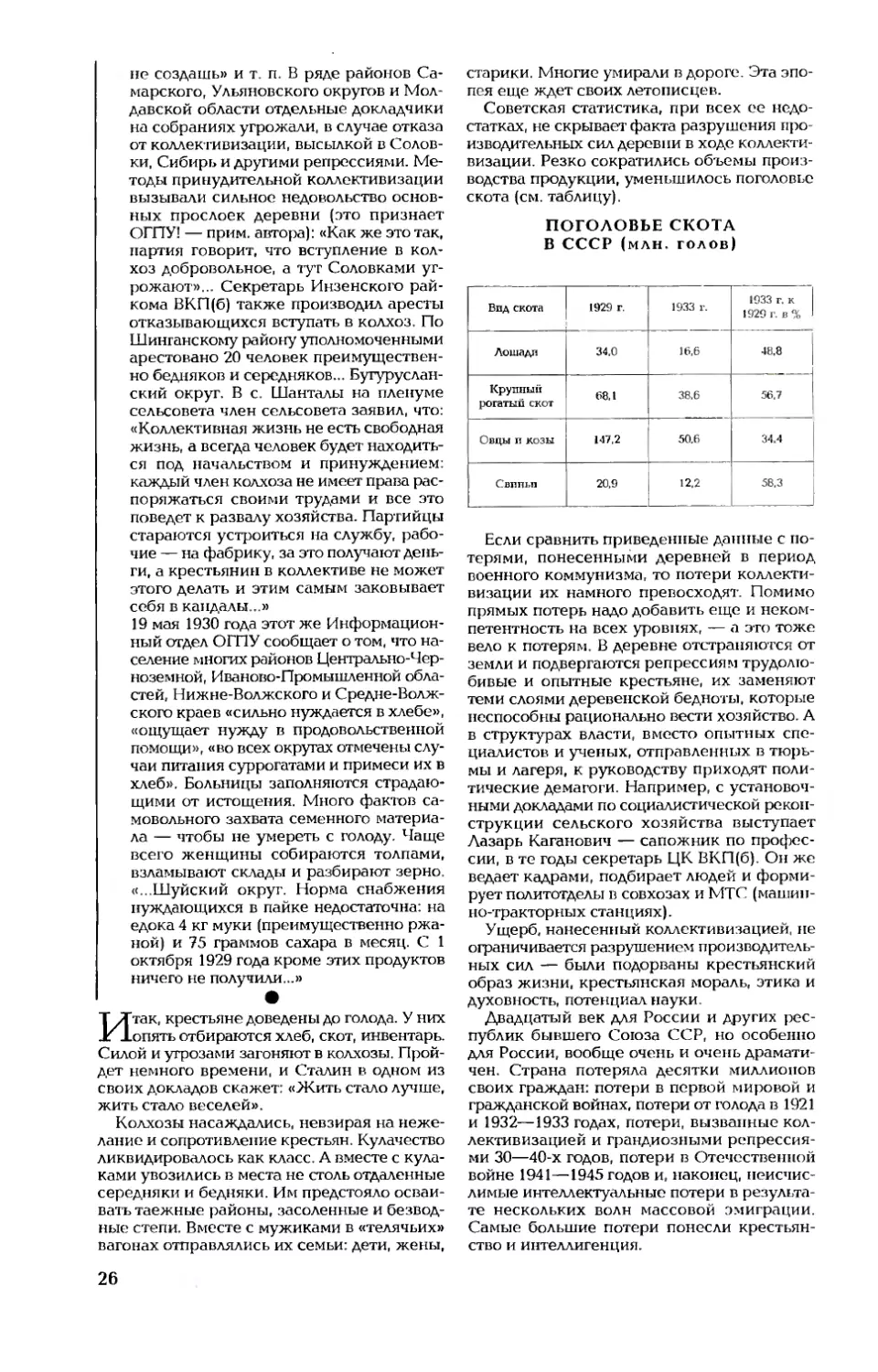

СТО ДВЕНАДЦАТЫЙ

Международная группа фи-

зиков в исследовательском

центре Дармштадта (Герма-

ния) в начале февраля этого

года получила новый химичес-

кий элемент — 112-й. Его

атомный вес — 227, то есть,

он в 227 раз тяжелее водоро-

да. В составе его ядра 112

протонов и 165 нейтронов, его

место в периодической табли-

це — в одной группе с нике-

лем, палладием, платиной.

Один-единственный атом

этого элемента возник в ре-

зультате трехнедельного об-

стрела тонкой свинцовой

фольги ионами цинка, летев-

шими со скоростью 30 000 ки-

лометров в секунду. За время

эксперимента израсходовано

пять тысяч триллионов таких

ионов. Просуществовав всего

треть миллисекунды, атом

распался, превратившись сна-

чала в элемент номер 110, а

затем через еще четыре про-

межуточные ступени — в со-

тый элемент, фермий, после

чего его след потеряли.

Физики намерены продол-

жать поиск все более и более

тяжелых элементов. Особен-

но интересен им элемент но-

мер 114, который, судя по те-

оретическим соображениям,

должен быть более устойчи-

вым и просуществует несколь-

ко секунд.

Bild derWissenschaft

№4,1996.

ЛЕТУЧАЯ

КРЫСА

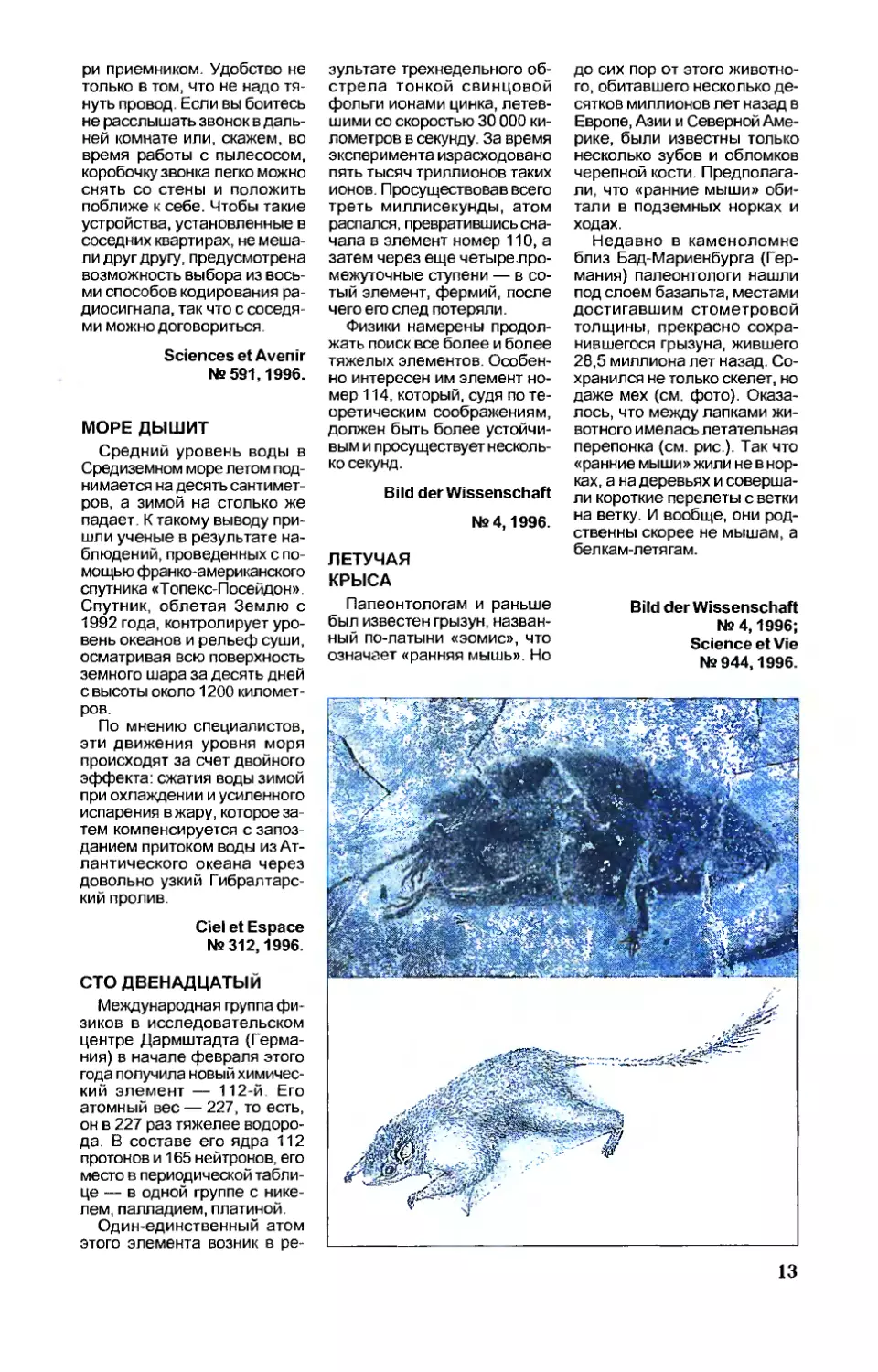

Палеонтологам и раньше

был известен грызун, назван-

ный по-латыни «эомис», что

означает «ранняя мышь». Но

до сих пор от этого животно-

го, обитавшего несколько де-

сятков миллионов лет назад в

Европе, Азии и Северной Аме-

рике, были известны только

несколько зубов и обломков

черепной кости. Предполага-

ли, что «ранние мыши» оби-

тали в подземных норках и

ходах.

Недавно в каменоломне

близ Бад-Мариенбурга (Гер-

мания) палеонтологи нашли

под слоем базальта, местами

достигавшим стометровой

толщины, прекрасно сохра-

нившегося грызуна, жившего

28,5 миллиона лет назад. Со-

хранился не только скелет, но

даже мех (см. фото). Оказа-

лось, что между лапками жи-

вотного имелась летательная

перепонка (см. рис.). Так что

«ранние мыши» жили не в нор-

ках, а на деревьях и соверша-

ли короткие перелеты с ветки

на ветку. И вообще, они род-

ственны скорее не мышам, а

белкам-летягам.

Bild derWissenschaft

№4,1996;

Science et Vie

№944,1996.

13

• ЛИЦОМ К ЛИЦУ

С ПРИРОДОЙ

НА ПТИЧЬЕМ

БАЗАРЕ

(См. 2-ю стр. обложки.)

Е. АРБУЗОВ.

Фото автора.

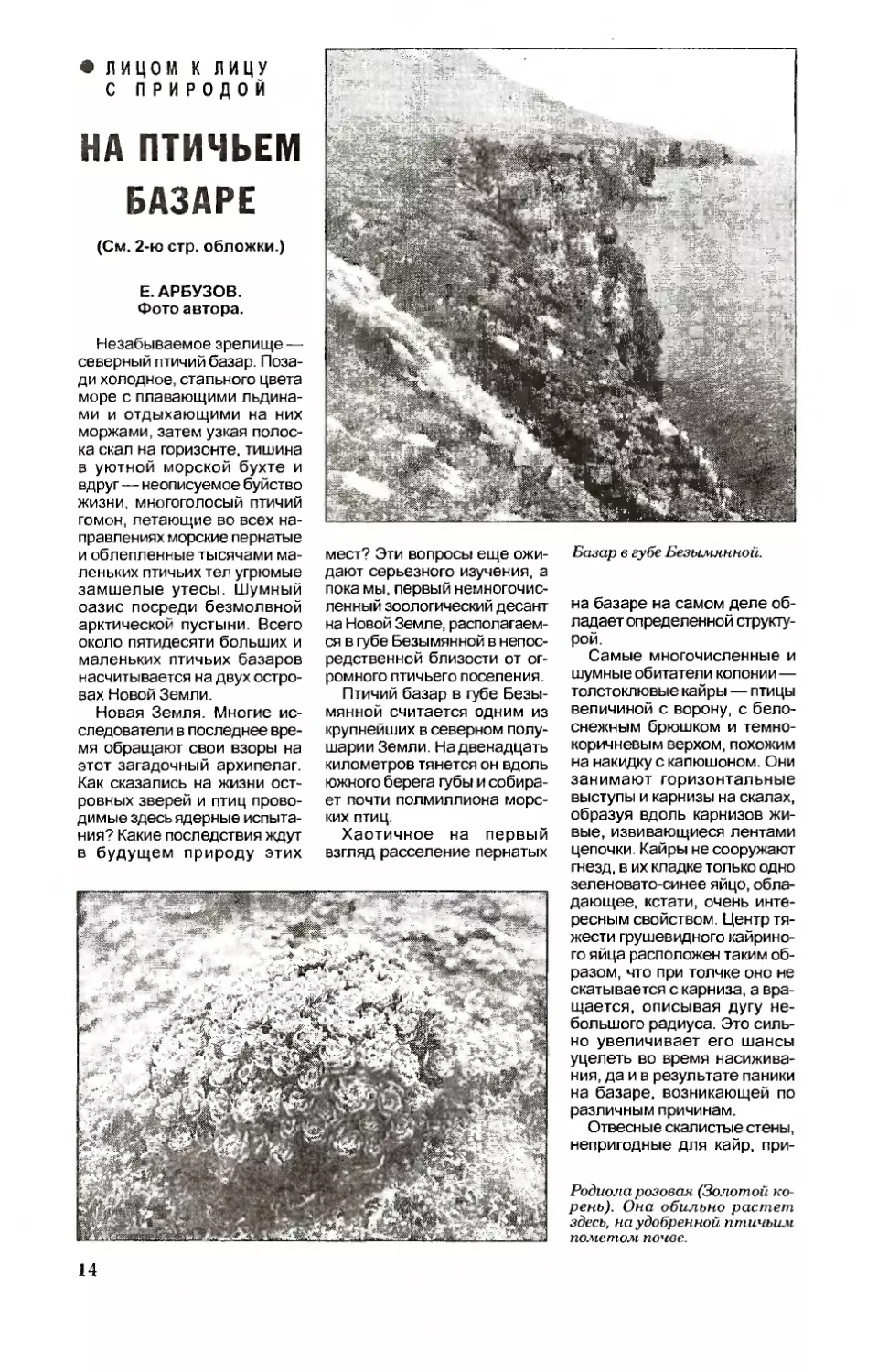

Незабываемое зрелище —

северный птичий базар. Поза-

ди холодное, стального цвета

море с плавающими льдина-

ми и отдыхающими на них

моржами, затем узкая полос-

ка скал на горизонте, тишина

в уютной морской бухте и

вдруг—неописуемое буйство

жизни, многоголосый птичий

гомон, летающие во всех на-

правлениях морские пернатые

и облепленные тысячами ма-

леньких птичьих тел угрюмые

замшелые утесы. Шумный

оазис посреди безмолвной

арктической пустыни. Всего

около пятидесяти больших и

маленьких птичьих базаров

насчитывается на двух остро-

вах Новой Земли.

Новая Земля. Многие ис-

следователи в последнее вре-

мя обращают свои взоры на

этот загадочный архипелаг.

Как сказались на жизни ост-

ровных зверей и птиц прово-

димые здесь ядерные испыта-

ния? Какие последствия ждут

в будущем природу этих

мест? Эти вопросы еще ожи-

дают серьезного изучения, а

пока мы, первый немногочис-

ленный зоологический десант

на Новой Земле, располагаем-

ся в губе Безымянной в непос-

редственной близости от ог-

ромного птичьего поселения.

Птичий базар в губе Безы-

мянной считается одним из

крупнейших в северном полу-

шарии Земли. На двенадцать

километров тянется он вдоль

южного берега губы и собира-

ет почти полмиллиона морс-

ких птиц.

Хаотичное на первый

взгляд расселение пернатых

Базар в губе Безымянной.

на базаре на самом деле об-

ладает определенной структу-

рой.

Самые многочисленные и

шумные обитатели колонии —

толстоклювые кайры — птицы

величиной с ворону, с бело-

снежным брюшком и темно-

коричневым верхом, похожим

на накидку с капюшоном. Они

занимают горизонтальные

выступы и карнизы на скалах,

образуя вдоль карнизов жи-

вые, извивающиеся лентами

цепочки. Кайры не сооружают

гнезд, в их кладке только одно

зеленовато-синее яйцо, обла-

дающее, кстати, очень инте-

ресным свойством. Центр тя-

жести грушевидного кайрино-

го яйца расположен таким об-

разом, что при толчке оно не

скатывается с карниза, а вра-

щается, описывая дугу не-

большого радиуса. Это силь-

но увеличивает его шансы

уцелеть во время насижива-

ния, да и в результате паники

на базаре, возникающей по

различным причинам.

Отвесные скалистые стены,

непригодные для кайр, при-

Родиола розовая (Золотой ко-

рень). Она обильно растет

здесь, на удобренной птичьим

пометом почве.

14

Чистик.

надлежат моевкам, но в отли-

чие от кайр моевки сооружа-

ют свои гнезда из травы и пе-

рьев. Прилепленное к скале

гнездо моевки чем-то напоми-

нает ласточкино.

Сравнительно большие ус-

тупы на скалах и плоские вер-

шинки пиков с хорошим круго-

вым обзором занимают круп-

ные северные чайки — бурго-

мистры. Их нескладные, еще

не поднявшиеся на крыло

птенцы, похожие на цыплят-

бройлеров, подолгу стоят на

скалистых пятачках, лишь по-

качиваясь под порывами силь-

ного ветра на своих длинных

ногах. Паника, возникающая

при появлении людей на ба-

заре, оказывается весьма бла-

гоприятной для сообразитель-

ных и наглых бургомистров.

Эти пернатые разбойники

пользуются малейшей оплош-

ностью окружающих птиц,

расклевывая оставленные на

мгновения яйца, а впослед-

ствии и птенцов.

Спорадически кое-где

встречаются пары чистиков и

тупиков, принадлежащих, как

и кайры, к отряду чистиковых

птиц. Гнезда чистиков разбро-

саны в разных местах— в рас-

щелинах скал, между камней.

Свое название эти изящные

пернатые с ярко-красными

лапками и клювом получили

из-за своей привычки «пропо-

ласкивать» в воде пойманную

ими только что рыбку.

Тупик, которого иногда на-

зывают «северным попугаем»,

имеет, пожалуй, самую нео-

бычную из всех обитателей

гнездовья внешность. У него

уплощенный, треугольной

формы пестрый клюв с крас-

ной, голубой и белой попереч-

ными полосами, оранжево-

красные лапки, а у основания

клюва и вокруг глаз пестрые

роговые образования. Очень

забавна поза любопытства у

тупика со склоненной набок

головой, да и весь вид его

явно контрастирует со скром-

ной окраской других арктичес-

ких птиц. Гнездятся тупики в

норах или глубоких щелях

между камнями у верхней

кромки скал, поэтому иногда

их можно увидеть буквально

в одном-двух метрах, если

подползти к краю обрыва и

заглянуть вниз под кромку ска-

листого выступа. В кладке ту-

пиков лишь одно большое бе-

лое с пестринами яйцо.

Не только птицы радуют

здесь глаз наблюдателя. На

удобренной пометом обитате-

лей базара почве растут мощ-

ные куртины родиолы розо-

вой, или золотого корня, обра-

зуя иной раз почти сплошной

Семья бургомистров.

пышный зелено-желто-оран-

жевый ковер. Это растение

семейства толстянковых

встречается как в южных гор-

ных областях России (Алтай,

Саяны), так и в Арктике.

Но подлинным украшением

птичьего базара Новой Земли

можно считать белощекую ка-

зарку — изящного черно-бело-

го гуся, гнездящегося у нас в

стране лишь на южном остро-

ве Новой Земли и на острове

Вайгач. Эта птица занесена в

отечественную Красную книгу

и охраняется законом.

Казарки селятся на трудно-

доступных для вездесущих

песцов скалистых выступах,

как в каньонах тундровых рек,

так и в колониях морских птиц,

зачастую в самом их центре.

Здесь единственным их вра-

гом являются разбойники-бур-

гомистры. Обычно казарки

очень четко проводят смену

насиживания, не предостав-

ляя бургомистрам никаких

шансов, но появление челове-

ка может обернуться настоя-

щей бедой. Спугнутые казар-

ки начинают описывать боль-

шие круги над гнездом, а за

это время практически вся их

кладка уничтожается агрес-

сивными соседями. Уже поки-

нувшие гнездо казарчата мо-

15

С давних времен извест-

ны квадратные таблицы,

составленные из чисел или

из символов, отвечающих

определенным соотноше-

ниям. Например, суммы

чисел во всех столбцах,

строках и диагоналях таб-

лицы должны быть одина-

ковыми. Это казалось на-

столько странным и мисти-

ческим, что такие числовые

квадраты стали называться

магическими. Считалось,

что они содержат тайные

знания о природе. Маги-

ческий квадрат из четырех

клеток построить невоз-

можно — это говорило о

несовершенстве четырех

стихий: земли, воды, возду-

ха и огня. Девятиклеточ-

• МАЛЕНЬКИЕ РЕЦЕНЗИИ

МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ

И НЕ ТОЛЬКО ОНИ

ный квадрат астрологи свя-

зывали с Сатурном — са-

мой далекой из известных

тогда планет. Юпитеру от-

вечал квадрат с 16 клетка-

ми и так далее. Магические

квадраты, начертанные на

серебряных и золотых пла-

стинках, носили как талис-

маны, предохраняющие от

различных напастей.

Между тем способы по-

строения магических квад-

ратов подчиняются стро-

гим математическим зако-

нам. О них рассказывает

книга, изданная С.-Петер-

бургским государственным

техническим университе-

том (Чебраков IO. В. Ма-

гические квадраты. Теория

чисел, алгебра, комбина-

торный анализ. СПб., 1995).

Книга предназначена и для

любителей математики, и

для студентов технических

вузов (которые могут отыс-

кать в ней темы для курсо-

вых работ), и даже для ма-

тсматиков-профоссиона-

лов.

Книга в популярной

форме дает целый ряд

древних и современных

способов решения различ-

ных задач о магических

квадратах. Среди них есть

совершенно оригинальные

алгоритмы, позволяющие

не только строить магичес-

кие квадраты, но и подсчи-

тывать, сколько их может

получиться из заданного

набора чисел. I? книге при-

веден список литературы,

включающий в себя также

журнальные статьи.

Все, кто интересуется за-

нимательными вопросами

теории чисел или изучает

их профессионально, на-

верняка прочтут книгу

Ю. Чобракова с пользой

для себя. И — как знать —

может быть, придумают

новые любопытные задачи

для журнала «Паука и

жизнь». Тема «Магические

квадраты» в рубриках «Ма-

тематические досуги» и

«Психологический практи-

кум» присутствовала нео-

днократно и не исчерпала

себя.

С. ТРАНКОВСКИЙ.

гут стать легкой добычей бе-

лой совы. Автору этих строк

довелось наблюдать нападе-

ние совы на семью казарок,

спускавшихся по снежнику с

горы к кромке воды. На брею-

щем полете, едва не коснув-

шись голов белощеких каза-

рок, сова спланировала и села

в десятке метров от них. Обе

взрослые казарки поднялись в

воздух и полетели по прямой,

и со второго захода сова без

помех схватила оставшегося

без родителей казарчонка.

Очевидно, она уже использо-

вала в своей практике эту так-

тику «отсекания» птенцов от

родителей.

Зачастую белощекие казар-

ки после слета птенцов объе-

диняются в группы из несколь-

ких семей для совместной за-

щиты своих казарчат от общих

врагов. В тихих речных заво-

дях или в уютных морских бух-

тах молодые птицы получают

первые уроки выживания.

Белая сова и песец — не-

пременные спутники птичьего

поселения. Оба хищника

пользуются недолгим перио-

дом существования базара,

собирая свою «дань» в виде

яиц, птенцов, да и взрослых—

больных или зазевавшихся

птиц. Песцы с удивительной

для четвероногих ловкостью

пазают вверх-вниз по скалам

в поисках яиц и птенцов. Дви-

гаясь на баркасе вдоль бере-

га, замечаешь на верхней

кромке скалистых обрывов

«треугольнички» сидящих там

и сям зубастых мародеров.

Надо сказать, местные песцы

сравнительно непуганы, а не-

которые из них могут стать

непрошенными попутчиками в

пеших переходах — во всяком

случае, двое-трое из них со-

провождали автора этих

строк, не проявляя боязни, а

иногда даже заигрывая.

Но недолго длится легкое

пиршество — вскоре птичье

общежитие опустеет, а пес-

цам и совам придется искать

другую добычу. Осиротевшие

прибрежные скалы будут

ждать следующей весны, сле-

дующего поколения морских

пернатых.

16

I ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

В МОСКВУ, ЗА ПРАВДОЙ!

В дополнение

к напечатанному

Прочитав в вашем журнале

в рубрике «Рассказы очевид-

цев» статью Виктора Ворони-

на «Испытание» (см. «Наука и

жизнь» № 2,1996 г.), я порази-

лась странному совпадению:

мне самой довелось пережить

нечто подобное, но только в

другое время. Поскольку раз-

ница в 23 года равняется по

времени смене поколений, ин-

тересно сравнить, как измени-

лось решение ситуации.

В холодный январь 1952

года я со своей подругой Свет-

ланой училась в том же Ново-

черкасском политехническом

институте, что и В. Воронин. Во

время сдачи экзаменов за тре-

тий семестр мы «завалили»

сразу физику и математику. В

те трудные послевоенные годы

студенты — дети войны, по-

знавшие голод, холод и неуст-

роенность, не могли рассчиты-

вать на помощь родителей.

Все наши надежды были свя-

заны с получением специаль-

ности, поэтому лишение сти-

пендии равнялось полной жиз-

ненной катастрофе: надо было

оставить институт и возвра-

щаться домой, где родители

сами не могли свести концы с

концами. Да и вообще — руши-

лась мечта о будущем

Понимая все это, мы со Свет-

ланой не спали ночами и к кон-

цу экзаменационной сессии

сдали «хвосты». Мы ликовали:

стипендия у нас будет, и мы ос-

таемся учиться в институте.

Но радость оказалась преж-

девременной. В деканате нам

сообщили, что ректор институ-

та Д. П. Семченко заявил: пе-

ресдавать «хвосты» во время

сессии нельзя. Мы стояли,

едва сдерживая слезы: как же

«нельзя», если у нас было раз-

решение на пересдачу? И что

теперь делать? У кого просить

помощи?

Увидев наши расстроенные

лица, секретарь деканата в

шутку сказала: «Жалуйтесь

министру высшего образова-

ния, потому что ректор подчи-

няется только ему». Мы авто-

матически в голос спросили: «А

где его искать?» «В Москве»,

— засмеялась она и назвала

адрес Минвуза РСФСР. Проси-

дев без сна в общежитии всю

ночь, мы наутро решили ехать

«за правдой» в Москву.

Денег у нас, естественно, не

было, и, взяв билеты до бли-

жайшей станции (до г. Шахты),

мы забрались в вагон и затаи-

лись, дрожа от страха. Некото-

рые пассажиры уже знали

нашу историю и сочувствовали

нам.

Но появившиеся ревизоры

думали иначе, и проводница

выставила нас из вагона.

Каким-то образом нам уда-

лось проскользнуть в другой.

Мы прошли в холодный тамбур

и продолжили свое путеше-

ствие. Надо сказать, что зима

была очень холодной. Мороз

стоял градусов 25—30, одеты

мы были очень легко. Часа три

мы бегали по тамбуру, сколько

было сил, а потом, закоченев-

шие и ничего не соображав-

шие, решились войти в вагон,

потому что холод уже переси-

лил страх. Блаженство, кото-

рое мы испытали, забравшись

на верхнюю полку, трудно опи-

сать.

Поезд пришел в Москву в 5

часов утра. Деваться нам было

некуда, и мы отправились на

Красную площадь — един-

ственное место, о котором мы

много слышали и которое счи-

тали сказочным и, конечно,

священным. Зрелище, которое

открылось нам, не видевшим

ранее ничего, кроме Новочер-

касска, потрясло до глубины

души. Покрытая голубым сне-

гом, пустынная в рассветном

сумраке площадь и в темно-си-

нем небе алые звезды Кремля.

Глядя на них, мы самым серь-

езным образом поклялись друг

другу, что теперь будем учить-

ся только на пятерки и никогда

не нарушим своего слова.

К нашей радости и изумле-

нию, сотрудники секретариата

министерства встретили нас

хорошо, вопрос без лишних

бюрократических проволочек

был решен положительно, и

нам вскоре вручили письмо

ректору института за подписью

министра. Радости нашей не

было границ. И хотя нам пред-

лагали провести остаток кани-

кул в Москве, поселить нас в

студенческом общежитии, мы

решили в тот же день ехать

обратно.

Когда мы появились в инсти-

туте, весь курс встречал нас

как победителей. Все были по-

ражены, что мы отважились

пойти против самого ректора,

не побоялись обратиться к са ¦

мому министру, который пред

ставлялся тогда недосягаемым

божеством.

Но, как говорится, «не дол-

го музыка играла...». На следу-

ющий день мы узнали в дека

нате, что ректор не собирает-

ся отменять приказ и стипен-

дии нам все равно не даст. О

общем, «нашла коса на ка-

мень». Что оставалось де-

лать? Путь в Москву нам те

перь был Известен, и мы сно

ва решили ехать и добивать-

ся своего. Не знаю, чем бы все

это кончилось, что еще ожида-

ло нас на пути борьбы за спра-

ведливость, но...

О наших намерениях узнала

преподавательница химии,

парторг факультета, участница

войны Антонина Семеновна

Вернидуб и посоветовала об-

ратиться в местный горком

партии, что мы и сделали, ела

бо веря в эту затею. К нашему

удивлению, секретарь внима

тельно выслушал нас, позво-

нил ректору, и вопрос был ре-

шен на месте. Справедливость

опять восторжествовала, и

ректор не устраивал на нас ни-

каких гонений. Мы благополуч-

но доучились, несмотря на то,

что это еще были сталинские

времена. Думаю, что судьба

свела нас с добрыми людьми,

которые нам бескорыстно по-

могли, тем самым не разрушив

в неокрепших душах веру в то,

что справедливость суще-

ствует, особенно в нашей пре-

красной стране, где есть Мос-

ква, Красная площадь, хоро-

ший министр, мудрый парторг

и всесильный секретарь гор-

кома партии Эта легенда

жила в моем сердце до само-

го 1961 года, когда все эти

«добрые» и «всесильные»

расстреляли мирную демон-

страцию рабочих, тоже искав-

ших справедливости и при-

шедших с красными знамена-

ми и портретами Ленина к

зданию горкома.

Это событие и последующие

суд и расстрел участников «бун-

та» надолго поселили страх в

умах и сердцах жителей моего

любимого города Новочеркас-

ска, но это уже другая история

в другой эпохе.

Л. ОЗОЛЗАРС.

2 «Млук.| и жиин.» № 7. 1ВД

17

Трудно найти в России экономиста, со-

циолога и даже философа, который бы не

касался в своих трудах тех или иных сто-

рон аграрного вопроса. Это и понятно: еще

в 20-е годы нашего века Россия на 80 про-

центов была крестьянской страной. Но

дело даже не в этом. Она переживала и по

сей день переживает аграрный кризис,

ставший перманентным. О нем всегда мно-

го говорили, писали, предпринимали по-

пытки выйти из него, и никогда ничего до

конца не доводили. А между тем обстанов-

ка продолжала обостряться, временами

принимая острый, драматический характер.

СПИРАЛЬ

АГРАРНАЯ

Продолжение. Начало см. «Наука и жизнь»

№N» 1—5, 1990 г.

Академик А. НИКОНОВ.

ДРАМА РЕВОЛЮЦИИ

Выдающийся русский философ Иван

Александрович Ильин (родился в 1882 году

в Москве, умер в 1954 в Цюрихе) в 1928 году

выступил со статьей «Будущее русского кре-

стьянства». Он показывает, что крестьянство

России всегда было главной движущей си-

лой ь развитии государства, касалось ли это

армии, рынка, колонизации новых земель. И

для будущего России не нужны пи аграрная

реставрация, пи аграрная утопия. 11ужно

«...живое и творческое равновесие между

интенсивно ведущимся земледелием и ин-

тенсивно развертывающейся промышленпо-

18

Показные фотографии, публиковавшиеся в на-

чале 30-х годов на страницах газет, не могли

скрыть величайшей трагедии, разыгравшейся

в деревне во время коллективизации.

стыо: то и другое на основе частной собствен-

ности и частной инициативы. И прежде все-

го — крестьянин должен стать полноправ-

ным собственником и культурной, граждан-

ственной личностью. Вне этого — великой

России не быть». Дальше Ильин пишет, что

крестьянин должен быть не «богатеющим

мещанином», но личностью и гражданином

с чувством «собственного духовного досто-

инства».

В его работе «Путь духовного обновления»

есть специальная глава о частной собствен-

ности. Здесь он обосновывает «новое соци-

альное понимание собственности», исходя-

щее из древних христианских принципов.

Суть этого понимания сводится к следую-

щему: иметь частную собственность — ве-

ликое благо; поравнение имущества бесцель-

но и вредно, так как приведет к новому не-

равенству. Преодолевать неравенство надо

творческим трудолюбием. Важно не столько

имущественное неравенство, важно «чтобы

в стране не было хозяйственно-беспочвен-

ных, бессильных, безработных, бесперспек-

тивных людей... чтобы у каждого был хозяй-

стпенно-отправной пункт... чтобы масса живо

чувствовала поощряющее влияние частной

собственности, а также успешность и почет-

ность честного труда».

В этих словах большого мыслителя заложен

глубокий смысл. Практика показала, к каким

бедствиям приводит бесхозяйственность, все-

общая и поголовная огосударствленность. Осо-

бенно опасно, когда уровень моральной ответ-

ственности человека отстает от предоставлен-

Либеральные демократы, — а среди них

экономисты-аграрники Б. Д. Бруцкус A874—

1938), Л. Н. Литошенко A886 — расстрелян в

1937 году), уже упомянутый Н. Д. Кондрать-

ев A892 — в 1938 году расстрелян), — стояли

за частную собственность на землю, с пони-

манием относились к реформе Столыпина,

общину считали изжившим себя институтом,

сдерживающим инициативу и предпринима-

тельство, горячо отстаивали крестьянскую

кооперацию.

Организационно-производственная школа

ориентировалась на трудовое семейное хо-

зяйство в сочетании с различными видами

кооперации, преимущественно вертикальной.

Назову наиболее ярких ее представителей.

А. В. Чаянов A888— расстрелян в 1937 году),

А. Н. Челинцев (был арестован в 1930 году),

А. Н. Минин A881—1939), Г. А. Студенский

A898—1930, покончил с собой в заключении),

С. Л. Маслов (в 1938 году расстрелян).

Марксисты придерживались ортодоксаль-

ных позиций, отвергали частную собствен-

ность на землю, все надежды возлагали на

коллективные формы хозяйствования, зани-

мались обоснованием радикальной социали-

стической реконструкции сельского хозяй-

ства.

Судьба всех трех ветвей аграрной науки

России 20-х годов трагична. Многие из тех

либеральных демократов, кто не успел эмиг-

рировать сразу же после Октябрьской рево-

люции и гражданской войны, были высланы

из страны в 1922 году. Приверженцы орга-

низационно-производственной школы были

арестованы в июне 1930 года по обвинению

в принадлежности к вымышленной «контр-

революционной Трудовой крестьянской

партии». В 1937—1938 годах многие из них

МНОГОВЕКОВОЙ ДРАМЫ:

НАУКА И ПОЛИТИКА РОССИИ

пых ему материальных возможностей или же

власти. Часто эти дм понятия являются фак-

тически синонимами: имущество дает власть

над людьми, власть порождает имущественное

превосходство и создает возможности дальней-

шего обогащения.

В аграрно-экономической мысли Росии 20-х

годов выделяются три направления: либераль-

но-демократическое, марксистское, организа-

ционно-производственное. Разумеется, эта

классификация условна. Были крупные уче-

ные, которых нельзя целиком отнести ни к

одной из названных школ, их работы вклю-

чали элементы той или иной из них плюс не-

что только им присущее. Это относится преж-

де всего к Н. Д. Кондратьеву. Он с ранних лет

принадлежал к партии социалистов-револю-

ционеров, его научные интересы выходили

далеко за пределы аграрного вопроса.

были расстреляны. Ученые-марксисты, пытав-

шиеся осуществлять аграрную политику сво-

ей партии, в 30—40-х годах также прошли

систему ГУЛАГа, а наиболее видные из них в

1937—1940 годах расстреляны.

ПОГРОМ НА ВОЛХОНКЕ

Рассмотрим весьма важное событие в жиз-

ни экономической науки — конференцию

аграрников-марксистов, состоявшуюся 20—

27 декабря 1929 года в Москве, в Институте

экономики Коммунистической академии на

Волхонке.

Это мероприятие нельзя назвать конферен-

цией в обычном понимании этого слова. Здесь

не было общепринятых в научном мире

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

19

дискуссий. Не было оппонентов. Были толь-

ко обличители, и они разоблачали «прпгов»

самой передовой науки — марксизма-лени-

низма. В пленарных заседаниях принял уча-

стие И. В. Сталин, выступивший с извест-

ной речью, которая была не обычным дис-

куссионным выступлением, а речью-дирек-

тивой. В президиуме — элита аграрников-

марксистов того времени. Назовем некото-

рых из них.

Лев Натанович Крицман A890—1937), ди-

ректор Аграрного института Комакадемии,

участник революционного движения с 1905

года, выпускник химического отделения

Цюрихского университета, редактор журна-

ла «На аграрном фронте», автор многих ра-

бот по социалистической реконструкции

сельского хозяйства и критике антимарксист-

ских теорий в экономике.

Владимир Павлович Милютин A884—1937),

сын сельского учителя из Курской губернии,

член РСДРП с 1903 года, воспитанник Пе-

тербургского университета, один из осново-

положников советской статистики, началь-

ник ЦСУ СССР, заместитель председателя

Госплана СССР, редактор многах журналов,

один ич руководителей Коммунистической

академии.

Арон Израилевич Гайстер A899—1937).

Окончил Институт красной профессуры, вел

преподавательскую работу в вузах, был из-

бран академиком ВАСХНИЛ, назначался за-

местителем наркома земледелия СССР.

Михаил Ильич Кубанин A898—1941), эко-

номист-аграрник, выпускник Института

красной профессуры. Работал в Междуна-

родном аграрном институте и Институте эко-

номики Комакалсмии. Член коллегии 11ар-

комата земледелия. Исследовал социально-

экономические процессы развития деревни

в период аграрной революции.

Пройдет несколько лет, и все упомянугые

ученые будут казнены. Для каждого найдет-

ся один или несколько пунктов 58-й статьи

Уголовного кодекса РСФСР. Все они будут

объявлены «врагами парода», их имена пре-

даны забвению, а книги изъяты из всех биб-

лиотек страны и уничтожены. Ромен Роллан

назвал якобинскую диктатуру «драмой ре-

волюции». I Io такое название было бы блед-

но для характеристики массовых казней в

стране «победившего, или реального, социа-

лизма».

Однако вернемся к 1929 году. Будущие

жертвы, облеченные профессорскими звани-

ями и докторскими степенями, неистово

осуждают «буржуазных» и «мелкобуржуаз-

ных» ученых. Едва ли можно сомневаться в

том, что делают они это искренне, веря в

свою правоту и неправоту отсутствующих

оппонентов. Может быть, в глубине души у

кого-то и шевельнется, больно уколет сомне-

ние. Но ведь они отстаивают генеральную

линию партии, за дело которой боролись еще

в глубоком подполье, нередко рискуя соб-

ственной головой. Ведь они идут «в ногу» со

временем, а вот те «буржуазные экономис-

ты» вроде бы тянут парод назад, в сторону

от светлого будущего.

С основным докладом на конференции

выступает В. П. Милютин. Тема доклада:

«Борьба на аграрном фронте и реконструк-

ция сельского хозяйства». Он формулирует

теоретические положения марксизма по аг-

рарному вопросу следующим образом: уста-

новленные марксистской наукой законы раз-

вития капитализма в равной мере распрост-

раняются и на сельское хозяйство, классо-

вая борьба обостряется, первую скрипку и

в деревне должен играть пролетариат. Все

просто, все ясно. Никаких некапиталисти-

ческих пугей быть не может. А в деревню

для руководства «неразумной крестьянской

массой» следует двинуть тысячи и тысячи

шолоховских Давыдовых. И двигали, отстра-

няя крестьян. Это делалось многократно.

В качестве пролога Милютин ополчился на

Каутского, Бернштейна. Отто Бауэра, II Ин-

тернационал в целом, а затем повел атаку на

отечественных отступников. Кто же здесь

стал мишенью? Во-первых, «буржуазная»

школа, наиболее яркими представителями

которой названы Кондратьев, Литошенко,

Вайнштейн; во-вторых, «мелкобуржуазная»

школа, или нсоиародники — Чаянов, Челин-

цев и другие; в-третьих, правые уклонисты

троцкистского толка в партии в лице самого

Троцкого и Преображенского и, в-четвергых,

Бухарин и его сторонники, отражающие «ку-

лацкую часть деревни». Дальше следуют ци-

таты из работ Н. Д. Кондратьева, Л. 11. Лито-

шеико, А. В. Чаянова, И. П. Макарова, Г. А.

Студенского, Л. 11. Челинцева, Е. А. Преоб-

раженского Н. И. Бухарина, якобы свидетель-

ствующие о грубых ошибках последних, ве-

дущих к гибели российскую деревню.

Расправившись с противниками, доклад-

чик переходит к конструктивным предложе-

ниям, или теоретическим задачам, выдвига-

ющимся в эпоху социалистической реконст-

рукции экономики. При этом имеется в виду,

что социалистический сектор в сельском

хозяйстве уже с этого года становится пре-

обладающим как по его организующей роли,

так и по доле в производстве. В течение од-

ного-двух лет в основных сельскохозяйствен-

ных районах (Северный Кавказ, Нижнее

Поволжье, Украина) коллективизация будет

полной, сплошной. Это обязывает усилить

научно-исследовательские работы в отноше-

нии социалистических форм экономики, ана-

лиза законов развития социалистического

хозяйства, новых проблем техники и орга-

низации труда, электрификации.