Автор: Стронгин В.Л.

Теги: язык языкознание лингвистика литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран биографии

ISBN: 5-462-00230-0

Год: 2004

Текст

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

| Михаил Булгаков

И

Самые увлекательные загадки минувшего,

новый взгляд на известных исторических деятелей,

сокровенные тайны «сильных мира сего»,

оригинальная оценка крупнейших событий

и явлений всеобщей истории -

основные темы книг из серии

«Историческое расследование».

Авторы, известные историки и писатели,

воссоздают образы и события прошлого

на документальной основе.

Они используют редкие материалы и фотографии.

В серии

«Историческое расследование»

выйдут книги:

Н. Павленко. Елизавета Петровна

Б. Соколов. Леонид Брежнев

В. Стронгин. Надежда Плевицкая

ASTf

пвгпг

ПРЕСС

J

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

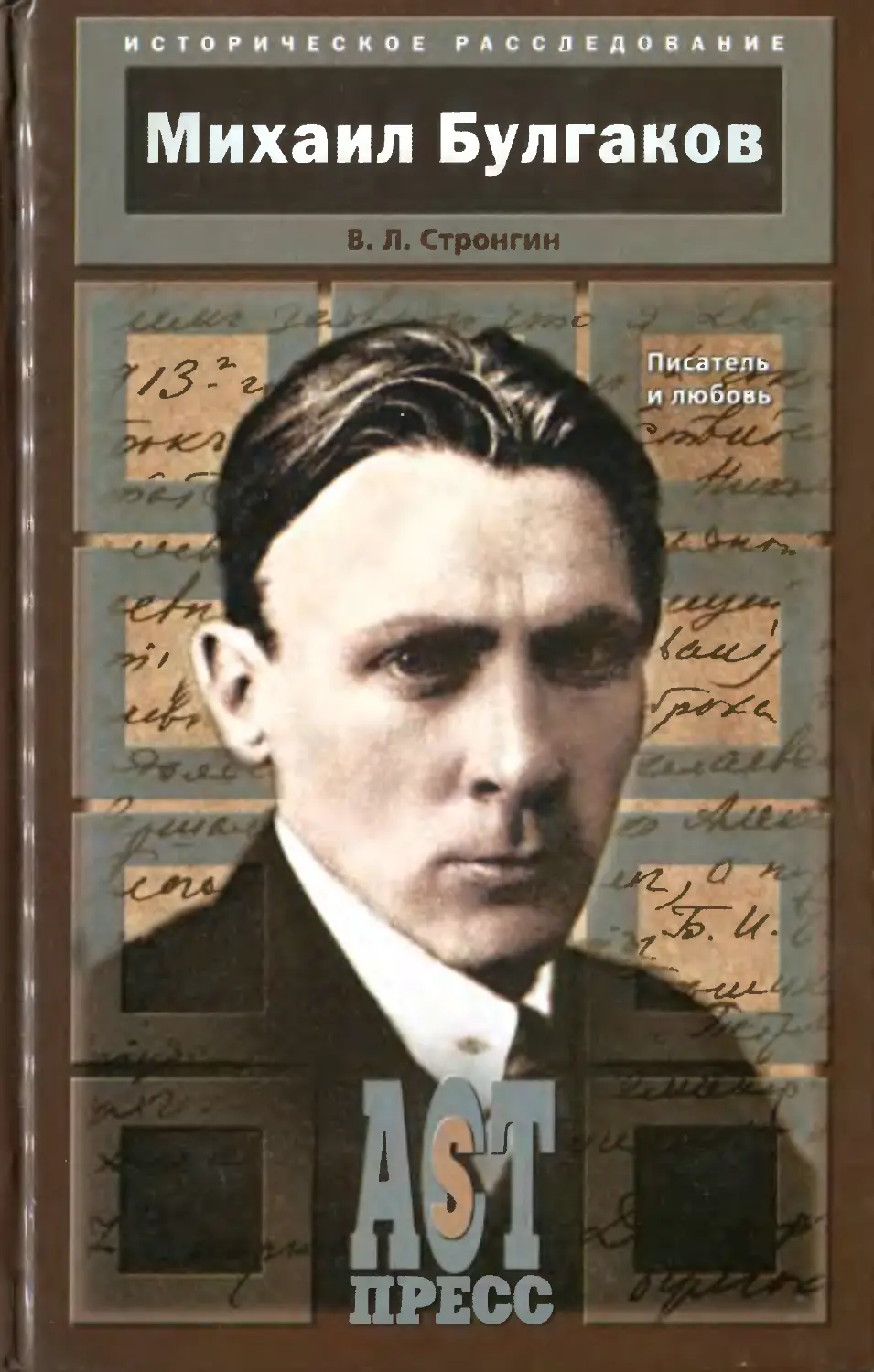

Михаил Булгаков. Писатель и любовь

В. Л. Стронгин

Михаил Булгаков

Писатель и любовь

Москва

«АСТ- П РЕСС КН И ГА»

2004

УДК 882.0

ББК 83.3(2Рос-Рус)8

Варлен Львович Стронгин -

писатель и публицист,

автор книг о видных

деятелях культуры

Редактор

Г. Дзюбенко

Дизайн серии и обложки

Т. Кудрявцевой

Макет вклейки

Е. Урусова

Художественный редактор

М. Егиазарова

На титуле:

М. А. Булгаков. Москва, 1926 г.

ISBN 5-462-00230-0

© ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2004

Еса

Семейная фотогр.

Булгаковых.

Буча, 1913 г.

Афанасий Иванович

Булгаков, отец писателя.

Киев, 1880-е годы

Дом № 13 по Андреевскому спуску,

где Булгаковы жили с 1906 по 1919 г.

Послужил прототипом дома Турбиных

в «Белой гвардии»

Сестра М. А. Булгакова -

Варвара Афанасьевна.

Прототип Елены

в пьесе «Дни Турбиных»

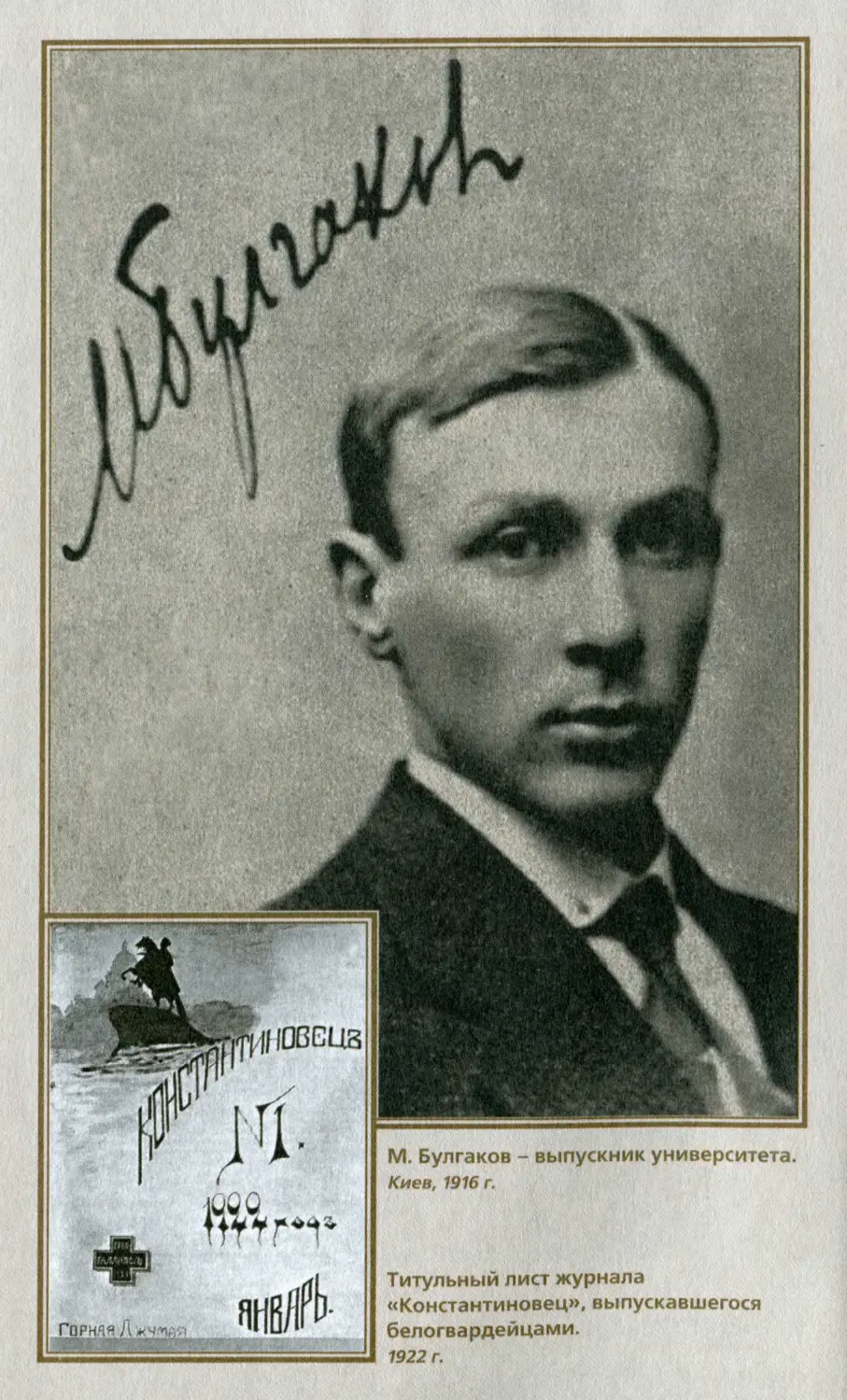

Миша Булгаков - гимназист.

Киев. 1908 г.

Сестра М. А. Булгакова -

Надежда Афанасьевна

Николай Булгаков, брат.

Париж, 1930 г.

Стол-бюро М. А. Булгакова

в квартире на Б. Пироговской улице

Вторая жена писателя,

Любовь Евгеньевна Белозерская.

Л. Е. Белозерская

на парижской сцене

Й п 11 I MJ

"•’Г® I й'ш

11 I a m a I a а

M. А. Булгаков и E. С. Булгакова.

1936 г.

Елена Сергеевна Булгакова.

1938 г.

Фото справа

М. А. Булгаков в Барвихе.

1939 г.

g P s

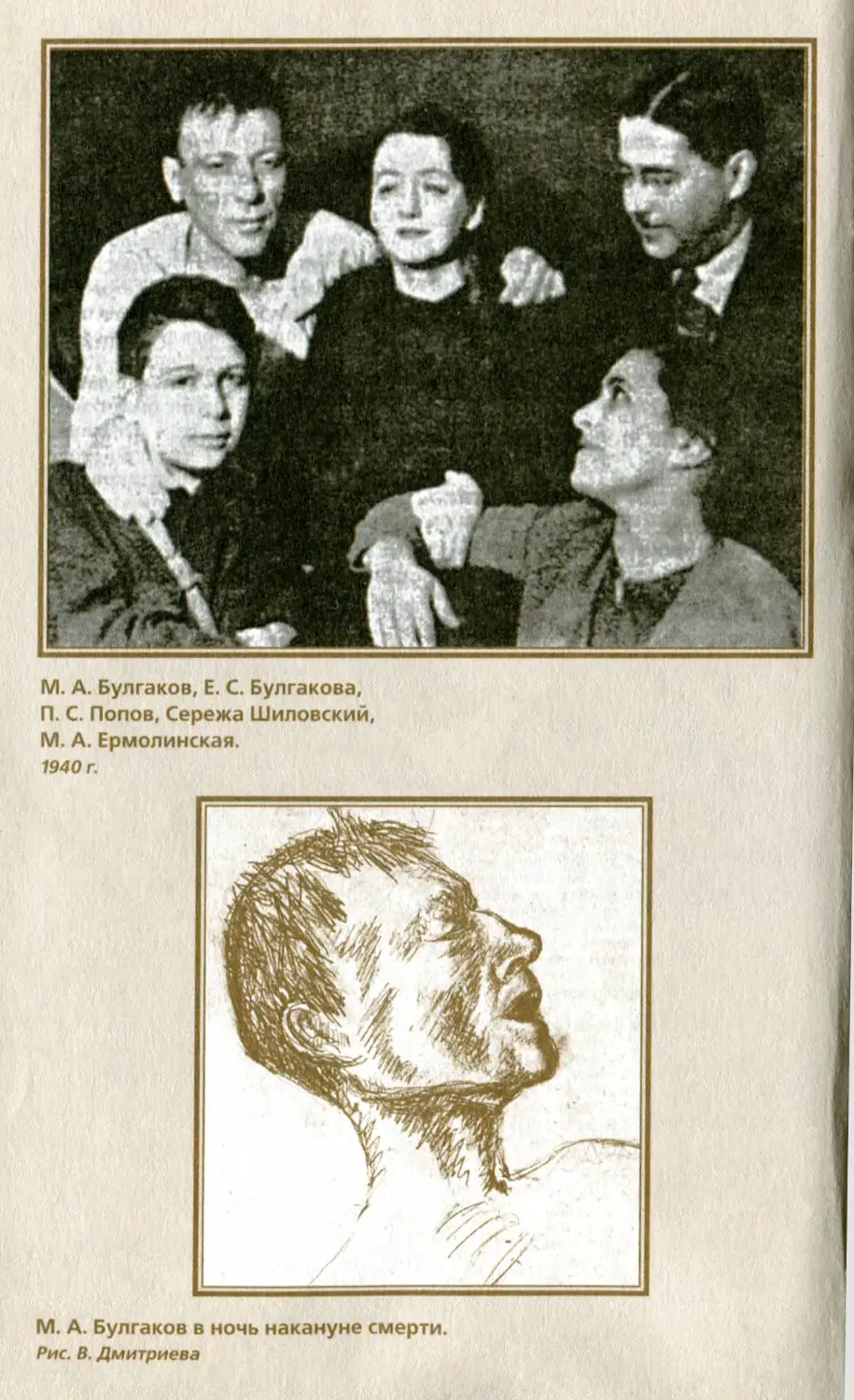

. А. Булгаков, E. С. Булгакова,

С. Попов, Сережа Шиловский,

. А. Ермолинская.

1940 г.

М. А. Булгаков в ночь накануне смерти.

Рис. В. Дмитриева

Вместо предисловия

Человек, не познавший в жизни любовь, обделен

счастьем. Это прекрасное чувство безгранично, как

космос, разнообразно, как населяющие его планеты

и другие небесные образования. Звезды светят нам

испокон веков. Любовь может вспыхнуть и погас-

нуть, она загадочна и непредсказуема.

Настоящая любовь приходит однажды, и заблужда-

ются люди, считающие, что любили несколько, а кто

и множество раз. Более реально рассуждал человек,

говоривший, что у него было две любви — одна и все

остальные, но и он был далек от истины. Люди прони-

кли в самые сокровенные тайны природы, к которой

безусловно относится человек, совершили самые, ка-

залось бы, невероятные открытия в науке и технике,

приблизили к себе космос, но ни на йоту не приблизи-

лись к разгадке тайны любви, потому что ее невозмож-

но определить никаким, даже самым совершенным

прибором или математическим расчетом, любовь не-

подвластна никаким законам, ее существование не

подгонишь ни под какую теорию или модель. В каж-

дом своем проявлении любовь неповторима. Хотя не-

однократно делались попытки определить рамки люб-

ви, детально объяснить, что она собой представляет.

У героя этой книги — Михаила Афанасьевича Бул-

гакова — большинство произведений окрашено лю-

бовью, озаряющей его творчество, созвучной душам

любящих и благородных людей. Ошибался ли он

в этом сложнейшем чувстве, принимая за любовь ув-

лечение? Он был не богом, а земным человеком, ни-

что человеческое не было ему чуждо. Он ненавидел

войну, ложь, предательство, любое проявление зла.

В молодые годы, уже находясь в Москве, Михаил

Булгаков попал под влияние известного писателя

Алексея Толстого, чувствуя к себе неравнодушное,

благожелательное отношение мэтра. В марте 1923 го-

да тот издавал в Берлине газету на русском языке под

названием «Накануне». Желая привлечь к сотрудни-

честву молодых советских писателей, создал в Моск-

ве специальную редакцию и призывал ее сотрудни-

ков присылать побольше Булгакова. Алексей Толстой

был, пожалуй, единственным весьма признанным

писателем, кто понимающе и благосклонно отнесся

к молодому автору, укреплял в нем веру в свои силы.

В доносе на Булгакова одного из работников ВЧК

переделанная из романа «Белая гвардия» пьеса «Дни

Турбиных» названа «апологией белогвардейщины»

и указано, что Булгаков близок с Алексеем Толстым,

который говорил автору доноса, что «Дни Турбиных»

можно поставить на одну доску с чеховским «Вишне-

вым садом». С точки зрения доносчика, это сравне-

ние с Чеховым, писателем отринутого строя, тем не

менее отрицательно характеризует Булгакова, но для

него звучит высшей похвалой.

Булгаков, человек честнейший, остается беспри-

страстным даже к писателю, искренне ценившему

его творчество, и, когда после исполнения Пятой

симфонии Шостаковича, которую Булгаков считал

«блистательной», «мое впечатление — потрясаю-

щее... гениальная вещь», в газете «Вечерняя Москва»

появилась статья Алексея Толстого, осуждающая

симфонию, он не может простить ему этого: «Ох, как

мне не понравилась эта статья!.. И писать даже не хо-

чу. Я считаю Шостаковича гениальным. Но писать

такую статью?!»

2

Каким же на самом деле был Алексей Толстой?

В литературе? В быту? Он поучал молодого писателя

не только тому, как вести себя в литературе, но в лич-

ной жизни, в любви к женщинам. Булгаков внимал

ему, естественно не зная, что потом напишет о «тре-

тьем Толстом» величайший русский писатель, лауре-

ат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин:

«Это был во многих отношениях человек замеча-

тельный. Он был даже удивителен сочетанием в нем

редкой личной безнравственности (ничуть не уступа-

ющей после его возвращения в Россию из эмиграции

безнравственности его крупнейших соратников на

поприще служения советскому Кремлю) с редкой та-

лантливостью всей его натуры, наделенной к тому

же большим художественным даром... Написал нема-

ло такого, что просто ужасно по низости, пошлости,

но даже в ужасном оставался талантливым...»

Был ли он действительно графом Толстым? Бунин

пишет: «Большевики отвечают на это двусмысленно

и неубедительно... Он врал всегда беззаботно, легко,

а в Москве, может быть, иногда с надрывом, но, ду-

маю, явно актерски, не доводя себя до той «искрен-

ности лжи», с какой весь век чуть не рыдал Горький».

Молодой Булгаков, конечно, не мог разобраться,

как опытный Бунин, во всех нюансах непростой на-

туры Толстого, но заметил, что, в отличие от других

литераторов —возвращенцев из эмиграции, которых,

кстати, в 1938 году расстреляли, «граф живет денеж-

но и толсто, ему строят дачу под Ленинградом».

Алексей Толстой был незаурядным человеком,

по крайней мере любил производить впечатление

оного,*и к Булгакову благоволил по причине казать-

ся не таким, как все, но не помог ему издать даже

«Записки на манжетах» и «Дьяволиаду», которые

особенно хвалил. Его самолюбию льстило, что моло-

дой талантливый писатель восторженно смотрит на

него, не спорит с ним. Но это не означало, что Бул-

3

гаков был во всем согласен с мэтром, что, впрочем,

не интересовало Толстого.

Алексей Толстой пытался навязать Булгакову

и свое мнение о личной жизни, он внушал ему, что

у любви писателя есть своя закономерность. Увидев

Булгакова с первой женой, Таисией Николаевной

Лаппой, очаровательной саратовской девушкой, Тол-

стой скорчил недовольную гримасу:.

— Батюшка! Запомните раз и навсегда — писатель

за свою жизнь должен жениться три раза! Три! Не

меньше. Иначе вы зачахнете как писатель. Новые

чувства, новые впечатления так обогащают творчест-

во писателя! Запомните — нужно жениться трижды!

Не меньше! Три раза! — говорил он тоном прокурора

в последней инстанции, говорил серьезно и вместе

с тем насмешливо, чтобы не смутить жену Булгакова

и не показаться бестактным и грубым.

У Булгакова действительно было три жены. Но это

произошло не по совету Толстого. Так распорядилась

судьба.

4

Глава первая

Был май

Михаил Булгаков родился в мае 1891 года и позна-

комился со своей будущей женой тоже в мае, но уже

1910 года. И вообще, май он считал «прекрасным ме-

сяцем». Даже заметку написал «Был май», где были

такие строчки:

«И исчез май. И потом был июнь, июль. А потом

наступала осень. И все дожди поливали этот пере-

улок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивая

круг на сцене, и ежедневно я умирал, а потом опять

настал май».

После мая, когда он познакомился с Татьяной

Лаппой (позднее он чаще называл ее по-семейно-

му — Тасей), наступили необычайно счастливые ме-

сяцы, и если случилось, что он едва не умер, то это

было тогда, когда на следующий год невеста не прие-

хала на каникулы в Киев. Но потом опять настал

май — от счастья пела душа, парила над зеленым го-

родом-садом, над Днепром, отрывая от земных забот.

Знакомство хронологически выглядело так (со

слов будущей невесты): «В 1908 г. пришло письмо от

тети Сони из Киева, что на лето она к нам приехать

не может. У нее своих детей не было, а меня она

очень любила, просила: «Отпустите ко мне Таню».

Отец спрашивает: «Хочешь ехать?» — «Поеду». И он

меня отправил. Одну. «Ты уже взрослая. Можешь

ехать». В Киеве меня должен был встретить дядя Ви-

тя — муж тети Сони. Я так боялась, что он меня не

встретит, что даже голова разболелась. Но он ветре-

5

тил. Все было очень хорошо. Приехали на Большую

Житомирскую, и вот там меня тетя Соня с Булгако-

вым познакомила. Она и мать Миши, Варвара Ми-

хайловна, вместе учились во Фребелевском инсти-

туте и там подружились. Когда Булгаковы были на

даче в Буче, а дети задерживались в гимназии, они

оставались ночевать у тети Сони. Михаил как раз

пришел с экзамена. Очень довольный. Пятерку по-

лучил. И вот тетя Соня нас познакомила и говорит:

«Миша, покажи Тане город». Я смотрю на Мишу:

парень как парень. Я с дороги была — усталая, бле-

клая. Не могу сказать, что Миша мне сразу понра-

вился, — я только заметила, что он хочет мне пока-

зать буквально все, очень внимателен и показывает

не формально, а с рассказом. Говорил он интересно.

Часто на меня оборачивался. Волновался, если чув-

ствовал, что я что-либо не понимаю или пропускаю

мимо ушей».

Вечером тетя Соня объяснила Тане, что у Булгако-

вых очень хорошая и веселая семья. Миша — стар-

ший из детей. Он тоже окончил гимназию.

— Куда собираешься поступать, Миша? — спроси-

ла Таня.

— На медицинский факультет императорского

университета! — гордо вымолвил он и вдруг смутил-

ся, видимо от своей хвастливости, и промямлил: —

В университет Святого Владимира.

Он, видимо, не привык, что девушки ведут себя

с ним самостоятельно и уверенно.

Отдохнув с дороги, пообедав, тетя Соня и Таня уда-

лились в спальню, где стали обсуждать семейные но-

вости. А когда вернулись в гостиную, то застали там

Мишу. Казалось, что все это время он не покидал

комнату, даже не встал со стула.

— Ты не поедешь сегодня на дачу? — поинтересо-

валась у него хозяйка.

— Поздно уже, — внезапно покраснел Миша.

6

— Вот и хорошо, — улыбнулась тетя Соня, — по-

кажи Тане вечерний Киев.

Михаил вскочил со стула, изъявляя готовность пока-

зать Тане город и вообще, если потребуется, стать ее за-

щитником. Он еще не осознавал, что пленен ею, одна-

ко интуитивно чувствовал, что встретил девушку своей

мечты. Она понравилась ему своей необычностью,

не кукольной внешностью трафаретных красавиц с ре-

кламных проспектов, а манящей женственностью

и своеобразными чертами лица и магнетическими гла-

зами, от которых он лишь с трудом мог оторвать взгляд.

— Всем гостям нашего города сначала показывают

Киевско-Печерскую лавру, — уже увереннее произ-

нес он, и уже совсем по-дружески: — Пойдем, Таня?

Показывая лавру, Михаил походил то на гида, то на

друга-собеседника. Они надолго задержались у рос-

писи на трансепте Владимирского собора, где перед

римским прокуратором Пилатом стоял Христос. Он

выглядел нетрадиционно, не с божественным ликом,

а с бледным лицом уставшего от трудов и невзгод че-

ловека. Холщовая одежда, подпоясанная веревкой,

спадала до пят. Поверх виднелась темная накидка.

На возвышении, в белом и пышном прокураторском

одеянии, скрывающем, по-видимому, хилую фигуру,

восседал Пилат. Рядом с ним сидел слуга, а может,

один из друзей Христа, но, вернее всего, это был ле-

тописец, вовлеченный в сюжет фантазий художника

и записывающий то, что говорили Христос и Пилат.

За спиной Пилата располагались стражник, палач

с топором, прочая свита прокуратора. Поражала ма-

ленькая, словно у хищного зверька, седая головка

Пилата, пугали темные, мутные глаза.

— Сколь величествен Христос, и сколь ничтожен

рядом с ним Пилат, — заметила Таня.

Михаил незамедлительно поддержал разговор:

— Ты посмотри на хищные глаза Пилата. Смертель-

но злой и облеченный властью, он способен покусить-

7

ся на жизнь святого. Христос еще не прошел Голгофу,

но уже пострадал за людей. А Пилата я представлял бо-

лее грозным и крупным, даже грузным. Но пожалуй,

художник изобразил его более тонко и реалистично.

У человека с физическими недостатками и малой куль-

турой, свойственной крупным властителям, неисто-

щима злоба ко всем, кто умнее и красивее его, зато

сильно развиты коварство и кровожадность.

Тане было интересно слушать Михаила, но он не-

ожиданно замолчал, уйдя в свои мысли, и еще долго

не отходил от этой росписи. А Таня тактично не торо-

пила его: «Он о чем-то размышляет. Значит, ему нуж-

но вникнуть в суть увиденного. И потом, когда они

прогуливались по Купеческому саду, Михаил еще не-

которое время находился под впечатлением росписи.

Неожиданно он вздрогнул:

— Тася, ты не подумай, что забыл о тебе! Ни на се-

кунду не забывал. Просто, когда ты рядом, лучше ду-

мается. Извини...

— Не за что, — улыбнулась Таня, — я рада, что те-

бе хорошо со мною.

Он впервые назвал ее не Таней, а Тасей, и ей это

понравилось.

Молодые люди стали чаще бывать вместе. Тетя Со-

ня успела вкратце рассказать Тасе о семье Булгако-

вых, чувствуя, что племянница проявляет немалый

интерес к новому знакомому: «Отец Михаила, Афа-

насий Иванович Булгаков, старший сын священника

Ивана Абрамовича и Олимпиады Ферапонтовны

Булгаковых. Уроженец Орла. В 1885 году окончил

Киевскую духовную академию со степенью кандида-

та богословия. Кроме древних языков знал немец-

кий, французский, английский. Потом стал докто-

ром богословия, ординарным профессором.

Мать, Варвара Михайловна Булгакова, урожден-

ная Покровская, дочь соборного протоиерея города

Карачева Орловской области. Окончила женскую

8

гимназию с программой мужских гимназий. До заму-

жества два года учительствовала. Свадьба состоялась

в Карачеве. Затем молодожены переехали в Киев. Хо-

рошая семья...» — сказала тетя.

«Хорошая, крепкая, и сын хороший, — согласи-

лась Таня. — Мы с Мишей ходим в Купеческий сад на

симфонические концерты. «Руслана и Людмилу»

слушали, Вторую венгерскую рапсодию Листа. Сиде-

ли, слушали как зачарованные. Миша потом наигры-

вал мне Листа на рояле, хотя никогда специально не

учился игре на фортепьяно.

Он удивляется, что я знаю много опер. У меня

в Саратове подруга — дочь хозяина театра Очкина.

Она меня часто в театр водила, конечно без билета.

А я рада-радешенька. Мне очень нравятся оперы.

Отец сердился, считал, что дочь саратовского казна-

чея, действительного статского советника могла бы

брать билеты в театр, а не скакать туда «зайцем». Ми-

ша знает мое пристрастие к операм. Напевает мне

арии. Серьезно. И я каждый раз слушаю их. Кажется,

готова их без конца слушать...»

— А ты не обратила внимание, Таня, что Михаил

почти перестал бывать на даче?

— Приезжает, чтобы со мною погулять. Мы на

Днепре пикник устроили. Потом лодку взяли. Я ска-

зала, что умею грести, и мы едва не перевернулись. Я

засмеялась, а он вдруг серьезно сказал, да еще на

«вы» обратился: «Вы грести не умеете», — и забрал

весла. А потом, чтобы как-то загладить свою чрез-

мерную серьезность, улыбнулся и предложил пойти

в ресторанчик. Сначала горячим чаем напоил, а по-

том заказал кусок хлеба, а в нем яйцо. Называется

«яичница по-бременски». Вкусно... А дома пел арии

из «Фауста», «Аиды», «Травиаты». Радовался, что мне

приятно его слушать.

Единственно, о чем не рассказала Тася тетке, что

после ресторанчика они пошли в Царский сад, рас-

9

положенный за Купеческим. Ухоженный сад перехо-

дил в другой, напоминавший дремучую чащобу. Там

Михаил набрался смелости впервые поцеловать Та-

сю, а она обвила его шею руками, прильнула к его

груди. Было темно, но Тасе показалось, что у Миши

от радости светятся глаза. Она сказала ему об этом.

— А у тебя блестят зеленым цветом, как у кош-

ки, — весело отозвался он. — Ты ведьма. Ты меня

с ума свела! Тебе не страшно в этом лесу? Сюда могут

нагрянуть разбойники!

— С тобою я никого не боюсь! — только вымолви-

ла Тася, и они опустились на траву.

И было это, пожалуй, в июле, который в этом году

стал для Михаила вечно прекрасным месяцем маем,

и еще стояли легендарные времена, когда в садах са-

мого прекрасного города нашей родины еще жило

беспечальное поколение.

Тетя Соня спрашивала: «Тебе нужно ехать в Бу-

чу?» — «Не надо». — «Ну и оставайся ночевать. А зав-

тра с утра снова гулять пойдете». Михаил ценил каж-

дый час, каждую минуту пребывания с Тасей и,

наверное, уже так любил ее, что разлука даже на не-

продолжительное время была для него тягостной

и мучительной.

Родители Михаила были людьми богобоязненны-

ми, а его тянуло к светской жизни. Он выделывал на

велосипеде невероятные по смелости трюки, не толь-

ко стараясь поразить этим воображение Таси,

но и просто из озорства, из желания совершить не-

возможное, недоступное другим. Сажал на велосипед

товарища и учил его своему трюку. Зачастую удачно.

В Киеве была организована первая футбольная ко-

манда, и одним из ее лучших игроков стал Михаил

Булгаков. Вовлек в команду братьев — Колю и Ваню.

С ними на игры ходила Тася, и, хотя игра сама по се-

бе не вызывала у нее особого восторга, она восхи-

10

щенно хлопала, когда Михаил отправлял мяч в воро-

та противника. Поле было земляным. В дождливую

погоду — сырым, вязким. Михаил после игры выгля-

дел мокрым, покрытым грязью, но Тасе казался див-

ным воином, сражавшимся с непокорным врагом

в бою, где меч заменял мяч — скользкий и трудно

поддающийся желаниям игроков.

Тайная любовь рано или поздно становится явной

для людей, окружающих влюбленных. И Варвара

Михайловна, вопреки своему мнению о том, что сы-

ну еще слишком рано думать о женитьбе, а в том, что

он влюблен, у нее не было сомнения, решила пригла-

сить Тасю в Бучу. Она видела, что Миша счастлив,

когда с ним рядом эта девушка, воспитанная, любя-

щая, как и Миша, музыку, книги, совершенно беско-

рыстно увлеченная ее сыном, но своенравная — не

смирится ни с ложью, ни с унижением. У нее твердый

характер, и она может влиять на сына не меньше, чем

мать. Это не устраивало Варвару Михайловну, она хо-

тела оставаться безраздельной хозяйкой в доме, но не

решилась открыто помешать счастью любимого сы-

на, и поэтому лишь намекнула ему, что о женитьбе

вообще думать рано.

Тася отправила домой восторженное и подробное

письмо о том, что встретила прекрасного юношу, тре-

петно ее любящего, и их чувства взаимны. Родители

были сдержанны в своем ответе дочери, предложили

ей не спешить с замужеством, еще год поработать

в Саратове классной дамой, надеясь, что за год стра-

сти улягутся и молодые лучше разберутся в своих чув-

ствах, чем сейчас, сразу после знакомства.

Ближе к осени Тася возвратилась в Саратов. На во-

кзале Миша сказал ей, грустно опустив голову:

— Идут последние минуты мая. Вот кондуктор

даст свисток отправления поезда — и май закончится.

Тася подумала, что он шутит, и заметила: «Не рас-

страивайся, Миша. Ты спутал май с августом». А он

11

обреченно покачал головой: «Нет, не спутал». Тася

наконец поняла, что они расстаются надолго, и едва

не разревелась — ей показалось, что именно сейчас

обрывается ниточка их прекрасной жизни и действи-

тельно не вернется май, когда они познакомились.

И причина для этого была. Ведь жили они в далеких

друг от друга городах, в приличных, но разных по ха-

рактеру семьях: служилой — у Таси, светской — у Ми-

ши. Поезд медленно отошел от перрона. Тася приль-

нула к окну. Михаил стоял понурый, осиротевший,

прощально махнул рукой и уставился в асфальт пер-

рона, чтобы не видеть уходящий поезд. «Ничего не

оборвется, май не закончится!» — крикнула Тася

Мише, но он, вероятно, ее слов не услышал. Втянув

голову в плечи, он поплелся к выходу с вокзала.

В Саратове с нею случился обморок, ночью ей

приснилось, что они с Мишей расстались навсегда.

На следующий день, бледная, усталая после работы

в реальном училище, она кое-как привела себя в по-

рядок и поспешила в театр. Даже не выяснила, ка-

кой там сегодня дают спектакль. Была уверена, что

походы в театр, столь любимый Мишей, сближают

их души и этому не смогут помешать никакие се-

мейные разногласия, никакие расстояния. Она на-

писала ему письмо. Грустноватое, но нежное, пол-

ное признаний в верности. Миша ответил быстро,

сразу же после прочтения письма, подчеркивал, что

она нравится его сестрам, они считают ее милой

и славной, вполне подходящей, чтобы стать членом

их семьи. Переписка продолжалась. Они договари-

ваются о встрече в будущем году. «Был и будет

май!» — восклицает Миша в последнем письме. Та-

ся обещает приехать в Киев на Рождество, но у бра-

та Женьки возникают какие-то неприятности в гим-

назии, и его посылают в Киев, к тете Соне, чтобы он

там развеялся, пришел в себя. А Тасю направили

в Москву, к бабушке. В этом не было умысла разлу-

12

чить Тасю и Мишу... Их отношения родители Таси

пока не принимали всерьез.

Неожиданно из Киева пришла депеша от близкого

друга Миши Саши Гдешинского: «Телеграфируйте

обманом приезд. Миша стреляется». Отец Тани по-

считал эту телеграмму мальчишеской шалостью

и отослал ее в письме сестре в Киев, приписав: «По-

кажи своей приятельнице Варе». Позднее он понял,

что поступил нетактично, убедившись, что чувства

влюбленных искренни и глубоки.

Перед отправкой телеграммы Миша признался

Саше Гдешинскому: «Я без Таси просто не могу жить.

Хочу заснуть и не проснуться. Хожу по местам наших

встреч. Вспоминаю, что я говорил, что — она. Как ве-

ли себя. Читаю-перечитываю ее письма. Мало помо-

гает. Душа болит. Боль то ноющая, то колющая. Ино-

гда такая сильная, что кажется, разорвется душа. Как

будто часть ее, живую, счастливую, оторвали и увезли

в Саратов, и думаю, что, пока обе части не соединят-

ся, страданиям моим не будет конца.

— Ты преувеличиваешь свою беду, Миша, — уте-

шал его Гдешинский, — просто ты тоскуешь. Очень.

Я вижу. Время лечит. Посмотришь, вскоре тоска

утихнет, причем так же внезапно, как и возникла.

Миша нервно качает головой:

— Саша, ты же музыкант и должен понимать, что

одна половина оперы не может существовать без дру-

гой. Только вместе они целое гармоничное произве-

дение! Только вместе...

— Но оперы бывают разные, — старался успоко-

ить его Саша, — трагедийные, комические, можно

спеть арию из них, она может звучать законченно,

полновесно. Выбери себе одну арию. Боль утихнет.

Вот увидишь!

— Опера ли, ария из нее — для меня звучат оди-

наково. Это отзвуки разбитого сердца, разорванной

души!

13

— Так что же делать, Миша? Попоооуй перетер-

петь боль. Не может же рана кровоточить вечно?

— Моя — может... и будет, — уверенно произносит

Миша. — Напиши Тасе, что если она не приедет, то я

застрелюсь.

— Ты серьезно, Миша? Возьмешь пистолет, при-

ставишь дуло к виску и...

— Да, — без раздумий ответил Миша, и в глазах

его блеснул холодный свет безразличия к жизни. —

Душа должна успокоиться. Боль ее невыносима.

Испуганный Саша поспешил на телеграф.

В ответ от Таси пришла телеграмма величиной

с письмо — с уверениями в любви, верности, в том,

что они разлучены временно и он, когда пожелает,

может приехать к ней в Саратов.

Михаил выучил эту телеграмму наизусть, всегда но-

сил в кармашке рубашки рядом с сердцем и чувство-

вал как отходит душа от боли, еще недавно пронзи-

тельной и мучительной. Он и не подозревал, что тогда

Тася, по существу, спасла ему жизнь... В первый раз.

Возвращался май, но более нормальный, не столь

бурный и полный неодолимой страсти, каким был

прежде. А до этого целый год Михаил не учился, едва

не дошел до умопомешательства. Жизнь казалась ему

ненужной. Будущий врач даже не знал, как подойти

к своему лечению. Весь учебный год Михаил не ходил

на занятия. Семья была в отчаянии. Спасительная те-

леграмма от Таси возвратила его к жизни. Он стано-

вится спокойнее, рассудительнее, начинает анализи-

ровать свои поступки, глубже вникать в происходящее

вокруг него, в судьбы родных, друзей, иногда даже со-

всем незнакомых людей. Однажды он говорит сестре

Наде: «Вот увидишь, я буду писателем».

14

Глава вторая

Аккорды беспечального времени

Миша решил выбрать самую блестящую профес-

сию, с точки зрения людей того времени. Он станет

врачом. А там... будет видно. Но в его сознании рож-

дались сюжеты, образы людей с необычными судьба-

ми. «Тянет к писательству, — ставит он себе диаг-

ноз, — я не обманул Надю». Но сначала надо обрести

профессию, при которой он сможет построить се-

мью. Счастье, что они с Тасей любят друг друга безза-

ветно, беспечально, что настроены на одну душевную

волну. Смерть Льва Толстого, отлученного от церкви,

взволновала их обоих до глубины души. Они много

переписываются. Об этом периоде их жизни сохрани-

лись записи в дневнике Надежды: «30 августа 1912 го-

да: Миша вернулся en deux с Тасей. Как они оба под-

ходят по безалаберности натур [потом поправлено:

«по вкусам, по стилю»]. Любят они друг друга очень,

вернее, не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит»

16 декабря 1916 года сделано примечание: «Теперь бы

я написала наоборот»). «В Киеве я зашла в нашу

квартиру за книгами. Тася в большой шляпе. У Миши

экзамены — последний срок... Беспокойная он нату-

ра, и беспокойная у него жизнь, которую он сам по

своему характеру себе устраивает. Изломала его

жизнь, но доброта и ласковость, остроумие блестя-

щее, веселость незлобивая, когда его не раздражают,

остаются его привлекательными чертами... Гостив-

шие у нас два дня Миша и Тася произвели много шу-

ма, гама и хохоту... Дело идет к свадьбе».

15

Запустив учебу, этим доставив и себе, и семье нема-

ло волнений, вдохновленный Тасей, Михаил продол-

жил учебу в университете. Тася безумно радовалась за

него. Варвара Михайловна теперь не бросала на нее

косые, осуждающие взгляды, как еще совсем недавно.

Рядом с Тасей Михаил чувствовал себя увереннее,

и, хотя тяжело переживал смерть отца, жизнь после

этого не казалась ему бесконечно прискорбной. Ми-

ше не хотелось бесконечно грустить, когда рядом бы-

ла Тася. По нечетным субботам устраивались журфи-

ксы — собиралась для развлечения молодежь. Коля

играл на гитаре, Ваня — на балалайке. Пели, шутили,

танцевали. Веселье прекратилось после отъезда Таси.

Миша писал ей, что готов приехать в Саратов, чтобы

увидеться — даже на несколько минут, увидеться и тут

же сесть в обратный поезд. Накал его чувств к Тасе

был невероятен. Брат матери, дядя Коля, дал ему два-

дцать пять рублей, и на Рождество Миша прибыл

в Саратов. Произошла трогательная встреча на вокза-

ле. Миша покрывал лицо Таси поцелуями, преподнес

ей шикарный букет цветов. На влюбленных обращали

внимание прохожие, удивленно кивали головами:

«Это надо, чтобы в наше время так любили! Как бе-

зумные! Значит, есть еще на свете настоящая любовь!»

Родители Таси встретили Михаила приветливо

и любезно. И хотя жизнь в семье Лаппа была не столь

весела и разнообразна, как в доме Булгаковых, Миша

этого не заметил. На Рождество устроили елку, пели,

танцевали, но больше сидели за столом, обсуждая

житейские дела. И Миша, чувствуя серьезность про-

блем, даже не пытался шутить или лицедействовать.

К тому же был полностью поглощен Тасей. Ему выде-

лили отдельную комнату, но он больше времени бы-

вал в Тасиной спальне, куда никто и никогда в их

присутствии не заходил. Всем было понятно, что Та-

ся скоро уедет в Киев. Евгения Викторовна подарила

дочери золотую браслетку, состоящую из мелких ко-

16

лечек, очень красивую, удобную для руки. У замка на

пластинке была выгравирована буква «Т» — Михаил

часто брал эту браслетку у Таси — как амулет, прино-

сящий счастье. И что интересно, через десяток лет

эта браслетка спасла их от голода. (Историю —

и весьма необычную — этой драгоценной вещи бой-

кие тележурналисты вырвали из моей предыдущей

книги о Булгакове, как, впрочем, и многие другие

факты, и создали телефильм, показанный миллио-

нам зрителей, автором сценария которого они, разу-

меется, объявили себя. Сделал телепередачу, осно-

ванную на фактах из моей книги, Савелий Крамаров.

Видимо, надо писать так, как Булгаков, чтобы рука

литературного вора не поднялась на кражу. Отступле-

ние это необходимо для читателей, могущих принять

настоящего автора за плагиатора.)

Миша признался Тасе, что очень огорчен, видя,

как вскоре после смерти отца его мама стала прини-

мать ухаживания доктора Воскресенского.

В своем дневнике Надежда позже писала: «Миша

стал терпимее с мамой — дай Бог... У Миши созрело

желание со временем стать писателем. Миша жаждет

личной жизни и осуществления своей цели... Мне хо-

телось бы, чтобы исполнились его планы, чтобы он

спокойно и счастливо зажил с Тасей... Хочется по-

смотреть, как закончится близкая к развязке эта эпо-

пея — дай Бог, чтобы вышло по их, по-хорошему...»

А по-плохому выйти не могло, несмотря на противо-

борство свадьбе сына со стороны Варвары Михай-

ловны. И Надя, и младший брат Михаила Ваня были

явно благожелательны к Тасе.

Писатель Константин Паустовский, учившийся

в одной с Михаилом гимназии, записал:

«Семья Булгаковых была очень хорошо известна

в Киеве — огромная, разветвленная, насквозь интел-

лигентная семья. Было в этой семье что-то чеховское

от «Трех сестер» и что-то театральное. Булгаковы

17

жили на спуске к Подолу против Андреевской церк-

ви — в очень живописном киевском закоулке. За окна-

ми их квартиры постоянно слышались звуки рояля,

и даже пронзительной валторны, голоса молодежи,

беготня и смех, споры и пение. Такие семьи с больши-

ми культурными и трудовыми традициями были ук-

рашением провинциальной жизни, своего рода очагами

передовой жизни. Не знаю, почему не нашлось иссле-

дователя (может, потому, что это очень трудно),

который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл

бы их значение для одного какого-нибудь города — Са-

ратова, Киева или Вологды. То была бы не только цен-

ная, но и увлекательная книга по истории русской

культуры».

Появиться она не могла. Наступило советское вре-

мя, при котором любое положительное упоминание

о дворянской семье, было делом опасным. Тасе по-

везло — она попала в эту дружную, бурлящую мысля-

ми, импровизациями и весельем интеллигентную се-

мью до Октябрьского переворота, разбросавшего

родных по России и миру, где на родине лицам дво-

рянского происхождения приходилось не созидать,

творить, а выживать. В прямом смысле этого слова.

Осень 1912-го и зиму 1912/13 года Миша и Тася

провели вместе, почти не расставались. Ходили в те-

атр, раз десять слушали Фауста, знали наизусть —

и каждый раз получали удовольствие.

Мать Михаила однажды пригласила Тасю к себе

в комнату.

— Не женитесь, ему еще рано.

— Но мы любим друг друга.

— Это не ответ, — стояла на своем Варвара Михай-

ловна.

— Я ему не мешаю учиться, — покраснела Тася,

что смутило Варвару Михайловну. Она задумалась,

устремив взгляд в окно, потом спросила, бледнея

и нервничая:

18

— Что-нибудь случилось?

— Ничего, — тихо ответила Тася.

— А где деньги, что прислал отец на свадьбу,

на подвенечное платье?

— Разошлись. Сама не знаю куда.

— Не знаешь, — укоризненно вздохнула Варвара

Михайловна и прекратила разговор. Она боялась ус-

лышать от Таси то, о чем подозревала, и не без осно-

ваний. Тася была беременна. Это чувствовалось по

особенному вниманию Михаила к невесте, когда он

старался вести ее под руку даже на небольших подъе-

мах и спусках. Деньги, присланные отцом Таси,

не могли разойтись столь быстро. Значит, ушли на

врачебное вмешательство, на аборт, — Варвара Ми-

хайловна мыслила логично.

Миша нанял самого дорогого гинеколога в городе.

Ему и отдал деньги. Тася решилась на аборт без осо-

бых раздумий и страха. Не хотела, чтобы мама Миха-

ила обвинила ее в том, что она, забеременев, прину-

дила сына к свадьбе, или в том, что маленький

ребенок будет мешать занятиям Михаила в универси-

тете. Молодые рассуждали легкомысленно, считая,

что у них будет еще один ребенок или даже два-три.

Времени для этого достаточно. Какие их годы... Ми-

хаил поддерживал Тасю, но сомнения не покидали

его. Он, как будущий врач, уже знал, что при аборте

могут возникнуть осложнения, после которых друго-

го ребенка может не быть. Он не предупредил об этом

Тасю, надеясь на мастерство гинеколога и боясь

разволновать невесту, а также усугубить недоброжела-

тельное отношение к ней матери. Аборт прошел удач-

но. Михаил радовался, майские лучи озаряли его ли-

цо. Тогда ему и в голову не пришло, что по состоянию

здоровья он сам потом не сможет иметь детей. И упу-

стил единственный шанс стать отцом, о чем впослед-

ствии очень горевал, особенно в последние годы жиз-

ни... А тогда... Согретый майскими лучами, он был

19

счастлив и гнал от себя прочь плохие мысли. Поляк

Голомбек открыл биллиардный зал с восемью стола-

ми. Недалеко от зала была пивная. Тася, Михаил

и друзья пропадали там почти все свободное время.

И вот однажды, проигрывая партию, Михаил посмо-

трел на Тасю. Она была обворожительна и притяга-

тельна, хотя и грустна, сопереживая его неудачной

игре. Он любил ее до безрассудства, и тут страшная

мысль поразила его: неужели он разрешил Тасе сде-

лать аборт, лишив себя и ее счастья уже сейчас иметь

ребенка. Ему стало жутко от этой мысли, он не дол-

жен был поступать столь эгоистично и жестоко. Ми-

ша разволновался, но тем не менее доиграл партию.

— Ты расстроился от проигрыша? Завтра побе-

дишь! — улыбнулась Тася.

— Завтра может быть поздно! — нервно произнес

он, озадачив Тасю и странным ответом, и несвойст-

венным ему грубым тоном. Вечером он предложил ей

попробовать кокаин.

— Зачем? — спросила Тася.

— Нужно. Я будущий врач и должен знать, как

действует этот препарат на больного. — не глядя ей

в глаза, сурово произнес Михаил.

После кокаина у Таси возникло отвратительное

чувство, стало тошнить. Спросила у Михаила:

— Ну как ты? А мне плохо...

— А я... я спать хочу, — неопределенно ответил он

и уснул.

Утром, проснувшись, она снова спросила его:

— Как ты себя чувствуешь?

— Да так, — отвечает он, — так себе. Этот препа-

рат не для меня. Не понравился.

— Слава богу! — улыбнулась Тася. — Мне тоже не

понравился!

Перед свадьбой, еще из Саратова, Тася послала

в Киев заявление о приеме на Высшие женские кур-

сы. Ответ был положительный. Заявление было пред-

20

логом поехать в Киев. Николай Николаевич понял

это и сказал, что будет присылать дочери пятьдесят

рублей в месяц. За ней приехал Михаил. Где-то купил

медное обручальное кольцо и напугал Евгению Вик-

торовну: «Вы что, обвенчались? Тайком от всех?» Та-

ся еле успокоила ее.

В залах Городской аудитории открылась художест-

венная выставка. Саратов гордился одним из старей-

ших и крупнейших в России музеем и хорошим учи-

лищем живописи, где готовили художников

барбизонской школы и мастеров боголюбовской

иконы. Выставлялись даже супрематисты, смущав-

шие иных саратовцев загадочными геометрическими

начертаниями, сделанными суриком и сажей. Мише

и Тасе выставка понравилась. «Есть движение мыс-

ли», — заметил Михаил. «И своеобразие», — добави-

ла Тася.

Она была горда за своих земляков, даже разрумя-

нилась после слов Миши. Несколько раз они гуляли

по саду Онегина. В саду росли пальмы, обрамлявшие

бассейн, подсвеченный лампочками, чтобы вечером

было видно плавающих по кругу жирных стерлядей.

В гротах из ноздреватого камня, обвитого плющом,

на лавочках флиртовали парочки. Струнный оркестр

играл попурри из «Травиаты». Михаил подпевал ему

и казался Тане таким счастливым и спокойным, ка-

ким ранее бывал редко.

— Я жених! Твой жених! Твой! — выпалил он. — От

одной мысли об этом захватывает дух!

Тане передавалось его состояние и верилось, что эта

благодать продлится вечно. Свадьбе с ее ритуальными

подробностями оба не придавали значения. Таня поз-

же вспоминала:

«Фаты у меня, конечно, не было, подвенечного пла-

тья — тоже. Мама приехала на венчание — пришла

в ужас. У меня была полотняная юбка в складку. Ма-

ма купила белую блузку, белые туфли. Мы обвенчались

21

в 1913 году, после Пасхи. Почему-то под венцом хохо-

тали ужасно. Наверное, от счастья. Домой после

церкви ехали в карете, много было цветов. Мы пообе-

дали, посидели и потом пошли в свою комнату на Рей-

тарскую. Я помню, как зимой мы все катались на

американских горках, бобслей... Знаете, такие с ви-

ражами горки. Мчишься по ледяному желобу в санях,

прижавшись друг к другу, и страшно и приятно. По-

том насквозь мокрые приходили на Рейтарскую

и там сушились. Вот и все. Так что все было очень

скромно. Венчались-то 26 апреля 1913 года, в день

празднования трехсотлетия основания дома Романо-

вых. Михаил хотел купить какой-нибудь сувенир, вы-

пущенный к юбилею, но раздумал — лишних денег не

было. «Мы свою династию сообразим!» — пошутил он.

В выписке консистории говорится, что «М. А. Бул-

гаков 25 апреля 1913 года вступил в брак с дочерью

действительного статского советника Николая Ни-

колаевича Лаппа — Татьяной, девицей, двадцать од-

ного года от роду. Таинство брака в Киево-Печерской

Добро-Николаевской церкви совершил священник

А. А. Глаголев с причтом, а поручителями были:

Г. И. Богданов и Платон Петрович Тдешинский, сту-

дент Константин Петрович Булгаков и ученик семи-

нарии А. П. Гдешинский».

Михаил улыбнулся: «Пять дней до мая не дотяну-

ли. Пустяки. Даже не чувствуется».

Жили хорошо, как и до свадьбы, скромно,

но дружно. Забот прибавилось, но они не испугали.

Еще до замужества она работала в Саратове классной

дамой в реальном училище и вспоминала: «Знаешь,

Миша, ученицы у меня были все такие здоровые, вы-

ше и толще, чем я. На Законе Божьем батюшка за-

ставлял их что-то повторять и на меня показывает

пальцем: «И вы повторите...» Они как засмеются:

«Это наша классная дама!» И вели они себя ужасно...

Я приходила с работы домой, не могла ни с кем даже

разговаривать, так уставала...»

22

После свадьбы, успокоившись, Михаил не пропус-

кал ни одного занятия, ходил в библиотеку — в кон-

це Крещатика у Купеческого сада тогда открылась

новая общественная библиотека с хорошим читаль-

ным залом. Булгаков эту библиотеку очень любил.

Занимался много. Изучал медицинские книги. Как-

то сказал Тасе: «Плохим специалистом в медицине

вообще быть нельзя. Ну еще можно быть средним

инженером или техником, а врачом — нельзя. Врач

занимается главным — здоровьем людей. И я стану

хорошим врачом. Тебе за меня никогда стыдно не бу-

дет!» Тася нередко ходила с ним в библиотеку и, пока

он занимался, читала Гоголя, Салтыкова-Щедрина,

Мопассана, Гюго, Бунина, Мережковского, Гиппи-

ус... Самообразовывалась. Вот что она позже расска-

зывала о послесвадебных месяцах:

«Мы ходили в кафе на углу Фундуклеевской, в рес-

торан «Ратус». Вообще Миша к деньгам так отно-

сился: если есть деньги — надо их сразу использовать.

Не был транжирой. Хотел доставить мне удовольст-

вие. Если последний рубль и стоит тут лихач — сядем

и поедем. Или один скажет: «Так хочется прока-

титься на авто!» — тут же другой говорит: «В чем

же дело? Давай поедем!» Мать ругала нас за легко-

мыслие. Придем к ней обедать — ни колец, ни цепи мо-

ей, что родители на свадьбу подарили. «Ну, значит,

все в ломбарде!» — «Зато мы никому не должны!» Ми-

хаил давал уроки. А мне отец присылал 50 рублей в ме-

сяц. 10—15 рублей платили за квартиру, остальное

все сразу тратили... Ни разу не ссорились, потому

что любили друг друга беззаветно и душевно ни в чем

не расходились... Я училась первую половину года, за-

тем бросила. Говорила всем, что мне учеба не нужна,

а на самом деле не хватало денег, чтобы платить за

нее. Может, поступила легкомысленно. Могли бы

экономить на еде, на развлечениях, на лихачах... Ми-

хаил уверял, что всегда сможет обеспечить меня.

А вышло-то... Что теперь говорить. Очень жалею,

23

что не получила образование. Ведь, не занимаясь, я

в чем-то отставала от мужа... Учение напрягает

и развивает ум. Молодая была. Тогда об этом не заду-

мывалась...» У братьев Михаила судьба не сложилась.

Они были военными и ушли с белыми войсками. Нико-

лай попал в Загреб, выучился на врача. Переписывался

с Мишей. А Ваня не успел закончить гимназию. Нико-

лай пытался помочь продвинуть произведения Михаи-

ла на Запад. Ваня играл на балалайке во второсорт-

ных парижских кабаках. Раньше хорошие стихи

писал, но бросил. Пристрастился к выпивке. Неожи-

данно пропал. Николай начал его искать. Стал из-

вестным врачом, но бросил работу ради поисков бра-

та. Ходил по кафе, трущобам и даже притонам.

Зимой сильно простудился и умер. Миша горевал, по-

теряв братьев. А у меня в памяти остались слова Ва-

ни: «Тася, ну сделай мне ребенка. Я его нянчить буду».

Мужей сестер Миши репрессировали, потом реабили-

тировали, посмертно. Распалась замечательная се-

мья. Лишь у Михаила была я. Называл меня верной

и преданной подругой. Я иногда обижалась: «Не подру-

га я тебе, а жена».

На Рождество Тася поехала в Саратов. На поездку

двоим не хватало денег. Миша сказал: «Поезжай од-

на, а я буду сидеть и заниматься. Никуда без тебя хо-

дить не буду, даже бриться». Приезду Таси родные

очень обрадовались. Накупили ей всяких хороших

вещей, а мать подарила золотую цепь в палец толщи-

ной, очень длинную, как веревка. Таня привезла

в Киев массу еды. Миша действительно не брился.

У него выросла смешная рыжая бороденка. Он тут же

побрился и вместе с Тасей пошел к Варваре Михай-

ловне, а потом к себе на Рейтарскую — пировать.

В Киеве начало Первой мировой войны прошло не

очень заметно. Запасы продовольствия, одежды и ме-

дикаментов были столь велики, что не могли сразу

исчезнуть и дать повод для паники. Тася ходила в ма-

ленький магазин «Лизель» на Крещатике. Там были

24

ветчина, колбасы, сосиски, масло... И все в большом

ассортименте. И цены на продукты сразу не измени-

лись. Но Миша бродил хмурый, поникший, объяс-

нил свое состояние Тасе, когда мимо них проходили

идущие на вокзал солдаты.

— Почти мои ровесники. А домой вернутся не

все... Понимаешь?

Посмотрел на жену пронзительно, увидел навер-

нувшиеся на ресницах слезы и крепко обнял.

Они понимали друг друга с полуслова. Миша это

очень ценил. Лето они провели в Саратове. Здесь

Михаила поджидала своеобразная врачебная практи-

ка. Евгения Викторовна была патронессой неболь-

шого госпиталя — на двадцать коек. Михаил был

оформлен в госпиталь медбратом, и, наверное, это

спасло его от демобилизации. Принимал раненых,

делал им перевязки. Тася кормила раненых. Повара

давали ей два огромных ведра с едой, и она тащила их

раненым — на пятый этаж. Возвращалась домой уста-

лая до предела. Михаил не раз говорил ей: «Порабо-

тала, и хватит». Но на следующий день она снова

поднимала наверх тяжеленные ведра.

Вернувшись из Саратова, остаток лета молодые

прожили на даче, куда их пригласила Варвара Михай-

ловна, а потом переехали на Андреевский, 38, где им

сдал комнату Иван Павлович Воскресенский. Когда

были деньги, обедали в ресторане, когда не было —

в студенческой столовой, где кормили весьма неплохо

и вкусно. Потом Тася обзавелась спиртовкой и дома

жарила бифштексы, варила кофе. Вспоминала: «Гос-

поди! Тогда я ничего не умела. Такая дура была... А Ми-

хаил стал заниматься еще серьезнее. Интересовался

всеми медицинскими вопросами, помимо библиотеки

в конце Крещатика, он ходил в библиотеку Духовной

семинарии на Подол». Зачем — жене не объяснял. Ин-

тересовался жизнью Христа. Писательская жилка не

давала покоя. Зрела в голове история Христа и Пилата.

25

Еще задолго до написания «Мастера и Маргариты»

Михаил уговорил брата Николая съездить в Иеруса-

лим, прислать ему открытки с видами города, описа-

ния его. И потом по этим материалам письменно вос-

создавал жизнь древнего города. Об этом Тася не знала

и до последних дней нию о не ведал, пока французы не

раскопали в архиве Николая переписку братьев.

Михаил посещал все занятия, не рвался только на

лекции и практику в анатомическом театре. Зрелище

не из приятных. Тася следила, чтобы он не пропустил

ни одного занятия. Если он долго дежурил в анатомич-

ке, приносила ему еду. «Дома занималась хозяйством,

покупала продукты, готовила. Надо было заботиться

о нем». Забота о муже стала смыслом ее существова-

ния. Она принимала его родных и товарищей. Вспо-

минала: «...Как-то мы гуляли — я, Михаил и Саша 1де-

шинский. Зашли в какой-то магазин. Там очень

красивые гравюры висели. Одна мне понравилась. Там

голая женщина была изображена, но очень красивая,

очень хорошо сложена. И я все любовалась, какая кра-

сивая картина. Саша Гдешинский купил и преподнес

мне. Михаил так обозлился! «Выбрось эту картину!

Моей жене друг преподносит голую женщину!» Я свер-

нула холст и положила за шкаф. Вскоре Михаил и Са-

ша помирились. Хорошие были у Миши друзья. Инте-

ресно проводили вечера, много пели, играли, Миша —

на пианино. Я была счастлива. Любила Мишу, во всем

слушалась, но однажды, опьяненная счастьем, все-та-

ки допустила оплошность. По молодости лет, по глу-

пости. Это когда согласилась принять кокаин, вместо

того чтобы устроить скандал. Мы жили мирно, нико-

гда не ссорились, но тут я должна была проявить хара-

ктер, зная, какие от наркотика бывают беды. Один раз

я видела Мишу пьяным. В день, когда он закончил

университет. «Знаешь, я пьян», — признался он мне,

придя домой. «Тогда ложись». — «Нет, пойдем гулять».

И они гуляли по городу до самого утра.

26

Глава третья

Земский врач и его жена

Будущее виделось расплывчатым. На фронте рус-

ская армия не добилась успеха. Булгаков записался

в Красный Крест, был определен в его госпиталь не-

далеко от передовой, в Каменец-Подольском. Миха-

ил поехал один, а потом прислал телеграмму: «Приез-

жай». Тася впервые увидела мужа в военной форме

«зауряд врача», и ей понравилось, что он возмужал.

В госпиталь приезжал Николай II. Серьезно, внима-

тельно выслушивал раненых, давал указания испол-

нить их просьбы. Наиболее отличившимся в боях тут

же вручал боевые награды — кресты.

— Сегодня у многих больных нормализовалась

температура, — заметил Михаил Тасе.

— И я чувствую себя лучше, — улыбнулась Тася.

— А почему? — загадочно произнес Михаил. —

Общение царя с больными — это своеобразный

и действенный сеанс психотерапии.

Когда госпиталь обосновался в Черновицах, Тася

стала там работать медсестрой. Михаил почти что це-

лый день ампутировал гангренозным больным ноги.

А Тася эти ноги держала.

— Держи крепче, — говорил он ей.

— Стараюсь, — отвечала она, забывая об усталости

и головокружения, хотя ей становилось дурно и от

вида крови, и от самого жуткого для нее процесса

операции, и от сознания, что после этой операции

больной станет калекой.

Михаил, видимо, прочитал ее мысли.

27

— Знаешь, что самое главное для человека?

Жизнь! Прожитая достойно и с достоинством! Эти

люди потеряли ноги не в пьяной драке, а на поле бит-

вы. Они защищали других, чтобы люди жили не под

гнетом чужестранцев, не унизительно и рабски, а до-

стойно. Станут калеками, зато будут жить. Добрые

люди помогут! Должны помочь! Сам царь обязан по-

заботиться об инвалидах. Ты заметила, что я всегда

подаю нищим, особенно калекам, не скуплюсь?

— Заметила, — вздохнула Тася, — и удивлялась,

когда ты отдавал им последние наши деньги. Даже

думала, что забывал обо мне. Теперь понимаю.

— Крепче держи ногу. Крепче. И мне легче рабо-

тать, и у больного будет меньше мук. Тебе плохо? По-

нюхай нашатырного спирта, отдышись и иди в опе-

рационную.

Михаил научился так быстро ампутировать ноги,

что она еле успевала переходить от одного больного

к другому. А когда стало меньше работы, М ихаил ото-

слал Тасю в Киев — отдохнуть и узнать, как живут

родные. Однако быстро соскучился по жене и вызвал

к себе. Встречал в Орше, где был пропускной пункт.

Заранее пропуск для Таси подготовить не успел —

и человек, который его выдает, отсутствовал. На сча-

стье, попался неграмотный дежурный солдат. Миха-

ил подсунул ему какой-то рецепт, и солдат согласно

кивнул: мол, проходите, и еще добавил: «Без пропус-

ка видно, что муж и жена».

Устав за день в госпитале, Тася вечерами размыш-

ляла, как замотала, закрутила ее семейная жизнь.

Жила бы дома, в Саратове, под крылышком у родите-

лей, ходила бы в театр Очкина, на набережную Вол-

ги... Но, думая об этом, ни на мгновение не пожале-

ла, что живет с Мишей. Она была готова поити за ним

на край света. Зачем на край? Так далеко? Они рабо-

тают в десятке километров от передовой, что не ме-

нее опасно, чем длинное путешествие. И она на это

28

не сетует. И занята нужным, полезным делом, и ря-

дом с мужем — не только потому, что так положено

верной, преданной жене, а и по зову сердца. И Миша

видит, что любовь ее к нему беспредельна. А может,

просто считает, что выполняет свой гражданский

долг? Его дело. Главное — она знала, что всеми ее по-

ступками движет любовь к нему.

Выпускники медицинского факультета универси-

тета получили звание работников ополчения 2-го

разряда: они не призывались на военную службу,

а могли в тылу заменить ушедших на фронт опытных

земских врачей. Пробыв в Черновицах месяц, Миха-

ил и Тася отправились в Москву за новым назначени-

ем. Успели сходить в Малый театр, в ресторан «Пра-

га»... Михаил хотел доставить Тасе удовольствие —

пусть несколько часов пребывания в шикарном рес-

торане отвлекут ее от крови, стонов раненых, нерв-

ной больничной обстановки...

«Но где он раздобыл деньги на ресторан?» — недо-

умевала Тася, так и не узнав никогда, что в Тверском

отделении Московского городского ломбарда была

заложена золотая цепь (ссуда 70 руб.) и потом неза-

метно для нее выкуплена.

В Москве Михаил и Тася получили направление

в Смоленск. На сборы давался один день. Они прогу-

лялись по центру города, мимо старых торговых ря-

дов, остатков стен древнего кремля, зашли в чудес-

ный Успенский собор, а оттуда прямо в военную

управу. Утром отправились в уездный городишко Сы-

чевку, где находилось Управление земскими больни-

цами. Пожилой управляющий посмотрел на них по-

верх очков и вздохнул:

— Извините, господа, идет война, выбора нет. Бу-

дете работать в селе Никольском. Там отнюдь не са-

мая худшая больница в наших краях. Желаю успехов.

Управляющий не отходил от них ни на шаг, словно

боясь, что они исчезнут, подобрал для поездки пару

29

лошадей и рессорную повозку, чтобы не слишком

трясло в пути, и заключил не очень уверенно: «Долж-

ны добраться».

Был конец сентября. Шли дожди. Михаил с жало-

стью смотрел на Тасю, когда она, скользя по сырой

земле, пыталась взобраться в пролетку. Помог под-

няться на сиденье, сел рядом, обнял за плечи:

— Ничего, Тася. Мы вместе. Выдюжим.

Она хотела сказать, что справится, но спазмы сда-

вили горло.

Сорок верст одолели лишь к концу дня. Никто их

не встретил. В первые же дни привезли роженицу.

Муж роженицы сказал Булгакову: «Смотри, если ты

ее убьешь, зарежу». Тася вздрогнула: «Вот оно — пер-

вое приветствие». Ребенок шел неправильно. Тася

искала в книге «Оперативное акушерство» Догерляй-

на нужные слова, после чего Михаил шел к рожени-

це. Потом просил, что искать дальше. Страху натер-

пелись оба: «Поворот всегда представляет опасную

для матери ситуацию», — начинала читать Тася. И хо-

лодок по спине. Потом Миша напишет рассказ «Кре-

щение поворотом», но об участии Таси даже не упо-

мянет. Она не обидится: ведь неудобно писать, что

оперировал по подсказкам... Вспоминала: «Прини-

мал он очень много. Знаете, как пойдет утром...

не помню, с какого часа, не помню даже, забыла, чем

питались. Чай ли пили, ели ли чего. И, значит, идет

принимать. До ста больных в день. Потом я что-то го-

товила, какой-то обед, он приходил, наскоро обедал

и до самого вечера принимал, покамест не примет

всех. Вызовов тоже было много... В Вязьме, куда мы

потом переехали, я хотела помогать ему в больнице,

но младший персонал был против. Мне было тяжело,

одиноко, часто плакала».

Тася понимала, что одно слово Михаила, одно

твердое его приказание заставило бы замолчать сес-

тер и акушерок, но он почему-то не стал с ними спо-

30

рить, даже не посоветовался с нею. Тоска из-за краха

прежних нежных и уважительных отношений мучи-

ла ее. Она пишет в Москву сестре Михаила Наде

краткое письмецо — крик измученной души:

«Милая Надя, напиши, пожалуйста, немедленно,

что делается в Москве. Мы живем в полной неизвест-

ности, вот уже четыре дня не получаем ниоткуда ни-

каких известий. Очень беспокоимся, и состояние

ужасное... Жду от тебя известий. Целуем крепко.

Твоя Тася».

Вроде письмо написано от двоих, но подписи Ми-

хаила нет. Примерно в то же время Наде пишет Ми-

хаил:

«Я в отчаянии, что из Киева нет известий...

И вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в нена-

вистной мне атмосфере, среди ненавистных мне лю-

дей. Мое окружение настолько мне противно, что я

живу в полном одиночестве...»

А где же Тася? Любимая жена. О ней в письме ни

слова. Она была готова терпеть любые трудности, де-

лать все, чтобы Михаил их не замечал. Обычно

в трудные времена любящие сердца тянутся друг

к другу, находя в этом отдохновение. Что же точило,

разрывало его душу? Вот его записи:

«Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего не родился

сто лет назад? Но, конечно, это исправить невозмож-

но. Мучительно тянет меня вон отсюда, в Москву,

Киев, туда, где замирая, но все еще идет жизнь. При-

дет ли старое время? Настоящее таково, что стара-

юсь жить, не замечая его... не видеть, не слышать».

Увы, он и Тасю, видимо, уже относил ко времени,

которое не хотел замечать. Писал, будучи проездом

из Москвы в Саратов:

«Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной ру-

ганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют лю-

дей... Тупые и зверские лица... Видел толпы, которые

31

осаждали подъезды захваченных и запертых банков,

голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких

офицеров... Все воочию увидел и понял окончательно,

что произошло».

В своих воспоминаниях Татьяна Николаевна

вскользь замечала, что «годы в Никольском и Вязьме

были омрачены возникшей по несчастной случайно-

сти привычкой к морфию... Это полоса была ужас-

ная. Отчего мы и сбежали из земства... Он был такой

ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий был... Да не

дай Бог такое...».

Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал

делать трахеотомию. Надрезал горло и вставил в него

трубку. Ему помогал фельдшер, которому вдруг стало

дурно. Он сказал: «Я сейчас упаду, Михаил Афанась-

евич!» Медсестра Степанида успела перехватить

трубку. Михаил отсасывал из горла пленки и вдруг го-

ворит Тасе: «Знаешь, мне кажется, пленка в рот попа-

ла. Надо срочно делать прививку». Поднаторевшая

в медицине Тася сказала, что у него распухнут губы,

лицо, начнется зуд в руках и ногах. Но он стоял на

своем: «Делайте!» А когда на самом деле возник зуд

и опухло лицо, он крикнул Тасе: «Сейчас же зови

Степаниду!» Пришла медсестра. Он ей: «Принесите

быстрее шприц и морфий!»

Тася знала, что Михаил человек сильный, терпели-

вый. Думала, что выдержит боль. Хотя бы в дальней-

шем. Степанида впрыснула ему морфий, и он сразу

уснул. Это ему понравилось. Как только становилось

неважно, он звал фельдшерицу. Тасе стало страшно —

что-то с Михаилом происходило неладное. Такую

слабость он никогда не проявлял. Может, расстроил-

ся оттого, что она опять забеременела. На Тасю не

смотрел, понимал, что виноват перед нею, ломает их

жизнь.

Тася растерялась. Она знала, что болезнь его разви-

вается. Но как лечить его? К кому обратиться? Он

32

предугадал ее мысли и однажды жалостливо произ-

нес: «Ведь ты не отдашь меня в больницу? Не от-

дашь?» Вид у него был настолько несчастный, что

у Таси сжалось сердце. Она снова проявила сла-

бость — чересчур любила его. набралась твердости

и не отправила его на лечение. А он стал меняться не

только внешне, но и нравственно. Он все-таки боял-

ся, что она отправит его лечиться. И однажды вос-

пользовался ее болями под ложечкой и почти что на-

сильно впрыснул ей морфий, полагая, что, будучи

сама больной, она на него не донесет.

Его болезнь еще не приняла угрожающие размеры,

и у них с Тасей мог родиться здоровый ребенок. Сама

она была абсолютно здоровой. Одно его слово —

и она оставила бы ребенка, несмотря на революцию,

неизвестное будущее. Она понимала, что и у Михаи-

ла, и у нее это последний шанс иметь ребенка, соз-

дать полноценную семью. Миша часто впадал в угне-

тенное состояние и молча лежал на диване.

Не отговаривал Тасю оставить ребенка, но и, судя по

угрюмому взору; не хотел его рождения. Тася, видя

его состояние, ревела как маленькая девочка: «Ведь

он врач! Мечтал о семье! Ее Миша, сильный, реши-

тельный». Он читал ее мысли, грубо, с издевкой на-

мекнул, что, мол, какой ребенок может получиться

у морфиниста. Она едва не упала в обморок. Вокруг

никого из своих. Родители далеко. Ни друзей, ни да-

же другого врача нет рядом.

Запасы морфия в аптеке кончались. Миша дважды

в день впрыскивал себе наркотик. Тася боялась, что

состояние его ухудшится, и сквозь слезы попросила

его сделать ей аборт. Он встрепенулся, не ожидая от

нее такой смелости, понимал, что она идет на то, что-

бы лишить себя потомства. Думал ли он о ней и о се-

бе в это время? Вряд ли. Мысли его были заняты од-

ним — где достать морфий. А ведь раньше он не раз

говорил ей, сколько радости принесет им, родным

33

и близким рождение ребенка. Лицо его стало жест-

ким. Тася уже ничему не удивлялась. Он приказал ей

идти в операционную. Она заплакала. Но он сделал

вид, что не замечает ее слез, и стал натягивать на ру-

ки резиновые перчатки...

После аборта долго не разговаривал с Тасей. Доль-

ше обычного сидел за столом, угрюмо подперев голо-

ву руками. Потом засуетился, поднялся из-за стола.

Наверное, организм требовал очередной порции нар-

котика. Тася надеялась, что в аптеке кончатся запасы

морфия и отвыкание от наркотика начнется само со-

бой. Но этого не случилось. Однажды она сама пред-

ложила сделать укол и вместо морфия впрыснула ему

дистиллированную воду. Поняв, что его обманули, он

разразился руганью, а когда через пару месяцев она

решила повторить трюк, он разъярился, схватил со

стола горящий примус и бросил в Тасю. Она едва ус-

пела ускользнуть из комнаты. Долго не возвраща-

лась, пока не услышала характерный звук надламы-

вания ампулы и затем легкое похрапывание. Примус

валялся на полу в лужице керосина. Чудо, что не на-

чался пожар.

Коварный недуг продолжал преследовать Михаи-

ла. Наркотическое заболевание заметила Степанида,

потом другие. Он просил отпустить его — не разре-

шили. А тут именно в Вязьме потребовался врач,

и его перевели туда. В рассказе «Морфий» описыва-

ется сценка, которая, возможно, произошла между

Тасей (в рассказе — Анной) и Булгаковым.

«Анна. Фельдшер знает.

Я. Неужели? Все равно. Пустяки.

Анна. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь.

Ты слышишь?»

Не исключено, что подобный разговор мог про-

изойти между Михаилом и Тасей. В своих воспоми-

наниях она называла это время «ужасной полосой»,

не раскрывая подробностей своих мучений, не хотела

34

унижать любимого человека даже после десятков лет

разлуки. Но все-таки вспоминала: «Как только про-

снусь — иду ищу аптеку... Кончилось это — опять на-

до. Ну, печать у него есть — «иди в другую аптеку,

ищи»... А он прямо на улице стоит. Меня ждет. Он то-

гда такой страшный был. И об одном меня просил:

«Ты только не отдавай меня в больницу*. Господи,

сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала...

Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на не-

го, как же я его оставлю? Мужа?» Фармацевт самой

большой аптеки в центре города, в очередной раз рас-

сматривая Мишин рецепт, усмехнулся в усы:

— Кого же лечит доктор Булгаков? Дозы все время

увеличиваются... Что это за болезнь, требующая рос-

та доз? Тут похоже не на самолечение рака, а на раз-

витие у больного наркомании. Не плачьте, милей-

шая. Я вижу ваше бледное, измученное лицо, мне

искренне жаль вас, но я не могу способствовать раз-

витию болезни, — вздохнул он и вернул рецепт. —

Скажите доктору Булгакову, что морфий — опасная

штука. Хотя он это и без меня знает. Надо лечиться.

Впрочем, аптекари города могут сообщить об этом

случае в медицинскую управу. Доктора могут лишить

печати. И все — прощай медицина.

Тася в слезах прибежала домой.

— Принесла?

— Нет. Фармацевт сказал, что увеличиваются до-

зы. Что тебя могут лишить докторской печати.

Неожиданно Михаил достал из-под подушки на-

ган и нацелил на Тасю:

— Вы все против меня: беги в другие аптеки.

Не принесешь — убью.

— Убивай! — подошла к нему Тася. Он бросился на

нее с кулаками. Она увернулась, а про себя думала:

«Борьба так борьба! Я заставлю тебя уменьшать дозу!

Заставлю!»

Он вдруг отступил от нее:

35

— Что ты сказала? Отнимут печать?!

— Да, отнимут!

Михаил вздрогнул, не на шутку испугался. По су-

ществу, его лишат лицензии врача. На трое суток Ми-

ша исчез из дома. Наверное, ездил в Москву, совето-

ваться с коллегой-товарищем, специалистом по

наркологии. А Тася за эти дни буквально постарела:

на лбу появилась первая морщина, впали щеки, по-

никли плечи.

Сердце ее радостно забилось, когда она услышала

в передней его шаги. Он медленно снял пальто:

— Я неголоден, а ты? Чем питалась без меня?

— Ничем.

— Трое суток! Ты сумасшедшая! Сделай мне

укол. — И назвал дозу значительно меньше прежней.

Тася в душе ликовала и мысленно благодарила кол-

легу, довольная собой, что наконец проявила харак-

тер и испугала Мишу тем, что у него могут отнять до-

кторскую печать. Если он испугался потерять

докторскую лицензию — мечту своей жизни, то, зна-

чит, болезнь не достигла порога неизлечимости. По-

том с ней началась истерика. Сдали нервы. Сказались

постоянные мучения, длившиеся несколько лет. Не-

ужели болезнь пошла на убыль. Она уткнулась лицом

в подушку, боясь посмотреть на мужа. Он что-то бор-

мотал, но не ругался, а лепетал что-то извинительное.

И борьба с наркоманией Миши показалась ей нор-

мальной обязанностью жены, несмотря на его угрозы

и избиения. Кстати, его наган она потом выбросила

в глубокую канаву за чертой города. Конечно, было

страшно, безмерно тяжело, но она спасла мужа, чело-

века, не зная, что сохраняет для мировой литературы

будущего классика. В Вязьме она беспокоилась, что

он сорвется, прекратит лечение, и сказала: «Знаешь,

надо уезжать отсюда в Киев. Кое-кто заметил твое

пристрастие». А он в ответ: «Мне здесь нравится».

Она доказывала свое: «Отнимут печать. Что будешь

36

делать?» Скандалили, спорили, наконец Михаил стал

хлопотать, чтобы его освободили по болезни. Ему

сказали: «Хорошо. Поезжайте в Киев». И в феврале

они с Тасей уехали. Потом он подтвердил это в рас-

сказе «Морфий»: «Внешний вид: худ, бледен воско-

вой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на

больничных весах. В прошлом году я весил четыре

пуда, теперь три пуда пятнадцать фунтов. Испугался,

взглянув на стрелку. Анна приехала. Она желта, блед-

на. Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести боль-

шой грех. Дал ей клятву, что уедем в середине февра-

ля».

Тася была несказанно рада, что в Вязьме он стал

что-то писать. Это являлось явным симптомом вы-

здоровления, хотя и неизвестно, когда оно наступит

окончательно. Отвыкание от наркотика, и притом

полное, наступило только после 1918 года. Он ехал

домой насколько мог счастливый, обнимал Тасю

и не подозревал, что их ожидают трудности не мень-

шие, чем пережитые.

37

Глава четвертая .<*

Испытание памятью

«Женька погиб! — вдруг вскрикнула Тася, впервые

и глубоко осознав гибель на войне любимого брата. —

Что с мамой, с отцом? Они могут не перенести это!» —

рыдая, голосила она. И слезы, слезы... До полной вы-

мотанности, усталости. До расслабления. Придавлен-

ная бедой с мужем, память ожила... 22 февраля Миха-

ил получил удостоверение, в котором говорилось

о том, что «врач Булгаков в Вяземской городской зем-

ской больнице выполнял свои обязанности безупреч-

но». Тася вспоминала: «Да, лечил, иногда через силу,

в полузабытьи, но честно, как мог...»

Мысли перенесли Тасю к неизбежной встрече

с Варварой Михайловной, к объяснениям с ней. Ми-

ша еще выглядел плохо. Что ожидало ее в Киеве? Не

дай бог, свекровь упрекнет, зло и грозно: «Я говорила,

что вам не надо жениться! А вы меня не послушали.

До чего довела сына?!» Тася страшилась этих укоров,

которые, без сомнения, будут звучать как обвини-

тельный приговор на суде. Она любила Мишу — даже

тогда, когда он был страшен; ревела, оплакивая свою

судьбу, но любила. Она вспомнила, как безумно рев-

новала его к молодой помещице, жившей напротив

Вяземской больницы в полуразвалившемся доме.

Когда Михаил уезжал по вызову, Тася посматривала

в окно, минует ли он дом помещицы или остановит-

ся у покосившейся калитки. Однажды остановился.

Думала, что с ума сойдет. Но, к счастью, он скоро

вернулся. Видимо, передавал какие-то лекарства.

38

Потом Тася приказала себе не смотреть в сторону

этого дома. И ревность, кажется, исчезла. А может,

и это было ошибкой. Лучше знать горькую правду.

Поставить вопрос напрямую: я или она? Но Тася да-

же не представляла себе, как сможет жить без Миши.

Неужели он способен, в состоянии порвать их отно-

шения? Столько пережили вместе, и вдруг — разрыв.

В уме эта мысль не укладывалась, зато в голове зрела

другая: что случится, если ему встретится не разорив-

шаяся помещица, а богатая и обольстительная жен-

щина? На богатство Миша не позарится... Но устоит

ли против соблазна новизны, против красоты? «Луч-

ше об этом не думать», — решила Тася. Потом она

вспомнила, что на одном из окраинных, заброшен-

ных кладбищ обнаружила надгробную плиту, кото-

рую муж поставил жене, указав на граните, что про-

жил с женою в любви и согласии сорок два года пять

месяцев и два дня. На дни считал время, проведенное

с супругой. «Сейчас такую любовь не встретишь», —

услышала она за спиной кряхтенье старика. «Поче-

му? — возразила Тася. — И сейчас есть настоящая

любовь. Верная и единственная». Старик попытался

рассмеяться, но вместо этого раскашлялся, махнул

рукой и зашагал прочь.

Однажды вспомнилось приятное: радость близо-

сти с Мишей, когда они на бобслейных санях неслись

по ледяной трассе, не задевая ограждений, набирая

скорость, и Миша говорил ей: «Покрепче обнимай!

Будет меньшим сопротивление воздуха!» И она при-

жималась к нему изо всех сил, казалось, что они со-

ставляют одно целое, неразделимое, и хотя время на

трассе не фиксировалось, но среди катающихся ца-

рило непререкаемое мнение, что они самая быстрая

и ловкая пара, мчат по ледяному желобу словно при-

кованные друг к другу.

Вспомнилось и другое — возвращение в Николь-

ское, в марте. Озеро перед селом почти оттаяло, и дру-

39

того пути добраться до него не было. Лошади неохот-

но вошли в воду, двигались медленно. И тут Тася ощу-

тила, что ее лошадь все глубже и глубже погружается

в воду. Михаил был уже далеко. Не дозовешься. Обувь

сразу намокла, ледяная вода проникла под одежду.

Ощущение было премерзкое. Казалось, что спасения

нет, и неожиданно в памяти всплыли все несчастья:

и Мишина болезнь, и бесконечная беготня по засне-

женным улицам от аптеки к аптеке, затем унылое воз-

вращение домой и злой взгляд Миши: принесла или

нет? И думы о ребенке, который мог бы быть у них...

мог бы... Для кого жить? Мише она нужна в основном

как медсестра, отец и мать далеко, и от этого она гиб-

нет и плачет ночами. Зачем ей такая жизнь? Лошадь

перестала сопротивляться и уже коснулась мордой во-

ды, недовольно сопя. Но тут Тася увидела сгорблен-

ную спину Михаила. Он тяжело ступал по пожухлой

траве и медленно, но упорно выходил на берег. Блед-

ный. Поникший. Никому не нужный. «Как?! — воз-

мутилась ее душа. — А мне? Я его жена! Неужели был

прав старик на кладбище, утверждавший, что сейчас

нет настоящей любви? Есть! Я докажу это. Я спасу

Мишу!» Тася рванула повод с такой силой, что не

ожидавшая столь резкого посыла лошадь рванулась

и выскочила из ила. Испуганно раздувая ноздри, она

выбралась на берег, а Тасю охватил такой прилив доб-

рых чувств к Михаилу, что даже он это почувствовал,

обернулся и уголками губ улыбнулся ей.

Из Вязьмы поехали в Киев. Поезд прибыл по распи-

санию, но Тасю и Мишу никто не встречал. В городе

уже были немцы, правда, вели они себя более или ме-

нее спокойно. Был март 1918 года. Михаил о своей бо-

лезни помалкивал, но его бледность и нервозность не

могли ускользнуть от взгляда Варвары Михайловны.

— Что это с ним? — грозно посмотрела она на Та-

сю. Узнав правду, Варвара Михайловна назидательно

изрекла: «Время сложное. Меняется жизнь. Молодые,

40

неокрепшие души не справляются... У кого роман

с кокаином, у кого с морфием. Но это еще никого не

спасло от реалий жизни. Я ведь вас предупреждала,

что вы чересчур молоды, слишком мягки и нежны для

брака с моим сыном... Теперь сами расхлебывайте эту

историю. И не просите у меня помощи. Все, что про-

изошло с Михаилом, было без меня. И очень надеюсь,

что вы ему поможете. Я по вашим глазам вижу, что вы

до сих пор любите его. Похвально.

— А разве могло быть иначе? — удивилась Тася. —

Миша выздоровел. Почти... Он резко уменьшил при-

ем доз морфия.

Варвара Михайловна улыбнулась:

— Это там, в глубинке, было трудно с наркотиком.

В Киеве он продается в любой аптеке. Боритесь за

мужа и моего сына. — Голос у Варвары Михайловны

неожиданно дрогнул. — Я тебе сочувствую, Тася...

Михаил не любил большевиков за их несбыточ-

ные, ложные обещания принести счастье всему тру-

довому миру. Может, от этого у него сдали нервы —

и он вернулся к прежней привычке. Тася не знала,

что с ним делать. Бросить — ни в коем случае. Но как

спасти? Сначала бегала по аптекам, а потом, собрав

волю в кулак, заявила: «Миша, в аптеках записали

твой адрес, фамилию. Сказали, что собираются от-

нять печать. На этот раз — очень серьезно. Я больше

по аптекам ходить не буду!»

Миша побледнел как умирающий. Он больше все-

го на свете боялся потерять печать. Без нее он не смог

бы практиковать.

Постепенно Михаил стал осознавать, что с нарко-

тиками шутки плохи. Ему приходилось трудно, но он

терпел, потому что рядом была не только преданная,

любящая жена, а мать, братья и сестры, считавшие

его надеждой семьи. И ему было стыдно. И еще, как

верила Тася, помогло ему предначертание Божье, со-

вершить в жизни такое, чего еще никому не удава-

41

лось. Тася была убеждена в этом и молила Бога о спа-

сении мужа. И она так думала не зря. Над дверями

кабинета Миши появилась табличка: «Доктор Булга-

ков. Лечение венерических болезней». И деньги на

оборудование кабинета она достала моментально,