Автор: Сеннет Р.

Теги: общественная жизнь высшего общества жизнь народа повседневная жизнь придворная жизнь жизнь улицы теория культуры культурология архитектура история архитектуры

ISBN: 978-5-906264-62-6

Год: 2016

RICHARD SENNETT

FLESH AND STONE

The Body and the City in Western Civilization

РИЧАРД СЕННЕТ

ПЛОТЬ И КАМЕНЬ

Тело и город

в западной

цивилизации

МОСКВА

2016

УДК 394.014

ББК 71.05

С31

Перевод с английского Петр Фаворов

Редактор Варвара Бабицкая

Дизайн Дарья Яржамбек, Юрий Остроменцкий

Сеннет Р.

С31 Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации /

Пер. с англ. — М.: Strelka Press, 2016. — 504 с.

ISBN 978-5-906264-62-6

Как меняются представления человека о собственном теле и как они отражаются

в архитектуре и градостроительстве? Как сексуальные практики или медицинские

открытия влияют на городское планирование? Книга одного из самых известных

современных социологов Ричарда Сеннета «Плоть и камень» — краткая

история западной цивилизации от древних Афин до современного Нью-Йорка,

рассмотренная через призму взаимоотношений телесной культуры и городского

пространства.

ISBN 978-5-906264-62-6 УДК 394.014

ББК 71.05

© 1994 by Richard Sennett

© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

9 БЛАГОДАРНОСТИ

13 ВВЕДЕНИЕ. ТЕЛО И ГОРОД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

31 ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА. ТЕЛО ГРАЖДАНИНА В АФИНАХ ПЕРИКЛА

77 ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ.

ЗАЩИТНЫЕ РИТУАЛЫ В ДРЕВНИХ АФИНАХ

102 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ.

МЕСТО И ВРЕМЯ В РИМЕ ИМПЕРАТОРА АДРИАНА

148 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ В РИМЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА

183 ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА. ПАРИЖ ЖАНА ДЕ ШЕЛЛЯ

226 ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА». ПАРИЖ ГУМБЕРТА

РОМАНСКОГО

259 ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ.

ЕВРЕЙСКОЕ ГЕТТО В ВЕНЕЦИИ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ

311 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛ А В ДВИЖЕНИИ.

РЕВОЛЮЦИЯ УИЛЬЯМА ГАРВЕЯ

346 ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО.

ПАРИЖ ЭТЬЕНА-ЛУИ БУЛЛЕ

388 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ.

ЛОНДОН Э.М. ФОРСТЕРА

5

436 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГОРОДСКИЕ ТЕЛА. МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫИ НЬЮ-ЙОРК

466 ПРИМЕЧАНИЯ

494 ПРАВА НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

496 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Хилари

БЛАГОДАРНОСТИ

Первый набросок «Плоти и камня» был представлен во

франкфуртском Университете имени Гёте в 1992 году; я хотел бы

поблагодарить пригласившего меня Юргена Хабермаса за то, что

он помог мне доработать многие вопросы. Работа над главами

о городах древности продвинулась во время моего пребывания

в Американской академии в Риме в 1992 году. Я хотел бы

поблагодарить ее президента Адель Чатфилд-Тейлор и ее главного

профессора Малкольма Белла за их гостеприимство. С материалами

Библиотеки Конгресса я работал во время пребывания в Уил-

соновском международном научном центре в 1993 году, за что

я благодарен его директору доктору Чарльзу Блитцеру.

Рукопись этой книги прочли несколько моих друзей.

Профессор Елен Боуэрсок из Института перспективных

исследований дал мне ключ к написанию вводной главы; профессор

Норман Кантор из Нью-Йоркского университета помог мне найти

контекст для глав про средневековый Париж; профессор Джозеф

Рикверт из университета Пенсильвании разъяснил мне многие

аспекты истории архитектуры; профессор Карл Шорске из Прин-

стона помог мне с главой об эпохе Просвещения; профессор

Джоан Скотт из Института перспективных исследований прочла всю

рукопись с дружелюбным скепсисом, и то же самое сделал

профессор Чарльз Тилли из Новой школы социальных исследований.

В издательстве W.W. Norton эту книгу внимательно и с

глубоким пониманием прочел Эдвин Батлер, а потом отредактировала

Энн Эделман, которая смогла совместить тщательность с

должным уважением к авторскому тщеславию. Дизайном книги

занимался Жак Шазо, а версткой—Эндрю Марасия.

Подспорьем в работе были доброта и комментарии моих

друзей Питера Брукса и Джерролда Зигеля, которые сделали

писательский труд менее одиноким; то же относится и к моей жене

Саскии Сассен, моему не знающему покоя спутнику в

жизненном приключении. Эта книга посвящена нашему сыну, который

рос вместе с ней и чье взросление было нашей главной радостью

в это время.

Я в особом долгу у студентов, работавших со мной в

последние несколько лет. Молли Макгарри изучила источники по

зданиям, картам и образам тела; Джозеф Финна помог разобраться

в устройстве гильотины и разрешил использовать его тексты для

этой книги; Анн-София Серизола помогла с французскими

переводами и примечаниями. Я не смог бы написать эту книгу без

моего ассистента Дэвида Слокума, который без устали работал

с источниками и внимательнейшим образом просматривал

бесчисленные черновики книги.

Наконец, в самом большом долгу я перед моим другом

Мишелем Фуко, вместе с которым 15 лет назад мы занялись

изучением истории тела. После его смерти я отложил первые

наброски книги, чтобы спустя несколько лет взяться за тему с совсем

другим настроем. Мне кажется, «Плоть и камень» — не та

книга, которая понравилась бы молодому Фуко; как я объясняю во

введении, иной способ рассказать этот сюжет подсказали мне

последние годы его собственной жизни.

В состав государства не только входят отдельные

многочисленные люди, но они еще и различаются

между собой по своим качествам (eidei), ведь элементы,

образующие государство, не могут быть одинаковы.

Аристотель, «Политика»

ВВЕДЕНИЕ.

ТЕЛО И ГОРОД

«Плоть и камень»—это история города, рассказанная как история

телесного опыта его жителей: как двигались мужчины и

женщины, что они видели и слышали, какие запахи их донимали, где

они ели, во что одевались, когда мылись и как занимались

любовью в городах от античных Афин до современного Нью-Йорка.

Хотя эта книга и использует человеческое тело как способ

понять прошлое, она отнюдь не сводится к перечислению

описанных в истории физиологических переживаний в городской среде.

Цивилизации Запада всегда с трудом давалось уважение к

достоинству тела и к разнообразию человеческих тел—я постарался

уяснить, каким образом эти телесные трудности находили свое

выражение в архитектуре, городском планировании и

градостроительной практике.

Взяться за этот сюжет меня побудило мое собственное

недоумение перед лицом одной из проблем нашего времени —

проблемы сенсорной депривации, которая, по всей видимости, стала

проклятием большинства современных зданий, той тоскливости,

того однообразия и той осязательной обедненности, которые

поразили городскую среду. Эта сенсорная депривация озадачивает

еще больше, если учесть, какое привилегированное место наш век

отводит телесным ощущениям и физической свободе движений.

Когда я только брался за тему сенсорной депривации в

пространстве, мне казалось, что все дело в профессиональной

некомпетентности современных архитекторов и градостроителей, каким-то

образом разучившихся соотносить свои проекты с нуждами тела. Со

временем, однако, я пришел к выводу, что исторические корни

этой проблемы гораздо глубже, а ее причины—значительнее.

13

1. ПАССИВНОЕ ТЕЛО

Несколько лет назад я вместе с приятелем отправился в

кинотеатр, расположенный в пригородном торговом центре

неподалеку от Нью-Йорка. Во время Вьетнамской войны пуля

раздробила моему спутнику левую руку, и военным хирургам пришлось

ампутировать ее выше запястья. Теперь он носит механическое

приспособление с металлическими пальцами, позволяющее ему

держать вилку и пользоваться компьютером. Фильм, на который

мы пришли, оказался особенно натуралистичным военным

эпосом, который мой приятель флегматично высидел, иногда

отпуская технические комментарии. После сеанса мы остановились

покурить перед выходом из здания, ожидая еще каких-то

знакомых. Приятель зажег сигарету и медленно, почти горделиво

поднимал ее ко рту своей клешней. Люди, окружавшие нас,

только что на протяжении двух часов в мельчайших подробностях

наблюдали разрушение человеческих тел, аплодируя особенно

удачным моментам и вообще всячески наслаждаясь

кровопролитием. Теперь же они огибали нас, неловко косясь на

металлический протез; вскоре мы оказались одиноким островком в

людском потоке.

Когда психолог Гуго Мюнстерберг в 1911 году впервые

увидел немой фильм, он решил, что это новое изобретение

должно притуплять остроту чувств. В кино «огромный внешний мир

утрачивает весомость,—писал он, — избавляясь от причинно-

следственных связей и категорий пространства и времени». Его

опасение состояло в том, что «движущиеся картины <...>

окончательно отрываются от действительности»1. Редкий ветеран

получает удовольствие, глядя, как разрываются в клочья тела на

экране; точно так же кинематографическая эротика имеет мало

общего с реальными сексуальными переживаниями. В фильмах

редко увидишь двух голых пожилых людей, занимающихся

любовью, или голых толстяков, и дело у кинозвезд всегда идет как

по маслу, стоит им лечь в постель. В средствах массовой

информации между изображаемым и реальным опытом образуется

пропасть.

14

ВВЕДЕНИЕ

Последователи Мюнстерберга, искавшие объяснение этой

пропасти, изучали воздействие, которое массмедиа оказывают

на публику, и их технические приемы. Процесс смотрения

умиротворяет. Возможно, несколько человек из тех миллионов, что

привыкли смотреть на экранное насилие, сами в результате

станут садистами или насильниками, но отношение толпы к

металлическому протезу моего приятеля свидетельствует о другой,

несомненно, куда более распространенной реакции:

опосредованное переживание насилия снижает восприимчивость к

чужому страданию в реальном мире. К примеру, психологи Роберт

Кьюби и Михай Чиксентмихайи, проводя исследование среди

телезрителей, обнаружили, что «люди неизменно описывают

свое взаимодействие с телевидением как пассивное,

расслабляющее и не требующее особой сосредоточенности»2.

Злоупотребление имитацией боли, как и имитацией секса, приводит к

притуплению способности нашего тела ощущать реальность.

Несмотря на то что наши взгляды на телесный опыт куда

смелее, а наши разговоры о нем куда откровеннее, чем у наших

прадедов и прабабок, наша физическая свобода, возможно, не

так велика, как кажется; хотя бы из-за массмедиа мы

воспринимаем свои тела гораздо более пассивно, чем наши предки,

которые так боялись собственных чувств. Но что же тогда поможет

телу достичь более моральной, более прочувствованной жизни?

Что позволит современным людям лучше понять друг друга, что

сделает их физически более чуткими?

Пространственные соотношения человеческих тел очевидно

оказывают огромное влияние на то, как люди взаимодействуют

между собой, как они видят и слышат друг друга,

дотрагиваются ли они друг до друга или сохраняют дистанцию. К примеру,

место, где мы с приятелем смотрели кино про войну, во

многом определяло пассивную реакцию окружающих на его протез.

Это был огромный торговый центр на северной окраине Нью-

Йорка. В нем нет ничего особенного—просто комплекс из трех

десятков магазинов и кинотеатра в окружении обширной

беспорядочной парковки, построенный возле автострады примерно

ТЕЛО И ГОРОД

15

одно человеческое поколение тому назад. Этот комплекс—один

из результатов происходящего сейчас масштабного

градостроительного процесса, в ходе которого массы людей

перемещаются из плотно заселенных городских центров в более

разреженные и аморфные пространства пригородной жилой застройки,

перемежающейся торговыми центрами, низкоэтажными

офисными комплексами и бизнес-парками. Если кинотеатр в

пригородном торговом центре стал местом встречи людей, желающих

прикоснуться к радостям насилия в комфорте и прохладе

кондиционированных залов, то в более широком смысле это великое

географическое переселение во фрагментированные

пространства ослабило ощущение осязаемой реальности и

умиротворило человеческое тело.

Основной причиной таких изменений стало именно то

физическое переживание, которое сделало эту новую географию

возможной,—переживание скорости. Современные люди

передвигаются со скоростью, которую их предки не могли даже

вообразить. Технологии передвижения—от автомобилей до

связной сети бетонированных автострад—позволили человеческим

поселениям выплеснуться за пределы плотно застроенных

центров и распространиться по просторам периферии.

Единственным смыслом пространства стало, таким образом,

передвижение само по себе: теперь мы измеряем городское пространство

степенью легкости, с которой мы можем проехать его насквозь,

выбраться за его пределы. Город, подчиненный этому

господству движения, неизбежно выглядит нейтрально: безопасность

на дорогах требует, чтобы водитель как можно меньше

отвлекался на какие-либо его индивидуальные особенности. Чтобы

дорога была удобной для вождения, необходимы стандартные знаки,

разметка, ливневые стоки, разделительные ограждения и

отсутствие уличной жизни, за исключением машин. Становясь

производной единственной функции—функции движения,—

городское пространство само по себе становится менее

стимулирующим: водителю хочется проехать сквозь пространство, а не

быть им возбужденным.

16

ВВЕДЕНИЕ

Физиологическое состояние двигающегося тела

усиливает это чувство оторванности от пространства. Скорость сама по

себе затрудняет концентрацию внимания на пролетающих мимо

картинах. В дополнение к этому, движения, из которых состоит

процесс вождения автомобиля (плавные нажатия на педали газа

и тормоза, быстрые взгляды в зеркало заднего вида),

оказываются микроскопическими по сравнению с тяжелыми физическими

усилиями, необходимыми, чтобы править упряжью лошадей.

Освоение географии современного общества требует

пренебрежимо малого физического напряжения, а значит, и

вовлеченности. По мере того как улицы становятся все более прямыми

и тщательно обустроенными, путешественнику приходится

обращать все меньше внимания на людей и здания по их сторонам,

перемещаясь при помощи мельчайших телодвижений во все

менее сложной среде. Таким образом, новая география действует

заодно с массмедиа. Водитель, как и телезритель, воспринимает

мир как сновидение: его тело перемещается в пространстве

пассивно, его органы чувств почти не задействованы, а пункты

назначения разбросаны по фрагментированной и разобщенной

городской среде.

И проектировщик автодорог, и телевизионный продюсер

создают то, что можно назвать «свободой от сопротивления».

Инженер-дорожник разрабатывает способы передвижения без

препятствий, усилий и вовлеченности в процесс; продюсер

изыскивает для людей способы смотреть на что угодно, не

испытывая при этом особой неловкости. Глядя, как публика после

фильма огибает моего приятеля, я осознал, что люди воспринимают

его как угрозу—не столько из-за его увечного тела, сколько из-за

тела активного, отмеченного пережитым опытом, который

наложил на это тело свои ограничения.

Желание освободить тело от сопротивления

накладывается на страх прикосновения, ясно проявляющийся в

современной планировочной практике. К примеру, проектируя

автостраду, градостроители часто прокладывают ее таким образом, чтобы

изолировать жилой район от коммерческого или рассечь ткань

тело и ГОРОД

17

Уильям Хогарт. Пивная улица, 175*

жилой застройки на бедные и богатые кварталы или части с

разным этническим составом. Развивая местную инфраструктуру,

власти скорее разместят новую школу или жилое здание в

центре сложившегося района, чем на его окраине, где люди могут

столкнуться с чужаками. Охраняемые жилые комплексы за

высокими заборами все чаще подаются потенциальным

покупателям как идеал домашней жизни. Учитывая все это, едва ли

приходится удивляться, что, изучая пригород неподалеку от того

самого торгового центра, где мы смотрели военный фильм,

социолог Мэри Пэт Баумгартнер пришла к такому заключению:

«Повседневная жизнь там заполнена усилиями по отрицанию,

минимизации, ограничению и избеганию конфликтов. Люди

18

ВВЕДЕНИЕ

Уильям Хогарт. Переулок джина, 1751

сторонятся прямых столкновений и демонстрируют явное

неодобрение по отношению к любым попыткам восстановить

справедливость или обличить нарушителя»3. Любое

соприкосновение чревато чувством, что что-то или кто-то является для нас

чуждым. Современные технологии позволяют нам избегать

этого риска.

В результате знаменитый диптих Уильяма Хогарта,

созданный им в 1751 году, на современный взгляд кажется довольно

странным. На гравюрах «Пивная улица» и «Переулок джина»

художник стремился дать собирательные образы порядка и

беспорядка в Лондоне того времени. На переднем плане «Пивной

улицы» показана группа людей, пьющих пиво; мужчины нежно

тело и ГОРОД

19

обнимают женщин за плечи. Для Хогарта соприкосновение тел

обозначало общественные связи и упорядоченность жизни, во

многом так же, как и для нынешнего обитателя небольшого

городка в Южной Италии, где человек возьмет вас за локоть,

подчеркивая серьезность предстоящей беседы. Изрядно

набравшиеся персонажи «Переулка джина», напротив, замкнуты в себе и не

ощущают телесного присутствия друг друга, ступеней, скамеек

или зданий вокруг. Это отсутствие физического контакта

выражало для Хогарта беспорядок в городской среде. Представления

Хогарта сильно отличались от тех, которые застройщик

охраняемого коттеджного поселка внушает своим запуганным толпами

клиентам. Сегодня порядок означает отсутствие контакта.

Рассматривая такие тенденции, как растягивание географии

современного города и использование новейших технологий для

притупления чувствительности человеческого тела, многие

критики современной культуры делают вывод о глубокой пропасти,

которая отделяет настоящее от прошлого. Реальность ощущений

и телесная активность деградировали до такой степени, что

современное общество кажется им невиданным прежде

историческим феноменом. Индикатором этого исторического сдвига

может служить, по мнению этих критиков, изменившийся

характер городской толпы. Из плотной массы человеческих тел,

скопившихся в центре города, она превратилась в куда более

разреженную группу посетителей, собравшихся в торговых центрах

ради потребления—задачи попроще, чем общественное

единение или осуществление политической власти. Телесное

присутствие других человеческих существ в современной толпе

каждому из них представляется угрозой. В социальной теории эту

позицию отстаивали такие критики массового общества, как

Теодор Адорно и Герберт Маркузе4.

Тем не менее именно это представление о разрыве между

прошлым и настоящим я хочу поставить под сомнение. И география

современного города, и современные технологии лишь выводят

на первый план глубоко укорененные в западной цивилизации

20

ВВЕДЕНИЕ

сложности с созданием пространств, которые давали бы

человеческим телам возможность почувствовать присутствие друг

друга. Компьютерные мониторы и архипелаги городской

периферии — всего лишь отложенные пространственные последствия

проблем, которые в прошлом не нашли разрешения на улицах

и площадях, в храмах и залах городских советов, в

перенаселенных домах и многолюдных дворах—в тех древних сооружениях

из камня, которые заставляли людей прикасаться друг к другу, но

не могли пробудить в них ту способность к осознанному

восприятию чужой плоти, которую сулила гравюра Хогарта.

2. ПЛАН КНИГИ

В своей классической работе «Город в истории» Льюис Мамфорд

описал четыре тысячелетия городской истории, проследив

эволюцию основных форм, из которых состоят города, — стены,

дома, улицы, центральной площади. Мои познания не так

глубоки, а кругозор не так обширен, поэтому я выбрал иной принцип

изложения, взяв в качестве объекта изучения конкретные города

в определенные исторические моменты, отмеченные

объявлением войны, началом революции, строительством здания,

совершением научного открытия или публикацией книги, то есть в те

моменты, которые стали вехами в развитии взаимосвязи между

человеческим восприятием собственного тела и пространствами,

в которых жили люди.

«Плоть и камень» начинается с исследования того значения,

которое имела нагота для жителя Афин в зените их славы, в

первые годы Пелопоннесской войны. Обнаженное, открытое миру

тело часто воспринимается как зримое выражение спокойной

уверенности афинян в себе и в своем городе; я же, напротив,

постарался понять, как этот телесный идеал мог осложнять

взаимоотношения между мужчинами и женщинами, формирование

городских пространств и функционирование афинской демократии.

Во втором витке моего повествования речь идет о Риме того

времени, когда император Адриан заканчивал строительство

тело и ГОРОД

21

Пантеона. Здесь предметом моего исследования стала римская

склонность доверять зрительным образам, особенно их

одержимость геометрией тела и стремление перенести принципы этой

геометрии на градостроительство и практику управления

империей. Возможности глаза буквально зачаровывали римских

язычников, притупляя их чувственное восприятие, и именно

эти чары начали ставить под сомнение христиане времен

правления Адриана. Первые пространства, которые были созданы

уже специально для христианских тел, я попытался рассмотреть

в момент возвращения христианского императора Константина

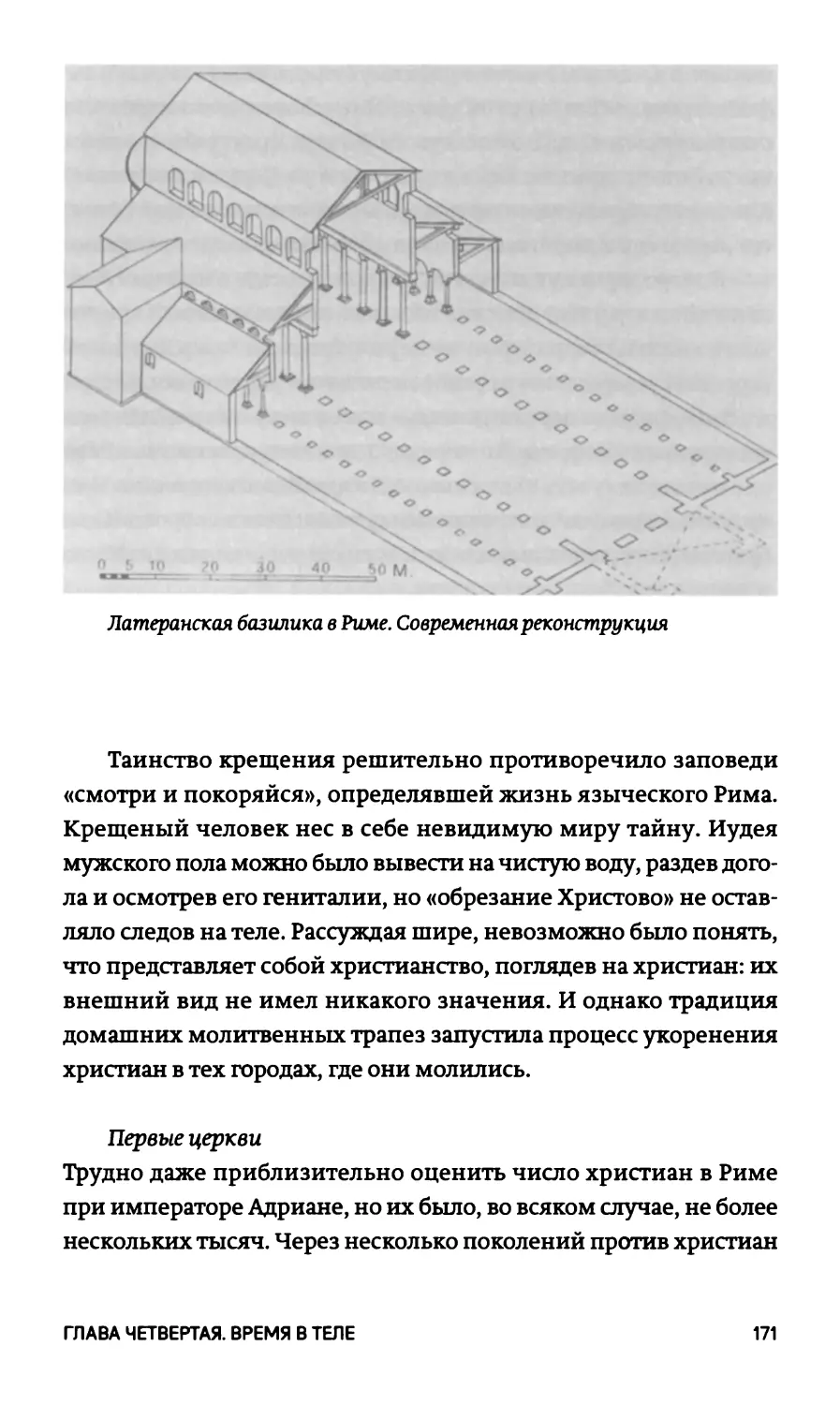

в Рим и строительства им Латеранской базилики.

После этого я обратился к тому, как христианские

представления о теле определяли градостроительную практику Высокого

Средневековья и Раннего Ренессанса. В период около 1250 года,

когда была создана рукописная Библия святого Людовика,

физические страдания распятого Христа давали средневековому

парижанину язык для размышлений о пространствах милосердия

и безопасности в собственном городе; этим пространствам,

однако, приходилось с трудом отыскивать себе место в гуще улиц,

на которых с зарождением рыночной экономики воцарилась

физическая агрессия. К началу Возрождения христианам,

живущим в европейских городах, казалось, что их идеалу общежития

угрожают иноверцы и инородцы, вовлеченные в орбиту

европейской городской экономики. Я рассмотрел одно из

выражений этого опасного конфликта—создание еврейского Гетто в

Венеции в 1516 году.

Заключительная часть «Плоти и камня» посвящена

переменам в городском пространстве, случившимся после того, как

прогресс в понимании человеческого тела современной наукой

покончил с прежними медицинскими постулатами. Эта

революция началась в первой трети XVII века, когда Уильям Гарвей

опубликовал трактат «De motu cordis» [«О движении сердца»],

в котором заложил основы современных представлений о

кровообращении. Новый образ тела как системы циркуляции дал

толчок характерному для XVIII века стремлению к свободно-

22

ВВЕДЕНИЕ

му обращению тел внутри города. В Париже времен Великой

французской революции эти образы телесной свободы пришли

в столкновение с нуждой в общественных пространствах и

общественных ритуалах—тогда впервые дала о себе знать

чувственная недостаточность, характерная для всей последующей эпохи.

Триумф индивидуального передвижения в ходе формирования

огромных городов XIX века привел к практической дилемме,

характеризующей и нашу современную жизнь: свободно

передвигающемуся человеческому телу не хватает навыков физического

восприятия других человеческих существ. Психологические

издержки этой ситуации в случае эдвардианского Лондона раскрыл

писатель Э.М. Форстер, а ее социальные последствия очевидны

в мультикультурном Нью-Йорке нашего времени.

Ни одному человеку не под силу быть специалистом в таком

широком круге тем. Я писал эту книгу как увлеченный любитель

и надеюсь, что читатель проследует по моим стопам со схожим

настроем. Но именно такое краткое изложение особенно

настоятельно требует определиться, о чьем именно теле идет речь:

понятие «человеческое тело» включает бесчисленные комбинации

возраста, тендера и расы, и каждому из этих различных тел

отведены свои особые пространства и в городах прошлого, и в

городах настоящего. Вместо того чтобы каталогизировать частные

случаи, я стремился разобраться, как в разные исторические

эпохи использовались обобщенные, универсальные образы

«человеческого тела». Такие эталонные представления о «теле» часто

подавляют способность к взаимному чувственному восприятию,

особенно среди тех, кто им не соответствует. Когда общество или

политический режим говорят о «теле» вообще, они склонны

отрицать нужды тел, не соответствующих их стандарту.

Один из запросов, которые призван удовлетворить такой

обобщенный образ тела, отражен в словосочетании

«политический организм»: это запрос на социальный порядок. Самое

буквальное определение политического организма дал,

вероятно, Иоанн Солсберийский, который в 1159 Г°ДУ прямо писал,

что «государство (res publica) есть тело». Он считал, что прави-

тело и ГОРОД

23

тель выполняет в обществе функцию мозга, его советники

служат сердцем, купцы—желудком, солдаты—руками, а крестьяне

и прислуга—ногами5. Это был иерархический образ: отправной

точкой социального порядка был мозг, орган правителя. Вслед за

этим Иоанн Солсберийский уподоблял строению человеческого

тела устройство города: дворец или собор мыслился им как

голова, рынок как чрево, дома — как руки и ноги. А следовательно,

писал он, в соборе люди должны двигаться размеренно,

поскольку мозг есть орган размышления, на рынке же, напротив,

следует торопиться, ведь пищеварение происходит в желудке

стремительно, как пожар.

Подход Иоанна Солсберийского был вполне научным: он

считал, что изучение работы мозга может подсказать королю,

как устанавливать законы. В том, что касается постановки

задачи, современная социобиология не так уж отличается от этой

средневековой учености: она также пытается вывести

оптимальные механизмы работы общества, опираясь на предполагаемые

законы природы.

Хоть Иоанн Солсберийский и отличался особенной

прямолинейностью в сопоставлении телесного и социального

строения, на протяжении всей истории городского планирования

переосмыслявшиеся эталонные образы тела сплошь и рядом

использовались как руководство к сооружению зданий или целых

городов. Древние афиняне, которые превозносили наготу

человеческого тела, стремились придать ей материальный смысл

в гимнасиях и метафорический—в политических пространствах

города, однако обобщенный образ тела, к которому они

стремились, был исключительно мужским, и более того, образом

идеализированного юноши. Когда венецианцы эпохи Ренессанса

говорили о достоинстве «тела» в своем городе, они имели в виду

только христианские тела, что делало логичным изоляцию по-

лучеловеческих-полуживотных тел евреев. Такими способами

политический организм осуществляет свою власть и формирует

городскую среду, говоря на том обобщенном языке, который

угнетает посредством исключения.

24

ВВЕДЕНИЕ

И все же рассматривать и этот язык тела, и всю образность

политического организма только как технологию

подчинения—значит впасть в паранойю. Пытаясь выразить себя как единое целое,

общество может тем самым пытаться отыскать то, что связывает

между собой его членов. И этот обобщенный язык тела после

перенесения в городское пространство ждала весьма непростая судьба.

На всех этапах развития западной цивилизации

господствующие представления о теле разрушались по мере того, как их

навязывали городу. Эталонный образ тела по определению

вызывает смешанные чувства у тех, кому он навязан, ведь любое

человеческое тело имеет свои физические особенности, а

каждому человеку свойственны противоречивые физические

желания. В западных городах телесные противоречия и

двусмысленности, вызванные наличием такого общественного эталона,

выразились в модификациях и размывании городской

структуры, а также в подрывном использовании городских пространств.

Именно эта неизбежная противоречивость и фрагментирован-

ность уподобленного человеческому телу городского

пространства способствовала признанию прав и осознанию достоинств

разных человеческих тел.

Вместо того чтобы описывать железную хватку власти,

«Плоть и камень» подхватывает одну из основных тем

цивилизации Запада, затронутую и в Ветхом Завете, и в античной

трагедии,—историю о том, как наши тяжелые, неудачные отношения

с собственным телом заставляют нас лучше осознать мир, в

котором мы живем. Предание о первородном грехе Адама и Евы,

о том, как они со стыдом осознали собственную наготу и были

изгнаны из Рая, рассказывает не только о том, что потеряли

прародители человечества, но и о том, кем они стали. В райском саду

они были невинны, послушны и невежественны. За его

пределами они осознали самих себя, увидели собственную ущербность

и потому попытались исследовать и понять то, что было

странным и непохожим на них. Они перестали быть любимыми

чадами Господа, которым все доставалось само собой. В трагедии

Софокла «Царь Эдип» рассказывается сходная история: выколов

тело и ГОРОД

25

себе глаза, Эдип отправляется в странствие, по-новому осознавая

мир, который он больше не может видеть. Познав смирение, он

становится ближе к богам.

Наша цивилизация с самого своего возникновения с трудом

справлялась с проблемой телесной боли. Мы не могли просто

принять страдание как явление неизбежное и неодолимое, как

само собой разумеющийся опыт. Загадки телесной боли

заложены и в греческие трагедии, и в раннехристианские попытки

постичь Сына Божия. Не менее глубоко укоренен в нашей

цивилизации вопрос телесной пассивности и пассивной реакции тел

друг на друга. Стоики учили пассивному отношению и к боли,

и к наслаждению, в то время как их христианские преемники

старались совместить безразличие к собственным чувственным

ощущениям с деятельным сочувствием к страданиям

ближнего. Западная цивилизация отказалась признать страдание

естественной частью нашей природы, пытаясь то подчинить боль

общественному контролю, то принять ее силой разума как часть

возвышенной ментальной конструкции. Я отнюдь не предлагаю

воспринимать древних как наших современников, и все же эти

мотивы, все в новых формах и изводах, постоянно возникают

в истории Запада, как призрак, не находящий успокоения.

Эталонные образы тела, господствовавшие на протяжении

нашей истории, мешали нам познать свое тело за пределами Рая.

Ведь они стремились представить тело как самодостаточную

систему, существующую в единстве с подчиненной ему

окружающей средой. Целостность, тождество, последовательность—вот

ключевые слова в лексиконе власти. Этому языку господства

наша цивилизация противопоставила более возвышенный

образ—сакральный образ тела, находящегося в состоянии борьбы

с самим собой, тела как источника страдания и несчастья. Люди,

способные признать в самих себе этот разлад и

непоследовательность, не повелевают миром, в котором они живут, но понимают

его. Таков священный обет, данный в нашей культуре.

В «Плоти и камне» я задаюсь целью понять, как этот обет был

дан и нарушен в одном конкретном месте — в городе. Город слу-

26

ВВЕДЕНИЕ

жил средоточием власти, его пространства обретали целостность

и согласованность по образу и подобию самого человека. Но в

городе же эти эталонные образы и разрушались. Город соединяет

самых разных людей, он усложняет устройство общественной

жизни, заставляет нас воспринимать друг друга как чужаков. Все

эти особенности городского опыта — разнообразие, сложность,

чуждость — позволяют сопротивляться любому господству.

Неровная, трудная городская география несет в себе определенный

нравственный потенциал: город может стать домом для тех, кто

внутренне принял свое изгнание из райского сада.

3. ЛИЧНОЕ ПОЯСНЕНИЕ

Впервые историей тела я занялся еще в начале семидесятых,

одновременно и в сотрудничестве с покойным Мишелем Фуко6.

Влияние моего коллеги и друга заметно повсюду в книге. Тем не

менее, когда я возобновил работу над этой темой спустя

несколько лет после его смерти, я пошел по пути, отличному от того, что

мы наметили ранее.

В книгах, которые принесли ему наибольшую известность,

таких как «Надзирать и наказывать», Фуко описывал

человеческое тело, почти задыхающееся в путах общественной власти. По

мере того как слабело его собственное тело, он стремился

ослабить эти путы: в третьем томе «Истории сексуальности»,

последнем из опубликованных при его жизни, и еще более заметно—

в набросках к последующим томам, которые ему не довелось

завершить, он попытался исследовать телесные удовольствия,

которые не закабалены обществом. Несколько параноидальные

мысли о контроле, характерные для него на протяжении

большей части жизни, отступили с приближением смерти.

То, как он умирал, не только поставило передо мной

обычные вопросы, которые смерть ставит перед остающимся в

живых, но и навело на размышления об одном замечании

Витгенштейна. Тот оспаривал представление о важности рукотворного

пространства для пораженного болью тела. «Знаем ли мы место

тело и ГОРОД

27

боли в евклидовом пространстве,—спрашивает Витгенштейн,—

так что, когда мы знаем, где у нас болит, мы знаем, насколько

далеко от двух стен этой комнаты и от пола? Когда у меня болит

кончик пальца и я касаюсь им своего зуба, является ли теперь

моя боль как зубной болью, так и болью в моем пальце?

Является ли причиной, по которой в этом случае ошибочно говорить,

что у меня болит зуб, то обстоятельство, что для того, чтобы быть

в зубе, боль должна быть удалена на одну шестнадцатую дюйма

от кончика моего пальца?»7

Работая над «Плотью и камнем», я хотел воздать должное

достоинству, проявленному моим другом перед лицом смерти,

когда он согласился с тем, что страдающее тело—и его

собственное, и те языческие тела, о которых он писал в последние месяцы

жизни,—существует вне пределов досягаемости для подобных

расчетов. Именно по этой причине я оставил нашу прежнюю

мысль исследовать положение тела в обществе исключительно

через призму сексуальности. Освобождение тела от

викторианских сексуальных предрассудков стало значительным событием

в современной культуре, но одновременно сузило диапазон

физической чувственности до сексуального влечения. Хотя в этой

книге я и попытался включить вопросы сексуальности в

более широкий сюжет нашего телесного взаимодействия с

другими людьми, осознание боли было для меня не менее важным,

чем обещания наслаждения. Такой подход соответствует иудео-

христианской вере в то, что тело позволяет нам обрести

духовное знание, а я писал эту книгу именно как человек верующий.

Я стремился показать, как те, кто был изгнан из Рая, могут

найти себе дом в городе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

НАГОТА. ТЕЛО ГРАЖДАНИНА В АФИНАХ

ПЕРИКЛА

В 43! Г°ДУ Д° нэ· античный мир потрясла война, в которой

схлестнулись города Афины и Спарта. Афины вступили в

конфликт с полной уверенностью в своем превосходстве, а через

27 лет потерпели в нем катастрофическое поражение. Главный

летописец Пелопоннесской войны, афинский полководец Фу-

кидид, видел в ней не только военное, но и социальное

столкновение — схватку между устроенной по армейскому принципу

Спартой и Афинами с их открытым обществом. Ценности своей

стороны Фукидид передает в Надгробной речи, которую Перикл,

предводитель афинских граждан, произнес зимой 431/43° г°Да

до н.э. в память о соотечественниках, павших в первый год

войны. Насколько точно запись Фукидида соответствует словам Пе-

рикла, мы не знаем, но с течением веков этот текст стал

восприниматься как отражение взглядов своего времени.

По словам современного историка Николь Лоро, целью

Надгробной речи было «преобразить родительское горе в гордость»1.

Похоронный кортеж, за которым следовала огромная толпа

скорбящих, доставил кипарисовые гробы с выбеленными

костями погибших юношей на кладбище за городскими стенами, где

опавшая с пиний хвоя толстым одеялом укрывала могилы давно

умерших афинян. Именно тут Перикл почтил память павших,

воздав хвалу их родному городу: «У нас городом управляет не

горсть людей, а большинство народа,—заявил он. — В частных

делах все пользуются одинаковыми правами по законам»2.

Греческое слово «демократия» (demokratia) означает, что «народ»

(demos) и есть «власть» (kratos) в государстве. Афиняне терпимы

и космополитичны: «Мы всем разрешаем посещать наш город»3.

31

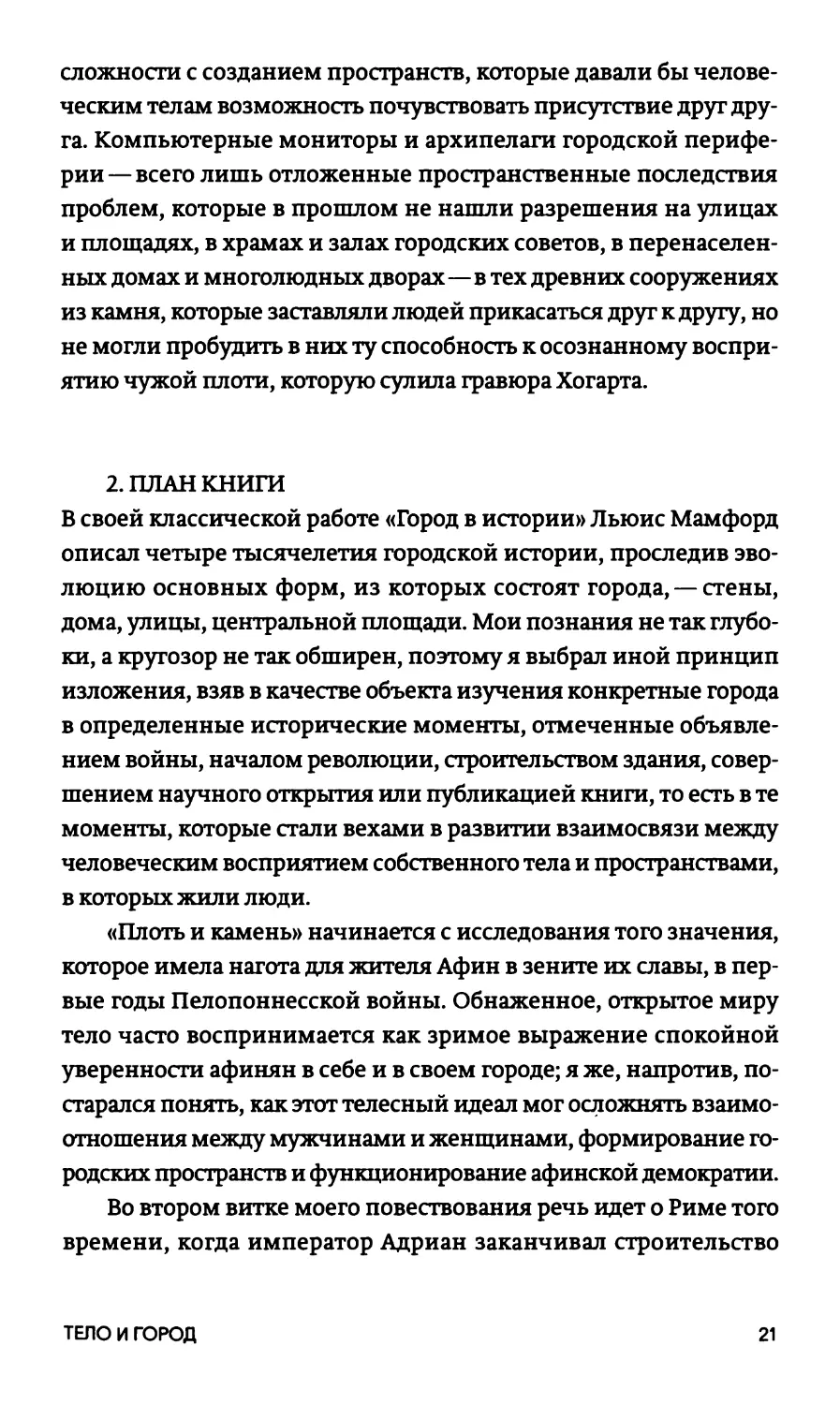

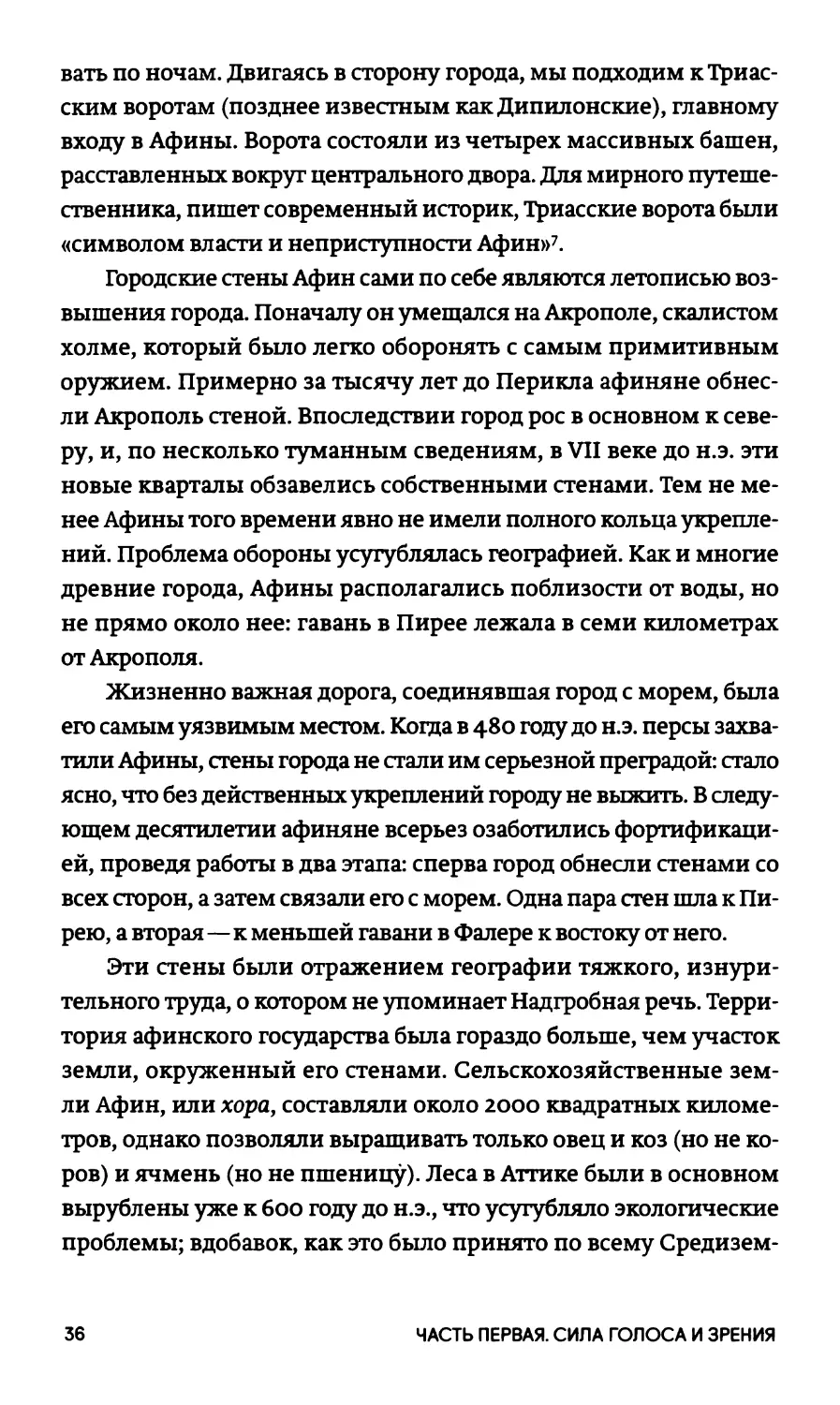

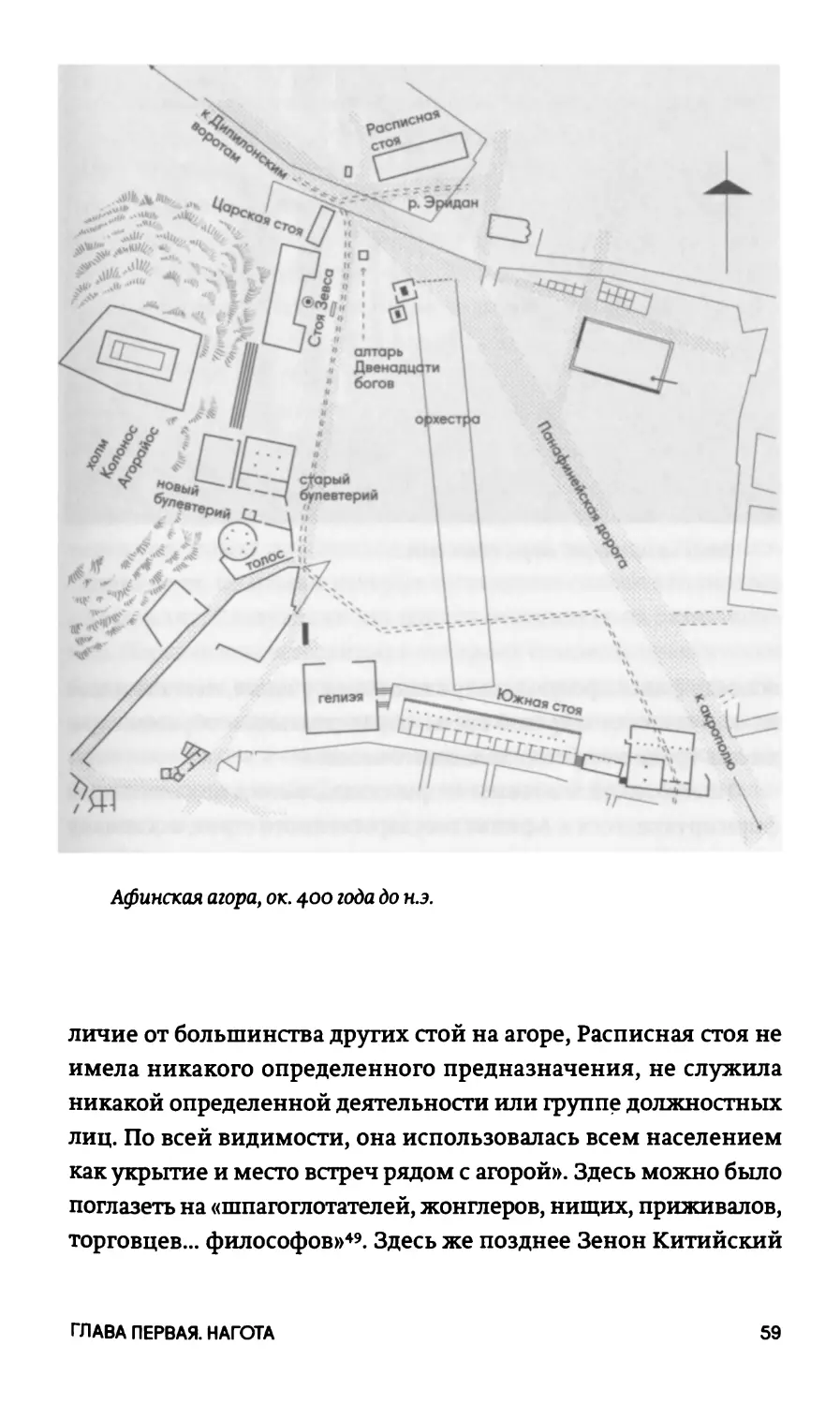

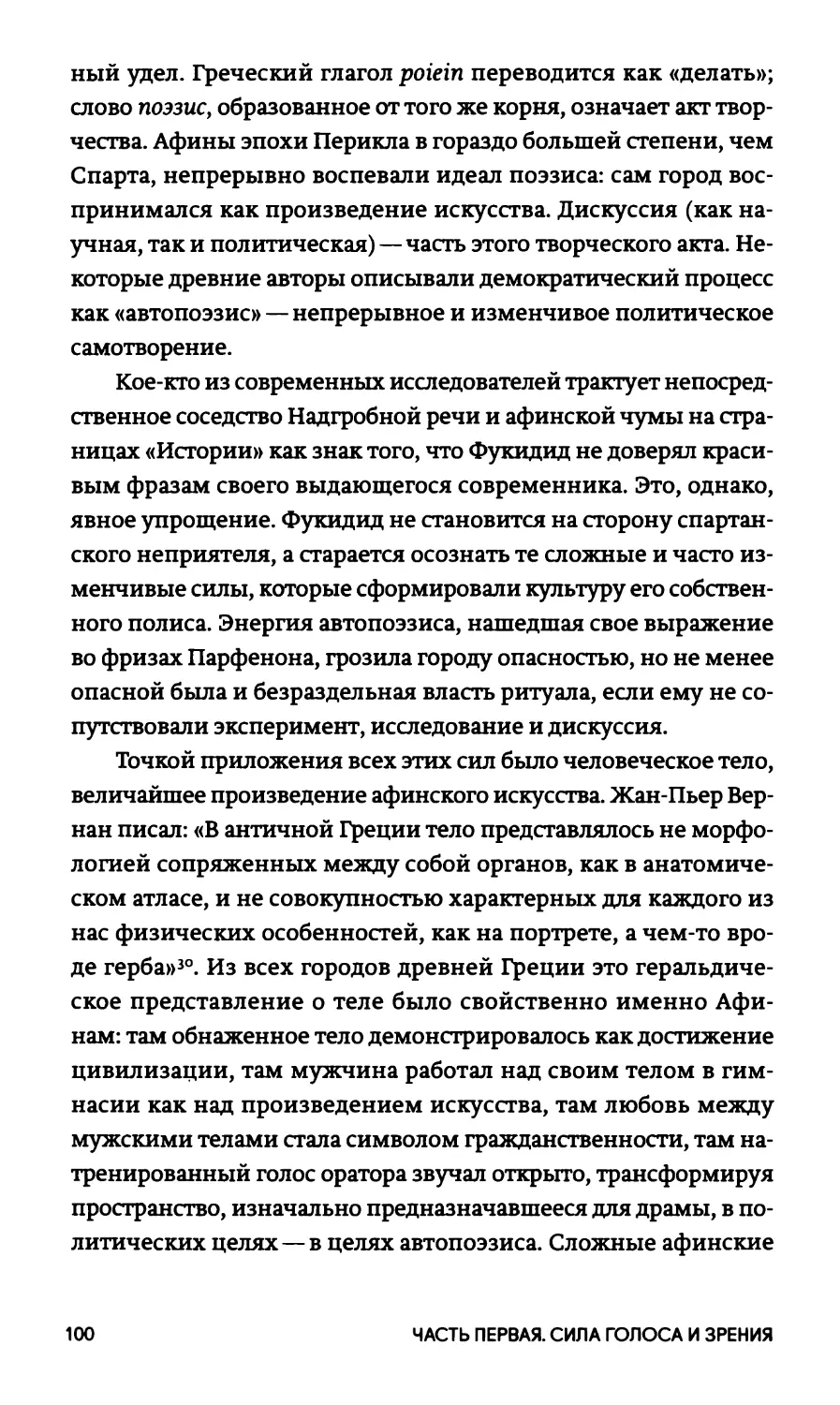

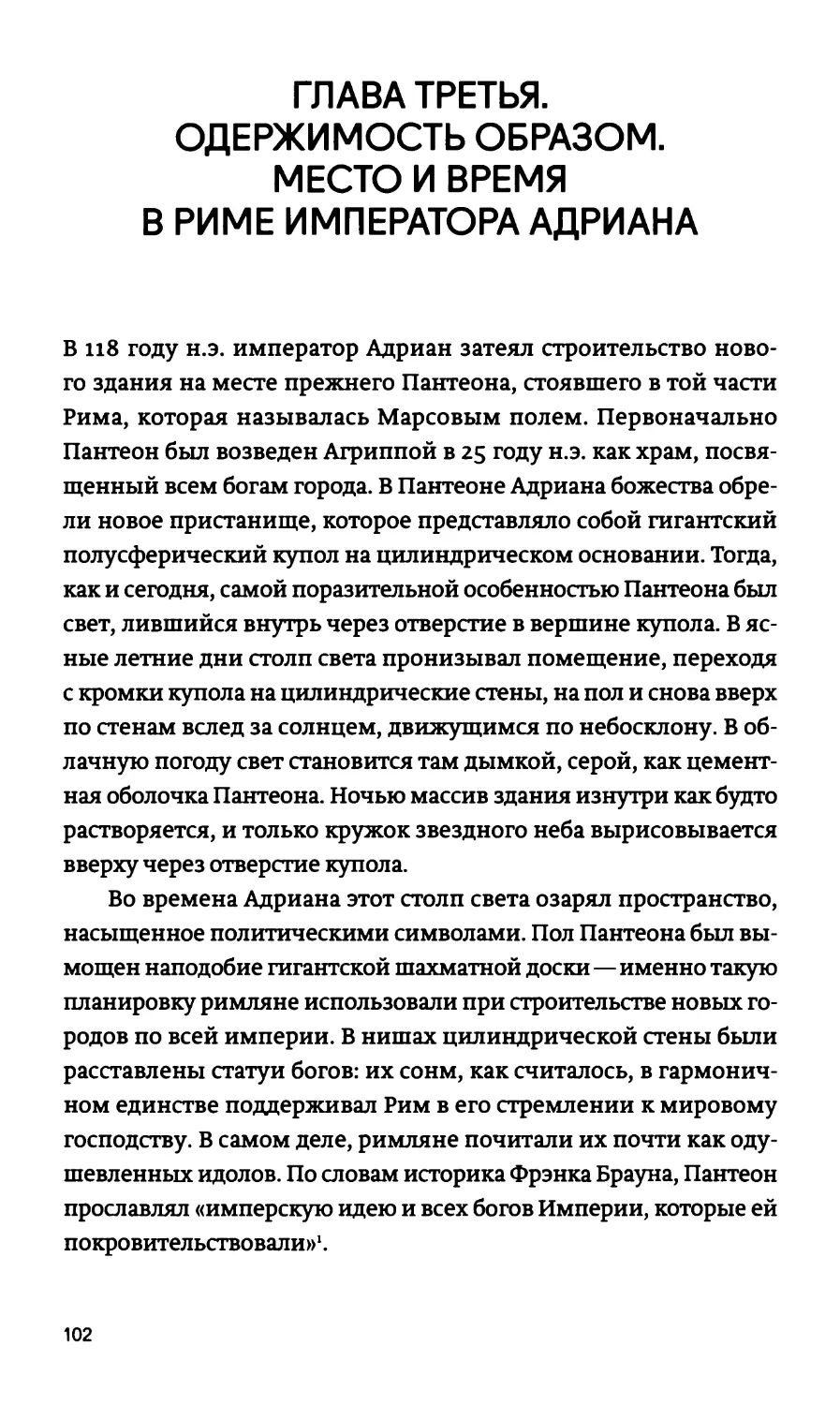

Карта Афин, ок. 400 года до н.э.

Наконец, в отличие от спартанцев, которые умеют только слепо

и тупо подчиняться приказам, жители Афин рассуждают и

спорят между собой: «Мы не думаем, что открытое обсуждение

может повредить ходу государственных дел»4.

Для Перикла само собой разумелось то, что может

показаться поразительным нашему современнику. Предводители этих

юных воинов запечатлены в искусстве почти обнаженными,

их лишенные одежды тела защищены только небольшим

щитом и копьем. В самом городе молодые люди боролись в гимна-

сиях нагишом, а свободные одежды, которые мужчины

носили на улицах и в общественных местах, почти не скрывали их

тел. Как отметил искусствовед Кеннет Кларк, у древних греков

голое, открытое тело ассоциировалось не с уязвимостью, а с

силой—и более того, с цивилизованностью5. Начиная свой рассказ

о Пелопоннесской войне, Фукидид прослеживает прогресс

человечества в предшествующий ей период и среди прочих

признаков этого прогресса отмечает, что именно спартанцы «вве-

32

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

ли в обычаи открыто обнажаться и натирать тело маслом, делая

телесные упражнения»; в то же время среди современных ему

barbaroi многие по-прежнему упорно прикрывали гениталии во

время состязаний (слово barbaroi можно перевести и как

«иноземцы», и как «варвары»)6. Цивилизованные греки сделали

обнаженное тело предметом восхищения.

Выставляя тело напоказ, афинянин подчеркивал свой

статус свободного гражданина. Афинская демократия высоко

ценила в своих гражданах открытое выражение мыслей, которое

уподоблялось демонстрации мужской наготы. Эти проявления

взаимной откровенности были призваны теснее сплотить

сограждан. Афиняне воспринимали то, что мы можем назвать

«узами дружбы», вполне буквально, как связку между людьми.

В древнегреческом языке слова, описывающие эротическое

влечение одного мужчины к другому, использовались и для

выражения любви к родному городу. Афинские политики

стремились предстать в образе любовника или воина.

Это стремление к демонстрации, обнажению и

раскрытию наложило отпечаток на афинскую архитектуру. Храм

Парфенон, величайшее сооружение эпохи Перикла, поставлен на

возвышенности, открытый взглядам из любой точки

раскинувшегося внизу города. На агоре, главной площади Афин, почти

не было мест, закрытых для общего доступа, подобно

современной частной собственности. В пространствах, устроенных

для нужд афинской демократии (прежде всего в

расположенном на склоне холма Пникс театре, где проводились

общегородские народные собрания), способы организации толпы и

правила голосования были направлены на то, чтобы отдельные

граждане или небольшие их группы изъявляли свою волю на

глазах у всех. Нагота может казаться нам знаком, что люди

чувствовали себя в городе как дома: там они могли существовать

в счастливой открытости, в отличие от бесцельно скитающихся

по миру варваров, лишенных защиты городских стен. Перикл

прославляет Афины как город, где между плотью и камнем

царит гармония.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

33

Важность наготы для греков эпохи Перикла отчасти

коренилась в их представлении о внутреннем устройстве тела. Телесный

жар считался ключевым элементом физиологии человека: те,

кто умел накапливать жар и управлять им, не нуждались в

одежде. Более того, горячее тело откликалось на нужды других

лучше, чем холодное и вялое. Горячие тела были сильными, их жара

хватало на то, чтобы действовать и взаимодействовать. Эти

физиологические представления распространялись и на

использование языка. Считалось, что когда человек слушает, произносит

или читает слова, температура его тела повышается, а вслед за

ней растет и желание действовать—именно это рассуждение

лежало в основе убеждения Перикла в том, что речи и дела едины.

Греческое понимание физиологии сделало идеализацию

наготы куда более сложной конструкцией, чем проводимое Фуки-

дидом жесткое противопоставление между греком, гордящимся

свои телом и своим городом, и варваром, одетым в драные

шкуры и живущим в лесу или на болоте. В соответствии с этим

пониманием, телам с разным количеством жара полагались

разные права и отводились разные городские пространства. Прежде

всего этот контраст проявлялся в различиях между полами,

поскольку женщина считалась более холодным вариантом

мужчины. Женщины не демонстрировали в городе свою наготу, более

того, основным местом их пребывания был дом, как будто

сумрачные помещения лучше подходили их телесной конституции,

чем солнечные открытые пространства. Дома они носили легкие

туники до колен, но на улицу выходили в одеяниях из грубого,

непрозрачного полотна, закрывавших ноги по щиколотку.

Отношение к рабам также определялось убеждением, что суровые

условия неволи снижают телесный жар порабощенного: даже

человек благородного происхождения в плену тупел, немел,

утрачивал человеческий облик, становился пригоден только для

тяжкого физического труда, которого, собственно, и требовали

от него хозяева. Воспетое Периклом единство слова и действия

было уделом исключительно мужчин-граждан,

предназначенных для этого самой своей «природой». Учение о телесном жаре,

34

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

таким образом, служило грекам обоснованием для норм

подчинения и господства.

И такое нормативное представление о теле, и основанное на

нем неравенство между людьми, и организация пространства

в соответствии с ним не были уникальными афинскими

явлениями. Но Афины времен Перикла кажутся нам ближе и понятнее,

чем, к примеру, Спарта, возможно, потому, что в Афинах этот

эталонный образ тела стал предвестником кризиса городской

демократии. В своей «Истории» Фукидид раз за разом

возвращается к мотивам Надгробной речи: уверенность Перикла в

мудрости государственного устройства Афин страшит его. В

противовес этой уверенности Фукидид показывает, как в переломные

моменты истории самоуверенность героев вела к их поражению,

и, более того, как страдающие тела афинян не находили

облегчения в родном городе. Нагота не могла стать лекарством от боли.

Фукидид рассказывает поучительную историю о дерзкой

попытке выставить себя напоказ, предпринятой на заре нашей

цивилизации. В этой главе мы вслед за ним проследим, как это

самолюбование было уничтожено жаром слов, пламенной

риторикой. В следующей главе мы рассмотрим обратную сторону

медали: как те, чьи тела были холодны, отказывались страдать

молча и вместо этого старались придать своей холодности смысл

в пределах города.

1. ТЕЛО ГРАЖДАНИНА

Афины Перикла

Чтобы понять, что за город так превозносил Перикл, давайте

вообразим прогулку по Афинам первого года войны и начнем

на том самом кладбище, где он, вероятно, произнес свою речь.

Кладбище лежит за городскими стенами, на северо-западной

окраине Афин. Такое расположение объясняется тем, что греки

боялись мертвецов: от тех, кто умер не своей смертью, исходили

опасные испарения, и все покойники имели привычку расхажи-

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

35

вать по ночам. Двигаясь в сторону города, мы подходим к Триас-

ским воротам (позднее известным как Дипилонские), главному

входу в Афины. Ворота состояли из четырех массивных башен,

расставленных вокруг центрального двора. Для мирного

путешественника, пишет современный историк, Триасские ворота были

«символом власти и неприступности Афин»7.

Городские стены Афин сами по себе являются летописью

возвышения города. Поначалу он умещался на Акрополе, скалистом

холме, который было легко оборонять с самым примитивным

оружием. Примерно за тысячу лет до Перикла афиняне

обнесли Акрополь стеной. Впоследствии город рос в основном к

северу, и, по несколько туманным сведениям, в VII веке до н.э. эти

новые кварталы обзавелись собственными стенами. Тем не

менее Афины того времени явно не имели полного кольца

укреплений. Проблема обороны усугублялась географией. Как и многие

древние города, Афины располагались поблизости от воды, но

не прямо около нее: гавань в Пирее лежала в семи километрах

от Акрополя.

Жизненно важная дорога, соединявшая город с морем, была

его самым уязвимым местом. Когда в 480 году до н.э. персы

захватили Афины, стены города не стали им серьезной преградой: стало

ясно, что без действенных укреплений городу не выжить. В

следующем десятилетии афиняне всерьез озаботились

фортификацией, проведя работы в два этапа: сперва город обнесли стенами со

всех сторон, а затем связали его с морем. Одна пара стен шла к Пи-

рею, а вторая—к меньшей гавани в Фалере к востоку от него.

Эти стены были отражением географии тяжкого,

изнурительного труда, о котором не упоминает Надгробная речь.

Территория афинского государства была гораздо больше, чем участок

земли, окруженный его стенами. Сельскохозяйственные

земли Афин, или хора, составляли около 2θθθ квадратных

километров, однако позволяли выращивать только овец и коз (но не

коров) и ячмень (но не пшеницу). Леса в Аттике были в основном

вырублены уже к боо году до н.э., что усугубляло экологические

проблемы; вдобавок, как это было принято по всему Средизем-

36

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

номорью, греческие крестьяне, ухаживая за своими оливами

и виноградниками, сильно обрезали им ветви, тем самым еще

больше обнажая выжженную солнцем почву. Урожаи были

настолько скудны, что две трети необходимого Афинам зерна

приходилось импортировать. Правда, на территории хоры имелись

залежи серебра, а после сооружения стен там началась активная

добыча мрамора. Но в целом основным типом хозяйствования

там оставалась мелкая ферма, на которой землевладелец

трудился сам вместе с одним-двумя рабами. Древний мир был главным

образом миром крестьянским: историк Линн Уайт писала, что по

самым сдержанным оценкам, «даже в самых зажиточных

регионах, чтобы прокормить одного человека, живущего не на земле,

требовался труд более десятка земледельцев»8.

Аристотелю, как и прочим грекам, и вообще всем

представителям западных элит вплоть до Нового времени, физическая

борьба за существование представлялась чем-то унизительным.

Недаром, как давно замечено, в древнегреческой культуре не

было ни слова для обобщенного понятия «труд», ни самой

концепции труда как «основной общественной функции»9.

Возможно, причиной этого была острая, всепоглощающая

необходимость трудиться, до такой степени ставшая условием

выживания, что труд оказывался неотличим от самой жизни.

Раннеантичный поэт Гесиод писал в «Трудах и днях»:

Землю теперь населяют железные люди. Не будет

Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя...10

Только благодаря этой хозяйственной деятельности на пределе

сил могла существовать городская цивилизация. Это

придавало горький привкус самим словам «городской» (asteios) и

«сельский» (agroikos): по-древнегречески они могли также означать

«остроумный» и «тупой»11.

Внутри стен город оборачивался к путнику менее суровой

стороной. Прямо за Триасскими воротами начинался квартал гонча-

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

37

ров—Керамик. Гончары селились поблизости от древних могил,

находившихся внутри стен, и новых кладбищ снаружи,

поскольку погребальная урна была непременным атрибутом похорон.

От Триасских ворот к центру города шла дорога, проложенная по

меньшей мере за пятьсот лет до Перикла. Изначально ее

украшали огромные вазы, но около VI века до н.э. их сменили

небольшие мраморные степы, свидетельствовавшие об успехах афинян

в искусстве резьбы по камню. В том же столетии по обеим

сторонам улицы начали развиваться другие виды ремесел и торговли.

Эта главная улица была известна как Дромос, или Панафи-

нейский путь. Идя по ней, мы доходим до Эридана, небольшой

речки, которая протекает через северную часть города; затем

дорога огибает холм Колонос Агорайос и выводит нас на агору,

главную площадь Афин. До персидской оккупации большинство

зданий агоры были сосредоточены со стороны Колонос Агорайос,

с них же началось и восстановление города после катастрофы.

Перед ними расположено открытое пространство в форме

ромба площадью около четырех гектаров. Тут, на агоре, афиняне

торговались и давали деньги в рост, плели политические интриги

и прославляли богов.

Если бы турист свернул прочь с Панафинейского пути, он

оказался бы в совсем непохожем городе. Неровное

шестикилометровое кольцо афинских стен с их пятнадцатью воротами

окружало город, в основном состоявший из тесно сбившихся

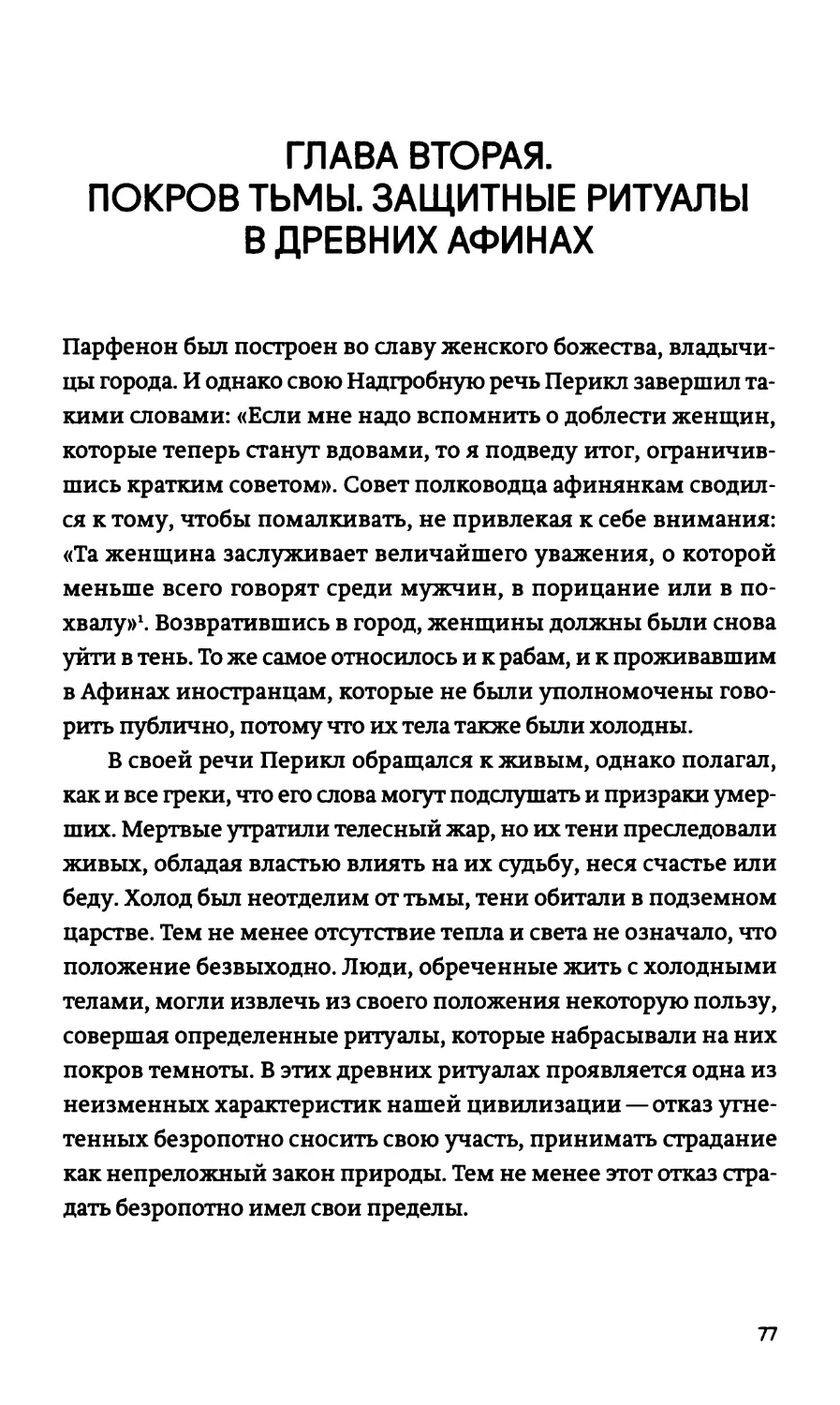

приземистых домов и узких улочек. Во времена Перикла самой

плотной была застройка в районе Койле, расположенном в юго-

западном углу Афин. Городские дома чаще всего были

одноэтажными и строились из камня или обожженного кирпича. Если

семья была побогаче, комнаты выходили во внутренний дворик,

а иногда добавлялся второй этаж. В большинстве домов жилые

помещения соседствовали с рабочими—лавкой или мастерской.

В городе были особые кварталы для тех, кто делал или продавал

горшки, зерно, масло, серебро или мраморные статуи, а также

главный рынок вокруг агоры. На этих улицах, пропахших мочой

и подгоревшим маслом, среди глухих обшарпанных стен «вели-

38

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

колепие Греции», о котором писал Эдгар Аллан По, отнюдь не

бросалось в глаза.

Следуя дальше по Панафинейскому пути и оставив агору

позади, мы снова начинаем подъем, постепенно приближаясь

с северо-запада к стенам Акрополя, пока не достигнем

Пропилеи, его главного входа. Хотя изначально Акрополь был

крепостью, к раннеклассическому периоду он имел уже

исключительно культовое назначение, представляя собой заповедную зону

религиозности над бурлящим на агоре многообразием жизни.

Аристотель видел в этом пространственном контрасте

выражение политического развития города. В «Политике» он писал:

«Акрополь [то есть замок на возвышенности] подходит для

олигархии и монархии, одинаковая укрепленность [то есть

горизонтальное расположение] всех частей—для демократии»12.

Философ предлагал гражданам оставаться на одном уровне. И тем не

менее Парфенон, самое поразительное здание Акрополя,

символизировал славу самого города.

Строительство Парфенона на месте какого-то более древнего

храма началось в 447 Г°ДУ Д° нэ·и завершилось, вероятно,

около 43 ! года. Для Перикла, который принимал деятельное участие

в этом процессе, возведение нового Парфенона было

выражением афинских добродетелей, поскольку объединяло граждан

в коллективном усилии. Пелопоннесские враги города, заявил

он в своей еще довоенной речи, «земледельцы и живут от трудов

рук своих», и это вызывало у него только презрение:

«Земледельцы, живущие своим трудом, готовы на войне скорее рисковать

жизнью, чем своим добром». В отличие от афинян, «на коротких

совещаниях у них редко обсуждаются общесоюзные дела, а

большей частью—только частные дела отдельных городов». Афины

превосходят пелопоннесцев мощью, поскольку «каждый [из

врагов] считает, что его собственное нерадение не принесет вреда

и что об общем благе позаботится вместо него кто-нибудь

другой»13. Греческое слово полис, то есть город, для афинянина вроде

Перикла означало не просто точку на карте, а нечто гораздо

большее —место, где люди обретали единство.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

39

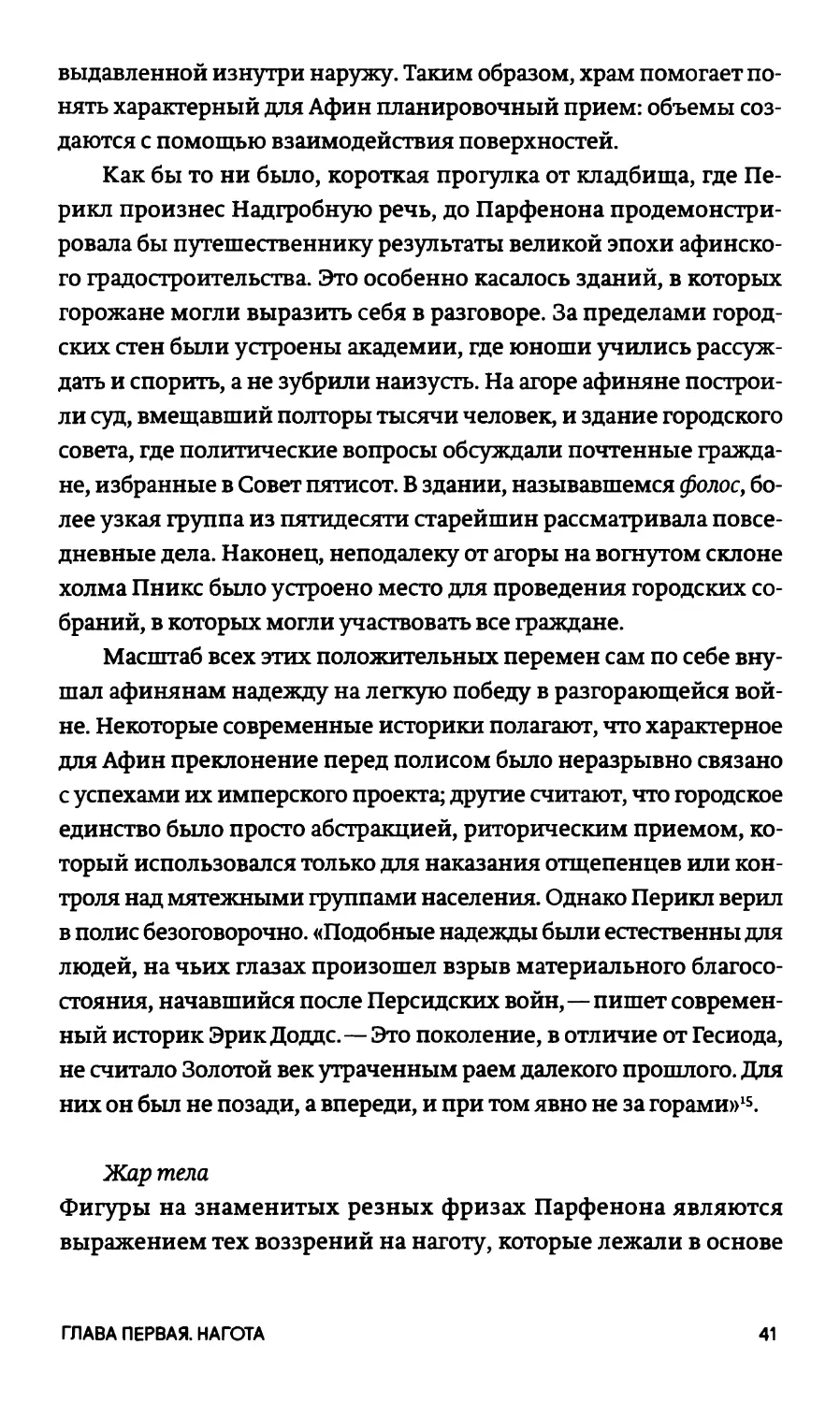

Афинский Акрополь, V век до н.э.

Расположение Парфенона в городе подчеркивало его

общегражданское значение. Этот сияющий на солнце символ

единства одинаково хорошо был виден со всего города — из новых

растущих районов и из старых кварталов в центре. Историк сэр

Мозес Финли метко описал эту способность Парфенона

выставлять себя напоказ, быть объектом рассматривания,

неологизмом «снаружность» (out-of-doorness). Он писал: «В этом смысле

нет ничего более обманчивого, чем наше нынешнее

впечатление: мы видим руины, мы смотрим сквозь них, мы

прогуливаемся внутри Парфенона. <...> То, что видели греки, было

физически совершенно иным»14. Внешний вид здания был важен сам

по себе: подобно обнаженной коже, он представлял собой

непрерывную, самодостаточную, притягательную поверхность. В

архитектуре поверхность отличается от фасада: к примеру, фасад

собора Нотр-Дам оставляет ощущение, что внутреннее

устройство здания породило его внешний облик, в то время как

оболочка Парфенона—его колонны и крыша—не кажется формой,

40

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

выдавленной изнутри наружу. Таким образом, храм помогает

понять характерный для Афин планировочный прием: объемы

создаются с помощью взаимодействия поверхностей.

Как бы то ни было, короткая прогулка от кладбища, где

Перикл произнес Надгробную речь, до Парфенона

продемонстрировала бы путешественнику результаты великой эпохи

афинского градостроительства. Это особенно касалось зданий, в которых

горожане могли выразить себя в разговоре. За пределами

городских стен были устроены академии, где юноши учились

рассуждать и спорить, а не зубрили наизусть. На агоре афиняне

построили суд, вмещавший полторы тысячи человек, и здание городского

совета, где политические вопросы обсуждали почтенные

граждане, избранные в Совет пятисот. В здании, называвшемся фолос,

более узкая группа из пятидесяти старейшин рассматривала

повседневные дела. Наконец, неподалеку от агоры на вогнутом склоне

холма Пникс было устроено место для проведения городских

собраний, в которых могли участвовать все граждане.

Масштаб всех этих положительных перемен сам по себе

внушал афинянам надежду на легкую победу в разгорающейся

войне. Некоторые современные историки полагают, что характерное

для Афин преклонение перед полисом было неразрывно связано

с успехами их имперского проекта; другие считают, что городское

единство было просто абстракцией, риторическим приемом,

который использовался только для наказания отщепенцев или

контроля над мятежными группами населения. Однако Перикл верил

в полис безоговорочно. «Подобные надежды были естественны для

людей, на чьих глазах произошел взрыв материального

благосостояния, начавшийся после Персидских войн,—пишет

современный историк Эрик Доддс.—Это поколение, в отличие от Гесиода,

не считало Золотой век утраченным раем далекого прошлого. Для

них он был не позади, а впереди, и при том явно не за горами»15.

Жар тела

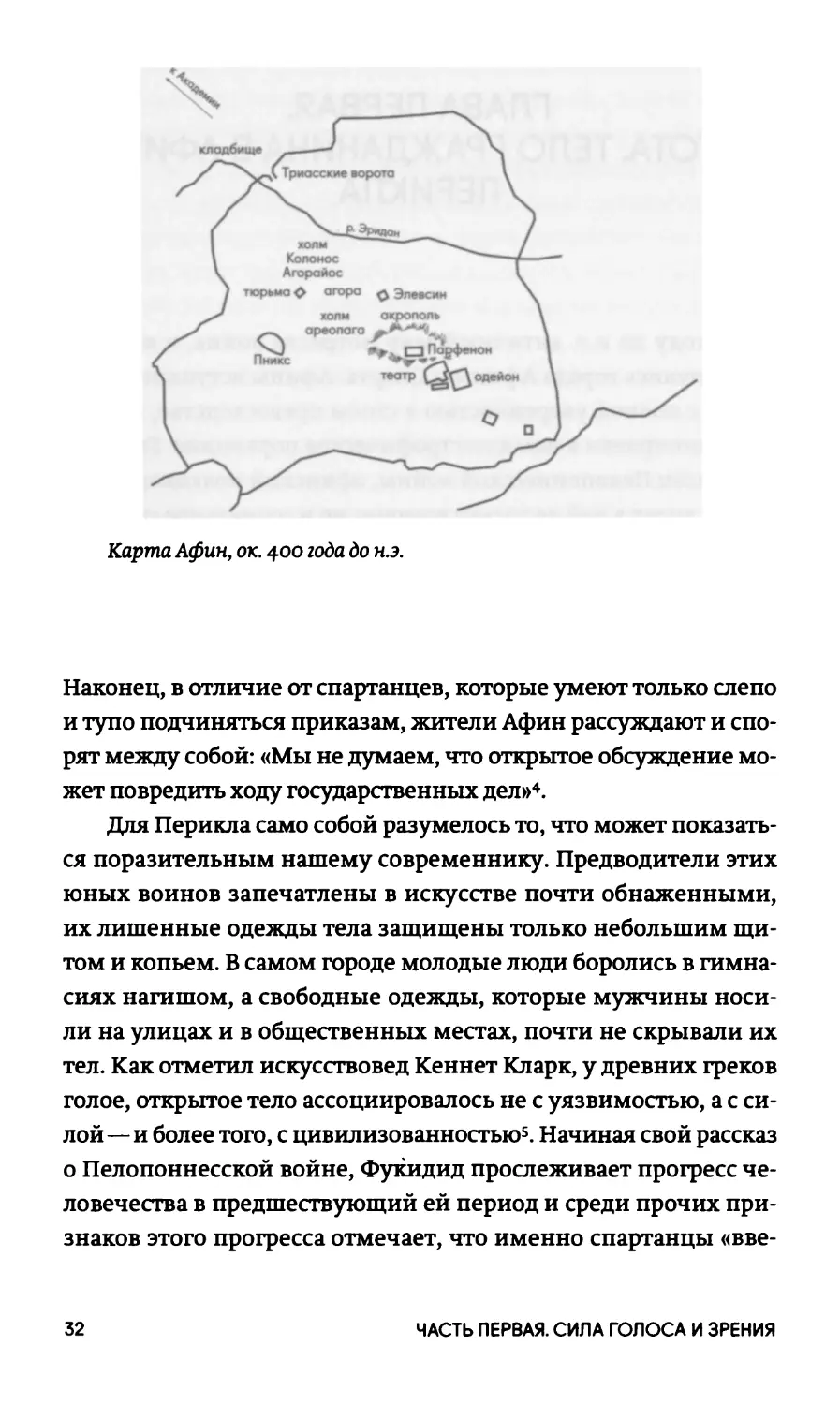

Фигуры на знаменитых резных фризах Парфенона являются

выражением тех воззрений на наготу, которые лежали в основе

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

41

и этих планировочных приемов, и этих надежд. Эти фризы,

выставленные сейчас в Британском музее, в наше время получили

название «мраморов Элгина», в честь английского аристократа,

который вывез их из Афин в Лондон в XIX веке. Часть их

скульптурных композиций изображает Панафинейское шествие: эта

торжественная процессия ежегодно следовала по пройденному

нами от кладбища до Акрополя маршруту, прославляя

основание города и его богов. Основание города приравнивалось к

победе самой цивилизации над варварством — как замечает

историк Эвелин Харрисон, «каждый афинянин, разумеется, считал,

что его город играет в этой борьбе главную роль»16. На переднем

фронтоне Парфенона было изображено рождение богини

Афины, с другой стороны — спор Афины и Посейдона за право

покровительствовать городу. На метопах лапифы сражались с

кентаврами, а олимпийские боги—с гигантами.

Мраморы Элгина необычны для своей эпохи тем, что

соединяют изображения людских толп участников Панафиней-

ского шествия со сценами из жизни богов. Скульптор Фидий по-

особому показывал человеческие тела—прежде всего фигуры

куда сильнее выступают над плоскостью камня, чем у его

современников: такая глубокая резьба наделяла их достаточной

выразительностью, чтобы позволить им соседствовать с богами.

На фризах Парфенона смертные выглядят рядом с

олимпийцами куда увереннее, чем, к примеру, на фризах храма в Дельфах.

Дельфийский скульптор подчеркивал контраст между людьми

и богами, а Фидия в его афинской работе увлекала, по словам

историка и художника Филиппа Феля, «тончайшая связь между

мирами людей и богов, которая здесь каким-то образом

выглядит необходимой и неизбежной»17.

Все человеческие тела на фризах Парфенона юны,

совершенны и полностью обнажены в своем совершенстве. Их лица

неизменно безмятежны вне зависимости от того, пасут ли они

быков или укрощают норовистых лошадей. Это обобщенные

человеческие образы, в отличие, к примеру, от скульптуры

Зевса в Олимпии, созданной несколькими годами ранее: тело бога

42

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

Фриз Парфенона: всадники готовятся оседлать коней,

конецУвекадонз.

там наделено большим количеством индивидуальных

характеристик, по его мускулатуре видно, что он немолод, а на его лице

можно различить тень страха. Критик Джон Бордман отметил:

«Образ человеческого тела на фризах Парфенона скорее идеален,

чем индивидуален... не от мира сего; [никогда еще]

божественное не было таким человеческим, а человеческое—настолько

божественным»18. Идеальные юные обнаженные тела были

символом такого человеческого могущества, которое ставило под

сомнение пропасть между богами и людьми, — греки, однако,

знали, что это сомнение может привести к трагическим

последствиям. Возлюбив свои тела, афиняне рисковали впасть в

трагический порок, обозначавшийся термином гибрис, то есть в

гордыню, ведущую к смерти19.

Гордость своим телом брала начало в представлениях о

телесном жаре, который направлял процесс формирования

человека. Считалось, что зародыши, которые хорошо обогреваются во

чреве матери на ранних стадиях беременности, становятся маль-

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

43

чиками; в противном случае получалась девочка. Чрево,

которому недоставало жара, рождало существо «более мягкое,

влажное, холодное и в целом более бесформеннее, чем мужчина»20.

Первым греком, провозгласившим это неравенство жара, был

Диоген Аполлониискии, а Аристотель продолжил и развил его

воззрения, в частности, в трактате «О возникновении

животных». Аристотель, к примеру, объединял менструальную кровь

и сперму: первая, по его мнению, была кровью холодной, а

вторая —кровью прогретой. Сперму он ставил выше, поскольку она

порождала новую жизнь, в то время как менструальная кровь

оставалась безжизненной. Аристотель полагал, что мужчина

заключает в себе «начало движения и возникновения», а

женщина— «материальное начало», являя собой пример контраста

между активными и пассивными телесными силами21.

Античный врач Гиппократ рассуждал по-другому, но приходил к тому

же выводу. Он считал, что существует два типа спермы, сильная

и слабая, и оба содержатся и в семенных, и во влагалищных

выделениях человека. Американский историк и сексолог Томас Ла-

кер так излагает теорию Гиппократа: «Если сперма у обоих

партнеров сильна, рождается мальчик, если слаба—девочка. Если

же в одном партнере верх взяла сильная сперма, а в другом

слабая, то пол ребенка определяется той, которой оказалось

больше»22. По этой версии, мужской зародыш снова оказывался

горячее, чем женский.

Греки не первыми выдвинули концепцию телесного жара,

и даже его связь с полом не была их изобретением. Точно так

же понимали тело египтяне и, возможно, даже шумеры.

Египетский папирус Жюмильяк приписывает «мужское начало

костям, а женское — плоти», причем костный мозг образуется из

семени, а жир в мягких тканях—из холодной женской крови23.

Греки доработали египетские воззрения на медицину:

Аристотель считал, что жар спермы попадает в плоть через кровь —

мужские тела, таким образом/оказываются теплее и менее

восприимчивы к холоду. По его мнению, мужские мышцы были

крепче женских опять-таки из-за того, что ткани мужчин теп-

44

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

лее24. Вследствие этого, по мнению Аристотеля, мужчина мог

выдержать неприкрытую наготу, в то время как женщине это

было не по силам.

Для греков «мужское» и «женское» были двумя крайними

точками непрерывного телесного градиента, в то время как,

скажем, викторианцы считали менструацию и менопаузу

настолько загадочными силами женской природы, что мужчины

и женщины казались им чуть ли не представителями разных

биологических видов. Лакер излагает эти греческие воззрения

так: «По меньшей мере два тендера соответствовали одному-

единственному полу, так что разница между мужчиной и

женщиной была количественной, а не качественной... тело было

однополым»25. Плохо прогретый мужской зародыш

превращался в женоподобного мужчину, а женский зародыш, прогретый

сверх меры, развивался в мужеподобную женщину. Из этого

представления о физиологии репродукции вытекали и

взгляды греков на анатомию мужских и женских гениталий, которые

они считали разными формами одного и того же органа. Гален

из Пергама предлагал своим ученикам-медикам провести такой

мысленный эксперимент: «Выверни наружу органы женщины

или выверни и сложи внутрь таковые мужчины, и ты увидишь,

что все они совершенно сходны друг с другом»26. Взгляды Гале-

на, перенятые у античного Запада арабскими врачами, а от

последних перешедшие в средневековую медицину и пережившие

эпоху Ренессанса, считались научной истиной почти два

тысячелетия, вплоть до XVII века.

Таким образом, на протяжении большей части истории

Запада медицина рассуждала о «теле» вообще — едином теле,

физиология которого менялась от очень холодной к очень

горячей, от крайне женской к крайне мужской. Телесный жар, как

считалось, определял способность людей видеть, слышать,

действовать, реагировать и даже разговаривать. Во времена Перик-

ла на этой основе начал складываться дискурс тела,

отвечающего на внешние раздражители. Двумя поколениями ранее люди

сплошь и рядом считали, например, что «человек видит благо-

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

45

даря свету, исходящему из его глаз»27, а современники Перикла

уже были убеждены, что, напротив, глаз улавливает

согревающие лучи, исходящие от предметов. Позднее в трактате «О

чувственном восприятии» Аристотель высказал мысль, что даже

ощущения прозрачности и пустоты имеют ту же

физиологическую природу: поскольку свет, будучи веществом, оставляет

отпечаток в глазу, зрительные образы порождают жар в

наблюдателе28. Тем не менее эти согревающие лучи воспринимаются

разными человеческими существами не одинаково: чем теплее

тело, тем сильнее оно реагирует на стимулы, подобно сильному

пожару, который пожирает бревно быстрее, чем едва тлеющий

костер. Холодное тело отзывается более вяло, поскольку

медленнее нагревается.

Слова, похоже, оказывали на органы чувств то же

физическое воздействие, что и зрительные образы, так что способность

реагировать на вербальные стимулы также зависела от

количества жара в воспринимающем их человеке. Платон считал

выражения вроде «пламенная речь» или «в пылу спора» не

метафорами, а буквальными описаниями. Диалектика и дискуссии

разогревали тела собеседников, в то время как размышления

в одиночестве охлаждали их29. Разумеется, ко времени Перикла

греки уже освоили искусство чтения про себя, ставшее одним из

сюжетных механизмов в трагедии Еврипида «Ипполит». Чтение

требовало иных мыслительных навыков, чем разговор30, тем не

менее современного, абстрактного представления о тексте как

таковом тогда еще не сложилось: читая, древний грек был

уверен, что слышит голоса реальных людей, беседующих на

странице, а исправляя написанное, он как будто перебивал собеседника.

Только когда тело находилось в одиночестве, не говоря и не

читая, оно остывало, слабело и впадало в вялость.

Эта концепция телесного жара определяла и древние

воззрения на позор и почет в человеческом обществе. Медицинский

спектр от женского, холодного, пассивного и слабого к

мужскому, жаркому, активному и сильному находил отражение в

оценке человеческих качеств: мужчина ставился выше женщины,

46

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

хотя состоял из той же материи. Современный историк Джулия

Сисса замечает: «Когда женщины оказывались в одном контексте

с мужчинами... результатом становилось не признание их

равенства, но выражение пренебрежения к женскому полу как к

„очевидно" низшему по отношению к мужскому»31. Тот же

медицинский спектр позволял противопоставить свободного гражданина

и раба: на одном его конце было тело невольника, вялое и

остывшее из-за невозможности высказаться, а на другом—тело

гражданина, разгоряченного дебатами в народном собрании. Полнота

существования, безмятежность и достоинство обнаженных

людей, изображенных на парфенонских фризах, были неотделимы

от презрения к менее совершенным телам. Позор и почет в

городе основывались на греческом понимании физиологии человека.

Чтобы мобилизовать способности, заложенные в обнаженном

теле мальчика, старшие посылали его в гимнасии. Современное

слово «гимназия» происходит от греческого gumnoi, что означает

«совершенно нагой»32. Прекрасное обнаженное тело кажется нам

даром природы, но мы помним, что Фукидид писал о наготе как

о достижении цивилизации. В гимнасии юные афиняне учились

быть обнаженными. Всего в городе было три гимнасия,

важнейшим из которых была Академия—через несколько поколений

после Перикла ей было суждено стать школой Платона. Чтобы

посетить ее в ходе нашей воображаемой прогулки, нам пришлось

бы снова выйти из города через Триасские ворота и пройти около

полутора километров на северо-запад по широкой пешеходной

тропе, обсаженной деревьями.

Ученики не жили в Академии, а приходили туда каждый

день из города. Прежде тут располагались святилища, но в эпоху

расцвета демократии эта территория превратилась в «некое

подобие пригородного парка»33. В центре ее стояла палестра,

прямоугольное сооружение с колоннадами, где были выделены

пространства для занятия борьбой и прочих физических

упражнений, а также помещения для возлияний и бесед. В некоторых

других гимнасиях борьбой занимались в отдельном здании. В ко-

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

47

медии «Облака» Аристофан рисует будни гимнасия в

идиллическом свете, противопоставляя здоровые юношеские забавы

утонченной болтовне бледных завсегдатаев агоры:

Цветущим, блистающим

жизнь проводить ты в гимнасии будешь.

Ты не станешь на рынке, как нынче народ,

кувыркаться в словах, и кривляться34.

Задачей гимнасия было формирование юношеского тела в тот

период среднего и позднего отрочества, когда мышцы уже

просматриваются под кожей, но вторичные половые признаки,

в особенности усы и борода, еще не появились. Эти годы

считались ключевыми для насыщения мужской мускулатуры

телесным жаром, чтобы он остался там на всю жизнь. Поднимая

товарищей во время борьбы, юноша наращивал мышцы спины

и плеч, а сгибая и поворачивая корпус, приобретал узкую талию.

Метание копья и диска разрабатывало руки, бег тренировал ноги

и укреплял ягодицы. Поскольку перед борьбой мальчики

смазывали тело оливковым маслом, оно становилось скользким и

неуловимым: попытки ухватить друг друга тренировали кисти рук

и пальцы. Борьба сулила общую физиологическую пользу еще

и потому, что взаимное трение тел повышало их температуру.

Гимнасии формировал не только мужскую мускулатуру, но

и мужской голос: юноши состязались во владении словом,

приобретая навык, необходимый для участия в органах городской

демократии. Во времена Перикла учебные дебаты помогали

проводить обычные граждане, которые специально

отправлялись для этого в гимнасии. Для начала мальчику показывали, как

направлять голос и внятно произносить слова. Затем его учили

даже в пылу спора использовать слова с той же сдержанностью

и осмотрительностью, которые он усвоил во время занятий

борьбой. Школы времен Перикла отказались от зубрежки более

ранней эпохи: дух соперничества пришел на смену механическому

заучиванию. Тем не менее мальчиков заставляли запоминать

48

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

..... /' "PtRIPATOÎX •oy"e**T «

! ACADEMY

%Jy «Су * ο·ογ«.

4'

°т О

V vT

K.OUONOS 'Ί2\ϊ

А.ЗОЧАЮ5 ■- ·'

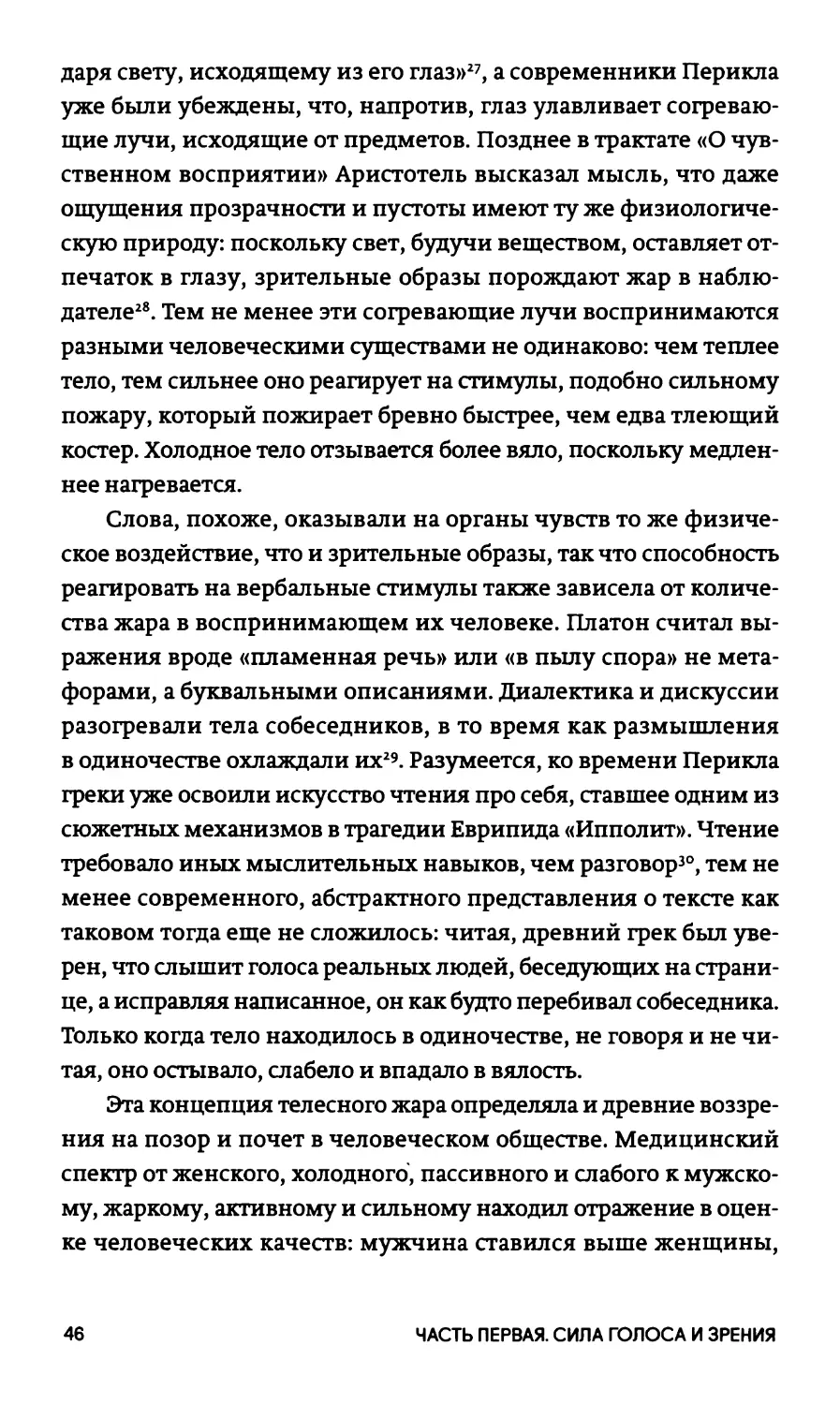

Северо-западные предместья Афин: дорога к Академии, IV век до н.э.

пространные отрывки из «Илиады» и «Одиссеи», которые

следовало цитировать в этих дебатах.

В Спарте гимнасии тренировали только тело, поскольку

умение говорить и спорить не считалось там важным навыком

гражданина. Мало того, их единственной задачей было развить

в юноше способность наносить телесные повреждения.

Гимнасии в Спарте, к примеру, были окружены рвами: «Юные

спартанцы яростно боролись между собой и сбрасывали друг друга

в воду»35. Кроме того, Спарта была одним из немногих городов,

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

49

где поощрялась борьба между девочками, хотя и с сугубо

утилитарной целью: физическая нагрузка готовила их тела к

деторождению. Занятия же в афинских гимнасиях были призваны

наделить тело юноши отнюдь не только грубой силой.

Именно в гимнасии мальчик усваивал, что его тело является

частью коллективного целого под названием полис, что тело

принадлежит городу36. Сильное тело, разумеется, делало его

хорошим воином; тренированный голос позволял позднее этому телу

принять участие в управлении городом. Афинские гимнасии

преподносили и еще один урок: мальчики там осваивали

сексуальные аспекты обнаженности. В отличие от современных

моралистов, афиняне воспринимали сексуальность как важный элемент

гражданского опыта. Дело было не только в соблюдении

сексуальных запретов вроде отношения к мастурбации как к уделу рабов,

с которыми никто не захочет заниматься любовью, и не только

в установлении особых законов, среди которых был запрет рабам

посещать гимнасии, «любить или преследовать свободных

мальчиков»37. В гимнасии юноша учился владеть своим телом так,

чтобы с честью желать и быть желанным.

На протяжении жизни каждому греку предстояло побывать

возлюбленным старшего мужчины, с возрастом испытать любовь

к мальчикам, и при этом чувственно любить женщин. Греческая

культура выделяла «женоподобных» мужчин, а не, как мы

сказали бы сегодня, «гомосексуальных», это различение было основано

на физиологии тела. Мужчины с «мягкими» телами, так

называемые малъфакои, вели себя как женщины: «Они деятельно

стремятся к тому, чтобы другие мужчины использовали их в сексуальном

акте в „женской" (то есть в пассивной) роли»38. По своему

телесному жару мальфакои находились где-то посередине между

мужским и женским. В гимнасии мальчик должен был научиться

заниматься любовью активно, а не пассивно, как мальфакои.

Его наставником в любви мог оказаться юноша постарше или

взрослый мужчина, зашедший в гимнасии посмотреть на борьбу

и прочие состязания. Старший партнер, эраст, добивался любви

младшего, эромена; возрастная граница между этими двумя роля-

50

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ

ми определялась формированием вторичных половых

признаков, прежде всего растительности на теле и лице, хотя для того,

чтобы считаться достаточно взрослым для роли эромена, юноша

должен был достичь нормального мужского роста. Сократ еще

и на седьмом десятке заводил юных любовников, и все же, как

правило, эрастом был молодой мужчина, холостой или

женившийся недавно. Эраст делал эромену комплименты, дарил ему

подарки и искал случая его приласкать. Общие помещения гим-

насия не предназначались для секса. Там налаживались

отношения, а когда оба партнера убеждались во взаимной симпатии,

они уединялись в окружавших гимнасий садах или назначали

вечернее свидание где-нибудь в городе.

На этом этапе, согласно сексуальным нормам, не

допускалась пенетрация ни в какие отверстия, то есть ни оральное, ни

анальное соитие. Вместо этого юноша и мужчина зажимали

половые члены друг друга между бедрами и начинали совершать

ритмичные движения. Считалось, что такое трение

повышает температуру их тел, и именно этот жар, порождаемый

фрикциями, а не семяизвержение, был кульминацией полового акта

между мужчинами. Фрикции, являющиеся частью

гетеросексуального полового сношения, также воспринимались как способ

повысить температуру женского тела, в результате чего оно было

способно произвести соки, из которых возникала новая жизнь.

Во время совокупления мужчины и женщины партнерша

часто наклонялась вперед, подставляя ягодицы стоящему за ней

(на ногах или на коленях) партнеру. Проанализировав

изображения на античных вазах, филолог-классик Кеннет Довер

сделал вывод, что в этой позиции «вне всякого сомнения, пенетра-

ции [часто] подвергался анус женщины, а не ее вагина»39. Греки,

как и представители многих других культур, считали анальный

секс не только особым удовольствием, но и простым, надежным

методом контрацепции. Тем не менее в этой позиции было

заложено и выражение общественной иерархии: ложась на живот

или наклоняясь вперед, женщина признавала свое подчиненное

положение. То же самое относилось и к женоподобному мужчи-

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА

51

Мужнины занимаются любовью, начало V века до н.э.

не, стремившемуся к такой форме соития. Оратор Эсхин,

выступая на процессе заподозренного в проституции Тимарха и требуя

лишить того гражданства, в своей речи очертил разницу

между предосудительным сексом и сексом, достойным афинского

гражданина, которую Довер формулирует так:

Принятие склоненного или униженного положения,

допущение пениса другого мужчины в рот или в анус [в

отличие от] отвержения платы, упорного сопротивления

телесному соитию до тех пор, пока потенциальный партнер не

покажет себя достойным, воздержания от любого

чувственного наслаждения при таком соитии, совершения

полового акта стоя и отказа смотреть партнеру в глаза во время

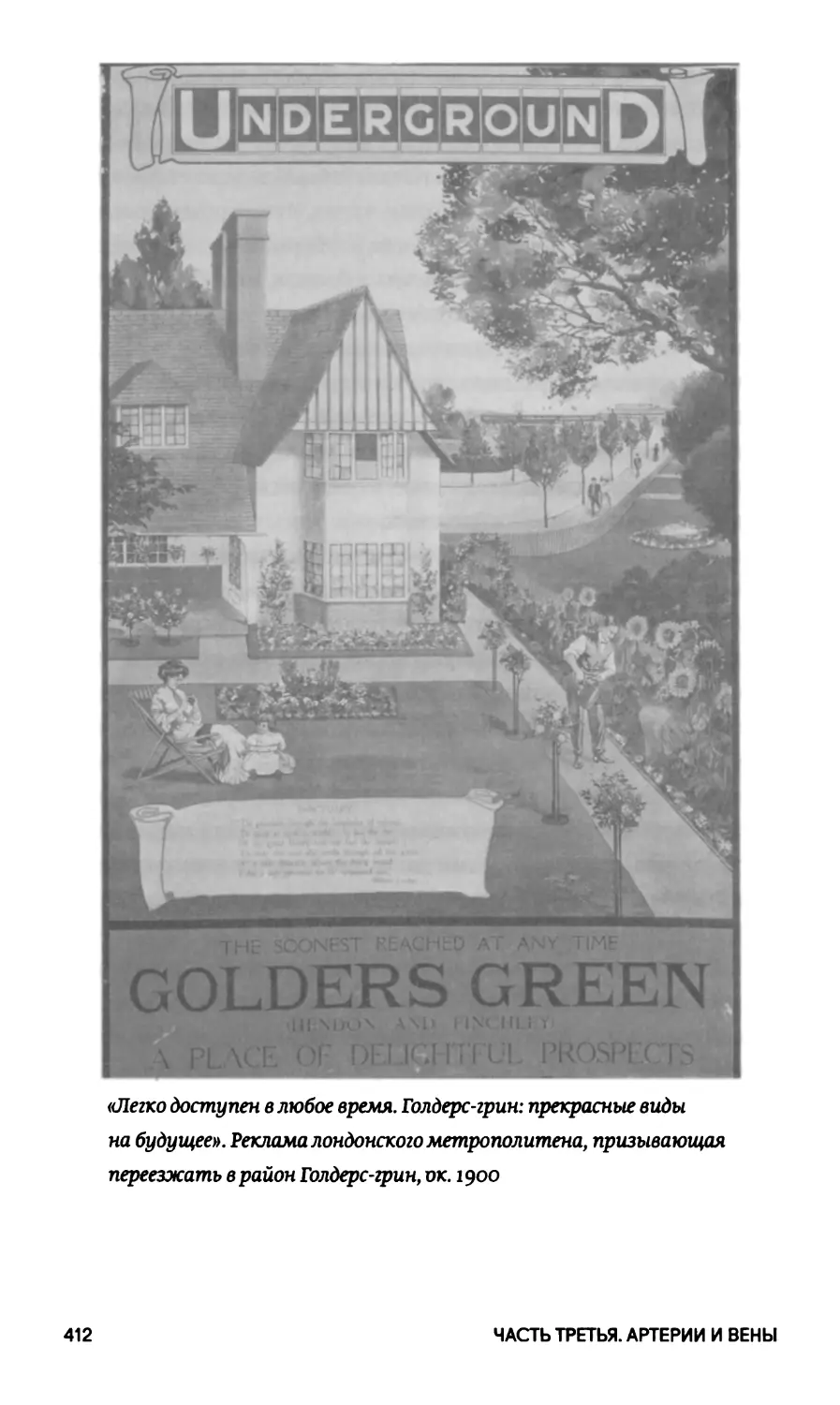

совокупления40.