Автор: Пелевин М.С.

Теги: язык языкознание лингвистика литература история афганистана афганская литература

ISBN: 5-85803-298-4

Год: 2005

Текст

3263114

I. С. Пелевин

АФГАНСКАЯ

ПОЭЗИЯ

в первой половине-

середине XVII в.

«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ»

©RIENTALIA

М. С. Пелевин

АФГАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ—СЕРЕДИНЕ

XVII ВЕКА

щ

Санкт-Петербург

2005

УДК 891.58-1

ББК Ш5(5Аф)4-5

Подготовлено к изданию при поддержке РГНФ (проект № 04-04-16012д)

М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века. —

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2005. — 352 с. (Orientalia)

П24

На материале наиболее крупных памятников ранней афганской литературы

(в том числе еще неопубликованных) в книге прослеживаются пути становления

письменной поэзии пашто, определяются ее основные направления и

географические центры, подробно рассматриваются ее формы, жанры, метрика, идейное и

фактическое содержание, общественное назначение, национальные особенности.

Как показано в книге, афганская поэзия первой половины XVII в.

первоначально служила проповедническим целям духовных учителей — приверженцев

мистического учения рошаниййа и представителей нормативного суннитского

богословия, а некоторое время спустя стала одним из занятий просвещенной племенной

верхушки, где она обрела светскую и одновременно подлинно национальную

направленность. Стихотворные собрания рошанитских мистиков Мирза-хана, Давла-

та, Васила, поэтические фрагменты богословов-проповедников *Абд ал-Карима,

'Абд ал-Халима, Мир Хусайна, Бабу Джана, дневниковые поэмы-маснави

племенного вождя Хушхал-хана Хаттака исследуются в книге одновременно и как

литературные произведения и как источники сведений, отражающих реалии социально-

политической, экономической, религиозной и культурной жизни афганцев позднего

средневековья.

Редактор — Т. Г. Бугакова

Корректор — И. Липнина

Технический редактор — М. В. Вялкина

Макет подготовлен издательством «Петербургское Востоковедение»

191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18

Подписано в печать 11.04.2005. Формат 60x90 ]/\6

Гарнитура основного текста типа «Times». Печать офсетная. Бумага офсетная

Объем 22 печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № -/22

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии СПб ИИ РАН «Нестор-История»

197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7

Перепечтка данного нздаиня, а равно отдельных его частей запрещена. Любое

использование материалов данного издания возможно исключительно с письменного

разрешения издательства.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval systems or transmitted

in any form or by any means: electronic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording

or otherwise without permission in writing form of the publishing house.

iSFmi 1?|йип¥!и1121п?|й i @ м-с-Пелевин'2005

llll II III III III II11IIII ^ ® «Петербургское Востоковедение», 2005

Зарегистрированная торговая марка

Введение

Время и обстоятельства появления первых образцов афганской

письменности (на языке пашто) по-прежнему остаются предметом дискуссионного

характера. Хотя многие ученые Афганистана признают достоверными

поэтические тексты, которые содержатся в антологии «Пэта хазаиа»

(рукопись 1885/86 г.) и фрагментах агиографического сочинения «Тазкират

ал-авлийа'» (?) и которые претендуют на многовековую историю,

берущую начало якобы уже во второй половине VIII в. (771), крупные

пакистанские и европейские специалисты по афганской филологии выражают

обоснованные сомнения в их подлинности [Morgenstierne 1999; Enevoldsen

1977: 10—11; Skjaerv0 1989: 384—385; Кушев 1980: 27—28].

Какими бы ни были действительные исторические корни письменности

пашто, совершенно бесспорным следует считать тот факт, что ее

окончательное становление как самостоятельной национальной литературы

относится к первой половине XVII в., ко времени, когда после завершения

миграционных процессов на территории исторического Паштунистана и

формального включения афганских земель в состав могольской империи

заметно ускорилось социально-экономическое и культурное развитие

афганских племен. Именно в этот период заметно возрастает число паштоязыч-

ных произведений, появляются первые крупные стихотворные собрания —

диваны, образуются литературные направления, складываются единые

нормы письменной речи. Афганским поэтам этого периода принадлежит

главная заслуга в создании художественных форм, жанров, стилей, идейных

основ, правил стихосложения и общих эстетических принципов

классической литературы пашто, поэтому плоды их творчества заслуживают

самого пристального внимания.

Возникновению письменной литературы у афганцев во многом

способствовала их исламизация, которая стала более интенсивной в XVI в. и с

этого времени сопровождалась распространением, хотя и ограниченным,

религиозного просвещения, образования, грамотности, что в целом влекло

за собой более основательное приобщение афганского народа к исламским

идейным, культурным и литературным традициям. Собственно говоря,

афганская словесность обрела письменное состояние именно вследствие

проповеднической деятельности духовных лиц, распространявших в

племенах исламскую веру в форме нормативного богословия или мистических

учений.

6 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

Зафиксированные в каталогах афганские рукописи свидетельствуют о

том, что наиболее существенный вклад в становление письменной

литературы на языке пашто внесли поэты-мистики, принадлежавшие к

религиозному течению рошаииййа и продолжавшие в своем творчестве духовные

традиции мусульманского мистицизма. Судя по объему дошедшего от них

рукописного наследия, а также оценкам афганских литераторов более

позднего времени, их произведения, прежде всего стихотворные, имели

наибольшую известность и литературно-художественную значимость у

афганцев в первой половине XVII в.

Главными идейными противниками рошанитов выступили ханафит-

ские богословы, обосновавшиеся в Свате, исторической области Северо-

Восточного Паштунистана в долине реки с одноименным названием.

Невольно подражая рошанитам, богословы стали придавать своим

религиозным наставлениям стихотворный вид, видимо, на опыте убедившись в том,

что поэтическое художественное слово имело большее воздействие на

малопросвещенную афганскую аудиторию. Хотя религиозная поэзия в это

время еще не достигла качественного уровня рошанитской, именно

авторы-богословы сделали пашто языком афганских учебников по

мусульманской догме и фикху1.

Вслед за поэтическими произведениями рошанитов и сватских

богословов стали появляться стихотворные опыты на пашто других

религиозных деятелей, относящихся как к суфийским, так и к богословским кругам,

но, к сожалению, рукописи тех сочинений, которые предположительно

датируются первой половиной XVII в., пока не введены в научный обиход.

Наиболее благоприятные условия для преобразования письменности

пашто в подлинно национальную литературу объективно существовали в

среде просвещенных племенных вождей, которые были намного ближе к

исконно афганским социальным и культурным традициям, нежели

духовные лица, являвшиеся носителями наднациональной идеологии и часто

вообще не имевшие афганского происхождения. Родоначальником

национальной литературы пашто заслуженно признается хаттакский вождь

Хушхал-хан (1613—1689), в творчестве которого афганская поэзия

впервые обрела светский, личностный и одновременно ярко выраженный

национальный характер. Упоминая о своих предшественниках и старших

современниках, проявивших себя на поприще паштунской литературы,

Хушхал-хан называет имена нескольких рошанитских поэтов, а также имя

Ахунда Дарвезы, главы мусульманских теологов Свата и автора первого

на пашто трактата по нормативному богословию [XXX: 533—534, 861—

862, 925]. Несмотря на насмешливый тон Хушхала по отношению к

ранним паштоязычным авторам и его чрезмерно критический взгляд на плоды

их творчества (что было обусловлено требованиями жанра поэтического

1 Не случайно общелитературный афганский язык («стандартный пашто»),

представленный в произведениях XVI—XVIII вв., был наиболее близок именно диалектам

северо-восточной группы, а система письма, применявшаяся богословами и несколько

отличавшаяся от рошанитской, легла в основу современного афганского алфавита (см.:

[Mackenzie 1959; 1997; Кушев 1980: 109—110]).

Введение

7

самовосхваления), само упоминание их имен говорит о той важной роли,

какую они сыграли в истории становления письменности пашто.

Исходя из того, что имеющиеся рукописные материалы и

высказывания Хушхал-хана свидетельствуют о существовании трех основных

направлений в паштоязычной литературе первой половины—середины XVII в.

(условно — мистическое, богословское и национальное), все аспекты

настоящего исследования рассматриваются в рамках именно этих

направлений, хотя, конечно, нужно сразу иметь в виду определенную

схематичность их выделения и несоответствие каждого из них современным

понятиям «литературное течение» или «литературная школа».

Существующие труды афганских ученых с общей характеристикой

поэзии пашто первой половины XVII в., как правило, представляют собой

популярные очерки или краткие учебные пособия, производные от

биографических словарей [НаЬТЬТ 1941; 1963; Ristln 1942; 1954; Hewadmal

1977; 2000]. Несомненную научную ценность имеют издания самих

литературных памятников, а также многочисленные работы афганских

филологов (в их числе 'А. Бахтанай, Д. М. Камил, X. Рафи\ 'А. Рашад, X. Тэ-

жай, Г. П. Улфат, К. Хадим, X. Халил и др.), затрагивающие более узкие

темы. Эти работы в совокупности содержат пеструю мозаику

разрозненных фактов, но при отсутствии глубокого комплексного анализа

творчества отдельных авторов и наиболее значительных произведений не дают

полного представления о целевой направленности, отличительных

особенностях формы и содержания, основных этапах развития ранней паштун-

ской письменности. Возможно, именно поэтому академическая история

литературы пашто пока еще не написана.

В афганистической литературе на русском языке работы, посвященные

раннему этапу классической поэзии пашто, исчисляются единицами, и

большая их часть принадлежит узбекскому ученому А. М. Маннанову

[Маннанов 1970,; 19702; 1981; 1983-84; 1994; Асланов 1955; Кушев 1980:

29—67; Матвеева 1988], а на западноевропейских языках, исключая

старые хрестоматийные труды X. Дж. Раверти [Raverty 1860,; 1862],

публикации на эту тему, по моим сведениям, вообще отсутствуют.

Изучение афганской классической поэзии XVI—XVIII вв. сопряжено с

решением ряда серьезных проблем текстологического и кодикологическо-

го свойства, поскольку до сих пор не опубликованы полные каталоги и

описания афганских рукописей из всех собраний Афганистана и

Пакистана, не изданы многие литературные памятники, в том числе относящиеся к

начальному периоду истории паштунской письменности, не всегда

являются критическими и свободными от ошибок существующие издания, не

говоря уже о том, что паштоязычные рукописные тексты не имеют единых

орфографических норм, и пока еще не разработаны подлинно научные

методы их прочтения. В отдельных случаях сохраняются вопросы, связанные

с атрибуцией произведений, уточнением их формы, состава, жанровой

принадлежности. Соответственно, первая задача исследования заключается в

описании состава, структуры, формальных особенностей текстов

рассматриваемых источников, определении их общей смысловой направленности,

социального назначения и роли в развитии афганской письменности.

8 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

С учетом значимости, полноты и доступности в качестве главных

источников исследования были избраны диваны рошанитских поэтов Мирза-

хана Ансари, Давлата Лоханая и Васила Рошани, стихотворные фрагменты

из богословских трактатов «Махзаи ад-ислам», «Нафи* ал-муслимин» и «Ки~

таб~и Бабу Джан», дневниковые историко-биографические поэмы Хуш-

хал-хана «Фирак-нама» и «Сват-нама» и некоторые произведения его же

дивана, относящиеся к указанному периоду (общий объем текстов —

свыше 16000 двустиший). Кроме современных афганских и пакистанских

изданий источников в исследовании также использовались рукописи из

собрания СПбФ ИВ РАН, в том числе в двух случаях по причине отсутствия

изданий («Нафи' ал-муслимин» — В 2446, «Китаб-и БабуДжан» — С 1907),

в одном — из-за неполноты издания («Махзан ал-ислам» — В 2483).

На материале перечисленных источников в книге последовательно

рассматриваются формальная и содержательная стороны ранней афганской

поэзии, иногда в их взаимосвязи, как того требует исследуемый предмет.

Источники позволяют проследить за тем, как в письменной поэзии пашто

складывалась система жанровых форм, заимствованных из классического

персидского стихосложения. Особенности этого процесса изучены слабо,

поскольку пока отсутствуют более или менее подробные описания

жанровых форм у каждого автора в отдельности. Хорошо просматривающаяся в

ранней паштунской литературе близость собственно поэтических текстов

и рифмованной прозы, нередкие ошибки переписчиков в передаче бейтовой

структуры строк, расплывчатость границ монорифмических форм, прежде

всего газелей и касыд, разнообразные примеры циклизации стихотворений

и иные факты говорят о том, что в первой половине XVli в. строфика

поэзии пашто еще находилась на стадии становления. Характеристика

тематических и стилистических особенностей произведений, относящихся к

разным поэтическим формам, должна показать, в какой степени эти формы

сохраняли у паштунских поэтов классические жанровые признаки.

Собственно жанры в поэзии пашто первой половины XVII в. еще не

отличались большим разнообразием. Их интенсивное развитие начинается

только с середины века и связано главным образом с именем Хушхал-хана.

Однако среди общей массы стихотворных проповедей мистиков и

богословов встречается немало заслуживающих внимания случаев изложения

тех или иных религиозно-философских тем в рамках классических жанров.

Наиболее существенным формальным отличием письменной афганской

поэзии от персидской является ее силлабо-тоническая метрика,

продолжающая традиции афганского фольклора и в исторической перспективе

восходящая, очевидно, к древнеиранским корням. Некоторые исследуемые

источники фиксируют этап постепенного перехода от ритмизованной

прозы к строго упорядоченным поэтическим текстам, другие позволяют

проследить становление в поэзии пашто довольно стройной системы

стихотворных размеров на основе единых правил стихосложения, а также

оценить индивидуальные представления авторов о метрике как одном из

главных критериев письменной поэзии.

Несмотря на то что все использованные в этой книге источники в

разной мере уже привлекались для научных исследований, ни один из них

Введение

9

еще не был объектом исчерпывающего источниковедческого анализа,

поэтому по-прежнему остаются неизвестными многие содержащиеся в них

факты биографического, исторического, этнографического характера,

включая важные детали, относящиеся к идейным взглядам авторов и

мировоззрению их окружения. Труды, посвященные классической поэзии пашто,

нередко отличаются распространенным в литературоведении подходом, при

котором продукты художественного творчества рассматриваются слишком

отвлеченно, иногда совершенно независимо от личностей самих авторов,

реалий их жизни и времени, условий и целей литературного труда.

Причина такого подхода применительно к средневековой литературе

мусульманских народов часто кроется в том, что в сторонних источниках

имеется слишком мало сведений об авторах или же подобные сведения

вообще отсутствуют, и единственным материалом, из которого можно

извлечь какие-либо биографические факты, оказываются произведения

самих этих авторов. Естественно, когда речь идет об абстрактной мистико-

философской лирике, полностью подчиненной неписаному канону и

представляющей собой только варьирование установленного традицией

стандарта, то поиск жизненных реалий среди шаблонных художественных

толкований теософских идей зачастую представляет собой невыполнимую

задачу. Однако ранняя афганская религиозная поэзия по причине ее

практической направленности, недостаточной изощренности (по сравнению с

поэзией фарси) и не в последнюю очередь в силу специфики

национального менталитета и социальной среды дает возможность обнаружить в ней

разнообразные следы реальной действительности и лучше понять

личность каждого автора.

Поскольку наиболее ценный, объемный и при этом малоизученный

фактический материал содержится в рошанитской поэзии, которая была

господствующим направлением в афганской литературе рассматриваемого

периода, значительное внимание в книге уделено историко-этнографиче-

ским сведениям, а также социальным и эстетическим взглядам рошанит-

ских мистиков.

Подавляющее большинство паштунских стихов первой половины XVII в.

относятся к стандартной мистико-философской лирике, построенной на

ограниченном круге теоретических идей, изобразительных средств и

технической терминологии. Перенесение тем, мотивов и образов персидской

суфийской поэзии на почву афганской письменности было заслугой роша-

нитских поэтов, чьи творческие достижения, учитывавшиеся даже их

идеологическими противниками, фактически положили начало всей

мистической и религиозно-философской поэзии пашто. Однако до сих пор

диваны рошанитских поэтов не исследованы в достаточной степени ни как

первые и значительные по объему образцы суфийской поэзии на

афганском языке, ни как источники непосредственно по рошанитской

мистической доктрине. Поэтому одной из задач книги является систематическое

изложение мистико-философских идей и описание художественных средств

их выражения в рошанитской поэзии. В сопоставлении со стихами роша-

нитов будет рассмотрено содержание произведений поэтов-богословов, что

10 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

позволит определить специфику целей и объектов стихотворных

проповедей представителей обоих литературных направлений.

Что касается сочинений Хушхал-хана, которые даже при беглом

знакомстве с ними подтверждают свое значение уникальных источников по

истории и культуре паштунских племен XVII в., то здесь поток лежащих

на поверхности сведений нуждается, с одной стороны, в тщательной

систематизации, а с другой — в критическом подходе, учитывающем по

возможности все обстоятельства, при которых создавались эти сочинения, и

почти всегда проглядывающую тенденциозность автора. Диван Хушхала в

настоящей работе подробно не рассматривается, поскольку, во-первых,

посвященное ему исследование уже опубликовано [Пелевин 2001] и, во-

вторых, он формально является литературным памятником второй

половины XVII столетия. В качестве образцов поэтического творчества

Хушхала в книге наиболее подробно анализируются поэмы-маснави «Фирак-

нама» и «Сват-нама», наполненные любопытными сведениями самого

разного содержания и являющие собой резкий контраст отвлеченной

религиозной лирике рошанитов и богословов.

Используемая в книге транслитерация сочетает общие принципы

передачи букв арабского алфавита латиницей и элементы иранистической

транскрипции. Исторически долгие и устойчивые гласные: я, й, Г, о, е\ краткие

и неустойчивые: я, и, i, э. Афганские церебральные звуки изображаются с

подстрочной чертой: /, d, г, л, |, |; аффрикаты: с, j, с J. Арабские

эмфатические согласные (с учетом произношения в афганском): ?, s, £, z, /г, s, i\

увулярные: х, я, g. Все передаваемые кириллицей афганские, арабские и

персидские собственные имена, топонимы, названия сочинений, термины

приводятся без диакритических знаков; их латинская транслитерация дана

в указателях.

Глава!

Состояние письменного наследия.

Литературные направления

1. Рошанитская поэзия

Из рошанитских произведений, созданных непосредственно на территории

Паштунистана во второй половине XVI—начале XVII в., т. е. в течение

основного периода истории рошаниййи, мы имеем в распоряжении полные

тексты сочинений только самого Байазида Ансари (1521—1572),

основателя движения, и его сподвижника Арзани Хвешкая (ум. после 1601/02). В

источниках сохранились имена и фрагменты произведений других

рошанитских авторов этого времени, из чего следует, что какая-то часть

литературной продукции первого поколения рошанитов с течением времени была

утрачена.

Вероятно, рошанитские произведения уничтожались сознательно,

поскольку ханафитские богословы Паштунистана объявили мистическое

учение Байазида Ансари ересью (bid*at) и не только вели против него

идейную полемику, но и способствовали организации вооруженного

подавления рошанитской смуты. Ахунд Дарвеза (ум. 1618/19 или 1638/39), глава

идейной оппозиции движению Байазида, в своем произведении «Махзан

ал-ислам» (ок. 1604) прямо призывал сжигать «сочинения этого

отступника» [Ml,: 127].

Большинство известных рошанитских авторов и дошедших от них

поэтических произведений относятся к литературному кругу, сложившемуся

в Индии, в районах к востоку от Агры (совр. Уттар-Прадеш), куда около

1619 г. переселилась часть рошанитской общины во главе с Рашид-ханом

(ум. 1648), внуком Байазида Ансари. Признав над собой политическую

власть могольских императоров и получив в джагир земли на правом

берегу Ганга в районе нынешнего Фаррухабада, Рашид-хан и его окружение

сберегли идейные и литературные традиции рошаниййи, в то время как их

12 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

бывшие соратники, оставшиеся в Паштунистане и продолжившие военные

действия против империи, не смогли надолго сохранить свою

жизнеспособность. Духовным и административным центром рошанитской общины

в Индии стал Рашидабад, небольшой город, образовавшийся на месте

старого селения в окрестностях Шамсабада [Rasad 1975j: X].

Диван Мирза-хана

Мирза-хан Ансари — самое известное имя в рошанитской поэзии.

Образцы творчества Мирза-хана были представлены уже в двух первых паш-

тунских хрестоматиях, опубликованных в Европе в середине XIX в.

сначала Б. А. Дорном, а затем X. Дж. Раверти [Dorn 1847: 354—373; Raverty

18602: 119—132]2. X. Дж. Раверти включил английские переводы двадцати

одного стихотворения Мирза-хана в свою антологию афганской

классической поэзии, сопроводив их комментариями и биографическими

сведениями об авторе [Raverty 1862: 51—84]. Эти сведения, почерпнутые в

основном из устных преданий и поэтому не во всем достоверные, надолго,

почти на сто лет, стали основным источником биографии Мирза-хана не

только для европейских, но и для афганских ученых. В европейской

литературе XIX в. о Мирза-хане также кратко упоминает Дж. Дармстетер в

своем энциклопедическом труде по афгановедению [Darmesteter 1888—

1890: CLXXXVII]. Мирза Ансари довольно точно определен им как «поэт

мистического направления, открывший путь, по которому в течение

долгого времени развивалась вся афганская религиозная поэзия».

Новый шаг в изучении Мирза-хана и его творчества был сделан X. Ха-

лилом, издавшим в 1959 г. диван поэта с исследованием в предисловии

[Mlrza 1959]. Опираясь на письменные источники и стихотворения Мирза-

хана, X. Халил изложил подлинные факты, относящиеся к биографии

поэта, а также кратко коснулся его религиозно-философских взглядов и

тематических особенностей его стихотворений [ХаШ 1959]. В 1970 г. поэзия

Мирза-хана наряду с произведениями Байазида Ансари стала объектом

диссертационного исследования А. М. Маннанова [Маннанов 1970^ 19702].

Среди других работ середины—второй половины XX в., где упоминается

Мирза-хан и его диван, — каталоги и описания паштунских рукописей

[Mackenzie 1965,: 60—61; Кушев 1976: 25—27; Hewadmal 1984,: 256—258],

биографические словари и очерки по истории литературы пашто [Siraj

ad-dm 1987: 15—16; HabtbT 1941: 80—81; RistTn 1954: 36—37; Hewadmal

1977: 502—503; Hewadmal 2000: 99—101], а также иные исследования,

затрагивающие разные аспекты рошанитского движения и историю

афганской письменности [Benawa 1952: 443; Сагое 1958: 229—230; Raft4 1976:

188—189; Baxtanay 1976: 97—98; Кушев 1980: 36—37; Andreyev 1997].

Свидетельством особой популярности и значимости Мирза-хана

Ансари в письменной литературе пашто является большое количество сохра-

2 До выхода в свет хрестоматии Б. А. Дорн осуществил издание ряда стихотворений

Мирза-хана в качестве дополнения к грамматическому очерку языка пашто [Dorn 1845:

622—643].

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 13

нившихся рукописей его дивана. Судя по каталогам и другим источникам,

оно составляет 19 экземпляров, превышая число рукописей произведений

других рошанитских поэтов вместе взятых. Семь рукописей дивана

хранятся в библиотеках Великобритании (Британский Музей и библиотека

India Office) [Mackenzie 19651*. 60—65], пять — в Кабуле (по данным на 1975 г.)

[Dost 1975: IV—VI]3, четыре— в рукописных хранилищах Индии

(Хайдарабад, Калькутта, Алигарх, Рампур) [Hewadmal 1984ii 95—100], две —

в Санкт-Петербурге [Кушев 1976: 25—29], одна— в Пешаваре [ХаШ 1959:

III—IV].

Среди датированных рукописей две относятся к XVII в.: самая старая

была переписана в 1083 г. х. [1672/73] (библиотека Академии Пашто Толэ-

на, Кабул), другая— в 1101 г. х. [1689/90] (Британский музей). Многие

рукописи относятся к XVIII в.; фиксированные даты— 1734, 1744, 1767,

1771 гг. Диван Мирза-хана представлен как самостоятельными списками,

так и сборниками, причем не всегда включающими произведения одних

рошанитских авторов. Например, подобный конволют, хранящийся в

библиотеке Института востоковедения Санкт-Петербурга (С 1901), кроме

дивана Мирза-хана содержит также диван 'Абд ар-Рахмана Моманда (1653—

1711) и перевод Бабу Джана «Сирийской молитвы».

Как видно, диван Мирза-хана имел большое хождение в паштоязычной

среде спустя много десятилетий после того, как рошанитское движение

пришло в упадок. Широкое распространение рукописей дивана,

естественно, способствовало тому, что в паштунской литературной традиции

утвердилось мнение о Мирза-хане как наиболее значительном поэте рошанит-

ского направления. При этом вопрос о причинах особой популярности

поэзии Мирза-хана пока не получил окончательного ответа.

Суммируя взгляды афганских ученых, 3. Хевадмал отмечает, что

произведения Мирза-хана сыграли роль своеобразного соединительного звена

между паштунской поэзией и классической суфийской литературой. По

его словам, главная заслуга Мирза-хана заключалась в том, что он ввел в

поэзию пашто основополагающие понятия и термины исламского

мистицизма [Hewadmal 2000: 100]. Однако Мирза-хан принадлежал ко второму

поколению рошанитских поэтов, и его дивану предшествовали

мистические стихи других авторов, в частности диван Арзани Хвешкая, где уже

присутствует тематика и терминология традиционной суфийской поэзии.

О конкретном вкладе Мирза-хана в развитие языка мистической лирики на

пашто можно будет сказать только после обстоятельного изучения дивана

Арзани.

На мой взгляд, одной из главных причин большей известности и более

высокого положения Мирза-хана среди прочих рошанитских авторов

является его прямое родство с Байазидом Ансари. Мирза-хан — внук Байазида

и фактически единственный крупный поэт из рода рошанитских вождей.

Подчеркнутый пиетет к Мирза-хану именно как потомку Светлого

Учителя выражают в своих стихотворениях его младшие современники и учени-

3 Из пяти кабульских рукописей две (№ 7, 8 по Досту) были зафиксированы в

каталоге «Рукописи Афганистана» 1964 г. [Beaurecueil 1964: 268].

14 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

ки Давлат и Мухлис, творчество которых, по моему мнению, на самом

деле более разнообразно и интересно, нежели поэзия их духовного ментора.

Если статус Мирза-хана в рошанитской поэзии был предопределен его

происхождением, то для упрочения его авторитета во всей паштунской

литературе потребовалось создание легенды о том, что к концу жизни он

якобы отрекся от рошанитских, то есть еретических, с точки зрения

нормативного богословия, взглядов. Эта легенда как достоверный факт

впервые изложена у X. Дж. Раверти [Raverty 1862: 55]. Вероятно, именно

поэтому диван Мирза-хана переписывался намного чаще и получил

значительно большее распространение среди образованных паштунов XVII—

XIX вв., чем произведения других рошанитов.

К настоящему времени диван Мирза-хана издавался три раза. Первое

литографское издание было осуществлено в Лахоре в 1334 г. х. [1915/16]

кандагарскими книготорговцами Муллой Джан-Мухаммадом и Муллой

Бисмиллахом [Dost 1975: IV]. В 1959 г. X. Халил подготовил второе

издание, воспроизводящее текст неполной рукописи 1734 г. [MTrza 1959].

Последнее издание Доста, вышедшее в 1975 г., можно считать

приближенным к научному критическому; оно основывается на пяти рукописных

источниках, двух предыдущих изданиях и хрестоматии Б. Дорна [МА].

Издание Доста, повторяя структуру одной из поздних рукописей

дивана, имеет рубрикацию стихотворений по жанрам и жанровым формам:

1) стихотворная азбука апиф-нама (31 газель), 2) касыды (14), 3) газели

(207), 4) поэма «Свеча и Мотылек» (6 газелей), 5) мухаммас. Подобную же

структуру имеет одна из петербургских рукописей (С 1901), относящаяся

по внешним признакам к первой половине XVIII в. Среди доступных мне

источников издание Доста является самым полным по составу и объему

собранием поэтического наследия Мирза-хана Ансари. Число бейтов в нем

составляет около 3485.

Из стихотворений, содержащихся в двух петербургских рукописях

дивана Мирза-хана (С 1901 и В 2451), в издании Доста отсутствует только

одна 5-бейтовая газель — do hijran 1э der astuha / цэ-те dak-doy 1э anditha

(«От большого горя разлуки / Мое сердце наполнено печалью»), —

имеющаяся в рукописи С 1901 (л. 1886). Замечу, что эта газель помещена среди

стихотворений с исходом на А, поскольку все рифмующиеся слова в ней

ошибочно написаны с конечной буквой А вместо А. Кроме того, рукопись

С 1901 дает полный и законченный вариант 9-бейтовой газели (л. 183аб),

которая в издании имеет ущербный вид: здесь только шесть бейтов с

явными пропусками слов и нарушением размера [МА: 241]. В рукописи В 2451

эта газель опущена. В целом же и рукописи и издание обнаруживают

незначительные расхождения, касающиеся, как правило, количества бейтов в

стихотворениях. Другие встречающиеся разночтения, как мне кажется, в

большинстве случаев вызваны ошибками переписчиков в понимании и

графической передаче стихотворного текста.

В имеющееся описание петербургских рукописей дивана Мирза-хана

[Кушев 1976: 25—29] следует внести следующие дополнения и уточнения.

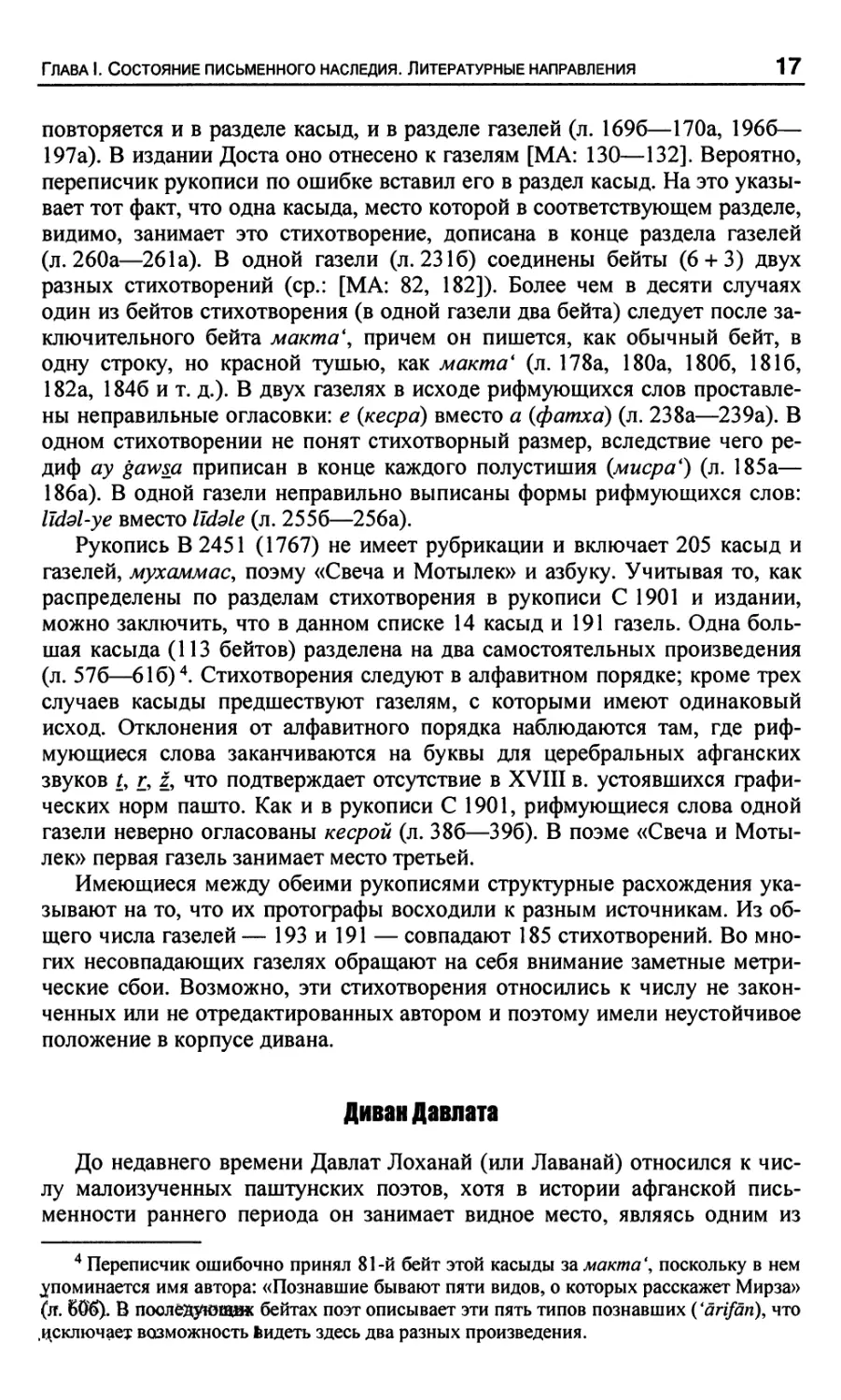

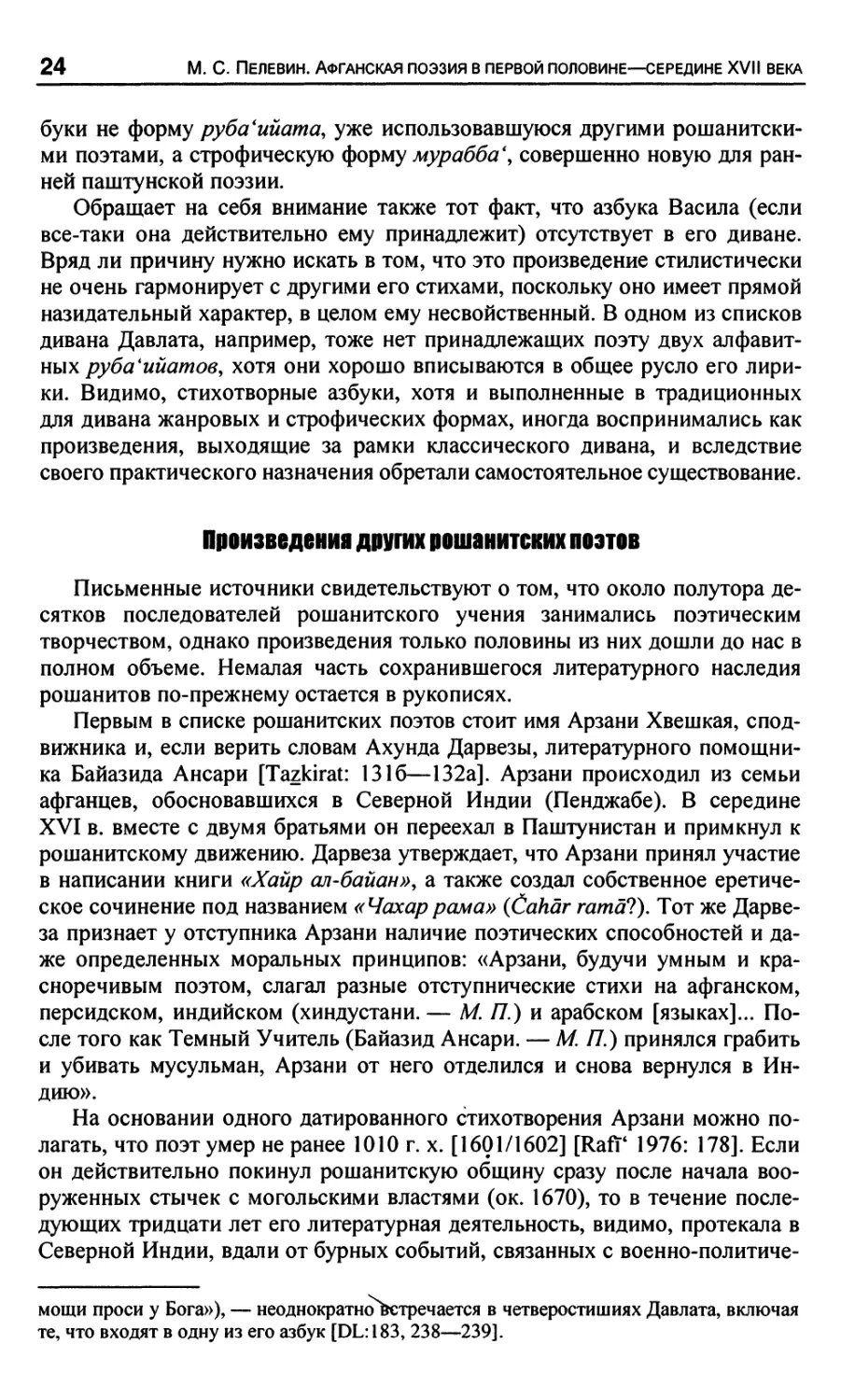

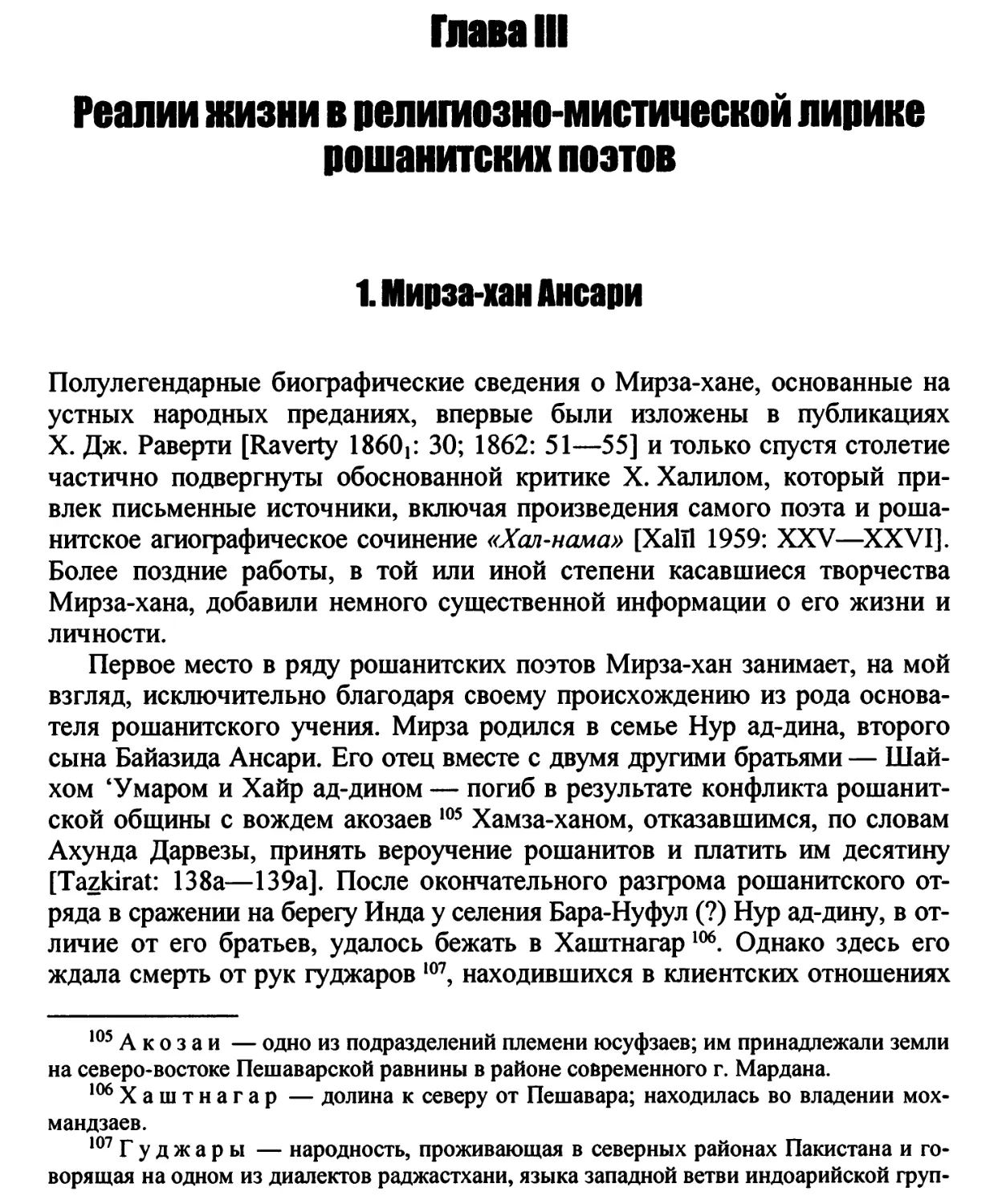

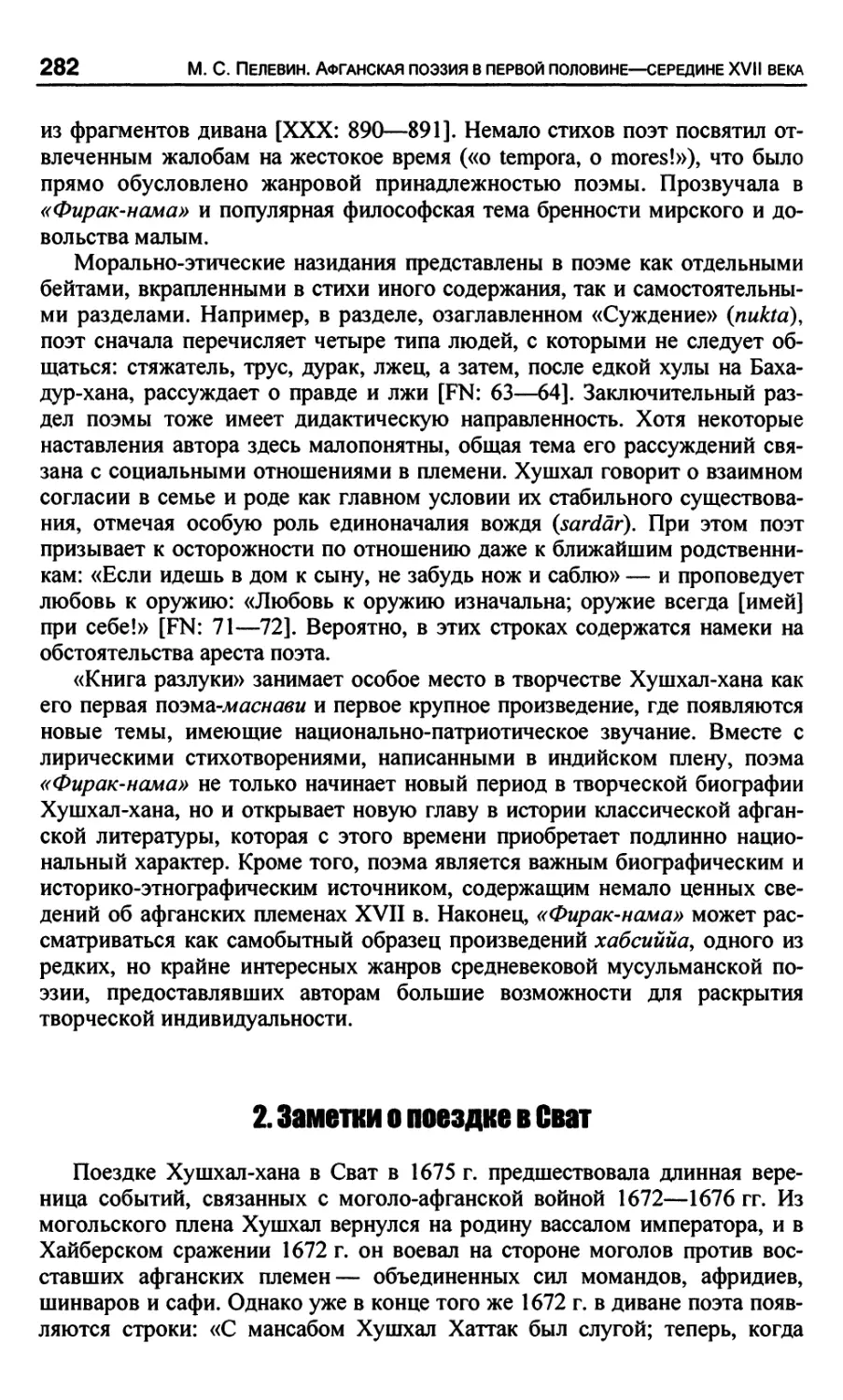

Разделы касыд и газелей в рукописи С 1901 (первая половина XVIII в.)

содержат, соответственно, 14 и 193 стихотворения. Одно стихотворение

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления

15

-fj*£-*'

*о*^ у

\

х ч. ■

j

ъ: ~'<^'^^cj^*^~— • w4*'*' 4-Х" "¥ ■* У

\

I

!

]

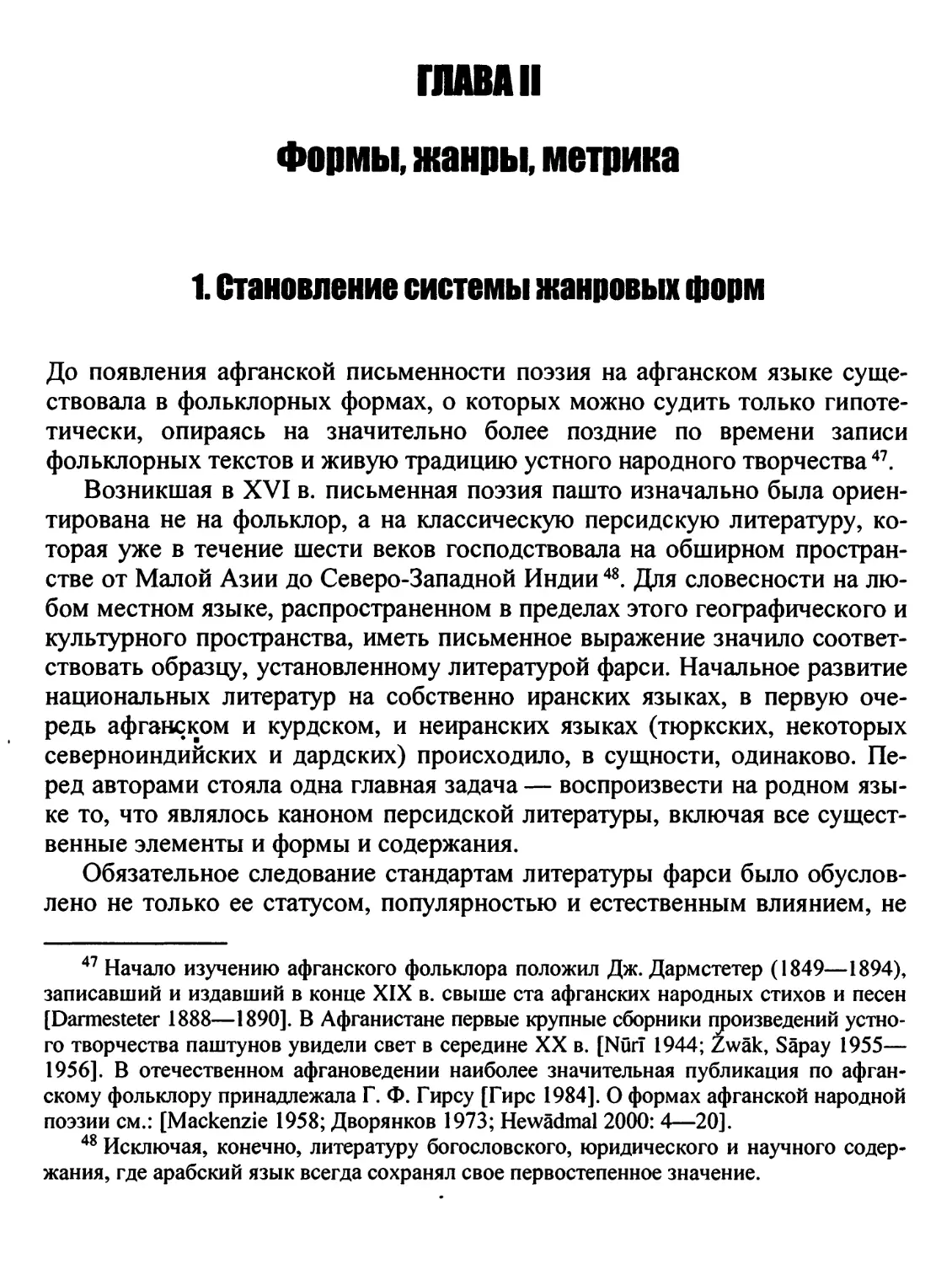

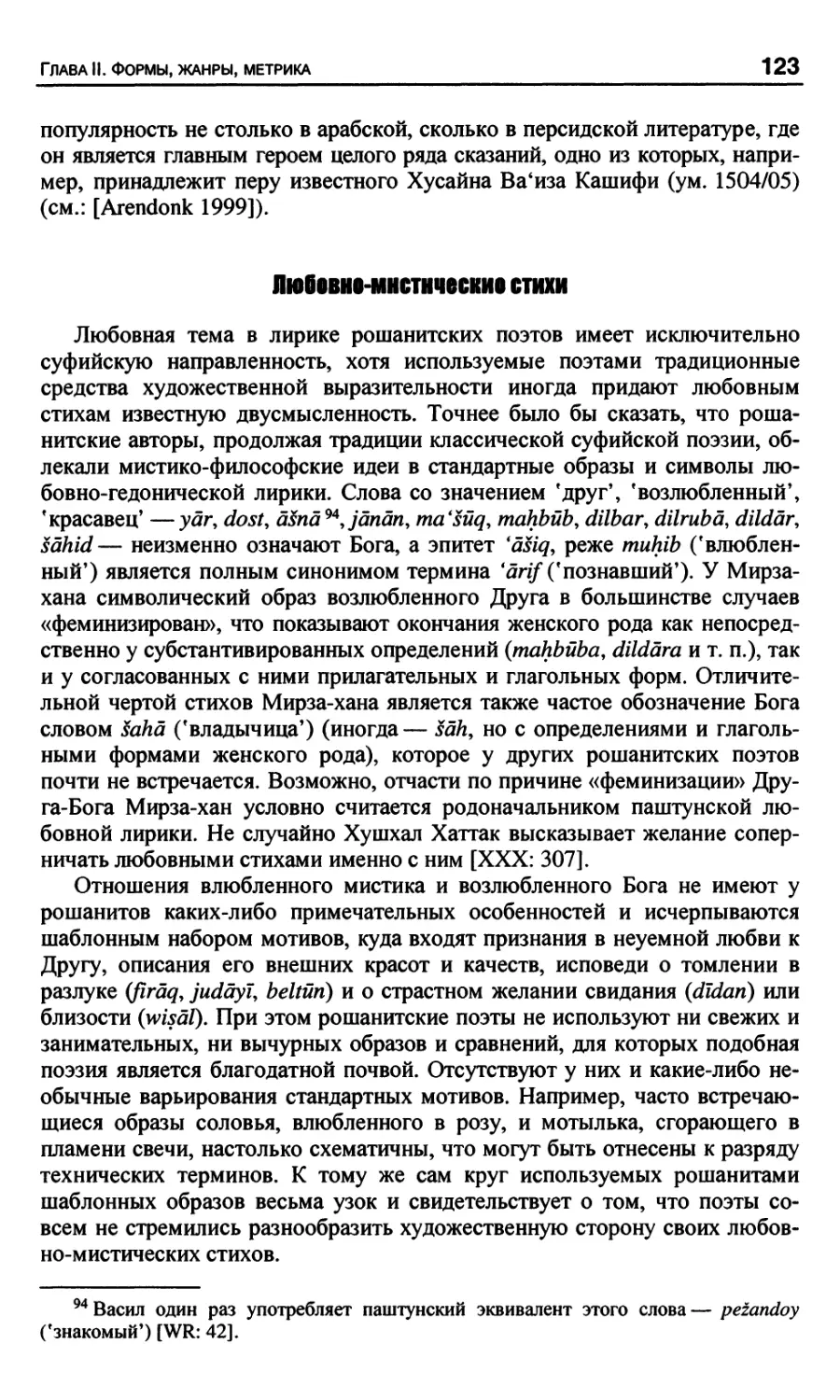

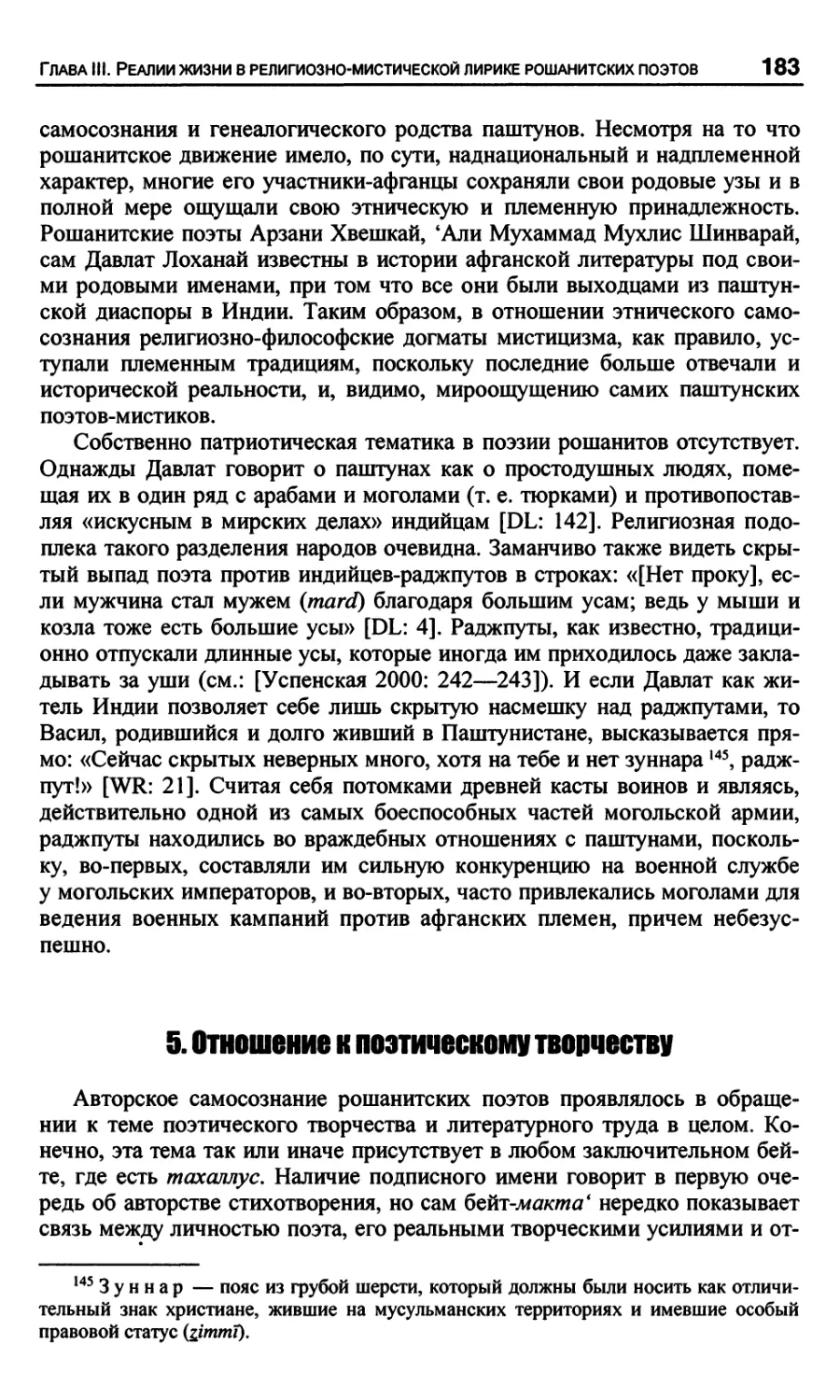

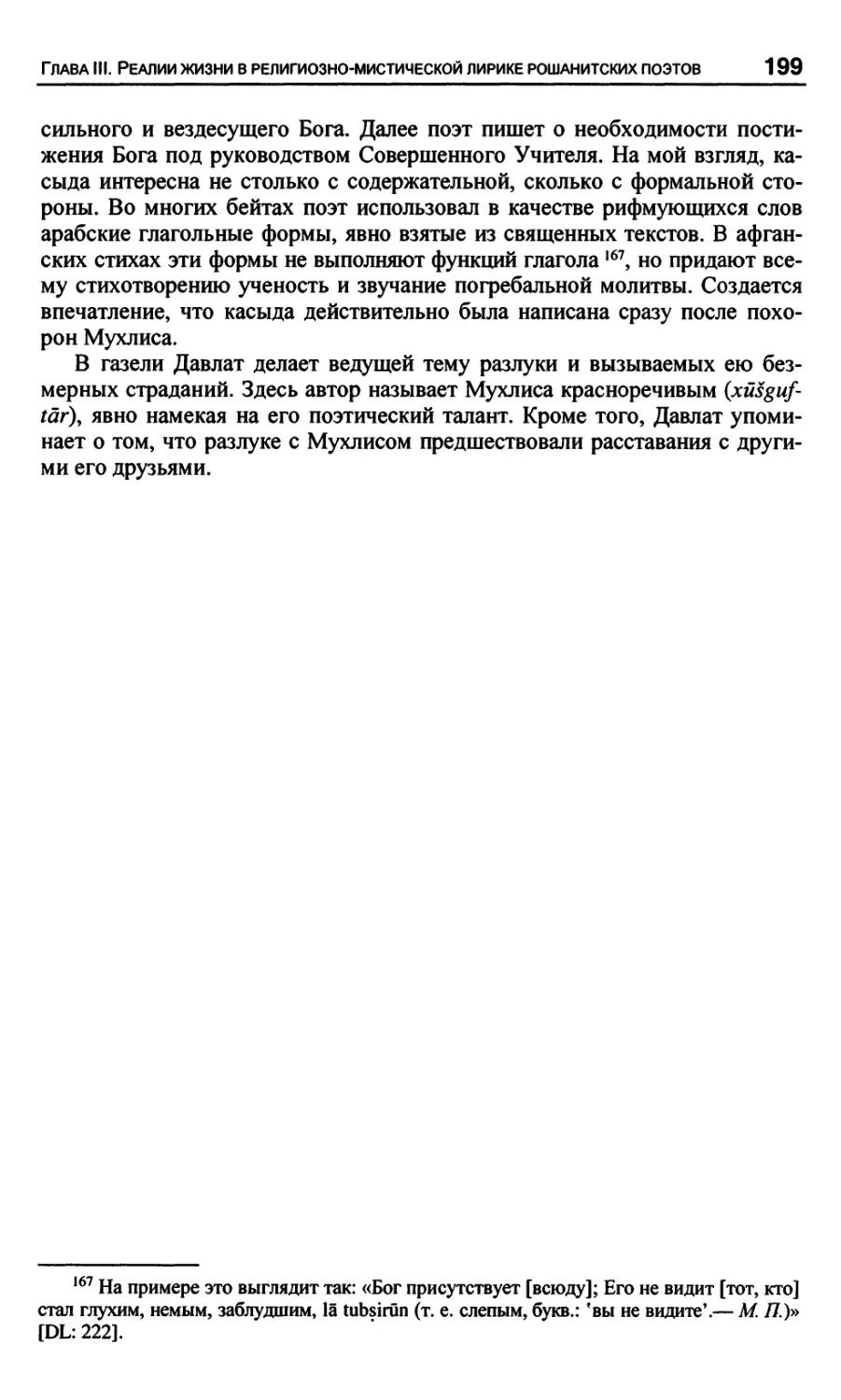

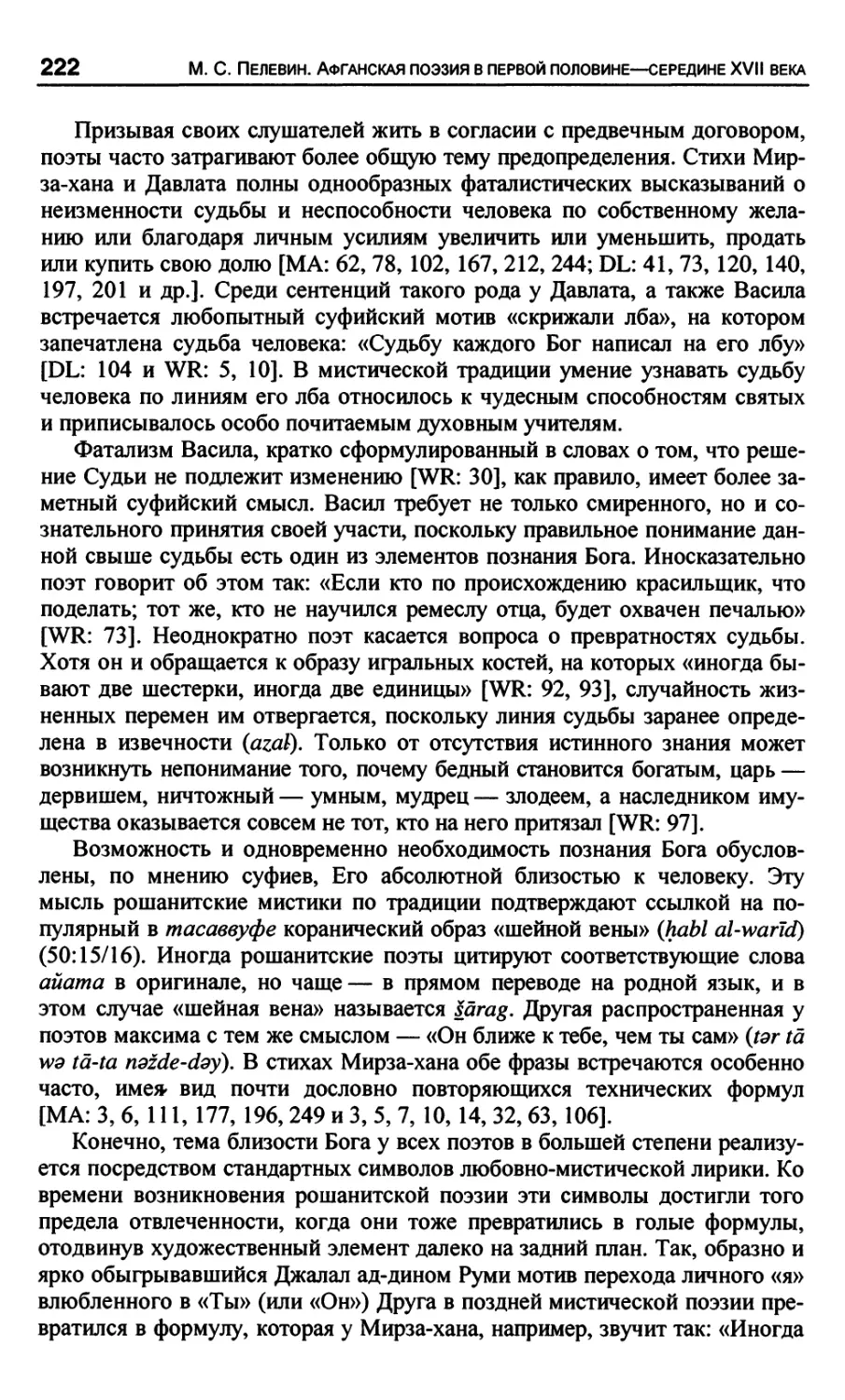

Рис. 1. Фрагмент рукописи дивана Мирза-хана (С 1901); л. 157а;

начало раздела касыд

16

М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

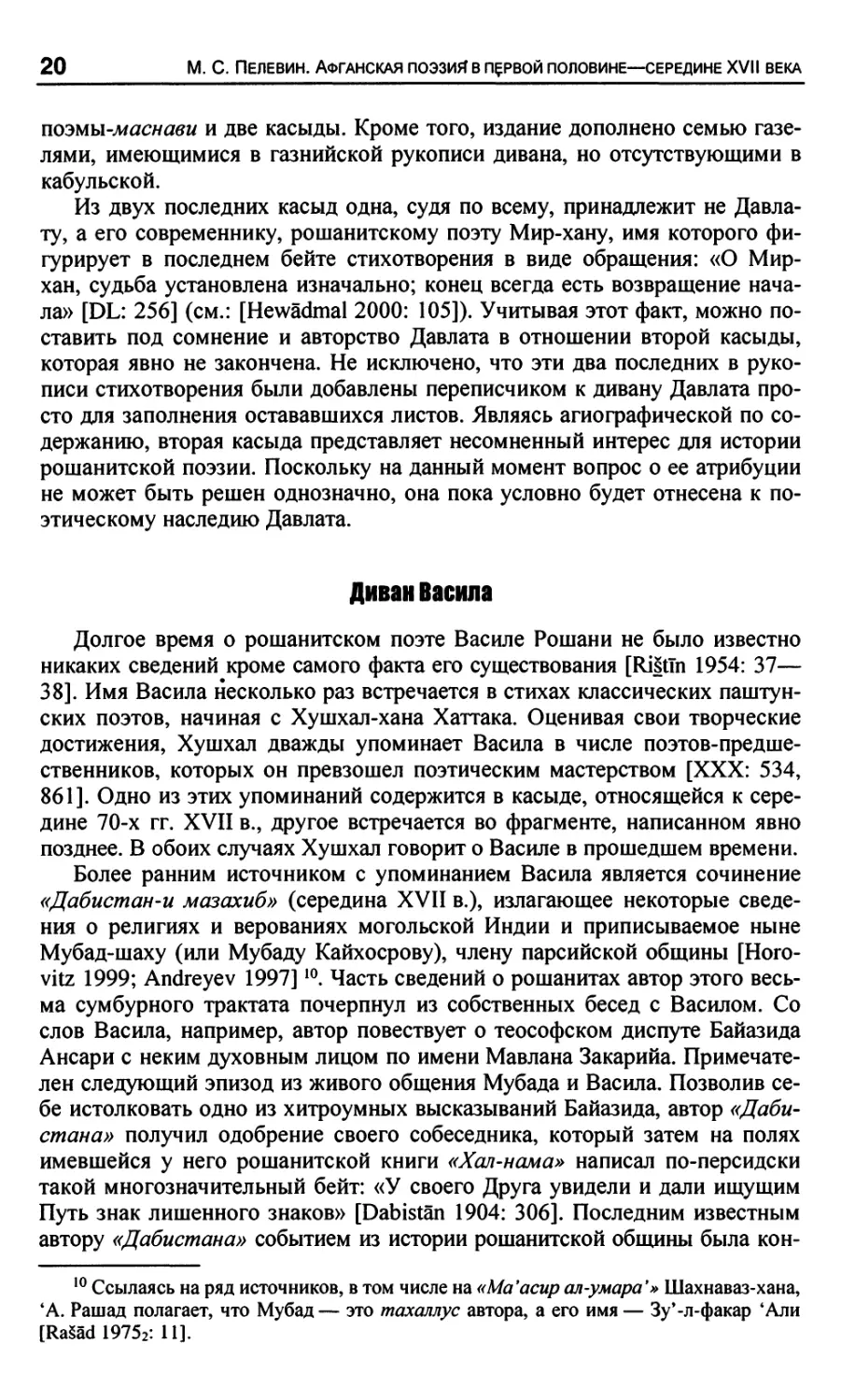

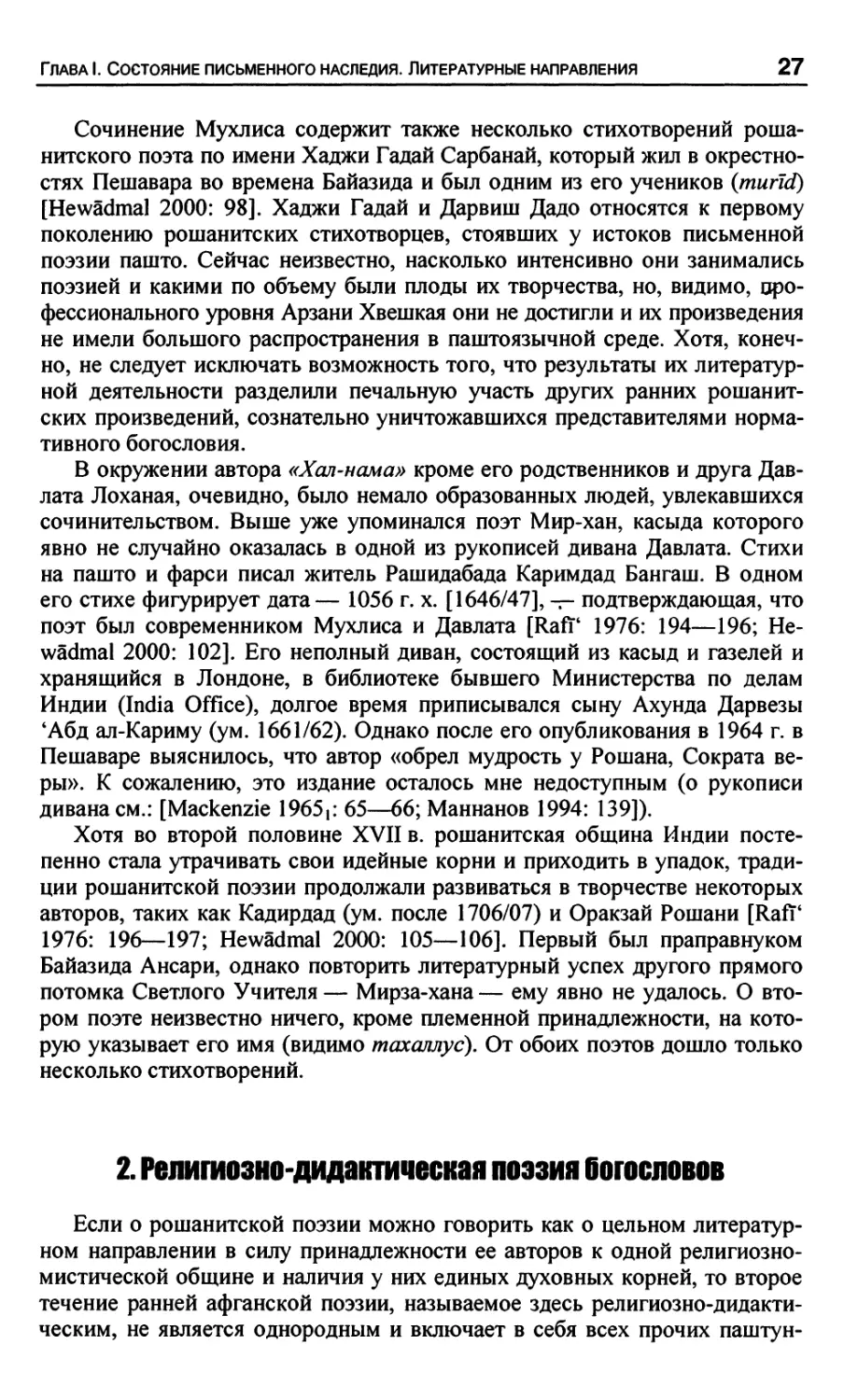

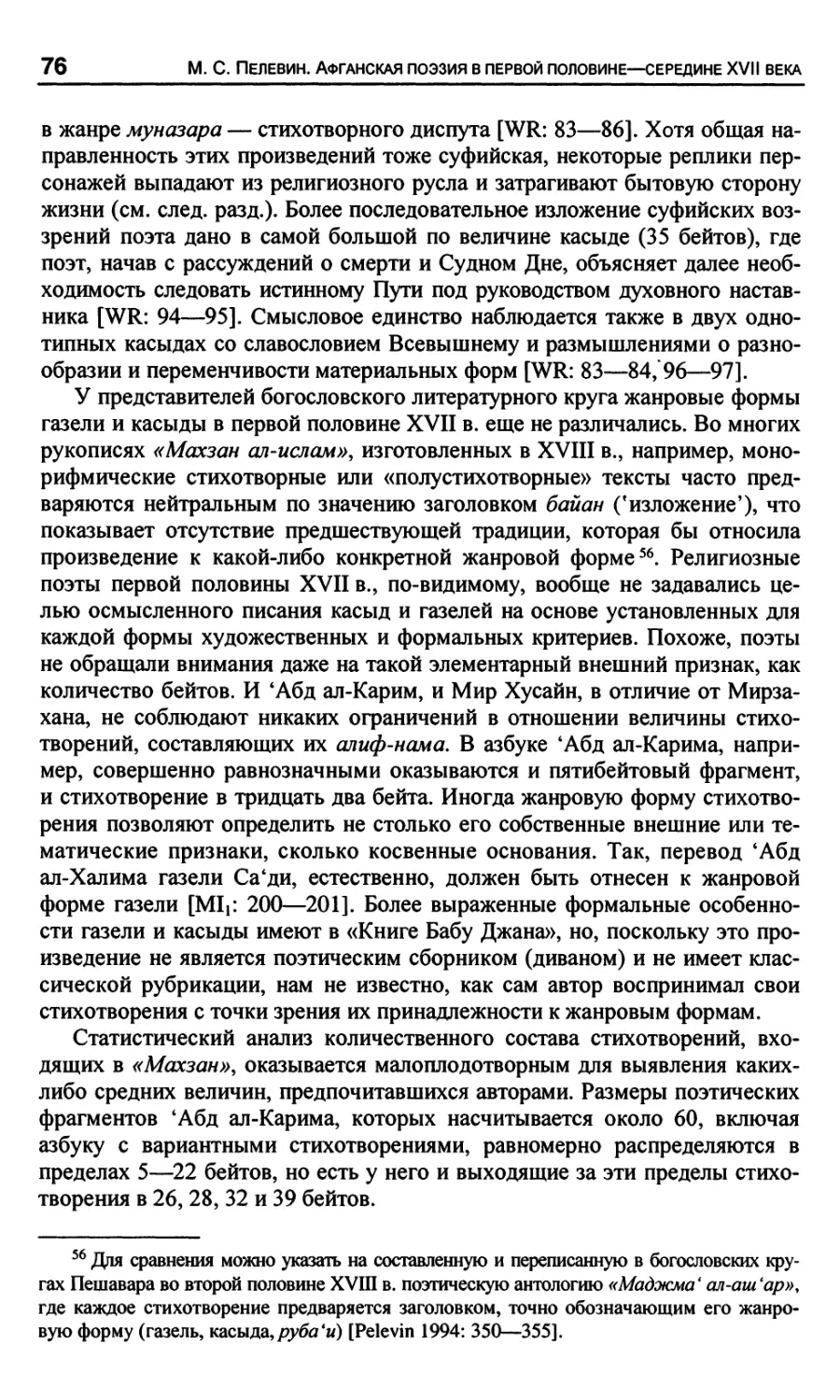

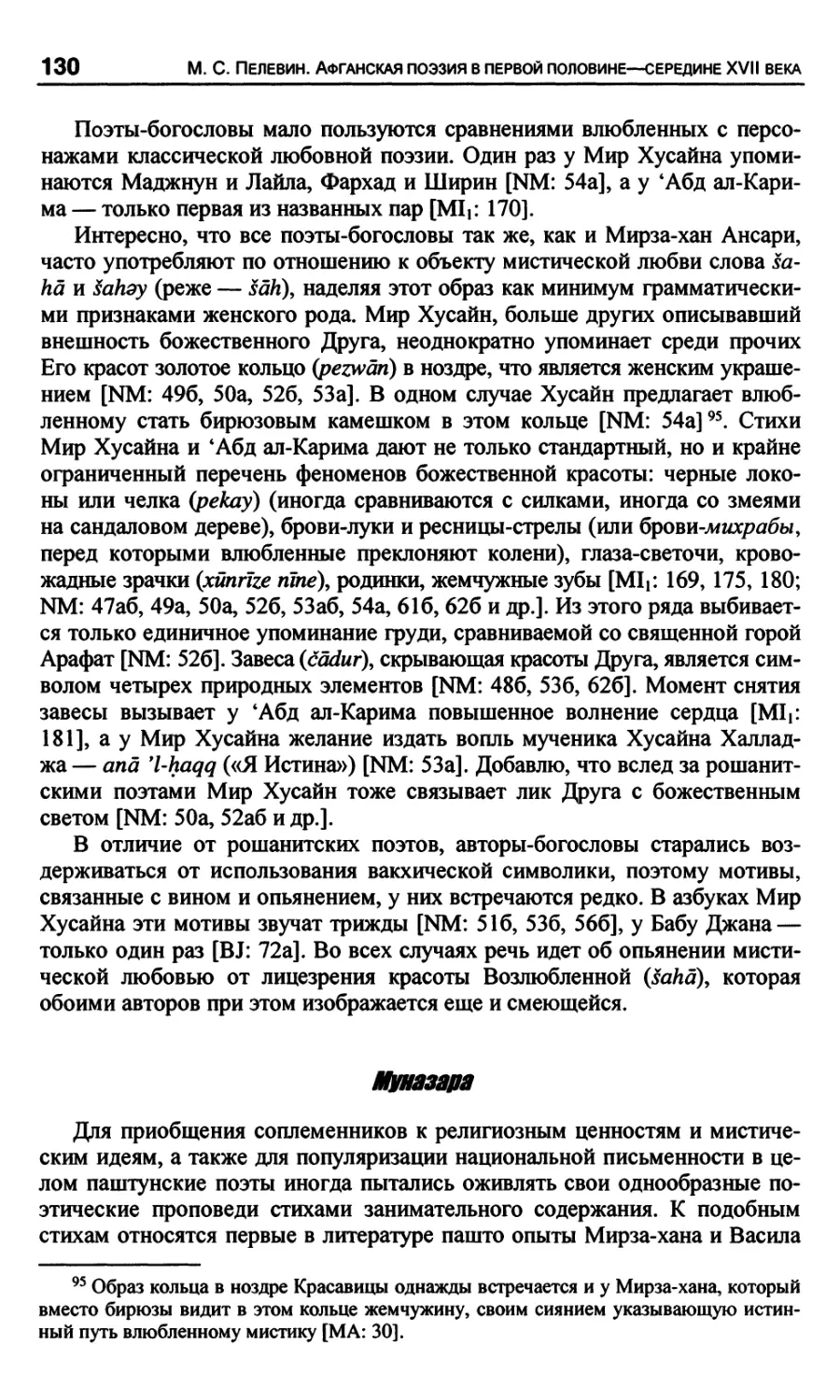

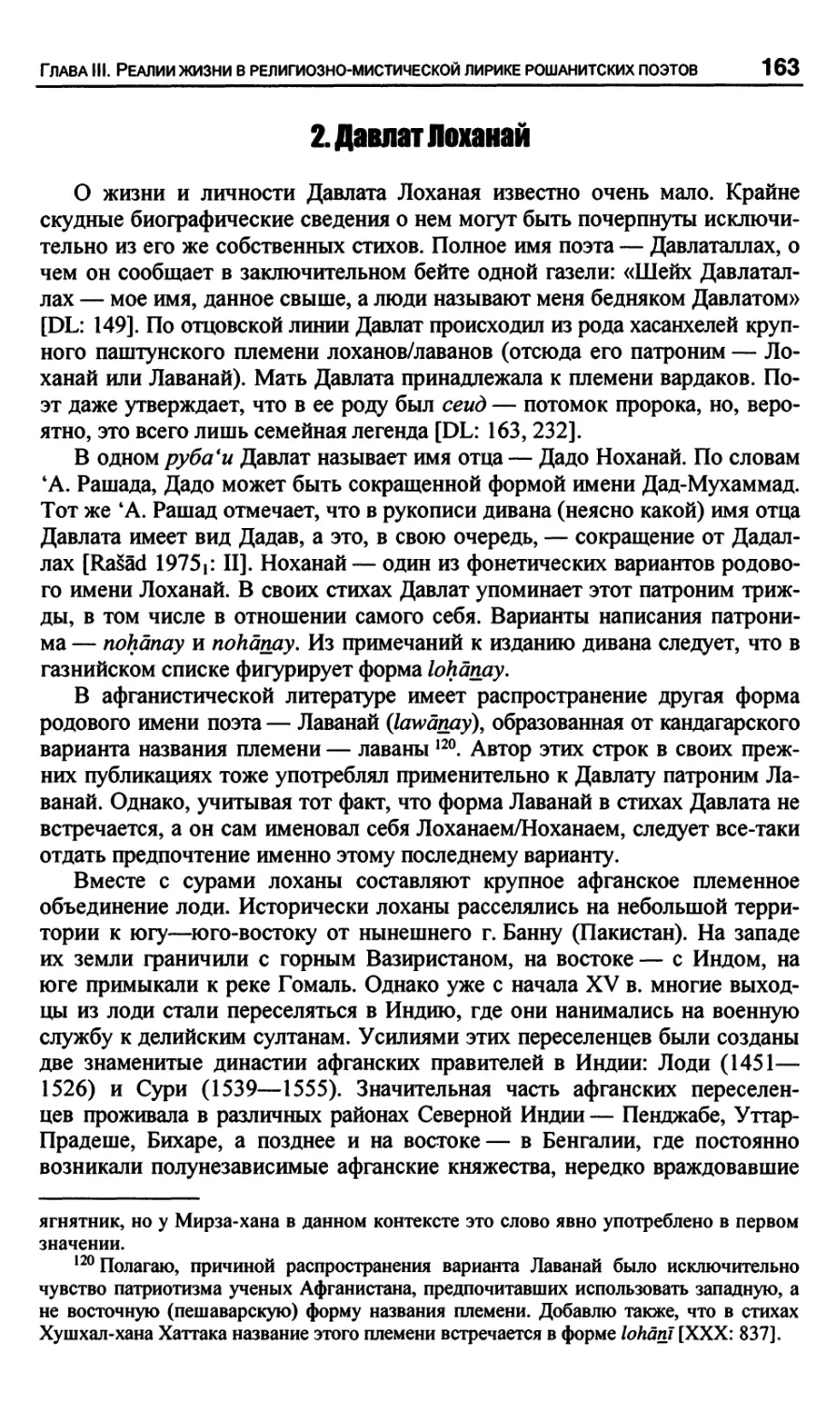

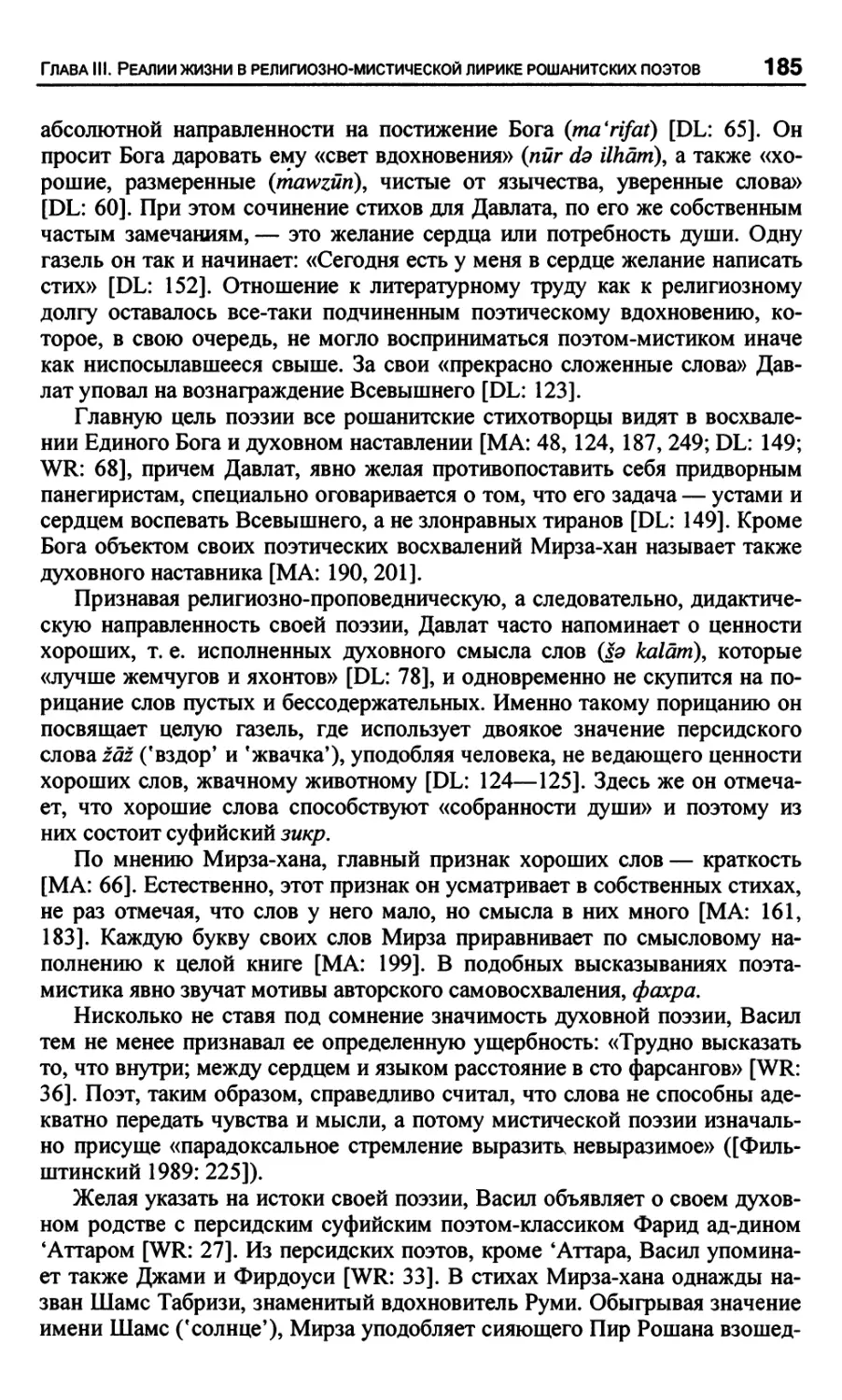

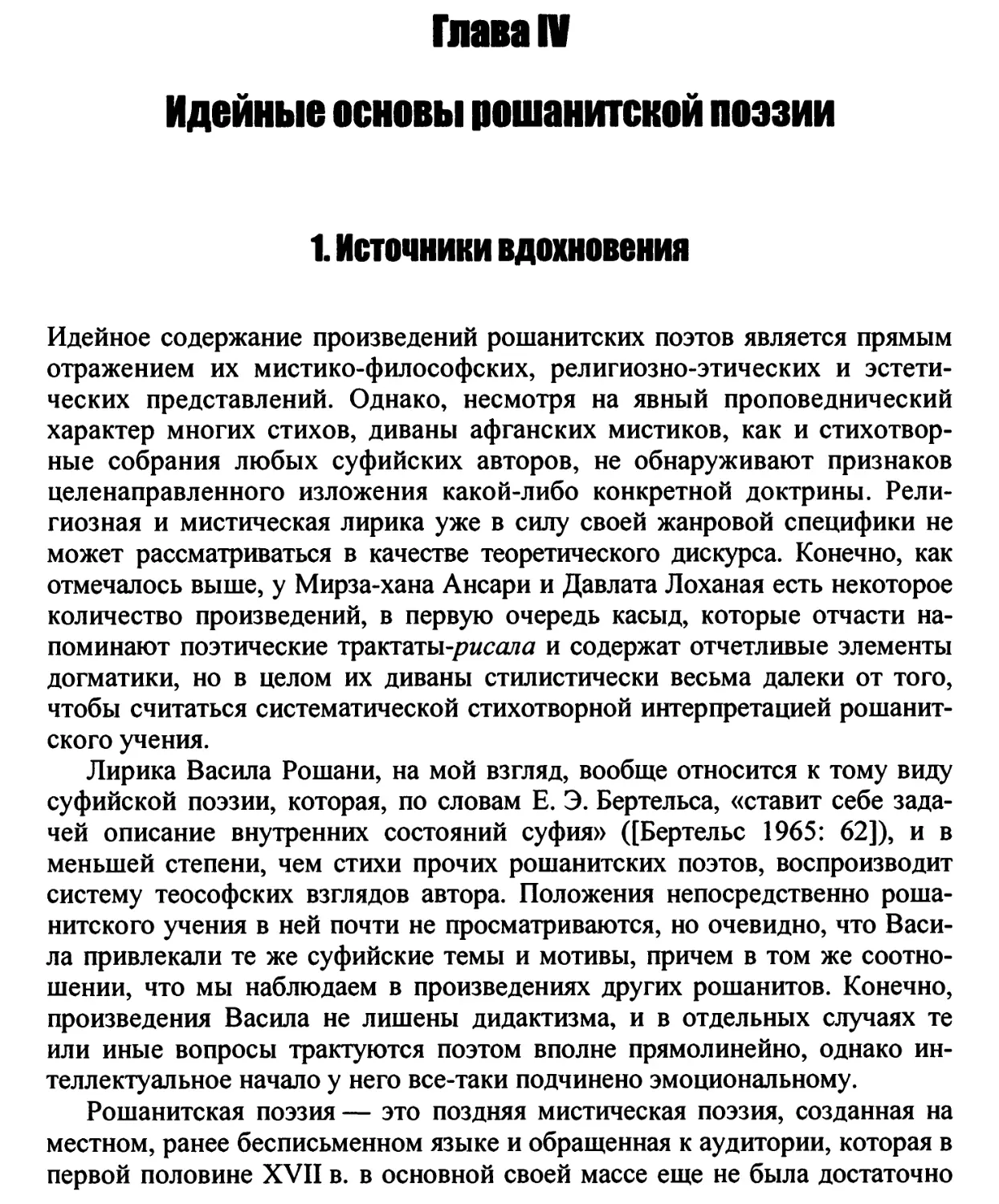

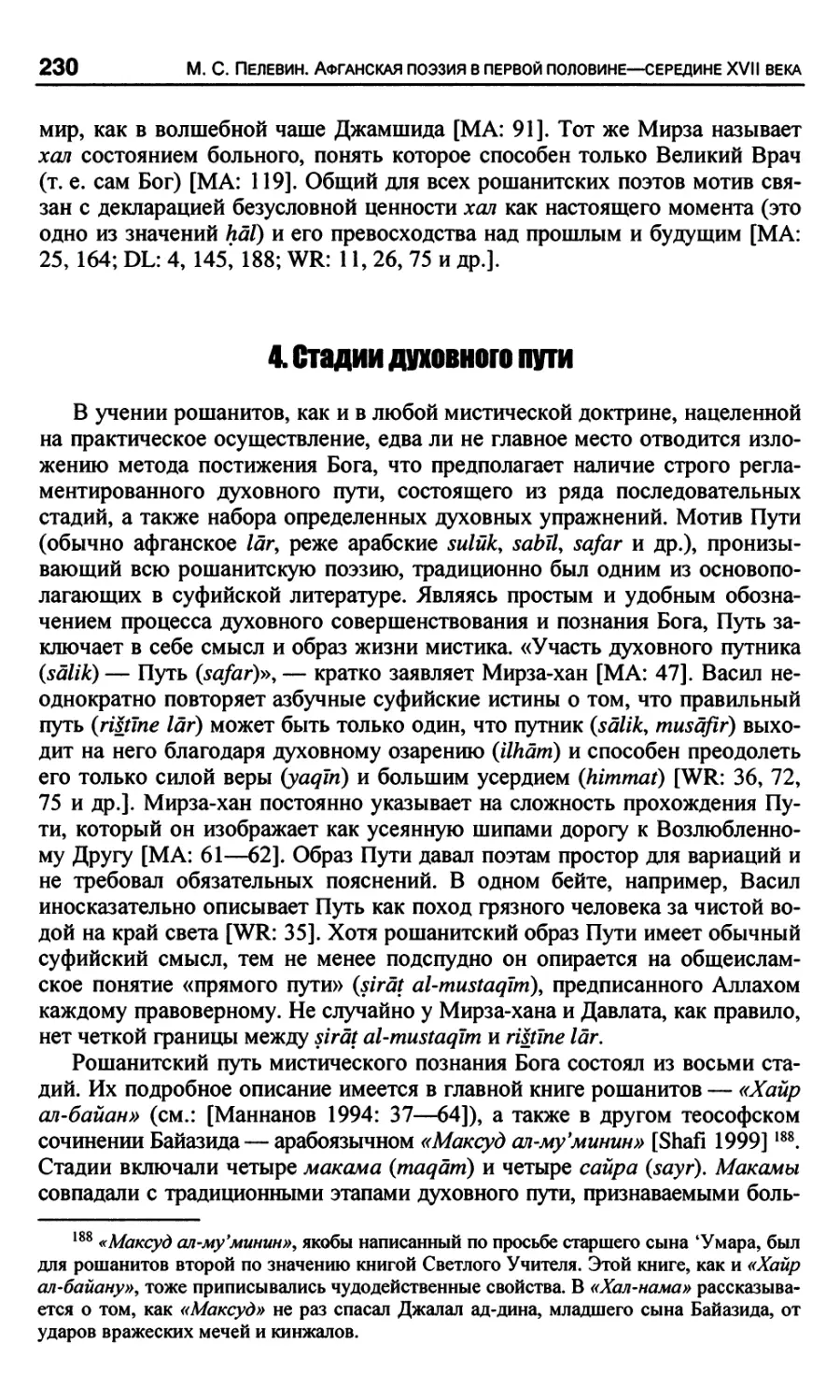

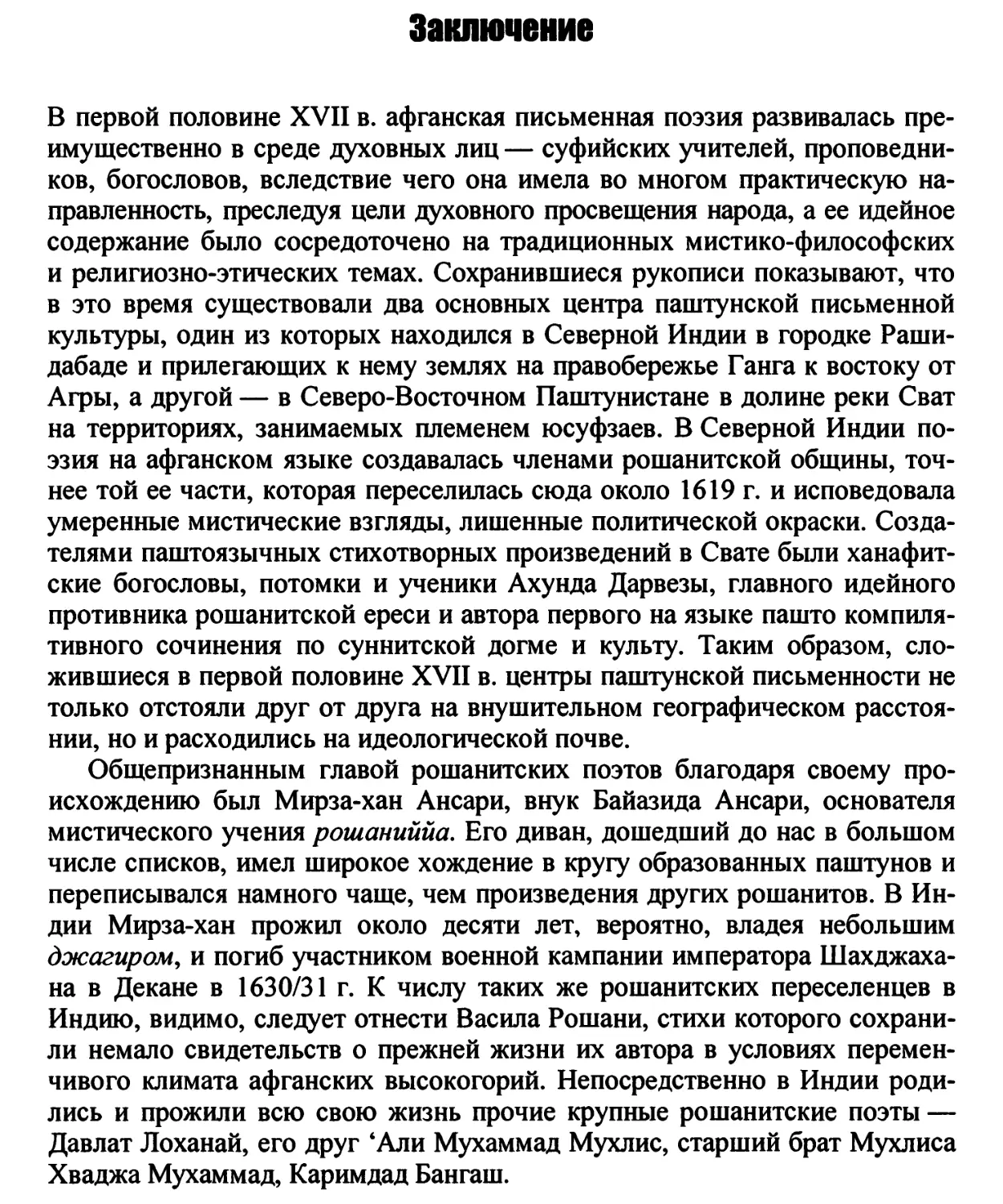

Рис. 2. Фрагмент рукописи дивана Мирза-хана (В 2451); л. 406

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 17

повторяется и в разделе касыд, и в разделе газелей (л. 1696—170а, 1966—

197а). В издании Доста оно отнесено к газелям [МА: 130—132]. Вероятно,

переписчик рукописи по ошибке вставил его в раздел касыд. На это

указывает тот факт, что одна касыда, место которой в соответствующем разделе,

видимо, занимает это стихотворение, дописана в конце раздела газелей

(л. 260а—261а). В одной газели (л. 2316) соединены бейты (6 + 3) двух

разных стихотворений (ср.: [МА: 82, 182]). Более чем в десяти случаях

один из бейтов стихотворения (в одной газели два бейта) следует после

заключительного бейта макта\ причем он пишется, как обычный бейт, в

одну строку, но красной тушью, как макта* (л. 178а, 180а, 1806, 1816,

182а, 1846 и т. д.). В двух газелях в исходе рифмующихся слов

проставлены неправильные огласовки: е (кесра) вместо а (фатха) (л. 238а—239а). В

одном стихотворении не понят стихотворный размер, вследствие чего ре-

диф ay gawsa приписан в конце каждого полустишия (мисра') (л. 185а—

186а). В одной газели неправильно выписаны формы рифмующихся слов:

Шэ1-уе вместо Шэ1е (л. 2556—256а).

Рукопись В 2451 (1767) не имеет рубрикации и включает 205 касыд и

газелей, мухаммас, поэму «Свеча и Мотылек» и азбуку. Учитывая то, как

распределены по разделам стихотворения в рукописи С 1901 и издании,

можно заключить, что в данном списке 14 касыд и 191 газель. Одна

большая касыда (113 бейтов) разделена на два самостоятельных произведения

(л. 576—61 б)4. Стихотворения следуют в алфавитном порядке; кроме трех

случаев касыды предшествуют газелям, с которыми имеют одинаковый

исход. Отклонения от алфавитного порядка наблюдаются там, где

рифмующиеся слова заканчиваются на буквы для церебральных афганских

звуков |, г, |, что подтверждает отсутствие в XVIII в. устоявшихся

графических норм пашто. Как и в рукописи С 1901, рифмующиеся слова одной

газели неверно огласованы кесрой (л. 386—396). В поэме «Свеча и

Мотылек» первая газель занимает место третьей.

Имеющиеся между обеими рукописями структурные расхождения

указывают на то, что их протографы восходили к разным источникам. Из

общего числа газелей — 193 и 191 — совпадают 185 стихотворений. Во

многих несовпадающих газелях обращают на себя внимание заметные

метрические сбои. Возможно, эти стихотворения относились к числу не

законченных или не отредактированных автором и поэтому имели неустойчивое

положение в корпусе дивана.

Диван Давлата

До недавнего времени Давлат Лоханай (или Лаванай) относился к

числу малоизученных паштунских поэтов, хотя в истории афганской

письменности раннего периода он занимает видное место, являясь одним из

4 Переписчик ошибочно принял 81-й бейт этой касыды за макта\ поскольку в нем

упоминается имя автора: «Познавшие бывают пяти видов, о которых расскажет Мирза»

(л. Ш>). В последующих бейтах поэт описывает эти пять типов познавших ('arifan), что

.исключав? возможность Ьидеть здесь два разных произведения.

18 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

крупных представителей рошанитского направления. В научной

литературе имя Давлата впервые упоминается, вероятно, в грамматике афганского

языка X. Раверти [Raverty I860!: 31]. Одна из первых публикаций, где

содержались краткие сведения о поэте и образцы его стихов, принадлежала

К. Хадиму [Xadim: 47—55, 123—170]. На стихотворения Давлата

неоднократно ссылался 'А. Хабиби при изложении религиозно-философских

взглядов основателя рошанитского учения Байазида Ансари [НаЬТЫ 1963: 259—

367]. Полноценное изучение поэтического творчества Давлата Лоханая

фактически стало возможным только после опубликования его дивана в 1975 г. в

Кабуле [DL]. Предисловие к этому изданию, написанное 'А. Рашадом, было

первым шагом в исследовании поэзии Давлата. Позднее комплексный

анализ дивана поэта был осуществлен в диссертационной работе А. Г.

Матвеевой [Матвеева 1988]. Краткие сообщения о Давлате встречаются и во

многих других трудах, так или иначе затрагивающих историю раннего

периода классической литературы пашто: [Siraj ad-dTn 1987: 17—18; Ristln

1954: 37; Raff4 1976: 190; Baxtanay 1976: 98; Hewadmal 1977: 179—180;

Кушев 1980: 34—35; Маннанов 1983-84: 83—84; Hewadmal 2000: 104—105

и др.].

Кабульское издание дивана Давлата основано на двух рукописях,

хранившихся прежде в библиотеке Министерства информации и культуры

Афганистана и в библиотеке «Ал-Бируни» в Газни [Pulad 1975: J]. По

словам 'А. Рашада и 3. Хевадмала, первая рукопись в разное время

находилась также на хранении в библиотеке Академии пашто Толэна, Публичной

библиотеке и в Национальном архиве [Rasad 1975!: XIII; Hewadmal 1984i:

239]. Ни дата переписки, ни переписчик этой рукописи не известны,

поскольку, как следует из ее краткого описания, она лишена колофона [Beaure-

cueil 1964: 266]. В списке дивана из библиотеки «Ал-Бируни» колофон

сохранился. В нем сказано, что рукопись была переписана Гул-Мухаммадом

Пешавари по заказу высокочтимого Мухаммади Сахиб-зада5. Дата

окончания переписки— 8 ша'бана 1174 г. х. [15 марта 1761 г.]. Из каталога

3. Хевадмала известно о существовании еще одного списка, хранящегося в

афганской коллекции библиотеки Ризы в Рампуре [Hewadmal 1984^ 65—

66]. Эта рукопись, сшитая в конволют с диваном Мирза-хана, как и

кабульская, не имеет последних листов и датировки.

Диван Давлата Лоханая состоит из двух частей, дафтаров, и

насчитывает около 5060 бейтов. В издании дивана, судя по всему, полностью

сохранена структура кабульской рукописи. Рубрикация как таковая

отсутствует; прослеживаются лишь ее элементы, особенно во втором дафтаре,

5Мухаммади Сахиб-зада — почитаемый афганский богослов и духовный

учитель XVIII в., сын 'Умара Цамкани (ум. ок. 1776), одного из руководителей братства

накшбандиййа. Мухаммади был заметной фигурой в литературной жизни Восточного

Паштунистана. Он тесно общался со многими паштунскими поэтами, в том числе со

знаменитым Казим-ханом Шайда (ок. 1725—1778), и сам писал стихи на пашто [Кушев

1989ь 216—217]. Содержание объемистой антологии «Мадлсма* ал-аш'ар»,

хранящейся в Государственной библиотеке Берлина (Ms. Or. Oct. 1262, 1263), свидетельствует о

том, что в середине XVIII в. Мухаммади воспринимался как своеобразный духовный

центр пешаварского литературного круга.

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления

19

где имеются названия некоторых разделов— «Алфавитный руба'ийат»

(ar-ruba'iyat fi bayan-i 'alif-ba 'На у а), «Четверостишия» (са1ощТ),

«Фрагменты» (muqatta'at)— и даже пояснительные заглавия отдельных

стихотворений — «Касыда, написанная в память об усопшем четвертом халифе

'Али», «Газель, тоже написанная в память об усопшем 'Али»6,

«Повествование о чудесах пророка».

В поэзии Давлата Лоханая в той или иной степени получили развитие

все основные классические жанровые формы (касыда, газель, руба'и, мае-

нави), но в рукописях и издании дивана эти формы четко не разграничены.

Конечно, такие стихотворения, как руба'и или маснави, легко

вычленяются в силу своих заметных внешних признаков. Не случайно

самостоятельными разделами в рукописи представлены два алфавитных цикла руба 'и

(алиф-нама), отдельные четверосткшия-цалоридза и большая поэма-

маснави (264 бейта), предваряемая басмаллой. Однако при этом в разделе

«Фрагменты», содержащем сплошной текст из восьмисложных строк, явно

не выделены вошедшие в него произведения, а именно две

самостоятельные поэмы-маснави (28 и 73 бейта)7.

Хотя диван Давлата (точнее, тот его вариант, который представлен

кабульской рукописью) не имеет строгого классического построения, в нем

просматривается собственная структура, ориентированная на

традиционную. Первый дафтар включает две различимые части — раздел касыд и

раздел упорядоченных по алфавиту газелей, между которыми, однако, нет

четкой границы, и ряд стихотворений обеих жанровых форм расположены

смешанно (всего 263 стихотворения). Второй дафтар открывается

алфавитным циклом из 30 руба*и со вступительной газелью (алиф-нама)8, за

которым следуют упорядоченные по алфавиту газели и касыды (48

стихотворений), три выделенных стихотворения-л*а/?см*ша (касыда и две

газели), вторая азбука в форме руба 'и9, 51 четверостишт-цалоридза, четыре

6 И газель и касыда, якобы посвященные первому шиитскому имаму, на самом деле

написаны на смерть 'Али Мухаммада Мухлиса, известного рошанитского автора,

современника Давлата. Издание дивана явно сохраняет ошибку переписчика, никак при

этом не прокомментированную издателем. Эту же ошибку повторяет А. Г. Матвеева,

делая смелый вывод о влиянии шиитской литературы сефевидского Ирана на

творчество Давлата [Матвеева 1988: 9].

7 Внешний вид первой поэмы-маснави позволяет предположить, что она

представляет собой цепочку четверостиший-ки/я 'а, вследствие чего, видимо, появилось и

ошибочное название раздела. Дело в том, что эта поэма написана 16-сложным размером, а

переписчики афганских рукописей иногда разбивали строки (миера') стихотворений,

имеющих этот размер, на две части, превращая, таким образом, одну 16-сложную строку в две

8-сложные. В результате число бейтов в стихотворении увеличивалось в два раза. При

этом переписчиков вовсе не смущал тот факт, что в газелях и касыдах каждый нечетный

бейт, начиная с третьего, оказывался лишенным рифмы. Если же подобной «обработке»

подвергалась поэма-маснави, где нет сплошной единой рифмы, то она могла легко

восприниматься как цикл четверостиший-кшя 'а. В издании дивана Мирза-хана 1975 г.,

например, все газели, написанные 16-сложным размером, представлены в виде стихов-

восьмисложников, как это, очевидно, было в рукописи, служившей основой для издания.

8 В рампурском списке дивана строки этой газели являются началом первого даф-

mapa [Hewadmal 1984j: 66].

9 В газнийском списке дивана эта азбука отсутствует.

20 М. С. Пелевин. Афганская поэзия* в первой половине—середине XVII века

поэмы-маснави и две касыды. Кроме того, издание дополнено семью

газелями, имеющимися в газнийской рукописи дивана, но отсутствующими в

кабульской.

Из двух последних касыд одна, судя по всему, принадлежит не Давла-

ту, а его современнику, рошанитскому поэту Мир-хану, имя которого

фигурирует в последнем бейте стихотворения в виде обращения: «О Мир-

хан, судьба установлена изначально; конец всегда есть возвращение

начала» [DL: 256] (см.: [Hewadmal 2000: 105]). Учитывая этот факт, можно

поставить под сомнение и авторство Давлата в отношении второй касыды,

которая явно не закончена. Не исключено, что эти два последних в

рукописи стихотворения были добавлены переписчиком к дивану Давлата

просто для заполнения остававшихся листов. Являясь агиографической по

содержанию, вторая касыда представляет несомненный интерес для истории

рошанитской поэзии. Поскольку на данный момент вопрос о ее атрибуции

не может быть решен однозначно, она пока условно будет отнесена к

поэтическому наследию Давлата.

Диван Васила

Долгое время о рошанитском поэте Василе Рошани не было известно

никаких сведений кроме самого факта его существования [RistTn 1954: 37—

38]. Имя Васила несколько раз встречается в стихах классических паштун-

ских поэтов, начиная с Хушхал-хана Хаттака. Оценивая свои творческие

достижения, Хушхал дважды упоминает Васила в числе

поэтов-предшественников, которых он превзошел поэтическим мастерством [XXX: 534,

861]. Одно из этих упоминаний содержится в касыде, относящейся к

середине 70-х гг. XVII в., другое встречается во фрагменте, написанном явно

позднее. В обоих случаях Хушхал говорит о Василе в прошедшем времени.

Более ранним источником с упоминанием Васила является сочинение

«Дабистан-и мазахиб» (середина XVII в.), излагающее некоторые

сведения о религиях и верованиях могольской Индии и приписываемое ныне

Мубад-шаху (или Мубаду Кайхосрову), члену парсийской общины [Ного-

vitz 1999; Andreyev 1997]10. Часть сведений о рошанитах автор этого

весьма сумбурного трактата почерпнул из собственных бесед с Василом. Со

слов Васила, например, автор повествует о теософском диспуте Байазида

Ансари с неким духовным лицом по имени Мавлана Закарийа.

Примечателен следующий эпизод из живого общения Мубада и Васила. Позволив

себе истолковать одно из хитроумных высказываний Байазида, автор «Даби-

стаиа» получил одобрение своего собеседника, который затем на полях

имевшейся у него рошанитской книги «Хал-нама» написал по-персидски

такой многозначительный бейт: «У своего Друга увидели и дали ищущим

Путь знак лишенного знаков» [Dabistan 1904: 306]. Последним известным

автору «Дабистана» событием из истории рошанитской общины была кон-

10 Ссылаясь на ряд источников, в том числе на «Ма'асир ал-умара'» Шахнаваз-хана,

'А. Рашад полагает, что Мубад— это тахаллус автора, а его имя — Зу'-л-факар 'Али

[Ra§adl9752: 11].

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 21

чина Рашид-хана в 1058 г. х. [1648]. Вероятно, Васил Рошани умер позже

этой даты.

Впервые несколько образчиков поэтического творчества Васил а на

пашто были обнаружены 'А. Рашадом в конце 50-х гг. XX в. и

опубликованы им в 1975 г. [Rasad 19752]. В предисловии к этому изданию Рашад

сообщает краткие сведения о поэте, основываясь прежде всего на «Даби-

стаяе», а также об источнике, откуда были извлечены его стихотворения.

Этим источником является поэтический альбом (байаз) некоего Муллы

Ахтара Кандахари (do Mulla Axtar Kandahar! bayaz), в который включены

шестнадцать стихотворений Васила. До 1957 г. байаз хранился в частной

библиотеке 'Абд ал-Ахада Ахундзада (ум. 1950), потомственного

служителя культа при пятничной мечети Кандагара. На распродаже библиотеки

в 1957 г. 'А. Рашад приобрел рукопись байаза для Академии Пашто Толэ-

на, а в 1961 г. использовал стихи Васила при составлении школьных

хрестоматий для чтения [Rasad 19752: 7—10]. Кроме того, 'А. Рашад

упоминает о том, что в Ташкенте им была найдена рукопись, являющаяся, по-

видимому, списком персидского дивана Васила [Rasad 19752: 16—17].

В 1981 г. Бреш опубликовал в журнале «Кабул» три поэтические

азбуки (alif-nama), которые, по его мнению, принадлежат перу Васила [Bres

1981]. Эти произведения содержатся в антологии старой паштунской

поэзии и прозы «Байанат-и афгани», рукопись которой хранилась в личной

библиотеке X. Рафи\ Составитель и переписчик антологии 'Абд ал-Гани

Касай закончил рукопись 22 джумада II1142 г. х. [12 января 1730 г.].

Возможность исследования творчества Васила в полном объеме

появилась только после 1984 г., когда 3. Хевадмал обнаружил в библиотеке Ризы

в Рампуре список афганского дивана поэта [Hewadmal 1984^ 103—104,

263—265]. В рукописи отсутствуют первые листы; произведения дивана

упорядочены по алфавиту, но из газелей на олиф сохранилась лишь часть

последнего стихотворения. В колофоне переписчик называет свое имя —

Мулла 'Ата'аллах— и указывает месяц переписки— раби' I 1186 г. х.

[2.6—1.7 1772 г. х.].

По сообщению Хевадмала, в библиотеке музея Саларджанг в

Хайдарабаде, возможно, хранится еще один список персидского дивана Васила.

Точную атрибуцию этого дивана Хевадмал справедливо считает

преждевременной, поскольку список имеет много лакун и требует сличения с

ташкентской рукописью.

В 1986 г. 3. Хевадмал осуществил ротапринтное издание афганского

дивана, сделав его более или менее доступным для изучения [WR]. Издание

сопровождается весьма информативным предисловием, где приводятся

библиографические данные всех работ афганских ученых с упоминаниями

о Василе, дается общая характеристика его поэзии и сообщаются

некоторые новые факты, почерпнутые непосредственно из стихов поэта. 3.

Хевадмал привлек для сопоставления произведения Васила из сборника Муллы

Ахтара Кандахари, включив в свое издание два стихотворения,

отсутствующие в рукописи дивана, а также привел все имеющиеся разночтения.

Тем не менее, это издание является, по признанию самого Хевадмала,

предварительным, осуществленным без должной текстологической подго-

22 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

товки. Оно основано на копии, которая «была выполнена в течение недели

с большой поспешностью» и поэтому не свободна от ошибок [Hewadmal

1986: XVI]. Надо заметить, что сама рукопись, видимо, также

переписывалась в спешке, поскольку в отдельных местах ее почерк приближен к

скорописи (sikasta). Переписчик рукописи, вероятно, не был

профессиональным писцом-каллиграфом. В колофоне он просит у читателей снисхождения

за ошибки. В результате мы имеем ныне текст, который дополнительно к

своей изначальной языковой и смысловой сложности по меньшей мере

дважды подвергся каким-то искажениям.

Причем погрешности при переписке явно возникали не только по

причине спешки, но иногда и вследствие плохого понимания

переписываемого текста. В издании можно найти немало мест, которые, очевидно,

остались неясными и для Хевадмала. На это указывает прилагаемый к тексту

дивана глоссарий [WR: 116—137]. Наряду с архаичной, но

зафиксированной в словарях паштунской лексикой 3. Хевадмал включил в него многие

арабо-персидские слова, а также суфийские термины, хорошо известные из

классической мистико-философской лирики. В то же время без

комментариев остались некоторые, видимо, искаженные слова смутного

происхождения и вышедшие из употребления непосредственно паштунские слова.

Судя по всему, структура изданного дивана не во всем соответствует

рукописи. Очевидно, 3. Хевадмал не только упорядочил произведения по

алфавиту, исходя из современных графических норм, но и произвольно

выделил разделы. Думается, что ввиду предварительного характера

издания и отсутствия тщательного текстологического исследования рукописи

подобная структуризация была не вполне оправданной.

Особое сожаление вызывает качество издания: отсутствуют страницы

1—2, 45—46, 49—50 с двенадцатью газелями, допущена ошибка в

нумерации четверостиший, велико количество опечаток. Однако эти замечания

не умаляют значимости выполненной 3. Хевадмалом работы по

оперативной подготовке чернового варианта текста дивана, опубликование

которого наконец-то заполнило одну из белых страниц в истории рошанитской

поэзии.

В изданном диване Васила Рошани содержится 171 газель и касыда, 73

четверостишия, 1 фрагмент и 3 мухаммаса (общим объемом примерно

2370 бейтов).

Что касается опубликованных в 1981 г. под именем Васила трех

стихотворных азбук, то их атрибуцию следует считать предположительной.

Выводы издателя об авторстве этих произведений строятся на том, что они

сходны по форме и содержанию, в рукописи антологии следуют друг за

другом, а в одном из них имеется тахаллус «Васил» [Bres 1981: 32].

Думается, этих оснований для атрибуции недостаточно.

На мой взгляд, с большей или меньшей степенью уверенности за Васи-

лом можно признавать авторство только второй по счету азбуки, где слово

wasil, видимо, действительно является именем автора, а не суфийским

термином с соответствующим значением ('достигающий [Бога]'). В этом

Произведении есть и некоторые языковые особенности, характерные для

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 23

Васила: например, употребление формы waher вместо her ('забытый') п

или отсутствие церебрального г в форме глагола wrol ('нести')— wri-na.

Кроме того, автор азбуки, как и Васил в некоторых стихотворениях своего

дивана, называет духовного учителя «Великий Совершенный» (loy kamil).

Предполагаемый тахаллус и упоминание о Совершенном Учителе,

являющиеся фактически единственными указаниями на то, что автором азбуки

был рошанит по имени Васил, содержатся в предпоследнем

четверостишии:

Лам-алиф: Стань, как Васил; // Сейчас твое время, обрети его.

Стань последователем Великого Совершенного, // Который

укажет тебе благой путь.

[BreS 1981: 40-41]

Авторство Васила Рошани в отношении двух других азбук вызывает

сомнения. Мне представляется, что у всех трех азбук были разные авторы.

Различия в стиле, поэтическом языке, качестве изложения говорят в пользу

такого утверждения. Первая азбука отличается от двух других большей

ясностью языка, живостью мысли, разнообразием мотивов, четким

формулированием наставлений. Она больше отвечает дидактическим целям, ради

которых, собственно, и создавались подобные произведения. При этом в

ней более гармонично сочетаются как непосредственно суфийские, так и

свободные от мистицизма религиозные поучения. Две другие азбуки,

кажется, написаны менее профессионально, чем первая, причем третья

азбука по всем вышеупомянутым признакам заметно уступает второй, т. е.

предположительно принадлежащей Василу. Среди наиболее очевидных

недостатков второй и третьей азбук следует назвать частые повторы, как

смысловые, так и просто словесные.

Если считать, что у азбук был один автор — Васил Рошани, то,

конечно, можно было бы пытаться объяснить их языковые и стилевые отличия

разным временем написания. Но тогда первую, самую удачную азбуку, где

нет прямых свидетельств о приверженности автора рошанитскому учению

и заметное место занимают не связанные с тасаввуфом религиозные

проповеди, следовало бы отнести к более раннему периоду его жизни и

творчества, а другие, менее умелые азбуки, содержащие призывы стать

последователем (pasraw, murid) Совершенного Учителя (loy kamil, pir kamil), —

к более позднему, когда поэт уже всецело посвятил себя духовному пути

Байазида Ансари.

По моему мнению, вторая и третья по счету азбуки могут быть так

называемыми джавабами, стихотворными ответами. Неизвестно, кто был

автором первой азбуки, вдохновившей, возможно, Васила, а затем и

какого-то другого поэта на написание джаваба, однако в равной мере по

содержанию и стилю, а также в целом по духу она близка дидактическим

стихам Давлата Лоханая12. Интересно при этом, что автор избрал для аз-

1 * Замечу, что в первой азбуке встречается форма her.

12 Одна из строк азбуки — уа: yari gwara texdaya («Йа: помощи проси у Бога») — в

разных вариантах, в том числе и очень близком — td yari gwara h xdaya («Всегда по-

24 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

буки не форму руба 'ийата, уже использовавшуюся другими рошанитски-

ми поэтами, а строфическую форму мурабба\ совершенно новую для

ранней паштунской поэзии.

Обращает на себя внимание также тот факт, что азбука Васила (если

все-таки она действительно ему принадлежит) отсутствует в его диване.

Вряд ли причину нужно искать в том, что это произведение стилистически

не очень гармонирует с другими его стихами, поскольку оно имеет прямой

назидательный характер, в целом ему несвойственный. В одном из списков

дивана Давлата, например, тоже нет принадлежащих поэту двух

алфавитных руба'ийатов, хотя они хорошо вписываются в общее русло его

лирики. Видимо, стихотворные азбуки, хотя и выполненные в традиционных

для дивана жанровых и строфических формах, иногда воспринимались как

произведения, выходящие за рамки классического дивана, и вследствие

своего практического назначения обретали самостоятельное существование.

Произведения других рошанитских поэтов

Письменные источники свидетельствуют о том, что около полутора

десятков последователей рошанитского учения занимались поэтическим

творчеством, однако произведения только половины из них дошли до нас в

полном объеме. Немалая часть сохранившегося литературного наследия

рошанитов по-прежнему остается в рукописях.

Первым в списке рошанитских поэтов стоит имя Арзани Хвешкая,

сподвижника и, если верить словам Ахунда Дарвезы, литературного

помощника Байазида Ансари [Tazkirat: 1316—132а]. Арзани происходил из семьи

афганцев, обосновавшихся в Северной Индии (Пенджабе). В середине

XVI в. вместе с двумя братьями он переехал в Паштунистан и примкнул к

рошанитскому движению. Дарвеза утверждает, что Арзани принял участие

в написании книги «Хайр ал-байан», а также создал собственное

еретическое сочинение под названием «Чахаррама» (Cahar ramal). Тот же

Дарвеза признает у отступника Арзани наличие поэтических способностей и

даже определенных моральных принципов: «Арзани, будучи умным и

красноречивым поэтом, слагал разные отступнические стихи на афганском,

персидском, индийском (хиндустани.— М. Я.) и арабском [языках]...

После того как Темный Учитель (Байазид Ансари. — М. П.) принялся грабить

и убивать мусульман, Арзани от него отделился и снова вернулся в

Индию».

На основании одного датированного стихотворения Арзани можно

полагать, что поэт умер не ранее 1010 г. х. [1601/1602] [Rafi" 1976: 178]. Если

он действительно покинул рошанитскую общину сразу после начала

вооруженных стычек с могольскими властями (ок. 1670), то в течение

последующих тридцати лет его литературная деятельность, видимо, протекала в

Северной Индии, вдали от бурных событий, связанных с военно-политиче-

мощи проси у Бога»), — неоднократноЪстречается в четверостишиях Давлата, включая

те, что входят в одну из его азбук [DL:183, 238—239].

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 25

ским противостоянием рошанитов и моголов, и в его творческой

биографии следует различать два периода.

По имеющимся на сегодняшний день данным Арзани Хвешкай

является автором старейшего дивана на языке пашто, где собраны

стихотворения, написанные по образцу классической персидской лирики, — касыды,

газели и руба'и, поэтому Арзани может с полным правом считаться не

только первым рошанитским поэтом, но зачинателем афганской

письменной поэзии в целом.

В настоящее время известно о пяти рукописях дивана Арзани разной

полноты: две хранятся в библиотеке Академии пашто в Пешаваре ,3 и по

одной — в Британском музее, Пешаварском городском музее и библиотеке

Азиатского общества Бенгалии (Asiatic Society of Bengal) в Калькутте

[Hewadmal 1984,: 53—54, 231; Mackenzie 1965,: 59; Маннанов 1981].

Калькуттская рукопись представляет собой конволют, включающий отрывки из

диванов Арзани и Мирза-хана, а также прозаический трактат Мухлиса.

Образцы стихов из дивана Арзани с краткими сведениями об авторе

впервые были опубликованы X. Халилом в 1960 г. [ХаШ 1960: 183—208,

389—393]. Позднее письменным наследием Арзани активно занимался

3. Хевадмал (о некоторых своих публикациях на эту тему в афганской

периодике он упоминает в предисловии к каталогу рукописей: [Hewadmal

1984,: VII—VIII]). Хевадмал готовил к изданию полное собрание

произведений Арзани, однако на настоящий момент диван поэта по-прежнему

остается неизданным.

По мнению X. Рафи' и 3. Хевадмала, перу Арзани принадлежат также

два самостоятельных, не входящих в корпус дивана, цикла четверостиший

(в одном трактуется рошанитская доктрина о ступенях совершенствования

и познания Бога, в другом излагается предание о сне пророка Мухаммада)

и сочинение в прозе (risala), толкующее разные аспекты учения Байазида

Ансари. Кроме того, в «Хал-нама» упоминается сочинение Арзани на

фарси «Мир 'am ал-мухаккикин» («Зерцало взыскующих Истину»), но его текст

пока не обнаружен [Raft4 1976: 181—183; Hewadmal 2000: 97].

К числу наиболее крупных рошанитских авторов первой половины

XVII в. относится 'Али Мухаммад Мухлис, сверстник и близкий друг Дав-

лата Лоханая. Как и Давлат, 'Али Мухаммад Мухлис жил в Индии,

главным образом в окрестностях Шамсабада близ Агры, но бывал также в

Центральной Индии и Бенгалии. Точные даты его жизни неизвестны;

несомненно только, что он скончался после 1648 г., поскольку в его трудах

упомянута кончина Рашид-хана (ум. 1648), главы рошанитской общины в

Индии [Shafi 1999],4.

13 Одна из них ранее находилась в частном собрании знатока литературы пашто

Мухаммада Наваза Хаттака (1911—1983).

14 Долгое время 'Али Мухаммад Мухлис идентифицировался с Муллой 'Али,

родным братом Арзани Хвешкая, современником и сподвижником Байазида Ансари ([Ri|tTn

1954: 36; Baxtanay 1978: 6—8] и др.), хотя уже в ранней работе К. Хадима было

высказано мнение о том, что 'Али Мухаммад Мухлис жил в первой половине XVII в. [Xadim:

47]. X. Рафи' признавал существование двух разных лиц — 'Али Мухаммада Мухлиса,

брата Арзани Хвешкая и автора дивана на пашто, и 'Али Мухаммада, сына Аба Бакра

26 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

Мухлис знаменит в первую очередь как автор «Хал-нама»,

агиографического сочинения на персидском языке по истории рошанитского

движения [Muxlis 1986]i5. Сравнительно недавно было найдено еще одно

прозаическое сочинение Мухлиса [Hewadmal 1984^ 11—12, 214—215]. Этот

мистико-философский трактат (risala), написанный на языке пашто и

посвященный вопросам соотношения божественной сущности и атрибутов,

включен в рукопись с отрывками из диванов Арзани и Мирза-хана. 3. Хе-

вадмал, обнаруживший это произведение, отмечает, что в нем имеются

цитаты из стихотворений самого Мухлиса и других рошанитских поэтов.

Собственно афганский диван 'Али Мухаммада Мухлиса, как и два

других его сочинения, представлен только одной рукописью, хранящейся в

Британском музее [Mackenzie 1965j: 60; Маннанов 1983-84]. Диван

содержит 370 газелей, из которых первые тридцать образуют азбуку (alif-nama),

около ста руба 'и и стихотворение-л*у/?яббя'. Некоторые афганские ученые

разделяют мнение о том, что поэзия Мухлиса является интерпретацией на

пашто стихов Джалал ад-дина Руми (ум. 1273) [Hewadmal 2000: 103].

«Хал-иама» Мухлиса представляет собой не только ценный источник

по истории и идеологии рошанитского движения, но и своеобразную

антологию афганской письменной поэзии периода ее становления.

Согласно «Хал-иама», 'Али Мухаммад происходил из образованной и

уважаемой семьи последователей рошанитского учения. Его отец, Аба

Бакр Кандахари (ум. 1624/25), с детства был связан с семьей Байазида Ан-

сари. Шинвар по племенной принадлежности, он в юности служил Джалал

ад-дину (ум. 1601), сыну Байазида, затем возглавлял один из вооруженных

отрядов Ахдада (ум. 1624/25), внука Светлого Учителя, в 1619 г. перешел

на сторону другого внука Байазида — Аллахдада (Рашид-хана), с которым

переселился в Индию. Скончался он в Бенгалии, где последние годы

жизни занимал пост начальника военного гарнизона (fawjdar) Мединипура. По

словам Мухлиса, Аба Бакр оставил после себя диван паштунских стихов,

носящий название «Мир1 am ал-'арифин» («Зерцало познавших»). Сам

диван не сохранился, но в «Хал-нама» приведено несколько стихов из него

[Hewadmal 2000: 99].

Старший брат Мухлиса, Хваджа Мухаммад, тоже писал стихи,

примером которых являются две газели, включенные в «Хал-нама». Занимались

поэзией и другие близкие родственники Мухлиса — его мать Шахзадгула

и дед по материнской линии Дарвиш Дадо, оракзай из Тираха, бывший в

свое время духовным поверенным (xalifa) Байазида Ансари. В «Хал-нама»

имеются фрагменты их произведений [Rafi4 1976: 193—194; Hewadmal 2000:

98—99, 101].

Кандахари и автора «Хал-нама» [Raff* 1976: 187—188, 191—192]. Впоследствии

изучение дивана стихотворений, имеющих тахаллус «Мухлис», показало, что их автор, 'Али

Мухаммад Мухлис, жил в первой половине XVII в, был другом Давлата Лоханая и,

следовательно, может быть отождествлен с автором «Хал-нама» [Маннанов 1983-84].

15 Тщательное источниковедческое исследование «Хал-нама» выполнено С.

Андреевым, в работе которого можно найти подробные сведения и о самом источнике, и о его

авторе [Andreyev 1997].

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 27

Сочинение Мухлиса содержит также несколько стихотворений роша-

нитского поэта по имени Хаджи Гадай Сарбанай, который жил в

окрестностях Пешавара во времена Байазида и был одним из его учеников (jnurld)

[Hewadmal 2000: 98]. Хаджи Гадай и Дарвиш Дадо относятся к первому

поколению рошанитских стихотворцев, стоявших у истоков письменной

поэзии пашто. Сейчас неизвестно, насколько интенсивно они занимались

поэзией и какими по объему были плоды их творчества, но, видимо, оро-

фессионального уровня Арзани Хвешкая они не достигли и их произведения

не имели большого распространения в паштоязычной среде. Хотя,

конечно, не следует исключать возможность того, что результаты их

литературной деятельности разделили печальную участь других ранних

рошанитских произведений, сознательно уничтожавшихся представителями

нормативного богословия.

В окружении автора «Хал-иама» кроме его родственников и друга Дав-

лата Лоханая, очевидно, было немало образованных людей, увлекавшихся

сочинительством. Выше уже упоминался поэт Мир-хан, касыда которого

явно не случайно оказалась в одной из рукописей дивана Давлата. Стихи

на пашто и фарси писал житель Рашидабада Каримдад Бангаш. В одном

его стихе фигурирует дата— 1056 г. х. [1646/47], — подтверждающая, что

поэт был современником Мухлиса и Давлата [Raft4 1976: 194—196;

Hewadmal 2000: 102]. Его неполный диван, состоящий из касыд и газелей и

хранящийся в Лондоне, в библиотеке бывшего Министерства по делам

Индии (India Office), долгое время приписывался сыну Ахунда Дарвезы

'Абд ал-Кариму (ум. 1661/62). Однако после его опубликования в 1964 г. в

Пешаваре выяснилось, что автор «обрел мудрость у Рошана, Сократа

веры». К сожалению, это издание осталось мне недоступным (о рукописи

дивана см.: [Mackenzie \965{: 65—66\ Маннанов 1994: 139]).

Хотя во второй половине XVII в. рошанитская община Индии

постепенно стала утрачивать свои идейные корни и приходить в упадок,

традиции рошанитской поэзии продолжали развиваться в творчестве некоторых

авторов, таких как Кадирдад (ум. после 1706/07) и Оракзай Рошани [Raft4

1976: 196—197; Hewadmal 2000: 105—106]. Первый был праправнуком

Байазида Ансари, однако повторить литературный успех другого прямого

потомка Светлого Учителя — Мирза-хана — ему явно не удалось. О

втором поэте неизвестно ничего, кроме племенной принадлежности, на

которую указывает его имя (видимо тахаллус). От обоих поэтов дошло только

несколько стихотворений.

2. Религиозно-дидактическая поэзия богословов

Если о рошанитской поэзии можно говорить как о цельном

литературном направлении в силу принадлежности ее авторов к одной религиозно-

мистической общине и наличия у них единых духовных корней, то второе

течение ранней афганской поэзии, называемое здесь

религиозно-дидактическим, не является однородным и включает в себя всех прочих паштун-

28 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

ских религиозных поэтов, которые не относились к рошанитской

традиции, а отчасти даже идейно противостояли ей. Список этих авторов

достаточно велик, однако из-за отсутствия в большинстве случаев каких-либо

достоверных исторических сведений о них и по причине фрагментарного

характера значительной части их письменного наследия не всегда есть

возможность определить более или менее точные временные и

географические границы их жизни и творчества, последовательность их вхождения в

паштунскую литературу, круг и степень распространения их произведений.

3. Хевадмал перечисляет около четырех десятков имен представителей

этого литературного течения, справедливо выделяя в нем в качестве

отдельной ветви потомков и последователей Ахунда Дарвезы (1533/34—

1618/19 или 1638/39),6 [Hewadmal 2000: 109—130]. Хотя временные рамки

течения у 3. Хевадмала условно ограничены XVII в. [XI—начало XII в. х.],

среди авторов им упоминаются лица, творческая деятельность которых

явно протекала в более позднее время — в первой трети XVIII в., когда

культурно-исторические условия и уровень развития паштунской

письменности уже претерпели существенные изменения п. Дошедшие до нас

письменные памятники показывают, что начиная с последней четверти

XVII в. религиозно-дидактическая поэзия под воздействием других

литературных направлений обрела гораздо более развитые формы по

сравнению с теми, какие она имела у авторов предшествующих десятилетий.

В произведениях богословов, как правило, плохо разграничиваются

тексты, написанные ритмизованной рифмованной прозой (say) и

собственно стихами. Подлинная чистая проза (rowan nasr, по выражению

афганских литературоведов) в паштунской письменности этого времени

представлена только текстами двух рошанитских рисала, принадлежащих

Арзани Хвешкаю и 'Али Мухаммаду Мухлису [Hewadmal 2000: 107]. Вся

прочая ранняя паштунская проза является ритмизованной и рифмованной,

т. е. близкой по форме к классическому саджу. Такой прозой написано

сочинение Ахунда Дарвезы «Махзан ал-ислам», фактически положившее

начало религиозной (нерошанитской) литературе пашто. Однако уже в

первую, авторскую редакцию этого сочинения 1605 г. в качестве примера

было включено одно стихотворение (si*г), сочиненное братом автора,

муллой Асгаром Гази, в ответ на «афганский бейт», который во время

теологического спора произнес один из сподвижников Байазида Ансари и в

котором содержалась «хула на богословие и богословов (sabb-i (ilm wa

'ulama)» [MI,: 136—137].

16 В афганистической литературе чаще встречается последняя дата смерти

Дарвезы — 1048 г. х. [1638/39], — содержащаяся в сочинении «Хазинат ал-асфийа'» Гулама

Сарвара Лахори [Taqwlm al-Haqq 1969: XXXIV]. В этом случае получается, что Дарвеза

жил около 105 лет. Вторую, более реальную дату— 1028 г. х. [1618/19] — без каких-

либо пояснений приводит 3. Хевадмал [Hewadmal 1984i: 225; 2000: 112], ранее тоже

указывавший первую дату (см., например: [Hewadmal 1977: 173]).

17 К таким деятелям относятся, например, *Абд ал-Гани Касай, составитель

сборника «Байанат-и афгани» (ок. 1730), Джан Мухаммад и Саййид Хусайн, переводчики

персоязычных религиозных преданий о пророке и имамах, Рахимдад (ум. 1733/34),

автор нескольких стихотворных восхвалений Мухаммада и др.

Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления

29

Ответное стихотворение Асгара, состоящее из 12 парнорифмующихся

бейтов, не отличается высоким качеством формы и изяществом

содержания и, несомненно, уступает стихам его современника рошанита Арзани

Хвешкая. Автор банально восхваляет богословов как истинных ревнителей

ислама и грубо поносит «Темного», т. е. Байазида Ансари18, называя его

«проклятой свиньей» и «фальшивой монетой», а его деяния — «шайтан-

скими». Асгар обвиняет Байазида в несоблюдении ритуала омовения, а в

заключительном бейте бросает такую фразу: «Ей-богу, чем ты (Байазид. —

М. П.) занимался по утрам, когда сделал своими муридами девушек?» 19

Метрика стиха, похоже, ориентирована на классический 16-сложник, но

единый размер не соблюдается. Подобными формальными признаками

обладает большинство стихотворных текстов ранней афганской

богословской поэзии. Взятые в целом, они отражают многоступенчатый процесс

перехода от саджевой прозы к классическому паштунскому стиху со

строго упорядоченной метрикой. Афганские филологи, пользуясь

определением С. Риштина, именуют такого рода тексты «полустихотворными» (nlm-

тащйт) (ссылку на Риштина см.: [Hewadmal 1987: 101]).

В некоторых рукописях «Махзан ал-ислам» сохранилось любопытное

замечание 'Абд ал-Карима, сына и соавтора Дарвезы, о несовершенстве

собственных стихов, что необоснованно оправдывается отсутствием

каких-либо норм в афганском стихосложении: «Знай, дорогой [слушатель],

что в афганских стихах их сочинители не прилагают достаточно усердия

в красноречии, не соблюдают согласованности в рифме (muwafaqat dar

qqfiyya) и равенства строк по [числу] букв (т. е. слогов. — М Я.) и слов

(tatblq-i misra'Tn dar huruf wa kalamai). И именно потому, как [тебе это]

видно, сей ничтожный не заботился о [качестве] поэзии, и старания его были

лишь до той степени, чтобы слова стали более или менее благозвучны

(mawziin), а слушатель получил удовольствие и по размышлении усвоил

самое важное в вере» [М12: 2516—252а].

Слова 'Абд ал-Карима можно отнести почти ко всей паштунской

богословской поэзии первой половины—середины XVII в. Афганские

богословы свою главную задачу, естественно, видели в проповеди устоев ислама.

Более действенными и запоминающимися эти проповеди были в том

случае, если их тексты имели ритмизованную форму, приближенную к

поэтической. Образцом такого рода проповеднических текстов был еретический,

по мнению ханафитских богословов, «Хайр ал-байан» Байазида Ансари,

получивший во второй половине XVI в. широкое распространение среди

паштунов не в последнюю очередь благодаря своей саджевой форме.

«Махзан ал-ислам», написанный в противовес трактату Светлого Учителя,

стал примером для последующих богословских сочинений

просветительского характера. Те авторы-богословы, которые обнаружили в себе поэти-

18 Прозвище Темный (вместо Светлый) Байазиду дал после очередного бесплодного

диспута с ним мулла Занги Папини, один из первых духовных наставников Ахунда

Дарвезы [Tazkirat: 136а].

19 Полный русский перевод этого стихотворения приведен в книге А. Маннанова

[Маннанов 1994: 130—131].

30 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века

ческие способности, обратились к писанию религиозно-дидактических

стихов, опять же учитывая опыт рошанитской литературы. Однако

художественная составляющая их творчества, подчиняясь идейным целям,

по-прежнему оставалась на втором плане, и это сказывалось на качестве

произведений. Не случайно в подавляющем большинстве рукописей стихотворные

и «полустихотворные» тексты религиозно-дидактической литературы

внешне оформлены как прозаические, а не поэтические: бейты и мисра'

пишутся в одну строку без традиционной разбивки на столбцы, хотя при этом

границы каждой мисра' обозначаются (по аналогии с айатами Корана).

Поскольку в то время, когда создавались первые произведения

богословской литературы, в паштунской письменности уже существовала

сложившаяся поэтическая традиция, представленная главным образом

стихами рошанитских авторов, и в дальнейшем эта традиция оказала сильное

влияние на форму и эстетику поэзии богословов, подлинно

стихотворными текстами в религиозно-дидактической литературе первой половины

XVII в. следует считать именно те, что своими формальными признакам,

прежде всего в отношении строфики и метрики, приближались к стихам

рошанитских авторов.

Надо заметить, что современники религиозных поэтов XVII в. тоже

считали мерилом качества стихотворных текстов их соответствие уже

устоявшимся правилам паштунского стихосложения. Так, Хушхал-хан

неоднократно высказывавший критические замечания по поводу «Махзан ад-ислам»,

формальную сторону этого сочинения оценивал исключительно по

критериям классической поэтики: «Когда мне попался на глаза весь целиком

„Махзан" Ахунда, я не обнаружил в нем никакого стихотворного размера»

[XXX: 623], «Если одна строка (misra') [в нем] — в двадцать [слогов],

другая — в сто; [и каждая] для чтения неудобна и неблагозвучна (namawzuna).

В рифме он (Дарвеза. — М. П.) столкнул друг с другом буквы „лам" и „дал",

в редифе нанизал [на одну нить] „нун" и „вав"20» [SN: 43].

Стихотворные дополнения и приложения к нМахзаналжлам»

«Махзан ал-ислам» — сборник переводных и оригинальных трудов по

схоластическому богословию и ритуальным аспектам фикха— сыграл

существенную роль в укреплении основ ислама среди афганских племен

Восточного Паштунистана. Долгая популярность и широкое

распространение этого произведения21 подтверждается большим числом его

рукописных экземпляров, существенно различающихся по составу и

расположению материала. По числу сохранившихся рукописей «Махзан» превосходит