Автор: Торкунов А.В. Чубаръян А.О.

Теги: всеобщая история новейшая история (1917 -) история история россии

ISBN: 978-5-7777-0724-6

Год: 2018

Текст

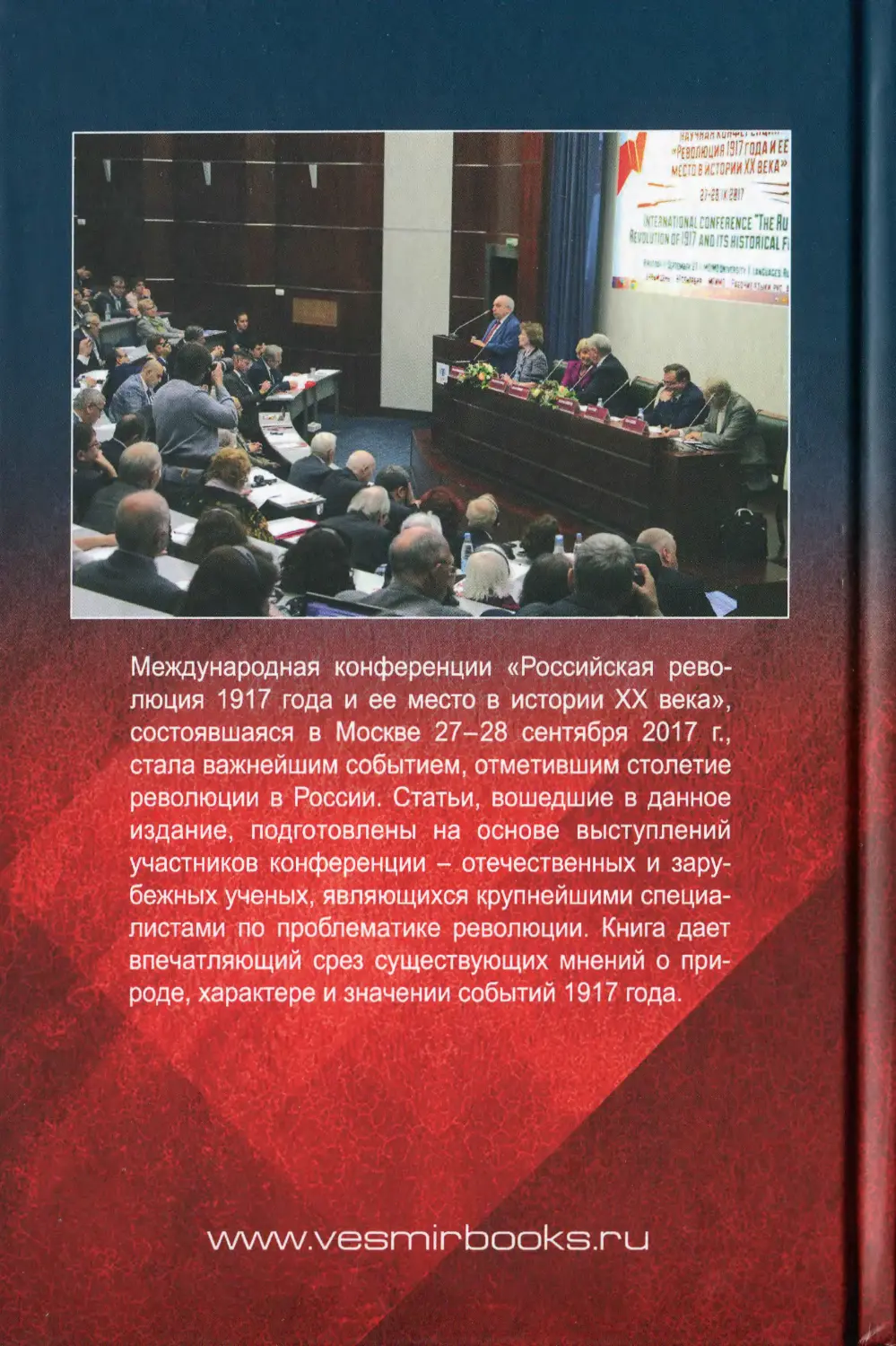

Международная конференции «Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века», состоявшаяся в Москве 27-28 сентября 2017 г., стала важнейшим событием, отметившим столетие революции в России. Статьи, вошедшие в данное издание, подготовлены на основе выступлений участников конференции — отечественных и зарубежных ученых, являющихся крупнейшими специалистами по проблематике революции. Книга дает впечатляющий срез существующих мнений о природе, характере и значении событий 1917 года.

www.vesmirbooks.ru

РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Фонд «История Отечества»

Институт всеобщей истории РАН

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года и ее место в истории XX века

Сборник статей

Москва

Издательство «Весь Мир» 2018

УДК 94(47).084.2

ББК 63.3(0)6

Р 76

Главные редакторы:

Торкунов А.В. (академик РАН, ректор МГИМО МИД России)

Чубаръян А.О. (академик РАН, научный руководитель ИВИ РАН)

Редакционный совет:

Липкий М.А., Байков А.А., Даценко П.А., Гиголаев Г.Е., Гранцева Е.О., Карасева А.Р., Майер А.С., Окунева О.В., Осипов Е.А., Тарасютина Е.В., Щелчков А.А.

Данная публикация явилась результатом совместной работы российских и зарубежных педагогических и научных работников по подготовке и проведению 27-28 сентября 2017 года международной конференции Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека.

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «История Отечества»

P 76

Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века. М.: Издательство «Весь Мир», 2018. — 352 с.

ISBN 978-5-7777-0724-6

Международная конференции «Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века», состоявшаяся в Москве 27-28 сентября 2017 г., стала важнейшим событием, отметившим столетие Революции. Статьи, вошедшие в данное издание, подготовлены на основе выступлений участников конференции — отечественных и зарубежных ученых, являющихся крупнейшими специалистами по проблематике революции. Книга дает впечатляющий срез существующих мнений о природе, характере и значении событий 1917 г.

Издание рекомендуется историкам, преподавателям, студентам, всем интересующимся историей XX века.

УДК 94(47).084.2

ББК 63.3(0)6

Отпечатано в России

ISBN 978-5-7777-0724-6

© Издательство «Весь Мир», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление (Чубарьян А.О., Торкунов А.В.) 8

Раздел I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Торкунов А.В. Значение Великой российской революции 10

Чубарьян А.О. Реальности и мифы истории Российской революции (1917-1922) 19

Петров Ю.А. Великая российская революция: к столетней годовщине 27

Элен Каррер д’Анкосс. Русская революция 1917 года — национальная или колониальная? 42

Александр Рабинович. Великая российская революция в Петрограде: шесть вопросов 52

Шубин А.В. Основные этапы Великой российской революции 57

Витторио Страда. От национал-большевизма до империал-коммунизма 73

Роберт Легвольд. Французская и Российская революции и созданные ими системы международных отношений 81

Ван Ю, Ван Сяоцзюй. Октябрьская революция в России и путь китайской революции 20-40-х годов XX века 107

6 Содержание

Паола Чони. Религиозная символика Русской революции 114

Антонио Джулио де Робертис. Историческое влияние Брест-Литовского мирного договора 123

Раздел II

ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ

Роберто Валле. Революция и контрреволюция в России, закат Европы 130

Кристоф Дике. Жак Бенвиль и Русская революция (1916-1917) 146

Суслопарова Е.А. Приход большевиков к власти в России в восприятии лейбористской партии Великобритании 153

Крис Илэм. Революция и контрреволюция в Испании в свете октября 1917 года 162

Жозеп Пучсек Фаррас. Октябрьская революция в Каталонии и ее защитники 170

Любин В.П. Италия и Российская революция 181

Бахтурина А.Ю. Политика Временного правительства в Великом княжестве Финляндском (март-июль 1917 года) 192

Андросова Т.В. Революция в Финляндии 1918 года 203

Гусейнова И.М. Революция 1917 года и общественно- политическая, экономическая обстановка в Азербайджане 213

Раздел III

ВОСПРИЯТИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Дамъе В.В. Российская революция и анархисты стран Дальнего Востока 223

Рублев Д.И. Российская анархистская эмиграция об опыте революции 231

Содержание 7Магдалена Гарридо Кабальеро. Влияние Октябрьской революции в Испании (на примере книг о путешествиях, изданных в 1920-е годы) 240

Полякова Е.Ю. Советский Лимерик 251

Листиков С.В. Вудро Вильсон и большевики (от Февраля к Октябрю 1917 года) 259

Кукушкина И.А. Красная Вена как альтернатива «Красной Москве» 270

Раздел IV

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Карлос Ильядес. Русская революция в мексиканской прессе 280

Рина Ортис, Энрике Арриола. Эдгар Воог в Мексике: опыт пролетарского интернационализма 286

Хулио Пинто Вальехос. Воплощение утопии: Луис Эмилио Рекабаррен и влияние Русской революции в Чили 297

Пекина Л.А. Х.А. Мелья: Великая русская революция и исторические традиции национальной борьбы на Кубе 306

Вероника Вальдивиа Ортис де Сарате. Автономия и единство: влияние большевистской революции на становление левого движения в Чили. 1922-1938 годы 316

Серхио Грес Тосо. Резкий поворот компартии Чили от политики «класс против класса» к Народному фронту (1928-1936) 327

Щелчков А.А. Тяжелый путь к Народному фронту: 3 конференция латиноамериканских компартий 1934 года 338

Сведения об авторах 349

ВСТУПЛЕНИЕ

2017 год - дата столетия Российской революции - вызвал широкий отклик в научных кругах и в обществе в целом. Прошли сотни конференций, отечественных и международных, организовывались выставки и фестивали, демонстрировались новые художественные и документальные фильмы. Одним из наиболее примечательных мероприятий стала большая международная конференция «Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века». В ней приняли участие десятки российских историков и более 100 иностранных специалистов из 31 страны.

К 2017 году в России сформировались новые подходы к изучению и оценке Российской революции. Сегодня большинство ученых рассматривают Российскую революцию как процесс, в который вошли как события Февраля и Октября 1917 года, так и период Гражданской войны. Таким образом, хронология революции охватывает период с 1917 по 1922 год.

Общие вопросы революции и ее этапы, анализ ее причин и последствий стали основными темами международной конференции. Подавляющее большинство историков согласны с оценкой революции как всемирно исторического события, оказавшего влияние на все двадцатое столетие. В ходе упомянутой конференции, как и на многих других мероприятиях, были представлены и введены в научный оборот значительное количество новых документов, посвященных самым разнообразным проблемам истории Российской революции. Высокий научный уровень участников конференции определил содержание представленных докладов и всей дискуссии, в ходе которой было рассмотрено немало кон¬

Вступление 9

цептуальных и конкретно-исторических вопросов, которые весьма важны для будущих научных исследований, для перспектив дальнейшего изучения истории Российской революции и всей истории XX века.

Приезд в Москву многих ученых из разных стран мира показал важность международного сотрудничества ученых разных стран и континентов, продемонстрировал универсальное значение науки и культуры, их важную роль в деле оздоровления международной обстановки.

Предлагаемый том содержит выступления многих участников конференции. Представляется, что он будет полезен для российской и мировой историографии, для всех тех, кто интересуется сложной и противоречивой историей XX столетия.

А.В. Торкунов, А. О. Чубарьян

Раздел I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Значение Великой российской революции

А.В. Торкунов

Сначала - несколько предварительных замечаний общеметодологического свойства. Рассуждая о революционных событиях столетней давности, мы до сих пор, в силу присущей человеку инерционности мышления, соблазняемся привычным и аналитически, на первый взгляд, удобным разделением их на Февральскую революцию и связанное с ней падение монархии, период двоевластия, Корниловский мятеж, установление республики; Октябрьскую революцию и, наконец, кровопролитную Гражданскую войну. Несмотря на ее кажущуюся очевидность, важно помнить, что эта дихотомия с фактической точки зрения глубоко антиисторическая, представляет собой проекцию усвоенной нами идеологической догмы 1930-х годов о двух принципиально разных революциях 1917 года - «ущербной» буржуазной (в феврале) и «подлинной» социалистической (в октябре). Сегодня такой подход едва ли понятийно адекватен. За прошедшее с момента утверждения нового Историко-культурного стандарта время профессиональному сообществу историков стала очевидной польза перехода к интерпретационно гораздо более богатой концепции Великой российской революции, включающей в себя как в единый поступательный процесс, события февраля и октября 1917 года, а также Гражданскую войну1. Эта концепция, сверх этого, может иметь и известный «оздоравливающий» социальный эффект, способствуя примирению людей разных политических взглядов.

1 См.: Власть и общество. Уроки истории. К 100-летию революции в России. М.: МПГУ, 2017.

А,В. Торкунов * Значение Великой российской революции 11

Недостаточно, на мой взгляд, повторяется и тот факт, что российская революция названа великой потому, что имела колоссальный международный резонанс. Выдвинутые под влиянием ее идей принципы социально-политического и социально-экономического переустройства - так или иначе - затронули, пожалуй, каждый народ, каждое государство Запада и Востока. При этом все великие революции отличает трансформирующее воздействие на господствовавшие в тот или иной период принципы устройства системы международных отношений.

С одной стороны, широкое признание в историографии получил тезис о том, что на развитие системы международных отношений критическое влияние оказывают так называемые большие войны - войны между «великими» державами. Так, например, в результате Тридцатилетней войны возник европейский баланс сил. Наполеоновские войны конца XVIII — начала XIX века разрушили сложившееся равновесие, но на Венском конгрессе дипломаты и монархи, искусно перекроив границы государств, сумели восстановить его. Еще больше европейское равновесие пострадало в результате Первой мировой войны - тогда опять встал вопрос о необходимости отстраивать систему международных отношений заново.

С другой стороны, «большие» войны поразительным образом совпадают по времени с революциями. Английская революция XVII века разразилась на фоне Тридцатилетней войны. В войну за независимость Соединенных Штатов, называемую также Американской революцией, вмешались, кроме Великобритании, другие иностранные государства. Французская революция непосредственно привела к серии войн, охвативших в конце XVIII - начале XIX века всю Европу от Португалии до России.

Эти совпадения, разумеется, не случайны. По-видимому, имеет место взаимосвязь между «большими» войнами и «великими» революциями, конкретные механизмы которой зависели от обстоятельств места и времени, но характеризуются известной общностью структуры, откровенно говоря, до конца не описанной и не изученной. На уровне гипотезы допустимо следующее предположение: войны влияли в основном на соотношение сил государств на международной арене, тогда как революции - на их расстановку.

Так, например, Английская революция XVII века надолго разобщила протестантскую Великобританию и католические

12 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

государства Европы, и папство2. Против революционной Франции в конце XVIII века ополчилась едва ли не вся монархическая и аристократическая Европа. Иностранные государства воспользовались революцией и для вмешательства во внутренние дела Советской России.

В еще большей мере революции влияли на международно-правовой порядок. Английские революционеры-пуритане в борьбе против католической реакции отстаивали правовой принцип государственного суверенитета.

Отцы-основатели США, а за ними и французские революционеры выдвинули принцип национального суверенитета.

Французские революционеры присвоили себе право на вмешательство в дела других стран в целях их освобождения от абсолютизма и феодализма. Уже после завершения наполеоновских войн этим новшеством воспользовались консервативные монархи Европы, чтобы заявить о своем праве вмешиваться в дела других государств — теперь уже под предлогом борьбы с революциями3.

Во время революций 1848-1849 годов впервые громко заявили о своем праве на самоопределение народы, разделенные государственными границами или целиком включенные ранее в состав многонациональных империй.

Непосредственное воздействие Великой российской революции на систему международных отношений, сложившейся после окончания Первой мировой войны, было двояким - как с точки зрения расстановки сил в первые постреволюционные годы, так и в плане модификации мирового правопорядка.

Некоторое время было не ясно, к какому лагерю - победителей или побежденных в Первой мировой войне - прибьет Россию. Лишь когда наметилась консолидация советского режима, определилось и его место в расстановке сил. Советское правительство четко обозначило свое неприятие мирного урегулирования, достигнутого в Париже в 1919-1920 годах. Это исключало возможность тесного сотрудничества нашей страны с большинством стран Запада. Не дала прочных результатов и попытка сближения на антиверсальской основе с Веймарской республикой.

Весьма противоречивым оказалось воздействие Великой российской революции на формирование нового международно¬

2 Английская буржуазная революция XVII века: в 2 т. ML, 1954. T. И. Гл. 25.

3 Циммерман МЛ. Вмешательство и признание в международном праве. Прага: Пламя, 1926.

А.В. Торкунов • Значение Великой российской революции 13

го правопорядка. Придя к власти, большевики провозгласили демократические принципы внешней политики: мир без аннексий и контрибуций, отмену тайной дипломатии, право народов на самоопределение. Но одновременно они заявляли, что все эти принципы могут быть реализованы лишь в результате мировой революции. В итоге они предложили такое истолкование указанных принципов, с которым не могло согласиться ни одно суверенное государство. СССР был объявлен прообразом всемирной республики советов, к которой постепенно в результате народных восстаний и революций должны присоединяться другие страны. Большевики еще с большим размахом, чем царское или Временное правительства, прибегали к тайной дипломатии, создав для этой цели полугосударственное ведомство - Коммунистический интернационал. Подобные внешнеполитические акции внушали зарубежным государствам глубокое недоверие, преодолеть которое не помогло даже публичное отречение Сталина от идеи мировой революции в середине 30-х годов4.

Наладить конструктивное сотрудничество с зарубежными государствами Советскому Союзу удалось лишь на основе принципа мирного сосуществования, выдвинутого Лениным в качестве временной альтернативы мировой революции. И именно на его основе СССР добился крупных внешнеполитических успехов: дипломатическое признание десятками стран мира, заключение с дюжиной из них договоров о нейтралитете и ненападении, вступление в Лигу наций, наконец, подписание первого в советской истории договора о взаимопомощи с капиталистическими государствами — Францией и Чехословакией.

Однако в целом Советский Союз не сумел сыграть в международных делах межвоенного периода роли, пропорциональной и адекватной его возможностям как одного из самых больших и сильных государств мира.

Вместе с тем совершенно неоспоримо определяющее влияние Великой российской революции на формирование собственно современной системы международных отношений, основы которой были заложены после победы над державами Оси в годы Второй мировой войны.

Во-первых, обернувшись трагедией для наших соотечественников, она тем не менее принесла сотням миллионов людей за ее

4 См.: Карр Э. История Советской России. Кн. 1 Большевистская революция. 1917-1923. T. 1.М., 1990.

14 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

пределами мощный импульс национальной эмансипации. Великая российская революция стала мощным катализатором подъема к сознательной политической жизни народов колониальных и полуколониальных стран, которые активно вторглись в мировую политику и уже к середине XX века сумели создать в лице Движения неприсоединения собственный глобальный вектор силы и влияния. В наступившем XXI веке активная роль развивающихся стран на мировой арене — залог установления нового многоцивилизационного мирового порядка.

Во-вторых, выдвинутые под влиянием ее идей принципы социально-политического и социально-экономического переустройства - так или иначе - затронули, пожалуй, каждый народ, каждое государство Запада и Востока.

В-третьих, содействуя возникновению на Западе так называемого социального государства, Великая российская революция умерила «аппетиты» капитализма и в мировой политике, содействуя ее общей демократизации в 60-80-х годах прошлого века. Появление принципов самоопределения и деколонизации, мирного разрешения международных споров и отказа от войны, последовательные усилия в направлении ограничения и сокращения ядерных арсеналов и запрета оружия массового поражения — во многом все это также заслуга советской дипломатии. В целом трактовка Революции в качестве исторического события исключительной важности, имевшего всемирные последствия и являющегося частью общего исторического пути всего человечества, представляется разумной основой для деполитизированных оценок 1917 года.

В-четвертых, появившийся на карте мира в результате Революции Советский Союз, победивший во Второй мировой войне, занял место постоянного члена Совета Безопасности ООН, превратившись в глобальную сверхдержаву. Все это помогло установлению в послевоенном мире стабильного баланса сил, в результате чего удалось избежать всеобщего термоядерного катаклизма, несмотря на кризисы эпохи холодной войны. Сегодня, на фоне обострения международной обстановки, многие, как на Западе, так и на Востоке, вынужденно сожалеют об ушедшей эпохе биполярности, которая была предсказуема и рациональна5.

Ведь нынешняя «стратегическая неустойчивость», чреватая срывом в «необратимое», во многом обязана своим происхожде¬

5 Феномен революции в России: истоки и уроки. Страницы документальной истории. М.: РОССПЭН: ИПК «Астрея-Центр», 2017.

А.В. Торкунов • Значение Великой российской революции 15

нием распаду СССР. Наблюдающийся же сегодня откат мировой системы к положению, которое существовало до 1917 года: размывание основ «социального государства», возрождение неоимпериализма, рост национализма и сепаратизма, падение морали, пропаганда вседозволенности и т.д. - есть не что иное, как результаты исчезновения альтернативного полюса силы и альтернативной системы ценностей. Когда-то они заставляли правительства и народы следовать интересам собственной безопасности, соблюдать договоры и соглашения, стараться не заступать за «красные линии», считаться с интересами других. Сегодня отсутствие этих элементов порождает ложное чувство «избытка безопасности», когда в «моду» вновь входят гладиаторские нравы Древнего Рима.

И тем не менее, несмотря на кардинальные международные последствия «великих революций», их предпосылки и движущие силы подготавливались главным образом местными условиями, коренились прежде всего в национальной почве и вырастали из нее. Великая российская революция здесь не составляет исключения, хотя советская литература и пыталась выпячивать ее интернациональный характер.

Наша страна вступила в 1917 год могущественной Империей с тысячелетней историей преемственности. Вышла же из него - утеряв значительную часть своих государственно-правовых форм; радикально преобразившись социально-политически, идеологически и, конечно, территориально. Немного стран, тем более столь обширных и могущественных, разрушались так быстро и так внезапно.

Стремительное начало и последующее бурное течение Великой российской революции стали предметом множества историографических и историко-политологических исследований у нас и за рубежом. Общеизвестно, например, что скорого наступления революции не ждал Владимир Ульянов-Ленин, извлекший из революционного хаоса наибольшие политические приобретения. Выступая в январе 1917 года перед швейцарской молодежью, он признавался, что, возможно, не доживет «до решающих битв этой грядущей революции», но завещал «бороться и победить в ней» следующему поколению социалистов6.

Эвристичность усилий исторической науки на этом направлении, на мой взгляд, напрямую зависит от того, насколько нам

6 См.: Российская революция 1917 года: власть, общество, культура. / ИРИ РАН. T. 1. М.: Политическая энциклопедия, 2017.

16 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

удастся дополнить скрупулезность хронологического летописания во много раз более сложным синхронно-историческим анализом социологических и особенно культурно-психологических аспектов российской жизни в решающие месяцы и дни политической борьбы за Россию 1917 года.

Несмотря на столетие изучения Революции, многое, причем, думается мне, главное, стержневое, остается до конца невыясненным. Это относится прежде всего к обстоятельствам генезиса и самой природы не только и не столько политической революционной логики, охватившей интеллигентские и элитарные слои русских верхов, потерявших, казалось, осознание ценности государственной власти и ответственность перед ее вековыми институтами, сколько широкое распространение среди массовых слоев революционной ментальности, сделавшей в конечном счете возможным почти мгновенное обрушение глыбы императорской бюрократии, а вместе с ней такой казавшейся незыблемой скрепы общенациональной солидарности, как Русская Православная Церковь.

Исторический детерминист видит в прошлом объективные предпосылки русской катастрофы 1917 года и считает, что судьба России была предрешена и подготовлена всей ее предшествующей историей. На этих же позициях стояла и советская историческая школа.

Историк-волюнтарист, приверженный взгляда на историю как на процесс стохастический, полагает, что история есть лишь действия людей в прошлом, и находит корни и непосредственные причины тех явлений в свободном выборе целей отдельными людьми, предводителями крупных социальных движений, прежде всего элитами, полагая, что 1917 год - случайность или ошибка.

Особую ценность имеют свидетельства очевидцев тех событий - как непосредственных их участников-революционеров, так и тех, кто, наблюдая за ними воочию, напряженно рефлектировал о судьбах России. Известна предвидческая записка Петра Николаевича Дурново7, где он говорит о зреющем в простом русском народе стихийном бессознательном социализме8. Но не менее поразительны откровения русских мыслителей и иностранцев, исследующих сложную духовную и психологическую картину российского общества. Приведу несколько свидетельств.

7 Дурново Петр Николаевич (23.11.1842-11.09.1915) - статс-секретарь, действительный тайный советник, правый государственный деятель, министр внутренних дел, лидер правой группы Государственного Совета.

8 Журнал «Красная новь» (1922, № 6).

А.В. Торкунов • Значение Великой российской революции 17

Князь Е.Н. Трубецкой, брат ректора Московского университета, писал в ноябре 1913 года: «Несомненный и бросающийся в глаза рост материального благосостояния пока не сопровождается сколько-нибудь заметным духовным подъемом. Духовный облик нашей мелкой буржуазной демократии, нашего крестьянства, едва ли может быть назван симпатичным. Растет какой-то могучий организм. Но вырастет ли из этого со временем человеческое величие или же могущество большого, но неинтересного животного. Если у нас есть основание верить в будущее духовное величие России, то это основание скорее в прошлом, чем в настоящем»9.

Любопытны слова известного публициста и критика Льва Тихомирова: «Прошлое столетие приближалось к своему окончанию с твердой уверенностью в наступлении светлой эпохи Разума. Ее осуществление оно завещало в XIX век. Но вот наш век подходит к концу в состоянии какого-то нравственного банкротства. Потеряв веру и уважение ко всему существенному - во что другое уверовал человек конца XIX века? Еще недавно - в идею социализма. Да и теперь, по господствующему сознанию, будущее считается принадлежащим социализму. Но теперь эта перспектива уже представляется только неизбежной, а вовсе не светлой и радостной»10.

В этих и других дневниковых записях современников обнаруживается менее привычное прочтение причин революции. История 1917 года и предшествующих месяцев свидетельствует о том, как важно было суметь увидеть, разглядеть за внешними формами социального бытия - быстрого экономического подъема и роста благосостояния широких слоев общества - катастрофическое отставание культурного уровня русского человека; как важно сосредоточить усилия общества и государства на всестороннем развитии личности, воспитании ответственного, сознательного гражданина, стоящего на разумных патриотических позициях.

Важно помнить и то, что речь идет о начале века, о смене вех, о так называемом «кануническом времени». Это вообще особая линия историософских исследований. Революционные, утопические и эсхатологические ожидания часто идут рука об руку. Так было и накануне Великой французской революции. По-видимому, все революции порождают и великие ожидания, и великие разо¬

9Кн. Е.Н. Трубецкой. Новая земская Россия. // Русская мысль, 1913.

10 Тихомиров Л. Журнал «Русское обозрение». Отдел «Летопись печати», сентябрь 1893.

18 Российская революция 1917 года и ее место в истории века

чарования. В особенности, однако, это относится к революциям, свершающимся вблизи границ веков.

Но и в этом ряду Россия выглядит своеобразно. «У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души, - писал Бердяев. - В России всегда было и всегда будет духовное странничество, устремленность к конечному состоянию. У русской интеллигенции, исповедовавшей в большинстве случае самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не нашедшем себе выражения и сознания, в русском социализме была эсхатологическая напряженность, обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то совершенном состоянии, которое должно прийти на смену злому, несправедливому, рабьему миру»11.

Полагаю, что и марксистский выбор, сделанный Россией, в значительной мере объясняется этой внутренней эсхатологической настроенностью в широком смысле русской ментальности. В конце концов, марксизм был единственной светской социальной доктриной XIX века, пронизанной эсхатологическим духом: обещая раз и навсегда - причем на твердых научных основаниях - положить конец человеческим бедам и решить эту проблему во вселенском масштабе.

Революция 1917 года наглядно демонстрирует и еще одно важное обстоятельство: насколько могут быть опасны разрывы историко-политической и государственно-правовой ткани традиций и небрежение принципом легитимности власти. Нарушение закона единожды повлекло за собой в дальнейшем небрежение законом как таковым, утверждение абсолютного правового нигилизма, подняв гигантскую волну полного беззакония, когда любые бесчинства стали оправдывать революционной законностью.

Но все же главный урок революции — важность приоритетного внимания к человеку, к его культурному, политическому, ценностному и духовно-психологическому развитию; человеку как главной референтной единице, отправной точке мировой цивилизации. Уверен, что только наука и образование способны и должны играть в этом процессе центральную роль.

11 Бердяев Н.А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М.: ЗАО «Свароги К», 1997. С. 174.

Реальности и мифы истории Российской революции (1917-1922)

А. О. Чубарьян

В ходе многочисленных конференций, круглых столов, выставок и по итогам издания многих десятков книг, опубликованных в самых разных странах мира и в большинстве регионов России были поставлены общие и конкретно исторические проблемы Российской революции.

Российские историки при этом исходят из того нового подхода к истории революции, который был утвержден в новом историко- культурном стандарте, предназначенном для учебников в средней школе. Согласно новому стандарту были раздвинуты хронологические рамки истории революции, а следовательно, и ее концептуальные основы.

Преодолевая старую схему, которая отводила Февральской революции 1917 года второстепенную и «реакционную» роль, российская историография сегодня рассматривает то, что произошло сто лет назад, не как единовременное событие, а как длительный и многоплановый процесс, в который входят Февральская революция, затем Октябрьский переворот, также переросший в революцию, и события Гражданской войны, то есть хронологические рамки Российской революции охватывают период с 1917 по 1922 год.

Введение в научный оборот большого числа новых документов и многочисленные дискуссии позволили поставить новые, часто дискуссионные вопросы для исследования или пересмотреть старые подходы и утверждения. Среди таких дискуссионных вопросов в современной историографии можно выделить следующие:

— причины революции, ее неизбежность или возможные альтернативы;

20 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

— экономическое положение России накануне Первой мировой войны;

— роль Первой мировой войны в возникновении Российской революции;

— российские политические элиты в революции;

— оценка роли большевиков и причины их успехов в привлечении народных масс на свою сторону;

— роль Российской революции и ее место в истории XX столетия;

— наследие Российской революции.

Проблема причин и, следовательно, неизбежности революции сегодня представляется одной из важнейших. В советские времена ответ на этот вопрос казался очевидным и не вызывающим никаких вопросов. Общий кризис империализма, катастрофическое состояние российской экономики к началу XX столетия, «кризис “верхов” и недовольство “низов”», поддержка народов России партии большевиков и другие идеи давали объяснения всему процессу.

Сегодня существует необходимость и возможность поставить российскую Революцию в общемировой контекст основных мировых революций, включая их типологию и общие черты вызревания и эволюции.

Но нас сейчас больше интересует механизм начала, спусковой крючок английской, французской и российской революций. Вопрос состоит в том, чтобы определить, где та черта, где те социальные и политические факторы, выход за которые ведет к революционному взрыву.

Применительно к России важно обратиться к истории XIX века. Все же Великая реформа 1861 года не привела к кардинальному и окончательному решению крестьянского вопроса. Не завершили его и реформы Столыпина, который сам признавал, что понадобится срок в двадцать и более лет для осуществления реформы1.

А ведь незавершенность крестьянских реформ являлась одной из важнейших причин Российской революции 1917-1922 годов.

Наследие XIX века имело еще один весьма существенный элемент. Речь идет о середине и второй половине XIX столетия, когда в рамках российского освободительного революционного движе¬

1 Федоров Б.Г. Петр Столыпин. Я верю в Россию. СПб.: Лимбус Пресс, 2002, Сидоровнин Г.П. Петр Аркадьевич Столыпин. Жизнь за Отечество. М.: Поколение, 2007.

А.О. Чубарьян 21

ния широкое распространение получили насильственные методы. Покушения и убийства становились некоей формой борьбы с самодержавием. И эта опора на насилие перешла и на XX столетие, став важнейшим средством в арсенале партии большевиков.

В последние годы в отечественной историографии явно снизился интерес к роли революции 1905 года. Итоги революции 1905 года, государственный манифест и начало российского парламентаризма составили существенный элемент в общественной жизни России; но основные противоречия внутреннего развития России не были преодолены. В решающие недели 1917 года Государственная дума не смогла взять на себя ответственность за судьбы страны и овладеть ситуацией.

В революции 1905 года были опробованы и использованы те формы «насильственных действий», которые были распространены в 1917 году и особенно в годы Гражданской войны. Это были массовые стачки, демонстрации, сожжения помещичьих имений, захват земель и прочей собственности. Эта перекличка эпох и времен составила характерную примету XX столетия.

В течение многих десятилетий советской эпохи официальная идеология концентрировала свое внимание на бедственном состоянии России к 1915 году. Наиболее часто повторяемым термином было определение России как отстающей страны. При этом приводились данные о низком уровне промышленного производства, об огромной задолженности России иностранным банкам и кредиторам (прежде всего французским и британским).

Из этого постулата вытекал основной вывод - что именно социалистическая революция в октябре 1917 года и партия большевиков стали «спасателями» России.

Но в последние годы как бы в ответ на эти утверждения активно транслируется мысль, что Россия к 1913 году была на подъеме, что по темпам промышленного экономического роста Россия была впереди основных стран Европы и Америки, и что именно революция остановила этот процесс.

Введение в научный оборот новых данных об экономическом развитии России, несомненно, является весьма позитивным фактом, но ученым все же предстоит объективно установить реальное состояние российской экономики перед началом Первой мировой войны.

В течение длительного времени история Первой мировой войны была забытой или даже запретной темой. Большевистская формула империалистической войны, призывы превратить ее в войну

22 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека

гражданскую были официальными установками советской власти. Утверждения зарубежных ученых, что Первая мировая война явилась одним из важнейших катализаторов Российской революции, оценивались в Советском Союзе как антинаучные и фальсификаторские.

Теперь перед учеными стоит задача более подробно и обстоятельно раскрыть воздействие Первой мировой войны на революционный процесс в России. Видимо, сюда следует отнести и разрушение экономики, и массовое разложение армии, уход крестьян, одетых в солдатские шинели, с фронта. Именно в период мировой войны еще больше обострилось отношение российского населения к крестьянскому вопросу. Может быть, победоносная война помогла бы изменить настроение народных масс, но при том состоянии армии, которое было к 1917 году трудно было рассчитывать на решающее значение победы, несмотря на отдельные успешные военные операции (например, Брусиловский прорыв).

Ход войны подорвал надежды и расчеты солдатской массы и главным образом офицерства на поднятие духа армии, что в конечном счете сказалось на революционизировании российского населения.

Самого серьезного внимания заслуживает вопрос о настроениях и действиях российских политических элит. Общее мнение исследователей сегодня и в нашей стране, и за рубежом состоит в том, что практически все слои элит отказали в доверии императору и с легкостью пошли на смену режима в России и на распад и крах империи.

Представляется, что это одна из наиболее обсуждаемых и во многом спорных проблем истории Российской революции, особенно если учесть, что на протяжении многих веков самодержавие было важнейшей скрепой российской истории, традиции и общества и казалось абсолютно незыблемой и непоколебимой в России.

Формирование российских политических элит - это сложный и многоплановый процесс. На разных этапах российской истории менялись опоры царского режима. После революции 1905 года в России началось формирование политических партий различной направленности. Этот процесс набирал силу и более всего проявился в рамках Государственной думы. Это были партии правого, левого и центристского толка. В Думе были и представители различных национальностей, проживающих в России.

Но этот первый опыт российского парламентаризма был лишь началом пути, и законодательная политическая элита большого

А. О. Чубарьян 23

влияния на положение дел в стране не оказывала и не имела прочной опоры ни в аристократических, ни в так называемых либеральных кругах.

Представители российской политической элиты были разобщены, конкурировали друг с другом и часто ориентировались на другие страны. Всем было известно, что в окружении императора были люди так называемой немецкой партии, определенные круги аристократии тесно контактировали с английским посольством. Может быть, это в какой-то мере явилось отражением династических связей и родства российского императора с королем Великобритании и императором Германии.

Слабость российской политической элиты также может быть отнесена к тем факторам, которые вели Россию к революции. Объединение офицерского корпуса произошло уже позднее, в годы Гражданской войны, на почве борьбы с советской властью2. Однако в тревожные и драматические недели начала 1917 года российский генералитет был явно не на высоте понимания судьбоносных решений российского будущего.

Вообще, в последние годы тема роли политических элит стала весьма распространенной в мировой историографии. Историки разных стран интересуются, как формируются элиты, их структура и возможности влияния на политику, экономику и социальную сферу.

Применительно к России 1917 года этот вопрос особенно актуален. Март 1917 года свидетельствует, что в самых разных сферах российского общества господствовало равнодушие и явное непонимание серьезности момента и ситуации. Отсутствовала и, пожалуй, главная функция элиты — связь с населением, понимание его настроения, опасений и надежд. Фактически в России не было серьезного обсуждения происходящего, за исключением совещаний узкого круга деятелей в Думе и в генералитете3.

До сих пор необъяснимым остается та легкость, с которой эти самые элиты, включая генералитет и церковных иерархов, расстались с монархией, которая существовала в России многие годы. Конечно, хорошо, что, в отличие от других стран, в России не случилось кровопролития; общепризнано, что февральско-мартовские события 1917 года прошли без жертв и насильственных потря¬

2 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М.: Интеллект, 1998.

3 Назаров М.В. Россия накануне революции и февраль 1917 года // Наш современник. 2004. Ns 2. С. 145-183.

24 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

сений. Но в широкой исторической перспективе для историков остался дискуссионным вопрос о причинах конца империи.

Важнейшим остается вопрос о создании Временного правительства, его эволюции и причинах его провала. Внимание многих ученых-историков и в нашей стране, и за рубежом привлекает фигура Александра Керенского. Главный вопрос состоит в выяснении причин быстрого падения его популярности4. Это, конечно, связано с глубоким разочарованием населения России деятельностью Временного правительства. Оно, как и все либеральные партии тогдашней России, не уловило настроение масс. Фактически речь шла о месте и роли российского либерализма. Прошедший многолетний опыт истории начала XX столетия, казалось, обещал подъем партий либерального толка. Но в решающие недели марта-сентября 1917 года эти партии не имели сильной поддержки у населения России.

Однако этот кризис коснулся и самой социал-демократии. Умеренно-либеральное направление, олицетворяемое Плехановым и Мартовым, уступило большевикам во главе с Лениным и Троцким. Известно, что меньшевики выдвигали на первый план более эволюционные формы борьбы за власть.

Во всем этом кроется один из ответов на ключевой вопрос о том, почему именно большевики пришли к власти в октябре 1917 года. Сила большевиков, тогда весьма немногочисленной группы, состояла не только в том, что программа большевиков лучше других соответствовала потребностям и интересам населения России, но и потому, что практически все противостоящие большевикам силы оказались слабыми и неспособными возглавить движение российских народных масс.

Существенный и все еще дискуссионный вопрос состоит в анализе идеологии и практики большевизма и личности Ленина. Мы уже указывали, что большевистское крыло российской социал-демократии и ее вождь представляли собой причудливое сочетание утопического социализма, общемарксистских установлений и экстремистских идей анархистского типа5. Практически большевики взяли в октябре 1917 года власть, которая как бы лежала у них в руках. За символическим залпом Авроры и «штурмом»

4 Подробнее об этом см.: Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март—июнь 1917 года). М.: Новое литературное обозрение, 2017.

5 Данилкин Л.А. Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия, 2017.

А.О. Чубарьян 25

Зимнего ничего не было. Большевики взяли власть в октябре без сопротивления и без крови. Сопротивление сопровождало взятие власти в Москве, а дальнейшая острейшая Гражданская война - это была уже другая история.

Чрезвычайно интересный вопрос связан с местом Российской революции в общемировой системе революций и судеб мировых империй6. Как известно, Ленин любил сравнивать ситуацию в России в 1917 году и в последующие годы с революцией во Франции в конце XIX века. И этот вопрос сегодня требует нового внимания и прочтения. Ранее мы связывали это сравнение лишь со сходством революционного террора. Действительно, лидеры большевиков почитали Робеспьера и его методы борьбы с противниками и оппонентами.

Представляется, что вопрос о революционном терроре, действительно, был важным, но обращение Ленина к опыту французской революции имело и более широкий смысл - опыт перехода от монархии к республике, взаимоотношения с другими политическими силами и партиями и т.п. Обращаясь снова к внутренним аспектам событий 1917 года, следует отметить и вновь возросший интерес к ситуации в России в сентябре и, в частности, к истории так называемого Корниловского мятежа7.

В зарубежной историографии активно проводится мысль, что если бы Керенский вместо противостояния с Корниловым объединился бы с ним, то, возможно, большевики не смогли бы с такой легкостью взять власть в октябре. Из мемуаров Керенского видно, что он, действительно, колебался в вопросе своего отношения к Корниловскому мятежу. Но из этих же воспоминаний видно и то, что Керенский видел большую угрозу для своей власти «справа», т.е. от Корнилова, нежели «слева» от большевиков, силу которых он явно недооценил.

К числу более общих дискуссионных проблем истории российской революции следует отнести и вопрос о взаимоотношении центра и периферии.

Один британский исследователь определил это термином «хрупкость» управления империей8. Конечно, положение разных

6 Селезнев Ф.А. Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914-1918 гг. ) СПб.: Алетейя, 2017.

7 Ушаков А.И., Федюк В.П. Лавр Корнилов. М.: Молодая гвардия, 2006. (Серия «Жизнь замечательных людей»).

8 Historically inevitable? Turning points of the Russian Revolution. Ed. by Tony Brenton. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2016.

26 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека

частей империи отличалось друг от друга. Большая самостоятельность Финляндии, очевидная свобода для националистических объединений и организаций Украины сочетались с часто весьма неразумными шагами царской власти по отношению к территориям Средней Азии (что показали, например, события в Киргизстане в 1916 году).

Эта хрупкость управления империей также свидетельствовала о политическим кризисе в императорской России. Но для историков эта имперская проблема имела и более широкое звучание. Кризис империй имел и общий смысл. Не будем забывать, что в это же историческое время рухнули и другие империи - Австро- Венгерская, Османская и, наконец, германская. Конечно, в каждом случае имелись свои специфические условия и причины.

На общий процесс повлияли в первую очередь итоги Первой мировой войны и постановления Версальского мира. Но российский пример внес и свою лепту в общую историю эволюции и распада империй.

В оценке истории Российской революции существует еще один важный аспект. Речь идет о цене революции. Проблема цены имеет, конечно, более общий исторический контекст, но в данном случае следует понять, что количество жертв российских граждан, погибших в ходе революции и Гражданской войны, вызывает у нас крайне негативное отношение к революции, к тому насилию, которое ее сопровождало, и к тем репрессиям, которые обрушились на наших людей в годы революции, а затем в 20-30-е годы XX века.

Дискуссии 2017 года (в том числе и на международном уровне), связанные со столетием революции в России, несомненно, будут иметь важное значение для отечественной и мировой историографии, стимулируя обсуждения одного из самых важных событий XX века.

Великая российская революция: к столетней годовщине

ЮЛ. Петров

Столетие революции закономерно вызвало повышенный интерес со стороны профессионального сообщества историков и российского общества к общественно-политическим и социально-экономическим процессам, которые породили социальный взрыв 1917 года в России. В годы Первой мировой войны, на фоне обнищания населения, кризиса прежних властных институтов и ценностей, в воюющих странах повсеместно наблюдалась резкая радикализация общественных настроений. Популярными становились идеи социального переустройства мира. Россия оказалась в эпицентре этой эпохи великих потрясений. Здесь наблюдалось особенно сложное переплетение военных и революционных процессов, обусловивших масштаб, глубину и ожесточенность событий.

Великая российская революция 1917 года и начавшийся в ее результате «советский эксперимент» по силе воздействия на общемировые процессы признаны одними из важнейших событий XX века, как в свое время и Великая французская революция во многом изменила вектор развития западной цивилизации в XIX веке. Для современного российского общества актуальность истории революции обусловлена, прежде всего, объективно возросшей потребностью после длительного периода идеологического, политического и историографического мифотворчества, перейти к объективному осмыслению революции как исторически закономерного звена непрерывного исторического развития России.

В постсоветский период коренным образом изменилось восприятие революции в исторической памяти населения России. События 1917 года продолжают оцениваться как один из решаю¬

28 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека

щих эпизодов национальной и мировой истории XX века, также приходит осознание того, что революция и спровоцированная ею Гражданская война принесли величайшие бедствия народу России (распад государства, экономический коллапс, громадная потеря населения от военных конфликтов и эпидемий и друрие). Изменилась и позиция власти, по инициативе которой день Октябрьской революции (7 ноября) перестал быть государственным праздником. Вместе с тем следует отметить, что современное государство не навязывает профессиональным ученым трактовок и оценок революции, как это было в советский период. Напротив, экспертные заключения науки являются основой для принятия государственных решений в области исторической политики.

Важным достижением научного сообщества стало утверждение представления о революции как о сложном и многофакторном процессе, а не одномоментном событии. На современном этапе многие российские и зарубежные ученые приходят к выводу о трактовке событий 1917-1922 годов как единой Великой российской революции ( The Great Russian Revolution), прошедшей в своем развитии несколько этапов, включая Февральскую, Октябрьскую революции и Гражданскую войну. Одной из основных тенденций современной историографии является отказ рассматривать революцию 1917 года как резкий и радикальный разрыв с предыдущими социально-политическими и экономическими практиками. Теперь революция оказывается частью системного кризиса империи, вызванного мировой войной и завершившегося только с окончанием Гражданской войны.

Данный подход позволяет преодолеть сохраняющуюся в историографии и общественном сознании дихотомию восхваляющего мифотворчества («революция - локомотив истории») и идеологически и политически ангажированного негативизма («революция - абсолютное зло»). При этом революционные события в современной исторической науке рассматриваются в качестве фактора, определившего все стороны политической, социальной, экономической и культурной жизни страны. Подчеркнем, что если в советское время отечественная и зарубежные трактовки революции в целом противостояли друг другу, то в постсоветскую эпоху наметилось формирование диалогичного, но единого историографического пространства. В последние годы отечественным и зарубежным исследователям удалось преодолеть идеологическое и политическое противостояние, выработать более взвешенные оценки по раду дискуссионных проблем российских революций.

ЮЛ. Петров 29

В свою очередь, это позволило приступить к реализации ряда крупных исследовательских проектов. Впечатляющим совместным трудом российских и зарубежных ученых стал «Критический словарь Русской революции: 1914-1921»1.

Следует отметить характерное для современных исследователей стремление раздвинуть хронологию революционных событий в России, анализировать их в более широком историческом контексте. Становится нормой рассматривать проблему в продолжительных хронологических рамках эпохи великих потрясений 1914— 1921 годов. Кроме того, центр тяжести изучения революции все отчетливее смещается от событий 1917 года в Петрограде и Москве к анализу революционных процессов в регионах России, в том числе в национальных районах.

Особое внимание уделяется роли Первой мировой войны в нарастании революционных процессов в стране. Как известно, Первая мировая война, ставшая и первой тотальной войной в истории человечества, потребовала мобилизации людских, финансовых ресурсов, производственных мощностей и перестройки системы управления народным хозяйством. Она стала громадным испытанием, которое Россия до 1917 года в целом выдерживала. Сокращение внутреннего валового продукта на душу населения за 1914-1917 годы в России составило около 18%, тогда как в Германии - свыше 20%, а в Австро-Венгрии - более 30%1 2. Военные противники, таким образом, испытали бблыний экономический спад, чем Россия. В целом уровень жизни населения страны снизился, но не критически. Экономический фактор нельзя поэтому считать достаточным для объяснения того, почему именно в России в ходе войны произошла революция (в других странах — после завершения войны). Во всяком случае, может считаться преодоленным известный ленинский постулат о «пауперизации масс» как главной предпосылке нарастания революционного кризиса в имперской России.

В последнее время в российской историографии все активнее ставится вопрос о том, что причины революции надо искать в противоречиях, порожденных стремительным характером модернизации страны, в трудностях перехода от традиционного общества

1 Критический словарь Русской революции: 1914-1921 / сост. Э. Актон, У. Розенберг, В. Черняев. СПб., 2014 (1-е изд. СПб., 1997).

2 Markevich A., Harrison М. Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928 // The Journal of Economic History. 2011. Voi. 71. № 3. P. 672-703.

30 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

к современному, которые в силу ряда факторов оказались для России непреодолимыми.

Основной акцент при этом делается на анализе того, насколько правящая элита справлялась с вызовами времени с так называемым кризисом развития и понимала необходимость реформ. Согласно такому подходу революция в России произошла вследствие неготовности государства адекватно отвечать на вызовы времени, что привело его к столкновению с демократизирующимся обществом. Рост кризисных явлений не вел фатально к революции, однако действительно создавал предпосылки, реализовавшиеся в силу поражений на фронте, трудностей военного времени, а также противостояния нарождавшегося гражданского общества и авторитарной власти.

Социальное напряжение, усилившееся трудностями военного времени, вылилось в события Февраля 1917 года. Одним из центральных остается в историографии вопрос, были ли события Февраля результатом стихийного народного выступления или заранее подготовленного заговора «верхов»? Доминирующим в исторической литературе остается признание стихийного характера начала революции. Февральская революция стала триумфом бунтующей массы над ослабевшей властью, терявшей авторитет и даже веру в самое себя. События того времени вызвали стихию красной смуты3.

Вместе с тем в части историографии постсоветского периода российскую революцию признают результатом действий внешних злокозненных сил. Имеет хождение версия, согласно которой революция якобы не имела серьезных внутренних оснований, а была подготовлена и совершена сначала «безответственными либералами», а затем перехватившими у них власть большевиками на иностранные деньги. Конспирологический подход претендует на новизну, но на самом деле является достаточно архаичным, подменяя осмысление глобальных событий поиском таинственных злодеев. Большинство современных российских и зарубежных исследователей отвергают такой подход, который явно противоречит накопленному исторической наукой массиву данных о событиях столетней давности. Важным вопросом современной историографии революции остается поэтому проблема исторической памяти, изучение механизмов актуализации образа революции и практики его использования в политических целях.

3 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010.

ЮЛ. Петров 31

В изучении Октябрьской революции особое внимание российского общества вызывает вопрос о роли Германии в финансировании политической деятельности большевиков. «Пораженческая» позиция Ленина и его сторонников объективно была выгодна Германии, и в условиях продолжающейся войны воспринималась как предательская. Однако Ленин как революционер-интернационалист не был платным агентом Германии, использовав помощь военного противника в собственных целях. Революция в России рассматривалась большевиками как «фитиль», от которого должен вспыхнуть пожар мировой революции.

Не менее актуально исследование влияния событий 1917 года на процесс самоопределения бывших национальных окраин и распад Российского государства. Отметим, что в случае с «национальным» ракурсом революции до сих прр остро стоит вопрос о том, являлись ли революционные события на Украине, Закавказье, Прибалтике и т.д. частью общероссийской революции, или их следует рассматривать как особые «национальные» революции. Историки большинства постсоветских стран склонны их «национализировать», отрывая от общеимперского контекста. Напротив, российские ученые изучают революционные события на всем пространстве бывшей империи как важнейший фактор складывания новой советской государственности.

Что же принесла революция народам России? Какими результатами обернулась для страны революционная стихия 1917— 1918 годов? Для ответа на эти вопросы, остановимся на ключевых сферах общественной жизни в революционную эпоху.

Международное положение России

После Февральской революции статус России как великой державы начинает падать, что завершается сепаратным выходом из мировой войны. Правительства держав Антанты всеми способами подталкивали Россию к продолжению активного участия в войне. Главным содержанием внешней политики Временного правительства оставалось сохранение верности союзническим обязательствам и продолжение войны «до конца» любой ценой. Однако после провала летнего наступления 1917 года российская армия окончательно утратила боеспособность — в глазах как союзников, так и противников Россия перестала восприниматься в качестве самостоятельного политического игрока, ее международный авторитет пошатнулся.

32 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека

Победа большевиков в Октябре 1917 года привела к тому, что проблемы внешней и внутренней политики тесно переплелись; строго говоря, сами эти понятия утратили привычное содержание. «Похабный», по оценке В.И. Ленина, Брестский мир, с одной стороны, позволил укрепить большевистскую власть, с другой - усилил дезинтеграционные процессы, обернувшиеся отпадением от России значительных окраинных территорий. Для большевиков сепаратный мир, помимо выхода России из мирового конфликта, означал затягивание войны на Западе, что содействовало углублению революционного кризиса в Германии и наступлению мировой революции, на чем основывался их главный стратегический расчет. Россия вышла из войны, как и было обещано большевиками в «Декрете о мире», но это не принесло спокойствия стране.

Экономика

Экономика России после Февраля 1917 года находилась в перманентном упадке. В военное время всем странам-участницам Первой мировой войны пришлось в порядке импровизации приспосабливать к новым условиям промышленность, транспорт и сельское хозяйство. За годы войны Россия, несмотря на относительное техническое отставание от ведущих экономик Запада, сделала качественный рывок в производстве вооружений. Однако кризис наметился в «гражданских» отраслях, прежде всего в топливнометаллургическом комплексе. Перевод части промышленности на военные рельсы привел к падению выпуска гражданской продукции и ее удорожанию, что неизбежно повлекло за собой негативные социальные последствия.

Политика Временного правительства значительно усугубила экономические, социальные и политические противоречия в стране. Требования 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, улучшения условий производства и участия рабочих организаций в управлении предприятиями во все большем масштабе создавали конфликтные ситуации, по которым так и не удалось достигнуть согласия. Противостояние «труда и капитала» стало решающим фактором экономической катастрофы.

События в деревне развивались под знаком аграрной революции. К сентябрю 1917 года в действующую армию было мобилизовано 15,8 млн мужчин, в большинстве крестьян - почти треть сельского трудоспособного мужского населения. Мобилизация

ЮЛ. Петров 33

мужчин изменила качество рабочей силы в деревне: повсеместным стал женский труд, распространенным - подневольный (военнопленных, около 550 тыс.) и массовый (беженцев и пр.), чаще всего малоэффективный. Между тем в связи с прекращением хлебного экспорта зерна в стране производилось достаточно для снабжения городов и действующей армии. Посевы 1916 года были лишь на 5% ниже, чем в 1909-1913 годах, а урожайность в сравнении с 1914 годом упала всего на 10%. Проблема заключалась в том, как получить хлеб из деревни в условиях расстройства транспортной системы и падения товарооборота между городом и селом, вызванного резким сокращением выпуска гражданской продукции. Царская власть из-за опасений социального взрыва не решилась применить систему жесткого нормирования распределения продовольствия (в форме карточек)4. В итоге продовольственный кризис зимы 1916-1917 годов послужил благоприятной почвой для массовых протестных движений, которые завершились Февральской революцией.

Временное правительство приняло ряд постановлений по урегулированию продовольственного вопроса («хлебная монополия»), отложив тем не менее устраивающее крестьян решение аграрного вопроса до Учредительного собрания. Отсутствие ясного курса правительства привело на местах к вспышкам крестьянских волнений, число которых ле^ом 1917 года значительно превысило масштаб крестьянской войны 1905—1907 годов. Социальная революция разрасталась, приобретая характер неизбежного нового политического переворота.

После Октябрьской революции, решившей земельный вопрос в пользу крестьян, организационные шаги новой власти носили характер своеобразных поисков методом проб и ошибок. Неудачные попытки организовать эффективное хозяйствование в рамках «рабочего контроля» и реалии разгоравшейся Гражданской войны в конце концов вынудили советских руководителей сделать ставку на широкомасштабную национализацию промышленности. С весны 1918 года экономика начала перестраиваться в соответствии с принципами «военного коммунизма». Расширение практики государственных заготовок, переросших в хлебную диктатуру Советского правительства, явились, по сути, последовательными шагами в этом направлении.

4 Gatrell Р Russia’s First World War: A Social and Economic History. Harlow: Pearson-Longman, 2005.

34 Российская революция 1917года и ее место в истории XX века

В финансовой области Временное правительство, признав обязательства прежней власти, в целом продолжило политику финансирования войны путем бумажно-денежной эмиссии и внутренних займов, однако масштабы этих операций в огромной степени возросли в связи с увеличивавшейся дезорганизацией экономической жизни. Отдельные попытки осуществить принципиально иные действия в этой сфере («Заем Свободы») остались незаконченными или провалились. Восемь послефевральских месяцев 1917 года оказались периодом нарастания жесточайшего финансово-экономического кризиса, усугубляемого растущей общественно-политической нестабильностью.

Политика большевиков в области финансов отличалась скорее импровизацией и реагированием на складывающуюся в данный момент ситуацию, чем следовала заранее продуманному плану. Необходимо учитывать большое влияние на нее Брест-Литовского мирного договора и российско-германского дополнительного соглашения 27 августа 1918 года. Ради мирной передышки, необходимой большевикам для сохранения власти, страна была вынуждена пойти на огромные финансовые жертвы (контрибуция в размере 6 млрд золотых марок, частично выплаченная до начала Ноябрьской революции 1918 года в Германии).

Политическое развитие

После Февраля 1917 года произошла стремительная трансформация властных институтов, складывание новой политической системы, в результате распада которой установилась советская власть. Если попытаться сформулировать основное направление революционного процесса в 1917 году, то его можно выразить формулой: от либеральной демократии к большевистской диктатуре.

Временное правительство заняло позицию «непредрешен- чества»: новый политический порядок должен быть установлен лишь Учредительным собранием. Однако на практике вся власть была сконцентрирована в руках правительства, которое являлось и законодательным, и распорядительным, и даже судебным учреждением. Силой обстоятельств Временное правительство было вынуждено осуществлять законотворчество, принимая значимые акты, существенно менявшие правовой уклад России. Оно невольно запустило процесс распада прежней конструкции власти, провозгласив Россию республикой 1 сентября 1917 года. Временное

Ю.А. Петров 35

правительство оказалось во власти стихии, с которой не могло справиться.

К осени 1917 года официально существовавшие государственные институты перестали быть доминантами в системе властных отношений. В политическую жизнь ворвались общественные структуры, которые явочном порядком захватывали власть (Советы).

В научной литературе Советы часто представляются органом власти, существовавшим параллельно с Временным правительством и до поры до времени делившим с ним полномочия. Проблема в их взаимоотношениях усматривается в дублировании функций, что приводило к неразрешимым конфликтам («двоевластие»). Эта историографическая конструкция сильно упрощает ситуацию, сложившуюся после Февраля 1917 года. Весной-летом 1917 года Советы в большинстве случаев на власть не претендовали, от нее дистанцировались, однако, как это ни парадоксально, чаще всего на практике располагали ею. Они осуществляли власть, фактически принимая законодательные решения (например, Приказ № 1), и при этом полагали, что лишь контролируют правительство.

Сложившееся как следствие авторитарной политической культуры представление о двоевластии в итоге не соответствует действительности. Безусловное влияние Советов на политическую жизнь бывшей империи свидетельствовало не столько о «двоевластии», сколько о разрушении властной вертикали и утрате управляемости страной. Управленческий кризис привел к активизации консервативных общественных сил, решивших сделать ставку на военную диктатуру, что соответствует общим закономерностям развития мировых революций.

После неудачного выступления Корнилова гражданское общество в России оказалось неспособно удержать страну от сползания к радикализму и экстремизму. Во многом такая логика политического развития страны была обусловлена особенностями эволюции России, традиционной гипертрофией роли государства, слабой укорененностью в общественном сознании правовых норм.

Новая большевистская власть эволюционировала от коалиционного социалистического правительства к однопартийной диктатуре, получившей законодательное закрепление в Конституции РСФСР 1918 года. Изначальные большевистские концепции не выдержали испытания временем и были отброшены новым правительством. В 1918 году уже не стоял вопрос о полновластии Советов, уничтожении административного аппарата, выборности чиновников, подконтрольности их трудящимся и т.д. На практике

36 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

самые широкие полномочия концентрировались в руках Совета народных комиссаров.

Конституция РСФСР 1918 года в значительной степени противоречила программным документам партии большевиков. Она частично отражала сложившиеся реалии, имея больше агитационное, чем юридическое значение. Это стало лишним подтверждением того, что государство, в привычном понимании, исчезало, чтобы возродиться уже на новых основаниях. Структурирующим элементом складывавшейся политической системы становился иррациональный миф о революции, заменивший на время силу государственной власти тотальным и неконтролируемым насилием.

Партийная конфигурация

Под влиянием революционного процесса 1917 года произошли качественные изменения российской партийной конфигурации. Крушение монархии привело к уходу с политической сцены консервативных партий, продемонстрировав тем самым их кровную связь со старыми властными институтами.

Существенные изменения претерпел спектр либеральных партий. Правый их фланг и центр (октябристы и прогрессисты), организационно распавшиеся еще в годы Первой мировой войны, предприняли попытку создания новых партийных структур. При этом лидеры этих партий, явно подстраиваясь под революционную реальность, вместо прежних умеренных программ предложили обществу более радикальные требования. Однако лишь кадетам удалось не только сохранить единство своих рядов, но и пополнить их за счет наплыва определенного числа бывших членов консервативных, праволиберальных партий и даже умеренных социалистов.

Значительные структурные изменения претерпел и социалистический спектр политических партий. С одной стороны, Февральская революция спровоцировала стремительный рост их рядов за счет представителей различных демократических страт («мартовские эсеры»), а с другой — проложила разделительные грани между умеренными и радикальными элементами внутри социалистического партийного блока. Первые считали возможным действовать совместно с либеральными партиями, прежде всего с кадетами, рассматривали Советы лишь в качестве рычагов воздействия на правительственный курс.

ЮЛ. Петров 37

Иной позиции придерживались представители радикального крыла социалистических партий во главе с большевиками, которые ратовали за дальнейшее «подталкивание» революционного процесса, за переход революции в качественно новую социальную фазу. Представители радикального крыла социалистических партий видели в Советах властные органы, которые не только должны постоянно «давить» на Временное правительство, но и сами планировать и осуществлять действия, направленные на радикальное преобразование страны. После июльских событий 1917 года эта позиция радикального крыла социалистических партий стала определяющей, приведя к захвату ими власти в октябре 1917 года под лозунгом «Вся власть Советам!».

Революция со всей очевидностью показала, что ни консерватизм, ни либерализм (как идеология и политическая практика) не смогли укорениться на российской почве. В ментальности большинства народа превалировали традиционные лозунги «Земля и воля», к которым во время мировой войны был добавлен новый - «Мир без аннексий и контрибуций». Те партии, которые безоговорочно поддерживали эти лозунги, получили массовую поддержку и в конечном счете одержали победу.

Российское общество в 1917 году

В российском обществе за годы войны численно выросли маргинальные группы населения, в том числе беженцы, военнопленные и другие, что усиливало социальную нестабильность. Удельный вес рабочего класса не превышал 20%, он отличался неоднородностью по уровню квалификации, оплате труда и другим параметрам. Петроград и Москва кардинально отличались от всей остальной городской периферии уровнем политического, экономического, социального, культурного развития, еще больший контраст существовал между городом и деревней.

Крестьянство составляло большинство населения и оставалось связанным немалыми сословными ограничениями, несмотря на отмену многих из них в период между февралем и октябрем 1917 года. В обществе в целом численно преобладали низшие, малообеспеченные слои при ничтожно малой доле высших, состоятельных групп, сохранялась колоссальная разница в имущественном положении. Вот почему идея справедливой уравнительности в распределении земли, жилищ, заработной платы, продоволь¬

38 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека

ствия, пришедшая из традиционного общества, получила широкое распространение и реализовывалась в политике как Временного, так и Советского правительства. При этом крестьянству (и состоявшей из него армии) было по большому счету все равно, как будет достигнута эта уравнительность - в результате укрепления привычных традиционных начал или перехода к малопонятному ему социализму, к которому его подталкивали леворадикальные партии, большевики и эсеры.

В значительной степени рост социальной агрессии был связан с падением авторитета Церкви. Русская Православная Церковь выступала значимым, но идейно и политически неоднородным фактором революционного общества, хотя отнюдь не была, как считалось в советский период, «оплотом контрреволюции». Вместе с тем церковные круги, добившись после Февральской революции восстановления патриаршества, были в основном сосредоточены на решении внутрицерковных проблем. В самой церковной среде произошел своеобразный раскол между священниками и дьяконами, белым и черным духовенством, пастырями и паствой. В итоге Церковь не смогла стать духовным объединительным центром страны.

В широких слоях общества крепло представление, что «власть все может», а потому «своя» власть обязана решить все насущные вопросы - прежде всего, вопросы о мире и о земле. Такие представления неуклонно дестабилизировали политическую ситуацию. Последующее развитие массовых движений происходило не под знаком демократии, а по принципам корпоративного само- выживания в условиях нарастающего хаоса.

Разложение армии нарастало из-за нежелания солдат участвовать в наступательных операциях. События в деревне развивались под знаком крестьянской общинной революции, направленной против помещиков. К моменту захвата власти большевиками земельный вопрос в России уже был принципиально решен так, как этого желало крестьянство. Декретом о земле и Основным законом о социализации земли от 27 января (9 февраля) 1918 года советская власть утвердила итоги этого стихийного движения. Декрет о земле фактически узаконил насильственный захват помещичьей земли.

После Февраля 1917 года наметилось расширение требований национальных политических элит, начавших активно выступать за политическую самостоятельность своих регионов. По сути, революция стала главным фактором распада единого Российско¬

Ю.А. Петров 39

го государства. В значительной степени тон национально-сепаратистского движения задавала украинская Центральная рада.

При этом в деятельности национальных организаций так называемых малых народов преобладали вопросы культурного строительства (особенно у мусульман) и местной автономии. Мусульмане ожидали Учредительное собрание, возлагая надежды на новое государственное устройство. После его роспуска стало ясно, что советская власть, вопреки своим официальным заявлениям и лозунгам, нарушила свободу самоопределения народов. Тем не менее, несмотря на усилия разных политических сил радикализировать российских мусульман в 1917 году, большинство из них, испытывая сильное влияние религиозных установок, придерживалось позиций социального непротивления. В то же время мусульмане пытались сорганизоваться, чтобы не погибнуть в Гражданской войне, в которую их втягивали противоборствующие силы.

Постепенно в массовых движениях нарастали бунтарские и охлократические тенденции. В этих условиях в октябре 1917 года большевики смогли перехватить власть с помощью радикально настроенных солдат, не желавших участвовать в войне. Опираясь на их поддержку, большевики осуществили разгон Учредительного собрания. Приход большевиков к власти вызвал рост социальной агрессии. По всей России прокатилась череда продовольственных и пьяных погромов. Резко возросло число самосудных акций в городе и деревне.

Важно подчеркнуть, что традиционное представление о «триумфальном шествии советской власти» не подтверждается исследованиями последних лет. Период с осени 1917 до весны 1918 года стал не столько триумфальным шествием, сколько новым витком политической борьбы, которая пока не перешла в фазу масштабного вооруженного противостояния. Власть на местах устанавливали не столько болыиевизированные Советы, сколько вооруженные солдатские массы. Фактически приход большевиков к власти стал началом Гражданской войны в России.

Революция и культура

1917 год принес революцию в культуру, поставив вопрос о своеобразии эпохи как пространстве взаимодействия логоса культуры и стихии революции. Российская революция была отмечена тем, что логос культурного освоения новой реальности явно проигры¬

40 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века

вал стихии охлоса, успешно преобразуемой большевизмом в новых формах контркультуры.

При этом вскрылся целый ряд порожденных революцией трудностей в деле осмысления и вербального отражения культурной действительности, в числе которых временная отмена всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов; стремительное появление и развитие особого языка символов и метафор; новое прочтение старых культурных смыслов; идейный разлом внутри прежде единых профессиональных и культурных корпораций.

Февральская революция стала настоящим эмоциональным взрывом, особенно захватившим культурные верхи. Октябрьская революция, напротив, произошла в обстановке эмоциональной фрустрации верхов и агрессивной мобилизации низов, стремившихся к разрушению «барской» культуры. В результате культурные ожидания верхов, связанные с демократизацией общественной жизни, натолкнулись на стремление низов навязать свои архаичные культурные представления и, соответственно, покончить с раздражающими или «мешающими» элементами элитарной культуры.

Непомерно высокая цена, которую заплатила Россия в XX веке за революционный эксперимент, во многом стала следствием того, что элиты страны (культурная и политическая) не справились с исторической задачей перевода смыслов традиционного патриархального общества на язык цивилизации модерна. Жесткие, травмирующие действия пришедших к власти большевиков были этически неприемлемыми для значительной части населения страны, однако исторически обусловленными ответами на реальные, назревшие вопросы российской действительности.

Великая российская революция 1917 года на долгие десятилетия предопределила развитие России, да и всего мира. Идеология социалистического мироустройства, под флагом которой большевики пришли к власти в октябре 1917 года, оказала серьезное воздействие на страны Запада, где с 1920-х годов под влиянием советской России начался переход от классической модели капитализма свободной конкуренции к строительству социального государства. На Востоке события российской революции вызвали мощную волну леворадикальных движений, приведших в ряде стран к установлению советской модели общественного устройства.

В исторической литературе давно утвердилось понятие «долгий XIX век», который, в отличие от астрономического, начался

ЮЛ. Петров 41

в 1789 году с Великой французской революции, а завершился с началом Первой мировой войны. Исторический XX век для человечества оказался, напротив, короче, поскольку его досрочное окончание в 1991 году оказалось связано с распадом того государства, которое было порождено Великой российской революцией.

Узловые проблемы истории России XX века, связанные с революцией, неизменно актуализируются и по-своему прочитываются на каждом новом этапе исследования. Осмысление событий, которые привели к масштабному «советскому эксперименту», остается актуальной задачей и современных историков.

Русская революция 1917 года - национальная или колониальная?

Элен Каррер д’Анкосс

17 марта 1917 года Морис Палеолог, посол Франции в России, внимательно следивший за событиями, которые привели к перевороту в империи, записал в дневнике: «Французская Революция начала с объявления Республики единой и неделимой1. Этому принципу принесли в жертву тысячи людей, и французское единство было спасено. Русская Революция берет лозунгом: Россия разъединенная и раздробленная...»1 2.

Палеолог с самого начала предвидел то, что оставили без внимания многие наблюдатели - нации «вторгаются» в дело революции, происходит быстрая трансформация социальной революции в большое количество революций национальных.

Неожиданно стали чрезвычайно актуальными дискуссии, бушевавшие в среде русских социал-демократов до войны и не раз побуждавшие Ленина к высказыванию. Не вдаваясь сейчас в подробности тех споров и обсуждений, напомним лишь, что Ленин, начиная с 1913 года, пытался убедить членов своей партии в том, что свергнуть империю, угнетавшую различные народы - украинцев, поляков и многих других, - было необходимо для успеха дела пролетариата. Он поднимал вопрос о связи между социальной и национальными революциями, хотя и не определял пока что со всей четкостью места наций в революционной стратегии. Идеи Ленина по национальному вопросу соотносились также (и подоб¬

1 Здесь и далее выделение курсивом принадлежит автору. — Прим, перев.

2 URL: http://istmat.info/node/25189

Элен Каррер д’Анкосс 43

ное измерение ленинская мысль приобрела еще раньше) с колониальным миром за пределами Европы, прежде всего, в Азии.