Текст

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

CAMILLE PAGLIA

SEXUAL PERSONAE:

ART AND DECADENCE

FROM NEFERTITI

TO EMILY DICKINSON

YALE UNIVERSITY PRESS

1990

КАМИЛЛА ПАЛЬЯ

ЛИЧИНЫ

СЕКСУАЛЬНОСТИ

У-ФАКТОРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЕКАТЕРИНБУРГ · 2006

ББК71

ПН

Серия «Академический бестселлер»

Составитель В. Харитонов

Перевод с английского

под общей редакцией С. Никитина

Художественное оформление и макет

К. Иванова, А. Касьяненко, К. Прокофьева

Палья К.

Π14 Личины сексуальности / Пер. с англ. / Общ. ред. и послесл. С.

Никитина. — Екатеринбург: У-Фактория; Изд-во Урал, ун-та, 2006. — 880 с:

ил. (Серия «Академический бестселлер»).

ISBN 5-9709-0190-3 (У-Фактория)

ISBN 5-7525-1471-1 (Изд-во Урал, ун-та) ББК 71

Была ли Эмили Дикинсон «де Садом в юбке»? Является ли «Давид»

Донателло порнографией? В чем тайное сходство Байрона и Элвиса Пресли,

Медузы Горгоны и Мадонны? В чем главная ошибка либерализма, феминизма и

консерватизма в понимании человека?

В книге «Личины сексуальности» профессор гуманитарных наук

Университета искусств Филадельфии Камилла Палья анализирует внутренние

движущие силы эволюции европейской цивилизации с точки зрения вечной

битвы мужского и женского, порядка и хаоса, цивилизации и язычества —

от древнеегипетского искусства к Античности, от Возрождения к модерну.

Национальный бестселлер среди академических изданий США, эта мощно

и увлекательно написанная книга представляет интерес и для широкого круга

читателей.

ISBN 5-9709-0190-3 (У-Фактория)

ISBN 5-7525-1471-1 (Изд-во Урал, ун-та)

© Yale University Press, 1990

© С. Никитин, перевод на русский язык, 2006

© К Иванов, А. Касьяненко, К. Прокофьев,

оформление и макет, 2006

© ООО «Агентство прав «У-Фактория»,

издание на русском языке, 2006

© Изд-во Уральского университета, издание

на русском языке, 2006

Моим бабушкам и моей тете

Винченце Колапьетро

Альфонсине Палье

Леноре Антонелли

Предисловие

«Личины сексуальности» стремятся выявить преемственность

западной культуры — как сомнительно было ее единство после

Первой мировой войны! Книга признает канонизированную

западную традицию и отвергает модернистскую идею культуры,

обернувшейся бессмысленными фрагментами. Я утверждаю, что

иудео-христианство так и не победило язычество, до сих пор

процветающее в искусстве, эротике, астрологии и поп-культуре.

Первый том «Личин сексуальности» рассматривает

искусство античности, эпохи Возрождения и романтизма с конца

XVIII столетия до 1900 года. Я показываю, как романтизм, едва

возникнув, превращается в декаданс, и это превращение

хорошо заметно в творчестве крупных авторов XIX века, даже у

Эмили Дикинсон. Второй том обнаруживает, что все без

исключения темы античного язычества воплощаются в кино,

телевидении, спорте и рок-музыке. На протяжении всей книги я сочетаю

методы, применяемые в литературоведении, истории искусств,

психологии и религиоведении.

Что такое искусство? Как и почему творит художник?

Академические критики по большей части не замечают или

сознательно упускают из виду аморальность, агрессию, садизм, ву-

айеризм и порнографию великого искусства. Я заполняю

пространство между художником и произведением искусства

метафорами, разработанными под влиянием кембриджской

ШШ Камилла Паль я. Личины сексуальности

школы антропологии. Больше всего мне хотелось бы соединить

Фрэзера с Фрейдом.

Что такое секс? Что такое природа? Я считаю секс и природу

грубыми языческими силами. Подчеркнутое внимание к

истинной стороне сексуальных стереотипов и биологической основе

половых различий, вне всякого сомнения, вызовет споры.

Я утверждаю и прославляю женские чары и древнюю тайну

женщин. Я считаю, что мать — это та непреодолимая сила, которая

обрекает мужчин пожизненно испытывать сексуальную

тревогу и от которой у них остается одно спасение — бегство в

рационализм и физическое развитие.

Я показываю, сколь многое в западной жизни, искусстве

и мышлении значит личность, ее-то и стремится, исследуя

разные типы личин («масок»), обнаружить моя книга. Выбор

заглавия продиктован жестоким и призрачным шедевром Инг-

мара Бергмана «Персона» (1966). Мой метод — своего рода

сенсуализм: я пытаюсь наполнить интеллектом эмоции и вызвать

широкий спектр эмоций у читателя. Я хочу показать значение

простых повседневных вещей — кошек, булочных, мостов,

случайных встреч — и тем самым вывести критику и

интерпретирование на волю из аудиторий и библиотек.

Благодарности

Исключительно мощным источником воодушевления и

практической помощи на протяжении всего периода работы над

книгой был для меня Хэролд Блум. Я очень благодарна ему за

ту теплоту, с которой он встречал мои идеи.

Милтон Кесслер оказал сильнейшее влияние на

формирование моей манеры читать и преподавать литературу. Я

благодарна Джеффри Хартману, Ричарду Элману, Барбаре Херн-

штейн Смит, Ричарду Тристману и Элвину Фейнману,

поддержавшим меня с самого начала работы над книгой.

Постоянную духовную и материальную поддержку всем

моим начинаниям оказывали мои родители, Паскуале и Лидия

Палья. Я благодарна моей большой семье: Альберту и

Анжелине Мастроджиакомо, Бруно и Джейн Колапьетро, сестре Рите

Мастроджиакомо, Ванде Худак, Рико и Дженни ди Пьетро и

Нуме Помпилию.

Мои друзья Роберт Л. Касерио, Брюс Бендерсон, Хейди Джон

Шмидт, Джеймс Фессенден и Кент Кристенсен героически

жертвовали своим временем ради того, чтобы дать полезные

советы по рукописи моей книги. Мои друзья Элен Вермей-

чак, Элизабет Девис, Стивен Фелд, Энн Джеймисон, Крис-

тен Липпинкот и Лиза Чедекель благородно подпитывали

меня своей энергией на протяжении длительной работы над

ней.

ШЕЕ Камилла Π а л ь я. Личины сексуальности

Мне также хотелось бы поблагодарить Рональда Р. Макдо-

нальда, Джона Де Витта, Кармелию Метош, Кристофера Дже-

кобсона, Грегори Вермейчака, Рашель Визнер, Маргарет В. Фер-

гюсон, Р. Д. Скиллингса, Жаннет Ле Блан, Женни Блум,

Стивена Джеррата, Линду Феррис, Роберта А. Гольдштейна, Кэрол

Леер, Кэмми Сейнса, Франсес Фанелли и Сару С. Фот.

Я благодарна Элен Грэм, редактору-спонсору, и Джудит Кал-

верт, редактору рукописи, за их профессиональный вклад в мою

книгу. Финансовая поддержка, необходимая для завершения

работы, была получена от Fels Facilities Fund колледжа Беннинг-

тон, грантов колледжа исполнительских видов искусств

Филадельфии, поддерживающих кафедральные исследовательские

проекты, и грантов для завершения проекта, предоставляемых

президентом университета искусств. Первоначальные

варианты первой, шестой и двадцать первой глав публиковались

в «Western Humanities Review», «English Literary Renaissance»

и «Raritan».

I

Секс и насилие,

или

Природа и искусство

В начале была природа. Природа, основа и главный противник

наших идей Бога, остается важнейшей нравственной

проблемой. Совершенно невозможно понять секс и тендер, не

выяснив своего отношения к природе. Секс подчинен природе. Секс

человека естествен.

Общество — искусственная конструкция, защищающая

человека от силы природы. Не будь общества, буря носила бы нас

по варварскому морю природы. Общество — система

наследуемых культурных форм, избавляющих от унизительной

покорности по отношению к природе. Мы можем изменять эти

формы, сразу или постепенно, но никакое общественное

преобразование не изменит природу. Люди не избранники природы.

Мы лишь один из многочисленных видов живых существ, на

которых природа, не церемонясь, пробует свои силы. Повестка

дня определена природой, и мы можем лишь смутно

догадываться, о чем идет речь.

Жизнь человека начинается с бегства и страха. Стремясь

усыпить карающие стихии, религия, возникшая из ритуалов

искупления, заговаривает их. По сей день считанные общества способны

выживать там, где все живое сковано льдом или выжжено

палящим зноем. Цивилизованный человек скрывает от самого себя

■El Камилла Паль я. Личины сексуальности

степень своей зависимости от природы. Величие культуры,

утешение религии отвлекают его и внушают веру. Но стоит природе

слегка шевельнуться—и все создания человека обращаются в прах.

Пожар, потоп, смерч, ураган, извержение вулкана,

землетрясение — все, что угодно, в самое неподходящее время. Стихия не

выбирает между плохим и хорошим. Цивилизованная жизнь

требует иллюзии. Идея крайней благожелательности природы и Бога —

один из мощнейших механизмов выживания человека. Без нее

культура обернулась бы страхом и отчаянием.

Сексуальность и эротизм — причудливая точка

пересечения природы и культуры. Феминистки чрезмерно упрощают

проблему пола, сводя ее к общественным условностям:

исправьте общество, искорените сексуальное неравенство, четко

разграничьте половые роли — и счастье и гармония воцарятся на

земле. В этом феминизм, подобно всем либеральным движениям

двух последних столетий, следует Руссо. «Общественный

договор» (1762) начинается словами: «Человек рождается

свободным, но повсюду он в оковах»". Противопоставив кроткую

романтическую природу испорченному обществу, Руссо стал

родоначальником прогрессистского течения в культуре XIX века,

считавшего преобразование общества средством построения

земного рая. Катастрофы двух мировых войн разрушили эти

радужные иллюзии. Но создавшее современный феминизм

послевоенное поколение шестидесятников возродило руссоизм.

Руссо отвергает первородный грех, исполненное

пессимизма христианское учение о нечистом от рождения,

предрасположенном к злу человеке. Восходящая к Локку идея Руссо

о врожденной доброте человека привела к возникновению

представлений об общественной необходимости защищать

окружающую среду (social environmentalism), ставших сегодня

основой этики американских гуманитарных служб, уголовных

кодексов, бихевиористской терапии. Такая этика считает

причиной агрессии, насилия и преступности социальное

неравенство: нищету, неблагополучную семью и т. п. Таким же

образом и феминистки возлагают ответственность за

изнасилования на порнографию и, самодовольно замкнувшись в рамках

собственной аргументации, толкуют проявления садизма как

ответную реакцию все на ту же порнографию. Но изнасилова-

* Перевод А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова цит. по: Руссо Ж.-Ж. Об

общественном договоре. М., 1998. С. 198. — Здесь и далее примечания

переводчика, кроме особо оговоренных.

ШЕЙ Секс и насилие, или Природа и искусство

ние и садизм существовали всегда и в определенные эпохи

проявлялись во всех культурах.

Моя книга встает на сторону де Сада, самого неизвестного

из великих писателей западной культуры. Творчество де Сада —

всесторонняя сатирическая критика Руссо, созданная через

десять лет после провала Французской революции, первого

руссоистского эксперимента, завершившегося не политическим

раем, но адом Царства Террора. Де Сад следует Гоббсу, а не Лок-

ку. Агрессия естественна; ее-то Ницше и назовет волей-к-вла-

сти. Де Сад считал, что вернуться назад, к природе

(романтический императив, до сих пор пронизывающий всю нашу

культуру: от консультаций сексологов до рекламы

кукурузных хлопьев), — значит отдаться во власть насилию и похоти.

Я с ним согласна. Общество — не преступник, но сила,

удерживающая от преступления. Слабеет общественный контроль —

и прорывается врожденная жестокость человека. Насильника

порождают не дурные социальные влияния, но недостаток

социального регулирования. Стремясь удалить властные

отношения из секса, феминистки идут против природы. Секс есть

власть. Идентичность — власть. В западной культуре

бескорыстных отношений не существует. Все убивали, чтобы выжить.

Всеобщий природный закон созидания через разрушение в

сфере духа действует точно так же, как и в материальном мире.

Последователь Ницше Фрейд считал идентичность конфликтом.

Каждое поколение распахивает могилы своих предков.

Современный либерализм страдает неразрешимыми

противоречиями. Он превозносит индивидуализм и свободу, а

радикальное его крыло отвергает общественный порядок как

чистой воды насилие. С другой стороны, он ожидает, что

правительство обеспечит всех материально, но сделать это возможно,

только расширяя полномочия власти и раздувая

бюрократический аппарат. Другими словами, либерализм считает

правительство отцом-тираном, но требует, чтобы оно вело себя как мать-

кормилица. Феминизм унаследовал эти противоречия. Он

считает любую иерархию репрессивной общественной

выдумкой; все дурное в женщине — выдумка мужчин, призванная

поставить женщину на место. Феминизм вышел за пределы

собственной миссии добиться политического равенства для

женщин и закончил отрицанием случайности, иными словами,

отрицанием ограниченности человека природой или судьбой.

Сексуальная свобода, сексуальное освобождение. Обман

наших дней. Мы — иерархические животные. Уничтожьте одну

■D Камилла Палья. Личины сексуальности

иерархию, и другая, быть может еще хуже первой, займет ее

место. Есть природные иерархии и общественные иерархии.

В природе законом становится грубая сила, выживание самого

приспособленного. В обществе слабые защищены. Общество —

наша хрупкая защита от природы. Когда престиж государства

и религии низок, люди свободны, но они обнаруживают, что

свобода невыносима, и ищут новые способы порабощения:

наркотики или депрессию. Я полагаю, что сразу вслед за

стремлением к сексуальной свободе и достижением сексуальной

свободы наступает черед садомазохизма. Романтизм всегда

перерастает в декаданс. Природа — суровый учитель. Между

наковальней и молотом природы индивидуальность не в состоянии

уцелеть. Силы земли, воздуха, воды и огня уничтожили бы

совершенную свободу.

Секс гораздо более мрачен, чем кажется феминизму.

Бихевиористская сексуальная терапия полагает, что возможен

невинный секс. Но о какой бы культуре мы ни говорили, секс всегда

окружен табу. Секс — это сфера, где встречаются человек и

природа, где нравственность и добрые намерения поддаются

первобытным побуждениям. Я называю это точкой пересечения

(intersection). Это пересечение — жуткий перекресток Гекаты,

где все возвращается в ночь. Эротика — область, посещаемая

духами. Она находится за гранью приличий, она и проклята и

притягательна.

Моя книга показывает, насколько не соответствует нашим

наилучшим пожеланиям культура. Соединение духа и тела

человека — глубокая проблема, и ее не решить ни

раскрепощенному сексу, ни борьбе за гражданские права женщин.

Воплощение, ограничение сознания материей — вот самый

настоящий вызов воображению. Столь же вызывающе выглядит

и тендер, который мы не выбираем, но который налагает на нас

природа. Наша телесность — мучение, наше тело — древо

природы, и Блейк знал, что мы на нем распяты.

Секс демоничен. Этот термин, широко употребляющийся

в исследованиях романтизма последних двадцати пяти лет,

происходит от греческого слова daimon (поэтому я читаю «даймон»),

обозначающего духовное существо низшего, чем боги Олимпа,

ранга. Изгнанник Эдип становится демоном в Колоне. Позднее

это слово стало обозначать хранящую человека тень.

Христианство превратило даймоническое в демоническое. Греческие

демоны не были злом — точнее, они были одновременно и

добрыми и злыми, как сама природа, в которой они жили. Бессо-

■El Секс и насилие, или Природа и искусство

знательное Фрейда — демоническая область. Днем мы

общественные существа, но ночью мы нисходим в подвластный

природе мир сновидений, где нет закона, кроме секса, жестокости

и превращения. Демоническая ночь вторгается и в область дня.

Вновь и вновь ночь вспыхивает в воображении, в эротике,

подрывая стремления к добродетели и порядку, создавая жуткую

ауру вокруг вещей и людей, открывающихся нам с точки

зрения художника.

Из превосходной Фрейдовой теории «семейного романа»

следует, что изобилие призраков — сама суть секса. У каждого

из нас свое инцестуозное созвездие личин сексуальности,

которые мы носим с детства до могилы и которые определяют, кого

и как мы любим или ненавидим. Каждой встрече с другом или

врагом, каждому столкновению с властью или подчинению ей

присущи извращенные черты семейного романа. Любовь —

театральная массовка, ведь, как заметил Хэролд Блум, «мы

никогда не принимали (в сексуальном или ином плане) одного

лишь человека, но весь ее или его семейный роман»1. Нам

почти ничего не известно о тайне нагрузки, о направленности

либидо на определенных людей или объекты. Элемент свободной

воли в сексе или эмоции крайне незначителен. Любой поэт

знает, что влюбляемся мы иррационально.

Секс, как и искусство, нагружен символами. Семейный

роман означает, что взрослый секс — всегда представление, риту-

алистическое проигрывание исчезнувших реальностей.

Совершенно гуманная эротика, по-видимому, невозможна. В каждом

семейном романе где-нибудь да присутствуют враждебность и

агрессия — смертоносные желания бессознательного. Дети —

чудовища безудержного эгоцентризма и своеволия, ведь они

возникают прямо из природы, словно враждебные

напоминания о бессмертии. Мы всегда несем в себе такую демоническую

волю. Большей частью люди скрывают ее при помощи

усвоенных ими этических норм и встречаются с нею только в

забываемых тотчас по пробуждении сновидениях. Воля-к-власти —

свойство врожденное, но сексуальные сценарии семейного

романа заучены наизусть. Из всех живых существ лишь у людей

животные инстинкты серьезно осложнены сознанием. В

западной культуре никогда не появится чисто физический, т. е.

бестревожный, сексуальный контакт. Любое влечение, любое

прикосновение, любой оргазм — все имеет психическое отражение.

Поиск свободы в сексе обречен на неудачу. Сексом правят

навязчивость и древняя Необходимость. Использованные в семейном

■Il Камилла Π а л ь я. Личины сексуальности

романе личины сексуальности смывает приливная волна

регрессии, движения вспять, к первобытной растворенности, которую

Ференци отождествил с океаном. Оргазм — власть,

капитуляция или прорыв. Природа не обращает внимания на

идентичность человека. Вот почему, ощутив уничтожение

демонического, многие мужчины после секса отворачиваются или

сбегают. Западная любовь — замещение космических реалий. Это

защитный механизм, рационализирующий неуправляемые и не

поддающиеся управлению силы. И этот механизм, подобно

первобытной религии, позволяет нам обуздать свой первичный

страх.

Секс невозможно понять, потому что невозможно понять

природу. Наука — метод логического анализа природных

процессов. Она ослабляет страх человека перед космосом,

показывая ему, что природные силы материальны, что их зачастую

легко предсказать. Но наука берет только то, что предоставляет сама

природа. Стоит природе пожелать, и она нарушит свои законы.

Наука не в состоянии предотвратить ни единого удара грома.

Западная наука — продукт аполлонического духа: она уповает

на то, что, именуя и классифицируя, холодный свет разума

изгонит и победит древнюю ночь.

Имя и личность — часть западного стремления к форме.

Запад настаивает на прямом и непосредственном тождестве

объектов. Называть — значит знать; знать — значит

контролировать. Я покажу, что величие западной культуры —

следствие этой обманчивой уверенности. Дальневосточная

культура никогда не боролась против природы. Ее принцип не

противостояние, а податливость. Цель буддистской медитации —

гармоническое соединение с реальностью. Физика XX века,

завершив полный круг, возвращается к Гераклиту, постулируя, что

вся материя пребывает в движении. Иными словами, нет

вещей, только энергия. Но такое восприятие мира не может быть

образно осмыслено, поскольку оно игнорирует

интеллектуальные и моральные постулаты Запада.

Человек Запада познает мир визуально. Чувственные

отношения — в центре нашей культуры, и им-то мы и обязаны

колоссальным развитием искусства. Общаясь с природой, мы

видим, отождествляем, называем, узнаем. Узнавание — наш

оберег, наша защита от страха. Узнавание — ритуальное познание,

неизменное воспроизведение. Мы говорим, что природа

прекрасна. Но это эстетическое суждение, с которым далеко не все

согласны, — еще одно защитное образование, прискорбно не

Ш Секс и насилие, или Природа и искусство

соответствующее окружающей нас целостности природы.

Место пребывания всего прекрасного в природе — тонкая оболочка

земного шара, на которой теснятся люди. Повредите эту

оболочку — и демоническое безобразие природы извергнется

наружу.

Наша увлеченность прелестным — это аполлоническая

направленность. Листья и цветы, птицы и холмы — та мозаика,

при помощи которой мы создаем карту всего нам известного.

В своем взгляде на природу Запад не приемлет хтоническое,

т. е. «земное» — глубинно-земное, а не поверхностно-земное.

Джейн Харрисон использует этот термин для обозначения до-

олимпийской религии греков, и я применяю его взамен

дискредитированного вульгарными шутками термина «дионисий-

ское». Дионисийское — это не шутка. Это хтонические реалии,

от которых бежит Аполлон, это слепая и сокрушительная

подземная сила, долгое, медленное засасывание, мрак и топь. Это

дегуманизирующая грубость биологии и геологии,

дарвинистская избыточность и кровопролитие, грязь и гниение, и мы,

стремясь сохранить аполлоническую целостность нашей

личности, вынужденно преграждаем дионисийскому доступ в

сознание. Западная наука и эстетика пытаются переработать этот

ужас в вымышленную форму приятного.

Демонизм хтонической природы — грязный секрет Запада.

Современные гуманисты сделали «трагическое чувство жизни»

критерием зрелого разума. Они назвали главными предметами

литературы неизбежность гибели человека и быстротечность

жизни. И в этом я опять-таки усматриваю уклонение и даже

некоторую сентиментальность. Трагическое чувство жизни —

частичная реакция на опыт. Это результат типичного для

Запада сопротивления природе и неприятия ее, соединенный с

заблуждениями либерализма, идущего в своей романтической

натурфилософии от руссоиста Вордсворта, а не от демонического

Кольриджа.

Трагедия — сугубо западный литературный жанр. В

Японии его не существовало до конца XIX столетия.

Противопоставляющая себя природе западная воля драматизировала свою

неудачу, считая ее универсальной, характерной для всего

человечества, каковой она не была. Ирония истории литературы

заключается в том, что трагедия родилась из культа Диониса.

Поражение протагониста напоминает архаичное ритуальное

убийство животных и даже — в более раннюю эпоху — людей. Не

случайно трагедия, какой мы ее знаем, восходит к аполлоническому

ΚΕΙ Камилла Паль я. Личины сексуальности

V веку величия Афин, важнейшим произведением которого

стала «Орестея» Эсхила, торжествующая поражение хтонических

сил. Переходя от ритуала к мимесису, т. е. от действия к

представлению, драма, модус дионисийства, обращается против

Диониса. «Сострадание и страх»* Аристотеля — несбывшееся

обещание, мольба о лишенном ужаса видении.

Редкая греческая трагедия вполне соответствует своему

гуманистическому толкованию. В греческих трагедиях остатки

варварства неискоренимы. Мы увидим, что даже в V столетии

сатирический ответ аполлонизированному театру дают

декадентские пьесы Еврипида. Проблема точной оценки греческой

трагедии связана не только с утратой трех четвертей

оригинального свода произведений, но и с отсутствием хотя бы одной

полностью сохранившейся сатировой драмы. То был непристойный

комический бурлеск, завершавший классическую трилогию.

В греческой трагедии последнее слово всегда оставалось за

комедией. Современная литературная критика перенесла

викторианскую и, как мне кажется, протестантскую суперсерьезность

на языческую культуру, и такой подход до сих пор является

основополагающим в преподавании гуманитарных дисциплин.

Парадоксальным образом обращение к варварским хтоничес-

ким реалиям вызывает не уныние, а юмор. Отсюда странный

смех де Сада, его остроумие посреди самых фантастических

жестокостей. Ведь жизнь — комедия, а не трагедия. Комедия

рождается в столкновении Аполлона и Диониса. Природа

всегда корректирует наши помпезные идеалы.

Героини в трагедии — редкость. Трагедия — мужская

парадигма подъема и разрушения, график, на котором

драматическая и сексуальная кульминация неотчетливо аналогичны.

Кульминация — еще одно западное изобретение. Традиционные

восточные истории — это живописная линейная цепь событий.

В них слабо ожидание или ощущение конца. Резкий

вертикальный пик западного повествования, подобный позднейшему

пику оркестровой музыки, представлен «Эдипом-царем»

Софокла, максимальный момент напряжения которого Аристотель

назвал peripeteia, переломом. Кульминация западной драмы

вызвана агоном мужской воли. Через действие — к

идентичности. Действие — это способ убежать от природы, но всякое

* Средства, при помощи которых, по мнению Аристотеля, в трагедии

происходит катарсис. См.: Аристотель. Поэтика. 1449Ь27 // Аристотель. Соч. Т. 4. М.,

1984. С. 651.

■El Секс и насилие, или Природа и искусство

действие возвращается вспять к истокам, к чреву-могиле

природы. Пытаясь убежать от матери, Эдип устремляется прямо в

ее объятия. Западное повествование — некий детектив, процесс

расследования. Но поскольку разгадка невыносима, каждое

открытие влечет за собой новое вытеснение.

Главные героини трагедий — Медея и Федра Еврипида,

Клеопатра и леди Макбет Шекспира, Федра Расина — искажают жанр

своим разрушительным отношением к мужскому действию.

Женщина в трагедии не так нравственна, как мужчина. Ее воля-

к-власти обнажена. Ее действия находятся под сенью хтониче-

ского. Они — потайной ход, по которому в драму проникает

иррациональное, они впускают варварскую силу, изгнанную из

жанра с самого его возникновения. Западная трагедия —

горнило испытания и очищения мужской воли. Ввести в нее

женские персонажи сложно не только в силу мужских

предрассудков, но и вследствие инстинктивных сексуальных направлен-

ностей. Женщина привносит в трагедию непреображенную

жестокость, потому что женщина и есть та проблема, которую

пытается решить этот жанр.

Трагедия представляет мужскую игру, изобретенную для

того, чтобы вырвать победу у поражения. Дело не в порочном

выборе, не в порочном действии и даже не в самой смерти, ведь

она — всего лишь ситуация окончательного выбора. Самый

серьезный вызов всем нашим надеждам и мечтам бросает

беспорядочное биологическое поведение-по-привычке,

совершающееся с нашим участием и помимо нас ежечасно изо дня в день.

Сознание — жалкий пленник своей телесной оболочки, чьи

волнения, циклы и сокровенные желания оно не может ни

замедлить, ни ускорить. Это хтоническая драма, лишенная

кульминации и представляющая собой бесконечное движение по

кругу, цикл за циклом. Микрокосм зеркально отражает макрокосм.

В красных клетках нашего тела свободная воля рождается

мертвой, потому что в природе нет свободной воли. Выбор,

сделанный не нами по заданной схеме, преподносится нам

готовым как наш собственный.

Неприязнь трагедии к женщине происходит от

неприязненного отношения природы к человеку. Для всей доисторической

эпохи характерно отождествление женщины с природой.

Общество зависимых от природы охотников или земледельцев

почитало женское начало как имманентную сущность

плодородия. По мере развития культуры ремёсла и торговля

обеспечивали накопление запасов, защищающих человека от капризов

Е£1 Камилла Палья. Личины сексуальности

погоды или неблагоприятной географии. Связанное с этим

ослабление зависимости от природы ослабляло и важность

женского начала.

После того как Запад отверг древний смысл женского

начала, буддистские культуры еще долго хранили ему верность.

Мужское и женское, китайские ян и инь, — уравновешенные и

взаимопроникающие силы в человеке и природе, и этим силам

подчиняется общество. Этот закон покорного принятия уходит

корнями в Индию, страну неожиданных крайностей, где

муссон за одну ночь может стереть с лица земли 50 000 человек.

Феминность культа плодородия всегда амбивалентна.

Индийская богиня природы Кали — творец и разрушитель, она

раздает блага одними руками и убивает другими. Это владычица

в ожерелье из черепов. Те американские феминистки, что

призывают нас вернуться к великим богиням-матерям, «забывают»

в своих интересах о моральной двусмысленности этих богинь.

Но, желая воспользоваться оружием природы, мы можем легко

обратить его против себя.

Западная культура с самого начала своей истории

уклоняется от феминности. Последним значительным западным

обществом, поклонявшимся женскому началу, был минойский Крит.

Примечательно, что после падения ему уже не удалось

восстановиться. Непосредственная причина его крушения —

землетрясение, чума, вторжение — не важна. Показательно то, что

культ женского начала не может стать залогом культурной силы

или жизнеспособности. А выжила, преодолела обстоятельства

и запечатлела свой образ мыслей в Европе микенская культура

воинов, описание которой донес до нас Гомер. Мужская воля-

к-власти: микенцы с юга и дорийцы с севера смешиваются

в аполлонических Афинах, с чего и начинается греко-римская

линия западной истории.

И аполлоническая, и иудео-христианская традиции

трансцендентальны. Иначе говоря, они стремятся преодолеть, или

трансцендировать, природу. Победив свою противоположность

в греческой культуре, дионисийскую стихию, о которой я еще

поговорю подробно, высокая классика стала триумфом апол-

лонического. Иудаизм, породивший христианство, — самый

энергичный протест против природы. Ветхий Завет

утверждает, что Бог Отец создал природу, что предметные и половые

отличия вторичны по отношению к Его маскулинности. Иудео-

христианство, подобно почитанию олимпийских богов в

Греции, — это культ неба. Это более высокая стадия истории рели-

ЕЛ Секс и насилие, или Природа и искусство

гии, которая повсюду зарождается с культа земли, с почитания

плодородной природы.

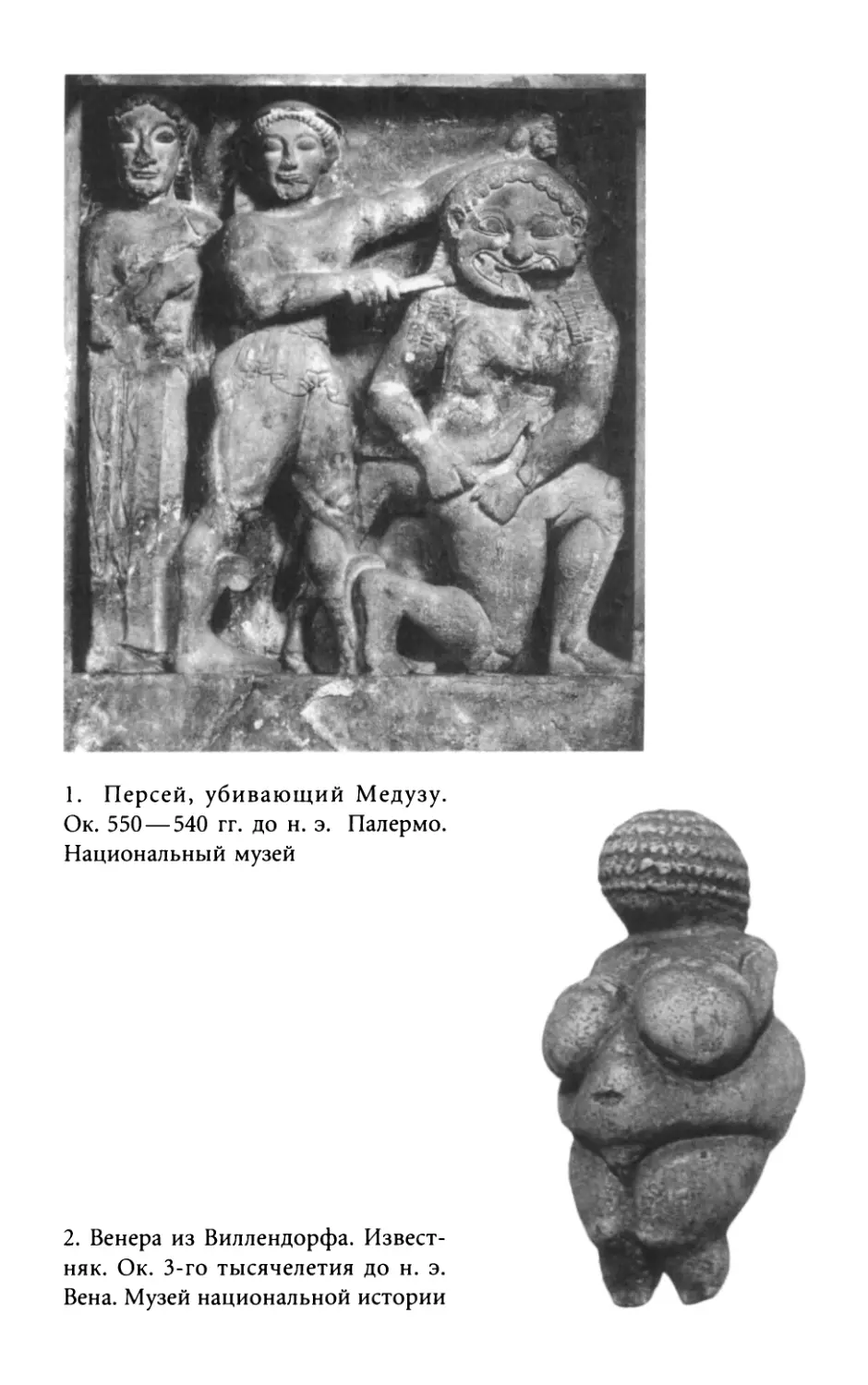

Переход от культа земли к культу неба оттесняет женщину

в низшую сферу. Ее таинственные производящие силы и

сходство округлостей ее грудей, живота и бедер с очертаниями

земли делали ее самым центром древнего символизма. Она была

моделью Великой матери, чьи изображения повсеместно

сопровождали рождение религии. Но культы матери не были

связаны с общественной свободой женщины. Как раз наоборот, и я

еще покажу, обсуждая Голливуд в одном из разделов этой

книги, что культовые объекты оказываются заложниками своей

символической инфляции. Каждый тотем живет в окружении

табу.

Женщина была идолом магии чрева. Представлялось, что

она тучнеет и рожает, следуя своему собственному закону. От

начала времен женщина казалась таинственным существом.

Почитая, мужчина боялся ее. Она — то темное чрево, что

вытолкнуло его из себя и готово вновь поглотить. Объединенные

стремлением защититься от феминной природы, мужчины

изобрели культуру. Культ неба был самым мудрым шагом

этого процесса, ибо соответствующий ему перенос места творения

с земли на небо стал переходом от магии чрева к магии

рассудка. Эта спасительная магия рассудка привела к потрясающему

триумфу мужской цивилизации, возвышающей вместе с собой

и женщину. Сам язык и логика, используемые

современницами для нападок на патриархальную культуру, изобретены

мужчинами.

И вот оба пола оказываются вовлеченными в комедию

исторического долга. Мужчина, отвергнув свой долг перед

физической матерью, создал гетерокосм, иную, дающую ему

иллюзию свободы реальность. Готовая поначалу принять защиту

мужчины, но затем возжелавшая завоевать свою собственную

иллюзорную свободу, женщина вторгается в мужские системы

и, присваивая их, погашает свой долг перед ним. Следуя магии

рассудка, она приходит к отрицанию самого существования

проблемы секса и природы. Она переняла страх влияния.

Отождествление женщины с природой — самый трудный и

спорный пункт этого исторического доказательства. Было ли

оно истинным когда-либо? Истинно ли оно по-прежнему?

Большинство читательниц-феминисток со мной не согласятся, но

я полагаю, что это отождествление — реальность, не миф.

Все жанры философии, науки, высокого искусства, атлетизма

ШВЕ Камилла Палья. Личины сексуальности

и политики изобретены мужчинами. Но по прометееву закону

борьбы и победы женщина имеет право завладеть желаемым и

соперничать с мужчиной на равных. И все же существует

предел ее изменениям и изменениям отношения к ней мужчины.

Каждый человек вынужден бороться с природой. Но на плечи

одного пола природа возлагает куда более тяжкое бремя. К

счастью, это обстоятельство не препятствует успехам женщины,

т. е. ее деятельности в социальном пространстве, созданном

мужчинами. Но оно неизбежно ограничивает эротику, т. е.

воображаемую жизнь в сексуальном пространстве, которое может

частично совпадать с социальным пространством, но не

тождественно ему.

Природные циклы — женские циклы. Биологическая фе-

минность — следствие циклических ритмов, исходящих из

одной точки и в нее же возвращающихся. Центральное

положение женщины придает ей специфическую для идентичности

устойчивость. Ей не нужно становиться, ей достаточно — быть.

Ее центральное положение является для мужчины серьезным

препятствием в его стремлении к идентичности. Он вынужден

преображаться в независимое, т. е. свободное от нее, существо.

Если ему это не удастся, он просто вновь вернется в нее.

Воссоединение с матерью — терзающий воображение призыв сирен.

Некогда оно было благословенным, отныне это борьба.

Туманные воспоминания о дородовой жизни, предшествовавшей

болезненному отделению, могут стать источником идиллических

фантазий о потерянном золотом веке. Западная идея истории

как поступательного движения в будущее, прогрессивного или

провиденциального, достигающего кульминации в откровении

второго пришествия, — мужская формула. Я полагаю, ни одна

женщина не могла бы высказать подобную идею, поскольку

в ней заключена стратегия ухода от циклической природы

самой женщины, попасть в которую боится мужчина.

Эволюционная, или апокалиптическая, история — перечень мужских

желаний со счастливым завершением, с фаллической

кульминацией.

Женщина не мечтает о трансцендентальном или

историческом бегстве от естественного цикла, поскольку она и есть этот

цикл. Ее сексуальная зрелость означает слияние с луной,

приливы и отливы в соответствии с фазами луны. Луна, месяц,

менструации (moon, month, menses): одно слово, один мир.

Античность знала о связи женщины с природным календарем, о ее

неизбежном предназначении. Греческий образец свободной

EU Секс и насилие, или Природа и искусство

воли, трагический hybris\ — мужская драма, поскольку

женщину никогда не прельщал (вплоть до недавнего времени) мираж

свободной воли. Она знает, что свободной воли не существует,

поскольку она не свободна. У нее нет права выбирать свое

предназначение. Желает она материнства или нет, природа

вовлекает ее в грубый, неизменный ритм закона репродукции.

Менструальный цикл — будильник, и его не отключить, пока того не

захочет природа.

Женский аппарат воспроизводства намного сложнее

мужского и гораздо хуже изучен. Все, что угодно, может пойти не

так и вызвать сбой в нормально идущем процессе. Западная

женщина борется со своим собственным телом: ведь ее

биологическая нормальность — страдание, а здоровье — болезнь.

Утверждают, что дисменорея — болезнь цивилизации,

поскольку женщины племенных культур сталкиваются с

менструальными проблемами крайне редко. Но в племенных культурах

женщины обладают расширенной или коллективной

идентичностью; племенная религия прославляет природу и

подчиняется ей. Именно в развитом западном обществе, пытающемся

преодолеть или улучшить природу и придерживающемся модели

индивидуализма и самореализации, отчетливо видно истинное

положение женщины. Чем больше женщина стремится к

личной идентичности и независимости, чем сильнее она развивает

свое воображение, тем неистовее будет ее борьба с природой —

т. е. с неизменными физическими законами ее собственного

тела. И тем сильнее природа накажет ее: и не надейся быть

свободной — ведь твое тело тебе не принадлежит.

Женское тело — хтоническая машина, безразличная к

обитающему в ней духу. С точки зрения органики у женского тела

одна задача — беременность, и на предотвращение ее может

уйти вся жизнь. Природе интересны только виды, а вовсе не

индивиды: унизительные особенности этого биологического

факта самым прямым образом выражены в женщинах; именно

поэтому их реализм и мудрость намного превосходят реализм

и мудрость мужчин. Тело женщины — океан, его приливы и

отливы вызваны притяжением луны. Пассивные жировые

ткани ее тела то переполнены влагой, то вдруг их осушает

гормональный отлив. Накопление жидкости — характерный для нас,

млекопитающих, возврат в мир растений. Беременность

выявляет детерминистский характер сексуальности женщин. Тело

Гордость, высокомерие (грен.). — Ред.

E£l Камилла Π ал ь я. Личины сексуальности

и индивидуальность каждой беременной женщины охвачены

неуправляемой хтонической силой. Желанная беременность —

счастливая жертва. Но нежелательная беременность в

результате изнасилования или неосторожности — это ужас.

Несчастным женщинам открывается непосредственно само темное

сердце природы. Ведь зародыш — доброкачественная опухоль,

вампир, живущий за счет материнского организма. Так называемое

чудо рождения в том и состоит, что природа поступает

по-своему.

Каждый месяц для женщины — новое поражение воли.

Некогда менструацию называли «проклятием» (curse),

подразумевая грехопадение Евы и изгнание из Эдема, обрекшее

женщин на мучительные роды. Подавляющее большинство

культур древности окружало менструирующих женщин

ритуальными табу. И поныне ортодоксальные иудейки очищаются от

менструальной «нечистой» крови в ритуальной купели — мик-

ве. Женщины несли символическое бремя человеческих

несовершенств, бремя природной основы человека. Менструальная

кровь — пятно, знак первородного греха, грязь, которую

призвана смыть трансцендентальная религия. Продиктовано ли

такое отождествление обыкновенной фобией, простым

женоненавистничеством? Или быть может, и в самом деле в

менструальной крови есть что-то жуткое, оправдывающее

окружающие ее табу? Я утверждаю, что не менструальная кровь как

таковая, каким бы безудержным ни был этот кровавый поток,

потрясает воображение, а скорее выводимый с кровью белок,

отторгаемая часть матки, плацентарные медузы женского моря.

Это хтоническая матрица места нашего зарождения. Мы

испытываем эволюционное отвращение к слизи, к нашему

биологическому истоку. Женщина каждый месяц обречена представать

перед бездной бытия и времени, и эта бездна — она сама.

Библия подвергалась критике за то, что в космической

драме человека сделала виновной женщину. Называя

заговорщиком, врагом Бога существо мужского пола, змия, Книга Бытия

сдерживается, чтобы не зайти в своем женоненавистничестве

слишком далеко. Библия опасливо уклоняется от встречи с

настоящим противником Бога — с хтонической природой. Змий

находится не вне Евы, змий — в ней самой. Она — рай и змий.

В своем исследовании о ведьмах Энтони Сторр замечает: «На

самом примитивном уровне все матери — фаллические

матери»2. Дьявол — женщина. Современные движения за

эмансипацию, отбрасывая стереотипы, отказывающие женщинам в по-

Е£1 Секс и насилие, или Природа и искусство

вышении их общественного статуса, в свою очередь

отказываются признать демонизм деторождения. Природа

змееподобна, природа — заросли переплетенных лоз, вьющихся и

ползучих растений, тянущиеся к нам немые проростки зародышевой

органической жизни, которой учил наслаждаться Вордсворт.

Биологи говорят о рептильном мозге человека, о древнейшей

части высшей нервной системы, об убийце, уцелевшем от

архаической эры. Я настаиваю на том, что раздражительность и

приступы гнева женщины в предменструальный период

спровоцированы сигналами рептильного мозга. В ней проявляется

латентная извращенность человека. Наружу вырывается весь ад,

ад хтонической природы, отвергнутый и вытесненный

современным гуманизмом. Во всякой женщине, в

предменструальный период борющейся со своим темпераментом, культ неба

снова вступает в схватку с культом земли.

Мифологическая идентификация женщины с природой

верна. Вклад мужчин в размножение кратковременен и случаен.

Зачатие — миг, еще один фаллический пик соития, с которого

мужчина возвращается уже ненужным. Беременная женщина

демонически, дьявольски самодостаточна. Как онтологическое

сущее, она не нуждается ни в чем и ни в ком. Я буду отстаивать

тот взгляд, что размышляющая на протяжении девяти месяцев

о своем собственном процессе творения беременная женщина —

образчик солипсизма, что сложившееся представление о

женском нарциссизме — еще один соответствующий

действительности миф. Искать спасения в мужских объединениях и

патриархате мужчину вынудил ужас перед могуществом

женщины, перед ее непостижимостью, перед архетипическим союзом

женщины и хтонической природы. Тело женщины — лабиринт,

в котором заблудился мужчина. Это — обнесенный изгородью

сад, средневековый hortus conclusus\ место демонического

волшебства природы. Женщина — первобытный создатель,

настоящий Перводвигатель. Она превращает выделение

организма в разрастающуюся ткань чувствующего существа,

плавающего на змеевидной пуповине, которой опутан каждый

мужчина.

Утверждая, что женские архетипы — это политически

мотивированные лживые выдумки мужчин, феминизм

чересчур упрощает суть дела. У исторической антипатии к женщине

есть рациональное основание: отвращение — достойный ответ

* Запертый сад, «вертоград уединенный» {лат.). — Ред.

■за Камилла Палья. Личины сексуальности

разума на величие производящей природы. Логика и разум —

полная вечного беспокойства область владения Аполлона,

верховного божества небесного культа. Строгое и фобическое, апол-

лоническое во всей своей сверхчеловеческой чистоте

хладнокровно отсекает себя от природы. Я докажу, что в основе своей

западная личность и западный успех, хорошо это или плохо, —

аполлонические. Великий противник Аполлона Дионис —

правитель хтонической области; ее закон — фертильная

женственность. Как мы еще увидим, дионисийское по природе своей

жидкая среда, оно — насыщенное миазмами болото, и его

прототип — тихая заводь матки.

Следует спросить, становится ли отождествление мужского

и женского в символике Дальнего Востока настолько же

плодотворным для культуры, как предпочтение мужского начала

женскому в символике Запада? Какая из систем более благоприятна

для женщин? Западная наука и промышленность освободили

женщин от тяжелой работы и от опасностей. Работа по дому

механизирована. Оплодотворение нейтрализовано пилюлями.

Никто уже не считает роды неизбежными. А аполлоническая

линия западной рациональности породила современную

агрессивную женщину, способную думать по-мужски и писать

предосудительные книги. Напряженность и антагонизм в

западной метафизике развили до невероятной высоты способности

человеческого мозга. Большая часть западной культуры —

искажение реальности. Но реальность и должна быть искажена,

иными словами, улучшена воображением. Буддистская

покорность природе не оправдана ни по отношению к природе, ни

тем более по отношению к человеческим возможностям. Апол-

лоническое обращало человека к звездам.

Переполняющие мировую мифологию демонические

архетипы женщины представляют неуправляемую близость к

природе. Традиция этих архетипов, почти не прерываясь,

проходит от доисторических идолов к литературе и искусству, а от

них — к современному кино. Первичный образ —femme fatale,

женщина, роковая для мужчины. Чем решительнее побеждает

природу Запад, тем чаще появляется, словно возвращение

вытесненного, роковая женщина. Она — призрак нечистой по

отношению к природе совести Запада. Она — моральная

двусмысленность природы, злая луна, все время рассеивающая туман

наших оптимистических надежд.

Феминизм отвергает роковую женщину, считая ее

карикатурой и ярлыком. Если бы даже она существовала, она была бы

Ш5Ж Секс и насилие, или Природа и искусство

просто жертвой общества, которая, не имея доступа к

политической власти, прибегает к разрушительным женским козням.

Роковая женщина — карьеристка manquée\ невротически

обратившая свою энергию на будуар. Демистифицируя подобным

образом роковую женщину, феминизм сам себя загоняет в угол.

Сексуальность — мрачная область противоречий и

амбивалентности. Ее не всегда объяснишь социальными моделями,

навязываемыми ей феминизмом, наследником утилитаризма XIX века.

Мистификация всегда останется неуправляемым спутником

любви и искусства. Эротизм есть мистика, окружающая секс аура

эмоции и воображения. Его невозможно «закрепить» кодексом

общественного или морального соглашения, вне зависимости

от того, заключено оно левыми или правыми. Ведь фашизм

природы страшнее любого общественного фашизма. Для

сексуальных отношений характерна демоническая неустойчивость,

и нам остается только примириться с этим.

Роковая женщина — одна из самых очаровательных личин

сексуальности. Она не выдумка, а экстраполяция неизменных

биологических реалий женщин. Миф североамериканских

индейцев о зубастой вагине (vagina dentata) — чудовищно-зримое

воплощение идеи женской власти и мужского страха. Вагина

всякой женщины метафорически обладает потайными зубами,

ибо выходит из нее мужчина меньшим, чем входит. Основная

механика зачатия требует от мужчины действия, а от

женщины — всего лишь пассивного принятия. Поэтому на самом деле

секс, рассматриваемый как естественное, а не общественное

взаимодействие, предстает своего рода осушением мужской

энергии женской наполненностью. Физическое и духовное

оскопление — вот опасность, подстерегающая мужчину при

половых сношениях с женщиной. Любовь — чары, усыпляющие его

страх. Латентный вампиризм женщины не социальное

отклонение, но развитие материнской функции, к выполнению

которой она с дотошной скрупулезностью подготовлена

природой. Для мужчины каждый половой акт — возвращение к

матери и капитуляция перед ней. Для мужчин секс — борьба за

идентичность. В сексе мужчина поглощается и вновь

выпускается на свободу породившей его хищной силой, женственным

драконом природы.

Роковая женщина порождена мистической связью матери

и ребенка. Сегодня считают, что сексом и воспроизводством

Неудавшаяся, несостоявшаяся {φρ.). — Ред.

EE3 Камилла Палья. Личины сексуальности

можно «управлять» при помощи медицины, науки,

интеллекта. Стоит достаточное время поработать над исправлением

общественного механизма — и все проблемы будут разрешены.

Тем не менее количество разводов стремительно растет.

Несмотря на все свои несовершенства, традиционный брак

контролировал хаос либидо. Когда престиж брака невысок, наружу

вырывается во всей своей опасности демонизм сексуального

влечения. Индивидуализм, не ограниченное обществом Я, влечет

за собой непристойное подчинение природным инстинктам.

Все, что начинается с Руссо, заканчивается де Садом. Мистика

нашего рождения от смертных матерей окутана демонизмом,

который не развеять ребяческими декларациями

независимости. Аполлон может отклониться от природы, но не уничтожить

ее. Эмоционально и сексуально мы совершаем полный круг.

Старость — второе детство, время пробуждения самых ранних

воспоминаний. Бросает в дрожь, когда видишь, как

коматозные пациенты любого возраста автоматически возвращаются

в зародышевую позу, из которой их с трудом выводят

медицинские сестры. С рождением нас связывают неистребимые

видения чувственной памяти.

Такие психологические школы руссоизма, как феминизм,

утверждают, что в основе человеческих эмоций лежит доброта.

Логика такой системы не оставляет места для роковой

женщины. Я согласна с Фрейдом, Ницше и де Садом в том, что жизнь

влечений аморальна. Всякая любовь — битва, борьба с

призраками. Мы стоим за что-либо, только выступая против чего-

то. Те, кто считает свои сексуальные контакты — с любовником,

супругом или случайным знакомым — приятными,

временными, легкими эпизодами, не осознают всей сложности

происходящих психодинамических процессов, так же как не

пропускают в сознание непримиримые противоречия своих сновидений.

Семейный роман действует постоянно. Роковая женщина —

утонченное воплощение женского нарциссизма,

амбивалентного самолюбования, завершающегося либо рождением ребенка,

либо превращением в ребенка супруга или любовника.

Мать может стать злым роком для своего сына. Именно

против матери возвели мужчины вздымающееся ввысь здание

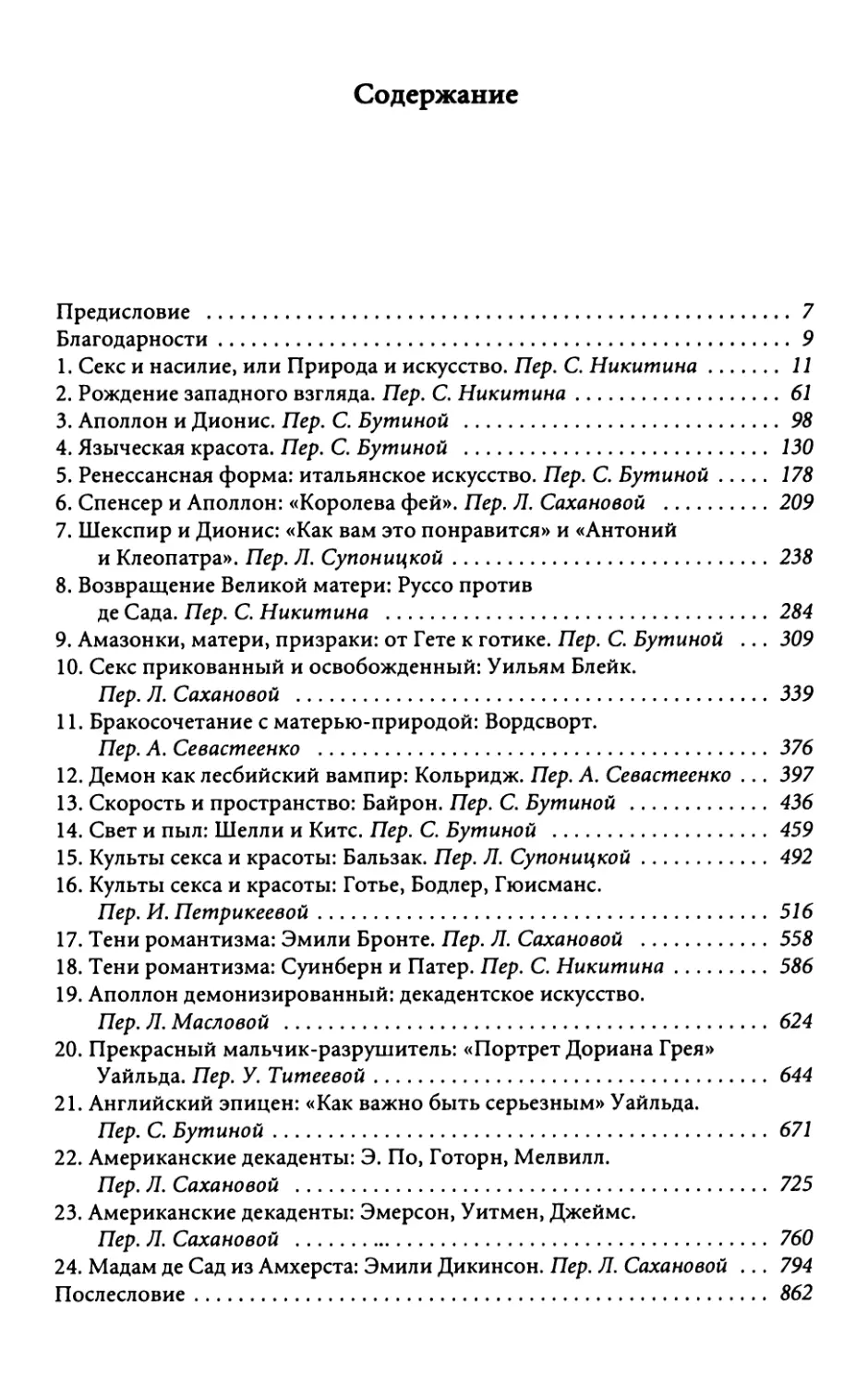

политики и культа неба. Мать — это Медуза, в чертах которой

Фрейд увидел кастрирующие и кастрированные женские

лобки. Но вместе с тем чудовищные волосы Медузы —

извивающееся прорастание природы. Отвратительная гримаса Медузы

запечатлевает страх мужчины перед женским смехом. Та, что

ШЕЙ Секс и насилие, или Природа и искусство

дарует жизнь, преграждает путь к свободе. Вот почему я

согласна с де Садом в том, что у нас есть право препятствовать

навязчивому стремлению природы к воспроизводству через содомию

или аборт. Может быть, самая доблестная попытка избежать

роковой женщины и победить природу — это мужская

гомосексуальность. Отворачиваясь от матери-Медузы в глубоком

почтении или крайнем отвращении, мужчина-гомосексуалист

становится одним из величайших фальсификаторов западной

абсолютистской идентичности. Но, как всегда, побеждает,

конечно же, природа, назначая свою цену неразборчивого секса —

болезнь.

В незыблемом существовании сексуальной личины роковой

женщины проявляется сила влияния эротики, перед которой

отступают и этика и религия. Эротика — слабое место

общества, открывающее доступ в него хтонической природе.

Роковая женщина может быть матерью-Медузой или фригидной

нимфой, исполненной аполлонического очарования. Ее

холодная недоступность манит, влечет, убивает. Она — не невротик,

но — если уж на то пошло — психопат. А это значит, ей

свойственна аморальная безмятежность, спокойное безразличие

к страданиям других, которые она вызывает и бесстрастно

наблюдает, принимая их как свидетельство своей власти.

Мистика роковой женщины не имеет достойного выражения в

мужском аналоге. Я еще поговорю подробно об одной из самых

потрясающих западных сексуальных личин — о прекрасном

юноше. Но воплощенный в образе современного плейбоя homme

fatal* опасен тем, что уходит, отправляясь за другой любовью,

в другие земли. Это бродяга, ковбой и моряк. Роковая женщина

опасна тем, что она останется и всегда будет неподвижной,

безмятежной и парализующей. Ее неизбывность — демоническое

бремя, вездесущность «Моны Лизы» Уолтера Патера,

преграждающей путь всякому развитию. Она — опасный символ

извращенности секса. Она убьет.

Эта глава неизбежно подводит нас к теории красоты. Я

считаю эстетическое чувство, как, впрочем, и все остальные

чувства, отклонением от хтонического. Перемещение из одной

области реальности в другую аналогично переходу от культа земли

к культу неба. Ференци говорит о том, что в связи с прямохож-

дением животная чувствительность обоняния заменяется

человеческим зрением. Суждения глаза категоричны. Он избирает,

Роковой мужчина (φρ.). — Ред.

ШИШ Камилла Палья. Личины сексуальности

что видеть и зачем. Каждый наш взгляд исключает столь же

многое, сколько и включает. Мы отбираем, редактируем,

подчеркиваем. Наша идея красоты — ограниченное понятие,

и, похоже, его не применишь к метаморфизму подземного мира,

к катаклизмам хтонического насилия. Мы просто решили изо

дня в день не видеть этого насилия. Каждое наше утверждение,

что природа прекрасна, — это молитва!

Холодная красота роковой женщины — еще одно

преображение хтонического уродства. Самки животных обычно не так

красивы, как самцы. Блеклые перья высиживающей птенцов

самки — маскировка, защищающая гнездо от хищников.

И оперение, и поведение самцов — роскошное зрелище,

призванное отчасти производить впечатление на самок и

побеждать соперников, отчасти — отвлекать врагов от гнезда. В мире

людей ритуальное мужское поведение так же демонстративно,

но впервые здесь женская особь становится чрезвычайно

привлекательным объектом. Почему? Женщина украшается не

просто для того, чтобы повысить свою потребительную стоимость,

как стали бы утверждать марксисты-демистификаторы, но для

того, чтобы показать, что она желанна. Сознание сделало из нас

трусов. Животные не боятся секса, потому что они неразумны.

Они действуют, подчиняясь своему биологическому

императиву. Разум, позволивший человеку как виду приспосабливаться

и процветать, одновременно бесконечно усложнил наше

функционирование как физических существ. Мы видим слишком

многое и потому вынуждены строго ограничивать свое поле

зрения. Желание со всех сторон окружено тревогой и

сомнением. Красота, визуальный экстаз, одурманивая нас, позволяет нам

действовать. Красота — аполлонический взгляд на хтоническое.

Природа—дарвиновская арена пожирающих и пожираемых.

Все фазы размножения определяются аппетитом: сексуальный

контакт, от поцелуя до соития, состоит из движений, вызванных

едва сдерживаемой жестокостью и алчностью. Долгая

беременность человеческой самки и продленное детство ее

несамостоятельного в первые семь или более лет ребенка породили агон

психологической зависимости, ставший тяжкой пожизненной

ношей мужчины. Мужчина справедливо страшится, что его

истребит женщина, ведь она — доверенное лицо природы.

Вытеснение — эволюционное приспособление,

позволяющее нам существовать под гнетом развитого сознания. Не будь

его, наши знания свели бы нас с ума. Грубый мужской сленг

называет женские гениталии «slash» («прорезь») или «gash»

ЕШ Секс и насилие, или Природа и искусство

(«рана»). Фрейд замечает, что Медуза обращала мужчин в

камень, потому что, впервые увидев женские гениталии, мальчик

думает: это рана, из которой вырезан пенис. И это

действительно рана, только вырезан из нее насильственным образом

ребенок: пуповина — это канат, перерубаемый спасательной

командой общества. Сексуальная необходимость возвращает

мужчину вспять, к этой кровавой сцене, но он не может вступить в нее

без дрожи опасения. И эту дрожь он прикрывает эвфемизмами

любви и красоты. Но чем хуже он воспитан — т. е. чем менее он

социализирован, — тем острее его чувство животной природы

секса, тем вульгарнее его язык. Сквернословящий мужлан — не

продукт общественного сексизма, но продукт недостатка

общества. Ведь величайший сквернослов — природа.

Нынешние успехи женщин в общественной жизни — не

переход от мифа к истине, но переход от одного мифа к

другому. Появление рациональных, технологичных женщин может

потребовать вытеснения неприятных архетипических реалий.

Ференци замечает: «Периодические пульсации женской

сексуальности (пубертат, менструации, беременности и роды,

климактерический период) требуют от женщины вытеснения много

более сильного, чем вытеснение, которое необходимо

мужчинам»3. В своем споре с мужским обществом феминизм

вынужден скрывать ежемесячные свидетельства господства в

женщине хтонической природы. Менструация и деторождение —

унижение красоты и формы. С точки зрения эстетики это

ужасающе грязное зрелище. Современная жизнь с ее больницами

и прокладками отдалила и дезинфицировала эти первобытные

таинства, поступив с ними так же, как со смертью, которая

стала собранием людей по неприятному поводу. То, что внушало

благоговение, — выхолощено: нам осталось трепетать и

ужасаться.

Похожий на рану разрез женских гениталий — символ

неисцелимости хтонической природы. С точки зрения эстетики

женские гениталии отвратительны по цвету, неустойчивы по

очертаниям и негармоничны по архитектурному строению. С

другой стороны, хотя мужские гениталии и могут быть смешны

своей подвижной неопределенностью (примечательно, что

героиня Сильвии Плат думает об «индюшачьей голове на

индюшачьей же шее»*), им присущ рациональный, математически

* Пер. В. Л. Топорова цит. по: Плат С. Под стеклянным колпаком. СПб., 2000.

С. 97.

EE1 Камилла Палья. Личины сексуальности

выверенный дизайн, им присущ синтаксис. Это не

безусловное достоинство, поскольку оно способно укреплять слишком

часто встречающееся у мужчин неприятие реальности. Там,

где начинается секс, перестают действовать законы эстетики.

Дж. Уилсон Найт заявляет: «Всякая физическая любовь — в

известном смысле победа над физическими тайнами и

физическими антипатиями»4. Секс неаккуратен и неопрятен, секс —

возвращение к тому, что Фрейд называл полиморфной

извращенностью ребенка, секс — горячая перегонка жидкостей каждого

тела. Святой Августин говорил: «Мы рождаемся между

фекалиями и мочой». Такой женоненавистнический взгляд на

греховное появление ребенка из родового канала приближается

к хтонической истине. Выделения, которые природа не

соотносит с полом, могут быть запечатлены в комедии, в чем легко

убедиться, вспомнив Аристофана, Рабле, Поупа и Джойса.

Экскременты находят свое место в высокой культуре.

Менструация же и деторождение — явления слишком варварские для

комедии. Их безобразие повлекло за собой радикальную

перемену исторического статуса женщины, превращающейся

в сексуальный объект, красота которого без конца

обсуждается и совершенствуется. Красота женщины — компромисс с ее

опасной архетипической притягательностью. Она визуально

дает успокоительную иллюзию контроля интеллекта над

природой.

Я объясняю неоспоримый исторический факт господства

мужчин в искусстве, науке и политике, основываясь на

аналогии между сексуальной физиологией и эстетикой. Я покажу, что

все достижения культуры — проекция, уклонение в аполлони-

ческую трансцендентность, что мужчины анатомически

предназначены к проецирующей функции. Но, как показывает

история Эдипа, предназначение может стать проклятием.

Теневые стороны сексуальной биографии и сексуальной

географии предопределили и то, как мы познаем мир, и то, как

мир познает нас. В сознание прорывается лишь то, что уже

сформировано демонизмом чувств. Дух — пленник тела.

Абсолютной объективности не бывает. Каждая мысль эмоционально

нагружена. Каждый отдельный выбор — от цвета зубной

щетки до меню завтрака, — будь у нас время или энергия

исследовать его, открыл бы свое тайное значение во внутренней драме

нашей жизни. Но мы, слабосильные, не допускаем

перенасыщения психики. В самом начале истории западноевропейского

WEM Секс и насилие, или Природа и искусство

человечества изобретено убежище от безудержной

эмоциональности и агрессивной неупорядоченности женщины и природы —

сфера числа, прозрачная математика, отмеченная аполлониче-

ской чистотой. Достигшие выдающихся успехов в математике

женщины использовали мужскую систему господства над

природой. Число — самое привлекательное и самое несотворенное

успокоительное средство, страстное желание человеком

объективности. Именно к числу прибегает он — а сегодня и она —

в стремлении бежать из хтонических трясин любви, ненависти

и семейного романа.

О превосходстве логики над эмоциями даже сегодня

говорят, как правило, мужчины, а не женщины. Как ни комично,

им свойственно говорить об этом в минуты крайнего

эмоционального хаоса, который, возможно, ими самими и вызван и

перед лицом которого они совершенно беспомощны.

Культурная функция мужчин — художников и артистов — охранять

дорогу эмоций, ведущую из женских сфер в мужские. В каждом

мужчине сокрыта внутренняя женская территория,

контролируемая его матерью, освободиться от которой полностью ему

не суждено никогда. Со времен романтизма искусство и

искусствознание становятся кораблями, отправленными на

исследование вытесненной эмоциональной жизни западного человека,

хотя этого и не скажешь, исследуя наросшую на их днище

мертвящую филологию. Поэзия — нить, связующая дух и тело.

Любая поэтическая идея обоснована эмоцией. Каждое слово

осязаемо. Множество истолкований, окружающих

стихотворение, отражает бурную неуправляемость подчиняющихся

только природе эмоций. Эмоция есть хаос. У любой доброй эмоции

есть и негативная оборотная сторона. Так что бегство от

эмоции к числу — еще одна ключевая стратегия аполлонического

Запада в борьбе с Дионисом.

Эмоция — страсть, континуум эротизма и агрессии. Любовь

и ненависть — не противоположности: страсти может быть

больше или меньше; существуют лишь количественные

различия, а не различия между видами страстей. Жить в любви и

согласии — одно из крайних противоречий, навязанных

христианством своим последователям, идеал невозможный и

противоестественный. Со времен романтизма слышны сетования

художников и интеллектуалов на церковные регламентации

сексуальной жизни, но эти регламентации — лишь

второстепенный маневр христианства в войне с языческой природой.

Только святой может следовать христианскому кодексу любви.

EU Камилла Паль я. Личины сексуальности

А святые жестоки в своих крайностях: им приходится

игнорировать огромную часть реальности — реальность сексуальных

масок и реальность природы. Любовь ко всем означает

холодность к чему-то или к кому-то. Вспомним: сам Иисус был

неоправданно груб со своей матерью в Кане.

Хтоническое излишество эмоций — мужская проблема.

Мужчина вынужден сражаться с присущей женщине и

природе чудовищностью. Он может приобрести самость, только

высвободившись из демонического облака, которое в противном

случае поглотит его, — из материнской любви, а ее с тем же

успехом можно было бы назвать и материнской ненавистью.

Материнская любовь, материнская ненависть,

любовь-ненависть матери или к матери — один мощный конгломерат

природной силы. Политическое равенство женщин не многое

меняет в этой сумятице чувств, находящейся выше и ниже

политики, вне схем общественной жизни. Борьба матери и сына

закончится лишь тогда, когда дети будут появляться на свет

только из пробирок. Но когда тоталитарное будущее отнимет

воспроизводство у женщин, исчезнут и аффекты, и искусство.

Люди станут машинами, без боли, без удовольствия. У

воображения — своя цена, и платить ее приходится ежедневно. Нам

не отменить ограничивающих нас биологических законов.

Что природа дала мужчине для защиты от женщины? Здесь

мы подходим к самому истоку культурных достижений

мужчины, прямо и непосредственно связанных с особенностями его

анатомического строения. Наша физическая жизнь порождает

основные метафоры представления, причем метафоры одного

пола резко отличаются от метафор другого. Никакого

равенства здесь просто не может быть. Половая сторона мужчины

самовыделенна. Генитально ему предназначена модель

линейности, фокуса, цели, направленности. Ему нужно научиться

прицеливанию. Неприцельные эякуляция и мочеиспускание —

инфантильные брызги, пачкающие его самого и окружающих.

Эротизм женщины распределен по всему ее телу. Ее желание

предварительного стимулирования остается общеизвестным

источником взаимного непонимания полов. Генитальная

концентрация мужчины — это не только упрощение, но и

интенсификация. Мужчина — жертва неуправляемых подъемов и

падений. Мужская сексуальность маниакально-депрессивна по

самой своей сути. Эстроген успокаивает, андроген возбуждает.

Мужчины постоянно пребывают в состоянии сексуальной

неудовлетворенности, переживая приливы и отливы гормонов.

ЕЗ Секс и насилие, или Природа и искусство

Как в сексе, так и в жизни их влечет по ту сторону — по ту

сторону Яу по ту сторону тела. Это правило применимо даже по

отношению к матке. Каждый зародыш становится женским,

если только он не погружен в мужской гормон, выделенный по

сигналу яичек. Поэтому даже до рождения мужчина уже

находится по ту сторону женщины. Но быть по ту сторону —

значит быть изгнанным из центра жизни. Мужчины знают, что

они сексуальные изгнанники. Они странствуют по земле в

поисках удовлетворения, умоляя о нем и презирая его, но никогда

не получая его. Женщинам не стоит завидовать такому

мучительному движению.

Сексуальная мужская метафора — концентрация и

проекция. Природа помогает мужчине преодолеть страх, даруя ему

концентрацию. В порывах спазматических концентраций

мужчина сходится с женщиной. Что и позволяет ему тешить себя

иллюзией временной власти над породившими его архетипи-

ческими таинствами. Иллюзия дает ему смелость, необходимую

для возвращения назад. Мужское восприятие секса

метафизично, чего никак не скажешь о женском восприятии секса. Нет

таких женских проблем, которые можно было бы решить при

помощи секса. Физически и физиологически женщины вполне

самодостаточны. Они могут добиваться своего, но не

испытывают в этом нужды. Их не толкают в потустороннее капризы

собственного тела. А вот мужчинам далеко до

уравновешенности. Они должны искать, преследовать, ухаживать или

овладевать. Голуби в парке — картина, достойная жалости:

ритуальное поведение пернатых отражает всю комичность секса. Часто

приходится видеть, как голубь без всякой надежды на успех,

распаляя сам себя, кружит и кружит вокруг вновь и вновь

отвергающей его голубки, предпочитающей заниматься

собственными делами. Но концентрация и настойчивость однажды

позволят ему добиться своего. Природа одарила его

способностью забывать абсурдность своего поведения. Его

целеустремленность — и дар, и бремя. Сексуальная концентрация

человека — мужской способ контролировать отождествляемый с

женщиной и с природой опасный хтонический избыток эмоции и

энергии. Секс ввергает мужчину в ту самую бездну, из которой

он бежал. Путешествие в небытие и обратно.

Через концентрацию — к проекции в потустороннее.

Мужская проекция эрекции и эякуляции становится парадигмой

любой культурной проекции и концептуализации — от

искусства и философии до фантазии, галлюцинации и наваждения.

ΕΓϋ Камилла Палья. Личины сексуальности

Из истории известно, что женщины менее склонны к

концептуализации, — и не потому, что мужчины не позволяют им

этого, но потому, что женщины способны жить и без

концептуализации. Я оставляю открытым вопрос о различии в строении

мозга. Концептуализацию и сексуальную манию можно связать

с одним и тем же отделом головного мозга мужчины.

Например, фетишизм, который, как и большинство других

сексуальных извращений, приписывают исключительно мужчинам,

явно представляет собой концептуализацию или символообра-

зование. Аналогичным образом объясняется и широко

распространенная коммерческая заинтересованность мужчин в

порнографии.

Эрекция — мысль, а оргазм — действие воображения.

Мужчина должен утверждать свою власть над женщиной, а она —

тень его матери и всех женщин. Неудача и унижение ожидают

его. Ни одна женщина не доказывает, что она — женщина,

таким беспощадным способом, каким мужчина доказывает, что

он — мужчина. Он должен быть на высоте, иначе

представления не будет. Общественные условности не имеют отношения

к делу. Провал есть провал. Ирония в том, что сексуальный

успех всегда почему-то приводит к неудачной судьбе. Любая

проекция мужчины неустойчива, и приходится обновлять ее —

безостановочно, бесконечно. Мужчина добивается триумфа, но,

побеждая, дряхлеет. Союз мужчин — сообщество

самосохранения, совместное самоутверждение при помощи совместно

выдуманной ценностной ориентации. Культура — мужское

подкрепление всегда рискованных личных проекций.

Превосходным примером концентрации и проекции может

послужить одна из самых впечатляющих особенностей

мужской анатомии — процесс мочеиспускания. Фрейд полагал, что

первобытный мужчина гордился своей способностью потушить

костер струей мочи. Непонятно, чем тут гордиться, но

женщина явно не способна на такой подвиг без риска ожечь себе

ляжки. Мочеиспускание мужчин и в самом деле есть своеобразное

достижение, дуга трансцендентности. Женщина просто мочит

землю, на которой стоит. Мочеиспускание мужчины — своего

рода комментарий. Он может быть дружественным — при

совместном мочеиспускании, но часто он агрессивен, как,

например, осквернение рок-звездами шестидесятых годов

общественных памятников. Писать — критиковать. Джон Уэйн мочился

на ботинки ворчливого режиссера на глазах других актеров и

всего съемочного коллектива. Таким способом самовыражения

EU Секс и насилие, или Природа и искусство

женщинам не овладеть никогда. Кобель, метящий каждый куст в

квартале, — художник-граффити, оставляющий свою грубую

подпись при каждом задирании лапы. Женщины, как суки,

приседают к земле. Для них не существует проекции за границы

своей личности. Пространство оспаривается по праву

сидящего на нем, по праву скваттера.

Обременительный солипсический характер женской

психологии можно из раза в раз наблюдать в местах проведения

всякого рода массовых мероприятий, когда десятков этак пять

женщин томятся в очереди в туалет. Тем временем их друзья

расстегнули-застегнули ширинку и давно уже слоняются вокруг,

поглядывая на часы и делая круглые глаза. Введенное Фрейдом

понятие зависти к пенису оказывается даже слишком верным,

когда завсегдатай бара весело облегчается в темных аллеях

к досаде его чуть не лопающейся спутницы. Выделенность, или

изоляция, мужских гениталий имеет и свою темную сторону.

Она может привести к разъединению секса и эмоции, к соблазну,

промискуитету, болезни. Современные гомосексуалисты, к

примеру, ищут экстаз в грязи общественных уборных, в самом,

возможно, неэротичном, с точки зрения женщин, месте на земле.

Мужские метафоры концентрации и проекции — отзвуки

и тела, и духа. Без них мужчина был бы беззащитен перед силой

женщины. Без них женщина давно присвоила бы себе все

творение. Не было бы ни культуры, ни системы, ни

громоздящихся друг над другом иерархий. Культ неба проиграл бы в

соперничестве с культом земли, если бы дух вообще сумел

освободиться от материи. Какая ирония заключена в том, что чем

с большей аполлонической ясностью мыслит современная

женщина, тем больше она участвует в историческом отрицании

своего пола! Каким бы желанным и необходимым ни было

политическое равенство женщин, оно не способно устранить

радикального разъединения полов, началом и концом которого

оказывается тело. Мощные толчки влечения и отвращения

всегда будут сотрясать и тот и другой пол.

Превращенная некоторыми феминистками в пацифистский

набросок сексуальной утопии андрогинность скорее присуща

созерцательной, а не активной жизни. Андрогинность —

древняя привилегия священников, колдунов и художников.

Феминистки политизировали ее, превратив в оружие против

маскулинности. Современное осмысление андрогинности:

мужчины должны быть женоподобными, а женщины могут быть

такими, какими им хочется быть. Андрогинность — отмена

■sül Камилла Палья. Личины сексуальности

мужской концентрации и проекции. Созданные буржуазными

академиками и писателями программы будущего выражают их

собственные склонности. Никакая реформа, придуманная на

факультете английского языка, не будет работать за стенами

университета. Агрессивная энергия улиц вполне очевидно

выявляет мужскую концентрацию и проекцию. К счастью,

мужчины-гомосексуалисты любого общественного положения

верны культу маскулинного, позволяя ему тем самым сохранить

свою эстетическую обоснованность. Высочайшие вершины

западной культуры сопровождались высоким уровнем мужского

гомосексуализма — классические Афины, Флоренция и Лондон

эпохи Возрождения. Мужская концентрация и проекция сами

собой возрастают и приводят к высочайшим достижениям апол-

лонической концептуализации.

Если модель познания мира обнаруживается в физиологии

пола, то какова же основная метафора женщины? Это — тайна,

скрытое. Карен Хорни считает невозможность девочки видеть

свои гениталии и способность мальчика видеть свои

источником «большей субъективности у женщин и большей

объективности у мужчин»5. Перефразируем это высказывание, сместив

акцент: ошибочная уверенность мужчин в том, что

объективность возможна, основывается на том, что они могут увидеть

собственные гениталии. К тому же эта уверенность — защита

от пугающе невидимой матки. Женщины реалистичнее

мужчин и меньше страдают от неврозов навязчивых

состояний, благодаря терпимому отношению к двусмысленности,

которое формирует их неспособность изучить собственное

тело. Женщины принимают ограниченность знания как свое

естественное состояние, как великую общечеловеческую

истину, на постижение которой мужчина может потратить всю

жизнь.

Непостижимая сокровенность женского тела касается всех

аспектов отношений мужчин к женщинам. Как у нее все там

устроено? Испытывает ли она оргазм? Мой ли это ребенок? Кто

на самом деле был моим отцом? Тайна окутывает женскую

сексуальность. Эта тайна — главная причина того заточения,

которому мужчина подвергает женщину. Только заточая свою

жену в гарем, охраняемый евнухами, он может быть уверен, что

ее сын — это и его сын. Возможность видеть мужские

гениталии — источник научного стремления к наглядному опыту,

подтверждению, доказательству. Этим методом он надеется

разрешить самую страшную тайну, тайну своего хтонического

ЕЯ Секс и насилие, или Природа и искусство

рождения. Женщина скрыта неким покровом. Насильственное

разрывание этого покрова может быть мотивом групповых

изнасилований и изнасилований, сопровождающихся убийством,

в первую очередь тех, когда внутренности ритуалистически

извлекаются в стиле Джека-потрошителя. Потрошитель

вывешивал на всеобщее обозрение матку своей жертвы, и точные

параллели этому наблюдаются в племенных ритуалах бушменов

Южной Африки. Сексуальные преступления мужчины

совершали всегда, а женщины — никогда, потому что эти

преступления — концептуализирующие покушения на недостижимое