Автор: Калер Э.

Теги: философия духа метафизика духовной жизни история философии история серия росспэн история как наука историософии историческая классификация

ISBN: 978-5-8243-0915-7

Год: 2008

Эрих

Калер

Избранное:

Выход

из лаоиринта

Erich Kahler

The Meaning of History

Out of the Labirynth. Essays in Clarification

Москва

РОССПЭН

2008

УДК 13(082.1)

ББК 87.3

Kl 7

Главный редактор и автор проекта «Книга света»

С.Я.Левит

Редакционная коллегия серии:

Л.В.Скворцов (председатель), Е.Н.Балашова, В.В.Бычков,

П.П.Гайденко, И.Л.Галинская, В.Д.Губин, Г.И.Зверева,

И.А.Осиновская, Ю.С.Пивоваров, Г.С.Померанц,

М.М.Скибицкий, А.К.Сорокин, П.В.Соснов

Перевод издания осуществлен при финансовой поддержке

Московского государственного института международных отношений

(ΜГИМО—Университет) МИД России в рамках Инновационной

образовательной программы «Формирование системы компетенций

для профессиональной деятельности в международной среде

в интересах укрепления позиций России»

Переводчик: В.И.Матузова

Редакторы: М.Л.Воскресенский, О.Р.(Щелокова) Газизова

Художник: П.П.Ефремов

Калер Э.

К17 Избранное: Выход из лабиринта / Эрих Калер; пер. с англ.

В.И.Матузова. — М: Российская политическая

энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 336 с. — (Книга света).

ISBN 978-5-8243-0915-7

Первая публикация на русском языке сочинений немецкого

историка, философа, социолога, искусствоведа, культуролога

Эриха Калера (1885—1970). В издание вошли его книги «Смысл

истории» (1964) и «Выход из лабиринта» (1967), которым, как и

всему творчеству Э.Калера, свойственна яркая гуманистическая

направленность. В них автор обращается к решению актуальных

проблем науки и культуры, политики и социологии, возникших

на протяжении XX в. и во многом до сих пор не утративших

своей остроты в силу их общечеловеческой значимости.

УДК 13(082.1)

ББК 87.3

ISBN 978-5-8243-0915-7 © С.Я.Левит, составление серии, 2008

© В.И.Матузова, составление тома, перевод

и послесловие, 2008

© Российская политическая энциклопедия, 2008

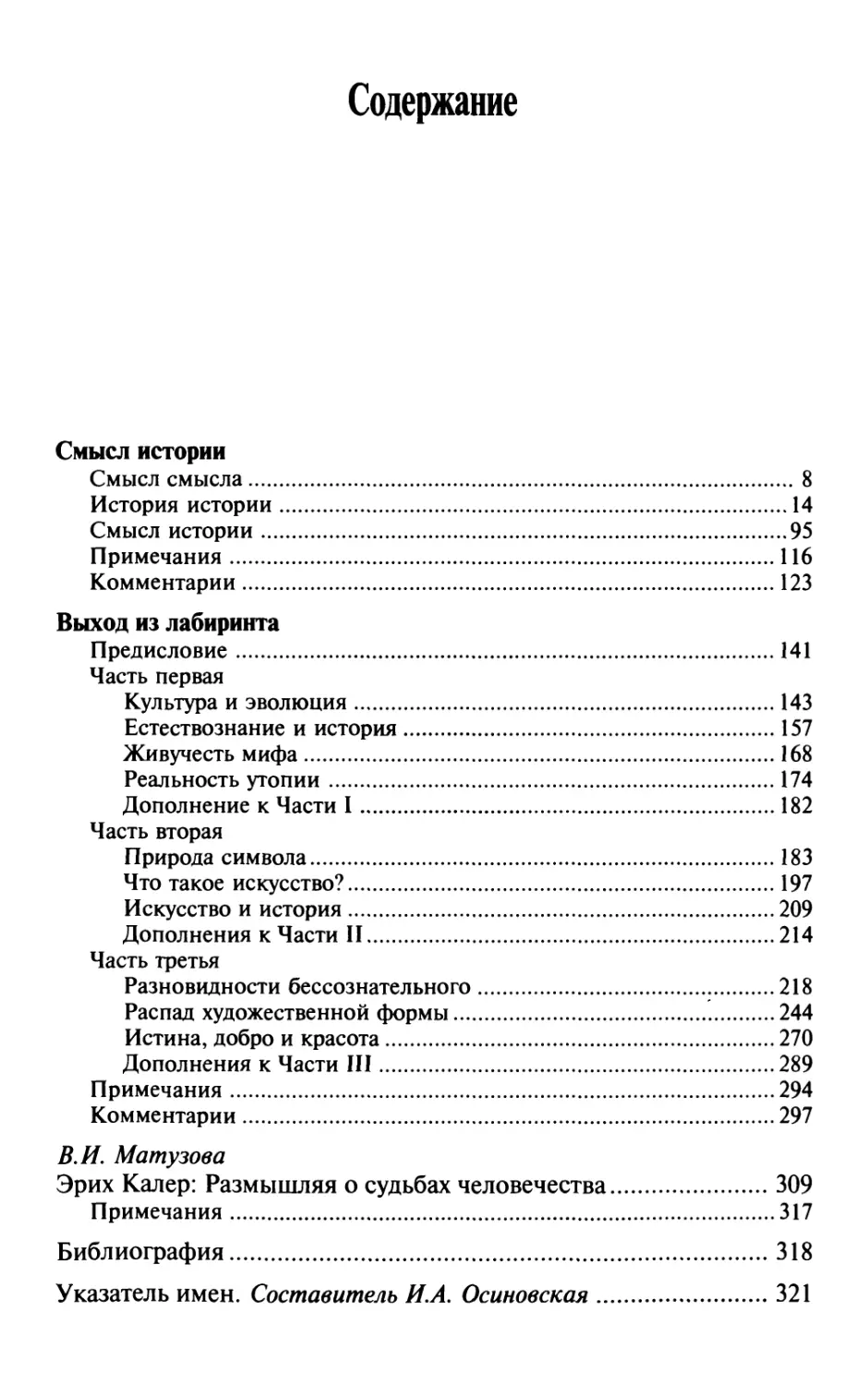

Смысл истории

Этой книге я думал предпослать посвящение:

"За и против моего друга Эрнста Г. Канторовича "

в память о нашей многолетней жаркой полемике,

лишь углубившей то чувство, которое мы

пронесли через всю жизнь. Он знал о форме этого

посвящения и не возражал против него, но так и не

увидел долгожданного подарка. Мне лишь остается с

прискорбием посвятить этот парадоксальный дар

его памяти.

Сентябрь 1963

Καθόλου μεν γάρ έμοιγε δοκοΰσιν οί

πεπεισμένοι διά τής κατά μέρος ιστορίας

μετρίως συνόψεσθαι τά όλα παραπλήσιόν

τι πάσχειν, ως άν εϊ τίνες έμψυχου καί

καλοΰ σώματος γεγονότος διερριμμένα τά

μέρη θεώμενοι νομίζοιεν ίκανώς αύτόπται

γίνεσθαι τής ενεργείας αύτοϋ σοϋ

ζώου και καλλονής. Εί γάρ τις αύτίκα μάλα

τυνιθείς καί τέλειον αϋθις άπεργασάμεος

τό ζώον τώ τ' είδει και τή τής ψυχής

εύπρεπρεπεία κάπειτα πάλιν έπιδεικνύοι τοίς

αύτοις έκεινοις, ταχέως άν οίμαι πάνιτας

αυτούς όμολογήσειν διότι και λίαν πολύ τι

τής αλήθειας άπελείποντο πρόσθεν και

παραπλήσιοι τοίς όνειρώττουσιν ήσαι.

(Вообще люди, надеющиеся приобрести из отдельных историй

понятие о целом, похожи, по моему мнению, на тех, которые при

виде разрозненных членов живого некогда и прекрасного тела

вообразили бы себе, что созерцают с надлежащей ясностью

жизненную силу и красоту живого существа. Если бы вдруг сложить эти

члены воедино и, восстановивши целое существо с присущею ему

при жизни формою и прелестью, показать снова тем же самым

людям, то, я думаю, все они скоро убедились бы, что раньше

были слишком далеки от истины и находились как бы во власти

сновидения.)

Полибий. Книга I, 4

...Гаііиге principale entraine аѵес eile tous les accidents

particuliers.

(...все частные причины зависят от некоторого всеобщего начала.)

Ш.Л. Монтескье

Размышления о причинах величия и падения римлян.

Ог, се temps veritable est, par nature, un continu. II est aussi

perpetuel changement. De l'antithese de ces deux attribute viennent

les grands problemes de la recherche historique.

L'incomprehension du present nait fatalement de Г ignorance du

passe. Mais il n'est peut-etre pas moins vain de s'epuiser ä

comprendre le passe si l'on ne sait rien du present ... Car le

fremissement de vie humaine, qu'il faudra tout un dur effort

d'imagination pour restituer aux vieux textes, est ici directement

perceptible ä nos sens.

(Это подлинное время - по природе своей некий континуум. Оно

также непрестанное изменение. Из антитезы этих двух атрибутов

возникают великие проблемы исторического исследования.

Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию

настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое,

если не представляешь настоящего... Ибо в ней, в современности,

непосредственно доступен чувствам трепет человеческой жизни,

для восстановления которого в старых текстах нам требуется

большое усилие воображения.)

Марк Блок.

Апология истории

Смысл смысла

ι

Зто эссе было задумано как апология истории. Без апологии не

обойтись, поскольку история или, точнее сказать, историческое

видение проблем и явлений были повсеместно

дискредитированы. Движение «Великие книги»1* — не единственное,

которое питает глубокую антипатию к исторической и

эволюционной позиции. Позитивизм2*, экзистенциализм3*, американская школа

чисто описательной антропологии4*, «новая критика»5* и особенно

распространенное в Европе философское течение, восходящее к Ницше6*, —

все они отвергают исторический подход. В сущности, как станет ясно из

последующего, в этой антиисторической тенденции отразилось общее

настроение эпохи.

Подобное отношение представляет не просто научный интерес; оно

оказывает глубинное воздействие на всю нашу культуру. Чтобы осознать

это, достаточно сопоставить периоды, когда люди неколебимо верили в

смысл истории (Средние века и эпоха Просвещения), с нашим

временем, когда эта вера основательно пошатнулась. И хотя в те времена люди

по природе своей были не лучше, чем теперь, а материальные условия их

жизни были, безусловно, неизмеримо хуже, но зато их вера в историю

как в путь к спасению или как в путь прогресса, ведущий по восходящей,

давала им прочную духовную установку, которая направляла и

оберегала умы тех эпох, служила человеку опорой и помогала ориентироваться

в жизни; с этой верой люди чувствовали себя духовно защищенными и,

не в меньшей степени, чувствовали себя и защитниками, несущими

ответственность за будущее всего человечества. Эта же вера не давала

человеку впасть в то состояние полной «незащищенности» (если вспомнить

выражение Карла Ясперса7*), которое и породило все интеллектуально

оправданные и технологически оснащенные ужасы нашего времени.

Невозможно ни возродить дух Средневековья, ни воскресить

наивный оптимизм эпохи Просвещения; невозможно вернуться и к

царившим в те времена историческим концепциям. Ни одна из пройденных

стадий неповторима. Меняются условия жизни, и новое положение

вещей неминуемо порождает новые мысли и устремления. Но раз уж

теперь находится под сомнением самый смысл истории, то нам предстоит

8

это сомнение разрешить, приняв во внимание весь накопленный

человечеством опыт мысли и действия.

Прежде всего следует разрешить то недоразумение, которому не чужд

даже такой утонченный мыслитель, как Р.Дж. Коллингвуд8*. В «Идее

истории» он пишет: «Каждый историк, как мне кажется, согласился бы с

тем, что история — это разновидность исследования или поиска»1.

История, возразил бы я, ни в коей мере не равнозначна историопи-

санию, или историческому исследованию; в противном случае не имело

бы смысла пользоваться этими устоявшимися терминами. Уже то, что

эти понятия существуют и что мы можем помышлять об «изучении

истории», со всей очевидностью свидетельствует: история — это само по

себе происшествие, а не его описание или исследование. Разумеется,

исторические концепции и их толкования сливаются с самой историей и

сами становятся событиями, которые влияют на историю, порождают

новую историю. Но историческая наука конституирует историю только

тогда, когда становится частью жизни, а не остается всего лишь

отвлеченной теоретической дисциплиной.

История — это происшествие, происшествие особого рода, а также

создаваемое им энергетическое поле. Где нет происшествия, там нет и

истории. Абсолютная вечность (насколько ее вообще можно

представить), совершенная неподвижность, в которой никогда и ничто не

меняется (а это и есть вакуум как таковой, чистая нирвана), не имеет истории.

И, напротив, абсолютная событийность, т. е. бесконечно хаотичное,

калейдоскопическое скопление случайных происшествий — эта мешанина

(melange) событий (что, с другой стороны, тоже нельзя представить,

потому что каждое событие так или иначе связано с другими) тоже не

создает историю. Чтобы стать историей, события прежде всего должны

быть взаимосвязаны, должны представлять собой цепь, непрерывный

поток. Последовательность и сопряженность — вот элементарные

предпосылки истории, да не только истории, но и простейшего рассказа.

Ни одно событие не существует само по себе: все они связаны друг с

другом — и с теми, которыми они были вызваны к жизни, и с теми,

которые вызовут к жизни они сами. Но сама по себе связь событий не

создаст и рассказа, не говоря уже об истории. Чтобы получился рассказ,

последовательность происшествий должна иметь некий субстрат, или

фокус — т. е. нечто такое, с чем эти происшествия соотносятся (или

кого-то, с кем они происходят). Именно это нечто или этот некто, на чем

или на ком замыкается цепь событий, — именно это придает обычной

последовательности событий особую, реальную сопряженность и делает

ее рассказом. Но эта особая сопряженность не существует сама по себе,

но создается умом, способным к восприятию и осмыслению. Она

возникает как концепция, т. е. как смысл. Итак, даже простой рассказ

складывается лишь при наличии трех условий: последовательность событий,

соотнесенность их с чем-то или с кем-то (а именно это и придает

событиям их особую сопряженность) и, наконец, умение их осмыслить,

т. е. воспринять эту сопряженность и создать концепцию, которая и

есть смысл. В этой книге я собираюсь доказать, что и сомневаться в

смысле истории, и искать его значит подменить посылку желательным

для себя выводом. Без смысла нет ни рассказа, ни истории.

9

Смысл означает постижение сопряженности, порядка, единства

разрозненных происшествий и феноменов, воспринимаемых осмысляющим

умом. Говоря, что нечто имеет смысл, мы подразумеваем, что оно

является частью чего-то большего или более существенного, что это — звено

или производное некоего связного целого и что оно указывает на нечто,

существующее вне него. Или, наоборот, это нечто само по себе есть

целое, есть некая сопряженность, части которой соотносятся и между

собой, и со всем целым. Такая согласованная умозрительная целостность,

такое представление о группе феноменов как о некоей сопряженности

делают эти факты явлениями иного уровня: это уже не просто

несогласованные друг с другом факты бытия, которые воспринимаются всего

лишь сенсорно: нет, теперь они уже могут быть четко осмыслены. Тем

самым в мире опять устанавливается и существует порядок, смысл, вновь

указующий на нечто вовне.

Когда мы говорим, что действие или событие имеет смысл, то

подразумеваем, что оно служит какой-то цели или объясняет какое-то иное

явление; это значит, что нечто совершается ради чего-то или ради кого-

то (например, ради денег, хотя это, конечно, самый низменный из

смыслов, или ради положения и влияния, ради семейного благосостояния,

ради любимого человека, ради общества, во имя человечества, или во

славу Божию). Когда мы говорим, что некоторые люди (например,

Линкольн9*, Эйнштейн10* или Ганди11*) являют нам особый смысл, то это

означает не только то, что эти люди посвятили свою жизнь общему благу,

но еще и то, что своей целеустремленностью, умением подчинить любое

свое действие одной главенствующей идее или целой системе идей они

явили жизнь как сопряженность, как идею, которая значима и для

других жизней, что они превратились в символ человеческой жизни, жизнь

стала знаком, т. е. «значимой».

Стало быть, смысл указывает на нечто выходящее за рамки чистого

существования, будь то задача и цель или форма. Следовательно,

можно различить два вида смысла: смысл как задача или цель и смысл как фор-

ма. Любое действие, замысел, поиск или исследование несет с собой

смысл как цель; а любое произведение искусства есть смысл как форма.

Из этого следует, что нечто обладает смыслом лишь для кого-то — для

осмысляющего человеческого ума2, который создает смысл в процессе

осмысления; тот, кто впервые улавливает смысл, создает нечто новое;

самим актом осмысления он меняет картину своего мира и (раз уж эта

картина подразумевает ответное изменение окружающего) меняет и свой

мир, реальность своего мира. Именно так и начинается история3.

Возьмем типично бессмысленный рассказ — «рассказ», который сам

по себе никогда бы не стал подлинным рассказом: тривиальный случай,

который интересен только репортеру, профессия которого описывать

происшествия, да людям, принимавшим в нем непосредственное

участие. Один человек ссорится с женой, уходит из дому и, ослепленный

эмоциями, переходит улицу, не замечая несущегося на него автомобиля,

водитель которого, чтобы не наехать на него, резко сворачивает,

выезжает на тротуар, и машина насмерть сбивает прохожего. Такое стечение

обстоятельств кажется в высшей степени бессмысленным: три

совершенно не знакомых друг другу человека связаны простым «случаем». И тем

10

не менее они связаны жесткой причинностью, из чего следует, что сама

по себе причинность еще не создает смысла: она может только указать на

некий смысл, но в этом она чисто функциональна.

Такое стечение обстоятельств обрело бы смысл, только если принять

во внимание его предпосылки и следствия, если учесть отношения

рассеянного пешехода и его жены, если знать, какой была жизнь

погибшего, и если принять в расчет иррациональное чувство вины, овладевшее

всеми оставшимися в живых, и то, как это происшествие сказалось на их

психическом здоровье. То, что для всех четверых оставалось бы

случайностью, таким образом поднялось бы до уровня, лежащего за пределами

участия этих людей и уже не относилось бы только к этим участникам,

и мы смогли бы осмыслить таинственное переплетение судеб как части

всемирной сети судьбы, в которой все мы действуем, даже и не

подозревая об этом. Если бы какой-нибудь писатель взглянул на данное

событие с такой выигрышной точки зрения, то, придав ему смысл (или хотя

бы пробиваясь к нему), превратил бы его в рассказ.

И правда, есть один писатель, который именно это и сделал, — Торн-

тон Уайлдер12* в повести «Мост короля Людовика Святого». Ее первая

часть под названием «Возможно — случайность» начинается

сообщением о следующем происшествии: «В полдень в пятницу 20 июля 1714 года

рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых

путников». Свидетелем этого несчастного случая был монах, брат Юнипер,

который за минуту до происшествия остановился у моста, отер пот со лба

и погрузился в приятные размышления о поразительных успехах его

миссионерской деятельности. Торнтон Уайлдер заставляет его задать

этот важный вопрос: «Почему именно эти пятеро?» Вникнув в судьбу

каждого из пятерых, брат Юнипер приходит к выводу, что все они

(каждый по-своему) одновременно подошли к концу своей внутренней

жизни как раз перед свершившимся. Такое стечение обстоятельств —

конечно, крайность, но оно наглядно показывает, как чистая случайность

становится рассказом, — просто потому, что в ней пытаются найти

смысл. Вполне возможно, что все мы, сами того не подозревая,

являемся деятельными участниками какого-то обширного и динамически

увязанного плана; точно так же клетка, будучи частью организма, не

осознает, что входит в его состав.

Как бы то ни было, но бессмысленность, нонсенс возникает всякий

раз, когда нам отказывает наша способность понимания, когда мы

достигаем предела наших возможностей, всякий раз, когда.мы блуждаем

впотьмах или совершаем ошибки, когда жизненные силы покидают нас.

И наоборот, всякий раз, когда мы пытаемся уловить сопряженность

между отдельными частями, когда постигаем смысл, он придает нам

силы: это своего рода волшебство — волшебство самой жизни.

Поскольку исполненная смысла сопряженность требует для своего

постижения осмысляющего ума, то история может совершаться и

развиваться только в связи с сознанием. По мере того как человек осознает

сопряженность своих поступков и всего, что с ним происходит, он

придает смысл этой сопряженности и превращает ее в историю. Именно так он

творит историю не только теоретически, как концепцию, но и

практически, как реальность: стоит только возникнуть концепции, как она на-

11

чинает влиять на реальный мир и изменять его. Она сливается с

реальностью, становится ее частью, и люди постепенно начинают действовать

в соответствии с этой новой концепцией. Концепция продолжает

оказывать свое воздействие, а из измененной концепцией реальности

возникает еще более совершенное понимание сопряженности, т.е. все больше

сознания, которое, в свою очередь, преобразует действительность. Таким

образом, история предстает как все ширящийся процесс

взаимотворчества осмысления и материальной действительности.

Отсюда вывод: у растительного и животного мира нет иной истории,

кроме той, которую дарует им человек по мере расширения масштаба

своих знаний. У животных нет истории, потому что нет сознательной

памяти, нет самосознания. Память у животных исключительно латентна,

т.е. она пробуждается случайно, внешними раздражителями и их

ассоциациями; ей никогда не стать устойчивым, постоянно проявляющим себя

свойством, не стать тем континуумом эмоций, мыслей и действий,

который конституирует собственную идентичность. Такое сознание

внутренней сопряженности, собственной идентичности есть первое,

рудиментарное понятие, а без него нет и понятия идентичности общности или

коллектива — этой предпосылки истории.

Итак, история берет начало в человеке. Но и среди людей есть ли

история у отдельно взятого рядового человека? Мы назвали бы это иначе —

не история, а «жизненный путь». Даже биографию мы жалуем только

избранным личностям общечеловеческого масштаба, «историческим»

личностям, судьбы которых имеют значение для их народа или для всего

человечества. Или, говоря об «истории дела», мы подразумеваем, что некая

цепь личных событий имела важное, общечеловеческое значение в

области медицины или социологии. Следовательно, история начинается в

сфере сверхиндивидуальной или, вернее, сверхчастной, т. е. на уровне

групп, учреждений, народов. Когда же мы употребляем понятие

«история» во всей полноте его смысла, без всяких оговорок, то имеем в виду

историю человечества.

Значит, чем больше смысла обретает поток событий, тем в большей

степени он становится историей. Или, под другим углом зрения: история

развивается по мере расширения и углубления смысла происходящего,

т. е. по мере расширения сознания, способности постигать логические

связи, определять идентичность общности или коллектива. Смысл,

осмысленная сопряженность, связывает сменяющие друг друга случайные

и фрагментарные события в рассказ. Смысл как понятие

сопряженности личной судьбы превращает совокупность фактов в биографию.

Смысл, будь то цель или органичная форма, гармонизирует хаос будто

бы бессмысленных устремлений, усилий, побед и поражений и делает его

уникальной историей того или иного народа или историей человечества.

Поэтому отрицать, что история имеет смысл, значит отрицать саму

историю.

Вообще говоря, сомнения в «смысле истории» были порождены не

так давно распространившимся неверным употреблением понятия

«история». История стала обозначать совокупность всего, что известно о

прошлом человечества, тогда как история в собственном значении

этого слова (а в этом мы убедились и еще убедимся в дальнейшем) никоим

12

образом не сводится к прошлому; прошлое даже не является ее

основной характеристикой. История - вовсе не собрание омертвевших

событий и не музей неодушевленных предметов. История - это живой

организм; она всегда с нами, всегда в нас — в каждый миг нашей жизни. Не

только сведущий человек, но любой, что бы он ни делал, постоянно

участвует в истории. В его внутреннем мире жив архетип истории. В его

внешней жизни (политической, экономической, технологической,

когда он голосует, заключает контракт, едет в машине или смотрит

телевизор) он все время имеет дело с исторически укоренившимися

понятиями и установлениями. Человек не может ни действовать, ни строить

планы, если у него нет прочной основы памяти о прожитой жизни, т. е.

сознания своей идентичности, но, кроме того, в современном обществе

ему не прожить без субстрата коллективной памяти, без того чувства

национальной или человеческой идентичности, которое и есть история.

История истории

1

Понятийный анализ показал, что история предполагает понятие

идентичности13*, причастности к национальному или общечеловеческому.

Понятие идентичности a limine* не позволяет представить, чтобы история

была всего лишь беспорядочным, хаотичным нагромождением событий,

конфликтов, взлетов и падений, которые люди наполнили своими

мечтами и иллюзиями. Идентичность предполагает наличие непрерывности,

сопряженности и формы.

Но чтобы убедиться в этом, подойдем к вопросу с другой стороны.

Попробуем истолковать феномен истории на языке самой истории, как

историю истории. Посмотрим, как развивалась история (ее концепция и

она сама как реальность) и как она ныне пришла в упадок.

Развитие концепции истории отражает развитие сознания и

самосознания. Сознание младенца мало чем отличается от сознания животного:

у ребенка еще нет ни оформившейся идентичности, ни сопряженности

личной жизни; он, как и животное, пребывает в вечном настоящем.

Следовательно, ему не дано чувство изменения: он просто отказывается

воспринимать изменения, коль скоро они доставляют ему беспокойство,

врываясь в привычный ему мир. Дети не могут без режима, без прочной,

устойчивой основы существования, которую им обеспечивают семья и

родители. Конечно, они любопытны, безмерно любопытны, стремясь

овладеть предметами, элементами их мира, и мало-помалу понять, как

все это взаимодействует. Но это освоение должно происходить на

основе полной нормы. Лишь крохотными шажками, пробами они постигают

событие, реальность изменений. И только на опыте изменений они

могут преодолеть расстояние, отделяющее их от самих себя; только так и

может сформироваться эго.

Детство человечества как рода необыкновенно схоже с детством

любого индивидуума, как подтверждено трудами многочисленных

путешественников XIX в., которым удалось по-новому взглянуть на жизнь

аборигенов. И взгляд этот оказался более свежим и менее догматическим,

чем воззрения современных антропологов. Причина не только в том, что

* С порога, сразу (лат.).

14

тогда еще встречались туземцы, совершенно или почти не затронутые

цивилизацией (или, по крайней мере, они не были так уязвимы для

внешних влияний, не так страдали от эксплуатации и не так подвергались

опросам), но и в том, что над самими путешественниками не тяготели

социологические и психологические шаблоны нашего времени. В

современной антропологии возникает проблема, аналогичная существующей

в физике: наблюдаемое явление изменяется под воздействием самого

наблюдения.

Некоторые черты, общие для туземцев, детей и животных, наводят на

мысль, что человек на ранней стадии своего развития тоже жил в

неизменном мире. В состоянии «сопричастия» (так замечательно описанном

и богато документированном Люсьеном Леви-Брюлем1 14*) некоторые из

этих туземных племен ощущали себя живущими среди демонизирован-

ных природных явлений, животных и растений: люди постоянно

взаимодействовали с окружающим миром. Едва ли вообще существовала

разница между сном и бодрствованием, между видом и индивидуумом, между

прошлым и настоящим, между существованием человека и

существованием животного; разные формы существования запросто

трансформировались, преобразуясь одна в другую. Изменение, воспринимаемое как

постоянный обмен, вечно и вездесуще; оно равнозначно постоянству.

Настоящее совпадает с вечностью. И только когда исчезли демонические

силы, превратившись в божества, - только тогда стал заметен контраст

между изменением и постоянством.

То, что такое состояние всеобщего сопричастия, которое преобладало

у туземцев-аборигенов, соответствует состоянию доисторического

человека, тем более вероятно, что его следы остались в древних мифах, культах

и представлениях исторических народов. Мифы даже в древнейшие

времена не только воспринимаются как реальность, но они едины с

существующей реальностью и продолжают оказывать свое действие на

человеческую жизнь. Там, где миф жив, люди проживают свои мифы, постоянно

воспроизводя образцы незапамятного прошлого. Предки отождествляются

с потомками, прошлое и настоящее сливаются воедино, время

сжимается в неизбывное мгновение. Примером такой подражательной жизни,

такого «движения по следу» выступает у Томаса Манна Елиезер15*, учитель

Иосифа: «Ибо в нем время исчезло, и все Елиезеры прошлого

соединились в облике Елиезера настоящего, и потому он, будучи уже совсем иным

человеком, говорит от лица того Елиезера, который был слугой Авраама»2.

Разумеется, у аборигенов существует рудиментарная форма племенной

идентичности. Но подобное ощущение родовой идентичности не многим

отличается от ощущения физической общности животных. Оно не

поднимается до отчетливо понятийного уровня. В жизни аборигенов, как и в

мифологии, понятие и реальность едины.

Среди великих мировых культур одна только наша западная

цивилизация смогла создать собственно историю, эксплицитно и отчетливо

выраженную человеческую историю. Культурам Дальнего Востока это не

удалось, потому что до сравнительно недавнего времени они «задержались»

(по выражению Тойнби16*) на религиозной стадии, т.е. в таком состоянии,

когда жизнь наполнена неподвижным абсолютом, и это мешает осознать

глубинные изменения.

15

2

В рамках западноевропейской цивилизации первым народом, на опыте

познавшим всю неотвратимость и все треволнения, которые нес с собой

феномен изменения, были древние греки. Даже их олимпийские боги

своей непрестанной враждой, интригами и вмешательством в земные дела

являют свойственное им непостоянство и уязвимость. Патетические

дилеммы, проистекавшие из двусмысленного или даже противоречивого

влияния божественных сил, нашли свое отражение в древнегреческой

трагедии. Против этой сомнительной стабильности восстает

древнегреческая философия, доминантную тему которой можно было бы

истолковать как попытку примирить реальность изменений с не менее реальным

постоянством космической материи и космического порядка. Долгие,

напряженные усилия преодолеть этот раскол привели к тому, что

начало вырабатываться логическое мышление, что в конце концов

завершилось кристаллизацией саморефлектирующего ума, присущего

человеческому роду эго. Но даже впервые осознав изменение, греки все же не

смогли (и в этом заключается парадокс) лишить его элемента

постоянства: для них изменение по-прежнему оставалось только обманом чувств.

Именно поэтому древнегреческая мысль, диаметрально

противоположная воззрениям современной позитивистской науки, не доверяла

чувствам, как свидетелям последней инстанции. Изменения

воспринимались ими как приливы и отливы на неподвижной поверхности, как

вечные чередования одних и тех же фаз, ситуаций и процессов.

Изменение по-прежнему носило характер размеренный и вечный.

Первое яркое выражение ощущения перемен принадлежит

Гераклиту17*: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды; на входящего в одну и

ту же реку текут все новые и новые волны»3. Однако эта сентенция

выражает его взгляды лишь отчасти. Ее следует дополнить и другим

положением: «В одну и ту же реку мы входим и выходим»4. Вообще,

кажется, Гераклит представлял себе космос как coincidentia oppositorum\ как

основополагающую субстанцию, как бы растворенную в многообразии,

изменчивости и вечно стремящуюся к воссоединению в одном

элементе: «Она рассеивает и снова собирает; она приближается и удаляется»5. А

еще Гераклит говорил: «Они не понимают, как расходящееся само с

собой согласуется: возвращающаяся (к себе) гармония (harmonia)...»6

В подобных высказываниях впервые отразилась та глубокая и,

пожалуй, даже бесспорная истина, которая в определенном смысле не

устарела и по сей день. И все же приходится учитывать то время и те

обстоятельства, когда и где слово было произнесено, ибо не безразлично, сказано ли

это слово в VI в. до н. э. или в XX в. н. э., — время меняет самый аспект

высказывания. Именно это и подтверждено приведенными словами

Гераклита: в его устах они звучат свидетельством того, что даже он, самый

революционный из досократовых мыслителей18*, еще не понимал

глубинной сути изменения - изменения как неповторимого процесса, который

сначала надо было испытать на себе, а уж потом выразить этот опыт -

только тогда он может войти в силу. Для Гераклита изменение, движение,

* Совпадение противоположностей (лат.).

16

борьба, даже если они и очевидны, все же сами по себе остаются

неизменными, как если бы под этим подразумевалось возникновение явлений из

все порождающей огненной субстанции, в которую они, в конце концов,

возвращаются и из которой воссоздаются. Движение все еще оставалось

чреватым изначальной неподвижностью7.

Если Гераклит стоял в начале древнегреческой философии, то,

завершая этап эллинской классики, ее достижения подытожил Аристотель19*.

Он вместе со Спевсиппом20*, главой древнейшей академии, стал

подлинным родоначальником идеи эволюции, которая, по сути, является

средоточием его метафизики. Для Платона21* все эмпирические субстанции

(и даже сам человек) все еще оставались проекциями вечного царства

абсолютных Идей, а то, что мы теперь называем реальностью, было для

него не больше чем их теневыми отражениями. Аристотель допускал, что

всякое живое существо несет в своем развитии собственную Идею,

которую оно воплощает и, по ходу жизни, наполняет смыслом. Идея для

Аристотеля — это сама движущая сила и в то же время — конечная цель,

организующий принцип (entelechy) развивающегося существа.

Следовательно, Идея, включенная в жизненное движение, обрела в концепции

Аристотеля динамизм, как и сама жизнь. И все-таки даже при этом

Аристотелева Идея по-прежнему пребывала в вечной сфере божественного,

нисходя оттуда, из этого царства абсолюта: прикосновение божества

приводит жизнь в движение. Для Аристотеля различные уровни живой

природы (растения, животные, человек) были последовательными стадиями

эволюции, хотя эволюционность мыслилась лишь в теоретическом,

квазистатическом смысле; иными словами, для него одна стадия остается

лишь сущностной посылкой другой, но он и подумать не мог о

действительном преобразовании одной в другую. Целое, божественное, первично

по отношению к его частям, и каждое живое существо созидается

отдельно, новым прикосновением божества. Следовательно, по Аристотелю, у

человечества нет ни начала, ни конца, но, проходя через

повторяющиеся катастрофы, цивилизация исчезает с лица земли и должна

создаваться заново.

Итак, даже эта продуманная концепция эволюции оставалась

прочно связанной с абсолютом. Речь шла не об отдельном происшествии, но

о законе вечно повторяющегося процесса. Разумеется, сам поток бытия,

которое мыслилось Гераклитом в образе стихийно набегающих волн,

обрел для Аристотеля вид длительных, ритмически повторяющихся

приливов и отливов, но жизнь человечества по-прежнему подобна волнам,

набегающим на гладь вечности.

Иначе и быть не могло, ибо греки (по крайней мере пока они

оставались эллинами) не могли составить четкого понятия о человечестве как

таковом и о его жизненном пути — т. е. об истории в собственном смысле

слова. Правда, во время Пелопонесских войн22*, в этот кульминационный

и критический момент древнегреческой истории, софисты23*, делавшие

упор на естественный, а не на институциональный закон (physis против

nomos), вынуждены были допустить, что изначально люди были равны,

а в физиологических трактатах, приписываемых Гиппократу24* (он, по

всей вероятности, был учеником софистов Продика25* и Горгия26*),

делается вывод, что своим разнообразием народы обязаны климатическим

17

различиям. Однако эти взгляды в древнегреческой ментальности не

прижились. Поэтому афиняне, хотя и были подлинными родоначальниками

демократии, даже и не помышляли об упразднении рабства как

такового, и даже самые возвышенные умы — Сократ, Платон и Аристотель8 и

поэты-трагики - были далеки от подобной мысли. Причина в том, что

греки очень долго не испытывали влияния всемирных (в широком

смысле этого слова) событий. У них был заклятый враг, персы, которым не

отводилось места в принятой у греков системе ценностей и которые, как

и все прочие народы, считались людьми низшего сорта, дикарями,

«варварами» (или в изначальном смысле «заиками» — теми, кто издает

непонятные, птичьи, собачьи, примитивные звуки). Человек в полном

смысле этого слова (свободный, культурный, мыслящий человек) все еще

отождествлялся с эллином.

Поэтому их собственный жизненный опыт сводился к внутренним

делам, размеренный ход жизни нарушался лишь войнами с персами и

вторжениями врагов, а конец ему положило римское завоевание.

Однако события внутри страны воспринимались греками с необыкновенной

остротой. Столкновения с ордами персов и деспотов только обострили

присущее им чувство эллинской, панэллинской идентичности и

вынудили их осознать происходящие перемены. Так было положено начало

политической историографии, задуманной как описание фактов в отличие

от мифографии и космогонии27*.

Характерно, что греческое слово historia означало «физическое

исследование». Первые ионийские путешественники (а особенно Гекатей1**,

ок. 500 г. до н. э., первым сконцентрировавший внимание на

необитаемой земле как на особом предмете исследования, а чуть позже —

Геродот29*, «отец истории») все еще разбавляли географию и этнографию

рассказами о приключениях в заморских странах. В этом, изначальном,

значении слова historia представляется разновидностью историографии,

которую современные ученые не прочь назвать научной, особенно если

это касается Фукидида30* (V в. до н. э.), в чьих трудах древнегреческая

историография достигла полной зрелости. Видимость научности ей придает

не только стремление к достоверности (далеко не всегда надежной), но

и незыблемое представление о стабильном, абсолютном, естественном

порядке вещей, об упорядоченности и предсказуемости повторяющихся

событий. Фукидид верил и в то, что процессы человеческой жизни

вечно повторяются, он был убежден в изначальной стабильности условий

человеческого существования и потому стремился вывести из истории

раз и навсегда данные причинно-следственные связи и общие законы

человеческого поведения. Однако этот квазинаучный взгляд древних

греков на историю, проявившийся и в Политике Аристотеля, не имеет

ничего общего с воззрениями современной нам «исторической науки»,

которая складывалась под мощным влиянием естественных наук. Греки

еще не стремились к знанию просто ради знания и не искали в нем

никакой практической выгоды в области хозяйства и техники. Их не

интересовали ни бессмысленное накопление фактов, которое принято в

наших исторических и общественных науках, ни, с другой стороны,

теоретический прагматизм, собирание данных про запас на будущее, -

даже при необходимости их вряд ли можно будет отыскать в бесчислен-

18

ных картотеках, битком набитых разрозненными сведениями.

Исторические изыскания древних греков были прагматичны, но совсем в

другом смысле: грекам нужно было знание, чтобы жить правильно; знание

находилось в тесной связи с действием, да и само оно было частью

действия. А жить и поступать правильно далеко не всегда означало добиваться

успеха. Жить правильно — значило жить в соответствии с порядком

мироздания, а исследование (как эмпирическое, так и умозрительное) было,

следовательно, прежде всего поиском смысла порядка мироздания.

Смысл был не конечной целью (ибо в вечном круговороте событий цель

человеческой жизни просто непостижима), но подразумевал

существование чего-то изначального, неизменного. От предшественников Сократа

и до стоиков стимулом к исследованию был поиск смысла того порядка

мироздания, которому должен был подчиняться и человек.

История для Геродота (равно как и для Фукидида) была живым,

личным опытом. Грозные битвы персидских войн служили ему

напоминанием об изначальной и извечной вражде между эллинским и варварским

мирами, а из его сочинений, которые по своему жанру представляли

собой разнохарактерные путевые заметки (periegesis), типичные для

путешественников того времени, проглядывает первая робкая попытка

уловить более широкие логические связи. Во время Пелопонесских войн

Фукидид командовал флотом, и опыт битвы между эллинами за

гегемонию (в его подаче это нечто вроде Первой мировой войны) заставил его

запечатлеть события, из которых он хотел извлечь урок ведения

грядущих войн.

Расхождение между сверхъестественным предначертанием жизни

человека и его попытками к самоутверждению все чаще становилось

средоточием древнегреческой трагедии, философии и историографии,

последствия чего более парадоксальны для историков, чем для творцов

трагедий. Постоянное возвращение на круги своя кажется неизбежным;

оно берет начало в том неизбывном чувстве вины, которое

пронизывает собой все человеческое существование и которое должна постоянно

искупать Немесида9 31\ (Из всех происходящих на земле изменений

Геродота особенно занимают непостоянство судьбы, взлеты и падения

сильных мира сего.) Но если в трагедиях изображается тщетность

человеческого бунта против воли богов и силы судьбы, то события (на

первый взгляд неотвратимые) побуждают историков выводить из них

правила поведения.

Те же особенности эллинского миросозерцания наблюдаются и у По-

либияп\ третьего из родоначальников древнегреческой историографии.

Правда, тематика его исторических повествований стала более широкой,

что и заставило Полибия сделать шаг вперед по сравнению с его

предшественниками. Его жизнь совпала с кульминационным моментом в

истории эллинов: он был свидетелем глубочайшего кризиса, пережитого его

народом, - Греция была завоевана римлянами, что было началом

римского мирового господства. Сам Полибий был деятельным участником

тех событий: политик и эпарх (hipparchos)33', он стремился сохранить

независимость Ахейского союза34* и оградить его от ширящегося римского

влияния. Он прибыл в Рим заложником, но разумность и действенность

римских учреждений произвели на него столь глубокое впечатление, что

19

он резко изменил свою позицию, хотя и продолжал трудиться ради

прежних целей. Друг и советник Сципиона Эмилиана35*, Полибий

сражался вместе с ним в Третьей Пунической войне36*, а после того как Коринф

был завоеван римлянами, посредничал в отношениях между родной

Грецией и Римом, пытаясь не допустить разрушений и примирить своих

соотечественников с неизбежностью римского владычества. По его

мнению, падение Эллады становится славным возвышением Рима, к

которому, кажется, вели все события в мире. Таков был главный урок

всей жизни Полибия, который он собирался запечатлеть в своем

историческом труде и который привел его к выводу, превосходившему все

исторические концепции его предшественников. «Раньше, — пишет он, —

события на земле совершались как бы разрозненно, ибо каждое из них

имело свое особое место, особые цели и конец. Начиная же с этого

времени [140-я олимпиада, т. е. 220—216 гг. до н. э.] история становится как

бы одним целым [sömatoeide, во плоти], события Италии и Ливии

переплетаются с азиатскими и эллинскими, и все сводится к одному концу»10.

Полибий также безоговорочно признавал Римскую империю (даже на той,

еще ранней, стадии) как первое поистине мировое владычество: «Сколь

необычен и важен предмет нашего сочинения, яснее всего можно видеть,

если сопоставить и сличить с римским владычеством знаменитейшие

державы прежнего времени... Так, некогда велики были владения и

могущество персов; но всякий раз, когда персы дерзали переступить пределы

Азии, они подвергали опасности не только свое владычество, но и самое

существование... Владычество македонян в Европе обнимало

пространство от побережья Адриатики до реки Истра37*, что составляет весьма

большую долю этой страны; впоследствии, сокрушив мощь персов, они

приобрели и власть над Азией. Как по-видимому ни далеко простиралась их

власть и как ни была она обширна, все же македоняне не коснулись

большей части известного тогда мира... Между тем римляне покорили своей

власти почти весь известный мир, а не какие-либо части его»11.

Наблюдая за тем, как конвергируют и повсеместно устремляются к

одному пределу события в мире, Полибий создал пространную

историческую концепцию, новизну которой он сам сознавал и ею гордился:

«Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего

времени состоят в следующем: почти все события мира Судьба (tyche)

направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же

цели; согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином

обозрении (hypo mian synopsin) те пути, какими судьба осуществила

великое дело. Это обстоятельство больше всякого другого побуждает и

поощряет нас к нашему предприятию... Теперь я вижу, что весьма многие

историки описали отдельные войны и некоторые сопровождавшие их

события. Но насколько по крайней мере нам известно, никто даже не

пытался исследовать, когда и как началось объединение и устроение всего

мира, а равно и то, какими путями осуществилось это дело. Вот почему

мне казалось настоятельно необходимым восполнить недостаток и не

оставить без рассмотрения прекраснейшее и вместе благотворнейшее

деяние судьбы... Неужели кто-нибудь, посетивши один за другим

знаменитейшие города или поглядевши на разрозненные изображения их, может

рассчитывать, что тут же получит представление и о виде всей обитаемой

20

земли, об общем ее положении и устроении?.. Вообще люди,

надеющиеся приобрести из отдельных историй понятие о целом, похожи, по моему

мнению, на тех, которые при виде разрозненных членов живого некогда

и прекрасного тела вообразили бы себе, что созерцают с надлежащей

ясностью жизненную силу и красоту живого существа. Если бы вдруг

сложить эти члены воедино и, восстановивши целое существо с присущею

ему при жизни [букв.: душа, tes psyches euprepeia] формою и прелестью,

показать снова тем же самым людям, то, я думаю, все они скоро

убедились бы, что раньше были слишком далеки от истины и находились как

бы во власти сновидения»12.

В этом эпохальном высказывании, отражающем его глубокий

жизненный опыт, Полибий выявил основополагающую истину, которая и

теперь так же верна, как и в те времена. Именно он впервые уловил всю

органичность и динамическую целостность исторического процесса.

Полибия считают (да он и сам считал себя) родоначальником всемирной

«кафолической» истории — historia koine, katholike. В ретроспективе его

заслуги представляются несколько завышенными, потому что его

предметом был не человек как таковой и не человеческий мир как

возвышающееся над частностями целое, но скорее лишь своеобразная общность

народов римского мира, который был для Полибия кульминацией всей

предшествующей истории. И тем не менее он создал широчайшую

концепцию исторической сопряженности, какую только можно было

создать в то время и в том мире, а ошеломляющий опыт римской

экспансии пробудил в нем первое смутное представление о неповторимости

исторического события, хотя он и оставался в плену традиционных

цикличных воззрений.

То было самым развитым из всех тогдашних (не только греческих, но

и римских) представлений об истории: сложилось понятие настоящего как

итога всего того, что было прежде. История (как концепция и как

реальность) предстала у греков как сопряженное развитие этнической

общности; но то была история лишь в узком смысле — история, которая

сводилась к судьбам отдельного народа. Они не имели представления о всеобщей

истории — т. е. об истории как о едином и единственном, о неповторимом

и необратимом потоке событий, вбирающем в себя судьбы отдельных

народов, — об истории как жизненном пути человечества. Изменения и

преобразования представлялись в виде периодически повторяющегося цикла,

который ритмично отражает размеренный порядок мироздания — это

«движущееся подобие вечности... образ, который мы назвали временем»13.

Настоящее представлялось временем упадка (по сравнению с мифическим

золотым веком) или, по Полибию, завершением и конвергенцией

предшествующих событий. Итак, феки предельно выразили смысл истории как

формы. Их мировидение дало начало одному из основных течений

исторической мысли — тем теориям, которые или следуют за античной

традицией, или же обращаются к ней, выступая против современных течений

(в то же время стремясь превзойти современную науку). Эта традиция идет

от Оригена38*, Ибн Хальдуна39*, Макиавелли40* и Вико41* до Ницше,

Брукса Адамса42*, Шпенглера43*, Тойнби и Сорокина44*.

Но даже и эта первая концепция сопряженной идентичности

сообщества сама стала частью истории человечества, поскольку была неповтори-

21

мым и решительным шагом вперед. Это поступательное движение шло

через тесное взаимодействие концепции и реальности. Опыт участия в

реальных событиях (как мы видели у Геродота, Фукидида и Полибия)

способствовал выработке все более четких понятий сопряженной этнической

идентичности, а эти представления, в свою очередь внедряясь в

реальность, ускоряли и ширили ход событий. Люди действовали теперь уже с

новым для них сознанием идентичности их сообщества.

3

Понятие о человеке как таковом, как сверхэтнической исторической

целостности и понятие об истории как о едином, неповторимом и

сопряженном течении событий возникло у евреев*. Их можно считать подлинным

олицетворением историчного по своей сути жизненного опыта. Их

письменная традиция начинается с того времени, как их родоначальник —

патриарх — покинул родину, и продолжается во времена их исхода из плена

египетского. На этом, начальном, этапе истории евреи все время

попадали в рабство то к одному, то к другому народу и становились

непосредственными участниками возвышений и падений великих держав

древности: Ассирии, Нового Вавилона, Персии, Эллинского мира при

Александре46* и Селевкидах47*, а также Рима. Евреи пережили их всех

благодаря непрерывности своих духовных и политических традиций,

постепенно становясь частью всемирной культурной общности и, таким

образом, разделяя исторические судьбы народов мира во все эпохи вплоть до

сего дня. Они выжили отчасти и потому, что смогли перенести свой

собственный, частный, выстраданный опыт в общечеловеческий контекст

мировой истории; они не страдали в одиночку; они поневоле стали

свидетелями и участниками страданий других народов. Потому-то они

осознавали перемены гораздо глубже, чем древние греки: перемены

затрагивали самую суть их существования. Непосредственно соприкасаясь с

жизнью разных народов в разные эпохи и постигая существующие между

ними связи, евреи составили понятие о человеке как о высшей

целостности, а о судьбе человека как о всеобъемлющем и неповторимом событии.

Мы уже знаем, что мир древних греков был поделен на две

согласованные, но все же различимые сферы — человеческий мир, где все

переменчиво, разнообразно и полно суетных треволнений, и, с другой

стороны, - мир божественного, или космического, постоянства. Эти миры не

были сотворены, но имели мифическое происхождение; они были

стабильны, а движение совершалось лишь в рамках вечного круговорота.

Вопрос об оправдании чересчур уж непостоянного человеческого

существования был вопросом приобщения смертных к вечной жизни.

Жизнь евреев была изначально не постоянной; их существование

строилось на зыбучем песке. Как сказал Шарль Пеги48*, «самые

комфортабельные дома, самые добротные сооружения из камней размером

с колонны храмов, самые реальные из реальных владений... никогда не

будут значить для них больше, чем шатер в пустыне»14. Своим

происхождением они были связаны с бедуинами, стремившимися начать

оседлый образ жизни, укорениться, и, подобно прочим народам, рас-

22

пространить свое влияние. Однако на протяжении тысячелетий им

приходилось скитаться по чужим странам, покидать родину и вновь на нее

возвращаться; их уделом стали изгнание, диаспора, а их постоянной

целью — стремление к заветной Земле Обетованной. Начинаясь с

Авраама, чужеземца из Ура, этот процесс заявляет о себе во времена

египетского рабства и Великого исхода, а во времена вавилонского плена

обретает свое возвышенное завершение.

Такой образ жизни наиболее полное свое выражение нашел в

представлении евреев о божественном: Бог предвечный, Бог без какой бы то

ни было мифологической родословной; Бог вездесущий; Бог, у которого

нет ни осязаемых форм, ни имени; Бог, наделенный неодолимой

творческой волей (да Он и был по сути, сама по себе творческая

целеустремленность и воля, свободные, как ветер) — это единый Бог, всевышний Бог, не

оставляющий места другим и не имеющий с ними ничего общего.

Именно поэтому Его предназначением стала объединяющая духовность, некий

spiritus generis* и, потенциально, — spiritus generis питапГ\ этот Бог

динамичен, он побуждает народы к действию, руководит ими и тем самым создает

их, — потому, ретроспективно, Он является творцом всего сущего.

Вселенная - это «творение» Божие, сосредоточенное в Нем самом.

Сотворен человек, все сущее имеет свой конкретный исходный момент.

Средоточием земной жизни является человек — такой, каким он был

сотворен Богом: иудей, в отличие от эллина, не пытается приблизить к себе

божественный порядок, потому что он уже изначально был сотворен по

образу Божества и даже достиг большего — он стал свободным через свое

падение, а та экзистенциальная вина, которая, согласно древнегреческим

представлениям, считалась неотъемлемым свойством всех смертных,

обрела особый динамизм и драматизм в истории падения, которое

высвобождает подлинно историческую судьбу человека. Ибо падение являет

собой необратимое деяние — делает эту экзистенциальную вину

проявлением свободной воли человека, а, значит, грехом, который человек

должен искупить, и он может искупить его действием, постоянно принося

себя в жертву на протяжении всей своей жизни и всей иудейской

истории. Космос древних греков безличен, а человек виновен от природы, и

этой вины ему уже не загладить. Он может пытаться жить в согласии с

космическим порядком, и именно поэтому ему так хочется постичь

природу этого порядка. Однако чем больше он проявляет свою волю, тем

больше запутывается в тенетах судьбы. Его вина неотделима от его

смертности, и потому она все время воспроизводит себя, и за ней все

время следует Немесида. Нет такого авторитета, перед которым он был

бы однозначно ответствен; нет никого, кого человек мог бы обвинить в

своих несчастьях; нет ничего, кроме его собственной смертной природы,

несовместимость которой с космическим порядком и порождает все его

беды. Нет никаких предписаний, которым положено подчиняться; надо

лишь познать природу космоса и жить в соответствии с ней.

Для иудеев порядок мироздания и человеческой жизни установлен

Богом раз и навсегда. Но если сам Творец должен стоять выше всяких

* Дух рода (лат.).

** Дух рода человеческого (лат.).

23

сомнений и не иметь недостатков, то его творение, наоборот, все время

оказывается под вопросом. Есть Господь всего сущего, с Которым

можно спорить и на Котором лежит ответственность за ответственность,

возложенную Им на человека. И раз уж несовершенство творения и

несовершенство человека ставят под вопрос совершенство Творца, то

человек, чтобы сохранить этот образ совершенства, должен взвалить на

себя ответственность за все неудачи и страдания, которые ему

приходится претерпевать: во всем виноват сам человек с его греховной свободной

волей. Отсюда вытекают диалектические взаимоотношения иудея с его

Богом: с Ним человек договаривается, с Ним он спорит, но Его он в

конце концов оправдывает, потому что берет вину на себя. Вина человека

неразрывно связана с его свободой: она-то и породила его свободу.

Экзистенциальная вина древних греков превратилась у иудеев в

преднамеренно совершаемую вину: проблема мироздания стала проблемой

нравственной. Следовательно, перед человеком ставится конкретная задача

искупления: раз он согрешил по своей воле, то по своей воле должен

исправить совершенную им ошибку; он должен свободно и

сознательно стремиться к восстановлению задуманного Богом порядка, который

он, человек, сознательно нарушил; он должен внести свою лепту в

создание Царства Божьего на Земле — этой подлинной Земле

Обетованной. Однако подобное деяние не сводится всего лишь к

восстановлению порядка — это уже не древнегреческий круговорот; нет, человеческая

устремленность делает его поступок новым, неповторимым событием.

Перед человечеством поставлена цель — достижение будущего,

конкретного будущего как решающего фактора в судьбе человека. История

обретает смысл как цель. Неповторимость данного процесса, интеграция

прошлого не только в настоящее, но и в будущее и стала началом

подлинной истории.

Однако помимо этого характерного для иудаизма сочетания

временных пластов ему было в значительной мере присуще и другое свойство

подлинной истории — взаимодействие концепции и реальности. Исход

из Египта, опыт изгнанничества и бесприютности, ожидание

исполнения обета, следование цели и дисциплине цели (отсюда возникли и

скрижали закона49*) — все это, вместе взятое, и создало цельный

иудейский монотеизм, концепцию не просто одного, но одного-единственного

вездесущего Бога, Бога-вседержителя, Бога-вождя, Бога-военачальника,

Бога-творца; а библейская летопись жизни в изгнании показывает нам,

как эта концепция, в свою очередь, создавала народ и его ощущение

племенной идентичности. Опыт пребывания в рабстве и в подчинении у

разных народов мало-помалу сублимировал и спиритуализировал эту

концепцию, вылившись в ясное осознание идентичности всего человечества,

избранным (проклинаемым и благословляемым) народом которого

ощущали себя евреи, призванные действовать на свой страх и риск.

Осознание идентичности человечества было для них не только тесно

связано с понятием «избранного народа», но даже и заключено в нем.

Рассказ о Вавилонском столпотворении (Быт. 11: 1—8) еще

доскональнее, чем повествование о сотворении мира, свидетельствует, что

изначально Бог был Богом всех людей: «...вот один народ, и один у всех

язык;... и не отстанут они от того, что задумали делать». Дерзкий замы-

24

сел построить башню «высотою до небес» — это горделивое утверждение

человеческой свободы и как бы второе падение, и совершенное Богом

«смешение языков» и «рассеяние их... по всей земле» равнозначно

второму изгнанию из Рая. Это недвусмысленное сотворение разнообразия

человечества только подтверждает его изначальное единство. Об этом же

свидетельствует и другое, в дополнение к этому, деяние Бога — Его

договор с Авраамом, а затем и с Иаковом (который становится и самим

Израилем, и его прародителем), а предпочтение, которое Бог оказал ему,

Иакову, перед перворожденным Исавом, также то, откуда и пошло

понятие «избранного народа» (а равным образом, как мы увидим в

дальнейшем, и христианское понятие о предопределении). Такое

предпочтение Израиля как бы готовит его к миссионерскому подвигу - к спасению

язычников; начиная с Авраама и далее через все колена израильские это

предпочтение оборачивается благословением, которое связано с

пророчеством о страдании и разорении15. И рассеяние человечества, и миссия

«избранного народа» означают приобщение всех народов мира к одной,

единой для всех системе ценностей, что являет резкий контраст по

сравнению с древними греками, ощущавшими себя в корне чуждыми

варварам. Существует немало подтверждений этой человеческой

идентичности, осознанной в глубокой древности: это и завет братской любви к

пришельцам, отчетливо соотносимый с прошлым евреев, «пришельцев в

земле Египетской» (Лев. 19: 34), и увещевание Господа через пророка

Амоса (ок. 760 г. до н. э.): «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для

меня, сыны Израилевы?.. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской

и Филистимлян — из Кафтора и Арамлян — из Каира?»16

4

Из иудаизма (или, вернее — в недрах иудаизма) вызрело христианство.

Оно вышло из иудейской концепции человеческой идентичности. Шаг

за шагом иудеи осмысляли собственный горестный опыт и ставили

перед собой все более значительные цели — от освобождения своего

племени до спасения всего человечества. Расширялось и само понятие

Земли Обетованной: она была уже не ограниченным в пространстве

Ханааном, а Царством Божиим на Земле; а получивший от Бога

помазание политический вождь (Машиах, Мессия) стал высшим судией и

князем мира17 и «слугой Божиим»; различие между карой и наградой

становилось все меньше, страдание обернулось превосходством, а унижение —

возвышением18. Бог мщения и возмездия19 возвысился до Бога

справедливости20, а потом и до Бога милосердия и мира21. В этом процессе

конвергировали три тенденции, три движущие силы истории евреев: мисси-

онаризм50*, мессианизм 51* и эсхатология22 52\

Два изменения оказали свое решающее влияние на превращение

исторического процесса в процесс всемирный: во-первых, поворот от

мессианизма к христологии53* и, во-вторых, все более ясное осознание пути к

спасению.

После того, как евреи попали в рабство и вынуждены были покинуть

свою землю, то распространенное среди древних народов Востока ожи-

25

дание великодушного правителя, который наподобие египетского «царя-

пастыря» восстановит порядок и благоденствие, постепенно

видоизменялось в представление о богопомазанном вожде, который приведет

евреев в Землю Обетованную, а опыт последующих страданий превратил

этого Мессию в грядущего освободителя и высшего судию угнетенного

народа. Начиная со времен Селевкидов (II в. н. э.) на израильтян

обрушивались все новые и новые несчастья, а их эсхатологические чаяния

становились все более отчаянными и страстными: Царство Божие,

мнилось им, совсем рядом.

Уже во «Второзаконии — Исайя»54* (VIII в. до н. э.) и в так

называемом «Трито-Исайя»55* (ок. 450 г. до н. э.) День Спасения

представляется как сотворение «нового Неба» и «новой Земли»: «Небеса исчезнут, как

дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое

спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет... Не бойтесь

поношения от людей, и злословия их не страшитесь23... И возвратятся

избавленные Господом, и придут на Сион с пением... они найдут радость

и веселие; печаль и вздохи удалятся... Вот, Я беру из руки твоей чашу

опьянения... ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям

твоим, которые говорили тебе: "Пади ниц, чтобы нам пройти по тебе";

и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих»24.

В апокалиптические времена, когда иудеи находились под властью

Ирода и римских прокураторов и когда наступление Царства Божьего

казалось уже неминуемым, с пришествием Иисуса традиционное

пророчество достигло своей кульминации: Христос уже не просто

предвозвещает Страшный Суд, но и сам берет на себя роль долгожданного

Мессии. Дальше этой мысли представители иудейской общины, даже в лице

ее передовых представителей (т. е. самого Иисуса и его ближайших

учеников), пойти не могли. (Кстати сказать, претенденты на роль Мессии

появлялись и потом - опять же в критические моменты истории)25. Даже

обещание воскрешения праведников долго бытовало среди пророков и в

апокалиптических писаниях, но обожествление Иисуса (а, стало быть, и

очеловечивание Бога) было для иудеев неприемлемым: это могло бы

нанести удар по их представлениям о Боге.

Тем не менее все ростки радикально нового: и разрыв апостола

Павла56*, эллинизированного иудея, с Ветхим Заветом, и вера в то, что Бог-

Сын воплотился, что ожидается Его Второе Пришествие (а это уже

подтвердилось свершившимся Воскресением, т. е. прошлое стало залогом

будущего) — все это, вместе взятое, заостряло внимание на будущем и

делало исторический процесс более реальным.

Второе изменение, упрочившее сознание, состояло в том, что сама

история начинала видеться теперь как ряд стадий, этапов, которые проходит

человек на пути к спасению. Древнегреческое восприятие событий

человеческой жизни с его утверждением смысла как формы конституировало,

как нам уже известно, динамизацию вечности, что предполагало

циклическую повторяемость событий, меж тем как иудейское и христианское

понятие пути к спасению создало смысл как цель и положило начало

единственному в своем роде изменению — подлинной истории человечества. И

все-таки циклическое мировоззрение тоже, на свой манер, помогло сфор-

26

мироваться новым представлениям: для эллинизированного иудаизма

характерно сочетание теории циклов с благой вестью о спасении;

цикличность подразумевает тут этапы распространения этой спасительной идеи.

Циклическую периодичность породили два источника — космический

и антропомифический (оба они, вероятно, имеют древневосточное

происхождение). Первый обрел свою окончательную форму в представлении

стоиков о «космическом годе» (или «большом годе», в соответствии с

которым на небе периодически появляется одно и то же созвездие

(apokatastasis), согласно чему воссоздается (palingenesia) и повторяется

любое конкретное событие. Космический год, наступающий вслед за

обращением (periodos) планет, по аналогии с летним и осенним

равноденствием, подразделяется на два времени года — на зиму и лето,

кульминационным пунктом которых становится некая земная катастрофа:

зимний потоп (kataklysmos) и летний большой пожар (ekpyrösis). Из

каждой катастрофы мир со всеми его событиями восстает обновленным. Эту

стоическую теорию «эонов» предвосхитил, согласно Цензорину57*,

Аристотель; нечто подобное можно обнаружить и в Тимее Платона26, а до

него — у Гераклита27 и пифагорейцев; вероятнее всего, она восходит к

вавилонским жрецам, которые одними из первых обратили внимание на

периодичность движения небесных тел, произвели соответствующие

расчеты и увязали астрологию с событиями человеческой жизни. Похоже,

что периодичность и цикличность мировых событий, а также теория

вечного круговорота проистекают из этих наблюдений вавилонских

жрецов28. Присоединение двух равноденственных времен года послужило

причиной того, что прежнее двухчастное деление сменилось привычным

для нас четырехчастным.

Другая античная периодизация, которая дошла до нас в Трудах и днях

Гесиода58* (VIII в. до н. э.) и в зороастрийской Авесте59*, есть не что иное,

как приложение небесных периодов к этапам развития человечества.

Четыре возраста человечества, в трактовке Гесиода, были, как известно,

чередой сменяющихся поколений, знаками которых являлись разные

металлы. Его мифический антропогенез становится продолжением его

же теогонии60*, которая развивается по нисходящей, — начиная от

золотого, райского, к серебряному и бронзовому векам, и, наконец, — к

железному, во время которого жил сам поэт и который из-за междоусобных

войн и всеобщего разложения пришел в безнадежный упадок.

Похоже, что такой антропогенез отражает жизненный опыт всех

первобытных людей: речь идет о разрушении мифической гармонии

племени (а, вернее, самой жизни), уступившей место раздорам; наступает конец

мирной жизни, т. е. зарождается индивидуальность. Миф Гесиода об

окончании золотого века человечества, века спокойной смерти (когда

кончина была подобной «отходу ко сну»), века «далекого от трудов и

лишений», на смену которому приходит век насилия и бедствий,

соответствует библейскому мифу об изгнании человека из Рая в мир, где он был

обречен на смерть и на труд в поте лица. Для древних греков это

представление об упадке в какой-то мере смягчалось верой в цикличность

исторического круговорота, а иудеи, земная жизнь которых началась с бедствий,

в своих пророчествах впервые перенесли акцент с движения к упадку на

движение по восходящей. Остатки циклического мировоззрения все еще

27

сохранялись и были связаны с надеждами на возвращение в изначальное,

райское состояние29, однако опыт нескончаемых бедствий привел к

мысли, что подобное возвращение в Рай должно стать единственным в своем

роде событием, тем более что оно настанет благодаря усилиям

праведников в их сознательном стремлении к цели.

В иудейско-эллинистической книге пророка Даниила61* (II в. до н. э.),

самом древнем из сохранившихся апокалипсисов, циклическое

мировоззрение посредством периодизации упадка послужило благой вести о

пришествии Спасителя. Четыре мифических века были метафорически

отождествлены с четырьмя историческими силами, которые одна за

другой угнетали евреев. Книга Даниила предлагает два варианта этого

сочетания: один содержится во второй главе, а другой — в седьмой и восьмой

главах; первая, по всей вероятности, была написана до воцарения Анти-

оха Епифана Селевкида30 62*, а вторая — во время его царствования или

после. Обе они являются пророчествами a posteriori*, обе уводят в

эсхатологию того времени.

Во второй главе содержится описание сна вавилонского царя

Навуходоносора и его толкование Даниилом. Царь увидел истукана: «[Его]

голова была из чистого золота, грудь и руки его — из серебра, чрево его

и бедра его — медные, голени его железные, ноги частью железные,

частью глиняные». А потом: «Камень... оторвался от горы без содействия

рук, ударив в истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.

Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото... и

ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукан,

сделался великою горою и наполнил всю землю»31.

Согласно толкованию Даниила, века постепенного движения

человечества к упадку представлялись в виде синхронной картины четырех

великих царств, вырождение которых началось с золотой головы (т. е. с

Вавилонского царя) и завершилось гибелью последнего царства (по всей

видимости, это разделенное эллинистическое государство), железное

основание которого было смешано с глиной, «так и царство будет частью

крепкое, частью хрупкое ... И во дни тех царств Бог Небесный

воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и... оно сокрушит и

разрушит все царства, а само будет стоять вечно»32. Похоже, надо думать, что

с крушением четвертого царства, когда приидет Царство Божие, рухнет

все здание языческой традиции.

Седьмая и восьмая главы книги описывают видение самого Даниила,

которому сменявшие друг друга четыре царства предстали как «четыре

больших зверя», выходящие из моря и «непохожие один на другого».

Последние два царства изображены в виде овна с двумя рогами, явно

символизирующими царей мидийского и персидского, и козла с одним

большим рогом, который «поразил овна и сломил у него оба рога»

(козел — олицетворение «царя Греции», т. е. Александра). И «козел

чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой рог, и

на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных»

(царства эллинистической диадохии63*). «От одного из них вышел

небольшой рог, который чрезвычайно разросся... до воинства небесного...

* На основании опыта, из опыта (лат.).

28

даже... на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная

жертва и поругано было место святыни Его ...И... когда отступники исполнят

меру беззаконий своих, восстанет царь... искусный в коварстве... против

Владыки владык, но будет сокрушен — не рукою»33. («Царь, искусный в

коварстве», - по всей вероятности, Антиох Епифан.)

Итак, в этих видениях перед нами предстает древнегреческая

мифическая теория четырех веков постепенного упадка человечества, которая

в данном случае адаптирована к конкретному историческому опыту

еврейского народа и связана с его эсхатологическими чаяниями. Кроме

того, в те времена на Ближнем Востоке бытовала традиционная схема

исторической периодизации, которая в книге Даниила могла быть

соединена с древнегреческой мифической теорией. В Персии Ахеменидов64*

для прославления этой династии завоевателей использовали письменную

память о трех великих монархиях — Ассирийской, Мидийской и

Персидской34. Евреи же вспоминали не следовавшие одно за другим завоевания,

но их итоги - порабощение и угнетение. Так, книга Даниила

начинается с рассказа о Ново-Вавилонском (Халдейском) царстве, которое

покончило с царством Иудейским и разрушило Иерусалим (неизгладимая

память об этом разорении и о вавилонском пленении затмила, по всей

видимости, воспоминание о существовавшем до того в Израиле

ассирийском иге.) А хронологически неоправданное появление мидийцев в

эсхатологическом видении связано, по всей вероятности, с влиянием

широко распространенной в те времена персидской традиции.

После распада четвертого, греко-македонского, царства Александра

должна была, как казалось, наступить эпоха пятого царства, которое

разные народы представляли себе по-разному. Племена царства Селевки-

дов, возмущаясь превосходством греков, надеялись, что придет

независимое исконное правление; римские писатели (после того, как сириец

Антиох III65* был разбит в 190 г. до н. э. Сципионом Азиатским66* в

битве при Магнезии) начали славословить подъем вечной Римской мировой

империи. И только евреи ожидали Царства Божиего.

5

Иудаизм пребывал в оцепенении ожидания, вечного и напряженного

ожидания конца света. Да иначе и быть не могло, потому что иудеям так

и не удалось постичь его осязаемое претворение в жизнь, ибо они

упорно держались мнения об абсолютной непорочности Господа и Царства

Его. Мысль о несовершенстве человеческой природы так глубоко

засела в их сознании, что им даже и не приходило в голову вообразить,

будто люди, существа из плоти и крови, могут стать праведниками в полном

смысле этого слова. Даже самые почитаемые из святых (Моисей, Аарон,

пророки да и сам Иисус) не оставляли впечатление людей без страха и

упрека. Потому-то пришествие Мессии поневоле приходилось

отодвигать на неопределенный срок. Один из парадоксов иудаизма состоит в

том, что народ, который упрямо настаивал на том, что Царство Божие

материализуется на земле, в то же время оспаривал любой вид боговоп-

лощения посредством предельной сублимации Бога.

29

Если еврейский миссионаризм, мессианизм и эсхатология создали

историю как неповторимый общечеловеческий процесс, то христианская

вера в Иисуса не только как в «Христа», «помазанника», но и как в

божественного спасителя всего человечества кристаллизовала ее в событии;

и это было событие par excellence*. Избранный народ, в лице «слуги

Божьего, которого Господь даровал людям как "свет народов", но который

был "презираем всеми, поносимым народом", который "предал хребет

[его] биющим" и "лица [его] не закрывал от поруганий и оплевания"»35 -

он-то и стал предтечей и прообразом вочеловечившегося Спасителя,

воплотившим в своем мгновенном жертвенном подвиге длившееся

веками самопожертвование Израиля. Скорби иудеев были процессом,

Страсти Иисуса стали событием.

И в самом деле: если оставить в стороне религиозное значение

Страстей Христовых как откровения и посмотреть на них всего лишь как на

исторический факт, то они неизбежно примут для нас вид эпохального

события — события, которое своевременно свершилось в ключевой

момент истории: то был подлинный kairos и кульминация всей

многовековой истории евреев, осуществление их чаяний. Однако боговоп-

лощение и искупление было подготовлено всем многообразием

конвергирующих тенденций того времени, тенденций материальных и

духовных: свойственное эпохе эллинизма смешение народов и идей

способствовало концентрации и без того лихорадочного воображения

и подкрепило иудейскую эсхатологическую традицию разнородным

мифологическим и умозрительным материалом. Уходили в прошлое

старые статичные ритуалы, уступая повсюду место синкретическим

мистериям, динамичным празднествам в честь смерти и воскрешения

хтонических божеств. Обожествление римских императоров (обычных

людей, которые не имели не то что мифологических, но даже местных

корней) приблизило божественную сферу к земной. Стоицизм,

который и сам возник в результате эллинистических взаимовлияний,

повсюду создавал климат благоприятствования для таких позиций и

ценностей, которые были близки раннехристианским: стоики ратовали за

самообладание и бесстрастие (ataraxia), а их пневматическая

концепция божества36 усугубляла чувство вины, способствовала

космополитизму и вселяла представления о равенстве людей, о любви к ближнему,

простирающейся даже вплоть до помощи врагам (орет ferre etiam

inimicis31). Для стоика Хрисиппа67* рок и безысходность равнозначны

божественному провидению: heimarmene превращается в ргопоіа. И

наконец, оформляется всемирная Римская империя, единство

территорий которой способствует успешному распространению

христианского вероучения. Древнеримский поэт Пруденций68* (IV в. н. э.) даже

заявил, что Бог помог римлянам завоевать мир только для того, чтобы

проложить путь мировой христианской религии38.

Ни один из этих изначально независимых факторов сам по себе не

мог совершить решительный поворот к той неповторимой,

развивающейся по восходящей истории человечества (ее концепции и ее

реальности), ширящейся и разрастающейся на протяжении двух тысячелетий.

* Преимущественно, по преимуществу (франц.).

30

Формирующаяся иудейская традиция (включая традицию

раннехристианскую) не могла сколько-нибудь далеко пробиться за мощную ограду

своего закона. Обожествление римских императоров представляло собой

серию повторяющихся, но изолированных фактов, которые не имели

существенного и длительного влияния на человеческое существование.

Смерть и воскрешение божеств в эллинистических мистериях также не