Автор: Шварц Б.А.

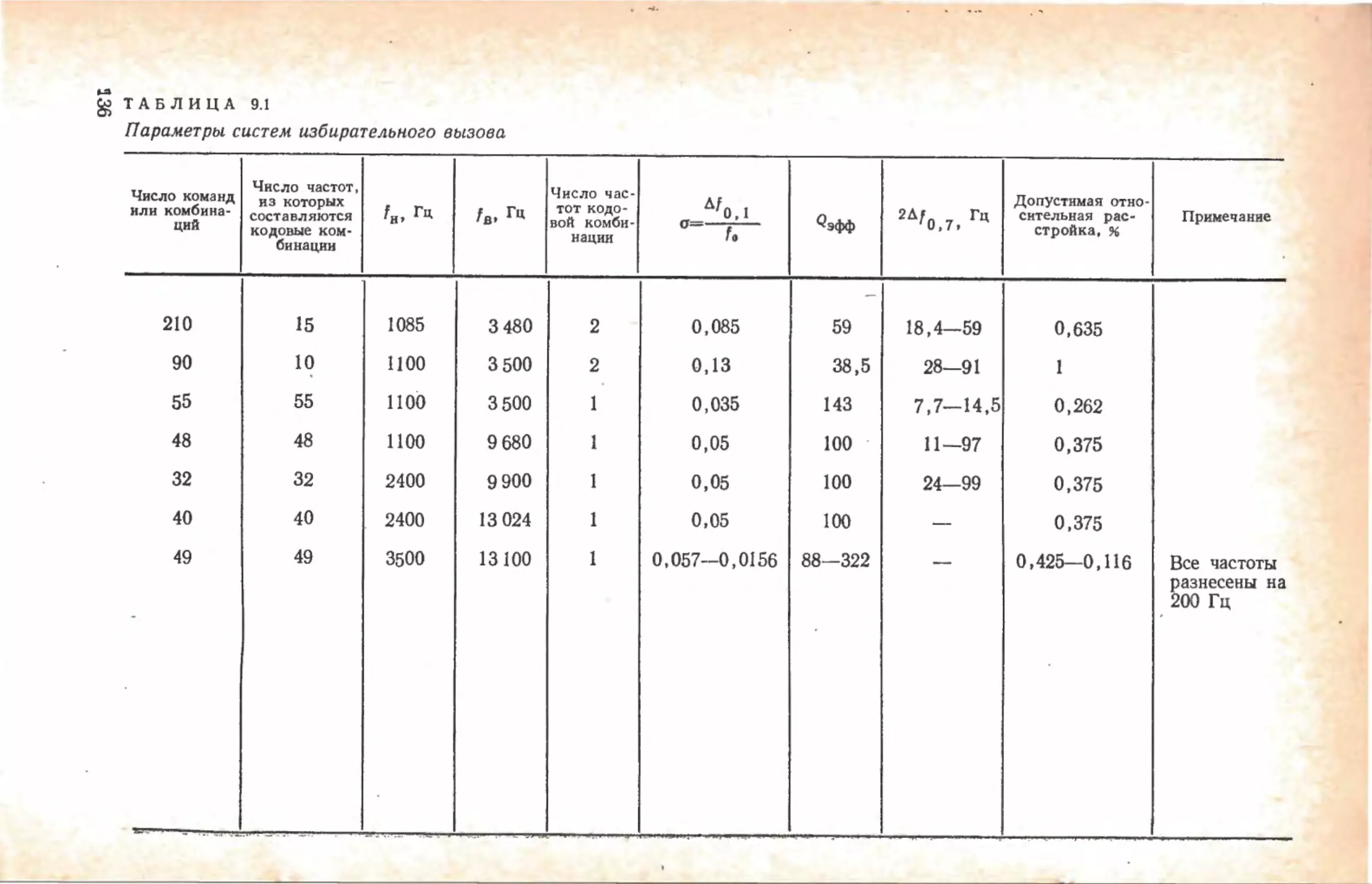

Теги: здания и сооружения сырье и материалы средства производства связь линии связи средства связи

Год: 1978

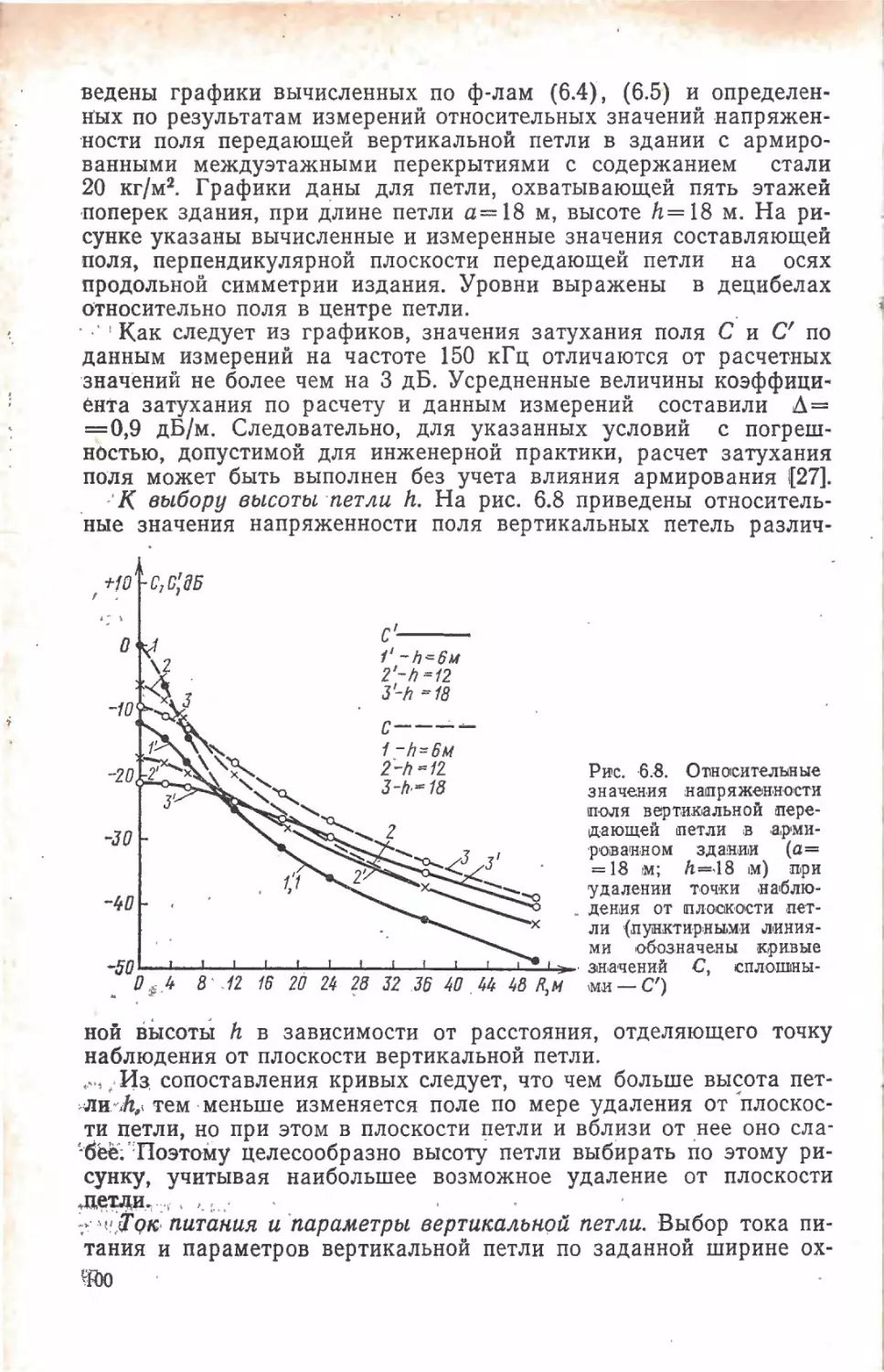

Текст

~

(-

.......

.

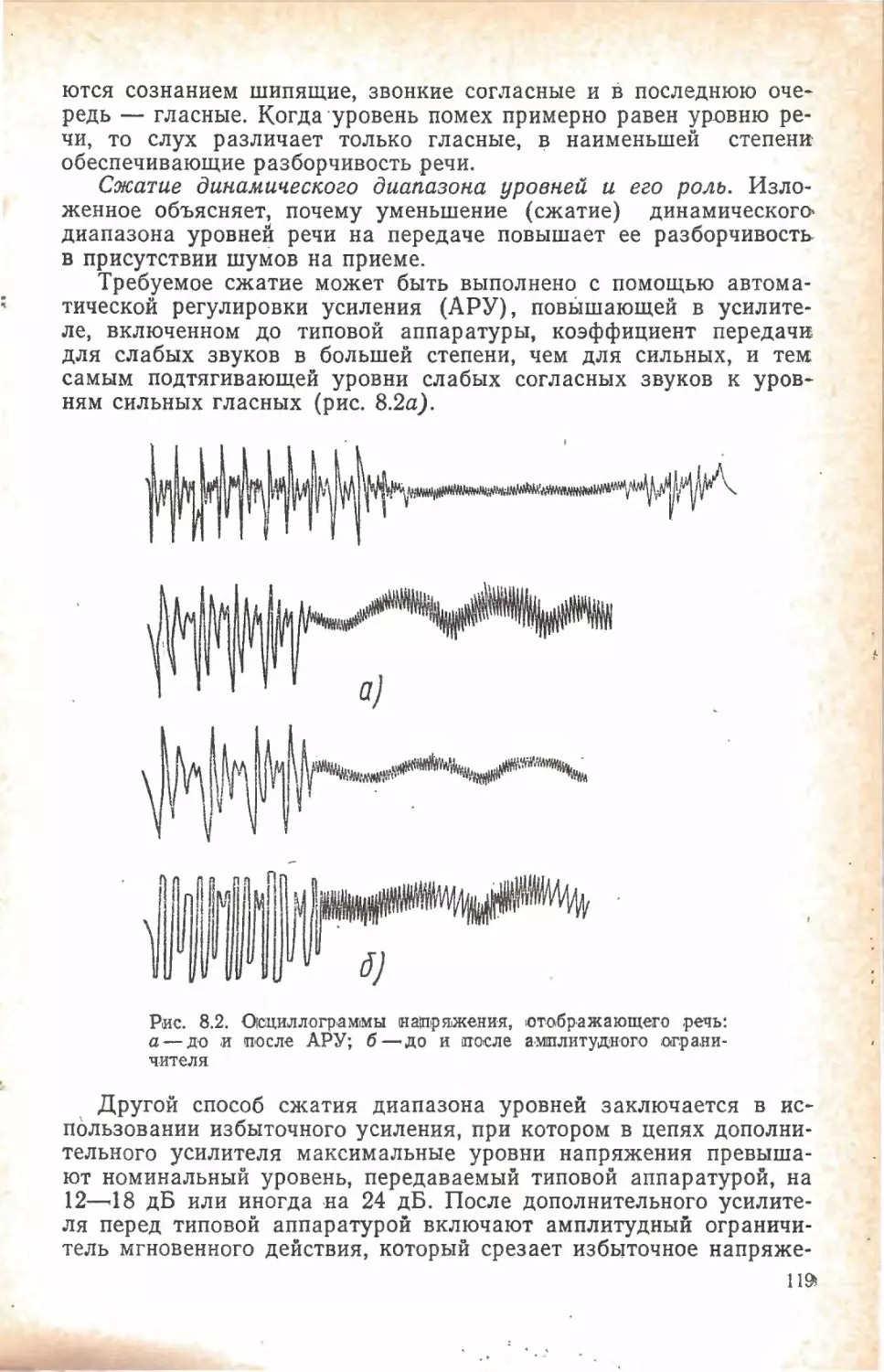

.

......

·,

"

-

' •'

/

j в. А. Шварцj ОПЕРАТИВНАЯ

БЕСПРОВОДНАЯ

ИНДУКТИВНАЯ

~

1 '

- ..._...,

связь

ВНУТРИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

(Основы теории и расчета)

... -~....,...~--·:] Щ,:'j.~;).~~001.1

~ctQ.JJQ()t?~/:

f

t

11.ovrJ t at~Q

~ti-G;)(XJ-Citt~a- !..\йСОД

")t;~-.......-~~~-=

1(_

М о с к в а

•С в я з Ъ»

1978

32.884.1

Ш33

УДК

658.284: 621.372.512.24

\ Шварц Б. А. 1

ШЗЗ

Оперативная беспроводная индуктивная связь внутри предприятия (Основы теории и расчета).- 2 - е изд.,

перераб . и доп. М. : Связь, 1978.- 208 с" ил.

В

книге

изложены

основы теории

и

расчета

беспроводной

тивной связи центрального поста руководителя предприятия

аппаратами работников , передвигающихся

расчет ближнего поля петлевых антенн и

пр я жен ности

поля

сигналов

и

индук

с карманными

по

предприятию .

Привед ены

графики для определения на

минимального

пространственного

разноса

антенн , работающих без вза имных помех в общем частотном канале. При

ведены обоснование выбора и методы расчета основных данных петлевых

антенн ,

стационарны х и

карманных

пер едатчиков

и

прие м ников.

К:нига рассчитана на инженерно-технических работников,

вателей и студентов вузов соответствующи х специальностей.

препода

32.884.1

ш

30403-019

045(01)-78

6Ф1.3

56- 78

©

Йздательстijо «Связь», 1978 r.

""• ....- ..

~

"'"':

Предисловие

Бурное развитие промышленности в условиях научно-тех

нической революции невозможно без организации четкого взаимо

действия отдельных предприятий, ведомств и отраслей народного

хозяйства. Частью этой задачи является улучшение управления

отдельными

предприятиями

технологическими

и

процессами

организациями,

при

ческих средств беспроводной связи.

Хорошо организованная

шает

оперативно.сть

крупными

использовании

в

и

техни-

·

внутрипроизводственная

управления

цехами

числе

производством,

свя з ь

сокращает

повы

потери

рабочего времени и дает большой экономический эффект. Более

того, нормальная работа современного производства, в котором

используются высокопроизводительные машины и процессы и аб

р,ащаются большие массы материалов, невозможна без оператив- .

ной внутрипроизводственной связи. В такой беспроводной связи

также

остро

нуждаются

многие

крупные

учреждения

и

другие:

объекты, в которых сотрудники по роду работы часто передвига

ются в пределах объекта (цехи, строительные площадки, больни

цы и т. п.).

Громкоговорящая связь в условиях шумного производства во

многих

случаях приводит к

потере времени на

ожидание

исполне

ния непринятой ·команды. Одновременно она

повышает общий

уровень шума и отвлекает внимание всех работников, а не толь

ко тех, к кому обращаются через громкоговорители. Являясь од

носторонней, громкоговорящая связь для оперативного решения

вопросов требует широкоразвитой сети проводного телефона .

Беспроводная

внутрипроизводственная

связь,

в

принципе,

возможна как

радиосвязь на УКВ

и как индуктивная

связь в

пределах петли из провода, охватывающей предприятие или от

дельные

его

цехи.

За годы после второй мировой войны наблюда ется быстрый

рост количества радиосредств УКВ связи с подвижными объекта

ми. Это привело к полной загрузке существующего диапазона и

использованию более высоких частот. Однако более высокие час

тоты УКВ диапазона при радиосвязи внутри предприятий в зна

чительной мере ослабляются к·онструкциями зданий и оборудова

нием.

Поэтому использование УКВ приходится ограничивать и заме

нять применением других

средств .

В книге рассматривается

оперативная

индуктивная · связъ

ближняя беспроводная связь, действующая в заданных пр еделах

предприятия (организации) или цеха. От радиосвязи индуктивная

связь

отличается

использованием

в

качестве

тывающих обслуживаемые связью площади.

антенн

петель,

Петлевая

охва

антенна,

а

будучи замкнутым

контуром,

создает электромагнитное поле,

быстро и монотонно ослабляющееся

по мере удаления от нее.

Вследствие этого данный вид связи имеет ряд особенностей.

В тех случаях, когда перекрываемые индуктивной связью рас

стояния

и

площади

удовлетворяют предприятие,

этот

вид

связи

имеет ряд преимуществ перед радиосвязью на УКВ. При индук

,тивной связи одни и те же частоты многократно использую11ся

без взаимных помех в сетях связи, разнесенных на 150-200 м.

Это позволяет практически без ограничений обеспечивать ча;сто

·тами для индуктивной связи сети

предприятий,

что важно

при

имеющейся загруженности УКВ диапазонов. Использование для

·индуктивной связи частот менее 150 кГц исключает также вз.а

имные помехи между внутрипроизводственными связями, с одной

стороны, ведомственными радиосвязями и эфирным вещанием-с

-другой.

При индуктивной связи напряжение принимаемых в зданиях

«: игналов

изменяется

вследствие

неравномерности

поля

на

один

два. порядка меньше, чем на УКВ. Применение индуктивной связи

уменьшает

слышимость

внутренних

переговоров

за

пределами

предприятия .

Наличие помех радиостанций на УКВ и упомянутые особен

ности индуктивной связи объясняют, почему Британское почтовое

ведомство

на

индуктивную

связь

легко

дает

разрешение,

а

ис

пользование УКВ разрешает, лишь убедившись, что другими сред

ствами обойтись нельзя [2] . Сравнение систем приведено ниже.

Подобной политики (ограничения числа УКВ радиосвязей) при

держивается и Бундеспост в ФРГ. Из другой таблицы того же

журнала следует, что для бе:спроводного ответа на вызов по ин

дуктивной связ и в Англии все же применяют УКВ.

Ниже описыва·ется осуществление индуктивной связи в обоих

направлениях, т. е . без использования УКВ . Хотя малая мощность

карманных передатчиков индуктивной. связи и большая чувстви

тельность к помехам от удаленных источников петлевой приемной

антенны, охватывающей большую площадь, делают связь этого

направления более трудной, чем

от стационарного

передатчика

сетевого

питания

к

носимому карманному

приемнику, однако на

опытных установках двусторонняя индуктивная .связь уже осуще

ствлен а , и данные аппаратуры этой связи приведены в гл . 11 .

Применение описываемых

вертикальных

петлевых

антенн в

армированных

промыш

несколько раз расширило зону индуктивной связи над железобе

тонными поверхностями в современных

ленных зданиях. Это, в свою очередь,

расширило

возможности

:применения индуктивной связи .

Сравнение систем индуктивной и УКВ связи

Система радиосвя3и

Индуктивная i!lетлевая система

il.

Р.ав\реШеlНIИе

IHa

IИIОПЮЛЬIЗ>СJIВаlНIИе

MIQlжeт ~быть л•еп11ю m-ол1уrчено· ют Б1Р1И

танского почтового ведомства. (Ли-

4

1.

Британское почтовое

ведомство

дюлж1ню IУ\дJО\С1'О1В€\Р:ИтЬiся, чтю Т1Реб.001а

юия оп€jр;а11нв.нюй 1раtботы 1И1ЛИ 1бе!3о:па1с-

Де<НЗiИ я tНа !И\СiПОЛ,ЬIЗЮIВ·ЗIНIИ.е !СТОIИТ ~еше

12.

Г1ра•Н1и1цы ~авяВ1и ·юЧJн10

01111ределя

ю11Ся 1В ш1реде:JIЗ'Х .31.ЦЗIН.ИЯ IНЛIИ

11е\Р\Р1И

ТО\рlИ1И.

3. Нет 1Пjроблемы 1бю1р·ыбы с 1Иl!!lre\P

,фejp€1HUJИIOIНJН.ЫIМIИ IПIOIMe.JC З/МIИ .

14.

1.

н1О1011и 1не 1м10myrr ~быть 'У\ПJО1В'1!еТ1В•ОJ!•ены

дJJJIYII1111M 1щутем.

;вю).

Не~абход!ИIМ 1М1О1Н'Гаж :петл·е11юй а1н

Т6НIНЫ.

12. 1ПJр1и 1нащ111ежащем ~обО1р~ущ10\В·ЗG11ИIИ

р·щц1wу1с ювЯIЗIИ ~может ~быrгь у1Вел1J11Чен

:до 25 1МIИЛЬ IИ lбо.лее.

3 . Может 1в100111JИIК\!Jjy:rь цроб.л·ема

QOlp'i:Jбы 1С !ИIHrepфepeHIJJJИCmlHЬDМIИ IIEOIMeX·ЗIMJИ.

4. Ою1Н1М1Ость ~ук:т,а1н•О1ВIКIИ 1обО1р1уlдl(){Ва

н1ия ч а1с110 IПjрен~ебjре'Жlи.мо rм.ал а.

Выполненные автором раrботы дали материал для разработки

и публикации приведенных здесь основ теории и методов инже

нерного расчета специфических параметров оборудования индук

тивной связи.

Большая ча·сть материала, вошедшего в книгу, является .ре

зультатом работ, исполненных в Новосибирском электротехниче

~ком институте связи в 1960-1974 гг. Выражаю благодарность

О. А. Лапаеву, В. В. Никифорову, Г. И. Косолапову, В. Ф. Витю

rову, А. Н. Игнатову, А. Ф. Привалову, П. Ф. Мухину, Н. М. Бал

дину, И. Д. Брынь, другим сотрудникам

кафедры

и студентам,

принимавшим участие в подготовке оборудования и испытаниях

аппаратуры индуктивной связи.

Отзывы и пожелания по книге просьба

направлять в изд- во

<~:Связь»: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 2.

Введение

Основные обл_асти применения индуктивной связи. По наз

начению

можно

различать

связь

управленческую,

диспетчерскую

и технологическую. Управленческая беспроводная связь применя

ется

для

административного

руководства

предприятием,

в

диспет

черской службе- для оперативного управления цехом или иным

подр.азделением

производства,

в

частности,

для

вызова

работни

ков ремонтных ~служб, а в технологических процессах - для коор

динации работы персонала при высоких

уровнях

акустических

шумов, при отсутствии видимости работников, действия которых

должны -быть согласованы при перемещении лиц, обеспечивающих

ра1 боту конвейеров и длинных транспортеров,

для передачи

ко

манд

водителям

внутрипроизводственного

ющимся в определенных границах,

Индуктивная

ривается ниже,

однако

связь, для

транспорта,

передвига

п.

определенности изложения, рассмат

как ·Средство

приведенные

и т.

создания

сведения

канала

позволяют

налы телеуправления движущимися

телефонирования,

проектирова·ть

также

ка

механизмами.

Площади и расстояния, перекрываемые индуктивной

связью.

Площади, обеспечиваемые индуктивной связью, имеют в плане

чаще всего форму прямоугольника. При условиях, рассматривае

мых

ниже,

охватываемые

связью

площади измеряются

гектарами .

При этом длина а может во много раз превышать ширину петли

Ь, ограниченную допустимым разносом передающей и приемной

антенн, не превышающим десятки метров. Связь осуществляется

внутри площади, охваченной петлевой

антенной

стационарного

аппарата, и вне петли вблизи от провода антенны.

·

Расстояния, разделяющие провод простой горизонтальной пет

ли ·стационарного

гося

аппарата

аппарата

и

магнитную

антенну передвигающе

связи, который может быть карманным или вози

мым на движущемся механизме, ограничены над землей

60-75

метрами. Однако зона связи может быть расширена применением

описанных ниже

антенных ·Систем.

Система оборудования. Образующие канал связи технические

средства, кроме общей частоты настроенных цепей , должны иметь

согласованные

параметры:

мощность

передатчика

и

чувствитель

ность приемника, форму и размеры передающей и приемной ан

тенн, средства борьбы с помехами и др.

Система

оборудования,

согласованными

этими

6

средствами

включающая

параметрами,

позволяет

при

технические

различном

осуществлять

связь:

средства

с

комплектовании

одностороннюю

или двустороннюю;

симплексную

или

дуплексную;

или многоканальную; с избирательным вызовом

без него.

одноканальную

а·бонентов

или

Система также обеспечивет телефонирование или передачу к·о

дированных команд:

управление

с

одного

или

с

большего

числа

пультов; выход в общегородскую телефонную сеть или отсутствие

выхода; размещение стационарного оборудования централизован

.но или децентрализованно; резервирование индуктивной связи.

Рассмотрим особенности возможных решений.

Эксплуатационные возможности односторонней и двусторонней

.:вязи. Симплекс и дуплекс. При односторонней связи отсутствует

возможность подтверждения прие ма вызова и речевого сообщения,

поэтому нет уверенности в действии связи, что иногда приводит к

повторным передачам вызова и к напрасной потере времени на

ожидание исполнения непринятой команды. Использование одно

сторонней индуктивной связи для вызова передвигающегося ра

ботника к стационарному телефону применяется на объектах с

развитой внутренней телефонной сетью, например в больницах, а

также в цехах, где высокий уровень акустических шумов делает

ненадежным вызов через громкоговорители.

Одностороннюю связь между стационарным передатчиком се

тевого

питания

ствить,

. ным

чем

и

карманным

связь

между

приемником

карманным

технически

передатчиком

легче осуще

и

стационар-

приемниJ<ОМ. Это объясняется двумя причинами . Карманный

передатчик для

удобства

пользования

им

должен

быть

малога

баритным, легким и, как следствие, маломощным. В то же время

антенна стационарного приемника , охватывая большую площадь,

:улавливает не только слабые сигналы маломощного карманного

передатчика, но и другие,

мешающие сигналы,

электрооборудования, затрудняющие прием

а

также помехи

полезных

от

сигналов.

Двусторонняя связь может быть дуплексной (при одновремен

ных передаче и приеме в обоих направлениях на двух несущих ·

частотах) и симплексной, когда на передачу и прием работают

поочередно, чаще на одной общей несущей частоте. Для абонен

тов более удобен дуплекс: он позволяет в случае надобности пе

ребивать говорящего, как по обычному телефону. Симплекс тех

нически

проще

осуществим

и

позволяет использовать только

одну

частоту, но возможность перебить говорящего исключает. Полу

дуплексная двусторонняя связь, при которой центральный

пост

непрерывно ведет передачу на одной частоте и прием на другой,

а носимые передатчик и приемник работают поочередно, помимо

связи передвигающихся работников ·С центральным постом, позво

ляет

также

осуществлять:

двустороннюю

симплексную

связь

между двумя передвигающимися работниками путем ретрансля

ции их обмена через центральный пост.

. Двустороннюю связь чаще осуществляют при использовании

передвигающимися

абонентами

двух

отдельных

аппаратов:

кар

манных передатчика и приемника. Объединение их в общей упа•

ковке делает неудобно большую массу последней и не оправды-

7

вается, если большинство абонентов для ответа на вызов может

использовать местную телефонную сеть.

.

В гл. 1, 2, 3 расс·матриваются вопросы только односторонне.й

связи «стационарный передатчик- носимый приемник» . Условия

и оборудование связи в обратном направлении описаны в гл. 4

и 5.

Многоканальная связь. Если на одной и той же территории не

обходимо одновременно и независимо управлять несколькими раз

ными службами, организуется многоканальная связь, т. е . одно

временная

переда ч а

на разных несущих частотах.

Однако наиболее распространены системы оборудования, ис

пользующие стационарный передатчик и карманные приемники .

работающие на одной несущей частоте.

Избирательный вызов. Во многих случаях система связи долж

на обеспечивать в каждый момент времени избирательный вызов

только одного определенного работника. При этом вызов его. и

переговоры не прослушиваются в приемниках остальных абонен

тов. Приборы избирательного

вызова

не

применяются,

когда

связь необходима для ·согл.асования работы нескольких человек:

при этом участники работы слышат все команды руководителя..

Передача речи или кодированных команд. Если на предприя

тии передача речи не разрешается, вызов работников осуществля

ется путем посылки вызывных частот, которые, п ройдя через вы

сокоизбирательные фильтры в приемнике выбранног о абонента.•

возбуждают акустический сигнал вызова, после чего следует пере

дача кодированной команды.

Передача, например, длинных посылок означает требование

явки к руководителю, а коротких по с ылок - вызов к телефону.

Набор двоичных знаков может высвечивать определенные циф

ры,

состоящие

значение

из

которых

жидких

кристаллов,

наперед

известно

и

на

индикаторе

мо ж ет

при~мника .

составлять

десятки

различных команд.

Управление с разных пультов. В случае надобности, если вы

зов может быть послан не с одного, а с большего числа пультов

управления (например, с любого из трех пультов), число длинных

или коротких посылок указывает на определенного абонента.

Соединение аппаратуры индуктивной связи с АТС. Технически

соединение средств внутрипроизводственной индуктивной

связи

с

учрежденческой (заводской) и городской АТС разработано и опи

сано

ниже,

но

допустимость

этого

соединения

определяется

режи

мом работы предпрИЯТИЯ И задачей, решаемой внутренней rСВЯЗЬЮ,

а также положением Единой автоматизированной системы свя:ш

(ЕАСС) , в которой определен порядок подключения ведомственных сетей к сетям общего пользования .

·

Непосредственное соединение сетей может быть необходимо на

одних предпри~тиЯх и не разрешено на других. Выход на АТС М·О·

.

жет быть выполнен либо для передачи речи, либо только для 'Пе·

редачи посылок избирательного вызова.

-~

·

Централизованная и децентрализованная системы. При центра

системе стационарные передатчик и приемник уста

лизо ванной

навливаются

в здании,

куда заводится

приема -передающая

антен

на. Уста новка передатчиков и приемников в одном месте, облег

чающая наблюдение за ними, используется, например, когда пло

щадь, обеспечиваемая

связью,

охватывает'ся

одной

антенной,

состоящей из

передающей и приемной петель при дуплек'се или

из одной петли, попеременно используемой для передачи и прие

ма при симплексе.

При охвате евязью нескольких зданий или территорий, при до

статочно больших их площадях или при разносе их на сотни мет

ров целесообразно применение двух или большего числа антенн.

В этом случае стационарные передатчики и приемники устанавли

вают в непосредственной близости к каждой антенне, охватываю

Ш:ей здание или территорию, и управляют связью с центрального

ласта, передавая по соединительным кабельным линиям токи . зву

ковых частот или подводя

к вынесенным

передатчикам

высокочас

тотные колебания от общего возбудителя.

Выбор той или иной из двух этих систем прои зводится в процес

се инженерного проектирования с учетом местных условий.

Резервирование. Простым возможным способом резервирова

ния индуктивной ·связи на время отказа последней может быть

:использование громкоговорящей проводной связи для вызова пе

редвигающихся

работников

в

сочетании

-собом соединения индуктивной

·ответа

на

связи

с

с

описанным

внутренней

ниже

спо

АТС

для

вызов .

Параметры системы оборудования. Специфическими параметра

:ми

связи являются:

Конструктивные и электрические данные передающих ста

ционарных антенн, токи питания их и данные малогабаритных

1.

11риемных

антенн

для

охвата

сигналами

вызова

и

команд

с

цент

ральяого поста заданных площадей, на которых могут находиться

передвигающиеся работники.

2. Конструктивные и электрические данные малогабаритных

передающих антенн, токи питания их и данные стационарных при

·емных

антенн

для

приема

центральным

постом

ных передвигающимися работниками.

3. Минимальные напряженности магнитного

сигналов,

поля

послан

сигналов

11ндуктивной связи, необходимые для перекрытия индустриалwых

nомех .

4.

5.

6.

Д9нные цепей избирательного вызова.

Несущие частоты.

Мощности передатчиков , обеспечивающих необходимые токи

:питания

антенн.

Чувствительность приемников.

Определение перечисленных специфических параметров

7.

-с.тавляет содержание этой книги.

и

со

1.

Расчет индуктивной связи между петлевой

антенной стационарного передатчика

и малогабаритной магнитной антенной

:карманного приемника без учета влияния

земли

1.1.

Из опыта использования индуктивной связИ

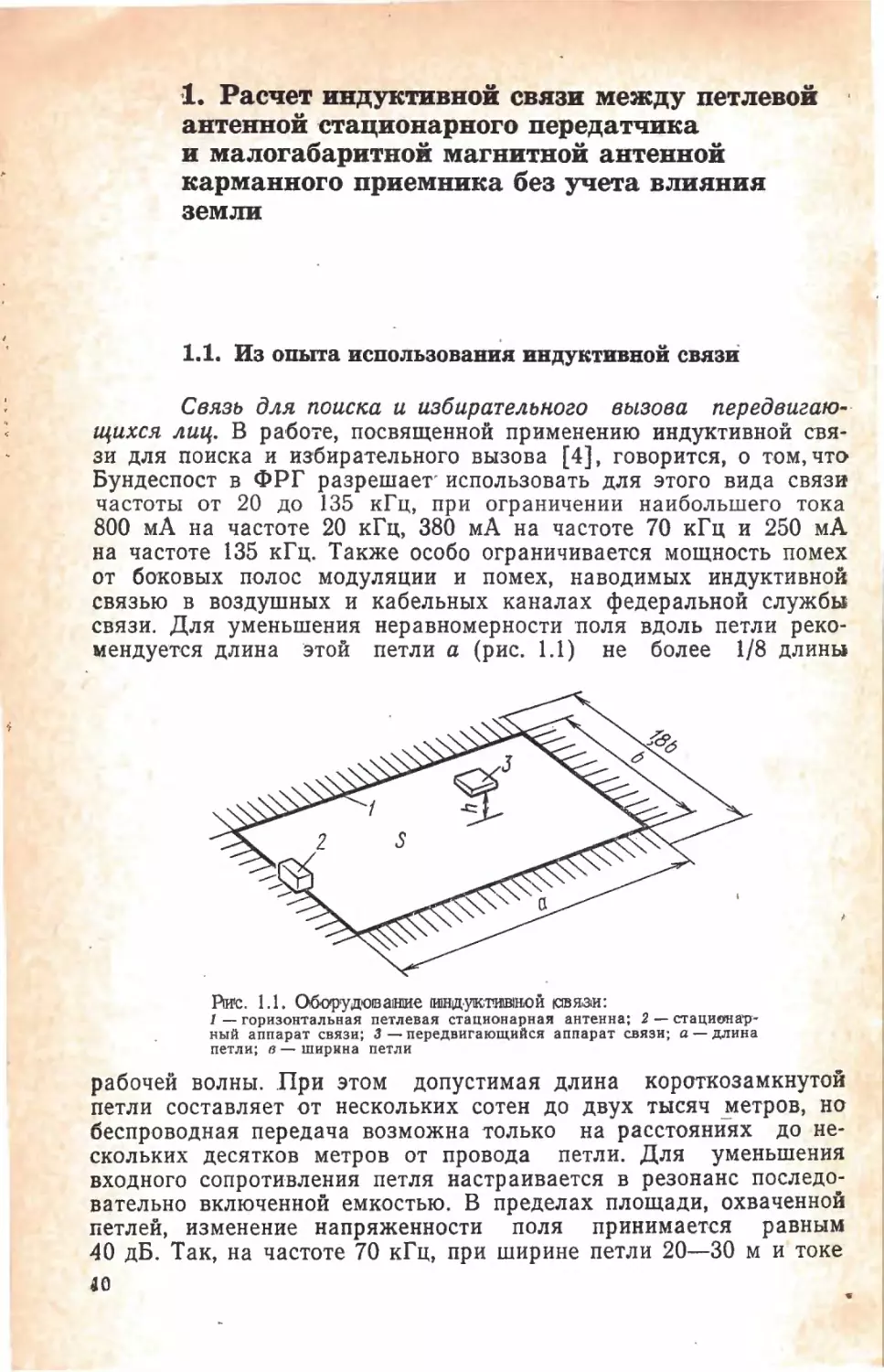

Связь для поиска и избирательного вызова передвигаю

щихся лиц. В ра6оте, посвященной применению индуктивной свя

зи для поиска и избирательного вызова [ 4], говорится, о том, что

Бундеспост в ФРГ разрешает· использовать для этого вида свяэи

частоты от 20 до 135 кГц, при ограничении наибольшего тока

800 мА на частоте 20 кГц, 380 мА на частоте 70 кГц и 250 мА

на частоте 135 кГц. Также особо ограничивается мощность помех

от боковых полос модуляции и помех, наводимых индуктивной

связью в воздушных и кабельных каналах федеральной службы

связи. Для уменьшения неравномерности поля вдоль петли реко

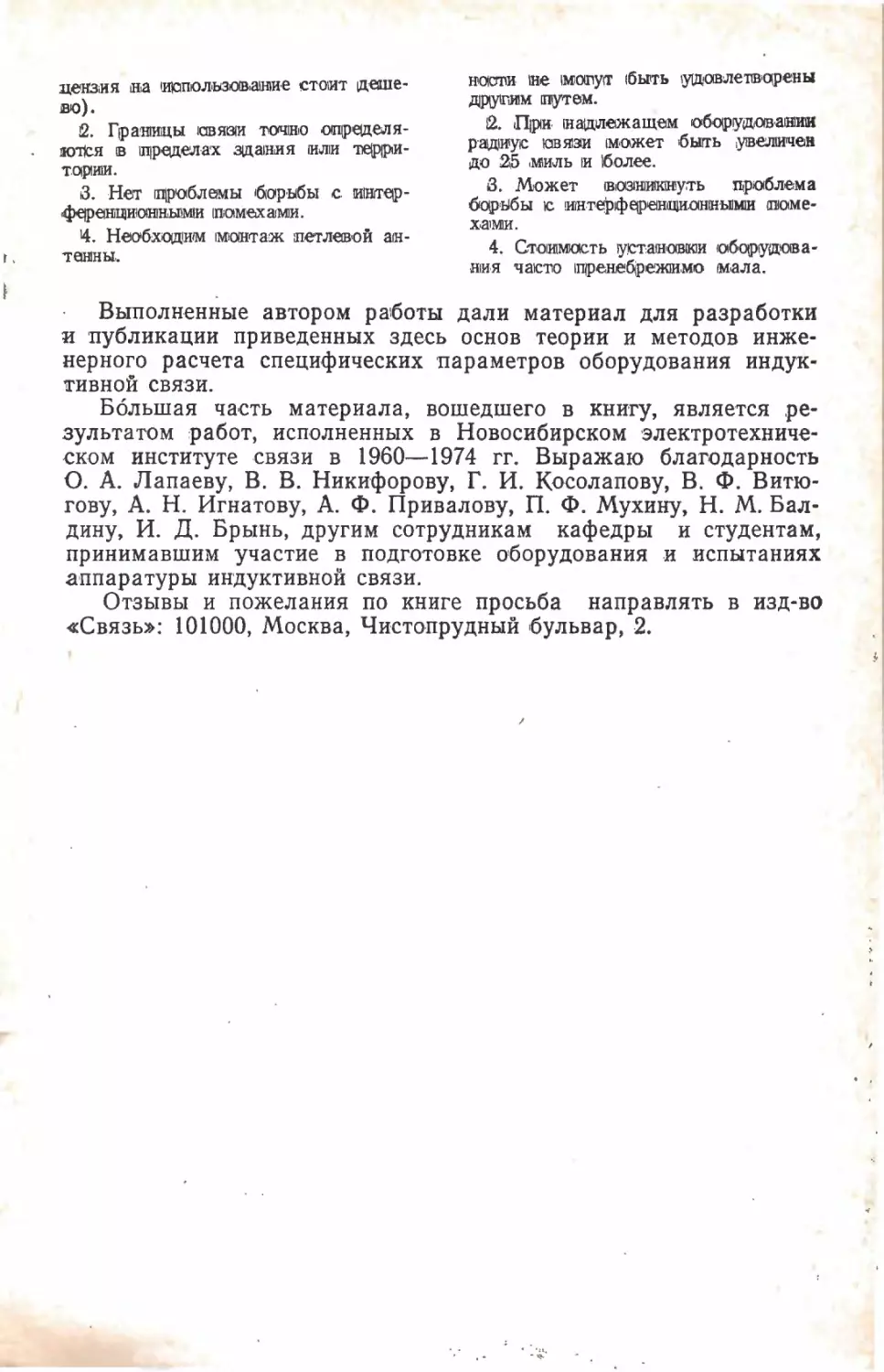

мендуется длина этой петли а (рис. 1.1)

не более

1/8 длины

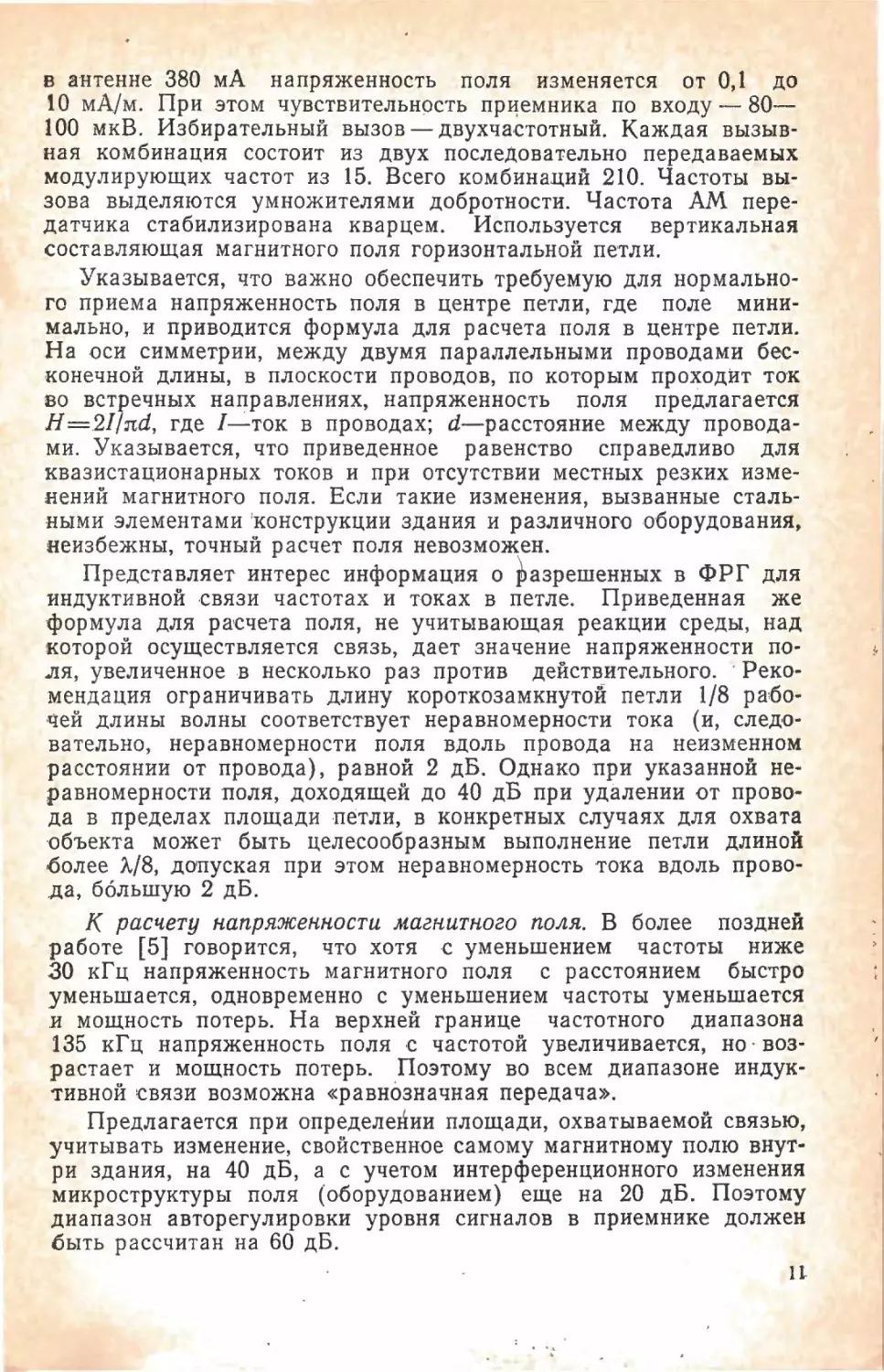

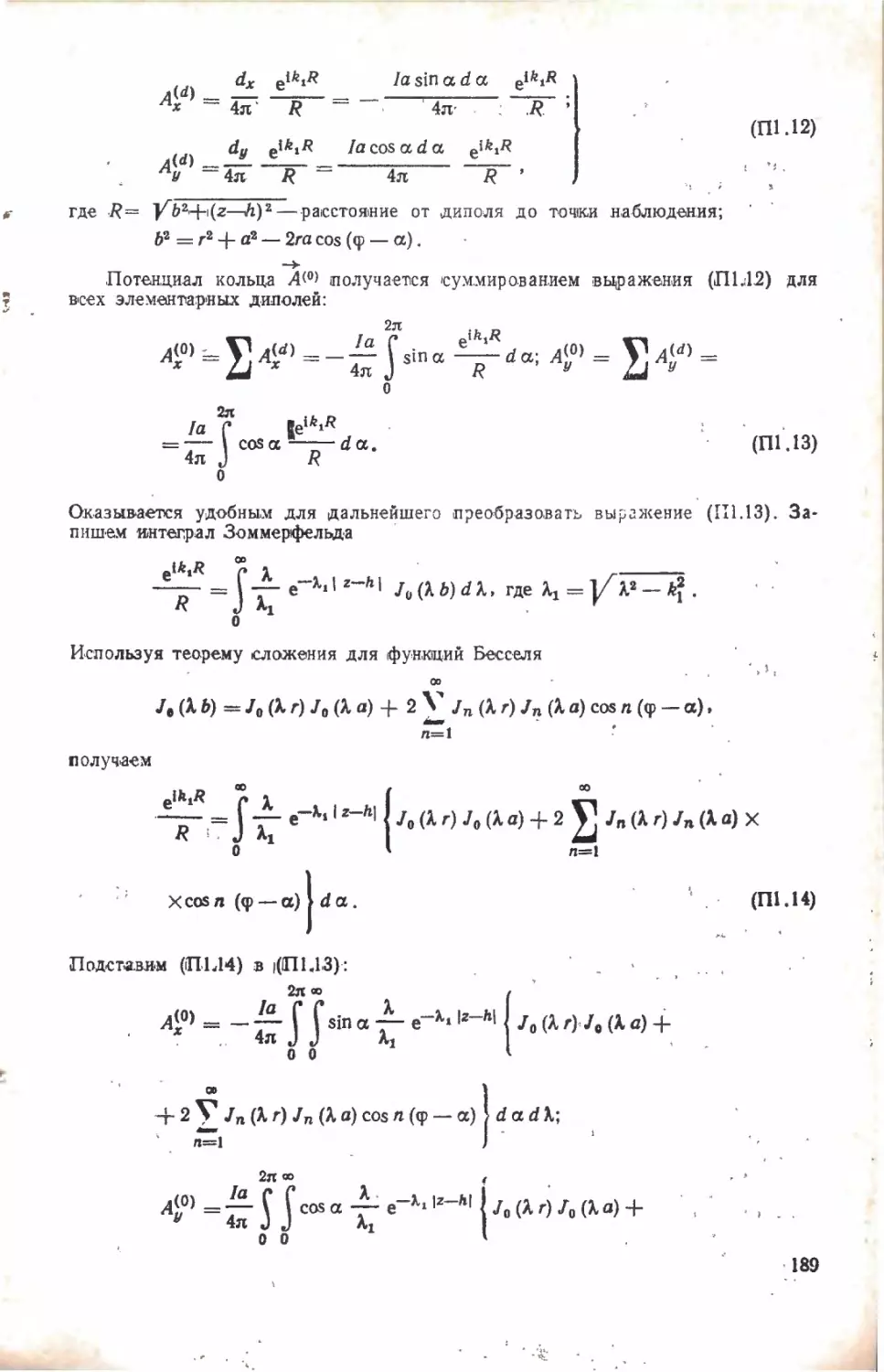

Piwc. 1.1 .

1ный

О6арудо1Ва1н~ие 1И1н1д.уuич11в1ной 1С1В Я.З1и:

горизонтальная петлевая стационарная антенна;

аппарат связи;

петли;

в

-

ширина

3 -

рабочей волны . При этом

петли

составляет от

допустимая длина

нескольких

сотен

до

беспроводная передача возможна только

скольких десятков метров от провода

входного

сопротивления

2-

стацио11а·р··

передвигающийся аппарат связи; а

-

длина

петли

петля

двух

короткозамкнутой

тысяч _!v1етров,

на расстояниях

петли. Для

настраивается

но

до не

уменьшения

в резонанс

последо

вательно включенной емкостью. В пределах площади, охваченной

петлей,

40

;10

изменение

напряженности

дБ. Так, на частоте

70

поля

принимается

кГц, при ширине петли

20-30

равным

м и токе

в антенне 380 мА напряженность поля изменяется от 0,1

до

10 мА/м. При этом чувствительность при:емника по входу - 80100 мкВ. Избирательный вызов - двухча.стотный. Каждая вызыв

ная комбинация состоит из двух последовательно передаваемых

модулирующих частот из 15. Всего комбинаций 210. Частоты вы

зова выделяются умножителями добротности. Частота АМ пере

датчика стабилизирована кварцем.

Используется

вертикальная

составляющая магнитного поля горизонтальной петли.

Указывается, что важно обеспечить требуемую для нормально

го

приема

напряженность

поля

в

центре

петли,

где

поле

мини

мально, и приводится формула для расчета поля в центре петли.

На оси симметрии, между двумя параллельными проводами бес

конечной длины, в плоскости проводов, по которым проходит ток

во

встречных

направлениях,

напряженность

поля

предлагается

Н =21/nd, где /-ток в проводах; d-расстояние между провода

ми. Указывается, что приведенное

равенство

справедливо

для

квазистационарных

токов

и

при

отсутствии

местных

резких

изме

нений магнитного поля. Если такие изменения, вызванные сталь

ными элементами 'конструкции здания и различного оборудования,

неизбежны, точный расчет поля невозможен.

Пр едставляет интерес информация о разрешенных в ФРГ для

:индуктивной связи частотах и токах в петле .

Приведенная

же

формула для ра·счета поля, не учитывающая реакции среды , над

которой

осуществляется

связь,

дает значение

.ля, увеличенное в несколько раз против

напряженности

действительного.

мендация ограничивать длину короткозамкнутой петли

чей длины волны соответствует неравномерности тока

вательно,

неравномерности

поля

вдоль

провода

на

по

· Реко

1/8

рабо

(и, следо

неизменном

расстоянии от провода), равной 2 дБ. Однако при указанной не

равномерности поля, доходящей до 40 дБ при удалении от прово

да

в

пределах

площади

петли,

в

конкретных

случаях

для

охвата

объекта может быть целесообразным выполнение петли длиной

более Л/8, допуская при этом неравномерность тока вдоль прово

да, большую 2 дБ.

К расчету напряженности магнитного поля. В более

поздней

работе [5] говорится,

что хотя

с уменьшением

частоты ниже

ЗО кГц напряженность магнитного поля

уменьшается,

одновременно

с

с

уменьшением

расстоянием

частоты

быстро

уменьшается

и мощность потерь. На верхней границе

частотного

диапазона

'135 кГц напряженность поля с частотой увеличивается, но · воз

растает и мощность потерь.

Поэтому во всем диапазоне индук

тивной :связи возможна «равнозначная передача».

Предлагается при олределеFtии площади, охватываемой связью,

учитывать изменение, свойственное самому магнитному полю внут

ри здания, на 40 дБ, а с учетом интерференционного изменения

микроструктуры поля

диапазон

(оборудованием)

ав торегулировки

быть рассчитан на

60

дБ.

уровня

еще на

сигналов

в

20

дБ.

приемнике

Поэтому

должен

Однако в

[5]

не указано, к петлям какой ширины и к здани

ям каких конструкций относятся приведенные рекомендации, тог

да как эти отсутствующие данные являются определяющими.

Погрешность, связанная с вычислением напряженности пере

менного магнитного поля по формулам, сттраведливым для посто

янного тока, в работе также не оценивается.

Потери в длинной линии. В работе того же автора

[6]

упоми

нается о том, что в двухпроводной линии, нагруженной на волно

вое сопротивление, затухание сигналов составляет 0,8-1,0 дБ/км.

Сообщается, что у петли длиной 350 м (ширина не указана) ИЗ>

медного провода сечением

4

мм, навешенного на кирпичном зда

нии, сопротивление провода постоянному току равно 1,5 Ом, пе

ременному току- 4,5 Ом, а сопротивление, названное «·соттротив

лением магнитных потерь» (вносимое средой, в которой возбужда

ются вихревые токи) ,-25 Ом .

Индуктивная связь на автостраде. В работе

менение

индуктивной

связи для

[7]

описано при

предупредительной

информации;

водителей автомашин на сложных участках автострад. Передаю

щая петля охватывает участок дороги длиной 3 км. Антенна ра

ботает в режиме бегущей волны, будучи замкнута на сопротивле

ние, равное волновому (245 Ом) . Используется десятиваттный АМ.

передатчик на кремниевых тра нзисторах. Информация воспроиз

водится магнитофоном, несущая частота 70,3 кГц. Для автома

шин

разработан транзисторный приемник, лишь частично вклю

ченнь!Й в режиме дежурного приема

и включаемый

полностью,

сигналами небольшой вспомогательной передающей петли в _ нача

ле участка, обслуживаемого информацией.

Связь для перевода речи.

Индуктивная

также в системах для перевода речи . Работа

новном

о·писание

аппаратуры

для

связь

[8]

синхронного

используется

включает в ос

перевода

речи

..

Для исключения интерференционного свиста и переходных помех

при передаче

перевода

речи

на

нескольких

частотах,

а

также

для

избавления от помех работе телевизионньrх

камер

со

стороны

индуктивной ·Связи отмечается целесообразность использования в .

качестве н.есущих частот нечетных гармоник половины строчной

частоты телевидения (стандарта 625 строк). Мощность каждого

ла·м·пового АМ передатчика равна в режиме несущей 12 Вт, мак

симальная - 48 Вт. Одноконтурные

транзисторные

приемники·

рассчитаны на работу в магнитном поле с напряженностью от 5,

до 200 мА/м при ослаблении соседней несущей (отличающейся на

15,625 кГц) на 40 дБ и передаче звуковых ча·стот от 80 до 4000 Гц,

при громкости до 120 фон , постоянной благодаря амплитудному-

ограничению в УВЧ . В работе указано

также,

что

в качестве

rлавной

причины отказа от ЧМ передатчика

тельная · сложность ЧМ приемника.

является

относи -

Расчет основных параметров связи ограничен следующим . Так.

как передающая петля охватывает площадь

F 1, например 50 Х

Х 50 м, а приемная антенна имеет эквивалентную площадь F2 по-

12

рядка 25· 10-4 м 2 , то связанные взаимоиндукцией эти два контура

петли работают с . КПД

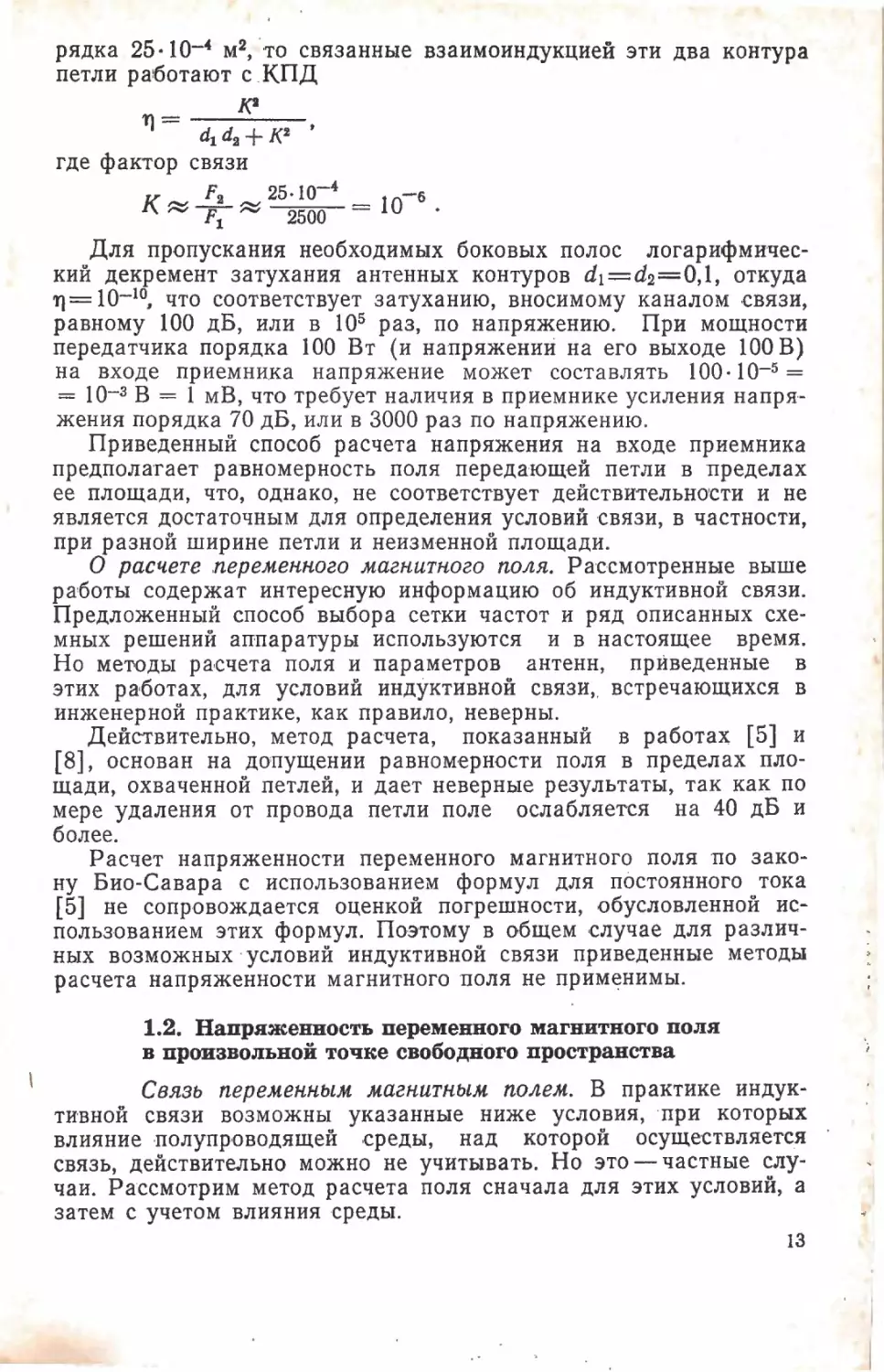

ТJ =

К2

d1 d2

+ к2 ,

где фактор связи

,. . , ~ ,. . ., 25. 10-4

-5

к ,....,

F1 "" 2500 = l О

.

Для пропускания необходимых боковых полос

кий декремент затухания антенных контуров

логарифмичес

d 1=d2 =0,l,

откуда

ri= l0- 10, что соответствует затуханию, вносимому каналом .связи,

равному 100 дБ, или в 105 раз, по напряжению.

При мощности

передатчика порядка 100 Вт (и напряжении на его выходе 100 В)

на входе приемника напряжение может составлять 100 · 1О- 5 =

= I0-3 В = 1 мВ, что требует наличия в приемнике усиления напря

жения порядка 70 дБ, или в 3000 раз по напряжению.

Приведенный способ расчета напряжения на входе приемника

предполагает равномерность поля передающей петли в пределах

ее площади, что, однако, не соответствует действительнО'сти и не

является достаточным для определения условий связи, в частности,

при разной ширине петли и неизменной площади.

О расчете .переменного магнитного поля. Рассмотренные выше

работы содержат интересную информацию об индуктивной связи.

Предложенный способ выбора сетки частот и ряд описанных схе

мных решений аппаратуры используются

и в настоящее

время.

Но методы ра·счета поля и параметров

антенн,

приведенные

в

этих работах, для условий индуктивной связи,.· встречающихся в

инженерной практике, как правило , неверны.

Действительно, метод расчета,

[8],

показанный

в работах.

[5] и

основан на допущении равномерности поля в пределах пло

щади, охваченной петлей, и дает неверные результаты, так как по

мере удаления от провода петли поле

ослабляется

на

40 дБ и

более.

Расчет напряженности

переменного магнитного поля по зако

ну Био-Савара с использованием формул для постоянного тока

[5] не сопровождается оценкой погрешности, обусловленной ис

пользованием этих формул. Поэтому в общем ·случае для различ

ных возможных условий индуктивной связи приведенные методы

расчета

напряженности магнитного поля не применимы.

1.2. Напряженность переменного магнитного поля

в произвольной точке свободного пространства

тивной

Связь

переменным магнитным полем.

связи

возможны

влияние полупроводящей

указанные

.среды,

ниже

над

В практике индук

условия,

которой

связь, действительно можно не учитывать. Но это

при

которых

осуществляется

-

частные слу

чаи. Рассмотрим метод расчета поля сначала для этих условий, а

затем

с учетом влияния среды.

13

Антенны, применяемые для . индуктивной связи, в отличие от

антенн радиосвязи, представляют собой замкнутые контуры -од

новитковые петли или многовитковые рамки.

В

создаваемых ан

теннами электромагнитных полях различают поле или зону индук

ции вблизи антенны на расстояниях R4:::.Л/2л, где "А-длина вол

ны в свободном пространстве, зону излучения на расстояниях 4>

R

4> Л/2л,

а также и промежуточную зону, для которой R:::::::; Лf2л.

Поля индукции передающих петлевых антенн быстро убывают с

расстоянием. Поля излучения у этих антенн очень слабы, так как

мощность излучения не превышает единиц милливатт. Поэтому

индуктивная связь осуществляется

на расстояниях R, на один

два порядка меньших рабочей длины волны, т. е . только в ближ

ней зоне или в зоне индукции, что и дало название этому виду

связи .

Как уже отмечалось, в рассмотренных выше работах напря

женность переменного магнитного поля передающей петлевой ан

тенны определена по закону Био-Савара для

постоянного

тока

без оценки связанной с · этим погрешности . Для определения этой

погрешн ос ти

сти

ниже

магнитного

сопоставлены

поля

по

результаты

законам

расчета

переменного

и

напряженно

постоянного

то

ков.

Стационарную антенну индуктивной связи можно рассматри

вать как длинную линию с сильно разнесенными проводами. Поле

такой передающей антенны является результатом наложения по

проводов, образующих антенну, короткозамкнутую на даль

лей

нем

ко нце

или

нагруженную

на

сопротивление,

равное

волновому,

для работы антенны в режиме бегущей волны.

Напряженность магнитного поля проводника и петли в произ

волыюй точке пространства. Расчет магнитного поля прямоуголь

ной по форме в плане петлевой антенны,

короткозамкнутой

на

дальнем от

тывает:

передатчика

неравномернО'сть

конце,

по

законам

распределения

переменного

тока

вдоль

тока

учи

проводников

антенны, запаздывание по фазе распространяющихся в простран

стве электромагнитных процессов.

Произвольной формы антенна индуктивной связи, работающая

в

режиме

стоячих

волн,

является

совокупностью

проводников

с

ра·спределением тока в этой совокупности по косинусоидальному

закону

(1.1)

где 1 1 -ток в произвольной точке системы, удаленной от точки с

максимальным значением тока Io на конце линии на расстояние

l; k=2л/Л-волновое число свободного пространства [ 16]. Поле в

произвольной точке пространства является результатом сложения

полей, возбуждаемых всеми проводниками, ·

составляющими

ан

тенну.

Задача расчета поля системы проводников требует определе

ния

поля

каждого

проводника

с

неравномерным

распределе ние м

тока. Эта задача может быть решена заменой проводника системой

14

элементарных диполей Герца. Известное выражение поля диполя

Герца справедливо для расстояний от него, во много раз боль

ших

размеров

диполя,

и

учитывает

конечную

скоро'С'ть

распрост

ранения электромагнитных процессов. Поле всего проводника оп

ределяется суммированием полей отдельных диполей.

Элемент

проводника с током подобно элементарному дипо

dl

лю Герца ·Созда·ет магнитное поле, напряженность которого

..:...

-

dl fo

(

dH = а0 4 лR

где а 0 -единичный

R1

+ 1. .~) еi(rot-kR)

·

sш 8,

вектор, указывающий наличие составляющей

магнитного поля, азимутальной относительно оси, совпадающей с

напра·влением тока; /0 -амплитуда тока в диполе; R-расстояние

от диполя до точки наблюдения; 8-угол

между

напра·влением

тока и радиусом-вектором R; k=2n/"л; (!)-угловая частота; t-вре

мя. Для введения закона распределения тока вдоль провода ан

тенны ( 1.1) представим величину coskl в комплексном виде

+(

coskl =

l

e-ikt+ eik 1).

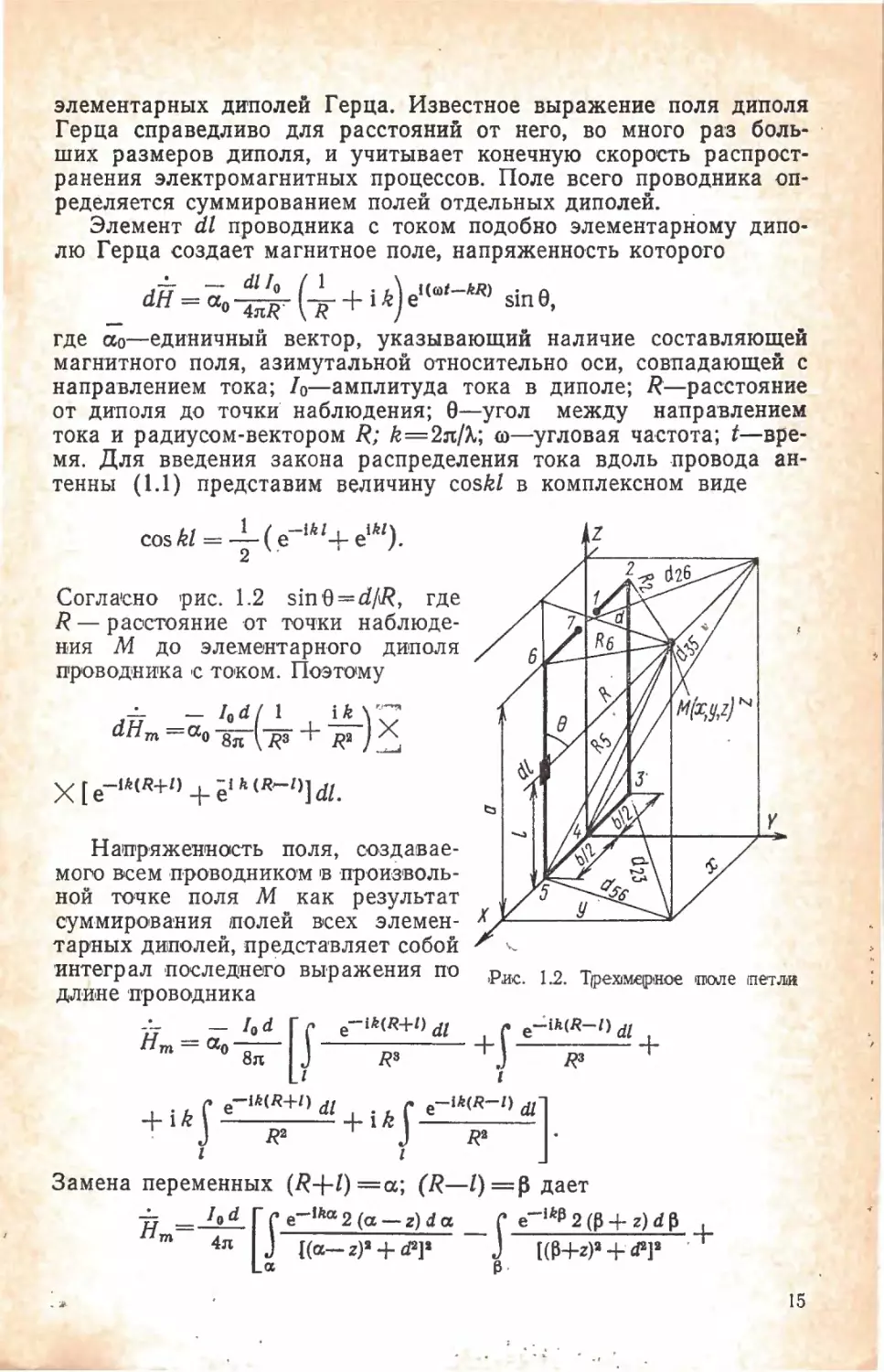

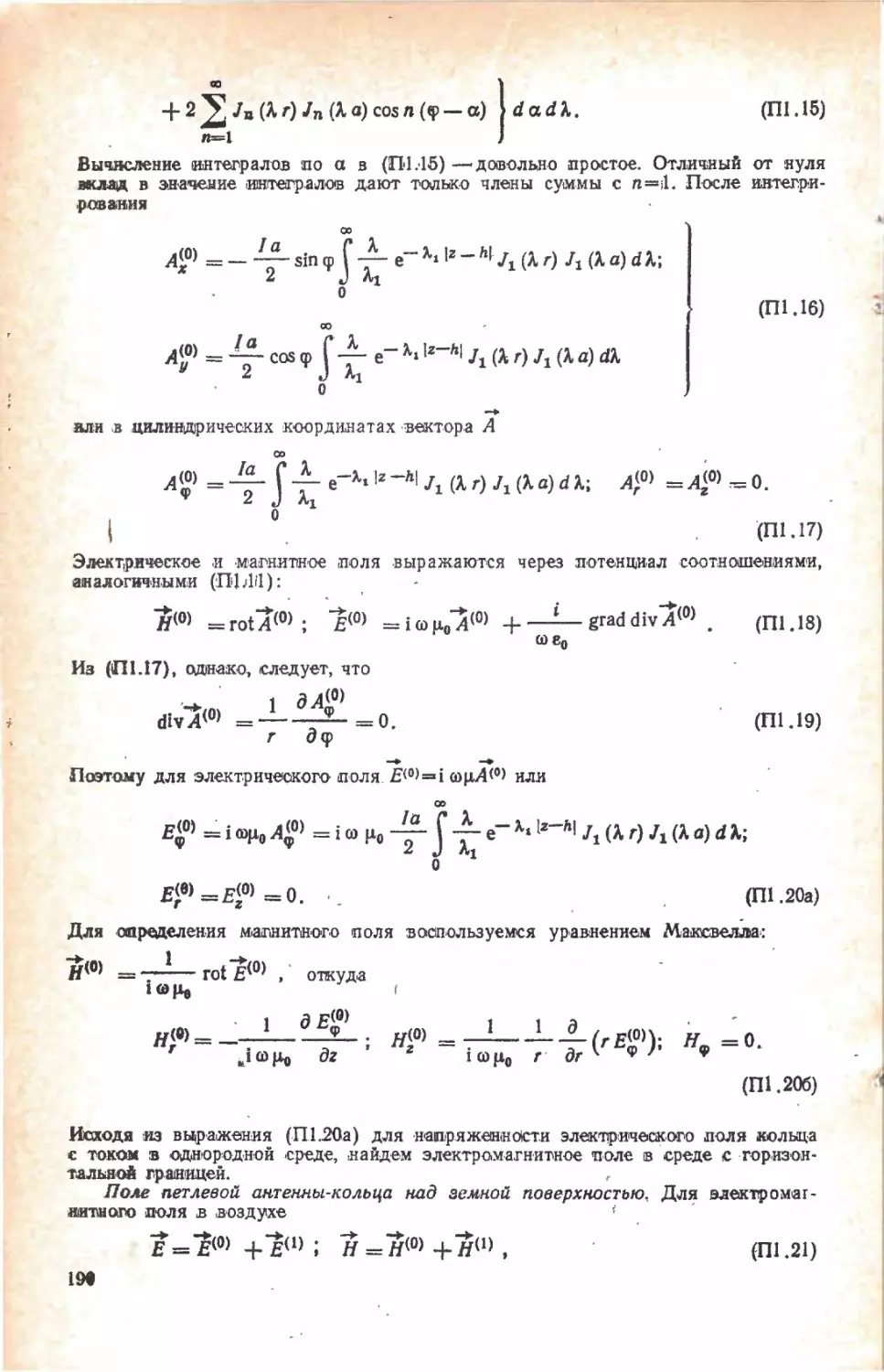

Согла1сно 1 рис. 1.2 siп'EJ=d/IR, где

рассгояние от точки наблюде

R-

ния М до элем ент арного дипол я

П'Р'ОВОд'ю11ка •С то,ко м . Поэто1му

у

Напряженность

поля,

оозда1вае

моrо всем проводником 1в произволь

ной точке поля М как результат

суммирования !Пол ей в~сех элемен

тарных ди1Полей, представляет собой

'Интеграл после,щнего выражения по

Д;лине 'Проводника

_:__

-

-

Нт -

[S

Io d

aog-;-

.s

+ 1k

e-ik(R+I) dl

J<З

l

e-lk(R+l) dl

J<2

.

+ 1k

l

s

Нт=~

4л

[S

а

(R+l)

= а;

l

Rз

J<2

-s

dl]

+

•

(R- l) =~ дает

e-lka2 (a-z) da

{(а- z)2 +

r е--'-ЩR-1) dl

+.J

e-ik(R-l)

l

Замена переменных

.Р.ис. 1.2. Tip€"J(JМE\Piнoe 1rюл е iпe•тJ!illl

d2)2

/3

e-ik/3

2 (~

+ z) d~

[(~+z)2 + d2]2

+

15

-ikJ

e- i lt(3

d~

]

(1.2)

(~+z)2+d2.

(3

По·сле преобразования первого и второго

путем

интегралов

интегрирования по частям получаем :

S

e-ika2(a-z)da

((а - z) 2 + d 2] 2

=

e-ikada

S-(-a---z)_2_+_d_2_

e-ika

(а

- z)2 + d2

-

ik

а

s

а

S

e-ilt(3

[(~

(3

2 (~

+ z) d ~

e-ilt(3

-(~-+-z)-2_+_ d_2_ - i k

+ z)2 + d2]2

e- ilt(3

d

~

-(-~-+z)2 -+'-d-2-

13

Подстановка преобразованных значений интегралов в выражение

(1.2) дает для комплексной амплитуды напряженности магнитно

го поля всего проводника следующую формулу:

_:._

-

10 d 1

Нт = ао""4Л"

(~ +

'а

e-ika

e-ilt(3

z)2 + d2

-

(а- z)2 +

d2

~

а:: ~: ·

Подставляя в эту формулу пределы изменения переменных и

ос·во·бождаясь от комплексности, после преобразований и упроще

ний получаем

а0 -

[(-z- cos kR + sin kR sin .!fд -

·Н

=

-

z -а cos kR 2 coska)

1-0 4:лd

cos ffi t

R2

R1

1

2

+ sin ffi t (..:._ sin k R

1 -

R1

(1 .3)

-coskR2 sinka- z R2 a sinkR2 coska)J .

ем

В квазистационарном приближении, nрене:брегая запаздывани

по фаз е распространяющихся электромагнитных процессов и

неравномерностью тока вдоль провода (что соответствует исполь

зованию постоянного тока и тока частот индуктивной связи, т. е .

. при

k = 2л/Л-+0) выражение

-Н=а

- -10

0

4:л d

Выраж е ние

ражения

для

(1.4)

(

-

(1 .3)

упрощается:

z z-a) cos(t)t.

R1

(1.4)

- --

R2

только множителем

напряженности

cosffit

магнитного -поля

ной длины с постоянным током, какое

отличает.ся от вы

проводника

получается

на

конеч

основании

закона Био-Савара в дифференциальной форме:

(1.5)

То, что выражения (1.4) и (1 .5) дают одинаковый результат,

показывает, что выражение ( 1.5) является ча 1стным случаем более

общего выражения (1 .3) при ffi-+0.

Выражение ( 1.3) для поля одного проводника является исход

ным при расчете структуры поля ·сложных антенных систем. Ре-

16

зультирующее поле таких систем в произвольной точке определя

ет·СЯ как результат сложения полей от всех проводников, составля

ющих систему. Так, для простой петлевой ант€нны учитывается

суммарное поле четырех токонесущих проводов.

Поскольку для полей одного проводника в случаях постоянного

тока и тока частот индуктивной связи

выражения

различаются

только на величину cosffit, то также имеют одинаковый вид в выб

ранной системе координат и формулы для определения напряжен

ности

магнитного

поля

в

точке

трехмерного

пространства

и

для

полей прямоугольной петли, обтекаемой этими токами:

н = ~{хо У

4л

+ Уо [

[-1

d2

х - Ь/2 (~

d~6

Ro

__z_(

d~5

(_!____ Rз

23

х + Ь/ 2

Rз

_

Rв

d2

56

х + Ь/ 2 (~

_ z -а)Rв

х - Ь/2)

dШз

_ z -а)-

Rз

R2

z- a(x + b/2_x-b/2J· ] +

+

d~6

Rs

+ Zo у [ -~- (х + Ь/2 _

d35

!..:=.!:.)_1 (_!____R5 - !..:=.!:.)] +

R2

Rв

R2

х- Ь/2)--~-(х + Ь/ 2 _ х-Ь/2)]}·

Rз

Rs

Rв

R2

d 26

Связ ь в плоскости передающей петли. Ча·сто индуктивная связь

о суще ствляется

при

расположении

передвигающихся

аппаратов

в плоскости стационарной петлевой антенны или вблизи от этой

плоскости

-

на

расстояниях

от нее,

меньших

трети

ширины

петли

Ь . Поэтому определение напряженности магнитного поля в плос

кости петли представляет значител ьный интерес .

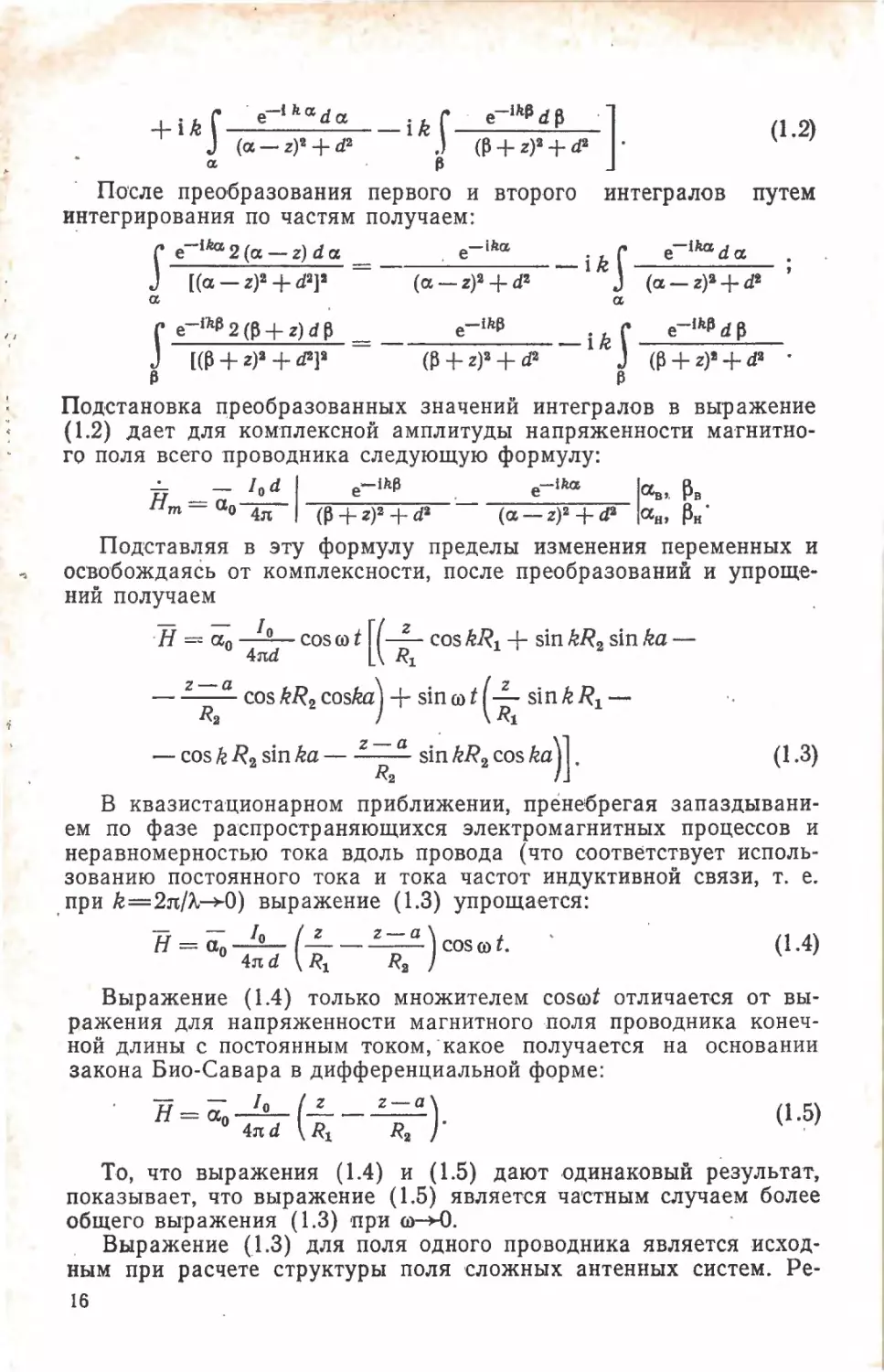

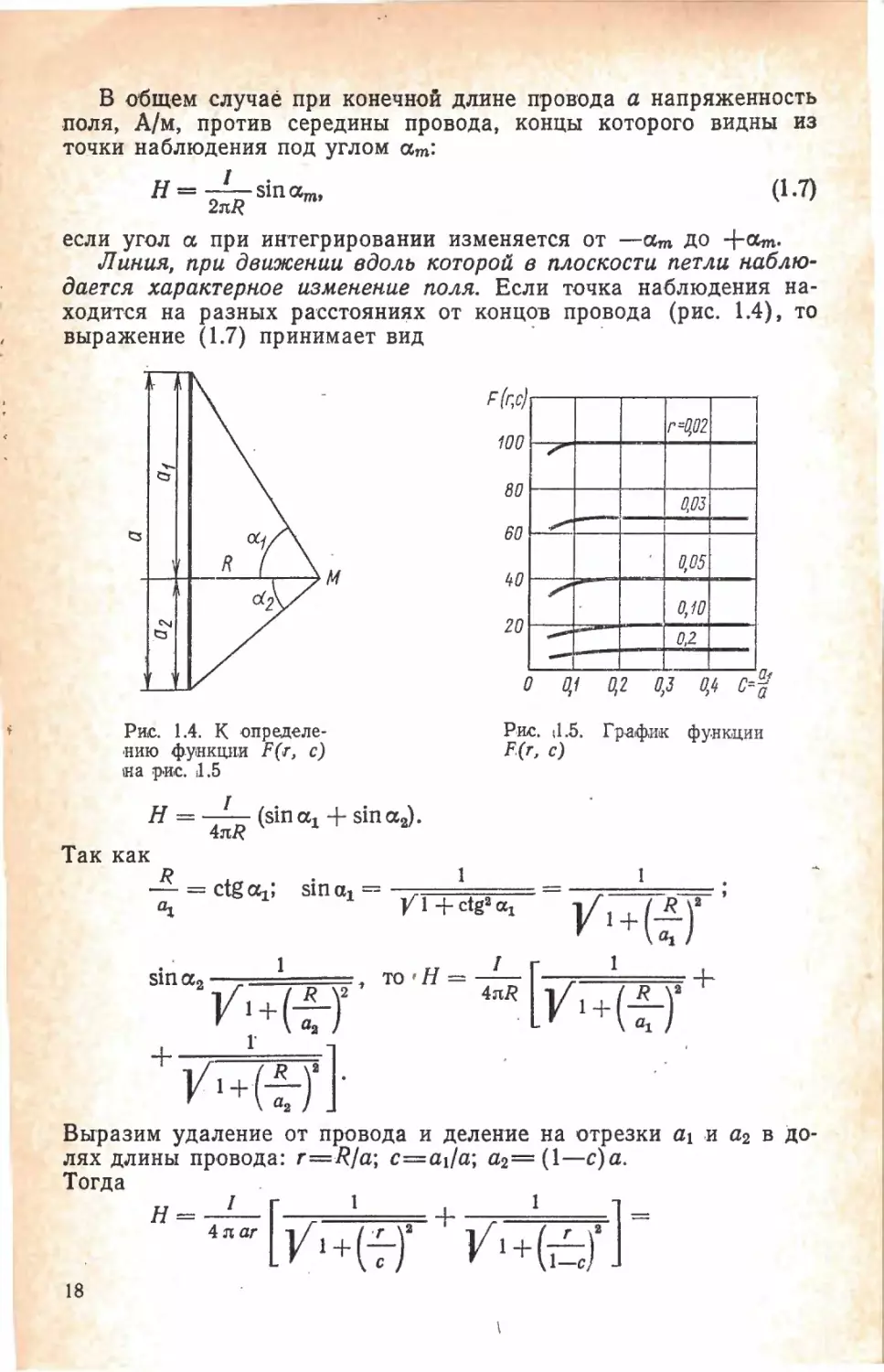

Напряженность поля провода

конечной

длины.

По

закону

Био-Савара напряженность поля Н, образованного в точке М по

стоянным током, питающим провод конечной

длины

(рис.

1.3),

равна сумме векторов dfi полей, создаваемых в этой точке всеми

элементами провода, т. е. интегралу Н = _1_Jd l sin а 2(r • dl) ,

4л

·

r

распространенному на весь провод от начальной его точки до ко-

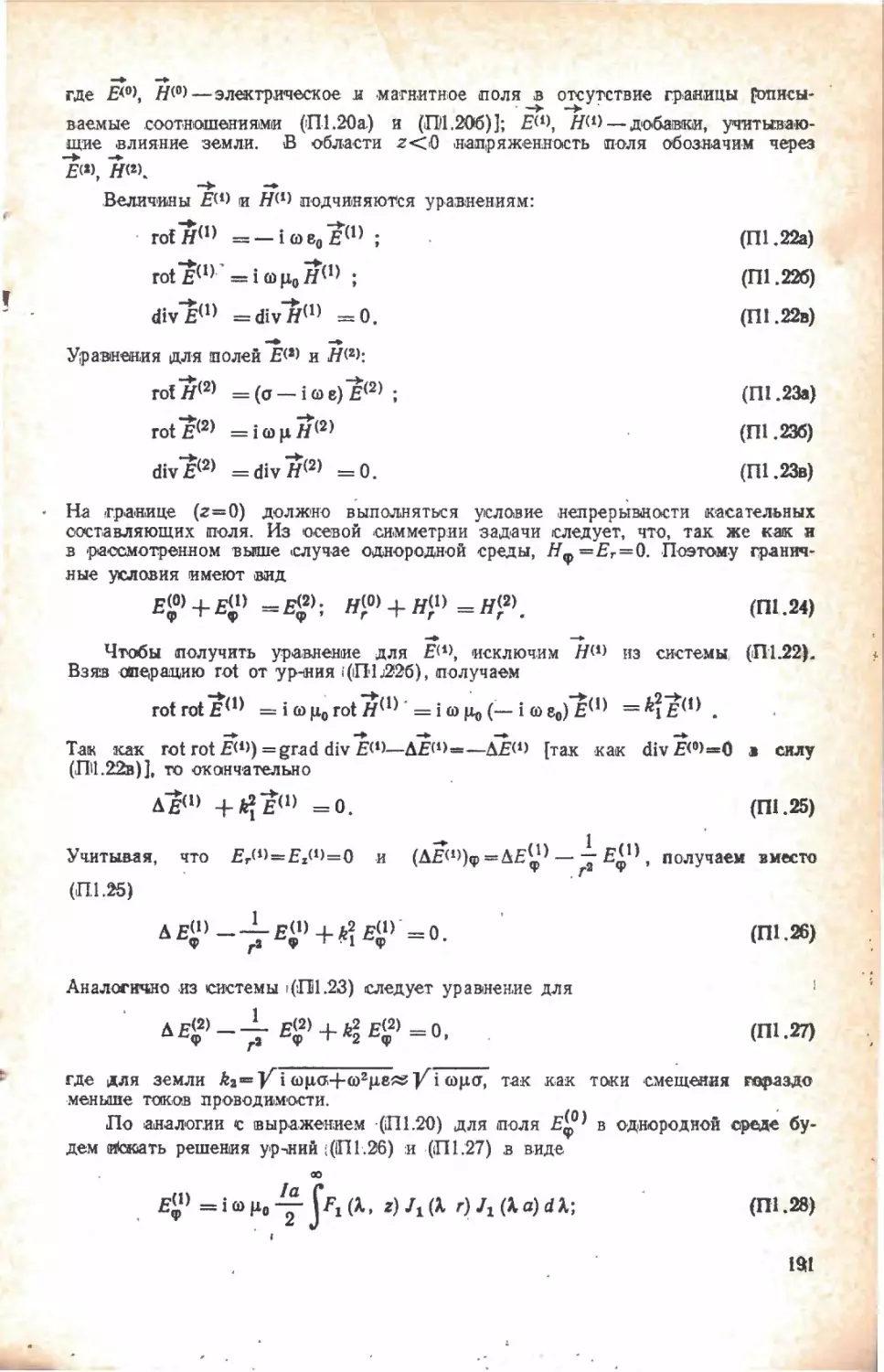

Р1И1с . 11.3. К 01п1релелен1Ию .на:п1ряжен~н1О1с·11и

·МЗJ1НIИТНОГ'О

П>О\Л Я

.в

точ.к е М

нечной. При бесконечной длине провода на расстоянии

.R

от про

вода

1

Н = 2лR . о 7 о

8J J

~ ~!ЗСЩ ~'10~;~[\

~i,

lj

!f

.

.

Cloiri~a•й

~.aor. ""1СЧ:~ ~ OOIJOf \

(1.6)

17

В о·бщем случае при конечной длине провода а напряженность

поля, А/м, против середины провода, концы которого видны из

точки наблюдения под углом ат:

н=

/ .

(1.7)

--SlПam,

2:лR

если угол а при интегрировании изменяется от -ат до +ат.

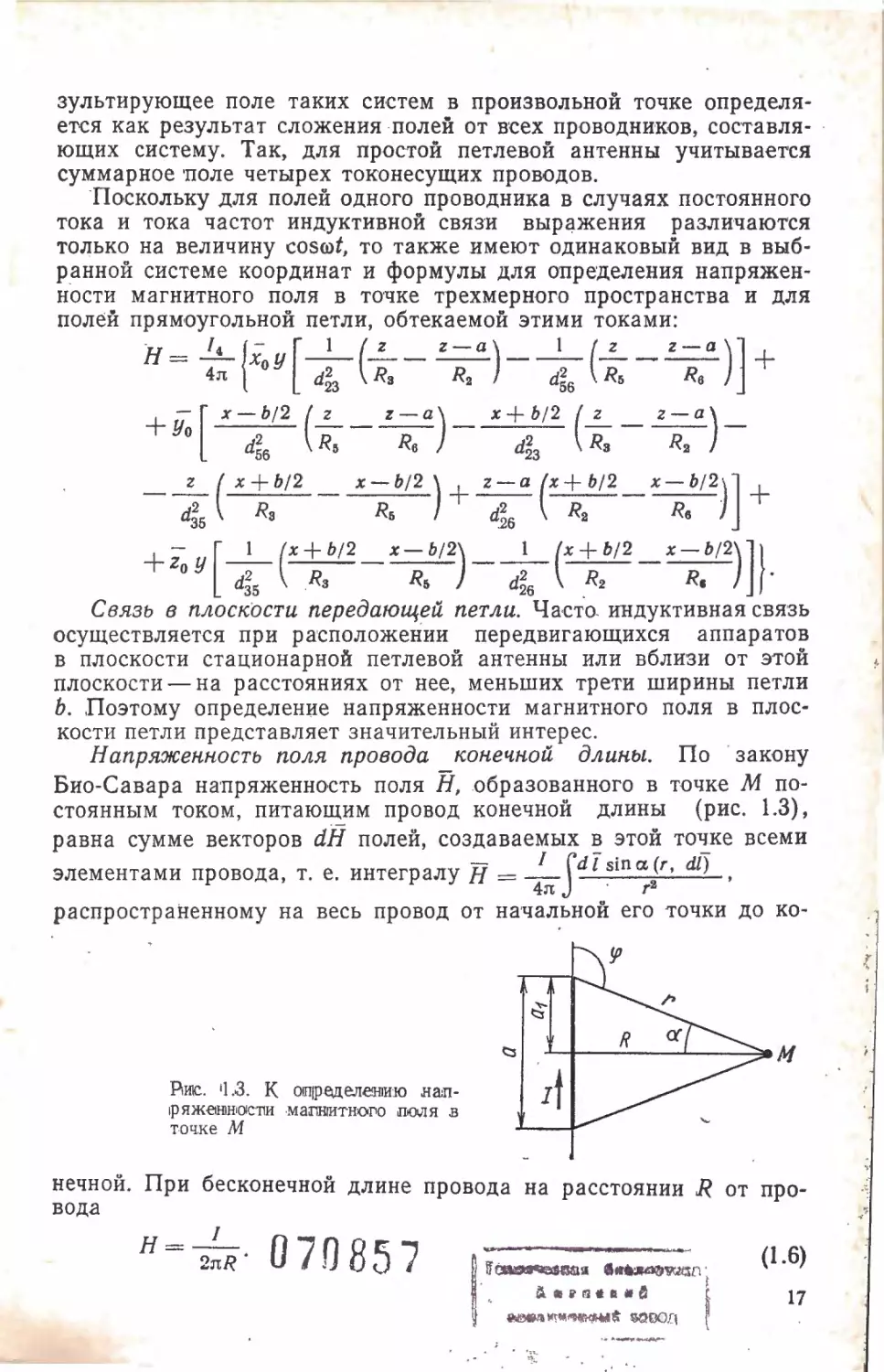

Линия, при движении вдоль которой в плоскости петли наблю

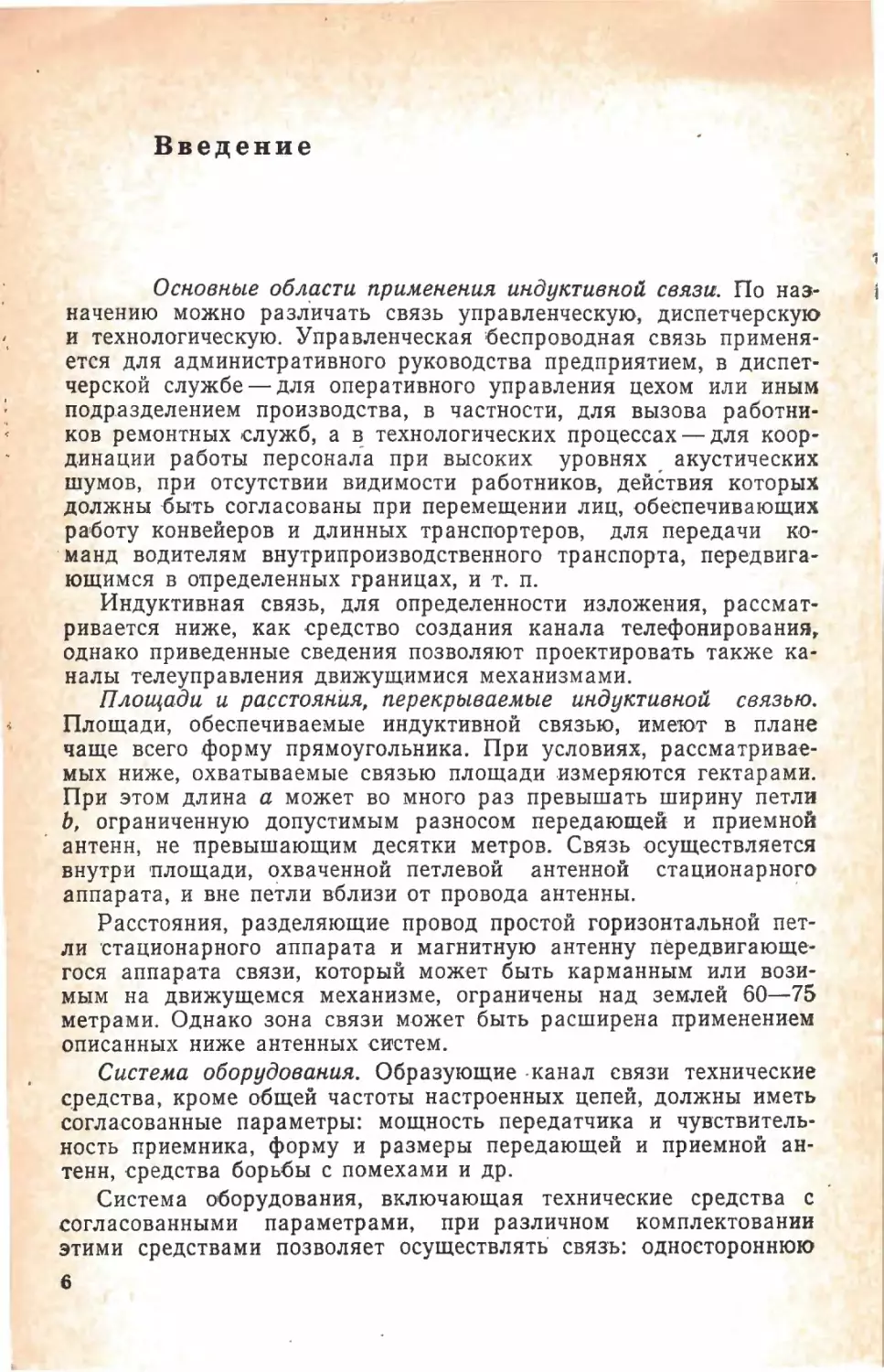

дается характерное изменение поля. Если точка наблюдения на

ходится на разных расстояниях от концов провода (рис . 1.4), то

выражение ( 1.7) принимает вид

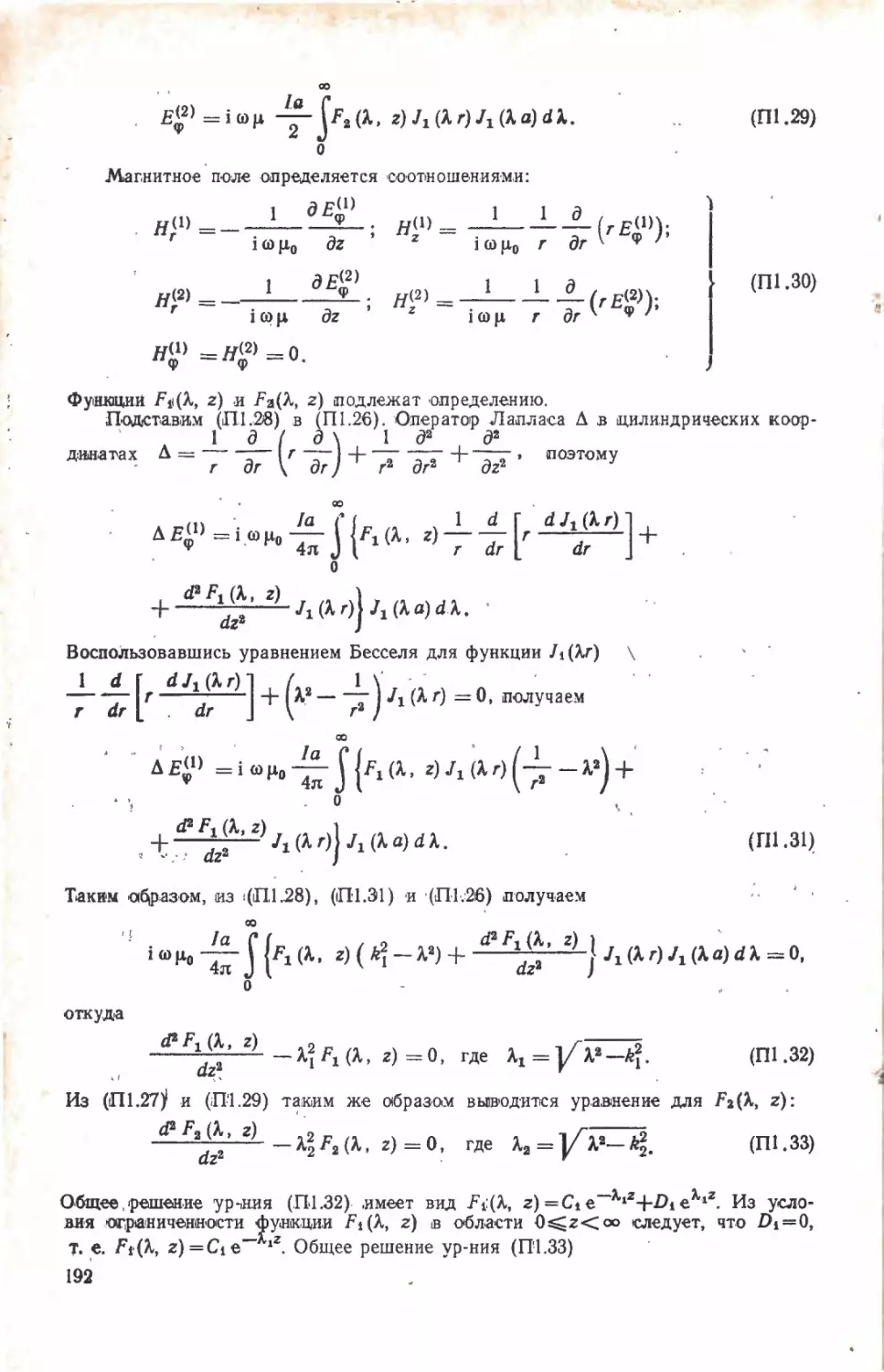

F(r,c}

r=0,02

,

100

80

/

20

о

Н

= - 1-

4:лR

i

0,05

!+О

Рис.

Ри,с. 1.4. К .олре,деле

,нию фу,нкцни F(r, с)

1на Р·И>С. '1 .5

0,03

,,..,

60

1

F.(r,

-

0,10

0,2

-1

0,1

11.5.

с)

-

о,з

0,2

Граф.1ш

О,4 c=!!J

фующип

(siп а1 + sina 2).

Так как

_!i_

а1

= ctg а1 ;

sin а1

=

1

Jf 1 + ctg2 а1

Выразим удаление от провода и деление на отрезки а 1 .и а 2 в До

лях длины пр·овода:

r=R/a;

с=а1/а; а2 = (1-с)а.

Тогда

Н--1 [

18

1

4:лаr V1+(~/

+

V1+(/ J

1

-

]-

с

1-с

+---- - I

V

с2 + г2

Y(l-c) 2 +r"

- - - - - -- =-F(r,

---.:.=-

1

4na

r

4na

с) .

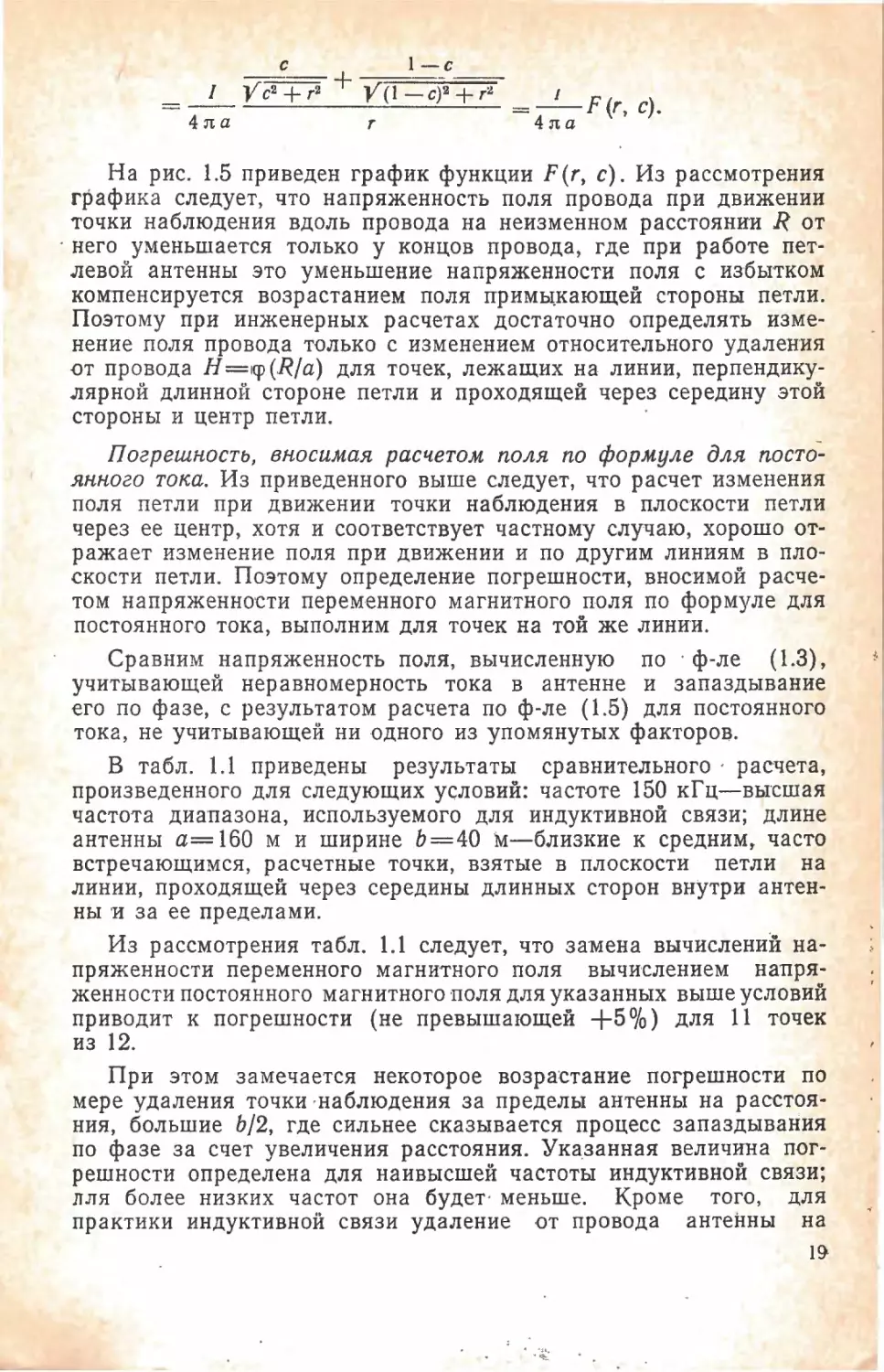

На рис. 1.5 приведен график функции F (r, с). Из рассмотрения

графика следует, что напряженность поля провода при движении

точки наблюдения вдоль провода на неизменном расстоянии

от

· него уменьшается только у концов провода, где при работе пет

левой антенны это уменьшение напряженности поля с избытком

компенсируется возрастанием поля примьщающей стороны петли.

Поэтому при инженерных расчетах достаточно определять изме

R

нение

поля провода

от провода Н =

только

1rp (R/a)

с изменением

относительного удаления

для точек, лежащих на линии, перпендику

лярной длинной стороне петли и проходящей через середину этой

стороны и центр петли.

Погрешность, вносимая расчетом поля по формуле для поста~

яю-юго тока. Из приведенного выше следует, что расчет изменения

поля петли при движении точки наблюдения в плоскости петли

через

ее

центр,

хотя

и соответствует частному случаю,

ражает изменение поля

при движении и

хорошо от

по другим линиям

в

пло

скости петли. Поэтому определение погрешности, вносимой расче

том напряженности переменного магнитного поля по формуле для

постоянного тока, выполним для точек на той же линии.

Сравним напряженность поля, вычисленную

по

· ф-ле

(1.3),

учитывающей неравномерность тока в антенне и запаздывание

его по фазе, с результатом расчета по ф-ле (1.5) для постоянного

тока, не учитывающей ни одного из упомянутых факторов.

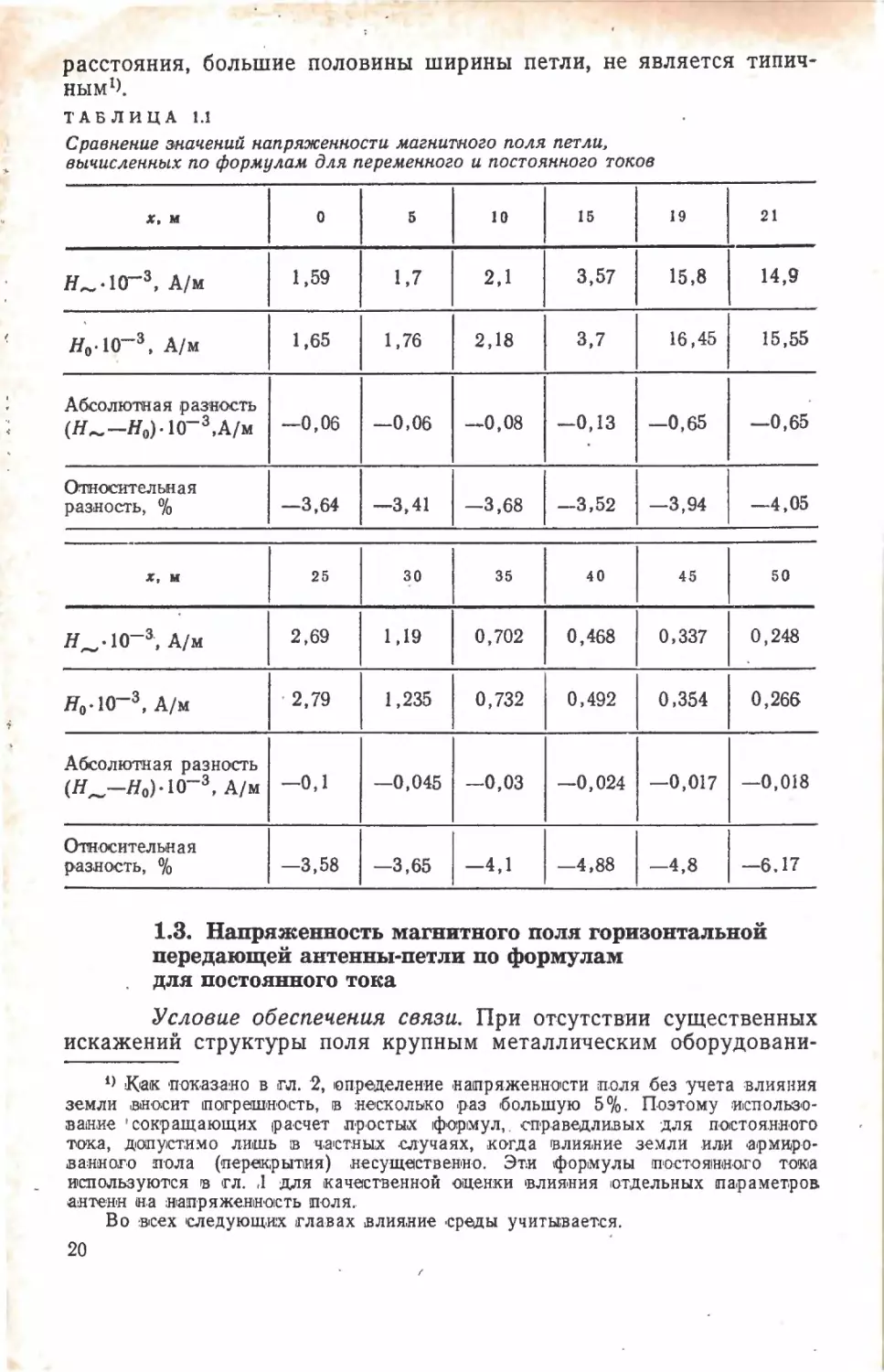

В табл.

1.1

приведены

резуJ1ьтаты

сравнительного

произведенного для следующих условий: частоте

150

·

расчета,

кГц-высшая

частота диапазона, используемого для индуктивной связи; длине

антенны а= 160 м и ширине Ь = 40 м-близкие к средним, часто

встречающимся,

расчетные

точки,

взятые

в

плоскости

петли

на

линии, проходящей через середины длинных сторон внутри антен

ны и

за ее пределами.

Из рассмотрения табл.

пряженности

переменного

1.1

следует, что замена вычислений на

магнитного

поля

вычислением

напря

женности по стоянного магнитного поля для указанных выше условий

приводит к погрешности (не превышающей +5

для 11 точек

ИЗ 12.

%)

При этом замечается некоторое возрастание погрешности по

м ере удален ия точки наблюдения за пределы антенны на расстоя

ния, большие Ь/2, где сильнее сказывается процесс запаздывания

по фазе за счет увеличен ия расстояния. Указанная величина пог

решности определена для наивысшей частоты индуктивной связи;

л.ття более низки х частот она будет меньше.

Кроме

того,

для

практики индуктивной связи удаление

от провода

антеhны

на

!~

расстояния, большие половины ширины петли, не является типич

ным 1>.

ТАБЛИЦА

!.!

Сравнение 3,начений напряженности магниmого поля петли,

вычисленных по формулам для переменного и постоянного токов

х,

15

19

21

2, 1

3,57

15,8

14,9

1,76

2,18

3,7

16,45

15,55

-0,06

-0,08

-0,13

-0,65

-0 ,65

-3,41

-3,68

-3 ,52

-3 ,94

-4,05

о

5

1о

1,59

1, 7

1,65

-0 ,06

м

Абсолюwая разность

(Н--Но) · 10- 3 ,А/м

011Н{)IСИТеЛЫ!аЯ

раз,ность,

%

- 3,64

1

~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

х,

м

25

н_.10- 3 , А/м

Абсолюmая разность

(Н_-Н0 )·10- 3 , А/м

Оmосителын а я

разность,

%

1.3.

35

40

45

0,702

0,468

0,337

0,248

1,235

0,732

0,492

0,354

0,266

-0,045

- 0,03

-0 , 024

-0,017

- 0 ,018

30

1

2,69

1 · 1,19

2, 79

1

-0,1

1-3,58 1-3,65 1-4, 1

1 -4.88 1-4,8

50

1 -6. 17

Напряженность магнитного поля горизонтальной

передающей антенны-петли по формулам

для постоянного тока

Условие обеспечения связи. При отсутств·ии существенных

искажений структуры поля крупным металлическим оборудовани-

1> Кrа1к показ.а1но в rГJJ . 2, 10пределение на1пряжен,но~сти поля без учета :влияния

земли ,во~осит 1Поrре~шно,сть, rв :не1 сколыко .р.аз ~большую 5

Поэтом у :иrспол ьз10;ва1н,ие ' с-ОК'Р ащающих 1ра,счет .п,р.осты.х фо1р;;11ул, <'П•р.аве,цли,вых для по1стоя.н:Н·ОТО

%.

Тlок.а,

.д!апу1ст,и"<1 0

лишь

1в

чаrстных

.случаях,

когда

1влия,ние

земли

.ИJLИ

·аrрмиро

,ва:но~ ог·о rюла

(пе·р€11<;р ытrия) ,несущественrн·о. Эт:и фор1мулы m•о.стоя1н1ного то1к1а

ис:польз ую11ся 'В 1гл. ,! :для ка чественно й оценки •влия.ния ютдельных 111 а,рамет.ров.

.а1нтенrн

1н.а :н1а1П·ряжен1н,01сть 1Поля.

Во ·в1С€Х 1 следующ.и:х i!'Ла.вах ,влия.ние 'сре,цы учитывается.

20

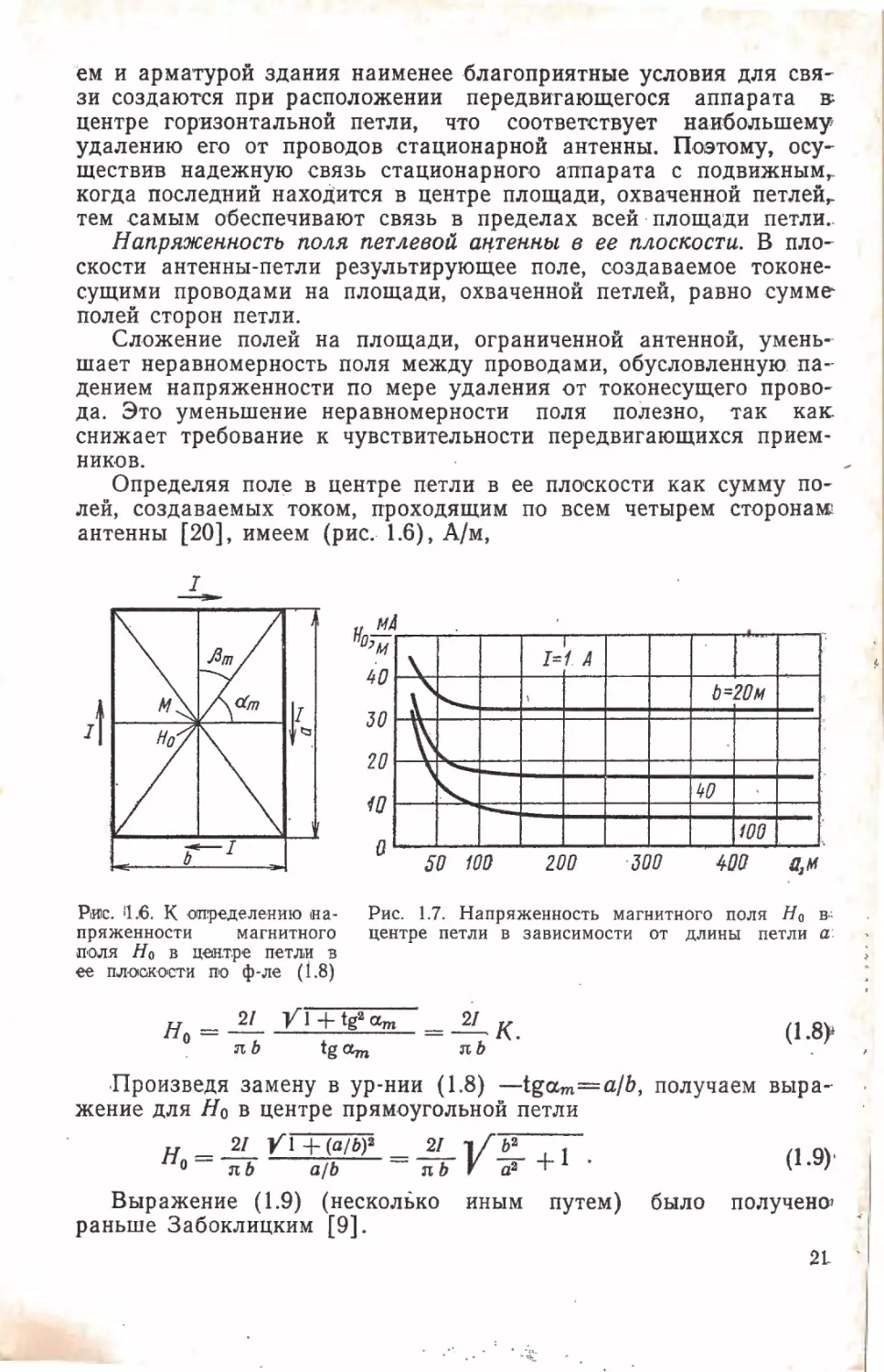

ем и арматурой здания наименее благоприятные условия для свя

зи

создаются при расположении

передвигающегося

аппарата

в:

центре горизонтальной петли,

что

соответ.ствует

наибо.п:ьшему

удалению его от проводов ·Стационарной антенны. Поэтому, осу-

ществив

надежную

связь

стационарного

аппарата

с

подвижным,

когда последний находится в центре площади, охваченной петлей"

тем самым обеспечивают связь в пределах всей площади петли ..

Напряженность поля пет левой аf-!.тенны в ее плоскости. В пло

скости

антенны-петли

результирующее

поле,

создаваемое

токоне

сущими проводами на площади , охваченной петлей, равно сумме

полей сторон петли.

Сложение полей на площади, ограниченной антенной, умень-

шает неравномерность поля между проводами, обусловленную па -

дением

напряженности

по

мере

удаления

от

токонесущего

прово

да. Это уменьшение неравномерности

поля

полезно,

так

как

снижает требование к чувствительности передвигающихся прием

ников.

Определяя поле в центре петли в ее пло·скости как сумму по

проходящим по всем четырем сторона м~

лей, создаваемых током,

антенны

имеем (рис.

[20],

1.6),

А/м,

--1

1

I=f

\

А

~' ""--

i

Ь=20м

' '-

чо

100

200

50 100

Р,ИJс.

:J .б.

К -0111~ределе•нию 1на -

пряженности

ЛО"1.Я

ее

Но

в

Рис.

магнитного

це1н.тре

ПЛ-СЖЖОС'ГИ ЛО

1.7.

центре

Напряженность

петли

в

магнитного

зависимости

ф-ле

:n; Ь

н = _!{__ YI

Ь

Н0

в•

петли

а.

( 1.8)

+ tg

2

am

=_!:!__К.

tg ат

(1.8)!

:n; Ь

Произведя замену в ур-нии (1.8) -tgam=a/b,

жение для Но в центре прямоугольной петли

:n;

поля

длины

пет л,и в

Но=~ YI

0

от

"

400

JOO

+ (а/Ь)2 =

а/Ь

~ v~

:n;

Выражение ( 1.9) (несколько

раньше Забоклицким [9].

Ь

а2

иным

+

получаем

1 .

путем)

выра --

(1.9)·

было

получено1

21-

Изменение минимального значения напряженности магнитного

nоля Но в центре петли в зависимости от длины и ширины петли

{без учета влияния полупроводящей среды, над которой осущест

.вляется связь) поясняется рис. 1. 7, построенным по ф-ле ( 1.9).

Изменен ие длины а влияет на величину Но только при коротких

петлях, когда центр петли оказывается вблизи от сторон Ь пере

дающей петли. В петлях, длиннее 150-200 м, на величину Но в

центре петли влияет только ширина Ь.

В центре передающей петли -кольца диаметром D Ho'=I/D, А/ м.

Вне прямоугольной петли в ее плоскости напряженность поля

такая же, как и в центре, наблюдается напротив середины длин

ных

сторон

на

расстоянии

от

них,

меньшем

половины

ширины

петли.

В реальньrх условиях длина а петлевой антенны значительно

превышает шир1шу Ь. При этом [10] обычно для центра петли

максимальная величина tga=a/b отвечает

условиям

tgam~2;

ат~ 63°; sinam= О,9-;-1,0. Следовательно, определение напряжен

ности поля, создаваемой одним проводом

конечной

длины,

по

ф-ле ( 1.6), а не по ф-ле ( 1.7), вносит при указанном условии по

грешность не более 1О%. Если же а : Ь ~ 3, то погрешность

не превышает 5 %, если а : Ь ~ 1О, то погрешность менее 0,5

%.

этого

следует,

что

напряженность

поля

в

основном

не

Из

создается

лишь той частью токонесущего провода антенны, которая близка

к точке наблюдения: длина этой части провода превышает ра·с

стояние от провода до точки поля лишь в 3-4 раза.

Вне площади, ограниченной петлей, поля параллельных про

водов

имеют

мерность

встречное

направление,

результирующего

поля,

и

это

связанную

увеличивает

с

неравно

удалением

от

про

вода . Вызванное этим ослабление поля полезно, так как позволя

ет антенны разных сетей связи, достаточно ра'Знесенные по гори

зонтали, использовать для работы в общих частотных каналах

без в з аимных помех .

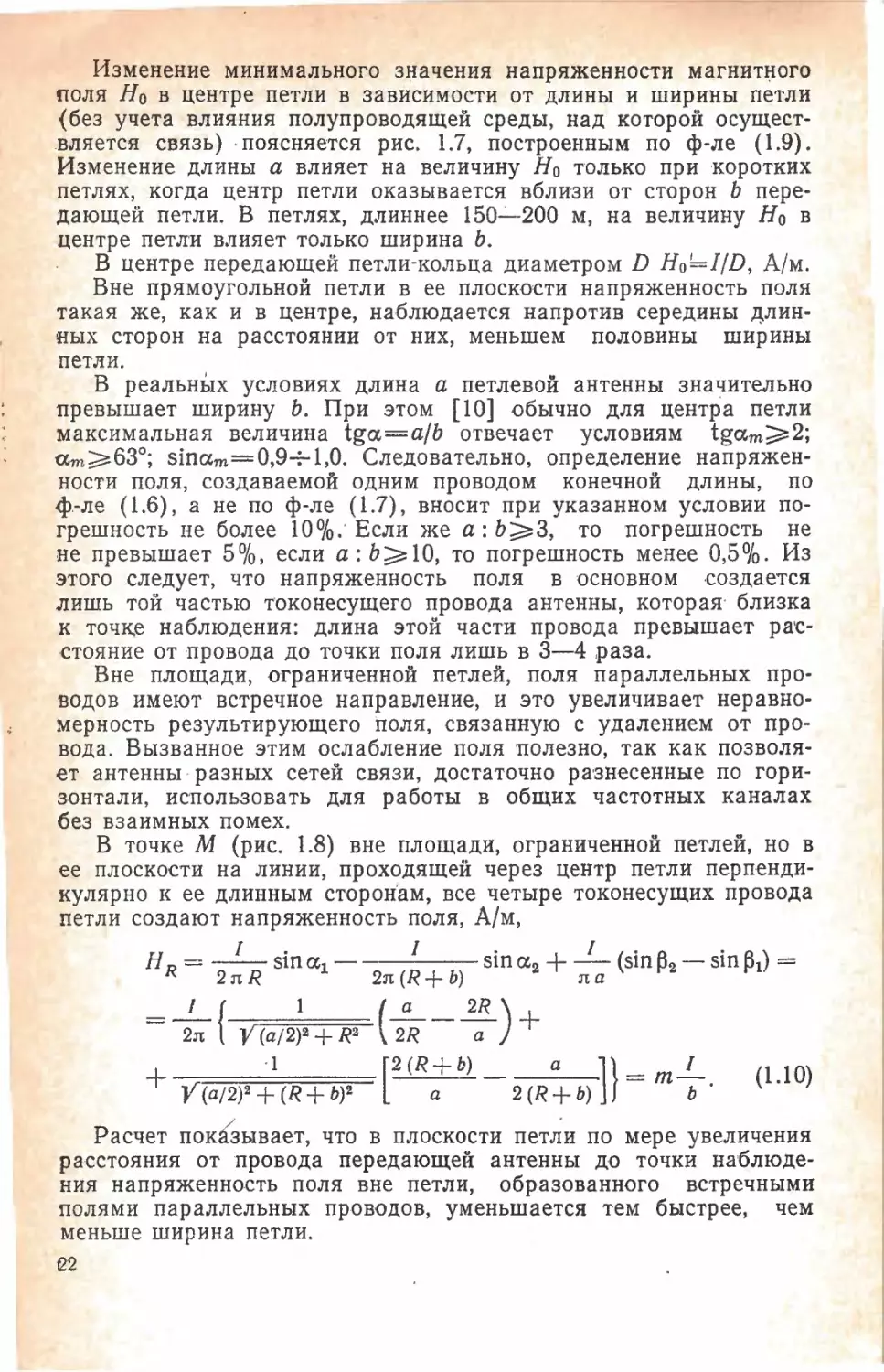

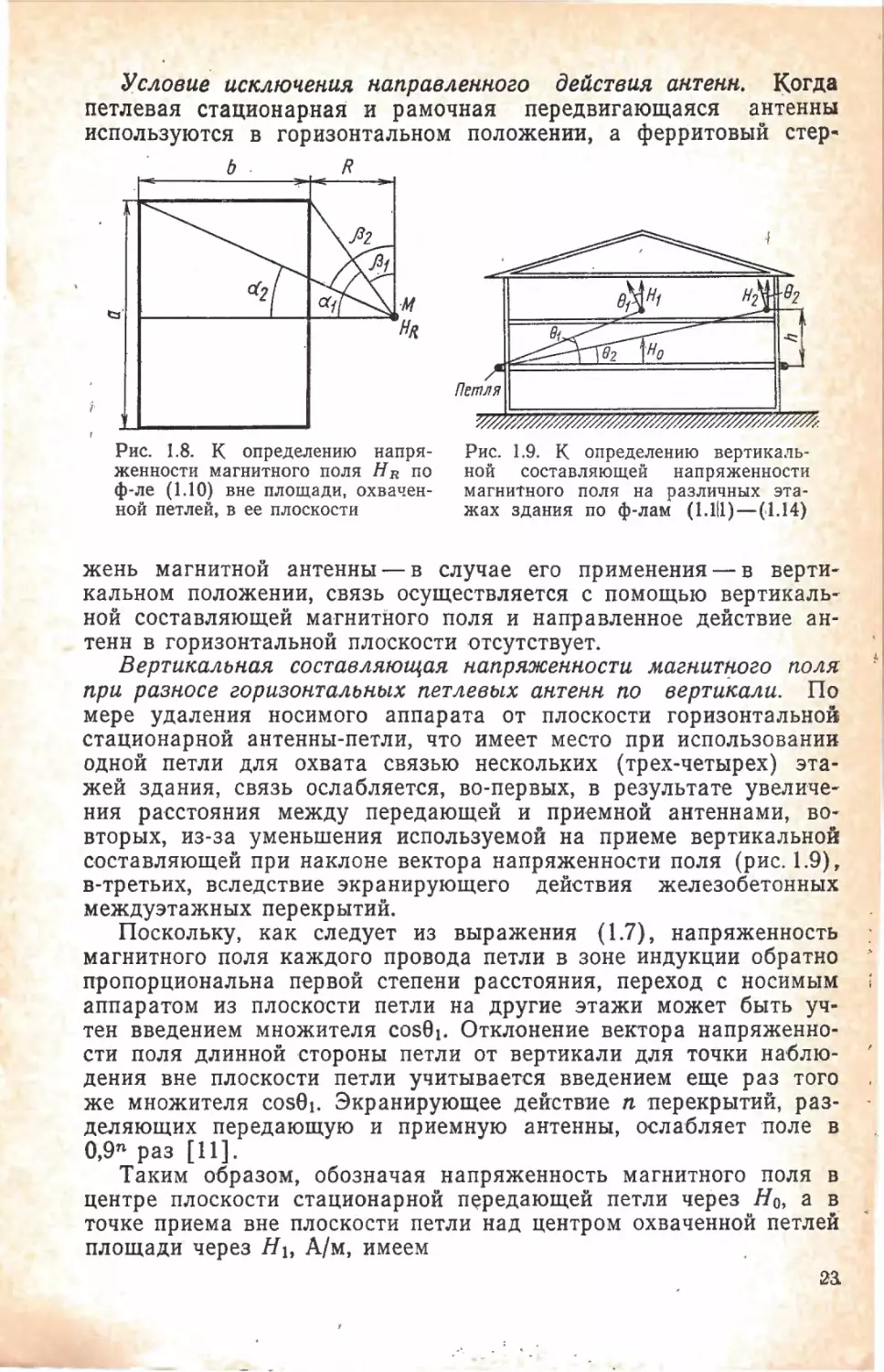

В точке М (рис. 1.8) вне площади, ограниченной петлей, но в

ее плоскости на линии, проходящей через центр петли перпенди

кулярно к ее длинным сторонам,

все четыре токонесущих провода

петли создают напряженность поля, А/м,

нR =

1

= 2л

1

.

--S1Па1

2лR

{

1

V(a/2)2

+ Y(a/2)

-

(R+

Ь)

· а2

SlП

+ -/("А

SIП 1-' 2 ла

+ R2 (~-~)+

\ 2R

а

1

2

f ---

2л

+(R+b) 2

[ 2(R+b)

_ _а____

а

2(R+Ь)

1}

=

1

" 1-'1

А)

SlП

ть.

=

(1.1 О)

/

Расчет показывает, что в плоскости петли по мере увеличения

расстояния от провода передающей антенны до точки наблюде

ния напряженность поля вне петли,

образованного

встречными

полями параллельных проводов, уменьшается тем быстрее,

чем

меньше

Q2

ширина

петли.

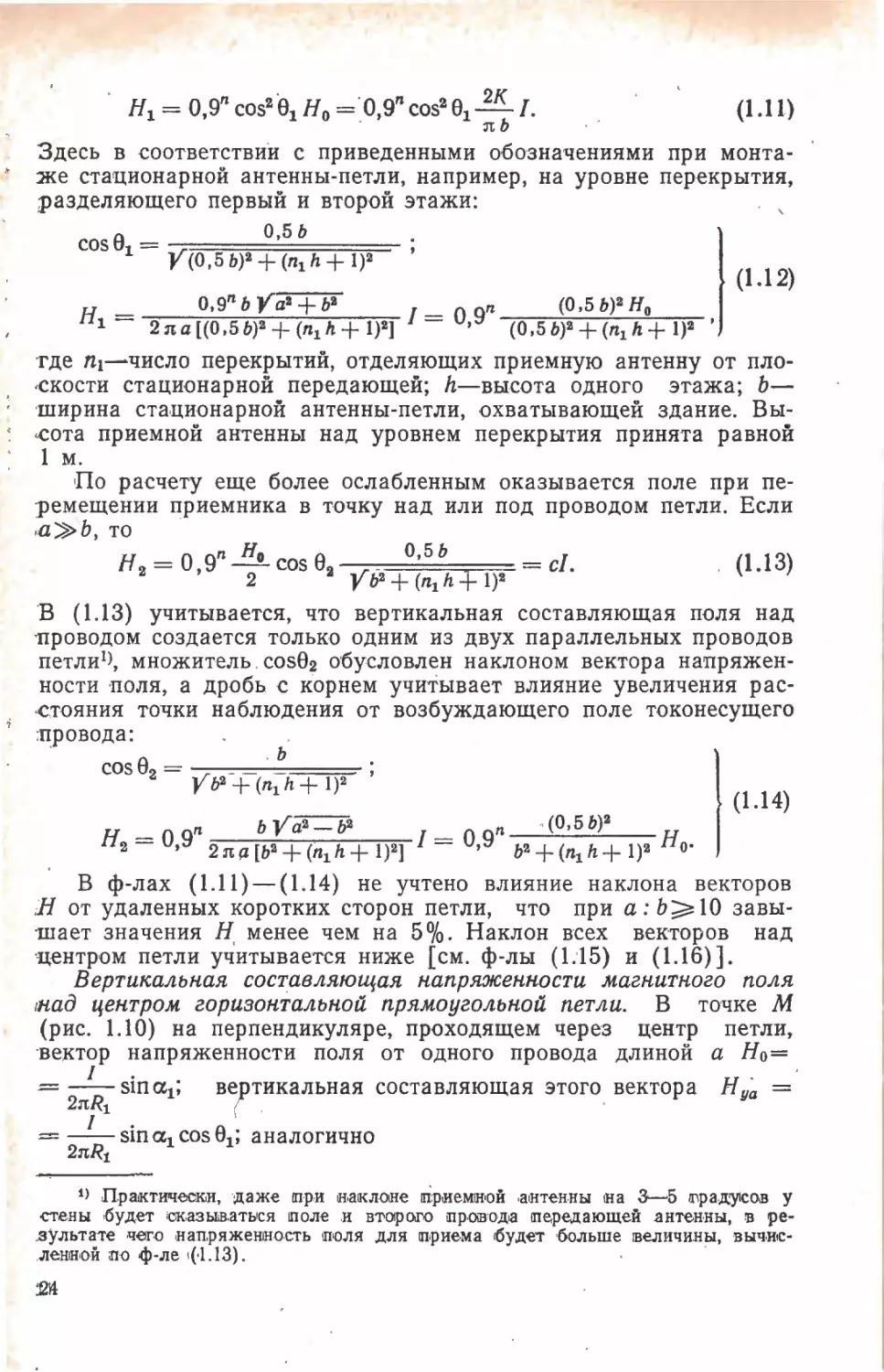

Условие исключения направленного

петлевая

стационарная'

и

рамочная

действия антенн.

передвигающаяся

используются в горизонтальном положении,

а

Когда

антенны

ферритовый стер ~

R

Ь

Петля

~

Рис. 1.8. К определению н апря

женности магнитного поля Н н по

Ри с.

ной

ф - ле (1.10) вне площа ди, охв ачен

ной пет лей, в ее плоскости

жах здания по ф-лам

жень

магнитной

кальном

антенны

положении,

-

связь

в

1.9.

К оп р еделе нию в ер т и ка ль

соста вл яющей

напряженности

магнитного

случае

его

осуществляется

поля

на

различны х

при м енения

с

эт а

(1.lll)-(1 .14)

помощью

в

-

верти

верти к аль

ной составляющей магнитного поля и направленное действие ан

тенн в горизонтальной плоскости отсутствует.

Вертикальная составляющая напряженлости магнитного поля

при разносе горизонтальных петлевых антенн по вертикали.

По

мере удаления носимого аппарата от плоскости горизонтал ь но й

стационарной антенны-петли , ч то имеет место при использо ва нии

одной петли для охвата связью нескольких (трех-четырех) эта

жей здания , связь ослабляется, во-п ервых , в результате увел иче

ния расстояния между передающей и приемной антенна м и , во

вторых, из-за уменьшения используемой на приеме вертикальной

составляющей при наклоне вектора напряженности поля (рис. 1.9) ,

в-третьих, вследствие экранирующего

действия

железобето н ных

междуэтажных перекрытий .

Поскольку, ка к следует из выражения ( 1.7), напряженность

магнитного поля каждого провода петли в зоне индукции обра тно

пропорциональна

первой степени расстояния ,

переход с нос и мым

аппаратом из плоскости петли на другие этажи может быть уч

тен введением множителя cos0 1• Отклонение вектора напряженно

сти поля длинной стороны петли от вертикали для точки на,блю

дения

вне

плоскости

петли

учитывается

введением

еще

раз

т о го

же множителя cos0 1• Экранирующее действие п перекрытий, раз

деляющих передающую и приемную антенны, ослабляет пол е в

0,9n раз [11] .

Та ки м обра з ом, обозна ч ая напряженно сть м а гнитного п оля в

центре плоскости стационарной передающей петли чер ез Но, а в

точке приема вне плоскости петли над центром охваченной петлей

площади через Н1, А/м, имеем

(1.11)

Здесь в соответствии с приведенными обозначениями при монта

же стационарной антенны-петли, например, на уровне перекрытия,

разделяющего первый и второй этажи :

О,5Ь

cos 0 =

:г:~;:=.:;;:===:==:;::::;:=--

1

Н

1

=

Jf(0,5b) 2 +(n1 h+J)2

'

О,9пьуа2 +ь2

!

]

(1.12)

09п

2na[(0,5b) 2 +(n1 h+1) 2J

(О,5Ь)2Н0

(0,5Ь) 2 +(п1 h+1) 2 '

='

-где п1-число перекрытий, отделяющих приемную антенну от пло

,скости стационарной передающей; h-высота одного

этажа; Ь

ширина стационарной антенны-петли, охватывающей здание. Вы

·СОта приемной антенны над уровнем перекрытия принята равной

1 м.

По расчету еще более ослабленным оказывается поле при пе

ремещении приемника в точку над или под проводом петли . Если

.а~Ь, то

н

=

2

В

( 1.13)

·проводом

о 9n но cos 0

,

2

о. 5 ь

2

уь2+(п1h+1)2

=

с!.

( 1.13)

учитывается, что вертикальная составляющая поля над

со зд ается

только

одним

из двух

параллельных проводов

петли 1 ), множитель cos0 2 обусловлен наклоном вектора напряжен

ности поля, а дробь с корнем учитывает влияние увеличения рас

·Стояния точки наблюдения от возбуждающего поле токонесущего

:провода:

'

ь

cos 82 =

уь2·+ (п1 h + !)2

п

1

;

(1.14)

ьуа2 - ь2

Н2 = 0,9 2п11[ь2+(п1h+

п

JJ2J

- (О,5ь)2

I = 0,9 ь2+(п1h+

!)2

Но.

В ф-лах (1.11)-(1.14) не учтено влияние наклона векторов

Н от удаленных коротких сторон петли, что при а: Ь ~ 10 завы

шает значения Н, менее чем на 5

Наклон всех векторов над

центром петли учитывается ниже [см. ф-лы (1.'15) и (1.16)].

%.

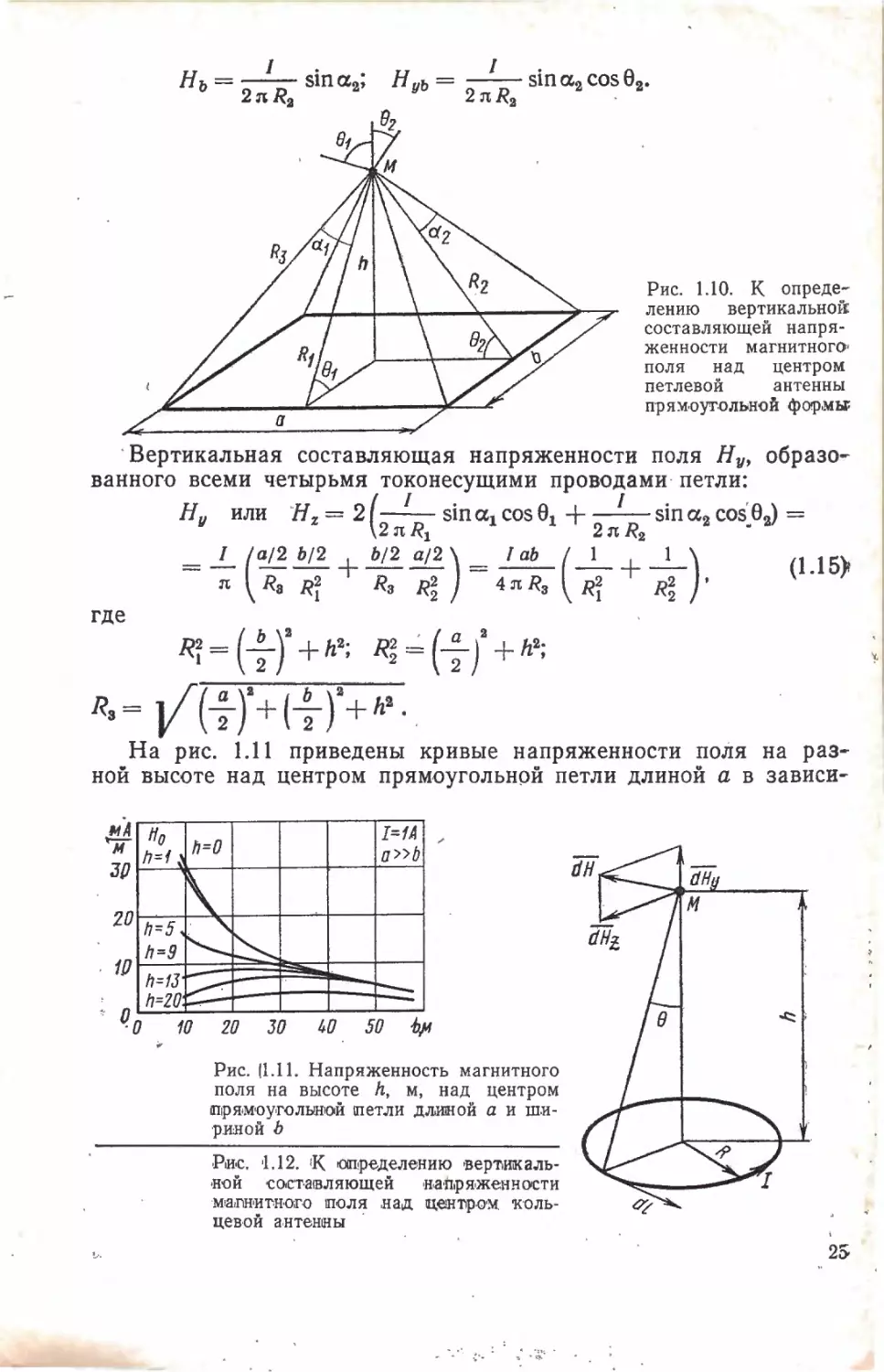

Вертикальная

составляющая

напряженности магнитного

поля

rнад центром горизонтальной прямоугольной петли.

В

точке М

(рис. 1.10) на перпендикуляре, проходящем через

центр

петли,

вектор напряженности поля от одного провода длиной а Но =

.

= -1- sш

а. 1 ;

вертикальная составляющая

2nR1

1

.

1

'

= - - sin а.1 cos 81 ; аналогично

2nR1

этого вектора

н

·

У~ =

1 > Пра1ктичес:к,и, :даже [!РИ 1н.аа<ло111е аi:рю~м1н•ой .а1нтенны 1на 3--5 1Г1рад,']'1СОs у

стены ·будет iСJК.азывать~ся ~поле .и в1'01р о.го ;провод.а [!ередающей антен·НЫ, в ре

.зультате ·Чеr.о .на11.ряжен1ность сrюля для [J.риема ~будет -больше 1величи.ны, выч.и1слен1Ной по ф -ле 1('1.IЗ).

·

12ii

Н уь =

- 1-

2nR2

sin а2 cos 82.

1.1

Рис.

лению

О. К опреде

вертикальноw

составляющей

женности

поля

напря

магнитног()•

над

петлевой

центром

антенны

прюю угольн·ой ФO!JJ·MЬI'

Вертикальная составляющая напряженности поля Ну, образо

ванного

всеми

четырьмя

Ну или

=

токонесущими

sin CG1 cos 81

2nR1

Ь/2 а/2) = !.!!!!__

Rз R~

4 n Rз

+

_!_ (а/2 Ь/2

n Rз Rf

+/+

где

Ri = (+у + h2 ; R~ = (

Rз =

проводами

н z = 2 ( -1-

v(; (+)

у+

2

+h

2

петли:

1- sin CGz cos_82) =

+ -2nR

(-1- + _1_)

(l .l 5)t

2

RI

R~

'

h2;

•

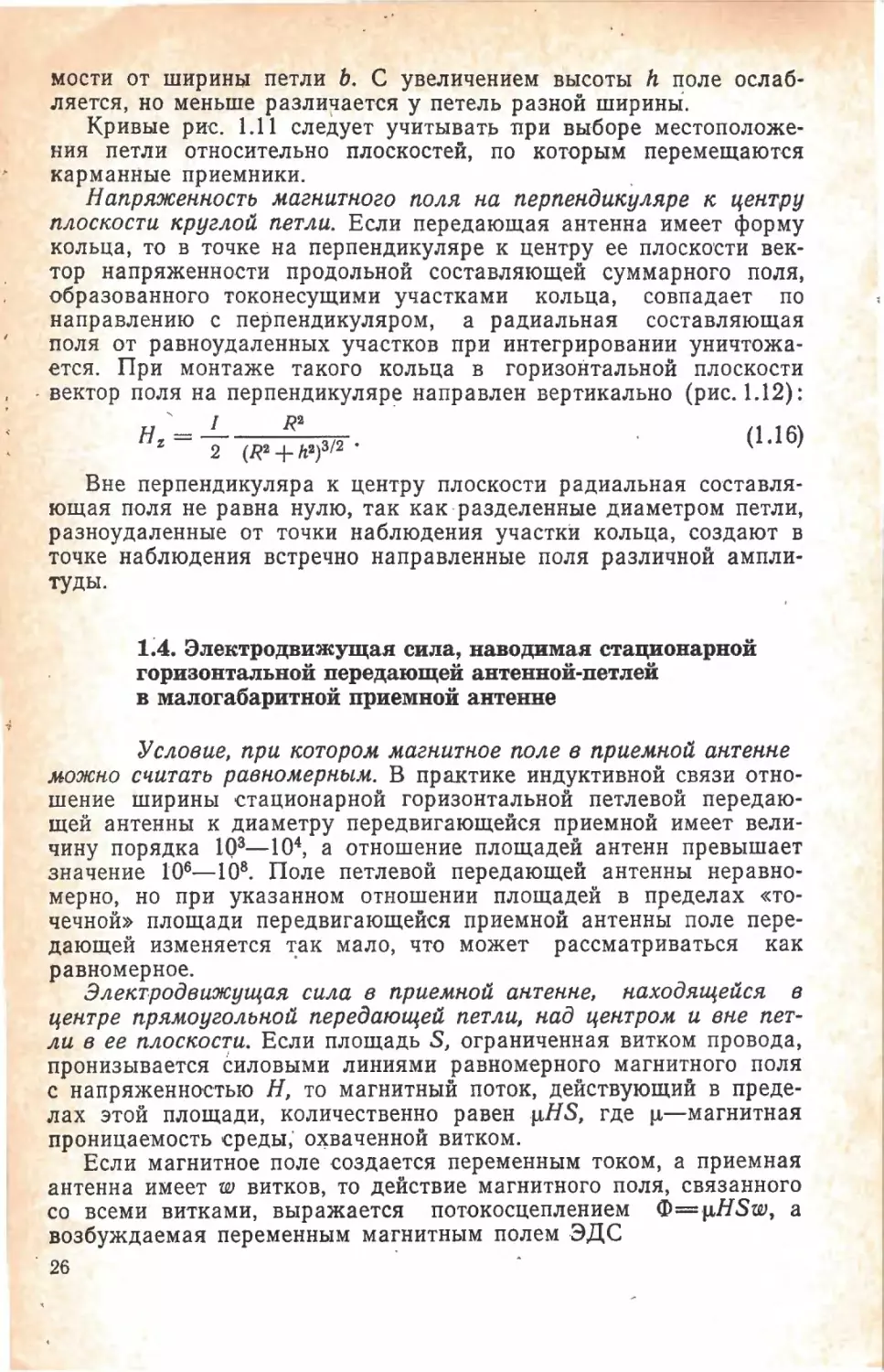

На рис. 1.11 приведены кривые напряженности поля на раз

ной высоте над центром прямоугольной петли длиной а в зависи-

t!j-

flo

J{J h=f

I=fA

h=O

20 h=5

h=9

ш h=1J

h=20

qо 10

20

а»Ь

30

40

50

hµ

Рис. 11 .11. Напряженность магнитного

поля на высоте h, м, на д центром

[!;рЯ•М'ОУ•ГОЛЬ'Н1()1Й 111етли ДЛ.ИiНОЙ а и ши

риной Ь

.Р,и.с .

ной

•1.12.

:К •<щределению •вертиG{аль

-со.ст.а~вляюще й

м•а,nн•ИГ.НОiГ·О

!ПОЛЯ

.над

н.а·п~ря.жещюсти

1Це!Н11Р ·О'М

коль

цевой а.нтенiНы

25

мости от ширию:~I петли Ь. С увеличением высоты h поле ослаб

ляется, но меньше разли~rается у петель разной шириньi.

Кривые рис. 1.11 следует учитывать nри выборе местоположе

ния

петли

карманные

относительно

плоскостей,

по

которым

перемещаются

приемники.

Напряженность магнитного поля на перпендикуляре к центру

плоскости круглой петли. Если передающая антенна имеет форму

кольца,

тор

то

в

точке

на

напряженности

перпендикуляре к

продольной

образованного токонесущими участками

направлению

поля

.

от

с

центру

составляющей

перпендикуляром,

равноудаленных участков

а

при

·

ее

плоско·сти

суммарного

кольца,

радиальная

век

поля,

совпадает

по

составляющая

инт·егрировании

уничтожа

ется. При монтаже такого кольца в горизонтальной плоскости

вектор поля на перпендикуляре направлен вертикально (рис. 1.12):

Н '=_!_

2

z

+Rh2)з12

2

(R2

(1.16)

Вне перпендикуляра к центру плоскости радиальная составля

ющая поля

не равна

нулю, так как разделенные диаметром

петли,

разноудаленные от точки наблюдения участки кольца, создают в

точке наблюдения встречно направленные поля различной ампли

туды.

1.4. Электродвижущая сила, наводимая стационарной

горизонтальной передающей антенной-петлей

в малогабаритной приемной антенне

Условие, при котором магнитное поле в приемной антенне

можно считать равномерным. В практике индуктивной связи отно

шение ширины стационарной горизонтальной петлевой передаю

щей антенны к диаметру передвигающейся приемной имеет вели

чину порядка 10 3 -10 4 , а отношение площадей антенн превышает

значение 106- 10 8 . Поле петлевой передающей антенны неравно

мерно, но при указанном отношении площадей в пределах «то

чечной» площади передвигающейся приемной антенны поле пере

дающей

изменяется 1:ак мало,

что может

рассматриваться

как

равномерное.

Электродвижущая сила в приемной антенне,

находящейся в

центре прямоугольной передающей петли, над центром и вне пет

ли в ее плоскост:и. Если площадь S, ограниченная витком провода,

пронизывается силовыми линиями равномерного магнитного поля

с напряженностью Н, то магнитный поток, действующий в преде

лах этой площади, количественно равен

µHS,

где µ-магнитная

проницаемость среды, охваченной витком .

Если магнитное поле создается переменным током, а приемная

антенна имеет

w

витков, то действие магнитного поля, связанного

со всеми витками, выражается потокосцеплением

возбуждаемая переменным магнитным полем ЭДС

26

Ф=µHSw, а

dФ

dt

=

е= -

d

dt

(µ Н S w),

-

где производная от магнитного потока по времени dФ/dt характе

ризует скорость

изменения

магнитяого . потока.

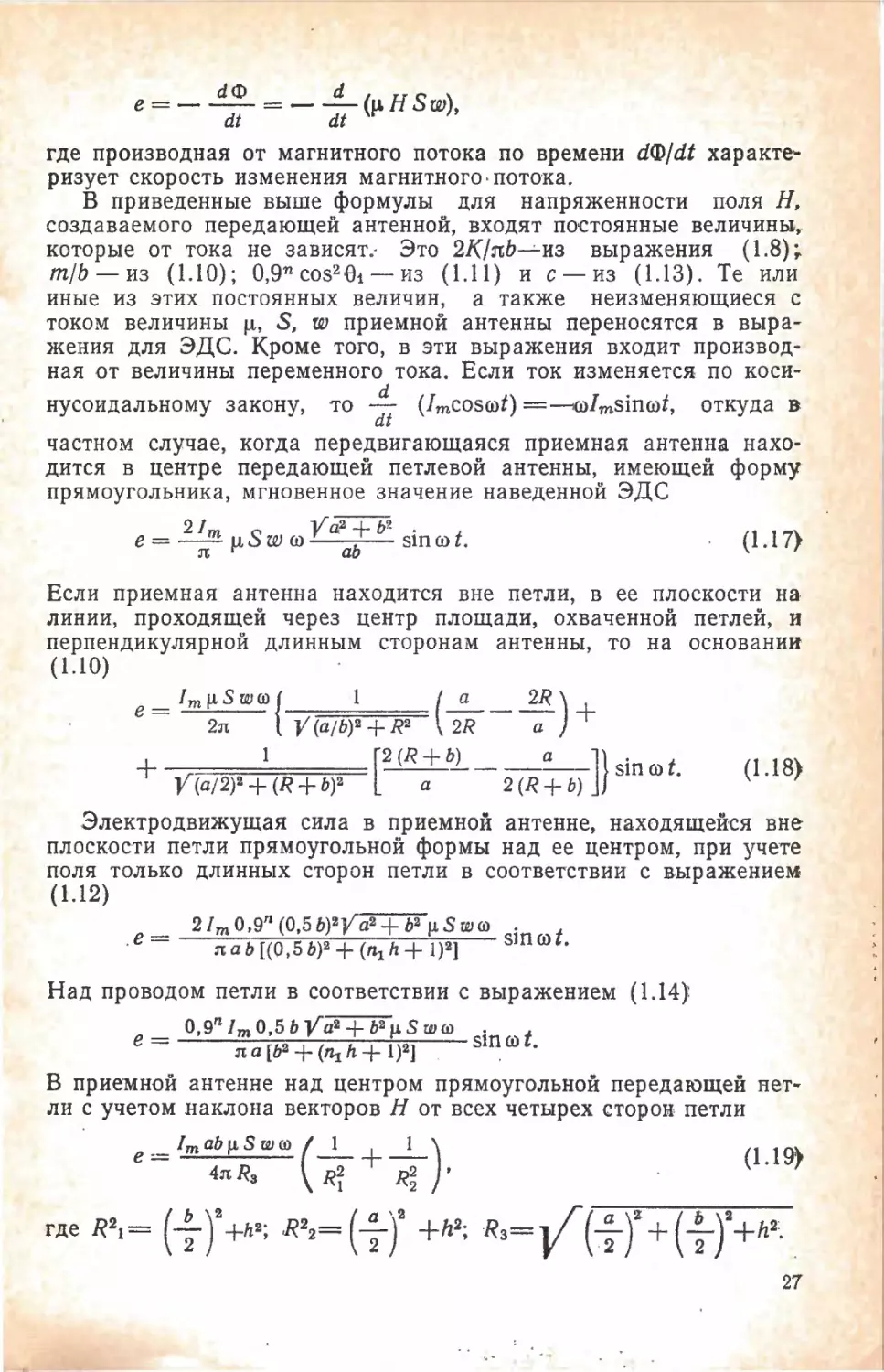

В приведенные выше формулы

для

напряженности

поля Н,

создаваемого передающей антенной, входят постоянные величины,

которые от тока не зависят.

Это 2К/nЬ---'-из выражения

( 1.8) ~

т/Ь-из (1 .10); О,9nсоs 2 8 1 -из (1 .11) и с-из (1 .13) . Те или

иные

из

этих

постоянных

величин,

а

также

неизменяющиеся

с

током величины µ, S, w приемной антенны переносятся в выра

жения для ЭДС. Кроме того, в эти выражения входит производ

ная от величины переменного тока. Если ток изменяется по коси-

нусоидальному закону, то _3__ (lmcosrot) = -1ro/msinrot, откуда Б

dt

частн о м

случае ,

когда

передвигающаяся

приемная

антенна

дится в центре передающей петлевой антенны, имеющей

прямоугольника, мгновенное значение наведенной ЭДС

е= 2 ~m µSwro VT

sinrot.

нахо

форму

(1.17)

Если прие мн ая

линии ,

антенна на ходится вне петли, в ее плоскости н а

проходящей через центр площади, охваченной петл ей, и

перпендикулярной

длинным

сторонам

антенны,

то

на

основании

( 1.10)

е=

+

ImµSwm{

2л

f (a/ 2) 2

1

+ (R + Ь) 2

_.Ei)+

а

(а

1

у (а/Ь) 2 + R2

2R

[2--а-+ Ь)

(R

2 (R

а

]} .

+ ь) sш ro t.

( 1 .18)

Электродвижущая сила в приемной антенне, находящейся вне

плоскости петли прямоугольной формы над ее центром, при учете

поля

только

длинных

сторон

петли

в

соответствии

с

выражение м

(1.12)

е=

2 Im o,gn (0,5 Ь) 2 Уа2

+ Ь2 uS

лаЬ [(О,5Ь) 2 + (n1 h + 1)2)

W(J)

0

•

sшrot.

Над проводом петли в соответствии с выражением

_

е-

(1.14):

0,9п Im 0,5 Ь Уёi2+Ь2µ S w m .

t

л а [Ь2 (п1 h

1)2]

s!П ro .

+

+

В приемной антенне над центром пря м оугольной передающей нет

ли с учетом наклона векторов Н от всех четырех сторон петли

е = lmabµSwm

4л Rз

где

R2 1=

(-1-+-!-)

R2l

R2

2

(f )2+h2; .R2 =(+)2 +h

2

(1.19)

'

2;

Rз={(+/ +(+Y+h2..

27

В приемной антенне над квадратной передающей петлей на вы

соте h)pa

е

=

lm µS ww

2ла hЗ

.

SIП

t

ro •

ЭДС в приемной ан.тен.н.е, помещен.ной в центре кольцевой пе

редающей петли и над центром. В приемной ант·енне, помещенной

:в центре передающей кольцевой петли,

е = lmµS ww sinro t;

D

;Над центром коль:девой петли радиуса

е

=

lmR µSww

h2)з12

2 (R2

-~~--=--с=- SIП (J)

+

:или приближенно при

е

=

h2 )p'R 2

lmR 2 µSww .

2hЗ

·R

t

.

2

SIП (J)

t•

При на·стройке контура приемной антенны-рамки в резонанс

напряжение на ее выходных зажимах

возрастает в Qэ раз, где

1Qэ-эквивалентная добротность контура, определенная с учетом

.влияния

шунтирующего

контур

О применимости формул гл.

мулы

для

поля

.апределенных

входного

.сопротивления

первого

.

:каскада приемника.

постоянного

частных

1.

тока

случаях,

Приведенные несложные фор

характеризуют условия

завышая

при

против действительных примерно лишь на

этом

5%.

связи

значения

в

поля

Для этих случаев

iJHИ позволяют учитывать действие всех факторов, кроме среды,

над которой осуществляется ·связь .

Формулы, учитывающие и влияние среды, приведены в гл . 2 и 7.

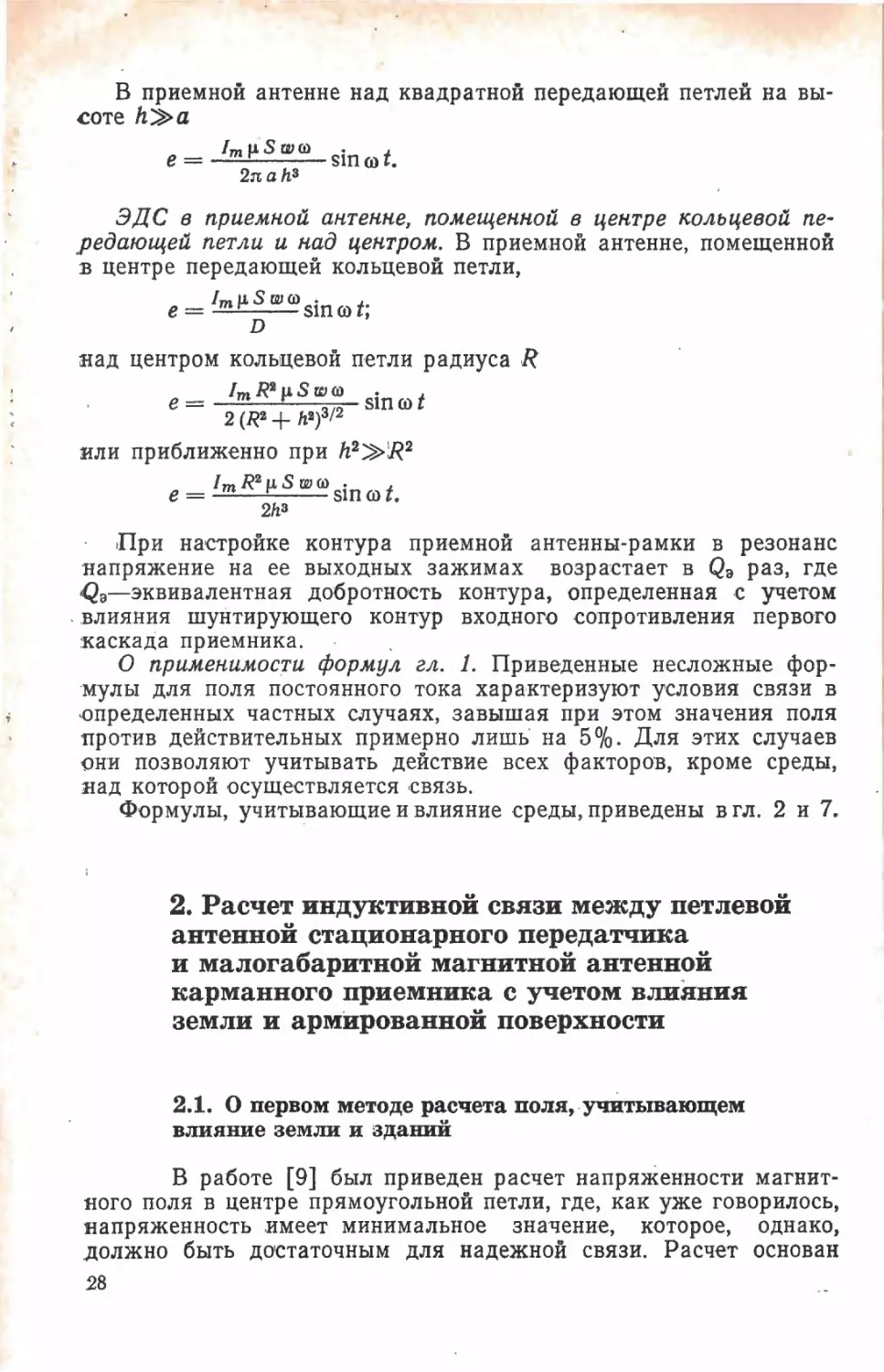

Расчет индуктивной связи между петлевой

антенной стационарного передатчика

2.

и малогабаритной магнитной антенной

карманного приемника с учетом влияния

земли и армнрованиой поверхности

2.1. О первом методе расчета поля, учитывающем

влияние земли и зданий

В работе

[9]

был приведен расчет напряженности магнит

ного поля в центре прямоугольной петли, где, как уже говорилось,

напряженность

.имеет

минимальное

значение,

которое,

однако,

должно быть достаточным для надежной связи. Расчет основан

28

ю1 использовании формул закона Био-Савара

тока

для

постоянного

и приводит к выражению

2

21 vь

-2+1,

Но=n

а

где а и Ь-длина и ширина петли.

В этой работе впервые предлагалось учитывать влияние зем

ли, стальных и железобетонных конструкций зданий и различного

оборудования введением поправочного коэффициента, определен

ного в резулЬ1'ате использования данных измерений :

·~-

-

н

-н;-·

где Н _ -напряженность поля, измеренная в армированных объек

тах; Но - напряженность поля в свободном пространстве, рассчи

танная указанным выше способом.

2

Следовательно, Н_

~ Н0

~ 21 vь2

l . В работе приведеn

а

ны (см. табл . 2.1) приближенные значения поправочного коэффи

циента ~ на частотах 25-55 кГц.

=

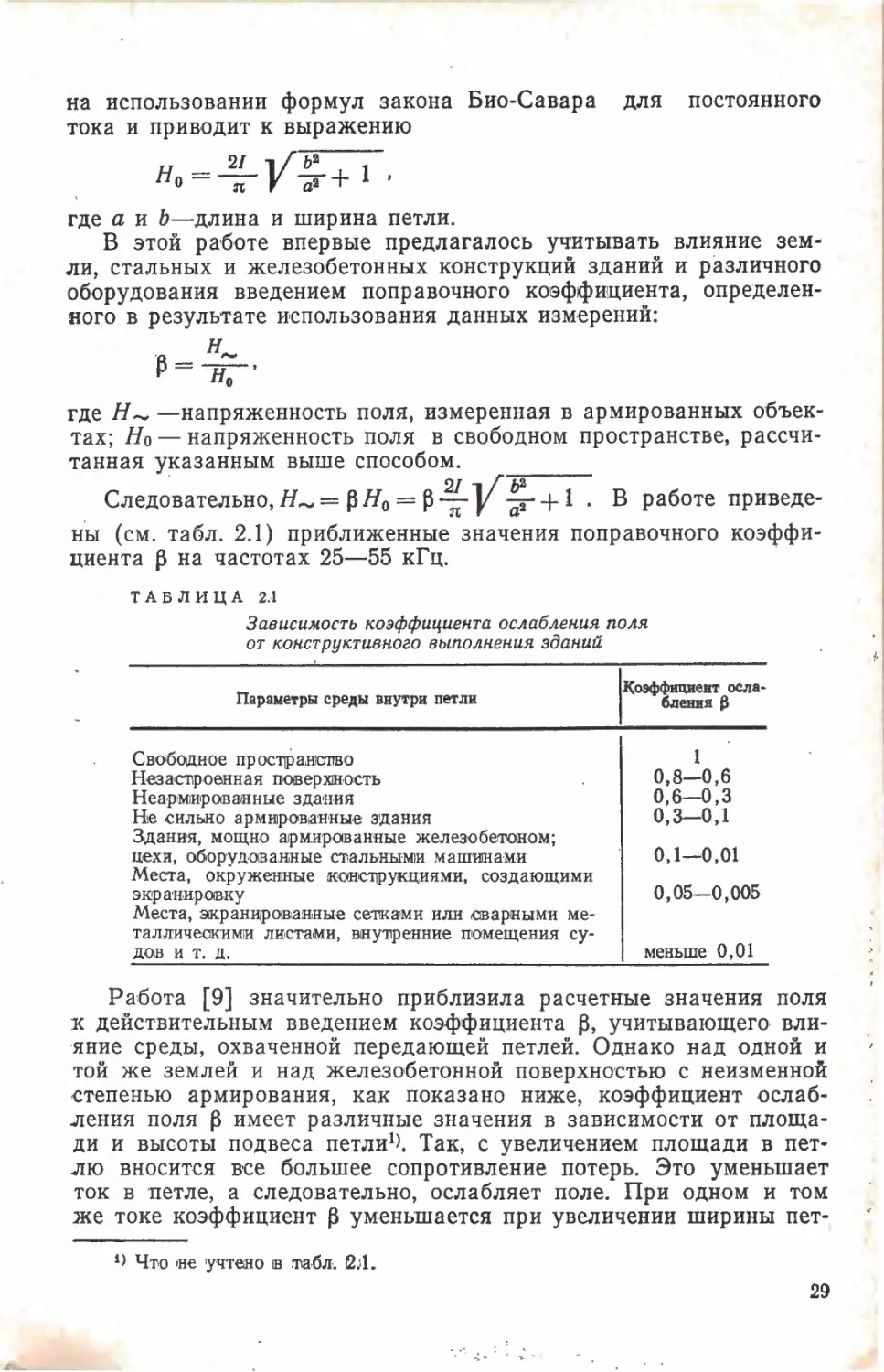

ТАБЛИЦА

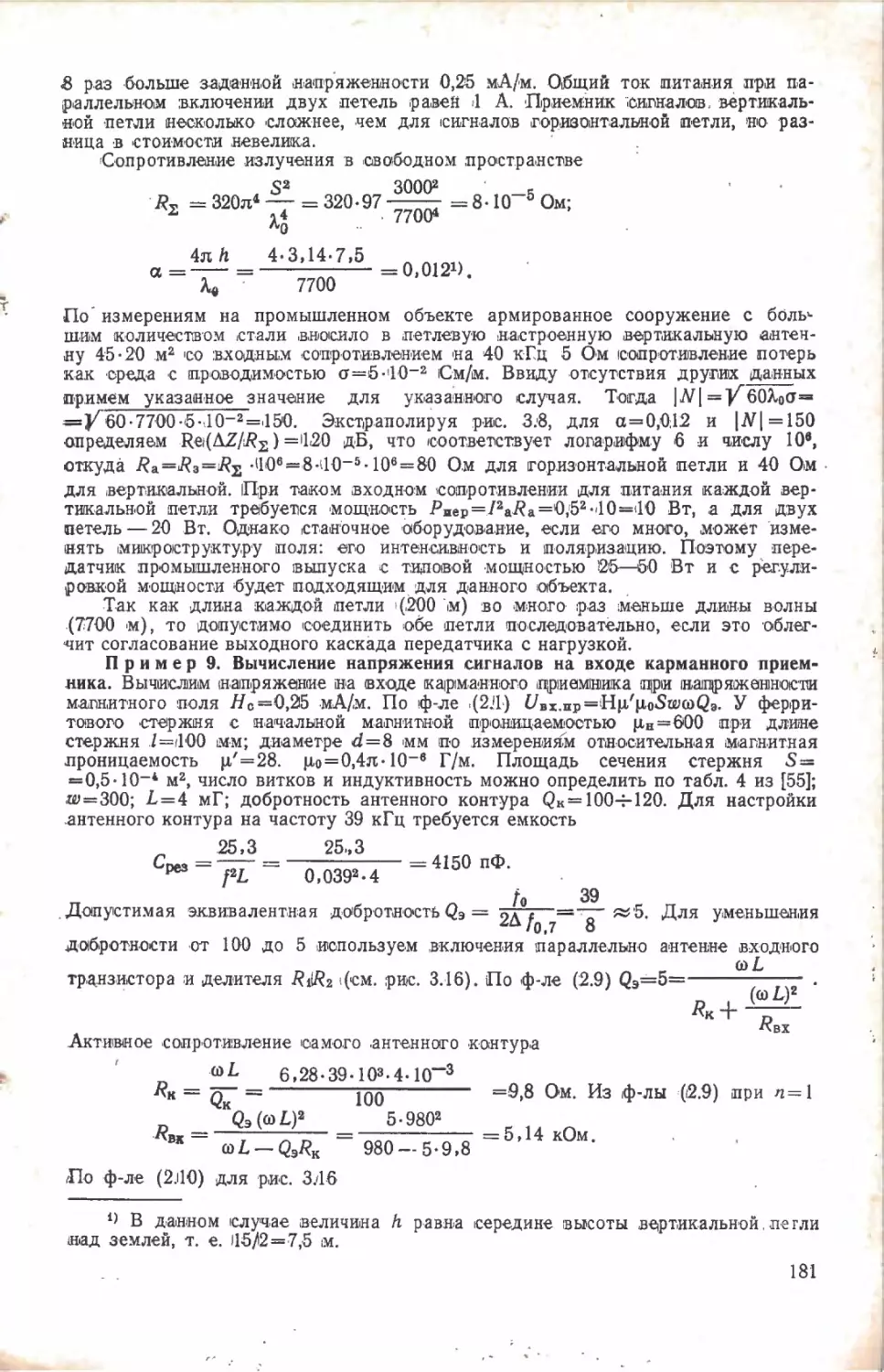

- -+

= -

2.1

Зависимость коэффициента ослабления поля

от конструктивного выполнения зданий

\I(оэффнцнент11осла·

Параметры среды внутри петли

блення

1

Сво'6одное пр ос'I1Ранкmво

НезаС11роенная по1ВерХ1ность

Неар1м1ирова1Нные здания

0,8-0,6

0,6-0,3

0,3-0,l

Не силыно армИ1ров,анные зщания

3дания, мощно а~рмлр{1ванные железобетОl!юм;

11/ехи, оборудова нные С'nальяым1и машИlнамн

Места, окруженные IК'ОНС11ру11щиями, создающими

0,1-0,01

ЭК!ран.ировку

0,05-0,005

Места, э:краНИiJЮВанные се11Ка1ми или овар1Ными ме

талличеоким1и

д,о1в

листами,

в!Ну11рен.ние

Работа

[9]

помещения

су

меньше

и т. д .

0,01

значительно приблизила расчетные значения поля

:к действительным введением коэффициента ~' учитывающего вли

яние среды, охваченной передающей петлей . Однако над одной и

той же землей и над железобетонной поверхно·стью с неизменной

.степенью армирования, как показано ниже, коэффициент .ослаб

ления поля ~ и м еет различные значения в зависимости от площа

ди и высоты подвеса петли 1 J. Так, с увеличением площади в пет

.лю вносится все большее сопротивление потерь. Это уменьшает

ток в петле, а следовательно, ослабляет поле. При одном и том

же токе коэффициент ~ уменьшается при увеличении ширины пет-

1> Что

1не учтено 1В 'nа.бл.

Q;.l.

29

ли неизменной длины. Наконец, знание ~ только для центра петли

не позволяет рассчитывать. поле антенной системы, составленной

больше чем из одной петли. Поэтому задача определения поля с

учетом влияния ·среды в работе [9] решается лишь частично.

Разработка более полного метода расчета индуктивной связи,

учитывающего влияние среды, была начата также с эксперимен

тального определения магнитного

поля

стационарной

петлевой

антенны .

2.2.

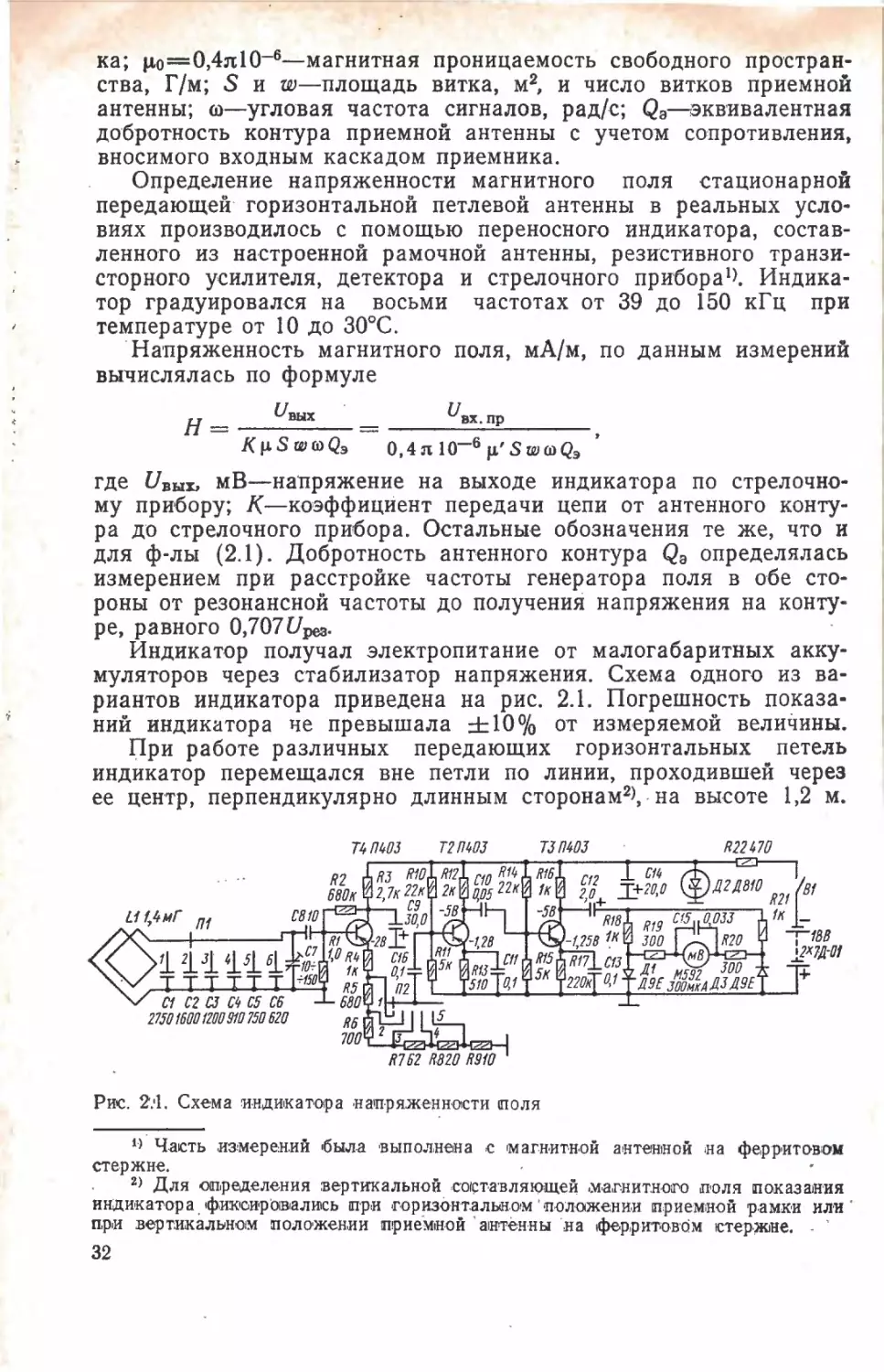

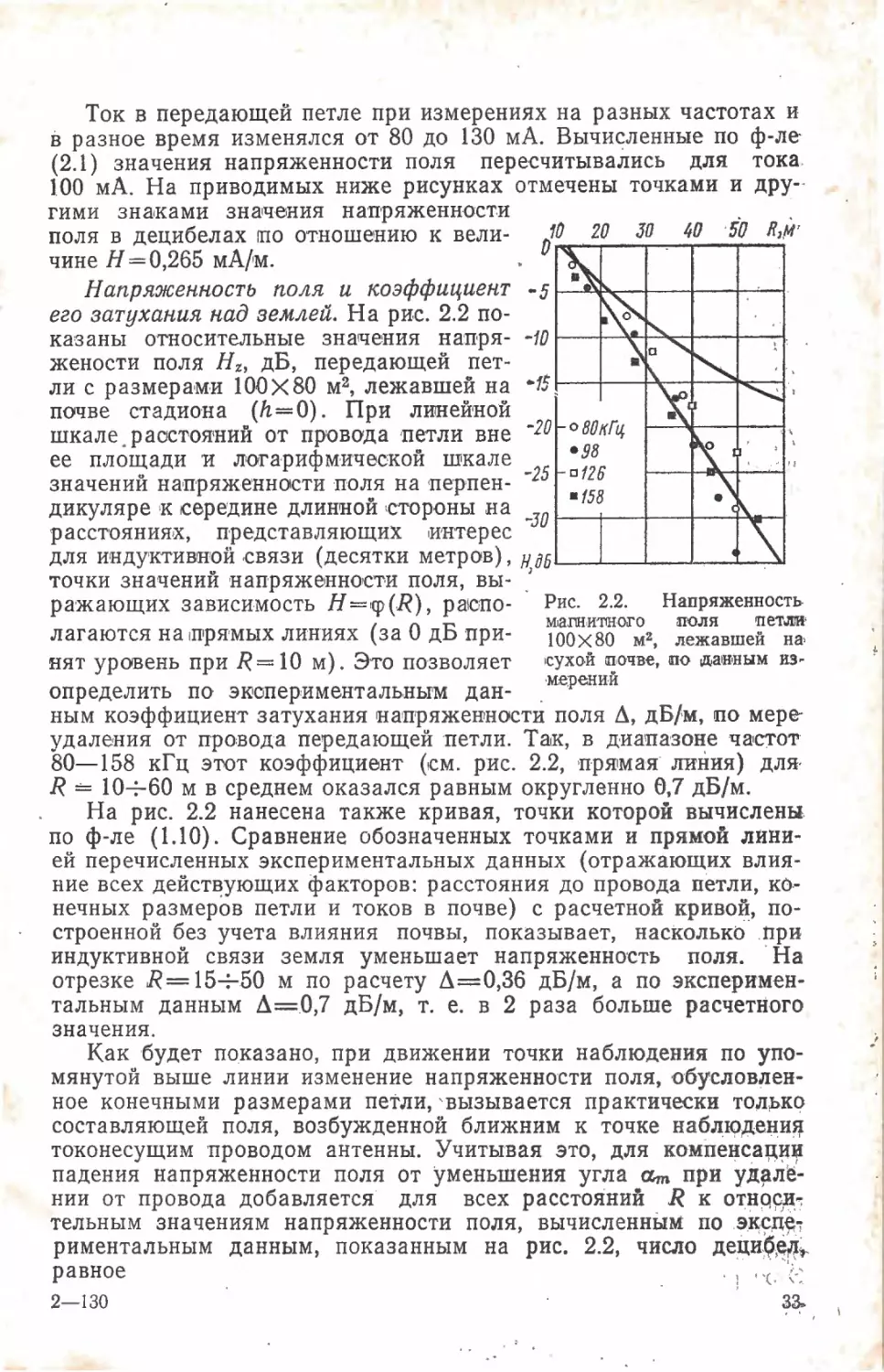

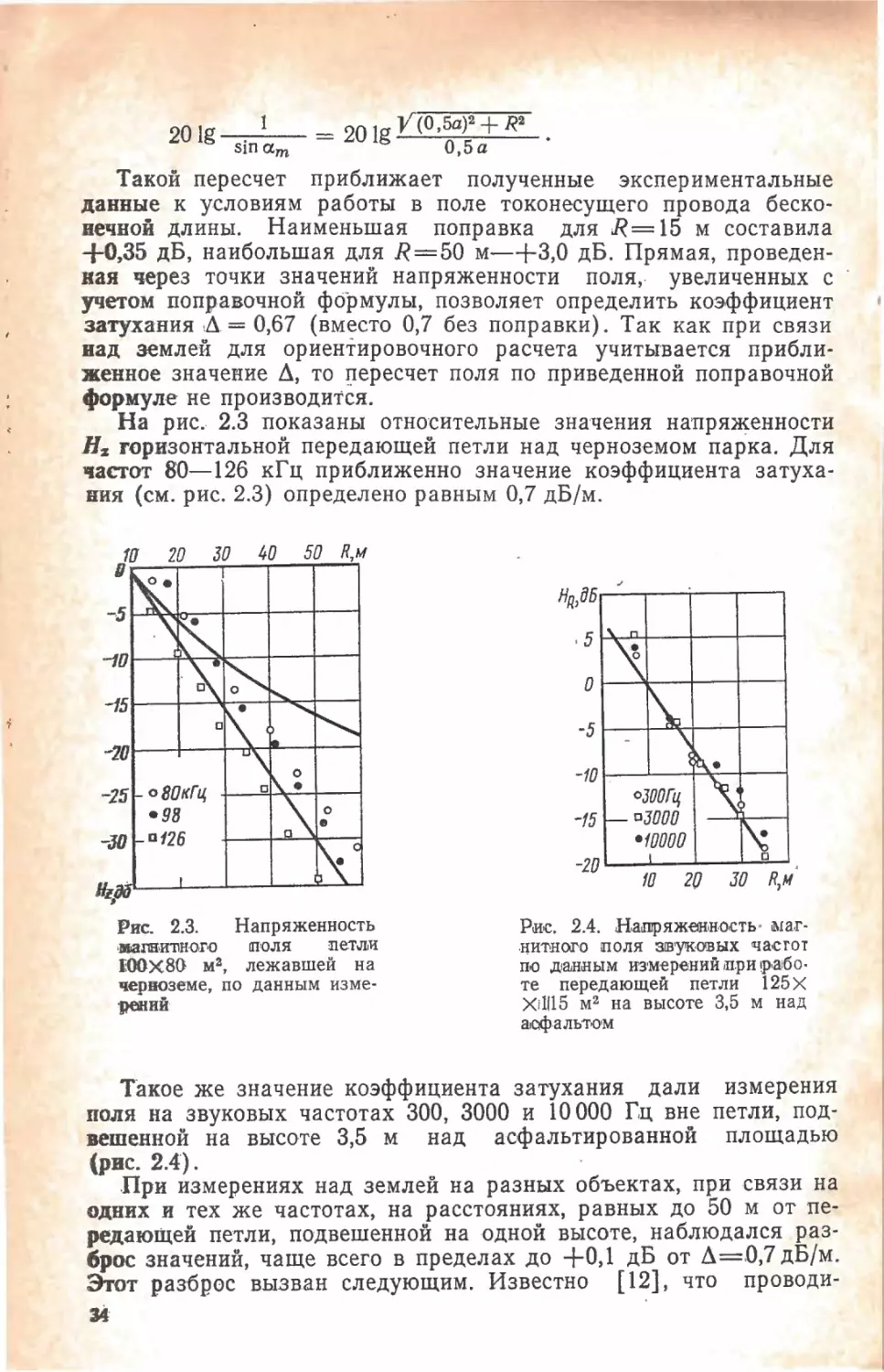

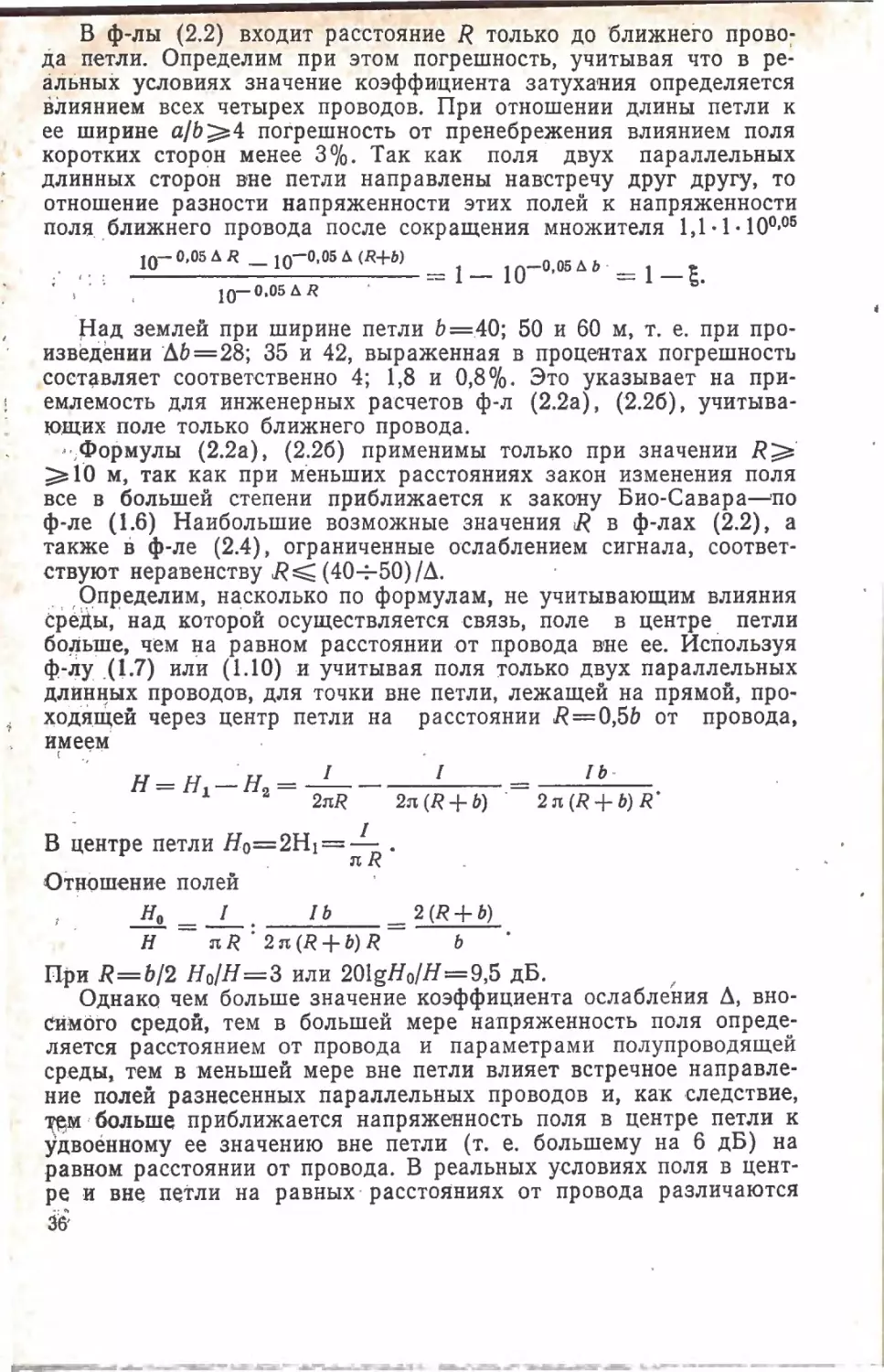

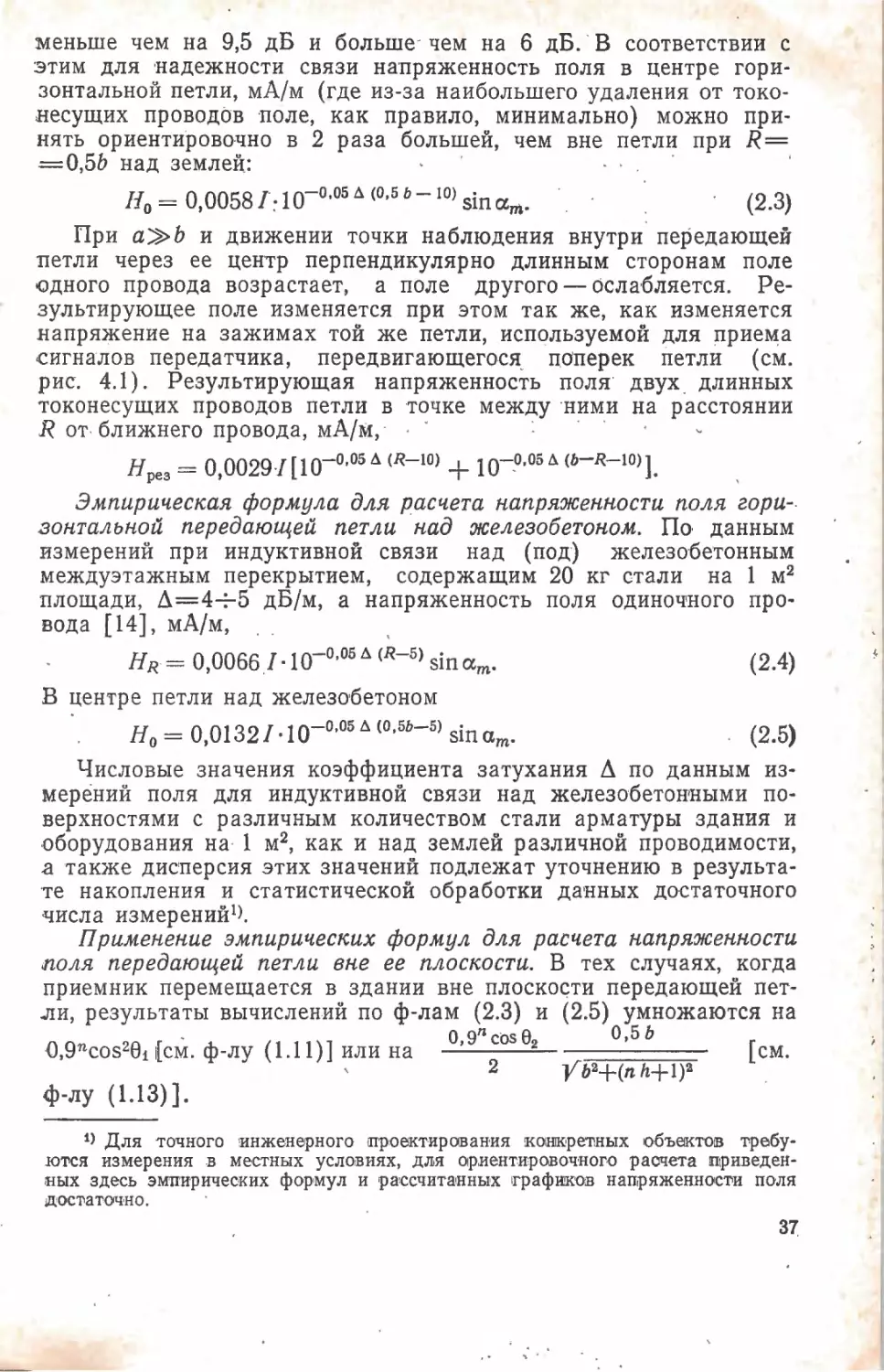

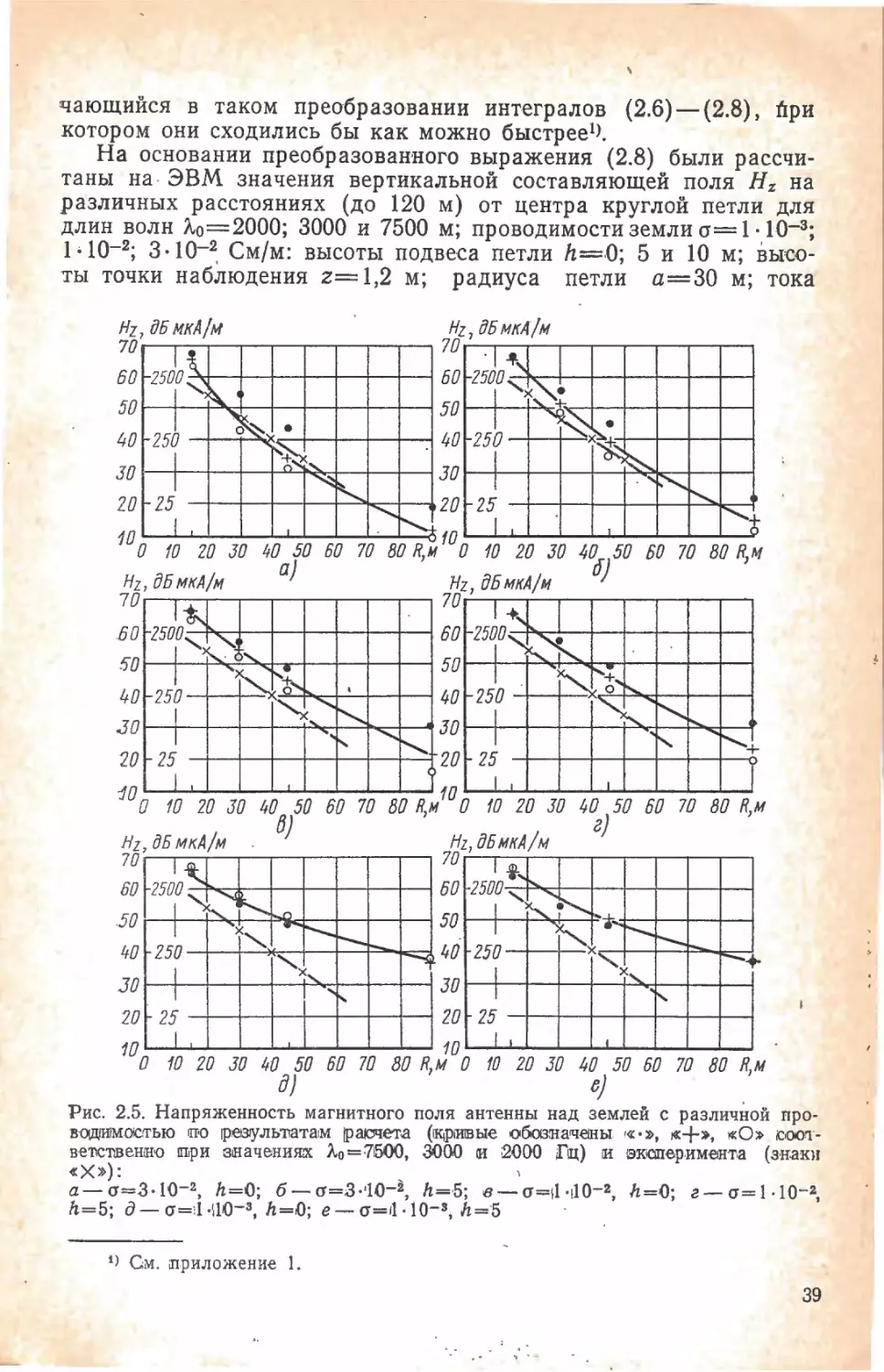

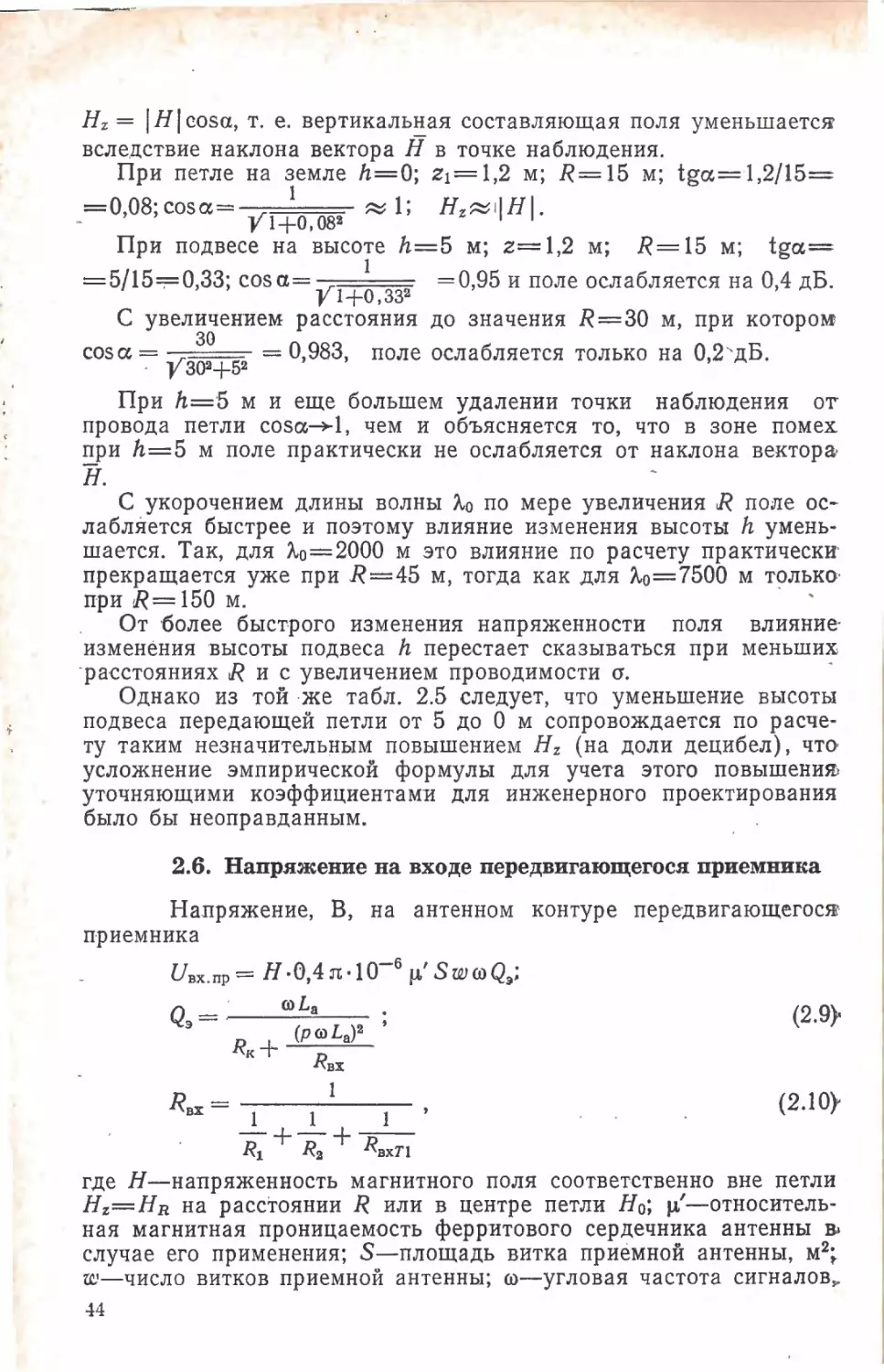

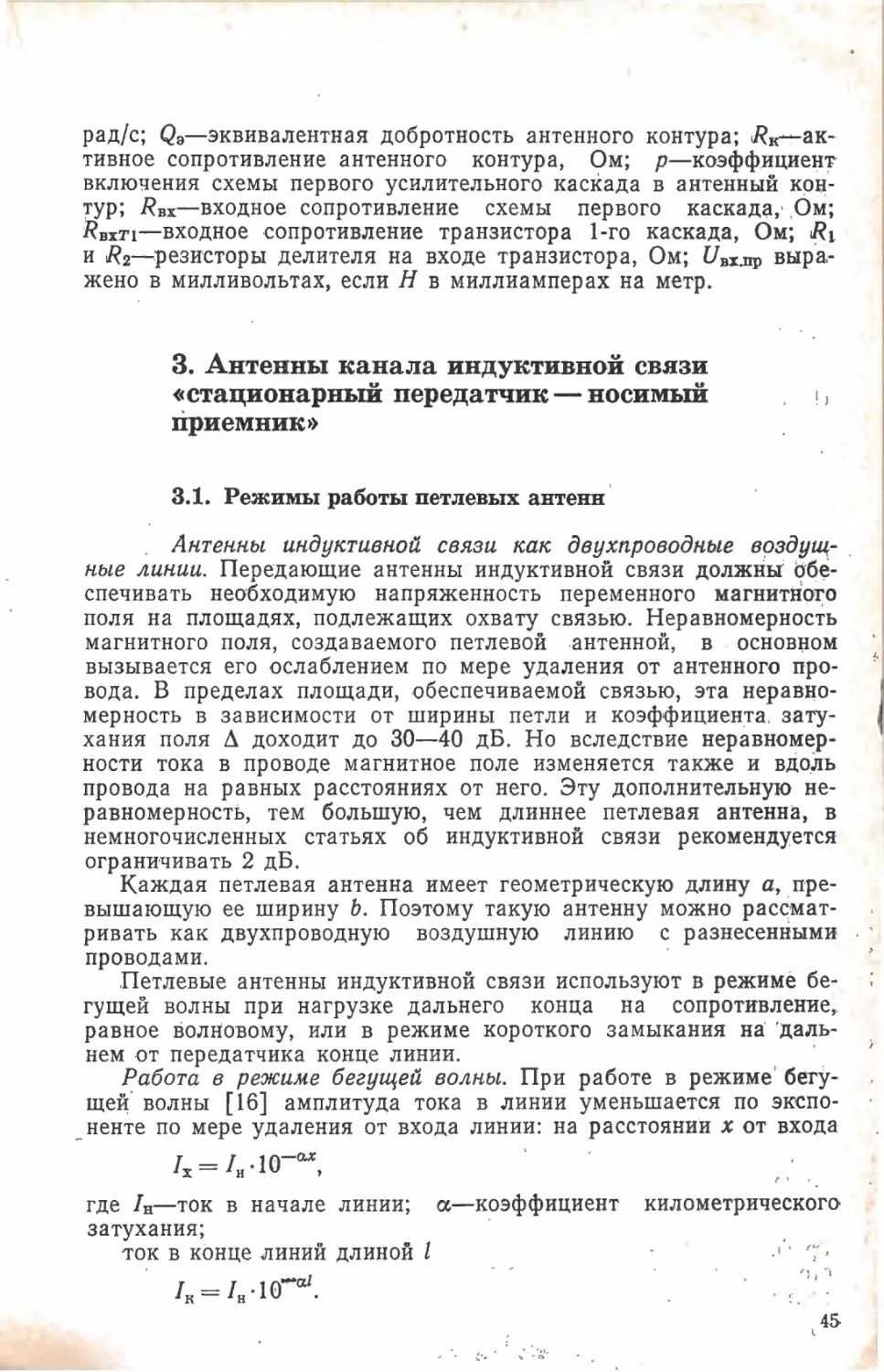

Напряженность и коэффициент затухав;ия поля

стационарной передающей горизонтальной

петлевой антенны по экспериментальным

данным

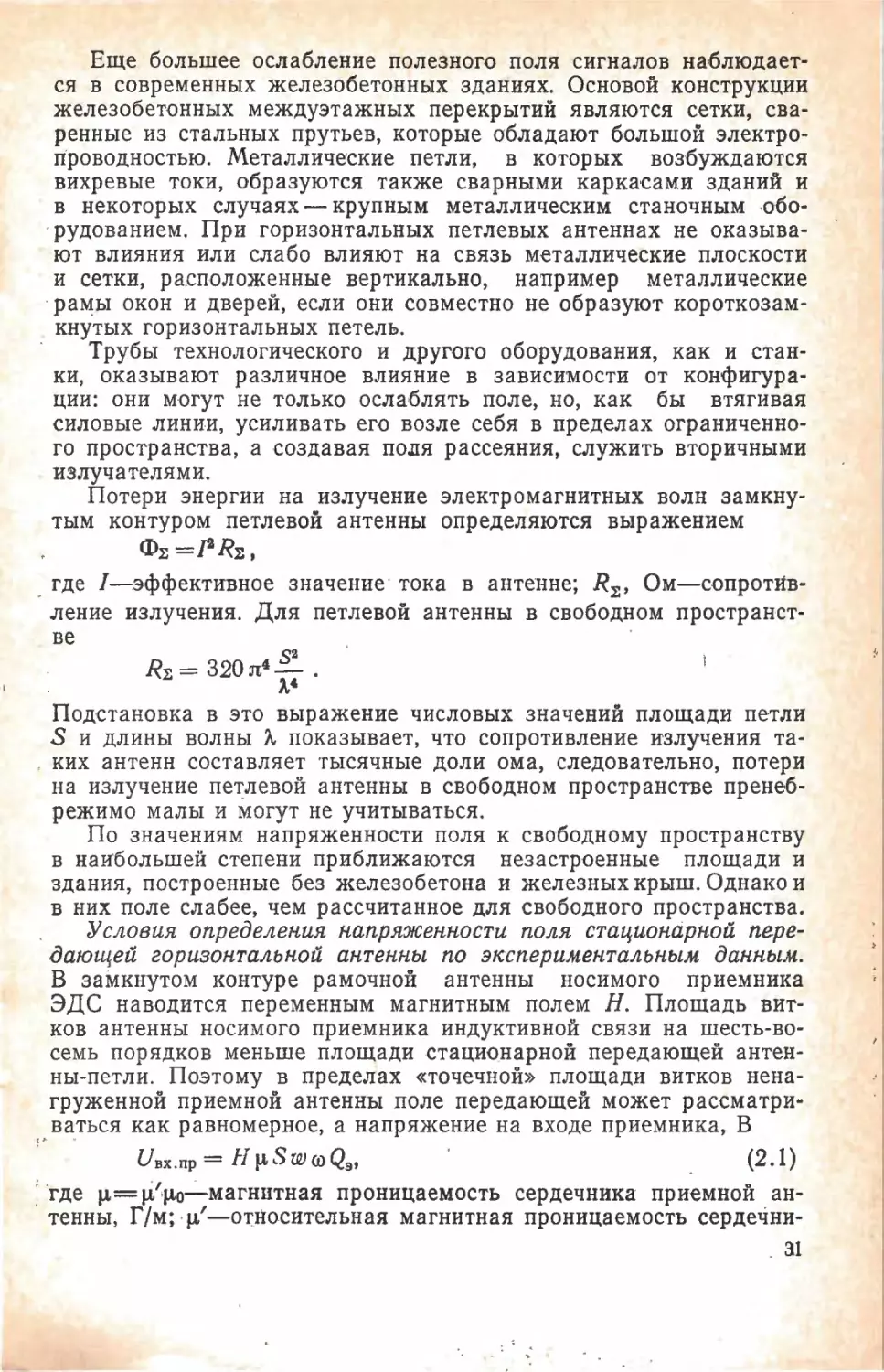

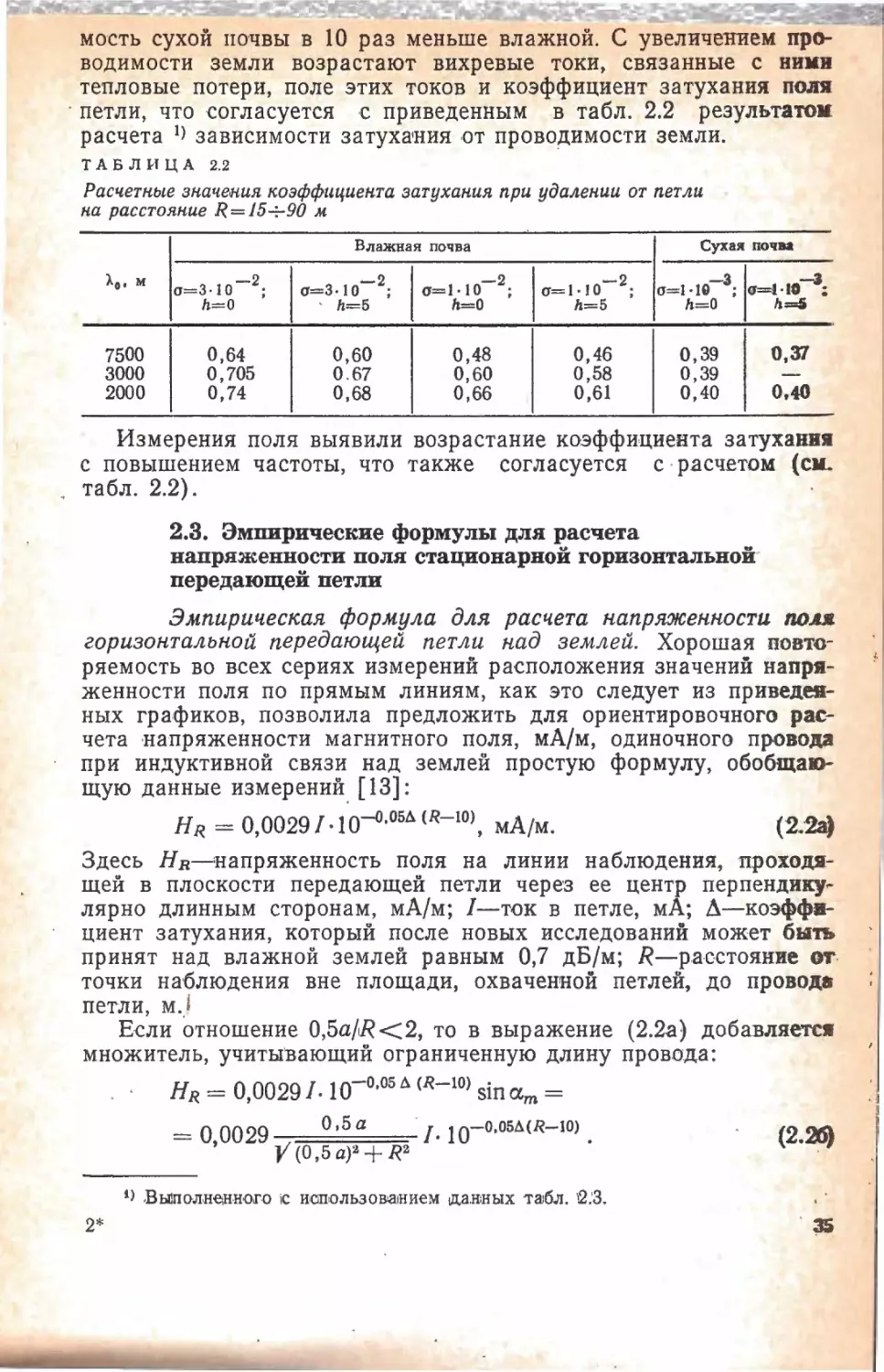

Причины ослабления поля в реальных условиях. Напряже

ние сигналов на выходе горизонтальной приемной рамочной ан

тенны при индуктивной ·связи в реальных условиях всегда меньше

напряжения, которое наблюдалось бы при связи в свободном про

странстве, где нет проводников и диэлектриков. Ослабление поля

в наибольшей степени, как показано ниже, является результатом

влияния

полупроводящей

среды,

над которой

осуществляется

связь, и м а с с металла на площади, охваченной индуктивной свя

зью .

Перем енное магнитное поле сигналов,

создаваемое

токонесу

щи м и проводами передающей антенны, возбуждает токи проводи

мо·сти

в

проводниках

и

токи

смещения

в

диэлектриках,

что

вызы

вает необратимые тепловые потери энергии. Кроме того, состав

ляющая

со з д а нного

этими

токами

поля,

направленная

навстречу

полю п ередающей антенны, ослабляет его. Отношение тока прово

димости

к

току

см е щения

icr

60Л. 0 а

-= ---

где а-проводимость (для сухой почвы в среднем

cr= 10- 3 См/м,

для влажной почвы в среднем cr= 10-2 См/м); ~:/-относительная

диэлектрическая проницаемость

(для сухой почвы е' =4, для

влажной почвы е'

10).

Для сухой почвы на крайних волнах диапазона индуктивной

i(]

60· 7500 - 1о-з

=

связи: на волне

7500 м (частота 40 кГц) -. =

на волне

ia

60-2000· 10-З

18

4

2000 м (частота 150 кГц) -. =

Следовательно, при индуктивной связи

земли

определяе1'ся

практически

только

= 112;

4

i8

= 30.

над землей

токами

влияние

проводимости,

а

не токами смещения. Тем большее значение имеют токи проводи

мости во влажной почве, для которой отношение токов проводи

мости и смещения в 4 раза больше, чем для сухой почвы.

30

,

Еще большее ослабление полезного поля сигналов на,блюдает

ся в современных железобетонных зданиях. Основой конструкции

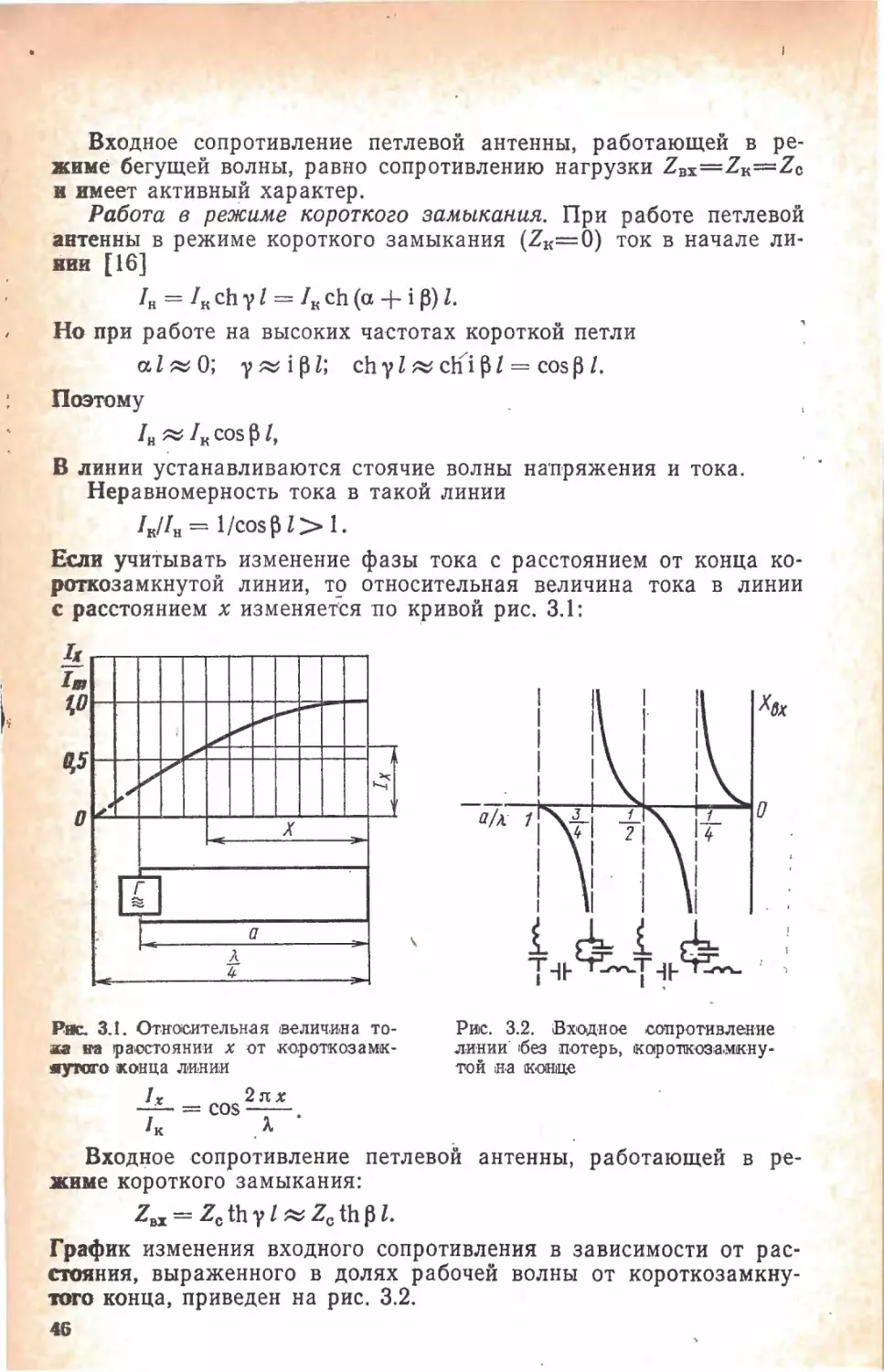

железобетонных междуэтажных перекрытий являются сетки, сва

ренные из стальных прутьев, которые обладают большой электро

проводностью. Металличе·ские петли,

в которых

возбуждаются

вихревые токи, образуются также сварными карка·сами зданий и

в некоторых случаях- крупным металлическим станочным .обо. рудованием . При горизонтальных петлевых антеннах не оказыва

ют влияния или слабо влияют на связь металлические плоскости

и

сетки,

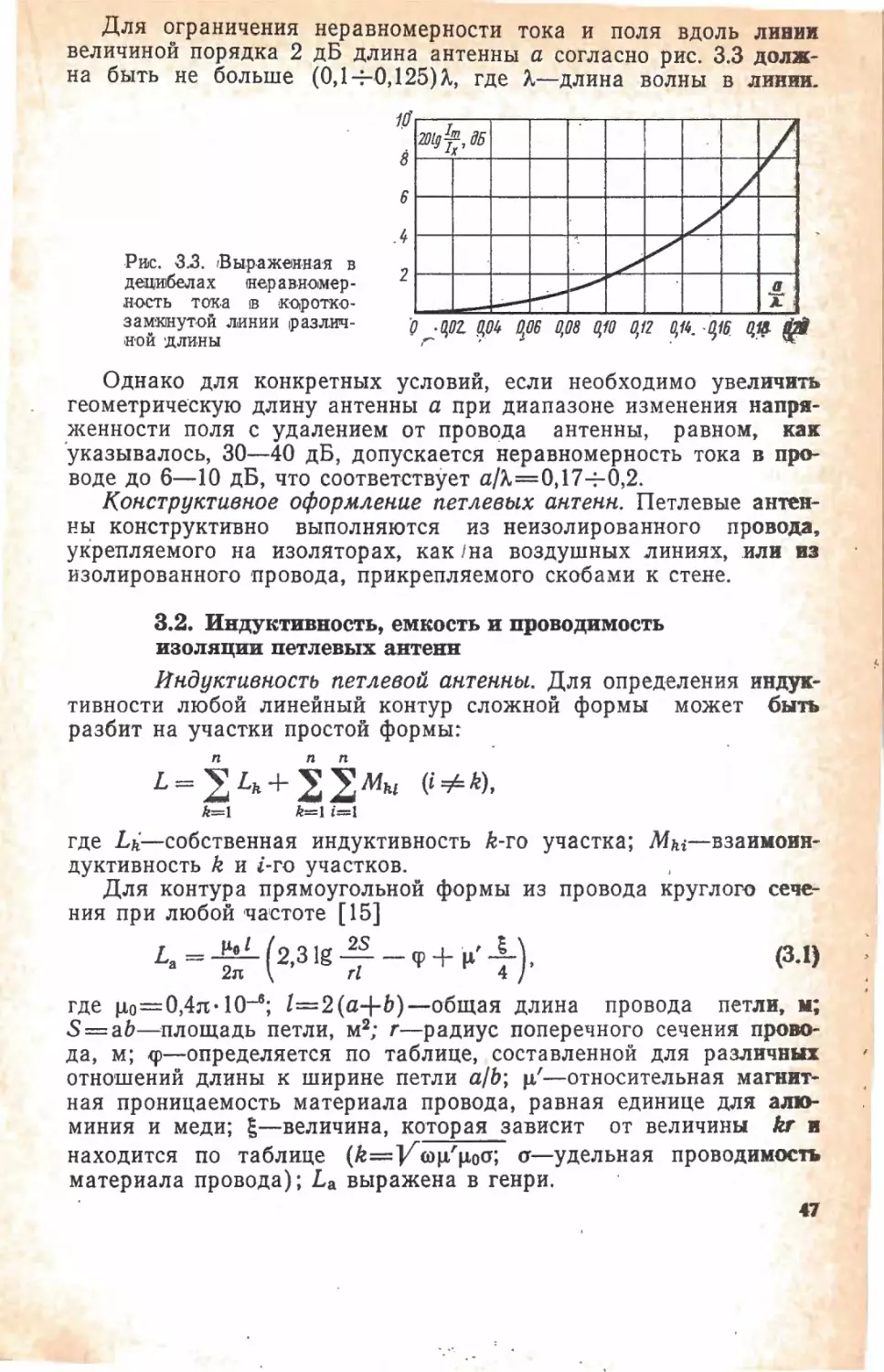

расположенные

вертикально,

например

металлические

ра м ы окон и дверей , если они совместно не образуют короткозам

кнутых

горизонтальных петель.

Трубы технологического и другого оборудования, как и стан

ки, оказывают различное влияние в зависимости от конфигура

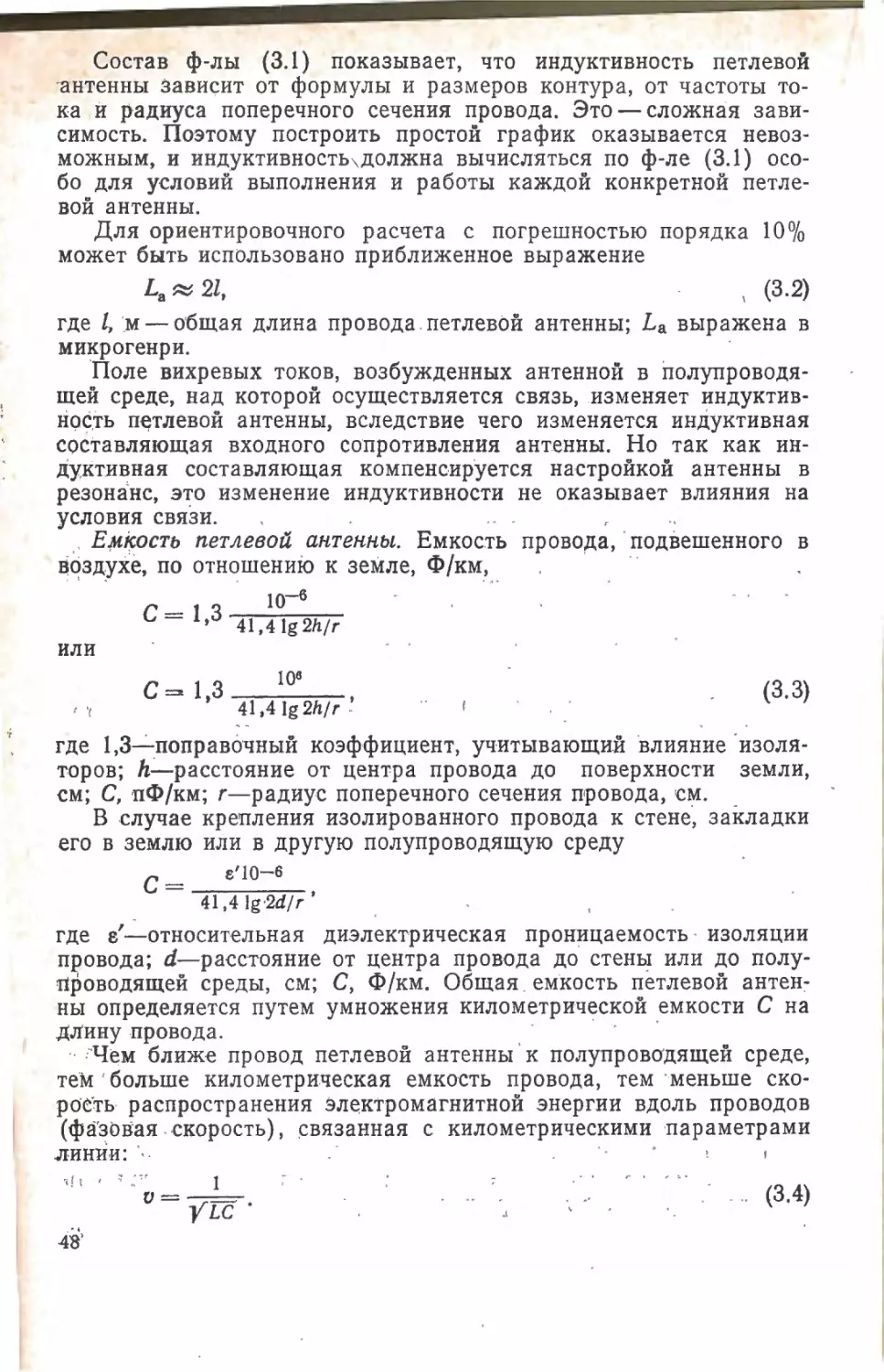

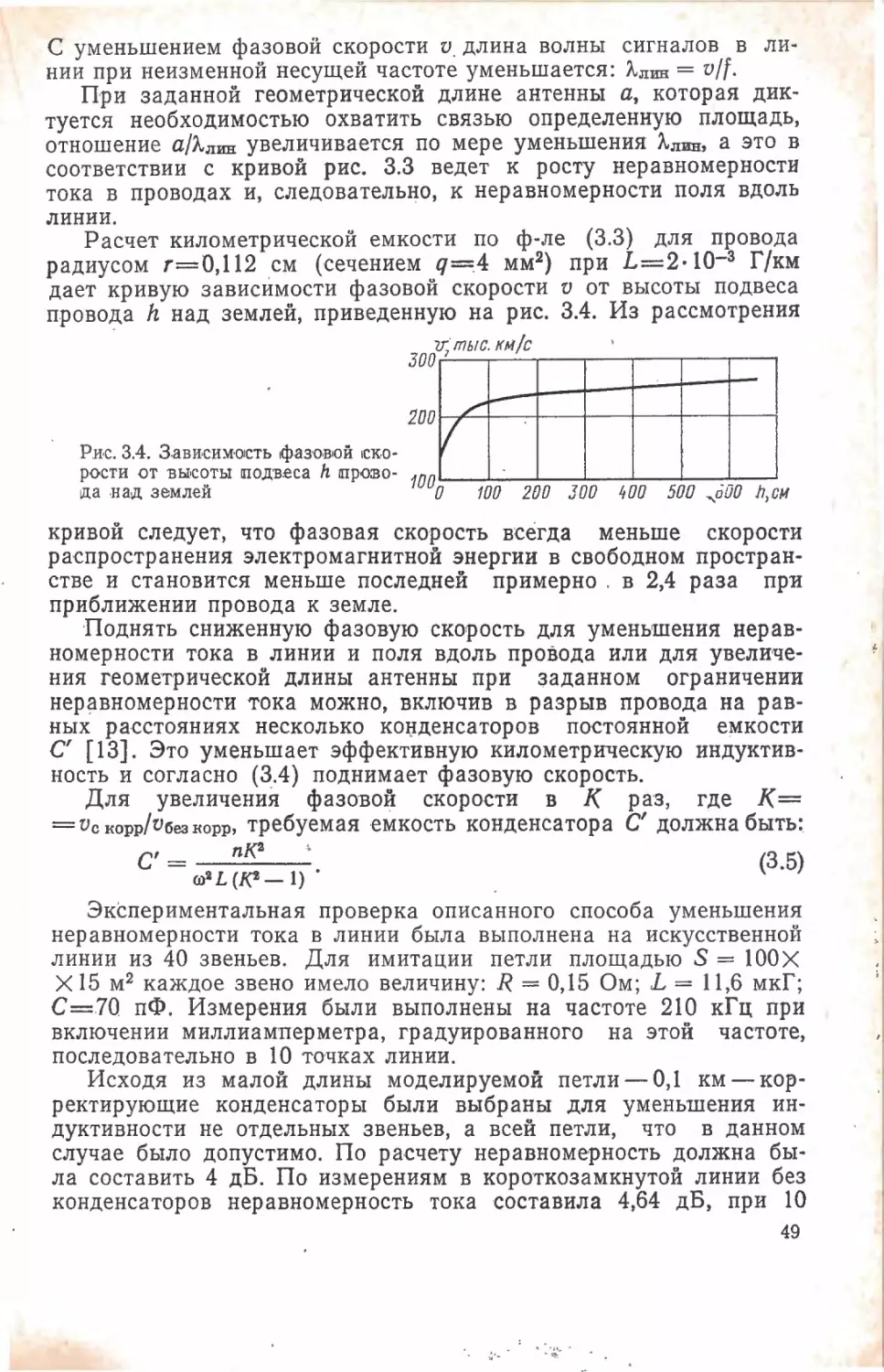

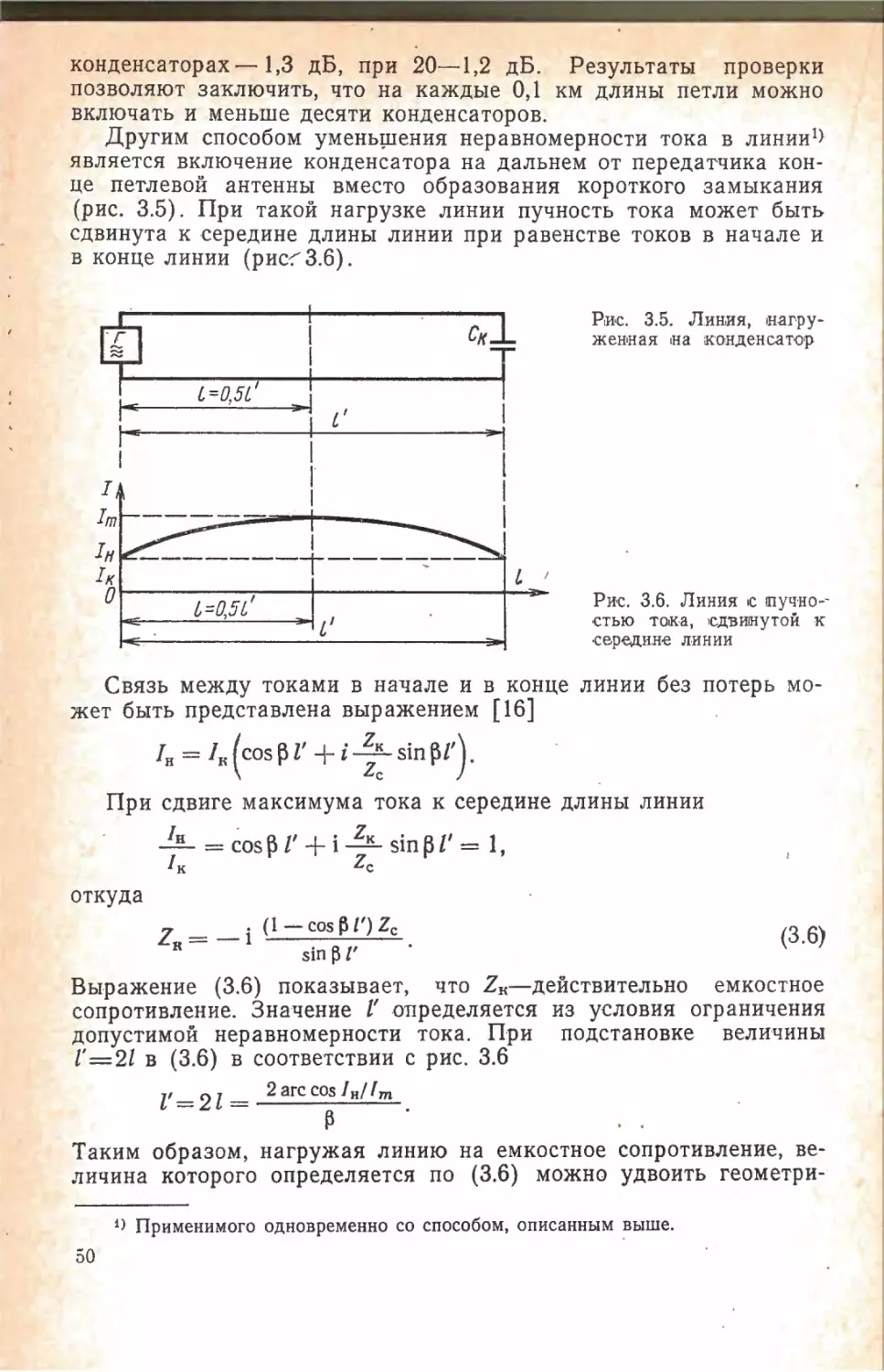

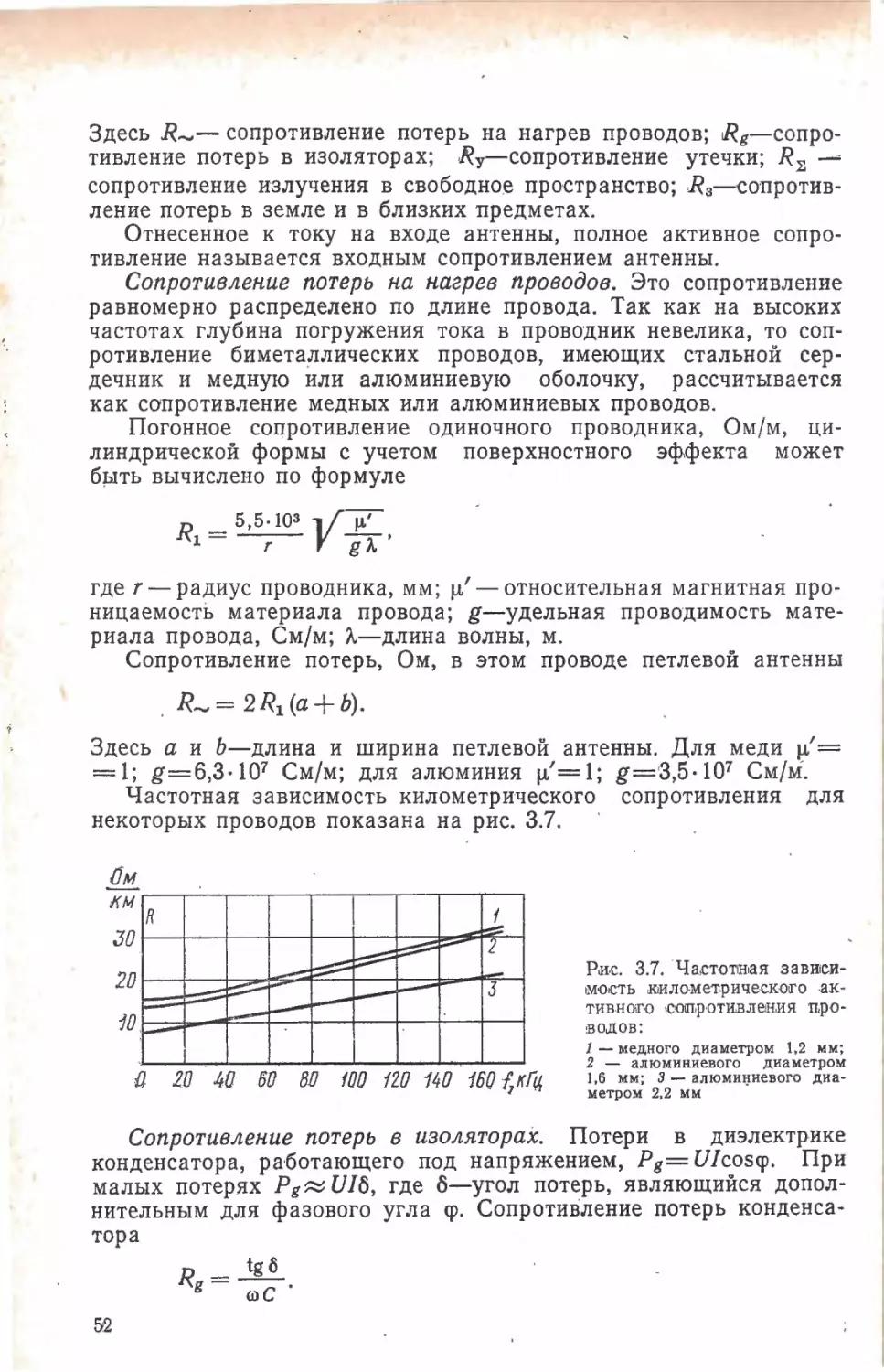

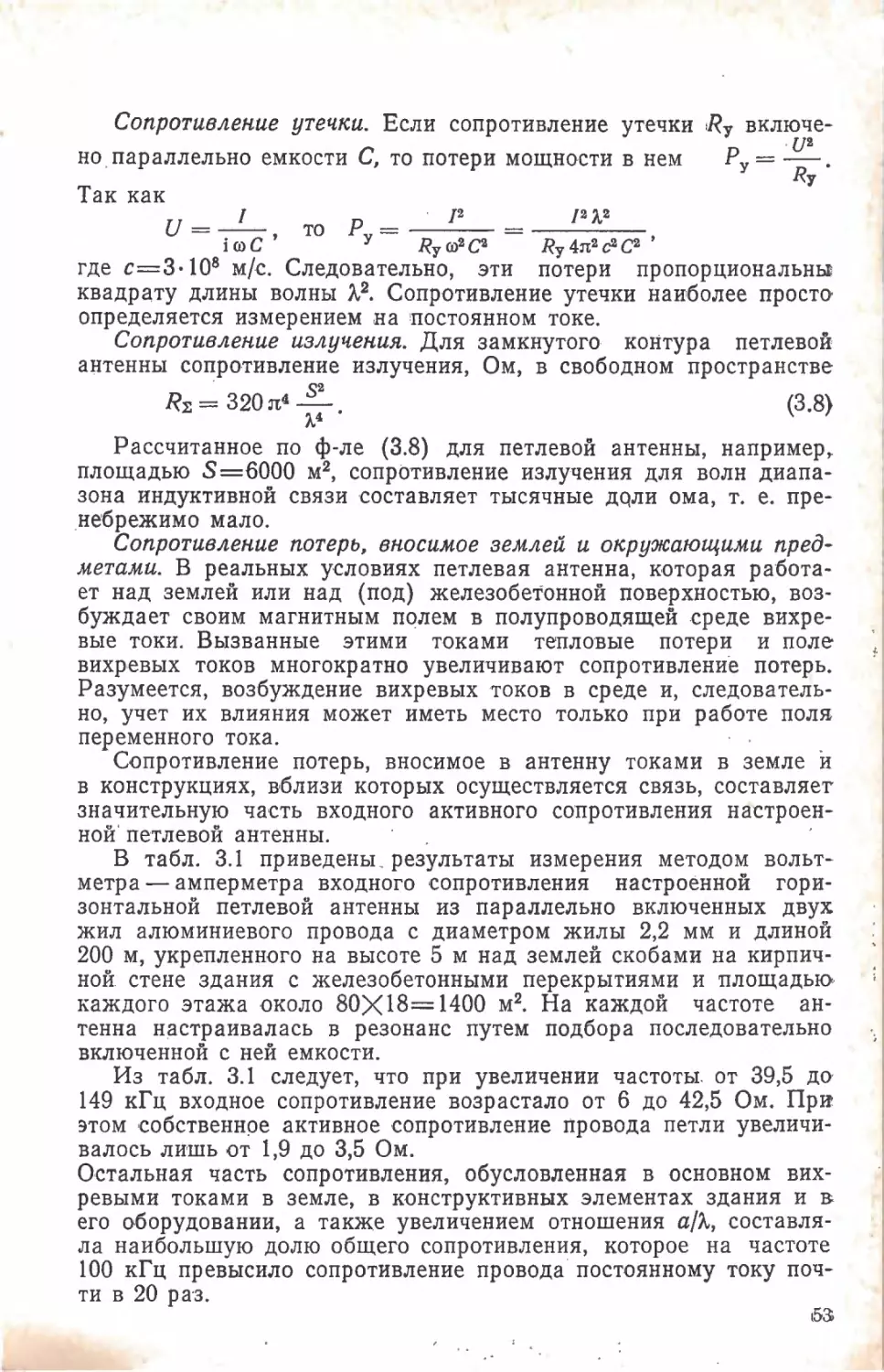

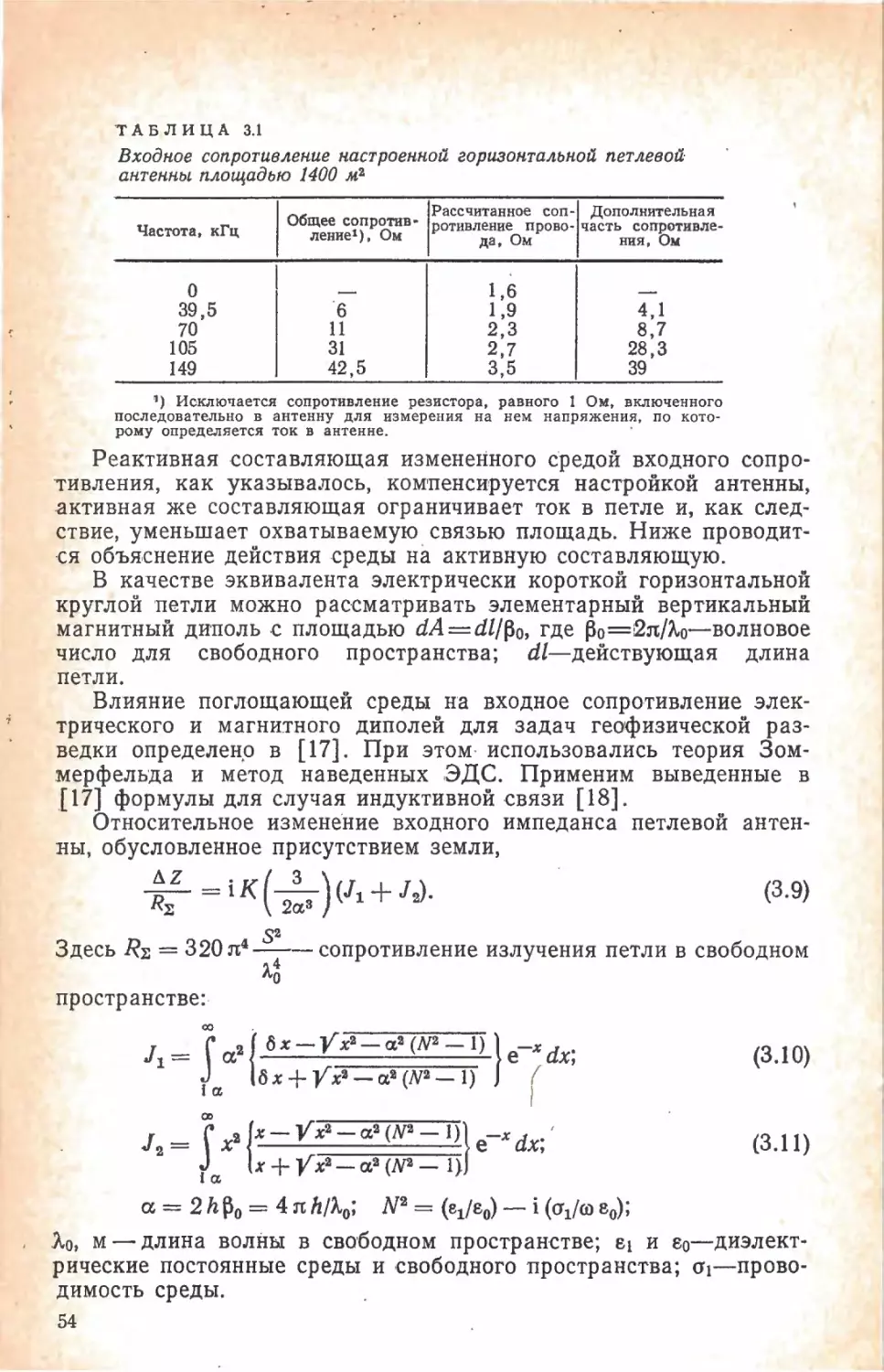

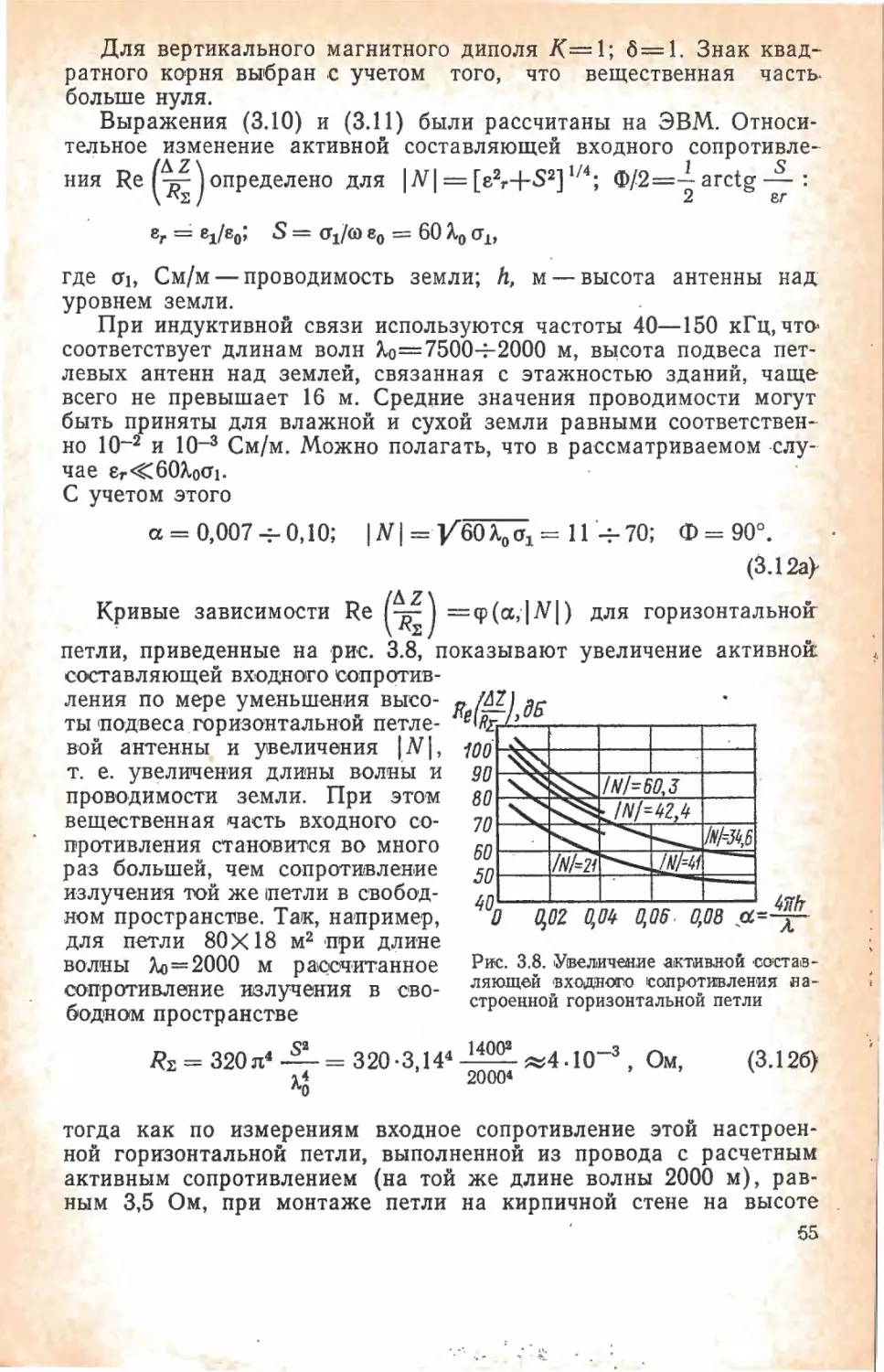

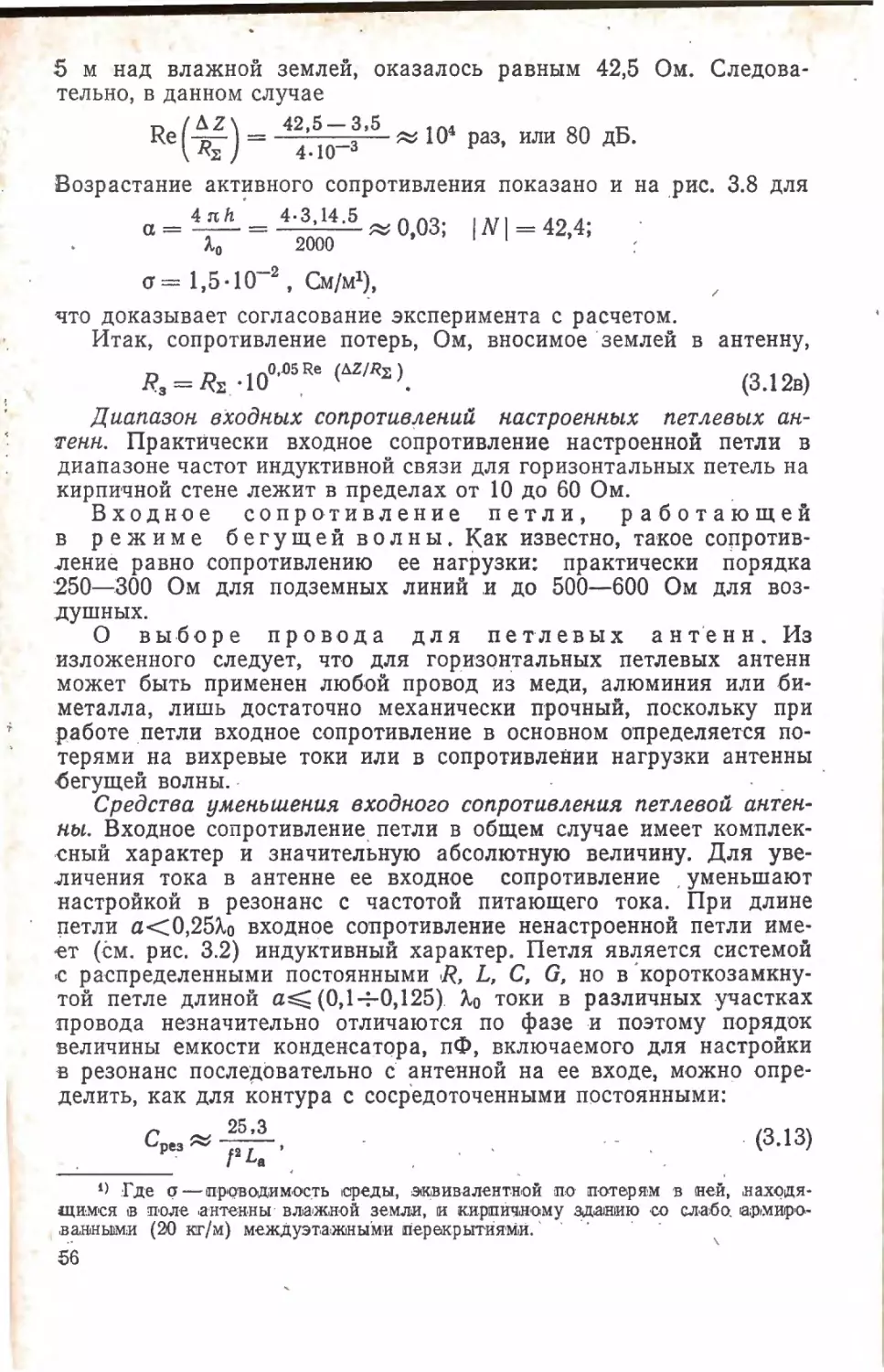

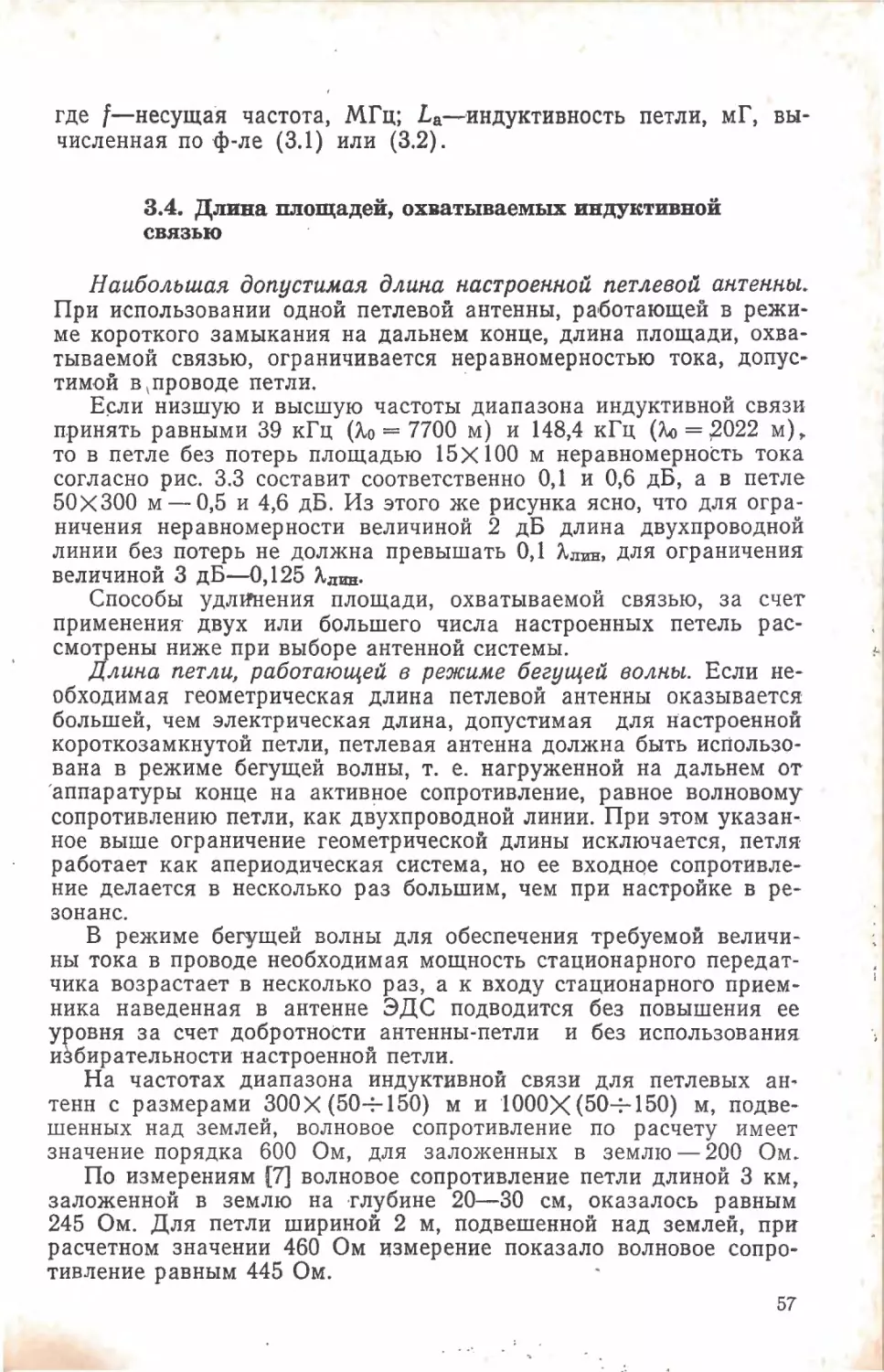

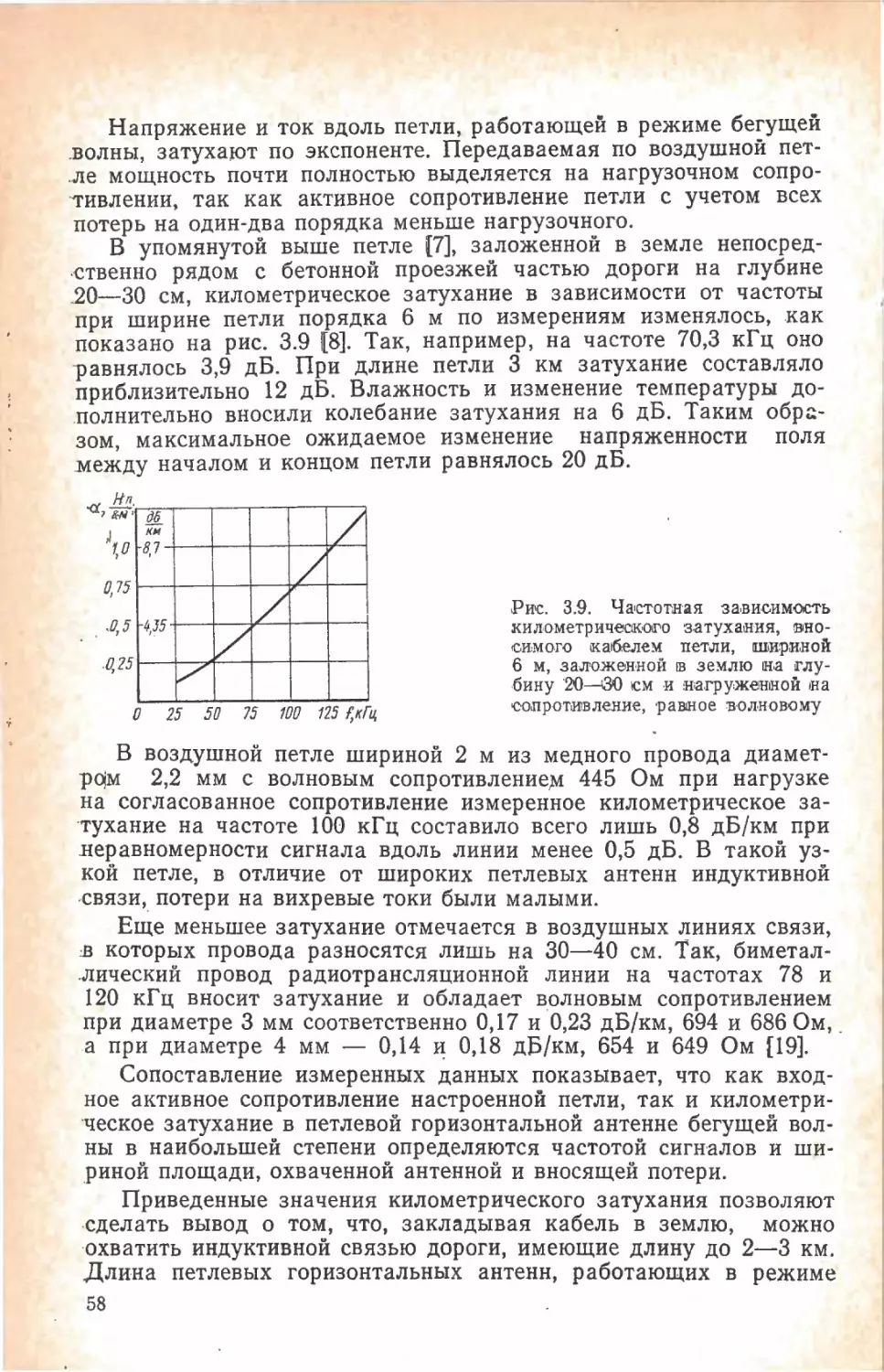

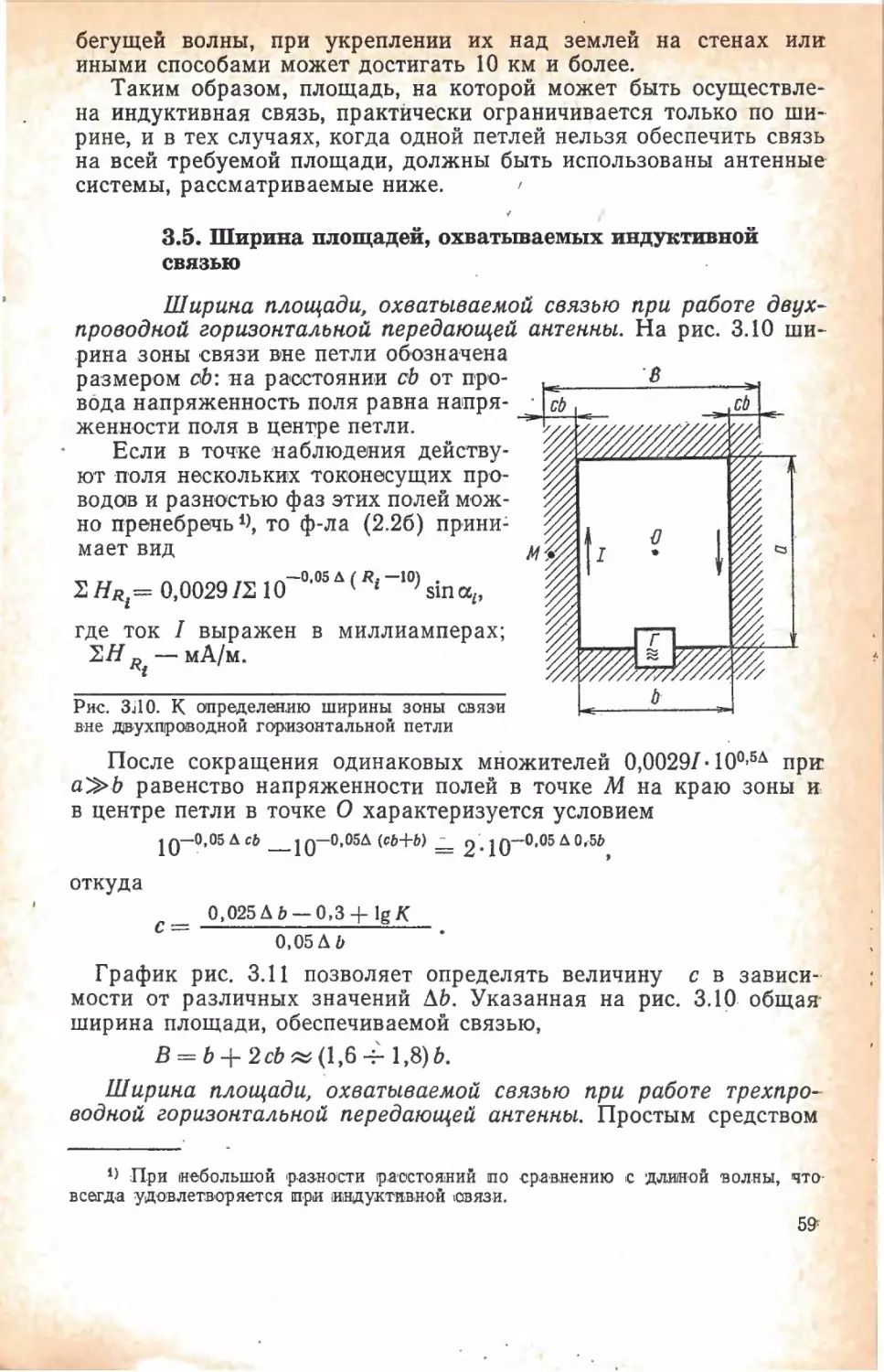

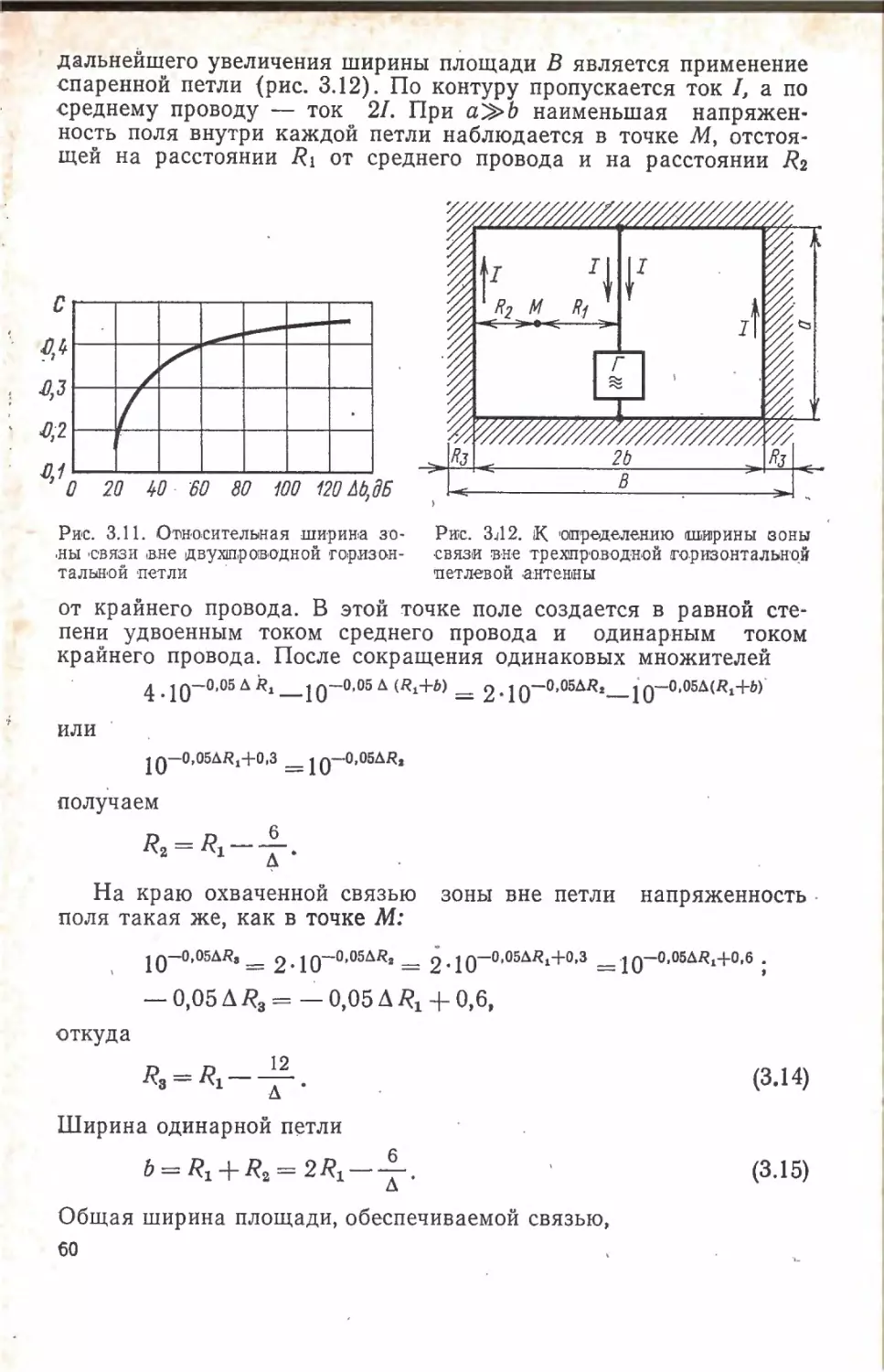

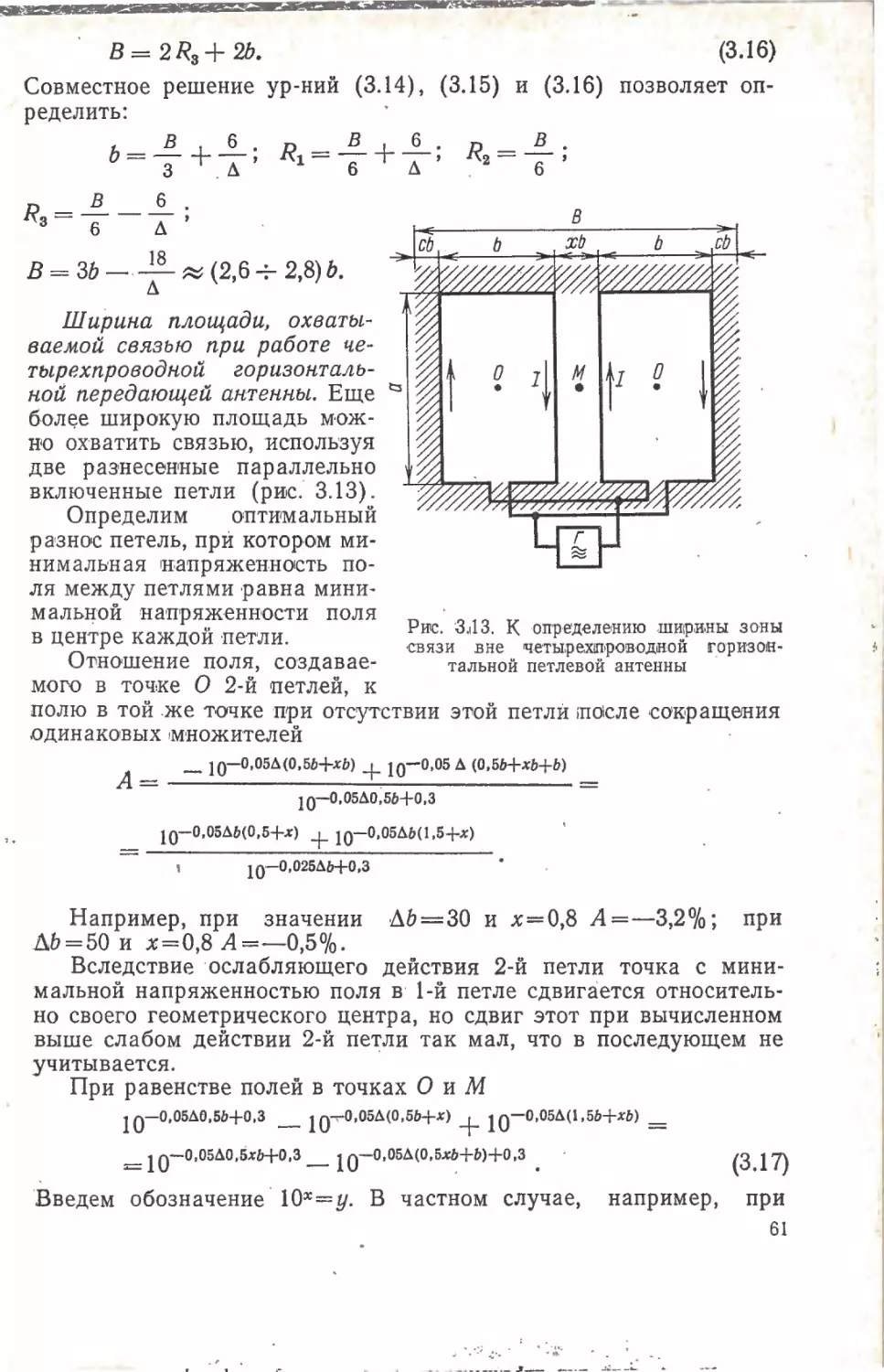

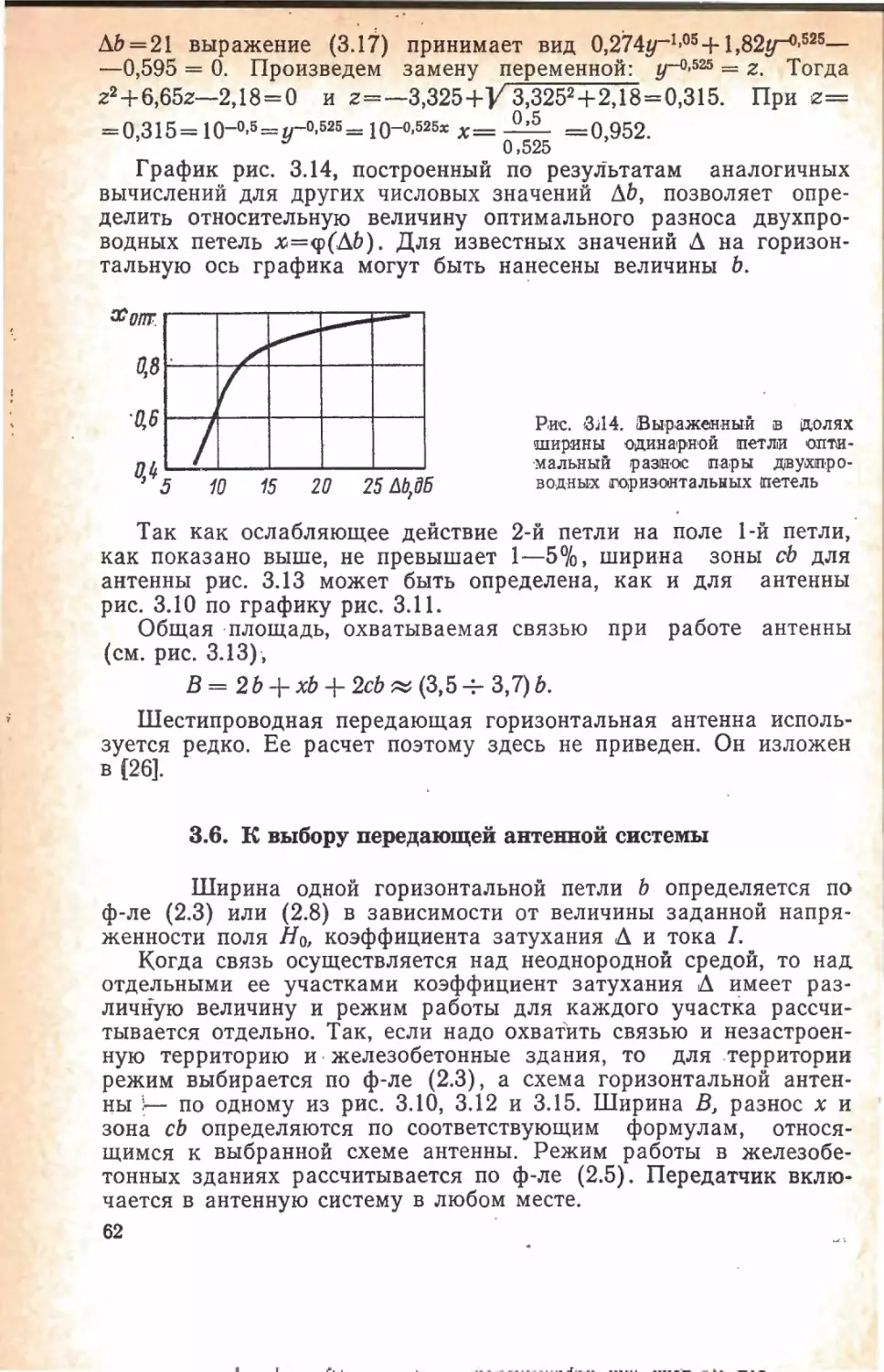

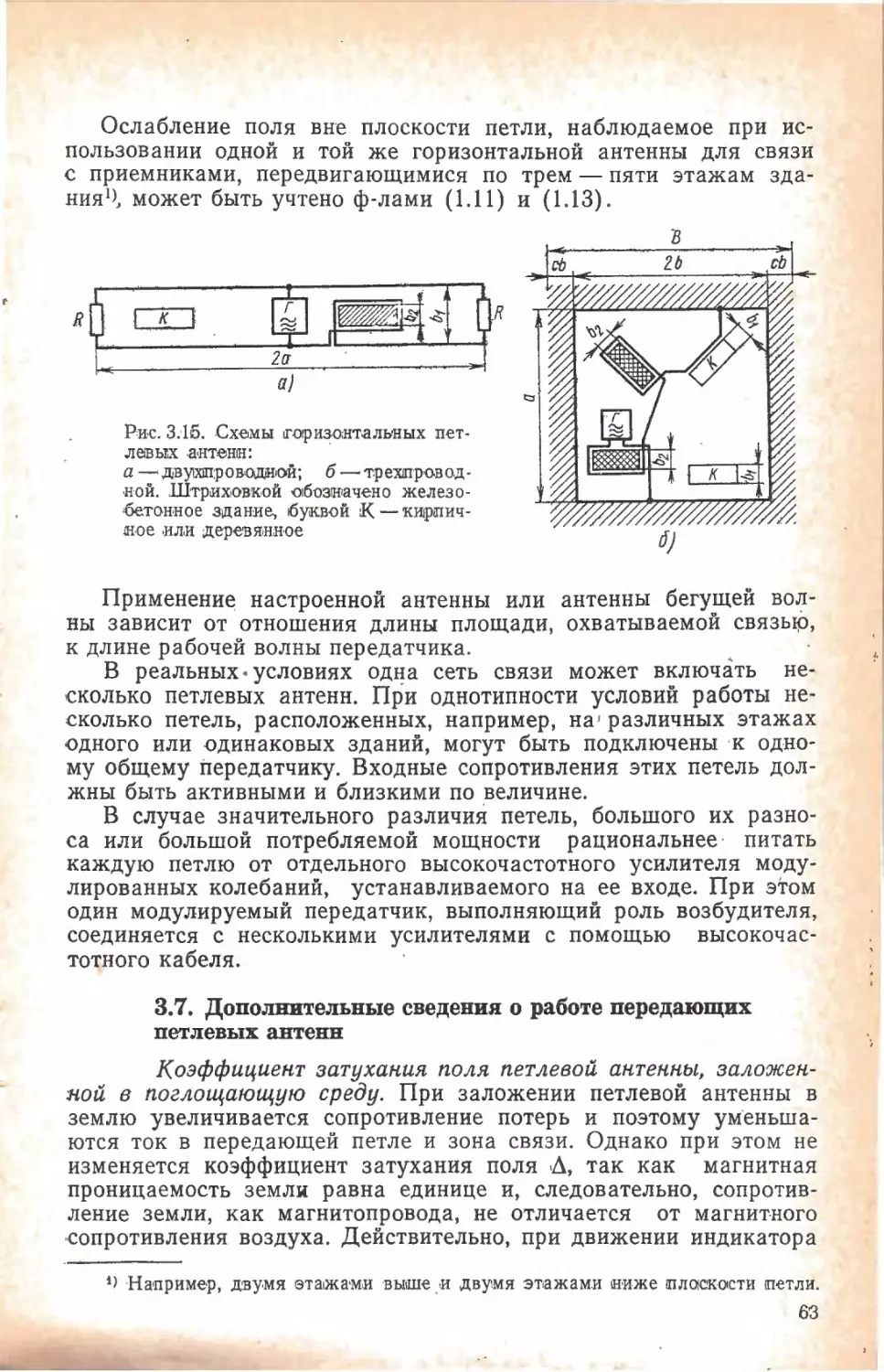

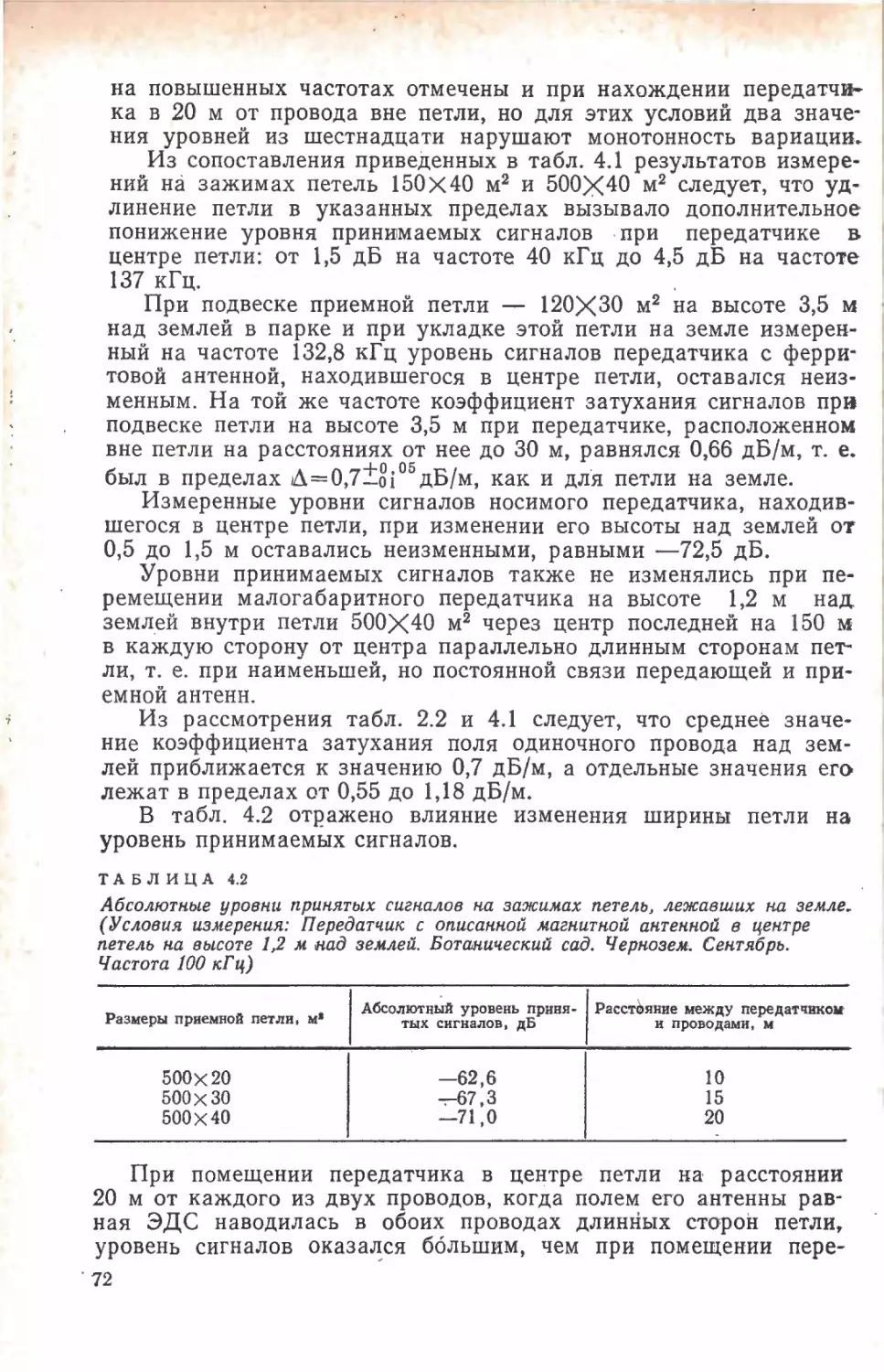

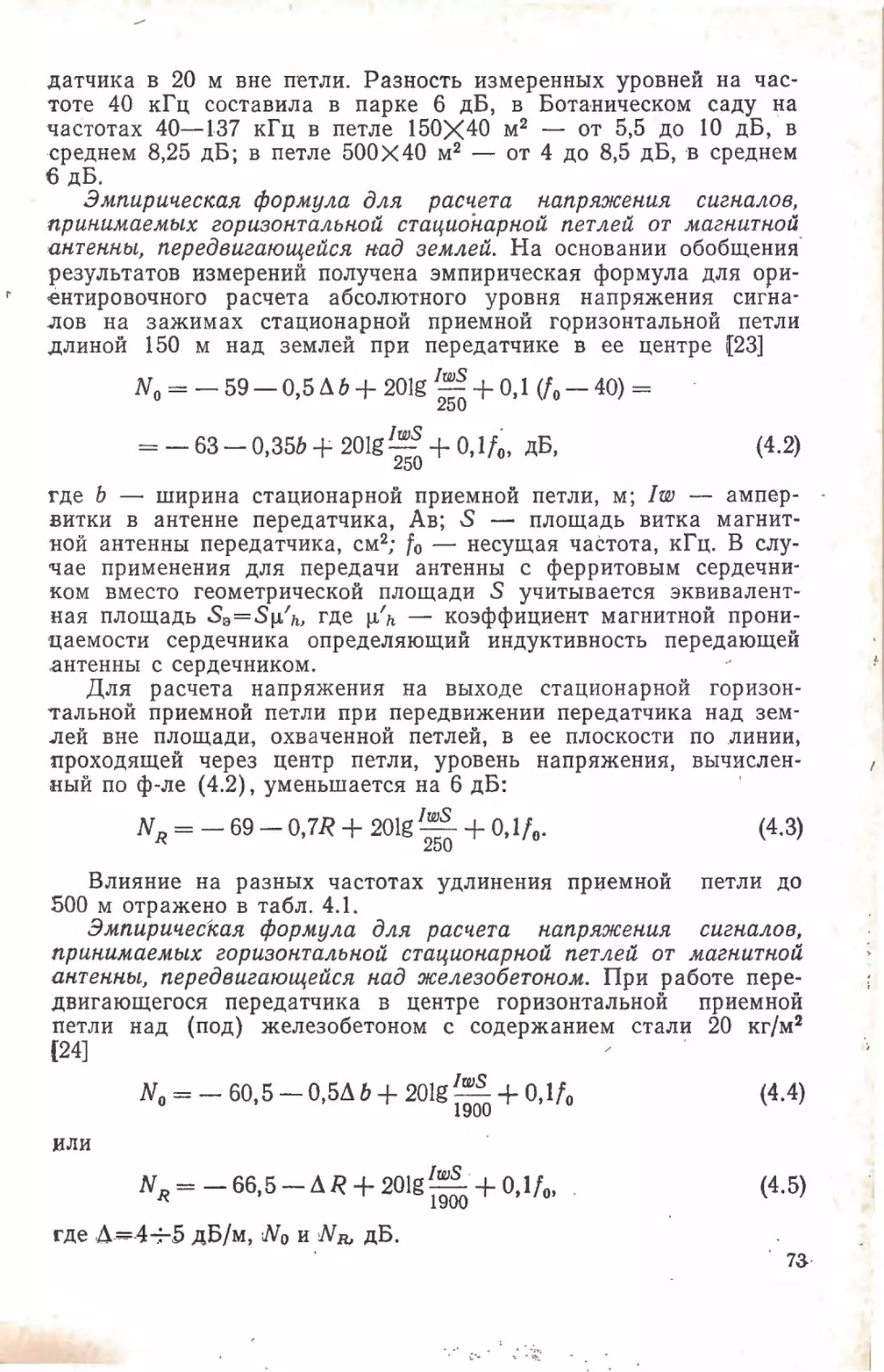

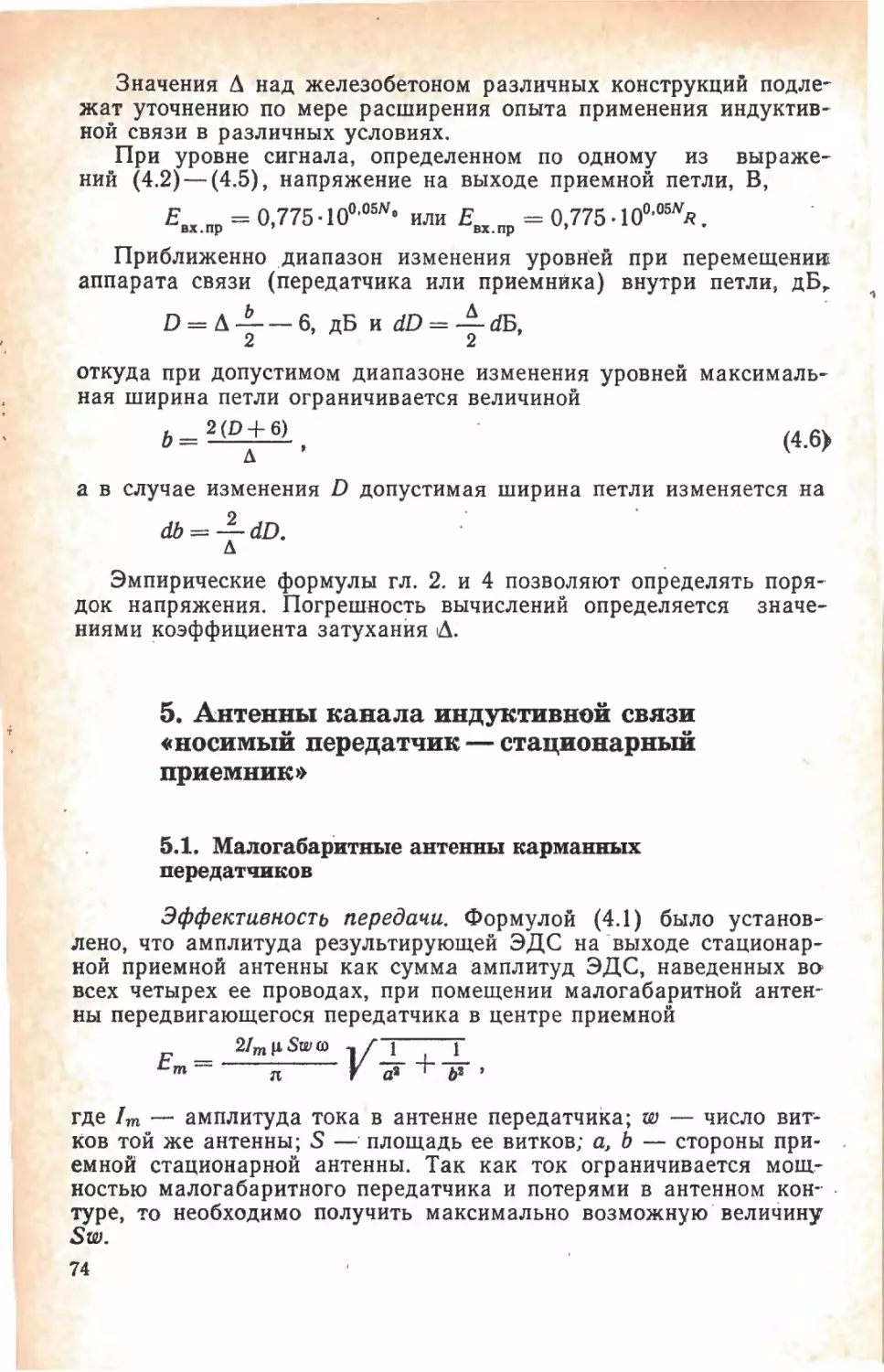

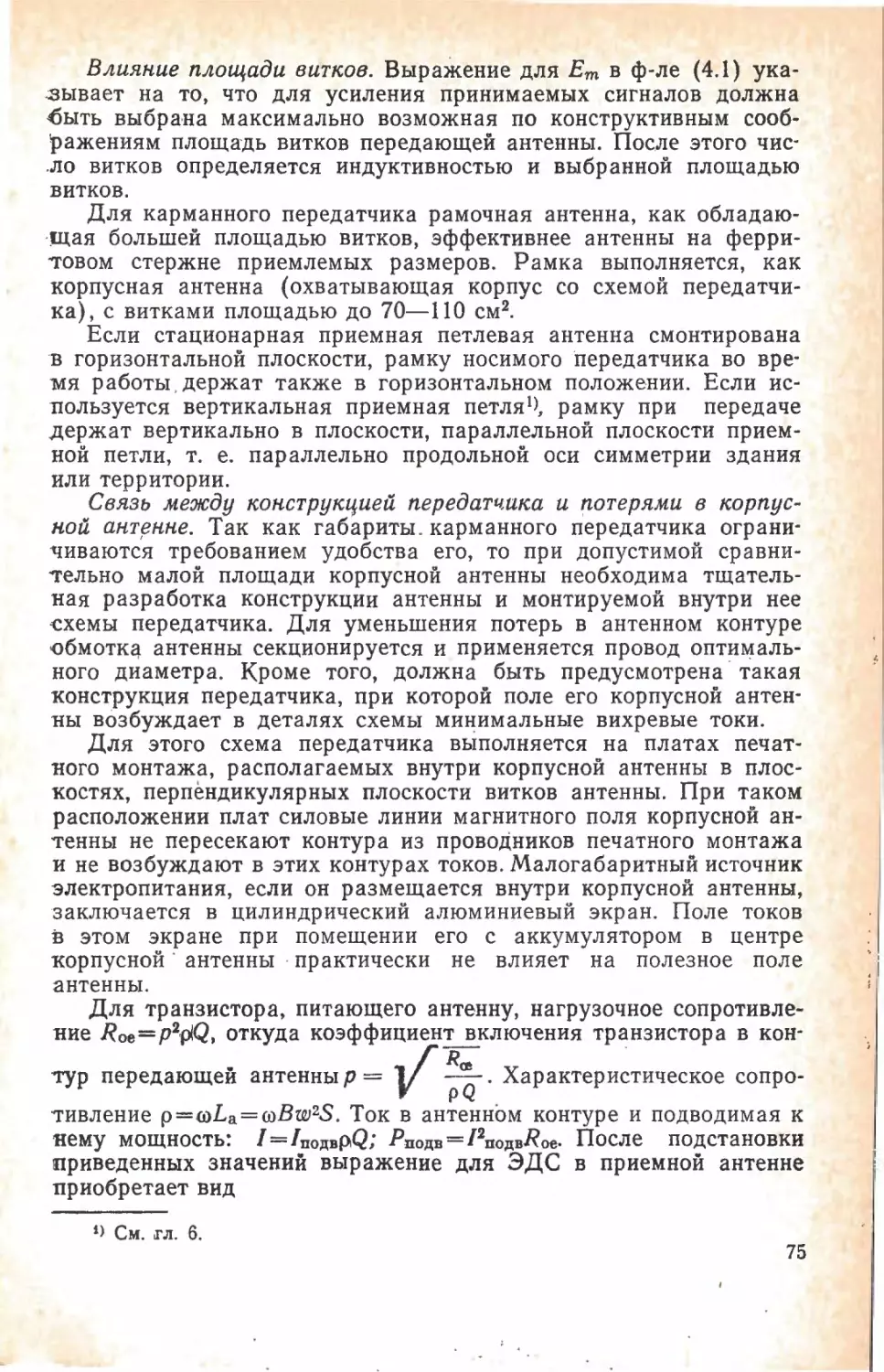

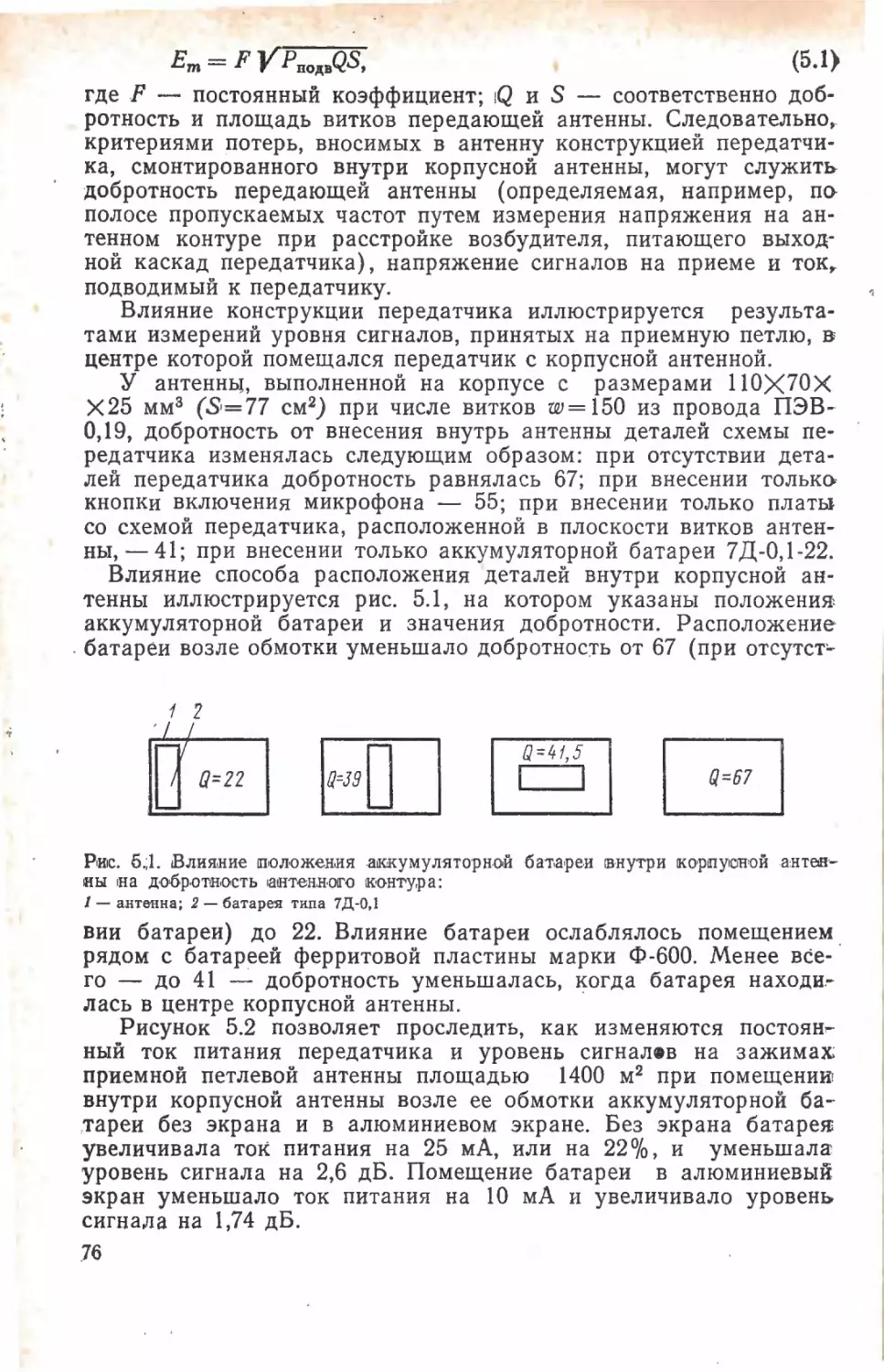

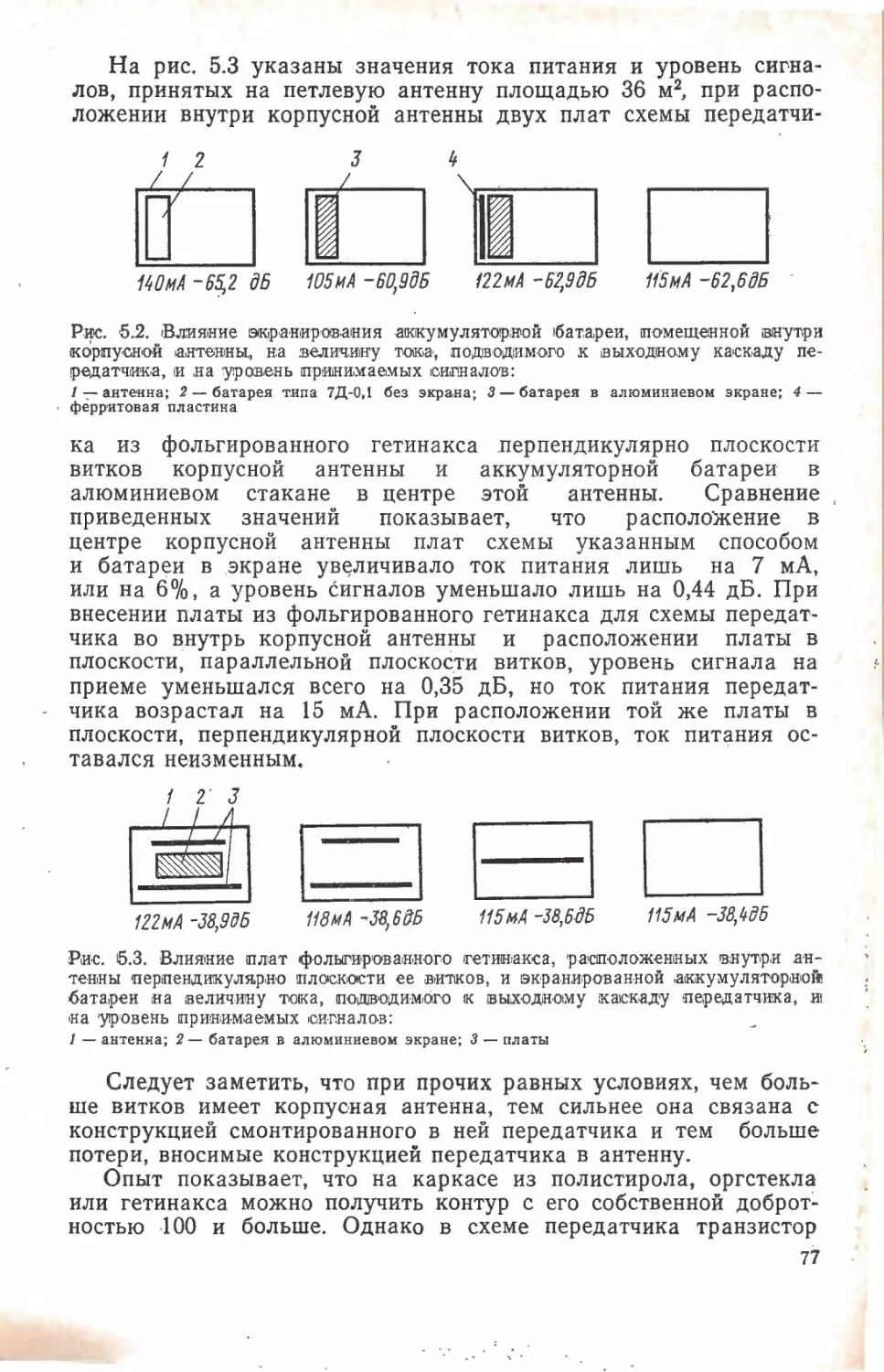

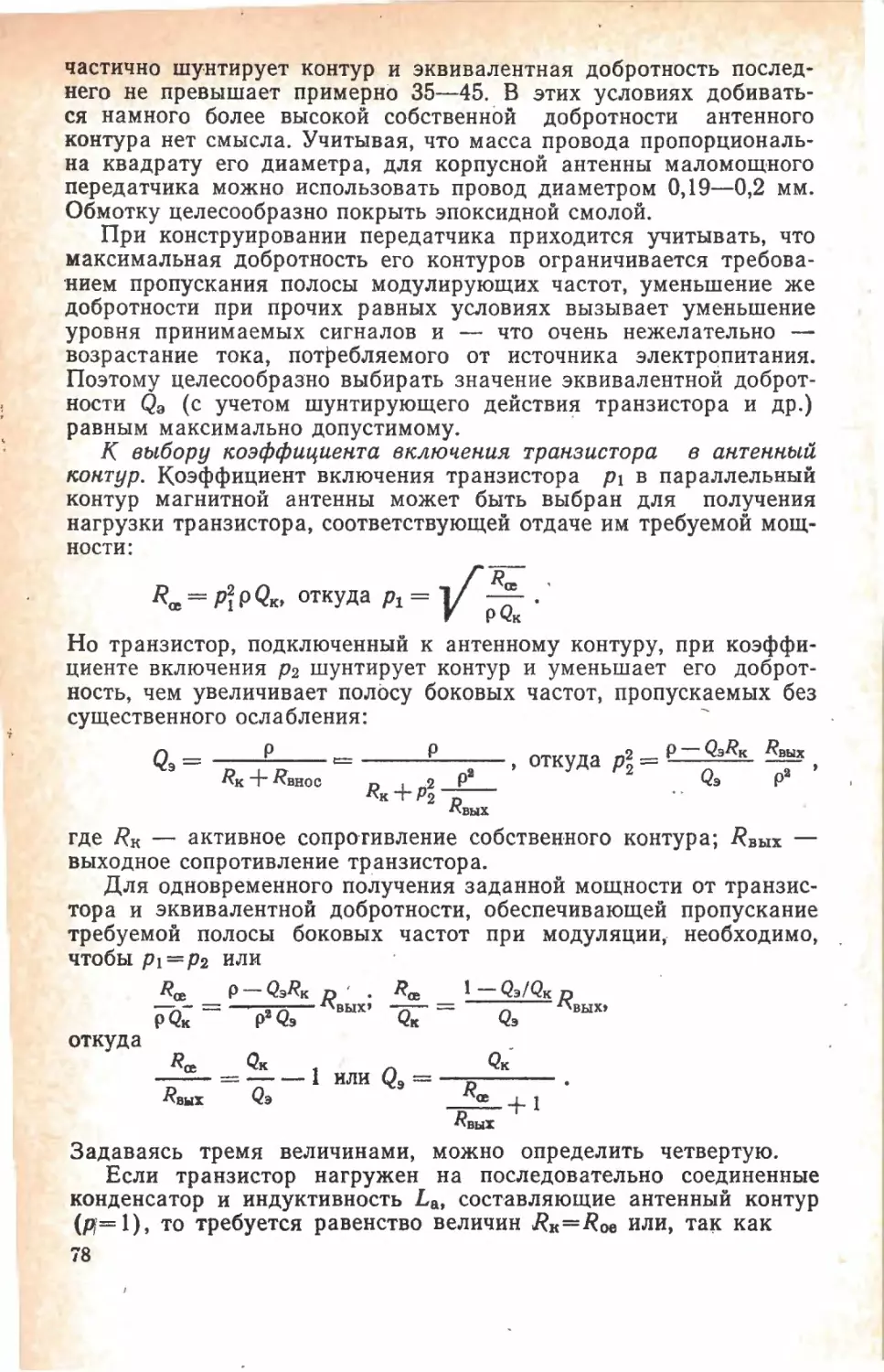

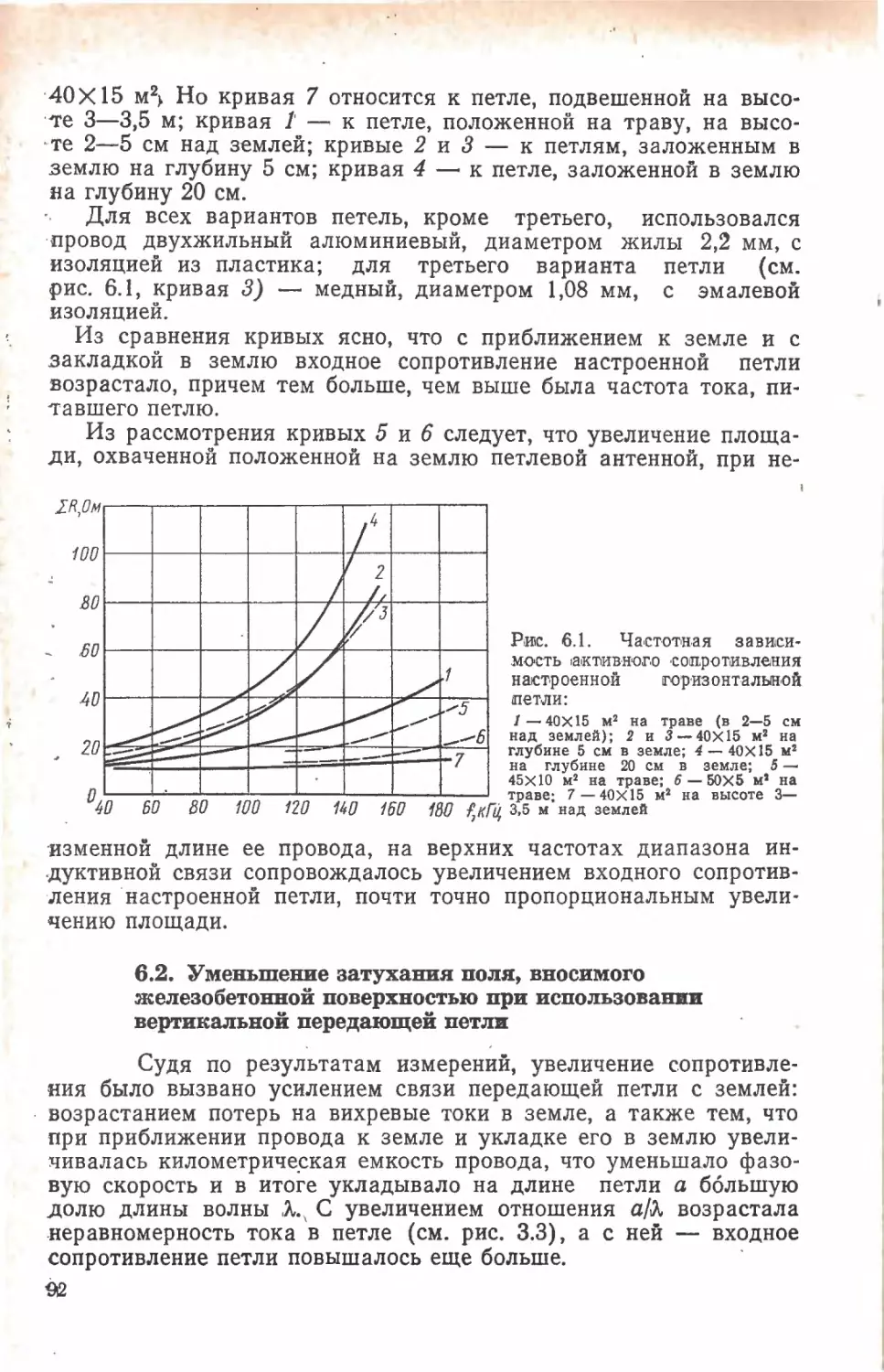

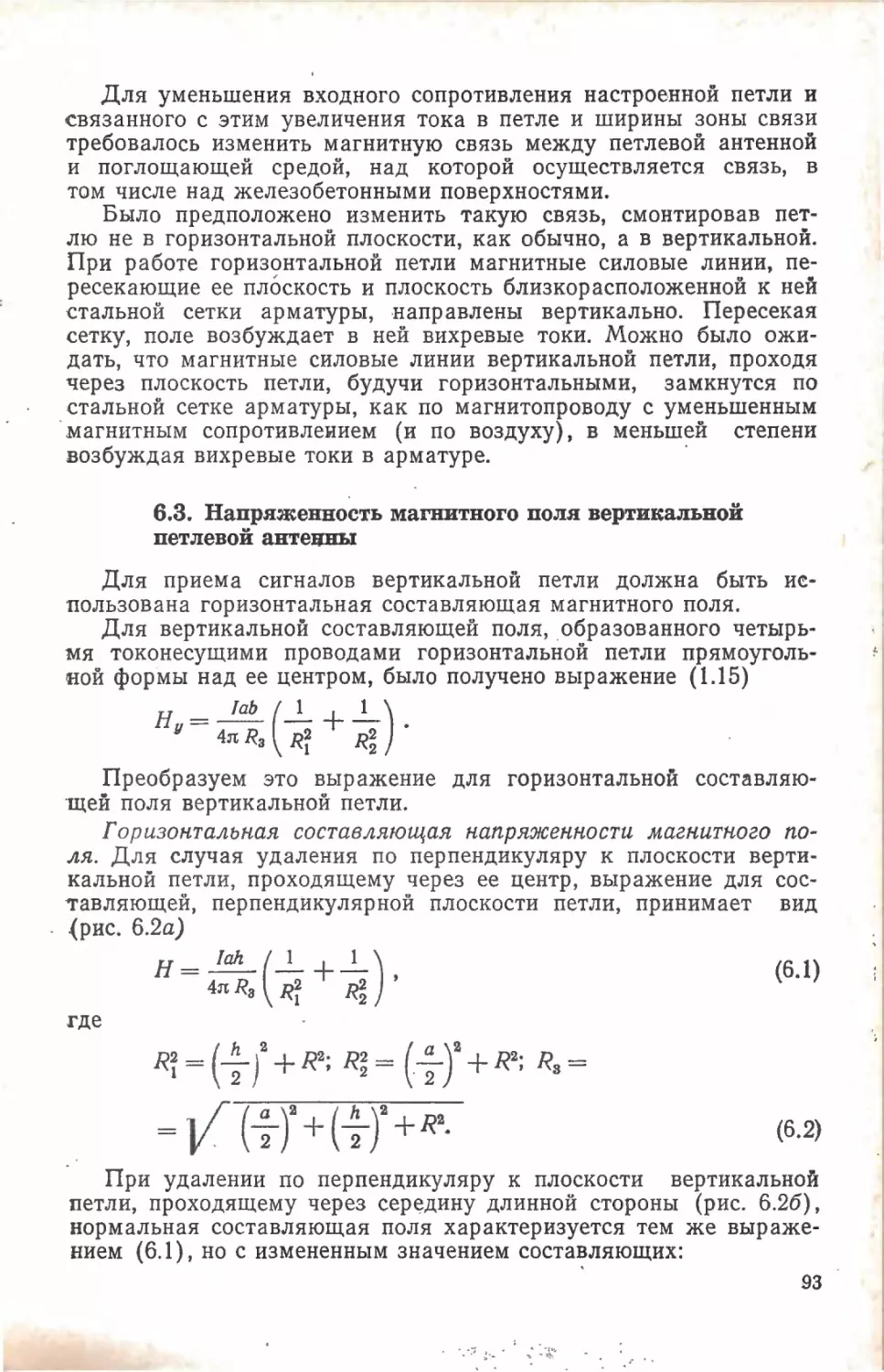

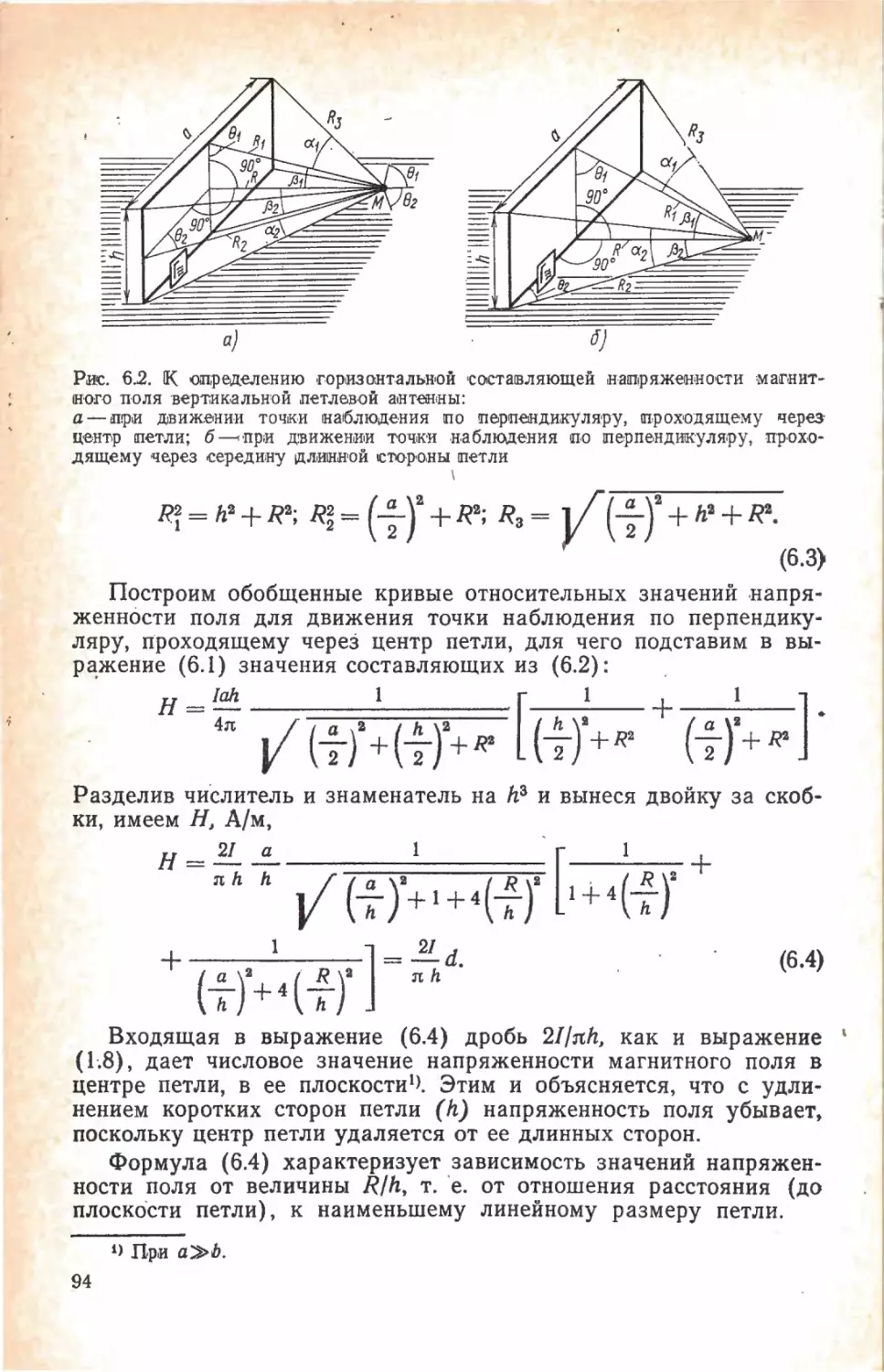

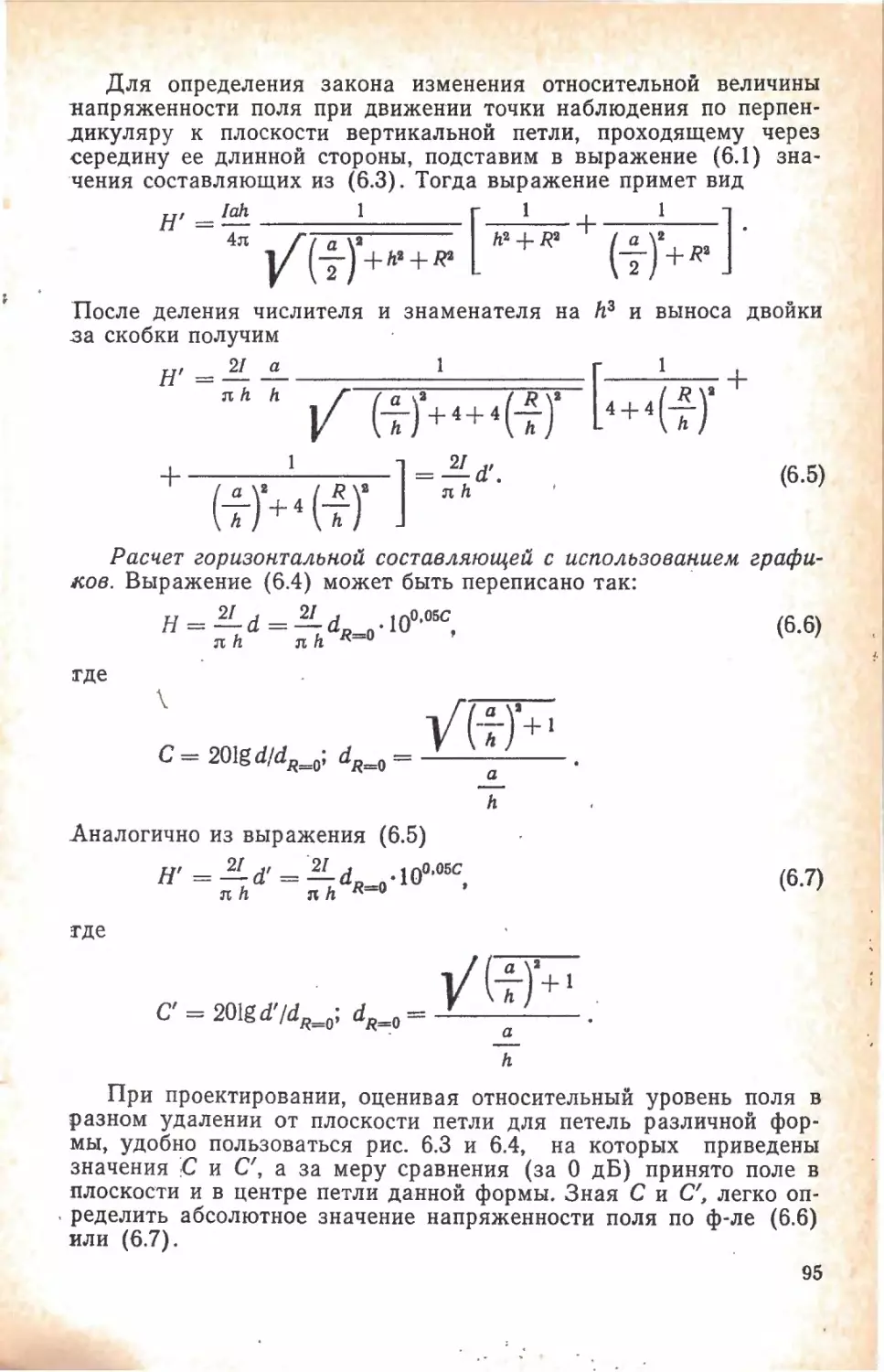

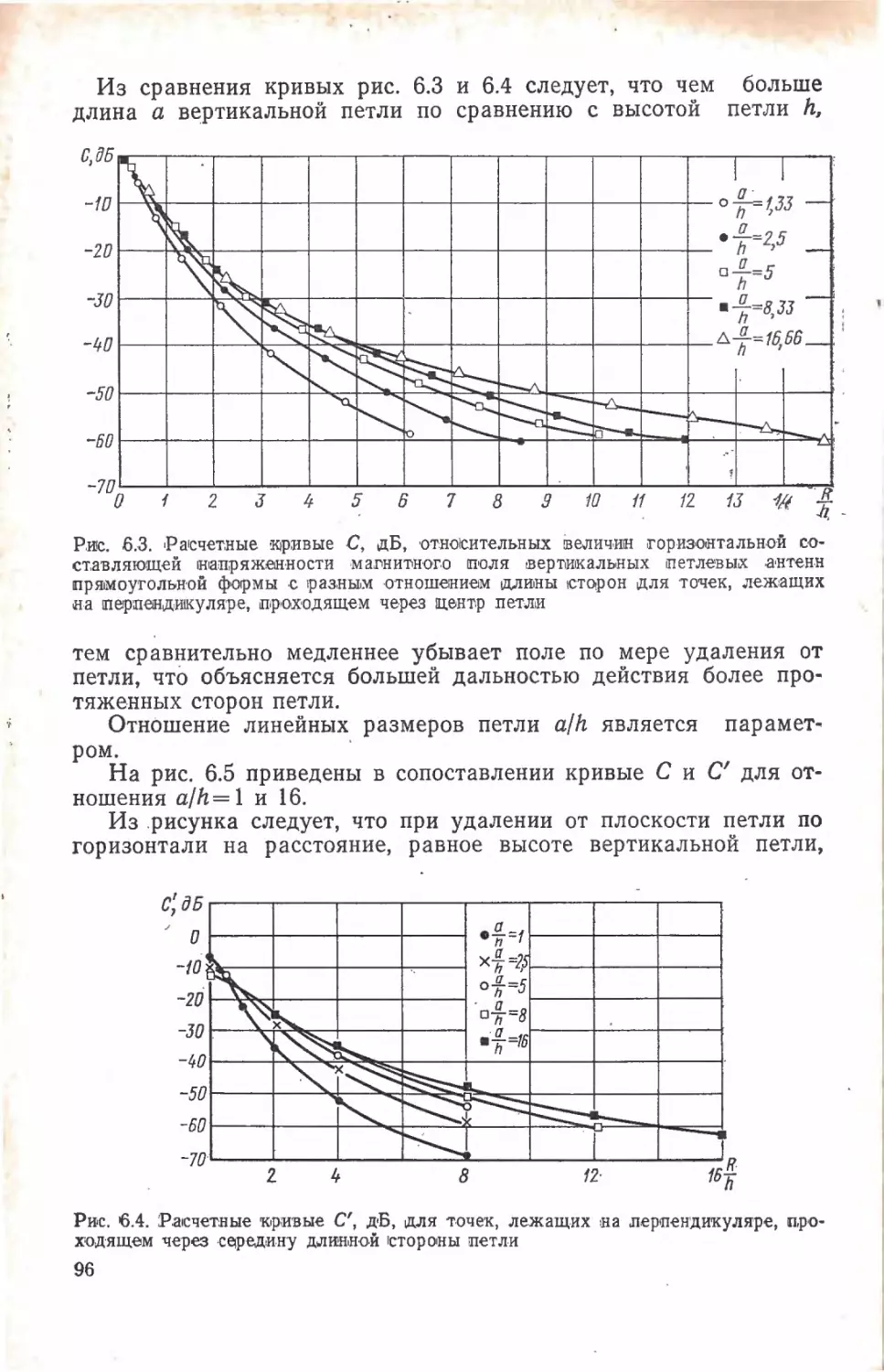

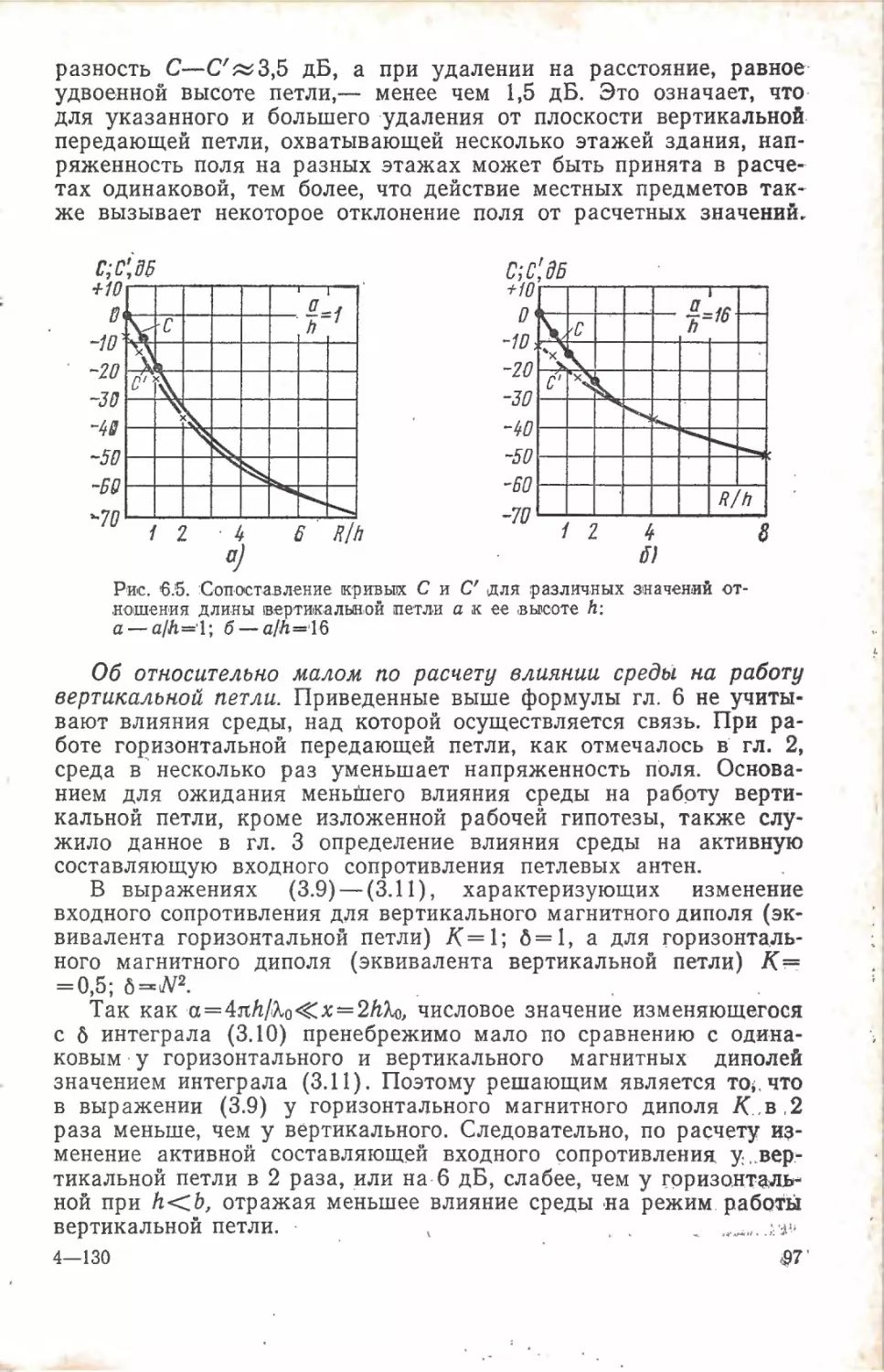

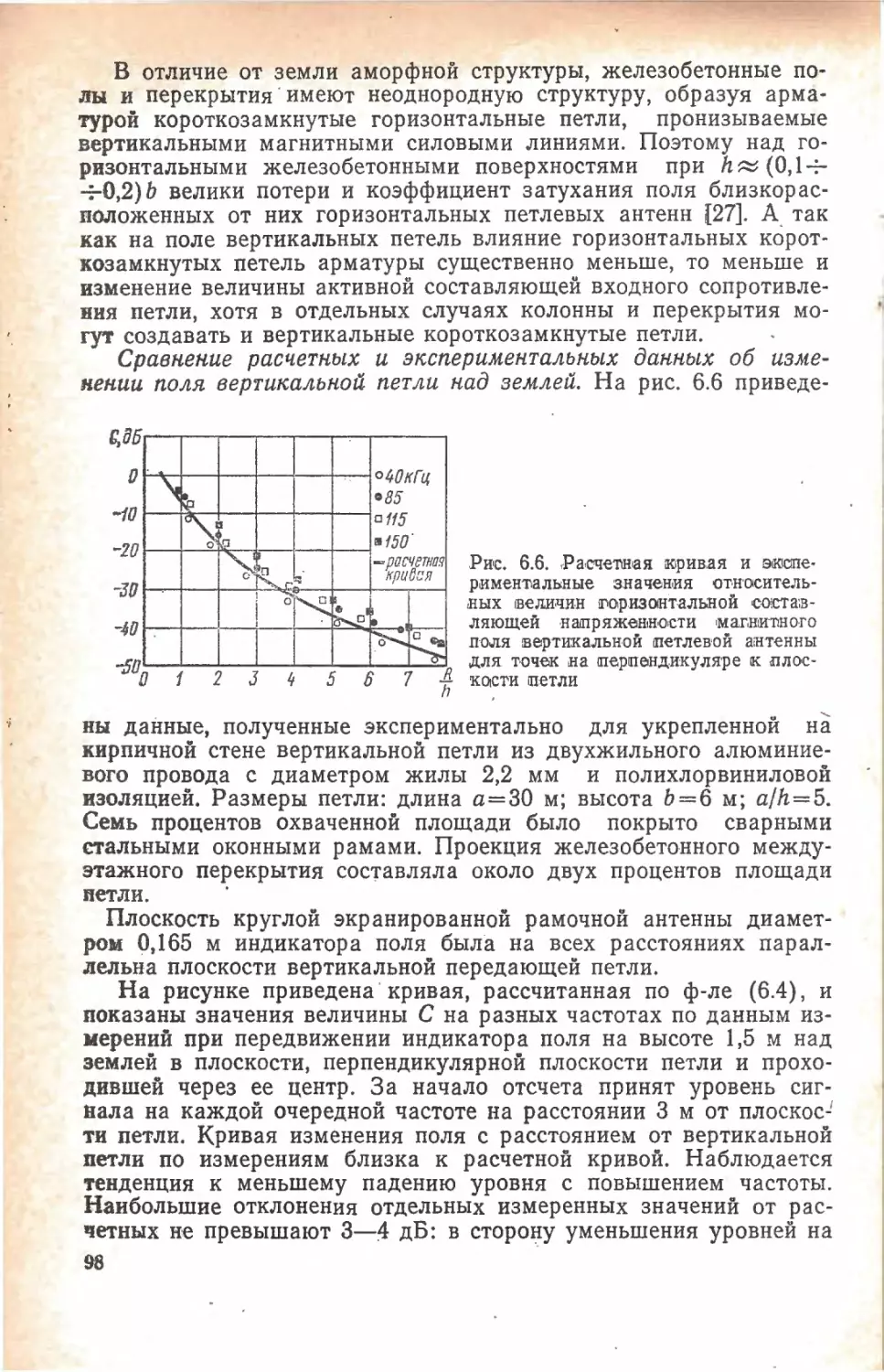

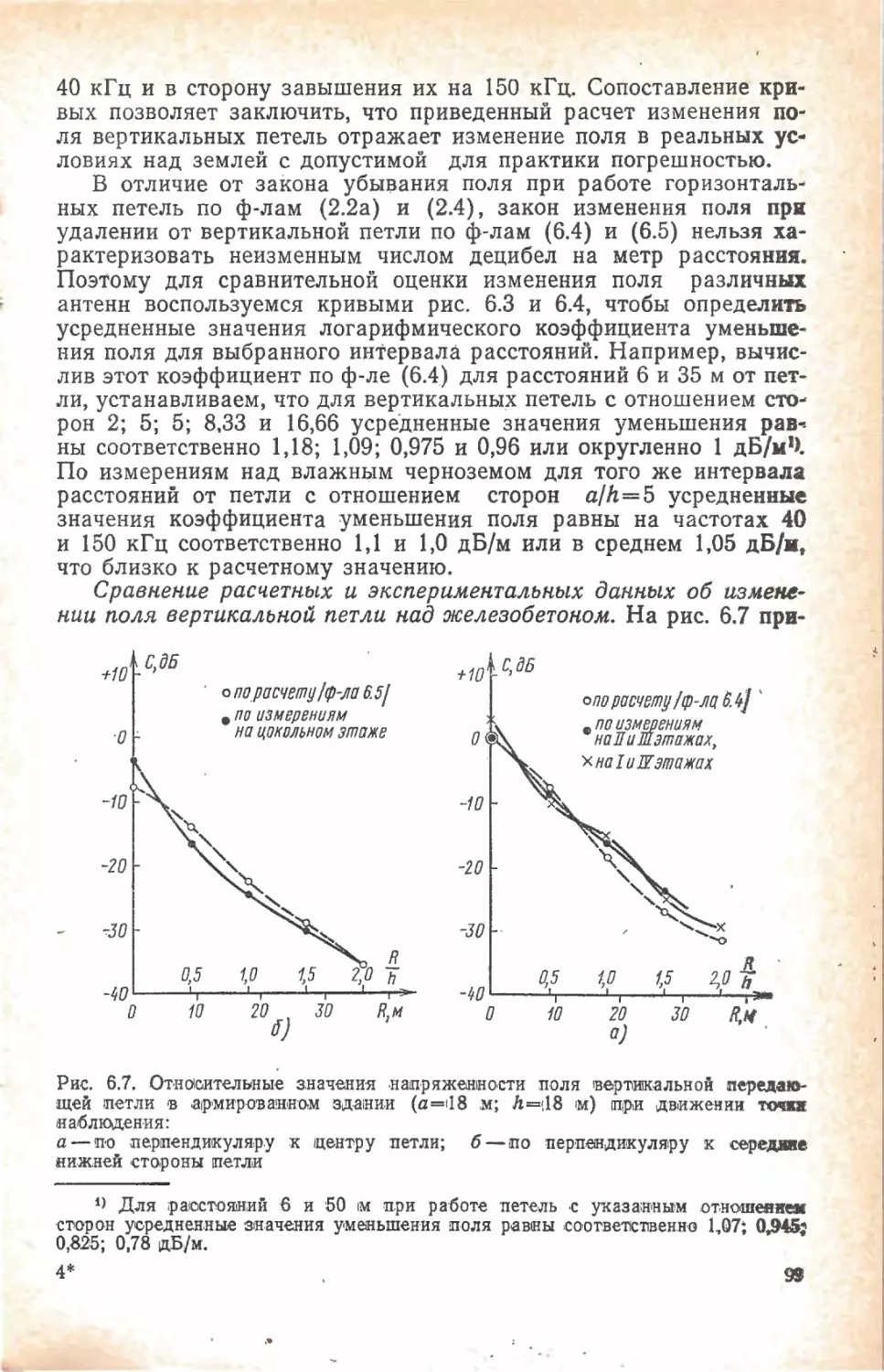

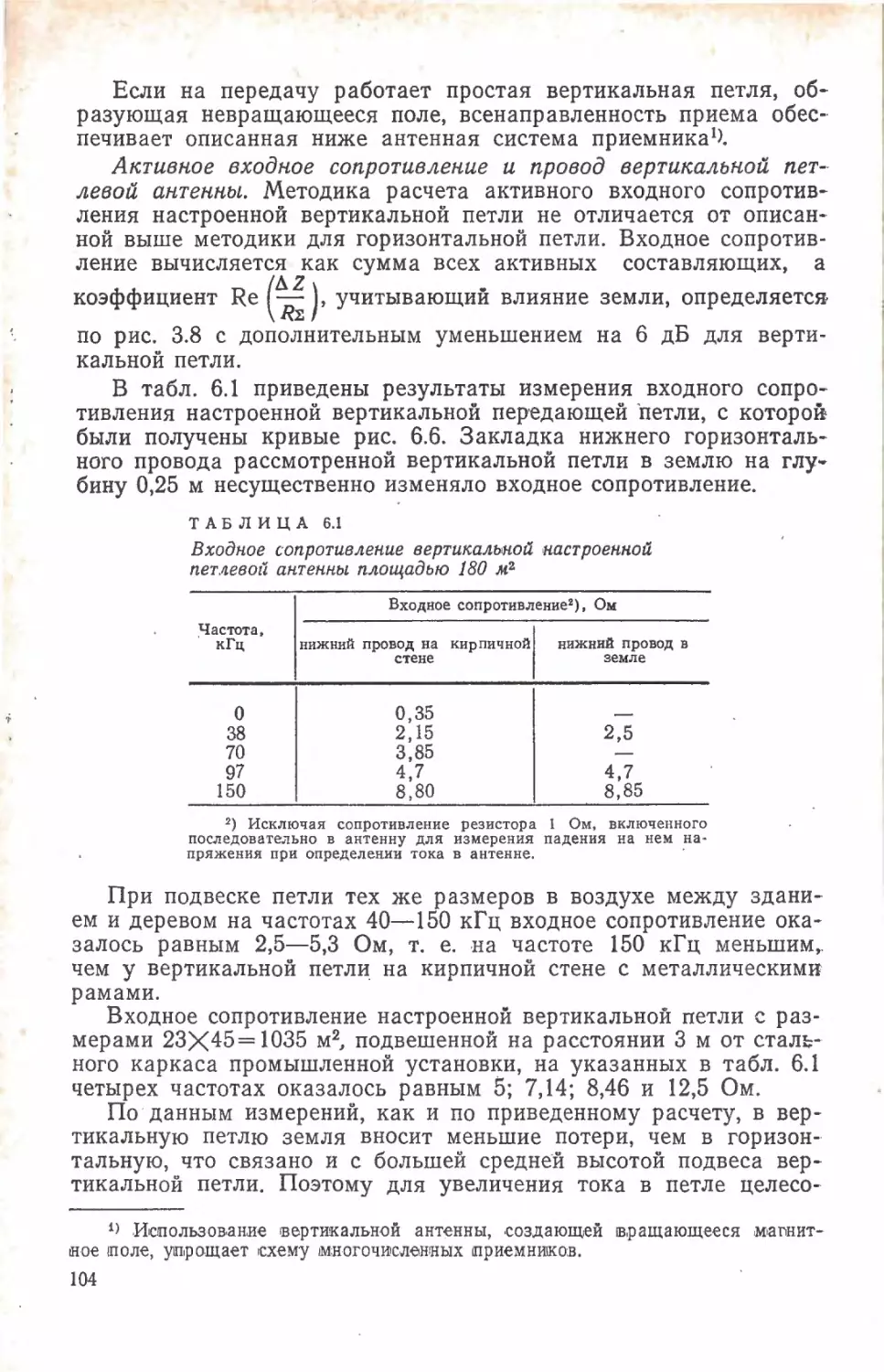

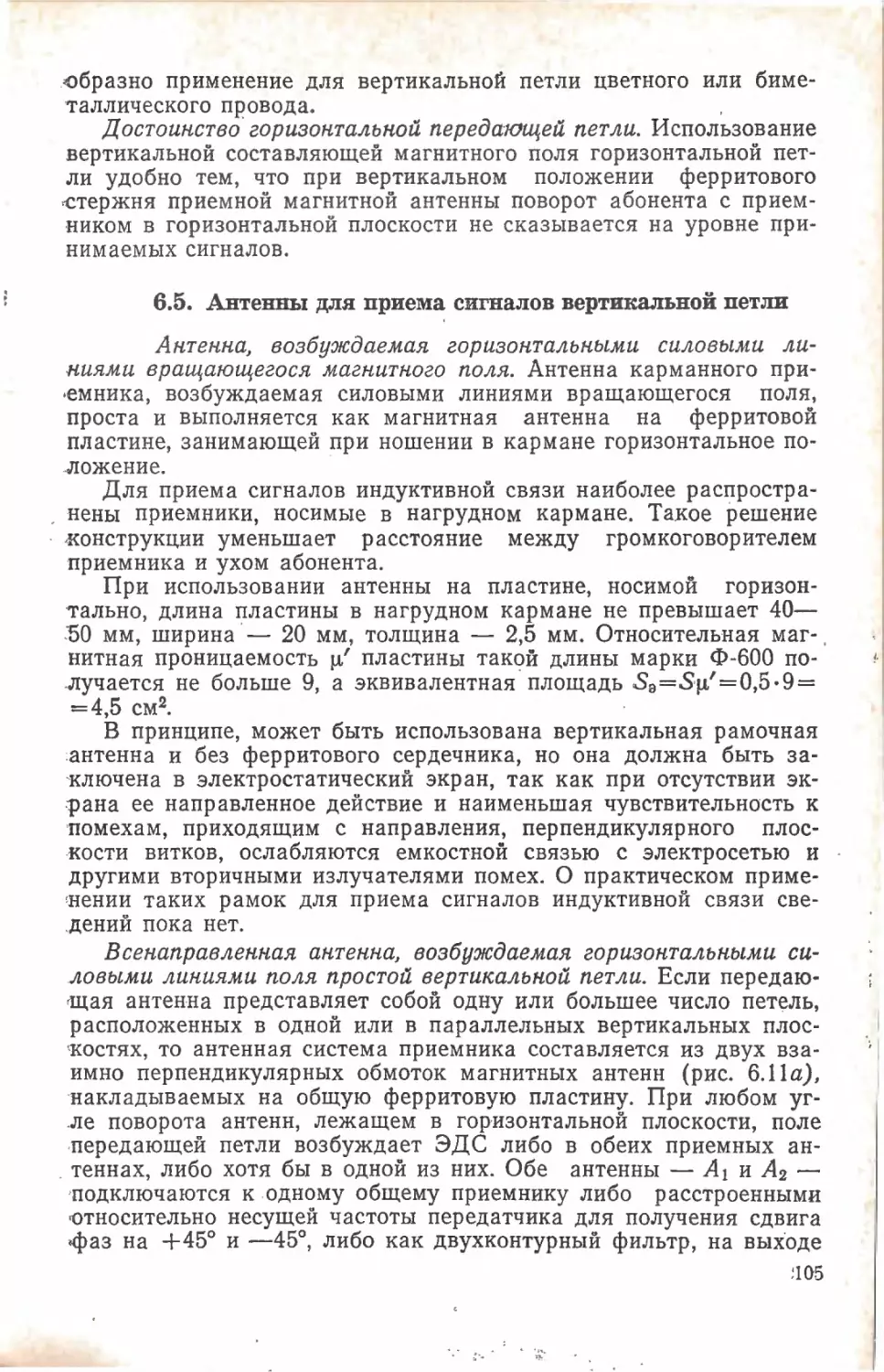

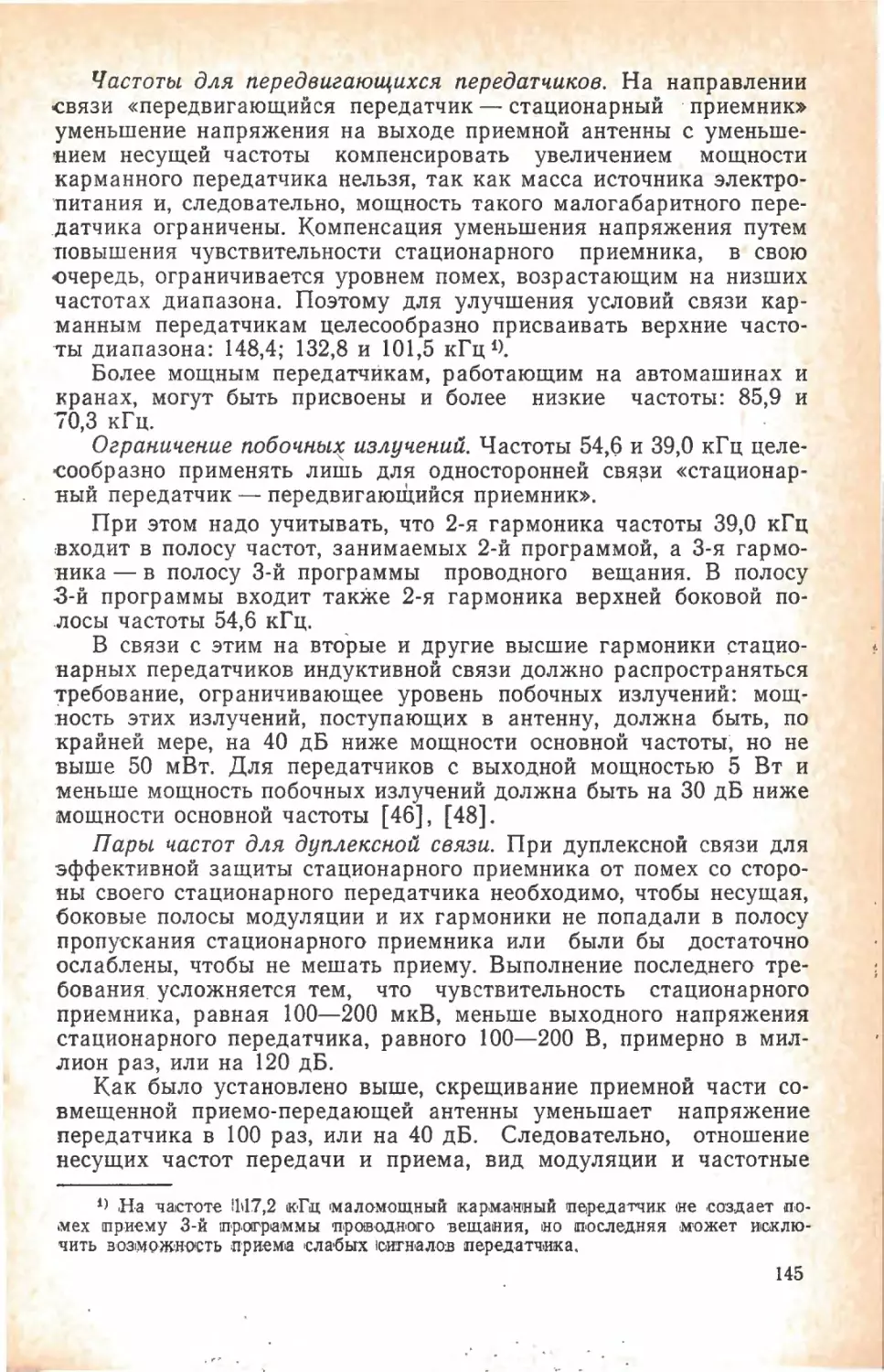

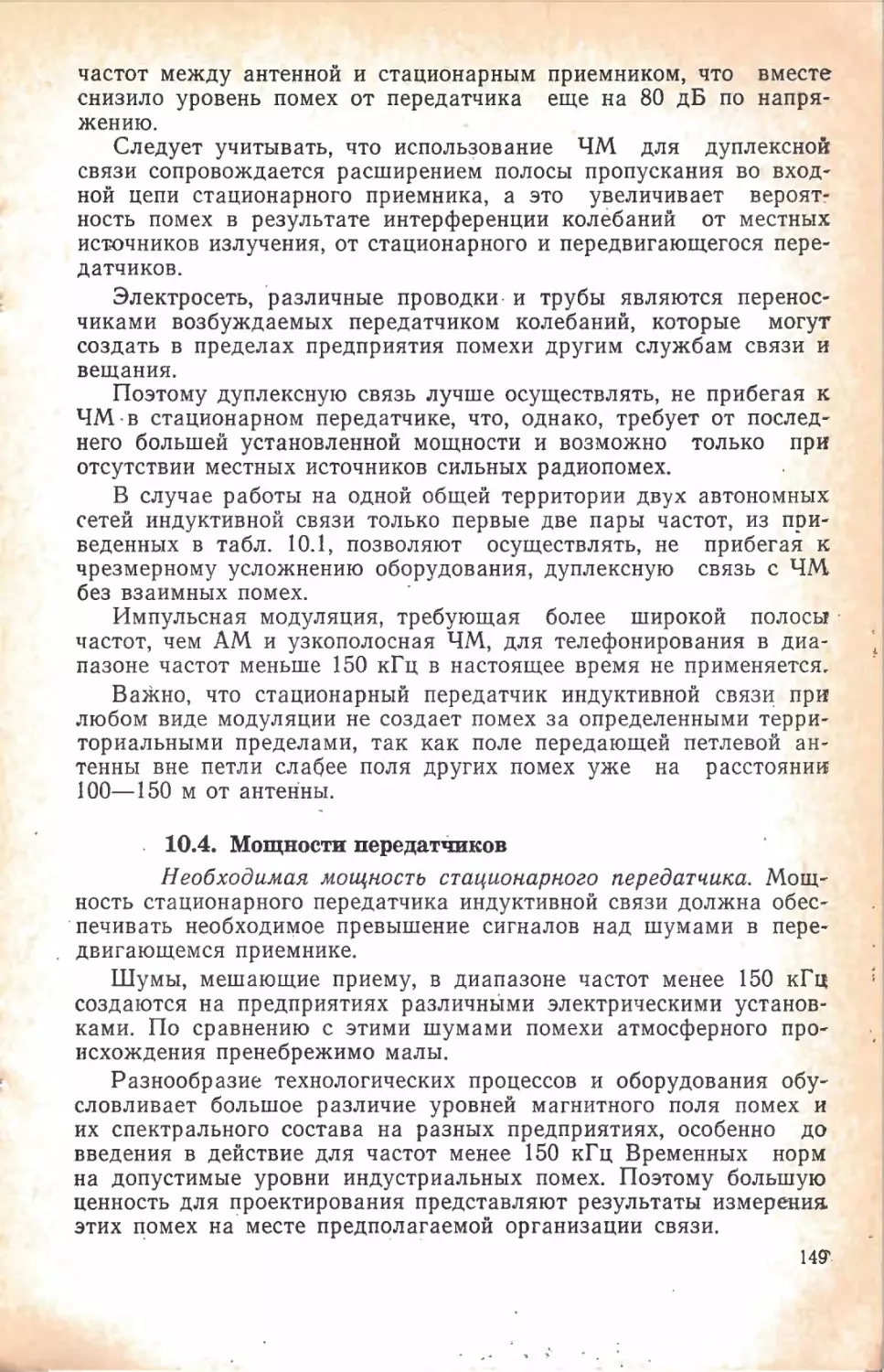

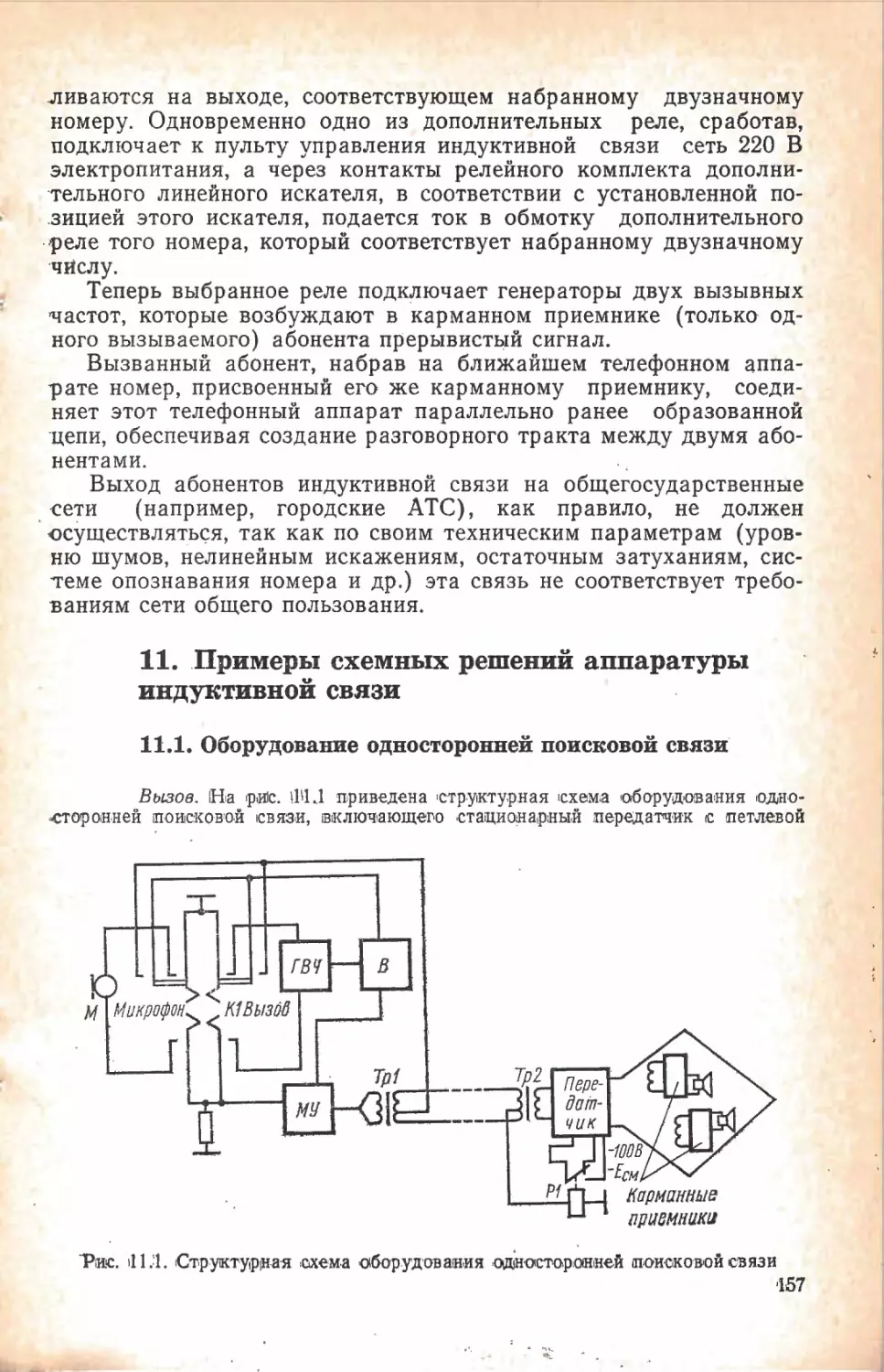

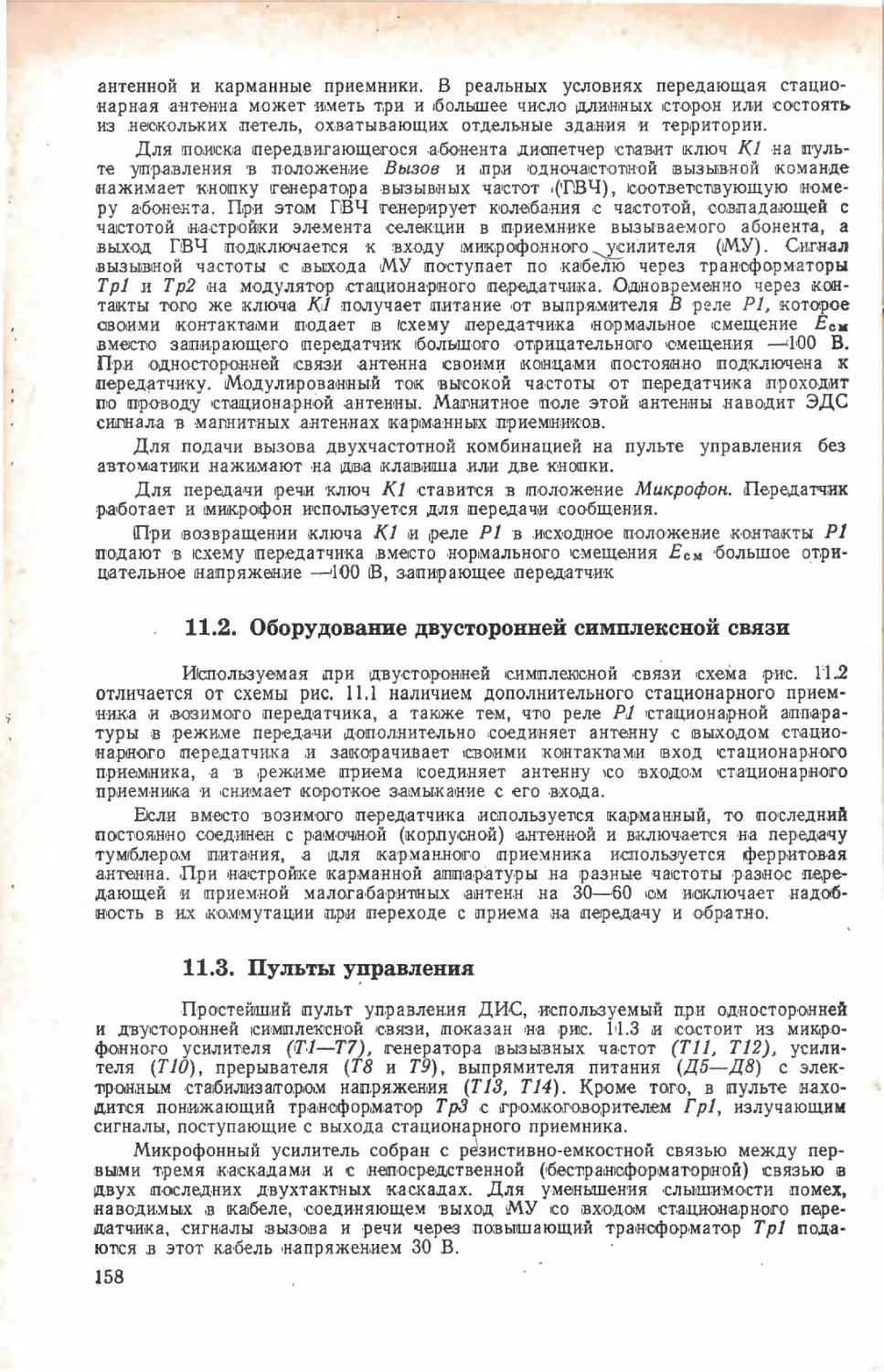

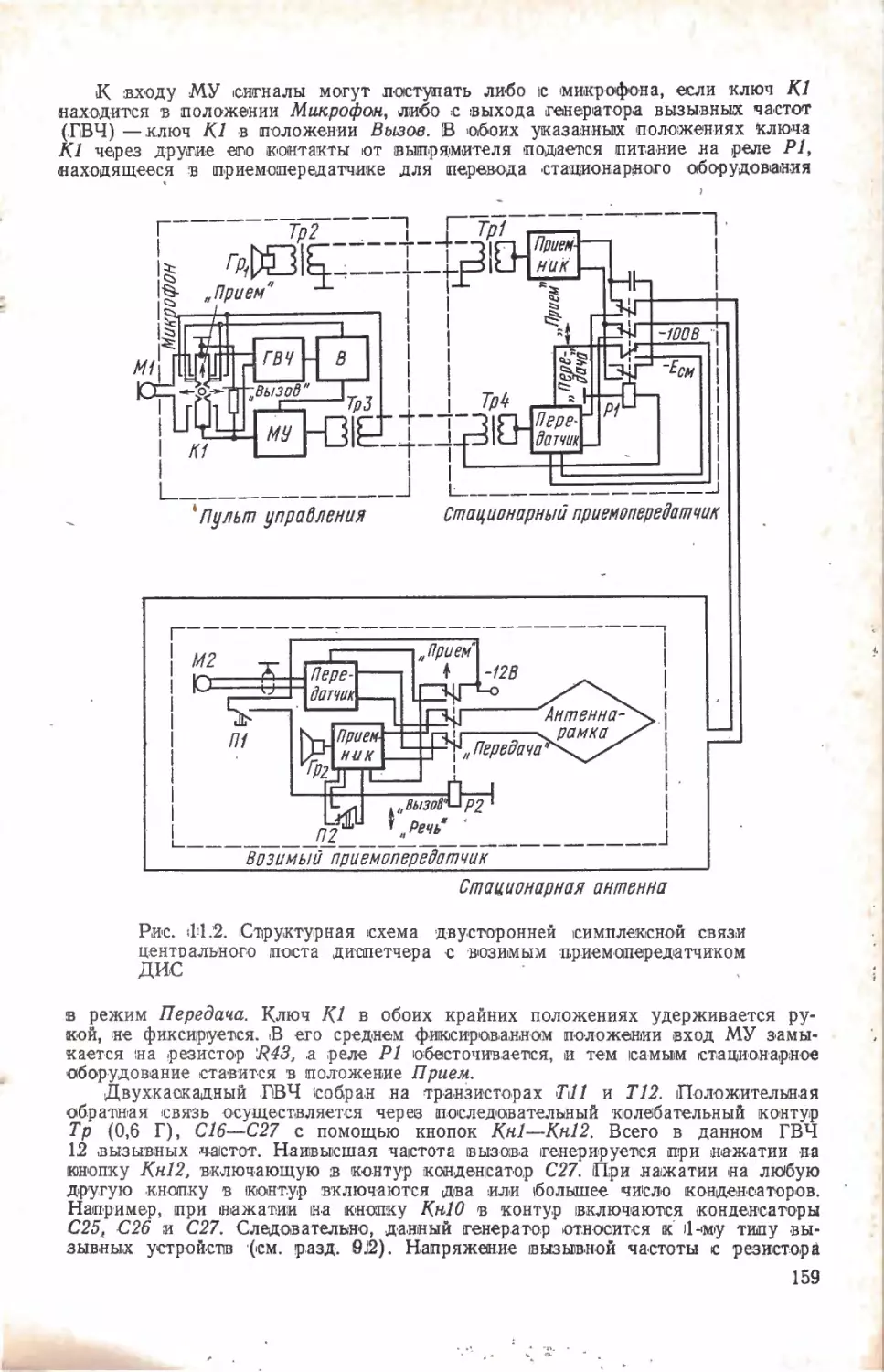

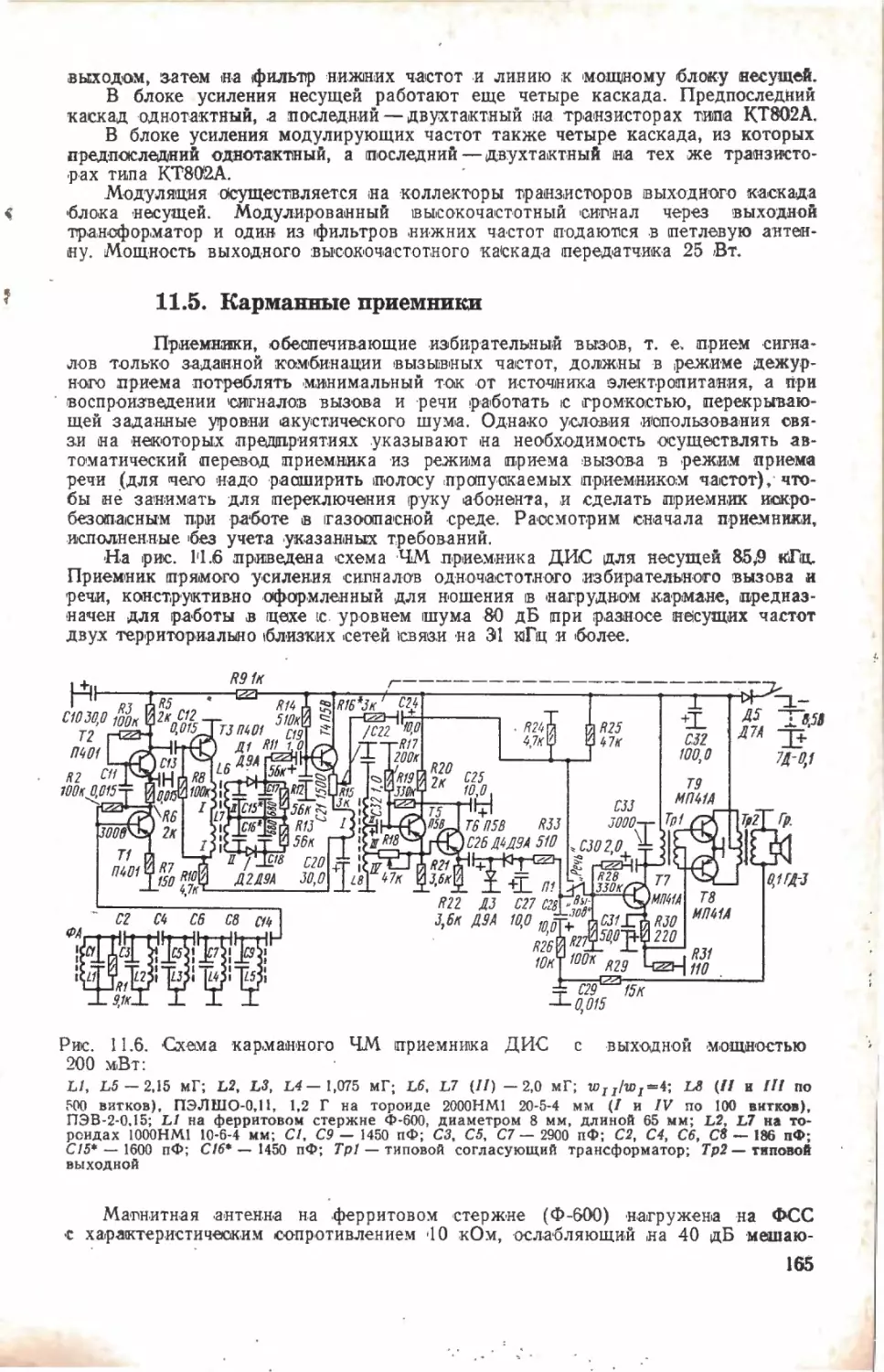

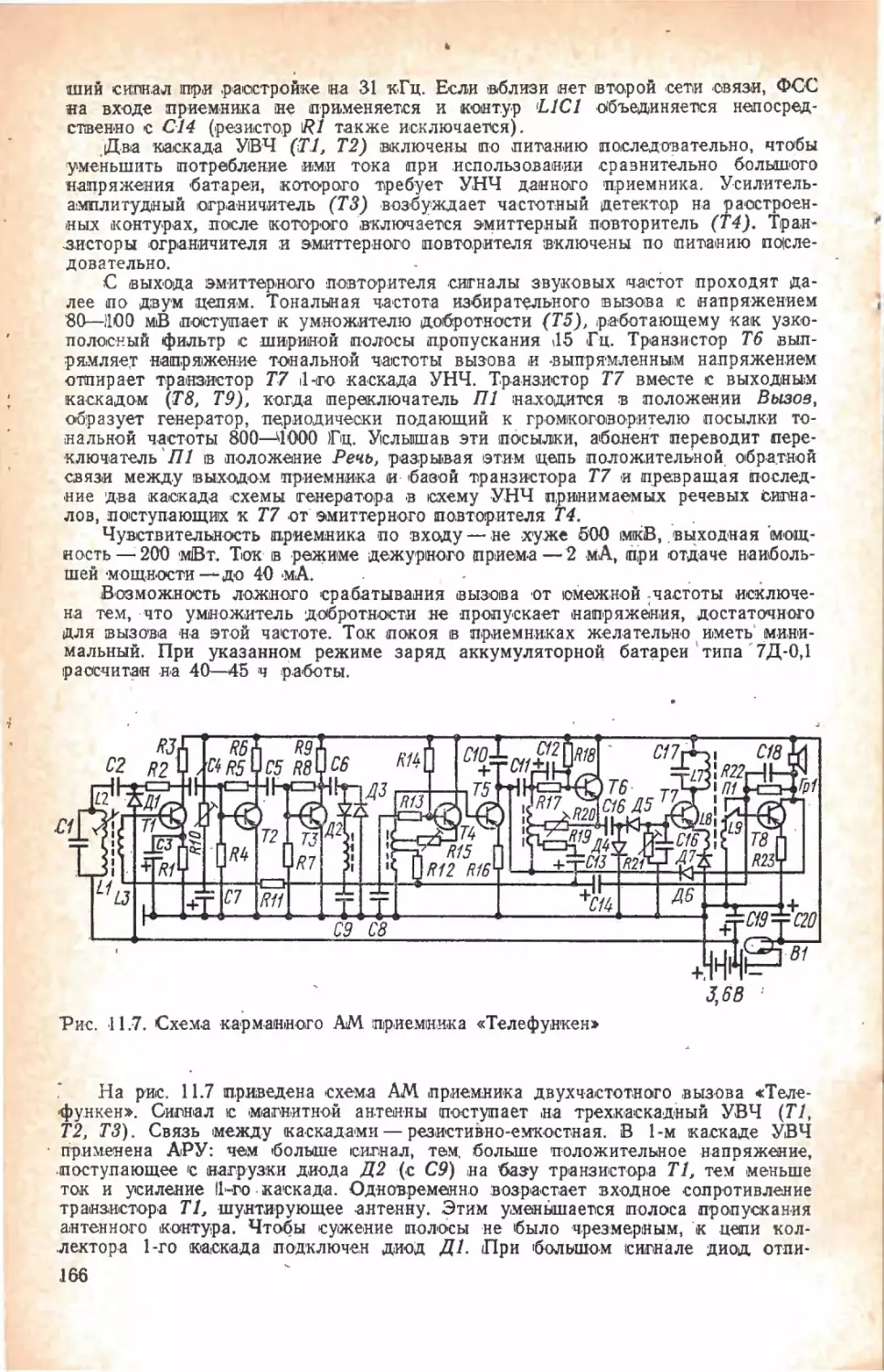

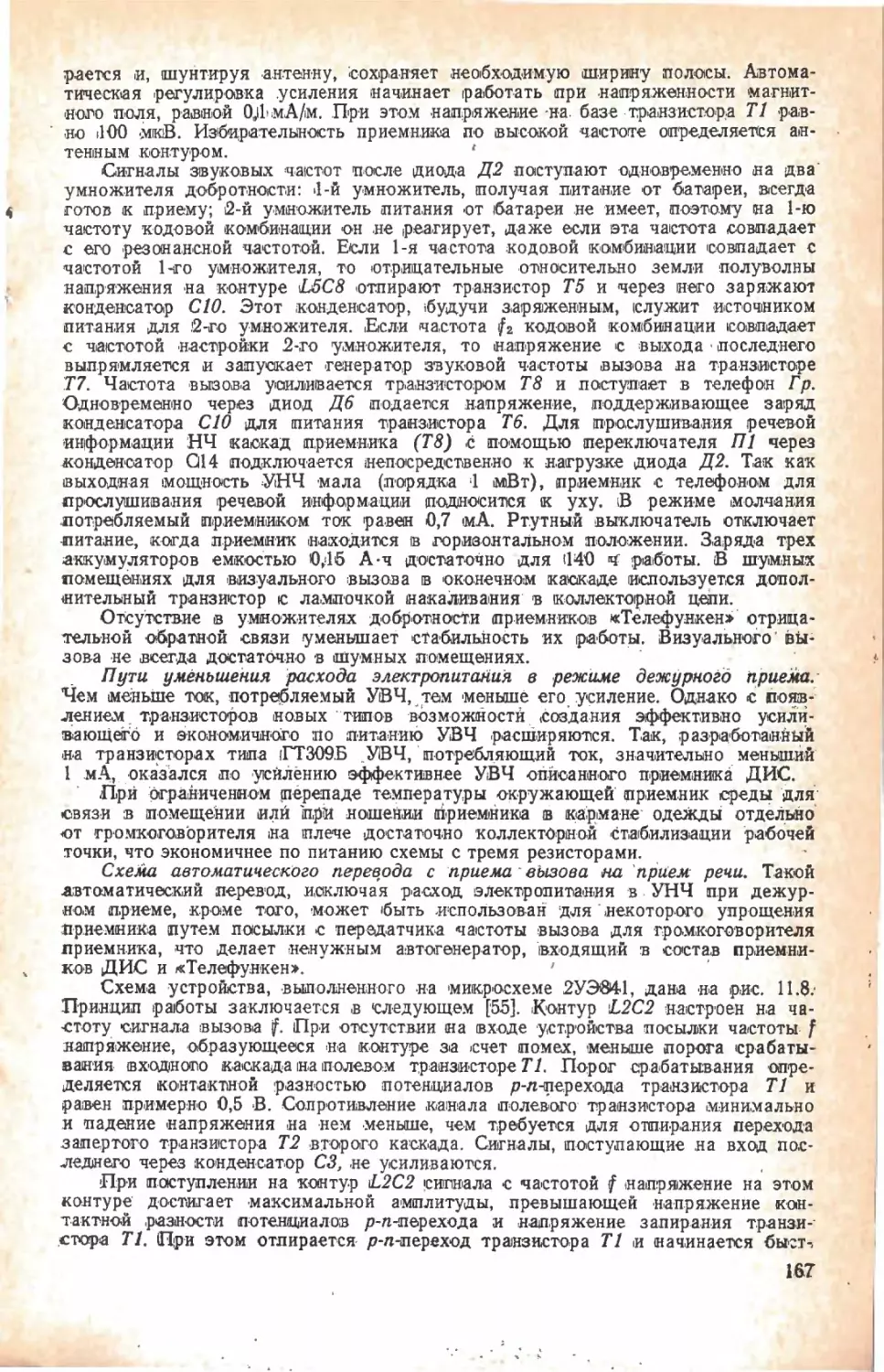

ции: они могут не только ослаблять поле, но, как