Текст

ХРЕСТОМАТИЯ

ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК Д.П.КАЛЛИСТОВА

М«г. И?-

Б1бл1

ИЗДАТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «МЫСЛЬ» МОСКВА • 49 6 4

9(3)

Х91

Допущено

Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР в качестве учебного пособия для исторических факультетов университетов

ВВЕДЕНИЕ

Историческая жизнь античной Греции отделена от нашего времени многими веками. И тем не менее изучение этой далекой от нас эпохи не утратило актуальности. Не случайно история Древней Греции продолжает оставаться неотъемлемой и обязательной для историка частью его профессионального образования, оправданно занимает место в программе средней школы, прочно вошла в тот минимум знаний, который нельзя не признать обязательным для современного культурного человека.

В лекции «О государстве» В. И. Ленин говорит: «Самое важное... не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило...»1 Познание объективных законов исторического развития требует внимательного Изучения и более близких к нам, и более далеких эпох, ибо только таким путем могут быть установлены закономерности всемирно-исторического процесса в целом.

В этом отношении античная Греция представляет особый интерес. Дошедшие до нашего времени исторические источники позволяют проследить процесс отмирания в эллинском обществе строя родовых отношений, формирования первых в истории человечества классов, становление государства в специфической для Греции форме государства-города, развитие прогрессивных для той эпохи рабовладельческих отношений, рост производительных сил и расцвет культуры, обеспечивших древним грекам «в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ»2. Углубленное изучение всех этих процессов обогащает марксистскую историческую науку и вооружает ее методологическими

1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 39, стр. 67.

8 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 369.

приемами, широко используемыми и в изучении других эпох, и в научном анализе развития современных нам исторических событий. С этой точки зрения издание памятников письменности древних греков существенно дополняет имеющуюся у нас общую и специальную литературу по истории Греции.

Историей античной Греции занимаются, однако, не только историки-марксисты, но и наши идеологические противники. В капиталистических странах ежегодно выходят в свет сотни книг и статей, посвященных и частным и общим вопросам античной истории. Как правило, буржуазным историкам чуждо стремление раскрыть общие закономерности исторического процесса на материале античной истории; некоторые же из них в принципе отрицают саму возможность установления таких закономерностей. Для буржуазной исторической науки характерен или голый эмпиризм, сводящийся к исследованию и изложению исторических фактов без всякого их объяснения, или тенденциозное извращение известных нам из источников фактов и событий древней истории. Целый ряд реакционных историков, исходя из совершенно произвольных предпосылок о мнимом сходстве современной нам эпохи с античной и нещадно модернизируя социально-экономические отношения древности, стремятся оправдать существование современного капиталистического строя ссылками на его извечность. В одних случаях для этого пускаются вход приемы замалчивания классового антагонизма, в других он, напротив, подчеркивается. Так, например, греческое крестьянство изображается утратившим связь с землей чуть ли не с VII в. до н. э. Эти обезземеленные крестьяне на страницах работ буржуазных историков превращаются в наемных рабочих — «пролетариев». Захват «пролетариатом» власти приводит якобы античные государства к гибели. Некоторые американские историки (Мэрш, Крамер, Зиммерн и др.), напротив, всячески идеализируют политический строй Древних Афин времени Перикла для того, чтобы объявить современное капиталистическое государство США прямым наследником и продолжателем традиций античной демократии.

Одновременно с этим нередко встречаются работы, которые нельзя назвать научными, — скорее они представляют собой один из видов распространенного на Западе жанра наукообразной публицистики. Авторы такого типа работ мало считаются с источниками: приемы сугубо тенденциозной и произвольной интерпретации сообщений древних авторов и документальных свидетельств весьма для них характерны. С этой точки зрения также приобретает немаловажное значение издание источников, конкретно и разносторонне отражающих социальную, экономическую, политическую и культурную

историю античной эпохи во всем ее своеобразии и убедительно опровергающих построения буржуазных историков. Вот почему наряду с учебной и научной литературой, с позиций марксистско-ленинской методологии освещающей историческую жизнь античной эпохи, нЯ'вооружение следует принять и выборочные издания источников. Они могут сыграть не последнюю роль в борьбе с враждебными нашему мировоззрению концепциями на том участке идеологического фронта, который связан с современной историографией античности.

Предлагаемая вниманию читателей книга отличается от издававшихся до нее хрестоматий по истории Древней Греции прежде всего тем, что в нее включен целый ряд текстов, никогда раньше не публиковавшихся в нашей печати. Таковы переводы текстов недавно дешифрованных микенских надписей, отражающих наиболее ранний период истории Древней Греции, подборка документов, найденных в районе Мертвого моря, которые характеризуют своеобразные формы идеологии религиозных общин дохристианского времени, ряд других литературных, папирологических и эпиграфических памятников, не переводившихся ранее на русский язык.

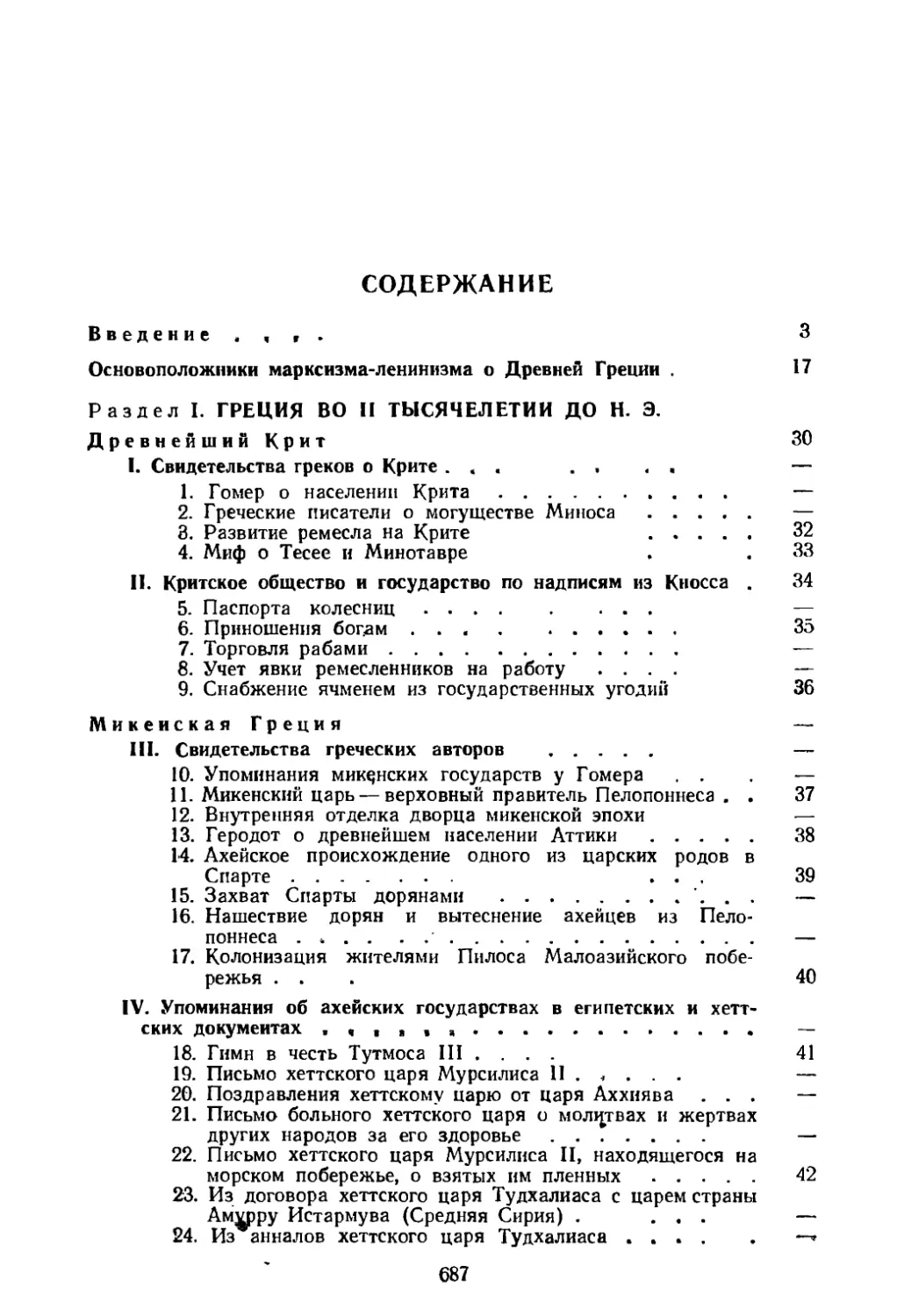

Поставив перед собой задачу создать пособие, предназначенное как для самостоятельного углубленного изучения экономической, социальной и политической истории Древней Греции, так и для проведения семинарских занятий по этому предмету в университетах и педагогических институтах, коллектив составителей и ответственный редактор стремились к тому, чтобы все разделы Хрестоматии по возможности были освещены полно и разносторонне. В связи с этим были значительно расширены разделы, посвященные так называемому Гомеровскому периоду, экономике Греции V—IV вв. до н. э., государствам эллинистического времени. Разделы Хрестоматии расположены в хронологическом порядке и по своему содержанию сводятся к следующему.

I раздел Хрестоматии посвящен ахейским государствам, сложившимся на территории Греции во II тысячелетии до н. э. Ахейская цивилизация многим обязана культуре Крита, где на рубеже Ш и II тысячелетий возникли первые государственные образования с центрами в Кноссе и Фесте. До 1901 г. о могущественном Критском государстве, существовавшем в первой половине II тысячелетия до н. э., было известно только из мифов и сообщений древних историков; в Библии и древнеегипетских документах также изредка встречаются названия критян (Кафтор, Кефти). Раскопки Эванса на Крите познакомили нас с памятниками, свидетельствующими о высоком развитии художественного ремесла, о морском могуществе и замечательной культуре Крита. Вместе с археологическими памятниками Эванс нашел и глиняные

таблички с древнекритскими письменами (иероглифическое письмо и так называемое линейное письмо «А»), но они до сих пор не прочтены.

В середине II тысячелетия до н. э., в так называемую микенскую эпоху, Крит был покорен греческими (ахейскими) переселенцами. На греческом материке племена ахейцев образовали ряд государств в Пелопоннесе (важнейшие — Микены, Тиринф, Пилос), в Беотии, в Аттике и на островах. Ахейцы приспособили критское письмо для греческого языка, в результате чего возникло линейное письмо «Б». Памятники этого письма дешифрованы лишь в 1952—1953 гг. М. Вентри-сом. Из табличек линейного письма «Б», найденных в Кноссе, Пилосе, Микенах и других местах, мы узнаем о государстве с сильной армией (в надписях перечисляется много сотен богато украшенных колесниц, см., например, надпись № 5) и бюрократическим аппаратом, развитым рабовладением, о ремесленниках, работающих на государство и находящихся на государственном учете и довольствии, и многое другое.

Найденные памятники микенского искусства в значительной степени являются подражанием догреческому критскому искусству; в инвентарных описях микенских художественных изделий (см. надпись № 47) указанием на высокое качество служит пометка: «Критской работы». Ахейцы, владея прекрасным флотом, основали колонии на южном побережье Малой Азии (Памфилия), на острове Кипр и совершали набеги даже на Египет (об этом свидетельствуют хеттские и египетские памятники).

Микенские греки испытывали постоянное давление со стороны северогреческих дорийских племен. Примерно в XI в. до н. э. дорийцам удалось вторгнуться в Пелопоннес и разрушить центры микенской культуры.

_ Во II разделе Хрестоматии приводятся материалы, характеризующие Грецию XI—IX вв. Дорийское переселение при-вел^/к временному упадку культуры, письменность была за-б^та. Основным источником для характеристики общественных отношений этого периода служат поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Изучение «Илиады» и «Одиссеи» породило большую литературу, связанную с так называемым гомеровским вопросом, т. е. вопросом об авторстве и времени создания поэм. Большинство ученых считают, что основной текст гомеровских поэм сложился в IX в. до н. э., а записаны же они были несколько позже; окончательной обработке и разделению на песни текст поэм подвергли александрийские ученые III—II вв. до н. э.

Описанная в «Илиаде» и «Одиссее» Троянская война отражает реальные исторические события. Документы архива хеттских царей, расшифрованные несколько десятилетий тому

назад, подтвердили не только сам факт вторжения греков в Малую Азию, но и имена некоторых упомянутых в поэмах племен и вождей.

Сюжет поэм восходит к микенскому времени, к нему же относятся отдельные реминисценции, связанные с общественными отношениями (сильная царская власть, многочисленные данники микенского, пилосского и других правителей, могущество Крита). Тем не менее поэмы дают возможность реконструировать социально-экономический строй Греции XI—IX вв. до н. э. Блестящий пример такой реконструкции дает Ф. Энгельс в 4-й главе «Происхождения семьи, частной собственности и государства». Поэмы Гомера показывают греческое общество на стадии перехода от первобытнообщинного строя к рабовладельческому.

раздел Хрестоматии посвящен Греции VIII—VI вв. до н э Этот период в истории Греции характеризуется дальнейшим развитием процесса имущественного и социального расслоения, ростом обмена и торговли, образованием классового общества и государства, обострением социальной бЬрьбы.

Яркий и богатый материал для изучения социально-экономических отношений в Греции этого времени дает поэма «Работы и дни» беотийского поэта Гесиода. Поэма рисует картину далеко зашедшего разложения общинных отношений в Беотии. Из общины выделилась знатная и богатая верхушка—басилеи, которые сосредоточили в своих руках всю полноту политической и судебной власти. Рабский труд начинает играть все большую роль в экономике города и деревни. Ценные сведения о развитии рабовладения в Греции содержат «Пирующие софисты» Афинея, а высказывания Аристотеля позволяют составить мнение о взглядах собственнических слоев греческого общества на происхождение и роль рабского труда.

Разорение крестьянства и скопление в городах большого количества бедняков, рост ремесленного производства и развитие торговли, обострение социальной борьбы и связанная с этим политическая эмиграция приводят к началу большого колонизационного движения, которое охватило Грецию с середины VIII в. до н. э. Как можно заключить из свидетельств Фукидида и Геродота, вывод колоний за пределы собственной территории был для многих греческих общин средством сравнительно мирного разрешения социальных противоречий. В то же время колонизация способствовала резкому усилению торгово-промышленных слоев города, которые в этот период возглавляли борьбу народных масс с родовой знатью. Свое наиболее острое выражение эта борьба нашла в тирании. Тирания была важным этапом на пути формирования греческого рабо

владельческого полиса, но, как только она сыграла свою роль и могущество знатных родов было сломлено, она была повсеместно упразднена. Более того, закон против тиранов в Милете указывает на то, что с попытками отдельных лиц добиться для себя единоличной власти в государстве стали теперь бороться не менее упорно, чем раньше с господством родовой знати. В связи с усложнением отношений между греческими государствами возникают первые международные договоры, регулирующие политические, торговые и религиозные отношения между ними. Некоторые из такого рода договоров приведены в этом разделе. Главным итогом исторического развития Греции VIII—VI вв. до н. э. было возникновение своеобразных рабовладельческих государств-полисов, в которых свободные граждане, рабовладельцы и нерабовладельцы, объединенные в единый коллектив, противостояли массе эксплуатируемых рабов.

В IV и V разделах Хрестоматии приводятся материалы, показывающие на примерах Спарты и Афин, как шло формирование двух основных типов рабовладельческого полиса — олигархического и демократического.

Древняя Спарта (Лакедемон) представляла собой рабовладельческое государство, в котором очень долго сохранялись пережитки первобытнообщинного строя и существовали своеобразные формы эксплуатации рабов. Небольшая группа полноправных граждан-спартиатов, эксплуатировавшая огромную массу .порабощенного населения (илотов), была вынуждена создать сильную военную организацию и подчинить ей всю общественную жизнь. В целях более тесного сплочения полноправных граждан в Спарте были проведены приписанные впоследствии легендарному законодателю Ликургу реформы, которые законсервировали некоторые пережитки первобытных отношений. Спартанский образ жизни исключал возможность создания литературных и исторических произведений. Поэтому у нас нет местных источников, и об истории Лаконики приходится судить на основании трудов афинских историков и авторов более позднего времени. Аристократы всей Греции видели в Спарте образец правильно организованного государства и склонны были всячески идеализировать спартанские порядки. К их числу относится и Ксенофонт— реакционно настроенный афинский писатель, оставивший посвященное Спарте сочинение «Лакедемонская Поли-тия». На более объективных позициях стоит Аристотель, который отмечает ряд недостатков в спартанском государственном устройстве.

Значительно полнее, чем на примере Спарты, можно проследить возникновение и развитие государства в Афинах. Этим мы обязаны обилию письменных источников, и прежде

всего «Афинской Политии» Аристотеля. В этом сочинении дана краткая история Афинского государства с древнейшего периода до времени жизни Аристотеля. Интересуясь преимущественно политической историей, Аристотель в «Афинской Политии» мало внимания уделяет экономическим вопросам. Свидетельства Аристотеля об истории Афинского государства дополняет Плутарх. В биографии Солона Плутарх сообщает ряд сведений о реформах Солона в области экономики. Кроме Аристотеля и Плутарха, основных литературных источников по ранней истории Афин, для освещения отдельных вопросов ценные материалы дают исторические сочинения Геродота, Фукидида и сохранившиеся фрагменты аттической истории Филохора. Эти источники позволяют проследить ход борьбы между родовой знатью (эвпатридами) и демосом и процесс формирования Афинского государства.

_В VI разделе отражена эпоха греко-персидских войн (500—445 гг. до н. э.), имевшая огромное значение для истории Греции. Экспансия Персидской мировой державы Ахе-менидов, достигшей в середине VI в. до н. э. значительного могущества, распространилась и на побережье Эгейского моря. Захватив территорию Малой Азии, в том числе и греческие города на ее западном побережье, персы укрепились на берегах Геллеспонта и Пропонтиды. Это сразу же сказалось отрицательно на жизненных интересах греческих полисов, ввозивших хлеб и сырье с Черноморского побережья. Разгром ионийских городов, восставших против персидского владычества, создал прямую угрозу подчинения персам и для городов-государств Балканской Греции. Приведенные в Хрестоматии отрывки из произведений Геродота, Фукидида, Аристотеля, Плутарха и Эсхила позволяют проследить основные этапы борьбы греков за свою независимость и отражение этих событий на внутренней жизни греческих полисов.

После победы над персами при Саламине опасность непосредственного вторжения персов в Грецию отпала. Однако греческие полисы стремились к окончательному вытеснению персов с Эгейского моря, чтобы тем самым обеспечить нормальную торговую и политическую жизнь греческих городов. С этой целью в 477 г. до н. э. был учрежден Делосский морской союз, представлявший объединение равноправных и независимых греческих городов. Афины заняли руководящее место в союзе как обладатель наиболее сильного и боеспособного флота. О структуре этого союза и его постепенном перерождении в Афинскую морскую державу сообщают и древние авторы и надписи, важнейшие из которых приведены в этом разделе.

VII разделе собраны материалы, характеризующие расцвет афинской рабовладельческой демократии. После побе

доносного окончания греко-персидских войн в Афинах в результате ожесточенной политической борьбы между олигархическими и демократическими группировками к власти пришли демократы, опиравшиеся на широкие круги населения. Развитие ремесел, торговли и мореплавания создало базу, на которой и сложилась афинская демократическая конституция в ее окончательной классической форме (V в. до н. э.). Время, когда у власти в Афинах стояла демократическая группировка во главе с Периклом, было вместе с тем периодом наивысшего культурного подъема Афин. Важнейшим источником наших сведений о процессе демократизации Афинского государства и принципах его организации является «Афинская Политая» Аристотеля. В Хрестоматии приведены также две весьма характерные оценки афинского государственного устройства с позиции демократии (речь Перикла у Фукидида) и олигархии (псевдоксенофонтова «Афинская Политая»).

Внешняя политика Афинского государства в это время была направлена на усиление влияния демократических Афин во всей Греции, что не могло не вызывать резкого противодействия олигархической группировки полисов, возглавляемых Спартой. Обострение отношений между Афинской державой и Пелопоннесским союзом вылилось в длительную войну.

Пелопоннесская война (раздел VIII) была не только столкновением двух крупнейших политических союзов Греции; она привела также к обострению противоречий внутри греческих государств. Социальная борьба между разоряющимися низами свободного населения и рабовладельческой верхушкой, политическая борьба между демократами и олигархами принимает форму вооруженных столкновений и кровавых расправ (внутренние распри на Керкире, на острове Самос, в Митилене на Лесбосе, в самих Афинах). Война обостряет и основное противоречие между рабами и рабовладельцами.

Военные события и внутриполитическая обстановка этого периода освещаются в «Истории» Фукидида. Современник и участник Пелопоннесской войны, Фукидид пытается вскрыть подлинные причины столкновения. Он старается объективно изложить позиции обеих сторон — Афин и Спарты. Объективность изменяет Фукидиду, когда он касается внутриполитической борьбы в Афинах. Так, он дает резко отрицательную характеристику вождю радикальной демократии Клеону, которая не вяжется с сообщаемыми тут же блестящими успехами Клеона в роли полководца.

События Пелопоннесской войны доведены у Фукидида только до 411 г. до н. э. О последнем периоде войны нам со

общает младший современник Фукидида Ксенофонт. Афинский аристократ, противник демократических порядков, преклоняющийся перед Спартой, Ксенофонт в своей истории Греции (от 411 до 362 г. до н. э.) всячески обеляет действия Спарты, славит ее полководцев, падение Афин рассматривает как заслуженную кару. Свидетельства Фукидида и Ксенофонта дополняются, а иногда и уточняются документальными источниками (надписи) и другими-литературными произведениями V в. до н. э. и последующих периодов (Андокид, Аристотель, Плутарх и др.).

B IX разделе собраны материалы, касающиеся экономических и общественных отношений в Греции в конце V—IV вв. до н. э. Результаты долголетней Пелопоннесской войны, в которую была втянута значительная часть греческих государств, и последующие военные столкновения углубили социальные контрасты, привели к снижению значимости земельной собственности и увеличению удельного веса движимого имущества. Большое значение приобретает торговля, как внутренняя, так и внешняя, особенно морская. Огромные доходы приносила хлебная торговля, но она была связана с большим риском из-за пиратства и постоянных военных столкновений. В связи с развитием торговли и денежного хозяйства распространяется ростовщичество. Ссуды давались на условии высоких процентов под залог земли, движимого имущества, грузов и кораблей.

Основным производящим классом Греции были рабы. Их труд широко применялся в ремесле, рудниках, строительстве, сельском хозяйстве, для домашних услуг. В IV в. до н. э. увеличивается число вольноотпущенников. Рабы, хорошо владевшие каким-либо ремеслом и работавшие самостоятельно, могли собрать необходимую им для выкупа сумму и на определенных условиях получить свободу. Иногда сами хозяева отпускали на свободу раба или рабыню на каких-либо условиях.

Дальнейшее распространение рабского труда, развитие товарно-денежных отношений способствуют обострению социальных контрастов среди свободного населения. Презрительное отношение к работе по найму у частных лиц, характерное для рабовладельческой Греции, приводит к тому, что многие предпочитают жить подачками и пособиями, нежели заниматься производительным трудом. Отношения между различными по имущественному положению группами свободного населения резко обостряются.

Жестокая внутренняя борьба, бесправие и угнетение массы рабов, глубокие противоречия между свободной беднотой и рабовладельческой верхушкой, экономическое и политическое ослабление полиса, вырождение рабовладельческой

демократии — таковы характерные черты в жизни Греции IV в. до н. э.

Важнейшим источником для характеристики экономических и социальных отношений в Греции конца V—IV вв. до н. э. являются судебные речи ораторов Лисия, Демосфена, Исея, Эсхина и др. Из них мы черпаем сведения о степени развития рабовладения, о формах эксплуатации рабов и их положении в обществе, об имущественных отношениях свободных граждан и метеков, о ремесле, ростовщичестве, хлебной торговле и т. п. Эти сведения дополняются материалом приведенных надписей. Большой интерес представляет также трактат Ксенофонта «О доходах», в котором автор дал анализ доходов Афинского государства и свои рекомендации к их увеличению. Отрывки из произведений Аристотеля, Платона и Ксенофонта дают представление о мировоззрении представителей господствующего класса и их отношении к рабству.

X раздел посвяшен борьбе за гегемонию в Греции после Пелопоннесской войны и возвышению Македонии. Спартанская гегемония, установившаяся после Пелопоннесской войны, оказалась для греков не менее тягостной, чем афинская. Спартанцы вмешивались во внутренние дела греческих полисов, устанавливали и поддерживали олигархические режимы. Однако в начале IV в. до н. э. положение Спарты осложнилось в связи с тем, что ее интересы столкнулись с интересами Персидской державы. О войне Спарты с Персией (399—387 гг. до н. э.) и коалицией греческих государств (так называемая Коринфская война 395—387 гг. до н. э.) рассказывается в «Греческой истории» Ксенофонта. В этой войне ни та ни другая сторона не получила значительного перевеса. Персидский царь, пользовавшийся влиянием, которое он приобрел, оказывая денежную поддержку греческим государствам, в 387 г. до н. э. продиктовал грекам мир (Царский, или Антал-кидов), по которому были запрещены союзы греческих полисов.

Спарта использовала мирный договор для вмешательства в дела греческих государств и насаждения олигархических режимов. В числе других спартанцы произвели переворот в Фивах. С помощью афинян фиванские демократы подготовили восстание и создали демократический Беотийский союз. Один из наиболее важных эпизодов борьбы Беотийского союза со Спартой, положившей конец спартанской гегемонии, описан в биографии Пелопида у Плутарха.

Надписи, содержащие договоры Афин с соседними полисами, позволяют проследить постепенное восстановление внешнеполитического положения Афин и образование в 378 г. до н. э. Второго Афинского морского союза. Попытка Афин

вернуться к великодержавной политике в отношении союзников привела к Союзнической войне 357—355 гг. до н. э. и распадению этого союза.

В середине IV в. до н. э. в политической жизни Греции значительную роль начинает играть Македония. Царь Македонии Филипп II, проведя ряд реформ, сумел создать сильную армию и сосредоточить в своих руках большие запасы золота. Во всех греческих городах Филипп приобрел себе сторонников в лице олигархов. С 50-х. годов IV в. до н. э. начинается активное вмешательство Македонии в дела греческих государств. Важнейшими источниками для истории борьбы греческих городов против Македонии являются политические речи Исократа, Демосфена и Эсхина. Некоторые дополнительные сведения сохранились в сочинениях историков, в частности Диодора.

После поражения коалиции греческих городов во главе с Афинами в битве при Херонее Филипп созвал в Коринфе в 337 г. до н. э. конгресс греческих городов. Был объявлен общий мир, запрещение конфискации имущества и государственных переворотов, было также принято решение о походе на Персию.

В XI разделе прослеживается возникновение державы Александра Македонского. Неразрешимые внутренние противоречия были причинами похода Александра на Восток и связанного с'ним колонизационного движения. Слабость персидской державы и превосходство греческой военной тактики обеспечили победу армии Александра в решающих битвах при Гранике, Иссе и Гавгамелах. Ожесточенное сопротивление оказало грекам местное население северо-восточных областей Средней Азии (Согдианы), которое под руководством Спита-мена в течение трех лет боролось с армией Александра. Стремясь к созданию мировой державы, Александр привлекал к управлению созданным государством господствующую верхушку восточных народов. Это привело к возникновению грекомакедонской оппозиции в армии Александра. Жестокими мерами царю удалось подавить малейшие проявления недовольства. Однако смерть Александра привела к распаду его огромного государства. За раздел наследства Александра началась длительная и ожесточенная борьба между его полководцами (диадохами).

Первоисточниками, на которых основаны сообщения древних авторов о походе Александра, послужили описания жизни и деятельности македонского завоевателя, составленные его полководцами и придворными историографами. Однако ни одно из исторических сочинений, написанных современниками походов Александра, до нашего времени не дошло. Одни из этих работ известны по отрывкам, сохранившимся

у более поздних античных писателей, от других уцелели только названия и имена авторов. Все сочинения, написанные современниками— участниками походов Александра, склбнны были, по-видимому, идеализировать личность и деяния македонского завоевателя.

Дошедшие до нас сочинения историков римского времени можно разделить на две группы: одни — сторонники монархии (Диодор Сицилийский, Плутарх, Арриан)—дают положительную оценку деятельности Александра, другие — под влиянием республиканской традиции (Курций Руф, Юстин) — критически относятся к македонскому царю. Для военной истории похода наибольшее значение имеет работа Арриана «Поход Александра», восходящая в значительной части к мемуарам Птолемея Лага. Для внутренней политики Александра более ценны факты, сохранившиеся в «Истории Александра» Квинта Курция Руфа, отразившего критическое отношение перипатетиков к деятельности завоевателя. Наиболее яркий образ царя был создан в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.

XII раздел включает материалы, характеризующие эпоху эллинизма. В советской литературе нет еще единого взгляда на сущность тех экономических и социальных закономерностей, которые определили особенности этого периода. Несомненно, однако, что отличительной чертой эпохи эллинизма было возникновение более значительных и сложных политических систем, чем в предшествующее время. Ведущей формой государственного устройства являлась деспотическая монархия. Однако отличие от прежних восточных деспотий заключалось в том, что теперь господствующей верхушкой стали греки, которые опирались на города с полисным строем. Эпоху эллинизма характеризуют также особые формыч эксплуатации местного населения. Значительно повышается роль государства в экономической жизни общества.

Из эллинистических государств наиболее крупными были царство Селевкидов, Египет и Македония. Заметную роль играли также Пергам, Родос, Ахейский и Этолийский союзы городов. Кровопролитные войны, шедшие между эллинистическими государствами, подтачивали их крепость. Перед лицом растущего могущества Рима эллинистические государства оказались бессильными: одно за другим они были покорены римлянами.

Из историков эллинистического времени, бесспорно, самым крупным был Полибий. Его «Всеобщая история» не только служит важным источником для изучения международных связей эллинистических государств и их отношений с Римом, но и дает ценные сведения о социальных движениях этой эпохи. В значительной степени из сочинения Полибия нам известна

история Ахейского и Этолийского союзов; правда, будучи ахейским патриотом, Полибий несколько тенденциозно освещает события внутренней борьбы греков. Труд Полибия целиком не сохранился, но часть материала, собранного им, использована римским историком Титом Ливием. Наряду с Полибием ценные сведения содержатся в «Географии» Страбона, в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха (особенно важны биографии спартанских царей-реформаторов Агиса и Клеомена), в «Описании Эллады» Павсания, в «Сирийских делах» Аппиана. Для истории восточных эллинистических государств ценнейшие факты, особенно по социально-экономической истории, дают официальные и частноправовые документы (надписи и папирусы).

XIII раздел Хрестоматии составляют недавно открытые в районе Мертвого моря древние рукописи, проливающие новый свет на социальную борьбу в Иудее и историю раннего христианства. Эти рукописи, датируемые II в. до н. э. — I в. н. э., входили в состав библиотеки замкнутой общины ессенов (ес-сеев), жившей в окрестностях Мертвого моря и во многом сходной с раннехристианскими общинами.

XIV раздел Хрестоматии посвящен племенам и государствам Северного Причерноморья. Для истории нашей Родины этот раздел представляет особый интерес, ибо греческая колонизация Северного Причерноморья оказала большое влияние на жизнь местных племен. О древнейших племенах, населявших южные районы нашей страны, важные сведения сообщает Геродот, рассказ которого основан на личных впечатлениях и на сообщениях греков, живших в городах Причерноморья. Жизнь этих племен была тесно связана с историей греческих городов, важнейшими из которых были Ольвия, Херсонес и Пантикапей. В Хрестоматии приводятся не только литературные памятники, но и документы-надписи, которые освещают экономическую и культурную жизнь античных городов Причерноморья. Материал надписей свидетельствует об обширных политических и торговых связях, существовавших между северопричерноморскими полисами и Средиземноморьем.

Таково в основных чертах содержание разделов Хрестоматии.

* * *

В составлении Хрестоматии принимали участие сотрудники Института истории АН СССР и преподаватели кафедры истории Древней Греции и Рима Ленинградского университета и Педагогического института имени А. И. Герцена.

I раздел составил проф. С. Я. Лурье (Львовский государственный университет); II, IV, V и XI разделы — М. Н. Ботвинник; III раздел — Э. Д. Фролов; VI и VII разделы — А. А. Ней-хардт; VIII и IX разделы — Л. М. Глускина; X раздел — И. А. Шишова; XII раздел — А. И. Павловская; XIII раздел— И. Д. Амусин; XIV раздел — П. О. Карышковский.

В Хрестоматии использованы уже публиковавшиеся переводы древних авторов и некоторой части эпиграфического материала. Составители заново просмотрели все переводы и внесли в некоторых случаях необходимые уточнения.

Вступления к переводам и примечания принадлежат составителям разделов. Словарь составлен М. Н. Ботвинником, введение написано ответственным редактором тома доктором исторических наук Д. П. Каллистовым и М. Н. Ботвинником.

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА О ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

7-й вопрос: Чем отличается пролетарий от раба?

Ответ: Раб продан раз и навсегда, пролетарий должен сам продавать себя ежедневно и ежечасно. Каждый отдельный раб является собственностью определенного господина, и, уже вследствие заинтересованности последнего, существование раба обеспечено, как бы жалко оно ни было. Отдельный же пролетарий является, так сказать, собственностью всего класса буржуазии. Его труд покупается только тогда, когда кто-нибудь в этом нуждается, и поэтому его существование не обеспечено. Существование это обеспечено только классу пролетариев в целом. Раб стоит вне конкуренции, пролетарий находится в условиях конкуренции и ощущает на себе все ее колебания. Раб считается вещью, а не членом гражданского общества. Пролетарий признается личностью, членом гражданского общества. Следовательно, раб может иметь более сносное существование, чем пролетарий, но пролетарий принадлежит к обществу, стоящему на более высокой ступени развития, и сам стоит на более высокой ступени, чем раб. Раб освобождает себя тем, что из всех отношений частной собственности уничтожает одно только отношение рабства и благодаря этому тогда только становится пролетарием; пролетарий же может освободить себя, только уничтожив частную собственность вообще.

Ф. Энгельс, Принципы коммунизма. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 325.

В древнейших первобытных общинах речь могла идти в лучшем случае о равноправии членов общины; женщины, рабы, чужестранцы, само собой разумеется, не входили в круг этих равноправных людей. У греков и римлян неравенства между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было отношении. Древним показалась бы

2 Хресгомат. по истории

безумной мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, граждане государства и те, кто только пользуется его покровительством, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле), — что все они могут претендовать на равное политическое значение. Под властью Римской империи все эти различия постепенно исчезли, за исключением различия между свободными и рабами; таким образом возникло, по крайней мере для свободных, то равенство частных лиц, на почве которого развилось римское право, совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имеющего своей основой частную собственность. Но пока существовала противоположность между свободными и рабами, до тех пор не могло быть и речи о правовых выводах, вытекающих из общечеловеческого равенства.

Ф. Энгельс, Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.. т. 20. стр. 105.

История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов.

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.. т. 4, стр. 424.

Эта обманчивая видимость отличает наемный труд от других исторических форм труда. На основе системы наемного труда даже неоплаченный труд представляется оплаченным трудом. У раба, наоборот, даже оплаченная часть его труда представляется неоплаченной. Для того чтобы работать, раб, разумеется, должен жить, и часть его рабочего дня идет на возмещение стоимости его собственного содержания. Но так как между рабом и господином не заключается никаких торговых сделок, так как между обеими сторонами не совершается никаких актов купли и продажи, то весь труд раба кажется безвозмездным.

к. Маркс, Заработная плата, цена и прибыль. К, Маркс и Ф. Энгельс, Соч.» т. 16. стр. 136.

При древнеазиатских, античных и т. д. способах производства превращение продукта в товар, а следовательно, и бытие людей как товаропроизводителей играют подчиненную роль, которая, однако, становится тем значительнее, чем да

лее зашел упадок общинного уклада жизни. Собственно торговые народы существуют, как боги Эпикура, лишь в межмировых пространствах древнего мира или — как евреи в порах польского общества. Эти древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясны, чем буржуазный, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования — низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений лю-. дей рамками материального процесса производства жизни, а значит, ограниченность всех их отношений друг к другу и к природе.

К. Маркс, Капитал, т. I. К- Маркс и Ф. Энгелъсл Соч.» т. 23, стр. 89.

При системе рабства денежный капитал, затрачиваемый на покупку рабочей силы, играет роль денежной формы основного капитала, который возмещается лишь постепенно, в течение активного периода жизни раба. Поэтому у афинян прибыль, которую рабовладелец получал непосредственно, путем промышленного использования своего раба, или косвенно, отдавая его в наем другим лицам, применявшим труд рабов в промышленности (например, в горном деле), рассматривалась просто как процент (вместе с амортизацией) на авансированный денежный капитал, — точно так же, как при капиталистическом производстве часть прибавочной стоимости плюс износ основного капитала промышленный капиталист считает процентом и возмещением его основного капитала, что является правилом у капиталистов, сдающих в аренду свой основной капитал (дома, машины и т. д.). Простые домашние рабы, служат ли они для оказания необходимых услуг или только для показной роскоши, не принимаются здесь во внимание, они соответствуют нашему классу прислуги. Но и система рабства, — поскольку она представляет собой господствующую форму производительного труда в земледелии, мануфактуре, судоходстве и т. д., как это было в развитых государствах Греции и в Риме, — сохраняет элемент натурального хозяйства. Самый рынок рабов постоянно получает пополнение своего товара-рабочей силы — посредством войн, морского разбоя и т. д. А весь этот разбой, в свою очередь, обходится без посредства процесса обращения, представляя собой натуральное присвоение чужой рабочей силы путем прямого физического принуждения. Даже в Соединенных Штатах, после того как промежуточная область между северными штатами наемного труда и рабовладельческими

южными штатами превратилась в район разведения рабов для Юга, где, следовательно, сам раб, выбрасываемый на рынок, был превращен в элемент годового воспроизводства, — этот источник с течением времени оказался недостаточным, и по-тому длительное время, до тех пор пока это было возможно, для пополнения рынка рабов продолжалась торговля рабами, которые ввозились из Африки.

К. Маркс, Капитал, т. II. К. Маркс н ф. Энгельс, Соч-, т. 24, стр. 644—545.

В античном _миое влияние торговли и развитие купеческого капитала постоянно имеет своим результатом рабовладельческое хозяйство; иногда же в зависимости от исходного пункта оно приводит только к превращению патриархальной системы рабства, направленной на производство непосредственных средств существования, в рабовладельческую систему, направленную на производство прибавочной стоимости.

К. Маркс, Капитал, т. IIL К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 25, ч. I, стр. 364—365.

Это — одно из тех обстоятельств, которые удорожают производство, основанное на рабстве. Рабочий, по меткому выражению древних, отличается здесь только как instrumen-tum vocale [одаренное речью орудие] от животного как in-strumentum semivocale [одаренного голосом орудия] и от неодушевленного орудия труда как от instrumentum mutum [немого орудия]. Но сам-то рабочий дает почувствовать животному и орудию труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно обращаясь с ними и сои агпоге [со сладострастием] подвергая их порче, он достигает сознания своего отличия от них. Поэтому экономический принцип такого способа производства — применять только наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда, которые как раз вследствие своей грубости и неуклюжести труднее подвергаются порче. Поэтому в рабовладельческих Штатах, расположенных у Мексиканского залива, до начала Гражданской войны были в ходу плуги старокитайской конструкции, которые рыли землю, как свинья или крот, но не делали борозды и не переворачивали пласта. Ср. J.E.Cairnes. «The Slave Power». London, 1862, p. 46 sqq. В своем «Sea Board Slave States» Олмстед рассказывает между прочим: «Мне показывали здесь орудия, которыми ни один находящийся в здравом уме человек не позволил бы обременить наемного рабочего; их чрезвычайная тяжесть и неуклюжесть, думается мне, по крайней мере на 10 процентов увеличивают труд по сравнению с теми орудиями, которые обыкновенно употребляются у нас. Но меня уверяли, что при том небрежном и грубом обращении, кото

рому они подвергаются у рабов, было бы неэкономно предоставлять последним более легкие и менее грубые орудия и что те орудия, которые мы постоянно даем нашим рабочим, причем извлекаем из этого выгоду, не сохранились бы и одного дня на хлебных полях Виргинии, хотя почва здесь легче и не так камениста, как у нас. Точно так же, когда я спросил, почему на всех фермах лошади заменены мулами, то первым и, конечно, самым убедительным доводом было то, что лошади не могут переносить того обращения, которому они всегда подвергаются со стороны негров; лошади всегда быстро надрываются или калечатся от этого, между тем как мулы переносят побои и недостаток пищи и не претерпевают от этого существенного вреда, не простужаются и не заболевают, если пренебрегают уходом за ними или перегружают их работой. Впрочем, мне стоит только подойти к окну той комнаты, где я пишу, и почти каждый раз я вижу такое обращение со скатом, за которое почти всякий фермер на Севере немедленно прогнал бы рабочего» [стр. 46—47].

К. Маркс, Капитал, т. I. К. Маркс и Ф. Энгельс» Соч., т. 23, стр. 208.

Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью и таким путем создало условия для расцвета культуры древнего мира — для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки; без рабства не было бы и Римской империи. А без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы.

Ф. Энгельс» Аитй-Дюрйнг. К Маркс и Ф. Энгельс, Соч.. т. 20, стр. 185.

Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. Форма этой машины бывает различна. В рабовладельческом государстве мы имеем монархию, аристократическую республику или даже демократическую республику. В действительности формы правления бывали чрезвычайно разнообразны, но суть дела оставалась одна и та же: рабы не имели никаких прав и оставались угнетенным классом, они не признавались за людей.

В. И. Ленин, О государстве. Поли. собр. соч., т. 39. стр. 75.

Греки, подобно пеласгам и другим соплеменным народам, уже в доисторическое время были организованы сообразно тому же органическому ряду, что и американцы: род, фратрия,

племя, союз племен. Фратрии могло не быть, как у дорийцев, союз племен мог образоваться не везде, но во всех случаях основной ячейкой был род. К моменту своего появления на исторической арене греки стояли на пороге цивилизации; между ними и американскими племенами, о которых была речь выше, лежат почти целых два больших периода развития, на которые греки героической эпохи опередили ирокезов. Род греков поэтому уже отнюдь не архаический род ирокезов, печать группового брака начинает заметно стираться. Материнское право уступило место отцовскому; возникающее частное богатство пробило этим свою первую брешь в родовом строе. Вторая брешь была естественным следствием первой: так как после введения отцовского права имущество богатой наследницы должно было бы при ее замужестве переходить к ее мужу, следовательно, в другой род, то была подорвана основа всего родового права и не только стали допускать, но и сделали для такого случая обязательным, чтобы девушка выходила замуж внутри своего рода в интересах сохранения за последним этого имущества.

...В поэмах Гомера мы находим греческие племена в большинстве случаев уже объединенными в небольшие народности, внутри которых роды, фратрии и племена все же еще вполне сохраняли свою самостоятельность. Они жили уже в городах, укрепленных стенами; численность населения увеличивалась вместе с ростом стад, распространением земледелия и зачатков ремесла; вместе с тем росли имущественные различия, а с ними и аристократический элемент внутри древней, первобытной демократии. Отдельные мелкие народности вели непрерывные войны за обладание лучшими землями, а также, разумеется, и ради военной добычи; рабство военнопленных было уже признанным институтом.

...Мы видим, таким образом, в греческом строе героической эпохи древнюю родовую организацию еще в полной силе, но, вместе с тем, уже и начало разрушения ее: отцовское право с наследованием имущества детьми, что благоприятствовало накоплению богатств в семье и делало семью силой, противостоящей роду; обратное влияние имущественных различий на организацию управления посредством образования первых зародышей наследственной знати и царской власти; рабство сначала одних только военнопленных, но уже открывающее перспективу порабощения собственных соплеменников и даже членов своего рода; начавшееся уже вырождение древней войны племени против племени в систематический разбой на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение этой войны в регулярный промысел; одним словом, восхваление и почитание богатства как высшего блага и злоупотребление древними родовыми порядками с

целью оправдания насильственного грабежа богатств. Недоставало еще только одного: учреждения, которое не только ограждало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, которое не только сделало бы прежде столь мало ценившуюся частную собственность священной и это освящение объявило бы высшей целью всякого человеческого общества, но и приложило бы печать всеобщего общественного признания к развивающимся одна за другой новым формам приобретения собственности, а значит и к непрерывно ускоряющемуся накоплению богатств; недоставало учреждения, которое увековечило бы не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущего и господство первого над последним.

И такое учреждение появилось. Было изобретено государство.

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. X. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 100, 104—105, 108.

В древних государствах, в Греции и Риме, вынужденная эмиграция, принимавшая форму периодического основания колоний, составляла постоянное звено общественного строя. Вся система этих государств основывалась на определенном ограничении численности населения, пределы которой нельзя было превысить, не подвергая опасности самих условий существования античной цивилизации. Но почему это было так? Потому что этим государствам было совершенно неизвестно применение науки в области материального производства. Чтобы сохранить свою цивилизацию, их граждане должны были оставаться немногочисленными. В противном случае им грозило подчинение игу того изнурительного физического труда, который превращал тогда свободного гражданина в раба. Недостаточное развитие производительных сил ставило права гражданства в зависимость от определенного количественного соотношения, которое нельзя было нарушать. Единственным спасением была вынужденная эмиграция.

То же самое давление избытка населения на производительные силы заставляло варваров с плоскогорий Азии вторгаться в государства Древнего мира. Здесь, хотя и в другой форме, действовала та же причина. Чтобы продолжать быть варварами, последние должны были оставаться немногочисленными. То были племена, занимавшиеся скотоводством, охотой и войной, и их способ производства требовал обширного пространства для каждого отдельного члена племени, как это имеет место еще поныне у индейских племен Северной Америки. Рост численности у этих племен приводил к тому, что они сокращали друг другу территорию, необходимую для

производства. Поэтому избыточное население было вынуждено совершать те полные опасностей великие переселения, которые положили начало образованию народов древней и современной Европы.

К. Маркс, Вынужденная эмиграция... К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 8. стр. 567—568.

У греков более позднего периода следует проводить различие между дорийцами и ионийцами. У первых, классическим образцом которых служит Спарта, брачные отношения во многом еще более архаичны, чем даже те, которые изображены Гомером.

...С другой стороны, Спарта, по крайней мере в лучшую свою эпоху, не знала домашнего рабства, крепостные илоты жили обособленно в имениях, поэтому у спартиатов было меньше соблазна пользоваться их женами. Естественно, что в силу всех этих условий женщины в Спарте занимали гораздо более почетное положение, чем у остальных греков.

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.» т. 21, стр. 66—67.

...Несомненно, крепостное право и зависимость не являются какой-либо специфически средневеково-феодальной формой, мы имеем их всюду или почти всюду, где завоеватель заставляет прежних жителей обрабатывать для себя землю,— в Фессалии, например, это имело место очень рано.

Ф. Энгельс, Письмо к Марксу, 22 декабря 1882 г. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 605—606.

Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, — кратковременная узурпация власти Писистра-том не оставила никаких следов, — с другой стороны, потому, что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества и, наконец, потому, что нам достаточно известны все существенные подробности образования этого государства.

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 119.

По сравнению со старой родовой организацией государство отличается, во-первых, разделением по^даннь1Х государ-ства по территориальным йелеяшпСТ^тарыеродовые^объеди

нения, возникшие и державшиеся в силу кровных уз, сделались, как мы видели, недостаточными большей частью потому, что их предпосылка, связь членов рода с определенной территорией, давно перестала существовать. Территория осталась, но люди сделались подвижными. Поэтому исходным пунктом было принято территориальное деление, и гражданам предоставили осуществлять свои общественные права и обязанности там, где они поселялись, безотносительно к роду и племени. Такая организация граждан по месту жительства общепринята во всех государствах. Она поэтому нам кажется естественной; но мы видели, какая потребовалась упорная и длительная борьба, пока она могла утвердиться в Афинах и Риме на месте старой организации по родам.

Вторая отличительная черта — учреждение публичной власти, вторая уже не совпадает непосредственно с населением, органй55?!5пщим самое себя как вооруженная сила. Эта особая публичная власть необходима потому? что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы. Рабы также входят в состав населения; 90000 афинских граждан по отношению к 365 000^рабоу образуют только привилегированный класс. 'Народное войско афинской демократии было аристократической публичной властью, направленной против рабов, и держало их в повиновении; но для того, чтобы держать в повиновении также и граждан, оказалась необходимой, как рассказано выше, жандармерия...

...Связующей силой цивилизованного общества служит государство, которое во все типичные периоды является государством исключительно господствующего класса и во всех случаях остается по существу машиной для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса. Для цивилизации характерно еще следующее: с одной стороны, закрепление противоположности между городом и деревней как основы всего общественного разделения труда; с другой стороны, введение завещаний, с помощью которых собственник может распоряжаться своей собственностью и после своей смерти. Этот институт, прямо противоречащий древнему родовому строю, в Афинах был не известен вплоть до Солона.

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. К Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т, 21, стр. 170, 176.

. Второе, приписываемое Тезею, нововведение состояло в разделении всего народа, независимо от рода, фратрии или племени, на три класса: эщгахридов, или благородных, геоморов, или зем_ледельцев, и демиургов, или ремесленников, и в йредоставленвд благородны^исключительТТого права на замещение должностей. Впрочем, это разделение не привело

к каким-либо результатам, кроме замещения должностей благородными, так как оно не устанавливало никаких других правовых различий между классами. Но оно имеет важное значение, так как раскрывает перед нами новые, незаметно развившиеся общественные элементы. Оно показывает, что вошедшее в обычай замещение родовых должностей членами определенных семей превратилось уже в мало оспариваемое право этих семей на занятие общественных должностей, что эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс и что эти их притязания были освящены только еще зарождавшимся государством. Оно, далее, показывает, что разделение труда между крестьянами и ремесленниками упрочилось уже настолько, что стало отодвигать на второй план общественное значение прежнего деления на роды и племена. Оно, наконец, провозглашает непримиримое противоречие между родовым обществом и государством; первая попытка образования государства состоит в разрыве родовых связей путем разделения Членов каждого рода на привилегированных и непривилегированных и разделения последних, в свою очередь, на два класса соответственно роду их занятий, что противопоставляло их, таким образом, один другому.

...Родовой строй абсолютно несовместим с денежным хозяйством; разорение мелких крестьян Аттики совпало с ослаблением охранявших их старых родовых уз. Долговая расписка и закладная на землю (ибо афиняне изобрели уже и ипотеку) не считались ни с родом, ни с фратрией. А старый родовой строй не знал ни денег, ни ссуды, ни денежных долгов. Поэтому в результате все шире распространявшегося денежного владычества знати было выработано также новое обычное право для того, чтобы обеспечить кредитора против должника, чтобы освятить эксплуатацию мелких крестьян владельцами денег.

...Одним словом, родовой строй подходил к концу. О&це-ство с каждым днем все более вырастало из его рамок; даже худшие из зол, возникавшие на глазах у всех, он не мог ни ограничить, ни устранить. Но тем временем незаметно развилось государство. Новые группы, образовавшиеся благодаря разделению труда сначала между городом и деревней, а затем между различными городскими отраслями труда, создали новые органы для защиты своих интересов; были учреждены всякого рода должности. А затем молодому государству для ведения отдельных небольших войн и для охраны торговых судов потребовались прежде всего собственные военные силы, которые у занимавшихся мореплаванием афинян могли быть первоначально только морскими силами. Были учреждены,

неизвестно за сколько времени до Солона, навкрарии, небольшие территориальные округа, по двенадцати в каждом племени; каждая навкрария должна была поставить, вооружить и снабдить экипажем одно военное судно и, кроме того, выставляла еще двух всадников. Это учреждение подрывало родовое устройство двояким образом: во-первых, оно создавало публичную власть, которая уже не совпадала просто-напросто с совокупностью вооруженного народа; во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных целей не по родственным группам, а по проживанию на одной территории.

...Солон, — нас здесь не интересует способ, каким была проведена его реформа; относящаяся к 594 г. до нашего летосчисления, — открыл ряд так называемых политических революций, причем сделал это вторжением в отношения собственности. Все происходившие до сих пор революции были революциями для защиты одного вида собственности против другого вида собственности. Они не могли защищать один вид собственности, не посягая на другой. Во время великой французской революции была принесена в жертву феодальная собственность, чтобы спасти буржуазную; в революции, произведенной Солоном, должна была пострадать собственность кредиторов в интересах собственности должников,

...Между тем борьба партий продолжалась; знать пыталась вернуть свои прежние привилегии и на короткое время одержала верх, пока революция Клисфена (509 г. до нашего летосчисления) не низвергла ее окончательно, а с ней вместе и последние остатки родового строя.

Новая организация управления, проведенная Клисфеном, игнорировала деление на четыре древних племени, основанных на родах и фратриях. Ее место заняла совершенно новая организация на основе уже испытанного в навкрариях разделения граждан только по месту их жительства. Решающее значение имела уже не принадлежность к родовым союзам, а исключительно место постоянного жительства; не народ подвергался делению, а территория; население в политическом отношении превращалось в простой придаток территории.

...В какой степени сложившееся в главных своих чертах государство соответствовало новому общественному положению афинян, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. Классовый антагонизм, на котором покоились теперь общественные и политические учреждения, был уже не антагонизмом между знатью и простым народом, а антагонизмом между рабами и свободными, между находившимися под покровительством и полноправными гражданами.

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 110—111. 114-115. 117, 119,

Греция и Рим являются как раз странами наиболее высокого «исторического развития» среди народов древнего мира. Высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла, высочайший внешний расцвет — с эпохой Александра. В эпоху Перикла софисты, Сократ, которого можно назвать олицетворением философии, искусство и риторика вытеснили религию. Эпоха Александра была эпохой Аристотеля, который отверг и вечность «индивидуального» духа и бога позитивных религий.

К. Маркс, Передовица в № 179 <K61nische Zeitung». К Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 98—99.

Но с развитием торговли и промышленности происходило накопление и концентрация богатств в немногих руках, а также обнищание массы свободных граждан, которым только оставалось на выбор: или вступить в конкуренцию с рабским трудом, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным, низким занятием и не сулило тому же большого успеха, или же превратиться в нищих. Они шли — при данных условиях неизбежно — по последнему пути, а так как они составляли массу населения, это привело к гибели и все афинское государство. Не демократия погубила Афины, как это утверждают европейские школьные педанты, пресмыкающиеся перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным.

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 119.

Рабство — там, где оно является господствующей формой производства, — превращает труд в рабскую деятельность, т. е. в занятие, бесчестящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства,^между тем как, с другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, устранение которой становится настоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным (Греция была покорена Македонией, а позже Римом). До тех пор пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени, пока наконец (Рим) не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит новый способ производства. Либо же рабство отменяется насильственно или добровольно, и в таком случае

прежний способ производства гибнет: место крупных плантаций занимает парцеллярное хозяйство скваттеров, как в Америке. Таким образом от рабства погибла также и Греция, и еще Аристотель заметил, что общение с рабами деморализует граждан, не говоря уже о том, что рабы делают для граждан труд невозможным. (Иное дело домашнее рабство — как, например, на Востоке; здесь оно образует основу производства не прямо, а косвенно, в качестве составной части семьи, переходя в нее незаметным образом (рабыни гарема).)

Ф. Энгельс, Материалы к «Анти-Дюрингу».

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 643.

РАЗДЕЛ I

ГРЕЦИЯ ВО II ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.

ДРЕВНЕЙШИЙ КРИТ

I. СВИДЕТЕЛЬСТВА ГРЕКОВ О КРИТЕ

1. Гомер о населении Крита

(Одиссея, XIX, 172—179)

Есть такая страна посреди _виннр>;ветного моря,— Крит прекрасный, богатый,'* Волнами отвсюду омытый.

В нем городов—.девяносто, а людям, так нету и счета-175 Разных смесь языков. ТЗВитает там племя ахейцев,

Этеокритов отважных, кидонских мужей; разделенных На три колена дорийцев ’, пеласгов божественных племя. Кносс — между всех городов величайший на Крите. Царил в нем

Девятилетьями мудрый Минос2, собеседник Зевеса.

Перевод В. В. Вересаева.

2. Греческие писатели о могуществе Миноса

(Каталог женщин, фрагмент 103)

Древняя эпическая поэма «Каталог женщин» приписывалась Гесиоду и, судя по сохранившимся отрывкам (дошло больше сотни фрагментов по нескольку стихов в каждом), несомненно, вышла из поэтической школы, возглавляемой Гесиодом. Поэма представляла свод преданий различных областей Греции и содержала родословные знаменитых героев, почитавшихся предками знатных родов.

Был он из смертных царей царем наиболее славным, Не было больше царя, кто бы столько окрестных народов Власти своей подчинил: владел он божественным скиптром, Скиптром державного Зевса: чрез то и владел городами.

Перевод С. Я. Лурье.

1 Вторжение дорийцев в Грецию датируют концом II тысячелетия до н. э.

1 Это выражение поясняет Платон («Законы», I, 624А), «По словам Гомера, Минос каждые девять лет ходил на беседу с Зевсом и согласно повелению Зевса положил для вас (критян) законы». В приписываемом Платону «Миносе» (319В—Е) это выражение разъясняется: «Этот стих означает: Минос каждые девять лет ходил в пещеру Зевса, чтобы получить наставления и чтобы отдать отчет в том, чему он в истекшие девять лет научился от Зевса». Обычай после определенного срока слагать власть и снова получать ее «по воле божьей» был свойствен многим первобытным народам.

(Геродот, История, I, 171; III, 122; VII, 171)

Геродот (около 484—425 гг. до н. э.) — уроженец города Гали-карнасса в Карии (Малая Азия), знаменитый греческий историк. Написал «Историю греко-персидских войн» в 9 книгах, где довел изложение событий до 478 г. до н. э. Описанию войн греков с персами Геродот предпосылает обширное введение, в котором излагает историю Персидского государства и отдельные события из древнейшей истории Греции.

I, 171. Первоначально карийцы были подвластны Миносу, назывались лелегами и занимали острова; не платили они, однако, никогда дани, насколько я могу проникнуть в древность по рассказам, хотя и поставляли команду для кораблей всякий раз, когда требовал того Минос. В то время Минос покорил уже многие земли и прославился военными удачами.

III, 122. Поликрат, насколько мы знаем, первый из эллинов пришел к мысли утвердить господство на море, если не считать Миноса Кносского1.

VII, 171. На опустошенный Крит переселились различные народы, преимущественно эллины.

Перевод С. Я. Лурье.

(Фукидид, История, 1, 4)

Фукидид — сын Олора, из дема Галимунт, крупнейший афинский историк (около 465—399 гг. до н. э.). Написал «Историю Пелопоннесской войны» в 8 книгах, где довел изложение событий до 411 г« до н. э- В введении и многочисленных отступлениях он неоднократно касается событий более ранней греческой истории. Фукидида можно считать родоначальником исторической критики. Он первый из древних историков обратил серьезное внимание на роль экономики в общественной жизни.

Минос — самый древний из тех, о ком мы знаем по слухам, приобрел флот и на самом большом пространстве владел эллинским морем и Кикладскими островами; в большую часть этих островов он впервые вывел колонистов, изгнав карийцев и назначив правителями своих сыновей; понятно, что он искоренил также, поскольку это было в его силах, пиратство на море, предпочитая, чтобы их доходы получал он сам. *

Перевод С. Я. Лурье.

(Диодор Сицилийский, Историческая библиотека, V, 54, 4)

Диодор Сицилийский (около 80—29 гг. до н. э.) — автор «Исторической библиотеки» в 40 книгах. Сохранились первые 5 книг

* Трудно сказать, какую историческую эпоху отражает миф о Миносе: до или после прихода греков на Крит. Минос выступает то как правитель догреческого периода, то как греческий царь. По-видимому, в мифе произошло смешение догреческой и греческой традиций,

(история древневосточных стран и мифология), книги с 11 по 20 (Греция и Рим с V по III в. до н. э.) и ряд фрагментов других книг. Несмотря на то что труд Диодора носит компилятивный характер, он представляет значительную ценность, так как Диодор широко использовал не дошедшие до нас работы предшествующих историков.

В то время как Минос, первый из эллинов, господствовал на море, остров Карпаф колонизовали какие-то из его соратников.

Перевод С. Я. Лурье.

3. Развитие ремесла на Крите Миф о замечательном критском мастере Дедале (Илиада, XVIII, 590—592)

590 Также площадку для плясок представил хромец обено-гий!,

Вроде такой, которую в Кноссе пространном когда-то Для Ариадны прекрасноволосой Дедал изготовил.

Перевод В. В. Вересаева.

(Аполлодор, Мифологическая библиотека, II, 6, 3; III, 1, 4; III, 15, 8)

Аполлодор — сын Асклепиада, афинянин, ученик стоического философа Панетия, писатель II в. до н. э. Ему приписывают дошедшую в трех книгах «Мифологическую библиотеку», комментарий к Каталогу кораблей в «Илиаде», трактат «О богах» и ряд других несохра-нившихся произведений.

Дедал был наилучший архитектор и первый изобретатель статуй. Он построил Лабиринт... Он сделал в Писе для Геракла статую, столь похожую (на живого человека), что Геракл ночью, не поняв, в чем дело, и приняв ее за живого человека, бросил в нее камень и разбил ее... Дедал сделал деревянную корову на колесах так, что бык, подойдя к ней и приняв ее за настоящую корову, сошелся с ней... Ариадна попросила Дедала объяснить ей, как выйти из Лабиринта; он посоветовал ей дать Тесею, когда тот будет входить в Лабиринт, льняную нить. Тесей, привязав эту нить к двери и влача ее за собой, вышел из Лабиринта.

Перевод С. Я. Лурье.

(Плиний Старший, Естественная история, VII, 198)

Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) — римский писатель, автор многочисленных трудов по естествознанию, истории и другим нау

1 Хромец обеногий—бог кузнечного ремесла Гефест, искусно изобразивший на щите Ахилла различные сцены греческого быта.

кам. До нас дошла его «Естественная история» в 37 книгах, энциклопедический труд по астрономии, физике, географии, ботанике, зоологии, медицине и минералогии.

Дедал изобрел столярное искусство и вместе с тем пилу, рубанок, отвес, сверло, клей.

Перевод С. Я. Лурье,

4. Миф о Тесее и Минотавре

(Диодор Сицилийский, Историческая библиотека, IV, 60—62, 77)

Минос был первым из эллинов, господствовавшим над морем; он построил весьма значительный по своим размерам флот для этой цели... Минос приказал афинянам каждые 9 лет отдавать 7 юношей и 7 девушек на съедение Минотавру и делать это все время, пока это чудовище будет жить. Когда афиняне отдали просимое, жители Аттики избавились от бед и Минос прекратил войну против Афин. После того как прошло 9 лет, Минос вновь появился в Аттике с большим войском и, потребовав 14 юношей и девушек, получил их.

Когда те, кто был с Тесеем, собрались отплыть, Эгей договорился с кормчим, чтобы корабль, в случае если Тесей победит Минотавра, возвращался под белыми парусами; если же он погибнет, то под черными, как это обычно делалось у них прежде. #

Когда они приплыли на Крит, Ариадна, дочь Миноса, влюбилась в Тесея, отличавшегося необыкновенной красотой. Тесей, сговорившись с ней и заручившись ее помощью, убил Минотавра и, узнав от нее же выход из Лабиринта, таким путем спасся. Он тайно похитил Ариадну и ночью отплыл из Крита, возвращаясь на родину. По дороге он пристал к острову, который тогда назывался Дия, а ныне — Наксос. В мифах рассказывается, что в это время появился Дионис и отнял Ариадну у Тесея из-за того, что она была очень красивой. Дионис оставил ее себе в качестве законной жены и очень любил ее. После ее смерти Дионис удостоил ее вследствие своей любви к ней бессмертных почестей, поместив на небе венок Ариадны (сделанный из звезд). Те же, кто были с Тесеем, как говорят, были чрезвычайно огорчены похищением Ариадны и, забыв вследствие охватившей их печали, о чем они условились с Эгеем, возвратились в Аттику под черными парусами. Эгей, видя их возвращающимися и решив, что его сын погиб, совершил героический и несчастный поступок: он поднялся на Акрополь и в отчаянии от охватившего его горя бросился вниз.

Пасифая (жена Миноса), вступивши в связь с быком, родила легендарного Минотавра; как говорят, он был двойной природы — верхнюю часть тела до плеч он имел бычью, а остальную — человеческую. Этому чудовищу Дедал, как говорят, построил Лабиринт с бесконечными кривыми проходами, из которых трудно выйти; живший в этом здании Минотавр пожирал посылаемых ему из Афин семь мальчиков и семь девочек.

Перевод С. Я. Лурье.

(Платон, Законы, IV, 706-в)

Платон (427—347 гг. до н. э.) — знаменитый афинский философ, основоположник античного идеализма, противник демократии. Сохранились многочисленные произведения Платона, написанные им в форме диалогов, участником которых выступает его учитель философ Сократ.

Когда-то Минос заставил жителей Аттики платить тяжелую дань, так как он имел большую власть на море, а у афинян тогда еще не было, как теперь, военных кораблей, да и в стране было немного корабельного леса.

Перевод С. Я. Лурье.

II. КРИТСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО ПО НАДПИСЯМ ИЗ КНОССА1

Надписи, начертанные линейным письмом «Б», найденные в 1901 и последующих годах на Крите английским археологом Эвансом, опубликованы в латинской транскрипции в 1956 г. Беннеттом, Чедвиком и Вентрисом в книге «The Knossos Tablets». Надписи линейного «Б» по идеограммам (упрощенным изображениям женщин, мужчин, продуктов питания, сосудов и др.) разделены на группы и подгруппы, обозначаемые буквами латинского алфавита: например, группа «А» — надписи с изображениями людей, группа «S» — металлическое военное снаряжение и т. д.

5. Паспорта колесниц

(Надписи Sd)

Надписей подобного типа дошло много; в них упоминаются сотни колесниц. Иногда речь идет об остовах колесниц (еще не собранных), иногда о собранных колесницах без колес, иногда с колесами. Очевидно, в критской армии большую роль играли колесницы.

1 Надписи из архива Кносского и Пилосского дворцов даны в переводе С. Я, Лурье.

КОЛЕСНИЦЫ1 несобранные, без сбруи.

(ОСТОВ КОЛЕСНИЦЫ) 80.

КОЛЕСНИЦА без подножки внизу — собрана полностью, при ней нет вожжей.

(КОЛЕСНИЦА).

КОЛЕСНИЦЫ инкрустированные, из слоновой кости, собранные полностью; с красным покрывалом, снабженные вожжами, кожаным налобником и роговыми подвесками.

(КОЛЕСНИЦА БЕЗ КОЛЕС) 2.

6. Приношения богам

(Надпись Fp 1)

В месяце Девкии:

Зевсу Диктейскому2 (МАСЛО) 1 мера

В храм Дедала (МАСЛО) 2 меры

Богу Дитяти (МАСЛО) 1 мера

Всем богам3 (МАСЛО) 1 мера

Богине-охотнице (МАСЛО) (1 мера?)

В город Амнис: Всем богам (МАСЛО) 2 меры

Эриннии (МАСЛО) 3 меры

и т. д.

7. Торговля рабами (Надписи В 822 и X 1037)

1) Сирак купил Кутера, раба Кира (ЧЕЛОВЕК) 1.

2) Такой-то купил рабыню Бекасу...

8. Учет явки ремесленников на работу (Надписи В 823 и Ар 633)

а) В Тувии

вышло на работу /ЧЕЛОВЕК) 10.

не вышло на работу (ЧЕЛОВЕКА) 4.

б) Не вышла на работу... (ЖЕНЩИНА) 1.

1 Заглавными буквами обозначены встречающиеся в надписях идеограммы.

s По преданию, в Диктейской пещере мать Зевса Рея спрятала младенца Зевса, когда его отец Кронос хотел его пожрать. Культ Диктейского Зевса существовал в Дикте и в классическое время.

* Обычный тип приношения, чтобы не обидеть случайно ни одного из богов.

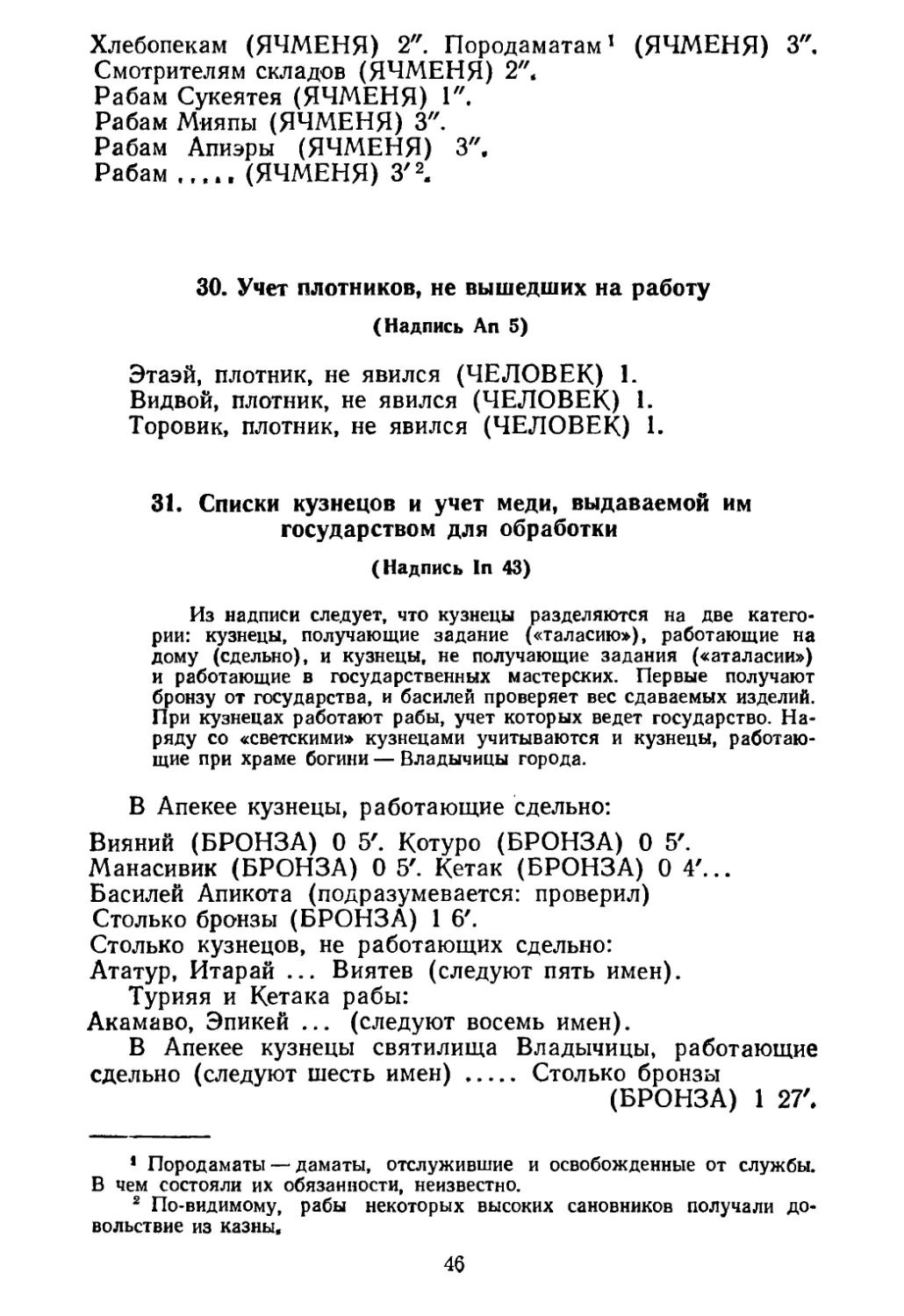

9. Снабжение ячменем из государственных угодий (Надпись G 820)

Эти фрагментарные надписи свидетельствуют о снабжении областей Крита хлебом из государственных хозяйств.

„.Получают весь ячмень из Кидонии (МЕСЯЦ) 1 12-

Фестская и Кутаитская области получают из земельных угодий Владычицы3 (МЕСЯЦ) 4,

п

МИКЕНСКАЯ ГРЕЦИЯ

*111. СВИДЕТЕЛЬСТВА ГРЕЧЕСКИХ АВТОРОВ

10. Упоминания микенских государств у Гомера

Около середины II тысячелетия до н. э. греческие племена ахейцев, вторгшиеся в Грецию уже в начале этого тысячелетия, образовали государства в Пелопоннесе (Микены, Спарта, Пилос и др.)%

(Илиада, II, 569—572, 576—577, 581—582, 586—587, 591, 601—602)

Всех, населявших Микены, прекрасно устроенный город, Город богатый Коринф и Клеоны в красивых строеньях, Арефирею, приятную видом для глаза, Орнеи, Кто населял Сикион...

Этих на ста кораблях Агамемнон привел повелитель.

Рать многочисленней всех...

Кто между гор в Лакедемоне жил, пропастями богатом, В Фарисе, в Спарте и в Мессе, любезной стадам голубиным... Их Агамемнонов брат Менелай, громогласный в сраженьях, Вел шестьдесят кораблей...

Тех же, что Пилос с Ареной, приятной на вид, населяли...

Нестор, конник геренский4, начальствовал этою ратью.

С ним девяносто судов крутобоких приплыло под Трою5.

Перевод В. В. Вересаева.

1 Идеограмма «месяц» означает, по-видимому, ежемесячно,

2 Подразумевается одна мера зерна.

8 Эпитет богини.

4 Конник (иппотес) — высший класс населения и в микенских надписях (иппета).

ь Пилосский флот, по Гомеру, самый большой в Греции после микенского.

11. Микенский царь — верховный правитель Пелопоннеса (Илиада, II, 100—108)

...И тогда поднялся Агамемнон, Скипетр держа, над которым Гефест утомился, работав. Дал этот скипетр Гефест властелину Крониону-Зевсу... Царь же Фиест Агамемнону дал, чтоб, нося этот скипетр, Многими он островами и Аргосом 1 целым владел бы.

Перевод В. В. Вересаева.

(Илиада, IX, 141—156)

Если же в Аргос придем, в ахейский край благодатный... Семь подарю я ему2 городов, процветающих, многонародных...

Все на окраине Пилоса, моря на бреге песчаном;

Их населяют богатые мужи овцами, волами, Кои дарами его, как бога, чествовать будут И под скиптром ему заплатят богатые дани.

Перевод Н. И. Гнедича.

(Илиада, XXIII, 296—298)

...Эфу3, которую в дар Эхепол Анхисид Атрейону4 Дал, чтоб ему не идти на войну под ветристую Трою, Но наслаждаться спокойствием дома...

Перевод Н. И. Гнедича.

12. Внутренняя отделка дворца микенской эпохи (Одиссея, VII, 84—102)

Археологические раскопки подтвердили, что дворцы микенской эпохи имели отделку даже более роскошную, чем дворец Алкиноя, описанный в «Одиссее».

9

Так был сиянием ярким подобен луне или солнцу 85 Дом высокий царя Алкиноя, отважного духом.

Стены из меди блестящей тянулись и справа и слева Внутрь от порога. А сверху карниз пробегал темносиний. Двери из золота вход в крепкозданный дворец запирали, Из серебра косяки на медном пороге стояли,

90 Притолка — из серебра, а дверное кольцо — золотое.

Возле дверей по бокам собаки стояли. Искусно

1 Аргосом в «Илиаде» называется Пелопоннес.

2 Ахиллу.

8 Эфа^— имя породистой кобылицы.

4 Имеется в виду правитель Микен Агамемнон,

Из серебра и из золота их Гефест изготовил, Чтобы дворец стерегли Алкиноя, высокого духом. Были бессмертны они и бесстаростны в вечные веки.

95 В доме самом вдоль стены, прислоненные к ней,

непрерывно

Кресла внутрь от порога тянулись: на них покрывала Мягко-пушистые были наброшены — женщин работа.

В креслах этих обычно вожди восседали феаков, Ели и пили обильно, ни в чем недостатка не видя.

100 Юноши там золотые стояли на прочных подножьях, Каждый в руке поднимал по пылавшему факелу, ярко Комнаты дома в ночной темноте для гостей освещая.

Перевод В. В. Вересаева.

13. Геродот о древнейшем населении Аттики (Геродот, История, I, 56—58)

56... Лакедемоняне и афиняне... издревле составляли: одни (афиняне)—пеласгийский народ1, другие (лакедемоняне)— эллинский; одни из них (афиняне) никогда не переселялись, другие (лакедемоняне) странствовали очень долго.

57. На каком языке говорили пеласги, в точности не могу сказать. Если позволительно делать заключение по тем из пеласгов, которые уцелели еще до нашего времени и живут выше тирренов в городе Крестоне... равно по остаткам тех пеласгов, которые некогда жили вместе с афинянами, а потом заняли Плакию и Скилаку на Геллеспонте, равно как и по всем другим пеласгским поселениям, которые более так не называются, то пеласги говорили на варварском языке. Если таково было и все пеласгское племя, то, значит, население Аттики, будучи пеласгским, с переходом в эллинов переменило и свой язык. Язык крестонян не похож ни на один из языков соседних народов, равно как и язык плакиян; но жители этих двух городов говорят на одинаковом языке; очевидно, они сохранили то самое наречие, на котором они говорили при выселении в эти места.

58. Для меня ясно, что эллины с самого начала и всегда говорили на одном и том же языке. Живя отдельно от пе-ласгского племени, они первоначально были слабы... Потом они разрослись в несколько народов благодаря главным образом тому, что с ними слились пеласги и многие другие варварские племена.

Перевод С. Я. Лурье.

J Геродот, по-видимому, считает, что афиняне представляют собой догреческое (пеласгское) население, слившееся с греческими пришельцами и воспринявшее от них греческий язык.