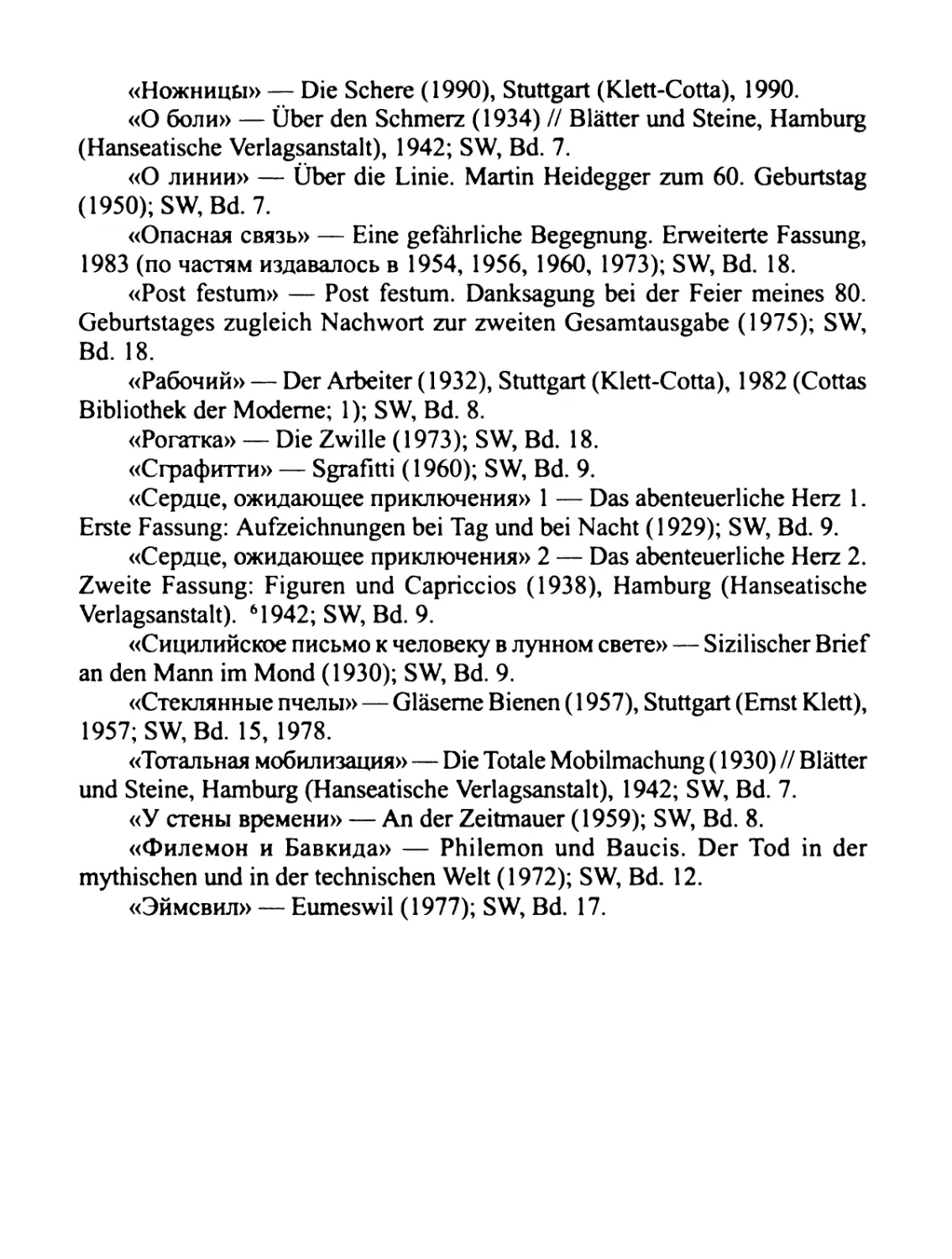

Автор: Козловски П.

Теги: философские науки философия постмодерн философия постмодерна издательство республика серия философия на пороге нового тысячелетия философия модерна

ISBN: 5—250—01851—3

Год: 2002

Текст

Петер Козловски

МИФ

О МОДЕРНЕ

ЫСЯЧЕЛЕТИЯ

пороге . нового

Петер Козловски

МИФ О МОДЕРНЕ Поэтическая философия Эрнста Юнгера

Москва Издательство «Республика» 2002

УДК1

ББК 87

К 59

Peter Koslowski

DER MYTHOS DER MODERNE Die dichterische Philosophic Ernst Jiingers Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1991

Перевод с немецкого: M. Б. Корчагиной (Предисловие, Пролог в постмодерне, Книга I), Е. Л. Петренко (Книга II), Н. Н. Трубниковой (Книга III, Эпилог)

Общая редакция доктора философских наук, профессора Е. Л. Петренко

Ответственные редакторы серии «Философия на пороге нового тысячелетия» П. КОЗЛОВСКИ (Институт философских исследований Ганновера, Германия) Э. Ю. СОЛОВЬЕВ

(Институт философии РАН, Россия)

Редакционный совет

Карл Ахам (Университет г. Граза, Германия) Карл-Отто Апель (Франкфуртский университет, Германия) Реми Браг (I Парижский университет, Франция) Пиама Павловна Гайденко (Институт философии РАН) Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов (Институт философии РАН) Джеймс Б. Марфи (Дартмаиф Колледж, Ганновер-Нью-Хэмпшир, США) Гиридхари Лал Пандт (Делийский университет, Индия) Аннемари Пипер (Базельский университет, Швейцария) Эрих Юрьевич Соловьев (Институт философии РАН) Наоши Ямаваки (Токийский университет, Япония) Чан Шэнь (Институт философии Академии социальных наук КНР)

Серия издается при великодушной финансовой поддержке Коммерцбанка Германии (Commerzbank AG)

ББК 87

© 1991. Wilhelm Fink Verlag, Munchen ISBN 5—250—01851—3 © Издательство «Республика», 2002

«Знание и поэзия. “Возможны ли: «Илиада» и порох?” (Карл Маркс). Это о моей проблеме».

Э. Юнгер. Автор и авторство. 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ

Существует ли миф о модерне, несмотря на то что многие его приверженцы видят в модерне эпоху разума и конца мифа? Толкование любой эпохи — задача на пересечении философии, искусства, мифологии и теологии. Для проникновения в суть значения и смысла исторической эпохи наряду со средствами философии и теологии, умозрительным понятием и экзегезой, должны использоваться средства поэзии и мифа, воображение и язык мифа. Высокой целью философии истории является сведение взглядов философии, теологии, поэзии и мифологии в философию эпохи. Неразрешенным, однако, остается вопрос: можно ли объединить философию, теологию, поэзию и мифологию в один великий миф эпохи так, чтобы смысл этой исторической эпохи и образы бытия человека, характерные для отношения человека к данному историческому смыслу, были представлены единым повествованием и несколькими мифическими фигурами? Обращаясь к интерпретации всего творческого наследия Эрнста Юнгера, мы отваживаемся сделать этот смелый шаг к объединению поэтического и философского толкования модерна в едином эпосе, в единстве масштабного философского повествования и поэтической философии, включающем в себя и мифы, и небольшие эпосы.

В своих романах и философских эссе Юнгер проник в суть метафизического смысла исторической эпохи и представил его, часто провидчески, языком мифа, поэзии и философии. Ретроспектива его произведений, появившихся с 1920 по 1990 год, позволяет все их свести в единый эпос о модерне, в котором как

3

характерные образы преемственных мифических фигур и возникают формы, позволившие человеку обрести и выразить собственное отношение к смыслу эпохи.

В видении столетия, каким оно отражено в творчестве Юн-гера, раскрывается новое измерение: в идеологиях и философиях новейшей истории эпохи скрыт миф о Рабочем как «Человеке», и эта мифическая самоинтерпретация человека как в либерализме, так и в национал-социализме и марксизме-ленинизме сопровождала и определяла тотальную мобилизацию действительности, мира и стремление преобразовать его в духе универсально-тотального характера труда. В этом мире как в зеркале отражается и то, что на смену герою «Рабочему» приходит Человек — титанический сын Земли, который отрекается от своей нигилистической власти и возвращается к своему лону, к Земле. В конце концов героическая эра Рабочего и титана «Человека» заканчивается, возникают постмодернистские трактовки и образы человека. В своем философском эпосе о модерне Юнгер предвосхищает современную дискуссию о постмодерне.

Движущую силу исторической эпохи в целом, а в ней прежде всего модерна, Юнгер видит в борьбе богов, людей и титанов. Они сошлись в битве, гигантомахии, а исход ее есть решение проблемы отношения к смыслу исторических эпох, положения человека между временем и вечностью.

Миф о модерне, каким его создал в своих произведениях Юнгер, позволяет понять, что же сохранится после битвы титанов модерна как непреходящее благо человечества, а что как ошибка, вина или мнимая победа титана «Человека» — исчезнет, будет предано забвению. Юнгер разъясняет, какую роль играет миф в познании исторического времени. Именно миф помогает судить о том, что в отношении к модерну является подлинным мифом — логосом, а что «просто мифом» — видимостью или даже ложью, что в правде и в заблуждениях модерна определяет долю «присутствия» немецкого духа.

ПРОЛОГ В ПОСТМОДЕРНЕ

Написать книгу об Эрнсте Юнгере — значит вступить на минное поле, по которому можно двигаться, лишь соблюдая крайнюю осторожность. Личность и творчество этого великого немецкого поэта настолько тесно связаны с катастрофами, перенесенными немецкой культурой в XX столетии, со всеми ее заблуждениями, равно как и с величием немецкого духа, что постоянно возникает опасность путать оценки германской истории XX века с суждениями о творчестве Юнгера. В известной мере это происходит неизбежно, так как любой великий поэт всегда особо близок своему времени и, следовательно, причастен к его ошибкам. Области, куда стоит проникнуть, окружают минные поля, то же относится и к духовной сфере Юнгера. Проникать в нее столь же опасно, как и полезно для интеллекта. Сокровища, которые там скрыты, возместят опасность и не только «сердцам, ожидающим приключений».

Перефразируя Гёте, можно сказать, что внутри эпохи нет высот, с которых видна вся эпоха. Если бы мы все еще находились в рамках периода модерна, то вряд ли могли бы увидеть саму эту эпоху в ее целостности. Сегодня, однако, множатся приметы того, что в модерне что-то уже кончается, устаревает и в многообразных формах возникает постмодерн. Таким образом, целесообразно воспринимать период в 75 лет, с 1914 по 1989 год, который Эрнст Юнгер описывает, начиная со своего первого произведения 1920 года «В стальных грозах» до последнего эссе 1990 года «Ножницы», как исторический период, в который особым образом проявился дух модерна, как эпоху, в рамках которой модерн и

5

его проекты оказали влияние не только как программа, но и как доминанта политической и культурной действительности. Мы можем рассматривать эпоху модерна как единое целое, поскольку даже в ретроспективе она представляется достигшей определенного завершения. Творчество Эрнста Юнгера помогает нам познать дух этой эпохи, а тем самым и нас самих.

Автор этой книги сам отстаивает понятие «постмодерн», и может возникнуть подозрение, будто он не объективен в отношении юнгеровского эпоса о модерне и использует его творчество, чтобы вести борьбу на совсем другом поле. На первый упрек надо ответить, что дистанция по отношению к модерну только теперь и дает возможность подойти к одному из его главных авторов и творцов не только как к его приверженцу или противнику, но подобно Мануэлю Венатору — герою «Эймсвила» Юнгера — с позиции «метаисторика», то есть выдерживая историческую дистанцию. В связи со вторым упреком надо сказать, что юнгеровское видение модерна и его завершения подтверждает тезис о том, что мы живем в период перехода к постмодерну и что таким образом поэт и «певец» модерна — парадоксальным образом с точки зрения логики причастности, но последовательно в традиции логики мифа — наглядно показывает его вхождение в историю и участвует в его преодолении1.

1 Становится понятно, что миф в большей степени, чем это принято считать, дистанцируется от исторического события подчас даже больше, чем история и философия. X. П. Шварц в своем, впрочем, весьма содержательном труде недостаточно высоко оценивает эту диалектику поэтической дистанции, когда интерпретирует Юнгера с позиции враждебности писателя к XX веку и типичной для модернистского поэта враждебности к своему времени в целом {Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. Poiitik und Zeitkritik Ernst Jiingers. Freiburg i. Br. (Rombach), 1962). Высказывание о Юнгере: «Он совсем не любит его (свое столетие. — П. К.). Поэтому он выбрал изоляцию и борьбу одиночки» (S. 247) — с высоты 90-х годов представляется не совсем верным. Едва ли кто-нибудь любил свое столетие такой смешанной с ненавистью любовью, как Юнгер любил XX век, а для правдивости поэзии не важно, любит ли человек свой век или нет.

6

После либеральной, марксистско-ленинской и фашистской философии истории и мобилизаций модерна только постисторизм позволяет рассмотреть правый и левый модернизм, а также модернизм либерального буржуазного центра с определенной исторической и интеллектуальной дистанции, а следовательно, и понять, и представить поэта этой эпохи объективно, без слепого поклонения.

Поэтому в самом замысле этой книги заложена практически уже свершившаяся историзация модерна с его идеологиями и содержится предложение историзировать не только события с начала Первой мировой войны в 1914 году и до объединения Германии в 1990 году, но и идеологии и политические воззрения этого времени. После чтения произведений Эрнста Юнгера представляется необходимым понять модернизм левый и правый как разные проявления единого модернистского импульса, единой тотальной мобилизации, а после завершения процессов марксистско-ленинской мобилизации в Восточной Европе в 1989—1990 годах рассматривать их как исторические феномены. Такая историзация идеологий модерна нужна для самопознания нашего прошлого и нашего становления. Она не означает прощения или ухода от ответственности. Произведения Юнгера способны служить «метаисторическому» рассмотрению идеологий, так как на всех этапах он творил и сочинял непринужденно, соблюдая поэтическую дистанцию. Непринужденность и «самоисторизация» поэта Юнгера как наблюдателя собственной эпохи являются одной из причин враждебности, с какой воспринималось его творчество. Оглядываясь назад, понимаешь, что непринужденность творчества Юнгера, его сознательное нежелание быть вовлеченным в битвы модерна важно для понимания общего и различного в проектах модерна1.

1 Шварц в 1962 году писал: «Время и он стали чужими друг другу» {Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 14). Он называет три причины такого отчуждения: 1. Расхождение между действительностью и сознанием и «несчастное сознание», которое было определяющим для периода 1920—1950 годов и показательно для произведений Юнгера,

7

Дистанция по отношению к модерну нужна, чтобы понять, что подразумевали и к чему стремились различные «проекты модерна». Нет никаких оснований всегда гордиться модерном, отбрасывая как домодернистское все, что в модерне ужасно и неудобно. Кошмары и заблуждения тоталитаризма тоже относятся к модерну. Поэтому историзация не только страшных страниц истории модерна, но и его экстремистских идеологий — фашизма, национал-социализма и ленинизма — необходима, чтобы понять, как развивались идеологии модерна и что у них общего. Нельзя обойти и того, что за «спором историков» последует «спор философов» об «идеологии модерна».

1. Прорыв: миф в историческом времени

Созданный Эрнстом Юнгером философский эпос (или поэтическая философия) модерна находится между поэзией, мифом, историей и философией. Этот эпос представляет собой некий синтез из повествовательной поэзии, языка мифа, исторического рассказа и философских размышлений. Как синтез философский эпос весьма впечатляет, поскольку в нем объеди

преодолевается, так что Юнгер оказался несовременным и не ко времени; 2. Академическая наука отобрала у поэзии функцию толкования времени; 3. Наступил «конец «фельетонистского века» толкования времени» (S. 245). Такое восприятие Юнгера в начале 60-х годов интересно, так как на этих оценках лежит печать несокрушимой веры в рациональность и науку, и оно показательно для либерального модерна. С точки зрения постмодернистского видения современности этот оптимизм становится проблематичным. «Несчастное сознание» не исчезло в процессе развития наук, поэзия и вся сфера вымышленного, включая телевидение, скорее приобрели большее значение, а наука уже не в силах была сохранять свое первенство; в толковании времени проявилась необходимость использовать также соответствующие средства из вненаучной сферы.

8

нились поэтическое воображение, память мифа, исторический документ, философская абстракция; вместе с тем он весьма уязвим для критики со стороны специализированных наук, так как в нем преодолеваются границы поэзии, религии, истории и философии, а их методы и способы видения мира объединяются. Эрнст Юнгер в своих романах и эссе придумывает, рассказывает, мыслит великий миф модерна о Рабочем и маленькие повести об отзвуках модерна в постистории. Единство этих произведений создает собственно историю от Первой мировой войны до постмодернистских 80-х годов XX столетия.

Их единство как масштабный эпос и поэтическая философия проявляется лишь в ретроспективе, поскольку нельзя дать концепцию одного-единственного масштабного эпоса, который стремится в поэтической форме постичь и представить отрезок времени в 70 лет. Автор, создающий свое первое произведение, не может предвидеть, что он достигнет возраста, необычного даже для не-писателей, и что для написания своего труда ему будет уготовано более чем 70 лет. Поэтому привилегией интерпретатора является возможность установить в ретроспективе «одновременность» всех произведений автора, который сам не может этого сделать, неизбежно представляя свою эпоху и откликаясь своим трудом на каждый момент времени. То, что интерпретатор рассматривает все творчество в комплексе, как раз и позволяет превратить сравнительный обзор в эпос XX века и сделать зримой привязанность ко времени в смысле преемственности мышления и заблуждений.

В отличие от Оноре де Бальзака Эрнст Юнгер не заявляет, что хочет быть «1е secretaire de son epoque”1, но все же его произ

' В предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак писал: «Самим историком должно было оказаться французское Общество, мне оставалось только быть его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главнейшие события из жизни Общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных од

9

ведения делают его эпическим поэтом своего — XX — столетия. Юнгер не ставил перед собой цель создать поэтическую энциклопедию традиций и культуры немецкого общества в XX веке, как это сделал Бальзак в отношении традиций и культуры французского общества XIX века1. Юнгер создал энциклопедию эпоса человечества своего столетия. Это философский эпос о герое модерна, о человеке как Рабочем; в нем автор с самого начала выходит за рамки немецкого общества XX века. Парадоксальным образом в «Рабочем» Юнгер уже в национал-революцион-ную эру создал произведение, оставившее национал-социализм позади.

Мышление Юнгера определяется убежденностью в том, что сама действительность заставляет поэта думать, а поэт лишь делает эту мысль прозрачной. Если же историческая действительность мыслит себя в самом авторе, то она выступает как исходное для создания единого эпического произведения. Так историческая действительность XX века образует единство юн-геровского эпоса модерна, единство, которое может четко проявиться лишь в исторической ретроспективе. Оглядываясь назад, понимаешь, что произведения Юнгера 1920—1959 годов от «В стальных грозах» через «Рабочего», «На мраморных скалах» и «Гелиополис» до «У стены времени» представляют со

нородных характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими историками, — историю нравов. .. .Я, быть может, доведу до конца книгу о Франции девятнадцатого века, книгу, на отсутствие которой мы все сетуем и какой, к сожалению, не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни Афины...»(Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. М., 1951. Т. 1. С. 6). См. также: Balzac. Theorie de la demarche (Aug. — Sept. 1833). Paris (Gallimard), 1976 ff. Vol. 12. P. 278: «Во все времена есть гениальный человек, который назначает себя секретарем своей эпохи: Гомер, Аристотель, Тацит, Шекспир, Аретино, Макиавелли, Рабле, Бэкон, Мольер, Вольтер, все они держали в руках перо и писали под диктовку своей эпохи».

1 См.: Hunt Herbert J. Balzac’s Comedie Humaine. London (Athlone Press), 1959.

10

бой единый эпос, единую трагедию героя модерна, Рабочего как «Человека». Выражение «эпическая трагедия модерна» — это больше чем метафора. Это описание синтеза литературных жанров.

Согласно Карлу Шмитту, существуют два источника трагического события — миф и действительное историческое настоящее. Трагедия опирается на миф, который для актеров и зрителей является частью исторической действительности1. В трагедии, по Шмитту, необходимо, «чтобы мы признали непреложное, выше всяких субъективных вымыслов зерно неповторимой исторической действительности и постигли возвышение ее в ранг мифа»1 2. Эпос модерна и постмодерна, созданный Юнгером, соответствует этому определению и одновременно переворачивает его. Сначала, до «Рабочего» 1932 года, эпос Юнгера несет отпечаток прорыва исторического времени в поэзию, однако позже он все больше определяется прорывом мифа в историческую действительность, прежде всего мифа о гигантомахии богов и людей, и наконец, в первую очередь в «У стены времени» изображает это столкновение мифа и исторической действительности в мифическом эпосе.

В 30-е годы позитивистски настроенный мавританец Юнгер превращается в мага, чтобы в конечном счете в 50-е годы сделаться мифологом и теософом, для которого миф становится действенным и зримым в историческом времени. После битв гигантов и титанов в войнах человечества периода модерна как мифолог он познает, что состоялось возвращение человека к Земле и что в исторической действительности произошло превращение античного мифа о битве гигантов в гностический миф о мятеже титана «Человека» против богов.

Исторический опыт 40-х годов свидетельствует о том, что после всех своих святотатств человек больше не является союз

1 См.: Schmitt С. Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel (1956). Stuttgart (Klett-Cotta), 1985. S. 51,48.

2 Ibid. S. 54.

11

ником богов и мятежником против чудовищ хаоса, а, напротив, сам стал гигантом и врагом богов. 50-е годы, послевоенное время, Юнгер трактует как период, когда гигант модерна превратился в негероического земного титана, отрекшегося от своей власти и вернувшегося к матери-Земле. Темой Юнгера является историческая действительность этого века, которая трактуется как битва между титанической властью людей и старинным божественным правом. Его эпос .модерна — это миф о возвышении и падении модерна и рассказ о финале модерна в постистории постмифического и постисторического времени.

Юнгер — одновременно и философический поэт, и мифологический эпический философ. Создатель мифа о модерне и сказитель, повествующий о его завершении, он не только певец и наблюдатель, но мыслитель и эссеист. Эпос модерна и его эпилога развертывает образ героя и в поэме, и в философском трактате. Мифологический герой этого эпоса, человек как солдат, рабочий и титан, в то же время является философским обобщением, моделью, черты которой прорисованы по-философски абстрактно и поэтически наглядно. В силу этого мысленные контуры эпоса приобретают четкость. Выходя за рамки литературного и мифического, эпос поднимается до абстракции поэтической философии, что придает философской мысли наглядность и образность поэзии.

Юнгер писал романы и трактаты, дневники и эссе. В его работе над мифом о возвышении, расцвете и увядании модерна поэт приходит на помощь мыслителю, а мыслитель — поэту. Романы Юнгера ;— это поэтические части масштабного эпоса модерна и его завершения, которые в плане мышления опираются на философские эссе. Миф о модерне и его финале посредством понятий доводится до уровня представления философского просвещения. Таким образом уже присутствующий в мифе момент просвещения, согласно Хоркхаймеру и Адорно, проявляет себя еще более четко, чем в античном, философски целостном, мифе. Благодаря эссе и научной критике миф поэта у Юнгера философски нарушается и дистанцируется, но вместе с тем расширяется и углубляется, в силу научного видения мира.

12

Творчество Юнгера как философский эпос модерна и как поэтическая философия затрагивает вопросы о том, какое значение имеют теософия, гностицизм и мифология для разработки «теории эпохи», для философии истории и для метафизики, как следует оценивать их статус истинности. Тот факт, что такие подходы к осмыслению мира, такие «картины мира» противопоставляются господствующему рационализму, не должен провоцировать опрометчивого исключения их как иррациональных из философии и способного излагать истину рассказа, повествования. Возможно, существует нечто третье, стоящее наравне с рационализмом и иррациональностью или выше их. С этими вопросами о статусе гносиса и мифа связан вопрос о роли эстетики в философии и трактовке мира. Так как искусство, миф и теософия используют приемы поэтического и эстетического мышления, о чем свидетельствует пример Юнгера, то необходимо объяснить, какую роль играли и продолжают играть эстетическое мышление и эстетическое мировоззрение в возникновении и преобразованиях модерна.

«Магический реализм» Эрнста Юнгера и поэтическая философия — это попытка выйти за рамки рационализма, не становясь при этом иррациональным. Его мифология и теософия произошли из стремления преодолеть нигилизм. Однако они не хотят быть «верой» в понимании христианской теологии. Эрих Брок так оценивает эту попытку в период до 1944 года: «Целью Юнгера всегда было преодоление нигилизма. Тем не менее одностороннее экзистенциальное мышление, как и его политическое воплощение, фашизм, приводят к нигилизму несравнимо быстрее, чем это сделал рационализм и его политическое воплощение — либерализм»1. Фашизм не стал, как ожидал Юнгер, преодолением либерализма, но еще глубже, чем либерализм, погряз в нигилизме и пришел к антигуманизму и человеконенавистничеству.

1 Brock Е. Das Weltbild Ernst Jiingers. Darstellung und Deutung. Zurich (Max Niehans), 1945. S. 274.

13

Либерализм — это еще одна сфера проблематики юнгеров-ского мифа о модерне, мифа, который представляет собой нескончаемый спор с либерализмом. Начиная со «Стальных гроз» Первой мировой войны, либерализм для Юнгера был связан прежде всего со «старыми державами» Запада, с Англией и Францией. Красной нитью в его творчестве проходит мысль о том, что либерализм предполагает дефицит метафизики: дело в том, что он основывается на рационализме и исключает из социальной действительности мифическое и теологическое измерение мира и человека. Юнгер как раз и пытался вернуть это метафизическое измерение, сначала метафизически преувеличив технику, и преодолеть метафизический вакуум либерализма и его следствие — нигилизм, форсируя (как и близкие ему модернизм и футуризм) развитие техники до процессов тотальной мобилизации. После того как ошибки на пути тотальной технической и экономической мобилизации стали явными; после того как обнаружились обвалы пути, по которому пошли фашизм, национал-социализм и ленинизм, Юнгер уже в 1933—1938 годах понял, сколь необходимо преодолеть нигилизм с помощью магической поэзии, а в конечном счете — мифа и теософического гносиса, о чем свидетельствуют переработка «Сердца, ожидающего приключения» для второго издания 1938 года, а также рассказы «На мраморных скалах» (1939) и «Гелиополис» (1949).

В связи с этим обращением Юнгера к мифу Гисберт Кранц критически указывает на то, что такой поворот таит в себе опасность ухода от действительности. Для Кранца символом подобного эскапизма является шлейф магического видения мира, который, по Юнгеру, надо понимать как «более высокий стиль ухода от эмпирических отношений» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 36; SW, Bd. 9, S. 200)1. Поэтому следует проверить, является ли магическая, мифологическая и теософическая поэзия Юнгера уходом от действительности или она способна восполнить

1 Kranz G. Ernst Jiingers symbolische Weltschau. Dusseldorf (Schwann), 1968. S. 255 ff.

14

метафизический дефицит либерализма и служить совершенствованию либерального порядка. Его миф о модерне должен помочь ответить на вопрос: не обладает ли теософический постмодерн свободного порядка в социальном и философском отношении большей вероятностью и возможностью, чем рационализм либерализма, или же постметафизический либерализм модерна в философском плане все еще сохраняет за собой последнее слово?

2. «Дезертиры» и «фронтовики» модерна

Миф и эпос модерна ясно показывают, что эта философская поэзия создается не «дезертиром», а скорее «фронтовиком» модерна или, поскольку это выражение даже для Юнгера является слишком сильным, человеком авангарда модерна. Норберт Больц назвал «экстремальные формы существования периода Веймара», а к ним он причисляет Готтфрида Бенна, Эрнста Блоха, Мартина Хайдеггера, Эрнста Юнгера и Карла Шмитта, «дезертирами нового времени»1. Назвать мыслителей, оказавших столь большое влияние на мировоззрение эпохи, дезертирами той же самой эпохи есть само по себе логическое противоречие, если под «новым временем» Больц подразумевает именно наименование эпохи. Ведущих мыслителей эпохи можно назвать ее дезертирами только тогда, когда время, о котором идет речь, отождествляется единственно и исключительно с одной идейной программой, которую как раз и не разделяют охарактеризованные как ее «дезертиры» авторы.

Определение «дезертиры нового времени» имеет смысл только в том случае, если под новым временем в смысле модерна понимается не эпоха, а программа или «проект», к которому

1 Bolz N. Auszug aus der entzauberten Welt. Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen. Munchen (Fink), 1989. S. 11.

15

эти авторы явно не примкнули и в реализации которого они не участвовали. Если следовать такому отождествлению модерна с одним-единственным проектом, то все равно допускается категориальная ошибка, так как либо историческая категория смешивается с философской или идеологической, либо последнюю хотят выдать за историческую. Идеологические позиции красиво обставляются историческими определениями эпохи, и тем самым делается попытка лишить их идеологического характера, чтобы создать впечатление их исторической «необходимости».

Миф о модерне Юнгера свидетельствует о том, что такой прием с точки зрения истории и философии недопустим. Модерн как эпоха, нравится нам это или нет, включает не только либеральный «проект модерна и прогресса», но и тотальную мобилизацию фашизма, национал-социализма и ленинизма. Модерн — это век форсирования истории и все ускоряющегося прогресса, и эти признаки признаны всеми идеологиями, порожденными модерном. Идеологии тотальной мобилизации по своей мифологии и риторике являются более модернистскими, более экстремистскими, чем модерн буржуазный, так что они могут быть противопоставлены ему как модернизм, как преувеличение модерна. Эстетический «модернизм», как показывают последние исследования, открыл путь фашизму в Италии1 и национал-социализму в Германии1 2. Философский эпос модерна Юнгера как описание XX столетия подтверждает выводы англосаксонских историков.

Предпринятый Юнгером в «Тотальной мобилизации» анализ 20-х годов очень прост, но убедителен, и если он действительно адекватен, то имеет огромнейшее значение для понима

1 Adamson W. L. Modernism and Fascism: The Politics of Culture in Italy. 1903—1922 // The American Historical Review, 95 (1990). P. 359— 390; Herf J. Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge (University Press), 1984.

2 Ekstein M. Tanz uber Graben. Die Geburt der Modeme und der erste Weltkrieg. Reinbek (Rowohlt), 1990; Original: Rites of Spring. The Great War and the Birth of the Modem Age. Boston (Houghton Mifflin), 1989.

16

ния событий XX столетия: следуя Юнгеру, получается, что все европейские страны накануне и в ходе Первой мировой войны провели мобилизацию. Однако либерализм западных держав, опираясь на демократическую структуру этих стран, смог провести мобилизацию лучше, чем авторитарная Германская империя. После войны западные державы помешали проигравшим ее немцам стать европейцами и осуществить свою мобилизацию экономики. Поэтому, чтобы не оказаться в стороне от прогресса Запада, Германия — как, впрочем, и Италия — должна была провести тотальную мобилизацию. В отличие от частичной мобилизации западных демократий фашизм был тотальной мобилизацией. То, что в Германии он обесчеловечился до национал-социализма, зашел дальше, чем итальянский фашизм, Юнгер считает злым роком истории, которого он, в отличие от других интеллектуалов времен Веймарской республики (таких, как Готтфрид Бенн, Мартин Хайдеггер и Карл Шмитт, которые думали практически одинаково), разглядел уже накануне прихода национал-социалистов к власти и поэтому с самого начала отказался следовать за ними1.

Творчество Юнгера позволяет понять, что в XX веке Германия была абсолютно модернистской страной1 2. Двойственность модерна и его мобилизации свойственна не только крайним выражениям модернизма — фашизму, национал-социализму и ленинизму, но и либеральному модерну. Ведь модерн либерализма не мог не соприкасаться, не быть метафизически связанным

1 См., впрочем, весьма критическую по отношению к Юнгеру книгу графа К. фон Крокова (Сhr. Graf von Krockow. Die Entscheidung. Eine Untersuchung uber Ernst Jiinger, Carl Schmitt, Martin Heidegger. Stuttgart (F. Enke), 1958. S. 108): «В содержательном отношении Юнгер идет совсем другим путем, нежели Шмитт, — несмотря на то, что он, как следует еще раз подчеркнуть, ни разу, ни единым намеком не высказывал хвалу пришедшему к власти «фюреру», а, напротив, скрыто его ненавидел».

2 См. также: Ekstein М. Tanz uber Graben. Die Geburt der Modeme und der erste Weltkrieg. S. 15.

17

с той данностью, к осуществлению которой он приложил руку и в случае Германии, и в случае Италии. Потому что утверждение, будто Германия 20-х годов XX века во всех отношениях была «запоздалой нацией», существовавшей по ту сторону либерализма, в каменном веке немецкого верноподданничества, мы должны все-таки отнести к историческому мифотворчеству. Если нация или народ виновны, то причины этого не следует искать в том, что они запаздывают в своем развитии.

Даже если принять, что либеральный модерн — это философия и социальная теория, превосходящая крайние (как левые, так и правые) формы модерна, остается открытым вопрос, как следует оценивать модерн сам по себе, учитывая, что именно он породил различные формы философского экстремизма. Философский экстремизм модерна и экстремистский модернизм вовсе не выпадают из эпохи. Более того, нельзя исключать, что поскольку они есть порождения модерна, то формы философского экстремизма могут заявить о себе еще раз, если метафизическая структура модерна не изменится коренным образом.

Как писал Генрик Ибсен, в художественном произведении человек сам себе является верховным судьей. Не поэт судит читателя или слушателя, а читатель или слушатель сам себя. Читатель, слушатель или зритель художественного произведения, в понимании художника, судит сам себя. В созданном Юнгером мифе о модерне эпоха может узнать себя — во всех своих ужасах, во всех своих страхах, но и в своих достижениях — и свершить над собой суд.

3. Истоки понятия «философский эпос»: французский романтизм и гностицизм

Произведения Юнгера складываются в единый философский эпос лишь при рассмотрении их в исторической ретроспективе и в рамках философской трактовки. У самого Юнгера понятие «философский эпос» не встречается ни разу, оно, скорее, заимствовано из дискуссии об эпосе человечества, которая шла

18

в рамках французского романтизма XIX века. Примерно в 1830 году эпическая направленность во французской литературе связывается с идеей философии человечества. Французские авторы того времени объединяют философию истории с мифом и эпосом в литературе. Они пытаются объединить философию и поэзию в некую поэтическую философию, в то время как в Германии того же времени литература и философия, миф и научное мышление строго разграничиваются.

Творчество Юнгера также преодолевает традиционное для Германии разделение философии и поэзии. Для того чтобы в поэтическом повествовании дать проявиться философским мыслям и углубить поэтическое высказывание путем абстрактного размышления, Юнгер пренебрегает традиционным разделением философской науки и литературного воображения, которое с XIX века в ходе становления идеализма и позитивизма стало в Германии господствующим. Его философский эпос XX века соответствует определению, предложенному Альфредом де Виньи в 1837 году: эпос — это «философская мысль, представленная в эпической, повествовательной форме»1.

Согласно Эдгару Кине (1803—1875), есть три вида эпоса: героический эпос («Илиада», «Песнь о Нибелунгах»), теологический эпос («Божественная комедия» Данте) и современный, спекулятивный и философский эпос. В качестве раннего примера философского эпоса Кине приводит «Потерянный рай» Мильтона1 2. Французская романтика решала вопрос, как можно написать новый христианский эпос, что является «Божественной комедией» XIX века. Ответом Бальзака стала «Человеческая комедия»3. Человечество стало субъектом истории наряду с Богом.

1 Vigny A. de. Preface & Moise, Eloa, Le Deluge (1837) // Oeuvres competes. Ed. E Baldensperger. Paris (Gallimard), 1950. Vol. 1. P. 55: «Философская мысль, представленная в форме эпической или драматической».

2 См.: Cellier L. Е’ёрорёе romantique. Paris (Presses Universitaires de France), 1954. P. 75. Второе издание: L’epopee humanitaire et les grand mythes romantiques. Paris (Societe d’Edition d’Enseignement superieur), 1971.

3 Ibid. P. 66.

19

Во французской же романтике — и это примечательное отличие от игравшего все более определяющую роль в Германии левого гегельянства и материализма — человечество со своей стороны не замещает Бога как господина истории. Согласно лежащим в основе романтизма персоналистским и теологическим убеждениям, человек, так же как и у Фомы Аквинского, действует вместе с Богом и является его продолжателем. Он не есть единоличный господин истории, но и не инструмент Господа. Как видно из находившихся под теософско-иллюминистическим влиянием эпосов французских романтиков, человечество в качестве действующего вместе с Богом субъекта является героем современной истории, а философский эпос — его изображение1.

По Сен-Мартену, эпическая поэзия должна стать продолжением пророческой поэзии Ветхого Завета. Сен-Мартена, даже если он сам еще практически принадлежал эпохе Просвещения, можно считать главой и философом-мыслителем иллюминистической и теософской школы. Он оказал большое влияние на эпических поэтов-романтиков. Для иллюминистического теософа пророческая поэзия превосходит эпическую, так как она непосредственно присутствует в высшей поэзии или поэтике Создателя, в самих его делах1 2, пусть и опосредованно любая поэзия, а потому и собственно эпическая, черпает силу из первоначальной поэзии Бога3.

1 См.: Ballanche Р. S. Essai sur les institutions socials (1818)// Oeuvres. Paris, 1830. P. 285: «Эпос — это история развития человечества на разных ступенях становления общества... Выразитель идей того или иного века, законодатель того или иного народа, основатель той или иной империи: вот герой эпопеи».

2 Cellier L. L’epopee romantique. Р. 69.

3См. также у Юнгера (Sgrafitti. S. 436): «Автор — звено иерархии. Его отношение с высшим автором мироздания непосредственно и свойственно только ему; в этом заключена его неизвестная ему теология». И еще: «Должность автора относится к высшим должностям мира. Когда он работает со словом, его теснят духи; они подстрекают его пролить кровь» (Strahlungen I. Bd. 2. S. 16). О близости Юнгера немецкой теософско-каббалистической традиции, особенно к Гаману, написано у Шварца (Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 210 ff., 249 ff.).

20

Эпос французской романтики одновременно религиозен и общечеловечен, он больше не ограничен одним народом или одной «местностью». Согласно Ламартину, эпос отныне не есть явление национальное или героическое, он стал чем-то гораздо большим, он стал чем-то человеческим1. Балланш разъясняет, что «каждый народ создает свой эпос, каждая раса создает свой. Все эти следующие один за другим эпосы должны найти свое полное завершение в общем эпосе человеческого рода, идея такого заключительного эпоса, единого в своем великолепном многообразии, есть не что иное, как идея универсальной религии»1 2. В конце концов все творчество человечества и составляющих его народов станет единственным эпосом.

В своем стремлении к универсальному синтезу философского эпоса французский романтизм не делает больших различий между литературными жанрами. Так, Кине и драмы называет эпосом и своим «Агасфером» подражает непосредственно «Фаусту» Гёте3. Роман, например у Виктора Гюго, также понимается как эпос4.

Романтический философско-религиозный эпос пытается создать универсальный синтез, в котором было бы возможным изображение мировой истории в ее всеобщности. Романтический эпос претендует на то, чтобы быть и эпосом и философией, философским эпосом человечества и его истории. В качестве такого «всеобщего эпоса» романтический эпос обнаруживает свою близость гностицизму, который в равной мере стремится создать повествовательную теорию действительности в целом. Творчеству Юнгера в большой степени присущ дух гностицизма, поэтому в общих чертах следует остановиться на связи гностического и романтического эпосов.

1 «Эпос не является больше ни национальным, ни героическим... он есть нечто гораздо большее, он — общечеловечен». Цит. по: Cellier L. L’epopee romantique. Р. 73.

2 Цит. по: Cellier L. L'epopee romantique. Р. 78.

3 Ibidem.

4 Hugo V. William Shakespeare (1864). Paris, 1973.

21

Гностическая система с ее схемой, включающей творение, падение и искупление, рассказывает «epopee de 1’homme» («эпопею человека»)1, это эпос человека вообще и каждого отдельного человека. История мира в целом рассматривается как одно эпическое сказание, как единое целое; внутреннее «повествование» дает слушателю рассказа о «гносисе» освобождение и искупление от тягот и ограничений настоящего: «Внутренний, духовный человек, находит удовлетворение только в познании целого, и это является истинным искуплением». Так, по Иринею1 2, декларируется основной принцип валентинианского гностицизма. Познание мировой истории в ее целостности — это цель и содержание «гносиса». Эта целостность представляется как процесс возникновения, падения или дезинтеграции, искупления или реинтеграции мира и человека. В учении гностицизма познание этого процесса является освобождением от мира или искуплением, причем в двух отношениях: во-первых, в соответствии с догматическим содержанием системы, а во-вторых, в силу психологического воздействия.

Согласно догматическому содержанию гностицизма, «гно-сис» освобождает потому, что познание, или «гносис», определяется как решающий фактор динамики в самом мировом процессе и как момент, способствующий непрочности и бедствиям мира. Стремление к познанию и познание — вот источник дезинтеграции: падшая вечность у валентинианцев называется Sophia, и она пала, потому что стремилась узнать слишком много3. Преодоление этого ложного знания — отрицание отрица

1 См.: Amadou R. Louis-Claude de Saint-Martin et le Martinisme. Paris, 1946. P. 80.

2 Adversus haereses, I 21, 4 11 Die Gnosis. Bd. I. Zeugnisse der Kirchenvater. Hrsg. von Werner Foerster. Zurich,21979. S. 285. (Перевод модифицирован.) См. также: Hutin S. Les Gnostiques. Paris,21963. P. 59.

3 Заносчивость Софии заключается в том, что она пытается «понять, что находится по ту сторону гносиса: inquisitio magnitudinispatris fiebatpassioperditionis» (настойчивое стремление довести до конца эти поиски приводит к мучительному испытанию —лат.) (Quispel G. Gnosis als Weltreligion. Ziirich, 1951. S. 85).

22

ния — ведет, согласно догматическому учению валентинианс-кого гностицизма, к снятию разъединенности духовной субстанции в мире, а тем самым и к возрождению духа. Поэтому «гно-сис» в той мере является лекарством от дезинтеграции и средством реинтеграции, в какой он способен распознать мнимое знание в его притязаниях и ограничить их. Эсхатологическое ожидание исцеления и искупления в гностицизме, согласно его догматическому содержанию, заключается в том, чтобы собрать духовное и умственное и отделить их от форм ложного знания и от смешения «гносиса» и незнания1.

Психологически воздействие нового осмысления догматического мифа на приверженца гностицизма может освобождать, только когда в повествовании о мире и божественном он узнает собственную жизненную ситуацию, свои тяготы и в этом приобщении к онтологической необходимости гносиса в мире познает, пусть даже временное, освобождение от своих собственных личных бед.

Повествовательная теория гностицизма является не только мифологическим, но и философским эпосом, так как сама гностическая схема истории как творения, падения и искупления не приемлет расхожего противопоставления фиктивного мифа, с одной стороны, и простого сообщения, рассказа об истории или даже абстрактной ее теории — с другой. Философский эпос гностицизма включает элементы из всех известных форм мифического подхода к миру. Повествования гностицизма, внехристианс-кие гностические системы содержат элементы мифа и абстракции, догматическая теология христианства и христианский гно-сис охватывает к тому же и элемент исторического повествования.

Теоретический тип гностицизма космологически гипостазирует психологический опыт индивидуального, собственного Я, такие его формы, как забвение и воспоминание, изменение и преодоление, и включает этот опыт во всеобщую онтологичес-

1 См.: Hippolyt. Refiitatio omnium haeresium, VII. 27, 1 // Die Gnosis. S. 97.

23

кую связь мировой истории, охватывающей возникновение мира, его кризис и его искупление. Такая онтологизация личного опыта может быть понята как простая психологическая проекция указанного опыта и ее дальнейшая трансформация в космологический миф. Однако гностические системы Валентина или Василида представляются не как мифическое приключение, как события или действия мифологических героев, а как систематическое развитие этого действия теми, кто стоят где-то между личностями и обладают собственными именами и абстрактными универсалиями. Так, Sophia как причина падения и забвения как следствия падения есть не только пример гипостазирования в лицах, имеющих собственные имена, как в мифе, но одновременно и психологически понятных универсалий, которые вводят или способны ввести в сферу абстрактного понимания и объяснения. Гностические имена можно трактовать и как имена собственные, и как понятия. Вместе с тем гностическое повествование в его высших формах у Валентина и Василида (мифологические вариации последователей здесь не рассматриваются) явно представлено не как вечное повторение одного и того же, а как единственный в своем роде процесс. Идея неповторимости истории существенно отличает гностицизм от схемы мирового круговорота в мифе.

Открытие собственного Я и его истории, абстрактность изложения и неповторимость происходящего в гностическом повествовании отличают систему гностицизма от мифа. Всеобъемлющий характер системы, ее стремление к всеобщности и связанности повествования как раз и выводят ее за рамки мифа и указывают на наличие философской системы. «Система», ее стремление к всеобщности и убеждение в том, что систематичность есть свидетельство достоверности, не были изобретением Нового времени, это открытие Александрии, открытие философии, христианской теологии и внехристианского гностицизма II и III веков. Следы такого гностически-мифологического системного мышления проявляются и в юнгеровском гносисе эонов и истории Земли, как они развиваются в эпосе «У стены времени».

24

Гностическая система рассказывает историю, основная схема которой такова: сотворенный мир и Я из-за невежества впадают в состояние дезинтеграции и могут быть реинтегрированы путем познания всеобщности происходящего, через познание мира и себя1. Эта история всеобщей действительности излагается как эпос. По Гегелю, «содержанием эпоса является целостность мира». В эпосе «развертывается вся целостность того, что только можно причислить к поэзии человеческого существования». Эпос является «разумной тотальностью»1 2.

Гностическая система — наиболее универсальная, всеобъемлющая из эпосов, это — всеобщий эпос, повествование о тотальной взаимосвязи Бога, мира и человека, их истории. Гностическая система не удовлетворяется лишь частичной историей истории, в своей истории всеобщности она тотальна и целостна.

Гностически-теософский подтекст романтики и глубокое родство теософского и романтического эпоса проявляются в требовании Констана о создании эпоса, отмеченного тотальностью: «Мильтон прокомментировал Книгу Бытия, Клопш-ток — Евангелие, Сомэ —Апокалипсис, вот три основные составные части великой библейской эпопеи. Появляется христианский Гомер, который резюмирует Мильтона, Клопштока и Сомэ в поэме искупления, состоящей, подобно трилогии Данте, из трех частей и с мольбой обращенной к всеми признанному гению — Святой мировой церкви, единственной догмой которой является управление и усмирение своих порывов. Итак, произведения Гомера и Вергилия есть не что иное, как красивые сказки для детей, в то время как истинная

1 Здесь не следует останавливаться на рассмотрении различий между христианским, иудейским и языческим гносисом в его отношении к единству или, точнее, на различии между Богом-творцом и Богом-спасителем.

2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Книга третья // Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 459, 460.

25

эпическая поэма модерна раскрывается ъ универсальном синтезе»' (выделено П. К.}.

Гегель также стремился к универсальному синтезу и изображению тотальности. По Гегелю, воплощение синтеза онтологии и истории возможно, но не в романтическо-поэтическом или гностическом эпосе, а лишь в философской системе. Для немецкой философии эпохи романтизма и немецкого идеализма на его поздней стадии задачей мышления было «снятие» и преодоление мифа в философской системе; для французской романтики такой задачей было примирение мифа и истории, эпоса гуманности и социально-политического изменения. Гностические элементы, не в последнюю очередь в их преобразовании и «псевдоморфозе» (Ханс Йонас) христианской теологии, несут на себе отпечаток и теории всеобщей действительности, и немецкой философии истории, и французского поэтического эпоса человечества.

Французская романтика более индивидуалистична и космополитична1 2, нежели немецкая романтическая поэзия и философия того времени. Прежде всего в данном случае речь идет о Гегеле и Шеллинге, идеи которых в большей степени касались народного духа и нации. С другой стороны, уже Гегель видел, что национальный эпос становится интересен только в том случае, когда национальное в нем в значительной степени определяет всеобщее, человеческое, и что эпосы прошлого могут терять свою силу: «Житие Христа, Иерусалим, Вифлеем, римское

1 Constant A. L. [статья] «Po£sie» // Constant A. L. Dictionnaire de Litt6rature chretienne. Paris, 1861. Sp. 1115. О романтическом эпосе см. также: Bowman F. Р. llluminism, utopia, mythology // The French Romantics. Ed. D. G. Charlton. Cambridge (Cambridge University Press), 1984. Vol. l.P. 76—112.

2 Французские романтики были слишком индивидуалистичны, чтобы принять отказ от индивидуальности и сделать эпос человечества анонимным, доведя его до диалектического развития «мирового духа». См.: Hugo V. William Shakespeare. Р. 90: «Я — человек есть более глубокое, более обширное понятие, нежели Я — народ».

26

право, даже Троянская война для нас гораздо более близкие события, чем судьбы Нибелунгов, которые для национального сознания представляют собой просто прошедшую историю, как бы начисто выметенную метлою. В желании сделать подобный материал чем-то национальным, даже народной Книгой, заключался самый тривиальный и плоский замысел»1.

Насколько гегелевская система и в другом отношении близка романтическому эпосу, видно из его дальнейших размышлений об эпосе в «Лекциях по эстетике»:«.. .Величайшим действием духа была бы всемирная история, и это универсальное деяние на поле битвы всеобщего духа можно было бы попытаться переработать в абсолютный эпос, где героем был бы человеческий дух, humanus, восходящий в процессе своего воспитания от тупой придавленности сознания к ступени всемирной истории. Но как раз вследствие своей универсальности такой сюжет был бы слишком неподатлив для художественной индивидуализации.. . Это было бы возможно только двояким образом, а именно внутренний творец истории, вечная абсолютная идея, реализующаяся в человечестве, выступила бы либо как направляющий, деятельный, исполняющий индивид, либо как скрыто действующая необходимость»1 2.

Как теория истории всеобщей действительности гегелевская система абсолютного духа в определенной мере представляет собой «абсолютный эпос», который, однако, не отображает ни истории и деяний Бога, ни истории людей — индивидов или групп. Абсолютный эпос — движение, процесс неиндивидуального и невсеобщего единичного, ведь Абсолют не мыслится как личность или индивид, но он немыслим и как всеобщее. Однако мировую историю следует понимать как единство, как универсальное движение Абсолюта. Сам Гегель воспринимал свою систему не как абсолютный эпос или поэзию, но как

1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Книга третья // Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. С. 439.

2 Там же. С. 446.

27

разъясняющую теорию всеобщности (тотальности), она не повествовательна, а диалектична и «научна».

Он проводил строгое различие между философией и поэзией.

4. «Магический реализм»: синтез науки и романтики

Юнгер не принял ставшее определяющим для немецких мыслителей, вплоть до Хайдеггера, разделение поэзии и философии, мифа и философии истории и своим творчеством преодолевал этот разрыв, обращаясь к многообразному, постоянно меняющемуся взаимопроникновению поэзии и философии. В своей работе «Лесной путь» (1951) объединение труда поэта и мыслителя Юнгер возводит до уровня программы: «К первостепенным событиям относится поворот философии от познания к языку. В результате произошло тесное соприкосновение духа и исконного феномена. Это важнее, чем все открытия в области физики. Мыслитель вступает в сферу, где наконец снова становится возможным союз не только с теологом, но и с поэтом» (Der Waldgang, S. 138 f.; Bd. 7, S. 371). Философский эпос Юнгера является плодом союза поэта с философом и теологом и таким образом возобновляет преемственность основной цели европейского романтизма. В нем нет описания единой истории человечества в одном эпосе; Юнгер ограничивается одним, пусть и весьма существенным, отрезком истории человечества, эпохой модерна. В этот период разворачивается именно та часть исторического человеческого эпоса, которую можно выделить как самостоятельную, а именно — современный эпос о Рабочем и титане «Человеке», или эпос XX века.

Соединение поэзии и науки не может быть простым переходом антитезы «либо — либо» в синтез «как — так — и», оно должно воплотиться во взаимопроникновении поэтического и философского видения, в новом едином взгляде на историю. Юнгер говорит о «стереоскопическом видении», в котором один

28

и тот же предмет рассматривается двумя совершенно разными, но все же перекрывающими друг друга способами1. Философский эпос и поэтическая философия возникают в качестве результата отношения к познанию, которое можно обозначить как «магический реализм». Реализм современного естественно-научного способа видения с трезвостью его подходов объединяется с магией поэзии. Этот магический реализм внезапно проявляется в «Сицилийском письме к человеку в лунном свете» (1930). Поднимаясь по расщелинам Монте Галло, он чувствует, что глаза долины остановились на нем и глядят очень внимательно: «Несомненно, у этой долины был свой демон... В этот момент для меня было неслыханным видеть эти две маски одного и того же бытия (науки и мифа. — П. К.) неразделимо сливающимися друг в друге. И это потому, что здесь впервые исчез мучительный раскол, который я, правнук идеализма, внук романтизма и сын материализма, до того считал неразрешимым» (Sizilischer Brief an den Mann im Mond, S. 22).

Стереоскопическое видение магического реализма сводит в единой картине мира идеалистическое раскрытие мира, как оно совершается в понятии и через понятие, с романтическим магическим открытием мира через воображение, а также с материалистическим опытом, достигнутым в наблюдении и эксперименте. Философский эпос или поэтическая философия — это ставшее рассказом выражение подобной картины мира во временной последовательности. Преемственность опыта и познания поэта-философа в истории своего столетия отражается в преемственности повествований его эпоса, эта преемственность неизбежно нарушается — посредством языка. Как «правнук» идеализма и «внук» романтизма Юнгер ближе европейскому феномену романтики, нежели немецкому идеализму, который, если подойти к нему с позиций сегодняшнего дня и рассматривать его в общеевропейском контексте, оказывается, скорее, ча

1 См. также: Katzmann V. Ernst Jiingers Magischer Realismus. Hildesheim / New York (Olms), 1975.

29

стным собственно немецким идейным течением. В сравнении с идеалистическим монизмом разума европейская романтика более открыта, тяготеет к объединению поэтического, абстрактного и экспериментального; поэтому идея о философском эпосе может служить ключом к пониманию творчества Юнгера. Особая близость такого творчества к французскому варианту романтики ведет к смешению общих теософских установок Юнгера и французских романтиков.

Тем самым в новом свете предстает также и отношение романтики и немецкого духа. Немецкая традиция, вопреки принятым в Германии представлениям, является не слишком, а напротив, недостаточно романтичной. В противоположность французской традиции, которая не помешала романтику Ламартину стать министром иностранных дел Республики, романтика в Германии была оттеснена на обочину политики господствовавшими идеями — гегельянством и позитивизмом1.

Эрнст Юнгер как приобретший влияние романтик для Германии является исключением. Его эволюция — от своего рода технократа и нигилистически настроенного позитивиста и сциентиста до мага и магического поэта и в конце концов до теософа и гностика — являет собой беспрецедентное в XX веке превращение рационалиста в романтика. Такие метаморфозы Юнгера переворачивают многие представления о развитии идейной и духовной истории в XIX веке. Это развитие традиционно виделось как движение от теологии через метафизику к позитивной науке, как его описал и декларировал Конт в своих законах. Юнгер же, напротив, от научного позитивизма переходит к трагически-героическому реализму и в конечном счете к теософскому гносису, соединению философии, мифологии и теологии.

1 См.: Poggeler О. Hegels Kritik der Romantik. Phil. Dissertation. Bonn, 1956. Это одна из тех немногих работ, авторы которых отказывают философскому романтизму в Германии в справедливости противопоставления себя «классике», немецкому идеализму.

30

Возможно, этим родством целей Юнгера и французской романтики объясняется тот факт, что его так высоко ценят во Франции. Иллюминистическое и теософское развитие творчества этого автора в некоторых отношениях дальше от немецкого духа, колеблющегося между позитивизмом науки, иррационализмом мифа и негативной теологией фидеизма наподобие протестантизма, нежели от французского. В истории французского духа, наряду с картезианским рационализмом и позитивизмом Конта, постоянно существовало и третье течение — иллюминизм как рациональный синтез философии, христианской теологии и мифологии. Во Франции эти течения не могли потеснить ни фидеизм sola fide' протестантизма, ни позитивизм и антитеоло-гическое Просвещение. Романтика и теософия благодаря синтезу теологии и Просвещения открыли путь, который был ближе к решению антитез диалектики Просвещения, чем колеблющееся между материализмом и идеализмом немецкое философское мышление.

Творчество Юнгера примыкает к этой традиции. Поэтому оно не вписывается ни в иррационализм «мифа XX века» и обскурантизм, ни в позитивизм. Взгляды писателя противоположны и тому стремлению избавиться от всего, что обладает метафизическим смыслом, как оно реализовано в практике рационалистического Просвещения. Его поэтическая философия, его эпос модерна, расширяет пространство рациональности и реализма за счет теософии, мифологии и магии; именно потому философский эпос Юнгера взрывает границы литературных жанров и объединяет разные жанры в новой литературной форме. И в этом Юнгер сродни романтике.

1 только верою (лат.).

Книга I

Миф о Рабочем и титане «Человеке»

Может ли существовать миф о модерне, если модерн претендует на то, чтобы быть эпохой разума и преодоления мифологии? Эрнст Юнгер мифологизирует и демифологизирует модерн одновременно. Разворачивая миф о модерне, он показывает, что в самоинтерпретации последнего скрыта мифология. Философия истории модерна, основное содержание которой составляют прогресс и тотальная мобилизация Земли ради человека, сама является формой мифа, способом повествовательного самопредставления и самоинтерпретации эпохи и ее программы. За «мастерским повествованием» философии истории модерна стоит миф о Рабочем и титане «Человеке».

Первую половину своего века, эпоху «стальных гроз» и титанической власти Земли, Юнгер обрисовал как последовательную смену трех мифических типов, или героев. «Стальные грозы» Первой мировой войны выплавили в тиглях «великой битвы» Солдата и привели к исторической развязке этот тип героя, сложившийся в прежних формациях, в домодерне. В межвоенное время, в тотальной мобилизации и модернизации вырос Рабочий, герой модерна. Наконец, в теллурических битвах Второй мировой войны и в новых мобилизующих Землю формах техники становится виден образ титана.

Часть А

В СТАЛЬНЫХ ГРОЗАХ МОДЕРНА

Глава 1. Солдат

Поэтическое творчество Эрнста Юнгера начинается в 1920 году с романа-дневника о Первой мировой войне «В стальных грозах». Этим произведением Юнгер открывает и свой эпос века, свой миф о том периоде модерна, который можно обозначить как «модерн стальных гроз». На этом отрезке столетия герой модерна, человек-солдат, человек-рабочий и человек-титан, подвергся большим испытаниям и по большей части их не выдержал. Такова логика вещей — миф о модерне и эпос столетия, начинаются эпическим романом-дневником о Первой мировой войне. Как пишет, оглядываясь назад, в 1990 году Юнгер, миф начинается с войны. «Миф рассказывается отцом, вернувшимся с войны» («Ножницы» — Die Schere, S. 90).

Солдат — первая из мифических фигур, определивших XX столетие. Он родом из прошлого, из более ранних времен и скорее входит в модерн, чем принадлежит ему. Его век истек уже в Первую мировую войну, его образ во время этой «великой войны» начинает превращаться в образ Рабочего. В 1920 году Юнгер описывает Первую мировую войну еще с позиций Солдата. В 1984 году он напишет: «Пройдет много времени, пока мы сделаем выводы из нашего опыта; и часто выгода, какую мы могли бы получить от этого, оказывается уже растраченной и ненужной. Так мы смогли пройти Первую мировую войну, не заметив, что линии фронтов проходили-то по позициям и что мы вели эту войну и не в духе Гомера, и не в духе XIX века» («Автор и авторство» — Autor und Autorschaft, S. 90; Bd. 13, S. 469).

Однако уже в 1930 году Юнгер признает, что в этой войне метаморфоза Солдата вылилась в образ Рабочего. Первая миро

2 Петер Козловски 3 3

вая война представляется ему жертвенным путем для первого прорыва модерна, первой мобилизацией для модерна.

«Мы касались технической стороны тотальной мобилизации, совершенствование которой началось (и это можно проследить) с первых призывов правительства Конвента на военную службу, с реорганизации армии Шарнхорстом и продолжалось до масштабных динамичных программ вооружения последних лет мировой войны, когда страны превратились в гигантские фабрики, где производство армий было поставлено на конвейер, чтобы днем и ночью отправлять их на поля сражений, где роль потребителя взял на себя ставший столь же механическим кровавый пожиратель. Так мучительна монотонность этой картины, напоминающей точный ход работающей на крови турбины, для героической души, но все же в присущем ей символическом содержании сомнений быть не может. Здесь становится явной строгая последовательность, суровый отпечаток времени на воинственном посреднике» («Тотальная мобилизация» — Die Totale Mobilmachung. S. 135; Bd. 7, S. 129).

Для Эрнста Юнгера Первая мировая война — это первый раскат собиравшейся уже со времени Французской революции стальной грозы и плавильная печь модерна. Первая мировая война — это первый, еще не до конца проявившийся этап мобилизации и «тотального характера труда» эпохи. Как раз в Германии война имела черты частичной мобилизации, так как из-за несостоявшейся общественно-политической модернизации и несоответствия оснастке демократий Запада она была не в состоянии осуществить тотальную мобилизацию. Германия была вынуждена вести войну еще в духе кабинетной войны. И материальная битва Первой мировой войны слишком хаотична и привязана к земле, чтобы удовлетворять требованиям планомерного военного захвата всего пространства («О боли» — Uber den Schmerz, S. 198; Bd. 7, S. 177). Кровавая турбина еще слишком малотехнична и слишком воинственна, чтобы достичь уровня совершенной техники. Но она уже ранит героическое чувство войны.

34

Первая мировая война — это этап мобилизации Земли в эпоху модерна и это конец героя войны при нарастающей тотализа-ции войны и мобилизации энергии, конец чтящего отечество Солдата. Первая мировая война и трансформация войны из битвы прежнего стиля, через позиционную войну и материальную битву, до механического боя способствовали метаморфозе героя из Солдата в Рабочего.

1. Кладовые ужаса

Внешнюю сторону участия Юнгера в войне можно изложить кратко. В начале 1915 года под Базанкуром, маленьким городком в Шампани, Юнгер оказывается на Западном фронте. Уже в своем первом бою, при Лезэпарже, он получает свое первое ранение и «впервые понимает, что эта война гораздо серьезнее, чем большое приключение» (In Stahlgewittem, S. 39). Лейтенантом он участвует в битве на Сомме (24 июня — 26 ноября 1916г.), получает второе ранение, а после третьего его награждают Железным крестом первой степени; во время летнего отступления он уже командир роты и после следующего ранения в битве при Камбре получает Рыцарский крест придворного ордена Гогенцоллернов. Он рассказывает, как в течение 1917 года становилось все заметнее подавляющее превосходство противника, наблюдает нарастающую жестокость средств ведения войны; когда Людендорф попытался осуществить «Великую битву», «...решить исход войны одним мощным ударом...» (In Stahlgewittem, S. 230), Юнгер снова ранен и должен констатировать, «что наступление завязло и что оно, в стратегическом отношении, провалилось» (In Stahlgewittem, S. 266). Он рассказывает об усталости войск, о первых танках,«.. .этих все чаще вступающих в бой боевых слонах битвы техники» (In Stahlgewittem, S. 272f.), и завершает свое участие в войне, как и повествование о ней, после тяжелого ранения получением, не без гордости, Золотого знака за ранения и ордена «За заслуги». Получение ордена Юнгер комментирует следующим замечанием: «В этой

35

войне, когда под огнем были уже пространства, а не отдельные люди, я всегда добивался, чтобы одиннадцать из этих выстрелов были направлены лично на меня» (In Stahlgewittem, S. 299). Свою книгу он заканчивает строками: «В один из таких дней, это было 22 сентября 1918 года, я получил от генерала фон Буссе телеграмму следующего содержания: «Его величество кайзер удостоил Вас ордена «За заслуги». Я поздравляю Вас от имени всей дивизии» (In Stahlgewittem, S. 300).

Роман «В стальных грозах» примечателен не только как повествование о внешней стороне событий. Он рассказывает о itinerarium mentis in hello, о духовном переживании войны и о том, как война меняет человека. Роман приобретает значение эпоса современной войны, который в форме дневника удерживает внутреннее переживание войны.

Война Эрнста Юнгера начинается со жгучего желания участвовать в ней как приключении, однако уже в первый день она показывает когти и сбрасывает свою добродушную маску. Доброволец Юнгер, подобно героям мифа о войне, надеется получить от войны совсем другое, опыт и познание великого, грандиозного. Герой хочет действовать, участвовать, рисковать. «Выросшие в эпоху безопасности, мы все чувствовали тягу к чему-то необычайному, к серьезной опасности. Поэтому война одурманила нас. Война должна была бы дать нам великое, сильное, торжественное. Ах, только бы не остаться дома, только бы иметь право участвовать!» (In Stahlgewittem, S. 11).

За этим началом «В стальных грозах» уже через две страницы следует признание, что встреча молодых добровольцев в первый же день на войне с раненым «у некоторых даже очень снизила воодушевление» (In Stahlgewittem, S. 13). Так представление о героизме в первый же день на войне становится более трезвым, но желание героического, великого сохраняется у Юнгера на протяжении всей войны, со всеми ее ужасами, вплоть до момента, когда уже явным стало будущее поражение.

36

Героическое не обязательно связано с победой, оно реализуется и в поражении1. Быть частью этого consumption forte, мощного потребления, и алхимии войны не зависит от того, выйдет ли человек из войны победителем или побежденным. Позднее об этой алхимии войны Юнгер напишет: «Вот где было наглядно представлено, как ведется двойная бухгалтерия жизни; я вспомнил утешение Конде, с которым он обратился к плакавшему по более чем 6000 павших в битве при Фрейбурге Мазарини: «Ба, да одна-единственная ночь в Париже дает жизнь большему количеству людей, чем стоило это дело» («Сердце, ожидающее приключения» — Das abenteuerliche Herz 2, S. 78; Bd. 9, S. 229).

Мазарини плачет о более чем шести тысячах павших и в утешение слышит слова о двойной бухгалтерии обновления жизни. Наблюдающий современную войну должен горевать о несоизмеримо большем числе человеческих жертв. Но и ему указывают на ту же бухгалтерию жертв и обновления:

«Такое отношение полководцев, предполагающее за сожжением изменение, всегда поражало меня как признак крепкого1 2 жизненного здоровья, которое не стесняется кровавой раны. Так я испытываю удовольствие при мысли о3 столь возмутительных для Шатобриана словах о consumption forte, о мощном пожирании, которые Наполеон имел обыкновение бормотать в моменты битвы, когда полководец не был так занят, когда все резервы

1 См. также: Siedler W. J. Die Entzifferung der Zeichen. Die Laudatio auf den neuen Goethe-Preistrager der Stadt Frankfurt. Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt an Ernst Jiinger. Frankfurt, 1982. S. 13: «К словам поэта, сохранившим на протяжении трех четвертей века свою сокрушительную силу, относится и высказывание о метафизическом смысле войны, с которым надо согласиться не вопреки жертвам, а ради них. После Сталинграда это так же шокирует, как и после Вердена. Но разве не было это требованием чувства, не желавшего смириться с тем, что в миллионах погибших видят только жертв негодной политики, и настаивавшего на том, что мировой порядок не знает бессмысленных жертв».

2 В полном собрании сочинений этого слова нет.

3 В полном собрании сочинений: «Оно (это отношение) с классической краткостью концентрируется в».

37

на марше, когда линия фронта под натиском кавалерийских эскадронов и обстрелом подтянутой артиллерии плавится как в кузнице, где полыхают сталь и огонь. Это слова, без которых не хотелось бы обходиться, обрывки разговоров с самим собой у плавильных печей, которые краснеют и дрожат как тлеющие угли, в то время как в дымящейся крови дистиллируется в эссенцию дух нового столетия» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 78f.; Bd. 9, S. 229).

Пока Шатобриан выражает недовольство по поводу высказывания Наполеона об этом факте войны, Юнгер в «Сердце, ожидающем приключений» (1938) испытывает «удовольствие» от этого выражения, хотя и не от того, к чему оно относится. Умерщвление многих и многих людей — это факт войны. Люди буквально таяли уже в битвах войн до модерна. Этот факт совершенно не зависит от чувств человека, рассказывающего о войне. Назвать смерть, умерщвление на войне мощным пожиранием — это тот способ выражения, который следует из невовлеченности и крайнего дистанцирования. Такое отношение не лишено чувства сострадания, но в нем нет морального протеста и оценки. Его гораздо больше отличает воля к крайнему «терпеть-мочь» благодаря экстремистскому стоицизму в отношении того, что происходит. Невовлеченность эпика видит в масштабном умерщвлении в битве мощное пожирание сырья, которое в алхимической лаборатории войны должно превратиться в новый материал, в новую эпоху. Consumption forte — это выражение сознательного дистанцирования от того, что на войне приносят жертву, жертву во имя дистилляции эссенции нового времени. В крови войны дух дистиллируется в новое состояние.

Невовлеченность поэта не лишена сострадания. Ей известно, что цена этого рождения и дистилляции — боль1. «В основе

1 В связи с этим критика М. Грайфенхагена, который пишет, что Юнгер воспринимает войну эстетически (Greiffenhagen М. Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. Munchen (Piper), 1977. S. 277), несостоятельна. Грайфенхаген путает трагическую трактовку войны с просто эстетической.

38

этого языка лежит вера в жизнь, не знающую пустых пространств. Вид ее полноты заставляет забыть о тайном знаке боли, разделяющем обе стороны уравнения» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 79; Bd. 9, S. 229).

Боль присутствует всегда. Ее можно лишь уязвить воспоминанием о двойной бухгалтерии жизни и согласием с ней. То же представление о двойной бухгалтерии проявляется и в 1990 году в изображении режущих ножниц. Ножницы раскрываются, чтобы отрезать то, что должно упасть, и дать пространство тому, что должно расти, «как нож, который открывается и снова закрывается... Здесь сначала надо было бы подумать о щипцах, но потом в общих чертах об основной форме хватки. О парикмахерах, цензорах и стратегах говорят, что они пускают в ход ножницы. Армия в наступлении «coifTiert»1 (маршал Фош)» (Die Schere, S. 71).

Ножницы — это изображение сечения и самообновления жизни. Его можно связать с тремя проявлениями жизни — вегетативным, духовным и воинствующим, отнести к трем проявлениям жизненного цикла в обществе, представленным профессиональными сословиями парикмахеров, цензоров и военных. В основу «Ножниц» (1990) положен античный миф о Мойрах, греческих богинях судьбы. Мойры режут и раздают, наделяют: Атропос, младшая из трех сестер, отрезает нить жизни, а ее сестра Клото уже прядет новую, Лахесис вручает ее человеку, который рождается.

Миф не дает моральной оценки, он не знает предпочтений; миф констатирует. Боль — вот цена, которую надо заплатить за двойную бухгалтерию жизни, за приход и расход из рождения и смерти. Миф жив двойной бухгалтерией преступников и жертв. Жертва — такова главная идея мифа, и неудивительно, что идея жертвы выдвигается в центр мифологии модерна Юнгера.

Для человека из мифа тот факт, что события, подобные войне, неизбежно влекут за собой жертвы, не является основанием,

1 стрижется (фр.).

39

препятствующим считать это событие достойным прославления и одобрения и желать участвовать в нем. Миф питается участием в божественном, и его приверженцы присоединяются к нему из желания быть причастными к такому событию.

Рассказ Юнгера о своем первом ранении как лучом прожектора высвечивает это стремление участвовать в событии — Великой войне:

«Короткий разговор рядом со мной, который я подслушал, заставил меня задуматься.

— А что у тебя, камрад?

— У меня прострелен пузырь.

— Очень болит?

— Да ничего. Плохо то, что с этим совсем нельзя воевать» (In Stahlgewittem, S. 38).

В юнгеровском эпосе войны рассказы о боях сменяются описанием монотонности позиционной войны, оживляемой лишь приключениями поисковой разведгруппы: «Эти короткие вылазки, когда приходилось собирать сердце в кулак, были хорошим средством закаливания мужества и борьбы с единообразием окопной жизни. Прежде всего солдат не должен скучать» (In Stahlgewittem, S. 96). Война является пусть и ужасным, но приключением и сосудом для дистилляции новой эпохи, ввергающей и преступников, и жертвы в состояние, похожее на дурман. На войне каждый одновременно преступник и потенциальная жертва1. Юнгер описывает жестокость, бессмысленные разру

1 «Незабываемы такие моменты во время ночных вылазок. Глаза и уши напряжены до предела, приближающийся шорох чужих шагов в высокой траве приобретает угрожающую жизни силу. Дыхание прерывистое; надо заставить себя заглушить пыхтение. С коротким, металлическим щелчком отскакивает предохранитель пистолета; звук ножом проходит по нервам. Зубы стучат о кольцо ручной гранаты. Столкновение будет коротким и смертельным. Два мощных по силе чувства просто сотрясают тебя: возрастающее возбуждение охотника и страх дичи. Весь мир — это ты сам, до краев наполненный темным, отвратительным чувством, тяготеющим над пустынным ландшафтом» (In Stahlgewittem, S. 77 f.).

40

шения и страдания мирного населения. Каждый отдельный человек — это лишь частица великого происходящего, использующего машинерию, внутри которой человек может действовать, но как таковой не может нести ответственность. Он часть трагического события. Эту трагичность способен описать только миф, но никак не рациональное повествование или рассуждение.

Первая мировая война развивает динамику деперсонализации, когда поступки каждого отдельного солдата все больше и больше теряют значимость по отношению к механике маши-нерии войны. Битвы сами трансформируются в новую форму военных действий. О метаморфозе войны в эпоху модерна Юнгер в июне 1916 года, в связи с великой битвой на Сомме, замечает: «Теперь мы, так сказать, втягивались в новую войну. То, что мы до сих пор пережили, конечно, не подозревая об этом, было попыткой выиграть войну в битвах старого стиля, которая закончилась ничем, вылившись в позиционную войну. Теперь нам предстояла материальная битва с ее гигантским призывом. Но и она где-то в конце 1917 года сменилась битвой механической, картина которой, однако, не успела достичь полноты» (In Stahlgewittem, S. 75f.). To, что Первая мировая война, «Великая война», ведет к надличностным, трагическим обстоятельствам причины и вины, окончательно становится ясно во время «Великой битвы» конца марта 1918 года: «Великая битва означала переломный момент и в моем внутреннем состоянии, так как теперь я считал поражение в войне возможным. — Невероятная концентрация сил в час, когда решалась судьба, когда шла борьба за далекое будущее, и последовавшая затем, столь неожиданно, столь ошеломляюще, развязка впервые ввели меня в глубины надличностных сфер. Это отличалось от всего пережитого ранее; это было посвящение, не только открывшее раскаленные кладовые ужаса, но и ведущее через них» (In Stahlgewittem, S. 267).

«Великая битва» — это посвящение в надличностное, она стала таким посвящением не только потому, что участвовавший в ней солдат именно с тех пор считает войну проигранной, но и

41

потому, что там в бою высвободились силы, постижимые исключительно в категориях мифа (они уже не были результатом личного поступка солдата). Однако проигравший в войне воспринимает мифическое и надличностное сильнее, чем победитель, всегда склонный приписать заслугу победы себе — как личное достижение. Победитель видит вину и причину там, где побежденный усматривает трагические роковые обстоятельства. Кто из них прав, нельзя сказать заранее. Победа ослепляет, лишает способности видеть и трагичность победы и поражения. Побежденная Троя в метаморфозе истории становится более поздним, господствующим в мире и Греции Римом. На своих плечах Эней несет Трою до последующей победы над теми, кто ее победил, над греками.

Через несколько лет после Первой мировой войны, в 1927 году Юнгер все еще пытается раскрыть смысл, который, должно быть, есть и в поражении, он снова возвращается к мифическому его толкованию. Зал в Этцеле становится для него метафорой преодоления бессмысленных на первый взгляд страданий Первой мировой войны: «Ни один из нибелунгов не вышел живым из зала Этцеля, но как раз поэтому они продолжают жить в этом величии, — говорит Юнгер устами батрака и продолжает: Он был прав! Именно такая правда не может провозглашаться достаточно часто и настойчиво. В этой легендарной битве в горящем зале Этцеля выражается не только чрезвычайная отвага, но и глубочайшая мудрость. И триста спартанцев при Фермопилах выполнили свою задачу настолько блестяще, как ни одна задача на свете не может быть выполнена. Об этом надо не только говорить, но проповедовать в то время, когда вся пресса занята тем, чтобы выставить мужество нецелесообразным, а трусость — моральным постулатом. В таких высоких поступках человеческое достижение поднимается до степени безоговорочности, которую уже нельзя превзойти. Давайте никогда не забывать о том, что и у нас на этой войне были корабли, находясь на которых мы смотрели в глаза неизбежному концу с тем же упрямством, что и мужи в зале Этцеля. И когда такие поступки прино

42

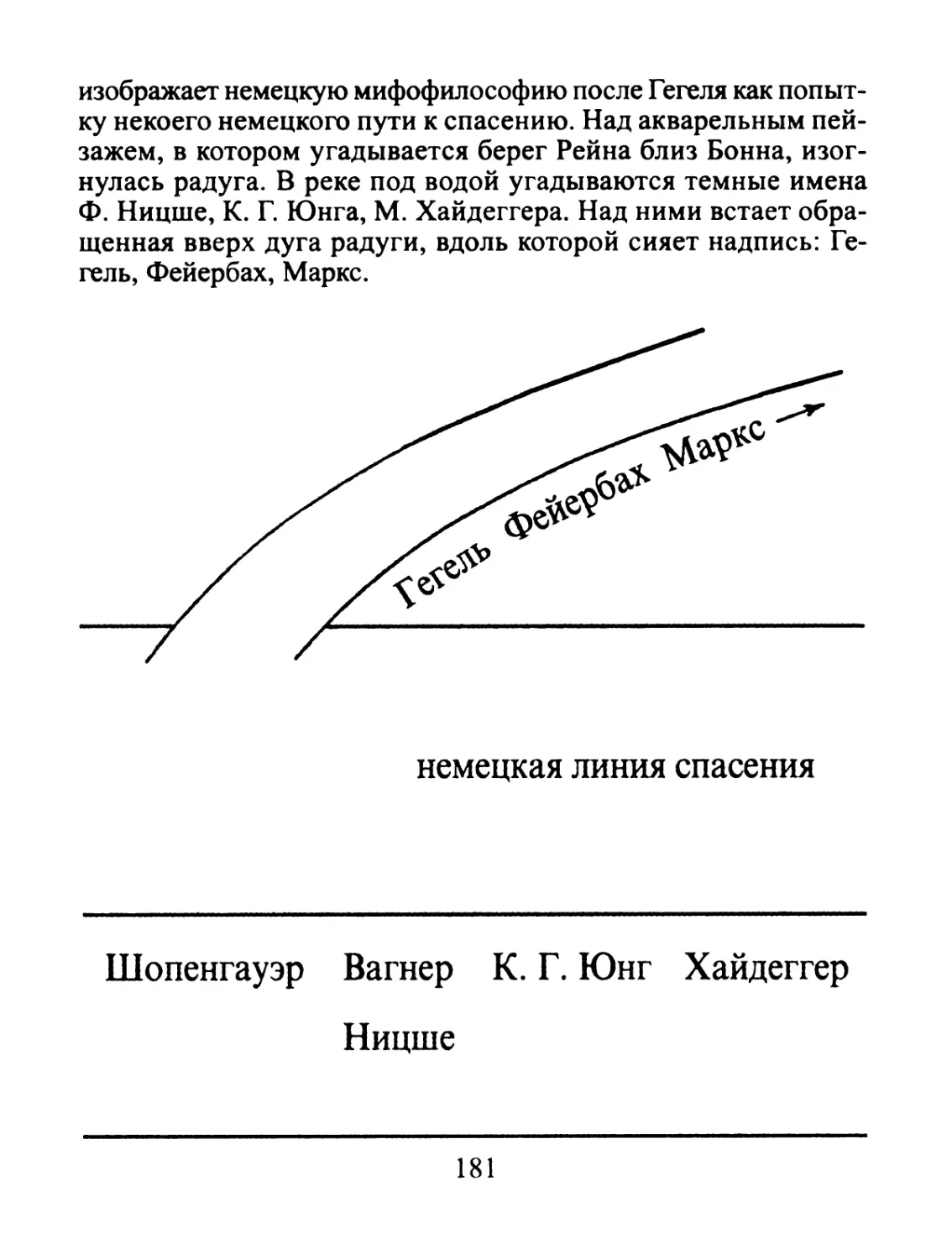

сят в жертву ценностям, лежащим вне личности, любви и верности, или великому рейху, то в них открывается высшая нравственность. Она осуществляется в моральном мире, в мире веры, в котором идея прогресса теряет смысл, так как это — абсолютные ценности, к которым лежит сердце. Такие ценности есть ценности солдата и святого, сияющие над кровью полей сражений и над головами распятых, — свидетельствовать о них — это задача, лишить которой мы нас не позволим»1.