Текст

*аыДі

ЖІ'

жш-шмшіш^шшш&тш&тяш^г^

-WSUS

Государственная

публичная

Kmirapmd N

Шифр

**£

4&49</.Jtx

№

тона

•

ЗУЛ.

1

0

j

"С^

порядковый

і

№

Количество

Отд.

томов,

nun.

№№

—

X

.да—./.

Таблиц, карт,

5

sspiSF

х-

г

pre

.

*J-<J л

Дефекты

«стГ"

&л&мЛ

.

53.

Г.ИВЛІОТЕКА

Граѵа

Н.

П. Кутайсиа.

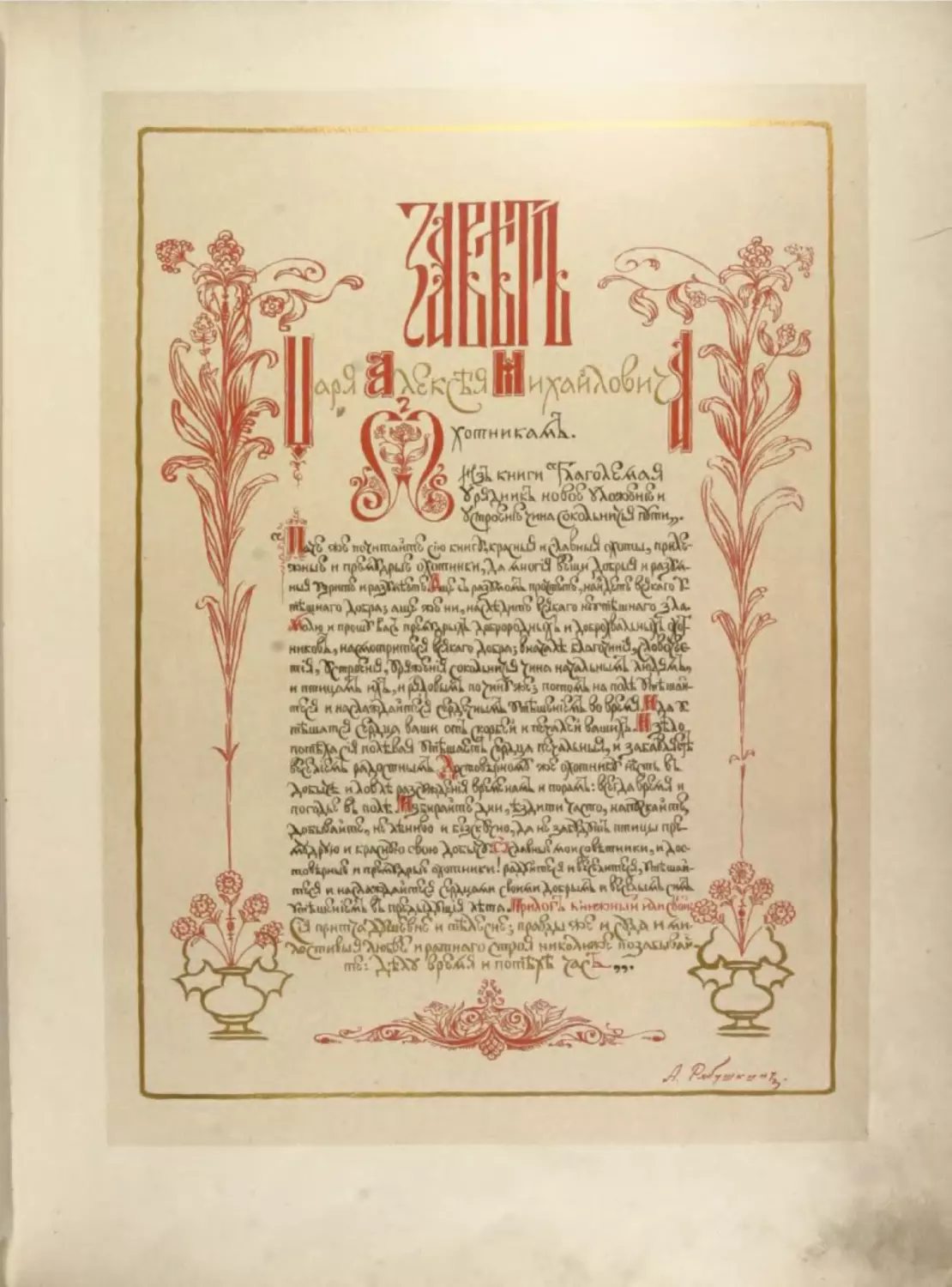

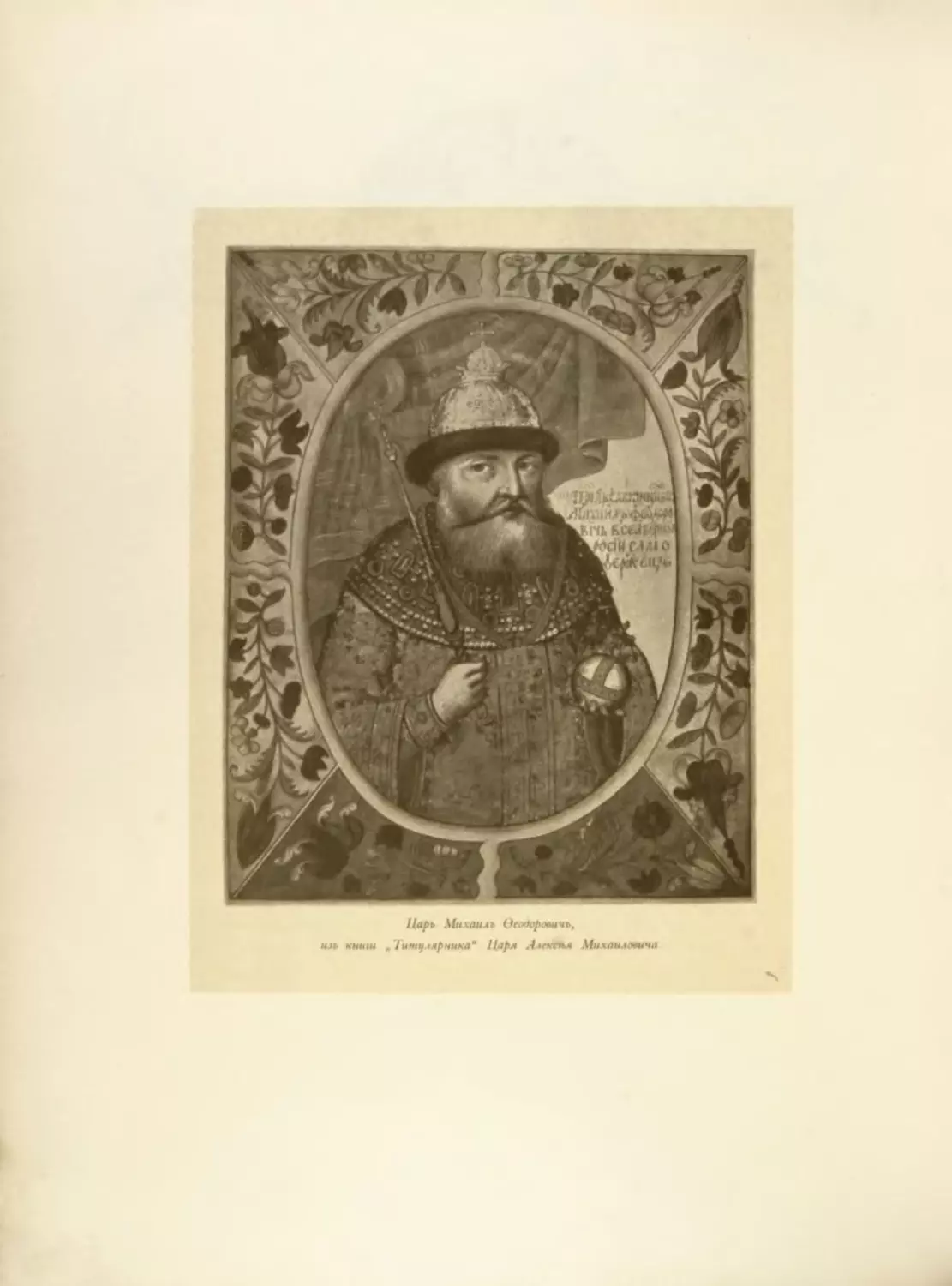

ЦАРСКАЯ

НА

ЦАРЕЙ

Л

РУСИ

МИХАИЛА

ІІКСѢЯ

ОХОТА

ѲЕОДОРОВІІЧА

МИХАИЛОВИЧА

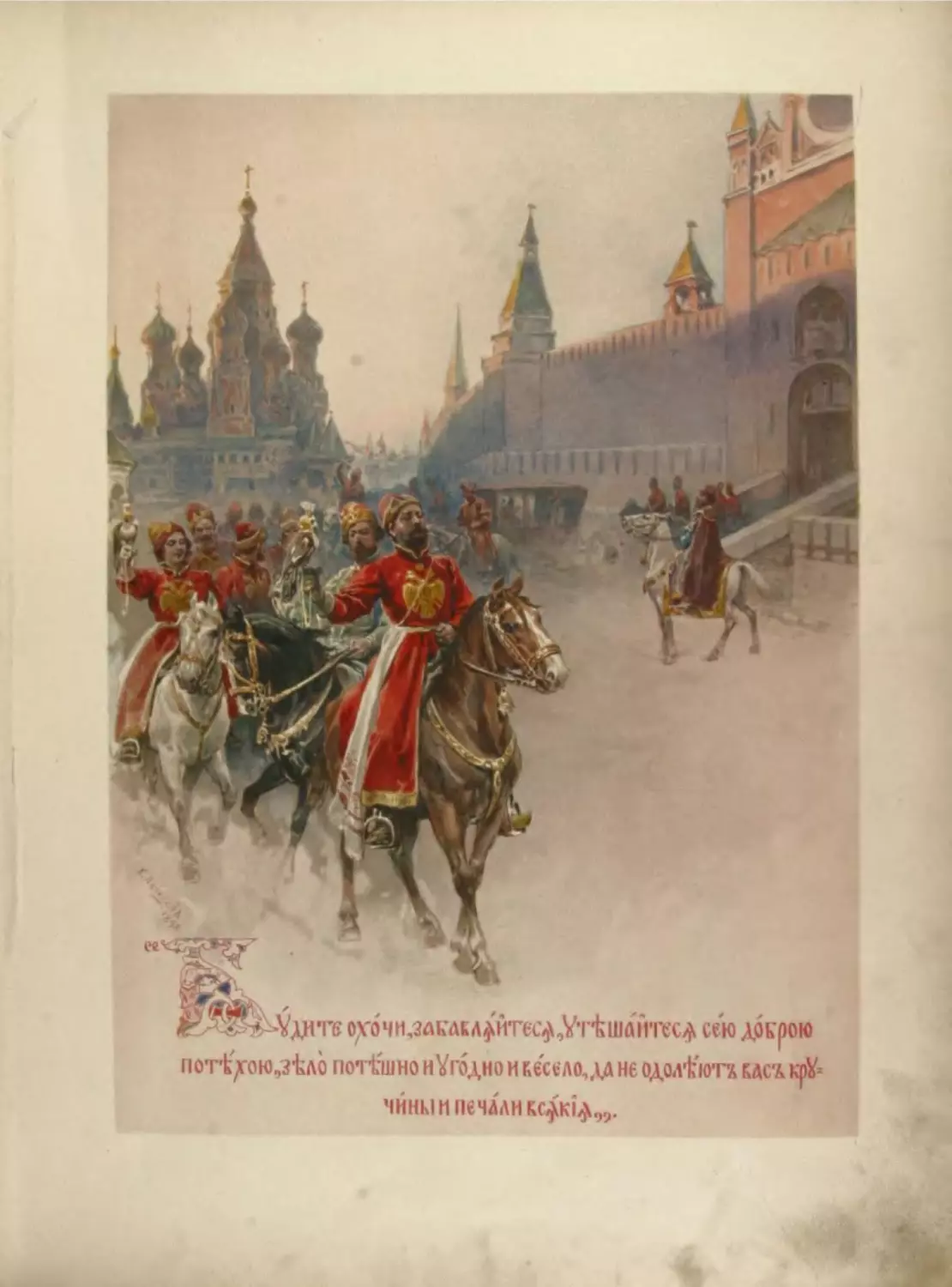

^Ѵлите орчп^аиирггес^тЫ&тк^

потѣ'ѵою,зѣло потк'шно иѴгодно

и ьеселслд не

чины и печали щщ

п

.

сею

одолф'ютх

дбсрою

елсі

крѴ=

ІУ

ИДАЙХо^И

/J

'ОПГНИІСАмк..

М&1СИИГИ И [\АгЛ^т\ЛЙ

^тюмиѴ

и

npS^pu'

и |iM(VitimWfti^.'ui

(>Л

Ліір! «VHH,HwVt^Hirflj ТО*."' и "•• '«Jtu-™

прриіѴСй^ псЙД\(іиДІ' ѵдсиО(іс^і.іХІ и\«тШ>\кні.

ии8 Терний

____

(пЬщНАГО^ОЕрА!

і

,*.,»«.,

г

нд^іп|жтЗД іЙелгт^оийі Она^ЛІ еХлгс^>ігіі5 J^»™-

пгаииллѵі rdt,H ЙіоІІіхЙІ по>инГ*лз

погаоіЙ»

на

fititTSVtiuei-

ІвЛіДШ & «йні]8<ЧІЗ >Ь»» лЦіЛіА Моеюныи Ли(8і;

ой-.^-ійаг

Й4І-,-і

ЦАРСКАЯ ОХОТА

!

РУСИ

НА

ЛАРЕЙ

ѲЕОДОРОВИЧА

МИХАИЛА

АДЕ.КСѢЯ

МИХАИЛОВИЧА

XVII

вѣкъ

ИСТОРИЧЕСКИ"*

Кздаиіг

иллмстрароваво

я

II

щожяіМия

P«6jTninii»i,

Ф

:

4-

В..

М,

І')К

ОЧЕРК Ъ.

Кутепова

Николая

Иаагсповыт,

И

ОРОЕ

й

В.

ЛеСедвіиііі.

и

В.

N.

II,

Cyniktnuin,

ИЗДАНІЕ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТОВЛЕШЯ

К.

Глввкнщиь

'.'■■'

ГОСУДАРСТВЕННЫХ^

БУМАГЪ'

У,

ГГ.іги:

■

Печатано

сь

рлзрѣшснін

Министр.)

IN

ЧІ

/в/»'

%-я».

БЛАЖЕННОЙ

И

ВЕЛИКАГО

ВѢЧНОЙ

ПАМЯТИ

ГОСУДАРЯ

АЛЕКСАНДРА

III

БЛАГОГОВЕЙНО

ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕЙ ТРУДЪ,

ПО ЕГО ЦАРСТВЕННОМУ ЖЕЛАННО НАЧАТЫЙ,

ПО

ЕГО

МЫСЛИ

ИСПОЛНЕННЫЙ.

Считаю

глубокую

обязалшымъ

себя,

мнѣ

дѣйствовавшимъ

нсторіи

ставленІя

въ

Обшаго

свѣдѣнія

(въ

сударственнаго

Дѣлъ

странныхъ

(въ

Москвѣ)

Пстсрбургѣ),

Москвѣ),

задачи со-

мною изъ ар-

(въ Москвѣ),

Министерства

а

Иыо-

Ризницы

Патріаршей

Лавры,

и:

Го-

равно

изъ

Публичной блбліотеки.

Разныя свѣдънія,

сообщен!^

Юстидіи

п

со-

(въ Моск-вѣ

Двора

Тропне-Сергісвой

и

Императорской

'

(въ

липамъ,

Царской охоты.

и

получены

Министерства

Министерства

Петербургѣ),

искреннюю

и

исполнении трудной

Великокняжеской

Документальная

хивовъ:

принести

учрежденІямъ

благодарность

мпѣ:

И. А. Бь/'шавымъ,

Г.

стіравкп

В.

ѵказанія

и

Н,-ццовым?>,

В. В, Сіікісоішмъ,

А.

благосклонно

Ѳ.

С. И.

Бычковым?*,

Шубцнски.ш,

Г. И, Титгпко-Рубаном?,, И. 11. Лихачевы. иъ, В.П.Ламбиныш,

А. А. Фиворсннмъ, С. . 7. Шіфясвыш

и

М. И. Безсрсбрсникош.ш.

Особенной благодарностью обязанъ

любезно

богатое

для

и

предоставившему

собрапіе

настоящего

рисунки,

гравюръ,

изданія

пзображающіе

въ

мое

пзъ котораго

рѣдчаіішіе

охотничій

я

П. Я. Дашкову,

распоряженіе

и

свое

заимствованы

старинные

гравюры

бытъ.

4

ОГЛАВЛЕНІЕ

ГЛАВА I.

Цари

Михаилъ

Ѳеояороничъ

Первые охотники

Общее

состояніе

Михаила

Общее

Ѳеодорояича

Устройство

съ

охоты,

Факгь

во

посл-едняя

Покровскомъ

дЬтства

охотѣ.

ѣтняго

время

его

Царя

кт>

:

Царя

этихъ

охота

1619

время

на

воцареиія

до

Царя

престолъ

года

Веолоровича

Царя

Михаила

.........

каиъ

Охота

охотниковъ.

Первыя

охотника.

Черкизова.

блнзт.

охоты

Случай

................

тверскимъ

Царя

богомолье

на

Сентября

Ю

охоты

охота

1643

года

Маматовымъ.

Ѳеодоровича

Михаила

на

и

Любимая

поѣздокъ.

Грнгоріеиъ

ловчнмъ

неприсутствен

сторона

Царя

Алексея

птииамъ.

«Походы»

Поэтическая

смутнее

и

Царя

въ

на

устраиваемый

на

селѣ

медведей

Рубцовѣ-

...................

Характеристика

съ

Михаила

устроенный

Поѣздки

погѣхи

вт.

вступленіи

Грамота

охоты.

персона.тъ

четырехл

охотахь.

и

Царя

Чихачсвыиъ

рындой

при

....................

первый

и

Царскія

охотъ

Михаиловичъ.

Ронановыіъ.

дока

................

государства

царской

Характеристика

паря

нзрекихъ

Ѳсодоровнча

состояніе

Алексѣй

и

изъ

къ

Царя.

Михаиловича

Дядька

Царь

и

охоты

кт.

охотника.

Страсть

Морозовг.

охотникт.

соколиной

соколамъ

какъ

Царя

«Достов-врный»

Царя

кречатнѣ.

Алексѣя

Любовь

къ

.....

Михаиловича.

Помощники

его

соколиной

его

по

Отупра-

ію

Аѳанасій

охотой:

Склонность

царя

къ

Сторожевскаго

боярамъ

паря.

Послѣднія

Михаиловича

Любимыя

эвъ-ровон

на

Случай

съ

выѣзды

Путями»

XVII втікѢ.

въ

посла

царей

на

эначенія

своего

Вѣдѣніе

людьми».

Экспедипія

Добываніе

Звѣринпы

торговлѣ

- иаряхъ.

зв-Ьровой

и

охоты

нхъ

яркое

опереніе.

ловчихъ

Сообщеніе

35 — 44

путешествен-

Россін

того

Потеря

государства.

времени,

«Ловчими

и

Казанскаго

мѣстностей

Цьна

ясака.

и сторонними

мѣховъ

и нхъ сорти-

ПомЬщсніе

Охотничьи

охотниковъ

при

Уборы

и

ея

волковъ

ловчія

Ловля

Изиѣиеніе

и

.пчііадей.

охотничьим,

и

лисицъ.

птицы.

доставка

пРегулъ,

Виды

соколовъ

экоиоиическаго

на

'

-

.

вь

Время

Сибири.

Посылка

лоставленія

hi.

соколовъ

X

Сибирь

въ

соколовъ

царскую

кре-

двпнекпхъ

.іучншхъ царскнхъ

Москву

и

бо — -6j

Способы

принадле-

иарскихъ

положенія

S і — бо

въ

обоихъ

..............

охоты.

,

псарни.

Злоупотребленія

лошади.

Вооруженіе

царской

....................

птіпгь

41 — >'

Прн-

дворца.

и

.............

охотъ.

мсдвѣдей,

охота

помытчиками.

помытчиковъ

Ловля

на

соколиная

чатню

Д5" — 3>

Москвы

изъ

потѣхи.

звѣряхъ

и

зяпадѣ

Сбор-ъ

лошадьми,

оружіе

и

звѣрей.

ясачныхъ

зуба

дворы.

эвіровой

выѣздовъ

П.

Сибирскаго

частныхъ

ногайскими

Царское

Принадлежности

Царская

Алексѣя

царя

................

Родюкова

и

волчьи

или

и

воеводами

рыбьяго

иарскихъ

охоты

птмцахъ

приказами:

ясака

ннородиевъ

ровка.

о

rfcв еро- востоке

тѣсненіе

Оживленіе

имсни-

Дні-пникъ

........

Уменыленіе

Олеарія,

Адама

Обиліе звѣрей

Ясакъ.

о

Сэввннъ-

году

Охотничій

Торжественность

охотъ.

иарскихъ

Царек ія

охоты

ника,

646

1

въ

Тишайшаго

царствованін

Яковлсцаря

близъ

царемъ

царя

медввди.

ГЛАВА

Условія

ВасилІй

и

Заботливость

царя.

....................

мѣстз

Обыкновенные

царей.

охотѣ,

озерсикаго

лѣгь

го

ішнь

къ

Прнглашсніе

монастыря.

-ѣхать

тынъ

Матюшкинъ

Ивановича

Отношснія

Голохвастовъ.

,

обезпеченія

74— 8о

благополучной

и

въ

иарскихъ

Боярскія

ловчпмн

Вынаишваніе

иіе

къ

ловчнхъ

виношенныхч.

охотѣ.

М"Ьста

ловчихъ

звѣровыхъ

Грамота

Ростовскаго

В'[,і

а

съ

Виды

Мастерская

звѣровыяъ

Награды

медвъдями.

Митрополита

Внутреннее

царской

вленін,

чаго

въ

и

ловчаго

царской

охоты.

Внутреннее

цѣдованіе»,

Внутреннее

Тверскаго

ПотЬхл

обязанности

комнаты,

.гдѣ

выхъ

начальные.

чины

Самый

сокольннковъ

помѣстій.

Единовременныя

Одежды

на

чиновъ

по

церемонІалъ

въ

видѣ

на

и

вѣкѣ.

ліша

пути.

или «кресто-

Выдаюшісся

Должности

охотни-

Церемонія

пути.

сокольннковъ

убора

рядо-

изъ

.......

даваемыя

окладовъ

отправки

погребеніе

соколиной

123 — ІЗ 2

сокол ьникамъ

сокольннковъ

по случаю

XI

— г,г

устано-

Ловчаго

охоты

должностямъ.

денежныхъ

псовой

107

подсокольни-

Начальствующія

пожалованія

Учзстіе

нен-ѣстлмт.,

охоты:

со

XVII

въ

Присяга

охоты.

Побочный порученія,

пособія:

приданое

иарской

пути.

охоты.

«пожалованіеи

ь.

охотъ

правнтельственныя

звъровой

соколиной

Михайловичем

Потѣха

львами.

сокольничаго,

Урядникъ Сокольннчья

соколиной охоты.

страны,

-fc

:

звЬровой

охотниковъ

царской

держаніе

чужін

т

и

Званія

охотниковъ

производилось

Алексѣемъ

царемъ

иарскихъ

отдь-ла

царской

со

со-

поводчикн.

III.

Московскаго

и

Должности

устройство

устройство

въ

дна

входила.

соколиной охоты.

ковъ

Прочіе

на

она

иар-

парад-

.............

устройство

охоты

которыя

ЦЬнность

потЬхъ. Травля медвѣдей

ГЛАВА

Дѣленіе

Обучесоколовъ

Наряды

охоты.

Палата.

птниъ.

Производство

бойиевъ. Мелвѣжьн

Іоиы.

оленей

съверныхъ

виученныхъ

царемъ.

«Торжественный»

и

ЛОВЧИХЪ

обученія,

этого

самимъ

8о — 5°

.Мпмнловнчемь

Лѣчсніе

принадлежности

Предста-

.......

АлсксЬсмь

птииъ.

соколовъ

Государева

потѣхъ.

Бойцы

.■

.

no.it. Подготовка

вь

аПолевыя»

птицъ.

.

идремъ

Ссмеповскомь

въ с.

крсчатняхъ.

иарскихъ

ювчикъ

нтипъ н

выученныхъ

баками.

слонами,

Корчь

соколовъ

Проба

соколиной охоты.

скихъ

Жалов.ініе

птнп.іми.

на

Майербергу

послу

охоты,

Крсчатня

грамоты.

Дисциплина

ь.

соколовъ

соколиный

бояръ

Царскія

доставки.

Коломенском

с.

вление

на

и

ст,

войнѣ.

Со-

жалованныхъ

соколами

умершихъ

и г.

въ

д.

......

і$і—

138

ГЛАВА IV.

Посылки

Политическое

значеніе

ловчія

сылались

особыхъ

при

сылки

соколиной

къ

шаху

Ростове

скому

шаху

Барятинскаго.

ловчихъ

царю

птишь:

тайшѣ

Посольство

кары

на

Посольство

г.

Бухарскому

Александру,

въ

іб2і

въ

хану,

Англію,

г.

князя

Персію,

возвращенін

(князю), Грузинскому

но

1645

Посольство

кречетовъ

въ

г.

по-

г

-

по-

При-

.........

шаху

къ

дорогѣ

при

\&11

кула

подарковъ

Причины

подарковъ.

ст,

Леонтьева.

поднесенія

государства.

владѣнія,

и

Наимснованіе

Олеаріемъ

посла

1652

въ

посольствонъ

заслуженный

Калмыцкому

отправки

Церемоніалъ

испытываемыя

Посылка

Нарялъ

Аданонъ

къ

Посольство

к а го.

не

г.

чужін

въ

Государства

предметы.

Турціш.

шаха

ібіб

князя

Коробыіна.

иногда

вь

птииъ

охоты.

другіе

и

посылкахъ.

охоты

въ

царскоіі

птицы

ппоминокъ»

Посольство

ловчихъ

въ

Польшу

и

ійіВ

шаху

Ивана

поста

ЛобановаЗатруднения,

Крымъ

и

Москву

Данію.

Туршю,

и

....

царевичу

Теймуразу,

139 — 1 5 ■

т.

шаху.

Киргизскому

царю

къ

въ

iji— I І7

Авгону,

Имеретин-

Заключеніе

.

1 5 7 —

іба

ИЛЛЮСТРАЦІЙ.

СПИСОКЪ

Нсрснлетъ:

собою

XVII столЬтія

орнаментъ

Царя Адексѣя

Михаиловича;

символъ

Москв-е),

охоты,

Царскій

по

добыче.

і

двуглавым

Съ

Царя

Михаила

С.

охоту

листъ:

Спасскихъ

изъ

Внизу

П.

Ѳеодоръ

съ

Никитичъ

ориг.

Ѳсодоръ

въ

Царская

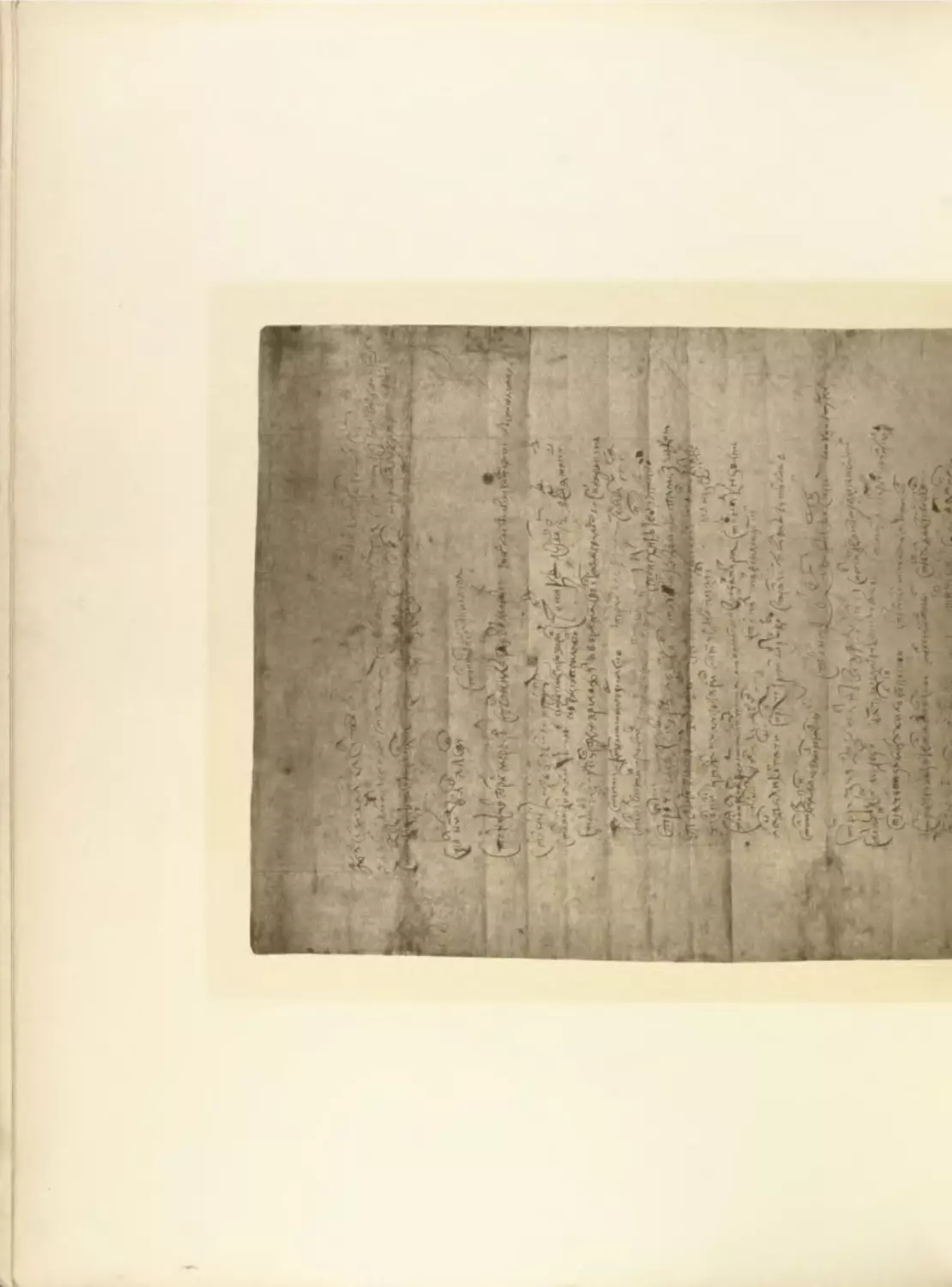

Грамота

охота

по

на

своей

Росіи

стр.

всего

самодержиенъ»

нову-Захарьеву -Юрьеву

Рукоприкладства

къ

ориг.

изъ

на

К.

большаго

—

грлмотѣ

ь

Царя

Михаила

былъ

Лебедева.

устава

.......

книги). Съ

же

Мая

—

113

народа

Офортъ

I*

щеголь,

рѵсскаго

—

61 з

гола

объ иэбраніи

быть

и

и

Царемъ

Ѳеодоровнчу

305).

ХШ

Дѣлъ

Михаила

въ г.

Москвѣ

посѵгв

XXIV

«Веса

Рома-

.........

Царемъ

АрхивЬ Иностраішыхъ

III

вошелъ

...........

боярину Михаилу

1

охоты

он ь

«Великокняжеская

томъ

перелъ

боярннъ

любитель

первый

послѣ II

ориг.

Г. Франка,

Ѳеодоровнча,

страстный

и

наряда,

соколиную

В.

охотничьяго

Путин

(изъ той

красавецъ

статности;

Руси»,

иэбранныхъ людей

велнкія

стр.

Отецъ

Романовъ,

тарелки

ТЕКСТА:

Романовъ-Захарыінъ-Юрьенъ.

наіізлннкъ,

съ

оборотной сторонѣ:

.................

Никитичъ

поговорку

Соко.п.ничья

Михаиловича

И. Е. Рѣпииа.

превосходный

Съ

Михаиловича

урядникь

На

орлы.

Михаиловича

Москвы.

г.

взятымъ

Саыокиша.

ВНѢ

Алексея

воротъ

Алексея

Рябушкина

Царя

Алексея

глаголемая

Зав-Ьтъ Царя

А.

Царя

слова

«Книга

выЬздъ

ь,

періодъ

Ѳеодоровнча

лрсвніе

ея:

Н.

ИЛЛЮСТРАЦІИ

Заглавный

орлом

Побъ-доносеиъ, изобрли

(описываемый

бокамъ

рис.

ь

Георгій

св.

Москвы

вънецъ — шапка

«Астраханскою»;

съ

нснтрѣ;

въ

гербъ

и

Ѳеодоро(смотри

послѣ

2

Инокъ

Филаретъ

заточеніи

въ

шійся

Въ

ібоі

на

Ивановку,

скій

на

малолетня

а

Никитичъ,

и

бъѵшыя

Романова

на

и

сослали

супругу

за-

Егорьев-

въ

дочь

и

и

Кссиію

его,

Заонежье,

въ

Михаила

сына

оговорили

постригли

насильно

монастырь;

го

остались

отправили

—

Лихо

душою.

зайдетъ,

и

жена

вспомянеть

1605

года

Годуновымъ

«Старцы,

приставленные

ночью

Февраля

з

кельи

ве.твлъ,

понъ

и

смтіется,

высылалъ

птицы

ловчія

не

и

и

о

нихъ,

собаки,

даже

угрожаегь

будетъ».

Акты

исторически,

и

какъ

имъ:

т.

ему

и

рогатиной

въ

лиеллъ

жившаго

и

по

II,Л?

$8.

де

XIV

одной

ксль

жилъ,

и

Онъ

-fc

никуда

житье,

съ

ие

чину,

про

къ старцанъ

они, каковъ

Доносъ

Борису.

Царемъ

будто

ходить

не

Борису:

Царю

него,

мірское

м'Ь-

сердце

монастырскому

про

мір -t

онъ въ

вь

собою

за

не

говорить

«увндятъ

на

дѣти

не

слухъ

приставленный

жалуются

Филаретъ

ли

уже

и

никто

Воейковъ,

есбѣ

къ

что

жена

что

ему

которыхъ

ино

: таково

наудачу,

Филарету,

Филарету,

чему,

жестокъ,

Царю

о

Иринархз,

стлрецъ

нЬдомо

про

дъти,

ст.

маленькія,

Госуларевъ нзмѣнникъ:

иэн-Ьстію;

да

иноку

къ

сомнѣвался

онъ,

только

этому

дѣтки,

бѣдная,

жена,

Филаретъ,

узнай

приставь

къ

старца

живетъ

всегда

инокъ

былъ

радъ

только

лишь

іб Марта

Борисомъ

бы

онъ

еиіе

надобно;

не

А

разлукой

томился

-fe: «Милыя

и поить, и

бывало?

немъ

Говорилъ

ничего

ему

померли,

при

Филаретъ,

твѣ

монастыр

въ

нхъ кормить

— кому

какъ

зайдетъи.

ичто

иона шее

въ

тосковалъ

очень

нынѣ,

инь

изъ

Никитича

Годунова,

Сійскій

-

постригли

также

поіостъ,

семьей

Отъ

II.Е.

охота

Бъмоозеро.

Ѳеодоръ

не

Царя

жнзмь

Антоніевъ

въ

Ѳеодора

боярина

году

умыслѣ

въ

Царская

и

краду-

ориг.

IIJ).

пр.

точили

Съ

Воейковъ.

«Великокняжеская

томъ

Романовъ)

подосланный

монастыре;

подслушишпощгй приставь

I 1'

Никитичъ

Ѳеодоръ

бояринъ

Антоніево-Сійскомъ

и

Р-Епина. (Смотри

Рун,,

мір-Б

(въ

въ

служка

пристава

онъ впредь

Воейкова

Краткія

Во

ньій

назывались

такъ

Меченосцами

ками

отечествѣ

Глянда

і28о

сына

года,

съ

старшему

—

Ивлновичъ,

Дома

Рома

Камбило

Князя

го

двумя

Глянда

князь

Тевтоне наго

рыцарями

и

Дннтрія

былъ

а

младшему

Царству

Сынъ

Ивановнчъ,

Андрея.

Дмнтріі

Иванъ

—

Ивана,

силіевнчѣ

Сынъ

Юрія,

Романа,

боярнномъ

пѣсняхъ.

извѣстіямъ

—

Юрій

—

даны

имена:

Глянды, Андрей

нынУ

нъ

Россін

23

въ

Романович

ь,

народная

1586

избралъ Никиту Романова

въ

г.

-

Княз-У

Князѣ

Василіъ

Князѣ

Великомъ

Ѳеодор-У

Ивановичу,

княземъ

Иваномъ

Мстиславским

при

Дмитріѣ

ъ,

Князѣ

увѣковѣчила

1385

Царь

Съ

г.,

Іоаннъ

четырьмя

Борисомъ

XV

Иван I.

III

IV Васнльенпчѣ

Иванъ- IV Грозномъ

Царѣ

Ва-

боярнномъ.

Иван-Ѣ

Верховной Думы

вмУстУ

ВаснлНі

воеводою.

пожалованъ

любовь

Умирая,

Княэѣ

Великомъ

*

Царѣ

списку)

члены

престола

г

при

(по боярскому

АпрУля

Вел.

Великомъ

при

1493

Юрьевичъ,

воеводою;

г

Великомъ

при

большимъ

н

Захарьевпчъ,

Никита

и

Умеръ

г 347

съ

его

кнмъ.

при

при

боярнномъ

а

-fc

Князя.

Вел.

воеводою,

Романъ

сьік

Новгороде

Ивановнчъ,

Темномъ

Васильевиче

Твери

бояринъ,

и

Фелоровичъ,

казначеемъ

Захарій

Сынъ ' Захарін,

Сынъ

Андреевич!.,

Донскомъ

намѣетникомъ

—

Федора,

Ивановн'гУ

Сынъ

Синь

""оду

крсшеніи

при

сыновьянъ

юшіго

или

1287

и въ

;

Романовыхъ.

боярннъ — военодою

Федоръ

Ивановнчѣ

Дмнтріевичѣ

Сынъ

князь

около

новы хъ.

Родословная

Андрей

а

Ѳеодора.

—

своемъ

въ

землю

Невскаго,

православіе

Іоаннонъ,

нареченъ

родоначальник ь

есть

союзни-

владѣніяхъ,

Александровича,

своими

кры-

утѣснсн-

его

ордена,

русскую

Ярославича

Александра

сыновьями

Андрея,

нъ

время

съ

),

съ

юго-восточныхъ

удалился

во

борьбою

крестоносцы

Маэовскнмъ

герногомъ

княженіе

въ

Велика

его

принялъ

ПодьшУ

Прусеко-Прибалтійскнхъ

Днвоновичъ

Европы,

нароловъ

долговременной

въ

Конрадомъ,

сосьдями:

Романовыхъ.

Домѣ

о

западныхъ

утомленный

походовъ,

(

жакамн

свъдъ-кія

движснія

всеобшаго

время

крестовыхъ

а

его

по

имя

—

въ

другнмъ

IV Васильевич],

при

наслѣдникѣ

другими

Годуновымъ

боярами:

и

Богдл-

г j5

на

Въ

Бѣіьскимъ.

номъ

Въ

Думѣ

этой

дочери

Александра

князя

Мстиславскій

князь

Романовнчъ

боярннъ Никита

году

—

во

Борисовича

Никита

и

брак У

второмъ

Ро-

женился

Горбатова -Сузлальскаіо,

Евлокіи.

Отъ

брака

этого

боярнномъ,

Царской

Царь

Умеръ

«Веса

Царская

скаго

и

34

г

«Столннм

Съ

>

І59<> году

Іюля

12

г.

и

—

членомъ

Шестовой

нъ

Львова

шапокъ

столь-

Одоев-

князя

и

.........

Михаиловича

Московскому

Ѳсодоровичь

ь

Р.ізстрѣлъ

князя

В. И, Сурнкона

ориг.

Михаил

.........

Оеодоршшча.

око.п.ничаго

АлессІ.н

нашему

Ij86

Иианонн !;

Самодержецъ»

Михаила

Паря

печ.п і.

Ѳеодоръ Никитичъ

>

съ

Ксеніп

на

г.

Росіи

Царн

] 5 54 г

Нижегородскимъ

въ

Пронскаго,

гй

въ

Письмо

1633

въ

вслнкія

князя

родился —

женатъ

родился

Уха

пот

ника

былъ

брака

этого

сынъ

Устннкомъ

нам

Думы,

І590 г.

Отъ

uiii і

стар

къ

Ловчему

А.

стольнику

Аиопасію

Ма-

И.

Ивановичу

Матюшкину.

Отъ Царя

нашему

что

в

великаго

п

Аоопасікі

птицями

вамп,

да

и

онт;

пнеалъ

вабшахъ

и

намъ

и

я

бы

намъ

указынаиі

тѣхъ

вопчУ

чтобъ

рукахъ,

и

к

о томъ

вамъ:

осорегі,

с

вами

что

"*),

приклзывадъ;

всякому

которыми

Бу.ілтъ

кречету

на

без

да

а

будетъ

пустить

и

столннку

За

спасибо,

не

по

то

были

указу

живое

передъ

пУжлины;

загрызли

в

см-Уете:

не

класть

не помните,

четыре

держите

токмо

Стреляй

нашего

и впередъ

земли,,."

Русін

робять

а

Хомяконымъ

пускать

Нечаю

*),

вУжливы,

кречеты

а

Стреляю,

самъ

были

веса

но здоровль,

Васнльемъ

с

ГІетромь

передъ

намъ,

осорьн

Булату,

Михайловича

М.пк.шкину:

промышляете

передъ

бы

ты

")

АлексУн

князя

! Ін.иичшчѵ

в

и

осорьи

вабило

я

ныне

опрнчь

..........

ной палатѣ,

Царская

Съ

Михаиловича

на

охоту.

,.ш

Ѳеодоровича

на

иедвідя

въ

потеха;

ориг.

Орнаментъ

'"73

г

начальные,

Рубо

внизу

птица

изъ

104

„

ізо

„

130

„

136

„

152

Михаиловича.

въ

отъѣзжемъ

.........

Н.

„

Уряднику

по

АлексУя

иллюстрированные

Соколъ

С.

Самокишемъ:

Святославова

Исборника

„

ij6

„

182

„

і88

на

пути

въ

Алекс-Уіі

на

I'.icnp.iiia

медв'Ь.тм

рогатина

......

близь

монастырь,

монастыря

въ

своей

ме.ін-у.д-У

пробирающійся

ксльѣ

н

лУсною

тропою

за

„

194

„

2оо

мужіі-

.......

къ

мед„

2о6

.........

„

212

.................

„

2і8

..................

рогатинУ

XVII

поднебесьн

Саввинъ-Сторожсвскін

роэысканно.мъ

Мнханловичъ

Медвѣдь

и

къ

...............

Мнханловичъ,

берлогѣ

цаплю

медвУдн

Савни'-Сториженскаго

о

бьетъ

Голова

Грачи

докладывают»!

Орнаментъ

'70

...

Звенигорода.

АлексУЙ

;8

...................

по'Уздъ

вііжьей

Царь

.....

............

Ф. А.

opur.

У

(XVIIстол-Утіе).

ближними боярами

ст.

Рябушкнна

XVII столѣтія.

Настоятель

Царь

щ.

Паря

нос.

ориг.

..............

Мея,

XVII стол-Утія.

лося

Орнаментъ

чекъ,

П.

Съ

Л.

Васнецова

.......................

на

Царскій

Сокольников],

XVII етолътія,

Орнаментъ

г.

А.

поэта

Тнхобраяовъ

медвѣдемъ

съ

прнсутствін

въ

Лебедева

борзятшжъ.

Стихи

Охота

В.

Н.

В, М.

ориг.

(на берлог У). Съ

..............

рядовыхъ

пути,

ъ

псаря

Алекс (.и Михайлович,!

пол-У. Съ

ЦдрскіЙ

Рисовал

Царскаго

Васнецова

изъ

К,

ориг.

Пиръ Царя

МосквУ.

г.

борьба

сокольннчьнго

Съ

а

1і. М.

ориг,

Пожллованіе

Съ

гксѣя

передъ

неудачный

столітія

.

.

берлогой

удзръ

<

.

XVII

Явленіе

Са

Саввы

сн.

ввн нъ-Стороже

Сторожевекдго

в

скін

иабавленіе

it

монастырь

Царя

.....

..........

Иноки ......................

Образъ

Саввы

Царь

Алексей:

Царицей

съ

Петромъ

Романоныхь,

донѣ

монастыр-У

въ

его

имени,

.....

................

Мнхаиловнчъ

Царевичемъ

лѣтнимъ

въ

Сторожевскаго

XVII столѣтія

Орнаментъ

Нзталіей

Кнриловной

Россійскнмъ

понынѣ

и

и

ма.іо-

Обстановка

Алсксѣсничсмі..

сохранившаяся

покоя

.......

Виньетка

съ

Виньетка

.....................

Заставка:

древни мъ

Царскій

XVII сто.тУтія,

орнаментъ

слѣва

бъдоносецъ,

нежски,

ленгл.інымі.

внизу —

Съ

Богоматери

саадака;

скаго

Съ

рис.

въ

и

I" 1'

П.

Я.

Мзъ

.

хранящейся

съ

Дашкова

Царь

и

и

Михаила

Великій

бѣлыя

АлексУя

странныхъ

ПоРадо-

■.

ТЕКСТѢ;

ВЪ

съ

орломъ,

Цар-

изъ

взятымъ

наряда.

колчан ь

Съ

рис.

орелъ,

Н.

стрѣлами

С.

въ

саалач-

палатѣ,

«

и

изъ

Самокиша

«Тнтулярннкд ■>

Нллучія

Царя

.......

Всеа

Царя

Великія

Росіи

Михаило-

АлексУя

Инострлнныхъ Дѣлъ

Архиве

Московін

лубье

Оружейной

взятый

Ѳеодороничъ

Московском].

карты

со

хранпщіеся

двуглавый

Исаака

Массы

ібгд

г.

.

Собраніе

..................

Николо -УгрЬшскш

Царя

лукъ,

книги

въ

картушн

Сергій

Мпхліид ( >еодорпипчл большаго

Миханлъ

князь

—

..............

Михаиловича,

внизу —

Михаиловича.

Самодержсцъи

вича,

Царя

главѣ:

АлексУя

Великій

Снимокъ

орнаментъ

Самокиша

Москве;

Алексѣя

Царь

къ

Царя

г.

тома:

Георгій

— св.

справа

Ф. Рубо ...........

ориг.

шапка

С.

Н.

Заголовокъ

ное

Ц'°

лнетъ

ея

......

......

ИЛЛЮСТРАШИ

Заглавный

У

середин

Николой Чулотворецъ,

—

ИЗОбраженІе

сокольникъ.

вь

орломъ

монастырь

Оеодоровнча.

князь

Росіи

АлексУй

Самодержецъ

Михаиловича,

Д'Улъ

въ

концУ XVII стодѣтія.

Собрапіе

П.

Я.

Михаиловича,

л.

Изъ

хранящейся

Дашкова

«Всеа

книги

въ

Мѣста

н

пТитулярника »

Московском].

охотъ

.....

Великія

Архнвѣ

малыя

Царя

Нно-

.................

ХѴПІ

чина

соколы.нчья

Нностранныхь

шаіітеся

сим

Величества

скаго

Приказъ

Царя

Хранится

Надпись

съ

на

медвѣжью

правая

г)

Васка

Бутурлннъ

приложилъ

Долгорукой

трунка

приложилъ

із)

натовъ

іб)

руку

рѵку

руку

ю) Давыдко

руку

приложилъ

половины

приложилъ

Щербатой

и

1

вь

7) Сенка

руку

Лвовъ

руку

15)

Яковлева

8) Васка

19) Васка

руку

12) Юшка

руку

Ртищевъ

приложилъ

XIX

Траха-

приложилъ

Спальники Семе-

Бориска

Троекурова

приложилъ

2о) Ооонкл

вместо

руку

руку

прило-

17) Бориско Мышецкогі

Безобразова

мѣсто

Голицынъ

Саблкинъ

руку

8) Пе-

п)Олешко

руку

14) Петрунка

Сукинъ

Осипка

приложилъ

Куракинъ

Рамодановска

приложилъ

и

6) ІОшька

руку приложилъ

Ромодановскои

Царя,

медвѣдя

руку прііло-

ц) Ѳедька

приложилъ

9) Ѳетка

Деремонтовъ

приложилъ

Камынинъ

г) Федка

»

Государя

озерецкаго

приложилъ

приложилъ

приложилъ

Сенка

руку

руку

Шереметсвъ

и

Царемъ

съ

Потѣшной

«

кня-

переведенъ

Великаго

на

боярамъ,

имѣніе

іхать

22

«Со-

.....

ближнимъ

сторонѣ

нменсмъ

пере-

С.-ПстсрбургЕ

а

грамоты

....звон....

приложилъ

Васка

руку приложилъ

Артюшка

новой

Заручная

полчанъ

руку

сей

Шр-

пріича

сю

сокальннклмъ.

приглашенных ь

оборотной

на

Салтыковъ

s)

Долгорукой

Голицынъ

жилъ

—

Челобитная

Государевыхъ

з) 'Петрунъка

жнлъ

руку

охоту

чолыина:

Бояръ

его

(текстъ

бояръ,

въ

Озерецкое,

село

въ

текстъ

Стоварыщи

Михаиловича

охоту

году

блнжнихъ

(

утѣ-

веселымъ

и

написано

свой» «Сія

коммнссіи,

Михаиловича

АтексУн

1646

въ

Рукоприкладства

симъ

или

советники,

вссе.інтеся,

н

ь

сокольникамъ

Грнгорову

медвежью

на

Львовой,

гини

Царя

грамота

нимъ

АлексУя

Леонтьк.

нашнмъ

иПотУшная»,

ѣхать

Царя

прнказѣ

на

книжный,

Михаиловича

АрхивУ Археографической

въ

ко.іннкомъ

.

Под

».

Министерства

мои

добрынъ

своими,

лУта

«Прнлогь

рукою

Алексѣя

сердцами

прсдыдущія

въ

лично со-

имъ

Архив*

славные

охотники! р.иуіігеся

премудрые

и

«О

С, -Петербургу.

вь

нлслаждаіітеся

и

утУшеніемъ

ь

Михаиловича,

АлексУя

Государственное.

въ

Д-У.іъ,

идостовіфные

Паря

пути..

Хранится

ставленной.

23

Матюшкинъруку

приложил

ь

2і)

Иваиіко Стрешневъ болшон руку

приложилъ.

СтолникиСеменовой

приложилъ 2

руку

Жѵпокі.

приложилъ

4)

рук\

руку

половины

приложилъІі)

8) Васко

Мнтка Долгорукой

приложилъ

іб)

Ко.юменсьііі

своихъ

Съ

диорецъ,

хранившіяся

ВьгУздъ

я

ворота

I

въ

изъ

главы: пистоли,

Мостовая

чала

дорога

патроны,

XVII

Царскій

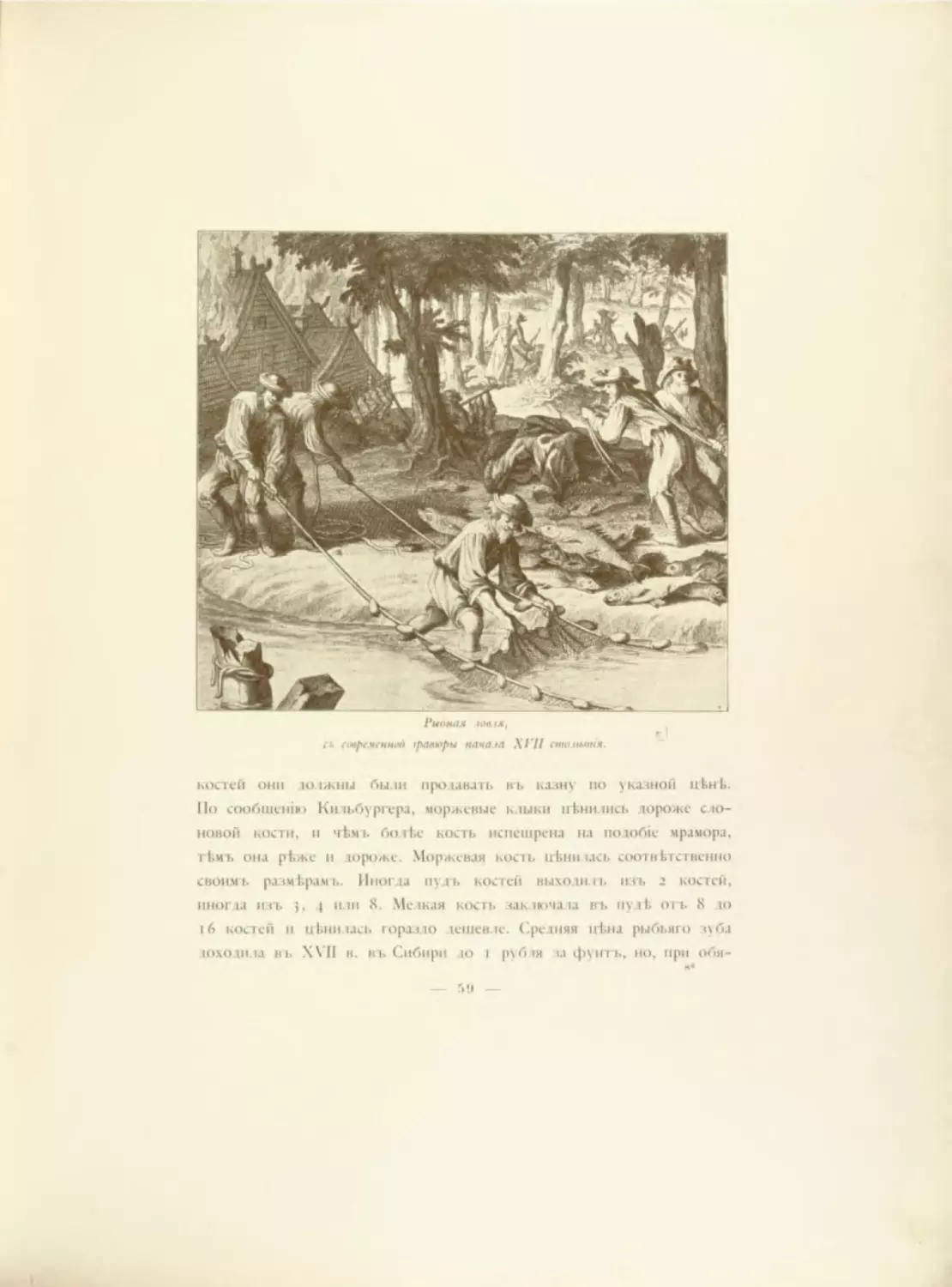

Рыбная

П. Я.

стол,

ловля.

Съ

Дашкова

Собраніе

борзыми.

въ

рис.

стол.

АрхипI.

гюдъ г.

Бахрѵшпнъ

началѣ

П. Я.

П. Я.

Съ

современной

рис,

Самокиша

Дашкова

гравюры

со-

......

XVII

стол.

Дашкова

XVII

Съ

.

стол.,

Москв-У. Съ рис. Н. С. Самокиша

Н. С.

Н.

Пно-

Москвой,

порочпшшпи и ключи,

С.

......

гравюры на-

.........

Самокнша

начала

XVII

......

стол.

Собр.іпіс

..................

охотъ

Царя Алексѣя

Михаиловичаблизь

Села: Останкино, Ростокино и Алекс Уевское.

XVII

по-

Мнхаімовкчемъ.

Новгородской Пятины. Съ голландской

псарь съ

Планъ мѣстности

Съ

гллвѣ.

и

стол .......

Московскомь

Коломны,

г.

І.оп,

текс

ХѴІІІ

Измайлово

се.тУ

хранящееся въОружейнойпалат-У, въ г,

Заголовокъ ко ІІ°"

Гришка

стряпчнхъ руку прило-

современной голландской гравюры. Собраніе

КонцовкаI""

Микитка Голобинъ

Островъ около пеарныхълворовъ.

стол. —

плана, хранящагося въ

охоту

Хил-

приложилъ

руку приложилъ

I j)

Царемі. А

іы|и'р.іпнг.т,

11

(пред.тніе)

на

приложил ь

Васка

руку

Сенька Стрешневъ вмѣсто

понынУ. СообшнлъА.

и

боярина

Голицынъ руку

..............

сооруженный

офорта

Измайлово, XVII

современнаго

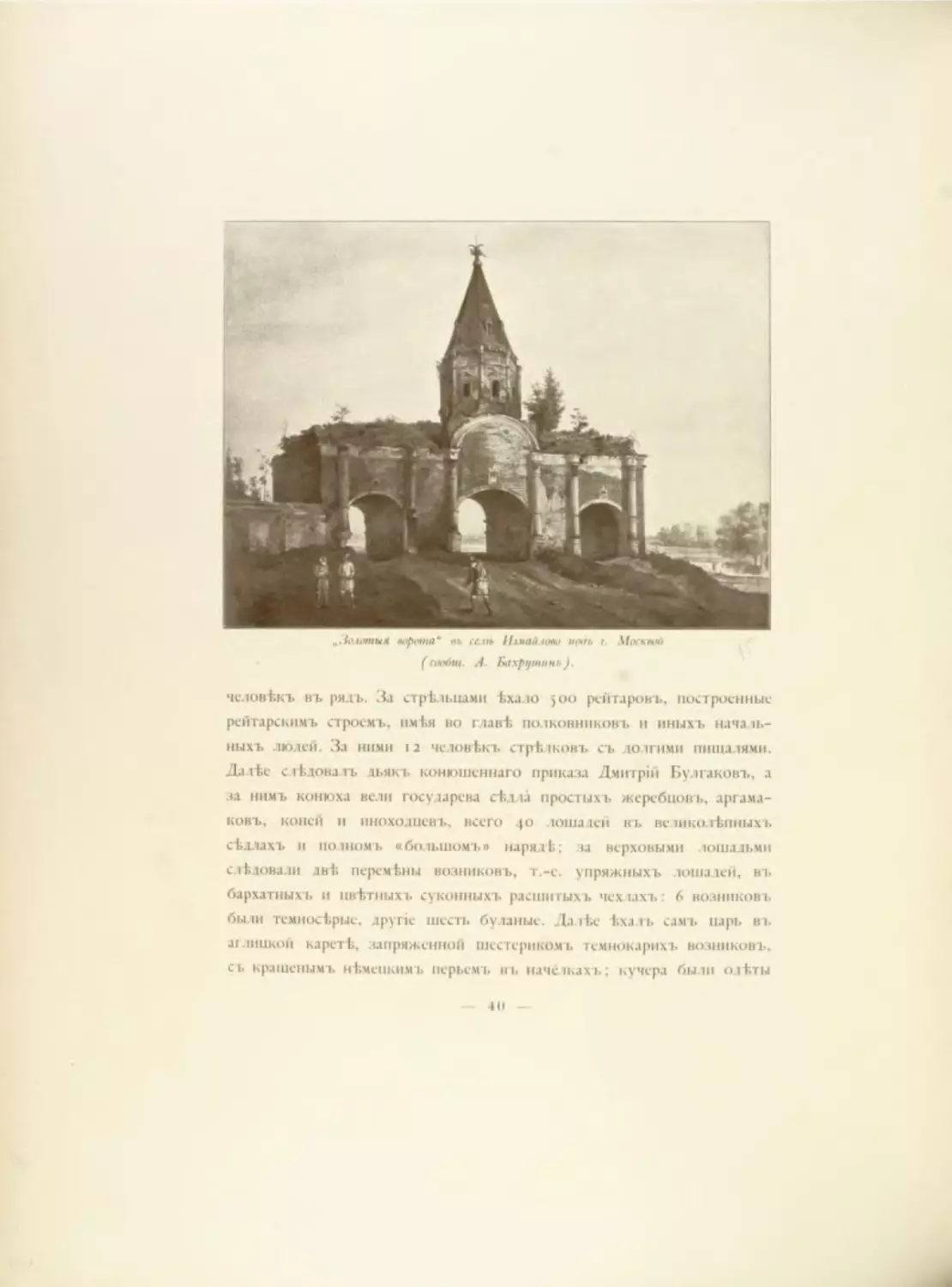

«Золотыя

Столь-

половины стольнпковь и

вс-Ухъ ихъ мысли

Воспроиэвсденіс

Планъ села

Нарб t.-

руку приложилъю)

Рамодановской руку

слѣднихъ

;) Фс

руку

ік.і

Данилка Гага(рн)нъ

руку приложилъ

14)

жилъ по

приложил],

руку приложилъ

7)

руку приложилъ13)

12) Матюшка Шереметевъ

приложила,

рукѵ

Племянниковъ

приложил і.

Сенка Змсевъ

9) Алошька Лобановъ Ростовской

ковъ руку

руку

Образцов],

;) Ан.іркчііка

Потемкин і.

ковь руку приложилъ

6)

Ол-Ушка Ьуйпосовъ

Шереыетевъ

і) Псрфнрка

приложил].

Петрушка

ники-жСеменовой

половины22)

Петрушка

Стряпчіе

.ірмля іюлітинп :

2) Янко

3)

Хранится

въ

С

г,

Москвы,

і, современнаго

и іан.і

Московскомъ Архиве Иностранным Д-Улъ

XX

Пищаль-

I [мена

ХѴН

СЗНОпалъ

Съ

МосквУ.

I

«Напускт.»

Виньетка:

свптокъ

Н.

Самокнпіа

Планъ

Москв-У

г.

Виньетка:

съ

его

ловчему

рис.

сохра-

.........

Саиокиша

.......

Д-Ьлъ,

ві.

какъ

Андрей, Калнстъ

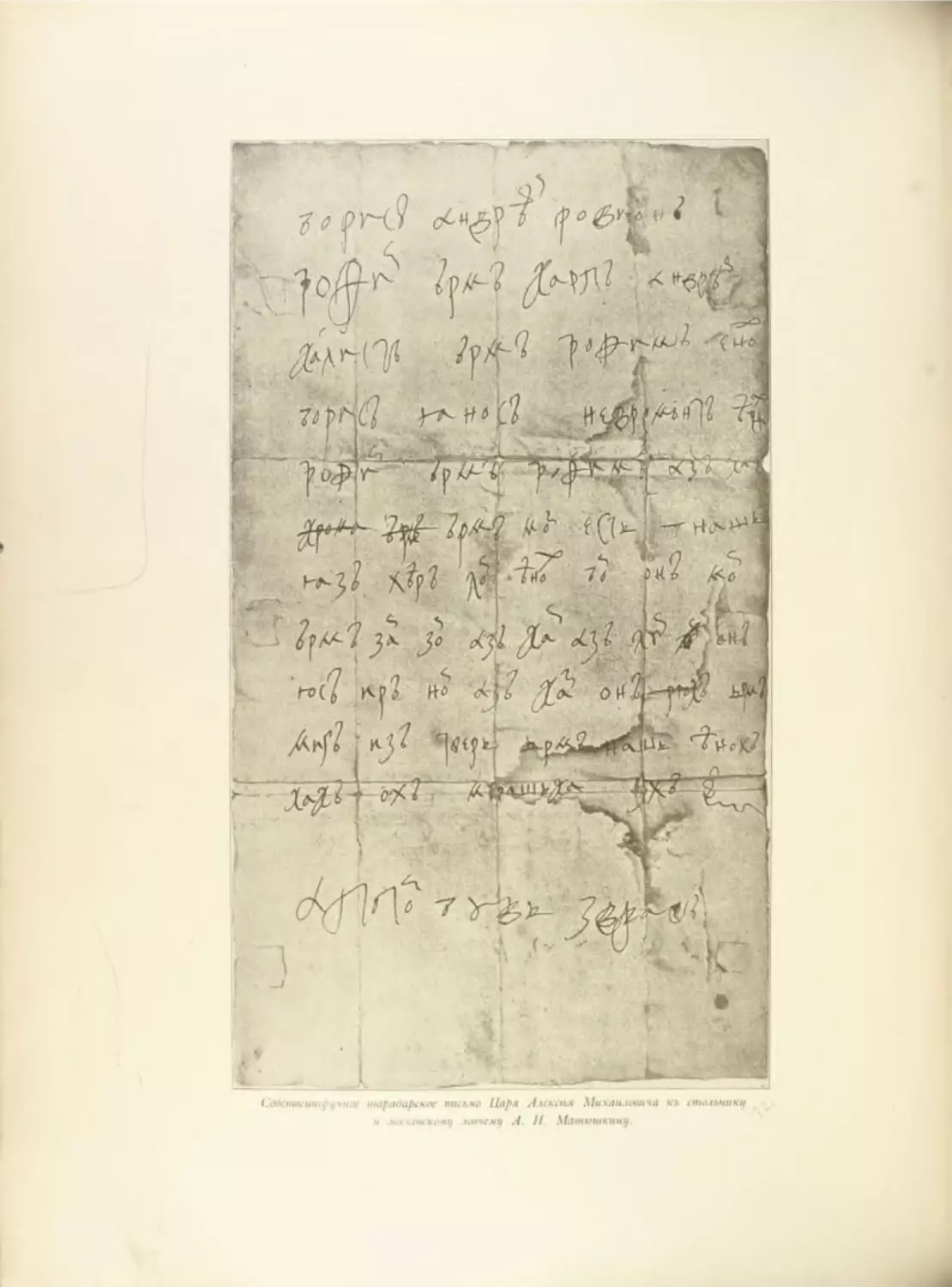

Письио

изъ

это

и

то:

и т.

чреэт,

вышелъ

АлексУя

А. И. Матюшкину.

писано,

состоитъ

д., въ

какъ

А, Ѳ.

Министерства

акростихъ

Михаиловича

Хранятся

—

къ

въ

то

н

меня

будь

потомъ

почти

конц-ѣ

С.-ПетербургЬ:

нт,

стало,

А

Борисъ, Андрей,

поконнаго

чнновннковъ

буквъ

Царя

было

это

столбц*

или

именъ,

не

кому.

прочія

хл-fc-

и

здраны..

письма,

исключите іыіо

Родіонъ,

на

изъ

Трофимъ,

А

потомъ

будь

Малиновскаго

было

пре-

подписано:

Иностранныхъ

содержаиія,

стольнику

Дълъ,

и

приведеннаго

и

Археографической

XXI

къ

Матюшкнну.

Пиано ..... іу

коммисеін.

здУсь

не

Саиокиша

С.

Михаиловича

АлексУя

Аоанасікі

тебя

Н.

рис,

Царя

письмо

какъ

Съ

стол.

іовчсмѵ

накормить

письмо

листе

одному

письма

*)

закалою

черкнутыхъ

Два

Съ

Москвы,

г.

въАрчн»!, Иностраяяьнп,

Х\'ІІ

поясомъ

брать),

( вмѣсто

СОбствснныхъ

здравъ.

......

Москвою.

г.

близь

ь

Бахрушинъ

Н. С.

Хранится

тарабарское

Замечательное

Калистъ,

А,

офорта

въАрхнвЬ Археографической

съ

узкомъ

Сообщ.

Съ

II московскому

Хранится

Бартъ

Иностранных].

....................

оружіс

Стольнику

бомъ

Самокиша

Ми-

Алексея

I Іарн

ЛрчмкІ.

ь

подъ

Коломенском

сслѣ

Москвы.

Собственноручное

а

У,

понын

г.

С.

Н.

рис.

въ

.................

въ

сокольникъ.

части

Съ

палат*,

.......

........

книжки

записной

Государственном

Коломенскаго

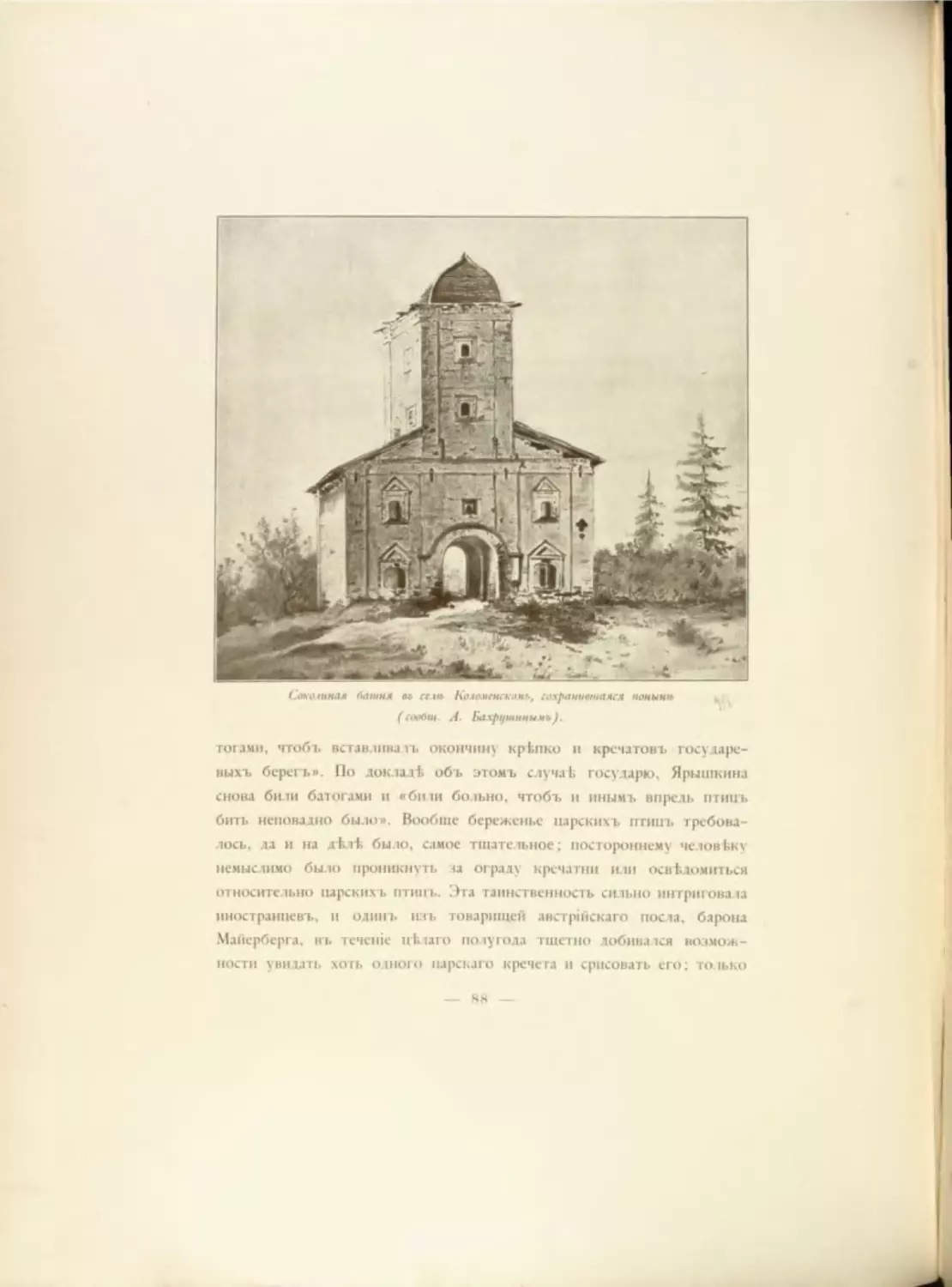

села

башня

нившаяся

Царскій

съ

ОрѴЖСІ

въ

...........

Самокиша

II. С.

въ

грамоты.

Вознесенья

Соколиная

Самокиша

рис.

хранящемся

Церковь

С.

Сь

Снинокъ

соко ювъ.

чаи ювпча,

Хранится

стол.

II. С.

рис.

гопчнхъ.

московскому

коммнссін

С.-Петербург

въ

Апреля

3

Ліьеос:

У.

Михайловича

Иваноннчю Матюшкину:

нзять

золотой

в

пристать

нилъ

А

тебѣ-

стану

да

от

Въ

от

лѣта

Аѳонасію

понсдъ-лншѵь

угЬшаюся,

Іордань

и купаю;

тѣ

поспѣсмъ,

норокомъ

скому,

да

штобы

молебенъ

да

молви

половить.

■

ему

Да

")

огь

ГрвгорІй

Львова

и

мні

рис.

онучн для

-

падія.ціит.

Н.

при

да

теб-У

мое

благословилъ

С.

за

де

меня

посадить;

Чудов-

отъ

здоровье

голубьи

две-

норокомъ

столъ

ему

въ

тѣмъ

такъ

у

архнмарнту

молви

за

пр

смотру,

мы

къ

прудѣ;

въ

и

ве-

да

что

што

пяти

моему

ко

да

здоровьв,

конче

тебе,

по

и

нашему

ихъ сжеденъ,

и

сходи

обо всемъ

ногн

думный

Да

о

то

а

говорить::

спасеньи,

о

штобы

ко

зову

выкупаютъ

насъ

меня

меня,

Съ

JUbqbj.

иные

а

Чюдотворца

отпиши

или

жалую,

поспУвзютъ.

отъ'

у

главы.

•) Обносил

Сытность

не

спроси

ІІ°(

вдоволь,

де

такъ

многіе

Концовка

въ

ядятъ

купан:.я

и

къ

Правое:

съ'БЗди

ежеутрь

купаю

поспѣетъ

а

Покров-

Царя

да

платье

четыре

по

не

будетъ,

стольнику

нзвѣпіаю

беэпрестанни

очи-

лужамъ

посп-вли.

со.тѣ

«Отъ

спрошлн

Да

вели

обо астмой.

будетъ,

и

чер-

Василии Ссріѣсеі/,

к

.чип.

бъ

а

по

не

вскоре

Руссіи,

да

дни.

ему

въ

С.иыіымъ:

что

тебѣ

и

запечатать

много

тебя

Узловое

въ

кто

перья

сыыди

ко

Анонасыо

трупклми,

стану

всеа

человека

то:

послУ

да

—

да

с

ястребы

у

Да

отпиши

четнертомъ

за

сынъ

пріѣхалъ,

меня

сд-Улана,

человѣкъ,

купалшики

не

въ

и

воскресенье,

столниковъ

што

хороша

надцати

того

отъ

и

нашемъ

день.

Нарядись

ты

часу

з

да

нУчемъ,

Матюшкинл

булу'въ

я

да

на

да

мою

г.

Велнкаго

и

придстъ,

обноши "),

1646

въ

Царя

нашему

безчнеленная

изымать

въ

«Отъ

грамота

**),

утокъ

Михайловича

АісксУя

будто

што

скажи,

Львова

а

лдоровья,

.о

СлУпому.

сестраиъ,-

трои

Писанъ

называетъ

князя

ликлго

наша

что

Апрѣія

7 1 54

спроси

Царь

Покровскаго

с.

стольнику

чернильницу

эдоровъ,

Никулою.

меня

немъ

будь

меня:

ся

окнтз

да

топко,

палямъ

Русіи

у

тебѣ,

сказлвою

по

звать

скомъ,

Григорья

у

возьми

-Ьздить

а

на

тотчасъ,

изъ

припискою.

веса

какъ

полате

мкѣ

ко

.Да

нить.

писанное

собственноручной)

съ

Алексѣя

князя

на

■

меня,

отпѣдъ,

мелницѣ

Ю9

.........

Самокиша

' ■ з

........

(0К0.1Л.

дьякъ,

Посодъскзго

учнвші.1

приказа

XXII

тісь-у

Цармича

(Завѣлинъ). Видно,

Михіиовичэ

Л.іекс*я

Царь

съ

мд

юлѢтітв.і

Заголовокъ

нзъ

III

1 " главЬ:

къ

Царя

колчана

Вндъ

Москвы

г.

Выьздь

Царя

Царекій

охотншгь

нится

хранящіеся

С.

съ

Съ

Виньетка

Сь

:

глав

го

Н.

Н.

рис.

XVII

Дѣлъ

стрлнныхъ

Преподнесение

С.

соколиной

въ

г.

Москвѣ

)іо:іиращешс

Концовка

къ

ci.

Самокиша

Заставка

къ

Концовка

Голландскій

въ

Царя

Ст.

Сь

і

взягъ

шн.і

.......

Самокиша

Хра-

Н. С. Самокиша

рис.

съ

лядунки

въ

....

Мимнлоннча.

І.ч

и

рис.

Алекски

порохов-

Москвѣ.

г.

Ст.

рис.

Н.

русского

государю

С.

Самокпша

Михаиловича,

съ

.

восточной

...........

Самокиша

............

блнзъ

монастыря

(любимый

Хранится

мЬста

г.

Звѣішгорола

охоті.

Царя

и

окру-

Адексѣя

Московскомъ

въ

Архив к

Ми-

Ино-

..................

охотѣ.

Царю,

рукавицы

Съ

«Нлчальнымъ

Шварца,

рис.

сокольникомъ»,

Третьяковской

въ

галлереі,

..................

Съ

lociiiioit охоты,

парадный

Оружейной

примѣчзніямъ:

примічаніямъ

офортъ

Н.

С.

Самокиша

колплчекъ сокола

голова

:

рис.

палатѣ,

........

къ

П.

иноземному

Самокиша

стол.

ІѴ°° гллвѣ:

хрлннщіеся

Царя.

отъ

С.

почетной

на

Слмокинм

С

палат'в,

местности

его

С.ічоі.

С.

і о; с

Оружейной

-fc: прелстдвленіе

дворца

рис.

хаиловича),

II. С

Л

Москнт..

г.

сто

рис.

Н.

I І,іря

протозаны

Пллнъ Саввы- Сторожевскаго

жающей

рис.

і.і

парадные

соколами

"Коломенска

стороны.

въ

І.д

Орелъ

Х\ і

рис.

Самокиша

С.

Сь

с

О.

Сі.

..................

IV"'

къ

посольства

Часть

въ

Самокиша

Заголовокъ

Н.

рис.

столѣтія.

іі і. іі.іік'[чіи

III*'

1 г.іавѣ:

къ

ницей,

Н.

ХѴП

:и пясти:

Оружейной пал.ітЬ,

въ

Концовка

буква

и

Михаиловича.

Сь

охоту.

ил

Драгоценное

орнамснтъ

Алексея

crl.nu Кіітпи-іоро.іа.

и

'

въ

г.

и

.....

Gvucjiuh Х\'ІІ его

МосквЬ.

Съ

рис.

Н.

і..

С.

............

лося.

картушъ

Съ

для

рис.

карты

Н,

С.

Самокиша.

Россіи

XVII

стол.

.................

Глава

Цари

Михаилъ

I.

Ѳеодоровичъ

и

АлексѣЙ

Михаилоничъ.

Гремя,

протекшее

вступленія

на

царскихъ

охотъ

это

самый глухой

охота

на

время

смерти

и

частныхъ

періодъ.

оживаетъ,

царя

Михаила

неблагоприятно

совершенно

ния

отъ

прсстолъ

для

охотъ,

Иравла,

устраивается

при

Бориса

Годунова

Ѳеодоровича,

развитіл

процвета-

и

Въ исторіи

первомъ

отчасти

на

ло

было

царскихъ

самозваниѣ

европейски

"*fc-

ID

рухой»,

въ

наруши

in

отдыхомъ

о

себѣ

былая

не

только,

но

и

организація

былыя

«кается вплоть

Парк

охоты;

Москва

умирали

казнѣ

было

Одна

была

томъ,

малолѣтняго

равно

какъ

выработали

какъ

изжить

конечно,

Оттого

охотъ.

н1;тъ

бсзмо.івіе

воцаренія

въ

отъ

Извнѣ,

бѣда

что

и

вела

русскіе

Михаила,

іа

была

людей,

ясныхъ

и

объ

война

были

охотахъ

про-

при

самым,

Польшей

съ

м

по

пхъ

по

нищета;

вь

сь разорснныхь

выражинію

«измалодушествовались».

эпохи

жилища,

самая великая

Ьткомѵ

и

тла,

шайки

бродили

сожигали

господствовала

собрать

іругія,

ему

доку-

указаній

сожжены до

Повсюду

по

ме.ікпхъ

черной

сохраниться

престолъ

грабили,

іо

собою

предшествовавшая

покольшс

бы

люди,

на

города

Повсюду

трудно

стоялъ

Ѳеолоровича.

вступилъ

нногіе

бѣау,

и

съ

не

людямъ

нсторнческнхъ

прямыхъ

развалинахъ.

голода.

денегь,

уцѣлѣть

въ

надолго

которой

каждыиъ

и

избыть

-

и

въ

чередовать

русскимъ

псточнмковъ

Михаила

Ѳеодоровичъ

лежала

иаря

и

всѣми

вказаковъ», которые

Поселяне

жителей.

Предъ

время почти

такое

заботы

и

время

могла,

государства,

названіемъ

въ

не

обстоятельствахъ.

Внутри

не

и

до

Михаплъ

печальныхъ

ШвеціеЙ,

томъ,

царскихъ

за все смутное

на

сама

о

труды

ужасное

отдыха.

разрушеніе,

і. н

дол

и

ю

обыденной,

жизни

было

это

государственной

жизни

геченіе

>шрное

привычно

и

ментах!,

подъ

и

было

в т.. упадок

строй

потрясло

забавами. Въ

п

забавъ

до

I,

корн

порядки

человѣку

русскому

Смутное

Грознаго

чувствам!., ихъ

и

бѣда

матери

время,

Годунова,

одушевляв-

шнмъ,

здоровый

отодвинуться

отношенія

съ

грозной

и

города

мать даже

безъ

безъ

Первые

окончинъ

царство,

серьёзно

позаботиться

И

думать,

можно

что

ный

1619

и

въ

на

порученіемъ

гончихъ,

брать

Чухлому,

—

въ

тѣхъ

меделннскнхъ

грамотой,

а

него

грамотою

парь

и

приказывал!,

всѣ

мѣстнымъ

—

4

трехъ

Успѣхъ

другіе

—

ь

и

въ этихъ

охотъ

не

лѣтъ

и

разомогъ

потвхь.

столько

воз-

старымъ порядкамъ.

понзвелись

вновь

такжеи

завести псар-

Съ этой

сѣверную

целью

въ

мелвѣжью

Судай, Паряеньевъ, Коло-

и

посланной

во

въ

всякихъ

у

;

было

Солигаличл.,

медвѣдей.

и

царской

старосты,

по

старину.

послалъ

мъстахъ

печивадсн

чрезъ

въ

охотников!,

двухъ

и

собакъ

Нужно

были

прошли

приходилось

хотя

«преж-

полон

расшатавшеесяи

пять -шесть

былыхъ

хороших!,

потвхъ.

какіе

Ѳеодоровичъ

Галичъ,

Унжу

потѣхи

и

было

звѣринцы,

Михаилъ

году

и

не

дворцовыхъ

для

лворъ

сторону—

грнвъ

охотъ

псовыхъ

медвѣди

охоты

устраивать заново,

становлять, сколько

Для

Оеодоровнча

спустя

возстановленін

о

что

безъ

и

поду-

').

уепокоивая

и

конецъ

въ

потому

кровель,

дверей»

только

царь

расшатавшІеся

приходилось

жилища,

Михаила

Устраивая

молодой

суще-

внѣшнія

шайки, каприз-

конца

царю

безъ

безъ

и

царствования

годы

заботахъ.

и

ренное

были

болѣе

уладить

скрѣпить

;

молодому

собственнаго

палаты

и

время должна

другихъ

было

моло-

совремснникахъ

первое

разбойничьи

усмирить

такомъ пожизненными

отношепіп

этомъ

виду

въ

въ

своихъ

въ

Нужно

государствами

наконенъ,

;

хоромы

лавокъ,

трудахъ

городу

въ

что

другими

перебрасывавшаяся нзъ

устройств-ѣ

объ

царскія

нія

планъ

жизни;

волною

къ

Въ

охоты.

эта задача

заботъ.

враждебными

государственной

устои

отъ

задній

на

съ

ряду

разбудить

но

неотложныхъ

и

ной

инстинктъ

удаль;

охотничью

ственныхъ

на

задача

предстояла

нарю

заснувшую

была

ослабѣлъ,

значительно

свойствами, и

дому

Неудивительно,

слабыхъ.

характеру

по

и

колѣніи

на

конныхъ

псарей

съ

людей

собакъ борзыхъ,

этого

порученія

имя

Галичскаго

указанные

властям!,

обез-

губного

пункты.

Этою

оказывать всякое

вйствіе

со і

собакъ

и

послании

быть»,

въ помошь

и

монастырскІя

п

былъ,

отчужденІе

военное

Нѣтъ,

ил

мі.рѵ

эту

порядкамь

навливаться даже

становленія

на

прель

бы.іыхь

1'о.мановыхъ.

составили

ядро

постепенно

ности

И

тились

чѣмъ

течепіемь

сь

велаколѣпія

п

Михаилъ

о

развптіп

значеніе

открывается

его

при

времени

пропві.тапіп

отца.

Въ отцѣ

царскихъ

путемъ

и

сдѣ-

мо подом

касалось воз-

охотъ

дворѣ

при

недвѣди

и

собаки

Ѳеодоровичемъ,

Михаилом!,

и

ѵ

оста-

завѣщанныхъ.

стариной

развивавшейся

Алексѣѣ

( Іеодоровпчъ,

и

исторія

такинъ

возобновленной

дѣло

на-

псконнымъ

потѣхи

приходилось

когда

жизни,

къ

и

жизни,

не

іюдеЙ.

рѣшился

охот!;;

къ

охоты

царской

царской

Отобранные

охоты,

страсти

старины,

мѣрами,

крутыми

порядковъ

Этимъ фактомъ

дома

преданіяхь

почти

частным.

уважсніс

и

и

великъ,

и

Ѳеодоровичъ

временъ

принадлежностью

воспитанному

его

двора

іавнихъ

собакахъ

хорошим,

инвентаря

личной

обиходь

быта: съ

необходимою

ла і иск

царю,

требовали

царскаго

матери,

митрополичьи,

принудительное,

Михаиль

что

удовлетворенія

для

этого

протпнъ.

іумать,

распро-

царской

чувствителенъ

мѣра;

охот .....

іі.яіо

живого

основапііі

однако,

въ

слишкомъ

георянъ

пои,

патрІаршіи,

Недостатокъ

рѣшителъная

бояръ,

волости

па

вотчины

видно,

стон,

разсылы .....

(овъ

и

тѣхъ

Приказъ

медвѣдями.

и

па

■).

какк

была

принята

шкареи

противъ

т.-е.

помѣстъя,

Ивановны,

владычныя

если

псами

людей»

«всякихъ

медвѣдяхь

меді

стрѣльш

ослуіш .....

овъ,

любимыми

Марѳы

инокини

прово]

и

собак і. и

дав ать имъ

противъ

разстаться съ

рянскія

і юдводы

д. ія

кормомъ

накопенъ,

ОХОТ никамъ

МЪ

іві.дси.

ме

снабжать

достигшей

пыш-

Михаиловичѣ.

Алексѣй

и

своим,

и

сынѣ

Михаиловичъ,

охотъ,

но

неодинаково

въ

оба

исторіи

забонар-

быть развитъ

пнтересь

к

охотѣ;

і.

міръ,

подробность

его

изъ

особенностей

была

части

личнаго

Михаила

болѣе,

прелести

характера

того

охотѣ

къ

другого

и

Въ

обяза-

непреодолимо

и

обстановкой

несходной

чѣмъ

составляла особый

сына она

отношеніяхъ

въ

вѣка,

житія

что

влек-

вытекала

царя

ихъ

и

от-

первоначаль-

имѣетъ

свои

не

капризы,

находятъ

въ

немъ

совершенно

не

лътній

сь

дѣтства,

драмой,

—

Мнхаилъ.

развивающего

нѣжной

текли

уныло

но

вотъ

первыя

печально

основныя

привезъ

угрюмая

черты

іі.тскіе

годы

харак іера.

выработаться характеръ, свойственный

на

такой

надъ

отца

и

монастыри,

непонят-

Бѣлоозеро

мало-

края;

сѣрая.

жизни;

отсут-

сверстниковъ ;

отсут-

условія,

охотнику,

жизни

Не свѣтлыя

иавѣянный

Бѣлозерскаго

Михаила,

Въ

условІя

дальніе

въ

собою

івижныхъ

ВОТЪ

натур-ѣ

страсти,

ребенкомъ:

отшельнической

по

—

гаснутъ,

разразилась

Бѣлоозеро.

ужасъ,

съ

природа

обстановка

ласки,

на

Казалось

страсти

что

Бѣда

порознь

отправили

переставал!,

поля.

охотничьей

еще

въ

своего

можеть, въ

потому

былъ

безотчетный

что

п

Быть

выросъ,

сослали

товарищества

материнской

и

не

Мнхаилъ

и

томите іьно-однообразная

ствіе

и

теткой

Бѣдная,

ствіе

склонности

не

лухѣ

наслѣдственность

страсть; но

благопріятствовалн.

постригли

чннѣ

скрытый зароды шъ

Ро-

Филаретъ,

въ

отъѣзжаго

упражненія.

и

когда

Михаила

грёзы золотого

ему

врожденныя

таился

не

семьей Романовыхъ,

малснькаго

и

развился

этому

.мать насильно

а

пищи

Ѳеолоровпча

утѣхахъ

отцовскую

Никитпчъ

патріархъ

и

охотникомъ

въ ангельскомъ

былыхъ

нас.тѣдустъ

Оеодоръ

бояринъ

монахъ

страстнымъ

видѣли,

тосковать о

сынъ

Михаила

онъ

невольный

былъ

даже, какъ мы

и

вздыхать и

если

Ѳеодоровича,

впослѣдствіи

мірского

дни

ною

чарующей

разность

подготовлена

Отецъ

мановъ,

а

для

заботила.

и

волновала

немногимъ

жизни,

воспитанія.

наго

бы,

Эта

себѣ.

къ

пхъ

она

была

охота

царской

своеобразной,

полный

шій

но

неодинаково

отца

время, какъ для

то

тельная

въ

годы,

которых!,

когда

обстановкѣ

—

подвижной,

про-

слагаются

не

могъ

смѣлый

іі

бодрый;

но,

напротпвъ,

мы видим ъ

бокой

за іержаннаго

Такіе

грусти,

характеры

самостоятельны, лишены

поддаются

чемъ :

чужому

молодой

кннѣ-матери,

внъ-

не осталась

большая

не

всей

затѣмъ,

безъ

его

в.ііянія

русской

жизни

почина

былъ

па

но

во

его

у

вполнъ

власти

отношенія

упорны,

но

глу-

всегда неи

легко

Ѳсодорови-

полной

покорности

вдіянію

отиа-патріарха,

одолѣвавшсй

къ

охотѣ

сторонѣ

натуръ

:

его

иноа

«кручины».

это — слишкомъ

дѣла.

историческая

сильныхъ

естествен-

тихой,

и

Михаиломъ

съ

въ

сильному

сколько

что

вялости

предприимчивости

и

внътнней

черта,

;

и

находился

обряду,

личная

быть

могутъ

подчинился

всегда

Михаила,

развитія,

Такъ было

сначала

преданность

столько

духа

вліянію.

царь

вліяній

этнхъ

характерѣ

въ

с. іѣды

Правда,

это

вековая болѣзнь

свободный

норывъ

господствуетъ

слабы

обряда

нимать

самый

довольно

не

или

процеесь

больше

извѣстІй

здѣеі.

Первая

6

къ

нмѣніяхъ

князя

г.

1 5

Повидимому,

царской

ной

Ѳеодоровнча,

фактъ,

съ

что

!()]■)

и

инвентаря

кн.

охоты

уже

какъ

Но

охотъ,

на

другихъ

участіе

случаяхъ

значеніе.

бо гЬе вѣскія,

вполнѣ

недвѣдицу

или

і6і>

охота

была

это

въ

не

ней

однако,

медвѣдемъ;

лругія

охоты

охотъ:

въ

\6іу

ібі8

8

голу

—

ібід

на

года

году

были

царской

признакъ

въ ланномъ

указанія,

ю

и

въ

—

но

и

живого

устроенная

лишь

желан-

нѣтъ

ни-

княжеской охотоіі

частной

княжеекпхъ ловчихь,

существенный,

царскія

ее

былъ

выше

начались

собственно

ли

всецѣло

ее

:|).

Михаила

охотъ

была

охота,

Признать

князя

казны

организован-

служащихъ

Ѳеодоровичъ

считать

люди

отмѣченный

гола

помощью

вт.

въ окре-

нарствованія

другой

от-

поле»

царской

органнзаціи

по

Михаилъ

царь

напротивъ,

устроенныхъ

съ

мѣры

съ

бы

мѣстностн,

участіе

изъ

годы

собою

княжеской охотѣ?

Есть,

что

а

Ѳеодоровича

сушествованіе

самые первые

она

мы

знаменитыми

Кунцовской

въ

принимали

устраняет,

ли

со

мсдвѣжье

и

награждены

спрашивается :

царскихъ

ланныхъ;

ск.юняетъ

въ

производилась

гостсмъ

какихъ

бы

но

позволяли

Мстиславскаго,вѣроятно,

указываетъ на

серьёзный

первыя

Метиславскимъ,

нымъ

щее

фактъ

«лошье

охотѣ

были

чѣмъ

сохранилось

Ѳеодоровича,

Михаила

охотъ

Хвили,

села

этой

и

этотъ

и

года.

царская

что

у

за-

эпохъ.

было

Ивановича

родового

Москвы; въ

Мстиславскаго, за

намь

Это

году.

а

рамкахъ

могла

сторона,

которые

какъ охотника,

предшествующихъ

Оеодора

его

стностям

близъ

1

Михаила

документахъ

фактовъ,

ихъ,

тѣсныхъ

вт.

Михаила

охотахъ

яркихъ

нзвѣстныхъ

пзъ

носится

объ

Ѳеодоровнча,

охотниками-князьями

одухотворяетъ

этимъ,

историческихъ

особенно

Михаила

сравнивать

съ

внѣшняя, обстановочная

ея

Въ

и

растворяется

Сообразно

чина.

охоты.

много

найдемъ

обрядомъ

и

безслѣдно

онъ

хъ

охотѣ

въ

формой

надъ

натуръ

формы,

во

всѣхъ

нмѣющііі решаю-

первый

пмѣ.іп

осочнли

большія

взглядъ

еще

уже характеръ

(обкладывали)

царскія

охоты

юбныя

и

\,ил

пополнить

мысль

Во

дворянскихъ.

послѣ

спустя

вѣроятно

6

извѣстной

царская охота

медвѣжьихъ

п

5

коиныхъ

ловляхъ»

и

на

Сопоставляя

этотъ

въ

охотѣ

охота

псарню

царя,

посла.

тотъ

псарей,

была

по

что

псаря

ібіу

рѣшилъ

п

и

охота

Въ

огромнымъ

пробою

гола;

ч

не

она

была

алосиныхъ

бы.іъ

пути,

отмѣненъ

швелскаго

посла.

участвовавшихъ

чпе.юмъ

назначенный

охота

года,

большихъ

ювчаго

охоты

пріемъ

годъ

ібэо

въ

этихъ

югадаться, что

собакъ, собранныхъ

потому-то

отмѣнпть

намекъ, что

Па

тр} mo

іл.

почти

Январѣ

охотниковъ

пои

и

себя

разъ

устроена

медвѣдей.

боярскихъ

показала

первый

Января)

пѣшихъ,

охотъ

счетъ

года.

Ради

').

(17-ГО

поіевою

грамотѣ

онъ

лосей

фактъ съ

Имѣется легкій

1619

участвовало

день

въ

Черкизова, была

н.і

конныхъ

первою

за

нарекая

грамоты

пѣшихъ

24

назначенный

псарню

случаѣ

благоѵстройствѣ

и

окрестностях!.

въ

размѣрахъ

свою

всякомъ

порядкѣ

полномъ

I.НПО,

такк

ил

эта

государеву

заинтересовала

пріемъ

веселая и

швелскаго

жаркая.

Когда

рындой

хотѣлось

не

присутствовать

онъ

и

поѣхалъ

не

его

потребовали

онъ

явился

тѣшился

за

кнутомъ»,

ждать»,

Чихачева

бивъ

«и,

спинѣ

по

сказкѣ»

Маматова.Это была

54

Послѣ

охоты,

1625

-

1626

это

токъ

г.,

время не

фактъ

для

въ

теченіе

чины

а ). Мы

на

4

года

характеристики

трудно

любимаго

дѣла.

«

государь

(

бить

де

того

здѣсь

били

платьѣ

эта

велѣли

«долго

знатно

производились

Тверского

не

псарей

нѣсколькихъ

Ѳеодоровичъ,

же

посохами,

т.-е.

рындой)

:

по

знаемъ

забылъ

царя

былъ

но

мѣрѣ,

и

прнчинъ,

важенъ,

послѣ

этого

—

перерыва

10

—

не

царская

въ

охоту

до

принималъ

охота

н

за

этотъ

промежу-

охоты

получали

Михаилъ

;

Ѳеосамый

однако,

какъ доказательство, что

охотникомъ

по

выдержать четырехлѣтнін

Но

; ).

охотниковъ

приблизительно

почему

покинулъ

Григорія

такъ какъ въ ней

состава царской

личнаго

не

ловчаго

повидимому,

крайней

осѣки

лосиныя

іб

и

лѣтъ,

поѣздкахъ,

охотничьихъ

Ѳеодоровнчъ

охотнику

оправдывался

какъ

поѣхалъ»;

бояре

царская охота,

пѣшихъ

20

и

Михаилъ

многіе

почти

Михаилъ

также

большая

въ

за охоты

доровичъ

вновь

бездѣйствовала

времени

награды

въ

году

когда

палату,

собственными

бѣ.ломъ

быть

— н

наказанія

же

руководствомъ

конныхъ

участія

личнаго

ему

его

золотую

не

:

Романовъ

ногамъ

ібгі

подъ

участвовало

наказанІя

боярннь

по

Шаховскимъ,

однако,

изломила,

городъ

откладывать

не

да

въ

посохахъ»

ногу

въ

мѣстни-

*).

ловли

этой

отъ

велѣли

его,

медвѣжьи

Чихачева

и

Въ слѣдующемъ

и

и

дьякъ

дву

«лошадь

затѣмъ-де

чтобы

а

думный

прежней

по

спасла

что

боярамъ

къ

костыляхъ — «о

на

тѣмъ,

лосми,

не

отговорка

его

туда

боярами

предъ

объясненій

для

на-

последнему

благодаря

АѳанасІемъ

княземъ

охоты

пріема

Чихачеву;

сказавшись больнымъ;

городъ,

въ

послѣ

церемонін

время

сыну

церемонін,

при

рындой,

ческимъ счетамъ съ другимъ

во

царю

Петрову

былъ

посла

швелскаго

къ

Ивану

явитьсянѣкоему

значили

очень

пріемъ

отложенныіі

вновь, то

назначенъ

натурѣ

искусъ

п

почти

:

истинному

воздержанія

до

конца

отъ

своего

парствонанія

ками

По

царя

Симоновъ

и

обратномъ

мути

поездки

псари

чаще

всего

въ

заканчивалась

въ

шапки

въ

для

стольника

а

во

задворнаго

и

").

относительно

Въ

охота

случаяхъ

случаѣ

первомъ

князя

Пронскаго,

второмъ(іб54

конюха

(

1

6

государя

5 о

этой

1 1

—

)

не

охотъ,

чести

и

имеется.

тешили

были

стрель-

разстре.іяны

князя Львоваи

окольничаго

'.)

Степана Карпова:

—

г.

отправлялся

эпизодовъ

можетъ-быть,

сопровождалась,

развлсченіемъ:

и

делалъ

удобныя для

охотъ

этихъ

псовой

царь

целью

села,

Отде.лышхъ

на

обыкно-

охотъ,

Иногда

этой

съ

подмосковные

поезд-

Николо-

обыкновенно

государя

парекпхъ

пути.

позаба-

съ

въ

лавру,

случаяхъ

чины

Покровское-Рубцово

двухь

Сергіеву

производились

ловчаго

охоты

недалекія

-

желаніе

и

соединялись

охоты

такпхъ

богомолье

охотники

своеобразные

шапки.

Одоевскаго,

шапка

Москву. Въ

подробностей

ннтерссныхъ

Впрочемъ,

но

въ

а

досугъ

тъ

эти

Троице

въ

на