Похожие

Текст

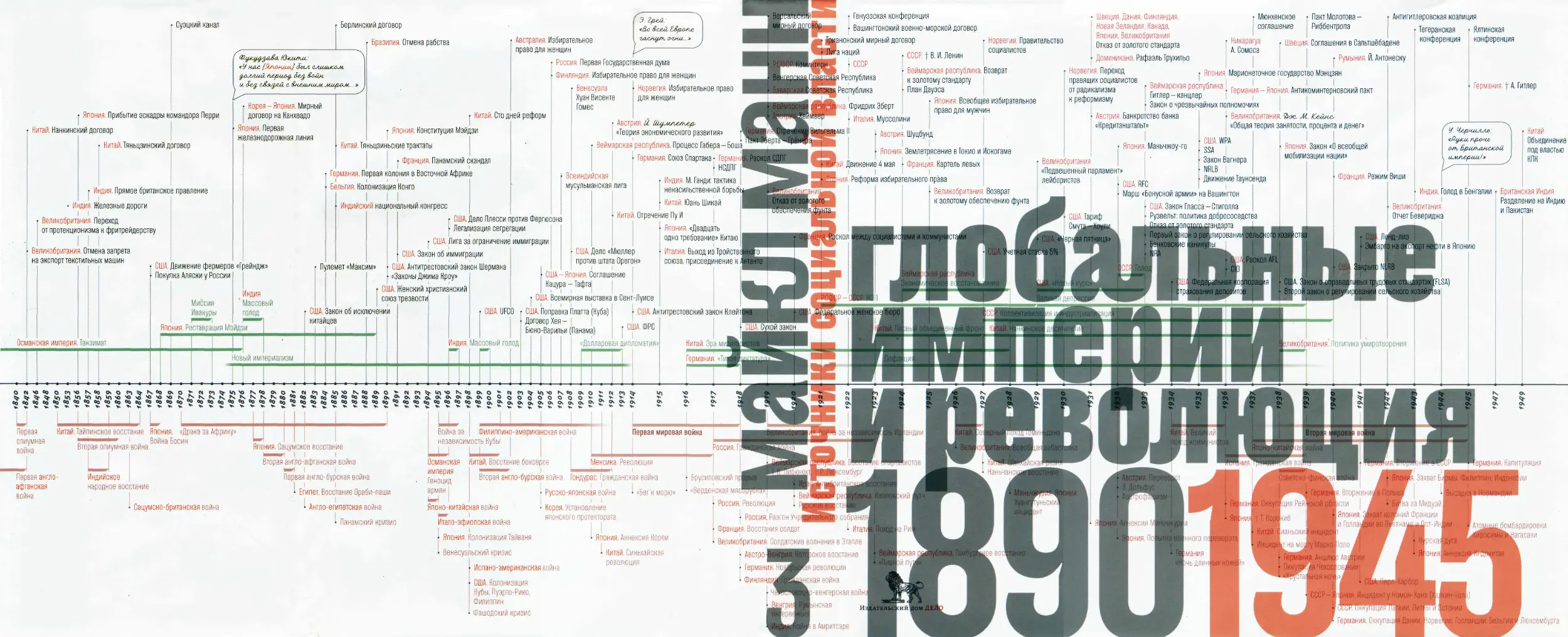

Michael Mann

The Sources

of Social Power

Volume 3

Global empires

and revolution,

1890-1945

Майкл Манн

Источники

социальной

власти

Том з

Глобальные империи

и РЕВОЛЮЦИЯ,

1890-1945 годы

I Издательский дом ДЕЛО I

Москва | 2018

УДК 316

ББК 60.5

М23

Перевод с английского

Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н.э.—Д.Ю.Карасев (перевод

и научная редакция).

Т. 2. Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы—А. В.Лазарев,

под науч. ред. Д. Ю. Карасева.

Т. 4· Глобализации, 1945-2011 годы —О.Левченко, А.Гуськов, С.Коломиец,

под науч. ред. Д. Ю. Карасева.

Манн, Майкл

M23 Источники социальной власти: в 4 т. T.3. Глобальные империи и

революция, 1890-1945 годы / Майкл Манн; пер. с англ. Д. Ю. Карасева; под

науч. ред. С.Моисеева. — М.:Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2θΐ8.—

696 с.

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1287-2 (т. 3)

Различая четыре источника власти в человеческих обществах

(идеологический, экономический, военный и политический), этот многотомный

труд прослеживает их взаимоотношения на протяжении всей истории.

В третьем томе аналитической истории социальной власти Майкл Манн

начинает свое повествование с глобальных империй XIX в. и продолжает

глобальной историей XX в. вплоть до 1945 г· Манн фокусируется на

взаимосвязях развития капитализма, национальных государств и империй.

В томе з также обсуждается Великая дивергенция между

траекториями Запада и остального мира, саморазрушение европейского и

японского могущества в двух мировых войнах, Великая депрессия, возвышение

американской и советской власти, соперничество между капитализмом,

социализмом и фашизмом, а также триумф реформированного и

демократического капитализма.

Майкл Манн является почетным профессором социологии

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он автор таких книг, как

Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом (гон; рус. изд.: М., 2014),

Incoherent Empire (2003) и Fascists (2004). В 2θθ6 г. его книга Темная

сторона демократии (2004; рус. изд.: Μ., 2θΐ6) была удостоена премии им. Бар-

рингтона Мура, вручаемой Американским социологическим обществом,

как лучшая книга по компаративной и исторической социологии.

УДК 316

ББК 60.5

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1287-2 (т. 3)

Copyright © Michael Mann, 2012

First published by Cambridge University Press

Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2θΐ8

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие · ix

Глава ι. Вступление · ι

Источники социальной власти · η

Глава 2. Глобализация, раздробленная империями:

Британская империя · 24

Вступление: типы империй · 24; Почему европейцы были столь

успешными империалистами · 31; Принесла ли Британская империя хоть

кому-нибудь какую-то пользу? · 40; Британская экспансия и военная

власть · 42; Отношения экономической власти: глобальная

экономика? · 56; Жемчужина в короне Британской империи: отношения

экономической власти в Индии · 6о; Отношения политической власти в

колониях · 67; Отношения идеологической власти в колониях · 72;

Ослабление империй · ηη

Глава 3· Америка и ее империя во время прогрессивной эры,

1890-1930 годы · 8о

Первый этап империализма: континентальная империя, 1783-1883

годы · 8ι; Вторая промышленная революция · 84; Прогрессисты:

модернизация против перераспределения · 90; Рабочее движение, но без

рабочего класса · 96; Достижения перераспределения: образование и ген-

дер · 104; Расовый регресс · ю8; Консервативные 1920-е годы · ш; Второй

этап империализма: империя одного полушария, i898-i93°"e годы · иб;

Кубинская колония · i2i; Филиппинская колония · 123; Почему колонии

были временными · 127; Неформальная империя с канонерскими

лодками · 129; Заключение · 138

Глава 4· Азиатские империи: павший дракон, восходящее

солнце · 139

Вступление: угроза с Запада · 139; Восходящее солнце · 143;

Возникновение японского империализма · 153; Ослабленный дракон · 157; Япония:

колониальное сияние солнца · ι6ι; Японские дебаты вокруг

империализма · ι66; Заключение по главам 2-4* три империи · 176

Глава 5· Полуглобальный кризис: Первая мировая война · 179

Почему солдаты сражались · 2θΐ; Тотальная война · 212; Воздействие

на гражданское население: поддержка войны · 2i8; Воздействие на

гражданское население: страдание и классовый конфликт · 221;

Заключение: бессмысленная Великая война · 229

V

Глава 6. Интерпретация революции: этап ι, пролетарские

революции 10Д7~1923 Г°Д°В * 232

Вступление: теории революции · 232; Реформа и революция в начале

XX века · 238; Большевистская революция · 2435 Война и европейские

рабочие движения · 264; Германия: неудавшаяся революция,

неустойчивые реформы · 267; Австрия: неудавшаяся революция, городская

реформа · 275; Венгрия: революция и контрреволюция · 278; Краткая

заметка об Италии · 28ι; Заключение · 282

Глава 7· Полуглобальный кризис: интерпретация

Великой депрессии · 288

Вступление · 288; Воздействие Первой мировой войны · 291;

Послевоенная геополитика: гегемония и золотой стандарт · 293» ^т рецессии к

Великой депрессии · 300; Споры экономистов о причинах · 305;

Идеологическая власть: современные теории депрессии · 316; Заключение · 329

Глава 8. «Новый курс»: Америка сдвигается влево · 335

Вступление: левые у власти · 3355 Пять социологических теорий · 34°î

Цели «нового курса»: восстановление, регуляция, помощь и

переизбрание · 3445 Реформа: классовая борьба и политическая возможность · 35^5

Закон Вагнера и профсоюзы · 363» Закон о социальном обеспечении и

государство всеобщего благоденствия · 368; Ограничения «нового курса»:

тендер, раса, дуализм · 372; Трудовые отношения в конце 193°"X годов:

неоднозначный результат · 378; Заключение · 383

Глава д. Развитие социального гражданства в капиталистических

демократиях · 391

Вступление: триумф реформированного капитализма · 391;

Современные теории государства всеобщего благоденствия · 396; Этап ι: развитие

до Первой мировой войны · 401; Этап 2: межвоенные траектории: (а)

англосаксонские страны · 4Ю; Этап 2: межвоенные траектории: (б)

скандинавские страны · 420; Этап 2: межвоенные траектории: (с)

европейские страны · 425; Предприниматели в межвоенный период · 4335

Избирательные системы · 4355 Заключение · 438

Глава ю. Фашистская альтернатива, 1918-1945 годы · 442

Вступление · 442; Определение фашизма · 44^î Возникновение

фашизма · 45°; Две Европы · 458; Объяснение: четыре кризиса в двух Европах · 461;

Фашисты у власти · 473î Выл ли фашизм реальной альтернативой? · 486

Глава il. Советская альтернатива, 1918-1945 годы · 4^8

Укрепление революции · 488; Сталинское однопартийное

государство · 493» Сталинские зверства · 503; Экономический баланс · 509;

Зарубежное влияние коммунизма · 515

Глава 12. Японский империализм, 1930_1945 Г°ДЫ * 521

Усиление милитаризма · 521; Была ли Япония фашистской? · 534»

Первое возрождение китайского дракона: Гоминьдан · 536; Империи

Солнца и Орла · 545; Заключение · 554

VÎ

Глава 13. Интерпретация Китайской революции · 558

Первые испытания и невзгоды · 558; Крестьянский вопрос · 563;

Организационные стратегии коммунистов · 565; Авангардная

коммунистическая партия · 573» Гражданская война и победа · 575î Китай и теории

революции · 580

Глава 14. Последняя война империй, i939_1945 Г°ДЫ · 592

Причины · 593î Политика умиротворения · 6о2; Война: поражение

Франции · бю; Выживание Британии · 6ι6; Решающий Восточный фронт · 621;

Победа · 629

Заключение · 638

Библиография · 652

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я взялся за этот проект в начале ig8o-x гг., намереваясь

написать одну-единственную книгу об отношениях власти в

человеческих обществах. Предполагалось, что она будет содержать

несколько эмпирических кейс-стади, которые будут

сопровождать теоретические рассуждения о власти. Однако кейс-стади

умножались и умножались, пока не выросли в четырехтомный

исторический нарратив об отношениях власти. Том ι,

опубликованный в 1986 г., содержал историю власти в человеческих

обществах от начала времен вплоть до промышленной

революции. Тогда я собирался написать еще один том, который

довел бы эту историю до настоящего времени. Но этот том также

стал сильно разрастаться, и к тому моменту, когда он был

опубликован (1993)' он содержал только материалы по наиболее

развитым странам за период 1760-1914 гг· С 1993 г· я работал над

томами з и 4> хотя моя работа над ними и прерывалась рядом

отступлений, результатом которых стали книги, посвященные

изучению фашизма, этнических чисток и внешней политики

Америки. В томе з я решил исправить упущение тома 2

—недостаточное внимание, уделенное глобальным империям,

созданным наиболее развитыми странами. Они, разумеется,

необходимы для понимания современных обществ. Соответственно,

настоящий том я начинаю с империй задолго до 1914 г· и

заканчиваю 1945 г· Это означает, что в томе 4 я с необходимостью

продолжу повествование о власти с 1945 Γ· Д° настоящего

времени. Поскольку я работаю над двумя книгами одновременно,

том 4 будет опубликован спустя несколько месяцев после

публикации этого тома.

Я надеюсь, что читатель с пониманием отнесется к этой

длинной истории с отложенным финалом. Я неисправимый

эмпирик, которому необходимо всякое обобщение подкреплять

массой данных, что и составляет львиную долю исследования.

Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто оказал мне

помощь в написании этой книги. Прежде всего я хочу

поблагодарить Джона А. Холла, друга и всегда готового прийти на

помощь критика всего, что я пишу. Я также благодарен Ральфу

Шредеру за огромную помощь и критику. Глубокие историче-

IX

ские знания американской политики Билла Домхоффа,

которыми он делился со мной многие годы, также оказались

чрезвычайно полезными. Он очень помог мне в работе над главой 8.

Барри Эйхенгрин сделал ценные комментарии к главе η и

заверил меня, что я достиг некоторого понимания работ

экономистов по Великой депрессии.

На протяжении всей работы над книгой я был профессором

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И я очень

благодарен социологическому факультету за то, что он стал мне

родным и радушным академическим домом, а также

факультету и университету за их щедрость в предоставлении мне

материального финансирования и времени для работы над моим

исследованием. Мне также выпала честь обучать массу

талантливых студентов Калифорнийского университета в

Лос-Анджелесе. На моих занятиях мы часто обсуждали темы, поднятые

в этом томе. Кроме того, несколько черновых глав были

включены в программу лекций. Они и представить себе не могут,

насколько их доклады и семинарские обсуждения помогли мне

с оттачиванием моих аргументов.

Я также должен отметить положительное воздействие

семинара Sociology 237» который был организован Иваном Селе-

ньи и продолжен мною, моими коллегами Роджерсом Брубей-

кером, Андреасом Уиммером и Ч.К.Ли. Боб Бреннер и Перри

Андерсон, как и другие выдающиеся ученые, приглашенные

выступить с докладами в центре, были постоянным источником

вдохновения на серии семинаров Центра социальной теории

и сравнительной истории. К счастью для меня, они

затрагивали большинство тем, к которым обращается эта книга, а

потому помогли мне понять их лучше. Читатель отметит

огромное количество работ, процитированных в моей библиографии.

Ознакомление с ними было бы невозможным без крупнейшей

исследовательской библиотеки Калифорнийского

университета в Лос-Анджелесе, которая теперь переименована в

Исследовательскую библиотеку имени Чарльза Е.Янга.

Ники Харт всегда была для меня основным источником

поддержки на протяжении тридцати лет, она и наши дети —

Луиза, Гарет и Лаура помогли наполнить мою жизнь смыслом.

ГЛАВА 1

Вступление

ТЧ РЕТИЙ том моей истории власти в человеческих

обществах рассматривает период истории вплоть до 1945 г·

Однако я не могу указать точную дату начала этого периода,

поскольку имеют место две различные временные шкалы.

Мой второй том, посвященный развитым

индустриализирующимся странам, заканчивается 1914 Γ·> поэтому здесь я

продолжаю их национальные истории в 1914 г-> хотя в случае с США

и Японией я обращаюсь к чуть более раннему периоду. Я также

сконцентрируюсь на глобальных империях, рассмотрение

которых я исключил из второго тома. И это подразумевает куда

более продолжительную временную шкалу, ведущую свое

начало задолго до 1914 г· Мы также увидим, что 1914-1945 ΓΓ· не Д°л"

жны рассматриваться как самостоятельный период, островок

хаоса в море спокойствия — кризисы этого периода были

кульминацией долгосрочных структурных тенденций современной

западной цивилизации.

Основной сюжет обоих периодов —это глобализации,

идущие полным ходом. Отметим, что имели место несколько

процессов глобализации одновременно. Как я утверждал во всех

томах, человеческие общества оформляются вокруг четырех

различных источников власти (идеологического,

экономического, военного и политического), которые обладают

определенной степенью относительной автономии (в этом суть моей

модели власти, ИЭВП). Поэтому то, что обычно называют

глобализацией (в единственном числе), на самом деле включает

множественное расширение (растягивание, распространение)

отношений идеологической, экономической, военной и

политической власти по всему миру.

Вокруг этих источников выкристаллизовываются

основные организации власти человеческих обществ. В этот период

наиболее фундаментальными из них были капитализм,

империи и национальные государства. Современная глобализация

включает три основных институциональных процесса:

глобализацию капитализма, глобализацию национального государства

1

и глобализацию множества империй, на смену которым в

конечном итоге пришла всего одна —американская империя). Все

три (капитализм, национальные государства и империи)

взаимодействовали друг с другом и видоизменялись. В течение этого

периода капитализм набрал обороты благодаря тому, что Шум-

петер назвал созидательным разрушением: империи возникли

и затем стали рушиться; на их место пришло множество

национальных государств, которые передали массам неравномерные

комплекты гражданских прав. В этот период в развитых

странах массы прорывались на сцену театра власти,

сконцентрированные в городах и на фабриках, призванные на службу в

армию, мобилизованные массовыми партиями и идеологиями.

Тем не менее эта картина резко контрастирует с колониями, где

массы только начали пробуждаться.

Таким образом, хотя глобализация происходила

довольно стремительно, она была географически и

институционально полиморфной, то есть кристаллизовалась в различных

соперничающих формах. Другими словами, границы трех сетей

взаимодействия и четырех источников социальной власти не

совпадали. Глобальная экспансия соперничающих империй

не объединяла мир, а разделяла его на сегменты; соперничество

национальных государств раскололо международную

регуляцию и привело к ужасным разобщающим войнам. Европейская

цивилизация возвысилась, но затем пала в результате

собственной гордыни. Отсюда и заголовок «Глобальные империи и

революция, 1890-1945» — множественные не в ладах друг с другом

империи, которые являются ключевым предметом этого тома.

После 1945 г· империи стали рушиться и большинство

национальных государств перековало мечи на орала, вновь собрав

мир воедино. Соответственно, том 4 будет озаглавлен

«Глобализации» — все еще во множественном числе, но с тенденцией

к большей интеграции мира.

Капитализм, империи и национальные государства также

породили соперничающие идеологии. Капитализм породил

идеологии класса и классового конфликта. Некоторые из них

были революционными, но большинство пошло на

компромисс для завоевания гражданских, политических и

социальных прав, подразделенных на три категории Т.Ч.Маршаллом

в 194°~х гг-> хотя женщины в этих завоеваниях значительно

отставали от мужчин, как и некоторые этнические/расовые

группы. Гражданство усиливало национальные государства,

капитализм становился все более глобальным и транснациональным,

противоречия между национальными и транснациональными

отношениями — все более интенсивными. Империи породили

идеологии империализма, антиимпериализма и расизма. На-

2

циональные государства выработали идеологии

национализма, некоторые из них стали крайне агрессивными.

Конфликты между идеологиями вылились в две мировые войны, после

которых отношения становились менее воинственными и

большинство конфликтов разрешались мягкими переговорными,

а не жесткими военными методами. Тем не менее гражданские

войны вокруг того, кто именно составляет нацию,

по-прежнему определяли ситуацию в некоторых частях мира. Все эти

конфликты породили высокоидеологизированные

глобальные движения, в этот период они были как секулярными, так

и религиозными. Так что глобализация никогда не была

сингулярным интегрирующим процессом; напротив, она была

серией разрозненных и неравномерно направленных бросков

в мир, порождая не только некоторую интеграцию, но и

расколы, а также серии все более глобальных кризисов.

Мой второй том, посвященный периоду с 1760 по 1914 г->

сфокусирован на том, что я называю «передовым фронтом

власти», капитализме и национальных государствах, тогда

существовавших в основном в Европе и Северной Америке. Здесь

я продолжаю сосредоточивать внимание на передовом фронте

власти, который на протяжении этого периода включал США,

Западную Европу, Советский Союз, Китай и Японию.

Некоторые из глав посвящены определенной стране или религии;

другие носят более компаративистский характер. Они соединяют

воедино исторический нарратив, теоретические понятия и

объяснения. Я возвращаю империи в свое повествование,

поскольку они были основным механизмом, благодаря которому власть

Запада (к ней позднее присоединилась власть Японии и

Советского Союза) распространилась глобально. Для лучшего

понимания империи я начну свое эмпирическое исследование

задолго до 1914 Γ·5 чтобы обсудить развитие трех империй

—британской, японской и американской. Последняя из них

сохранилась до наших дней —единственная подлинно глобальная

империя из всех существовавших.

Создание работы по истории власти в современном мире

может выглядеть абсурдно амбициозным. Общества сложны,

к тому же по этому периоду существует огромный массив

информации, превышающий чьи-либо возможности освоить его.

Флобер заметил, что «писать историю —это как выпить целый

океан, а написать всего чашку». Методы исторической

социологии позволяют мне отыскать более короткий путь, определяя

основные социально-структурные тренды обществ, то есть

позволяют мне пить меньше, но более плотной жидкости.

Результатом будет не прямолинейный исторический нарратив. Он

смешивает порции повествования, которые могут быть в боль-

3

шей мере адресованы историкам, с порциями теории и

компаративистского анализа, выступающими основным

предметом интереса макросоциологии. Я пытаюсь объяснить развитие,

экспансию и разнообразие фундаментальных структур власти

этого периода: триумф капитализма и национального

государства; возвышение и закат империй, фашизм, государственный

социализм и их идеологии, а также растущие разрушительные

способности военных действий и экономик. Закрыв на это

глаза, возможно выстроить поступательную и восходящую

эволюционную историю XX столетия —так часто и делают.

Разве капитализм и национальное государство не принесли роста

ожидаемой продолжительности жизни, уровня грамотности

и благосостояния большей части мира, разве они

по-прежнему не делают этого? Разве классовый конфликт не был успешно

смягчен институтами гражданства? Разве на большей части

земного шара война не уступила место миру? Наконец, разве

капитализм и демократия не нанесли поражения социализму и

фашизму и не продолжили свое победоносное шествие по всему

миру? Некоторые настолько попадают под обаяние этого, что

начинают разрабатывать номологическое (законосообразное)

объяснение данного периода, предлагая законы современного

эволюционного развития.

Но это невозможно по трем причинам. Во-первых, период

с 1914 по х945 г· был крайне разнородным и неоднозначным даже

в развитых странах. Они дважды сражались в ужасных

мировых войнах, но также иногда любили; они испытали и

реформы, и революции, и одна Великая депрессия нарушила то, что

в противном случае было бы периодом почти непрерывного

экономического прогресса. Эти события представляют собой три

великих потрясения данного периода. Во-вторых, все из прежде

представленных трендов были скорее западноцентричными,

поскольку остальные части земного шара не прошли через

большую часть этих этапов. В-третьих, хотя Запад (West) и

остальные (Rest) действительно демонстрировали структурные

тенденции, прочие основные воздействия и результаты были

случайными, обоюдосторонними и обратимыми. Мир не представлял

собой единого целого. Капитализм, национальные государства,

империи, войны, идеологии имели свои логики развития, но все

они взаимодействовали друг с другом и периодически сбивались

с курса другими. Долгосрочные структурные тенденции

взаимодействуют со специфическими для данного периода

проблемами и человеческой способностью к адаптации, порождая новые

образцы человеческого поведения. Люди не являются полностью

рациональными, неуклонно следующими проектам по

достижению своих целей. Их креативность, эмоции, просчеты и злоклю-

4

чения часто идут вразрез с инструментальным разумом и

широкими вековыми тенденциями.

Поэтому процессы глобализации были отмечены серией

неожиданных кризисов, трансформирующих мир, то есть

событиями, необходимость безотлагательного решения которых

была очевидна в то время, но которые одновременно не могли

быть разрешены в рамках существующих институтов. Наиболее

важными из кризисов, рассматриваемых в этом томе, были

Первая мировая война, Великая депрессия и Вторая мировая война.

Том 4 развивает эту тему, обращаясь к проблемам Взаимного

гарантированного уничтожения (MAD), Великой неолиберальной

рецессии 2θθ8 г. и изменения климата. Последние три кризиса

по-прежнему актуальны.

Мы убедимся, что структурные кризисы имеют множество

причин и стадий, наслаивающихся одна на другую

неожиданным и злополучным образом. Они случайны в силу того, что

различные причинно-следственные цепи, каждую из которых

по отдельности можно проследить и объяснить, сходятся

вместе таким образом, который мы не можем объяснить ни через

одну из них, и в такое время, которое приводит к указанным

результатам. Во время этих кризисов миру приходилось нелегко.

То, что мы называем крупным кризисом, на самом деле не

является единичным событием, хотя и имеет кульминационный

момент, поскольку объединяет серию небольших кризисов с

различными причинами. Слабость социальной структуры, которая

в противном случае оставалась бы латентной и относительно

неважной, проявляется как непрерывный каскад и растущий

кризис. Хотя этот каскад ни в коем случае не был неизбежным.

На самом деле подобные кризисы обычно выявляют в

людях худшее, что в них есть: неспособность предпринять

действия, которые задним числом кажутся необходимыми, чтобы

избежать кризиса или разрешить его. По отдельности всех

кризисов можно было избежать, но как только каскад запущен,

необходимые для этого шаги становятся все более радикальными.

Они напоминают нам о том, что людям свойственно ошибаться,

а также о постоянной возможности регресса или изменения

путей развития. Возьмем, к примеру, две мировые войны, которые

были страшными ошибками, обернувшимися катастрофой для

большинства участников. Тем не менее они изменили мир. Эти

изменения были по большей части случайными; они ни в коей

мере не были неизбежными. Я утверждаю, что без Первой

мировой войны не было бы большевистской революции и

значительного распространения фашизма, а без Второй мировой войны

не было бы китайской революции, холодной войны,

глобальной американской империи и, возможно, капитализм был бы

5

менее развит. Я мог бы продолжать и дальше подобные

контрфактические рассуждения —тренды, которые не реализовались,

но могли бы реализоваться в отсутствие более случайных

основных событий. Хотя предшествовавшие века изобиловали

кризисами войны и экономических потрясений, они едва ли были

столь же глобальными по своим последствиям. Возможно

также, что, поскольку мы рассуждаем постфактум о более ранних

периодах, нам кажется, что мы видим больше общих

закономерностей и меньше случайностей. Но акторам, которые были

вовлечены в эти события, вероятно, так не казалось.

Эти особенности, по всей видимости, делают

невозможным номологический поиск социально-научных законов и

направляют нас по противоположному пути объяснения — к роли

идеографического, уникального в человеческих делах. К

уникальным последствиям приводят не только различные

времена и места, но и макропроцессы типа войн, экономических

бумов и спадов. На самом деле у войн есть структурные причины,

обычно множественные, складывающиеся вместе случайным,

но своевременным образом. По отдельности различные

множественные причинно-следственные цепи, которые затем

сходятся вместе, вполне поддаются объяснению, но затем встает

проблема принятия решений обычно небольшими группами людей.

Одна группа политических деятелей приняла решение вступить

в войну в 1914 г., тогда как решающую роль в развязывании

Второй мировой войны сыграл один человек. Ни в одном из этих

случаев они не вели себя слишком рационально, и эмоции

оказывали большое воздействие на их решения. Тем не менее сами

решения были глубоко укоренены в сетях

причинно-следственных цепей милитаризма, конфликта между империями,

соперничества между различными идеологиями и экономическими

системами. Поэтому первый характерный вызов для создания

работы об указанном периоде заключается в оценке того, до

какой степени современные отношения власти были продуктом

логики развития макроструктур и до какой степени они были

перенаправлены и временными стечениями обстоятельств,

порождавших всемирно-исторические события, и личностями,

обладавшими большой властью.

Объединив эти тенденции, можно предложить модель

прерывистого равновесия, социального изменения, в которой

в нормальные времена капитализм, национальные государства

и прочее эволюционируют или развиваются под

воздействием эффекта колеи {path-dependent ways), медленно и в

соответствии со своей собственной логикой и встроенными

возможностями. Однако эти времена прерываются периодическими

кризисами, которые толкают их по новому пути,—модель, сум-

б

мированная Штриком (Streeck 2009) как «долгосрочная

стабильность—краткосрочный разрыв». Эта модель эксплицитно

используется экономистами для концептуализации

долгосрочного экономического развития, но она неадекватна,

поскольку логики развития капитализма, национального государства

и прочего отличаются друг от друга ортогонально, то есть

недетерминированным образом. Они также занимают различные

географические пространства и обладают различными

темпоральными ритмами развития, и тем не менее они

действительно взаимопроникают друг в друга. Задача теоретизирования

относительно социального изменения более сложна и динамична,

чем полагало большинство предшествующих теорий.

Оценка воздействия кризисов включает определенную

степень контрфактических рассуждений: что было бы, если бы

не было войны или другого предшествующего условия.

Однако контрфактические рассуждения всегда имплицитно

присутствуют в причинно-следственных аргументах. Если мы

говорим, что А приводит к В, мы утверждаем одновременно, что

А и затем В произошли (что является фактическим суждением),

но также то, что, если бы не произошло А, не произошло бы и В

(если только не присутствовала какая-то альтернативная

причина). Это контрфактическое утверждение, содержащее

некоторые имплицитные спекуляции более широкого плана; я

собираюсь сделать контрфактическую логику более эксплицитной.

Вторым существенным вызовом выступает определение

наиболее важных социальных структур и процессов этого периода.

Для этого я использую свою модель четырех источников

социальной власти (и Э В п) —идеологического, экономического,

военного и политического. Я настаиваю на том, что

всеобъемлющее объяснение невозможно без учета всех четырех.

ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Власть —это возможность и способность заставить других делать

вещи, которых они в противном случае не делали бы. Чтобы

достичь наших целей (какими бы они ни были), мы вступаем в

отношения власти, включающие кооперацию и конфликт с

другими людьми и порождающие общества. Это усилие включает три

модальности власти, которые также используются в томах ι и 2.

(ι) Мы можем провести различие между дистрибутивной и

коллективной властью, то есть властью, осуществляемой над

другими, и властью, которая совместно обеспечивается

через кооперацию с другими. Большинство реальных отноше-

7

ний власти, например между социальными классами или

между государством и его гражданами, включают оба типа.

Рабочие и работодатели могут конфликтовать друг с

другом, но им также необходимо кооперироваться, чтобы

обеспечить себе хлеб насущный. Коллективная власть

привлекает к себе особое внимание в XX в., который

демонстрирует колоссальное увеличение человеческих возможностей

по коллективному извлечению большего количества

ресурсов из природы. Возросшая производительность

сельского хозяйства и промышленности сделала возможным

дальнейший рост населения с 1,6 млрд в 1900 г. до практически

7 млрд в 20Ю г. со средним человеком, рост и вес которого

возросли, а продолжительность жизни и вероятность быть

грамотным увеличилась почти вдвое. Это увеличение

справедливо рассматривается как одно из выдающихся

достижений человечества. Тем не менее ирония состоит в том, что

это возросшее извлечение ресурсов из природы также

имеет печальные последствия для окружающей среды, которые

даже могут стать угрозой жизни на Земле. Каким же

горьким уроком нашей гордыне это может стать: наш

величайший триумф становится нашим решающим поражением!

Власть может быть авторитетной или диффузной.

Авторитетная власть включает команды индивидуального или

коллективного актора и осознанное их исполнение подчиненными.

Наилучшим образом она представлена в военных и

политических организациях власти, хотя лидерство, чуть менее ярко

выраженное, существует во всех организациях власти.

Диффузная власть, напротив, не передается в виде прямых

команд, а распространяется относительно спонтанным,

неосознанным и децентрализованным образом. Люди вынуждены

действовать определенным образом, но не по команде. Такая

власть более типична для идеологических и экономических

отношений власти и проявляется, например, в

распространении идеологий типа социализма или экономических рынков.

Ограничения рынков обычно воспринимаются как

безличные и даже естественные и могут становиться практически

неуловимыми в качестве властных процессов.

Власть может быть экстенсивной или интенсивной.

Экстенсивная власть организует большое количество людей на

огромных территориях. Это наиболее очевидный аспект

глобализации. Интенсивная власть мобилизует высокий уровень

верности участников. Величайшая власть проистекает

из комбинации этих двух типов: убеждения или

принуждения большего количества людей делать больше вещей

совместно.

8

Наиболее эффективные примеры использования власти

объединяют коллективную и дистрибутивную, экстенсивную и

интенсивную, авторитетную и диффузную власть. Именно поэтому

один источник власти, например экономической или

военной, не может в одиночку детерминировать всю структуру

обществ. Он должен быть смешан с другими источниками власти.

В конце тома 4 я обращаюсь к фундаментальному

теоретическому вопросу, может ли один источник власти рассматриваться

в конечном итоге как первичный и детерминирующий по

отношению к другим. Теперь я приступаю к более подробному

объяснению четырех источников власти. Я повторяю: это

организационные средства, при помощи которых мы можем эффективно

достигать различных целей, какими бы они ни были.

(ι) Идеологическая власть проистекает из человеческой

потребности в поиске предельного смысла жизни, в разделении норм

и ценностей и участии в эстетических и ритуальных

практиках вместе с другими. Мы, по-видимому, не способны обойтись

без религии или более секулярных «измов». Я предпочитаю

понятие «идеология» более аморфному понятию «культура».

Религиозные системы смысла продолжат фигурировать и в этом

томе наряду с такими секулярными идеологиями, как

патриархат, либерализм, социализм, фашизм, национализм, расизм

и инвайронментализм. Власть идеологических движений

проистекает из нашей неспособности достичь уверенности в

наших знаниях о мире. Мы заполняем пробелы и

неопределенности убеждениями, которые сами по себе не являются научно

проверяемыми, но которые воплощают наши надежды и

страхи. Никто не может доказать существование бога или

жизнеспособность социалистического или исламистского будущего.

Идеологии становятся особенно необходимыми во время

кризисов, когда старые институционализированные идеологии

и практики выглядят уже неработающими, а у предложенных

альтернатив нет послужного списка. В такие времена мы

наиболее восприимчивы к власти идеологов, которые предлагают нам

правдоподобные, но непроверенные теории мира.

В предыдущих томах я провел различие между

трансцендентными и имманентными идеологиями. Трансцендентные

идеологии наиболее амбициозны. Они пробиваются интер-

стициально между существующими институтами, привлекая

сторонников из многих различных сетей власти и создавая свои

собственные сети, такие как новые религии, или фашизм, или

зеленые инвайронменталистские движения, среди многих

других. Имманентные идеологии усиливают эмоциональную и

моральную солидарность существующих сетей власти. Некоторые

9

идеологии объединяют и то и другое. Расизм выходит за

пределы классовых различий и в то же время объединяет белую

расу, как мы увидим в главе 2. Макс Вебер (в Gerth and Mills

1946: 280) описал великие идеологии мира при помощи

метафоры: идеи, создающие «образы мира», утверждал он,

выступают стрелочником (регулировщиком) истории, переводящим ее

с одного пути на другой. Это верно для трансцендентных и

имманентных идеологий.

В статье «Переосмысливая источники социальной власти:

ответ критикам» сборника «Анатомия власти» (Mann 2006: 346)

я выделяю третий тип, обозначающий минимальное

присутствие автономной идеологической власти, —

институционализированные идеологии. Они часто скрыты внутри институтов,

которые обычно воспринимаются как само собой разумеющиеся

или даже всего лишь как скрывающиеся в подсознании. По этой

причине они консервативны, одобряют ценности, нормы и

ритуалы, которые служат охране существующего социального

порядка. Они зачастую обнаруживаются в очень стабильных

обществах, таких как Запад в период с 1950-х по ig8o-e гг., в то время

как трансцендентные и имманентные идеологии являются

ответом на социальную нестабильность и кризисы.

Патриархат—прекрасный пример институционализированной

идеологии, в течение долгого времени принимаемой в качестве само

собой разумеющейся, остающейся прочной даже под огнем атак.

Это то, что марксисты традиционно рассматривали в качестве

идеологической власти, поскольку полагали, что социальное

изменение объясняется материальным уровнем общества. Я так

не считаю.

Могущественные идеологии представляют собой мостик

между разумом, моралью и эмоциями. Они обладают смыслом

для их приверженцев, но также требуют слепой веры и

эмоциональной верности. В них должна быть доля правдоподобия,

поскольку в противном случае идеология не распространится,

но понимание того, что это имеет смысл, трогает нас морально

и эмоционально в той же степени, в какой трогает и научно. Как

утверждает Джек Снайдер (Snayder 2005), это имеет важное

последствие, согласно которому группы, проникнутые

идеологическим запалом, более сильны, чем те, у кого этот запал

отсутствует. Основными маркерами наличия идеологии выступают

претензии на тотальное объяснение общества и лучшего (часто

утопического) будущего, а также наделение людей и их

практик качествами добра и зла. Это сочетание делает возможным

и жертвенность, и насилие. Первыми двумя типами

идеологической власти обычно овладевают авангардные движения,

концентрирующиеся на молодом поколении, с харизматическими

ίο

лидерами и решительными, страстными активистами. Я

должен признаться в определенной степени предвзятости против

наиболее могущественных идеологий, предпочитая более

прагматичные и компромиссные решения социальных проблем.

Следует ли рассматривать науку в качестве основной

идеологии современной цивилизации? Шредер (Schroeder 2007,

2011) полагает, что нет, но он утверждает, что в отличие от всех

предшествующих цивилизаций движимая технологиями наука,

быстро совершающая открытия, теперь доминирует над всеми

идеологиями. Наука, справедливо отмечает он, это не вопрос

веры, речь идет о точном знании, чьи открытия могут быть

воспроизведены и усовершенствованы через стандартизированные

технологии исследования. Наука, утверждает Эрнест Геллнер,

весьма отличается от всех прежних форм философии природы,

поскольку она действительно способна трансформировать

материальный мир и великолепно с этим справляется путем

серии трансформаций социального и природного мира,

чрезвычайно увеличивая коллективную власть человеческих существ

во благо или во зло. В этом томе я особенно подробно буду

рассматривать трансформации, вызванные второй промышленной

революцией. К тому же наука также отличается от настоящих

идеологий в своем стремлении к исключению эмоций.

Кроме того, она всегда может подвергнуться холодному научному

опровержению в отличие от идеологий. Сами ученые обычно

уверены в этом и потому в отличие от шарлатанов редко

стремятся к управлению нашим послушанием. Шредер

признает, что относительная автономия науки также населяет скорее

утонченную профессиональную элиту и исследовательские

институты с практически отсутствующей способностью к

мобилизации общественных движений. Однако последствие этого

состоит в том, что современные наука и технология создают

великие технологии власти, но обычно на службе у других.

Например, в своей выдающейся работе над ядерной энергией наука

подчинялась тем, кто обладает экономической, политической

и военной властью. Именно поэтому я не могу по-настоящему

принять представления Шредера о том, что наука выступает

третьей основной автономной структурой современных обществ

наряду с двумя другими, выделяемыми им,—рыночным

капитализмом и государством. Наука действительно является

отличной, аномальной среди прочих форм знания. Она создает

возможности для увеличения коллективной власти человеческих

групп, но сама обладает очень малой дистрибутивной властью,

поскольку состоит на службе у тех, кто обладает прочими

источниками социальной власти. Это усложняет мою модель власти,

но, в свою очередь, общества всегда еще сложнее наших теорий.

11

Идеологии (и наука) обладают очень диффузной и

экстенсивной географической логикой: они не ограничены военными

или экономическими сетями взаимодействия, поскольку могут

распространяться повсюду, где люди общаются друг с другом.

Это приводит к революционным, или эмансипационным, качествам

идеологии, ощущению высвобождения из локальных структур

власти, более повседневной свободы мысли. Однако диффуз-

ность идеологии также придает ей открытость, поскольку идеи

и ценности из одной местной традиции или исторической

цивилизации смешиваются со своими аналогами из других. В

исторической перспективе для идеологий также характерна

динамика, которая весьма схожа с прерывистым равновесием.

Существующие структуры власти создают свои собственные

идеологии, которые постепенно институционализируются в

качестве рутины в жизни и верованиях их приверженцев, хотя

постоянно присутствуют диссидентствующие субкультуры.

Когда эта идеология представляется более неспособной объяснять

то, что происходит в социальной среде, период

идеологического брожения может создать новую и могущественную

идеологию, приверженцы который затем изменят (или попытаются

изменить) общество фундаментальным образом. Но

большинство людей не могут интенсивно жить на идеологическом

уровне в течение достаточно долгого промежутка времени, и тогда

эта идеология превращается в то же самое, что и

предшествующая ей,—в институционализированное оправдание

повседневной жизни и скорее прагматичного поведения социальных

акторов.

(з) Экономическая власть проистекает из человеческой

потребности в добыче, трансформации, распределении и потреблении

продуктов природы. Экономические отношения

могущественны, поскольку они объединяют интенсивную мобилизацию

труда с очень экстенсивной циркуляцией капитала, торговли

и производственных цепей, представляя собой комбинацию

интенсивной и экстенсивной, а также авторитетной и диффузной

власти. Первый тип из каждой пары типов власти сосредоточен

на производстве, второй —на рынке. Экономические отношения

власти наиболее рутинно проникают в жизнь большинства

людей: многие из нас работают в течение примерно трети

каждого дня. В отличие от военной власти экономика редко приносит

стремительные или драматические социальные изменения. Они

скорее медленные, кумулятивные и в конечном итоге глубокие.

Основной организацией экономической власти в Новое

время стал промышленный капитализм, глобальное развитие

которого является основной темой этого тома. Индустриализацией

12

называют рост разделения труда и развитие промышленных

инструментов и технологии. Капитализм обладает тремя

отличительными особенностями: (ι) он наделяет частной

собственностью на большую часть экономических ресурсов лишь немногих;

(2) подавляющая часть рабочих лишена собственности и

распоряжается только своими трудовыми навыками, но формально

свободна продавать свой труд на открытом рынке; (з)

капитализм рассматривает все средства производства, включая труд,

в качестве рыночных товаров, а это означает, что все четыре

основные рыночные формы — капитал, труд, производство и

потребление—обмениваются друг на друга на рынке. Капитализм

был наиболее устойчивой динамичной организацией власти

в последнее время, ответственной за большую часть

технологической инновации и большую часть экологической деградации.

Его «производительные силы», используя терминологию

Маркса, необыкновенно развились в рамках этого периода. В

широком смысле возможно обозначить различные стадии развития

капитализма. Этот период начался с промышленного

капитализма, который затем, в начале XX в., развился в

корпоративный^ или организованный, капитализм, объединивший высокую

производительность с растущим, но по-прежнему весьма

низким потребительским спросом, к тому же он был существенно

ограниченным в рамках национально-государственных

«клеток». Затем в ходе Второй мировой войны он стал более кейн-

сианским, объединив высокую производительность с массовым

потребительским спросом, хотя все еще продолжал

функционировать преимущественно в рамках национальных клеток

и лишь после войны смог полностью развернуться (как мы

убедимся в томе 4)·

Именно это Шумпетер (Schumpeter 1957) назвал своим

знаменитым созидательным разрушением, при котором рост

происходит путем разрушения старых отраслей промышленности,

организационных форм и создания новых. Но временной ритм

этого не был таким уж внезапным, как это может ошибочно

показаться. То, что мы считаем экономическим изобретением, это

редко внезапный прорыв, а чаще кумулятивная

последовательность массы случаев частичных переработок и доработок.

Географически капитализм также принес диффузный и довольно

постепенный процесс экспансии рынка по всему земному шару.

Его экспансия была комплексной, объединяющей

национальные, межнациональные и транснациональные сети

взаимодействий (эти термины будут объяснены позднее). Капитализм

также объединяет интенсивную и экстенсивную власть, проникая

глубоко в нашу жизнь и широко распространяясь по

социальному пространству. Товаризация (коммодификация) — это поня-

13

тие для обозначения постепенного распространения рыночной

рациональности в сферы публичной и частной жизни. Товари-

зация всего существующего выступает лишь гиперболизацией

реального исторического процесса, который до сих пор

продолжается в рамках капитализма.

В центре капиталистических «производственных

отношений» (опять термин Маркса) находятся социальные классы,

группы с общим отношением к ресурсам экономической власти.

Классы играют очень важную роль во всех человеческих

обществах, включая наши собственные. Социологи приложили

массу усилий, пытаясь точно определить, какие роды деятельности

и виды домохозяйств характерны для того или иного класса.

Это неуместная изобретательность, поскольку профессии

чрезвычайно различаются и многие люди обладают, как это

обозначил Райт (Wright 1985), «противоречивыми классовыми

позициями», например, многие обладают прекрасными навыками,

но у них нет капитала и лишь немного власти в экономических

организациях; другие обладают высокой организационной

властью, но не капиталом. Поэтому я буду определять классы в

широких общепринятых категориях. Таким образом, естественно,

что классы обладают очень расплывчатыми границами.

Чтобы стать реальными социальными акторами, им необходимы

два свойства, обозначенные Марксом: быть классом «в себе»,

что определяется в терминах объективных отношений к

средствам производства, но также быть классом «для себя»,

обладающим определенной степенью коллективной организации.

С определением его капиталистического класса,

обладающего основными средствами производства и обычно

демонстрирующего явную общую волю и эффективную организацию для

защиты своих привилегий, нет никаких проблем, хотя низшие

слои собственников сливаются с тем, что Маркс называет

мелкой буржуазией. Верхние слои этого класса сливаются со

стратами хорошо оплачиваемых, но обычно не обладающих

капиталом менеджеров и профессионалов. Крестьянство относительно

не проблематично, чего нельзя сказать о рабочем классе. В той

степени, в какой он существует, он требует не только твердого

ядра подчиненных рабочих, в прошлом работников

физического труда («синих воротничков»), но и существования

рабочего движения, отстаивающего их интересы. Наиболее сильным

рабочим движениям удается также привлечь на свою сторону

крестьян и нижние слои «белых воротничков». Что касается

среднего класса, то здесь все еще менее очевидно: «люди

среднего достатка» обладали очень различающимися

политическими позициями и организациями (как я продемонстрировал это

на примере XIX в. в главе \η тома 2). Как и в повседневном ис-

14

пользовании для обозначения средних классов я предпочитаю

множественное число, когда хочу подчеркнуть их разнообразие.

Роль классов была неравномерной. Классовый конфликт

между рабочими и их работодателями, а также между

крестьянами и их землевладельцами очень часто фигурирует в

рамках периода, который охватывает этот том. Иногда он включает

революции, хотя куда чаще — капиталистические реформы.

Затем, как мы увидим в томе 4> за последние десятилетия на

глобальном Севере организации рабочего класса и давление

снизу ослабли, поэтому отныне капитализм получает все меньше

вызовов снизу. Там капитализм стал отличаться намного более

асимметричной классовой структурой, в рамках которой

капиталисты обладают куда большей властью, чем рабочие. Однако

на глобальном Юге рабочие и крестьяне недавно

мобилизовались и в будущем, вероятно, вырастут в более могущественную

коллективную организацию.

Классы обычно включают в себя различные фракции. Я буду

выделять финансовый капитал как отдельную фракцию

капиталистического класса. Рабочий и средние классы более

регулярно подвержены разделению на секции и сегменты. Секционные

коллективы появляются, когда высококвалифицированные

отрасли или рабочие организуются, но исключительно для

защиты своих узких интересов, а не интересов класса в целом.

Многие профсоюзы и профессиональные ассоциации организованы

на такой базе. Классы и секционные акторы организуются

горизонтально, на присущем им уровне стратификации,

иерархически отделенном от других. Поэтому капиталисты стоят над

рабочими, высококвалифицированные рабочие — над

неквалифицированными, врачи —над медсестрами, которые, в свою

очередь, стоят над больничными уборщиками. А вот сегменты

организованы вертикально, обычно объединяя в

промышленности всех работников фирмы. Работодатели, нуждающиеся

в опытных работниках с особыми навыками, могут предложить

им «золотые цепи» пенсий или медицинского страхования,

чтобы удержать их. Это отделяет их от других рабочих того же

класса или секции где бы то ни было. Подобным образом

нации отделяют друг от друга рабочих из разных стран. С

приходом глобализации и национального гражданства

национальная идентичность разделяет и ослабляет потенциал классового

действия. Капиталистический класс часто обладает двумя иден-

тичностями — транснациональной и национальной. Напротив,

американские и мексиканские рабочие могли бы в принципе

рассматриваться как часть транснационального рабочего

класса, но американские рабочие обладают высокими

привилегиями в силу своей национальности и рассматривают это как нечто

15

намного более важное для них, чем любая классовая

солидарность с мексиканцами. Действительно, во многих отношениях

американцы «стоят над» мексиканцами, эксплуатируя их в

квазиклассовых отношениях (хотя профсоюзы будут отрицать это).

Классы, секции и сегменты пересекаются и ослабляют друг

друга. Чем сильнее секции и сегменты, тем слабее классовые

идентичности, и наоборот.

(3) Военная власть. Со времен выхода моих первых томов я

сделал определение военной власти более строгим: социальная

организация концентрированного и смертоносного насилия.

«Концентрированное» означает мобилизованное и

сфокусированное; «смертносное» — значит направленное на физическое

уничтожение. Вебстеровский словарь определяет насилие как

«использование физической силы с целью нанесения ущерба

или ранения» либо «интенсивное, бурное или яростное и часто

деструктивное действие или сила». Именно эти смыслы я хочу

вложить в определение: военная власть —сфокусированная,

физическая, яростная и прежде всего смертоносная сила. Она

убивает. Те, кто обладает военной силой, как бы говорят:

«Сопротивление означает смерть». Поскольку смертоносная угроза

ужасна, военная власть вызывает характерные психологические

эмоции и физиологические симптомы страха, если мы

сталкиваемся с возможностью боли, искалечивания или смерти.

Военная власть наиболее смертоносна в руках вооруженных

сил государства в войне между государствами, и это особенно

справедливо для исследуемого периода. Между ней и

политической властью существует наиболее очевидное пересечение,

хотя военные всегда остаются отдельно организованными,

часто как отдельная каста в обществе. Деспотичные политические

правители опасаются автономии военных, поскольку они

несут с собой угрозу военных переворотов. Когда они не

доверяют военным, они обычно создают военную полицию и

батальоны охраны в качестве своей личной преторианской гвардии,

обеспечивающей военную защиту против диссидентов и

армии,—гвардия, таким образом, смешивает военную и

политическую власть. Так поступали Сталин и Гитлер, которые

также проводили чистки офицерских корпусов. Организованное

смертоносное насилие также исходит от негосударственных

акторов, таких как повстанцы, военизированные формирования

и банды. В этом томе отмечается, что военизированные

формирования существуют как у левых, так и у правых

революционных движений. Несомненно то, что после Второй мировой

войны большинство войк по всему миру были войнами не между

государствами, а гражданскими войнами, и они принесли боль-

1б

шинство смертей — военной властью обладают не только

большие воинские формирования.

Военная власть менее ограничена правилами, чем прочие

источники власти. Правила войны всегда неустойчивы, как мы

недавно убедились на примерах терактов 9/11, войн в

Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Внутри себя отношения военной

власти объединяют очевидные противоположности

деспотической иерархии и коллективного товарищества, интенсивной

физической дисциплины и чести мундира. Это сочетание

означает, что солдаты не ответят бегством, то есть действием,

инструментально рациональным при столкновении с чем-то

ужасным. Военная власть, распространяющаяся на посторонних,

определяемых как врагов,—самая деспотичная из всех, какие

только можно себе представить. Но милитаризм

пронизывает также и другие организации. Например, милитаризм сделал

крупные фашистские движения сильнее их социалистических

соперников.

Военная власть более непостоянна во времени в

человеческих обществах. Она может воплотиться в форму

стабильных военных режимов или же в противном случае являться

в виде внезапных взрывных вспышек, ужасных и

разрушительных—очень редко конструктивных. Тем не менее она

любопытным образом оставалась практически незаметной для

большинства обществоведов. Необходимой (пусть и прискорбной)

задачей моих исследований было восстановление ее

центральной роли в человеческих обществах. В настоящем томе я

утверждаю, что европейская история в течение многих веков

обычно была милитаристской и что именно этот милитаризм сделал

возможным завоевание глобальных империй и

распространился, как эпидемия, на Японию и США. Процессы развития в XX

и XXI вв. многим обязаны отношениям военной власти.

(4) Политическая власть — это централизованная и

территориальная регуляция социальной жизни. Основной функцией

правительства является обеспечение порядка в этой сфере. Здесь

я отклоняюсь не только от позиции Макса Вебера, который

находил политическую власть (или «партии») в любой

организации, а не только в государствах, но и от политологического

понятия «управление», осуществляемое различными сущностями,

включая корпорации, негосударственные организации (НГО)

и общественные движения. Я предпочитаю использовать

понятие «политическое» для государства, включая правительства

местного, регионального и национального уровней. Государства,

а не НГО или корпорации обладают централизованной

территориальной формой, которая делает их правила авторитетны-

17

ми для людей, населяющих его территории. Я могу

отказаться от членства в H ГО или корпорации и тем самым пренебречь

их правилами. Но я должен подчиняться правилам государства,

на территории которого проживаю, иначе придется понести

наказание. Сети политической власти интенсивно, рутинно

регулируются и координируются централизованным и

территориальным образом, поэтому политическая власть значительно

более географически ограниченна, чем прочие три источника.

Государства обычно охватывают менее крупные, но внутренне

более сплоченные территории, чем идеологии, экономики или

военная ударная мощь.

Можно провести различие между деспотической и

инфраструктурной властью государства, хотя это различие может

быть проведено применительно к любой организации власти.

Деспотическая власть — это способность государственных элит

выносить произвольные решения, не консультируясь с

представителями основных групп гражданского общества.

Инфраструктурная власть — это способность государства (неважно —

деспотического и демократического) к реальному

проникновению в общество и логистическому осуществлению

политических решений на всей территории государства. Я предложил

это различение в статье «Автономия государственной власти:

ее истоки, механизмы и результаты» (Mann 1988) и внес

небольшие корректировки в статью «Вновь обращаясь к

инфраструктурной власти» (Mann 2008), хотя в этом томе я

попытаюсь внести еще некоторые уточнения, особенно по отношению

к коммунистическому и фашистскому режимам.

Инфраструктурная власть позволяет государствам распространять свою

власть или проникать в их общества («власть через»);

деспотическая власть осуществляется государством, которое обладает

определенной степенью авторитетной «власти над» обществом.

Поэтому государства могут быть сильными двумя довольно

различными способами. Они могут распоряжаться всем, что

им угодно из того, что есть у их граждан (деспотичная власть),

или же они могут на самом деле принимать решения,

исполняемые на их территориях (инфраструктурная власть). Не

следует путать эти два типа между собой. Очевидно, что

демократические и деспотичные режимы обладают весьма

различными комбинациями этих сил, как мы сможем убедиться в

последующих главах.

Государственное наказание носит более бюрократический,

чем насильственный характер. Правовые ритуалы и рутинные

процедуры снижают до минимума государственное насилие.

Регуляция, осуществляемая из центра через территории, а не

через легитимацию (идеология) или насилие (военная власть),

18

выступает ключевой функцией государства. Его органы

занимаются разработкой законов и ритуализированными

политическим дебатами в судах, законодательных органах и

министерствах. Верно, что за законом и координацией кроется

физическая сила, но она лишь изредка мобилизуется в

смертоносное действие. Политическое принуждение проявляет себя

ритуализированным, механическим, подчиняющимся законам

и ненасильственным ограничением. Закон назначает наказание

в соответствии с согласованной подвижной шкалой. Если нас

признают виновными в незначительных правонарушениях, мы

получим условное наказание или отделаемся штрафом. За

более серьезные правонарушения предполагается более суровое

наказание: мы будем принудительно лишены свободы в тюрьме.

Но, пока мы не сопротивляемся, тюремное заключение остается

ритуализированным и ненасильственным: нас поднимут со

скамьи подсудимых, наденут наручники и поместят в камеру.

Наиболее насильственные государства из тех, что

рассматриваются в этом томе, разумеется, стирали различие между

политической и военной властью. Нацисты и сталинисты

уничтожали огромные массы населения, единственным преступлением

которого было предполагаемое обладание идентичностью врага,

еврея или кулака. Правовые формы были фальшивкой. Но они

были склонны полагаться не на вооруженные силы, а на

крупные формирования специально созданных вооруженных служб

безопасности. Однако все источники власти иногда

перемешиваются друг с другом. Экономическая и политическая власти были

смешаны в Советском Союзе, поскольку

государство—единственный собственник средств производства. Сегодня в некоторых

государствах чиновники контролируют большую часть экономики,

управляя ею в соответствии с принципами

коррумпированного капитализма, но эти случаи не аннулируют различие между

политической и экономической властями. То же касается

крайне насильственных государств —они не опровергают полезность

различения политической и военной власти.

В исследуемый в этом томе период большинство

лидирующих государств начинали как двойственные: они становились

национальными государствами внутри страны, но имели

империи за границей. Затем все империи, за исключением

американской, разрушились, а национальное государство, управляющее

географически определенными и ограниченными

территориями от имени народа, стало глобализироваться в качестве

доминирующего политического идеала (хотя необязательно в

качестве реальности) по всему миру. На протяжении XIX и XX вв.

национальные государства стали более экстенсивными по

всему миру и более интенсивными в отношении своих граждан, за-

19

пирая их права в «клетку» своих границ и законов. Чувство

национализма росло. Как мы увидим, агрессивный национализм

был важен, но возникал только периодически, по большей

части в качестве последствия, нежели причины войны, за

исключением нацистской Германии и милитаристской Японии.

Тем не менее национализм действительно обладал

существенным эмоциональным компонентом и усиливался через

ритуалы — настоящая идеология, изначально трансцендентная, а

затем имманентная. В процессе роста национального государства

подданные превратились в граждан, пользующихся равными

гражданскими, политическими и социальными правами. Фу-

куяма утверждает, что хорошая власть обеспечивает три вещи:

общественный порядок, верховенство права и подотчетное

правительство (Fukuyama 2011). Большинство современных

правительств обеспечили общественный порядок, а к XX в. западные

государства обеспечили и верховенство права, хотя зачастую

предвзятого по отношению к тем или иным расам или

классам, плюс подотчетность через выборы (перед некоторыми или

большинством мужчин). Затем гражданские и политические

права были распространены на всех по мере распространения

либеральной демократии на развитые страны^ но добавление

многочисленных социальных прав также способствовало

распространению социального либерализма или демократии.

Распространение подобных прав и демократии по всему

остальному миру далее шло несколько неравномерно.

В главе з тома 2 я проанализировал различные теории

государства модерна и пришел к заключению, что теории классов,

элит и плюралистские теории слишком просты, чтобы кратко,

но при этом исчерпывающе ответить на вопрос, чем реально

занимаются государства. Я утверждаю, что современное

государство является полиморфным, кристаллизуемым различным

образом в соответствии с различными политическими проблемами

и различными интересами основных представительных групп,

лоббирующих эти проблемы. Практически все современные

государства в вопросах политической экономии были по своей

сущности капиталистическими. Представители

структуралистского марксизма и неоклассической экономической теории

убеждены, что это накладывает ограничения на возможности

государств. Блок опустил это скорее абстрактное понятие до уровня

социальных акторов, отметив, что передним краем этого

ограничения является деловое доверие — опасения государства того,

что бизнес будет инвестировать в национальную экономику,

только если он уверен в общем политическом/экономическом

климате, обеспечиваемом государством. Если подобного

доверия нет, то капитал будет инвестироваться за границу или инве-

20

стиций не будет вообще, что в любом случае нанесет

экономический ущерб и снизит легитимность правительства. Тем не менее

он отмечает, что правительство и бизнес могут испытывать

низовое давление, подталкивающее их к реформам (Block 1987· 59)·

В этой книге я буду подчеркивать реальное разнообразие этих

предполагаемых ограничений и влияние не только со стороны

классовой и другой политической борьбы, но и со стороны

государственного долга, особенно в случае доверия инвесторов, так

как пределы этого доверия могут нанести реальный вред общим

интересам капитализма.

Политика эпохи модерна, разумеется, кристаллизуется

вокруг капитализма, классовой борьбы и их компромиссов. Но

государства модерна также кристаллизуются вокруг оппозиции

военных и относительно мирных стратегий, а они, в свою

очередь, также налагают ограничения: с одной стороны —

поражение или излишние тяготы войны, с другой — ощущение

национального унижения, вызванное тем, что режим пасует перед

агрессией других. Кроме того, правительства, потерявшие

легитимность, ставят под угрозу жизнеспособность режима. Многие

государства также кристаллизуются вокруг оппозиций

религиозного против секулярного, централизованного против

децентрализованного и так далее, каждая с отличительными

группами поддержки и со своими приблизительными ограничениями.

Мы не можем свести их к капиталистической кристаллизации

(хотя некоторые марксисты пытались), но они также и не

диаметрально противоположны ей. Они просто различаются, и это

способствует их политической сложности. Они тянут в разные

стороны и зачастую приводят не к тем последствиям, на

которые надеялись группы интересов.

Государства также проецируют военную и политическую

власть вовне, в рамках того, что мы называем геополитикой.

Жесткая геополитика включает в себя войну, военные

альянсы и устрашение, направленное на то, чтобы избежать войны.

Мягкая геополитика — межгосударственные соглашения

относительно таких вопросов, как право, экономика,

здравоохранение, образование, окружающая среда и т.п. Особенно после

1945 г· мягкая геополитика включает в себя множество

межправительственных организаций (МПО), которые определяют

конкретные условия международных соглашений, контролируют

их исполнение и наказывают нарушителей денежными

штрафами. Это политизирует пространство международных

отношений, подчиняя его рутинизированному политическому

регулированию. Напротив, жесткая геополитика милитаризует его.

Многие теоретики глобализации полагают, что она подрывает

национальные государства, но они в основном ошибаются: гло-

21

бализация принимает и транснациональные, и международные

формы, последние структурируются геополитикой государств

и империй. Национальные государства усилили свои запирания

населения в «клетку», превратив подданных в граждан с

множеством прав внутри государства и минимумом прав за

пределами государственных границ. Национализм был идеологией,

созданной этим запиранием.

Указанные четыре источника власти обладают

определенной степенью автономии, особенно в современных обществах.

Экономические результаты в большинстве своем являются

следствием экономических причин, идеологические вырастают

из предшествующих идеологий и т.д. —это автономия, на

которой настаивает Шредер (Schroeder 2011). В конце концов, по

моему мнению, четыре источника представляют собой идеальные

типы, в реальности они редко существуют в чистом виде —они

проявляются в неоднородных смесях. Все четыре

необходимы для существования социального и друг друга. Любая

экономическая организация, например, требует, чтобы некоторые

ее члены разделяли общие идеологические ценности и нормы.

Она также нуждается в военной защите и государственной

регуляции. Таким образом, идеологические, военные и

политические организации помогают структурировать экономические,

и наоборот. Ресурсы власти создают частично

пересекающиеся, накладывающиеся друг на друга сети отношений с

различными социально-пространственными границами и

темпоральной динамикой —их взаимодействия создают непредвиденные,

эмерджентные последствия для акторов власти. Общества

не состоят из автономных уровней или подсистем данной

социально-пространственной сети взаимодействия. Каждое

обладает различными границами и развивается в соответствии

со своей центральной внутренней логикой. Но в основных

переходах взаимосвязи и сами идентичности таких организаций,

как экономики или государства, подвержены метаморфозам.

Поэтому моя модель ИЭВП —это не социальная система,

скорее она представляет собой аналитическую точку отсчета для

работы с проблемами запутанных реальных обществ. Четыре

указанных источника власти предлагают различные

организационные сети и средства для людей, преследующих свои цели.

Выбор средств и их конкретная комбинация зависят от

взаимодействия между исторически данной и

институционализированной конфигурацией власти и теми, которые возникают

интерстициально внутри и в зазорах между ними. Это

основной механизм социального изменения человеческих обществ,

предотвращающий бесконечное цепляние за власть

какой-либо одной властвующей элиты. Институционализированным от-

22

ношениям власти постоянно преподносят интерстициальные

сюрпризы вновь возникающих конфигураций власти.

Источники социальной власти и организации, воплощающие их, неупо-

рядоченны, они то и дело переплетаются друг с другом в

комплексные хитросплетения между институционализированными

и вновь возникающими интерстициальными силами. Я не

готов изначально указать на приоритет одной из них в качестве

первопричины, детерминирующей социальное изменение, хотя

в конце тома 4 я сделаю некоторые выводы по вопросу о перво-

причинности.

ГЛАВА 2

Глобализация,

раздробленная империями:

Британская империя

вступление: типы империй

ИМПЕРИИ были едва ли не основной формой

правления на протяжении большей части истории,

поскольку социальные группы могли достичь многих из

своих целей путем экспансии, опирающейся на военную

силу. В некотором смысле в дальнейшем объяснении империи

и не нуждаются. Они помогают более могущественным группам

достичь желаемых целей, а потому они столь вездесущи на

протяжении истории —по крайней мере до тех пор, пока война

не становится слишком деструктивным средством целедости-

жения. Поскольку в раннее Новое время властные возможности

европейцев заметно возросли, они, естественно, намеревались

захватить весь мир, так как были хорошо вооружены и

руководствовались материальными и идеальными интересами.

Империализм был ключевой характеристикой эпохи модерна.

Современный английский термин «империя» происходит

от латинского Imperium — «власть, находящаяся в руках

высшего командования армии и магистратов, вооруженных законом»,

то есть объединенная политическая и военная власть.

Современное использование этого термина добавляет географический

элемент — власть над периферийными регионами со стороны

ядра. Я определяю империю как централизованную,

иерархическую систему правления, устанавливаемую и поддерживаемую

принуждением, благодаря которому территории ядра

господствуют над территориями периферии, которая служит

посредником основных взаимодействий, а также перенаправляет

ресурсы из и между перифериями.

Следовательно, необходимо отметить, что империи

смешивают политическую и военную власть в метрополии.

Изначально империи вырастают на основе военной власти, которая

применяется или применением которой грозится ядро, и

затем принуждение периодически возобновляется, если

периферия оказывает сопротивление. Империи часто заявляют, что

24

они являются благодетелями, самоотверженно несущими

добро миру. Они действительно могут приносить выгоду тем, кем

правят, но это лишь побочный продукт. Если вы хотите кому-то

помочь, вы не врываетесь с оружием в его дом, не убиваете

молодых мужчин, не насилуете молодых женщин, а затем не

устанавливаете авторитарный политический режим, выгоды от

которого могут последовать лишь постфактум. Исходной точкой

империи выступает захват земли, имущества, тел и душ других

именно потому, что кто-то обладает необходимой для этого

военной властью. Следовательно, приобретение империи по сути

есть выражение военной авторитетной власти. Это результат

приказа. Предпосылки империи более разнообразны: после

завоевания империя может управлять, получая в свое

распоряжение прочие источники власти (политический, экономический

и идеологический), и действительно за этим могут последовать

преимущества. Современным империям свойствен

экономический империализм, поскольку капитализм более эффективен

в деле интеграции экономик ядра и периферии, чем

предшествующие способы производства. Поэтому сегодня

правдоподобным аргументом выглядит то, что современный капитализм

по большей части заменил военную экспансию в качестве пути

извлечения прибыли и глобальной интеграции. К этому я еще

вернусь в последующих главах, а также в томе 4·

Поскольку империи различаются, я выделяю несколько

основных типов.

(ι) Прямые империи возникали там, где покоренные

территории инкорпорировались в сферу ядра, как это было в

Римской империи и китайских империях в периоды их

расцвета. Правитель ядра также становился правителем

периферии. После военного покорения устанавливалась

преимущественно политическая власть, первоначально

деспотическая. После институционализации авторитетная

власть распространялась из центра на периферию, затем

следовали более диффузные экономическая и

идеологическая власти. Наконец, империя могла показать жест

ухода, когда покоренные народы сами приобретали римскую

или ханьскую (Китайская империя) идентичность и

политическая власть становилась менее деспотической и более

инфраструктурной. Власть могла таким образом

успешно менять свою форму от военной к политической,

экономической и идеологической — естественная

последовательность для большинства успешных империй. Большинство

исторически существовавших империй распространялись

на территории своих соседей — Российская империя была

25

последней из них. Однако большинство современных

империй распространяются за моря, а потому их гораздо

тяжелее интегрировать. Более того, расизм не позволил

заморским империям показать жест ухода, поскольку он

препятствовал самоидентификации завоеванных народов

с Британией, Японией или Америкой. В Новое время без

большого числа поселенцев прямое правление становится

трудно осуществимым и слишком дорогим. Поэтому

современные империи обратились к более офшорным типам

империализма.

(2) Косвенная империя —это провозглашение политического

верховенства имперского центра, но такое, которое оставляет

правителям периферии небольшую автономию и на

практике позволяет договариваться о правилах игры с

имперскими властями. Там не прекращается военное

запугивание, хотя оно редко завершается повторным завоеванием.

Кроме того, имперское государство управляет чуть