Автор: Беркли Д.

Теги: природа и роль философии религии индийского субконтинента индуистская религия в широком смысле философия онтология метафизика гносеология религия религиеведение

ISBN: 5-89329-133-6

Год: 2000

МВД России

Санкт-Петербургский университет

Академия права, экономики

и безопасности жизнедеятельности

Фонд поддержки науки и образования

в области правоохранительной деятельности

«Университет»

Джордж Беркли

Алкифрон,

или

Мелкий философ

Под общей редакцией

заслуженного деятеля науки Российской Федерации,

доктора юридических наук,

профессора, академика В. /7. Сальникова4,

доцента, доктора юридических наук А. П. Альбова\

доцента, доктора философских наук Д. П. Масленникова

ПАМЯТНИКИ

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ

МЫСЛИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЗАПАДНАЯ

РЕЛИГИОЗНАЯ

ФИЛОСОФИЯ

Руководитель проекта

заслуженный деятель науки Российской Федерации,

доктор юридических наук,

профессор, академик

В. П. Сальников

Фонд поддержки науки и образования

в области правоохранительной деятельности «Университет»

Санкт-Петербургский университет МВД России

Издательство «Алетейя»

Санкт-Петербург

2000

ДЖОРДЖ БЕРКЛИ

АЛКИФРОН,

или Мелкий философ

РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Фонд поддержки науки и образования

в области правоохранительной деятельности «Университет

Санкт-Петербургский университет МВД России

Издательство «Алетейя»

Санкт-Петербург

2000

УДК 101+23/24

ББК 87.2+86.2

Б 48

Д. Беркли

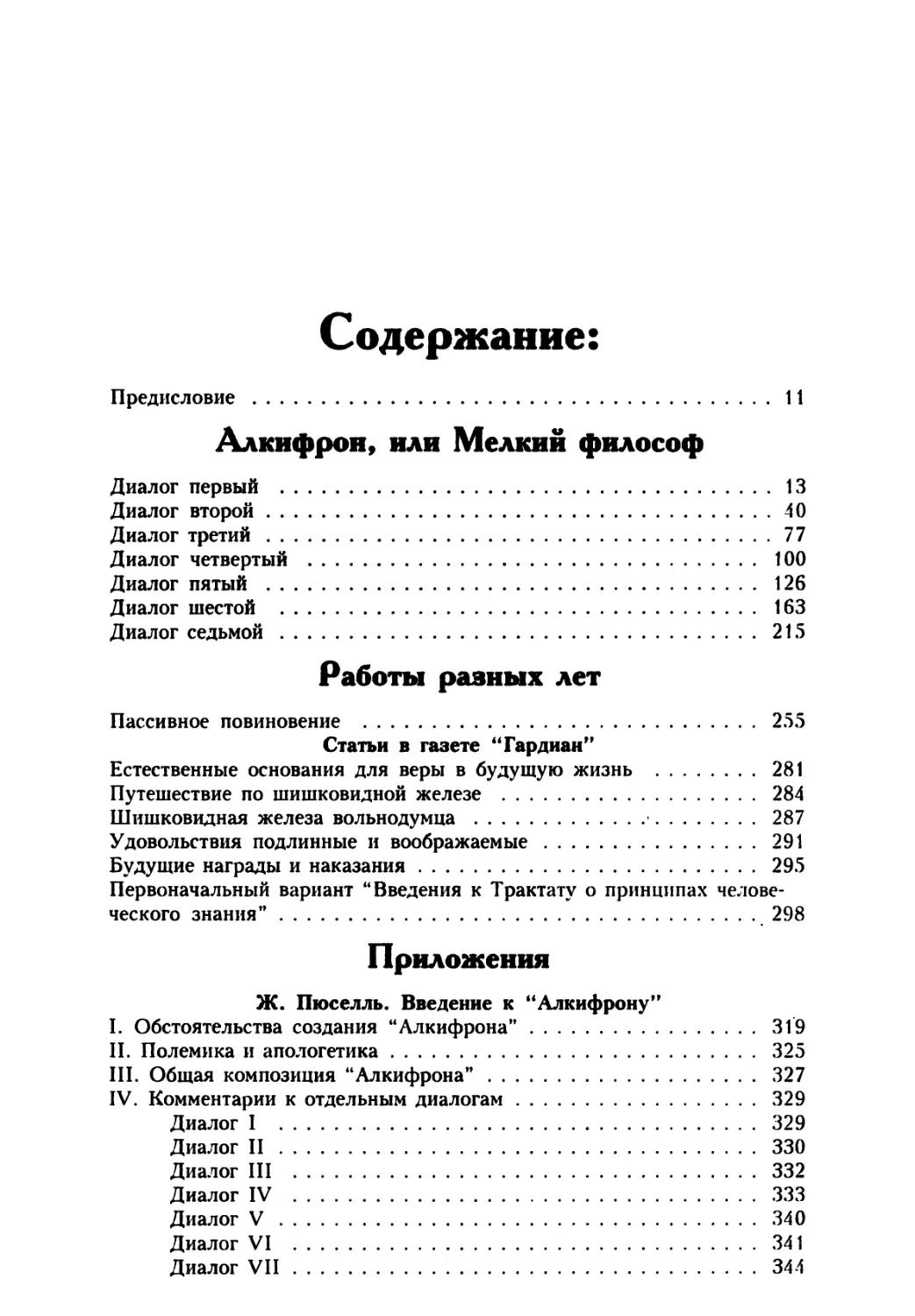

Б 48 Алкифрон, или Мелкий философ: Работы разных лет / Под

общ. ред. В. П. Сальникова, А. П. Альбова, Д. П. Масленникова;

Пер. с англ. А. А. Васильева. — СПб.: Алетейя,

Санкт-Петербургский Университет МВД России; Академия права, экономики

и безопасности жизнедеятельности; Фонд поддержки науки и

образования в области правоохранительной деятельности

♦Университет», 2000 г. — 427 с.

ISBN 5-89329-133-6

В настоящий сборник произведений замечательного философа и

богослова Джорджа Беркли (1685-1753) вошли работы, прежде не

издававшиеся на русском языке. Беркли занимает бесспорное место в ряду

классиков европейской философии, имея репутацию одного из самых

оригинальных и даже «экстравагантных» мыслителей. В XX в. он

привлекал философов главным образом своей теорией познания,

основанной на критике абстрактных идей и имматериализме, столь близкой

по духу многим течениям современной мысли. Однако для самого

преподобного Джорджа Беркли, епископа Клойнского, главной

задачей его жизни была философская апология христианской религии,

которой посвящен диалог «Алкифрон», занимающий центральное место

в данном сборнике.

Остальные работы (1-й вариант «Введения к Принципам

человеческого познания», «Пассивное повиновение», статьи из газеты «Гарди-

ан» 1710-х годов) посвящены теории языка и богословским проблемам.

Издание сопровождается двумя блистательными статьями Ж. Пю-

селля и Ж. Брикман; все работы имеют обширный комментарий,

справочный и библиографический аппарат.

Перевод с английского.

УДК 101+23/24

ББК 87.2+86.2

Резензенты:

доктор философских наук, профессор кафедры культурологии

Санкт-Петербургского университета МВД России

К. Н. Хабибуллин;

кандидат философских наук, доктор юридических наук,

профессор кафедры философии

Санкт-Петербургского университета МВД России

В. П. Федоров

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2000 г.

© А. А. Васильев, перевод с английского, составление,

комментарии, 1996 г.

© Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000 г.

© Академия права, экономики и безопасности

жизнедеятельности, 2000 г.

© Фонд поддержки науки и образования в области

правоохранительной деятельности «Университет», 2000 г.

ESBN 5-89829-183-6

JHII

9*785893^29133911

(SSU-SS9i)

ч

т»дг&£ фе>4оф£ vntyobwty.

От составителя

В предлагаемый вниманию читателя сборник произведений Джорджа Беркли

( 1685-1753) вошли работы, прежде не издававшиеся на русском языке (за

исключением нескольких фрагментов из диалога «Алкифрон»). Бесспорным местом в ряду

классиков европейской философии, а также репутацией одного из самых оригинальных*и

даже «экстравагантных» мыслителей Беркли обязан прежде всего «Трактату о

принципах человеческого знания» (1710) и «Трем разговорам между Гиласом и Филону-

сом» (1713). Именно в этих работах были изложены критика абстрактных идей и

теория имматериализма, вызвавшие в свое время столь бурную и негодующую

реакцию. И в 20 веке Беркли занимал философов главным образом своей эпистемологией,

близкой по духу многим течениям современной мысли. Настоящее издание вовсе не

ставит своей целью дать читателю некоего принципиально нового Беркли. И все же

нельзя не отметить, что преимущественный интерес к «Принципам» и «Трем

разговорам» привел к определенному смещению, (если не искажению) общей перспективы, в

которой рассматривается творчество Беркли в целом. Ведь Беркли отнюдь не

осознавал себя «чистым» философом, открывающим новые пути в теории познания или в

истолковании научных конструкций. И едва ли «преподобный епископ Клойнский» не

пришел бы в ужас, встретив у одного из современных комментаторов выражение «Бё'р-

кли без Бога» так лаконично определяет свой подход к его творчеству Дж. Уорнок.

Перед нами удивительный, хотя и далеко не единичный факт в истории мысли: то, что

последующие поколения признали самым интересным и оригинальным в творческом

наследии автора, для него самого было не более, чем средством, призванным служить

другой, в его собственном представлении куда более важной цели, не

«теоретической», по практически-жизненной. Для Беркли же такой целью, обусловившей все его

творчество и чрезвычайно рано осознанной, была апология христианской религии.

Едва ли случает тот факт, что в самом обширном из его произведений, диалоге «Ал-

кпфрон» (занимающем центральное место в нашем сборнике) теория имматериализма

даже не упоминается, — даже там, где, казалось бы, она прямо-таки «просится» в

текст. Что это: обыкновенный тактический прием или осознание того, что средства,

употреблявшиеся прежде с юношеским пылом и бескомпромиссностью, не

соответствуют главной цели или даже производят обратный эффект, совершенно не

предусмотренный автором? А может быть, здесь вообще нет никакой проблемы, и все дело в

'падении мыслительных способностей престарелого епископа"? — именно такой

неутешительный диагноз поставил классику европейской мысли советский историк

философии (И. С. Нарский). Как бы мы ни ответили на этот вопрос (а два типичных

oTBerii читатель найдет в сопровождающих данноеииздание статьях), постановка ею

необходима для понимания внутренней динамики творческого развития Беркли.

И еще об одном обстоятельстве, оправдывающем, по нашему мнению, публикацию

«периферийных» произведений Беркли.

Последний отнюдь не являлся профессиональным философом в современном

понимании этих слов. Студент Дублинского Колледжа Троицы, любознательный путешественник,

соя

очаровательный собеседник, умевший покорить своим красноречием высший лондонский

свет и двор королевы Каролины, ревностный, хотя и не слишком удачливый миссионер,

искренний филантроп, упорный пропагандист целебных свойств дегтярной настойки, о

которой проведал он на Род-Айленде от местных индейцев, отец многочисленного семейства,

Беркли до конца своих дней оставался человеком, по-юношески открытым миру в самых

разных его проявлениях. Беркли не только философ, он — писатель, литератор. Свифт,

Поп, Аддисон (литературная элита тогдашней Англии) — его близкие друзья. Эта сторона его

творчества нашему читателю почти не известна, и мы надеемся, что вошедшие в настоящий

сборник произведения позволят составить представление о литературном таланте Беркл 11

признанного мастера английской прозы и одного из классиков диалогического жанра.

Центральное место в настоящем сборнике занимает *Алкифрон, или Мелкий

философ», написанный в годы американского затворничества Беркли (обстоятельную

историю его создания читатель найдет в статье Ж. Пюселля). По тематике и общему

замыслу к «Алкифрону» примыкают статьи из газеты «Гардиан» (1713). «Пассивное

повиновение» (1712) - еще одно из ранних произведений Беркли. Созданное на

основе прочитанных в церкви Колледжа Троицы проповедей, эта небольшая работа

знакомит с моральными и политическими принципами Беркли, ригоризм которых

некоторые комментаторы находят чуть ли не кантовским.

На фоне упомянутых выше работ, посвященных главным образом религиозным,

моральным и политическим вопросам, 1-й (рукописный) вариант «Введения к

Принципам человеческого познания» (1708) стоит особняком. Это не набросок печатного

«Введения... », но произведение во многом законченное и самостоятельное.

Изложенная в нем теория языка в некоторых ключевых пунктах отличается от того, что мы

находим в окончательном тексте «Принципов», а связь эпистемологических исканий

Беркли с религиозной подосновой его творчества здесь куда очевиднее.

К изданию прилагаются две статьи, посвященные одной работе, «Алкифрону», но при

этом несходные, а иногда полярные по своим выводам. В первой из них «Алкнфрон»

представлен как закономерный этап, логически вытекающий из ранних работ Беркли. Эволюция

философа в изображении Ж. Пюселля предстает внутренне непротиворечивой,

последовательной и беспроблемной. Подобная интерпретация, по нашему мнению, является

несколько упрощенной, и нуждается, по крайней мере, в серьезных уточнениях. В статье, однако,

представлен богатый материал, касающийся предпосылок и истории создания «Алкифро-

на», его связи с другими работами Беркли; детально анализируются структура

произведения и его литературные особенности. А потому для предварительного знакомства с « Ал киф-

роном» «Введение» Ж. Пюселля может оказаться чрезвычайно полезным.

Вторая работа — глава из фундаментальной монографии Ж. Брнкман — представляет

резкий контраст по отношению к интерпретации Ж. Пюселля и предполагает читателя, уже

знакомого с основными вещами Беркли и в целом философски более подготовленного.

Автор подчеркивает драматизм и неоднозначность философской эволюции Беркли,

усматривая в «Алкифроне» свидетельство постепенного отхода от имматериализма, - отхода не

случайного, но обусловленного ведущей «апологетической» интенцией, пронизывающей

все творчество английского мыслителя. И в свете этого общежизненного, а не просто

философского замысла имматериализм ранних работ интерпретируется как юношески

опрометчивое уклонение в спекуляцию, как обходной путь теории, сомнительность и даже опасность

которого осознал, по мнению исследовательницы, сам Беркли.

Вошедшие в настоящий сборник переводы выполнены по изданию: The Works of George

Berkeley, Bishop of Cloyne, in 9 vols, ed. A. A. Luce and T. E. Jessop. London, 1948-1957.

А. А. Васильев

Алкифрон,

или

Мелкий философ

В семи диалогах, содержащих

апологию христианской религии

против тех, кого называют

свободомыслящими

Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы

разбитые, которые не могут держать воды.

Игр. 2ЛЗ.

Sin mortuus, ut quidam Minuti Philosophi censent, nihil sentiam,

non vereor nehunc meum mortui philosophi irrideant.1

Цицерон

Предисловие

з того, что в замысел автора входило рассмотреть свободомыслящего с

различных сторон — как атеиста, распутника, энтузиаста, насмешника,

ученого критика, метафизика, фаталиста и скептика — не следует

заключать, будто все эти качества свойственны каждому отдельному

вольнодумцу; предполагается лишь, что каждая из этих особенностей характерна для того

или иного представителя секты. Найдутся, возможно, читатели, которые вообразят, что

атеизм ни одному из свободомыслящих не присущ — и все же, хотя часто утверждалось,

что умозрительных атеистов в природе не существует, приходится согласиться, что есть

атеисты, претендующие на умозрение. Что это действительно так, автору хорошо

известно, и он ясно убедился в том, что один из самых знаменитых сочинителей, писавших в

наше время против христианской религии, объявил, что ему удалось открыть

доказательство против бытия Божия.2 И автор не сомневается, что всякий, кто возьмет на себя

труд осведомиться — из обычных ли разговоров или из книг — о принципах и

доктринах современных вольнодумцев, найдет слишком много оснований полагать, что в

представленных ниже характерах нет ничего вымышленного.

Автор считает подобное разъяснение необходимым по той причине, что он не

ограничивал себя задачей писать возражения исключительно против книг. А потому не

следует думать, будто сочинения некоторых авторов искажаются, если не всякому

мнению Алкифрона или Лисикла отыщется в них полное соответствие. Позволительно

предположить, что в частной беседе какой-нибудь джентльмен выражает свои мысли с

большей откровенностью, чем иные господа — в своих писаниях: ведь он пользуется

намеками этих последних и делает выводы из их принципов.

Но что бы они ни стали утверждать, автор убежден: всех, кто открыто или

прибегая к осторожным намекам или внушениям пишет против достоинства, свободы и бес-

ВС«Х2

смертия человеческой души, можно по справедливости обвинить в том, что они

расшатывают устои морали и лишают человека возможности стать разумно добродетельным.

И с этой стороны интересам добродетели есть чего опасаться. А что касается опасении

одного многими обожаемого автора*'1, будто от своих остроумных противников дело

добродетели рискует потерпеть меньше, чем от нежных нянек, способных лишь

задушить и погубить добродетель чрезмерным попечением и лаской, а пространными

рассуждениями о награде превратить ее в предмет купли и продажи, — то пусть

читатель и рассудит, насколько обоснованны эти дурные предчувствия1.

Причины, по которым автор присоединил к «Мелкому философу» «Трактат о

зрении»5, станут ясны по внимательном прочтении четвертого диалога.

-ее?СЙ^^Лк

• "Sensus communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа"

II, разд. 3.

г

Диалог первый

1. Вступление

2. Цели и стремления свободомыслящих.

3. Противодействие духовенства.

4. Свобода для вольнодумства в Англии.

5. Дальнейшее изложение воззрений

свободомыслящих.

6. Восхождение свободомыслящих к атеизму.

7. Совместное мошенничество жрецов и власть

имущих.

8. Каким образом свободомыслящие совершают

открытия и обращают в свою веру.

9. Один лишь атеист по-настоящему свободен.

Его представления о естественном добре и

зле.

ь.

10. «Мелкие философы»— более точное название

для современных вольнодумцев.

11. Мелкие философы: что это за люди, каково их

образование.

12. Их численность, успехи и принципы.

13. Сопоставление с прочими философами.

14. Какие вещи и идеи надлежит называть

естественными.

15. Истина едина вопреки различию мнений.

16. Правило и мера моральных истин.

А

Я теши л себя надеждой, Феаг, что к этому времени уже смогу

послать тебе радостное известие об успехе предприятия, забросившего

меня в этот отдаленный уголок. Но вместо этого мне сейчас пришлось бы

излагать подробности его краха, ' если бы я не счел за лучшее занять тебя

описанием забавных происшествий, позволивших мне с большей

легкостью претерпеть обстоятельства, ни избежать, ни предвидеть которые я был не в силах.

Над событиями мы не властны, но всегда в нашей власти другое — извлечь пользу даже

из самых худших. И я должен признать, что течение и исход этого дела представили мне

повод к размышлениям, способным отчасти возместить огромную трату времени, усилий

и средств. Ибо деятельная жизнь, управляемая чужими планами, страстями и

мнениями, если и не вынудит человека в конце концов к подражанию, то, по крайней мере,

научит его наблюдать. И пусть даже ум, на покое размышляющий над своими

наблюдениями, и не произведет ничего полезного для мира — он почти наверняка сумеет занять

приятным образом самого себя. Вот уже несколько месяцев наслаждаюсь я подобной

свободой и досугом в этом уединенном уголке, вдали от великого водоворота дел,

раздоров и удовольствий, который именуют «светом». Между тем мой приют, и сам по себе

воа

K)4@&W^~ Джордж Беркли "^)^^Д

очаровательный после долгих волнений и тревог, стал для меня еще милее благодаря

беседе и превосходному характеру его хозяина, Ефранора, соединившего в одном лице

философа и земледельца — два свойства, отнюдь не настолько несовместимые но

природе, как это обыкновенно полагают.

С той поры как Ефранор вышел из университета, он живет & этом городке, где

владеет удобным домом с сотней акров прилегающей земли, усовершенствованной его

трудами и доставляющей ему в изобилии средства к существованию. Есть у него изрядное

собрание книг, преимущественно старинных, полученных в наследство от

дяди-священника, под чьим руководством он и воспитывался. И хозяйственные заботы ничуть не

мешают Ефранору пользоваться библиотекой с большой для себя выгодой. Он много

читал и еще больше — мыслил, а доброе здоровье и телесная крепость позволяют ему с

легкостью переносить тяготы труда умственного. Ефранор полагает, что занятия его

идут с большим успехом не в кабинете, а в поле, где его ум редко бывает праздным, когда

Ефранор подрезает деревья, пашет землю или смотрит за садом.

В доме этого почтенного мужа я и познакомился с его соседом и близким другом

Критоном, человеком заслуженным и весьма состоятельным.

И вот однажды прошлым летом, когда в один из воскресных дней этот джентльмен

(приходская церковь которого находится в нашем городке) обедал у Ефранора,

случилось мне осведомиться у Критона касательно его гостей, которых в прошлое

воскресенье видели мы вместе с ним в церкви. "Оба они в добром здравии, - отвечал Крн-

тон, — но поскольку они уже однажды подчинились обычаю — дабы разведать, каким

обществом может их порадовать здешний приход — то теперь церковь наша ничем для

них нелюбопытна, и потому сегодня они сочли за благо остаться дома". - "Вот как?

Выходит, они — диссентеры?" — спросил Ефранор. "Нет, — ответил Критон, - они

свободомыслящие". И тогда Ефранор, прежде ни с кем из этой породы, или секты не

встречавшийся и с их писаниями едва знакомый, выказал горячее желание узнать о

главнейших принципах их системы. "Я бы не стал браться за это д!ело, - сказал

Критон, — ведь их писатели держатся различных мнений. Некоторые из них заходят

дальше, чем другие, и выражаются с большей откровенностью. Но о ходячих и

общепринятых воззрениях этой школы удобнее всего осведомиться из беседы с теми, кто их

исповедует. И любопытство ваше можно будет очень скоро удовлетворить, если только

вы с Дионом согласитесь провести неделю в моем доме вместе с этими господами,

которые, похоже, обнаруживают всегдашнюю готовность излагать и проповедовать

свои мнения. Алкифрону2 уже за сорок, он знает людей и не чужд книгам. Я

познакомился с ним в Лондонском обществе адвокатов, которое он оставил, когда неожиданно

получил наследство и отправился путешествовать по самым просвещенным странам

континента. По возвращении в родные края Алкифрон предался увеселениям

городской жизни, но они ему в конце концов наскучили, ввергнув его в состояние какой-то

вялой и раздражительной праздности. Молодой господин, по имени Лисикл, — мои

близкий родственник. Это человек веселого нрава и бойкого ума, с науками знакомый

довольно поверхностно. Получив самое обычное образование и немного поглядев на

свет, он тесно сошелся с вольнодумцами и жуирами — боюсь, во вред собственному

здоровью и состоянию. Но более всего сожалею я о развращении его разума,

пораженного известными пагубными принципами: ведь они, похоже, не исчезли вместе со

страстями молодости, и потому не оставляют даже слабых надежд на исправление.

И Алкифрон, и Лисикл — люди светские и были бы довольно любезны, если бы толь-

K)^tfF Алкифрон ^Щ^Д

ко не вообразили себя свободомыслящими. А это, по правде говоря, сообщает им

известного рода манеры и ужимки, слишком ясно свидетельствующие о том, что себя они

почитают людьми более мудрыми, чем остальное человечество. И потому я буду

только рад, если мои гости встретят достойного соперника, причем там, где они менее всего

ожидали бы его обнаружить — в лице обыкновенного сельского хозяина."

"Но ведь я претендую лишь на то, чтобы познакомиться с их мнениями и

принципами, — сказал Ефранор, - С этой целью я и намереваюсь оставить завтра недельное

задание моим работникам и принять ваше предложение, если, конечно, Дион не

возражает." Я согласился. "Ну что ж, - сказал Критон, — а я тем временем подготовлю

моих гостей, сообщив им, что один почтенный сосед желает побеседовать с ними на

предмет их свободомыслия. И если не ошибаюсь, они будут польщены надеждой

оставить после себя еще одного новообращенного, пусть даже и в деревенской глуши."

На следующее утро Ефранор поднялся рано и все предполуденное время приводил

в порядок свои дела. А после обеда мы отправились к Критону. Путь наш пролегал

через приятного вида долину с купами платанов, весьма обыкновенных в этом краю.

Около' часа шагали мы, наслаждаясь восхитительной тенью этих деревьев, пока не

пришли к дому Критона. Он стоял посреди небольшого парка с очаровательными

дубовыми и ореховыми аллеями, между которыми вился прозрачный и чистый ручей3.

У дверей дома нам встретился слуга с корзинкой фруктов. Он нес ее в одну из рощиц,

где, по его словам, и находился хозяин вместе с незнакомцами. Там мы и отыскали

всех троих, удобно расположившихся в тени деревьев, и после обыкновенных при

первой встрече приветствий уселись рядом с ними.

Поначалу мы вели разговор о красотах окрестных сельских видов, о приятностях

времени года и о некоторых недавних усовершенствованиях, проникших в эти края

благодаря новейшим методам земледелия. И тут, воспользовавшись случаем, Алкиф-

рон заметил, что самые ценные улучшения приходят в последнюю очередь.

- Не слишком бы мне хотелось, — сказал он, — жить там, где люди не обладают

ни изысканными манерами, ни просвещенным разумом, пусть даже почва их земель

возделана превосходно. Впрочем, я уже давно замечаю, что в человеческих дела

существует постепенный прогресс. Первая забота человечества — это удовлетворение

естественных потребностей, затем ищут люди в жизни удобства и комфорта. Но победа над

предрассудками и обретение подлинных познаний приходят последними: ибо они

требуют дарований самых тонких и совершенных, а все прочие выгоды и достижения суть

лишь подготовка к ним.

- Справедливо, — отозвался Ефранор. — Ведь Алкифрон коснулся наших

истинных недостатков. И я всегда полагал, что как только мы доставили пропитание телу,

следующей нашей заботой должно стать усовершенствование разума — но тут встает

на наше пути жажда богатства и всецело подчиняет себе человеческие мысли.

Алкифрон. Человека от животного отличает, как нам говорят,

мышление, а свобода мысли устанавливает столь же великие различия

между отдельными людьми. И потому именно им — я разумею,

свободомыслящим, — которые появились и весьма умножились в последние

годы, именно им и обязаны мы всеми величайшими открытиями,

целым океаном света, пробившим себе путь и ярко воссиявшим

наперекор тьме суеверия и рабства!

ЕОСЗ

Ефранор, убежденный противник подобных зол, засвидетельствовал свое уважение

этим достойным мужам, которые, распространив вокруг столько света и знания,

спасли страну от неминуемой гибели. Он добавил, что характер и самое имя

«свободомыслящего» ему по нраву, но, насколько он понимает смысл этого слова, всякий, кто

честно ищет истину, в каком бы веке и в какой бы стране он ни жил, вполне

заслуживает этого имени. А потому он желал бы узнать, что же это за секта, о которой

Алкифрон упомянул как о недавно возникшей, каковы ее принципы, какие открытия

совершили эти люди и где приложили они свои силы на благо человечества. И он,

Ефранор, будет весьма обязан Алкифрону, если тот любезно согласится обо все этом

рассказать.

— Сделать это мне будет нетрудно, - отвечал Алкифрон, - ибо я открыто

признаю, что принадлежу к их числу, а среди самых видных членов школы есть мои

близкие друзья.

И, заметив, что Ефранор слушает его с почтением, он продол жал весьма гладко и

плавно:

— Вам надлежит знать, что разум человеческий можно очень точно сравнить с

участком земли. Что для одного — корчевание, вспашка, перекапывание и

боронование, то для другого — размышление, обдумывание и исследование. Каждому

подобает особая культура: и подобно тому, как земля, долгое время остававшаяся

необработанной и дикой, покроется сорными травами, шипами, колючками, густыми

зарослями и всевозможными растениями, лишенными красоты и пользы, - так в

заброшенном и невозделанном уме человека непременно прорастает великое множество

предрассудков и нелепых мнений, обязанных своим возникновением отчасти самой почве,

т.е. человеческим страстям и природному несовершенству нашего ума, отчасти тем

семенам, которые заносит порою на эту почву случайный ветер разнообразных

доктрин, раздуваемый хитростью правителей, чудачествами педантов, суевериями

глупцов и мошенничеством духовенства. Представьте себе человеческий разум или

человеческую природу в целом, столько веков пребывавшую во власти обмана людей

коварных и лукавых, безрассудства — людей слабых и недалеких. Как же она

должна была зарасти предрассудками и заблуждениями! Какие глубокие и прочные корни

они пустили! И какая же это тяжелая задача — истребить их совершенно! И однако,

сей великий подвиг, столь же трудный, сколь и славный, приняли на себя

современные вольнодумцы!

После этих слов Алкифрон умолк и обвел взглядом слушателей.

— В самом деле, — заметил я, — предприятие весьма похвальное.

— Мы полагаем, — сказал Ефранор, — что расчищать и обрабатывать землю,

приручать диких зверей, улучшать внешний облик человека, доставлять пищу его телу и

исцелять его от болезней — занятия достойные. Но что они все значат по сравнению с

величайшим и полезнейшим делом — освобождением человека от предрассудков,

совершенствованием украшение его разума! В древние времена и за меньшие заслуги

перед миром воздвигались алтари и строились храмы.

— Слишком еще много в наши дни глупцов, - отвечал Алкифрон, - которые

истинных своих благодетелей не способны отличить от заклятых врагов. Они слепо

преклоняются перед теми, кто их порабощает, на избавителей же своих смотрят как

на людей вредных и опасных, стремящихся уничтожить общепринятые мнения и

принципы.

Ефранор. Было бы весьма прискорбно, если бы столь достойные и искусные люди

натолкнулись на какие-либо препятствия. И того, кто дни свои проводит в тяжелых и

беспристрастных поисках истины, я сочту большим другом человечества, нежели

величайшего государственного мужа или героя: ведь польза от их трудов ограничена

узким пространством и кратким временем, тогда как луч истины способен озарить весь

мир и достигнуть будущих столетий.

Алкифрон, Боюсь, не скоро еще толпа станет думать так же, как и вы. Зато люди

выдающиеся, люди талантливые, тонко воспитанные и образованные, уже сейчас

воздают должное уважение покровителям света и поборника истины.

Ефранор. И духовенство, без сомнения, приветствует похвальные

ваши усилия и при всякой возможности готово оказать им содействие.

Услышав эти слова, Лисикл едва удержался от смеха. Алкифрон

же с сострадательным видом заметил, что Ефранор, похоже, не

слишком знаком с истинным характером этих людей. "Ибо вам следует

знать, - продолжал он, — что более заклятых врагов, чем духовные

лица, у нас нет. И будь это в их силах, они погасили бы самый свет природы и

превратили весь мир в темницу, чтобы вечно держать в цепях и во мраке род

человеческий."

Ефранор. Вот уж никогда бы не вообразил ничего подобного о нашем,

протестантском духовенстве, в особенности — о священниках англиканской церкви, — ибо этих

людей, насколько мне позволено судить по знакомству с ними и их сочинениями, я бы

счел, скорее, поборниками образования и полезных знаний.

Алкифрон. Поверьте моему слову: священники всех исповеданий одинаковы.

Повсюду, где только существуют священнослужители, возникают церковные интриги и

религиозные плутни, а где появляются последние, там пробуждается дух

нетерпимости и гонений, который жрецы никогда не преминут, насколько это в их силах,

возбудить до крайности, обращая его против тех, кто имеет мужество пользоваться

собственным разумом и не позволяет достопочтенным этим пастырям завязывать себе глаза

и заковывать в цепи руки. Эти пеликие магистры педантизма и учителя тарабарщины

изобрели несколько систем, равно истинных и равно важных для мира. Каждая из

соперничающих сект до безрассудства влюблена в собственное учение и на всякого,

кто мыслит иначе; готова излить свою бешеную ярость. Жестокость и честолюбие —

вот невинные слабости, свойственные жрецам и церковникам всего мира, и потому в

каждой стране эти люди домогаются господства надо прочими гражданами. А

поскольку власть светская имеет общий с духовенством интерес 1 в порабощении,

одурачивании и запугивании народа, то она нередко подает руку помощи власти духовной,

которая никогда не будет спокойна за свой авторитет и за свою собственность, пока у тех,

кто держится иных взглядов, все еще не отняты даже самые элементарные права и

свободы, обусловленные происхождением или принадлежностью к роду

человеческому вообще. Чтобы представить все это в истинном свете, вообразите некий призрак или

чудовище — уродливое сочетание суеверия и фанатизма, произведенное на свет

хитростью политиков и мошенничеством жрецов. В одной руке у монстра грохочущие

цепи, в другой - пылающий меч; он размахивает этим мечом, угрожая гибелью

каждому, кто осмелится следовать велениям Разума и Здравого Смысла. Задумайтесь хотя

бы об этом "' - и потом скажите, не было ли наше предприятие столь же опасным,

|Qâjfc(F~ Д»»РД« Беркли ^tëSj^TJ

сколь и трудным? Но таково уж благородное рвение, внушаемое истиной, что

опасность не в силах устрашить наших вольнодумцев, а трудность не способна их

обескуражить. Вопреки им обеим многие лучшие люди уже обращены в нашу веру, и число

их растет так быстро, что мы надеемся преодолеть все препятствия, разрушить

бастионы светской и церковной тирании, разбить цепи и оковы наших сограждан и

восстановить наконец исконные права и неотъемлемые свободы человечества!

Разинув рот от изумления и не сводя с Алкифрона глаз, слушал Ефранор эти

речи — между тем Алкифрон, произносивший их с великим пафосом, наконец

остановился, желая перевести дух и немного прийти в себя, — но обнаружив, что ответа не

последовало.-'возобновил свое рассуждение. Обратившись к Ефранору, он, слегка

понизив голос, сказал:

— Чем простодушнее и честнее человек, тем легче дается он в обман ложным, но

благовидным утверждениям других. И вам, вероятно, встречались известного рода

сочинения наших богословов, трактующие о благодати, добродетели, великодушии и

тому подобных предметах, — писания, способные одурманить и ввести в заблуждение

простой и честный ум. Но поверьте мне: всех их в сущности объединяет один принцип,

обусловленный общим интересом и выгодой, — как бы ни тщились они приукрасить

свои замыслы. Не стану отрицать, что попадаются и среди них людишки недалекие и

безобидные, и в самом деле ничего злого не умышляющие, - но вот что осмелюсь я

утверждать со всей определенностью: все сколько-нибудь умные люди из их числа

неизменно движимы тремя побуждениями — честолюбием, алчностью и

мстительностью.

Не успел Алкифрон закончить свою речь, как явился слуга и

сообщил ему и Лисиклу, что какие-то люди, отправлявшиеся в Лондон,

ожидают их распоряжений. После чего оба они встали и направились к

дому. Как только они удалились, Ефранор, обращаясь к Критону,

заметил, что бедный Алкифрон, должно быть, много пострадал за свое

свободомыслие, ибо изъяснялся этот джентльмен с раздражением и

горячностью, которые свойственны людям, потерпевшим в жизни немало зла и обид.

— В это я совершенно не верю, — ответил Критон. — Зато я не однажды замечал,

что члены этой секты грешат в своих речах двумя недостатками - высокопарностью и

язвительной насмешливостью — смотря по тому, какое настроение, трагическое или

комическое, одерживает в данную минуту верх. Порою приводят они себя в состояние

крайнего возбуждения и начинают боятся призраков, созданных собственной

фантазией. Во время подобных припадков в каждом приходском священнике им мерещится

инквизитор. А в другой раз берут они тон шутливый и лукавый, прибегают к

вкрадчивым внушениям и недомолвкам, ничего не высказывая напрямик, но намекая на

многое, — в общем, они как будто забавляются и самим предметом разговора, и своими

противниками. Но если вы желаете узнать их истинные мнения, то вам следует

заставить их говорить откровенно и по существу. Что же касается гонений на

свободомыслие, то это их конек, и тут они готовы распространяться до бесконечности, хотя и без

всяких к тому оснований: ведь каждый у нас волен думать все, что ему угодно, ибо

ничего похожего на преследования за мысли, мнения и убеждения в Англии,

насколько мне известно, нет и в помине. Я, однако, полагаю, что в любой стране хоть немного

да заботятся о том, чтобы обуздать речи дерзкие и оскорбительные и, каковы бы ни

EOG.

были внутренние убеждения людей, пресечь открытое пренебрежение тем, что

общество в целом почитает священным. Ну а о том, стала ли у нас в Англии эта забота в

последнее время столь чрезмерной, что даже причинила страдания иным подданным

этого государства, некогда свободного и терпимого, о том, вправе ли

свободомыслящие сетовать на некие лишения, каковые они претерпели за свои мнения и убеждения

совести, - обо всем этом вы сумеете рассудить лучше, когда услышите от них самих

отчет о численности, принципах и успехах секты. Не сомневаюсь: они представят его

в полном виде и со всевозможной откровенностью, при условии, что никто из

присутствующих не будет шокирован или оскорблен — ибо в этом случае правила хорошего

тона вынудят их, вероятно, к известной сдержанности.

- Но ведь я никогда не сержусь на людей из-за их мнений, — сказал Ефранор. —

Иудей, турок, идолопоклонник — всякий может говорить в моем присутствии с полной

откровенностью и не опасаться, что он меня этим сколько-нибудь обидит. Я буду даже

рад услышать, что он имеет сказать — пусть только говорит прямо и чистосердечно.

Ведь на всякого, кто разрабатывает рудник истины, смотрю я как на товарища в общем

деле -но если в то самое время когда я тружусь, не жалея сил, он, решив позабавиться,

станет меня дразнить или пускать мне в глаза пыль — такой товарищ скоро мне

наскучит.

Между тем Алкифрон и Лисикл, покончив с делами, вернулись к

нам. Лисикл уселся на прежнее место, но Алкифрон встал прямо перед

нами. Скрестив на груди руки и слегка наклонив голову к левому

плечу, принял он позу человека, погруженного в глубокие раздумья. Мы

сидели молча, дабы ничем не нарушить течение его мыслей. По

прошествии двух или трех минут Алкифрон воскликнул: "О истина! О

свобода!" - после чего снова задумался и умолк.

И тут Ефранор взял на себя смелость его побеспокоить.

Не слишком это любезно с вашей стороны, Алкифрон, проводить время в

разговорах с самим собою. Ведь беседа с человеком сведущим и ученым — большая в нашем

захолустье редкость, и я слишком дорожу предоставленной вами возможностью,

чтобы не воспользоваться ею сполна.

Алкифрон. Но в самом ли деле являетесь вы приверженцем истины? И будет ли

это вам по силам — вынести бремя исследования свободного и беспристрастного?

Ефранор. Ничего лучшего я не желаю.

Алкифрон. Как? Исследования всякого предмета без изъятия? Исследования тех

идей, что впитали вые молоком матери, идей, которые впоследствии заботливо

выхаживались родителями, пасторами, учителями, религиозными собраниями,

молитвенными книгами и тому подобными способами внушать предубеждение человеческому

уму?

Ефранор. Я люблю узнавать обо всем, что встречаю на своем пути, в особенности

же о тех предметах, которые принадлежат к числу самых важных.

Алкифрон. Ну что ж, если вы говорите серьезно, то будьте тверды и

беспристрастны, когда я стану до последней глубины исследовать ваши предрассудки и с корнем

вырывать ваши принципы. Dum veteres avias tibi de pulmone reveiloe.

После этих слов Алкифрон нахмурил брови и на мгновение умолк — а затем

продолжил свою речь следующим образом:

кхэя

— Если мы возьмем на себя труд проникнуть в суть вещей и проанализировать

мнения человеческие вплоть до их оснований, то обнаружим, что как раз те мнения,

которые почитаются наиболее важными, имеют источник самый жалкий и убогий.

Ведь происходят они от переменчивых обычаев той страны, где мы живем, или от тех

поучений, которые в детском возрасте внушаются нашим незрелым умам, — еще до

того, как обретаем мы способность различать добро и зло, истину и ложь. Толпа (я

имею в виду тех, кто не пользуется свободно собственным разумом) склонна

принимать эти предрассудки за нечто священное и неоспоримое, полагая, что они

запечатлены в человеческих душах самим Господом Богом или внушены через откровение с

небес или же сами по себе обладают столь великой ясностью и очевидностью, что

принуждают нас к согласию без всякого исследования и анализа. Именно так жалкая

и недалекая чернь напичкала свои головы всевозможными понятиями, принципами и

учениями — религиозными, моральными и политическими — которые и защищает

она с усердием, соразмерным собственному неразумию. Но те, кто надлежащим

образом употребляют свои способности для поиска истины, с особым тщанием

расчищают свои умы: они с корнем вырывают все предрассудки и понятия, внедренные в

их сознание тогда, когда они еще не могли сполна и свободно пользоваться

собственным разумом. Эту многотрудную задачу с успехом выполнили наши современные

вольнодумцы, ибо они не только рассекли на части и тончайшим образом

проанализировали общепринятые убеждения, проследив всякий укоренившийся предрассудок

вплоть до его источника и установив истинные и первоначальные причины его

принятия, — но, сверх того, обняв единым всеохватывающим взором многие страны и

столетия человеческой истории, обнаружили изумительное разнообразие обычаев и

обрядов, гражданских и религиозных установлений, всевозможных мнений и идей,

весьма между собою несходных и даже противоположных, - а это и есть верный

знак того, что все они вместе истинными быть не могут. И однако, у каждого из них

находятся свои поборники, отстаивающие его с чрезвычайным пылом и

самоуверенностью, — по исследовании же оказывается, что глубочайшее основание у всех этих

мнений одно — сила предрассудка. С помощью этих открытий и прозрений наши

вольнодумцы сбросили узы общенародных верований и обычаев, и вот теперь,

освободившись от обмана сами, они великодушно подают руку помощи товарищам по

рабству, дабы вести их по общему пути света и свободы!

Итак, господа, я представил вам в беглом очерке взгляды и стремления тех, кого

именуют свободомыслящими. И если среди того, что я уже сказал или еще скажу,

обнаружится нечто, вашим предвзятым мнениям противоположное, а потому

шокирующее и для вас неприятное, то вы, надеюсь, извините откровенность философа и

примете в расчет, что какое бы неудовольствие я вам ни причинил, сделал я это лишь

из должного уважения к истине и в полном согласии с вашими собственными

пожеланиями. Ведь я прекрасно понимаю, что глаза, долгое время силой удерживаемые во

тьме, не способны вынести внезапно открывшийся свет полуденного солнца, и потому

их следует подводить к этому созерцанию исподволь. По этой-то причине

проницательные мои единоверцы ведут свое дело постепенно: они начинают с тех

предрассудков, к которым люди привязаны менее всего, а затем медленно и незаметно

искореняют все прочие — пока наконец не разрушат до основания здание человеческих

безумств и суеверий. Но краткость времени, которое я предполагаю здесь провести, вы-

нуждает меня пойти путем более прямым и выражаться яснее и откровеннее, чем это,

вероятно, следовало бы делать из соображений благоразумия и учтивости.

Тут мы заверили Алкифрона в том, что о любых мнениях, лицах и предметах он

волен говорить с полной откровенностью и без всяких оговорок.

■- И это есть то право, — отвечал Алкифрон, — которое мы, свободомыслящие,

предоставляем другим столь же охотно, сколь принимаем его сами. Мы любим

называть вещи своими именами и для нас невыносимо, когда истина терпит ущерб из-за

уступчивости или учтивости. А потому давайте примем следующее предварительное

условие: что бы ни было сказано с той или другой стороны, никаких обид между нами

не будет.

С этим мы согласились.

— В таком случае, — продолжал Алкифрон, — желая в конце

концов найти истину, мы представим, что я воспитываюсь, к примеру, в

англиканском вероисповедании. Когда же я достигаю зрелости

суждения и начинаю размышлять о характерных для этой церкви культе и

учениях, то уже не могу припомнить, когда и каким образом они

впервые проникли в мой разум и овладели им — напротив, мне кажется,

что находятся они там с незапамятных времен. Впоследствии, бросив взгляд на

воспитание детей в целом (по которому я могу судить и о моем собственном), я замечаю, что

в религиозных предметах детей наставляют прежде, чем они становятся способными

самостоятельно о них рассуждать, — а значит, все подобное обучение есть не что иное,

как заполнение незрелых детских умов предрассудками. А потому я отвергаю все эти

религиозные идеи, на которые смотрю теперь так же, как и на прочие глупости и

безрассудства своего детства. И я утверждаюсь в этом мнении, когда обращаю взор на

остальной мир, в котором обнаруживаю папистов и многочисленные секты диссенте-

ров: все они, правда, согласны между собою в общей вере в Христа, но чрезвычайно

расходятся в частностях вероучения и культа. Затем мой взгляд расширяется, в поле

моего зрения попадают иудеи и магометане; между ними и христианами я,

действительно, усматриваю одно незначительное сходство — веру в единого Бога — в

остальном же у них имеются совершенно особые законы и откровения, к которым каждая

секта испытывает равное почтение. Устремляя взор еще дальше, к народам языческим

и идолопоклонникам, я замечаю бесконечное разнообразие не только в частных

мнениях и отдельных особенностях культа, но даже в самом представлении о Божестве —

здесь они расходятся друг с другом, а равно и со всеми вышеупомянутыми сектами.

Одним словом, вместо истины, простой и неизменной, вижу я лишь раздоры,

несогласия и бессмысленные притязания, проистекающие из одного источника —

предрассудков воспитания. Из подобных рассуждений и наблюдений мыслящие люди

заключили, что все религии суть в равной степени ложь и выдумка. Один стал христианином,

другой — иудеем, третий — магометанином, четвертый —

язычником-идолопоклонником, - но все по одной и той же причине: попросту оттого, что их воспитали в

соответствующей секте. А значит, подобно тому как каждая из этих противоборствующих сект

осуждает прочие, так непредубежденный сторонний наблюдатель осудит и отвергнет

их все: ибо он ясно видит, что все они обязаны своим происхождением одному

ложному началу, существуют благодаря одним и тем же хитростям и уловкам и служат

одним и тем же целям жрецов и власть имущих.

Ефранор. Вы, стало быть, утверждаете, что власть и духовенство

сообща дурачат народ?

Алкифрон. Утверждаю — и всякий, кто рассмотрит вещи в

истинном свете, должен будет утверждать подобное. Ибо вам

надлежит знать, что главная цель власти — внушить подданным

благоговейный страх. Общественное око правосудия, конечно,

удерживает людей от явных преступлений против законов и государства. Но желая

предупредить прегрешения тайные, правители находят целесообразной и

удобной веру в око Провидения, которое зорко следит за тайными деяниями и

внутренними помышлениями человека. И чтобы устрашить тех, кого в

противном случае могла бы склонить к преступлению перспектива удовольствия или

выгоды, власть внушает им, что всякий, кто избежит наказания в этой жизни,

непременно подвергнется ему в жизни будущей, причем кара сия будет столь

суровой и продолжительной, что бесконечно перевесит все удовольствия и

выгоды, проистекающие из преступления. Именно поэтому вера в Бога, в бессмертие

души, в будущие награды и наказания считается весьма полезным орудием в

руках правителей. А чтобы глубоко и прочно запечатлеть в человеческих умах

эти туманные и фантастические представления, ловкие правители некоторых

цивилизованных наций измыслили храмы, жертвоприношения, церкви,

религиозные обряды, церемонии, одеяния, молитвы, песнопения, проповеди и тому

подобный духовный хлам — из коего жрецы извлекают мирские доходы,

светские же власти находят свою выгоду в том, что запугивают и подчиняют народ.

Таково происхождение сговора между Церковью и Государством, таков

первоисточник установленных законом религий, всех прав, привилегий и доходов

духовенства: ибо нет правительства, которое не желало бы, чтобы вы испытывали

страх Божий — а стало быть, почитали короля и гражданскую власть. И мы

замечаем, что хитроумные государи всегда пребывают в добром согласии со

своим духовенством, рассчитывая, что последнее, в свою очередь, внедряя в

умы людей принципы религии и послушания, превратит граждан в безропотных

и боязливых рабов.7

Мы с Критоном слушали Алкифроновы речи чрезвычайно внимательно, не

выказывая, впрочем, никакого удивления: ведь ничего для нас нового и неожиданного

здесь, действительно, не было.

Зато Ефранор, прежде никогда на подобных обсуждениях не присутствовавший,

не мог скрыть своего изумления, заметив которое, Лисикл с веселым видом спросил:

"Ну и как же вам понравилась лекция Алкифрона? Полагаю, ничего подобного вам

еще не приходилось слышать, и чтобы ее переварить, потребуется желудок весьма

крепкий."

Ефранор. Сознаюсь: мой желудок усваивает не слишком быстро, однако и ему

случалось постепенно переваривать то, что поначалу казалось совершенно

неудобоваримым. Теперь же я восхищаюсь откровенностью и красноречием Алкифрона, но, по

правде говоря, я, скорее, изумлен его мнениями, нежели убежден в их истине. Да

как же так! — сказал он, обращаясь к Алкифрону, — неужели вы не верите в бытие

Бога?

Алкифрон. Отвечу вам прямо: не верю.

ВСЕХЗ

ШЭ4ШР Алкнфрон ^D^^TJ

А впрочем, все это я предвидел: ведь океан света, внезапно

затопивший чей-то ум, способен его скорее ослепить и расстроить, нежели

просветить. И будь у меня времени побольше, я бы взялся за дело

методически: начал бы я со второстепенных сторон религии, затем

атаковал бы христианские таинства, после чего перешел бы к этическим

доктринам — и уже в последнюю очередь истребил бы тот

религиозный предрассудок, который является основой всех прочих и пустил в ваших умах

самые глубокие корни, поскольку был преподан первым — веру в Бога. Я знал весьма

даровитых людей, которым, однако, было нелегко избавиться от этого предрассудка, и

я не удивляюсь тому, что вы так крепко за него держитесь.

Ефранор. Что поделаешь? Ведь не у всех сила и живость ума одинаковы — и,

признаюсь, мне за вами угнаться непросто.

Алкифрон. А чтобы вам помочь, я сделаю шаг назад и возобновлю свое

рассуждение. Прежде всего должен вам сообщить, что обратив свой ум к созерцанию идеи

Истинщ, я открыл, что природа ее постоянна, неизменна и единообразна — в отличие

от преходящих и неустойчивых обычаев, моды и прочих предметов, зависящих от

каприза и настроения. Затем я обнаружил, что различные секты и их более мелкие

подразделения поддерживают весьма несходные и даже противоположные мнения,

хотя исповедуют одну, христианскую веру — и я отверг все то, в чем они были

несогласны, удержав лишь общее для этих сект. Так я стал «латитудинарием»8.

Впоследствии кругозор мой еще более расширился, и я заметил, что христиане,

иудеи и магометане имеют особые системы вероисповедания, соглашаясь лишь в вере

в единого Бога, — и я превратился в «деиста». Наконец, я устремил взгляд еще

дальше — на все народы, населяющие нашу планету, и обнаружил, что ни в одном

положении веры они не согласны, но расходятся между собою, а равно и с

вышеупомянутыми сектами во всем, даже в представлении о Божестве, где различия столь же

велики, как и в формах богопочитания, — вследствие чего я стал «атеистом». Ибо я

твердо держусь того мнения, что человеку рассудительному и мужественному должно

следовать за аргументами собственного разума всюду, куда бы они его ни повели, и

что нет ничего смехотворнее свободомыслия наполовину. Мне по душе люди,

которые доводят дело до конца и, не довольствуясь очисткой дерева от сучьев, вырывают

н самый его корень.

Следовательно, атеизм — пугало для женщин и глупцов — и есть

подлинная вершина и венец свободомыслия. Это великая тайна, к

постижению которой, как к высшей точке, ум истинного гения восходит

естественным и постепенным образом — и без этой тайны душа его

никогда не обретет совершенного покоя и свободы. А чтобы достичь

твердого убеждения в этом наиважнейшем пункте, вам достаточно

исследовать идею Бога с той же беспристрастностью, с какой взглянули бы вы и на прочие

предрассудки. Проследите эту идею вплоть до ее источника и вы увидите, что

получили ее отнюдь не из ощущений ( единственного средства, способного открыть нам

подлинное и действительное в природе вещей) — нет, вы отыщете ее посреди всякого

старого хлама в темном углу воображения — подходящего вместилища для

всевозможных призраков, химер и предрассудков. Если же вы привязаны к этой идее сильнее,

Ю£&&$Г~ Джордж Беркли ^)^^G|

чем к остальным, то лишь оттого, что она старее всех прочих. Вот и весь секрет,

поверьте моему слову, а сверх того — слову многих проницательнейших люде нашего

времени, которые, могу вас в том уверить, мыслят о Божестве так же, как и я.

Впрочем, иные из них находят уместным выражать свои мысли публично в этом пункте с

несколько большей сдержанностью, чем в большинстве других. Ведь, должно

признаться, в Англии слишком многие сохраняют глупый предрассудок относительно

имени «атеиста». Однако среди людей высшего круга он день ото дня слабеет, когда же

это предубеждение совершенно исчезнет, тогда (но не прежде) можно будет заявить во

всеуслышание, что именно наши вольнодумцы нанесли роковой удар религии, ибо

вполне очевидно, что пока люди будут верить в существование Бога, до тех пор в том

или ином виде сохранится и религия. Но коль скоро вырван самый ее корень, то и

побеги несомненно засохнут и увянут. К ним же я причисляю все эти химерические

представления о совести, долге, нравственных принципах, которые наполняют ум

сомнениями, внушают человеку страх и превращают его в раба более послушного, чем

вьючное животное. И пусть уж лучше гонятся за нами судебные приставы и

исполнители, чем преследуют9 нас эти призраки и привидения, которые портят и отравляют

наши удовольствия, порождая самое тягостное и невыносимое рабство на свете. Но

человек свободомыслящий мощным усилием ума разрывает эти жалкие сети и

утверждается в исконной своей независимости. Другие, конечно, могут сколько угодно говорить

и писать о свободе, могут сражаться за свободу, могут делать вид, будто они

свободны — но истинно свободен лишь он один!

Когда Алкифрон с торжествующим видом закончил свою речь, Ефранор обратился

к нему с такими словами:

— Что ж, вы трудитесь на совесть, и, похоже, ваши собратья по ремеслу умеют

превосходно выпалывать сорняки. Великое множество идей вы уже вырвали с корнем, и вот

теперь мне любопытно знать, какие же это восхитительные вещи посадили вы взамен.

Алкифрон. Терпение, почтенный Ефранор, и я докажу вам, во-первых, что все

здоровое и доброкачественное в человеческих умах оставляем мы в

неприкосновенности и даже способствуем его росту. Затем вы увидите, какие чудные вещи мы там

посадили. Знайте же: тщательное и беспристрастное исследование приводит нас,

наконец, к чему-то прочному и основательному, к тому, в чем согласен весь род

человеческий, а именно к потребностям, ощущениям и страстям: они укоренены в самой

природе, имеют действительные объекты, действительны сами и сопровождаются

действительными и осязаемыми удовольствиями, ибо пища, питье, сон и тому подобные

животные наслаждения суть то, что любят и к чему стремятся все люди без исключения.

Когда же мы бросим взгляд и на другие виды живых существ, то обнаружим, что в

этом они сходны с нами, ибо и у них есть природные склонности и влечения, удовле^

творение которых они постоянно заняты. Так вот, эти-то естественные и реальные

блага мы отнюдь не уничтожаем — напротив, мы их лелеем и совершенствуем,

насколько это в наших силах. И согласно нашему убеждению, всякий мудрый человек

именно в себе самом, т. е. в своем телесном существовании в этом мире видит

средоточие и конечную цель всех своих действий и помышлений. На свои потребности

смотрит она как на данных природой проводников, указующих путь к его подлинному

благу, а на страсти и ощущения — как на естественные и истинные средства этим

благом пользоваться и наслаждаться. А потому он лелеет свои влечения, он стремите^

сохранять силу и остроту своих страстей и ощущений, доставляя им величайшее мнЫ

BCEX2I

жество разнообразных объектов, соответствующих им по природе, — с тем, чтобы

наслаждаться ими всевозможными способами и с предельной изощренностью. И

человек, способный делать это без стеснений, страха и угрызений совести, так же счастлив,

как и всякое иное животное, другими словами, он счастлив настолько, насколько

позволяет его природа. Итак, я представил вам сжатое изложение принципов и открытий

избранных умов нашего просвещенного века.

Критон заметил, что Алкифрон выразил свои мысли с большой

откровенностью.

- Верно, — согласился Ефранор, — и мы весьма признательны

этому джентльмену за то, что он так быстро познакомил нас с

принципами своей школы. Но если вы и мне позволите подобную же

откровенность, то я скажу, что, хотя Алкифрон и выполнял мою

собственную просьбу, он поверг меня в немалое беспокойство.

— Вам не следует оправдываться за откровенную и свободную речь перед

человеком, который сам исповедует свободомыслие, — сказал Алкифрон. — И я весьма

сожалею, если внушил тревогу тому, кому желал оказать услугу. Прошу вас, скажите, в

чем же моя вина.

— Признаюсь вам не без стыда, - отвечал Ефранор, — что и я, человек, не больно

одаренный, имею слабость, свойственную малым детям. Есть и у меня любимые

мнения, которые вы представили как заблуждения и предрассудки. Я, к примеру,

чрезвычайно привязан к представлению о бессмертии души, поскольку оно укрепляет наш

дух весьма привлекательными перспективами. А если это и в самом деле заблуждение,

то я, пожалуй, склонился бы ко мнению Туллия: он заявил, что в подобном случае ему

было бы досадно узнать истину; и никакой благодарности известным философам,

учившим в его времена о смертности человеческой души, он не выказал.10 Похоже,

они-то и были предшественниками тех, кого ныне называют «свободомыслящими». Да

и самое это имя является слишком общим и неопределенным, поскольку охватывает

всех, кто мыслит самостоятельно — независимо от того, согласны они в своих мнениях

с этими господами или нет. А потому было бы уместно — по крайней мере, в

настоящей беседе, — дать последним особое обозначение и отдельное название, чтобы

отличить их от прочих философов. Ибо выступать против «свободомыслящих» и

«свободомыслия» у меня не хватает духу.

Алкифрон. Для людей мудрых слова не много значат, и мы не думаем, что истина

как-то связана с именами.

Ефрамор. Если так, то позвольте мне во избежание путаницы называть вашу секту

тем же именем, которым наградил ее Туллий — а он хорошо чувствовал силу слова.

Алкифрон. Как вам будет угодно. Однако, что это за имя, скажите на милость.

Ефранор. Как же, он называет их «мелкими философами»11.

— Верно, - заметил Критон, — и нынешние свободомыслящие чрезвычайно

напоминают тех, кого именовал «мелкими философами» Цицерон. Это определение

подходит им как нельзя лучше, ибо данная секта измельчает все самое драгоценное: мысли,

мнения и надежды людей; все познания, идеи и теории, принадлежащие уму, эти

господа сводят к ощущениям; умаляя достоинство человеческой природы, опускают

они ее до уровня жалкого животного существования, а вместо бессмертия определяют

нам краткую и убогую жизнь.

coca

IJJkre^^y^ Джордж Беркли

Тут Алкифрон важно заметил, что джентльмены его школы ничем род людской не

оскорбили, а если человек и в самом деле есть жалкое, недолговечное и презренное

животное, то ведь не их же слова сделали его таким, и упрекать их за какие-либо

открытые ими недостатки — все равно, что обвинять зеркало в том, что оно создает

морщины, каковые оно лишь правдиво показывает.

— Что же касается вашего замечания, — продолжал он, - о том, что нынешние

«свободомыслящие» в древности назывались «мелкими философами», то, на мои

взгляд, данное название происходит от того, что они рассматривали вещи тщательно и

в мелких подробностях, а не принимали их на веру целиком и без всякого

исследования, как это обыкновенно делали другие. И потом, каждому известно, что для

различения мельчайших предметов требуются самые лучшие глаза, - а значит, мелких

философов называли так из-за их изумительной проницательности.

Ефранор. Ах, Алкифрон! Да эти ваши мелкие философы (ибо таково их истинное

имя) — что-то вроде пиратов, расхищающих все, что попадается у них на пути. На

себя же самого смотрю я сейчас как на человека, которого бросили они, ограбленного

и раздетого, на пустынном и мрачном морском берегу.

Однако, кто же они — эти мудрые и ученые мужи, за несколько лет

целиком разрушившие то здание, которое законодатели, философы и

богословы возводили в течение столетий?

Услышав эти слова, Лисикл ухмыльнулся и сказал, что Ефранор,

должно быть, представляет себе философов людьми в

четырехугольных беретах и длиннополых мантиях — но, к счастью, в эти

благословенные времена владычеству педантов пришел конец.

— Наши философы, — продолжал Лисикл, — нисколько не похожи на тех

неуклюжих школяров, которые воображают, будто достигнут глубоких познании, если

станут корпеть над мертвыми языками и древними авторами или отвергнут мирские

заботы ради уединенных размышлений. Нет, это особы воспитания самого тонкого, люди,

постигшие жизнь, знающие толк в удовольствиях, — в общем, изысканнейшие и

превосходнейшие джентльмены нашего века.

Ефранор. Людей, о которых, вы говорите, я немного знаю - да только вот за

философов никогда бы их не принял.

Критон. И никто другой этого бы не сделал — вплоть до недавнего времени. Ибо

касательно пути, ведущего к знанию, весь мир, похоже, находился в непростительном

заблуждении, полагая, что путь этот ведет через долгие и утомительные

университетские штудии. Но ведь одно из величайших открытий нашей эпохи в том и состоит, что

подобная метода, оказывается, ничуть не споспешествует знанию, но, скорее,

затрудняет и тормозит его развитие.

Алкифрон. Академические занятия сводятся к двум пунктам — чтению и

размышлению. Читают преимущественно древних авторов на мертвых языках, так что

большая часть времени уходит на заучивание слов — когда же ценою громадных усилий

этой цели достигают, то что же получают взамен, кроме ветхих и устаревших идеи и

мнений, ныне утративших свой кредит и совершенно бесполезных? А что касается их

размышлений, то какой вообще может быть от них прок? Ведь тот, кому недостает

истинного материала для мысли, может думать и рассуждать целую вечность π без

всякого толку: вся эта паутина, которую плетет, из собственного мозга ученый педант,

K)^F Алкифрон ^}^CJ

равно бесполезна как для серьезного дела, так и для украшения. Истинные идеи и

надлежащий материал для размышления можно получить лишь усердно посещая

хорошее общество. И я знаю людей, которые, с тех пор как впервые появились в свете,

потратили столько же времени на то, чтобы очистить себя от педантической ржавчины

университетского образования, сколько прежде употребили на ее приобретение.

Лисикл. Уверяю вас: воспитанный в новейшем вкусе юноша четырнадцати лет в

любой гостиной и во всяком изысканном обществе произведет лучшее впечатление и

добьется большего успеха, чем какой-нибудь двадцатичетырехлетний увалень, долгое

время просидевший на школьной и университетской скамье. Он сумеет выражаться

остроумнее и притом о предметах более тонких, а потому истинные знатоки и судьи

оценят его выше.

Ефранор. И где же обретает он все эти совершенства?

Критон. Там, где степенные наши предки и не подумали бы их искать: в

гостиной, в кофейне, в кондитерской, в трактире или у распорядителя азартных игр.

В этих и им подобных модных местах обыкновенно и собирается изысканное

общество, чтобы свободно и откровенно обсудить всевозможные предметы — религиозные,

моральные и политические. И потому молодой джентльмен, завсегдатай этих

собраний, непременно прослушает множество поучительных лекций, приправленных

остроумнем и шуткой, произносимых с жаром и одушевлением. Ведь три-четыре

эффектные сентенции из уст благородного человека впечатляют сильнее и содержат в

себе знания более основательные, чем дюжина диссертаций, выполненных в сухой

академической манере.

Ефранор. Получается, ни системы, ни порядка в тамошних занятиях нет?

Лисикл. Решительно никаких — одна лишь вольная, непринужденная беседа,

которая не признает стеснительных правил, свободно избирая первый попавшийся

предмет.

Ефранор. Я же всегда полагал, что для приобретения сколько-нибудь полезных

знаний нужна известная метода, что спешка и беспорядок порождают лишь

самодовольное невежество, что наше продвижение, чтобы быть успешным, должно быть

постепенным, и что в первую очередь необходимо изучать те предметы, которые

способны пролить свет на все последующее.

Алкифрон. И пока образование приобреталось лишь посредством таких вот

медленных методических штудий, немногие люди высшего круга обладали хоть какими-то

знаниями — зато теперь, когда учение превратилось в забаву, наши молодые дворяне

и аристократы впитывают его нечувствительным образом посреди развлечений и

делают при этом замечательные успехи.

Ефранор. Чем, вероятно, и объясняется многочисленность мелких философов.

Критон. Этому и обязана секта множеством тонких знатоков среди лиц обоего

пола. Сейчас в их числе встретишь скорее юную леди или молодого франта (чему в

прежние столетия не было примера), но отнюдь не богослова или какого-нибудь

старомодного джентльмена, который перечитал многих греческих и латинских авторов,

проведя долгое время в усиленных систематических занятиях.

Ефранор. В таком случае выходит, что система, основательность и прилежание

вредны.

Тогда Алкифрон, обратившись к Лисиклу, сказал, что внесет в дело полную

ясность, если только Ефранор имеет какое-то понятие о живописи.

1D^(F~ Джордж Беркли 4jfé^TJ

Ефранор. Первоклассных картин я никогда в своей жизни не видел, однако у

меня есть недурная коллекция гравюр, а сверх того, видел я хорошие рисунки.

Алкифрон. А значит, вам известно различие между голландской и итальянской

манерами?

Ефранор. Я имею об этом некоторое представление.

Алкифрон. Тогда вообразите рисунок, выполненный после долгих и мучительных

усилий голландского карандаша — а рядом с ним другой, который экспромтом, в

свободном и эффектном стиле набросал великий итальянский мастер. Работа голландца,

стоившая столько времени и труда, будет, разумеется, правильной и точной — и

однако, совершенно лишенной той силы, грации, того духа, которые сверкают в другом

произведении, являясь плодами руки легкой и свободной. Примените это к нашей

теме — и все вам станет ясно.

Ефранор. Прошу вас, скажите мне, Алкифрон, а эти ваши великие итальянцы и

первые шаги в искусстве делали безо всякой методы и без всякого выбора предметов?

И писали при этом так же легко и свободно, как и впоследствии? Или все же

держались они какой-то системы, начинали с простого и элементарного и, желая добиться

точности и правильности, тщательно и по многу раз выписывали один и тот же глаз,

нос или палец, — в общем, терпеливо и прилежно совершенствовались, пока, по

прошествии долгого времени, не вырабатывали наконец ту легкую и свободную манеру, о

которой вы упомянули? Если дело обстояло подобным образом, то я предоставлю вам

самим сделать применение к нашему предмету.

Алкифрон. Можете, если угодно, спорить, и все же одно дело - человек с

дарованием, и совсем другое — педант. Кому-то, вероятно, труд и система пойдут на пользу:

ведь подбрасывать гнилую солому в еле тлеющий огонь придется очень долго — зато

истинный гений, словно спирт, вспыхивает мгновенно!

Ефранор. Похоже, мелкие философы одарены природой богаче прочих люден,

что и дает им право на особую методу в образовании.

Алкифрон. Скажите, Ефранор, а что же дает одному человеку лучшие манеры,

чем другому? Что сообщает ему тонкость в одежде, речи, осанке, движениях? Не что

иное, как частое посещение хорошего общества. Тем же путем незаметно

приобретается изысканность вкуса, проницательность суждения, некое изящество в мышлении и

выражении собственных мыслей. И не удивительно, что вы, деревенские жители,

незнакомы с достоинствами изысканной светской беседы, которая постоянно упражняет

наш разум, пробуждает все его силы и способности, заставляя всегда оставаться

бодрым и живым: ведь она касается тысячи разнообразнейших случаев и предметов,

которые никогда не придут в голову университетскому буквоеду и книжному червю, а тем

более — землепашцу.

Критон. А отсюда эта живость ума, эта быстрота понимания, эта лукавая

насмешливость, этот пресловутый талант острословия, которые и отличают джентльменов

вашего круга.

Ефранор. Секта ваша, как можно подумать, целиком состоит из тех, кого именуют

утонченными джентльменами.

Лисикл. Не только: есть среди нас созерцательные умы воспитания несколько

более грубого. Изучив манеры и обращение подмастерьев, лодочников, носильщиков и

всевозможного уличного сброда, эти люди пришли к глубокому постижению

человеческой природы и совершили великие открытия относительно принципов, мотивов и

пружин моральных поступков. Именно они разрушили до основания общепринятые

системы и тем оказали великую услугу обществу.

Алкифрон. Поверьте, у нас есть люди всех званий и профессий: трудолюбивые

горожане, процветающие биржевые спекулянты, ловкие дельцы, изысканные

придворные, доблестные воины, — но главная наша сила, цвет и краса всей паствы — это

подающая надежды молодежь, познавшая выгоды новейшего воспитания. Именно в ней —

опора и упование нашей секты, благодаря ее влиянию и репутации и рассчитываем мы

уже через несколько лет завершить то великое дело, над которым трудимся ныне.

Ефранор. Никогда бы не подумал, что секта ваша так влиятельна.

Алкифрон. В Англии много добропорядочных людей, пребывающих на сей счет в

таком же неведении, как и вы.

Ведь было бы ошибочно судить о господствующих в модном свете

мнениях лишь по тому, что скажет депутат в палате, судья — в ходе

заседания, или священник — с кафедры: все они говорят согласно

закону, т.е. древним и достопочтенным предрассудкам наших предков.

Вам следует посетить хорошее общество и заметить, что говорят

одаренные и тонко воспитанные особы, которых всегда — и в больших

собраниях, и во время частных визитов — слушают внимательно и с особым

восхищением. Лишь тот, у кого подобная возможность имеется, узнает нашу истинную силу,

численность и влияние.

Ефранор. Судя по вашим словам, среди людей богатых и знатных должно быть

немало мелких философов.

Алкифрон. Уверяю вас: очень даже много, и они весьма способствуют

распространению наших принципов. Ибо тому, кто познал жизнь, известно, что моды и обычаи

всегда перетекают сверху вниз. А значит, пропаганду новых мнений следует начинать,

с высших классов. И к тому же покровительство подобных особ есть важное

поощрение для наших авторов.

Ефранор. Выходит, и авторы среди вас имеются?

Лисикл. Еще бы! — и какие авторы! Великие эти мужи облагодетельствовали мир

множеством глубоких и полезных открытий.

Критон. Москон, например, открыл, что природа у человека и зверя одна и та же,

а значит, если человек желает сравниться в блаженстве со скотиной, то ему следует

дать полную волю своим страстям и вожделениям. Еще дальше пошел Горгий,

который ясно доказал, что человек есть машина, или механизм, а мышление, или разум, —

все равно, что передающийся от одного шара к другому толчок. Весьма достойным

образом использовал эти открытия Критон: с математической достоверностью

продемонстрировал он нам, что совесть — это химера, нравственность — предрассудок, а

человек за свои деяния отвечает не больше, чем часы — за свой бой. Чрезвычайно

убедительно писал о пользе порока Трифон12. Д вот Фрасенор опроверг дурацкий

предрассудок против атеизма: он доказал, что государство, состоящее из атеистов,

могло бы жить в великом процветании. Демил обратил в посмешище верность и

лояльность, доказав всему свету, что это совершенный пустяк; ему и еще одному подобному

философу обязан наш век открытием того, что дух гражданственности есть глупый

фанатизм, овладевающий лишь людьми слабохарактерными и недалекими. Впрочем,

повествовать об открытиях, совершенных писателями этой секты, можно бесконечно.

Лисикл. Но истинный шедевр и венец всего — это ученый и глубокомысленный

рассказ нашего Диагора13, заключающий в себе доказательство против бытия Бо-

жия, — считается, что широкая публика до него еще не вполне созрела. А впрочем,

мои проницательные друзья, с этим доказательством знакомые, уверяют меня, что оно

ясно, как солнце, и впоследствии еще принесет нам великую пользу, одним ударом

разрушив все здание религии. Эти открытия наши философы сообщают публике пе-

чатно — иногда в виде основательных книг, но чаще - посредством вольных

памфлетов и разрозненных листков — чтобы ускорить их обращение в пределах королевства.

Именно их воздействию следует приписать ту полную и абсолютную свободу, которая

к ужасу всех ханжей и изуверов так быстро набирает силу. А под влиянием примера и

авторитета стольких тонких умов даже люди тупые и посредственные уже начинают

понемногу открывать глаза.

Ефранор. Из этого рассказа можно заключить, что открытия вашей секты не

ограничиваются областью религии, и что верность государю и уважение к законам - это в

глазах мелких философов жалкий пустяк.

Лисикл. Совершенный пустяк. Ибо Мы слишком мудры, чтобы думать, будто и в

самом деле есть нечто священное в особе короля, в законах да и в чем бы to ни было

вообще. Иногда может показаться, что здравомыслящий человек оказывает знаки

почтения своему государю — но в сущности это то же почтение, которое оказывает он

Богу, когда, желая получить формальное право на известную должность, становится

во время присяги на колени. «Страх Божий» и «повиновение властям» - вот две

рабские максимы, которые долго стесняли и уродовали человеческое естество, наводя

ужас не только на слабые умы, но и на людей даровитых - пока наши философы, как

я уже говорил, не открыли людям глаза.

Ефранор. Кажется, это я в силах понять без труда: когда страх перед Господом

совершенно уничтожится, душа станет относиться весьма легко и непринужденно и к

прочим обязанностям, которые превращаются в притворство и формальность, как

только утрачивают власть над нашей совестью, — а совесть всегда предполагает

существование Бога. Но до сих пор я считал, что англичане всех вероисповеданий (как бы

далеко ни расходились они в некоторых пунктах) согласны в вере в Бога и, по

крайней мере, в том, что называют Естественной Религией.

Алкифрон. Я уже высказал вам на этот счет свое мнение, которое, как мне

известно, разделяют многие.

Критон. Похоже на то, Ефранор, что вас ввело, в заблуждение имя «деист»,

которое дают порой мелким философам, и вы вообразили, будто они веруют в Бога и

поклоняются ему в согласии с естественным светом разума. Но стоит вам пожить среди

них, и вы быстро убедитесь в обратном. Для богослужения нет у них ни особого места,

ни времени, ни каких-либо определенных форм; они не возносят молитв и не хвалят

Господа публично, а в частной жизйи обнаруживают презрение и отвращение даже к

тем обязанностям, которые устанавливает Естественная Религия. Например, молитва

до и после трапезы есть очевиднейшее требование естественного богопочнтаиия, и

когда-то к ней обращались повсюду. Но по мере того как входила в силу эта секта, от

данной молитвы стали отказываться, причем не только сами вольнодумцы (которые

чрезвычайно устыдились бы такой слабости, как просьба ниспослать благословение

нашей пище или благодарность Богу за хлеб насущный), но также и те, кто опасается,

как бы мелкие философы не приняли их за глупцов.

Ефранор. Да как же это возможно, чтобы человек, воистину верующий в Бога,

тем не менее отказался исполнить столь легкую и разумную обязанность из одного

лишь страха навлечь на себя презрение атеистов?

Критон. Именно так: многие в сердце своем веруют в истины религии, но стыдятся

или опасаются признать это открыто — чтобы не подмочить свою репутацию в глазах

тех, кому посчастливилось прослыть великими остроумцами и гениальными людьми.

Алкифрон. Ах, Ефранор, нам следует извинить предубежденность Критона: он

достойный джентльмен и намерения у него благие. И все же не предрассудок ли это —

приписывать авторитет наших проницательных вольнодумцев скорее удаче и счастью,

нежели истинным заслугам?

Ефранор. Соглашаюсь: их заслуги необыкновенны, ибо воистину великими

мужами должны быть те, кто в силах доказывать парадоксы вроде следующего: столь

умный и ловкий человек, как мелкий философ, есть простой автомат, или в лучшем

случае, не более, чем животное.

Алкифрон. Существует правило: человек должен мыслить, как ученые, но

говорить -как толпа11. И правило это верное. Я бы не хотел выставлять достойных и

заслуженных джентльменов в подобном свете перед людьми невежественными и

предубежденными. Дело в том, что принципы наши имеют общую черту со многими

другими истинами метафизики, геометрии и натурфилософии: непосвященные их не

переносят и слышать не должны. Сами по себе все наши открытия и теории истинны и

достоверны — но пока известны они лишь людям избранным, а для толпы звучат дико

и странно. Должно, однако, надеяться, что со временем все будет по-другому.

Ефранор. Я не удивлюсь тому, что положения вашей философии так шокируют

грубые и вульгарные умы.

Критон. И в самом деле, философия прелюбопытнейшая и достойная всяческого

восхищения!

Ведь глубокие мыслители этой школы пошли путем, прямо

противоположным тому, коего держались все великие философы прежних

столетий: последние стремились облагородить человека, поднять его,

сколько возможно, над уровнем животного, умерить и обуздать

людские страсти; напоминая человеку об истинном достоинстве его

природы, они пробуждали и совершенствовали высшие способности его