Текст

В.ПУДОВКИН

Собрание сочинений в трех томах

В. ПУДОВКИН

О киносценарии Том

Кинорежиссура

Мастерство киноактера

Москва

«Искусство»

1974

778С

П88

ВСЕСОЮЗНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

КИНЕМАТОГРАФИИ

Редколлегия тома:

| А. Грошев I, А. Головня, В. Ждан

Составители тома и авторы примечаний

Т. Запасник и А. Петрович

„ 80106-149

П025(01)-74ПОДДИСНОе

© Издательство «Искусство», 1974 г.

От составителей

Самое молодое из всех искусств —

кино — подлинное детище двадцатого

столетия.

Насыщенный техническими

изобретениями, сотрясаемый социальными

переворотами XX век, открывший миру новую форму

человеческого общества, новую эру в

отношениях с галактикой, новую ступень

в концентрации научной мысли, новую

высшую степень человеческой коммуникации,

бурный и стремительный по темпу жизни

век XX, во многом определил историю

развития киноискусства,-отразился на

характере его становления и самосознания.

Кинематограф, который за время одной

человеческой жизни прошел путь от

ярмарочного аттракциона до высот самого важного

и самого массового искусства, не имел

возможности в своем безостановочном беге

оглянуться, чтобы внимательно

всмотреться в прошедшее, обобщить опыт и

закрепить повторением найденное. Наступали

на пятки технические открытия,

требовавшие немедленного творческого освоения,—

ведь менее чем за семьдесят пять лет

кино стало звуковым, цветным,

стереоскопическим, широкоформатным, панорамным,

вариоэкранным и т. д. и т. д. Происходило

отыскание и осмысление собственных

выразительных средств, и молодая десятая

муза обращала свой взор то к литературе,

то к театру, то к живописи, изобретая

свой, кинематографический язык.

Социальная активность, свойственная кино,

как не одному другому искусству,

заставляла его немедленно реагировать на

крупнейшие события времени. Остановка была

подобна смерти.

На ходу, вместе с развитием

кинематографа складывалась и наука о кино —

киноведение — история и теория молодого

искусства. Обычная формула: теория

обобщает практику, практика подтверждает

теорию — была сконцентрирована во

времени, как ни в одном другом искусстве.

Тишину кабинета ученого заменила

шумная съемочная площадка. Если нынешние

историки театра, как правило, не ставят

спектаклей и не играют на сцене, а авторы

литературоведческих исследований

большей частью не являются авторами романов

и поэм, то в кинематографе первой

половины нашего века историки и теоретики

чистой воды были редчайшим

исключением. Теория и практика сосредоточивались,

как правило, в одних руках. И

собственно экранные опусы также включались в

систему доказательств, как и научные

выкладки. Целые теории укладывались

подчас в короткие строки художественных

манифестов. Категоричность выводов

иногда опровергалась тут же собственной

практикой. А серьезнейшими научными

доводами мастера кино обменивались часто, как

репликами на диспутах. Теория

создавалась на основе сиюминутной практики и

5

для нее же. В этом была сила и слабость

первых теоретических разработок по кино.

Но так распорядилось время.

И еще одно обстоятельство, которое

нельзя не учитывать: искусство кино, как

и его теория, создавались молодыми

людьми. Умудренные опытом мастера смежных

искусств испугались «балаганного

зрелища», а свои «маститые» еще не выросли.

Биение сердца, темп жизни, ритм

движений двадцати-тридцатилетних окрашивали

цветом молодости и без того молодое

искусство.

Советское кино, родившееся вместе с

социалистической революцией, принесло

новые идеи, открыло невиданные доселе

возможности для поисков, экспериментов,

дерзаний. Молодые кинорежиссеры Л.

Кулешов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Д.

Вертов, Г. Козинцев и Л. Трауберг, несколько

позже А. Довженко, Ф. Эрмлер, С.

Юткевич и М. Ромм с первых же

самостоятельных шагов относились к своему творчеству,

как к коллективному процессу

строительства нового искусства. Озабоченные

прежде всего будущим видом целого здания,

они так же ревностно относились к

экранным и теоретическим работам, творческим

взглядам друг друга, как п к своим

собственным. Сознание первооткрывателей

способствовало их серьезному отношению

как к практическим экспериментам, так

и к теоретическим поискам в искусстве,

которое они беззаветно любили и видели

за ним большое будущее. Каждый из них

прошел свой путь. Поставленные ими

фильмы принесли славу советскому кино,

которая была поддержана и развита

следующими поколениями киномастеров. Но

удельный вес их вклада в киноискусство не

измеряется только картинами. Они

заложили фундамент теории кино. Может быть,

не столь обширный, как глубокий. Будучи

материалистами по убеждению,

основоположники советского кино твердо стояли

на позициях реалистического искусства,

которое предоставляло возможность

проявлению их индивидуальных склонностей,

интересов, талантов. Их теоретические

труды ныне издаются и переиздаются во всем

мире. Удивляясь богатству творческого

предвидения, кинематографисты

отыскивают в этих работах зерна многих будущих

теоретических определений и установлений,

разработанных и развитых в более

позднее время. Поистине приходится

удивляться той универсальности интересов,

обширности знаний, эмоциональной

активности и пламенной убежденности, которыми

обладали мастера — теоретики и

практики— старшего поколения советского кино,

прошедшие вместе со своей страной

большой и нелегкий путь полувековой истории.

Всеволод Илларионович Пудовкин вошел

в плеяду пионеров советского кино как

режиссер в середине 20-х годов. Фильм

«Мать», поставленный в 1926 году, принес

ему уже мировую известность. Две книги

Пудовкина — «Киносценарий» и

«Кинорежиссер и киноматериал» — выходят в том

же 1926 году. Нужно отметить, что к этому

времени в печати появлялись лишь

отдельные небольшие статьи В. Туркина, С.

Эйзенштейна, Л. Кулешова, будущих

представителей советской теоретической мысли,

а А. Довженко еще только начинал свой

путь в кино.

Книги Всеволода Пудовкина сразу же

привлекли внимание, так как содержали

сложившуюся систему принципов

реалистического киноискусства. Они давали по

тому времени наиболее полное и

отчетливо сформулированное изложение основных

этапов и закономерностей работы

сценариста и кинорежиссера. Книга «Актер

в фильме» и статьи о применении «системы»

Станиславского в кино, написанные в 30-е

годы, дополнили первые работы режиссера,

придав системе его взглядов законченность

и полноту.

Эти классические работы были много раз

изданы в различных странах и переведены

на многие языки. Они и сейчас не только

имеют практическую ценность для

начинающих кинематографистов, но не утратили

своего теоретического значения в

определении природы и сущности творчества

основных кинематографических профессий.

б

Сборник «Избранные статьи» Пудовкина

1955 года, составленный тщательно, с

глубоким знанием его теоретического наследия

профессором И. Л. Долинским, включал

все крупные работы режиссера, о которых

говорилось выше, и ряд публицистических

статей. Собрав воедино эти работы,

сборник выполнил свою роль, дав

представление об основных принципах

кинематографического творчества Пудовкина.

Круг интересов Пудовкина был очень

широк и многообразен, а в области

киноискусства универсален. Его интересовали

изобразительное искусство п литература,

естественные и точные науки, спорт и

телевидение, режиссура и драматургия,

выразительность актера и организация

производства, вопросы восприятия фильма,

политическая и общественная жизнь нашего

времени, интернациональное кино

будущего, постановка кино образования...

Отличавшие его партийная

принципиальность, гражданская активность, горячая

увлеченность своим делом, глубокое

понимание законов киноискусства выражались

в совокупности его работ — фильмов, книг

и статей, бесед о своих и чужих фильмах,

в выступлениях, в интервью, в записях

беглых впечатлений и размышлений по

поводу прочитанных книг, в набросках

озаривших его идей, так и не получивших

законченного литературного выражения.

Теоретическая работа Всеволода

Пудовкина отмечена рядом только ему присущих

особенностей. Он не занимался изучением

законов кино так систематически и

увлеченно, как С. Эйзенштейн, не был

профессиональным писателем, как А. Довженко,

не совершенствовал своих работ от издания

к изданию, как Л. Кулешов. Статьи и

книги Пудовкина были всегда неразрывно

связаны с его собственным творческим опытом

и в какой-то степени ограничены им. Чаще

всего Пудовкин начинал работу над ними

как над циклом лекций, докладом,

выступлением и, обрабатывая стенограммы,

готовил их к печати. Иногда его книги и

статьи возникали по инициативе

киноведческих организаций и редакций,

вызывавших его на диспуты, беседы, споры.

Пламенный трибун, моментально реагирующий

на доводы противников в споре,

неутомимый оратор, Пудовкин мог говорить долго,

и подчас собеседования, рассчитанные на

час, кончались далеко за полночь, а

стенограммы их служили основанием

серьезнейших статей.

Он был небрежен к своим рукописям —

писал на оборотной стороне режиссерских

сценариев, на случайных листках бумаги,

не хранил написанного, почти никогда не

обращался к опубликованному, чтобы

доработать, отшлифовать однажды изданное.

В архиве покойной А. Н. Пудовкиной

хранились в первозданном беспорядке

куски рукописей Всеволода Илларионовича

и машинописных текстов, конспекты

каких-то выступлений или статей и путевые

записи, рефераты и выписки из научных

изданий и черновики докладных записок,

а на маленьких клочках часто оберточной

бумаги — отдельные-фразы и мысли. В

архивах различных организаций

сохранилось много стенограмм его выступлений,

обычно не правленных автором.

Незавершенных больших статей не

обнаружено.

Почти все сколько-нибудь серьезные

работы написаны Пудовкиным между

окончанием одного фильма и началом съемки

другого. Быстрый во всех своих делах,

он не оставлял статей неоконченными, не

откладывал для дальнейшего

продумывания. Прерванная работа, как правило, уже

не получала завершения, новые интересы,

новые проблемы, вошедшие в орбиту

внимания автора, не позволяли вернуться

к ранее намеченным тезисам и закончить

задуманную статью. Архивные материалы

не подтверждают многоэтапности работы

Пудовкина над одними и теми же

теоретическими исследованиями. И в то же время

очень характерно для Пудовкина как

автора повторение в печати в почти

неизменном виде тех положений, которые он

считал важными и заслуживающими

популяризации. Тем не менее многое

существенное для понимания его теории, его взгля-

7

дов на искусство не попало в крупные

принципиальные работы, а разбросано по

мелким рецензиям, статьям, интервью,

выплеснуто в незавершенных черновых

записях.

Между тем Пудовкин-теоретик

отличался удивительной целостностью и

целеустремленностью взглядов. Решение им ряда

проблем — ритма, монтажа, сценария,—

понимание идейности, народности,

партийности искусства, движение его мысли

невозможно представить, невозможно

исследовать достаточно глубоко и полно, не

освоив всего оставленного им

теоретического наследия, включая и наброски, не

получившие завершенной литературной

формы.

Вот почему составители и редколлегия

сочли необходимым строить настоящее

издание на максимальном включении в него

материалов Пудовкина. Цельности

представления о богатстве теоретического

наследия одного из классиков советского

и мирового кино будут служить здесь и

канонические тексты много раз

издававшихся работ, и статьи менее известные,

взятые из периодической печати, и

забытые интервью, беседы, и впервые

публикуемые стенограммы лекций, выступлений,

докладов, письма, черновые записи, и

сценарии фильмов.

Разумеется, что и это издание еще

далеко не полно. Достаточно сказать, что

архив А. Н. Пудовкиной, переданный после

ее смерти в ЦГАЛИ, по целому ряду не

зависящих от составителей причин

оказался недоступным для работы, и

составители могли пользоваться лишь копиями с

отдельных материалов, снятыми при жизни

владелицы, и оставшимися в их руках

отдельными архивными документами, ныне

сданными в ЦГАЛИ.

Не может считаться полной и

библиография опубликованных работ Пудовкина,

составленная 10. Г. Рубинштейн для сборника

«Избранные статьи» и проверенная,

уточненная и дополненная составителями

настоящего издания: есть основание думать,

что отдельные статьи Пудовкина,

разбросанные по периодической печати, еще не

обнаружены.

Для данного Собрания сочинений был

избран тематически-хронологический

принцип распределения материала, который

дает наибольшую возможность, с одной

стороны, понять круг проблем, занимавший

внимание автора, основные направления

его теоретической мысли, а с другой —

позволяет проследить за развитием его

взглядов, уточнением и изменением

отдельных теоретических положений.

Первые два тома содержат в основном

опубликованные ранее работы. Большая

их часть была напечатана при жизни

автора, другие увидели свет уже как

посмертные публикации. Исключение составляет

незначительная часть стенограмм

различных выступлений, публикуемых впервые,

которые соответствуют тематике

материалов томов и дополняют их хронологически

и по смыслу. Указания на первые

публикации даны в примечаниях.

В первый том включены теоретические

работы, во второй — киноведческие и

публицистические. Деление это весьма

условно. Читатель найдет среди статей

первого — теоретического — тома страстные,

наполненные гражданским пафосом

выступления, также как и в работах второго

тома — в анализе режиссера собственных

фильмов и фильмов своих коллег, в статьях

на актуальные жизненные темы —'отыщет

большое количество обобщений и

теоретических выкладок, не уступающих по

глубине материалам первого тома. Построение

первого тома определили три

классических труда Пудовкина — «Киносценарий»,

«Кинорежиссер и киноматериал», «Актер

в фильме».

Второй том гораздо более мозаичен и

многокрасочен, его разнообразный

материал распределен по трем разделам: «О

себе и своих фильмах», «Киноискусство и

современность» и «Путевые заметки».

Третий том составлен большей частью

из непубликовавшихся материалов, в

основном из стенограмм: лекций для

будущих режиссеров, выступлений на художе:

8

ственных советах, сообщений, сделанных

на киносекции ВОКСа, докладов на

различных конференциях и т. д. В том

включены черновые рукописи Пудовкина,

варианты статей, наброски, тезисы

выступлений, записи, сделанные в зарубежных

поездках, письма. Завершать том будут

полная фильмографпя, библиография

опубликованных работ и летопись жизни и

творчества режиссера.

Настоящий, первый том Собрания

сочинений, предлагаемый вниманию

читателей, предваряют вступительные статьи

кинорежиссера С. Герасимова — друга и

единомышленника В. Пудовкина, и

недавно скончавшегося профессора А.

Трошева — киноведа, много лет занимавшегося

изучением творчества режиссера.

Том состоит из трех разделов: «О

киносценарии», «Кинорежиссура», «Мастерство

киноактера». Внутри каждого раздела

материал расположен хронологически. Такая

организация материала продиктована

характером и тематикой классических работ

В. Пудовкина и желанием дать четкое

представление и об основных проблемах,

разработкой которых В. Пудовкин

занимался всю жизнь, и о развитии его взглядов

в русле каждой из них. Верность

принципам реалистического искусства,

внутренняя собранность и целеустремленность

режиссера так велики, что В. Пудовкин, как

правило, не отбрасывает однажды

поставленных проблем и, критикуя собственные

несовершенные их решения, повторяет

свою мысль, повертывая ее новыми

гранями, нащупывая дальнейшие пути развития

киноискусства, намечая дорогу в его

будущее...

Первый раздел включает все написанное

Пудовкиным о сценарии с 1920 по 1929

год. Несмотря на небольшое количество

названий, раздел очень разнообразен по

характеру работ — здесь и студенческий

доклад, и одно из известнейших

теоретических произведении Пудовкина 20-х

годов «Киносценарий», где впервые в теории

кино проблемы сценарного мастерства

рассматриваются с точки зрения

кинорежиссера, и статьи об эмоциональном сценарии,

отдельные положения которых Пудовкин

резко критиковал в своих более поздних

выступлениях, но которые оставили

глубокий след в его взглядах на

драматургию.

Статьи 20-х годов, разумеется, не

складываются в целостную теорию сценария, но

свидетельствуют, что Пудовкин всегда

относился к сценарию как к решающей

основе фильма, что уже в период немого

кино глубоко и многосторонне

рассматривал эту проблему. К сожалению, мысли

Пудовкина более позднего времени о сценарии

не вылились в законченное исследование —

они разбросаны по отдельным статьям,

рецензиям, выступлениям, лекциям, большая

часть которых собрана в последующих

томах издания.

До сих пор остается неразработанной

в истории кино тема «Пудовкин-сценарист».

А между тем он фактически был соавтором,

а иногда, по существу, и основным

автором сценариев почти всех своих фильмов

и начинал работать со сценаристом, как

правило, еще в период создания

литературного сценария. По свидетельству

драматургов Н. Шпиковского, Н. Зархи,

А. Гранберга, К. Симонова, Пудовкин

участвовал в работе над каждым эпизодом,

каждой сценой сценария. Однако, считая

эту работу необходимой частью творчества

режиссера, Пудовкин почти никогда не

ставил своего имени рядом^ с именем

сценариста.

В создании ряда сценариев практически"

участвовал и оператор А. Головня, вместе

с которым В. Пудовкин создал свои лучшие

фильмы. Освоение оператором реальной

среды действия будущего фильма в период,

когда шла работа над сценарием, иногда

решающим образом (например, в «Конце

Санкт-Петербурга», «Потомке Чиягис-ха-

на») влияло на завершение драматургии

кинокартины.

Понимая, что данный раздел слишком

ограничен хронологически, составители

сделали попытку как бы пополнить его

9

материалами, отражающими практическую

работу В. Пудовкина над сценарием, и

в приложении к тому поместили три

сценария Пудовкина, относящихся к разным

периодам режиссерского творчества и

представляющих разные формы его работы над

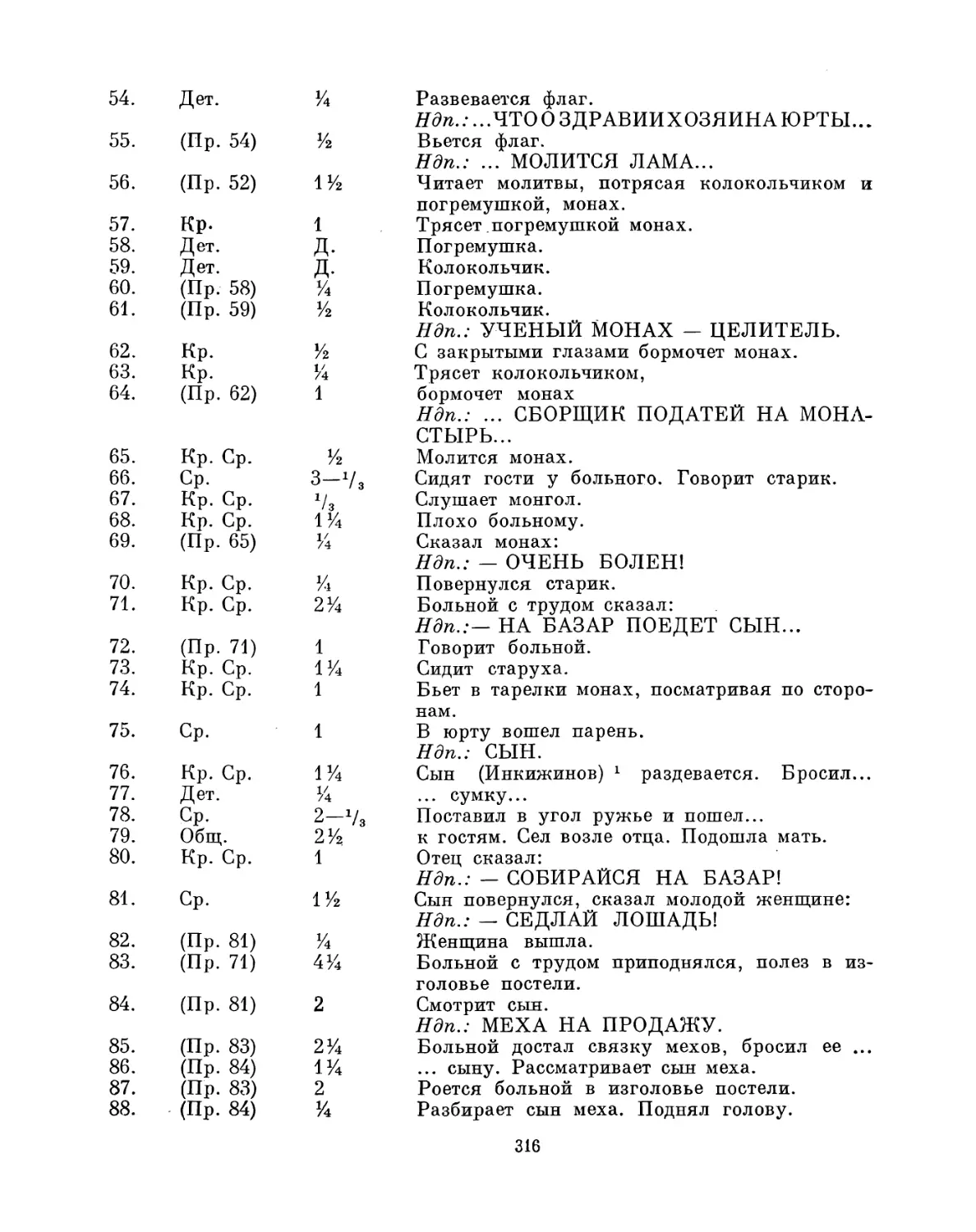

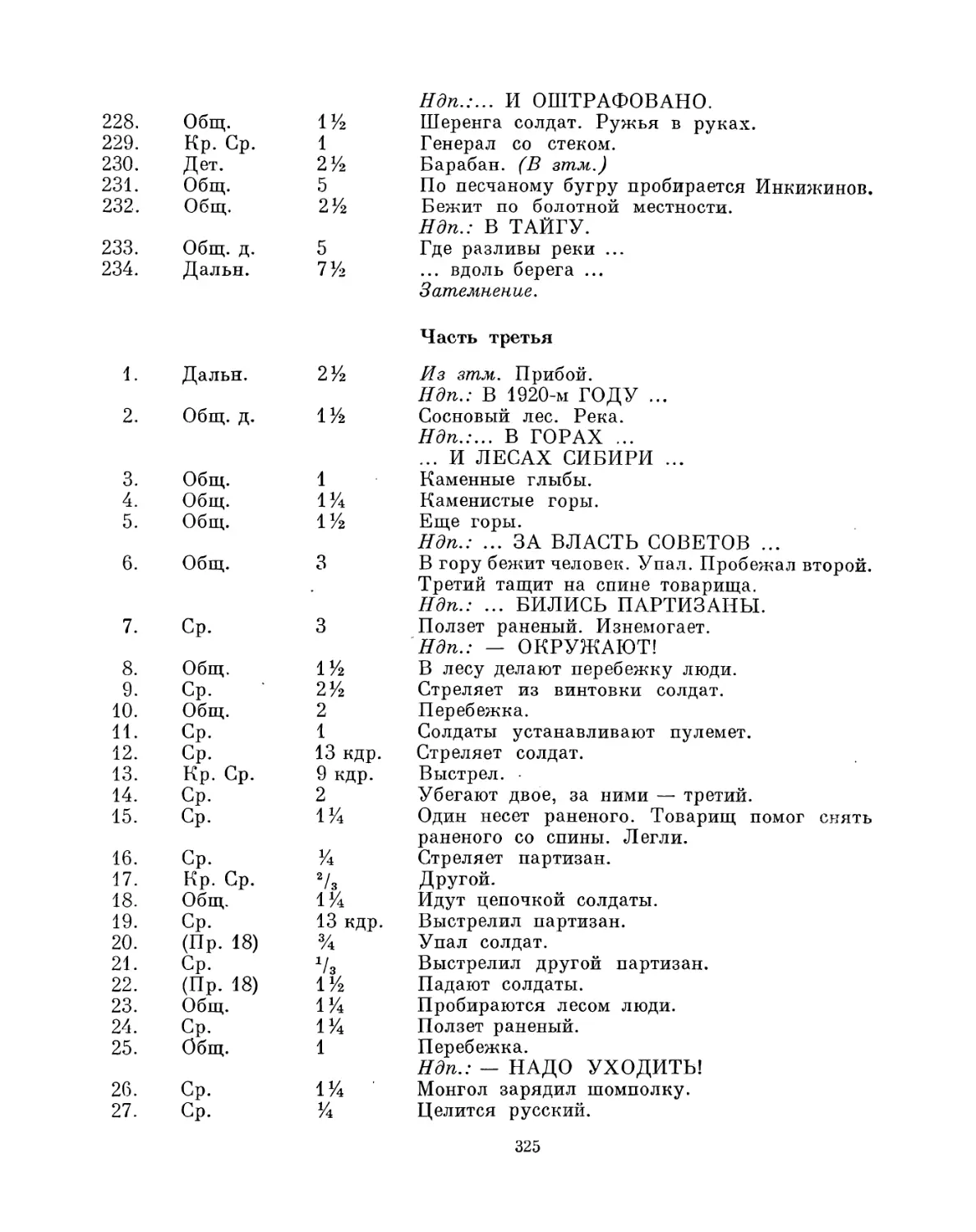

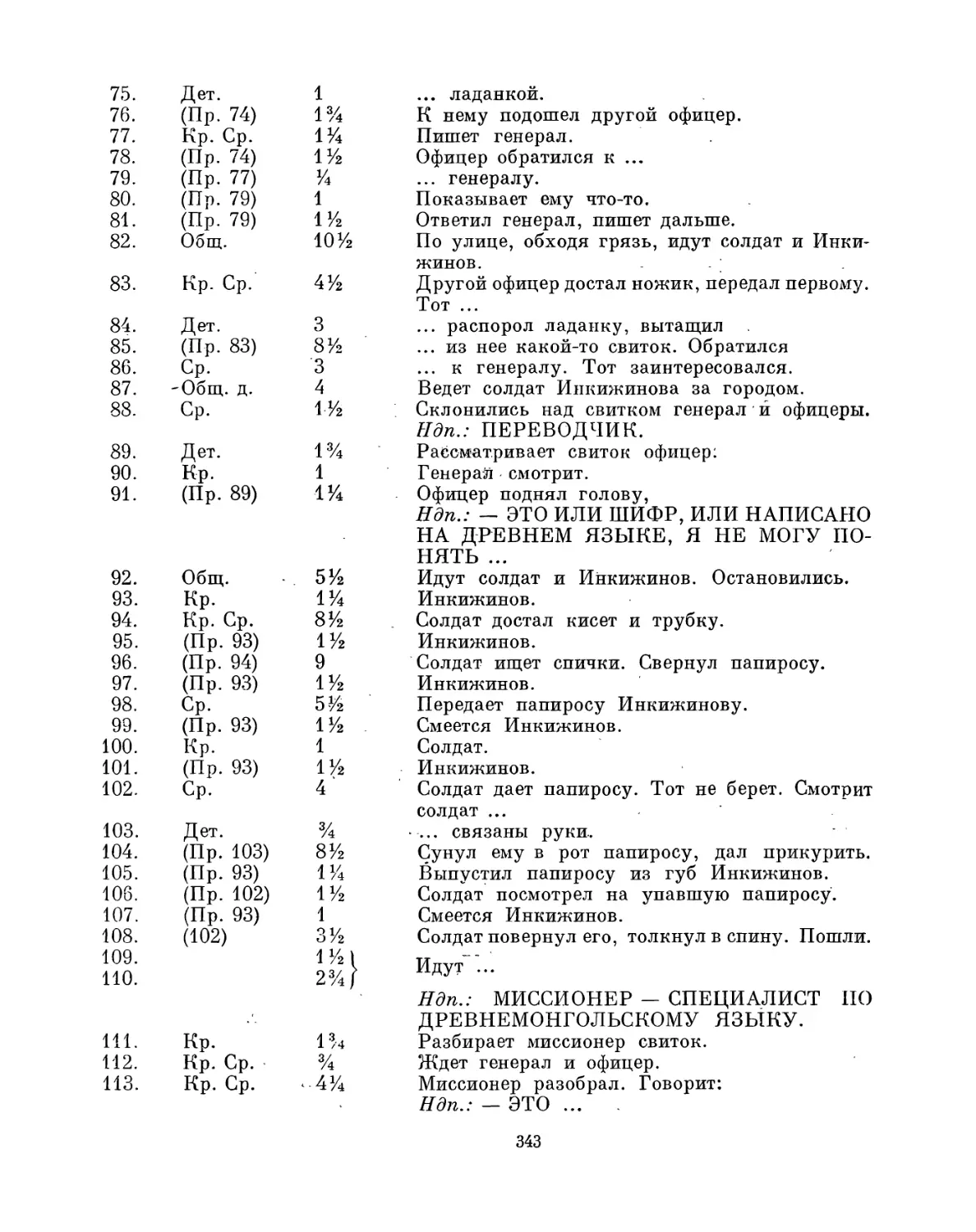

сценарием. Это «Шахматная горячка» —

сценарий первой самостоятельной

постановки, который он писал вместе с Н. Шпи-

ковским; режиссерский сценарий одного из

классических фильмов 20-х годов —

«Потомка Чингис-хана», по которому,

сопоставляя его с литературным сценарием О.

Брика, можно судить, как импровизационно

свободно развертывали идеи сценариста

Пудовкин и Головня; и не

поставленный Пудовкиным литературный сценарий

1943 года «Смоленская дорога», написанный

вместе с К. Симоновым, свидетельствующий

о том, что многие тенденции отражения

в киноискусстве Великой Отечественной

войны, которые принято связывать с

концом 50-х годов — стремление достоверно и

точно изобразить события первых месяцев

войны, сочетая документально-эпические

возможности фильма с пристальным

вниманием к духовному миру участника

войны,— возникли гораздо раньше, в

частности в творчестве Пудовкина.

Таким образом, материал первого тома

хотя ни в коей мере не исчерпывает

теоретических взглядов Пудовкина на

проблему сценария, все же дает представление о

масштабе и направлениях его творчества

в этой области.

Второй раздел, «Кинорежиссура»,—

наиболее емкий и обстоятельный. Его

открывает первая из напечатанных статей

Пудовкина (1923) и заключает, посмертно

опубликованное в «Избранных статьях»

исследование о монтаже. Включение в

единую хронологическую цепь статей,

написанных для различных отечественных

сборников, журналов и газет, а так же для

немецкого и английских изданий, делает

почти полной картину становления и

развития созданной Пудовкиным теории

режиссуры, не потерявшей значения и для

современной практики киноискусства.

Оговорку «почти» приходится делать потому,

что некоторые проблемы режиссуры, порой

очень важные для Пудовкина, как,

например, проблемы научно-популярного фильма,

раскрываются в статьях, связанных с

отдельными фильмами («Механика головного

мозга» и «Жуковский») и вошедших во

второй том издания. То же самое можно

сказать о мыслях Пудовкина по поводу

документального фильма и мультипликации.

Многие теоретические работы

Пудовкина, вошедшие в этот раздел, в частности

его первая книга «Кинорежиссер и

киноматериал», ^заложившая основы теории

режиссуры советского реалистического фильма,

написаны на основе стенограмм его

докладов, лекций, бесед в АРКе, ГТК, ВГИКе,

ВТО.

Статьи о мастерстве киноактера —

важнейшая часть теории кинорежиссуры

Пудовкина — выделены в последний, третий

раздел тома.

Этот раздел отличается некоторыми

особенностями. Прежде всего, за бортом

издания сознательно оставлено несколько

работ Пудовкина, посвященных этой теме.

Очень широко и многогранно ставя

проблему актера в кино, разрабатывая

кинематографическую систему работы с актером

и неактером (натурщиком, типажом),

скрупулезно исследуя особенности творчества

киноактера, Пудовкин первым в кино

интерпретирует основы «системы»

Станиславского, прочно прививает ее в киноискусстве.

И когда в середине 30-х годов Пудовкин

пишет серию работ о «системе»

Станиславского и кино, он далеко не в каждой из

них выступает как исследователь,

некоторые статьи на эту тему носят как бы

пропагандистский характер. Поэтому порой

режиссер повторяет свой собственный текст

дословно. Отдельные статьи целиком

входят в текст других, написанных позже,

дополненных; другие, наоборот,

повторяются в печати в сокращенном виде,

причем сокращения носят явно

механический характер — автор укладывает статью

в объем, нужный редакции. Сличив

тексты статей (и убедившись в том, что

10

некоторые из них отличаются друг от

друга лишь количеством и порядком

абзацев), составители сочли возможным

оставить в разделе лишь три из них.

Включенная в том статья «Реализм, натурализм п

«система» Станиславского» полностью

вбирает тексты опущенных «статей: «О

внутреннем и внешнем воспитании актера» и

«По «системе» Станиславского». Статья

«Работа актера в кино и «система»

Станиславского», вошедшая в это издание, в

сокращенном виде была опубликована под

названием «Система» Станиславского в кино».

Мы приводим здесь названия не

включенных в издание статей, так как они широко

известны и отсутствие их может вызвать

недоумение читателей.

При публикации бесед и интервью

режиссера с корреспондентами газет п

журналов тексты, не принадлежащие

Пудовкину (вводные фразы, вопросы, заключения

корреспондентов), выделяются курсивом.

Названия сохраняются такими, какие

были даны при первой публикации. Если же

название не принадлежит Пудовкину, то

заголовок, данный составителями,

заключается в квадратные скобки.

В текстах, перепечатанных из пазет и

журналов, исправляются только опечатки

и ошибочные или устаревшие написания

названий и имен.

Сноски в тексте принадлежат Пудовкину,

за исключением нескольких, помеченных

«Прим. сост».

- Орфография и пунктуация приведены

к принятым сегодня нормам, за

исключением характерных оборотов и

особенностей, свойственных речи Пудовкина.

Все замечания, объяснения и уточнения

по тексту, сделанные составителями,

отнесены в примечания. Там же приводятся

варианты текстов п разночтения.

Примечания построены по следующей

схеме: сведения об истории создания

работы и ее издания (в тех случаях, когда

составители располагают такими данными),

источник, по которому печатается текст,

постраничные примечания. В работе над

примечаниями частично использованы

фактические сведения, приведенные в книге

Пудовкина «Избранные статьи» (М.,

«Искусство», 1955) проф. И. Л. Долинским.

Составители приносят благодарность

А. Д. Головне — оператору, близкому

другу и соратнику Пудовкина, помогавшему

своей постоянной консультацией

разрешать вопросы, возникающие в процессе

работы над изданием; работникам Кабинета

истории советского кино ВГИКа — за

предоставленную возможность использовать

материалы архива кабинета и содействие

в уточнении многих данных; музею

«Мосфильма», Центральному государствеиному

архиву литературы и искусства,

Архивному кабинету Ленинградского института

театра, музыки и кино, ознакомление с

фондами которых способствовало более

полному выявлению стенограмм

выступлений, писем и других материалов,

связанных с творчеством режиссера.

Работа по составлению Собрания

сочинений началась еще при жизни Анны

Николаевны Пудовкиной. К ее памяти

составители испытывают огромное

уважение не только как к жене и другу В.

Пудовкина, но и как к человеку,

сохранившему его архив, щедро делившемуся

своими воспоминаниями и советами.

Составители не могут не отметить особо

той помощи, которую оказала им недавно

скончавшаяся сестра В. И. Пудовкина —

Юлия Илларионовна, участвовавшая в

расшифровке и перепечатке материалов

Пудовкина.

С. Герасимов

Слово о Пудовкине

С именем Всеволода Илларионовича Пудовкина связано зарождение

советского кино, его становление, его важнейшие успехи на пути создания

произведений социалистического реализма.

Первая же его большая картина — я имею в виду фильм «Мать» — принесла

Пудовкину всемирную славу. Вместе с «Броненосцем «Потемкин» Эйзенштейна

картина Пудовкина «Мать» знаменовала тот новый этап, который открывал

новые пути для развития всей мировой кинематографии.

Для создания этих двух замечательных картин молодое советское

киноискусство только еще набирало силу в поисках самостоятельных

кинематографических форм, способных отразить новую революционную эпоху.

Слава Пудовкина подтвердилась и приумножилась в двух последующих его

работах. «Конец Санкт-Петербурга» он поставил опять по сценарию

замечательного кинематографического писателя Натана Зархи, поставил уже со своим

сложившимся коллективом, где исключительно важную роль играл

замечательный оператор, один из основоположников могучей советской операторской

школы Анатолий Головня.

В «Конце Санкт-Петербурга», разрабатывая тему Великой Октябрьской

социалистической революции, Пудовкин создает целый ряд удивительных по

силе сцен, раскрывающих пафос борьбы русского пролетариата с

капиталистами и самодержавием, и открывает целый ряд новых, важнейших законов

кинематографической выразительности, обогащает язык киноискусства.

Огромную известность приобретает следующая работа Пудовкина —

«Потомок Чингис-хана», прошедшая на зарубежных экранах под названием «Буря

над Азией». Эта картина, направленная против колонизаторов и интервентов,

становится классическим образцом в области выразительных движений немого

кинематографа.

«Потомок Чингис-хана» исчерпывающе показал размер пудовкинского

дарования, его блистательную энергию, стремление открывать все новые и новые

стороны удивительного кинематографического искусства.

Конечно, Пудовкин был неодинок. В то время рядом с ним уже трудился

в полную силу Сергей Эйзенштейн; уже начинал свой удивительный путь

в кинематографе Александр Довженко; в Ленинграде снимали «Новый Вавилон»

Григорий Козинцев и Леонид Трауберг; работали Лев Кулешов и Абрам Роом,

12

Борис Барнет, которому позже, с рождением звукового кинематографа,

предстояло заявить свой талант поразительным фильмом «Окраина». Короче,

вокруг Пудовкина и вместе с ним поднималась могучая советская кинематография,

и каждый, кто тогда из актеров, из писателей, из монтажеров (как это было

с братьями Васильевыми) шагал в режиссуру, мог опереться на опыт двух

молодых великанов — Пудовкина и Эйзенштейна, уже успевших потрясти мир

зрелостью своих произведений.

Дальнейший путь Пудовкина в искусстве был нелегок и непрост. Сложный

вечный поиск вел его через трудности работы над фильмами «Простой случай»

и «Дезертир», через серию историко-биографических фильмов, посвященную

великим русским людям — Суворову, Жуковскому, Нахимову, работу над

которой он начал фильмом «Минин и Пожарский». С каждой новой работой он

все более овладевал действительным материалом истории, освобождая его

от внешней условности, разыскивая ту величественную правду, которая была

для него обязательна как в историческом полотне, так и в современной драме,

будь то «Пир в Жирмунке», «Во имя Родины» или «Возвращение Василия

Бортников а».

Но, размышляя о тайных связях, при всем разнообразии материала

роднящих работы Пудовкина и составляющих его художническую сущность, думая

о том, что было в нем, Пудовкине, наиболее знаменательного для

нарождающегося и развивающегося советского кинематографа, я снова и снова мысленно

возвращаюсь к началу пути, к его истокам...

До того как познакомиться с Всеволодом Пудовкиным, а затем и

подружиться с ним, я видел его в картине Льва Кулешова «Необычайные приключения

мистера Веста в стране большевиков».

В этой картине, где все было удивительно, все опрокидывало

кинематографические нормы русской «золотой серии» и заявляло о рождении нового

искусства, Пудовкин занимал весьма заметное место. С элегантностью, за которой

пряталась всепоглощающая ирония, он двигался как механический человек

с точностью, доведенной до исступления. Для нас, «фэксов», это было как бы

сигналом к прямому сближению, потому что сами мы измеряли искусство мерою

лаконизма и точности и были нетерпимы в отношении всего, что представлялось

нам намертво отжившим, постыдным в своей буржуазной претенциозности.

А был нэп, и новая буржуазия пыталась реставрировать все — от способов

приобретения капитала до многообразных средств украшения и использования

жизни. Коверкотовые дамы с эрдельтерьерами и доберманами прогуливались

по Невскому проспекту. Их сопровождали толстоватые коротконогие

мужчины — новые капиталисты, нэпманы. Владимир Лебедев — поразительный

художник, наиболее живо увидевший и отобразивший нэп, со всей щедростью

таланта набрасывал целые серии больших и маленьких человеческих уродств

того удивительного времени.

И вот «Мистер Вест в стране большевиков» — декларация мастерской

Кулешова. И Пудовкин еще актер, со своей всепоглощающ,ей увлеченностью

движением, действием, маской, увлеченностью искусством, которая

сопутствовала ему, художнику с головы до пят, в течение всей жизни...

Потом были удивительно разные, уже режиссерские самостоятельные

работы: скетч «Шахматная горячка», представивший его как режиссера

художественного кино, и «Механика головного мозга», картина о павловских

открытиях в физиологии, заложившая основы научно-популярного кинематографа.

13

Но вот появилась «Мать».

Я помню, как в обществе своих товарищей, молодых кинематографистов,

в первый раз смотрел «Мать» в одном из ленинградских кинотеатров.

Впечатление было настолько новое, ошеломляюще сильное, что мы сразу не смогли

даже покинуть кинотеатр и остались в зале, когда начался второй сеанс.

Впечатление осталось таким же или даже стало еще большим. Затем мы ходили

по улицам и говорили все разом, как это бывает с людьми, ставшими

свидетелями огромного события.

Как живые стояли передо мной образы матери, Павла, его друга Весовщи-

кова; наивный порыв матери, в своей святой простоте не понимавшей, что

предает сына в руки царских жандармов; и улыбка, страшная и печальная на

устах Павла, когда он смотрел на оружие в руках матери; и нарастающая

растерянность в глазах матери, потрясение всего ее существа, когда жандармы

вместе с оружием взяли ее сына, потрясение, которое раскрыло ей, пожилой

женщине, познавшей уже все горе жизни, новую страшную правду про

жестокость и несправедливость проклятого царского строя.

Нам, зрителям, казалось, что мы видим, как седеют ее волосы, как она

стареет на наших глазах. И когда в зале суда мать, приподнимаясь со своей скамьи,

кричала судьям: «А правда где?!» — слезы сами собой поднимались от сердца

и перехватывало горло.

Как же обозначить это впечатление от фильма, это глубокое и искреннее

потрясение, которое испытали мы, зрители?

Это было первое столкновение с силою реализма в киноискусстве.

Мы жили и работали в разных городах — Пудовкин в Москве, ФЭКС в

Ленинграде, но появление «Матери», подобно взорвавшейся бомбе, потрясло

кинематографический мир и в нашей стране и за ее пределами.

Помнится, тогда в Советский Союз приезжал в гости Дуглас Фербенкс —

обаятельный, всемогущий герой американского трюкового кинематографа. Он

сопровождал свою жену — актрису Мэри Пикфорд. Два эти имени в те времена

звучали с необыкновенной притягательной силой и для молодых

кинематографистов представляли авторитет чрезвычайный. И вот Фербенкс, посмотрев

вслед за «Броненосцем «Потемкин» Эйзенштейна «Мать» Пудовкина, сказал:

— Что это за страна такая, что за люди!

Быть может, он сказал как-то иначе, я не отвечаю за точность цитаты, но

он выразил глубочайшее изумление могуществом нарождавшегося тогда нового

кинематографа, чьей родиной, по общему бесспорному признанию, становилась

наша молодая, революционная Советская страна.

Это удивительное разнообразие поисков в начале самостоятельной

творческой жизни Пудовкина было в чем-то парадоксально и во многом определялось

сложностью, противоречивостью и одержимостью его натуры.

Мне трудно сейчас сказать точно, где мы впервые встретились с Пудовкиным:

может быть, в Москве, может быть, в Ленинграде, куда он стал наезжать,

готовясь к своей новой работе «Конец Санкт-Петербурга». Скорее всего, в

Ленинграде. А может быть, в Одессе, где я оказался, снимаясь в картине Г.

Козинцева и Л. Трауберга «Новый Вавилон», пробуя себя одновременно и в качестве

ассистента, уже в те времена решительно склоняясь к режиссуре. Во всяком

случае, одесские встречи с Пудовкиным бесспорно оставили у меня наиболее

глубокое впечатление. Там было время для неспешных бесед где-нибудь в

ресторане, в «Лондонской» гостинице, в компании с Юрием Олешей, с совсем еще

14

молодым Александром Довженко. И сколько же тогда было между нами

удивительных разговоров, удивительных открытий друг друга и окружающего нас

молодого, сияющего мира!

В те времена Пудовкин был беззаветным танцором. Танцевал он упоенно,

придавая танцу необыкновенно важное значение. Впрочем, в те времена

танцевали все. Может быть, и сейчас с таким же увлечением танцуют люди того

возраста, в каком находились мы тогда, но мы теперь этого уже не замечаем.:.

Но с таким же упоением, с каким он танцевал, Пудовкин мог погрузиться

в беседу — именно погрузиться, блистая при этом удивительным изяществом

и образностью речи и фантазией необыкновенной. Наряду с историями

житейскими он любил фантасмагории живописно-жуткие, умел рассказывать их,

нагоняя на слушателей холод до вздыбленных волос.

Это вечером. А утром или днем легче всего вспоминается он в узком, в

обтяжку, в талию костюме или пальто с широкими плечами, своей быстрой,

точной, «вычисленной» походкой шагающим по одесской или ленинградской

улице, от «Лондонской» или «Европейской» гостиницы, шагающим куда-то

навстречу дню, полному веселых забот и удивительных открытий, сопутствующих

щедро одаренному человеку на каждом шагу его жизни, будь то труд или

отдых — безразлично.

Он умел очень многое.

Он имел образование химика, и, вероятно, это как-то по-своему

формировало и дисциплинировало его художественное зрение.

Он удивительно легко читал с листа, почти не прикасаясь взором к строкам

книги, полностью проживая, проигрывая весь текст, тут же находя тончайшие

оттенки интонации в диалоге, воспроизводя из авторских ремарок действие,

всю обстановку с такой живописностью, что перед вами оживала вся книга.

Особенно это ему удавалось при чтении Гоголя, которого он любил

самозабвенно.

Не имея академического музыкального образования, он был способен

наслаждаться музыкой, с утонченной одухотворенностью оценивая каждый звук.

Он садился к фортепьяно и искал созвучий, наслаждаясь тем, что вслед за

клавишами звуки подчиняются ему.

Он был спортсмен, так же увлеченно и жадно желающий принять и

наилучшим образом отразить каждый теннисный мяч или, прыгая с вышки, войти

в воду, не расплескав вокруг себя ни одной лишней капли.

Все, кто знал Пудовкина более или менее близко, вероятно, не смогут

припомнить его в состоянии усталого безволия, дремоты, нравственной

опустошенности. Однажды в беседе, заметив, что большой палец пригнулся у меня

к ладони, он вдруг страшно закричал: «Не смей так держать большой палец!

Взгляни на свою руку: что за'жалкое, безвольное у нее выражение! Держи

палец вот так!» — И он оттопырил большой палец под углом 45 градусов к

своей ладони. И тут же стал развивать теорию по поводу того, что состояние

мышц не только выражает состояние духа, но и диктует духу необходимый

тонус.

Его необыкновенно занимало все, что имело отношение к физиологии и

психологии. На эти темы он мог говорить бесконечно. И он был прав, потому

что к режиссуре эти науки имеют самое непосредственное отношение.

Встречаясь с человеком, иной раз совершенно ему незнакомым, где-нибудь

в обществе, он инстинктивно направлял всю силу своего обаяния на' то, чтобы

15

как можно скорее подчинить, покорить собеседника, влюбить в себя, и это ему

отлично удавалось! Едва ли найдется среди кинематографистов человек,

который избежал бы этого воздействия, который не подчинился бы навсегда или

хотя бы на время обаянию его удивительной натуры.

Может быть, не каждый мог угадать в изысканном облике Пудовкина вторую

сторону его натуры, которую он проверил, выстрадал на фронте в годы первой

мировой войны. Именно этот душевный запас он расходовал затем всю жизнь,

вплоть до последнего своего фильма и замыслов, оборванных смертью. Я имею

в виду глубокую, мужественную и нежную его любовь к России с ее

бескрайними далями, с деревьями и пашнями, с перелетами птиц в полнеба, с ее

танцами, так не похожими друг на друга. Он восторгался мужицкой мудростью

в армяках или солдатских шинелях. Его покоряло буйство революции,

гениальная мудрость ленинской мысли. Все это и привело его в партию, службу

которой он принимал как первый и важнейший закон существования. Трогательно

было видеть, как безотказно принимал он каждое поручение своей партийной

организации, стремясь выполнить его с солдатской уставной дотошностью.

Такой это был многосложный и неповторимо прекрасный человек.

Да, есть такие счастливые натуры, которым бессмысленно завидовать,—

они проживают жизнь от начала до конца под знаком счастья. И этой

высочайшей наградой природы был отмечен Всеволод Пудовкин.

Путь его в искусстве был, разумеется, совсем не так уж гладок и увенчан

лаврами от первой до последней работы. Но путь этот был счастливым именно

вследствие того, что он давал Пудовкину чувство полноты жизни от каждого

прожитого дня и полностью покрывал его человеческие интересы. Ибо опыт

нашего кинематографа показывает, что крупнейшие мастера потому и стали

крупнейшими, что имели свой неповторимый голос и в жизни и в искусстве.

Пудовкин был человеком, пришедшим в кинематограф от науки. Страсть

к познанию, к исследованию, счастливое сочетание рационального и

эмоционального начал были органически присущи его дарованию.

Стремление пробиться к правде жизни, к истине, стремление познать,

научно обосновать, вскрыть закономерности искусства — лежит в основе как

кинематографических произведений Пудовкина, от «Механики головного мозга»

до «Возвращения Василия Бортникова», так и в основе его, к сожалению,

немногочисленных, но в высшей степени значительных теоретических работ.

Статьи и книги Пудовкина, посвященные вопросам режиссуры,

кинодраматургии, актерского мастерства,— «Кинорежиссер и киноматериал»,

«Киносценарий», «Время крупным планом», «О монтаже», «Актер в фильме», «Реализм,

натурализм и «система» Станиславского», «Работа актера в кино и «система»

Станиславского» представляют Пудовкина как одного из крупнейших

теоретиков советского киноискусства.

Пудовкин был художником глубоко современным, отзывчивость на жизнь

составляла одну из главных привлекательных черт его таланта. Но этого было

бы недостаточно, если бы художническая чуткость Пудовкина, его внимание к

жизни не сливались бы в его творчестве воедино с интересами развития

народной жизни.

Пудовкин не мыслил себя вне жизни.народа, вне революции. Мир вне

социальных явлений для него не существовал. Все образы его произведений

проникнуты глубоко личным отношением к социальным явлениям, процессам

истории и современности. Скажем, когда Пудовкин делал «Суворова», это было

16

время народного патриотического подъема. В обстановке надвигающейся

угрозы со стороны гитлеровского фашизма обостренный патриотизм был социальной

надобностью, прямым выражением народных интересов. Пудовкин, глубоко

осмыслив патриотический заказ эпохи, приблизил образ Суворова к

современному зрителю. Работая с поразительным актером Н. П. Черкасовым

(Сергеевым), он, по сути, вместе с ним сыграл Суворова так, как его понимал. Он

подчеркивал не только чудачества Суворова. Он раскрывал масштаб личности

полководца, его гигантский народный талант, который как бы вскормила и

вырастила вся Россия. Художник от всего сердца выполнял патриотический

долг — своим искусством напомнить народу, до какой высоты и мощи

патриотического духа может подняться русский человек, особенно когда время

требует от него подвига во имя Родины.

Сближение интересов художника ,с интересами народа, своих

современников, стремление к познанию мира, жадное накопление знаний, раскрывающих

сущность философии и практики класса, борющегося за лучшее будущее всего

человечества,— вот чему посвятил свою жизнь Пудовкин и что заставило его

обратиться к кинематографу, в котором он видел всемогущее средство

воздействия на массы.

Повторяю, Пудовкина прежде всего интересовало движение народной

жизни, разбросанные черты мира определялись у него социальным генезисом.

Именно это увлечение движением жизни, сочувствование своему времени,

стремление самому понять, помочь разобраться в сути происходящих

жизненных процессов во имя улучшения человека составляют основу реализма

Пудовкина, непреходящее значение его творчества.

Процесс становления и развития социалистического реализма в

киноискусстве, неразрывно связанный с творчеством Пудовкина, шел сложным и, я бы

сказал, двояким путем.

С одной стороны, стремление познать мир, стремление к совершенствованию

своего искусства потребовало от Пудовкина научного постижения

кинематографического языка, и в этом выразилось своеобразие его метода

художественного познания мира. В то же время важнейшим открытием в области

кинематографического языка был монтаж, и Пудовкин настойчиво искал, как бы

наслаждаясь постижением его неистощимых возможностей художественного

раскрытия мира. Так, скажем, в фильме «Потомок Чингис-хана» Пудовкин,

ни на минуту не изменяя реалистическому строю фильма, в сцене расстрела

и особенно в финальной сцене бури, заключающей картину, поднимается до

высокого аллегорического обобщения, покоряет зрителя не только глубокой

разработкой избранной темы, но и блестящей отделкой каждого монтажного

куска, умением слить кадры точностью и энергией монтажа в стройный поток

живой, горячей мысли, в могучий образ восстания, сметающего на своем пути

феодализм и интервенцию.

Рассматривая монтаж как важнейшее средство постижения мира в общей

цепи элементов познания, Пудовкин считал монтаж «логикой

кинематографического анализа». Видя в монтаже не только способ изложения чисто

зрительного потока кинематографического действия, Пудовкин установил

закономерность монтажного соединения отдельных кадров в интересах наиболее полного

и глубокого раскрытия мысли. Он показал, как монтажное столкновение двух

сопоставляемых, сталкиваемых образов как бы рождало третий образ, в

котором и была заключена самая сущность смыслового и эмоционального заряда,

17

Проверяя этот принцип на множестве примеров, позже, с приходом звука,

Пудовкин существенно углубил принцип монтажа как «логики

кинематографического анализа» и в звуковом кинематографе.

Пудовкиным всегда владело страстное желание познать технические

возможности кинематографа, усовершенствовать их до возможного предела.

После появления нового выразительного фактора — звука — новый поиск.

Так, нельзя забыть глубоко талантливое решение — ив звуковом и в

монтажном отношении — сцены из фильма «Дезертир», где голодающий безработный

похищает из ресторана кусок хлеба и тотчас вслед за этим, гонимый полицией,

становится я^ертвой уличного движения. В этом как бы второстепенном

эпизоде Пудовкину удалось вскрыть всю бесчеловечную машину капитализма.

Знал Пудовкин и цену общему плану, что можно проследить на примере

кадров гамбургского порта в той же картине со всей их обширностью, блестяще

снятых оператором Анатолием Головней.

Надо сказать, что вклад Головни в работу Пудовкина над

кинематографической образностью представляет собой явление неповторимое. Умение понимать

образный замысел Пудовкина и решать его средствами операторского

искусства, средствами оптики и света доведено оператором Головней во всех фильмах

Пудовкина, особенно в его трех первых классических работах, до высокого

совершенства. Взыскательность и единодушие, с которыми оба художника

вместе отыскивали все компоненты кинематографической образности, нимало

не утратили своего значения, и их содружество может служить исчерпывающим

образцом и в наши дни, когда кинематограф распоряжается уже иной

техникой, какой еще не существовало во времена «Матери» и даже «Адмирала

Нахимова».

Пудовкин был неистощим в своем стремлении к совершенствованию

кинематографического языка. Например, уважение к детали, умение найти эту

деталь и придать ей острую обобщающую силу отличало творчество Пудовкина

во все его периоды. Каждая из его картин после просмотра остается в памяти

не только общей впечатляющей идеей, яркостью характеров, но еще и какой-

нибудь острой, особенно глубокой и точно отработанной сценой. И сцена эта,

как правило, не случайна, не второстепенна, она логически перерастает в

обобщение, становится вершиной всего произведения. Так, нельзя забыть в картине

«Адмирал Нахимов» сцену смерти Нахимова. Глухой стук замирающего сердца

пронизывает все кадры героического финала. Его слушают матросы, его

слушает море, и опять-таки звук этот становится могучим обобщением:

останавливается сердце великого русского человека.

Так работал Пудовкин с материалом, работал как художник,

замышлявший каждую вещь наново. Он всегда искал форму, вскрывающую с наибольшей

точностью причинно-следственную связь явлений, искал единства формы и

содержания, потому что он был художник, более всего любящий жизнь и

проверяющий свое искусство я^изнью. И если Пудовкин иногда терпел в своем

поиске убытки, то чаще всего не потому, что замахивался на невозможное, а потому,

что техника еще не соответствовала масштабу его замыслов.

С другой стороны, процесс художественного постижения мира предполагал

изучение не только кинематографического языка, но и более глубокое

диалектическое познание человеческой психологии.

Парадокс заключался в том, что в те дни в области кинематографического

языка экспериментировали решительно все. Молодые советские кинорежиссеры,

13

только что пришедшие в кино, открывали и утверждали новые, дотоле еще

неизвестные свойства кинематографа, стремясь вывести его из состояния

движущейся фотографии в область самостоятельного искусства, безгранично

свободного во времени и пространстве. В процессе поиска создавались

экспериментальные кинематографические мастерские, фабрики, лаборатории. Иногда в них

делались фильмы, где содержание представляло собой не больше, чем

формальный повод для практического использования вновь найденных средств

кинематографа. Но страстное желание открыть и постичь все истины заново,

зачастую в форме безудержной, бесшабашной — от молодости —эксцентриады,

было свойственно тогда в большей или меньшей степени всем.

Удивительная вещь: от эксцентриады, от ниспровергательства, через

которое прошли многие из нас и которое так много нам дало, от попыток взрыва

реалистической формы — в порядке спора, некоей эстетической контраверзы —

мы все пришли к реализму. Через это противоречие прошли почти все

киношколы 20-х годов, слившиеся потом в единый могучий поток реалистического

искусства социализма.

Начало перехода от эксцентриады к реализму — не только в отношении,

постижения кинематографического языка, но и в отношении глубокого,

подлинного постижения человеческой психологии — ознаменовалось обращением

кинематографа к реалистической литературе. Недаром первым, к кому

обратились, например, «фэксы», был классик французской литературы Эмиль.

Золя. Фильм «Новый Вавилон», посвященный истории французской революции,

был целиком подготовлен на чтении романов Золя. И если, скажем,

просмотреть ход Пудовкина к «Матери», то придется прежде всего вспомнить, что

литературная основа этого фильма — великая повесть Горького. Глубокая связь-

с литературой легко прослеживается в картине — от чисто горьковских

характеристик среды, людей, сюжетных обстоятельств режиссер приходит к

аллегорическим кинематографическим построениям, таким, как ледоход, кремлевские

стены, демонстрация, гибель матери. Они словно уходят корнями к

греческой трагедии, к действу, поднимаются к высотам философского обобщения.

Популярное тогда слово «пафос» предполагало не только

кинематографическое наращивание самого зрительного динамизма, доведенного до полной

мощи средствами монтажно организованного действия, но и обращение к

истокам духовных коллизий, связанных с постижением глубин человеческого

характера.

Пудовкин работал над фильмом «Мать» вместе с замечательным сценаристом

Натаном Зархи. Он не писал сценария сам и не претендовал на авторство, но

у него было точное ощущение подлинности мира, которому предстояло

возникнуть на экране, и его авторство заключалось и в осмысливании темы и в

интерпретации, в истолковании драматургического материала. Это черта истинно

режиссерского дарования, открывающаяся не столько в самом написании

сценария, сколько в способности к глубокому образному истолкованию

первой русской революции в беззаветном совместном труде режиссера и

сценариста.

Обращение Пудовкина и Зархи к повести Горького дало им понимание

сюжетного строя, как средства, по горьковской формуле, прежде всего

раскрытия характера в реальной жизненной среде. Пудовкин и Зархи

использовали литературу как основу, вне которой не может родиться диалектика

характеров. И это сразу дало совершенно новое качество процессу художественного

19

познания мира, ибо вне понимания диалектики характеров глубинное

раскрытие человеческой психологии невозможно. Недаром Пудовкин так высоко

ставил Толстого, величайшего диалектика, умевшего в расширенной ремарке

дать исчерпывающую характеристику состояния своего героя. Это то самое,

о чем сказал однажды Юрий Олеша, шутливо определяя и формулируя

основной художественный прием и опору творчества великих писателей: «чем больше

(думал) он, тем больше (понимал) он». И это было необыкновенно точно!

То же было и с Пудовкиным: чем больше он думал о внутренних законах

искусства, тем больше убеждался, что и диалектику характеров и способ их

анализа — все должно постичь через литературную образность Горького. Без

этого не могла родиться подлинность характеров в его фильме «Мать». Вся

• сила Пудовкина как раз и обнаружилась, когда он сумел понять и воплотить

образную диалектику горьковских героев.

При всем этом нужно иметь в виду, что Пудовкин был необыкновенно

жизнелюбив. Вне этого простого определения очень трудно понять и направление

и самый характер его творчества. Именно жизнелюбие Пудовкина определило

его интерес к героям повести Горького, одному из первых произведений

литературы, в котором ведущий герой новой истории — рабочий класс — стал

героем литературы. Счастливое совпадение жизнелюбивого художественного

темперамента Пудовкина с самим содержанием революционной эпохи привело

к рождению качественно нового искусства. Реализм Пудовкина, сложившийся

на образах горьковской «Матери», на образах битвы рабочего класса за свои

человеческие права, как бы дал направление, масштаб всем его последующим

произведениям, отмеченным такой главенствующей чертой социалистического

реализма, как раскрытие жизни в ее революционном развитии.

Работа Пудовкина и Зархи над их следующей совместной картиной —

«Конец Санкт-Петербурга» — углубила и развила диалектический характер

реализма Пудовкина. Она дала ему ясное понимание проблемы соотношения

общего и частного в искусстве.

В те времена была сильна литература «прямого социального потока». Не

миновал этого увлечения и кинематограф. Но кто сейчас помнит об этих

фильмах и книгах, что осталось от них на экране или на книжной полке? Если же

взять картину Пудовкина и Зархи, то глубочайшая социальная проблема —

конец цитадели буржуазно-помещичьего строя Санкт-Петербурга — вскрыта

через глубоко личную, частную судьбу крестьянского парня. Пудовкин вывел

на экран важнейшего героя новой революционной эпохи — крестьянина,

которого жизнь с неумолимой неизбежностью привела к революции. Это дало

возможность Пудовкину познать и применить к киноискусству непреложный

закон классической литературы: любые социальные явления, даже самые

отдаленные от частного бытия,, прочитываются только через личные судьбы.

Все великаны литературы — от Шекспира до Толстого — владели этим законом.

Вместо того чтобы написать «Братья Карамазовы», роман, насыщенный всеми

социальными страстями своего времени, Достоевский мог написать

публицистический трактат и изложить там свой взгляд на социальные вопросы, его

волновавшие. Но Достоевский написал роман, потому что понимал прекрасно, что

все социальные и философские проблемы наиболее глубоко познаются через

судьбы людские. И Пудовкин сделал для себя вывод, важнейший для всего

его последующего творчества: фильмом «Конец Санкт-Петербурга» он как бы

заявил права и возможности -кинематографического романа.

• 20

Эта наиболее емкая литературная форма, которая содержит в себе

возможности наиболее глубокого и обширного постижения жизни, всегда находит

отклик в народе. Именно поэтому роман невозможно уничтожить, прекратить

его существование, как думают защитники теории антиромана, потому что

роман есть зеркало жизни. Все впитывает в себя роман, все аспекты

общественной и личной жизни человека, а что, кроме жизни, дано человеку и что

является предметом постижения и воплощения художника? Жизнь!

И еще один аспект глубочайшего реализма Пудовкина, который он

выковал в процессе совместной работы с Натаном Зархи: внимание к авторскому,

привнесенному, изобретенному, к тому, казалось бы, лишнему что на

первый взгляд вроде бы и не надо, но как раз это в конечном результате и

надо!

Много нападок в свое время выдержали Пудовкин и Зархи за «слишком

вольное» переложение на экран повести Горького, если иметь в виду

отступление от ее прямых сюжетных ходов. Но оба художника смело пошли на

освобождение от дотошного следования фабуле и выиграли главное — искусство. Введя

отсутствующую у Горького ситуацию невольного предательства матери, когда

она, желая спасти сына, отдает жандарму спрятанное оружие, Пудовкин и

Зархи, следуя законам кинематографической выразительности, обострили

столкновение характеров до предела, передали тем самым непримиримость

социальных интересов через личную трагедию героев. И эта, не предусмотренная

сюжетным ходом Горького, казалось бы, лишняя ситуация, но лежащая глубоко

в русле горьковского понимания жизненной драмы героев, стала одной из

лучших сцен фильма. Так что совершенство — отнюдь не всегда обязательное

освобождение от всего лишнего, как на этом настаивают поборники известного

изречения Родена. Вопрос в том, что такое это «лишнее» и как оно помогает

постижению жизни.

Важнейшей чертой режиссерского дарования Пудовкина было внимание

и уважение к творчеству актера. Человек всегда стоял в центре его творчества.

Нужно было иметь огромную художническую смелость и убежденность в своей

правоте, чтобы в период немого кино, когда в увлечении поисками

кинематографической выразительности профессиональный актер был почти забыт,

обратиться к актерам школы MX AT и пригласить на роль матери актрису Веру

Барановскую, а на роль Павла — Николая Баталова, прямых учеников и

сотрудников Станиславского.

Поиски Пудовкина в кинематографе определенным образом сопоставимы

с поисками Станиславского в театре, и это, разумеется, не случайно, так как

в основе художественной деятельности и того и другого мастера лежала

гуманистическая традиция русского национального искусства, то есть понимание

человека, человеческого, человечности как главнейшей цели и средоточия

любого художественного процесса.

Когда Пудовкин пришел в искусство, традиции МХАТ для многих казались

отжитыми и далеко не основополагающими. Пудовкин спорил как с теми, кто

нападал на суть «системы» Станиславского, так и с теми, кто неверно ее

истолковывал.

21

Несомненно, самым интересным для Пудовкина в «системе» Станиславского

было его учение о «сверхзадаче». Пудовкин неоднократно указывал на

Станиславского как на художника, умевшего в актерском творчестве быть таким же

великим диалектиком, каким был Толстой в литературе. Пудовкин говорил,

что эти два человека соединены для него в единый образ, потому что оба они

великие реалисты, для которых характерно и огромное внимание к окружающей

действительности, к каждому ее явлению, вплоть до мельчайших деталей, и

одновременно гениальная способность ни на секунду не упускать главного,

«сквозного действия», того, что делает каждое явление живым и

развивающимся, что органически связывает воедино любую деталь с общим, целым. Тем

самым Пудовкин определял прямую преемственность кинематографа как

искусства по отношению к русскому реалистическому театральному искусству

и великой русской литературе.

В самом деле, «система» Станиславского выросла из работы над воплощением

русской реалистической классики, из работы над произведениями Чехова,

Горького, Тургенева, Толстого, Достоевского. И, может быть, самое главное

ее значение на первом этапе развития состояло как раз в том, что благодаря

ей великие традиции русской реалистической литературы стали традициями

актерского и режиссерского творчества. Именно потому «система»

Станиславского давно перестала быть достоянием его непосредственных учеников или

одной только школы, одного театрального направления. Сейчас она

принадлежит всему советскому театру и кино, она находит свое развитие и выражение

во всех лучших спектаклях и фильмах, и с успешным ее применением связаны

удачи и достижения большинства наших режиссеров и актеров.

Самый важный результат «системы» Станиславского заключается в том, что

она воспитывает мыслящего актера. Станиславский потребовал от актера,

чтобы он был не простым лицедеем, пусть даже в совершенстве владеющим

физическим аппаратом, но мыслящим, передовым человеком своего времени,

своим творчеством активно вмешивающимся в действительность.

Мне, как и Пудовкину, не довелось ни работать со Станиславским, ни

непосредственно учиться у него. Если я считаю себя его последователем, то

потому, что я, как и Пудовкин, как и многие наши режиссеры, рос и формировался

на его спектаклях. Если же вспомнить героев чеховской и горьковской

драматургии, на которых выросла «система» Станиславского, то герои эти интересно

и много размышляли, и актеры, воспитанники Станиславского, воплощая

образы героев, не только овладевали логикой прямого физического действия,

но обязательно доносили до зрителя самый процесс их мышления.

Необходимость воспитания мыслящего актера встала во весь рост и перед

кинематографом. Пудовкин был одним из первых, кто понял это.

Процесс воплощения образов и событий в театре и кино — это прежде всего

процесс познания этих образов режиссером и исполнителями. Он неизбежно

по самому своему смыслу разбивается на два этапа: этап, который можно

условно назвать аналитическим и который состоит из воспитания и исследования

материала действительности, предложенного автором пьесы или сценария, и

этап, который можно назвать синтетическим и в котором полученные режиссером

и актером представления о действительности выкристаллизовываются в форму

художественных образов.

Ленинская теория отражения, определяющая всякий путь человеческого

познания, определяет и путь художественного творчества, являющегося особой

22

образной формой познания. Поэтому особенно важны и ценны те стороны

«системы» Станиславского, которые посвящены идейным основам актерского

творчества и разработаны в учении о «сверхзадаче» и «сквозном действии». Исходя из

«системы» Станиславского основой для работы актера является стремление

сознательно, логично, целесообразно действовать в данной конкретной задаче,

борясь за поставленную перед собой данную конкретную цель, то есть, как

говорил Станиславский, найти «сквозное действие» роли. При этом в основе

«сквозного действия» стоит некое общественное стремление человека, постигая

которое при помощи «системы» актер находит основную, ведущую идею образа

или, по определению Станиславского, «сверхзадачу».

«Система» Станиславского включает актера в сложнейший процесс образного

познания мира как полноправного соавтора драматурга и режиссера. Именно

это качество было особенно близко Пудовкину.

Пудовкин отчетливо понимал, что задача передавать процесс мышления

человека для киноискусства не менее важна, чем для театра. Сама основа

реализма Пудовкина, которая, впитав в себя традиции диалектического подхода

к человеку в сочетании с новейшими поисками в области кинематографического

языка, зиждилась на осмысливании, познании, а не только видении и

изображении, требовала включения актера в процесс творческого мышления. Поэтому

при всем разнообразии и, может быть, различии приемов, свойственных театру

и кинематографу, между поисками Пудовкина и «системой» Станиславского

возникала некая неизбежная общность в процессе работы актера над ролью как

в сфере анализа, так и в области синтеза. При этом Пудовкин ни на минуту

не забывал всех им же открытых и обоснованных преимуществ кинематографа

перед театром, поскольку на экране актер может быть приближен к зрителю

не только буквально, но и в самом широком значении этого понятия

средствами оптики и средствами монтажа.

Подходя к актеру, Пудовкин очень верил в мощь режиссерского

истолкования для актера образного замысла. Работая даже с исполнителями самых

маленьких эпизодов, Пудовкин считал своим долгом не только показать, как

играть,— а он был первоклассным актером,— но и объяснить актеру

свой замысел. Он обязательно всех актеров вводил в суть концепции фильма

и своих путей к научному познанию мира.

Когда, скажем, Пудовкин работал с Верой Барановской над образом

матери, то он должен был использовать весь литературный подтекст, все свое

личное понимание глубочайшей диалектики горьковского характера, чтобы

объяснить актрисе ее образную задачу. И в той самой знаменитой сцене, которая так

потрясла нас всех на первом просмотре — сцена в зале суда,—

сколько же Пудовкин должен был рассказать Барановской, чтобы она сумела так

сыграть.

Незабвенным для меня остается кадр, выражающий состояние Весовщико-

ва, друга Павла, которого играл актер Коваль-Самборский. Мы по простоте

сердечной считали его в те времена средним актером. Но когда на экране

возникла сцена —- мать выносит жандарму оружие и говорит сыну, что лучше

отдать, надеясь, что жандарм отпустит сына,— в ответ идет крупный план

Весовщикова. Сколько же было всего в его светлых глазах, в складке рта!

Столько, что можно было бы написать две страницы литературного текста его

внутреннего монолога: «Господи, что же ты, мать, простая душа, наделала! Да

ведь она мать, не надо сердиться, нельзя! Но мы- пропали!» Это был сгусток

23

мысли и чувства, и я, будучи еще, по существу, мальчишкой, не мог этого не

оценить — у меня слезы брызнули из глаз. Меня это ошеломило: какую же

надо было провести режиссерскую работу, ввести актера в процесс познания

жизни, чтобы актер превратился в результате объяснений режиссера в его

соавтора и так блестяще сыграл бы сцену!

Наряду с актерами школы Станиславского Барановской и Баталовым

Пудовкин работал с так называемыми «типажами». Например, на роль отца

Власова Пудовкин пригласил не актера, а «дядю Сашу», как мы его называли,

А. П. Чистякова. И вот что интересно: воспитанник Пудовкина, Чистяков

впоследствии стал великолепным актером и снимался во многих фильмах.

В обычном, так сказать, спонтанном поведении «дяди Саши» Пудовкин увидел

потенциального актера и волею режиссера родил его из небытия.

Какую же он должен был проделать педагогическую режиссерскую работу,

чтобы сделать Чистякова, совершенно к этому не подготовленного, соавтором,

соучастником режиссерского замысла?

Удивившее всех в то время соединение, казалось бы, несоединимых

величин — опытной театральной актрисы Барановской и, по сути, «типажа»

Чистякова — на самом деле представляло осуществление определенной творческой

закономерности. Устанавливая законы кинематографической выразительности,

Пудовкин видел в том или другом исполнителе-актере не профессионала,

зачастую со всеми тянущимися за ним навыками и штампами, а прежде всего

скрытое в нем человеческое начало. И ему поразительно удалось своеобразное

равновесие: Барановская была как бы разгримирована от всех своих

ролей, а Чистяков обучен актерскому искусству. И уж если говорить

о последующем опыте итальянских неореалистов в отношении их работы с

актерами-профессионалами и актерами-«типажами», то все это было зачато там,

в недрах советского кинематографа 20-х годов, и в частности в «Матери»

Пудовкина. Этот его опыт и поныне отражается в работе многих и многих

советских режиссеров, и каждый режиссер, любящий работу с человеком в

кинематографе, стремящийся отыскать в актере прежде всего его

индивидуальность, личность, человеческое, сознательно или бессознательно идет по пудов-

кинскому пути.

Был ли Пудовкин педагогом в абсолютном значении этого слова? Он

начинал свой путь в кинематографе с критического освоения разных школ в стенах

раннего ГИКа: школы Гардина и школы Кулешова. Во всей своей дальнейшей

работе Пудовкин сохранял черты, заложенные его первыми учителями: любовь

к актеру, унаследованную от Гардина, и любовь к острой киновыразительнос-

ги, унаследованную от Кулешова. Впоследствии, став одним из создателей

кинематографической теории и практики, естественно, Пудовкин, по существу,

явился и крупнейшим педагогом. Он с огромным интересом всегда относился

к ВГИКу, следил за судьбами его выпускников, помогал им стать на ноги

профессионально — то выступлением в прессе (вспомним, например, его

статью «О творческом воспитании»), то непосредственным прямым приглашением

на роль в своей новой картине. Но в последние годы жизнь его сложилась так,

что практической педагогикой в стенах ВГИКа он не занимался.

Зная его интерес к теоретической работе и полагая, что в области, скажем,

воспитания мыслящего актера он мог бы дать, как никто другой, много, я

неоднократно уговаривал Пудовкина начать заниматься педагогической

систематической работой во ВГИКе. Но он был свято убежден, что педагогическая ра-

24

бота ему противопоказана, и каждый раз в ответ на мои уговоры, смущенно

ухмыляясь, отвечал:

— Я нисколько не педагог!

Вероятно, ему мешала застенчивость и не хватало систематичности

практики, но если взглянуть на это дело с точки зрения режиссерской

педагогики, то умение провести актера сложнейшим путем познания от замысла

к созданию образа живого человека было присуще Пудовкину, как только

немногим из кинорежиссеров мира.

Работая с актером, Пудовкин на протяжении всего своего творчества был

очень внимателен к соотношению возможностей игры актера с возможностями

кинематографа как искусства зрительного образа. Особенно много он думал

над этим в последний период своего творчества, работая над фильмом

«Возвращение Василия Бортникова» по роману Г. Николаевой «Жатва». В то время

реально существовала опасность некоей театрализации актерской игры в

кинематографе, когда слово заполнило экран не только как словесное действие,

необходимое для передачи мысли, но и просто как средство информации, порой

подменяющее собой развитие мысли. Пудовкин много думал о необходимости

лаконизма, сжатости речи, о передаче всего комплекса мыслей и чувств героев

наиболее кратким, доходчивым путем. Он решил использовать возможности

крупного плана для дополнения и углубления актерской игры, ограниченной

неизбежной краткостью диалога. Пудовкин боролся за сохранение зрительного

образа, который был найден немым кинематографом, он заботился о сохранении

силы и чистоты кинематографического языка, который в сочетании с игрой

актера давал действию новое качество, недоступное театру.

Так, в фильме «Возвращение Василия Бортникова», где все действие было

ограничено в основном рамками одной семьи, где не было широкого фона

общественных событий, Пудовкин сознательно ввел вышедший из моды

крупный план. Когда Бортников видит шрам на лице Степана (шрам дан крупно),

он понимает не только то, что Степан тоже воевал, как и он сам, и тоже вышел

из войны поломанным, но и то, что без злого умысла Степан встал на его пути и

по тому же великому трагическому счету войны имеет не меньше прав на жизнь,

на семью, чем он сам. И Бортников, поняв общность их судеб, внутренне

оправдывает своего врага.

Этот пример дает очень многое. Пудовкин, поставив вопрос, не утратил

ли звуковой кинематограф свои права на монтажный зрительный образ, на

деталь, на крупный план, выделил шрам монтажно как могучий действенный

элемент и выиграл сражение, потому что за этими кадрами вставала

предыстория человеческих отношений, расширялся общественный диапазон действия,

и все это доносилось всем зрительным образом фильма, а не только словом.

Много думал Пудовкин и над соотношением слова и жеста. Мы часто

спорили с ним об этом, Пудовкин был убежден в примате жеста над словом и

всегда, страшно ярясь, споря и крича, убеждал меня таким примером:

— Ну что ты споришь против очевидного! Вот я говорю: вон! Сперва я

показываю рукой, а потом уже говорю: вон!

Я соглашался, что кое-что этот пример доказывает, если идти от

эмоционального жеста, передающего, приказательного, но ведь можно привести и

множество совершенно обратных примеров. Если идти по логике, что слово —

окончательное и прямое выражение идеи, то при этом допустить, что жест

может опережать слово, с моей точки зрения, никак нельзя. Я доказывал Пудов-

25

кину, что слово и жест настолько внутренне слиты, связаны между собой, что

их делить вообще не стоит. А сколько есть жестов, которые вообще ничего не

выражают! Сложно делить и контролировать этот спонтанный процесс. Во

всяком случае, я бы не взялся. Так мы спорили.

Но как бы ни шел поиск Пудовкина в области кинематографического

языка, как бы он ни использовал все его выразительные возможности — и ритм,

и паузы, и музыкальность фраз,— в центре внимания Пудовкина всегда был

человек, а следовательно актер. Причем именно самостоятельно мыслящий

актер, прямой соавтор режиссера. Только такой актер давал возможность

Пудовкину осуществить его основную творческую установку: прийти к обобщению,

выраженному через судьбу отдельного человека, который при этом сохранял

в себе все черты реальной, именно этой человеческой индивидуальности.

Пудовкин стремился соединить глубину проникновения в содержание с

утонченным мастерством формы — этот вечный принцип реалистического искусства

был для него вершиной, к которой он стремился. Для него,

художника-реалиста, было существенно возбудить в зрителе сознательную реакцию, заставить

его пройти вместе с героем и автором весь процесс образного познания жизни,

прожить все сложное соединение не только чувственных, эмоциональных, но и

нравственных, рациональных опосредовании. И я вполне понимаю и разделяю

непримиримость Пудовкина к натурализму в искусстве. Он постоянно говорил

об односторонности, ограниченности натурализма, для которого важно, чтобы

на экране было как можно больше прямых физиологических элементов бытия,

так как от этого усиливается непосредственная реакция зрителей.

Он не раз говорил: ненавижу, когда на экране просто едят, нелепейшая

трата метража! Это так понятно, что человек, раз он живет, должен поедать

пищу, зачем же этими процессами заполнять экранное время.

Мы спорили, я доказывал ему, что если посмотреть, как течет жизнь

человека, то, вероятно, вся она, за исключением тех моментов, когда возникают

акции социального, политического порядка, когда люди спорят, когда

сталкиваются идейные и нравственные позиции, за исключением этих моментов вся

жизнь заполнена обиходными делами, которые составляют ткань живой

жизни, а между тем люди продолжают жить напряженной нравственной и

умственной жизнью. Я доказывал ему шаткость его позиции, но прекрасно понимал

внутреннюю направленность протеста Пудовкина: он любил человека, верил