Автор: Дубянский А.М.

Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран мифы фольклор издательство наука главная редакция восточной литературы фольклористика

ISBN: 5-02-016976-5

Год: 1989

Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.В.ЛОМОНОСОВА

ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО ФОЛЬКЛОРУ

И МИФОЛОГИИ

ВОСТОКА

Серия

"Исследования по фольклору

и мифологии Востока11

основана в 1969 году

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

И. С. Брагинский,

ГЛ.Зограф,

Е.М.Мелетинский (председатель),

СЮ.Неклюдов (секретарь),

Е.С. Новик,

Б.Л.Рифтин,

С.С.Цельнихер

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

A. M. Дубянский

РИТУАЛЬНО

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСТОКИ

ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ

ЛИРИКИ

МОСКВА 1989

ББК 83.35 Ид

Д 79

Ответственный редактор

Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ

Рецензенты

В.В.ВЕРТОГРАДОВА, В.К.ШОХИН,

П.А.ГРИНЦЕР, С.Д.СЕРЕБРЯНЫЙ

Утверждено к печати

Институтом стран Азии и Африки

при ЖУ им1 М.В.Ломоносова и

Редколлегией серии

"Исследования по фольклору

и мифологии Востока"

Дубянский А.М.

Д 79 Ритуально-мифологические истоки древнета-

мильской лирики. М.: Наука. Главная редакция

восточной литературы, 1989. — 235 с. (Иссле-

дования по фольклору и мифологии Востока).

ISBN 5-02-016976-5

На материале классической тамильской поэзии, од-

ной из наиболее ярких составляющих древнеиндийской

культуры, анализируется влияние мифа и ритуала на ли-

тературную традицию. Устанавливается влияние мифологи-

ческих и ритуально-мифологических структур на генезис

и исходный смысл сюжетов произведений, их композицию

и художественно-образную систему.

4604000000-070

Д 013(Ô2)-S9— 108~88 ББК 83.35 Ид

(Q)Главная редакция восточной литературы

ISBN 5-02-016976-5 издательства "Наука", 1989

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Серия "Исследования по фольклору и мифологии Востока", выпуска-

емая Главной редакцией восточной литературы издательства "Наука" с

1969 г., знакомит читателей с современными проблемами изучения бо-

гатейшего устного творчества народов Азии, Африки и Океании. В ней

публикуются монографические и коллективные труды, посвященные раз-

ным аспектам изучения фольклора и мифологии народов Востока, вклю-

чая анализ некоторых памятников древних и средневековых литератур,

возникших при непосредственном взаимодействии с устной словесностью.

Значительное место среди изданий серии занимают работы сравнитель-

ного и сравнительно-типологического характера и чисто теоретиче-

ские, в которых важные проблемы фольклористики и мифологии рассмат-

риваются не только на восточном материале, но и с привлечением по-

вествовательного искусства других, соседних регионов.

Предлагаемая монография посвящена исследованию одной из древних

поэтических традиций Индии — древнетамильской лирики. Описана си-

стема поэтического канона, в частности "пять тем-тиней", прослеже-

но происхождение основных ситуаций, мотивов и образов в пластах

древнетамильской мифологии и в ритуальной практике. В книге также

рассматривается вопрос о связи поэзии с традиционным исполнитель-

ством и с песеннр-танцевальными формами народной обрядности.

Книги, ранее изданные«в серии "Исследования по фольклору и ми-

фологии Востока":

В.Л.Пропп. Морфология сказки. 1969.

Г.Л.Пермяков. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории

клише). 1970.

Б.Л.Рифтин. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае

(устные и книжные версии "Троецарствия"). 1970.

Е.А.Косгтасин. Александр Македонский в литературной и фольклор-

ной традиции. 1972.

Н.Рошияну. Традиционные формулы сказки. 1974.

П.А.Гринцер. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. 1974.

Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти

Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970). Сост. Е.М.Мелетинский и

С.Ю.Неклюдов. 1975.

Е.С.Котляр. Миф и сказка Африки. 1975.

С.Л.Невелева. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). 1975.

Е.М.Мелетинский. Поэтика мифа. 1.976.

В.Л.Пропп. Фольклор и действительность. Избранные статьи. 1976.

Е.Б.Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия. 1976.

Ж.Дюмезиль. Осетинский эпос и мифология. Пер. с франц. 1976.

Паремиологический сборник. Пословица, загадка (структура, смысл,

текст). Сост. Г.Л.Пермяков. 1978.

О.М.Фрейденберг. Миф и литература древности. 1978.

От редколлегии

Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности.

Под ред. Е.М.Мелетинского. 1978.

Б.Л.Рифтин. От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в

китайской литературе). 1979.

С.Л.Невелева. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и

сравнение. 1979.

Е.М.Мелетинский. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Воро-

на. 1979.

Б.Н.Путилов. Миф — обряд - песня Новой Гвинеи. 1980.

М.И.Никитина. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми-

фом. 1982.

В.Тэрнер. Символ и ритуал. Пер. с англ. 1983.

М.Герхардт. Искусство повествования (Литературное исследование

"1001 ночи"). Пер. с англ. 1984.

Е.С.Новик. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопостав-

ления структур. 1984.

С.Ю.Неклюдов. Героический эпос монгольских народов. Устные и ли-

тературные традиции. 1984.

Паремиологические исследования. Сборник статей. Сост. Г.Л.Пер-

мяков. 1984.

Е.С.Нотляр. Эпос народов Африки южнее Сахары. 1985.

Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Пер. с англ.,

франц., румынск. Сост. Е.М.Мелетинский и С.Ю.Неклюдов. 1985.

Ж.Дюмезилъ. Верховные боги индоевропейцев. Пер. с франц. 1986.

Ф.Б.Я.Нёйпер. Труды по ведийской мифологии. Пер. с англ. 1986.

H.A.Спешнее. Китайская простонародная литература (Песенно-по-

вествовательные жанры). 1986.

Е.А.Костюхин. Типы и формы животного эпоса. 1987.

Я.Э.Голосовкер. Логика мифа. 1987.

Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках.

1988.

Г.Л.Пермяков. Основы структурной перемиологии. 1988.

ВВЕДЕНИЕ

Памяти Семена Германовича Рудина

70—80-е годы в советской литературоведческой науке

отмечены явно возрастающим интересом к проблемам проис-

хождения литературных форм, их исторической и культурной

обусловленности, их связи с внелитературным материалом.

В поле зрения филологов постоянно находятся идеи А.Н.Ве-

селовского, В.Ф.Шишмарева, О.М.Фрейденберг, А.Ф.Лосева

и других ученых. Из многочисленных аспектов разрабаты-

вавшейся ими проблематики серьезное внимание, в частно-

сти, привлекает вопрос о генезисе литературных форм в

сфере мифа и ритуала, в особенности когда речь идет о

литературах древности и средневековья. Весьма актуальна

и плодотворна постановка этого вопроса и применительно

к литературам Востока, в большей степени и на гораздо

большем отрезке времени, чем европейские, насыщенным ми-

фологическими и ритуальными реминисценциями (упомянем

как наиболее заметную из недавних работ книгу М.И.Ники-

тиной "Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми-

фом11) .

Поиски мифологических и ритуальных корней литературы,

без всякого сомнения, оправданны и продуктивны и в отно-

шении литературы Индии. Даже самый общий взгляд на нее

обнаруживает громадную ее зависимость от мифа и ритуала,

которая выражается не только в заимствовании ею сюжетов

мифов или в описании ритуалов, но и в использовании ми-

фологических и ритуально-мифологических структур, опре-

деляющих генезис и внутренний смысл сюжета, композиции

и других элементов произведений устной или письменной

литературной традиции.

В ряде специальных работ достаточно убедительно выяв-

ляются связь эпоса с мифом и ритуалом /Гринцер, 1974;

Васильков, 1974; 1979/, ритуально-мифологические истоки

индийской драмы, происхождение ее персонажей, генезис

отдельных ее элементов /Алиханова, 1975; 1985; Кёйпер,

1979/. Значительно меньше внимания уделяется пока древ-

неиндийской лирической поэзии, хотя ее исследование в

этом плане представляется делом интересным, перспектив-

ным и нужным, о чем свидетельствует, например, исследо-

вание пракритской лирики антологии мГахасаттасаим /Вер-

тоградова, 1985/.

Попытка исследования древнеиндийской лирической поэ-

зии будет предпринята и в настоящей работе, но на мате-

1-4 60

8 Введение

риале поэзии на тамильском языке, созданной на юге Ин-

дии в первых веках нашей эры. Дошедшие до нас сборники

представляют весьма развитую поэтическую традицию, нача-

ло которой не поддается пока точной хронологической и

географической локализации. Ясно лишь, что те произведе-

ния, которыми мы располагаем, появились, когда традиция

достигла значительной зрелости, и что она, несомненно,

была связана с двумя другими комплексами древнеиндийской

лирической поэзии — пракритским и санскритским, хотя во-

прос о конкретных видах связей, их возникновении и раз-

витии остается пока в общем открытым.

Древнетамильскую поэзию называют часто "поэзией сан-

гим или ипоэзией эпохи сангим, имея в виду известную ле-

генду, которая, устанавливая происхождение поэзии на та-

мильском языке, рассказывает о некоей поэтической акаде-

мии, "санге", существовавшей в стране тамилов еще на ма-

терике Лемурия, или Гондвана, погрузившемся в воды океа-

на. Оставляя в стороне незапамятное мифическое время, мы

должны сказать, что и для исторического периода реаль-

ность поэтической академии выглядит проблематичной, по-

чему и название мпоэзия санги11 нужно рассматривать как

дань традиции и привычке. Вместе с тем проблема историч-

ности санги волнует многих и хотя с точки зрения иссле-

дования самой поэзии она, может быть, и не столь уж важ-

на, но все же заслуживает рассмотрения (что и будет сде-

лано во второй главе), поскольку имеет отношение к во-

просу о происхождении и бытовании поэтической традиции.

В настоящее время есть достаточно оснований считать,

что в общем корпус текстов древнетамильской поэзии отно-

сится к первым трем векам нашей эры. Об этом, например,

свидетельствуют: 1) поразительное совпадение картины

жизни древнетамильского общества, запечатленной в поэ-

зии, с описаниями греческих и римских историков и путе-

шественников1; 2) результаты археологических раскопок

на территории Южной Индии (Арикамеду, Наттамеду, Каньд-

жи, Каверипумпаттинам и др.; см. /Мэлони, 1975, с.28/);

3) эпиграфические данные (в особенности приведенные в

трудах И.Махадевана; см., например, /Махадеван, 1971/)2.

Более пристальный взгляд на комплекс мпоэзия санги'1

позволяет обнаружить в нем различные хронологические

слои, из которых наиболее ранний можно отнести к I в.

до н.э., а поздние — к IV —VI вв. н.э. /Звелебил, 1975,

с.107; Харди, 1983, с.125/. Можно говорить о хронологи-

ческой стратификации и внутри поэтических сборников.

Впрочем, время создания отдельных произведений — вопрос

далеко не решенный, и чаще всего приходится иметь дело

с более или менее приблизительным определением времен-

ных границ того или иного явления.

Прежде чем перейти к самой поэзии, надо ввести не-

сколько понятий, которые, будучи категориями древнета-

мильской поэтики, образуют вместе с тем формальную осно-

Введение 9

ву группировки поэтического материала в двух поэтических

сборниках, составляющих комплекс "поэзия санги": "Восемь

антологий" (ettuttokai) и "Десять песен или поэм" (pat-

tuppät^u).

Основной такой категорией является porul содерокххние9

реализующая себя двояко: как akapporul (или akam) нечто

внутреннее и purapporul (или puram) нечто внешнее. Соответ-

ственно различают "поэзию ахам" и "поэзию пурам". Ахам —

поэзия, содержанием которой являются любовные и семей-

ные отношения, стремление к идеалу прочного семейного

союза. Содержание поэзии пурам — жизнь за пределами се-

мейного круга, по существу, это поэзия, воспевающая ге-

роизм воинов, доблесть и щедрость древнетамильских ца-

рей, князей.

Еще одна чрезвычайно важная категория древнетамиль-

ской поэтики — tinai (букв, -разновидность). Тиней можно

определить как поэтическую тему, складывающуюся из не--

скольких соотносящихся один с другим элементов. Темы-

тиней выделяются и в поэзии ахам, и в поэзии пурам, но

более характерны для первой, в которой составляют осно-

ву поэтического канона.

Состав сборников древнетамильской поэзии таков.

"Восемь антологий"

1. ainkurunüru (Айн)* — "Пятьсот коротких/стихотворе-

ний/", антология, состоящая из коротких стихов ахам раз-

мером от 3 до 6 строк. Каждая сотня посвящена одной теме-

тиней.

2. kuruntokai (KT) — "Собрание коротких /стихотворе-

ний/", антология из 401 стихотворения ахам (4 — 9 строк),

созданного 205 поэтами.

3. narrinai (HT) — "Прекрасные тиней", 400 стихов

ахам (8 -^Тз"строк), созданных 175 поэтами.

4. patirruppattu (Пади) — "Десять десятков", антоло-

гия панегирической поэзии, воспевающей царей династии

Чера. Сохранилось восемь десятков стихов (2—9) размером

от 8 до 57 строк.

5. akanânûru (АН) — "Четыреста стихотворений ахам",

антология произведений размером от 13 до 31 строки (145

поэтов)»

6. puranänüru (ПН) - "Четыреста стихотворений пурам",

антология произведений (4—40 строк) 157 поэтов.

7. kalittokai (Кали) — "Собрание стихотворений, напи-

санных размером кали", антология поэзии ахам (150 произ-

ведений пяти поэтов, от 11 до 80 строк).

8. paripätal (Пари) — антология, именуемая по назва*

нию стихотворного размера. В ней содержатся гимны (от 32

до 140 строк), восхваляющие богов Муругана, Тирумаля

* После названия произведения в скобках мы даем сокращение» ко-

торое будем употреблять в дальнейшем.

10 Введение

(Вишну) и реку Вайхей, причем религиозная тематика пере-

плетается с любовной. Из первоначального числа гимнов

(70) сохранилось 22 (полностью) и 13 различных фрагмен-

тов (авторами называются 13 поэтов). Из не дошедших до

нас гимнов один был посвящен богине Коттравей и четыре -

городу Мадурай.

"Десять песен"

1. porunarärruppatai (Пору) — "Наставление на путь

/к патрону/ поэта-порунана". Поэма Мудаттамакканнияра,

восхваляющая царя Чолы Карикалана и его владения. 234

строки.

2. pattinapälai (ПП) — "/Поэма о/ городе на тему-ти-

ней палей"."8 01 строка. Поэт Кадиялур Уруттиранканнанар

восхваляет царя Чолы Карикалана и его столицу — город

Каверипумпаттинам.

3. perumpänärruppatai (ППан) — "Наставление на путь

к патрону поэта-панана, играющего на ^бoльшoм йале"**. По-

эма Кадиялура Уруттиранганнанара, восхваляющая правите-

ля города Каньджи Тондеимана Иляндиреияна. 500 строк.

4. kurincippâttu (КП) — "Песнь на тему-тиней куриньд-

жи". 261 строка. Поэма Кабиляра, рассказывающая о любов-

ной встрече двух безымянных героев й краю горных лесов.

5. malaipatukatâm (МПК) — "Пьянящий аромат (или зву-

ки) гор". Поэма Перунгаусиканара, восхваляющая князя Нан-

нана и его владения. Другое название — kûttarârruppatai -

"Наставление на путь /к патрону/ танцоров". 583~строки.

6. maturaikkânci (MK) — "Мудрый совет /правителю/ в

Мадурай". Панегирическая поэма Мангуди Маруданара, вос-

хваляющая пандийского царя Недуньчежияна и его столицу

Мадурай. 78 2 строки.

7. netunalvätai (HB) — "Сильный и благостный север-

ный ветер". Поэма Наккирара, описывающая разлуку супру-

гов в начале сезона дождей. Под безымянными героями под-

разумеваются царь Недуньчежиян и его жена. 188 строк.

8. mullaippättu (МП) — "Песнь на тему-тиней муллей".

Поэма Наппуттанара, как и предыдущая, описывает разлуку

супругов в начале сезона дождей. 103 строки.

9. cirupänärruppatai (СПан) — "Наставление на путь

/к патрону/ поэта-панана, играющего на малом йале". По-

эма Наттаттанара, восхваляющая князя Наллияккодана и его

земли. 296 строк.

10. tirumurukärruppatai (TMA) — "Наставление на путь

к Муругану". Поэма~Наккирара, воспевающая в 317 строках

бога Муругана. Содержит описание его культа на ранней,

местной стадии его развития, но, с другой стороны, мно-

Й а л ь — старинный тамильский струнный музыкальный инструмент.

Введение 11

го заимствует из санскритских источников. Таким образом,

Муруган вводится в североиндийскую мифологическую тради-

цию и сливается со Скандой, древнеиндийским богом войны.

Среди текстов, объединенных в сборники "Эттуттохей"

и "Паттуппатту", есть произведения, безусловно, более

поздние, чем все остальные, отличающиеся от них как с

содержательной, так и с формальной стороны. Это антоло-

гии "Парипадаль", "Калиттохей", поэма "Тирумуругаттруп-

падей". Нет никакого сомнения в том, что они связаны

тесными узами с ранней поэзией, принадлежат к той же

традиции (и, между прочим, даже запечатлевают в ряде

случаев весьма архаичные местные культурные явления),

но в то же время в них происходит резкое усиление влия-

ния североиндийской культуры (санскритской пуранической

традиции). То же самое можно сказать и о поэмах V-VIbb.:

cilappatikäram (СП) — "Повесть о браслете", в которой

впервые достигается гармонический синтез южной и север-

ной литературных традиций (см. /Лобанова, Дубянский,

1987/), и manimëkalai (Мани) — "Манимехалей".

Представляется заслуживающей внимания точка зрения

Ф.Харди о "возрождении" в V —VI вв. древнетамильской

поэтической традиции, прерванной или, точнее, "затенен-

ной" нашествием калабхров, племен неизвестного пока

происхождения. Возрождение это происходило под эгидой

династии Пандьев и связано было с их столицей, городом

Мадурай, о чем свидетельствуют антологии "Парипадаль" и

"Калиттохей", насыщенные упоминаниями о Мадурай и прохо-

дивших там праздниках /Харди, 1983, с. 168/. Возможно,

что тогда же комплектовались и оформлялись другие анто-

логии. Во всяком случае, сильно отодвигать этот процесс

по времени от создания самой поэзии оснований нет, хотя

точные его даты нам, конечно, неизвестны (см. /Звелебил,

1975, с.83/).

Древнетамильская поэзия была автосской. Мы знаем име-

на 4 73 поэтов, которым принадлежит большая часть дошед-

ших до нас стихотворений и поэм, а имена авторов 102 сти-

хотворений до нас не дошли. Некоторые поэтические имена,

например Кабиляра, Наккирара, Аммуванара, Мангуди Маруда-

нара и других, весьма знамениты, известны и кое-какие

подробности жизни поэтов (из стихов — их собственных или

других). В ряде случаев мы имеем дело скорее не с имена-

ми, а с прозвищами, которые отражают какую-то физическую

особенность человека (Перунталей Саттанар — "Большеголо-

вый Саттанар", Аиюр Мудаванар — "Хромой из Аиюра"), его

происхождение (Алаттур Кижар — "Выходец из Алаттура"),

профессию (Мадурай Куттанар — "Танцор из Мадурай"), ре-

лигиозную или общинную принадлежность (Говарттанар —

"Говардхана", эпитет Кришны; Перунгаусиканар — от Кауши*-

ка, названия брахманской готры).

12 Ведение

Интересно, что в некоторых именах-прозвищах запечат-

лелось своеобразное представление традиции об авторской

индивидуальности, состоявшей в пристрастии поэта к опре-

деленной поэтической теме (Палеипадия Перунгадунго —

"Крепкосильный князь, певший на тему палей"') либо в упот-

реблении им каких-то ярких, запоминающихся выражений

(Аниладу мундрилар - "Тот, /кому принадлежат слова/:

двор, где играют белки", Кангуль веллаттар — "Тот, /кто

сказал/ о потоке ночной тьмы", Ореружавар — "Тот, /кто

сказал/ о пахаре с одним плугом").

Несмотря на то что, как мы отметили, древнетамильская

традиция рождает довольно крупных поэтов, говорить об

индивидуальном авторском начале в связи с ними приходит-

ся с оговорками. Их мастерство заключалось прежде всего

в умелом владении теми средствами выражения, которые пре-

доставлял им поэтический канон, сложившийся в рамках тра-

диции. Разумеется, развитие его шло в течение не одного

столетия, и в сборниках антологий и поэм он предстает во

вполне отработанном, зрелом виде — как система определен-

ных поэтических тем, образов, приемов. Вместе с развити-

ем поэзии развивалась и теоретическая мысль, закреплен-

ная в двух трактатах: kalaviyal enra iraiyanâr akapporul,

или iraiyanâr akapporul(ЙА), — "О'содержаний поэзии ахам

категории калаву („тайная любовь") Иреиянара" и в tolkäp-

piyam ("Древняя поэзия"), третья часть которого специаль-

но посвящена поэзии и именуется porulatikäram — "Глава о

содержании"3.

Тексты этих трактатов, истинные авторы которых нам

неизвестны, были зафиксированы примерно в одно и то же

время и, видимо, после создания основного объема поэти-

ческих текстов антологий и поэм ("Ахаппоруль" — IV —

VI вв., "Поруладихарам" - V в. /Звелебил, 1975, с. 56,

71/), но традиция исследования поэзии развивалась в те-

чение многих веков (сами трактаты нередко ссылаются на

предшествующие авторитеты) и, как полагают, древнее до-

шедших до нас поэтических текстов. Во всяком случае, по

мнению К.Тани Наягама, "большая часть „Толькаппиям" по-

нятна, если считать ее предшествующей корпусу бардиче-

ских текстов, и едва ли имеет смысл, если считать ее бо-

лее поздней" /Тани Наягам, 1972, с.69/. К этому надо до-

бавить, что тексты трактатов, конечно, содержат немало

интерполяций, испытали влияние санскритских источников

("Артхашастры", "Натьяшастры", "Камасутры" и др.) и,

возможно, соединили в себе разные местные традиции. Все

это делает весьма сложным вопрос о соотношении древних

теоретических текстов с поэтическими. То, что между ни-

ми существуют расхождения, не вызывает сомнений, но вы-

явление их причин требует специальных исследований. В на-

шей работе этот аспект тамильской поэтической традиции

не затрагивается, и к свидетельствам трактатов мы прибе-

Введение \з

гаем лишь в некоторых случаях для иллюстрации тех или

иных положений.

Древнетамильская поэтическая традиция, расцвет кото-

рой демонстрируют нам "Восемь антологий11 и "Десять пе-

сен", находит продолжение в нескольких сборниках ранне-

средневекового комплекса patinenkîlkkanakku ("Восемнад-

цать произведений низкого счета")»"посвященных темам

ахам и пурам (см. /Бычихина, Дубянский, 1987, с.32 —

33/). В большинстве случаев они представляют собой как

бы упражнения, берущие за основу образы и приемы, выра-

ботанные "поэзией санги", и сводятся к демонстрации по-

этической техники, которая у авторов этих произведений

(а каждый сборник — творение одного поэта) достигает вы-

сокой степени совершенства. В качестве примера можно

привести третью часть "Тируккурала", представляющую со-

бой цикл виртуозных двустиший, посвященных ситуациям лю-

бовной лирики ахам.

Значение древнетамильскои поэзии для всей последую-

щей тамильской литературы чрезвычайно велико. Ее тема-

тический канон, образность, стиль оказали громадное вли-

яние на средневековую дидактическую поэзию, продолжали

развиваться в придворной поэзии. Выраженные в ней идеи

в переосмысленном виде были заимствованы поэтами-бхакта-

ми и во многом определили самобытный характер их творче-

ства. Словом, об этой поэзии можно говорить как об одном

из краеугольных камней тамильской словесной культуры

в целом.

Однако, видимо, из-за того, что эта культура стала

частью общеиндийской, ориентированной на другие истоки

(ведические, пуранические), из-за того, что запечатлен-

ные в поэзии идеалы, присущий ей дух чувственного на-

слаждения жизнью вошли в противоречие с доктринами орто-

доксального средневекового индуизма, а также по ряду дру-

гих причин тексты.древних тамильских антологий и поэм

были забыты, и к началу XX в. от большинства произведе-

ний остались лишь названия. Потребовались громадные уси-

лия местных энтузиастов (в первую очередь У.В.Сваминатха-

ияра и Дамодарама Пиллей), чтобы были разысканы, собраны

и опубликованы записанные на пальмовых листьях многие об-

разцы древней и ранней средневековой тамильской поэзии.

Конечно, сохранилась лишь небольшая часть того, что суще-

ствовало в прошлом, но это было второе рождение древней

культуры, имеющей не только историческое, историко-лите-

ратурное, но и громадное художественное значение.

Естественно, что в то время, в период роста националь-

ного тамильского самосознания, открытие и публикация древ-

них текстов были встречены на юге Индии с восторгом. Од-

нако из-за трудности языка, недостаточности исторических

сведений о далекой эпохе непосредственное знакомство с

поэзией было доступно немногим и подразумевало специаль-

ное ее изучение; возникла потребность в работах, дающих

14 Введение

представление о культуре и истории древних тамилов, цен-

нейшим источником сведений о которых как раз, кстати, и

была вновь открытая поэзия.

Отвечая этой потребности, один из первых исследовате-

лей древнетамильскои поэзии, В.К.Канакасабей, в 189 5 —

1901 гг. опубликовал в журнале "Madras Review" серию ста-

тей, на основе которых в 1904 г. издал книгу "Тамилы во-

семнадцать веков тому назад" /Канакасабей, 1966/, где

дал весьма подробный обзор истории, политики, социальной

жизни Тамилнада первых столетий нашей эры. В книге содер-

жался и очерк древнетамильскои литературы, которая до то-

го времени, как отмечал автор, "была областью, куда не

ступала нога человека" /Канакасабей, 1966, с.2/.

С тех пор положение дел, конечно, изменилось, и те-

перь литература о древнетамильскои поэзии очень велика.

Правда, большую ее часть составляют работы чисто описа-

тельные, систематизирующие или рассматривающие тексты

как источник разного рода данных: исторических, этногра-

фических, ботанических и т.п. Исследования же, содержа-*

щие серьезную постановку литературоведческих проблем,

оригинальную трактовку текстов, стали появляться лишь

начиная с конца 60-х годов. Здесь в первую очередь за-

служивает упоминания книга К.Кайласапати "Тамильская ге-

роическая поэзия" (1968), посвященная исследованию поэ-

зии антологий и поэм с точки зрения происхождения ее

стиля. Впервые в тамилистике автор использовал сравни-

тельно-типологический метод изучения материала. Опираясь

на работы М.Парри и А.Лорда, он применил к древнетамиль-

скои поэзии критерии, разработанные в связи с изучением

эпического творчества разных народов, и сделал вывод о

принадлежности этой поэзии к тому же типу литературы,

что и древнегреческие "Илиада" и "Одиссея", древнеиндий-

ские "Махабхарата" и "Рамаяна" и т.д.

Несмотря на то что работа К.Кайласапати представляет

несомненную ценность подробным исследованием формульно-

го стиля древнетамильскои поэзии, ее основная идея несо-

стоятельна. Поэзия эта при безусловном наличии в ней

формул, мотивов, циклов, при наличии в ней даже опреде-

ленного героического идеала не эпос, и отдельные стихот-

ворения вопреки тому, что думает К.Кайласапати, не явля-

ются фрагментами утерянных эпических' поэм, а вполне са-

мостоятельны и вписываются в традицию панегирической и

любовной лирики1*. Многое мешает определить древнетамиль*-

скую поэзию как эпическую (см., например, /Дубянский,

1971; Харт, 1975, с.152 —154/), но устная ее основа не-

сомненна, и указание на эту основу, на важную роль в со-

здании поэзии древнетамильских исполнителей-певцов, та-

ких, как панары, порунары, вирали и др., — заслуга

К.Кайласапати. Кроме того, важно то, что он впервые ввел

тамильскую поэзию в широкий контекст мировой литературы.

Введение 15

Некоторую аналогию книге К.Кайласапати составляет ис-

следование К.Сиватамби "Древняя тамильская драма11 (1981),

в котором (также с приведением древнегреческих паралле-

лей) фигуры тех же исполнителей рассматриваются под уг-

лом зрения становления тамильских театральных, танцеваль-

но-пантомимических традиций. И хотя собственно поэтиче-

ским формам автор не уделяет внимания, его работа очень

важна и интересна, ибо в ней со всей определенностью об-

рисовывается та синкретическая исполнительская стихия,

с которой связано происхождение поэзии.

Об этой стихии много говорит и Дж.Харт в своей книге

"Поэмы на древнетамильском языке. Их среда и их санскрит-

ские, параллели11 (1975). Он связывает ее с представлением

о сакральной энергии (анангу), которое составляет, по

мысли ряда исследователей, краеугольный камень древней

дравидской ритуально-мифологической системы и в значи-

тельной мере определяет ее своеобразие. Впервые о роли

энергетического начала в ритуале заговорила Б.Бек (1966).

Впоследствии она же рассмотрела вопрос о том, как отра-

жается представление об энергии в тамильском фольклоре

(1972, 1974) — в основном в связи с фигурой женщины,

сакральная энергия которой ставит ее в исключительное

положение в ритуале, мифологии, в системе родственных

отношений. Дж.Харт подхватил эту идею, развил ее приме-

нительно не только к женщине, но и к фигуре царя, атри-

бутам царской власти, а также — что представляется осо-

бенно важным — к деятельности древнетамильских низкорож-

денных исполнителей, основная функция которых выявилась

как функция контроля над этой дающей благо, но вместе с

тем в высшей степени опасной энергией.

Дж.Харт выдвинул и свою точку зрения на характер дре-

внетамильских поэтических текстов. Резко противопостав-

ляя ее взглядам К.Кайласапати, он приписал создание все-

го комплекса антологий и поэм ученым поэтам высокого со-

циального статуса, которые использовали творчество не-

грамотных и низкорожденных исполнителей в качестве моде-

ли для своих письменных композиций /Харт, 1975, с. 157/.

Не соглашаясь с такой категорической и упрощающей дело

трактовкой процесса функционирования тамильской поэтиче-

ской традиции, мы надеемся в дальнейшем показать более

сложный его характер и ключевую роль в нем именно низко-

рожденных певцов и музыкантов.

Важнейшей проблемой, связанной с древнетамильской по-

эзией, является проблема происхождения поэтического ка-

нона, поэтических форм. Ее так или иначе касались мно-

гие авторы. Вопрос о связях поэтического канона с древ-*

ними ритуалами и обычаями затрагивается, например, в

книге К.Тани Наягама "Ландшафт и поэзия" (1966). В этой

работе, посвященной изображению природы в древнетамиль-

ских антологиях и поэмах, автор, в частности, пишет: "То,

что в действительности было образом жизни, позднее стало

16 Введение

обычаем, а затем кристаллизовалось в освященные традици-

ей поэтические условности, которым поэзия следовала даже

тогда, когда обычаи отжили свой векм /Тани Наягам, 1966,

с.25/. Тани Наягам дает много примеров таких обычаев

(главным образом в связи с природой и ее пониманием в

древности), но глубокого и систематического их исследо-

вания не проводит. Более подробно он говорит лишь о про-

исхождении традиционной тамильской системы классификации

природных ландшафтов, соответствующих пяти каноническим

темам любовной поэзии, но его интерпретация этой систе-

мы не представляется убедительной. Он исходит из концеп-

ции, которая подразумевает единство определенного типа

культуры и экономического уклада с определенным природ-

ным окружением. Таким образом, в основу поэтической

классификации Тани Наягам кладет систему пяти, как он

выражается, мантропо-географическихм комплексов, кото-

рую поэты, будучи привержены точному изображению дейст-

вительности, просто перенесли в поэзию /Тани Наягам,

1966, с.88/. В этой концепции сказывается слишком прямо-

линейное понимание автором поэтической условности (как

буквальное запечатление поэзией жизненных форм) и отсут-

ствует идея развития поэтических форм.

Происхождение пятичленной классификации — очень слож-

ная, но вместе с тем интересная проблема. О ней пишут

многие авторы. Обращает на себя внимание стремление оты-

скать предпосылки для этой классификации в географиче-

ских, социальных или экономических структурах /Сельваная-

гам, 1969; Сиватамби, 1971/, иногда даже в пяти философ-

ских элементах мироздания /Звелебил, 19 73, с.93 —95/.

К сожалению, такой подход, в принципе плодотворный, за-

слоняет от исследователей поэтические проблемы и в конце

концов оказывается вариантом "исторического" исследова-

ния, где поэзия привлекается для подтверждения тех или

иных концепций (экономических, антропологических и т.д.).

Этот недостаток присущ и единственной известной нам

работе, специально посвященной исследованию истоков од-

ной из поэтических любовных ситуаций — верности жены во

время разлуки (тема муллей) /Сиватамби, 1968/. Эта статья

представляет собой, по существу, небольшой экономический

трактат, которому тема муллей служит иллюстрацией. Глав-

ный вывод автора о том, что "концепция женской добродете-

ли, которая требует соблюдения супружеской чистоты, воз-

никает в Тамилнаде, как и везде, во время возникновения

института частной собственности" /Сиватамби, 1968, с.331/,

не говорит ничего о поэтическом становлении этой ситуа-

ции и вообще далек от того, что изображается в поэзии.

В сущности, упомянутые авторы не ставили перед собой

литературоведческих задач, но это лишь подтверждает по-

ложение вещей: проблема происхождения древнетамильской

любовной лирики остается по-настоящему не решенной.

И именно эту проблему мы ставим в центр нашего исследо-

Введение \7

вания, надеясь, что она может оказаться интересной и в

плане исторической поэтики, изучающей формы литературы

в зависимости от исторических и культурных условий ее

развития.

Одним из исходных моментов настоящей работы является

упоминавшееся выше характерное для мировоззрения древних

тамилов представление о сакральной энергии. Наряду с

Б.Бек и Дж.Хартом оно разрабатывалось и нами /Дубянский,

1974; 1979; 1983/, причем нас оно интересует не только

как реалия древнетамильского общества, нашедшая отраже-

ние в поэзии. Наиболее важным мы считаем необходимость

понять, как это представление, реализуясь в ритуале и

мифе, влияет через них на становление художественной

формы, в частности специфической образности поэзии ахам

и системы пяти тем-тиней. Мы надеемся показать, что по-

этический канон, предстающий перед нами в антологиях

и поэмах как закрепленная традицией и достаточно разра-

ботанная система норм, условностей, правил, насыщен глу-

боким архаическим содержанием, определенным ритуальным

смыслом, которые не успели еще полностью выветриться из

поэзии в процессе ее профессионального или полупрофессио-

нального культивирования. Исходя из этого, мы ставим пе-

ред собой в настоящей работе следующие задачи: 1) уста-

новление ритуально-мифологических истоков основных ситу-

аций древнетамильскои любовной лирики; 2) определение в

связи с этим принципов создания образов героев поэзии и

3) принципов построения тем-тиней с точки зрения сочета-

ния ситуации с конкретным природным окружением; 4) выяв-

ление ритуального характера творческого акта на ранней

стадии функционирования древнетамильс-кой поэтической

традиции; 5) описание в общих чертах процесса отхода

поэзии от своих ритуально-мифологических корней.

В соответствии с выдвинутыми задачами мы считаем не-

обходимым посвятить первую главу работы рассмотрению

мифологических представлений древних тамилов, в частно-

сти представления о сакральной энергии, ее различных

проявлениях и функциях. Здесь говорится и об основных

мифологических персонажах, и о специфике их образов.

Вторая глава посвящается рассмотрению функций древне-

тамильских странствующих певцов и музыкантов и их связей

с тамильскими царями, носителями сакральной энергии.

Значительное внимание мы уделим анализу акта исполнения

панегирика и покажем его ритуальный смысл. Мы надеемся

также наметить пути, по которым происходила передача

традиции из рук упомянутых исполнителей в руки ученых

поэтов (так называемых пулаваров). Кроме того, в этой

главе будет затронут и вопрос о санге, с которой сама

традиция связывает свое происхождение.

В третьей главе мы рассмотрим основные ситуации поэ-

зии ахам, приемы создания образов героев лирики, проана-

2 60

18 Введение

лизируем различные элементы тем-тиней и принципы их со-

четания .

В четвертой главе мы специально поговорим о системе

пяти тем-тиней с точки зрения ее происхождения и связи

с определенной исполнительской практикой, с формами на-

родной поэзии и музыкой.

Выбранный нами угол зрения на древнетамильскую поэ-

зию, привязывающий ее к мифу и ритуалу, разумеется, не

отрицает иного подхода к ней и не исчерпывает возможно-

стей дальнейшего ее изучения — напротив, он предполагает

их, поскольку определяет, как мы считаем, важнейшие на-

чальные характеристики этой поэзии. Ну а вне поля нашего

зрения остаются, например, вопросы теоретического осмыс-

ления поэтики антологий и поэм в трактатах, связей та-

мильских трактатов и самой поэзии с пракритской и севе-

роиндийской традицией. Последний вопрос чрезвычайно ва-

жен с точки зрения становления древнеиндийской лириче-

ской поэзии в целом, необходимость его решения назрела

давно. Он, правда, был поставлен в упоминавшейся книге

Дж.Харта (1975), где проводятся многочисленные параллели

(тематические, образные и др.) между тамильской и севе-

роиндийской поэзией, но к выводам автора о влиянии пер-

вой на вторую /Харт, 1975, с.277—280/ следует относить-

ся с осторожностью. Как бы ни интересны и убедительны

были отдельные случаи сходства или влияния, вопрос, по-

видимому, должен решаться на основании полного сопостав-

ления поэтических систем обеих традиций, что еще пред-

стоит сделать. В нашей работе мы такой задачи перед со-

бой не ставим, хотя в некоторых случаях обращаемся к

опыту пракритской и санскритской поэзии.

Глава I

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН

ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

В древнетамильских поэтических текстах границы терри-

тории, на которой обитали тамилы, Тамижахам, определяют-

ся четко: на юге — мыс Кумари, на севере — горы Венката,

на западе и востоке - океан (ПН 6, 1-4; 17, 1-4)1.

Ранняя политическая история этой части Южной Индии

нам неизвестна. В санскритских и пракритских источниках,

относящихся ко второй .половине I тысячелетия до н.э.

(комментарии Катьяяны на грамматику Панини, IV в.; эдик-

ты Ашоки, III в.; надпись из Хатхигумпхи, II-I вв.),

встречаются упоминания о трех южноиндийских царствах —

Чера, Чола и Пандья, но никаких данных о них не приво-

дится2. Впервые некоторые сведения о правителях, их ге-

неалогии, отрывочные подробности о социальном составе

южноиндийского общества мы получаем из надписей алфави-

том брахми (II в. до н.э.), представляющих собой наибо-

лее ранние образцы тамильского языка (см. /Махадеван,

1971/). Однако лишь древняя тамильская поэзия более или

менее полно раскрывает перед нами жизнь индийского юга,

позволяет познакомиться с социальным устройством общест-

ва, с материальной и духовной культурой древних тамилов.

И хотя авторы стихов изображали действительность идеали-

зированно, картина, которую можно представить на основа-

нии их творений, собранных в "Эттуттохей", "Паттуппатту",

а также в "Повести о браслете", производит впечатление

совершенно достоверной — во всяком случае, она, как мы

уже отмечали, хорошо согласуется с данными античных ав-

торов и результатами археологических раскопок.

Помимо трех крупных царств — Чера, Чола и Пандья3 —

существовали земли, принадлежащие мелким правителям или

племенным вождям, которые иногда сохраняли самостоятель-

ность и успешно отбивали набеги соседей, но чаще, усту-

пая силе, становились либо их союзниками, либо данника-

ми. В стихотворениях и поэмах постоянно упоминаются во-

енные столкновения, нередко значительные. Поэты, наприн

мер, сообщают, что пандийский царь Чежиян обратил в бег-

ство армии Чолов и Черов в битве при Кудаль (т.е. Мадуг

рай) (АН 116), осадил город Мусири в Чере (АН 57) и, на-

конец, разгромил в битве при Аланганаме объединенную ар-

мию Черов, Чолов и князей Тидияна, Ежини Ерумеиюрана,

Ирунговенмана и Порунана (АН 36).

Эти и прочие сражения, о которых говорится в текстах,

велись главным образом ради получения добычи и дани, для

20 Глава I

демонстрации силы и обретения царями воинской славы. Зах-

ват территорий врага, расширение своих владений за их

счет, судя по всему, причинами войн не являлись, и поли-

тическая карта Южной Индии в течение первых трех веков

нашей эры серьезно не перекраивалась.

Хотя военная добыча, а также доходы от торговли были

главными источниками пополнения казны тамильских царей

/Кеннеди, 1976, с.4/, экономической основой южноиндий-

ских государств следует все же считать земледелие, успеш-

но развивавшееся в плодородных рисовых долинах рек Каве-

ри в Чоле, Вайхей в Пандье и на побережье Черы /Мэлони,

1976, с. 12/ч• Именно здесь возникают города, средоточие

древнетамильской материальной и духовной культуры, та-

кие, как Мадурай, Уреиюр, Ваньджи, Каньджи. К ним следу-

ет добавить и порты Пухар, Карур, Тонди, Коркей — центры

энергичной торговли и морского промысла.

Наряду с ними существовали во множестве небольшие се-

ления — обнесенные стенами городки, крепости местных

правителей, деревни земледельцев, пастухов, охотников,

рыбаков. Их разделяли джунгли или пустынные пространст-

ва, где жили племена, находившиеся на более низкой сту-

пени культурного развития. Так, тексты постоянно упоми-

нают эйинаров и мараваров — охотников, промышлявших лу-

ком и стрелами и не гнушавшихся грабежа на дорогах.

Тексты упоминают ряд социальных групп древнетамиль-

ского общества, различавшихся прежде всего по профессио-

нальному признаку: плотников, кузнецов, торговцев солью,

музыкантов и т.п. Каждая такая группа обозначалась тер-

мином kuti клан, ро$, была, по-видимому, наследственной

и представляла собой, в сущности, "джати" — касту или

подобие касты. Не вдаваясь в подробности древнетамиль-

ской социальной структуры с этой точки зрения (обсужде-

ние вопроса см. /Харт, 1975, с. 119 —133/), отметим без-

условное наличие в ней, с одной стороны, групп низких,

"презираемых": ilicinan, pulaiyan (ПН 82, 3; 287, 2;

289, ТО; 360, 19~и др.У — прачек7 кожевников, некоторых

категорий музыкантов — и, с другой стороны, социального

слоя, который обыкновенно обозначается словом cânrôr

благородные /корень слова — cäl (ДЭС 2037) имеет значе-

ния быть полным, обильным, соответствовать, быть законченным,

быть достойным/. Именно этот слой воспевается древнета-

мильской поэзией, которую иногда так и называют "поэзи-

ей благородных" (cânrôr ceyyul /Кайласапати, 1968,

С.228-/). Кайласапати^ отмечая) что выражение cänror cey-

yul употребляется в смысле поэзия, созданная благородными

поэтами, показывает, что в самой поэзии слово cânrôr ча-

ще всего обозначает воин, сильный человек, герой и,"таким

образом, сДпгот ceyyul правильнее понимать как поэзия,

посвященная благородным воинам. Этим подчеркивается несомнен-

ный аристократизм древнетамильской поэзии, обслуживав-

шей, как видно из нее самой, царско-княжескую верхушку,

Мифологический фон древнетамильской поэзии 21

родо-племенную знать, приближенных к царю воинов, пред-

водителей местных общин,

В экономическом, культурном и этническом отношении

древнетамильское общество было неоднородным. Вполне ес-

тественно, что и мировоззрение такого общества, насколь*

ко оно может быть реконструировано, должно оказаться яв-

лением сложным, разнообразным, многоуровневым. Надо учи-

тывать еще и то, что в описываемое время юг Индии испы-

тывал сильное влияние североиндийской культуры. О на-

чальном его этапе по существу ничего определенного ска-

зать невозможно, но совершенно ясно, что процесс воздей-

ствия шел уже очень долго, — по мнению Нилаканты Шастри,

с начала I тысячелетия до н.э. /Шастри, 19 76, с.69/.

Как бы то ни было, в первых веках нашей эры в стране та-

милов достаточно хорошо были известны Веды и ведические

ритуалы, древнеиндийский эпос, джайнское и буддийское

учения, вообще целый ряд идей, образов, представлений,

связанных с санскрито- или пракритоязычными источниками

(например, понятие кармы, концепция трех жизненных це-

лей, священный статус коровы, некоторые астрономические

знания). В текстах антологий и поэм встречаются упомина*

ния о Брахме, Шиве, Вишну,( Кришне и Балараме, Индре, не-

которых других мифологических персонажах (Парашурама,

Арундхати и т.д.)5.

Несомненным авторитетом пользовались на юге брахма-

ны6 . Их услуги особенно ценились при дворах тех тамиль-

ских правителей, кто стремился подражать североиндий-

ским монархам и организовывал престижные ведические жерт-

воприношения .

О царь, ты обладаешь праведным мечом

И жертвоприношения свершаешь постоянно — в окруженье

Других царей, теперь твоих прислужников,

И брахманов ведических, которым сдержанность присуща

И кто исполнен знанья шрути (ПН 26, 12—15)7.

Брахманы упоминаются в древнетамильской поэзии неред-

ко, причем всегда с интонацией уважения- и к ним, и к их

занятиям. Известно, что и некоторые поэты сами были брах-

манами, оставившими свое жреческое ремесло8. К ним при-

надлежали, например, Кабиляр, Паранар, Наккирар. Несом-

ненно, что в первую очередь именно через них и им подоб-

ных древнетамильская поэзия воспринимала североиндийские

идеи и образы. В особенности это относится к панегириче-

ским стихам и поэмам: царей охотно подключают к санскрит-

ской мифологической или эпической традиции. Например, в

ПН 55 говорится, что царь выделяется среди прочих царей,

"как третий глаз, сверкающий на украшенном месяцем лбу

того, кто обладает великолепной царственной головой и

черным горлом, кто дал могучим небожителям победу, когда

разбил три крепости одной стрелой, взяв луком высокую

гору, а тетивой — змея" (1—5)9; автор ППан восхваляет

2-3 60

22 Глава I

правителя Каньджи как "происходящего от того, кто цветом

морю подобен, кто мир весь измерил (т.е. Вишну)" (30—32),

сравнивает его с доблестными Пятью (Пандавами), боровши-

мися с Сотней (Кауравами) (ППан 415—417).

Бесспорно то, что образы, идеи и представления, при-

надлежащие к общеиндийской мифологической традиции, впол-

не органично вписываются в древнетамильскую поэзию. Вмес-

те с тем ими далеко не исчерпывается ее мифологическое

содержание, они не затрагивают целого ряда ее жизненных

центров и составляют лишь один из ее культурных слоев,

сосуществующий с иными, сформировавшимися на местной поч-

ве гораздо раньше. Разумеется, при длительном взаимодей-

ствии таких слоев проведение демаркационных линий между

ними — дело весьма тонкое, не всегда осуществимое, и мы

далеки от мысли выделить из поэзии некий чисто тамильский

субстрат (сама постановка такого вопроса вследствие не-

сомненной гетерогенности тамильской культуры некоррект-

на) . Свою задачу мы видим в том, чтобы выявить те мифоло-

гические и религиозные представления, так или иначе в по-

эзии запечатленные (и, как мы убеждены, самые архаичные),

которые оказали влияние на формирование древнетамильско-

го поэтического канона.

Из терминов, которые употребляются в текстах для обоз-

начения феноменов сакрального мира (подробнее об этом см.

/Звелебил, 1977; Дубянский, 1985/) , для нас наиболее ин-

тересны два — katavul и ananku« На них следует обратить

внимание еще и потому, что трактовка их часто противоре-

чива и, с нашей точки зрения, неточна.

Так, термин katavul, исходя из его этимологии (см.

ДЭС 929), нередко'понимают как обозначение высшего транс-

цендентного божественного начала, превосходящего все яв-

ления и объекты мира и в то же время в них имманентно

присутствующего10. Такая концепция божества, вполне под-

ходящая для философско-теологических систем развитого

индуизма (например, распространенной на юге Индии шайва-

сиддханты), несомненно, противоречит духу древнетамиль-

ской поэзии и представляется в связи с ней сомнительной.

Отчетливо осознавая это, Дж.Харт приходит к отрицанию

общепринятой этимологии термина: по его мнению, корневую

морфему kata следует возводить к katan долг (здесь в

смысле жертвоприношения). Согласно рассуждениям Харта,

бог — это тот, кому должно приносить жертвы /Харт, 19 75,

с.27/.

Разделяя мнение Харта о невозможности "трансценден-

тальной" интерпретации божества в древнетамильской куль-

туре, мы в то же время не можем не отметить искусствен-

ность и его трактовки: она не вполне убедительна с грам-

матической точки зрения (от katan естественнее построить

форму kaÇaiiul), a главное, соверЪенно напрасно отвергает

традиционную"этимологию. Ведь она, если отвлечься от фи-

лософских импликаций, как нельзя лучше соответствует ис-

Мифологический фон древнетамильской поэзии 23

конной древнетамильской концепции божества, которая, по

нашему мнению, состоит в том, что katavul бог есть то, что

выходит за пределы у или, в более общем" виде, просто то,

что движется21. Вероятнее всего, древнетамильское представ-

ление о божественном, сакральном начале в первую очередь

имеет в виду духов или местные божества, одним из основ-

ных атрибутов которых является способность свободно пе-

ремещаться в пространстве, выходить за пределы четких

границ или рамок. Такому пониманию божества, подтверждае-

мому, кстати, примерами, которые будут приведены в даль-

нейшем, нисколько не противоречит то обстоятельство, что

с течением времени упомянутая способность движения, как

и сам термин katavul, переосмысляется в метафизическом

плане.

Специфика древнетамильского представления о сакраль-

ном раскрывается, далее, в связи с понятием •ananku. Это

понятие, как мы увидим, чрезвычайно важно для тамильской

культуры и заслуживает внимательного рассмотрения12.

Вслед за К.Звелебилом /Звелебил, 1979, с. 159 —160/ от-

метим многозначность слова ananku. Словарь ППТИ дает 12

его значений, из которых можно выделить такие: страх, ис-

точник страха; любое устрашающее божество или демон; демоница, по-

являющаяся как красавица; убивающая юношей (идентифицируется

с Мохини, воплощением Вишну в виде соблазнительно-пре-

красной, но опасной женщины). Учитывая, что основные зна-

чения слова — мучение, боль, страдание, умерщвление (глагол

ananku соответственно означает мучить, приносить страдание,

быть мучимым, погибать, а также подчинять, подавлять, сдержи-

вать; прятаться, подчиняться: ДЭС 566), мы вправе предполо-

жить, что ananku - это некая устрашающая сила, которая

приносит человеку зло' и страдание и которая может прояв-

лять себя как неперсонифицированно, так и в виде неких

существ — духов, демонических персонажей, божеств13. Од-

нако если мы рассмотрим все случаи употребления слова

ananku в древнетамильской поэзии, то обнаружим, что дан-

ное определение не дает полного представления об ananku,

не исчерпывает этого феномена. В самом деле, с его" по-

мощью нельзя объяснить, почему описываются как обладаю--

щие анангу горы (АН 22, 1; 226, 19; 372, 3; HT 288, 1;

ПН 52, 1; 151, 11; ППан 494), прохладная бухта (АН 240,

8; Айн 28, 1; 174, 1), море (АН 207, 1; МК 164; Мани 17,

12), дерево кадамба (Пади 88, 6); кроме того, анангу об-

ладают лук (АН 159, 6), стрела (АН 167, 8), укрепленные

стойки ворот (МК 353-354, 693), площадка перед домом

(ПИ 274, 4), бобы-кажангу, используемые для прорицаний

и гадания (HT 47, 8; 282, 5), слон (КТ 308, 2-3), лев

(ППан 258), змея (ПН 211, 2; АН 108, 2; HT 37, 9.; КТ 119,

2); анангу присуща и людям, ибо содержится в "больших

руках" (Пади 62, 11) и "крепких ногах" героев (Пади 11,

падигам, 11), в женской груди (АН 177, 19; Айн 363, 3 —

4); с ней ассоциируется женщина в целом — "девушка, ис-

2-4 60

24 Глава I

полненная анангум (ananku cäl arivai — АН 14, 15; 181,

25; 212, 8). С анангу связываются даже абстрактные поня-

тия ("время, наполненное анангу" — ПН 369, 6; "исполнен-

ное анангу целомудрие" — АН 73, 5; клятва — HT 386, 6);

анангу, наконец, обладают боги: Муруган ("редкостная

анангу Муругана" — АН 86, 10; "обладающий анангу Муру-

ган" - ПН 299, 6), Тирумаль-Вишну ("редкостная сила Ти-

румаля, обладающая анангу" — Пари I, 43; "диск Тирумаля,

наполненный анангу" — Пари XIII, 6), а в одном случае

(Кали 105, 15) обладающим анангу называется Индра.

Как видно из этого списка примеров, причем далеко не

исчерпывающего, анангу, во-первых, не всегда злое, опас-

ное начало, часто оно ассоциируется с богами, борющими-

ся против демонов (см. /Звелебил, 1979, с.167/), с каче-

ствами силы, надежности, блага (в АН 20, 11 она так и

называется nallananku, т.е. благая анангу) ; во-вторых, не-

смотря на то что словом ananku называются духи и божест-

ва, оно в первую очередь подразумевает некую энергию,

связанную с разнообразными предметами и явлениями мира.

"Эта энергия... — пишет Харт, — была потенциально

опасной сакральной силой, которая предполагалась нали-

чествующей в любом объекте или человеке, по тем или иным

причинам обладавшим, как считали, особой потенцией. Со

всем, где она содержалась, нужно было обращаться осторож-

но, иначе энергия выходила из-под контроля и приводила к

катастрофе. Но если „анангу" находилась в надлежащем ме-

сте и под контролем, она сообщала вещам сакральную пра-

вильность, надежность, и это было важнейшим критерием

отношения к ним человека. Среди объектов, содержавших

эту энергию, были целомудренная жена, царь, некоторые

виды барабанов, специальные столбы, мемориальные камни

с душами павших героев в них, мертвые тела, вдовы, жен-

щины во время месячных и в послеродовой период. Кое-где

она потенциально менее стабильна, но в любом случае дол-

жна быть тщательно контролируема" /Харт, 1976, с.321/.

Добавим к словам Дж.Харта определение К.Звелебила:

"Сакральное понималось как сила, присущая некоторым ме-

стам, объектам, существам, а не как владение вполне оп-

ределенных трансцендентных богов. Термин, применявшийся

для обозначения сакрального, был „анангу", первоначально

мыслившийся как обозначение внушающей благоговение

сверхъестественной энергии, безличной, анонимной силы,

находящейся внутри ряда феноменов, но не идентифицируе-

мой и не смешиваемой ни с одним из них. Сакральная энер-

гия была столь независима от определенных вещей или лиц,

в которых она, как полагали, обреталась, что она дол-

жна была предшествовать или переживать их. Она была без-

личной, капризной, опасной, сама по себе ни благой, ни

неблагой, она обнаруживалась пребывающей в местах, вы-

зывающих благоговение, — горах, море, на поле битвы, на

току, который использовался в качестве места, где испол-

Мифологический фон древнетамильской поэзии 25

нялись оргиастические и священные танцы; из предметов

она, как полагали, находилась в опасных или ценных ве-

щах, таких, как оружие и музыкальные инструменты; она

присутствовала также в некоторых внушающих страх живот-

ных (лев, тигр, змея) и в некоторых (возможно, тотемных)

деревьях" /Звелебил, 1979, с.190/.

В рецензии на книгу Харта Т.Барроу отмечает неудовлет-

ворительность трактовки автором термина ananku: во-пер-

вых, как считает он, эта трактовка не учитывает всех зна-

чений слова; во-вторых, термин ananku в раннем слое ли-

тературы не означает генерализированную потенцию, а ис-

пользуется для обозначения богов, божественных существ,

духов и демонов, обретающихся в различных местах. По-

скольку само слово происходит от корня an- приближаться,

соединяться, пребывать внутри, Барроу добавляет, что в пер-

вую очередь "анангу" — дух, вселяющийся в человека, а

также состояние одержимости духом /Барроу, 1979, с.283/.

Как мы уже показали на ряде примеров, слово ananku в

самом деле многозначно. Мы думаем, что серьезного проти^-

воречия между различными значениями этого слова нет, но,

видимо,/есть какие-то основные, исходные. Таковыми, по

нашему мнению, следует считать два: внутренняя энергия и

дух, неопределенное божество, причем они так тесно соприкаса-

ются, что иногда трудно решить, какое значение предпо-

честь. Скажем, строчку АН 114, 15 anankutaiya nakarin

manant a pü можно понять как цветы, благоухающие в доме бо-

жества (т.е. в храме) или как цветы, благоухающие в доме, об-

ладающем анангу.

Рассуждая теоретически, мы приходим к заключению, что

словом ananku обозначались: и некая безличная энергия, и

созданные воображением людей существа — духи, божества —

ее носители, ее воплощения. Кстати, именно безличностью,

текучестью самой энергии следует объяснить и неопределен-

ность форм этих существ : tâm vêntu uruvin anarikumär varu-

më духи придут в желанной им форме (АН 158, 9) , и их способ-

ность свободно перемещаться в пространстве (ср. ananku

käl kilarum mayankirul na^unäl темная ночь, когда бродят

анангу, 'букв . у анангу вздымаются ноги — HT 319, 6 ) .

Важно заметить, что аналогичным образом характеризо-

вались и персонажи, обозначенные словом ka^avul (напом-

ним: то, что движется, выходит за пределы): "нарисованное бо-

жество (кадавуль) уходит", т.е. покидает свое изображе-

ние (АН 167, 15); "столб, из которого ушел кадавуль"

(АН 307, 12); "печальная ночь, когда бродит кадавуль"

(МК 651). Очевидно, что в этих примерах кадавуль вполне

эквивалентен анангу, и, таким образом, в некоторых кон-

текстах оба термина могут рассматриваться как синонимы.

Наряду с тем, что, как мы видели, древнетамильские ду-*

хи и божества свободно перемещались в пространстве, они

всегда понимались как в той или иной степени локализо-

ванные — иногда не очень определенно (море, горы): malai-

26 Глава I

yurai katavul бог, живущий в горах (Айн 259, 3), иногда бо-

лее конкретно: illurai katavul богЛ ошвущий в доме (АН 28 2,

18). Вообще же места их обитания многочисленны и разно-

образны — тексты называют, например, горы (HT 165, 4),

горные источники (HT 34, 1), бухту (АН 156, 15), деревья:

маргозу (АН 309, 4), баньян (HT 343, 4), венгей (HT 216,

6), пальмировую пальму (HT 303, 3), кадамбу (КТ 87, 1)1Ц ;

также груду камней (АН 35, 7) и камни, поставленные в па-

мять погибших воинов (АН 29 7, 7). Во всех приведенных

примерах божество обозначено словом katavul.

Итак, энергетическое начало, имевшее в древнетамиль-

ской культуре сакральный статус, может быть рассмотрено

в рамках дихотомии "движение—локализация", которая со-

здает предпосылку формирования по крайней мере одного,

туземного слоя древнетамильской мифологической системы.

Момент концентрации энергии в том или ином предмете или

персоне делает их объектами религиозного культа, а не-

определенный дух, носитель энергии, обретая "дом", транс-

формируется в местное божество со своей сферой влияния

и своими почитателями. Интересно в связи с этим заметить,

что одним из значений широко применяемого для обозначе-

ния понятия "бог" слова irai является также пребывание,

местонахождение (tankutall, нередко, кстати, употребляе-

мое в связи с птицами (см. АН 10, 4; 180, 11; КТ 92, 2-

3; HT 67, 3—5; ПН 360, 15)15. Можно высказать предполо-

жение о совмещении двух значений слова (т.е. бог и место)

в понятии духа или божества с постоянным местом пребыва-

ния, иначе говоря, местного божества, выделившегося' из

сонма духов и ставшего объектом особого поклонения, по-

скольку оно приняло на себя функцию охраны данного места

("высокие горы, охраняемые богом редкостной силы" — ПН

158, 1; "поля, шумящие птицами, охраняемые богом, обре-

тающимся в венгей с огненными цветками" — HT 216, 6—7),

обретшего свой "дом", ставший храмом /ср., например,

"сильный бог (здесь vallananku), помещенный в дом (та-

nai) из гнутой челюсти ак^лы" — ПП 86—87/. В подобного

рода идеях, видимо, и кроются корни явления, называемого

иногда генолокотеизмом (постоянное пребывание бога в

конкретном месте, его генетическая связь с этим местом,

слиянность с ним) и отраженного, в частности, в тамиль-

ских храмовых мифах, для которых типичен мотив невозмож-

ности удалить бога из данного храма или местности, по-

скольку он оказывается "укорененным" в них (см. /Шуль-

ман, 1979, с.48 -52/) .

Следствием данного факта является и то, что в станов-

лении культов различных богов в Южной Индии громадную

роль играют местные обстоятельства. Мифология и иконо-

графия божественного персонажа в значительной мере ока-

зываются как бы слепком местного фона (социального или

природного). Разумеется, это лишь одна черта весьма слож-

ного процесса развития тамильской мифологии, но черта

Мифологический фон древнетамилъской поэзии 27

чрезвычайно важная, диагностическая. Не случайно более

поздняя, средневековая поэзия тамильских бхактов, в осо-

бенности шиваитских, прямо-таки насыщена "географией"

Тамилнада, поскольку воспевание бога не мыслится вне то-

го места (селения и храма), где он пребывает.

Возвращаясь к сакральной энергии анангу, поставим те-

перь вопрос о ее природе. Исследователи, как можно было

видеть, называют ее безличной, сверхъестественной силой,

аналогичной, по мнению Харта, полинезийской мана /Харт,

1975, с.322/. Эта точка зрения, как нам кажется, упуска-

ет индийскую специфику явления. Есть возможность рас-

сматривать анангу как феномен не сверхъестественный, а

в основе своей природный: ведь характерная форма прояв-

ления энергии — огонь, жар (что роднит анангу с поняти-

ем "тапаса", выработанным ведической культурой, хотя

следует оговориться, что и в том и в другом случае "жар" —

не только природный, но в значительной мере религиозный

феномен, связанный с идеей накопления добродетели).

Ассоциация анангу с огнем, нагреванием прослеживает-

ся на таких, скажем, примерах: "толстые куски жира,

поджаренные (anankiya) на красном огне" (АН 237, 9);

"она (женщина)'стала мучением (ananku) для родной дерев-

ни, словно огонек, разожженный под деревом" (ПН 349, 6—

7); очаг с анангу (anankatuppu - МК 29).

В других случаях огненная природа анангу выявляется

не столь непосредственно, но все же достаточно опреде-

ленно. Так, имеющими анангу характеризуются змеи (АН 108,

13; HT 37, 9; КТ 119, 2), поскольку они обладают "жаром

гнева" (см. КТ 190, 4: "горячегневная змея"), слон в со-

стоянии амока (КТ 308, 2), поле битвы (ПН 25, 6), кото-

рое всегда ассоциируется с сухими землями "палей".

С анангу связаны танцы (СП V, 70), страдания или боль

(HT 322, 10), любовная страсть (HT 245, 9-10).

Вышеобозначенное понимание анангу, между прочим, пол-

ностью подтверждается наблюдениями над особенностями со-

временной ритуальной практики в Тамилнаде, которая ак-

тивно использует понятие жара, нагревания (и как антите-

зу им — холода, охлаждения). "В сущности, — пишет Б. Бек,—

жар ассоциируется с жизнью и плодородием. Энергия, котот

рая может как активизировать, так и уничтожить жизнь,

есть некая разновидность жара. Взятый изолированно, од-

нако, жар в высшей степени опасен. Он должен быть лока-

лизован и контролируем, чтобы стать источником энергии,

которую могут использовать как люди, такли божественные

персонажи" /Бек, 1969, с.553/.

С жаром, "перегревом" связаны такие процессы и состо-

яния человека, как болезнь, страдание, любовное влечение,

половое созревание девушки, месячные, беременность. В це-

лом всякая нечистота считается нагревающей /Бек, 1969,

с.562/. Очищение же, снятие боли, выздоровление и т.ш*

неизменно понимаются как введение энергии-жара в опредв-

28 Глава I

ленные, контролируемые рамки, иначе говоря — как охлаж-

дение. Необходимо подчеркнуть, что охлаждающим считался

половой акт как утоление жара любовной страсти /Бек,

1969, с.562/. Отметим, что тамильская культура оперирует

также цветовым рядом символического выражения упомянутых

состояний: энергия, жар ассоциируются с красным, охлажде-

ние, прохлада — с белым цветом. Соответственно структура

типичного ритуала выглядит как прохождение фазы нагрева

с последующим охлаждением, символизирующим возвращение

к норме или обновленному состоянию (движение от красного

к белому, см. /Бек, 1969, с.557/)16.

Хотя исследовавшая структуру тамильских ритуалов

Б.Бек использует данные современной полевой работы, ее

выводы хорошо проецируются на ранние этапы развития та-

мильской культуры, что подтверждает и анализ древней по-

эзии i те нормы поведения, которые в ней отражены, наи-

лучшим образом интерпретируются функционально, с точки

зрения контроля над сакральной энергией в различных ее

модификациях. Чаще всего это не лежит на поверхности, но

нередко поэзия и прямо описывает действия, которые име-

ют целью символическое сдерживание энергии, охлаждение

внутреннего жара в предметах или людях, например: наде-

вание гирлянд прохладных цветов (ТМА 236), венков из

листьев маргозы и пальмировой пальмы17 (АН 138, 4 — 5);

нанесение на тело шафрана (куркумы) и сандаловой пасты

(обладающих охлаждающими свойствами) (ТМА 235); смазыва-

ние маслом ворот (МК 353 — 354); украшение павлиньими

перьями (павлин — птица, ассоциирующаяся с прохладой) ко-

пий (ПН 95, 1—2), камней, поставленных в память погиб-

ших воинов (АН 67, 10).

Громадную роль играет в тамильской культуре анангу в

аспекте сакральной женской энергии. Обладание энергией

анангу, являющейся в данном случае выражением женского

сексуального начала (ср. "женщина, полная анангум — АН

114, 5; 212, 8; "красивая грудь, обладающая анангу" —

АН 177, 19), присущей женщине силы чадородия18, состав-

ляет ценность, важную не только и не столько для самой

женщины, сколько для окружающих, и в первую очередь

близких родственников-мужчин. Как показано Б.Бек, женщи-

на занимает центральное место в дравидской ячейке родст-

ва и является источником жизненной силы, удачи для отца,

брата, мужа и сына, обеспечивает благосостояние и жизне-

деятельность семьи в целом /Бек, 1974, с. 7— 9/19. Этим

объясняется характерный дравидский обычай кросскузенного

брака (женитьба на дочери брата матери или сестры отца),

смысл которого состоит в том, что женщина, выйдя замуж,

не покидает семейной ячейки и продолжает оставаться га-

рянтией семейного благополучия.

В соответствии с амбивалентной природой анангу женщи-

на может, однако, быть силой не только благодатной, но

страшной и опасной. Не имеющая сдерживающих рамок (семей-

Мифологический фон древнетамияьской поэзии 29

ных, брачных, ритуальных), лишенная контроля, энергия

может принести гибель и разрушение. Самый яркий пример

этому, запечатленный тамильской поэзией, конечно, образ

Каннахи из "Повести о браслете", которая, потеряв мужа,

в гневе сжигает город Мадурай вырвавшимся из ее груди

огнем.

Такого рода представления о сакральной женской энер-

гии находят мифологическое воплощение в образе тамиль-

ской богини"Коттравей (korravai - букв, убийственная).

Древнетамильские тексты упоминают ее лишь в нескольких

случаях, а единственное развернутое ее описание содер-

жится в двенадцатой главе "Повести о браслете", где она

изображается богиней-покровительницей племени эйинаров,

воинственных охотников и грабителей, живущих в пустын-

ной местности. "Голова ее была украшена серебристой лу-

ной, она смотрела немигающим взором лобного глаза, у

нее были коралловый рот, белозубая улыбка и горло, по-

черневшее от выпитого яда. Она сгибала вместо лука

большую гору с горячегневным змеем в качестве тетивы;

полозубая змея была ей нагрудной повязкой. Она вздымала

в руке трезубец, на плечах у нее была кожа слона, а на

бедрах — шкура льва, полного анангу. На ногах звенели

колокольчики и воинские браслеты. Такова была Коттравей,

обладательница меча, исполненного победоносной силы. Она

стояла на голове могучеплечего демона, обладавшего

двумя разными обликами" (СП XII, 54—66).

Хорошо видно, что Коттравей втянута здесь в шиваит-

ский мифологический ареал, т.е. наделена основными ат-

рибутами Шивы и представляет собой его супругу — богиню

Кали в облике Махишасурамардини ("Та, что убила асуру

Махишу"). С другой стороны, далее в гимнах Коттравей по-

являются определенные ассоциации ее с Вишну ("ты держишь

в лотосоподобных*руках раковину и чакру" — СП XII, 9) и

Кришной (в гимне 22 ей приписывается один из его подви-

гов — уничтожение демона в виде повозки, посланного Кан-

сой, дядей Кришны, чтобы погубить его).

Оставляя в стороне шиваитскую и вишнуитскую атрибутику

Коттравей, отметим два момента в культе богини, восходя-

щие, несомненно, к глубокой древности: кровавые жертво-

приношения и убийство демона-буйвола. Эйинары поют: "Вот

наш жертвенный долг (katan)! Прими кровь, струящуюся из

горла, как плату за победоносную силу" (СП XII, 17, так-

же 18 — 19). Известно представление о крови как о субстан-

ции, в высшей степени насыщенной жизненной энергией, и

питающаяся кровью богиня ("выпей жертву сильнолуких эйи-

наров" — СП XII, 20) должна была получать энергию в изо-

билии20. В ответ же она, как богиня победы, дает воинам

силу, помогающую им одолеть врага21.

Чрезвычайно интересен возникающий здесь характерный

для универсальной модели жертвоприношения мотив "еды",

"кормления". Он важен не только потому, что проясняет

30 Глава I

достаточно очевидную архаическую семантику жертвы ("Еда —

метафора жизни и воскресения" /Фрейденберг, 1936, с.67/),

но и потому, что в русле тамильской культуры рождает

особую мифологическую фигуру, тесно связанную с Коттра-

вей. Это "пей" — демон или гораздо чаще демоница.

Демоны рбу, иногда называемые kalutu, - страшные су-

щества, бродящие в сумерках и по ночам, поедающие жерт-

вы богам (ср. такую строку: "мрачный вечер, когда креп-

коротые, с нечистыми пальцами пей роются в земле в месте

для собраний в старинном селении и едят цветы, принесен-

ные в жертву" — HT 73, 2—4). Более характерно, однако,

для пей пристрастие к поеданию трупов воинов, павших на

полях сражений:

Сухие волосы, зияющие рты с неровными зубами,

Зеленые глаза с мертвящим беспокойным взором,

Чудовищные уши, на которых уместились совы пучеглазые,

Повисли — до грудей громадных — злые змеи, —

Такие пей — с шершавым животом и устрашающей походкой,

Испачканными кровью пальцами кривыми с острыми ногтями

Глаза у трупов вырвав и пожрав,

Объеденные головы зловонные в руках, украшенных

блестящими браслетами, держа,

Плечами двигают и ртом, едящим трупы,

Поют о страшном поле битвы

И пляшут танец тунангей (ТМА 47 — 56).

Подобные сцены, не раз возникающие в тамильской ге-

роической поэзии, представляют собой отражение битвы

как жертвоприношения богине Коттравей и, возможно, в

фантастической форме описывают древнейшие, с каннибаль-

ской окраской воинские ритуалы, целью которых было за-

имствование жизненной энергии побежденного противника.

Интересно отметить близость пей к анангу в демониче-

ском аспекте. Несмотря на то что они, судя по некоторым

фразам в текстах, существа как будто разные ("ночью пей

и анангу принимают видимые формы" — МК 632; "Это анангу

или пей, пожирающие жизнь?" — Мани VI, 135), тесная

связь между ними очевидна. Во-первых, их объединяет об-

щая функция олицетворения неблагого, опасного, устрашаю-

щего начала: не случайно автор ППан, рассказывая о том,

как некая демоница-пей загадывает загадку богине танца

тунангей (т.е. Коттравей)21а, "родившей украшенного сына

(т.е. Муругана) , убившего злого Сура" (457—459), назы-

вает эту демоницу-пей — анангу. Во-вторых, пей при-

частны энергии анангу, которая всегда в изобилии присут-

ствует там, где проливается кровь — на полях битв, в ме-

стах кровавых жертвоприношений: в ПН 392, 8 поле битвы

называется anaiîkutai marapin имекщее отношете^к-традиции^

обладающей анангу; так же характеризуется в "Пади 79, 14

место, где воины рассекают себе грудь перед богиней Кот-

травей; практически то же (anaiiku aru marapin имеющая от-

Мифологический фон древ нетамильской поэзии 31

ношение к традиции редкостной анангу) говорится в АН 265, 14

о пей22. Наконец, АН 265, 14 прямо называет пей облада-

тельницами анангу ("известные своей редкостной анангу

демоницы-пейм). Добавим, что они появляются не только

на полях сражений, но и на землях, подвергшихся разори-

тельному военному набегу и представляющих собой зрелище

запустения и ужаса ("внушая страх, воют огненноротые ша-

калы, плачет сова, толпятся вместе с карликовыми сущест-

вами трупоядные пей с распущенными волосами" — ПП 257 —

260). В воображении древних тамилов эти некогда цветущие

земли мифологически переосмысляются и ассоциируются с

районом "палей", мифопоэтической зоной, символизирующей

опасность, страдания, смерть.

В этой зоне, которая неизменно характеризуется как

•»трудная для перехода", "внушающая страх", "пустынная",

живут племена диких охотников-эйинаров, грабящих и уби-

вающих путников (АН 87, 8; HT 164, 6-7; КТ 12, 3);

здесь "тигр, пахнущий сырым мясом, набрасывается на оле-

ня, пьет красную кровь, а потом длинноухий стервятник

по-воровски клюет остатки дурнопахнущей плоти" (АН 3,

4 — 12); здесь разбросаны трупы животных (КТ 56, 1; HT 43,

2-4); коршун "тащит кишки воинов" (АН 77, 10). Это рай-

он, "где гибнут путники" (АН 109, 9), "умирают живые су-

щества" (АН 31, 4), где "страдающее тело истлевает, слов-

но старая, стершаяся веревка" (HT 284, 10 — 11). С ним

всегда связан период летней жары, когда "горячие, словно

огонь, лучи солнца иссушают и раскалывают землю, высох-

шие деревья не дают тени" (АН 1, 10 — 11), "каждая гора

объята пожаром, возникающим от трения бамбуковых стволов

друг о друга" (АН 65, 9 — 10); на дорогах, "камни которых

разбивают пальцы ног пешеходов" (АН 5, 14), нередко воз-

никают миражи, которые именуются "колесницей пей" (pêyt-

têr - АН 67, 15; 89, 2; 179, 2; HT 84, 4). Район палей,

иначе называемый curam или kätu, — это арена военных по-

ходов и битв, место расположения кремационных площадок

(cutukâtu) и кладбищ ("на дорогах попадаются камни, ус-

тановленные в память погибших воинов, с высеченными на

них именами и рангом героев, украшенные павлиньими перь-

ями" - АН 69, 9-11).

Очевидно, что основные атрибуты района палей (смерть,

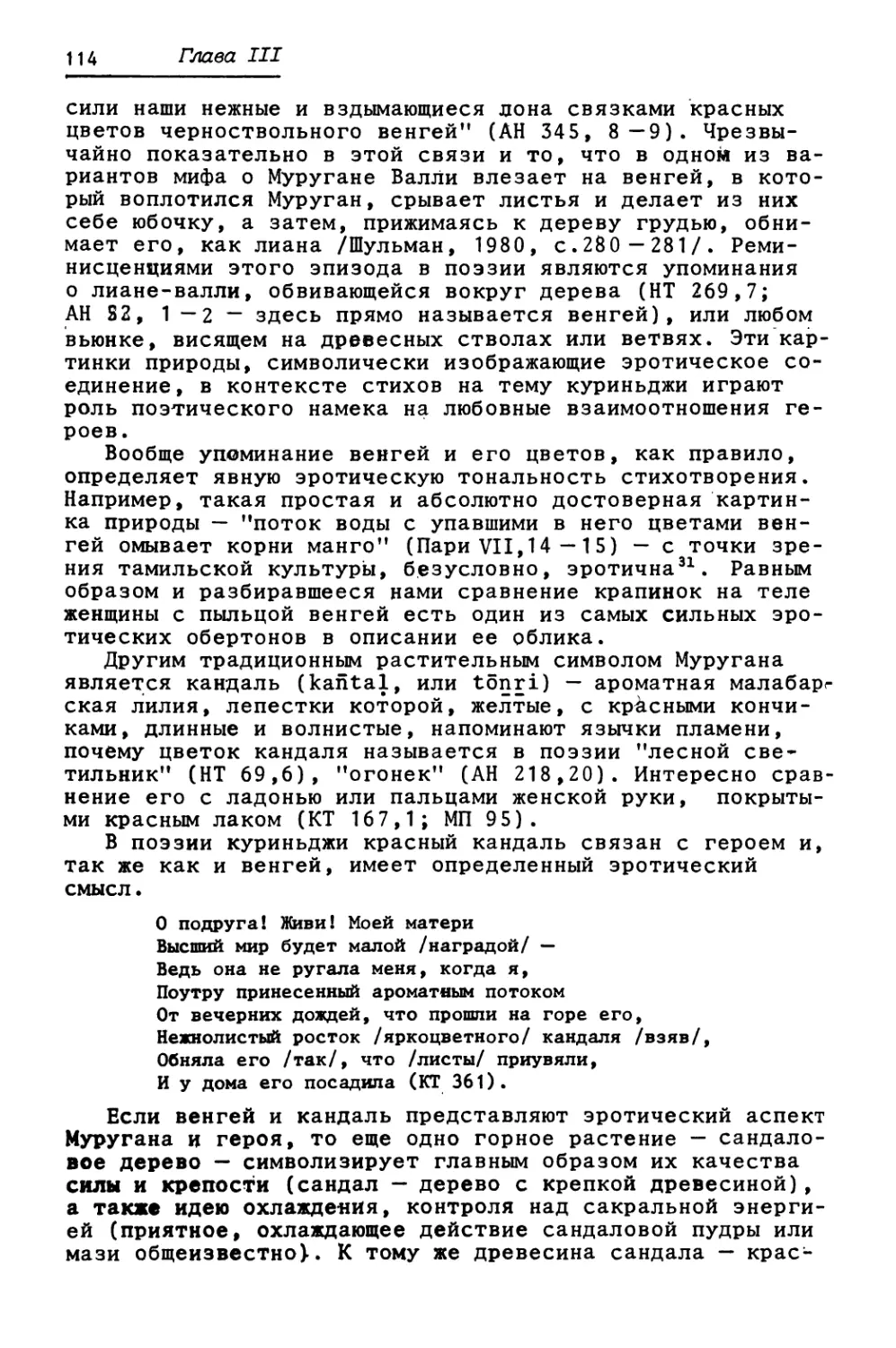

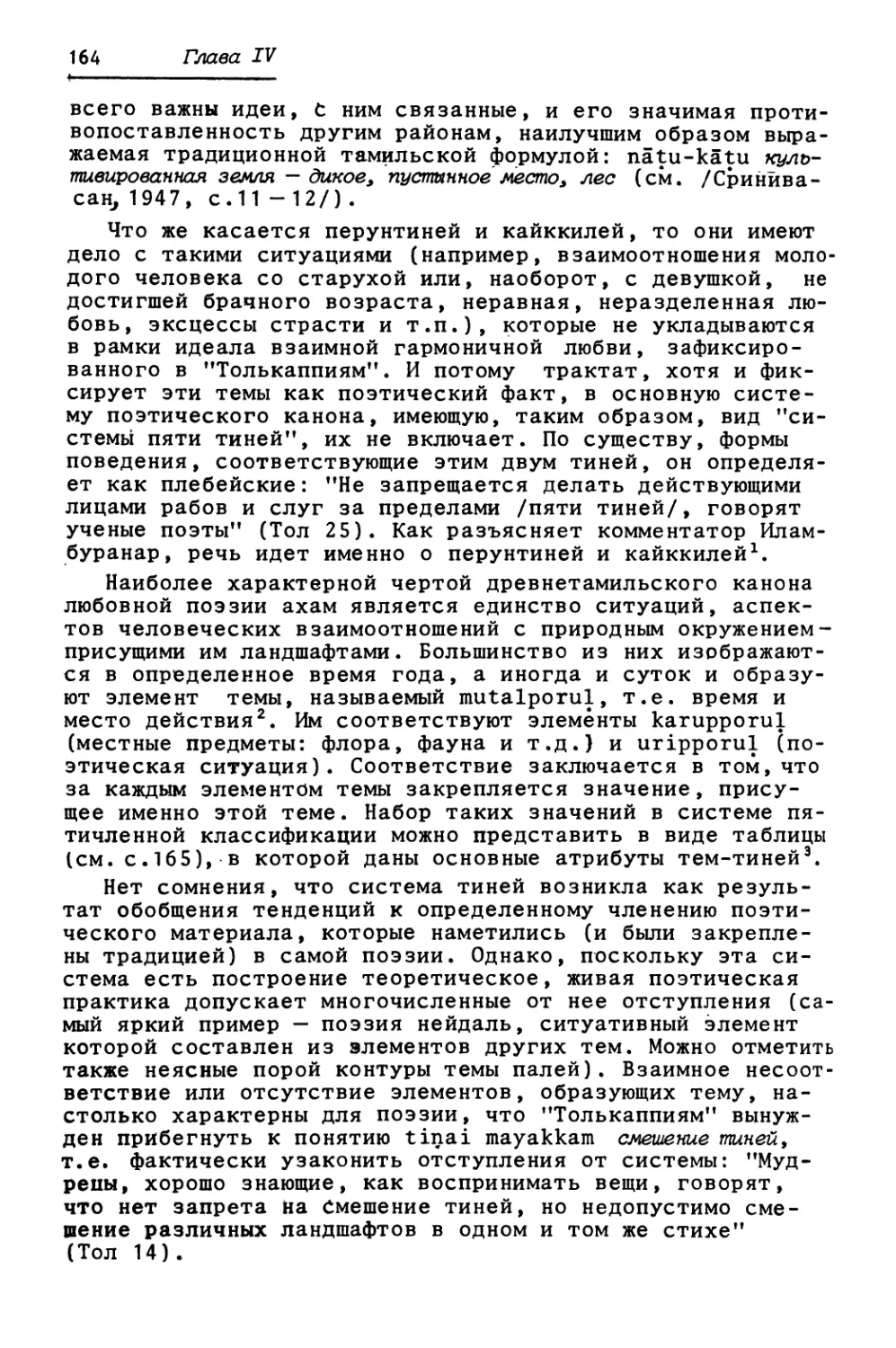

кровь, страдания, сухость, огонь) выразительно передают