Автор: Ясперс К.

Теги: философия психология религия немецкая философия переводная литература институт философии издательство канон яспер

ISBN: 978-5-88373-665-9

Год: 2021

Текст

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

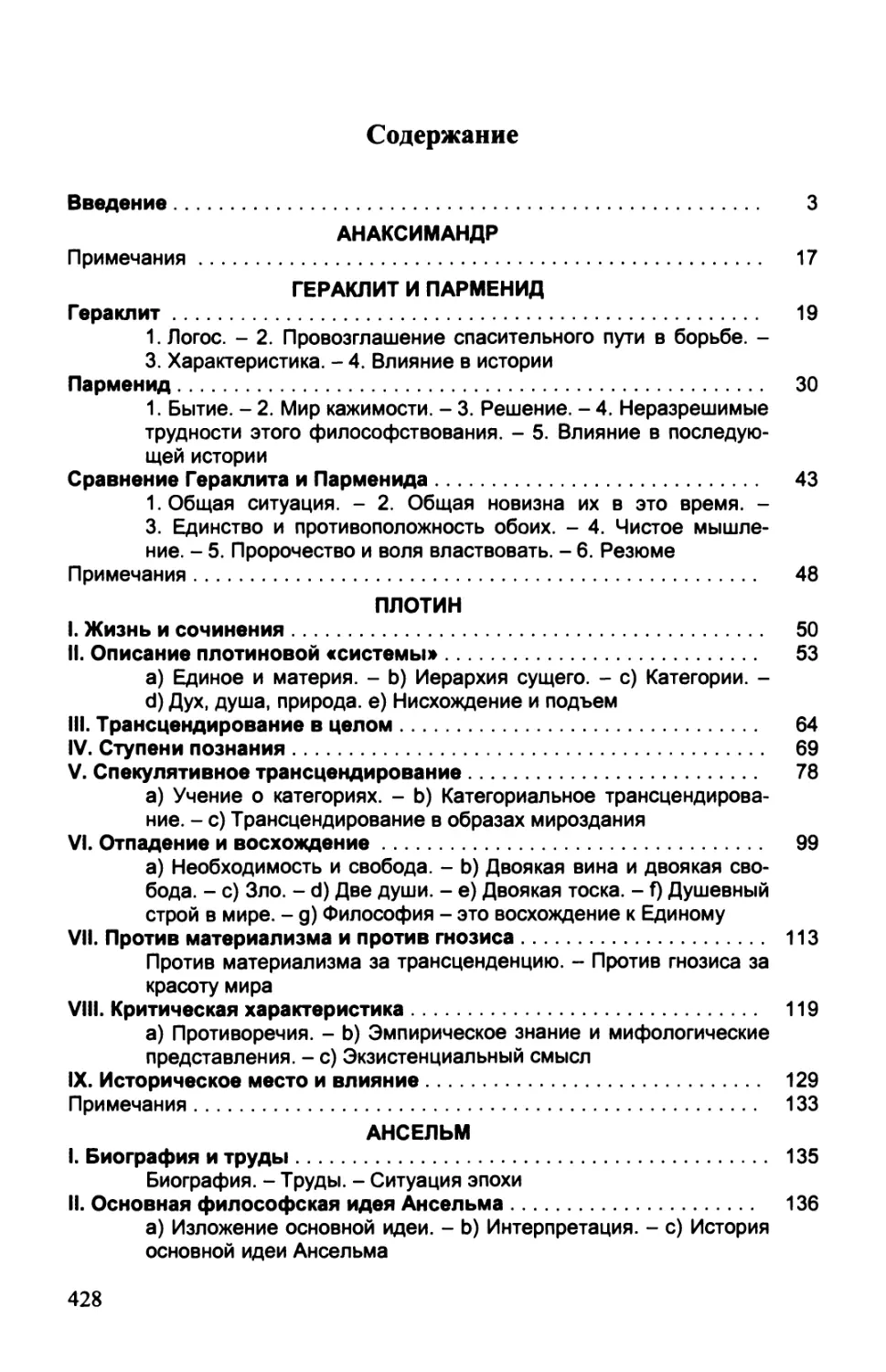

Карл Ясперс

ВЕЛИКИЕ ФИЛОСОФЫ

Книга третья

Мыслящие

из истока метафизики

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

<канЦн-плюс»

2021

iiiiiiniinw

НЕЗАВИСИМЫЙ

АЛЬЯНС

Ясперс Карл

Я 83 Великие философы. Кн. Ill: Мыслящие из истока

метафизики / К. Ясперс; пер. А.К. Судакова. - М.: Канон+ РООИ

«Реабилитация», 2021. - 432 с.

ISBN 978-5-88373-665-9

Главный историко-философский труд немецкого философа Карла

Ясперса, рассматривающий жизнь и учение самых выдающихся

персонажей истории человеческой мысли, впервые предлагается вниманию

русского читателя в полном виде. Третью, заключительную часть работы

составляют размышления о выдающихся метафизических мыслителях

древности, Средневековья и Нового времени; основное место занимают

работы о Плотине и Спинозе, которых Ясперс считал «чистыми

метафизиками», свободными от религиозной ангажированности, дополненные

трактатами о Гераклите, Пармениде, Ансельме Кентерберийском, Лао-

цзы и Нагарджуне. Парадоксальное соединение столь разнородных на

первый взгляд философов позволяет Ясперсу обнаружить у всех общий

предмет и методы метафизического философствования, благодаря чему

они могут быть экзистенциально ценными собеседниками современного

человека.

Для всех интересующихся историей философской и религиозной

мысли.

ББК

Охраняется законодательством об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается, в том числе и в

Интернете, без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения

законодательства будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 978-5-88373-665-9 © Перевод с нем. Судакова А.К., 2020

© Издательство «Канон+»

РООИ «Реабилитация»,

оригинал-макет, оформление, 2020

УДК 1/14

ББК 87.3

Я 83

ВВЕДЕНИЕ

После того как Кант произвел критический поворот и

выяснились методы современного научного познания, метафизика

кажется проблематичной. Поэтому многие отвергают такие

спекуляции, взгляды и конструкции. Они приводят к созданию

таких образов целокупности бытия, которые, если они должны

иметь значение доказуемой объективности для всех, не

выдерживают проверки.

В самом деле, современная метафизика, если она

действует добросовестно, уже не может иметь тот же самый характер

в своей форме и своих мнениях, как старая метафизика. Тот,

кто сегодня покидает критическую ясность Канта и оставляет

в стороне сферу убедительного научного познания, поневоле

запутается. В нашей духовной ситуации метафизика в старом

стиле, как знание о бытии, как возвещение того, что есть и

совершается в целом и в основе, окажется в плену таких чар,

которые неосознанно-фактически двигаются на помочах

мыслительных форм метафизики, однако утратили серьезное

содержание. Такое мышление в заранее готовых формах, не

знающее их и не проникающее их сделавшимся ныне

совершенно необходимым методическим сознанием, превращается

в лишенную экзистенции искусственность. Странно

возбуждающая мнимая живость мысли словно пьет кровь ощущающих

себя сегодня ничтожествами людей, со всей охотой

отдающихся подобным фигурам мысли, как будто бы они приходят

в себя в этих фигурах. Это призрак, который соблазняет, а

потом исчезает. Он не есть действительность, высветляющаяся

в экзистенции самого мыслящего ее человека.

Так что же, должны ли мы отказаться от метафизики?

Это было бы невозможно, даже если бы мы этого пожелали.

То, что люди издавна начертывали метафизические образы,

отнюдь не было неистиной. Эти видения о мире и трансцен-

денции захватывают нашу душу там, где мы видим их интел-

з

Введение

лектуальную серьезность, воплотившуюся в личности того, кто

их мыслит. В самых прекрасных своих формах они обладают

своеобразной законченностью. Ни одна из них не становится

свободной от противоречий. Но уже в их истоке

обязательность этих видений не опиралась на убедительное познание,

как обязательность истин в науках. Скорее, напротив: в

качестве сугубой объективности эти видения столь же

произвольны, как создания поэтов. Но они - не поэмы, а обязательная

силою субъективности мыслящего истина (mit der Subjektivität

des Denkenden verbindliche Wahrheit). Они означают

пространство веры осознающей себя в них экзистенции. Но в качестве

такого пространства всякая великая метафизика может быть

по своему содержанию и по своей форме навечной истиной,

которая желает, чтобы ее усваивали себе и повторяли при

появившейся ныне новой предпосылке методического

сознания о характере этой истины. Великие метафизики не

приносят нам ни познания, притязающего на научную значимость, ни

эстетически необязательного духовного наслаждения, - или,

вернее, они приносят и то и другое только в искажающем

смыслы усвоении, - но возможности трансцендирующего

удостоверения в безусловном.

Если, после этого поворота, мы уже не можем мыслить

метафизику в том же самом познавательном смысле, который

в первую очередь подразумевался великими метафизиками,

если подлинная истина этой метафизики понимается, скорее,

как опыт самобытного мышления, тогда эта истина вовсе не

обязательно будет потеряна для нас. Вопрос состоит, скорее,

в том, как нужно повторить ее в современности. В этой книге

мы не даем ответа на этот вопрос. Ответить на вопрос, будет

ли существовать некая новая метафизика, в любом случае

возможно не предсказанием, но только актом творчества этой

метафизики. Здесь мы воспроизводим мысли древних.

Однако для усвоения старой метафизики остается

неизбежной задача - не подчиняться ни одной из ее систем.

Каждый из мыслителей, создавших эти чарующие видения мысли,

показывает нам бытие в своеобразном облике, будучи

прикован к этому облику бытия и не превосходя его духом.

Благодаря этому они дают особенное удовлетворение. Они - творцы

в образовании мыслимого, однако они не творцы (в том вели-

4

Введение

ком смысле слова, в каком были творцами Платон, Августин,

Кант) в созидании мыслей тех, кто следует за ними.

Последователи отдельных метафизиков, которых нам предстоит здесь

описывать, только распространяют их мысли, усложняют

сравнительно прочные, однозначные при всем своем своеобразии

формы, или искажают их. Мы, однако, можем - пусть мы и не

бываем творцами в образовании новых видений мысли -

опознать как возможность в себе самих всякую некогда

осуществившуюся метафизику и усвоить ее себе как такую

возможность. Мы, как и люди прежних времен, можем слышать язык

трансценденции. Но мы слышим его теперь в его многоликости

и должны методически-сознательно (в формальном трансцен-

дировании чистой мысли, в просветлении экзистенциальных

отношений к трансценденции, в чтении тайнописи)

удостоверяться в смысле этого языка, если не хотим забыть основу

бытия и забыть самих себя в кажимости видений, фиксируемых

как мнимо известная нам реальность.

Историческое описание метафизических видений не вправе

сегодня только воспроизводить их как рациональные

систематические образы в качестве некоторого учебного материала.

Скорее, их необходимо понять в их истоке и их цели. Тогда

содержание этих метафизик раскроется перед нами как то, чем

оно, по существу, всегда уже и было, - не как предмет

познания, но как мир мыслей, который умеет говорить с возможной

экзистенцией, но остается безъязыким в качестве высохшего

содержания для заучивания. Следовательно, такое

повторяющее пробуждение метафизических возможностей должно не

разрушать метафизику, но готовить, в форме методического

сознания, ее преображение.

Есть радикальное различие в способах обсуждения

метафизических проблем. Сугубо предметное обсуждение, как если

бы речь здесь шла о предметах познания, подобных

предметам науки, ведет, через интеллектуальные операции с

понятиями, их многозначностью, их различениями и комбинациями,

в нескончаемое, однако без всякого прогресса.

Подразумеваемые в чисто предметно-объективном смысле и проводимые

в экзистенциальной необязательности опыты обсуждения

проблем как таковые лишены духовного водительства. Но

исторически они создают видимость продвигающегося вперед, иногда

5

Введение

прерываемого, но затем вновь обретающего себя развития

некой научной метафизики. Люди говорят так, как будто бы здесь

существуют поддающиеся изучению проблемы и их решения, а

потому и предметный масштаб, по которому можно было бы

оценивать успехи и неудачи в исторически наличных

метафизических мыслях, как это делается в науках.

Этой внутренней лишенности водительства противостоит

обосновывающее, вновь находящее себя в знании

метафизическое сознание бытия. Возникающие из него подлинно

метафизические обсуждения направляются основным знанием,

по видимости, в тех же самых формах, в вопросах и

возможных ответах, в доводах и контрдоводах, в решении вопросов

и оставлении их открытыми. Они повторяют всегда одно и то

же в особенном материале, видят все вещи в свете этого

фундаментального знания, углубляют это знание в игре

категориальных модификаций, порождая в фигурах мысли самые

красноречивые шифры. Кто ожидает, что придет здесь к

некоторому результату по типу предметного познания, окажется

разочарован. Кто сам участвует в осуществлении смысла

такой спекуляции, не обретает ее содержания как результаты

некоторого научного исследования.

Различие метафизики, как предмета изучения предметных

обстояний, и метафизики, как содержания экзистенциального

восхождения, не означает, однако, что эти обстояния не имеют

значения в качестве орудия этого мыслящего восхождения.

В самом деле, можно было бы обрисовать это орудие (с

помощью методов истории проблем) как категориальную

аппаратуру: категорий и их разветвлений, мыслительных фигур.

При подобной попытке перед нами в каждом случае

представала бы некая целокупность возможностей, их комбинаций и

перестановок. Мы конституировали бы некую доступную

рациональному овладению бесконечность, в которой отдельные

философы стали бы затем «частными случаями», посредством

которых отдельные фигуры мысли получали бы

последовательное развитие и разработку. С подобной точки зрения

исторически действительные частные случаи предстают отчасти

как единообразие, большинство случаев как смешанные

явления, которые можно разложить на элементы, или как невнятно

спутанные эклектицизмы, в которых невозможно провести ни-

6

Введение

каких линий. Ибо эти эклектицизмы могут по произволу

касаться всех возможностей и вновь забывать их.

Сформулируем в порядке итога противоположность

интеллектуальной и экзистенциальной метафизики: Метафизики

осуществляют игру рациональных актов, обращающихся к

основе всякого бытия. Это происходит или в виде сугубо

духовного занятия (и становится тем самым баловством (Spielerei),

удерживающего случайно избранные позиции, избирает

мотивированные различием школ групповые различия,

нескончаемо варьирует рациональные следствия с претензией на

предметное исследование (академическая метафизика), - или же

оно опирается на направляющее основное знание, которое

непосредственно убедительно как настроение мыслительной

конструкции, потому что к рациональности оно прибавляет

также ее наполнение. То, первое баловство утомляет или

занимает нашу интеллектуальную способность, как всякая ее

функция. Эта же игра, напротив, отличается серьезностью

содержания. Мышление есть здесь удостоверение основы,

прежде всего посредством такой деятельности, которая

аналогична молитве. Эта медитация приводит в соприкосновение

с основой бытия. Она укрепляет основное знание, способное

каждый день давать опору мыслящему таким образом

человеку (метафизика великих философов).

Великие метафизики достигли в мышлении покоя,

поскольку они жили тем основным знанием, которое высветлилось вне

времени. Это основное знание раскрывается из немногих

мотивов в бесконечном богатстве подобно музыкальной теме,

кружит в самом себе, обретает облик в удивительных

формациях мысли. Из них, в неповторимом историчном явлении,

говорит основное настроение их знания бытия, получающее

значимость для всех, кто их понимает.

Может быть, на Западе есть среди великих только два

чистых метафизика (если не считать лишь фрагментарно

известных нам досократиков), которые самобытны, свободны от

церковной формы религии: Плотин и Спиноза. Немного есть также

тех, кто при субстанциальной предпосылке церковной религии,

всецело находясь в ней, философствовали все же столь

изначально, что догматические содержания представали для них

как следствия: в чистоте и величии это - Ансельм, Экхарт, Ку-

7

Введение

занский. Ансельм мыслил в раннюю пору, в эпоху перехода,

когда отделение веры от знания хотя и привело уже к

утверждению светской власти веры, однако так, что Ансельм

остался незатронут ею; скорее, он еще мог подлинно

философствовать с поразительной наивностью духа. Экхарт, находясь

под давлением и в условиях риска и неясности о том, где,

собственно, начинается реальный конфликт с авторитетом,

свободно мыслил в эпоху церковного господства, при котором он

оказался под подозрением в ереси. Кузанский, в эпоху

разложения, предоставлявшую мыслителям любую меру свободы,

достиг некой новой наивности, объемлющей всякую истину.

Только узнавая серьезность подобной метафизики,

философ обретает почву, которая может сделать для него

излишней религию, определенную церковью, культом, святыми

местами, временами, предметами и книгами, ритуалами и

догматами, хотя ему и нет необходимости на этом основании

отвергать ее или бороться с нею для всех и общезначимым

образом. Философствование, ставящее человека на почву его

собственного разума и непосредственного отношения к транс-

ценденции, - усваивается в своем категориальном составе

церковно-богословским мышлением, то есть используется для

конституирования своей собственной церковной догматики

(например, мышление Плотина). В этом случае мысли

подчиняют условиям церковного авторитета, притязают на то, что

они якобы входят в состав этого авторитета, или же

философию отвергают с этой стороны, как своего подлинного врага

(так было со Спинозой), борются с нею даже и с

исключительной страстностью подозрений и поношений, а если возможно,

то физической силой. Ибо для них хуже ересей, хуже других

конкурирующих религий - подлинная философская

независимость, экзистирующая силой присущей человеческому

разуму твердой уверенности в Боге через действительность Бога.

Со стороны церковно-авторитарной религии подобного

противника или рассматривают так, словно бы его вовсе не

существовало, или же его мышление превращают в простую

рассудочную формацию, основания которой можно опровергать.

Ему приписывают то, чем он не является и чего он не думает.

Чуждым церковной религии метафизикам (Плотин,

Спиноза) и христианским метафизикам (Ансельм, Экхарт, Кузанский)

8

Введение

одинаково свойственна достойная искреннего доверия

сокровенность жизни в спекулятивно-мыслимом, открывающем их

живому опыту присутствия действительность трансценденции.

Их спекулятивные размышления - не занятие между делом на

досуге, не один интересный предмет среди прочих подобных,

не исследующее изыскание. Они реализуют некое основное

знание, которое, излагая его, они доводят до сознания сами

себе и миру. Некоторым знакомо великое мгновение

вдохновения (Ансельм, Кузанский), которое есть не что иное, как

чистая мысль, в которой являет себя трансценденция. Эта

мысль, которую невозможно достаточным образом

сформулировать ни в каком положении, впоследствии раскрывается

рационально. Это - принадлежащее временности, но по

содержанию вечное знание бытия.

Поскольку смыслом этого мышления является вечное и

неисторичное, поскольку оно возвышает само себя надо всей

историей, сродство метафизиков не привязано к одному

культурному кругу, не привязано к западному миру. Из Азии я избираю

Лао-Цзы и Нагарджуну.

Формой произведений метафизиков является трактат,

доклад, всякий раз бывающий сжатым набросок целого в

определенной конфигурации, изречение, диалог, письмо, иногда -

более обширное письменное наставление. Их создание не

есть система, которая бы, как конструкция всего знания о

бытии, хотела бы уловить в свою сеть само бытие и всю

совокупность его явления. Поэтому мир их мысли может быть лишь по

видимости адекватно представлен в виде системы. Попытка

подобного воспроизведения будет, правда, полезна для

понимания, однако насилует сам предмет изложения. Они сами

распространяют, повторяют, пробуют на новом материале, и

все это [они делают] из такого средоточия, которое из системы

не достижимо и которое во всей своей полноте и

напряженности действует - повсюду и нигде.

9

АНАКСИМАНДР

Источники: Дильс'. - Перевод: Дильс. Нестле". Капелле'".

Грюнвальд.

Литература: Вернет17. Йегер\ Г. Френкель"".

Анаксимандр (ок. 610-546) был гражданином Милета,

крупнейшего торгового города Ионии. Там было накоплено немало

познаний из Средиземноморья и Ближнего Востока. Милетцы

обладали опытным знанием и техническим умением,

проявлявшимся в мореходстве, торговых сообщениях, колониальных

предприятиях, в строительстве храмов или, например, в

постройке туннеля на Самосе по проекту Евпалина. Сообщают,

что Анаксимандр возглавил основание колонии на Черном

море (Аполлония). Он продемонстрировал в Спарте привезенный

им из Вавилона гномон (солнечные часы). В возрасте 64 лет,

когда его произведение было закончено, он пережил

вторжение персов - конец ионийской свободы.

Анаксимандр первым начертил карту Земли (geographia)

и сконструировал небесный глобус (sphaera); первым пришел

к простой и наглядной, но противоречащей непосредственному

чувственному восприятию, невероятной в то время мысли, что

Земля свободно парит в мировом пространстве и что звезды и

Солнце движутся с другой стороны Земли, когда переходят от

своего заката на горизонте к следующему восходу; - первым

со столь же радикальной, сколь и конструктивной силой

представления явил человеческому взгляду мир как целое в его

форме и его процессе. Но он был также первым, кто,

превосходя в понятиях всякую чувственную наглядность, осуществил

некоторое метафизическое видение; и первым, кто назвал

достигаемое в мышлении через устремление по ту сторону всего

сущего в основу - божественным, а следовательно, нашел его

при помощи мышления, а не принял как данное в религиозных

представлениях традиции; - и он был первым греком, который

писал прозу, как подобающую форму для сообщения таких

познаний. Все это - огромные, богатые последствиями новше-

ю

Анаксимандр

ства в человеческом сознании - совершилось тихо, без всякой

борьбы с другими.

Исходной точкой для него было опытное знание, которое

было уже довольно значительным по сравнению со ступенью

первобытного сознания. Оно стало для него материалом

предвосхищающих набросков. Карта Земли основывалась на мысли

о пропорциональном уменьшении. Этот набросок был получен

при посредстве мысленного геометрического представления,

наполненного малочисленными и отрывочными реальными

знаниями ионийских мореходов, а потому уже вскоре было

преодолено более совершенными знаниями. Величие

заключалось в проекте целого и в умении найти принцип

изображения. Точно так же, как Анаксимандр сконструировал

населенную Землю, он сконструировал внутренней силой своего

созерцания и мир в целом, еще без доказательств, согласно

невысказанному принципу, гласящему, что мир повсюду

должен быть таким, каковы представляются вещи в

пространственном и численном созерцании нашего ближайшего

чувственного окружения. Земля по форме похожа на цилиндр,

высота которого равна одной трети диаметра его основания,

подобно части колонны. Мы живем на поверхности одного из

ее оснований. Земля парит в центре мира и покоится потому,

что для ее движения нет никакого основания. Вокруг нее

находится небо в форме шара (уже не в виде скорлупы), а именно

оно состоит из трех кругов: сначала идет круг звезд, затем на

большем расстоянии находится лунный круг, и затем, отстоя от

нас дальше всего, - солнечный круг, на расстоянии

соответственно 9, 18 и 27 диаметров Земли. Никакого абсолютного

«верха» и «низа» не существует.

Этот мир некогда возник. После отделения горячего от

холодного часть холодного влажного внутреннего вещества под

действием жара от огненной сферы превратилась в пар,

разорвавший огненную сферу на отдельные кольца. Эти кольца

имеют в своей оболочке из пара дыхательные отверстия, через

которые просвечивает внутреннее пламя. Это - звезды, Луна и

Солнце. На Земле сначала все было влажным. Солнце

высушило влагу. Испарения влаги создали ветер. Оставшаяся влага

образовала море, которое становится все меньше и наконец

должно однажды высохнуть совсем. Затмения небесных тел

возникают вследствие того, что устье воздушно-огненного

отверстия на какое-то время закупоривается; смена фаз Луны -

следствие медленного закрывания и повторного открытия этого

отверстия (Вернет).

11

Анаксимандр

Живые существа возникли из воды. Первые живые

существа были покрыты колючими шкурами. Некоторые

перебрались на сушу, шкура с них опала, форма их жизни

переменилась. Человек возник из живых существ другого вида. Ибо,

если бы он с самого начала рождался так, как он рождается

сейчас, он никогда не смог бы выжить. В отличие от животных,

умеющих сразу же после рождения самостоятельно находить

себе пропитание, только человек нуждается в длительной

заботе родителей. Первоначально, как полагает Анаксимандр,

человек был похож на рыбу.

Миров, подобных нашему, существует бесконечно много,

причем они существуют, во-первых, один рядом с другим, на

равном удалении друг от друга, а во-вторых, один после

другого, следуя друг за другом в периодическом порядке. Наш мир,

как и всякий другой мир, возник, и однажды он погибнет. Но за

гибелью мира следует новое возникновение.

Таковы, по данным источников, были воззрения Анакси-

мандра. Традиция сохранила от него дословно (хотя и

неизвестно, в каком именно объеме дословно) только одно

предложение, предваряемое в косвенной речи, причем это

предложение совершенно иного содержания. Этот достопочтенный

памятник гласит: Анаксимандр «признавал истоком (arche)

сущих вещей бесконечное» (apeiron); «из которых же сущие

вещи получают свое возникновение, в те же они и исчезают

согласно необходимости. Ибо они воздают друг другу

справедливое возмездие и искупление за неправду согласно

устроению времени». Это положение высказывает некое

видение метафизического мышления. Мы не знаем, представляет

ли оно собою афоризм или - что более вероятно - фрагмент

некоторого более пространного изложения. Его истолкование

при помощи определенных категорий из более поздних времен

не может быть достаточно удачным, однако оно привязано для

нас к этим категориям, как и к нашему мышлению, и нужно

попытаться дать такое толкование, с привлечением имеющихся

сообщений источников об Анаксимандре.

1. Что такое сущие вещи (onta)? Все, что есть: события и

положения в полисе, звезды, вода, земля, люди и животные,

совокупность ныне существующих вещей.

2. Что такое апейрон? Смысл этого слова: бесконечный,

безграничный, неопределенный. Таким образом, апейрон не

может быть созерцаем наглядно. Античность понимала апей-

12

Анаксимандр

рон Анаксимандра как материю, из которой возникают миры и в

которую они возвращаются, подобно тому как у более древнего

философа Фалеса все возникает из воды. Эта вода была дана

в мире в наглядном созерцании. Анаксимандр совершил скачок

к мышлению того, что не только не воспринимаемо наглядно,

но и немыслимо как нечто определенное. Аристотель толкует

так: Единое не может быть одним из того, что из него возникает

(как вода). Оно не может быть чем-то единичным, - будь оно

единичным, из него не могло бы возникнуть все. Оно должно

охватывать собою все (periechein), и не может быть объемле-

мым (periechomenon). Наконец, оно не может быть конечным.

Ибо в таком случае возникновению настал бы конец. Чтобы

возникновение не прекращалось, основание возникновения

должно быть бесконечным, должно быть неким неисчерпаемым

запасом. Оно - исток всего, сам не имеющий истока. Поэтому

Анаксимандр называет этот апейрон бессмертным и

неразрушимым. По сравненгию со всеми вещами в мире (onta),

которые приходят и уходят, а значит, бренны, апейрон непреходящ.

3. Как относятся сущие вещи (миров) к апейрону? Сим-

пликий сообщает: Анаксимандр «не приписывал возникновение

вещей какому-либо изменению в материи, но говорил, что

противоположности разделились в субстрате, который есть

безграничное тело». Противоположности разделяются: таков исток

сущих вещей. Похоже, что Анаксимандр не задавал

дальнейших вопросов о том, как лишенный противоположностей,

непреходящий апейрон приходит к тому, что в нем являются

противоположности. Противоположности в сущем как таковые не

могут быть превзойдены нашей мыслью. Задавая вопросы,

я уже пребываю в противоположности. Я не начинаю лучше

постигать, если я отличу «вечное движение», приводящее к

появлению противоположностей, от движения в ставшем, отныне

постоянно меняющемся мире. Исхождение из апейрона и

возвращение в апейрон следовало бы отличать от возникновения

вещей друг из друга. Апейрон - понимают ли его в позднейших

категориях как материю, которой, однако, не противоположена

никакая форма, или как пустое пространство, которое, однако,

не наполняет никакая энергия, или при помощи более раннего

созерцания как хаос, - решающим образом мыслится как то, из

чего возникают противоположности и что само не заключает

в себе противоположностей. С противоположностью горячего

и холодного возникает мир. Если противоположности угашают

одна другую, то бытие мира прекращается. Целокупность

вещей, уже существующих в противоположностях (совокупность

onta) называется природой (Physis). Природа - это то, что не

13

Анаксимандр

есть ни одна из противоположных вещей, но что заключает их

в себе.

4. Что такое неправда вещей? Противоположности, по

своей природе, чинят друг другу ущерб. Однажды

разделившись, они взаимно порождают друг друга и вновь

уничтожаются: горячее и холодное, воздух и вода, свет и ночь. Господство

одной противоположности есть несправедливость в отношении

другой. Они должны давать друг другу возмещение за эту

несправедливость. Но алейрон не принимает участия в этом споре.

Думали, что в этой мысли можно найти представление о

вине индивидуализации, о грехопадении в отдельное

существование (Ницше, Роде): величайшая вина человека состоит в

том, что он родился (Кальдерон). Это не согласуется с

основным настроением этого мышления, но оно могло касаться

некоторого подобия даже и этой мысли. Хотя возникновение мира

(о рождении человека в этой связи вообще не говорится) и не

трактуется как вина, но в пределах ставшего в

противоположностях мира вина является неизбежной.

5. Каково отношение апейрона к миру? Это должно

выясниться из вмешательства апейрона в мировой процесс. Ибо

апейрон «направляет все». Можно было бы соотнести с этим ту

аллегорию, которую Анаксимандр избирает для описания

борьбы вещей, одни из которых должны рождаться за счет

других и вновь возмещать друг другу это, а именно аллегорию

справедливости (dike) - основную идею полиса. В полисе

выносят судебные приговоры и судья назначает штраф.

Руководствуясь этой полисной действительностью, уже Солон говорил

о некоей более всеобъемлющей dike, которая уже не зависит

от человеческого судоговорения, ибо с течением времени,

которое может заставить себя ждать, она в любом случае

осуществляется. Власти dike избежать невозможно. Эту компенсацию

Анаксимандр признает во всем миропроцессе: все вещи

пребывают в споре друг с другом, подобно как люди спорят друг с

другом в суде. Искупление совершается «согласно устроению

времени». Но судья - не само время, оно только служит причиной

суда. Время - не апейрон, это апейрон направляет все в

событиях времени. Анаксимандр первым в западном мире мыслил

мир как правовое сообщество, как порядок вещей (Йегер).

6. Что такое необходимость? Думают, будто у Анакси-

мандра мы находим мысль о том, что впоследствии прояснится

как закон мира, как закон природы, как необходимость

совершающегося. У Анаксимандра вещи возникают и исчезают «по

необходимости» (в другом переводе: «согласно обязанности»,

«как было определено»). Здесь отнюдь нет отчетливой мысли

14

Лнаксимандр

о поддающемся изучению законе природы, а есть только

скачок к той абстракции, которая впоследствии смогла породить

эту определенную мысль. Правда, в этой необходимости не

отделены друг от друга нормативный закон и каузальный закон,

предназначение и судьба, справедливость искупления и

автоматизм последовательности событий; однако же эта

необходимость стоит выше всех мифологических представлений,

выше личного произвола сверхчеловеческих сил и выше

случайности. И она сохраняет то, что утрачивается в последующих

разделениях: метафизические видения того, что, как

необходимость у Спинозы, через все его категории вплоть до ницшев-

ского «щита необходимости», что как провидение или как

судьба неуловимо для всякого определенно приступающего к своей

задаче мышления и становится, в стихии рациональной

мыслимое™, неразрешимым вопросом.

7. Что такое, - при этом общем воззрении на апейрон, -

боги? Анаксимандр называл сам апейрон божественным.

Кроме того, Цицерон сообщает: «Анаксимандр полагал, что

существуют возникшие боги, и что это - неисчислимые миры». Мы

ничего не знаем о том, выступал ли Анаксимандр против

традиционной веры - как впоследствии Ксенофан, Гераклит,

Платон выступали против мира гомеровских богов. С тем же самым

трезвым спокойствием, которое повсюду свойственно его все-

оборачивающему мышлению, он по-новому постиг умом также

и божественное начало: как апейрон и как множественность

миров.

Обо всех интерпретациях справедливо будет сказать: В

мыслях Анаксимандра заложено такое богатство значений,

возможности которых простираются намного далее, чем

категориально определенная интерпретация, которая всякий раз или

предполагает в нем слишком много, или оставляет ему

слишком мало. То, что мы вкладываем в текст или вычитываем из

него, соблазняясь скрытыми возможностями, в некоторых

случаях может быть с уверенностью распознано как ложное

истолкование, во многих случаях - как возможное, и в немногих

случаях - как однозначно правильное истолкование.

Анаксимандр - первая историческая фигура мыслителя,

которого мы вообще можем разглядеть в дали времени, хотя

и он видим только как тень самого себя. Он сделал шаг в ту

область, где стали возможны философия и наука в их

западных формах. Известные нам содержания его мыслей уже не

составляют сегодня неотъемлемого элемента

философствования, но этот основной строй мышления близок нам в его ис-

15

Анаксимандр

конном величии. Он первый философ западного мира,

обладающий незабвенными чертами духовного облика.

Огромное впечатление, производимое на нас Анаксиманд-

ром, исходит из целокупности его мышления. Это - как

пробуждение западного разума, как исчезающая под лучами

теплого солнца пелена тумана. Светает. С новым образом мысли

повсюду сразу же обнаруживается то простейшее, о чем

прежде никто не мог и подумать. Если совершен скачок, то мысли

открывается как доступное и подручное то, постижение чего

с необходимостью совершенно изменяет мир для человека.

Восхитительно здесь - начало как таковое. Теперь

совершается отстранение человека от самого себя и от мира, появляется

суверенность мышления, решающегося без ограничений,

также и со стороны привычки, традиции и зримой наглядности,

мыслить то, что поначалу кажется самым абсурдным и

непочтительным. Мышление подчиняет себя единственно суду

умственной очевидности, и тем самым оно достигает самых

глубин.

Поразительно простые шаги, имеющие столь радикальное

значение, удаются философу в троякой абстракции: прежде

всего, от непосредственной зримой наглядности к тому, что

становится доступным для восприятия при перемене точки

зрения, совершаемой в фантазии, и должно предстать перед

нашим восприятием при реальной перемене точки зрения

(парение Земли в космическом пространстве, отсутствие

абсолютного верха и низа, пропорциональное уменьшение земной

поверхности на карте); - затем, ото всех этих представлений -

к тому, что, мыслимое в определенных мыслях, остается все

же наглядно не доступным (необходимость, справедливость,

взаимный переход противоположностей), - а от этого - еще

далее к тому, что, будучи немыслимо в определенной форме,

пребывает до всех противоположностей.

Сила этого мыслителя в равной мере реально

присутствует: в чувственном «здесь и теперь», в техническом мышлении,

в осязаемо достоверной убедительности при изобретении под-

спорий для чувственного созерцания, в способности к

конкретно конструируемому до малейшей детали, хотя и не

поддающемуся верификации созерцанию при помощи примитивно-

16

Примечания

математических средств и в спекулятивном прорыве не

имеющего наглядных соответствий мышления, устремляющегося в

основу всякого бытия. Он с одинаковой энергией объемлет

мыслью спекуляцию и мир, метафизику и эмпирическое

знание. Один и тот же образ мысли создает карту Земли и

небесный глобус, представляет Землю парящей в космическом

пространстве, наглядно конструирует возникновение миров и

мыслит все сущие вещи в апейроне как их основе и постигает

в этом апейроне божественное. Дух великого философа -

целостный дух. Из этой целостности нельзя изъять ни одного

момента. Анаксимандр совершает одно и то же во всех

направлениях своего мышления. Это независимость

мышления, делом удостоверившая в мысленном уловлении и

проявлении ту независимость личного существования, которой

пользовался человек в ионийском полисе. Мы чувствуем в

этом наше собственное западное мышление, представшее

здесь в первых началах и в то же время - в полноте своей

силы, - это чудо, бывшее, однако, также чем-то совершенно

самоочевидным и естественным. Анаксимандр всецело живет в

действительном мире, с размеренностью, с наблюдением, с

разумом, который есть у него человеческий разум как таковой.

Его мысль смело устремляется к проектам, которые можно

будет проверить потом: открытый миру мыслитель в прекрасной

ионийской непредубежденности.

Это всеобъемлющее мышление, могучим рывком

прорывающееся из мира мифологии, сделало впоследствии

возможными совершенно различные духовные движения: чистую

спекулятивную мысль Парменида и Гераклита; -

безмятежные космические созерцания мирского благочестия (die

kosmischen Anschauungen weltfrommen Geborgenseins); -

естественнонаучное исследование.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Дильс (Diels), Герман Александер (1848-1922) - немецкий филолог-

классик, историк философии, религиовед. С 1882 профессор

Берлинского университета. Основные работы: (изд.) Doxographi graeci (1879);

17

Примечания

Commentaria ad Aristotelem graeca (ред.-изд.)(1882-1909); Die Fragmente

der Vorsokratiker (1903; начиная со 2-го издания - в 3 томах;

соредактором последующих изданий был молодой ученый Вальтер Кранц, по

именам издателей собрание получило в литературе краткое обозначение

«Дильс-Кранц (DK)».

" Нестле (Nestle), Вильгельм (1865-1959) - немецкий филолог-

классик; учитель в школах и гимназиях в разных городах Вюртемберга;

с 1932 почетный профессор греческой философии Тюбингенского

университета. Основные работы: Vorsokratiker in Auswahl (1908); Die Sokrati-

ker (1922; Ясперс имеет здесь в виду именно это издание); Die Nachsok-

ratiker (1922-1923); Geschichte der griechischen Literatur (1923); Die

griechische Religiosität in ihren Grundzügen und Hauptvertretern von Homer bis

Proklos (1930-1934); Von Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des

griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates (1940);

Die Krisis des Christentums in der modernen Welt. Ihre Ursache, ihr Werden

und ihre Bedeutung (1947).

'" Капелле (Kapelle), Вильгельм Август Корнелиус Фридрих (1871-1961) -

немецкий филолог-классик. Гимназический учитель; приват-доцент

Гамбургского университета с 1920. Специалист по истории древнегреческой

философии и науки. Ясперс имеет здесь в виду подготовленное им

издание Die Vorsokratiker - Fragmente und Quellenberichte.

,v Вернет (Burnet), Джон (1863-1928) - английский филолог-классик;

1892-1926 профессор греческого языка университета Сент-Эндрюс.

Специалист по философии Платона; считал изображение Сократа в

платоновских диалогах исторически корректным, а самого Сократа намного

ближе к т.н. досократикам, чем это обычно допускается. Основные

работы: Early Greek Philosophy (1892); Greek Philosophy: Thaies to Plato (1914);

Platonism(1928).

v Йегер (Jäger), Вернер Вильгельм (1888-1961) - немецкий филолог-

классик. Профессор Базельского, Кильского и Берлинского

университетов. С 1939 в Гарвардском университете (Кембридж/Массачусетс, США).

Основное сочинение: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen

(3Bd.; 1934-1947).

Vl Френкель (Fränkel), Герман Фердинанд (1888-1977) - немецкий и

американский филолог-классик. Преподавал в Геттингене, 1935

эмигрировал в США, где работал в Стэнфордском университете.

Исследователь древнегреческой поэзии и философии. Основные работы: Dichtung

und Philosophie des frühen Griechentums (1951); Wege und Formen frügrie-

chischen Denkens (1955).

18

ГЕРАКЛИТ И ПАРМЕНИД

Оба философа жили около 500 года до Р.Хр., Гераклит

в Эфесе (Малая Азия), Парменид в Элее (Южная Италия). Мир

греков в Малой Азии утратил свою свободу, с тех пор как

«пришли мидяне», и с тех пор жил в условиях страшной

угрозы, которая была окончательно устранена только в

результате греко-персидских войн. Полис Анаксимандра изменился.

Он уже не жил теперь в безмятежной свободе в открытом

пространстве Средиземного моря, а во внутренней жизни

устремлялся то к демократии, то к тирании. Элея была колонией ма-

лоазийских греков, бежавших от нашествия мидян. В такой

ситуации мыслили Гераклит и Парменид, предельно далеко

разделенные в пространстве - на противоположные

границы греческого мира; однако философски оба они коренились

в ионийской (малоазийской) почве.

Гераклит

Источники: Дильс. - Перевод: Дильс. Снелл1. Нестле.

Капелле.

Литература: Райнхардт". Гигон1".

Гераклит, происходивший из древнего знатного рода,

уступил наследственные права царя-жреца (basileus) своему

младшему брату. Когда эфесцы попросили его дать им законы,

он отказался, объяснив свой отказ тем, что городом уже

завладело дурное общественное устройство. Свое сочинение он

принес в храм Артемиды Эфесской.

Это сочинение, от которого сохранилось около 130

фрагментов, состояло из остроумно сформулированных,

выразительных изречений. Они не были звеньями одной

систематической мыслительной конструкции, но частями образа мысли,

единство которого проявлялось в содержании таких

положений. Последовательность их расположения восстановить не-

19

Гераклит и Парменид

возможно. Их лаконичность побуждает читателя к не

знающему конца истолкованию. Поэтому в античности Гераклита

называли Темным.

Стиль сочинения торжественный, пророческий. Гераклит

говорит как человек, сознающий в себе исключительные,

никогда прежде не бывавшие мысли, которые теперь освещают все

вокруг раз и навсегда.

1. Логос. - Гераклит хочет «объяснить слова и дела»,

«разложив каждое в отдельности по его природе и сказав, как

обстоит с ним дело». Взирая на целое, он видит то, что есть, и то,

что он делает, видит «Логос, всегда пребывающий» - «Все

совершается согласно этому Логосу». В одном этом слове

заключено то, что все проникает, и что возвещает Гераклит. Что

такое Логос - этого нельзя ни перевести другим словом, ни

определить, как понятие. Логос может означать: слово, речь,

содержание речи, смысл, - разум, истина, - закон, - само

бытие. У Гераклита он, без дефиниции, обозначает все это

вместе взятое - и не означает с исключительностью ничего из

этого. Логос, как объемлющее, неопределенен и бесконечно

определим (как великие основные слова в философии).

Вездесущая сущность Логоса - это единство

противоположностей (Einssein der Gegensätze). «Нужно понимать, как

разделенное на части согласуется по смыслу» (как согласуется

в себе разногласное): «соединение стремящегося в разные

стороны, как лук и лира». «Где сходится вместе то, что

стремится противно друг другу, там самое прекрасное согласие»

(гармония). Она правит тихой властью: «Невидимое согласие

сильнее видимого».

Единство противоположностей Гераклит выражает в

абстрактном виде: «Целое и нецелое, единство и раздор,

созвучие и двоезвучие: и из всего - одно, и из одного - все». Но

затем он представляет эту противоположность наглядно. Это

можно видеть непосредственно: «Холодное согревается,

теплое охлаждается, влажное делается сухим, а сухое -

влажным». Живое и мертвое, бодрствование и сон, молодое и

старое, «это превращается в то, а то - в это». Удовольствие

возникает из противоположности: «Болезнь делает приятным

здоровье, голод - сытость, а труд - покой». «В перемене -

отдохновение» (в другом переводе: «Меняясь, оно покоится»).

20

Гераклит

Противоположности - это жизнь, перемена необходима для

жизни: «Если пребывают в одном и том же усилии и в

подчинении у того же человека, то это утомляет». «Даже ячменный

напиток расслаивается, если его не перемешивать». Желание,

чтобы исчезли всякие споры, - смешно. «Не было бы гармонии,

не будь высокого и низкого, и не было бы живых существ, не

будь противоположности мужского и женского».

Мы знаем все только через его противоположность: мы не

знали бы права, если бы не было несправедливости.

Одно и то же можно рассматривать противоположным

образом, смотря по различию аспектов: «В измерении окружности

круга начало и конец одинаковы». «Путь винта валяльщика -

прямое и кривое - один и тот же». «Путь вверх и путь вниз

один и тот же». Морская вода поддерживает жизнь (для рыб)

и смертельна (для людей).

В основе вещей все есть одно: «Бессмертные: смертные;

смертные: бессмертные; ибо жизнь одних есть смерть других,

а жизнь тех - смерть этих». «Гадес и Дионис - одно и то же»,

смерть и восторг жизни, то и другое вместе празднуют на

бушующем торжестве. «Мы есть, и мы не есть».

Логос - это сосуществование противоположностей в

борьбе. Но тот, кто слышал Логос, знает, несмотря на это: «Все -

одно». В мире противоположностей, а значит - во всем мире

и в нашем человеческом существовании, верно, что: «Война -

отец всего и всему царь».

Гераклит не различает явным образом тех способов,

которыми противоположности связаны друг с другом, тех форм,

в которых они переходят друг в друга, тех смыслов, в которых

мы можем говорить о тождестве противоположностей. Его

ведет великое созерцание всего сущего в противоположностях,

затем - созерцание противоположности как единства

противоположного, и наконец - всех противоположностей как одного

объемлющего единства в божестве. Его тему составляет не

логик противоположностей (диалектика), к методическому

построению которой он намеревался бы хотя бы только

приступить, но великое видение, говорящее ему, что повсюду

существует одно и то же.

Единство противоположностей - это одна основная черта

Логоса. Другая черта такова: Логос - исток закона (nomos). Логос и

Номос практически осваиваются в разумном мышлении (phro-

nein). В этом мышлении заключается сущность мудрого (sophon).

21

Гераклит и Парменид

Теперь мы пройдем по тем путям, на которых Гераклит

познает всеобъемлющий Логос.

Логос - это сущность мира и души:

Развитые милетцами космологические представления

становятся для Гераклита материалом для созерцания Логоса в

мире. Лишенный самостоятельного исследовательского

интереса, он старается только распознать в нем господство Логоса

и Номоса. Так, огонь есть для него не только одно из

состояний, наряду с водой и воздухом (в которых натурфилософы

постигали субстанцию вещей), но символ и действительность

мира, жизни, души. Огонь - причина мироправления, он сам

называется одаренным разумом (phronimon). «Молния правит

мирозданием», вечный огонь. - Душа - это огонь. Чем более

она огненна, тем более она разумна. Сухая душа - мудра,

влажная (пьяная) душа ходит нетвердо. Мы вдыхаем

божественный Логос, и благодаря этому мы разумны.

В основе мира - покой (вечный огонь), сам мир есть

движение. Он есть неудержимая постоянная перемена. Все течет,

и ничто не остается тем же самым. Нельзя дважды войти в

одну и ту же реку, нельзя дважды коснуться «одной и той же

преходящей субстанции, но в стремительности своей перемены

она рассеивается и собирается вновь, и приближается, и

удаляется». Однако этот непрерывный поток вещей подчинен

закону Логоса. Он называется справедливостью (dike). «Гелиос

не преступит своей меры; иначе его разыщут Эринии,

приспешницы Дике».

Логос сокровенен и может открываться:

Он сокровенен, хотя все совершается согласно ему.

«Сущность вещей (physis) любит скрываться». Согласно Логосу

упорядочено все совершающееся, даже и там, где его не знают и

поступают вопреки ему. Но Логос может открываться разуму

человека. Логос открывают не многознанием, но подлинным

знанием. И это открытие происходит только на пути,

проходящем через самого себя. «Человеку свойственно познавать себя

и мыслить (phronein)». Поэтому Гераклит говорит о себе: «я

исследовал самого себя» (другой перевод: «я искал самого

себя»). Но подобное познание находит себя самого не как нечто

такое, что мы отныне знаем: «Границ души ты не найдешь,

даже если все пути исходишь: так глубок ее Логос». В таком иска-

22

Гераклит

нии происходит рост того, что познает, и того, что познается.

«Душе присущ Логос, сам себя умножающий».

Логос есть общее (хупоп).

Во-первых: «Мышление обще для всех». Мышление есть

бодрствование: «У бодрствующих мир общий и

один-единственный, а в дремоте каждый уклоняется из этого мира в свой

собственный мир». Во-вторых: «Война - это общее, и право -

это спор, и всякая жизнь возникает в споре и необходимости».

Общее проясняется в мышлении и в действии. В мышлении

мы совместно постигаем, в действии - совместно

осуществляем. В мышлении общее Логоса противостоит

обособляющемуся единичному (idion). В действии общее

противоположного в брьбе противостоит обособлению в неборющемся

(Kampflose).

Боги у Гераклита, как и у большинства досократиков, не

суть что-то изначальное, но существа внутри мира. «Этот

миропорядок (kosmos), один и тот же для всех, не создал никто

из богов и никто из людей, но он всегда был, и есть, и будет

вечно живым огнем». Но если речь идет не о богах, а о боге

(о том, что на языке греческой философии называется богом,

божественным началом, богами), то Гераклит говорит о Боге

как о Логосе, о космосе, об огне. Однако, наряду с этим,

намечается другое, более величественное, сущностное

созерцание Бога у Гераклита: «Единое, единственно мудрое, не

желает и желает именоваться именем Зевса». Он управляет всем.

Но об этом мудром сказано: «Из всех, чьи слова я слышал, ни

один не достиг познания того, что мудрое есть нечто

отделенное ото всего» (kechorismenon). Здесь Гераклит достигает

мысли о трансценденции, как совершенно ином, причем

достигает ее с полным сознанием чего-то неслыханно нового.

Этому соответствует частый акцент на дистанцию между

Богом и человеком, которую этот, самый гордый из

мыслителей, выражает со всей решительностью: «Человеческая

сущность лишена познаний, зато их не лишена божественная».

«Прекраснейшая обезьяна безобразна по сравнению с

человеком; самый мудрый человек, по сравнению с богом, по мудрости,

красоте и всему остальному покажется подобным обезьяне».

Власть Бога вездесуща: «То, что ползает, оберегается ударами

плети бога». Не избежит никто. «Как может кто-нибудь скрыть-

23

Гераклит и Парменид

ся от того, что никогда не заходит» (как заходит, например,

Солнце).

Дистанция между Богом и человеком: им свойствен

принципиально различный и, в сущности, несопоставимый взгляд на все

вещи: «Для бога все прекрасно, и хорошо, и справедливо; а люди

признали одно несправедливым, а другое справедливым».

Люди и боги еще не считаются здесь равнородными

(различающимися только своей смертностью или бессмертием), как

это обычно признавалось в греческой религии. Человек есть

нечто совершенно иное, чем бог, нечто отличное по самой

своей сущности.

2. Провозглашение спасительного пути е борьбе. -

Видение Гераклитом мира и бога есть не только спокойное

созерцание того, что вечно, но само оно есть в мире борьба с ложью

и бедами, и провозглашение спасительного пути.

Поэтому Гераклит обрисовывает аспекты ложного мира.

Большинство людей (polloi) не понимают Логоса. От них

«сокрыто, что они делают, бодрствуя, так же точно, как они

забывают, что испытали они во сне». Они в раздоре с Логосом,

с которым, однако, они постоянно общаются. То, с чем они

сталкиваются каждый день, кажется им чужим, они впадают в

заблуждения. Даже учение Гераклита не помогает им. «Они не

понимают его, даже если услышат... Присутствуя, они

отсутствуют». «Они не познают его, даже если узнают; но они

воображают, что познали».

То, что совершают люди, хотя и совершается в силу этого

заблуждения, однако происходит все же согласно скрытому

Логосу. «Спящие - делатели и соучастники событий в мире».

Отсюда двойственный аспект мира людей, прежде всего: «Время

жизни - играющий мальчик, переставляющий туда-сюда камни

на доске: правление детей». «Мнения людей - детские игры».

Но: то, что для незнающего есть случайность и бессмыслица,

на самом деле есть скрытый порядок: «Куча наугад

рассыпанных вещей - прекраснейший миропорядок».

В прошлом Логоса, неосознанно повинуясь Логосу,

становится возможно подобающее поведение людей: «Свиньи

купаются в навозе, птицы - в пыли или пепле». «Ослы солому

предпочли бы золоту». «Дурак стоит в изумлении, чуть только

услышит разумное слово (Logos)». «Собаки лают на тех, кого

они не знают».

24

Гераклит

Постижение Гераклитом жизни как общего в борьбе есть на

практике его борьба. Кажется, что он нападает на все, что есть

в его окружении: жизнь, «как мы получили ее по наследству»,

фактическую религию, людей и учения, которые до сих пор

считались великими, политическое состояние его родного

города, импульсивность не желающих думать людей:

1. Против религии, как она есть: «Они ищут очищения от

вины за убийство, оскверняя себя новой кровью, как если бы

кто-то, наступив в навоз, хотел бы отмыться навозом». «Они

молятся изображениям богов, как если бы кто-то пожелал

разговаривать с домами». Он «грозит посмертным

наказанием и огнем лунатикам, магам, вакхантам, менадам и мистам.

Ибо то посвящение в мистерии, которое ныне в ходу у людей,

безбожно».

Однако нередко Гераклит указывает на истину в области

религии. «Позорные обычаи мистерий он называл средствами

спасения». «Следует различать два вида жертвоприношений.

Одни жертвы приносят внутренне очищенные люди, - малое

меньшинство, - а другие жертвы материальны». «Не будь

Дионисом тот», кому посвящен фаллический культ, «это было бы

совершенно бесстыдное дело». И совершенно положительно:

«Сивилла, безумными устами произносящая несмешное и не-

нарумяненное и непомазанное, проникает своим голосом через

тысячу лет, ибо ее ведет бог». И наконец: «Господь, которому

принадлежит оракул в Дельфах, ничего не говорит и ничего не

скрывает, но указывает (означает)».

Бессмертие для Гераклита не подлежит сомнениям. «Когда

люди умрут, их ожидает то, чего они не воображают и не

надеются». «Большая удача приносит по смерти большую награду».

«Стражи будут стеречь там живых и мертвых».

2. Почитаемых великими людей Гераклит совершенно

отвергает. «Гомер заслуживает того: чтобы его выгнали с

состязаний поэтов и высекли розгами, и так же точно Архилох». Ге-

сиод, Пифагор, Ксенофан, Гекатей - все они показывают

только то, что многознание не дает людям разума. В особенности

Пифагор собрал познания из многих сочинений и составил

свою собственную мудрость - прародитель всех мошенников.

Что такое их ум? «Они верят народным певцам, их учитель -

толпа, ибо одного они не знают: многие дурны, только

немногие хороши».

3. Политическое состояние его города вызывает у

Гераклита гнев. «Эфесцы поступили бы правильно, если бы все до

25

Гераклит и Парменид

единого повесились, - они, которые изгнали Гермодора,

лучшего среди них, со словами: Пусть не будет никто из нас

наилучшим, или, если и будет, то пусть будет он в другом

месте и у других». И напротив: «Один для меня стоит десяти

тысяч, если он наилучший», и: «Закон призывает следовать также

воле одного-единственного человека». В ярости он кричит:

«Пусть никогда не иссякнет у вас богатство, эфесцы, чтобы

всем была видна низость вашего нрава». Но фундаментальная

политическая истина такова: «За свой закон граждане должны

сражаться, как за городские стены».

4. Следует бороться против импульсивности индивида. Что

такое счастье? «Если бы оно заключалось в телесных

удовольствиях, то мы должны были бы называть ослов

счастливыми, если они находят горох себе в пищу». «Для людей не

было бы лучше, если бы им досталось все то, чего они хотят».

Человеческие влечения сильны. «С сердцем бороться трудно.

Ибо то, чего оно хочет, оно добывает ценой души».

«Заносчивость нужно гасить скорее, чем пожар». «Самомнение он

называл падучей болезнью».

Философия Гераклита ведет борьбу с ложным, но дает

указания для жизни в истине. Людям адресовано требование

этого возвещающего Логос философа: бодрствовать, «не следует

делать и говорить подобно спящим». Мы должны осознанно

следовать тому сокровенному, что связывает нас всех, не

утопать в своем собственном и не определяться Логосом в жизни

сугубо бессознательно; мы должны найти общность в глубине

Логоса, которая уже есть, но которая становится единящей

и создающей человеческую общность, только когда мы

обнаруживаем ее.

Наставление к истинной жизни указывает на три

момента: 1. участие в Логосе борьбы, 2. участие в Логосе знания

и 3. Внутреннее отношение к основе знания.

a) «Следует знать, что война всеобща». «Одних она

определяет богами, других - людьми, одних она делает рабами,

других - свободными». Если победитель свободен, а

побежденный - раб, то павший на войне бессмертен. Ибо

«наилучшие предпочитают одно всему прочему: вечную славу -

преходящим вещам». Павших на войне «чтят боги и люди».

b) «Величайшее совершенство (arete) - мыслить обдуманно

(phronein); говорить истину и поступать согласно природе (phy-

sis), взирая на нее? - это мудрость».

26

Гераклит

с) Это разумное мышление заключается не в многознании.

Ибо многознание рассеивает ум и удерживает от подлинного

знания. Но осуждение многознания как жизненного принципа

отнюдь не означает отказа от познаний: «Многое должны знать

люди, любящие мудрость».

Разумное мышление не заключается также в измышлении и

конструировании. Разум открывается в том, что присуще в

осязаемой реальности. Поэтому Гераклит обращается против

конструкций мироздания в философии милетцев. «Я предпочитаю

все то, о чем сообщают мне зрение и слух». Может быть, это -

упрямство, а не просто рецидив дурного знания о природе,

когда он говорит: Солнце таково, каким кажется, шириной в одну

человеческую стопу; солнце каждый день новое. Но и для него

восприятие является слугой: «Плохие свидетели людям глаза и

уши, если у этих людей души варваров».

Путь знания направляется тем, что больше, нежели знание.

«По недостатку доверия (по неверию, apistia) недоступна для

познания большая часть божественных вещей». «Если человек

не ожидает неожиданного, то и не найдет его, ибо оно неис-

следимо и недоступно». О том же говорит и поразительное

суждение Гераклита: «Этос (натура) человека - его демон», то

есть не просто нечто данное от природы, но и нечто большее

в этом данном. Это не есть демон как нечто чуждое и

внешнее, водящее меня на помочах как дитя, но демон как моя же

самость, как то, что я поистине есть, и что, однако же,

незнакомо и неизвестно мне как таковое.

Весь смысл Логоса и Номоса резюмируется в одном: «Если

ты хочешь говорить с умом (nus), то нужно укрепиться тем, что

общее для всех, как полис укрепляется законом, и еще более.

Ведь все человеческие законы питаются единым,

божественным законом; ибо этот закон повелевает, как только хочет,

и его довольно для всех людей, и даже не только для них».

3. Характеристика. - Гераклит усматривает Логос, единство

противоположностей, мировой поток, трансцендентное божество,

и видит возможное восхождение человека к мудрости.

Главное и первое - не исследование, но то единое, от

которого зависит все; цель - не получить знание о мире, а

привести человека на правый путь.

Все совершается согласно Логосу. Он сокровенен, пока

мыслитель не покажет его. Однако философ не задает

вопроса, почему Логос сокровенен, как не ставит и вопроса о том,

27

Гераклит и Парменид

почему есть мир, а не только чистый, лишенный

противоположностей, мирный огонь, этот исток, этот вечный разум. Если

традиция сохранила для нас ответ: Вследствие

противоположности сытости и нужды возникают и исчезают все вещи в

поочередной смене образования мира и мирового пожара (екру-

rosis) согласно вечному круговороту, - то кажется, будто этот

ответ не соответствует образу мысли самого Гераклита (и он

не встречается среди дословно сохранившихся фрагментов

Гераклита): здесь к целокупности мира применялась бы мысль

о противоположностях, которая, однако, имеет силу только

в пределах мира, в котором происходит борьба.

Мышление Гераклита - не систематическая конструкция,

но формулируемое в афоризмах мыслящее созерцание. В

рамках всеобъемлющего образа мысли нам всякий раз являют

наброски в форме кратких положений. Ошибочно было бы

искать у Гераклита некую непротиворечивую конструкцию бытия

в целом (которую, даже там, где к ней намеренно стремились,

не удалось еще представить ни одному философу). У него

совершается просветление в последовательности прорывов,

выступающее с сознанием глубочайшего постижения.

За его вопрошанием сразу же являются и ответы. Он не

развивает самих вопросов, но возвещает ответы.

Этос Гераклита питает свою мысль в основе бытия, в

Логосе, в мудром (Sophon). Это мышление есть требование. Оно

желает пробуждать, но рассчитывает лишь на немногих, или

вообще ни на кого. Если Логос есть то общее, которое может

обнаружиться, то в лице Гераклита перед нами напряжение, -

с одной стороны, воля к тому, чтобы своим провозвестием

довести Логос до сознания человека и тем самым исправить

людей в их совместной жизни, - а с другой стороны, отказ

осуществлять мыслящее созерцание Логоса в одиноком

бессилии перед лицом не поддающихся изменению многих, только

в гордой действительности своей собственной жизни.

4. Влияние в истории. - В Гераклите нет ничего от

основателя, он не основывает никакого общества, он обращается ко

всем, к немногим, к отдельным личностям, ни к кому. В

античности его почитали, но таким почтением, которое держится на

дистанции. Сократ - как рассказывает исторический анекдот -

на вопрос Еврипида о Гераклите ответил: «То, что я понял, -

28

Гераклит

прекрасно, - я уверен, что таково же и то, чего я не понял -

впрочем, для этого нужен делосский водолаз».

На Гераклита ссылались стоики. Им восхищался Гегель.

Самая ранняя работа Карла Маркса была посвящена ему.

Лассаль написал о нем сочинение. Ницше восхвалял его

превыше всего.

Две формы мысли, без всякой явной связи с именем

Гераклита, имели впоследствии исключительно устойчивое влияние:

диалектика противоположностей и идея Логоса.

1. Противоположность, как принцип, играет большую роль

начиная с Анаксимандра. Этот принцип усваивают

пифагорейцы и Парменид. Только у Гераклита противоположности

превратились в господствующую форму мысли. К нему и к

последователям Парменида восходит вся дивлектика в западном

мире. Гераклит еще оставляет способы существования

противоположностей, методически не различая их, действовать

рядом друг с другом и один в другом: противоречие,

противоположность, расколотость, полярность, напряжение, - кроме

того: целое-часть, единство-множество, согласие-раздор, -

кроме того: жизнь-смерть, бодрствование-сон, день-ночь. Он

не различал способов, какими противоположности переходят

друг в друга, способов обращения, диалектического движения

в логической области и в реальном. Он доходит до игры

словами, чтобы выразить фигуру противоположности всеми

имеющимися в его распоряжении средствами. То, чего Гераклит

лишь касался в своем универсальном созерцании, отныне

проходит через всю историю философствования и доныне еще

не явлено мыслящим с методической ясностью в окончательно

завершенном виде.

Имея в виду Гераклита, Аристотель пишет: И природа также

стремится к противоположному, и из него, а не из равного,

порождает согласие, как, например, она сочетает мужской пол

с женским. Живописец смешивает на картине белую и черную,

желтую и красную краску, музыка смешивает высокие и низкие,

долгие и краткие звуки и создает таким образом единство

гармонии; искусство письма смешивает гласные и согласные.

Гегель говорил, что он включил в свою логику каждое

положение Гераклита. В самом деле, у Гегеля мы находим учение

о категориях противоположного в полной содержаний диалек-

29

Гераклит и Парменид

тике, развертывающей с помощью совершавшегося в течение

двух тысяч лет философствования в богатстве мыслительных

фигур то, что впервые состоялось в мысли Гераклита.

2. Стоики (начиная с III века) восприняли Логос Гераклита

как всепроницающий мировой разум и судьбу. Филон (ок. 25 г.

до Р.Хр. - 50 г. по Р.Хр.) видел в Логосе обитающую у Бога

разумную силу, первого Сына Божия, второго Бога, посредника

между Богом и человеком: Слово, вечную мысль Божию,

сотворившую мир. В Евангелии от Иоанна (вторая половина I

века), и после того в христианском богословии, Логос есть

личность, воплотившееся Слово Божие, от века; Христос,

пришедший в мир в лице Иисуса, есть второе лицо Бога. Гераклит

понимал Логос как прорывающую, расширяющую

пространства, открывающую мысль. В этих исторических

преобразованиях она была фиксирована и объективирована,

превратившись в философское учение.

Парменид

Источники: Дильс. - Переводы: Дильс. Нестле. Капелле.

Грюнвальд.

Литература: Райнхард. Г. Френкель. Рицлер|У. Небель\

Райх".

Парменид был гражданином города Элей в Южной Италии,

происходил из знатной и богатой семьи. Время его жизни -

около 500 г. до Р.Хр. От его написанного гекзаметрами

сочинения сохранилось примерно 130 стихов.

Вводная часть стихотворения рассказывает о вознесении

поэта на небо: Солнечные девы провозят его, юношу, в

быстрой скачке на повозке, которая, запряженная лошадьми,

поскрипывает в осях, - из ночи в свет, а затем по границе ночи и

света через ворота, которые открывает им Дике, и

наконец привозят его к богине, которая благосклонно принимает

его. Из ее уст он узнает истину: «Теперь ты должен узнать

все - и неколебимое сердце закругленной истины (aletheia),

и кажимость мнения (doxa) смертных». Соответственно, поэма

сообщала рассказ богини в двух частях. Сохранились значи-

зо

Парменид

тельные фрагменты первой части и некоторые сообщения

о содержании второй части.

1. Бытие. - Великая основная мысль гласит: «Необходимо

говорить и мыслить, что сущее есть (eon emmenai). Ибо бытие

есть (esti gar einai), небытия же нет». «Небытия ты не можешь

ни познать, ни высказать». «Ибо невозможно, чтобы было

убедительно доказано, что несущее есть». Выражая это

формально-логически: бытие или есть, или не есть; его небытие,

и всякое небытие, немыслимо; следовательно, бытие есть, а

небытия нет.

Таковы странно привлекательные и поражающие своей

пустотой, тем более в стихах на греческом языке, положения

Парменида. Они свидетельствуют о глубокой философской

увлеченности и все же высказывают только тавтологии.

Впервые в западном мире мыслитель удивляется тому, что бытие

есть, что невозможно помыслить небытие сущим. Наиболее

самоочевидное есть самое загадочное, но также и самое

ясное. Бытие есть, а небытия вовсе нет: таково для

Парменида откровение мышления через само мышление.

В форме кажущихся тривиальными положений

обнаруживает себя фундаментальное знание, служащее опорой для

этой жизни философа: присутствие бытия (die Gegenwärtigkeit

des Seins). Парменид воздвиг героон пифагорейцу Аминию,

потому что благодаря ему он достиг покоя (hesychia). Этот

покой мы вполне можем относить к присутствию бытия в этом

фундаментальном знании.

Напрасно желают отыскать в этих положениях бытие через

некое мнение, которое якобы скрывается за ними. Его нельзя

выразить никаким другим положением. Его нужно усваивать

себе в тихой медитации. Однако следует также мыслить

вместе с Парменидом дальше о том, что такое это бытие. Ибо на

этом пути, на истинном пути (в противоположность ложному

и невозможному пути мышления небытия) обнаруживается

немало признаков (semata) бытия. Они с необходимостью

выясняются в самом мышлении:

Бытие не возникло. Невозможно изобрести для него

никакого истока. Ибо откуда же могло бы оно вырасти? Не из сущего,

ибо в таком случае ведь прежде него существовало бы другое

бытие. Не из несущего, ибо в таком случае у него не было бы

31

Гераклит и Парменид

никакого основания и никакой необходимости, начать с

небытия раньше или позже и затем вырасти. Из несущего может

произойти только несущее. Поэтому бытие должно или быть,

целиком и полностью, или вообще не быть. Если бы оно

однажды возникло, то оно, собственно, не существовало бы. Бытие

не существует также и только в будущем. Скорее, в будущем

угасает возникновение и прекращается исчезновение. Бытие

непреходяще. Оно - не было и не будет, но целиком и

полностью есть сейчас.

Бытие - едино, повсюду равно себе, обладает одной и той

же силой, удерживает вместе. Бытие неотделимо близко

бытию. Оно - не более сильное или более слабое, но повсюду

всецело исполнено бытия и неделимо. Это - бытие (on, это

слово впервые употреблено Парменидом в этом смысле), а не

множественность сущего (onta, как говорили до Парменида).

Бытие единственно. Ибо вне бытия ничего нет и не будет.

Бытие целостно. Оно - крайняя граница, а потому оно со

всех сторон законченно (tetelesmenon). Это означает: Оно не

таково, чтобы его еще только предстояло закончить, а

постольку оно не лишено конца (ateleston), или - оно не таково, чтобы

его еще только нужно было завершить. Его можно уподобить

шару. «Неподвижно лежит оно в границах могучих оков без

истока, без прекращения. Пребывая как то же в том же, оно

покоится для себя и так стойко пребывает на том же месте».

Поэтому оно ни в чем не нуждается и не ведает страха.

Знаки (semata) бытия у Парменида - это не образная

прикраса абстрактной мысли. Скорее, в них, как том, что

необходимо должно быть мыслимо, вместе с самой мыслью

присутствует само бытие. Поэтому с этими «знаками» Парменид не

идет, скажем, по пути к некоему языку знаков, как это будут

делать впоследствии математика и логика, но только к языку

мысленных шифров, свойственному для метафизической

спекуляции.

Самая пустая мысль означает самое невероятное. Однако

в качестве пустой мысли, легко и быстро мыслимой рассудком,

она как раз ничего уже более не означает. Ее значение

выражается в логической обязательности мыслить semata,

поскольку одновременно с ними осуществляется видение бытия и

переживается покой в бытии. В единстве с заключенным в них

принуждением к противоречию и тождеству semata суть

лишенные наглядности образы мысли. Это не пустое тождество,

32

Парменид

однако сказанное в них, будучи понято лишь как логическая

форма, оказывается в предметном смысле пустым. Это

мыслящая деятельность, возможная в наивности (но не

примитивности) творческого начала, как тогда, так и теперь, однако уже

не повторимая более в том же основном строе души. Одно

видели и осуществляли мыслью в другом, логическое - в бытии,

бытие - в логическом. Логическое здесь еще не пусто, потому

что еще не подразумевается как логическое. Но поэтому и

видение также есть не образ, но неотделимо от убедительно

верной мысли. В нем есть некий тон, который в логическом

убеждении подобен приказу, и в нем есть восторг очевидности,

пребывающей в основе всех вещей. Обоснование того, что

обоснованию не поддается, - вот форма профетического

откровения.

Однако и Парменид, захваченный бытием, то есть

познанием того, что бытие есть, и что оно есть необходимо и являет

semata, входящие в состав его, должен все-таки мыслить эти

semata в тех формах, которые позже будут называться

категориями. Кроме того, его восторженность заставляет его

создавать образы, аналогичные мифологическим, и прежде всего:

Бытие привязано мойрой к тому, чтобы быть целостным и

неподвижным. Властная необходимость (ananke) держит его в

цепях границы. Богиня Дике не отпускает бытие ни в

возникновение, ни в уничтожение, не расслабляет его оков, но прочно

удерживает его в своей власти.

Мыслящий опыт бытия у Парменида столь мощен, что

преобразует самого мыслящего. Мыслящий так вступает в иной

«мир», который уже не есть мир. Он знает, что его путь уводит

его «далеко от тропы смертных» и что оказаться на этом пути

с помощью Фемиды и Дике - счастливая участь, в

противоположность злой судьбе незнающих людей. Рассказ о

путешествии по небу из мрака на свет - не поэтический придаток к

мысли, но чувственно-образная форма самой мысли: Истина

выпадает на долю, божественные силы помогают человеку

пройти по пути к богине, которая сообщает чистую истину, его

собственная воля к истине сама имеет такой божественный

характер. Это не долгий, далекий путь, но скорое и внезапное

путешествие, Переход из мрака к свету совершается через

ворота, которые охраняет богиня Дике.

Происхождение достоверности бытия в мышлении

Парменид осознает, когда рефлектирует об этом: «Одно и то же есть

33

Гераклит и Парменид

мышление и бытие», и «Одно и то же есть мысль и то, на что

направлена мысль» (другой перевод: Одно и то же есть

познавание и то, из-за чего существует познавание). «Ибо без

бытия, о котором и сказано слово, мысли тебе не найти».

Необходимость мышления есть достоверность бытия мыслимого.

Но это мышление не есть мышление любого человека.

Мышление, как мы полагаем в нашем мнении, все-таки

противостоит бытию. Но Парменид осознает свое мышление

(подлинное мышление ума (nous)) в отличие от раскалывающего

и различающего мышления и поэтому требует для своих

мыслей: «Так усмотри же умом, как посредством ума

отсутствующее достоверно становится присутствующим; ибо сущее ум

не станет отделять от связи с другим сущим». Таким образом,

в уме само бытие присутствует как целое. Поэтому и

отсутствующее в нем также присутствует.

Мы теряем все величие Парменидовой мысли о бытии,

если желаем наполнить ее тем, что ей не свойственно. Если

мерить его масштабом интеллектуально дифференцированного

богатства категорий и масштабом наглядно-зримого богатства

мира, то бытие Парменида так бедно, что словно вовсе

исчезает. Ибо мышление этого бытия, произошедшее из

полномочия захватывающего трансцендирования, обращено на то, что

лишено образов и категориально недифференцировано (или

транскатегориально), но обращено так, что трансценденция

Парменида находится не где-то, а целиком присутствует здесь.

Однако она отнюдь не присутствует в той полноте, которая

есть полнота чувственного, временного мира. Скорее

напротив: сила радикального разделения проявляется в серьезности

совершенно иной полноты самого бытия и в том, что мир

мнения не имеет ни малейшей значимости.

Смысл «мышления» Парменидом «бытия» проясняется

через контрастные противопоставления:

В том, что это бытие может быть уподоблено шару, и то, что

оно находится в оковах границ (peirata), заключается самая

резкая противоположность его апейрону Анаксимандра. То, что

бытие есть не apeiron, но peiras, соответствует требованию его

мыслимое™. То, что мыслится, определено и постольку имеет

границу. Сила интеллектуально убедительного доказательства

состоит в возможности усмотрения мысли посредством логиче-

34

Парменид

ской операции. Что есть бытие, то мыслимо. Только мыслимое

есть бытие. Само мышление уже имеет здесь абсолютный

характер.

Тем самым Парменид противостоит также и Гераклиту,

Логос которого божествен и, если его вдыхают смертные

существа, Логос как человеческое мышление есть лишь отзвук, но

сам отнюдь не абсолютен.

2. Мир кажимости. - Антитезу основной мысли, которая

для Парменида важнее всего, составляет мнимый мир. Однако

на этот последний он затрачивает немало усилий мышления.

Богиня сообщает Пармениду сначала истину, а затем -

иллюзорные мнения смертных. Говоря о них, Парменид в самом

деле строит из материалов традиционной философии космоса и

знания о явлениях мнимого мира, сам же не делает каких-либо