Автор: Эренгросс Б.А. Ботвинник Е.А. Комаров В.Е.

Теги: цивилизация культура прогресс культурное строительство культурология художественная культура

ISBN: 5-06-005287-7

Год: 2005

Текст

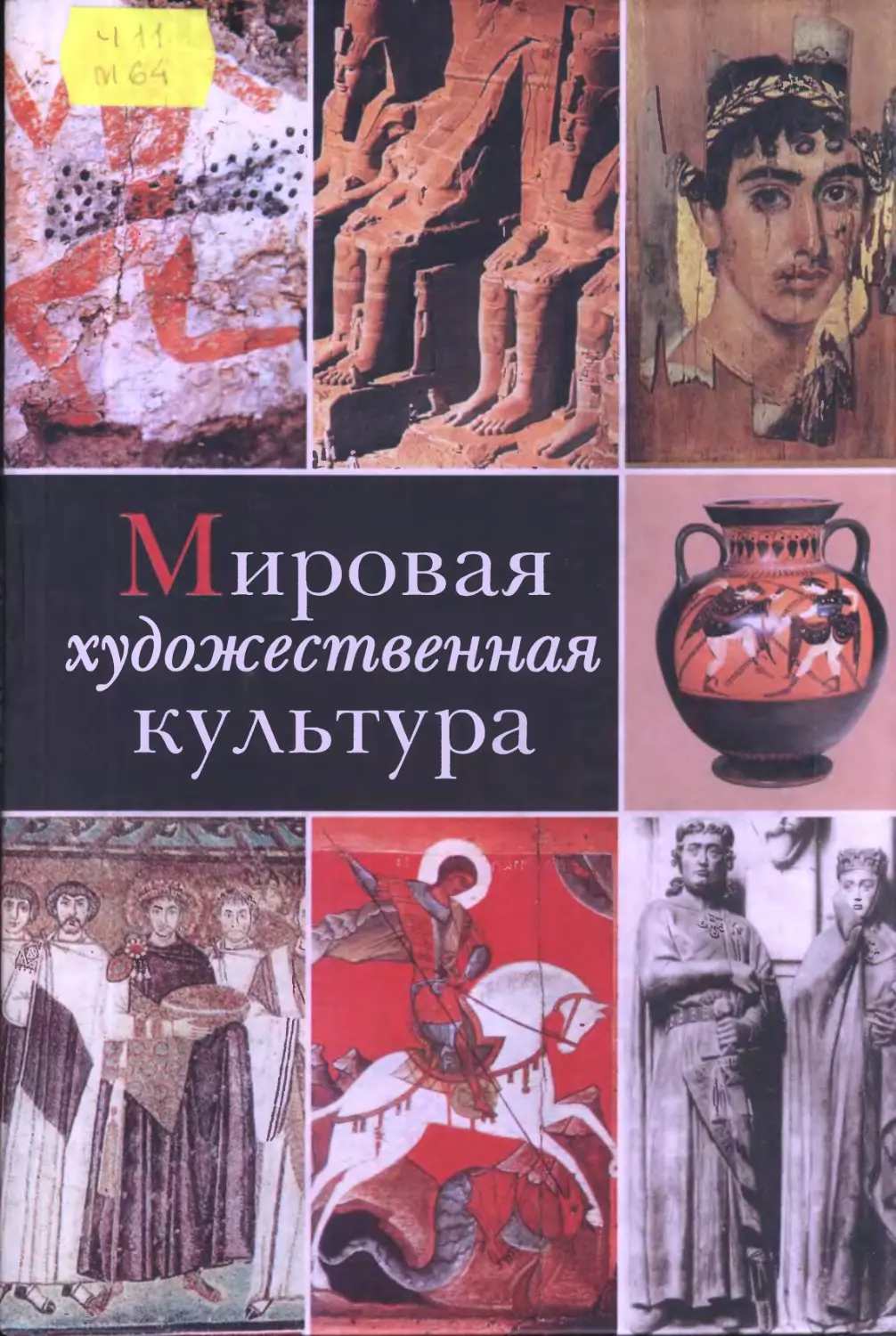

IV ировая

художественная

культура

Мировая

художественная

культура

Том 1

Под редакцией

проф. Б.А. Эренгросс

И щапнс к I и Hi. urprJMINn dHUOC И ДОШиш-НЖГ

Москва

«Высшая школа» 2005

УДК 008

ББК 71

М 64

Авторский коллектив.

Б.А. Эренгросс (руководитель), Е,А, Бопннннл. В.Е. Комаров, В.П. Конй

ров, М,М. Кондратьев*, Г.Н. Лаптев, Л.И. Леошшна, Е.К. Макарова,

Т.В. Мякэрскяя, Л.И. Поликарпова, B.U. СорококвковД

Рецензенты.

Кйфйцра философии и культурологии Академии повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования РФ (зйв, кафедрой доктор

философских наук, профессор К.Е. Ям); доктор педагогических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки РФ В.С. Ку-

зин; кандидат филологических наук, доцент ИСАА при МГУ В А Мака-

Мироиая художественная культура, В 2 т, Т. I. Учеб- посо-

М 64 бие/Е.А Эренгросс, Е.А. Ботвинник, В,П. Комаров и др.;

Под рел. Б.А. Эренгросс.— 2-е изд., персраб. и доп.— М.:

Высш, шк., 2005,—447 с.: ил.

ISBN 5-06-005287-7

В книге дастся целостное рассмотрение мирового художественного

процесса. В первом томе развитие человечества представлено в основном в

историческом плане: последовательно освещены все эпохи от древности и

Античности до начала XX в. Во второе издание (первое — 200]) включена

новая глава, посвященная Мйфоло! ни. Содержательный материал дополня-

ется библиографией по темам и контрольными вопросами.

Ляя студентов высших учебных заведений, преподавателей техникумов «

камвйлегаг ды'г' л

бис.1 : ' г f !; л

вед. а _ ч .дета

Г J кт кридбург

УДК 00S

ББК 7]

ISBN 5-06-005287’7 (т, J) © ФГУП «^Издательства «Высшая школа», 200$

ISBN 5-06-005286-9

Оркгкнял-Мйкет данного издания является собственностью издательства

«Высшая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) без согласия изда-

тельства запрещено

Предисловие

Зачем человеку, который избрал специальность, не имеющую не-

посредственного отношения к художественной культуре, изучи 1ьэтит

предмет?

Разумеется, чтобы стать более сведущим, образованным, культур-

ным человеком. Это важно было всегда, а сегодня — особенно. И ре-

шение только этой задачи было бы диет и точным основанием для вве-

дения такого предмета для студентов всех специальностей.

Во в современных условиях изучение мировой художественной

культуры имеет более глубокие основа)нем. Мы вступаем н мир, кото-

рый пос гененностановится единым. События, происходящие водной

чести земли, не только ту г же делаются известны всем, но к влияют на

все страны и народы планеты. Радио, телевидение, спутниковая связь,

Интернет, электронная почта и другие технологии создали единое ни-

формационное проеджметтю.

Глобальные коммуникативные, информационные системы и бан-

ковско-финансовые структуры, транснациональные корпорации,

бюджеты которых превышают бюджеты отдельных стран, оказывают

решающее штияние на процессы глобализации мировой циоилнш-

ции. Глобал иными стали и проблемы, стоящие перед человечест-

вом,— экономическая, сырьевая, дсмеярафичсская. продовольствен-

ная, демилитаризационная, экологическая и лр.

Для их решения требую гея согласованное использование экономи-

ческих, научно-технических, интеллектуальных и духовных ресурсов

всего человечества, усилия всех стран и народов, каждого человеки.

Единство усилий человечества на пути выживания альтернатив не

имеет. Не имеет альтернатив и тенденция формирования планетар-

ной целостности. Вопрос заключается в характере этой целостности.

Будет ли это искусственное, выморочинное, тоталитарное целое или

целостность — живая, многоцветная, сложная, многополюсная? Ко-

нечно, надо стремиться к тому, чтобы земная цивилизация стала со-

цветием цивилизаций н культур народов, населяющих нашу планету,

потому что этот путь содержит в себе множественность стратегий раз-

вития, в значит, и выживании.

Атакам целостность может бытьдостк гнута только па основе иши-

модейстоня культур, их взаимпобогащенкя при сохранении самобыт-

ности и уникальности каждой из них. Постигая кулыуру других ниро-

дов, особенно культуру художественную, можно понять и ощутить

своеобразие и неповторимость каждого из них, лучше понять и оце-

нить свою культуру и самих себя. Однако важно нс просто изучить

другу ю культуру ,1 ю у видеть в ней и мепно другу ю, а не чужую и не вра-

ждебную. Необходим диалог культур.

Нужен диалог и с культурой прошлого, знание которой поможет

не только осознать пройденный человечеством путь, ио и глубже по-

нять современность, нынешнее состояние культуры, обрести нравеi -

иен но эстетические ориентиры, потому что мировая художественная

культурасо.чраничатолькото, что имеет непреходящую ценность.

Таким образом, изучение и постижение истории мировой художе-

ственной культуры, многообразия культуры современной, культур

разных стран, народов становится основой для формирования челове-

ческой общности, саморазвития каждой личности, необходимых для

решения глобальных проблем современности на путях устойчивого

развития цивилизации, без чего невозможно объединение людей в

планетарное целое.

Учебное пособие ставит своей задачей познакомить студентов с

важнейшими этапами Исторического развития и современным состо-

янием мировой художественной культуры. Поэтому оно охватывает

ие только культуры тех регионов мира, о которых каждый имеет пред-

ставление, но и регионы, культура которых менее известна,— Афри-

ки, Латинской Америки, Востока. Эти страны вес больше заявляют о

себе в самых разных областях общественной и культурной жизни со-

временного общества. Жить и ориентироваться в современном мире

без знаний о культуре этих стран становится все более затруднитель-

но, а формирование многоподюсиоп» подхода — прося о невозможно.

Изложение материала дается в соответствии с логикой развития

кулы урно-исторического процесса. Ставное внимание уделяется ис-

кусству — основе и системообразующему элементу художественной

культуры. Авторы стремились представить все многообразие видов

искусства, выделяя, как правило, каждый из них Однако в некоторые

исторические периоды художественный дух эпохи представляя та-

кую органическую целостность, что выделить в особые главы различ-

ные виды искусства оказалось затруднительно. В соответствии с этим

изложение дается без внутреннего деления, что позволяет сохранить И

передать художественное своеобразие эпохи, ее целостность.

Хочется надеяться, что читатели поймут, как необходимо каждому

современному человеку освоить культурное богатство мирз, в кото-

ром он живет. Без этого человечество неизбежно скатится в ХХТ веке к

Миру однополюсному, то есть к новой разновидности тоталитаризма.

Спасти от этой участи поможет культура, ее неисчерпаемое многоцве-

гьс и многообразие, являющиеся достоянием всего человечества.

Проф. Б.А. Эренгросс

Художественная

культура

и ее место

в системе

культуры

Кулыпура создается сообща Законна гордость любого на-

рода своими памятниками, своими изобретениями, своим

фольклором, своей музыкой или литературой. Больше того,

если такой гордости нет, — это признак какого-то серьезно-

го национального неблагополучия. Гордиться народу следует и

своим большим, и небольшим вкладом в культуру человечест-

ва. Ибо во всяком культурном вкладе любого народа есть не-

что свое, неповторимое, а потому и особенно ценное.

Д.С. Лихачев

Искусство, всякое искусство само по себе, имеет свойст-

во соединять людей.

JLH Толстой

Счастливые произведения творческого ума не принадле-

жат одному народу исключительно, но делаются достоянием

всего человечества,

К Н. Батюшков

Что такое культура

Дать определение понятию «культура» очень не просто, хотя,

казалось бы, все знают, что это такое Под культурой чаще всего

понимают искусство, художественное творчество, а культурным

считают человека образованного, воспитанного, деликатного. Все

эго гак. Однако этим культура не исчерпывается. С понятием

«культура» связывается определенный исторический этап разви-

тия общества и ею своеобразие, культура Древнего Востока, куль-

тура Средних веков, культура Нового времени и т. д. Культуры раз-

личаются по национальным и географически-региональным при-

знакам: русская культура, американская культура, кулы ура Запада

и Востока. Понятие культуры тесно связано с религиозными воззре-

ниями—каждая религия создает свою культуру; христианская

культура, мусульманская, буддистская и т. х

Очевидно, что понятие «культура» сложно и неоднозначно.

Культура (cultural в переводе с латинского означает возделывание,

воспитание, образование, развитие, почитание. И уже отсюда видно,

что культура — явление не природное, а созданное человеком и ка-

ждая из форм человеческой деятельности относится к культуре.

Существует много определений культуры. Каждое из них име-

ет убедительные основания.

В Толковом словаре В Дядя дается шесть определений культу-

ры: культура как совокупность достижений человечества в произ-

водственном, общественном и умственном отношениях; как уро-

вень развития* достигнутый в он редели тую эпоху; просвещение,

образование, начитанность: разведение, вырашиванне, культиви-

рование растений; выведение новых культур растений; микроор-

апизмы.

В немецких, французских, английских энциклопедических

словарях гоже ecib примерно пять-шесть определений понятия

«культура*. Изменение и усложнение процесса общественного

развития привело к расширению сферы культуры, необходимости

дал ыictiшш о осмысления ес сущности. уточнения самого ]lojютия

«культура*.

С лим гермином стали соотноситься самые разные сюроиы

человеческой деятельности: производство и управление, уровень

сознания и образования, образ жизни и характер мышления, бо-

j атез во языка и уровень развития потребностей человека. В XX ле-

ке проблем, связанных с определением культуры, стало еще боль-

ше Возникли новые ее аспекты технологическая культура фикси-

рует способ, которым люди осуществляют свою производствен-

ную деятельность, эвристическая культура определяет творческий

потенциал деятельности; информационная культура включает в

себя накапливание человечеством информации, способ ее получе-

ния, распространения, овладения ею. семиотическую культуру со-

ставляет совокупность знаковых систем, в которых зга информ а-

। in я кол и руется, трансл и руется, передается, аксиол oi и чесКая

культура выражает ценностные ориентации; туманкстическая куль-

тура — способность общества реализовать сущностные силы чело-

века.

Следовательно, культура сложна, многогранна, многоаспект-

на. Она охват ывает всю человеческую деятельность в сферах мате-

риального и духовного производства, содержания труда, его про-

дуктов, -л ганий и навыков, овладение которыми позволяет челове-

ку справиться с теоретическими И практическими задачами.

Сложность культуры и неоднозначность ее определений при-

знается всеми учеными, занимающимися изучением культуры.

Поэтому, давил определение кулыуры, они акиентрируют внима-

ние на каком-либо существенном ее признаке-

Так, выдающийся ученый, музыкант, философ, великий туми-

пис] Альберт Швейцер определяет культуру как итог всех досей-

жен ий отдельных лиц и всего человечества во всех областях знаний

и деятельности, которые способствуют духовному обогащению

л импост и общему прогрессу. Он выделяет важный признак кулыу-

ры — служит^ совершенствованию индивида и человечества

Многие ученые рассматривают культуру как продукт общест-

венной деятельности и связывают ее с развитием личное i и. счи-

тая. что культура — ЭТО обобщенная характеристика человека

(только человека), мера его духовного, нравственного и професси-

онального развития

У нас н шраме стал издаваться Международный журнал по тео-

рии и истории культуры •Мировое древо». В первом его номере

крупней шис культурологи лад и каждый сисе определение культу-

ры.

МЛ. Гаспаров пишет: «Культура лля меня сплошь и рядом ос-

тается суммой фрагментов истории, философии, религии, литера-

туры, искусства, науки, быта, слагающихся, но не сраыающихея

воедино; а сели .мне кажется, что я чувствую их сросшимися введи -

но, то описать это некмирессиснистическими слонами мне очень

трудно». Эю суждение человека, посвятившего себя изучению

культуры и, естественно, знающего ее (I; I: 10) .

Другой ученый — А Я Гуревич — предлагает несколько опре-

делений культуры, точнее, в своем определении объединяет раз-

ные стороны этого удивительного феномена. «Термин 'культура"

кнгериретрустся по-разному. Его понимают и н традиционном

смысле, кок сумму духовных завоеван ий общее та и рода челове-

ческого в целом, и как внутреннее богатство личное! и. приобщаю-

щее ее к общечеловеческим и национальным цен ностям. к кзк, ус-

ловно говоря, «механизм» социализации индивида, включающий

его в общество, предоставляя ему условия и возможности функци-

онировать в роли его члена, и как та картина мира, которая лежит в

основе ei о социального поредения и которая, будучи унаследована

от предшествующих поколений, вместе с тем явно или чаще неяв-

но изменяется в процессе жизненной практики людей, образую-

щих социум как выражение подлинной сущности человеческой

свободы, то сеть свободы удовлетворять стою потребность в твор-

честве.

Определений «культурно можетбыть мною, но я, наверное, не

ошибусь, сказав. что только культура делает homo sapiens Челове-

ком. Трудятся нс одни только люди, как нс они одни образуют не-

кие сообщества. Нолишьлюлиобладяюткультурой...>»(1,1; 11).

Цитата большая, но в иен скопце] прирошши несколько суще-

ственных черт культуры и то главное, что составляет ес своеобра-

зие: только культура ясласт человека Человеком, формирует чело-

Здесь н лдлсс по nccll работе и скобках первая цифра у к имине г на jnAutv,

приводимую и примечании лол пактам номером; вторая имфра (ричск ) — гом:

третья — страницу.

века и общество и сама создается ими. Проследить этот процесс в

историческом плане — наша задача.

Итак, культура — это все, что создано человеком, а также сам

процесс человеческой деятельности, то есть вес сверхприродное,

«вторая природа». Но природа — это нс только то, что находится

вне человека, но и в нем самом, ибо он — природное существо, об-

ладающее физической и психической природной основой. Поэто-

му культура выражает и отношение человека к природе и меру ов-

ладения им его собственной физической и психической природой.

Определяя культуру таким образом, можно охарактеризовать и

Общество, и личность, и их своеобразие.

Так, культуру личности определяет способ ее деятельности^ бо-

гатство приобретенных сю человеческих качеств (знаний умений,

навыков, идеалов), способ се поведения и мышления.

Культура общества определяется степенью отдаленности чело-

века от животного состояния, его оч ело веч иван и в, уровнем разви-

тии, утвердившимися в нем идеалами, их реализацией ит. д.

Одним из показателей культуры человека является то, чего он

не позволяет себе делать, а общества — то, чего оно не разрешает.

Совсем не случайно очень разные по своим взглядам мыслите-

ли включали эти признаки в определение культуры. Так, Зигмунд

Фрейд и Клод Леви-Строс утверждали, что культура — это систе-

ма запретов, система табу.

Сложность понятия «кулыураг, многообразие ее проявлений,

возможность и правомерность различных подходов К ее постиже-

нию делают необходимым философское понимание культуры.

Нельзя забывать, что философия в истории развития человеческо-

j о общества и в духовной культуре занимает особое место. Она не

только создает мировоззренческое поле каждой эпохи, но и на де-

сятки, <i то и на сотни лет опережает развитие культуры в целом и

тем самым дает программу для развития других элементов культу-

ры, и художествен ной культуры в том числе.

Именно поэтому философское понимание культуры нельзя

обойти вниманием Эго позволит выявить наиболее общее в куль-

туре, главное, принципиально важное для понимания се сущно-

сти, И на основе этого обнаружить проявления культуры в различ-

ные исторические эпохи без боязни сместить их или выделить не-

сушест венное. Философское понимание культуры соответствует

общей позиции человека в мире, стремящегося превратить его в

мир само1 о человека. При этом напомним, что и в философии су-

ществует не одно, а много определений культуры (у каждого фнло-

софч! — свое). И даже определение, данное одним философским

направлением, также претерпевает изменения.

Философская энциклопедия дает такое определение культуры,

ю

* Культура (от лат. cultura — вшдздьшшше, «ктиотюнне, образо-

вание t развитие, почитание) — система исторически развиваю-

щихся нддбиологических программ человеческой жизнедеятель-

ности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих

воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основ-

ных проявлениях.

Профаммы деятельности, поведения и общения представлены

многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов дея-

тельности и поведения, идей, гипотез, верований, целей и ценно-

стных ориентаций ит. д. В своей совокупности иди намике они об-

разуют исторически накапливаемый социальный опыт. Культура

хранит, транслирует этот опыт (передает его от поколения к поко-

лению). Она также генерирует новые программы деятельности,

поведении и общения людей, которые, реализуясь в соответствую-

щих видах и формах человеческой активности, порождают реаль-

ные изменения в жизни общества» (2; 61).

Данный в этом определении общефилософский подход к куль-

туре позволяет рассмотреть ее всесторонне, определяя формиро-

вание культуры общими закономерностями исторического про-

цесса. В соответствии с таким пониманием смена одного типа

культуры другим обусловлена сменой типов общества. Каждая ис-

торическая эпоха создает свой тип культуры, но появление нового

типа культуры, также как отмирание старого,— процесс сложный,

длительный, противоречивый, предполагающий возможность со-

существования разных типов культур, связи между ними н не толь-

ко отрицание, но и преемственность.

Культура, сформировавшаяся под влиянием определенных ус-

ловий жизни, сама начинает участвовать в их формировании, ста-

новись одним из важнейших элементов социума.

Что считать культурой?

В культурологической теории существуют два взгляда на то,

что может быть названо культурой. Если культура — вся надбио-

логический деятельность, то к ней должны быть отнесены любые

формы и результаты этой деятельности, независимо от того, ради

удовлетворения какой человеческой потребиостн они были созда-

ны. И любая деятельность, любое поведение человека и eixj по-

ступки — тоже культура. Но ведь не только на уровне обыденного

сознания, ио и на теоретическом есть понятие «культурный чело-

век», и так называют далеко не всякого. И есть понятия «некуль-

турный человек», «некультурное поведение», «культура поведении».

Значит, не всякий человек и не любое поведение могут быть огне-

сены к культуре. И человеческая деятельность тоже. Ведь люди не

только строят, созидают, открывают, Но и разрушают, уничтожа-

ют, губят созданное другими.

Так что же считать культурой? Культура противоречива, утвер-

ждают многие ученые. В ней действуют разнонаправленные тен-

денции, и вне их противоречивого единства нельзя понять ни ис-

торию культуры, ни ее нынешнее состояние. Поэтому понятие

«антикультура», исключающее из класса культурных явлений не-

которые низкого уровня объекты, действия и поступки людей» не

отражает всей сложности и противоречивости культурно-истори-

ческого процесса.

Когда речь идет об истории, то отнести к культуре первобытно-

го общества не только орудия труда, пещерные росписи, вылеп-

ленные из глины фигурки животных и людей, но и орудия охоты и

войны кажется естественным. Сложнее с более поздним време-

нем В соответствии с таким пониманием культура Средних ве-

ков — это не только средневековый замок с толстыми стенами И

башнями. но и стенобитные орудия, различного рода орудия для

разрушения замков и уничтожения людей. А позднее Средневеко-

вье — это не только готические соборы, сияющие витражи, григо-

рианские хоралы, ни и орудия пыток, которые применялись и усо-

вершенствовались еще и В эпоху Возрождения.

И совсем сложно с современностью. Определяя культуру как

все, созданное человеком и человечеством, к ней логично будет от-

неся и все пороки и беды нашего времени: наркоманию, учения но-

воявленных «пророков» и «целителей», псевдонауку, низкого ху-

дожественного уровня эстраду, рассчитанные На низменные ин-

стинкты телевизионные передачи, в которых попираются элемен-

тарные нормы нравственности и т. п.

Более того, широкое понимание культуры становится для писа-

телей, нспользуюших в своих произведениях ненормативную лек-

сику, теоретическим обоснованием правомерности этого. Исходя

из того, что язык — часть культуры, а мат — часть языка, они пыта-

ются доказать, что использование его в литературных произведени-

ях и тем более в обыденной речи необходимо, ибо отсутствие этой

лексики обедняет жизнь и искусство, ее отражающее (см. 3).

Таким образом, такой подход к культуре сводится К констатации

тою, Ч1о, ио мнению его сторонников, входит а Культуру.

Но есть и другая точка зрения Многие ученые и деятели искус-

ства считают, что, определяя культуру, нельзя игнорировать ре-

зультаты человеческой деятельности и то, какие потребности она

удоелетъоряет.

Человек и человечество, оиыдываясь на свое прошлое, а тем

более размышляя о настоящем времени, оценивают ЭТО. История

расставляет оценки прошлому, человек определяет свое место в

обществе, исходя из воззрений, сформированных культурой. И

знак равенства, поставленный между всеми деяниями человечест-

ва, лишает его мировоззренческих, этических и эстетических ори-

ентиров. Поэтому то, что ведет к разрушению личности, обращено

к низменным инстинктам, tie способствует улучшению нравов. нс

может быть отнесено к культуре.

Культура — это система ценностей, выработанных человече-

ством в процессе созидательной, а не разрушительной деятельно-

сти, для возвышения, а не для уничтожения. К культуре может

быть отнесено только То, что имеет жизнеутверждающее, гумани-

стическое содержание.

Поэтому понятие «антикультура» не упрощает, а выявляет

сложности культурно-исторического процесса, показывает eiX)

противоречивость. Такое понимание культуры уводит от описа-

тельного, констатирующего определения человеческой неволь-

ности к активному приятию только тех ее видов, форм и резу.тьта-

тоа, которые способствуют развитию и совершенствован ню чело-

века. При таком подходе к культуре акцентдедается на лучших, со-

вершеннейших результатах человеческой деятельности, в какой

бы сфере (материалыюй, духовной или социальной) они ни осу-

ществлялись. ибо только они выражают подлинную, гуманистиче-

скую сущность культуры.

В этих своих суждениях мы солидаризируемся с теми учеными

и деятелями искусства, которые относили и относят к культуре

только вершины творчества. Это Альберт Швейцер, Д.С. Лихачев,

Ч.Т. Лй гматов И многие другие (4). Более того, сейчас, когда в жиз-

ни поя вилось много негативного, извращающего и губящего куль-

туру, а значит, и людей, появилась необходимость в защите самой

культуры. Мысль о необходимости защиты культуры от бескульту-

рья, сохранения и создания подлинноЙ культуры как условии со-

хранения человечества впервые высказал Д.С. Лихачев, назвав эго

«экологией культуры» (5; 5). Ее разделяют многие ученые (И. Бес-

тужев-Лад, Б. Пиотровский, В. Непомнящий, Н. Скатов и др (7).

Итак, сушсствуютдва подхода к пониманию того, что относит-

ся к культуре: культура — это вес, созданное и создаваемое челове-

ком, и культура — это лучшие, совершеннейшие творения людей.

Какой же из подходов правильнее?

Возможен и гот и другой. Определяя бытие культуры, ее онто-

логию, мы отнесем к ней все надбиологические программы челове-

ческой жизнедеятельности (деятельности, поведения, общения).

Однако этим нельзя ограничивать постижение культуры. Пагуб-

ное гь такого подхода мы старались показать. Человек — думаю-

щее, мыслящее существо. Он нс только поступает и действует, по и

К

оценивает все: свои и чужие поступки, деятельность, историю и

политику Культура тоже нуждается в оценке, определении своего

аксиологического статуса

В зависимости оттого. что следует считать культурой, находит-

ся и понимание сущности и назначения искусства. Если при онто-

логическом определении культуры констатируется, что культу-

ра — это ясе, создаваемое людьми, то аксиологический подход вы-

яыляегтолько тс се виды и формы, тот уровень, которые способст-

вуют сохранению, развитию и совершенствованию самого

человеки, то есть служат во благо человеку и природе, носят сози-

лател ьн ы й характер.

До сих пор, говоря о культуре, мы преимущественно обращали

внимание на то, что она охватывает весь созданный человеком

мир. Но это нс содержание культуры, а только проявление ее:

культура не сводится к совокупности составляющих ее предметов

и явлений

Действительным содержанием культуры является развитие са-

мого человека. В созданном людьми предметном мире культура

присутствует хак воплощенный в мем личностный аспект сущест-

вования человека, его деятельности и результатов его труда.

Определяя сущность культуры. необходимо не забывать, что

она создается не только людьми, но и для людей, что человек при-

сутствует в ней и как ее творец, и как ее результат. Человек форми-

руется под всздейсизием культуры того общества, в котором он

живет. Но его труд, его деятельность, в свою очередь, создают и

развивают культуру. И го, Какую культуру выбирает и осваивает

человек и какую создает, характеризует ею личностные качества.

Создание культуры включает в себя и производство самого челове-

ка. Творя мир вещей, предметное и духовное богатство обшес7Ва.

человек создаст и самого себя, совершенствует СВОИ силы и воз-

можности. Человек является субъектом и одновременно главным

результатом своей собственной деятельности, самоизменяющим-

ся, саморазвиваюшимся существом. Поэтому культуру можно оп-

ределить и как еямосозидание, самопроизводство человеке в кон*

кретных формах материальной, духовной и социальной деятель-

ности.

Содержанием культуры является процесс исторического раз-

вития человеческих способностей, взглядов, представлений, воп-

лощенный во всем многообразии создаваемого им мира.

Без этого нельзя понять сущность культуры.

Примечания

1. Мировое древо. М , 1992. М 1

2- Степин В.С Куяы>ра//Вопросы <ри,1гкхх|»ий (999 .М»в.

3 Никифоров Л. Что естественно — нс постыдно. Рус«ж»тй чат к ж надежд» и

опора//Литсратуриая газета. (2—IB сентября. 2001.

14

4. Красная книга культуры М , J9E9

5. ЛихпчгвДС Раздумья. М, J99I.

6. ТЛоичещ Д С Письма о добром. СПб., 1999.

7. й'мтулрм-ДйЛт Я. Оскорбления ДСЙСТВ№М//Лигературная газета, 2— S ок*

тябрй 2002, Яслсмгилмдая В. Мы ехали на шее классиков.. //Литературная газета.

26—31 декабря 2001 г., Скотти Н. Погружение вотьму//Литердгурнаягизетв. 19—25

февраля 2003.

План семинарского занятия

I. Понятие культуры.

2 Что считать культурой*'

Рекомендуемая литература

Культура. Философе кая энциклопедия. М , 200С.

Культурологнл/Псд рсд. Н.Г. Батдасарьяи М , 1999-

Гесее Zfpjwew Игра л бисер М . 199В

yTwtawa Д.С. Раздумья. М , 199L

Лите® Д.С. Письма о добром. СПб.. 1999.

Бердяев На О культурс//Философия творчества, культуры и искусства. М.,

1994.

Соккню&Д Понят с, сущность Li Основные функции культуры М_, J994

jlecjwwro С.С. Попытки объясниться: беседы о культуре. М , 1988.

Самосознание европейской культуры XX века, Мыслители и писатели о месте

культуры н современном обществе. М., 1991.

Культурология XX век: Словарь СПб, 1997.

/>№№№№ Г8 Хрестоматия по истории мировой культуры. М., 1999.

Очерки по истории мировой культуры/ Пол рсд. Т.Ф. Кузнецовой. М., J997

Культура, теории и проблемы/ Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М , 1995.

Здесь и далее при подготовке к семинару может быть, использована также ли-

тература, указанная в Примечаниях.

Специфика

художественной культуры

Художественная культура занимай) особое место как и системе

культуры в целом, так и в духовной культуре.-По уровню ее разви-

тия, по характеру созданных произведений судя г об эпохе. Антич-

ность, Грслкснекпвьс, Возрождение и другие исторические иерно-

1Ы улики главным образом по художссзвенной культуре, создан-

ной в по время. Часто именами творцов обозначают время, в ко-

торое они жили: «эпока Шекспира®. ♦век Пушкина», xoiu каждый

из них прожил исторически корелкмй срок — одну человеческую

жизнь

Происходи L ио потому, чти в художественной куль гуре прояв-

ляются самые су шее [вс иные черты духовной жизни ofiuicci ва, по-

тому что она активно воздействует Па все другие формы общест-

венной и духовной жизни — ня мораль. религию, науку, политику

и г. д.. испытывая, в свою очередь, их влияние, взаимодействуя с

ними. В различные исторические эпохи ведущими, определяющи-

ми лшю эпохи оказывал исьто одни, то другие формы обществен-

ного сознания. Так. доминантой средневековом кулыуры Европы

было крист из j юлю. что в знание ел ыюй степени онреле.чило свое-

образие искусства этого времени. Особенности культуры XX века

формировались под влиянием нового видения мирз, о [крытого

(6

наукой. Очень важной для развития всей культуры и художествен-

ной в том числе оказалась философия.

Расцвет живописи эпохи Возрождения был подготовлен сред-

невековой философией номинализма, утвердившей примат от-

дельного над общим, констатировавшей, чго предметом п<> «нация

могу г быть тальке индивидуальности (Иоанн Дунс Скот), чю ре-

альным существованием обладают только единичные субстанции

и их абсолютные свойства (Уильям Оккам). Есть связь между пан-

теизмом философа раннего Возрождения Николая Кубанского с

его идеей бесконечности Вселенной и возникшим позднее стилем

барокко. Рационализм Рене Декарта, картеэиапслю, определил

вес особенности искусства классицизма. Художественные иска-

ния Конца XIX начала XX иска проходят под воздействием и на ос-

нове философии Артура Шопенгауэра и особенно Фридриха Ниц-

ше. Теснейшим образом художественная культура связана с мора-

лью, вбирая в себя определенные нравственные ценности и утвер-

ждая их с только ей присущей активностью, ибо художественная

кулыура непосредственно воздействует па человека, постоянно

находи гея в контакте с ним, независимо оттого, осознает он это

или нет, приобщается к ней сознательно или. как ему каже геи. без-

различен к нем

Художественная культура активно участвует в формировании

духовного мира личности. Именно поэтому так важно понять свое-

образие художественной культуры, особенности сс проявлении, се

роль и развитии общества и место и современной жизни.

Особенности художественной культуры

Обычно понятие «художественная культура* отождествляйся

с искусством. И это неслучайно: искусство — центральным н сис-

темообразующий элемент художестве) гной культуры. Оно облага-

ет огромной культурогенной способностью, создавая целый ряд

связанных с ним форм деятельности — художественное гиорчест-

бо, художественное восприятие, художественная критика и г. д.,

образуя иокруг себя «культурное поле* (см. I; 191, 219).

В научной литературе не» единого мнения в определении со-

ставляющих художественную кулыуру элементов. Но при всем

различии воззрений все авторы включают в художественную куль-

гуру три основных элемента, обеспечивающих ее функцией ирона-

ние: производство, распределеиие и ншрсблснис (восприятие, ос-

воение) художественных ценностей — произведений Искусства

Взаимодействие этих элементов художественной культуры но-

- конкретно* историчвь-кЩ характер, определяется особенно-

стами развития общества и mhoimmu другими причинами. От соот-

ношения и взаимодействии составных элементов художественной

культуры зависит возможность формирования творческой лично-

сти, востребованность (или не востребованность) произведения,

созданного творцом, соответствие системы художественного про-

изведет ва, распределения, потребления художественных ценно-

стей назначению искусства.

Художественная культура складывается исторически по мере

развития общества и расширения сферы художественной деятель-

ности и, оставаясь открытой системой, вбирает в себя новые фор-

мы и виды творчества.

Художественно-творческая деятельность, и результате которой

создаются произведения искусства, появились в глубокой древно-

сти. Все остальные элементы художественной культуры возникали

постепенно, па ризных этапах развития человечества. Появление

их было обусловлено многими Причинами, развитием общества и

его потребностями, развитием самого искусства, возникновением

в нем новых видов и форм, необходимостью создания условий для

Творческой деятельности, собиранием и хранением произведе-

ний искусства, расширением возможностей для потребления

художественных ценное гей, необходимостью осмысления и

изучения искусства и т. д.

Таким образом, художественная культура стала представлять

собой совокупность процессов и явлений духовно-практической

деятельности по созданию, распространению, освоению произве-

дений искусства или материальных предметна, обладающих эсте-

тической ценностью.

Каждый ИЗ составляющих ее элементов связан с искусством.

Так, для создания произведений искусства — художественных

ценностей недостаточно только таланта художника, нужны сшс

условия, при которых его талант и потребность в творчестве могут

реализоваться. Это профессиональная подготовка мастера, пред-

полагающая определенную организацию специального художест-

венного образования; создание условий, при которых обладаю-

щий способностью к художественному творчеству человек мог бы

обеспсчшь своим творчеством свое существование, то есть систе-

ма приобретения художественных произведений, оплаты труда ху-

дожника и др.

Искусство создается для людей — читателей, слушателей, зри-

телей.

Значит, необходимо издавать, репродуцировать, исполнять,

экспонировать художественные произведения. А это, в свою оче-

редь, приводит к развитию разных форм культурной деятельности:

книгопечатанию, издательской деятельности, организации выста-

18

вок и салонов, постановке спектаклей и концертов и т. л Вначале

эта деятельность была достаточно хаотичной, но со временем она

обрела определенные формы. Появляются специальные выста-

вочные помещения и музеи, концертные залы и театры, библ ио» с-

ки и другие культурно-просветительные учреждения. Совокуп-

ность таких учреждений образует фундамент художественной

культуры Художественные музеи — это просветительные, науч-

но-исследовательские учреждения. где хранятся, изучаются, экс-

понируются и пропагандируются произведения искусства. Библи-

отеки — собирают, хранят, изучают, распространяют, пропаган-

дируют книги. Письменная культура с момента поя влепив книго-

печатания стала средоточием накопленной человечеством инфор-

мации. Именно поэтому библиотеки — насущнейший фак юр

культуры, а их состояние, по определению Д.С. Лихачева,— сим-

вол состояния нации.

Вполне естественно, что как организация, так и функциониро-

вание всех лих учреждений -зависит от политического устрой с им

общества, социально-экономических отношений, которые сло-

жились и господствуют в нем. Художественная культура ио mhoi ом

определяется культурной политикой государства.

История развития художественной культуры изобилует колли-

зиями , когда творцы, пытающиеся сохранить спою творческую

индивидуальность, создавать произведения, соответствующие их

миропониманию, приходят в противоречия с требованиями,

предъявляемыми обществом.

Заказчики, обладающие возможностью приобретения художе-

ственных произведений, будь то государство или индивид, счита-

ют себя вправе определять художественную ценность искусства. а

художник часто вынужден считаться с их взглядами и вкусами, по-

скольку иных способов реализации своих произведении он нс

имеет. Меценатов, доверяющих чу 1ью и таланту творца и по досто-

инству оценивающих его творчество, по свидетельству истории,

немного. Использование искусства как нропа1Т1Ндис[скою сред-

сгва утверждения и упрочнения определенных господствующих в

обществе идеологических воззрений приводит к искажению»ума-

нистической сущности искусства, сужению его обшекультурцого

значения (подробнее см. «Культура тоталитарного общества») В

итоге человечество много теряет из-за невозможности художника

полностью реализовать свой творческий потенциал.

Важным элементом художественной культуры является по-

требление. восприятие художественных ценностей Это особый

вид творческой деятельности. состоящий в восприятии проиэве

деи и я искусства как художественной ценности, сопровождаю-

щийся эстетическим переживанием. Отношение к искусству не

з- 19

возникает стихийно. Оно складывается в зависимости от среды, в

которой формируется человек, от образования, эстетического вку-

са, жизненного опыта, ценностных ориентаций

Особенно важны первые сведения, которые человек получает

об искусстве. В зависимости оттого, какое отношение к искусству

си встретит в начале своего жизненного пути — уважение и лю-

бовь или пренебрежение, как к чему-то пустячному и необязатель-

ному для жизни,— но многом зависит будущее отношен ие к искус-

ству: появится устойчивая потребность в нем или сложится инте-

рес только к его развлекательной функции. Первая информация

всегда создаст определенную установку, на которую, как на фон,

накладываются вес последующие представления. Данное обстоя-

тельство обусловливает огромное значение организации системы

художественного и эстетического воспитания, что должно стать

одним из направлений культурной политики государства.

Приобщение к искусству формирует уважительное отношение

к нему, понимание его непреходящей ценности, осознание его

особенностей. своеобразия каждого его видя.

В процессе разни гия искусства вози икает потребность в глубо-

ком осмыслении этого уникального феномена, что И приводит к

появлению науки об искусстве — искусствознания.

Искусствознание — совокупность наук, исследующих искусст-

во. Оно изучает происхождение искусства, его социальную и эсте-

тическую сущность, закономерности его развития, природу худо-

жественного творчества, функции искусства, ею место и роль в ду-

ховной и общественной жизни.

Искусствознание представляет собой общую теорию искусства

как особой формы художественно-творческой деятельности Но

наряду с ним существуют теории, изучающие конкретные виды

искусства: литературоведение, искусствоведение, музыковедение,

театроведение, киноведение и др. Каждая из этих частных наук

имеет свой объект исследования, обладает самостоятельностью,

но входи г в общую систему наук об искусстве.

И искусствознание в целом, и частные науки об искусстве

включают в себя три дисциплины: теорию искусства, историю ис-

кусства и художественную критику.

Науки о конкретных «идах искусства влияют друг на друга. Ка-

ждая из них опирается на опыт других искусств и рахт и чиыс облас-

ти, искусствознания.

Так, исследуя творчество Ф М Достоевского, крупнейший ли-

тературовед и куяыуролог М.М. Бахтин использует категории и

понятия музыкознания. В своем анализе поэтики Достоевского он

применяет термины «полифония», «многоголосие» И Др. (см. 2). А

20

выдающийся кинорежиссер и теоретик кино С.М. Эйзенштейн

для исследования поэзии А.С. Пушкина обращается к понятиям ки-

но — «монтаж», а для характеристики творчества кинорежиссера

прибегает к музыкальному понятию «кокчраиувк!».

Очевидно, что при всем различии конкретных видов искусства

они обладают общей природой и каждое конкретное искусство

может представлять всю сферу художественного творчесгва, так

как каждый вид искусства не тол ько еле цифнчы [, но и ] iесе г в себе

универсальные характеристики всего искусства в целом (см. 3;

12-13).

Соответственно и науки, их изучающие, раскрывают нетолько

особенности данного вида искусства, но и в гоже время искусство

в целом. Теория одного вида искусства исследуег одновременно и

более общие закономерности искусства. Однако они tie заменяют

одна другую, а дополняют. изучая не только «особенное», но и «об-

щее» в искусстве.

В то же время необходимо отметить, что искусствознание как

общая теория искусства не может быть сведено к сумме науке кон-

кретных видах искусства. Его содержание значительно глубже И

шире.

В настоящее время идет глубокое исследование искусствозна-

ния как общей теории искусства. При всем том, что изучение ис-

кусства началось очень давно, некоторые ученые вполне обосно-

ванно полагают, что общая теория искусства еще не сформирова-

лась и наука находится только на подступах к ее созданию (см. 3).

Особое место в структуре искусствознания занимает худекис-е-

ственная критика. Критика (oi греческого kritike — разбирать,

ездить) — ого вид ли Гера [урпеч о творчества, состоящий в истол-

ковании, объяснении и оценке художественных произведений

Определение художественной критики дал Л. С. Пушкин. «Кри-

тика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях

искусствам литературы. Она основана: I) на совершен лом знании

правил, кои мн руководствуется художник иди писатель в своих

произведениях, 2) На глубоком изучении образцов и на деятельном

наблюдении современных замечательных явлений» (4; I; 175).

Исследуя и оценивая художественные произведения, критика

входит составной частью в искусствознание и сферу наук О конк-

ретных видах искусства. В то же время она сама является частью

художественного процесса.

Художественная критика активно влияет как на творцов, так Я

на потребителей искусства. Тех и других, хотя и по-разному, она

ориентирует в художественном процессе, помогая определить ме-

сто каждого нового художественного произведения в нем, тенден-

ции развития искусства, ценностные ориентации. Опираясь на те-

оретические основы философии и эстетики, художественная кри-

тика обладает возможностью глубокого осмысления не только ис-

кусства, но и самой жизни и происходящих в ней процессов.

Роль художественной критики в разных обществах, в разные

исторические периоды неодинакова. В нашей стране, где искусст-

во оказывалось почти единственной формой общественного соз-

нания, в которой хоть в какой-то мере могла проявляться самосто-

ятельная мысль, неофициальные воззрения, отличающиеся от ус-

танавливаемых и общепринят их взглядов, художественная крити-

ка стшклтлась общественной трибуной.

В середине XIX века литературная критика стала главным вы-

разителем демократических идей общества. В статьях В Г Бе-

линского. А.И. Герцена, Н.Г. Черныше bckoi и, Н.А. Добролю-

бова, Д.И. Писарева не только глубоко анализировалось творче-

ство А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, НА. Островского и других писа-

телей, но и осмысливались общественные процессы. Через взгляд

на литературу литературные критики оценивали и рассматривали

саму жизнь и предлагали возможные, с их точки зрения, пути ре-

шения социальных конфликтов.

Эту задачу в советское время выполняла литературно художе-

ственная критика в липе Лучших своих представителей: И.А. Дед-

кова, В Я Лакшина и некоторых других.

Послсднее время много спорят о том, есть ли у нас критика,

нужна ли она и каковы сс задачи. Критика, несомненно, есть. И

есть яркие, интересные крн тки, оценивающие искусство нелице-

приятно, выполняющие главную задачу критики — объективный

анализ литературно-художественного процесса.

Нов условиях, когда нарастает поток низкопробной литерату-

ры, когда Интернет захлебывается от писаний графоманов и все

это «месте снижает уровень культуры и приучает читателя к такой

литературе, задача художественной критики — остановить про-

цесс распада и девальвации искусства, сохранять критерии оценки

художественного произведения, сформированные и опробиро-

нанныс всей историей мировой художественной культуры.

Художественно-творческая деятельность протекает р общест-

ве. Творческий процесс реализуется в двух формах — индивидуаль-

ной и канективнш. На творческий процесс влияют, а во многом и

опрсделнюг его те взгляды, воззрения, представления, которые

сложились В обществе. Жить В обществе и быть свободным от об-

щества — нельзя. Но общество» а тем более государство, пытается

руководить творчеством, влиять нетворческий процесс. Во мно-

гих Государствах эту задачу выполняют министре iua ими комизе-

22

ты культуры, существующие При правительстве. Ойл определяют

культурную политику, делают государстве и ные заказы и тем са-

мым направляют творчество художников в нужное для данного го-

сударства русло. Они же организуют системы специальных учеб-

ных заведений, готовящих художников, музыкантов, артистов

Часто сами деятели искусств образуют объединения с целью

творческою общения и решения некоторых важных для данного

искусства задач: популяризации творчества, организации выста-

вок, заказов, издания произведений и т. д. Как правило, объедине-

ние происходит на основе общности творческих принципов.

Так, в XIX в. в России композиторы входили в творческое со-

дружество «Могучая кучка» художники образовали «Товарищество

передвижных выставок», которое продолжало свою дея цельность И

а XX веке. Артисты создали * Русское театральное общество* с Це-

лью содействовать развитию театрального дела.

После революции 1917 г. у пас в стране существовало много

разнообразных творческих объединений писателей, художни-

ков и др.

В 30-е годы все они были ликвидированы и созданы творче-

ские союзы, объединившие деятелей искусства по видам искусст-

ва: союзы писателей, композиторов, художников и т. л. Их целью

было организационное и идеологическое руководство культурой.

С распадом СССР творческие союзы не только утратили свое

идеологическое содержание, ио и лишились государственной под-

держки. Сейчас они осуществляют задачу организационно-твор-

ческого единения деятелей искусства, что особенно важно ДЛЯ ху-

дожников, писателей, композиторов и др., творчество которых но-

сит индивидуальный характер.

Как мы ВИДИМ, структура художественной культуры сложна и

включает в себя много разнородных элементов. Но асе они суще-

ствуют В тесной взаимосвязи друг с другом и вместе образуют оп-

ределенную целостность.

Итак, художественная культура включает в себя производство

художественных ценностей, сами художественные ценности —

произведения искусства, их распространение, воспроизведение,

репродуцирование, потребление, искусствознание к науки о кон-

кретных видах искусства, художественную критику, художествен-

ное образование, институты и организации, обеспечивающие су-

ществование и хранение художественных ценностей,— музей, вы-

ставочные залы, картинные галереи, театры, кино, библиотеки и

др., творческие объединения и организации.

23

Природа и сущность искусства

Искусство — одно из самых удивительных созданий человече-

ства.

Изображая на полотне одного человека, создавая пейзаж* на-

тюрморт, описывая в романе какой-то период жизни, судьбы лю-

дей, а в рассказе. — только случай или эпизод, сочиняя музыкаль-

ное произведение, возводя здание, творец говорит о своем време-

ни» об эпохе- и о себе — художнике, создавшем все ЭТО.

Такой способностью к обобщению обладает только филосо-

фия. Но если философия выражает открывшуюся ей сущность яв-

лений в обобщенио-абстрактлой форме, лишенной жизненных

красок, го искусство, давая обобщенное отражение действитель-

ности, сохраняет ощущение всей полноты жизни. Искусство отра-

жав i действительность как некую жизненную целостность.

Также целостно оно воздействует на человека, захватывая од-

новременно и ею ум, и его сердце. '1 акой способностью целостно-

10 отражения мира и целостного воздействия на человека не обла-

дае1 никакое другое его творение.

Глубина постижения цейс i витальное! и в художес г венном про-

изведении записи г от художника — его таланта, профессиональ-

ною маш epci ва. от его взглядов, одним словом, от своеобразия

личности творца.

Искусство отражает действительность. А гак как действитель-

ность сложна и постоянно развивается, то и искусство, отражаю-

щее ее, сложно. Сложность объекта отражения определяет слож-

ность искусства. Она проявляется в том, что искусство существует

во многих видах: художественная литература, архитектура, музы-

ка. изобразительные искусствам синтетические: театр, кино. Каж-

дый из видов искусства включает в себя несколько жанров. Оста-

ваясь одним и тем же, оно меняется во времени.

Так, например, древнегреческий театр скорее напоминал ны-

нешний стадион, 1де собирались сотни зрителей Представление

начиналось на рассвете и продолжалось до позднего вечера. Звук

трубы возвещал о начале каждой новой пьесы. Если она нс нрави-

лась, буркая реакция зрителей могла прервать ее действие и выну-

дить актеров перейти к другой. Играли актеры в масках, без кото-

рых они были бы плохо видны далеко сидящим. Маски закрывали

не только липе, но и голову. Большие размеры (больше головы)

маски позволяли создавать укрупненные, обобщенные образы —

трагические, выражающие страдание, или комические, карика-

турные, Мимика актеру не была нужна. Но к голосу, дикции

предъявлялись особые требования, Вед в играли одни и те же акте-

ры с утрам до вечера множество самых разных ролей, в том я и с-

24

ле- мужчи ны-актеры играли и женские роли. Api исты должны бы-

ли не только произносить гекс!, но и петь и танцевать и достигали

во всех этих видах театрального искусства большем о совершенства.

Таким был античный театр.

Театр эпохи классицизма совершенно иной. Отказ от воспро-

изведения реальной жизни, стремление к идеализации действи-

тельности и облагораживанию се породило и своеобразие формы.

Герои Корнеля и Расина — крупнейших драматургов Лого перио-

да — переживали особые возвышенные чувства, совершали зна-

чительные поступки, изъяснялись изысканно и торжественно. И

это тоже театр. И в это же время во Франции возникает ешс одни,

совсем особый театр. Это театр высокой комедии, театр Мольера.

Здесь жизнь показана в ее естественном течении, драма) ургия ни

на пядь не отступает от действительности. На подмостках театра

Мольера вереницей пройдут люди, оказавшиеся в разнообразных

узнаваемых жизненных ситуациях. Здесь будут обманутые мужья и

верные жены, истинное благородство и эгоизм: здесь прозвучат

злые насмешки над семейным деспотизмом и ханжеством, нал пу-

стотой аристократов и их показным благородством, над искусст-

венной речью и вычурными манерами.

Речь мольеровских героев будет естественна, Хара к еры их

жизненны, а ситуации, в которых они оказываются, достоверны.

И это тоже театр.

В каждой стране театральное искусство имеет какие-то спои

особенности. И В одно и тоже время театр французский, англий-

ский, русский и т. Д. буду! обладать всеми признаками этого вида

искусства, будут своеобразными, непохожими друг па друга.

Театр Шекспира, знаменитый «Глобус», театр, где шли и коме-

дии, и трагедии, В отличие от французского, где а одних театрах иг-

рались комедии, а трагедии — в других,— эго совсем особый те-

fl ip* I де на сцене действуют люди значительные, характеры укруп-

ненные, страсти (и страсти не вычурные, а естественные) достига-

ют колоссальной силы. Это театр, давший миру короля Лира и

Гамлета, Отелло и Яго, Макбега и Фальстафа, Эти герои требовали

иной актерской игры, чем герои Мольера нли Корнеля. Это осо-

бый театр.

Приведенные примеры взяты из истории европейского >eaipa.

А гсперь представим себе традиционный японскийтсатр Кабу-

ки или театр Но, или китайский театр.

Они настолько непохожи на привычные для европейцев теат-

ральные формы, что без некоторой подготовки просто непонятно,

что происходит на сцене, даже если известно, о чем пьеса.

25

В театре Кабуки сложная своеобразная драматургия. Пьеса

включает драматическую основу» музыку,танцы, пантомиму (игру

без слов), балет. В каждой пьесе обязательно есть два типа персо-

нажей. один представляет мощь, силу, величие, независимо ог то-

го проявляется оно в добре иан зле. Такой персонаж называется

дарагото». Другой тип —- «вагото* — мягкость, покладистость.

Действие происходи! натре* сценических площадках: спена,

авансцена и цветочная тропа: невысокий ломост, проходящий че-

рез зрительный зал (хаиамитп).

Свои особенности имеет к игра актеров. Речь, действие, дви-

жение на сцене иные, чем в жизни. Главное в игре актера — пре-

дельная выразительность. Для этого одну и ту же реплику могут

произносить несколько актеров, она может быть рас члене на па со-

ставные части, и каждую часть ее произносят разные исполнители,

а заканчивают все вместе мт. д. Игра актера находится на грани то-

го, что «совсем как в жизни* и «в жизни так нс бывает*.

Нов одной и той же стране, в одно и то же время существует

много ризных театров. У каждого из них свои особенности, свой

почерк, своя манера исполнения, и хотя они иногда ставят одни и

тс же пьесы, но создают совершенно разные спектакли.

То же самое можно заметить в каждом виде искусства. Живо-

пись — это и наскальные росписи 2С—25-вековой давности, и

иконопись. Живопись эпохи Возрождения, голландская живопись

XVII в., живопись передвижников и художников-аванглрди-

сгов — все это живопись, один из видов изобразительного искус-

ства. но как различаются произведения живописи разных эпох’

И в наше время существует много разных живописцев, и каж-

дый из них по-своему интересен.

«Каждый из них — это цельный мир, цельное восприятие ми-

ра,— говорил о художниках М.С. СарЬЯН,— это цвет, свет, тень,

Перспектива, музыка, через которые видит художник мир. Но на

что был бы похож мир, если бы на земном шаре возник лишь один

тин цивилизации и один тип живописи. Искусство любит много-

образие как с исторической, так и с национальной точки зрения*

(5; 5-6).

Искусство очень сложно Оно сложно по своей структуре, по

своему многообразию, оно меняется от вида к виду, от жанра к

жанру, от одного художника к другому. И хотя люди, создающие

художественные произведения, делают все, чтобы их замысел до-

шел до зрителей, читателей, слушателей, понять его, раскрыть

для себя — чрезвычайно непросто. Этому надо учиться. И нау-

читься этому можно, лишь обращаясь к искусству.

26

Когда ми говорим о сложности искусства, важно учитывать и

сшс OflHv особенность: восприятие художестве иного произвеле-

ния зависит не только от него самого, но и от нас. От Того, научи-

лись ли мы воспринимать искусство. Понимать его язык, ею осо-

бенность. природу, присущую ему условность, зависит многое:

поймем ли мы, откроем ли ДЛЯ себя его содержание, получим ли

вес то неповторимое богатство, которое в нем заключено, или hcj .

Неприятие какого-то художественного произведения обусловлено

многими причинами; неподготовленностью к встрече с искусст-

вом, желанием увидеть нечто определенное, не совпадающее е

тем. что представлено в произведении, привычкой воспринимать

новое, но аналогии с тем, что было увидено и услышано раньше,

ит. д.

Картины великого голландского живописца XIX в. Винсента

Ван Гога часто вызывают недоумение. Пейзаж и люди на ею по-

лотнах изображены непривычно. Цвет нс совпадает с цветом изо-

бражаемого предмета, своеобразен рисунок. Все изображенное ка-

жется ярче. Вот как объясняет художник те изменения, которые он

производит в своих картинах.

«Допустим, мне хочется написать портрет моею друга — ху-

дожника, у которого большие замыслы и который работает 1акже

естественно, как поет соловей, такая уж у него натура. Этот чело-

век светловолос. И я хотел бы вложить в картину все свое восхище-

ние, всю свою любовь к нему.

Следовательно, сначала я пишу его со всей точностью, па ка-

кую способен Но полотно после этого еше не закончено. Чтобы

закончить его, я становлюсь необузданным колористом

Я преувеличиваю светлые тона его белокурых волос, доходя до

оранжевого, хрома, бледно-лимонного.

Позади его головы я пишу нс банальную стену убогой комна-

тушки, а бесконечноеib — создаю простой» по максимально ин-

тенсивный и богатый синий фон, па какой я способен. и эш цехи г-

рая комбинация светящихся белокурых волос и богатого синего

фона даст тот же эффект таинственности, что звезда i ш темной ла-

зури неба.

Точно тем же путем я шел в портрете крестьянина* (6:

379—580).

Все изменения, которые делают художники, объясняются их

стремлением выявить суть изображаемого, создать нс копию, а об-

раз, передать, донести до читателя, слушателя. зрителя свое веде-

ние мира.

27

Каждый вид искусства и каждый творец <говорит» на своем

языке, а все вместе представляют многообразие мира и духовное

богатство его творцов

Функции искусства

Искусство выполняет множество функций его роль и значе-

ние в жизни человека и общества не исчерпываются утилитарны

ми задачами. Оно самоценно

В научней литературе нет единого мнения в определении ко-

личества функций искусства и их иерархии. Назовем наиболее

значимые из них: познавательная, ценностно-ориентационная (ак-

сиологическая), коммуникативная. воспитательная, знаковая (се-

миотическая), творческая (эвристическая), эстетическая, идеала-

гическая. Искусство также обладает способностью предвидения

(прогностическая, или футуристическая, функция), его восприя-

тие доставляет людям радость, удовольствие (гедонистическая

функция). Есть и другие, вплоть до психотерапевтической.

Трудно выделить ту функцию, которая может быть определена

как наиболее значимая. Как правило, в художественном произве-

дении наличествуют почти все. Превалирование какой-либо од-

ной за счет других влияет на качество произведения, делая его то

дидактически-поучающим, то поверхностно развлекательным, и

не больше.

Очень важна познавательная функция искусства. Историче-

ские события стираются в памяти людей. О них вспоминают, изу-

чая историю или тогдв, когда современность напоминает о них.

Человечество пережило тысячи войн. Была и Семилетняя вой-

ты, и Столетняя Каждая война — трагедия народа, в каждой гиб-

нут люди, ломаются человеческие судьбы. Переживаем ли мы это

по Прошествии веков? Нс Отечественная война 1812 года живет в

памяти миллионов людей на плапегс благодаря роману Л.Н. Тол-

стого «Война и мир».

История знает множество сражений не только на суше, но и на

море. Во многих из них гибли корабля, гибли люди. Иногда проиг-

равшим сражение морякам предлагали сдаться, гарантируя при

/ТОМ условии жизнь. И нередко команда корабля отказывалась от

этой милости, предпочитая смерть плену.Только военные истори-

ки помнят имена погибших кораблей. Но о гибели крейсера «Ва-

ряг*- благодаря песне знает вся Россия. Забыто имя автора, а песня

живет, воскрешая в памяти людей трагический и прекрасный факт

истории русского флота.

2Я

Нередко, особенно па уровне обыденного сознания, познава-

тельные возможности искусства отрицают, поскольку полагают,

что эту функцию полностью выполняет наука.

Наука и искусства — разные грани творческой человеческой

деятельности, они по-разному отражают действительноегь и дают

знания о ней. Наука дает знания об определенных сторонах и

свойствах действительности. Искусство ~ знание жизни. Наука

открывает новые факты и законы. Искусство отражает закономер-

ные явления,

В знакомом и известном оно открывает незнакомое и неизве-

стное: не раскрываемую наукой и эмпирическим знанием красоту

природы, внутренний мир человека, неповторимую сложность че-

ловеческих отношений. Искусство обладает способностью откры-

вать красоту в самом обычном. Кажущиеся малопривлекательны-

ми человеческие липа, серенькие пейзажи, увиденные глазами по-

этов и художников, оказались прекрасными, и, благодаря их твор-

честву, изменились, расширились наши представления о красоте.

Вспомните стихотворения Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка»,

«Красота человеческих лиц», пейзажи средней полосы России, на-

писанные И. Левитаном и И. Шишкиным, «Грачи прилетели*

А. Саврасова и др.

«Произведением искусства... может быть признано только та-

кое, в котором заключается раскрытие чего-либо нового, доселе

неизаестного людям»,— считал Л. Н. Толстой (7; 35). О способно-

сти искусства открывать людям незамеченное ими ранее, но очень

важное, составляющее суши ость человека, говорит он и в своих

произведениях.

Казалось бы, любящий человек лучше всех знает то го, кого лю-

бит. Казалось бы, Вронский знает Ан нут как никто другой. Но вот

портрет Анны пишет художник и... «Портрет с пятого сеанса пора-

зил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и осо-

бенною красотой. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее

особенную красоту. "Надо было знать и любить ее, как я любил,

чтобы найти это самое милое душенное ее выражение",— думал

Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое

ее душевное выражение. Но выражение было так правдиво, что и

ему и другим казалось, что они давно знали его» (8; 443).

Определяя особенности творчества ФЛ1, Достоевского, отме-

чают, что он сумел разработать «диалектику души», которая высту-

пает у него и диалектикой мира, средством позиаиия противоре-

чий, подспудных тенденций развития, сложной, до трагической

противоречивости внутренней жизни человека.

Русская общественная мысль отмечает, что Достоевский обла-

дал способностью заглядывать в чужую душу, улавливать самые

29

тонкие нюансы движения человеческой индивидуальности, сле-

дить за незаметными переливами и переходами внутренней жизни

человека. *И постановка семы о человеке и способы разрешения ее

у нею совершенно исключительны и единственны,— считает

II.А. Бердиев,—Он интересовался вечной сущностью человече-

ский природы, ее скрытой глубиной, до которой никто еще не до-

бирался. И нс статика этой глубины интересовала его, а се динами-

ка, как бы В самой вечности совершающееся движение* (9; 223).

Сам же Ф.М. Достоевский утверждал: «Я лишь реалист в выс-

шем смысле, т. с. изображаю все глубины души человеческой»

(10; 102).

Проникать в суть явлений, давать людям новые знания мо-

жет не только художественная л тература. Особые знания дает к

музыка.

* Му зыка Шумана открывает ним целый мир новых музыкаль-

ных форм, затрагивает струны, которых еше не коснулись его ве-

ликие предшественники. В ней мы находим отголосок тех тан ист-

ионных глубоких процессов нашей духовной жизни, тех сомне-

ний, отчаяний и порывов к идеалу, которые обуревают сердце со-

временного человека»,—писал П.И. Чайковский (11; 76—77).

Открытии в науке становятся научным фактом, законом и об-

ретают характер истины. Онн объективируются и обезличиваются.

Личность ученого обнаруживается в процессе научного поиска, но

исчезнет в его результате. Кто бы ни открыл научный факт, кто бы

ни открыл закон, на сам научный факт и закон это не влияет. Дан-

ные науки не зависят' также и от того, кто их воспринимает. Они от

этого нс меняются.

В искусстве все личностно. Личность художника проявляется в

процессе художественного творчества и вето результате. Один и те

же явления действительности разные художники видят, воспри-

нимаю! и воспроизводят различно. Так же как и читатели, зрите-

ли, слушатели. которые видя г в художественном произведении ка-

ждый свое.

Более того, ноенрюиие художественного произведения и его

оценка у одного и того же человека Mciyr меняться. Подлинно ху-

дожественнее произведение так многогранно, чго НС увиденное

раньше может см крыться позднее.

«Через каждые пять лет перечитывай «Фауста» Гете. Если ты

каждый раз не будешь поражен, сколько тебе открывае тся нового,

не будешь недоумевать, как же раньше ты этого не замечал,— ты

остановился в своем развитии*,— считает В.В. Вересаев (12:111).

То же можно сказать о « Войне и мире*, «Братьях Карамазовых*

и друз их великих произведениях. Но в этой способности открыть

для себя новое в уже известном произведении обнаруживаетсн нс

30

только многозначность самого художественного творения, но и

еше одна особенность искусства; ei о восприятие носит творческий

характер. Воспринимая произведения, мы сами становимся твор-

цами. Созданное художником для каждого человека таково, каким

он его для себя откроет. Откры гое нами в искусстве начинает жить

новой жизнью уже в нашем сознании, войдя в наш духовный мир.

Так проявляет себя творческая — эвристическая — функция ис-

кусства.

Значение ее не только в том, что восприятие искусства требует

сотворчества, но и в том, что пос шинное общение с искусством

развивает 'згу способность и делает ее неотъемлемой частью любой

деятельности.

Узнапное и открытое благодаря искусству помогает человеку

лучше понять самого себя, других людей и тем самым помогает в

установлении контактов между людьми, облет чает взаимопонима-

ние н общение между ними

Готовясь к поездке в Англию, С. В. Образцов, известный ар-

тист-кукольник, перечитал знакомый с детства роман Френсис

Бзрнет «Маленький лорд Фаунтлерой», романы Ч. Диккенса, «Са-

гуо Форсайтах*Д. Голсуорси. И это помогло артисту лучше понять

англичан, облегчило общение С ними.

Когда началась Великая Отечественная война, посол СССР в

Англии И. Майский дал в руки английских читателей «Войну' и

мир» Л.Н, Толстого. «Читали ею везде: во дворцах и лачугах, среди

парламентариев и рабочих, в домах фермеров и клерков, на паро-

ходах и в вагонах лондонской подземки. Я сам его видел в руках

машинисток Форин оффнс. Знаменитое произведение точно буря

пронеслось по стране и вызвало глубокую и сильную реакцию. Ко-

нечно, нс все после чтения его уверояали в непобедимость СССР,

но многие, очень многие поняли и почувствовали, что рус-

ские — это великий народ, который не может так просто погиб-

нуть»,— вспоминает посол (13; 187—188).

Так проявляется фудкцдд искусство.

Тем, что показано в художественном произведении, и потому,

как это показано, люди не просто узнают что-то новое, но обрета-

ют определенный взгляд на мир, ТОТ, который открыл им худож-

ник. Воспроизводя определенные явления действительности, ав-

тор неизбежно дает им какую-то оценку: угверждаст или отрицает,

говорит изображенному или описанному *да& или «нет». И такова

сила воздействия искусства, что вслед за автором эту оценку восп-

ринимаем и мы.

Об этой удивительной способности искусства властно взять

человеческое сердце и заставить его биться в ритме, заданном ху-

дожественным произведением, рассказывает Л. Фейхтвангер в ро-

м

мане «Успех*, Один из персонажей романа, баварский минисф

Отто Кленк, смотрит фильм «Броненосец "Потемкин”» (в романе

он назван «Броненосец "Орлов"»). Отто Клен к ненавидит Россию,

в ре з и рае । народ, поддерживает Гитлера. Но, смотря фильм, он

проникается симпатией к восставшим матросам. Идут последние

кадры фильма. Приговоренный к уничтожению корабль шлет не-

прерывные сигналы: «Братцы, не стреляйте*. «Нс стреляйте*.

Слышно тяжелое дыхание людей перед экраном, ожидание стано-

вится нестерпимым. «Нс стреляйте!» — надеются, молят, заклина-

ют всеми силами души восемьсот человек в берлинском Кинотеат-

ре». И министр Кленктоже. И когда разомкнулось кольцо пресле-

дователей и корабль ухолит в нейфальный порт, сердца зрителей

aai । сыняе г радист ь.

«Министр Клен к вышед из душной темноты кинотеатра наза-

лизую солнцем широкую улицу. Он быд в непонятно угнетенном

нас [роении. Как же [ак? Разве ОН сам нс отдал бы приказа стрелять

в мятежников? Почему же в таком случае он заклинал: «Не стре-

ляйте!»1’Да, выхолит, это, действительно, существует, и, запрещай

пс запрещай, будет существовать, и незачем закрывать на ЭТО гла-

за» (14; 463).

Hei, Ono Клеше esc измелит свои азгляды. Но действенная

сила искусства такова, чю нередко именно под воздействием ис-

кусства люди начинают по-другому смотреть на жизнь, иначе оцс-

] [Ивать происходящее и даже менять свои убеждения. Это не всегда

переосмысление к лучшему, более глубокому и тонкому мировос-

приятию. Все зависит оттого, какое это искусство, Вот почему так

важно идейное содержание искусства, чтобы оно заставляло вос-

хищаться гем, что достойно згою, и вызывало гнев и ненависть ко

всему гнусному, подлому, человеконенавистническому.

Действенная сила искусства безгранична, и оно должно слу-

жить гуманистическим целям.

Искусство не только дает ценностные ориентации в жизни, но

в определенных условиях оно даст и силы жить.

Писателю И. Г. Эренбургу ленинградка-блокадница принесла

свой дневник. Среди записей о смерти близких, о морозе, о все

уменьшающемся хлебном пайке он прочел поразившие его слова:

«Вчера всю ночь — «Анну Карелину», ночь напролет — «Госпожу

Бовари»...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил

се: «Как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было?» — «Я

ПО ночам вспоминала книги, которые ирочишла до войны. Это

.мне и ом онио бороться со смертью». Я знаю мало слои, которые на

меня сильнее подействовали, много раз я их приводил за грани-

цей. стараясь объяснить, что помогало над выстоять»,— заключа-

ет писатель (!5; 115).

^2

В.Т. Шаламов, находясь я ГУЛАГе, на Колыме, пишет Б. Л. Па-

стернаку:

..И кмжлмй нсчер ц улшиюнъе.

Что де смх <юр еще жмооА,

Я ПОЙТОрЯЛ СТМХПТйОренЬЯ

И сж)»а сздгщл ликк таоЛ

И я шептал ит как мшигвы.

Их почитал живой иодой.

И пбрязком, хранящим п Питие,

И путеводную звсзщЖ.

Они единственною сиязыо

С hhuki житью били там,

Где мир душил жигс/ккой Гр>мью

И смерть ходила по пятам .

(16; 74)

Можно ли сильнее сказать о том. чем было для человека поэт и-

ческое слово?!

Искусство обладает способное г ью нс только давать людям си-

лы для жизни и выживания, что само но себе — неоценимо. Оно

умеет заглядывать в будущее: ему открывается то, чего не видят

Другие

Давно возникла идея создания идеального общества, в кото-

ром все люди будут равны. Философы создавали научные модели

этого общества, писатели изображали его в романах. От названия

одного из первых описаний такого общества, названногоего авто-

ром Томасом Мором «Утопия», пошло название этого направле-

ния, а позднее появилась и антиутопия.

Но странное дело, в утопических И особенно в антиутопиче-

ских романах люди действительно вес равны, хотя, как не без иро-

нии пишет английский писатель Дж. Оруэлл, некоторые — равнее

других. Однако это равенство оборачивается обезличиванием, по-

терей людьми своей индивидуальности, своего неповторимого Я.

Так происходит в романах Е.И. Замятина «Мы», О. Хаксли «О

дивный новый мир», Дж. Оруэлла <*1984» и др. У людей нет даже

своих имен, они обозначаются буквами или цифрами или услов-

ными знаками.

В романс Е. Замятина «Мы» все живут под постоянным надзо-

ром Хранителей. Для удобства наблюдения за людьми жилые по-

мещения прозрачны и только изредка но особому разрешению

можно пользоваться «правом штор»

*Э го право у нас тол ько для сексуальных дней. А так среди сво-

их прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен

мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего

скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий н высокий

труд Хранизелей. Иначе мало бы что могло быть»,—рассуждает

33

главный герой (17; 248) Но рассуждает он так до тех нор, пока в его

жизнь не войдет любовь и не окажется, чгоэзот «идеальный* мир

не пригоден для нормального человеческого бытия.

То же происходит и в романе Дж. Оруэлла, где под кож ролей нс

только поступки и поведение людей, но и мысли и чувства, А во

имя нс видимого никем Старшего Брага преследуется любовь к

любому другому, в том числе и любовь между мужчиной и женщи-

ной.

Это романы-предупрежден ия. Га ан нею для НИХ — нс прогно-

зировать будущее, а сохранить человека и человечность, не допус-

тить обезличивания и дегуманизации.

«Мы не предсказываем будущее., мы предотвращаем его*-,— го-

ворит американский писатель-фантаст Рой Брэдбери (IR; 8}

Его повесть «45 Г по Фаренгейту» предупреждает об опасности,

нависшей над человечеством сегодня: люди перестают читать. В

понести показано общеез но, где чтение — государственное пре-

ступление. Ведь читая книгу, каждый воспринимает И оценивает

прочитанное по-своему, а в разных книгах представлены разные

точки зрения, и люди становятся неодинаковыми. Эчо делав! их

несчастными, считают правители.

«Пусть люди станут похожими друг на друга как две капли во-

ды; тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с ко-

торыми другие почувствуют свое ничтожество»,— убеждает

брандмейстер Битти. В этом обществе пожарники — самая важная

государственная должность. Их задача — находить и сжигать кни-

ги и книгохранилища, преследовать и уничтожать книгочеев. ^Ес-

ли не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики. не да-

вай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть он видит

только одну, а еще лучше — нн одной* (19; 235). И действительно,

стоило пожарнику Монтэгу начать читать книги, как обнаружи-

лась его непохожесть нз других людей: он стал мыслить, рассуж-

д«»1 ъ, думать н стал врагом для всех, кто разучился это делать и жи-

вет не думая. Предупредить бездумное, бездуховное существова-

ние, в которое люди могут себя загнать,— главная задача повести.

К сожалению, человечество не часто прислушивается к пророчест-

вам художников. Нет, совсем не напрасно один из эстетиков на-

звал прогностическую функцию искусства даром Кассандры: ее

все слушали, но никто не слышал.