Теги: электроника электричество

Текст

ME 81

ШКАФЫ ДИСТАНЦИОННОЙ И ТОКОВОЙ ЗАЩИТ

ТИПОВ ШДЭ 2801, ШДЭ 2802

Паспорт

ИГФР.656442.010ПС1

Содержание

1 Основные сведения об изделии

2 Технические данные ....

3 Комплектность поставки ....

4 Устройство и принцип работы

5 Упаковка. Правила хранения и транспортирования

6 Указания по монтажу и эксплуатации

7 Указание мер безопасности и защиты окружающей среды

8 Техническое обслуживание, сведения об утилизации

9 Свидетельство о приемке

10 Гарантии изготовителя . .

11 Сведения о рекламациях

12 Сведения о консервации и упаковке

13 Перечень запасных частей

14 Оформление заказа

15 Сведения о вводе шкафа в эксплуатацию (карта обратной связи № 1)

16 Учет технического обслуживания шкафа (карта обратной связи № 2)

17 Отзыв о работе изделия (карта обратной связи № 3) .

Приложение А Список использованных сокращений

Приложение Б

Рисунок Б. 1 Габаритные, установочные размеры шкафов

Рисунок Б.2 Схема расположения блоков в кассетах шкафов

Рисунок Б.З Схема расположения розеток и колодок в кассетах шкафов

Приложение В

Рисунок В.1 Схема электрическая принципиальная шкафа ШДЭ 2801

Рисунок В.2 Схема электрическая цепей постоянного тока основного

комплекта защит шкафа ШДЭ 2801 .......

Рисунок В.З Схема электрическая принципиальная кассеты БП (А1)

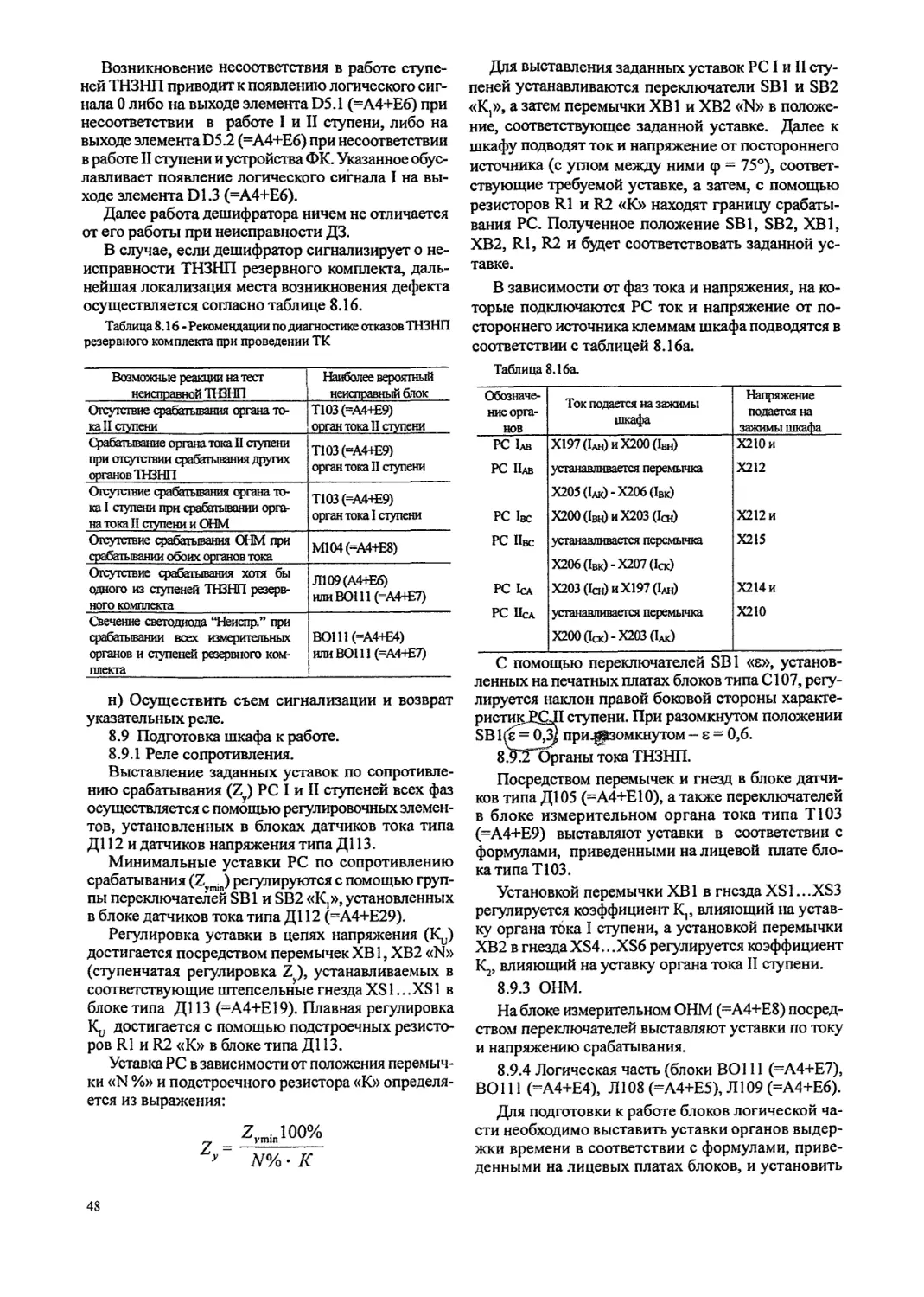

Рисунок В.4 Обобщенная блок-схема реле сопротивления ДЗ ....

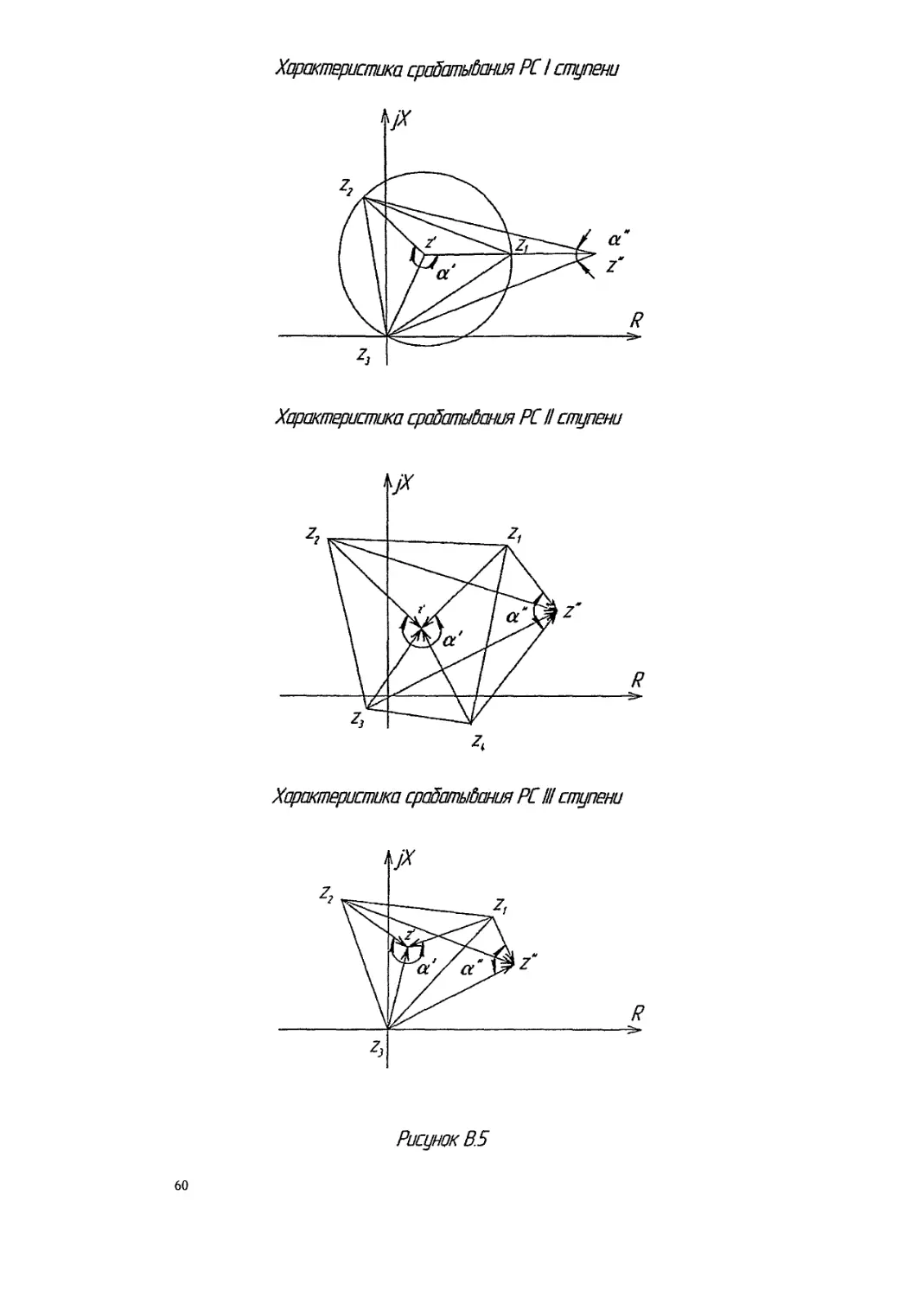

Рисунок В.5 Характеристики срабатывания PC UII ступеней .....

Рисунок В.6 Схема электрическая принципиальная ДЗ

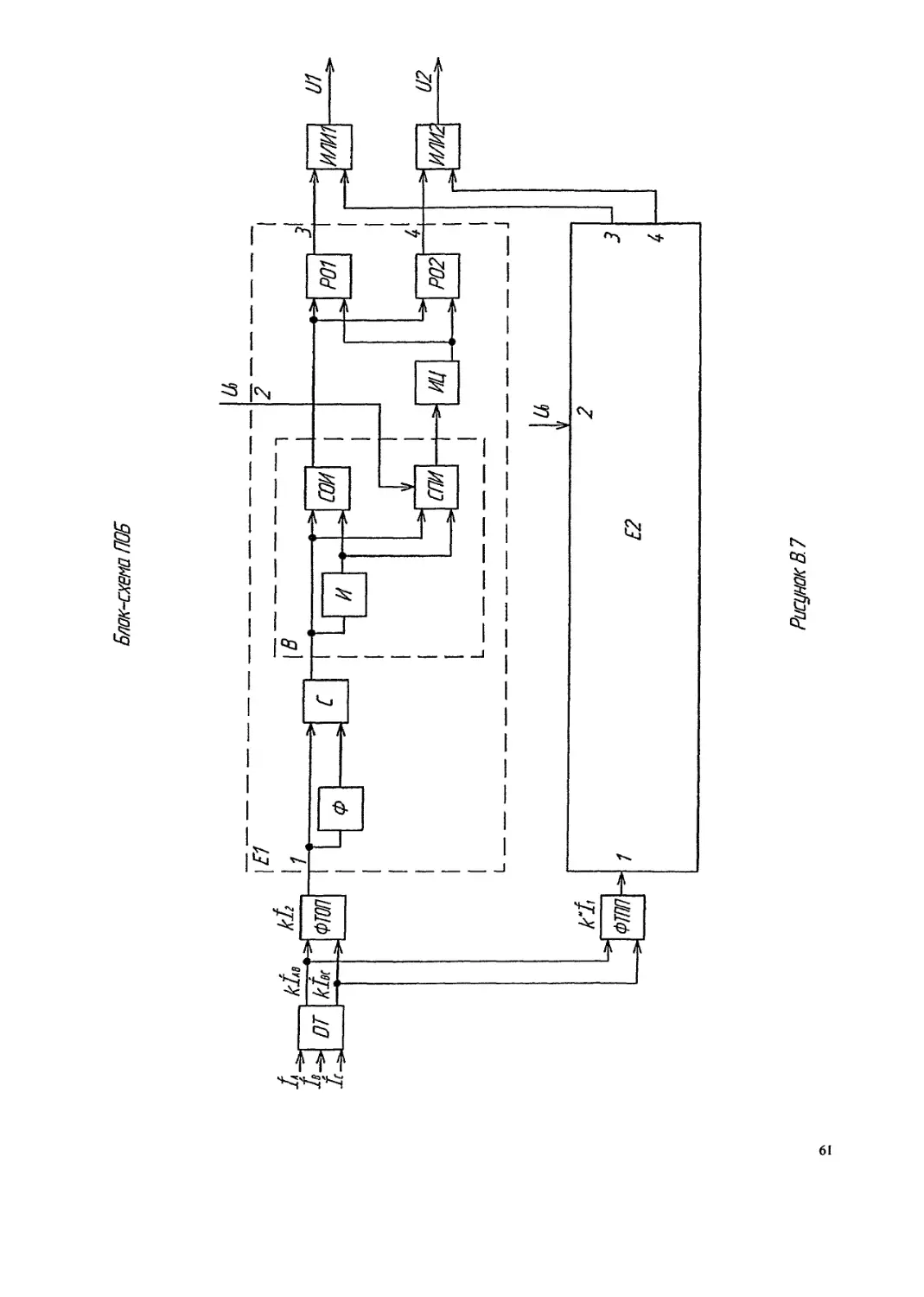

Рисунок В.7 Блок-схема ПОБ ..........

Рисунок В.8 Схема электрическая цепей выходных реле шкафа ШДЭ 2801

Рисунок В.9 Схема электрическая цепей приемных реле шкафа ШДЭ 2801

Рисунок В. 10 Схема электрическая выходных цепей шкафа ШДЭ 2801

Рисунок В.11 Схема электрическая цепей сигнализации шкафа ШДЭ 2801

Рисунок В. 12 Схема электрическая цепей переменного тока шкафа ШДЭ 2801 .

Рисунок В. 13 Схема электрическая принципиальная токовой защиты

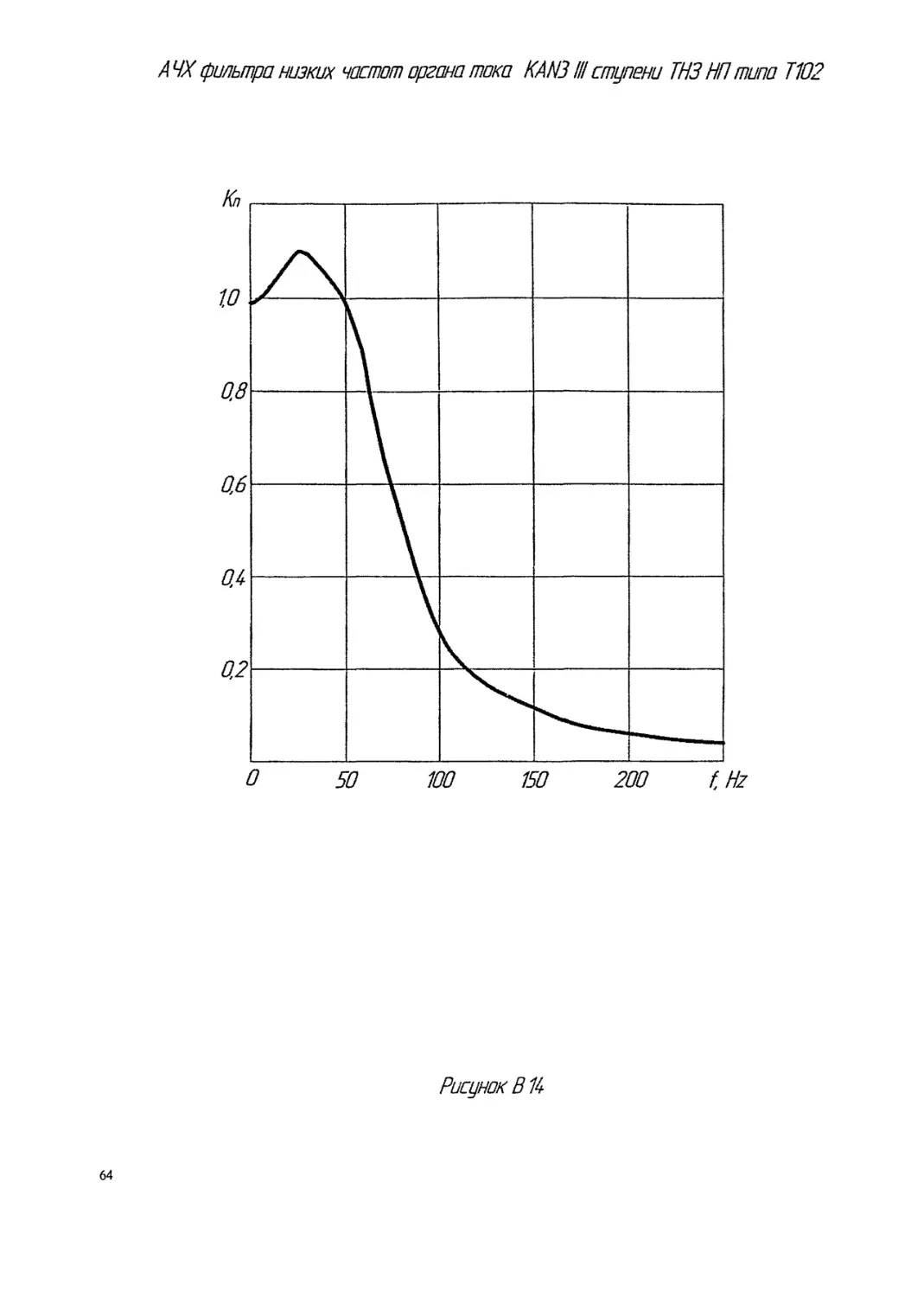

Рисунок В. 14 АЧХ фильтра низких частот органа тока KAN3 III ступени ТНЗНП типа Т102

Рисунок В. 15 АЧХ селективных фильтров измерительных

органов тока и направления мощности ТНЗНП .....

Рисунок В. 16 Вольтамперные характеристики реле OHM .....

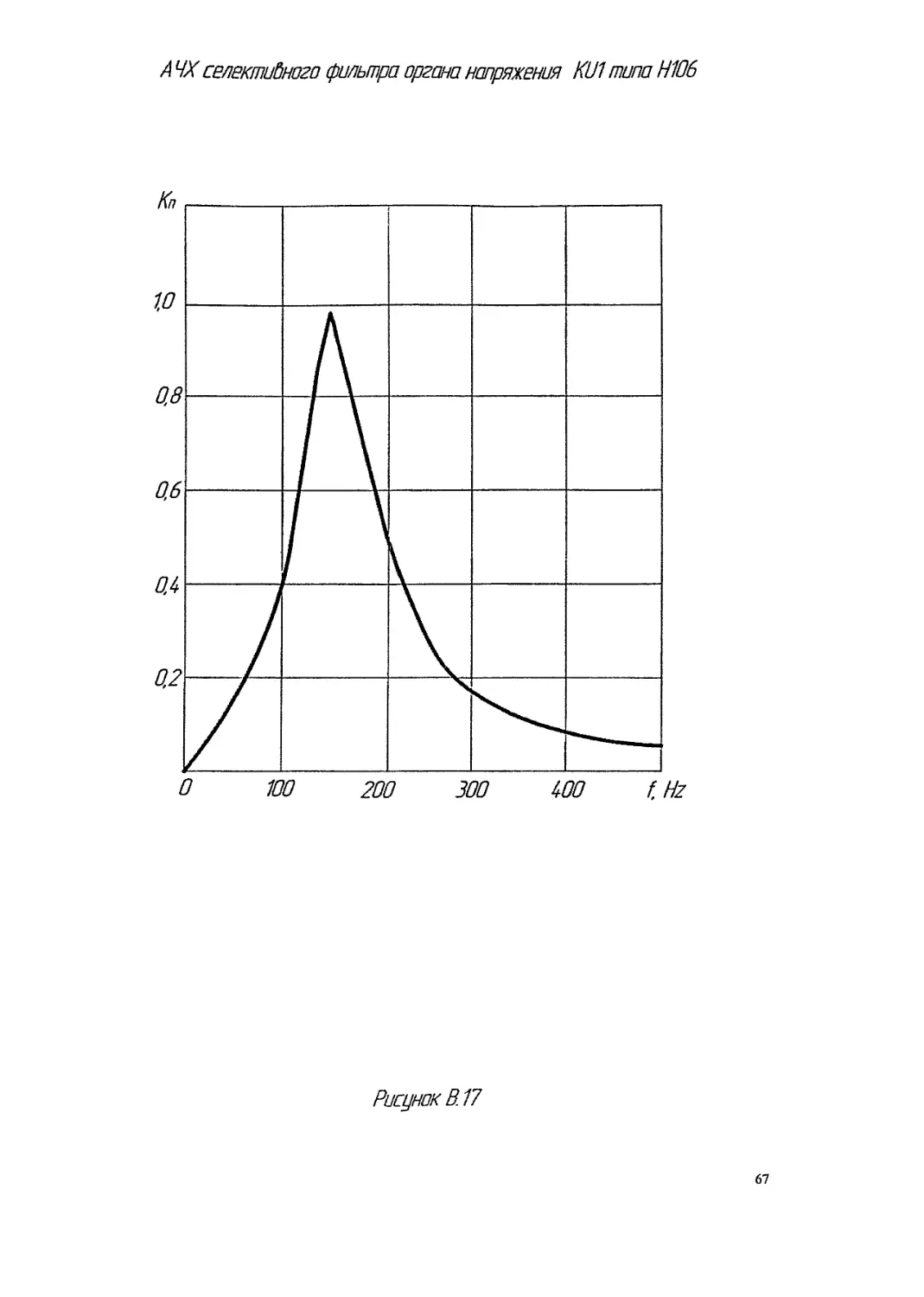

Рисунок ВЛ 7 АЧХ селективного фильтра органа напряжения KUI типа HI06

Рисунок В. 18 Блок реле тока для УРОВ типа Т104. Схема электрическая принципиальная

Рисунок В. 19 Схема электрическая принципиальная шкафа типа ШДЭ 2802

Рисунок В.20 Схема электрическая принципиальная резервного комплекта (кассета А4)

Рисунок В.21 Схема цепей переменного тока и напряжения резервного комплекта

Рисунок В.22 Схема цепей питания кассеты резервного комплекта шкафа типа ШДЭ 2802

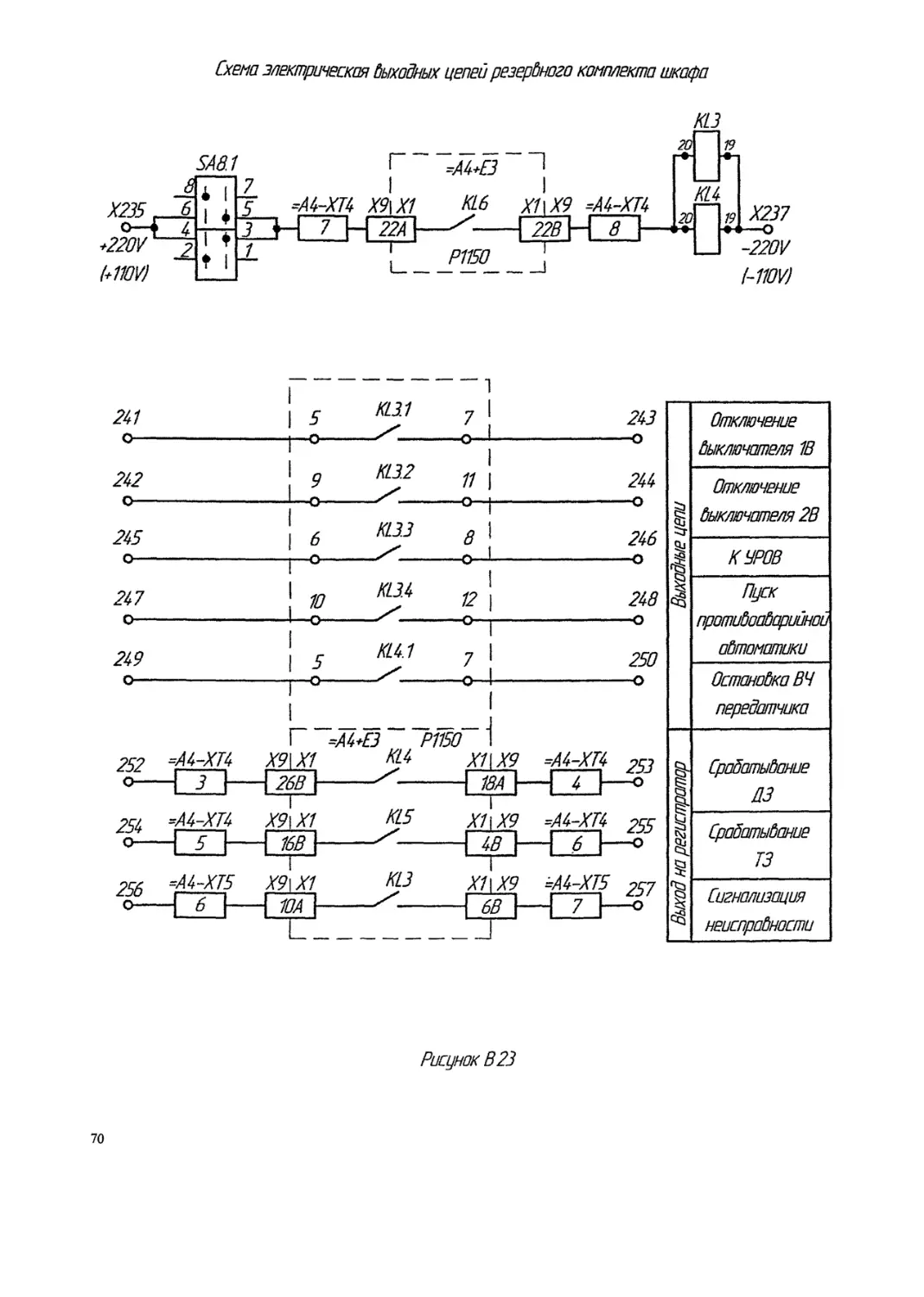

Рисунок В.23 Схема электрическая выходных цепей резервного комплекта шкафа

Рисунок В.24 Схема цепей сигнализации шкафа типа ШДЭ 2802

4

4

11

13

34

34

34

35

50

50

51

51

51

51

51

52

52

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

з

ВНИМАНИЕ!

До изучения паспорта шкаф не включать!

Надежность и долговечность изделия

обеспечивается не только качеством шкафа, но и правильным

соблюдением режимов и условий эксплуатации,

потому соблюдение всех требований, изложенных в

настоящем паспорте, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми

работами по совершенствованию конструкции и

технологии изготовления возможны некоторые расхождения

между паспортом и поставляемым изделием, не

влияющие на параметры изделия, условия его монтажа

и эксплуатации.

Изделие содержит элементы микроэлектроники,

персонал, работающий с изделием, должен пройти

специальный инструктаж и аттестацию на право

выполнения работ (с учетом необходимых мер

защиты от воздействия статического электричества).

Инструктаж должен проводиться в соответствии с

действующим в организации положением.

1 Основные сведения об изделии

1Л Шкаф дистанционной и токовой защит типа

ШДЭ 2801 УХЛ4,... ШДЭ 2802,#УХЛ4 ... *

№ изготовлен ОАО «Чебоксарский

электроаппаратный завод».

1.2 Изделие соответствует требованиям

безопасности по ГОСТ Р51321.1 -2000. Сертификат №

P0CC.RU.81 .В00368. Срок действия с 04.03.2005 по

03.03.2008 г.

1.3 До включения шкафа в работу необходимо

ознакомиться с настоящим паспортом.

1.4 Шкафы дистанционной и токовой защит

типов ШДЭ 2801, ШДЭ 2802 (в дальнейшем

именуемые «шкаф ШДЭ 2801» и «шкаф ШДЭ 2802» или

«шкаф») предназначены для использования в

качестве основной или резервной защиты линий 110-

220 kV с двухсторонним питанием, а также в

качестве резервной защиты линий 330 kV, устройством

однофазного автоматического повторного

включения, необорудованных (ОАПВ), на которых

характер электромагнитных переходных процессов мало

отличается от таковых на линиях 220 kV.

1.5 Шкаф ШДЭ 2801 содержит основной

комплект защит:

-дистанционную защиту (ДЗ), предназначенную

для действия при всех видах многофазных

коротких замыканий (КЗ). ДЗ содержит три ступени,

каждая из которых осуществляется посредством трех

дистанционных измерительных органов; устройство

блокировки при качаниях; устройство блокировки

при неисправностях в цепях напряжения и органы

выдержки времени, обеспечивающие требуемое

замедление ступеней;

♦Нужное подчеркнуть.

- четырехступенчатую токовую направленную

защиты нулевой последовательности (ТНЗНП),

предназначенную для действия при коротких

замыканиях на землю. ТНЗНП содержит: по одному

измерительному органу тока в I-III ступенях, два

измерительных органа тока - в IV ступени; орган

направления мощности (OHM) двустороннего

действия, выполненный в виде двух реле, и органы

выдержки времени, обеспечивающие требуемое

замедление ступеней. Одно из реле направления

мощности (разрешающее) работает при направлении

мощности короткого замыкания от шин в линию, а

второе реле направления мощности (блокирующее) -

при направлении мощности короткого замыкания от

линии к шинам;

- токовую отсечку от многофазных замыканий.

Токовая отсечка содержит измерительный орган,

включаемый на токи двух фаз;

- реле тока устройства резервирования при

отказе выключателей (УРОВ). Реле тока УРОВ

включается на токи трех фаз;

- блок питания 50 W, стабилизатор напряжения

и блоки приемных реле.

Шкаф ШДЭ 2802 содержит основной и

резервный комплект защит.

Основной комплект защит, реализованный в

шкафу ШДЭ 2802, идентичен комплекту защит,

реализованному в шкафу ШДЭ 2801.

Резервный комплект защиты содержит:

-дистанционную защиту (ДЗ) двухступенчатую,

предназначенную для действия при всех видах

многофазных КЗ;

- двухступенчатую ТНЗНП;

- блок питания 15 W.

2 Технические данные

2.1 Климатическое исполнение шкафов УХЛ,

О категории 4 по ГОСТ 15150-69. Основные

параметры шкафов соответствуют данным,

указанным в таблице Б.1.

2.2 Шкафы предназначены для работы в

следующих условиях:

- номинальные значения климатических

факторов внешней среды по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ

15150-69.

При этом:

а) нижнее предельное рабочее и эффективное

значение температуры окружающего воздуха

равно минус 10°С;

б) верхнее предельное рабочее и эффективное

значение температуры плюс 45°С;

в) верхнее значение относительной влажности не

более 80% при 25°С для исполнения УХЛ и не

более 98% при 35°С для исполнения 04;

г) высота над уровнем моря не более 2000 т;

д) окружающая среда - невзрывоопасная, не со-

4

держащая токопроводящей пыли, агрессивных

газов в концентрациях, разрушающих металл и

изоляцию;

ж) место установки должно быть защищено от

попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от

прямого воздействия солнечной радиации.

Рабочее положение шкафа в пространстве -

вертикальное.

Допускается отклонение от рабочего положения

до 5° в любую сторону.

2.3 Шкафы соответствуют группе условий

эксплуатации Мб по ГОСТ 17516-72. При этом

максимальное ускорение вибрационных нагрузок

принимается равным 0,5 g.

2.4 Оболочка шкафов имеет степень защиты IP20

по ГОСТ 14255-69.

2.5 Сопротивление изоляции всех независимых

цепей шкафа относительно корпуса и между

собой в обесточенном состоянии при температуре

окружающего воздуха 20°С и относительной

влажности до 80 % не менее 5 MQ.

Примечание - Характеристики, приведенные в

дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным

условиям:

-температуре окружающего воздуха(20± 5) °С;

- относительной влажности не более 80%;

-номинальному значению напряжения оперативного

постоянного тока.

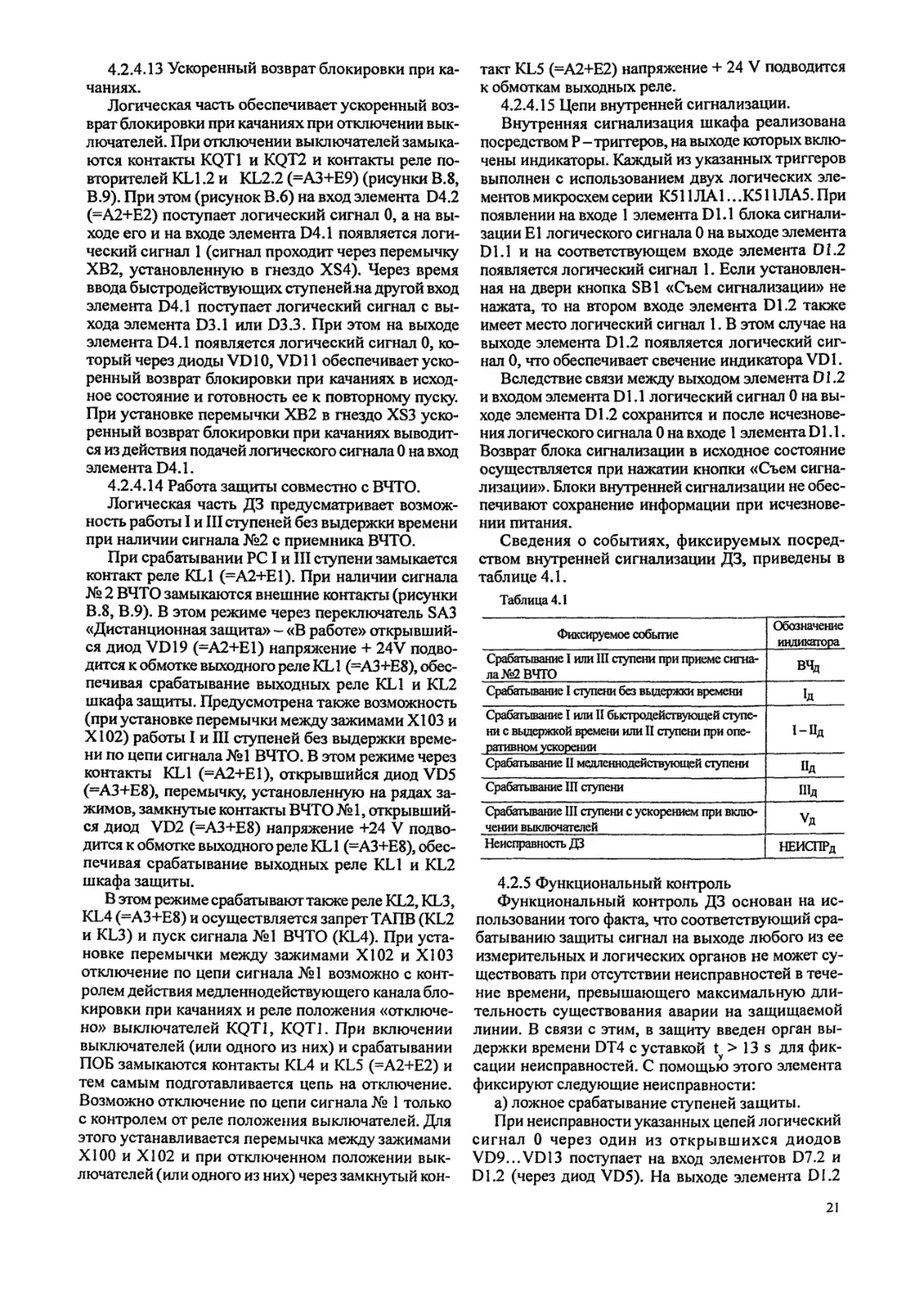

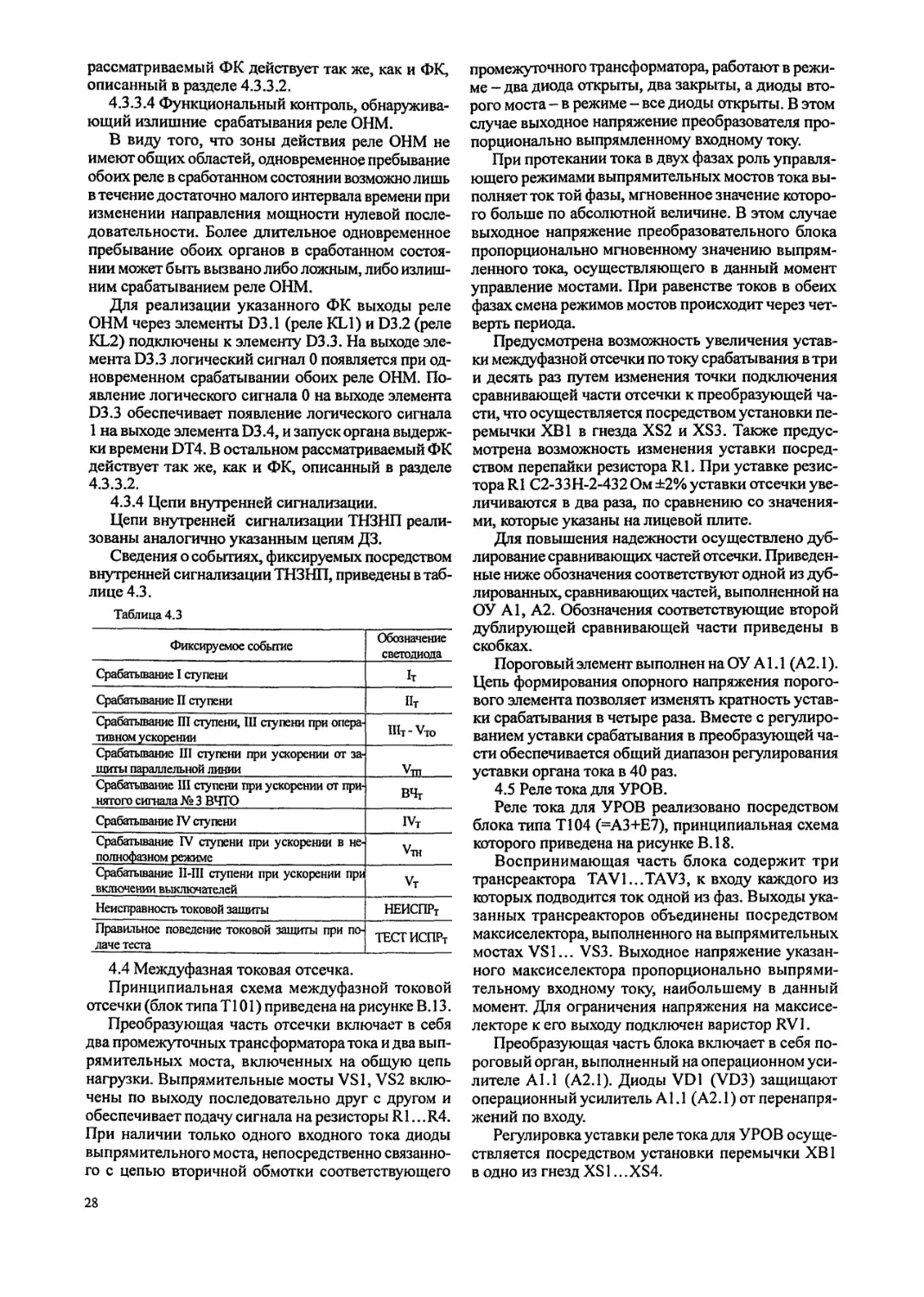

Таблица 2.1

Типоисполнения

ШДЭ280120Е1УХЛ4

ШДЭ 2801 20 Е1 04

ШДЭ2802 20Е1УХЛ4

ЩДЭ2802 20Е1О4

ШДЭ280120Е2УХЛ4

ЩЦЭ280120Е2О4

ЩЦЭ2802 20Е2УХЛ4

ШДЭ 2802 20 Е2 04

ЩЦЭ280120И1УХЛ4

ШДЭ280120И1О4

ЩДЭ2802 20И1УХЛ4

ЩЦЭ2802 20И1О4

ЩЦЭ280120И2УХЛ4

ШДЭ280120И2О4

ШДЭ2802 20И2УХЛ4

ШДЭ2802 20И2О4

ЩЦЭ280127Е1УХЛ4 ,

ШДЭ280127Е1О4

ШДЭ2802 27Е1УХЛ4 1

ЩДЭ 2802 27 Е1 04 |

ЩЦЭ280127Е2УХЛ4

ЩЦЭ280127Е2О4 ,

ШДЭ2802Й7Е2УХЛ4 '

ШДЭ 2802 27 Е2 04

ШДЭ280127И1УХЛ4 .

ЩЦЭ280127И1О4

ШДЭ2802 27И1УХЛ4

ЩДЭ 2802 27 И104

ШДЭ280127И2УХЛ4 ;

ЩДЭ 2801 27 И2 04 ;

ШДЭ2802 27И2УХЛ4 I

ШДЭ 2802 27 И 04

[ Основные параметры

в> о

1

1

1

1

5

5 |

5

5

1

к о 2

В § S

В 1р

§|£

§ й р

| х с н

100

100

100

100

100

100 |

100

100

1

50

50

60

60

50

50 !

60

60

к 3 зГ

5 = §

g g g

110

220

ПО

220

ПО

220

ПО

220

2.6 Электрическая изоляция шкафа

выдерживает без пробоя и перекрытия в течение lmin

испытательное напряжение 1500 V переменного тока

частоты 50 Hz (1650 V, 60 Hz), приложенное между

всеми независимыми цепями шкафа, за исключением

цепей 24; ±15V, а также между указанными цепями

и корпусом. При повторных испытаниях

напряжение должно составлять 90% от вышеуказанного.

Электрическая изоляция цепей тока, включенных

в разные фазы, между собой выдерживает без

пробоя и перекрытия испытательное напряжение 1200V

переменного тока частоты 50 Hz в течение Is - для

исполнения шкафа на 1А и 1000V переменного тока

частоты 50 Hz в течение 1 min - для исполнения

шкафа на 5 А (1320 и 1100 V переменного тока частоты

60 Hz для исполнения на 1 и 5 А соответственно).

Шкафы выдерживают без повреждений три

положительных и три отрицательных импульса

испытательного напряжения, которое соответствует

степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ 51317.4.12-90 и

имеет (при работе источника сигнала на холостом

ходу) следующие параметры: амплитуду 5 kV,

длительность переднего фронта 1,2 |is с допустимым

отклонением плюс 30% и длительность спада 50 цв с

допустимым отклонением ± 20%.

Длительность интервала между импульсами - не

менее 5 s.

2.7 Минимальные уставки по сопротивлению

срабатывания (Zy) измерительных органов ступеней

ДЗ, регулируемые в цепях тока, при угле между

током и напряжением ф = 75° имеют значения,

приведенные в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование параметра

гу.^Уфазу

I ступени

II ступени

III ступени

Норма для исполнения шкафа

1А

US; 2,5; 5

1,25; 2,5; 5

2,5; 5; 10

5А

0,25; 0,5; 1

0,25; 0,5; 1

0,5; 1; 2

При регулировке минимальные уставки II

ступени ДЗ основного комплекта в два раза меньше

соответствующих минимальных уставок III ступени.

При регулировке минимальные уставки I, II

ступеней ДЗ резервного комплекта равны между собой.

Примечание-Основные термины и определения основных

понятий соответствуют ГОСТ 16022-83.

2.8 Обеспечивается кратность регулировки

уставки по сопротивлению срабатывания в цепях

напряжения I и II ступеней ДЗ не менее 20, а для III

ступени-не менее 45.

2.9 Диапазон токов десятипроцентной точности

работы (Ij-p) измерительных органов I, II и III

ступеней ДЗ приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

2у,СУфгву

Диапазон токов, от не

более, до не менее, А

1,25(0,25)

1,2-40

(6-200)

2,5(0,5)

0,6-20

(3-100)

5(1)

0,3-10

(1,5-50)

10(2)

0,1-5

(0,5-25)

5

Для реле сопротивления III ступени при

Zy = 5 (1)0. и 2,5 (0,5)0 диапазон токов

десятипроцентной точности работы равен, соответственно,

0,2-10 (1,0-50) А и 0,4-20 (2-100) А.

Примечание - Здесь и далее по тексту значения, указанные

в скобках, соответствуют исполнениям шкафа на 5 А.

2.10 Характеристика срабатывания

измерительного органа реле сопротивления сопротивления

I ступени ДЗ в комплексной плоскости

сопротивления имеет форму окружности, проходящей через

начало координат с углом максимальной

чувствительности фм ч, равным (75 ± 5)°, с

соотношением осей при Ф = ФМЧ и Ф^Фмч*90°, равным

1,0 ±0,15/0,1.

2.11 Характеристика срабатывания реле

сопротивления II ступени ДЗ имеет форму

четырехугольника со смещением его относительно начала

координат в Ш квадрант не более, чем на 6%

относительно уставки по 2.7 при угле между током и

напряжением (75° + 180°). При этом предусмотрены две

ступени регулирования наклона правой боковой

стороны четырехугольника:

-7Г=0,3 ±0,07; -J- =0,6 ±0,1,

вде а - половина значения уставки

срабатывания при угле 75°;

в-отрезок оси активных сопротивлений R

между началом координат и правой стороной.

Верхняя и нижняя стороны четырехугольника

имеют наклон в пределах минус по отношению к

оси активных сопротивлений.

Вершина четырехугольника, расположенная в I

квадранте комплексной плоскости сопротивлений,

имеет координату по оси активных сопротивлений

- 0,85 Z у ± 15%, во II квадранте - 0,5 Z у ± 20%, в III

квадранте - 0,3 Z у ± 20%.

2.12 Характеристика срабатывания реле

сопротивления III ступени имеет вид треугольника с

вершиной, расположенной в начале координат и имеет

правую боковую сторону, проходящую через начало

координат под углом (47±5)°. Предусмотрена

возможность регулировки наклона правой стороны

характеристики до (35±5)°.

Левая сторона треугольника, примыкающая к

указанной вершине, имеет наклон к оси активных

сопротивлений (115±5)°.

Верхняя сторона треугольника имеет наклон к

оси активных сопротивлений от 0 до минус 15°.

Примечание - Соотношение осей, <рм ч, координаты

вершин и наклоны сторон характеристик по 2.10 - 2.12

соответствуют исполнению шкафа на частоту 50 Hz при токе 1ном и

максимальных уставках, регулируемых в цепях тока. При

изменении тока от 2 1тр до максимального по 2.9, а также при

исполнении шкафа на 60 Hz, <pM ч и наклоны сторон,

соотношение осей и координаты вершин, не изменяются,

соответственно, более, чем на ± 5° и ±10 % от значений, указанных в

2.10-2.12.

2.13 Обеспечивается время срабатывания реле

сопротивления ДЗ в диапазоне углов комплексной

плоскости сопротивлений от 65 до 80° в

зависимости от величины сопротивления на входе реле Zp не

более, соответственно, при токах 2 IT p:

- 0,035 s для I ступени при 0 < Zp < 0,6Zy;

- 0,050 s для II ступени при 0,1 zL < Ъ< 0,62L;

- 0,060 s для III ступени при 0,1 Zy < Zp < 0,6Zy.

Ij. p - здесь и далее по тексту - минимальное

значение тока десятипроцентной точности работы из

диапазонов, указанных в таблице 2.3.

2.14 ДЗ надежно работает при коротком

замыкании в месте установки защиты в

диапазоне токов от 2 Ifp до 401ном При этом

обеспечивается подхват отключающего

импульса I ступени без выдержки времени от реле

сопротивления II ступени защиты при токах

I > 5 Irp I ступени по 2.9. Реле сопротивления I и III

ступеней не срабатывают при коротком замыкании

«за спиной» с током до 201ном

2.15 В установившемся режиме трехфазного

металлического короткого замыкания смещение

характеристики III ступени в I квадрант

комплексной плоскости сопротивления при угле <р = 75°

не более 0,8 Zy I ступени по 2.7 при 2 1тр I

ступени по 2.9.

2.16 Обеспечиваются следующие диапазоны

уставок органов выдержки времени отдельных

ступеней ДЗ:

а) I ступени и II ступени с меньшей выдержкой

времени основного комплекта - от не более 0,05 до

не менее 3,2 s;

б) II ступени с большей выдержкой времени

основного комплекта - от не более 0,05 до не

менее 3,2 s;

в) III ступени основного комплекта и II

ступени резервного комплекта - от не более 0,1 s до

не менее 6,4 s.

Регулирование выдержек времени

осуществляется дискретно с минимальной ступенью

регулирования, равной минимальной уставке.

2.17 В ДЗ основного комплекта предусмотрено

устройство блокировки при качаниях,

предотвращающее излишнее или должное срабатывание ДЗ при

качаниях.

Устройство блокировки при качаниях реагирует

на изменение во времени вектора тока обратной

последовательности и имеет два органа -

чувствительный и грубый.

Устройство блокировки вводит при КЗ I

ступень, II ступень с меньшей выдержкой времени,

II ступень при ее оперативном ускорении, а

также III ступень при ускорении ее по

высокочастотному (ВЧ) каналу в ДЗ основного комплекта

и I, II ступени в ДЗ резервного комплекта на время,

регулируемое ступенями 0,2; 0,4; 0,6 s, с

последующим выводом на время 3, 6, 9, 12 s.

Выдержки времени регулируются дискретно.

Предусмотрена возможность ввода любой из ступеней ДЗ

основного комплекта на заданное время до возврата

устройства блокировки.

Предусмотрено совместное действие ДЗ

резервного комплекта с устройством блокировки при

качаниях ДЗ основного комплекта так, что при

исчезновении напряжения оперативного постоянного тока

основного комплекта ДЗ резервного комплекта

оставалось в действии.

6

2.18 Токи срабатывания по изменению тока

обратной последовательности чувствительного

органа блокировки при качаниях при максимальных

уставках реле сопротивления II и III ступеней,

регулируемых в цепях тока, регулируются дискретно и не

превышают следующие значения уставок, А - 0,04

(0,2), 0,08 (0,4), 0,16 (0,8).

Примечание - За величину тока срабатывания

принимается граничное значение изменения тока, при превышении

которого срабатывание происходит каждый раз из десяти замеров.

2.19 Ток срабатывания грубого органа

блокировки не более, чем в три раза превышает

соответствующую уставку чувствительного органа.

2.20 Пусковой орган блокировки при качаниях

отстроен от небаланса по току обратной

последовательности при нормальном токе с учетом

возможного отклонения частоты, токовой погрешности

трансформаторов тока, несимметрии в системе, что

эквивалентно при нормальной частоте несимметрии

фазных токов не более 15%.

2.21 Пуск чувствительного органа устройства

блокировки при качаниях при трехфазных

замыканиях и минимальной уставке по 2.18

обеспечивается при двойном токе точной работы 1= 2 1™ реле

сопротивления III ступени по 3.9.

2.22 Время срабатывания пускового органа

блокировки при качаниях при двухфазных замыканиях

и токе 1 = 2 lyp реле сопротивления III ступени по

2.9 и минимальной уставке по 2.18 не превышает

0,015 s.

2.23 Предусмотрена возможность действия

измерительных органов I либо I и III ступеней ДЗ,

контролируемых блокировкой при качаниях, на

передачу отключающего сигнала на другой конец линии и

контроля цепи этого сигнала такими же органами

на приемном конце линии.

2.24 Предусмотрена возможность срабатываний

III ступени ДЗ основного комплекта и II ступени ДЗ

резервного комплекта без пуска от устройства

блокировки при качаниях: при этом для контроля

указанных ступеней используется устройство

блокировки при неисправностях в цепях напряжения.

2.25 При уставках чувствительного органа

блокировки при качаниях 0,04 (0,2), 0,08 (0,4), 0,16 (0,8)

А обеспечивается отстройка от качаний с периодом

не менее 0,2 s при токах 4 1ном, 8 1Н0М, 101ном,

соответственно, и не симметрии по фазным токам не

более 15%. Пусковой орган блокировки при

качаниях отстроен при качаниях от высших

гармонических составляющих в токе.

2.26 ДЗ основного комплекта снабжена

устройством блокировки при неисправностях в цепях

напряжения, которое реагирует на обрыв одной, двух,

трех фаз и нулевого провода питающего

напряжения. Предусмотрена возможность: действия

устройства на сигнал и на вывод всех ступеней;

совместное действие с ДЗ резервного комплекта.

2.27 Время срабатывания устройства

блокировки при неисправностях в цепях напряжения при

обрыве одной, двух, трех фаз или нулевого провода

«звезды» при предварительном подведении на вход

100

его симметричного напряжения, равного г- V,

«звезды» и напряжения 100 V «разомкнутого

треугольника» не превышает 0,015 s.

2.28 Предусмотрена возможность ускорения II и

III ступеней ДЗ основного комплекта при

включении выключателя без контроля блокировкой при

качаниях. Время, на которое вводится ускорение, имеет

значения I и 2 s.

Выдержки времени регулируются дискретно.

Цепь ускорения подготавливается при отключенном

положении выключателей линии и пускается

контактами реле положения отключено (РПО).

Предусмотрена возможность контроля цепи ускорения

контактом реле контроля наличия напряжений на

линии, установленного в устройстве АПВ. При этом

цепь ускорения образуется при отсутствии

срабатывания реле контроля наличия напряжения.

2.29 Предусмотрена возможность оперативного

ускорения П ступени ДЗ основного комплекта. Время

действия по цепи оперативного ускорения

регулируется в пределах от не более 0,05 до не менее 3,2 s.

2.30 Относительная основная погрешность на

минимальной уставке по сопротивлению

срабатывания реле I, И, III ступеней ДЗ по 2.7, не

превышает ±10%.

2.31 Относительная дополнительная

погрешность на минимальной уставке по сопротивлению

срабатывания реле сопротивления I, II и III

ступеней ДЗ по 2.7 при изменении температуры

окружающего воздуха в диапазоне, указанном в 3.2, не

превышает ±5%.

2.32 Относительная основная погрешность

чувствительного органа блокировки при качаниях ДЗ

по 2.18 по верхнему пределу тока срабатывания не

превышает +5%.

2.33 Относительная дополнительная

погрешность чувствительного органа блокировки при

качаниях ДЗ по 2.18, 2.32 по верхнему пределу тока

срабатывания при изменении температуры

окружающего воздуха в диапазоне, указанном в 2.2, не

превышает +5%.

2.34 Увеличение минимальных значений 1хр.реле

сопротивления по 2.9 при изменении температуры

окружающего воздуха в диапазоне, указанном в 2.2,

не превышает 10%.

2.35 Обеспечивается коэффициент возврата реле

сопротивления I, II и Ш ступеней, определяемый при

1Н0М и угле между током и напряжением 75°, не

более 1,05.

Обеспечивается возврат устройства блокировки

при неисправностях в цепях напряжения ДЗ в

исходное состояние при устранении неисправностей.

2.36 Время возврата ДЗ по каждой ступени при

восстановлении напряжения 0,8UHOM и отключении

тока, равного 1ном ,максимальных уставках реле

сопротивления, регулируемых в цепях тока и угле

между током и напряжением 75° не более 0,07 s.

2.37 Диапазоны уставок по току срабатывания

органов тока ТЗ основного комплекта:

- для I ступени ТНЗНП и токовой отсечки - от

0,35 (1,75) до не менее 1,4 (7) А;

7

- для II ступени ТНЗНП - от 0,15 (0,5) до не

менее 0,4 (2) А;

- для III ступени ТНЗНП - от 0,1 (0,5) до не

менее 0,4 (2) А;

- для IV ступени ТНЗНП - от 0,05 (0,25) до не

менее 0,2(1) А.

Все характеристики органа тока I (II) ступени

ТНЗНП резервного комплекта соответствуют

характеристикам органа тока I (II) ступени основного

комплекта.

2.38 Регулировка уставок органов тока ТЗ

осуществляется дискретно с минимальной ступенью

регулирования, равной 0,1 от минимального

значения уставки.

2.39 Органы тока ТНЗНП имеют класс

точности 5, а токовая отсечка - 7,5.

2.40 Относительная дополнительная

погрешность органов тока ТЗ и токовой отсечки по току

срабатывания при изменении температуры

окружающего воздуха в диапазоне, указанном в 2.2 не

превышает ±5%.

2.41 Предусмотрена возможность масштабного

увеличения уставок по току срабатывания всех

органов тока ТЗ в три и десять раз, а органов тока

I, III ступеней ТНЗНП и токовой отсечки

дополнительно в 20 раз.

2.42 Ток срабатывания органов тока ТЗ при

изменении входного тока скачком не отличается

более, чем на 10% от тока срабатывания при плавном

изменении входного тока.

2.43 Обеспечивается коэффициент возврата

органов тока ТЗ не менее 0,9.

2.44 Обеспечивается время срабатывания

органов тока при двукратном значении тока

срабатывания (1ср ) не более:

- для органов тока I, II ступени ТНЗНП и

токовой отсечки 0,02 s;

- для органов тока Ш, IV ступени ТНЗНП - 0,04 s.

Обеспечивается время срабатывания органов тока

I ступени ТНЗНП и токовой отсечки при входном

токе, равном 1,21ср, не более 0,04 s.

Относительная дополнительная погрешность

тока срабатывания токовой отсечки от вида

короткого замыкания не превышает минус 10% по

отношению к току срабатывания при однофазном

коротком замыкании в фазе А.

2.45 Время возврата ТНЗНП по каждой ступени

и токовой отсечки при сбросе тока от 101ср до 0 не

превышает 0,07 s.

2.46 Орган тока III ступени не срабатывает при

подаче постоянного входного тока с амплитудой, не

превышающей 2 1ср.

2.47 Токи срабатывания органов тока III и IV

ступеней ТНЗНП при частоте третьей гармоники

увеличиваются не менее, чем в пять раз по сравнению с

током срабатывания на номинальной частоте.

2.48 Обеспечивается диапазон уставок реле OHM:

- основного комплекта:

а) по току срабатывания - от 0,04 (0,2) до 0,18

(0,9) А;

б) по напряжению срабатывания - от 0,5 V до

2,25 V;

- резервного комплекта:

а) по току срабатывания - 0,06 (0,3); 0,12 (0,6);

0,18 (0,9) А;

б) по напряжению срабатывания - 0,75; 1,0; 1,5 V.

Посредством перепайки резистора уставки

разрешающего реле OHM могут быть увеличены в два

раза.

2.49 Регулирование уставок по току и

напряжению срабатывания реле OHM основного комплекта

осуществляется дискретно с минимальной ступенью

регулирования, равной 0,5 от минимального

значения уставки.

2.50 Уставка реле OHM по углу максимальной

чувствительности равна:

- у разрешающего реле - (250 ± 10)°;

- у блокирующего реле - (70 ± 10)°.

2.51 Относительная средняя основная

погрешность реле OHM по току и напряжению

срабатывания не превышает ±10%.

2.52 Относительная дополнительная

погрешность реле OHM по току и напряжению

срабатывания при изменении температуры окружающего

воздуха в диапазоне, указанном в 2.2, не превышает

±20%.

2.53 Относительная дополнительная

погрешность реле OHM по току срабатывания при

изменении напряжения от 3 Ucp до 180 V не превышает

±20%, где U™ - напряжение срабатывания реле.

2.54 Относительная дополнительная

погрешность реле OHM по напряжению срабатывания при

изменении тока от 31ср до 10 (50) А не превышает

±20%.

2.55 Абсолютная дополнительная погрешность

реле OHM по углу максимальной чувствительности

при изменении температуры окружающего воздуха

в диапазоне, указанном в 2.2, не превышает ±8°.

2.56 Абсолютная дополнительная погрешность

реле OHM по углу максимальной чувствительности

при изменении тока 3 1ср до 20 (100) А и

напряжения от 3 Ucp до 150 V не превышает ±20°.

2.57 Обеспечивается коэффициент возврата реле

OHM не ниже 0,8.

2.58 Время срабатывания реле OHM при

одновременной подаче напряжения 2,5 Ucp и тока 2,51ср

не превышает 0,03 s.

2.59 Время возврата реле OHM при

одновременном сбросе входных напряжения и тока от

номинальных значений до 0 не превышает 0,05 s.

2.60 Зона работы реле OHM не менее 105° при

напряжении равном трехкратному минимальному

напряжению срабатывания (Ucp min ), и токе, равном

трехкратному минимальному току срабатывания

(Icp min ), и не менее 140° при напряжении 10 Ucp min

итоке'101срт1п.

2.61 Предусмотрена возможность смещения

разрешающего реле OHM основного комплекта в зону

срабатывания посредством добавления к

напряжению реле дополнительной составляющей,

пропорциональной току реле. При введении смещения ток

срабатывания реле при минимальной уставке

потоку срабатывания и отсутствии напряжения

регулируется дискретно имеет следующие значения (0,05;

8

0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,45; 0,5) 1ном с

относительной предельной основной погрешностью не более

±20%.

2.62 При изменении температуры в диапазоне,

указанном в 2.2, зона работы OHM уменьшается не

более, чем на 5°, по сравнению со значениями,

указанными в 2.60.

2.63 При частоте третьей гармоники напряжение

и ток срабатывания реле OHM увеличивается не

менее, чем в восемь и четыре раза, соответственно,

по сравнению с напряжением и током срабатывания

на номинальной частоте.

2.64 Искажение формы кривой вторичного тока

измерительного трансформатора тока,

работающего на активную нагрузку с погрешностью до 50%,

при значениях первичного синусоидального тока в

диапазоне от 3 1ср до значения, соответствующего

односекундной термической стойкости, не приводит

к отказу в срабатывании органов тока и реле OHM.

2.65 Обеспечиваются диапазоны уставок органов

выдержки времени отдельных ступеней ТНЗНП от

не более до не менее:

-1 и II ступени - от 0,05 до 3,2 s;

— Ill и IV ступени основного комплекта - от 0,1

до 6,4 s.

Регулирование выдержек времени

осуществляется дискретно с минимальной ступенью

регулирования равной минимальной уставке.

2.66 Предусмотрена возможность работы любой

ступени ТНЗНП основного и резервного

комплектов с контролем и без контроля направленности.

Вывод направленности каждой из ступеней

осуществляется независимо.

2.67 Контроль направленности I и II ступеней

ТНЗНП осуществляется разрешающим реле OHM.

2.68 Контроль направленности III и IV ступеней

ТНЗНП основного комплекта осуществляется либо

разрешающим реле OHM, либо разрешающим или

блокирующим реле, объединенными логической

схемой ИЛИ. Выбор способа, посредством

которого осуществляется контроль направленности,

выполняется независимо для каждой из ступеней.

2.69 Предусмотрена возможность

автоматического вывода направленности ТНЗНП основного

комплекта в следующих условиях:

а) при срабатывании выходного реле ТНЗНП

основного комплекта;

б) при срабатывании цепи ускорения при

включении;

в) при срабатывании органа минимального

напряжения.

2.70 Предусмотрена возможность оперативного

ускорения III ступени ТНЗНП основного

комплекта. При этом срабатывание ступени происходит с

замедлением, которое обеспечивается независимым

органом выдержки времени, выдержка времени

которого регулируется дискретно и имеет следующие

значения: 0,05; 0,10; 0,25; 0,4 s.

2.71 Предусмотрена возможность ускорения

III ступени ТНЗНП основного комплекта от

ТНЗНП параллельной линии. При этом цепь

действия на отключение образуется при

срабатывании органа тока Ш ступени и «разрешающего» реле

OHM ТНЗНП основного комплекта защит данной

линии и «блокирующего» реле OHM ТНЗНП

основного комплекта защит параллельной линии.

Цепь ускорения контролируется контактами реле

положения «включено» РПВ выключателей

параллельной линии и контактом РПВ шиносоединитель-

ного выключателя (ШСВ) с возможностью их

шунтирования.

Срабатывание ускоряемой ступени происходите

замедлением, которое обеспечивается независимым

органом задержки. Время замедления может иметь

следующие значения: 0,05; 0,10; 0,25; 0,4 s.

Выдержки времени регулируются дискретно.

2.72 Предусмотрена возможность ускорения

II или III ступени ТНЗНП основного комплекта при

включении выключателей защищаемой линии.

При этом срабатывание ускоряемой ступени

происходит с замедлением, которое обеспечивается

независимым органом задержки. Время

замедления регулируется дискретно и может принимать

значения: 0,05; 0,10; 0,25; 0,4 s. Цепь ускорения

образуется аналогично цепи ускорения ДЗ по 2.28.

2.73 Предусмотрена возможность выполнения

защиты от неполнофазного режима, срабатывание

которой происходит при срабатывании, по крайней

мере одного из органов тока IV ступени ТНЗНП, реле

контроля непереключения фаз одного выключателя

защищаемой линии и РПВ второго выключателя

защищаемой линии. Защита действует на отключение

двух выключателей, на запрет ТАПВ и передачу

отключающего сигнала. Срабатывание защиты от

неполнофазного режима происходит с замедлением,

которое обеспечивается независимым органом

задержки. Время замедления регулируется дискретно

и может иметь значения: 0,05; 0,16; 0,25; 0,4 s.

2.74 Предусмотрена возможность срабатывания

ТНЗНП основного комплекта при приеме

разрешающего сигнала от устройства ВЧТО. При приеме

разрешающего сигнала цепь действия на

отключения образуется в случае срабатывания органа тока

III ступени ТНЗНП и разрешающего реле OHM

основного комплекта.

2.75 При срабатывании органа тока III ступени

ТНЗНП и «разрешающего» реле OHM основного

комплекта предусмотрена возможность воздействия

на устройство ВЧТО для передачи разрешающего

сигнала на противоположный конец линии.

2.76 Средняя основная погрешность по

выдержке времени органов выдержки времени на любой

уставке отдельных ступеней защит, оперативного

ускорения ДЗ и комплекта УРОВ по 2.16; 2.29; 2.65;

2.87; 2.88 не превышает ±5% от значения уставки

или ±15 jis в зависимости оттого, какая из величин

больше.

2.77 Разброс выдержек времени органов

выдержки времени отдельных ступеней защит и

оперативного ускорения ДЗ по 2.16,2.29 и 2.65 не

превышает ±1,5% от уставки плюс 5 j.is.

2.78 Относительная дополнительная

погрешность по выдержке времени органов выдержки

времени отдельных ступеней защит, оперативного ус-

9

корения ДЗ и комплекта УРОВ по 2.16, 2.29, 2.65,

2.87; 2.88 при изменении температуры

окружающего воздуха в диапазоне, указанном в 2.2, не

превышает ±5%.

2.79 Время возврата органов выдержки времени

ступеней защит и оперативного ускорения ДЗ по

2.16,2.29 и 2.65 не превышает 0,01 s.

2.80 Относительная средняя погрешность по

выдержке времени органов выдержки времени цепей,

указанных в 2.17,2.28,2.70...73 не превышает±15%.

2.81 Предусмотрены отключающие

(переключающие) устройства в цепях пуска выходных реле

каждой из защит, а также для осуществления

оперативных коммутаций в следующих цепях:

а) ускорения защит при включении

выключателей - одно устройство на два положения (для

обеспечения правильного действия цепи при выводе из

работы выключателей защищаемой линии);

б) оперативного ускорения ДЗ;

в) оперативного ускорения III ступени ТНЗНП;

г) ускорения III ступени ТНЗНП от защиты

параллельной линии.

2.82 Уставки органа тока для УРОВ имеют

следующие значения: (0,1; 0,16; 0,25; 0,4) 1Н0М.

Регулирование уставок осуществляется дискретно.

2.83 Орган тока для УРОВ имеет класс

точности 10.

2.84 Относительная дополнительная

погрешность органа тока для УРОВ по току срабатывания

при изменении температуры окружающего воздуха

в диапазоне, указанном в 2.2, не превышает ±20%.

2.85 Загрубление тока для УРОВ в однофазном и

двухфазном режимах не более 25% по отношению к

трехфазному режиму.

2.86 Обеспечивается коэффициент возврата

органа тока для УРОВ не ниже 0,9.

2.87 Время срабатывания органа тока для УРОВ

при двукратном значении входного тока по

отношению к току срабатывания не превышает 0,05 s.

2.88 Время возврата органа тока для УРОВ при

сбросе входного тока от 30 1ср до 0 не превышает

0,03 s.

2.89 Орган тока для УРОВ имеет контактный

выход. Отключаемая мощность контактов в цепи

постоянного тока при напряжении до 250 V, токе

до 1 А, постоянной времени цепи не более 0,02 s не

менее 30 W.

2.90 Питание органа тока для УРОВ

осуществляется от напряжения 220 (110) V оперативного

постоянного тока.

2.91 Выходные реле защит основного и

резервного комплектов шкафов имеют два контакта на

отключение двух выключателей с трехфазным

управлением и пофазным приводом, кроме того основной

комплект и комплект УРОВ имеют не менее

четырех контактов, а резервный комплект не менее трех

контактов для связи с другими устройствами

защиты и автоматики. Время срабатывания выходных

реле не превышает 0,02 s.

2.92 Полное время срабатывания I ступени ДЗ при

выполнении условий, указанных в 2.13, и действии

ступени без выдержки времени не превышает 0,055 s.

Время срабатывания I ступени ТНЗНП при

работе ступени в направленном режиме, выполнении

условий, указанных в 2.14 и 2.58, и действии

ступени без выдержки времени не превышает 0,05 s. В

случае, когда I ступень ТНЗНП работает в

ненаправленном режиме, время срабатывания ступеней не

превышает 0,04 s.

2.93 В ТНЗНП основного комплекта

предусмотрен орган минимального напряжения,

напряжение срабатывания которого при частоте третьей

гармоники 0,15 V ±20%, а при частоте основной

гармоники увеличивается не менее, чем в пять раз, по

сравнению с напряжением срабатывания на частоте

третьей гармоники.

При срабатывании орган минимального

напряжения воздействует на сигнализацию неисправности.

Предусмотрена также возможность действия

органа на вывод направленности разрешающего реле

OHM основного комплекта.

2.94 Контакты выходных реле, воздействующие

на отключение выключателей, обеспечивают не

менее 1000 замыканий цепи привода выключателей.

2.95 Мощность контактов выходных реле,

воздействующих: на отключение выключателей, на

устройства защиты и автоматики УРОВ, пуск противоава-

рийной автоматики, пуск осциллографа, остановку

ВЧ- передатчика, при постоянной времени не

превышающей 0,02 s не менее 30 W при номинальном

напряжении до 250 V и токе до 20 А.

2.96 Предусмотрена сигнализация срабатывания

ступеней защит, комплектов УРОВ и сигнализация

неисправности защит: цепей переменного

напряжения, блоков питания, измерительных органов и

элементов логической части.

Сигнализация срабатывания защит и

сигнализация неисправности защит выполнены с

сохранением информации при исчезновении напряжения

питания.

Предусмотрена передача сигналов от защит в

цепи внешней сигнализации. В цепях

сигнализации предусмотрены световые индикаторы и

выходные реле.

2.97 Отключаемая мощность контактов выходных

реле сигнализации при напряжении до 250 V не

менее 30 W (в соответствии с данными на реле

сигнализации).

2.98 Шкаф имеет контактные выходы для

воздействия на устройства регистрации. Задержка между

моментами срабатывания ступеней по контактному

и бесконтактному выходам не превышает 0,01 s.

Отключаемая мощность указанных контактов при

напряжении до 110 V и токе до 0,5 А не менее 7,5 W

при активной нагрузке.

2.99 Защиты, входящие в шкаф, не срабатывают

ложно и не повреждаются при снятии и подаче

напряжения постоянного оперативного тока, а также

перерыве питания при подаче напряжения

оперативного постоянного тока обратной полярности, при

снижении напряжения оперативного постоянного

тока ниже 0,8 номинального при установленной

норме пульсации.

ю

2.100 Защиты правильно работают при

изменении напряжения постоянного тока от минус 20% до

плюс 10% от номинального значения. Для питания

блоков шкафов используются: в основном

комплекте защит-блок питания 50 W, технические данные

которого приведены в паспорте на блок питания 50,

100 W, блок стабилизатора напряжения ПО 211; в

резервном комплекте защит-блок

преобразовательный ПО ПО (при напряжении 220 V) или ПО 120

(при напряжении 110 V), блок стабилизатора

напряжения ПО 211. Допустимо наличие периодической

составляющей входного напряжения ±6%

номинального с частотой 100 Hz.

Выходные напряжения блока питания ПО 110 (ПО

120) - 24 V, плюс 15 V, минус 15 V. Номинальные

выходные тока для цепей 24 V, плюс 15 V

составляют 0,3 А, для цепей минус 15 V - 0,22 А.

Максимальные токи нагрузки не превышают 0,4 А в цепях 24 V,

плюс 15V и 0,25 А в цепях минус 15 V, при

суммарной выходной мощности 20 W. Напряжение на

выходе 24 V при изменении входного напряжения от 0,8

до 1,1 номинального значения, тока- от 0,1 до 0,4 А

находится в пределах от 18,2 до 29 V.

Выходные напряжения блока стабилизатора ПО

211 - плюс 15 V, минус 15 V, номинальная выходная

мощность каждого - 4 W, номинальные токи

нагрузки - 0,3 А. Изменение напряжения на

стабилизированных выходах не более ±2% при изменении

входного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального и

токов нагрузки от 0,2 до номинального значения.

В блоке имеется защита, действующая на

отключение блока питания при возникновении

перегрузки, коротких замыканиях. При отключении блока

питания обеспечивается возможность подачи

сигнала в цепь внешней сигнализации при помощи

размыкающего контакта с коммутационной

способностью 30 W при напряжении не выше 250 V,

постоянной времени не более 20 ms.

2.101 Токовые цепи защит длительно

выдерживают ток, равный НО % номинального значения.

Цепи переменного напряжения защит длительно

выдерживают напряжение, равное 115% от

номинального.

2.102 Обеспечивается термическая стойкость

цепей переменного тока шкафа не менее 40 (200) А в

течение 1 s.

Обеспечивается термическая стойкость цепей

переменного напряжения шкафа не менее 180 V в

течение 6 s.

2.103 Мощность, потребляемая шкафами при

подведении к нему номинальных значений тока и

напряжения, не превышает:

1) в цепях напряжения переменного тока,

подключаемых к вторичным обмоткам трансформатора

напряжения, соединенным в «звезду», на фазу - 4 VA

для шкафа ШДЭ 2801 и 6 VA для шкафа ШДЭ 2802;

2) в цепях напряжения переменного тока,

подключаемых к «разомкнутому треугольнику»

трансформатора напряжения, на фазу - 3 VA;

3) в цепях переменного тока в симметричном

режиме, на фазу- 3 (6) УАдля шкафа ШДЭ 2801

и 4,5 (9) VA для шкафа ШДЭ 2802;

4) в цепях переменного тока в однофазном

режиме, на фазу - 4 (8) VA для шкафа ШДЭ 2801 и

6 (12) VA для шкафа ШДЭ 2802;

5) в цепях постоянного тока - 70 W для шкафа

ШДЭ 2801 и 85 W для шкафа ШДЭ 2802 в

нормальном режиме, в режиме срабатывания - 100W для

шкафа ШДЭ 2801 и 145 W для шкафа ШДЭ 2802 (за

исключением цепей внешней сигнализации).

2.104 Контактные зажимы выводов шкафа,

предназначенные для присоединения внешних

проводников, приспособлены для присоединения к ним

двух медных проводников, каждый номинальным

сечением 1,5 mm2 или одного сечением 2,5 mm2 и

выполняются по 2 классу ГОСТ 10434-82.

2.105 Шкаф обеспечивает правильность

функционирования при воздействии импульсного

высокочастотного напряжения, которое соответствует

степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ Р51317.4.12-

99 и имеют:

- форму затухающих колебаний частоты 1 MHz с

допустимым отклонением ±10%;

- модуль огибающей, уменьшающийся после

трех-шести периодов на 50%;

- частоту повторения импульсов — 400 Hz.

Продолжительность воздействия импульсов—2 s.

Внутреннее сопротивление источника

высокочастотного сигнала- 200Q.±10%.

Амплитудное значение первого импульса при

продольной схеме подключения источника сигнала

к испытуемому шкафу составляет 2,5 kV, при

поперечной-1,0 kV с отклонением ±10%.

2.106 Масса шкафов не превышает 240 кг.

2.107 Суммарная масса серебра в изделии, g.:

-ШДЭ2801-37,856388, ШДЭ 2802-54,177328.

Содержание драгоценных металлов в диодах,

микросхемах и других комплектующих изделиях

соответствует указанному в технической

документации предприятий-изготовителей.

2.108 В шкафах содержатся цветные металлы -

медь и сплавы на медной основе. Суммарная масса

цветных металлов, kg:

-для ШДЭ 2801 -5,137,

-для ШДЭ 2802-5,809.

3 Комплектность поставки

3.1 Шкаф представляет собой

металлоконструкцию, габаритные и установочные размеры которой

приведены на рисунке Б.1.

Обслуживание шкафа двухстороннее, что

обеспечивается наличием у шкафа двух дверей. На раме,

прикрепленной с помощью специальных болтов к

каркасу шкафа устанавливаются кассеты. Шкаф

ШДЭ 2801 содержит три кассеты Al, A2, A3, в

которых размещены блоки основного комплекта защит

и питания. Шкаф ШДЭ 2802 содержит в

дополнении к А1, А2, A3 кассету А4, содержащую блоки

резервного комплекта защит. Кассета А1

-однорядная, кассеты А2, A3, А4 - двухрядные.

Для обозначения, входящих в шкаф блоков

использована пятипозиционная система обозначения.

Первую позицию занимает буква, обозначающая

выполняемую блоком основную функцию. Вторую

П

- четвертую позиции занимают цифры,

обозначающие тип блока, а пятую позицию - цифра,

характеризующая исполнение блока. В настоящем

паспорте в большинстве случаев, когда исполнение не

представляет интерес, цифра, характеризующая

исполнение, не указывается.

Сведения о блоках, входящих в состав кассет А1,

А2, A3 и А4 приведены в таблице ЗЛ.

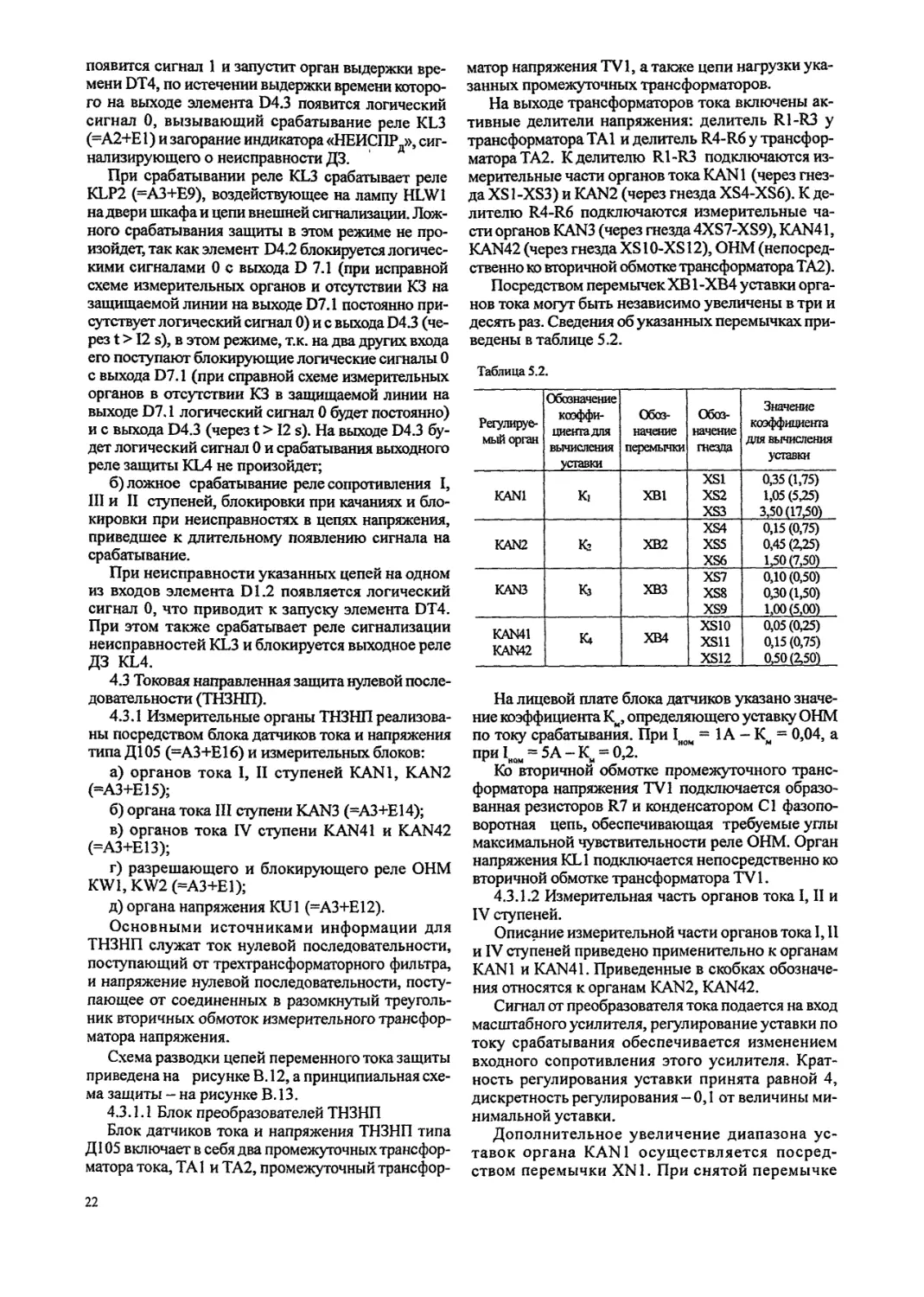

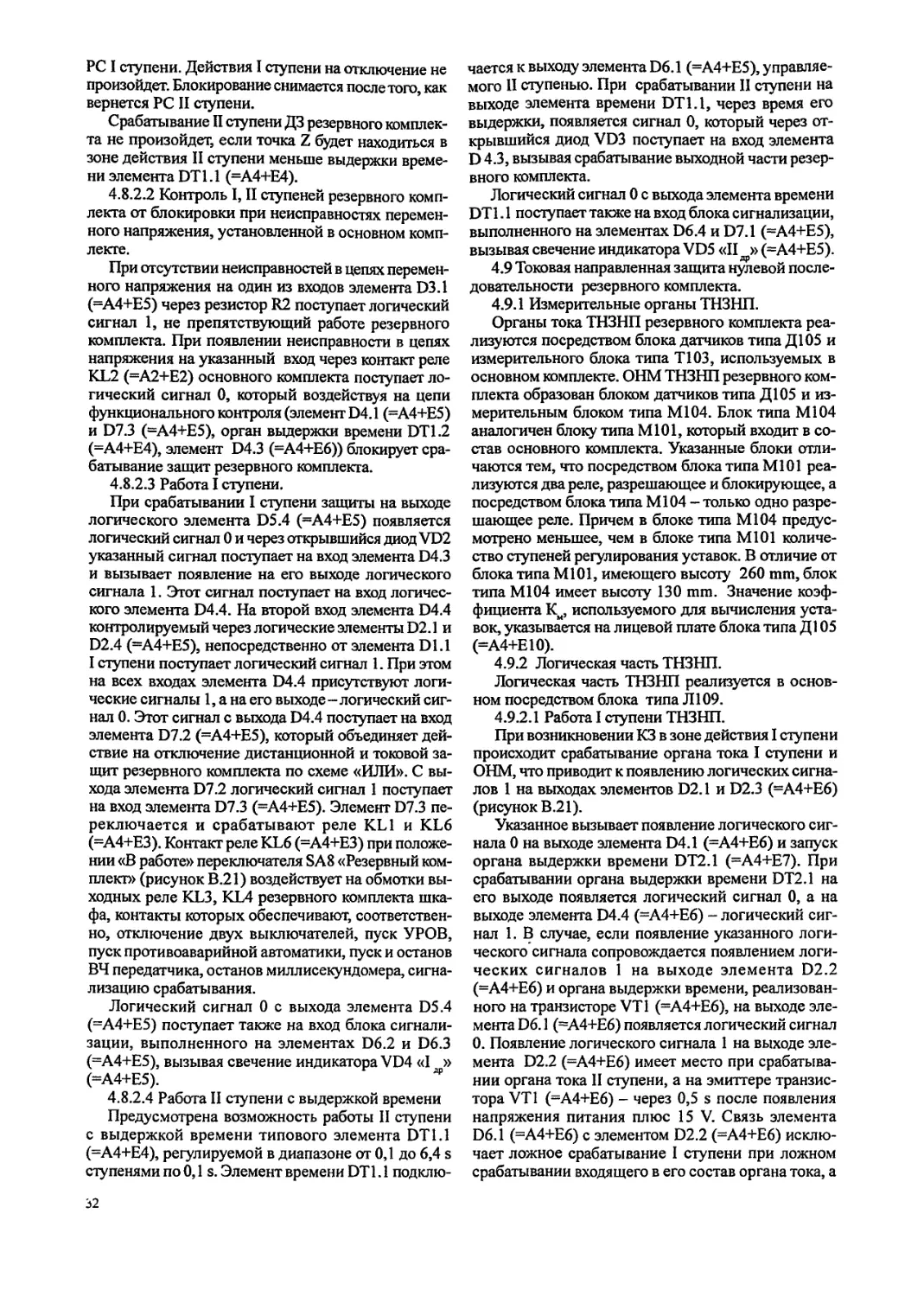

Таблица 3.1

Продолжение таблицы 3.1

Позиционное

обозначение

кассеты

>мплект защи1

as

§

OCHOE

А1

IA?

A3

|

i

Г

Г

г

I

i

1

Наименование

блока

Блок литания

Блок стабилизатора

напряжения

Блок приемных реле

Блок логики

Блок блокировки при

неисправностях в цепях

напряжения и логической

части блокировки при

качаниях

Блок пускового органа

блокировки при качаниях

Блок реле сопротивления

I, П, Ш ступеней

Блок датчика напряжения

Блок тестового контроля

Блок органа выдержки

времени

Блок датчика тока

Блок органа направления

мощности

Блок логики

Блок органа выдержки

времени

Блок токовой отсечки

Елок реле тока для УРОВ

Еток реле

Блок реле

Елок тестового контроля

Блок органа напряжения

Елок органа тока

Елок органа тока

Блок органа тока

Блок датчиков тока и

напряжения

Тип

блока

mil

П112

пиз

П114

П115

П0211

Р119

Л103

К103

Б101

С101

ДНИ

И102

В0111

вот

Д104

дюз

М101

Л102

Л101

вот

вот

T10I

Т104

PI01

Р102

И101

Н106

ТЮЗ

Т102

Т1032

ДЮ5

Позици-|

онное

обозначение

блока

=А1+Е1

=А1+Е2

-А1+ЕЗ

=А1+Е4

=АИЕ5

=А1+Е6

=А1+Е7

=А1+Е8

-А2+Е1

=А2+Е2

=А2+Е3

=А2+Е4

=А2+Б4

=А2+Е6

=А2+Е7

=А2+Е8

=А2+Е9

=А2+Е10

=А2+Е11

=А2+Е12

=А2+Е13

=АЗ+Е1

=АНЕ2

=АЗ+Е3

=АЗ+Е4

=АЗ+-Е5

-АЗ+Е6

=АЗ+Е7

=АЗ+Е8

=АЗ+Е9

-АЗ+Е10

=АЗ+Е11

=АЗ+Е12

=АЗ+Е13

=АЗ+Е14

=АЗ+Е15

=АЗ+Е16

Примечание

Реагирует

на

напряжение СА

-"- ВС

АВ

в рабочем

режиме

в режиме

тестового

контроля

в рабочем

режиме

в режиме

тестового

контроля

1,И

ступень

III ступень

IV ступень

Позици-1

онное

обозначение

кассеты |

щ

I

СП

щ

4

s

§

£

03

О.

О

i

А4

Наименование блока

Блок

преобразовательный

Блок стабилизатора

Блок реле

Блок органа выдержки

времени

Блок логики

Блок органа выдержки

времени

Блок органа направления

мощности

Блок органа тока

Блок датчиков тока и

напряжения

Блок тестового контроля

1 Блок реле сопротивления

Блок реле сопротивления

1 Блок датчиков

напряжения

| Блок датчиков тока

Тип

блока

поио

или

ПО120

П0211

Р115

вот

Л108

Л109

вот

М104

ТЮЗ

ДЮ5

И106

И106

С106

I C106

С106

С107

С107

С107

ДПЗ

1 ДП2

Позици-1

онное

обозначение

блока

=А4+Е1

=А4+Е2|

=А4+Е3

=А4+Е4

=А4+Е5

=А4+Е6

=А4+Е7

=А4+Е8

=А4+Е9

-А4+Е10

=А4+Е11

=А4+Е12

=А4+Е13

=А4+Е14

=А4+Е15

-А4+Е16

-А4+ЕП

=А4+Е18

=А4+Е19

-А4+Е2С

Примечание

в режиме

проверки

в рабочем

режиме

I ступень

реагирует

на

напряжение СА

11 ступень

реагирует

на напря-

i жение ВС

I ступень

реагирует

на

напряжение АВ

[II ступень

реагирует

на

напряжение СА

| II ступень

реагирует

на

напряжение ВС

111 ступень

реагирует

на

напряжение АВ

[

Схема расположения блоков кассет А1... А4

основного и резервного комплектов, соответствующая

рабочему режиму эксплуатации шкафов, приведена на

рисунке Б.2, схема расположения розеток и колодок

шкафа- на рисунке Б.З.

На металлической плите, размещенной в нижней

части рамы, расположена следующая аппаратура:

а) испытательные блоки, через которые защиты

подключаются к цепям переменного и оперативного

постоянного тока:

- «Цепи тока (А, В, С)» основного комплекта;

- «Цепи напряжения (Y)» и цепи постоянного

тока» основного комплекта;

- «Цепи напряжения (Д) и цепи тока (N)»

основного комплекта;

12

- «Цепи тока (А, В, С)» резервного комплекта;

- «Цепи напряжения (Y) и цепи постоянного

тока» резервного комплекта;

- «Цепи напряжения (Д) и цепи тока (Y)»

резервного комплекта;

б) переключатели позволяющие осуществлять

необходимые коммутации в цепях ускорения защит:

- «Оперативное ускорение дистанционной

защиты»;

- «Оперативное ускорение токовой защиты»;

- «Ускорение при включении выключателей»;

- «Ускорение от защиты параллельной линии»;

в) измерительные клеммы для подключения мил-

лисекундомера:

- «Пуск миллисекундомера»;

-«Остановка миллисекундомера».

г) выходные реле шкафа.

На обратной стороне металлической плиты

размещены резисторы типа С5-35В, используемые в

шкафу.

На двери шкафа (см. рисунок БЛ) установлены:

1) переключатели, посредством которых

осуществляется вывод из работы основного комплекта

(независимые переключатели для ДЗ, ТЙЗНП, токовой

отсечки) и резервного комплекта;

2) две лампы, одна из которых «Срабатывание» -

сигнализирует срабатывание любой из входящих в

шкаф защит, а вторая «Неисправность» -

возникновение в шкафу неисправностей;

3) сигнальные реле:

- «Срабатывание основного комплекта»;

- «Неисправность основного комплекта»;

- «Неисправность резервного комплекта»;

4) кнопка «Съем сигнализации».

На обратной стороне двери расположены диоды,

служащие для подключения шкафа к цепям

центральной сигнализации.

Внутри шкафа, около его задней стенки

расположены ряды зажимов, посредством которых

осуществляется подключение к шкафу внешних цепей.

3.2 Комплектность поставки.

В комплект поставки входят:

а)шкафзащигтипаШДЭ2801,ШДЭ2802* -1шт.;

б) комплект запасных частей согласно перечню

для пусконаладочных работ - 1 комплект;

в) паспорт «Шкаф дистанционной и токовой

защит типов ШДЭ 2801, ШДЭ2802 ИГФР.656442.010

ПС1»;

г) паспорт «Блок питания преобразовательный

50 и 100 Вт»ГЛЦИ.656126.189ПС»;

д) технические описания на преобразовательные

блоки питания типов ПО 110, ПО120 и блок

стабилизатора напряжения типа ГЮ211 - только для

ШДЭ 2802.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Система питания защит.

Питание защит, входящих в состав шкафа типа

ШДЭ 2801, осуществляется от блока питания 50 W,

состоящего из блоков П111...П115, который через

испытательный блок SG3 подключается к цепям

напряжения оперативного постоянного тока

(рисунки В. 1, В.2). Указанный блок питания имеет два

выхода, обеспечивающих напряжение

постоянного тока ±15V ±10%, и два выхода,

обеспечивающих напряжение постоянного тока ±24 V ±10%.

В результате образования общей точки выходов

±15 V формируются цепи питания 0Р ±15V со

стабилизацией ±10%. К этим цепям подключаются

блоки логики и органов выдержки времени

защит, а также блоки измерительных органов ДЗ.

Выходы ±24V подводятся к блоку

стабилизатора типа П0211, посредством которого

образуются цепи питания 0р ±15V со стабилизацией

плюс 2%. К указанным цепям подключены

измерительные органы токовой защиты. Кроме того,

напряжение с одного из выходов 24V (02, 24V)

используется для питания блоков промежуточных

реле.

Питание реле тока для УРОВ осуществляется

непосредственно от цепей напряжения

оперативного постоянного тока.

Схема электрическая принципиальная кассеты

А1, где расположены блоки питания типов

П111... П115 и блок стабилизатора типа П0211,

приведена на рисунке В.З.

Питание защит резервного комплекта

осуществляется от блока питания ПО110 - при напряжении

оперативного постоянного тока 220V или ПО 120 -

при напряжении 110 V, подключаемого через SG5

(рисунок В.2) к цепям оперативного постоянного

тока, и блока стабилизатора напряжения П0211.

Посредством указанных блоков формируются цепь

напряжения 0, плюс 24V со стабилизацией ±10%, к

которой подключается блок выходных реле, и цепь

напряжения 0, ±15V со стабилизацией ±2%, к

которым подключены остальные блоки резервного

комплекта защит.

4.2 Дистанционная защита основного

комплекта защит.

4.2.1 Реле сопротивления.

Принцип действия реле сопротивления (PC)

поясняется на основе обобщенной блок-схемы,

приведенной на рисунке В.4.

В схеме приняты следующие обозначения:

U, I - соответственно, линейное напряжение и

разность фазных токов, подводимые к PC;

k£f\ kIJ" - напряжения, подводимые к блоку

памяти, пропорциональные линейным напряжениям

других фаз; .

UBbIX - выходной сигнал PC;

ДН, ДТ-датчик-преобразователь напряжения и

датчик-преобразователь тока, имеющие на своих

выходах напряжения, пропорциональные,

соответственно, сигналам U и I;

БП - блок памяти, формирующий и

запоминающий на определенное время напряжение

поляризации реле и обеспечивающий правильное

действие PC при близких повреждениях;

13

Ф1.. .Фп - формирователи сравниваемых

синусоидальных величин Е,, Ё,, Ёп, являющихся линейной

функцией U и I:

Ё=кий + к121 =ки1 (Z-Z,), Z = --l^

Ё^Ц.й + М -кп1 (Z-Z2), Z2=--&.

En=k„U + iy -км1 tf~4X 2;— 4* (4.1)

ФИН - двухполупериодный формирователь

импульсов несовпадения по знаку мгновенных

значений сравниваемых величин Ej... Еп. На выходе ФИН

формируется сигнал, длительность положительных

импульсов которого пропорциональна времени

совпадения, а длительность отрицательных импульсов

- времени несовпадения сравниваемых величин,

РО - реагирующий орган, который в

зависимости от выполнения PC I или II, III ступеней

обеспечивает, соответственно, сравнение времени

несовпадения с временем совпадения, или времени

несовпадения с заданным и появление выходного

сигнала на отключение ивых при коротком замыкании в

зоне действия реле.

СС - схема сравнения величин Ег..Еппо фазе,

состоящая из ФИН и РО.

На рисунке В.5 приведены характеристики

срабатывания PC I, II и III ступеней защиты

соответственно.

Характеристика срабатывания PC I ступени

(рисунок В.5) имеет форму, близкую к окружности,

проходящей через три особые точки Z,(l), Z2<1), и Z3(I).

Окружность составлена из трех дуг, опирающихся,

соответственно, на отрезки, образованные особыми

точками Z® • Z2(1>; Z,(I>• Z3(I); и Z3(I) - Z,(I). Такое

выполнение обеспечивает уменьшение времени

срабатывания и искажения конфигурации характеристики

срабатывания при наличии высших и

апериодических составляющих в подводимых величинах.

Характеристика срабатывания PC II ступени

(рисунок В.5) имеет форму четырехугольника с

вершинами Z,(II), Z2(ii\ Z3(II), Z4(m, охватывающего начало

координат, что обеспечивает надежное резервирование

при близких КЗ.

Характеристика срабатывания PC III ступени

(рисунок В.5) имеет форму треугольника с вершинами

2,(га>, Z2(III), и Z3(III), что обеспечивает лучшую

отстройку от нагрузочных режимов и возможность

дальнего резервирования. PC I и III ступеней имеют

характеристики срабатывания, проходящие через

начало координат и содержат общий блок памяти,

формирующий напряжение поляризации, вводимое в

величину, соответствующую точке Z3, что

обеспечивает лучшую селективность при близких

коротких замыканиях.

Фазовые соотношения между векторами Ег..Еп

соответствуют фазовым соотношениям между

векторами Z-Zj... Z -Zn, каждый из которых

определяется одной из вершин Z, ... ZN -

характеристик на рисунке В.5 и точкой Z- -^—комплексной

плоскости сопротивлений, соответствующей

повреждению, например, точками Z\ Z".

При этом для любых точек Z = Z", находящихся

внутри заданной характеристики, угол между

крайними из векторов а' > асраб, а для любых точек

Z = Z", находящихся вне характеристики, угол

между крайними из векторов а" < асраб.

Для PC II и III ступеней а задается равным л, что

соответствует при частоте 50 Hz длительности

сигнала несовпадения, равной 10 ms. Реагирующий

орган (РО) при этом выполнен в виде элемента

времени с выдержкой времени, большей 10 ms и

мгновенным возвратом.

Измерительные органы PC дистанционной

защиты реализованы с помощью блоков датчиков

напряжения типа Д102, датчиков тока типов Д103 и Д104,

и полупроводникового блока реле сопротивления I,

II и III ступеней типа С101.

Электрическая принципиальная схема ДЗ

приведена на рисунке В.6.

Для формирования сигналов, пропорциональных

напряжению защищаемой сети используются

промежуточные трансформаторы напряжения, каждый

из которых формирует напряжение для трех PC,

подключаемых к данной фазе (рисунок В.б). Блок

датчиков напряжения типа Д102 ( =А2 + Е7) содержит

три схемных блока (El, E2, ЕЗ), каждый из которых

подключается, соответственно, к напряжениям АВ,

ВС, СА и содержит три ступенчатые (перемычки

ХВ1, ХВ2 и ХВЗ) и три плавные регулировки для

изменения уставок реле I, П, Ш ступеней защиты (R1,

R2 и R3). При этом в пределах каждой из

ступенчатых регулировок (100,50,25,12,6,3%) более

половины диапазона падает на плавную регулировку,

обеспечиваемую резисторами Rl, R2 и R3,

соответственно, для реле I, II, Ш ступеней защиты (выводы

5,6, 7 в схемных блоках El, E2, ЕЗ).

С учетом этого уставка срабатывания реле I и П

ступеней может быть увеличена не менее, чем в 20

раз относительно минимальной, а уставка

срабатывания III ступени - не менее чем в 45 раз.

Вывод 8 - нулевая точка, выводы 9 и 10 - отводы

для напряжений, подводимых к контурам памяти I

ступени.

Получение синусоидальных величин,

пропорциональных разности фазных токов, обеспечивается

с помощью блоков датчиков тока типов

ДЮЗ (= А2 + Е13) и Д104 (= А2 + Е12) (рисунок

В.6). Блок датчиков тока для I ступени - ДЮЗ

содержит трансформаторы тока ТА, входящие в

схемные блоки El, E2, ЕЗ для напряжений АВ, ВС, СА.

Вывод 7 - нулевая точка, а на выводах 6 и 8

формируются напряжения противоположной полярно;

сти, используемые для формирования величин К121

иК,21 по выражениям (4.1) для I ступени.

С" помощью переключателей SB2 и SB1

возможно уменьшение минимальных уставок PC I ступени

в 2 и 4 раза: при разомкнутом положении SB1 и

SB2 - К, = 1; при замкнутом положении SB2 и

разомкнутом положении SB1 - Кх = 0,5; при

замкнутом положении SB1 и SB2 - К, = 0,25.

14

Блок датчиков тока типа Д104 для II и III

ступеней защиты, а также для блокировки при

качаниях включает трансформаторы тока ТА,

входящие в схемные блоки El, Е2, ЕЗ для напряжений

АВ, ВС, СА.

Выход 9 - нулевая точка, а на выводах 6,7,8 и 10

формируются напряжения^ используемые для

формирования величин К|21- • - K^I по выражениям (4.1)

для II и III ступеней, а также для блокировки при

качаниях.

С помощью переключателей SB2 и SB1

возможно уменьшение минимальных уставок PC II и III

ступеней, а также увеличение уставки-по току

срабатывания блокировки при качаниях в 2 раза (при

замыкании SB2) и в 4 раза (при замыкании SB1 и

SB2).

С помощью перемычек ХВ1 и ХВ2 возможно

независимое увеличение уставки по току

срабатывания блокировки при качаниях еще в два раза (при

установке ХВ1 и ХВ2 в XS2 и XS5) и в четыре раза

(при установке ХВ1 и ХВ2 в XS6).

Блоки реле сопротивления I, II и III ступеней типа

С101 (- А2 + Е5; + Е5; +Е4). Формирование

сравниваемых величин производится с помощью

сумматоров Е1...Е9, реализованных на основе

операционных усилителей, на выходе которых формируются

сигналы Ej ... Еп по выражению (4.1).

4.2.1.1 Реле сопротивления I ступени.

Для формирования особых точек Zv Z2, Z3 I

ступени формируются величины Ер Е2, Е3по

выражению (4.1)э которые снимаются соответственно, с

выходов сумматоров.

Коэффициент Kj г в выражении (4.1) является

действительным числом и реализуется с помощью

резисторов R24, R26, R27 и соответствующих

датчиков напряжения. Изменение коэффициента Кп,

определяющего масштаб характеристики I ступени,

производится регулировкой уставки в блоке

датчиков напряжения (при этом изменяется масштаб

характеристики срабатывания реле в плоскости Z).

Коэффициент К]2 является комплексным числом

и реализуется с помощью активно-емкостной

цепочки R8, С6 и напряжения блока датчиков тока,

снимаемого с вывода 6 одного из блоков Е1 ... ЕЗ блока

типа ДЮЗ (= А2 + Е13) (рисунок В.6).

Коэффициент К,, также является комплексным

числом и реализуется с помощью цепочки R9, С7,

подключаемой к выводу 6 блока датчиков тока, и

резистора R25, подключаемого к выводу 8 блока

датчиков тока.

Коэффициент К3, и вектор Z3 равны нулю, т.к.

характеристика проходит через начало координат.

Сравниваемая величина Е3 для PC I ступени имеет

вид

E3-KnU+En, (4.2)

где Еп - напряжение, вводимое в величину Е3 с

блока «памяти» и создающееся при междуфазных

КЗ напряжением неповрежденной фазы (например,

фазы С для реле сопротивления, действующего при

КЗ между фазами А и В).

Указанное напряжение обеспечивает правильную

рабшу PC при близких двухфазных и трехфазных

повреждениях и снимается с выхода блока памяти.

4.2.2 Блокировка при качаниях.

Блокировка при качаниях предназначена для

исключения срабатывания дистанционной защиты при

возникновении качаний. При коротких замыканиях

блокировка вводит в действие защиту на время,

достаточное для ее срабатывания и, если

срабатывание защиты не произошло, блокирует ее.

Блокировка при качаниях состоит из пускового органа

блокировки и логической части.

4.2.2,1 Пусковой орган блокировки при качаниях

(ПОБ).

ПОБ типа Б101 (=А2+Е3) реагирует на

приращение тока обратной последовательности (д-j2-)

обеспечивая работу защиты при несимметричных КЗ.

Для повышения чувствительности к

симметричным КЗ он имеет дополнительный канал,

реагирующий на приращение тока прямой

последовательности (——) обеспечивающий также

повышение чувствительности к некоторым видам

несимметричных КЗ, сопровождающихся

незначительным изменением тока обратной

последовательности.

Блок работает от датчика тока (=А2+Е 12),

используемого также в качестве датчика реле

сопротивления II и Ш ступеней (рисунок В.6).

Принцип действия ПОБ поясняется на основе

блок-схемы, приведенной на рисунке В.7.

В схеме приняты следующие обозначения:

1А, Ijj, Ic - фазные токи, подводимые к блоку

датчиков тока;

к1АВ, KlgC- напряжения, пропорциональные

разности фазных токов, формируемые на

соответствующих выводах датчиков тока;

k'L,, kIj- напряжения, пропорциональные,

соответственно, токам обратной и прямой

последовательности;

U0 - опорное напряжение, задающее

минимальную уставку по току срабатывания ПОБ;

U, - выходной сигнал чувствительного

реагирующего органа;

U, - выходной сигнал грубого реагирующего

органа;

ДТ - блок датчиков тока;

ФТОП - фильтр тока обратной

последовательности, формирующий сигнал, пропорциональный току

обратной последовательности (I,);

ФТПП - фильтр тока прямой

последовательности, формирующий сигнал, пропорциональный току

прямой последовательности (I);

EI и Е2 - идентичные каналы, выделяющие

соответственно приращения величин к%, к"1,;

Ф - инвертирующий полосовой фильтр,

настроенный на промышленную частоту;

С - суммирующий усилитель;

ИС - инвертор сигнала;

СОИ-селектор отрицательных импульсов

напряжения;

15

СПИ - селектор положительных импульсов

напряжения;

ИЦ - интегрирующая цепь;

POl, P02 - соответственно, чувствительный и

грубый реагирующий орган;

ИЛИ1, ИЛИ2 -логические схемы «ИЛИ»,

объединяющие сигналы с выходов каналов величин I, и 1Г

Входная часть ПОБ содержит датчики линейных

токов АВ и ВС, на выходах которых формируются

напряжения kI^ и к1вс, пропорциональные

разности фазных токов. Эти величины не содержат

составляющих нулевой последовательности, а для

выделения составляющих обратной или прямой

последовательностей осуществляются взаимное

смещение по фазе указанных величин на угол 60° и их

суммирование. Для выделения составляющей обратной

последовательности к'1, величина iciAB сдвигается

по фазе на угол 60° в сторону опережения

относительно величины к1вс, а для выделения

составляющей прямой последовательности к"1, величина к1вс

смещается по фазе на тот же угол в сторону

опережения относительно величины kI^. Эти операции

осуществляются в фильтрах тока обратной (ФТОП)

и прямой (ФИШ) последовательностей. Сигналы с

выходов ФТОП и ФТПП подводятся к идентичным

каналам Е1 и Е2, выделяющим приращения

величин к'1, и к"1г На входе канала Е1 установлен

инвертирующий полосовой фильтр (Ф) с достаточно

высокой добротностью и суммирующий усилитель (С).

В нормальном нагрузочном режиме на выходе

ФТОП присутствует напряжение статического

небаланса к'1,, обусловленное несимметрией токов в

линии и погрешностью фильтра.

В установившемся режиме на выходе Ф

выделяется напряжение, равное по величине и

противоположное по знаку напряжению к%. Указанные

напряжения суммируются сумматором (С) и на выходе

сумматора в установившемся режиме напряжение

примерно равно нулю. Таким образом,

осуществляется компенсация статического небаланса на

переменном токе промышленной частоты.

В условиях качаний (или асинхронного хода) из-

за увеличения амплитуды и отклонения частоты

подводимых токов напряжение статического небаланса

на выходе ФТОП увеличивается. При этом

увеличивается также напряжение на выходе сумматора.

Увеличение напряжения обуславливается не только

увеличением суммарных сигналов, но и

инерционностью фильтра (Ф), а также зависимостью его

коэффициента передачи от частоты. С выхода сумматора

напряжение переменного тока поступает на вход

инвертора сигнала (ИС), а также на вход селекторов

отрицательных (СОИ) и положительных (СПИ)

импульсов. На входы селекторов поступает также

инвертированное напряжение переменного тока,

снимаемое с выхода инвертора И. На выходе СОИ

выделяются отрицательные импульсы удвоенной

частоты, амплитуда которых пропорциональна

величине напряжения к'1,, а на выходе СПИ - разные по

величине положительные импульсы.

Совокупность элементов И, СОИ, СПИ образует

двухполупериодный выпрямитель сигнала В с

равными по величине положительным и отрицательным

сигналами на его выходах.

Указанные импульсы поступают на входы Р01 и

Р02, причем сигнал с СПИ подводится через

интегрирующую цепь (ИЦ)-в качестве реагирующих

органов POl и Р02 используются суммирующие

усилители с разными коэффициентами усиления по

каждому из двух входов. Коэффициенты усиления

по входам, соединенным с выходом ИЦ, больше

коэффициентов усиления по входам, соединенным с

выходом СОИ. Благодаря этому при медленных

изменениях входных величин в условиях качаний

срабатывания органов POl и Р02 не происходит и

сигналы на их выходах отсутствуют.

При появлении КЗ происходит скачкообразное

увеличение величины к'1,, подводимой к одному

из входов сумматора. Вследствие инерционности Ф

в первый момент напряжение на его выходе не

изменяется, поэтому на выходе сумматора появляется

напряжение, пропорциональное приращению

величины к'1,. При этом на выходах СОИ и СПИ

появляются импульсы, амплитуда которых

пропорциональна этому приращению. Так как ИЦ обладает

инерционностью, то в первый момент

положительный сигнал на ее выходе не изменяется, поэтому

отрицательный сигнал, снимаемый с выхода СОИ,

превышает положительный, снимаемый с выхода

ИЦ, и реагирующий орган POl срабатывает. Р02

грубее, чем POl, и срабатывает при больших

приращениях величины к'1,. С помощью опорного

напряжения (Ц), подводимого к СПИ, задается

минимальная уставка по току срабатывания блокировки.

Канал Е2, выделяющий приращение вектора к"11Э

работает аналогично описанному выше каналу Е1.

Сигналы, снимаемые с выходов этих каналов,

объединяются с помощью логических схем ИЛИ1 и

ИЛИ2 и поступают в логическую часть блокировки

при качаниях, причем с выхода ИЛИ1 снимается

сигнал чувствительного реагирующего органа, а с

выхода ИЛИ2 - грубого.

Получение синусоидальных величин,

пропорциональных разности фазных токов, обеспечивается с

помощью трансформаторов тока (ТА), входящих в

блоки Е1, Е2 типа Д104 (= А2 + Е12) для

напряжений АВ и ВС.

Вывод 9 - нулевая точка, а на выводах 6,7,8

формируются напряжения к!дв и к!вс. С помощью

перемычек переключателей ХВ1 и ХВ2 возможно

увеличение минимальной уставки по току

срабатывания блокировки при качаниях в 2 и 4 раза.

4.2.2.2 Логическая часть блокировки при

качаниях.

Действие логики блокировки при качаниях

поясняется на основе электрической принципиальной

схемы ДЗ (рисунок В.6).

Логическая часть блокировки при качаниях,

расположена в блоке типа К104 (= А2 + Е2),

принципиальная схема которого выполнена с

использованием типовых логических микросхем «И-НЕ» серии

К511 (Dl - D3) и упрощенных элементов времени

(DTI - DT3). Сигнализация работы блокировки

обеспечивается индикаторами VD7 и VD8. Входы

16

элементов D1.2 и D1.4 подсоединяются,

соответственно, к выходам чувствительного и грубого ПОБ.

При срабатывании ПОБ логическая часть

обеспечивает следующие функции:

а) ввод быстродействующих ступеней защиты на

время 0,2; 0,4; 0,6 с последующим выводом,

В исходном режиме на входах логических

элементов D1.2 и D1.4 присутствуют логические

сигналы 1, а на их выходах логические сигналы 0. При

этом на выходах элементов DTI, DT2, D2,4 и DT3

присутствуют сигналы 0, а на выходах элементов

DU, D1.3, D2.1, D2.3, D3.1, D3.3 и D3.4-сигналы

1, транзисторы VT5 и VT6 - закрыты.;При

срабатывании чувствительного органа ПОБ на входе

элемента D1.2 появляется логический орган 0, а на его

выходе логический сигнал 1. При этом на выходе

элемента D3.1 появляется логический сигнал 0,

загорается светодиод VD7 и осуществляется пуск

быстродействующих ступеней защиты, а также

открывается транзистор VT5 и срабатывает герконовое реле

KL3 по типу РПГ-2. Контакт реле KL3 (= А2+Е2)

выведен на ряды зажимов шкафа и предназначен для

резервного комплекта защиты. С выхода элемента

D1.2 логический сигнал 1 через замедляющую

цепочку R12, С4 (обеспечивающую лучшую

помехоустойчивость схемы) проходит на вход элемента

D1Л и на его выходе появляется логический сигнал

0, поступающий на входы элементов D1.2 и D2.4.

При этом обеспечивается запоминание

кратковременного выходного сигнала чувствительного

органа, а через элемент D2.4, на выходе которого

появляется логический сигнал 1, происходит запуск

элемента времени DT3. Через время, равное выдержке

времени элемента DT1 (0,2; 0,4; 0,6 s), на его выхо-

. де появляется логический сигнал 1, а на выходе

элемента D2.1 - логический сигнал 0. При этом, на

выходе элемента D3.1 появляется логический сигнал

1, светодиод VD7 гаснет, размыкаются контакты реле

KL3 (=А2+Е2) и обеспечивается вывод

быстродействующих ступеней на время выдержки времени

элемента DT3 (3, 6,9,12 s). После истечения этого

времени на выходе элемента DT3 появляется

логический сигнал 1, а на выходе элемента D 3.4 -

логический сигнал 0, который через диоды VD10 и VD11

поступает на входы VT1 и VT2. При этом на выходе

элемента D1.1 появляется сигнал 1, схема

возвращается в исходное состояние и обеспечивается

готовность для следующего пуска. Грубый