Автор: Сарабьянов Д.

Теги: живопись русские художники русские живописцы xix века издательство художник рсфср

Год: 1982

Текст

Зал гуманитарной литературы 1

E-mail -huml@turgenev.ru СРОК ВОЗВРАТА книга должна быть возвращена не позже указанного срока тел. для продления: 8-495-623-11-68

~7fWW\ ^

КИПРЕНСКИЙ

1782—1836

Д. В. САРАБЬЯНОВ

ОРЕСТ АДАМОВИЧ

КИПРЕНСКИЙ

Dmitry Sarabyanov

OREST KIPRENSKY

то/,

ЛЕНИНГРАД „ХУДОЖНИК РСФСР" 1982

САРАБЬЯНОВ Д. В.

ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ. — Л.: Художник РСФСР, 1982. —208 с., ил.

Альбом, посвященный 200-летию со дня рождения известного русского художника О. А. Кипренского (1782—1836), продолжает серию „Русские живописцы XIX века“. Творчество выдающегося мастера, автора таких произведений, как „Портрет А. С. Пушкина14, „Портрет Е. В. Давыдова44, „Портрет Е. С. Авдулиной44, рассматривается на фоне развития отечественного и западноевропейского искусства первой трети XIX века.

4903020000 — 215 С

•; .о | бг

Ml 73(03)—82

138—82

© Издательство „Художник РСФСР44 • 1982

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ О. А. КИПРЕНСКОГО

Два столетия отделяют нас от времени рождения Ореста Адамовича Кипренского. И почти полтора - от времени его смерти. Годы его жизни (1782—1836) сразу же отсылают нашу память к хрестоматийным датам истории русской культуры. Кипренский родился почти в один год с В. А. Жуковским, на пять лет раньше К. Н. Батюшкова; умер на год раньше А. С. Пушкина. Эти три имени рядом с именем Кипренского оказываются не случайно. Дело не только в том, что художнику все трое служили моделями (а Батюшков к тому же не один раз), и иконографию знаменитых русских литераторов начала XIX века нельзя представить без портретов, созданных Кипренским. Важнее то, что все творчество художника было тесно связано с тем движением, которое развернулось в литературе. Кипренского породила литературная среда начала XIX века. Без нее и вне ее немыслимо развитие этого художника. И в этом отношении Кипренский в русской живописи того времени — явление достаточно уникальное. Ему подобен лишь А. О. Орловский. Но Орловский не извлек всех уроков из современного ему литературного движения, как это сделал Кипренский.

На долю Кипренского досталось почти все, что полагалось получить в то время любому другому большому художнику: обучение в Академии художеств, пенсионер- ство в Италии, покровительство высоких лиц. Но ни один из этих других не имел таких крепких корней в литературном течении начала века, как Кипренский.

Достаточно лишь перечислить друзей Кипренского из литературной среды, кружки и салоны, с которыми он был связан, чтобы возникла картина активного взаимодействия творчества живописца с литературным, особенно поэтическим творчеством начала прошлого столетия. Много уже писалось о близости Кипренского с поэтом К. Н. Батюшковым, которого художник не раз портретировал, встречаясь с ним и в России и в Италии. Батюшков, будучи практически одним из немногих художественных критиков того времени, не упускал случая отметить творчество Кипренского, характеризуя его как значительного мастера русской живописи. Дружба Кипренского с Батюшковым, видимо, укрепилась в Приютине, загородном доме

7

A. Н. Оленина под Петербургом. Оленин, ставший вскоре президентом Академии художеств, а тогда — директор Публичной библиотеки, приглашал к себе, кроме художников, Батюшкова, Н. И. Гнедича, В. А. Озерова и других поэтов. Кипренский неоднократно портретировал будущего декабриста Н. М. Муравьева, был знаком с

B. А. Жуковским и А. С. Пушкиным. В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Н. И. Тургенев бывали в мастерской художника в Италии. Многие его знакомые и друзья входили в общество „Арзамас41 (Батюшков, Жуковский, Вяземский, Пушкин, братья Тургеневы, Никита Муравьев), яростно выступавшее против „Беседы любителей русского слова44, где царили А. С. Шишков и Д. И. Хвостов, отстаивавшие консервативные позиции в литературе. Арзамасцы были тогда упоены своим критическим задором; их шутливые обычаи были характерным признаком литературной жизни середины 1810-х годов. Это было время надежд и устремленных в будущее мечтаний. И лишь постепенно в этой литературной среде начинали выдвигаться острополитические проблемы, которые отпугивали одних и становились главной жизненной программой для других.

В большинстве своем все эти литературные кружки, все те писатели, с которыми дружил или хотя бы недолго соприкасался Кипренский, утверждали новые тогда принципы романтического творчества. Они провозгласили примат чувства над разумом, субъективного над объективным, духовного над материальным. Поэты признали невыразимость красоты окружающего мира, о чем писал в своем программном стихотворении „Невыразимое44 Жуковский:

Что наш язык земной пред дивною природой?

С какой небрежностью и легкою свободой Она рассыпала повсюду красоту И разновидное с единством согласила!

Но где, какая кисть ее изобразила?

Едва-едва одну ее черту С усилием поймать удастся вдохновенью. . .

Но льзя ли в мертвое живое передать?

Кто мог создание в словах пересоздать?

Невыразимое подвластно ль выраженью?. .1

Романтики возвеличили нового героя, неподвластного общественному контролю, скинувшего с себя путы социальной регламентации. Этот герой ищет свободы в бегстве в чужие страны, в уходе из своего общества. Он выступает как носитель конфликтной ситуации, грозящей гибелью.

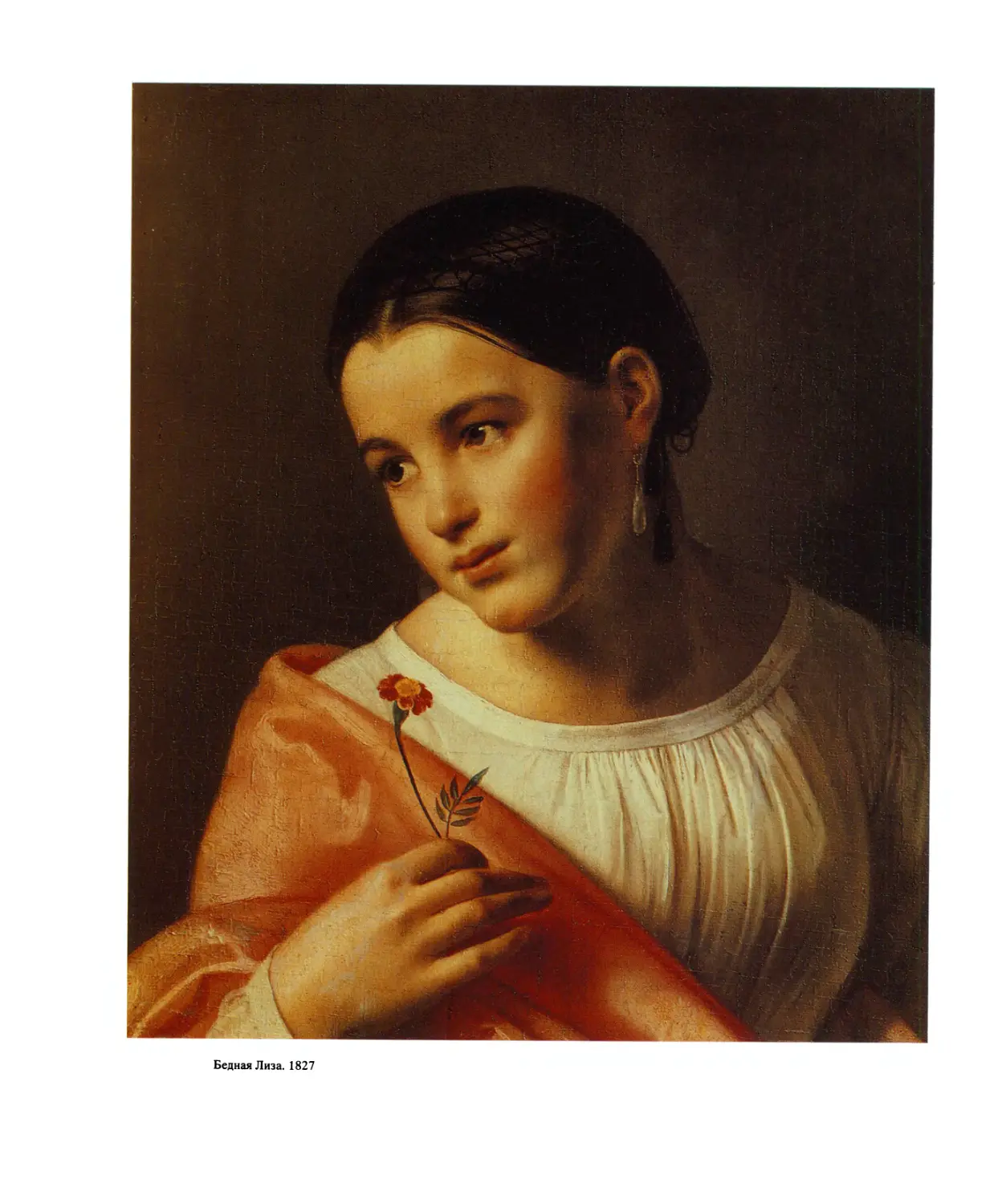

Новые творческие концепции выявились в то время с наибольшей полнотой в поэзии. Проза как бы остановилась на сентиментализме Карамзина. В первые десятилетия XIX века она не преодолевала этой сентименталистской системы и лишь в 1820-1830-е годы обрела новое романтическое качество. Поэзия быстрее, чем, например, проза или драматургия, могла откликнуться на романтическую потребность

8

века. Лирическое начало, знаменующее усиление личностного подхода, воплотилось прежде всего в поэзии, обладающей способностью в музыке слова, в ритме звуков выражать чувство.

Романтизм в живописи не получил столь мощного развития, как в литературе. Если в поэзии последовательно развивались друг за другом Жуковский, Батюшков, Пушкин и целый ряд других поэтов, передавая накопленный опыт романтического творчества и шаг за шагом обогащая его, то в живописи большая часть того, что было предназначено романтизму 1800—1820-х годов, воплотилось в творчестве одного Кипренского. Правда, в этом романтизме первых трех десятилетий XIX века славу романтического художника Кипренский делил с некоторыми другими — С. Ф. Щедриным, открывшим в Италии новое понимание природы, с А. О. Орловским — этим романтическим „возмутителем14 спокойствия, с А. Г. Варнеком — преуспевавшим, но не очень талантливым портретистом. Действительно, в тот момент, когда романтизм в живописи и графике делал в России первые шаги, Орловский сыграл в его становлении немалую роль. Польский эмигрант, учившийся у себя на родине у французского мастера, он сумел усвоить некоторые творческие установки, которые дали ему возможность блеснуть новшествами в России. Но вся его деятельность на второй родине была своеобразной адаптацией западноевропейского романтизма на русской почве. Рядом с Кипренским Орловский казался более экстравагантным, острым; он преуспевал в салонах и кружках, но ему не хватало глубины и серьезности; он мог пленять, веселить, но не поражать или тем более потрясать.

Щедрин, который развивал пейзажную линию русского романтизма, внес в нее много новых черт. Но пейзаж оказался в русской романтической живописи хотя и важным, но не главным жанром. Кипренский и Щедрин как бы дополняли друг друга; они не конкурировали. Что касается Варнека, то он лишь в глазах академического начальства являлся фигурой, достойной внимания. По прошествии времени его почти забыли. Сейчас он интересен лишь как явление сопутствующее, но не образующее направление.

Таким образом Кипренский оказался в центре нового движения в русской живописи и графике, хотя сам никогда не представлял себя главой школы, руководителем какого-либо направления. Он был далек от мысли, что с него начинается новая страница истории русского изобразительного искусства. Больше того, самого художника постоянно мучили сомнения; он не был уверен в правильности своего пути; ему подчас казалось, что портретный жанр, в котором он всю жизнь работал и который принес ему славу, - не его жанр, что талант его остается нереализованным, а может он реализоваться лишь в историческом жанре. Эти ощущения Кипренского были выражением разных тенденций времени и особенностей личности художника. Здесь проявлялась вся сложность формирования на русской почве нового типа творческой личности романтического времени. Здесь сказывались также и особые черты именно русского романтического движения с присущими ему противоречиями, трудности его становления.

9

Можно сказать, что романтизм в русской живописи - как, впрочем, и в литературе - начинался „до срока“, раньше времени. Россия еще не знала революции, тем более разочарования в ней - того разочарования, которое во многом явилось почвой для возникновения французского романтизма. Больше того, в начале XIX столетия Россия словно собирала свои силы для борьбы с Наполеоном. В этом процессе господствовала идея единства сословий ради будущей победы. Эта идея во многом была причиной того, что русский классицизм — особенно в архитектуре и скульптуре — еще расцветал, и преодолеть его устойчивые нормы и правила было тем более трудно. Между тем еще в конце XVIII века появились признаки разочарования в просветительской философии, в нормативности мышления и поведения, в той глобальной системности, которая была характерна для всего XVIII века и ярко проявилась в разных сферах жизни. Разочарование было философским, эстетическим и, разумеется, политическим, ибо из всех систем, господствовавших в России XVIII века, наиболее уязвимой казалась система общественного устройства. Этому разочарованию суждено было расти и крепнуть — пока оно постепенно не превратилось в чувство протеста. В социально-политической сфере оно вылилось в события 14 декабря 1825 года. В эстетической-одним из его проявлений стал родившийся в самом начале столетия романтизм..

В живописи система академического образования и регулирования художественной жизни, наиболее полно соответствующая образу мышления XVIII столетия, была трудно преодолима. Путь художника во многом был предопределен Академией. Он учился в ней с юных лет, впитывая все приемы и методы академического классицизма; по окончании Академии художник мог на академические средства некоторое время жить за границей; затем он получал звания и должности, от наличия которых во многом зависело его благосостояние, наконец, многие заказы шли через Академию. Не так легко было стать в позицию отрицателя всей этой системы, положившись только на индивидуальные возможности, как это сделал Кипренский, хотя и в его переходе в новое качество романтического художника были, как мы увидим, свои трудности и противоречия.

Романтик должен был сам избрать свой путь, „выбрать себя“. Система, правило, готовая формула-все это не могло явиться его подспорьем. Его позиция должна была неминуемо стать оппозицией. Исходной точкой движения к собственным высоким идеалам должно было стать отрицание. Оно вновь вело к утверждению — но не общепринятого, не господствующей нормы, а своего собственного отношения, личного чувства, даже страсти, индивидуального бытия в обществе. Это бытие могло и не противоречить общепринятым интересам — но оно должно было быть собственным, личным, не продиктованным свыше, не данным человеку от рождения, а найденным, обретенным в сложном развитии ума и сердца, мысли и чувства.

Нельзя сказать, что романтическая тенденция проявилась в русской живописи начала прошлого века столь же последовательно, как это случилось во французском или даже немецком искусстве. Русский романтизм не боролся с классицизмом, а существовал рядом с ним довольно мирно; не разрушал гармонию, а созидал ее, хотя

10

О. Л. Кипренский

Гектор и Андромаха.

она в глазах художника и не была подобной гармонии прежней - классицистической. Русский романтизм не искал бурных проявлений, не знал крайностей самовыражения, столь характерных для французского. С другой стороны, он не испытал того погружения в философскую медитацию, которое испытало искусство немецкое. Поэтому Кипренский как наиболее последовательный выразитель романтической тенденции русской живописи начала века не превратился в такую хрестоматийную фигуру романтического движения, как Т. Жерико или даже Ф. Рунге. Кипренский словно затушевывает крайности романтизма. Но это вовсе не значит, что он как художник уступает другим и оказывается в сравнении с ведущими мастерами европейского романтизма фигурой второстепенной. К тому же романтизм впервые в истории искусства выдвигает такую концепцию, которой трудно подыскать полного выразителя, „стопроцентно11 соответствующего творческой идее. Но так или иначе Кипренский, пожалуй, больше, чем Жерико и Рунге, отступал от того романтического закона, который заключался в нарушении закона, как такового. Может быть, поэтому его романтизм оказался в известной мере сглаженным, но, как следствие этого, - и более гармоническим.

11

Свои первые шаги романтизм в русской живописи делал лишь в одном жанре — в портрете. Вспомним, что французский романтизм с самого начала нашел возможность реализовать себя в историческом жанре, что в английской живописи первые опыты романтизма были связаны не только с портретом, но и с пейзажем (не говоря уже о „мифологическом жанре“, который предрек романтизм еще в конце XVIII столетия). В России же романтический пейзаж ожидал 1820-х годов (С. Ф. Щедрин, а затем М. Н. Воробьев); историческая картина вплоть до 1820—1830-х годов оставалась во власти классицизма. Портрет, наиболее чутко отзывавшийся на те перемены, которые происходили в понимании и толковании человеческой личности, и накопивший самые значительные традиции на протяжении XVIII века, словно „был избран41 романтической концепцией, но некоторое время оставался в одиночестве. Таким образом, романтизм в русской живописи возникал в суженных рамках. Тем более трудно было войти в эту узкую „струю44. Между тем привлекательность романтической портретной концепции была чрезвычайно сильной. Достаточно вспомнить ряд фактов, свидетельствующих об этом. Венецианов еще до того, как он начал свой путь жанриста, развернув в бытовом жанре целую программу раннего поэтического реализма, в самом начале века создавал романтические портреты - пусть немного наивные, но тем не менее не позволяющие сомневаться в романтической сути портретного образа. Мастера академического классицизма — А. Е. Егоров, В. К. Шебуев — также соприкасаются с романтическим портретным образом. Удивителен графический автопортрет с трубкой из альбома Егорова — строгого классициста, образцового классицистического рисовальщика, вдруг обретающего необыкновенную свободу рисунка, остроту светотени и способность передать взволнованное состояние модели. Интересен „игровой44 автопортрет с гадалкой Шебуева, столь непохожий на большие религиозные композиции мастера. Как видим, к романтической портретной концепции прикоснулись художники разных направлений. Она, действительно, была притягательна. Однако никто из перечисленных художников не стал „профессиональным44 портретистом. У них были другие задачи, и романтизм их оказался кратковременным или случайным. Всю энергию романтического портрета сосредоточил в себе Кипренский.

Жизнь Кипренского, его судьба2 стала типичной судьбой романтического художника. Можно даже сказать, что она более романтична, чем его искусство. Сама жизнь представлялась в глазах людей того времени неким творчеством. Непосредственное, спонтанное выражение собственной жизни в искусстве казалось главным стержнем художественной деятельности. Не изготовление произведений по каким-то заранее установленным законам, а постоянное пребывание собственной жизнью в собственном творчестве — такова была экзистенциальная программа большинства романтиков.

Биографы Кипренского часто обращали внимание на то, что жизнь его стала своеобразной легендой, мифом, что трудно отличить в этой легенде истинные факты биографии от тех фантастических наслоений, которыми обросла легендарная фигура

12

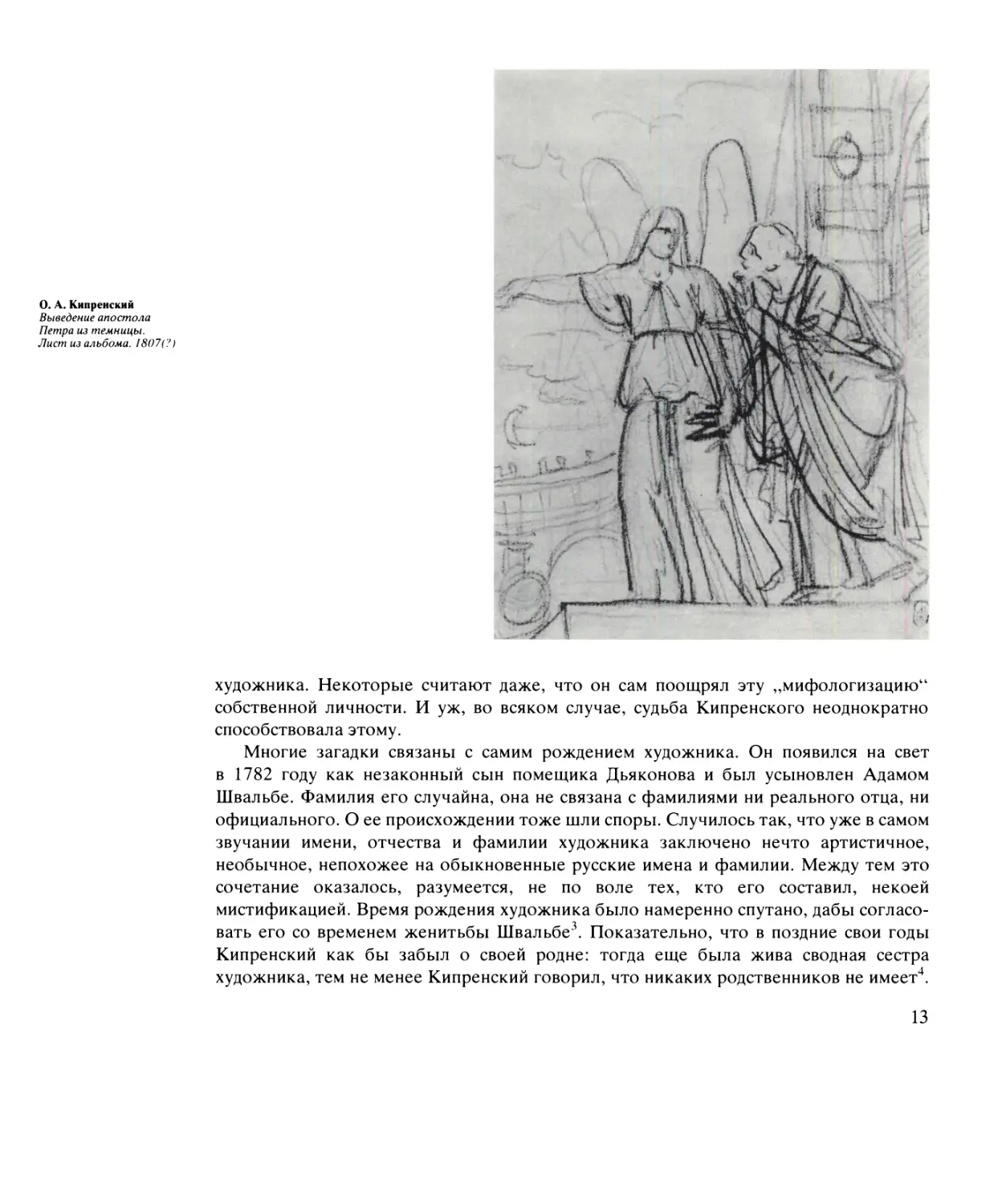

О. А. Кипренский

Выведение апостола Петра из темницы.

Лист из альбома. 1807(?)

художника. Некоторые считают даже, что он сам поощрял эту „мифологизацию“ собственной личности. И уж, во всяком случае, судьба Кипренского неоднократно способствовала этому.

Многие загадки связаны с самим рождением художника. Он появился на свет в 1782 году как незаконный сын помещика Дьяконова и был усыновлен Адамом Швальбе. Фамилия его случайна, она не связана с фамилиями ни реального отца, ни официального. О ее происхождении тоже шли споры. Случилось так, что уже в самом звучании имени, отчества и фамилии художника заключено нечто артистичное, необычное, непохожее на обыкновенные русские имена и фамилии. Между тем это сочетание оказалось, разумеется, не по воле тех, кто его составил, некоей мистификацией. Время рождения художника было намеренно спутано, дабы согласовать его со временем женитьбы Швальбе3. Показательно, что в поздние свои годы Кипренский как бы забыл о своей родне: тогда еще была жива сводная сестра художника, тем не менее Кипренский говорил, что никаких родственников не имеет4.

13

Но так или иначе, уже с детских лет судьба Кипренского должна была войти в более или менее обычное русло: Дьяконов определил шестилетнего мальчика в Академию художеств. Он прошел Воспитательное училище, а затем поступил в высшие классы, а вскоре — в 1803 году — благополучно закончил Академию по историческому классу, правда, без большой золотой медали, дававшей право на заграничную командировку.

Из фактов жизни художника в эти академические годы особенно примечателен один. Во время очередного парада семнадцатилетний художник бросился в ноги императору Павлу I, прося его о переводе из Академии художеств на военную службу. Скандал кончился выговором. Непослушный юноша, мечтавший о шпаге, которой он мог бы покрасоваться перед любимой девушкой, продолжал учиться в Академии. В биографиях художников XVIII века мы не встретим таких фактов. Дело не только в том, что нужна была особая смелость, порывистость для совершения этого поступка, какими не обладал, пожалуй, ни один из предшественников Кипренского. Скорее дело в том, что в художнике XVIII столетия еще не завершился полностью процесс самоосознания личности, еще не появилось потребности самому строить свою судьбу, какая возникла у Кипренского.

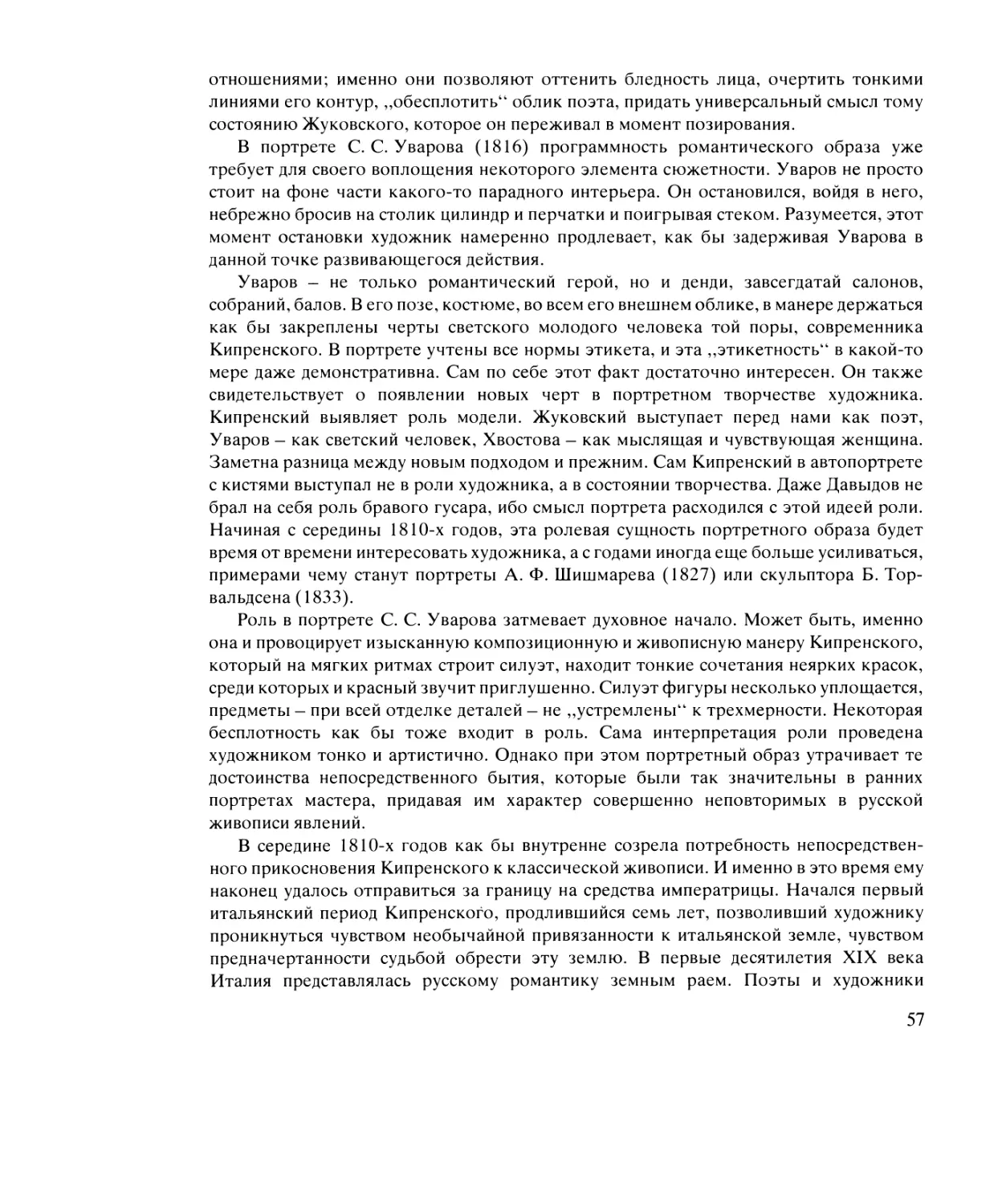

Академические годы выдвигают одну из серьезных загадок в творческой судьбе Кипренского. Каким образом родился в нем портретист — притом сразу же такого высокого класса?5 Дошедшие до нашего времени работы художника академического периода не дают ответа на этот вопрос. Ранние академические рисунки художника, изображающие традиционных натурщиков, сцены жертвоприношения, трактующие обычные для Академии сюжеты из античной мифологии, свидетельствуют о достаточно высоком профессионализме молодого художника, о некоторой реминисценции барочной живописности в классицистической системе рубежа столетий и об известном влиянии французского мастера Г.-Ф. Дуайена, учившего Кипренского в Академии. Главным руководителем Кипренского был Г. И. Угрюмое — типичный классицист, исторический живописец par excellence, воспитавший таких столпов академизма, как А. Е. Егоров и В. К. Шебуев - счастливых соучеников Кипренского, отправившихся уже в 1803 году в Италию. То, чему научил Угрюмов Кипренского, известно нам по картине 1805 года „Дмитрий Донской на Куликовом поле“. Эта картина, наконец, принесшая художнику большую золотую медаль и открывшая перед ним возможность заграничного путешествия, не состоявшегося, однако, из-за напряженной политической обстановки в Европе, не хуже картин Егорова и Шебуева, но и не лучше их. Вряд ли мы угадаем в иконописном лике Дмитрия, вознесшего к небу руки, или в театрализованных жестах других персонажей живую и проникновенную кисть автора ранних автопортретов или портрета Швальбе. А ведь портрет Швальбе появился на год раньше программной исторической композиции. Он экспонировался на академической выставке 1804 года вместе с еще двумя портретными произведениями художника, до нас не дошедшими. Эти работы, дойди они до нашего времени, возможно, прояснили бы хотя бы малую часть этой загадки. Но пока мы не имеем на нее ответа. Мы можем лишь строить предположения. Видимо, талант человекове¬

14

дения у Кипренского был так велик, что он, помимо школы, поднялся до таких высот, до которых его не могла поднять историческая живопись, остававшаяся во власти строгого регламента.

Тот скачок, который совершил Кипренский в 1804 году, был типичен для его художнической судьбы, для его творческой биографии. Это был результат озарения, а не обучения, таланта, а не усердия. И пусть он останется загадкой в загадочной биографии Кипренского!

В академические годы сложилась одна творческая особенность художника, которая всю жизнь делала его „несчастливым44. Речь идет о его представлении о себе как о несостоявшемся историческом живописце. С самого начала скажем, что у нас нет никаких оснований становиться на позицию самого художника и его точку зрения уподоблять научно-объективной6. В такой точке зрения Кипренского могли сказываться разные обстоятельства. Во-первых, не забудем, что художник кончал Академию по историческому классу и не добился на этом поприще превосходства над своими соучениками. Это обстоятельство, быть может, в течение всей жизни „подогревало44 честолюбивые помыслы художника. Помимо того, сама природа Кипренского и его судьба словно требовали от него того, что делало бы его несчастливым. Это было его „несчастье44, печать его судьбы, а вместе с тем плод его болезненной фантазии.

Романтическое время установило своеобразный культ несчастливых людей. Печать несчастья была как бы знаком отличия, приметой высокого духовного бытия личности. Показательна в этом отношении фигура К. Н. Батюшкова, скоторым часто исследователи творчества Кипренского сравнивают художника7. Русского поэта особенно привлекали образы „несчастливца“-слепца Гомера, „несчастливца44 Тасса, а сам поэт однажды сформулировал сущность „несчастливства44 таким образом: „Великое дарование и великое несчастие почти одно и то же“8.

На Кипренском тоже лежит как бы печать „несчастливства44. Несчастья сопровождают его всю жизнь. Завоевав в течение первого десятилетия своего портретного творчества признание в литературных и художественных кругах, он, однако, не может считать, что жизнь его сложилась удачно, что будущее его обеспечено. Несмотря на те счастливые часы и дни, которые он пережил перед моделями своих портретов, это счастье не компенсирует той неуверенности, какую испытывает художник. Когда он попадает за границу и живет там с 1816 по 1823 год, его судьба и здесь складывается неудачно. Неуживчивый и гордый, он портит отношения с русскими чиновниками, находящимися в Италии. Загадочная смерть натурщицы, которую, видимо, убил слуга Кипренского, возбуждает слухи о преступлении, будто бы содеянном самим мастером. Попытки соревноваться с французскими художниками на выставке Парижского салона 1822 года кончаются неудачей9. Возвращение на родину ничего доброго не обещает. И действительно, Петербург встретил художника немилостиво. Его отчетная выставка состояла из немногих вещей, так как другие задержались в пути, что незамедлительно привело к новым разговорам о лентяйстве Кипренского. Петер¬

15

бургский период (1823—1828) стал еще короче, чем первый итальянский. Художника тяготила обстановка северной столицы, переживавшей тогда одно из самых значительных потрясений в русской истории XIX века. Кипренский был далек от декабристского движения, но тем не менее многие участники литературных кружков, с которыми так или иначе художник был связан, оказались под арестом и в ссылке, а многим угрожали репрессии. Кипренский униженно искал покровителей. Наконец, он почувствовал необходимость снова уехать в Италию, что и сделал в 1828 году, где уж оставался до своей смерти в течение восьми лет. В последние годы художник совершил еще один „загадочный" поступок — он женился на Мариучче, которую еще девочкой опекал в первые свои итальянские годы. Теперь старая привязанность привела не только к свадьбе, но и к переходу Кипренского в католичество, без чего он не мог оформить свои отношения с Мариуччей. Художник мечтал в последние годы вернуться на родину, но этим мечтам не суждено было осуществиться. Само его бытие между родной страной и Италией было еще одним „несчастьем" Кипренского, мучившим его в течение почти всей жизни. Умер Кипренский почти забытый всеми. Так умирали многие художники-романтики - на чужбине, вдали от света, в полном забвении, в сумасшедшем доме или где-нибудь на чердаке в провинции.

Разумеется, несчастливый Кипренский знал и счастье. Иногда к нему приходил успех; он испытал радость творческого порыва, любви, дружбы, веселья. Но хмельное счастье лишь оттеняло несчастье, продиктованное судьбой, как это было и со многими поэтами и художниками того времени. Трудная судьба была словно предназначена для такого человека, как Кипренский. Его характер был сложен из контрастов; его душа была неспокойной и мятущейся. Это был новый тип человека-творца, рожденный романтическим временем и полностью адекватный ему. Тютчев писал о поэте:

Ты зрел его в кругу большого света - То своенравно-весел, то угрюм,

Рассеян, дик иль полон тайных дум,

Таков поэт. . .10

Такими были Кипренский, Жуковский, Батюшков, наконец, Пушкин, жизнь которых была почти столь же яркой страницей человеческой истории, как и их творчество.

Изучая Кипренского, важно, однако, не только постичь тот человеческий тип, к которому он принадлежал. Важно понять особенности его поколения. Это — поколение надежды, поколение мечты. Сознательная жизнь Кипренского начиналась как раз в то время, когда новое столетие несло с собой новые надежды - на социальное переустройство, на будущую свободу, звезда которой забрезжила вдали, хотя вскоре и закатилась, на творческую радость. Многое оказалось несбыточным. Надежда стала мечтой. Беспочвенность мечты в конце концов обернулась разочарованием. Батюшков восклицал в одном из своих стихотворений:

Мечты! - повсюду вы меня сопровождали И мрачный жизни путь цветами устилали!11

16

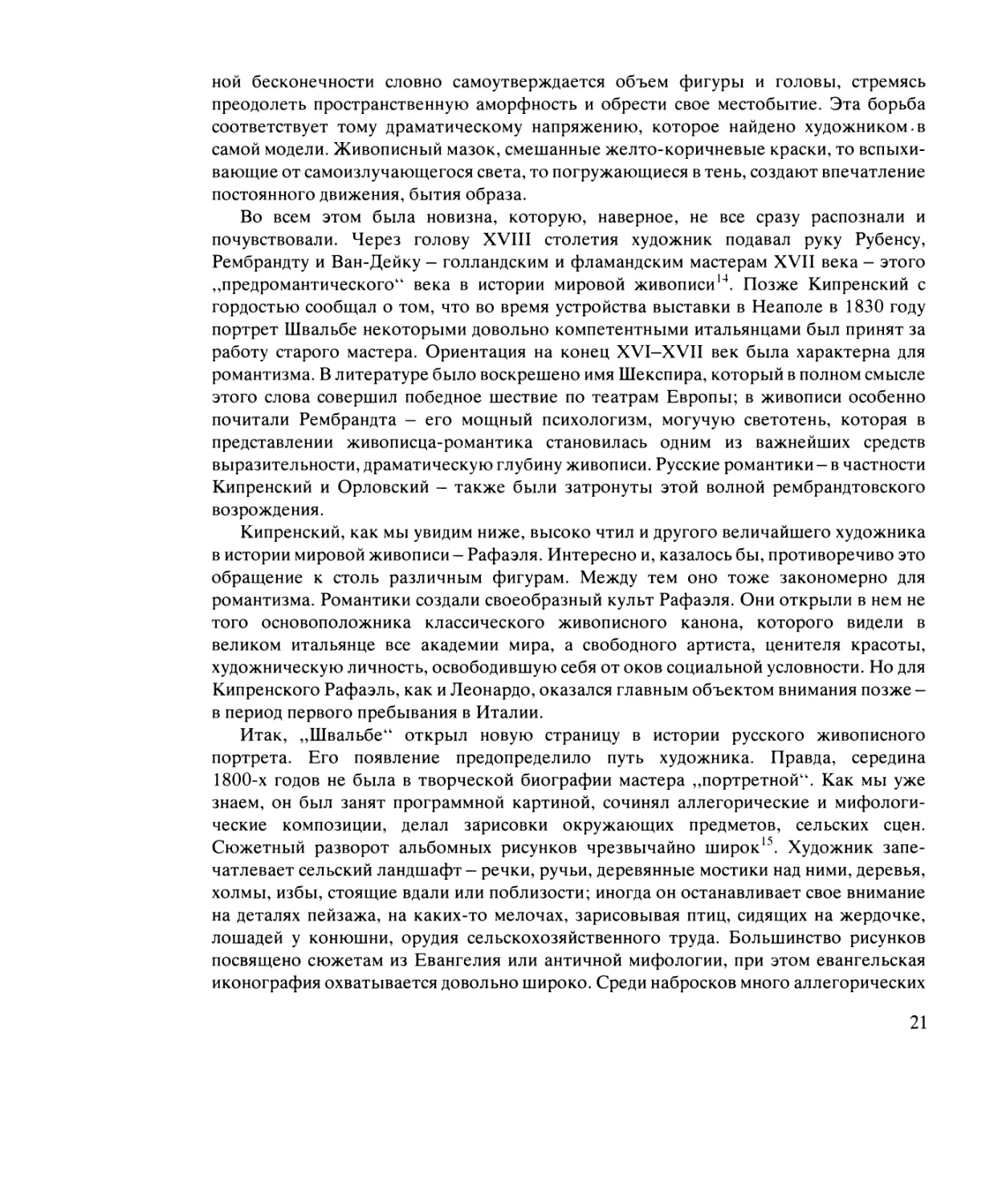

О. А. Кипренский

Портрет А. К. Швальбе. 1804. Фрагмент

О. Л. Кипренский

Портрет Л. К. Швальбе. Фрагмент

Мечта и надежда способны были реализовать себя прежде всего в сфере чувств. Культ сердца, чувства, мечты, надежды, памяти - вот что характеризует духовную жизнь людей того времени. Знаменательны строчки из стихотворения того же Батюшкова:

О, память сердца! ты сильней

Рассудка памяти печальной. . .12

Ту же идею высказывает в своих „Мыслях по живописи“ друг Кипренского

А. Р. Томилов: „В отношении [. . .] изящных художеств Чувство, часто вернее и [. . .] всегда естественнее руководствует нами [. . .] нежели рассудок. Чувство есть побуждение или прямое последствие от слияния с душою, сею пружиною бытия нашего [. . .] того или тех [. . .] из пяти чувств наших [. . .], которые в предлежащем предмете имеют участие, а рассудок хоть и почерпает основы суждения своего [. . . ] из тех же чувств, но постигает их [. . .] памятью [. . .], которая прохлаждает уже впечатления, подвергая же потом расчету прохлаждает их еще более, т.е. теряет ежели [. . .] не сильные, но живые оттенки природы1113.

Этот примат сферы чувств над сферой разума делал разочарование еще более трагичным и безысходным. Оно преследовало многих — Кипренского, то бежавшего с родной земли, то возвращавшегося обратно; Батюшкова, разочарованного до безумия, даже гармоничного Пушкина и самонадеянного Брюллова, уж не говоря о людях более поздних поколений — Гоголе или Лермонтове.

Разочарование становилось знаком избранности, привилегией гения, переносилось в чисто духовную сферу, хотя коренилось в условиях социальной жизни России, не способной решить свои больные проблемы. Кипренский принадлежал к „поколению разочарованных11. Тем острее он чувствовал красоту мира, тем сильнее он мог возноситься мечтой, возбуждать в себе веру и проклинать все, что мешает человеческому счастью. В том соотношении реального и идеального, на основании которого строится обычно художественный образ, Кипренский отдавал предпочтение идеальному. Сказанное вовсе не означает, что художник пренебрегал реалистической основой всякого искусства. Речь идет о том, что он руководствовался неким идеальным представлением о человеке. Этот человек был реальным и идеальным в одно и то же время. Его конкретная неповторимость не только не противоречила идеалу художника, но, напротив, и предопределялась им. Ибо в идеале Кипренского человек был неповторим, способен на выявление своих индивидуальных чувств, своего внутреннего облика в столь же неповторимой индивидуальной внешности, в поведении души, лица и тела одновременно. Идеал художника сам по себе рожден был временем, эпохой, новым представлением о творческих возможностях личности, самосознанием личности, процесс которого проходил на протяжении всего XVIII века, но достиг своего завершения именно во времена Кипренского и Пушкина. Собственными душевными свойствами и возможностями Кипренский подчас наделял своих героев. И это не была „высокая ложь11 художественного образа, это была великая его правда перед лицом высокой природы человека.

19

Все, что мы говорили выше о судьбе Кипренского, о его человеческих свойствах, о чертах его поколения, так или иначе воплотилось в тех образах, которые он создал, — воплотилось в преображенном виде, в виде некоего знака личности и эпохи, что в конечном счете едино, ибо, как известно, эпоху делают личности, а личность принадлежит эпохе.

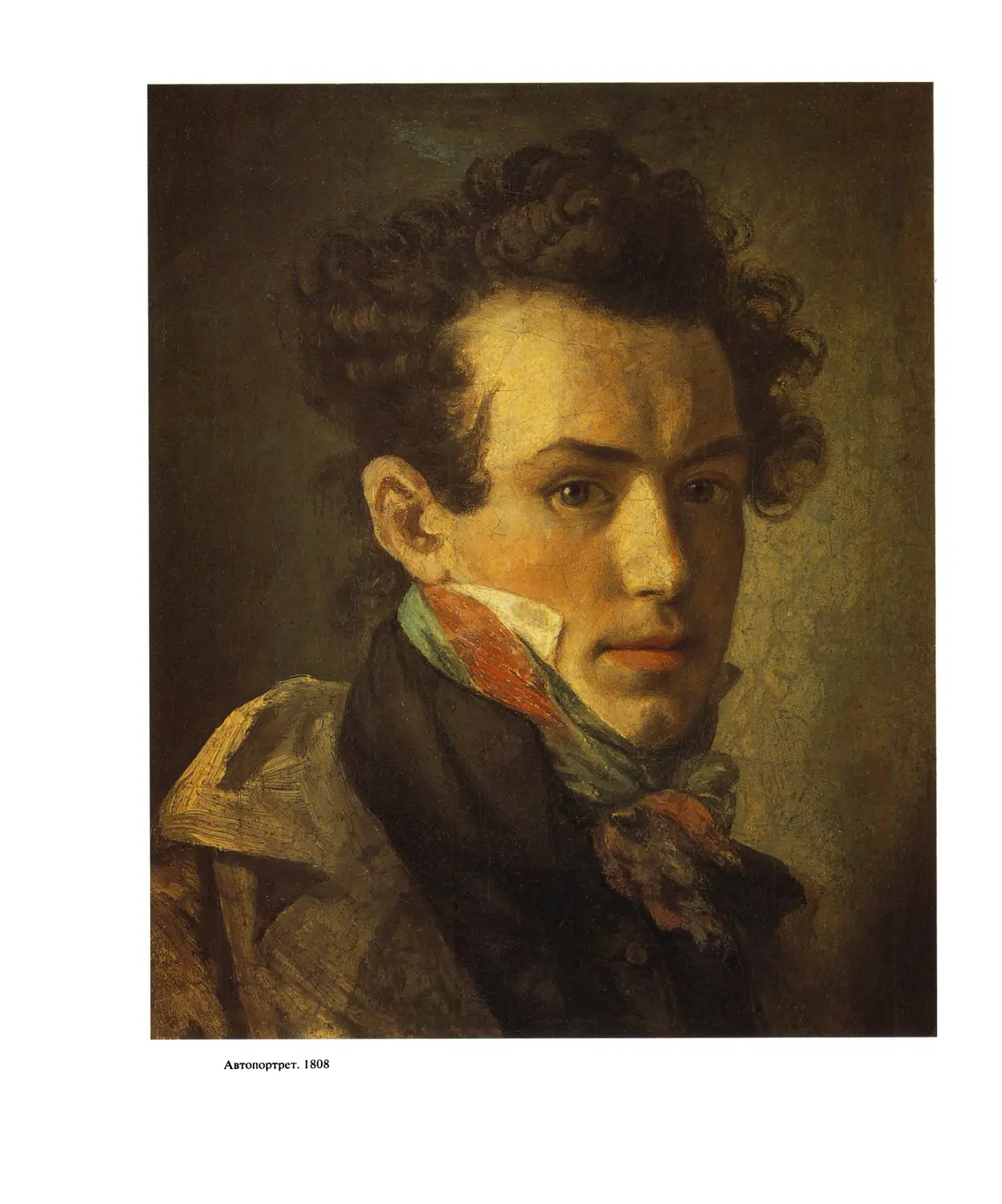

Не будем вновь касаться ранних академических рисунков и программной картины Кипренского. Обратимся сразу к его портретам — и прежде всего к портрету А. К. Швальбе (1804), которым начинается самостоятельное творчество художника и открывается его эволюция, приведшая вскоре к шедеврам портретной живописи.

Глядя на портрет Швальбе, зритель затруднится определить социальную принадлежность модели. Недавний крепостной, приказчик своего помещика, постоянно живущий в деревне, Швальбе вовсе не производит впечатление подневольного человека. Кипренский не интересуется вопросом о том, какое место занимает его модель в государственной и общественной системе. Художника увлекает внутренний мир модели, ее душевные и интеллектуальные возможности, способность чувствовать, выражать свое внутреннее состояние. Напряжение воли, доходящее до драматизма, - также тема портрета Швальбе. Кипренский проявляет способность запечатлевать характерные для каждого лица признаки его внутренней жизни. Эта способность будет постоянно сопутствовать портретному творчеству художника. В портрете Швальбе особенно выразительны глаза старого человека. Они словно мечут молнии, энергично движутся и неожиданно застывают на месте. Глаза концентрируют в себе состояние; они объясняют и резкие морщины лица, и властно сжатую в кулак руку, держащую трость, как царский скипетр, и широкий разлет плеч, одетых в меховую шубу. Жизнь лица в конкретном мгновении никогда не была столь явной задачей портретиста прежде. В лице могла выражаться тайна (как у Ф. С. Рокотова), чувствительность (как у В. Л. Боровиковского), душевная гармония (как в женских портретах Д. Г. Левицкого). Но ни у кого эта жизнь лица не достигала такой активности, непосредственной конкретности и временной определенности. Может быть, и в творчестве самого Кипренского портрет этот является исключительным и занимает особое место.

Непосредственная душевная жизнь модели могла получить пластическую реализацию именно в том живописно-композиционном строе, который был найден мастером. Кипренский разрушает строгую систему классификации портрета, господствовавшую в XVIII веке, когда парадный, полупарадный или камерный портрет обязательно требовал вполне определенного формального, предметного и пространственно-композиционного решения. В портрете Швальбе есть отголоски парадности — строго фасовое, прямоличное изображение фигуры и головы, некая торжественность позы. Но парадность нарушена тем, что портрет погрудный, изображена лишь одна рука, нет никаких атрибутов и аксессуаров. Это смешение жанров было характерной чертой романтического движения.

Рама картины не обрамляет фигуру и голову, а выхватывает ее из окружающего пространства, которое кажется по-барочному бесконечным. Из этой пространствен¬

20

ной бесконечности словно самоутверждается объем фигуры и головы, стремясь преодолеть пространственную аморфность и обрести свое местобытие. Эта борьба соответствует тому драматическому напряжению, которое найдено художником.в самой модели. Живописный мазок, смешанные желто-коричневые краски, то вспыхивающие от самоизлучающегося света, то погружающиеся в тень, создают впечатление постоянного движения, бытия образа.

Во всем этом была новизна, которую, наверное, не все сразу распознали и почувствовали. Через голову XVIII столетия художник подавал руку Рубенсу, Рембрандту и Ван-Дейку — голландским и фламандским мастерам XVII века — этого „предромантического11 века в истории мировой живописи14. Позже Кипренский с гордостью сообщал о том, что во время устройства выставки в Неаполе в 1830 году портрет Швальбе некоторыми довольно компетентными итальянцами был принят за работу старого мастера. Ориентация на конец XVI—XVII век была характерна для романтизма. В литературе было воскрешено имя Шекспира, который в полном смысле этого слова совершил победное шествие по театрам Европы; в живописи особенно почитали Рембрандта - его мощный психологизм, могучую светотень, которая в представлении живописца-романтика становилась одним из важнейших средств выразительности, драматическую глубину живописи. Русские романтики — в частности Кипренский и Орловский - также были затронуты этой волной рембрандтовского возрождения.

Кипренский, как мы увидим ниже, высоко чтил и другого величайшего художника в истории мировой живописи - Рафаэля. Интересно и, казалось бы, противоречиво это обращение к столь различным фигурам. Между тем оно тоже закономерно для романтизма. Романтики создали своеобразный культ Рафаэля. Они открыли в нем не того основоположника классического живописного канона, которого видели в великом итальянце все академии мира, а свободного артиста, ценителя красоты, художническую личность, освободившую себя от оков социальной условности. Но для Кипренского Рафаэль, как и Леонардо, оказался главным объектом внимания позже - в период первого пребывания в Италии.

Итак, „Швальбе14 открыл новую страницу в истории русского живописного портрета. Его появление предопределило путь художника. Правда, середина 1800-х годов не была в творческой биографии мастера „портретной11. Как мы уже знаем, он был занят программной картиной, сочинял аллегорические и мифологические композиции, делал зарисовки окружающих предметов, сельских сцен. Сюжетный разворот альбомных рисунков чрезвычайно широк15. Художник запечатлевает сельский ландшафт - речки, ручьи, деревянные мостики над ними, деревья, холмы, избы, стоящие вдали или поблизости; иногда он останавливает свое внимание на деталях пейзажа, на каких-то мелочах, зарисовывая птиц, сидящих на жердочке, лошадей у конюшни, орудия сельскохозяйственного труда. Большинство рисунков посвящено сюжетам из Евангелия или античной мифологии, при этом евангельская иконография охватывается довольно широко. Среди набросков много аллегорических

21

Ж.-Л. Монье

Портрет

С. В. Строгановой.

ISOS

композиций, имеются перерисовки произведений классического искусства („Тайной вечери” Леонардо да Винчи, композиций Н. Пуссена). Все эти рисунки свидетельствуют о широком круге интересов молодого художника. Видимо, в это время его сильно возбуждает идея активного участия в развитии исторической живописи. Он еще „не остыл” от тех опытов, которые делались в Академии, хотя рисунки и свидетельствуют о том, что многие академические каноны художник стремился преодолеть. Он словно готовится к прыжку, чтобы окунуться в портретную стихию.

В 1808 году сразу появляется довольно много живописных портретов. Некоторые знаменуют известную паузу после того скачка, который был сделан в портрете Швальбе. Кипренский словно возвращается на какое-то время назад, вспоминая традиции портретного искусства недавнего прошлого и желая тем самым „навести мосты” между собственными опытами и опытом своих предшественников. Показательны в этом отношении портреты П. Н. и А. В. Щербатовых, И. В. Кусова, А. Р. Томилова, Е. П. Корсакова (все 1808 г.).

Портреты Щербатовых — парные. Тип парного портрета был широко распространен в живописи XVIII столетия. Им охотно пользовались Антропов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Он предусматривал определенные правила, будучи проявлением строгой системы регламентации, столь характерной для того времени. В портретах Щербатовых Кипренский в общем эти правила соблюдает, создавая в живописно-композиционном отношении два подобных друг другу произведения. Однако он несколько нарушает „регламент” тем, что поворачивает обе фигуры в одну и ту же сторону, тогда как в подобных парных портретах обычно противоположные повороты уравновешивают друг друга16.

В целом портреты Щербатовых достаточно традиционны. Они хорошо „устроены”. Фигуры, позирующие перед зрителем, ведут себя „надлежащим образом”. Их глаза смотрят в глаза зрителя. Но того непосредственного общения с ним, какое чувствуется обычно в портретных моделях Кипренского, здесь нет. Мужской портрет более характерен: здесь больше жизни в лице, в поджатых губах, в глазах, выражающих смешанное чувство гордости и горечи; в фигуре как бы намечено движение. Женский портрет более статичен. Он кажется выполненным по каким-то

О. Л. Кипренский

Портрет

.3. Н. Щероатовои. ISOS

образцам. Возможно, таким образцом является портрет С. В. Строгановой, созданный в 1808 году французским живописцем Ж.-Jl. Монье, работавшим тогда в России и даже преподававшим в Академии художеств. Оба эти портрета расположением фигуры на картинном поле, поворотом головы и корпуса (хоть и в разные стороны), композиционным решением, обращенностью к зрителю напоминают друг друга. Монье можно характеризовать не как художника высокого класса, а как мастера „прочного стандарта1'. Поэтому и сравнение с ним Кипренского вряд ли в данном случае приносит последнему какую-то пользу.

В портрете И. В. Кусова есть элементы репрезентативности. Почтенный мужчина преклонных лет сидит в кресле: он при орденах, а в руке держит книгу. Аксессуары хотя и скромны, но тем не менее объясняют круг интересов и знаки отличия этого „коммерции советника", одного из видных торговых деятелей России того времени.

23

К подобным же аксессуарам прибегает Кипренский и в портрете Е. П. Корсакова, держащего в руке чертеж Горного корпуса, или А. Р. Томилова, как бы демонстрирующего зрителю камею или миниатюру, которая позволяет угадать в этом человеке любителя искусств, собирателя.

Наиболее интересен среди перечисленных произведений портрет Томилова. Разумеется, немалую роль сыграла здесь дружба Кипренского с этим незаурядным человеком. Член Общества поощрения художников, он и действительно был меценатом, своеобразным теоретиком искусства, другом многих художников и писателей. В имении Томилова Успенское находили себе приют талантливые живописцы и рисовальщики, не раз изображавшие гостеприимного хозяина.

В портрете Томилова жест правой руки, демонстрирующей предмет интересов модели, не играет определяющей роли. Томилов как бы отстранен от настоящего момента; в жесте есть что-то автоматическое, не связанное с внутренним бытием человека. Томилов смотрит и на зрителя, и мимо него - в никуда. Вернее — это взгляд внутрь, который будет отличать модели многих лучших портретов Кипренского.

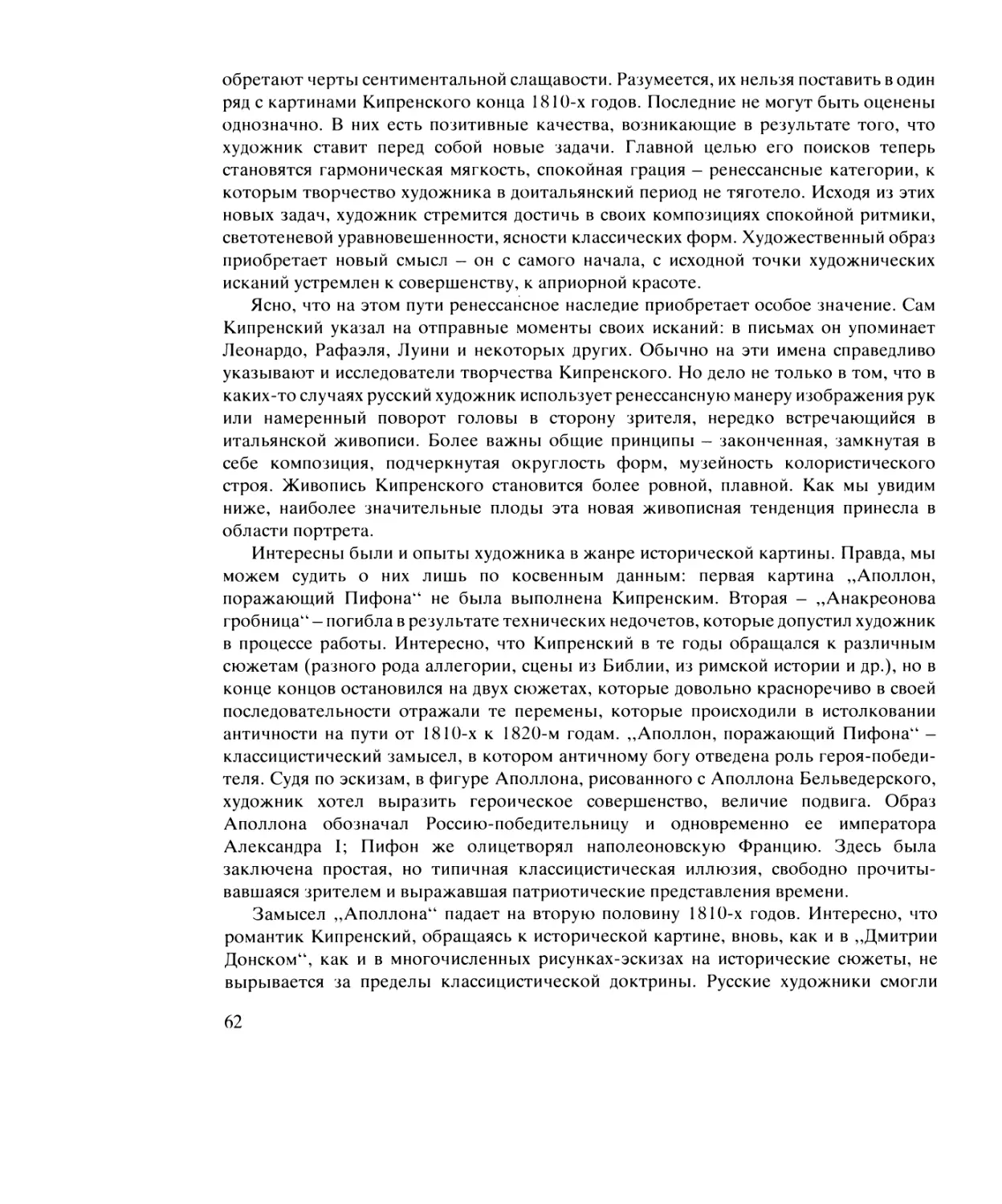

В какой-то мере перечисленные произведения 1808 года прерывают линию портрета Швальбе. Но тут же она восстанавливается автопортретом с кистями за ухом, написанным, видимо, около 1808 года, возможно, в том же Успенском. В нем вновь преодолевается традиция XVIII века, вновь разрушаются все преграды, стоящие между моделью и художником.

Автопортрет с кистями, возможно, первый в ряду автопортретов Кипренского17. Его программность определена самим мотивом: художник за работой, художник в момент творческого озарения, в момент снисхождения гения на его душу. Но творческий порыв художника сдержан. Он входит в этот мир не для того, чтобы его покорить, чтобы вступить с ним в острый конфликт; он всматривается в окружающее, останавливается перед лицом мира, очарованный и озадаченный одновременно. В автопортрете художник постигает человека через свой собственный опыт, ибо у него появляется возможность понять себя самого как одного из истинных представителей человеческого рода.

В этом отношении перед автопортретом открываются совершенно новые перспективы и возможности. В русской живописи и графике XVIII столетия (особенно, если не учитывать последние два десятилетия) автопортрет как вид портрета не получил сколь-нибудь последовательного воплощения. Человек в это время выступает как носитель общего — типологического и как бы внеположенного по отношению к художнику. Это касается не только рядовых портретистов, но и Рокотова, Левицкого, Боровиковского. В творчестве последнего наиболее наглядно выступает внеиндиви- дуальное чувство, которым живут персонажи. Левицкий соединяет общее и конкретное. Общее выступает и в приверженности к традиционным типам портрета, всегда находящим в Левицком интерпретатора постоянно действующих типовых категорий, и в представлении о человеке как носителе типовых темпераментов, человеческих качеств, типичных судеб. В отличие от мастеров „зрелого11 XIX века

24

Левицкий от общего восходит к индивидуальному, а не через индивидуальное провидит общее. Рокотов, несмотря на свои предромантические потенции, тоже остается в рамках русского XVIII века. Необычное для того времени чувство личности в его портретах не ищет себе реализации в выражении индивидуального начала. Личность как бы не осознается в индивидуальности. Наверное, поэтому портрет не ищет автопортрета, смысл которого мог бы выявиться в индивидуализированном преломлении личности. Автопортрет предпочитает ситуации, когда личность и индивидуальность сливаются, выступая как две стороны одной медали. Высшим выражением такой ситуации в мировой истории искусства является Рембрандт, а на русской почве — Кипренский. В этих случаях высокое представление о личности преломляется сквозь индивидуальный мир, духовный опыт художника, и этот опыт предстает в авто- портретном образе.

Кроме того, в XVIII веке процесс самоосознания человеческой личности был еще весьма далек от завершения. Во многом также этим объясняется отсутствие автопортрета в живописи XVIII столетия. Понимание личностью своей самоценности только начинало приходить на рубеже XVIII—XIX столетий. Тем более это касалось художника, который в представлении людей более раннего времени был прежде всего ремесленником; в этих условиях ему не приходило в голову изображать себя самого.

Романтическое время коренным образом изменило ситуацию. Количество автопортретов, выполненных в начале XIX века, становится „рекордным'1. Кипренский, Орловский, Варнек, Брюллов, Тропинин, Венецианов, даже Щедрин, никогда не бравшийся за портрет в силу своей „пейзажной специальности", — все они писали и рисовали автопортреты. Кипренский среди этих художников, пожалуй, наиболее последовательно воплотил автопортретную проблематику романтизма.

Итак, в автопортрете с кистями художник дает образ современного ему человека, исполненного благородства и чувства достоинства, обладающего немалым запасом душевной энергии, открытого миру, вверяющего себя этому миру, окруженного живой, пульсирующей средой, затаившего внутренний конфликт, еще скрытый в период эмоционального пробуждения, но способный вскоре обнаружиться — как только человек „оглядится" вокруг, начнет искать свое место в жизни и, наконец, разорвет привычные связи с обществом и окажется в оппозиции к нему. Последняя часть этой программы романтического героя скорее заключена в проекте, чем в реальности. Но тенденция намечена вполне определенно, и потому романтическая сущность образа не вызывает сомнений.

В самом изображении художник не акцентирует безудержную энергию. Он даже в известной мере распыляет ее разнонаправленностью движения корпуса, головы и взгляда. Глаза модели смотрят почти в том направлении, которому соответствует поворот корпуса. Но все же они слегка скошены в сторону. Таким приемом художник намечает движение вокруг головы и корпуса, сдерживая движение от фигуры к зрителю. В трактовке светотени борются два начала: с одной стороны, объем достаточно решительно выступает из тьмы; с другой —в каких-то местах он „вязнет" в фоне,

25

О. Л. Кипренским

I lopmpcni Л. Г. I O.UU.lOlUI. ISOS. Фрагмент

сливается с ним до того, что невозможно распознать границу между фигурой и пространством. В известной мере это противоречие создает впечатление живой жизни, разворачивающейся на глазах зрителя, непосредственного бытования объема в пространстве, тела в окружающей среде. В этом отношении автопортрет Кипренского представляет собой произведение новаторское сравнительно с портретными полотнами XVIII века. Если согласиться с общепринятой точкой зрения, в соответствии с которой наиболее последовательно русский XVIII век представляет Левицкий, сравнение романтической концепции портрета (Кипренский) с классицистической (Левицкий) в аспекте пластического истолкования формы окажется особенно поучительным. У Левицкого почти всегда „работает" контур. Он отделяет фигуру от фона. Внутри этот контур наполнен объемом. Кипренский часто контур „топит" в тенях. Если же контур оказывается выявленным, то чаще всего он не наполняется телом, становясь хоть в малой мере бесплотным. Разумеется, ни в том, ни в другом случае перед нами нет последовательной реализации программы. Левицкий иногда (например, в „Портрете священника") отклоняется от традиционной для себя системы соотношения объема с пространством. Не говоря уже о Рокотове, который в лучших своих вещах решает эту проблему проторомантически. С другой стороны, Кипренский, особенно в поздних работах проявляет возвратные класси- цизирующие тенденции. Речь в данном случае должна идти не о чистом выражении какой-либо стилевой концепции, а о тяготении к ней. Делая эту оговорку, в общем и целом можно сформулировать проблему следующим образом. Если в XVIII веке в портрете фигура изображалась на фоне, то у Кипренского она изображается в среде. Автопортрет с кистями наилучшим образом раскрывает это новое качество. Левицкий, например, в портрете Демидова фон конструирует, фигуру „обставляет" предметами. Эти предметы оказываются вокруг фигуры или за ней. У Кипренского фигура живет в среде — так же, как в ней живет и любой предмет. Но в более поздних портретах - например, в портрете С. С. Уварова (1816) - их становится больше, особенно в тех случаях, когда портрет приобретает некую априорную программность. В раннем же творчестве, основанном на более непосредственно-спонтанном восприятии мира, художник избегает предметного окружения. К тому же он полагает, что предметы помешают выразительности лица.

Другое сравнение, которое естественно сделать, — ранних автопортретов Кипренского и портретов или автопортретов европейских художников первых двух десятилетий XIX века — особенно немецких и французских18. Ф. Жерар, Л. Жироде, Ж.-О. Энгр, Т. Жерико, Ф.-О. Рунге — вот художники, рядом с которыми интересно поставить Кипренского.

Портрет Э. Делакруа, созданный Жерико около 1818 года, близок автопортрету с кистями самим характером живописно-композиционного решения. Жерико дает почти такой же погрудный срез фигуры, те же масштабные соотношения головы и окружающего пространства, использует тот же принцип светотеневого построения, решительно сопоставляя высветленные и затененные места. Но динамика свето¬

27

теневого контраста, движение, направленное на зрителя, реализованы значительно энергичней, чем в автопортрете Кипренского. Эта энергия усиливается и за счет строго фронтального расположения головы. Делакруа словно вонзает свой взор в пространство, отделяющее его голову от зрителя, и прямо в его глаза упирает этот взор. Взгляд модели совпадает с активным движением — рывком из пространства картины в зрительское пространство. Все эти особенности построения портрета приводят к выражению идеи конфликтности человека с окружающим миром, его активного вторжения в этот мир. Однако если портретный образ у Жерико более экспрессивный и программно-романтический, то у Кипренского — более сложный и многоплановый.

Некоторая созерцательность, свойственная автопортретному образу Кипренского, позволяет сопоставлять его с образами портретных произведений Рунге, который часто, как и русский мастер, обращался к собственному изображению. Автопортрет с женой и братом воплощает целую философическую программу. Те чувствования и размышления, которые охватывают трех персонажей картины, связаны с идеей некоего единства этих людей перед лицом высшей воли. Взгляды всех трех моделей направлены в одну точку и встречаются в глазах зрителя. Это взгляды испытующие, выжидающие, словно улавливающие какие-то пророчества судеб или высокие истины и тайные откровения.

В своих автопортретах Рунге преодолевает обращенность вовне, утрачивает способность осваивать окружающий мир и все более погружается в самосозерцание. Последний автопортрет в коричневой куртке (1809—1810), выполненный незадолго до безвременной смерти художника, дает пример этой самоуглубленности. Резкий поворот головы и скошенный на зрителя взгляд не только не предопределяют связь человека с миром, но, напротив, образуют некую преграду между своей внутренней душевной жизнью и жизнью окружающей. Глаза художника свидетельствуют о том, что он хочет словно остаться наедине со своей трагедией, не допуская посторонних соглядатаев и отвергая сочувствие и сострадание.

Философичность, медитационность автопортретов Рунге последовательно выражают национальную специфику немецкого романтизма. В портретах Кипренского и, в частности, в автопортрете с кистями присутствуют черты, сближающие русского живописца с немецким. Но Кипренский в отличие от Рунге свободен от символикоаллегорических подтекстов: он воспринимает реальность более непосредственно. Его герой доверяет себя опыту реальной жизни. Поэтому он ищет более многообразного проявления. В разных автопортретах Кипренский предстает перед нами в разнообразных обличиях. Автопортрет с розовым шейным платком, созданный в том же 1808 году, дает нам первый повод убедиться в этом.

Кипренский изобразил себя в более традиционном виде — не в момент творческого порыва, не в минуты напряженных размышлений, не перед самим собой, не перед зеркалом, а как бы перед зрителем, с которым он, позируя, находит возможность установить некую связь, душевный контакт. Правда, эта связь не заходит особенно

28

глубоко. При том интересе, который модель проявляет по отношению к окружающему миру и к зрителю, между ними все же сохраняется дистанция. Модель словно не знает, в какой мере она может довериться этому миру. Поэтому она сохраняет что-то в себе, не раскрывает все до конца. Можно сказать, что художник не в малой мере занят собой. Он позирует, но это позирование лишено напыщенности и многозначительности. Он некоторым образом любуется собой, но не настолько, чтобы утратить чувство меры. Красотой чела, возвышенностью мысли он мог бы претендовать на роль исключительной личности. Но Кипренский не злоупотребляет своими возможностями. Он не тратит себя попусту, сохраняя в чистоте духовный потенциал. Эта душевная нерастраченность, внутреннее богатство, артистизм души, ее гармоничность особенно привлекательны в автопортрете с розовым шейным платком. Кипренский предстает здесь перед нами в благородном обличии. Все те качества, которые прочитываются в автопортретном образе, выявляются не открытопрямолинейно, а сдержанно, тонко, артистично.

Автопортрет с розовым шейным платком дает повод для рассуждений об особенностях трактовки героя в русском романтизме. Здесь возможны некоторые сопоставления с поэзией. Исследователь русской романтической поэзии Ю. В. Манн, выявляя общие структурные качества героя романтической поэмы 1820-х годов, констатирует те черты, которые не только роднят, но и отличают этого героя от героев Байрона19. Русским поэтам не свойственно стремление возвести своего героя до уровня сверхчеловека, подавляющего всех остальных, обладающего титанической силой и несущего в себе огромный запас душевной страсти. Все эти качества, присущие персонажам Байрона, смягчены в русской поэзии: личные способности больше сообразуются с обстоятельствами и другими персонажами, страсти умерены, поступки более сдержаны и сопровождаются более сложной рефлексией. Это сопоставление можно перенести на живопись, избрав, правда, при этом в качестве одного из объектов не английский, а французский портрет. Ведь в том портрете молодого Делакруа работы Жерико, который был выше сопоставлен с автопортретом с кистями Кипренского, действительно, есть что-то байроническое. Что же касается автопортрета с розовым шейным платком, то он, демонстрируя отмеченную выше сложность рефлексии, выражает умеренные страсти; он не одержим экспансией, сохраняет гармонию, даже „ищет“ ее.

Гармоническое начало выявляется в том удивительном равновесии, каким проникнут этот портрет. Тонко сгармонированы свет и тень, их взаимоотношения уже строятся не на резких контрастах, а на более спокойных переходах. Цвет разработан особенно сложно. Зелено-оливковые, золотистые тона вступают во взаимодействие с розовыми, то смешиваются, то ,,очищаются“ и звучат первозданно. Художник свободно обращается с фактурой, оставляя на поверхности широкие мазки — не только в живописи, например, воротника, но и лица. Красочный слой местами сгущается, а иногда становится более тонким и легким. Но все эти цветовые и фактурные переходы не допускают резких контрастов; здесь тоже господствует равновесие.

29

Т. Жерико

Портрет Э. Делакруа. Около 1818 г.

Ф.-О. Рунге

Автопортрет.

1809—1810

Автопортреты конца 1800-х годов наиболее последовательно формулируют проблематику романтического творчества Кипренского, и особенно — раннего Кипренского. Вслед за автопортретами, а возможно, и одновременно с ними возникают подряд друг за другом едва ли не лучшие портретные произведения художника, пережившего необычайный взлет на рубеже первого и второго десятилетий XIX века. В 1809 году пишутся портреты Ростопчиных, Е. В. Давыдова,

В. А. Перовского в испанском костюме XVII века, мальчика Челищева, в 1811 -м — портреты Н. С. Мосолова и Г. П. Ольденбургского, в 1813-м — лучшие графические портреты, выполненные итальянским карандашом. В это время художник сначала живет в Москве, куда он был командирован Академией для помощи скульптору И. П. Мартосу в работе над памятником Минину и Пожарскому. Затем Кипренский оказался в Твери, где находился при „малом" дворе Екатерины Павловны - сестры Александра I. Затем в 1812 году вернулся в Петербург, где оставался до 1816 года - времени отъезда в Италию.

Рядом с двумя автопортретами 1808 года на одном качественном и проблемном уровне оказываются „Ростопчины" и „Давыдов". „Ростопчины" — вновь парные портреты. Композиционное их построение, казалось бы, дает нам повод говорить об этой „парности". Размеры их почти совпадают. Лишь несколько увеличенный масштаб головы и фигуры Ростопчина сравнительно с масштабом в портрете его жены нарушает полное соответствие портретов друг другу. Это касается, однако, лишь

композиционных моментов. Если же иметь в виду внутренний смысл образов — они очень далеки друг от друга. В них нет совместности бытия; состояние каждого индивидуализировано; две личности не ориентированы друг на друга, и каждая требует собственного „психологического пространства14.

В отличие от портретов Щербатовых, портреты Ростопчиных появились не в результате официального заказа со стороны мало знакомых художнику лиц. Кипренский был близок Ростопчиным. В Москве он проводил многие часы в их салоне, где собирались поэты и художники. Салон Ростопчиных был своеобразным центром московской художественной интеллигенции. Ростопчин, хотя он и описан историками Отечественной войны 1812 года и особенно Толстым в „Войне и мире“ как человек чрезвычайно неуравновешенный и недалекий, на самом деле был натурой своеобразной, не лишенной духовных интересов. В портрете Кипренского он предстает перед нами в момент медитации; он погружен в раздумье, несколько меланхоличен. Взор его устремлен куда-то вдаль — в „туманную даль44; он не сосредоточен на каком-то предмете, а скорее представляется нам как взор невидящий. Рука, лежащая на спинке кресла, прекрасно соответствует состоянию спокойного размышления человека, отрешившегося от сиюминутной суеты. Кипренский и в других случаях использует этот мотив руки, облокотившейся о спинку или подлокотник кресла, а иногда о стол. Почти так же, как Ростопчин, сидит Батюшков в известном графическом портрете 1815 года или И. А. Гагарин в живописном портрете 1811 года — с тем лишь различием, что фигура повернута в противоположную сторону. Поза в портретах Кипренского всегда играет большую роль. Но она не похожа на позу в портретной живописи XVIII века. Там она в большей степени подчинена канону. Здесь — более связана с выражением конкретного человеческого состояния. Поэтому она утрачивает у Кипренского прежнюю типологичность. Вернее, типологичность у Кипренского поднимается лишь до определенного уровня, за которым следует уже уровень индивидуализации, как бы преодолевающий типологическую основу. Вместе с тем все это не дает основания утверждать, что Кипренский не создает своей портретной типологии, которая приходит на смену столь системной и продуманной типологии XVIII столетия. Портрет Ростопчина, как и другие портреты рубежа 1800—1810-х годов, позволяют наметить эту новую портретную типологию.

Тот тип портрета, к которому чаще всего обращается художник, не назовешь парадным (к ним можно отнести лишь некоторые — например, „Давыдова41; из более поздних - „Уварова44). При этом в ряде портретных образов (например, в „Щербатовых44) в обычную для Кипренского форму погрудного или поясного портрета „вмещен44 некоторый элемент парадности. Кипренский как бы смешивает прежние формы. Один и тот же портретный тип может тяготеть то к парадному, то к камерному началу — в зависимости от того, как ведет себя персонаж перед зрителем, каковы его психологические „параметры44, каков строй чувств. Типология Кипренского строится на иных принципах, чем прежде. Пытаясь определить их, мы должны основываться не на характере аксессуаров, а на таких важных для художника особенностях, как взгляд

32

модели, его направление, поворот фигуры и его соотношение с направлением взгляда, трактовка рук и тела. Обратив внимание на все эти обстоятельства, мы заметим, что у Кипренского есть излюбленные ситуации и что такая „типологизация“ является для него более важной, чем подразделение на парадный портрет, почти обязательно дававший в XVIII веке натуру в рост, полупарадный и камерный. Мы заметим также, что излюбленные типы портретов у художника меняются по мере развития творчества и соответственных перемен характера образа.

В ранних погрудных и поколенных портретах Кипренский редко изображает руки, особенно кисти — только тогда, когда они должны что-то делать (Томилов держит миниатюру, Мосолов — бумаги, Швальбе — палку). Если уж кисти рук обязательно в силу обстоятельств должны присутствовать в картине, художник старается обойтись лишь одной. В поздних портретах чаще всего присутствует изображение рук (или руки), и оно никогда не бывает бессмысленно-нейтральным, а, напротив, приобретает совершенно особый смысл, каждый раз индивидуальный. В ранние же годы художник старается обойтись без изображения рук. Так он пишет оба автопортрета 1808 года, несмотря на то что один из них (с кистями) реально представляет конкретное пространство, в котором во времени бытует фигура. Так трактованы портреты Ростопчиных: Ростопчин повернул левую руку, чтобы кисть ее не была видна, а у Ростопчиной руки, как нарочно, обрезаны нижней частью рамы. То же самое мы можем сказать и о графическом портрете госпожи Вилло (1813). Большое количество графических портретов середины 1810-х годов подчинено тому же правилу: по возможности руки не изображать. Возникает вопрос: ради чего избирает художник такой путь? Ради упрощения задачи или тут кроется какой-то иной смысл? Первый ответ следует сразу же отвергнуть, ибо Кипренский ни в ранние, ни в поздние годы не стремился к максимально легким решениям. Тем более, что, судя по тем портретам, где руки изображены, он блестяще справлялся с этой задачей. Думается, дело в том, что Кипренский хотел всю выразительность образа сосредоточить в лице и особенно в глазах. Иной раз кажется, что художник специально освобождается от лишних предметов, аксессуаров или частей фигуры, чтобы действию взгляда не было помех. При этом многое зависит от того, как согласуется взгляд с направлением движения фигуры, с поворотом головы.

В автопортрете с розовым шейным платком взгляд завершает поворот головы, обращенной к зрителю. Если голова еще не до конца повернулась к вам, то глаза, обогнав голову, уже остановились. Тем самым художник усилил момент прямого общения модели со зрителем, ибо в движении все стремится к той конечной точке, которую уже нашли глаза модели. В автопортрете с кистями поворот головы и фигуры, которые строго соответствуют друг другу, несколько „разошлись“ с направлением взгляда. Этим приемом художник словно задерживает, останавливает энергию вхождения модели в пространство и энергию ее экспансии вовне. Прежде всего из-за этого появляется та сложность состояния, которая и ведет к многогранности, многоаспектности образа.

34

Портрет Ростопчиной является наиболее показательным примером „программной" трактовки взгляда модели. Взгляд вскинутых несколько кверху сияющих глаз женщины пронзает темную мглу окружающего пространства. Его направление совпадает с еле намеченным поворотом корпуса. Но фигура Ростопчиной статична; она застыла, даже обмякла; покатая линия плеча, край кружевного воротничка, загибающийся книзу, мглистый фон, в котором вязнет фигура, — все это как бы сковывает ее. По контрасту с ней глаза „поднимают", эмансипируют душевную энергию от телесной оболочки. Взгляд „ввинчивается", вонзается в пространство, проходит сквозь него; в этом взгляде есть что-то ликующее и возвышенное. Легко себе представить, какой помехой стали бы на этом пути взгляда кисти рук, будь они изображены художником.

Своеобразным аккомпанементом глазам является и колористический строй портрета. Он основан на мягком контрасте света и тени, значительно ослабленном по сравнению с автопортретом с кистями. Серо-коричневые краски, где-то переходящие в красный, а где-то в бледно-желтый, находятся в тесной зависимости друг от друга, создавая ощущение затаенной и, можно сказать, робкой гармонии. Эта робость оттеняет сверкание глаз, знаменующих эмоциональность, „наполненность" души.

Ростопчина оказалась для Кипренского прекрасной моделью, позволившей ему не менее последовательно, чем в автопортретах, выразить программу своего раннего творчества. Скромная женщина со сложным, замкнутым внутренним миром, она казалась современникам скорее горничной, чем хозяйкой салона. Между тем эта отчужденность не стала для художника непреодолимой преградой; он преодолел ее. Так многие модели как бы тайно, интимно раскрывали Кипренскому свои думы и вверяли свои мысли. Художник обладал необычайной способностью проникать в самые потаенные уголки души человека; каждый эмоциональный порыв будил в нем ответное движение; художник вызывал модель на некую невольную исповедь. Это исповедное начало оказывалось тем сильнее, чем менее подчеркивалась в портрете прямая связь героя с художником. Поэтому нет впечатления, что Кипренский выпытывает что-то у своих моделей; они невольно вверяют ему свой мир.

Интересно, что художник еще раз вернулся к портрету Ростопчиной в 1822 году — уже за границей, в то время, когда был исполнен еще один его живописный шедевр — портрет Авдулиной. Теперь художник выполнил портрет в технике литографии. В позднем изображении — почти тот же поворот (лишь в противоположную сторону), похожие костюм, поза и кресло. Сохранилась и целеустремленность взгляда; но что-то в нем померкло и остановилось. То совпадение интересов художника и модели, которое произошло в 1809 году, на этот раз не состоялось.

С живописным портретом 1809 года интересно сопоставить и графический портрет Н. В. Кочубей (1813), целиком принадлежащий поэтике Кипренского раннего периода. Мягкость общего светлого тона, образованного итальянским карандашом и пастелью, неожиданно нарушает резкий поворот головы и взгляда, направленного в сторону, за пределы изображенного пространства. Этот контраст, этот поворот даже

35

не столь головы, сколь глаз, является главной пластической темой портрета. Найденный Кипренским мотив позволяет ему передать „встрепенувшееся'4 чувство. Образ молодой девушки воплощает тему пробуждения. Заметим, что и в этом портрете рама прерывает изображение у самых кистей рук.

Рядом с автопортретами и портретами Ростопчиных логично рассмотреть еще одно произведение раннего Кипренского - портрет мальчика Челищева (1808-1809). Детский образ художник трактует также нетрадиционно, по-новому — сравнительно с трактовкой XVIII столетия. В XVIII веке детские образы чаще всего соседствуют в портретах с образами взрослых. Можно вспомнить дрождинский портрет Антропова с сыном, многочисленные изображения женщин с дочерьми или воспитанницами у Боровиковского. Что касается девочек-смолянок Левицкого, то в их портретах детская сущность отодвинута на второй план игровыми, театрализованными задачами. Разумеется, при этом пробивалась детская непосредственность, как бы оживая под проникновенным взглядом художника. Быть может, этот второй план в большей мере, чем первый, определяет обаяние портретных образов. Но он не сформулирован как программа. То же самое мы могли бы сказать про детские портреты Вишнякова — с той лишь разницей, что дети Вишнякова демонстрируют свое простодушие не в силу проницательности живописца, а в силу его простосердечия. Самостоятельный детский портрет был в XVIII веке редкостью и не имел устоявшихся принципов и традиционной иконографии. Ребенок выступал то в роли великого князя, будущего императора, и тогда ему „подобала" форма парадного портрета, то как участник театрального действа (смолянки Левицкого), то как переодетый вымышленный романтический персонаж (портрет Ф. П. Макеровского Левицкого), и тогда в силу вступал костюмированный портрет. Особенность же детского портрета как такового затушевывалась традиционными для XVIII века портретными типами.

В начале XIX столетия положение коренным образом изменилось. Историк литературного романтизма Н. Я. Берковский пишет: „Романтизм установил культ ребенка и культ детства. XVIII век до них понимал ребенка как взрослого маленького формата, даже одевал детей в те же камзольчики, прихлопывал их сверху паричками с косичкой и под мышку подсовывал им шпажонку. С романтиков начинаются детские дети, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые"20. Заметим, правда, что эти рассуждения возникают у автора в процессе анализа немецкого романтизма. Если мы обратимся к французской портретной живописи романтического времени, мы не сможем там найти столь разительных перемен. В немецкой живописи новое толкование детского образа дает себя знать в творчестве Рунге. Дети постоянно присутствуют в его аллегорических картинах. Они становятся объектами портретов —иногда фигурируя рядом со взрослыми, иногда —самостоятельно. Хотя они и не являются „кандидатами в будущие взрослые", тем не менее в них подчеркнуты пробуждающаяся мысль, раздумчивость, сосредоточенность —особенно в „Портрете детей художника, Отто Зигмунда и Марии Доротеи" (1809). Серьезность оказывается детским качеством, когда она воплощается как детская

36

серьезность. Именно такие „серьезные дети" у Рунге. „Челигцев" Кипренского в этом отношении напоминает маленьких героев Рунге. Но это был далеко не единственный вариант трактовки детского образа в русской портретной живописи романтического периода. Другой вариант дает выполненный несколько позже „Челищева" портрет сына Тропинина (около 1818 г.). Пусть Тропинин и не был в большинстве своих произведений романтиком, лишь изредка подчинялся романтической портретной концепции и почти не использовал ее в момент создания образа сына, тем не менее общий дух времени сказался в этом произведении. Пусть также образы Челищева и тропининского сына в чем-то противоположны, как противоположны их создатели, но в каждом из них есть это открытие личности в ребенке, интерес к особой детской психологии. Герой Кипренского при этом выступает как носитель пробуждающейся мысли, как созерцатель, наконец, как мечтатель, открывающий перед собой прекрасный, но сложный мир. Чем-то напоминающий образ самого художника из автопортрета с кистями, мальчик Челищев еще более сдержан в своем отношении к миру; он словно останавливается перед лицом этого мира. Мечтательная задумчивость, которую убедительно передает художник, позволяет ему как бы замедленным темпом раскрыть сложность этого состояния. Кипренский не направляет энергию образа вовне - даже в той степени, в какой это было сделано в автопортрете с кистями. Движение корпуса, головы и глаз уже не раздваивается, как в автопортрете, а распыляется в трех направлениях, лишь немного отличающихся друг от друга. Фигура мальчика чуть повернута в сторону; лицо расположено почти в фас, а глаза как бы продолжают этот разворот и уже смотрят немного в сторону, противоположную той, куда повернута фигура. Все эти отклонения еле заметны. Но именно они распыляют энергию, делают более неопределенным местоположение объема в пространстве, заставляют объем колебаться, чему способствует также излюбленный у Кипренского прием сопоставления светов и теней.

Это колебание объема в пространстве как бы подчеркивает состояние модели. Кипренского вообще интересуют в большей мере состояния, чем характеры. В характере есть что-то закрепленное, сложившееся, в основе своей канонизированное. Состояние же подвержено легкой перемене, оно свободно от обязательных предопределенных качеств и выражает бытие личности во времени.

В этом отношении образы Кипренского, в частности и образ Челищева, противоположны тем, которые создавали художники предшествующего времени. Да и не только предшествующего. Тропинина, например, больше интересовал характер человека, и если он прибегал к сознательной передаче состояния, то именно для того, чтобы через него воссоздать человеческий характер. Так именно обстоит дело с портретом сына. Та живописная достоверность, которой искал художник в этом портрете, должна была служйть убедительности воссоздаваемой реальности — ради верности характеристики, которая органично связана с условиями телесного бытия. Что касается состояния, то оно, хотя и подтверждается телесными движениями, все же в основном реализуется в духовной сфере. Кипренский, правда, не стремится к тому

37

полному преодолению телесности, которое характерно для некоторых работ Рунге или Фридриха. Однако в „Челищеве", как и во многих других ранних портретах, есть некоторый элемент преодоления телесного начала. Ярко выраженная трехмерность дает себя знать лишь в нижней части овала головы, где мягкая моделировка прослеживает закругления формы, фиксируя несколько пространственных планов. В других частях холста чувствуется большее тяготение к его плоскости, что подкрепляется фактурной обработкой, заставляющей почувствовать наслоения краски или шероховатость поверхности холста. С другой стороны, в затаенных местах происходит приобщение изображения к неопределенной пространственности, которая не знает конкретных точек отсчета и в известной мере абстрагируется. Свет, как и в автопортрете с кистями, реализуется в „Челищеве" так, что он словно по своей воле освещает то, что ему нужно, — розово-желтое лицо, белый воротничок, красный жилет, — и как бы изнутри высвечивает глубокий синий — куртки мальчика. Вместе с тем свет выявляет некоторую трехмерность — но не объемом, а рельефом. Этот рельеф слит с фоном; он приобщает предмет к бесконечности, а не отделяет их друг от друга. Наконец, свет выполняет еще одну весьма важную функцию: он позволяет развернуться цветовой выразительности холста, вне которой немыслим образ мальчика Челищева.

В портрете Кипренский предлагает новый вариант цветовой выразительности, еще не встречавшийся нам в рассмотренных выше произведениях. Если в автопортрете с кистями в основе построения лежал светотеневой принцип, а цвет „проблескивал" сквозь тень и в какой-то мере нейтрализовывался светом, если в автопортрете с шейным платком колористическая гамма строилась на основе тонких артистичных взаимоотношений дополняющих друг друга золотого и розового, а в „Ростопчиной" доминировал принцип спокойного движения серебристых оттенков сквозь коричневые тона, то в „Челищеве" господствует принцип цветового аккорда. В каждом случае цветовая система ориентирована на данный конкретный образ и определенный живописно-пластический замысел. Как различаются индивидуальности портретных моделей, при этом сохраняя общие черты романтического идеала, так и отличаются друг от друга их „колористические эквиваленты". В раннем творчестве Кипренского эти различия чрезвычайно ясно выявлены; в более поздние годы — они стерты, скрыты и не столь определенно обнаруживают себя.

„Челищева" можно считать высшей точкой колоризма раннего Кипренского. Он достигает необычайной выразительности цвета как такового, как бы озабоченного задачей самовыражения, а не своей обычной предметно-изобразительной функцией. Разумеется, при этом Кипренский не разрушает предмет, не противоречит подбором красок реальной форме, являющейся его взгляду, но от этой реальной формы как бы эмансипирует цвет. Главный аккорд состоит из трех цветов — красного, синего и белого. Кусок красного жилета, ограниченный по сторонам синей курткой и белым воротничком, является наиболее сильным цветовым ударом. Красный цвет на всем отведенном для него треугольнике холста постоянен, он не изменяется, лишь книзу „на

38

территорию" красного заходят темно-синие, почти черные пятна куртки. И белый и красный положены густо, краска не заглажена, на поверхности оставлены следы кисти, ее движения. Синий звучит не так: он прорывается откуда-то из глубины, сквозь темную поверхность затененных частей и лишь в некоторых местах достигает чистоты и звучности. Но в целом аккорд становится трезвучием эмансипированных красочных качеств, которое воспринимается как цветовая метафора, некий эквивалент внутренней жизни модели, ее чувства.

В аккорде дано сопоставление соседствующих на холсте несмешанных красок. В других частях холста эти краски сливаются друг с другом, входят в сложные взаимоотношения и взаимодействия. Особенно это заметно в живописи лица мальчика. Красный откликается здесь розовыми оттенками, синий — синими прожилками и даже линиями, проведенными кистью как бы вне формы, белый - сгустками белизны на лице. Практически весь красочный слой этой части картины состоит из тех компонентов, которые образуют аккорд; но здесь они „расслабились", перемешались и составили новые цветовые качества. При этом они сохранили все признаки той же самой цветовой метафоры, о которой шла речь выше и которая особенно нужна в передаче лица, как бы излучающего из себя некие волны.

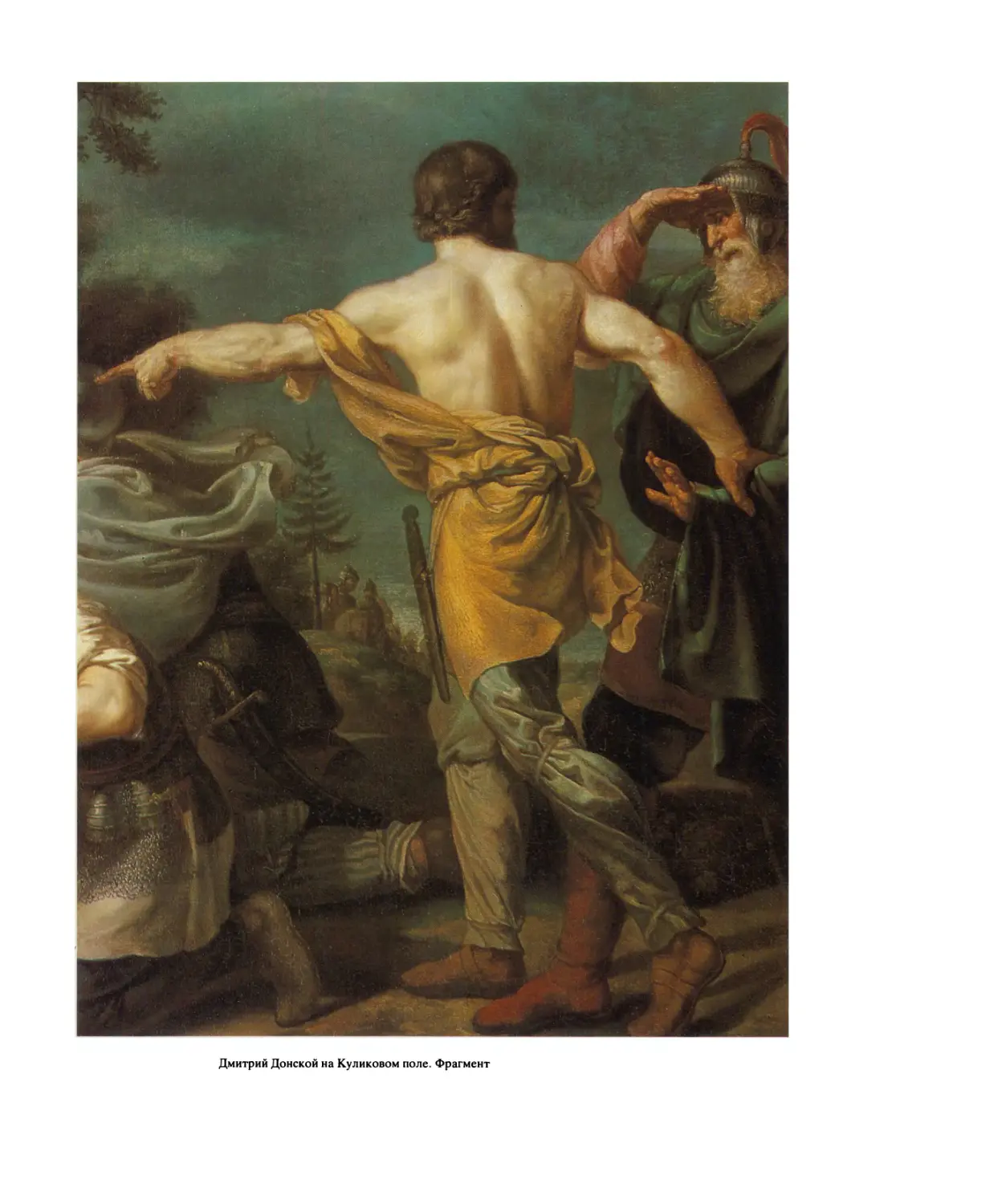

Развивая идею несхожести образов портретов Кипренского друг с другом, следует поставить рядом с уже разобранными выше портрет Евграфа Давыдова, созданный в тот же московский период — в 1809 году. Здесь мы впервые имеем дело с парадным портретом почти в рост (лишь ступни ног не попали в пределы холста). Давыдов изображен в традиционно-романтической ситуации — на фоне стены, на которую ложится тень от его фигуры, дерева и ночного неба. Гусар, одетый в парадную форму, стоит, опершись на саблю и положив локоть на каменную плиту; другую руку он положил на бедро; у ног гусара кивер. Фигура расположена строго в центре большого холста; она изображена почти в натуральную величину. Цветовая гамма портрета подводит в центре холста к контрасту двух пятен — красного и белого. Оба они звучат сильно, будучи трактованы локально — почти без внутренних модуляций и градаций, лишь с изменениями светотеневыми, фиксирующими трехмерность объема. Одно это описание позволяет почувствовать разницу между портретом Давыдова и другими портретными произведениями того времени. В портрете Давыдова мы можем констатировать наличие фона, в то время как в других случаях мы имели дело скорее со средой. Бросается в глаза обилие деталей — тогда как в других портретах мы отмечали их отсутствие. Наконец, это первый портрет в рост, в котором художник показывает фигуру целиком (скрытые за рамой ступни ног не меняют положения). Все эти отличия понятны: Кипренский создавал парадный портрет, отказываясь, хотя и не совсем (как мы увидим ниже), от прежней спутанности жанровых форм и в какой-то мере возвращаясь к известной регламентации. Детали, которыми пользуется художник, довольно демонстративны — кивер, сабля, гусарская форма. Даже пейзаж приобретает характер той же демонстративной детали: он выступает как принадлежность романтического образа. Вследствие этого появляется элемент внеполо-

39

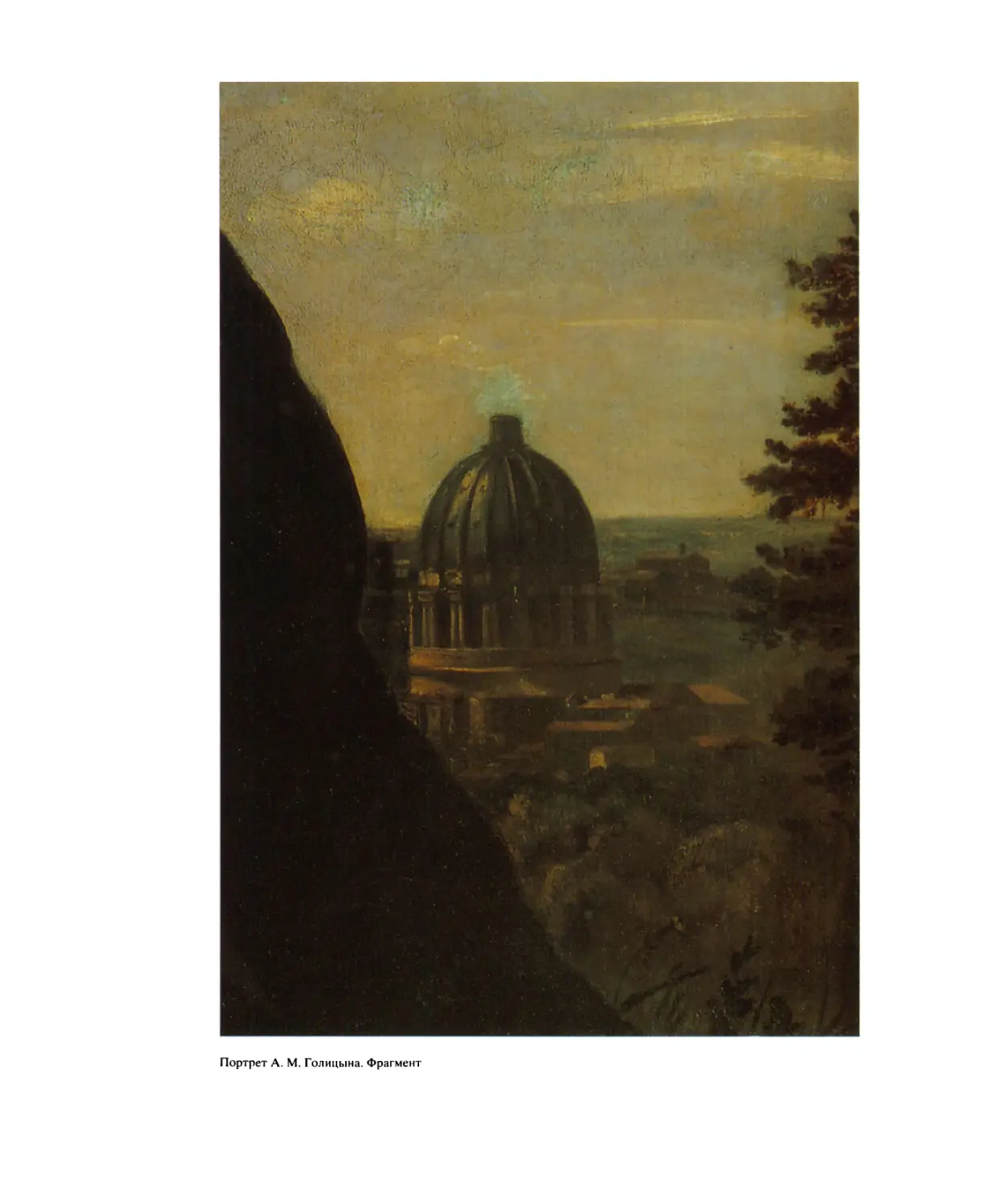

женности образу априорной романтической программы. В более поздние годы этот момент проявится в ряде портретов Кипренского - Уварова, Голицына и некоторых других. Если в автопортретах романтическая концепция образа возникла „опытным путем“, непосредственно в процессе реализации самочувствия художника и обретения себя в окружающем мире, то теперь она самоопределяется как некая программа.

Однако — как было уже сказано — возврат к прежнему жанровому регламенту относителен. Этот возврат проявляется больше в моментах внешних: фронтальный разворот модели, ориентация ее на зрителя, полное соответствие ей формата холста, известное акцентирование контура, выявление объема из окружающей среды. Что же касается поведения героя, то оно не подвержено этой строгой регламентации21. Художник передает такое состояние героя, которое позволяет воссоздать многообразие его чувств, сложность его жизненных представлений и неоднозначность поведения в мире. В образе можно прочесть и черты гражданственности: героя легко представить активным участником Отечественной войны 1812 года, защитником родной земли. Но вместе с тем Давыдов не целиком во власти общественных интересов — он предается мечте; его внутренний взор направлен как бы в сферу личных надежд и упований. Но эти личные страсти не затмевают его сознания. Гармония и равновесие торжествуют и в данном случае, предостерегая от крайностей.

В этом отношении портрет Давыдова представляет собой необычное явление в романтизме вообще и в творчестве Кипренского в частности. Тот конфликт между общественно-предопределенным, государственно-предуказанным, с одной стороны, и личным — с другой, который разгорался в романтизме вообще и готов был открыто

Ф.-О. Рунге.

Портрет детей художника, Отто Зигмунда и Марии Доротеи. 1809