Текст

ЕСМ

РЕДАКЦИЯ ПРИНЧИПАЛЭ А ЕНЧИКЛОПЕДИЕЙ СОВЕТИЧЕ МОЛДОВЕНЕШТЬ

КИШИНЭУ * 1979

МОЛДАВСКАЯ

СОВЕТСКАЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И. К. ВАРТИЧАН

ЧЛЕНЫ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ

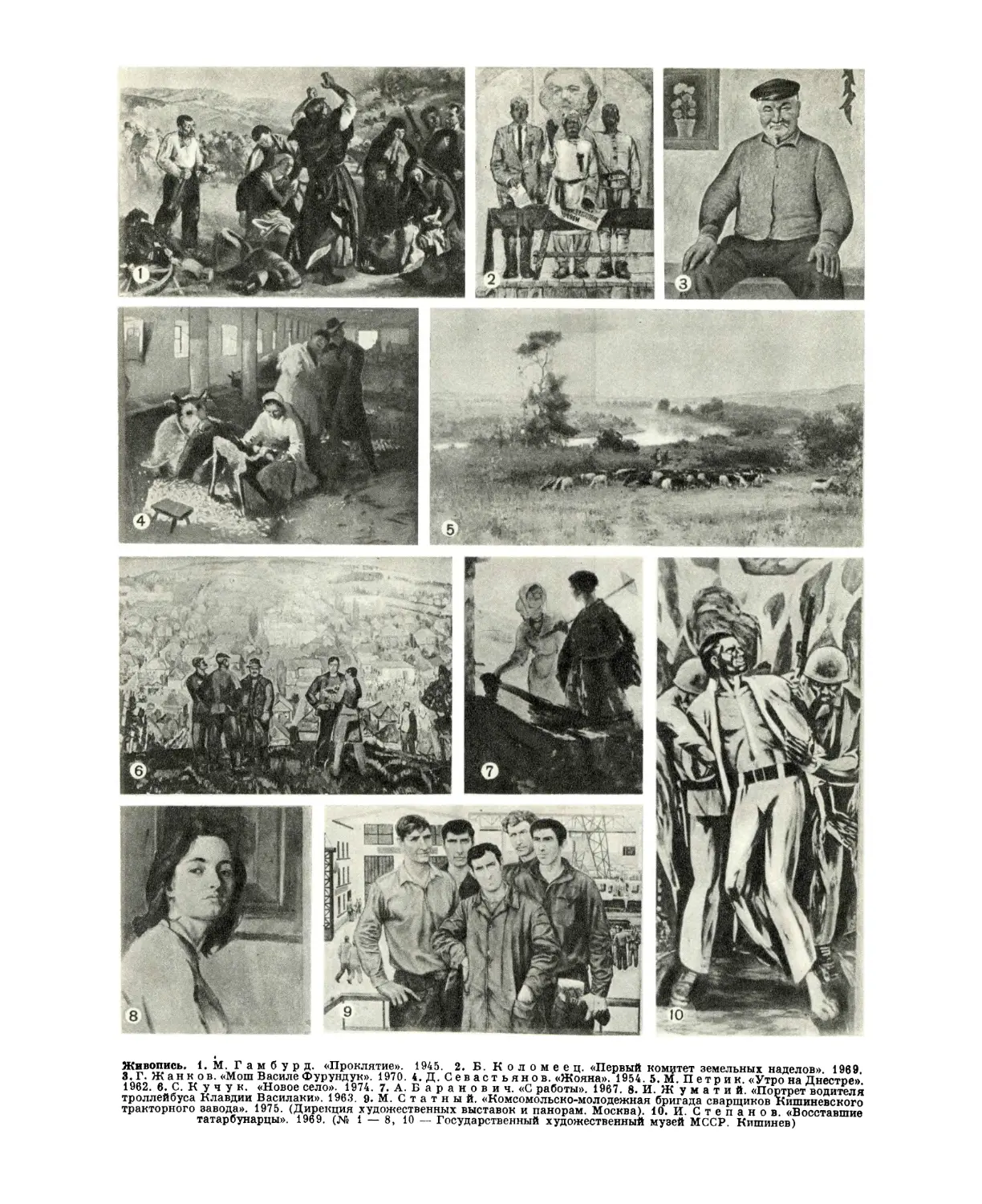

B. А. АНДРУНАКИЕВИЧ, В. X. АНЕСТИАДИ (зам. главного редактора),

C. Я. АФТЕНЮК, В. К. БАРБУЛАТ, И. Т. БОГДЕСКО, А. Т. БОРЩ,

Е. Н. БУКОВ, Н. К. БУРГЕЛЯ, Б. В. ГЛУШКО, Т. И. ГУРТОВОЙ, А. В. ДРУ-

МЯ,Л. И. ДУБИНОВСКИЙ, Г. И. ЕРЕМЕЙ, В. Н. ЕРМУРАТСКИЙ, А. А. ЖУ¬

ЧЕНКО, А. А. ЗАВТУР, В. Г. ЗАГОРСКИЙ, В. С. ЗЕЛЕНЧУК, И. П. КАЛИН,

A. Ф. КОЖУХАРЬ, X. Г. КОРБУ, А. А. КОРЕНЕВ, Н. Г. КОРЛЭТЯНУ,

B. И. КОХАНСКИЙ, А. Н. КРАЧУН, А. М. ЛАЗАРЕВ, М. Я. ЛИВШИЦ,

A. П. ЛУПАН (зам. главного редактора), В. П. МЕД НЕК, И. И. МОКАН,

B. А. МОСКАЛЕНКО, Н. А. МОХОВ, К. Н. НЕГАДАЕВ-Н ИКОНОВ,

Ю. Н. ПЕТРОВ, И. С. ПОПУШОЙ, В. Е. ПРОКА, С. И. РАДАУЦАН,

Г. Я. РУДЬ, Е. М. РУССЕВ, М. В. СКУРТУЛ, П. В. СОВЕТОВ, К. В. СТРА-

ТИЕВСКИЙ, С. И. ТОМА, Д. Т. УРСУЛ, Н. П. ФРОЛОВ, В. П. ХРОПОТИН-

СКИЙ, В. И. ЦАРАНОВ, Г. В. ЧАЛЫЙ, Т. С. ЧЕБАН, А. А. ЧЕБОТАРЬ,

C. С. ЧИБОТАРУ, Ф. Ф. ЧИБОТАРУ, Е. И. ЧОБУ (зам. главного редактора),

Д. Е. ШЕМЯКОВ, В. Н. ЯКОВЛЕВ, М. Ф. ЯРОШЕНКО

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

КИШИНЕВ * 1979

00101—001

М (без объявл.) 5000000000

М757(12)—79

ГП) Главная редакция

Молдавской Советской Энциклопедии. 1979

ОТ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ

Энциклопедический справочник «Молдавская Советская Социалистическая Республи¬

ка» представляет собой монографию, содержащую в обобщенном виде основные све¬

дения о природе, населении, истории, государственном устройстве, общественно-

политической жизни, экономике, науке, технике, литературе и искусстве республики.

В книге показано, что все успехи молдавского народа в области экономики, социаль¬

ных отношений, культуры стали возможными только благодаря победе Великой

Октябрьской социалистической революции и претворению в жизнь ленинской нацио¬

нальной политики. Решающая роль в достижениях республики принадлежит Комму¬

нистической партии Советского Союза.

Данные об образовании Молдавского социалистического государства, о его месте и

роли в составе Союза ССР, его политической организации, об осуществлении корен¬

ных социально-экономических преобразований в республике за годы Советской власти

приводятся в разделе «Общие сведения».

Краткий очерк истории исследования территории Молдавии, характеристика рельефа,

геологического строения, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод, почв,

растительного и животного мира, вопросы охраны природы изложены в разделе

«Природа».

В разделе «Население» представлены данные о численности, языке и другие сведения

о населении.

Монография знакомит читателей с многовековой историей и культурой Молдавии с

древнейших времен до наших дней в основном в пределах территории, которую ны¬

не занимает Молдавская ССР. Период, когда в Днестровско-Карпатских землях

существовало единое Молдавское феодальное государство, единая молдавская на¬

родность, отражает этапы развития всего народа в границах Молдавского княжества,

а также части Левобережной Молдавии. События с 1812 по 1917 освещаются преиму¬

щественно в рамках Бессарабской губернии, а также левобережных районов Молда¬

вии, входивших тогда в состав Херсонской и Подольской губерний. Борьба трудя¬

щихся Бессарабии за воссоединение с Советской Родиной (1918—40) раскрыта в пре¬

делах границ бывшей Бессарабской губернии, находившейся в те годы под времен¬

ной бояро-румынской оккупацией.

Раздел «История» содержит сведения о формировании молдавского народа, его

освободительной борьбе, о многовековой дружбе с великим русским и украинским

народами, становлении молдавской буржуазной нации, революционном движении, о

победе Советской власти, строительстве социализма, образовании молдавской социа¬

листической нации. В нем рассказывается также о трудных испытаниях, через ко¬

торые прошел молдавский народ в годы Великой Отечественной войны. В книге

показано, как трудящиеся Молдавии, благодаря помощи братских русского, украин¬

ского и других народов Советского Союза, добились больших успехов в экономиче¬

ской, социальной и культурной жизни. «История, — подчеркивал Л. И. Брежнев,

выступая в Кишиневе в октябре 1974, — отвела на строительство социализма в ва¬

шей республике, по существу, немногим более четверти века. Но, несмотря на это,

Молдавия сумела догнать другие советские республики, стала в ряд с ними. Это

удалось сделать в значительной мере потому, что молдавский народ мог опереться

на поддержку всех братских народов нашей страны, на созданный в СССР промыш¬

ленный и научно-технический потенциал, полной мерой использовать накопленный

опыт социалистического строительства в нашей стране». (Ленинским курсом. Речи и

статьи, т. 5. М., 1976, с. 172).

В разделе «Коммунистическая партия Молдавии» представлена история Компартии

республики — одного из боевых отрядов Коммунистической партии Советского Союза,

отражены деятельность коммунистов на важнейших этапах борьбы за установление

и упрочение Советской власти в крае, их участие в защите социалистического Оте¬

чества, борьба за победу социализма и построение коммунистического общества.

Разделы «Общественное и государственное устройство», «Советы народных депутатов»,

«Общественные организации», «Законодательство Молдавской ССР» — о роли и

месте государственных и общественных организаций в политической и социально-

экономической жизни общества, о Конституции и законодательстве Молдавской ССР.

Экономика республики является составной частью народнохозяйственного комплекса

СССР. Современное состояние промышленности, сельского хозяйства, строительства,

транспорта, связи, торговли, финансов освещено в разделе «Народное хозяйство».

Даны сведения о перспективах развития народного хозяйства, о происходящих процес¬

сах специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе

межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, о росте технического

прогресса.

О подъеме материального благосостояния трудящихся, здравоохранении, народном

образовании и научном потенциале республики, успехах в области литературы и

искусства повествуется в соответствующих разделах книги.

В разделе «Молдавская ССР на международной арене» говорится о международной

правосубъектности суверенного Молдавского социалистического государства, его

общественно-политических, экономических и культурных связях с зарубежными

странами.

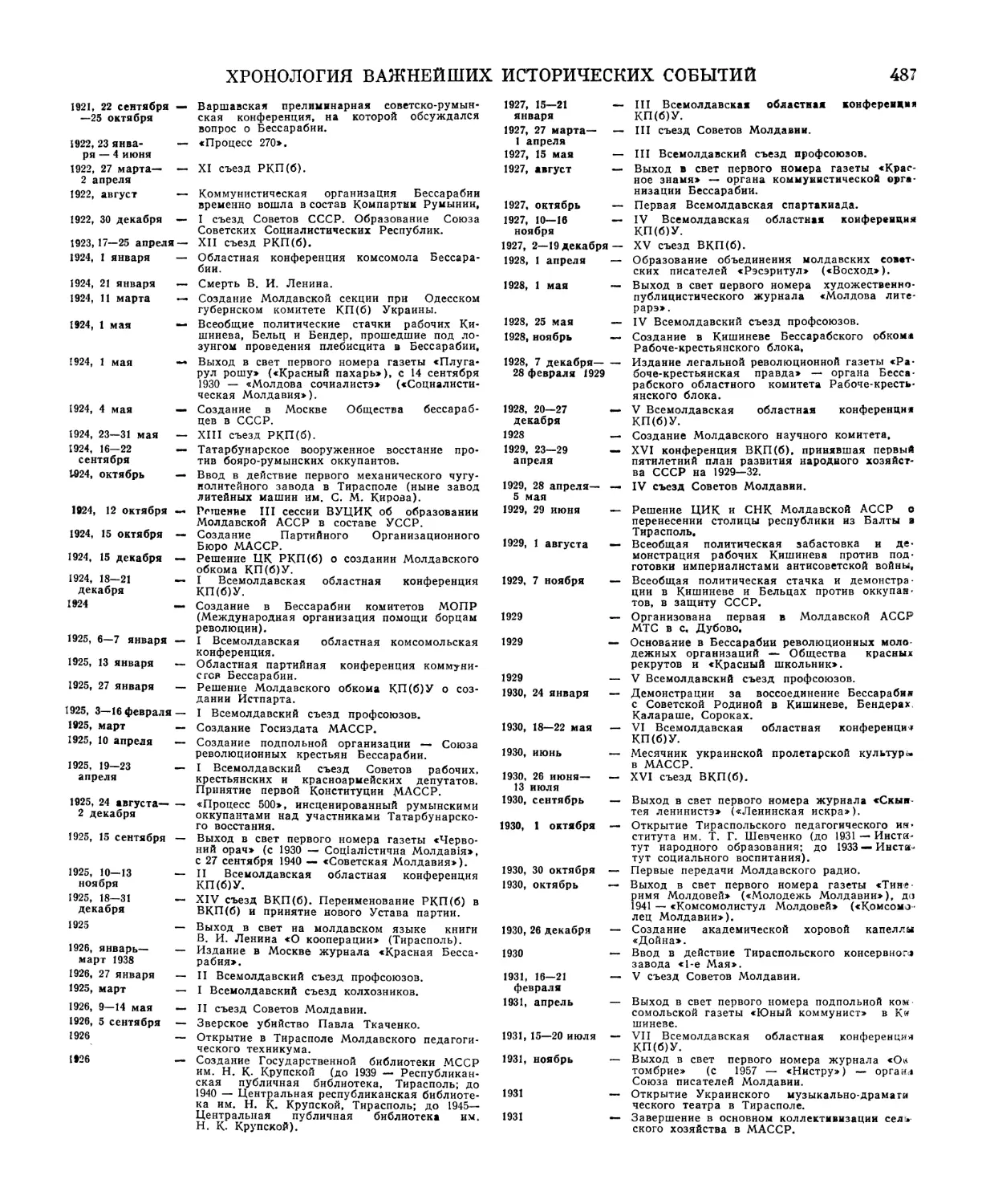

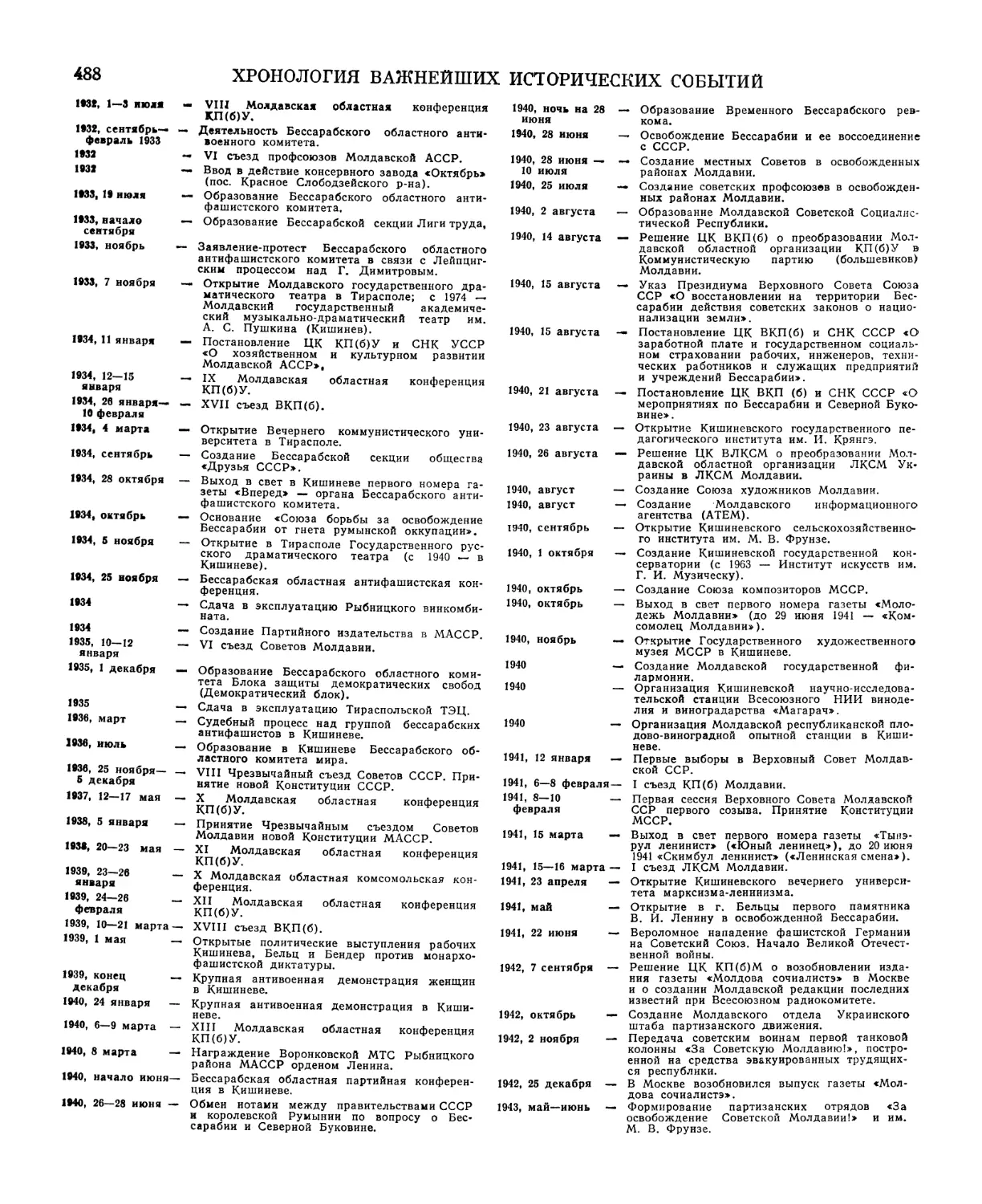

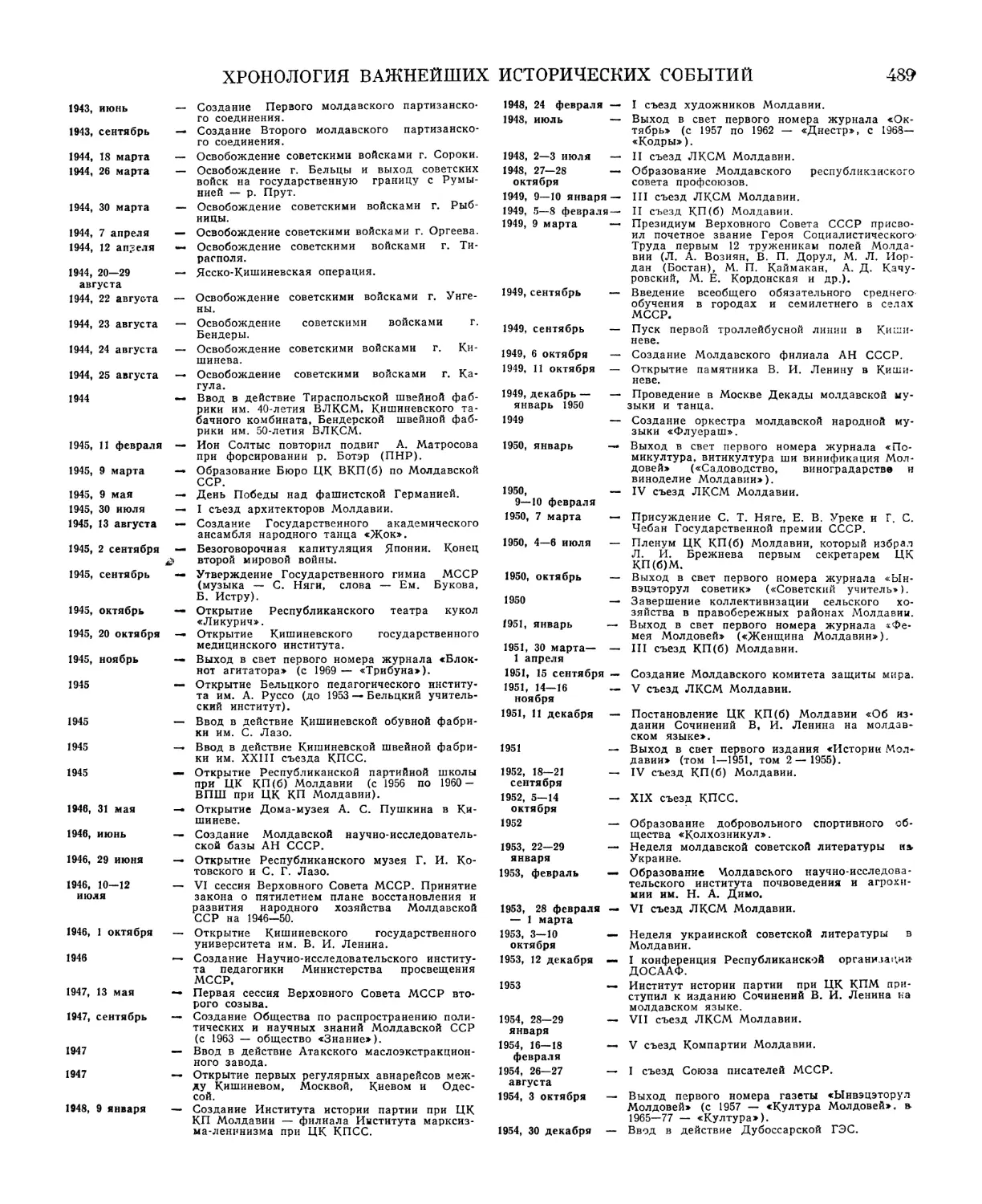

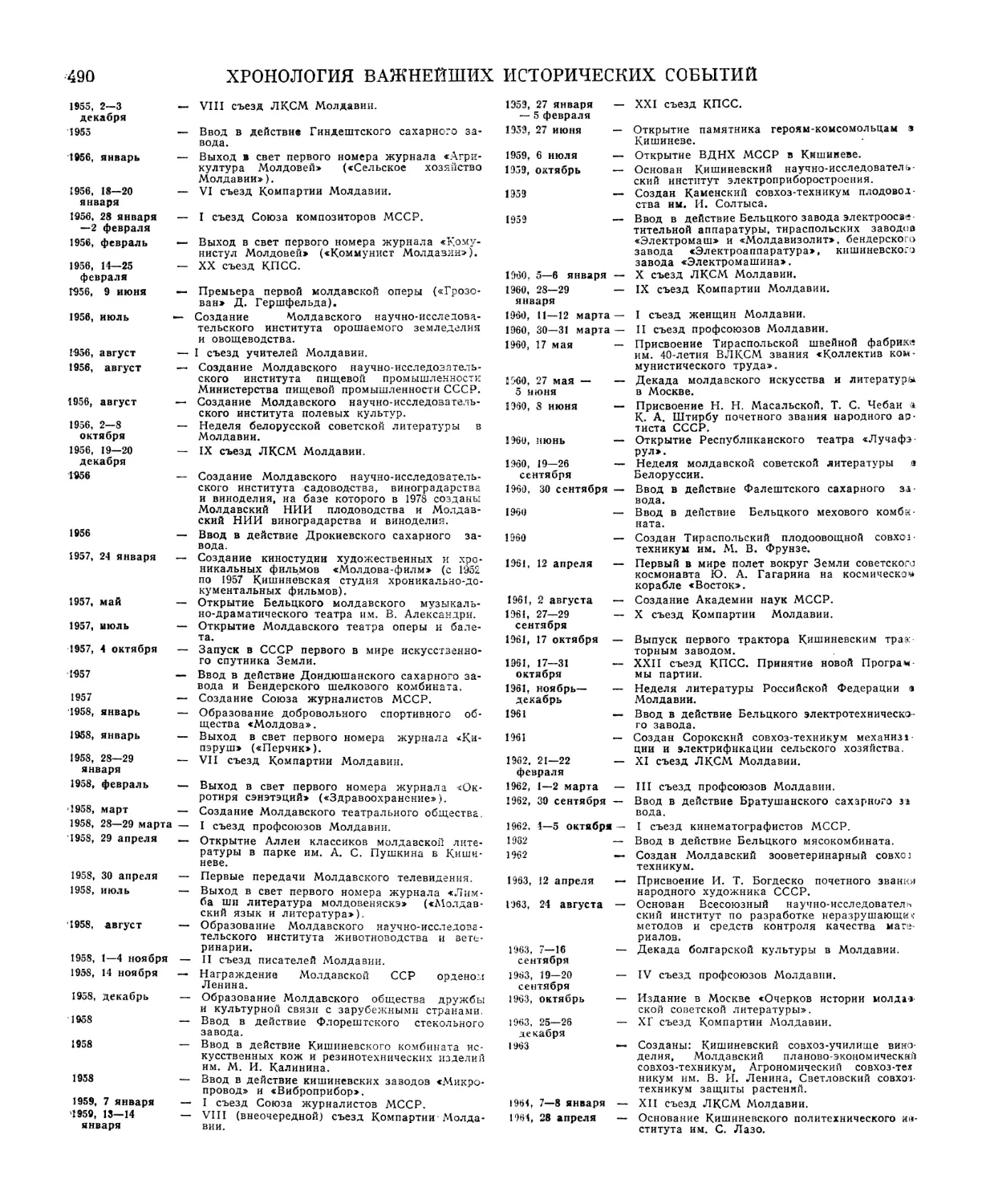

Монография завершается хронологией важнейших событий из жизни республики.

В книге помещено 11 цветных и 19 черно-белых карт. Всего в томе около 500 иллю¬

страций на вклейках и 350 — в тексте.

Материалы энциклопедического справочника основываются на марксистско-ленинской

методологии, написаны в духе социалистического интернационализма и непримиримости

к буржуазной идеологии. Книга — совместный труд большого коллектива ученых,

деятелей литературы и искусства, работников партийных, государственных органов

и общественных организаций, специалистов основных отраслей народного хозяйства

и культуры республики. В ее подготовке приняли участие 382 автора.

Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии Госкомиздата Молдавской

ССР приносит сердечную благодарность Академии наук МССР, Институту истории

партии при ЦК Компартии Молдавии, Большой Советской Энциклопедии, Украинской

Советской Энциклопедии, высшим учебным заведениям, другим учреждениям, ведом¬

ствам и организациям, всем авторам, консультантам и рецензентам, принявшим уча¬

стие в подготовке настоящего издания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ

МОЛДАВСКОЙ ССР

Государственный герб Молдавской Советской Социалистической Республики пред¬

ставляет собой изображение серпа и молота в лучах солнца и в обрамлении ко¬

лосьев и початков кукурузы с гирляндой из гроздьев винограда и плодов, с надпи¬

сями на красной ленте: внизу «РССМ», на правой стороне на русском языке

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», на левой — на молдавском языке «Про-

летарь дин тоате цэриле, уници-вэ!». В верхней части герба — пятиконечная звезда.

(Статья 167 Конституции Молдавской ССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

МОЛДАВСКОЙ ССР

Государственный флаг Молдавской Советской Социалистической Республики пред¬

ставляет собой красное прямоугольное полотнище С зеленой полосой посередине

во всю длину флага с изображением в углу верхней красной части полотнища,

у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, об¬

рамленной золотой каймой. Зеленая полоса составляет одну четвертую ширины

флага. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

(Статья 168 Конституции Молдавской ССР)

За большие успехи, достигну¬

тые трудящимися Молдавской

Советской Социалистической

Республики в развитии вино¬

градарства и садоводства, уве¬

личение производства сель¬

скохозяйственных продуктов и

за перевыполнение плана про¬

дажи государству в 1958 году

винограда, молока, мяса, зер¬

на и других продуктов сель¬

ского хозяйства наградить

Молдавскую Советскую Со¬

циалистическую Республику

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

(Указ Президиума

Верховного Совета СССР

от 14 ноября 1958 г.)

За большие заслуги трудя¬

щихся Молдавской ССР в ре¬

волюционном движении, в

борьбе за победу Великой Ок¬

тябрьской социалистической

революции и упрочение пер¬

вого в мире социалистическо¬

го многонационального госу¬

дарства — Союза Советских

Социалистических Республик,

за проявленный героизм в бо¬

ях с врагами нашей Родины и

успехи в коммунистическом

строительстве наградить Мол¬

давскую Советскую Социалис¬

тическую Республику ОРДЕ¬

НОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО¬

ЛЮЦИИ.

(Указ Президиума

Верховного Совета СССР

от 11 октября 1974 г.)

За большие заслуги трудящих¬

ся Молдавской ССР в развитии

и упрочении Союза ССР, в

укреплении дружбы и брат¬

ского сотрудничества социа¬

листических наций и народно¬

стей, за большой вклад в эко¬

номическое, социально-поли¬

тическое и культурное разви¬

тие Советского государства и

в ознаменование 50-летия Со¬

юза Советских Социалистиче¬

ских Республик наградить

Молдавскую Советскую Со¬

циалистическую Республику

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРО¬

ДОВ.

(Указ Президиума

Верховного Совета СССР

от 29 декабря 1972 г.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Молдавская Советская Социалисти¬

ческая Республика — социалистиче¬

ское общенародное государство, вы¬

ражающее волю и интересы рабочих,

крестьян и интеллигенции, трудящих¬

ся республики всех национальностей.

МССР является равноправной рес¬

публикой в составе Союза Советских

Социалистических Республик. Воз¬

никла в результате победы Великой

Октябрьской социалистической рево¬

люции. 12 октября 1924 образована

Молдавская АССР в составе Украин¬

ской ССР. 2 августа 1940, после вос¬

соединения Бессарабии с Советской

Родиной, была образована Молдав¬

ская ССР. Действующая Конститу¬

ция МССР принята внеочередной

восьмой сессией Верховного Совета

республики 15 апреля 1978. МССР

имеет государственный герб, флаг и

гимн. Столица — г. Кишинев.

Вся власть в МССР принадлежит на¬

роду, который осуществляет ее через

Советы народных депутатов. Высший

орган государственной власти рес¬

публики — Верховный Совет, а в пе¬

риод между его сессиями — Прези¬

диум Верховного Совета МССР. Выс¬

ший исполнительный и распорядитель¬

ный орган государственной власти —

Совет Министров Молдавской ССР.

Местными органами государственной

власти в районах, городах, поселках

и селах являются соответствующие

Советы народных депутатов.

Коммунистическая партия Молда¬

вии — составная часть КПСС — явля¬

ется руководящей и направляющей

силой трудящихся республики. На

1 января 1979 КП Молдавии на¬

считывала в своих рядах 153 222 чле¬

на и кандидата в члены партии. Важ¬

ную роль в решении политических, хо¬

зяйственных и социально-культурных

задач играют профессиональные сою¬

зы, комсомол, кооперативные и дру¬

гие общественные организации рес¬

публики. На 1 января 1979 профес¬

сиональные союзы Молдавии насчиты¬

вали 1902,03 тыс. членов; в рядах

Ленинского Коммунистического Сою¬

за Молодежи Молдавии было 549 тыс.

комсомольцев.

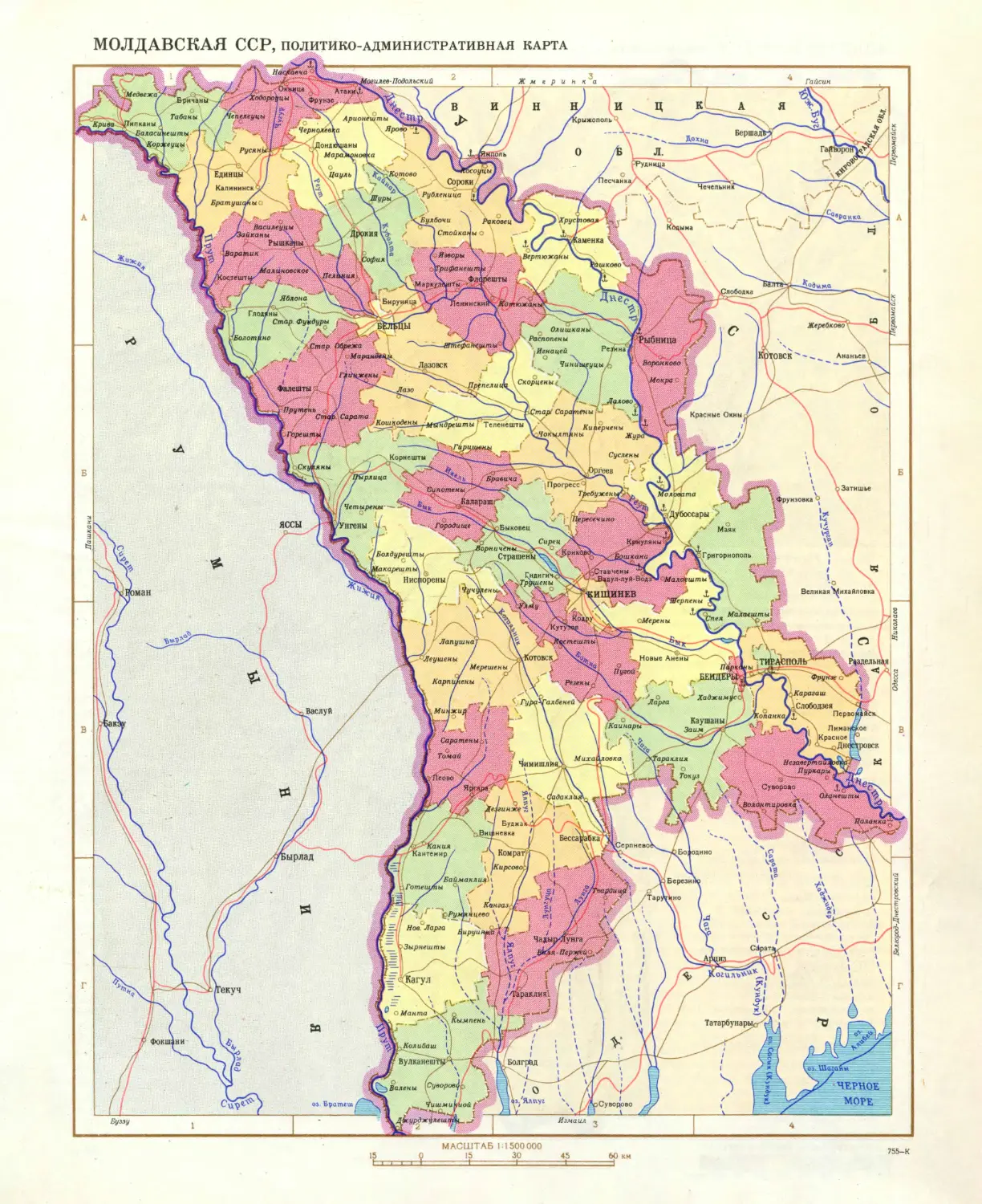

МССР расположена на крайнем юго-

западе Европейской части СССР. На

3 граничит с Социалистической Рес¬

публикой Румынией, на С, В и Ю —

с Украинской ССР. Территория МССР

простирается с С на Ю на 350 км, с

3 на В — на 150 км. Крайние точки

республики: на С — с. Наславча Ок-

ницкого р-на (48°29/ с. ш.), на Ю —

с. Джурджулешты Вулканештского

р-на (45°28' с. ш.), на 3 — с. Крива

Бричанского р-на (26°30/ в. д.), на

В — с. Паланка Суворовского р-на

(30°05' в. д.). Площадь МССР —

33,7 тыс. км2 (0,15% территории Со¬

ветского Союза). Население — 3948

тыс. человек (на 17 января 1979).

Плотность населения — 117,2 челове¬

ка на 1 км2. МССР разделена на 36

районов, имеет 21 город, 44 поселка

городского типа, 749 сельских Сове¬

тов.

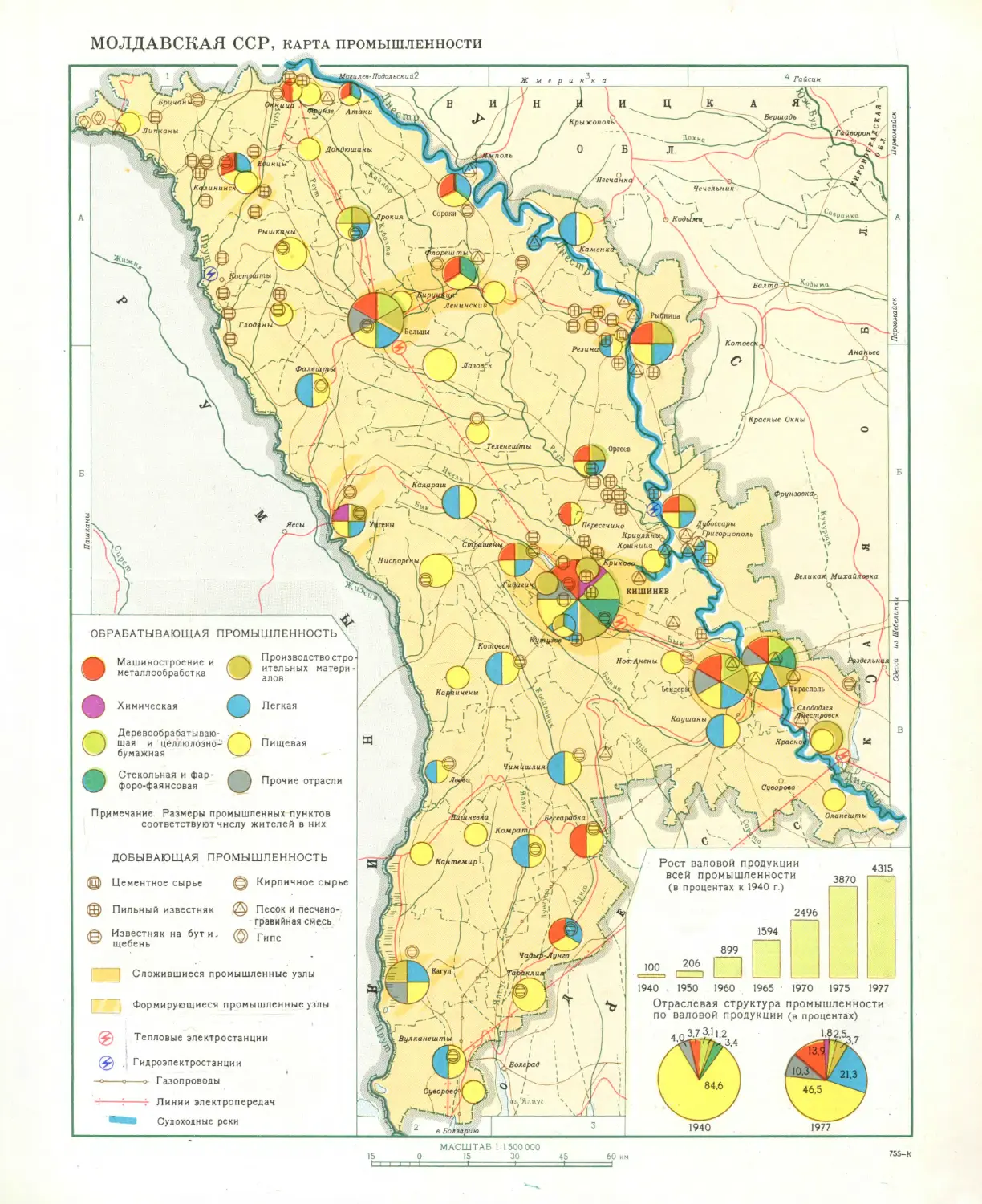

В составе Союза ССР Молдавия яв¬

ляется отдельным экономическим ад¬

министративным районом. При брат¬

ской помощи всех советских народов

республика из отсталого аграрного

края превратилась в развитую инду¬

стриально-аграрную республику. Объ¬

ем валовой промышленной продукции

в 1978 увеличился по сравнению с

1913 в 262 раза, а по сравнению с

1940 — в 45 раз. На долю промыш¬

ленности в 1977 приходилось 56,5%

валового общественного продукта, на

долю сельского хозяйства — 25,5%.

На базе межхозяйственной коопера¬

ции и агропромышленной интеграции

в МССР создан мощный аграрно-про¬

мышленный комплекс по производству

и промышленной переработке сельско¬

хозяйственной продукции. Молдавия

является крупным районом СССР по

производству консервов (1166,4 млн.

условных банок; 1978), виноматериа-

лов (44,7 млн. дал), сахара-песка

(466,6 тыс. т), растительного масла

(127,4 тыс. т), эфирных масел (104,1 т)

и ферментированного табака. В рес¬

публике развиты электроэнергетика,

машиностроение и металлообработ¬

ка, промышленность стройматериалов,

легкая, мебельная и деревообрабаты¬

вающая, пищевая и др. Продукция

молдавских заводов и фабрик экспор¬

тируется в 67 стран мира.

К концу 1978 в республике было 422

колхоза, 341 совхоз-завод и совхоз,

311 межхозяйственных предприятий и

объединений. На долю Молдавии

8

приходится 2,3% сельскохозяйствен¬

ной продукции Советского Союза. Ва¬

ловой сбор основных культур земле¬

делия в 1978 составлял (тыс. т)’: зер¬

на—3523, сахарной свеклы—3067, под¬

солнечника — 234, табака — 78, ово¬

щей — 1254, плодов и ягод — 463,

винограда — 1100. В Молдавии широ¬

ко развита транспортная сеть. В 1978

длина железных дорог составляла

1,11 тыс. км, автодорог — 10,5 тыс.

км, в т. ч. с твердым покрытием —

8,7 тыс. км, судоходных водных пу¬

тей— 1,1 тыс. км; общий грузообо¬

рот — 20,6 млрд. т-км. По территории

республики проходят железнодорож¬

ные линии, связывающие Советский

Союз с Социалистической Республи¬

кой Румынией, Народной Республи¬

кой Болгарией, Социалистической Фе¬

деративной Республикой Югославией

и некоторыми другими государствами.

В 1977 в народном хозяйстве МССР

было занято 1357 тыс. рабочих и слу¬

жащих, в т. ч. специалистов с высшим

и средним специальным образовани¬

ем—302,5 тыс. человек.

Непрерывно растет материальное бла¬

госостояние и культурный уровень

трудящихся Молдавии. Национальный

доход республики в 1977 по сравне¬

нию с 1960 увеличился в 3,4 раза.

Общая сумма выплат и льгот, полу¬

ченных населением из общественных

фондов потребления, возросла с 230,7

млн. руб. в 1960 до 1324,5 млн. руб.

в 1978. В 1946—78 в городах и сель¬

ских местностях построено квартир

общей площадью 35,3 млн. м2. Роз¬

ничный товарооборот государствен¬

ной и кооперативной торговли в 1978

составлял 3052,8 млн. руб. (в 1960—

677,1 млн. руб.).

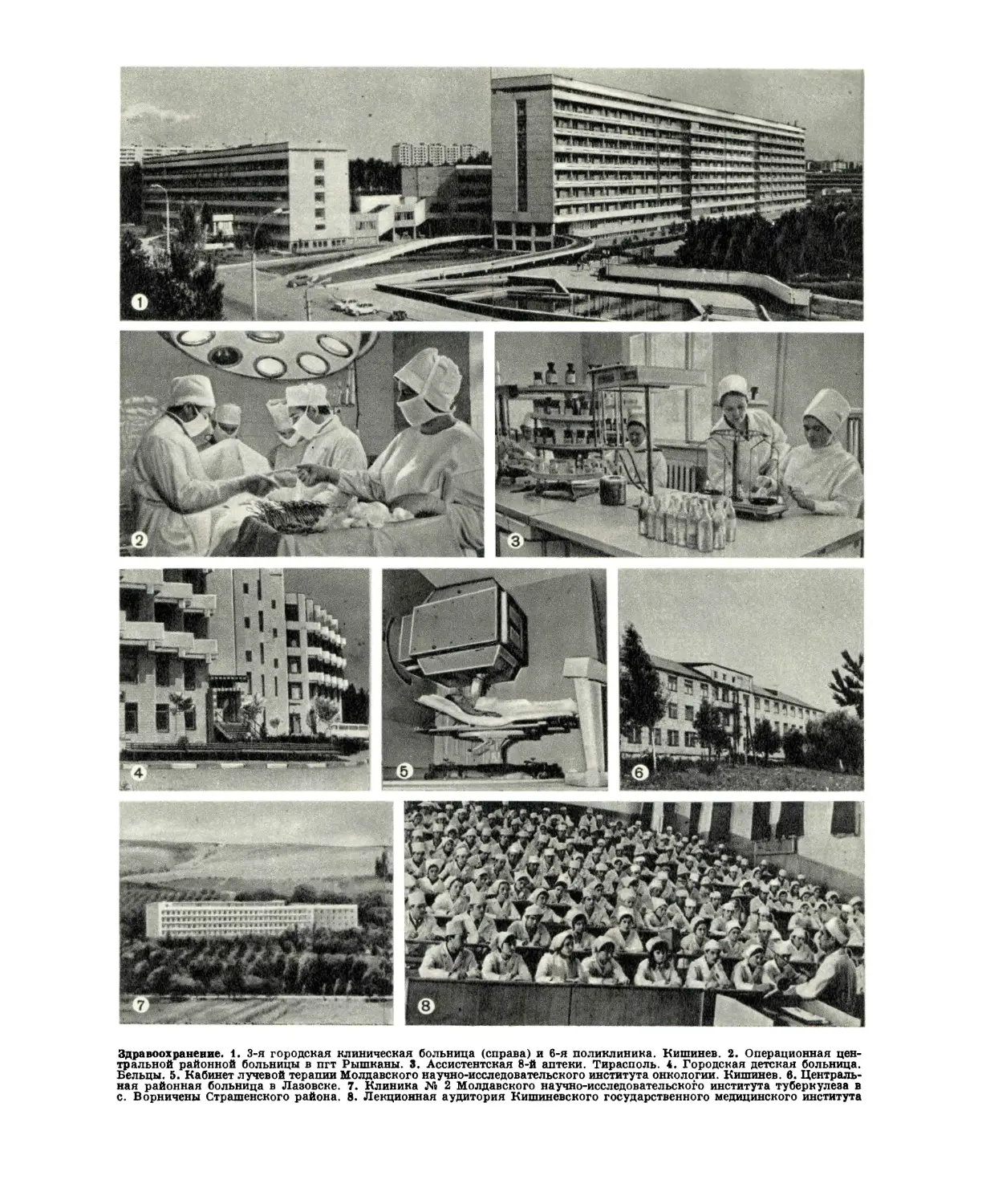

За годы Советской власти резко улуч¬

шилось медицинское обслуживание

населения. В 1978 в республике на¬

считывалось 339 больничных учреж¬

дений на 46,0 тыс. коек (116,6 на 10

тыс. жителей), 513 врачебных учреж¬

дений, 221 женская консультация, дет¬

ская поликлиника и амбулатория,

375 аптек, 25 санаториев и санатори¬

ев-профилакториев. Медицинские кад¬

ры (1978): 11,6 тыс. врачей всех спе¬

циальностей (29,4 врача на 10 тыс.

жителей) и 35,3 тыс. специалистов со

средним медицинским образованием.

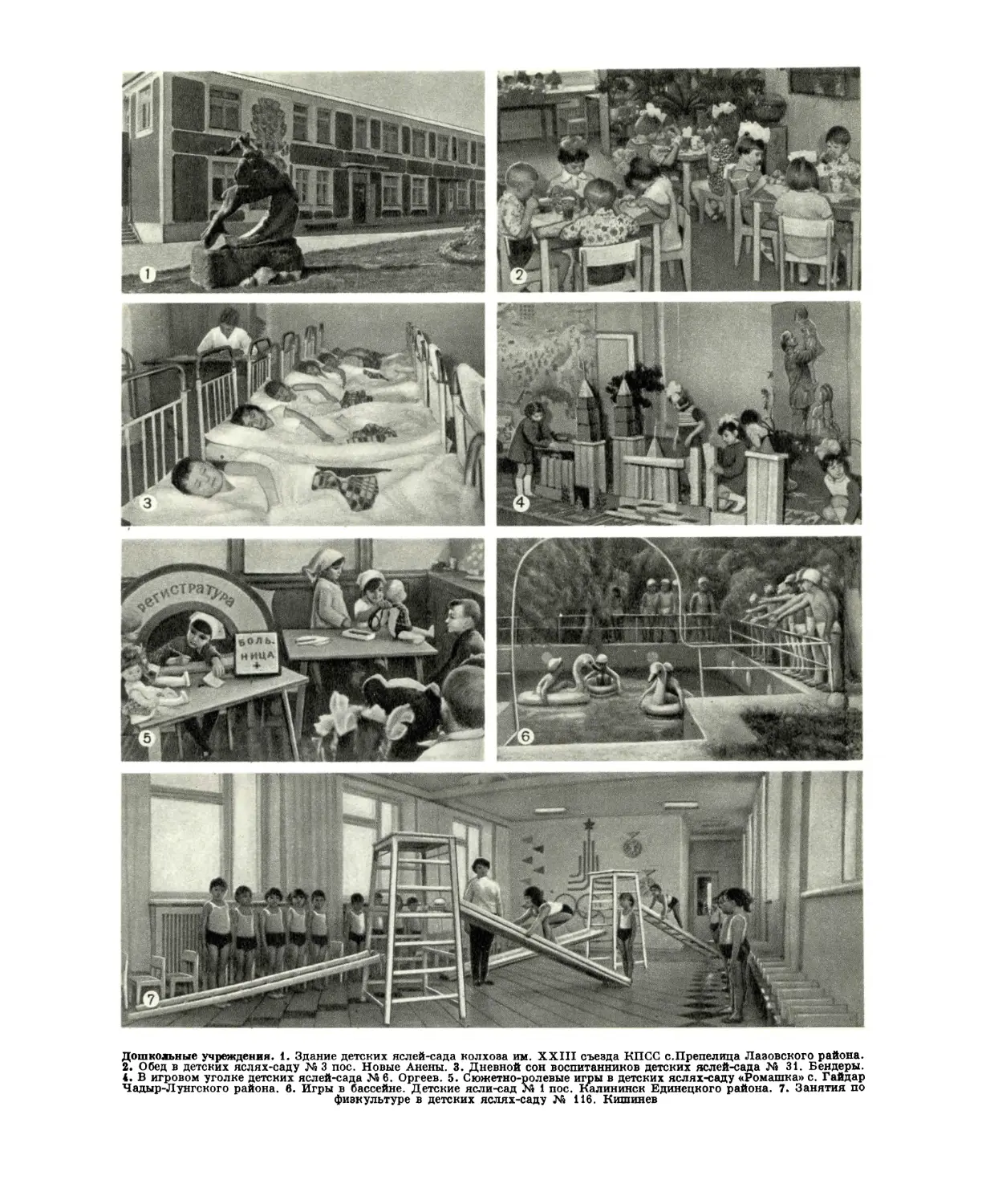

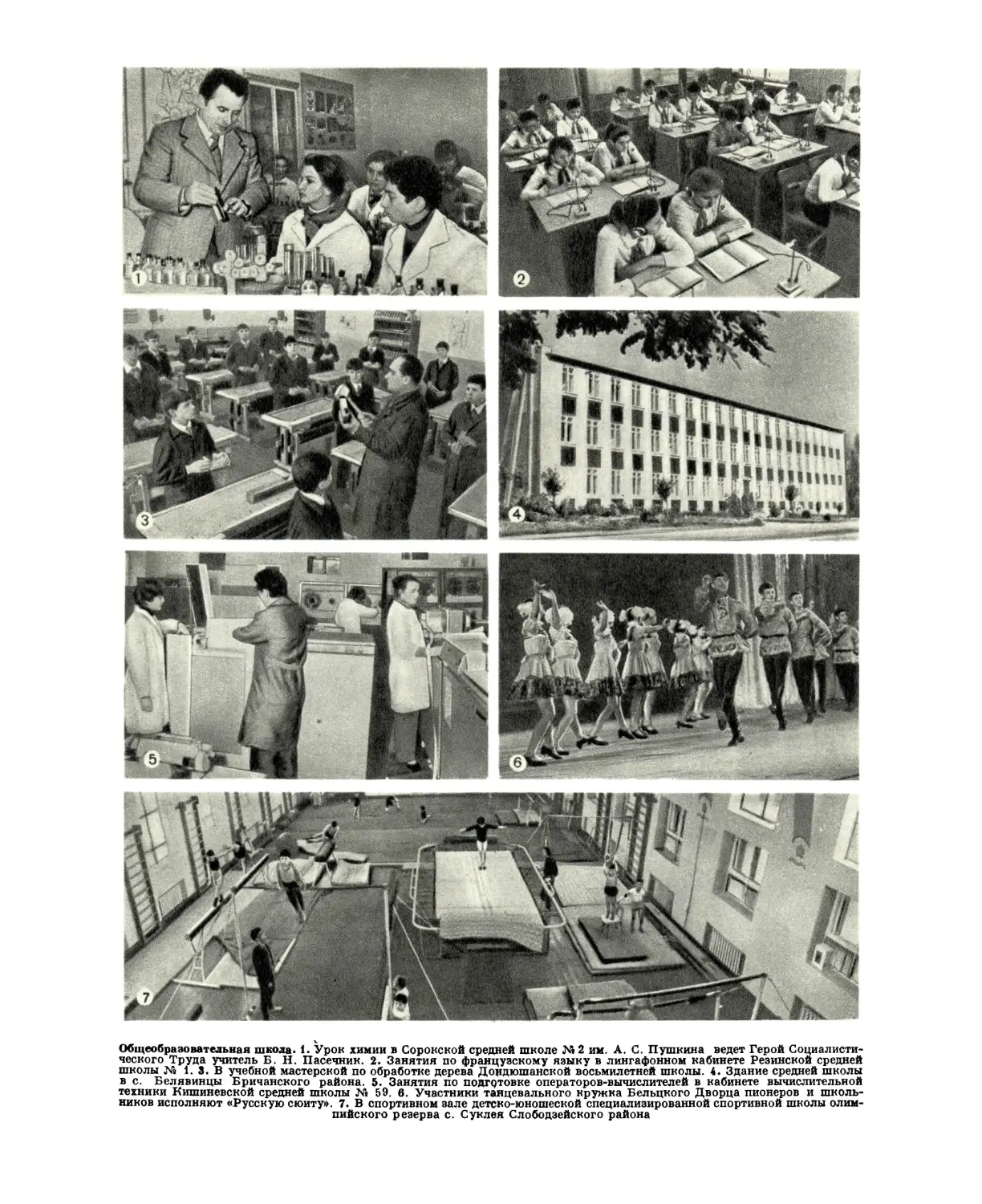

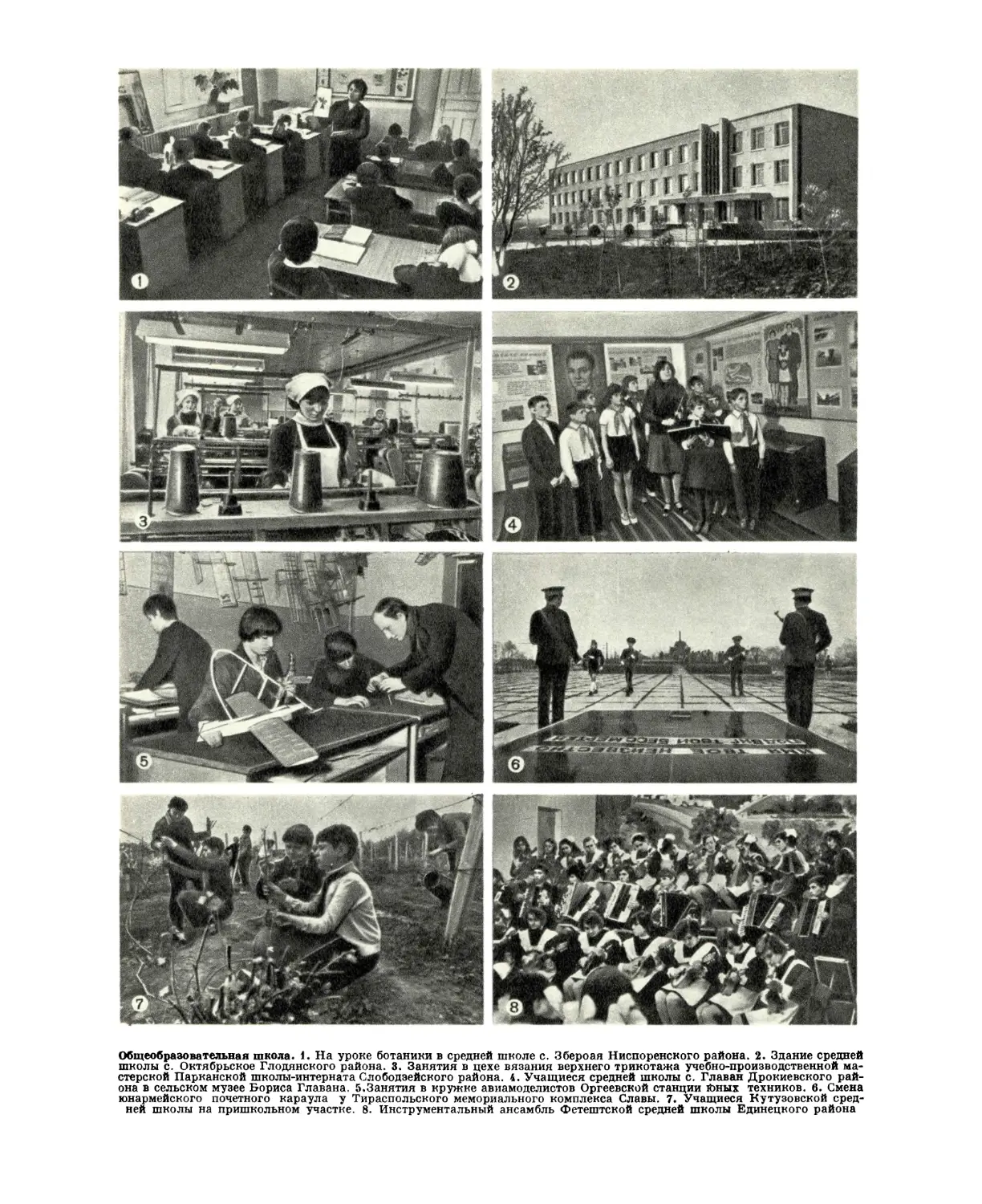

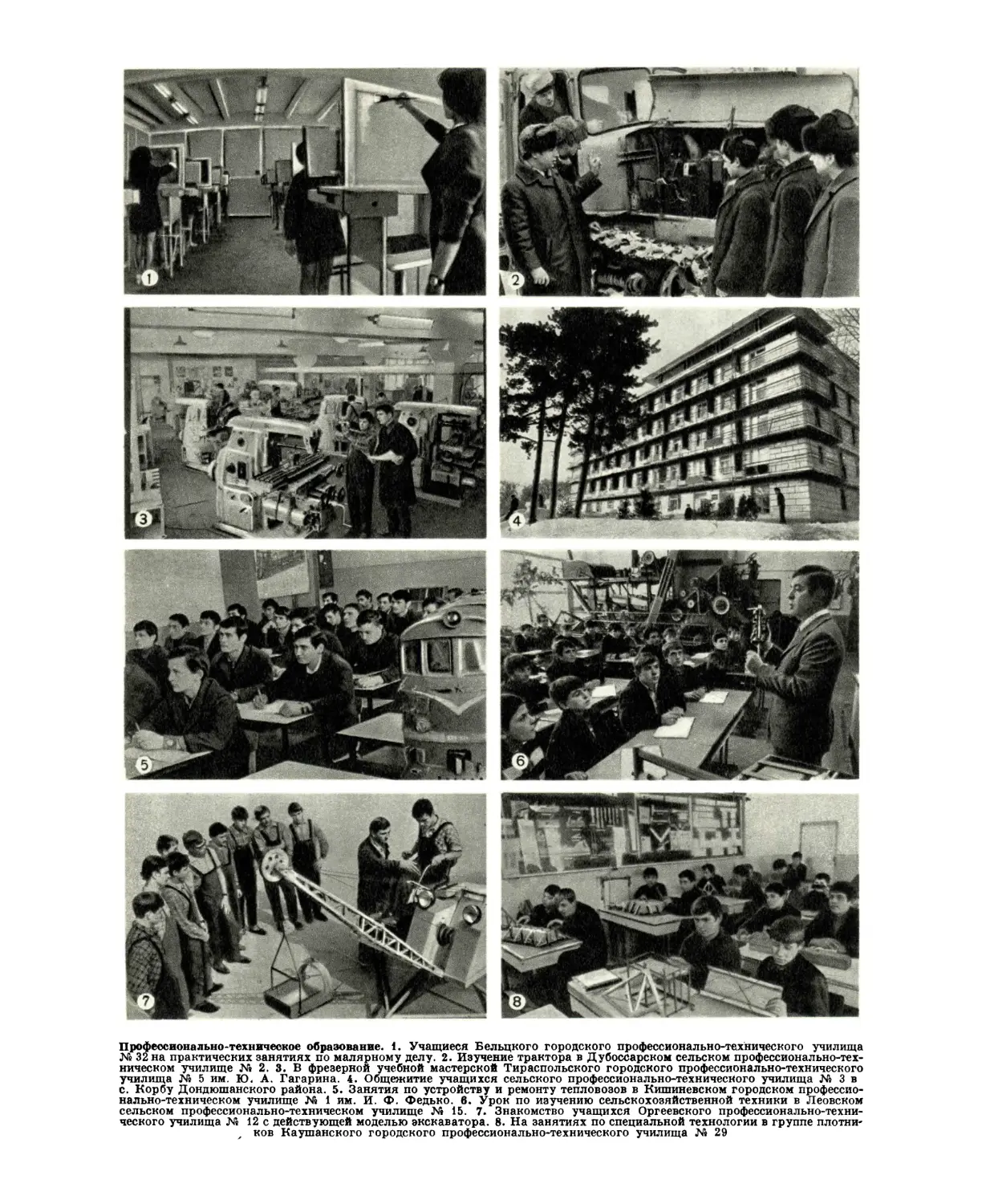

Огромные успехи достигнуты в разви¬

тии просвещения, науки и культуры

Молдавии. В 1978/79 учебном году

насчитывалось 1882 общеобразова¬

тельные школы (747,1 тыс. учащихся),

95 профессионально-технических учеб¬

ных заведений (46,0 тыс. учащихся),

49 средних специальных учебных за¬

ведений (59,7 тыс. учащихся), 8 ву¬

зов (49,1 тыс. студентов).

Научно-исследовательскую работу

проводят Академия наук МССР, выс¬

шие учебные заведения и отраслевые

научно-исследовательские институты.

В 1978 в республике выпускалось 163

газеты, 42 журнала, имелось 2026

массовых библиотек (общий книжный

фонд 22,5 млн. экз.), 1858 клубов (в

т. ч. 1556 сельских), 7 профессиональ¬

ных театров, 1807 киноустановок, 41

музей.

МССР награждена орденом Ленина

(1958), орденом Дружбы народов

(1972), орденом Октябрьской Рево¬

люции (1974).

ПРИРОДА

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МОЛДАВИИ

Первые письменные упоминания о

природе территории Молдавии встре¬

чаются в работах античных авторов.

Геродот (5 в. до н. э.) в своем труде

«История», описывая Скифию, приво¬

дит ряд сведений, касающихся юга

Днестровско-Прутского междуречья.

Он отмечает, что эта территория пред¬

ставляет собой равнину с толстым

слоем почвы, богатую травой и хоро¬

шо орошаемую. Им описаны реки

Истр (Дунай), Тирас (Днестр), Па¬

рата (Прут) и др. Аналогичные

сведения содержатся в «Географии»

Страбона (1 в. до н. э. — 1 в. н. э.).

Представляет интерес карта Птоле¬

мея (2 в. н. э.), на которой кроме рек

показаны элементы орографии. В

древнейшей русской летописи «По¬

весть временных лет» (12 в.) упоми¬

наются главные реки, протекающие

по территории края. Молдавские и

иноземные летописцы 15—17 вв. со¬

общают о некоторых явлениях при¬

роды (засухи, паводки, сильные мо¬

розы, наводнения и др.). Данные о

природе и хозяйстве Молдавского

княжества содержатся в описаниях

русских и отдельных иностранных пу¬

тешественников, побывавших в этих

местах (А. Никитин, П. Алеппский,

М. Бандини и др.). Первую известную

нам географическую карту Молдав¬

ского княжества составил Г. Рейхерс-

дорфер. В начале 18 в. Дмитрий Кан¬

темир в работе «Описание Молдавии»

(1716) подробно рассказывает о при¬

роде, хозяйстве и населении края.

Книга содержит карту, на которой

впервые показано административное

деление Молдавского феодального го¬

сударства. В середине 18 в. составля¬

ются военные карты, появляется бо¬

лее полное описание территории. Зна¬

чительно расширили сведения о при¬

роде и хозяйстве Днестровско-Прут¬

ского междуречья работы А. Мейера,

П. П. Сумарокова, а также других

русских географов и путешественни¬

ков.

После присоединения Бессарабии к

России (1812) в работах ряда рус¬

ских ученых характеризуются рельеф,

реки, леса, подчеркивается изменчи¬

вость климата, плодородие земель

(П. Куницкий, П. П. Свиньин и др.),

описывается геологическое строение

территории (Г. К. Блёде, Н. П. Барбот

де Марии и др.). В 50—70-е годы 19 в.

намечается некоторая комплексность

в изучении природы края. Выявлены

зональные ландшафтные полосы и

составлена первая почвенная карта ре¬

гиона (А. И. Гроссул-Толстой, 1856),

организованы метеорологические, фе¬

нологические (А. Денгинк) и гидро¬

логические наблюдения, проведены

физико-географическое и военно-ста¬

тистическое описания Бессарабии

(А. И. Защук). В последней четверти

19 — начале 20 вв. опубликованы

сводные (хотя и не всегда полные)

работы о природе, населении и хо¬

зяйстве края. В 1883 И. Ф. Синцовым

составлена первая крупномасштабная

геологическая карта территории (м-б

1 :420 000). Значительный вклад в

изучение геологического строения

края внесли русские геологи Н. И. Ан¬

друсов, Н. А. Соколов, Н. А. Григо¬

рович-Березовский и др. Установле¬

но орографическое строение Днестров¬

ско-Прутского междуречья (Ф. С.

Поручик), изданы первые очерки о

развитии оползней и борьбе с ними

(О. К. Ланге). Дана оценка агрокли¬

матических ресурсов (А. В. Клоссов-

ский). На основании гидрологических

исследований предложены рекоменда¬

ции по улучшению судоходства на

Днестре (В. М. Лохтин, Н. П. Пузы-

ревский). Получены новые данные о

почвенном покрове и его дифферен¬

циации, составлена карта изогумусо-

вых полос территории, а также схема

ее почвенно-географического строения

(В. В. Докучаев), накоплены сведе¬

ния о механическом и химическом со¬

ставе почв (А. И. Набоких, А. М. Пан¬

ков) и оценены свойства почв приме¬

нительно к некоторым сельскохозяй¬

ственным культурам. Проведена ин¬

вентаризация лесов, в результате ко¬

торой было установлено резкое умень¬

шение их площади (М. К. Турский,

А. Чиж), определены условия произ¬

растания и распространения леса

(Н. Л. Окиншевич, Ю. К. Пачоский).

Составлены первые сводки о птицах,

млекопитающих и пресмыкающихся

(А. А. Браунер). Богатый материал

по физической географии, виноградар¬

ству, виноделию и статистике Бесса¬

рабии содержится в работах Н. К.

Могилянского. Выдающийся совет¬

ский географ Л. С. Берг посвятил сво¬

ему родному краю две монографии:

«Бессарабия. Страна, люди, хозяй¬

ство» и «Население Бессарабии. Этно¬

графический состав и численность»

(изданы после Октября).

Победа Великой Октябрьской социа¬

листической революции ознаменовала

новый этап в изучении природы и

хозяйства Молдавии. Характерной

чертой научных исследований в со¬

ветское время является их комплекс¬

ный характер. Плановое ведение на¬

родного хозяйства открыло большие

возможности для всестороннего изуче¬

ния, рационального использования и

воспроизводства природных ресурсов.

В МАССР был организован (1926)

Молдавский научный комитет — пер¬

вое научно-исследовательское учреж¬

дение республики. Результаты геоло¬

гических, климатических и гидрологи¬

ческих исследований, новые данные о

10

почвах и растительности использова¬

лись при планировании различных от¬

раслей народного хозяйства.

После воссоединения Бессарабии с Со¬

ветской Родиной и образования Мол¬

давской ССР (1940) социалистические

преобразования в народном хозяйстве

выдвинули новые задачи в деле изуче¬

ния природы и хозяйства. В первые

послевоенные годы большой вклад в

изучение природы Молдавии, особен¬

но ее почв, внес академик Н. А. Димо.

В это же время развернулись геоло¬

гическая съемка территории МССР,

поисково-структурные работы по вы¬

яснению ее нефтегазоносности, выяв¬

лению залежей полезных ископаемых,

изучению подземных вод, стратигра¬

фии и тектоники региона. Дана физи¬

ко-географическая характеристика

природы Молдавской ССР. Проведе¬

но районирование территории с це¬

лью планомерного развития плодо¬

водства и виноградарства. Реоргани¬

зована и расширена сеть метеорологи¬

ческих и гидрологических станций. С

1956 проводятся детальные исследо¬

вания всех компонентов природы.

Проведены широкие геологические ис¬

следования на всей территории рес¬

публики. В результате изучено глу¬

бинное строение и история геологиче¬

ского развития территории, составлен

ряд региональных тектонических схем,

а также карты сейсмического райони¬

рования, уточнен возраст различных

РЕЛЬЕФ

Общая характеристика рельефа. Тер¬

ритория Молдавской ССР является

составной частью Восточно-Европей¬

ской равнины и занимает значитель¬

ную площадь Днестровско-Прутского

междуречья, а также узкую полосу

левобережья Днестра. Ее средняя вы¬

сота над уровнем моря — 147 м, мак¬

симальная — 429,5 м (гора Бала-

«ешты). Общее понижение поверхно¬

сти с С-3 на Ю-В нарушается соче¬

танием невысоких равнин и приподня¬

тых глубокорасчлененных возвышен¬

ностей. Орографически в пределах

Молдавии выделяются: Молдавское

плато, Северо-Молдавская, Южно-

Молдавская и Нижнеднестровская

равнины, Центральномолдавская, При¬

днестровская и Тигечская возвышен¬

ности. На Ю республики заходит за¬

падная окраина Причерноморской

низменности, а на С-В — юго-запад¬

ные отроги Подольской возвышен¬

ности.

Молдавское плато, занимаю¬

щее север республики, представляет

ПРИРОДА

комплексов пород фундамента и оса¬

дочного покрова, составлена регио¬

нальная стратиграфическая схема тер¬

ритории МССР. Выявлены полезные

ископаемые, главным образом неруд¬

ные (строительные материалы, фосфо¬

риты и др.), месторождения пресных

и минеральных вод, установлены ос¬

новные закономерности формирова¬

ния естественных ресурсов подземных

вод. Детально исследуются рельеф и

современные рельефообразующие про¬

цессы (оврагообразование, эрозион¬

ные, оползневые, карстовые явления и

др.). Произведено агроклиматическое

районирование. Изучены климатиче¬

ские флуктуации, получены первые

результаты активного воздействия на

град, засуху и др. Для регулирова¬

ния стока рек создана обширная сис¬

тема искусственных водоемов. Опре¬

делены ресурсы поверхностных вод.

Ведутся работы по орошению земель

и осушению болот. Осуществление

крупномасштабного почвенного кар¬

тографирования обеспечило рацио¬

нальное размещение сельскохозяйст¬

венного производства. Проведено

агропочвенное районирование и бо¬

нитировка почв. Создана система раз¬

номасштабных районных и респуб¬

ликанских почвенных карт. Изучают¬

ся особенности растительности, со¬

ставлены карты типов леса, осуществ¬

ляются мероприятия по лесовосста¬

новлению и лесоразведению. Иссле¬

собой наклонную к югу мягковолнис¬

тую равнину. В его пределах абсолют¬

ные высоты колеблются от 240 до

320 м. На западе, в Припрутье, в

рельефе плато выделяются рифовые

гряды, являющиеся продолжением по¬

дольских толтр. К югу Молдавское

плато переходит в Северо-Мол¬

давскую равнину, увалистая

поверхность которой напоминает ре¬

льеф плато. Однако она отличается

меньшими абсолютными высотами

(200—250 м) и более пологими скло¬

нами. Прослеживающаяся с севера

равнинность резко прерывается Цен¬

тр а л ь н о м о л д а в с к о й воз¬

вышенностью, отделенной от

Северо-Молдавской равнины более

чем 150-метровым уступом, совпадаю¬

щим с зоной Реуцельского разлома.

Наиболее приподнятая и расчленен¬

ная часть возвышенности — К о д р ы

(максимальная высота 429,5 м) —

занимает примерно 14,5% площади

территории республики. В пределах

Кодр горизонтальное расчленение

довано разнообразие животного ми¬

ра; много сделано для обогащения

фауны путем акклиматизации неко¬

торых видов животных. Проведены

работы по картографированию ланд¬

шафтов, разработаны рекомендации

по землеустроительному проектиро¬

ванию, осуществлено ландшафтное

районирование территории МССР.

Дана экономическая оценка природ¬

ных ресурсов (земельных, водных,

лесных, климатических и др.), прове¬

дено экономическое районирование,

способствующее перспективному раз¬

мещению производительных сил.

Большой интерес представляют изу¬

чение изменений, происшедших в

природе республики под влиянием хо¬

зяйственной деятельности человека,

работы по охране ее уникальных объ¬

ектов (естественных ландшафтов, гео¬

логических, палеонтологических, гид¬

рологических объектов, редких видов

растений и животных). Эти исследо¬

вания направлены на разработку ре¬

комендаций по преобразованию при¬

роды и управлению происходящими в

ней процессами.

Лит.: Геологическая изученность СССР, т.

44, Молдавская ССР. Периоды: 1940—1950;

1951—1955; 1956—1960; 1961—1970. Кшн.,

1961—78; Прока В. Е. Современное сос¬

тояние географии и перспективы ее разви¬

тия в Советской Молдавии. «Изв. АН

СССР», 1972, № 6 (серия географическая);

Крупеников И. А. История географи¬

ческой мысли в Молдавии. Кшн., 1974.

В. Е. Прока

рельефа составляет 2,5—4 км/км2, а

вертикальное превышает 200 м, дос¬

тигая местами 300 м и более. Не¬

сколько понижена (максимальная вы¬

сота 349 м) и менее расчленена се¬

верная часть возвышенности. От

Кодр она отделена долиной р. Ма¬

лый Чулук и носит название Ч у л у к-

ско-Солонецкой возвышен¬

ности. Центральномолдавская воз¬

вышенность представляет собой со¬

четание узких, местами гребневидных

водоразделов, глубоких и широких

долин, склоны которых осложнены

полузамкнутыми понижениями в ви¬

де амфитеатров — гыртопов. К севе¬

ро-востоку от Центральномолдавской

возвышенности, между долинами рек

Реут и Кайнар с запада и р. Днестр

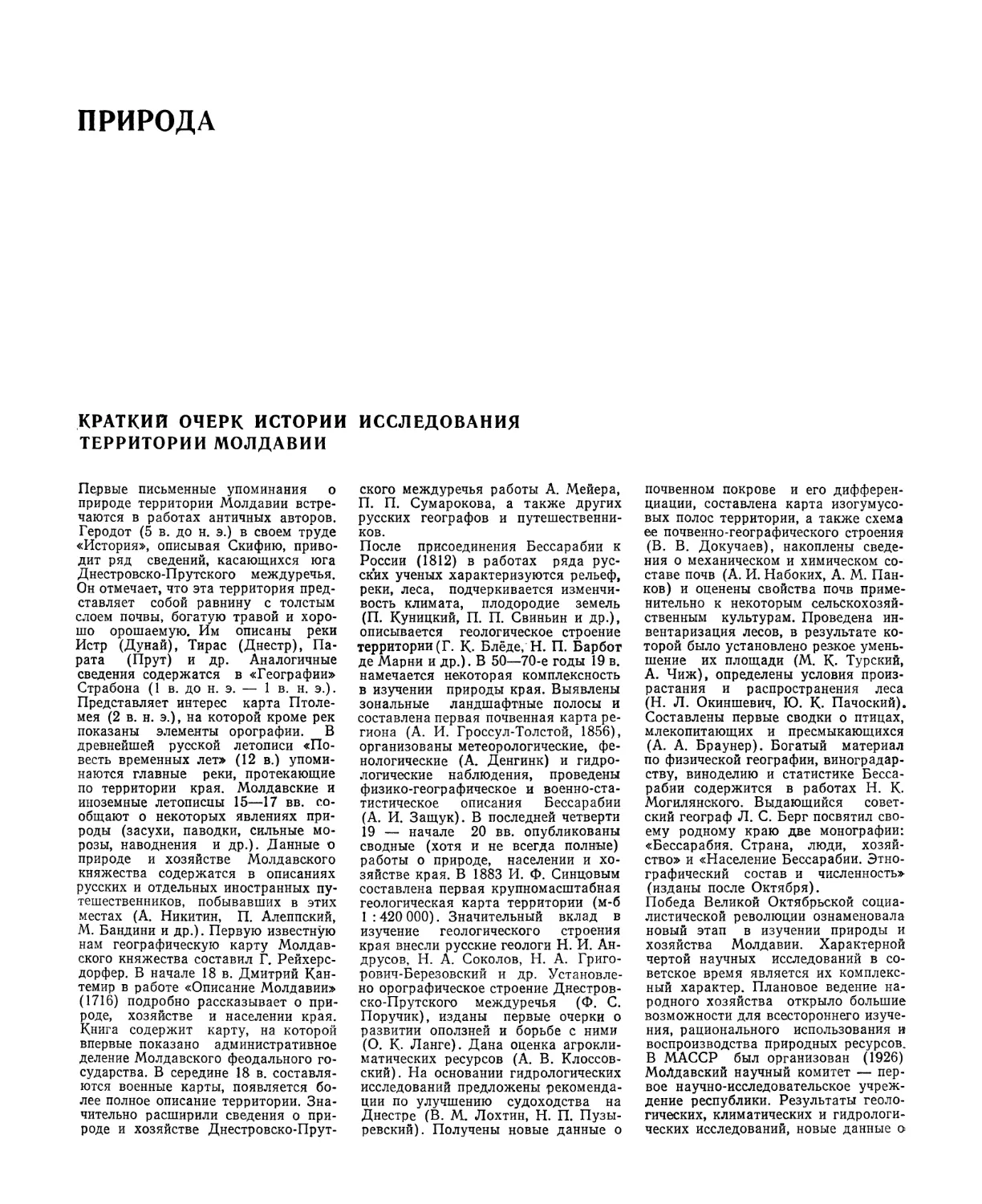

с востока, расположена Придне¬

стровская возвышенность.

Она имеет вид гряды, вытянутой

вдоль правого берега Днестра. Абсо¬

лютная высота 347 м. Восточные скло¬

ны возвышенности более расчленены,

западные — осложнены оползневыми

ПРИРОДА

И

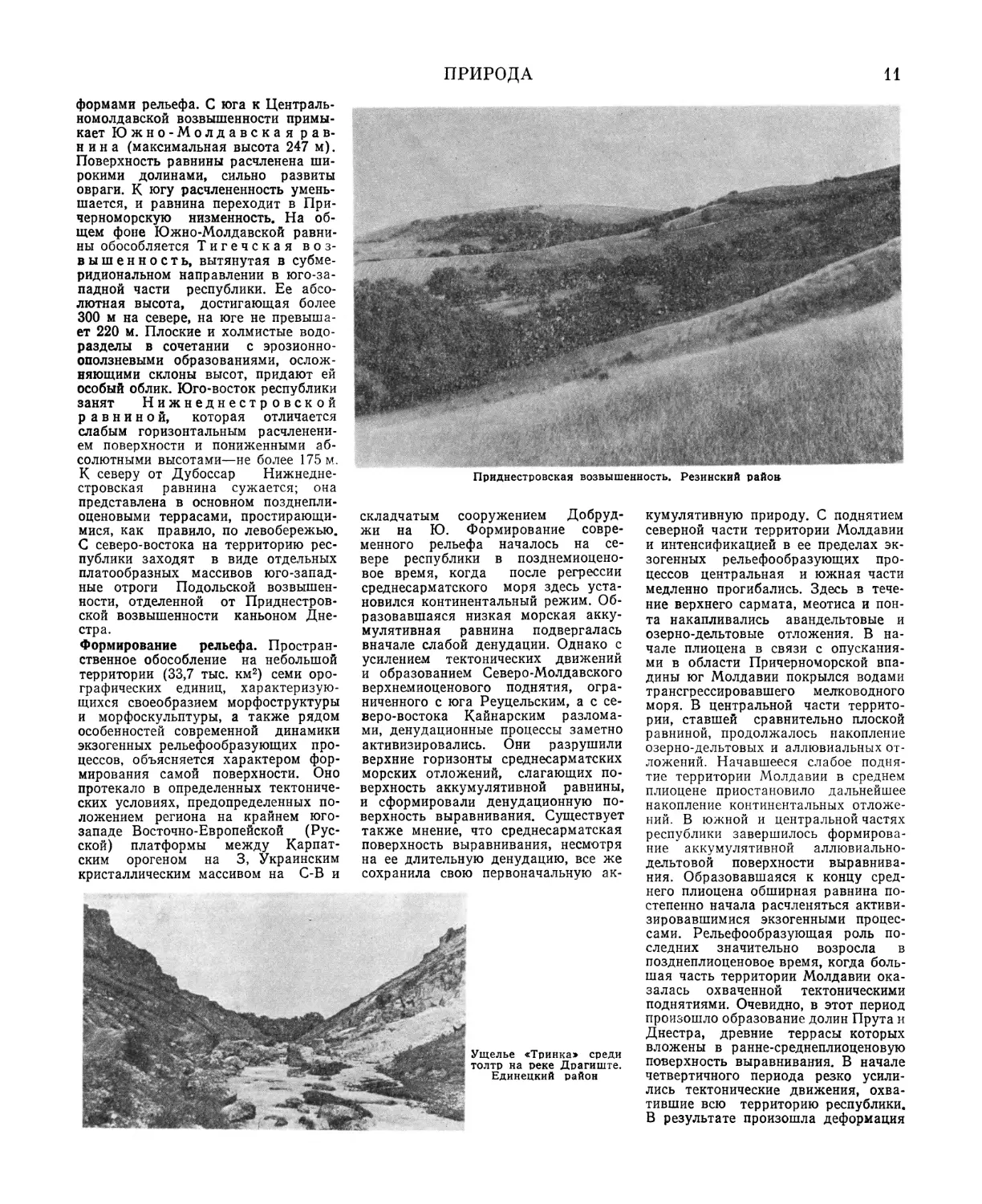

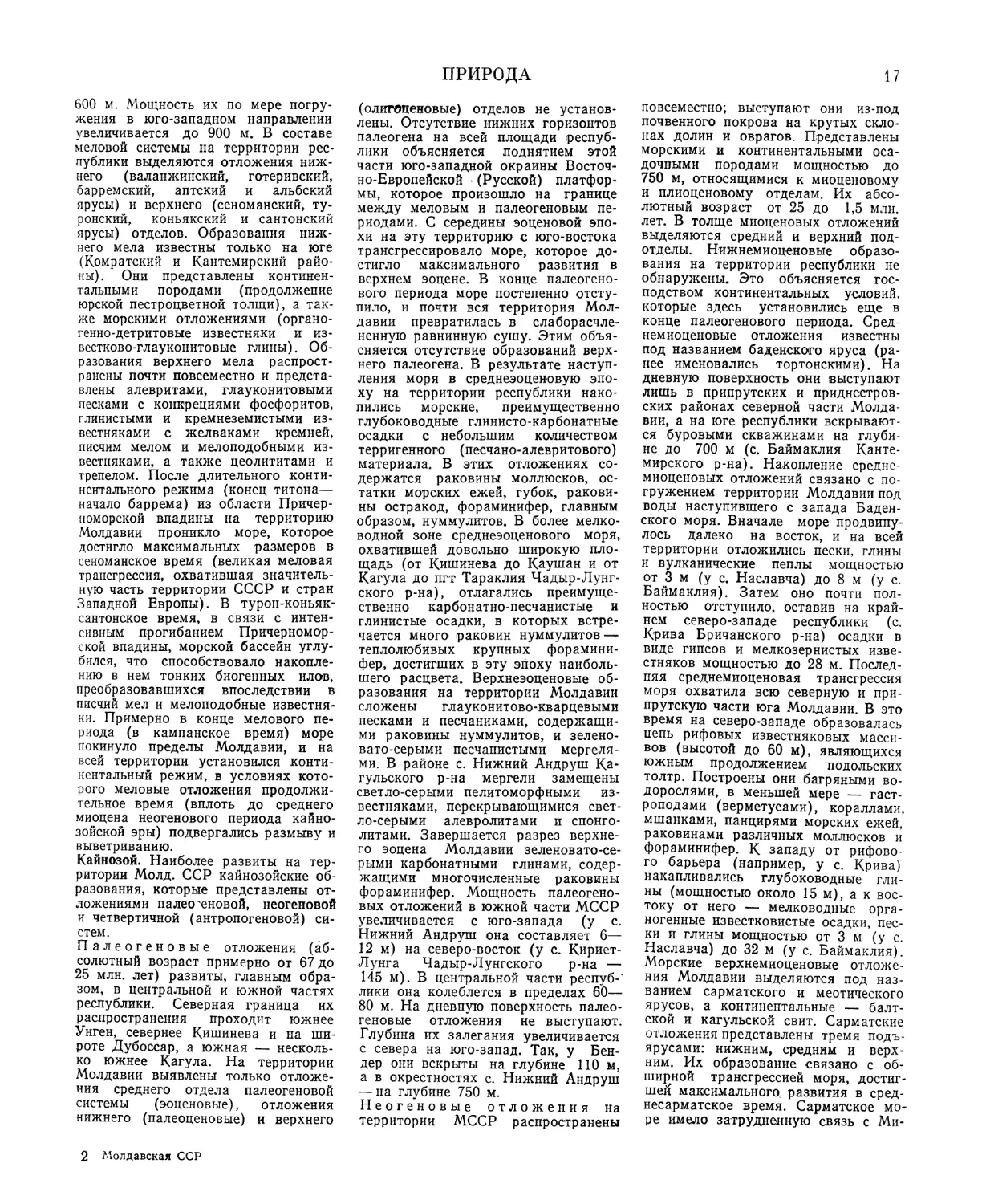

Приднестровская возвышенность. Резинский район.

формами рельефа. С юга к Централь¬

номолдавской возвышенности примы¬

кает Южно-Молдавская рав¬

нина (максимальная высота 247 м).

Поверхность равнины расчленена ши¬

рокими долинами, сильно развиты

овраги. К югу расчлененность умень¬

шается, и равнина переходит в При¬

черноморскую низменность. На об¬

щем фоне Южно-Молдавской равни¬

ны обособляется Тигечская воз¬

вышенность, вытянутая в субме¬

ридиональном направлении в юго-за¬

падной части республики. Ее абсо¬

лютная высота, достигающая более

300 м на севере, на юге не превыша¬

ет 220 м. Плоские и холмистые водо¬

разделы в сочетании с эрозионно¬

оползневыми образованиями, ослож¬

няющими склоны высот, придают ей

особый облик. Юго-восток республики

занят Нижнеднестр овской

равниной, которая отличается

слабым горизонтальным расчленени¬

ем поверхности и пониженными аб¬

солютными высотами—не более 175 м.

К северу от Дубоссар Нижнедне¬

стровская равнина сужается; она

представлена в основном позднепли¬

оценовыми террасами, простирающи¬

мися, как правило, по левобережью.

С северо-востока на территорию рес¬

публики заходят в виде отдельных

платообразных массивов юго-запад¬

ные отроги Подольской возвышен¬

ности, отделенной от Приднестров¬

ской возвышенности каньоном Дне¬

стра.

Формирование рельефа. Простран¬

ственное обособление на небольшой

территории (33,7 тыс. км2) семи оро¬

графических единиц, характеризую¬

щихся своеобразием морфоструктуры

и морфоскульптуры, а также рядом

особенностей современной динамики

экзогенных рельефообразующих про¬

цессов, объясняется характером фор¬

мирования самой поверхности. Оно

протекало в определенных тектониче¬

ских условиях, предопределенных по¬

ложением региона на крайнем юго-

западе Восточно-Европейской (Рус¬

ской) платформы между Карпат¬

ским орогеном на 3, Украинским

кристаллическим массивом на С-В и

складчатым сооружением Добруд-

жи на Ю. Формирование совре¬

менного рельефа началось на се¬

вере республики в позднемиоцено¬

вое время, когда после регрессии

среднесарматского моря здесь уста¬

новился континентальный режим. Об¬

разовавшаяся низкая морская акку¬

мулятивная равнина подвергалась

вначале слабой денудации. Однако с

усилением тектонических движений

и образованием Северо-Молдавского

верхнемиоценового поднятия, огра¬

ниченного с юга Реуцельским, а с се¬

веро-востока Кайнарским разлома¬

ми, денудационные процессы заметно

активизировались. Они разрушили

верхние горизонты среднесарматских

морских отложений, слагающих по¬

верхность аккумулятивной равнины,

и сформировали денудационную по¬

верхность выравнивания. Существует

также мнение, что среднесарматская

поверхность выравнивания, несмотря

на ее длительную денудацию, все же

сохранила свою первоначальную ак-

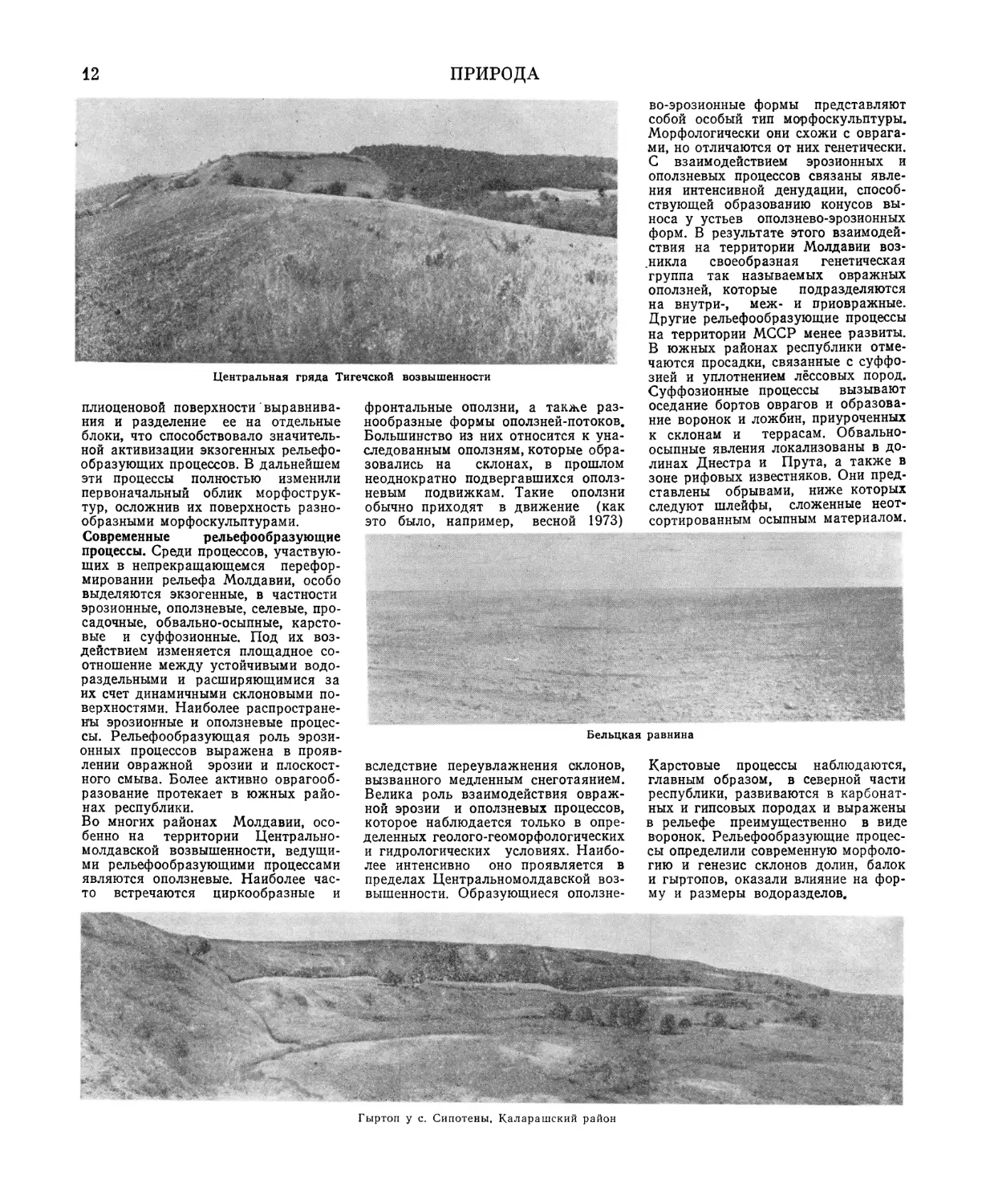

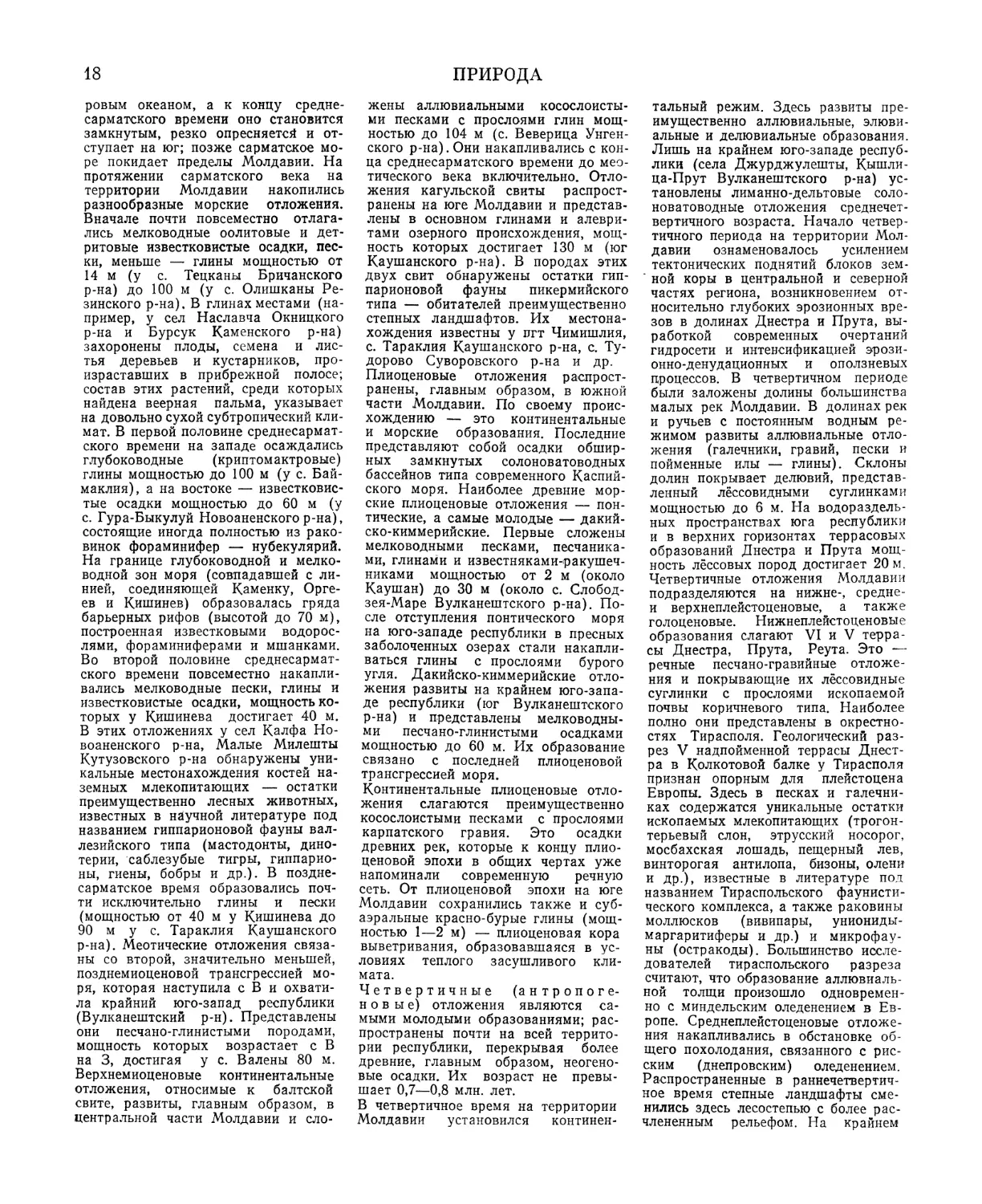

Ущелье «Тринка» среди

толтр на реке Драгиште.

Единецкий район

кумулятивную природу. С поднятием

северной части территории Молдавии

и интенсификацией в ее пределах эк¬

зогенных рельефообразующих про¬

цессов центральная и южная части

медленно прогибались. Здесь в тече¬

ние верхнего сармата, меотиса и пон¬

та накапливались авандельтовые и

озерно-дельтовые отложения. В на¬

чале плиоцена в связи с опускания¬

ми в области Причерноморской впа¬

дины юг Молдавии покрылся водами

трансгрессировавшего мелководного

моря. В центральной части террито¬

рии, ставшей сравнительно плоской

равниной, продолжалось накопление

озерно-дельтовых и аллювиальных от¬

ложений. Начавшееся слабое подня¬

тие территории Молдавии в среднем

плиоцене приостановило дальнейшее

накопление континентальных отложе¬

ний. В южной и центральной частях

республики завершилось формирова¬

ние аккумулятивной аллювиально¬

дельтовой поверхности выравнива¬

ния. Образовавшаяся к концу сред¬

него плиоцена обширная равнина по¬

степенно начала расчленяться активи¬

зировавшимися экзогенными процес¬

сами. Рельефообразующая роль по¬

следних значительно возросла в

позднеплиоценовое время, когда боль¬

шая часть территории Молдавии ока¬

залась охваченной тектоническими

поднятиями. Очевидно, в этот период

произошло образование долин Прута и

Днестра, древние террасы которых

вложены в ранне-среднеплиоценовую

поверхность выравнивания. В начале

четвертичного периода резко усили¬

лись тектонические движения, охва¬

тившие всю территорию республики.

В результате произошла деформация

12

ПРИРОДА

Центральная гряда Тигечской возвышенности

плиоценовой поверхности выравнива¬

ния и разделение ее на отдельные

блоки, что способствовало значитель¬

ной активизации экзогенных рельефо¬

образующих процессов. В дальнейшем

эти процессы полностью изменили

первоначальный облик морфострук-

тур, осложнив их поверхность разно¬

образными морфоскульптурами.

Современные рельефообразующие

процессы. Среди процессов, участвую¬

щих в непрекращающемся перефор¬

мировании рельефа Молдавии, особо

выделяются экзогенные, в частности

эрозионные, оползневые, селевые, про-

садочные, обвально-осыпные, карсто¬

вые и суффозионные. Под их воз¬

действием изменяется площадное со¬

отношение между устойчивыми водо¬

раздельными и расширяющимися за

их счет динамичными склоновыми по¬

верхностями. Наиболее распростране¬

ны эрозионные и оползневые процес¬

сы. Рельефообразующая роль эрози¬

онных процессов выражена в прояв¬

лении овражной эрозии и плоскост¬

ного смыва. Более активно оврагооб-

разование протекает в южных райо¬

нах республики.

Во многих районах Молдавии, осо¬

бенно на территории Центрально¬

молдавской возвышенности, ведущи¬

ми рельефообразующими процессами

являются оползневые. Наиболее час¬

то встречаются циркообразные и

фронтальные оползни, а также раз¬

нообразные формы оползней-потоков.

Большинство из них относится к уна¬

следованным оползням, которые обра¬

зовались на склонах, в прошлом

неоднократно подвергавшихся ополз¬

невым подвижкам. Такие оползни

обычно приходят в движение (как

это было, например, весной 1973)

вследствие переувлажнения склонов,

вызванного медленным снеготаянием.

Велика роль взаимодействия овраж¬

ной эрозии и оползневых процессов,

которое наблюдается только в опре¬

деленных геолого-геоморфологических

и гидрологических условиях. Наибо¬

лее интенсивно оно проявляется в

пределах Центральномолдавской воз¬

вышенности. Образующиеся оползне¬

во-эрозионные формы представляют

собой особый тип морфоскульптуры.

Морфологически они схожи с оврага¬

ми, но отличаются от них генетически.

С взаимодействием эрозионных и

оползневых процессов связаны явле¬

ния интенсивной денудации, способ¬

ствующей образованию конусов вы¬

носа у устьев оползнево-эрозионных

форм. В результате этого взаимодей¬

ствия на территории Молдавии воз¬

никла своеобразная генетическая

группа так называемых овражных

оползней, которые подразделяются

на внутри-, меж- и приовражные.

Другие рельефообразующие процессы

на территории МССР менее развиты.

В южных районах республики отме¬

чаются просадки, связанные с суффо¬

зией и уплотнением лёссовых пород.

Суффозионные процессы вызывают

оседание бортов оврагов и образова¬

ние воронок и ложбин, приуроченных

к склонам и террасам. Обвально-

осыпные явления локализованы в до¬

линах Днестра и Прута, а также в

зоне рифовых известняков. Они пред¬

ставлены обрывами, ниже которых

следуют шлейфы, сложенные неот¬

сортированным осыпным материалом.

Карстовые процессы наблюдаются,

главным образом, в северной части

республики, развиваются в карбонат¬

ных и гипсовых породах и выражены

в рельефе преимущественно в виде

воронок. Рельефообразующие процес¬

сы определили современную морфоло¬

гию и генезис склонов долин, балок

и гыртопов, оказали влияние на фор¬

му и размеры водоразделов.

Бельцкая равнина

Гыртоп у с. Сипотены, Каларашский район

Геоморфологическое районирование.

По сложности строения рельефа (с

учетом геолого-тектонических особен¬

ностей), истории формирования тер¬

ритории и характеру проявления эк¬

зогенных процессов в пределах Мол¬

давии выделяется несколько геомор¬

фологических районов и подрайонов.

Молдавское плато сложено

песчано-глинистыми образованиями

среднесарматского возраста. Его ува¬

листые водоразделы представляют со¬

бой позднемиоценовую морскую ак¬

кумулятивную поверхность. В при-

прутской части в рельефе прослежи¬

ваются рифовые гряды — толтры.

Бельцкая увалистая рав¬

нина является инверсионной морфо¬

структурой, ограниченной со всех сто¬

рон разломами. До середины плиоце¬

на это был приподнятый блок, вслед¬

ствие чего денудация почти полно¬

стью уничтожила здесь первоначаль¬

ную позднемиоценовую поверхность

выравнивания. Приднестров¬

ская валообразная возвы¬

шенность — это положительная

валообразная морфоструктура, вклю¬

чающая ряд локальных морфострук-

тур. Из них наиболее четко выражены

Баксанская, Высокская и Ункитешт-

ская. Простирающийся в субширот¬

ном направлении Реуцельский раз¬

лом разделяет Приднестровскую воз¬

вышенность на Сорокский и Резин-

ский подрайоны. Среднепрут-

ская равнина пространственно

совпадает с тектонической впадиной,

унаследованно развивающейся с верх¬

него мела. С северо-востока и севе¬

ра равнина ограничена соответствен¬

но Коржеуцким и Марамоновским

разломами, в зоне влияния которых

более интенсивно происходят оползне¬

вые процессы. Чулукско-Соло-

нецкая холм исто-останцо-

вая возвышенность отличает¬

ся развитием останцовых водораз¬

дельных пространств. С севера и за¬

пада она ограничена хорошо выра¬

женными в рельефе разломами. Ее

склоны подвержены интенсивному

воздействию эрозионных и оползне¬

вых процессов. Центральномол¬

давская холм исто-грядо¬

вая возвыш енность представ¬

лена асимметричной морфострукту-

рой, характеризующейся постепенным

понижением поверхности к юго-вос¬

току. В её пределах широко разви¬

ты гыртопы, овраги, разнообразные

оползневые и оползнево-эрозионные

формы. Район можно разделить на

четыре геоморфологических подрайо¬

на: Центральный, Северный, Юго-Во¬

сточный и Западный. Днестров¬

ская террасовая равнина

включает комплекс верхнеплиоцено¬

вых террас в северной части и обшир¬

ное поле четвертичных и верхнеплио¬

ценовых террас — в южной. В ее пре¬

делах выделяются два геоморфологи¬

ческих подрайона: Среднеднестров¬

ский и Нижнеднестровский. Южно-

Молдавская волнистая рав¬

нина характеризуется чередовани¬

ем узких, сильно расчлененных меж¬

дуречий и широких, с заболоченными

поймами долин. Наблюдается интен¬

сивная овражная эрозия, а в преде¬

лах локальных морфоструктур — уси¬

ление оползневых процессов. Н и ж -

непрутская равнина представ¬

лена комплексом четвертичных и верх¬

неплиоценовых террас Прута. Харак¬

терно развитие эрозионных и ополз¬

невых процессов при интенсификации

последних на склонах северной и за¬

падной экспозиций. Широкая пойма

Прута в значительной части занята

плавнями. Тигечская холми¬

стая возвышенность обособ¬

ляется на фоне прилегающих равнин.

В позднеплиоцен-четвертичное время

район испытывал интенсивное подня¬

тие, активизировавшее эрозионные и

оползневые процессы. Западно-

Причерноморская низмен¬

ная равнина отличается широ¬

кими и плоскими водоразделами,

представленными плиоценовой ак¬

кумулятивной поверхностью выравни¬

вания. В пределах этого района вы¬

деляются два подрайона: Ялпугская

вогнутая и Днестровско-Когильник-

ская равнины. Южные склоны

Подольской возвышенно¬

сти в пределах Молдавии представ¬

лены небольшими участками ранне¬

среднеплиоценовой озерно-дельтовой

равнины, изрезанной глубокими овра¬

гами.

Лит.; Обедиентова Г. В. Рельеф

Центральной Молдавии. «Труды Ин-та

географии АН СССР», 1955, т. 65, вып. 14;

Беленький Ю. Л., Бобок Н. А. Гео¬

морфологическое районирование Молдав¬

ской ССР. В сб.: Проблемы географии

Молдавии, вып. 10. Киш., 1975; Л е в ад-

ню к А. Т. Об особом типе морфоскульп-

туры на территории Молдавии. В сб.:

Проблемы географии Молдавии, вып. 9.

Кшн., 1974; Горбунов И. Ф. Рельеф

Молдавии и его количественные характе¬

ристики. «Труды Докучаевской конферен¬

ции». Кшн., 1961; Орлов С. С., Усти¬

нова Т. И. Оползни Молдавии. Кшн., 1969;

Билинкис Г. М. Неотектоника Молда¬

вии и смежных районов Украины. Кшн.,

1971- Я. А. Бобок, А. Т. Леваднюк

14

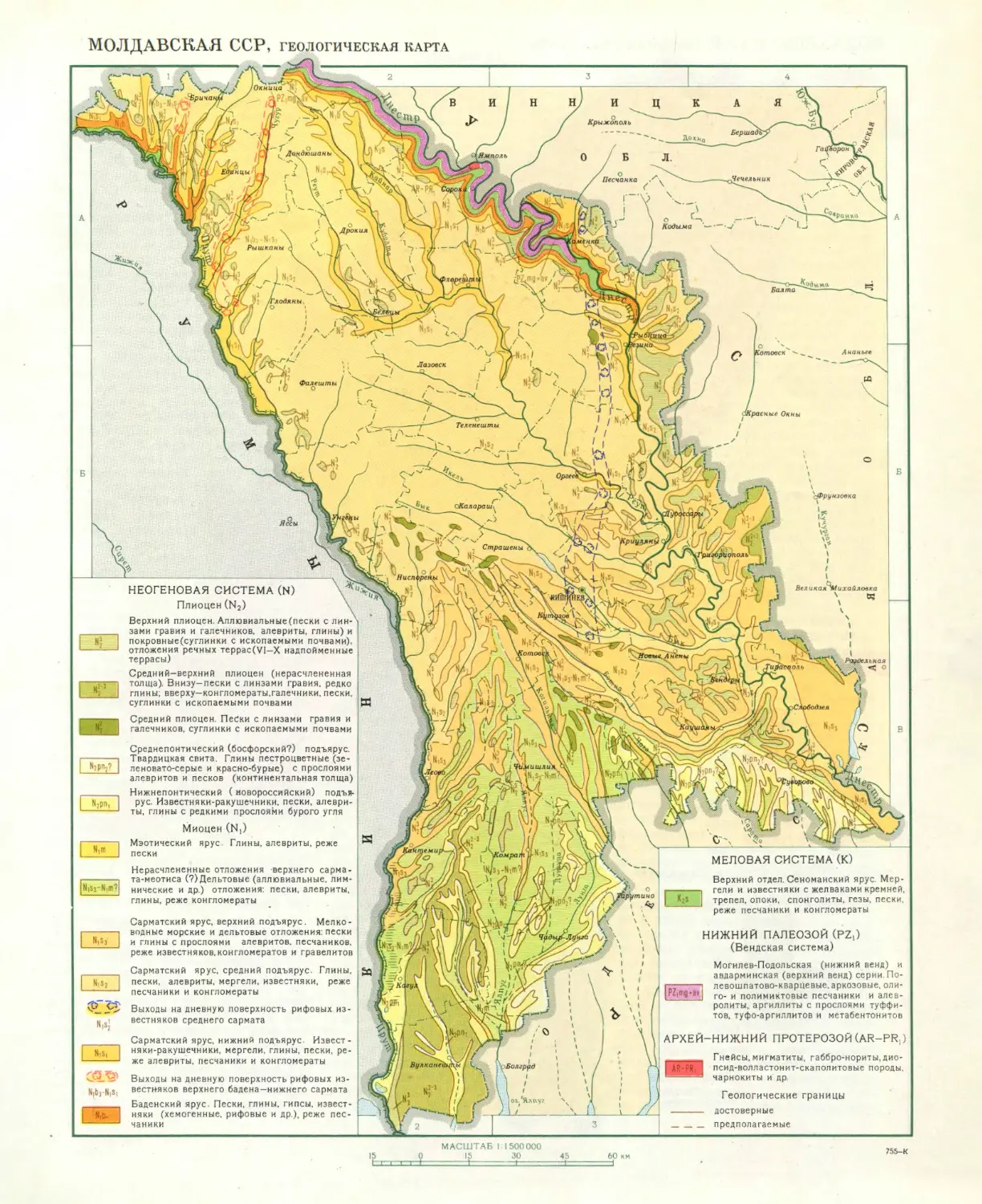

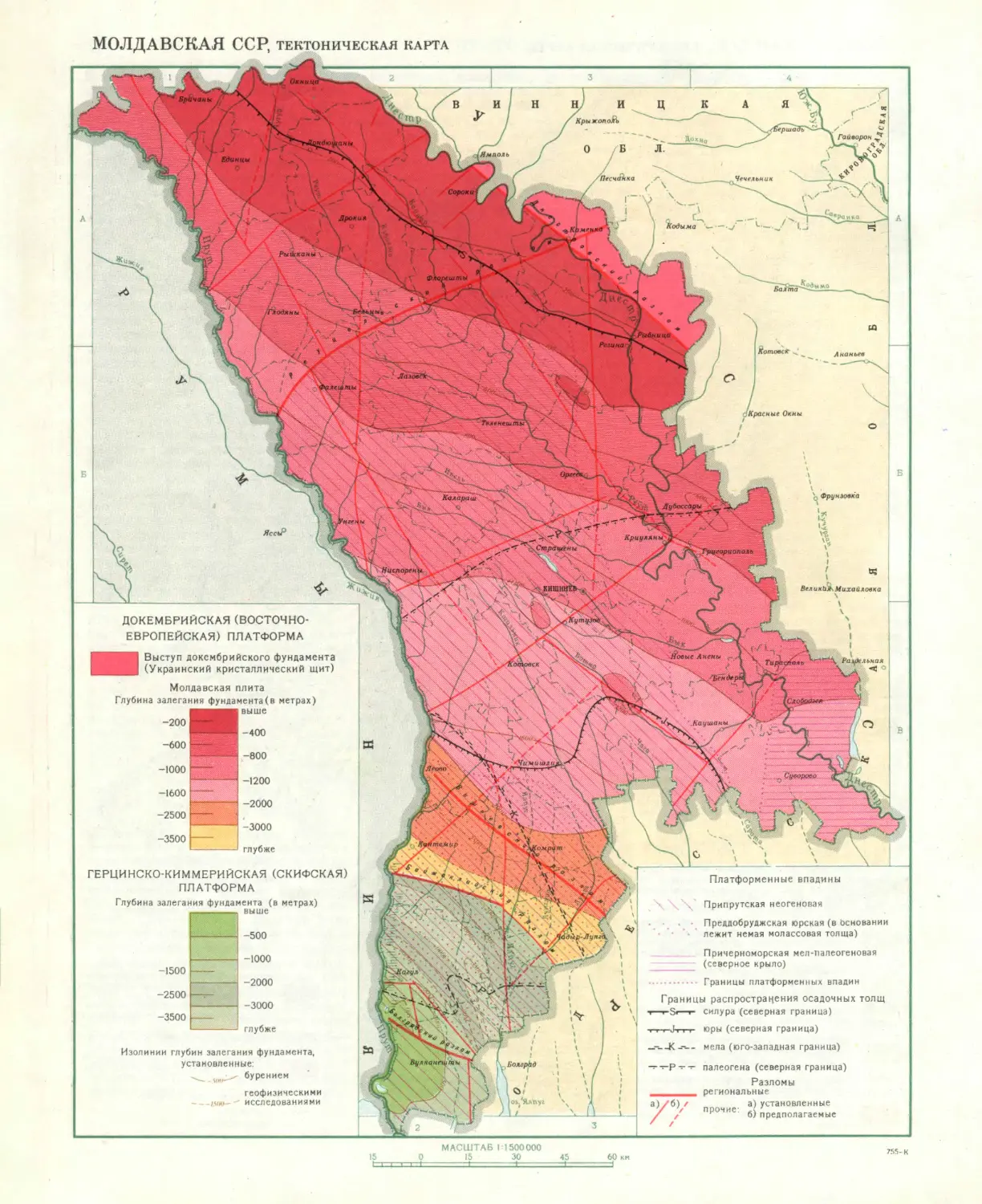

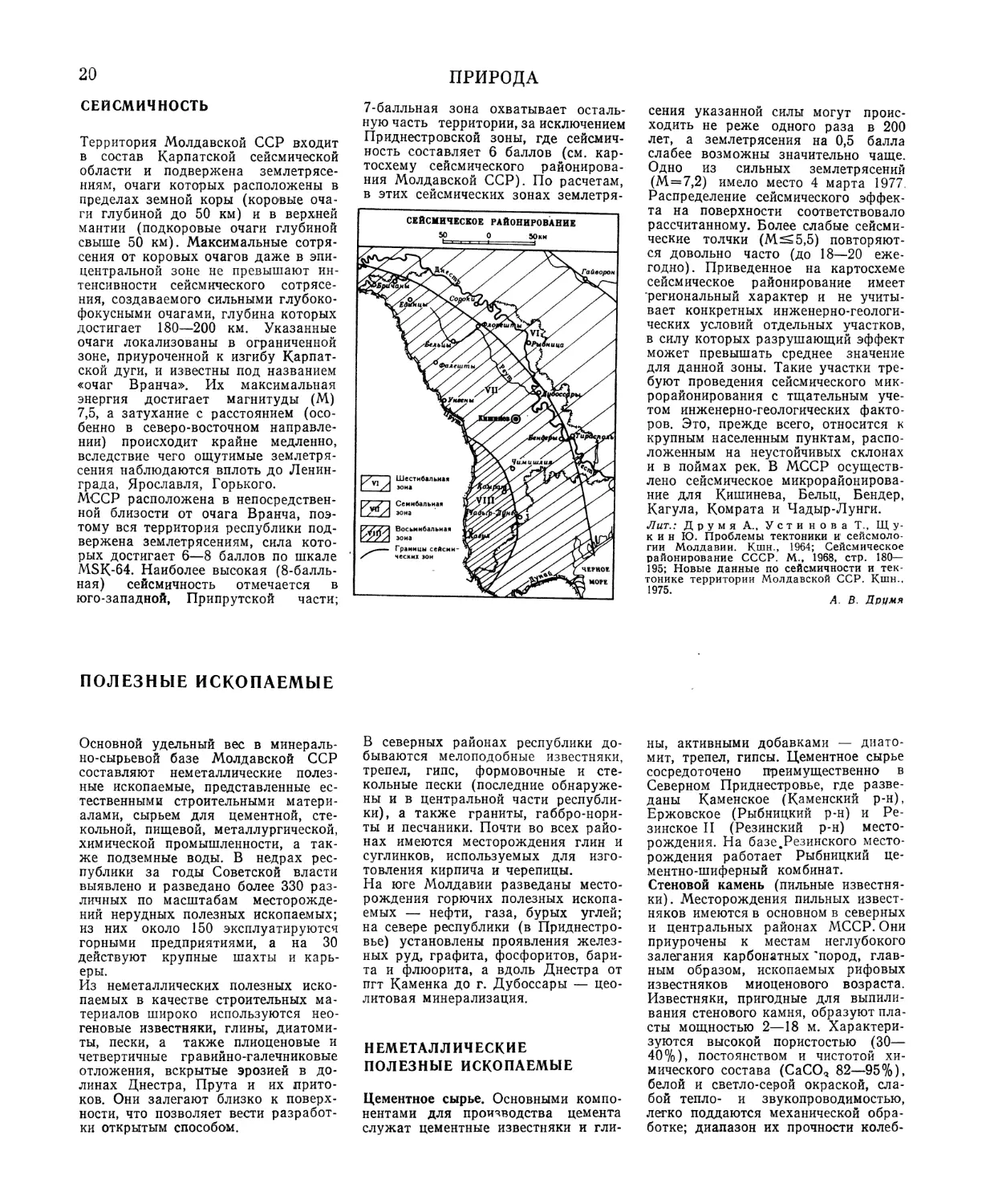

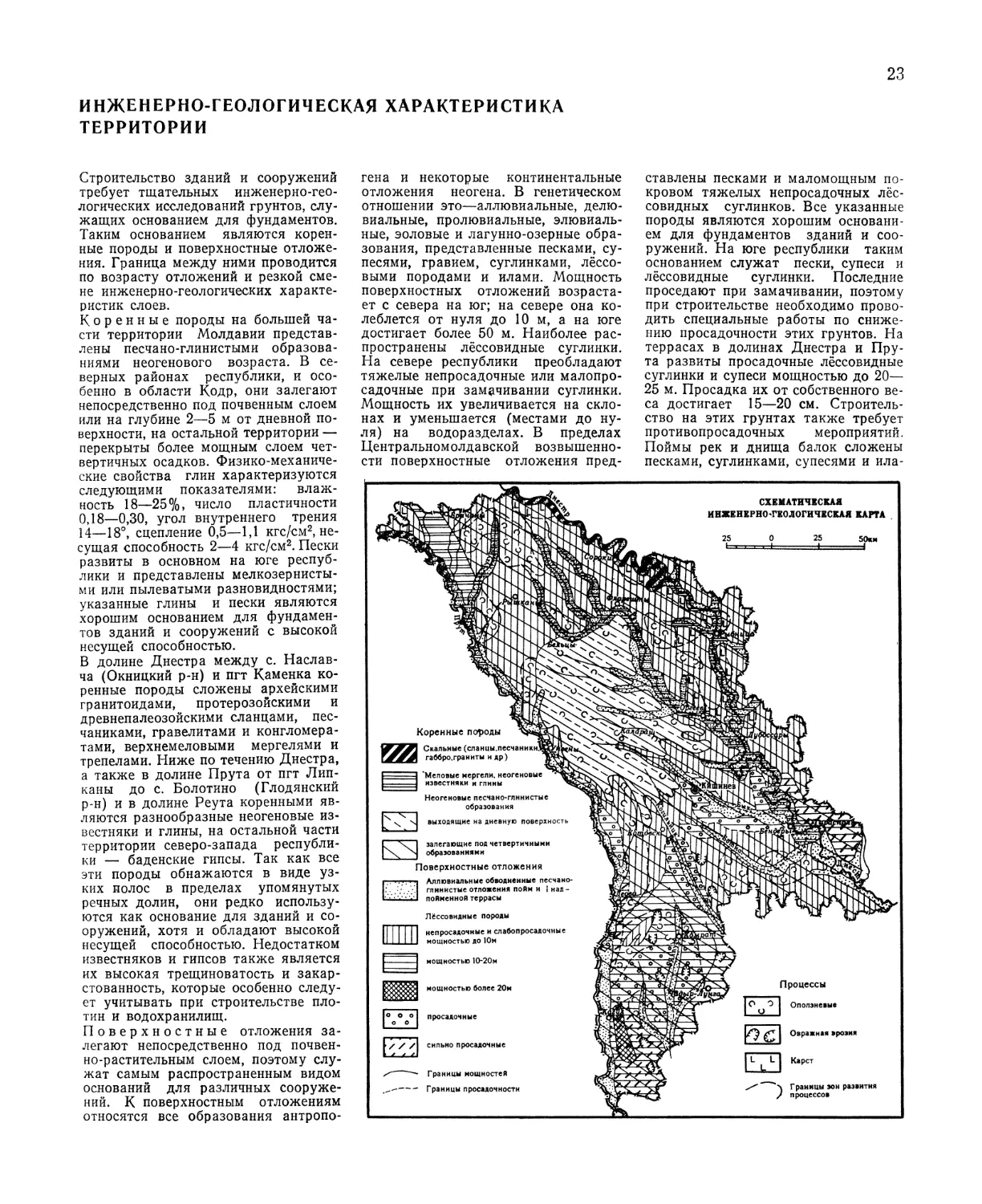

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

И ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Территория Молдавской ССР пред¬

ставляет собой платформенную об¬

ласть, большая часть которой зани¬

мает юго-западную окраину докем-

брийской Восточно-Европейской (Рус¬

ской) платформы. Южные районы

республики относятся к области раз¬

вития герцинско-киммерийской (Скиф¬

ской) платформы. По структурно-ге¬

нетическому принципу на территории

Молдавии выделены следующие круп¬

ные тектонические единицы: Молдав¬

ская плита, Скифская плита и в зо¬

не их сочленения — Преддобрудж-

ская впадина (прогиб). Молдавская

плита и Преддобруджская впадина

приурочены к области развития Рус¬

ской платформы и разделены зоной

субширотных разломов Новая Стоя-

новка — Чадыр-Лунга. Полоса При-

прутья генетически относится к об¬

ласти развития более молодой Пред-

карпатской впадины, а крайняя юго-

восточная часть территории — к

Причерноморской впадине. Эти текто¬

нические структуры, как правило, ог¬

раничены зонами региональных раз¬

ломов.

Молдавская плита занимает

северную и центральную части тер¬

ритории республики. От Украинского

кристаллического массива, часть юго-

западной окраины которого заходит

на территорию МССР, Молдавская

плита отделена Днестровским разло¬

мом, проходящим по линии Косоуцы

(Сорокского р-на) — Андреевка

(Рыбницкого р-на). В строении плиты

выделяется кристаллический фунда¬

мент докембрийского возраста и пе¬

рекрывающий его мощный чехол оса¬

дочных пород. Кристаллический фун¬

дамент обнажается в долине Днестра

в окрестностях с. Косоуцы и погру¬

жается в юго-западном направлении

на глубину до 3 км в зоне разломов

Новая Стояновка — Чадыр-Лунга, а

южнее ее — на глубину более 6 км

(по некоторым данным до 8 км).

Сложен он архейскими и протерозой¬

скими магматическими и метаморфи¬

ческими породами, которые в своей

длительной геологической эволюции

претерпели многократные фазы склад¬

чатости, ультраметаморфизм и грани¬

тизацию. Осадочный чехол Молдав¬

ской плиты представляет собой мощ¬

ную пачку (от нескольких десятков

метров на северо-востоке до 3000 м

на юге) слоев горных пород различ¬

ного возраста, которая на большей

части территории залегает почти го¬

ризонтально или же со слабым регио¬

нальным наклоном, главным образом

в юго-западном направлении. Оса¬

дочный чехол имеет различную пол¬

ноту стратиграфического разреза.

Среди слагающих его пород выде¬

ляются следующие комплексы: рифей-

вендские вулканогенно-терригенные

образования, силурийско-нижнедевон¬

ские терригенно-хемогенные отложе¬

ния, верхнемеловые глауконитово-

кремнеземисто-карбонатные породы,

неогеновые терригенно-карбонатные

отложения. Менее распространены

здесь отложения кембрийского, ордо¬

викского, юрского и палеогенового

возраста и отсутствуют отложения

карбона, перми и триаса.

Преддобруджская впади-

н а расположена между зонами раз¬

ломов Новая Стояновка — Чадыр-

Лунга (на севере) и Кагул — Вулка-

нешты (на юге). Образовалась она

в триасово-юрско-раннемеловой этап

развития земной коры региона и пред¬

ставляет собой узкий грабенообраз¬

ный прогиб северо-западного прости¬

рания. Характеризуется сложной

структурой, выражающейся в нали¬

чии густой сети разломов и поднятий,

которые образуют серию ступеней на

ее крыльях и в мульде. В эволюции

впадины и ее фундамента выделяют¬

ся три цикла седиментации: рифей-

вендский с комплексом терригенных

пород мощностью до 2000 м; палео¬

зойский, представленный терригенно-

карбонатно-сульфатными отложения¬

ми силура, девона, карбона и перми,

мощность которых достигает более

4000 м; мезозойский, характеризую¬

щийся терригенно-карбонатно-суль-

фатной формацией юрского и ранне¬

мелового возраста мощностью до

3500 м. Эти отложения несогласно

перекрываются отложениями поздне¬

мелового, палеогенового и неогеново¬

го возраста.

Скифская плита расположена

южнее зоны глубинных разломов,

трассирующихся по линии Кагул —

Вулканешты — оз. Ялпуг. Она обра¬

зовалась на докембрийском фунда¬

менте в результате его переработки

геосинклинальными процессами в

позднепалеозойское и раннемезозой¬

ское время. Ее складчатый фунда¬

мент представляет собой погружен¬

ные отроги Добруджского горного

сооружения герцинско-киммерийско-

го возраста. Сложен он дислоциро¬

ванными метаморфическими породами

рифей-венда, силура, девона, карбона

и перми, прорванными интрузиями ос¬

новных и кислых магматических по¬

род. Глубина залегания его на терри¬

тории МССР колеблется в пределах

400—700 м. Вследствие проявления

более поздних (киммерийских и аль¬

пийских) тектонических движений в

фундаменте Скифской плиты образо¬

валась система разломных дислока¬

ций, обусловивших смещения отдель¬

ных блоков, в результате которых в

породах осадочного чехла образова¬

лись складки (Валенское, Мантовское

и другие поднятия). Осадочный че¬

хол этой плиты сложен отложениями

юрского, палеогенового и неогеново¬

го возраста, общая мощность которых

достигает 700 м.

Предк арпатс к а я впадина

(прогиб) на территории Молдавии

охватывает своей краевой частью

центральную и южную зоны Припру-

тья. Это молодая структура, нало¬

женная почти «в крест» простирания

на более древние тектонические струк¬

туры: Молдавскую плиту, Преддоб-

руджскую впадину и Скифскую пли¬

ту. Образовалась она в среднемиоце¬

новое и плиоценовое время и имеет в

своем основании разновозрастный

фундамент (докембрийско-герцин-

ский). Максимальная мощность сла¬

гающих ее осадков достигает здесь

800 м. Впадина ориентирована суб¬

меридионально, а осложняющие ее

структуры более высоких порядков —

перпендикулярны к ее осевой части.

Характерной особенностью Припрут-

ской зоны Предкарпатской впадины

является наличие трех субмеридио¬

нальных гряд ископаемых рифов, при¬

уроченных к тектонически ослаблен¬

ным участкам.

Причерноморская впадина

представляет собой обширную сине¬

клизу, расположенную на Русской и

частично на Скифской платформах,

образовавшуюся в раннемеловую эпо¬

ху с максимальным ее прогибанием

в позднемеловое и палеогеновое вре¬

мя. Ее западная окраина охватывает

крайнюю юго-восточную часть тер^-

ритории Молдавии, границу которой

условно трассируют по линии Тирас¬

поль — ж.-д. ст. Бессарабская — Ча¬

дыр-Лунга — низовья Дуная.

Плиоцен-четвертичные геологические

структуры Молдавии отличаются бло¬

ковым строением, дифференциацией

тектонических движений и активиза¬

цией разломов (см. тектоническую

карту).

В истории геологического развития

территории Молдавии можно выде¬

лить несколько основных этапов. В

докембрийское время она прошла

сложный путь геосинклинального раз¬

вития от стадии седиментационно-

вулканогенной до полной консолида¬

ции геосинклинали и превращения ее

в докембрийскую платформу ^ (Мол¬

давская плита на юго-западной окра¬

ине Русской платформы). В палео¬

зойское время трансгрессии и регрес¬

сии моря охватывали либо почти всю

платформу, либо ее отдельные участ-

ки и длились значительные проме¬

жутки времени. В этот период к юго-

западу от докембрийской платформы

продолжала развиваться палеозой¬

ская (герцинская) геосинклиналь. В

последующие этапы геологического

развития территории накопившиеся

здесь осадки подверглись интенсив¬

ной складчатости и метаморфизму. В

начале мезозойского времени завер¬

шилась геосинклинальная стадия фор¬

мирования этой части территории

Молдавии и началась ее консолида¬

ция, приведшая к образованию гер-

цинско-киммерийской платформенной

области (Скифская плита). В мезо¬

зойское время на окраинах докем¬

брийской и герцинско-киммерийской

платформ имели место значитель¬

ные опускания земной коры и обра¬

зование наложенных впадин: Пред-

добруджской (триас — юра — ран¬

ний мел) и Причерноморской (мел —

палеоген). Новая трансгрессия моря

привела к накоплению на юге Молда¬

вии мощной толщи (до 3500 м) хе-

могенно-терригенных пород. В мезо¬

зойское и особенно в неогеновое вре¬

мя интенсивно развивалась альпий¬

ская (Карпатская) геосинклинальная

область, оказавшая влияние на про¬

гибание западной части территории

Молдавии (Предкарпатский прогиб).

Западные морские бассейны периоди¬

чески трансгрессировали в пределы

платформенной части Молдавии, в

результате чего образовался почти

сплошной неогеновый осадочный че¬

хол, покрывающий более древние

отложения. В поздненеогеновое вре¬

мя в связи с поднятием Карпат¬

ского орогена на всей территории

Молдавии установился континенталь¬

ный режим. Началось формирование

речной сети и активизация эрозион¬

ных процессов. В четвертичное время

продолжается формирование совре¬

менного рельефа Молдавии, сущест¬

венное влияние на который оказали

новейшие движения земной коры. К

этому времени относится и образо¬

вание лёссовых пород, широко рас¬

пространенных на территории респуб¬

лики. Н. К. Бургеля, А. В. Друмя

ВОЗРАСТ ГОРНЫХ ПОРОД

И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Докембрий. Наиболее древними обра¬

зованиями, развитыми на территории

Молдавской ССР, являются докем-

брийские. Они представлены кристал¬

лическими породами архей-протеро-

зойского комплекса (2000—1650 млн.

лет) и более молодыми терригенно-

осадочными, осадочно-вулканогенны¬

ми и эффузивными породами рифей-

вендского комплекса (1150—570 млн.

лет). Кристаллические породы архей-

протерозойского комплекса слагают

ПРИРОДА

фундамент Молдавской плиты, а по¬

роды риф ей-вендского комплекса —

нижний этаж ее осадочного чехла. На

севере республики, в Приднестровье

(Дондюшанский, Сорокский, Камен¬

ский р-ны), отдельные комплексы до-

кембрийских образований выходят на

поверхность, а к югу и юго-западу

они погружаются до глубины 2160 м

(г. Комрат), перекрываясь отложе¬

ниями последующих геологических

эпох.

В основании разреза архей-про-

терозойского комплекса зале¬

гают пироксеновые, амфиболовые и

биотит-амфиболовые гнейсы, образо¬

вавшиеся в результате глубокого ме¬

таморфизма вулканогенных пород ос¬

новного состава (вулканитов), а так¬

же граниты и гранитоподобные поро¬

ды, представляющие собой продукты

кристаллизации расплавленных оса¬

дочных пород либо перекристаллиза¬

ции магматических пород кислого со¬

става. Эта древнейшая гнейсово-гра-

нитоидная формация кверху по раз¬

резу сменяется толщей высокоизвест-

ковистых пород (пироксен-плагиокла-

зовых, диопсид-скаполит-волластони-

товых, мраморовидных и др.), возник¬

ших в результате метаморфизма гли¬

нисто-мергелисто-карбонатных осад¬

ков. К самой верхней части архей-

протерозойского разреза приурочена

толща высокоглиноземистых пород

(гнейсов с гранатом, кордиеритом,

биотитом, силлиманитом), содержа¬

щая мелкие пластовые тела метамор-

физованных кислых эффузивных по¬

род (лептитов). Гнейсы и лептиты в

значительной степени гранитизирова-

ны. На этапе своего геосинклинально-

го развития весь архей-протерозой-

ский комплекс пород был смят в

складки, оси которых ориентированы

с северо-востока на юго-запад, т. е. в

направлении простирания главных

структурных элементов складчатого

докембрийского фундамента Украин¬

ского кристаллического массива.

Складкообразование сопровождалось

пластической деформацией пород и

разрывными нарушениями, которые

способствовали интенсификации про¬

цессов метаморфизма и гранитизации

в антиклинальных структурах и в зо¬

нах глубинных разломов (полоса

вдоль Днестра). На конечном этапе

развития архей-протерозойской гео¬

синклинали (вероятно, в среднем про¬

терозое) образовался относительно

крупный массив обогащенных щело¬

чами гранитов (юго-западнее Сорок)

и отдельные секущие тела основных

и ультраосновных пород (у с. Ворон-

ково Сорокского р-на).

Рифей-вендский комплекс по¬

род залегает на выветрелой поверхно¬

сти кристаллического фундамента. Он

расчленен на одиннадцать свит, объ¬

единенных в три серии (снизу вверх):

волынскую, могилев-подольскую и ав-

15

дарминскую. Волынская серия по вре¬

мени образования относится к рифею,

могилев-подольская и авдарминская—

к венду. Отложения волынской се¬

рии распространены в северной ча¬

сти республики (Приднестровье) и

представлены мелководными морски¬

ми осадками (аркозовые песчаники,

гравелито-песчаники), чередующимися

с вулканогенными образованиями ос¬

новного состава (диабазы, туфы). Их

мощность от 15 до 90 м. Отложения

могилев-подольской серии развиты в

северных и центральных районах рес¬

публики; представлены преимущест¬

венно морскими осадками (песчаники,

алевролиты, аргиллиты) с прослоями

вулканогенных пород (бентониты, ту¬

фы и туффиты). Мощность отложений

от 125 до 425 м. В породах этой се¬

рии появляются отпечатки беспозво¬

ночных организмов (медузоидов) и

следы их жизнедеятельности, а так¬

же растительные микроостатки (акри-

тархи). Отложения авдарминской се¬

рии распространены в приднестров¬

ской и в южной частях республики (в

зоне Преддобруджского прогиба).

Представлены они также песчаника¬

ми, алевролитами и аргиллитами, со¬

держащими примеси органических ве¬

ществ и конкреции фосфоритов. Мощ¬

ность авдарминской серии пород от

30 до 250 м на севере республики до

1050 м — на юге. Мощность сводного

разреза рифей-вендских образований

увеличивается с С на Ю, достигая в

наиболее погруженной их части

2000 м (у пгт Вулканешты и с. Ва¬

лены) .

Палеозой на территории МССР пред¬

ставлен отложениями всех его сис¬

тем: кембрийской, ордовикской, силу¬

рийской, девонской, каменноугольной

и проблематично пермской. Абсо¬

лютный возраст этих отложений от

570 до 230 млн. лет. Наиболее пол¬

ные разрезы палеозойских образова¬

ний отмечаются на юге республики —

в Чадыр-Лунгском, Кантемирском и

Кагульском р-нах.

В начале палеозоя, в кембрий¬

ский период, почти вся территория

Молдавии представляла собой сушу

и лишь юго-западная (Припрутская)

ее часть, опущенная, покрывалась

раннекембрийским морем, трансгрес¬

сировавшим с северо-запада, со сто¬

роны Польши и Прибалтики. Здесь

отлагались пески и илы, впоследствии

образовавшие толщу терригенных от¬

ложений, представленную песчаника¬

ми, алевролитами и аргиллитами тем¬

но-серого и зеленовато-серого цвета,

максимальной мощностью до 270 м.

Кровля этих отложений прослежива¬

ется на глубине 1050—1400 м, места¬

ми — 2400—2500 м, и только на се¬

вере республики (у с. Крива Бричан-

ского р-на) они вскрыты на глубине

.330 м, где их мощность не превышает

90 м.

16

В ордовикский период трансгрес¬

сия моря охватила более обширную

территорию республики, о чем свиде¬

тельствует присутствие терриценных

образований ордовикского возраста

в Припрутских районах к северу от

г. Леово, а также в северо-восточных

и крайних северных районах респуб¬

лики. Залегают они на размытой по¬

верхности докембрийских (в Бри-

чанском р-не — на нижнекембрий¬

ских) образованиях на глубине от

127 м (с. Бырладяны Окницкого

р-на) до 707 м (с. Корнешты Ун-

генского р-на). Мощность их не пре¬

вышает 15 м. Представлены квар¬

цитовидными песчаниками, в меньшей

степени —- карбонатными породами.

По возрасту эти отложения относят¬

ся к верхней части ордовикской сис¬

темы. К концу ордовикского периода

территория Молдавии и прилегающие

к ней с юго-запада и востока регио¬

ны поднялись и осушились.

В силурийский период (со вто¬

рой половины лландоверийского века

нижнего силура) северная часть тер¬

ритории Молдавии опустилась и была

залита морем, которое постепенно

распространилось и на центральную

часть республики. Здесь отлагались

карбонатные илы, вулканические пеп-

лы и сульфатные осадки, впослед¬

ствии образовавшие мощные толщи

известняков, доломитов, мергелей с

пропластками аргиллитов, бентонито¬

вых глин, ангидритов (лландоверий-

ский, венлокский ярусы нижнего си¬

лура и частично лудловский ярус

верхнего силура). Залегают эти отло¬

жения на размытой поверхности ор¬

довикских образований на глубинах от

170 до 550 м, постепенно погружаясь

к югу республики до 2000 м. В кон¬

це силурийского времени наиболее

интенсивно прогибалась южная часть

территории республики, где происхо¬

дило накопление мощных толщ терри-

генных пород (аргиллитов, алевроли¬

тов, реже — песчаников). Суммарная

мощность силурийских пород на тер¬

ритории Молдавии составляет 450—

500 м.

Девонские образования развиты

в основном к югу и юго-западу от

линии, проходящей через населенные

пункты Унгены — Карпинены — Ком-

рат (МССР) и Сарата (Одесской

обл. УССР). Залегают они на глу¬

бинах 1320—1520 м (с. Еникиой Кан-

темирского р-на) и 1930 м (с. Баур-

чи Чадыр-Лунгского р-на). Представ¬

лены всеми тремя отделами с макси¬

мальной вскрытой мощностью до

3650 м (с. Баурчи). Нижнедевонские

и силурийские отложения образуют

единый комплекс преимущественно

терригенных осадков (красноцветные

песчаники, кварциты, алевролиты с

прослоями аргиллитов), а средне- и

верхнедевонские — сульфатно-карбо¬

натный комплекс пород (ангидриты,

ПРИРОДА

известняки, доломиты), по условиям

образования более близкий к камен¬

ноугольным отложениям.

Каменноугольные образова¬

ния развиты также на юге республи¬

ки (села Баурчи и Алуат Чадыр-

Лунгского р-на) и представлены зе¬

леновато-серыми известняками, ре¬

же — доломитами, залегающими на

глубине около 1800 м при общей мощ¬

ности отложений, не превышающей

500 м. Возраст указанных образова¬

ний определяется как нижний кар-

бон (турнейский и визейский яру¬

сы). Границы нижнекаменноугольного

морского бассейна на территории

Молдавии совпадали с границами

средне- и верхнедевонского морей. В

отличие от них нижнекаменноугольное

море характеризовалось нормальным

морским солевым режимом с доста¬

точно богатым видовым составом фо-

раминифер, брахиопод, моллюсков и

других обитающих в нем организмов.

В конце среднего и в позднем карбо¬

не море регрессировало с Днестров-

ско-Прутского междуречья в юго-вос¬

точном направлении. Только на опу¬

щенных участках сохранились отдель¬

ные лагуны. В связи с этим здесь

впоследствии установился континен¬

тальный, отчасти лагунно-континен¬

тальный режим, о чем свидетельству¬

ет обнаруженная на северном борту

Преддобруджской впадины в районе

сел Баймаклия и Готешты (Кантемир-

ский р-н) толща континентальных и

лагунно-континентальных образова¬

ний (конгломераты, гравелиты, пес¬

чаники, алевролиты и аргиллиты крас¬

но-бурого цвета). Возраст этих по¬

род определяется условно как перм¬

ский. Указанные отложения залега¬

ют на глубине свыше 1700 м, общая

их мощность 1800—2000 м.

В конце верхнего палеозоя вся тер¬

ритория Молдавии испытывает восхо¬

дящие движения и становится сушей.

В отложениях палеозоя установлены

нефтегазопроявления, главным обра¬

зом в среднем и верхнем девоне (села

Алуат, Баурчи). Отложения средне- и

верхнепалеозойского возраста про¬

рваны дайками магматических пород,

с которыми связаны проявления руд

цветных, редких и благородных ме¬

таллов (цинк, медь, свинец, серебро

и др.).

Мезозой на территории Молд. ССР

представлен образованиями юрской

и меловой систем. Ранее на юге рес¬

публики выделялись и триасовые от¬

ложения (красноцветная терригенная

толща), однако позже эти породы

условно отнесены к палеозою (пер¬

ми). Абсолютный возраст мезозой¬

ских образований от 230 до 67 млн.

лет.

Юрские отложения распростране¬

ны только на юге республики. В их

составе выделяется средний (байос-

ский и батский ярусы) и верхний

(келловейский, оксфордский, киме-

риджский и титонский ярусы) отде¬

лы системы. Вскрыты скважинами на

глубине .300 м и более; их мощность

от 5—7 м (с. Каинары Каушанского

р-на) до 2500 м (г. Чадыр-Лунга).

Ореднеюрские образования слагаются

преимущественно мелкозернистыми

слабокарбонатными темно-серыми тер-

ригенными породами; верхнеюрские

отложения представлены разнообраз¬

ными известняками, мергелями, гип¬

сами, ангидритами и пестроцветны¬

ми песчаниками, песками и глинами.

После длительного перерыва, охва¬

тившего почти весь триасовый пери¬

од и раннеюрскую эпоху, а возмож¬

но и начало средней юры, с байос-

ского века на территорию юга Мол¬

давии трансгрессировало море. В нем

отлагались относительно тонкозерни¬

стые осадки — пески, алевриты и

глинистые илы, которые, претерпев

литификацию, превратились впослед¬

ствии в песчаники, алевролиты и ар¬

гиллиты. В конце среднеюрской эпо¬

хи в связи с регрессией моря и со¬

кращением морского бассейна имел

место кратковременный перерыв в

осадконакоплении. В позднеюрскую

эпоху, начиная с келловейского века,

море вновь трансгрессировало на

территорию Молдавии, заняв более

обширную площадь. В его бассейне

вначале отлагались мелководные але¬

врито-песчаные и органогенно-детри-

товые осадки, а позже (в оксфорд¬

ское время) — более глубоководные

осадки — известковые, местами гли¬

нистые илы. В кимериджском веке в

обстановке начавшегося медленного

поднятия территории, связанного с

киммерийскими тектоническими дви¬

жениями, морской бассейн изолиро¬

вался от открытого моря и посте¬

пенно обмелел. Здесь, в условиях

замкнутого и осолоненного бассейна,

осаждались вначале известковые и

доломитовые осадки, позже — гип¬

сы и ангидриты мощностью до 150—

250 м (села Казаклия, Валя-Пержей

Чадыр-Лунгского р-на и Баурчи-

Молдовень Кагульского р-на). В

конце юры (титонский век) на этой

территории в основном установился

континентальный режим; накопилась

толща пестроцветных, преимущест¬

венно красноцветных отложений —

песчаников, алевритов, глин мощно¬

стью до 800 м (с. Валя-Пержей).

Меловые отложения распростра¬

нены почти на всей территории Мол¬

давии, за исключением ее крайней

юго-западной части. На дневную по¬

верхность они выступают в север¬

ном Приднестровье (от с. Наславча

Окницкого р-на до пгт Каменка), а

также в долине Прута (от пгт Лип-

каны Бричанского р-на до с. Новые

Бадражи Единецкого р-на); на ос¬

тальной территории республики вскры¬

ваются скважинами на глубине до

ПРИРОДА

17

600 м. Мощность их по мере погру¬

жения в юго-западном направлении

увеличивается до 900 м. В составе

меловой системы на территории рес¬

публики выделяются отложения ниж¬

него (валанжинский, готеривский,

барремский, аптский и альбский

ярусы) и верхнего (сеноманский, ту-

ронский, коньякский и сантонский

ярусы) отделов. Образования ниж¬

него мела известны только на юге

(Комратский и Кантемирский райо¬

ны). Они представлены континен¬

тальными породами (продолжение

юрской пестроцветной толщи), а так¬

же морскими отложениями (органо-

генно-детритовые известняки и из¬

вестково-глауконитовые глины). Об¬

разования верхнего мела распрост¬

ранены почти повсеместно и предста¬

влены алевритами, глауконитовыми

песками с конкрециями фосфоритов,

глинистыми и кремнеземистыми из¬

вестняками с желваками кремней,

писчим мелом и мелоподобными из¬

вестняками, а также цеолититами и

трепелом. После длительного конти¬

нентального режима (конец титона—

начало баррема) из области Причер¬

номорской впадины на территорию

Молдавии проникло море, которое

достигло максимальных размеров в

сеноманское время (великая меловая

трансгрессия, охватившая значитель¬

ную часть территории СССР и стран

Западной Европы). В турон-коньяк-

сантонское время, в связи с интен¬

сивным прогибанием Причерномор¬

ской впадины, морской бассейн углу¬

бился, что способствовало накопле¬

нию в нем тонких биогенных илов,

преобразовавшихся впоследствии в

писчий мел и мелоподобные известня¬

ки. Примерно в конце мелового пе¬

риода (в кампанское время) море

покинуло пределы Молдавии, и на

всей территории установился конти¬

нентальный режим, в условиях кото¬

рого меловые отложения продолжи¬

тельное время (вплоть до среднего

миоцена неогенового периода кайно¬

зойской эры) подвергались размыву и

выветриванию.

Кайнозой. Наиболее развиты на тер¬

ритории Молд. ССР кайнозойские об¬

разования, которые представлены от¬

ложениями палеогеновой, неогеновой

и четвертичной (антропогеновой) си¬

стем.

Палеогеновые отложения (аб¬

солютный возраст примерно от 67 до

25 млн. лет) развиты, главным обра¬

зом, в центральной и южной частях

республики. Северная граница их

распространения проходит южнее

Унген, севернее Кишинева и на ши¬

роте Дубоссар, а южная — несколь¬

ко южнее Кагула. На территории

Молдавии выявлены только отложе¬

ния среднего отдела палеогеновой

системы (эоценовые), отложения

нижнего (палеоценовые) и верхнего

(олигоценовые) отделов не установ¬

лены. Отсутствие нижних горизонтов

палеогена на всей площади респуб¬

лики объясняется поднятием этой

части юго-западной окраины Восточ¬

но-Европейской (Русской) платфор¬

мы, которое произошло на границе

между меловым и палеогеновым пе¬

риодами. С середины эоценовой эпо¬

хи на эту территорию с юго-востока

трансгрессировало море, которое до¬

стигло максимального развития в

верхнем эоцене. В конце палеогено¬

вого периода море постепенно отсту¬

пило, и почти вся территория Мол¬

давии превратилась в слаборасчле-

ненную равнинную сушу. Этим объя¬

сняется отсутствие образований верх¬

него палеогена. В результате наступ¬

ления моря в среднеэоценовую эпо¬

ху на территории республики нако¬

пились морские, преимущественно

глубоководные глинисто-карбонатные

осадки с небольшим количеством

терригенного (песчано-алевритового)

материала. В этих отложениях со¬

держатся раковины моллюсков, ос¬

татки морских ежей, губок, ракови¬

ны остракод, фораминифер, главным

образом, нуммулитов. В более мелко¬

водной зоне среднеэоценового моря,

охватившей довольно широкую пло¬

щадь (от Кишинева до Каушан и от

Кагула до пгт Тараклия Чадыр-Лунг-

ского р-на), отлагались преимуще¬

ственно карбонатно-песчанистые и

глинистые осадки, в которых встре¬

чается много раковин нуммулитов —

теплолюбивых крупных форамини¬

фер, достигших в эту эпоху наиболь¬

шего расцвета. Верхнеэоценовые об¬

разования на территории Молдавии

сложены глауконитово-кварцевыми

песками и песчаниками, содержащи¬

ми раковины нуммулитов, и зелено¬

вато-серыми песчанистыми мергеля¬

ми. В районе с. Нижний Андруш Ка¬

тульского р-на мергели замещены

светло-серыми пелитоморфными из¬

вестняками, перекрывающимися свет¬

ло-серыми алевролитами и спонго-

литами. Завершается разрез верхне¬

го эоцена Молдавии зеленовато-се¬

рыми карбонатными глинами, содер¬

жащими многочисленные раковины

фораминифер. Мощность палеогено¬

вых отложений в южной части МССР

увеличивается с юго-запада (у с.

Нижний Андруш она составляет 6—

12 м) на северо-восток (у с. Кириет-

Лунга Чадыр-Лунгского р-на —

145 м). В центральной части респуб-’

лики она колеблется в пределах 60—

80 м. На дневную поверхность палео¬

геновые отложения не выступают.

Глубина их залегания увеличивается

с севера на юго-запад. Так, у Бен¬

дер они вскрыты на глубине 110 м,

а в окрестностях с. Нижний Андруш

— на глубине 750 м.

Неогеновые отложения на

территории МССР распространены

повсеместно; выступают они из-под

почвенного покрова на крутых скло¬

нах долин и оврагов. Представлены

морскими и континентальными оса¬

дочными породами мощностью до

750 м, относящимися к миоценовому

и плиоценовому отделам. Их абсо¬

лютный возраст от 25 до 1,5 млн.

лет. В толще миоценовых отложений

выделяются средний и верхний под¬

отделы. Нижнемиоценовые образо¬

вания на территории республики не

обнаружены. Это объясняется гос¬

подством континентальных условий,

которые здесь установились еще в

конце палеогенового периода. Сред¬

немиоценовые отложения известны

под названием баденского яруса (ра¬

нее именовались тортонскими). На

дневную поверхность они выступают

лишь в припрутских и приднестров¬

ских районах северной части Молда¬

вии, а на юге республики вскрывают¬

ся буровыми скважинами на глуби¬

не до 700 м (с. Баймаклия Канте-

мирского р-на). Накопление средне¬

миоценовых отложений связано с по¬

гружением территории Молдавии под

воды наступившего с запада Баден¬

ского моря. Вначале море продвину¬

лось далеко на восток, и на всей

территории отложились пески, глины

и вулканические пеплы мощностью

от 3 м (у с. Наславча) до 8 м (у с.

Баймаклия). Затем оно почти пол¬

ностью отступило, оставив на край¬

нем северо-западе республики (с.

Крива Бричанского р-на) осадки в

виде гипсов и мелкозернистых изве¬

стняков мощностью до 28 м. Послед¬

няя среднемиоценовая трансгрессия

моря охватила всю северную и при-

прутскую части юга Молдавии. В это

время на северо-западе образовалась

цепь рифовых известняковых масси¬

вов (высотой до 60 м), являющихся

южным продолжением подольских

толтр. Построены они багряными во¬

дорослями, в меньшей мере — гаст-

роподами (верметусами), кораллами,

мшанками, панцирями морских ежей,

раковинами различных моллюсков и

фораминифер. К западу от рифово¬

го барьера (например, у с. Крива)

накапливались глубоководные гли¬