Текст

Г.Я.Стрельцова

ПАСКАЛЬ

и европейская

культура

Москва

Издательство "Республика"

1994

Стрельцова Г. Я.

Паскаль и европейская культура. — М.:

Республика, 1994. — 495 с.

ISBN 5—250—02415—7

Книга профессора Московского университета, доктора философских

наук Г. Я. Стрельцовой посвящена Блезу Паскалю, выдающемуся

мыслителю-гуманисту XVII века. Его гений проявился во многих областях —

математике, физике, философии, морали, литературе. Автор просто

и увлекательно знакомит читателя с полной загадок жизнью и

творчеством Паскаля в контексте европейской культуры. В отдельной главе

исследуется влияние Паскаля на русскую культуру. Три сочинения Паскаля,

переведенные на русский язык автором этой книги, публикуются в качестве

приложения.

Адресована всем интересующимся философией, историей науки

и КУЛЬТУПЫ.

ISBN 5—250—02415—7

© Издательство «Республика», 1994

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

МОЕЙ МАМЫ

ИПАТОВОЙ МАРИИ ЕФРЕМОВНЫ

Из всех прошлых полемистов остался

один Паскаль, ибо он один был

гениальным человеком. Он один стоит на

развалинах своего века.

Вольтер

Он был королем в королевстве умов...

и это главенство в сфере разума более

достойно уважения, чем слава королей.

77. Николь

Паскаль — человек великого ума и

великого сердца, один из тех людей,

который способен видеть через головы других

людей и веков... один из тех, которых

называют пророками.

Л. Толстой

3

ВВЕДЕНИЕ. ФЕНОМЕН ПАСКАЛЯ

Судьба Паскаля парадоксальна и во многом трагична.

Он сам любил парадоксы и владел неподражаемым

искусством выражать через них самые глубокие истины.

Вдумаемся, например, в такие афоризмы, шокирующие

обыденный здравый смысл. "Всякое ничтожество

человека само доказывает его величие". "Человек не ангел и не

зверь, и горе тому, кто мнит себя ангелом, ибо он

становится зверем". "Есть только два сорта людей:

праведники, считающие себя грешниками, и грешники,

считающие себя праведниками". "Истинное красноречие

смеется над красноречием, как истинная мораль смеется над

моралью"1. Парадокс шокирует ум с его "прямоугольной

логикой", или, как любил говорить Паскаль, "срывает ум

с петель", чтобы он посмотрел на вещи совсем с другой

стороны и увидел "иную логику", подчас более

соответствующую реальной жизни.

Парадокс парализует догматический ум и мобилизует

творческие силы человека. Он поражает воображение,

будит эмоции и глубоко "оседает" в сознании и памяти.

Паскаль уважал своего читателя и через парадокс

приглашал его к сотворчеству. Парадокс соответствовал каким-

то таинственным глубинам не только творческого гения

Паскаля, но и его личности. Он видел вещи с необычной

и неожиданной стороны, как никто никогда их не видел,

и придавал проблемам такой невиданный ракурс, который

открывал иные, нетрадиционные горизонты европейской

х Pascal В. Pensées, fr. 116, 678, 562, 513 // Oeuvres complètes (par

Louis Lafuma). P., 1963. P. 513, 590, 580, 576. Далее цит. по этому

изданию.

4

мысли и духовной культуры в целом. Парадоксальной

была и слава Паскаля. Он — едва ли не самая легендарная

личность нового времени. Подобно античным

философам, его прославляли уже при жизни как "мудреца из

Пор-Рояля". И вместе с тем за ним "тянулся шлейф"

одиозной славы "безумца" и "сумасшедшего", которую

распространяли о нем враги его — иезуиты. Сам Паскаль

проницательно и не без грусти как-то заметил, что как

низшая, так и высшая степень ума вызывает нарекания

в "безумии". Он был "философом-пророком", который

видел далеко вперед, "через головы других людей и веков"

(Л. Толстой), а его считали подчас "ретроградным

мыслителем" (Ламетри, Вольтер, Лев Шестов и др.). Он был

оригинальным философом, а его до наших дней

"отлучают от философии". Он был страстным сторонником

достоверного знания, а его считали "скептиком". Он был

искренне верующим христианином, а его вечно обвиняли

в атеизме. Он знал цену человеческому разуму, а его

клеймили как иррационалиста. Его сердце было полно

любви к людям, а его считали "возвышенным

мизантропом" (Вольтер). Он предавался аскезе, подобно

средневековым мученикам, о нем же ходили слухи, что он склонен

к чревоугодию и разврату. Подобно титанам эпохи

Возрождения, он внес уникальный вклад в сокровищницу

европейской культуры, сказав свое слово в науке, философии,

логике, эстетике, ораторском искусстве, моралистике,

литературе, языкознании, религиоведении и поэзии. Но

в XIX в. за ним оставили лишь славу "великого

христианина", забыв обо всем остальном и даже его научные

открытия "распределив" между Торричелли, Декартом

и Гюйгенсом.

Да, до загадочности странен и многим непонятен был

этот "монах" из Пор-Рояля, не принявший монашества.

Этот "кроткий отшельник" с несгибаемой волей бойца.

Этот преданный христианин, впавший в "ересь" и

взбунтовавшийся против церкви. Этот трепетный гуманист

с беспощадной требовательностью к людям. Этот

трагический мыслитель с неподражаемым даром иронии и

тонким чувством комического. Этот великий математик,

вдруг развенчавший любимую науку как "бесполезное

ремесло". Наконец, этот всемирно известный ученый,

мечтавший остаться в неизвестности и умолявший

близких даже не обозначать имени на его могиле.

Кто же был он, кости которого, согласно легенде,

приказали откопать в год Великой французской револю-

5

ции, чтобы добыть из них философский камень?

Паскаль прожил очень короткую, до предела насыщенную

жизнь, полную драматических исканий и духовных

катаклизмов, и умер в 39 лет, по словам Жана Расина, —

"от старости". Универсальный творческий гений,

неистовый темперамент борца и колоссальная сила духа

были заключены в слабом и болезненном от природы

теле, которое буквально сгорело уже в молодые годы.

В 19 лет он подорвал свое хрупкое здоровье,

конструируя арифметическую машину. После этого, по его

словам, он больше никогда не чувствовал себя здоровым,

особенно мучаясь ужасными головными болями.

Неукротимая страсть к научным исследованиям, стихийно

пробудившаяся в 10 лет и не покидавшая его на

протяжении всей жизни, лишила его нормального и

беззаботного детства, обычных радостей юности, а в зрелые

годы была не последней причиной его трагической

любви и отказа от семейного счастья. Он был не только

"героем" научной революции нового времени, но и

"мучеником науки"1.

Трагическую судьбу Паскаля разделили и его главные

произведения. Антиклерикальный памфлет против

ордена иезуитов "Письма к провинциалу" был осужден

римско-католической церковью и внесен инквизицией в

"Индекс запрещенных книг". По приговору государственного

совета Франции они были сожжены рукою палача по

всем правилам аутодафе для книг. Главный философский

труд Паскаля "Мысли о религии и о некоторых других

предметах" (с легкой руки Вольтера называемые просто

"Мысли") остался незавершенным ввиду ранней смерти

автора. Этот труд задумывался изначально как

"Апология христианской религии" и остался в виде отдельных

фрагментов, лишь отчасти систематизированных по

"тематическим связкам", 27 из которых имели заголовки,

а 34 нет. Однако трагизм состоял не в незавершенности

сочинения: все равно "Мысли" были признаны

гениальным произведением и вошли в сокровищницу мировой

культуры. Трагизм заключался в чудовищном произволе

издателей и редакторов, "резавших" "Мысли" по своему

усмотрению, вынимая из них неугодные фрагменты и

добавляя в лучшем случае кое-что из других сочинений

Паскаля, а в худшем — неизвестно откуда взявшиеся

идеи, возможно, даже и свои собственные.

1 Тисандье Г. Мученики науки. 3-е. изд. Спб., 1891.

6

Удивительное произведение Паскаля подвергалось

нелепому "препарированию" бесчисленное количество раз

даже и в нашем веке, уже после восстановления

подлинника. Два столетия "Мысли" были известны читающей

Европе в искаженном и неполном виде. Первое их издание,

осуществленное его друзьями из Пор-Рояля, уже не было

аутентичным. Во-первых, потому, что старшая сестра

Паскаля Жильберта Перье, страстная янсенистка, скрыла

от копиистов ряд текстов, по ее мнению, еретических.

Во-вторых, "приложили руку" и сами янсенисты из Пор-

Рояля (А. Арно, П. Николь, герцог де Роанне), исключив из

"Мыслей" множество фрагментов, либо "крамольных",

либо не имеющих прямого отношения к апологии

христианской религии1. Таким образом, читатель имел некоторое

представление о Паскале-христианине и почти не знал

Паскаля-философа: образ неутомимого исследователя,

страстного и глубокого мыслителя оставался в тени.

Понадобились долгие годы кропотливого труда многих

паскалеведов, чтобы восстановить подлинный состав

"Мыслей". Впервые эту задачу поставил Виктор Кузен,

представив в 1842 г. свой "Доклад Французской академии

о необходимости нового издания этого труда" в

соответствии с замыслами самого Паскаля. Такое издание

осуществлено было Проспером Фожером в 1844 г. под любопытным

заголовком: "Мысли, фрагменты и письма. Публикуются

впервые в соответствии с оригиналом и большею частью

неизданные". Затем появились издание Э. Авэ (1852)

и ставшее классическим на долгие годы издание Л. Бренш-

вига (1897, 1904, 1914). Позже огромную работу проделал

Луи Лафюма, выпустив в 1951 г. три тома "Мыслей" после

предварительной публикации в 1949 г. своих "Паскалевс-

ких исследований". В 1955 г. он издал "Малые

произведения и письма Паскаля". Однако и после него, уже в 70-е гг.,

тщательная работа по уточнению всего корпуса паскалевс-

ких сочинений была продолжена Жаном Менаром. В

мировой практике принято цитирование Паскаля либо по

изданию Бреншвига, либо — Лафюма. Из "Малых сочинений"

Паскаля большое значение имеют: "Предисловие к

трактату о пустоте", "О геометрическом уме и об искусстве

убеждать", "Разговор с де Саси об Эпиктете и Монтене",

"Три рассуждения о положении знати", "Четыре сочинения

1 Pascal В. Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets.

2 éd. P., 1670. Тираж первого издания 1669 г. был очень небольшим, для

родных и близких.

7

о благодати", "Молитва об использовании во благо

болезней".

За свою короткую жизнь Паскаль успел сделать очень

многое, оставив яркий след в различных областях

культуры. Но он страдал от трагического сознания, что почти

ничего не сделал и напрасно прожил жизнь. Объективно

многое было и дано ему: счастье обретения истины и

научных открытий, прижизненная слава "французского

Архимеда", "мудреца из Пор-Рояля", "святого", обожание

близких людей, любовь прекрасной женщины Шарлотты

де Роанне, радость подлинной дружбы с братом

Шарлотты герцогом де Роанне. Посмертная судьба Паскаля

подарила ему бессмертие и добавила славу великого писателя-

классика, "французского Данте", "Расина в прозе",

"учителя человечества", "философа-пророка". Сам же он

никогда не был удовлетворен ни одним своим успехом,

будучи требовательным к себе до жестокости и даже до

самоистязания. Последние годы его жизни были уже не

жизнью, а "житием Блеза Паскаля". Существовала даже

легенда, будто он носил на своем теле "пояс, утыканный

гвоздями" и всякий раз, как гордыня овладевала им, он

сильно ударял по нему: гвозди впивались в тело, принося

мучительную боль, после чего наступало "отрезвление от

самодовольства". Поистине "человек бесконечно

превосходит человека", говорил он и всю жизнь следовал этой

максиме, доводя до высочайшего совершенства все, к

чему прикасался его гений, начиная от математики и

физики и кончая филигранной отделкой блестящих

философских афоризмов. Неистовое стремление к совершенству

в сфере творчества и в личной жизни — удивительная

особенность его гения. Впрочем, личная жизнь меньше

всего интересовала его, хотя он неукоснительно следовал

своим убеждениям по врожденной искренности и

неспособности к лицемерию и двоедушию. В этом смысле он

был светлой и гармоничной личностью при всей своей

сложности и противоречивости. Потому больше всего

поражали его странные, непонятные и "разорванные"

люди, у которых как будто не одна душа, а много душ.

Как говорят иногда, может быть, слишком красиво, он

"сделал свою жизнь главным аргументом своей

философии". Но сознание его было направлено не на себя: он не

переносил себялюбия и эгоцентризма. Зато он жаждал

абсолютной истины и всечеловеческой правды и

справедливости. Он всю жизнь "искал истину со вздохом". Он

мучился "предельными основаниями" и конечной целью

8

человеческого бытия, мечтая о Высшем благе для всего

человечества: "Все тяготеют к себе, но это противоречит

всякому порядку. Надо стремиться к всеобщему, а

тяготение к себе есть начало всякого беспорядка"1. В свой

жестокий, прагматичный и рационалистический век

Паскаль отстаивал прерогативы человеческого сердца с его

любовью, упованиями, надеждами и верой в высший

смысл жизни и несиюминутные заботы человечества.

M ерой его отношения к людям была доброта. Он любил

повторять: "Тайные добрые дела дороже всего" — и

помогал людям, особенно беднякам, стараясь оставаться в тени.

Его сердце было барометром человеческих бедствий, чутко

откликаясь на чужую беду. Все, кто попадал в орбиту его

жизни, всегда могли рассчитывать на его бескорыстную

и самоотверженную помощь. Узнавая о разразившемся

голоде в отдаленных районах страны, он спешил выслать

деньги беднякам. Черпая из своего не столь уж богатого

состояния на нужды близких и дальних людей, он все

беспокоился, что мало помогает им. Незадолго до смерти

он организовал для бедняков Парижа дешевое омнибусное

движение ("кареты по 5 су"), положившее начало

общественному транспорту во Франции. Бездушию мира он

противопоставил любовь и милосердие к людям. Под

стать его личности и жизни была и его "философия сердца",

вызывавшая недоумение у многих поколений европейских

интеллектуалов, обвинявших его в мистицизме,

иррационализме и фидеизме, хотя все эти пресловутые "измы"

никогда не были ни сильными аргументами, ни

аргументами вообще. Зато почти всем на Западе хорошо понятна

"философия разума" ("отцом" которой в новое время

считается Декарт), которую знал и Паскаль. Но он ее не

абсолютизировал, как это было "модно" в его время,

и существенно дополнял своей "философией сердца". С

Паскалем философия и культура в Европе стали много богаче

и полнокровнее, теплее и душевнее, одним словом —

человечнее. Когда восточные мыслители представляют

западную культуру как весьма рационализированную, суховато-

рассудочную, прагматичную и

абстрактно-гносеологическую, равнодушную к запросам человеческого сердца, то их

следует отослать к "Мыслям" Паскаля, которые могут

служить "духовным мостом" между "культурой разума"

на Западе и "культурой сердца" на Востоке. Его

"философия сердца" заполняет такие уголки "культурного ландша-

1 Pascal В. Pensées. Р. 552, fr. 421.

9

фта", которые без него оказались бы просто пустыми.

Знаменитые "мысли-образы" Паскаля вошли в плоть

и кровь европейской культуры, поскольку они ярко

выражают фундаментальные условия, а главное, коллизии

человеческого бытия. Щемящая истина "мыслящего

тростника", каковым он считает человека, представляет

самую трогательную и трагическую "ноту" паскалевско-

го видения мира. Сродни ей печальный образ "узников

в цепях", идущих на казнь один за другим, — символ

человеческой жизни "перед лицом смерти". Или вот

завораживающий образ "космического безмолвия" в ответ

на страстный призыв человека: "Вечное молчание

бесконечных пространств ужасает меня", что напоминает

возникшую в русской культуре особую экзистенциальную

тему "равнодушной природы" (Пушкин, Тютчев,

Тургенев и др.). Могучий образ "бездны" у Паскаля — почти

мистическое воплощение многоликой бесконечности как

вне, так и внутри человека. Еще один удивительный

образ-символ — хрупкий образ "тени, промелькнувшей

на мгновение и исчезнувшей навсегда". Такова наша

кратковременная и быстротечная жизнь "перед лицом

вечности". О многих других "мыслеобразах" Паскаля я еще

буду говорить далее. Все они обладают необычайной

силой воздействия: однажды возникнув в сознании, они

не угасают в нем со временем. Так и "блуждают" вот уже

300 с лишним лет мысли, образы, картины Паскаля по

страницам литературных произведений, будоражат

воображение поэтов и художников, вызывают

заинтересованный отклик философов, западают в душу религиозно

настроенных людей. Между тем ученые обращаются

к творчеству Паскаля в поисках образцов научного

доказательства, математической строгости мысли,

выверенных суждений, корректности экспериментов,

многообразия приемов и методов научного исследования. Да, наука

была первой мыслью Паскаля, второй его мыслью был

человек и, наконец, третьей — Бог. Отдав свою жизнь

науке, будучи ее мучеником, он не был ее пленником,

равно как не был пленником ни традиционной

философии, ни ортодоксальной религии. Мощный заряд иронии

наряду с острым критическим чутьем был тем

"спартанским лисенком", который все время выглядывал из

складок аскетического одеяния ревностного "святого". Они-

то и были лучшим противоядием от всякого идейного

догматизма и нравственной успокоенности, за что

Паскаля называют "французским Сократом".

10

Паскаль был всегда в пути. Этим он похож на русских

духовных скитальцев, вечных странников типа Гоголя,

Достоевского, Льва Толстого, Розанова или Вл.

Соловьева, которым он идейно и душевно близок. Особенно ценил

Паскаля Лев Толстой, называя его "учителем

человечества" и "мыслителем-пророком". Здесь писатель был куда

ближе к истине, чем многие соотечественники Паскаля,

например французские просветители XVIII в. (Вольтер,

Кондорсе, Ламетри и др.), которые совсем не ценили его как

философа и отнюдь не видели в нем великого мыслителя.

Эта несправедливая традиция перешла в атеистическое

паскалеведение, в том числе в нашей стране. Паскаль

рассматривался только как религиозный мыслитель,

заводящий якобы в тупик философскую мысль. После

Октябрьской революции он был известен у нас скорее как

ученый, чем как философ и писатель. "Атеистический

фильтр" отсек от опубликованных в 1974 г. "Мыслей"

Паскаля (в "Библиотеке всемирной литературы", т. 42) две

трети их содержания, а другие его философские работы

вообще не публиковались. Не был издан и его гениальный

антиклерикальный памфлет "Письма к провинциалу",

служивший образцом для многих последующих

памфлетистов, в том числе и для "короля памфлетистов" Вольтера,

непримиримого идейного врага Паскаля. До моих

публикаций в 70—80-е гг. у нас вышла только одна философская

статья Л. И. Филиппова "Диалектика Паскаля" в книге

"История диалектики XIV—XVIII веков" (М., 1974).

Равнодушие советских философов к идейному

наследию Паскаля пытались восполнить наши ученые Кляус Е.

М., Погребысский И. Б. и Франкфурт У. И., которые

опубликовали книгу "Паскаль" (М., 1971, серия "Научно-

биографическая литература"). Они исследовали почти все

стороны его творчества, отдавая должное ему как ученому,

писателю, философу. Более того, в противовес философам

они совершенно правильно отметили: "Паскаль — одна из

центральных фигур века, поэтому понять его — значит

понять и самое, быть может, основное в его эпохе. Паскаль

— одно из самых светлых имен в истории Франции" (с.

333). Издается книга "Паскаль" и в серии "Жизнь

замечательных людей", талантливо написанная Б. Н. Тарасовым.

Даже в учебниках по истории философии у нас Паскалю

уделялось минимальное внимание, за исключением

учебного пособия В. В. Соколова "Европейская философия

XV—XVII веков" (М., 1984), в котором наконец Паскаль

стоит в одном ряду с великими философами XVII в.

11

Между тем в дореволюционной России авторитет

Паскаля-мыслителя был чрезвычайно высок и школу его

"Мыслей" прошли все выдающиеся представители русской

культуры, которой паскалевское видение мира оказалось

более конгениальным, нежели западноевропейской и даже

самой французской культуре. Вышли в свет две добротные

монографии о творчестве Паскаля — известного ученого

M. М. Филиппова и казанского профессора А. Д. Гуляева.

Была переведена книга Э. Бутру "Паскаль". (Подробнее

о судьбе Паскаля в русской культуре см. гл. VI.)

Прав Лев Толстой в оценке пророческого дара Паскаля.

Если образно представить его мировоззрение в виде

"философского древа", то корни его уходят в глубины античной

культуры, а могучие ствол и ветви прорастают все пласты

последующей культуры вплоть до современности. Никак

нельзя согласиться с мнением Льва Шестова, высказанным

в его книге "Гефсиманская ночь", будто в противовес

Декарту— "отцу" новоевропейской философии — Паскаль

является ретроградным "мыслителем-отступником",

смотрящим не вперед, а назад. Это до некоторой степени

можно отнести лишь к религии Паскаля, опиравшейся на

раннехристианское учение Августина, что, однако, не

помешало религиозным модернистам нашего века обращаться

к нему за идейной поддержкой. Что же касается философии,

Паскаль, по сравнению с Декартом, преодолевает

распространенные в то время рационализм, механицизм,

догматизм и во многом антидиалектический способ мышления

и намечает такие перспективы философского развития,

которые реализовались лишь в последущие времена и в

нашем веке. Под его влиянием формировались

диалектическое видение мира у Лейбница, скептицизм и вольнодумство

П. Бейля, антиклерикализм Вольтера, учение о природе

и привычке Гельвеция, деизм Жан Жака Руссо, "теория"

житейской мудрости Шопенгауэра, философия человека

Фейербаха, антисциентизм и парадоксализм Ницше.

Кроме того, Паскаля считают предшественником Канта в

исследовании проблем возможностей человеческого

познания, соотношения философии и науки, науки и религии (А.

Г. Гуляев), а также Гегеля — в разработке диалектики (Л.

Голдман) и Маркса — в предвосхищении идей

диалектического материализма (А. Лефевр). Из философов XX в. он

оказал наибольшее влияние на философию жизни А.

Бергсона, этическое учение А. Пуанкаре, концепцию У.

Джемса, "диалектическую теологию" К. Барта, Р. Нибура,

экзистенциализм П. Тиллиха, А. Камю, Ж.-П. Сартра,

12

католический персонализм Лакруа и Недонселя,

религиозный модернизм М. Блонделя. Паскаль является

зачинателем философской антропологии, ставшей чрезвычайно

актуальной в XX в. Он поставил актуальные ныне

проблемы антиномии гуманизма и сциентизма, психологии и

социологии познания, войны и мира, ограниченности

механистической методологии в науке о живом, уровней

психической деятельности и многие другие.

Парадокс Паскаля-философа состоит в том, что он был

"философом вне философии", заявив, что "философия не

стоит и часа труда". Еще более шокирует непосвященных

его знаменитый афоризм: "Смеяться над философией —

значит истинно философствовать". В дореволюционных

переводах придается совсем иной оттенок этой мысли

Паскаля: "Пренебрегать философией — значит истинно

философствовать". Но я думаю, именно первый смысл,

более емкий и содержательный, лучше всего соответствует

ироническому складу ума французского философа и

отражает его отнюдь не пренебрежительное, а критическое

отношение к традиционной европейской философии. Он

сам считал себя ученым и не претендовал на роль

философа. Но мало найдется ученых, которые бы столь много

сделали для философии. В мировой истории философии

Паскаль по праву стоит в одном ряду с Декартом,

Спинозой и Лейбницем. Он — классик философии, сильнее всех

"замахнувшийся" на классическую философию.

Своеобразие его положения вытекало хотя бы из того, что он не

принадлежал к традиционной систематической

философии. Зато он имел редкую возможность взглянуть на нее

"со стороны" беспристрастным, незаинтересованным

взглядом и подметить ее слабые места и уязвимые точки.

В 1-й главе я буду подробно исследовать эту проблему.

Здесь же лишь отмечу несомненное философское

призвание Паскаля и его тончайшую, данную от природы

философскую интуицию. Как говорят, он — "философ от Бога".

Без систематических школьных "штудий" (он получил

домашнее образование) Паскаль самостоятельно овладел

основным содержанием традиционной метафизики и

легко ориентировался в ее "вечных проблемах", внеся в их

разработку и свой уникальный вклад. Философов извечно

интересовали вопросы о мире и месте человека в нем,

о возможностях познания и его неисчислимых

трудностях, об истине и заблуждениях, добре и зле,

нравственном идеале человека и других гуманистических ценностях,

жизни и смерти, образцовом государственном строе и др.

13

Все их затронул Паскаль и дал им свое оригинальное

решение, не успокаиваясь на достигнутых результатах

и бросая будущим поколениям пламенеющие вопросы.

Что есть истина? Каково загадочное Я человека?

Умирает ли человек вместе с телом? Есть ли Бог? Что такое

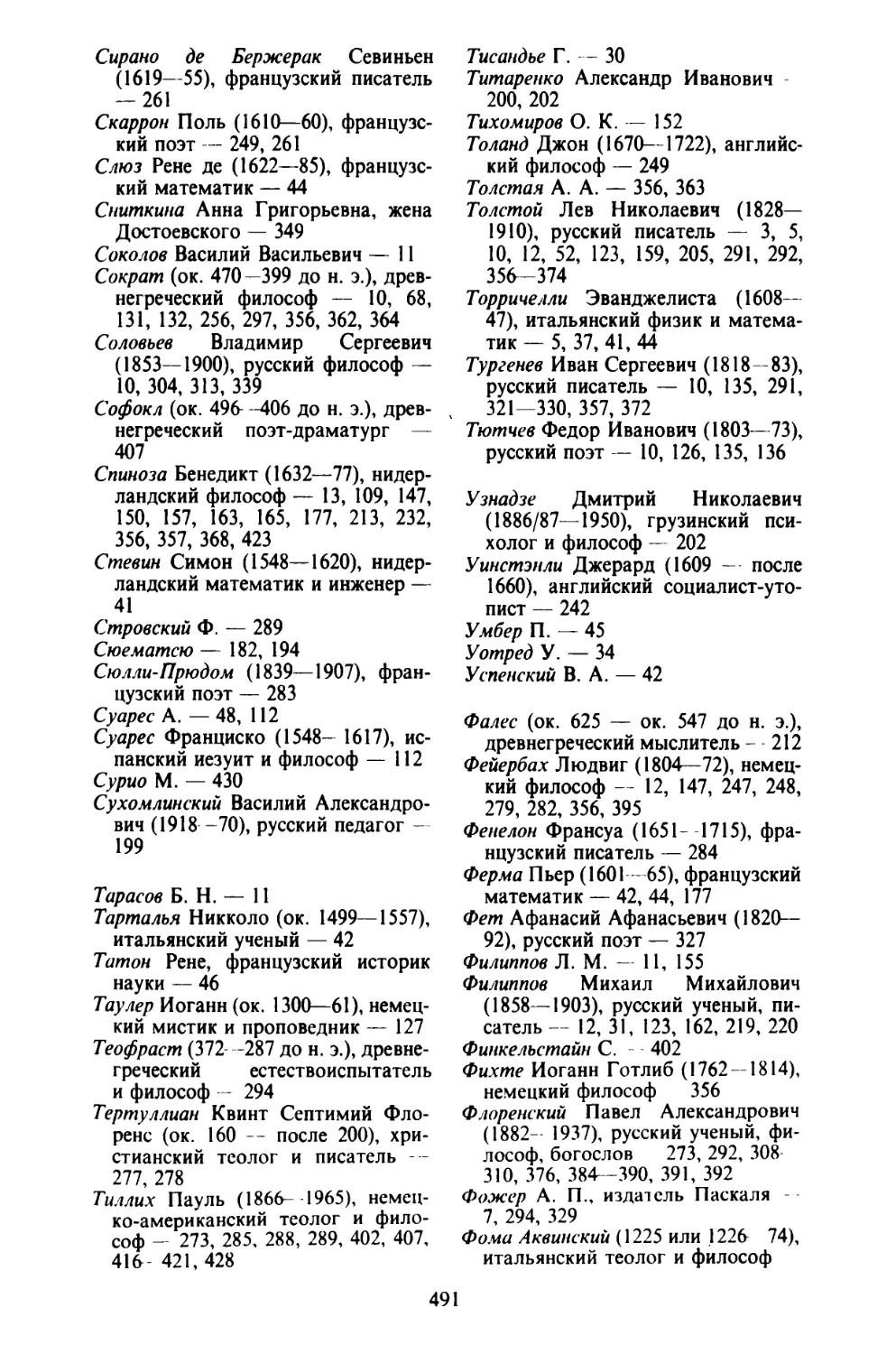

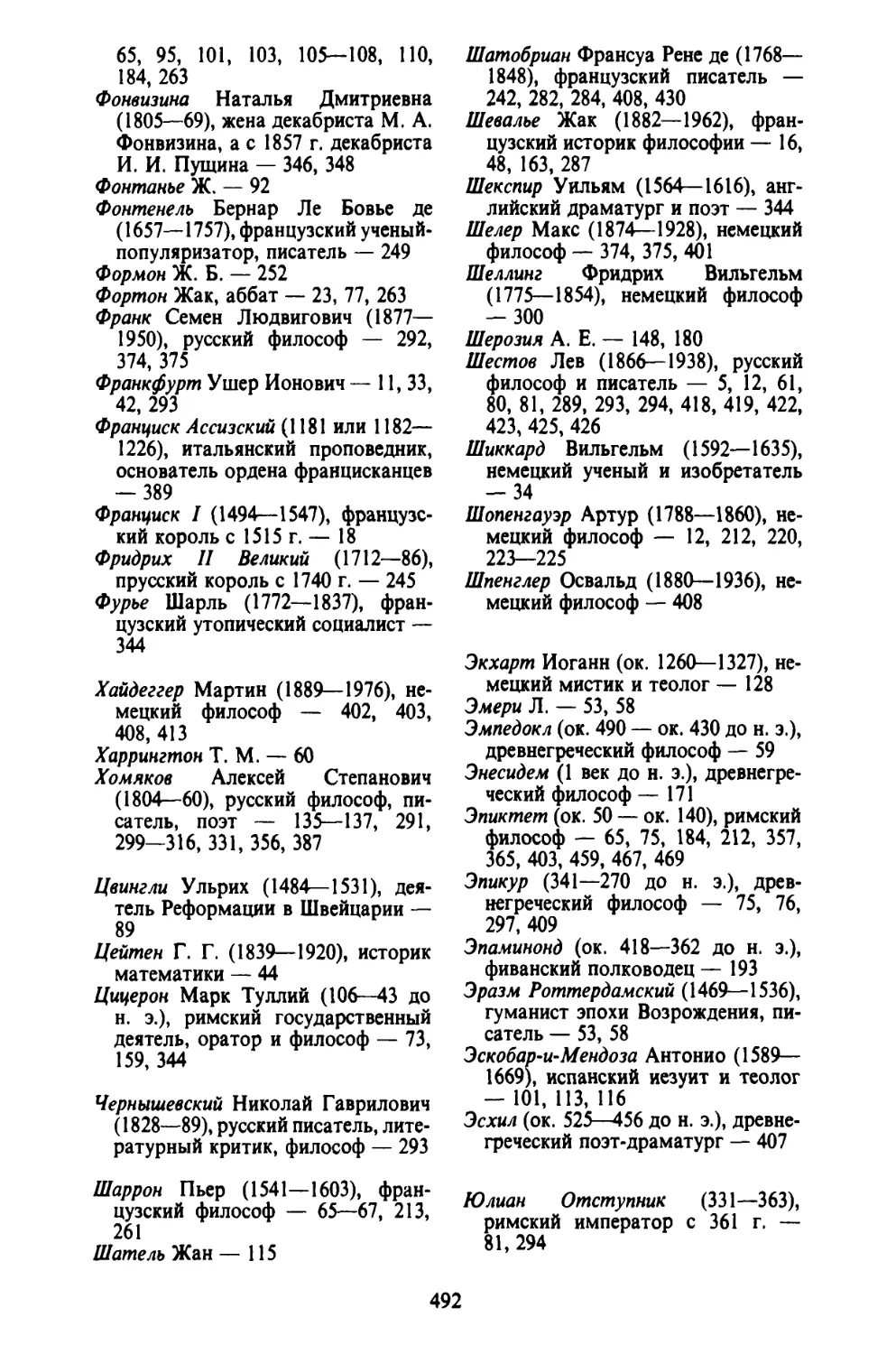

любовь? А счастье? А Высшее благо? А свобода? Как мы

мыслим? В чем смысл жизни? И десятки, сотни, тысячи

подобных таинственных, головокружительных вопросов!

На то они и вечные, что каждое поколение решает их

заново. Но не раз и навсегда, хотя бы так и казалось

кому-то из мудрецов. Паскаль поражается

самонадеянности иных философов, в том числе и великого Декарта,

однозначности и догматизму их ответов и решений. Он

— враг всяких жестких и всегда ограниченных систем,

в которые, как в "прокрустово ложе", пытаются уложить

бесконечное развитие мира и самого человека. Он —

противник как скептицизма, так и догматизма, усматривая

истину скорее в совпадении противоположностей. Его ум

и память были счастливо избавлены от "перенасыщения"

философской информацией. Иногда он просто не знал,

что "так" не может быть в философии, и легко разрывал

"паутину" догматизма. Его ум не был "засорен" ни

философскими штампами, ни шаблонами, ни расхожими

мнениями. Потому его философское творчество было

столь свободным и плодотворным.

Будучи гениальным сыном своего времени, он чутко

реагировал на его насущные запросы, решая актуальные

проблемы тогдашней философии: истинного метода

научного познания, критики схоластики, соотношения

науки и философии, науки и религии, войны и мира и др. Но

особенно его беспокоили судьбы человека в его жестокий

век, насыщенный трагическими социальными

катаклизмами, бесконечными внутренними (чаще всего

религиозными) и внешними войнами. Как всегда, в такие бурные

эпохи возрастает социальная незащищенность человека,

становится особенно хрупкой жизнь, "ставится под

вопрос" само бытие. Отсюда понятен обостренный интерес

к судьбам человеческим, как то уже было во времена

крушения античного мира, а затем, скажем, падения

аскетической средневековой культуры, породившей

оппозиционный ей многоликий гуманизм эпохи Возрождения.

То, что в современной европейской философии условно

называется "экзистенциальными измерениями"

человеческого бытия, привлекает пристальное внимание

Паскаля. Причем не столько радость жизни, сколько горести ее,

14

страдания и неизбежные печальные стороны близки его

скорбному сознанию. С позиции самых высоких

представлений о "величии" человека он поражается его

реальным недостаткам и порокам, противоречивости и

дисгармоничности его существа, низости его желаний и

устремлений, что он определяет как его "ничтожество". Эта

знаменитая паскалевская дихотомия "величия и

ничтожества человека" составляет суть его трагического

гуманизма. Индивидуальное "ничтожество" людей усугубляется

их социальными бедствиями, что побуждает Паскаля

исследовать их ближайшие и отдаленные причины.

Существующие режимы он клеймит как "империи власти" с их

насилием, несправедливостью, вопиющими

антагонизмами, гибельным для государства общественным

неравенством, их бесконечными войнами за корону, наследство,

территории, "истинную веру" и т. д. Паскаль —

беспощадный критик абсолютизма и насильственной системы

власти, мечтающий об "империи разума", которая

давала бы гарантии защищенности, свободы и счастья для

всех людей. Эта проблема актуальна и для наших дней:

антиномия насилия и социальной справедливости.

"Ренессанс" творчества Паскаля приходится на XX в.,

причем как на Западе, так и на Востоке. Любопытный

факт: один из японских исследователей, Йохи Маеда,

в течение более 10 лет писал на каждый из фрагментов

"Мыслей" Паскаля подробный комментарий, который

известный французский паскалевед Ж. Менар считает

"лучшим на японском языке". О колоссальном интересе

к творчеству Паскаля свидетельствуют представительные

международные форумы, приуроченные к различным

юбилейным датам, в которых принимают участие паска-

леведы из Франции, Англии, США, Греции, Испании,

Италии, Германии и других стран мира. Ученых

интересует буквально все в творчестве Паскаля: его учение

о человеке, диалектика, научная картина мира, трактовка

разума и сердца, понимание бесконечности, своеобразная

концепция развлечения, система изобразительных

средств, эстетика, "искусство убеждения", мысли о Боге

и вообще феномене религиозной веры и т. д. до

бесконечности. Достаточно полно изученное, его творчество

оказалось поистине неисчерпаемым, являясь неотъемлемой

и существенной частью мировой культуры.

Так, скажем, лишь по одной проблеме методов у

Паскаля в его родном городе Клермон-Ферране состоялся

в июне 1976 г. международный коллоквиум, материалы

15

которого составили огромный том1. К методологии

Паскаля обращаются представители самых различных

отраслей знания: математики, физики, философии, эстетики,

этики, филологии, искусствоведения, социологии и др.

Прав венгерский ученый Альфред Реньи, который

считает, что до сих пор творчество Паскаля рассматривается

как "горящий факел", освещающий тернистый путь

науки. Празднование 300-летия со дня рождения (1923) и

затем со дня смерти (1962) ученого и философа вылилось

в настоящее "пиршество" европейской культуры. В нем

участвовали известные философы и религиозные деятели:

Блондель, Бреншвиг, Маритен, Шевалье, Гиттон, Ла-

порт, Менар, Гуйе и многие другие. Юбилей со дня

рождения был отмечен в 1925—1927 гг. изданием

5-томной "Общей библиографии трудов о Б. Паскале" (на

многих европейских языках), составленной почетным

библиотекарем Сорбонны Альбером Мэром. Юбилей со

дня смерти породил несколько объемных изданий:

"Паскаль в наши дни", Р. Алике "Паскаль живой", "Научное

творчество Паскаля", "Паскаль и Пор-Рояль" и др.2

Более того, во Франции отмечаются юбилеи со дня

выхода в свет отдельных произведений Паскаля,

особенно "Мыслей" и "Писем, к провинциалу". В 1954 г. было

отмечено даже солидной конференцией 300-летие

написания знаменитого "Мемориала" Паскаля, обнаруженного

после смерти в подкладке камзола и обозначившего его

"второе обращение" к религии и уход в монастырь Пор-

Рояль. Диссертации и крупные монографии о творчестве

Паскаля в XX в., десятки и сотни статей о нем давно уже

"перекрыли" все, что было издано за предыдущие

столетия. Иные исследователи посвятили долгие годы жизни,

а некоторые и всю свою жизнь изучению творчества

Паскаля, например Кузен, Сент-Бёв, Бреншвиг, Гиттон,

Шевалье, А. Лефевр, Лафюма, Л. Голдман, Менар, Гуйе,

М. Легерн, Ф. Селье, книги которых по разным

проблемам читатель найдет в списке библиографии.

'Méthodes chez Pascal. Actes du Colloque tenu à Clermont-Ferrand

10—13 juin 1976. P., 1979.

2 Maire A. Bibliographie Générale des ouevres de B. Pascal, t. 1—5. P.,

1925—27; Pascal présent, Clermont-Ferrand, 1962; Alix R. Pascal vivant,

Clermont-Ferrand, 1962; L'oeuvre sientifique de Pascal. P., 1964; Pascal et

Port-Royal. P., 1962.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ

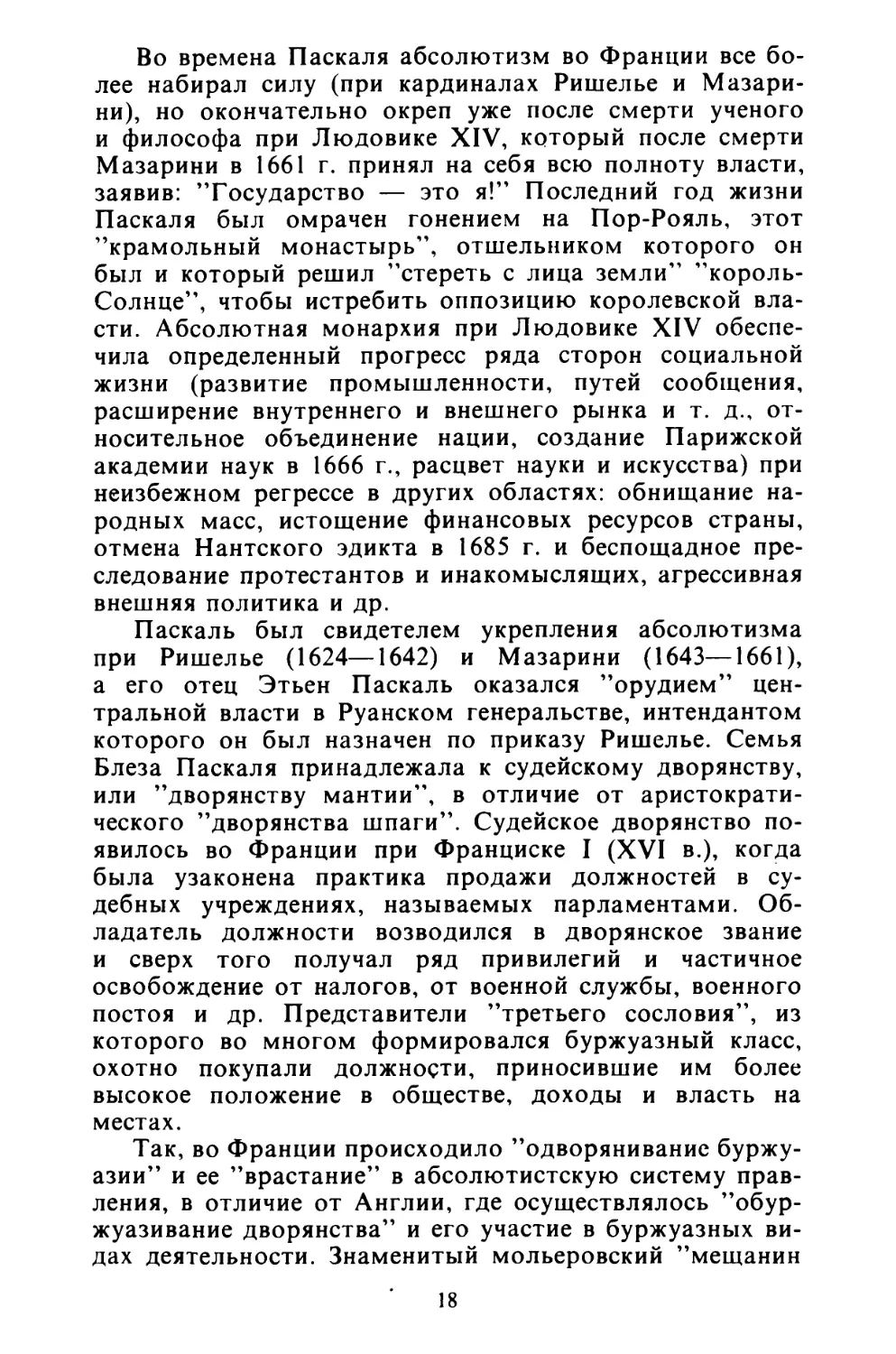

Жизнь Блеза Паскаля ( 1623— 1662) приходится на эпоху

раннебуржуазного общества, первых буржуазных

революций, в социальном плане эпоху переходную, а потому

особенно сложную и противоречивую, обремененную как

недостатками и коллизиями феодального общества, так

и формирующегося буржуазного способа производства.

С XVI в. в Европе происходит образование крупных

монархий, складывается система абсолютизма,

противостоявшая "вольностям" вечно бунтовавших провинций и

консолидировавшая всю хозяйственную, политическую и в

целом социальную жизнь государств и народов.

Формирование абсолютных монархий в XVI—XVIII вв. было

исторической необходимостью. В рамках этой формы

государственности осуществлялось первоначальное

накопление капитала и созревал буржуазный способ

производства, прокладывавший себе путь также через научную

революцию и промышленный переворот. В условиях

непрекращающихся религиозных "распрей", доходящих до

кровопролитных гражданских войн, особенно

напряженных во Франции, анархических устремлений местного

дворянства, эгоистически преданного собственным

интересам и не обремененного заботой об общем благе,

внешних войн за наследство правящих династий (Бурбонов,

Габсбургов и т. д.), парализующих хозяйственную

деятельность народов, тормозящих развитие культуры в целом,

абсолютная монархия с ее сильной централизованной

властью обеспечивала определенный порядок в обществе,

его относительную стабильность и прогресс в развитии

материального производства, науки, культуры. Вот

почему для Паскаля, беспощадного критика и противника

абсолютизма ("империи власти и силы", но не "империи

разума"), мир представляется как "наибольшее из благ",

а "гражданская война — наихудшее из зол" (Паскаль).

17

Во времена Паскаля абсолютизм во Франции все

более набирал силу (при кардиналах Ришелье и Мазари-

ни), но окончательно окреп уже после смерти ученого

и философа при Людовике XIV, который после смерти

Мазарини в 1661 г. принял на себя всю полноту власти,

заявив: "Государство — это я!" Последний год жизни

Паскаля был омрачен гонением на Пор-Рояль, этот

"крамольный монастырь", отшельником которого он

был и который решил "стереть с лица земли" "король-

Солнце", чтобы истребить оппозицию королевской

власти. Абсолютная монархия при Людовике XIV

обеспечила определенный прогресс ряда сторон социальной

жизни (развитие промышленности, путей сообщения,

расширение внутреннего и внешнего рынка и т. д.,

относительное объединение нации, создание Парижской

академии наук в 1666 г., расцвет науки и искусства) при

неизбежном регрессе в других областях: обнищание

народных масс, истощение финансовых ресурсов страны,

отмена Нантского эдикта в 1685 г. и беспощадное

преследование протестантов и инакомыслящих, агрессивная

внешняя политика и др.

Паскаль был свидетелем укрепления абсолютизма

при Ришелье (1624—1642) и Мазарини (1643—1661),

а его отец Этьен Паскаль оказался "орудием"

центральной власти в Руанском генеральстве, интендантом

которого он был назначен по приказу Ришелье. Семья

Блеза Паскаля принадлежала к судейскому дворянству,

или "дворянству мантии", в отличие от

аристократического "дворянства шпаги". Судейское дворянство

появилось во Франции при Франциске I (XVI в.), когда

была узаконена практика продажи должностей в

судебных учреждениях, называемых парламентами.

Обладатель должности возводился в дворянское звание

и сверх того получал ряд привилегий и частичное

освобождение от налогов, от военной службы, военного

постоя и др. Представители "третьего сословия", из

которого во многом формировался буржуазный класс,

охотно покупали должности, приносившие им более

высокое положение в обществе, доходы и власть на

местах.

Так, во Франции происходило "одворянивание

буржуазии" и ее "врастание" в абсолютистскую систему

правления, в отличие от Англии, где осуществлялось "обур-

жуазивание дворянства" и его участие в буржуазных

видах деятельности. Знаменитый мольеровский "мещанин

18

во дворянстве" — это типично французское явление,

отражавшее глубокую социальную сущность "третьего

сословия" во Франции в эпоху абсолютизма, его

политическую незрелость и идеологическую слабость.

Французская буржуазия приспосабливалась к абсолютной

монархии, которая в свою очередь нуждалась в ее капиталах

и предпринимательской деятельности и частично делила

с ней власть. Более того, сама буржуазия искала

покровительства королевской власти для своей научной и

промышленной деятельности и нередко его получала.

Королевский двор опирался на буржуазию и в борьбе

с антиабсолютистской ориентацией высшей знати, не

желавшей мириться с потерей былых "дворянских

вольностей" и подчиниться центральной власти. Буржуа

занимали высокие должности в королевском государственном

аппарате. Людовик XIV признавался: "В моих видах не

было брать в министры выдающихся людей. Нужно

было первым делом дать понять публике по самому

званию, из которого я их брал, что моим намерением не

было делиться с ними властью"1.

Однако делиться властью все же фактически

приходилось, о чем выразительно пишет Ж. Лябрюйер в своих

"Характерах": "Вельможи не желают ничему учиться —

не только тому, чем они могли бы послужить монарху

и государству, но даже тому, что нужно для управления

собственными делами, домом и семьей... Между тем

простые граждане знакомятся с внешними и внутренними

делами королевства, постигают науку правления,

становятся тонкими политиками, изучают сильные и слабые

стороны своего государства, помышляют о месте,

получают его, возвышаются, достигают могущества и

облегчают государю заботы о благе отечества, а вельможи,

которые прежде презирали их, склоняются перед ними,

почитая за счастье стать их зятьями... В свете можно по

пальцам пересчитать такие семейства, которые не были

бы одновременно в родстве и со знатнейшими

вельможами и с простолюдинами"2. Отсюда понятна

"протекционистская" политика по отношению к буржуазии,

которую проводил Ришелье и в своем "Политическом

завещании" рекомендовал не оставлять ее и в дальнейшем.

1 Цит. по: Кареев Н. История Западной Европы в новое время. Спб.,

1893. Т. 2. С. 548.

2 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де

Характеры. М., 1974. С. 340, аф. 24; С. 459, аф. 12.

19

Полетта (ежегодный денежный взнос в государственную

казну) позволяла буржуа продавать и передавать по

наследству занимаемую должность. Ришелье рассматривал

полетту как "необходимое зло'\ благодаря которому

буржуа были преданы королю и подальше держались от

народа (крестьянства), задавленного налогами.

Предки Паскаля получили дворянское звание за 150 лет

до его рождения. Они, как по традиции и их потомки,

служили в клермонском парламенте. Отец Паскаля служил

выборным королевским советником

финансово-податного округа Овернь, а в 1626 г. купил еще должность второго

президента палаты сборов в соседнем городе Монферране.

С 1631 г. (после смерти жены) Этьен Паскаль, продав свою

должность и оставив государственную службу, жил с

детьми в Париже, получая обеспечение от ренты. В 1639 г.,

когда Ришелье в связи с финансовыми затруднениями

страны в Тридцатилетней войне приостановил выплату

рент, отец Паскаля стал одним из лидеров бунтующих

рантьеров, вступив в конфликт с самим Ришелье. Наиболее

активных бунтовщиков посадили в Бастилию. Этой участи

не избежал бы и Этьен Паскаль, если бы не спасся бегством

в родную Овернь, тогда глухую провинцию. Он был

прощен кардиналом при условии согласия на должность

интенданта в Руанском генеральстве, где в это время

бушевало восстание "босоногих" и хозяйственная

деятельность была в упадке. Так Ришелье заставил служить

центральной власти выступившего против нее

"фрондера", который в январе 1640 г. прибыл с детьми в Руан.

Юный Блез Паскаль оказался свидетелем чудовищной

жестокости при расправе с восставшим народом.

Канцлер Сегье сам возглавил карательную экспедицию,

учредив "кровавую комиссию", которая обрекла на

мучительную смерть сотни людей1. В помощь полиции были

сняты с полей сражения Тридцатилетней войны

регулярные войска под предводительством генерала Гассьона,

которому было приказано "утопить восстание в крови".

Позже, в период Фронды, когда по требованию

парижского парламента была временно упразднена должность

интендантов, отец Паскаля навсегда оставил службу,

вернувшись с детьми в Париж (1648). Однако бывший

"фрондер" не принял участия в этом мощном

антиабсолютистском движении и выехал с семьей в родной город.

1 См.: Поршнев Б. Ф. Народные восстания во Франции перед

Фрондой (1623—1648). М.; Л., 1948.

20

Фронда развивалась в два этапа — "парламентская

Фронда" (1648—1649) и "Фронда принцев" (1649—1653).

Движение против абсолютизма начал парижский

парламент, выступив с рядом требований: 1) контроль за

налоговой политикой королевской власти, 2) свобода личности

— против ареста без суда и следствия (освобождение 20

тыс. недоимщиков), 3) устранение тирании Мазарини, 4)

контроль за учреждением должностей, ликвидация

должности интендантов, имевших слишком широкие

полномочия и стеснявших деятельность парламентов, 5) отмена

откупов, 6) единый налог для всех, 7) отмена внутренних

таможен, поощрение торгово-промышленной

деятельности. Эти требования свидетельствуют о достаточной

идейной зрелости французской буржуазии, получившей к тому

же мощную поддержку народных масс.

Как считает Б. Ф. Поршнев, "начало Фронды было

попыткой буржуазной революции (дворянство не

принимало в нем никакого участия). Ее основой оставались

народные восстания..."1. Но французская буржуазия не

имела такого сильного союзника, как "новое

дворянство" в Англии. Ее союзником мог быть только народ,

с которым ей было пока не по пути, ибо ей было

необходимо покровительство абсолютистской власти, и она его

получала. Парижский парламент боялся народного

революционного восстания и довольно быстро пришел к

соглашению с королевской властью, поспешившей

удовлетворить значительную часть его требований. Роялисты

понимали, что надо было оторвать парламент от народа.

Так, "отцы города" в апреле 1649 г. предали народ

и выступили на стороне двора против "Фронды

принцев". Отказ буржуазии от революции произошел

"буквально накануне того момента, когда ширящееся

народное движение готово было смести абсолютизм"2.

"Фронда принцев" (принц Конде, принц Конти, принц

Марсийяк (Ларошфуко), кардинал Рец (П. Гонди) и др.)

продолжалась значительно дольше, но и принцы в конце

концов договорились с двором, получив свои привилегии,

пенсии, субсидии и т. д., после чего абсолютистское

правительство при поддержке аристократии обрушилось на

народ, потопив его возмущение в крови. Этот поход

против собственного народа при дворе презрительно на-

1 Поршнев Б. Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой.

С. 572.

2 Там же. С. 580.

21

зывали "войнишкой". В конце концов Фронда

продемонстрировала политическую незрелость французской

буржуазии и прочность позиций абсолютизма. Семья

Паскалей скиталась по дорогам гражданской войны, и Блез

снова был свидетелем кровавой расправы с народом,

бесчинств победителей, торжества силы и оружия, а не

разума, истины и справедливости. Вот откуда у него

уважительное и сочувственное отношение к народу и

критицизм по отношению к "империи власти". Все его

философское творчество развивается в послефрондовский

период, когда окрепший в борьбе абсолютизм "завинчивал

гайки" во всех сферах жизни и не оставлял ни малейшей

надежды на реализацию социальной справедливости.

В "Мыслях" Паскаль неоднократно откликается на эту

ситуацию, рисуя "ничтожество" человека в "империи

власти". Эта последняя продержится во Франции еще

около 150 лет. Здесь надо видеть социальный исток

трагического миросозерцания Паскаля и в конечном счете

его ухода в религию. В "Письмах к провинциалу" он

вступит в открытый бой не только с иезуитами, но и с

абсолютизмом, идеологической опорой которого было

Общество Иисуса. В "Мыслях" Паскаль развернет

подробную и беспощадную критику "общества насилия".

В моей книге "Паскаль" (серия "Мыслители

прошлого". М., 1979) дана подробная биография Паскаля, здесь

же я остановлюсь лишь на важнейших событиях его

жизни. Блез родился в г. Клермон-Ферран (провинция

Овернь) 19 июня 1623 г. Его мать, Антуанетта Бегон,

дочь судьи, очень добрая и набожная женщина, умерла,

когда сыну было два с половиной года, его старшей

сестре Жильберте 6 лет, а младшей Жаклине всего

несколько месяцев. Отец, Этьен Паскаль, — известный

математик своего времени, член кружка М. Мерсенна, после

смерти жены более не женился и посвятил свою жизнь

воспитанию детей. Он был образован, отличался

широтой взглядов и гуманистической ориентацией в духе

М. Монтеня. Дети получили прекрасное домашнее

образование: их обучали латыни и греческому языку, грамматике,

математике, истории, географии и другим наукам.

Сестры Паскаля были тоже весьма одаренными, особенно

любимица Блеза Жаклина, отличавшаяся замечательной

красотой, незаурядным драматическим даром (был

оценен при дворе кардиналом Ришелье, а затем и П. Кор-

нелем) и поэтическим талантом. Она пользовалась

большим успехом в свете, однако предпочла суетной мирской

22

жизни подвижнический путь монахини Пор-Рояля, куда

она удалилась ранее брата, в 1652 г. Впоследствии она

сыграет немаловажную роль в уходе Паскаля в монастырь.

Отличаясь, как и ее брат, страстным характером и великой

преданностью религиозной идее, она в 36 лет гибнет от

нравственных мучений в период гонений на Пор-Рояль.

Она принадлежит к выдающимся женщинам XVII в.

В. Кузен напишет о ней специальное исследование1.

Старшая сестра, Жильберта Перье, также отличалась

литературным дарованием. Она всегда принимала

деятельное участие в жизни брата, а после его смерти —

в издании его трудов. Она написала биографию "Жизнь

г. Паскаля", проникнутую благоговением перед его

светлой памятью. Затем ее дочь Маргарита написала

"Воспоминания о жизни г. Паскаля". Все эти сочинения

вышли отдельным изданием2.

Уже в 25 лет Паскаль был известным ученым: одним

из творцов проективной геометрии и гидростатики, а

также создателем первой арифметической машины, за что

и прославился как "французский Архимед". Однако

самоотверженное служение науке настолько подорвало

слабое здоровье Паскаля, что врачи запретили ему

заниматься наукой и посоветовали уделить внимание

светской жизни. Молодой ученый отчасти последовал совету

врачей, но науки не оставил даже и тогда, когда в 1646 г.

пережил свое "первое обращение" к религии под

влиянием врачей-янсенистов. Он прочитал предложенные ему

книги: "О преобразовании внутреннего человека" К. Ян-

сения, "Духовные письма" и "Новое сердце" А. Арно.

Они заставили его задуматься не только о вопросах веры,

но и о высшем смысле жизни и подлинном достоинстве

человека. Особенно поразила его книга Янсения, в

которой развенчивалась суетная мирская жизнь и осуждались

три "похоти" «людей: гордость, любознательность и

чувственность. Блез почувствовал себя виновным во второй

и стал терзаться угрызениями совести за "напрасно

прожитую жизнь". Он превратился сначала в "домашнего

проповедника", увлекая за собой отца и сестер, а затем

выступил против одного теолога-рационалиста, Жака

Фортона, с которым связано "Дело Сент-Анжа"

(прозвище Фортона). Паскаль усмотрел в его взглядах

разновидность религиозного нечестия и отступление от учения

1 Cousin V. Jacqueline Pascal. 3 éd. P., 1856.

2 Périer G. e. a. Lettres, opuscules et mémoires... P., 1845.

23

Августина — идейного вдохновителя янсенистов. К тому

же Фортон "склонялся на сторону иезуитов", против

"внешней религии" которых и их "ослабленной морали"

боролись янсенисты1. Так что выступление Паскаля

против этого теолога было "первой пробой сил" в его

последующей битве с орденом иезуитов. "Светская жизнь"

Паскаля в Париже (уже после тяжелой болезни в 1647 г.) в начале

50-х годов обернулась исследованиями в области азартных

игр и открытием теории вероятностей. Наука отвлекла его

от религиозного подвижничества, хотя "первое

обращение" к религии сыграло свою роль в усилении его

набожности. Об этом свидетельствует его письмо к сестре Жильбер-

те и ее мужу по случаю смерти отца в сентябре 1651 г.,

в котором утешение целиком им связывается с Богом

и бессмертием души, а также религиозной трактовкой

жизни и смерти (анализ этого письма дан в главе V).

Было и другое открытие для Паскаля — первого

опыта любви к сестре его друга герцога де Роанне, 20-

летней Шарлотте, отвечавшей ему взаимностью.

Известно, что в то время он собирался купить должность и

жениться. Однако ничему этому не суждено было

осуществиться. Сначала он был увлечен математическими

исследованиями, а затем произошел несчастный случай на

мосту Нейи, чуть не стоивший Паскалю жизни. В ноябре

1654 г. он с друзьями отправился на прогулку в коляске,

запряженной лошадьми. Надо было переехать через Сену

по мосту, который в одном месте был поврежден и не

имел перил. Лошади вдруг испугались и бросились в

пролом, в котором глубоко внизу зияла темная бездна воды.

Еще мгновение, и она поглотила бы всех. К счастью,

в бездну сорвалась лишь первая пара лошадей,

постромки оборвались... и коляска остановилась на самом краю

пропасти. Все были потрясены, а впечатлительный

Паскаль потерял сознание. После этого, вследствие

развившегося невроза, он не переносил пустого пространства

слева от себя и ставил стул на это место. Впоследствии

бездна станет одним из трагических образов его

философии. В конце концов, "бездна" поглотила и его любовь,

сокрыв в своей глубине ее тайны и несбывшиеся надежды.

Паскаль имел огромное влияние на судьбу Шарлотты.

Когда он ушел в монастырь, она последовала за ним, как

и ее брат, уйдя из дома и приняв обет монашества. Но

1 См. подробнее: Gouhier H. Pascal et les humanistes chrétiens. L'affaire

Saint-Ange. P., 1974.

24

родственники добились особого указа короля о

"водворении беглянки" в дом. Однако и дома она вела

монашеский образ жизни. Пока был жив Паскаль и еще спустя

5 лет после его смерти, она противилась попыткам

выдать ее замуж. Только в 1667 г. она согласилась стать

женой герцога де Ла Фейада. До конца своих дней

Шарлотта бережно хранила письма Паскаля к ней, но перед

самой смертью по требованию своего мужа была

вынуждена уничтожить их. Не осталось никаких свидетельств

этой человеческой трагедии, но своеобразное

"свидетельство" любви все-таки осталось — "Рассуждение о

любовной страсти", которое, возможно, было написано

Паскалем в "светский период".

Оно принадлежит к редкому жанру философско-лю-

бовной лирики. С тонким душевным тактом, глубоким

психологизмом и столь свойственной ему искренностью

Паскаль описывает возвышающее человека чувство

любви, которая одна наполняет великим смыслом

человеческую жизнь. Любовь — мерило жизни. Ранее он был

убежден, что человек рожден для того, чтобы мыслить,

теперь он добавляет: и чтобы наслаждаться жизнью

и быть счастливым. Ранее одна наука заполняла его

одинокую жизнь, теперь он всеми силами своей

горестной души протестует против одиночества. "Одинокий

человек представляет собой нечто несовершенное: он

должен найти другого, чтобы стать счастливым", — пишет

он в "Рассуждении о любовной страсти"1. Паскаль

отстаивает глубокое и серьезное чувство любви, подлинное

"половодье чувств", которое он противопоставляет

поверхностной "игре в любовь", столь распространенной

в его время в высшем обществе. "Первое следствие такой

любви есть великое почитание того, кого любят, так что

нет никого более достойного в мире"2. Однако важно

найти гармоничное соотношение любви с уважением,

иначе это последнее "задушит любовь". Паскаль говорит

о любви "великих душ", а "в великой душе все велико".

Он не согласен с распространенным представлением

о любви как слепой, безотчетной страсти, как бы с повязкой

на глазах. Нет, "чистота души порождает чистоту страсти:

вот почему великая и чистая душа любит пламенно и

хорошо видит то, что любит"3. Разум срывает повязку, являясь

1 Pascal В. Oeuvres complètes. P., 1963. P. 287.

4bid. P. 288.

4bid. P. 286.

25

"глазами любви", человеческой и гармоничной в отличие

от всеразрушающей, безрассудной и темной страсти. Еще

одно тонкое замечание Паскаля: в истинной любви

молчание значит больше, чем слова. Это "Рассуждение"

написано в духе светлой веры Корнеля в гармонию разума

и страстей, истины и красоты, чувств и добродетели.

Здесь еще нет того трагического разлада между сердцем

и разумом, который будет осознан Паскалем позже и

станет одним из лейтмотивов его "Мыслей" и который

более созвучен главной теме великих трагедий Расина.

Паскаль поэтизирует это столь естественное для всех

людей чувство, "живые и глубокие истоки которого

каждый чувствует в своем сердце", настолько глубокие, что

"мы рождаемся с образом любви, который побуждает

нас любить прекрасное, хотя нас никогда не учили этому.

Разве можно сомневаться, что мы существуем в мире для

чего-то иного, а не для любви?"1. Любовь не знает

возраста, говорит далее Паскаль, она сопутствует человеку от

рождения до могилы. Возраст не определяет ни начало,

ни конец любви. Любовь не только спутница, но и

мерило жизни. Ясно, что речь идет о любви в более широком

смысле, нежели специфическая половая любовь, хотя

преимущественно об этой последней и пишет Паскаль.

Несмотря на то что он верит в гармонию разума и любви,

однако признает невозможность сколько-нибудь полной

рационализации этого чувства. "Человек рожден для

наслаждения: он это чувствует, и не надо других

доказательств. Случается, что он вполне разумно отдается

наслаждению. Но чаще всего он чувствует страсть в своем

сердце, не зная, каким образом она родилась"2. Позже,

в "Мыслях", он обратит внимание на неуловимость и

загадочность любви, особенно в ее истоках. "Вызывает

любовь "такая малость", "не знаю что", то есть "почти

ничто", зато последствия ее ужасны. И это "ничто"

приводит в движение всю землю, государей, армии, целый

мир. Будь нос Клеопатры чуть покороче — весь облик

земли был бы иным"3. Паскаль отметит специфику

чувства в отличие от разума, которая заключается в его

кажущейся необоснованности, как бы в "иной логике",

неуловимой для разума. Вот один из парадоксов любви. Или

вот другой: что мы любим в человеке — отвлеченную ли

1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 285, 286.

4bid. P. 286.

3 Ibid. P. 549, fr. 413.

26

суть его души, загадочное ли и неуловимое его Я или же

его реальные свойства (красоту, ум, тело и т. д.),

полученные им в "недолгое владение"? Но любить "отвлеченную

суть" человека невозможно, да и несправедливо. Значит,

мы любим человека за его реальные свойства, которые

могут... исчезнуть, как, например, красота после оспы.

Так не смейтесь же над теми, кто кичится своими постами

и должностями, ибо любят лишь за недолговечные

качества. Но что же в самом деле в нас любят? И что такое

наше Я, которое отнюдь не исчезает с утратой отдельных

наших качеств? Но если нас любят за реальные, столь же

реальные, сколь и недолговечные, свойства, которые не

тождественны моему Я, то, стало быть, нас-то никто и не

любит"1. Может быть, из неуловимости нашего Я,

несводимости его к видимым свойствам и отдельным

качествам проистекает и неуловимость любви, и

неподвластность ее рациональному "вычислению". "У сердца свои

законы, которых разум не знает" — вот кредо более

зрелого Паскаля. Своей юношеской вере в гармонию

разума и чувств он теперь противопоставляет их

трагический разрыв. Но дело и не только в этом. Он постигает

качественную специфику различных "порядков" в мире

— физического "порядка тел", интеллектуального

"порядка умов" и нравственного "порядка любви и

милосердия", несводимых друг к другу. Итак, любовь и разум

принадлежат к различным "порядкам бытия". Как из

всех тел в природе, вместе взятых, нельзя вывести "самой

маленькой мысли", так из всех тел и умов, вместе взятых,

нельзя получить ни крупицы любви, ни капли

милосердия2, этих высших ценностей нравственного порядка.

В самом деле, говорит Паскаль, не доказывают же

разумом причин и оснований любви, что было бы нелепо

и смешно, равно как не менее смешно было бы требовать

от разума "чувствования его теорем" вместо их

доказательств. Какой контраст с его юношеской идеей о том,

что разум представляет собой "глаза любви"! Но зато

какая зрелость и проницательность — поставить любовь

и милосердие выше всего в жизни! Этому кредо он не

изменит до конца дней своих. Пройдя впервые через опыт

любви, Паскаль от "науки о внешних вещах" обратит

свой взор к человеку и вскоре сделает его предметом

своих философских размышлений.

1 Pascal В. Pensées. Р. 591, fr. 688.

2Ibid. P. 540, fr. 308.

27

Случай на мосту Нейи имел и другое трагическое

следствие. Иезуиты использовали невроз Паскаля и

объявили его "сумасшедшим". Ш. Сент-Бёв в своем "Пор-

Рояле" подробно останавливается на этих слухах о

"безумии" Паскаля и справедливо отвергает их1. Главное

и бесспорное опровержение — его последующая

плодотворная деятельность уже после ухода в Пор-Рояль:

"Письма к провинциалу", "Мысли", все теологические

работы, ряд небольших по объему, но совершенно блестящих

по содержанию и форме философских сочинений ("О

геометрическом уме и об искусстве убеждать", "Три

рассуждения о положении знати", "Разговор с де Саси об

Эпиктете и Монтене") и, наконец, победа в Европейском

математическом конкурсе в 1658 г. и написание большого

тома работ по анализу бесконечно малых величин.

Словом, почти все наиболее значимое для науки, философии

и культуры содержание его творческого наследия,

отмеченное глубиной и ясностью мысли, теоретической

зрелостью и подкупающей выразительностью и изяществом

формы, было создано после случая на мосту.

Сам Паскаль увидел в нем "чудесное спасение",

"призыв Господа" и решил оставить свет и посвятить себя

служению Богу. В этой мысли его окончательно укрепило

еще одно "чудо", которое произошло в ночь с 23 на 24

ноября 1654 г. Он пережил необычайный опыт "боговдох-

новения", результатом которого было написание в ту ночь

загадочного документа, небольшого текста религиозно-

экстатического содержания. Сначала он был написан

дрожащей рукой на клочке бумаги, а затем Паскаль переписал

его на пергамент и оба документа зашил в подкладку своего

камзола. С этой "памяткой" он никогда не расставался,

и ни одна душа не знала о ней. Лишь после его смерти она

была обнаружена и была названа "Мемориалом"2. Кондо-

рсе впервые опубликовал его в 1778 г. и назвал "Амулетом

Паскаля". Однако более верно видеть в "Мемориале"

программу последних лет жизни, которой он

безукоризненно придерживался. Он оставил "суетный свет" и в начале

1655 г. удалился в Пор-Рояль без пострижения в монахи, но

с очень строгим исполнением всех религиозных обрядов.

Нет, Пор-Рояль "не убил в нем ученого", как считали

французские просветители, потому что расцвет его

математического творчества приходится на "отшельнический

'Saint-Beuve Ch. Port-Royal. P., 1888. T. 3. P. 362—365.

2 Pascal B. Pensées. P. 618, fr. 913.

28

период", плодотворный и в других отношениях.

Духовник Паскаля де Саси поражался глубине и

оригинальности его философских размышлений. Франция

зачитывалась его "Письмами к провинциалу". Математики

восхищались его решениями шести задач по проблемам

циклоиды и его победе в математическом конкурсе. Ян-

сенисты из Пор-Рояля гордились не только Паскалем-

святым, но и Паскалем — ученым и философом.

Крамольный Пор-Рояль, из которого вышли "Письма

к провинциалу" и который поддерживал одного из

лидеров Фронды, кардинала Реца, был не угоден как королю,

так и ордену иезуитов. Монастырь называли "открытой

раной" на теле абсолютизма во Франции. Людовик XIV

расправился с Пор-Роялем. Гонения начались с 1661 г. —

года самостоятельного правления короля-Солнца. В том

же году 4 октября умерла Жаклина Паскаль,

мученическая смерть которой потрясла ее брата, пережившего

сестру всего на 10 месяцев. Паскаль умер 19 августа 1662 г.

в доме своей старшей сестры Жильберты. Он похоронен

в Париже, в церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Вопреки

желанию Паскаля похороны были пышными, а могилу

украсили черной мраморной плитой с пространной латинской

эпитафией.

1. СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ

То, что превышает геометрию, превосходит

и нас.

Паскаль

Тайны природы нам открываются по

временам.

Паскаль

Побаиваюсь я математиков: чего доброго,

они примут меня за теорему.

Паскаль

Научное творчество Паскаля многообразно,

отличается ярким новаторством, широтой и глубиной

теоретического анализа, методологической зрелостью, а также

практическим применением ряда научных результатов.

Наука была не только его "первой мыслью", но и

всепоглощающей страстью, единственной целью жизни в моло-

29

дые годы и "непреодолимым увлечением" даже в

религиозный, последний период его жизни. Недаром Паскаля

называют не только героем научной революции XVI—

XVII вв., но также и мучеником науки, ибо ей он отдал

все свое здоровье в молодости (подорвав его в 19 лет на

конструировании арифметической машины), свои зрелые

силы и последний взлет творческого гения,

закончившийся тяжелой болезнью, преждевременно унесшей его в

могилу. Французские просветители (Вольтер, Кондорсе,

Дидро и др.) обвиняли Пор-Рояль в ранней кончине

Паскаля, но это лишь отчасти правда. Оба наиболее вероятных

диагноза его болезни (с позиций современной медицины)

— туберкулез и рак желудка с метастазами в мозг —

свидетельствуют о хроническом крайнем напряжении

всех жизненных сил от природы очень хрупкого

физически человека, каким был Паскаль. Более несомненно то,

что он "сжег" себя в "горниле творчества", и прежде

всего научного, о чем выразительно пишет Г. Тисандье:

"Слишком обширные умственные занятия и напряженная

работа мысли должны были сломить его физическую

природу, как чрезмерно палящий жар раскаляет и

разрушает ту печь, в которой заключен горючий материал"1.

Страсть к науке проснулась в нем с детства. Все

биографы отмечают случай Паскаля как наиболее редко

встречающийся пример очень раннего проявления

гениальности. Уже в 10 лет Паскаль сочинил "Трактат о

звуках", поводом для создания которого послужило

звучание тарелки за столом. В течение нескольких дней он

исследовал это явление и пришел к правильным выводам

о звуках (колебание частиц звучащего тела), способе их

распространения через воздушную среду, причинах их

интенсивности (размах и частота колебаний). Знающие

люди сочли "Трактат о звуках" "весьма обоснованным".

Следующий шаг Паскаля в науке был еще более

поразительным. В процессе детской игры "в науку

геометрию" 12-летний Блез самостоятельно дошел до

32-го предложения Евклида о сумме углов

треугольника. Предложенные ему для чтения "Начала" Евклида

Блез легко и с увлечением одолел, не только не

обращаясь к отцу за помощью, но развивая и дополняя

по-своему рассуждения и доказательства великого

античного математика. Творческое прочтение "Начал"

Евклида ребенком ошеломило не только отца, но и других

' Тисандье Г. Мученики науки. 3-е изд. Спб., 1891. С. 126.

30

математиков из его окружения. "Можно поэтому

сказать без всякого преувеличения, — считает M. М.

Филиппов, — что Паскаль вторично изобрел геометрию

древних, созданную целыми поколениями египетских

и греческих ученых. Это факт, беспримерный даже

в биографиях величайших математиков"'.

В 13 лет Паскаль стал активным участником научного

математического кружка М. Мерсенна, который в ученых

кругах называли "Парижской академией". В него

входили многие известные тогда математики: Роберваль, Ж.

Дезарг, К. Арди, К. Мидорж, Ле-Пайер, Паскаль-отец

и др., которые с 1636 г. собирались в келье Мерсенна,

чтобы обсудить новости в науке и культуре. Ч-ерез

переписку с Мерсенном в этих обсуждениях принимал участие

Декарт. Отец Паскаля был не простым любителем

математики, а довольно способным ученым, оставившим свой

след в истории науки. Так, ему принадлежит открытие

и исследование алгебраической кривой четвертого

порядка, которая названа в его честь "улиткой Паскаля".

В кружке Мерсенна юный Паскаль проявил себя как

наиболее творчески мыслящий ученый. Он тонко чувство- ■

вал далекие перспективы тех или иных новых и

необычных идей и умел оригинальным образом развивать их.

В те годы талантливый математик, архитектор и

инженер-практик Жерар Дезарг разрабатывал новые

универсальные методы в геометрии, применение которых

привело к созданию проективной геометрии. Он опирался на

учение о перспективе, получившее развитие в эпоху

Возрождения, и свой опыт инженера-строителя. В отличие от

Декарта (с которым был в дружеских отношениях),

основоположника аналитической геометрии, использовавшего

аналитический метод сведения геометрических элементов

и отношений к алгебраическим формулам и

преобразованиям, Дезарга привлекали чисто геометрические

построения и проективные преобразования на основе

пространственной интуиции. Дезарг ввел понятие проективного

пространства, в котором не выполняется 5-й постулат

Евклида о параллельных и которое образуют бесконечно

удаленные элементы. Он сформулировал также основную

теорему проективной геометрии: если точки пересечения

соответственных сторон двух перспективных

треугольников находятся на одной прямой, то прямые, соединяющие

1 Филиппов M. М. Паскаль, его жизнь и научно-философская

деятельность. Спб., 1891. С. 13.

31

их соответственные вершины, пересекаются в одной

точке — центре перспективы. Дезарг изложил свои взгляды

в "Черновом наброске подхода к явлениям при встречах

конуса с плоскостью", который мало кем был понят

и оценен из современников. В эпоху господства

механистического мировоззрения им больше импонировали

аналитические приемы в геометрии Декарта, чем сложные

синтетические методы Дезарга.

Лишь один математик XVII в. сумел по достоинству

оценить "заманчивые перспективы новой геометрии,

творчески овладеть ею и тотчас обогатить новым

фундаментальным результатом"1. Этим математиком был юный

Блез Паскаль, который в 16 лет написал "Опыт о

конических сечениях", маленький математический шедевр в 53

строчки, вошедший в золотой фонд математики2. Он был

отпечатан на одной стороне листа в виде афиши с

указанием лишь инициалов автора. Отталкиваясь от

"Чернового наброска" Дезарга, Паскаль в своем "Опыте..." дает

формулировку одной из основных теорем проективной

геометрии, которую восхищенный Дезарг назвал

"великой Паскалевой теоремой": три точки пересечения

противоположных сторон шестиугольника, вписанного в

коническое сечение, лежат на одной прямой.

Это открытие прославило имя Паскаля среди ученых.

Им заинтересовался и Декарт, который в письме Мерсен-

ну выразил желание познакомиться с "Опытом..."

Паскаля. Мерсенн переслал его Декарту, и Паскаль с

нетерпением ожидал отзыва маститого ученого и философа.

Но отзыв оказался весьма сдержанным: Декарт сразу

узнал в Паскале ученика Дезарга, которого уважал, но

проективные методы которого не считал перспективными

в геометрии. Мнение Декарта не охладило научного пыла

юного ученого, с увлечением тогда работавшего над

большим сочинением о конических сечениях. По

свидетельству Мерсенна, Паскаль вывел из своей теоремы о

"мистическом шестиугольнике" около 400 следствий и других

теорем. В Обращении к "Парижской математической

академии" (так неофициально назывался кружок Мерсенна)

в 1654 г. Паскаль уведомляет ученых о подготовленных

им многих научных трудах, среди которых назван

1 Юшкевич А. П. Блез Паскаль как ученый // Вопросы истории

естествознания и техники. Вып. 7. М., 1959. С. 76.

2 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 35—37. — Рус. пер.: Паскаль Б.

Опыт о конических сечениях. Пер. Игнациуса Г. И. // Историко-матема-

тические исследования. Вып. XIV. М., 1961. С. 603—607.

32

и "Полный труд о конических сечениях"1. С этим

последним познакомился Лейбниц в Париже в 1676 г. и очень

советовал тогда срочно его опубликовать, о чем и

написал в письме Этьену Перье, племяннику Паскаля. Но это

так и не было сделано, а позже этот труд был утерян и не

найден до сих пор. Лишь незначительная его часть

сохранилась благодаря копии, сделанной тогда Лейбницем2.

Между тем это сочинение содержало ряд таких решений

и теорем, которые обгоняли свое время на 100—150 лет.

Кроме того, принцип построения, или

конструирования, а также преобразования математических объектов на

основе интуиции, использованный Паскалем в

проективной геометрии, найдет широкое применение почти через

300 лет в математическом интуиционизме (Брауэр, Вейль,

Гейтинг, Клини и др.) и в советской школе

конструктивной математики (А. А. Марков и его группа). Таким

современным было математическое творчество юного

Паскаля. Кстати, здесь же отметим, что позже Паскаль

разработал метод полной математической индукции,

сыгравший большую роль в становлении интуиционистской

математики "как орудие интуитивных математических

рассуждений"3 и как принцип порождения потенциальной

бесконечности, или абстракции потенциальной

осуществимости. В противовес математическому формализму

(Гильберт и его последователи) интуиционисты

опираются на содержательную математику, что было характерно

и для математического творчества Паскаля. "Вкус к

конкретному", содержательному анализу в математике и

недоверие к абстракциям, символам и формулам

определили как замечательные достижения Паскаля в математике,

так и границы его творчества, особенно в инфинитези-

мальных исследованиях, которыми он занимался в

последние годы своей жизни. "Вкус к конкретному" был

привит Паскалю в кружке М. Мерсенна, особенно его

старшим другом Робервалем, презиравшим

спекулятивную философию и схоластическую умозрительность в

науке. Эта ориентация в науке соответствовала и характеру

математического гения Паскаля, которого А. Койре

относит к "геометрам", обладающим "даром видеть в

пространстве, опираясь на мощное воображение" в отличие

1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 101 — 103.

2 Ibid. P. 37-^2.

* Кляус E. M., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. М.,

1971. С. 343—346.

2 Заказ №4951

33

от "алгебраистов (Декарт, Лейбниц), предпочитающих

прозрачную чистоту алгебраических формул"1. Все это

объясняет нелюбовь Паскаля к символам и формулам

в математике. Отсюда его сдержанное отношение к

аналитической геометрии Декарта и "очарованность"

проективными методами Дезарга.

В 17 лет, желая помочь отцу в громоздких

вычислительных операциях, связанных со сбором податей в Руанском

генеральстве, интендантом которого был отец, Паскаль

задумал создать счетную машину. Облегчение счета путем

его автоматизации было не только его личной задачей,

а одной из актуальных научных проблем XVII столетия. Ее

пытались решить многие ученые и разными способами.

Так, для умножения и деления многозначных чисел Дж.

Непер, И. Бюрги и др. предложили логарифмические

таблицы, для менее сложных операций Непер создает свои

"счетные палочки", появляются первые варианты

логарифмической линейки (Э. Гунтер, У. Уотред, С. Пертридж).

Мысль Паскаля работала в другом направлении. Но

любопытнее всего то, что в год рождения Паскаля

немецкий ученый В. Шиккард, профессор Тюбингенского

университета, создал первый в мире экспериментальный

экземпляр счетной машины, механически выполнявшей все

четыре действия арифметики, о чем он и сообщил в

письме И. Кеплеру. К несчастью, в следующем году этот

единственный экземпляр машины сгорел, и больше о ней

ничего не было слышно ни от ее изобретателя, ни от

Кеплера. Историки науки считают, что о машине Шик-

карда ни Паскаль, Ни другие ученые Франции ничего не

могли знать, так что юный Паскаль шел к этому

изобретению совершенно своим путем. Путь этот был

тернистым, потребовавшим от Паскаля не только больших

творческих усилий, но и огромного волевого и

физического напряжения, а также значительных материальных

затрат, на которые, кстати, не скупился его понимающий

отец. Все это в определенной степени объясняет то, что

Шиккард после несчастного случая не возобновил работы

над своей машиной2.

Созданию счетной машины Паскаль отдал 5 лет своей

хрупкой и короткой жизни (1640—1645). Он вложил в нее

1 Koyrè A. Pascal savant // Biaise Pascal, l'homme et l'ocuvres. P., 1956.

P. 260 261.

2 Кляус E. M., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. С.

343-346.

34

все свои знания по математике, механике, физике, талант

изобретателя, природную сноровку мастера. По замыслу

Блеза, счетная машина-сумматор должна была облегчить

сложные расчеты "без пера и жетона" любому человеку,

не знакомому с математикой. В теоретическом плане

принцип ее действия довольно прост: автоматический

перенос десятков с помощью вращательного движения

зубчатых колес, замена десятков нулем в одном разряде

и автоматическое прибавление единицы в следующем. Но

для низкой техники того времени реализация этого

простого замысла была сопряжена с невероятными

трудностями, через которые пришлось пройти Паскалю.

Одну из первых готовых машин Паскаль с

благодарственным посвящением подарил канцлеру Сегье,

который в трудный момент поддержал пошатнувшиеся

надежды юного изобретателя. "Кровавый палач" народа

Сегье был покровителем наук и страстным собирателем

редких книг и рукописей. В 1649 г. канцлер добился от

короля "Привилегии на арифметическую машину" для