Автор: Соболев Р.П.

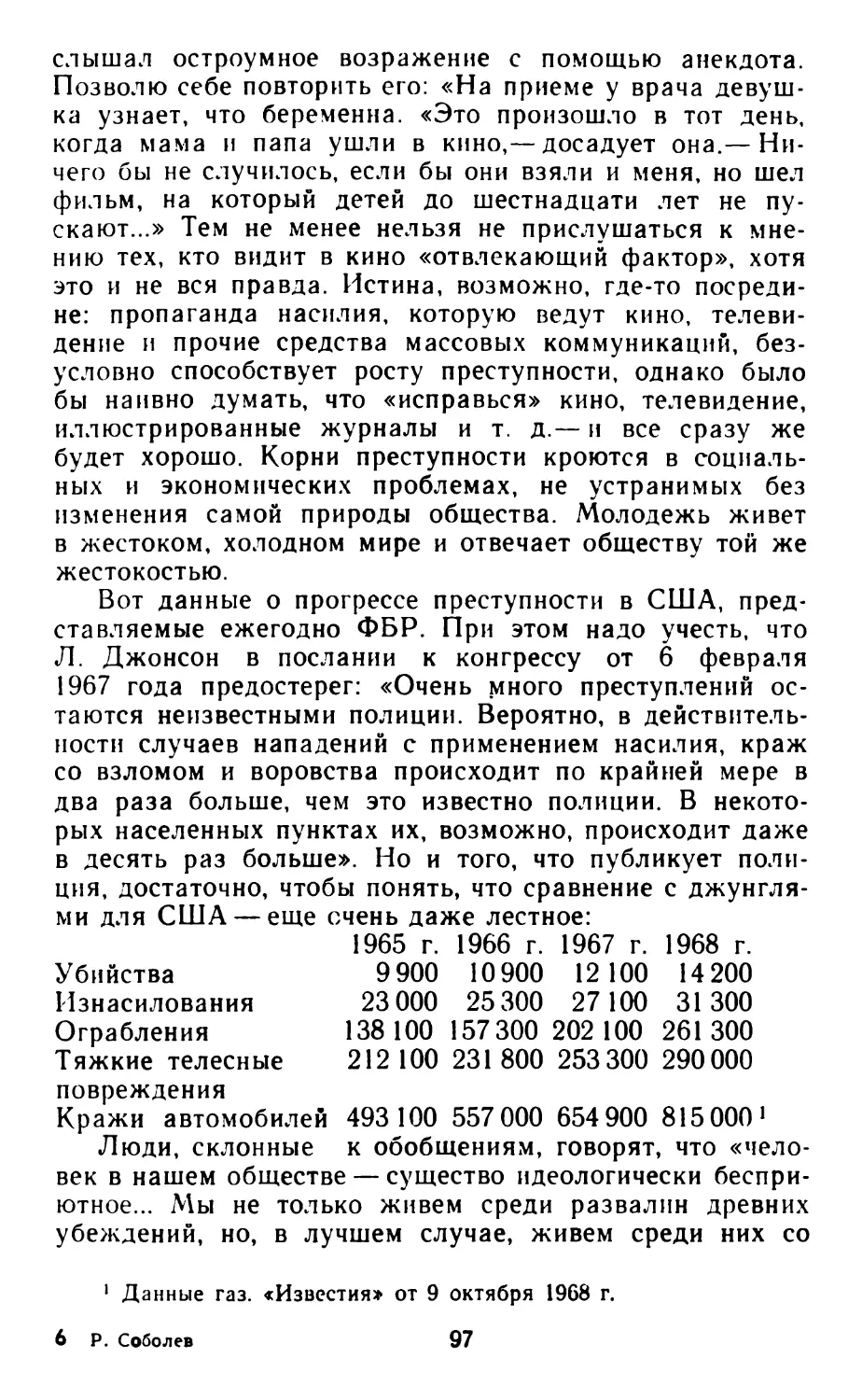

Теги: культура история культуры история запада издательство искусство западная культура

Год: 1971

Текст

Сыновьям

π

О

d

д

кино и молодежь

Ρ Соболев

Издательство

«Искусство»

Москва

1У71

778 И

С 54

154-71

От автора

Эта книга задумывалась как достаточно

традиционный искусствоведческий очерк, посвященный некоторым

проблемам так называемой молодежной темы в кино

капиталистических стран минувшего десятилетия.

Все поначалу представлялось простым и ясным.

Поскольку ныне 70 и более процентов — некоторые

исследования дают даже цифру «87» — кинозрителей

повсеместно составляет молодежь, то и большая часть

кинопродукции так или иначе посвящается жизни молодежи.

Этот факт, кстати сказать, давно учтен деловыми людьми:

«Молодость героев служит первой гарантией успеха

фильма»,— отметил итальянский продюсер Карло Понти.

Кроме того, в конце 50-х годов во многих кинематографиях

мира произошло спонтанное и весьма широкое

организационное «омоложение». Сперва во Франции, затем в Японии,

Швеции, некоторых странах Латинской Америки и Азии

поднялись «новые волны». Тон стали задавать молодые

мастера. Об этом немало написано, и задуманная книга

могла бы продолжить не новый, но актуальный разговор

о том, что и как рассказывают молодые о молодых.

Но разобраться в «что» оказалось совсем не просто.

«Л\олодежную тему» невозможно рассматривать в узких

сравнительно рамках кино, не обращаясь ежеминутно к

данным социологов и свидетельствам публицистов,

невозможно ограничиться только искусствоведческим

анализом.

На одном из павильонов Всемирной выставки 1967

года висел плакат: «Из трех миллиардов человек, живущих

5

на Земле, 50% имеют возраст от 15 до 30 лет. Завтра их

будет 60%». Демографы предсказывают, что в 1980 году

каждый второй житель Земли будет моложе 22 лет. Уже

сегодня в США, Канаде, Японии молодежь в возрасте до

25 лет составляет половину населения.

Любопытная статистика, дающая сама по себе

достаточно пищи для размышлений. Полтора миллиарда

молодых людей, очень разных во всем, по-разному живущих,

к разным целям стремящихся,— такой ситуации

человечество никогда не знало. Проблемы будущего человечества

зависят сегодня от решения молодежных проблем, и

поэтому они волнуют всех без исключения художников, в

частности и кинематографистов — Карне и Кайатта,

Феллини и Антониони, Креймера и Кубрика, вплоть до

мастеров всевозможных «новых волн», сделавших эту

проблематику чуть ли не единственной для себя. О молодежи

создана такая многочисленная литература, что ее уже

никто не сможет прочесть и даже, наверное, учесть.

Очевидно, эта книга — еще одна в шеренге, которой не

видно конца, ибо здесь столько же говорится о

социологических вопросах жизни молодежи, сколько и собственно о

кино. И эта книга ни в коей мере не исследование, не

научная работа,— это действительно лишь очерки и

заметки, а местами просто путевые записи журналиста.

Характер книги изменился не по воле автора. Все

началось с сопоставления данных кино и социологических

опросов, которых проведено среди молодежи множество. И

за ответами на столь модные сейчас анкеты нередко

возникали совсем иные герои и проблемы, нежели те, что

излюблены литераторами и кинематографистами. А

затем появились «прямые связи» с героями этих очерков —

на дискуссиях, на обсуждениях новых фильмов. Особенно

много дала в этом плане работа на ЭКСПО-67, где в

течение многих месяцев мне довелось наблюдать за

молодежью канадской и, еще больше, американской, поскольку

американцы составляли более семидесяти процентов

посетителей той Всемирной выставки. После всего этого

возникло желание поспорить с авторами некоторых

фильмов, книг и статей.

Нет нужды говорить, что ни собранные показания

социологов, ни личные впечатления ничуть не сделали

меня знатоком молодежных проблем Запада — таких

знатоков вообще нет. Напротив, даже то, что поначалу

казалось ясным и бесспорным, после получения дополнитель-

6

ной информации предстало в новом качестве — с

очевидными противоречиями, с неизбежной для каждого

жизненного явления сложностью. Именно это и изменило

характер книги: захотелось сравнить подлинные

проблемы молодежи с тем, что о молодежи говорят.

Художники и писатели говорят разное. Это понятно:

создание моделей затруднено тем фактом, что

обобщенного понятия «молодежь» попросту не существует, масса

молодых людей разделяется по классовым, возрастным,

образовательным и многим другим признакам.

Но при всей своей очевидной сложности современная

молодежь Запада отнюдь не является некиим

непознаваемым поколением. Будучи в духовном плане порождением

кризиса буржуазного общества, это поколение

достаточно легко просматривается не только с позиций

марксистской диалектики, но и с территории собственно

буржуазной социологии.

Беда нашего времени, и мы об этом будем говорить, в

стремлении все на свете объяснять и соизмерять мерками

точных наук. Часто объяснение, в сущности, ничего не

объясняющее, принимается на веру только потому, что

его привел ученый.

Станислав Лем в «Сумме технологии» пишет:

«Ускорение темпов научно-технического прогресса стало столь

очевидным, что не нужно быть специалистом, чтобы его

заметить. Я полагаю, что быстрое изменение жизненных

условий, вызванное этим ускорением, служит одним из

факторов, отрицательно влияющих на формирование го-

меостатической системы обычаев и норм в современном

мире. Какие уроки и наставления может дать молодежи

многоопытная старость, если весь комплекс жизни

следующего поколения ничем не напоминает образ жизни

родителей?» К

Перед нами прямо-таки классический пример

«научного» объяснения сложности современной молодежи,

объяснения внешне стройного, в общем-то не лишенного резона,

но, в сущности, ничего не объясняющего, уводящею

мысль читателя от социальных законов развития

общества в рациональный и строгий, но беспомощный перед

сложностью человеческого существования мир науки.

Обращение к ученым за мудростью жизни,

наблюдающееся сегодня на Западе, опасно для человеческой нравст-

1 С. Лем, Сумма технологии, ΑΙ., 1968, стр. 26.

7

венности, которая в самую последнюю очередь зависит

сегодня от успехов науки и техники. Повторяем: сегодня,

в условиях господства капиталистической системы на

значительной части земного шара, в условиях идеологической

борьбы между двумя общественными системами.

Обращение же к ученым за мудростью принимает сегодня на

Западе характер религиозного движения.

Макс Планк писал как-то, что в науке великая идея,

как правило, приобретает гражданство по мере того, как

вымирает старшее поколение и его место в лабораториях

и на кафедрах занимает молодежь, с самого начала

осваивающая эту идею. Может быть, так оно и есть в науке.

Но нельзя не протестовать, когда такого рода мудрость

переносится в сферу общества, когда все надежды

возлагаются на естественный ход событий, на то соображение,

что молодежи, мол, жить, а старикам — умирать.

Так же очевидно резкое расхождение советских и

буржуазных наблюдателей в оценке многих, на первый взгляд

объективных показаний, которые поставляет

действительность. Эта книга — спорная, и, предчувствуя возражения

своих зарубежных коллег, серьезно помогавших

материалами и книгами мне в этой работе, я могу лишь сказать:

увы, друзья, есть, очевидно, вещи, которые мы так же по-

разному определяем, как дальтоник и человек с

нормальным зрением — цвета.

За помощь же — искреннее спасибо!

Особенно горячо мне хотелось бы поблагодарить

группу передовой молодежи из университета Беркли

(США), приславшую для этой книги много материалов

самого различного характера, а главное — терпеливо

помогавшую мне разбираться в существе таких явлений,

которые трудно объективно оценить, если пользоваться

только буржуазной прессой. Многие страницы в этой

книге могли быть написаны лишь благодаря этой помощи.

Книга дискуссионна, но написана она со всем

уважением, какое автор испытывает к прогрессивной

молодежи Запада, с готовностью понять ее трудности.

Однако в то же время книга написана и с убеждением, что

многое — с нашей точки зрения, пожалуй, даже

слишком многое — в проблемах западной молодежи напутано,

невольно или вполне сознательно искажено

буржуазными публицистами и художниками, а иногда из их

исследований попросту не сделаны логически следующие

выводы.

8

Как охотно льстят молодежи буржуазные

исследователи! «Специалист по хиппи», шестидесятилетний

Маршалл Мак-Люин восхвалял, например, их как «пионеров

нового образа жизни». Другой американский эксперт,

по специальности психолог, Сеймур Л. Халлек

утверждает, что «мы живем в мире, который все больше и

больше делает ставку на молодежь». Французская газета

«Фигаро» однажды договорилась до того, что

потребовала выделения молодежи в самостоятельную

социальную категорию. Примеры такого рода можно

продолжить. Эта лесть имеет в своей основе зачастую довольно

простой расчет — сбить молодежь столку, увести с путей

борьбы за социальный прогресс в узенький мир

исключительно возрастных интересов и занятий. Вся мощь

средств массового воздействия, принадлежащих

государственно-монополистическому капиталу,— телевидения,

кино, радио, иллюстрированной прессы,— направлена

сегодня на то, чтобы отвлечь, запутать, одурманить

молодежь, лишить ее способности к самостоятельному

мышлению и коллективным действиям.

Оговаривая особенность книги, хотелось бы

подчеркнуть, что, каких бы исторических далей ни касался

рассказ и какими бы ни были отступления в тексте, эта

книга посвящена главным образом 60-м годам нашего

века. Прошлое берется лишь для соизмерения

настоящего.

Вероятно, еще рано подводить итоги минувшему

десятилетию— нет никакой перспективы, а главное —

проблемы 60-х годов еще долго будут стоять перед людьми.

Но ясно одно —это было десятилетие, представляющее

собой какой-то очень важный рубеж в истории

человечества, время, по определению Ильи Эренбурга, истинного

конца XIX века.

И, наконец, о форме рассказа: вероятно, это не

самый лучший способ — строить книгу на постоянных

перебивках и отступлениях от анализа собственно фильмов.

Однако он оказался единственно возможным, как нам

кажется, в данном случае.

1

Сигналы тревоги

Первое послевоенное десятилетие было временем

тревог и одновременно успокоения. Тревогу вызывало у

людей все, что происходило во внешнем мире, о чем

сообщали газеты, радио и только что появившиеся,

удивлявшие, как чудо, телевизоры. Покой определялся

застарелой усталостью людей. Все ужасы войны были в

памяти. Время еще не заслонило их и не покрыло флером

хитроумной человеческой памяти, обладающей

способностью затушевывать все плохое и преувеличивать

немногое хорошее.

Прозрачность того десятилетия, четкость деления

всего на правое и неправое, черное и белое навсегда

запечатлена искусством неореализма, рожденного

требованием трудящихся масс Италии социального

переустройства общества.

Была ли в те годы так же проста и понятна

молодежь? Наверное, да. Для маленького Риччи, героя

фильма «Похитители велосипедов» (1948), кормящего своим

трудом всю семью, очевидная несправедливость

мироустройства была главным, если не единственным,

фактором, который формировал его. И, наверное, нет. Потому

что даже Риччи, подрастая, должен был бы задаться

вопросами, на которые не так-то просто ответить.

Но простая или непростая, а молодежь конца 40-х —

начала 50-х годов никаких беспокойств старшим не

доставляла. II в те годы газеты время от времени

сообщали о бандах подростков и о кутежах молодежи. И даже

фильмы об этом изредка снимались. Однако при бли-

10

жайшем рассмотрении оказывалось, что сбивает ребят

в шапки элементарное беспризорничество —порождение

войны. А кутят молодые люди из семей нуворишей,

спекулянтов, нажившихся на войне и послевоенных

трудностях, кутит «золотая молодежь», не знающая житейских

забот Риччи. В общем же это поколение много работало,

охотно училось, безропотно слушалось старших.

«Молчаливое поколение» — так назвала буржуазные

журналисты молодежь тех лет. И в те годы выходили

статьи и книги о молодежи. В них описывались интересы

юношей и девушек из разных классов общества, под-

считывались покупательные возможности молодежи,

постепенно, с развитием послевоенной промышленности,

устраивавшейся на работу и получавшей личные деньги,

давались советы и наставления на все случаи жизни.

Это были очень благодушные книжки.

Молодежь молчала, и все, казалось, идет и будет

идти великолепно. Мало ли чего не случалось в мире!

И мировая война, недавно окончившаяся, была не

первой. И неприятности с коммунизмом начались не вчера.

И волнения в колониях происходят не впервые. Такова

жизнь. Молодежи все равно ничего не остается, кроме

как продолжать то, что делалось до них. И так далее.

Если бы кто-нибудь сказал в те годы, что молодежь

взбунтуется, его сочли бы, наверное, сумасшедшим.

Однако...

Первые сигналы тревоги раздались в США и Швеции.

Америка принимала активное участие в войне, но ее

вклад кровью был так незначителен, а барыши

оказались столь огромны, что послевоенные проблемы,

мучившие Европу, остались неизвестными американцам.

Швеция отсиделась в нейтралитете, оказывая мелкие услуги

союзникам и ведя выгоднейшую для себя торговлю с

фашистской Германией. Мир она встретила как едва ли

не самая благополучная страна Европы. США и Швеция

обгоняли в своем развитии капиталистический мир, и

потому, естественно, они первыми соприкоснулись с

шипами новой реальности, в частности — с проблемой

«свихнувшейся» молодежи.

По тем немногим, к сожалению, фильмам и книгам,

созданным в США и Швеции в конце 40-х — начале 50-х

годов, которые нам доступны, можно сделать

заключение, что причины и следствия, сущность и формы «бунта

молодежи» (тогда чаще говорили: «заблуждений») были,

11

если так можно сказать, классическими. Вскоре то же

самое познали и оправившаяся от войны Европа и

быстро развивавшаяся Япония. Причины неблагополучия

были повсюду на Западе общими. США и Швеция лишь

первыми столкнулись с новым явлением. Однако

поначалу не только наблюдателям со стороны, но и

творческим работникам этих стран показалось, что перед ними

явления локальные, порожденные местными условиями.

Америка, взявшая на себя роль главы, «защитника»

и руководителя западного мира, решила навести

«порядок» дома и натравила в эти годы на передовую

творческую интеллигенцию Комиссию палаты представителей

по расследованию антиамериканской деятельности.

Конгрессмен Дж. Парнелл Томас, возглавлявший тогда

комиссию (и вскоре после этого посаженный в тюрьму

как обыкновенный вор), добился ожидаемого результата:

на несколько лет социальная тематика, по существу,

исчезла из американского кино. Те немногие картины,

которые касались острых современных вопросов,—

например, «Асфальтовые джунгли» Джона Хастона,

рассказавшие о коррупции и разложении городских властей.—

сводили все дело к личной непорядочности того или иного

человека, к стечению тех или иных случайных

обстоятельств. На холмах Сан-Франциско и в нью-йоркском

Гринвич-вилледж уже бродили хмурые бородатые парни

и их неряшливые подружки, и уже было известно их

название — «битники», но никто еще не хотел видеть

в них социальное явление.

В Швеции социологи и журналисты, наблюдая

падение нравственности и метания молодежи, не пытались

замалчивать факты, но их объяснения чаще всего

ограничивались ссылками на шведскую внутреннюю

обстановку. После войны родилось даже понятие «комплекса

национальной вины»: шведы, особенно молодежь, узнав

будто бы всю правду о фашизме, которому их страна

существенно помогла своей рудой, сталью и

шарикоподшипниками, почувствовали, мол, после войны угрызения

совести, якобы ощутили неловкость перед людьми.

Шведам виднее — так ли это. Однако это факт, что

благополучие шведов не вызывало в послевоенной Европе

зависти. Как факт и то, что молодежные проблемы, с

которыми столкнулись шведы, через несколько лет стали

еще более острыми в Англии и Франции, Западной

Германии и Италии.

12

Шведские художники, разумеется, не могли пройти

мимо такого богатого материала. Но для Швеции — этой

образцовой страны буржуазной демократии и

экономического процветания — характерно подчеркнутое

нежелание большинства художников подвергать

действительность социальному анализу. Редко в каком ином

национальном искусстве можно увидеть столь откровенное

живописание всего, что в жизни наружу, и столь же

откровенно пугливое отгораживание от всего, что внутри и

в глубине. Говорят о распространенности, с одной

стороны, натурализма в шведском искусстве, а с другой

стороны— о традиционной приверженности его мастеров к

мистическому истолкованию действительности. Но

можно говорить и о другом — о том, что вряд ли в каком

ином развитом буржуазном государстве столь большая

часть творческой интеллигенции выполняет с таким рве*

нием и такой последовательностью «социальный заказ»,

как в Швеции. Трудно найти другую страну, где бы

проблемы буржуазной действительности были прикрыты так

мастерски и безнадежно в покрывала индивидуализма,

где реакционные мысли об извечной порочности

человека были бы столь искуснр подкреплены теорией о

непреодолимой будто бы для норманна мистической связи

с роком, с тем, что человеку неподвластно, с тем, что

таинственно и непознаваемо. Как к явлению роковому,

необъяснимому и, безусловно, предвещающему близкий

конец света подошли шведские художники и к метаниям

молодежи. Лишь Ингмар Бергман со своей неутолимой

жаждой нравственных идеалов, исчезновение которых,

по его мнению, и ведет мир к гибели, в фильме о

молодежи «Лето с Моникой» сумел занять позицию не

бесстрастного наблюдателя, а весьма заинтересованного,

хотя, пожалуй, и обескураженного результатами

исследователя.

В 1952 году, когда фильм «Лето с Моникой» вышел

на экраны, мало кто понял, как точно и остро ставит

он существенные проблемы нового поколения. Это

странно, потому что аналогичные проблемы начали

привлекать внимание художников повсеместно: уже снимал

своих «Маменькиных сынков» Федерико Феллини, через

год загремела слава Франсуазы Саган, тогда

восемнадцатилетней девушки, в Англии собирались к выходу в

люди «сердитые» писатели и режиссеры. Бергман

ненамного опередил своих коллег за рубежом. Злободнев-

13

ность его фильма, однако, не была оценена по

достоинству. Впрочем, надо и то вспомнить, что 52-й был самым

тревожным в том десятилетии годом, когда «холодная

война» достигла апогея и западная пропаганда уверяла

людей, что если не сегодня ночью, то завтра обязательно

русские бросят свои танки на Европу; было слишком

много всего, что заслоняло фильм о каких-то там

шведских молодых людях, не могущих найти свое место в

жизни...

«Лето с Моникой» — фильм неброский,

последовавшие за ним «Вечер шутов», «Седьмая печать»,

«Источник» и другие оттеснили, сделали забытой эту

несложную, по видимости, житейскую драму бесшумно

взбунтовавшегося юноши. Гарри (актер Ларе Экборг) кажется

заурядным парнем, запутавшимся в «болезнях роста»,—

не хочется учиться и нет интереса работать, потерян

контакт с отцом-брюзгой, вырастившим его без матери,

сексуальные эмоции не контролируются ни житейским

опытом, ни разумом и т. д. В своем

индивидуалистическом протесте и неосознанном недовольстве жизнью, в

своей надежде найти в женщине, к которой его влечет,

опору и понимание, он и в самом деле зауряден. Но, в

отличие от его ровесников, с которыми мы вскоре

познакомимся по французским, итальянским и английским

фильмам, Гарри начисто лишен цинизма и — что особо

важно подчеркнуть — чувства усталости от жизни. В

своем отношении к Монике — девице, менее, чем он сам,

типичной для 50-х годов, выросшей среди городских

подонков в пикантную хищницу, не опасную только

потому, что в своем умственном развитии она застряла

где-то между восемью и двенадцатью годами,— Гарри

сохраняет правила «хорошего тона»: проведя с нею лето

в шхерах, он женится, начинает работать, чтобы кормить

жену и ребенка.

Бергман замечательно угадал (или увидел в

шведской действительности?) многие драматические стороны

жизни молодежи, вступавшей в жизнь в условиях

внешней стабилизации и экономического процветания

буржуазного общества. Гарри — представитель самых что ни

на есть средних слоев, не богат, но достаточно

обеспечен, чтобы не бояться нищеты, а это — невиданное еще

несколько лет назад явление! — порождает полное

равнодушие к богатству. Истина «не в деньгах счастье» им

осознана. Но в чем же тогда оно, счастье?

14

На принадлежащем отцу катере Гарри уплывает с

Моникой в фиорды. Пустынное море, пустынные берега.

На земле, слава богу, еще полно мест, где при желании

можно вообразить себя и свою подружку

единственными на свете людьми. Гарри и Моника живут лето, по

определению американского киноведа Петера Коуэ, как

Адам и Ева в эдемском саду. Для Гарри это и есть

счастье. Для Моники... С Моникой, однако, дело обстоит

несколько сложнее. Харриет Андерсен подает свою

Монику как идеального «естественного человека», по

которому не проходит ностальгия на Западе (начиная с

Ж.-Ж. Руссо и кончая Аньес Варда). Моника была бы

столь же или даже более довольна судьбой, если бы

Гарри вывез ее не на побережье, а на дачу под

Стокгольмом. Впрочем, пока тепло, она со смаком живет

жизнью Евы: беспрерывно что-нибудь жует,

наслаждается ласками, с неподражаемой непосредственностью

«ходит до ветра»...

Возвращение шведских Адама и Евы в цивилизацию

неотвратимо: кончились продукты, нет денег,

приближаются холода. Для Гарри возвращение — это конец

счастья, крах попытки спрятаться от жизни. Для Моники —

это конец каникул, это возвращение к нормальному

образу жизни, которая теперь усложнится из-за появления

ребенка и упростится благодаря наличию мужа. В

городе мы увидим их иными: Монику — сытой,

обзаведшейся любовником самочкой, Гарри — смирившимся,

втянувшимся в лямку «среднего человека», которая так

ужасала его недавно.

Фильм кончается нестерпимо грустно: так жить

нельзя, утверждает режиссер, сочувствуя бунту и краху

Гарри... Но жить надо! Уйти от этой жизни некуда, и самое

большее, что может человек вырвать у судьбы,— это

одно-единственное лето. А затем человек пойдет

предначертанным путем: он будет работать ради семьи, как бы

ни было ему ясно, что семьи нет и быть не может; он

свыкнется с одиночеством, бессилием, печалью.

Противно все — хозяин, люди на улице, любовник жены,

собственное лицо, отражаемое зеркалами парикмахерской,—

но жить надо!

«Лето с Моникой» начинается как исследование

жизни молодежи и кончается как психологическая драма о

жизни «среднего человека» вообще, о «среднем

человеке», загнанном в угол. Показывая это, Бергман, в сущ-

15

ности, не очень даже сочувствует своему герою. Чуть

позже он скажет: «По-моему, человек современных

взглядов мирится со своим ничтожеством и верит только

в себя и в неизбежность биологической смерти. Все

остальное— муть». Вот эту «муть» он и показал.

Чем-то большим, чем рассказ о четырех маменькиных

сынках, кажется и фильм Федерико Феллини. Фабула

не выходит за пределы истории нескольких молодых

людей, обалдевающих от скуки, безделья и

неприкаянности. Но за этой нехитрой историей просматривается вся

жизнь Италии начала 50-х годов — Италии, изжившей

революционную ситуацию, вышедшей на пути

нормального буржуазного развития, справившейся с

послевоенными трудностями, спрятавшей органические и

неизлечимые болезни за сообщениями об успехах химической и

автомобильной промышленности, о программе

городского строительства, об уменьшении числа безработных

и т. д. История Моральдо, Альберто, Леопольдои Фаусто

утверждает мысль, по определению критика И.

Соловьевой, о призрачности жизни. Что-то ушло из жизни

важное, а новое еще не народилось. Идет пора межвременья,

когда все имеет право на существование и все, однако,

находится под знаком вопроса. Старое вызывает

сомнения, но без него не обойдешься; новое радует, но

вызывает опасения.

Телята (буквальный перевод названия фильма)

бунтуют против морали отцов примерно так же и с таким

же конечным результатом, как и Гарри. Так, Моральдо,

узнав о том, что Сандра забеременела от Фаусто,

сочувствует сестре, но приятелю советует уехать в Рим.

Однако стоило отцу Фаусто взять ремень и произнести

магическую фразу о том, что «порядочные люди не

бросают девушек в таком положении», как Фаусто отставляет

уложенный чемодан, ведет Сандру под венец и

поступает работать в магазин церковных принадлежностей.

И Моральдо — шафер на свадьбе. Телята неспособны

что-то проанализировать и принять какие-то решения,

они лишь чувствуют, что жить по-старому —

ненормально, некрасиво, глупо. Но как жить иначе — они, как и

Гарри, не знают, и потому капитулируют перед моралью

отцов.

Если Бергман и Феллини, коснувшись молодежной

темы, поставили ряд вопросов и сами как бы отказались

от попытки решать их, а тем более — давать советы, то

16

для Марселя Карне, режиссера старшего поколения, все

в этой теме оказалось ясно и просто.

В мировом кино не много имен, окруженных таким

уважением и вниманием, как имя Марселя Карне.

Признанный глава художественного течения

«романтического реализма», под знаком которого развивалась

кинематография многих стран в первые послевоенные годы,

автор поразительных по душевной нежности и тонкости

воссоздания атмосферы фильмов «Набережная

туманов», «День начинается», «Вечерние посетители», «Дети

райка» и других, Карне в 1958 году выпускает по

собственному сценарию «Обманщики» — картину при всех

ее недостатках самую, пожалуй, значительную в

интересующей нас проблематике до появления фильмов

«новой волны».

Заслуга Карне — в отказе видеть «испорченность»

молодежи в семейных неурядицах, что было почти

обязательно для итальянских и французских режиссеров

еще каких-нибудь пять лет назад. И не только

кинорежиссеров. Так, например, Эрик Лэмберт, английский

писатель старшего поколения, даже в 1964 году,

коснувшись молодежных проблем в романе «Загляните в бар

«Звезды», объяснил все причины бунта молодых

трудностями семейного воспитания. Но Карне показал, что

молодежь воспитывает и общество и ее собственная

среда.

Компания, с которой знакомит нас Карне, до

невозможности пестрая. Боб Летелье — сын процветающего

заводчика, крупного дельца. Крошка Мик — дочь

хозяйки маленькой лавочки и сестра рабочего. Надин, в

сущности,— проститутка. А Ги — мелкий воришка, подонок.

Зато Кло — из старой аристократической семьи,

гордящейся своими предками-крестоносцами. Сэм — сын

американского дипломата. А Ясмед — безвестный юноша,

приехавший из Африки в Париж с надеждой узнать

тайны кино. Здесь все — от отпрысков светской знати до

люмпенов. Они собираются в маленьких кафе, в

комнатах друг у друга, в особняке Кло. Собираются, чтобы

забыться — в рок-н-ролле, модном тогда еще танце, в

выпивке, в объятиях — не имеет значения, чьих,— но

главным образом в разговорах.

Фильм построен на основе традиционной

драматургии: есть своеобразный «треугольник» из Боба, Мик и

злодея Алена; есть детективная линия — с присвоением

17

героями денег, которые должен был получить их друг-

шантажист; есть четкое движение сюжета, ведущее Мик

к гибели, Боба — к отрезвлению, Алена — к моральному

разоблачению. Четкость драматургии «Обманщиков»

вытекает из заданности идеи фильма. Дело в том, что

Карие не только констатирует, что молодежь «свихнулась»,

отвергла мудрость и мораль отцов, утратила идеалы, не

верит в будущее,— он еще взялся за задачу объяснить,

откуда это все взялось, и научить молодежь, как надо

жить.

Устами Роже, положительного брата Мик, автор

указывает, что здесь и общество не без вины. Врач,

установивший, что Мик в момент столкновения с грузовиком

была пьяна, задает почти риторический вопрос: «Что это

с ними творится?.. Черт побери, что это с нашими

детьми?» Роже находит ответ без труда: «Бог мой, я думаю...

это результат пятидесяти лет неразберихи вокруг, из-за

войн... Ничего в прошлом, и, вероятно, ничего в

будущем... Молодым это нелегко...»

Но это, так сказать, лишь дань общему мнению. Все

говорят, что виновато время, и Карне тоже говорит. На

самом деле вину за случившееся и даже за аморализм

вечеринок компании он возлагает прежде всего на

Алена. Это какой-то злой демон окружающей его молодежи.

Его зовут Интеллигент,— очевидно, за эрудицию и

любовь к философствованию. Прошлое Алена — туманно,

но сейчас он действительно выделяется из среды своей

начитанностью в трудах экзистенциалистов.

«Метафизическая безнадежность», о которой упоминает Боб,

оборачивается в устах и поступках Алена проповедью

нигилизма— последовательного и жестокого. Поскольку мир

безнадежно болен, нужно подтолкнуть его к могиле.

Девушке, ждущей ребенка, он говорит: «Что ты дашь

своему ребенку? Идиллическое счастье, но без перспектив на

завтра? Среднее существование с зарплатой, которой

хватит всего на неделю? Проституцию?.. Если это будет

парень, ему будет обеспечена маленькая колониальная

война или какая-нибудь другая. И в довершение всего

его ждет водородная бомба!» Это Ален, а не струсивший

отец ребенка, толкнул девушку на операцию,

погубившую ее. Ален все время говорит, все время

философствует, и завершаются его разглагольствования

признанием: «...был немецкий философ, который приказал

стрелять в толпу из своего окна. Я его понимаю и одобряю».

18

Именно он, Ален, становится между Бобом и Мик.

Его извиняет поначалу то, что он сам полюбил Мик. Но

честного соперничества он не может допустить: у этого

сверхчеловека из провинции рядом с жаждой власти

соседствует непреодолимый комплекс неполноценности.

Злобно, с иезуитской тонкостью приемов он ссорит

влюбленных, заставляет Мик спать с собой, наконец цинично

доводит ее до самоубийства.

Итак, молодежь больна. Карне констатирует это и

указывает на источник заразы — это гнусный демагог

Ален, это подобные ему недоучки и плебеи,

начитавшиеся Ницше и Сартра, использующие действительные

трудности эпохи в личных целях, сегодня проповедующие

абсолютную свободу, но завтра готовые стать

неограниченными диктаторами. По мнению Карне, болезнь эта

неглубокая, а влияние подонков вроде Алена — временное.

Его раскусила даже глупенькая Мик, сказавшая ему:

«Вся твоя низость, твой бунт, твоя ненависть, твоя

черная злоба... все это... мистификация, средство избежать

пустоты и скуки». От него ушли все: Боб — в свой

университет, Кло — рожать и воспитывать новых графов де

Водремон. Ушли потому, что они все, в сущности,

неплохие ребята и девушки; они «играют», они обманывают

себя и окружающих, что ничего не хотят и ни во что

не верят. Они — обманщики!

Такой же примерно диагноз поставил и Голливуд,

заполучив в 1954 году «парня с индианской фермы» —

легендарного Джеймса Дина. В течение одного года Дин

снялся в трех фильмах, создав образ молодого человека,

яростно отвергающего законы жизни отцов. Мир

познакомился с фильмами Дина, когда тот уже погиб —

двадцати четырех лет от роду — в автомобильной

катастрофе и молодежь сделала его кумиром. («Обманщики»

смеялись, когда кто-то из них сказал, что когда-нибудь

и Дин будет забыт... Это казалось невероятным. Но

через пятнадцать лет его действительно помнят лишь

киноведы. И один американец, увидев Дина после «Пепла

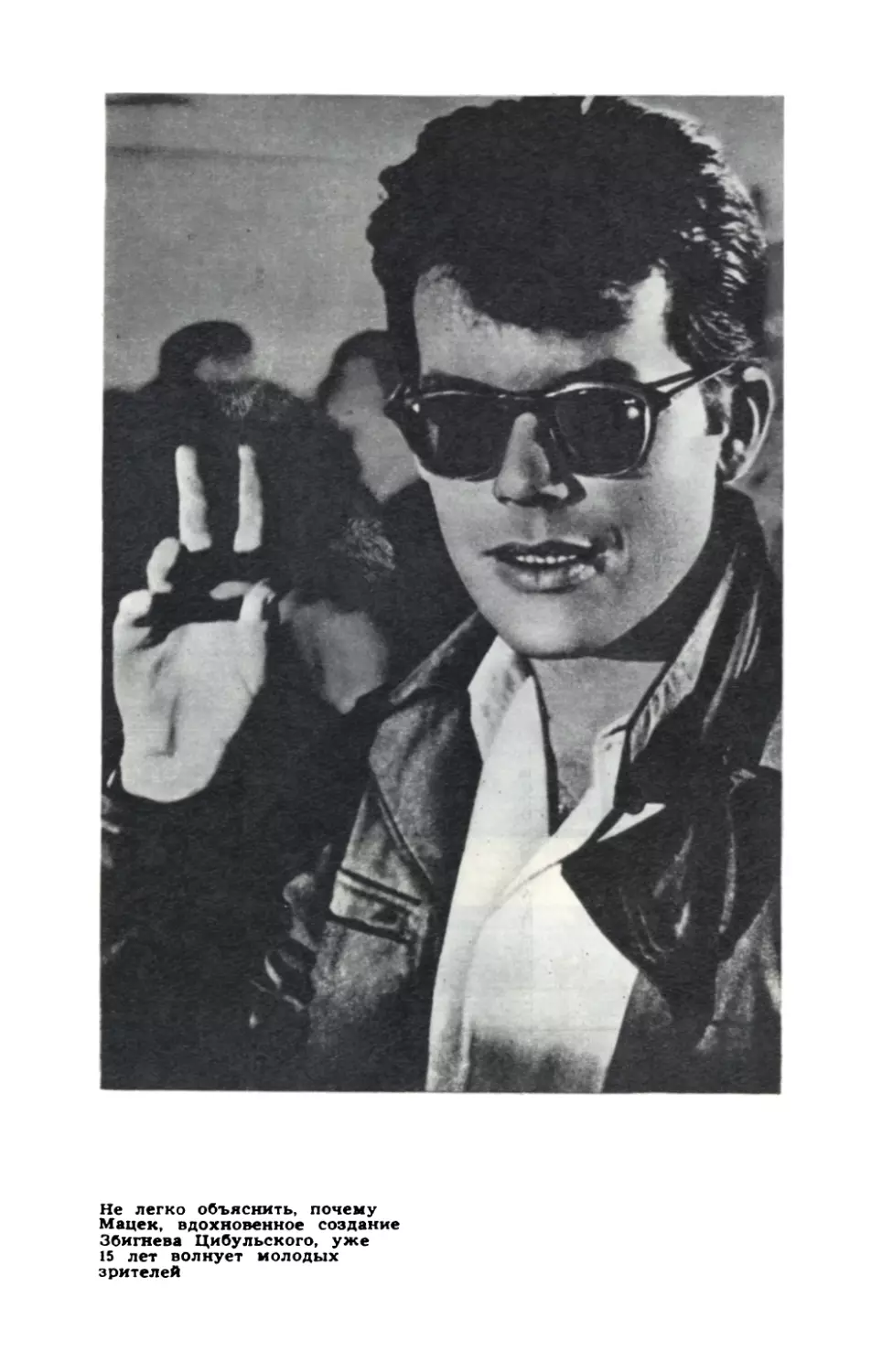

и алмаза» поляка Анджея Вайды, не считаясь с

хронологией, назвал его «американским Цибульским».) Бунт

Дина никого не пугал, потому что он бунтовал «без

причины». Лучший его фильм так и назывался —

«Бунтовщик без причины» (1955). Да и сам Дин— стройный,

широкоплечий, с мягкими каштановыми волосами, с

детским капризным ртом и умным взглядом коричневых

19

глаз —был обаятелен даже ь гневе, он не внушал ни

страха, ни неприязни.

Д. Стейнбек как-то писал: «По-моему, основная

черта, присущая нынешней американской молодежи,—это

какая-то тревога или, скорее, беспокойство, охватившее

ее в послевоенные годы. Чем это вызвано? Пожалуй,

главное — это отсутствие определенной цели,

конкретного дела, к которому можно было бы приложить свои

силы, и недостаточная ответственность за свои

действия» '. Вот на такой же утешительной основе

показывался и бунт Дина: да, не все благополучно с молодежью,

но все будет оэкей, если молодежь задумается и как

следует поищет конкретного дела для себя...

Увы, мир совсем не казался ни американской, ни

западноевропейской молодежи разумным. Найти в нем

«определенную цель» было непросто. Остатки буржуазного

оптимизма, подобного стейнбековскому, никого не

привлекали. Больше того, они терпели окончательный крах

под воздействием политических и экономических

обстоятельств 60-х годов.

Положение молодежи в мире быстро менялось,

главное же — с небывалой быстротой начала расти ее

численность. Что это означает? За этим вопросом, как и

за многими другими, приходится обращаться к ученым.

Сегодня половина населения Земли — молодежь, завтра

ее будет еще больше. Но надо сказать, что

одновременно идет и обратный процесс: не столь стремительно, но

не менее неуклонно в мире растет численность старых

и очень старых людей (в тех же Соединенных Штатах

люди старше 65 лет в начале века составляли около 4%

населения, а в начале 70-х годов их уже 10%).

Демографы убедительно предсказывают, что в

ближайшие 40—50 лет произойдет постарение населения

Земли,— люди старше 60 лет в развитых странах будут

составлять примерно четверть населения.

Одновременно наблюдается процесс акцелерации—

ускоренного биологического возмужания молодых людей.

В то же время налицо явление долгого сохранения

людьми физических и духовных сил; это особенно заметно в

женщинах, которые сейчас и в 40 лет резонно считаются

молодыми. И так далее,— целый клубок вопросов, в

которых под силу разобраться лишь специалисту. Нас же

1 сИностранная литература», 1967, № 8, стр. 250.

20

интересует среди них лишь проблема современной

молодежи, живущей в мире частной собственности и

сталкивающейся с жутковатой действительностью, в которой ей

«нет места».

Социологи США установили, что за полвека число

людей старших возрастов, продолжающих трудовую

деятельность, сократилось в пропорциональном отношении

к численности этих людей более чем вдвое. Данные США

близки к тем, что получают исследователи развитых

европейских стран. Казалось бы, эти данные благоприятны

для молодежи, ибо это должно бы освобождать для нее

рабочие места. На самом же деле молодежь встречает

мир, в котором совсем не просто найти

удовлетворительное место. Потребность в молодых рабочих,

наблюдающаяся сейчас в отдельных странах,— явление

временное, технический прогресс в странах капитала

неуклонно сокращает перспективы молодежи. Кроме того,

молодежи предоставляется работа, которая никак не может

удовлетворить творческие потребности,— работа

«придатка» машины.

«В начале демографической эволюции, в конце XVIII

века,— пишет французский демограф Альфред Сови,—

молодежь являлась составной частью общества,

поскольку оно как бы втягивало ее в себя. Средний возраст

детей в момент смерти одного из родителей был 16 лет,

средний возраст в момент смерти второго из родителей

был 32 года, средний возраст ребенка, когда умирал его

отец, равнялся 20 годам. В частности, если у родителей

было имущество, земли, отпрыск чувствовал, что быстро

настанет момент, когда все это в конце концов попадет в

его руки.

Сегодня у молодого человека 20 лет чаще всего живы

оба родителя, а часто и деды. Он чувствует над собой

два поколения. Оба эти поколения, довольно ясно

отличающиеся от него, владеют всем: богатством, если оно

есть, а также солидными должностями, почестями,

связями, квартирами и т. д. Ускорение полового созревания

еще более обостряет это явление» К

Сови добавляет, что причины беспокойства молодежи

нужно искать именно в этих необычных обстоятельствах

и что изменить эти обстоятельства нелегко.

1 Сб. «Какое будущее ожидает человечество?», Прага, 1964,

стр. 180—181.

21

Положение молодежи, сумевшей получить

образование,— ничуть не лучше. Исключение составляют те, кому

положение отцов обеспечивает связи и, как следствие,

карьеру, ибо сегодня не только богатство, но и

должности чиновников становятся наследственными, хотя, как

известно, способности по наследству и не передаются.

Вообще же в интеллигентных профессиях трудности

определяются бюрократизацией буржуазных аппаратов

власти и управления. Американский философ Бароус

Данэм заметил: «...если бы нам потребовалось выявить

один, самый характерный для представителей

бюрократической иерархии талант, то мы могли бы сказать, что

это «способность прилипать». Они попадают в

руководство и там застревают» '. Шутка грустная, если учесть,

как трудно стало пробиться молодежи.

Такова трагическая нелепость машинизированного

общества, сохраняющего пережившее себя социальное

устройство,— оно преспокойно обкрадывает и стариков

и молодежь. Конечно, в разных странах эта проблема

имеет различную остроту и неодинаковое обличье, но

тенденция повсюду общая — молодой человек

сталкивается с потрясающим его фактом собственной

ненужности. Ему отнюдь не грозит смерть от голода, но он —

молодой, полный сил человек — не чувствует своей

причастности к миру. Машины и старшие поколения все

делают, что он хотел бы делать сам. Его место занято и у

пультов сложных машин, и в сфере политики, и даже в

искусстве...

Проблем такого рода — множество, и все их нужно

учитывать, говоря о молодежи.

Фильмы, о которых мы здесь вспомнили,

ограничились констатацией факта какого-то странного

неблагополучия, происходящего в среде молодежи. Можно

допустить, что ни художники еще по-настоящему не

чувствовали безотлагательной необходимости разобраться в том,

что происходит с молодежью, ни сама молодежь еще не

успела предъявить счет к старшему поколению и тем

самым не вынудила его объясняться или защищаться. Были

подмечены странности, однако ни истоки их, ни

возможные последствия почти еще не исследовались. Даже

наиболее трезвые социологи, подмечая необычные черты в

поколении, которое вступало в самостоятельную жизнь в

1 Б. Данэм, Герои и еретики, М., 1967, стр. 34.

22

50-х годах, неопределенно, но в общем успокаивающе

говорили: поколение X...

Между тем со второй половины 50-х годов с

молодежью капиталистических стран начали происходить

вещи более чем странные. И как раз с молодежью, которая

прежде никаких особенно серьезных хлопот буржуазии

не доставляла,— с молодежью учащейся, с молодежью,

в сущности, буржуазной по своему социальному

происхождению.

Искусство долго молчало о том, что вносила в

молодежную среду начавшаяся научно-техническая

революция. Можно было сколько угодно говорить о так

называемой инфантильности молодежи, но нельзя было не

понять, как действует на молодежь тот факт, что

Эйнштейну, Дираку, Нильсу Бору было двадцать лет с

небольшим, когда они совершили свои открытия,

перевернувшие представления о физическом мире. Это понимала

учащаяся молодежь, но не поняли художники.

Прошло искусство и мимо другого факта—усиления

влияния молодежи на политическую и общественную

жизнь в ряде стран. Тысячи книг, написанных на Западе

о молодежи, газеты и журналы настойчиво говорят о

растерянности молодых, об их яростном, хотя, по

существу, бесцельном обвинении отцов и охватившем молодежь

пессимизе, об утрате воли к жизни и стремлении

разбрестись розно...

Все это есть. Но помимо анкетных данных,

заполняющих книги об этих явлениях, есть и иные факты, каких

не знали прошедшие века и которые не объяснишь с

позиций «житейской мудрости», гласящей, что молодости,

мол, свойственны заблуждения и крайности. Эти факты

иногда удивляют: свержение безоружными

студенческими демонстрациями реакционных клик, опиравшихся на

мощь армии, террор полиции и американскую

поддержку, начало победных национальных революций группами

молодежи, и, наоборот, превращение зеленых юнцов в

реакционную силу, с помощью которой грязные

политиканы пытаются остановить поступательный ход истории.

Вспомним в этой связи, как некогда пала в Южном

Вьетнаме власть марионетки Нго Дин Дьема, как началась

социалистическая революция на Кубе и как клика Мао

Дзэ-дуна расправлялась руками студентов-хунвэйбинов

с неугодными ей членами партии, с передовой частью

интеллигенции.

23

Молодежь заявила о себе как об активной

политической силе во второй половине 50-х годов. В 1960 году

была уже беспрецедентная вспышка студенческих

волнений и форменных восстаний. Весной того года молодежь

пыталась штурмом взять дворец старого прохвоста Ли

Сын Мана и заставила-таки подать в отставку эту

южнокорейскую марионетку Вашингтона. Через несколько

дней студенческие мятежи в Стамбуле и Анкаре скинули

реакционное правительство Мендереса. Еще чуть позже

молодежь Японии выступила против ожидавшегося

визита Эйзенхауэра и заставила его визит отменить. Список

таких событий можно продолжать очень долго. Сегодня

нельзя раскрыть газету и не найти в ней сообщения о

борьбе студентов и молодежи в странах капитала.

Конечно, возможности и силы молодежи нельзя

переоценивать— об этом мы ниже еще будем говорить,— но

приведенные здесь факты достаточно красноречивы и

знаменательны.

Что же, в самом деле, случилось с современной

молодежью? И с миром? Почему, говоря проще, бунтует эта

молодежь? Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в

прошлое.

π

Размышления об истоках

Когда началось «наше время»?

Незадолго до смерти Илья Эренбург писал: «Я уже

говорил, что XX век начался, если забыть календари, в

1914 году, но только пятьдесят лет спустя он

окончательно распрощался со своими предшественниками»1.

Эренбург тонко подметил какую-то неуловимую особенность

60-х годов — перестройку сознания людей на новую

реальность, одним из выражений которой явились успехи

научно-технической революции. Все это не бесспорно,

конечно, но если даже принять слова Эренбурга без

оговорок, то все равно нужно сказать, что как ни долго

тянулся прошлый век, а прощание с ним началось очень давно,

еще в том же XIX веке. Идеи новейшего времени были

высказаны сто и более лет назад.

В кабинете Альбера Камю висели всего два

портрета— Льва Толстого и Федора Достоевского. Любопытно:

у признанного властителя дум послевоенной западной

интеллигенции, идеи которого имеют истоками немецкую

философию, портреты властителей дум давным-давно

ушедшего времени, даже не дедов, а прадедов! Впрочем,

стоит ли удивляться? Ведь именно они—Толстой,

Достоевский и, пожалуй, Салтыков-Щедрин — первыми,

если говорить о России, высказали немало глубоких

мыслей о многом из того, что тревожит и волнует людей

Запада сегодня — о новой морали машинного века, об

одиночестве человека в перенаселенном городе, о величии и

1 «Наука и жизнь», 1967, № 7.

25

ничтожестве людей; они выдвинули этические идеалы,

освобожденные от изживших себя догм, и они же

ужаснулись сложности пути к этим идеалам. Мысля не

отвлеченными категориями философии и политэкономии, а

живыми художественными образами, они ясно осознали

истинную и неизбежную цену прогресса.

Для того у них были особые условия — мучительная

ситуация, сложившаяся в России, усваивавшей

капитализм, не расставшись с феодализмом, и начавшийся

кризис гуманизма на Западе, где капитализм одержал

полную победу, но не выполнил ни одного из лозунгов, под

которыми вел борьбу с феодализмом сто лет назад.

Они были очень разными — Толстой и Достоевский,—

разными по воспитанию, жизненному опыту и

мировоззрению; настолько разными, что, чувствуя взаимное

притяжение и проявляя громадный интерес к работе друг

друга, явно боялись личной встречи и так жили —

наблюдая друг за другом издали, оставаясь незнакомыми.

История сблизила их. Не только для Камю Толстой и

Достоевский сегодня кажутся людьми, говорившими об

одном и том же по-разному. Они предложили людям

такие понятия добра и зла, преступления и наказания,

наконец, свободы и несвободы, что, оказалось, и сегодня

моралисты Запада могут черпать у них, не исчерпывая.

Толстой и Достоевский жили в эпоху «быстрой,

тяжелой, острой ломки всех старых «устоев» старой России» !,

и чем-то их эпоха кажется созвучной той ситуации,

которая сто лет спустя сложилась на Западе: то же

ощущение уходящего мира, та же ломка всего устоявшегося, то

же ожидание прихода нового. В такие эпохи на первое

место органично выходят вопросы нравственности.

Ценность Толстого и Достоевского в том, что они писатели

нравственные,— вот прежде всего в чем тайна их успеха

сегодня на Западе.

0 нравственности этих писателей, как важнейшей

черте их личностей и их книг, знали уже их современники.

«В последнее время я пришел к такому убеждению,—

писал П. Анненков в письме Тургеневу в середине 50-х

годов,— что между нами нет лица более нравственного,

чем Толстой»2.

1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 20,

стр. 39.

2 Цит. по кн.: Б. Эйхенбаум, О прозе, М., 1969, стр. 34.

20

Толстой и Достоевский были не первыми в

европейской литературе мыслителями, ощутившими утрату

душевной ясности, характерной для молодого буржуазного

общества и сменившейся хаосом в мировоззрении. Но

они первыми начали широкий поиск новых духовных

ценностей угаданного будущего — ценностей того ряда,

которые буржуазные моралисты охотно признают

общечеловеческими. Историческая ограниченность

нравственных поисков великих русских писателей оказалась тем

фактором, который упростил процесс «ассимиляции» их

идей на Западе.

Россия конца XIX — начала XX века была вулканом,

в котором не только назревал величайший в мировой

истории социальный взрыв, но и происходило рождение

необычайных интеллектуальных сплавов. Так, если

писатели-мыслители искали новые духовные ценности, если

они, субъективно даже не принимая жестокость грядущей

действительности, осознавали закономерность хода

истории и пытались его проанализировать, то почти

одновременно с ними — в конце прошлого и в начале текущего

столетия — в России действовала группа философов,

поэтов, писателей и художников, воспринявшая поворот

колеса истории как конец света, как конечную гибель всего,

обозначаемого словами «культура», «гуманность»,

«идеализм», «любовь» и т. д. Для них конец XIX века наступил

задолго до его хронологического конца.

Общее между мыслителями, сохраняющими и сегодня

свое значение духовных наставников, и в большинстве

забытыми певцами «конца света» в том, что все они

жили в предчувствии революционного преобразования

действительности. Различие — в осознании

закономерности этих преобразований.

Пессимизм восприятия действительности и неверие в

будущее, так характерные для идеологии современной

буржуазии, с невероятной резкостью проявились в

творчестве русской группы философов и художников

предреволюционной поры. В определенном смысле их можно

назвать предтечами нынешних идеологов «конца света».

Поэтому есть резон хотя бы кратко познакомиться с этой

страничкой истории европейской культуры.

«Серебряным веком» (считая за «золотой» век

Пушкина) русского искусства назвал реакционный философ

Н. Бердяев время действия этой группы, организационно,

впрочем, никак не оформленной. В эту группу входит ши-

27

рокий круг лиц — от Вл. Соловьева, 3. Гиппиус, Г. и Вяч.

Ивановых, П. Струве до А. Блока, С. Рахманинова, М.

Добужинского и многих других. Очень разные люди, они

действительно объединяются в художественное течение

благодаря общности культурных истоков, общности

социальных чувствований и мировосприятия. Почти

каждый был щедро одарен, высоко образован, обладал

широкой эрудицией; кого ни возьмешь — не человек, а какое-то

утонченное и изощренное чувствилище. Очень немногие

из них смогли найти выход из своего блестящего

интеллектуального мирка, замкнутого стенами петербургских

гостиных и последних уцелевших усадеб. В сущности,

лишь Блок да Брюсов сумели увидеть не только

закономерность — что было не так уж трудно,— но и

нравственную справедливость революции — что для большинства

оказалось не под силу.

Предчувствие конца их уютного, тепличного мирка

уводило поэтов «серебряного века» в мистику. Спустя

полвека мистицизм с новой силой овладеет сознанием

определенных кругов западной интеллигенции. Заново

будут штудироваться книги Шопенгауэра и Киркегора.

Будет стерта пыль с фолиантов средневековых

философов-мистиков и как откровение будут открыты книги

древних восточных мистических учений — все по той же

самой причине ощущения «конца света». Мистицизм

проникнет в искусство и, трансформированный техническими

средствами так называемой массовой культуры,

обернется нелепыми по своей сущности фильмами всякого рода

ужасов и комиксами того же плана.

Странное чувство испытываешь сегодня,

перелистывая журналы русских декадентов начала века,— бог мой,

вот же они, начала эсхатологических чувствований, с

такой силой поразивших западное искусство со второй

половины 50-х годов. Впрочем, декаданс — не русское

«изобретение», он получил в России лишь свое закономерное

завершение, превратившись после революции в

страничку истории.

Сегодня есть и иная основа для проповеди конца

света: гибель мира почти всегда ставится в причинную связь

с атомным самоубийством человечества. Независимо от

воли и желания людей все их существование встало

сегодня под знак «А». Но ведь эсхатология — это учение о

неизбежной конечной гибели мира — известна уже

Библии. Его знали и Вавилон, и Египет, и древние цивилиза-

28

ции Америки. Оно появлялось на исходе какого-нибудь

исторического периода и объективно отражало

пессимистические настроения уходящих в небытие

господствующих классов, иногда даже цивилизации. А наследники

ушедшей цивилизации придавали эсхатологии предков

характер несоциального пророчества, тем более

авторитетного, чем оно архаичнее. Поэтому очевидна общность

истоков эсхатологических чувствований русских поэтов

начала века и западных художников его середины,—

оплакивается вполне конкретный мир буржуазных

отношений между людьми, в том и ином случае символ

«гибель мира» расшифровывается как гибель изжившего

себя общества.

Правда, никогда и нигде еще умирающая

цивилизация не обладала возможностью утащить с собой в могилу

и весь мир. Атом — это новая историческая реальность;

атомная угроза заставила коренным образом

пересмотреть отжившие традиции, учения, догмы, заставляет

ежедневно и ежечасно искать решения, которые показались

бы невозможными еще тридцать лет назад. И до того

момента, когда будет уничтожена последняя атомная

бомба и переплавлена на кастрюли последняя боевая

ракета, человечество не избабится от страха. Без веры в

разум человечества сегодня стало невозможно жить.

Однако атом, эта новая реальность, лишь усложняет

понимание социальной сущности эсхатологических

настроений в современном мире; основу их все же

составляют ассоциированные с концом мира ожидания конца

своего класса. Эти ожидания обострились в «беременной

революцией» России начала века и нашли выражение в

поэзии символистов. Эти ожидания широко

распространились на Западе с середины века и достаточно ярко

выразились даже в творчестве некоторых мастеров нового

искусства — кино. Глубокое отвращение к

действительности, неверие в разум и пессимизм в оценках перспектив

человечества — все это легко просматривается у испанца

Луиса Бунюэля, шведа Ингмара Бергмана, итальянца

Микельанджело Антониони и некоторых других

кинорежиссеров.

Мир потерял устойчивость и надежность, человеку

стало неуютно в этом мире,— такого рода ощущения

достаточно полно выразили некоторые течения литературы

и искусства еще в прошлом веке. В этом смысле

прощание с прошлым началось задолго до появления нового.

29

И драма человечества заключается в том, что прощание

это растянулось на век.

Стоит напомнить, что XX век начинался в обстановке

радужных надежд, незыблемого, казалось бы, покоя и

непоколебимой уверенности, что впереди людей ждут

счастье и полное довольство. Желтеющие газеты и

журналы первых лет нашего века рождают сегодня чувства,

подобные, наверное, тем, с какими может старик

рассматривать завалявшийся на чердаке и случайно

попавший в руки детский дневник,— сколько наивности и

эгоцентризма, сколько ничем не объяснимого оптимизма и

самодовольства! Эпоха мирного труда, отказ от войн,

невиданные успехи науки и техники, расцвет искусства,

совершенствование человеческой натуры — таким

представляли XX век пророки массовой прессы, уже

родившейся в те годы. Главное же, казалось им, что бы ни

произошло, все будет в XX веке идти на благо людей,

достигших уже будто бы той стадии развития, когда

разум исключает сознательное зло в действиях народов...

Было ли это самообманом или просто обманом

читателей? Ведь все это писалось в годы мирового

экономического кризиса 1900—1903 годов, когда в немецком

генеральном штабе был уже готов план вторжения во

Францию. А там, во Франции, мечтали о реванше за

Седан и возвращении Эльзаса и Лотарингии. Уже в

Париже и Лондоне, Берлине и Вене дипломаты завершали

деление Европы на два враждебных лагеря. А в

бесконечно далекой тогда Америке, официально проводившей

политику изоляционизма, уже раздавались голоса,

утверждавшие, что нет на Земле места, до которого США не

было бы дела.

Это писалось в годы, когда еще никому не известный

эмигрант из варварской России издавал газету и

выпускал книгу за книгой, в которых четко, с несокрушимой

логикой и убежденностью излагались цели, пути и

средства социалистической революции,— напомним, что

первое издание книги «Что делать?», этой программы

создания пролетарской партии, появилось весной 1902 года.

Что же, буржуазные пророки не видели или не

желали видеть, что мир сотрясается, как перегретый паровой

котел? Видели, конечно. В их писаниях был и прямой

обман, но было и нечто другое. Была память о долгих

веках жестокой истории Европы, которая служила,

казалось, гарантией, что теперь-то уж такое невозможно — ни

30

столетние воины, ни коварные нападения, ни сжигание

на кострах инакомыслящих, ни варфоломеевские ночи,

ни — в этом-то они особенно казались уверенными —

революции вроде английской или французской. Европа

казалась обжитой и уютной. Еще не было, в сущности, ни

самолетов, ни автомобилей, а туристские поездки из

Петербурга в Париж, из Берлина в Мадрид, из Лондона в

Рим стали обычаем. Границы не мешали студентам на

каникулах бродить или ездить на велосипедах всюду где

вздумается...

И вдруг! 15 июня 1914 года сараевские студенты и

молодые офицеры с помощью примитивной бомбы и

револьвера приканчивают наследника австрийского

престола и его супругу. Первая реакция военного губернатора

Боснии и Герцеговины — это сделали «социалисты»;

реакционной газеты «Русское знамя» — «жиды»;

корректной «Дейли кроникл» — «русские»1. Но общее

отношение к акту поначалу — равнодушное недоумение.

Царский посол сообщал из Вены: «Отношение венского

населения к вышеозначенному трагическому событию было

довольно безучастным... в самые дни пребывания в Вене

останков убитых наследника престола и его супруги

народные увеселения в Пратере не прекращались и музыка

гремела повсюду, как в обыкновенное время».

Сохранилось множество документов,

свидетельствующих, что события в Сербии Вильгельм II решил во что

бы то ни стало использовать для «свалки», как он назвал

войну. Впрочем, к тому же стремился и другой лагерь.

Царский военный министр Сухомлинов

засвидетельствовал в своих «Воспоминаниях»: «Я твердо уверен, что за

это время (от 24 по 28 июля 1914 г.— Р. С.) состоялось

решение войны или мира, причем великий князь

Николай Николаевич, Сазонов и Пуанкаре сговорились во что

бы то ни стало парализовать всякую попытку мирного

исхода».

Странное то было время. Решение воевать было

принято, а люди жили, веселились, ехали к теплым морям

отдыхать, строили планы на осень. В газетах они читали

успокаивающие сообщения. Многие газеты вскоре

вообще перестали писать о сербских делах — как слишком

далеких и незначительных для судеб Европы. Но тайная

война уже шла. И по иронии судьбы ее первый офи-

1 И. Файнберг, 1914-и, М., 1934, стр. 12.

31

циальныи документ был принят там, где через две недели

должен был бы открыться XXI Международный конгресс

мира,— в роскошном здании австрийского парламента, и

теми, кто составлял Почетный комитет мирного

конгресса,— министрами Унгаршитцем (президент комитета),

Штюргком, Билинским и другими.

В годы войны кино начало превращаться в искусство.

И первый фильм, который сразу же был признан

выдающимся произведением искусства кино, попытался

обратиться к людям с проповедью. Это действительно

прекрасный фильм, мастерство некоторых его эпизодов и

сегодня еще вызывает уважение. Его художественные

достоинства на многие годы определили развитие мирового

кинематографа и оказали воздействие едва ли не на всех

выдающихся кинорежиссеров 20-х годов. И это в то же

время на редкость, прямо до умиления наивный фильм.

Конечно, «Нетерпимость», а речь идет о ней, могла

быть создана только в Америке — еще не воевавшей,

далекой от Вердена, в том же самом 1916 году залитом

немецкой и французской кровью, и от всех других фронтов,

в сытой и самодовольной, не понимающей своего

ханжества стране.

Дэвид У. Гриффит, автор «Нетерпимости», был

художником честным и убежденным — даже в своих

ошибках и заблуждениях, очевидных для нас.

Сформированный той своеобразной эпохой, когда быстро

разраставшийся монополистический капитал еще не вступил в

непримиримое противоречие с буржуазной демократией,

Гриффит непоколебимо верил и в мудрость библейских

заповедей и в силу человеческой доброты. Он верил, что

его фильм нужен людям, что он, Д.-У. Гриффит, несет

людям прозрение... Бог знает во что он еще верил! Во

всяком случае, Эрих фон Штрогейм, работавший

ассистентом и военным консультантом «Нетерпимости»,

позднее впоминал, что Гриффит считал свою работу чем-то

большим, чем просто съемка очередного фильма.

Получилась же у него лишь проповедь, по кругозору достойная

какого-нибудь деревенского попика, доброго и

недалекого.

И Христос был распят, и царство Валтасара рухнуло,

и гугеноты были вырезаны в Париже, и рабочие

страдают в трущобах все по одной и той же «вечной»

причине— из-за нетерпимости, из-за неспособности, а скорее

даже, нежелания людей подавлять дурные инстинкты.

32

(Не трудно было представить пятый эпизод фильма —

из-за нетерпимости идет мировая война!)

«Нетерпимость», несомненно, несла сильный заряд пацифистского

отрицания войны, за что и была встречена крайне

неприязненно в самой Америке, уже готовившей

экспедиционную армию. Но как объяснение и толкование

действительности эта картина могла вызывать только иронию.

Война так или иначе задела все народы Европы, так

или иначе отразилась на жизни всех людей. Но

подлинной жертвой оказалась молодежь, составлявшая

подавляющее большинство в воевавших армиях. И молодежь,

принявшая на свои плечи всю кровь и грязь войны,

вышла из нее опустошенной, духовно надломленной или

совершенно сломленной. «Я выслушал после войны много

признаний славных юношей,— писал в 1930 году Р. Рол-

лан,— я тщательно изучил внутреннюю драму молодых

поколений. Трагичнее и мучительнее всего — горечь

отчаяния людей, которых обманули, постыдно обманули,

осмеяли и оскорбили в их верованиях и надеждах и

которые ни во что больше не верят, не желают верить и

отплачивают миру и самим себе бешеным отрицанием,

самоубийством унизительных наслаждений, смертоносной

иронией, топчущей в грязь вс'е, что некогда было для них

священно» х. Эти настроения определили атмосферу, в

которой росли те, кто были в 1914—1918 годах слишком

малы, чтобы носить мундир. Камю, которому было три

года, когда началась война, писал, что «барабаны

войны», лишившей его отца, преследовали его всю жизнь.

И не эти ли «барабаны войны» обусловили его

трагическое восприятие жизни, привели к философии

человеческого одиночества и мрачного бессилия перед жизнью?

Родилось поколение «потерянных», которое само

рассказало о себе. Книги Хемингуэя, Дос Пассоса, Ремарка,

Олдингтона и некоторых других писателей, прошедших

школу войны, остаются и сегодня одними из самых

популярных и читаемых книг. Очевидно, «потерянные»,

рассказывая о себе, рассказали о самой острой драме века.

Некоторые особенности европейской послевоенной

действительности особенно ярко отразились в книгах

Ремарка. Необычен был уже первый его роман, который,

надо сказать, подвергся критике со всех сторон. Немец-

1 Р. Роллан, Собрание сочинений в 14-ти томах, т. 13, М., 1958,

стр. 197.

3 Р. Соболев

33

кие националисты осыпали писателя бранью за

преувеличения, будто бы ложь и нигилизм, подрыв

национального духа и т. п. Немедленно появились книги,

оспаривавшие утверждения Ремарка,— французская «На

Восточном фронте без перемен», немецкая «Под Троей без

перемен». Наконец, пришедшие к власти фашисты

просто запретили роман, уничтожив все ранние издания.

С другой стороны, и у нас в стране критики вульгарно-

социологического толка также выразили недовольство:

хорошо, что герои осознают обман и жестокость

происходящего, но никуда не годится, что «они не уходят с

позиций. Они не бегут с фронта. Не превращают

империалистическую войну в гражданскую» К Между тем думается,

что Ремарк всегда говорил о другом. Критический пафос

его книг, в сущности, невелик. Главное для него все же —

особенно в «Трех товарищах» — утверждение, что люди,

пережившие войну, приобрели взамен утраченных

ценностей новые, не менее значительные духовные ценности·

Ремарк настойчиво воспевает товарищество как

величайшую ценность на земле. У него фронтовое

товарищество с его неписаным кодексом чести замещает

утраченные довоенные иллюзии и противостоит миру сытого и

хищного по внутреннему естеству филистерства.

Вернувшись с фронта, его солдаты не смогли сделать то, о чем

мечтали,— «послать в преисподнюю всю эту чертову

лавку», изменить жизнь. Но они, утверждает Ремарк,

составили как бы негласное сообщество людей, в нужный

момент выступающих единым фронтом против чуждого

им мира купли-продажи. Вспомним для примера сцену

выступления бывших фронтовиков в защиту товарища,

убившего свою девушку, в романе «Возвращение». Здесь

фронтовое братство выступает против суда. Еще чаще

оно действует против обидчиков фронтовиков,

персонифицированных в образах дельцов, хозяйчиков,

спекулянтов— словом, тех, кто наживался на войне.

Товарищество, создающееся на фронте,— главная ценность героев

Ремарка, главное их богатство. Хемингуэевский герой,

способный сделать то, что советовали некоторые

критики,— убежать с фронта,— не имеет, в общем-то, никаких

преимуществ. Потеряв любовь, Генри, герой романа

«Прощай, оружие!», теряет единственный стимул к

жизни. На этой же тоненькой ниточке — любви — держится

1 «Литературная учеба», 1932, № 7—8, стр. 91.

34

и жизнь героев Олдингтона. У Ремарка герои, теряя

любовь, теряют счастье, но если не смысл, то стимул к

жизни у них остается благодаря чувству локтя с товарищами.

Надо сказать, впрочем, что «Прощай, оружие!» —

книга для Хемингуэя несколько странная, ибо лишена

обычных для него мужественных интонаций и глубокого

проникновения в мудрость бытия; это книга очень усталого,

разуверившегося человека. Думается, что «Фиеста»

(«И восходит солнце...») рассказывает о «потерянных»

интереснее и правдивее; все достоинства и весь трагизм

людей, ограбленных войной, здесь выражены с

наибольшей полнотой. Именно Джейк Барнс и Брет Эшли —

подлинные и типичные герои «потерянного поколения»: без

вины виноватые, безнадежно несчастливые, побежденные

обстоятельствами и все же не сдавшиеся люди.

Знакомство с их судьбой очищает, потому что при трагической

судьбе они остаются людьми прекрасными — умными,

чистыми и тонкими. Они живут, отвергнув официальную

мораль, живут по неписаным законам внутренней

порядочности. Эти законы тоже сформировали фронтовое

товарищество и чувство локтя. Эти неписаные законы и

помогли этому поколению вернуться в мир, несмотря ни

на что.

Герои «потерянного поколения» верят не только в

солдатские ценности и мужскую дружбу, но и в любовь.

В сущности, они тогда были единственными в Западной

Европе, кто сохранял веру в это чувство. Но право

любить— это первое, что отнимает у них жизнь. Отнимает

по-разному: иногда прямолинейно — как отнимает смерть

нежных и хрупких подружек у ремарковских солдат;

иногда коварно — случай с Джейком Барнсом; но всегда

отнимает жестоко и окончательно.

Читая книги Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и ряда

других писателей, легко убедиться, что бывшие солдаты

весьма подозрительно относятся к понятию «героизм».

А если кто-нибудь вслух произнесет это слово, то они

буквально на стенку лезут. Полковник Кантуэлл из «За

рекой в тени деревьев» «отрицает героизм» очень

выразительно— делая большую нужду на том месте, где в

1918 году был ранен в бою и награжден военной

медалью. Но не очень-то верьте тому, что говорят солдаты.

Они отрицают болтовню о героизме. Но они знают, что

они могут быть героями, и это знание делает их

нравственно сильными, необычными, это выделяет их из сре-

з*

35

ды, позволяет поступать так, как другие не могут или не

смеют поступать. Одни ищут опоры в деньгах, в высоком

общественном положении; самые слабые — в «запретах»;

а они — в том, что сожгло в их душах мелкое и мелочное,

в новой мудрости, гласящей — теряет лишь тот, кто

боится, кто соизмеряет желание с платой. Это совсем не

значит, конечно, что «потерянные» превращаются в каких-то

сверхчеловеков, стоящих над законами и

нравственностью. Напротив, им свойственны и подлинная

человечность и бесконечная бережность ко всему подлинно

человечному.

Литература «потерянных» не исчерпывается именами

Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона — она очень велика; и,

пожалуй, литература критическая, посвященная ей,

ничуть не меньше. Мы назвали лишь те моменты, которые

нужны нам для проявления простой мысли о том, что

люди, потерявшие на фронтах первой мировой войны

иллюзии, вошли в 20-е годы как носители новых, хотя и

очень непрочных духовных ценностей.

Успех литературы о «потерянных» не в том, что

мещан Европы и Америки заинтересовала военная

экзотика. В этой литературе были ценности, которых начисто

лишились к тому времени люди и процветавшей Америки

и успешно зализывавшей раны Европы. Герои этой

литературы выглядели изломанными, опустошенными,

бесконечно несчастными, и все же им завидовали, ибо у них

«что-то» было за душой.

Можно сказать, что «потерянное поколение» —

последнее, возможно, поколение романтиков на Западе.

Поколения, поднявшиеся после второй мировой войны, обладают,

разумеется, своими достоинствами, но уж в романтизме

и идеализме их никак не заподозришь. И не поисками ли

этих утраченных чувств объясняется интерес к

«потерянным»? А интерес очевиден. Когда в середине 50-х годов в

США появились книги Джека Керуака и других

писателей-битников, критики сразу же стали сравнивать их с

литературой «потерянных», Хемингуэя в том числе.

Когда в конце 50-х — начале 60-х годов во Франции

родилась «новая волна», кое-кто из критиков тоже вспомнил

литературу 20-х годов.

Вопрос только в том — было ли поколение

«потерянных»?.. В любом случае поколение, прошедшее войну, не

было однородным, буржуазная действительность

расслоила его мгновенно и решительно.

36

Те, кто до конца понял лживость лозунга войны за

демократию и спасение родины, кто разобрался в хитрой

механике империалистической войны, нашли правильное

место в послевоенной борьбе. Напомним, что молодые

коммунистические партии в послевоенной Европе

состояли в большинстве из бывших солдат.

Те, кто вынес с фронта лишь горечь и ярость, вошли в

мир, ничему не научившись, ибо «бешеное отрицание»,

«самоубийство унизительных наслаждений» и

«смертоносная ирония», о которых писал Роллан, были знакомы

и раньше, до войны, пусть и не в таких масштабах. Такая

«самоубийственная» критика никого не пугала и ничего

не меняла.

Те, кто вышел из войны лишь с сознанием, что

по-старому жить нельзя, прошли путь новых разочарований,

поисков и в конце концов также расслоились. Уже

Ремарк, воспевая фронтовое товарищество, показал и его

зыбкость: имущественное неравенство

демобилизованных солдат сразу же отделяет некоторых из них; позже

вступают в права такие факторы, как счастливые и

несчастливые браки, удачные и неудачные карьеры,

везение и невезение — словом, быт со всеми его невидимыми

миру слезами. А ведь помимо быта были и

поосновательнее причины для расхождений: идейные.

Нет весов, на которых можно было бы взвесить

просчеты и достоинства поколения, пришедшего с фронтов

первой мировой войны и морально ответственного за все,

что произошло в 30-х и 40-х годах. Тем, кому было в

1919 году от 20 до 30 лет, в 1939 году, когда началась

вторая мировая война, было от 40 до 50 лет,— они

находились в активном для человека возрасте. И если верно,

что историю творят я, ты, он, то не так-то просто будет

отказать молодежи в праве представить уходящему

поколению счет и спросить, как же могло случиться, что

люди, пришедшие с одной неправедной войны, еще на

своем веку позволили развязать другую?

Были силы, которые сделали все возможное, чтобы

тогда же, еще в 20-х, заставить людей забыть недавний

ужас войны, увести их от размышлений о причинах и

виновниках бед. 20-е годы были шумными и

беспорядочными, циничными и хмельными равно и для победителей

и для побежденных. Через тридцать лет возникла

легенда о необычайной плодотворности 20-х годов в области

искусства. Да, как и всегда, в те годы появились масте-

37

pa, продолжившие вечное движение искусства к

совершенству, но прежде всего эта «эпоха джаза» занималась

ниспровержением, ломкой, саркастическим отказом от

всего «благоразумного».

Чем-то, по-видимому, 20-е и 60-е годы для Запада

сходны,— не случайно их вспомнили сегодня. Не

случайно, продолжая легенду, III Гуманитарно-научный

конгресс, заседавший в ноябре 1960 года в Мюнхене,

объявил 20-е годы «эпохой Перикла» в истории

западноевропейской культуры. Кстати, многие фильмы 60-х годов,

рассказывавшие о событиях тридцатилетней давности,

также поддержали миф об «особом очаровании» 20-х

годов,— в этой связи можно вспомнить изысканную ленту

Франсуа Трюффо «Жюль и Джим».

0 том, какие это были годы, недурно сказал Уильям

Шламм, которого никак уж не заподозришь в

симпатиях к современности. Его знаменитая книга «Молодые

хозяева старой земли» пропитана ненавистью ко всему

молодому, прогрессивному, ищущему, и диапазон его

нападок— от коммунистов до Дж.-Ф. Кеннеди. Но в книге

есть такие слова: «Видит бог, 20-е годы отнюдь не были

«веком Перикла». И это знает не только бог. В конце

концов, ведь по обе стороны Атлантического океана еще

существуют миллионы людей, которые сами пережили

эти 20-е годы... Атмосфера этой эпохи запечатлена в

полном скрытого смысла фильме «Калигари», который

возник в самом ее начале («Кабинет доктора Калигари»

режиссера Роберта Вине вышел на экраны в 1920 году.—

Р. С.) и все предвосхитил: уродство, ужас, смерть. Но

«Калигари» превратился в настоящий символ 20-х годов

именно в результате инстинктивно принятого решения

развернуть сюжет фильма в реальной обстановке

увеселительного заведения»1.

А позже появилась книга, которую не причислишь к

«лучшим книгам всех времен и народов», как к «лучшим

фильмам» причислили — по какому-то недоразумению —

«Доктора Калигари», но которая очень точно передала

настроения «века Перикла», настроения людей той

поры — «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Г. Лоурен-

са. Один из героев этой книги говорит: «Наш век —

трагический в своей основе век, и поэтому мы отказываем-

1 W. S. Schlamm, Die jungen Herren der alten Erde, Stuttgart,

4962, S. 37, 39.

38

ся воспринимать его трагически. Находясь среди

обломков катастрофы, мы пытаемся как-то приспособиться и

на что-нибудь надеяться. Это очень трудная задача: нет

ясной дороги в будущее. Но мы обходим преграды или

пытаемся перелезть через них: ничего не поделаешь, надо

как-то жить и после катастрофы, как бы ни велика она

была». Приспособиться — вот «мудрость» человека,

пережившего крушение идеалов буржуазии, и это та же

«мудрость», которую сегодня воспитывают идеологи

буржуазии.

Эта «мудрость» отвергнута сегодня значительной

частью молодежи Запада. Сегодня понять порочность