Текст

Андреа Марколонго

Гениальный язык. Девять причин

полюбить греческий

Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale italiano / Эта книга переведена благодаря

финансовой поддержке Министерства иностранных дел и международного

сотрудничества Италии.

© Gius. Laterza & Figli, all rights reserved, 2016

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023

***

Посвящается Ливорно, Сараево, мне самой

Введение

Море сжигает маски

Едким раствором соли.

Люди и все их маски

Сверкают на берегу.

Ты одна устоишь

На костре карнавала.

Ты, что без маски прячешь

Жизненное искусство.

Джорджо Капрони.

Из книги «Хронистория»

«Странно» – очень странно – «…что, несмотря на бесчисленные разрешения

и лакуны, кто скажет, из каких разнородных обломков составлено наше так

называемое знание греческого и насколько совпадает наше представление о нем

с исконным его смыслом? ‹…› несмотря на все эти препятствия, мы рвемся

к знанию древнегреческого, стремимся постичь его тонкости, он неизменно

притягивает нас», – пишет Вирджиния Вулф. Потому что мы «невежды

и двоечники по этому предмету, раз нам не известно ни точное произношение

древнегреческих слов, ни природа комического у греков – мы даже

не представляем, где надо смеяться по ходу драмы…»[1]

Я тоже странная – более чем…

И благодарна этой странности, ненамеренно, как всё прекрасное, что случается

в жизни, приведшей меня к написанию книги о древнегреческом языке. В силу

своей странности я загорелась желанием не только изучить его, но и рассказать

о нем.

Вам. Опять-таки, разумеется, от лица худшей ученицы в классе, но хотя бы

способной теперь сказать, где именно следует смеяться.

Мертвый язык и живой язык.

Лицейская пытка и мытарства Одиссея.

Перевод или иероглифика.

Трагедия или комедия.

Понимание или недоразумение.

В основном, любовь или неприязнь.

А значит, бунт.

Для понимания греческого – точно так же, как и для понимания жизни – нужен

не талант, а решимость действовать.

Я написала книгу лишь потому, что влюбилась в древнегреческий язык

в детстве; по большому счету, это самая длинная в моей жизни любовь.

Теперь же, став взрослой женщиной, я хотела бы попробовать подарить

(или возвратить) немного любви разлюбившим этот язык – почти всем

взрослым, которые окунулись в него, будучи лицеистами. И даже, может быть,

влюбить в греческий тех, кто его совсем не знает.

Да, моя книга прежде всего о любви – к языку, но главным образом

к человеческим существам, которые говорят на нем, а коль скоро никто на нем

больше не говорит, – к тем, кто его изучает, по нужде или повинуясь

неотвратимому влечению.

Поэтому неважно, знаете вы древнегреческий или нет. Вам не придется сдавать

экзамен на аттестат зрелости и писать неожиданные контрольные.

Но неожиданностей будет хоть отбавляй.

И неважно, учились вы в классическом лицее или нет. Будет даже лучше, если

не учились. Я постараюсь силой собственной фантазии провести вас

по лабиринту греческого языка, чтобы вы смогли достигнуть конца этого пути,

вооружившись новым способом осмысления мира и своей жизни, на каком бы

языке вы ни говорили.

Вы учились в лицее? Еще лучше! Если мне удастся ответить на вопросы,

которыми вы никогда не задавались или которые остались без ответа, быть

может, дочитав эту книгу до конца, вы вернете частичку самих себя,

утраченную в юности, посвященной – непонятно зачем – штудированию

греческого, и возможно, та частичка окажется для нынешних вас полезной.

Очень полезной.

В обоих случаях на страницах данной книги мы с вами сможем поиграть

в мышление на древнегреческом языке.

Каждый человек на протяжении своей жизни наверняка сталкивался

с греческим и древними греками. Кто-то – вытянув ноги под партой лицея, ктото – в театре на постановке греческой трагедии или комедии, кто-то –

в белоснежных коридорах многочисленных археологических музеев; так

или иначе, ощущать себя греком, похоже, бывает немногим живее и ярче

мраморной статуи.

Всем без исключения говорили, а может, даже не говорили, поскольку данная

мысль более двух тысячелетий остается неизменной и уже вползла под кожу

и въелась в мозг каждого европейца: «Всё, что ни есть прекрасного

и непревзойденного из сказанного и сделанного в мире, впервые сказали

и сделали древние греки». Ясное дело, на древнегреческом языке.

Почти никто не знаком с ним напрямую; единственное, в чем мы уверены, так

это в том, что древнего грека, говорящего на древнегреческом, больше

не существует. О нем лишь «слышали», а может, и не слышали, как уже было

сказано; это так – и точка. Уже много веков.

Предполагаемое греческое культурное наследие безвозмездно перешло нам

от древнего народа, с которым мы не знакомы, на языке, которого не понимаем.

Бесподобно!

Ужасно, когда тебе велят полюбить то, чего ты не понимаешь; такой приказ уже

вызывает ненависть!

Мы гордимся греками и древнегреческим языком, стоя перед мрамором

Парфенона или посещая театр Сиракуз, словно их сотворили наши предки,

наши далекие прапрадеды. Нам приятно представлять их под солнцем какогонибудь островка, погруженными в измышление философии или историографии;

сидящими в театре, что раскинулся на склоне холма, и созерцающими трагедии

и комедии; или же ночью, когда они глядят на небо, полное звезд, раскрывают

тайны мироздания и астрономии.

Но в глубине души мы всё же ощущаем неуверенность в себе, как на экзамене

по истории чужой страны: вдруг да и забудем что-нибудь о Древней Греции?

А греческий язык – как раз и есть это непонятное нам «что-нибудь».

«Греция – абсурдный и трагический миг человечества», – писал Никос Диму

в своем известном «Несчастье»[2].

Мы тем самым не просто приближаемся (как отлученные или отвлеченные)

к древнегреческому культурному наследию. Стоит нам ухватить хотя бы кроху

того, что древние греки оставили нам в дар, и мы становимся жертвами самых

ретроградных и ортодоксальных схоластических систем на свете (конечно, это

мое мнение – мнение всё той же худшей ученицы в классе, а после выхода книги,

вероятно, провалившей экзамен и исключенной из школы).

Классический лицей, в силу своей структуры, нацелен, по-видимому, лишь

на удержание древних греков и их языка на недосягаемой высоте, в немоте

и славе Олимпа, в пеленах робкого благоговения, нередко превращающегося

в священный ужас и поистине земное отчаяние.

Принятые методы обучения (если исключить немногих просвещенных

преподавателей) гарантированно внушают скорее ненависть, нежели любовь

тем, кто осмелится подступиться к изучению древнегреческого языка.

В результате мы капитулируем перед наследием, которое оказывается уже

совсем ненужным, поскольку, стоит только коснуться его, как мы в страхе

бежим прочь, стыдясь своего непонимания. Большинство людей сжигает внутри

себя греческие корабли, как только оканчивает школу.

Среди читателей данной книги окажется немало тех, кто вспомнит свой липкий

страх перед древнегреческим, изнурение, ярость, отчаяние и обнаружит в моей

истории описание всех этих чувств. И все-таки я пишу данные строки,

убежденная в том, что нет смысла изучать что-либо и потом благополучно это

забывать, особенно если вы трудились над чем-то в поте лица пять

или более лет.

Моя книга, следовательно, не является традиционной грамматикой

древнегреческого языка – ни дескриптивной, ни нормативной. Она ни в коем

случае не претендует на академизм (к которому прибегали другие авторы

на протяжении тысячелетий).

Но, конечно, данная работа претендует на страсть и вызов. Это словесный (а не

дословный) отчет о некоторых особенностях великого и изящного языка, каким

является древнегреческий, о его молниеносной, синтетической, иронической,

открытой манере выражения, по которой – что греха таить – мы неосознанно

тоскуем.

Древнегреческий – что бы вам о нем ни говорили (а главное – не говорили) –

прежде всего язык.

Каждый язык любым своим словом служит для описания мира. И этот мир ваш.

Благодаря языку у вас есть возможность формулировать мысли, выражать

чувства, сообщать о своем состоянии, изъявлять желания, слушать песни,

писать стихи.

В наше время, когда все мы связаны с чем-то и крайне редко – с кем-то, когда

слова выходят из употребления, сменяясь смайликами и другими современными

пиктограммами, в этом всё убыстряющемся мире и в этой реальности,

настолько виртуальной, что люди превратились в записи о самих себе, мы

фактически перестали выражать свои мысли словами и понимать друг друга.

Язык, или то, что от него осталось, становится всё банальнее: многие ли нынче

звонят по телефону (я имею в виду – набирают номер, чтобы услышать

человеческий голос) от любви? И когда вы в последний раз писали письмо

(я имею в виду – ручкой на листе бумаги) и, лизнув марку, наклеивали ее

на конверт?

Разрыв между значением слова и его толкованием растет не по дням, а по часам,

точно так же как недоразумения и недомолвки – прямо пропорционально

сожалениям и неудачам. Мало-помалу теряется способность говорить

на языке – абсолютно на любом. Понимать и объясняться. Рассказывать

о сложном простыми, подлинными, искренними словами – вот в чем силен

древнегреческий язык.

Вам это покажется странным (так ведь я с самого начала сказала, что

я странная), но чтение книги, посвященной греческому, поможет вам

в повседневности (я не о том, что у вас появится возможность наконец доделать

просроченные домашние задания: о них уже позаботилась сама жизнь).

Да, именно тот древнегреческий. Если подойти к нему без страха (и запасшись

изрядной долей безумия), он позволит заглянуть ему в глаза и даже поговорит

с вами. Громким чистым голосом. С тем, чтобы, подумав, издать звук, выказать

желание, выразить любовь, избавиться от одиночества, прочувствовать время

и наконец-то обрести свое ви́

дение мира и выразить его на собственный манер.

Ибо (вновь обращаясь к тому же эссе Вирджинии Вулф) «…мы всякий раз

к ним [древнегреческим авторам] обращаемся, когда нам тошно от царящей

вокруг неопределенности ‹…› от времени, наконец, в которое нам выпало

жить»[3].

Написание книги, посвященной древнегреческому языку, стало для меня

беспримерным человеческим опытом. Я вновь открыла смысл слов, написанных

на школьной доске тысячу лет назад и тут же стертых после звонка – забытых.

Отправной точкой послужило воспоминание обо мне самой, почти ребенке,

который корпел над чужим алфавитом, пока не увидел свой собственный язык,

то есть собственную человеческую натуру, в абсолютно новом свете.

Я вытащила из коробок, переживших свыше десяти переездов, учебники, где,

будучи четырнадцатилетней, писала рядом со склонениями слов имя соседа

по парте, учебники, что сопровождают меня всю жизнь, из одного города

в другой вместе с ключами от оставленных домов.

Попытавшись прогнать мысли, мучающие меня более десяти лет, я поняла, что

достаточно разделить их с близкими: мы, порой безотчетно, думали об одном

и том же. Но никогда друг другу в этом не признавались.

Я помогла ребятам, которые нынче, в 2016 году, борются с греческим

в классическом лицее, и многому научилась у них; они задавали мне те же

вопросы, какие ставила и я, будучи неопытной и в греческом языке, и в жизни.

Ведь когда спросишь о чем-то, уже не сможешь отозвать свое любопытство,

как ни старайся; именно так поступала я сама, хотя мне потребовалось

невероятно много времени, чтобы найти или придумать ответ.

В компании многих друзей, теперь уже взрослых и прошедших сквозь те же

мытарства с древнегреческим, я шутила, обнаруживая, что любой, кто начинает

учить этот язык, хранит в ящике целую коллекцию конфузов – вот где нужно

смеяться!

А главное, я пыталась излагать странности древнегреческого и тем, кто никогда

его не изучал. Невероятно: они меня понимали, мы понимали друг друга.

И хорошо. Быть может, так даже лучше.

Я, такая странная, выучилась благодаря виду в греческом языке иначе

воспринимать время, а затем говорить о нем.

Я сдула столько зонтиков одуванчиков, загадывая

желания в оптативе и подсчитывая, насколько сильно хочу осуществить их, что

теперь к концу весны в полях вокруг Сараево эти цветы почти не вырастают.

Я однажды сказала «люблю тебя», употребив греческое двойственное число,

означающее «мы оба» – только мы с тобой.

Я осознала жестокость вынужденного молчания, но и то, что иной раз музыку

можно не только слушать, но и смотреть.

Я даже примирилась с моим мужским именем, – Андреа, – хотя считала ту

битву давно проигранной.

В процессе написания книги «странное чувство»[4], обуревающее меня, как это

ни парадоксально, стало менее странным. Словом, благодаря древнегреческому

(его пониманию или, по меньшей мере, интуитивному ощущению) мне удалось

поведать намного больше, а отнюдь не меньше, и себе самой, и другим.

Надеюсь, то же самое случится и с вами, когда вы прочтете эти страницы.

Надеюсь, вы сможете добраться до сути, зная, где нужно смеяться и как

насладиться древнегреческим языком – хотя бы раз в жизни.

Когда – никогда. Вид

Настоящее и прошедшее,

Вероятно, наступят в будущем,

Как будущее наступало в прошедшем.

Если время всегда настоящее,

Значит, время не отпускает.

‹…›

Шаги откликаются в памяти

До непройденного поворота

К двери в розовый сад,

К неоткрытой двери[5].

Томас С. Элиот. Бёрнт Нортон.

Из цикла «Четыре квартета»

Время – наша тюрьма: прошлое, настоящее, будущее. Рано, поздно, сегодня,

вчера, завтра. Всегда. Никогда.

Древнегреческий мало заботился о временах, а то и вовсе не делал этого.

В своих высказываниях греки учитывали влияние действий на говорящих. Они,

будучи людьми свободными, всегда спрашивали себя – как. Мы же, будучи

людьми пленными, вечно спрашиваем – когда.

Не поздно или рано, а как нечто происходит. Не моментально, а в процессе

развития.

Не время, а вид. Вид есть категория древнегреческого языка, относящаяся

к качеству действия, без того чтобы помещать его в прошедшее, настоящее

или будущее. Мы привыкли располагать происходящее вдоль четкой временнóй

линии; у каждого она своя – прямая или извилистая.

Древние греки рассматривали факты в их становлении, время приходило потом,

с другими лингвистически вторичными категориями, – если вообще приходило,

ведь очень часто время фактов не наступало никогда.

Платон в «Тимее» (строки 37e–38c) касается времени, приводя все видовые

варианты глагола γίγνομαι – «возникать» и глагола εἰμί – «быть»:

Ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτούς, οὐκ ὄντας [настоящее] πρὶν

οὐρανὸν γενέσθαι [аорист], τότε ἅμα ἐκείνῳ συνισταμένῳ τὴν γένεσιν αὐτῶν

μηχανᾶται· ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου, καὶ τό τ ̓ἦν [имперфект]

τό τ ̓ἔσται [будущее] χρόνου γεγονότα [перфект] εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν

ἐπὶ τὴν ἀίδιον οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς. λέγομεν γὰρ δὴ

ὡς ἦν [имперфект] ἔστιν [настоящее] τε καὶ ἔσται [будущее], τῇ δὲ

τὸ ἔστιν [настоящее] μόνον κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν [имперфект]

τό τ ̓ἔσται [будущее] περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι.

Ведь не было ни дней, ни ночей, ни месяцев, ни годов, пока не было рождено

небо, но он уготовил для них возникновение лишь тогда, когда небо было

устроено. Всё это – части времени, а «было» и «будет» суть виды возникшего

времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем

ошибку. Ведь мы говорим об этой сущности, что она «была», «есть» и «будет»,

но, если рассудить правильно, ей подобает одно только «есть», между тем

как «было» и «будет» приложимы лишь к возникновению, становящемуся

во времени, ибо и то и другое суть движения[6].

Τό τε γεγονὸς [перфект] εἶναι γεγονὸς [перфект] καὶ τὸ γιγνόμενον [настоящее]

εἶναι γιγνόμενον [настоящее], ἔτι τε τὸ γενησόμενον εἶναι

[будущее] γενησόμενον [будущее] καὶ τὸ μὴ ὂν [настоящее]

μὴ ὂν [настоящее] εἶναι [настоящее], ὧν οὐδὲν ἀκριβὲς λέγομεν.

К тому же мы еще говорим, будто возникшее есть возникшее и возникающее

есть возникающее, а имеющее возникнуть есть имеющее возникнуть и небытие

есть небытие; во всем этом нет никакой точности. Но сейчас нам недосуг всё это

выяснять.

Вид был прежде всего способом мышления, делившим события мира и жизни

на «совершённые» и «несовершённые» – perfecta и infecta. Иначе говоря, начало

и конец. Всякий язык предполагает особый взгляд на действительность. Если

в древнегреческом время лишь вторично, стало быть, существуют начало

и конец вещей. Всего сущего.

Вид обозначал как раз протяженность от любого конца к любому началу.

Сколько длится действие и как. Как начинается, как развивается,

как завершается. Чем становится. Именно вид был нужен, чтобы

выразить, как и что рождается от каждого начала и каждого конца.

Что будет, если ты видел, и теперь, стало быть, знаешь, если доверился

и теперь, стало быть, веришь, если написал, и теперь некогда пустая страница

полна слов. Если отправился и прибыл – неважно, когда, – и теперь ты здесь.

Нелегко это понять нам, пришедшим в мир с мыслью о том, что между каждым

началом и каждым концом протекает определенное слишком большое

или слишком малое время, и что данное время – всё, что у нас есть. Нелегко это

расшифровать нам, говорящим и думающим на языке, в котором,

как в большинстве современных языков, всякое действие привязано

к определенному моменту – прошедшему, настоящему, будущему, – однако же

ничего ко времени привязать нельзя, ибо оно непременно перейдет во что-либо

иное. Мало того – уже перешло. Нелегко заметить происходящее нам, ибо мы

носим раны в ожидании, что они зарубцуются, доверяем целительной силе

времени. Нелегко думать вне времени, но ведь времени нет, есть конец всякого

начала и начало всякого конца. Крестьяне и моряки знают: надо сжать, чтобы

посеять и снова собрать урожай, надо причалить, чтобы сняться с якоря,

переплыть море и вновь причалить. Нелегко нам, вечно глядящим на часы,

в ежедневник, календарь, занятым материальным обеспечением жизни

во времени, увидеть, что всё меняется и при этом остается неизменным: слова

«остаюсь» и «жду» происходят от одного корня в греческих глаголах

μένω и μίμνω.

Нелегко нам, но не древнегреческому языку, в котором осознается не время,

а процесс, и с помощью вида глаголов выражается качество вещей, которое

словно постоянно ускользает от нас; мы то и дело спрашиваем себя «когда?»,

ни разу не почувствовав – «как?».

Вид греческого глагола – пожалуй, самое славное наследие индоевропейского,

одного из первых языков, на которых говорило человечество, исчезнувшего,

а посему ныне лишь гипотетического.

Языки, пришедшие потом, разве что рассыпали накопленное наследие

по научным и языковым индоевропейским амбарам ради экономии – именно

так, принципом экономии, именуется в лингвистике упрощение

и, следовательно, профанация языка.

Тысячелетиями одно за другим общество претерпевало изменения, народы

переселялись, из кочевников становились скотоводами, потом горожанами;

необходимо было выражаться быстрее, торопливее, чтобы изъясняться и быть

понятыми. Мир делался сложнее, и, как это ни парадоксально, ему нужен был

более простой язык – так всегда происходит, когда реальность становится

трудновыразимой; взять хотя бы нынешнее общение: смайлики – современные

пиктограммы. Никто уже не звонит по телефону, и умение разговаривать

забывается.

Структура индоевропейской глагольной системы была весьма оригинальной.

В ней отсутствовало привычное нам спряжение на основе времени, которое мы

учим в начальной школе: «Я ем, я ел, я съел, я поел». Вместо этого были

глагольные основы, не связанные между собой никакой зависимостью

от времени.

Древнегреческий язык, начиная с Гомера, сохранил индоевропейскую

оригинальность и старинный, чистейший способ ви́

дения мира вне времени.

Повторюсь, нам нелегко отбросить вещественное «когда?» и рассуждать

при помощи «как?». Нелегко, ибо мы лингвистически немы и не умеем говорить

вне времени.

Попробуем увидеть, чтобы после суметь. Попробуем понять вид, чтобы после

сказать. Потому что время бессловесно, а вид – нет. Ведь слова всегда можно

подыскать.

Для тех, кто не учил греческий в школе, понимание вида станет упражнением

в области лингвистической свободы. Для тех же, кто учил его в лицее

или университете, оно, возможно, даст ответ на ранее не приходившие в голову

вопросы. Это станет чем-то бо́

льшим, нежели практикой лингвистической

свободы, возможно, даже лингвистическим освобождением. Для некоторых –

революцией. Для всех – запоздалой компенсацией лет, потраченных

на бессмысленное, бездумное заучивание глаголов.

Категория древнегреческого вида в современных школьных учебниках занимает

в лучшем случае полстраницы, не больше. Зато таблицы глаголов, подлежащих

заучиванию, располагаются примерно на сотне страниц.

Я отлично знаю: чтобы выучить иностранный язык – в том числе и греческий,

хоть живой, хоть мертвый, – требуются труд, самоотверженность, упорство.

Нужно развивать память, чтобы запомнить нечто, лингвистически чуждое нам

(по-вашему, с изучением японского всё обстоит иначе?). Однако без понимания

и чувства языка всякий результат обернется самоцелью или школьной

зубрежкой. Без чувства вы лишь упретесь в непонимание как изучаемого языка,

так и причины его изучения.

Кто учил греческий, быть может, нынче ничего и не вспомнит, но в памяти

наверняка останутся дни, затраченные на повторение бесчисленных парадигм.

Вот естественное следствие заучивания без понимания смысла. Вот результат

приложения категории родного языка – времени – к языку, лишенному ее:

неизбежное забвение. В памяти не сохранится ничего, кроме весенних вечеров,

полных мук и потраченных на зазубривание того, что хочется забыть

при первой же возможности; для большинства такое забвение наступает через

минуту после сдачи экзамена на аттестат зрелости.

Я попытаюсь объяснить суть вида в память о юности, проведенной

за мелодекламацией заученных парадигм. Я повторяла их истово, не постигая

ни единой; как ведические вирши, буддистские мантры, суры Корана –

всё равно. Еще и сейчас, едва услышав φέρω («несу»), я, как собака Павлова,

выдаю οἴσω («буду нести») и так далее. Во время контрольной я переписывала

в тетрадь глаголы, мысленно давая обеты (и посылая проклятия); на том мое

лингвистическое понимание и кончалось.

Притом я не первая и не последняя такая ученица. Более того – я знаю, что

подобное творится в сотнях классических лицеев Италии с ребятами,

родившимися в двадцать первом веке, которые научились пользоваться

мобильным телефоном раньше, чем писать.

Так что я попытаюсь сейчас, в 2016 году, объяснить это, особенно тем, кто

сегодня выдерживает натиск как правило слегка безбашенной молодости

в классическом лицее, чтобы внести какой-то смысл в их зубрежные вечера

и бессонные, хоть и не по-петербуржски белые ночи[7] и сказать им: верьте,

в том, что вы учите, есть смысл, и смысл этот прекрасен. Хотя мне

и потребовались пятнадцать лет и диплом по классической филологии, чтобы

это понять.

Мне, твердолобой.

Начнем с истории, раз уж нам нравится фантазировать. В случае с чужим

языком, мертвым к тому же, фантазия очень пригодится; а если она смутит

более осторожных читателей, я приведу примеры более академического

характера.

На дворе 487 год до Рождества Христова. Поздняя ночь. Один из гнуснейших

баров Пирея. Небо затянуто тучами; волны хлещут о борта стоящих на приколе

трирем; редкие фонари льют тусклый свет. Новолуние.

Два друга нынче изрядно набрались: у одного нелады с женщиной, у другого –

с товаром, что никак не придет в Галикарнас. Оба рассуждают, не стоит ли

назавтра обратиться за советом к Дельфийскому оракулу, и у обоих на душе –

хоть дегтем мажь.

Судят и рядят, между делом заливая за воротник греческое крепкое вино,

которое обычно разбавляют.

Наши персонажи, похоже, не больно-то разбавили свои напитки; и как их

не понять, ведь нынче вечером им больше, чем когда-либо, надобно

взбодриться; но в конце концов, в жизни, как и в трактире, придется платить

по счетам, и сумма выйдет немаленькой. Могли бы заплатить да уйти с честью,

но нашим приятелям приходит мысль сбежать. У обоих ноги заплетаются,

хозяин, ясное дело, с легкостью настигнет их на углу трактира. И тем не менее

они решают бежать, что по-древнегречески φεύγειν.

И вот, чтобы понять суть вида, необходимо влезть в шкуру, в карман, а главным

образом – в греческий язык хозяина, вышедшего на сцену.

Всего лишь в трех видах мог бы хозяин выразить свою досаду, выудив –

намеренно и уж точно не наобум – одну из трех основ (на это я ссылалась

недавно, когда говорила об индоевропейском наследии) глагола φεύγειν:

– вид, или основа, настоящего времени, φεύγουσιν, в переводе: «Разрази меня

Зевс, ты глянь на них, улепетывают!»

Наш хозяин стоит тут, возле черной бочки, и видит двоих друзей именно

в процессе бегства: один спотыкается о ступеньку, другой теряет обувку.

Словом, (жалкая) сцена разворачивается у него на глазах и, скорее всего, этим

двоим далеко не убежать.

– вид, или основа, аориста, ἔφυγον, в переводе: «Разрази меня Зевс, да уж

не стукнет ли им в башку сбежать, болванам этим?»

Хозяин сидит там, на своей скамье, ждет не дождется, чтоб лавочку закрыть,

завтра ему вставать до рассвета, жена станет пилить, как каждый вечер, и так

далее; и среди всех его дум брезжит мыслишка, что эти двое надумали сбежать,

не заплатив.

Неважно, присутствует хозяин на сцене или нет (может, у него глаза

слипаются), но смысл таков: действие побега воспринимается как таковое,

безотносительно к его протяженности.

– вид, или основа, перфекта, πεφεύγασιν, в переводе: «Зевс их раздери,

сбежали, паразиты!»

У бедного хозяина после долгого дня в трудах руки опускаются: перед глазами

стоит столик, заставленный пустыми кубками, – один даже треснул – и над ним

летает счет, подхваченный мистралем. А двух пьянчуг и след простыл.

Сам побег как действие уже состоялся, и хозяину остались лишь ущерб да

досада.

Предоставим теперь историю (выдуманную) двух пьяных друзей участи судьбы

и вернемся к истории (невыдуманной) языка с его участью.

Прежде всего, вид был точной грамматической категорией древнегреческого

языка, достойной уважения, как и все прочие категории, – время, наклонение,

лицо, залог, – которые и поныне используются в итальянском, чтобы понимать

и объясняться, то есть служат главной цели языка.

Просто удивительно, как такая фундаментальная категория сегодня считается

изыском, чем-то ненужным, необязательным.

Строгая дефиниция видового значения звучит так: вид указывал на качество

действия, способ, которым оно осуществлялось, и те ощущения, которые данное

действие вызывало у говорящего.

Как вы наверняка заметили, в определении вида я бесконтрольно употребляю

имперфект: эту грамматическую категорию, этот способ оценки событий

в зависимости от их качества и последствий, вместо того чтобы вешать их

на стену, как свадебные фотографии, по схеме настоящее – прошедшее –

будущее; короче – свойство древнегреческого языка спрашивать «как?» мы

утратили навсегда. Даже компьютерный автокорректор не признает более слово

«видовой» – и упорно повторяет: «Ошибка!» по мере того, как я пишу, клеймя

красным цветом мою «забывчивость».

Греческое вино

Как уроженка славного Кьянти, хочу поговорить о древнегреческом вине.

Его называли «Нектаром богов», или «Кровью Диониса», или «Амброзией

Олимпа», а то, что градус алкоголя в нем был очень высок, само собой

разумеется: это обусловлено жгучим солнцем Греции плюс традицией позднего

сбора винограда, когда лоза уже теряла свои листья.

Потребление данного напитка восходит к микенской эпохе, примерно к концу II

тысячелетия до н. э. Об этом свидетельствуют найденные сосуды, внутри

которых благодаря химическому анализу установили содержание вина.

Виноградарство было распространено во всей Греции, и ойкисты, то есть люди,

посланные отчизной за море основывать новые колонии, рассеивая по всему

Средиземноморью греческие нравы и обычаи, брали с собой на борт, кроме

всего прочего, побеги лозы, дабы высадить их в новых землях. Так

виноградарство достигло побережий Испании, Африки, Средиземноморской

Франции и Италии, которую порой именовали «Энотрия», то есть «земля лозы»

именно за превосходное вино, что там производили.

Хотя пили его обыкновенно разбавленным – не только ради соблюдения

общественного порядка, но главным образом по соображениям идентичности:

эллины жили в страхе перед варварами, которые употребляли вино как есть,

чистым. К примеру, в песни ХI «Илиады» Нестор потчует врача Махаона

«вином прамнейским» (то есть доставленным с Икарии, и поэтому считавшимся

самым первым вином DOC, то есть контролируемым по месту происхождения,

в истории), смешанным с белой мукою и тертым козьим сыром. Деликатес,

иными словами: и впрямь герои Гомера лакомились такой смесью в трудные

моменты – либо понеся раны в боях, либо будучи обессиленными сражением.

Было у этого месива свое имя: его звали «кикеон» (κυκεών).

Симпозий (что значит «совместная попойка») был для греков основной

возможностью выпить вина, служил поводом не только для веселья, но и для

обмена политическими, интеллектуальными и культурными взглядами. В то

время как участники пили и ели, удобно возлежа на триклиниях, поэты и аэды

воспевали общую греческую историю, в первую очередь декламируя

гомеровские поэмы, и укрепляли чувство принадлежности к сообществу.

А симпозиарх, то есть глава симпозиума, устанавливал, сколько вина следует

употребить и как его разбавлять. Сосуды для подачи напитка имели различные

формы и наименования; главнейшим был «кратер», в котором смешивали вино

и воду.

Состояние опьянения имело религиозный, почти мистический смысл:

считалось, что опьянение позволяет людям избавиться от узды разума

и приблизиться к божеству. Отсюда появилось известное изречение поэта Алкея

«ἐν οἴνῳ ἀλήθεια – in vino veritas»*, по сию пору служащее для оправдания

далеко не столь возвышенного закладывания за воротник.

И наконец, вина подразделялись по цвету на белые, черные и цвета красного

дерева, а по запаху – с ароматом розы, фиалки, смолы – изумительный обычай.

* Истина в вине (древнегреч., лат.).

Разумеется, в итальянском языке мы прибегаем к различным перифразам, чтобы

указать, одномоментное ли описываемое действие или оно происходит

в определенное время, причем поступаем мы так почти всегда неосознанно.

Однако значение греческого вида нам непонятно, поскольку уже несколько

тысячелетий наше языковое чувство, то есть наш способ восприятия мира

и выражения его словами, лишен данного качества. Хуже того – он выброшен,

выпал из дырявого кармана.

Возможно, постичь его сумел бы житель Гавайских островов, где говорят

на одном из немногих мировых языков, в которых видовое значение уцелело

(с некоторой натяжкой можно опознать его среди длиннющих слов,

изобилующих буквой «у»). А мы – нет. Лишенные индоевропейского наследия

люди могут лишь попытаться понять видовое значение, включив воображение.

Позволю себе краткое резюме, чтобы уж совсем не усложнять.

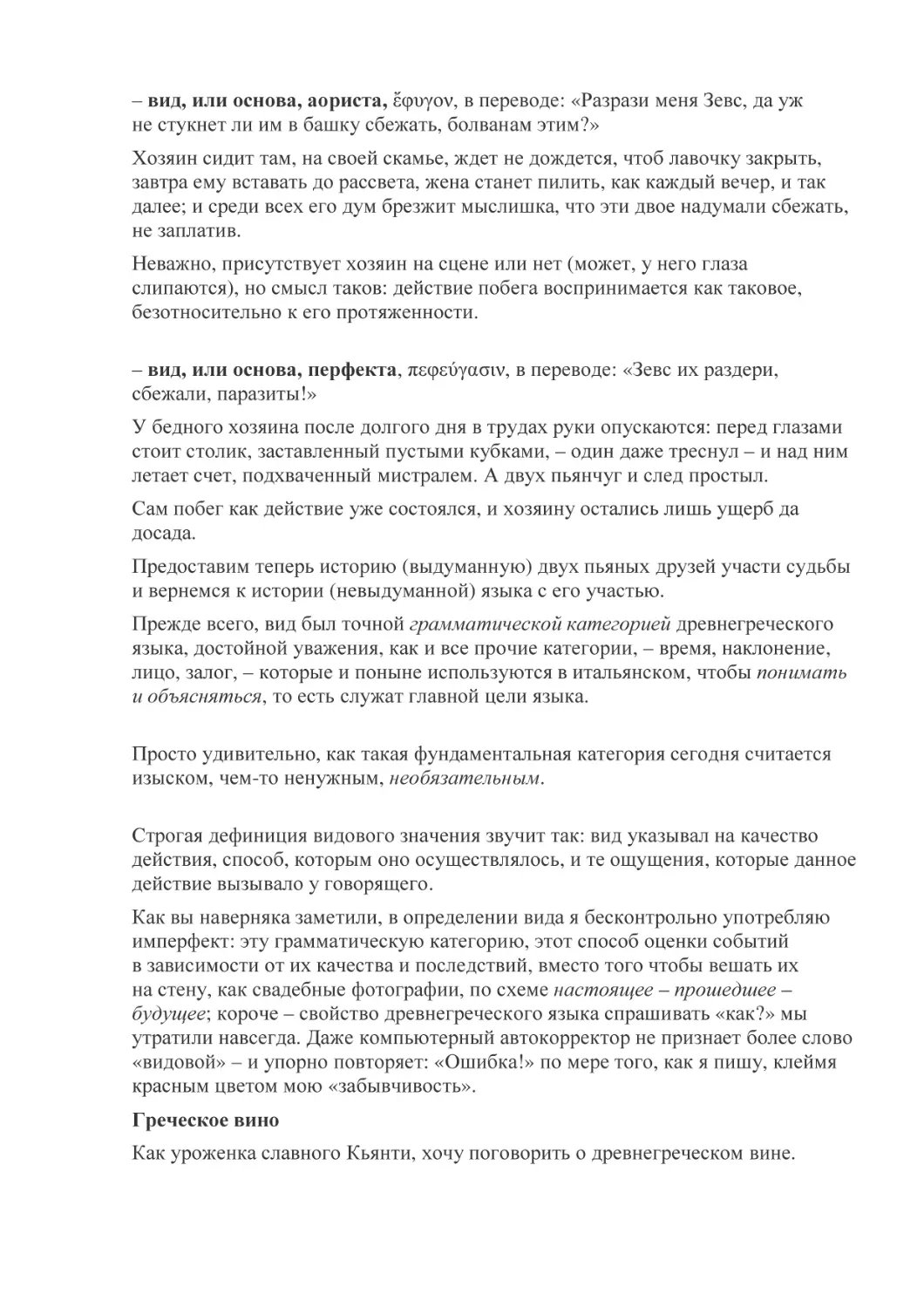

– видовое значение настоящего: действие длительное, развивающееся.

Графически его можно представить в виде прямой линии, оканчивающейся

точками, которые устремлены в бесконечность.

Пример: καλέω, «я зову тебя». С языка у меня срываются буквы,

складывающиеся в твое имя, скажем, Ло-ли-та, если обращаться к Набокову.

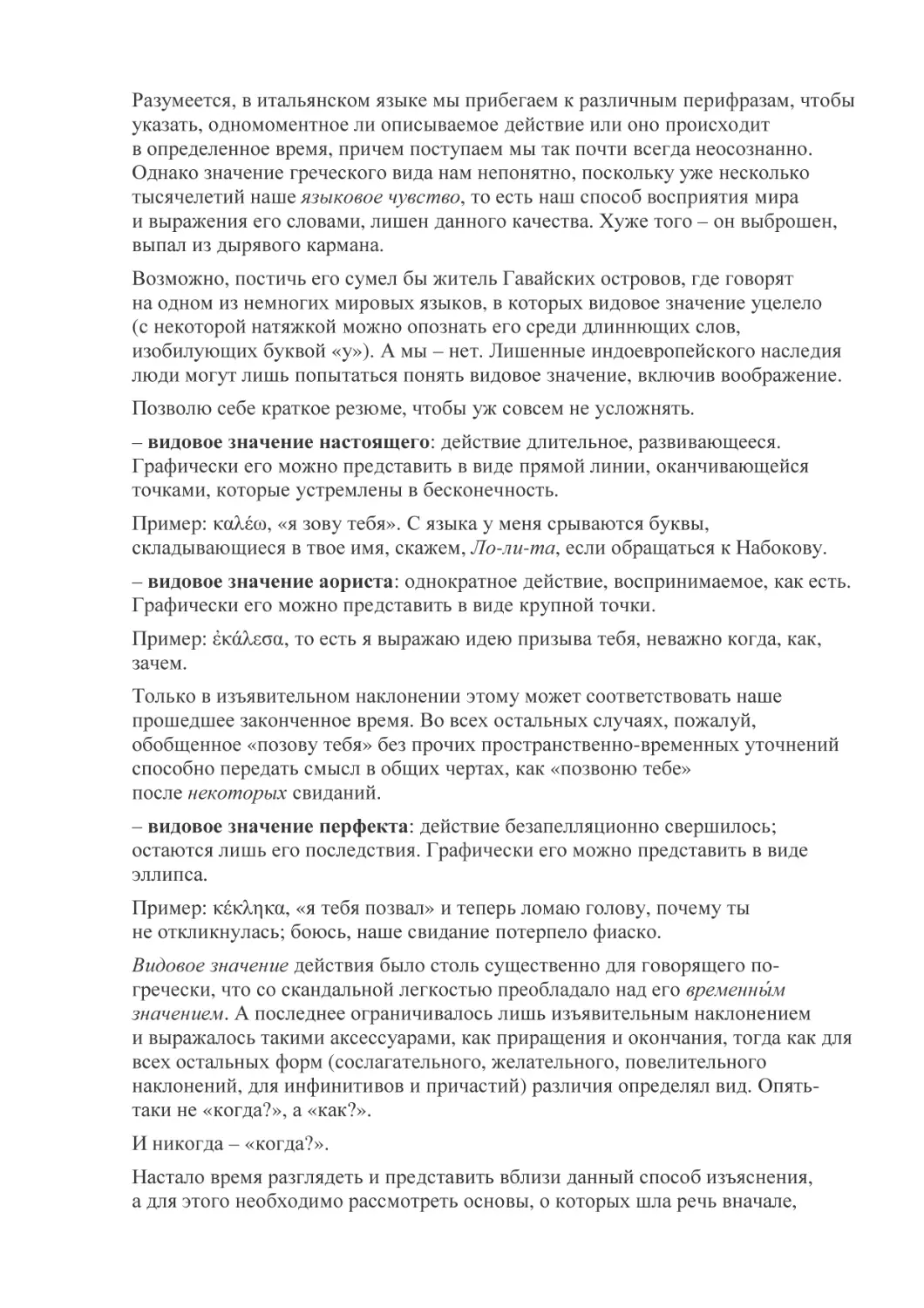

– видовое значение аориста: однократное действие, воспринимаемое, как есть.

Графически его можно представить в виде крупной точки.

Пример: ἐκάλεσα, то есть я выражаю идею призыва тебя, неважно когда, как,

зачем.

Только в изъявительном наклонении этому может соответствовать наше

прошедшее законченное время. Во всех остальных случаях, пожалуй,

обобщенное «позову тебя» без прочих пространственно-временных уточнений

способно передать смысл в общих чертах, как «позвоню тебе»

после некоторых свиданий.

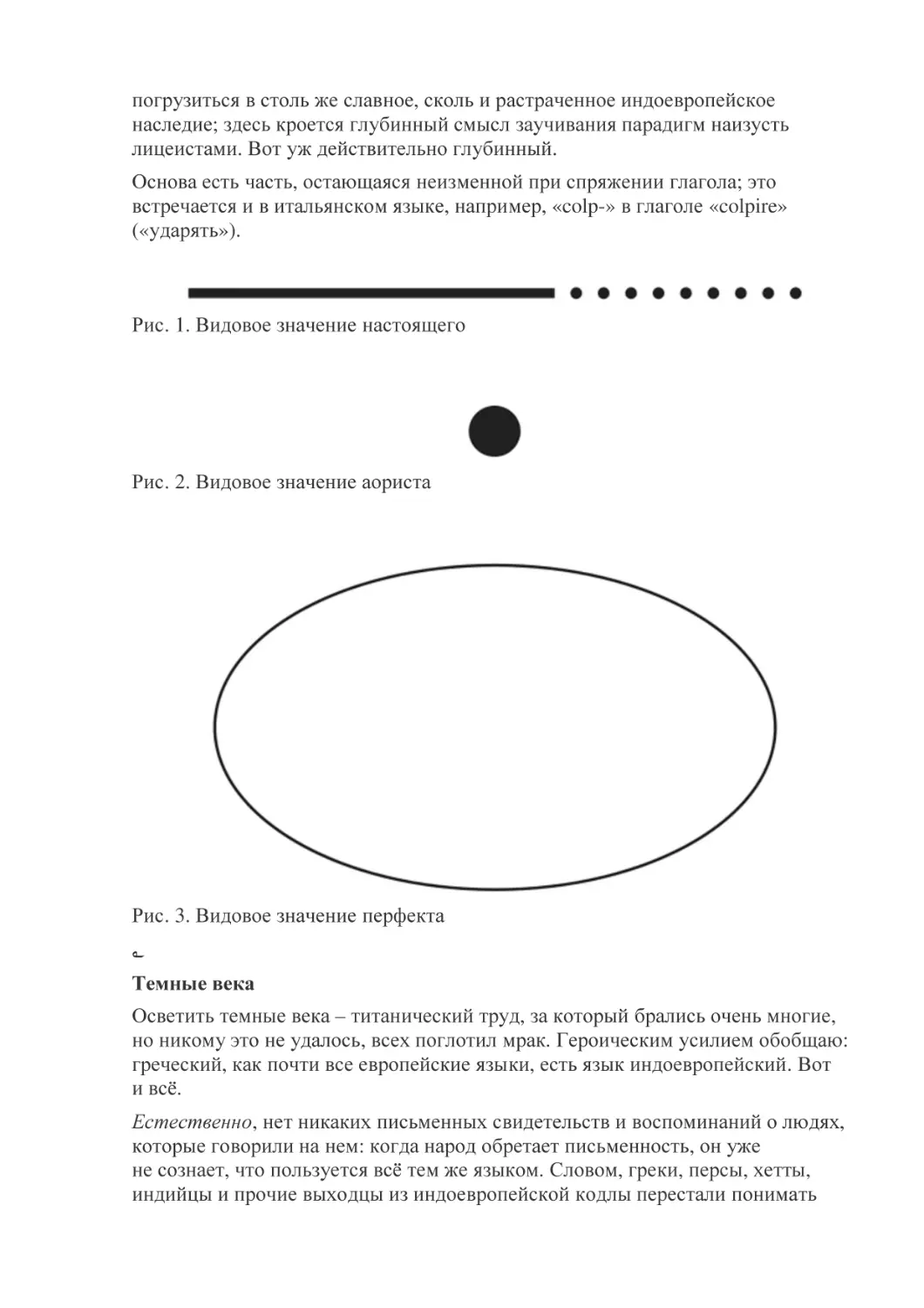

– видовое значение перфекта: действие безапелляционно свершилось;

остаются лишь его последствия. Графически его можно представить в виде

эллипса.

Пример: κέκληκα, «я тебя позвал» и теперь ломаю голову, почему ты

не откликнулась; боюсь, наше свидание потерпело фиаско.

Видовое значение действия было столь существенно для говорящего погречески, что со скандальной легкостью преобладало над его временны́м

значением. А последнее ограничивалось лишь изъявительным наклонением

и выражалось такими аксессуарами, как приращения и окончания, тогда как для

всех остальных форм (сослагательного, желательного, повелительного

наклонений, для инфинитивов и причастий) различия определял вид. Опятьтаки не «когда?», а «как?».

И никогда – «когда?».

Настало время разглядеть и представить вблизи данный способ изъяснения,

а для этого необходимо рассмотреть основы, о которых шла речь вначале,

погрузиться в столь же славное, сколь и растраченное индоевропейское

наследие; здесь кроется глубинный смысл заучивания парадигм наизусть

лицеистами. Вот уж действительно глубинный.

Основа есть часть, остающаяся неизменной при спряжении глагола; это

встречается и в итальянском языке, например, «colp-» в глаголе «colpire»

(«ударять»).

Рис. 1. Видовое значение настоящего

Рис. 2. Видовое значение аориста

Рис. 3. Видовое значение перфекта

Темные века

Осветить темные века – титанический труд, за который брались очень многие,

но никому это не удалось, всех поглотил мрак. Героическим усилием обобщаю:

греческий, как почти все европейские языки, есть язык индоевропейский. Вот

и всё.

Естественно, нет никаких письменных свидетельств и воспоминаний о людях,

которые говорили на нем: когда народ обретает письменность, он уже

не сознает, что пользуется всё тем же языком. Словом, греки, персы, хетты,

индийцы и прочие выходцы из индоевропейской кодлы перестали понимать

друг друга, хотя сроду знали один язык, то есть являлись лингвистическими

братьями.

Естественно, мы не представляем ни где, ни когда жила эта индоевропейская

нация, но ее язык распространялся на огромные территории, так как был языком

культурной гегемонии. Касаемо «когда» – можно прикинуть, что во II

тысячелетии до н. э. (предположение весьма приблизительное, признаю).

Касаемо «где» – где-то меж Европой и Азией (еще более приблизительно).

Естественно, переход от индоевропейского к протогреческому,

или доисторическому греческому (предку всех греческих диалектов) окутан

тайной. Однако же как индоевропейский, так и протогреческий предполагали

наличие сплоченного эллинского народа, обладавшего единым языком. Народа

воинственного, богатого и развитого.

В силу исторической случайности, как с невероятным изяществом выражаются

ученые, начиная с темных веков, свидетельства о языке почти мгновенно

перепрыгивают от индоевропейского к различным греческим диалектам. Что

происходило в промежутке, можно обобщить так: завоевания, изменения

в обществе, борьба за власть, нашествия, смена главенствующих

в интеллектуальном плане классов.

Вы ведь не подумали о землетрясениях, Атлантиде или стихийных бедствиях,

правда?

Из темных веков древнегреческий вынес как сувенир три разных основы

для каждого глагола: три основы, связанные с видовым значением –

настоящего времени, аориста, перфекта – с добавлением будущего (речь

о нем пойдет далее) и пассивного аориста (он представляет собой лишь

немногим более чем подчиненный вариант активного аориста).

Всё помножить на пять – и тот, кто еще хранит какую-то память о классическом

лицее, поймет, почему декламировал наизусть эти парадигмы, словно «Отче

наш» (мне так и говорили: «Ты должна их знать, как „Отче наш“»). Он учил все

пять основ одного и того же глагола. Иными словами, лицейские методы

преподавания подтверждали, что мы данный язык не понимаем и вынуждены

зазубривать наизусть. Насилие над памятью – лучший способ что-либо забыть.

А древние греки эти основы понимали с первого взгляда, вплоть

до лингвистического осознания разных сущностей одного и того же глагола,

хотя, возможно, и подозревая о том, что они связаны между собой.

Эллины рассуждали совершенно иначе, чем мы: в итальянском и других

романских языках люди общаются друг с другом, спрягая глагол в том или ином

времени, и даже ребенок трех лет поймет, что «mangio», «mangerò», «mangiai»

и «ho mangiato» – не более чем временны́е формы одного и того же глагола,

то есть «mangiare» («есть, принимать пищу»). Конечно, на первый взгляд они

очень похожи. Но в случае с древнегреческим стоит посмотреть внимательнее.

Ключ к пониманию данного языка, как я уже писала ранее, скрыт в умении

оценивать слова, в желании присмотреться к ним, чтобы понять.

Греки не задумывались над тем, что основы λειπ-, λιπ- и λοιπ- варианты одного

и того же глагола λείπω – «оставлять». Все эти основы заключали в себе

настолько различные видовые значения, что были практически независимы друг

от друга. Действительно – визуально они мало напоминали друг друга. Точно

так же в итальянском языке мало (и не только визуально) похожи момент,

в который «ti sto lasciando» – «я оставляю тебя» (однако же пока живу,

надеюсь), и момент, когда «ti ho lasciato» – «я тебя оставила» (перестань

надеяться, ты одинок как перст).

Быть может, некоторые говорящие по-гречески подозревали, а самые

внимательные и подмечали в глаголах один и тот же корень, но не потому, что

обладали лингвистическим сознанием, даже если оно у них и было.

К примеру, Гомер пользуется глаголами именно так – выбирая основу

и применяя ее, чтобы изобразить, как происходит действие, о котором он

желает поведать, – точнее, о котором ему поведала муза. На равных с хозяином

из нашего примера, Гомер, слепец с острова Хиос, – либо с одного из семи

других островов, оспаривающих место его рождения, если

он вообще существовал, – оценивает, например, отношение Елены к своему

похищению Парисом и войне, которая развязалась по этой причине

и растянулась на десять лет (а именно – негодует сверх меры).

Мало того, Гомер, похоже, был столь свободен в выборе основы, наиболее

привлекающей его для самовыражения, что мы, перелистывая «Илиаду»

и «Одиссею», понимаем – великий поэт не отдавал себе отчета в употреблении

видовых вариаций одного и того же глагола; мы замечаем это в комментариях

к эпическим поэмам, подлежащим изучению, и в серии парадигм, выстроенных,

словно фаланги, в наших учебниках (фаланги, с коими мы сражаемся так же

«благодушно», как грек у Фермопил).

Гомер и вообще все греки не видели связи между различными основами одного

глагола, а если и видели, не придавали ей значения. Лингвистически они ее

явно не ощущали. Выбор основы подчинялся необходимости быть понятым.

Нам он может показаться механическим, чересчур сложным, но греки понимали

друг друга превосходно, пожалуй, даже лучше, чем мы, слишком часто

не понимающие друг друга. Несомненно, они более точны и более искренни:

ничто у них не говорилось и не делалось просто так.

Коль скоро «Илиада» и «Одиссея» – самые, что

называется, мейнстримные эпические поэмы в истории и самый действенный

инструмент нарратива в обществе, это значит, что греки, к какому бы

социальному слою они ни принадлежали, понимали их отменно, даже не имея

ученой степени по филологии.

В противном случае, предназначайся Гомеров язык лишь для немногих

академических ушей, греки быстро выбрали бы себе другого национального

поэта, а работы Гомера выкинули в корзину – так же, как поступили бы и мы,

если финал футбольного Чемпионата мира (в котором Италия побеждает

по пенальти) комментировался языком Данте. Мы бы срочно переключили

канал, осыпая проклятьями Данте, Тоскану и, возможно, даже Маремму.

Прежде чем перейти к рассмотрению каждой основы, приведу пример,

от которого бросит в дрожь любого лицеиста, хоть нынешнего, хоть бывшего,

и упадет в обморок тот, кто греческого совсем не знает. Тем не менее, я считаю,

это самый быстрый способ понять проблему. Во всяком случае, самый смелый.

Возможно, до вас доходили слухи о существовании семи так называемых

«супплетивных» глаголов (изысканный эвфемизм для очумелых глаголов,

не подчиняющихся никаким правилам), глаголов, столь же логичных

для греков, сколь нелогичных для нас. Если нет, те, кто еще прикован (или был

прикован) к вечно тесной лицейской парте, верно, слышали хотя бы о трех.

Как нередко бывает в языке и особенно в жизни, чтобы высветить смысл, нужна

странность. Так вот, именно благодаря этим неправильным глаголам мы видим

с предельной ясностью, как говорится, своими глазами, важность видового

смысла, привязанного к каждой основе.

Потому выберем самый неправильный из всех – ὁράω – и ограничимся

на минуту просмотром его парадигмы, как будто она выстроена на странице

любого школьного учебника – настоящее, будущее, аорист, перфект, пассивный

аорист:

ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, οἶδα, ὤφθην.

И вот неслучайная ирония: ὁράω как раз и значит «смотреть глазами». Так что

смотрите как следует.

Вы хорошо посмотрели? Вовсе необязательно уметь читать по-гречески.

Можете представить, что это японский. Видите хоть одно слово, немного

похожее на другое? Разумеется, нет. Хорошо. Даже превосходно.

Теперь попробуйте совершить скачок во времени – в подлинном, из большой

истории. Если вы окажетесь на афинской агоре и вам придет в голову

остановить первого встречного и спросить: «Будьте добры, ради Зевса,

объясните мне парадигму глагола ὁράω», – бьюсь об заклад, он покрутит

пальцем у виска или, хуже того, примет вас за варвара, и вы вмиг угодите

на каторгу или будете проданы в рабство на невольничьем рынке.

Каждой из этих основ соответствуют абсолютно разные значения,

и употребляются они совершенно независимо друг от друга. Никого не волнует,

что οἶδα восходит к ὁράω. Это важно для наших грамматик в той же мере,

в какой нам важно, что итальянские слова «pazienza» («терпение»), «pazzia»

(«безумие») и «passione» («страсть, страдание») происходят от одного корня.

Самым благожелательным откликом 99 % людей наверняка станет: «Ну и что?

Мне-то какое дело?»

Учитывая опять-таки цель языка – быть понятым – посмотрим,

что понимали греки под различными основами ὁράω:

– ὁράω, «смотрю сейчас»: яблоко, красивая женщина, небо, трагедия, то, что

мне нравится.

– ὄψομαι, «намереваюсь посмотреть, посмотрю»: на что? – смотри выше

или оглядись вокруг.

– εἶδον, «посмотрел».

– οἶδα, «знаю», так как посмотрел внимательно, теперь знаю, и точка. (Здорово,

правда? Вот бы применить такой подход к знанию сейчас, когда все говорят

обо всем, ничего не видя и, стало быть, ничего не зная, тогда мир, на мой

взгляд, станет намного лучше.)

– ὤφθην, «на меня посмотрели» – и кто-то потом будет знать.

Еще один аномальный, а следовательно, пригодный для просветления глагол –

«говорить»: то же, что по-итальянски, он значит только в аористе εἶπον, тогда

как основа настоящего времени колеблется между ἀγορεύω, «выступаю

публично» (от ἀγορά, площадь публичных собраний), и λέγω, означающим

«выбираю, перечисляю». Основа перфекта εἴρηκα – «я сказал, значит, вы меня

услышали» – совершенно иная и имеет другое происхождение.

Семантические колебания, которые мы наблюдали в парадигме ὁράω,

действуют и в отношении всех прочих греческих глаголов. Действуют так

активно, что многие глаголы могут недосчитаться одной или более основ, так

как их значение несовместимо с существованием данной конкретной основы.

Лингвисты называют такие глаголы «недостаточными». Привести примеры?

Οἰκέω, «обитаю», βασιλεύω, «царствую» почти всегда имеют всего одну основу

настоящего, потому что действие неизменно совершается: либо обитаешь гдето, либо являешься бездомным, либо ты царь, либо нет.

Θνήσκω, «умираю», тоже имеет одну основу аориста, ибо трудно себе

представить нечто более определенное, чем действие испускания духа. То же

самое касается глагола βιόω, «жить», когда мы благодарны жизни только за то,

что живы и можем наслаждаться ею, хотя не всё в ней совершенно.

Ἥκω, мой любимый, имеет одну основу перфекта, поскольку выражает

результат действия «отправился и наконец-то прибыл». Я бы перевела это

не слишком академично как «вот и я», но вряд ли преподаватели это оценят,

поэтому вполне подойдет «я пришел».

Также ἔοικα, «кажусь, я похож» и δέδοικα, «боюсь» имеют только основу

перфекта, ибо являются результатами уже свершившихся действий: я поглядел

на кого-то, и он напомнил мне кого-то другого, что-то стряслось и внушило мне

страх: пришло время выбора – мужаться или нет.

Добравшись до этой точки, начинаем спуск. То есть различные основы

проиллюстрированы, можно любоваться пейзажем. Ах да, забыла предложить

вам бокал вина (разбавленного) – поднимете тост по дороге. Всё дальнейшее

годится для любой формы изъявительного, сослагательного, желательного,

повелительного наклонения, причастия, инфинитива и даже для отглагольного

прилагательного – без комментариев, я знаю, что в школе их почти никогда

не проходят, они разве что встречаются в экзамене на аттестат зрелости.

– Основа настоящего времени, самая простая, та, к которой относится глагол

в словарной форме, указывает на действие еще не завершенное, а находящееся

в процессе свершения. Никакое следствие данного действия не затрагивает

говорящего, потому что он пока переживает его, нечто вроде carpe diem[8], если

прибегнуть к неустаревающей латыни.

Словарь

Мучительна ностальгия по легендарным переводам «Роччи», словаря

греческого языка, из-за которого итальянские школяры теряли зрение (а оптики

гребли деньги лопатой) почти восемьдесят лет.

В 1939 году монах-иезуит, отец Лоренцо Роччи, опубликовал в издательстве

«Данте Алигьери» одноименный словарь, который считался непревзойденной

энциклопедией древнегреческого языка вплоть до выпуска в 1995

издательством Loescher «GI Vocabolario della lingua greca» Франко Монтанари.

Его называют, словно по-дружески, просто «GI». Данный словарь навсегда

отметил рубеж поколений: с одной стороны, того, которое ослепло, как Гомер

на Хиосе, вперив взгляд в синего «Роччи» без выделения заглавных слов

полужирным шрифтом (из-за этого казалось, что во всем греческом языке есть

лишь одно слово, растолкованное на тысяче с лишним страниц). С другой –

привилегированные пользователи красного GI, по праву гордящегося

современным графическим оформлением (в новых изданиях вроде бы даже есть

CD-ROM).

В знающих кругах (а именно во внутренних двориках университетов или на

собраниях уцелевших классических лицеистов) поднимается почти что

политический вопрос, разделяющий две касты библиотечных крыс:

«Чем пользуешься – „Роччи“ или GI?» Я лично пользуюсь обоими,

руководствуясь тем, есть ли под рукой очки.

В отдельных итальянских университетах еще учатся по «Лидделл-СкоттДжонс», или попросту LSJ[9], словарю лексики греческого языка, вышедшему

в XIX веке и переизданному на данный момент девятнадцать раз. Первое

издание увидело свет в 1819 году в Oxford University Press, а затем часто

сокращалось или расширялось. Есть три варианта: «The Little Liddell»,

«The Middle Liddell» и «The Big Liddell», или «The Great Liddell».

Непревзойденным шедевром данный словарь сделала чисто британская

точность и тщательность, не говоря уж о титанических усилиях по сбору

значений каждого греческого слова и примеров его употребления в различных

контекстах. Нельзя, однако, отрицать трудность использования третьего языка –

английского – как посредника в улавливании и передаче смысла слов на двух,

ныне очень далеких друг от друга языках – греческом и итальянском.

Навсегда в моей памяти останутся отдельные переводы из «Роччи»,

как например, «благоухание» вместо «запах». А превыше всех ποιέω как «io fo»

(«я делаю») на тосканском диалекте.

Разумеется, «Роччи» во многом архаичен и лишен ссылок на греческие тексты,

в которых встречаются слова из его статей, зато он предлагает более обширный

набор синонимов, чем GI, и более значительную свободу выбора, можно

сказать, трогательную, особенно сегодня, когда итальянский язык всё больше

нивелируется.

Во всяком случае, любой словарь, старый или современный, есть не что иное,

как клетка значений слов на чужом языке, клетка весьма точная, но тем

не менее ограниченная по сравнению с почти бесконечным разнообразием

смыслов каждого слова, имеющихся в распоряжении того, кто действительно

говорит на данном языке.

В итальянском было бы правильнее перефразировать его, например, с помощью

«stare» («быть») или «continuare a» («продолжать»): βιβρώσκω, «я сейчас ем»

(умираю с голоду!), μιμνήσκω, «я как раз вспоминаю» (да кто ж это был, черт

его дери!), ἐπιθυμέω, «я влюбляюсь» (ой!).

От той же основы образуется имперфект, тут объяснять нечего. Просто

разворачивающееся действие, но его протяженность перемещена в прошлое:

«я ел», «я вспоминал», «я влюблялся» (ой-ой-ой!).

– Основа аориста, чудесная страна неопределенного времени, ἀόριστος χρόνος.

Слово «аóрист» именно это и означает: «без пределов», без начала и конца.

Действие четкое и неповторимое, абстрактное по отношению к любому

времени, говорящий не подвергает его сомнению.

Оттенок, отличающий настоящее от аориста, весьма тонок. Настолько тонок,

что учащихся лицея под дулом базуки заставляют переводить аорист

прошедшим совершенным: порой темные века свирепствуют и в наши дни.

Однако переводить с греческого, не заботясь о значении аориста, – а это бытие,

игнорирующее всякие временны́е коннотации, – на мой взгляд, рискованно,

и текст в результате сильно обедняется.

Во французском языке используется изумительное, изысканное слово «нюанс».

Подобно оттенкам синего, который может выглядеть, как море, аорист – это все

тона воды, неба, отраженного света, пены волн, красной баржи вдалеке и, стало

быть, всего греческого языка.

В итоге аорист – ни настоящее, ни прошедшее, ни действительный,

ни страдательный залог (ликвидируем и этот с его суффиксом -θη-), а просто

действие, которое совершается без учета последствий, поскольку их и нет.

Почему они всегда должны быть?

В итальянском идею неуточненного, абсолютного времени можно выразить

с помощью твердого настоящего или перифразы, как, например, «comincio a»

(«начинаю что-либо делать»), «riesco a» («умудряюсь что-либо делать»)

или «scoppio a» («разражаюсь чем-либо»). И тогда получим ἐπεθύμησα,

«люблю», ὤζησα, «благоухаю», ἐχαίρησα, «я счастлив». То есть, когда любят,

когда счастливы, когда благоухают, просто «si sta» («пребывают»).

В аористе заключено нечто зрелищное и патетическое: уверенность в его

безвозвратной потере и смутное сожаление об этом образе «stare» («бытия»).

Странная ностальгия по тому, что не довелось и не доведется пережить.

– Основа перфекта, действие имело место в прошлом, но результат его

сохраняется в настоящем. И тут начинается беда, поскольку говорящий задает

слишком много вопросов. Перфект путает все карты: настоящее – так

как результат относится к моменту речи – и прошедшее – так как действие

предшествует моменту речи.

В переводе: перфект – не что иное, как основа следствия, хорошего или плохого

(«приносим извинения за доставленные неудобства», как говорится, когда чтото пошло не так, а что именно – не уточняется). Вот почему его перевод

отходит, порой довольно далеко, от соответствующей основы настоящего,

и в итальянском обращение к настоящему времени (а не к скучно-школярскому

ближайшему прошедшему) как нельзя лучше передает идею, состоящую в том,

что конец есть результат начала.

Привожу примеры, только чтобы дать волю своим причудам (и поразвлечься):

ῥιγόω, «мне холодно» / ἐρρίγωκα, «я замерз»; πέρθω, «я разрушаю» / πέπορθα,

«я сровнял с землей»; ταράσσω, «я беспокою» / τέτρηχα, «я учинил большую

беду»; μαίνομαι, «я прихожу в бешенство» / μέμηνα, «я в ярости»; κτάομαι,

«я обзавожусь» / κέκτημαι, «я имею». Можно продолжать до бесконечности.

Перфекта лишены все глаголы, что выражают действия, не имеющие

последствий: прежде всех ἐλπίζω, «я надеюсь» (кто знает, куда это приведет).

А также: γελάω, «смеюсь», или ἀρκέω, «этого довольно / баста, с меня хватит»,

ὕω, «моросит, льет как из ведра» (в качестве подлежащего подразумевается

или прямо указан Зевс, так как именно Зевс посылает на землю дождь),

πτάρνυμαι, «чихаю».

Почти у всех музыкальных глаголов также нет перфекта, ибо музыка звучит

лишь в неповторимом настоящем: от σαλπίζω, «играю на трубе»[10], и до

ἀλαλάζω, «запеваю песнь войны».

Что может быть хуже действия, случившегося в прошлом и протянувшего свой

результат в настоящее? Ясное дело, плюсквамперфект, в котором действие,

случившееся в прошедшем, проецирует в другое прошедшее свои последствия,

еще не угасшие в настоящем. Плюсквамперфект есть не что иное,

как отягощенная версия перфекта, от основы которого он образуется.

Употребляется плюсквамперфект весьма редко, поскольку греки жили легко

и говорили искренно, так что не стоит заморачиваться (как обычно: если он вам

и попадется, то разве что на выпускном экзамене).

Еще более редко, крайне редко используется перфектное будущее (если оно

попалось вам на выпускном экзамене, значит, с вашей кармой что-то

не в порядке). Проецировать в будущее последствия настоящего греки

не любили, им и простое будущее казалось хлопотным.

Далее рассмотрим будущее в греческом.

– Основа будущего, коего не существует, и всё тут.

Будущее образуется от основы настоящего, и ничего с этим не поделаешь. Да,

будущее в древнегреческом не имеет видов и, более того, издревле сохраняет

желательный оттенок, хорошо узнаваемый в новогреческом. Оно фактически

происходило от конъюнктива, выражавшего мечту, стремление или пожелание,

как например, «пускай я буду счастлив», «хотел бы я стать счастливым».

Данная форма затем была приспособлена для выражения ожидания того, что

еще должно случиться, словом, чего-то подобного будущему, как понимаем его

мы (но с меньшей, намного меньшей степенью ожидания). К примеру, χαιρήσω,

будущее от χαίρω, «я счастлив», искони означало «я хочу быть счастливым».

Желательная природа будущего со всей ясностью возникает в новогреческом

языке: за неимением основы будущего, современному обществу пришлось его

выдумать. Оно было прямо-таки затребовано путем перифразы θα, глагола

«хотеть» с последующим инфинитивом. «Претензия на будущее» наглядно

объясняет всё несчастье быть греками (современными), говоря словами Никоса

Диму.

По большому счету древние греки, люди мужественные, и не думали

спрашивать «как?» о будущем. Никаких вопросов – нужно просто пережить его.

А пережив, обращались к настоящему, аористу и перфекту, повествуя о нем.

И прежде чем закончить данный раздел, приведу одно из самых красивых слов

древнегреческого – μέλλω, простая идея будущего, переводимого простым

настоящим: «собираюсь что-либо делать». И всё. «Собираюсь» в настоящем –

и точка. У μέλλω нет других основ, это настоящее и будущее одновременно.

«Собираться». Жить. Мужаться. А те, кто одержимы страхом, находятся в своем

«сейчас». Вот и всё.

И теперь, когда мы приблизились к пониманию того, как греки понимали друг

друга, не будучи пленниками времени, нам лишь осталось понять, почему мы их

уже не понимаем.

Что же сталось с языком, у которого было изысканное преимущество неизменно

спрашивать «как?», а не «когда?» о каком-либо событии? Что сталось с той

странноватой, но прекраснейшей системой основ и видов? И прежде всего –

как греки угодили в темницу времени?

Ответ уже две тысячи лет остается прежним: варвары[11]. Сознавая

общественный смысл языка и то, что язык этот меняется, когда меняются

коммуникативные требования тех, кто на нем говорит, мы можем проникнуть

в суть вещей и добавить: мутация цивилизации.

Конечно, виной тому не только Александр Великий: присоединение Греции

к необъятной Македонской империи было лишь двигателем – и отличным

оправданием – распространения на более широкий уровень уже начавшихся

лингвистических изменений. Невозможно представить, что греческий народ

за какое-нибудь десятилетие изменил язык, на котором выразил всю свою

политику, культуру, законы; язык, на котором десятки веков назад изобрели

философию, математику, астрономию и театр.

В следующей главе мы поговорим о «койнé» (κοινή), «лингва франка»,

об общем языке, возникшем, как феникс, из пепла аттического диалекта,

который был более или менее понятен всюду от эпохи Александра Великого

до 1453 года – года падения Византийской империи и условно принятой даты

рождения новогреческого языка.

Теперь мы понимаем судьбу древнегреческого глагола, его основ и видим

истоки нашего непоправимого непонимания. Говорящие на κοινή, судя

по всему, были того же мнения, что и лицеист при виде первой страницы

древнегреческой грамматики: глаголы слишком, неимоверно сложны. Не оченьто они их понимали. Вернее, понимали очень плохо.

Выходит, в точности как во времена Гомера, новый язык нивелировался

согласно потребностям общества, то есть целевой говорящей аудитории,

но только на сей раз он был несколько менее возвышенным, но гораздо более

распространенным – от Греции до Индии.

Сначала все глагольные аномалии подавили в попытке максимально упростить

спряжение глаголов. Таким образом, исчезли странности, коим мы так

признательны, ибо они позволяют нам нынче почувствовать то, чего

мы лингвистически осознать не способны.

Потерялся вид, вытесненный временем. Настоящее уцелело, но его предельно

обкорнали, полностью лишив былой незавершенности.

Супплетивные глаголы? Неправильные основы? В Египте, где письменность

базировалась на иероглифах? Не смешите меня! Упрощение. Урегулирование

стало единственным правилом.

Выстоял аорист, но его сопротивление есть лишь иная форма капитуляции.

Беспощадно стерт тряпкой с доски перфект[12], а аорист взвалил себе на плечи

груз его видового значения, утратив собственное. В общем, чтобы представить,

как всё было: на распутье κοινή аорист и перфект меняются тюками

соответствующих видов, и каждый идет своей дорогой. Перфект, пройдя два

метра, валится в овраг лингвистической истории. Аорист следует своим путем

вплоть до новогреческого и начинает всё больше напоминать наши отдаленное

и ближайшее прошедшее. Таким образом, даже глаголы, от природы лишенные

значения перфекта, получают его, попросту пользуясь морфологическими

обломками аориста.

А что с будущим?.. Оно тоже исчезло. Впрочем, его фактически и не

существовало.

Вот разница между вúдением мира и выражением его словами в эпоху κοινή: две

оставшиеся основы играют в разных командах друг против друга.

Единственный победитель в дерби настоящего и аориста (в значении

прошедшего/перфекта) – время, которое знаем (и переживаем) мы.

Видовой смысл поначалу в древнегреческом стал туманным, как воспоминания

детства у взрослых. Как рассказы бабушек о давних, чуждых нам временах.

Как календари за те годы, когда мы еще не родились. В итоге вид исчезает.

Наступает забвение. Ничего больше нет.

С той поры от развития вещей перешли ко времени вещей. От вúдения ради

понимания всего происходящего от всякого начала до всякого конца – к схеме

прошлого-настоящего-будущего. От «как?» к «когда?». И с конца вида

начинается тюрьма времени и приставучей, причудливой памяти.

В лингвистическом плане мы опоздали, сильно опоздали, слишком много

времени прошло, и ныне вид мы уже не чувствуем и не можем выразить его

с помощью грамматики нашего языка. А потому надо изловчиться и найти иной

способ выразить то особое чувство удовлетворения и достижения, нехватки

или желания, что уберегает каждую личность от разрушительной или, напротив,

консервативной силы времени. Уберегает, словно маленький цветок незабудки.

Молчание греческого. Звуки, ударения

и придыхания

Другие собирают то, что нам,

экспертам по несхожим языкам,

заказано. Они усердно сеют,

а мы блуждаем по чужим морям.

Что проку становиться на причал

всегда иного порта?

Останутся стихи, бегущие, как огоньки

следов по граду мертвых.

Мария-Луиза Спациани. «Глаз бури»

«Археологические находки немы», – пишет неисправимый и всё же гениальный

Антуан Мейе, один из величайших знатоков греческого языка, в своем «Aperçu

d’une histoire de la langue grecque»[13].

Или же: о молчании древнегреческого языка.

Мы никогда не узнаем наверняка, как правильно произносится то или иное

греческое слово. Звуки этого языка канули навеки вместе с людьми,

произносившими их. У нас есть литературные тексты, мы можем их прочитать,

изучить, но не произнести. Они дошли до нас немыми. Мало того –

обреченными на немоту. Безгласными.

Произношение слова есть физический, человеческий факт: необходимо, чтобы

звуковоспроизводящие органы приобрели определенное положение

для выдыхания воздуха, вибраций нужной интенсивности и длительности.

Обучиться древнегреческому произношению можно лишь по письменным,

а не человеческим источникам: они не дышат и, следовательно, не издают

звуков. Они вещают, не говоря. Путем приближений и проб на протяжении

веков древнегреческое произношение подвергалось некой кодировке,

позволяющей произносить слова, а не только читать их мысленно. Но звучание

древнегреческого исчезло; слова стали бесшумны. Изначальное произношение –

еще один осколок этого утраченного языкового мира.

Алфавит, на котором мы сегодня читаем греческие тексты, соответствует

официально принятому в Афинах в 403/402 году до н. э. Он включает в себя

двадцать четыре буквы (по-гречески τὰ γράμματα, от глагола γράφω, «писать»).

Из них семь гласных (по-гречески τὰ φωνήεντα): α, «альфа», ε, «эпсилон», η,

«эта», ι, «йота», ο, «омикрон», υ, «ипсилон» (как немецкое «ü»), ω, «омега».

И семнадцать согласных (по-гречески τὰ σύμφωνα): β, «бета», γ, «гамма», δ,

«дельта», ζ, «дзета», θ, «тета», κ, «каппа», λ, «лямбда», μ, «мю», ν, «ню», ξ,

«кси», π, «пи», ρ, «ро», σ, «сигма», τ, «тау», φ, «фи», χ, «хи», ψ, «пси».

От названий двух первых букв – ἄλφα и βῆτα – произошло слово ἀλφάβητος,

«алфавит».

Что же случается, когда от языка остаются лишь слова, но теряется четкое

представление об их произношении? От древнегреческого нам остался

письменный алфавит, но не звучание букв. В отличие от индийцев с их

санскритом, у греков не было фонетистов, досконально анализировавших

произношение и оставивших его четкое описание. Кроме того, звуки греческого

языка претерпели значительные изменения во времени – от архаической

до византийской эпохи – и в пространстве – в диалектных наречиях.

Письменность

Первая аттестация греческой письменности восходит к микенской эпохе

(XV век до н. э.); в 1900 году археолог Артур Эванс обнаружил в так

называемом Кносском дворце царя Миноса на острове Крит большое число

глиняных дощечек, испещренных «линейным письмом Б», названному

по аналогии с другим силлабическим письмом, открытым также на Крите,

«линейным А». Подобные им таблички позже нашли в микенских дворцах

Пелопоннеса (Пилос, Микены) и в материковой Греции (Фивы, Элевсин).

Если «линейное А» до сих пор остается загадкой, то в 1953 году лингвист Джон

Чедвик вместе с архитектором и специалистом по дешифровке закодированных

сообщений Майклом Вентрисом расшифровал «линейное Б»: это оказалась

письменность завоевателей-ахейцев, что унаследовали минойскую

цивилизацию. Найденные дощечки представляли собой по большей части

списки имен, предметов, приношений, имущества; то были, по сути, реестры

административной, социальной и экономической деятельности, происходившей

в микенских дворцах. Изготовленные из высушенной на солнце глины, они

случайно уцелели, так как были обожжены в пожарах дворцов во время краха

микенской цивилизации.

По завершении микенской эпохи греческая письменность в так называемые

темные века надолго исчезает. А вновь появляется она с введением

финикийского алфавита, первые свидетельства о котором восходят

к VIII веку до н. э. – как раз к тому времени, когда распространяются, правда,

лишь устно, поэмы Гомера. Финикийский алфавит насчитывал двадцать две

согласные буквы, гласные же не обозначались; греки сохранили финикийские

буквы, превратив в гласные те знаки, что выражали не существующие

в греческом звуки, и добавили к ним другие, с двойным звучанием (ξ, φ, χ, ψ).

Кроме того, они изменили направление письма – слева направо (финикийцы

писали справа налево). Правда, в архаическую эпоху греки использовали

бустрофедон, то есть способ, при котором направление письма чередовалось:

одна строка писалась слева направо, другая – справа налево (название

произошло от движений быка – βοῦς – пашущего поле и разворачивающегося –

στρέφω – в конце борозды). Греческий алфавит финикийского происхождения

оказался проще и доступнее слогового письма: намного больше людей могли

изучить его механизм, запомнить и воспроизвести знаки, что было крайне

важно для распространения грамотности в греческом мире, для передачи

и создания не только литературных, но и бытовых текстов.

В 403/402 году до н. э. Архин издал директ, согласно которому в Афинах

и в союзных с ними городах вводился официальный алфавит ионийского типа.

Благодаря культурной гегемонии Афин данный алфавит распространился

по всему греческому миру: начиная с III века до н. э. «афинский» алфавит

добрался до Кипра, где всё еще использовалось силлабическое письмо,

подобное «линейному А». Греки передали алфавит и народам, вступавшим

с ними в контакт, прежде всех италийцам из многочисленных колоний. Этруски

тоже восприняли греческий алфавит и передали его местным народностям,

откуда и берет свое начало алфавит латинский.

Многими столетиями позже, в 850 году н. э., византийский император поручил

двум братьям из Салоник, Кириллу и Мефодию, обратить в христианство

славянские народы; Кирилл был призван передать им греческий алфавит,

опиравшийся на курсивное греческое письмо. В последующую эпоху,

вдохновляясь греческими заглавными буквами, славянский мир принял

алфавит, использующийся и поныне. Его создание незаслуженно приписывают

святому Кириллу и потому именуют «кириллицей».

Представьте на минуту все ныне существующие диалектные варианты

итальянского. Если бы они вдруг исчезли, если бы остался всего один

говорящий на фриульском или апулийском диалекте и если бы никто

не сохранил о них точного письменного свидетельства, то как бы мы передали

потомкам звучание наших слов? Если бы, к примеру, в один прекрасный день

утратилась память о тосканском говоре, а остались лишь тексты на итальянском

языке, то как бы мы воссоздали типичное «c», которому свойственно так

называемое «тосканское придыхание»?

И если б не существовало более ни единого говорящего по-итальянски и ни

единого упоминания того, как же понять или представить себе, что слово

«канцона» во Флоренции произносится как «ханцона», в Ливорно – «анцона»,

без придыхания, а на несколько километров севернее или южнее говорят

совершенно иначе?

Тот же сценарий вполне приложим на протяжении веков и к древнегреческому.

Фактически мы не можем воспроизвести изначальное греческое произношение.

И не только потому, что не знаем его. Итальянский язык просто не обладает

многими фонетическими свойствами древнегреческого. Греческие слова нынче

немы, как мрамор Акрополя, который может поведать о некогда

существовавшем потрясающем мире, не размыкая уст. И даже если бы

греческие слова заговорили, даже если бы нам удалось услышать их звучание,

мы воспроизвели бы их с большим трудом и всё равно не поняли.

Древнегреческий язык очень музыкален: само слово, обозначающее изменение

ударения, – просодия – произошло от греческого πρός + ᾠδή, то есть «пение».

Равно как и на латыни, прародительнице итальянского, «accentus» (ударение)

происходит от «ad cantus» (для пения).

В отличие от итальянского и большей части европейских языков, греческое

ударение (ὁ τόνος) было не динамическим (силовым), а музыкальным (то же

самое наблюдается сегодня в китайском, японском и многих африканских

языках). Ударение сводилось не столько к громкости, сколько к тону

издаваемого звука, его интенсивности и вибрациям; то была музыкальная

интонация. Ударный гласный выделялся не усилением голоса, а его

повышением. Он звучал острее безударных, а ударение имело чисто

семантическую значимость: временами слова различались лишь местом

ударения, например, τόμος – «ломтик» и τομός – «острый».

В итальянском ударение динамическое: скажем, слово «com-pli-ci-tà»

(«соучастие») состоит из четырех слогов, последний произносится с большей

интенсивностью из-за ударной гласной. Итальянский язык также обладает

музыкальным тоном, но он заключен не в природе слов, а в вопросительной,

восклицательной или утвердительной интонации. Она меняется во фразах «c’è

complicità.» / «c’è complicità?» / «c’è complicità!» («это соучастие.» / «это

соучастие?» / «это соучастие!») Ударение же в слове «libertà» («свобода»)

не меняется, оставаясь на конечном ударном гласном.

Помимо своей музыкальности, древнегреческий невероятно ритмичен. Его

квантитативный ритм основан на чередовании долгих и кратких слогов, что

демонстрирует и греческая музыка – сокровище, которое для нас нынче

недоступно, невоспроизводимо, как в случае с гимнами, обнаруженными

в Дельфах и предназначенными для игры и пения. Каждый греческий гласный

может быть кратким (ῐ, ε, ᾰ, ο, ῠ) и долгим (ῑ, η, ᾱ, ω, ῡ). Кроме того, объединяясь

с ι и υ, гласные могут создавать дифтонги, то есть сочетания гласных,

образующих один слог (от греческого δίφθογγος, «двойной звук»). Слог

краток по природе, когда содержит краткий гласный, за которым не следует

группа согласных; слог по природе долог, когда имеет долгий гласный элемент

или за гласным следует группа согласных[14]. При определении ударения

учитываются только по природе долгие и краткие слоги,

то есть длительность их гласных.

В целом ритмическая и музыкальная система греческого, имевшая

индоевропейское происхождение, была прочной и продержалась десятки веков.

Вот почему, хотя греческое произношение нам сейчас недоступно, для эллинов

оно было четким и ясным: краткие или долгие, ударные или безударные – все

гласные звучали отчетливо, равно как и все слоги были определенными

и упорядоченными.

Звукоподражания

Столь же редки, сколь любопытны дошедшие до нас звукоподражания,

позволяющие донести идею о том, каким на самом деле было древнегреческое

произношение. Мы знаем, что в греческом овца говорила βῆ βῆ – «бе-бе»,

собака – βαύ βαύ – «бау-бау», так появился глагол βαΰζειν – «лаять»; а для

выражения боли или удивления люди вздыхали αἰαῖ – «ай-ай» или οἴ – «ой!».

Еще любопытнее наблюдать, как от греческого произошли звукоподражания

почти во всем европейском мире. Собака по-прежнему говорит «бау-бау»,

а овца – «бе-бе» в большинстве романских языков. Но по-английски маленькая

собачонка лает «arf-arf», а большая – «bow-wow», тогда как овца блеет «baa».

По-русски собака лает «гав-гав», по-японски овца блеет «ме-ме», и так далее.

Если во всем мире собака лает, а овца блеет одинаково, но звукоподражания,

представляющие крики животных, различны, это обусловлено лишь

присутствием или отсутствием определенных звуков в определенных языках.

Музыкальное ударение и ритм языка продержались до II века н. э., когда начало

утрачиваться понятие о количестве (долготе и краткости) гласных

и утверждаться динамическое ударение, как в новогреческом языке, где гласные

уже не долгие или краткие по природе своей, а становятся оными в ударной

или безударной позиции. Ударные гласные и поныне в греческом языке

произносятся с подъемом голоса, стало быть, «высотное» ударение не исчезло –

исчезло понятие длительности.

Уже начиная с III века н. э. в греческих надписях появляется путаница

с долготой гласных, отсюда и ошибки в выборе между ε и η или же между ο и ω.

Ритм языка изменился, но по письменности этого понять нельзя. Говорящие

также, по-видимому, не отдавали себе в этом отчета, как в случаях со всеми

необратимыми лингвистическими изменениями. Тогда-то греческий алфавит

и онемел для нас навсегда, хотя внешне и остался нетронутым на протяжении

тысячелетий.

Алфавит нам, таким образом, был передан властью времени в целости. Но раз

оригинальное произношение утратилось навсегда, не следует ожидать, что

на протяжении веков не менялся способ писать по-гречески. Греческий текст

и так-то труден, почти непроницаем для нас, несмотря на то что нынче мы

можем читать его напечатанным на бумаге, со знаками препинания, пробелами,

диакритическими знаками для ориентирования в словах. А трудности невелики,

учитывая, что первоисточники, благодаря которым мы располагаем греческими

текстами, – от папирусов до надписей на камне – являют совершенно иную

практику письма, недоступную и обескураживающую для большинства

современных людей (вот почему недостаточно диплома классического лицея

и даже диплома по классической филологии, чтобы читать надписи на мраморе

из Музея Акрополя, а нужно специально учиться археологии и эпиграфике).

До III века до н. э. в Греции использовалась scriptio continua, то есть способ

письма без пробелов между словами, только прописными буквами и без

диакритических знаков (от διακριτικός, то есть «различительный»), по которым

слова можно отличить друг от друга. Иначе говоря: наш современник, увидев

оригинальный греческий текст впервые, подумает, что перед ним одно

безмерное, непонятное и бесконечное слово, начертанное прописными буквами.

Веская причина прийти в отчаянье.

Когда начало распространяться употребление строчных букв – тех, что

печатаются нынче в книгах – древние греки почувствовали (закономерную)

необходимость сделать текст более разборчивым и добавили в него знаки

препинания. Именно ученые из библиотеки Александрии Египетской

в эллинистическую эпоху, последовавшую за эпохой Александра Великого,

кодифицировали дошедшие до нас графические значки: придыхания, ударения,

знаки препинания. Однако постоянным, нормальным их употребление стало

лишь несколько веков спустя.

За то, что сегодня мы можем беспрепятственно читать текст

на древнегреческом, благодарить нужно александрийцев; это им мы обязаны

наличием диакритики и пунктуации, которые так помогают нам

в понимании греческого.

Теперь обратимся к примерам.

– Придыхание, по-гречески πνεῦμα – «дыхание, дуновение», указывает

на отсутствие или присутствие придыхания при начальном гласном

или дифтонге слова. Оно может быть густым (῾) или легким (᾿). В первом случае

слово произносится с начальным придыханием, подобным немецкому /h/[15],

как, например, ὕπνος – «сон». Второй случай весьма оригинален, поскольку

греческий язык помечает даже то, чего нет: легкое придыхание указывает

на отсутствие придыхания, скажем, в слове εἰρήνη – «мир».

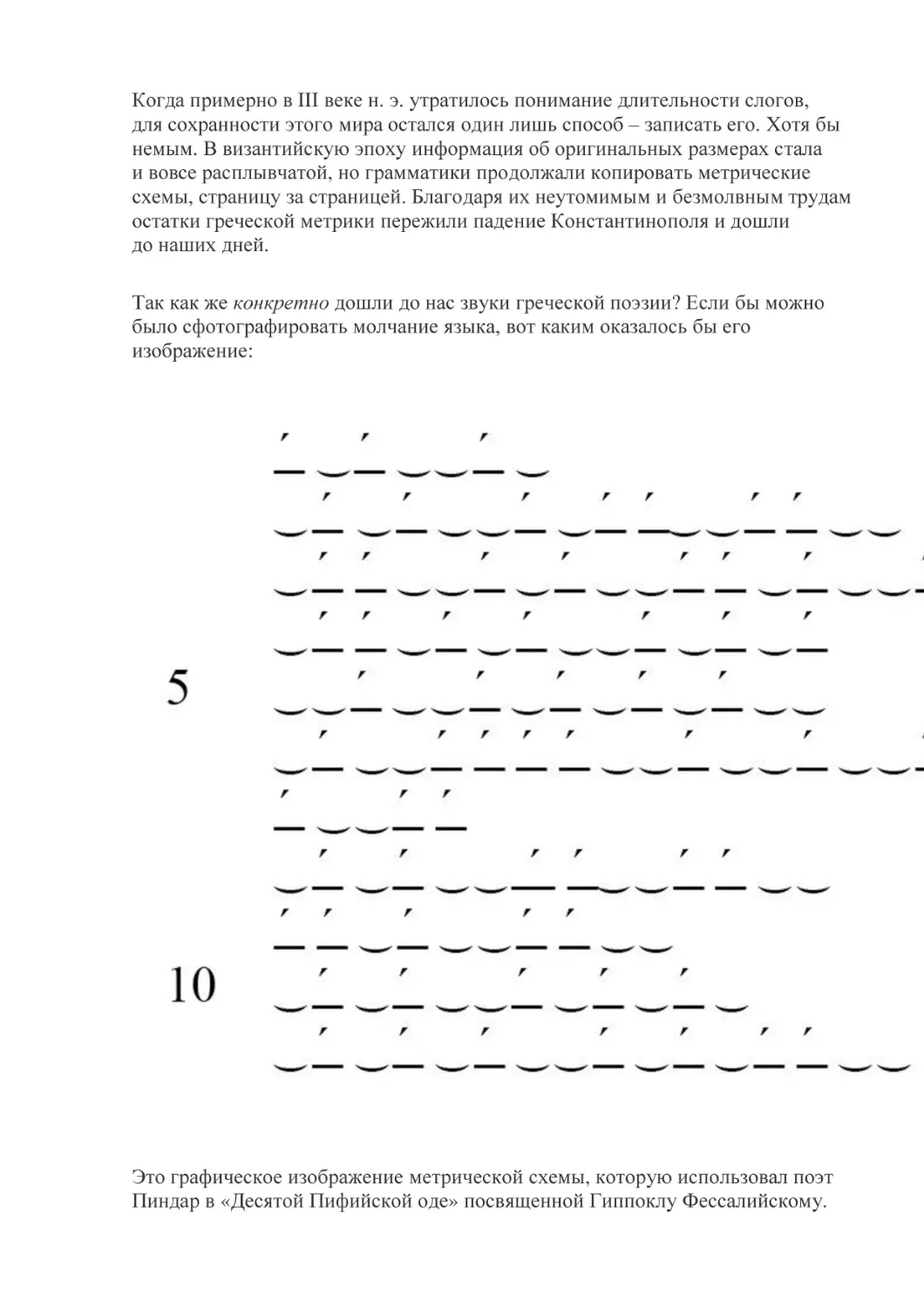

Придыхание, с веками ослабев, исчезло из κοινή и совершенно отсутствует