Автор: Бройтман С.Н.

Теги: теория литературы русская литература лирика

ISBN: 5-7281-0140-2

Год: 1997

Текст

РУС

ЛИРИ

XIX НАЧАЛА XX ВЕКА

В СВЕ ТЕ

ИСТОРИЧЕСКОЙ

ПОЭТИКИ

СУБЪЕКТНО-

ОБРАЗНАЯ

СТРУКТУРА

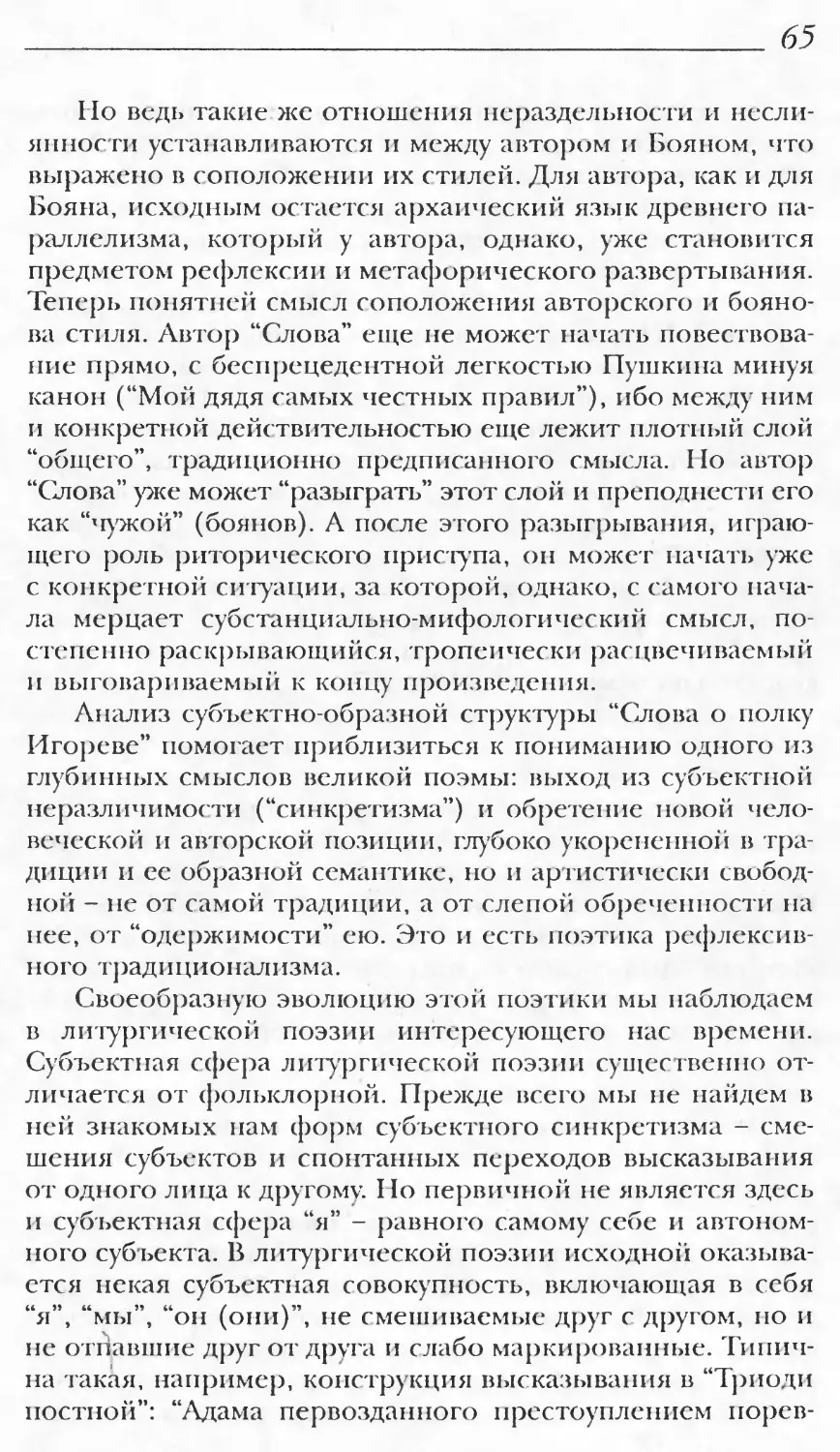

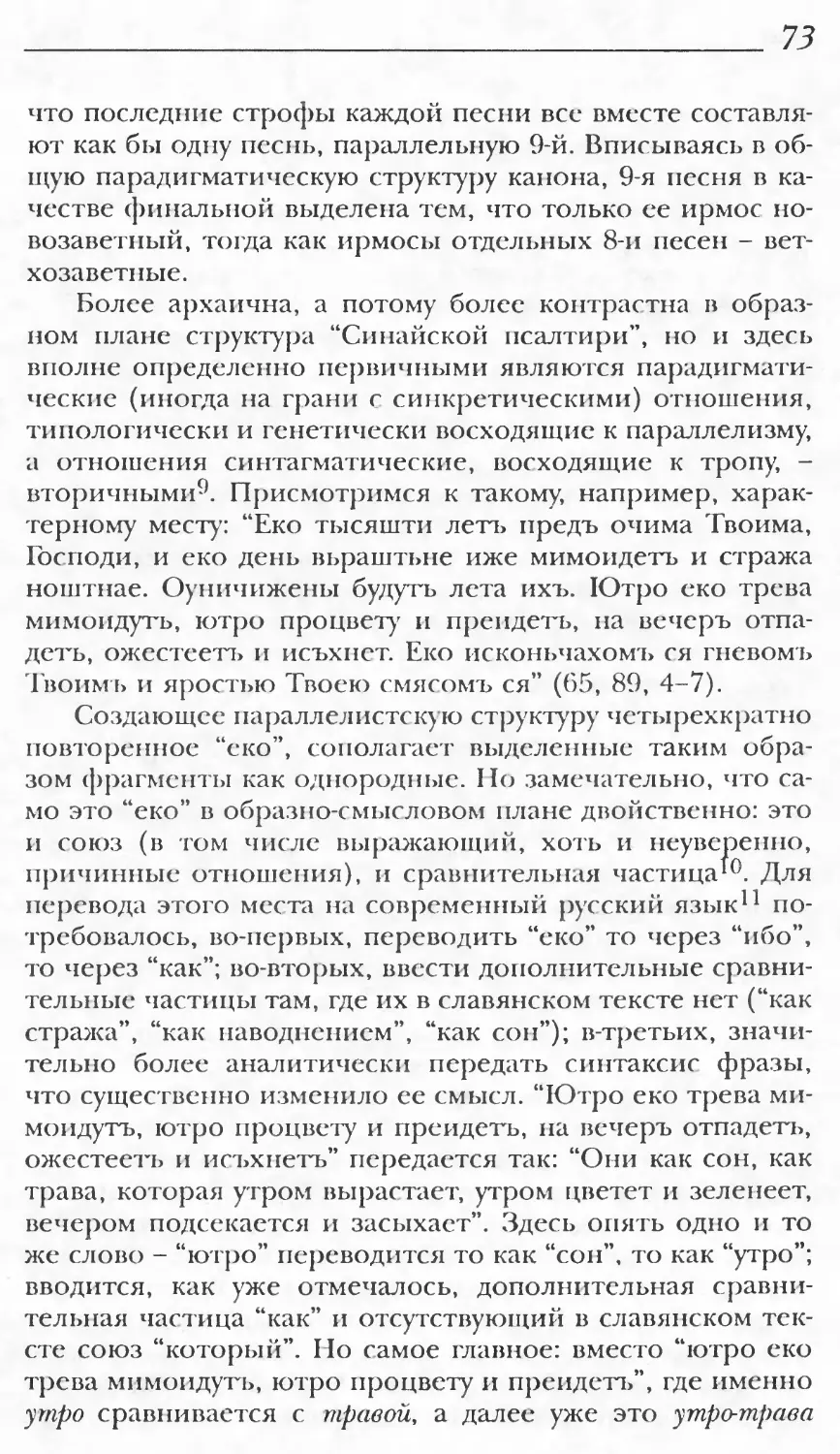

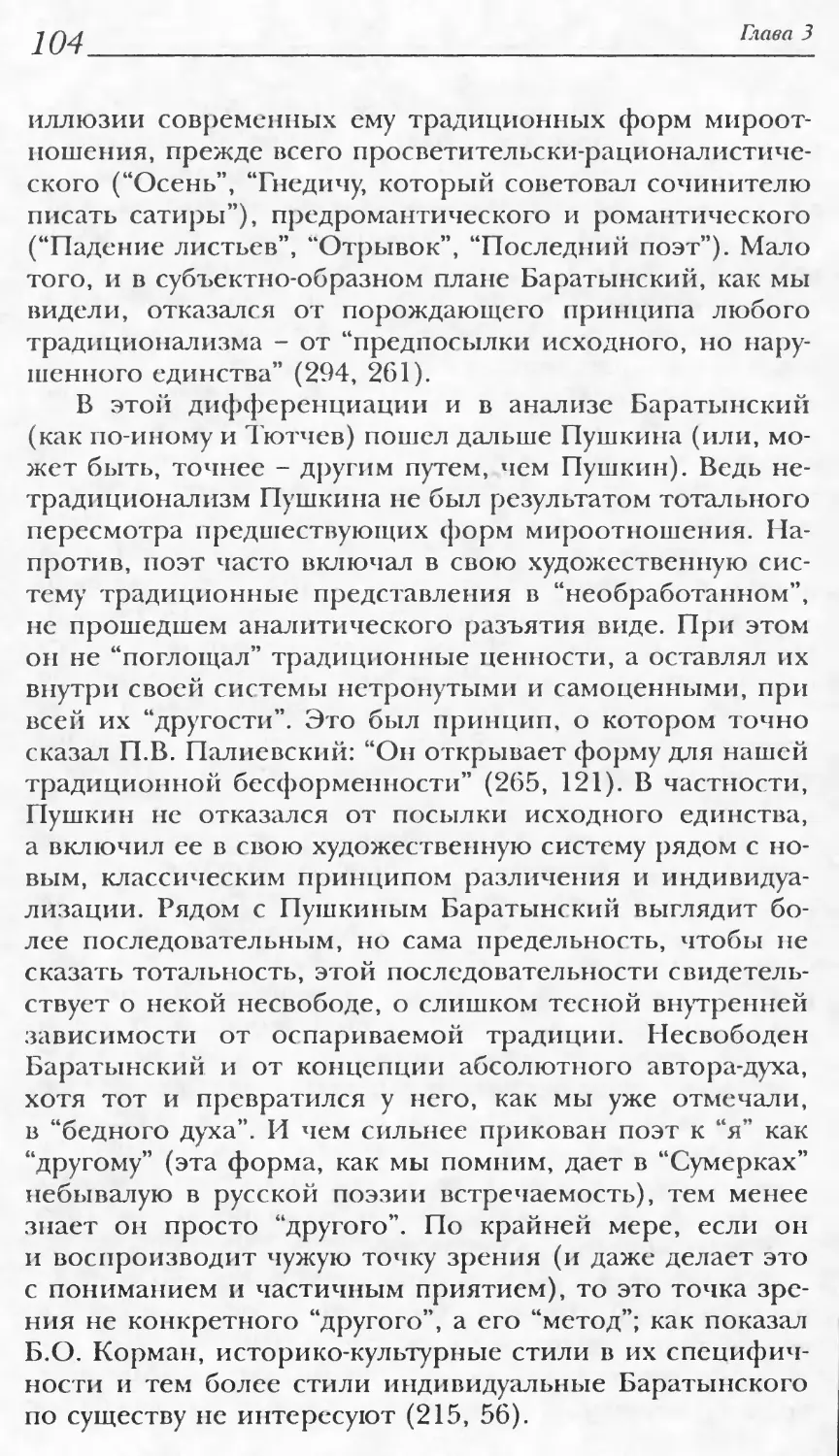

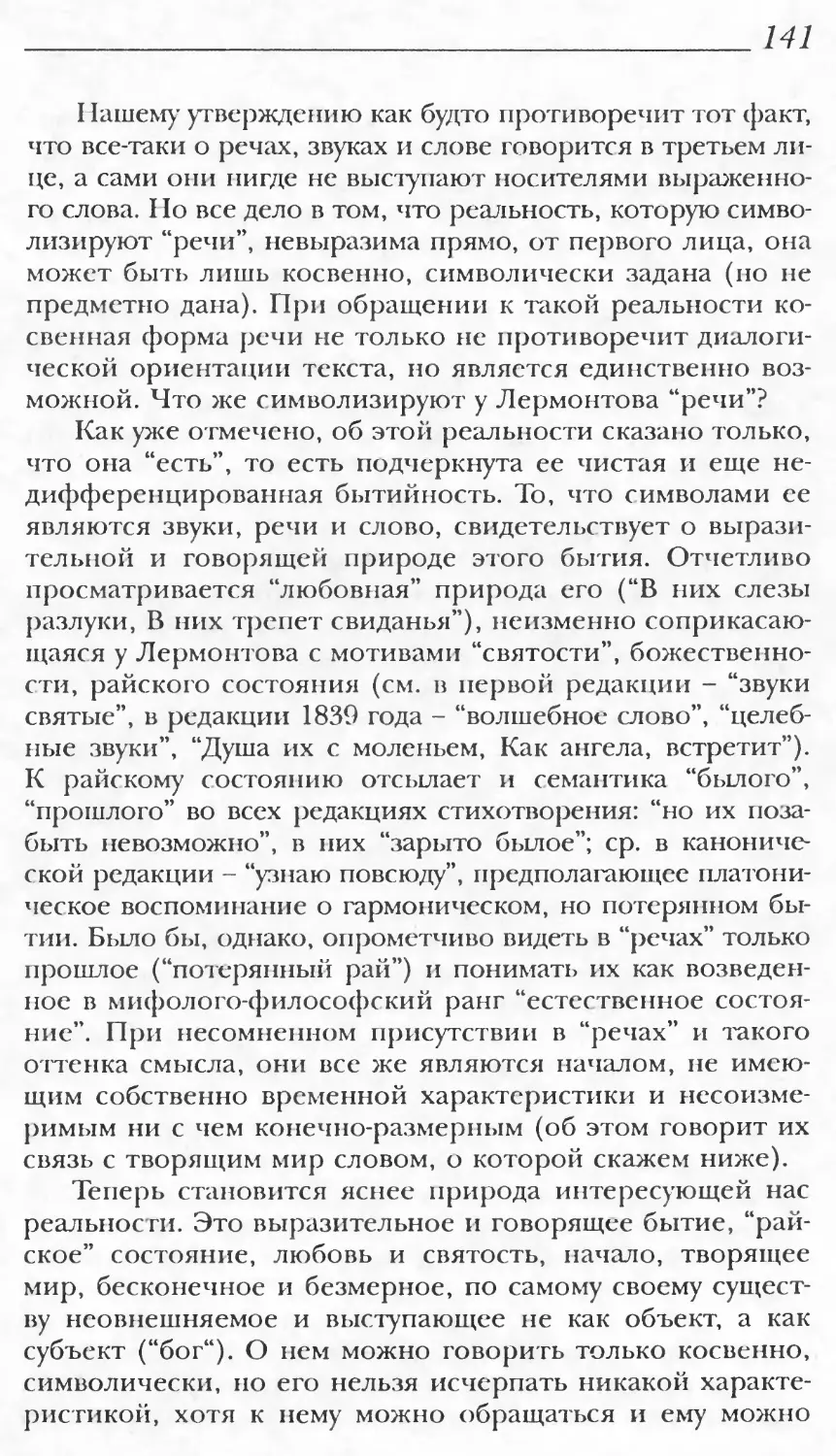

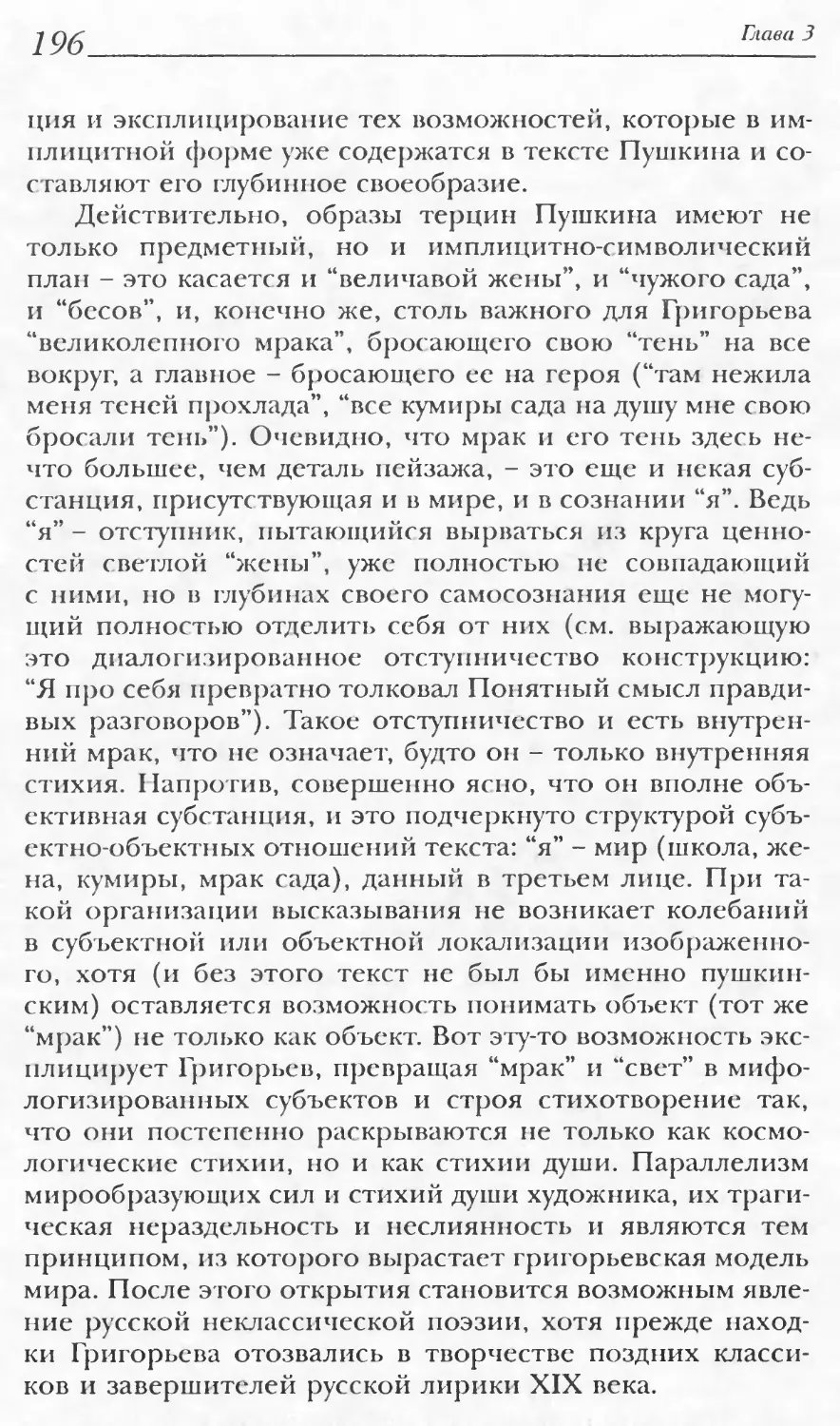

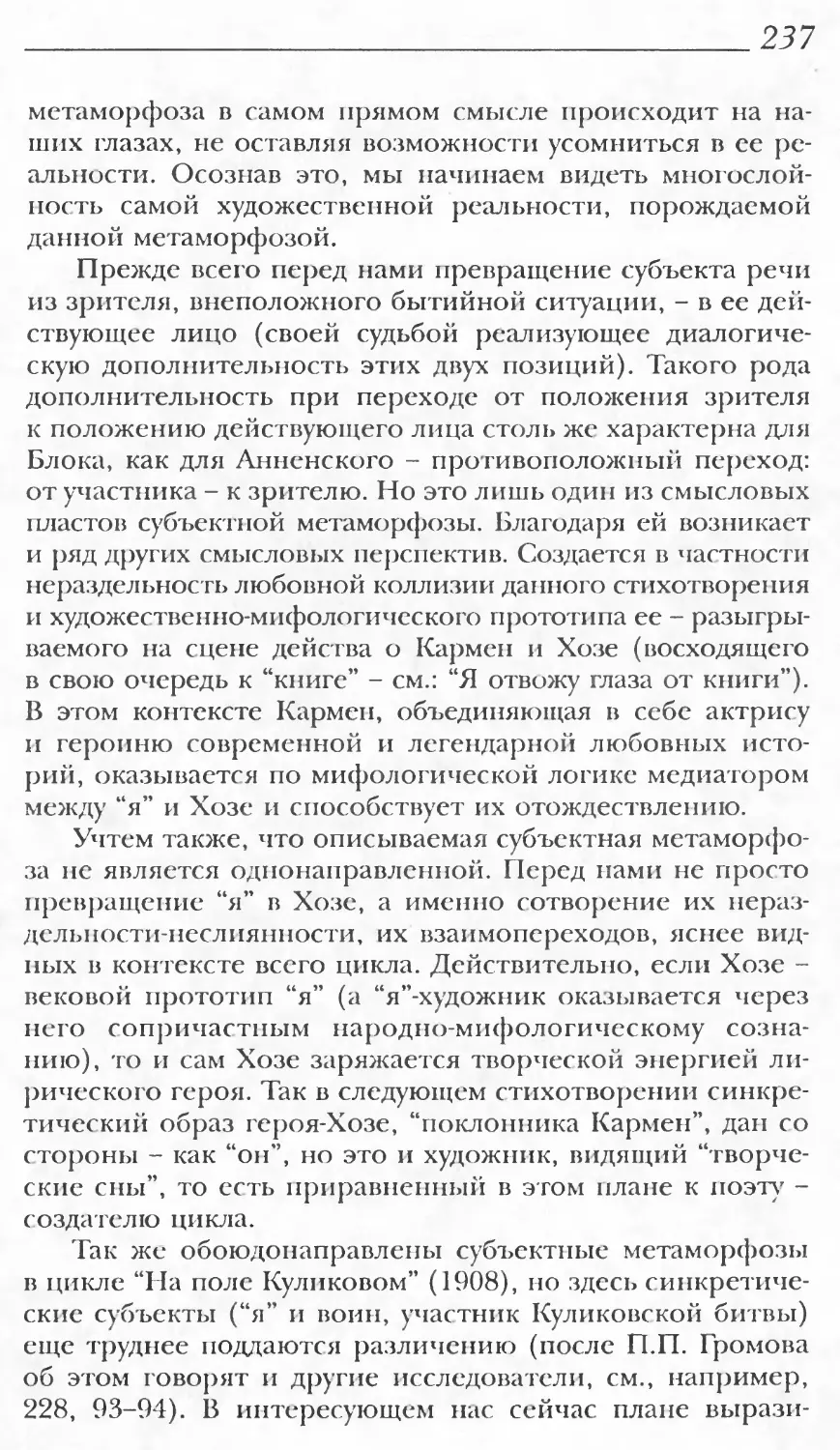

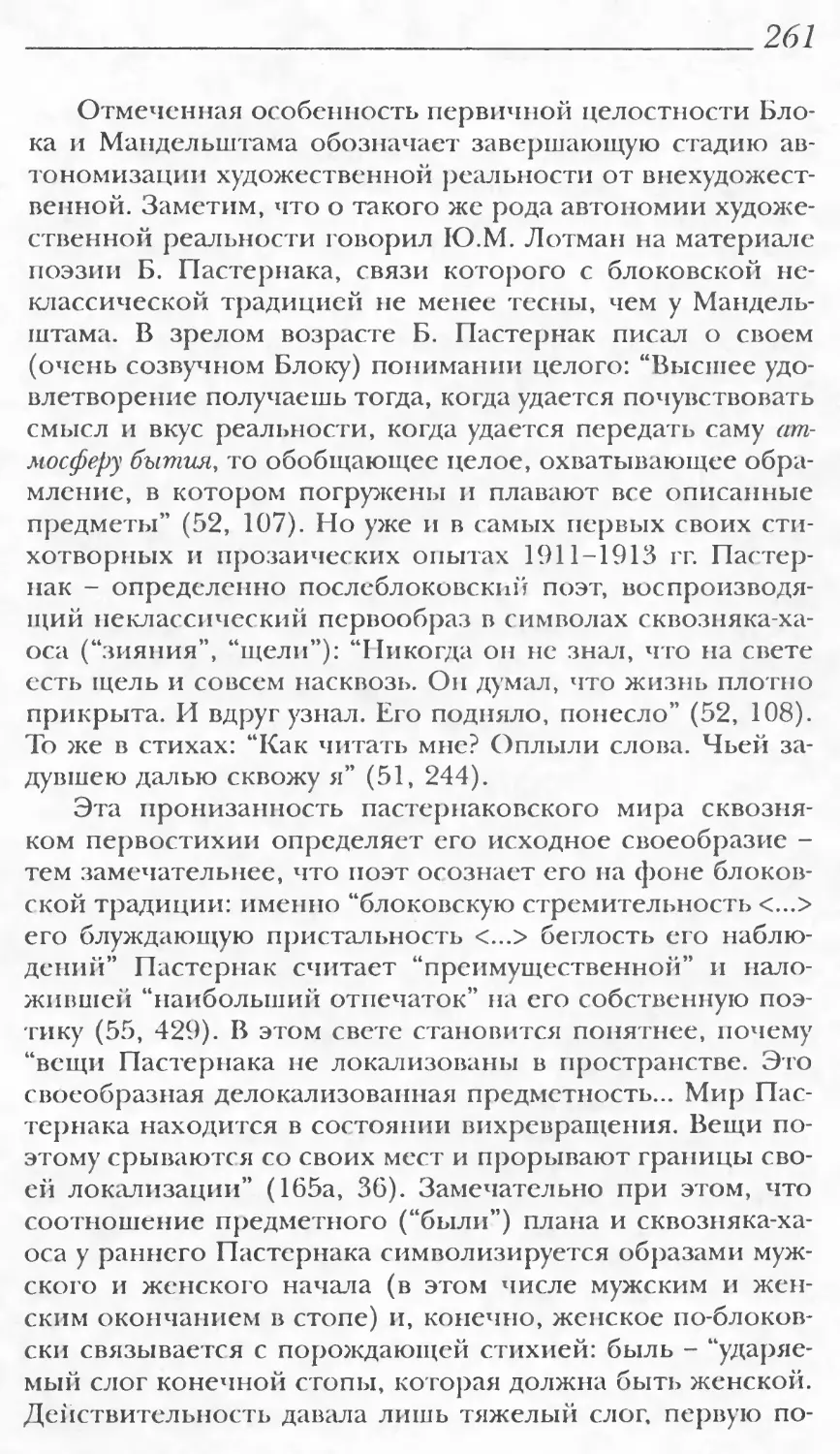

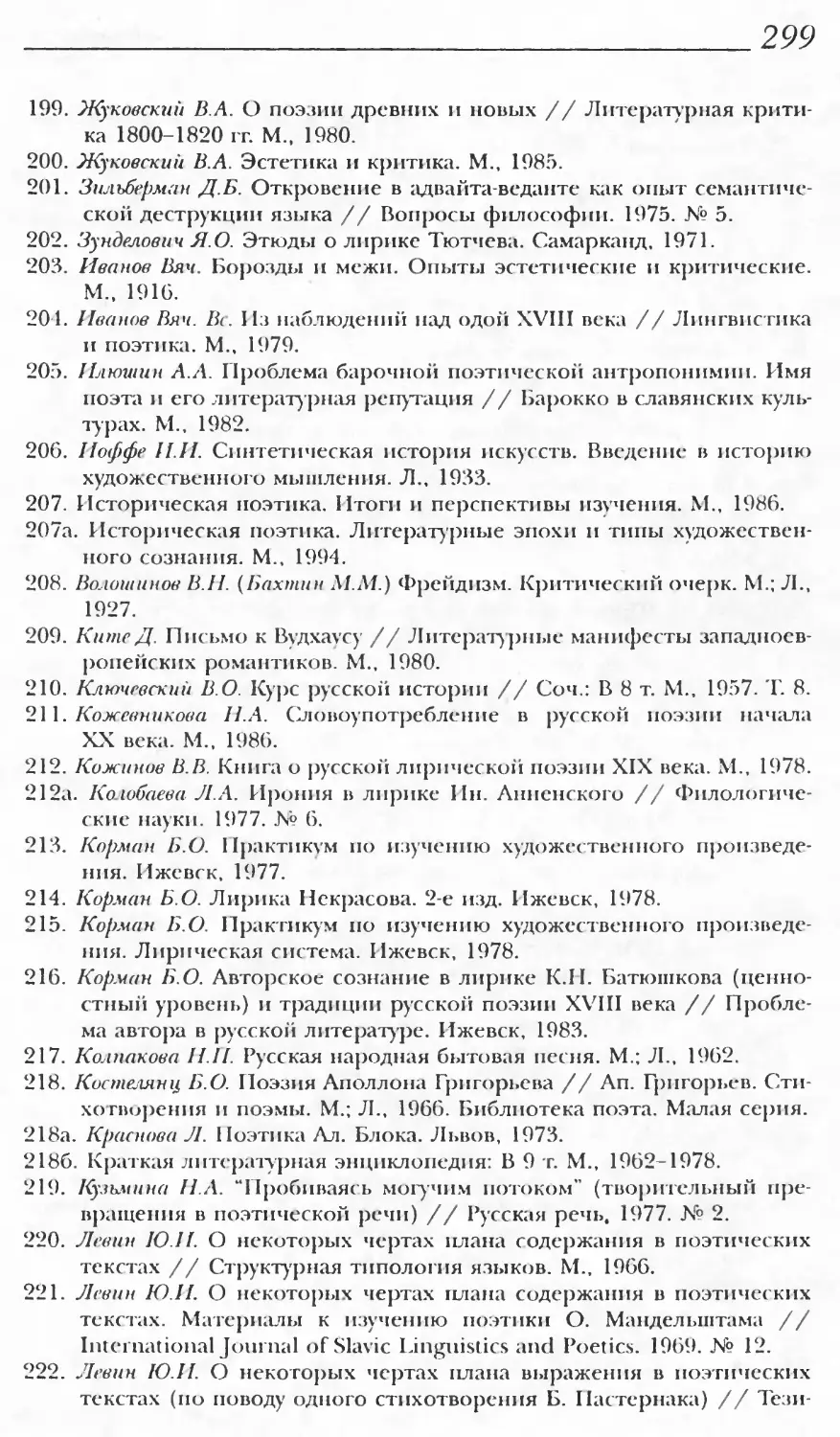

Таблица 1

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

Формы высказывания в % %

Количество стихотворений от “я” от “мы” без “я” от “я—мы” Реплицированность “Я” как “другой” (со стороны) Синкретические и диалогические формы

реплика обмен репли- ками всего “он” “ты” отделе- ние со- стоян. обоб- щен, инфи- нит. всего немес- тоим. я- ро- левое -я- син- кретич. | -ты син- кретич. чужое слово несоб. прямая речь голоса игра т.з. курсив всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1) Н. Карамзин 178 18.0 13.5 30.0 10.6 23.0 3.4 26.4 16.3 8.4 10.0 34.7 2.1 - - - 3.4 - 5.5

2) К. Батюшков 133 24.0 8.2 20.0 26.3 28.0 7.5 35.5 21.8 — — — 21.8 — 2.0 — — — — — 1.5 — 3.5

3) В. Жуковский 500 26.6 15.6 23.6 18.0 20.6 9.4 30.0 16.8 3.4 12.0 15.4 47.6 - 7.8 - - - - - - 31.0 38.8

4) А. Пушкин 1813-1817 815 30.5 3.5 15.6 10.6 30.0 18.0 1.4 19.4 2.1 2.1

1817-1823 42.0 9.0 19.3 12.6 11.6 13.5 2.4 1.0 — 15.9 — 1.0 - - — - — — - 1.0

1824-1829 46.4 7.4 30.0 10.1 11.6 6.0 2.0 1.4 - 9.4 — 3.4 — — — - - 1.4 - 4.8

1830-1836 40.0 10.7 32.7 10.0 30.0 7.0 2.3 1.7 — 11.0 - 2.3 - — - - - 4.6 — 6.9

Среднее 46.7 8.8 20.9 12.4 11.1 7.3 18.4 11.7 2.8 0.4 - 13.9 - 2.4 - - - - - 1.0 - 3.4

5) А. Дельвиг 197 44.0 12.0 13.0 12.0 23.0 14.0 37.0 16.5 3.0 7.5 6.0 33.0 4.5 5.5 — — — - - — 4.5 14.5

6) Е. Баратынский Стих-я ПО 40.0 3.6 15.0 9.6 18.0 18.0 31.4 6.0 2.4 39.2 10.8 10.8

Сумерки 11.3 11.1 37.0 - 3.7 - 3.7 28.0 25.0 11.0 - 72.0 - - - - - 3.7 - 7.4 - 11.1

Среднее 7) М. Лермонтов 430 32.7 5.4 20.9 7.2 14.5 - 14.5 46.3 5.5

1828-1835 60.0 6.0 21.8 8.0 11.0 — 11.0 20.0 4.2 5.0 — 29.2 — 0.3 — — — — — — — 0.3

1836-1841 46.5 2.3 36.1 9.3 8.0 8.1 16.1 16.3 4.6 11.6 — 32.5 — 2.3 - - — 2.3 - 5.8 — 8.1

Стих-я 1840 46.0 - 15.4 15.4 15.4 7.7 23.1 - 7.7 7.7 — — 15.4 - 4.0 - - — — — — - 4.0

Среднее 56.0 5.1 25.0 9.0 12.5 0.3 12.8 18.0 4.0 7.0 — 29.0 - 0.7 - — — — — 3.5 - 4.2

8) Ф. Тютчев 378 25.0 21.5 35.7 6.3 9.0 4.2 13.2 1.8 4.0 1.6 — 7.4 — 1.3 — — - — — 3.7 — 3.7

9) Ф. Глинка 194 47.0 17.0 17.1 9.7 30.9 4.1 35.0 11.8 3.0 17.0 5.6 37.4 2.0 2.5 1.5 - — — — 1.0 37.0 44.0

10) А. Хомяков 100 40.0 15.0 20.0 11.0 14.0 6.0 20.0 27.0 7.0 23.0 7.0 64.0 5.0 - - - - - - - 1.0 6.0

Всего: 3035

Среднее 34.8 11.6 21.8 13.1 24.4 31.2 10.0

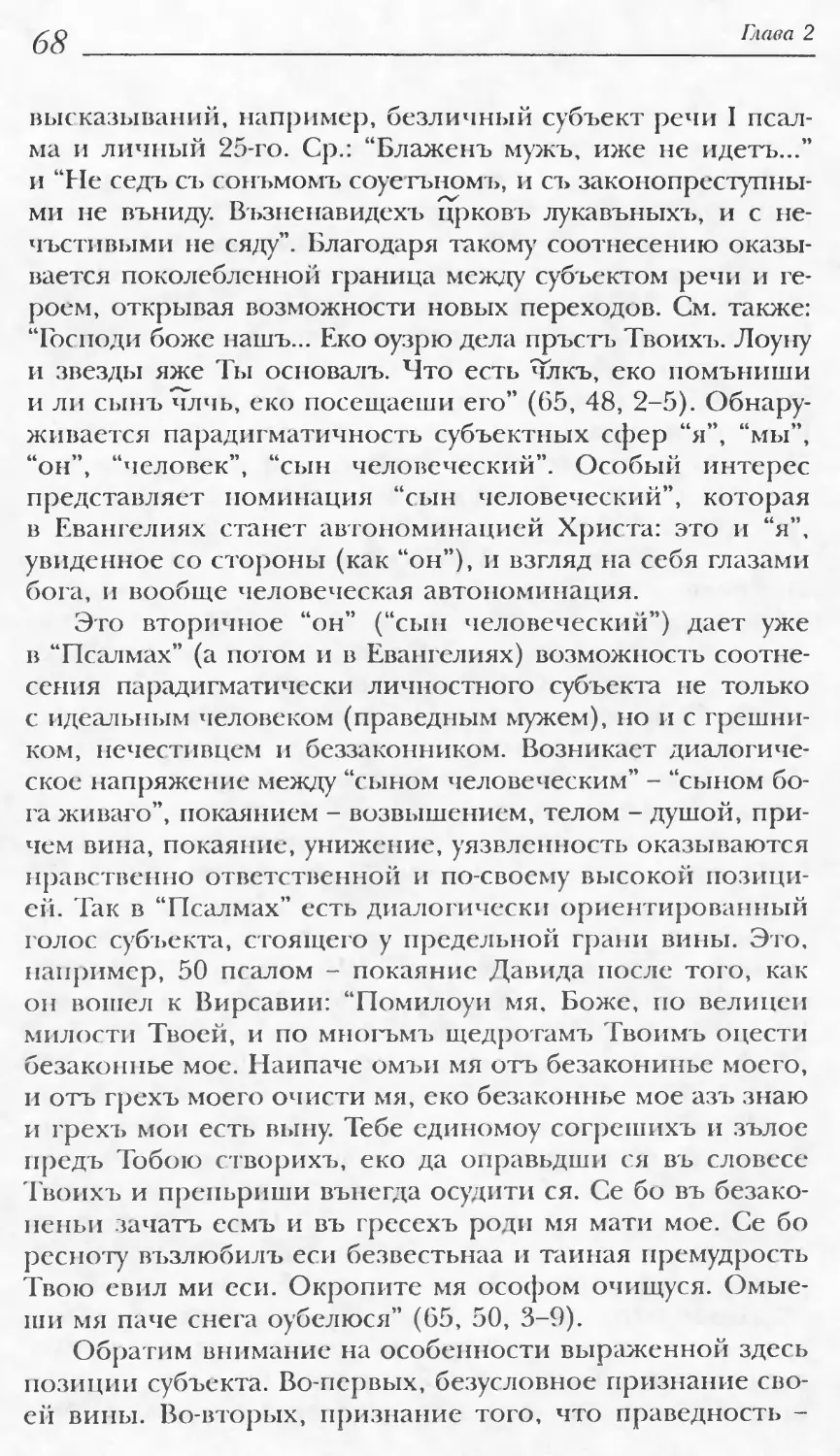

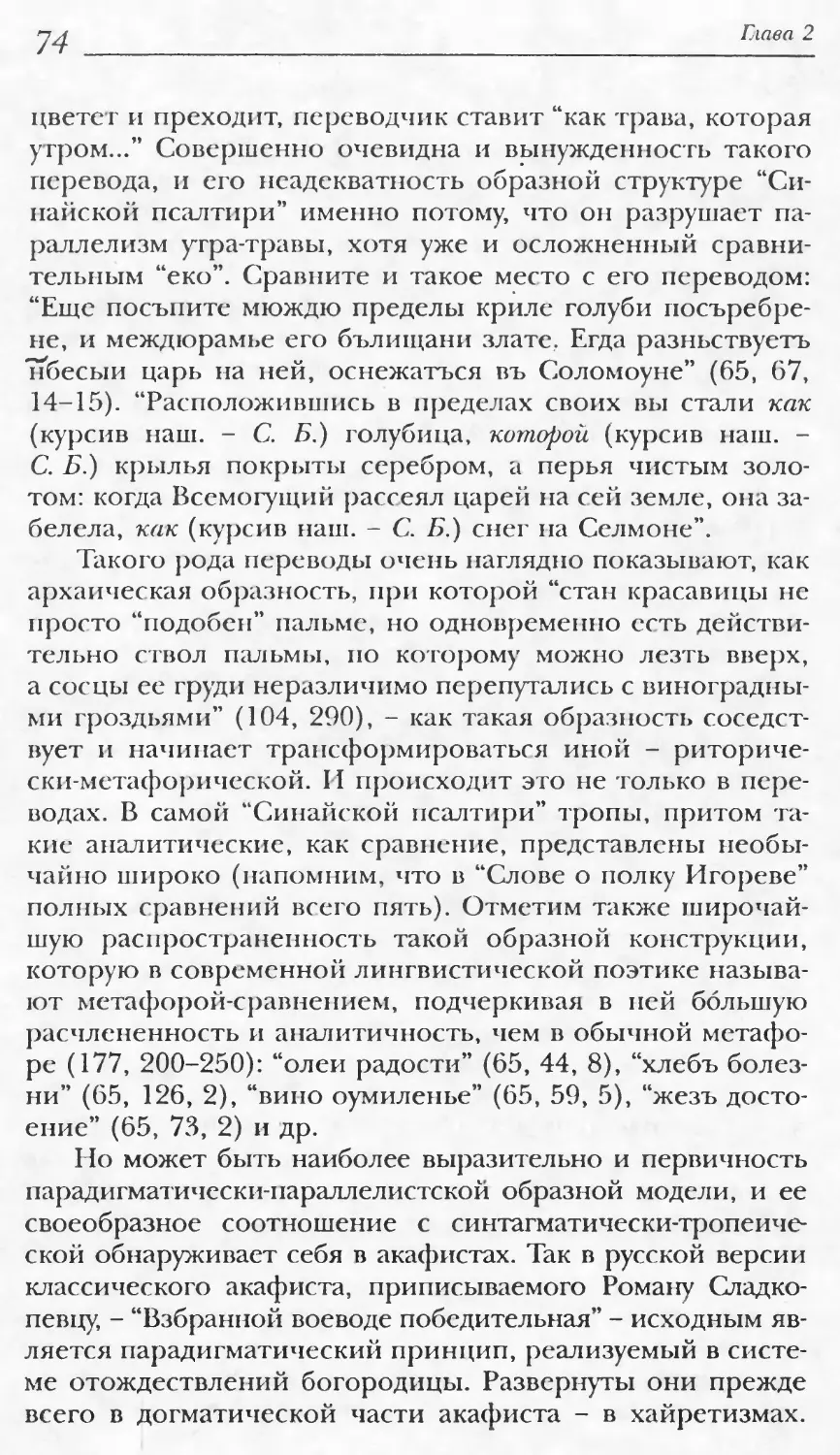

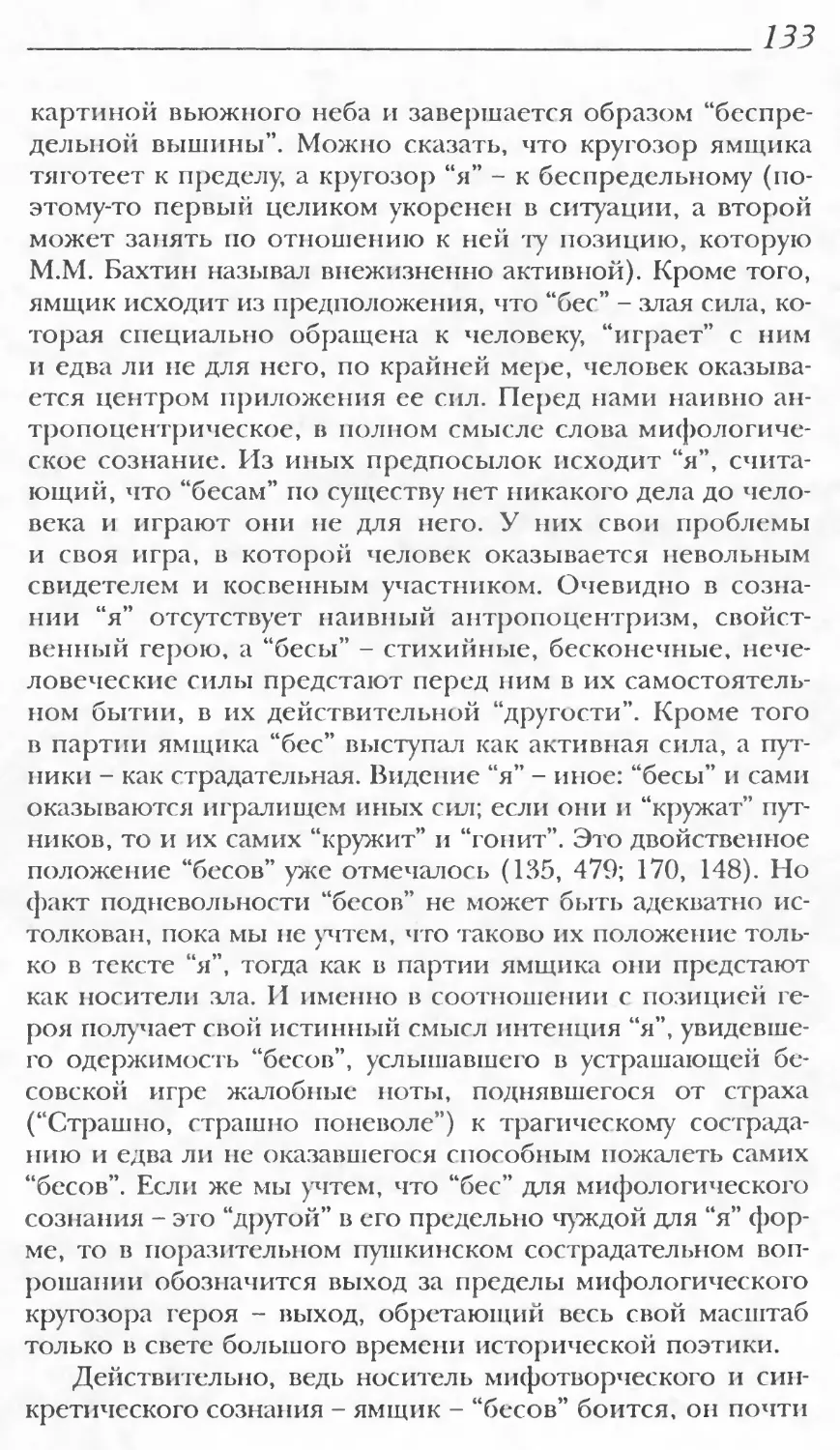

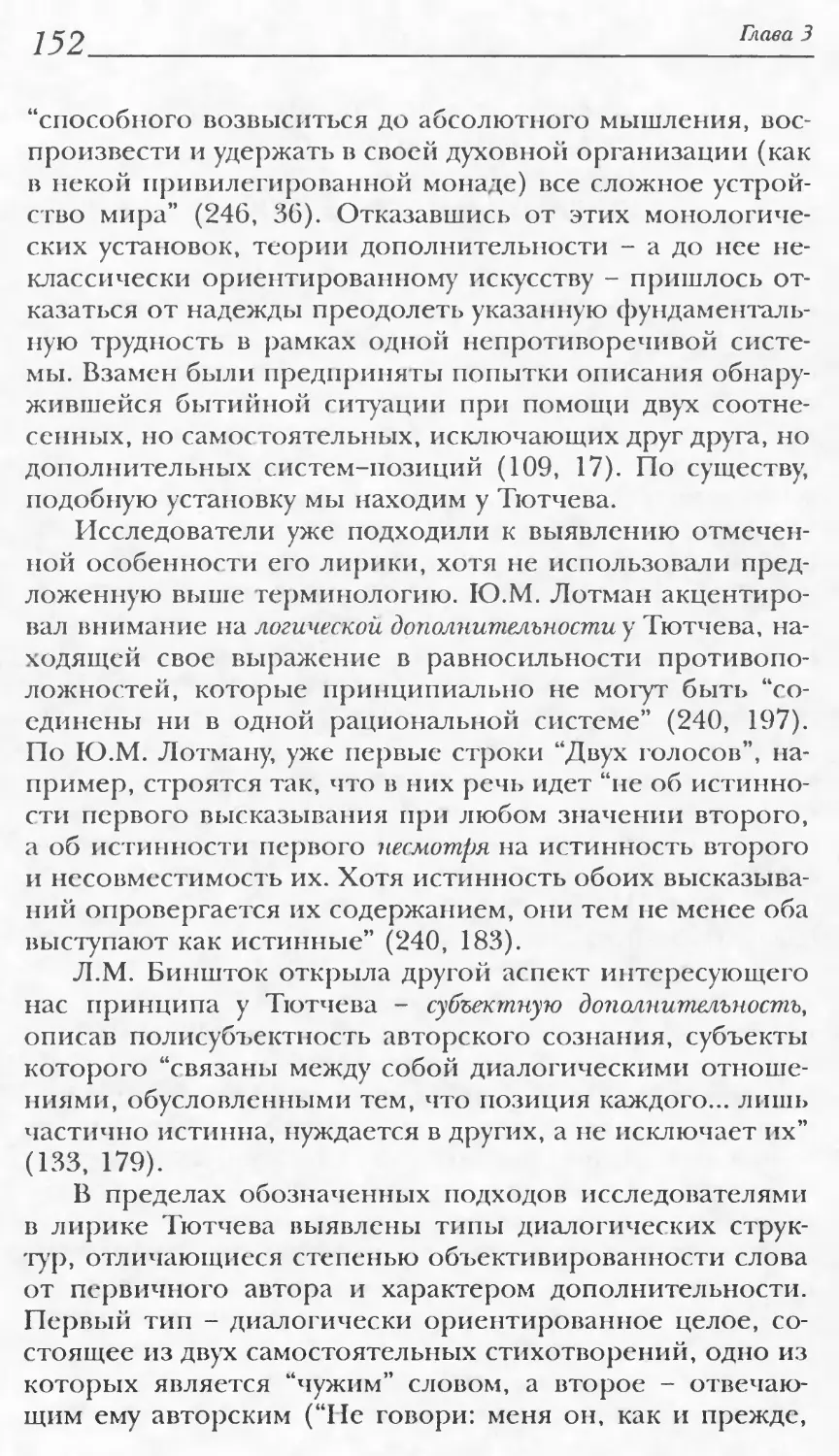

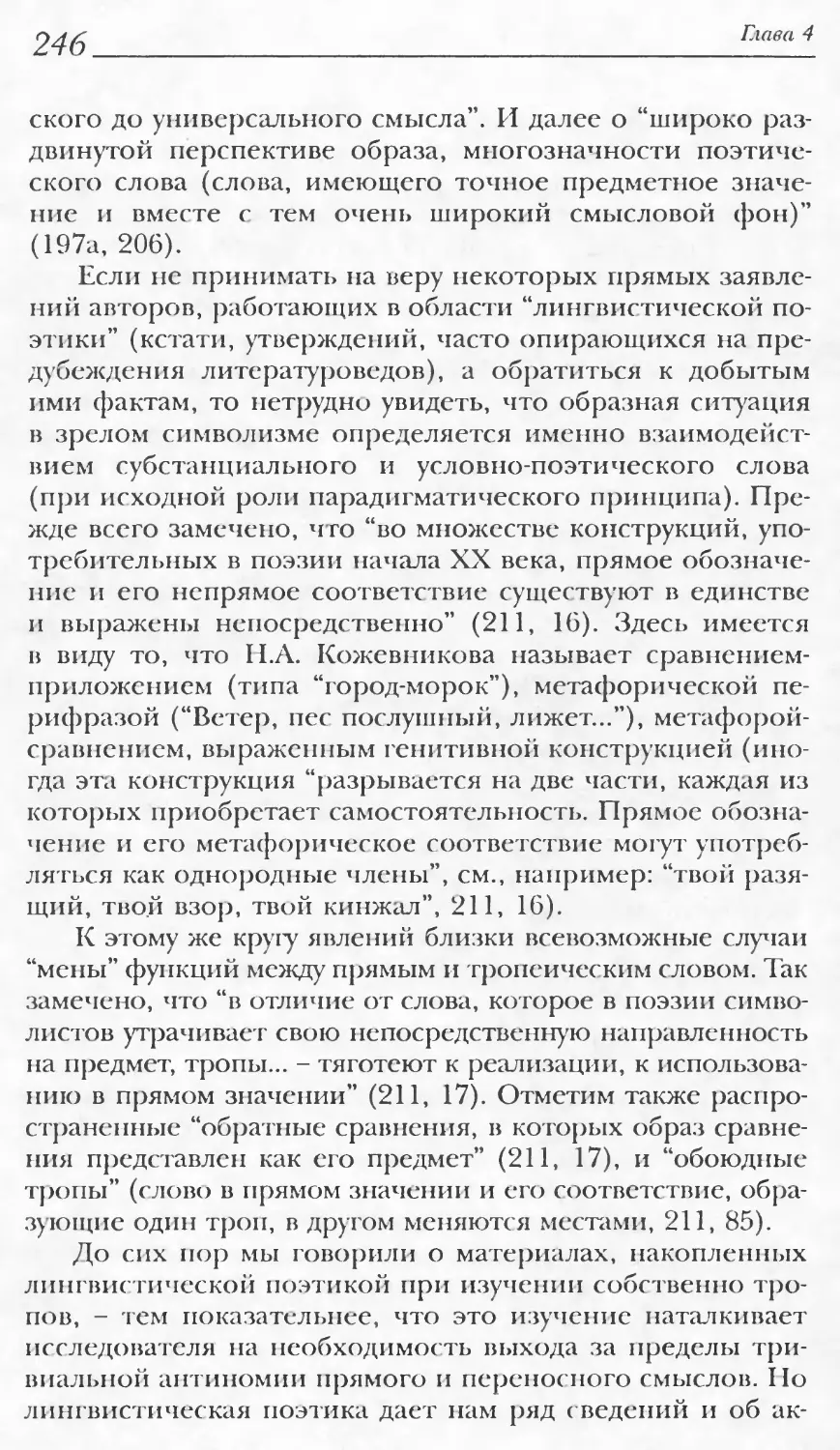

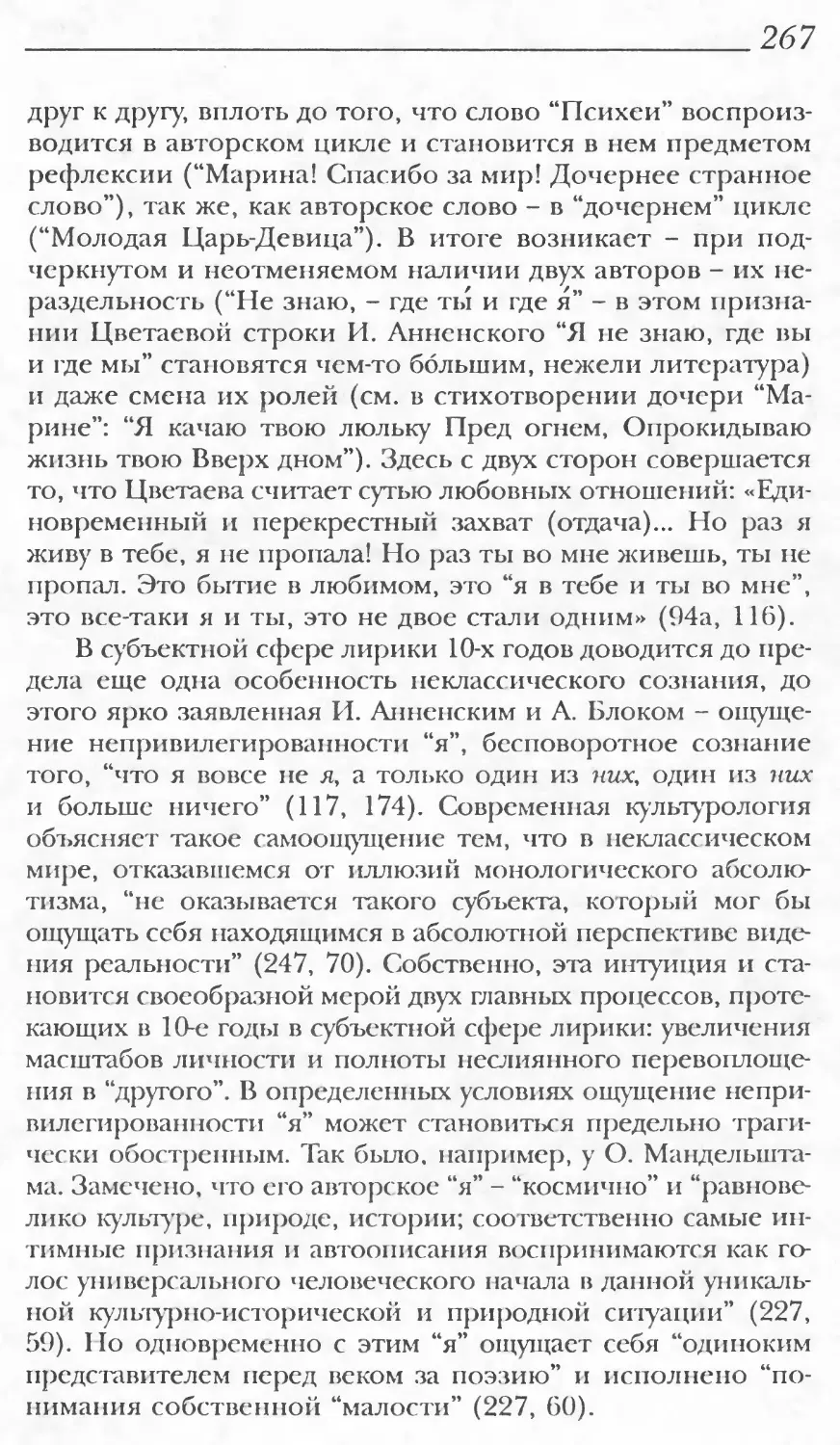

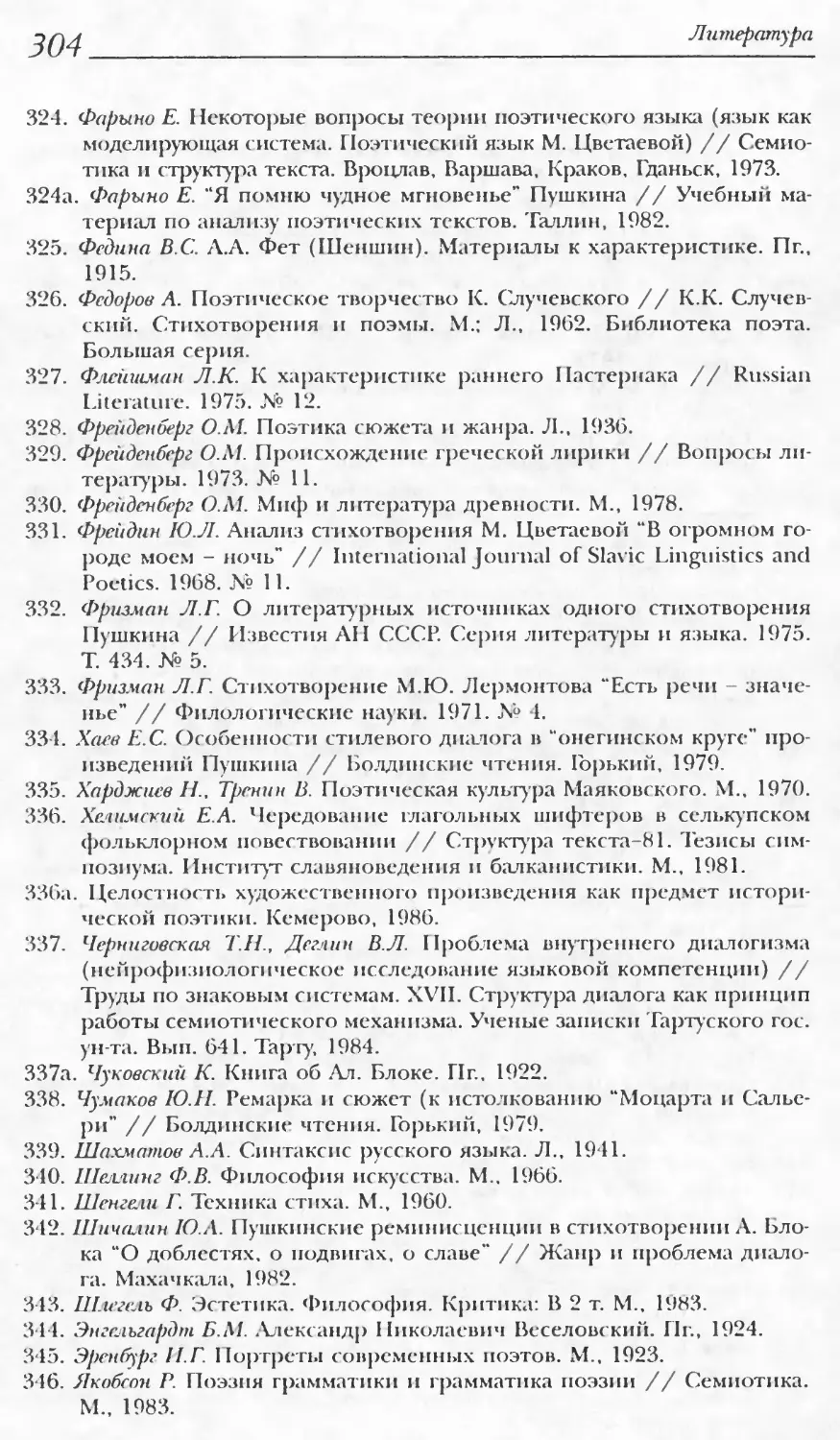

Таблица 2

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

Формы высказывания в % %

Количество стихотворений от “я” от “мы” без “я” от “я—мы” Реплицированность “Я” как “другой” (со стороны) Синкретические и диалогические формы

реплика обмен репли- ками всего “он” “ты” отделе- ние со- стоян. обоб- щен, инфи- нит. всего немес- тоим. -я- ро- левое -я- син- кретич. —ты— синкре- тич. чужое слово несоб. прямая речь голоса игра т.з. курсив всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1) К. Павлова 111 37.7 14.4 17.1 18.0 13.5 6.3 19.8 7.2 2.7 25.2 2.7 37.8 1.4 5.4 — 6.8

2) А. Фет 457 64.3 5.3 20.0 1.0 3.1 4.0 7.1 0.7 2.7 2.7 0.7 6.8 1.4 2.8 - 2.7 - - 1.3 1.0 — 9.2

3) Н. Некрасов Мечты и звуки 272 49.0 7.2 29.0 3.6 10.9 9.0 19.9 12.6 5.8 9.0 27.4 3.6 3.6

1845-1856 52.5 9.1 19.2 6.1 19.2 7.7 26.9 23.2 5.1 6.1 - 34.4 — 15.4 — — — 15.4 - 7.7 — 38.5

1856—1877 28.0 14.4 14.4 18.7 18.0 18.0 36.0 13.6 21.5 15.2 11.5 61.8 — 9.0 — - - 10.3 - 12.1 — 31.2

Среднее 4) Я. Полонский 232 40.0 11.3 18.4 12.1 18.5 12.5 29.0 14.3 13.6 7.7 5.8 41.4 - 8.8 - - - 10.3 - 12.1 - 31.2

1840-1851 55.4 — 23.0 7.7 17.0 9.2 26.2 13.9 9.2 3.1 7.7 33.9 — 9.2 — - - 10.7 - 6.3 — 26.2

1850-1870 45.0 8.6 12.4 7.7 21.7 10.0 31.7 10.0 7.0 14.7 1.5 33.2 — 10.0 — - - 1.5 - 3.8 — 15.3

1880-1899 40.0 8.0 8.0 21.0 18.0 5.0 23.0 13.0 5.0 13.0 2.6 33.6 — 2.6 - - - - - 5.0 — 7.6

Среднее 5) А.К. Толстой 200 47.0 6.0 14.6 10.0 20.0 9.0 29.0 11.7 7.3 11.2 3.5 33.7 - 8.6 - - - 3.9 - 3.9 - 16.4

Лир. стих-я 51.5 7.5 12.1 9.0 6.0 3.7 9.7 7.2 3.5 22.5 7.5 40.7 1.5 1.5 0.7 - — — 1.7 1.5 — 6.9

Юмор, стих-я 28.3 6.0 18.0 7.1 24.0 13.3 37.3 4.4 2.0 1.5 1.5 7.4 3.0 20.8 — - — — — - — 23.8

Среднее 43.5 7.0 14.0 8.5 12.0 7.0 19.0 7.5 3.0 15.0 5.5 31.6 2.0 8.0 0.5 - - - 1.5 1.0 - 13.0

6) А. Майков 367 37.6 8.4 27.2 6.8 18.3 4.6 22.9 4.9 9.2 13.0 3.5 30.3 2.7 8.4 — - — - - 1.9 — 12.0

7) Ап. Григорьев 104 66.3 6.7 9.6 6.7 7.6 1.8 9.4 17.2 5.8 31.7 17.2 71.9 - 1.8 - 0.9 - - 0.9 - 9.6 14.1

8) С. Надсон 77 66.2 10.4 6.5 8.0 18.1 - 18.1 11.7 17.0 17.0 11.7 57.4 — — — — — — 4.0 — — 4.0

9) А. Апухтин 190 55.2 10.5 18.9 9.4 22.6 3.3 25.9 5.2 2.6 26.3 4.2 38.8 0.5 5.2 0.5 — - 1.0 - 3.6 - 10.8

10) К. Случевский Стихи 238 31.0 13.4 30.2 5.0 10.5 2.9 13.4 0.8 6.2 12.1 19.7 38.8 1.6 3.8 1.2 0.8 2.9 10.7

Песни из Уголка 49.5 10.4 19.0 12.3 14.2 1.9 16.1 - 11.4 14.2 13.3 38.9 2.8 - 1.9 - — — - 13.3 — 18.0

Среднее 36.7 15.4 26.8 7.2 11.6 2.6 14.2 0.5 7.0 12.8 17.7 38.0 2.0 2.6 1.4 - - 0.5 - 6.1 - 12.6

Всего: 2248

Среднее 48.5 10.1 18.0 9.4 21.8 39.0 11.6

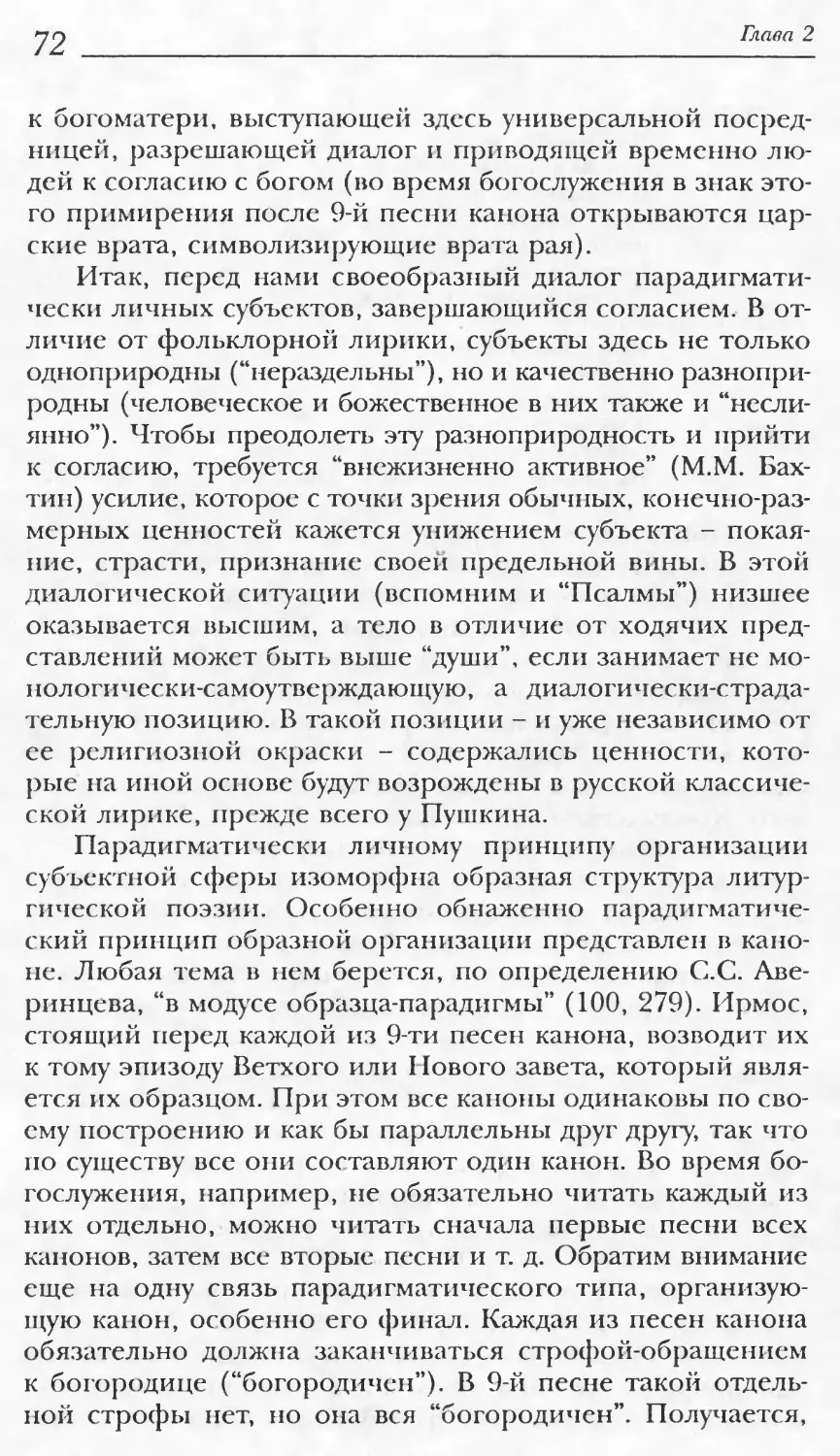

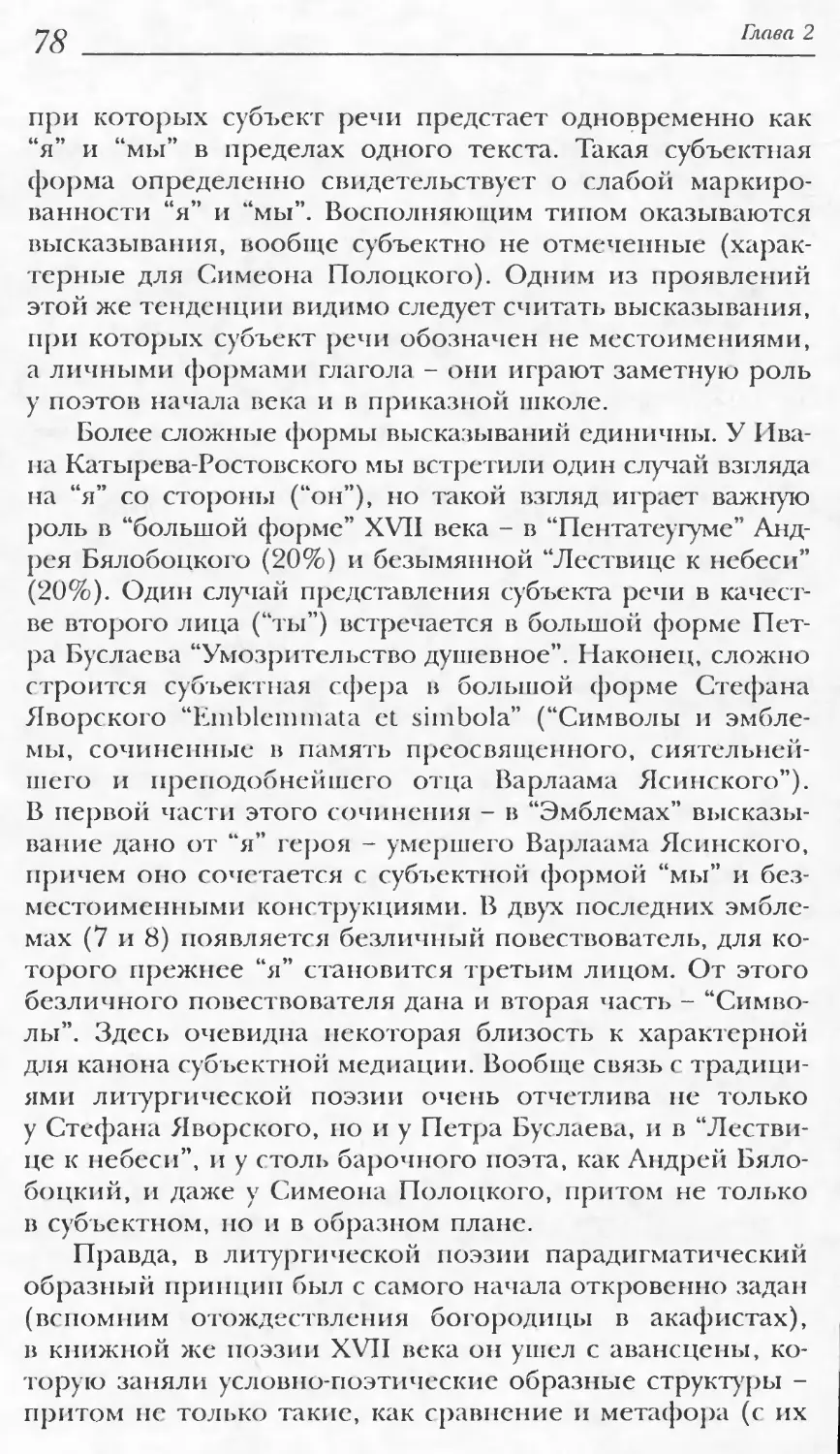

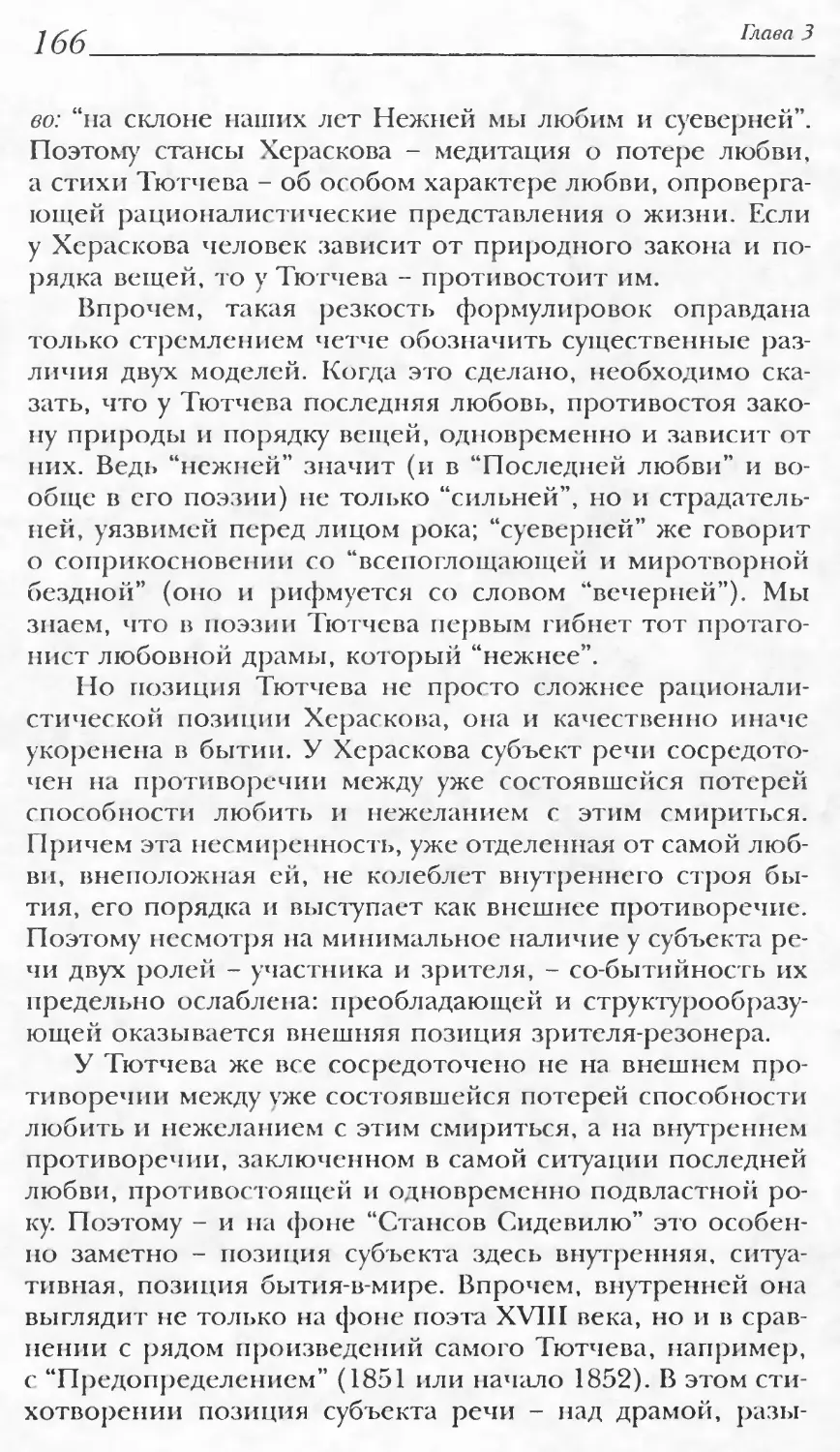

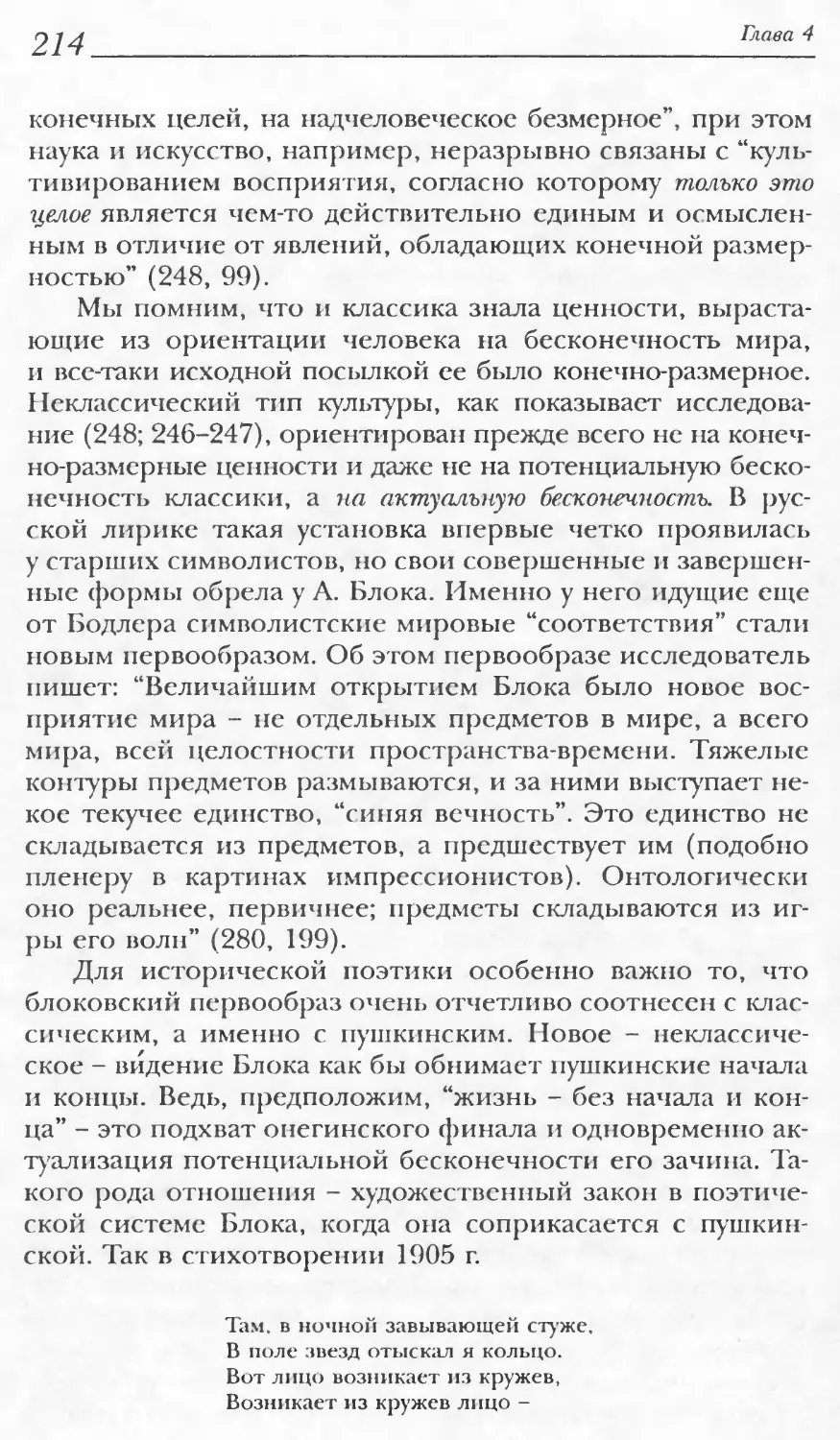

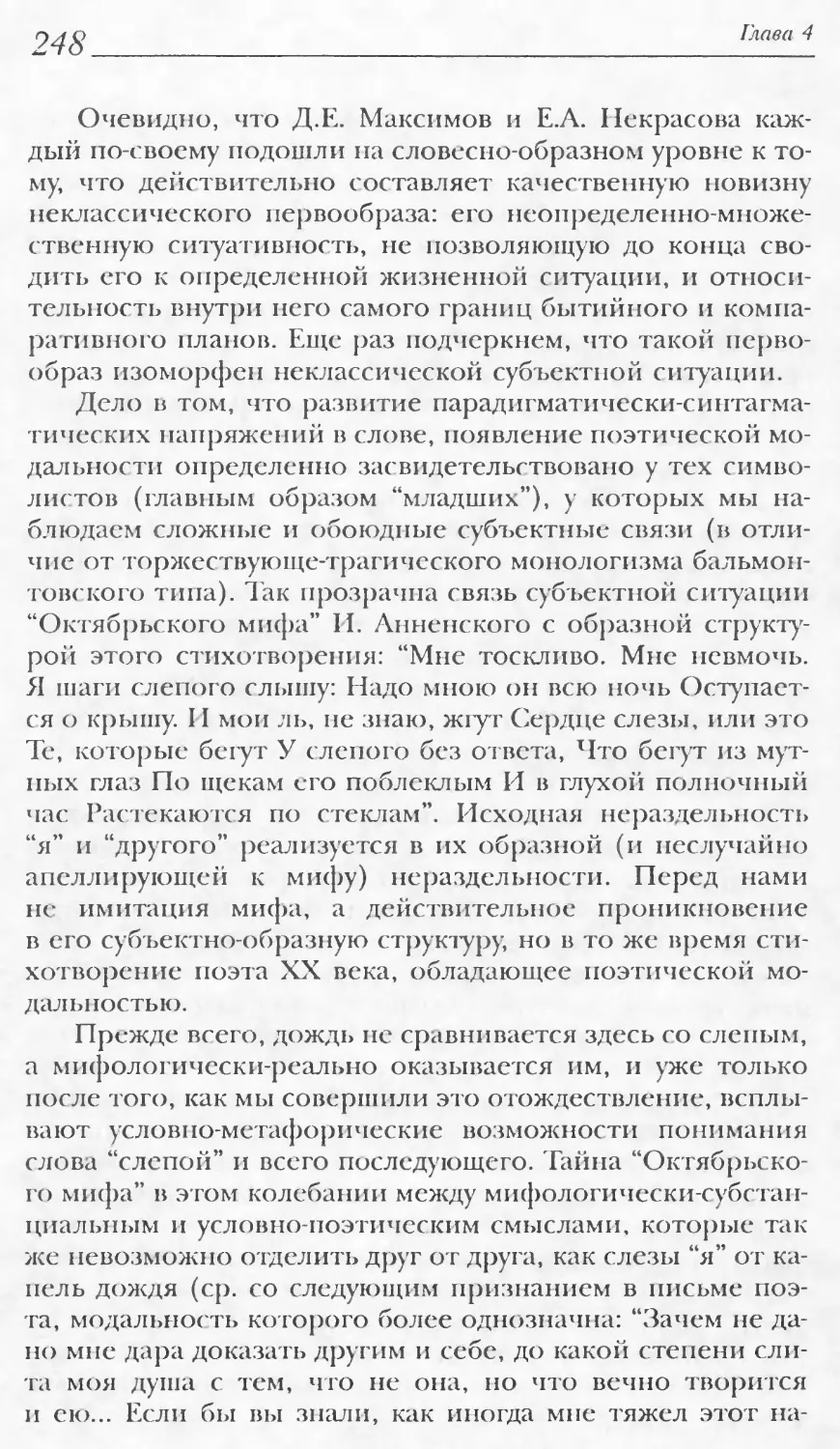

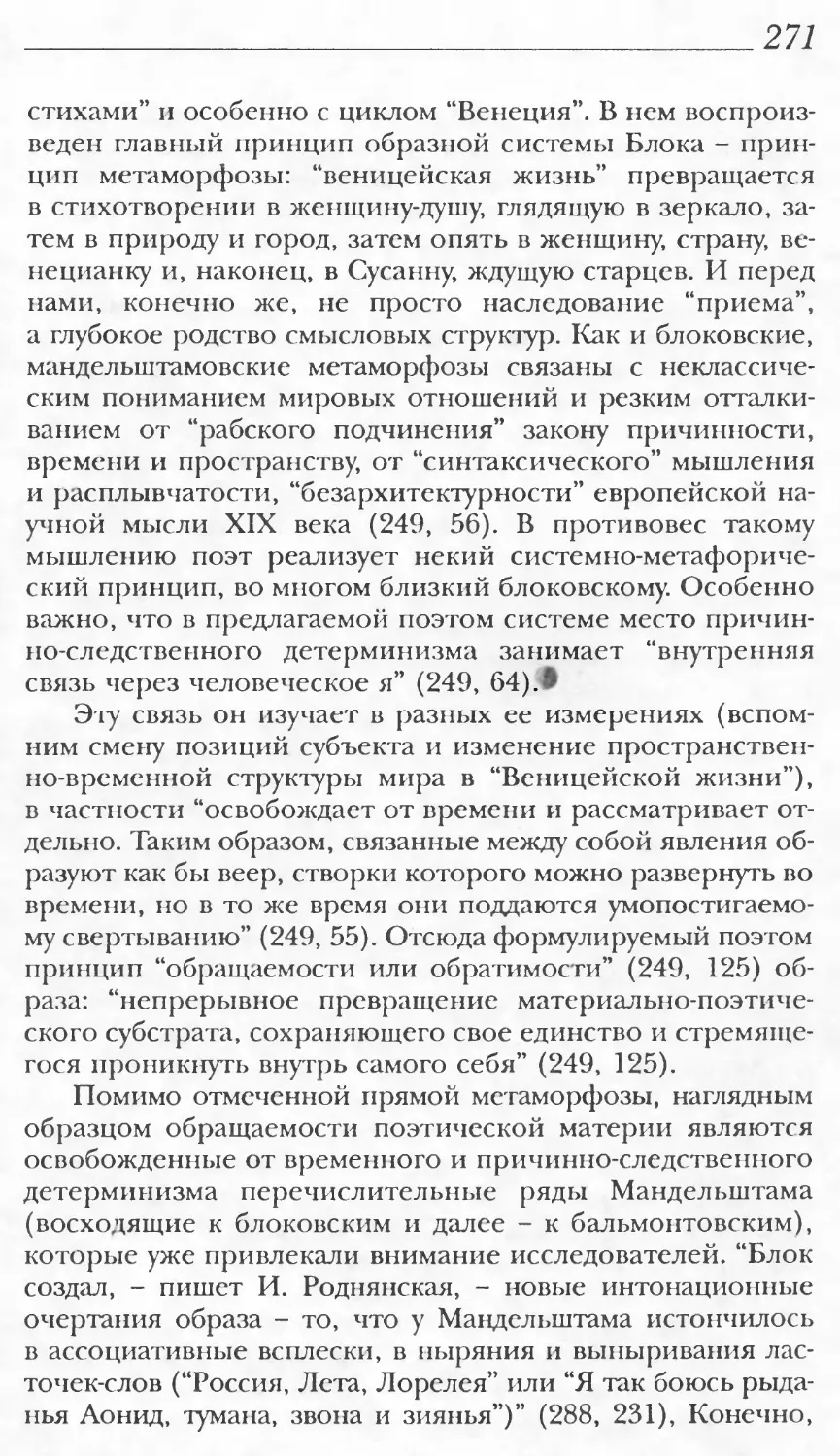

Таблица 3

КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА

Формы высказывания в % %

Количество стихотворений от “я” от “мы” без “я” от “я—мы” Реплицированность “Я” как “другой” (со стороны) Синкретические и диалогические формы

реплика обмен репли- ками всего “он” “ты” отделе- ние со- стоян. обоб- щен, инфи- нит. всего немес- тоим. -я- ро- левое -я- син- кретич. —ты- синкре- тич. чужое слово несоб. прямая речь голоса игра т.з. курсив всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1) К. Бальмонт Литургия красоты 130 31.5 17.7 20.0 17.7 17.7 4.6 22.3 5.3 10.0 23.8 7.7 46.8 2.3 23.0 — — 9.1 13.7

2) В. Брюсов 90 52.2 14.4 7.7 12.2 13.3 5.5 18.8 3.3 4.4 13.3 7.7 28.8 - 13.3 — 3.3 — — — 1.1 2.2 19.9

3) А. Добролюбов 73 32.3 5.8 17.6 - 11.7 - 11.7 9.1 9.1 - 20.5 38.0 11.7 11.7 5.8 - - - - 2.9 - 31.2

Собр. стих. 46.1 10.2 2.5 2.5 7.7 — 7.7 10.2 7.7 — 28.1 46.0 5.1 7.7 23.0 — — — - - - 35.8

Среднее 39.7 8.2 9.5 1.3 9.5 — 9.5 9.5 8.2 — 24.5 42.2 8.2 9.5 15.0 — — — - 1.3 - 34.0

4) И. Коневской 136 44.1 16.1 7.5 11.0 5.1 0.7 5.8 2.8 8.2 24.1 10.3 45.4 11.0 1.4 15.0 2.8 — 0.7 — 1.4 1.4 33.7

5) Ф. Сологуб 1 книга 353 52.3 9.2 27.6 1.5 6.1 1.5 7.6 3.2 4.6 12.3 17.0 37.1 6.1 1.5 1.5 9.1

3—4 книги 31.6 5.0 9.3 2.8 5.7 0.7 6.4 3.0 8.6 10.7 15.0 37.3 6.0 1.4 35.2 6.4 - — - - - 49.0

Пламенный круг 43.3 6.0 8.9 0.6 6.6 0.6 7.2 1.3 8.0 6.6 18.2 34.1 4.0 5.3 22.6 9.3 - - - - - 41.2

Среднее 6) И. Анненский 242 40.5 6.2 13.4 1.7 6.2 0.8 7.0 2.5 7.6 9.3 16.5 36.1 5.6 2.8 23.5 6.5 - 0.2 - - - 38.6

Тихие песни 41.6 7.5 17.0 7.5 5.6 5.6 11.2 3.7 7.5 17.0 19.0 47.2 3.7 1.8 7.5 1.8 - - - 3.7 - 18.5

Кипарисовый ларец Не вошедшие 52.7 8.3 8.0 11.1 12.0 10.2 22.2 3.6 6.4 25.9 13.0 48.9 8.0 1.8 5.5 2.7 - - - 9.2 3.6 30.8

в сборники 48.1 14.8 12.3 11.1 8.6 3.7 12.3 4.9 6.1 23.4 13.5 47.9 3.7 3.7 7.4 6.1 — — — 2.5 8.6 32.0

Среднее 48.7 10.3 11.1 10.3 9.5 7.0 16.5 4.1 6.6 23.1 14.4 48.7 5.7 2.4 6.5 3.7 — — — 5.7 4.5 28.5

7) Вяч. Иванов 197 26.5 17.0 17.5 5.0 15.0 4.0 19.0 4.0 4.0 20.0 14.5 42.5 - 3.0 18.5 1.0 — — — — 5.0 27.5

8) А. Белый Пепел 159 21.5 3.7 20.5 1.8 26.1 4.7 30.8 5.6 3.7 6.5 11.2 27.0 10.2 20.5 29.0 4.7 64.4

Звезда 40.0 24.0 10.0 16.0 6.0 — 6.0 2.0 2.0 24.0 16.0 44.0 16.0 - 4.0 - - — — — 4.0 24.0

Среднее 25.8 9.6 16.2 6.0 18.6 3.0 21.6 4.2 3.0 11.4 12.0 30.6 11.4 13.2 19.8 - — 3.0 — — 1.2 48.6

9) А. Блок 749 55.0 4.3 4.7 7.1 5.8 — 5.8 14.4 7.1 30.4 10.1 62.0 18.8 1.4 — — — — — — - 20.2

сопд 58.0 6.8 4.8 6.0 4.3 0.6 4.9 9.2 8.0 20.1 12.0 49.3 28.8 3.0 - — — — - — - 31.8

Распутья 56.2 8.7 16.2 11.2 17.5 5.0 22.5 14.0 1.2 8.7 3.7 27.6 23.7 8.7 — - — — — - - 39.4

II том 50.5 6.9 16.1 3.5 15.0 7.0 22.0 9.0 4.5 16.6 6.9 37.0 12.0 9.0 — 1.5 — 5.0 2.0 9.5 1.0 41.0

III том 48.2 9.2 6.3 8.8 6.3 4.1 10.4 9.0 19.7 21.8 16.0 67.1 19.3 4.1 9.6 3.0 — 3.8 6.7 7.1 12.1 65.7

Среднее 52.6 7.3 9.4 7.0 9.3 3.8 13.1 10.2 10.0 19.6 10.6 50.4 20.0 5.4 3.0 1.3 0.4 2.8 2.1 5.0 4.1 44.1

10) Н. Гумилев Жемчуга 67 20.8 10.4 20.8 3.0 20.8 3.0 23.8 4.4 4.4 14.7 29.7 53.2 11.9 26.8 38.7

11) А. Ахматова Вечер 208 62.6 3.6 9.0 26.8 14.3 41.1 3.6 36.5 17.8 57.9 5.3 16.0 7.2 28.5

Четки 76.3 — 7.2 9.0 14.4 9.0 23.4 — 1.8 20.0 9.0 30.8 3.6 — — — — — — 1.8 — 5.4

Белая стая 79.5 7.2 4.8 3.6 18.0 3.6 21.6 7.2 4.8 13.2 26.4 51.6 7.2 2.0 1.2 — - - - 5.1 - 15.5

Среднее 72.7 3.6 7.0 4.2 19.7 8.9 28.7 3.6 2.2 23.2 17.8 50.1 7.2 4.3 1.2 — — — — 4.0 - 15.5

12) О. Мандельштам Камень 120 38.3 8.2 31.5 12.3 9.5 4.1 13.6 5.4 8.2 9.5 26.4 49.5 9.5 2.7 1.3 4.1 1.3 18.9

Вторая книга 23.4 12.7 17.0 21.2 8.5 2.1 10.6 14.8 4.2 17.0 43.8 79.8 17.0 - 17.0 4.2 - 4.2 2.2 21.2 — 65.8

Среднее 32.5 9.9 25.6 15.8 9.1 3.2 12.3 8.8 6.4 12.5 32.5 60.2 12.5 — 8.3 2.4 — 1.6 4.0 8.3 - 37.1

13) В. Ходасевич Молодость 34 67.6 9.0 9.0 11.6 5.8 5.8 9.0 14.7 14.7 38.4 2.0 2.0

14) Б. Пастернак Ранние опыты 238 20.0 4.2 38.5 1.4 1.4 1.4 8.5 4.2 7.1 21.4 74.0 1.4 1.4 15.6 21.4 39.8

Поверх барьеров 41.0 4.3 3.5 - 19.5 4.3 23.8 10.7 32.6 6.5 17.2 58.3 6.5 - 2.1 8.6 - - 2.1 4.3 - 23.6

Сестра моя - жизнь 34.0 8.0 16.0 14.0 26.0 — 26.0 4.0 14.0 18.0 38.0 67.0 24.0 — — — — - — — — 38.0

Темы и вариации 40.3 13.0 21.0 6.4 14.5 3.2 17.7 8.2 14.5 8.2 27.4 41.2 6.4 - - - - 3.2 — - - 9.6

Среднее 47.0 10.1 38.0 6.0 19.0 2.0 21.0 9.3 20.2 13.0 35.1 77.6 11.9 0.5 5.3 11.9 .2.9 1.0 0.5 1.5 - 35.5

15) М. Цветаева Версты (I—II) 218 51.6 6.0 6.0 12.0 20.1 3.3 23.4 10.9 3.3 5.0 13.0 32.2 33.0 40.6 0.8 6.7 3.3 80.1

Романтика Психея 39.0 10.0 22.0 9.0 14.0 6.6 20.0 8.0 4.0 3.0 6.0 21.0 18.0 2.0 4.0 23.0 29.0 41.0 100.0

Среднее 45.8 7.7 7.7 8.7 15.1 4.5 19.6 9.5 3.7 4.1 10.0 27.3 26.1 0.8 23.8 0.4 4.9 - 6.9 4.5 1.6 69.0

16) Т. Чурилин Весна после смерти 17) В. Маяковский 63 42.9 4.7 22.2 4.7 22.2 6.4 28.6 7.5 3.2 6.4 7.5 24.5 14.3 - 11.1 6.4 - 1.1 6.4 9.4 - 48.7

1 том ПСС 70 37.1 8.5 27.1 10.0 38.5 8.5 47.0 6.9 11.0 4.2 11.2 33.3 11.0 — 7.0 — — — — 4.2 — 22.2

18) С. Есенин 168 69.0 0.6 10.7 12.5 14.2 2.9 17.1 17.7 4.1 21.4 17.1 60.3 7.7 - - - - - - 6.6 - 8.3

Всего: 3453

Среднее 43.7 9.7 7.9 50.4 30.2

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

С.Н. БРОИТМАН

РУССКАЯ ЛИРИКА

XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

В СВЕТЕ

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

СУБЪЕКТНО-

ОБРАЗНАЯ

СТРУКТУРА

МОСКВА 1997

ББК 83.0

Б 88

Бройтман С.Н. Русская лирика XIX - начала

Б 88 XX века в свете исторической поэтики. (Субъектно-

образная структура). М.: Российск. гос. гуманит. ун-т.,

1997. 307 с.

ISBN 5-7281-0140-2

В книге на основании большого материала (фольклорная лири-

ка, книжная поэзия XII-XVIII вв., лирика XVIII в., поэзия XIX - на-

чала XX в.) раскрывается своеобразие и особенности образной и

субъектной структуры русской лирики в историческом развитии.

В работе использован и разработан ряд теоретических поня-

тий и принципов анализа текста, способствующих изучению лири-

ки в аспекте исторической поэтики.

Для специалистов-литературоведов, студентов и аспирантов.

Б 4603000000-001 29 97

ОТ8(03)-97

ББК 83.0

ISBN 5-7281-0140-2

© С.Н. Бройтман, 1997

© Российский государственный

гуманитарный университет. 1997

СТАЛИНЕ БАЧИНСКОЙ,

без которой эта книга не была бы написана

ВВЕДЕНИЕ

ЛИРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

КАК ОТНОШЕНИЕ

СУБЪЕКТОВ

(ИСТОРИЯ ВОПРОСА)

Идея исторической поэти-

ки как она сложилась в классических трудах ее основателя

А.Н. Веселовского связана прежде всего с выявлением

больших стадий развития всемирной литературы и созда-

нием исторической типологии художественных форма-

ций. Выполняя первую из этих взаимосвязанных задач,

ученый выделил две стадии мировой литературы: синкре-

тизма и личного творчества (147). Теоретическое осозна-

ние и описание стадии образного синкретизма представ-

ляется сегодня крупнейшей научной заслугой А.Н. Весе-

ловского, какие бы ни делались уточнения и корректиров-

ки его теории (см. 328, а из последних работ 207, особен-

но статью Е.М. Мелетинского). Что же касается стадии

личного творчества, то ее обоснование было сделано уче-

ным эскизно и требовало дальнейшей разработки и диф-

ференциации.

Сегодня уже очевидно, что личное творчество само

прошло такие стадии развития, границы между которыми

сопоставимы по значению с отличием каждой из них от

стадии синкретизма. Обозревая открывающиеся с точки

зрения исторической топики “горизонты европейских ли-

тератур” за “двадцать шесть веков” (от Гомера до Гете)

(352, 19, 22), Э.Р. Курциус пришел к необходимости разли-

чения большой эпохи риторической поэтики, охватываю-

щей период от античности до XVII-XVIII вв., и современ-

ного этапа поэтики, открывающегося “литературной рево-

люцией XVIII века” (352, 89).

Если основное внимание Э.Р. Курциуса было уделено

риторической поэтике, то М.М. Бахтин сосредоточил

свои научные интересы прежде всего на современном эта-

пе поэтики, связанном с тем “сдвигом внутри социально-

8

Введение

речевого общения” (157, 140), который обусловил “пере-

ход больших прозаических жанров на немой регистр”, по-

явление несобственной прямой речи (157, 154) и подъем

романа (125). Так в работах крупных исследователей, каж-

дый из которых научно освоил одну из больших эпох ху-

дожественного развития, были заложены предпосылки

выделения трех стадий в истории поэтики.

В 60-е годы авторы трехтомной “Теории литературы.

Основные проблемы в историческом освещении” (С.Г. Бо-

чаров, В.В. Кожинов, Г.Д. Гачев, П.В. Палиевский, Н.К. Гей,

М.М. Гиршман и др.) предложили различать “эпохи”

фольклора, поэзии и прозы. В 80-е годы С.С. Аверинцев

пишет о трех качественно отличных состояниях культуры

европейского круга - “дорефлексивно-традиционалист-

ском, преодоленном греками в V-IV вв. до н.э.; рефлексив-

но-традиционалистском, оспоренном к концу XVIII века

и упраздненном индустриальной эпохой; конце традицио-

налистской установки как таковой” (102, 7). В самое послед-

нее время предложено называть эти три стадии типами ху-

дожественного сознания: мифопоэтическим, традициона-

листским и индивидуально-творческим (207а, с. 3-38). Не-

сколько в стороне от наметившейся здесь традиции ока-

зывается предложенное Ю.М. Лотманом двучленное раз-

граничение стадий поэтики: эстетика тождества - эстети-

ка противопоставления (237, с. 350-359). Мы в данной ра-

боте будем исходить из представляющегося на сегодняш-

ний день наиболее убедительным и обоснованным выделе-

ния трех больших стадий в истории поэтики, называя

первую из них вслед за А.Н. Веселовским стадией синкре-

тизма, вторую и третью вслед за С.С. Аверинцевым - ста-

диями рефлексивного традиционализма (“риторической”)

и нетрадиционалистской (неканонической).

Предмет нашего исследования - русская лирика XIX -

начала XX века - относится к современному этапу разви-

тия поэтики. У разных исследователей он именуется, как

мы убедились, по-разному: стадия личного творчества, ин-

дивидуально-творческая, эстетика противопоставления,

эпоха прозы, нетрадиционалистская поэтика. Но несмот-

ря на разнобой обозначений, в понимании этой стадии се-

годня есть определенное конструктивное единство. Вслед

за М.М. Бахтиным и авторы трехтомной “Теории литера-

туры”, и С.С. Аверинцев исходят из того, что эта эпоха

9

поэтики проходит под знаком первого неканонического

жанра - романа - и связанной с ним деканонизации литера-

туры. Для осознания современной лирики важен такой

центральный момент этой деканонизации, как отказ от ап-

риорно данной и авторитарно-монологической концепции

мира и человека и рождающееся понимание их как диало-

гического (в бахтинском смысле этого слова) целого.

Этот процесс, идущий в современной литературе, по-

требовал и от литературоведения кардинальной перестрой-

ки своей методологии. Можно сказать, что методологиче-

ская переориентация произошла (и происходит) на наших

глазах. Еще А.Н. Веселовский понимал художественный

образ как некую данность по аналогии с природными яв-

лениями, что приводило, как заметил Б.М. Энгельгардт,

к его “овеществлению” (344, 61) или, как сказал бы М.М. Бах-

тин, к “монологизации” его. Сам М.М. Бахтин предложил

качественно иное понимание образа - не как вещно-при-

родпого феномена, а как социальной и псрсопологиче-

ской целостности - как отношения между субъектами.

Известно, что различая три типа отношений (между

объектами, субъектом и объектом, между субъектами),

М.М. Бахтин именно отношения между субъектами считал

специфическими для эстетической сферы: “Отношения

между субъектами - личностные, персоналистские отно-

шения: диалогические отношения между высказывания-

ми, этические отношения и др. Сюда относятся и всякие

персонифицированные смысловые связи. Отношения ме-

жду7 сознаниями, правдами, взаимовлияния, ученичество,

любовь, ненависть, ложь, дружба, уважение, благогове-

ние, доверие, недоверие и т. п. Но если отношения дспер-

сонализовапы (между высказываниями и стилями при

лингвистическом подходе и т. п.), то они переходят в пер-

вый тип (отношений между объектами. - С. Б.). С другой

стороны, возможна персонификация многих объектных

отношений и их переход в третий тип” (отношений меж-

ду субъектами. - С. Б.) (126, 343).

Именно межличностные отношения порождают, по

М.М. Бахтину, реальность эстетическую (см. об этом 321,

40-41; 311, 64), по также реальность искусства и литерату-

ры, в том числе центрального жанра современной литера-

туры - романа (см. 311, 65-66), изучение которого в дан-

ном аспекте уже стало серьезной научной традицией. Мс-

10

Введение

нее обращалось внимания на то, что и лирика для М.М. Бах-

тина выражает “не отношение переживающей души к себе

самой, но ценностное отношение к ней другого как такового”

(126, 145). Ученый утверждает: “Не высказать свою жизнь,

а высказать о своей жизни устами другого необходимо для

создания художественного целого, даже лирической пьесы”

(126, 77). По мысли М.М. Бахтина, этот “другой” (“герой”)

реально присутствует в лирическом произведении. В ли-

рике “автор” растворяется во внешней звучащей и внут-

ренней живописно-скульптурной и ритмической форме,

отсюда кажется, что его нет, что он сливается с героем

или, наоборот, нет героя, а только автор. На самом же де-

ле и здесь герой и автор противостоят друг другу и в каж-

дом слове звучит реакция на реакцию” (127, 146).

Приведенные высказывания вполне определенно го-

ворят, что ученый понимал лирический образ именно как

отношение субъектов - “я” и “другого” (“героя”). Правда,

он считал, что в лирике эти межсубъектные отношения,

как правило, не принимают диалогического характера, но

это уже другой вопрос, которого мы коснемся позднее. Те-

перь же заметим, что если анализ эпических жанров (осо-

бенно романа) в свете межсубъектных отношений уже дал

свои плоды, то попытка подойти с этой методологиче-

ской установкой к лирике порождает ряд принципиаль-

ных теоретических проблем и требует пересмотра некото-

рых положений, воспринимаемых сегодня как фундамен-

тальные и сами co6oii разумеющиеся. Мы имеем в виду

прежде всего постулат моносубъектности лирики, из кото-

рого исходит “добахтинская” теория этого рода литерату-

ры. Чтобы лучше понять сильные и слабые стороны это-

го постулата, рассмотрим, как он сформировался и эволю-

ционировал.

Известно, что Платон и Аристотель, стоящие у исто-

ков современного понимания литературных родов, раз-

граничивали их1 по способу выражения: “Или путем про-

стого повествования, или посредством подражания, либо

того и другого вместе” (273, 111, 1, 174). “Один род поэ-

зии и мифотворчества весь целиком складывается из под-

ражания - это, как ты говоришь, трагедия и комедия; дру-

гой род состоит из высказываний самого поэта - это ты

найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической

поэзии и во многих других видах - оба эти приема” (273,

11

111, 1, 175-176). Близкое понимание родов у Аристотеля:

“(Автор) или то ведет повествование (со стороны), то ста-

новится в нем кем-то иным подобно Гомеру; или (все вре-

мя остается) самим собой и не меняется; или (выводит)

всех подряжаемых (в виде лиц) действующих и деятель-

ных” (118, IV, 648).

И у Платона, и у Аристотеля, таким образом, лирика

связана с “простым повествованием” (“высказывание самого

поэта”, поэт “остается самим собой”). При таком понима-

нии лирики упор делается вовсе не на ее субъективности

(как это будет в новоевропейской эстетике), а на том, что

в лирике иное, чем в других родах, отношение “я” и “дру-

гого”: в ней не происходит превращения субъекта речи в героя

(“другого"), что обязательно в драме и возможно в эпосе2.

Именно из этой особенности вытекает важное для Плато-

на качество лирики - она менее подражательна, чем дру-

гие роды, за что и пользуется большей благосклонностью

философа.

Тем не менее, по Платону, лирика все же (хоть и менее

других родов) подражательна, и мы вовсе не имеем в ней

чистое и беспримесное высказывание самого поэта. Дело

в том, что лирический поэт не свободен от “другого”, по-

нимаемого греком как божество: «И один поэт зависит от

одной Музы, другой - от другой. Мы обозначаем это сло-

вом “одержим”, и это почти то же самое: ведь Муза дер-

жит его» (273, 1, 140). Получается, что, по Платону, в ли-

рике по меньшей мерс два субъекта (или субъект и сверх-

субъект) - поэт и муза, а отношение между ними опреде-

ляется как “одержание”.

Итак, у самых истоков теории лирики мы, во-первых,

застаем ее истолкование не как моносубъектного, а как по

крайней мерс бисубъектного рода; во-вторых, сталкиваем-

ся с представлением о се специфической подражательно-

сти, при которой, однако, не происходит превращения

субъекта речи в “другого”; в-третьих, находим понимание

лирика как “одержимого”, что опять-таки говорит о его

неразвито-напряженном, еще синкретическом соотноше-

нии с “другим”. О том, что этот синкретизм субъектов не

измышлен Платоном, а был реальностью художественной

практики древнегреческой литературы, свидетельствует

и современная наука: “В каждой лирической песне не один,

а двое участников: тот, кто поет, и тот, кому он поет. И оба

12

Введение

эти лица нерасторжимы, хотя их раздельность вполне

осознана” (330, 425).

Помимо прочего Платон и Аристотель не могли наста-

ивать на моносубъсктности лирики потому, что они еще за-

стали живой ее хоровую форму. Только новоевропейская эс-

тетика, забывшая о хоровых истоках лирики и ставшая тео-

рией лирики личной, начала исходить из убеждения в ее

моносубъектности. Нельзя, однако, сказать, что новоевро-

пейское прочтение Платона в вопросе о природе лирики

было чисто произвольным. Просто из сложного (и даже

синкретического) учения философа было извлечено и ак-

центировано то, что отвечало новой парадигме мышления.

Известно, что исторической заслугой новоевропейской

мысли было открытие равного самому себе и автономного

субъекта, платой же за этот прорыв субъектного синкретиз-

ма оказалась прогрессирующая (по крайней мере до начала

XIX века) монологизация его. Поэтому естественно, что ко-

гда в возрожденческой Европе после долгого перерыва за-

говорили о родовых свойствах лирики, то она в представ-

лении теоретиков была прикреплена не к области межлич-

ностных отношений, а к сфере внутреннего мира субъекта,

поначалу к области чувств. Складывается некая парадигма,

общая для теоретиков позднего Возрождения, барокко и

классицизма, но также для просветителей, предромантиков

и романтиков. Движение внутри этой парадигмы состояло

во все более последовательной интериоризации лирики.

Первоначально речь шла о том, что она есть выражение

чувств (301, 78), которые, однако, для возрожденческого,

барочного и даже классицистического человека еще “недос-

таточно укоренены внутри него” (256, 14). Затем у предро-

мантиков и романтиков речь начинает идти о “внутреннем

человеке” (Жуковский), единственном и индивидуальном

(Ф. Шлегель), особенном (Шеллинг), субъективном (Шел-

линг, Гегель). Но романтизм на этом не остановится. Он

свяжет лирику не просто с внутренним, но с “внутренней-

шим” миром: Ф. Шлегель приложит гностическую дефи-

ницию духа, души и тела к классификации родов и лирику

свяжет, конечно, с духом, заявив, что “подлинно духовные

поэтические создания мыслимы, вероятно, только в лири-

ческом роде” (343, 11, 333). Одна из вершин этого процес-

са - осознания самоценности субъекта и в то же время

монологизации его - эстетика Шеллинга.

13

В его системе, строящейся на диалектике бесконечного

и конечного, всеобщего и особенного, тождества и разли-

чия, лирика соотнесена с конечным, различимым, особен-

ным. Ведь она более других родов “вытекает из субъекта,

а следовательно, из особенного” (340, 345). Интересно, од-

нако, что расставив окончательно все акценты, безогово-

рочно связав лирику с субъектом, философ счел необходи-

мым обратиться к понятию диалога. Поскольку, рассуждает

Шеллинг, лирика есть особенное, то в ней неразличимость

и “непрерывность устранены” (340, 346), а формообразую-

щую роль играет “момент различия, разделения и обособле-

ния”, самосозерцания и самопознания (340, 349). Но ведь

и диалог “преимущественно исходит из самосознания и на-

правлен на самосознание”, поэтому он “по своей природе

и предоставленный себе тяготеет к лирике” (340, 359).

Не менее интересно, что диалог здесь понимается все-таки

не “диалогически”, а монологически (в бахтинском смысле

этих терминов). Ведь действительный диалог не может вра-

щаться в сфере само - созерцания и сознания - ему необхо-

дим другой субъект. Но вот “другого” не знает лирический

субъект не только по Шеллингу, но и по Гегелю.

Действительно, по Гегелю, в поэзии “духовное содер-

жание уходит... из чувственного материала”, а “роль внеш-

него и объективного элемента” играет “само внутреннее

представление и созерцание'. Иначе говоря, “дух становится

предметным на почве самого же духа” (160, III, 347). В ли-

рике же, по Гегелю, дух делает еще один шаг в сторону ин-

териоризации: он отказывается от своей духовной предмет-

ности и “нисходит внутрь самого себя, созерцает собствен-

ное сознание” (160, III, 492). Это и есть излечение духа, ос-

вобождение его от пленения, от бессознательного, темного

и непосредственного единства с субъектом. Благодаря тако-

му акту содержание сознания превращается, по 1егелю,

в “объект, очищенный от всякой случайности настроения,

объект, в котором освобожденный внутренний мир свобод-

но, в удовлетворенном самосознании возвращается к себе

и пребывает у себя самого” (160, III, 493).

В этом построении великого философа субъект обре-

тает высокую самоценность, осененный ореолом “духа”.

Но, во-первых, этот дух всегда имеет дело только с самим

собой, он не знает (и в данной системе не может знать)3

никого “другого”. Во-вторых, дух не имеет тут иного спо-

14

Введение

соба преодолеть стихийное совпадение с самим собой, как

став объектом (а не субъектом) самого себя. Так в конкрет-

ном вопросе о природе лирики проявилась не только вы-

сочайшая оценка субъекта, по и монологизм Гегеля и за-

вершаемой им европейской философской традиции

(см. 122, а также специальное исследование: 246-247).

Послегегелевская теория надолго принимает как саму

собой разумеющуюся идею о том, что лирика является вы-

ражением субъекта - при этом имелся в виду именно ново-

европейский самоценный и равный самому себе субъект,

то, что Г. Гессе резко назвал “фикцией”, а М.М. Бахтин мяг-

че - “абстракцией” “я”. Следующий шаг к выяснению при-

роды лирики оказался возможным только тогда, когда воз-

ник исторический подход к проблеме. Этот подход позволил

А.Н. Веселовском)’ выйти из уже ставшего заколдованным

круга построений (типа “эпос-объект, лирика-субъект”)

(147, 271), в которых исходным моментом была внеистори-

чески понятая личность, и подойти к исторической почве

лирики - синкретизму как лону развития образа и особой

стадии субъектных отношений. Объективно получается

так, что Веселовский исходит уже нс от изолированного

субъекта, а из особого исторического типа межсубъектных

отношений, названного им “синкретическим”.

Исторический взгляд на лирику позволил А.Н. Веселов-

скому поставить вопрос о се изначально хоровой природе

(147, 200-201), исключающей мопосубъектность. Само вы-

деление лирики из исходного синкретизма и эволюция ее

образных форм от собственно синкретических (разные ти-

пы параллелизма) к художественно-аналитическим (тропы)

у А.Н. Веселовского осознается как результат двусторонне-

го процесса. С одной стороны, перед нами прогрессирую-

щее развитие личности (совершающееся постепенными

“групповыми выделениями культурного характера”) (147,

273). Но - и эта вторая сторона чрезвычайно важна - выяс-

нение собственного “я” происходит, по А.Н. Веселовскому,

путем “прислонения к миру лежащей вне его объективно-

сти” (147, 272). И хотя эту вне субъекта лежащую бытийную

сферу ученый определяет в “объектных” терминах, импли-

цитно она выступает у него в роли второго субъекта, осо-

бенно тогда, когда речь идет об архаическом мировосприя-

тии и архаическом типе образа - двучленном параллелиз-

ме, склоняющемся к “уравнению, если нс тождеству” чело-

15

века и природы (147, 129). Действительно, ведь, по А.Н. Ве-

селовскому, при этом типе образа первым членом паралле-

ли является картина природы - та самая вне субъекта лежа-

щая объективность, через которую он “выясняет” себя;

сам же человек выступает в качестве второго члена парал-

лели. Из всей концепции ученого явствует, что первый

член параллели - природа - здесь вовсе не “объект” в стро-

гом смысле слова: для носителя синкретического сознания

природа параллельна и тождественна человеку, то есть,

по существу, субъектна.

Непреходящей заслугой А.Н. Веселовского является

и создание исторической типологии художественного

образа - в значительной степени на материале лирики.

Об этой типологии мы будем подробнее говорить позже,

сейчас же заметим, что глубокая и составившая эпоху в на-

уке разработка образной структуры лирики в исторической

поэтике А.Н. Веселовского оказалась все-гаки в значитель-

ной степени изолированной от изучения субъектных отно-

шений - и тут сказался гот “овеществляющий” и “моноло-

гизирующий” подход к художественному феномену, о кото-

ром мы уже упоминали. Ведь хотя ученый связал генезис

и развитие лирического рода с эволюцией личности и да-

же (имплицитно) с межличностными отношениями, но, во-

первых, эти отношения для него были межличностными

только на стадии синкретизма, а потом стали субъект-объ-

ектными; во-вторых, ученый сосредоточил свое внимание

на обусловленности образа этими отношениями, а сами по

себе межсубъектные связи нс рассматривались им как факт

внутренней структуры произведения, факт собственно поэ-

тики. Непосредственно выраженный в тексте субъектный

строй произведения (то, что сегодня называют его субъект-

ной организацией) еще ие существовал для Веселовского

как художественная реальность - его открытие будет совер-

шено позднее. Так и открытия ученого, и неизбежные гра-

ницы его концепции выявили актуальную - до сих пор - на-

учную задачу: рассмотреть образную и субъектную структуру

лирики как взаимосвязанные, что позволит на порядок более

целостно осознать интересующий нас род литературы.

Хотя эта задача до сих пор не выполнена, развитие науки

XX века неоднократно подводило к ней.

Своими путями шла к этой задаче европейская научная

традиция, исходившая из классических представлений

16

Введение

о лирике как выражении субъекта. Представительным для

этой линии развития является подход, разработанный

Э. Штайгером, который подверг теорию субъективности

лирики логическому анализу и попытался наметить “но-

вые связи” ее основных понятий (359, 58). По Э. Штайге-

ру, идеалистическая эстетическая мысль (прежде всего Ге-

гель и Фишер) недостаточно строго проанализировала

свои центральные категории, такие, как “субъективный

и “объективный”, “внешний” и “внутренний” и др. Само

представление, согласно которому лирика субъективна

и выражает внутренний мир человека, по Э. Штайгеру, ре-

зультат некритического приятия эпического взгляда

на мир, глубоко в нас укорененного: «В эпическом бытии

вещи идут к нам из внешнего мира. В лирическом бытии -

не так. Здесь еще нет противопоставления. Но поскольку

еще нет никакого противостояния и никакого объекта, то

нет еще никакого субъекта. Теперь мы понимаем ошибку,

которая приводила к смешению понятий. Если лириче-

ское стихотворение не объективно, то это еще не значит,

что оно должно называться субъективным. И если оно

не представляет внешний мир, то поэтому вовсе не обяза-

но изображать мир внутренний. “Внутри” и “снаружи”,

“субъективно” и “объективно” в лирической поэзии вооб-

ще не отделены друг от друга» (359, 60).

Сам Э. Штайгер строит свою концепцию лирики

на этой именно основе - на идее отсутствия в этом роде

литературы субъект-объектной дистанции (359, 51).

Из этого качества лирики выводятся исследователем ее

признаки и основные понятия, такие, как “настроение”

(Stimmung) и “воспоминание” (Errinnerung). Ведь “на-

строение”, например, это “вовсе не то, что в нас находит-

ся. Напротив, в настроении мы пребываем”, “не напротив

вещи, а в ней, а она - в нас” (359, 61). Так же и “воспоми-

нание” не означает вхождения мира в субъект, а, напро-

тив, постоянное их нахождение друг в друге настолько,

что можно с одинаковым правом сказать: “поэт вспомина-

ет природу” и “природа вспоминает поэта” (359, 63).

На этой же основе строится характеристика лирического

субъекта как инертно-безвольного и вдохновенного, “со-

вершающего ничто” (359, 78), “преодолевающего ничто”

и “не имеющего ничего противостоящего, на чем можно

было бы испробовать силу” (359, 81).

17

Само по себе отсутствие в лирике субъект-объсктной

дистанции после работ Штайгера вряд ли может подвер-

гаться сомнению. Но отсутствие такой дистанции, говоря-

щее о том, что в этом роде литературы невозможны эпи-

ческие формы объективации, еще не есть доказательство

отсутствия в лирике дистанции субъект-объектной. М.М. Бах-

тин, как мы помним, предполагал ее наличие, хотя считал

межсубъектные границы в лирике чрезвычайно тонкими

и зыбкими (126, 151). Таким образом, сама логика научно-

го поиска подвела Э. Штайгера к проблеме межсубъект-

ных отношений, ио этот аспект исследования остался уче-

ному чужд. Как справедливо заметил его критик, Э. Штай-

гер исходил в конечном счете из гегелевски-фишеровской

концепции субъективности лирики и при этом довел до

предела обозначенный уже у них процесс редукции меж-

личностных связей лирического субъекта (349, 84). Нако-

нец, и сам этот субъект оказался у Штайгера редуцирован-

ным - его место заняло “настроение”.

В современных западных исследованиях, посвящен-

ных проблемам лирики, продолжается анализ основных

категорий (“субъективность”, “лирическая субъектив-

ность”, “лирическое я”, “внутреннее” и др.) (349; 353; 358;

360) и в то же время намечается серьезное отталкивание

от штайгсровской теории. Ойо идет тремя соприкасаю-

щимися путями.

Первый состоит в акцентировании исторического

подхода к литературному роду и к самой концепции лири-

ческой субъективности (которая, как заметил Г. Марке-

вич, объединяет классиков эстетики XVIII-XIX веков с со-

временными исследователями) (252, 173-174). Это напра-

вление исследований четко осознает исторические грани-

цы данной концепции - то, что она локализована в ново-

европейской научной традиции и пришла на смену антич-

ной теории лирики, которая была качественно иной (349,

126). Само зарождение принципа “лирической субъектив-

ности” исследователи относят к XVIII веку (когда выдели-

лась “лирика переживаний”) (353, 1-2; 349, 130) и связы-

вают с осознанием личностью своей автономии. С этой

точки зрения, хотя и «барочная поэзия есть создание субъ-

екта, она все же не является выражением принципа лири-

ческой субъективности, ибо здесь “я” еще не осознает се-

бя как свободную индивидуальность в противоположность

18

Введение

мощи объективной данности, а свою натуру - как проти-

востоящую традиционным нормам» (353, 3). Проводится

также грань между классическими формами лирической

субъективности и ее трансформациями во второй полови-

не XIX века (Бодлер, Малларме, Ницше), когда “она ради-

кально изменилась, и ее уже больше нельзя определять че-

рез понятие “внутреннего” (353, 2), а также между этими

двумя формами и “новой” субъективностью” (353, 1).

Исторический подход к проблеме позволил увидеть

и то, что становление “лирической субъективности” было

оплачено монологизацией лирики. Показательно, напри-

мер, такое утверждение Б. Асмута: “То, что для лирики в го-

рацианском смысле слова было определяющим - Ты - Дру-

гой, стало у Клопштока энтузиастическими призывами

к умершему другу и абстрактными понятиями.., в которых

одно монологизирование, принимаемое всеми нами за сущ-

ность лирического” (349, 126-127. См. также высказывания

Г. Бенна о монологизме современной лирики, 350, 44).

Отталкивание от штайгеровской концепции прояви-

лось и в том, что вместо его понятия “настроение” вновь

в центр внимания выдвинулось понятие “лирический

субъект”. Сам же по себе этот субъект начал осознаваться

как “истинный и единственный конституент лирики”

(358, 9). С этим связано и третье направление отталкива-

ния - переосмысление самого понятия лирического “я”.

Оно началось с преодоления наивно-реалистического

представления, «согласно которому лирическое стихотво-

рение является непосредственным высказыванием лири-

ческого “я”, в конечном счете более или менее автобио-

графическим высказыванием поэта» (349, 130). Теперь ли-

рическое “я” рассматривается прежде всего как факт поэ-

тики - как функциональная величина в структуре текста

(360, 26), учитывается его художественно “фикциональ-

пая” природа (360, 17) и знаково-языковой характер (360,

12; см. также 252; 346).

Параллельно этому процессу, идущему в западной нау-

ке (и даже с опережением его), интерес к субъектной струк-

туре лирики как факту поэтики возникает и в отечествен-

ной филологии. Именно теперь научное открытие и осво-

ение проблемы субъектного строя этого рода литературы

создает возможность (которой, как мы отмечали, не было

у А.П. Веселовского) рассмотреть образную и субъектную

19

структуру лирики как взаимосвязанные. Присмотримся

к тому, как шла реализация этой возможности.

Первая попытка анализа субъектной структуры лири-

ки была предпринята М.М. Бахтиным в первой половине

20-х годов (в работах, опубликованных совсем недавно -

“К философии поступка” и “Автор и герой в эстетической

деятельности”). Ученый опередил современные взгляды

па лирику и предложил качественно новый, принципиаль-

но отличный от новоевропейского подход к ней. Откры-

тие состояло в том, что М.М. Бахтин впервые начал рас-

сматривать лирику как отногиение субъектов'. через голову ев-

ропейской науки он как бы вернулся к Платон}; “вспомнил”

об изначально хоровой природе лирики (во многом опреде-

лившей ее “генотип”) и даже воспроизвел по отношению

к лирике платоновское слово “одержание”. Правда, Платон

считал “одержимым” любого художника, а М.М. Бахтин -

прежде всего лирика, и это связано со сложностью отноше-

ния ученого к данному роду литературы.

Во взглядах М.М. Бахтина на лирику надо четко разли-

чать два момента, которые, как правило, смешиваются.

Прежде всего, ученый безоговорочно считал, что лири-

ка - как и литература вообще - выражает не изолирован-

ного субъекта, нс абстракцию “я”, а реальную форму сущест-

вования человека - отношения между “я” и “другим” (126,

319). Помимо приведенных выше ранних высказываний

ученого, об этом свидетельствуют и его поздние рассужде-

ния на эту тему: «Не является ли всякий писатель (даже

чистый лирик) всегда “драматургом” в том смысле, что все

слова он раздает чужим голосам, в том числе и образу ав-

тора (и другим авторским маскам)? Может быть всякое

безобъектное, одноголосое слово является наивным и не-

годным для подлинного творчества. Всякий подлинно

творческий голос всегда может быть только вторым голо-

сом в слове» (126, 288-289).

Но рассматривая лирику в плане межсубъектпых отно-

шений, М.М. Бахтин считал, что в ней эти отношения спе-

цифичны, в частности они очень редко и в ограниченных

формах могут подняться до собственно диалогических. Та-

ким образом, вопрос о возможности или невозможности

диалогических отношений в лирике - это самостоятель-

ная проблема, которую нельзя смешивать с самоочевид-

ной для Бахтина межсубъектной локализацией этого рода

20

Введение

литературы. Когда же мы разграничили эти моменты, нуж-

но сказать, что ученый в принципе признает: и в лирике

межсубъектные отношения могут принять наиболее разви-

тую свою форму - стать диалогическими. Так М.М. Бахтин

считает, что “и в поэзии целый ряд существенных проблем

не может быть разрешен без привлечения указанной (диа-

логической. - С. Б.) плоскости рассмотрения слова” (123,

342). Диалогизированный образ имеет место, по М.М. Бах-

тину, в столь хронологически удаленных друг от друга худо-

жественных феноменах, как горацианская лирика, лирика

Ф. Вийона, Г. Гейне, О. Барбье, Ж. Лафорга, К. Случевско-

го, И. Анненского, А. Белого, отчасти Н. Некрасова (123,

342; 126, 91, 105, 149-150).

Но не отрицая принципиальной возможности диало-

гического начала в лирике, ученый считает, что, во-пер-

вых, оно в ней “редко и специфично” (обусловлено проза-

изацией ее, 123, 341); во-вторых, оно не может “развер-

нуться, достигнуть сложности и глубины и в то же время

художественной завершенности” - это возможно только в

условиях романного жанра (125, 91). Иначе говоря, в ли-

рике, по М.М. Бахтину, при том, что она выражает отно-

шения субъектов, действуют существенные внутренние ог-

раничения на диалог. Что это за ограничения?

Во-первых, в лирике, считает исследователь, невоз-

можна существенная объективация, ибо в ней “другой”

(герой) нс обладает автономией, необходимой для того,

чтобы возникло диалогическое co-бытие. В этом смысле

лирика еще слишком бытийна, слишком тесно связана

с органической жизнью тела (125, 68), а в плане истори-

ческом - с родовой, “хоровой” жизнью, восходя к “прими-

тивному естественному самоощущению”, при котором “я”

И “другой” слиты (126, 351-352). Поэтому в лирике нет

принципиальных и существенных “границ героя, а, следо-

вательно, и принципиальных границ между автором и ге-

роем” (126, 151). Во-вторых, в лирике, по М.М. Бахтину,

невозможна и существенная самообъективация, ибо лири-

ческое “я” еще не выступило “из хора как герой-протаго-

нист его... В лирике я еще весь в хоре и говорю из хора”

(126, 149). В-третьих, столь же синкретична, по М.М. Бах-

тину, позиция третьего участника лирического творчест-

ва - слушателя-читателя, установка на которого изнутри

определяет форму произведения. Это хоровой слуша-

21

тель - и основным условием лирической интонации явля-

ется “неколебимая уверенность в сочувствии слушающих”

(156, 264).

Из этих трех моментов вытекает специфическое отно-

шение лирики к языку. Язык дан лирическому поэту, утвер-

ждает исследователь, “только изнутри, а не извне, в своей

объективной специфичности и ограниченности” (125, 99).

Отсюда “монологическая выдержанность”, никакой дистан-

ции между поэтом и его словом нс должно быть (125,

99-100). Слово лирика - “единое и бесспорное слово”, оно

“довлеет одному языку и одному языковому сознанию” (125,

99), ему чужда “оглядка на чужие языки, на возможность

иных языковых точек зрения” (125, 98). Наконец, принци-

пиальная двузначность (и многозначность) поэтического

слова, отождествляемого М.М. Бахтиным с “символом-тро-

пом”, качественно иная, чем двузначность слова прозаиче-

ского: “Как ни понимать взаимоотношение смыслов в по-

этическом символе (тропе), - это взаимоотношения во

всяком случае не диалогического рода, и никогда и пи при

каких условиях нельзя представить себе троп/.../, развер-

нутым в две реплики диалога, то есть оба смысла разде-

ленными между разными голосами” (125, 141).

Завершая обзор концепции М.М. Бахтина, мы вновь

должны выделить в ней два самостоятельных момента.

Первый касается самого подхода к лирике как отношению

субъектов. Здесь М.М. Бахтин выступил как первооткры-

ватель и заслуга его неоценима. Второй момент касается

степени убедительности его концепции “ограниченного”

диалога в лирике. Те ограничения на диалог, которые уче-

ный видит в этом роде литературы, вырастают из самого

по себе неоспоримого факта: в лирике дистанция между

субъектами, граница между “я” и “другим” тоньше и труд-

ней уловима, чем в эпосе и драме (это в своих терминах

подчеркивал и Э. Штайгер), и во многих случаях (в так на-

зываемой “чистой лирике”) “я” не может быть жестко от-

делено от “другого”, ибо вступает с ним в интенциональ-

ные отношения “нераздельности-неслиянности”. Однако

граница эта в лирике - исторически меняющаяся величина,

поэтому для корректного решения проблемы необходимо

рассмотреть ее в свете исторической поэтики.

М.М. Бахтин недооценил, на наш взгляд, диалогиче-

ские возможности лирики потому, что не подверг меж-

22

Введение

субъектные отношения в ней историческому анализу. Се-

годня видно, что он недостаточно исторично подходил

и к художественному образу в лирике. Ученый, как мы по-

мним, идентифицировал его с “тропом (символом)”, и в этом

вопросе он оказался уязвимым, так как не учел уже достиг-

нутых в исторической поэтике А.Н. Веселовского резуль-

татов. IТеразвернутость концепции лирического образа

привела к тому, что глубоко перспективное понимание

субъектной структуры лирики оказалось в этой научной

системе по существу изолированным от изучения образ-

ной структуры (А.Н. Веселовский, наоборот, был сосредо-

точен на образной структуре за счет субъектной). Так мы

вновь подходим к проблеме субъектно-образной целостности

лирики. Но прежде чем непосредственно обратиться

к ней, скажем о сегодняшнем методологическом уровне

изучения субъектной структуры этого рода литературы.

Симптоматична в интересующем нас плане книга

В.Р. Джонсона, в которой субъектная проблематика пред-

стает как центральная для раскрытия самой “идеи лири-

ки” (354). Ученый создает классификацию лирических со-

общений, исходя из анализа личных местоимений в тек-

сте и характера соотношения местоименных форм.

На этой основе он выделяет четыре типа лирики: хоро-

вую (обращающуюся к коллективному слушателю); класси-

ческую сольную, или монодию (строящуюся на обраще-

нии “я” к аудитории; местоменная структура: я - ты (вы);

медитативную поэзию (в которой “я” обращено к самому

себе или не имеет адресата); наконец, повествовательную

и драматизированную (в которых отсутствуют местоимен-

ные формы выражения субъекта речи). Интерес предста-

вляет и историческая локализация этих типов, в частно-

сти тот факт, что, по В.Р. Джонсону, в XVII веке в Европе

медитативная лирика вытесняет классическую монодию

(которая наряду с хоровой была господствующей в антич-

ной литературе). Причиной смены ведущего типа являет-

ся то, что теперь слушатель перестает быть определяю-

щим компонентом лирического высказывания (354, 13, ср.

с уже приводившимися высказываниями о монологизации

европейской лирики, 349, 126-127).

Однако значение интересной книги В.Р. Джонсона

уменьшает то, что межсубъектные связи он понимает как

отношение “я” и “адресата”, тогда как еще М.М. Бахтиным

23

было открыто наличие трех субъектов в ситуации лириче-

ского высказывания: автора, героя и слушателя-читателя

(156, 255). Поэтому у В.Р. Джонсона в “я” по существу не

разграничены автор и герой, а в адресате - герой и слуша-

тель. Интересно, что так же плохо различаются субъекты

ситуации в предложенном раньше тезисном проспекте

Л.Ю. Максимова, согласно которому основными элемента-

ми лирического стихотворения являются “лирический ге-

рой (Г), лирический адресат (Л), лирические объекты

(О), лирическая модальность (+)”. Все многообразие стру-

ктур лирических стихотворений может быть сведено, по

Л.Ю. Максимову, “к трем основным типам: 1) Г + А (+О);

2) Г± О; 3) ±О” (242, 503).

Дело не только в том, что при подобных подходах

субъектная структура лирики упрощается, так сказать, ко-

личественно: она подвергается качественной деформа-

ции. Вместо центральных в лирике и в наибольшей мере

субъектных отношений автора и героя, упор начинает де-

латься на отношениях нерасчлененного автора-героя

с нерасчлененным же героем-слушателем, что искажает

смысловую перспективу лирики. Кроме того, что связь ге-

рой-адресат менее расчленена и менее важна, чем связь

автор-герой и во многом опосредована ей, она и менее

субъектна, а потому легче поддается формализации и ове-

ществляющему, объектному истолкованию; это обычно

и происходит при структурно-семиотическом подходе

(предложение Л.Ю. Максимова учитывать “лирическую

модальность” не спасает положения, ибо не прояснена ее

субъектная природа). Ведущийся на таком уровне анализ

нс доходит до “человека в человеке” в лирике, до “я”

в “другом” и “другого” в “я”, оставаясь на уровне поверхно-

стных субъект-объектных, а не субъект-субъектных структур.

Тенденция к объектному и овеществляющему понима-

нию лирических субъектов является сегодня распростра-

ненным методологическим просчетом; это видно даже

в тех работах, которые претендуют на изучение наиболее

сложной формы субъектных отношений - диалога в лири-

ке. Укоренившиеся научные навыки и сам категориаль-

ный аппарат, выработанный с преобладающей монологи-

ческой (осознанной или неосознанной) установкой, меша-

ют нам адекватно подойти к проблеме межсубъектных от-

ношений, в том числе и диалогических.

24

Введение

Так Ю.М. Лотман, чрезвычайно много сделавший для

изучения субъектного плана в лирике, объясняет возмож-

ность диалога в ней тем, что возникает “перемещение се-

мантических единиц в общем поле построения значения.

В тексте все время идет полилог различных систем” (240,

ПО). Но в том-то и дело, что этот “полилог“ мыслится ис-

следователем в категориях объектных и деперсонализиро-

ванных - “семантических единиц”, “систем”. В этих же ка-

тегориях ведется анализ конкретных произведений, в кото-

рых ученый видит диалогические отношения. В стихотво-

рении И. Анненского “Еще лилии” диалог, но Ю.М. Лотма-

ну, создается посредством введения в текст чужого слова

и совмещения сигналов разных литературных стилей

с внелитературным словом. Но ведь сами по себе эти фе-

номены диалога не создают, в лучшем случае они лишь

подготавливают его возможность. Сам же диалог возника-

ет только в том случае, если сигналы стилей станут выра-

жением самоценных субъектных позиций. До собственно

диалога в своем анализе стихотворения ученый, к сожале-

нию, не дошел, а между тем “Еще лилии” действительно

диалогическое стихотворение. И диалог в нем рождается

благодаря встрече двух интенций: сложной, но целостной

интенции субъекта речи (“я”), и интенции собственно ав-

тора. Ю.М. Лотман соотнесенность “лилеи” текста и “ли-

лии” заглавия интерпретировал так: “Название цветка пре-

вратилось в поэтическую ассоциацию” (240, 113). Предста-

вляется, что отношения здесь обратные: условно-поэтиче-

ская “лилея” субъекта речи в заглавии превратилась в иро-

ническую “еще лилию” собственно автора. Это резко остра-

нило текст и дало неожиданный взгляд на самого субъек-

та речи, сделав его не только изображающим, но и изобра-

женным (подобный ход характерен для И. Анненского,

см., например, “Кулачишка”, иначе “Смычок и струны”).

По существу так же “объектно” понят Ю.М. Лотманом

диалог в “Двух голосах” Тютчева. Это стихотворение стро-

ится так, говорит ученый, что в нем “речь идет не об ис-

тинности (курсив наш. - С. Б.) первого высказывания при

любом значении второго, а об истинности первого несмо-

тря на истинность второго и несовместимость их” (240,

183). При таком подходе ученый вскрывает логическую

25

дополнительность голосов у Тютчева, но проходит мимо

их субъектной дополнительности. Родственная установка

лежит в основе интересной статьи Р.Д. Тименчика, посвя-

щенной принципам цитирования у А. Ахматовой. И для

него уже сам по себе факт введения в текст чужого слова

становится свидетельством диалогичности, независимо

от наличия или отсутствия его субъектной локализации

(317, 124).

Видимо, проблема диалога (в том числе диалога в лири-

ке) выявляет границы возможностей структурно-семиоти-

ческого подхода. По крайней мере кажется симптоматич-

ным, что первая (хотя весьма щадящая) попытка самокри-

тики была предпринята семиотиками (точнее Ю.М. Лотма-

ном) в сборнике под названием “Структура диалога как

принцип работы семиотического механизма”. Однако

и здесь (что видно даже из заглавия) логицистское пони-

мание диалога не преодолено. По-прежнему в качестве диа-

логических рассматриваются объектные и субъскт-объект-

ные отношения: человека и машины, полушарий мозга,

разных логик или лингвистических единиц текста (337,

220, 260, 261). Диалог интерпретируется в сборнике как

фундаментальнейшая категория, как “основа всех смысло-

порождающих процессов” (241, 23), но только не как от-

ношения между субъектами.

Между тем признание межсубъектной природы диало-

гических отношений - первый реальный шаг по пути их

изучения. Когда он сделан, необходимо поставить вопрос

о специфике субъектных отношений именно в лирике по

сравнению с другими родами литературы. Это тем более

необходимо сделать, что обычно молчаливо предполагает-

ся, будто мерой и образцом межсубъектпых (в том числе

и диалогических) отношений в лирике являются те фор-

мы, которые характерны для эпических жанров. Естест-

венно, когда мы ждем от лирики соответствия тому, что

есть в эпосе и прилагаем к ней мерки эпических форм

объективации, мы обрекаем себя на то, чтобы увидеть

в лирике либо “неполноценную” форму субъектных отно-

шений, либо неполноценный диалог, а в лучшем случае

только тенденцию к нему. Между тем инородовые формы

объективации нс могут быть мерой для лирики, потому

26

Введение

что отношения субъектов в ней не количественно, а каче-

ственно отличаются и от драмы, где “уже реально действу-

ющих лиц по меньшей мере двое” (330, 426), и от прозы

с ее изощренным аналитизмом.

Для выявления специфики этих отношений слишком

грубой и имплицитной, привносящей с собой объектные

отношения (и эпические формы объективации), является

популярная ныне категория “точка зрения”. Действитель-

но, ведь по самому своему определению “точка зрения”

(даже если она “внутренняя”) предполагает наличие более

или менее однозначной дистанцированности, неслиянно-

сти, пространственно-смысловой объективации. Подобно-

го рода объективации лирика (особенно “чистая”) часто

не знает, хотя неслиянность субъектов в ней присутствует,

но одновременно и вместе с “нераздельностью”, которая

не может быть уловлена категорией “точка зрения”. Поэ-

тому представляется для лирики слишком жестким требо-

вание, предъявляемое к диалогу Ю.М. Лотманом: “Непре-

менным условием существования диалога является воз-

можность существования двух выраженных точек зрения”

(238, 101).

Собственно на понятии “точка зрения” зиждится науч-

ная система “теории автора”, или системно-субъектный

подход, разработанный Б.О. Корманом и его учениками.

Показательно при этом, что “точка зрения” определяется

как “единичное (разовое, “точечное”) отношение субъекта

к объекту' (курсив наш. - С. Б.) (213, 12). Эта “объектность”,

лежащая в самом основании категориального аппарата

и привносимая в субъектные отношения, создает некото-

рую прямолинейность и механистичность подхода, с тру-

дом и не всегда преодолеваемую таким крупным исследо-

вателем, как Б.О. Корман. Поэтому несомненные достиже-

ния этого подхода, открывшего реальную многомерность

и многосубъектность авторского плана в лирике, тесно пе-

реплелись с его слабостью, в частности с недооценкой

субъектной природы “другого” (героя) и стремлением из-

лишне жестко объективировать в качестве “героя” автор-

ские интенции.

В научной литературе уже поднимался вопрос об огра-

ниченной применимости понятия “точка зрения” при ис-

27

следовании диалогических отношений (310, 43). Особую

силу это имеет применительно к межсубъектным отноше-

ниям в лирике, где не всегда применимо даже более тон-

кое, чем “точка зрения”, понятие “голоса”, на котором на-

стаивает 11.Д. Тамарченко, говоря о романе. Так в уже упо-

минавшемся нами стихотворении И. Анненского “Еще ли-

лии” голосов фактически нет, а есть лишь две интенции -

субъекта и речи и первичного автора. Видимо понятие

“интенции” - ценностной экспрессии субъекта, направ-

ленной не па объект, а на другого субъекта - наиболее аде-

кватно природе межсубъектных отношений в лирике. Ин-

тересно, что так понятая интенция сознания “соответству-

ет высшему уровню традиционной индийской семанти-

ки” - “дхвани” (201, 126). Вероятно эта параллель не слу-

чайна. Возможно, с подходом к изучению межсубъектных

и диалогических отношений в лирике мы подошли в опре-

деленной мере к границам возможностей европейского

типа культуры, начиная с античности, развивавшейся

в русле прогрессирующе монологических установок. Ин-

дийский тип культуры развивался на иных основаниях, по-

этому обращение к его категориям может существенно по-

мочь нам. По крайней мерс следует учитывать, что выс-

шая форма интенции, связанная у М.М. Бахтина с диало-

гом, - “внежизненно активная позиция” (126, 165) - имен-

но в индийской культуре была плодом многовекового куль-

тивирования.

У индусов “дхвани” - не только высшая форма интен-

ции, но одновременно “особого рода поэтическое выска-

зывание, где содержание или выражение проявляет ... зна-

чение, отступая при этом на второй план” (113, 71). Для

Лнандавардханы “дхвани” - проявление образно-стилевой

специфики поэзии. Но если верно, что за каждой образно-

стилевой формой стоит определенное отношение субъек-

тов, то следует думать, что специфическое соотношение

выраженного и проявленного значений высказывания

в лирике порождено соответствующей структурой се субъект-

ного плана, наличием в ней выраженного и проявляемого

субъектов - “человека в человеке”.

Чтобы уловить именно эту сторону лирики (увидеть

“другого” в “я” и “я” в “другом”, а также эксплицированных

28

Введение

“я” и “другого”), мы сосредоточим внимание не на внеш-

ней адресованное™ высказываний, а на их внутренней

форме. Во-первых, мы выделим прямые формы высказы-

ваний - от “я”, от “мы”, от “я” и “мы” в пределах одного

текста, без выраженного (местоименно или иным спосо-

бом) лица. Во-вторых, вычленим косвенные формы выска-

зываний, при которых субъект речи смотрит на себя со

стороны - как на “другого”: как на “ты”, “он”, обобщенно-

неопределенного субъекта, выраженного инфинитивом

или наречием, как на состояние, отделенное от его носи-

теля. В-третьих, рассмотрим синкретические и диалогиче-

ские формы высказываний: разные типы субъектного син-

кретизма, несобственная прямая речь, игра точками зре-

ния, голосами и интенциями, ролевые стихотворения. За-

тем проследим, как соотносятся между собой эти формы

высказываний в русской лирике XIX века (для статистики

нами учтено 5 283 стихотворения наиболее крупных поэ-

тов, см. таблицы 1-2) и начала XX века (3 453 стихотворе-

ния, см. таблицу 3). Представляется, что такой подход

даст возможность увидеть эволюцию субъектных структур

в лирике интересующего пас периода, притом на строгой

статистической основе (мы разделяем мнение, согласно

которому при изучении искусства статистика применима

лишь в некоторых сферах, но именно субъектная органи-

зация, как и область метрики и ритмики, в своих количе-

ственных параметрах поддается такому подходу).

Полученные таким путем факты позволят восполнить

важный пробел, существующий сегодня в изучении субъ-

ектного плана лирики - дадут возможность увидеть его ис-

торическое развитие. Для осмысления открывшейся кар-

тины в свете истории поэтики мы рассмотрим данные

XIX - начала XX века на фоне русской фольклорной лири-

ки (1 811 стихотворений) и поэзии эпохи рефлексивного

традиционализма (1 480 произведений XI-XVIII веков).

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что содержание

понятий, составляющих субъектную сферу (“я”, “он” и др.)

существенно различно в разные эпохи, и в прямой форме

это различие мы не уловим, обозначая одним и тем же

словом “я” фольклорного субъекта и субъекта поэзии

XX века. Но в косвенной (в чем-то более существенной,

29

чем прямая) форме мы это различие надеемся сделать

очевидным. Ведь если, например, в каждую эпоху склады-

вается свое понимание “я”, то глубинным выражением

этого каждый раз нового понимания является та система

отношений, в которые оно вступает с другими субъекта-

ми, а именно эти отношения наш подход выявляет.

При изучении собственно образных структур приме-

нение столь же надежных статистических методов, види-

мо, невозможно. Обеспечить достоверность результатов

здесь может выявление некоторых фактов, обладающих

достоинством самоочевидности, в частности, выявление

для поэзии интересующего нас периода типов исходной це-

лостности или первообраза, по терминологии М.М. Гирш-

мана (166). Дополнительным подтверждением верности

выводов, касающихся образной структуры, мог бы быть

факт ее изоморфности со структурой субъектной, данные

о которой добыты статистически.

Так в нашей науке общепринято положение, согласно

которому в русской классической лирике XIX века, преж-

де всего у Пушкина, исходным началом или первообразом

является конкретное и конечно-размерное. Дополнитель-

ным доказательством верности данного положения оказы-

вается то, что и в субъектной сфере поэзии этого време-

ни мы находим аналогичную исходную установку. Обнару-

живает корреляты в субъектной сфере и та смена перво-

образа, которая происходит в лирике начала XX века: вы-

движение в качестве исходного начала бесконечного

и безмерного. Изоморфность субъектной и образной стру-

ктур лирики XIX века позволяет понять ее как некую цело-

стность, которую мы обозначим словом “классический”. Но

качественно отличные от классических субъектная и образ-

ная структуры лирики начала XX века тоже изоморфны

друг другу и представляют собой иного типа целостность,

которую мы обозначим термином “неклассический”, заме-

тив, что понимаем термины “классический” и “неклассиче-

ский” в строго определенном смысле вслед за М.К. Мамар-

дашвили и его соавторами и по аналогии с классической

и неклассической физикой и философией (246-247).

В то же время факты, полученные при изучении субъ-

ектной структуры, говорят о том, что при всем качествен-

Введение

ном различии классической лирики XIX века и некласси-

ческой лирики начала XX века, перед нами - некое цело-

стное образование, целая и единая поэтическая эпоха

со своими полюсами, но и единой поступательной логи-

кой развития. То, что в плане историко-литературном

иногда кажется несовместимым и взаимоисключающим,

в свете исторической поэтики предстает как сложное

единство, основанное на принципе дополнительности,

а неклассические начала поэзии XX века (в частности, его

первообраз - бесконечное и безмерное) оказываются

своеобразной экспликацией того, что в иных формах

и связях существовало в классике.

СУБЪЕКТНЫЙ И ОБРАЗНЕЙ

СИНКРЕТИЗМ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ

ЛИРИКЕ

Глава

Для того, чтобы исторически понять субъект-

но-образную структуру русской лирики XIX - начала XX века,

мало соотнести се классическую и неклассическую формы.

Необходимо сопоставить ее с предшествующими стадиями

художественного развития, оживающими в ней. В этой свя-

зи особый интерес представляет проблема исходной формы

и последующей эволюции субъектно-образных структур. Рус-

ская фольклорная лирика дошла до нас в поздних записях,

поэтому многовековая эволюция субъектной сферы народ-

ной поэзии еще должна быть реконструирована - такого ро-

да попытки, насколько вам известно, пока не предпринима-

лись. Однако в изучении образа в интересующем нас плане

уже многое сделано, поэтому мы начнем с него.

Впервые к выявлению наиболее архаической из из-

вестных сегодня образных форм приблизился А.А. Потеб-

ня. Он отказывался видеть в двучленном параллелизме

(в его терминах - “параллелизм выражения”) исходную об-

разную структуру: ведь сама внутренняя форма такого па-

раллелизма уже “указывает на затемнение смысла симво-

лов, потому что если эти последние понятны, то и объяс-

нять их незачем” (277, 3). Нельзя не признать методологи-

ческой тонкости такой постановки вопроса - ученый ста-

вит вопрос не только о “выраженном”, но и (если восполь-

зоваться терминологией индийской поэтики) “проявлен-

ном” смысле образа. Известно, что сова Минервы вылета-

ет ночью, и сам факт появления поэтической формы сви-

32

Глава 1

детельствует, что отношения, выраженные в ней, перестали

быть очевидными и сами собой разумеющимися, но стали

проблематичными. По А.А. Потебне, большей архаикой,

чем “параллелизм выражения” обладает символ-приложе-

ние и обстоятельство в творительном падеже. Эти образные

формы являются отражением того времени, когда “человек

не отделял себя от внешней природы”: ведь символ-прило-

жение “сливается с обозначаемым в одно целое, а твори-

тельный падеж напоминает превращения” (277, З)4.

Без видимых связей с А.А. Потебней к обнаружению

образной структуры, родственной символу-приложению,

подошла О.М. Фрейденберг на материале древнегрече-

ской литературы. Речь идет об “аппозиции”, порожденной

в языковом плане тем, что “в архаическом синтаксисе нет

формально-логической мотивации. “Композиционным со-

юзом” здесь является “и”. Простое присоединение выпол-

няет те функции, которые со временем будут вручены

причинно-следственным, условным и прочим союзам-мо-

тивировкам” (143, 565). По О.М. Фрейденберг, “аппози-

ция - очень древняя мыслительная категория. Она тавто-

логична тому, что определяет, но отличается от прилага-

тельного тем, что служит именем существительным (тако-

ва же именная форма символа-приложения А.А. Потебни,

279, 37 и др. - С. Б.), то есть определением-состоянием, но

еще не определением-свойством” (330, 384). Далее исследо-

вательница характеризует аппозицию как нечто, не имею-

щее длительности, плоскостное, точкообразное, не связан-

ное с предыдущим и последующим “и само внутри себя

не знающее связности” (330, 369), “не вскрывающее качест-

венных признаков, не развертывающее никаких новых черт

и не способствующее движению темы” (330, 384).

Сходную с символом-приложением и аппозицией об-

разную структуру нельзя не увидеть в восходящих к палео-

литу архаичнейших формах, ставших известными сравни-

тельно недавно. Подводя итог целому ряду специальных

работ, В.Н. Топоров акцентировал внимание на том, что

в палеолитической живописи “каждое изображение дается

отдельно... Многофигурные композиции., редки, и, по-види-

мому, нет оснований настаивать на том, что в них существо-

вала какая-нибудь иная связь, нежели “присоединитель-

ная” (319, 81). Тот же тип связи “отмечен в одном из архаич-

нейших заговорных текстов, относимом по ряду соображе-

33

ний к каменному веку, сравни: “стикася, страстися тело с те-

лом, кость с костью, жила с жилой” (319, 82). Исследователь

предполагает структурное родство описанных явлений с

“многочисленными фольклорными текстами с участием

групп животных (типа “Теремок”), основанными на “последо-

вательном присоединении или изъятии объекта” (319, 82).

Наконец, авторы специальной работы “Опыт системно-

аналитического исследования исторической поэтики народ-

ных песен”, споставив разностадиальные тексты (якутские,

ядыгские, молдавские, украинские и русские), приходят

к следующему выводу: “Можно было предполагать, что сопо-

ставление образов (в частности, параллель человек-приро-

да) будет изначальным. Во всяком случае, такая идея разви-

валась А.Н. Веселовским, А.А. Потебней и др. (относитель-

но А.А. Потебни это утверждение, как мы видели, не совсем

точно. - С. Б.). Однако данные привлеченного материала за-

ставляют думать, что это нс совсем так. В якутских текстах

находим, по существу, не параллелизм, а последователь-

ность действий и перечислений... “накопительный”, описа-

тельный способ изображения... На гаком фоне то стадиаль-

ное состояние, которое наблюдается в остальных нацио-

нальных сериях, воспринимается как существенно новое ка-

чество. Именно этой сфере принадлежат типичные явления

параллелизма, хорошо известные по “Исторической поэти-

ке” А.Н. Веселовского” (110, 86-87).

Этот архаический тип образной структуры, основанный

на принципе присоединительно-сочинительного перечисле-

ния, мы будем в дальнейшем называть кумулятивным, ввиду

его близости, если не тождества, с уже известным принци-

пом построения сказочного (281а, 241-257) и вообще эпиче-

ского (336а, 47-54) сюжета. При всей неизученности данно-

го феномена две особенности его сейчас более или менее

очевидны. Во-первых, его, так сказать, “дообразная приро-

да”: перед нами еще не “образ”, не особый условно-поэтиче-

ский мир, требующий иносказательного понимания, а ми-

фологическое слово, имеющее для его носителей субстанци-

альный характер и являющееся для них “действительно-

стью в буквальном смысле” (231, 417). Во-вторых, присоеди-

нительно-сочинительный принцип связи. Его глубокая арха-

ика заставляет по-новому взглянуть на целый ряд более позд-

них, но генетически и типологически родственных кумуля-

тивному типу образной структуры фактов художественного

34

Глава 1

формообразования (бессоюзное и союзное сочинение в от-

личие от подчинительных связей, поэтика перечислений,

“реестров” и “каталогов”, родственных том}; что Пушкин на-

зывал “живым и быстрым описанием” и считал качественно

отличным от поэтического иносказания (60, V, 286).

При современном уровне наших знаний следует думать,

что кумулятивная поэтика - первая стадия той эпохи худо-

жественного развития, которую А.Н. Веселовский называл

эпохой синкретизма и образным выражением которой он

считал психологический параллелизм. Приведенные вы-

ше данные заставляют внести поправку в ту картину эво-

люции художественного образа, которая была намечена

великим ученым. Не параллелизм, а именно кумуляция

претендует теперь на роль исходной формы образа. Па-

раллелизм же оказывается следующей большой стадией в

развитии поэтики - все еще в рамках эпохи синкретизма.

Очевидна преемственность этих двух стадий: паралле-

лизм не только сохранил в своей внутренней структуре куму-

лятивный принцип присоединительного сочинения, но впер-

вые по-настоящему и выявил его, сделав фактом собственно

искусства. Понять это помогает аналогия с архаической (па-

леолитической) живописью. В.Н. Топоров отмечал, что и ри-

туальное назначение этой живописи, и ее сюжеты, и даже

композиция вынесены “за скобки... изображения, лежат во-

вне”, вне семиотической сферы (319, 86). “Задача последую-

щих периодов в развитии изобразительного искусства и за-

ключалась, в частности, в том, чтобы композицию и сюжет

извне, из несемиотической сферы, ввести в скобки, в живо-

писное пространство, в семиотическую сферу искусства”

(319, 86). В искусстве слова параллелизм и оказался такого ро-

да способом и сохранения самого принципа кумуляции (два

члена параллели сочинительно присоединены друг к другу),

и его введения во внутреннюю сферу искусства, в скобки уже

собственно образной конструкции, выявившей сам принцип

соположения, неощутимый в чистой кумуляции.

В отличие от “дообразной” кумуляции, параллелизм

уже собственно образ, но еще не современный, не услов-

но-поэтический, а синкретический, порожденный, как по-

казал А.Н. Веселовский, своеобразием общественного бы-

тия и мифологического сознания первобытного человека,

воспринимающего мир в системе рационально нерасчле-

нимых параллелей. Исторически наиболее ранней и исход-

35

ной формой параллелизма ученый считал двучленный па-

раллелизм, “склоняющийся к идее уравнения, если не тож-

дества” (147, 129). При этом параллелизм прошел многове-

ковой путь развития и отложился в последовательно возни-

кавших исторических типах образных структур - за двучлен-

ным следует одночленный параллелизм и вырастающий из

него символ, затем отрицательный параллелизм. Такая пос-

ледовательность форм обусловлена, как показал ученый,

эволюцией синкретического образного сознания и рождаю-

щимися в его лоне аналитическими тенденциями.

В чем же содержательность формы параллелизма?

А.Н. Веселовский, как мы помним, видел идею двучленного

параллелизма в “уравнении, если не тождестве”. Не только

“тождество”, но и “уравнение” для основателя исторической

поэтики были структурой, качественно отличной от сравне-

ния: последнее предполагало исходную различенность сопо-

лагаемых явлений, тогда как уравнение (и его более сильная

степень - тождество) является продуктом синкретизма, то

есть такого отношения, когда нет абсолютного неразличе-

ния, но нет и четкого различения, когда сами идеи тождест-

ва и различия еще не оформились как нечто самостоятельное

и определенное. Ученый показал, что подобного рода образ-

но-смысловая структура - исторически возникший феномен: