Текст

Хосе Ортега-и-Гассет

Хосе Орша-и-taei

Москва Издательство ’’Республика” 1997

УДК 75

ББК 85.143 (4Ис)

0-70

JOSE ORTEGA Y GASSET

velAzques

GOYA

Primera edicion: 10. VII. 1963 ESPASA-CALPE, S. A.

MADRID

Перевод с испанского и вступительная статья И. В. Ершовой, М. Б. Смирновой

Комментарии и указатель имен

В, М. Володарского

Научный редактор

К. М. Долгов

В подготовке издания участвовал Г. А. Ложкин

Ортега-и-Гассет X.

0-70 Веласкес. Гойя: Пер. с исп./Вступ. ст. И. В. Ершовой, М. Б. Смирновой; Коммент, и указ, имен В. М. Володарского. — М.: Республика, 1997. — 351 с.: ил.

ISBN 5—250—02624—9

Эта работа, впервые публикуемая полностью на русском языке, принадлежит перу испанского философа и публициста Хосе Ортеге-и-Гассета (1883—1955). Она занимает особое место в ряду многочисленных исследований о величайших испанских художниках — Веласкесе и Гойе. По меткому определению критиков, это в своем роде уникальный жанровый опыт размышлений ’’гения о гениях”, в которых по-новому раскрываются грани творчества этих мастеров живописи, ставших своеобразными символами целой эпохи в истории культуры.

Богато иллюстрированная книга рассчитана на широкий круг читателей, прежде всего на интересующихся историей искусства и культуры.

ББК 85.143(4Ис)

ISBN 5—250—02624—9 © Издательство ’’Республика”, 1997

ЖИВОПИСЬ СЛОВА

В этой книге три героя. Двое, Диего Веласкес и Франсиско Гойя, — величайшие мастера не только испанской, но и мировой живописи. Третий — сам автор, испанский культурфилософ и эстетик; странствующий оратор, вещавший с самых разных кафедр мира, и деятельный журналист; издатель и университетский ученый, Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955).

Далекий от беспристрастности искусствоведа, Ортега пытается обрисовать живой облик художника и его эпохи, попутно запечатлевая в каждой строке неповторимый абрис своей собственной личности, становясь полноправным действующим лицом той драмы, которая разворачивается на последующих страницах и имя которой — испанская культура. Сходство Ортеги и живописцев, ставших предметом его исследования, очевидно. Оно является подтверждением тезиса, сформулированного им самим в отношении испанской живописи и гласящего, что мастера кисти мирового масштаба возникают на Пиренейском полуострове вдруг и ниоткуда, в то время как основное русло европейского искусства как будто обходит стороной иберийскую окраину. Появление Ортеги на испанской почве столь же таинственно и необъяснимо, как и появление Гойи или Веласкеса, а воссоздание ’’плавного течения” испанской философии так же проблематично, как и скрупулезное и последовательное описание истории испанской живописи. И не случайно в исследованиях, посвященных ортегианской философии, имя Ортеги окружено громкими именами его зарубежных современников и предшественников: Э. Ренана, Ф. Ницше, Г. Когена, Г. Зиммеля, А. Бергсона, Г. Гуссерля, В. Дильтея, Й. Хёйзинги, М. Хайдеггера*. Однако Ортега — ив этом еще одно его сходство с Веласкесом и Гойей — рождается на перекрестке европейской традиции и подспудного течения испанской куль

*06 эволюции философских и эстетических взглядов Ортеги-и-Гассета на русском языке см.: Зыкова А. Б. Учение о человеке в философии Ортеги-и-Гассета. М., 1978; Гайденко П. П. Хосе Ортега-и-Гассет и его ’’Восстание масс” // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 155—169; Фридлендер Г. М. Философия искусства и искусство философа // Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. M., 1991. С. 7—48 и др.

5

туры, он питается теми потаенными ключами народного духа, которые его соотечественник Мигель де Унамуно назвал ’’интраисторией”, имея в виду, глубинное бытие народа, не исчерпывающееся датами и фактами официальной историографии. Соединение европейской точки зрения и позиции ’’постороннего”, родившегося на западной оконечности континента, на границе с африканским миром, подмешавшим в жилы испанцев берберской крови, подталкивает Ортегу-и-Гассета к поиску особого языка философии, обращенного как urbi et orbi*, так и к испаноязычному миру. Да и вся его жизнь исчерчена границами — зримыми и незримыми.

Юность Ортеги приходится на рубеж столетий, на период величайших культурных сдвигов и потрясений. Судьба бросает его с арабо-андалузского юга, где он в иезуитском лицее Мирафлорес дель Пало, близ Малаги, получает начальное образование, в древнейшую Саламанку, принесшую на смену школьной схоластике увлечение Ренаном и Ницше. Окончив в 1904 году университет и защитив диссертацию ’’Ужасы тысячного года” (и снова граница!), Ортега пересекает Пиренеи, чтобы несколько лет провести в Германии. В Марбурге, философском перекрестке тех лет, он становится учеником известного неокантианца Германа Когена, однако не вполне умещается в рамки европейской традиции, руша барьеры всяческих ’’школ” и ’’направлений”. Вернувшись в Мадрид, в 27 лет Ортега становится во главе кафедры метафизики столичного университета. Но его деятельность не ограничивается кабинетными стенами: он помогает издавать еженедельник ”Фаро” и газету ”Эль Соль”, выпускает журнал ”Эль Эспектадор”, выступая в роли его единственного автора, участвует в дискуссиях, переводит и, наконец, совершает лекционные турне. Гражданская война обрекает Ортегу-и-Гассета, как и многих испанских интеллектуалов, на скитания по свету. Франция, Голландия, Португалия, Аргентина и снова Португалия — таков маршрут его вынужденных странствий. Лишь в 1945 году Ортега возвращается в Мадрид. Однако изменившийся под властью франкизма дом более не мог служить ему надежным пристанищем, и нарушитель границ, проживший всю свою жизнь ’’поверх барьеров”, в последние годы приходит к теории ’’радикального одиночества”.

Так постепенно вырабатывался, если воспользоваться метафорой самого Ортеги, его особый философский почерк, столь далекий от суховатой академической каллиграфии. И первая особенность этого почерка определяется приверженностью к ясности. Главная его цель — убедить аудиторию, быть понятым современниками. Ортега всегда стремится найти те слова и образы (а образ, метафора такой же важный элемент его философского дискурса, как и понятие), которые дойдут до самых глубин сознания слушателя или читателя.

С поисками ясности связана и ортегианская критика философской традиции, противопоставившей, особенно в эпоху новоевропейского рациона

*Букв. граду и миру (лат.).

6

лизма, разум и жизнь, слово и вещь. В своей концепции ’’жизненного разума”, или рациовитализма (терминологический оксюморон, указывающий на необходимость синтеза), Ортега пытается восстановить разрушенное единство, преодолеть пропасть между идеей и реальностью, фактом и интерпретацией. Выработанный рационалистической традицией язык философии, и культурфилософии в частности, по мнению испанского мыслителя, не только не объясняет жизнь, но уводит человека от действительности, лишь загромождая его сознание фактами и понятиями. Отсюда ортеговская тоска по некоему первоязыку философии, живому и понятному, соединяющему, а не разделяющему людей. Такой язык он находит, возвращаясь к истокам европейской мысли, к тем временам, когда философствовать значило вести диалог. Для Ортеги живое слово — это слово звучащее. В одном из писем, рассуждая о Платоне, он заметил: ’’Очевидно, что тот, кто не доверяет письменному слову, берясь за перо, стремится насколько можно уподобить его слову произносимому”*. Именно так и поступает он сам. Сознавая, что сократовские времена не возродить, Ортега пытается сблизить графический образ мыслей и звучащую речь, придать отчужденным, статичным значкам пульсирующую энергию голоса, не смущаясь причудливого композиционного строя своих сочинений, ’’грешащих” многочисленными повторами и возвратами, извинительными лишь в устной беседе.

Другой приметой ортеговской мысли становится ее фрагментарность. Если окинуть взглядом творческое наследие Ортеги-и-Гассета, оно на первый взгляд представляет собой некую ’’беспорядочность”, где ’’серьезные” философские жанры, например трактаты и исследования, перемешаны с ’’легкомысленными” и не слишком академическими статьями, предисловиями, лекциями, очерками, эссе и даже тостами. Из 312 названий, составляющих собрание его сочинений, 37 значатся как ’’книги”, хотя при ближайшем рассмотрении далеко не все таковыми являются (сюда входят собрания статей, курсы лекций, восемь томов журнала ”Эль Эспектадор” и лишь двенадцать писались как единые, целостные тексты, предназначенные для прочтения). Из последних многие либо остались недописанными, либо самим автором мыслились как незавершенные, принципиально открытые. Эта кажущаяся дробность не следствие авторской небрежности, но воплощение самого способа философствования, стиль, возведенный в принцип. Внешняя бессистемность оборачивается своей противоположностью — сверхсистемой. Идеи Ортеги как будто не ведают границ тех или иных книг, но, преодолевая их, образуют единство высшего порядка. Одни и те же темы возникают в самых разных фрагментах и контекстах, обрастая плотью и кровью конкретных судеб и возводя нас к самой формуле его мысли. В итоге ортеговский язык становится наиболее ярким и очевидным воплощением его философии ’’перспективизма”, вооружая читателя своеобразной оптикой, позволяющей взглянуть на вещи с разных сторон, понять

* Ortega у Gasset J. Obras Completas. Madrid, 1956. V. 9. P. 766.

7

жизнь человека в неразрывной связи с ’’его обстоятельствами”. Реальность — а по мнению Ортеги всякая реальность — лишь осколок, фрагмент более широкой реальности — предстает перед нами как бесконечное наращивание контекста, освоение все более и более обширного пространства. Мозаичность трудов Ортеги — это путь к ’’самодостаточной”, сосредоточенной в себе реальности, которая обладает целостностью живого организма и без которой разрозненные факты не могут быть поняты. Вот почему книги о Веласкесе и Гойе становятся для Ортеги не только поводом поговорить об испанской живописи, но и еще одной возможностью приблизиться к постижению загадки жизни и человека.

* * *

Всякая мысль, всякий образ или имя, однажды возникшие в поле исследовательского интереса Ортеги-и-Гассета, навсегда остаются в его творчестве, раз за разом притягивая к себе внимание испанского философа, не менявшего своих симпатий и привязанностей на протяжении всей жизни. Чуткий и необычайно восприимчивый к духу своего времени — щедрому на новые философские и художественные идеи и концепции — Ортега тем не менее достаточно консервативен в своих культурологических изысканиях. Подобно средневековому мудрецу, многократно перечитывающему книгу, дабы постичь скрытую в ней истину, Ортега вновь и вновь возвращается к своим идеям и темам, развивая и проговаривая их с могущим удивить читателя этой книги постоянством.

К этим ’’вечным” темам творчества Ортеги относятся и великие мастера испанской живописи Веласкес и Гойя. Размышления философа о Веласкесе и Гойе — в том виде, в котором они приходят к русскому читателю, — были опубликованы спустя годы после смерти Ортеги-и-Гассета*. И в обоих случаях мы имеем дело не с законченной, оформленной авторским замыслом рукописью, а с заметками, отдельными статьями, записями лекций, предварительными замечаниями и фрагментами (лишь частично опубликованными при жизни автора). В 1943 году по просьбе издательского дома Iris-Verlag (Берн) Ортега публикует первые заметки о Веласкесе (’’Введение к Веласкесу”) — сначала на немецком, затем на французском и английском языках, легшие в основу замысла большого исследования об испанском художнике. Продолжение последует в 1950 году в специальном томе ’’Заметок о Веласкесе и Гойе” (издательство ’’Revista de Occidente”), куда Ортега включает изданную в 1946* году в барселонском журнале ’’Leonardo” статью ’’Оживление картин”, дополненную собранием фрагментов из писем и донесений современников Веласкеса и отрывками из своих лекций, прочитанных в Сан-Себастьяне летом 1947 года (тогда были опубликованы лишь главы IV и VI настоящего издания). В ’’Заметках о Веласке

*J. Ortega у Gasset. Goya. Madrid: Revista de Occidente, 1962; J. Ortega у Gasset. Velazquez. Madrid: Revista de Occidente, 1963.

8

се и Гойе” впервые были опубликованы и фрагменты записей Ортеги о Гойе, не предназначенных, по словам самого автора, к публикации. Опубликованные в 1950 году фрагменты о Гойе представляют собой лишь небольшую часть текста, изданного в 1962 году и состоящего из записей, найденных в архиве философа. Мы не случайно коснулись истории создания этих книг в предисловии. Особенности появления этих текстов надо учитывать уже с первых страниц — иначе впечатление читателя о книге рискует оказаться искаженным и неверным. Ведь именно этим отчасти объясняются некоторые повторы и совпадения отдельных пассажей, наконец, стилистическая неоднородность текста. Особенно это касается ’’Гойи”, почти целиком состоящего из набросков и черновых записей, свидетельствующих лишь о приближении Ортеги к теме и личности, занимающей его в последние годы жизни, о начале пути, который ему не суждено было пройти.

Безусловно, есть нечто парадоксальное в удивительном совпадении хаотичной формы последних, не написанных им книг с самой манерой ортеги-анского философствования — неровной, ассоциативной, подчас непоследовательной. И хотя ’’Веласкес” и ’’Гойя”, заботливо собранные его родными и учениками, не освящены рукой самого маэстро, они удивительным образом отражают не только его манеру письма, но само представление Ортеги о жанре биографии, той оптимальной форме размышления о личности и истории, ”я” и ’’его обстоятельствах”, к которой подводит его к концу жизни естественный ход развития собственных философско-эстетических воззрений.

Публикуя в 1943 году небольшую работу о Веласкесе, универсалист Ортега решительно отказывается от обязывающего слова ’’монография”, подчеркивая тем самым свою непричастность к узкому кругу специалистов, погруженных в герменевтическую казуистику и не способных к некоему отстраненному, пространственному видению изучаемого ими явления, замкнутых в рамках своей научной дисциплины. Он постоянно подчеркивает собственную ’’ненаучность”, позицию человека несведущего, постороннего. Характерно, что много писавший и размышлявший об эстетических проблемах Ортега никогда не писал отвлеченных, ’’абстрактных” трактатов. Ядро его персоналистской философии — человеческая жизнь, личность в ее исторической перспективе. А жизнь личности не складывается только из простой хронологии событий; мало что скажет о человеке, художнике и тривиальный перечислительный анализ художественных приемов, используемых при создании картин. Потому Ортега как бы размышляет вслух, облекая мысли в слова, при этом он то сбивается и вновь возвращается к какой-то идее, то вдруг уходит в сторону от основной темы. Так, рассуждение о кажущейся народности Гойи перебивается пространным повествованием о корриде и театре в XVIII веке, рассказ о Веласкесе прерывается документальными вставками (целыми главами) из писем, донесений XVII века, лучше любого комментария воссоздающих дух времени и эпохи.

9

Выстраивая биографию художника, Ортега становится подобен веласкесо-вым ”пряхам”-паркам, плетущим нить жизни человека, собирая в единое целое разрозненные нити сохранившихся следов его существования в конкретном времени и пространстве.

Размышления о Веласкесе и Гойе — лучшее, что написано Ортегой об изобразительном искусстве, неослабевающий интерес к которому прослеживается в большинстве его эстетических и художественно-критических работ. Свой интерес к живописи он объясняет родством судеб европейской живописи и философии, их ’’бесчисленных метаморфоз”. Параллелизм в развитии двух наиболее несхожих областей культуры становится для испанского философа свидетельством существования ’’общей глубинной основы эволюции европейского духа в целом” (”О точке зрения в искусстве”, 1924 г.). Выводя единый закон эволюции живописи и философии, он сосредоточивает свое внимание на переломных моментах, ключевых фигурах этой эволюции, важнейшей из которых в истории изобразительного искусства становится Веласкес (в философии — это Декарт), ’’своенравный гений” которого кладет начало совершенно новой живописи.

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599—1660) — средоточие совершавшегося в XVII веке — а это эпоха Декарта, Ришелье, великих открытий в физике, математике — перелома в истории живописи и одновременно точка пересечения испанской и европейской культуры. Вот еще одно объяснение столь пристального интереса философа к личности Веласкеса. Он вновь оказывается верен себе, ибо его ’’точка зрения” неизменна: ’’европеист” Ортега на всякое явление смотрит в испанской перспективе. Возникшее на периферии того громадного культурного пространства, каким являлась итальянская живопись, испанское изобразительное искусство рождает новый художественный стиль, влияя тем самым на судьбы европейской культуры от романтиков до Сезанна. Для Ортеги ’’синдром Веласкеса” — бесконечная тайна, загадка, которую он стремится разгадать и прояснить. Почему восторженный интерес к Веласкесу сменяется периодами полного забвения, почему оказывается недооцененной и непонятой его роль в искусстве, что стоит за магическим ’’покоем и бесстрастностью” его полотен?

Следуя логике культурфилософских концепций Ортеги, разобраться в феномене художника, в сложнейших лабиринтах его жизни и сознания можно, лишь воссоздав историю его жизни, обстоятельства его существования (культурное пространство эпохи, ее цивилизационную модель), рассмотрев личный ’’проект”, призвание индивидуума, волею случая сумевшего максимально полно его реализовать. Пытаясь разгадать ’’загадку Веласкеса”, Ортега-и-Гассет обращается к фактической его биографии, внешне весьма ровной и незамысловатой: двадцатичетырехлетний севильский художник, невероятно одаренный с детства, рано осознавший свой талант, едва прошедший школу мастерства (Веласкес учился в мастерской Пачеко в Севилье), переезжает в 1623 году в Мадрид и становится придворным живописцем короля Филиппа IV. Таковым и будет оставаться в

10

течение сорока лет вплоть до своей смерти. Его жизнь, по словам Ортеги,— это фактическое ’’небытие” (’’одна женщина, один друг, одна мастерская”). Небогатое событиями существование художника, в котором нет ’’борьбы, жестокости, героизма”, удивительно малое количество созданных им картин, — все это, с точки зрения Ортеги, лишь видимая часть его жизни. Когда же дело касалось искусства, эта ’’пустая жизнь” оказывалась наполненной бесконечной борьбой со своим веком, беспрестанным стремлением ’’реализовать некий воображаемый персонаж, составляющий его подлинное ”я”. Не разрешив загадку только личными обстоятельствами жизни своего героя, Ортега анализирует бытие Веласкеса в другом измерении — в жизни искусства, включая его, а вместе с ним и всю ’’испанскую живопись” в контексте эволюции живописи европейской (прежде всего итальянской), дает тонкий анализ его картин, реконструируя каждое движение кисти художника, пристально рассматривая каждый отдельный мазок, каждую линию, цветовое решение, свето-воздушную среду и архитектонику его величайших полотен. Наконец, говоря о противостоянии Веласкеса своему времени, Ортега совершает блестящие экскурсы в историю ментальности испанца XVII века: таковы его страницы, посвященные истории корриды и испанской ’’грации”, экономическому и политическому статусу империи, поэтическим пристрастиям века, языку поз и жестов. Воссоздавая образ Испании, Ортега использует термин ’’формализм”, подразумевая под ним подчеркнутую стилизацию всех форм жизни, некое ’’разыгрывание” жизни, приложение к ней готовых моделей, поглощаюрщх самое жизнь. Вот его формула испанской жизни того времени: ’’усталость от мирового господства, жажда придворных утех, иллюзорное и иллюзионистское существование спиной к реальности, блистательные комедиантки, плутовки под вуалями, риторика в поэзии, формализм в жизни”, — свидетельствующая о глубоком проникновении в суть эпохи, предвосхищающая родившуюся много позже концепцию ’’театральности жизни”*, ставшую ’’общим местом” всех современных культурологических исследований испанской истории XVII века.

Исследуя проблему противостояния Веласкеса духу времени, Ортега находит в конце концов емкую метафору, выражающую самую суть искусства Веласкеса и его личности. Веласкес — ’’гений презрения”, пренебрегший традиционными вкусами публики и художественными законами живописи. Ортегианская метафора-парадокс становится ключом к расшифровке жизни-парадокса. Уединенное, бедное событиями бытие художника оборачивается благом, высвобождая его энергию для насыщенной внутренней жизни, осознанного творческого поиска. ’’Спокойные и невозмутимые” с виду, а на самом деле эпатирующие зрителя, ’’незаконченные картины” Веласкеса изливают на современников ’’потоки презрения”, ибо нисколько не растолковывают изображаемое, а лишь запечатлевают его, превращая в

* Emilio Orozco Diaz. El teatro у la teatralidad del barroco. Barcelona, 1969.

11

чисто зрительный образ, ’’призрак, сотворенный игрой света”. Его живопись — это ’’бунт против Красоты”, требующей от художника изображения вещей такими, какими они должны быть, это отказ от услаждения зрительского восприятия ’’идеальными” предметами, воспроизведение их такими, каковы они есть.

Подлинная биография Веласкеса — беспрестанный творческий поиск, и объяснение рождения той или иной его картины надо искать прежде всего в сфере эстетического и художественного. Веласкес становится для Ортеги-и-Гассета воплощением самой живописи, а разговор о нем — поводом к многообразным размышлениям о феномене художника и живописи вообще, об их значимости и роли в человеческой жизни.

Обращаясь в своих культурологических построениях прежде всего к миру, управляемому эстетическими законами, к миру искусства как уникальному способу реализации человеческой личности, Ортега всякий раз выбирает из испанской традиции фигуру, с одной стороны, значимую для всей европейской культуры, самим фактом своего творчества определившую важнейшие пути ее развития, с другой — являющуюся эмблематическим выражением некоей испанской особости и неповторимости. Таков и Гойя, углубленным изучением которого занят Ортега в последние годы своей жизни. Но если Веласкес ему близок и понятен, то Гойя — подлинная мука, наваждение, навязчивая идея. ’’Чудовище” Гойя (и снова точно найденная метафора), стоящий на границе двух миров — традиции и культуры, Испании и Европы, с его жизнью, полной тайн, его гениальной одержимостью, завораживающей и пугающей, окажется для Ортеги наиболее сложной из множества загадок, влекущих его в течение всей жизни, но так до конца и не решенной. Характерно, что если имя Веласкеса очень рано возникает на страницах его работ, и не только в виде упоминаний, но и в контексте готовой, сложившейся концепции, то к Гойе он приходит очень поздно, приближаясь осторожно, несмело.

Парадоксализм Гойи — в сочетании ремесленности и гениальных художественных прозрений, в удивительной чувствительности художника к той среде, тем обстоятельствам, в которых он оказывается, в той ’’печати двусмысленности и сомнительности”, которую несут на себе его полотна. В природу этой парадоксальности и пытается проникнуть Ортега-и-Гассет, именно пытается, озаглавливая фрагмент, формулирующий его видение феномена Гойи, — ’’Гипотеза”.

Приступая к теме ”Гойя”, он тщательно и подробно изучает все материалы, документы, связанные с жизнью и творчеством художника, сетуя на невероятную скудость дошедших до нас достоверных свидетельств. Дело осложняется и тем, что ему приходится буквально продираться сквозь вросшую в общественное сознание ’’легенду о Гойе”, сделавшую жизнь художника своего рода слепком с его полотен и созданных им персонажей. Рассуждая об искажении реального облика Гойи, Ортега тем не менее лишь в общих чертах описывает событийную канву жизни художника. Франсиско

12

Гойя (1746—1828) родом из Сарагосы, где и проходят первые годы обучения мастерству. В 1775 году, женившись, Гойя переезжает в Мадрид и начинает работать для шпалерной мастерской Менгса. В 1786 году он становится главным художником шпалерной мануфактуры, а в 1789 году получает звание придворного художника. Формирование Гойи-художника протекало медленно, его самобытность проявится довольно поздно, лишь к сорока годам. Всю свою жизнь он бесконечно много работает в самых разных жанрах: это и эскизы для гобеленов, и традиционная живопись, и графика, и портретная живопись, и настенная роспись. Ортегу в меньшей степени занимает тщательный разбор ’’официальной” биографии Гойи, больше его волнуют те мифологические измышления, которые беспрестанно сопровождают образ художника, будь то легенды о ’’некоем искателе приключений, своенравном и безрассудном”, или о человеке, творящем ”из самых глубин затаенного внутреннего одиночества”, или, наконец, рассуждения о ’’народности” Гойи.

И вновь, в русле изысканий, начатых в ’’Веласкесе”, пытаясь постичь реальную жизнь Гойи — художника и человека, Ортега обращается к окружающей его среде, к реставрации духа времени, облика Испании конца XVIII — начала XIX в. Коррида и театр — две подлинные страсти испанского народа — становятся объектом его пристального внимания (грозился же Ортега написать книгу о корриде как об истинной истории Испании). Знаменательно, что рационально труднопостижимая необузданность, одержимость натуры Гойи оказывается для Ортеги символом загадочной испанской одержимости, вылившейся в XVIII веке в восторженное увлечение испанцев формами и нравами народной жизни (Ортега находит подходящий термин — ’’плебеизм”), наиболее значительные из которых — театр и бой быков. Это тот же ’’формализм”, о котором он говорил в ’’Веласкесе”, только заостренный до предела (’’Наш народ сотворил себе как бы вторую природу, определяемую эстетическими критериями”). Но в самом искусстве художника эта одержимость проявится совсем по-другому. Причина тому — наличие в культуре того времени и противоположной тенденции — яростного отрицания ’’плебеизма” приверженцами просветительской идеи.

На стыке этих двух миров — традиционного, увлеченного всем ’’испанским”, и ’’культурного”, европейского, — и рождается, согласно гипотезе Ортеги, самобытное дарование Гойи. Суть того личностного ’’проекта”, который именуется Гойя, заключается тем самым в преодолении им естественных импульсов и порывов, своей ’’одержимости”, и обращении к рациональным сторонам сознания, пробуждающим к жизни его ’’достигающее возможных пределов искусства” творчество.

Пристальное внимание Хосе Ортеги-и-Гассета к двум крупнейшим фигурам испанской культуры помогает нам приблизиться к разгадке тайны самого испанского мыслителя, не менее парадоксального, чем его герои. Главное в наших размышлениях об Ортеге — его постоянная неудовлет

13

воренность Испанией и одновременно мучительное и настойчивое оправдание ее в глазах европейского и испанского читателя. Не случайно его многократное обращение к именам — будь то реальные исторические лица или персонажи литературных произведений, ставшим своего рода символами Испании и ее культуры. Дон Кихот и Дон Жуан, Веласкес и Гойя сопровождают его на протяжении долгих лет, побуждая к раздумьям над загадкой испанской души, к поиску испанской аутентичности, к осознанию сути призвания своего народа. ”Я испанец до мозга костей, — пишет Ортега, — но испанец, который хочет как можно лучше рассмотреть это свое испанское, чтобы придать ему должное сияние...”

Написанная на исходе жизни, фраза эта говорит о верности Ортеги своей главной теме — Испании. Само имя его становится для нас метафорой ’’идеи” Испании, ее неповторимого и уникального ”я”, об обретении которого он так много размышляет, ее исторической перспективы, — Испании, влившейся в европейский универсум, но не растворившейся в нем. Залог тому — ее великая культура, где имена Веласкеса, Гойи, Ортеги-и-Гассета по праву оказываются рядом.

И. Ершова, М. Смирнова

ввлжжвс

ВВЕДЕНИЕ К ВЕЛАСКЕСУ (1943 г.)

I

[БИОГРАФИЯ]

Веласкес родился в 1599 году, Рибера — в 1591, Сурбаран — в 1598, Алонсо Кано — в 1601, Клод Лоррен — в 1600, Пуссен — в 1594, Ван Дейк — в 1599-м. Все эти знаменитые мастера кисти принадлежат к одному поколению. Из мастеров пера — современников Веласкеса — в Европе более всего известны Кальдерон (1600 г.) и Грасиан (1601 г.). Разумеется, нашего художника надлежит представлять именно в этой среде — своего рода фауне пера и кисти. Зато вас удивит другое наблюдение (и я его делаю, рассчитывая в некоторой степени шокировать читателя): к этому же поколению принадлежит и Декарт, родившийся в 1596 году.

Жизнь Веласкеса одна из наиболее незамысловатых, что когда-либо прожил человек. Если мы примем во внимание значимость этой исторической личности, нас удивит, сколь скудны сведения о его жизни, которыми мы располагаем. Историк обычно ненасытен в том, что касается фактов: все ему мало. У него почти всегда такой неудовлетворенный, голодный вид, что у нас из сочувствия возникает желание сфальсифицировать несколько историй специально для него и сунуть их ему в пасть: пусть пережевывает. Причиной этой ’’прожорливости” служит то, что историк, стараясь избежать головной боли, предпочитает, чтобы история создавалась как бы сама собой, спонтанно, как образуются коралловые острова, — усилиями самого времени. Однако правда заключается в том, что даже если бы мы располагали всеми мыслимыми сведениями, это еще не была бы история. Более того, порой достаточно и небольшой части этих фактов, чтобы приблизиться к подлинной Истории Человека.

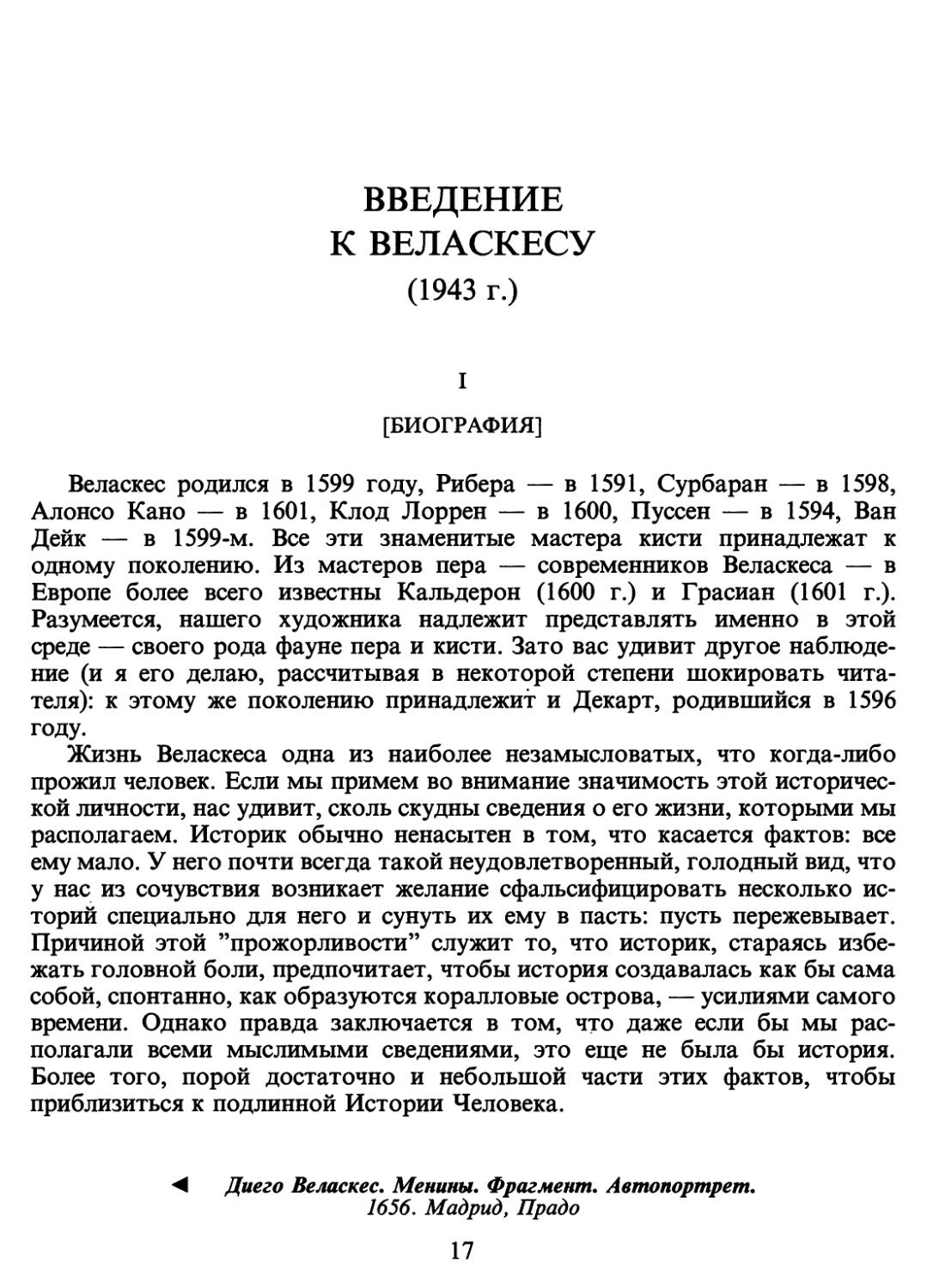

Диего Веласкес. Менины. Фрагмент. Автопортрет.

1656. Мадрид, Прадо

17

Веласкес — особый случай. Мы действительно мало знаем о его жизни, но больше и не надо, так как, строго говоря, за все годы с ним произошло только одно важное событие, относящееся к числу достоверных фактов, а именно назначение его в самом начале жизненного пути придворным художником. Это произошло в 1623 году, когда художнику едва исполнилось двадцать четыре. Остальная его жизнь — по крайней мере та, что на виду, — поражает однообразием. Принято упоминать еще три события, которые несколько нарушают монотонность этого длительного существования. (Напомню, что Веласкес скончался в шестьдесят один год — как раз в том возрасте, который древние, более чутко, чем мы сегодня, подмечавшие трудности свершения, называемого жизнью, считали самым опасным и о котором император Август в одном из немногих дошедших до нас писем с радостью сообщал, что преодолел его.) Вот эти три события: восемь месяцев в 1628—1629 годах, прожитых в Мадриде рядом с Рубенсом, и два путешествия в Италию — в 1629 и 1649 годах. И хотя я не претендую на обобщения — особенно сейчас, когда не имею возможности привести соответствующие доказательства, — осмелюсь все же утверждать, что ни одно из них в действительности не имеет никакого значения. Вообще, с определениями надо быть осторожнее. Для биографии важно лишь такое событие, которое, будучи усилием нашего воображения, так сказать в порядке Denkexperiment*, из нее изъято, неизбежно повлечет за собой изменение, конечно тоже воображаемое, всего жизненного пути человека. Именно так произошло бы, представь мы себе, что Веласкеса не назначили придворным живописцем или что он был удостоен этой чести в зрелые годы. Тогда перед нами предстал бы совсем другой Веласкес. И вот какой. Он был бы все равно, что Гёте без Веймара. (Вот, кстати, замечательная тема для книги, которую уже давно пора написать: Гёте без Веймара!) Что же касается двух путешествий в Италию, то никто не убедит меня, что жизнь и творчество Веласкеса сложились бы иначе, если бы их не было. Пожалуй, ненаписанными остались бы лишь ’’Кузница Вулкана”, ’’Туника Иосифа” и ’’Искушение св. Фомы Аквинского” — три самые спорные картины, выпадающие из всего его творчества и, за исключением живописной манеры, никак не связанные с тем, что было написано до или после них. Действительно, каждый раз Веласкес возвращается из Италии взбодрившийся, как после лечения на свежем воздухе, но этим, по-видимому, воздействие на него путешествий исчерпывается.

Несколько большее влияние оказало на него знакомство с Рубенсом, помогшее обрести внутреннюю свободу и прорвать пелену провинциализма, которая окутывала жизнь Испании, несмотря на то что она все еще оставалась могущественнейшей державой мира. Однако каждый, кто пытался разглядеть, что за человек был Веласкес, ни на секунду не усомнится, что он и сам не стал бы медлить и вскоре скинул бы с себя эти оковы, ибо

* Мысленный эксперимент (нем.).

18

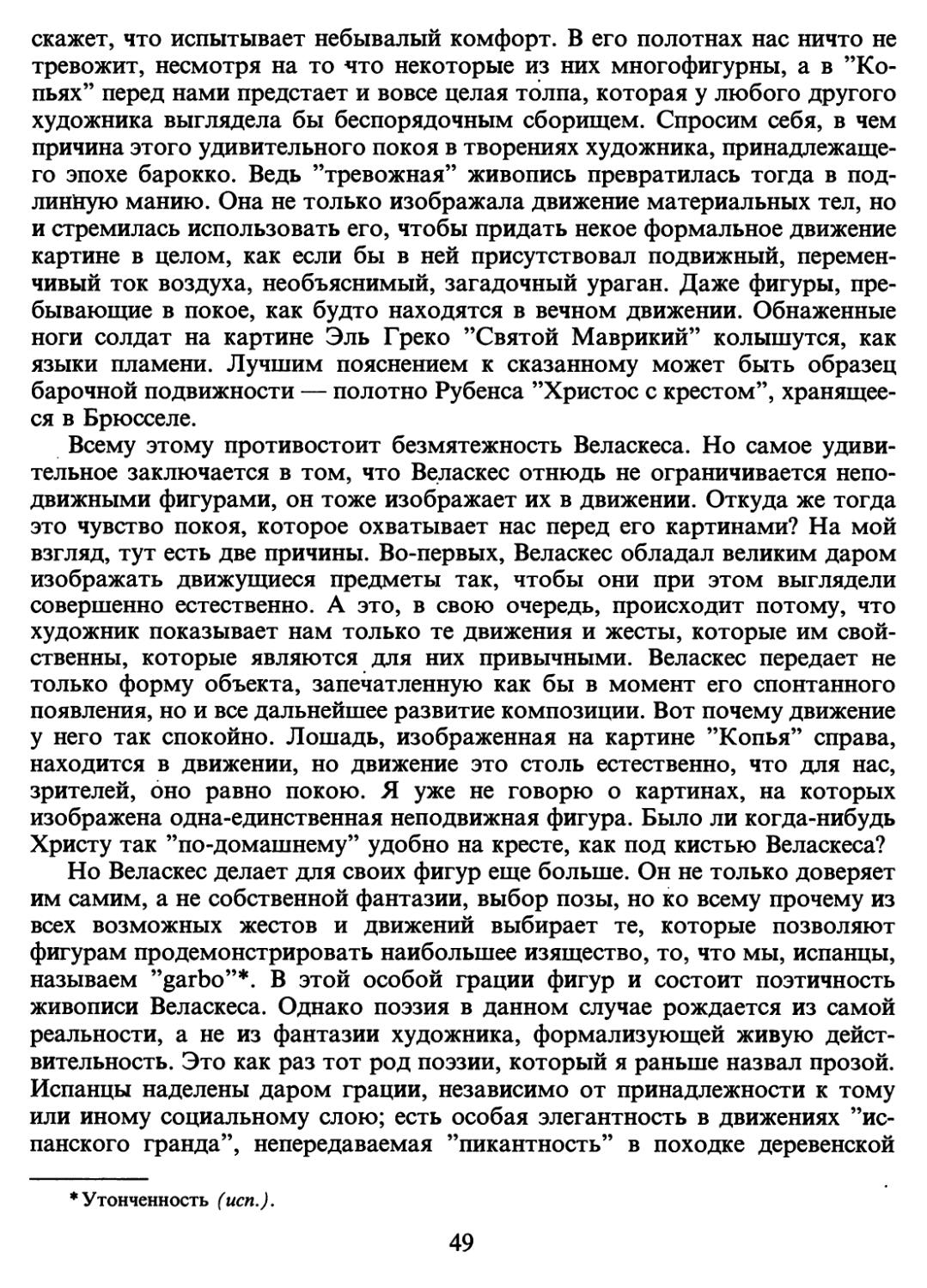

Диего Веласкес. Пьяницы (Триумф Вакха). Ок. 1628. Мадрид, Прадо

перед нами личность, исполненная внутренней, потаенной решимости без лишних слов и показной позы следовать только своему внутреннему велению, не сворачивая с единожды избранного пути.

Теперь, учитывая сказанное, обратимся к тем четырем периодам, на которые естественным образом распадается жизнь Веласкеса.

1. 1599—1623 годы. Диего Родригес де Сильва Веласкес родился в Севилье, в семье, по отцовской линии восходящей к португальскому роду Сильва де Опорто. Его дед эмигрировал в Андалусию, захватив с собой весьма скромное состояние и непоколебимые семейные традиции почтенной знати. Диего очень рано обнаружил исключительные способности к живописи и рисунку. В тринадцать лет он поступает учеником в мастерскую Франсиско де Эрреры, человека неприветливого, но неплохого художника, ставшего таковым благодаря не столько таланту, сколько — темпераменту. Нельзя отрицать, что Эррера Старший, хотя и не был первоклассным живописцем, принадлежал к художественному авангарду своего времени. Несколько месяцев спустя, напуганный мощным напором своего учителя, Веласкес, который всю жизнь питал отвращение к спорам, переходит в

19

мастерскую Франсиско Пачеко, как бы сменив курс на сто восемьдесят градусов. Пачеко был плохим художником, но прекрасным человеком. Он был мягок и обходителен, хорошо образован, водил знакомство со всеми знаменитостями Севильи — артистами, писателями, грандами. Пять лет спустя, в 1618 году, Пачеко женит Веласкеса, тогда еще совсем юного, на своей дочери Хуане де Миранда. Она будет молчаливо сопровождать его всю жизнь, а самому Веласкесу никогда не придет в голову отправляться на поиски какой-либо другой ’’вечной женственности”. Хуана де Миранда умрет в той же комнате, что и ее муж, неделю спустя после его смерти.

2. 1623—1629 годы. В 1621 году скончался Филипп III и его место на престоле занял юный Филипп IV. Он на шесть лет моложе нашего художника и сам увлечен живописью, которой его обучал Майно. Филипп IV отдает правление всецело в руки графа-герцога Оливареса, который происходит из рода Гусманов, самого древнего и знатного в Севилье. Граф-

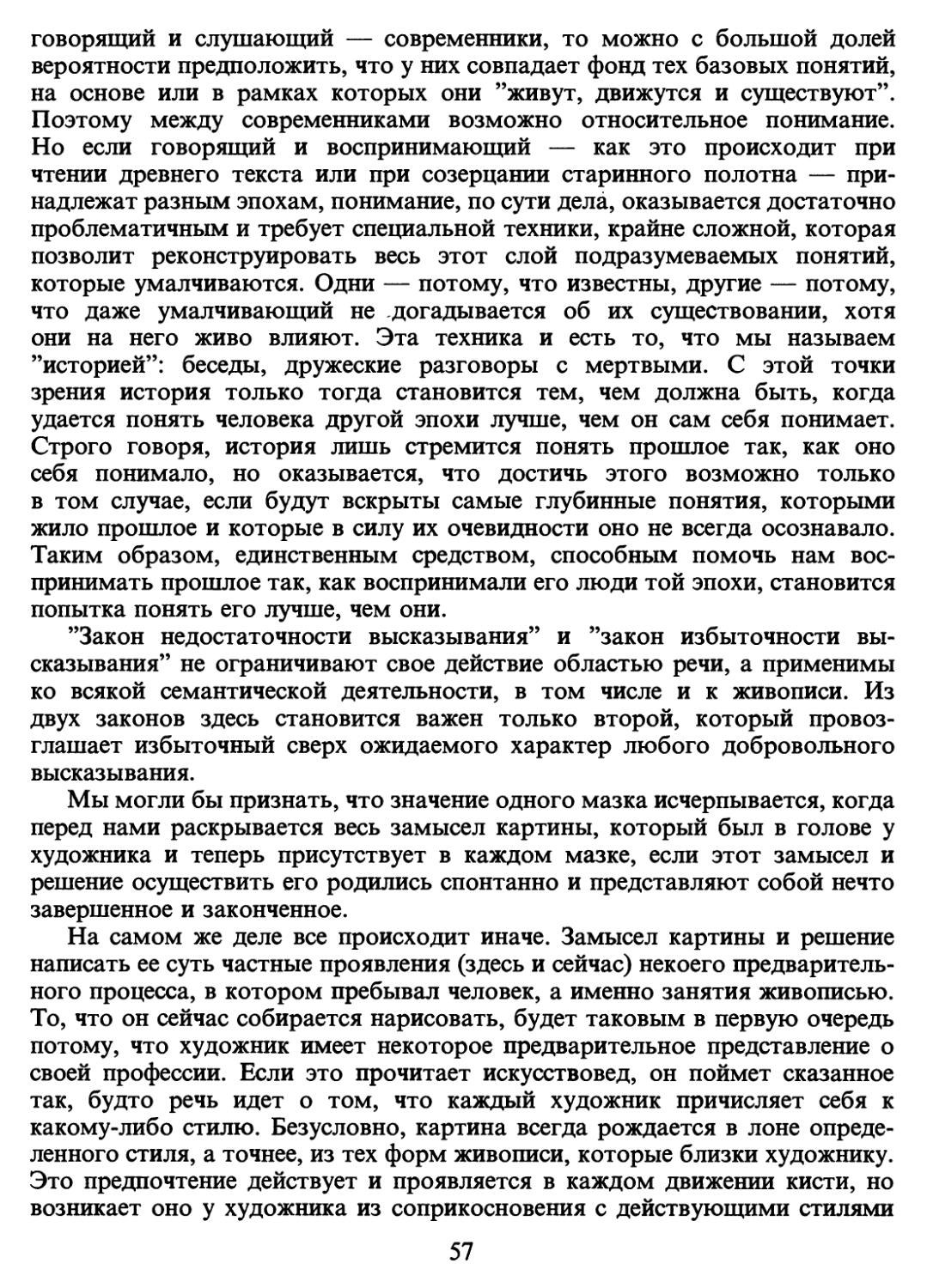

Диего Веласкес. Портрет поэта Луиса де Гонгоры.

1622. Бостон, Музей изящных искусств

20

герцог поступает как политические лидеры всех времен — он приводит с собой собственную команду, подобранную из ближайшего окружения. Его сторонники родом из Севильи и друзья Пачеко. Веласкеса отправляют в Мадрид — попытать счастья и заодно ознакомиться с собраниями картин Мадрида и Эскориала, пополнив таким образом свои познания в живописи. Однако Веласкесу так и не представилась возможность блеснуть перед новым монархом: во дворце слишком заняты недавними политическими переменами. Зато он пишет поразительный портрет поэта Гонгоры (чудесная, капризная голова великого мыслителя и несносного человека — сочетание, встречающееся столь часто, когда мы имеем дело с выдающимися поэтами!). Потерпев неудачу, Веласкес возвращается в Севилью, но уже через несколько месяцев получает официальное приглашение во дворец с возмещением дорожных расходов. В ’’команде” графа-герцога ему предстоит отвечать за живопись. Прибыв в Мадрид, он сразу же пишет портрет короля. Эта работа производит такое сильное впечатление на Филиппа IV,. что он назначает Веласкеса своим личным художником и обещает не разрешать никому другому писать свои портреты. Веласкес так и проживет всю свою жизнь во дворце и сменит его лишь на могилу. Заметьте: в жизни Веласкеса была только одна женщина — его жена, только один друг — король и только одна мастерская — дворец.

С этого момента, с которого, собственно говоря, и начинается жизнь Веласкеса, любой исследователь оказывается перед неразрешимой загадкой: кто перед нами — художник или придворный? Как и положено королевскому слуге, он сменяет один за другим посты и титулы, пока наконец не достигает пика придворной карьеры — должности ’’старшего гофмейстера”. Итог закономерен — Веласкеса посвящают в рыцари ордена Сантьяго, то есть причисляют к высшей знати.

В 1628 году в Мадрид приезжает Рубенс, который пребывает в это время на вершине мировой славы. Его прислала сюда эрцгерцогиня Нидерландов, тетка Филиппа IV, с дипломатической миссией, имеющей отношение к английской короне. Важно помнить, что художники в ту эпоху были вынуждены участвовать в делах, весьма далеких от искусства, что свидетельствует об огромном влиянии живописи на тогдашнюю жизнь европейского общества, более того, только этим небывалым ее престижем и можно объяснить некоторые парадоксальные свойства художественной манеры Веласкеса.

На протяжении всех восьми месяцев, что Рубенс провел в Мадриде, Веласкес постоянно рядом с ним. Это был первый великий европейский художник, с которым Веласкеса свела судьба. По счастливой случайности Рубенс не только настоящий мастер, но и светский человек, талантливый предприниматель в мире живописной индустрии, политик и образцовый вельможа. Благодаря этому знакомству Веласкес начинает догадываться, что мир живописи, да и мир вообще, гораздо больше, чем тот, что он представлял себе прежде. Возможно, именно общение с великим фламанд

21

цем побуждает его оставить на время Испанию и посетить другие края. Под предлогом закупки картин для короля Веласкес 10 августа 1629 года в Барселоне садится на корабль, отправляющийся в Геную в составе флотилии под командованием знаменитого покорителя Бреды — Амбросио де Спинола.

3. 1629—1649 годы. Генуя, Милан, Венеция. Затем на юг — в Болонью. Далее — посещение Лорето. За три года до Веласкеса здесь был Декарт во исполнение обета, данного Деве Марии, вдохновившей его на создание аналитической геометрии. Наконец, Рим и Неаполь, где он знакомится с маленьким испанцем, творцом многочисленных мучеников и Магдалин, — с Хусепе Риберой.

В 1630 году Веласкес возвращается в Испанию, и вплоть до 1649 года его жизнь развивается по прямой: один день ничем не отличается от другого. Двадцать лет складываются из огромного множества часов. Чем заполняет их Веласкес? Разумеется, он пишет картины. Но чтобы понять, каков этот человек на самом деле, мы, следуя дорогой его жизни, должны быть все время настороже. Пока что мы сталкиваемся с одним существенным парадоксом: Веласкес — это живописец, который... не занимается живописью, точнее говоря, он пишет очень мало. Этот и некоторые другие видимые ’’недостатки” живописи Веласкеса, о которых пойдет речь позже, имеют для нас особое значение. Он написал так мало картин, что уже первый биограф, почти современник Веласкеса, Паломино, а следом за ним и все остальные сталкиваются с необходимостью как-то объяснить эту ’’скупость” художника и приписывают ее, особенно в исследованиях последнего десятилетия, тому, что разнообразные придворные обязанности отнимали у него слишком много времени. Действительно, мы видим, что после своего первого возвращения из Италии Веласкес все больше и больше занимается проектированием и оформлением королевских резиденций. Именно в эти годы, с 1630-го по 1640-й, возводится дворец Буэн Ретиро, перестраиваются здания Прадо и Алькасара. И тем не менее этой работе Веласкес отдает не так уж много времени, по крайней мере не больше, чем любой другой профессиональный художник, который вынужден тратить силы на создание копий и выполнение заказов, не связанных с его творческими интересами. Веласкес же от всего этого свободен. Он совсем не берет заказов, пишет только тогда, когда приказывает король, а король приказывает редко. Так что, к сожалению, я не могу согласиться с биографами и утверждаю, что ни у одного художника не было столько свободного времени, сколько у Веласкеса. Значит, причину его ’’низкой производительности” следует искать в чем-то другом. Предположение о том, что для него был мучителен сам творческий процесс, также приходится отмести. Как раз наоборот, Веласкес пишет большую часть своих произведений alia prima*, без сложной подготовки, столь необходимой для большинства живописцев.

*С первого раза, сразу, без переделок и поправок (ит.).

22

Он даже не прорисовывает фигуры, а внезапно с кистью в руках атакует пустой холст и рождает картину. Он творит так стремительно, что наши биографы с детским простодушием пытаются объяснить этот факт все той же нехваткой времени, которая не позволяет ему писать много. Веласкес создает картину несколькими мазками. Некоторые участки полотна так и остаются незакрашенными, и тогда цвет самого холста начинает дополнять колористическую гамму. В поздний период его творчества количество мазков сокращается настолько, что сам художник определяет свою манеру письма как ’’сокращенную”. По мнению биографов, Веласкесу настолько не хватало времени, что он был вынужден обратиться к своего рода ’’стенографической” живописи. Не думаю, что стоит вновь повторять: такое объяснение неправдоподобно.

Мы знаем, что Веласкес писал быстро, однако, по свидетельству итальянского посла, было также общеизвестно, что он практически никогда не сдавал работы в срок, и не потому, что кропотливо трудился над ними, а как раз наоборот, уделял им слишком мало времени и попросту забывал о них. Более того, большинство картин Веласкеса — ’’незавершенные картины”! Не правда ли, все это загадочно и удивительно? Как же было на самом деле: торопился Веласкес или медлил? Конечно, часы нашей жизни сочтены, и в этом смысле жить — значит спешить. Однако именно поэтому ничто так не характеризует личность, как ее отношение к этой экзистенциальной спешке. Одни участвуют в ней, не отдавая себе отчета. Другие отказываются от жизненной гонки, предпочитая спокойствие, что свидетельствует об отсутствии у них стремления к существованию. По многим причинам я вижу в Веласкесе одного из тех людей, которые в совершенстве овладели этим умением — не быть. Не случайно во время его второго путешествия в Италию Филипп IV, имевший возможность изучить Веласкеса лучше, чем кто-либо другой, увидев, что по прошествии двух лет художник все еще не собирается возвращаться ко двору, вынужден был направить своему послу, герцогу Инфантадо, собственноручное письмо, в котором требовал, чтобы тот поторопил Веласкеса и заставил его немедленно вернуться, ’’потому что, — как пишет король, — вам известна его флегматичность”. Итак, флегматичность Веласкеса была общеизвестна. Но флегматичность — превосходная степень от спокойствия, а флегматик — мультимиллионер, у которого времени всегда в избытке.

Биографу Веласкеса не остается ничего другого, как отправиться а 1а recherche du temps perdu, времени, которое потерял художник. Сколько исследователей ни занимались Веласкесом, все они, пусть даже сильно упрощая проблему, вынуждены были к ней обращаться.

Творческую ’’скупость” Веласкеса также невозможно объяснить тем, что светская жизнь, компании писателей и художников забирали у него много времени. Так как речь идет об испанце, то можно было бы предположить, что значительная часть его жизни расходовалась на занятие, в котором наш

23

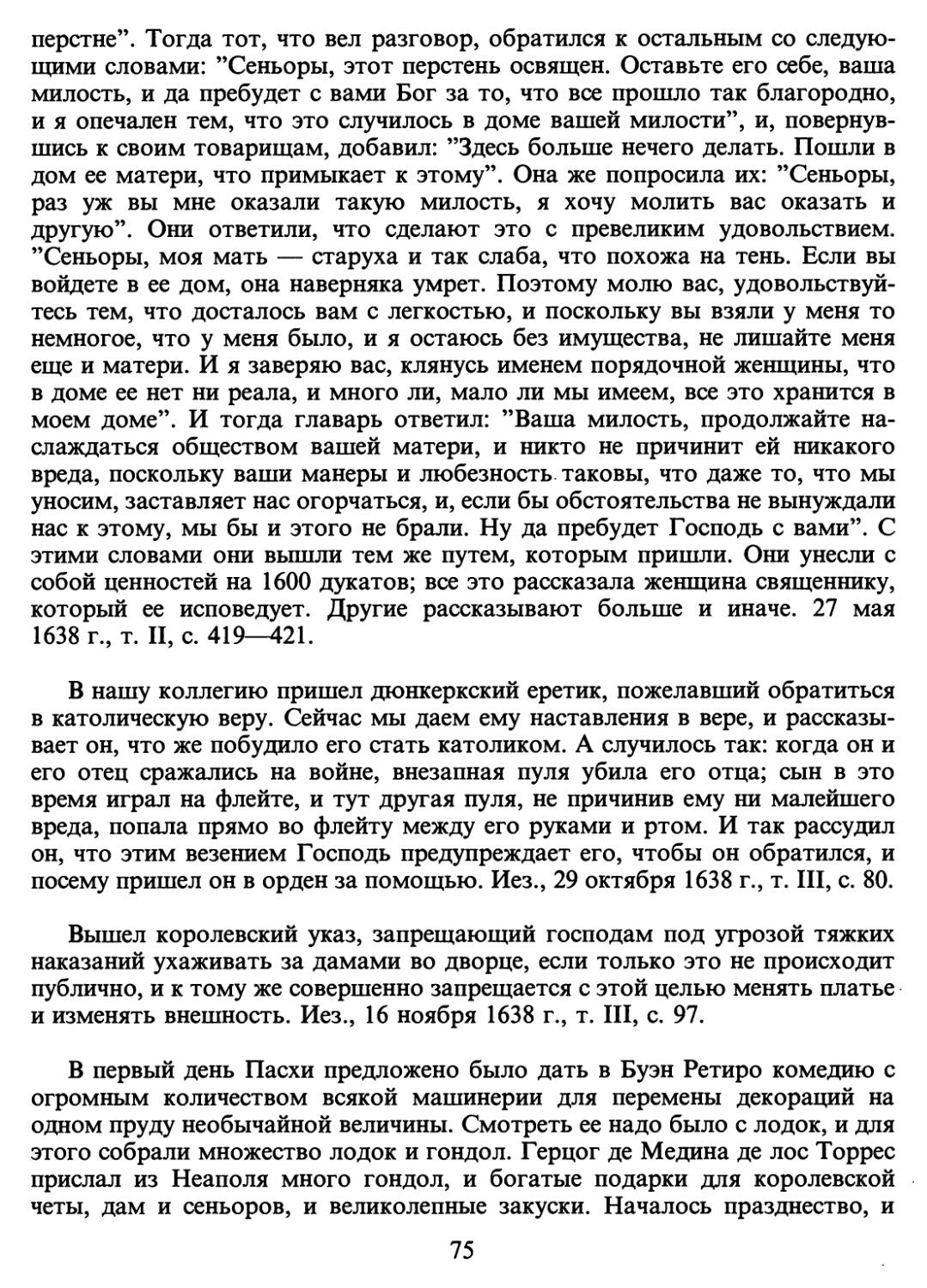

Диего Веласкес. Св. Антоний посещает св. Павла. Фрагмент. Ок, 1641—1643. Мадрид, Прадо

народ находит наивысшее наслаждение и которому отдает весь свой талант и энергию, — на разговоры. Однако художники, которые где-то в глубине души продолжают оставаться ремесленниками, рабочими, зачастую бывают молчунами, а Веласкес относился к самым неразговорчивым из них. У него было всего лишь несколько товарищей по профессии — Алонсо Кано, Сурбаран и некоторые другие, с которыми он общался, когда они наезжали в Мадрид. Но не стоит забывать, что это были чисто юношеские привязанности. Новых друзей у Веласкеса не появилось. Он был меланхоликом, сообщает нам Паломино, рассеянным, замкнутым. Он уделял светскому общению так мало времени, что, пожалуй, это может служить единственным объяснением тому странному факту, что при жизни о нем почти не говорили. О Сурбаране тоже редко вспоминали, но это естественно: почти всю свою жизнь он провел затворником в глухих монастырях, пытаясь передать трогательную белизну монашеских одеяний. Веласкес живет не где-нибудь, а во дворце, король считает его своим близким другом. И тем не менее никто им не интересуется. Разве что Кеведо посвящает его живописной манере два-три слова. И это все. Правда, Кеведо был единственным писателем, чей портрет написал Веласкес, да и то скорее всего по приказу графа-герцога, у которого в ту пору были прекрасные отношения с хромым плутом. Так что и это исключение ничего не доказывает и лишь оттеняет молчание, которое хранят писатели в отношении Веласкеса.

Исследователи знаменитых личностей должны пытаться с максимальной точностью описать облик их прижизненной славы, ибо мало что еще способно пролить свет на то, какими они были. Человек не бывает просто абстрактно знаменит. У каждой славы свое лицо. Веласкесу, чтобы стать знаменитым, было бы достаточно уже одного назначения на должность придворного живописца в столь юном возрасте. И действительно, его стремительный взлет имел оглушительный резонанс. Однако тут же из своих черных нор с гнусным шипением выползли змеи зависти. С этого момента и до самой смерти бесчисленный легион завистников будет держать в осаде славу Веласкеса. Они так и не смогли отважиться на решительную атаку, так как король покровительствовал художнику, которым восхищался и к которому испытывал самые искренние дружеские чувства. Стратегия зависти состояла в том, чтобы взять эту славу измором. Для этого использовалось два испытанных способа. Поскольку каждый портрет, который писал Веласкес в свои ранние годы, был лучше предыдущего, его противники утверждали, что он вообще не умеет писать ничего, кроме портретов. Таков один из самых распространенных приемов, к которому обычно прибегают завистники, чтобы развеять славу талантливого человека. Внимание публики привлекается к тому, чего он не делает, а дальше следует вывод: не делает — значит не способен. Веласкес и в самом деле отказывался писать сюжетные картины, которые тогда называли ’’историями”. Почему? Позже мы увидим. Второй прием состоял в том, чтобы

25

организовать вокруг Веласкеса заговор молчания, сделать так, чтобы о нем по возможности меньше говорили.

Отношение нашего художника к этим неутомимым усилиям зависти поистине достойно восхищения. Он их игнорирует, не обращает внимания, а если и обращает, то презирает. Веласкеса можно назвать гением презрения. Мало кому удается презирать так естественно и органично. Его равнодушие к завистливому окружению даже может заставить нас подумать, что ему не хватало боевого духа. Однако стоило зависти подойти слишком близко, Веласкес, чувствуя необходимость дать ей отпор, умел показать зубы. Все знали, что его ’’выпады” смертельны. Однажды, вскоре после назначения Веласкеса придворным художником, Филипп IV, решив испытать его способность отстоять свою славу, сообщил ему, что люди говорят, будто он не умеет рисовать ничего, кроме голов. Юный, деликатный Веласкес, встряхнув густой черной шевелюрой, ответил: ’’Сеньор, они оказывают мне большую честь. До сих пор мне не приходилось видеть ни одной хорошо написанной головы”. Эта одна из трех или четырех дошедших до нас фраз художника, как и все остальные, самой своей афористичной краткостью раскрывает нам и его характер, и свойственную ему последовательность в исполнении творческих замыслов, и верность тому высокому предназначению, которое вело его по жизни. Веласкес переполнен талантом, и ему совершенно безразлично мнение людей бездарных.

Он не только не обороняется от зависти, но и пальцем не шевельнет для укрепления своей славы. Его отношения с картиной заканчиваются после того, как она создана, а свой талант он пускает в ход, только когда творит. Никто не был так далек от саморекламы и интриг, как Веласкес. Он стоит в стороне ото всех партий и группировок, что совсем непросто при дворе. Несмотря на то что своим появлением в Мадриде он обязан графу-герцогу, верность которому сохранит навсегда, ему удастся отделиться от его свиты и сохранить независимость. Вот почему падение графа-герцога никак не отразилось на положении Веласкеса.

Все это определило своеобразие прижизненной славы художника. Она ограничивалась пределами Испании, где получила достаточно широкое распространение. Однако мы можем пересечь из конца в конец ту эпоху и почти не обнаружить следов его известности. Таким образом, несмотря на все свое величие, слава Веласкеса была ненавязчивой, деликатной, как бы статичной. Она не была деятельной, ни на кого не производила впечатления. И если изначально ’’слава” означает ’’славить”, ’’говорить о ком-то”, то о Веласкесе молчат. Завистники, которым уже было не под силу уничтожить ее, старались ее парализовать, воспрепятствовать ее распространению и ослабить ее воздействие. Вот почему слух о нем пересек границы с таким запозданием, и, несмотря на победы, одержанные Веласкесом во время второго путешествия, в Италии его звезде так и не суждено было взойти и засиять над горизонтом современной ему живописи, приемами которой он столь мастерски владел. В высшей степени странно, что после того, как

26

Веласкес, будучи второй раз в Италии, написал портрет папы Иннокентия X, а также ныне утраченные портреты многих других деятелей папского престола, ни один из итальянских молодых художников не отправился в Мадрид, чтобы стать его учеником. Итак, напрашивается очень важный вывод: Веласкес не был ’’популярен” в свое время. Реклама обходила его стороной. Далее мы укажем еще несколько немаловажных причин, объясняющих этот факт. Однако сначала остановимся на ’’слишком человеческой” стороне дела, и не только потому, что таким образом сможем понять, каким в действительности был Веласкес, но и потому что получим редчайшую возможность увидеть, что такое слава художника или писателя, так сказать, в чистом виде, то есть без опоры на рекламу и интриги. Оказывается, что без вмешательства этих двух видов мошенничества слава не способна обрести ни масштабов, ни напора, ни прочности.

4. С 1640 года в душе Веласкеса время от времени вспыхивает ностальгия по Италии, что неудивительно. Это своего рода ’’общее место” в жизни всех художников той поры. С 1550 г. молодые живописцы из Нидерландов, Германии, Франции совершают паломничество в Италию, после чего красочный и пьянящий облик этой страны преследует их всю жизнь. Повсюду искусство в конечном счете стало еще одним социальным рычагом в руках правящих классов, и лишь в Италии оно является живой народной стихией, выплескивающейся на улицы и витающей в самом воздухе этой страны. Вот почему любой художник чувствовал себя гражданином Италии и ссыльным — за ее пределами. Конечно, нельзя с уверенностью утверждать, что мы вскрыли истоки той ностальгии, которая переодически начинала пульсировать в душе Веласкеса. Его отношение к искусству отнюдь не вписывается в общую схему. Слепое поклонение искусству никогда не прельщало его, и, насколько мы можем судить, сам тип ’’человека искусства” вызывал у него стойкое отвращение.

Более вероятно, что Веласкеса привлекал сложившийся в Италии образ жизни, лишь частью которого было искусство. Действительно, в рамках тогдашней Европы это был самый ’’современный” стиль жизни — яркий и независимый, лишенный провинциализма, чему в огромной степени способствовала память о великом космополитическом прошлом. ’’Вольная жизнь Италии!” — восклицает на старости лет Сервантес, вспоминая о днях юности, проведенных в Неаполе.

До 1649 года Филипп IV не позволяет Веласкесу вернуться в Италию. Однако, исполнившись решимости собрать лучшую коллекцию живописи, король наконец посылает туда Веласкеса с целью скупить все, что только можно. Намерение, достойное восхищения, особенно если учесть, что денег у короля нет. Плод его усилий — современный музей Прадо.

Итак, второе путешествие нашего героя носит официальный характер. Он едет с особой миссией и представляет самого могущественного монарха Европы. Кроме того, всем известно, что он является личным другом короля. На этот раз итальянские художники видят в человеке по имени

27

Веласкес знатного сеньора, благородного ’’кабальеро”. Таково впечатление тех, кто встречался с ним в Риме и Венеции, как, например, Боскини:

Cavalier, che spiraba un gran decoro Quanto ogn’altra autorevole persona*.

Когда Веласкес заканчивает портрет Иннокентия X, папа посылает ему в качестве вознаграждения золотую цепь. Веласкес делает неслыханный жест: он отсылает ее назад, тем самым давая понять, что является не художником, а слугой короля, которому служит своей кистью, пуская ее в дело лишь по высочайшему повелению. Этот невероятный жест, с которым Веласкес отрекается от профессии художника, проливает свет на всю его предыдущую жизнь. В последнее десятилетие, между 1650 и 1660 годами, великий парадокс, тайна всей его биографии, становится очевидным. Веласкес не хочет и никогда не хотел быть художником. Одного этого было бы достаточно, чтобы понять, почему он писал так мало, и вовсе нет необходимости прибегать к другим объяснениям, вроде нехватки времени.

Веласкес возвращается в Мадрид в 1651 году. В 1652 он подает прошение о назначении его на пост ’’старшего гофмейстера”, который обычно занимали исключительно знатные персоны. В 1658 году король изъявляет желание наградить его за преданность и дружбу и предлагает ему на выбор членство в каком-нибудь из военных орденов, что подразумевало присвоение одного из самых высоких титулов. Веласкес выбирает орден Сантьяго, и начинается следствие для подтверждения чистоты крови и благородства происхождения. Свидетели один за другим показывают, что Веласкес никогда не был профессиональным художником, что он никогда ничем не уронил чести и достоинства дворянина, что его живопись — всего лишь ”дар божий”, ’’благодать”, а не средство заработать себе на жизнь. В 1660 году, выполняя обязанности, предписанные ему новой должностью, Веласкес организует поездку Филиппа IV в Пиренеи, где испанский король должен отдать в жены Людовику XIV свою дочь Марию Тересу. Церемония происходила на острове Файзамес, что подобен корзине цветов, которую несут воды реки Бидасоа, являющейся нейтральной территорией между Францией и Испанией. Самые знатные господа обеих стран съехались туда, блистая роскошными костюмами и украшениями. Однако из всех воспоминаний, которые как французы, так и испанцы сохранили об этом громком историческом событии, особо выделяется впечатление, произведенное на всех Веласкесом. Всего лишь через неделю, сразу по возвращении в Мадрид, великий художник умрет. Но прежде ему было суждено пережить момент своего высшего торжества в обстановке чисто дворцового празднества. Это был странный триумф, но потому он нам и интересен. Это был триумф физический, триумф его тела и фигуры, самого его присутствия, его аристократической элегантности и величественной осанки. Вот тот образ,

♦ Кавалер, который держал себя с большим достоинством Как каждый по-настоящему авторитетный человек (ит.).

28

который должен навсегда запечатлеться в нашей памяти, та призма, сквозь которую следует смотреть на любую картину Веласкеса, подобно тому, как, читая Декарта, мы всегда должны иметь в виду, что перед нами не просто какой-то писатель, a seigneur* du Perron.

II

[ПРИЗВАНИЕ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И СЛУЧАЙ]

Вот в общих чертах то, что принято считать биографией Веласкеса. Но, разумеется, это совсем не так. Это всего лишь нагромождение фактов, голая схема или, если угодно, грубый эскиз его настоящей жизни, небрежно выполненный сторонним наблюдателем. Но ведь жизнь любого человека — это прежде всего нечто глубоко личное, некая реальность, существующая лишь сама для себя, а значит, и увидеть ее можно только изнутри. И если вместо внешнего взгляда мы воспользуемся внутренним, то увидим, что картина резко меняется. Жизнь перестает быть цепочкой событий, следующих одно за другим без какой-либо видимой связи, и превращается в драму, то есть в напряженный, динамичный процесс, развитие которого вполне доступно нашему пониманию. Сюжет этой драмы заключается в том, что человек отдает все свои силы на борьбу за то, чтобы реализовать — в окружающем его с рождения мире — некий воображаемый персонаж, составляющий его подлинное ”я”. Человек не есть его тело, не есть его душа. Душа и тело — всего лишь доступные ему подручные механизмы, с помощью которых он осуществляет свою жизнь, то есть становится определенной индивидуальностью среди себе подобных. Этот идеальный герой, которым является каждый из нас, и есть то, что зовется ’’призванием”. Наше призвание сталкивается с обстоятельствами; отчасти они благоприятствуют ему, а отчасти мешают. Таким образом, призвание и обстоятельства — две исходные величины, которые мы можем точно определить и сопоставить в рамках той динамичной системы, что они составляют. Однако в эту ясную систему вклинивается один иррациональный фактор — случай. Итак, компоненты жизни любого человека можно свести к трем важнейшим факторам: призванию, обстоятельствам, случаю. Написать чью-либо биографию означает суметь выразить эти три величины через уравнение. Ведь хотя случай и является для жизни элементом иррациональным, в каждой добросовестно составленной биографии мы можем определить, какие поступки или черты характера случайны, а какие нет, равно как и ту или иную степень влияния случая на жизнь данного человека. Если представить чью-либо жизнь в виде круга, случай будет иметь форму углубления, в той или иной мере искажающего участок внешнего периметра. Вот таким рациональным образом и можно, пожалуй, определить этот иррациональный фактор судьбы.

♦Сеньор, господин, вельможа (фр.).

29

Важно не то, что Веласкес, как и многие другие, происходил из знатной, но пришедшей в упадок семьи эмигрантов, а то, что в этой семье царил подлинный культ своей родословной. В домашнем кругу непрестанно твердили, что род Сильва, по преданию, берет начало не больше и не меньше как от Энея Сильвия, правителя Альба-Лонги. Но судьба отвернулась от семьи, и в наступившей бедности эта славная история, обрастая всякий раз новыми подробностями, стала больше напоминать миф, символ веры. Где-то в самых потайных закоулках сознания Веласкеса жил императив, сформировавшийся в самом раннем детстве: ”Ты должен стать знатным”. Но этот императив вряд ли можно рассматривать как побудительную причину для достижения цели. Он носил, скорее всего, слабо выраженный, чисто схематичный характер. На самой заре жизни перед Веласкесом открылась другая блистательная перспектива, более реальная и конкретная — невероятные способности к живописи. Необходимо помнить, что Веласкес был ”чудо-ребенком”. Но родиться вундеркиндом еще не значит непременно стать великим художником, равно как и великому художнику вовсе не обязательно быть вундеркиндом. Необычайная одаренность — часть механических способностей, составляющих художественное творчество. Великий художник приобретает их, как правило, ценой огромных усилий к тому моменту, когда большая часть жизненного пути уже пройдена. Вундеркинду они достаются от рождения и ничего ему не стоят. Поэтому такие способности называют даром, подарком природы. Веласкес, несомненно, был наделен этим даром, причем со сказочной щедростью. В считанные годы, когда он был еще подростком, талант художника развивается в нем стремительно и полно. Эта легкость живет в нем до двадцатилетнего возраста, даря лихорадочное возбуждение и радостное исступление труда, а потом навсегда покидает его, вытесненная проснувшейся подлинной человеческой личностью. На этом начальном этапе волшебство таланта буквально выплескивается из него на холст, заставляя неустанно трудиться. Его тесть Пачеко, сам того не ведая, запечатлел для нас те чудовищные и счастливые годы.

Само по себе это тератологическое совершенство, достигнутое Веласкесом еще в детстве, казалось бы, не было столь уж существенно для его биографии, а значит, и для его сугубо личного творчества. И все же оно важно, поскольку имело два последствия. Во-первых, благодаря ему, он вступил в жизнь с чувством невероятной уверенности в себе. С первых шагов Веласкес уже знает, что оставил далеко позади всех художников своей эпохи. Высокомерие и тщеславие всегда были чужды ему, однако одна фраза, произнесенная им незадолго до того, как он покинул Севилью, недвусмысленно свидетельствует о том, что уже тогда он отдавал себе ясный отчет в своем превосходстве. До тех пор пока к жизни не пробудилось его подлинное ”я”, Веласкес считал своим предначертанием судьбу художника. И надо же было так случиться, что он оказался выше всех своих современников едва ли не до того, как пришел к подобному заключению!

Другим последствием его ранней одаренности явилась возможность воспользоваться, еще до достижения зрелости, чистой случайностью —

30

сменой короля и возвышением графа-герцога Оливареса. И этот случай, приведший Веласкеса — совсем еще юного и не успевшего познать мир — в королевский дворец, ’’сформирует” всю его дальнейшую жизнь, то есть и обогатит и изуродует ее. Без сомнения, этой нежданной милости судьбы художник обязан некоторыми наиболее яркими чертами своего творчества. Но случай — элемент хаоса, и столь энергичное его вмешательство в жизнь человека просто не могло наряду с очевидно благоприятными последствиями не иметь последствий роковых.

Отметим среди них прежде всего самое непосредственное и серьезное. Семейная тяга к социальной реабилитации, которая в силу своей неосуществимости долгое время дремала в Веласкесе, неожиданно проснулась и захватила его. Для человека тех времен, считающего себя идальго, служение королю было, после служения Богу, высшей целью существования. И Веласкес, едва став юношей, идет служить королю, совсем еще мальчику, заняв при этом пост одного из первых приближенных августейшей особы. Для карьеры придворного это означало начать с конца, иными словами — получить все сразу, не затратив при этом ни сил, ни терпения.

В результате в Веласкесе проснулось его подлинное призвание. Теперь он с ужасом отвергает мысль посвятить себя ремеслу живописца, вписать свою внешнюю и внутреннюю жизнь в эту экзистенциальную модель. Решение стать художником возникло в нем механически — а значит, не отражая его искренних чаяний, — под влиянием наслаждения, доставляемого ему применением своего непомерного таланта. Отныне Веласкес будет знатным вельможей, который лишь время от времени берется за кисть.

Давайте посмотрим, каковы же благоприятные последствия этой неожиданной и столь ранней улыбки судьбы в жизни Веласкеса.

1. Теперь он a limine* свободен от давления и унижений, неминуемо сопутствующих творчеству, ставшему профессией. Веласкес отныне не зависит от заказов церквей, монастырей, муниципалитетов и коллекционеров-толстосумов от живописи.

2. Это, в свою очередь, означает, что, если не считать обязанности писать портреты королевской семьи, Веласкес занимается только искусством. Не думаю, что до XIX века найдется еще хоть один художник, который мог бы себе это позволить. Чистое искусство, ’’субстантивация” искусства — явление, присущее, пожалуй, лишь Новому времени. Уже в этом сущностном, изначальном для понимания его стилистических особенностей моменте Веласкес выступает провозвестником нашей эпохи. Вот почему, если оставить в стороне придворные портреты, перед каждым его полотном мы неизбежно задаемся неожиданным вопросом, почему художник написал его, и ответ на это ’’почему” почти всегда лежит в области эстетики, а не чисто профессиональных мотивов. Это уникальный и парадоксальный случай в истории живописи: все исследователи почему-то счита

*С порога, с самого начала (лат.).

31

ют, что обязаны объяснять, почему была написана каждая картина, словно для Веласкеса-художника самым естественным состоянием было не браться за кисть.

3. Жизнь при дворе ограждает его от назойливого внимания собратьев по ремеслу и от утомительного общения с ними. Веласкес имеет счастливую возможность не ведать о зависти, грызне и злобе, которые неизбежно сопутствуют сосуществованию с коллегами по цеху.

4. Дворцы Филиппа IV хранят одно из лучших собраний картин того времени. К услугам Веласкеса вся история европейской живописи, и жизнь его проходит среди знаменитых полотен. Это, на мой взгляд, также случай исключительный. День за днем шедевры великих мастеров борются за право завладеть вниманием Веласкеса и подчинить его творчество своему влиянию и авторитету. Разумеется, каждое произведение искусства поднимается над тем уровнем, которого достигло данное искусство в результате своей эволюции. И все, что было раньше, служит ему естественной питательной средой. Но было бы ошибкой назвать влиянием то, что является неизбежной предпосылкой. Самое убедительное доказательство этого состоит в том, что человеку творческому требуется впитать в себя прошлое именно для того, чтобы избежать его повторения, чтобы его преодолеть. Если мы согласны принять это в расчет, то, исследуя творчество Веласкеса — человека, тридцать семь лет не покидавшего стен дивного музея, — будем просто ошеломлены тем, насколько мало оно было подвержено влияниям. Поразительно, с каким бессовестным произволом историки искусства рассуждают о влияниях на творчество того или иного художника. В этом они подобны литературоведам, не располагающим четкой методологией и не умеющим отличить подражания от простого совпадения. Я не собираюсь вдаваться в излишние подробности, но, если читатель хочет понять, насколько безответственно пишутся истории искусства, ему достаточно немного поразмыслить над ’’источниками”, приписываемыми обычно картине ’’Копья”. Едва ли найдется художественное полотно с изображением поднятого копья, которое не указывали бы в качестве такового. Однако вглядитесь внимательнее в картины-’’предшественницы”, и вы поймете, что надо было обладать куда большей гениальностью для того, чтобы вычленить из них ’’элементы с копьями” и придать им ту роль, которую они играют на полотне ’’Сдача Бреды”, нежели для того, чтобы написать их a nihilo*. Инерция подобной историографической методологии не позволяет разглядеть по-настоящему важный и требующий серьезного изучения факт — независимость Веласкеса от каких-либо влияний. Дело в том, что, увлекаясь больше, чем кто бы то ни было из современных ему художников, ’’старыми мастерами”, Веласкес не оставил нам ни малейшего намека на свое преклонение перед ними. И мы невольно спрашиваем себя: каково же было отношение Веласкеса к традиционной живописи? Вот воистину серьезный вопрос, который, как мы скоро увидим, помогает нам

*Из ничего (лат.).

32

постичь самые сокровенные, загадочные и, казалось бы, необъяснимые стороны творчества Веласкеса.

Остановимся теперь на негативных последствиях столь раннего появления Веласкеса во дворце. Королевский двор в момент своего становления исполнен живой творческой силы, великими замыслами, устремлениями, возможностями. Таковым предстает перед нами двор Карла V, особенно в первую половину его царствования. Жизнь двора уже сформировавшегося, каким он был при Филиппе IV, механистична и ритуализирована. Хотя сам король был большим любителем искусства, в его окружении никогда не происходило ничего интересного. Во дворце, казалось, витал дух стерильности. Жизнь в мадридском Алькасаре обеднила мир Веласкеса, лишила его живого и непосредственного опыта. Не случайно Лопе де Вега, отличавшийся исключительным жизнелюбием, испытывал ужас перед жизнью придворного. ’’Дворцы — это гробницы, — говорит он. — Даже фигуры на дворцовых гобеленах, имей они чувства, стоило бы пожалеть”. Представьте же себе, какое парализующее влияние оказывала эта атмосфера на натуру столь флегматичную, какой обладал Веласкес. Художник нуждается в давлении жизненных обстоятельств, ведь, чтобы лимон дал сок, его надо сильно сжать. А у Веласкеса к двадцати четырем годам все проблемы уже были решены.

Обобщая сказанное, ’’синдром Веласкеса” можно определить следующим образом. Стремление реализовать наше призвание, достичь подлинного ”я”, генерирует и питает нашу энергию. Призвание Веласкеса двояко: им движут влечение к искусству и стремление к социальной реабилитации. И оба эти притязания удовлетворены почти незаметно для него самого — без борьбы, усилий и мучительных ожиданий — на самой заре взрослой жизни. В результате он опустошен, лишен жизненного накала, подобно электрической батарейке, в которой иссяк заряд. Отсюда беспросветное однообразие его судьбы, какая-то удивительная робость его жизненной поступи. Ничто не заставляло его бороться с обстоятельствами: слишком благоприятные, они не оказывали ему не малейшего сопротивления. Нелюдимый от природы, он стремился отгородиться от всего мира, а судьба лишь потакала его намерениям, доводя их до предела. Веласкес — один из самых необщительных людей. Жить означает для него держать дистанцию. Его искусство — исповедь, история противостояния бытию. Это искусство отстраненности. Изъяв из живописи все, что в ней есть от тягостной профессиональной рутины, Веласкес смог взглянуть на нее со стороны, обнажить ее существо, свести к ’’чистому” искусству, иными словами — к системе исключительно эстетических задач. Поэтому, если не брать в расчет неизбежные портреты королевской семьи, Веласкес никогда не повторяется: каждое его полотно — это живописная теорема, единственный экземпляр из бесконечного ряда возможных полотен. Более того, Веласкес дистанцируется от своих собственных картин, почти всегда оставляя их незавершенными. Им, как правило, не хватает ’’последнего штриха”, иными словами — решающего, заключительного усилия. Слава тоже, как мы теперь понима

33

ем, не заботит его. Он держится от нее в стороне. Не удивит нас и стиль его живописи, состоящий в изображении предметов как бы издалека, и то, что картины впервые решительно порывают с культом осязания, который представляет все зримые предметы как потенциальную добычу, а человека — как животное с гипертрофированным хватательным инстинктом. Фигуры на полотнах Веласкеса нельзя потрогать, они — чисто зрительные образы, их реальность — это реальность призрака. Все это в конечном итоге свидетельствует о том, что Веласкес, похоже, меньше всего думает о зрителе. Он лишает нас своей откровенности: ”он ничего нам не говорит”. Он написал картину и ушел, бросив нас наедине с нею. Он — гений неучтивости.

Зачарованные непревзойденным изяществом кисти Веласкеса, не допускающей ни единого случайного, непродуманного мазка, и раздосадованные тем, что он оставил нам так мало полотен (треть из которых к тому же составляют портреты одного и того же персонажа, который как человек не представляет большого интереса, — Филиппа IV), мы поневоле представляем себе другую жизнь Веласкеса — ту, которую он смог бы прожить, если бы Филипп III не умер так рано. Мы вовсе не хотим пренебречь самобытностью его гения, его особым угрюмым и неприветливым лиризмом, напротив, не в силах противостоять их притягательности, мы лишь желали бы увидеть все это в более широком и разнообразном воплощении. Вот почему мы представляем себе иного Веласкеса, скованного по рукам и ногам обычной жизнью своего цеха, колесящего по миру, ночующего на постоялых дворах и в монастырях, гонимого бедностью и кознями коллег, ежечасно страдающего от ударов суровой испанской действительности. Иными словами, нам интересно, выстояла ли бы его самодостаточность перед лицом жизненных обстоятельств, которые не только ранят и уродуют, но также способны обласкать и вдохновить. Мы не сможем понять жизнь, реально прожитую жизнь, если не попытаемся представить себе, какой бы она была, не вмешайся в нее случай. Таков удел человека: как сложится жизнь — порою зависит от пустяка. Случай, один лишь случай распорядился так, что Веласкес прожил всю свою жизнь под стеклянным колпаком.

III

[ПОРТРЕТ КАК ПРИНЦИП ЖИВОПИСИ]

Во времена своего отрочества, в Севилье, Веласкес писал бодегоны. Бодегон изображает кухню или стол в таверне с неизменными тарелками, бутылками, кувшинами, разнообразной снедью, а также человеческие фигуры, представителей самых низших классов. Начав писать бодегоны, Веласкес не изобрел ничего нового. То же самое делали все молодые художники его поколения. Да и среди представителей старшего поколения нетрудно найти художников, набивших руку на этом жанре, взять хотя бы учителя Веласкеса, Эрреру Старшего. Причина нам уже известна: самое главное

34

состояло в том, что бодегон не был картиной на религиозную или мифологическую тему, то есть не был тем, что тогда называли ’’историей”. В бодегоне не происходит ничего особенного, в нем отсутствуют хоть сколько-нибудь значительные объекты, а в его форме отсутствует какое-либо стремление к четкой и ритмичной архитектонике. Бодегон — это запечатленная на холсте тривиальность. Он являет собой полную противоположность традиционной, всеми почитаемой живописи, то есть живописи итальянской. Предметом этой живописи была ’’красота”. Искусство Италии поколение за поколением, школа за школой черпало из шахты под названием ’’красота” все свои формы. Поначалу они были жизнеспособны и привлекательны — вспомните Рафаэля. Затем в ’’красоте” стали искать некую изысканность, граничащую с формализмом. Живопись все больше и больше напоминала риторику без слов. К 1550 году возобладала страсть вызывать stupore*. Как само явление, так и слово, его обозначающее, получили официальный статус. ’’Красота” превратилась в наркотик. Наступила эпоха барокко. На полотнах Тинторетто и Рубенса воцаряется чистое движение, некое динамическое безумие. Маньеристы идут еще дальше, и славный Греко, вознамерившись epater les bourgeois**, вытворяет у них на глазах самые эксцентрические трюки. Однако когда такое происходит в искусстве, это означает, что круг художественных возможностей замкнулся, а сами возможности исчерпаны. ’’Красота” и формализм становятся подобны выработанной шахте. В такой-то момент перед нами и появляется необычайно одаренный юноша с кистью в руке — Веласкес. Он точно оценил ситуацию и, должно быть, мысленно воскликнул: ’’Красота умерла, да здравствует все остальное!”

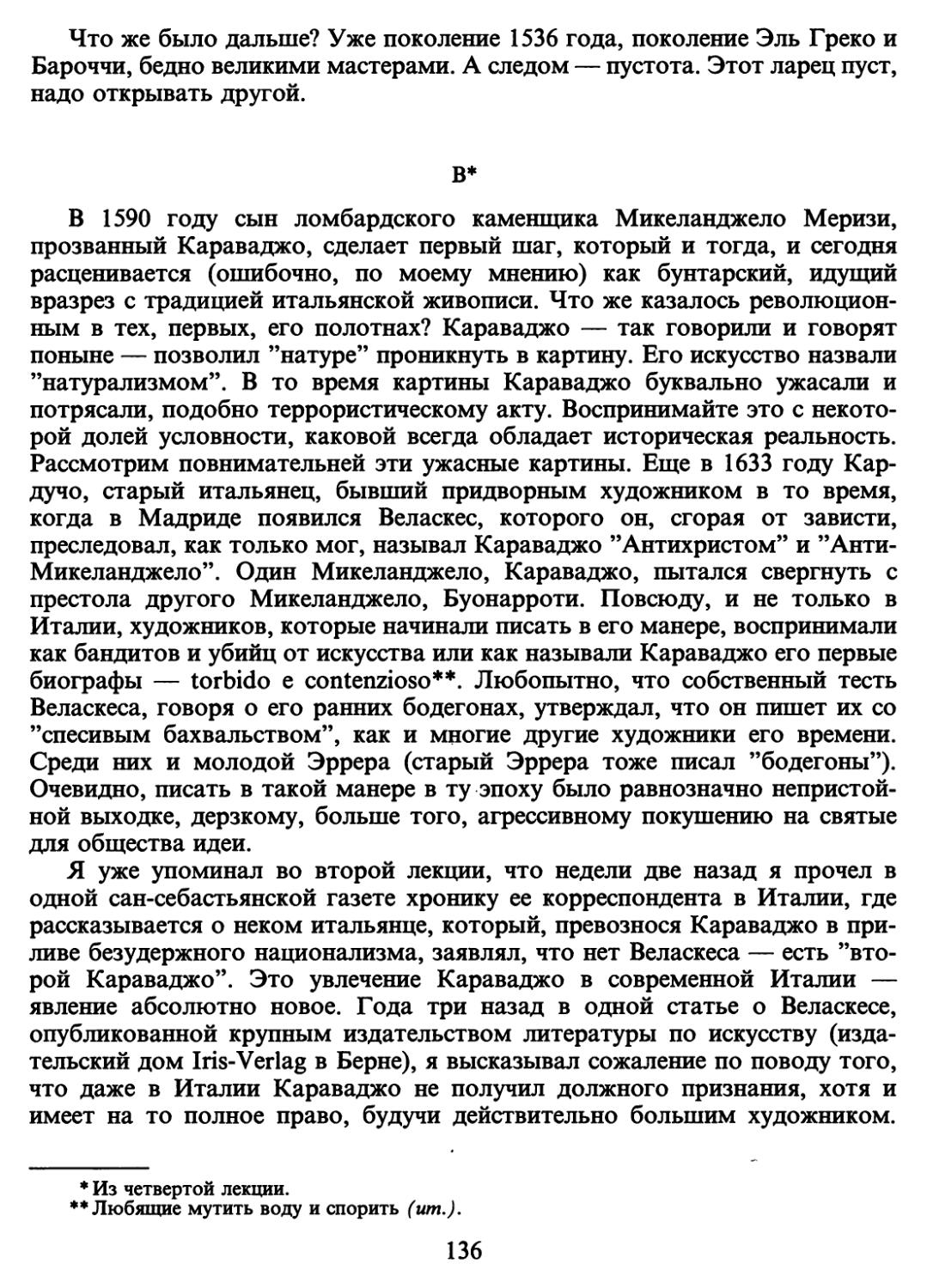

Теперь остается понять, что такое ’’все остальное”. Прежде всего это антикрасота, банальность, то есть бодегон. Поскольку мы лично не участвовали в битвах, сотрясавших прошлое человечества, оно кажется нам мирным и спокойным. Но по природе человек свиреп, и его жизнь — постоянная война. Поэтому писать бодегоны — занятие, представляющееся нам сегодня вполне безобидным, — в 1615 году воспринималось как опасная и дерзкая диверсия. Тридцатью годами раньше сын ломбардского каменщика Караваджо предпринял первое революционное выступление против итальянской, да и всей европейской живописи. Он впустил в свои картины ’’натуру”, и его искусство стало называться ’’натурализмом”. Полотна Караваджо внушают ужас, подобно террористическим актам. Еще в 1633 году старый итальянец Кардучо, занимавший к моменту приезда Веласкеса в Мадрид пост придворного живописца и впоследствии при каждом удобном случае вымещавший на нашем художнике свою зависть, называл Караваджо ’’Антихристом”. Дело в том, что великий ломбардец сохранил самую суть барочной живописи — стремление вызывать stupore и

* Изумление (ит.).

**Эпатировать буржуа (фр.).

35

создавать впечатление terribilita*. Его новаторство состоит лишь в том, что он вводит в свои картины простолюдинов и меняет функцию светотени, которая до него была чисто произвольным элементом и использовалась только для того, чтобы подчеркнуть объемность тел. Свет и тень, то есть освещение, были условными, как, впрочем, и сам рисунок, а значит, как и рисунок, являлись чистым приемом. Караваджо дерзнул скопировать естественное освещение, хотя и воспользовался для этого искусственными способами организации света: луч, проникающий в пещеру, выхватывает из темноты фрагмент фигуры, оставляя большую ее часть в непроглядном мраке. Это иллюзорное, патетическое, театральное освещение в конечном итоге являет собой реальный свет, перенесенный на полотно. Тот же свет озаряет бодегоны юного Веласкеса.

Однако намерения испанского художника совсем иные, нежели у Караваджо. Обратимся к знаменитому ’’Продавцу воды” из собрания Веллингтона. Сразу стоит отметить, что драматизм здесь сильно снижен. Светотень не является самостоятельным действующим лицом, как это происходит у Караваджо и других авторов ’’мрачных картин”. Для них светотень — тиски, жестко сдавливающие, почти сплющивающие предметы, помещенные между ярким светом и кромешной тьмой. В юношеских бодегонах Веласкес ниспровергает тиранию светотени, превращая ее лишь в способ вызвать объект из небытия. Для него важны сами объекты — человеческие фигуры и вещи, а не композиция, не ритмичное чередование линий, сгустков и пустот, симметрии и арабесок, света и тени. На картине изображены три фигуры: кувшин, два глиняных сосуда и бокал с водой. Перед нами совокупность портретов. Ошибочно полагать, что портретом можно считать лишь изображение людей или в крайнем случае животных. Картина является портретом тогда, когда художник переносит на холст индивидуальность объекта. Так и это полотно помимо портретов старого водоноса, мальчика и еще одного, едва различимого в темноте персонажа заключает в себе портрет какого-то кувшина, какой-то глиняной посуды и какой-то чаши, которые в силу самого жанра превращаются в этот кувшин, эту посуду и эту чашу. Портрет, как я уже говорил, стремится индивидуализировать объект. Он превращает любую вещь в уникальную, единственную.

Веласкес — великий портретист. Сколько раз мы это слышали! Но если к этому утверждению ничего не добавить, то оно — на первый взгляд такое прозрачное — скорее скрывает, чем раскрывает величие творческого замысла Веласкеса. И дело даже не в том, что подобное заявление не способно пролить свет на то, каким именно портретистом был Веласкес, а в том, что оно полностью извращает представление о его творчестве. Ведь Веласкес не просто писал портреты, но возвел портрет в основополагающий принцип живописи, а значит, дело приобрело весьма серьезный, решительный и

*Ужас (ит.).

36

Диего Веласкес. Продавец воды в Севилье.

Ок. 1620—1621. Лондон, собрание герцога Веллингтона

опасный оборот. Он развернул всю махину живописных традиций на сто восемьдесят градусов. Не стоит забывать, что до XVII века портрет не считался живописью как таковой. Он был чем-то вроде ’’параживописи”, чем-то второстепенным, вспомогательным. Эстетическая ценность портрета ставилась под вопрос, а сам он в определенном смысле противопоставлялся искусству. Ведь искусство живописи состояло в изображении красоты, а следовательно, в деиндивидуализации мира. Поэтому быть великим портретистом еще не означало быть великим художником.