Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Юстус Либ'ИХ

Ю.С.МУСАБЕКОВ

ю

А

СТУС

ИБИХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АК .АНЕМИИ НАуК СССР

МОСКВА 1 О 6 2

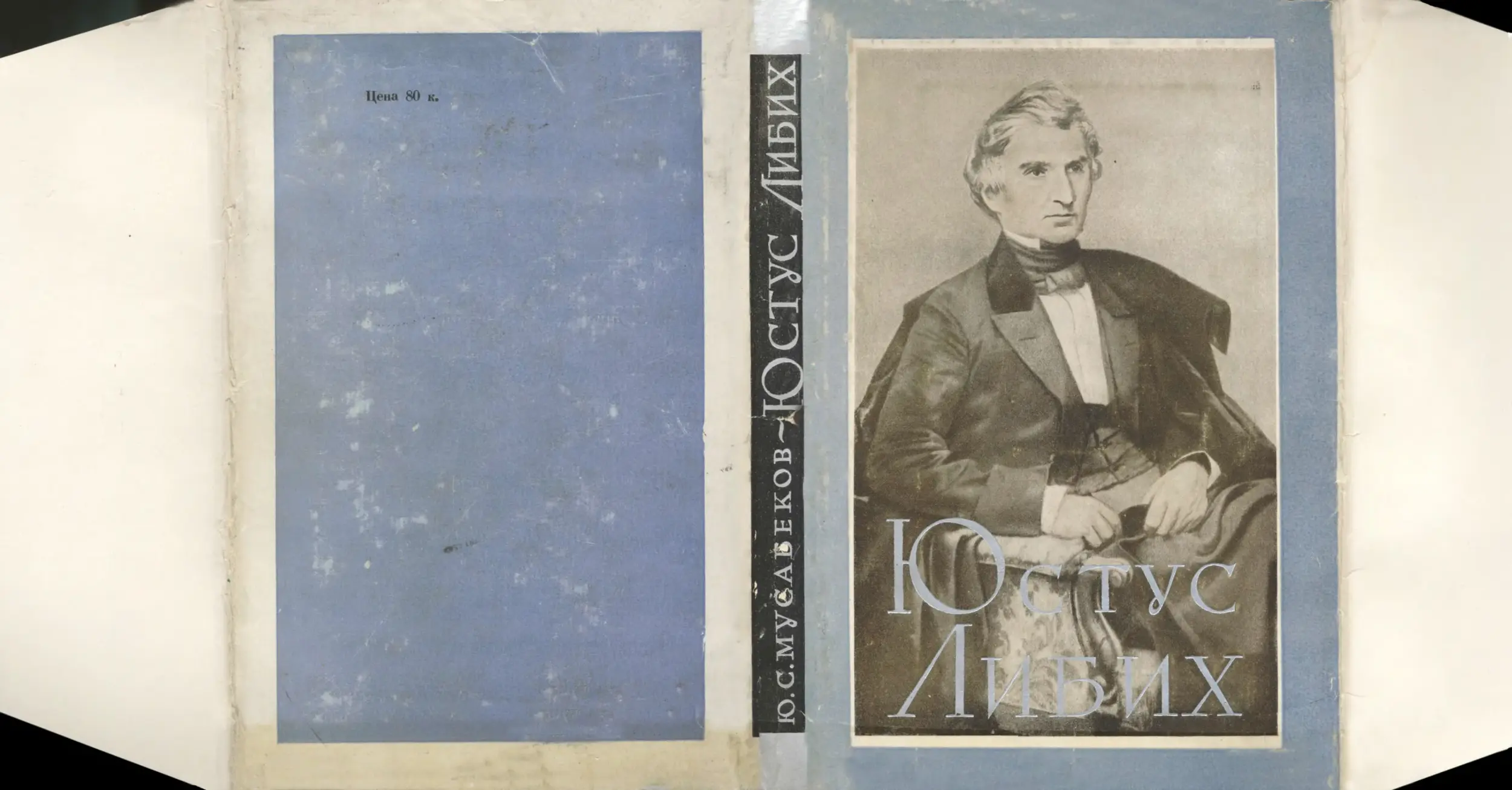

Эта книга — первая научно-популярная биография

одного из виднейших химиков XIX в. Подробно

описывается жизнь, научная, педагогическая и общественная

деятельность Либиха на фоне развития культуры

прошлого века. Широко использован архивный

малоизвестный материал. Форма изложения книги — живая и

увлекательная. Особенно интересны разделы о научных

связях Либиха с русскими учеными, о приложении его

идей в народном хозяйстве.

Ответственный редактор

Ю. И. СОЛОВЬЕВ

ВВЕДЕНИЕ

Юстус Либих один из выдающихся ученых прошлого

века, труды его имеют не меркнущее значение и сейчас.

Рано проявившееся дарование, исключительное трудолюбие и

личное обаяние Либиха позволили ему быстро стать на путь

самостоятельных исследований, за короткий срок сделать

ряд открытий, прокладывавших новые пути в науке, создать

многочисленную школу учеников и последователей во

многих странах мира. Эпоха, в которую жил и трудился ученый,

совпала с периодом возрождения культуры Германии, что

в значительной степени благоприятствовало проявлению его

талантов.

Либих коренным образом перестроил существовавшую

до него систему обучения химии, введя в широком

масштабе лабораторные занятия и исследовательские работы

студентов. Его система преподавания химии распространилась

во всех странах, была развита и до сих пор является

общепринятой не только в области химии, iho и в других

отраслях естествознания.

Либих — один из творцов органической химии, наиболее

обширного раздела химической науки. В первой четверти

XIX в., (когда Либих начинал свою научную деятельность,

органическая химия только вставала на самостоятельный

путь развития. Ему принадлежит заслуга открытия многих

5

йажных органических соединений, разработки новых

методов анализа органических веществ и синтеза новых групп

соединений и, что самое главное, установление

теоретических основ органической химии, в частности так называемой

теории радикалов, теории многооснов'ных кислот. Он —•

один из творцов синтетического направления в

органической химии, постепенно 'превратившегося в главный

магистральный путь развития этой науки.

Велики заслуги Либиха и в изучении химизма многих

биологических процессов в животном и растительном

организме. По праву о« считается одним из крупнейших

основоположников биохимии и агрохимии. Пожалуй,

наибольшую пользу человечество извлекало из его открытий и

рекомендаций именно в этих областях «ауки.

Юстус Либих выдвинул химическую теорию брожения

и гниения. Он же разработал теорию минерального

питания растений, применение которой приносит человеку

неисчислимую пользу. К его достоинствам следует отнести то,

что он не ограничил свою деятельность сферой

теоретических изысканий, а всегда стремился к быстрому внедрению

в практику научных достижений и преуспел в этом

благородном деле. Примером этого может служить организация

Либихом производства мясного экстракта, молочного

сахара, пористого теста без дрожжей и т. д.

Либих был выдающимся автором популярных книг,

статей и чтений по химии. Обладая незаурядным талантом

литератора и оратора, он умел находить яркие, доходчивые и

запоминающиеся образы при изложении самых сложных

вопросов естественных наук. Лекции Либиха слушались

очень охотно, его популярными книгами зачитывались

поколения людей всех возрастов, о достоинствах и значении

литературной деятельности Либиха писали не только

научные, но и беллетристические журналы. До сих пор «Письма

о химии» и 'некоторые другие произведения Либиха являют

собой блестящие образцы популяризации науки.

6

Широко известна кипучая деятельность Либиха как

организатора, автора и издателя специальной химической

литературы. Среди научных литературных памятников

Либиха наиболее ценен созданный им в 1832 г. журнал

«Анналы химии и фармации». Либих редактировал и

распространял этот журнал более сорока лет, а в год кончины

ученого его детище получило название «Либиховские

Анналы химии». Ныне вышло в свет более 600 томов журнала,

распространяющего научные открытия по всему миру.

Химики всех стран считают честью опубликование своих

работ в авторитетных «Либиховских Анналах».

Либих был сторонником интернационального научного

прогресса, ратовал за дружбу народов и международный

контакт ученых. В период франко-прусской войны, когда

в Германии разжигались шовинизм и ненависть к

французам, Либих говорил, что наука легче всего примиряет

народы и не верил ib непримиримую войну. Примечательны

смелые в то время слова Либиха: «Мы не можем забыть, чем

мы обязаны великим французским философам,

математикам и естествоиспытателям, которые были нашими

учителями и образцами в столь различных областях» [1, стр. 58].

Для многих русских химиков Либих был другом и

учителем, находился ib переписке с ними, охотно предоставлял

им места в своих лабораториях. Из иностранных ученых

вряд ли кто-либо другой имел столь тесный контакт с таким

большим числом русских химиков.

Естественно, что этому крупному всестороннему в своем

творчестве ученому посвящена обширная литература, в

особенности на немецком языке, и до сих пор личность и

труды Либиха привлекают внимание историков науки. Но на

русском языке о Либихе опубликованы только популярная

брошюра [1] с общеизвестными сведениями и несколько

очерков; среди последних с использованием нового

материала написаны только недавно вышедшие статьи П. М.

Лукьянова [2] и Н. А. Фигуровского [3]. Популярные очерки о

7

Либихе, изданные десятки лет назад, давно превратились в

библиографическую редкость; кроме того, некоторые

стороны творчества Либиха .изложены в них, на наш взгляд,

неверно.

Поэтому автор считает возможным предложить

вниманию читателя настоящую книгу, написанную на основе

изучения трудов Либиха, сопоставления ирежиих и новых

работ о нем, а также архивных материалов.

Эта книга — первая книга о Либихе на русском языке —

несомненно содержит недостатки. За указание на них

автор будет весьма признателен.

Автор приносит благодарность Г. В. Быкову, П. М.

Лукьянову, В. В. Козлову за ценные советы и Н. А. Быковой

за большую помощь в подготовке рукописи к печати.

^^

ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЕНИЯ

| ( """" ^\ стус Либих родился в мае 1803 г. в

'"■г" л "^1111 '■ Дармштадте — главном городе

герцогства Гессен. По-видимому, точной датой

его рождения следует считать 4 мая,

хотя некоторые авторитетные биографы Ли-

биха называют другие даты рождения —

8, 12 и 13 мая. В справочниках чаще

всего указывается 12 мая. Доктор В. Рот в обстоятельной

статье, посвященной 25-летней годовщине смерти Либиха [4],

приводит ранее неизвестное письмо сына Ю. Либиха,

Георга, датированное 24 апреля 1898 г. Георг Либих сообщает,

что в поздравительном письме его бабушки по случаю 50-

летия отца указывается 4 мая, и он, как, впрочем, и его отец,

не могли выяснить причин появления даты 12 мая. Рот

предполагает, что 12 мая Юстус Либих был крещен и этим

днем датировано метрическое свидетельство.

Биографы, разыскавшие документы о предках Либиха

до последней трети XVI в., сообщают, что они были

простыми аденвальдскими 'крестьянами, жившими в

окрестностях Дармштадта.

Отец Юстуса — Георг Либих содержал небольшую

аптекарскую лавку на Луизен-штрассе. Целыми днями он

приготовлял лекарства и торговал ими, а также красками и

другими бытовыми и химическими материалами того времени.

Очевидно, поэтому Георга Либиха горожане называли «ма-

9

териалистом». Импровизированная «химическая

лаборатория» помещалась в садовой беседке на краю города.

Маленькому Юстусу нравилось 'наблюдать за работой

отца, который производил удивительные превращения

различных цветных, пахучих и целебных веществ. Постепенно

он стал помогать отцу.

Юстус был смышленым и не но годам развитым

мальчиком. Его развитию очень способствовала мать; о ней он

сохранил память как о женщине с ясным умом и большим

тактом воспитательницы.

В классическую гимназию мальчик поступил рано и был

на два года младше своих одноклассников. Особенно

сильным учеником он никогда не числился и учился в младших

классах более или менее ровно. Зато в старших классах

безудержное увлечение химией очень мешало усвоению

других предметов, особенно когда повысились требования по

древним языкам — латыни и греческому.

Помогая отцу, юный Либих часто был вынужден

обращаться к специальной литературе за уточнением того или

иного рецепта. За книгами юн бегал ib дворцовую

библиотеку великого герцога. Любознательный, живой и красивый

мальчик понравился библиотекарю Гессу, и он охотно

разрешил ему пользоваться богатейшей библиотекой. Сначала

Гесс думал, что юный читатель, как и его сверстники будет

увлекаться сказками с 'красочными волшебными

иллюстрациями, но каково же было его удивление, когда Либих стал

брать книги по химии! Симпатия библиотекаря к мальчику

возросла, поскольку Гесс сам интересовался естественными

науками. В автобиографическом очерке Либих с присущим

ему юмором пишет, что он читал книги ib том порядке, в

каком они лежали на полках, причем двигаться снизу вверх или

справа налево, ему было якобы совершенно безразлично.

Содержание прочитанных книг укладывалось в его

четырнадцатилетней голове, как пища в желудке страуса. В самом

тесном соседстве там были 32 тома Маккерова

«Химического словаря», «Триумфальная колесница антимония»

Василия Валентина, флогистическая химия Шталя, различные

статьи и заметки из журналов Гётлинга и Гелена,

сочинения Кируана, Кэвендиша и т. д. Этот перечень весьма

примечателен, так как свидетельствует об обширных знаниях,

накопленных юным химиком, о его любви к солидным

научным первоисточникам, о феноменальной памяти.

10

Интерес к естественным наукам проявился у Либиха

очень рано. Однажды на школьном смотре ректор

Циммерман обратился к Либиху с вопросом: «Ну, что из Вас

выйдет?». Мальчик хотя и смутился, но ответил твердо: «Я

хочу быть химиком». Его ответ вызвал улыбки всего класса

и ректора, причем последний заметил: «Из Вас выйдет

нечто хорошее». Позднее при встрече со школьным другом Рой-

лингом Либих вспомнил этот эпизод и сказал: «Видишь

Ройлинг, недурно получилось то, что нам пророчили: ты

дирижер в Вене, а я профессор химии в Гисене».

Юного Либиха интересовало буквально все, что было

связано с химией: предметы аптечной торговли, химикалии

в маленькой лаборатории отца и даже «химики»,

показывающие на ярмарках занимательные опыты и продававшие

волшебные порошки и эликсиры, «возвращающие

молодость». Как рассказывает Либих, он подолгу стоял перед

одним из таких балаганов, привлекавших людей

хлопушками. Дома ему удалось сконструировать

специальный аппарат, производящий хлопушки, и лавка Георга

Либиха завладела «монополией» на торговлю этой веселой

забавой.

В 14 лет Юстус Либих с увлечением воспроизводил

дома те из описанных в литературе опытов, которые

позволяли его скромные средства. Повторяя эти опыты много раз.

он изучил их до тонкости^ Любовь к экспериментированию

он перенял от отца, интересовавшегося практической

химией. Это, как говорил Либих позднее, способствовало

развитию умения мыслить химическими процессами, т. е.

наглядным образом. Пристрастие к химическим опытам привело к

тому, что однажды во время урока Либих устроил взрыв.

На глазах ошеломленных учеников из его ранца с грохотом

вырвалось пламя.

Может быть, это одна из романтических легенд,

созданная разыгравшимся воображением биографа, но во всяком

случае достоверно известно, что в возрасте около 15 лет

Юстус был исключен из гимназии и Георгу Либиху

пришлось отдать своего «ленгяя» сына в обучение к аптекарю

Пиршу в Геппенгейм.

Юстус оказался очень способным аптекарским учеником,

но продержался у Пирша всего 10 месяцев, поскольку не

отказывал себе в удовольствии продолжать на мансарде, куда

он был помещен, опыты с излюбленными гремучими

11

солями, которые, кстати сказать, привели его вскоре к

первому открытию. Гремучую ртуть он приготовлял сам.

Произошел опять взрыв, но более опасный, чем школьный:

часть крыши дома взлетела на воздух. К счастью сам

экспериментатор не пострадал, так как взрыв был,

по-видимому, направленным. Не исключена возможность, что и этот

эпизод биографами приукрашен (к чему был склонен и сам

Либих), но достоверно то, что разгневанный хозяин аптеки

отослал Либиха домой.

Полгода Либих помогал отцу, приготовляя краски для

продажи. В свободное ют этой работы время он занимался

вопросами прикладной химии, продолжал читать

химическую литературу из библиотеки герцога. Наконец, на юного

и трудолюбивого химика обратил внимание

кабинет-секретарь герцога Шлейермахер. По совету последнего Георг

Либих решил уступить горячему желанию сына изучать

химию, несмотря на материальные затруднения, связанные

с содержанием большой семьи: у Юстуса было семеро

братьев и сестер.

В октябре 1820 г. Либиха зачислили студентом

Боннского университета, открытого в 1777 г. В те времена во

многие высшие школы, ib том числе и в Боннский

'университет, можно было поступить без официального аттестата о

законченном среднем образовании; четкое разграничение

среднего и высшего образования пришло позднее.

В автобиографии Либих отмечает, что хотя в Боннском

университете шла интенсивная научная жизнь, в

преподавании естествознания царило выродившееся философское

направление, возглавляемое Океном, и, что еще хуже, Виль-

брандом. Это направление было крайне вредным и пагубным

для многих талантливых молодых людей, так как

последователи его приучали студентов не считаться с трезвым

наблюдением природы и опытными данными. С кафедры

изливалась масса тонких и остроумных соображений, столь,

однако, бесплодных, что, восприняв их, слушатель не знал,

что делать с ними дальше. Такая трезвая критика

представителей натурфилософии и идеализма еще раз

подтверждает, что мировоззрение Либиха было неразрывными узами

связано с материализмом.

В Боннский университет Либиха привлек Карл

Вильгельм Готтлобон Кастнер (1783—1857), один из лучших в

то время немецких профессоров химии, автор ряда справоч-

12

ников. Однако в методологических вопросах Кастнер был

убежденным натурфилософом. В тот же период ib Бонне

работал известный химик Густав Бишоф (1792—1870),

представитель экспериментального направления в химии, но с

ним Либих (во время учебы в университете, ik сожалению,

соприкасался мало. Коллегами Либиха по учебе были

медики Мюллер и Диффенбах, германисты Зимрок и Фаллер-

слебен 'И ряд других студентов, ставших впоследствии

учеными, известными не только в Германии, но и за ее

рубежами. Сведения о контактах Либиха с этими студентами не

сохранились.

В Бонне Либих посещал все доступные химические

предприятия (преимущественно типа мануфактур и

небольших заводов), с присущей ему энергией подробно изучал

технологию наблюдаемых процессов и «а основании

приобретенных знаний предложил проект расширения

небольшого завода своего отца. Примечательно, что уже 16-летний

юноша дает отцу дельные химико-технологические и

технико-экономические советы. Георг Либих пользовался ими, и

вскоре его предприятие расширилось и стало преуспевать.

После смерти отец Либиха оставил семье значительное

состояние.

В 1821 г. Либих вслед за профессором Кастнером, под

влиянием которого он тогда находился, переехал в Эрлан-

ген. Здесь на успехи и прилежание Либиха обратили

внимание 'профессора. Кастнер разрешил ему работать в

лаборатории, считая Юстуса достаточно подготовленным к

самостоятельным изысканиям. Либих принялся sa любимые

опыты с гремучими соединениями. Первым ощутимым

результатом была его небольшая статья о гремучем серебре

(1822 г.), в подстрочном примечании к которой Кастнер

обратился к читателям с просьбой о снисхождении к первой

экспериментальной попытке юного химика, изучавшего

химию с усердием, достойным уважения.

Несмотря на свое редкое прилежание Либих не

превратился в сухого замкнутого человека: стройный ловкий

юноша с одухотворенными чертами лица и бойким, веселым

характером невольно вызывал симпатию коллег и учителей.

В Бонне и Эрлангене он был душой студенческих физико-

химических кружков, где находили отклик и вызывали

жаркую полемику все важные научные открытия. По рассказам

современников, ум, пленяющая любезность, мягкие манеры,

13

благородство внутреннего и внешнего облика Юстуса Ли-

биха привлекали к нему людей, и жизнь вокруг него всегда

кипела ключом. Обаяние личности Либиха было одним из

факторов, благоприятствовавших созданию им большой

научной школы.

В Эрлангене Либих познакомился и сблизился с поэтом

Платеном. Поэта привлекала бурная юность Либиха, а

Либих был пленен миром чувств и замечательных образов,

заполнявшим прекрасные сонеты Платена.

Вместе с Либихом учился Христиан Фридрих Шенбейн

(1799—1868), которому химия обязана открытием озона

и созданием совместно с другими учеными пироксилина.

В университете эти будущие светила науки сидели за одним

столом, но старательно не замечали друг друга, по

причине, характерной для немецкого студенчества той эпохи:

юноши состояли в разных корпорациях, враждовавших

между собой. Позднее Шенбейн описал то время так: «Это

было в начале двадцатых годов; в Эрлангене в аудитории

химии ежедневно на одной скамье сидели два молодых

человека, не знающих друг о друге ничего кроме имен. Один

был худощавый, стройный с прямой походкой, смело

смотрящий на мир; другой — несколько приземистый, скорее

маленький, чем высокий, немного сутулый, так что

физиономист принял бы его, пожалуй, за начинающего богослова

или мечтательного гностика. Один носил зеленый пиджак

с форменной шапочкой, другой — немецкий черный сюртук

с бархатным беретом; один принадлежал к землячеству,

другой держался за студенческую корпорацию и, поскольку

оба объединения находились во взаимной вражде, то в

повседневной жизни между их членами не было даже

малейшего личного контакта, и как бы часто и близко ни

встречались, они не перекидывались даже словом» [5, стр. 111].

Либих не только принадлежал к «рейнскому

землячеству», но и председательствовал в одной из многочисленных

студенческих корпораций. Когда после издания «Карлсбад-

ских постановлений» началось открытое преследо!вание

студентов за участие в тайных обществах, у Либиха на

квартире произвели обыск. Сам он избежал ареста баварскими

властями, так (как успел уехать домой на каникулы, но все

же куратор университета возбудил против него уголовное

дело. Возвращение в Эрланген могло навлечь на Либиха

многие неприятности. Это и разочарование в системе обу-

14

чения, царившей в немецких университетах, где студенты

были почти лишены практического обучения, заставило

Либиха задуматься над возвращением ib Эрланген.

В тот период многие из молодых людей, решивших

посвятить себя химии, уезжали из Германии в Швецию,

Францию, Англию. В Швеции жил и работал Якоб Берце-

лиус (1779—1848), прозванный «диктатором химии»; в

Англии — Гумфи Дэви (1778—1829). После длительных

размышлений Либих остановил свой выбор на Париже. Это

было закономерно: ни в одном другом государстве химия не

пользовалась тогда таким вниманием, каким она была

окружена во Франции. Там жили и работали Лавуазье и Бер-

толле — создатели основ новой химии, выдающиеся химики

Ж. Л. Гей-Люссак (1778—1850), Ж. Тенар (1777—1857),

М. Э. Шеврель (1786—1889), физики Араго, Ампер,

Пуассон, Дюлонг, Био, биологи Кювье, Сшт-Илер, минералоги

Бетани, Броньар, астроном Лаплас и многие другие

представители блестящей плеяды французских

естествоиспытателей.

Осуществить поездку во Францию Либиху было не

легко. Мешало начатое следствие и нежелание семьи отпускать

его туда: Юстусу дали понять, что он не должен

рассчитывать на помощь отца. В связи с этим, когда дело об участии

в запрещенном землячестве было прекращено, Либих 24 мая

1822 г. послал письмо герцогу Гессен-Дармштадта

Людвигу I с просьбой оказать ему полугодовую материальную

поддержку «а время ученья в Париже. Еще раньше он передал

герцогу письмо Кастнера (от 12 апреля 1822 г.), в котором

тот писал о незаурядных способностях молодого химика, о

его удачном первом научном труде, о длительной подготовке

в Дармштадте, Бонне и Эрлангене. Положительному

решению герцога ibo многом содействовал Шлейермахер.

Получив шестимесячную стипендию гессенского правительства,

Либих ib октябре 1822 г. поехал в Париж и здесь всецело

отдался дальнейшему изучению естественных наук, в первую

очередь химии.

Химическое образование в Париже переживало пору

своего расцвета. Много молодежи проявляло к химии

живой интерес; все химические аудитории Парижа были

переполнены. Например, Гей-Люссак, рано начинавший свой

трудовой день, назначал лекции на семь часов утра, но

несмотря на это, задолго до их начала у входа в аудиторию

15

выстраивалась очередь студентов. Двери открывались без

четверти семь, и сразу же все места оказывались занятыми.

В семь часов с последним ударом часов на кафедру

поднимался .прославленный ученый и лектор, и увлекательное

чтение, сопровождаемое интереснейшими опытами, начиналось.

Примерно та же атмосфера захватывающего интереса,

напряженного внимания и увлечения наукой царила в других

аудиториях столицы Франции.

Первую лекцию Гей-Люссака1 по физике Либих

прослушал в Со'рбон1нс1ком университете 8 ноября 1822 г.; эту

же лекцию слушали Митчерлих, Генрих Розе и Рунге.

Гей-Люссака и Тенара Либих называет учеными мастерами.

Одновременно он отмечает, что их блестящие опыты

связаны с большими затратами, на которые охотно шло

правительство. Кроме этих ученых, он слушал химию у Дюлонга

и Шевреля, физику у Био, астрономию у Лапласа,

минералогию у Бетани, геологию у Броньара, зоологию у Кювье,

гальванизм и электромагнетизм у Эрстедта 2 — известного

копенгагенского физика, приезжавшего на время в Париж.

В письмах на родину Либих ic восторгом отзывался о

лекциях французских профессоров. Он считал, что нет

другой страны, где так процветают естественные науки и

находятся iß таком близком соприкосновении с практикой, как

во Франции. Однако, в одном из посланий к Шлейермахеру

он высказал смелые критические мысли, проявив

похвальную для (молодого человека независимость суждений. Так,

если верить Либиху, лекции Броньара по геологии

полностью основывались на системе немецкого геолога Вернера.

Читая их, Броньар пользовался немецкими терминами или

переводами их на французский язык. Либих считал, что в

геологию Франция внесла немного, а лишь переняла то, что

сделали в этой области Англия и Германия. Зато он очень

одобрял парижские коллекции по геологии, полно и

тщательно подобранные в порядке от простого к сложному.

В лекциях Бленвилля по сравнительной анатомии и

физиологии, по мнению Либиха, веяло исследовательским духом,

1 Жозеф Луи Гей-Люссак в то время читал химию в

Политехнической школе и физику в Сор боннском университете. В 1826 г. он и Те-

на>р были избраны (иностранными почетными членами Петербургской

Академии наук.

Ханс Кристиан Эрстедт—с 18(30 г. почетный член

Петербургской Академия наук.

16

в котором так нуждается наука; Клеман подходил к науке

с чисто практической стороны, стремясь применять

достижения химии в промышленности.

Своему приятелю Августу Валлоту Либих пишет [6, стр.

48, 49], что он отказался от личного благополучия (по всей

видимости, быть ассистентом Кастнера) и живет в Париже

«только наукой и друзьями». Свой приезд во Францию

Либих первоначально рассматривал, как приятную прогулку,

полезную для образования, но вскоре он почувствовал себя

маленьким человеком средиболыпих светил науки. Это

чувство было «как молния с ясного неба, но какая

благотворительная молния!... Наука теперь для меня не старая

лошадь, которую нужно оседлать, чтобы ехать на ней, а

крылатый конь, которого я стремлюсь нагнать».

В свободные часы Либих изучал английский и

итальянский языки, но больше всего его привлекала латынь.

Одновременно он усовершенствовал свои знания французского

языка.

Вскоре по приезде Либих и его соотечественники —

Шульц и Раух — образовали научный кружок из трех

человек. Однако несколько позднее это крошечное

объединение влилось в большой научный кружок, в который входили

доктор Бернэ из Франкфурта — издатель журнала «Весы».

Гарниир из Гисена, несколько берлинских докторов и

поэтов. Члены этого дружного объединения собирались по

средам в квартире, снимаемой на общие средства, и проводили

вечера за чтением собственных докладов. «Это было очень

приятное общество»,— вспоминает Либих.

При содействии профессора Кнута, сотрудника А.

Гумбольдта, Либих присутствовал на заседании Французской

Королевской академии. Здесь он был представлен Гей-Люс-

саку и Воклену. Последний благодаря письму Кастнера к

Гстье де Клобри, учителю Воклена, открыл перед Либихом

двери своей отличной аналитической лаборатории. Здесь

Либих приступил к экспериментальному .исследованию,

пользуясь советами Тенара. Захваченный работой, Либих

в письме к Валлоту жалуется, что время летит очень

быстро, дни проходят в лаборатории как часы.

В Парижской Академии курс делился на два семестра —

летний и зимний — и таким образом, лекции читались

круглый год. В ближайший летний семестр Гей-Люссака сменил

Био, а Тенара — Дюлонг. Чтобы закончить слушание всего

2 Ю. С. Мусабеков

17

курса, Либих был вынужден обратиться к герцогу с

просьбой о продлении стипендии на второй семестр. При

посредстве своего покровителя Шлейермахера он получил согласие

на продление стипендии с добавлением 200 флоринов на

книги и прочие расходы. Последнее было как нельзя кстати:

стипендии и денег, которые находили возможным высылать

ему родители, далеко не хватало, и без этих 200 флоринов

Либих испытывал бы большие затруднения.

Либих был поражен энтузиазмом и бескорыстием

французских ученых, читающих лекции в продолжение всех

каникул. Только в августе в связи с праздниками у Либиха

оказалось свободное (время, которое он целиком посвятил

экспериментированию. Четыре недели, проведенные \в

лаборатории Воклена, дали хороший результат. Либих написал

статью о гремучих серебре и ртути и летом 1823 г. передал

ее Гей-Люссаку. Прославленный ученый, сам занимавшийся

исследованием фульминатов, нашел работу очень

интересной, совместно с Дюлонгом написал о ней реферат и

рекомендовал опубликовать ее в отчетах Парижской Академии

наук (в отделе трудов иностранных ученых). Копии статьи

Либих послал Эрстедту ib Копенгаген и Томсону в Лондон.

Берцелиус поместил сведения о работе Либиха в

«Ежегоднике», назвал ее интересной и неожиданной. Кроме того,

статья была напечатана в журнале Швейггера. С этого

времени началась переписка Либиха с немецким ученым И. В.

Деберейнером, живущим в Иене. Имя двадцатилетнего

Либиха начало приобретать известность.

На заседании Парижской Академии 28 июля 1823 г.,

проходившем иод председательством Тенара, Гей-Люссак

зачитал статью Либиха. Чтение несколько раз прерывалось

аплодисментами в честь молодого исследователя. По

окончании чтения Либих подтвердил свои выводы экспериментами.

«В конце заседания 28 июля 1823 года, когда я занимался

укладыванием моих препаратов,— вспоминал позднее

Либих,— ко мне подошел человек из среды членов Академии и

завел со мной беседу. Исключительной любезностью он

сумел у меня выпытать тему моего исследования и все мои

планы. По неопытности и из страха я не осмелился

спросить, чья благосклонность принимает участие в моей судьбе;

мы расстались. Этот разговор стал фундаментом моего

будущего, я приобрел для моих научных целей могучего и

ласкового покровителя и друга» [5, стр. 12]. Это был один из

18

ученых-энциклопедистов — Александр фон Гумбольдт '

(1769—1859) ,— который только за день до заседания

приехал в Париж из Италии. Он .признал Либиха талантливым

химиком и с этого дня стал словом и делом помогать

молодому ученому. Например, осенью 1824 г. Либих прибыл в

Англию, снабженный рекомендациями Гумбольдта, которые

в значительной степени помогли ему познакомиться с

научными кругами Англии.

Встречу «с Гумбольдтом Либих описал в посвящении к

своей книге «Химия в приложении к земледелию и

физиологии». «Громадное стечение людей из разных частей света,

жаждущих знаний,— серьезное препятствие к

установлению близкого контакта с видными учеными... Я погиб бы

вполне,— пишет Либих,— но благосклонность Гумбольдта

предотвратила это... Мне открылись все двери, все

институты, все лаборатории; живой интерес, который Вы

проявили 'ко мне, добыл мне любовь и искреннюю дружбу вечна

дорогих мне учителей Гей-Люссака, Дюлонга и Тенара.'

Ваше доверие проложило мне путь в сферу действия, в

которой я уже 16 лет стараюсь быть достойным».

Действительно, по рекомендации Гумбольдта Либих получил доступ з

частную лабораторию Гей-Люссака, которого связывали с

Гумбольдтом тесные дружеские отношения; в Париже они

даже жили вместе.

Одновременно с названной работой по гремучим солям

Либих написал теоретическое сочинение «Об отношении

минеральной химии к растительной химии», за которую 21

июня 1823 г. философский факультет Эрлангенского

университета заочно присудил ему научную степень доктора 2.

В Париже Либих иногда встречался и обсуждал

химические вопросы с Жан Батистом Андре Дюма (1800—1884).

1 А. Гумбольдт один из основоположников научной 'сравнительной

географии, путешественник. В Ш29 г. он в течение восьми месяцев

изучал Россию, встречался с А. С. Пушкиным, Н. И. Лобачевским,

находился в дружбе и переписке с Д. М. Перевощиковым, А. X.

Чеботаревым, Н. Г. Фроловым, А. П. Ефремовым и др. Был почетным членом

Русского Географического общества. К достоинствам благожелательной

и общительной натуры Гумбольдта нужно отнести его склонность к

покровительству молодым ученым, что проявилось и во взаимоотношениях

его с Либих ом.

2 Крупные университеты того времени обычно имели четыре

факультета: философский, медицинский, юридический и богословский.

К первому из них относились и естественные науки, в частности, химия.

19

2*

Молодых ученых связывали общие научные интересы, они

даже опубликовали совместную работу. В одном из своих

публичных выступлений Дюма говорил: «В еще

невозделанную область устремились мы, я и Либих, с юношеским

воодушевлением. Число органических соединений, которое

сегодня неограничено, тогда тоже было уже очень большим.

Изучение всех тел, если мы исключим группу соединений,

которую разработал Шеврель, не дало ни одного

результата значительной важности. Природа большинства

соединений была неизвестной. Сущность их различия, их аналогии,

их состав как будто были покрыты завесой. На нашем пути,

по которому мы искали эти неизведанные области, не было

ни компаса, ни руководителя, ни законов, ни методов.

Каждый из нас придерживался особых взглядов,

каждый развил определенные взгляды, которые были

своеобразны и которые он горячо, даже страстно защищал. Число

сделанных открытий было бесконечным 1, и каждый мог

быть доволен своим урожаем. Открыть страну и отметить

вехами улицы — вот что лежало у обоих на сердце. Я не

сомневался также в том, что Либиху доставляло

удовольствие чтение моих статей, в то время как мне нравилось читать

его статьи. Если что-нибудь прояснялось, то не имело

значения, было ли это сделано одним или другим; оба прокла-

дывали путь к истине» [5, стр. 13].

Однако дружеские отношения между двумя выдвигаю

щимися химиками не установились. Основная причина это*-

го заключалась, по-видимому, в характерах ученых: оба

были пылкими и чувствительными натурами; при этом Дюма

отличался честолюбием, а Либих—властолюбием и

резкостью.

Зато Либих очень сблизился с Гей-Люссаком; этому

способствовала совместная исследовательская работа: Гей-

Люссак принимал участие в изучении фульминатов.

Насколько горячо было это участие, видно из воспоминаний

Либиха: при удаче какого-либо трудного анализа или о'пыта

Гей-Люссак — маститый 45-летний химик и физик —

хватал за руки своего юного сотрудника и плясал с ним вокруг

лабораторных столов, отбивая такт очень распространенны-

1 Многие высказывания Дюма, особенно после того как он стал

пользоваться славой автор итетнеищепо химика Франции, отличались

субъективизмом и отсутствием скромности.-:— Ю. М.

20

ми тогда среди химиков деревянными башмаками. Танец

получался настолько выразительным, что иногда и все

присутствующие в лаборатории пускались в пляс.

В Париже Либих совместно с Гей-Люссаком закончил

исследования гремучих соединений. Эта работа,

завершившая детские увлечения Либиха, позволила выяснить состав

гремучей кислоты. Результаты ее были опубликованы в

«Анналах химии», а затем во многих химических журналах.

Либих многому научился у Гей-Люосака и хорошо

понимал пользу повседневного контакта с этим выдающимся

ученым, но все же его неодолимо тянуло на родину. «Я

тоскую от этого большого шума и стремлюсь опять в мой

маленький тихий город»,— писал он Валлоту. Однако, когда

Либих уже совсем собрался в Германию, Гей-Люссак

попросил его провести с ним некоторые новые эксперименты

и, конечно, не получил отказа. Работа затянулась, Либих

растратил деньги, предназначенные на обратную поездку,

и опять участие Шлейермахера спасло его — герцог

распорядился о новой ссуде.

ГИСЕНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

а заседании Парижской Академии 22 марта

1824 г. Либих сделал доклад о законченном

исследовании гремучих соединений и вскоре

после этого возвратился в Германию, в Ги-

сен. Здесь его друг и покровитель Гумбольдт

использовал все свое влияние, и 26 мая 1824 г.

в возрасте 21 года Либих был назначен

экстраординарным профессором Гисенского университета.

Это произошло без согласия факультета, хотя в те

времена факультеты оказывали решающее влияние на

администрацию университета в вопросах приглашения новых

профессоров. В случае с Либихом немецкие власти не

посчитались с мнением руководителей Гисенского университета

и послали туда нового юного профессора в порядке

административного назначения. Этим они, несомненно, нарушили

относительно демократические университетские порядки.

Правда, в дальнейшем Либих больше, чем любой другой

профессор прославил Гисенский университет, но такая

прозорливость должна быть полностью отнесена к заслугам

Гумбольдта, а отнюдь не чиновников немецкого

просвещения.

Итак, Юстус Либих, уехав во Францию недоучившимся

студентом, через два года возвратился уже известным

ученым-химиком. На всю жизнь он сохранил самую сердечную

благодарность своим французским учителям, особенно Гей-

21

Люссаку, который и в дальнейшем часто ограждал своего

ученика от несправедливых нападок.

С возвращением «а родину начался 28-летний гисенскип

период необычайно бурной творческой деятельности Либи-

ха. К этому времени относится и важное событие в его

личной жизни. В мае 1825 г. состоялась его помолвка с Ген-

риетой Мольденхауэр из Дармштадта. В июне того же года

он писал Платену: «Представь себе, чудесный поэт любви,

твой бедный Либих жених и по уши влюблен. Кому могу я

охотнее сказать, чем тебе, мой любимейший друг, что я в

этом совершенно новом для меня состоянии бесконечно

счастлив!» [4, стр. 198]. В мае 1826 г., через год после

помолвки, Либих женился. Брак был очень счастливым.

Через 18 месяцев после назначения Либиха в Гисенский

университет трагически погиб (утонул во время купания)

ординарный профессор химии В. Л. Циммерман, и Либих,

с согласия факультета, занял его место. Благодаря своим

редким способностям, стремительно развивающимся в таком

возрасте, когда большинство молодых людей только

начинает серьезно задумываться о будущей профессии, Либих

быстро встал .на путь самостоятельной научной деятельности.

В письме к графу Платтен-Галлермунду, с которым он

познакомился в Эрлангене, Либих ясно и четко изложил свои

взгляды iHa тогдашнее состояние науки, в частности химии,

и свою цель — ввести в жизнь практическое обучение

студентов в лаборатории.

При организации лаборатории понадобилась вся

решительность и энергия Либиха, чтобы преодолеть равнодушие

и даже неодобрение администрации университета и

материальные затруднения. Вначале Либиху пришлось

оборудовать лабораторию на свои собственные средства (он

истратил на это 800 гульденов), но вскоре новое начинание

получило поддержку правительства (правда, не в той мере, в

какой хотел Либих). Талант и увлечение, с которыми Либих

взялся за лабораторное преподавание химии, дали свои

результаты: лаборатория быстро заполнилась студентами.

В 1826 г. во Франкфурте-на-Майне произошла встреча

Либиха с Фридрихом Велером (1800—1882), оказавшая

влияние на всю жизнь Либиха. Еще ранее, до встречи,

между ними возникли серьезные научные разногласия по

вопросу о составе гремучей и циановокислой ртути. Однако

личное знакомство, откровенный обмен мнениями превратили

23

противников в близких друзей. Это, пожалуй, единственный

случай в жизни Либиха, когда научный спор закончился ми-

ром и даже дружбой. Обычно горячность и страстность,

с которыми Либих отстаивал свои взгляды, резко обостряли

отношения. Здесь же уравновешенный, добродушный,

рассудительный Велер оказал самое благотворное влияние на

бурную, экзальтированную натуру Либиха. Большую роль

сыграла и родственность научных стремлений. Дружба с

Велером, длившаяся 45 лет и закончившаяся со смертью

Либиха, оказалась на редкость плодотворной для развития

науки. Совместные работы Либиха и Велера существенно

обогатили сокровищницу химии; во многом

противоположные натуры друзей взаимно дополняли и исправляли друг

друга. Незадолго до смерти (1871 г.) Либих в письме к Ве-

леру так охарактеризовал их взаимоотношения: «Узы,

связывающие нас при жизни, не будут расторгнуты и после

нашей смерти. Мы оба будем сохраняться в памяти людей как

редкий пример двух лиц, без зависти и

недоброжелательства боровшихся на одном и том же поприще и до конца

связанных тесными дружескими отношениями» [7, стр. 161].

Между Либихом и Велером всю жизнь велась

оживленная переписка. Некоторые небольшие работы, подписанные

обоими именами, были выполнены одним из авторов. «Это

был маленький, прелестный подарок, который делал один

другому»,— писал Велер.

Метод работы Либиха — стремительный и страстный —

иногда приводил к ошибкам, которые не всегда легко

устранялись. Например, у него и Велера возникли различные

мнения о составе пикриновой кислоты. В письме к Либиху

Велер с огорчением обсуждал этот новый конфликт и

предлагал наиболее разумный способ его разрешения: «Должно

быть злой бес все снова и снова незаметно приводит ib

столкновение наши работы, а химическая публика думает, что

мы нарочно разыскали яблоко раздора, как противники. Но

я думаю, что это ей не удастся. Если Вы желаете, то мы

можем доставить себе удовольствие выполнить какую-

нибудь химическую работу вместе, а результат опубликуем

под общим именем. Понимаете, Вы стали бы работать в Ги-

сене, а я в Берлине, после того как распределили план, и

время от времени сообщали бы об успехах. Выбор темы я

предоставляю Вам» [5, стр. 30, 31]. Либих охотно принял

это предложение.

24

Фридрих Велер

В совместных работах ученых удачно сочетались

разнородные дарования. У Либиха возникали идеи, смелые

замыслы, он делал теоретические обобщения, Велер с редким

экспериментальным мастерством и 'педантичностью

проводил эти идеи в жизнь; от него не ускользали мельчайшие

подробности каждого анализа или синтеза. Непрерывное

экспериментирование было своего рода жизненной

функцией Велера. Он скромно и с большим пониманием входил

25

в круг вопросов, воодушевлявших Либиха; их всегда тянуло

друг к другу, и не только для совместной работы, ;но и для

отдыха, для утешения в часы невзгод. Духовное общение

друзей было настолько сильным, что иногда они долго

могли сидеть друг около друга не проронив ни слова; одна

близость уже успокаивала их.

В 1832 г. Велера неожиданно постигло большое горе —

умерла его жена. Либих, всячески стараясь утешить друга,

пригласил его погостить несколько недель в Гисене, и Велер

заглушил свое горе совместной работой ib либиховской

лаборатории. Плодом этого периода было исследование радикала

бензойной кислоты — работа, которую Берцелиус назвал

зарей новой химии. По »возвращении в Кассе ль Велер писал

Либиху: «Я опять вернулся сюда в мое полное одиночество.

Как я был счастлив иметь возможность работать вместе с

Вами. Дни, которые я провел с Вами, пронеслись как часы,

и я числю их среди счастливейших дней моей жизни» [8,

стр. 472].

Упомянем еще обо одном ученом-химике — Фридрихе

Море (1806—1879), с которым Либих был .в близких

отношениях. Их объединяли общность взглядов на некоторые

естественно-научные проблемы, особенно проблему

сохранения энергии, а также сотрудничество в «Анналах химии и

фармации», которые позднее сделались «Либиховскими».

Даже частые деловые споры по издательским вопросам не

омрачали их приятельских отношений.

Ф. Мор ,в совершенстве владел искусством разработки

аналитической и технической сторон химических проблем.

Он изобрел и распространил ряд прекрасных приборов,

облегчающих научное исследование. Либиху,

интересовавшемуся техническими вопросами, представился счастливый

случай учиться у Мора. С другой стороны, Мор —

фармацевт старой школы, получивший хорошую

естественно-научную подготовку, сразу же оценил важность работ Либиха

для теоретической биологической и прикладной химии. Он

с радостью приветствовал каждый новый успех друга,

поддерживал его в борьбе с научными противниками.

Переписка Либиха с Мором, ставшая в 1904 г. достоянием

химической общественности [9] благодаря заботам Г. В. Кальба-

ума, один из ценнейших источников сведений о Либихе.

Начиная с 1831 г., число научных исследований,

выполненных и опубликованных Либихом, удивляло его совре-

26

менников. Но для творческого пути Либиха это было

вполне естественным. Исключительные дарования и трудолюбие

ученого, стремительность его иатуры, собственноручная

разработка новых быстрых приемов анализа и синтеза, и,

наконец, многочисленность учеников-помощников,

стремившихся выполнить каждое задание молодого энергичного

профессора,— все это создавало предпосылки для обильного

научного урожая.

В том же году Гейгер пригласил Либиха вступить в

состав редакции журнала «Magazin für Pharmacie». Либих

охотно согласился, так как работа в журнале расширяла его

возможности публиковать свои исследования и улучшала

финансовое положение, которое было далеко не блестящим.

На 800 флоринов жалования Либиху приходилось

содержать большую семью (к тому времени у него было трое

детей) и брать на себя значительные расходы по

лаборатории. Последнее не было удивительным в те времена: многие

бескорыстные ученые тратили личные средства на научные

исследования.

В результате публикации работ Либиха и других

немецких химиков международное признание их трудов

значительно возросло. Либих с гордостью отмечает этот факт, но,

к сожалению, он одновременно радуется падению

значения работ французских ученых. Это было (несомненным

проявлением шовинизма, который усиленно разжигали

немецкие правящие круги ib период ликвидации последствий

военных поражений Германии. Оценивая влияние социальных

условий на развитие культуры во Франции, Либчх был

прав в одном. Он считал, что Франции вредит чрезмерная

централизация науки в Париже (следует отметить, что в

студенческие годы Либих приветствовал этот факт). В то

время как во многих городах Германии существовали

университеты, почти равные но своей научной значимости, во

Франции почти все высшие школы со знаменитыми

профессорами и лабораториями были сосредоточены в столице.

Сколько-нибудь способный молодой французский

провинциальный ученый считал совершенно необходимым

перебраться в Париж. С другой стороны, столичные светила

пренебрегали научными достижениями на периферии и

всячески старались усилить свою монополию. Особенно ярко

эти тенденции проявлялись во взаимоотношениях Жерара и

Дюма.

21

Либих находил большое удовлетворение в том, что он

добился почетного положения химии среди других

естественных наук, изучаемых в немецких университетах. Но это*

досталось ему не даром, а путем длительной и упорной

борьбы. Значение химии Либих отстаивал через журналы, в

частных письмах, ib университетских лекциях и выступле

ниях.

Несмотря на блестящие успехи положение Либиха в Ги~

сенском университете было довольно трудным. Напряжен-

ная исследовательская работа в течение девяти лет,

широкая организаторская деятельность, материальная нужда

истощали силы ученого. В 1833 г. Либих написал отчаянное

представление канцлеру университета Линде, откровенно

обвиняя его во многих бедах своей жизни. Вот отрывок из

этого представления: «Я хотел бы знать наверное, чего могу

ожидать в Гисене в ближайшем будущем. Мое решение, во

всяком случае, давно готово: доведенный до крайности, я

не поеду на эту зиму в Гисен, безразлично, дадут мне

отпуск или нет. И мне легко оправдать этот шаг, потому что

никто в университете не испытывал таких

несправедливостей, как я. Вам хорошо известно, что на 800 флоринов

жалованья при всяческом урезывании гонорара в Гисене жить

нельзя. Четыре года назад я совместно с несколькими

коллегами подавал .прошение об увеличении вознаграждения,—

нам было отказано. Когда я растроенный и больной, со

страхом обдумывал свое будущее, а Вы с улыбкой меня уверяли,,

что государственная казна не имеет никаких фондов, я

понял, что Вы никогда не знали горя и мучительных забот о-

хлебе насущном. Начиная с этого момента я старался

непрерывной работой завоевать себе независимое «положение;

мои усилия не были безуспешны, но они превысили мои

силы и сделали меня инвалидом. Теперь я не нуждаюсь s

государстве, но когда подумаю, что несколько жалких cotcft

гульденов могли бы снять с меня часть забот, и мое

здоровье не было бы подорвано в самые молодые годы, то с

горечью сознаю, что всеми этими мучениями я обязан Вам,.

которому мое положение было известно» [10, стр. 32]. Кан~

цлер, к своей чести, не воспользовался этим письмом, чтобы

свести личные счеты с ученым. Наоборот, он написал Либи-

ху успокаивающее письмо, которое подписал «Ваш друг

Линде», и несколько облегчил его материальное положение.

В 1891 г. это дало повод Вейриху в докладе «Вклад Гисен-

28

ского университета в историю химического преподавания»

сказать, что «положение Либиха, конечно, не было

неблагоприятным, так как его желания и научные стремления

находили полнейшее удовлетворение и по возможности удов-

летворялись» [4, стр. 188, 189]. По-видимому, истина лежала

где-то посредине.

В 1836 г. Либих познакомился с Берцелиусом.

Общительный, склонный к дружеским отношениям с людьми, Ли-

бих давио искал повод к личной встрече со знаменитым

шведским химиком, особенно после восторженных рассказов

о нем Велера. Такой случай вскоре представился: стало

известно, что Берцелиус должен принять участие в съезде

естествоиспытателей в Гамбурге. Несмотря на

материальные затруднения Либих решил ехать туда. Знакомство

состоялось. Берцелиус, достигший вершины славы, и Либих,

авторитет которого начал находить широкое признание,

проявили при встрече большую взаимную симпатию. Либих

с удовлетворением писал своему другу Велеру в Геттинген:

«Его скромность и любезность совсем приворожили меня...

Я теперь понимаю, почему вы, люди, так привязывались к

нему» [5, стр. 34]. Берцелиус также тепло отозвался о

новом знакомом: «Как я рад, что лично познакомился с Ли-

бихом. Это был несомненно самый интересный результат

моего пребывания в Гамбурге. Этот человек соединяет в

себе совсем необычную скромную любезность с

необыкновенной научной деятельностью» [5, там же]. В письме Либиху

Берцелиус пишет: «Тебе удаются новые и неожиданные

результаты. Ты найдешь себе положение, для которого тебя

хорошо вооружила мать-природа необычайными

умственными способностями» [4, стр. 181, 182].

Однако для дружбы таких людей как Либих и

Берцелиус недостаточно взаимного уважения и симпатии;

необходима и общность взглядов. С этих позиций становится

понятным, почему дружба между ними не окрепла.

Берцелиус — маститый представитель старшего поколения

химиков с устоявшимися взглядами на теорию и пути развития

химии—не мог терпеть реформаторской деятельности

молодой научной поросли. Либих же в своих научных

дерзаниях неудержимо рвался вперед. В результате этого, как и

следовало ожидать, на определенном этапе взгляды Либиха

пришли в противоречие с дуалистическим учением Берце-

лиуса, и уже в 1837 г. произошла их первая размолвка.

29

Однако спор разрешился мирно, поскольку оба «противникам

не придали ему решающего значения. Либих раскаялся в

резкости своей критики и .написал Берцелиусу: «Я чувствую

себя совсем несчастным, когда мне приходится так резко

выступать против тебя в научных (вопросах. Я знаю, что без-

несогласия во взглядах «ельзя добиться истины в науке,

что все великие вопросы решались и обосновывались лишь

в борьбе. Но если для науки вполне безразлично, чьи мысли

подходят ближе к истине, то для людей это не так: в химии,

как и в политике, несогласие во взглядах разделяет людей.

У нас этого не должио быть» [1, стр. 30]. Через несколько

недель после этого борьба ,вспыхнула вновь.

Уравновешенного и крайне миролюбивого Велера очень

огорчало нарушение начавшегося сближения двух его

друзей. Он несколько раз .писал по этому поводу Либиху и

всячески старался смягчить размолвку. В одном из писем

Либиху Велер дружески иронизирует: «Милый друг, ты

опять несколько болен специфической болезнью химиков

hysteria chemicorum (по-латински «химическая истерия».—

Ю. М.), порожденной чрезмерным умственным

напряжением, честолюбием и скверной лабораторной атмосферой. Все

великие химики страдают этим. Берцелиус тоже озабочен

тобой; он пишет: «Как здоровье Либиха? В своем

последнем письме ко мне он нервничал. Парень работает слишком

усердно; он должен в летние месяцы путешествовать» [7,

стр. 170, 171]. В другом письме Велер умиротворял Либиха

философскими рассуждениями: «Какой прок вести войну с

М. (Митчерлихом.—Ю. М.) или с кем-либо другим. Ты

расходуешь свои силы, огорчаешься, портишь себе печень

и расстраиваешь в результате нервы мирисоновыми

пилюлями. Перенесись в 1900 год, когда мы снова превратимся

в углекислоту, воду и аммиак, а составные части наших

костей войдут, может быть, в состав костей собаки, которая

грязнит нашу могилу. Кому будет тогда дело до того, как

мы жили,— в мире или в ссоре, кто захочет знать о твоих

научных спорах и жертвах своим здоровьем и покоем для

науки? Никто. Но прекрасные твои идеи и новые факты,

тобой открытые, будут, освобожденные от всего неидущего

к делу, известны и признаны и в позднейшие времена. Да,

впрочем, что я учу льва питаться сахаром!» [1, стр. 42].

Велер был прав. В спорах Либих часто становился до

такой степени резким, что переступал допустимые «акаде-

30

мические границы». Характерно в этом отношении его

письмо Велеру от 7 марта 1839 г. по поводу ссоры с одним

петербургским статским советником: «Только я получил твое

письмо, как пришел этот буйвол. Все, что ты придумал для

спасения его от заслуженного наказания, не помогло ему. Я

сказал ему, что мне его посещение кажется поведением

собаки, которая хочет уйти от заслуженного наказания. Я не

мог удержаться, чтобы не высказать ему в лицо все мое

презрение, ибо он набросал грязи в наш суп, который я

хочу заставить его съесть. Короче говоря, я разозлился и, как

теперь вижу, во вред себе, так как несколько дней буду

ходить с расстройством желудка. Не сердись, что я не

последовал твоему разумному совету. Ты много разумнее

меня» [11, стр. 141].

Несмотря на все старания Велер не смог предотвратить

разрыв отношений между Либихом и Берцелиусом.

Впрочем, он и сам понимал, что между ними может быть только

или вражда или любовь, но не равнодушие, поскольку

научные выводы Ли.биха полностью опровергали любимое

детище Берцелиуса — электрохимический дуализм. Берцелиус

со своей стороны резко отрицательно относился к

увлечению Либиха проблемами практической и биологической

химии. В письме от 1 ноября 1843 г. Либих писал Берцелиусу:

«Хотя я не знаю, могу ли назвать тебя другом, но это не

мешает мне уважать и любить тебя, как я это делал всегда.

С тех пор, как я начал применять свою работу для

объяснения процесса питания растений и животных, ты

отвернулся от меня... Ты всегда видел только ошибки, не

признавая хорошего и не помогая исправлять ошибки» [10,

стр. 52]. В ответе Берцелиуса мы читаем: «В течение

нескольких дней, которые я имел удовольствие прожить с

тобой в сентябре 1830 г., меня заинтересовала твоя личность.

Последовавшая затем наша переписка доставила мне

большой интерес, хотя при этом иногда к моему огорчению я

находил, что ты был в высшей степени обидчив... Ты

жалуешься, что с тех пор как ты начал применять свою работу,

я отвернулся от тебя. Да, мой дорогой друг, в этом есть

истина но это не значит, что я больше не буду твоим

другом, это только твои теории и мнения, перед которыми я

больше не буду преклоняться» [10, стр. 53].

«Мы спорим,— отвечает Либих,— в сущности о

принципах: ты стоишь за сохранение настоящего, я за его

31

усовершенствование и дальнейшее развитие... Принципы,

установленные тобой в теоретической и философской химии,

были нашими руководителями в течение долгих лет. Все

здание покоится на этой основе, для которой ты своей сильной

рукой обтесал и уложил каждый камень. До известной

высоты фундамент был достаточно прочным, но он не может

быть таким до безграничной высоты. По мере того как он

растет, необходимо усиливать основание, подводить столбы,

вставлять железные связи. Ты не хочешь этих столбов и

связей потому, что они портят внешность и вредят

гармонии целого. Но симметрия восстановится сама собой, ибо

фундамент не изменен» [1, стр. 30]. Этим письмом Либих

пытался успокоить Берцелиуса. На самом деле спор шел

не о мелких деталях проблемы, а о самом фундаменте

устаревающего дуализма, и это хорошо понимал Берцелиус.

Взгляды Берцелиуса отступали на задний план, число

tiro сторонников быстро таяло. По адресу шведского

химика отпускались злые шутки, например, такого рода: когти

старого льва притупились, и он может только рычать. Но и

Берцелиус не оставался в долгу и не скупился на резкие

выпады против нарождающегося нового. Основным

объектом контратак Берцелиуса был Либих, поскольку в то время

спор шел больше об отрицании дуализма, чем о создании

унитарной системы, творцы которой — французские химики

Дюма, Лоран и Жерар — выдвинулись несколько позже.

Споры Либиха и Берцелиуса крайне обострились и

приняли враждебный характер. В письме к Велеру 6 мая 1844 г.

Либих писал: «В течение четырех лет я переносил

недовольство и немилость Берцелиуса. Я делал все, чтобы

примириться с ним, но ничего не смог сделать против его

упрямства. Он должен идти по нашему пути и не задерживать

нас. Как это печально, что прекраснейшее и светлейшее

пламя должно так погаснуть» [10, стр. 52].

Велер, остро переживая назревший разрыв между Ли-

бихом и Берцелиусом, все же решил остаться другом их

обоих. «Мне очень больно,— писал он Либиху,— что между

тобой и Берцелиусом стали невозможны старые дружеские

отношения, всякое сближение между вами, всякое

примирение. Я прошу тебя только не требовать, чтобы я принял

чью-нибудь сторону. Если вы будете бороться, как

смертельные враги, то я все же буду каждого из вас уважать и

любить» [10, стр. 53].

32

Когда Берцелиус использовал овои «Ежегодники» для

едкого высмеивания трудов Либиха и его учеников,

миролюбивый Велер окончательно потерял надежду на

примирение своих друзей и рекомендовал Либиху не писать

больше Берцелиусу: «Напрасно ты пишешь Берцелиусу, ведь

твои письма не могут дойти до него... Новый годовой отчет,

вышедший только что из печати, полон враждебности к

тебе» [10, стр. 61].

Между учеными произошел окончательный разрыв, и

Берцелиу1с умер (в 1848 г.), так и не примирившись с Ли-

бихом. Биограф Либиха Альфред Бенрат писал в 1925 г.:

«Только на мгновение подало руки старое и новое, затем

они должны были разойтись, чтобы больше никогда не

ьстретиться» [5, стр. 35].

В борьбе идей, ,как всегда, новое пришло на смену

устаревшему, химики глубже проеикли в познание природы

молекул, в законы, управляющие взаимодействием атомов,

хотя еще нечетко представляли себе, что следует понимать под

этими названиями.

История науки по достоинству оценила заслуги

подлинных химических богатырей, какими были спорившие в 30—

40-х годах XIX в. Берцелиус, Либих и др. Хотя некоторые

теоретические взгляды Берцелиуса оказались ошибочными

и должны были уступить место более обоснованным

взглядам, все же имя Якоба Берцелиуса останется одним из

наиболее славных в истории естествознания.

Итак, к 30-м годам XIX в. Юстус Либих завоевал

авторитет виднейшего химика Германии и одного из создателей

нового направления в науке, но больше всего прославил

ученого его новый метод преподавания химии и подготовки

химиков-исследователей. Гисенская лаборатория стала

местом паломничества, куда приезжали и просто

познакомиться с Либихом и учиться со всех концов света. Он

получал огромное число приглашений от научных учреждений

различных стран. Русские химики одними из первых

признали нововведения и открытия Либиха; уже в 1830 г. он

был избран почетным членом Петербургской Академии

наук.

В 1837 г. Либих принял приглашение Британской

ассоциации «For the Admancemente of science». До

Кобленца он добирался почтовой каретой, оттуда рейнским

пароходом — в Голландию и далее морским путем — в Гуль. Из

3 Ю. С. Мусабеков

33

Манчестера в Ливерпуль Либих проехал по знаменитой

железной дороге, от которой с наивностью ребенка пришел в

восторг. По его словам, он ехал на этом чуде техники так

быстро, как может лететь только птица. Позднее Либих

горячо приветствовал развитие железных дорог в Германии,

облегчающих труд химиков: ускорение пересылок

оборудования, препаратов, возможность более частых встреч ученых

и т. д. В молодости Либих и Велер на самих себе испытали

трудности, связанные с отсутствием быстрой связи.

Например, Велер, уезжая в Швецию, предусмотрительно запасся

целым фунтом желтой кровяной соли, а когда ему там

потребовалась щавелевая кислота, то Берцелиус подарил

своему ученику старый шелковый чулок.

Поездка Либиха в Англию превратилась в его триумф.

Интерес англичан к Либиху объяснялся главным образом

трудами ученого в области земледелия и агрономической

химии. Претворение его идей в жизнь означало, с одной

стороны, укрепление земледельческой культуры, а с другой,

развитие химической промышленности, в частности —

производства минеральных удобрений. Повышение

плодородия почв увеличивало доходы прежде всего крупных

землевладельцев, которые составляли большинство в

правящих верхах. Их заинтересованность в задержке

индустриализации страны увеличивала шум вокруг имени

Либиха.

Англичане предоставили своему гостю возможность

познакомиться с промышленностью и торговлей. Либих

налаживал деловые связи с английскими предприятиями,

торгующими реактивами; это в значительной степени помогло

ему улучшить работу Гисенской лаборатории.

Осмотренные ученым химические предприятия Англии не вызвали у

него восторга: Либих был разочарован оторванностью

английских химических заводов от научных баз.

На заседании в Ливерпуле Либих получил почетное

поручение Британской ассоциации: подготовить и сделать

подробный доклад о состоянии знаний в органической химии в

применении к земледелию. Вначале он предполагал написа-

сать доклад совместно с Дюма и с этой целью на обратном

пути остановился в Париже. Однако из предварительных

разговоров он снова убедился в чрезмерном честолюбии

Дюма, и это заставило Либиха отказаться от своего

намерения.

34

В 1840 г. Либих пишет свою знаменитую книгу «Химия

в приложении к земледелию и физиологии», которая

переиздавалась много раз. Именно в ней наиболее четко

проявились передовые взгляды Либиха в области агрохимии.

В 1867 г. Карл Маркс, .всегда интересовавшийся вопросами

естествознания, высоко оценил труд Либиха. Маркс писал:

«Выяснение отрицательной стороны современного

земледелия, с тючки зрения естествознания, представляет собой

одну из бессмертных заслуг Либиха» 1.

В двух критических статьях этого периода — «Состояние

химии в Австрии» (1838) и «Об изучении естественных

наук и о состоянии химии в Пруссии» (1840) —Либих

настойчиво про!водит мысль о необходимости практического

обучения молодежи. В 1842 г. появилось второе

фундаментальное произведение ученого «Органическая химия в

приложении к физиологии и патологии», положившее начало

физиологической и медицинской химии.

Осенью 1844 г. Либих предпринял второе путешествие

в Англию, где ему снова были оказаны такие почести, какие

вряд ли выпадали в этой стране на долю какого-либо

другого иностранного ученого. Либих шутливо писал Велеру:

«Если бы от почестей можно было разжиреть, то у меня

был бы живот, как у Фальстафа 2, но вместо этого я

пресытился ими до отвращения» [10, стр. 54].

В эту поездку Либих установил деловые связи с

химическими заводами и через полгода возвратился в Англию,

чтобы помочь организовать производство раз!работанных

им минеральных удобрений. «Завтра я еду в Англию...—

писал он 28 марта 1845 г. Велеру.— Я тоскую по

независимости, и эта поездка имеет целью приобрести ее. Я до

смерти устал от поучений и погибну, если так будет

продолжаться и дальше. Я открыл несколько соединений, которые

будут применяться в качестве удобрений. Нужно

проделать еще много экспериментов» [там же, стр. 54]. Заводская

выработка минеральных удобрений в Ливерпуле была

налажена Муспратом при консультации Либиха.

Почести, оказываемые Либиху в Англии, не могли

остаться неизвестными на его родине. Германские власти

решили не отставать от англичан и окружили Либиха

1 К. Маркс. Капитал, т. I. Изд. 2, 1955, стр. 510 (сноска).

2 Персонаж комедии Шекспира «Виидзорские прока?Н'ицы».

35

несколько показным вниманием. Например, в 1845 г. герцог

Людвиг II возвел ученого в потомственное дворянское

сословие с присвоением ему титула барона.

Либих жил в эпоху выдающихся политических событий

и воспринимал их активно. В его письмах можно найти вы-

оказывания о французской и немецкой революциях 1848 г.,

подтверждающие, что Либих понимал их значение для

судьбы своей родины. «Ужасные события,— пишет он Ве-

леру 15 марта 1848 г.,— которые стремятся оторвать

Францию от всего, от связей, нашли повторение на Рейне. Все в

величайшем возбуждении и напряжении; вчера великий

герцог дал свободу печати..-. Уже сделаны уступки, которые

перешагнули все смелые ожидания фантазии. Министерство

будет изменено во чтобы то ни стало, и монархический

принцип, кажется, будет совсем побежден». Здесь же он

сообщает, что печатание статьи Велера задерживается из-за

сильного возбуждения работников, типографии, поскольку

«свобода печати открыла им новый мир» [4, стр. 193].

Возвратившись из кратковременного путешествия по Рейну,

которое он предпринял по совету врачей, Либих пишет своему

другу, что «от франкфуртского собрания нечего ожидать» и

что видит «единственное спасение» в Пруссии, особенно

после подавления баденского восстания в июне 1849 г.

«Дипломатия портит все, нигде нет искренности и верности» [4,

стр. 194]. В письме к Велеру 29 мая 1849 г. Либих

продолжает комментировать происходящие события: «На нашей

границе в Харпенгейме убили моего любимого друга. Этим

самым были открыты многим глаза» [4, стр. 195]. Он, в

противоположность Велеру, не так уверенно смотрит в будущее.

Его возмущают бесчинства комиссии областного комитета.

Он видит, как заполняются тюрьмы, на его глазах одного

из знакомых поднимают больного с постели и заставляют

расхаживать по улице с ружьем, до тех пор пока тот

окончательно не теряет сил.

И все же политические события недолго занимали ум

Либиха. Даже в самые неспокойные 1848 и 1849 гг. он

возвращается в свою любимую лабораторию, проводит

.исследования, пишет много химических статей. Революционные

события не могли не отразиться на университетских делах.

Число студентов в Гисене сократилось, но это не

отразилось на посещаемости лекций и лабораторных занятий,

проводимых Либихом. Здесь количество слушателей даже уве-

36

дичилось. Так, всегда деятельный, заполненный планами

новых исследований и сочинений, Либих переживал

события середины XIX в.

Но физические силы ученого постепенно подтачивались.

Напряженная ежедневная работа подорвала его здоровье:

он стал очень (возбудимым, страдал 'бессонницей. Осенью

1850 г. Либих 1С шречью писал Велеру, что работа с

молодыми людьми, которая раньше доставляла ему столько радости,

превратилась теперь в муку. Заданный вопрос,

необходимость сообщить какие-либо сведения делали его несчастным.

Последняя экспериментальная исследовательская работа

в Гисене, выполненная Либихом лично, была закончена в

1847 г. В дальнейшем он сконцентрировал свое внимание на

научной литературной деятельности, посвящал много

времени претворению в жизнь своих прежних и новых идей.

И этот период жизни Либиха знаменуется большим

разнообразием интереснейших творческих удач. До конца жизни

он активно творил и увеличивал свое огромное научное

наследство.

Из различных стран и городов Либих получал

заманчивые приглашения занять кафедры и возглавить

лаборатории. В 1837 г. петербургские химики усиленно звали

Либиха в Россию. В 1851 г. он получил приглашение в Гейдель-

берг на место Леопольда Гмелина (1788—1853), наиболее

известного представителя «химической династии» Гмелиных.

В Гейдельберге материальная сторона жизни Либиха

улучшилась бы, но ему пришлось бы создавать новую

лабораторию и (руководить работой молодых людей, что теперь

крайне пугало Либиха. Он отказался и от этого места и позднее

его занял Роберт Вильгельм Бунзен (1811 — 1899). Либиха

безуспешно З1вали и " в Вену.

&£&

МЮНХЕНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

1852 г. Либих получил приглашение от

баварского короля Максимилиана II занять

кафедру химии в Мюнхенском университете,

открытом в 1826 г. Это предложение Либих

принял с условием, что он будет освобожден от

ведения лабораторных занятий со

студентами. Свою 28-леткюю деятельность в Гисене

ученый считал законченной; нужно было подумать о

здоровье, которое существенно пошатнулось. На всю свою

жизнь сохранил Либих светлые и благодарные

воспоминания о гисенском периоде. Позднее он писал: «Я всегда с

радостью вспоминаю о двадцати восьми годах, мною там

пережитых. Это было какое-то высшее предопределение,

которое привело меня именно в этот маленький университет.

В большом университете или в более людном месте мои

силы были бы распылены, и достижение той цели, к

которой я стремился, стало бы более трудным или, может быть,

и вовсе невозможным; в Гисене же все концентрировалось

в работе, а работа была истинным наслаждением» [1,

стр. 19].

В середине XIX в. Мюнхен переживал период

расцвета науки и искусства. Туда приглашались многие деятели

из различных областей естествознания, музыки, живописи.

В Мюнхене для Либиха началась новая жизнь. Если в

Гисене он большую часть времени уделял лаборатории, руко-

38

водству исследовательской работой студентов и

практикантов из разных городов и стран, то в Мюнхене он уединился

в своем рабочем кабинете, заваленном книгами,

рукописями и интенсивно работал там над теоретическими

проблемами химии и смежных наук, занимался

методологическими вопросами естествознания, готовил новые издания

своих книг, изучал материалы для академических речей

и т. д.

Одновременно он продолжал исследования в

лаборатории и литературно-издательскую деятельность. В первый

же год в Мюнхене Либих почувствовал себя гораздо лучше;

его ум восстановил юношескую свежесть и гибкость. «Я

никогда не был так здоров,— пишет о« Велеру,— как этой

зимой, только потому, что я меньше утомлялся. Для тебя тоже

наступит такое время... За всю нашу жизнь мы поработали

достаточно, никто, я говорю справедливо, никто не будет

после «ас так работать» [5, стр. 97].

На долю Либиха выпала неблагодарная и изнуряющая

работа — убеждать агрономов ;в правильности основ

созданной им агрохимии. Успеху этой работы препятствовало то,

что поучать людей, которые десятилетиями обрабатывали

землю, отважился химик. Либих испытал все: удачи и

неудачи, искажения своих рекомендаций и фанатическую

приверженность к ним. Не обошлось и без курьезов. В 1851 г.

Либих был избран кавалером ордена «За заслуги».

Философ Шнеллинг обещал канцлеру этого ордена А.

Гумбольдту свой голос в пользу Либиха, но затем взял слово

обратно потому, что зять Шнеллинга, землевладелец, был

недоволен либиховскими минеральными удобрениями.

Занятия агрономической химией поглощали у Либиха

столько времени, что он не смог продолжать совместные с

Велером теоретические исследования (в области

органической химии.

В ноябре 1852 г. Либих приступил к чтению публичных

лекций в аудитории, рассчитанной на 300 слушателей. Эти

лекции доставляли ему большую радость. Химические темы

перемежались докладами из других областей науки и

искусства. Кроме Либиха, с лекциями выступали минералог Ко-

белль, историк Деннигес, искусствовед Тирш и даже

интендант придворного театра Дингелыитедт. Король остался

доволен успехом лекций у широких слоев населения. Вообще

Максимилиан II прилагал много усилий, чтобы прослыть

39

покровителем наук и »искусств. Избранные докладчики

приглашались в королевский двор на вечера бесед, на которых

обсуждались животрепещущие вопросы науки, читались и

критиковались новые литературные произведения.

Внимание королевского двора льстило самолюбию Либиха, не

лишенного честолюбия. «Это положение так хорошо,— пишет

Либих,— каким я его желал видеть. Король остроумен,

любознателен и относится IKO мне особенно доброжелательно;

он наполнен тысячами идей и реформ, и чтобы их провести в

жизнь, ему не хватает только людей. Он хочет сделать для

науки то, что сделал его отец для искусства» [4, стр. 190].

Но все эти придворные вечера вызвали озлобление народа,

и в 1859 г. их пришлось прекратить.

После смерти Максимилиана 11 Либих одно время

собирался навсегда переехать в Англию, «о местом своего

погребения назначил немецкий город — Дармштадт. Однако

опасения Либиха по поводу отношения к нему мюнхенцев

после смерти короля были напрасными; для широких слоев

населения он составлял исключение из королевского

окружения, его народ любил. В знак признания мюнхенцы

приняли Либиха в почетное гражданство и вручили ему

соответствующее удостоверение. Либих в свою очередь все

больше привязывался к Мюнхену; его привлекали красота

окружающей природы и близость Альп.

Наука занимала в жизни Либиха так много места, что

для других занятий у него почти не оставалось времени. По

рассказам близких, в часы отдыха Либих любил читать

книги по истории, увлекался описаниями путешествий, часто

играл в вист. Он избегал чтения романов и, по

собственному утверждению, никогда не читал стихов. Симпатия

Либиха к поэту Платену, по мнению некоторых

биографов, имела скорее оттенок любезности, чем истинного

увлечения.

Театры и концерты Либих посещал редко, хотя и любил

музыку. «Здесь много занимаются музыкой,— пишет он Ве-

леру. Лахнер восхищает всех. Концерты в «Одеоне»

превосходны, и лучшая классическая музыка исполняется с

совершенством. Театр тоже ставит хорошие вещи, но мы до сих

пор ходили лишь изредка» [5, стр. 99]. Тщетно искать в его

письмах подробного, прочувствованного отзыва о каком-

нибудь музыкальном произведении или театральной

постановке.

40

Либих страстно любил природу, глубоко наслаждался

прогулками, шутешествиями. Он часто отправлялся « горы

и потом любовно до мелочей описывал их. «Я чувствую, что

сделал (недурной обмен,— пишет он Велеру по поводу своего

переезда в Мюнхен.— В маленьких городишках

сравнительно мало видят жизнь, и за все свои 'старания и труды мало

отдыхают» [там же].

Иногда, во время каникул, Либих встречался с Велером.

Присутствие друга радовало его, он охотно делился с ним

планами иа будущее, предавался воспоминаниям прошлого.

Привязанность к людям, которых однажды полюбил,

относится iK особенностям характера Либиха. Всю жизнь он

предпочитал придерживаться старых знакомств, но не

отказывался и от новых, хотя сближался ib зрелом возрасте

медленно.

Либих был очень интересным собеседником, даже тогда,

когда говорил на свою излюбленную тему — о науке — с

людьми, не имеющими близкого знакомства с предметом

разговора. Манеры и облик Либиха хорошо описаны в

письме мате|ри Б. Лепсиуса, автоюа статьи о Либихе и Велере:

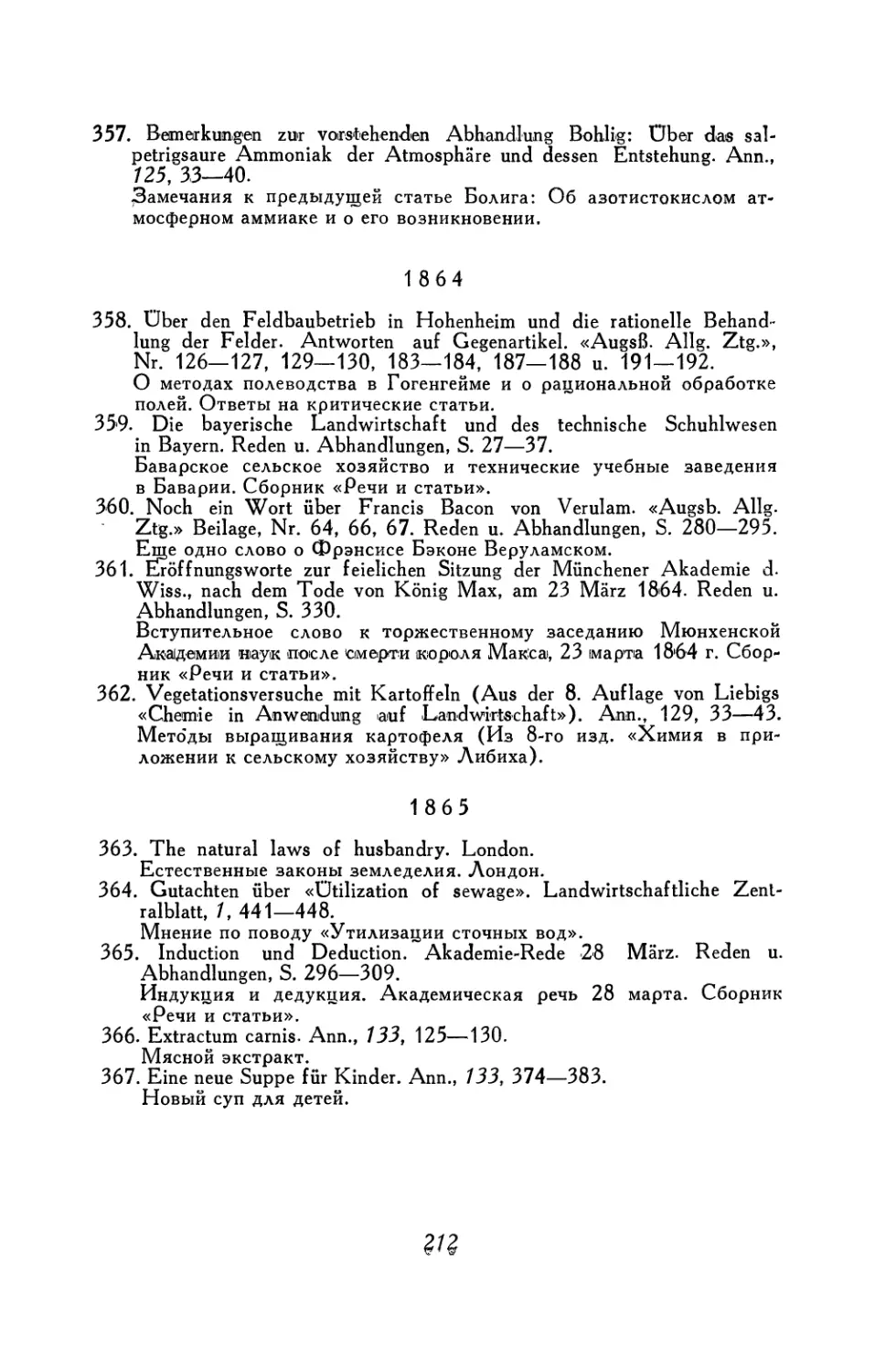

«На вторую неделю мы пришли с визитом к нашему