Автор: Галанин Р.Б.

Теги: история философии философия история древняя греция греческая философия издательство рхга классика философии

ISBN: 978-5-88812-787-2

Год: 2016

Текст

Р. Б· Галанин

РИТОРИКА

ΠΡΟΤΑΓΟΡΑ

И ГОРГИЯ

Издательство РХГА

Санкт-Петербург

2016

УДК1

ББК 87.3

Г15

Рецензенты:

к. ф. н., доц. Мочалова И. К (Санкт-Петербургский

государственнный университет),

к. ф. н., доц. Алымова Е. В. (Санкт-Петербургский

государственнный университет)

Галанин Р. Б.

Г15 Риторика Протагора и Горгия. — СПб.: Издательство РХГА,

2016. — 264 с. — (Античные исследования).

ISBN 978-5-88812-787-2

В книге Р. Б. Галанина рассматривается феномен риторических

воззрений знаменитых древнегреческих софистов Протагора и Горгия.

Риторика трактуется не просто как одна из сторон их учения, но как суть

самого их философского дискурса. На основании анализа имеющихся

фрагментов, а также рассмотрения современной традиции изучения

Протагора и Горгия, реконструируются взгляды софистов на природу

логоса. Наиболее важные фрагменты и свидетельства заново переведены

на русский язык.

Книга будет интересна широкому кругу читателей: как тем, кто

занимается историей античной мысли и феноменом античной риторики,

так и тем, кто желает познакомиться с современными прочтениями

античной софистики.

УДК1

ББК 87.3

ISBN 978-5-88812-787-2

© Галанин Р. Б., 2016

© Издательство РХГА, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия»

(д. ф. н., профессор Гончаров И. А.) 4

Введение 13

Глава I

ПРОТАГОР

§ 1. Человек есть мера всех вещей 37

§2. Антилогии. Невозможность противоречия. Человек-мера

(δύο λόγους είναι περί παντός πράγματος αντικείμενους άλλήλοις) 52

§ 3. Полис и риторика 79

§4. Доктрина о человеке-мере в свете высказывания о богах:

философия религии Протагора 96

§ 5. Природа языка. Перечитывая диалог «Кратил» 114

Глава II

ГОРГИЙ

§ 1. Трактат «О не-сущем» и «Поэма» Парменида 136

§1.1. Версия «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии» (de MXG) 144

§ 2. Горгии и бихевиористский подход 167

§3. Еще раз о Небытии. Как же все-таки возможно быть? 183

§4. «Похвала Елене». Сила слова. Дискурс и Бытие.

Перформативность риторики Горгия 191

§5. Риторика или философия. «Горгии» или «Федр» 217

Приложение

ΓΟΡΓΙΟΥ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΜΗΔΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 234

Список литературы 252

О книге Р. Гаяанина

«Риторика Протагора и Горгия»

Предлагаемая вниманию читателя монография обладает (по крайней

мере, для российского читателя) высокой степенью новизны, во многих

отношениях вступая в противоречие с устоявшимися взглядами на

риторику и на оценку деятельности софистов. Как нам представляется,

в современной научной и образовательной традиции складываются

два во многом схожих подхода к феномену риторики. Условно можно

говорить о формальном подходе, при котором риторика представлена

в виде некоторых правил, облегчающих запоминание и

воспроизведение разнородного материала, не обязательно связанного между собой

логически. В этом случае риторика понимается не столько как искусство

убеждения, сколько как совокупность мнемотехнических приемов. В

эпоху Возрождения эта техника была непосредственно связана с эрудицией

и направлена как на запоминание содержания канонических текстов, так

и на усвоение некоего тайного знания, которое требовалось запомнить,

не упустив при этом ни одной единицы информации1. Превращение

риторики в технику, определяющую политическое мастерство, началось

гораздо раньше, когда сформировался т.н. античный риторический

идеал, который также был воспринят в качестве модели для публичного

политика ренессансным гражданским гуманизмом. Таким образом,

риторика, начиная с эпохи Возрождения, сопровождает и тайное знание,

и публичную политическую деятельность. При этом, превратившись

в сугубо формальную дисциплину, риторика, благодаря «смежникам»

в лице теософии и политики, сохраняет в себе некий элемент

таинственности, привлекающий возможностью обретения могущества. В таком

формальном обличий риторика превращается практически в школьную

дисциплину, расширяющую возможности традиционной диалектики

с помощью использования языковой игры — своего рода

комбинаторики или технологии, обеспечивающей превосходство, со всеми выте-

1 См.: [Йейтс, 1997].

О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия» 5

кающими отсюда следствиями. Именно поэтому риторику можно либо

недооценивать как технику, либо переоценивать, опять же как технику.

Второй подход связан не с формой, но с содержанием, определяющим

исходные возможности победы одного ритора над другим. Эти

возможности связаны со степенью развития самого разума, являющего себя

в диалектической форме. Сущность этого подхода кроется в известных

интермедиях платоновских произведений. Наиболее известной из них

является концовка диалога «Протагор», в которой Сократ говорит о том,

что он и Протагор в течение диалога поменялись ролями. Сначала

Протагор утверждает, что добродетели можно научить, против чего

спорит Сократ. Но затем Сократ встает на позицию Протагора, который,

напротив, отказывается от нее. Сущность данной интермедии

заключается в деперсонификации победителя. В конечном счете, побеждает

не Сократ или Протагор, а некая объективная логика рассуждения,

равно в них присутствующая.

Можно ли назвать эту интермедию рождением трансцендентализма?

Возможно, что данное утверждение спорно. Но, как указывает Р. Галанин

во введении к своей работе, симптоматично, что именно софистам с их

субъективной диалектикой Г. Гегель уделяет служебную роль в

формировании генеральной линии развития философии. В приведенном

дискурсе восстанавливается архаичная форма «Не мне, но Логосу внимая»,

но уже не в форме «тирании духа» Ф. Ницше, а в новой диалогичной

форме. Данный жанр существенно отличается от рассмотренного выше

формального подхода к риторике, но совпадает с ним по цели и

основанию. Цель — победа твоего дискурса, причем и в случае тезиса, и в случае

антитезиса он объективно правилен, поскольку эта правильность заложена

в исходных посылках. При формальном подходе к риторике это техника,

которая в условиях современного образования становится технологией.

При содержательном ее «правильность» исходит из некоего положения

самого ритора, прошедшего процедуру очищения сократовско-платонов-

ской мудростью. Таким образом, уже в риторическом идеале античности

скрывается двойственная иерархическая связь формальной и истинной

риторики. Первая готовит всех, вторая выявляет избранных, что вполне

соответствует принципу: «Много тирсоносцев, да мало вакхантов».

Если упростить определение собственного признака предлагаемой

читателю книги, то, на наш взгляд, его можно выразить в простой

мотивационной формуле: «А согласились бы сами софисты с такой

6 О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия»

трактовкой их деятельности?» Ответить на этот вопрос можно только

с помощью объективного исследования, опирающегося на современные

методы анализа и понимания текста. Именно по этому пути и идет

автор данной монографии. Вполне возможно, что задача, которая в ней

решается, даст возможность переоценки практически всякого дискурса,

скрывающего за исключительностью своей позиции простое отношение

«Ты и Другой», усмотрение в нем ролевой игры, которая требует: а)

припоминания об игровой ситуации риторического дискурса; 6) уважения

к другой позиции, раз уж она — по правилам игры — может стать моей.

Риторический идеал Платона и Цицерона пережил не только эпоху

античности и Возрождения. И сегодня он широко практикуется в

качестве т. н. политического аргумента. Новый взлет популярности данного

идеала связан с введением в научный и общественно-политический

оборот М. Вебером понятия политико-административной дихотомии,

противопоставляющей политиков и администраторов, а если быть

более точным, политиков и бюрократов. Не вдаваясь в излишние

подробности, хочется отметить, что маркером, разграничивающим данные

понятия, является способность взять на себя ответственность. Политик,

в силу неопределенности, связанной с реализацией поставленных

задач, гарантирует это выполнение обязательств своим добрым именем,

образом жизни и ответственностью, могущей простираться вплоть

до готовности пожертвовать жизнью. Как здесь не вспомнить Сократа,

свидетельствующего в пользу истинности своего учения прежде всего

самой решимостью мужественно принять смерть!

Понятие политико-административной дихотомии было положено

в основу процесса денацификации послевоенной Германии, а также

в основу законодательства о государственной службе на постсоветском

пространстве. Сущность этих реформ сводилась к приоритету

политического управления. Однако уже 90-е годы характеризуются появлением

множества политиков локального масштаба, подтверждающих правоту

своей позиции т. н. политическим аргументом. То есть происходит своего

рода инверсия: приоритетной становится риторически утверждаемая

готовность умереть, а истинность учения отходит при этом на второй

план. Ситуация постмодерна — это ситуация равенства, которая уже

не может опираться на старые правила определения победителя в

политической игре. Вполне возможно, что критерий, предлагаемый

демократической версией риторики, которая представлена в данной монографии,

О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия» 7

связанный с эффектом присутствия и тем, что автор определяет как

своевременность (кайрос), может быть использован в качестве одного

из принципов построения нового политического пространства.

Исходя из оснований перечисленных выше, Р. Б. Галанин предлагает

понимание риторики как самостоятельной практики. С одной стороны,

выделение риторики в отдельную дисциплину, освобождение ее от

обращения к морали, дает нам эристику, искусство малопочетное. С другой,

автор стремится показать, что лишенный референции к общепринятому

и морали язык сам продуцирует свою семантику, создавая философский

дискурс, зависимый от риторики. Попытка автора переосмыслить

феномен риторики с учетом достижений современной философии языка

является весьма уместной, хотя данная позиция и должна приниматься

с некоторыми оговорками. Так, феномен риторики в том виде, в котором

он представлен в данном исследовании, вызывает несколько коннотаций,

связанных с характером современного гуманитарного знания: это дис-

курсивность, диалогичность, и коммуникативная рациональность. Кроме

того, автор указывает на очевидное сходство риторической практики

с языковыми играми позднего Витгенштейна и

лингвистически-бихевиористской тенденцией в определении значения у У. Куайна.

В представленной монографии риторика софистов понимается как

синтетический феномен, включающий в себя мировоззренческие

основания этики, онтологии и эпистемологии. В соответствии с этой целью,

автор определяет задачу, а именно показать возможность такого

понимания риторики софистов на примере текстологического и философского

анализа фрагментов Протагора и Горгия. Этот достаточно сильный

тезис потребовал от автора скрупулезной и глубокой проработки как

текстологического материала, так и современных исследовательских

подходов к проблеме. Можно признать, что автору удалось убедительно

и ярко осуществить обе эти задачи.

Анализируя возможные интерпретации протагоровского

высказывания о человеке как мере всех вещей, автор проводит интересный анализ

этого тезиса, указывая на одновременно агональную и категоричную его

природу. Что касается первой характеристики, то здесь мы имеем дело

с практикой бытования софистической риторики. Хотелось бы обратить

особое внимание на вывод относительно опытной природы истины,

который автор делает, ссылаясь на A.C. Богомолова: Протагор возвратил

8 О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия»

проблематику истины в сферу опыта. В результате этого возвращения

истина становится как бы собственным подмножеством, оставляя

стихию противостоящих мнений без критерия их правильности.

Отсюда автор вполне оправданно переходит к т. н. практике

антилогики, которая неизбежно становится центральным элементом

риторики. Параграф об антилогиях отличает тщательное исследование тезиса

о том, что об одной и той же вещи возможны два противоположных

высказывания. Невозможность судить о вещи, которую мы чувственно

не воспринимаем, с одной стороны, погружает нас в ситуацию

молчания; с другой — противоположное мнение, доведенное до

противоречия, т.е. контрадикторного отношения, претендует на объективный

запрет, когда мы вынуждены утвердительно или отрицательно отвечать

на вопрос, в то время, как разные ощущения разных людей находятся

в отношении субконтрарности. Таким образом, практика антилогики

формулируется автором через ссылку на Кратила во фрагменте Дидима

следующим образом: противоречие невозможно, но о каждой вещи

возможны два противоположных высказывания. Данное отношение

можно представить на примере логического квадрата: частные

противоположные суждения двух лиц могут быть истинны (субконтрарность),

но если из одной из нижних вершин квадрата мы проведем диагональ,

то получим противоречащее частному общее суждение. В этом случае

одно из противоречащих суждений с неизбежностью будет ложным,

а другое — истинным. Однако с утратой объективной меры весьма трудно

превратить частное суждение во всеобщее. В этом случае, реконструируя

позицию Протагора, автор говорит о двух логосах, т. е. о логосе, который

сильнее, и логосе, который слабее. Естественно, что в этом виде

противоречие предстает в ослабленном виде, что позволяет автору задействовать

более широкий спектр критериев, нежели просто логический. Автор

переводит противоположность мнений на уровень речей, рассматривая

понятие «говорю обратное» (αντιλέγω). Это и становится облегченной

формой противоречия, в конечном итоге позволяющей задействовать

риторическую практику как определение сильного и слабого логоса.

Антилогии могут быть разрешены в условиях

социально-политического пространства античного полиса, утверждает автор, по мнению

которого, данное социальное пространство коммуникативно по

преимуществу. Для обоснования своего суждения о феномене

коммуникативности, автор использует миф Протагора из одноименного диалога

О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия» 9

Платона. При этом Р. Галанин разделяет мифопоэтическое обоснование

коммуникации и реальный социум. Это разделение, по утверждению

автора, оттеняется самим Протагором, излагающим миф с оттенком

иронии. Отличие двух порядков подчеркивается следующими

тезисами: 1) каждый человек добродетелен; 2) каждый человек, по крайней

мере, должен говорить о том, что он добродетелен. Таким образом,

высказывания о добродетели переходят в разряд т. н. перформативных

высказываний, не требующих подтверждения.

Реальность полиса — это не непосредственная реальность, но социум,

создаваемый в рамках максимального приближения к добродетели как

социальной модели. В этих условиях выбор между двумя логосами

определяется искусством ритора, задача которого состоит в убеждении граждан

вынести то или иное решение. Убеждение уже преследует цель

обоснования наилучшего, т.е. пригодного для чего бы то ни было, решения. Автор

отмечает сходство в этом отношении позиции Протагора с

аристотелевской, а именно: номинальное знание о добродетели превращается в саму

добродетель в процессе практической деятельности. Эта практика поиска

наилучшего определяется Протагором как сметливость в делах

общественных и домашних. Сближение политики с домохозяйством показывает, что

правильный логос является ни чем иным, как здравым смыслом, а именно

способностью принимать правильное решение здесь и сейчас. Отсюда

и понимание софистической мудрости, предлагаемое автором, которая

определяется им через удовольствие от созерцания полезных вещей.

Поскольку Протагор предстает перед нами как философ здравого

смысла, то вполне закономерен вопрос о его отношении к

традиционным верованиям, а точнее к религии. Автор утверждает, что Протагор

не является ни атеистом, ни агностиком в привычном смысле этого слова.

Утверждая, что он не знает о существовании богов, Протагор не отрицает

т. н. прагматического их понимания, т. е. рассмотрения не того, чем бог

является, но того, что он значит для нас. Такое понимание божества с точки

зрения автора достаточно близко связано с

мифологически-литературной традицией античности. Вместе с тем, Р. Галанин не останавливается

на этом понимании, но утверждает, что Протагор все же ставит вопрос

о существовании богов. Поскольку наличие любого предмета неотделимо

от его внешнего вида, воспринимаемого нами, вопрос о божественном

вновь трансформируется в вопрос о мере существования. Здесь,

ссылаясь на монографию Гагарина о рассмотрении понятия очевидного,

10 О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия»

автор принимает индивидуалистическую версию существования. Она

опирается на некий личный опыт, который может быть не очевиден

постороннему наблюдателю, однако основывается на непосредственном

восприятии существования бога тем, кто об этом говорит.

Важное место в исследовании занимает анализ диалога «Кратил».

Автор выявляет три позиции, соответствующие высказываниям

персонажей этого диалога: позиция Сократа определяется как лингвистический

идеализм, позиция Протагора и Кратила — как логический натурализм,

позиция же Гермогена — как лингвистический конвенциализм. Оставляя

в стороне позиции Сократа и Гермогена, автор сосредотачивается на

понятии лингвистического натурализма. Р. Галанин упоминает о

грамматических исследованиях Протагора, ссылаясь на Аристотеля и Диогена

Лаэртского. При этом небезынтересна ссылка на «Теэтет», где сам образ

вещи воспринимается как нечто третье по отношению к субъекту и

объекту. Таким образом, читателю предлагается своеобразный конструктор,

позволяющий сформулировать точку зрения «лингвистического

натурализма». Для этой цели используются теория значения Г. Фреге, проблема

обозначаемого и обозначающего Ф. Соссюра, прагматизм Ч. Пирса. При

этом, отказываясь от референта знака (истина — ложь) в теории Фреге

и переходя к синтаксическому пониманию референции как простого

различия у Ф. Соссюра, автор обращается к теории Пирса как к наиболее

продуктивной. Он обсуждает то, что Пирс называет чистой риторикой,

задача которой состоит в установлении тех законов, в соответствии

с которыми в каждом научном разуме один знак порождает другой,

и в частности, одна мысль производит другую. При этом автор ищет

природу интерсубъективности лингвистических построений в т. н.

«толковании», что вновь позволяет ему говорить о значении риторической

практики как экстериоризации «личностного знания». Он отмечает, что

значение — это та точка, в которой высказывание встречается со своим

предметом, а говорить нечто осмысленное — это то же самое, что

высказываться относительно какого-либо предмета. Самое главное, что при

этом совершенно не играет роли, существует предмет или нет.

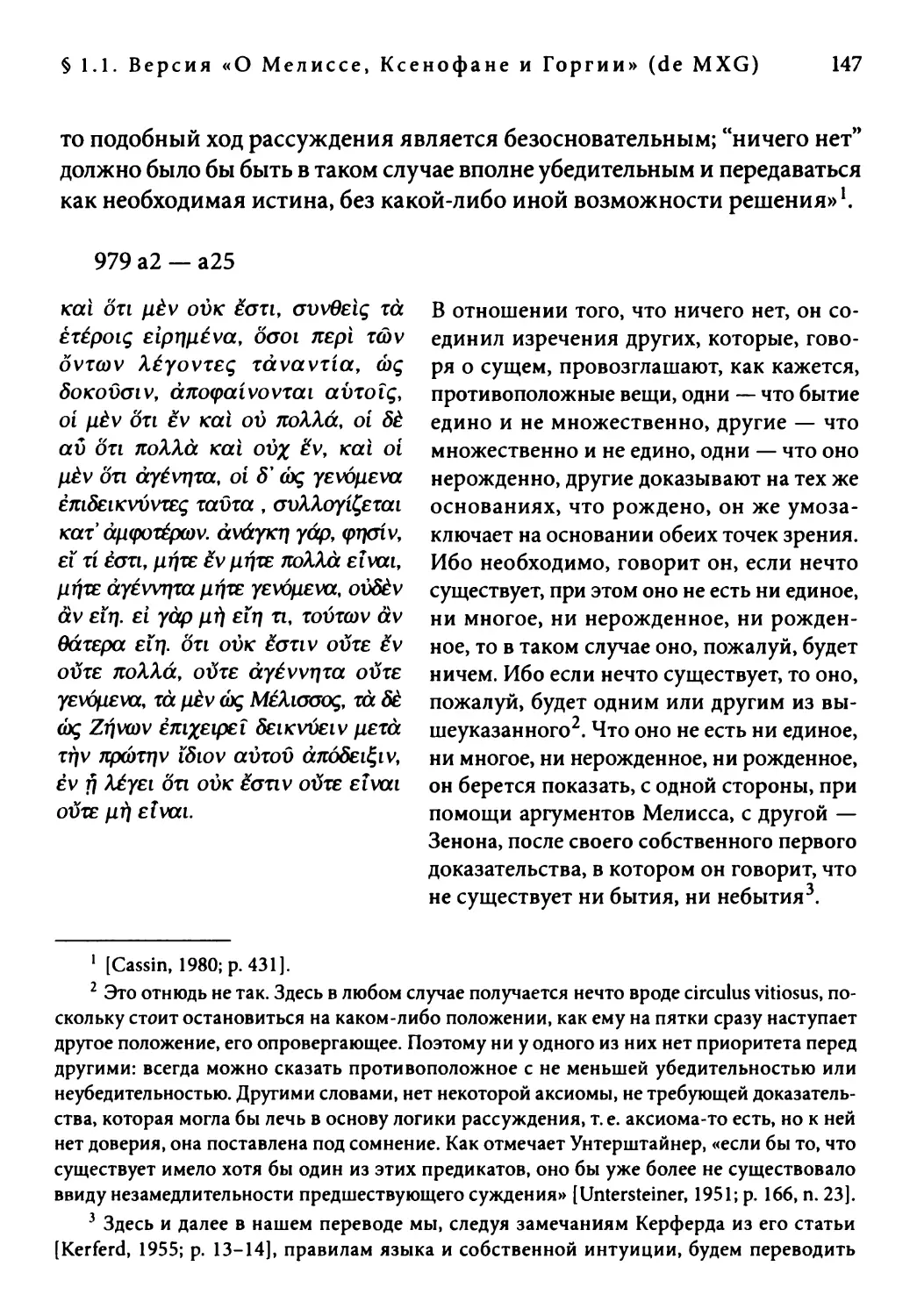

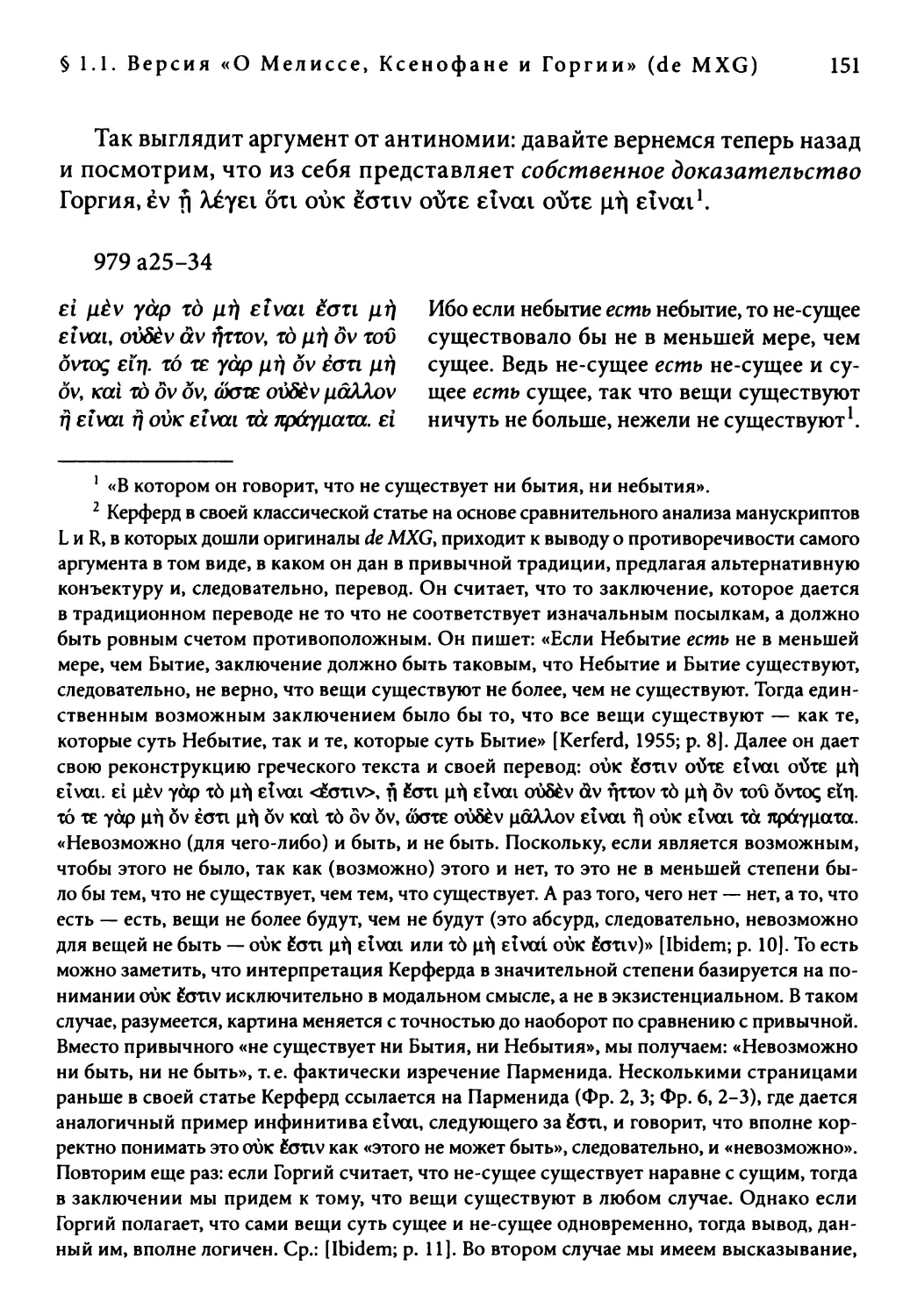

Вторая глава монографии посвящена последовательному разбору

позиции Горгия относительно бытия, познания и коммуникации. В

качестве источников автор привлекает фрагмент Секста Эмпирика,

трактат Псевдо-Аристотеля и риторические сочинения Горгия. Анализируя

содержание трактата в соотношении с поэмой Парменида, автор об-

О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия» 11

ращается к проблеме предикативного и экзистенциального понимания

глагола «быть». Так, он утверждает, что Горгий использует этот глагол

в исключительно предикативной форме. Затем он переходит к

исследованию анонимного трактата, в котором аргументация против бытия

и небытия носит развернутый характер (проблема единого — многого,

рожденного — нерожденного, сущего и не-сущего Единого). В конечном

счете автор задается вопросом, можно ли на основе предикации

утверждать о существовании или не существовании или субъекта, или

предиката. В конечном итоге для совмещения бытия и небытия привлекается

структура становления или явления. Именно против такой трактовки

бытия возражает Платон в «Федоне». И именно этой, противоположной

платоновской точки зрения, придерживается Горгий в версии автора.

То есть, вещь существует лишь постольку, поскольку о ней сказывается

нечто. В результате этого экзистенциальное употребление глагола «быть»

полностью поглощается его предикативным использованием.

Дальнейшее исследование трактата связано, соответственно, с

тезисами о непознаваемости и непередаваемости знания. Два этих тезиса

интерпретируются автором следующим образом: познание невозможно,

но коммуникация не только возможна, но и необходима. Таким образом,

автор монографии переходит к достижению исходной цели своего

исследования, а именно к реконструкции особенной, риторической онтологии.

Основная проблема коммуникации заключается в непередаваемости

индивидуального опыта от одного человека к другому. Действительно,

как чувственный образ может быть закодирован в языке? Эту проблему

К. Поппер связывал с психологизмом (ситуацией, когда ученые не замечают

пропасти между знаком и чувственным восприятием). В своей

реконструкции позиции Горгия Р. Галанин обращает на этот парадокс особое

внимание, переводя проблему не только в ситуацию коммуникации двух

человек, но и в ситуацию восприятия одного и того же предмета одним

человеком в разное время. Тем более коммуникация невозможна, если речь

идет о слове и идее, которая вообще оторвана от чувственного восприятия.

Исследуя источник согласия собеседников относительно увиденного, автор

отмечает, что только бихевиористская трактовка понимания делает

коммуникацию возможной, при этом он ссылается на социальный характер

речевого поведения, отмеченный У. Куайном. Таким образом, отсутствие

бытия и знания выступает предпосылкой возможности и необходимости

коммуникации, формирующей значение на основе речевого поведения.

12 О книге Р. Галанина «Риторика Протагора и Горгия»

В последних параграфах автор обращается к рассмотрению бытия

на основе трактата Горгия и к риторическим сочинениям леонтинца.

При этом, анализируя «Похвалу Елене», Р. Галанин обращает внимание

на то, что риторика здесь выступает феноменом, продуцирующим

бытие. Поскольку Елены уже нет, то бытие Елены является ничем иным,

как оператором, связывающим различные переменные. Поскольку нет

ни внешней, ни внутренней референции, то возможность риторического

переворота определяется, т.н. своевременностью, кайросом.

Таким образом, автор достигает поставленной цели, по крайней

мере, в тех рамках, которые были изначально им определены как

своего рода исследовательские фреймы — основываясь на определенном

круге источников и их возможном толковании, обосновать

возможность своего рода инверсии бытия и коммуникации. Более конкретно,

эта задача заключалась в том, чтобы «показать, что в случае Протагора

и Горгия риторика является основой всей познавательной

деятельности и основой мировоззрения, т. е. включающей в себя те способы

философской рефлексии, которые мы теперь называем эпистемология,

онтология и этика, и как соответствующие этим последним науку,

представление о мире, мораль и религию». Подводя итог, следует

повторить, что работа носит новаторский характер, особенно это можно

сказать в связи с традиционным пониманием риторики в

отечественной литературе1 в платоновско-цицероновском ключе. Работа открыта

для полемики и обсуждения, и мы надеемся, что она не останется без

внимания не только историков античной мысли, но также современных

аналитических и политических философов.

Гончаров Игорь Анатольевич

д. ф. н., профессор, зав. кафедрой политологии

и международных отношений

ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный

университет имени Питирима Сорокина»

1 В последнее время стали появляться работы, рассматривающие классический

платоновский дискурс в риторически-парадоксалистском ключе. См., напр.: [Светлов, 2014;

с. 128-137]; [Светлов, 2015].

ВВЕДЕНИЕ

Хочется верить, что ушли или, по крайней мере, уходят в прошлое

те времена, когда риторика понималась исключительно как теория прозы

или искусство красноречия. Разумеется, риторика как школьная

дисциплина включает в себя эти аспекты, однако никоим образом не сводится

к ним. Софист Протагор и «отец риторики» Горгий, как говорил о нем

Филострат, являются теми, кто возможно впервые в истории осознали

всю мощь доктрины Логоса (пусть еще и не сформированной), хотя

сами они называли себя не риторами — это слово появляется только

в диалоге Платона «Горгий»,— но софистами1. Риторика оказывается

1 Существуют даже сомнения относительно того, был ли Горгий софистом. Эта

дискуссия продолжается до сих пор. Так, например, Исократ своего главного учителя Горгия

(среди остальных его учителей нужно упомянуть Ферамена, Протагора, Продика, Архина)

не называл софистом, но просто по имени, как того, кто отважился сказать, что ничего

вообще не существует (Isoer. Helen. 3). В «Елене» Исократ начинает следующим образом,

перечисляя мысли некоторых философов своего времени: είσί τίνες οι μέγα φρονοϋσιν,

ην ύπόθεσιν άτοπον και παράδοξον ποιησάμενοι περί ταύτης άνεκτώς ειπείν δυνηθώσι;

(«Есть же некоторые столь возгордившиеся умом, что ежели гипотезу нелепую и

невероятную придумают, все же стараются говорить о ней сносным образом». — Isoer. Helen. 1.

Здесь и далее, если не указано имя переводчика, античные фрагменты, имеющие ссылки

на язык оригинала, даны в переводе автора). Далее перечисляются некоторые положения

киников, мегарцев и академиков, то есть Исократ причисляет всех их к

«возгордившимся умом». А вот что он пишет дальше: νυν δε τίς έστιν ούτως όψιμαθής, όστις ούκ οίδε

Πρωταγόραν και τους κατ' εκείνον τόν χρόνον γενομένους σοφιστάς, οτι και τοιαύτα και π

ολύ τούτων πραγματωδέστερα συγγράμματα κατέλιπον ήμϊν («Кто же сейчас есть столь

запоздавший в учении, кто бы не знал Протагора и бывших в то время софистов, что оставили

нам такие же сочинения и даже гораздо более трудные, чем эти [рассуждения] (имеются

в виду мнения, принадлежащие критикуемым философам. — Р. Г.) (Ibidem. 2). Как видно,

Исократ выделяет здесь Протагора из крута современных ему софистов. То же самое он

делает по отношению к Горгию, Зенону и Мелиссу, восклицая: «πώς γαρ αν τις ύπερβάλοιτο

Γοργίαν..., ή Ζήνωνα..., ή Μέλισσον» («Ибо, как, пожалуй, кто-нибудь смог бы превзойти

Горгия... или Зенона... или Мелисса?») (Ibidem. 3). О самих терминах «философ», «софист»,

«ритор» мы поговорим ниже, в главе, посвященной философии и риторике, сейчас же,

как кажется, достаточно сказать, что слово «философ» в значении натренированного

14 Введение

настолько «широка», что охватывает все жизненное пространство

человечества, всю материю опыта, формируя этот опыт и «означивая» его

еще до того, как он стал доступен сознанию. Именно поэтому кажущаяся

на первый взгляд однозначность названия работы не должна вводить

в заблуждение.

Риторика — пусть не в строго терминологическом и

дисциплинарном, но в функциональном отношении — имеет не менее

продолжительную историю, чем философия, наука, религия, другие формы

человеческой культурной жизни, да и просто бытовое общение. И связано это

с тем, что все эти виды деятельности в известной степени могут быть

объективированы, сохранены и переданы в словах, символах, знаках.

Наличие и использование последних всегда несет в себе имплицитный

или явный характер убеждения. Знак в широком его понимании есть

сообщение или послание, которое подразумевает наличие адресата

и сохранность авторской интенции, желающей нас убедить в чем-либо

даже в том случае — что часто бывает, — если адресант уже давно

затерялся в веках или вовсе неизвестен. Из таких обращенных к нам знаков

и посланий в целом и состоит культура, ввиду чего она приобретает

характер тотального диалога или текста, пронизанного риторической

составляющей. Убеждение есть цель риторики, следовательно, слова,

символы и знаки, из которых состоят все формы культурной

деятельности, по своей природе риторичны1. В таком случае возникает

вопрос, можно ли вычленить риторику из конкретных форм культурной

активности и исследовать независимо от последней. В философском

измерении он может быть поставлен так: можно ли из традиционных

философских составляющих — онтологии, этики и гносеологии —

вычленить риторику и посмотреть на ее функцию или «работу» в отрыве

от этих содержательных сторон? Если такое оказывается возможным,

в диалектике мыслителя, по мнению Э. Хевлока, впервые задокументировано у Платона

[Havelock, 1983; р. 57]. Что касается того, мог ли быть Протагор философом, то, например,

Чарльз Кан пишет, что поскольку отрицательная форма глагола то είναι у досократиков

использовалась как технический термин только у философов, то Протагора можно

причислить к ним, ибо в его изречении о homo-mensura такое использование есть. При этом,

по мнению Кана, Протагор был, возможно, тем, кто также впервые вообще использовал

конструкцию τό είναι в предикативно-экзистенциальном смысле, т. е. в смысле, связанном

с тем, «что есть» [Kahn, 1973; р. 302].

1 Ср.: [Schiappa, Hamm, 2010; p. 5].

Введение 15

то риторика становится в известной степени независимой от своего

содержания, в то же время последнее, как состоящее из слов, во

многом оказывается зависимым от риторики. Именно так в свое время

понял риторику Аристотель, поскольку ее предметы не относятся

к каким-то отдельным наукам, но суть в известной степени достояние

каждого. Именно таким образом он рассмотрел и формализовал свою

«Риторику» — применительно к трем видам речей, оратора и аудитории,

то есть в публичном ее аспекте. Однако предметом риторики могут быть

как отдельные науки, так и философия в целом, и первыми, кто, на наш

взгляд, осознал такой — научный и не совсем публичный — статус

риторики, были древнегреческие софисты — в особенности же, Протагор

и Горгий. Поэтому разговор о риторике неизбежно подразумевает

разговор о софистике, и вполне целесообразно в таком случае кратко

изложить этапы историографического пути софистики, сложившегося

как у нас, в России, так и за рубежом.

Среди отечественных источников нужно в первую очередь отметить

работы А. Гилярова1, И. Ягодинского2, С. Лурье3, Б. Чернышева4,

перевод досократиков и единственный в своем роде перевод фрагментов

софистов на русский язык А. Маковельского5, один из томов «Истории

античной эстетики» А. Лосева6, сочинение А. Богомолова7, в которых,

если говорить кратко, софистика показана как следствие определенного

кризиса натурфилософии с подчеркиванием практического,

антропологического и логического аспектов ее деятельности. Отдельно хотелось бы

отметить замечательную работу M. Н. Вольф, вышедшую практически

одновременно с написанием нашего исследования, посвященную

интерпретациям «Трактата о Небытии» Горгия8. Исследование всецело

сосредоточено в русле аналитической англосаксонской истории

философии и дает широкую историческую панораму развития «методик

1 [Гиляров, 1888].

2 [Ягодинский, 1906; с. 1-35].

3 [Лурье, 1925].

4 [Чернышев, 1929].

5 [Маковельский, 1940-1941].

6 [Лосев, 1969].

7 [Богомолов, 1982].

8 [Вольф, 2014].

16 Введение

чтения» «Трактата» в XX в. с привлечением соответствующего

формально-логического инструментария.

Что до зарубежной литературы, то вразумительный разговор о

философской рефлексии в отношении софистики, как кажется, уместно

начинать с работ Гегеля, в известной мере определившего и отечественную

историко-философскую мысль. Следуя своей логической схеме развития

истории вообще и истории философии в частности, Гегель вывел

софистов из исторического небытия и поместил внутрь истории философии.

С него начинается та линия исследования, которая приходит к

пониманию софистов как «субъективистов»1. Гегель говорит, что, например,

интересующее нас положение Протагора о человеке-мере «представляет

собой великое слово, но оно вместе с тем также и двусмысленно: так...

мерой может быть либо каждый человек со стороны своей особенности...

случайный человек, либо самосознательный разум в человеке, человек

со стороны своей разумной природы и его всеобщей

субстанциальности. Если мы будем понимать положение Протагора в первом смысле,

то центром сделается всякое себялюбие... и, хотя человек обладает также

и другой стороной, разумом, все же и разум представляет собою нечто

субъективное... является таким-то разумом»2. Получается, что, с одной

стороны мы обязаны Гегелю тем, что он вывел софистов из небытия

веков, органично включив их в историю развития мысли, с другой же,

наложив на них клеймо субъективизма, он как бы вновь их дискредити-

1 Мы специально ставим термины подобного рода в кавычки, поскольку не считаем, что

они могут адекватно отобразить природу исследуемых нами феноменов. Далее такие термины,

как «релятивизм», «ангостицизм» и прочие «измы» будут употребляться только для удобства

изложения и выделения какого-либо одного феномена на фоне других и уж никоим образом

не для того, чтобы подгонять все феномены под него. Использование таких марок, равно

как и «позитивист», «гуманист», «предтеча прагматизма», по мнению Скиаппы, ничего нам

не даст, поскольку это должно было бы означать, что во времена Протагора существовали

подобные интеллектуальные ограничения, тогда как на самом деле их не было [Schiappa, 2003;

р. 22]. Проблема, на наш взгляд, в другом: нам-то как выйти из этих рамок, чтобы взглянуть

на греков? Ведь очевидно, что даже субъект-объектной декартовой дихотомии у них не

было, и в то же самое время, нам из нее никак не вырваться, хотя некоторые, вроде Ницше

и Хайдеггера, и пытались это сделать. Что касается «аполлонического» и «дионисийского»

у греков, то это тоже весьма сомнительная схематизация, хотя, как кажется, мы настолько

с ней свыклись, что уже не замечаем этого. И в этом отношении дело Ницше нам гораздо

ближе, чем сам Ницше в целом, если только о нем можно так выразиться — «в целом».

2 [Гегель, 1994; с. 24].

Введение 17

ровал, поскольку в XIX в. большинством ученых субъективизм вообще

рассматривался как нечто антифилософское, ибо то время искало истину

как объективную истину, находящуюся в объективной реальности1.

Линию Гегеля продолжает «История античной философии» Э. Цел-

лера, которая, по словам У. Гатри, «была, возможно, последней,

поддерживающей не вызывавший возражений взгляд, что педагогика даже

лучших софистов ограничивалось в итоге сведением всего к вопросу

индивидуального предпочтения...»2. Сам Э. Целлер по поводу

высказывания Протагора «человек есть мера вещей» — высказывания,

отношение к которому может быть маркером отношения к софистике

вообще — пишет, что смысл его в том, что «для каждого истинно и

действительно то, что ему представляется, но именно поэтому есть только

субъективная и относительная, а не объективная и общеобязательная

истина»3. Как мы видим, субъективистская точка зрения сохраняется

и здесь. История В. Виндельбанда примыкает к этой же линии, так или

иначе оценивающей софистов не как самостоятельных мыслителей,

но как тех компиляторов, которые, обобщив результаты предшествующих

философов, вывели науку из «школы» на площадь, ограничившись ролью

платных просветителей. Так или иначе, гегельянский взгляд на софистов

являлся — да, пожалуй, и является до сих пор — одним из

господствующих. К примеру, в XX в. влияние Гегеля отчетливо прослеживается

в работе «От мифа к логосу» Вильгельма Нестле4, в «Софистах» Уильяма

Гатри5, в изложении которого эмпиризм и скептицизм софистов

отчетливо противопоставляется идеализму Платона. Будучи смешанным

с феноменологическим подходом Гуссерля, взгляд Гегеля распознается

и в «Софистах» Марио Унтерштайнера6. У последнего софисты предстают

в качестве феноменологов. В этой связи Э. Скиаппа полагает — и с ним

сложно не согласиться, — что несмотря на то, что Унтерштайнера «можно

обвинить в использовании неприемлемых понятий XX в. для объяснении

философии софистов», его преимуществом является попытка показать

1 [Kerferd,1981;p.3-4].

2 [Guthrie, 1971; р. 11].

3 [Целлер, 1912; с. 81].

4 [Nestle, 1940].

5 [Guthrie, 1971].

6 [Untersteiner, 1951].

18 Введение

каждого софиста как достойного индивидуального мыслителя, поэтому

у него отсутствует стремление к принижению софистических учений

путем возвышения чисто философских доктрин1.

С выходом в свет «Истории Греции» Джорджа Грота ситуация

меняется, и в научный оборот вводится «эмпирико-объективистский» подход

к исследованиям софистики, который рассматривает софистов как предтеч

Просвещения. В широко известном месте своего труда Грот пишет: «Если

и существует вообще потребность высказывать это редкое чувство

беспристрастности, так это тогда, когда мы приступаем к изучению истории

людей, именуемых софистами, — практических учителей Афин и Греции,

настолько же непонятых, насколько недооцененных»2. По словам Гатри,

«Грот был утилитаристом и демократом в тот период, когда описывал

расцвет Афинской демократии»3, что, естественно, не могло не отразиться

на его исторических симпатиях, однако под влиянием «Истории» Грота

и набирающего силу позитивизма, всячески симпатизирующего софистам,

оказались в Германии такие ученые как Т. Гомперц, Э. Лаас и Ф. Ницше

(в ранний период своего творчества)4. У Гомперца, как кажется, даже

изменяется интонация5, когда он описывает вышеупомянутое изречение

Протагора. Согласно Гомперцу, фрагмент о человеке-мере «не может иметь

этического значения, не может быть лозунгом морального

субъективизма, чем он нередко становился в руках популяризаторов. Положение

о человеке как мере вещей... без всякого сомнения имело теоретико-

познавательный смысл»6. Что же до понимания самого слова «человек»,

то, по Гомперцу, «он не может быть индивидуумом, а лишь человеком

вообще... именно такое толкование... примет беспристрастный читатель»7.

1 [Schiappa, 2003; р. И].

2 [Grote, 1850; р. 477].

3 [Guthrie, 1971].

4 [Ibidem; р. 13].

5 Немного ниже, обсуждая природу геометрических абстракций, — возникают ли они

из опыта или имеют сверхъестественную природу,— Гомперц прямо напишет: «Вряд ли

можно сомневаться, что Протагор придерживался первого взгляда, что он даже первый

его высказал и стал, таким образом, предшественником тех мыслителей, которые, как

в XIX столетии Лессли, Гершель, Милль и, наконец, Гельмгольц, утверждали опытное

происхождение геометрических познаний» [Гомперц, 1999; с. 426].

6 [Там же, с. 422].

7 [Там же].

Введение 19

Об уместности же сравнения Века Перикла и софистов с эпохой

Просвещения XVIII в. Д. Вернет пишет, что «если и есть параллель

с Aufklarung в истории греческой мысли, то искать ее следует гораздо

раньше, и Ксенофан, а не Протагор является ее апостолом. Не против

религии, но против науки негативно настроены Протагор и Горгий, и мы

никогда не поймем их, если упустим из виду это фундаментальное

различие. "Век софистов" — это прежде всего век реакции против науки»1.

Э. Доддс, примыкающий в общем к этому же методологическому лагерю,

но сдержанно относящийся к «просветительству» софистов, по поводу

последнего также отмечает, что т. н. просвещение «было начато вовсе не

софистами... Просвещение — это, несомненно, более древний и глубокий

процесс. Его корни следует искать в Ионии VI в. до н.э.»2. В какой-то мере

с ним солидарен и В. Йегер — тоже сторонник этого методологического

направления,— который хотя и говорит о просветительской направленности

софистики, однако особо выделяет внутри нее социально-образовательную

роль софистов и их оппозицию к науке в том ее понимании, которое

присутствовало у физиков. Согласно Йегеру, «интеллектуальная сторона

человеческого существа тогда впервые со всею силой вышла на первый план,

и отсюда вытекали те воспитательные задачи, которые пытались решить

софисты... Софистика — не научное движение, это преодоление науки

в смысле старой физики или "истории" ионийцев иначе направленными

жизненными интересами, прежде всего педагогическими и социальными,

возникшее из преобразований в хозяйственной и государственной сфере»3.

Этим преодолением софистика, по мнению Йегера, расширяет научную

область «в этико-социальном направлении и пролагает путь подлинной

политико-этической философии наряду с наукой о природе и через нее»4.

К этому же «лагерю» относятся Д. Керферд, Ж. де Ромийи, Т. Коул,

X. Энос, Д. Макдауэлл, Э. Скиаппа5. Эти ученые, взгляды которых мы

будем подробно освещать по ходу повествования, видя в основе теории

познания софистов преимущественно чувственный опыт, полагают,

что существует определенная возможность их объективного прочтения

1 [Burnet, 1914; р. 109].

2 [Доддс, 2000; с. 184].

3 [Йегер, 2001; с. 159-162].

4 [Там же, с. 152].

5 См. библиографический список в конце книги.

20 Введение

и, следовательно, выявления их собственных мотивов, то есть, мы можем

понять то, что софисты имели в виду. Достигнуть этого можно в том

случае, если мы сбросим с мысли Протагора и Горгия вуаль их риторики

или языка, которая и мешает нам докопаться до сути. Такой подход

рассматривает себя как в своем роде уникальный уже потому, что старается

не приписывать исследуемым авторам анахронистических понятий

и схем, которые не могли ими использоваться. В наиболее совершенном

виде этот подход мы наблюдаем у Э. Скиаппа, пытающегося, например,

в случае Протагора выявить его ipsissima verba.

Третий подход может быть назван «антифундаменталистским». Он

берет свое начало от Ницше, который выразил мысль о том, что софисты

пользовались метафорической моделью языка, ввиду чего все суждения

с неизбежностью приобретали фигуративный смысл, то есть

становились тропами. К этому лагерю можно отнести всю герменевтическую

школу, согласно которой текст и понимание «рождаются» в процессе его

интерпретации и не имеют самостоятельного онтологического статуса.

Сюда же можно причислить таких ученых, как С. Консиньи, Р. Рорти,

С. Фиш и А. Мурелатос, знакомство с работами которых во многом

способствовало написанию нашего исследования1. Совершенно особая

роль в этом направлении принадлежит Александру Мурелатосу,

который одним из первых выявил антирепрезентационную модель языка

в трудах Горгия и которому в нашей работе посвящена отдельная глава.

При антифундаменталистском подходе главное внимание уделяется

риторике и постулируется отсутствие оснований для объективного

знания. Этого подхода придерживается и автор данной работы.

Четвертый подход может быть назван «креативно-рапсодическим»2.

Он.также восходит к Ницше3, однако исповедующие его авторы

приходят к достаточно радикальным выводам. Этот подход разрабатывается,

например, в работах Барбары Кассен и Джона Пулакоса4. Согласно по-

1 См. библиографический список в конце книги.

2 Данная терминология заимствована у С. Консиньи. Подробнее о нем и о

методологических проблемах изучения софистики см.: [Consigny, 2001; р. 1-73].

3 Следует еще добавить, что представители всех лагерей единодушно заявляют

о чрезвычайной полезности использования ницшеанских концептов в изучении софистов,

несмотря на то что специально о софистах Ницше говорил мало. Подробнее об этом см.:

[Consigny, 1994; р. 5-26].

4 См. библиографический список в конце книги.

Введение 21

следнему, коль уж мы обречены на разрыв с авторскими интенциями

и, следовательно, с истинным пониманием, то все, что нам остается, это

максимально проявить свои креативные способности в толковании

текстов и попытаться приспособить их к современности, сделать так, чтобы

они стали для нас актуальными и полезными. «Я исследую тексты

прошлого,— пишет Пулакос, — не как застывшие памятники, которые должно

употребить с точки зрения познания, но как ускользающие документы,

которые могут стимулировать читателей переосмыслить устройство их

собственных жизней и принять возможности для их переустройства»1.

Так создается неософистика, которая выражает новый способ мыслить

и говорить. Своего творческого апогея этот подход достигает в работах

теоретика Третьей софистики Виктора Витанца. Так, Витанца2 пишет,

что если для Первой софистики знаковой фигурой является Протагор,

для Второй — Эсхин или Филострат, то среди новых софистов нужно

отметить Горгия, Ницше, Лиотара, Лакана, Фуко, Поля де Мана. Согласно

Витанца, Третья софистика — это такая софистика, которая вынуждена

говорить о морали, этике, эстетике, политике, «несчастном сознании». Это

такой метод мышления и письма, который причине и следствию

предпочитает антецедент и консеквент, а гипотаксису, в котором присутствует

иерархия, а логические и смысловые связи вполне отчетливы,—

радикальный паратаксис, при котором нет возможности выявить логическую

связь, а формальное единство отсутствует. Это такое мышление, где

субъект не только более не знает, но и не действует как независимый

агент. Субъект здесь есть функция Логоса, обусловленная понятием

Кайрос (Реальное) — исходные понятия Горгия и Лакана. Из этой

трагедии незнания и бездействия должен, согласно Витанца, вырасти некий

новый — пусть и расщепленный — субъект, который затребует назад

свои позиции и права индивида. И в этой ситуации Третьей софистики

со всей силой раскроется этическая риторика в противоположность

политической и как несовместимая с ней. Такая риторика есть диссенсус

1 [Poulakos, 2008; р. 3]. Эти слова Пулакоса, на наш взгляд, созвучны Ницше,

говорившему, что «древность всегда понимали только через современность — так не пришло ли

время современность понимать через древность? Точнее: люди всегда объясняли для себя

древность, исходя из пережитого ими, а по примеру освоенной таким образом древности

таксировали, оценивали свой собственный опыт» [Ницше Ф. Мы филологи. URL: http://

www.nietzsche.ru/works/other/filologs/].

2 Подробнее об этом см.: [Vitanza, 1991; р. 117-139].

22 Введение

(разногласие, противостояние), осуществляющийся через радикальный

паратаксис и паралогию. Иными словами, мы могли бы назвать все это

дальнейшим углублением или вариацией философии постмодерна.

Отдельно хотелось бы сказать о книге французской

исследовательницы Барбары Кассен — как уже говорилось, тоже представительницы

вышеуказанного лагеря. Эта книга была переведена на русский язык,

она стремительно ворвалась в отечественную историю философии

после определенного «забвения» софистики и представила софистов

в очень оригинальной, хотя и во многом верной перспективе. Однако

перспектива эта может оказаться не до конца понятной русскому

читателю. Для того, чтобы понять, о чем пишет Кассен, нужно пройти

весь проделанный в XX в. на Западе интеллектуальный путь изучения

философии, софистики и риторики, который был свойственен в первую

очередь для континентальной философии, приведя в итоге к тому, что

можно было бы назвать постструктуралистской, или, выражаясь

словами С. Консиньи, креативно-рапсодической интерпретацией софистов.

Мы в этой книге, в общем, пытались ограничиться ролью достаточно

скромной: во-первых, — и это кажется наиболее важным, — заполнить

определенную лакуну в области изучении софистики в нашей стране,

возникшую в силу исторических обстоятельств, осветив по возможности

лучшие достижения зарубежной историко-философской мысли в данной

области. Во-вторых, предложить свое понимание взаимоотношений между

софистикой, риторикой и философией, сложившееся у нас в ходе данной

работы. Мы попытались исследовать роль риторического дискурса в

научной деятельности Протагора и Горгия, обращая внимание не только

на роль самой риторики в софистической аргументации, но также на

имплицитное и эксплицитное понимание Протагором и Горгием

риторичности эпистемологических, этических и онтологических составляющих

того рода знания, которое принято называть философией. Мы пришли

к выводу, что в случае Протагора и Горгия риторика является основой всей

познавательной деятельности и даже основой мировоззрения. Оказалось,

что она включает в себя те способы философской рефлексии, которые мы

сейчас называем эпистемологией, онтологией и этикой, и соответствующие

им области — науку, представление о мире, мораль и религию. Поэтому

содержание понятия риторики для этих софистов охватывает предельно

широкое измерение человеческого существования, определяя собою всю

культуру и бытие. Риторика никоим образом не может быть редуцирована

Введение 23

к теориям прозы или красноречия, являющимся лишь частными —

пускай и очень важными — ее проявлениями. В случае Протагора и Горгия

вышеуказанные — до Аристотеля еще не дифференцированные —

эпистемологические, этические и онтологические составляющие философии

могут быть без ущерба для своего содержания сведены к риторике, в

результате чего последняя может быть понята как философская риторика.

Джон Керферд отмечал, что различные подходы к изучению

софистики пытаются выделить в ней какой-либо один или несколько феноменов,

разделяемых одним или несколькими из софистов. Проблемой всех

подобных подходов является утверждение, «что мы не можем рассчитывать

на то, чтобы найти какую-либо реальную и общую интеллектуальную

или философскую доктрину, разделяемую всем движением

[софистическим. — Р. Г.] в целом»1. По словам Джона Пулакоса, это связано с тем,

что либо сознательно, либо сообразно неосознанным предпочтениям

исследователей, выходит так, что «каждая версия истории

[софистической философии. — Р. Г.] проясняет какие-либо одни аспекты проблемы,

затемняя таким образом другие»2. В этом отношении наш подход тоже

«грешит» пристрастием к одному феномену — Логосу и риторике.

Однако тут есть отличие, которое, на наш взгляд, заключается в том, что

именно доктрина Логоса и повышенное к нему внимание есть то общее,

что свойственно не только Протагору и Горгию (что для нас в данный

момент наиболее важно), но и всему движению софистов в целом, и что

именно через эту доктрину риторического логоса нужно трактовать

всех софистов. Все аспекты софистического дискурса — «гуманизм»,

энциклопедичность, политика, добродетель, жизненный успех,

религиозный скепсис, литературная и мифологическая критика, бытие,

познание,— все это «вмещается» в доктрину Логоса.

М. Фуко однажды сказал: «Не важно, кто говорит, но важно, что он

говорит,— ведь он не говорит этого в любом месте»3. Это ставит нас перед

проблемой того «места», то есть текстов, в которых это сказано, и перед

1 [Kerferd, 1981; р. 11]. Как будет показано ниже, такой общей доктриной для

софистов явится доктрина Логоса — подчеркивание особой важности речи, или риторика.

Наука о ней заменит софистам все другие дисциплины, а если быть более точным, просто

включит их в себя.

2 [Poulakos, 2008; р. 1].

3 [Фуко, 1996; с. 129].

24 Введение

вопросом, как нам с ними быть? Как нам их понимать — опираясь ли

на традицию, проявляя ли непомерно свою творческую оригинальность,

или же, руководствуясь античной максимой «ничего сверх меры», соединив

первое и второе в известных пропорциях, добиться некоторого умеренного

результата и, следовательно, как кажется, наиболее адекватного понимания.

По поводу таких сомнений, встающих на пути исследователя, Томас Кун

пишет: «Продуктивный ученый должен быть традиционалистом, который

получает удовольствие, будучи вовлеченным в запутанные игры с заранее

установленными правилами для того, чтобы стать удачливым новатором,

который откроет новые правила и новые пространства, на которых можно

будет в них играть»1. Имея на руках тексты и высказывания, мы можем

следовать и еще одной максиме Куна, согласно которой «лучше сделать

нечто хорошо с тем, что лежит у тебя под рукой, чем предаваться

созерцанию множества рассеивающихся подходов к решению проблемы»2. Так

мы встаем перед проблемой метода исследования.

Помимо упомянутых выше общенаучных методов, в исследовании

творчества Протагора и отчасти Горгия мы будем во многом опираться

на методологию Эдварда Скиаппа, который формулирует

методологическую проблему следующим образом: «Реконструируя вклад Протагора

в раннюю греческую философию и риторику, как нам построить

наиболее правдоподобное и интересное исследование его высказываний

и рассказов о нем?»3. Нашей целью является приведение комплекса

высказываний Протагора к некоему единому знаменателю, который либо

разбросан по самим этим высказываниям, либо составляет одно из них,

при помощи которого можно было бы объяснить все остальные и вывести

их из него, постольку это первое — назовем его метавысказыванием —

должно имплицитно содержать их в себе. Для этого нам потребуются

дополнительные аналитические методы, которые мы с некоторыми

ограничениями заимствуем у вышеуказанного американского ученого

и которые будут применены также к исследованию Горгия4:

1 [Kuhn, 1959; р. 29]. Несмотря на то, что Кун в этом выступлении говорит в

основном о точных науках, на наш взгляд, его высказывания вполне применимы и к истории

философии.

2 [Ibidem; р. 21].

3 [Schiappa, 2003; р. 20].

4 [Ibidem; р. 21].

Введение 25

1. Фрагменты Протагора и Горгия приобретают наибольший смысл,

когда они рассматриваются в качестве рациональных откликов на

проблемы и запросы, диктуемые самим временем жизни философа.

2. По ходу интерпретации фрагментов современные философские

понятия должны быть вынесены за скобки настолько, насколько это

возможно, для того чтобы избежать неуместной и преждевременной

схематизации истории идей.

3. Античные источники, сообщающие об учениях Протагора и

Горгия, должны рассматриваться с не меньшей осторожностью, чем

современные комментарии.

4. Четыре герменевтических принципа, которые понадобятся для

перевода и интерпретации фрагментов суть следующие: a) ipsissima

verba1; б) триангуляция2; в) лингвистическая плотность3; г) резонанс4.

1 То есть мы попытаемся вычленить из известных нам текстов — в первую очередь

платоновских — собственные слова Протагора, поскольку многие пассажи Платона,

посвященные Протагору (напр.: Теэтет 151е-152е) являются либо производными от его

высказываний, либо сознательными искажениями.

2 Само понятие «триангуляция» означает полидисциплинарный научный метод

исследования, заключающийся в попытке соединения количественного и качественного

подходов, и являет собой так называемый «третий путь». Качественный метод служит для

выдвижения новых гипотез с их последующей проверкой при помощи количественного

метода. Сам термин пришел из геологии, а в социогуманитарные дисциплины, в

частности в психологию, этот метод был введен Веббом, Кемпбелом и другими в 1960-е годы

[Webb, Campbell, Schwartz, Sechrest, 1966]. Подробнее о современном положении дел

в этой области см., напр.: [Denzin, Lincoln, 1998]. Мы же будем, следуя в этом Э. Скиап-

пе, под триангуляцией понимать процесс сопоставления известных допротагоровских

текстов — это в первую очередь Гомер и Гераклит — с постпротагоровскими текстами

Платона и Аристотеля. Отслеживая эволюцию значений слов, используемых всеми ими,

мы сможем лучше понять то, что подразумевает под тем или иным словом сам Протагор.

3 Под этим понятием, ссылаясь на Ч. Кана [Kahn, 1979; р. 87-96], Э. Скиаппа понимает

«тот факт, что смысл частных высказываний может быть преувеличен ввиду того, что автор

специально выбирал слова с большим количеством значений» [Schiappa, 2003; р. 34]. Это

касается прежде всего текстов о Протагоре, поскольку, как отмечает Керферд, «вопрос

о правильности имен был чем-то вроде стандартной темы софистической дискуссии»

[Kerferd, 1991; р. 68]. Аристотель пишет, что Протагор разделял роды имен на мужские,

женские и средние (Риторика. 1407 Ь5). Поэтому вряд ли можно заподозрить Протагора

в намеренном искажении смысла им сказанного. Просто сами употребляемые им слова,

как мы покажем в дальнейшем, являются полисемантичными.

4 Это понятие, также позаимствованное Скиаппой у Кана, означает «тот факт, что

значение отдельно взятого фрагмента может быть лучше понято тогда, когда он рассматривается

26 Введение

Следовать этим правилам безоговорочно, тем не менее, не получится1,

но принимать их во внимание и постоянно с ними сообразовываться,

на наш взгляд, является необходимым. Так, рассматривая Протагора

да и вообще софистику исходя из первого принятого нами положения,

не будем забывать, что далеко не все можно с его помощью объяснить.

Хочется верить, что действительно, духовная составляющая,

выраженная в деятельности человека, пришла к той границе, где, как говорит

Гегель, «мысль... осознала себя абсолютной и единственной сущностью

и ревниво пользовалась по отношению ко всему другому своей силой

и властью, карая ею это другое за то, что оно хочет получать признание

в качестве чего-то определенного, не представляющего собою мысль»2.

Именно поэтому мысль и обрушила свою критику в первую очередь

на самое близкое человеку — на повседневные вещи, человеческие

взаимоотношения, да и, как мы постараемся далее показать, на самого

человека.

Что до четвертого пункта, содержащего некоторые герменевтические

методы, здесь тоже нельзя забываться. В конце концов, кроме текстов

в связи с другими фрагментами того же автора, содержащими похожие слова или фразы»

[Schiappa, 2003; р. 34]. Другими словами, как мы уже указывали выше и как мы попытаемся

показать ниже, фрагменты Протагора могут как бы «отражаться» и «содержаться» друг

в друге, вступать в смысловой «резонанс», передавая друг другу частично или полностью

свою смысловую интенцию.

1 Уже сходу можно ограничить применимость п. 4. Что прикажете делать с Секстом

Эмпириком (II в. н. э.), Диогеном Лаэртским (жившим в то же время, что и Секст,

возможно, немного позже), Климентом Александрийским (то же время) и некоторыми другими

авторами, которых ввиду скудости «останков» Протагора, мы просто не можем обойти

вниманием? Ведь эти писатели принадлежат к намного более позднему времени, чем

то, которое допускает для анализа Скиаппа. Да и сам Скиаппа, при анализе фрагмента

о δύο λόγους είναι περί παντός πράγματος αντικείμενους άλλήλοις сразу же обращается

к Диогену Лаэртскому, говоря, что «существуют веские причины, чтобы рассматривать

слова Диогена Лаэрция как верные исходным идеям Протагора» [Schiappa, 2003; р. 89],

а потом к Клименту и к Сенеке. И это вполне разумно, поскольку этот фрагмент в

целостном виде впервые встречается именно у Диогена (IX, 51), в своих модификациях у двух

остальных авторов, а по большому счету, имплицитно, уже у Платона в «Евтидеме» (285е),

где говорится: ή συ, ώ Διονυσόδωρε, ουκ οϊει είναι άντιλέγειν («А ты что же, Дионисодор,

полагаешь, что противоречие не существует?»). В «Метафизике» (1062а5; 1009Ы0) тоже

говорится о том, кто высказывает противоположные утверждения (τόν λέγοντατάς

άντικειμένας φάσεις) и о выводах из них.

2 [Гегель, 1994: с. 9].

Введение 27

у нас нет более ничего, тексты же эти суть своего рода «отсутствия»

автора, следы, и являются они таковыми постольку, «поскольку нет

опыта чистого присутствия, но лишь цепочки различающихся следов»1.

Тем не менее, это не должно заставлять нас считать, что мы обречены

на непонимание этих текстов. Однако не будем забывать, что у нас

есть, как говорит Хайдеггер, пред-понимание и «свойскость»2 с миром,

с конституирующими его феноменами3, порождающие толкование.

«Всякое толкование, призванное доставить понятность, должно уже

иметь толкуемое понятым»4, толкование «не словно бы набрасывает

"значение" на голую наличность и не оклеивает ее ценностью, но всегда

уже имеет с внутримирным встречным как таковым уже разомкнутое

в миропонимании дело.. .»5.

Такое дотеоретическое и доконцептуальное состояние, которое

сродни интуиции, когда что-то не стало еще для нас «научной»

проблемой par excellence6, позволяет предположить, что у нас есть

возможность «взглянуть» на тексты «изнутри», войдя в герменевтический

круг, двигаясь по спиралям которого, мы будем вылавливать смыслы,

которые сам текст сможет нам предложить. Мы попытаемся

предвосхищать смыслы в ожидании отклика, доносящегося из глубины

самих изречений Протагора и связанных с ним текстов, и это не будет

противоречить основной герменевтической установке, поскольку, как

говорит Гадамер, «кто хочет понять текст, занят набрасыванием: как

только в тексте появляется первый проблеск смысла, толкователь

пробрасывает себе, проецирует смысл целого. А проблеск смысла в свою

очередь появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными

ожиданиями, в направлении того или иного смысла»7. Смысл же имеет

1 Деррида Ж. Подпись. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/podp.php.

2 [Хайдеггер, 2002; с. 86].

3 В такой трактовке тексты Протагора выступают в качестве феноменов мира, чем

они, собственно говоря, и являются.

4 [Хайдеггер, 2002; с. 152].

5 [Там же; с. 150].

6 То есть, не стало чем-то в буквальном смысле брошенным под ноги, препятствием,

не превратилось в объект (πρόβλημα — что-то брошенное спереди, некое препятствие

от гл. προβάλλω, равно как и objectum от лат. гл. objicio — нечто, что метнули вперед,

предмет).

7 [Гадамер, 1991; с. 75].

28 Введение

только присутствие1, но поскольку Протагора уже нет в живых, то само

его письмо, очищенное от всего лишнего застывшей речью, благодаря

своей иттерабильности, то есть возможности постоянного обращения

к нему, должно вызвать Протагора из прошлого, заставить его

некоторым образом присутствовать и способствовать плодотворному ходу

дальнейших наших рассуждений. Такая практика не нова: сам Платон

активно пользовался ею2 для решения схожей с нашей проблемы —

понять, что, собственно, хотел сказать Протагор.

Именно поэтому, в указанном нами ключе, придавая исследованию

определенный ценностный и экзистенциальный мотив, мы должны

в то же время, — приведем еще раз слова Пулакоса, — рассматривать

«прошлые тексты не как застывшие памятники, которые должно

употребить с точки зрения познания, но как ускользающие документы,

которые могут стимулировать читателей переосмыслить устройство

их собственных жизней и принять возможности для их

переустройства»3. Из этой диалектики застывшего письма, едва уловимого смысла

и взгляда на текст как на нечто живое и подвижное должно

родиться новое понимание высказываний Протагора, равно как и текстов

Горгия. Оно заключается в том, что дошедшие до нас разрозненные

высказывания Протагора могут рассматриваться как следствие

вполне единого и целостного учения, ядром которого является положение

о человеке-мере вещей. Таким образом, Протагор предстает не как

мыслитель, вбросивший в историю философии несколько сентенций,

столь здравых по смыслу, что уже несколько тысячелетий они вводят

людей в умственное и моральное искушение — ибо все, что здраво,

всегда подозрительно и провокативно, — но как систематический

философ, каждое из высказываний которого обладает так называемым

лингво-семантическим резонансом: высказывание о человеке-мере

в виде структурного смыслового ядра имплицитно содержится во всех

остальных сохранившихся фрагментах, в то время как содержание

последних может быть сведено к нему, то есть является его следствием.

В итоге целостное учение Протагора включает в себя все три более

поздние философские составляющие — онтологию, гносеологию

1 Ср.: [Хайдеггер, 2002; с. 151].

2 Напр.: Тэетет 162е; 166д-168с.

3 [Poulakos,2008;p.3].

Введение 29

и этику, а тождественность и конвенциональность понятий истины

и доксы для Протагора является условием возможности редукции его

философского дискурса к риторике.

Что же до Горгия, то его «Трактат о Небытии» не может

рассматриваться как самостоятельное философское произведение изолированно

от современной ему интеллектуальной проблематики, но исключительно

в связи с «Поэмой» Парменида. В третьей части «Трактата» Горгий

сознательно постулирует несоизмеримость мысли, слова и вещи и,

следовательно, невозможность коммуникации, вводя тем самым в философию

отсутствие оснований для референции как таковой и предвосхищая

современные проблемы теории референции. Введение факта

коммуникативной и референциальной невозможности приводит к констатации

тождественности понятий истины и доксы и разработки оригинальной

риторической концепции, заключающейся в следующем: если язык имеет

референцию в самом себе, то понятие истины превращается не более

чем в риторический топос и перформатив — общее место и действенную

функцию, в основе которых лежит социальная конвенция, вытекающая

из прагматики. Философская проблематика — этика, гносеология,

онтология — в известной степени является продуктом этого разрыва

между языком, мыслью и вещами. Единственной константой, согласно

Горгию, выступает язык, и, как следствие, философская проблематика

перемещается в область риторики. Риторика становится философской

риторикой.

Перед тем как обратиться к Протагору, хотелось бы осветить

несколько ключевых понятий, которые здесь будут использоваться. Первое

из них, и, пожалуй, центральное — это риторика. С известными

оговорками мы будем понимать риторику так, как это делает Аристотель

в своем одноименном трактате. Для него риторика «это практическая

дисциплина, цель которой — не украшение речи, но достижение

посредством речи убеждения аудитории»1. То есть цель риторики — это

убеждение на основе доверия слушающих говорящему. Это, так сказать,

классический функциональный аспект риторики, чьим придатком

является умение красиво говорить или искусно с эстетической точки

зрения построенная речь. Любой дискурс, что, собственно, явствует

из самого этого слова, в итоге сводится к устным или письменным

1 [Perelman,2001;p. 1387].

30 Введение

высказываниям, а следовательно, и к риторике. В случае письма это,

как кажется, особенно важно, поскольку несмотря на то, что письмо —

если только это не эпистола с известным адресатом — и подразумевает

в первую очередь диалог с самим собой, что может привести автора

к ощущению того, что он один на земле, тем не менее текст, который

он пишет, всегда обусловлен не присутствующей, но сознательно или

бессознательно предполагаемой инстанцией — потенциальным

будущим читателем1.

Таким образом, риторика — это та сфера бытия знания,

понимаемого, разумеется, тоже предельно широко, в которой оно находит свое

конечное выражение. Следовательно, знание имеет все те свойства,

которые имеет риторика, рассматриваемая функционально. В первую

очередь, это убедительность, но также и возможность быть оспоренным

при помощи аргументации и все той же убедительности и возможность

для мысли быть переданной дальше при помощи коммуникативных

средств, также имеющих свое обоснование в риторике. Ведь именно

она снабжает познающего инструментарием описания и

исследования любого словесного материала2. С познания же, предмет которого

всегда поначалу неясен и сомнителен, начинается вовлеченность

в риторический процесс, направленный на обсуждение этого самого

сомнительного3.

Однако этого недостаточно. Риторика — помимо функционального

или инструментального аспекта жизни человека как человека

говорящего и познающего — это предельно широкое измерение человеческого

бытия, где, пожалуй, вообще нет никакого конкретного субъекта

деятельности. Риторика — это то, в чем живет язык, то есть это понятие

еще более абстрактное, чем язык, но одновременно и деятельность,

а последний фактор роднит ее с речью. Если угодно, это деятельность

без конкретного деятеля, которую можно сравнить с хайдеггеровской

молвой4 (das Gerede). Эта молва не привязана к какому-то устойчивому

референту и субъекту высказывания, однако в ее сферу могут войти

высказывания субъектов из любых областей бытия и культуры — науки,

1 [Perelman, 1969; р. 6-7].

2 [Гаспаров,2000;с.472].

3 [Там же; с. 426].

4 Хайдеггер М. Бытие и время. §35.

Введение 31

искусства, религии и т.д. Нетрудно заметить, что этой молве может быть

присуще лишь усредненное понимание, в которое вовлечены все. Именно

поэтому высказывания ученых могут что-то для нас прояснить, но это

будет только приближение к Истине, ничего из-за этого существенно

не изменится, если область деятельности этих ученых нам не близка.

В сфере такой полупонятности царят мнения, убеждение, вера, истина,

основанная на доверии авторитету и т.д. Все это толкуется и молвится

в самой молве. Это можно назвать экзистенциальным модусом бытия

риторики. Именно так, как мы постараемся показать, мог понимать

риторику Горгий, для которого сфера Логоса приобретала чрезвычайно

широкое риторическое измерение.

Получается, что существует язык как речь в возможности, существует

речь или текст как язык в деятельности, и есть молва, или риторика,

как то, что объемлет язык и речь, где последние сталкиваются и

расходятся. Речи замолкают, тексты стираются, язык забывается, а молва

риторики остается. Если ссылаться на классиков, то в качестве

подкрепления своего мнения можно было бы привести понимание риторики

Хайдеггером: «Давно традиция утратила понимание риторики — это

случилось уже в эпоху эллинизма и раннего Средневековья постольку,

поскольку риторика стала всего лишь школьной дисциплиной. Исходное

значение риторики уже давно утрачено. Поскольку мы забываем

спросить насчет конкретных функций "Риторики" Аристотеля, постольку

мы теряем фундаментальную возможность ее интерпретации и

прояснения. Риторика — это не что иное, как дисциплина, в которой

самоистолкование Дазайн совершается явным образом. Риторика есть не что

иное, как истолкование Дазайн в своей конкретности, это герменевтика

самого Дазайн»1.

Комментируя этот хайдеггеровский текст, Теодор Кизель поясняет:

«Природа этой повседневной речи может быть полностью обнаружена

в исследованиях, осуществленных словоохотливыми греками, которые

пришли к исходной "логике", первой фундаментальной доктрине логоса,

которую они назвали "риторикой". Эта герменевтика повседневной жизни

(говорение), таким образом, делит ключевые моменты речи на

праздничную, политическую речь и судебную просьбу, анализируя их в

дальнейшем посредством трех критериев доверия — этоса говорящего, пафоса

1 [Heidegger, 1924].

32 Введение

и аргументации, которая обращается к существу дела и сердцу слушателя»1.

Однако нельзя забывать, что сведение риторики к трем родам речей, равно

как и понимание ее исключительно как ars bene dicendi — это сужение

круга риторического2. Риторика или молва — это функциональная

коммуникационная реальность, в которой обречен жить человек, поэтому она

всегда с одной стороны есть поле нашей жизни, с другой — инструмент

убеждения, создающий и нас, и себя, и само это жизненное пространство,

которое в нашем сознании предстает как мировоззрение, картина мира3 —

научная или мифологическая. Таким образом, риторика представляет

собой архитектоническую силу и универсальную форму человеческой

коммуникации, о чем с неустанным постоянством явно или имплицитно

твердит практически вся философия второй половины XX в.4

После этих рассуждений будет целесообразно дать рабочее

определение риторики. Итак, определим риторику как механизм порождения,

передани и усвоения любой комбинации любых знаков5 -— будь то

сознательно, ради передачи мысли, как в случае научного трактата, когда

преобладает адресат, пусть и гипотетический, будь то неосознанно,

как в случае, когда древний человек просто производит свои орудия

труда, совсем не думая о том археологе, который спустя тысячелетия

обнаружит их и станет «читать» как некое сообщение или текст, будь то

инстинктивно, как в случае символического поведения животных, где

присутствует природная (дикая) риторика жестов. Везде, где

присутствуют знаки, их производство, передача и усвоение — а это и есть пульс

культуры, — существует и риторика.

Теперь о софистике. Под софистикой здесь понимается не какой-то

стиль мышления, привлекающий для рассуждения паралогизмы и дру-

1 [Kisiel, 1995; р. 284].

2 [Гадамер, 1991; с. 194].

3 Наука и картина мира, создаваемая ею, функционирует в виде высказываний более

или менее убедительных, то есть как риторика. Эти высказывания, разумеется, имеют

степень верификации или фальсификации — процедур вполне конвенциональных, —

т. е. истинности. В неискушенном разуме они порождают какие-то смутные образы

касательно того, как произошел мир, и человеку вроде как спокойней на душе от того, что

в голове у него переплетаются суперструны и шумят большие взрывы.

4 [Crosswhite, 2004; р. 375]; см. также: [Тимонина, 2005, с. 29-34]. См. также

фундаментальное исследование, посвященное неориторике: [Мейзерский, 1991].

5 Ср.: [Лотман, 1992; с. 168].

Введение 33

гие логические хитрости и ошибки, не стиль мышления, смешивающий

в единую кучу различное многообразие данных, не коррелят

структуралистской и постструктуралистской философии, где смещены смысловые

центры и иерархия, а на их место внедрено ризоматическое,

многоуровневое и полицентричное смысловое поле1. Нет, первая софистика — это

исключительно историко-философский феномен, характерный для

Греции V в. до н.э. и имевший своих лучших и худших представителей.

Только эта великая софистика и будет нас здесь интересовать. То есть

софистика — это историческое явление, и в этом аспекте она понимается

нами вполне традиционно. Однако классических софистов — Протагора

и Горгия — мы не пытаемся рассматривать отдельно от философов, для

нас они такие же философы, как досократики или Платон с Аристотелем.

Тот факт, что они не нашли предельных оснований бытия, не дает нам

права исключать их из «лагеря» философов, ибо не в меньшей степени, чем

Платон и Аристотель, они понимали бытие как сферу мысли и дискурса.

Бытие, проблема знания и его репрезентации, то есть вопросы о том,

что такое бытие, как мы можем познать его, как нам выразить это знание,

суть важнейшие, на которые пытались дать ответ софисты, понимая, что

иного способа познания и выражения бытия, кроме языка, у них нет2.

Сегодня мы бы могли назвать их методологами науки, и в этом они схожи

с Поппером, Куном, Лакатосом, Фейерабендом, Полани и другими. Софисты

были озабочены не столько тем, что мы познаем, но тем, как мы это

делаем, и главное, как мы об этом говорим, как высказываем наше знание.

Это напрямую роднит их с методологией науки XX в. Великая софистика

кончилась, хотя и остался софистический стиль мышления, который в

нашей работе не разводится с философским, а риторика и молва остаются,

ибо мы живем в них, движемся и существуем. В риторике размыкается

и создается мир, формируется и раскрывается человек, создается,