Автор: Нерсисян М.Г. Саркисян Г.Х. Акопян Т.Х.

Теги: история культура культурология армянский народ

Год: 1980

Текст

ыьчиъь IfcSU-lU.'b miJU.LUU.rU.'b

ZU3 d-ПЧЛЧГЧЬ

^иэипь^зпьъ

гшрпьзъ ^иииъичъъгьз иьъзъч UbP ОГЪГС

^ияи^гпь^зиир

irns. и. р. ъъгиьизиъь

ъгъчиъь шиириигиъь ^гшигичзпьА-зпьъ

ъгъчиъ — 1980

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИЯ

АРМЯНСКОГО НАРОДА

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ПРОФ. М. Г. НЕРСИСЯНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕРЕВАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЕРЕВАН — 1980

9 (С43) индекс ББК 63.3 (2Ар) И 907

Коллектив авторов: член-корр. АН Арм. ССР, проф. Г. X. САРКИСЯН (глава I, § 2-

4, главы II-V), проф. Т. X. АКОПЯН (главы VI-XII), проф. А. Г. АБРАМЯН (глава XIII,

§2,4; глава XIV, §1,2,3), академик АН Арм. ССР, проф. М. Г. НЕРСИСЯН (глава XIII,

§1,3; глава XIV, §4; главы XV — XVII, глава XVIII, §3; глава XIX, §2),

проф. К. С. ХУДАВЕРДЯН (главы XX-XXIV; глава XVIII, § 1, 2; глава XIX, § 1, 3), акаде¬

мик АН Арм. ССР, проф. С. Т. ЕРЕМЯН (глава I, § 1).

В редактировании книги принимали участие: академик АН Арм. ССР,

проф. Б. Н. АРАКЕЛЯН (главы VII - IX, XII), член-корр. АН Арм. ССР, проф. Г. А. ГАЛОЯН

(главы XXI-XXIV).

4907 История армянского народа: С древнейших времён до наших дней/

Г. X. Саркисян, Т. X. Акопян, А. Г. Абрамян и др.; Под ред. М. Г. Нерсисяна. — Ер. Изд-во

Ереван, ун-та, 1980. — 460 с, ил., 10 л. ил., 4 л. карт.

В книге, впервые на русском языке, излагается история армянского народа с древ¬

нейших времён до наших дней. В ней освещаются основные события общественно-

политической и социально-экономической жизни, вопросы многовековой и богатой куль¬

туры армянского народа. Книга предназначена для массового читателя.

0505040000-32 38_80 9(С43)

704(02) - 80 ББК 63-3 (2Ар)

© Издательство Ереванского университета, 1980

ОТ РЕДАКЦИИ

Истории армянского народа посвящено немало книг. Опубликованы как научные ис¬

следования, освещающие отдельные проблемы, так и очерки и труды обобщающего

характера. В числе последних работ особого внимания заслуживает многотомник

«История армянского народа» на армянском языке, изданный Институтом истории

Академии наук Армянской ССР.

Однако широкие круги читателей, интересующиеся историей армянского народа,

нуждаются прежде всего в доступных, небольших по объёму работах. Массовому чи¬

тателю хотелось бы иметь под рукой краткую историю Армении в одной книге. Такой

труд нужен в частности на русском языке. Настоящий однотомник, охватывающий

историю армянского народа с древнейших времён до наших дней, призван удовлетво¬

рить именно эту потребность.

В однотомнике, разумеется, освещены лишь важные страницы, основные вопросы

истории Армении; сравнительно второстепенные факты, события и сведения из-за

краткости изложения опущены. Но несмотря на это читатель получит достаточное

представление об истории армянского народа.

Книга состоит из четырёх разделов: 1. Древний период, охватывающий две обще¬

ственно-экономические формации — первобытнообщинную и рабовладельческую;

2. Средние века — феодальная формация; 3. Новое время — капиталистическая форма¬

ция: 4. Советский период — коммунистическая формация. Думается, что для кратких

очерков такая структура более целесообразна.

Однотомник является переводом «Истории армянского народа», вышедшей в свет

в 1972 г. на армянском языке. В русское издание внесены ряд изменений и дополнений.

Нелишне отметить, что предлагаемый ныне читателю труд — первая попытка из¬

ложения целостной истории армянского народа на русском языке.

Редакция и авторский коллектив с благодарностью примут замечания и пожела¬

ния читателей, которые будут учтены при переиздании книги.

Ереван, 1979 г.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДРЕВНИЙ ПЕРИОД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДРЕВНЕЙШИЕ ПЛЕМЕНА, НАРОДНОСТИ И ГОСУДАРСТВА

АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

1. Армянское нагорье и сопредельные страны

В историческом прошлом жизнь армянского народа протекала на территории, из¬

вестной в географической науке под названием Армянского нагорья. Советская Армения

занимает северо-восточную часть этой территории.

Армянское нагорье известно многочисленными горными хребтами, плоскогорьями и

потухшими вулканами. Оно находится между Малоазийским и Иранским плоскогорьями,

в северо-западной части Передней Азии, занимает территорию от 37°30' до 40°15' север¬

ной широты и от 38° до 47° восточной долготы. Нагорье имеет в среднем высоту 1500-

1800 метров над уровнем моря и, будучи выше окружающих стран, иногда называется

«горным островом». Средняя часть нагорья представляет собой обширное плоскогорье,

изрезанное горами и долинами. Окружённая естественной стеной многочисленных гор¬

ных хребтов и гор, эта средняя часть нагорья в древности была известна под названием

Срединной страны (Миджнашхар).

Беря начало от вершин Арарата, на запад до реки Евфрат тянется горная цепь Армян¬

ского хребта, который вместе с составляющими его продолжение горами делит Средин¬

ную страну на северную и южную части. Обширный вулканический массив горы Арарат

(Масис) с её вершинами — Большим Араратом (5165 м) и Малым Араратом (3925 м) —

находится почти в центре Армянского нагорья.

Северную границу Армянского нагорья составляют Восточно-Понтийские горы. Их

продолжением является горная система Малого Кавказа, которая тянется от берегов Чёр¬

ного моря до Мегринского ущелья р. Араке и состоит из ряда горных цепей. К западу от

них возвышается огромный вулканический массив горы Арагац (4090 м). На широко рас¬

кинувшихся пологих склонах Арагаца, богатых родниками и естественными пастбищами,

люди занимались скотоводством и земледелием с незапамятных времен.

Складчатая дуга Армянского Тавра обрамляет Срединную страну с юга. Южные окра¬

инные области древней Армении (Алдзник, Сасун, Мокк, Кордук) простирались в районе

отрогов Армянского Тавра и охватывали долины Западного и Восточного Тигра.

К югу от Армянского хребта находится обширное плато с несколькими горными мас¬

сивами. К их числу относится Бюраки (в древности Серманц, 3650 м) с его пастбищами,

многочисленными студёными родниками и озерцами, благодаря которым он получил

свое название (Бюраки — «Десять тысяч источников», Бингёл). На восток от него прости¬

раются горы Цахканц с их вулканической вершиной Тондрак (3542 м). На юго-западе от

гор Цахканц, недалеко от северного берега оз. Ван возвышается вулканический массив

Сипан (в древности Нех-Масик, главная вершина его имеет высоту 4434 м), который на

юго-западе соединяется с вершиной Саракн (3050 м), имеющей огромный кратер.

Между горными хребтами Армении расположен ряд замкнутых возвышенных плато,

плодородных долин и равнин. Наиболее известны среди них Араратская, Таронская

(Мушская), Харбердская, Ерзинкайская, Багревандская (Алашкертская) и Ширакская доли¬

ны. По обе стороны среднего течения реки Араке, между горами Арарат (Масис) и Арагац

и устьями рек Ахурян и Арпа, раскинулась обширная и плодородная Араратская равнина

— сердце Армянского нагорья. Араратская равнина издавна была центром экономиче¬

ской, политической и культурной жизни армянского народа. Здесь находились столицы

древней Армении — Армавир, Ервандашат, Арташат, Вагаршапат, Двин, а в наше время —

Ереван. На запад и северо-восток от подножия Арагаца расстилается плодородная Ширак¬

ская равнина, где находилась столица средневековой Армении Ани.

Окружённое горными хребтами Армянское нагорье получает мало влаги. Континен¬

тальным климатом отличается в особенности Срединная страна с холодной зимой и жар¬

ким, сухим летом, но в отдельных её местностях климат умеренный. Бросается в глаза

резкая разница между климатическими условиями низменных равнин и соседних высо¬

ких гор. Дожди обычно выпадают весной и способствуют появлению в горах и на равни¬

нах пышной растительности. Араратская равнина имеет сухой, континентальный климат: в

Ереване, расположенном на высоте около 1000 м над уровнем моря, средняя температу¬

ра в январе бывает - 6,4°, в июле + 25°.

Армянское нагорье является водоразделом ряда больших рек Передней Азии. Отсю¬

да берут начало Евфрат и Тигр, впадающие в Персидский залив, Чорох и Гайл-гет, впа¬

дающие в Чёрное море, Кура и Араке, впадающие в Каспийское море, и их многочислен¬

ные притоки. Евфрат (длина 2700 км, из них 500 км в пределах Армянского нагорья) имеет

два рукава: Западный Евфрат, который берёт начало в горах Цахкавет, севернее города

Карина (Эрзерума), и Восточный Евфрат, или Арацани, берущий начало в горах Цахканц.

Одним из притоков Арацани является Меграгет, протекающий по плодородной Таронской

равнине. Река Тигр (длина 1950 км, из них 380 км в пределах Армянского нагорья) также

имеет два рукава — Западный Тигр и Восточный Тигр, первый из которых берёт начало с

юго-западных, а второй — с юго-восточных склонов Армянского Тавра; они соединяются

около города Сгерд. Река Араке (в древности Ерасх, 314 км) начинается с северных скло¬

нов Бюракнских (Бингёльских) гор, на Басенской равнине сворачивает на восток и течёт по

глубокому Кагзванскому ущелью, в древности называвшемуся Ерасхадзором. Принимая

слева реку Ахурян, Араке затем течёт по обширной Араратской равнине. Здесь его левыми

притоками являются Касах, Раздан, Азат и др. Связанная с Араксом и его притоками сис¬

тема каналов орошает виноградники и плодовые сады, а также плантации технических

культур Араратской равнины. В народе эту реку часто называли Матерью-Араксом.

Нагорье богато большими и малыми озёрами. Озеро Севан (в древности — Гегамское

море) является самым высокогорным среди больших пресноводных озёр мира (находится

на высоте около 1900 м над уровнем моря, поверхность — немногим меньше

1400 кв. км). В озеро впадают до 20 речек, а из него вытекает только одна река — Раздан

(Зангу). Среди рыб, которые водятся в Севане, большой известностью пользуется местный

вид форели — ишхан.

Ванское озеро (в древности Тосп, или Бзнунийское море) находится на высоте 1720 м

над уровнем моря. Поверхность озера равна 3733 кв. км. Воды озера солёные. С древ¬

нейших времён здесь занимались рыболовством, добычей соли и селитры.

Озеро Урмия (в древности Капутан) расположено в одной из впадин, лежащих между

Армянским нагорьем и Иранским плоскогорьем.

Кроме этих трёх больших озёр, имеются многочисленные маленькие горные пресно¬

водные озёра. К ним относятся Арпи, Арчак (в Васпуракане), Гайлату (в Коговите), Цовк

(ныне Гельджук) и др.

Геологическое строение и климатическое разнообразие породили разнообразие почв

и растительности нагорья: плодородные поля сменяются каменистыми почвами с фрукто¬

выми садами. Срединная страна бедна лесами. Лиственные и, частично, хвойные леса

встречаются преимущественно в Гугарке, долине Агстева, в Слонике, а также на южных

склонах Восточного Понта и Армянского Тавра. На высоте около 2000 м над уровнем моря

начинается альпийская зона — это район прославленных пастбищ Армянского нагорья с

пышной луговой растительностью.

Главным занятием населения горных долин издревле было выращивание зерновых,

виноградной лозы, льна, кунжута, а также плодовых деревьев — абрикоса, персика, че¬

решни, яблони и др.

Армянское нагорье богато дикими животными. Из копытных млекопитающих здесь

водятся благородный олень, косуля, горный козёл, встречается также армянский муфлон,

а в тростниковых зарослях долины Аракса — кабан. Из хищников обычны волк, лиса, мед¬

ведь, гиена; из птиц — орёл, гриф, коршун, сокол, аист, куропатка, утка, дрофа, перепёлка,

фазан и др.

Недра нагорья богаты полезными ископаемыми. В горах ряда областей с древнейших

времён добывали медь, железо, свинец, серебро, золото и каменную соль. Особенно

славились медные рудники в Гугарке и Сюнике, соляные копи в Кохбе, Кагзване и Нахча-

ване. Издавна пользуются известностью строительные материалы нагорья — туф и мра¬

мор разных цветов, базальт, пемза и др. Имеются также запасы железа, меди, свинца, зо¬

лота, молибдена, каменной соли и т. д.

Нагорье известно разнообразными лечебными минеральными водами — «джерму-

ками» (горячими источниками) и кислыми водами. На базе их в годы Советской власти

возникли здравницы Арзни, Джермук и др.

Армянское нагорье сообщалось с внешним миром через горные проходы, именовав¬

шиеся в древности «вратами». Через нагорье проходили два важнейших торговых и воен¬

ных пути древнего мира, которые связывали Восток с Западом. Военно-стратегическое и

торговое значение Армянского нагорья являлось одной из важных причин многих войн

между державами Средиземноморья и Передней Азии. Ареной этих войн обычно стано¬

вились Армения и соседние страны. Узлом основных магистралей торгового обмена меж¬

ду Востоком и Западом была Араратская равнина. С севером Армению связывали пути,

проходившие через Грузию и Кавказскую Албанию (Агванк) вдоль побережья Чёрного и

Каспийского морей.

Древняя Армения была разделена на пятнадцать крупных областей или «земель».

Наиболее известными из них были Айрарат, Васпуракан, Сюник, Арцах, Гугарк, Высокая

Армения, Туруберан, Алдзник, Цопк. Каждая область в условиях натурального хозяйства и

географической замкнутости представляла не только отдельную экономическую единицу,

но имела свои особые обычаи, диалект и культурные традиции.

2. Каменный и бронзовый века на территории Армянского нагорья

Происхождение человека относится ко времени, отдалённому от нас более чем на

два миллиона лет. Из первых человекоподобных, благодаря трудовой деятельности, по¬

степенно сложился человек в его сегодняшнем облике. Выпрямилась осанка, развились

конечности, кисть руки приобрела способность к тонкой работе, появилась членораз¬

дельная речь, развился мозг человека. Всё это произошло в рамках эпохи, именуемой в

науке древнекаменным веком — палеолитом.

Во многих районах Армянского нагорья обнаружены следы деятельности человека

эпохи палеолита, изготовлявшиеся и применявшиеся им орудия труда. Среди таких нахо¬

док особой полнотой отличаются коллекции, собранные на территории Армянской ССР

(гора Артин, окрестности курорта Арзни и др.). Они показывают, во-первых, что Армян¬

ское нагорье принадлежало к областям древнейшего расселения человека и, во-вторых,

что деятельность человека продолжалась здесь непрерывно в течение всех периодов

древнекаменного века — нижнего палеолита (до 100 тыс. лет до нашего времени), сред¬

него палеолита (до 40 тыс. лет) и верхнего палеолита (40 тыс. лет — 15-12 тыс. лет тому

назад).

От первоначального универсального каменного рубила — грушевидного грубо обби¬

того многоцелевого орудия труда — человек за эти сотни тысячелетий перешёл к приме¬

нению многочисленных специализированных, обработанных орудий, которыми можно

было резать, сверлить, скоблить дерево, кость, рог и прочие материалы. Человек получил

возможность охотиться на таких распространённых в то время крупных животных, как

мамонт, северный олень, бык, дикая лошадь, а также заниматься примитивным рыболов¬

ством. Огромным достижением явилось изобретение способа искусственного добывания

огня. Смягчение климата, наступившее в конце эпохи верхнего палеолита и отступление

ледников создали новые благоприятные условия для дальнейшего развития деятельности

человека.

Каменные рубила раннешельского периода

Заключительный период каменного века — новокаменный век представлен на терри¬

тории Армении рядом поселений, относящихся к VIII — середине V тыс. до н. э. Искусство

обработки камня достигло совершенства — орудия шлифуются. Каменный топор с дере¬

вянным топорищем даёт возможность мастерить средства передвижения и перевозки —

повозки и лодки. Получают дальнейшее развитие земледелие и скотоводство. Создаются

искусственные жилища. Изготовляются первые глиняные сосуды; они пока ещё грубы и

шероховаты, не обожжены, но у них большое будущее. Племена, состоящие из родов, ук¬

репляются и, в свою очередь, объединяются в племенные союзы, на первых порах ещё

непрочные.

Следующий, меднокаменный период, или энеолит, датирующийся в Армении второй

половиной V тыс. и IV тыс. до н. э. (поселения Шамирамалты, Техут, Кюль-тапа и др.), оз¬

наменован завершением оформления раннего земледелия и скотоводства: изготовляются

разнообразные орудия для обработки земли и сбора урожая, приручаются и разводятся

коза, овца, свинья, крупный рогатый скот (последний используется и как тягловая сила);

возникает ткачество из шерстяных и растительных ниток; развивается и разветвляется ке¬

рамическое производство. Важнейшим достижением эпохи является изготовление изде¬

лий из меди. Металл ещё долгое время используется параллельно с камнем, и формы ме¬

таллических орудий до поры повторяют формы каменных. Эпоха энеолита характеризует¬

ся также началом широких межрегиональных связей.

Ill тыс. до н.э. для наиболее развитых к тому времени стран земного шара явилось

временем возникновения государств. Первые государства образовались в плодородных

речных долинах: в долине Нила — Египет, в долине Тигра и Евфрата — Шумер и Аккад.

Влияние их цивилизации проникает в соседние страны, в том числе на Армянское наго¬

рье. Здесь в этот период ещё господствует родовое общество, продолжается переход его

от матриархата к патриархату, при котором ступени родства определяются уже по отцов¬

ской линии. Такой переход был связан с ростом материального производства и, парал¬

лельно, с ростом роли и значения мужчины в экономической и общественной сферах. К

концу этого периода намечается и имущественная дифференциация населения — выде¬

ление и усиление родоплеменной знати.

Орудия мезолита.

Ill — II тыс. до н. э. на Армянском нагорье — эпоха бронзы. В этот период производи¬

тельные силы общества переживают огромный подъём. Возникает пахотное земледелие,

применяются примитивные способы орошения земли, и на этой основе развивается также

садоводство. В число одомашненных животных включается лошадь. Ремёсла развиваются

и специализируются, наряду с прогрессом традиционных ремёсел — обработки камня,

кости, кожи, дерева, керамического производства, наблюдаются крупные достижения в

металлургии. В качестве основного материала медь заменяется бронзой — сплавом меди

с оловом. Этот сплав значительно превосходит чистую медь твёрдостью и режущей спо¬

собностью. Умножаются виды бронзовых орудий труда, бытовых предметов и украшений,

оружейное дело выделяется в отдельное ремесло. Развивается ювелирное дело, изделия

из золота, серебра и полудрагоценных камней приобретают изящество и тонкость.

Бронзовая модель боевой колесницы (Лчашен, XIV—XIII вв. до н. э.)

Наскальные изображения эпохи поздней бронзы (Гггамские горы)

Остатки продукции ремесленного производства обильно представлены в памятниках

бронзового века Армянского нагорья (Шенгавит, Мохраблур и др.) и в богатейших погре¬

бениях (Трехк-Триалети, Кировакан, Лчашен). Эти материалы, как и обнаруженные в горах

Армении наскальные изображения, также свидетельствуют о процессе социального и ду¬

ховного развития общества, который вёл к разложению первобытнообщинного строя. В

руках родоплеменной знати концентрируются лучшие пахотные земли, обширные стада и

другие богатства. В средний и поздний период бронзы погребения представителей этого

слоя общества выделяются особой роскошью, содержат большое количество вещей —

великолепные разукрашенные погребальные повозки, высокохудожественно выполнен¬

ное оружие и украшения, а также скелеты убитых и захороненных со своими хозяевами

рабов. Общество быстро продвигается по пути классообразования.

Примитивные первобытные религиозные представления перерастают в сложную сис¬

тему, где находит своё место культ сил природы и небесных явлений, предков, верования,

связанные с охотой и плодородием, олицетворенные в человекоподобных или представ¬

ляемых в виде животных божествах.

В это время получают широкое распространение построенные из огромных каменных

блоков так называемые циклопические крепости, что указывает на учащение межпле¬

менных столкновений. Это обстоятельство ещё более укрепляет позиции родоплеменной

знати. Общество находится в преддверии образования государства.

К концу II тыс. до н. э. на Армянском нагорье начинается использование железа, и тем

самым на смену бронзовому веку приходит железный. Высокие качества этого нового ма¬

териала дают новый толчок развитию производительных сил.

3. Древнейшие этнические образования на территории

Армянского нагорья и сопредельных стран

Какие народности и племена населяли Армянское нагорье? О древнейшем периоде

имеется пока ещё мало сведений. Некоторые общие черты материальной культуры сви¬

детельствуют об этнической общности значительной части населения нагорья уже в IV - III

тыс. до н. э. Это были племена субарейцев или хурритов, часть которых в середине III тыс.,

по-видимому, мигрировала к берегам Средиземного моря. В ряде местностей этого рай¬

она археологами обнаружены памятники материальной культуры (в частности, керамиче¬

ские изделия), сходной по форме с культурой племён Армянского нагорья.

Повозка периода поздней бронзы (Лчашен)

Для II тыс. до н. э., благодаря сохранившимся в письменных памятниках свидетельст¬

вам, картина племён и народностей, населявших Армянское нагорье и близрасположен-

ные области, существенно проясняется. Южная зона нагорья была населена родственны¬

ми друг другу хурритскими и урартскими племенами. Хурриты обитали на территории,

расположенной от западной излучины Евфрата до озера Ван (страны Алзи, Пурулумзи,

Шубриа и др.). Однако основная масса их жила южнее, на территории, простиравшейся от

Средиземного моря через северную Месопотамию к Ассирии и Вавилонии. Именно в се¬

верной Месопотамии в XVI в, до н. э. хурриты создали своё государство Митанни со сто¬

лицей Вашшугане. Это государство держало под своим политическим влиянием Ассирию,

южную часть Армянского нагорья, страны долины верхнего течения Евфрата и некоторое

время играло ведущую роль в Передней Азии. Оно состояло в тесной связи с могущест¬

венными государствами этого периода — Вавилонией, Египтом и Хатти (Хеттским царст¬

вом).

Хурриты создали богатую материальную и духовную культуру и на основе аккадского

(вавилоно-ассирийского) клинописного письма разработали собственную письменность.

Государство Митанни в XIV в. ослабло под ударами Хатти и вскоре подчинилось владыче¬

ству усилившейся Ассирии.

Бассейн озера Ван и прилегающие к нему с востока земли были населены родствен¬

ными хурритам урартскими племенами. В XIII в. до н. э. на этих территориях существовал

племенной союз Уратри (Уруатри), состоявший из восьми племён. После опустошитель¬

ных нашествий царя Ассирии Салманасара I (1280 - 1261) союз Уратри распался, и его ме¬

сто занял более мощный племенной союз Наири. Этот союз занимал значительную часть

Армянского нагорья, временами простирая свои границы от озера Урмия до долины реки

Чорох. В XI в. союз Наири распадается, и на арену вновь выступает союз Уратри.

Западные подступы к Армянскому нагорью — центральные и восточные земли Малой

Азии, — уже в конце III — начале II тыс. до н. э. были заселены индоевропейцами — род¬

ственными племенами хеттов-неситов и лувийцев. Эти племена постепенно заняли терри¬

торию местных племён хаттов или протохеттов, ассимилировали их и в то же время сами

в существенной мере прониклись их культурой. Хеттское государство образовалось рань¬

ше хурритского — не позже XVII в. до н. э. — и было более сильным. Оно просуществова¬

ло до начала XII в. до н. э.

Хетты также создали богатую культуру, имели свою письменность, сформировавшую¬

ся на базе аккадского клинописного письма. Рабовладение у них было более развито, чем

у хурритов, благодаря крепкой военной организации, мощной армии, захватывавшей в

войнах большое число пленных.

Государство родственных хеттам лувийцев располагалось в южных районах Малой

Азии, однако массы лувийского населения жили также северо-восточнее этих районов —

в странах долины западного течения Евфрата: Куммухе, Мелиде, Ишуве, Сухме и др., рас¬

положенных между государством Хатти и Армянским нагорьем. Лувийцы пользовались

иероглифической письменностью (так называемые «хеттские иероглифические надпи¬

си»).

К северо-востоку от Хатти, в районах верховий рек Гайл-гет (Келкит) и Чорох, охваты¬

вая также область Высокой Армении в верховьях Евфрата, располагался сильный племен¬

ной союз Хайаса, вместе с которым в источниках часто упоминается страна Аззи, вероят¬

но, составная часть Хайасы или её тесный союзник. Объединение Хайаса-Аззи представ¬

ляло собой общество на грани образования государства: наряду с вождём здесь всё ещё

сохранял свою роль совет старейшин, который иной раз мог действовать и самостоятель¬

но, помимо воли вождя. Основным занятием населения Хайасы-Аззи было земледелие

(включая садоводство) и скотоводство. По языку это население было либо хурритским,

либо родственным хеттам и лувийцам. Важным центром Хайасы была Кумаха — позд¬

нейший Ани-Камах в Высокой Армении. В XV - XIV вв. до н. э. хетты многократно сталки¬

вались с Хайасой-Аззи.

В северной части Армянского нагорья, на территории простиравшейся от озера Севан

до района Карса, был расположен большой племенной союз Этиуни, этнически, возмож¬

но, родственный хурритам.

В начале XII в. до н. э. из заевфратских областей в юго-западные районы нагорья, за¬

селённые хурритами, хеттами и лувийцами, мигрируют и оседают здесь группы индоев¬

ропейских армяноязычных племён, именуемых в ассирийских клинописных источниках

мушку и уруму, в греческих — аримами, а в дальнейшем — арменами.

4. Государство Урарту

Из племён и народностей, населявших Армянское нагорье, урарты первыми достигли

ступени образования государства. При помощи военной силы им удалось распространить

и в течение двух с лишним столетий поддерживать свою власть над большей частью наго¬

рья, создав одно из крупнейших государств древнего мира.

Начиная с 859 г. ассирийские надписи упоминают первого урартского царя Араме.

При нём государство охватывало лишь бассейн озера Ван и примыкавшую к нему с севе¬

ро-запада область верховьев реки Драцани (Мурад). Второй из известных нам царей —

это Сардури I, сын Лутипри. Он оставил надпись (в нескольких экземплярах) на ассирий¬

ском языке о строительстве стен столицы Урарту — Тушпы, расположенной на юго-

восточном побережье озера Ван; это первый дошедший до нас письменный документ го¬

сударства Урарту. В нём, по примеру ассирийских царей, урартский царь именует себя

«великим царём, могучим царём, царём вселенной», а также «царём царей». Урартское

государство в этой надписи именуется страной Наири, а что касается названия Урарту, то

оно упоминается в надписях ассирийских царей.

Преемником Сардури I был Ишпуини (приблизительно 825-810 гг.). От него до нас

дошли первые письменные памятники на урартском языке. Из них узнаём, что сами урар¬

ты именовали свою страну Биайнили, откуда происходит название озера Ван. При Ишпуи¬

ни государство Урарту раздвигает свои границы на северо-запад и на юг; здесь оно стал¬

кивается с наиболее могущественным государством того времени — Ассирией.

Деятельностью Минуа (810-786), сына Ишпуини, начинается эпоха преобладания

Урарту в Передней Азии. Десятки клинописных надписей сообщают о сооружении крепо¬

стей как в центральной части, так и, особенно, в окраинных областях государства. Завер¬

шается строительство оборонительных сооружений столицы Тушпы.

Строительство каналов, разветвлённой оросительной системы даёт возможность

расширить посевные площади и развить садоводство. Следует особо упомянуть прове¬

дённый при Минуа и существующий поныне 70-километровый оросительный канал, по¬

дававший воду столице. На его каменных стенах сохранились надписи о сооружении и

наречении «Каналом Минуа». Армянская традиция переименовала его в «Канал Шами-

рам», приписав его сооружение полулегендарной царице (как, впрочем, и строительство

самого города Тушпы-Вана).

Минуа укрепил военные достижения своего отца, утвердился в странах Мана и Муса-

сир, расположенных, соответственно, на южном побережье озера Урмия и к югу от озера

Ван, и продвинулся ещё далее в сторону Ассирии. Урартская экспансия развивалась также

на запад, в страны верхнего Евфрата. Здесь урарты сталкиваются с местными армяноя¬

зычными племенами, область которых в урартских надписях именуется Урме. Продвига¬

ясь на север, Минуа достиг Аракса и на склонах горы Арарат основал город, назвав его по

своему имени Минуахинили.

Сын и преемник Минуа Аргишти (786-760) перешёл Араке и занял Араратскую доли¬

ну. Здесь было построено два города. В 782 г. до н. э. Аргишти основал город Эребуни

«для могущества страны Биайнили, для усмирения вражеской страны», как записано в

царской надписи. Иными словами, это была мощная военная база. Аргишти поселил в

Эребуни 6600 воинов, выведенных им из стран Хате и Цупа на Евфрате во время похода,

осуществлённого в предшествовавшем году. Возможно, что это были воины армяноязыч¬

ных племён. Эребуни располагался на территории современного Еревана, и имя послед¬

него восходит к этому названию. В 775 г. до н. э. в центре Араратской долины Аргишти ос¬

новал город Аргиштихинили, ставший административным центром северных провинций

государства. Этот город впоследствии перерос в первую столицу Армянского государства

и назывался Армавир.

Укрепившись в Араратской долине, Аргишти стал продвигаться дальше на север в

двух направлениях — вдоль реки Раздан к озеру Севан и вдоль реки Ахурян в сторону

страны Диаухи. На западе он подчинил заевфратскую страну Хате со столицей Мелитеа и

двинулся оттуда на юг, в Северную Сирию. Здесь он захватил и депортировал в Биайнили

десятки тысяч людей. Непосредственные столкновения с Ассирией происходили в районе

озера Урмия. Ассирийские цари Салманасар IV и Ашшурдан III оказались не в состоянии

противостоять натиску Аргишти I.

Ко времени этого правителя уже сформировался социально-экономический и полити¬

ческий строй Урарту как типичного древневосточного рабовладельческого государства.

Власть царя была неограниченной. Государство делилось на крупные области во главе с

начальниками, обладавшими весьма большими полномочиями. В покорённых странах

зачастую оставлялись их прежние цари или вожди с условием подчинения и выплаты да¬

ни.

Надпись царя Аргишти I об основании Эребуни

Социально-классовая структура урартского общества слагалась из трёх основных эле¬

ментов — рабовладельцев, рабов и свободных крестьян. Главным источником рабской

силы для урартского государства служила война. Труд рабов применялся как в государст¬

венных предприятиях — в строительстве городов и крепостей, храмов, каналов, дорог, —

так и в частных хозяйствах, принадлежавших различным представителям господствующе¬

го класса. Основным производителем материальных благ, однако, продолжало оставаться

свободное земледельческое и скотоводческое население самого Биайнили и присоеди¬

нённых стран.

Земледелием и, в частности, садоводством, занимались главным образом в бассейне

озера Ван, в плодородных долинах Евфрата-Арацани и Аракса. В горных районах развива¬

лось скотоводство, а в городах и крупных хозяйственных центрах — ремесленное произ¬

водство.

В середине VIII в. до н. э. Урарту находилось в зените своего могущества. Сардури II

(760 - 730), сын Аргишти, продолжая завоевание Закавказья, совершил ряд походов вдоль

реки Ахурян на север, в район озера Чалдыр, откуда вывез огромную добычу и пригнал

массу пленных. Он прошёл на юг вдоль западного побережья озера Севан и овладел

странами Великухи и Тулиху. Из района озера Урмия Сардури направился на юг, в сторону

Вавилонии, с обходом жизненных центров Ассирии, и на восток, где завоевал примыкав¬

шую к прикаспийским районам страну Пулуади.

Страна Урме, со своим смешанным хуррито-армяноязычным населением, продолжа¬

ла упорно сопротивляться экспансии Урарту. Сардури II вторгся в эту страну и, разрушив

многие поселения, захватил большую добычу и 10 тысяч пленных.

В этот же период переживает подъём грозный сосед Урарту — Ассирия. Царь Тиглат-

паласар III (745-727) сумел посредством ряда реформ обновить военно¬

административный аппарат государства. В 743 г. он получил возможность выставить могу¬

чую армию против военных сил Сардури II и примкнувшего к нему союза северо¬

сирийских государств. Битва произошла в приевфратской стране Куммух (Коммагена) и

завершилась разгромом войска союзников. В дальнейшем Тиглатпаласар III вторгся в

Урарту и пересёк всю страну с запада на восток. По дороге он осадил столицу Тушпу, но,

не сумев овладеть могучей цитаделью, разрушил город и ушёл.

Этот поход причинил большой ущерб Урарту, однако при преемнике Сардури II — Ру-

се I (730-713) мощь государства была восстановлена. Вместо разрушенной Тушпы он по¬

строил на её северо-восточной окраине, в районе холма Топрах-кале, новую столицу, на¬

звав её Русахинили. На побережье озера Севан, в стране Великухи, была основана силь¬

ная крепость, названная именем верховного бога Халди. Продвигаясь вдоль южного бе¬

рега Севана, Руса I построил здесь ещё одну крепость, которую назвал именем бога войны

Тейшебы.

Храм Халди в Мусасире. Рельеф из дворца Саргона II

Новый властелин Ассирии — Саргон II (722-705) в 714 году нанёс тяжёлый удар

Урарту. До нас дошло подробное, хотя и тенденциозное описание этого похода от имени

самого Саргона II. Саргон прошёл по центральным районам Урарту, сея страх и уничтожая

поселения и сады, однако подступить к столице не решился. На обратном пути в Ассирию

он совершил рейд в сторону верного союзника Урарту — царства Мусасир, южнее озера

Ван, и унёс несметную добычу из города и из знаменитого храма бога Халди.

Раны, нанесённые Саргоном II, зажили в течение следующих лет, при Аргишти II (713 -

685). Последний укрепил северо-западную границу Урарту, построив мощную крепость в

районе Ерзинка (Алтын-тепе) и предпринял походы в северные районы Иранского наго¬

рья.

Кладовая вин в цитадели города Тейшебаини (Кармир-блур)

Начиная со времени ассирийского царя Синаххериба (705 - 680) и вплоть до падения

Ассирии в конце VII в., ассиро-урартские отношения, если не считать отдельные эпизоды,

существенно не обострялись. О мирных отношениях свидетельствует тот факт, что асси¬

рийский царь Ассархаддон, напавший на непокорную горную страну Шубрия, располо¬

женную в горах Сасуна, между Ассирией и Урарту, отослал в Урарту скрывавшихся в Шуб-

рии урартских беглецов. Известен также факт отправки царём Русой II в 654 г. Посольства

с изъявлением дружбы ассирийскому царю Ашшурбанапалу.

Сближение двух государств объяснялось наличием общих могучих врагов. Это были

воинственные племена киммеров, вторгшиеся из-за Кавказского хребта, и последовавшие

за ними ещё более многочисленные и грозные скифские племена.

Клинописный документ из архива Тейшебаини (Кармир-блур)

Руса II (685 - 645) был последним царём Урарту периода его могущества. Известна его

строительная деятельность в Ване и в Араратской долине (страна Аза). Здесь он воздвиг

крепость Тейшебаини (на холме Кармир-блур в Ереване) — важный хозяйственный центр

северных областей Урарту. Из военных предприятий Русы II выделяется поход в восточ¬

ные области Малой Азии, в страну хеттов. Это была последняя вспышка военного могуще¬

ства Урарту.

В последующие десятилетия нет никаких сведений о военных действиях Урарту. Из

надписей и отпечатков царских перстней на глиняных табличках с письмами видно, что за

Сардури III, преемником Русы II, последовало ещё несколько царей, носивших имена Сар-

дури, Эримена, Руса. Их деятельность, однако, протекала в основном в двух областях

прежде обширного государства — в районе Вана, т. е. в собственно Биайнили, и в Арарат¬

ской долине — в стране Аза. Период агонии государства относится к 590-580 гг. до н. э.,

когда Урарту навсегда сходит с исторической арены.

* * *

Деятельность человека на Армянском нагорье, как мы видели, отмечена с древней¬

ших времён его существования и непрерывно продолжалась до бронзового века, пред¬

ставленного здесь особенно богатыми памятниками. И тем не менее урартский период,

совпадающий по времени с распространением обработки железа — «железным веком»,

следует считать поворотным этапом в развитии производительных сил населения наго¬

рья.

В первую очередь надо упомянуть сооружённую в этот период развитую сеть ороси¬

тельных каналов, которая привела к подъёму земледелия. О развитии скотоводства сви¬

детельствуют многие сохранившиеся материальные и письменные памятники.

Значительного уровня достигло и ремесленное производство. Материалы, добытые

при раскопках урартских городов на Топрах-кале, Кармир-блуре, в Армавире, на Арин-

берде, Алтын-тепе и т. д., дают целостное представление об обработке бронзы, железа,

золота, серебра, кости, рога, дерева и т. п., так же как шерсти, льна, кожи, и об изготов¬

лявшихся из них многочисленных предметах для военных и мирных нужд и для украше¬

ния.

Заметное развитие получило градостроительство. Царские надписи донесли до нас

сведения о строительстве нескольких десятков городов и крепостей. Часть их известна

нам лишь по названиям, другая — хорошо знакома, а некоторые основательно обследо¬

ваны археологами. Наиболее распространённым был тип города-крепости — сочетания

цитадели, сооружённой на холме площадью в 4 - 6 гектаров и окружённой мощными сте¬

нами, иногда в 2 - 3 ряда, и простиравшейся вокруг неё на протяжении десятков, а иногда

и сотен гектаров собственно городской части, также окружённой стеной. Для города были

характерны прямые, параллельные улицы. В цитадели обычно жил начальник области со

своими приближёнными и челядью и располагался гарнизон. Картина социального рас¬

слоения населения города находит своё выражение в облике домов и квартир — в их уст¬

ройстве, размерах, степени удобства и роскоши. Разнообразие здесь очень велико — от

жалких лачуг до особняков или пышно отстроенных домов, состоявших из нескольких

квартир.

Строительным материалом служили камень, глина, дерево. Каменное основание,

достигавшее двух и более метров, укладывалось на освобождённой от земли материко¬

вой скале, затем шла кладка сырцового, замешанного соломой, крупного кирпича. Пере¬

крытия сооружались из балок. Широко применялся камень чистой тёски — для башен,

окаймления верхних ярусов стен, для сооружения храмов.

Известно несколько типов урартских храмов. Один из них, представленный знамени¬

тым Мусасирским храмом бога Халди, дошёл до нас лишь на рисунке ассирийского ху¬

дожника, изобразившего момент его разграбления воинами Саргона II (714 г. до н. э.). Он

имеет двускатную крышу, треугольный фронтон, увенчанный копьевидным украшением,

шесть фронтальных колонн (или пилястров), поддерживающих фронтон, и установленных

на довольно высоком стилобате. Мусасирский храм по своей форме напоминает древне¬

греческие храмы. Другим типом храмов являлись «ворота» того или иного божества —

огромные выдолбленные в скале или построенные из камня ниши, иногда снабжённые

клинописными надписями. Имелись также башнеобразные храмы или же храмы, встро¬

енные в комплекс иных сооружений, со святилищами внутри.

Урартский барельеф (реконструкция)

Внутренняя поверхность дворцовых или храмовых стен покрывалась многоцветной

росписью, образцы которой представлены на Аринберде (Эребуни) и Алтын-тепе. В рос¬

писях изображались боги, священные животные, культовые и охотничьи сцены, окайм¬

лённые растительным и геометрическим орнаментом.

Изобразительное искусство урартов было представлено также скульптурой. Сущест¬

вовала монументальная скульптура. Образцом каменных барельефов является изображе¬

ние урартского божества из Адильджеваза. Значительно больше сохранилось образцов

мелкой скульптуры из металла, камня, рога, имевшей часто прикладное значение. Вели¬

колепно украшено урартское бронзовое оружие — колчаны, шлемы, щиты. Здесь можно

видеть реалистические изображения колесниц и всадников, жрецов, окружающих свя¬

щенное древо, львов, быков и т. д.

Говоря о духовной культуре урартов, следует прежде всего отметить их язык и пись¬

менность. Урартский язык, как по грамматическому строю, так и по лексике, родственен

хурритскому. Вероятно, что ещё в III тыс. до н. э. эти два языка являлись лишь диалектами

одного языка, а затем развились в отдельные языки. Вследствие большой стереотипности

дошедших до нас письменных памятников нам известна лишь небольшая часть лексики

урартского языка.

Урартская письменность — клинопись — заимствована подобно хурритской и хетт-

ской, из аккадской (вавилоно-ассирийской) клинописи, со всеми её характерными черта¬

ми, и лишь значительно упрощена. Дошедшие до нас на этом языке и в этой письменно¬

сти надписи представляют собой большей частью схематичные, изложенные по стандарт¬

ным формулам тексты, повествующие о военных походах и завоеваниях урартских царей,

и почти столь же стандартные тексты строительного и, частично, культового содержания.

Найденные глиняные клинописные таблички вносят некоторое разнообразие — здесь

имеются письма, инструкции и перечни; их, однако, пока ещё очень мало.

Важные сведения о религии урартов даёт большая надпись на «Воротах Мгера» (вы¬

рубленная в скале ниша) в Ване, сделанная от имени царей Ишпуини и Минуа. Надпись

содержит перечень божеств урартского пантеона с указанием количества причитающихся

каждому из них регулярных жертвоприношений — быков, коров, овец. Первое место в

перечне принадлежит Халди, который упоминается также во многих других урартских

надписях как покровитель царской власти. Второе и третье место занимают бог войны

Тейшеба и бог солнца Шивини. Если Халди — это собственно урартское божество и у дру¬

гих народностей не встречается, то два других представлены также в хурритском пантео¬

не. За верховной троицей следуют десятки богов и богинь, часть которых несомненно от¬

носится к странам и племенам, включённым в государство Урарту.

Урарты имели свою богатую мифологию. Хотя сами мифы до нас не дошли, но об их

существовании свидетельствуют такие, например, явления, как наличие в пантеоне бо¬

жеств рек, гор и озёр. Объектом культа были различные черты бога Халди — его величие,

могущество, благодетельность и т. п. Со всем этим должны были быть связаны мифы и

легенды. Заметим, что отголоски урартской мифологии обнаруживаются в древнейших

пластах армянской духовной культуры.

Урартское государство в течение почти трёх веков своего развития достигло крупных

успехов, однако же не поднялось выше военно-политического объединения разнородных

этнических элементов. Поэтому политический кризис, охвативший Переднюю Азию на

грани VII и VI вв. до н. э., который смёл с исторической арены Ассирию, оказался гибель¬

ным и для ослабевшего Урартского государства. Но своим существованием оно подгото¬

вило почву для возникновения армянского государства, сложившегося на иной, уже мо¬

нолитной базе, на базе этнической общности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ АРМЯНСКОГО НАРОДА

И ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА

1. Происхождение армянского народа

Армянский народ образовался в конце II — начале I тыс. до н. э. на Армянском наго¬

рье в результате постепенного слияния проживавших на нём издревле племен и их сою¬

зов, а также некоторых других племён, осевших здесь в конце II тыс. до н. э. В течение

длительного исторического процесса этногенеза одни из этих племён передали армян¬

скому народу больше свой физический облик, другие — в основном традиции своей ма¬

териальной или духовной культуры, третьи — преимущественно свой язык, который за¬

тем вобрал в себя многое из лексического богатства других племён — участников этого

процесса.

Особенно важен вклад хуррито-урартских племён, как наиболее многочисленного и

широко распространённого этнического элемента нагорья, который именно благодаря

этому составил физическую основу находившегося в процессе становления народа. Сюда

следует причислить исконное население бассейна озера Ван — урартские племена, далее,

близко родственные им племена хурритов, проживавших в долинах Арацани и верховьев

Тигра, хурритские или близкие к ним племена долины Аракса и верховьев Куры, образо¬

вавшие крупные племенные союзы Этиуни и Диаухи, и другие менее значительные пле¬

мена или их объединения этого же географического ареала. Важен вклад также и хетто-

лувийских племён, населявших страны, расположенные в долине Верхнего Евфрата —

Куммух, Ишува, Сухме и другие. От племенного союза Хайаса, помимо прочего, армян¬

ский народ унаследовал и своё самоназвание «хай».

Наряду с этими этническими элементами в образовании армянского народа приняли

участие также индоевропейские племена арменов, давшие народу его второе имя «армя¬

не», которым называют его другие народы. В период известных переселений «народов

моря» (XIII -XII вв. до н. э.) армены проникли в Малую Азию вместе с родственными им

фрако-фригийскими племенами из Балкан. (Впрочем, в последние годы высказано мне¬

ние, что прародина индоевропейцев находилась именно в восточной части Малой Азии).

Затем они продвинулись дальше на Армянское нагорье. Обо всём этом говорят сообще¬

ния ряда древнегреческих авторов, начиная с «отца истории» Геродота (V в. до н. э.). Ас¬

сирийские клинописные надписи называют часть этих протоармян уруме (по их наимено¬

ванию), другую часть — мушку (по одному из названий родственных им фригийцев). В

1115 г. до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар I впервые столкнулся с племенами мушку,

войска которых — 20 тыс. бойцов — под водительством пяти вождей из занятых ими за 50

лет до этого юго-западных областей Армянского нагорья вторглись в Ассирийскую держа¬

ву. В следующем году войска этого царя сражались уже с воинами племён уруме, утвер¬

дившихся в этих же областях.

Таким образом, здесь, на территории, тянувшейся от западной излучины Евфрата на

восток по долинам Арацани и Тигра, где уже раньше жили хурритские и хетто-лувийские

предки армян, с XII в. до н. э. начинается постепенный процесс этнической консолидации

и слияния всех названных племён.

Заметим, что часть страны, где начался процесс образования армянского народа, ас¬

сирийцы по названию племён уруме переименовывают в Уруме, а урарты, соприкасав¬

шиеся с этими племенами несколько позднее, называют её Урме.

Урартское государство почти со времени своего возникновения сталкивалось со стра¬

ной Урме. Минуа возвещает о победе над ней, Аргишти I заявляет о том же, Сардури II со¬

общает об овладении страной, разрушении населённых пунктов, угоне населения. Оче¬

видно, что страна упорно сопротивлялась урартским нашествиям и, несмотря ни на что,

выживала.

Распространение армяноязычного этнического элемента по отдельным областям тер¬

ритории Урарту началось ещё в VIII в. до н. э., в период расцвета этого государства. К это¬

му вела политика переселения жителей завоёванных или подвергавшихся нашествию

стран в различные районы государства. Так, Аргишти I, как уже отмечалось, поселил в но-

вооснованном городе-крепости Эребуни 6600 воинов, вероятно армяноязычных, выве¬

зенных из стран Хате и Цупа. 10 тысяч жителей Урме были переселены Сардури II из за¬

воёванной страны в район Вана и т. п.

В труде армянского историка V в. н. э. Мовсеса Хоренаци (Моисея Хоренского) сохра¬

нились важные сведения о событиях конца VII в. до н. э. Из клинописных и других источ¬

ников известно, что в этот период Мидия и Вавилония выступали в тесном союзе против

Ассирии. В 614 г. мидяне овладели одним из важнейших центров Ассирии — городом

Ашшуром, а в 612 г. совместными усилиями союзников была взята и предана огню асси¬

рийская столица Ниневия. В течение нескольких лет Ассирия была окончательно разгром¬

лена и перестала существовать как государство. По преданию, сохранившемуся в труде

Мовсеса Хоренаци, участниками этих событий были и армяне, руководимые своим вож¬

дём Паруйром. Они помогли мидянам справиться с Ассирией, за что Паруйр был увенчан

короной и стал первым армянским царём. Это предание, несомненно, имеет историче¬

скую подоплёку.

В период падения Ассирии (конец VII века до н. э.) об Урарту, как об активной силе,

уже ничего не слышно. Это и понятно, ибо урартское государство к этому времени утрати¬

ло былое могущество, распалось и находилось накануне гибели. Вместо урартов действу¬

ют армяне, которые вышли из своей колыбели и превратились в могучую силу. Происхо¬

дит заключительный этап образования армянского народа — интенсивное распростране¬

ние армянского этноязыкового элемента по всему нагорью.

Распространение армянского этноязыкового элемента по нагорью внешне напомина¬

ет распространение урартов, имевшее место на этой же территории примерно двумя сто¬

летиями ранее. Однако тогда, в случае с урартами, результатом было лишь объединение

территорий военной силой, в процессе чего население их не слилось в единый народ, а

возникло лишь военно-политическое государственное образование, этнически весьма пё¬

строе. Теперь же, наряду с неизбежным военным фактором, действовал ещё более силь¬

ный народообразующий фактор — стремление населения обширной территории к объе¬

динению и консолидации. Предпосылкой возникновения этого фактора были, с одной

стороны, цивилизующая сила урартского владычества, подвинувшая население по пути

экономического и культурного прогресса, а с другой, — и в ещё большей мере, — внут¬

реннее развитие и созревание племён, приводившее к необходимости наладить тесные

взаимные связи. В этих условиях наличие и активное распространение армяноязычного

цементирующего элемента дало новый эффект: произошло не объединение, а слияние

племён и народностей, при возобладании языка армянского, в единый народ. Разно¬

язычное население нагорья, в том числе и сами урарты, постепенно привыкает к армян¬

скому языку как к средству межплеменного общения, одновременно обогащая этот язык

своей лексикой, а затем переходит к употреблению только этого языка, который тем са¬

мым превращается в общенародный язык качественно новой единицы — армянского на¬

рода, образовавшегося из многих этнических компонентов.

На этой основе складывается уже не государство древневосточного типа, этнически

пёстрое и удерживаемое лишь военной силой, а государство нового типа, основанное на

идущих к сближению и слиянию этнических элементах и оказавшееся несравненно более

жизненным.

2. Образование армянского государства

Спустя 60-70 лет после падения Урарту в знаменитой Бехистунской трёхъязычной

надписи персидского царя Дария I, относящейся к 520 г. до н. э., в двух её — персидском и

эламском — вариантах упоминается страна Армина, название которой в третьем — вави¬

лонском — варианте надписи передано как Урарту (точнее Урашту, согласно фонетиче¬

ским правилам вавилонского диалекта аккадского языка). Итак, Урарту превратилось в

Армину. Если ранее Урме (в действительности произносилось как «Орме» или «Арме»)

обозначало лишь один из уголков Армянского нагорья, то теперь происходящее от него

название Армина применяется для обозначения территории Урарту, т. е. большей части

Армянского нагорья.

Арарат. Картина художника Г. Башинджагяна

Таким образом, в 520 г. до н. э. мы встречаем упоминание армянского государства

Армины, или, как именовали ее древние греки, — Армении. Однако, судя по ряду данных,

оно возникло ранее, в начале VI в. до н. э., заменив собой государство Урарту, поскольку

территория последнего уже была вовлечена в процесс образования армянского народа.

Это армянское царство вышло на историческую арену в качестве союзника могущест¬

венной тогда Мидии. Но такой союз просуществовал недолго: Мидия стремилась овла¬

деть наследием Урарту. Борьба завершилась в пользу Мидии, и Армения попала под её

верховное владычество с условием выплаты дани, предоставления военной помощи и

отказа от сооружения укреплений. Территория Армении в этот период на юго-востоке бы¬

ла сопредельна с Мидией, а на северо-востоке достигала земель причерноморских хал¬

дейских племён.

Подробные сведения об армянском государстве дошли до нас в предании, сохранив¬

шемся в историко-нравоучительном произведении греческого историка V-IVbb. Ксено¬

фонта «Киропедия». Из него явствует, что это армянское царство оказалось столь силь¬

ным, что вскоре прекратило выплату дани и отказалось от прочих обязательств. В распо¬

ряжении армянского царя были огромные богатства, 40 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы.

Имени царя Ксенофонт не упоминает, но называет его сыновей — Тиграна и Сабариса,

одного из военачальников — Эмбаса; при этом Тигран представлен однокашником и то¬

варищем по охоте Кира, будущего основателя персидской Ахеменидской державы.

То обстоятельство, что эти сведения Ксенофонта имеют подлинную историческую ос¬

нову, подтверждается параллельным преданием, сохранившимся в труде «отца армян¬

ской истории» Мовсеса Хоренаци, героем которого выступает Тигран, опять-таки друг и

союзник Кира. Это предание донесло до нас и имя отца Тиграна армянского царя Ерванда

Кратковечно го.

Как известно, Кир Великий в 550 г. до н. э. сокрушил мидийскую державу и основал

новое, ещё более обширное государство, которое охватывало почти всю Переднюю Азию.

Его сын Камбис вторгся также в Египет, где, однако, нашёл свою смерть. В борьбе за трон

победителем оказался Дарий, сын Гистаспа, представитель другой ветви того же рода

Ахеменидов. Армения, вошедшая ранее в состав державы Кира, вероятно, как полузави¬

симое царство, с приходом к власти Дария восстала против него подобно большинству

стран, составлявших державу Ахеменидов.

В 522-520 гг. Дарий был занят подавлением этого мощного движения. Именно про¬

славлению этих его деяний и посвящена упомянутая выше Бехистунская надпись. Против

восставшей Армины, т. е. Армении, Дарий направил два удара с обоих флангов. Одну из

армий вёл полководец Дадаршиш, родом армянин («арминиец»), другую — перс Вахуми-

са. Лишь после нескольких сражений с армянскими войсками удалось подавить восста¬

ние, и Армения вошла в состав персидской Ахеменидской державы.

Это продолжалось около двух столетий. Согласно древнегреческим источникам, тер¬

ритория Армении была распределена между двумя административными единицами —

сатрапиями. Однако в надписях самих ахеменидских царей она постоянно выступает как

отдельная единица. Армения выплачивала весьма большую дань золотом и конями, её

войска принимали участие в.походах персидских царей. Так, например, в составе войск

царя Ксеркса, направлявшихся в Грецию, был и армянский отряд.

Правившие Арменией сатрапы, за отдельными исключениями, принадлежали к од¬

ному и тому же роду, в котором распространено было имя Ерванд (в греческих источни¬

ках— Оронт). Вероятно, по своему происхождению они были связаны с династией, пра¬

вившей в армянском государстве VI в., один из представителей которой, как отмечалось,

именовался Ервандом.

В 401 г. до н. э. Армению, по пути из Месопотамии к Чёрному морю, пересёк десяти¬

тысячный отряд греческих наёмников. Отряд отступал после поражения и смерти своего

вождя, брата персидского царя, пытавшегося завладеть короной. Через Армению отряд

вёл вышеупомянутый выдающийся греческий писатель и историк Ксенофонт, автор «Ки-

ропедии». Свои впечатления о походе Ксенофонт изложил в книге «Анабасис», которая

является ценнейшим первоисточником по истории ряда стран Востока и, особенно, Арме¬

нии. Правителем Армении в эту пору был Ерванд (Оронт), сын Артасуры. Женатый на цар¬

ской дочери, он занимал важное положение при персидском дворе. Часть Армении, име¬

новавшаяся «Западной Арменией», управлялась Тирибазом, также значительной фигурой

при дворе. Границы Армении в это время примерно совпадали с границами бывшего

урартского государства: на юге они проходили по реке Тигр, на севере включали Высокую

Армению и тянулись по предгорным районам Гугарка; на западе шли по излучине Евфра¬

та, на востоке — от озера Урмия к среднему течению Аракса и Куры.

Греческий отряд, пересекая Армению, не встречал городов, крепостей и храмов. Ве¬

роятно, греки попросту обходили их, избегая излишних столкновений и прокладывая свой

путь через беззащитные деревни, которые и удостоились особого внимания Ксенофонта.

Он описывает деревенские дома и жизненный уклад древних армян. В описанной Ксено¬

фонтом деревне можно узнать черты сельской общины.

Представитель династии Ервандакан (барельеф из святилища на горе Немруд)

В дальнейшем наследственное право власти над Арменией было временно изъято у

рода Ервандаканов (Оронтидов). До 336 г. здесь правил Кодоманн из рода Ахеменидов,

который затем занял персидский престол под тронным именем Дария III. После этого

власть Ервандаканов в Армении восстановилась, и правителем стал новый Ерванд, сын

или внук предшествующего, описанного Ксенофонтом Ерванда.

Итак, хотя армянское государство, сложившееся на развалинах Урарту, далее попало

под верховное владычество Мидии, а затем — под власть Ахеменидского Ирана, тем не

менее, оно, имея устойчивую основу — консолидирующийся армянский народ, даже пре¬

бывая в составе упомянутых держав, сумело сохранить своё единство и территорию, ве¬

роятно, и правящую династию. Когда же при Дарии III Ахеменидская держава, уже с нача¬

ла IV в. до н. э. вставшая на путь деградации и распада, пала под ударами Александра Ма¬

кедонского, то Армения восстановила свою независимую государственность.

3. Армения в раннеэллинистический период

В 331г. до н. э. в битве при Гавгамеле решилась судьба одной из могущественных

держав Древнего Востока — персидской Ахеменидской державы. Властитель её Дарий III

сделал последнюю попытку отразить натиск Александра Македонского, который за три

года до этого во главе греко-македонских войск вторгся в Азию. Одержав ряд крупных по¬

бед, Александр уже успел завладеть западной частью государства Ахеменидов, включая

Египет, и теперь преследовал Дария III, намереваясь нанести решительный удар. В битве

при Гавгамеле в составе персидской армии принимали участие и армянские отряды.

Дарий III проиграл сражение, несколько позже был убит своими же приближёнными,

а Александр продолжал свой поход на восток, в Среднюю Азию, затем в Индию, завладев,

таким образом, и восточной частью государства Ахеменидов и даже выйдя за его преде¬

лы. Так возникло гигантское государство Александра Македонского, столицей для которо¬

го он избрал город Вавилон — древнейший культурный центр.

Трёхсотлетний период, последовавший за завоеваниями Александра, принято имено¬

вать периодом эллинизма, ибо одной из важных особенностей его было широкое распро¬

странение эллинской (греческой) цивилизации и её плодотворное взаимодействие с ме¬

стными тысячелетними восточными цивилизациями. Для периода эллинизма характерно

как ускорение темпа социально-экономического развития, так и создание новой, состо¬

явшей из многих — восточных и западных — компонентов богатой эллинистической куль¬

туры. Эпохе был свойствен также небывалый расцвет городской жизни: рядом с древни¬

ми городами образовались новые, носящие имена царей-основателей. Все эти явления,

как мы увидим, были свойственны также Армении этого периода.

Серебряный ритон из Аринберда (V в. до н. э.)

После падения Ахеменидской державы Малая Армения, занимавшая приблизительно

территорию бывшей Хайасы, вошла в состав державы Александра Македонского. Собст¬

венно Армения, или, как её именуют античные авторы, Великая Армения, осталась вне

пределов государства Александра и восстановила свою независимость. Здесь воцарился

участник битвы при Гавгамеле Ерванд (Оронт).

Это армянское царство было носителем древних государственных традиций, которые

восходили не только к армянскому государству VI в. до н. э., но и к более ранним прото-

армянским предгосударственным образованиям на юго-западе и северо-западе нагорья и

к самому государству Урарту. Правящая династия — род Ервандаканов — накопила значи¬

тельный опыт государственной власти. Она была также родственна Ахеменидам. Всё это

укрепляло позиции Армянского царства в системе новосозданных эллинистических госу¬

дарств.

Обширная империя Александра просуществовала недолго. После смерти властителя

(323 г. до н. э.) его удачливые полководцы выкроили из оставшегося наследства свои са¬

мостоятельные царства, из которых со временем выделились три основных — государст¬

во Птолемеев в Египте, государства наследников Антигона в Македонии и Греции, госу¬

дарство Селевка в Передней Азии. Наиболее обширным из них было последнее; оно ох¬

ватывало почти все азиатские завоевания Александра и представляло большую угрозу для

образовавшихся в эти же времена в северной зоне Передней Азии менее могуществен¬

ных государств: Пергама, Понта, Каппадокии, Малой Армении, Иберии (Грузия), Великой

Армении, Атропатены и других. В течение III в. Селевкиды не раз пытались овладеть Ар¬

менией, принудить её к выплате дани. Иногда они достигали цели, но большей частью

Армении удавалось отражать эти попытки и, сохраняя независимость, вести самостоя¬

тельную, притом явно антиселевкидскую политику. Так, например, ещё в конце IV в. ар¬

мянский царь, вероятно, тот же Ерванд, предоставил военные силы наследнику престола

соседней Каппадокии Ариарату, с помощью которых последний изгнал Селевкидов из

родной страны и занял отцовский престол.

Центральной областью своего царства Ервандаканы сделали Араратскую долину, а

столицей — город Армавир, образовавшийся на базе урартского города Аргиштихинили. В

этих районах они развили строительную деятельность, основали ряд городов и поселе¬

ний. У места впадения реки Ахурян в Араке был построен большой город Ервандашат, ко¬

торый вскоре стал столицей армянского царства, заменив Армавир. Последний, однако,

продолжал оставаться важным культовым центром, играя роль, унаследованную им у Ар¬

гиштихинили. Новый культовый центр был создан в Багаране, на берегу реки Ахурян;

здесь верховными жрецами назначались братья армянских царей. Были основаны посе¬

ления Ервандакерт и Ервандаван.

Армения в начале этого периода в общем сохраняла границы ахеменидского време¬

ни. В первой половине III в до н. э. власть Ервандаканов распространилась и на заевфрат-

скую страну Коммагену, примыкавшую к крайней юго-западной области Великой Арме¬

нии — Софене. Коммагена и Софена были объединены в отдельную административную

единицу, а позднее эта единица была выделена в самостоятельное царство под властью

царя Сама из рода Ервандаканов.

Однако царство Софена-Коммагена не было долговечным и вскоре распалось на две

составные части — Софену и Коммагену. Собственно Армения во второй половине III в

также переживала трудные времена и понесла территориальный урон. С севера её тесни¬

ла набиравшая мощь Иберия с юго-востока — Мидия-Атропатена.

В 212 г. до н. э. Селевкидский царь Антиох III (223 - 187) осадил столицу Софены Ар-

шамашат. Однако, когда возникла возможность примирения, он снял осаду, заключил

союз с царём Софены Ксерксом и даже выдал замуж за него свою сестру Антиохиду. Про¬

должая начатый осадой Арсамосаты свой знаменитый восточный поход, Антиох III побед¬

но прошёл через Парфию, дошёл до Средней Азии и через Гиндукуш спустился в Индию.

Окрылённый победами на Востоке, Антиох III стал готовиться к западному походу,

имея целью подчинить непокорные малоазийские царства и стать твёрдой ногой в Евро¬

пе. В 201 г. он велел сестре Антиохиде отравить своего мужа Ксеркса и овладел Софеной.

Был устранён и царь Армении Ерванд, захвачено его царство, а также Коммагена и Малая

Армения. Этими акциями Антиох III укреплял свой тыл накануне похода на запад. Армян¬

ские государства были превращены в сатрапии и поставлены под начало находившихся на

службе Антиоха полководцев. Правителями (стратегами) Армении и Софены были назна¬

чены, соответственно, Арташес (Артаксий) и Зарех (Зариадр), — представители армянской

знати, в Малой Армении — Митридат, племянник Антиоха и сын армянского династа; в

Коммагене, основательно эллинизированной, правителем был поставлен македонец Пто¬

лемей. Это положение продолжалось около десяти лет.

В течение этих лет Антиох III осуществил свой поход и в 192 г., перейдя Геллеспонт,

вторгся в Грецию. Однако он недооценил силы уже вполне сформировавшейся в это вре¬

мя и набравшей мощь Римской республики. Рим перешёл в контрнаступление, и его вой¬

ска, изгнав Антиоха из Европы, в свою очередь впервые вступили на землю Азии. В 190 г. в

битве при Магнесии римляне нанесли сокрушительное поражение Антиоху III.

Эти события сыграли существенную роль в судьбе Армении. По сообщению греческо¬

го географа и историка Страбона, Арташес и Зарех пошли на сближение с Римом и объя¬

вили себя независимыми царями, первый — в Великой Армении, второй — в Софене. Об¬

рели самостоятельность также Малая Армения и Коммагена, куда вскоре вернулись пред¬

ставители династии Ервандаканов. В дальнейшем процессе консолидации армянских го¬

сударств всё большую роль начинает играть Великая Армения.

4. Создание армянского объединённого государства

К 111 в. до н. э. окраины Армянского нагорья уже были вовлечены в сферу армянского

языка и этноса, однако частично они продолжали оставаться в пределах других госу¬

дарств. Небольшие армянские царства на западе охватывали лишь часть армянского этно¬

са. В этих условиях царство Ервандаканов (Великая Армения), занимавшее центральные

области нагорья, оказалось тем ядром, вокруг которого должно было образоваться объе¬

динённое армянское государство. Это произошло при Арташесе I (189-около 160), одном

из виднейших деятелей древней Армении.

Греческий автор I в. до н. э. Страбон так рисует картину событий этого времени. «Рас¬

сказывают, — пишет он, — что Армения сначала была небольшой и увеличилась усилиями

Арташеса и Зареха... Воцарившись... один в Софене..., другой на землях, окружающих Ар-

ташат, они раздвинули свои пределы, завоевав земли у соседних народов; у мидян —

Каспиану, Фавнитиду и Басоропеду (Парспатуник), у иберов (грузин) — предгорья Пари-

адра, Хордзену, Гогарену, что по ту сторону реки Кира (Куры), у халибов и моссинойков —

Каренитиду и Дерксену, которые примыкают к Малой Армении или входят в её состав, у

катаонов — Акилисену и земли вокруг Антитавра, у сирийцев — Таморитиду. Так что все

они стали одноязычными».

Обстоятельство одноязычности, т. е. армяноязычности населения всех упомянутых

областей для их большинства едва ли было результатом присоединения к армянскому

государству, как, видимо, представлялось Страбону, а скорее основой, стимулом присое¬

динения. Сами по себе завоевания не приводят к одноязычности, к образованию народа,

как можно было убедиться хотя бы на примере Урарту. Поэтому «завоевание» армяноя¬

зычных областей точнее было бы назвать их объединением.

Участие Софены в этих событиях было скромным, решающая роль принадлежала соб¬

ственно Армении. Это государство при Арташесе I расширилось во все стороны — на се¬

вер, юг, восток и запад. Приведённое сообщение Страбона подтверждается и рядом све¬

дений из других источников. Так, поход Арташеса на восток, на «восставшую» страну кас-

пов подробно описывает Мовсес Хоренаци. Он же повествует о походах, совершавшихся

при этом царе на север, в сторону Грузии. О них ещё более обстоятельно рассказывается в

древнейшем грузинском источнике «Картлис цховреба».

На западе Армения сталкивалась с более сложной и трудной политической обстанов¬

кой, сложившейся между малоазийскими небольшими, но весьма сильными государст¬

вами. В 183 - 179 гг. здесь велась ожесточенная война между двумя группировками стран

— с одной стороны, Понтом и его союзницей Малой Арменией, с другой стороны, — Кап¬

падокией и её союзниками. Этот второй лагерь пользовался поддержкой Рима, а за спи¬

ной первого стояли Селевкиды. Царь Понта Фарнак и властитель Малой Армении Митри-

дат, достигшие поначалу определённых успехов, в итоге, однако, проиграли войну и вы¬

нуждены были заключить мир на тяжёлых условиях.

Позиция Армении в отношении двух лагерей была весьма определённой — традици¬

онно антиселевкидской, т. е. она поддерживала Каппадокию и Пергам против Понта и

Малой Армении. В мирном договоре, текст которого сохранился у историка II в. до н. э.

Полибия, в числе заинтересованных сторон упомянут также Арташес, «властитель боль¬

шей части Армении». Именно в этих условиях, воспользовавшись поражением Малой Ар¬

мении и поддерживавшего её Понта, Арташес, видимо, и сумел путём военного или ди¬

пломатического нажима завладеть и присоединить к своему государству Каренитиду —

область Карина и Дерксену — область Дерджан, которые, как указано у Страбона, «при¬

мыкают к Малой Армении или входят в её состав».

Наиболее опасным соседом Армении продолжало оставаться Селевкидское государ¬

ство. После Антиоха III Великого здесь царствовал его сын Селевк IV (187-175). За эти го¬

ды Армения окрепла, усилилась и стремилась охватить в своих границах окраинные ар¬

мяноязычные области. К их числу относились области южнее озера Ван вплоть до Адиа-

бены, где также, по сообщению Страбона, армянский элемент был издревле весьма си¬

лён.

В 168 г. армянские войска вступили в Тморик (Таморитиду), область, подчиненную

Селевкидам, и присоединили её к армянскому государству, доведя его границы и на этом

отрезке до реки Тигр. Во главе Тморика был поставлен, по сообщению Мовсеса Хоренаци,

один из приближённых Арташеса I, который начал быстро осваивать новую область.

Селевкид Антиох IV Эпифан (175 - 164), энергичный, но склонный к авантюрам прави¬

тель, воевал в это время с Египтом. Лишь в 165 г. он смог обратиться на север. Он перешёл

со своими войсками Евфрат и столкнулся с армянским войском, в свою очередь форсиро¬

вавшим Тигр и шедшим ему навстречу. Битва была чрезвычайно кровопролитной, осо¬

бенно много полегло армянских воинов, но положение сколько-нибудь существенно не

изменилось: Антиох не перешёл Тигра, Тморик остался в пределах Армении.

Арташес пытался присоединить к своему государству и Софену, но тщетно. Каппадо¬

кия решительно воспротивилась этому, и Арташес отказался от своего намерения. При¬

соединение Софены затянулось приблизительно на 70 лет, до времени Тиграна II.

Последние сведения об Арташесе I относятся к самому концу 60-х гг. II в. до н. э., ко¬

гда он вновь вступил в противоборство с Селевкидами и поддерживал восстание селев-

кидского сатрапа Вавилонии и Мидии Тимарха против своих хозяев.

В первой половине II в. до н. э. Армения выросла в сильное, самостоятельное и об¬

ширное государство и, естественно, нуждалась в различного рода преобразованиях в эко¬

номической, политико-административной, военной и других областях. До нас дошли над¬

писи Арташеса I на арамейском языке, сделанные на межевых камнях; Мовсес Хоренаци

указывает, что Арташес этими камнями размежевал общинные и частновладельческие

земли. Имеются некоторые сведения о перестройке военного дела при Арташесе, в част¬

ности о создании четырёх воеводств. Новое административное деление имело цель об¬

легчить управление обширным государством. Основой подобных преобразований был

экономический подъём страны, заметный как в деревне — в области сельского хозяйства,

— так и в городе — в развитии ремесленного производства и торговли.

О городах, основанных в III в. до н. э. представителями династии Ервандаканов в Ара¬

ратской долине и в Софене уже говорилось выше. Во II в. до н. э. этот процесс продолжал¬

ся. Крупное историческое значение имело основание Арташата (Артаксаты — по антич¬

ным авторам), столицы армянского государства.

Межевой камень Арташеса I с арамейской надписью

Не случайно, что Арташат был основан в Араратской долине. Именно здесь распола¬

гались почти все столицы исторической Армении — Армавир, Ервандашат, Арташат, Ва-

гаршапат, Двин. Араратская долина уже в IV в. до н. э. становится сердцем Армении. Здесь

скрещивались торговые транзитные пути, ведшие с юга на север и, по долине Аракса, с

запада на восток, что было существенным градообразующим фактором. Арташат был ос¬

нован Арташесом I и назван по обычаю эллинистического времени именем царя-

основателя. По сообщениям историков Страбона и Плутарха, в выборе места будущей

столицы и составлении её плана армянскому царю помогал знаменитый карфагенский

военачальник Ганнибал, бежавший после поражения, нанесённого ему римлянами, на

Восток. Возможно, что Ганнибал и непричастен к созданию Арташата, однако из свиде¬

тельства Плутарха во всяком случае явствует, что город был построен по предварительно

разработанному единому и увязанному с местностью плану, несомненно, по нормам эл¬

линистического градостроительства. Страбон сообщает, что Арташат был хорошо заселён¬

ным городом и царской резиденцией, что его с трёх сторон омывала река Араке, а с чет¬

вёртой стороны город был защищён рвом и валом. Ведущиеся в настоящее время архео¬

логические раскопки Арташата, располагавшегося на берегу Аракса на нескольких холмах

вокруг Хор-Вирапа, открывают много нового и подтверждают сведения античных авторов.

По сообщению Мовсеса Хоренаци, в Арташат была переведена часть населения Ер-

вандашата, прежней столицы Армении. Здесь, следовательно, состоялся синойкизм —

формирование населения новооснованного города путём передачи ему части населения

старых городов — обычный способ заселения новых городов в эллинистическом мире. В

Армении, однако, этот способ был недостаточен из-за малочисленности городского насе¬

ления. Здесь применяли и переселение чужестранцев — как при Арташесе I, так и, осо¬

бенно, при Тигране II.

В первой половине II в. до н. э. в Армении, помимо Арташата, был основан целый ряд

других городов. Они носили имя отца Арташеса — Зареха и протянулись цепочкой по тер¬

ритории Армении с юго-востока на северо-запад. Сохранились сведения о городах Заре-

хаван в Ноширакане, Зарехаван в Багреванде, Заришат в Вананде и т. д. В Софене в этот

же период был основан город Аркатиокерт.

5. Держава Тиграна II

Вслед за Арташесом в Армении царствовали один за другим два его сына —

Артавазд! и Тигран I (около 160-95). В этот период в Передней Азии происходит корен¬

ная перестановка политических сил. Ещё в середине III в до н. э. на Иранском нагорье об¬

разовалось Парфянское государство. Во II в. оно переживало подъём. Вступив в борьбу с

Селевкидами, парфяне добились преобладания в Передней Азии. Их царь МитридатМ

(123 - 87) довёл западные границы государства до Евфрата в Северной Месопотамии.

Он столкнулся также с армянским царём Артаваздом I, выиграл сражение и взял в ка¬

честве заложника царского племянника Тиграна (будущий Тигран II). Вскоре парфяне от¬

пустили Тиграна, получив в качестве выкупа область «Семьдесят долин», расположенную

на юго-востоке Армении. Первые десятилетия I в. до н. э. в истории Армении занимают

особое место. В этот период новый царь Армении Тигран II, прозванный Великим (95-

55), встав на путь внешних завоеваний, создал большое государство. Армения преврати¬

лась в одну из самых могущественных держав того времени.

Тигран II начал свою деятельность с того, на чём остановился его дед Арташес I, — с

присоединения Софены — армянской приевфратской области, бывшей до того отдель¬

ным царством. В Софене правил потомок Зареха Артан. Уже в 94 г. войска Тиграна без

труда овладели страной.

Этот шаг вывел Армению в сферу оживлённых международных отношений. Софена с

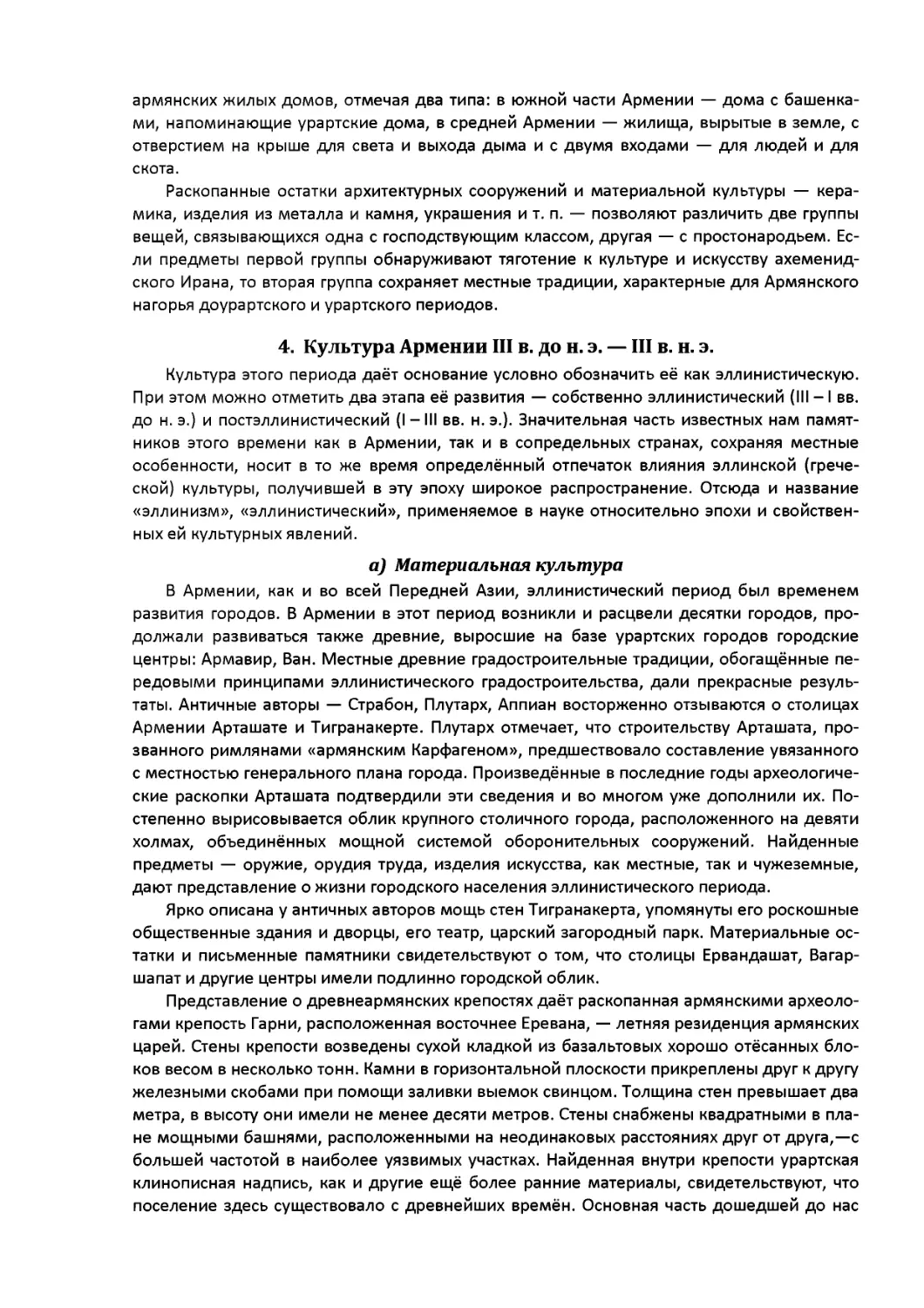

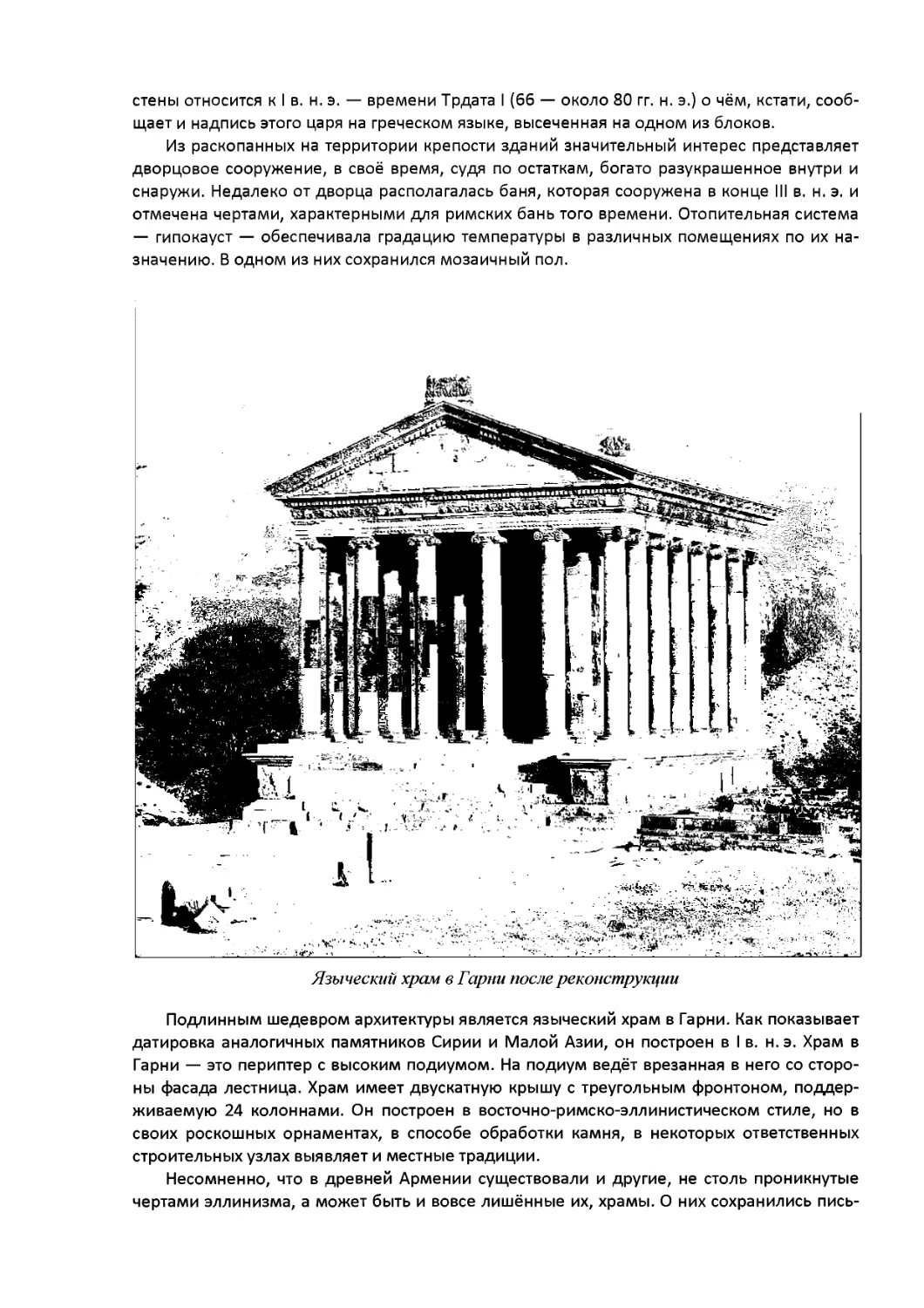

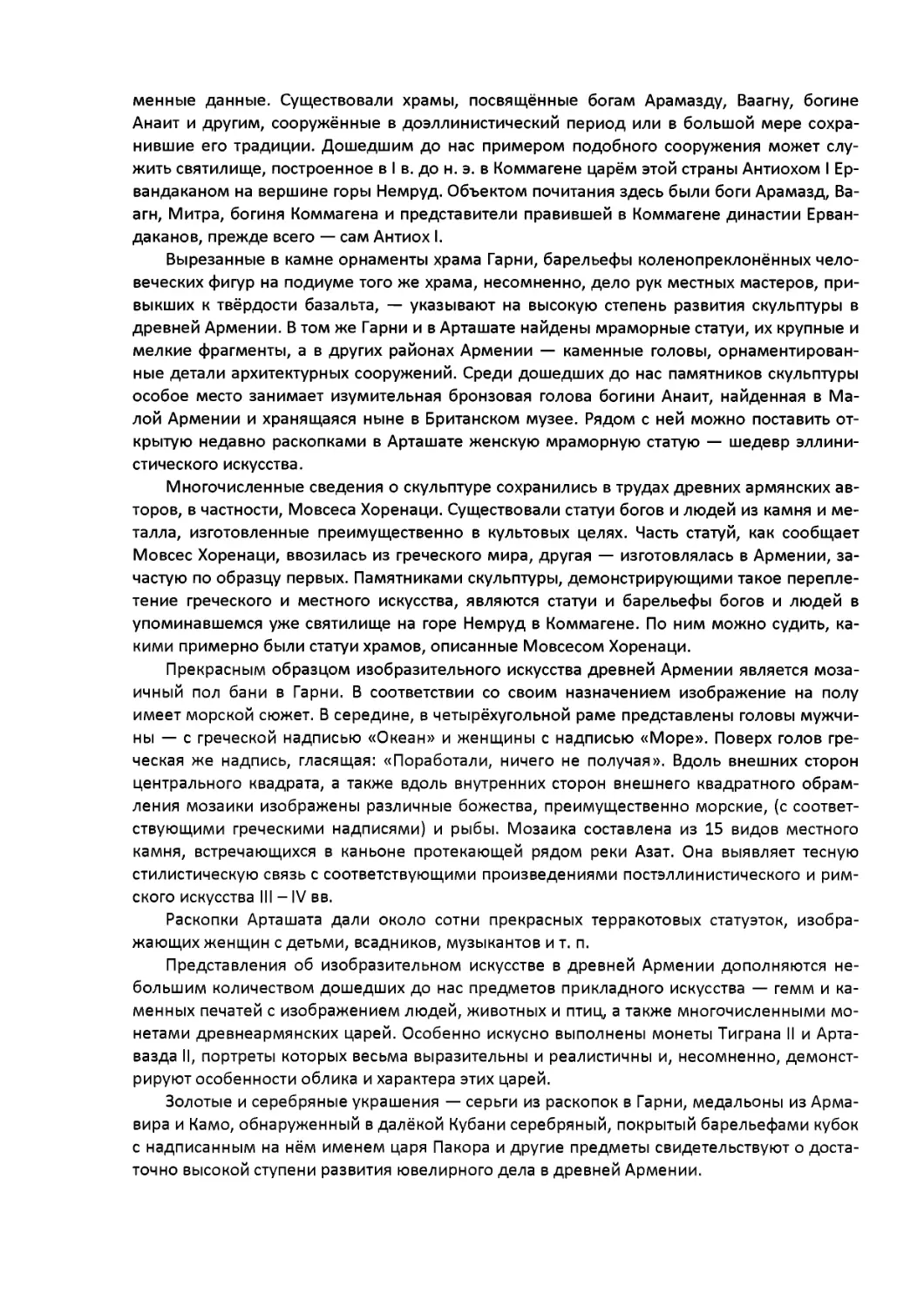

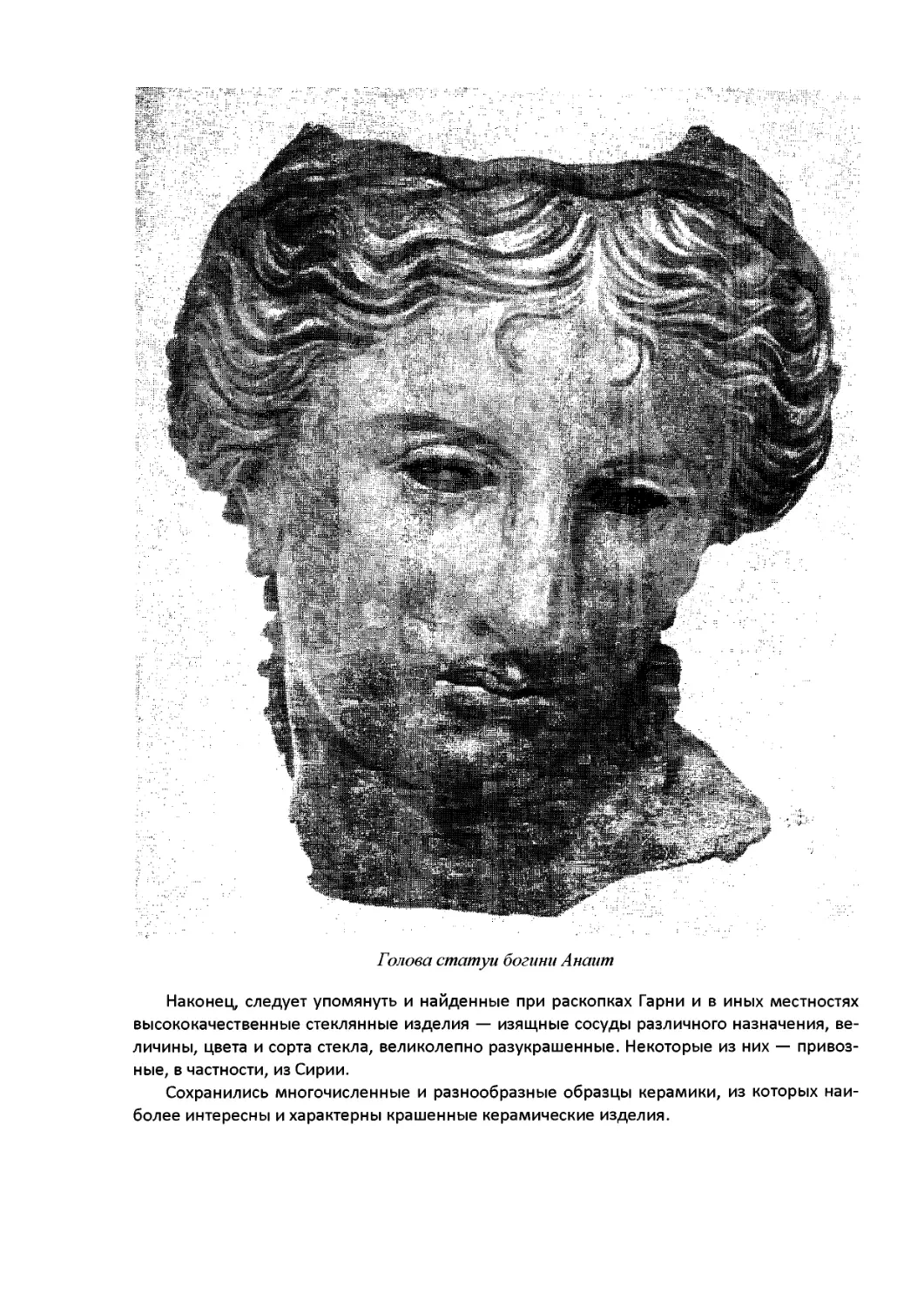

давних пор была связана политически с соседней Каппадокией, с чьей помощью в основ¬