Автор: Страхов Н.Н.

Теги: философия психология история философии философия культуры

ISBN: 978-5-91419-383-3

Год: 2010

Текст

Н.Н.СТРАХОВ

В ДИАЛОГАХ

С СОВРЕМЕННИКАМИ

ФИЛОСОФИЯ

КАК КУЛЬТУРА

Π ОН ИМАН ИЯ

Н.Н.СТРАХОВ

В ДИАЛОГАХ

С СОВРЕМЕННИКАМИ

ФИЛОСОФИЯ

КАК КУЛЬТУРА

ПОНИМАНИЯ

Санкт-Петербург АЛЕТЕЙЯ 2010

Коллективная монография:

д. ф. н. С. М. Климова (редактор-составитель, введение, Беседа 5);

д. ф. н. Е. А. Антонов (Беседа 2); д. ф.-м. н. И. /У. Ильин (предисловие,

Беседа 8); д. ф. н. М. А. Маслин (Беседа 7); к. ф. н. И. А. Майданская,

д. ф. н. А. Д. Майданский (Беседа 1); к. ф. н. И. Ф. Салманова

(Беседа 4); к. ф. н. В. А. Фатеев (Беседа 3, Беседа 6)

Рецензенты:

доктор философских наук, заведующий сектором истории

русской философии Института философии ΡΑΗΛί. И. Громов,

профессор Оттавского университета,

руководитель Slavic Research Group (Канада) Л. А. Донское

Монография выполнена в рамках федеральной целевой программы

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»

на 2009-2013 годы, госконтракт M 02.741.11.2091

H. H. Страхов в диалогах с современниками. Философия как

культура понимания / С. М. Климова, Е. А. Антонов, Н. П. Ильин

и др. — СПб. : Алетейя, 2010. — 208 с.

ISBN 978-5-91419-383-3

Задача коллективной монографии — «схватить нить судьбы» H. Н.

Страхова, которого традиционно представляют как философа «второго

эшелона» и вспоминают только в связи с Достоевским, Толстым, Данилевским,

Ап. Григорьевым, Вл. Соловьевым, Фетом, Розановым и др. Он зачастую

предстает как фоновая фигура, как философ — тень других, великих. Авторы

монографии — исследователи наследия Н. Н. Страхова — пытаются,

наоборот, посмотреть на многих великих людей эпохи Серебряного века в связи с

жизнью и творческими исканиями этого философа, считая его не тенью, но

«проявителем» ряда интеллектуальных процессов, которые способствовали

рождению русской философии Серебряного века. Философский

традиционализм Страхова не помешал ему быть другом и оппонентом тех, кто создавал

культурную эпоху Серебряного века. В монографии предпринята попытка

проникнуть в природу того уникального диалога, который состоялся между

ними и по-своему прояснил специфику философского (диалогического)

мышления начала XX века.

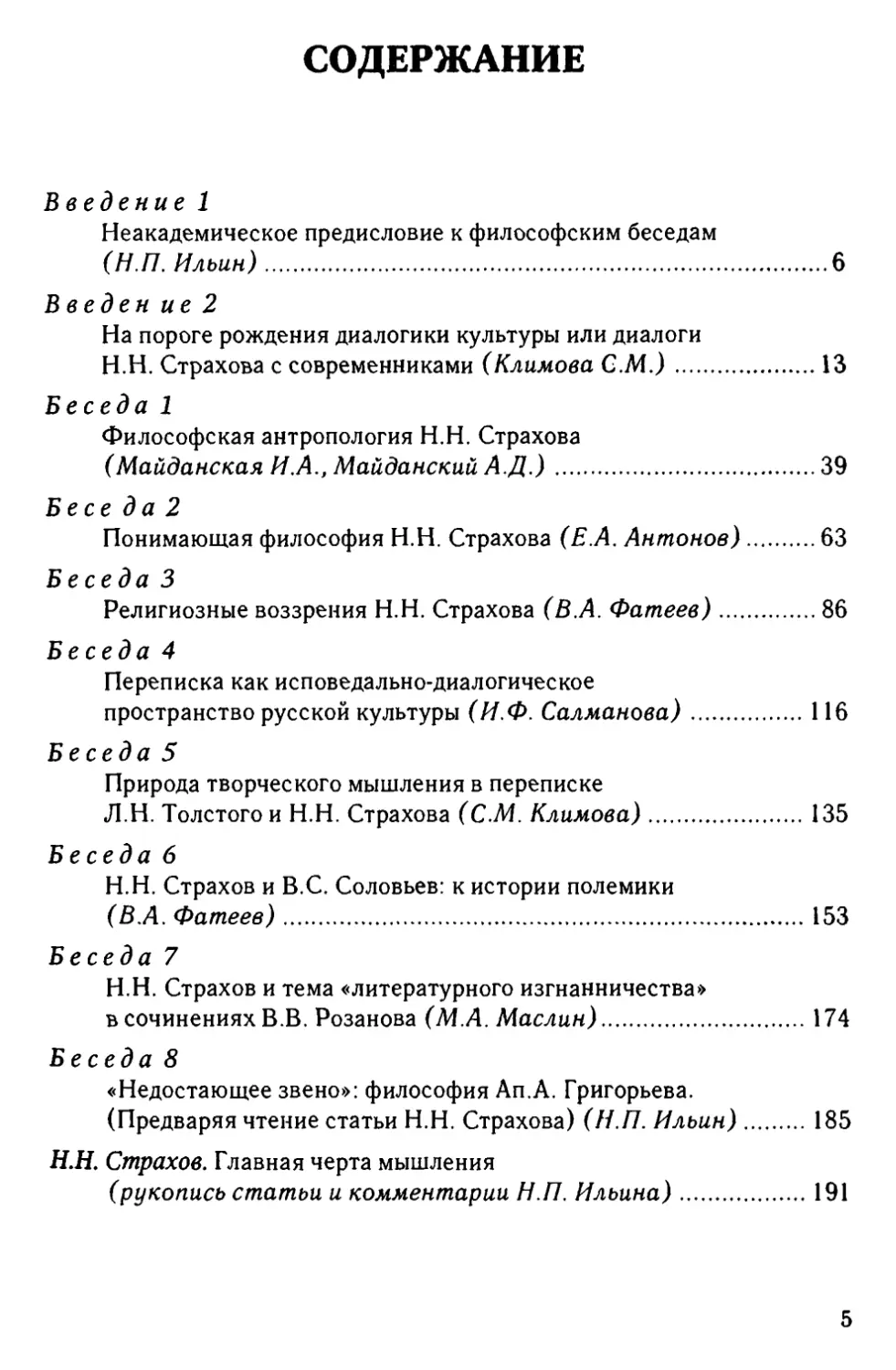

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 1

Неакадемическое предисловие к философским беседам

( H.П. Ильин) 6

Введен ие 2

На пороге рождения диалогики культуры или диалоги

H.H. Страхова с современниками (Климова СМ,) 13

Беседа 1

Философская антропология H.H. Страхова

(Майданская И.А., Майданский А.Д.) 39

Бесе да 2

Понимающая философия H.H. Страхова (ЕА. Антонов) 63

Беседа 3

Религиозные воззрения H.H. Страхова (В А. Фатеев) 86

Беседа 4

Переписка как исповедально-диалогическое

пространство русской культуры (И.Ф. Салманова) 116

Беседа 5

Природа творческого мышления в переписке

Л.Н. Толстого и H.H. Страхова (СМ. Климова) 135

Беседа 6

H.H. Страхов и B.C. Соловьев: к истории полемики

(В А. Фатеев) 153

Беседа 7

H.H. Страхов и тема «литературного изгнанничества»

в сочинениях ВВ. Розанова (MA. Маслин) 174

Беседа 8

«Недостающее звено»: философия Ап.А. Григорьева.

(Предваряя чтение статьи H.H. Страхова) (НЛ. Ильин) 185

Я.Я. Страхов. Главная черта мышления

(рукопись статьи и комментарии H Л. Ильина) 191

5

Введение 1. Неакадемическое предисловие

к философским беседам

Даже не самый пристальный взгляд на культурную жизнь

последних лет замечает убыль интереса к отечественной философской мысли

за пределами сравнительно узкого круга специалистов. Особенно

очевиден контраст с концом 1980-х, да и началом 1990-х годов, когда все

без исключения «толстые» журналы, независимо от своих общественно-

политических пристрастий, из месяца в месяц помещали на своих

страницах публикации статей и даже книг «забытых» русских мыслителей,

размышления о нашем философском наследии, дискуссии на тему «Что

такое русская философия?»... Да что журналы — практически все

газеты, притязавшие на интеллектуальное лидерство, считали своим долгом

держать «философскую марку». Мне вспоминается, как «Литературная

газета» печатала проникновенные статьи о творчестве B.C. Соловьева,

П.А. Флоренского, И.А. Ильина и других, дополняя текст

замечательными графическими портретами, созданными художником Юрием

Селиверстовым для цикла «Из русских дум». А ныне та же «Литературная

газета», как выясняется, готова осчастливить своих читателей развязно-

хамскими «характеристиками» тех же философов, сообщая о том, что

Владимир Соловьев умер, наевшись «самодельных леденцов из

скипидара», а Павел Флоренский вышел из тьмы забвения только потому, что

его наследие «проталкивал» в печать «целый клан родственников»; Иван

Ильин сочинил трактат «О пользе порки», и прочее в том же роде.

Стоит ли упоминать эти нелепости? На мой взгляд, стоит, ибо в подобных

крайностях — когда они становятся отнюдь не редкостью — отчетливо

проявляется общая тенденция. Весьма показательна готовность

издания, читателями которого являются, главным образом, гуманитарии,

поместить на своих страницах этот «юмор» (притом под видом

«серьезного» текста). Многоопытные газетчики уловили растущее разочарование

немалой части российской интеллигенции в том, что именуется

«русской религиозной философией», уловили связанную с этой философией

общественную фрустрацию — и предложили, так сказать, в качестве

компенсации, издевательские «думы» дрянного фельетониста. Вот уж

поистине: «смейся, паяц, над разбитой любовью».

Конечно, можно не обращать внимания на эту коллективную

фрустрацию, считая, что разочарование в нашем философском наследии

6

связано с недостаточной компетентностью, с «непрофессионализмом» и

т.д., как, впрочем, и недавние завышенные ожидания и надежды. Всё это

справедливо — но только отчасти. Когда-то давно (а точнее — в 1875 г.),

размышляя о том, как «философская публика» (то есть рядовые

читатели, «профаны») «создает себе идолов и поклоняется им слепо», чтобы

затем «с тою же слепотой и увлечением» их низвергнуть, H.H. Страхов

отмечал, однако, «что самые беспорядочные умственные волнения

публики имеют свой смысл, свою логику»1. Есть своя логика и в

нынешнем охлаждении публики к философии «серебряного века» и

«русского зарубежья». На мой взгляд, именно «профаны» нередко чувствуют,

куда острее «профессионалов», то особое качество философии, которое

можно, вслед за И.В. Киреевским, назвать ее существенностью.

Конечно, это качество воспринимается «философской публикой» весьма

упрощенно — но всё-таки воспринимается и даже переживается, тогда

как для специалиста оно нередко отступает на второй план. Философ-

специалист спокойно пишет статью или книгу о том, что уже отразилось

в сотнях статей и десятках, если не сотнях книг; он находит в «избитой»

теме новые оттенки, нюансы, связи и филиации. Эта замечательная

способность имеет, однако, и свой очевидный минус — профессиональные

занятия философией могут стать «игрой в бисер», утонченной

дегустацией. В отличие от специалиста, профан, как правило, не играет, не

дегустирует, для него философия, как ни парадоксально, представляет

хлеб насущный в большей степени, чем для иного специалиста.

Какими же свойствами должен обладать этот «хлеб»? Прежде всего, профан

стремится уловить сущность той или иной философской концепции, ее

эссенциальное ядро; он ждет от специалистов ясных указаний на такое

ядро. В то же время он требует от философии не только эссенции, но и

экзистенции, не только сущности, но и существования2. Профан нередко

путает актуальность философии с ее сиюминутностью, но, в общем и

целом, он остро чувствует живое и мертвое в философии. А конкретнее, он

особенно ценит в философских концепциях их эвристический

потенциал, или возможность отвечать с их помощью на те современные вызовы, о

которых создатели этих концепций могли только догадываться.

Теперь спросим себя: можно ли, положа руку на сердце,

утверждать, что та обширная литература о «русской религиозной филосо-

1 Страхов H.H. Философские очерки. 2-е изд. Киев, 1906. С. 311-312.

2 Напомню, что слово «существенность» соединяет в себе, согласно Вл. Далю,

значения сущности и существования. К сожалению, после Ивана

Киреевского категорию «существенности» эпизодически использовал только Николай

Страхов.

7

фии», которая появилась в России за два последних десятилетия, дает

достаточно ясные и доступные «профану» ответы на вопросы,

связанные как с эссенциальным, так и с экзистенциальным значением этой

философии, с ее глубинной сущностью и с ее способностью быть

путеводной нитью нашего существования в качестве мыслящих существ?

Не остается ли рядовой читатель этой обширной литературы с

ощущением, что всё значение русской философии «серебряного века» (да и

более продолжительного, чем сам этот «век», эмигрантского

«эпилога») сводится к ее призыву отринуть «секуляризм» и вернуться к

религии? Мне могут заметить, что такой призыв, тем более подкрепленный

серьезной философской аргументацией, весьма немаловажен. Отмечу

еще один факт, очевидный именно сегодня, на исходе первого

десятилетия XXI века: многие из нынешних образованных россиян успешно

приходят к религии, а еще конкретнее — приобщаются к жизни

Русской Православной Церкви без какой-либо «религиозной философии»,

а иные — демонстративно прощаясь с этой философией по дороге в

Церковь. Конечно, можно считать, что таким образом русская

религиозная философия (и ее усиленная популяризация) достигла своей

цели. Но нет ли в этом достижении горького привкуса для каждого,

кто по-настоящему ценит философию?

И вот здесь снова уместно вспомнить слова H.H. Страхова из статьи

«Гартман и Шопенгауэр» о том, что «в инстинктах толпы обыкновенно

есть нечто верное и благородное», но «в приложении этих инстинктов

почти всегда происходит ошибка»1. Есть, как мне кажется, нечто верное

и даже благородное в изменившемся отношении широкой публики к тем

отечественным мыслителям, имена которых еще совсем недавно были

окружены чуть ли не всеобщим благоговением. Она, эта публика (или,

если угодно, «толпа»), почувствовала, хотя и не осознала сколько-нибудь

ясно, что в творчестве этих мыслителей, при всем их таланте и даже

гениальности, недостает подлинного уважения к философии как таковой, к

ее самостоятельному значению для русской культуры. Почувствовала

— и вернулась к тем культурным ценностям, фундаментальное значение

которых никогда не подвергалось серьезному сомнению. Но вернулась с

уже пробудившимися философскими запросами, а потому стала

доверчиво внимать тезису, согласно которому в России — в отличие от Запада —

самые ценные философские идеи рождались и созревали не в области

«чистой» философии, а в художественной литературе. Тезис этот совсем

не нов: его провозглашали многие представители «русской религиозной

философии», но особенно настойчиво — такие разные и по стилю, и по со-

1 Страхов H.H. Там же. С. 312-313.

8

держанию своих воззрений мыслители, как H.A. Бердяев и С.Л. Франк1.

Впрочем, нельзя не заметить одно немаловажное различие между

прошлым и настоящим этого тезиса. Философы «серебряного века» (и

«русского зарубежья») ограничивали его русской культурой XIX века, давая

понять, что уж в их-то лице мы обрели, наконец, настоящую философию,

философию понятий, а не художественных образов. Увы, это

самомнение, это высокомерное отношение к значительной части своих

предшественников, русских философов (а не поэтов и писателей) «золотого

века» русской культуры, обернулось сегодня против самих

представителей «религиозно-философского ренессанса» начала XX века. Сегодня,

в начале XXI века, их собственная философия нередко

рассматривается как нечто весьма второстепенное — причем именно в философском

плане — по сравнению с философскими обертонами художественной

словесности. Об этом все чаще заявляют даже вполне

профессиональные философы (например, Ф.И. Гиренок), не говоря уж о

многочисленных литераторах, критиках, историках, публицистах. Словосочетания

«метафизика русской литературы», «художественная историософия»,

«поэзия как жанр русской философии» и т. п. то и дело выносятся на

обложки книг, создавая иллюзию философских сокровищ там, где царит в

действительности представление о нищете русской философии.

Такое представление (пусть и завуалированное преувеличенными

восторгами в адрес «философии» Пушкина и других гениев русской

словесности) является абсолютно неадекватным, причем в первую

очередь применительно к «золотому веку» русской культуры.

Конечно, в русской художественной литературе «всякое мало-мальски

крупное произведение непременно окрашено каким-нибудь философским

интересом», как отмечал на исходе этого века замечательный русский

мыслитель П.Е. Астафьев2. Но русская культура уже обладала тогда, в

лице того же Петра Астафьева и целого ряда других мыслителей,

национальной философией как своим самостоятельным элементом,

отличным от элемента собственно художественного. Адекватное восприятие

этого элемента совершенно необходимо для верного взгляда на русскую

культуру (а шире — духовную жизнь) в период ее наивысшего расцвета

— ибо национальная культура без национальной философии не может

быть по-настоящему высокой, классической. Сегодня мы

инстинктивно обращаемся к русской классической культуре в поисках эталона для

оценки наших собственных культуротворческих актов. И этот инстинкт

: См. Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб, Наука, 1996 (см. в особенности

статью «Сущность и ведущие мотивы русской философии»).

' Астафьев П.Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 53.

9

нас не обманывает; только следовать ему необходимо сознательно, то

есть осознать и оценить собственно философские достижения русской

культуры XIX века. По крайней мере, в интеллектуальном плане для

возрождения серьезной (притом не узко профессиональной) умственной

жизни такая задача представляется мне более здравой, чем чрезмерная

«клерикализация» культуры.

Решение этой задачи, завершающееся в разработке адекватной

историографии русской философии в период наивысшего подъема русской

культуры в целом, может послужить укреплению изрядно

пошатнувшегося престижа русских мыслителей «серебряного века». Как уже

отмечалось, все они акцентировали религиозность своих взглядов куда

настойчивее, чем их, так сказать, философичность. А между тем, именно

религиозная одаренность наших самых известных «религиозных

философов» более чем сомнительна, да и серьезное богословие в их трудах

практически отсутствует1, тогда как их философский талант достаточно

очевиден, пусть и принимает весьма различные формы. Но по-настоящему

ценить этот талант, по-настоящему уважать того, кто «заслуживает

имени человека философствующего»2 — учили совсем другие русские

мыслители, фактически проигнорированные в «религиозно-философской»

схеме истории русской философии.

Среди этих мыслителей особое и в определенном смысле ключевое

место занимает Николай Николаевич Страхов, которому посвящен

данный сборник. Творческая жизнь Страхова охватывает практически всю

вторую половину XIX века, с конца 1850-х годов, когда стали появляться

его первые «натурфилософские» статьи, и до середины 1890-х: вскоре

после его кончины «Русский Вестник» напечатал (в начале 1897 г.) его

последнюю, незавершенную работу «О времени, числе и пространстве».

Но дело, конечно, не только в творческом долголетии Страхова (хотя и

оно, это долголетие, было не биологическим, а именно духовным

фактом, напрямую связанным с поистине подвижническим образом

жизни, целиком подчиненной тому, что Страхов называл работой мысли

и чем он, по его собственным словам, всего более дорожил3). Страхов

воспринял от старших славянофилов их напряженное внимание к чело-

1 Об этом пишет, в частности, прот. Д. Предеин в добротном учебнике для

православных духовных школ (Введение в философию. Ладан-Троицкая школа.

СПб, 2009. С. 167).

2 Страхов H.H. Мир как целое. Черты из науки о природе. М., Айрис-Пресс,

2007. С. 76.

3 Переписка В.В. Розанова с H.H. Страховым // Розанов ВВ. Литературные

изгнанники. М., Республика, 2001. С. 120.

10

веческой рациональности, но придал этому вниманию новое качество,

полностью преодолев тот пагубный для философской культуры

«антирационализм», к которому склонялись И.В. Киреевский и особенно

A.C. Хомяков (пусть и не до такой степени, как это до сих пор

представляют иные исследователи их творчества). Основным, собственно

философским делом Страхова явилось не отрицание рационализма, но

обоснование нового типа рациональности, стержнем которого является

акт понимания, причем, в первую очередь, акт понимания человеком

самого себя. Именно в этом смысле Страхов усвоил и углубил мысль

Ивана Киреевского о «новых началах философии», подчеркивая задачу

русского просвещения, заключающуюся в «уяснении себе начал для

понимания человеческой жизни и отношений между людьми, начал,

которыми должен быть внесен лучший смысл в науки нравственного мира,

в историю, в науку права, в политическую экономику». И вслед за этим

программным положением Страхов формулирует свое отношение к

европейскому рационализму Нового времени: «Европейское просвещение,

этот могущественный рационализм, это великое развитие отвлеченной

мысли, должно быть для нас побуждением и средством к такому

сознательному уяснению наших собственных духовных инстинктов» '.

Несомненно, что H.H. Страхов был первым русским мыслителем,

совершенно ясно выразившим (и последовательно осуществлявшем

в своем творчестве) идею органического взаимодействия русской

культуры с теми достижениями культуры западноевропейской, которые

согласуются с нашими духовными инстинктами и потому пробуждают «те

струны и силы, которые уже хранились в русских душах»2. Такая идея

определяла пристальное внимание Страхова ко всему, что совершалось

в русской культуре. Вот почему в его философском творчестве самым

тесным и самым естественным образом соединились «чистая»

философия, философия культуры (частью которой была его литературная

критика) и философия естественных наук (в этой области Страхов был, по

сути дела, одним из первопроходцев не только в России, но и в Европе).

А всё в целом составило тот тип философии, сущность и жизненное

значение которого можно кратко выразить в словах: философия как

культура понимания.

Основные грани этой специфически философской культуры, как

она выразились в творчестве Страхова, рассмотрены в статьях данно-

Страхов H.H. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. первая. 2-е изд. СПб,

1887. С. V (из предисловия к первому изданию).

Страхов H.H. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. вторая. СПб, 1883.

С 17.

11

го сборника, где нашли отражение не только наиболее значительные

идеи мыслителя, которого можно по праву считать одним из классиков

русской философии, но и те творческие диалоги, которые он вел на

протяжении многих десятилетий с такими выдающимися представителями

русской культуры, как Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Ап. А.

Григорьев, Н.Я. Данилевский и В.В. Розанов; последний во многом благодаря

Страхову, «нашел себя», обрел свой собственный неповторимый голос

в русской философии. В той русской философии, история которой — и

как историография, и как живой творческий процесс — еще очень

далека от завершения. Прошлое русской философии может сказать нам еще

много нового, способного принести плоды в будущем.

12

Введение 2. На пороге рождения диалогики

культуры или диалоги

H.H. Страхова с современниками

1910-е — начало 1920-х годов — время подлинного переворота в

интеллектуальной жизни России и Европы. За какое-то десятилетие

(впоследствии Е. Замятин назовет его «десятилетним столетием»)

произошел всеобщий сдвиг от естественнонаучного знания к формированию

и утверждению принципиально нового типа мышления — мышлению

гуманитарному, или, если воспользоваться формулировкой B.C. Библе-

ра, гуманитарно-филологическому. Ярким проявлением этого процесса в

России стала деятельность Невельского кружка, основанного Михаилом

Михайловичем Бахтиным и Матвеем Исевичем Каганом1. Как весьма

убедительно показал B.C. Библер, новая культурная парадигма (поэтика, в

его терминологии) есть целостное сопряжение (и, вместе с тем,

преодоление этого сопряжения) эстетики, этики и логики, позволяющее открыть

мир Другого как единый и независимый от познающего субъекта.

Единственно возможным способом такого поэтического осознания в начале

новой эпохи становится выстраивание диалогического (творческого)

пространства между личностями... культурами, эпохами. В этом собственно

и проявляется «феномен мышления «гуманитарно-филологического» как

знамения нового разума (общения разумов), возникающего в XX веке»2.

Новая гуманитарная парадигма обозначила момент всеобщего сдвига

мышления от полюса «науки» (гносеологии) к полюсу «культуры», что и

привело в середине XX века к рождению культурологии, призванной

сегодня стать «материнской» основой различных гуманитарных наук.

1 «Духовная жизнь Невельского кружка в основном сосредотачивалась в

диалоге (освоение, — размежевание, — спор) с пафосом Марбургской школы

неокантианцев, Германа Когена, — в первую голову. В этом диалоге решающую

роль играли М.М. Бахтин и М.И. Каган... В Невельский кружок, помимо

Бахтина и Кагана, входили также: поэт Валентин Николаевич Волошинов; философ,

»последствии музыковед и литературовед Лев Васильевич Пумпянский; поэт-

импровизатор Борис Зубаткин; будущая знаменитая пианистка Мария

Вениаминовна Юдина»» // Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика

культуры. М., Прогресс. 1991. С. 15. С. 31.

Библер B.C. Там же. С. 23.

13

Этот переворот потому и мог стать столь стремительным, что

основы диалогического мышления/культуры закладывались еще в

«классической» эпохе XIX века. Вместе с тем, многие аспекты гуманитарно-

филологического сознания оказались хорошо опознаваемы уже в

переходный (начало XX в.) период, особенно в России с ее

«принципиально переходной» культурой, где этот процесс начался раньше и

проходил куда более выпукло. Рассмотрим некоторые элементы становления

диалогического мышления переходного периода на примере духовных

исканий одного «классического философа» того времени — H.H.

Страхова ( 1828-1896) в его диалогах с современниками1.

Начиная с петровской эпохи и до конца XX века, русская культура

рассматривается как дуальная модель и весьма успешно описывается с

помощью бинарного семиотического кода (Ю. Лотман). В начале 80-х

XIX века Владимир Соловьев указал на «извечную» симметричность двух

противоположных путей развития русской истории (читай, культуры):

один — к радикальной (революционной/идеологической) перестройке

реальности, другой — к Богу и Церкви. «Европейские социалисты

требуют насильственного низведения всех к одному чисто материальному

уровню сытых и самодовольных рабочих, требуют низведения

государства и общества на степень простой экономической ассоциации.

"Русский социализм", о котором говорит Достоевский, напротив, возвышает

всех до нравственного уровня Церкви как духовного братства, хотя и

с сохранением внешнего неравенства социальных положений, требует

одухотворения всего государственного и общественного строя через

воплощение в нем истины и жизни Христовой»2. Практически об этом же,

в 30-е годы XX века о. Г. Флоровский напишет: «Философский подъем

тридцатых и сороковых годов (XIX в. — добавление мое — С.К.) имел

двойной исход. Для одних открылся путь в Церковь, путь религиозного

восстановления, — религиозный апокатастазис мысли и воли. Для

других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество»3. Эта же

идея будет закреплена и в исследованиях конца XX века: «Дивергентное

развитие в течение трех веков вывело русскую культуру на грань

революционного взрыва, экстремальность и успешность которого в истории

определяется остротой противостояния нормативных состояний

культуры и ее антинормативных устремлений, взаимоисключением утверждаю-

1 Но, как ни парадоксально, понятия классический и русский философ мало

созвучны, а порой, даже как бы и взаимоисключают друг друга.

2 Соловьев B.C. Три речи в память Достоевского /Сочинения, в 2-х т. М., 1988.

Т. 2. С. 300.

3 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 246.

14

щих и отрицающих ее интенций. Причем это амбивалентное состояние,

дуализм проникали в каждое отдельное явление, в каждую творческую

индивидуальность, в каждый процесс... Глубина и универсальность

дивергентных процессов в русской культуре рубежа XIX-XX веков

выражались в том, что дивергенцией были охвачены самые глубинные

ментальные структуры культуры — расщеплялось ее, казалось бы, далее не

разложимое смысловое "ядро". Подобным восстанием культуры против

собственной традиционности и самоидентичности был ознаменован

Серебряный век, закономерно разразившейся революции»1.

При этом становится самоочевидным, что на протяжении всего

этого времени, творческие личности оставались людьми «двойных мыслей»

(H.A. Бердяев), для которых иное (не дуальное развитие), как бы и не

предполагалось изначально, или было лишь терминологическим

переименованием указанного.

Но был в этом промежутке — особенный — переходный период,

когда мыслетворческая деятельность проявилась в весьма разнообразных

формах, не укладываемых в прокрустово ложе бинарных оппозиций.

Это — Серебряный век — эпоха многоликих философских утопий, в

которых самосознание их создателей становится главным мерилом

национального самосознания-самоидентификации. Круг сугубо

«русских» проблем: Россия—Европа, Запад—Восток, Бог—Инквизитор,

народ—интеллигенция, любовь—страсть, дух—плоть, сердце-

разум, теургия—революция и т.д. так или иначе был связан с

определением места, роли и значения их создателей внутри заявленной

проблематики. Основной задачей мыслителей и творческих личностей стал

поиск способа «сведения» себя в историю. Творцы идей оценивали свое

место в одном ряду с Творцом мира, воспринимали себя (явно или

неявно) Его со-творцами. «Происходило освобождение искусства и эстетики

от гнета социального утилитаризма и утопизма. Творческая активность

в этой области освободилась от обязанности служить делу социальной и

политической революции, и революционность была перенесена внутрь

искусства»2, — писал о времени пробуждения духовных сил и

творческих инстинктов в России в начале XX века H.A. Бердяев. Русская

мысль 70-Х-90-Х-10-Х годов XIX-XX вв. оказалась в пограничной зоне

одновременного общения различных исторически определенных форм

разумения, то есть в ситуации рождения новой «диалогики» (В. Библер),

нового — диалогического — культурного пространства.

1 Кондаков И.В. Архитектоника русской культуры // ОНС. № 1. 1999. С. 168.

Бердяев НА. Русская религиозная мысль и революция / / Версты. № 3. 1928.

С 53-54.

15

Начиная со второй половины XIX века, русская культура охвачена в

целом переходным состоянием от классических стилей и направлений,

развивавшихся, главным образом, в искусстве, к новационным

процессам не только в художественной, но и научной, духовной, политической

жизни. Важной чертой описываемого состояния становится

характеристика конкретных диалогов представителей разных философских

направлений и традиций, обнажавших закономерности состояния

переходности как мышления различными способами «одновременно».

О переходности этих процессов можно рассуждать, рассматривая общие

тенденции трансформаций подобного рода, а можно, изучая судьбу и

творчество конкретных людей. На примере переходности в жизни даже одной

личности можно уловить предпосылку и момент всеобщего изменения.

Это обстоятельство и позволяет «схватить нить судьбы» H.H.

Страхова, которого чаще представляют как философа «второго эшелона» и

вспоминают в связи с Достоевским, Толстым, Данилевским, Ап.

Григорьевым, Вл. Соловьевым, Фетом, Розановым. Он зачастую предстает как

фоновая фигура, как философ-тень других — великих. Но в «той»

реальной жизни его роль и место определялись по-иному. Он был, скорее

всего, не тенью, но «проявителем» ряда интеллектуальных процессов,

которые способствовали рождению русской философии Серебряного

века. При этом культурный, да и социально-политический консерватизм

Страхова был, пожалуй, фундаментальнее, чем у его гениальных друзей

и оппонентов — Достоевского и Толстого. В то время как Достоевский

занимался бесконечной апологией сложной противоречивой

человеческой души, а Толстой неистово разрушал устои государства и Церкви

во имя идеализируемой «чистоты Христова дела», Страхов доказывал,

что у общества нет других «спасителей» ценностных основ культуры от

всепоглощающей «поступи» мирского/цивилизации, кроме наличного

государства и традиционной церкви.

Страхов прекрасно видел воинственную «бинарную»

оппозиционность путей революционеров и монархии, предощутил в деятельности

нигилистов, радикалов, социалистов, заполонивших все ниши русской

общественной мысли, грядущий кризис эпохи; он неоднократно

подчеркивал, что их «дело», прежде всего, в разрушении

«четырехсотлетнего стояния христианства» в России, которое одно составляет основу

общественного устройства, но мало помалу начинает исчезать из

новых реалий жизни. Вера, патриотизм, нравственность — все это

обречено уйти вместе с христианством, да и оно само обречено стать лишь

историческим осколком когда-то фундаментального аксиологического

основания, на котором веками строилась история. Вместо них рожда-

16

ются новые принципы: «прямое признание мирской, земной жизни — и

вот отчего так пышно ныне развилась жизнь... Нынешняя жизнь носит

противоречия внутри себя... Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу

ясного идеала» [2. п. 288 от 31 марта 1882, с. 631-632]'.

Именно поэтому Страхов ни разу не «выкинул знамени», не смог

стать «глашатаем» и пророком, за что и был осужден и практически

всеми не понят. Не сделал он этого не потому, что был беспринципен,

как считал, например, Достоевский, или безыдеен, как утверждал

Вл. Соловьев. Просто ни один из существовавших путей не оказался

ему близок духовно, хотя философа причисляли и к рационалистам, и к

славянофилам, и к консерваторам. И в этом заключался жизненный

трагизм мыслителя H.H. Страхова, который, подобно многим тогдашним

философам, не имел оригинального учения, самобытной философской

концепции и активной жизненной позиции. По сути, в этом заключался

трагизм всей эпохи в целом. Как мы видим, и вчера, и сегодня в России

даже способ философствования смещен в плоскость выбора

политических обязательств мыслителей. Страхов же был далек и от новаторов,

и от консерваторов, и от тех, кто требовал перестроить жизнь на манер

теурга (Соловьев), и от тех, кто звал к Христовым истинам и Церкви

(Достоевский). Он был против всяческого насилия, и революционного

и религиозного, над человеком и его правом быть свободным и духовно-

независимым, а потому так незавидна оказалась его участь в России.

«Мне часто бывает очень грустно, когда подумаю, в каком фальшивом

положении я стою. Когда я говорю против Дарвина, то думают, что я

стою за катехизис; когда против нигилизма, то считают меня

защитником государства и существующего в нем порядка; если говорю против

вредного влияния Европы, то думают, что я сторонник цензуры и

всякого обскурантизма и т.д. О, Боже мой, как это тяжело! И что же делать?

Иногда приходит на мысль, что лучше молчать.... Все серьезные люди

терпят ту же беду и часто принуждены молчать. Таково положение

России, что между революционерством и ретроградством нет прохода; эти

два течения все душат. Поэтому то, что Вы (Толстой — мое — С.К.)

сделали, Ваше заявление самобытной религиозной мысли — я считаю

великим делом...» [2. п. 375 от 21 мая 1890, с. 819].

Не менее важно в судьбе Страхова отражение и другого аспекта

переходности: эпохального слома классического рационалистического

1 Здесь и далее: все ссылки даны по изданию: Л.Н. Толстой и H.H. Страхов.

Полное собрание переписки в двух томах. Группа славянских исследователей

чри Оттавском университете и Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003.

Цитируется по томам, нумерации писем, дате и странице.

17

(логоцентристского) мышления и начало рождения новой культурной

парадигмы, для которой состояние переходности станет

перманентным принципом существования культуры на протяжении всего XX века.

«Изживание логоцентристской культурной парадигмы», когда

«последовательно имманентизируемый европейским антропоцентризмом Бог, в

конце концов, преобразовался в Культуру»1 станет, пожалуй, самым

глобальным и фундаментальным основанием этого состояния и в

России в период Серебряного века получит ярчайшую реализацию. Критика

европейского рационализма, как следствие кризиса всей классической

(средневековой) системы религиозных ценностей, стала

всеобъемлющей не только в европейской, но и русской мысли, начиная со

славянофилов и фактически до окончания эпохи религиозно-философского

ренессанса. Не чужда она и Страхову — ярому борцу с западным «про-

свещенством» и бессмысленной логоцентричностью. «Помешались они

на логике! Не содержание им важно, а силлогистическая форма, и им и

в голову не приходит, что эта бедная форма не может вместить и сотой

доли истины!.. Холодные, бессмысленные и наконец ужасно-грубые и

логически-то построения!» [ 1. п. 47 от 15 марта 1873, с. 99].

Трагизм Страхова, однако, в том, что, сознательно разделяя пафос

критического отношения к западному рационализму, он уже был

человеком переходной эпохи и потому теоретически непротиворечиво

совмещал в своем мировоззрении гегельянско-рационалистические,

шеллингианско-органические, пантеистические,

духовно-антропоцентрические, почвеннические и пр. идеи (даже не замечая этого), не

создав при этом самобытной философской системы. В отличие от многих

своих знаменитых оппонентов, он практически всегда оставался на

почве классического европейского философствования. Критикуя

европейский рационализм, он был рационалистом западного толка и не

предполагал ни его слома, ни тем более гибели. Более того, обсуждая

с Толстым в начале 1873 г. свою книгу «Мир как целое», написанную

в «лихие» 60-е, он в принципе так и не нашел никакой другой

философской альтернативы гегелевскому/немецкому «пантеизму»,

приверженцем которого оставался до конца жизни. «До сих пор, однако

же, я приписываю пантеизму величайшую важность, как прямо проти-

вохристианскому движению, которым воодушевлено все умственное

(движение) развитие Запада, которое составляет душу немецкой

литературы, которое дало немцам силу, недавно ими обнаруженную, и

произведет еще огромные последствия. Корень пантеизма глубок неиз-

1 Пелипенко A.A. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.,

Изд-во21 век, 2007. С. 13.

18

меримо. Нам неизвестна другая наука, кроме науки пантеистической.

Все привычки нашего ума сложились в этом направлении, и я не

вижу выхода, — вот моя беда {курсив мой — С.К.)» [ 1, п.45 от 8

января 1873 г. С. 93). «Борясь с Западом», он, по большому счету,

оказался пропагандистом его идей, после этой «борьбы» ставших еще более

привлекательными для молодых интеллектуалов1. Преодоление

рационалистического кризиса он усматривал в усовершенствовании логики

европейской философской мысли, а не в ее ниспровержении. Страхов

видел в рационализме ядро классического философского мышления,

а в Абсолюте — трансцендентный надмирный центр европейской

метафизики, в то время как молодые философы 80-х — 90-х уже весьма

успешно начали «трансформировать Бога в культуру». Они «алгебру

поверяли музыкой»; соединяли вербальные и невербальные средства

для изложения мысли и строгое рациональное мышление

обосновывали религиозными, художественными, поэтическими,

мифологическими, агиографическими, мистическими и даже невербально-образными

или фотографическими «аргументами»2.

С другой стороны, философский традиционализм Страхова не

помешал ему быть другом и оппонентом тех, кто создавал культурную

эпоху Серебряного века. И это также не случайно. Огромное любопытство

вызывает не столько разглядывание людей, живших в одно время, но

как будто в разные эпохи, сколько попытка проникнуть в природу того

уникального диалога, который состоялся между ними и по-своему

прояснил специфику философского (диалогического) мышления начала

XX века в целом. В частности, эти диалоги обрели уникальное

звучание в жизни Страхова, представлявшего классический/традиционный

тип философа в череде разнообразных философствующих личностей

и типажей того времени. Традиционно мыслящий философ в России

обречен на забвение, и для нашего героя оно было бы предрешено,

если бы он не оказался в экзистенциальной «близости» к уникальным

мыслителям, создававшим собственные, ни с чем не соотносимые

(или соотносимые с чем угодно) художественно-философские

тексты и мифо-поэтические философские системы. Можно выделить его

диалоги с «ближним кругом»: An. Н. Майковым, Н.Я. Данилевским,

Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским и др. — людьми, связанными одной

Именно в таком духе оценил книгу «Борьба с Западом...» современник

H.H. Страхова E.H. Опочинин в книге очерков: «Литературные портреты» //

Подр.: «Среди великих». Литературные встречи. М., 2001. С. 266.

Подр. о новом способе мышления: Климова СМ. К проблеме понимания, или

опыт прочтения «Уединенного» В.В. Розанова // Человек. № 6. 2003. С. 86-100.

19

культурной эпохой и судьбой; с другой стороны, совершенно

нетривиально на этом фоне выглядят его диалоги с молодыми философами

«новой формации»: B.C. Соловьевым, К.Н. Леонтьевым, В.В. Розановым,

A.A. Фетом и др., с теми, кому было суждено представлять русскую

философию в духовном пространстве Европы, закладывать основы

новой гуманитарной парадигмы XX века.

Эти диалоги стали метаоснованием для прояснения специфики

глобального перехода от монологически-авторитарного нововременного

философского рационализма к диалогическому полифонизму эпохи

Серебряного века и рождения эпохи «столетнего десятилетия». Страхов оказался

в эпицентре многих переходных процессов: от литературно-критического

(классического) к религиозно-философскому (модернистскому)

сознанию, от консервативного — к радикально-политическому

реконструированию реальности. Он подобно аристотелевской точке на линии (здесь

также уместен и образ песочных часов истории, в точке пересечения

которых как бы расположено его сознание), замыкал собой одно культурно-

мыслительное пространство и синхронно открывал другое1. Особенность

судьбы философа в том, что он олицетворял собой ситуацию перехода,

но не испытал события перехода, не был своей индивидуальной жизнью

вовлечен в «постравновесное пространство» истории2.

Выделим два диалогических пласта: диалоги Страхова с Толстым

и Достоевским — с уже признанными гениями, с людьми одного с ним

поколения; диалоги с будущими создателями эпохи модернизма —

Н. Федоровым, Вл. Соловьевым, В. Розановым и т.д.

Говоря о диалогах Страхова с Толстым и Достоевским, возможно

представить их как участников «эсхатологического» разговора, в

котором каждый по-своему стал катализатором глобальных культурно-

исторических и идейно-формационных (в фукианском смысле)

процессов изменения жизни. Самым глобальным и фундаментальным

основанием религиозно-философского мировоззрения Достоевского

станет, пожалуй, «изживание логоцентрической культурной

парадигмы». Особенность судьбы Страхова в том, что он всегда оставался Homo

1 После революции семнадцатого года переход предстанет в своей

«классической русской форме» (по определению Ю.М. Лотмана) крутой ломки и

инверсионного переворота — особой смены старого новым, когда положительные и

отрицательные ценности в культуре как бы меняются местами.

2 О дифференциации понятий «ситуация перехода» и «событие перехода» в

статье Вайман СТ. Размышления о художественном переходе // Переходные

процессы в русской художественной культуре. М., Наука, 2003. С. 166-193;

конкретноС. 171.

20

Legens, человеком читающим, но не действующим, в отличие от

Толстого, сделавшего собственное мировоззрение основой не только

индивидуального жизнетворчества, но и «потрясения» фундаментальных основ

всей истории. Поступки писателя имели оттенок личного переживания

всемирной истории, в частности христианской, по-новому пере-осмысл-

енной этим гениальным человеком. Каждый смысл в христианской

метафизике, благодаря толстовским исканиям, стал претендовать на

единственность и всеобщность лишь в ответ на вопросы

экзистенциального порядка. Идеологи христианства, благодаря «экзистенциальным

провокациям» единичного сознания-бытия Толстого, вынуждены были

отвечать на всеобщий исторический вопрос о соответствии устоев

русской православной церкви великой Христовой идее. В этой провокации

отражена глобальная обреченность религии как системы, которая

перестает быть универсальной аксиологией и становится « частным делом»

«частного человека». В конце XX века мы обнаруживаем этот

трагический исход уже как банальную констатацию исторической

трансформации проблемы в идею «смерти Бога» и «смерти» его убийцы — человека

(Ф. Ницше, М. Фуко, Ж. Лиотар).

Диалогический принцип анализа позволяет по-иному взглянуть на

затянувшийся исторический и психологический спор об отношениях

Страхова и Достоевского, о предательствах, разногласиях, и о том, был

ли Страхов «сплетником и клеветником», как пишут некоторые горячие

поклонники Достоевского. Речь идет о печально-знаменитом письме

Страхова Толстому от 13 сентября 1883 г. (опубликовано в 1913 г.).

Разобраться в этом конфликте невозможно без учета личности Толстого,

который выступил и «судьей», и «священником», и со-участником

диалога, ставшего культурно-историческим и даже эпохальным событием

русской культуры.

В этом мыслительном треугольнике Толстой и Достоевский —

два гения русской жизни, духовные «организаторы» последующего

«взрыва», слома традиций, «гениальные провокаторы» происходивших

в XX веке культурно-исторических трансформаций. Они — авторы и

герои романов собственной жизни, ставшей «объектом» анализа, а

Страхов — теоретик, литературный критик и исторический свидетель, в том

числе и жизни/творчества своих гениальных друзей. Толстой и

Достоевский — люди страстные, творческие, деятельные; оба —

реформаторы, ставившие активность или дело во главу угла в определении сути

человека и его предназначения; оба занимались самотворением,

обнаружив в самосозидании необходимое условие для переустройства мира.

Они внутренне ощущали себя пророками, наставниками, наделяли са-

21

мих себя полномочиями «миссий». От других они требовали фактически

того же — активного вмешательства в жизнь, активной жизненной

позиции, честности и открытости. С этой точки зрения Страхов был

абсолютно «другой». Он рассуждал о жизни отстраненно, как

посторонний мыслитель-критик, рассматривающий все с позиции должного, а не

сущего. Его должное — в прошлой эпохе, их — в будущей. И при этом

роль Страхова в реконструируемом диалоге первостепенна, ибо он —

фигура центрирующая, он — исторический свидетель («наблюдатель»,

по его собственному выражению), живо реагирующий, оценивающий и

понимающий происходящие изменения. Он осуществлял свой анализ

происходящего не как политик или активный участник действий. В

отличие от своих оппонентов он не был гениальным ученым или писателем-

новатором, практиком или человеком действия. Страховская обычность

и уникальность в том, что он был гениальным слушателем, имел

способность чутко слышать чужие голоса, вникать и понимать чужие позиции,

погружаться в «чужое» как в собственный мир — глубоко и прочно. В

конечном итоге, артикулировать чужие идеи в сопряжении с собственным

пониманием в некую целостную позицию, проясняющую все смутные и,

может быть, неясные самим творцам особенности их концепций и

теорий. В способности диалогизировать с «другими — чужими» текстами

и формировать в ходе этих диалогов целостное, в определенном

смысле эпохальное мировоззрение и выражался страховский неповторимый

талант. Страхов принадлежал к тем редчайшим людям, которые могут

помочь другому понять самого себя и делают собеседника полно-ценным

в отношении собственного мировидения. Одновременно — это момент

истины для собственного самосознания и понимания, его «друговости».

«Я, кажется, легко бы отказался от ответов, ... если бы мне только

было твердо указано, что делать, — в переводе на христианский язык:

как спасти свою душу. Но посмотрите, какой это страшный вопрос. Кто

и когда может иметь на него полный ответ? Я разумею при этом

ответе, которое бы определял и деятельное отношение к жизни. В самом

деле, для пассивного отношения к жизни, мы еще имеем ответы: но не

для деятельного. Если я подчиняюсь своей натуре и обстоятельствам,

то может быть мне достаточно правила: избегай зла, будь добр и честен.

Но если я считаю своей обязанностью не только воздерживаться, но и

действовать, то есть работать над собственной натурой и вмешиваться в

дела других, в ход обстоятельств, то передо мной возникают задачи

бесконечные, неодолимые.... Мне нужно научиться не делать свою жизнь, а

как-нибудь принимать ту, которая мне дается» [1, п. 101 от 16, 23 ноября

1875, с. 228]. Страхов не готов ни к какой исторической активности, но

22

одновременно глубоко убежден в том, что главное дело человека — это

делание себя внутреннего, духовного, и эта задача также объединила

участников данного диалога, хотя и была ими по-разному понята.

Как ни странно, но оказалось, что «пассивный Страхов» — не просто

философствующий тип, но в его позиции созерцателя заложено зерно

активной борьбы с «деятелями», направляющими свою критику на

разрушение реально существующих устоев. «Вы, Лев Николаевич, по

натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать

искусство и науку изо всех сил против Вас, Соловьева и Николая

Федоровича (Федорова — добавление мое — С.К.). Эта область мне сродная,

область мысли, а не дела; никто из Вас, стремящихся к деятельности,

не может понять, какое различие между деятельностью и совершенным

отсутствием позыва к ней, чистым созерцанием. Тут у меня весь центр

тяжести» [2, п. 286 от 6 февраля 1882, с. 627].

В области данных экзистенциальных несовпадений и следует

видимо искать разгадку «друговражеских» отношений между Страховым и

Достоевским. «В одну из наших прогулок по Флоренции... вы

(Достоевский — добавление мое — С.К.) объявили мне с величайшим жаром, что

есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите,

презираете и будете преследовать всю свою жизнь....»1. Речь идет о

рационализме страховских построений и аргументаций. Достоевский был

убежденным противником философской и жизненной позиции Страхова,

предельно неэмоционального (объективного) и неактивного («вне

истории»), и при этом требовавшего все подкреплять логикой, рассматривать

любой вопрос в генезисе, искать конечных истин и в науке, и религии.

Для писателя знание и понимание — евклидов ум — не самоценны, но

могут быть ценны лишь в ситуациях нам неподвластной жизни. «Чистейшая

семинаристская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого

гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь

гадости; он и сам делает гадости»2. Схожий «комплимент» в отношении

Достоевского употребил и Страхов в своем печально-знаменитом письме: «Его

тянуло к пакостям и он хвалился ими» [2, п. 301 от 28 ноября 1883, с. 652].

Нас может сбить с толку слово «гадость»: очевидно, что суть конфликта

— в разности понимания смысла этого слова для обоих. Достоевский под

«гадостью» понимал равнодушие, неучастие и неспособность возвышать

1 Страхов H.H. Наблюдения /H.H. Страхов о Достоевском /Литературное

наследство. Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.,

Наука, 1973. С. 560.

2 Достоевский /Литературное наследство. Ф.М. Достоевский. Новые

материалы и исследования. Т. 83. М., Наука, 1973. С. 620.

23

голос против социальной и всяческой несправедливости. Гадость — ив

обиде на «небольшое» лично к нему — Достоевскому — внимание,

отсутствие или недостаточность поддержки, которая так была нужна писателю

в годы заграничного безденежья, которую, кстати сказать, отнюдь не

всегда Страхов мог оказать. И дело не в том, что он не хотел помочь, а в том,

что пассивно принимал бессовестные правила игры редакторов, которые

кабалили жизнь Достоевского многие десятилетия. При этом Страхов

был в курсе всех тяжелейших обстоятельств, прекрасно осознавал и всю

глубину таланта Достоевского. Прочтите письма Достоевского к

Страхову 1868-1871 гг. Они полны унизительных просьб об оказании помощи

в получении кредитов, продвижения публикаций его романов и т.п. Это

были тяжелые годы фактической изоляции, когда и единственные двое (по

собственному признанию писателя) — Страхов и An. Н. Майков,

которых писатель считал друзьями, практически престали его поддерживать.

«К тому же я и без того всеми забыт»1. «Я всю жизнь работал из-за денег

и всю жизнь нуждался ежеминутно, теперь же более, чем когда-нибудь»2.

«Этот будущий роман уже более 3-х лет как мучает меня, но я за него не

сажусь, ибо хочется писать его не в срок, а так как пишут Толстые,

Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не в срок

напишется»3.

Для Страхова же «гадость» Достоевского совсем в другом. Она —

в том, что сам писатель назвал «сладострастием» к любой мерзости

жизни, к «пошлому» оправданию всех подлостей человека, и при этом

прикрытие низменности и «плотскости» христианским пафосом

юродствующего всепрощения. Если Достоевский лишь ненавидел недостаток

образа мысли Страхова, то Страхов, как оказалось, ненавидел в

Достоевском всю его человеческую суть: «Он был зол, завистлив, развратен,

и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким

и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен»

[2, п. 301 от 28 ноября 1883, с. 652|.

Какую же позицию здесь занял Толстой (заметим, что эта позиция

была явно обозначена уже после смерти Достоевского). Во-первых, он

«реабилитирует» Страхова, подтверждая его право быть теоретиком и

аналитиком жизни, а не активным ее преобразователем. «Вы всегда

говорите, думаете, пишете об общем — объективно... объективность есть

1 Письма Ф.М. Достоевского H.H. Страхову /Ф.М. Достоевский. ПСС. СПб,

1883. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 270.

2 Там же. С. 285.

3 Там же. С. 299.

24

приличие, необходимое для масс, как одежда. Венера Милосская может

ходить голая, и Пушкин прямо может говорить о своем личном

впечатлении. Но если Венера пойдет голая и старуха-кухарка тоже, будет гадко.

Поэтому решил, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка

будет менее безобразна» [ 1, п. 92 от 5 мая 1875, с. 211 ]. Здесь речь идет о

главном — возможности отстаивать фундаментальность и

иерархичность ценностной картины мира, которая на глазах стала распадаться

под натиском субъективизма, скептицизма, плюрализма (в последующем

превратившегося в демократическую идею равенства всех ценностей),

ломающих традиционную картину мира, в том числе и культуру

классического типа мышления. И происходило это в то время, когда человек,

поднявшись на высшую ступень иерархии в органическом развитии,

обнаружил в себе право на вседозволенность (переоценку ценностей) —

субъективизм — быть не таким как все, право на освобождение от всяческого

догматизма, под которое подпадает и понятие объективизма и логики.

Во-вторых, Толстой солидарен с Страховым в преувеличенной

оценке современниками места и роли Достоевского в истории, в ошибочном

превращении его в «пророка будущего». Нельзя создать пророка и

святого из человека, сотканного из противоречий и «борьбы» [2, п. 302 от

6 декабря 1883, с. 655], разрушающего иерархичностьценностного мира,

не имеющего твердого мировоззренческого ядра, считает Лев

Николаевич. Нельзя одобрить и его человеколюбие: готовность принимать и

оправдывать человека таким, каков он есть — противоречивым,

многомерным, «широким» и «узким» до без-образия. Страхов и Толстой

одинаково неприязненно оценили опасность подобной «православной»

антроподицеи: оправдание разрушает мировоззренческие основания жизни.

В человеке потому все «хорошо» и все принимается, что нет ни

рационального, ни аксиологического фундамента, который мог бы его

ограничить и вне которого нет смысла вообще говорить о какой-либо

антроподицее. «В самом деле, как бы беспорядочны и ограничены ни были

чьи-нибудь мысли, как бы дурно и фальшиво они ни были выражены,

uee-таки в них необходимо есть зерно истины, все-таки несправедливо

не видеть этого зерна из-за шелухи, которая его покрывает», —

вроде бы соглашается с Достоевским Страхов: «По самой сущности дела

всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль как

широкая и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем

же логическим законам, и, следовательно, самое грубое заблуждение

носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то

пи было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо. На это,

по-видимому, нечего возражать. А между тем помириться на этом я

25

все-таки не могу... Они, все эти люди, которые могут стать под защиту

ваших аргументов, могут говорить все, что им вздумается; от времени

до времени они могут утверждать даже и то, что дважды два не четыре.

Я же не смею им ничего возражать; мне сейчас зажмут рот тем

резоном, что они хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться, хотя и сказали

одно, но разумеют сказать совсем другое»1. Та же логика оправдания

распространяется на сферу моральной вседозволенности: убили, но

ведь не хотели....

В литературоведении2 подробно рассмотрен знаменитый конфликт

между Страховым и Достоевским, дана должная оценка сути

разногласий, связанных с принципиально противоположным восприятием

человека. В этой точке — они непримиримы, и Страхов предпочитает истину

(объективный взгляд), пусть даже гениальным проблескам видения этой

темы у Достоевского: «Разве хорош человек? Разве мы можем смело

отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы не держались,

когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзовутся глубокие струны,

с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на

Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или

бессознательно. Идеал прекрасного в человеке, указанный христианством,

не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда срастется с нею.

И потому, когда перед нами развернут картину современного

человечества и спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас

решительный ответ: «Нет, гнусен до последней степени»3. Оба исходят из

одной посылки — наличие образа Божьего в человеке — но приходят к

противоположным выводам: один все оправдывает Им, другой

отвергает оправдание, благодаря Ему же. Вот истинная точка их антагонизма,

и эта же точка лежит в основании мировоззренческого «разлома» всей

культуры переходной эпохи. Вся идеологическая специфика

переходной эпохи развернулась вокруг споров о христианстве и Христе. Все

трое видят в Христе и в жизни по образу и подобию Божьему — идеал

(идею) человека.

Диалог обретает свою мировоззренчески-аксиологическую и

праксиологическую полноту тогда, когда над ним стоит незримый арбитр

(выражение Бахтина) и «управляет» всеми участниками диалога.

Переходный период требует прояснения отношения к этому третьему, ведь

1 Страхов H.H. Наблюдения /H.H. Страхов о Достоевском /Литературное

наследство. Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.,

Наука, 1973. С. 561.

- РозенблюмЛМ. Творческие дневники Ф.М. Достоевского. М., Наука, 1981.

3 Страхов H.H. Наблюдения. С. 562.

26

«вертикаль власти Бога» перестала быть абсолютной (и это важнейший

симптом переходности), более того, она находилась под угрозой

«существования», благодаря автономной позиции самой личности — и

устанавливающей, и поклоняющейся, и отвергающей высшую идею.

Для Страхова Божественный идеал, как фундамент объективности,

находится вне наших страстей, пороков и оценок и является

абсолютной ценностью и мерой, призванной укрепить «мир как целое» и

задавать векторность человеческой жизни. Он воплощен в духовном, а

значит и нравственном совершенствовании человека. Для Достоевского

этот идеал, по сути, субъективен и находится в душевно-плотской (как

вместилище противоположностей) природе человека, поэтому его все-

прощенческий отблеск мы обязаны обнаружить и в проститутке, и в

каторжнике, и в убийце, и в юродивом. Толстой же узрел «Бога живого» в

жизни, конкретных действиях и поступках (а не только

бессознательных интенциях души), совершаемых человеком, несущим персональную

ответственность верующего за действия, им совершаемые. Таким

образом, совмещение всех позиций дает нам представление о человеке в его

духовно-душевно-деятельностной целостности. Из сферы

абстрактной всеобщности «целостность» перемещается в конкретную

особенность со-бытия выдающихся людей эпохи.

Как известно, Достоевский имел религиозную «монотему» (защиту

православия), и положительный общественный идеал совпадет у него

с утверждением важнейших христианских истин как высших

ценностных начал. Парадокс, однако, заключался в том, что «нехристианские

пантеисты», Толстой и Страхов, стремились отстоять

фундаментальность и иерархичность ценностной картины мира, стремительно

распадавшейся под натиском субъективизма, скептицизма, плюрализма

переходной эпохи, скрепив ее именем Христа, в то время как Достоевский

— апологет православного миросозерцания — объявил «равенство»

всех ценностей, их одномоментную экзистенциальную совместимость в

человеке. Соединение «идеала Мадонны» с «идеалом содомским» в наше

время превратилось в демократическую (постмодернистскую) идею

равенства всех ценностей. Он готов принимать человека таким, каков

он есть: противоречивым, многомерным, широким до бесконечности,

оправдывая все его без-образия наличием Христова образа в душе.

Действительно, православный Достоевский как-то легко обходится

в своих рассуждениях о самой сути веры без абсолютизации Высшего,

диалектически соединяя Бога с человеком; он мало обращается к

«догматизму» (как синониму объективной фундаментальности истин), «во-

церковлению», в его текстах отсуствует институт церкви, церковная

27

обрядность, культовые элементы в описании религиозности человека.

Устами падших грешников, убийц и преступников он многократно

цитирует Евангелие, дает икону в руки самоубийцы («Кроткая»), придав

ситуации антицерковную (в догматическом смысле) окраску. Этот ок-

сюморонный образ является открытым вызовом догматам церковного

утешения/спасения. Для Достоевского главное — проповедь любви,

всепрощения и бесконечное русское самобичевание — признание

своей вины перед миром. Здесь нет того, что называется страхом Божьим,

страхом перед наказанием или адскими муками раскаяния.

Очевидно поэтому у него так много преступлений и преступников в романах.

И это говорит о ре-интерпретации православной аксиологии в сторону

тотального и демократического оправдания человека, провозглашение

этического релятивизма как некоего принципа. «Народ (Достоевский)

наш велик тем, что и преступников он называет «несчастными»...

Готовность признать вину и стать выше самооправдания — черта евангельская

и нравственная»1, — писал о вкладе писателя в дело пропаганды

православного миросозерцания митрополит Антоний Храповицкий. В годы

первой волны эмиграции ни он, ни кто-либо другой еще не осознавали, к чему

может привести такой пиетет. Мифопоэтическое поклонение русскому

человеку /русскому народу, отождествление его с образом русского

святого (страстотерпца) легло в основу мифологемы русской национальной

идеи, ставшей невольным началом апологии русской революционной

активности как «реализации» идеи русского мессианства. Сегодня

абсолютно банальна мысль о тождестве между национально-романтической идеей

0 мессианском предназначении России во всемирной истории и

идеологией коммунистической революции, ею порожденной.

Нам важно обратить внимание на то, что Достоевский и Толстой,

отбросив Предание и позволив себе собственное прочтение Писания,

«запустили механизм» его авторской ре-интерпретации, обнажив

эпохальный кризис и христианского мировоззрения, и нововременного

рационализма в целом. Они же и «спровоцировали» последующий всплеск

религиозно-духовной мысли, получившей поучительное название

«новое религиозное сознание», связанной со стремлением пересмотреть

православие, соединив творчество (человека) и Творца (Бога) мира в

новое мировидение.

Страхов не выносит экзистенциального субъективизма

Достоевского, прощавшего всевозможные человеческие нелепости и подлости, в том

числе и свои собственные «гнусности». В субъективизме же Толстого он

1 Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям Достоевского. София:

Российско-болгарское изд-во, 1921. С. 29.

28

видит лишь философскую рационалистическую ограниченность cogito и,

по сути, продолжение классического рационализма, ставящего сознание

познающего субъекта во главу угла любых теоретических конструкций.

«Ваше письмо есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому

шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Они точно также

начинали из себя, от Cogito ergo sum, от я, от сознаний воли, — и отсюда

выводили понятие об остальном существующем. Ваше понимание этого

же хода мыслей представляет только большую общность и конкретность

— великие достоинства.... Но это все-таки то, что я называю

субъективизмом. К чему должны прийти, делая себя меркой существующего?

К тому, чтобы признать все существующее однородным с нами и нам

подобным. ... В конце концов, окажется, что человек, от которого мы

начали и есть тот предел, до которого доходит сущее. Он есть сознательное я;

он один обладает сознательным мышлением; он есть лучшая, яснейшая

форма воли; он самое живое из всего живущего ... стремления людей

все состоят в этом искании, — чему бы собой пожертвовать и как бы

найти неведомое. Самое интересное — в этом: удовлетворение эгоизма

и жажды познания — в сто раз менее важно» [ 1, п. 111 от 8 апреля 1876,

с. 256-257]. Здесь-то мы и обнаруживаем концептуальное расхождение

этих двух духовно близких людей, мыслящих, однако, в разной системе

философских и экзистенциальных координат. Для Толстого,

положившего в основание своего религиозно-философского и

антропологического учения понятие жизни, оно не узко-субъективно, но аксиологически

приоритетно по отношению ко всем остальным ценностям, вытекающим

из «презумпции» жизненного начала. Он пишет, отвечая Страхову:

«...человек может понимать только жизнь. Но если человек может

понимать только жизнь и не может понимать конца объединениям, то у него

необходимо является понятие бесконечно живого, объединяющего в

себе все. Объединение же всего есть явное противуречие. Противуречие

есть Бог живой и Бог любовь. Бог — живой — любовь есть необходимый

вывод разума и вместе с тем бессмыслица, противная разуму». [1. п. 113

от 14? апреля 1876, с. 261-262]. Так в духе Канта Толстой

формулирует антиномическую теорию жизни, которую полностью разовьет в

последующих религиозно-философских работах. За всеми недоумениями

(противуречиями) Толстого: конечного и бесконечного, рационального

и иррационального, жизни и любви — чувствуется кризисное

мироощущение грядущей эпохи. «Вместо того ужаса перед жизнью, который так

хорошо выражает Шопенгауэр (и которого так много у Достоевского

— мое С.К.), вместо той возможности страдания и гибели, которой мы

окружены со всех сторон и каждую минуту, Вы видите в мире Бога жи-

29

вого и чувствуете его любовь, — отвечал H.H. Страхов. — Теперь мне

ясна Ваша мысль, и сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно

развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие

философские системы. Это будет пантеизм, основным понятием которого будет

любовь, как у Шопенгауэра воля, как у Гегеля мышление» [1. п. 113а

после 1 апреля 1876, с. 263].

Для Толстого Бог есть жизнь и имя ему — Народ, для Страхова

жизнь есть Бог и имя ему — человек — его духовное (рационально-

нравственное) совершенство, определяющее меру всему, в том числе

и самому человеку. Жизнь есть состояние органическое и те

перемены, которые человек испытывает, органичны, включая и смерть, как

ее завершение. Как указал В.В. Зеньковский, «организм», по

Страхову, есть категория не субстанциальная, а актуальная, он есть процесс,

благодаря которому духовное начало, «выделяясь», овладевает через

организм веществом. «Развитие организма представляет

постепенное совершенствование. Другими словами, развитие есть ход вперед,

к лучшему, а не простая смена состояний»1. Идею Страхова об

организме как звене, связующем прошедшее с будущим, Толстой

переносит на духовную сферу, мир сознания. «И точно также как организм

есть звено, так и сознание (разумное), оно несет в себе все

прошедшее того же рода и вида сознание и производит будущее, развиваясь

и совершенствуясь» [1, п. 331 от 13... 14 ноября 1886, с. 721]. Толстой,

уверовав в свои духовные силы, близко принял идею о том, что

сознание — «высшая и учреждающая сила мира». Страхов прямо указывает

на философский корень этой мысли в Гегеле и Шеллинге, так

нелюбимых Толстым когда-то. Но учение об организме переводит

размышления обоих в область пантеистическую, весьма сродную со страховским

мировоззрением: «Я готов сказать, что всякая жизнь непосредственно

происходит из Бога, что Бог одинаково растит и мелкую травку, и душу

величайшего человека. В этом росте и во всякой жизни соблюдаются

известные законы, как соблюдаются неизменно и все законы физические;

но это не есть стеснение, а наоборот, пособие и необходимое удобство...

Конец же и цель всякого развития есть Бог, то самое, что есть и его

источник.... Все из Бога исходит и все к Богу ведет и в Боге завершается.

Мы в Нем живем и движемся и существуем» |2, п. 332 от 11 декабря

1886, с. 724]. Подобно Толстому, Страхов под понятием Бога имеет в

виду «сознание», которое есть «высшая сила мира»2. Мы в данной гла-

1 Страхов H.H. Мир как целое. Черты из наук о природе. М., Айрис-Пресс,

2007. С.143.

2 Страхов H.H. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб, 1887. С. 725.

30

ве ограничились только треугольным диалогом, специфика отношений

Толстого со Страховым будет описана далее.

Другой диалогический пласт выводит нас на круг общения

Страхова с молодым поколением — будущими деятелями Серебряного века.

Диалоги Страхова с молодыми философами устанавливались с

большим трудом. Он — на правах старшего и «по-немецки образованного»

учителя, выдвигал категорическое требование изучать классиков

немецкой мысли, которое настоятельно предъявлял молодым

«классически необразованным» мыслителям, например, в известной переписке

с В.В. Розановым1. Если Розанов2 был его любимым молодым другом

и, в какой-то мере, действительно учеником (в мере дружеских связей

и всяческой поддержки, которую оказывал ему Страхов), то гораздо

жестче и «бессердечнее» он высказывался об опыте

философствования Вл. Соловьева, Н. Грота, Д. Цертелева и других молодых

«проповедников всяческих ересей», «недоучившихся гимназистов», «юных

выскочек»3. Вот что он писал по этому поводу Л. Толстому:

«Соображая теперь все его (В. Соловьева — добавление мое — С.К.) лекции, я

вижу, что он хотел произвести синтез востока и запада, слить в одну

систему атомизм, дарвинизм, пантеизм, христианство и т.д....

Выходит пантеизм совершенно похожий на гегелевский, только со вторым

пришествием впереди. Каббала, гностицизм и мистицизм — внесли

тут свою долю. Но все это разлетелось как дым, и ни одной мысли не

осталось у меня от всех лекций. Был я и на лекции кн. Д.Н. Цертелева,

очень милого юноши, приятеля Соловьева. Этот мне показался

просто недоучившимся гимназистом, которой не умеет еще и правильно

строить фразы. Он читал очень самоуверенно и приятно; очень

быстро переходил от одного предмета к другому, ничего не заканчивая,

мил воду, как Соловьев, и точно также кончил несколькими стихами,

«Но первый мой совет Вам: учиться по-немецки. И Бэр, и Кант, и Гегель —

ли два философа всего важнее по вопросу о потенциальности — существуют

только по-немецки. Как хотите, а нельзя двигаться свободно в области мысли,

не зная по-немецки» // Розанов ВВ. Литературные изгнанники.

Переписка ВВ. Розанова с H.H. Страховым. М., Республика, 2001 .С. 11.

Но по существу и этот, самый близкий Страхову человек, оказался не понят им

до конца жизни. Вот что он пишет о Розанове после выхода статьи «Вера и

свобода» в 1894 году: «Вы (Л. Толстой — добавление мое — С. К.) правы: все

необдуманно и с размаху, самодовольно и ретроградно. Стою на том, что он очень милое

и даровитое существо, но кажется ничего не сделает при своей необразованности

и умственной распущенности» (2. п. 426 от 13 января 1894. С. 941].

1 Как, впрочем, и они нелицеприятно высказывались о нем.

31

встал и поклонился. Мне было немало совестно (курсив мой — С.К.)»

И, п. 187 от 9 апреля 1878, с. 426-42711.

Чувство стыда, испытываемое Страховым-«мэтром» от посещения

лекций «молодых», обнажает и его самолюбие, и научный педантизм, и

в то же время противоположность культур уже явно разных поколений

философов, живущих в одном историческом времени. При кажущейся

правомерности его сетований и иронии по поводу забвения

классических образцов, интуитивно уловив зарождение новых проблем

философствования, способов анализа и аргументации, Страхов, однако, не

заметил начавшейся в это время принципиальной смены философских

установок с классических на неклассические. И дело вовсе не в том, что

строгость и методичность рационалистической философии сменились

эклектикой и дискурсивной «болтовней-белебердяевщиной» будущих

модернистов. Изменилась эпоха, и Страхов, уже создавший к тому

моменту учение о целостности, не заметил в «многоязычии» чужих

текстов новационного процесса, связанного со специфической

«закономерностью» состояния «органической переходности», начавшегося в

70-80-е годы XIX столетия не только в Европе, но и в России.

Способность «молодых» мыслить «всеми способами сразу» воспринималась

им как эклектичная, разрушительно-безответственная и бестолковая,

а главное — «малограмотная», то есть не научная. Как точно заметил

С. Вайман, по сути, лишь «в ситуации именно органической

переходности гений захватывает предельную полноту «всей массы» мировых

литературных (философских — добавление мое — С.К.) накоплений и

синтезирует все потенциальные ее ресурсы в универсальный протеический

способ художественной самореализации»2. Такими гениями оказались

Толстой, Соловьев, Розанов, многие «титаны» Серебряного века, те, чья

эпоха, однако, еще не была угадана даже такими выдающимися

интеллектуалами, как Страхов.

Всю жизнь философ опирался на немецкую фундаментальность

философских идей, тождественных константности философского

сознания, открывавшего вечные истины. А жить ему пришлось среди тех, кто

презрел всякий академизм, авторитеты и искал опору лишь в собствен-

1 Хотелось бы привести аналогичную ироническую фразу, высказанную

Толстым, но уже по поводу увлеченности самого Страхова Гегелем: «Менее

всего понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур» |1. п. 44 от

12 ноября, 17 декабря 1872 г. С. 88]. Симптоматичен сам факт попадания в одну

«сумбурную» корзину столь разных мыслителей одной переходной эпохи.

2 Вайман СТ. Размышления о художественном переходе // Переходные

процессы в русской художественной культуре. М., Наука, 2003. С. 173.

32

ной мыслительной самобытности, которую Страхов (и ему подобные)

принимал за дилетантизм, хлестаковщину1, творческую отсебятину

«самых фантастических людей на земле». «Это самые фантастичные2 люди

в мире, люди, принимающие самую свою жизнь, то есть свои чувства и

мысли за призрак, за игру. Поэтому они так охотно сочиняют.... Только

теперь я вполне понял... его (Соловьева — добавление мое — С.К.)

высокопарность, туманность, софистичность, его твердое убеждение, что

сравнение есть доказательство, а симметрия признак безусловной

истины (курсив мой — С.К.)... С такими людьми3 можно ли вести

серьезный обмен мнениями?» |1, п. 339 от 25 апреля 1887, с. 736).

Любопытно, что под «жизнью» Страхов понимает «чувства и мысли», то

есть вполне рационалистическую категорию, не выходящую за пределы

классических характеристик. То, что он называет «фантазиями

фантастичных людей» вполне укладывается в характеристики базовых черт

русской неклассической философии: слитность с русской литературой,

интуитивное постижение проблем, мистицизм, отсутствие строгой

верифицируемой аргументации, ее метафоричность, символизм. Именно так

позже будет охарактеризована специфика русской философии в

знаменитых строках А.Ф. Лосева: «Она (русская философия — добавление

мое — С.К.) представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто

мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть

постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и

определениям, а только в символе, в образе, посредством силы воображения и

внутренней жизненной подвижности (Lebens Dynamik)»4.

Гносеологическая ориентированность разума, рефлексия,

априоризм рационального знания лежат в основе классического

(новоевропейского) миросозерцания, представителем которого стал Страхов,

1 Без знаменитой ассоциации с гоголевской «легкостью в мыслях

необыкновенной» не обошлось даже в дружественном письме любимцу Розанову, которого

Страхов упрекает за «легкое движение мысли» / / Розанов В.В. Литературные

изгнанники. Переписка В.В. Розанова с H.H. Страховым. М., Республика, 2001.

С 12.

:> Эпитет «фантастическое» любил применять близкий друг Страхова — Н.Я.

Данилевский, понимая под этим словом что-то не имеющее права на существование

(например, «фантастический польский народ» в его интерпретации не входил в

конгломерат славянских наций). Возможно, такой же оттенок отрицания лежит и

в страховских эпитетах о фантастичности философов новой формации.

' Страхов о А. Фете и В. Соловьеве.

1 Лосев А.Ф. Русская философия / Введенский А. И. .Лосев А.Ф., Радлов Э.Л.,

Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 71.