Текст

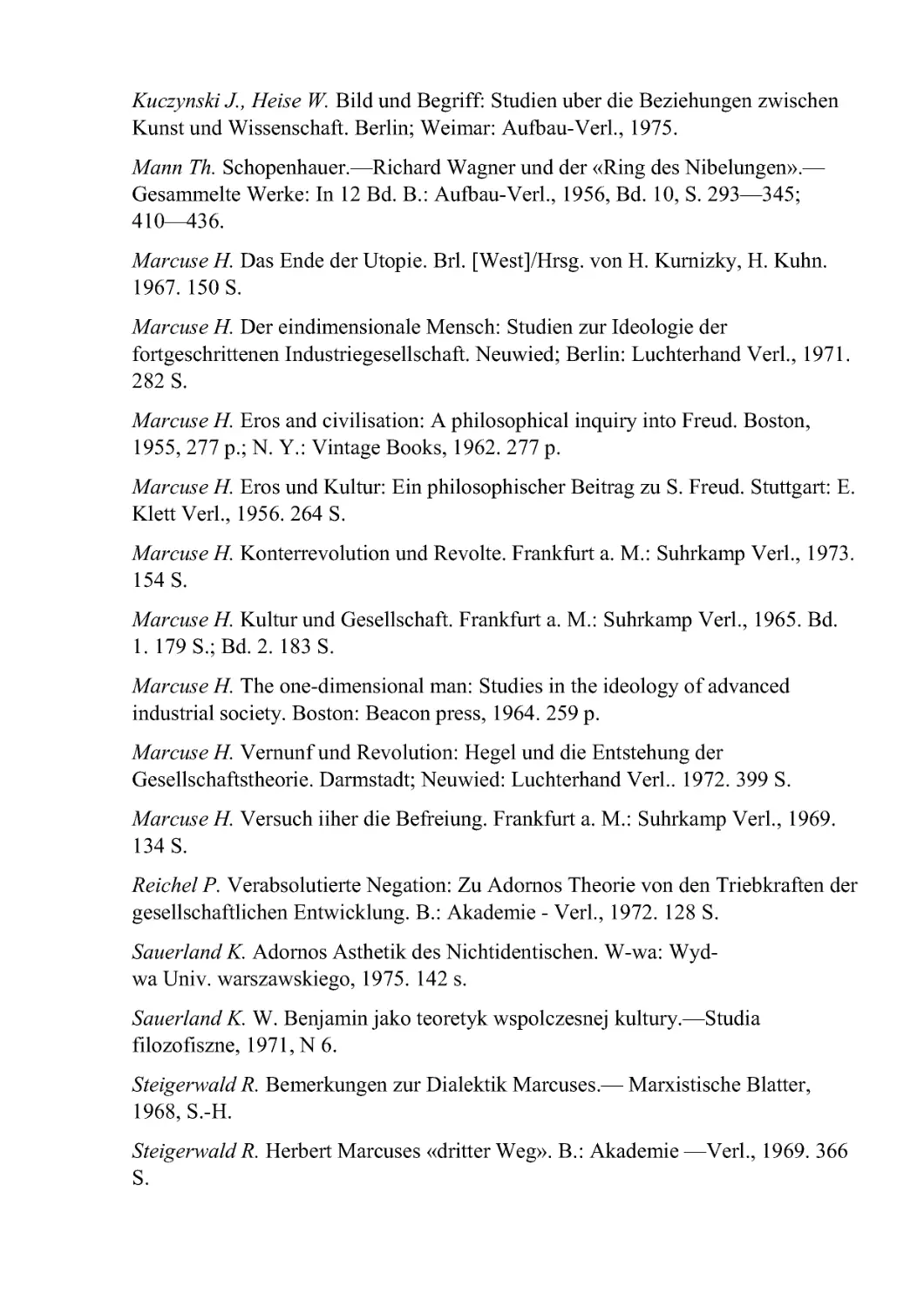

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

И.П. ФАРМАН

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Критический анализ

зарубежных идеалистических

концепций

Ответственный редактор

доктор философских наук

В. А. ЛЕКТОРСКИЙ

МОСКВА «НАУКА» 1986

В работе анализируется соотношение теории познания и культуры как

взаимосвязанных форм познавательной деятельности. С марксистских

позиций исследуется генезис одной из актуальных тенденций в буржуазной

идеалистической гносеологии XIX-XX вв. противопоставление методов

научного познания художественному мышлению и опыту духовной

культуры, а также ее эволюция в новейших зарубежных концепциях.

Рецензенты: Б. Т. ГРИГОРЬЯН, В. С . ТЮХТИН, Б. Г. ЯКОВЛЕВ

Инна Петровна Фарман

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ (Критический анализ

зарубежных идеалистических концепций)

Утверждено к печати Институтом философии АН СССР

Редактор издательства В. С . Егорова. Художник О. В . Камаев

Художественный редактор С. А. Литвак. Технический редактор Н. П .

Переверза. Корректоры В. А. Алешкина, Р. С . Алимова

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге, предлагаемой вниманию читателей, освещаются некоторые

проблемы соотношения теории познания и философии культуры и искусства:

прежде всего выявляются общие связи и устанавливается взаимозависимость,

существующая между ними. Предпринята попытка рассмотреть это

соотношение по принципу парных философских категорий — общего

(теория познания) и отдельного (искусства как одного из методов

осмысления и познания действительности), что позволяет выявить общность

и правомерность различных форм познания, в частности научного и

художественного.

Разумеется, нами затрагиваются и другие вопросы, касающиеся

особенностей познавательной природы искусства, а также характера связей

между чувственным и рациональным, эстетическим и логическим и др.

Однако мы не ставим перед собой задачи выявить специфику искусства как

метода познания. Наша задача — критически проанализировать характерную

для современной западной философии тенденцию, выражающуюся как в

разрыве и противопоставлении научного и гуманитарного знания, так и в

абсолютизации некоторых отдельных способов познания (либо

естественнонаучных, либо гуманитарных), ведущую к разрушению

объективно существующих связей между ними и отрицанию всеобщих

закономерностей познавательных актов.

Указанная тенденция просматривается не только в многочисленных и

модных ныне на Западе концепциях «философии науки» и «философии

техники», интерпретирующих роль науки как важнейшей производительной

силы и главного фактора общественного прогресса, но в еще большей

степени в антисциентистских концепциях, в которых уже традиционное для

западной философии утверждение о том, что наука и техника способствуют

«дегуманизации» буржуазного общества, нередко сосуществует с

недооценкой культуры и искусства и негативным отношением к ценностям

гуманитарного знания вообще.

На примере критики концепций теории познания и философии культуры и

искусства представителей Франкфуртской школы (М. Хоркхаймера, Г.

Маркузе, Т. Адорно, Ю. Хабермаса и др.), в которых широко используются

—

подчас в искаженном и фальсифицированном виде — в качестве

гносеологических основ и эстетических положений идеи И. Канта, Г. В . Ф.

Гегеля, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, М. Хайдеггера и др., мы

пытаемся показать формирование и эволюцию взглядов франкфуртцев на

некоторые теоретико-познавательные проблемы в тесной связи с

изменениями социальных и мировоззренческих факторов.

Мы считаем важным выделить реальную проблематику, вызвавшую к жизни

именно такую постановку теоретико-познавательных проблем, выявить

объективное содержание рассматриваемых концепций. Обращение к

познавательным схемам указанных философов позволяет также рассмотреть

важные и актуальные для современной теории познания вопросы,

касающиеся выяснения возможностей и перспектив культуры и искусства

как средств познания, попытаться понять и объяснить с точки зрения

гносеологии функционирование различных культурных образований в

общественной жизни, способы их связи и возможности взаимодействия

научного и художественного познания, а также указать пути марксистского

анализа этих способов познания.

Введение

ПОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО

В современном обществе, когда наука и техника приобретают все большее

значение в качестве определяющего фактора общественного развития,

постоянно возрастает роль научного знания: оно становится необходимостью

и не только открывает неограниченные перспективы развития цивилизации,

но и на основе рационального подхода решает проблему выбора пути, по

которому она может пойти, определяет ее возможности, конкретизирует

цели, разрабатывает средства и методы их достижения. Не случайно в наше

время широко распространено мнение о том, что роль научных методов стала

доминирующей в познании мира и человека.

Следует, однако, иметь в виду, что развитие науки в своих основных

тенденциях опирается и на то, что называется веками сложившейся

культурой, на ее гуманистические традиции и идеалы. Немалую роль в этом

сыграло и искусство. Начиная с древнейших времен человек и мир человека

были в центре внимания его творцов. Глубокое понимание того, что именно

человек, его потребности, стремления и чаяния должны быть главным

смыслом и целью всего общественного развития, утверждение высоких

нравственных и духовных ценностей составляют смысл истинно великих

произведений искусства, имеющих непреходящее значение для всего

человечества.

Марксистско-ленинская философия как мировоззрение и методология

познания рассматривает создаваемые наукой и техникой материальные

ценности не как исчерпывающую цель и конечный смысл бытия, а как

необходимое условие истинно человеческого существования. Коммунизм, т.

е. реальный гуманизм, по определению К. Маркса, предполагает «развитие

богатства человеческой природы как самоцель»1

. Этот идеал всего

прогрессивного человечества осуществляется в процессе борьбы и

общественно-практической деятельности, конечный смысл которой —

«возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е .

человечному» 2

.

По мере движения нашего общества вперед совершенно закономерно

повышается значение нравственных начал и эстетических потребностей

людей, а следовательно, и искусства. Это объективный процесс, и потому

современное научно-техническое развитие не только не умаляет значения

искусства, но, напротив, во многом способствует расширению и

действенности его функций — эстетической, гносеологической и

социальной. Это, в свою очередь, ставит новые задачи по освоению

художественной мысли и методов художественного познания.

Научно-теоретическое познание является, как известно, чрезвычайно важной

и существенной формой духовного освоения мира, однако не единственной

—

его не следует противопоставлять практически-духовным формам, к

которым принадлежит и искусство, поскольку научно-теоретическое

(понятийное) мышление и практически-духовное освоение мира (образное

мышление) отнюдь не относятся друг к другу в процессе познания как

полярные противоположности, а представляют собой взаимодополняющие

стороны единого процесса мышления3

.

Связь художественного мышления с научным, понятийным, логическим

была подчеркнута еще в гегелевском определении искусства как средства,

которое призвано заполнить разрыв между духом и чувственно осязаемой

материей. Развивая идею о качественном отличии искусства от других форм

общественного сознания, он рассматривает его как «мост», соединяющий

действительность с логикой и абстракцией, но не являющийся ни тем ни

другим. Такое понимание искусства основано на диалектическом

осмыслении прежде всего самого творческого процесса, в котором эта

специфика наглядно проявляется.

Марксистско-ленинская философия рассматривает искусство как особую

форму отражения действительности, а также как форму общественного

сознания, основным содержанием которой является отражение эстетического

отношения человека к миру. Ленинское положение: «Искусство не требует

признания его произведений за действительность» 4

—

означает, что

искусство, не подменяя реальность, строит свой мир, который, не являясь ни

механически-фотографическим, ни натуралистическим воспроизведением

жизни, представляет собой продукт творческого воображения субъекта

(художника), т. е . нечто идеальное, основанное на отражении объективной

действительности. Искусство есть особый вид жизненного человеческого

опыта, который осваивается и передается из поколения в поколение, особое

видение мира, в котором раскрываются как диалектика отношений человека

и среды, так и «диалектика души» самого человека.

Посредством типизации, обобщения характернейших черт отображаемого

явления (одного из главных методов художественного познания) искусство

способно выразить закономерное, общее, уловить «связь времен» и в то же

время благодаря веками сложившемуся образному языку передать все

богатство проявлений отдельного, особенного. В своих высших достижениях

искусство представляет не только образцы художественного стиля

определенного культурно-исторического периода, но и характерные черты

самой эпохи, ее смысл и специфику. Иначе говоря, содержание искусства

приобретает объективную значимость, а его идейный смысл — значение

истины. Вполне правомерно поэтому ставить вопрос о соотношении истины

и достоверности, художественной правды в искусстве, рассматривать

искусство как познавательный процесс и т. д .

Диалектико-материалистическое понимание искусства как эстетического

освоения человеком действительности требует учета сложной связи его

эстетического и мировоззренческого аспектов, а также всестороннего

рассмотрения субъектно-объектных отношений, являющихся здесь

единством субъективного (восприятия художника) и объективного

(отражения объективной реальности). Специфика искусства (состоящая в

том, что содержательный смысл и эстетическая оценка в нем нераздельны)

устанавливает определенную зависимость познавательных возможностей

художника, глубины постижения им сущности явлений от его

мировоззрения, идейной и социальной позиций. В структуру же

мировоззрения, как известно, включены и классовые компоненты.

Следовательно, уровень понимания и освоения действительности, степень

объективности в искусстве зависят и от классовой позиции: художественное

произведение может оцениваться с точки зрения соответствия воплощенного

в нем содержания мировоззрению того или иного класса. Исторический опыт

убеждает нас в том, что только с позиций передового класса возможно

осмысление действительности, адекватное реальным закономерностям

общественного развития, и что только при условии совпадения идейной

направленности произведения с идеологическими устремлениями этого

класса искусство достигает своего высшего смысла — утверждает

передовые, способствующие прогрессу человечества идеи посредством

неотъемлемой части мировоззрения — эстетического идеала как

диалектического единства истины и красоты.

Специфика искусства такова, что идея выступает в нем не в чистом виде, как,

скажем, в общественной теории, а в художественной форме: только

«образное содержание художественного произведения может быть носителем

его идейного содержания» 5

. Более того, образы, несущие идейно-

художественное содержание, неизбежно включают в себя и оценку этого

содержания субъектом (художником), причем его оценку именно как

неотъемлемого компонента отображения. Ценностный подход в искусстве

опирается на практику — основу процесса познания — и посредством

ценностных характеристик, представлений и т. п. служит раскрытию

соотношения эстетического идеала и действительности.

Диалектико-материалистический анализ учитывает сложную структуру

искусства и освещает важнейшие ее элементы во взаимосвязи, как

«взаимопроницаемые» сферы (выражение К. Маркса).

Сферы науки и искусства имеют свои качественные различия и границы. В

частности, исследование проблемы человека не является прерогативой

только искусства и рассредоточено по целому ряду специальных наук,

изучающих отдельные стороны его жизни: истории, психологии, социологии,

антропологии, этнографии и др. У всех у них разные цели и задачи, так что

каждая наука имеет дело со своим предметом, а потому и сопоставление

результатов, полученных в разных областях, с художественным познанием

не всегда возможно и целесообразно. Это относится и к научно-

философскому исследованию человека, которое хотя и дается в обобщенном

виде, но, безусловно, имеет свою специфику и представляет особую область

знания.

Разумеется, можно отметить немало различий между научным и

художественным познанием, однако неизбежно обнаруживаются и их

взаимосвязи, взаимозависимость. Так, в искусствоведческих,

литературоведческих и других специальных работах, исследующих историю

развития искусства, отмечается, что основная эстетическая категория —

прекрасное — лежит в самой сущности человеческой жизнедеятельности как

труда «по законам красоты», по определению Маркса. Понимаемая таким

образом категория прекрасного оказывается в одном ряду с такими

всеобщими категориями, как материя, сознание, практика, истина и т. д ., т. е .

выступает как одно из всеобщих определений сущности мира, природы,

общества. Главная историческая тенденция в развитии художественной

деятельности — переход от чувственно-практического формирования к

познанию и отражению бытия — обусловила ее превращение из формы

общественного труда в форму общественного сознания, в художественное

мышление. Если на ранних ступенях развития искусство и литература

воспринимались прежде всего как предметная деятельность, то в новое время

(XVIII—XIX вв.) они стали восприниматься по преимуществу как особый

способ познания. Соответственно и в эстетике главной проблемой стало

отношение искусства к действительности (Лессинг, Дидро, Гегель). В это же

время на смену категории стиля, отражающей деятельно-формирующую

природу искусства, роднящую его с областью материального производства,

приходит категория метода как принципа видения мира, отражающая

родство искусства с наукой, философией и другими областями духовного

производства. «Искусство — духовно-практическая деятельность. В этом

единстве стиль — та грань его, которая ближе к „практике". Метод — та

грань, которая ближе к „духовности"»

6

.

Высшие достижения художественной мысли связаны с методом реализма,

который оказался и наиболее близким к научным методам мышления.

Пришедший на смену литературе и искусству эпохи Просвещения (имевшим

синкретический, восходящий к античности характер единого целого с

философией, общественными теориями и научным знанием) критический

реализм, преодолевая наследие романтизма, развивался, опираясь на научное

знание. Крупнейшие реалисты XIX в. учились аналитическим методам

точных наук, воспринимали идеи современных естественнонаучных учений и

т. д . Известно, что Бальзак изучал политэкономию, право, философию и

естественные науки, и это, безусловно, способствовало достижению той

глубины социального анализа, которую отметили у него основоположники

марксизма. П. В . Палиевский обращает внимание на сообщение Маркса

Энгельсу: «У Бальзака в «Сельском священнике» написано следующее:

«Если бы промышленный продукт не ценился вдвое против

своей себестоимости, то торгово-промышленная деятельность не могла бы

существовать». Что ты скажешь на это?» 7 — и рассматривает этот случай

как пример частого проявления в искусстве рождения «наук»8

. Известно

также, что Н. Г . Чернышевский, экономические труды которого высоко

ценил Маркс, высказал в своем романе «Что делать?» немало идей, гипотез,

догадок, основанных на анализе общественно-экономического положения

России того времени.

Особое место здесь занимает литература, тяготеющая к эпическим полотнам

—

картинам жизни, социальным романам-хроникам, романам о «воспитании

чувств» и т. п . Идейно-философское осмысление жизни достигает в этих

художественных формах уровня, позволяющего рассматривать их как

отражение мировоззрения эпохи и диалектики общественного развития. Так,

русские романы-«энциклопедии» А. С . Пушкина, И. С . Тургенева, Л. Н.

Толстого, Н. Г . Чернышевского, социальные романы-циклы О. Бальзака и Э.

Золя, «семейные романы» А. Хьёлланна, Т. Манна, Д. Голсуорси, А. М .

Горького и др., будучи органическим единством многоплановых

аналитических исследований важнейших сторон общественной жизни и

анализа-«расщепления» чувств и мыслей отдельной человеческой личности,

наполнены поистине эпохальным сущностным содержанием. Не случайно во

все времена произведения такого уровня были не только «эстетическим

предметом, но и философской концепцией бытия и социологическим

трактатом, и учебником жизни, максимой морали и поведения» 9.

Надо подчеркнуть, что специфика искусства как особого способа осмысления

и познания действительности служит подчас основанием для

противопоставления научного и художественного познания. Такое

противопоставление широко распространено в современной буржуазной

философии и эстетике. Попытаемся в ходе дальнейшего изложения показать

несостоятельность этой позиции. Для этого обратимся прежде всего к

проблеме отражения объективной реальности в искусстве.

Глава первая

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО

И ЭСТЕТИЧЕСКОГО

В «КРИТИЧЕСКОЙ» ГНОСЕОЛОГИИ*

1. Гносеологические корни и эстетические основы некоторых

идеалистических концепций теории познания. И. Кант

Проблема отражения объективной реальности в искусстве, начиная с теории

подражания Аристотеля, была и остается главной философско-эстетической

проблемой. В современной буржуазной философии и эстетике преобладает

тенденция, узаконивающая отрыв искусства от реальности, «хотя и не все

буржуазные теоретики отрицают связь искусства с реальностью, однако эта

тенденция является главенствующей», причем, даже признавая наличие

такой связи, иные западные философы основываются «на идеалистическом

понимании самой реальности» 1

.

В современной буржуазной философии существуют самые различные

интерпретации искусства. Так, в одних искусство рассматривается как более

сущностное и более реальное, чем само бытие, т. е . как новый вид

реальности; в других выражается негативное отношение к ценностям

искусства и культуры (впрочем, они порой сосуществуют друг с другом).

Позитивистские концепции искусства умаляют его значение как творческого

метода, а непозитивистские, напротив, утверждают превосходство искусства

как средства интуитивного знания над наукой и выдают его за новую

религию. Прочные позиции занимает теологическая теория искусства, в

которой последнее рассматривается как способ нравственного

совершенствования и приравнивается к религии, и т. д . Большинство

подобных концепций эклектичны и построены на сочетании

формалистических, натуралистических, интуитивистских, мистических и

других элементов. Однако в одном пункте все они сходятся: в них, как

правило, противопоставляются теоретико-познавательные методы

(понятийное мышление) художественным методам освоения

действительности.

В этой связи представляется целесообразным выявление одной из заметных

тенденций эволюции идеалистической гносеологии, идущей от философии

Канта. Каков же критерий, которым мы будем руководствоваться, решая

поставленную нами задачу? Или, иначе, по какому признаку следует

рассматривать то или иное философское учение в русле именно данной

тенденции? Если тот или иной философ переносит поиски решения

познавательных проблем (как в чисто теоретическом плане, так и в

различных контекстах социальных учений) из сферы науки в другие,

ненаучные области, в частности в область искусства и эстетического

осмысления действительности, и этим последним придает особые теоретико-

познавательные функции — функции моделей знания, то его учение

вписывается в указанную нами тенденцию 2

.

Обратим особое внимание на этот исходный момент, связанный с

философией И. Канта. Вполне объяснимо, почему авторы многих

последующих философско-эстетических построений апеллировали к

кантовской системе. Известно, что в работах Канта «критического периода»

проблемы теории познания, этики, эстетики и вопросы о целесообразности в

природе были рассмотрены как взаимосвязанные и взаимообусловленные.

Это прежде всего относится к постановке теоретико-познавательных

проблем, нашедших свое завершение, согласно кантовской концепции, в

эстетике. Условно мы назовем это соотношение «гносеологическое —

эстетическое». Особенностью этого соотношения, на наш взгляд, является

то, что оно имеет определенный целостный смысл, который неизбежно

утрачивает свою глубину, если ту или другую его составную часть

рассматривать отдельно.

Разумеется, в связи с исследованием этого соотношения возникают

проблемы, требующие специального рассмотрения. Мы же остановимся

лишь на тех компонентах этого принципа связи, которые выражают его

основное смысловое содержание. Тем самым мы выделим и ту основу,

которая варьируется в последующих философских концепциях. При

обращении к ним направление нашего исследования будет состоять не в том,

чтобы выявить, насколько адекватно, по-кантовски, поставлены в них

исследуемые проблемы (отклонения, варианты, даже искажения неизбежны),

а в том, чтобы, прослеживая эволюцию подобной постановки вопроса,

выявить, насколько она оказалась плодотворной и что позитивного дала в

конечном результате.

Теоретико-познавательная концепция Канта построена на положении об

антиномичности разума, причина которой кроется в непреодолимом

дуализме «вещей в себе» и «явлений». Философ рассматривал антиномии как

вытекающие из самого существа организации нашего мышления и

познавательной деятельности, т. е . в теории познания он стоял на позиции

агностицизма. Вместе с тем кантовское исследование процесса познания

содержало ряд плодотворных моментов для дальнейшей разработки теории

познания. Основываясь на ленинском определении материалистических и

идеалистических черт философии Канта3 и исследуя ее как содержащую в

себе дуалистические тенденции, марксистские философы отмечали, в

частности, что рассмотрение тех же антиномий привело его к открытию

противоречий в природе нашего знания, что явилось одним из стимулов для

разработки положительной диалектики у Фихте, Шеллинга и Гегеля.

В анализе процесса познания Кант особо выделил понятийное

мышление («мышление есть познание через понятия» 4), указывая, что,

помимо созерцания, существует лишь один способ познания, а именно

познание через понятия, не интуитивное, а дискурсивное. В «Критике

чистого разума» на вопрос о том, что такое истина, Кант ответил следующим

образом: истина возможна лишь в форме предмета, т. е . как соответствие

рассудка (самой формы всеобщности и необходимости) и чувства

(эмпирического многообразия ощущений, возникающих в априорных формах

времени и пространства). Предметность понималась им как правило

расположений ощущений в пространстве и во времени, которое заключает в

себе применение чистого рассудка (категорий) и с помощью которого

субъективные соединения восприятий получают объективный и всеобщий

характер.

Кант различал и даже тщательно обособлял созерцание и рассудок, отводя

каждому определенную роль (долю участия) в познавательном процессе,

однако он постоянно подчеркивал их взаимосвязь и взаимозависимости «Без

чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один

нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания без

понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере необходимо свои понятия делать

чувственными (т. е . присоединять к ним в созерцании предмет), а свои

созерцания постигать рассудком (verstandlich zu machen), т. е . подводить их

под понятия. Эти две способности не могут выполнять функции друг друга.

Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить.

Только «из соединения их может возникнуть знание» \ Эта мысль

многократно варьируется в «Критике чистого разума» 6

.

Большой интерес для нас представляет Кантово объяснение принципа

соединения этих антиномичных для него понятий — чувственности и

рассудка в его учении о продуктивной способности

воображения. Остановимся на нем несколько подробнее. Согласно Канту,

воображение осуществляет важнейшую в познавательном процессе функцию

синтеза чувственности и рассудка: создает то «посредствующее

представление», которое оказывается «чистым (не заключающим в себе

ничего эмпирического) и тем не менее, с одной

стороны, интеллектуальным, а с другой — чувственным. Такой характер

имеет трансцендентальная схема», указывал Кант 7. Продуктом

деятельности воображения оказывается, таким образом, схема «чувственного

понятия» (соединение несоединимого для многих «последователей» Канта),

благодаря которой осознается, т. е . как бы впервые создается для нас сам

предмет (как предмет знания, предмет нашей деятельности в отличие от

«вещи в себе»). Без этой продуктивной функции воображения мы не имели

бы никакого знания, утверждал Кант, добавляя, однако, что для того, чтобы

получить знание в собственном смысле этого слова, следует свести этот

синтез к понятиям, что является функцией рассудка.

Итак, Кант рассматривал воображение как синтетическую чувственно-

рассудочную деятельность. Диапазон ее широк: в определенном

соотношении воображение и рассудок содержатся в способности суждения;

исключительно как действие способности воображения рассматривается

синтез — важнейший акт познания, составляющий из элементов знание и

объединяющий их в определенное содержание, согласно Канту, то первое, на

что мы должны обратить внимание, если хотим судить о происхождении

наших знаний. Воображение оказывает стимулирующее воздействие на

стремление разума к систематичности познания, а также на его попытки

расширить опытное знание посредством идей.

Однако главной отличительной чертой воображения является его активный,

живой, творческий потенциал, его способность к созданию нового,

совершению открытия. В этом Кант видел принципиальное отличие

воображения от эмпирического по своему характеру созерцания и

рефлектирующей способности суждения.

Кантов анализ процесса познания и определение в нем роли воображения

подводит к выводу, что продуктивную деятельность воображения можно

рассматривать как в сущности изначальную основу всех структур

человеческого сознания. Кант показал, что всякий смысл, а в конечном счете

всякое предметное понятие человеческого сознания вообще является лишь

продуктом деятельности воображения. Таков один из главных выводов

«Критики чистого разума» 8

.

Природа продуктивной способности воображения была недостаточно ясна

Канту. Он рассматривал ее не только как рационалистический акт, но и как

«слепую, хотя и необходимую функцию души», как «сокровенное в недрах

человеческой души искусство (курсив наш. — И. Ф.), настоящие приемы

которого нам едва ли удастся проследить и вывести наружу» 9. Кант отмечал

ее произвольный, субъективный характер, но и этот произвол в конце концов

оказывался у него ориентирующимся на реальную практическую

деятельность. Таким образом, становится очевидным, что кантовская

концепция воображения не была иррационалистической. Она коренным

образом отличается от концепций, построенных на противопоставлении

разума и рациональных способов познания (а также дискурсивности,

понятийности и т. д .) «созерцанию», «воображению» и др., истолкованным в

иррационалистическом духе.

Необходимо учесть, что такой подход к анализу познавательной

деятельности сочетался у Канта с глубоким интересом к научному знанию.

Известно, что в своей теории познания он опирался на достижения

современного ему естествознания — классическую механику, математику,

формально-логическое знание, психологию и др. Как отмечает В. А.

Лекторский, Кант считал, что знание не только возможно, но и

действительно, фактически существует, и в этом одна из принципиальных

предпосылок кантовской теории познания. В выяснении того, как возможны

чистая математика и чистое естествознание, т. е . как возможно знание

вообще, состоит основной вопрос его теории познания 10

.

Кант дал характеристику истории научного познания. Он отличал

философию от естественных наук и пытался раскрыть природу и специфику

научного (теоретического) знания. Он понимал его как синтетическое знание,

соединяющее в себе разум и эксперимент, и отмечал в качестве его

характерных черт осознание своей внутренней структуры и ярко

выраженную методологическую рефлексию (над знанием).

Предпринятый Кантом анализ современного ему научного знания, а также

обсуждение им актуальных научных проблем (к примеру, проблемы времени

и др.) дают основание рассматривать кантовскую концепцию научного

знания как первый опыт исследования философии науки и научных

революций. Философия Канта содержит много ценных и перспективных

идей, приобретших современное звучание, — это идеи творческой

активности познающего субъекта, примата практического разума над

теоретическим (несмотря на идеалистическое истолкование практического

разума как нравственного сознания), моменты диалектического подхода к

познанию и др.

Однако для самого Канта лежащий в основе его философии принцип

субъективного идеализма — «отнесение аподиктического — необходимого и

всеобщего — познания к деятельности трансцендентального субъекта, или

„Я"» — ограничивал действие этих идей: они имели значение лишь для мира

возможного опыта, под которым философ понимал только мир явлений11

.В

целом это была «критическая» трансцендентальная теория

познания12

.

Изложенные положения отчасти уже проясняют вопрос, чем обусловлено

обращение Канта к эстетике. Он сознавал, что в рамках его теории

познания принципиально не могли быть решены многие реальные проблемы

как методологического, так и мировоззренческого характера, и прежде всего

связанные с миром человека и созданной им культурой. Отсюда

обусловленная своего рода критической рефлексией экстраполяция чистого

разума на практическую сферу и обращение Канта к телеологии, а также к

художественно-эстетической области, с тем чтобы «черпать из искусства й

эстетики модели метафизических построений» 13

. Знаменитая кантовская

идея, согласно которой эстетическое объединяет теоретический разум с

практическим, получая свое воплощение в концептуальных моделях

реальности, ориентировала на необходимость сообразовать цели и задачи

познания с такими понятиями, как идеал, гармония, целесообразность, а

познавательные способности — с эстетическими способностями души. В

эстетике, развивая свое учение о прекрасном, Кант превыше всего ставил

поэзию, поскольку она способна возвыситься до изображения идеала.

Однако эстетическое учение Канта не содержало мысли о превосходстве

искусства над всеми другими областями человеческого знания. Делая

замечания по поводу теории эстетики как учения о категориях искусства А.

Баумгартена, он указывал на тщетность попытки автора самого термина

«эстетика» подвести содержание понятия прекрасного и его критерии под

принципы разума и возвысить эти критерии до степени науки. Согласно

Канту, изящные искусства должны рассматриваться как искусство гения,

однако «природа предписывает через гения правила не науке, а искусству, и

то лишь в том случае, если оно должно быть изящным искусством» 14

.

Искусство и наука рассматривались Кантом как равнозначные феномены

культуры,- понимаемой как создание «самодеятельного духа», разума

человека, а в широком смысле этого слова как просвещение. Представленная

в «Критике способности суждения» концепция культуры содержала

прогрессивные идеи о поступательном развитии просвещения,

преемственности в развитии культуры, науки и искусства. Несмотря на

отсутствие однолинейной направленности общественного развития,

«зигзаги» истории, регресс, всегда оставался «зародыш просвещения,

который, развиваясь все больше после каждого переворота, подготовлял

более высокую ступень совершенствования», считал Кант15

. Излагая взгляд

на историю человеческого рода в целом, он указывал на закономерный ход

улучшения государственности, хотя и отмечал трудность достижения

наилучшего общественного устройства. Философ выражал надежду, что в

результате такого поступательного движения будет найдена путеводная нить,

способная послужить совершенствованию человеческого рода и достижению

«вечного мира».

Подводя итоги, отметим, что заслуга Канта состояла не столько в разработке

собственно эстетических проблем или философии культуры, сколько в том

комплексном подходе к проблемам познания, который благодаря

установлению взаимосвязи между различными методами познания (в том

числе между научным и художественным) обеспечивает целостность знания,

его достоверность и истинность. Влияние такого осмысления

гносеологических проблем было так велико, что, как отметил М. Ф.

Овсянников, со времени Канта каждый немецкий философ конца XVIII—

начала XIX в. считал необходимым завершить свою систему анализом

эстетической проблематики16

.

И. Канта с его учением об антиномиях и противоречивой природе наших

понятий, знания вообще В. Ф. Асмус назвал основателем

направления «критической» гносеологии". Ассоциирующийся с

«критической философией» и антисциентизмом термин «критическая»

гносеология вполне употребим, на наш взгляд, по отношению к теоретико-

познавательному содержанию рассматриваемых ниже концепций,

варьирующих кантовские ключевые позиции: о «непохожести» бытия и

мышления, независимости мышления от действительности, возможности

познания не самих вещей, а только их явлений, противопоставлении

теоретического и практического разума и др.

Это имеющее глубокие корни в истории философии направление сложилось

в течение XIX—XX вв. в общем русле идеалистической

иррационалистической философии и философии культуры, в разного рода

«критических» концепциях от Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора

и Ф. Ницше, феноменологии и экзистенциализма Э. Гуссерля, М. Хайдеггера,

К. Ясперса и др., где доминирует философско-эстетическая проблематика, до

«негативной диалектики» представителей Франкфуртской школы, «новой

критики» и культурологической модели знания французских

структуралистов Р. Барта, М. Фуко и др., включая отчасти самые новейшие

варианты «критической теории» познания. Речь, таким образом, идет о

замене научных, рациональных методов познания методами, опирающимися

на ненаучные критерии истины, что, согласно утверждениям сторонников

этой тенденции, может привести к новым результатам, обогатить структуру

философского знания и определенным образом укрепить

общегносеологические позиции в социальном прогнозировании.

Не являясь в целом агностическими и в принципе не отрицая познаваемость

мира, эти концепции подвергают критике материалистическую теорию

познания, называя ее «традиционной», «догматической»,

«узкогносеологической», и якобы с целью преодоления этого догматизма

выдвигают в качестве нового познавательного ориентира одну из поистине

вечно возвращающихся идей: от гносеологии — к искусству, от

гносеологического — к эстетическому, что предполагает принципиальное

изменение направленности познавательного процесса и в итоге переход от

теории познания к эстетической теории.

Такая направленность обусловливает и соответствующий выбор методов

познания: превозносятся эстетические способы освоения действительности,

при этом возрождаются многие имеющие давние традиции приемы и методы

идеалистической гносеологии с целью установления между ними новых

соотношений, создания с их помощью новых теорий. Характерно, что в

состав ориентирующихся на искусство теоретико-познавательных схем в

качестве постоянно функционирующих основных положений входят и такие

многочисленные приемы, как критика познавательных способностей

интеллекта и науки; отказ от возможности теоретического познания мира;

противопоставление разума, рассматриваемого лишь как орудие

практического действия («инструментального разума»), интуиции

(«созерцанию», «откровению», «высветлению» и т. п .), как независимой от

бытия и практической деятельности; обращение к психоанализу, теологии и

антропологическим концепциям; внимание к областям гуманитарного знания

и культуре как особому смысловому измерению человеческой деятельности,

отражению индивидуального видения, которое не может быть выражено в

сфере науки и техники; преувеличение роли истолкования в процессе

познания, обращение в этой связи к герменевтике, лингвистике,

структурному анализу и т. д . и рассмотрение их как определенных моделей

знания; и др.

Особенно широко эти приемы варьируются в современных концепциях

буржуазной философии, где в разных сочетаниях — под видом выработки

«комплексной» программы знания, достижения «сущностного» знания и т. д .

—

они выдаются за качественно новые методы познания.

Анализ этих концепций показывает, что подобные новации затрагивают

самые основы теории познания и в действительности направлены не на

выработку положительной программы знания, а на вытеснение

традиционного философского теоретико-познавательного аппарата и его

основы основ — важнейших понятий и категорий, ассоциирующихся с

научным знанием. Практически это ведет к отказу от изучения объективных

закономерностей развития человека и общества.

Разумеется, формы, которые принимает «критическая» гносеология в этих

многочисленных философских построениях, различны, как различны и

мотивационные факторы, побуждающие буржуазных философов

преподносить все новые версии «критики» теории познания. Однако нас

будет интересовать прежде всего не их специфика, а выявление

определяющей уровень теоретизирования и единство развиваемых

концепций общей закономерности и методологической основы, которые

позволяют отнести эти разные концепции к одному направлению.

Соответственно и в обращении «критической» гносеологии к искусству,

также содержащем самые различные проблемные постановки, нам важно

прежде всего раскрыть обоснование предложенного изменения

направленности познавательного процесса в целом и показать принципы

включения художественного познания в контекст философской

общегносеологической проблематики.

«Критическая» гносеология исходит из общеметодологического принципа

«критицизма» по отношению к теории научного метода —

материалистической диалектике и теории познания. Этот «критицизм»

можно рассматривать как одну из форм проявления антисциентистского

мировоззрения, отражающего особенности общественного развития и

свидетельствующего о связях этой философии с социальной

действительностью: кризис социально-практической деятельности человека

побуждает философов к пересмотру не только содержания философских

рационалистических концепций действительности и социального

прогнозирования, но и методов их построения, т. е . подвергаются сомнению

сами принципы подхода к анализу действительности в процессе познания, а

рационалистическая формула: «все должно быть подвергнуто критике и

анализу с точки зрения начал разума» — перевертывается таким образом, что

предметом критики — а часто и отрицания — оказывается «все, созданное с

точки зрения начал разума», и в том числе философское теоретическое

знание и результаты духовной культуры, накопленные человечеством.

2. Концепции «созерцания» Ф. Шеллинга, С. Кьеркегора, А.

Шопенгауэра, Ф. Ницше.

Одной из первых философских систем, в которых ограничивается роль

разума, явилась система Ф. Шеллинга. На первом этапе своей деятельности,

в период занятия натурфилософией, Шеллинг широко использовал

естественнонаучные достижения своего времени, что и позволило ему

разработать одну из главных своих идей — идею диалектического развития

природы. Подвергая критике (с позиций идеализма) механистический

материализм, он разрабатывал также диалектику форм мышления, опираясь

на научное знание. Однако главный его труд «Система трансцендентального

идеализма» (1800) уже порывает с научными принципами и строится на

иррациональных началах. Сама основа мира объясняется в нём некоей

бессознательной и представляющей собой нечто невыразимое,

иррациональное идеей, которая может быть воспринята только с помощью

интуиции и которая определяется через заимствованное у Я. Бёме понятие

«ничто». С целью объяснения единства мира у Шеллинга одухотворяется

сама природа; дух рассматривается в качестве носителя принципа

жизненности, а история природы — как ряд последовательных ступеней

развития духа. Так намечается становящаяся в дальнейшем характерной для

«критической» гносеологии тенденция, когда сам объект познания —

реальное бытие, пусть даже в виде непознаваемых кантовых ноуменов,

подменяется противоположным по смыслу объектом, означающим нечто

неявное, для познания которого рациональные методы оказываются

неприемлемыми.

Поскольку для трансцендентальной философии субъективное — это

первичная и вместе с тем — единственная основа всякой реальности,

единственный принцип для объяснения всего остального, постольку смысл

трансцендентального рассмотрения состоит в том, что «при нем восходит до

сознания и объективируется абсолютно не подлежащее объективации при

всяком другом способе мышления, знания или действования, одним словом,

мы имеем здесь дело с самообъективацией субъективного», писал философ18

.

Тем особым способом, который оказывается пригодным для такого рода

рассмотрения, объявляется «интеллектуальное созерцание», которое

понимается как непосредственное созерцание разумом предмета. Шеллинг

особо указывал, что «созерцание» не следует понимать как чувственное

созерцание, и, рассматривая связь созерцания и понятийного мышления в

процессе познания, в отличие от Канта утверждал, что источником реального

знания может быть только непосредственное созерцание, на долю же

понятий остается быть только как бы тенями реальности. Большую роль в

процессе познания Шеллинг отводит интуиции, действию бессознательного,

«откровению» и другим актам, связанным с чувственной сферой, и это лишь

на первый взгляд противоречит его пониманию «интеллектуального

созерцания». Умаляя значение понятийного и теоретического мышления,

философ сводит свое «интеллектуальное созерцание» к «интеллектуальной

интуиции», рассматривая их как тождественные. Это свидетельство тому, что

он возлагал свои надежды в познании отнюдь не на разум.

Провозгласив объективный мир первоначальной бессознательной поэзией

духа, Шеллинг объявил «единственным от века сущим откровением»

искусство и художественное творчество. Искусство ставилось им выше

науки и философии, поскольку понималось как высшее проявление

первичной тождественности сознательного и бессознательного в действии и

творчестве, как выражение свободной деятельности (а принцип свободы

философ считал основным в своей практической философии) и, наконец, как

высшая ступень «интеллектуального созерцания».

Соотношение «гносеологическое — эстетическое» утрачивает в системе

Шеллинга кантовский принцип связи. В сущности философ производит

подмену одного принципа другим: место гносеологии занимает эстетика,

которая выдается за гносеологию и которой передаются ее функции. В

иррационалистическом духе переосмысляются и некоторые понятия, в

частности понятие воображения (оно становится близким по значению

поэтической свободной фантазии в духе романтизма), а также понятие гения

(гений свойствен лишь искусству) и др. Главное состоит в том, что и само-то

искусство оказывается нацеленным не на реальный мир, а на то, что философ

называл «бессознательной поэзией духа», т. е . на субъективное.

Так, уже в системе Шеллинга речь идет не о постижении «непохожести»

бытия и мышления и методах познания последнего, как это было в

кантовской системе (это постулируется априори), а о постижении не-яв -ного,

под которым подразумевается сущность мира и которое фигурирует в

последующих системах под разными названиями: у Шопенгауэра — это

«воля», у Ницше — «воля к власти», у Хайдеггера — «ничто» и т. д . Даже у

казалось бы стоящих на реальной почве и исследующих объективную

действительность теоретиков, например, у философов Франкфуртской

школы, идеи о «ничто», «пустотах», обозначающих отсутствие конкретного

«идеях» и т. п . оказываются многозначными и широко варьируются. Их

главный, принципиальный смысл во всех концепциях остается неизменным:

они направлены на элиминацию рациональных методов познания и

понятийного мышления. Не случайно поэтому постоянным объектом

критики в «критической» гносеологии оказывается рационализм и роль

разума как организатора систематизации и целостности знания, создателя

теоретического знания.

Составляющая основу «критической» гносеологии критика понятийного и

каузального логического мышления восходит к С. Кьеркегору, А.

Шопенгауэру и Ф. Ницше и широко развертывается современными

буржуазными философами — представителями экзистенциализма,

Франкфуртской школы и др. Выступивший против Гегеля Кьеркегор подверг

критике его главный теоретико-познавательный принцип — принцип

тождества бытия и мышления, настаивая на их «непохожести». Исходя из

«несоизмеримости реальности и познаваемости», Кьеркегор утверждал, что

мышлению присущ абстрактный, дискурсивный характер, в силу чего оно в

принципе не способно выразить многообразие и конкретность реальности во

всей ее особенности, индивидуальности, подвижности. Поскольку реальность

для Кьеркегора есть прежде всего реальность человеческого существования,

постольку его интерпретация понятия и системы категорий — субъективного

и объективного, абстрактного и конкретного, возможности и

действительности и др. — приобретает иной, чем в рационалистической

философии, смысл, экзистенциальный, а не теоретический характер: он

пытался доказать несостоятельность этих категорий для выражения проблем

существования индивида. Противопоставив объективность и субъективность

и объявив подлинной действительностью субъективность, понимаемую как

внутренний мир (In-nerlichkeit), особенный для каждого отдельного

индивида, Кьеркегор переосмысляет понятие истины с субъективно-

идеалистических позиций. Истина человеческого существования, т. е . Я -

существования, являясь порождением воли, не может быть объективной: она

у каждого своя (истина для меня), по своему характеру парадоксальна,

иррациональна и поэтому не подвластна рациональному мышлению. На

смену ему, согласно Кьеркегору, приходят теологические размышления, так

как формой постижения истины-парадокса может быть только вера,

исключающая понимание19

.

Схватить и выразить экзистенцию может, по Кьеркегору, лишь

художественное мышление, способное посредством художественных

образов, на материале художественных явлений приблизиться к истине.

Отчасти практическим выражением такой ориентации явился литературно-

художественный способ философствования самого Кьеркегора, излагавшего

основные положения своего учения посредством интерпретации творений

искусства (моцартовского «Дон Жуана», произведений романтиков,

библейских сюжетов и т. д .).

В дальнейшем развитии «критической» гносеологии в критике понятийного

мышления используются кьеркегоровские аргументы, допускающие

известное искажение гегелевского понимания процесса познания. Оно, как

известно, мыслилось Гегелем не как создание логических абстракций

предмета в виде понятия (по утверждению Кьеркегора), а как исследование

предмета с точки зрения его соответствия понятию, когда положение о

неидентичности преодолевается в процессе реализации понятия посредством

разных определений, которые оно получает при различных отношениях

объекта и субъекта на разных ступенях познания, так что в результате вся

конкретная действительность вполне укладывается в эти понятия. Не

случайно совпадение онтологического и гносеологического рационализма

рассматривается в марксистской литературе как вклад Гегеля в развитие

философии.

Что касается искусства, то в эстетическом учении Гегеля, одном из самых

разработанных и цельных, оно также оказывается причастным к «свету

разума», к той воплощенной в «духе» истине, которая, однако, в конечном

счете выступает все-таки в форме мысли, выражающей эту истину в более

совершенном виде. Гносеологический рационализм, таким образом,

выдержан у Гегеля и здесь20

.

Насколько обратившееся к иррационалистическому истолкованию мира

буржуазное мышление отходит от логико-гносеологических основ не только

гегелевского, но и кантовского понятийного мышления, показывает

антидиалектическая гносеология А. Шопенгауэра, основные положения

которой представляют собой наглядный пример распада классических форм

идеализма. Отказавшись от веры в разумность и смысл бытия и выдвинув

идею о господстве неразумной и бессмысленной мировой воли, этот

франкфуртский философ с целью объяснения реального мира обратился к

сверхприродной силе: воля в его трактовке представляет сущность мира, его

внутреннее содержание, в то время как жизнь, видимый мир, явления

оказываются только ее зеркалом. Происходит, таким образом, подмена

самого объекта познания: материя, пространство, время, причинно-

следственные связи, вещи, данные в опыте, оказываются не первореальными,

а считаются проявлением воли, которая и занимает их место в качестве

объекта познания. Исходным в таком познании оказывается не объект и

субъект, а первый акт познания — представление, распадающееся на объект

и субъект. И только воля — вещь в себе — не является представлением, она

есть то, явлением, видимостью, объектностью чего служит всякое

представление, всякий объект.

Воля как вещь в себе совершенно отлична от своего явления и всех его форм,

от своей объектности, однако она может быть постигнута только через ее

явление; будучи подчинена в своем явлении (т. е . в форме представления)

закону основания, она сама «в своем внутреннем существе этой

постижимостью нимало не уясняется», утверждал Шопенгауэр (в духе

Канта) 21

. Чем больше действительно объективного и истинно реального

содержания в таком познании, тем больше в нем необъяснимого, т. е .

несводимого далее ни к чему другому. Познанию (науке) доступна лишь

поверхностная характеристика вещей, так как оно воспринимает в объектах

только их отношения — взаимосвязи вещей, условия времени, пространства,

причины естественных изменений, сравнение формы, мотивы событий и т. д .;

с устранением этих отношений исчезнут и сами объекты, потому что оно

(познание) ничего другого в них не восприняло.

Место интеллекта в теории Шопенгауэра занимает проявляющаяся в

«правильном созерцании» интуиция. Разуму же отводится одна функция —

образование понятий, закрепление в понятиях того, что было познано иным

путем; к тому же роль самого понятия здесь также ограниченна: оно служит

только для характеристики отношений, оно «отвлеченно, дискурсивно,

внутри своей сферы совершенно неопределенно, определенно только в своих

границах»22 и, главное, не раскрывает содержания, полученного из

интуитивного, непосредственного, наглядного познания. Рефлексия,

отражение, познавательная способность рассматриваются как нечто

производное от интуиции — основы познания. Вполне закономерно поэтому,

что «не доказанные суждения и не их доказательства, а суждения,

непосредственно почерпнутые из интуиции и на ней вместо всякого

доказательства основанные»23

, объявляются главными в научном познании.

Поскольку интеллект в учении Шопенгауэра подчинен воле и оказывается

лишь ее органом и слепым орудием, то, разумеется, он не может служить

методом ее познания, а следовательно, и познания вообще, так как воля

лежит в основе всех вещей и образует их формы, их Идеи. Это восходящее к

античной философии понятие означает у Шопенгауэра существенное и

постоянное во всех явлениях мира. Идеи вечны, в них воплощено то, что

существует вне и независимо от всяких отношений, — это единственная

действительная сущность мира, истинное содержание его явлений, не

подверженное никакому изменению, и поэтому во все времена познаваемое с

одинаковой истинностью. Идеи представляют собой непосредственную и

адекватную объективность вещи в себе, воли.

Эти идеи-формы-тайны не исследуются, не познаются, а постигаются

посредством «правильного созерцания», интуитивного прозрения, которое

предполагает освобождение исследуемого объекта от всяких отношений и

«безмятежное созерцание» его «вне его связи с каким-либо другим» 24

.

Условием для такого созерцания является «внезапный переход» познающего

субъекта в такое состояние, когда он освобождается от служения воле — а

вследствие этого перестает быть только индивидуальным — и становится

уже чистым, безвольным субъектом познания. Такое состояние недоступно

обыкновенному человеку, оно доступно только гению.

Шопенгауэровская трактовка отношения идеальной субстанциальности и

действительности как не предполагающего реального проявления

противоречит учению Гегеля о конкретности понятия и идеи и, в частности,

его утверждениям о том, что «сущность должна являться», иначе в своей

абстрактности она есть ничто; что «идея налична и действительна в

явлениях, а не где-то за пределами и позади явлений», что идея — это

«абсолютное единство понятия и объективности» и может быть постигнута

«как разум... как единство идеального и реального» 25

.

Шопенгауэр сужает сферу действия методологии по сравнению с Гегелем,

который считал наиболее совершенным способом познание в чистой форме

мышления, однако допускал возможность постижения истинного

различными способами.

Что касается созерцания, то в трактовке Шопенгауэра это понятие по

сравнению с шеллинговским «интеллектуальным созерцанием» и

гегелевским «одухотворенным созерцанием» утратило свою духовность и

освободилось от необходимой связи с размышлением. Между тем, согласно

Гегелю, «лишенное духа, созерцание есть лишь чувственное сознание,

остающееся внешним по отношению к предмету»; только «одухотворенное,

истинное созерцание... схватывает субстанцию предмета во всей ее

полноте» 26

. Это положение легло в основу гегелевской эстетики, исходящей

из того, что настоящий художник в процессе творчества должен пользоваться

не только созерцанием, но «раздумывать и размышлять», ибо «только на

этом пути он может надеяться извлечь сердце или душу предмета из всех

затемняющих ее внешностей и именно благодаря этому органически развить

свое созерцание» 27

.

В шопенгауэровской же концепции искусству отведена особая роль: оно

способно улавливать Идеи сквозь реальность и приобщать к достижению

тайны. Как более связанное с чувственной сферой, оно служит прозрению,

способствует проникновению в недоступные для мышления глубины и тем

самым обеспечивает более высокий, чем познание с помощью логического

мышления, уровень понимания, постижения смысла. Если наука никогда не

может достичь конечной цели, если понятие отвлеченно, то идея наглядна и,

хотя заступает место бесконечного множества отдельных вещей, безусловно

определенна. Поэтому искусство, по Шопенгауэру, всегда находится у цели.

Особую роль он отводит музыке, поскольку она способна выразить

внутреннюю сущность мира и нашего Я. Действие музыки он считает

мощнее и глубже действия других искусств, так как «последние говорят

только о тени, она же —о существе»: между ней и идеями существует если не

непосредственное сходство, то все же параллелизм, аналогия. Музыка, в его

представлении, независима от внешнего мира явлений; она язык чувств и

страстей и выражает только квинтэссенцию жизни и ее событий, но вовсе не

сами события или явления. Музыка выражает сущность радости, печали,

муки, ужаса, ликования, веселья, душевного покоя вообще, и нет

необходимости искать ее причину, приспосабливать к словам и прилаживать

к событиям. Она, таким образом, не является для Шопенгауэра средством

отражения и познания действительности, а лишь дарит наслаждение,

позволяет художнику в его энтузиазме забыть жизненные тягости и найти

если не путь, ведущий из жизни, то хотя бы временное утешение в ней.

Специфику концепции музыки придают некоторые стилистические

особенности языка философа, связанные с попытками описать характер

музыки, само ее звучание (с использованием музыкальной терминологии и

соответствующих знаков), как это делали Гёте и Гофман, а затем Т. Манн.

Итак, в познавательной концепции Шопенгауэра речь идет не о

непознаваемости мира, а о «непонимаемости» его определенными

средствами мышления. Собственно, анализ этих средств и не входит в схему

рассмотрения философа; аргументация, доказательства их несостоятельности

отсутствуют. Вместо этого приводится характеристика познавательных

интенций искусства, также недоказанных и по сути недоказуемых. Весьма

характерно, что в современной буржуазной философии эта шопенгауэровская

мыслительная схема многократно повторяется28

.

«Критическая» гносеология Шопенгауэра во многом определила характер его

эстетической теории, философии истории и культуры. Эстетику

Шопенгауэра называют «эстетикой пессимизма», поскольку она

провозглашала отрицание ценности жизни самой по себе. Жизнь, видимый

мир, явления перестали быть объектом искусства в его концепции. Человек и

окружающий его внешний мир с его событиями и конфликтами уступили

место связанной с чувственной сферой воле. Между тем следует отметить,

что сама эстетическая теория Шопенгауэра основывается в целом на

реальности буржуазного общества с его, противоречиями и создает

критическую картину мира со всеми проблемами бытия, что в

мировоззренческом плане сближает ее с критическим реализмом XIX в.

(примечательно, что сам Шопенгауэр отрицал не только революционно-

демократическую, но и реалистическую литературу, признавая лишь за

натурализмом «ценность отрицания»). Резко критическое отношение

философа к буржуазному обществу было отражением мелкобуржуазных

настроений тех слоев, которые все более вытеснялись нарождающейся

крупной промышленностью и утрачивали свою роль на общественной арене.

Философия Шопенгауэра со всей очевидностью зафиксировала ставшую

характерной для буржуазного общества кризисную ситуацию, при которой

промышленный расцвет, опирающийся на научное знание, сопровождался

утратой духовных связей с гуманитарным культурным наследием, что

вызвало решительный сдвиг во всех областях общественной жизни и привело

к кризису мировоззренческих либерально-буржуазных представлений.

Пессимизм Шопенгауэра — свидетельство того, что с таких

мировоззренческих позиций история общественного развития предстает в

искаженном виде и предвидеть иной выход из кризиса, кроме трагедии,

невозможно.

В отличие от представителей критического реализма в концепции

Шопенгауэра главное внимание сосредоточено -на передаче «трагического

мироощущения, того чувства отчаяния и безнадежности, которое охватывает

человека в этом мире», — по словам Т. Манна, назвавшего главный труд

философа «мир критикующей книгой» 29

. Критика создавала один из мощных

факторов воздействия на общественное сознание и обусловила то огромное

влияние, которое сделало автора пессимистической философии «властителем

дум» образованной части немецкой мелкобуржуазной интеллигенции30

.

Однако пессимизм концепций Шопенгауэра был обусловлен не только

реальными социальными причинами. Известно, что философ отрицал

закономерность развития природы и общества, а следовательно, и

возможность научного логического познания. Он утверждал, что познание не

способствует прогрессу, что последний вообще невозможен. При этом он

исходил из отрицания представления об истории как о процессе, считая ее

наукой об индивидуумах. Истинная философия истории, согласно его

учению, заключается в сознании того, что ее сущность всегда одинакова и

неизменна, тождественна себе и состоит в основных свойствах человеческого

ума и сердца, в числе которых больше дурных, чем хороших.

Субъективистское истолкование истории общественного развития и

причинно-следственных связей основных онтологических представлений

привело Шопенгауэра к ложным теоретико-познавательным выводам, что, в

свою очередь, обусловило агностицизм таких его философских построений,

как концепция культуры и философия искусства.

Так, рассматривая историю культуры с антидиалектических, агностических

позиций, Шопенгауэр утверждает, что человеческая культура является

созданием не всего человечества, а гениев (отдаленных от толпы «пафосом

дистанции», добавит потом Ницше). В мире, этом царстве случайности и

заблуждения, глупости и злобы, по словам Шопенгауэра, действительное

господство захватывает нелепое и извращенное в сфере мысли, плоское и

безвкусное в сфере искусства. Окруженное чувствами зависти и ненависти,

все лучшее с трудом пролагает себе путь, благородное и мудрое редко

достигает проявления. Без руководства гениев человечество одичало бы,

между тем огромная масса ненавистно подавляет их, и если выдающемуся

удалось выразиться в долговечном творении, оно, «пережив ненависть своих

современников, стоит одиноко, и его берегут, как некий метеор, явившийся

из иного миропорядка, чем царящий здесь», писал философ31

.

Характерной чертой концепции искусства Шопенгауэра является то, что она

пронизана психологическими наблюдениями, которые, однако, по существу

не имеют ничего общего с научным знанием. В ней акцентируется внимание

на особой природе художника и вопросах психологического характера,

связанных с художественной интуицией, обосновывается связь гениальности

с болезнью и др. Так, ссылаясь на Руссо, Байрона, Альфьери и гётевского

«Торквато Тассо», Шопенгауэр утверждает «факт непосредственной

близости между гениальностью и безумием» и считает каждое возвышение

интеллекта над обычным уровнем располагающим уже, как аномалия, к

безумию32

. Мысль о связи художественной наклонности если не с безумием,

то с болезнью становится неотъемлемой частью его концепции искусства.

Свобода поэтического воображения, интуитивное прозрение, бесцельность

противопоставляются и предпочитаются действенному, прогрессивному и

идейному художественному творчеству, что приводит к отрицанию

социально-познавательной ценности искусства. Так, агностицизм

Шопенгауэра отразился в его эстетической концепции и на решении вопроса

о роли и назначении искусства и художника: вопрос о социально-

общественной детерминированности их функций по сути снимается,

познавательные возможности искусства ограничиваются, образ художника

искажается.

Последующие эстетические концепции, выдвинутые буржуазными

философами, восприняли многие эстетические представления Шопенгауэра,

в первую очередь его интерпретацию музыки и психологии художника.

Мысли об исключительности, особенности всякого художественного

дарования, особом взгляде художника на жизнь, вытекающем из его природы

как таковой, были подчас некритически восприняты и прогрессивными

деятелями искусства на Западе.

Однако прежде всего философия Шопенгауэра воспринималась в

мировоззренческом аспекте как своеобразная интерпретация некоторых

основных онтологических представлений предшествующей эпохи, которые

продолжали оставаться кардинальными проблемами человеческого бытия.

Влияние Шопенгауэра испытали на себе многие видные представители

философии и культуры — Л . Н. Толстой, Т. Манн, основатель

Франкфуртской школы М. Хоркхаймер и др.

Так, Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина» показал всю притягательность

этой философии, как бы приоткрывающей тайны бытия и смерти и в то же

время оказывающей губительное воздействие на человека, его

жизнеспособность. Герой романа Левин под влиянием этой философии

задумывается о смерти и обостренно осознает вопрос: кто он такой? для чего

живет на свете? Мысли о близкой смерти вызывают такое смятение в его

душе, что он, счастливый семьянин, здоровый человек, прячет шнурок,

чтобы не повеситься, и боится ходить на охоту, чтобы не застрелиться. Но

Левин продолжает жить, так как у него была «руководительная нить в

темноте» — его дело, за которое он «из последних сил ухватился и

держался» 33

. Герой Толстого отверг философию Шопенгауэра. Она лишь

временно утешала его, но, «когда он потом из жизни взглянул на нее», она

оказалась «кисейною, негреющей одеждой» 34

.

По-иному складывается судьба героя романа Т. Манна «Будденброки».

Томас Будденброк в кризисный для него период, соприкоснувшись с

философией Шопенгауэра, потрясен открывшимися ему истинами.

Неудовлетворенность миром. Неудовлетворенность ограниченностью

индивидуальности. Недовольство собой. Жизнь — властная, злая,

насмешливая — осуждалась, наш мир - худший из миров, как неоспоримо

доказывалось в этой книге. А человек? «Разве каждый человек не ошибка, не

плод недоразумения? Разве, едва родившись, он не попадает в узилище?

Тюрьма! Тюрьма! Везде оковы, стены! Сквозь зарешеченные окна своей

индивидуальности человек безнадежно смотрит на крепостные валы

внешних обстоятельств, покуда смерть не призовет его к возвращению на

родину, к свободе»35

. Философия Шопенгауэра дала Томасу «обоснованное

право страдать в этом мире» 36

, право на пессимизм. Герой Т. Манна

окончательно отходит от «дела», вера в которое у него утрачена, и вскоре

умирает.

На наш взгляд, эти и подобные им примеры представляют интерес в том

отношении, что в них отражены осмысление и оценка философских идей в

художественных произведениях, т. е . хотя и опосредованно, но с точки

зрения «жизни», практики, поскольку искусство — это практически-духовная

форма освоения мира. В данном случае при разных «жизненных» вариантах

был сделан один вывод: шопенгауэровские философские идеи признавались

непригодными для жизни.

В годы фашистской реакции Т. Манн, уже преодолевший влияние этой

философии, считал необходимым предостеречь общественность от

аполитичности и, вновь обращаясь к Шопенгауэру и характеризуя его как

одного из великих немецких мыслителей и отличного писателя, совершенно

четко определил его мировоззренческую позицию как реакционную. Он

подчеркивал, что Шопенгауэр ни в малейшей степени не принадлежит к тем,

кто со времени революции 1848 г. надеялся придать немецкой общественной

жизни направление, которое вплоть до наших дней определило бы иное,

более счастливое для человечества развитие общеевропейской истории и

отвечало бы интересам всех людей с духовными запросами, другими словами

—

направление демократическое. «До какой степени злосчастный характер

германской истории и ее путь к национал-социалистской катастрофе

культуры связан с аполитичностью бюргерского духа в Германии, с его

антидемократическим отношением к политической и социальной сфере... я

познал... перечитывая Шопенгауэра»,- писал он в статье «Культура и

политика» 37

.

Интерес к Шопенгауэру очень характерен для капиталистического мира,

особенно во времена упадка и реакции,— так писал, имея в виду конец XIX

в., Е. В. Тарле в работе о Ф. Ницше 38

, и это высказывание можно с полным

основанием распространить и на современный период, равно как и отнести

его к Ницше, тем более что в дальнейшем философия Шопенгауэра вообще

часто воспринималась как опосредованная идеями и высказываниями его

восприемника (см. главу «Шопенгауэр как воспитатель» в

«Несвоевременных размышлениях» и др.).

Переоценка теории познания, осуществленная Ф. Ницше, исходила из

социальной критики и была радикальной в том смысле, что ориентировала

познание на отрицание истинности мира: он — заблуждение, ложное

представление и должен быть познан прежде всего как таковое.

Следовательно, и теория познания должна стать «критической теорией»,

чтобы не просто познать мир, но понять его как заслуживающий отрицания.

Учение Шопенгауэра получило развитие у Ницше в целой серии негативных

характеристик социальной жизни, а также связанных с ними

«перспективных» для «критической» гносеологии идей (в частности, одна из

современных — Ю. Хабермаса и др.— о том, что радикальная критика

познания возможна только как социальная теория, имеет корни уже в этой

постановке вопроса).

Апеллируя к Шопенгауэру и Б. Паскалю, Ницше отрицал возможность

познания, поскольку оно «искажено» и «фальсифицировано» в этом ложном

мире; он отрицал религию и метафизику как несостоятельные формы знания,

выражал недоверие к. философии прошлого и научному знанию вообще.

В одном из разделов «Воли к власти» — «К критике теории познания» —

Ницше выразил скепсис по отношению к таким, по его словам, «теоретико-

познавательным догмам», как закон причинности (он якобы только

предварительное допущение), отверг практику пользования готовыми

понятиями (как наследием прошлых веков, когда мысль была

непритязательна), в том числе философскими, так как философы

руководствуются инстинктивными оценками, в которых отражаются эти

ранние состояния культуры. В духе кан-товской концепции регулятивного

знания Ницше рассмотрел весь познавательный аппарат как абстрагирующий

и упрощающий, направленный не на познавание, но на овладевание вещами:

«цель» и «средство» так же далеки от истинной сущности, как и «понятия».

При помощи «цели» и «средства» овладевают процессом (измышляют

процесс, доступный пониманию), а при помощи «понятий» — «„вещами",

которые образуют процесс», писал он39

. Прагматическая ориентация

познания — «полезность» с точки зрения сохранения — и является, по

Ницше, непреодолимым препятствием на пути к достижению истинного

знания.

Ницше подверг сомнению логику, как якобы исходящую не из эмпирических

законов, а основанную на предпосылках, которым не соответствует ничего в

действительном мире (например, на допущении равенства вещей, тождества

одной и той же вещи в различные моменты времени и др.), и утверждал, что

«нелогичность — одна из дисгармоний бытия», что «нелогичное тоже

необходимо для человека», так как мы изначально нелогичны и нуждаемся в

природном, «т. е . в своем основном нелогичном отношении ко всем

вещам» 40

. На таких же основаниях он отверг математику как содержащую

только нормативные понятия («в природе нет точной прямой линии, нет

подлинного круга и нет абсолютного мерила величины») и систематическое

знание вообще41

.

Ницше подверг критике методологическую концепцию позитивизма и ее

претензию на научность как не идущую дальше «феноменов». Полемизируя с

положением позитивизма: «Существуют лишь факты», он утверждал: «Нет,

именно фактов не существует, а только интерпретации»; мир познаваем, «но

он может быть истолковываем и на иной лад, он не имеет какого-нибудь

одного смысла, но бесконечные смыслы»42

. О том, что проблема

интерпретации здесь не связана с диалектически понимаемыми бесконечно

развивающимся знанием и неисчерпаемостью понятия, объективностью

знания, свидетельствуют некоторые общие положения концепции философа,

и в частности главное: познание, по Ницше, развивается в общем русле

жизненного процесса, подчиненного единой господствующей силе — «воле к

власти», которая делает его своим орудием — орудием усиления власти. Она

направляет познание, превращает его область в сферу своего действия,

наконец, сама выступает в качестве познания. При этом знание как таковое

теряет свое значение, поскольку войн к власти, согласно Ницше, более

нуждается в полезных заблуждениях, чем в истине.

Задачу философии Ницше свел к определению ценности, познание в таком

случае должно уступить место социально-этической ценностной ориентации.

В своей программе «принципов новой оценки» он обращается к области

психологии, сфере чувственного, эмоционального и предлагает заменить

теорию познания «перспективным учением об аффектах» 43

. Хотяони

подчеркивал, что его интересуют «преобразованные аффекты», «их

иерархия», их высший порядок, их «духовность», тем не менее очевидно, что

эта духовность не рационального происхождения44

, она эмоциональное

условие (в духе шопенгауэровского «чистого созерцания»), предпосылка того

«откровения», которое и является будто бы истинным познанием.

Перспективы такого познания он связывал с развитием физиологии и

истории происхождения мышления, т. е . с развитием научного знания, что по

существу противоречит его концепции в целом и является свидетельством

того, что с результатами естественнонаучного знания не могли не считаться

даже такие его противники, как Ницше.

Вместе с тем Ницше считал предметом своего «главного интереса»

исследование так называемого культурного комплекса. Известно, что

философ не занимался анализом объективных закономерностей

общественного развития. Составляющая основу его учения социально-

культурная проблематика рассматривалась им вне экономической эволюции

буржуазного общества, поэтому закономерно, что и перспективы познания

он соотносил главным образом со сферой культуры. Концепцией культуры

Ницше была задана та характерная и для современной буржуазной

философии система, в которой критика буржуазной «промышленной

культуры» как псевдокультуры, создающей человека «газетной» культуры,

направлена на отрицание существующей культуры в целом за ее

бездуховность, ведущую к упадку «высшего типа человека», и неспособность

к прогрессу. Уничтожение же старой культуры рассматривается как

необходимая предпосылка возникновения высшей. Ницше, как известно, не

допускал диалектического развития и преемственности: «Прогресс в духе

старой культуры и на ее пути даже не мыслим», он возможен только на

абсолютно новом пути 45

.

Ницше не объяснил, каким образом возможен этот скачок и что будет

представлять собой эта высшая культура. Однако он говорил о неизбежно

вытекающем из самого ее существа непонимании ее и низшей культурой, и

даже учеными, так как она «многострунна» и может быть постигнута лишь

«гением созерцания». За могущественное возрождение «гения созерцания» и

«усиление в очень большой степени созерцательного элемента» и ратует

Ницше, считая, что «необходимые корректуры, которым с этой целью нужно

подвергнуть характер человечества», обеспечит искусство46

.

Еще в раннем сочинении «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) Ницше

дал иррационалистическую трактовку античной истории и культуры. Здесь

же впервые была изложена его концепция искусства, антиреалистическая и

глубоко упадочная. Источник искусства Ницше видел не в окружающем

мире как таковом и действительной истории, а в страданиях человеческой

личности, вечно одинокой и чуждой другим индивидуальностям. Творческий