Текст

том

ВОРОНЕЖСКАЯ, КУРСКАЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ,

БРЯНСКАЯ, ОРЛОВСКАЯ, ЛИПЕЦКАЯ,

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ (ВСЕГИНГЕО>

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

СССР

главный редактор

А. В. СИДОРЕНКО

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

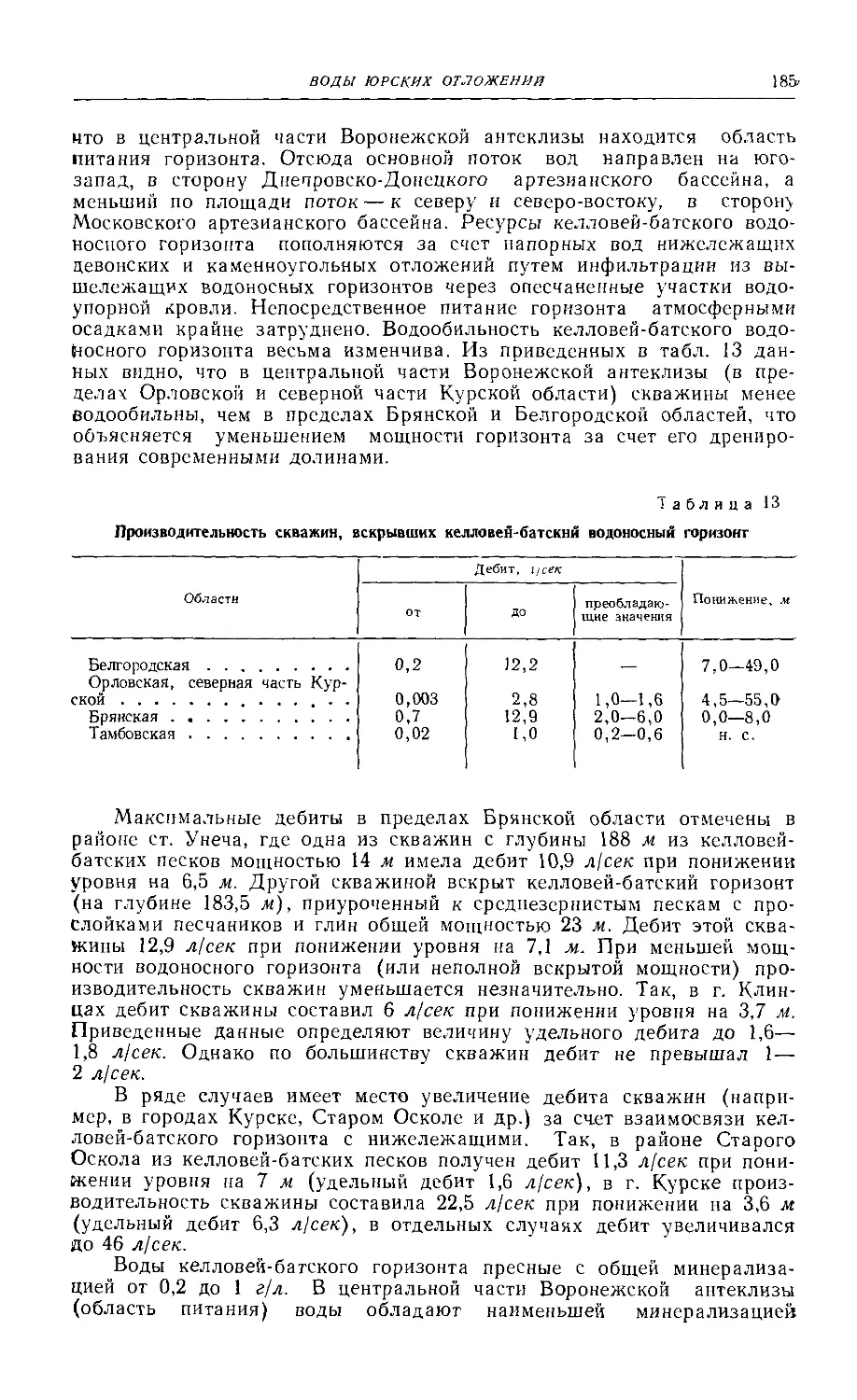

//. В. РОГОВСКАЯ, И. И ТОЛСТИХИН, В М ФОМИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА» МОСКВА-1972

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГУЦР)

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

ССС Р

том

IV

ВОРОНЕЖСКАЯ, КУРСКАЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ,

БРЯНСКАЯ, ОРЛОВСКАЯ, ЛИПЕЦКАЯ,

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТИ

РЕДАКТОР ТОМА

|д. С. соколов|

ЗАМЕСТИТЕЛИ РЕДАКТОРА

А. Т. БОБРЫШЕВ, М. Р. НИКИТИН, Е. Г. ЧАПОВСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н Е Д Р А>М О С К В А 1 9 7 2

УДК 551 49(^70 3)

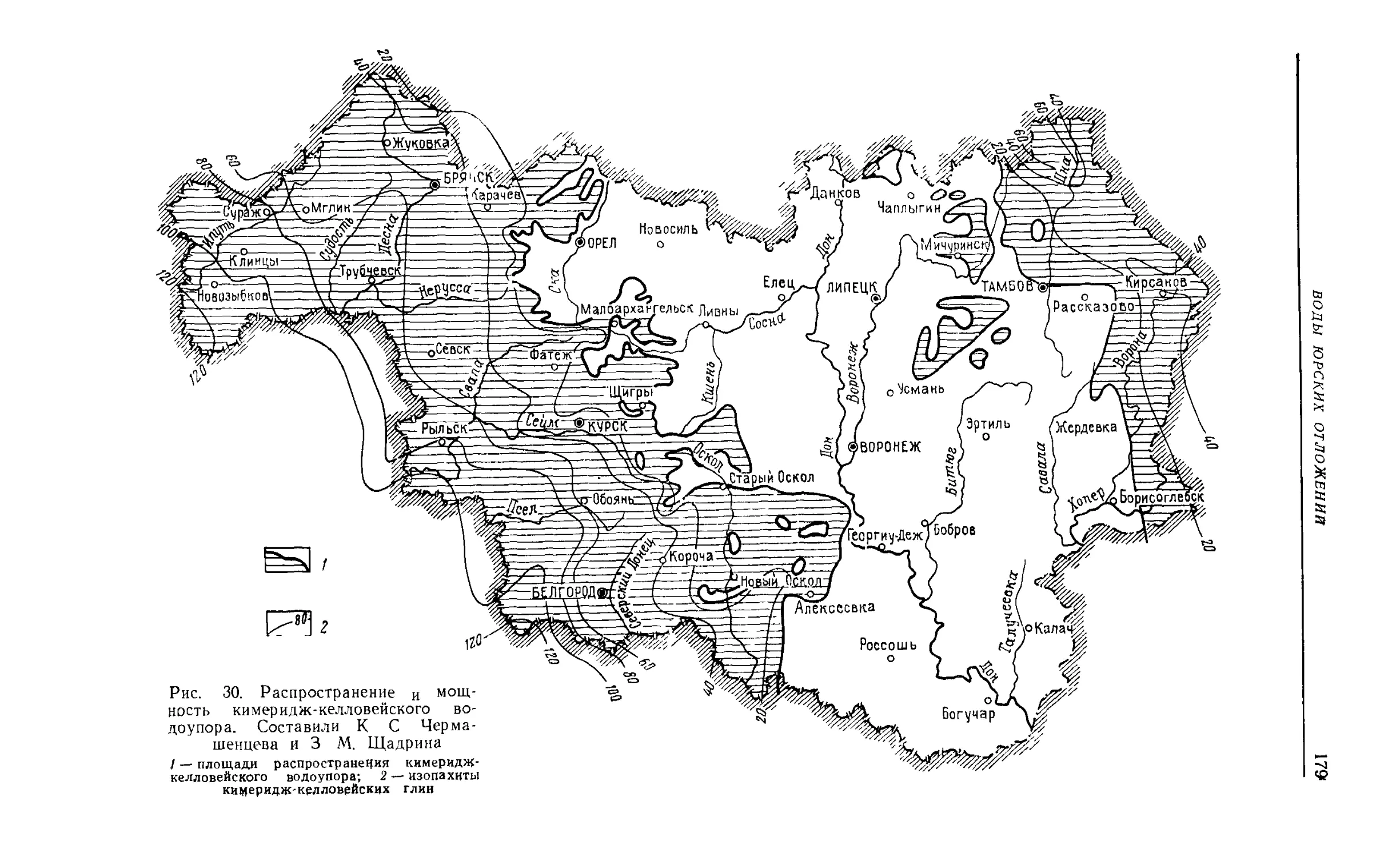

Гидрогеология СССР Том IV Воронежская и смежные области Геологическое управление цен

тральных районов М «Недра», 1971 499 с

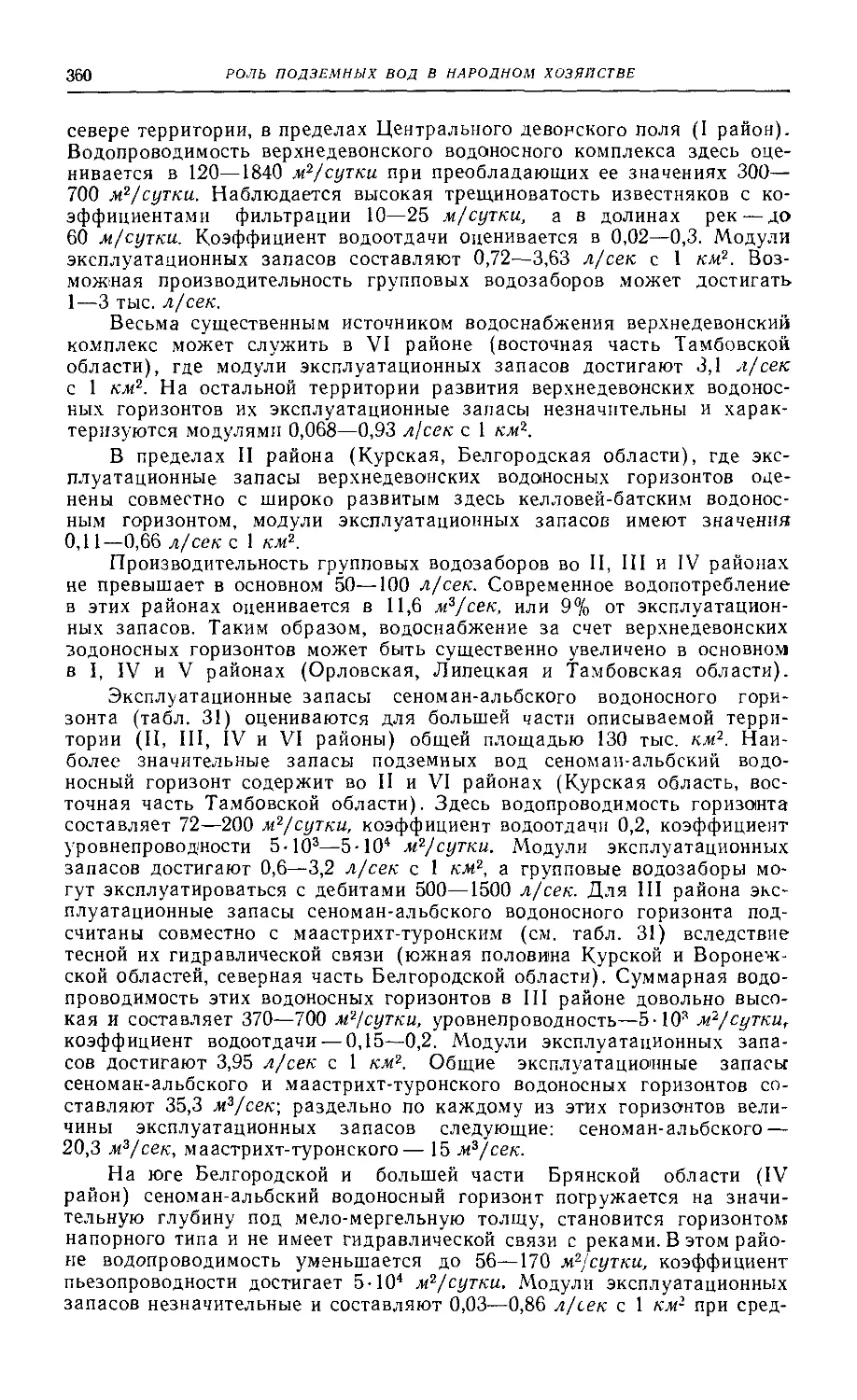

В работе обобщен систематизирован и подвергнут научному анализу большой фактический

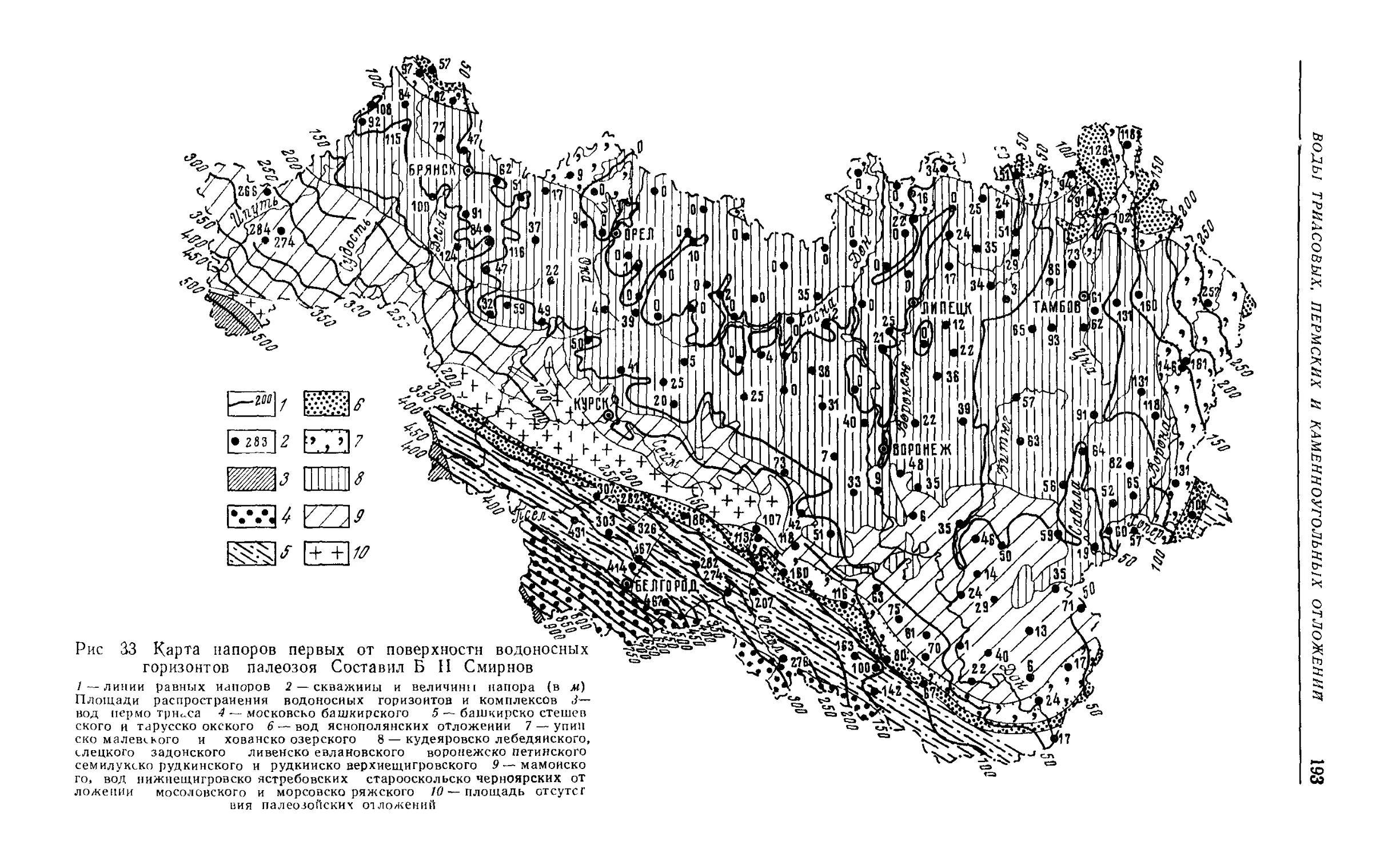

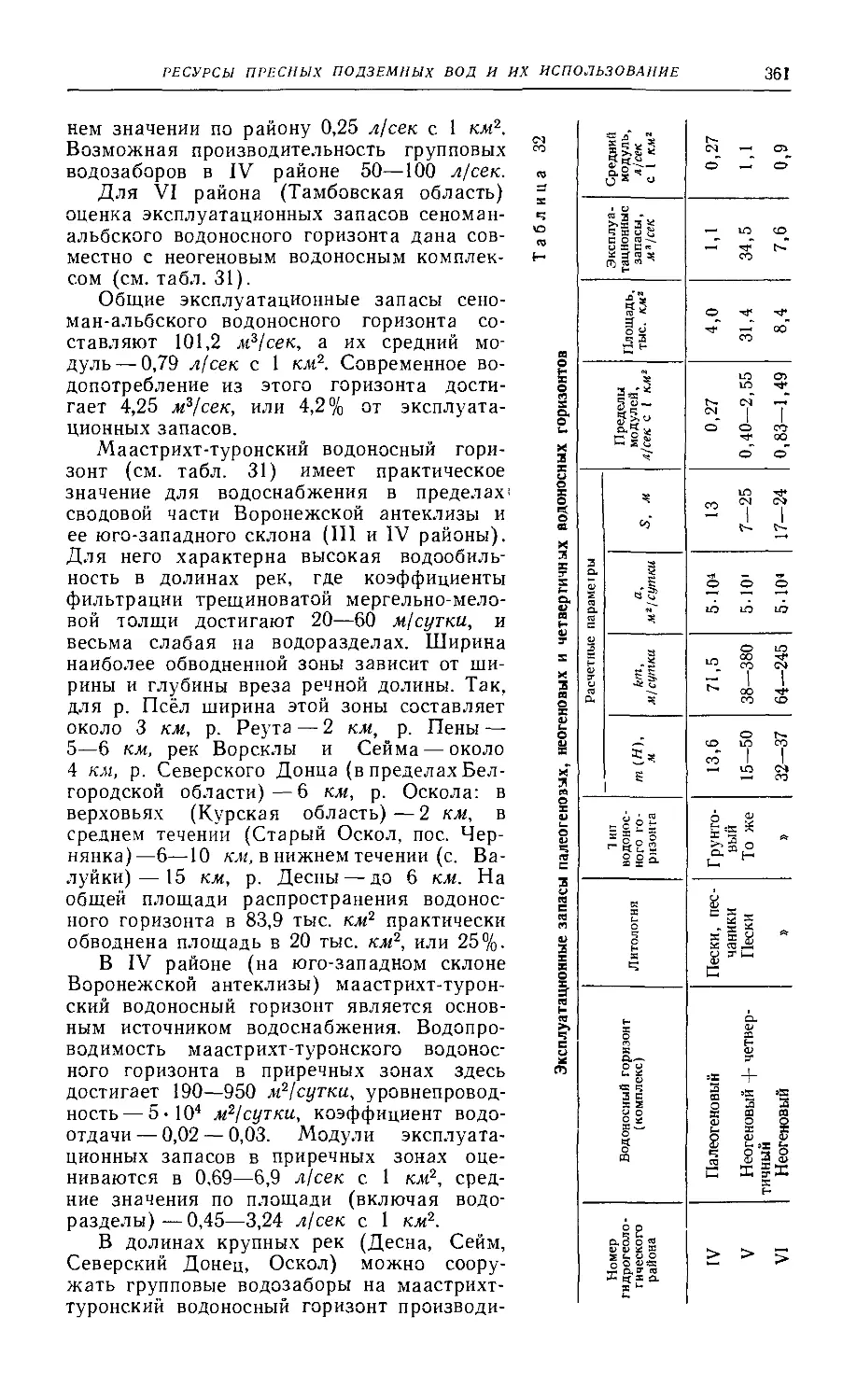

материал накопившийся в процессе выполнения многочисленных гидрогеологических н инженерно*

геологических работ за последние 20—25 лет В первой части дается сжатое описание естественно

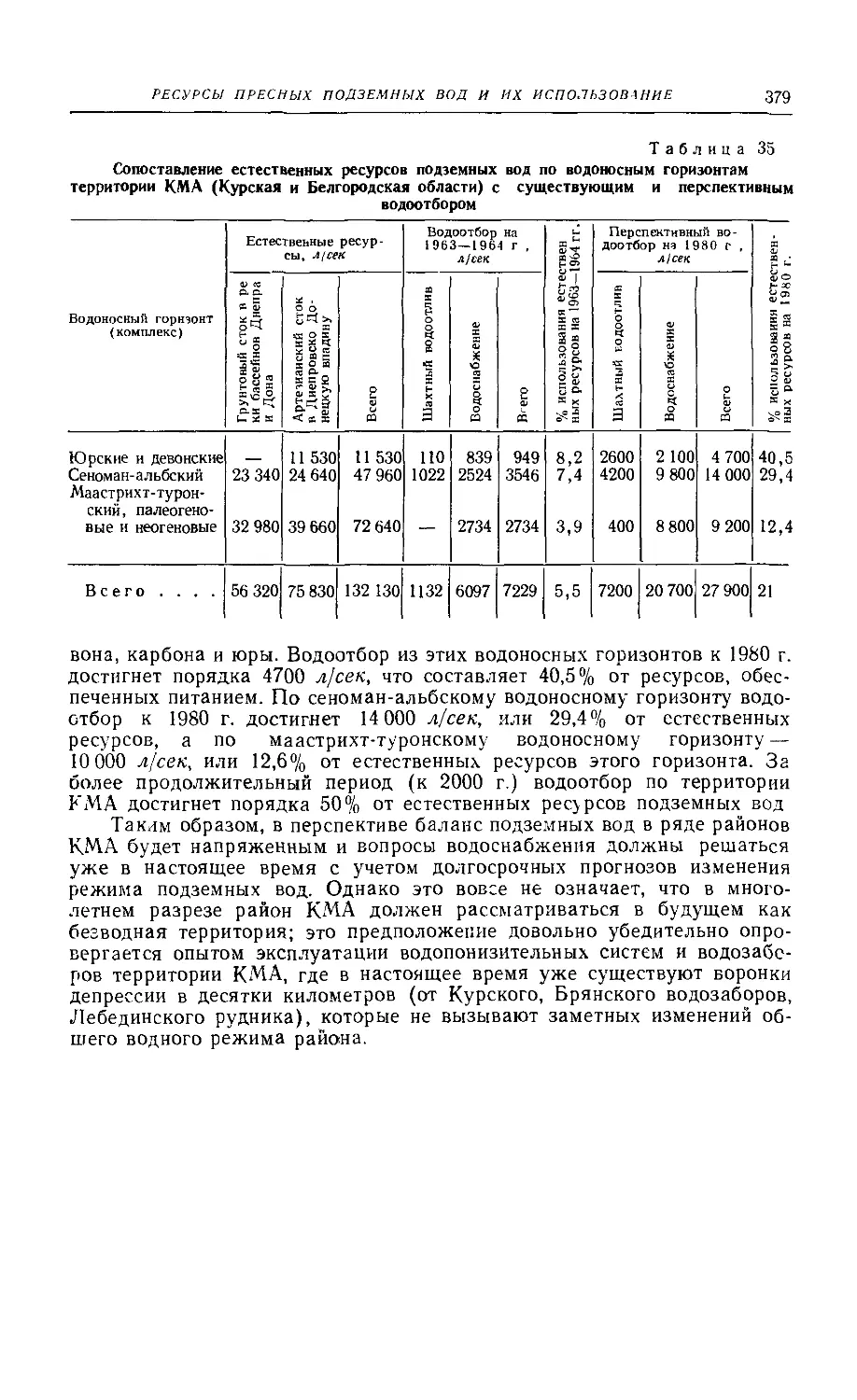

исторических факторов (физико географических и геологе структурных) определяющих условия

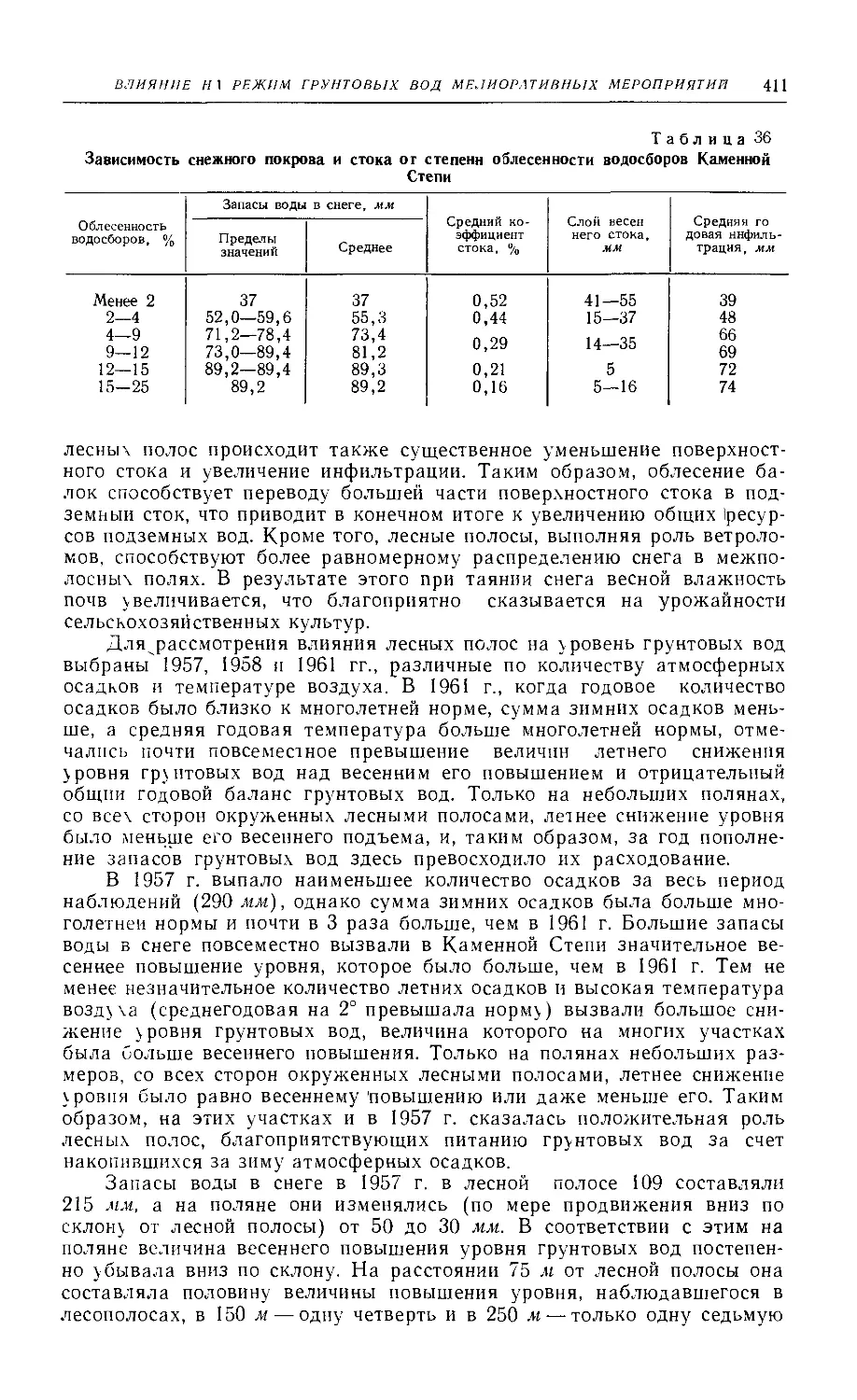

распространения и формирования подземных вод описываемой территории Во второй части при

водится последовательное опт» аиие водоносных горизонтов и рассматриваются вопросы их режим 1,

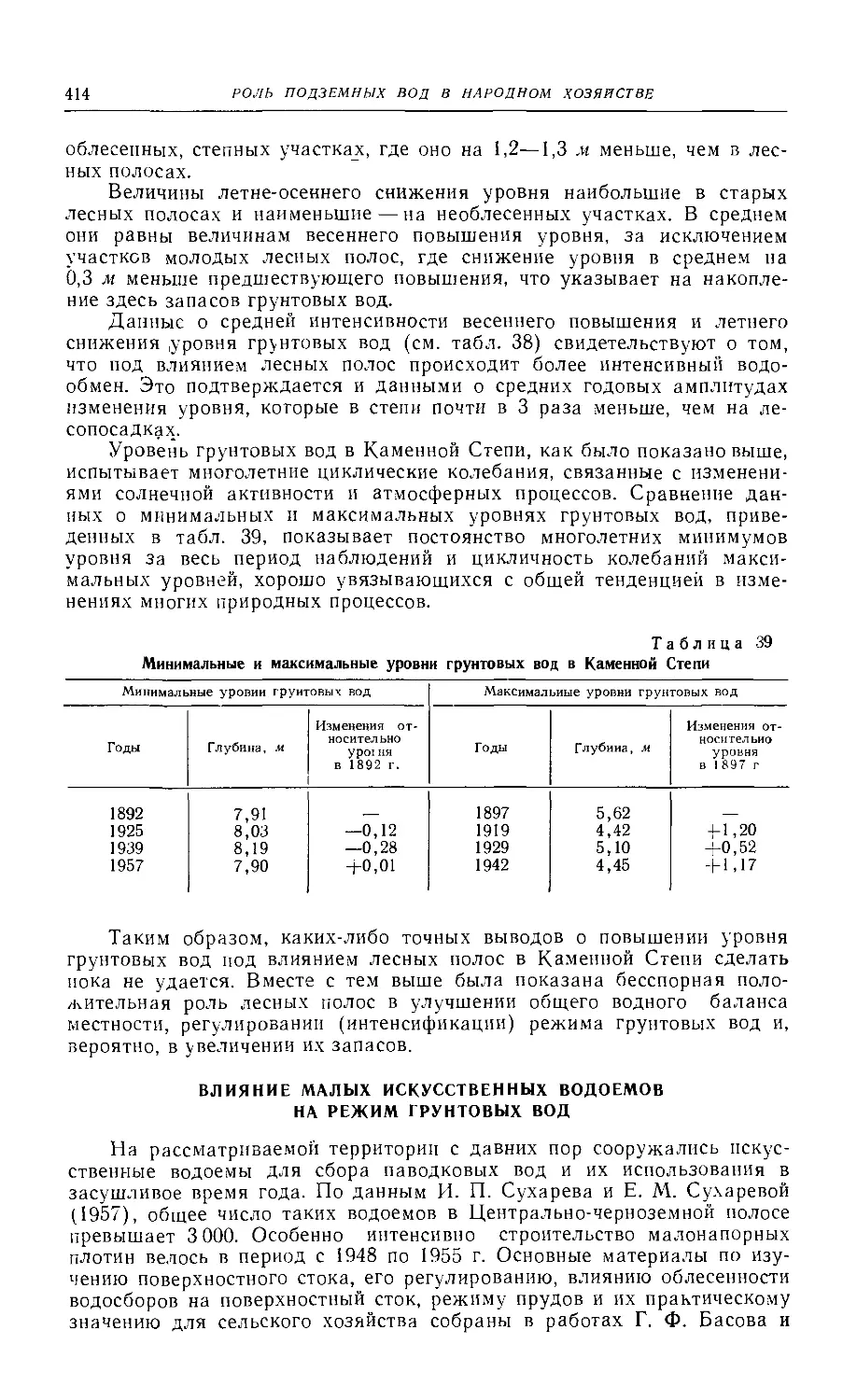

формирования и зональности а также гидрогеологического районирования Третья часть тома по

священа вопросам оценки ресурсов подземных вод их охраны и роли в народном хозяйстве В этой

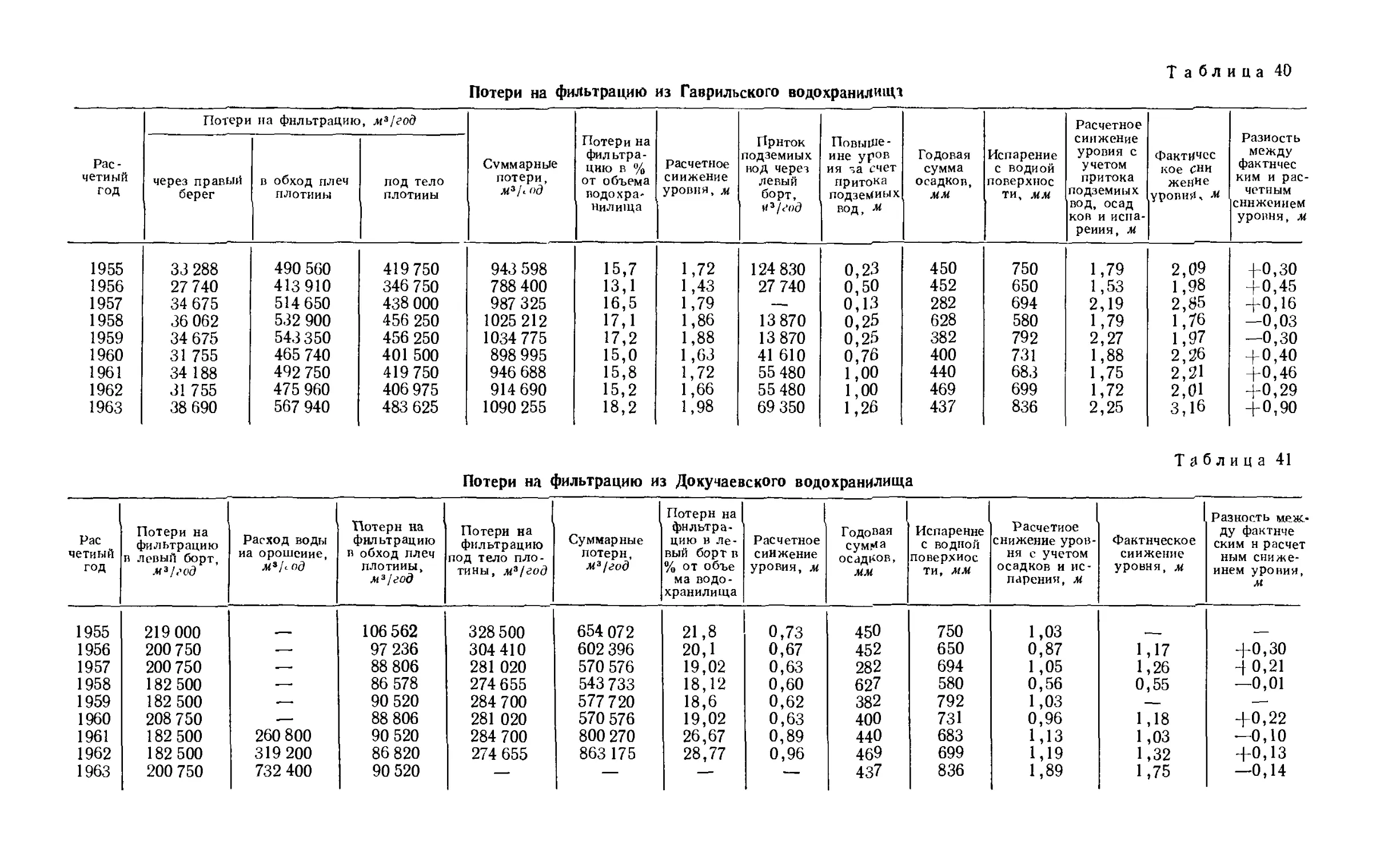

части имеющей большое практическое и научное значение на основе анализа гидрогеологических

условий территории и расчетов с применением ьлтодов моделирования намечены пути разрешения

проблемы водоснабжения крупных промышленных центров и горнорудных предприятий в условиях

мощных водопонижений на действующих и проектируемых открытых разработках железных руд,

дается прогноз режима подземных вод на 1980 н 2000 гг

Характеристике инженерно геологических -условий территории посвящена четвертая часть тома

Работа иллюстрируется цветными картами масштаба 1 1 000 000 (гидрогеологической гео

морфологической картами ресурсов под^емнь х вод и инженерно геологической) с гидрогеологиче

скими разрезами колонкой Кроме того, приложен каталог опорных скважин вынесенных на гид-

рогеологическую карту

Книга рассчитана на гидрогеологов и геологов

Таблиц 47 иллюстраций 100, список литературы — 486 названий

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ МОНОГРАФИИ

«ГИДРОГЕОЛОГИЯ СССР»

АФАНАСЬЕВ Т П

АХМЕДСАФИН У М

БАБИНЕЦ А Е

БУАЧИДЗЕ И М

ДУХАНИНА В И

ЕФИМОВ А И

ЗАЙЦЕВ Г Н

ЗАЙЦЕВ И К

КАЛМЫКОВ А Ф

КУДЕЛИН Б И

КЕНЕСАРИН Н А

/МАККАВЕЕВ А А |

МАНЕВСКАЯ Г А

ОБИДИН Н И

ПЛОТНИКОВ Н И

ПОКРЫШЕВСКИИ о и

ПОПОВ и в

РОГОВСКАЯ Н В

СИДОРЕНКО А В.

СОКОЛОВ Д С I

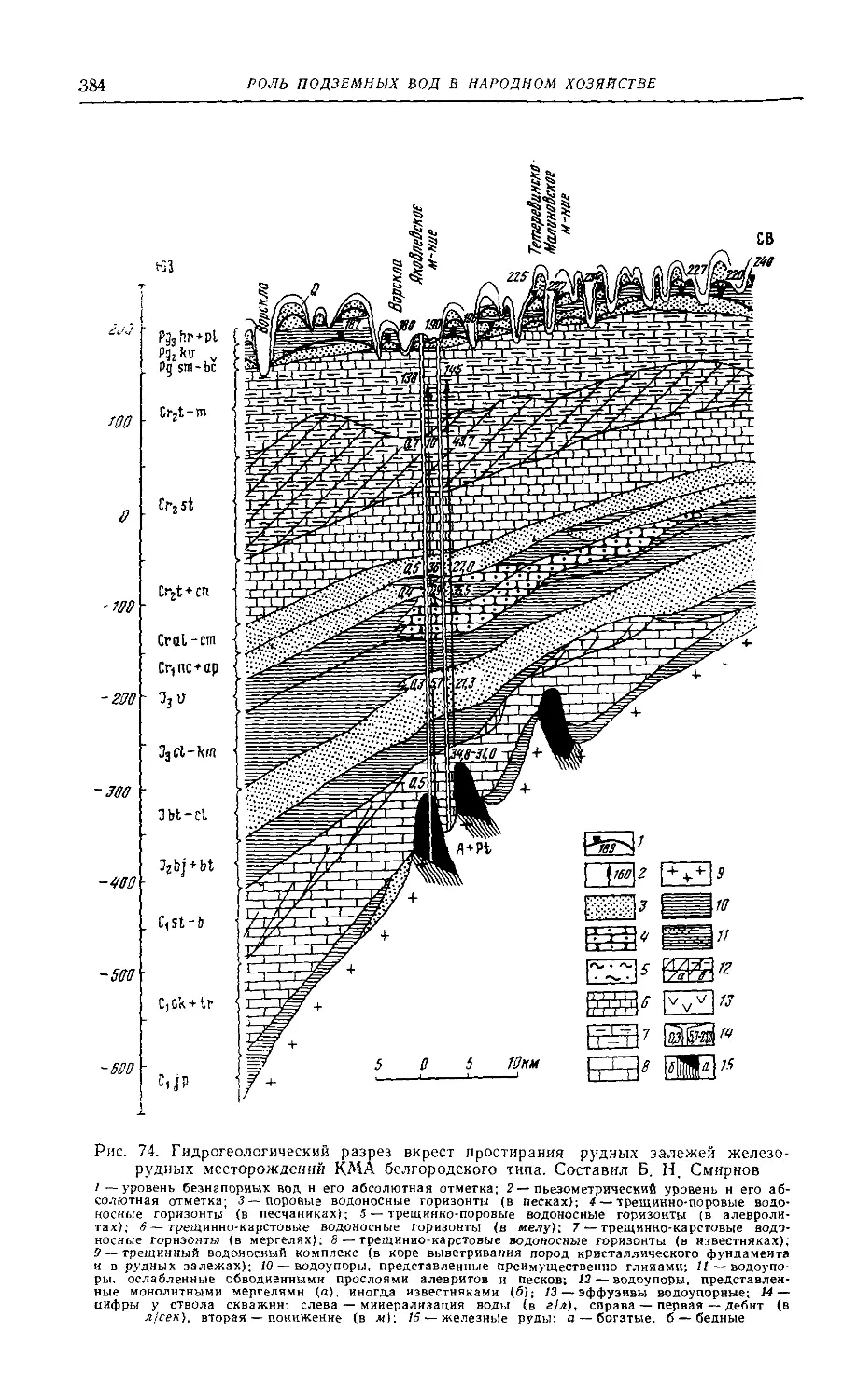

ТОЛС1ИХИН н и

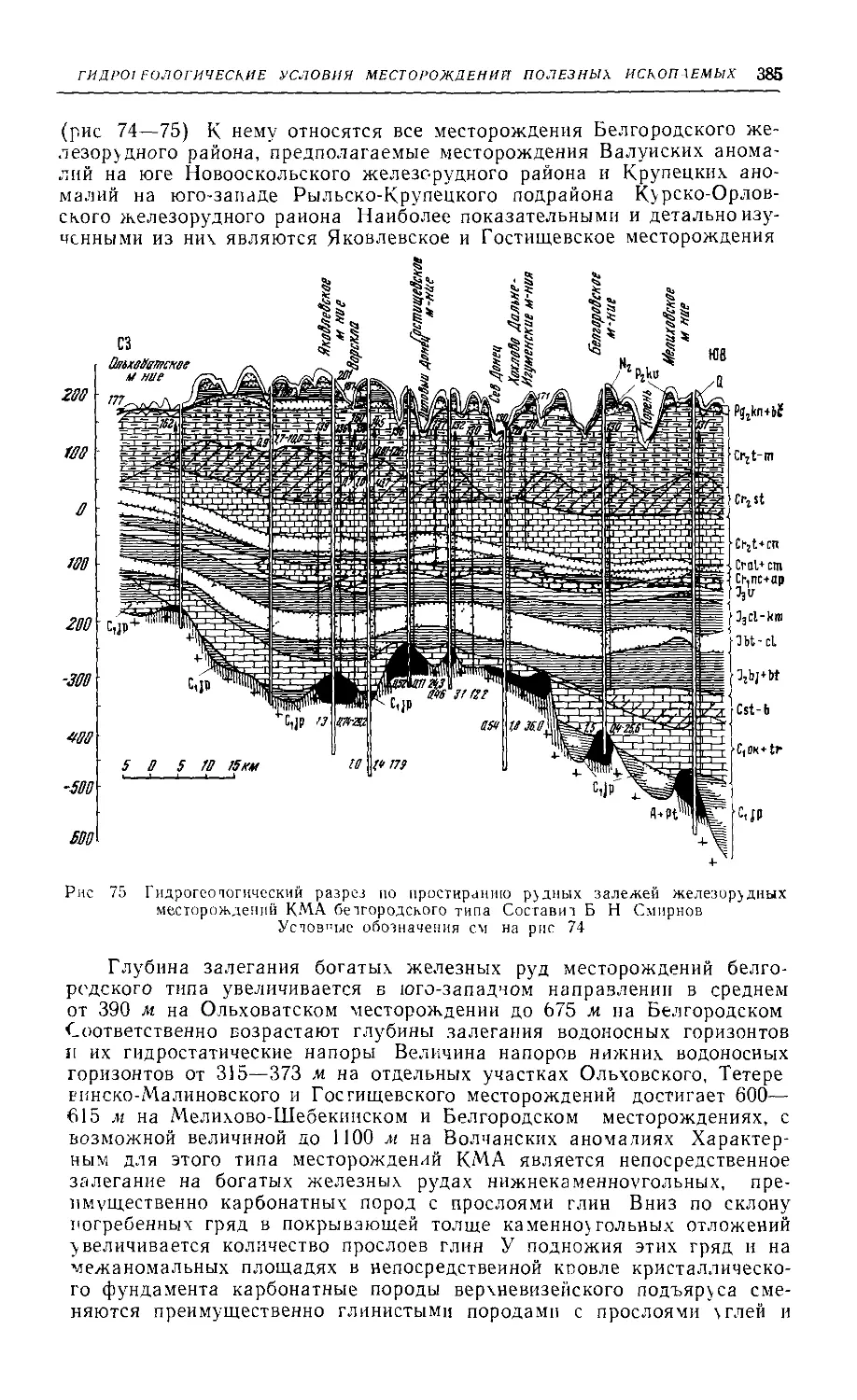

ФОМИН в м

ЧАПОВСКИЙ Е Г.

ЧУРИНОВ м в

ЩЕГОЛЕВ Д И

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ IV ТОМА

БАБУШКИН В Д

БОБРЫШЕВ \ Т

КРАВЧИНСКИЙ Ф И

ЛЕОНЕНКО И Н

НИКИТИН M Р

СМИРНОВ Б Н

(соколов д с

ЧАПОВСКИЙ Е Г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Ф- И. Кравчинский (редактор А. Т. Бобрышев) 7

Часть первая

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ

ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

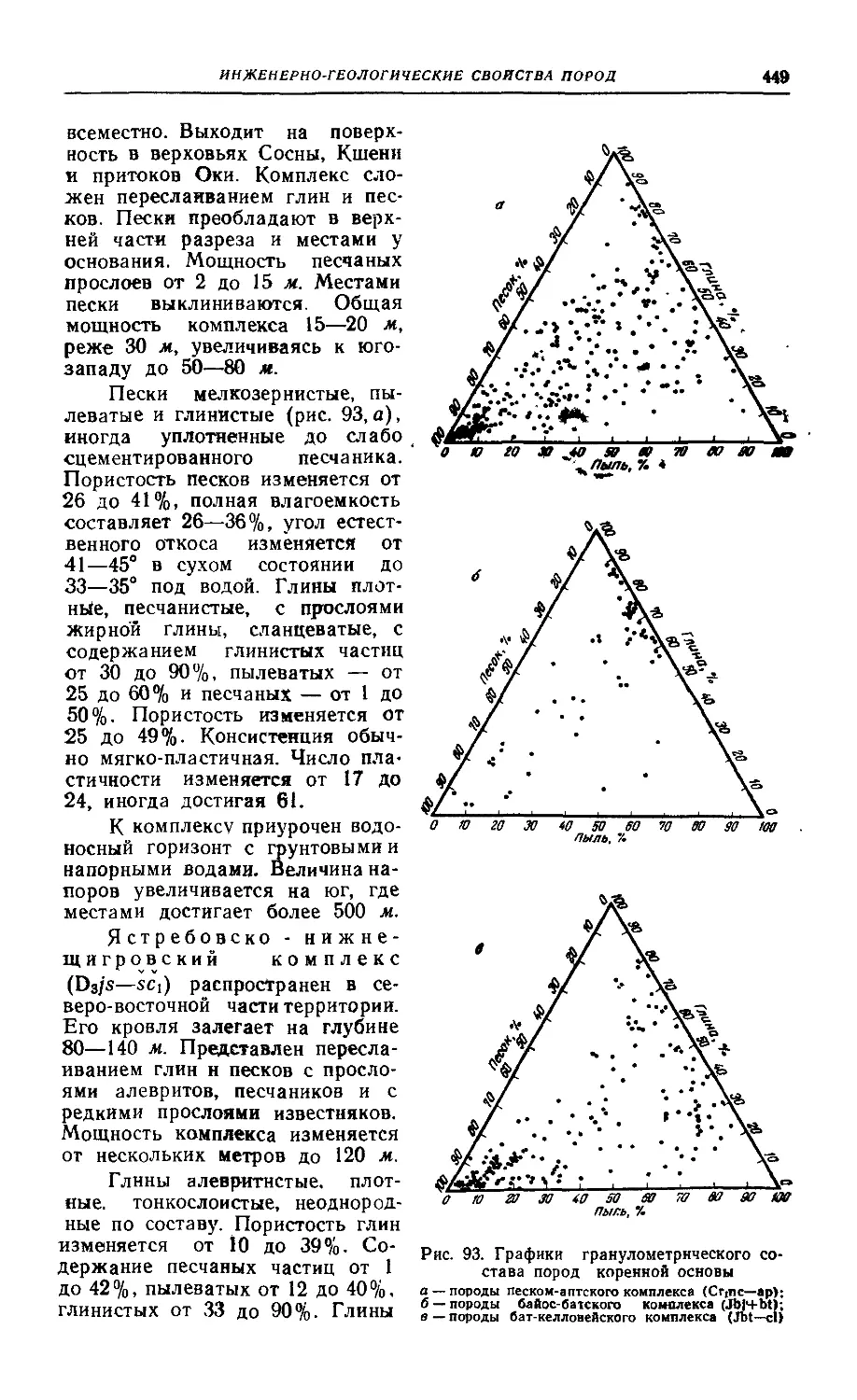

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕР

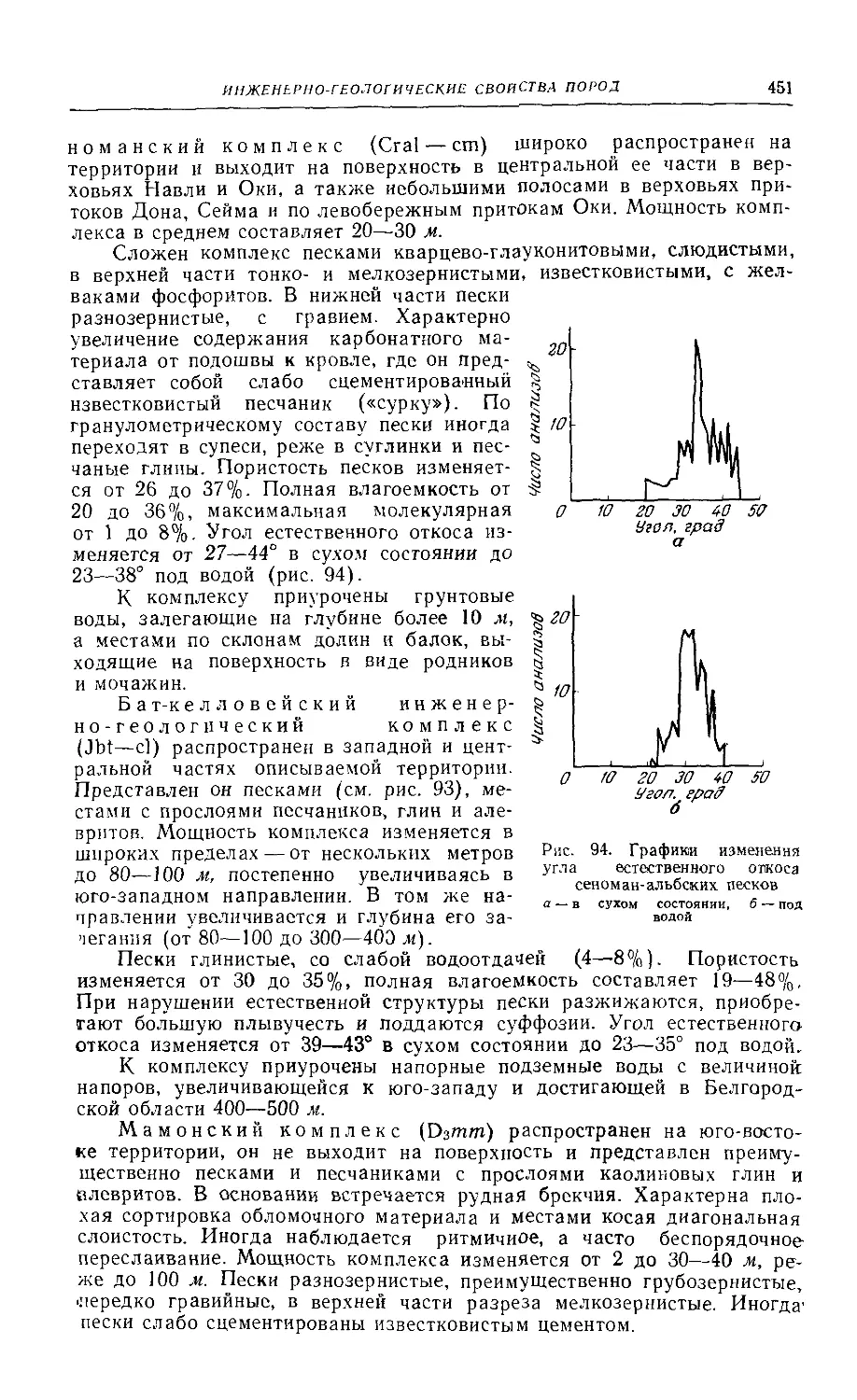

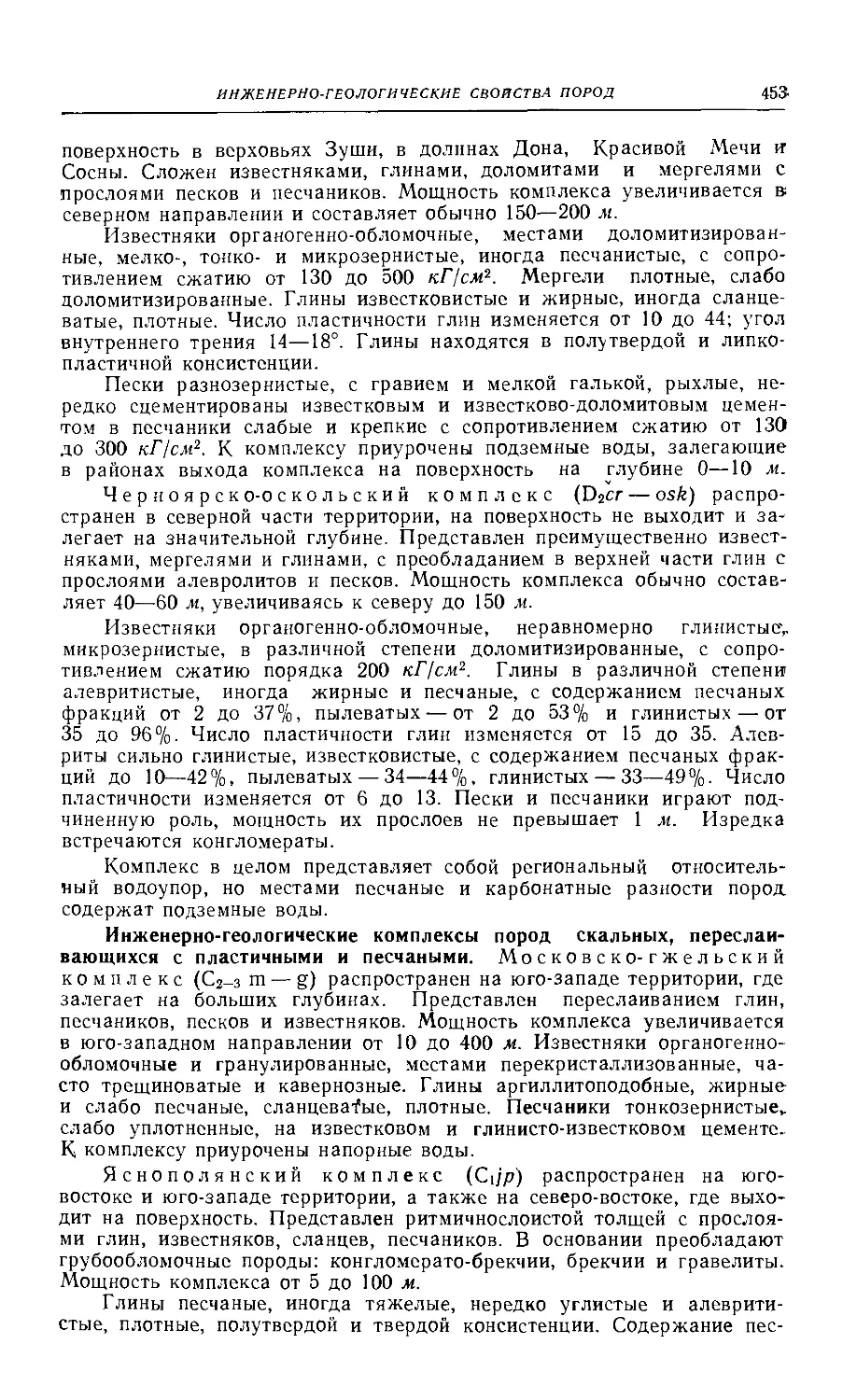

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

(РЕДАКТОР И. Н. ЛЕОНЕНКО)

Глава I. История гидрогеологических и инжеиерио-геологических исследова-

ний Ф. И. Кравчинский, Б. Н. Смирнов (редактор А. Т. Бобрышев) 11

Глава 11. Физико-географические условия (редактор Б. И. Куделин) ... 28

Рельеф. Г. И. Раскатов...........................................28

Реки и озера. Г. И. Раскатов.....................................33

Климат. А. Т. Чуйкова............................................38

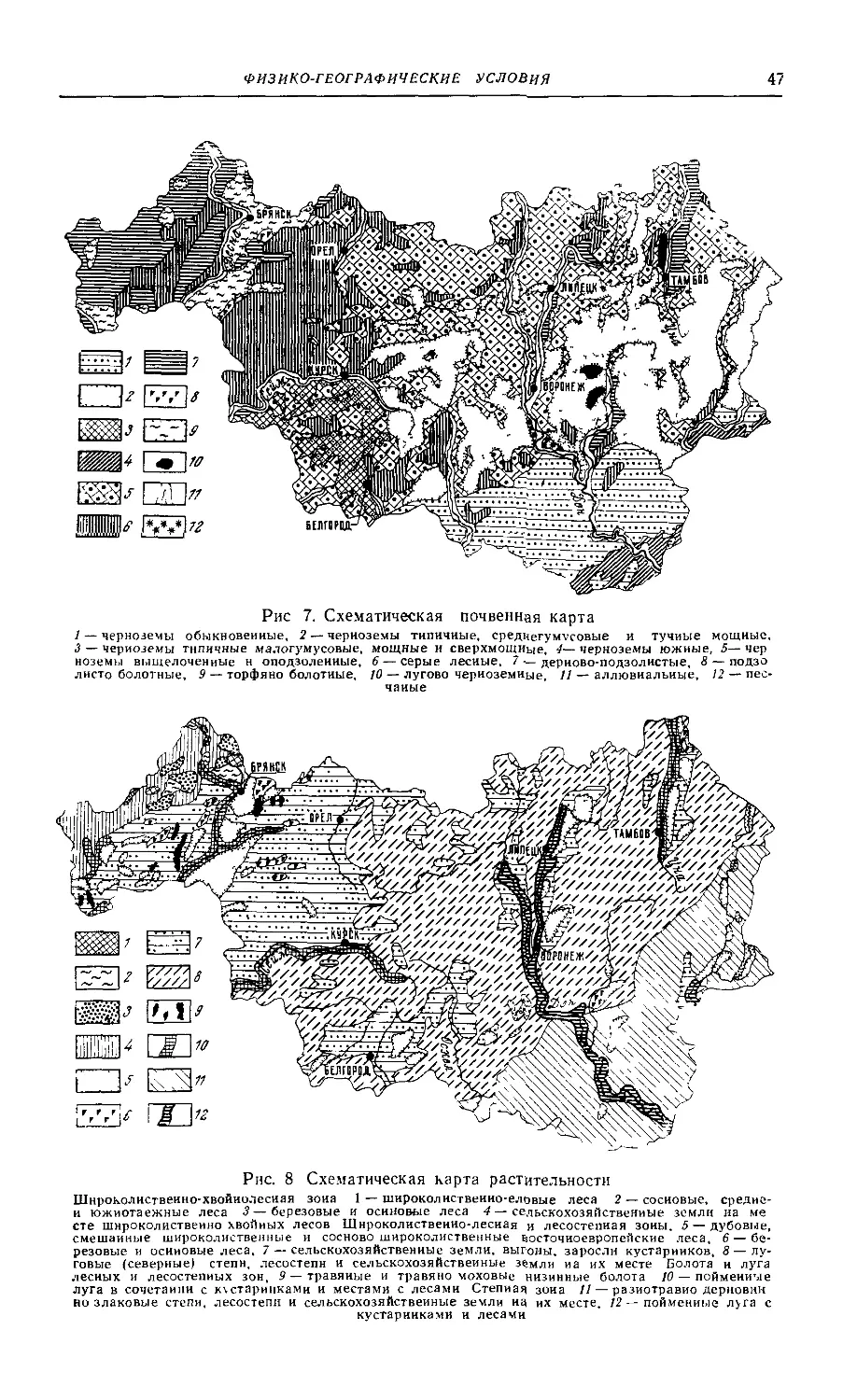

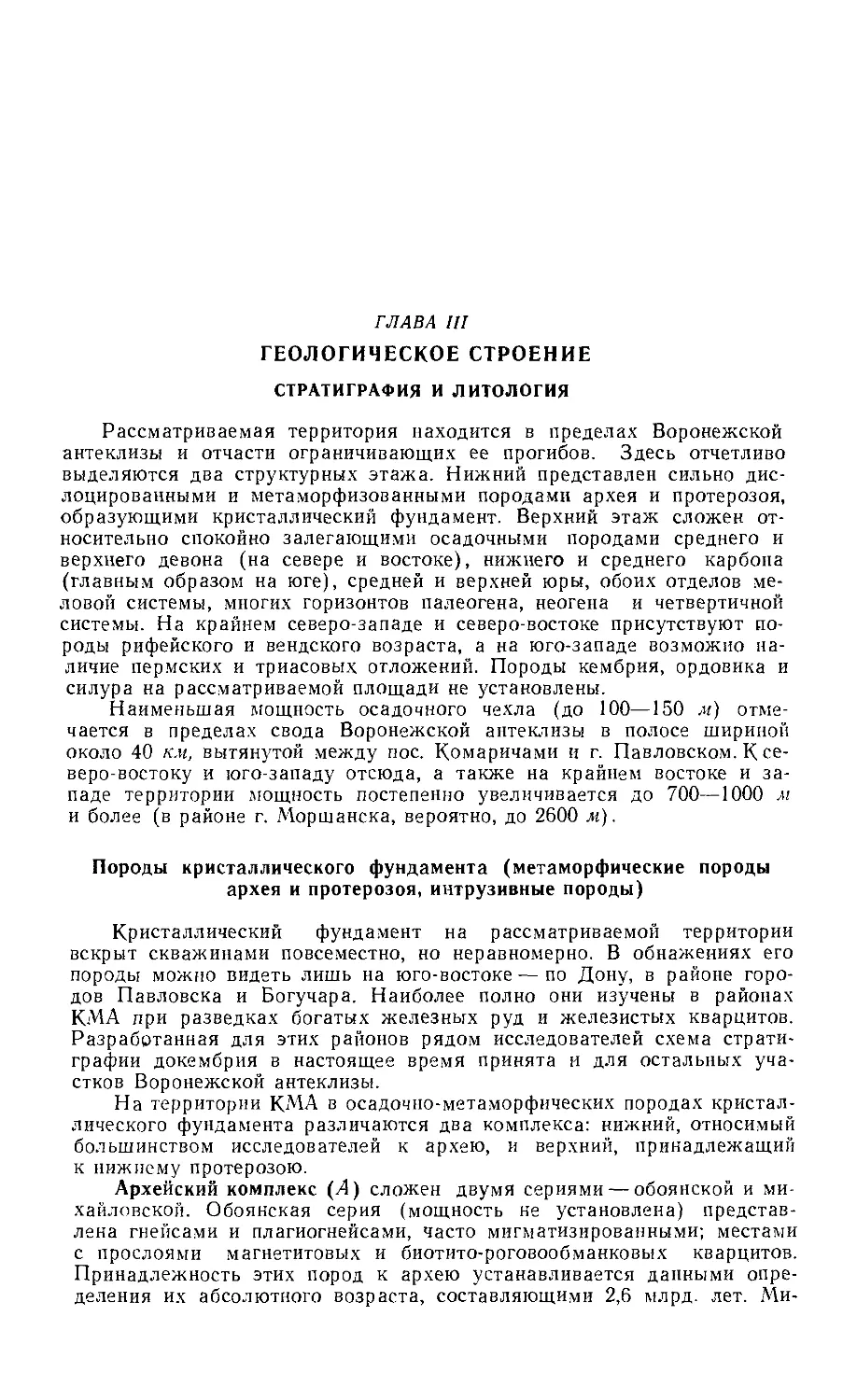

Почвы и растительность. В. Н. Гончарова..........................46

Глава 111. Геологическое строение (редактор С. М. Шик)

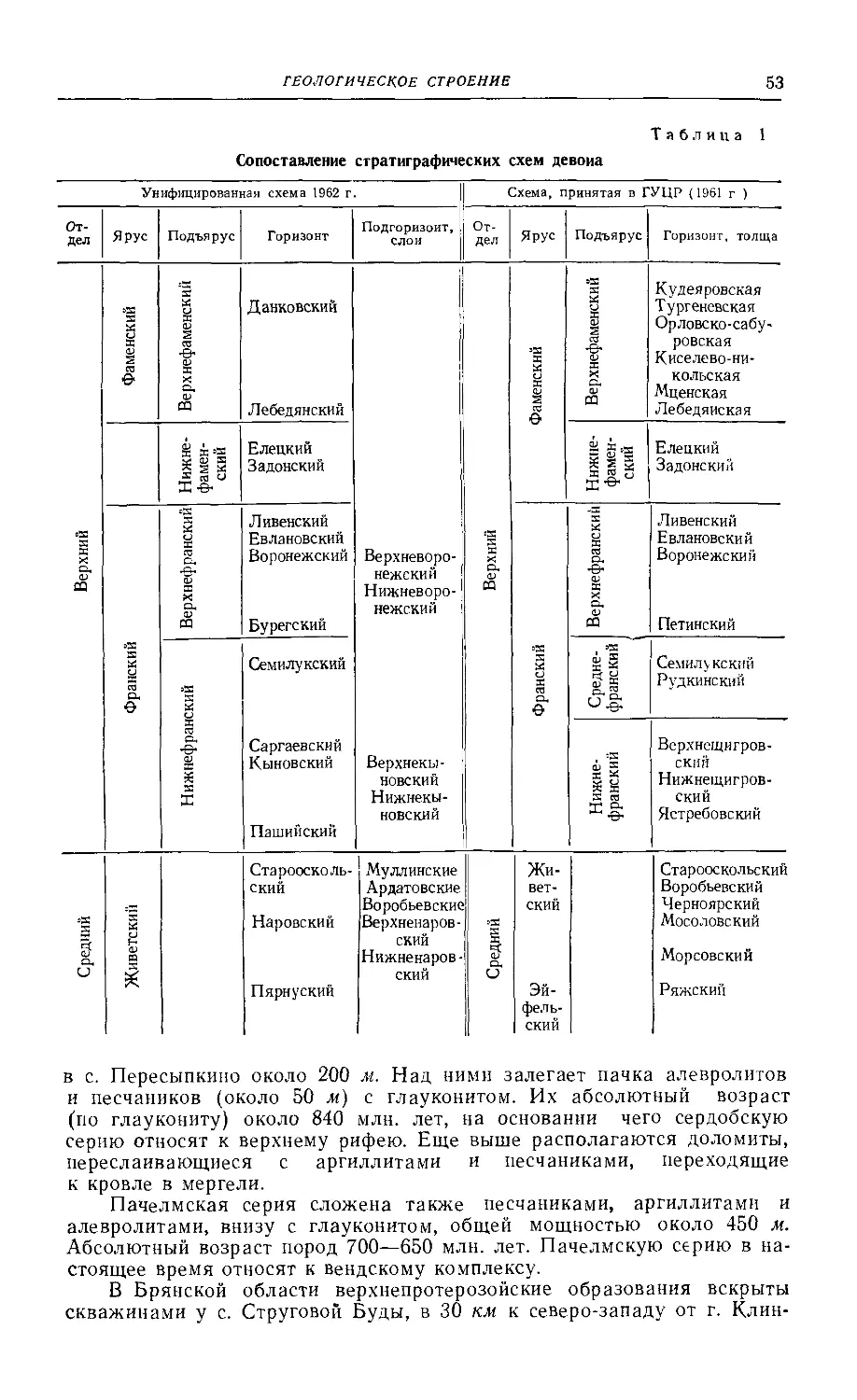

Стратиграфия и литология. Д. И. Утехин...........................49

Тектоника. Д. Н. Утехин.........................................79

История геологического развития Д. Н. Утехин.....................87

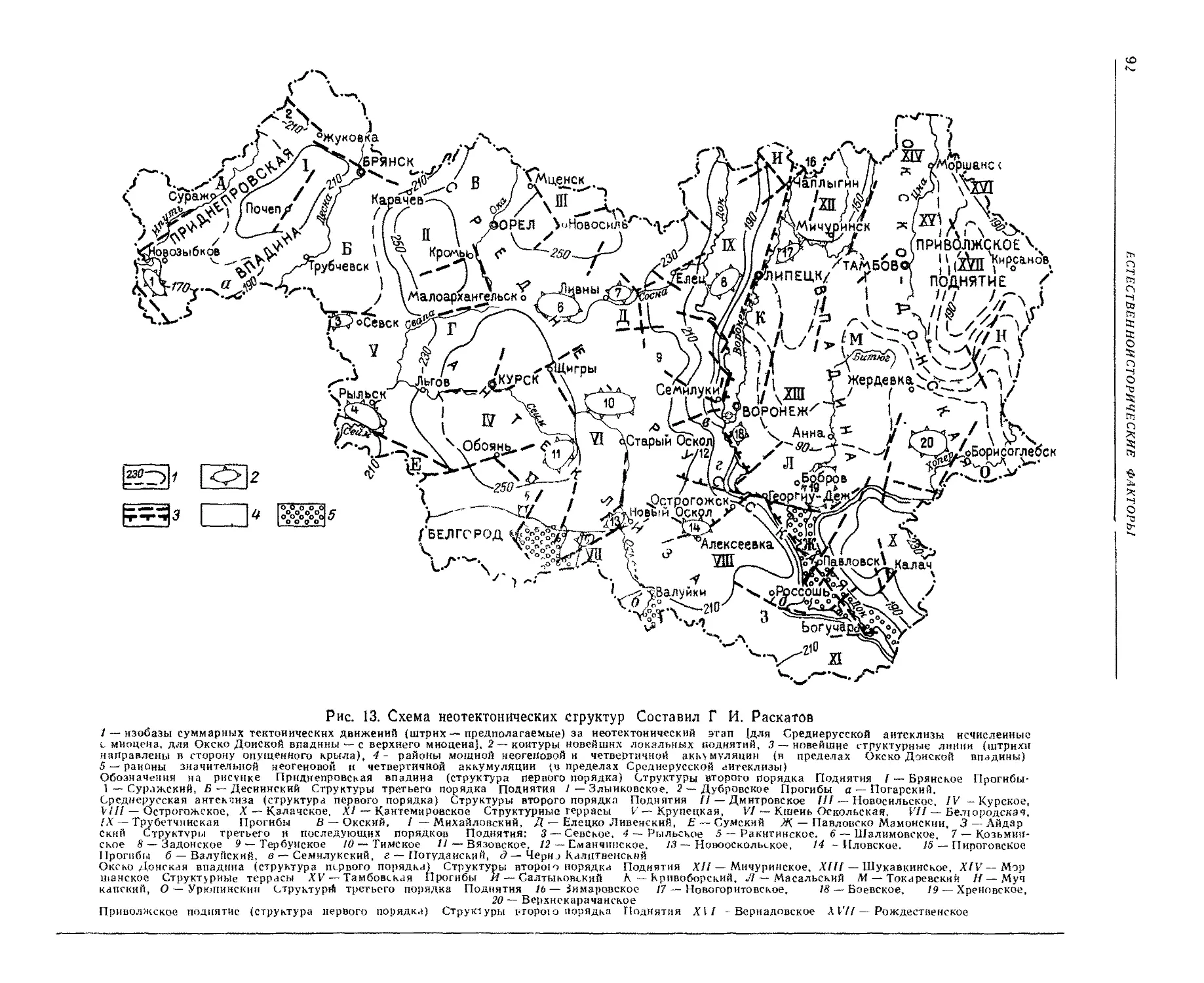

Геоморфология, пеотектопика и история формирования рельефа.

Г. И. Раскатов ..................................................91

Часть вторая

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД,

ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И ЗОНАЛЬНОСТЬ,

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

(РЕДАКТОР Е. Г. ЧАПОВСКИЙ)

Глава IV. Воды четвертичных и неогеновых отложений. Н. И. Смирнова,

Л. П. Викторова (редактор Б. Н. Смирнов)....................................108

Воды четвертичных отложений.....................................108

Воды неогеновых отложений .....................................129

Глава V. Воды палеогеновых отложений. Н. И. Смирнова, Л. П. Викторова

(редактор Б. Н. Смирнов)....................................................135

Гл а ва VI. Воды меловых отложений. Л. Л. Чаповская (редактор Б. Н. Смир-

нов) .......................................................................148

Глава VII. Воды юрских отложений. 3. М. Щадрина (редактор Б. Н. Смир-

нов) .......................................................................177

Глава VIII. Воды триасовых, пермских и каменноугольных отложений.

Б. Н. Смирнов (редактор А. Т. Бобрышев)........................190

Воды триасовых и пермских отложений...........................190

Воды каменноугольных отложений..................................192

Глава IX. Воды девонских отложений. Б. Н. Смирнов (редактор А. Т. Боб-

рышев) .....................................................................218

Глава X. Воды докембрийских образований. Б. Н. Смирнов (редактор

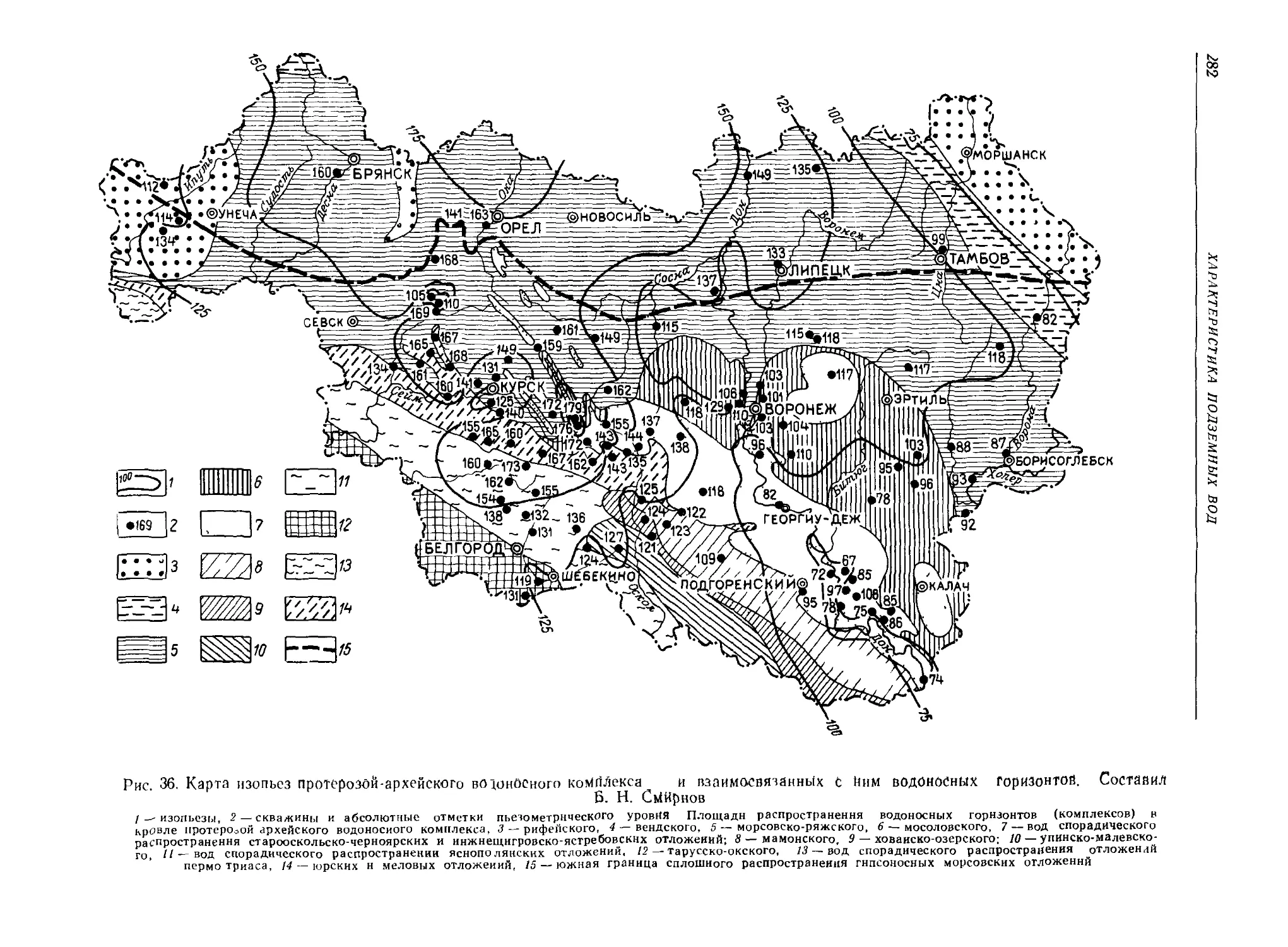

А. Т. Бобрышев).............................................................280

Воды верхнепротерозойских отложений.............................280

Воды протерозой-архейских образований.........................285

I лава XI. Формирование, зональиссть и естественный режим подземных вод.

Формирование и зональность подземных вод. Г. Н. Плотникова,

Л. А. Яроцкий (редактор Л. А. Яроцкий)......................................298

Некоторые закономерности многолетнего естественного режима

подземных вод. В. А. Коробейников (редактор М. Р. Никитин) 311

Глава XII. Гидрогеологическое районирование. Б. Н. Смирнов (редактор

А. Т. Бобрышев).............................................................321

Часть третья

РОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,

ИХ РЕСУРСЫ И ОХРАНА

(РЕДАКТОРЫ В. Д. БАБУШКИН, А. Т. БОБРЫШЕВ)

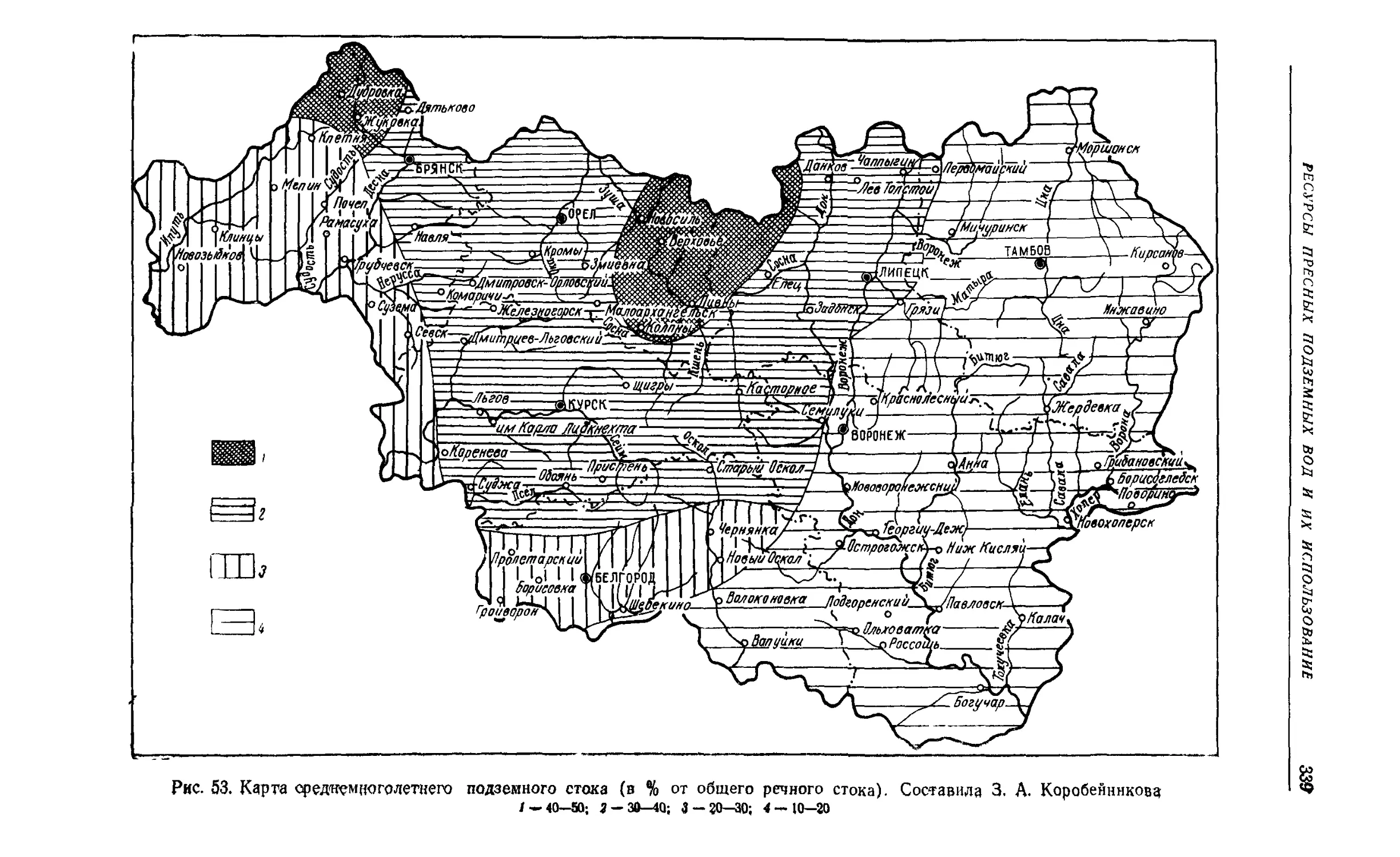

Глава XIII. Ресурсы пресных подземных вод и их использование .... 336

Естественные ресурсы подземных вод. 3. А. Коробейникова (ре-

дактор Б. И. Куделин)...................................336

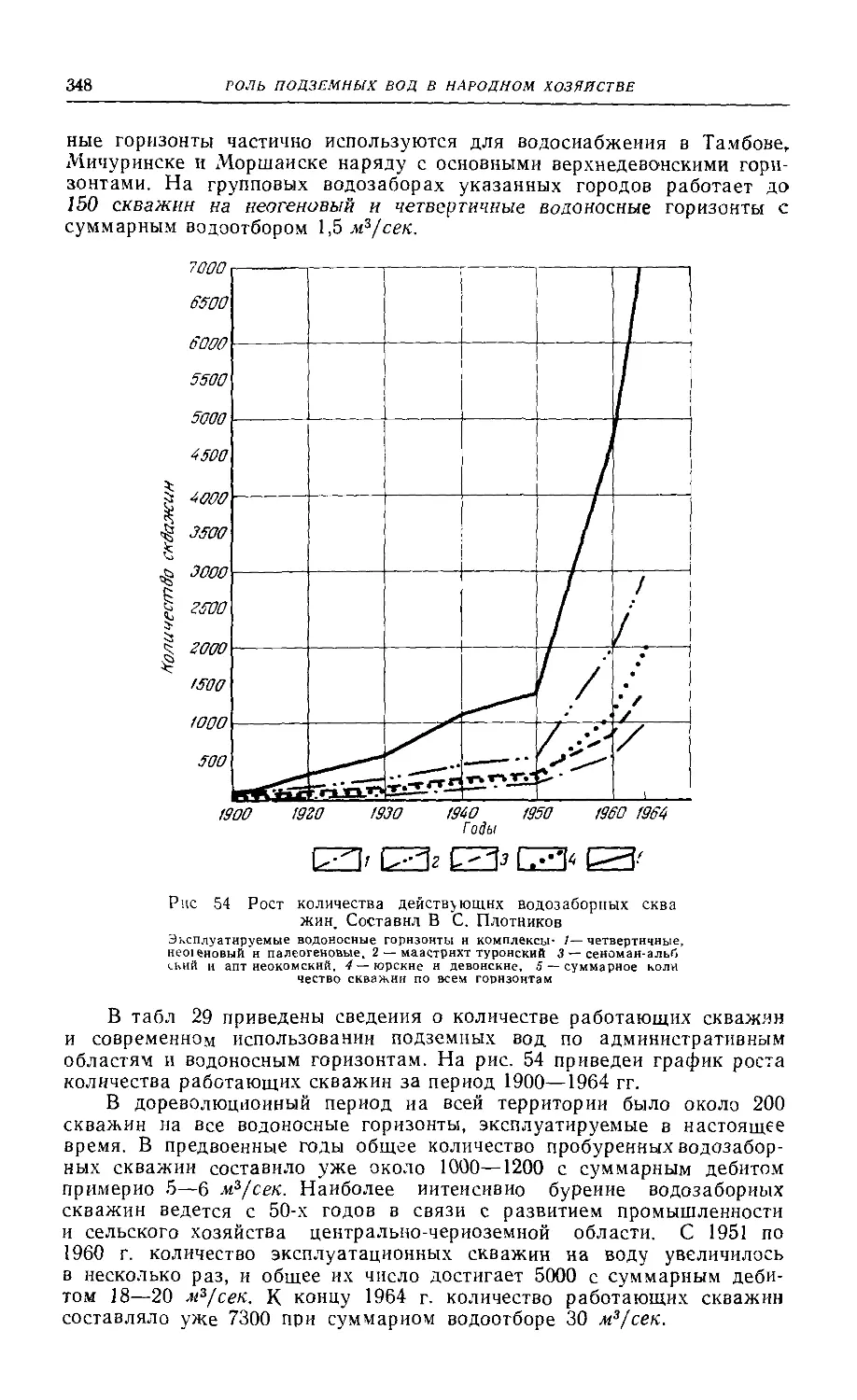

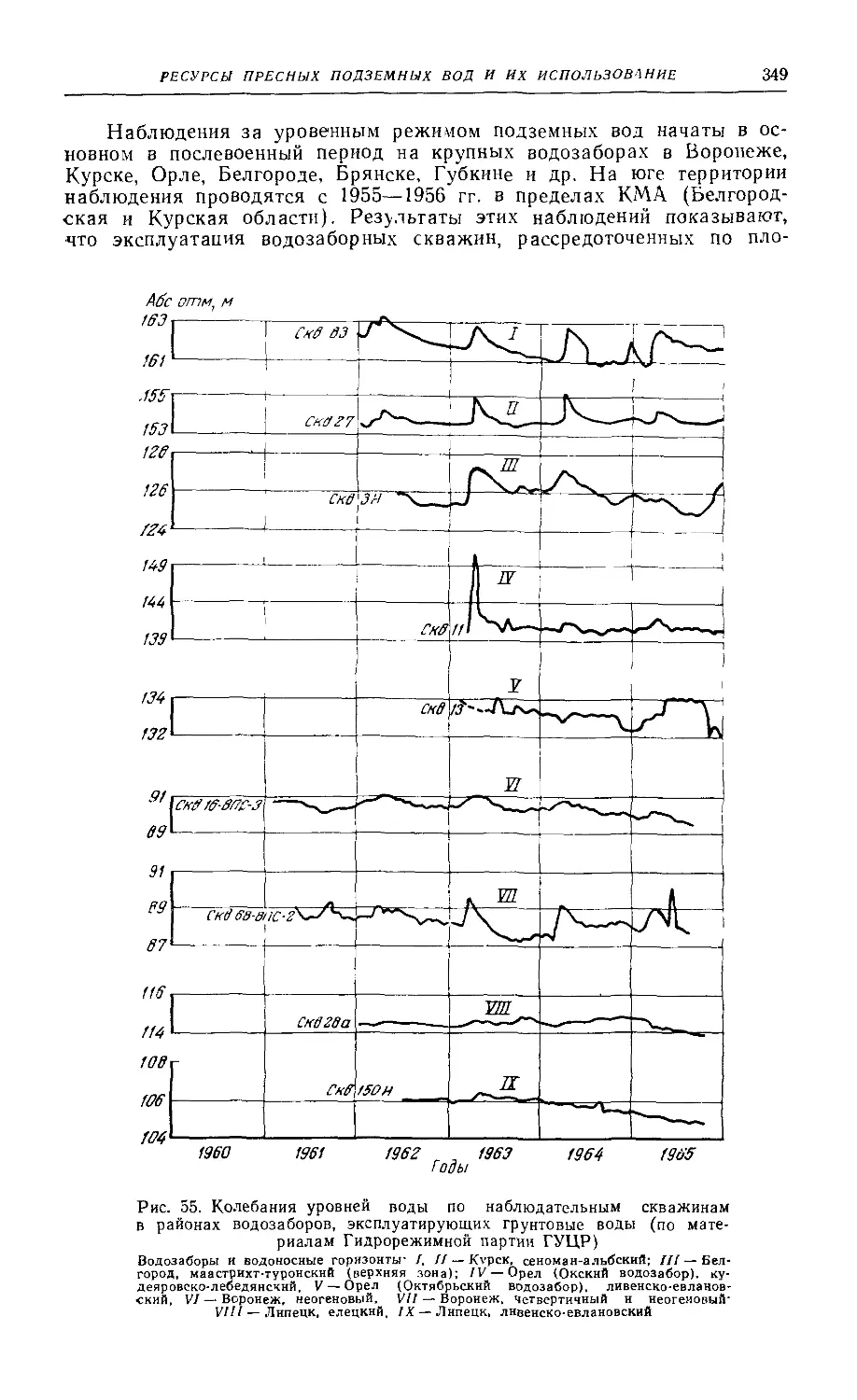

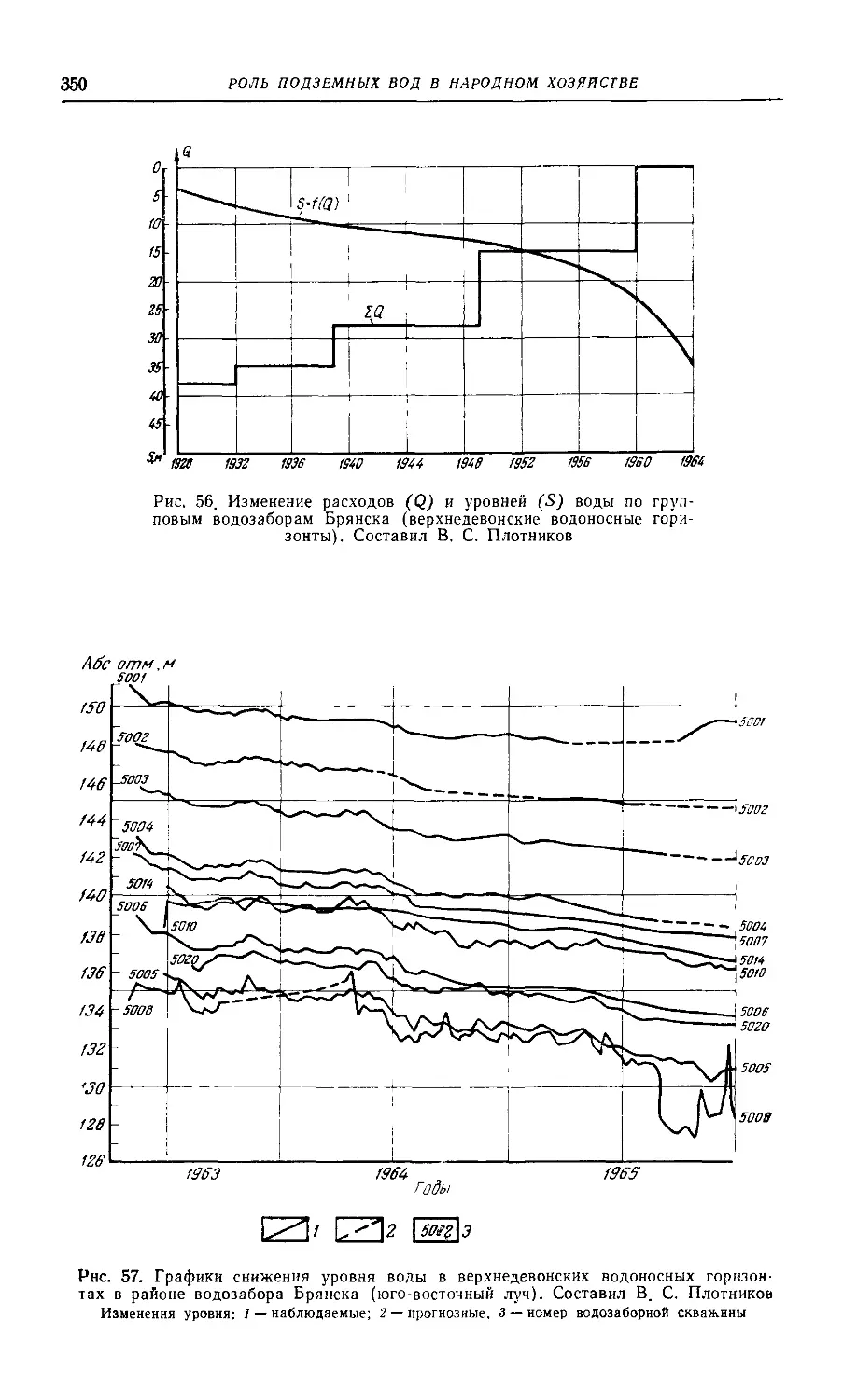

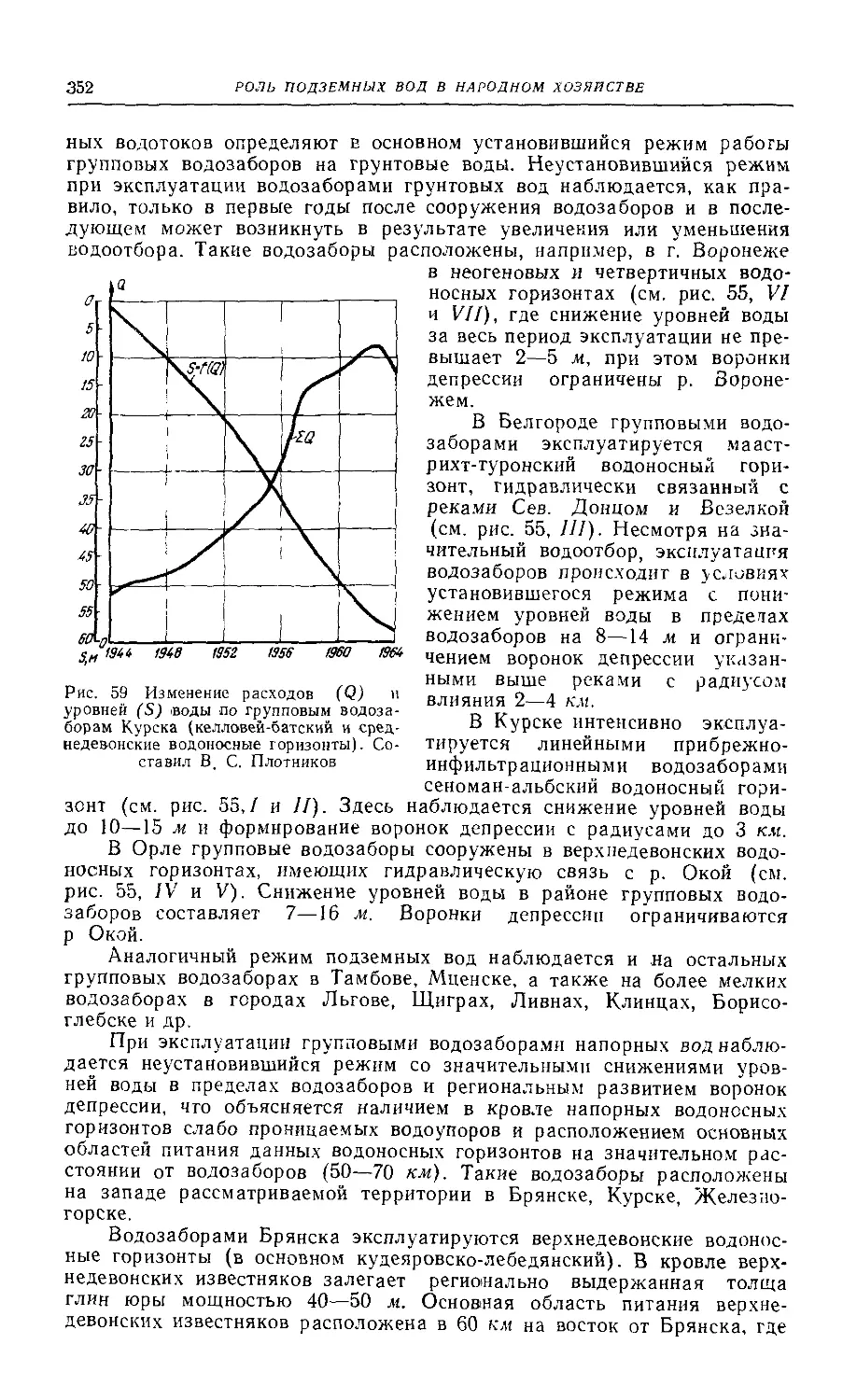

Современное использование подземных вод для водоснабжения.

В. С. Плотников (редактор Ф. М. Бочевар)................343

Эксплуатационные запасы подземных вод. В. С. Плотников (ре-

дактор Ф. М. Бочевер)....................................355

б

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сопоставление естественных и эксплуатационных ресурсов подзем-

ных вод, современного и перспективного водопотребления

В. С. Плотников (редактор В. Д. Бабушкин) ...... 376

Глава XIV. Гидрогеологические условия месторождений полезных ископаемых.

Б. Н. Смирнов, 3. М. Щадрина (редактор В. Д. Бабушкин) . . 380

Рудные ископаемые...........................................381

Горючие ископаемые..........................................402

Прочие нерудные ископаемые...................................402

Глава XV. Влияние на режим грунтовых вод некоторых мелиоративных ме-

роприятий. В. А. Коробейников (редактор М. Р. Никитин) . . 410

Роль лесных полос в формировании режима грунтовых вод . . 410

Влияние малых искусственных водоемов на режим грунтовых вод 414

Глава XVI. Охрана подземных вод. Е. Л. Минкин (редактор В. Д. Ба-

бушкин).................................................................418

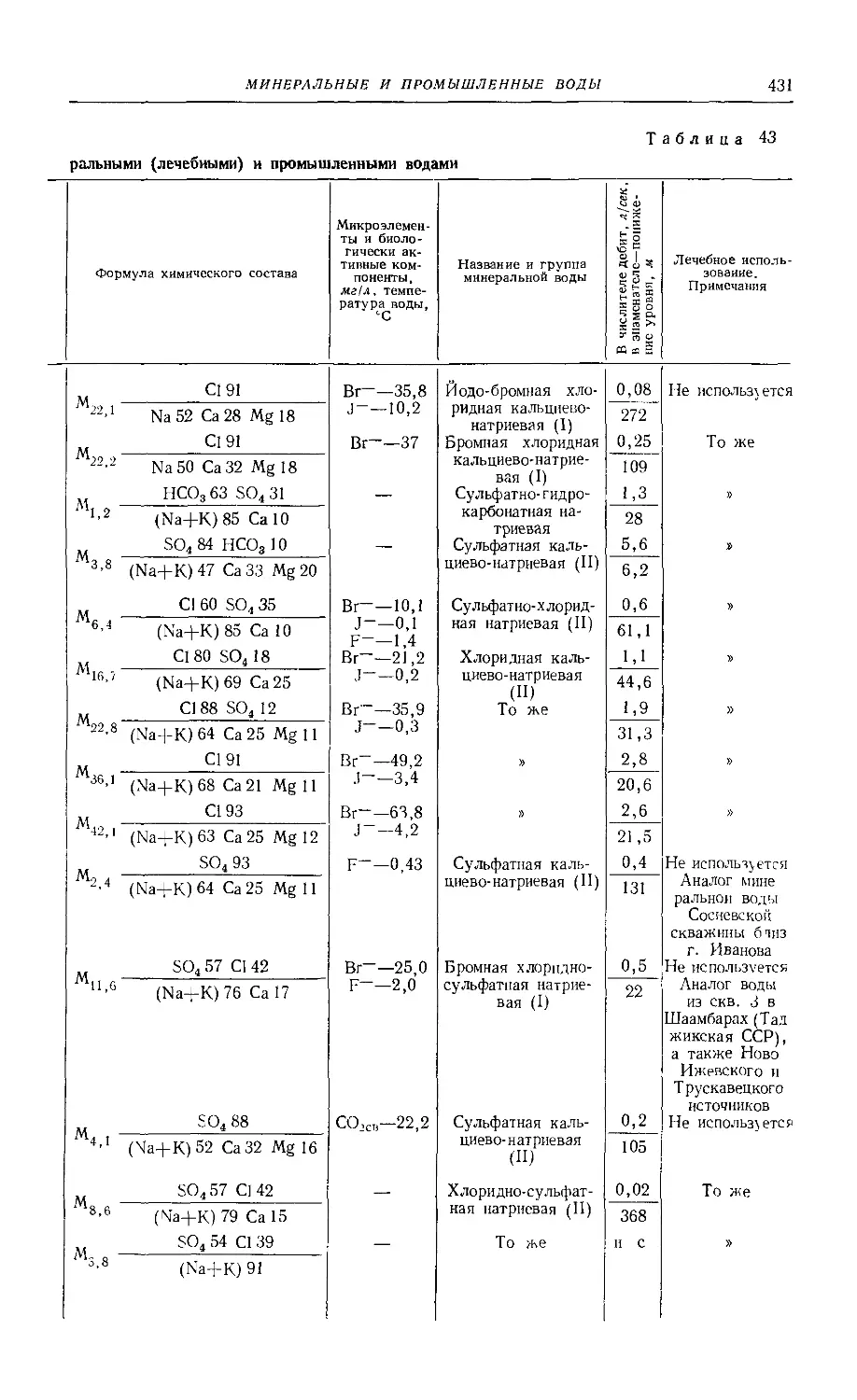

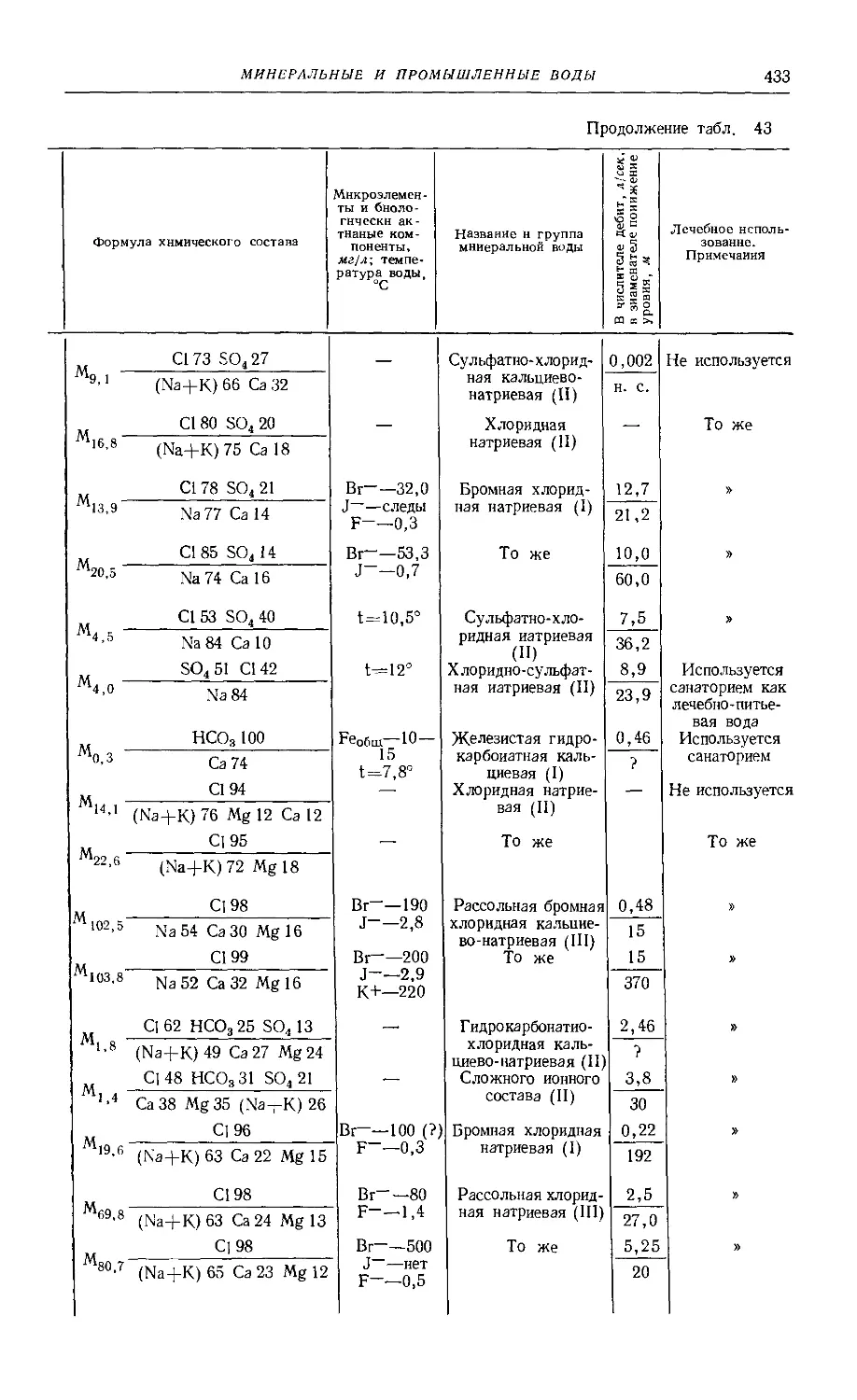

Глав' XVII. Минеральные (лечебные) и промышленные воды. Ф. И. Крав-

чинский (редактор В. И. Васильева)................................424

Минеральные воды.............................................424

Промышленные воды............................................441

Часть четвертая

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Г. Г. СКВОРЦОВ, Н. И. СМИРНОВА (РЕДАКТОР Е. Г. ЧАПОВСКИЙ)

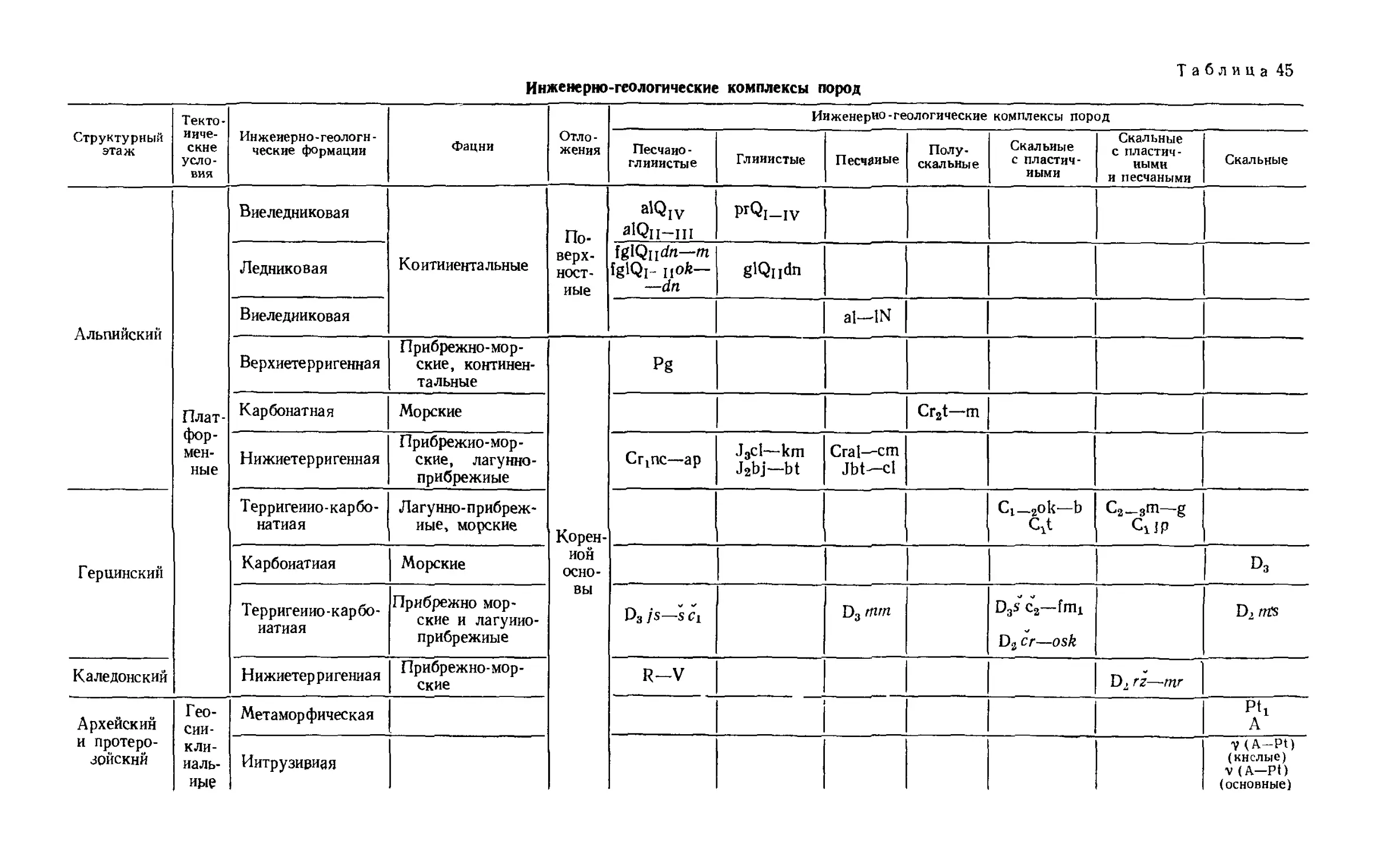

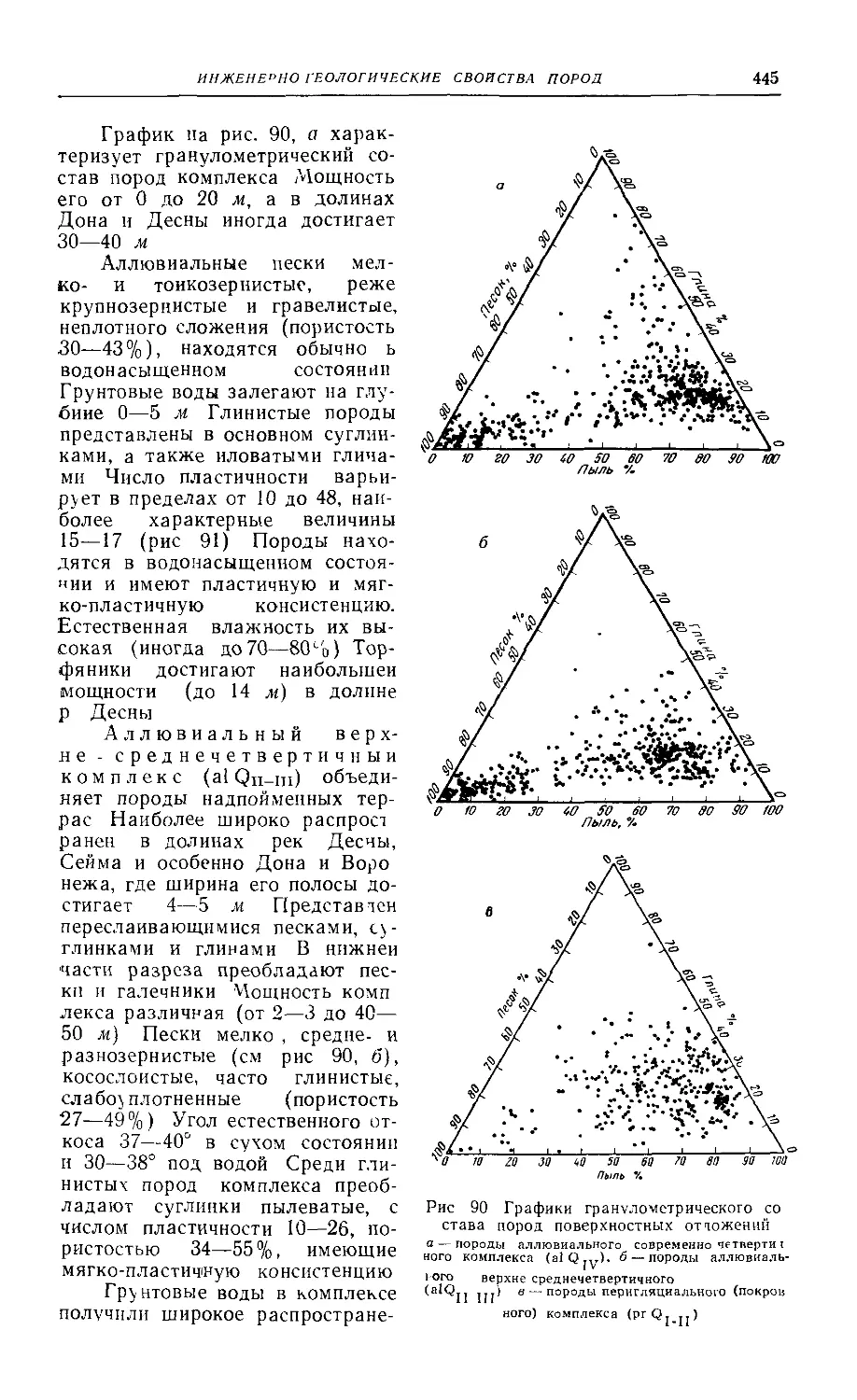

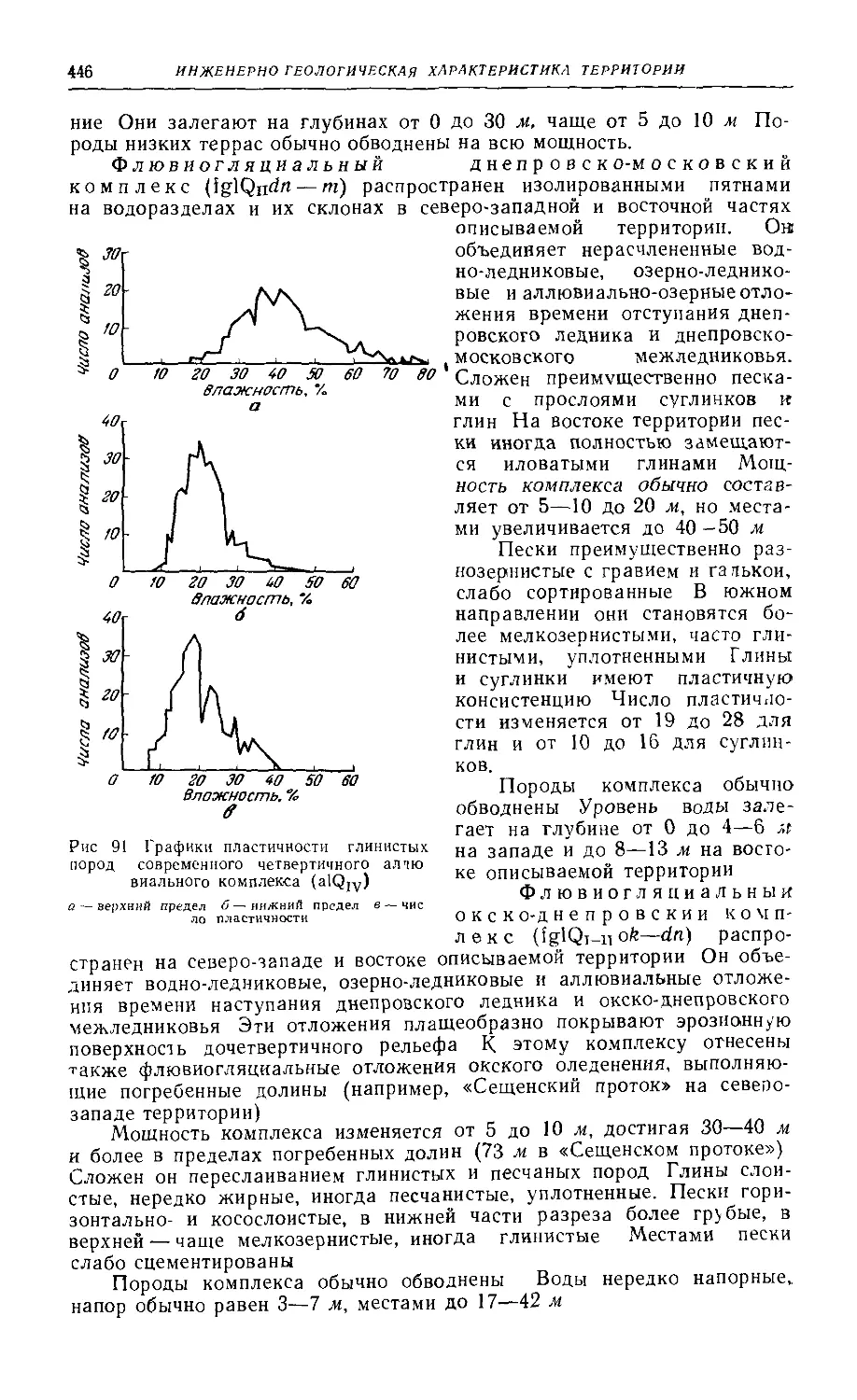

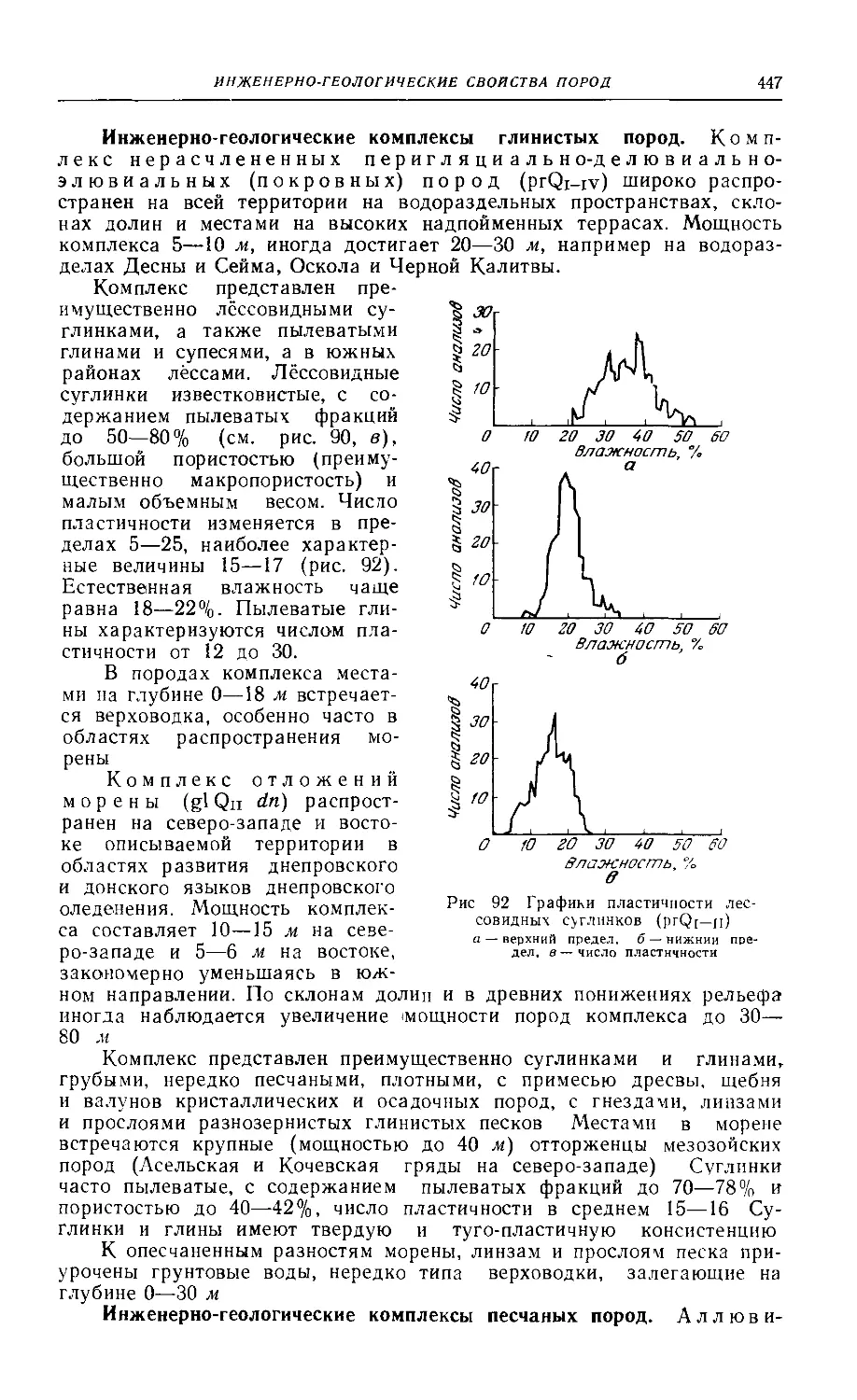

Глава XVIII. Инженерно-геологические свойства пород......................443

Инженерно-геологические свойства поверхностных отложений . 443

Инженерно-геологические свойства пород коренной основы . . 448

Глава XIX. Инженерио-геологические условия наземного строительства и

мелиорации земель ...................................................... 457

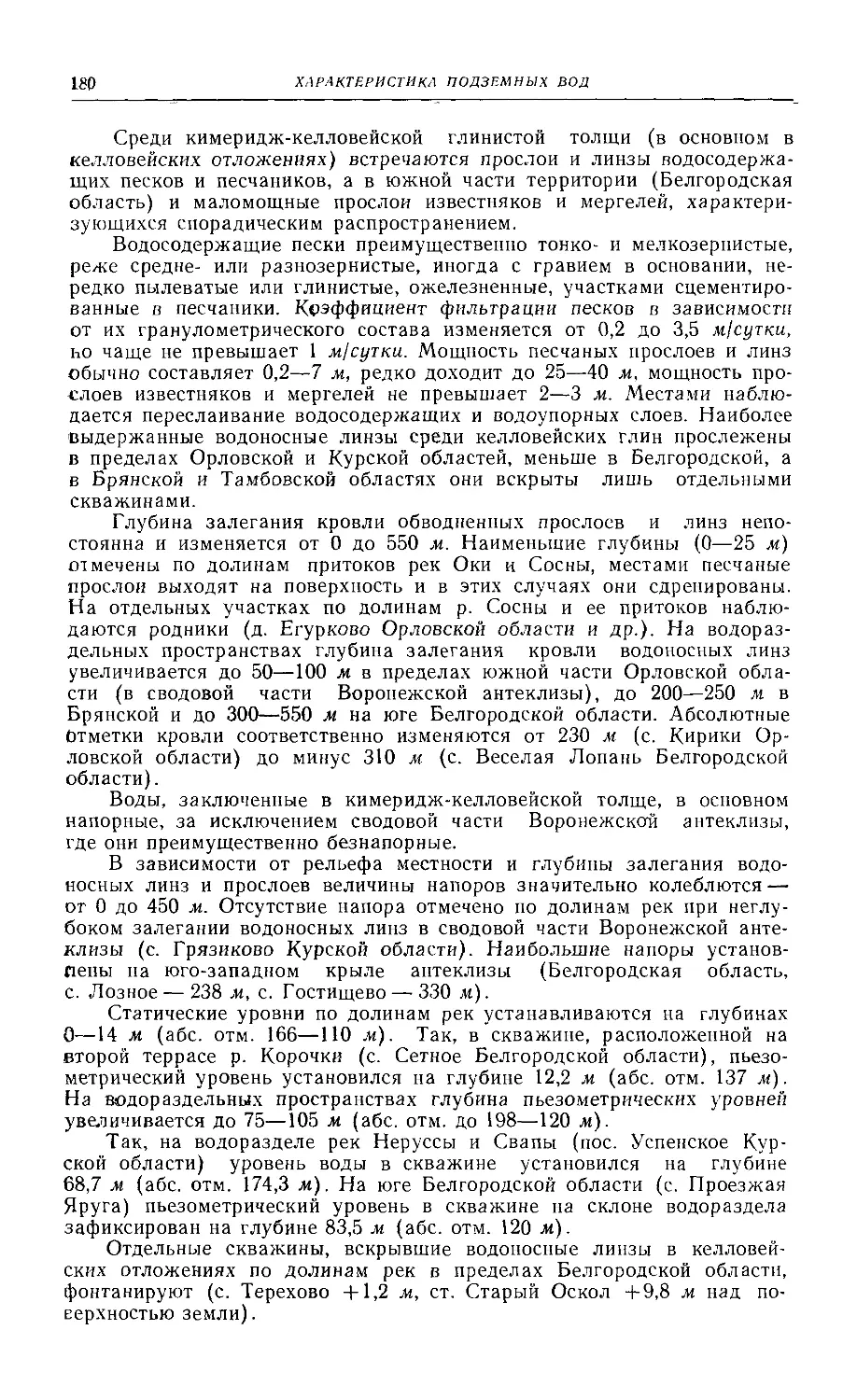

Факторы, влияющие на инжснерно-гсологическг.е условия назем-

ного строительства ........................................ 457

Опыт наземного строительства................................458

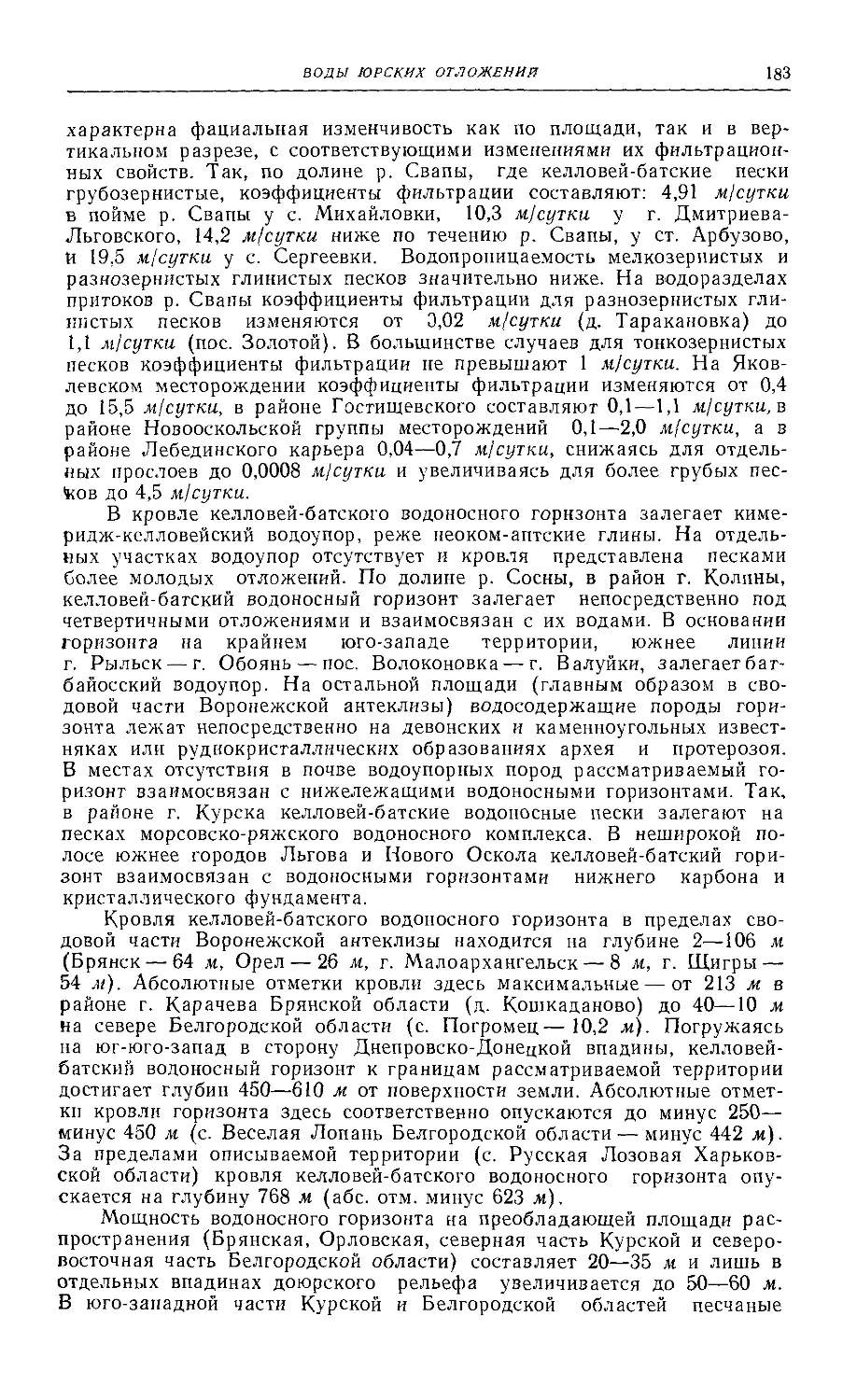

Характеристика инженерно-геологических условий наземного строи-

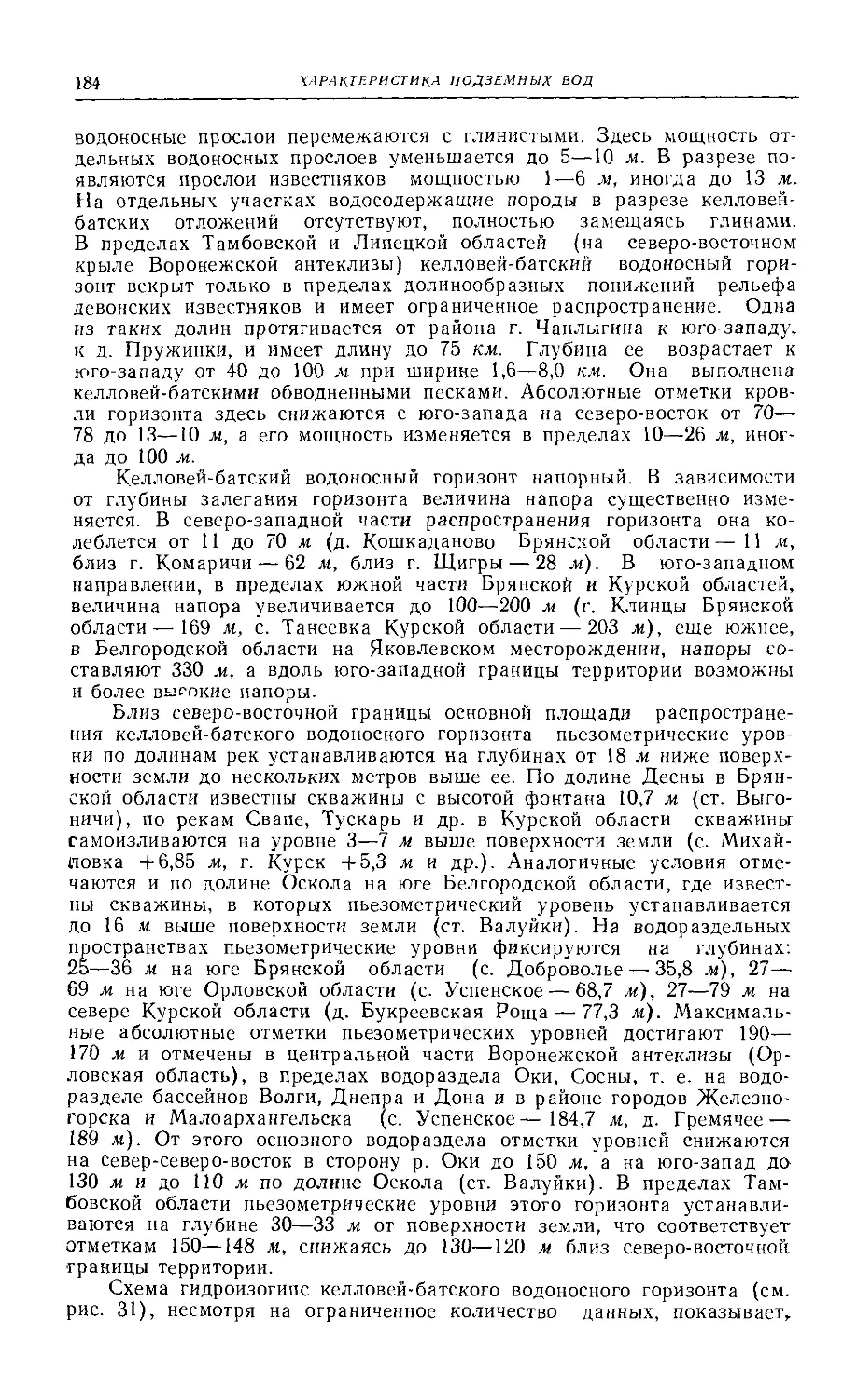

тельства ...................................................459

Характеристика территории по инженерно-геологическим условиям

мелиорации земель : .................................... 467

Глава XX. Инженерно-геологические условия разработки месторождений

твердых полезных ископаемых..............................................469

Инженерно-геологические условия действующих шахт и карьеров 469

Инженерно-геологические условия разведуемых месторождений

КМА.........................................................474

Заключение. А. Т. Бобрышев............................................480

Список литературы........................................................482

Приложения

(в отдельной папке)

Приложение I. Геоморфологическая карта (листы 1,2)

Приложение II. Гидрогеологическая карта мезо-кайнозойских отложении

(листы 1, 2)

Гидрогеологическая карта палеозойских отложений и архей-про-

терозойских образований (листы 3, 4)

Гидрогеологические разрезы (листы 5, 6)

Сводная гидрогеологическая колонка и условные обозначения

(лист 7)

Приложение 111. Карта естественных ресурсов подземных вод (листы (1,2)

Приложение IV. Карта современного водопотребления (листы 1, 2)

Приложение V. Карта эксплуатационных запасов подземных вед (листы 1, 2)

Приложение VI. Карта инженерно-геологического районирования (листы 1, 2)

Приложение VII. Каталог буровых скважин, вынесенных на гидрогеологиче-

скую карту мезо-кайнозойских отложений (см прилож. II, ли-

сты 1, 2)

Приложение VIII. Каталог буровых скважин, вынесенных на гидрогеологическую

карту палеозойских отложений и архей-протерозойских образова-

ний (см. прилож. II, листы 3, 4)

Приложение IX. Таблица результатов химических анализов подземных вод

ВВЕДЕНИЕ

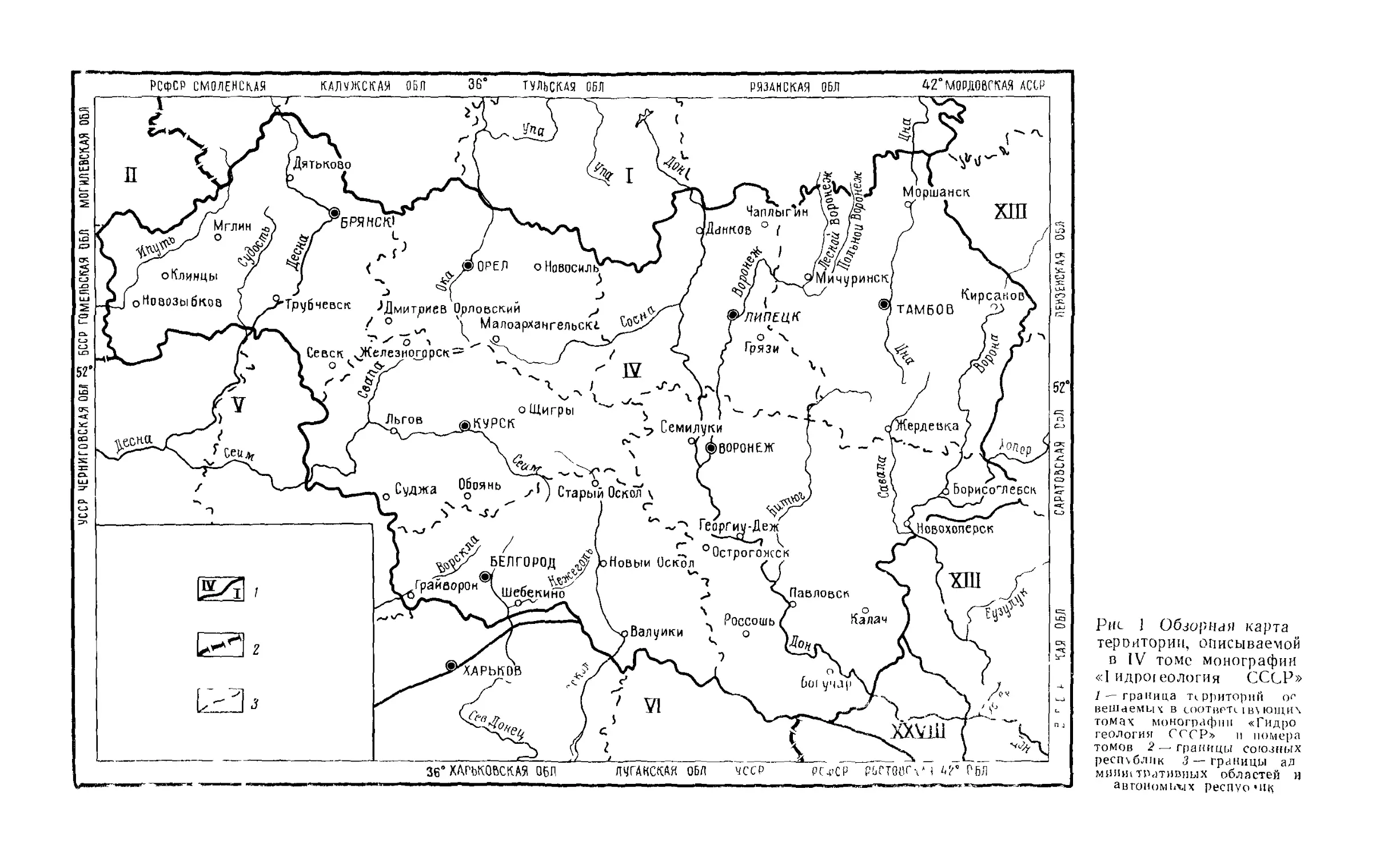

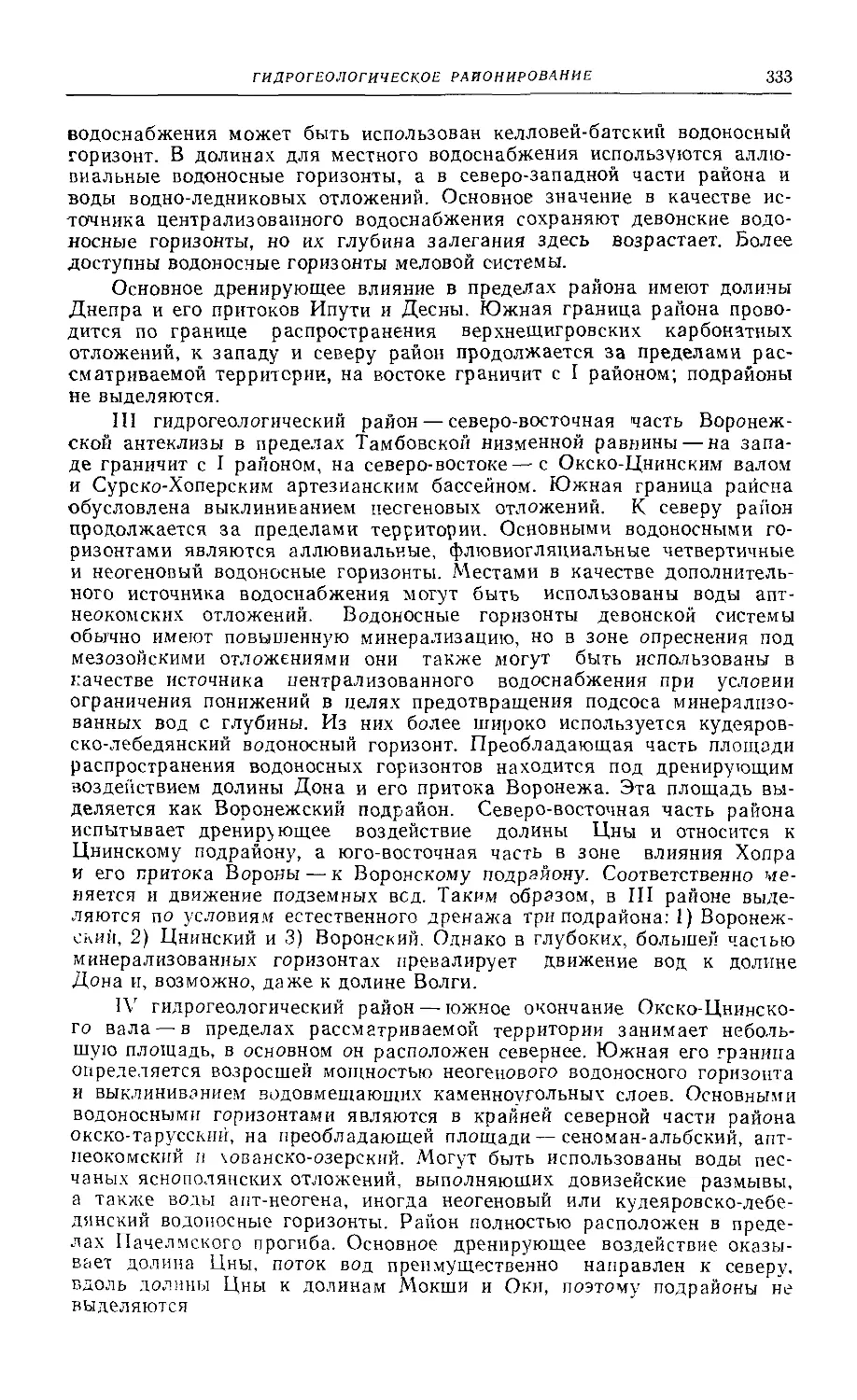

В настоящем томе монографии «Гидрогеология СССР» дается

гидрогеологическое и инженерно-геологическое описание территории

Воронежа ой, Курской п смежных с ними Брянской, Орловской, Липец-

кой, Тамбовской и Белгородской областей, т. е южной части террито-

рии, находящейся в везении Геологического управления центральных

районов (ГУЦР) Эта территория общей площадью 230 тыс км2 гра-

ничит (рис 1). на западе — с Гомельской и Могилевской областями

Белорусской ССР (II том монографии), на севере — со Смоленском,

Калужской, Тульской и Рязанской (I том), на востоке — с Пензенской,

Саратовской и Волгоградской (XIII том), на юго-востоке — с Ростов-

ской (XXVIII том) областями РСФСР, а на юге и юго-западе — с Лу-

ганской и Харьковской (VI том), Сумской и Черниговскоп (V том)

областями Украинской ССР

Описываемая территория, расположенная в центре Европенскои

части СССР, занимает весьма важное место в экономике и культурной

жизни страны Она характеризуется высокоразвитой многоотраслевой

промышленностью, интенсивным сельским хозяйством, разветвленной

сетью коммуникаций и сравнительно большой плотностью населения.

Важнейшее значение для народного хозяйства страны имеют уникаль-

ные залежи богатых железных руд и железистых кварцитов Курской

магнитной аномалии (Белгородская, Курская и частично Орловская

области), разработка которых в последнее время расширяется (города

Губкин, Жетезногорск)

Большое развитие получили также металлургическая, машино-

строительная, химическая, ле! кая, пищевая промышленность, промыш-

ленность стройматериалов, сосредоточенные в городах Воронеже, Орле,

Курске, Липецке, Брянске, Тамбове, Белгороде, Шебекино и др.

Для производства сельскохозяйственной продукции весьма важное

значение имеет Центрально-Черноземная полоса (ЦЧП) охватываю-

щая Курскую, Тамбовскую, Белгородскую, Липецкую и Воронежскую

области

В условиях бурно развивающихся промышленности и сельского

хозяйства, вызвавших небывалое развитие городов и других населенных

пунктов и большой рост водспотребления, подземные воды стали одним

из важнейших факторов, влияющих на решение ряда народнохозяй-

ственных проблем в пределах рассматриваемой территории. Это свя-

зано с тем, что подземные воды служат здесь основным источником

хозяйственно-питьевого и 1ехнического водоснабжения для подавляю-

щего большинства населенных пунктов и промышленных центров, а в

Рис 1 Обзорная карта

территории, описываемой

в IV томе монографии

«I идро(еология СССР»

/—-граница территорий ор

вешаемы к в соотвеТе i в\ ющих

томах монографии «Гидро

геология СССР» и номера

томов 2—границы союзных

респчблпк 3 —границы ал

мнят ТРатнвных областей и

автономиях pecnvo •

ВВЕДЕНИЕ

районах железорудных месторождений являются, кроме того, серьезным

препятствием при их эксплуатации.

Конкретные запросы народного хозяйства вызывают необходимость

всестороннего изучения подземных вод и инженерно-геологических ус-

ловий территории. В ходе этого изучения, особенно усилившегося в

последние 15—20 лет, совершенствовалась методика самих исследова-

ний, развивалась гидрогеология как наука. Гидрогеоло!ическпе•и ин-

женерно-геологические исследования и изыскания на описываемой

территории проводят многочисленные производственные, проектные и

научно-исследовательские организации, расположенные как в важней-

ших промышленных центрах, так и в областных центрах и в г. Москве.

За последние 20—25 лет в результате этих работ накопился огромный

фактический материал. Целью издания настоящего IV тома, как и всей

монографии «Гидрогеология СССР», является обобщение и анализ

имеющихся многочисленных новых данных по гидрогеологии и инже-

нерной геологии. Такое обобщение позволит глубже познать и осветить

закономерности распространения и формирования подземных вод, их

роль в народном хозяйстве, полнее и рациональнее использовать их

ресурсы. Сводное систематическое описание гидрогеологических условий

рассматриваемой территории в целом дается впервые.

Составление и подготовка к изданию настоящего тома выполнены

тематической группой Комплексной гидрогеологической картин Геоло-

госъемочной экспедиции (ГСЭ) Геологического управления централь-

ных районов (ГУЦР) с привлечением в качестве авторов и редакторов

отдельных глав и разделов специалистов производственных и научно-

исследовательских организаций (Московский и Воронежский государ-

ственные университеты, ВСЕГИНГЕО. Министерство геологии РСФСР,

Московская геолого-гидрогеологическая экспедиция ГУЦР, 2-е Гидро-

геологическое управление, Центральный институт курортологии и фи-

зиотерапии, Всесоюзный заочный политехнический институт.

Существенный вклад в создание настоящего тома внес его редак-

тор— Д. С. Соколов. Под его непосредственным руководством был раз-

работан и утвержден проспект тома, а также проспекты большинства

глав, в которых нашли свое отражение многие его мысли и идеи.

Организационная подготовка, большая работа по сбору, обработке

и систематизации фактического материала для всех глав тома, состав-

ление ряда глав, карт и рисунков, а также первичное техническое

редактирование текста и карт проведены тематической группой ГСЭ

ГУЦР: Б. Н. Смирновым, Ф. И. Кравчинским, Л. Л. Чаповской,

Н. И. Смирновой, Л. П. Викторовой, 3. М. Щадриной, Ю. П. Антонов-

ским, Ю. А. Давыденко, К. С. Чермашенцевой, Р. Д. Пироговой,

I. Н. Скороход, В. А. Никольской, К. И. Шильниковой, Э. П. Голланд-

цевой, М. А. Смирновой, Т. М. Ратниковой. Оформление карт и ри-

сунков выполнено сотрудниками картгруппы ГСЭ: Н. Б. Снетковой,

В И. Бородиной, В. И. Бородяевой, А. А. Петровой, Л. Г. Гореловой,

М. М. Забелкиным под руководством С. Ф. Городецкой.

Красочные карты изданы на Картографо-геодезическом предприя-

тии ГУЦР (В. Е. Пилипенко, 3. И. Макеевой, Е. Ф. Кононенковой).

При составлении тома авторы и редколлегия руководствовались мето-

дическими указаниями, разработанными институтом ВСЕГИНГЕО.

В томе использованы материалы геологических и гидрогеологиче-

ских съемок, выполненных экспедициями ГУЦР и б. Всесоюзного гид-

pci еологического треста (ВГТ), гидрогеологические и специальные

карты, составленные Комплексной гидрогеологической партией ГСЭ

ГУЦР, материалы гидрогелогических изысканий для водоснабжения

(ГУЦР, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммунводострой, Водоканал-

10

ВВЕДЕНИЕ

проект, ВСЕГИНГЕО, ВОДГЕО, Промбурвод, Меливодстрой и др.),

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на место-

рождениях железных руд (ГУЦР, ВСЕГИНГЕО, б. Лаборатория гид-

рогеологических проблем АН СССР, Гипроруда, Союзшахтоосушение,

трест «Курскгеология», ранее называвшийся Воронежским геологораз-

ведочным трестом, и др.), а также опубликование и фондовые работы

других организаций (МГУ, Воронежский государственный университет,

Институт курортологии и физиотерапии, Государственный гидрологиче-

ский институт и др.) по различным вопросам гидрогеологии и инже-

нерной геологии рассматриваемой территории и отдельных ее частей,

Все материалы использованы по состоянию на 1 января 1967 г.

К настоящему тому в отдельной папке прилагаются цветные гид-

рогеологические и специальные карты и разрезы, а также каталог

основных скважин.

Рукопись тома просмотрена А. С. Рябченковым, С. М. Семеновой

и С. В. Дроздовым, замечания которых приняты авторами с благодар-

ностью и учтены при подготовке тома к изданию.

Часть первая

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ

ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

И ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ

И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

История гидрогеологических и инженерно-геологических исследо-

ваний рассматриваемой территории может быть разделена на три ос-

новных периода: 1) дореволюционный (до 1917 г.), 2) послереволю-

ционный (с 1917 по 1945 г.) и 3) послевоенный (с 1946 по 1966 г.).

Первый период характеризуется весьма небольшим объемом гид-

рогеологических работ, второй и особенно третий отличаются широким

развитием гидро!еологических и инженерно-геологических исследова-

ний, причем наряду с резким увеличением объема работ отмечается

их специализация, поэтому история исследований в эти периоды рас-

сматривается ниже по отдельным направлениям гидрогеологии и ин-

женерной геологии.

Дореволюционный период (до 1917 г.). Изучение подземных вод

на списываемой территории началось в конце XIX в в связи с освое-

нием ее природных богатств, в первую очередь таких ископаемых, как

железные руды и фосфориты, и накоплением первых сведений по гео-

логическому строению. При этом гидрогеологические исследования не

носили самостоятельного характера, а проводились попутно с геологи-

ческими или гидрологическими, и гидрогеологическое изучение охваты-

вало лишь самую верхнюю обводненную часть геологического разреза.

Наиболее важными для этого периода являются гидрогеологиче-

ские исследования, проводившиеся на юге России с начала 80-х годов

при десятиверстных геологических съемках, а также выполненные в

1894—1898 гг. под руководством С. Н. Никитина экспедицией по изу-

чению истоков главнейших рек Европейской России, в том числе про-

текающих на рассматриваемой территории (Ока, Дон и др.). Резуль-

таты этих, по существу, первых комплексных гидрогеологических

исследований изложены в трудах экспедиции (Тилло, 1898, 1899, 1900;

Никитин, Погребов, 1905 и др.); С. Н. Никитиным (1893, 1897, 1898а,

б, в) составлены первые гидрогеологические карты и описаны гидро-

геологические условия бассейнов ряда рек.

В этот же период расширяются работы по изысканию источников

водоснабжения. Первые скважины на воды подмеловых отложений

пробурены в 1886—1887 гг. А. Гуровым в районе Харькова (несколько

южнее границы описываемой территории). В 1893 и 1897 гг. артезиан-

ские скважины проходятся в г. Севске Брянской области и на ст

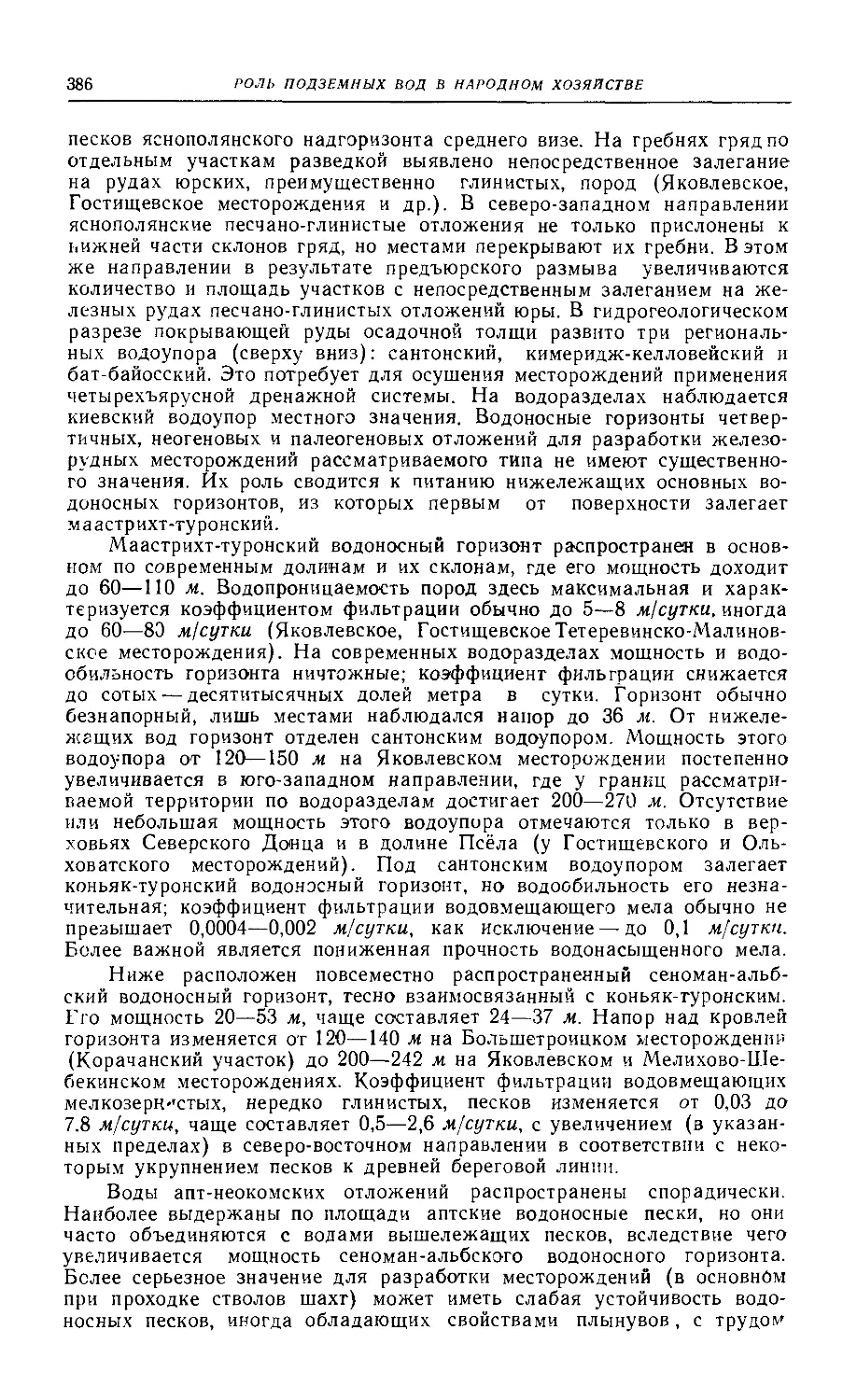

Брянск. В это же время С. Н. Никитиным, Р. П. Спарро и др. осуще-

ствляются детальные изыскания источников водоснабжения Воронежа

и Павловска.

Из других работ следует отметить исследования курских желези-

стых родников, проводившиеся в 1881 г. Н. А. Головкинским, который

одним из первых изучал химический состав подземных вод. Определен-

12

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

иый интерес представляют комплексные работы В. В. Докучаева

(1878, 1893—1895) в степной и лесостепной зонах Европейской России,

уделившего большое внимание водному режиму территории как важ-

ному почвообразующему фактору. Экспедицией В. В. Докучаева в

1892 г. в Каменной Степи был заложен первый наблюдательный коло-

дец, что положило начало изучению режима грунтовых вод в нашей

стране.

Большое значение имело обобщение накопленного к тому времени

фактического материала по грунтовым и артезианским водам Русской

равнины, выполненное С. Н. Никитиным (1900а). В этой работе автор

дал научное определение артезианских и 1рунтовых вод, не утратившее

своего значения до настоящего времени. В 1905—1909 гг. 14 Ф. Син-

цовым опубликована сводка сведений по глубоким буровым и копаным

колодцам на казенных винных складах, а в 1911 г. С. Н. Никитиным —

указатель литературы по буровым на воду скважинам в России.

Таким образом, дореволюционный период характеризуется изуче-

нием геологического строения территории и накоплением фактического

материала по подземным водам Большую роль в этот период сыграли

работы С. II. Никитина, заложившего основы гидрогеологии как са-

мостоятельной науки.

Послереволюционный период (1917—1945 гг.). После Великой Ок-

тябрьской социалистической революции гидрогеологические исследова-

ния получили значительное развитие. Наряду с попутным изучением

общих гидрогеологических условий территории при проведении геоло-

гических съемок выполняются специальные исследования для решения

конкретных вопросов водоснабжения населенных пунктов и других

объектов, а в конце периода—для уточнения гидрогеологических усло-

вий разработок богатых железных руд в Старооскольском районе Кур-

ской магнитной аномалии (КМА). В годы первых пятилеток в связи со

строительством новых предприятий получают развитие детальные гео-

логические и гидрогеологические съемки и изыскания на отдельных

участках. Однако все эти работы не носили планомерного характера

и выполнялись по мере решения конкретных задач, связанных с вопро-

сами водоснабжения, строительства, освоения месторождений полезных

ископаемых и т. п. Систематическое гидрогеологическое картирование

территории было начато лишь в конце рассматриваемого периода.

Гидрогеологические исследования при геологи-

ческих съемках. Геологические съемки десятиверстного масшта-

ба, начатые еще в дореволюционный период, продолжались до 1938 г.

В процессе этих съемок велись гидрогеологические наблюдения. Ре-

зультаты этих работ приводятся в отчетах по отдельным листам съемки,

выполненной Б. М. Даньшиным, С. А. Добровым и А. Э. Константино-

вич, А. М. Жирмунским, М. Н. Грищенко, А. Н. Перфильевой и др.

Некоторые из этих отчетов сопровождаются схематическими гидрогео-

логическими картами. Помимо геологических съемок, в 1931 —1937 гг.

проводятся среднемасштабные гидрогеологические съемки по р. Оско-

лу— И. А. Русиновичем, Д. В. Захаревичем, Н. Д. Краснопевцевым; по

рекам Ведуге и Девице — А. Н Перфильевой; по р. Псёлу — Д. И. Ще-

голевым; по р. Айдар — Г. Н. Синягиным.

Изучение подземных вод для водоснабжения. По

сравнению с предыдущим периодом заметно увеличилось использова-

ние подземных вод для водоснабжения путем бурения эксплуатацион-

ных скважин на воду. К концу описываемого периода на рассматри-

ваемой территории насчитывалось около 3000 таких скважин глубиной

до 100—150 м. Эти работы сопровождаются составлением заключений

по отдельным скважинам, реже кратких отчетов по гидротеологическим

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

13

условиям небольших участков или пояснительных записок по резуль-

татам изысканий для реконструкции существующих водозаборов или

заложения новых. Такие заключения, отчеты и записки составлялись

в Московском геологическом управлении (МОСГЕО), ныне Геологиче-

ском управлении центральных районов (ГУЦР) и институте ВОДГЕО

Г, Н. Досовским, А. В. Киселевым по городам Орлу и Новосилю,

В, И. Голубковичем по ст. Ржава, В. И Гравцевой по Староосколь-

скому району, А. А. Кашкаровым, В. Ф. Прейсом, М. Н. Грищенко,

С. Г. Лиференко, Г. Ф. Басовым и др. по Воронежской области. В этих

материалах приводится характеристика водоносных горизонтов с про-

стейшей количественной и качественной их оценкой, даются выводы о

пригодности горизонтов для водоснабжения, освещается режим уровня

подземных вод на разведанных участках.

В этот период сооружается за счет подземных вод ряд крупных

водозаборов и городских водопроводов (например, в Курске, где иссле-

дования проводились Н. А. Плотниковым и др.). По мере накопления

данных по скважинам составляются каталоги, указатели, регистрацион-

ные карты водопунктов. Так, в 1933 г. МОСГЕО составлены каталоги

буровых скважин на воду, родников н колодцев по Воронежской, Кур-

ской, Орловской и другим областям (Н. С. Журкина, А. А. Дубянский,

И. И. Линде), а в 1940 г. А. Р. Гиганидзе по этим областям состав-

лена карта гидрогеологической изученности. Эти материалы широко

используются различными организациями в практических и научных

целях.

С 1941 по 1945 г. в связи с Великой Отечественной войной объем

исследований для целей водоснабжения существенно сократился.

Изучение гидрогеологических и инженерно-гео-

логических условий месторождений полезных иско-

паемых. Большое значение для познания гидрогеологических усло-

вий центральной части рассматриваемой территории имели поисковые

и разведочные работы на месторождениях полезных ископаемых, в пер-

вую очередь на железорудных месторождениях КМА. В рассматривае-

мый период специальные гидрогеологические исследования проводи-

лись в ограниченном объеме и охватывали только Старооскольскую

группу месторождений железных руд. Широкое развитие эти работы

получили позднее — в 50—60-х годах. В 1939—1940 гг. Воронежским

геологоразведочным трестом под методическим руководством ВСЕ-

ГИНГЕО были начаты и продолжены более детально уже после Вели-

кой Отечественной войны гидрогеологические и инженерно-геологиче-

ские исследования для проектного задания по разработке Лебедин-

ского месторождения богатых железных руд. Результаты первых гид-

рогеологических исследований на железорудных месторождениях Ста-

рооскольского района приведены в отчетах, составленных в 1930—

1940 гг. И. А. Русиновичем, В. Т. Варфоломеевым, А. М. Дружиным,

С. Г. Лиференко, В. Ф. Прейсом и др.

Инженерно-геологические исследования на железорудных место-

рождениях почти не проводились, изучение физико-механических

свойств пород на образцах с нарушенной структурой были выполнены

ВСЕГИНГЕО только по Лебединскому месторождению.

Изучение режима подземных вод. Наблюдения за ре-

жимом подземных вод в этот период проводятся еще в весьма ограни-

ченном объеме. Наибольшее значение имеют многолетние наблюдения

за режимом грунтовых вод. проводимые Каменностепной гидрогеологи-

ческой станцией. Результаты этих наблюдений были изложены в 1937 г.

Г. Ф. Басовым в специальном отчете.

14

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

Режиму подземных вод района Курска и его связи с изменением

барометрического давления и дебита водозаборных скважин посвящена

работа Н А Плотникова (1933).

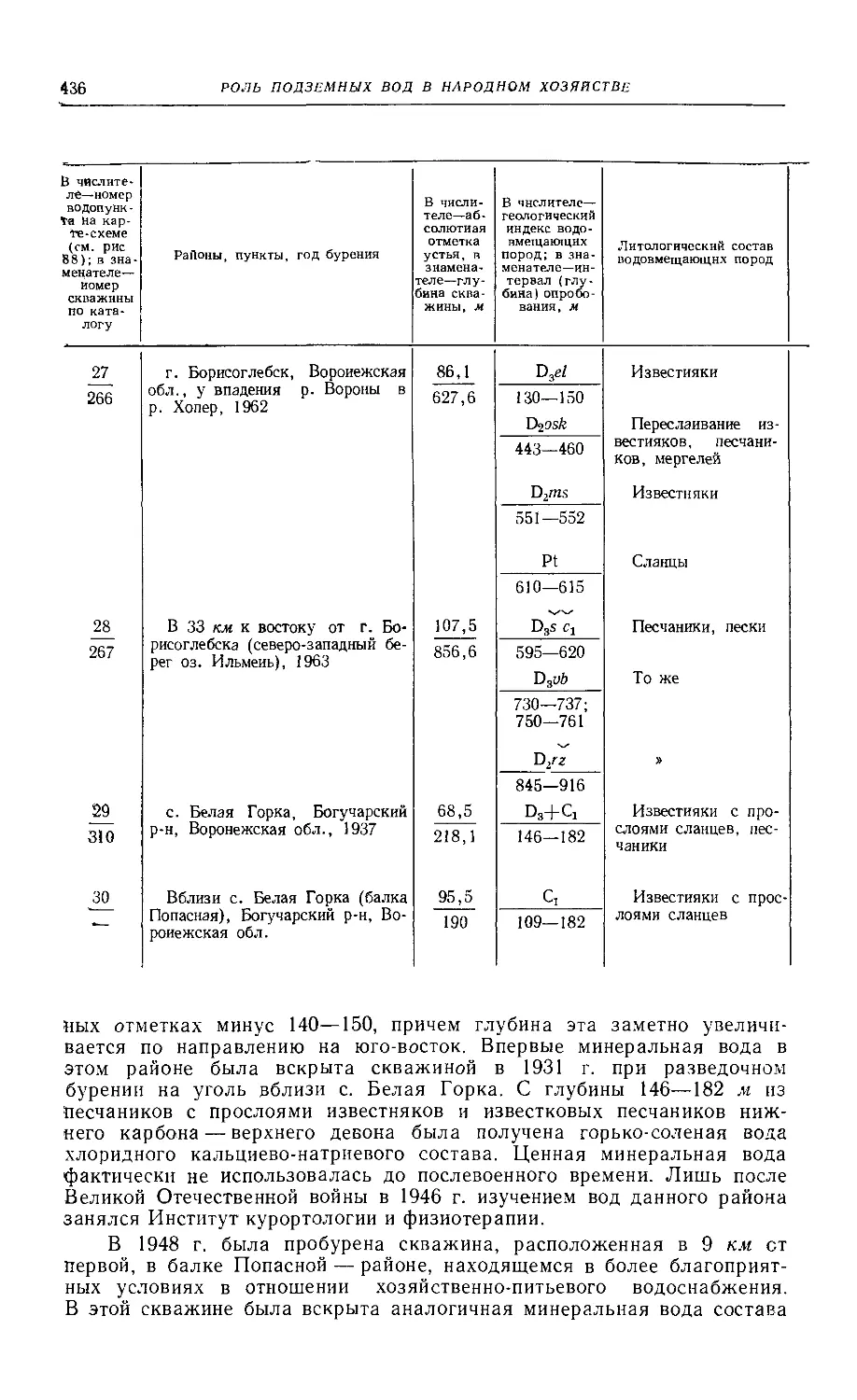

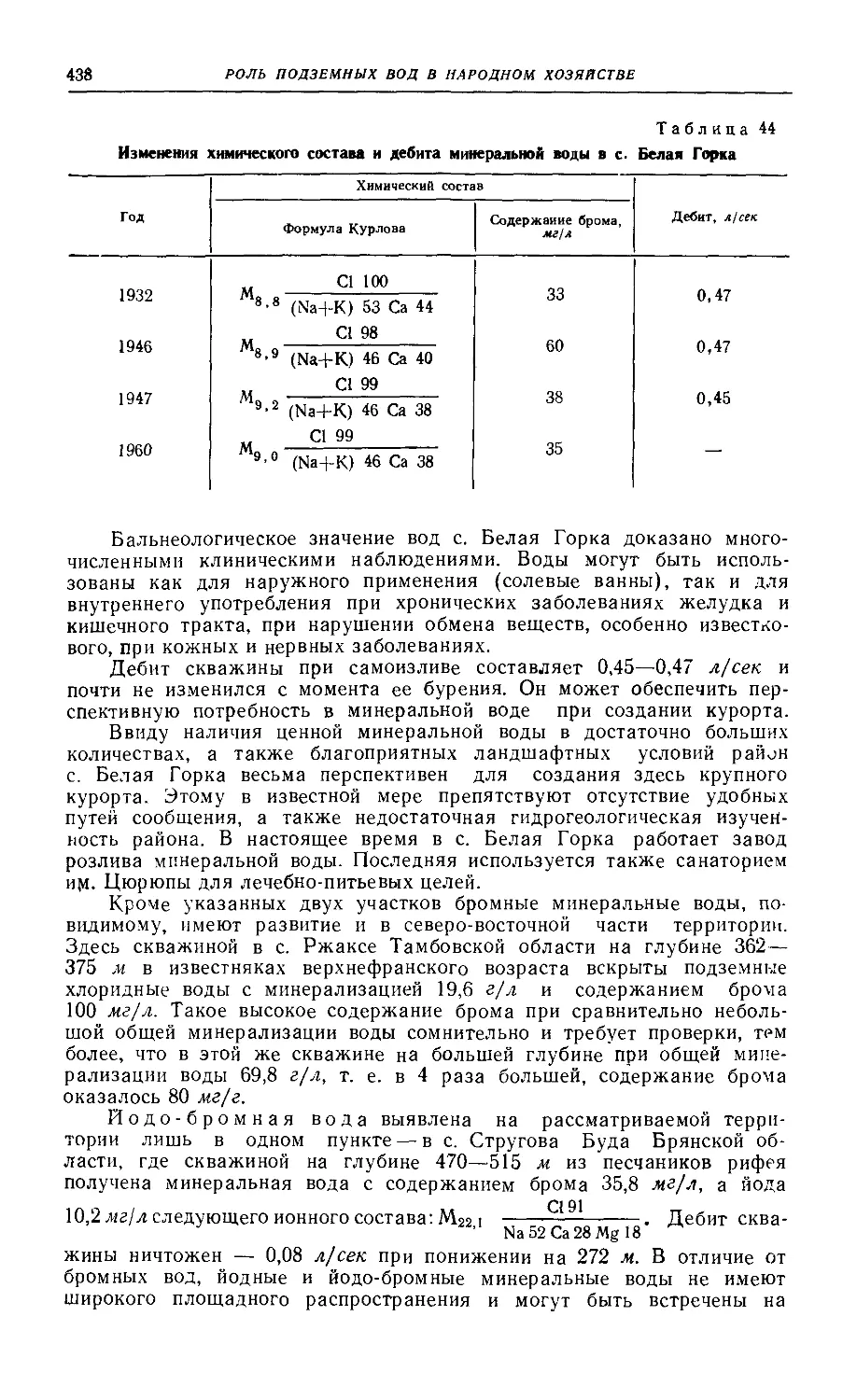

Изучение минеральных вод. Отдельные сведения о мине*

ральных водах были получены в основном попутно при проведении

разведочных работ на различные полезные ископаемые Так, в 1931 г.

при бурении разведочной скважины на уголь в юго-восточной части

Воронежской области в районе с. Белой Горки была вскрыта мине-

ральная вода, химический состав которой изучался в 1933—1940 гг.

А А. Дубянским. По бальнеологическому значению она значительно

превосходит ранее известные железистые воды района Липецка и Кур-

ска. В 1936 г. Институтом курортологии и физиотерапии проводились

поиски железистых вод в районе г. Липецка на левом берегу р. Воро-

неж. Ряд скважин вскрыл воды с содержанием железа до 15 мг/л, что

позволило значительно увеличить гидроминеральную базу Липецкого

курорта

Инженерно-геологические работы Инженерно-геоло-

гические работы в рассматриваемый период сводились почти исклю-

чительно к изучению поверхностных отложении на отдельных участках

промышленного и гидротехнического строительства, под жилые масси-

вы, по трассам дорог и мостовых переходов. Инженерно-геологические

заключения по этим объектам базировались в основном на данных

о литологическом составе пород и условиях залегания слоев (С. Г. Ли-

ференко, Н А Огильви, В Ф Прейс, Г Ф. Басов и др ) Из работ,

охватывающих более значительные площади, следует отметить труд

А. А Дубянского (1937) об ископаемом карсте в верхнемеловых отло-

жениях, работу А С Козменко «Мелиорация и водоносность карстовых

районов ЦЧО» (1931)

Сводные работы и карты. Сведения о подземных водах,

полученные при проведении геологической и гидрогеологической съе-

мок, бурении эксплуатационных на воду скважич, геологоразведочных

работах на разные полезные ископаемые, позволили сделать ряд гидро-

геологических обобщений и составить сводные карты

Одной из первых сводных работ данного периода является «Карта

распределения основных артезианских вод на площади ЦЧО > с пояс-

нительной запиской, составленная А А Дубянским (1925) В 1928 г

вышла работа Б М Даньшина о водоносности отложений меловой

системы, несколько позднее статья Л Н Долгова и А Г Потапова

(1932) о водных ресурсах ЦЧО

В 1934 г. выходит большой труд А Н Семихатова «Подземные

воды СССР», в котором впервые охарактеризованы закономерности

распределения подземных вод в зависимости от тектонических структур,

намечены контуры артезианских бассейнов и дано гидрогеотогическое

районирование Европейской части СССР, основанное на геоструктурном

принципе

Ряд работ этого времени посвящен гидрогеологическому описанию

и районированию отдельных крупных частей данной территории (Ду-

бинский, 1935, 1939; Плотников, 1934) Следует отметить работы

К. И Макова (1938, 1939, 1940а, б, 1941а, б), в которых автор делает

попытку региональной оценки естественных ресурсов подземных вод

по усредненному коэффициенту фильтрации водоносных пород

В 1940 г в МОСГЕО В А Жуков и М И Коф закончили сводную

работу по гидрогеологии центральных районов Европейской части

РСФСР с количественной и качественной характеристиками распро-

страненных здесь водоносных горизонтов и районированием по усло-

виям водоснабжения В 1942 г этот большой труд был дополнен мелко-

ГИДРОГЕОЛОГ ИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15

масштабными гидрогеологическими картами, составленными теми же

авторами и А Э. Константинович, И А. Титовой и А. С. Храмушевым

В 1942 г. Н. С Пчелин систематизирует все известные к тому времени

сведения по минеральным лечебным водам, распространенным на

описываемой территории, условиям их залегания и использованию

В 1944 г. Ц. С. Гринберг и В Н. Семеновой под руководством Н К Иг-

натовича обобщены данные о распространении, условиях залегания и

химическом составе минерализованных подземных вод на территории

деятельности МОСГЕО.

Гидрогеологическим условиям районов отдельных железорудных

месторождений К-МА посвящено несколько работ, основанных на дан-

ных разведки месторождений (Щеголев, Краснопевцев, 1934; Савицкий,

1938, 1939).

Накопленный в этот период обширный фактический материал по

подземным водам СССР позволил приступить к его научному обобще-

нию в многотомном труде «Гидрогеология СССР», издание которого

начато перед Великой Отечественной войной По рассматриваемой

территории вышло два тома, посвященных подземным водам Курской

(Плотников, 1939) и Воронежской (Дубянский, 1941) областей Гидро-

теология Орловской области описывается в томе монографии, состав-

ленном В. А. Жуковым по Московскому артезианскому бассейну.

К сожалению, война помешала довести до конца эту работу и издание

монографии прекратилось.

Рассматриваемый период завершается предпринятой МОСГЕО

большой работой по составлению комплекса мелкомасштабных карт,

включая и гидрогеологические, по листам, охватывающим территорию,

находящуюся в ведении управления В этой работе, выполненной в

1942—1946 гг Н. Н. Зайцевой, И Е Моляровой, И А Титовой,

М А. Недошивиной и др , подводятся итоги изучения территории к

началу Великой Отечественной войны, приводится наиболее полный

список литературы; эта сводная работа и до настоящего времени со-

храняет свое значение как ценный справочный материал

Завершая описание послереволюционного периода истории гидро-

геологических исследований, следует отметить, что гидрогеологическая

изученность рассматриваемой территории к концу периода значительно

повысилась, а благодаря трудам Н К. Игнатовича, А А Дубянского,

fl. А. Плотникова и др. развитие гидрогеологии как науки существенно

продвинулось вперед

Послевоенный период (1946—1966 гг.). Послевоенный период яв-

ляется наиболее плодотворным в изучении гидрогеологических и инже-

нерно-геологических условий описываемой территории и в отношении

развития гидрогеологии вообще

Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования раз

вернулись в этот период очень широко сначала в связи с восстановле-

нием разрушенного войной народного хозяйства, а затем — с дальней-

шим бурным его развитием Отличительными чертами рассматривае-

мого периода являются резко возросший объем изысканий и исследо

ваний и их многосторонность Эти работы развиваются по следующим

основным направлениям: 1) геологическая и гидрогеоло! ическая съем-

ки; 2) поиски и разведка подземных вод для водоснабжения, 3) иссле

дования для мелиоративного строительства, 4) гидрогеологические и

инженерно-геологические исследования на железорудных месторожде-

ниях КМА и на месторождениях других полезных ископаемых; 5) изу-

чение глубоких водоносных горизонтов, минеральных лечебных и про-

мышленных вод, гидрогеохимии и геотермии, 6) изучение пежима

подземных вод; 7) инженерно-геологические исследования; 8) сводные

16

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВ \НИИ

работы и карты, научные обобщения и разработка методических

вопросов

Геологическая и гидрогеологическая сьемки

Познанию региональных гидрогеологических условий описываемой тер-

ритории в большой степени способствовало проведение геологической

съемки и связанное с ней изучение стратиграфии, литологии и текто

ники Планомерная среднемасштабная геологическая съемка была

начата в 1948 г и окончена на всей рассматриваемой территории в

1961 г В отчетах по этим работам, выполнявшимся большим коллек-

тивом геологов Геологосъемочной и других экспедиций ГУЦР

(И С Бухтояров, Т Е Горбаткина, Е К Евтехова, Р В Красненков,

Е М Розановская, Д Н Утехин, Б А Яковлев и др), приведена крат-

кая гидрогеологическая характеристика территории съемки и нередко

приложены схематические гидрогеологические карты (А Л Воронина,

\ А Архипова, Ю М Каплан, В С Савина, А И Яковлева и др )

Полистовые гидрогеологические и инженерно геологические средне-

масштабные съемки были начаты лишь в 1957 г и охватили только

наиболее важные в народнохозяйственном отношении районы место-

рождений КМА и некоторых крупных городов Курской, Тамбовской,

Белгородской и Воронежской областей Работы выполнялись в основ-

ном гидрогеологами ГУЦР (В П Ишунин, Т А Ишунина,

А* А Архипова, Т А Михайлова, Э А Язова и др), частично — Все

союзным гидрогеологическим трестом (Г И Кулинич и др )

В эти же годы в районах основных железорудных месторождений

ЕМА и ряда крупных городов (Курск, Железногорск, Старый Оскол,

Новый Оскол, Белгород, Воронеж, Павловск и др ) осуществлены

крупномасштабные комплексные геолого гидрогеологические (ГУЦР)

и инженерно геологические (ВГТ) съемки Важно отметить, что гид

рогеологические съемки и картирование в последние годы велись по

унифицированным методам, разработанным во ВСЕГИНГЕО (М Е

Альтовский, А С Рябченко и др ), в соответствии со сводной легендой,

составленной ГУЦР (Б Н Смирнов) Это в значительной мере способ-

ствовало более глубокому изучению гидрогеологических условий тер-

ритории

В результате гидрогеологических съемок собран обширный факти-

ческий материал по подземным водам, составлены описания водоносных

горизонтов с их количественной и качественной характеристиками,

даны рекомендации по практическому их использованию, освещены

вопросы формирования, питания и разгрузки подземных вод, нередко

с подсчетом их ресурсов Составлены гидрогеологические карты, отобра-

жающие распространение и условия залегания водоносных и водоупор-

ных толщ с учетом их стратиграфической принадлежности, гидрогео

логические разрезы и сводные стратиграфо-гидрогеологические колонки

Поиски и разведка подземных вод для водоснаб

ж ен и я В первые годы после Великой Отечественной войны основной

задачей в области водоснабжения было восстановление разрушенных

водозаборов В дальнейшем в связи с развитием народного хозяйства,

ростом городов и промышленных центров, интенсификацией сельского

хозяйства возникла необходимость в увеличении водоснабжения как

для хозяйственно питьевых, так и для тех шческих целей В связи

с этим в 1959 г были предусмотрены меры по дальнейшему развитию

водопроводного и канализационного хозяйства в городах и рабочих

поселках РСФСР и возложено выполнение гидрогеологических работ

по изысканию источников водоснабжения на территориальные геоло

гические управления С этого момента выбору источников водоснабже-

ния и участков заложения водозаборов стало предшествовать прове-

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

17

дение гидрогеологических съемок, поисковых работ и режимных

наблюдений На выбранных участках проводятся детальная разведка

и опытные работы, обосновывающие подсчет эксплуатационных запа

сов подземных вод По крупным городам, где проблема водоснабжения

являлась особенно сложной, началу работ предшествовало составление

специальных заключений и программы изыскании, основанные на ана-

лизе всего имевшегося материала Заключения и программы состав-

лялись специальной партией ГУЦР по Воронежу (Э И Цильвик),

Курску (Ф И Кравчинский), Липецку (Ю М Каплан)

Гидрогеологические работы по изысканию источников водоснаб-

жения юродов выполнялись экспедициями ГУЦР (В Ф Небосенко,

Ю М Каплан, А А Саар, II И Тимошенко, С П Павлов, В В Ко

ренев, А А Касымходжаев, В В Павлов, Н А Трофимов, Ф К Тка-

чук, С Т Кулешов и др) под общим руководством А Т Бобрышева и

в содружестве с ВСЕГИНГЕО (В Д Бабушкин, Н Н Биндеман,

Е Л Минкин, Н И Плотников, Л С Язвин), МГРИ (Н А Плотни-

ков) и ВОДГЕО (Ф М Бочевер) В ходе этих работ развивалась и

совершенствовалась методика расчета водозаборов, подсчета эксплуа

тационных запасов подземных вод как на отдельных ограниченных

участках, так л в региональном плане Разработку схемы водоснаб-

жения, изыскание источников водоснабжения и проектирование водо

заборных сооружений и систем вели проектно-изыскательские инсти

туты Гипрокоммунводоканал (Б И Грицай, С А Ситнина), Водока

налпроект (Г Миркин), Гипрокоммунстрой (Е И Шелкова,

И А Иванова и др )

Развитие сельского хозяйства и возросшая в связи с этим потреб

ность в хозяйственно питьевой воде вызвали необходимость органи-

зации за счет подземных вод централизованного водоснабжения

сельских населенных пунктов, совхозов и колхозов, ферм и т п Для

этого с 1960 г в ГУЦР начато составление порайонных справочников

по гидрогеологическим условиям сельскохозяйственного водоснабжения,

на основе которых впоследствии составлялись сводные работы по

административным областям В этих справочниках, составляемых с

целью помочь местным планирующим, проектным, буровым и хозяй

ственным организациям рациональнее использовать ресурсы подземных

вод для сельскохозяйственного водоснабжения, характеризуется суще

сгвующее водоснабжение, описываются основные водоносные горизонты

и даются рекомендации по их эксплуатации, к ним прилаюются карты

гпдрогеотоническою районирования, разрезы, типовые коленки скважин

и кататогп екзажин на воду К настоящему времени такими справоч-

никами охвачено около 70% рассматриваемой территории В состав-

лении районных справочников принимали у [астме А М Прасолова,

( Г Кузнецов, Ю М Каптан, В Ф Небосенко, С П Павлов

С Т Кутешов, II Д Абетьцев, Л В Сыса, Ж В Грудинина, М Н Лу

к!1Н И др

В 1956 г в ГУЦР (Ф Я Цеитлин, А Л Воронина, А II Попова

и др) составтеиа меткомасштабная карта основных водоносных гори-

зонтов дтя сетьскохозяйствепиою водоснабжения центральных районов

РСФСР

На 1 января 1960 г на описываемой территории насчитыватось

свыше 8000 буровых на воду скважин, а к конце 1966 г их число

,,семи то 20 300 Дтя их систематизации в ГУЦР, ВСЕГИНГЕО и ВГТ

бытп составлены в 1958—1965 гг каталоги буровых скважин на воду

ПС Воронежской (3 М Пантелеева и В \ Коробейников), Курской

Еетгородской, Липецкой, Орловской (Б В Хватов), Тамбовской

(А II Кормщпкова 3 АГ Пантелеева) и Брянской (Ф И Райзман,

18

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

3. М Пантелеева) областям. В настоящее время для всей территории

систематически составляются учетные карточки скважин на воду с ре-

гистрационной картой их расположения.

Исследования для мелиоративного строительства.

Б первые послевоенные годы развернулись большие работы по мелио-

рации п обводнению сельскохозяйственных угодий в засушливых рай-

онах страны. На описываемой территории в пределах ЦЧП в 1947—

1951 гг. различными организациями Министерства геологии и Мини-

стерства сельского хозяйства выполнены гидрогеологические и инже-

нерно-геологические изыскания под строительство малонапорных пло-

ти, водоемов, водохранилищ и оросительных систем на местном стоке.

Особенно большой объем исследований был осуществлен 4-ым Геоло-

гическим управлением (позднее ВГТ). В этих работах принимали

участие А. С. Великоречина, Э. И. Гольдина, А. С. Рябченков, Н. Б. Ка-

листратова, А. П. Гричук, Г. И. Кулинич, Н. К. Чичерова, Б. М. Леонов,

II. К. Матвейчук, А. П. Прилепский, М. И. Тешлер, Б. Э. Урбан и др.

II Н. Панюковым (1949 г.) и А. С. Рябченковым (1954 г.) выполнено

с использованием этих материалов инженерно-геологическое картиро-

вание для водохозяйственного строительства.

В 1952 г. Воронежской гидрогеологической станцией была дана

предварительная характеристика территории ЦЧО в отношении ис-

пользования подземных вод для орошения.

Московским геологоразведочным институтом (Г. Н. Каменский,

С. М. Семенова и др.) в 1950—1952 гг. разрабатывались основные

положения методики прогноза режима грунтовых вод в условиях

орошения на территории Воронежской, Курской, Белгородской н Там-

бовской областей, подкрепляемые примерами прогноза режима грун-

товых вод для отдельных участков, проектируемых под орошение.

Большое значение имела монографическая работа Г. Н. Каменского

(1958), в которой разработаны гидродинамические основы прогноза

режима грунтовых вод на основе анализа данных по естественному

режиму подземных вод ЦЧП.

Гидрогеологические и инженерно-геологические

исследования на железорудных месторождениях

КМ А и на месторождениях других полезных иско-

паемых. Вскоре после окончания войны реально встал вопрос

о широком использовании богатых железных руд КМА. Большой раз-

мах получили геологоразведочные работы на месторождениях и иссле-

дования, связанные с определением горнотехнических и экономических

условий их разработки.

В 1951 —1952 гг. ВСЕГИНГЕО и трестом «Курскгеология» возоб-

новлены исследования на Лебединском месторождении для установле-

ния эффективных способов осушения надрудных и рудных водоносных

горизонтов. Здесь впервые осуществлено опытное водопонижение из

шести водопонизительных скважин на различные водоносные горизонты.

В отчете (Н. К- Гиринский, А. К. Кориковская, Ф. В. Кулибаба,

Ю. В. Мухин, И. Н. Павлов, Б. А. Ржаницын, Н. В. Родионов,

Е. В. Симонов) дана детальная характеристика гидрогеологических

условий и физико-механических свойств надрудной толщи, использован-

ная затем для составления проектного задания по открытой разработке

месторождения. Результаты этих исследований позволили Н. К. Гирин-

скому разработать теорию расчетов водопритоков к горным выра-

боткам.

В 1953—1958 гг. партии ГУЦР при методическом руководстве

ВСЕГИНГЕО продолжали гидрогеологические и инженерно-геологиче-

ские исследования на Лебединском, а также на Осколецком, Стойлен-

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

ском, Салтыково-Александровском железорудных месторождениях. Их

результаты изложены в отчетах Е. Н. Курлянд и Б. Н. Смирнова.

С 1951 г. поисковые и разведочные работы проводились за

пределами Старооскольского железорудного района, охватив Курско-

Орловский район КМА. При этом гидрогеологические и инженерно-

геологические исследования велись в основном на Михайловском

месторождении богатых железных руд и частично иа Жигаевском

участке. Впоследствии аналогичные работы проводились на Курбакин-

ском, Ново-Ялтинском (с Лубянским участком) и Дичнянском место-

рождениях. Результаты этих исследований изложены в отчетах Льгов-

ской экспедиции ГУЦР (Ф. В. Кулибаба, 1955—1956 гг. и И. И Тимо-

шенко, 1960 г.).

С 1955 г. Белгородская железорудная экспедиция ГУЦР развер-

нула крупнейшие в истории КМА гидрогеологические и инженерно-гео-

логические исследования на уникальном Яковлевском месторождении

по программе, разработанной ГУЦР совместно с ВСЕГИНГЕО и

согласованной с проектными организациями. Здесь проведены в боль-

шом объеме одиночные и кустовые опытные откачки, в то-м числе

опытные водопонижения на руднокристаллический, каменноугольные и

келловей-батский водоносные горизонты, данные которых подтвердили

возможность эффективного снижения напоров вод и позволили опре-

делить вероятный суммарный водопрнток в горные выработки Яковлев-

ского рудника порядка 4 тыс. мй!ч. Результаты работ изложены в за-

ключении о гидрогеологических и инженерно-геологических условиях

Яковлевского месторождения в 1957 г. и отчетах по разведке этого

месторождения в 1957—1958 гг. (Б. Н. Смирнов, А. А. Саар, А. Т. Боб-

рышев, С. П. Прохоров, Г. Г. Скворцов, В. Д. Бабушкин). В дальнейшем

эти данные пополнялись и уточнялись новыми исследованиями. Однако

основные положения и выводы о возможности рентабельной разработки

месторождений богатых железных руд белгородского типа не измени-

лись. Данные этих исследований широко использовались в последую-

щих отчетах, при проектировании и для научно-теоретических построе-

ний. На их основе в 1958—1959 гг. опубликован ряд статей (В. Д. Ба-

бушкин, А. Т. Бобрышев, Ф. В. Кулибаба, Б. Н. Смирнов и др.),

посвященных гидрогеологическим условиям и проблемам осушения

Яковлевского месторождения.

С 1956 г. аналогичные исследования, хотя и в меньшем объеме,

начаты ГУЦР на Гостищевском, а затем на Шебекинском, Корочанском,

Ьсльшетроицком месторождениях богатых железных руд. Расчеты по

данным опытных работ на Гостищевском месторождении показали, что

снижение напоров подземных вод здесь вполне реально и может быть

осуществлено в течение двух-трех лет. Описанию этою крупного место-

рождения посвящена работа И. А. Русиновнча и В. Ф. Небосенио

(1964). В Новооскольском железорудном районе опытные откачки и

инженерно-геологические исследования проводились ГУЦР с 1957 г.

на Погремецком, с 1959 г, —на Чернянском месторождениях и на

Алексеевской аномалии Результаты этих работ обобщены А. А Сааром,

Е. Н. Курлянд и В. Ф. Небосенко. В 1959—1960 гг. проведены откачки

из меловых и юрско-девонских водоносных горизонтов на Комаричских

аномалиях (А А. Андреищев и др.).

Помимо детальных гидрогеологических и инженерно-геологических

исследований на отдельных месторождениях и участках КМА с 1957 г.

проводятся региональные исследования. Из иих важное значение имело

бурение глубоких скважин, которое производилось Белгородской и

Льговской железорудными экспедициями ГУЦР, по профилям вкрест

простирания основных структур с целью освещения геологического

20

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

строения и гидрогеологических условий всей территории КМА, осо-

бенно ее глубоких горизонтов. Примерно в каждой третьей из этих

скважин производились полное опробование водоносных горизонтов и

последующие наблюдения за их режимом, отбирались монолиты для

исследования физико-механических свойств пород. Эти работы позво-

лили сопоставить гидрогеологические данные по отдельным месторож-

дениям и приступить к обоснованному составлению сводных гидрогео-

логических карт КМА. В 1962 г. Б. Н. Смирновым, А. А. Сааром и

В. Ф. Небосенко под редакцией А. Т. Бобрышева в ГУЦР составлено

заключение по железорудным месторождениям КМА со сравнительной

оценкой гидрогеологических и инженерно-геологических условии их

разработки, с приложением гидрогеологических разрезов и карт, в том

числе карт гидрогеологического и инженерно-геологического райониро-

вания территории КМА.

Изучение гидрогеологических условий месторождений некоторых

других полезных ископаемых проводилось в сравнительно небольших

объемах. К ним относятся работы, выполненные на Шкурлатовском

месторождении гранитов и на Нижне-Мамонском медно-никелевом

месторождении в Воронежской области (В. Н. Моисеев, В. В. Павлов,

Л. А. Стрелков), на месторождениях фосфоритов в Щигровском районе

Курской области, на центральном месторождении титансодержащих

песков в Тамбовской области и др.

Инженерно-геологическое изучение территории КМА в целом не

получило такого размаха, как гидрогеологические исследования. По-

мимо инженерно-геологических исследований, выполненных ГУЦР сов-

местно с ВСЕГИНГЕО, подобные работы были проведены рядом

других организаций. В 1949—1950 гг. ВСЕГИНГЕО прсводил инже-

нерно-геологические исследования за пределами известных железоруд-

ных месторождений, преимущественно изучая юрские отложения, как

особо важные при оценке устойчивости надрудной толщи. Образцы

пород с ненарушенной структурой отбирались из обнажений в север-

ных районах КМА, а с нарушенной — из керна скважин в районах

с. Михайловки, с. Жигаевки, г. Льгова, пос. Тима и в других пунктах.

В 1950—1955 гг. трестом «Южгипроруда», институтами «Фунда-

ментпроект» и «Водоканалпроект» проведены некоторые инженерно-

геологические исследования в районе г. Губкина на Лебединском

месторождении, на площадях Лебединского поселка и ТЭЦ, на проек-

тируемых полях орошения и водохранилищах.

С 1952 г. изучение инженерно-геологических условий по Старо-

оскольскому железорудному району и в меньшей степени по другим

районам КМА было начато Лабораторией гидрогеологических проблем

АН СССР в содружестве с ГУЦР под общим методическим руковод-

ством В. А. Приклонского и И. В. Попова. Исследованиям подверга тись

также почти исключительно юрские породы, инженерно-ru логическим

свойствам которых посвящена работа И. Г. Коробановой и др. (1963).

Вопросы плывунности батских и волжских песков отражены в работе

И. М. Горьковой и др. (1957). Деформации откосов на карьерах КМ \

и методы их прогноза и предотвращения отражены в работах В. Н. Сла-

вянова и др. (1959, 1963а, б, в). Этим же вопросам и типизации пород

в инженерно-геологических целях посвящены работы Н. К- Паффен-

гольца (1961а, б). В 1960 г. была опубликована выполненная в Лабо-

ратории гидрогеологических проблем работа И. Г. Киссина, Ф. В. Ку-

либабы, Н. К- Паффенгольца, И. В. Попова, В. Н. Славянова,

Л М. Сокович и В. И. Фандеевой, посвященная вопросам инженерно-

геологических условий открытой разработки железорудных месторож-

дений в Старооскольском районе иве Михайловке. В 1960 г. группой

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

специалистов ВСЕГИНГЕО под руководством В. Л. Дубровкина было

проведено изучение инженерно-геологических свойств лёссовых пород

КМА, результаты которого опубликованы в 1962 и 1964 гг.

Для оценки региональных условий разработки полезных ископае-

мых рассматриваемой территории важное значение имеет составленная

в 1964 г. схематическая карта гидрогеологического и инженерно-гео-

логического районирования Воронежской антеклизы, опубликованная

в трудах 3-го совещания по проблемам изучения этой структуры

(Смирнов, 1966), а также ряд сводных работ по КМА, которые будут

рассмотрены ниже.

Изучение глубоких водоносных горизонтов, ми-

неральных лечебных и промышленных вод, гидро-

геохимических и геотермических условий. Изучение

глубоко залегающих водоносных горизонтов, содержащих высокомине-

рализованные воды, на описываемой территории не носило, как прави-

ло, самостоятельного характера. Чаще оно производилось попутно при

опробовании опорных и структурно-картировочных скважин, предна-

значенных в основном для изучения геологического строения в связи

с поисками нефти, газа и структур — «подземных газохранилищ». Эти

работы выполнялись ВНИГНИ, Союзной геологопоисковой конторой

(СГПК), а в последние годы ГУЦР на северо-западной (Брянская

область), северной (Орловская и Липецкая области), северо-восточной

(Тамбовская область) и восточной (Воронежская область) окраинах

описываемой территории, т. е. в зонах относительно глубокого зале-

гания кристаллического фундамента, примыкающих к Московской

синеклизе, Брянско-Рославльскому и Пачелмскому (Рязано-Саратов-

скому) прогибам. При бурении производилось опробование глубоких

водоносных горизонтов с изучением химического состава вод, опре-

делением их напоров и т. п. Данные гидрохимических исследований

использовались как один из критериев оценки нефтегазоносности. Ре-

зультаты этих исследований отражены в ряде отчетов 3. В. Заверяевой,

М. С. Карасева, И. А. Кожемякиной, 3. А. Мишуниной, С. С. Когана

п др. в 1950—1961 гг., а также в отчетах по проходке отдельных

глубоких скважин в 1960—1964 гг. в Борисоглебске, с. Рожнах, с. Стру-

говой Буде, г. Данкове, с. Токаревке и в других пунктах (Ю. Н. Восто-

ков, А. Ф. Скребцов, И. Б Кулибакина, Ю. В. Агапов, В. Г. Хортов,

В. С. Бельских, А. Н. Солонина и др.).

Большой практический и научный интерес представляют начатые

в 1960 г. Научно-исследовательским институтом Министерства химиче-

ской промышленности исследования в районе г. Тамбова, связанные

с проблемой захоронения промстоков В пробуренной здесь (до кри-

сталлического фундамента) скважине проведен комплекс опытных

работ, включающий изучение химического состава подземных вод,

пробные закачки воды при различных давлениях для определения по-

глощающих свойств водоносных горизонтов и т. п. В обстоятельном

отчете, составленном в 1965 г., О. 3. Лифшиц и др. на основании

анализа всех фактических материалов и расчетов делают вывод

о принципиальной возможности и безопасности (с точки зрения за-

грязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов)

закачки промышленных стоков в глубокие водоносные горизонты.

Исследования минеральных (лечебных) вод, носившие самостоя-

тельный характер, проводились Центральным институтом курортологии

и физиотерапии и Центральной гидрогеологической каптажной экспе-

дицией Геолминвод Министерства здравоохранения СССР в районах

с. Белой Горки и Липецка.

Полученные в результате этих работ данные по химическому составу

22

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

и свойствах глубоких подземных вод позволили в значительной сте-

пени пополнить сведения о минеральных и получить представление

о промыштенных водах, распространенных на описываемой террито-

рии В сводной работе по минеральным и промышленным водам тер-

ритории ГУЦР, составленной в 1961 г Ф И Кравчинским при участии

3 М Щадриной и др , дается характеристика различных видов про-

мышленных вод, их распространения, условий залегания, концентрации

и т п , с приложением комплекса мелкомасштабных специальных карт

В работе получили подтверждение положения Н К Игнатовича о гид-

рохимической зональности подземных вод

В области изучения гидро!еохимических и геотермических условий

заслуживают упоминания несколько региональных и специальных работ,

включающих частично или полностью рассматриваемую в настоящем

томе территорию Прежде всего это работы В А Сулина (1948) об

условиях образования и основах классификации природных вод и

М А Гатальского (1957) об оценке перспектив нефтегазоносности

Русской платформы по гидрохимическим показателям

В работах Г В Богомолова и др (Богомолов, 1958, 1960, Богомо-

лов и др, 1962), посвященных исследованию глубоких подземных вод

.Московского артезианского бассейна, кроме рассмотрения условий

формирования минерализованных вод палеозойских отложений, на

основе палеогидрогеологического и геоструктурного анализов выска-

заны соображения о роли подземных вод в формировании железоруд

ных месторождений КМА и Кривого Рога, установлен различный

возраст образования этих месторождений и даны рекомендации для

поисков жетезных руд на новых участках в ближайших к Московскому

артезианскому бассейну районах, а также на южном и юго-восточном

склонах Воронежской антеклизы Заслуживают упоминания работа по

гидрохимии Белгородского железорудного района, составленная в

1962 г в ЦНИИгоросушение, работа 3 В Комаровой и др , посвящен

мая геохимическим методам поисков полезных ископаемых на Воро-

нежской антек шзе (1966 г), а также работа по гидрохимии

воронежской области, составленная в Геохимическом тресте в 1964 г

В 1964 г Б Н Смирновым (ГУЦР) составлена мелкомасштабная

сводная карта по гидрохимии территории КМА В 1965 г выходит

работа Н Д Козловой, в которой освещаются закономерности изме-

нения химического состава подземных вод Среднего Дона и палео

гидрогеологические условия их формирования В 1964—1965 гг

М М Андреищевым, Е А Сидельниковой и Е М Талдыкиным

составлен отчет об изучении химического состава вод основных водо-

носных горизонтов Воронежской области В эти же годы написано

несколько работ (Е И Козлов, Ю Н Белинская, Ю С Зайцев и др )

о содержании микрокомпонентов в подземных водах юго-восточной

части Воронежской антеклизы и их поисковом значении

Гидрохимические исследования в связи с мелиоративными меро-

приятиями проводились Каменностепнои гидрогеологической станцией

в Воронежской области При этом изучался химический состав грунто-

вых вод и почв, разрабатывались методы борьбы с засолением почв

Этим же вопросам посвящена работа А А Дубянского и В М Смоль

янинова, выполненная ими по заданию Воронежского сельхозинститута

В Лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР были про-

ведены сбор и обобщение термограмм и единичных замеров температуры

подземных вод в глубоких скважинах на Русской платформе Автор

этой работы В. А Покровский (1960) на основе собранных многочис-

ленных материалов составил схематические геотермические карты —

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

23

срезы и профили, дающие представление о геотемпературных условиях

описываемой территории.

Изучение режима подземных вод. Изучение режима

подземных вод велось в двух направлениях. Продолжались многолет-

ние наблюдения Каменностепной и Воронежской гидрогеологических

станций за режимом грунтовых вод, формирующихся главным образом

под влиянием водозаборов, орошения, обводнения, лесопосадок.

Каменностепная гидрогеологическая станцияу МГ СССР (позднее

I идрогеологическая станция Центральной черноземной полосы) рас-

полагает данными наблюдений с 1892 г., но в основном с более

позднего времени. По материалам многолетних наблюдений станции

Г. Ф. Басовым, О. И. Покрышевскпм, В. А. Коробейниковым, 3. А Ко-

робейниковой и др. в 1960—1964 гг. составлен ряд работ, в которых

освещаются основные закономерности режима грунтовых вод ЦЧП,

дается его типизация и сделаны попытки долгосрочных гидрогеоло-

гических прогнозов. При этом выявлены закономерные ритмические

многолетние колебания уровня грунтовых вод, синхронные в различ-

ных районах Европейской части СССР. Сотрудниками станции про-

ведены работы по изучению грунтового стока в реки. Часть этих работ

опубликована (Басов, 1948, Коробейникова, 1964; Коробейников, 1965

и ДР-).

Изучением режима грунтовых вод в пределах ЦЧП и его прогно-

зом в связи с орошением и обводнением земель занимались также

Воронежская гидрогеологическая станция Министерства сельского

хозяйства РСФСР, Московский геологоразведочный институт и 4-е Гео-

логическое управление Министерства геологии СССР. Работы этих

организаций упоминались выше в связи с мелиорацией земель.

Для изучения режима подземных вод на территории КМА и

прогноза его возможных изменений в связи с мощным водоотбором

для водоснабжения и водоотливом при разработке железорудных

месторождений в 1956 г. ГУЦР создана специальная Гидрорежимная

партия. Она проводила наблюдения за уровнем, расходами воды, тем-

пературой, химизмом, изучала условия питания, движения и разгрузки

подземных вод при нарушенном режиме, давала прогноз режима под-

земных вод в условиях усиленной эксплуатации водоносных гори-

зонтов. Результаты этих работ изложены в отчетах и ежегодниках

Гидрорежимной партии (В. С. Плотников и др.) и в ряде опубликован-

ных статей (Бабушкин, 1962; Пересунько и В. С. Плотников, 1963;

Б. С. Плотников, 1964а и др.).

С 1961 г. при обработке данных о режиме подземных вод и его

прогнозе в сложных условиях КМА применяется моделирование гидро-

динамических процессов на электронной машине. Эти работы, имеющие

большое практическое и научное значение, выполняются институтом

ВСЕГИНГЕО в содружестве с ГУЦР—В. С. Плотниковым, А. А. Са-

аром, Н. Н. Баньковой и Ф. И. Лосевым под методическим руковод-

ством В. Д. Бабушкина.

В связи с важным народнохозяйственным значением проблемы

общего водного режима территории КМА в ГУЦР с 1961 г. ведутся

исследования, имеющие целью осветить общий водный баланс терри-

тории и дать прогноз его изменений в связи с усиленной эксплуатацией

подземных вод и с водопонижениями при разработке железорудных

месторождений, что позволит более правильно планировать дальнейшее

развитие народного хозяйства и рациональнее использовать водные

ресурсы территории. Гидрологическая часть этой темы выпол-

няется Государственным гидрологическим институтом (ГГИ), который

24

ИСТОРИЯ ИССЛСЯОБ\НИИ

в 1962—1966 гг. провел комплекс гидрологических исследований на

территории КМА с использованием материалов стационарных и вре-

менных гидропостов Результаты этих исследований изложены в об-

стоятельных отчетах с приложением ряда карт, графиков, расчет.ов

и т п (О В Попов, И Н Образцов и др )

Инженерно-геологические исследования Помимо

уже рассмотренных выше инженерно-геологических исследований на

территории КМА, связанных с проблемой разработки месторождений

богатых железных руд, а также исследований в связи с проектирова-

нием и строительством малонапорных плотин, прудов, водохранилищ и

оросительных систем в пределах ЦЧП, на рассматриваемой территории

проводились в значительных объемах инженерно-геотогические изыска-

ния на участках различного рода гражданского, промышленного и

гидротехнического строительства, по трассам железных и шоссейных

дсрог, трубопроводов, на мостовых переходах и т п

На значительных площадях выполнялись региональные инженерно-

геологические исследования Например, в 1957 г Г И Носовым и др

проводилось изучение литологии и инженерно геологических свойств

пород нижнего мела в долине р Дона В 1965 г сотрудниками

Геологосъемочной экспедиции ГУЦР Л П Мельниковой и М К Со-

коловой составлена мелкомасштабная инженерно-геологическая карта

территории деятельности этого управления, а также сводка инженерно-

геологическои изученности территории по фондовым материалам

Сводные работы и карты, научные обобщения

и разработка методических вопросов Большой объем

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, выпол-

ненных за последние 20 лет в связи с запросами бурно растущего

народного хозяйства, не только позволили составить ряд ценных свод

ных работ и карт, но и дали возможность разработать ряд научно-

методических вопросов, без разрешения которых было бы невозможно

дальнейшее развитие гидрогеологических и инженерно-геологических

исследований и успешное решение ряда практических задач К числу

таких вопросов относятся, например, совершенствование методики гид-

рогеологического картирования, разработка методов количественной

оценки естественных ресурсов и эксплуатационных запасов подземных

вод, проблема формирования подземных вод, в частности их химиче-

ского состава, унификация гидрогеологической терминологии и др

Ниже дается обзор основных сводные и научно методических ра-

бот, представляющих собой определенный этап в познании гидрогео-

логических условий описываемой территории и существенный вклад

в развитие гидрогеологии вообще

Большую ценность представляюл работы Н К Игнатовича (1946,

1947, 1948), не потерявшие до настоящего времени своего значения

На основании изучения подземных вод и рассолов палеозойских отло-

жений на Русской платформе Н К Игнатович установил их гидро-

динамическую и гидрохимическую вертикальную зональность, выделив

’’•ри зоны активного водообмена с пресными водами, затрудненно!!

циркуляции с минеральными сульфатными водами и застойного ре-

жима с рассольными хлоридными водами Исследования Н К Игна

товича явились важным вкладом в решение одной из главных проблем

гидрогеологии — проблемы формирования подземных вод

В 1949 г В А Жуков дал обстоятельную характеристику гидро

геологических условий всей рассматриваемой территории, описал под-

земные воды четвертичных и дочетвертичных отложений, минеральные

воды, охарактеризовал степень гидрогеологической изученности и ука-

зал задачи дальнейшего изучения подземных вод Небольшая глава

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

25

в этой работе посвящена инженерно-геологическим условиям терри-

тории (П. Н. Панюков). В 1949 г. Я. А. Сыроквашина составила гидро-

геологическое описание районов полезащитного лесоразведения, куда

входит значительная часть описываемой территории.

В 1955 г. в ГУЦР начато проведение планомерной мелкомасштаб-

ной гидрогеологической съемки и составление сводных работ (Ф. Я- Та-

раскина и Л. Л. Чаповская). Однако методика этих работ была еще

несовершенна. С 1957 по 1967 г. Б. Н. Смирновым, Л. Л. Чаповской,

Н. А. Сорвачевой, Е. К. Евтеховой и др. эти работы были продолжены

и охватили почти всю рассматриваемую территорию. При этом были

использованы и критически проанализированы все имеющиеся гидро-

геологические материалы, данные по буровым на воду и разведочным

скважинам, а также материалы среднемасштабной геологической

съемки. Большое значение при этом имела разработанная во

ВСЕГИНГЕО единая методика составления гидрогеологических карт

различного масштаба. В ходе составления карт эта методика совер-

шенствовалась, в нее были внесены некоторые уточнения и поправки

Вопросам методики составления гидрогеотогических, инженерно-геоло-

гических и гидрохимических карт территории КМА на опыте карто-

составительских работ ГУЦР посвящено несколько публикаций

Б. Н. Смирнова (1962а, 1963а).

В 1957—1964 гг. в ГУЦР составлен ряд сводных работ по тер-

ритории КМА (Б. Н. Смирнов, А. Л. Воронина, Л. П. Викторова,

Н. И. Смирнова, Е. К- Евтехова). Эти работы подвели итог гидрогео-

логического и инженерно-геологического изучения территории КМА на

начало 60-х годов. Они могут служить региональной основой при

планировании водсснабжения и эксплуатации железорудных место-

рождений, при подсчете ресурсов подземных вод, планировании поверх-

ностного и особенно подземного строительства.

В 1959 г. Геологосъемочной экспедицией ГУЦР (Б. И. Смирнов,

В. П. Ишунин) составлена гидрогеологическая часть очерка по геоло-

11Ш, гидрогеологии и полезным ископаемым центральной части терри-

тории КМА.

Из числа обзорных гидрогеологических работ, охватывающих всю

территорию СССР или крупные ее части, упомянем здесь опубликован-

ный в 1955 г. труд И. В. Гармонова, характеризующий распростра-

нение, глубину залегания и минерализацию грунтовых вод степных

и лесостепных районов Европейской части СССР. Несколько сводных

специальных работ по описываемой территории (для целей водоснаб-

жения, инженерно-геологическая и др.) были названы выше в соот-

ветствующих разделах.

Конец 50-х годов ознаменуется началом работ по оценке ресурсов

и запасов подземных вод. Работа эта шла в трех направлениях, в той

пли иной степени взаимосвязанных: 1) региональная оценка естествен-

ных ресурсов, 2) региональная оценка эксплуатационных запасов,

3) расчеты эксплуатационных запасов подземных вод на конкретных

участках в различных гидрогеологических условиях.

В основу оценки естественных ресурсов подземных вод положен

разработанный Б. И. Куделиным (1960) метод генетического расчле-

нения гидрографа реки с выделением в нем части речного стока,

йюрмирующегося за счет подземного питания. По этой методике

Б. И. Куделиным совместно с сотрудниками Каменностепной гидро-

геологической станции (В. А. Коробейниковым, 3. А. Коробейниковой,

Н. А. Лебедевой и др.) в 1960 г. проведено картирование естественных

ресурсов подземных вод зоны активного водообмена территории ЦЧП

В 1964 г. опубликованы карты подземного стока (естественных ресурсов.

26

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

подземных вод) СССР в масштабе 1 : 5 000 000, составленные большим

отрядом гидрогеологов и гидрологов геологического факультета МГУ.

I идрорежимной экспедиции ВСЕГИНГЕО и ГГИ под общим руковод-

ством Б. И. Куделина и О. В. Попова.

В конце 50-х годов по заданию правительства в связи с состав-

лением генеральной схемы комплексного использования водных ресур-

сов и запросами народного хозяйства институт ВСЕГИНГЕО совместно

с территориальными геологическими управлениями приступил к работе

по региональной оценке эксплуатационных запасов пресных подземных

вод. Эту работу возглавили Н. Н. Биндеман, С. М. Семенова, Л. С. Яз-

вин и др. Ими разработана методика приближенной региональной оцен-

ки и картирования эксплуатационных запасов подземных вод, для чего

введено условное понятие «модуль эксплуатационных запасов подзем-

ных вод». Эта методика использована в ГУЦР (Н. В. Говоров,

II А Иванова, В. Ф. Небосенко, В. С. Птотникоз и др.) в 1963 г. при

сиенке эксплуатационных запасов подземных вод территории, обслу-

живаемой управлением. На основе этой и других карт ссставлена под

редакцией Н. Н. Биндемана и в 1964 г. опубликована сводная карта

модулей эксплуатационных запасов пресных подземных вод СССР

в масштабе 1 : 5 000 000.

Большой вклад в разработку методики гидрогеологических расчетов

водозаборных сооружений и оценки эксплуатационных запасов подзем-

ных вод на конкретных участках, находящихся в различных гидрогео-

логических условиях, внесли Ф М. Бочевер и Н. Н. Веригин, опубли-

ковавшие ряд ценных работ и статей по этому вопросу (Бочевер, 1956,

1957, 1958, 19606, 1961; Бочевер, Веригин, 1961; Бочевер, Орфаниди.

1962; Бочевер и др., 1965). Дальнейшее совершенствование методов

количественной оценки естественных ресурсов и эксплуатационных

запасов подземных вод в значительной степени основывалось на при-

менении этих методов на практике.

На материалах изучения гидрогеологических и инженерно-геологи-

ческих условий территории КМА в связи с освоением железорудных

месторождений за последние годы также составлен ряд ценных сводных

работ и сделано немало научно-методических обобщений. Большинство

из них уже было упомянуто выше. Наиболее полные данные содержит

выполненная во ВСЕГИНГЕО (Павлов и др., 1959) работа, в которой

подведены итоги гидрогеологического и инженерно-геологического

изучения территории КМА, освещены условия залегания, питания и

дренажа подземных вод, дано районирование территории по гидро-

1 еологическим и инженерно-геологическим условиям по состоянию на

1957 г.

В последние годы опубликован ряд статей и работ, освещающих

состояние гидрогеологической изученности территории КМА, вопросы

гидрогеологического и инженерно-геологического районирования, усло-

вия отдельных месторождений и железорудных районов, режим под-

земных вод и его прогноз, методику составления специализированных

карт и др. (Бобрышев, 1958; Бабушкин, Бобрышев, 1959; Бабушкин

и др., 1962; Прохоров и Скворцов, 1958; В. С. Плотников, 1964а; Смир-

нов, 1959, 1962а, б, в, 1963а, б, 1966; Славянов и Фандеева, 1959 и др.).

ГУЦР совместно с Воронежским государственным университетом

издал крупную монографию «Геология, гидрогеология и железные руды

бассейна КМА». В работе обобщены все материалы по состоянию

изученности этой территории на 1965—1969 гг. Том иллюстрируется

гидрогеологической, инженерно-геологической картами и разрезами.

В его составлении принимали участие Б. Н. Смирнов, В. Ф. Небосенко,

В. С. Плотников, А. А. Саар, Н. И. Смирнова, Л. П. Викторова и др.;

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27

редакторы — А. Т. Бобрышев, В. Д. Бабушкин, Г. Г. Скворцов,

Б. И. Смирнов, С. П. Прохоров.

Подводя итоги гидро! еологического и инженерно-геологического

изучения описываемой территории в послевоенный период, следует

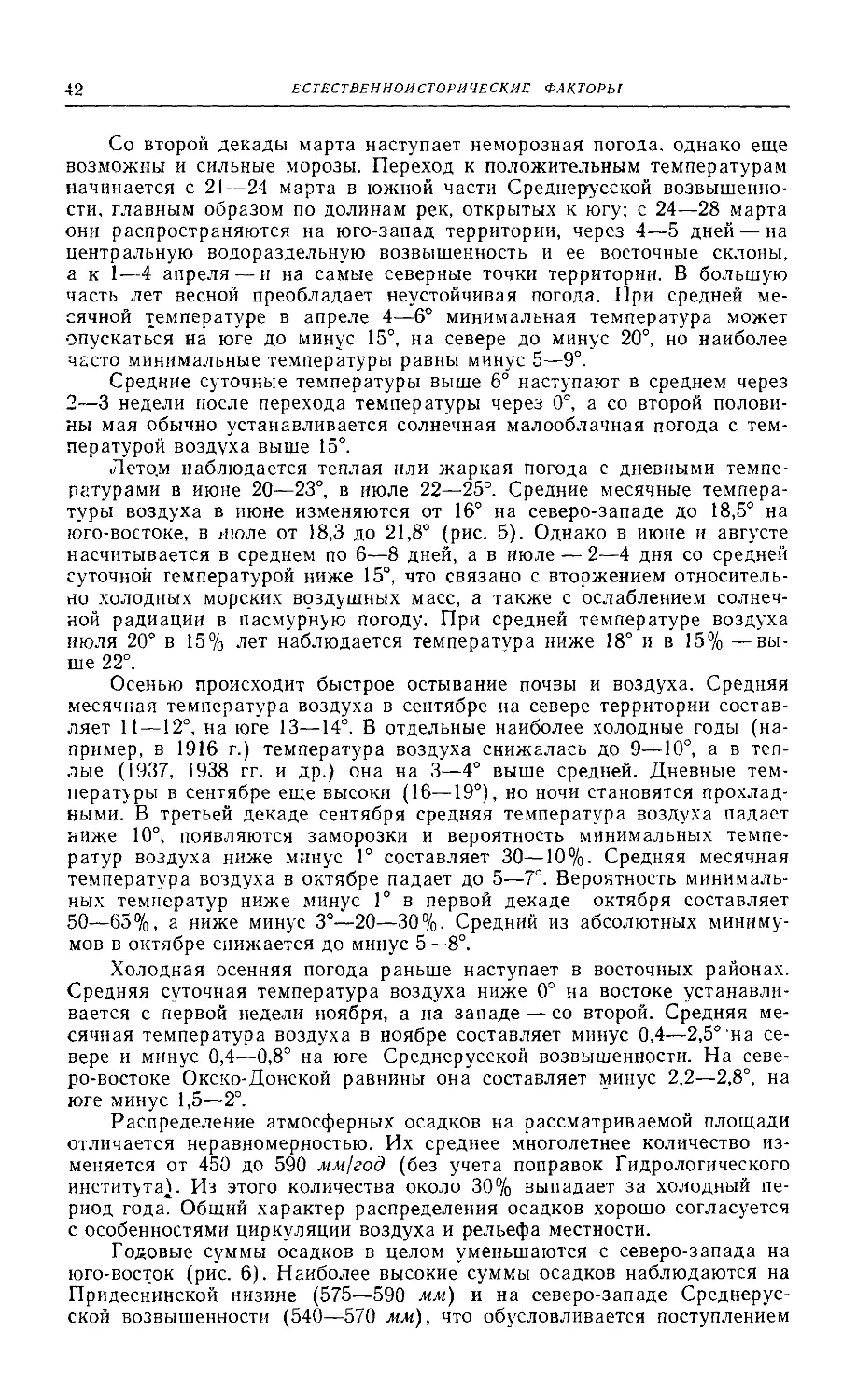

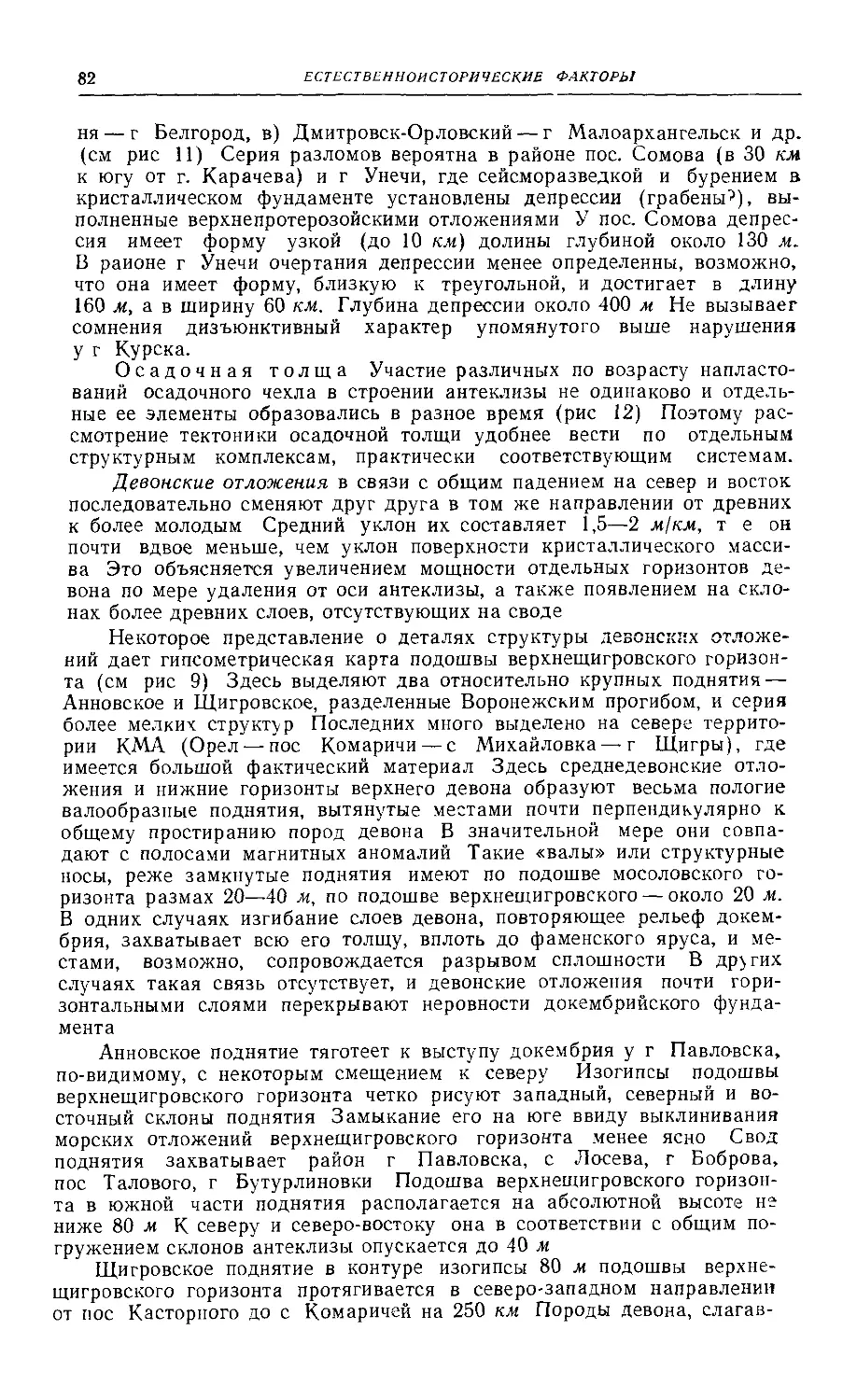

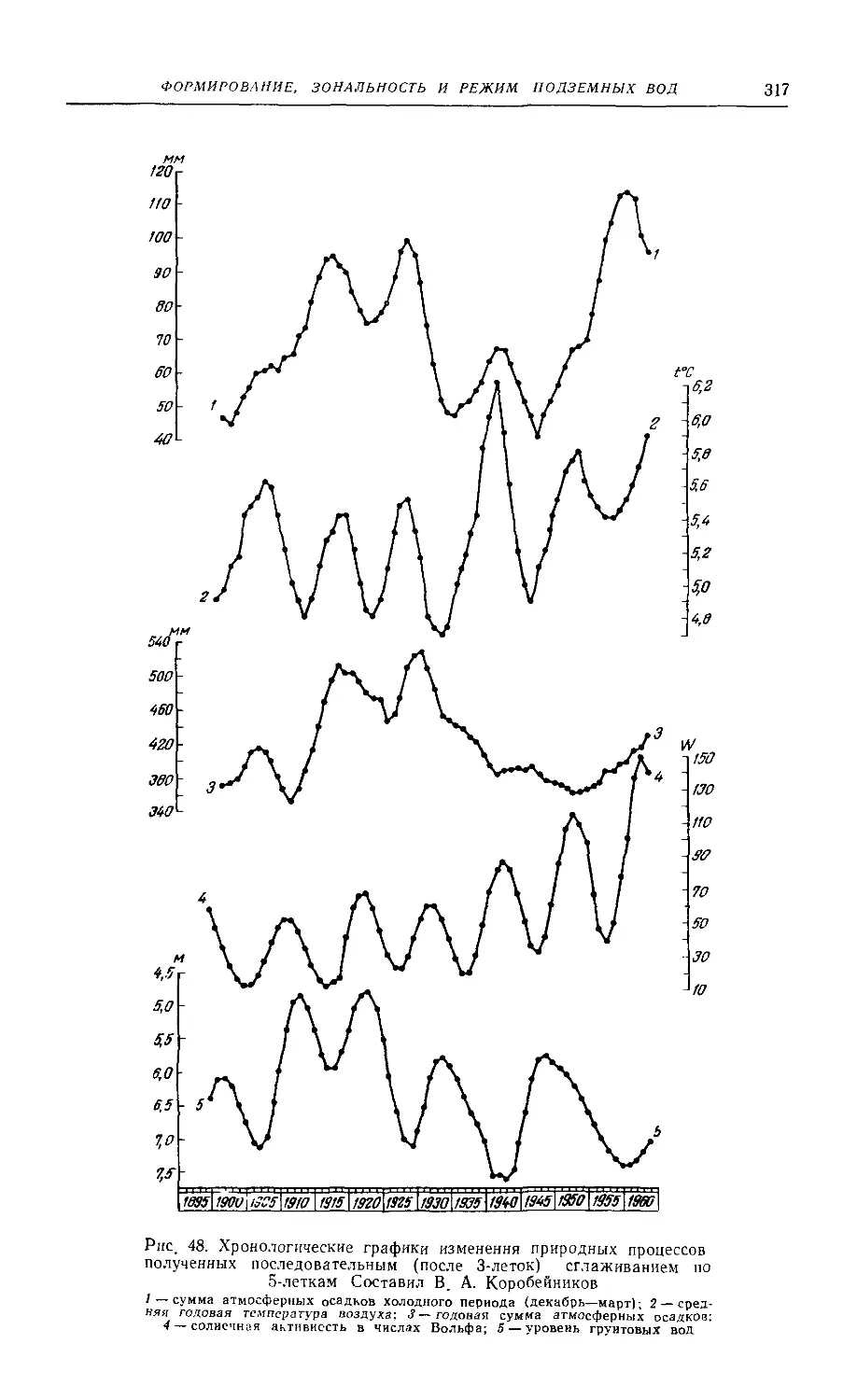

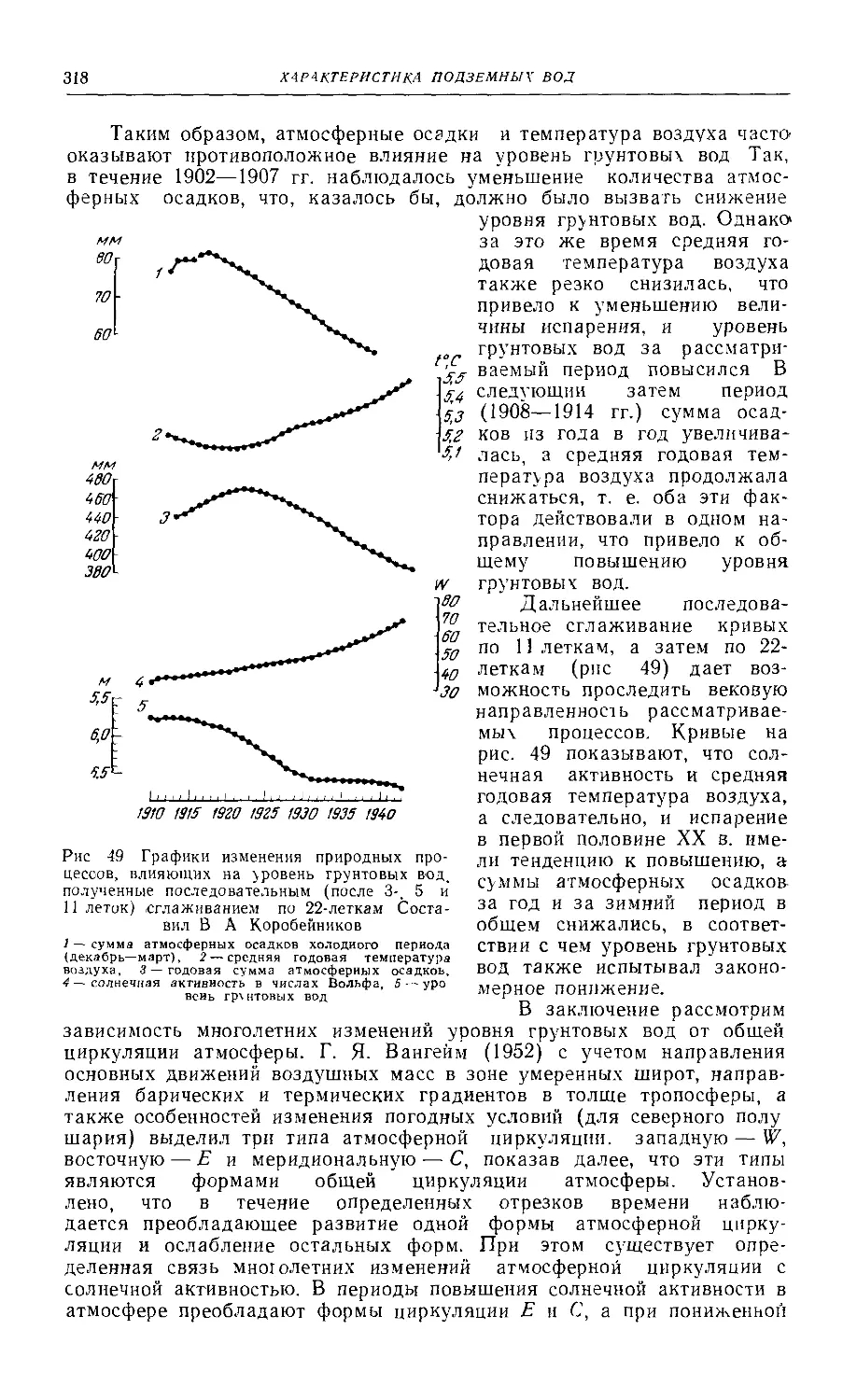

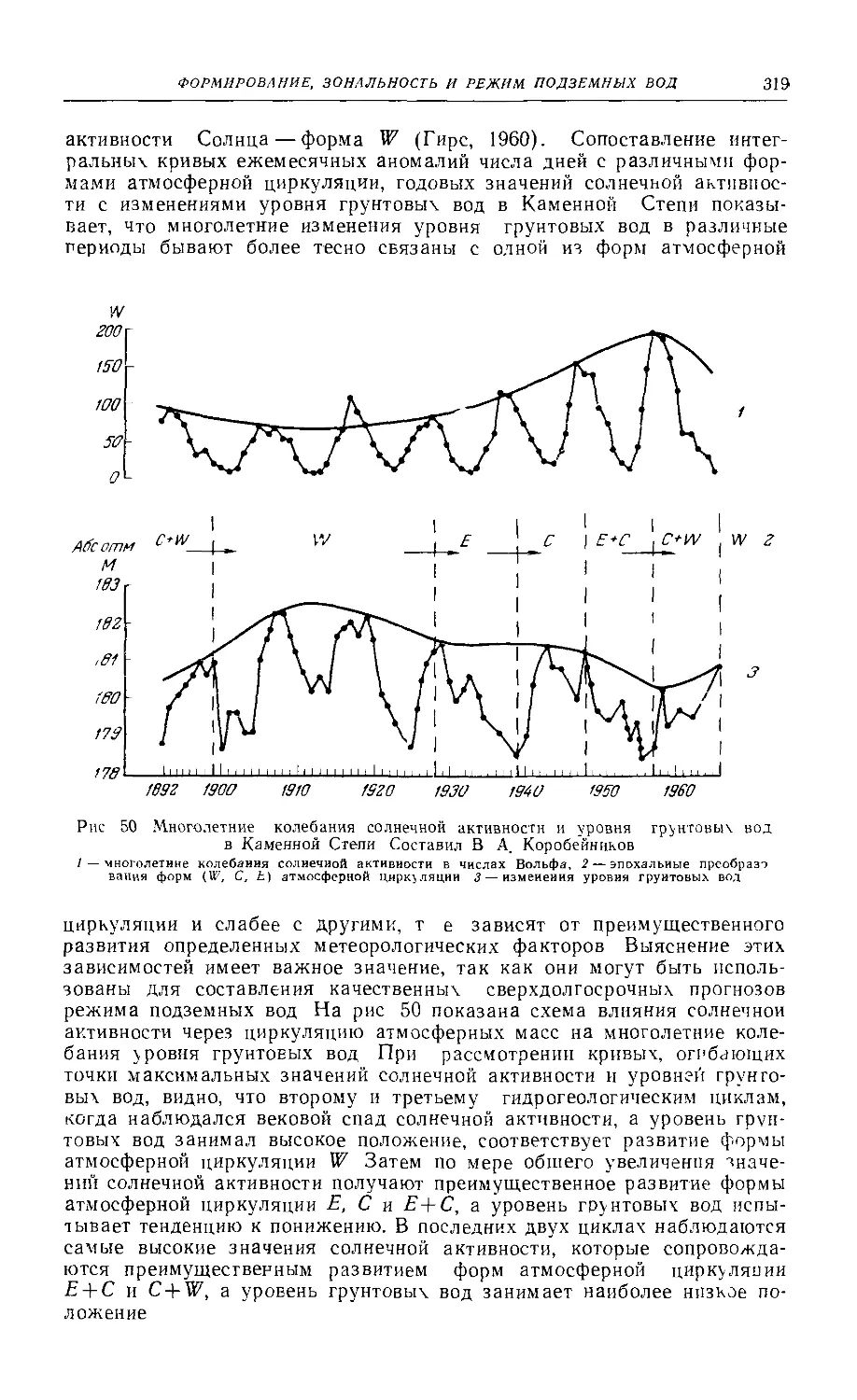

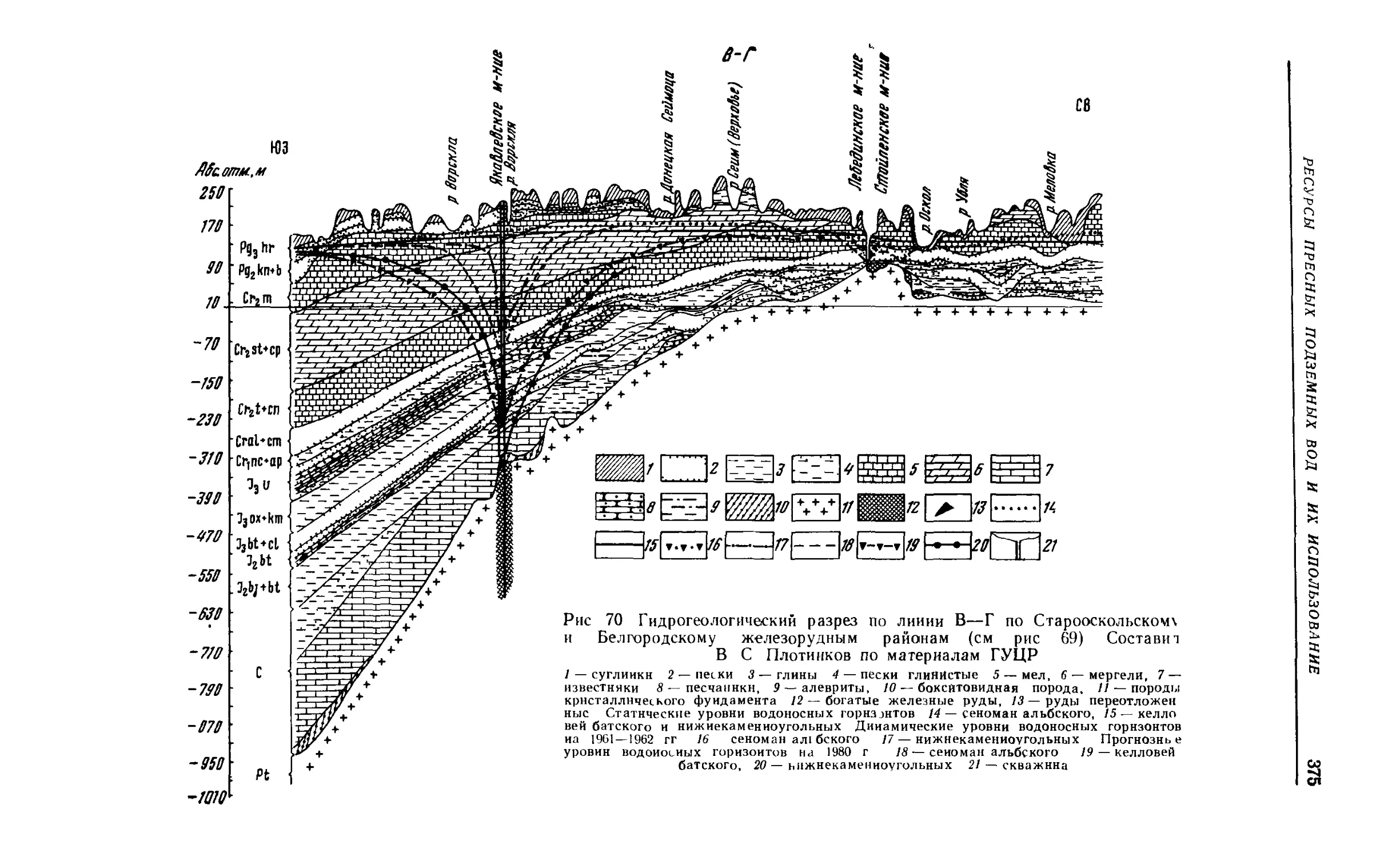

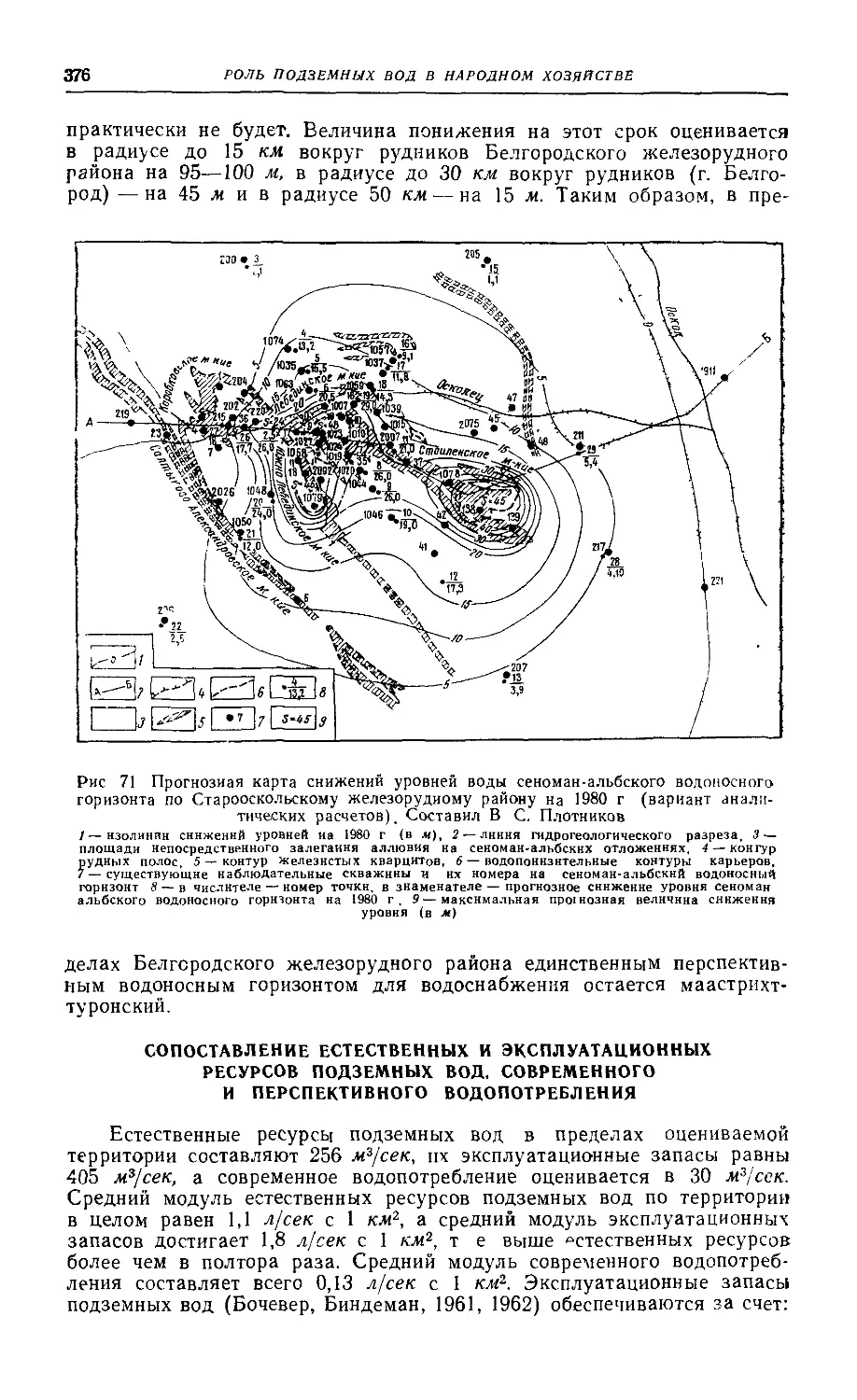

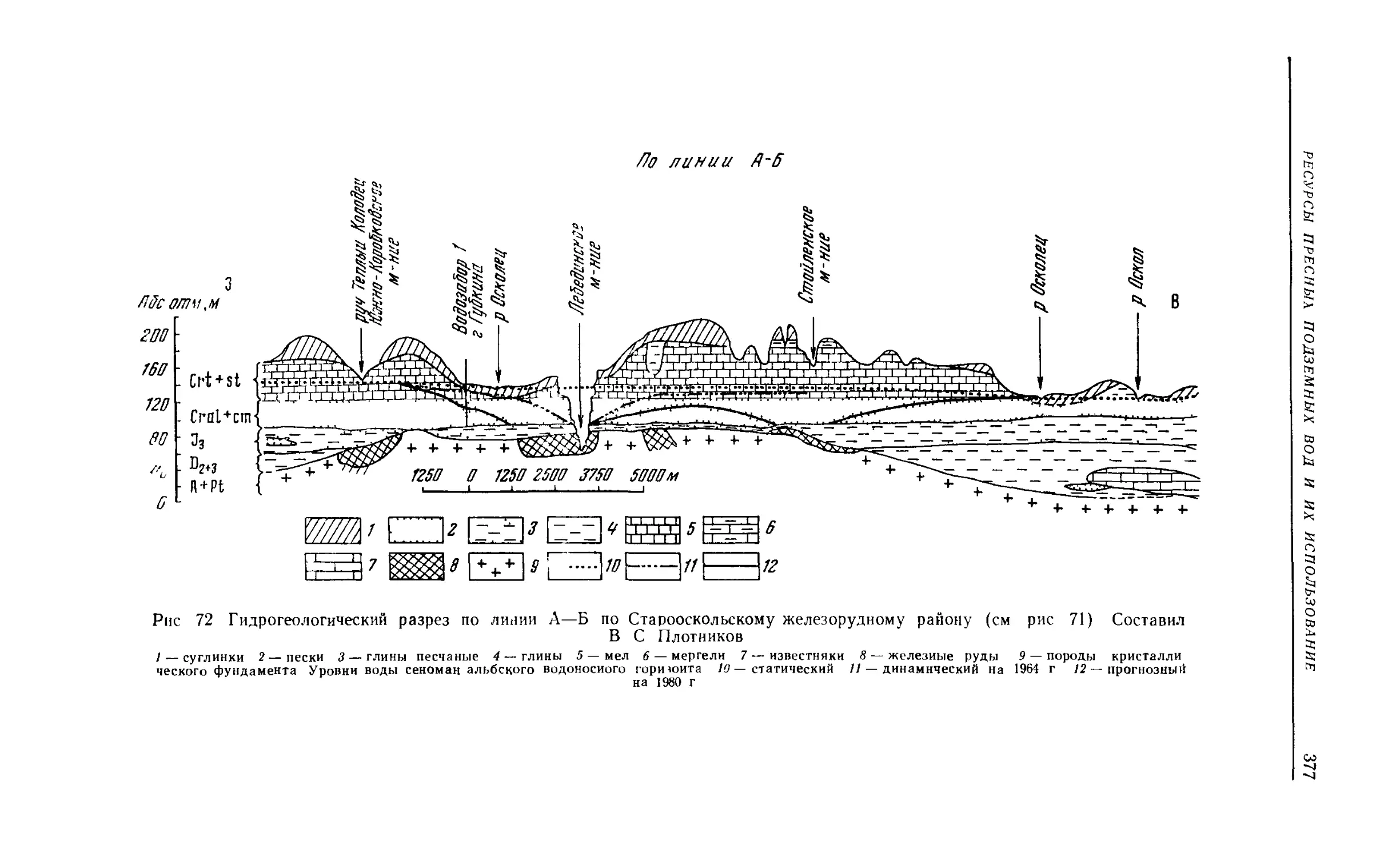

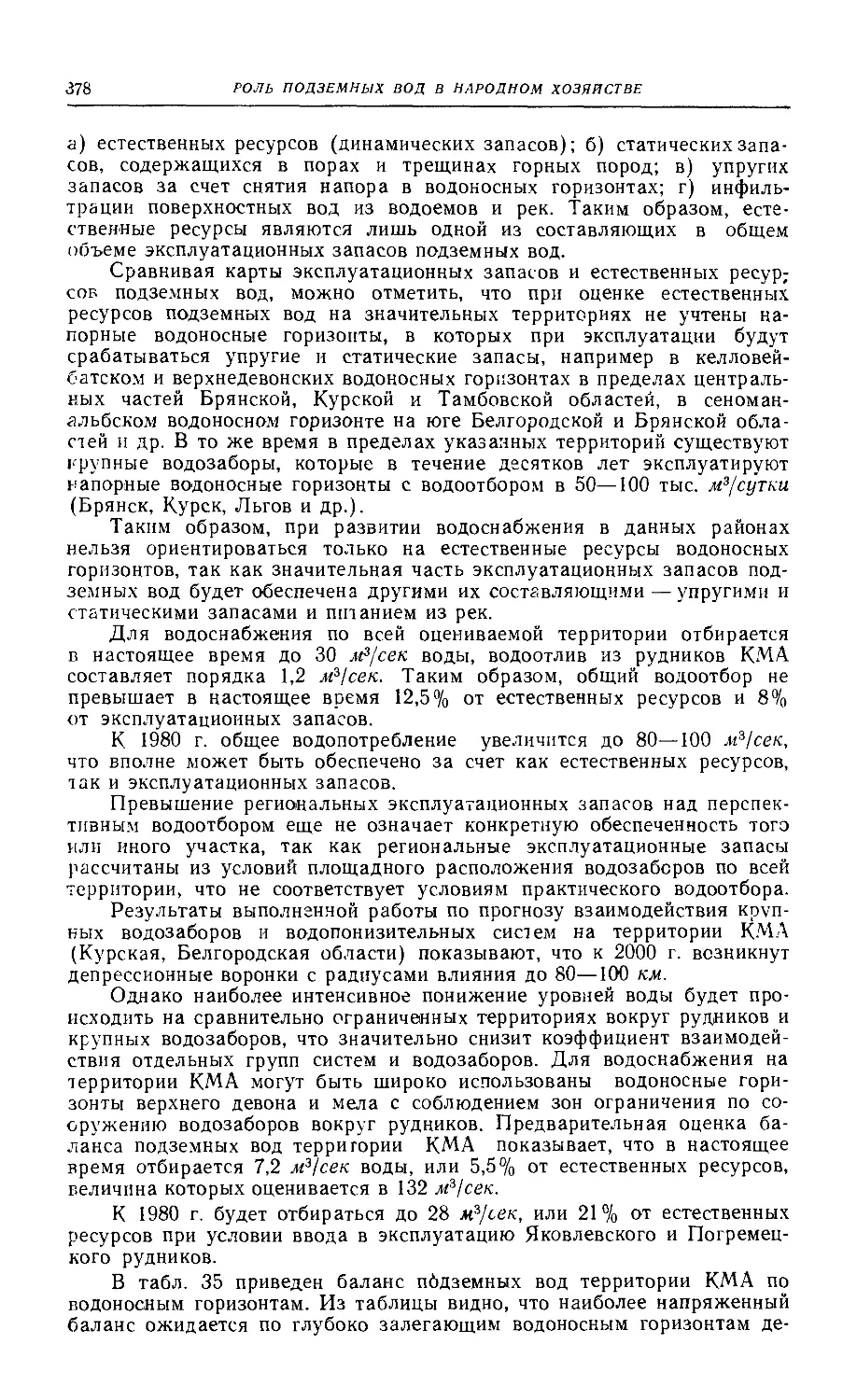

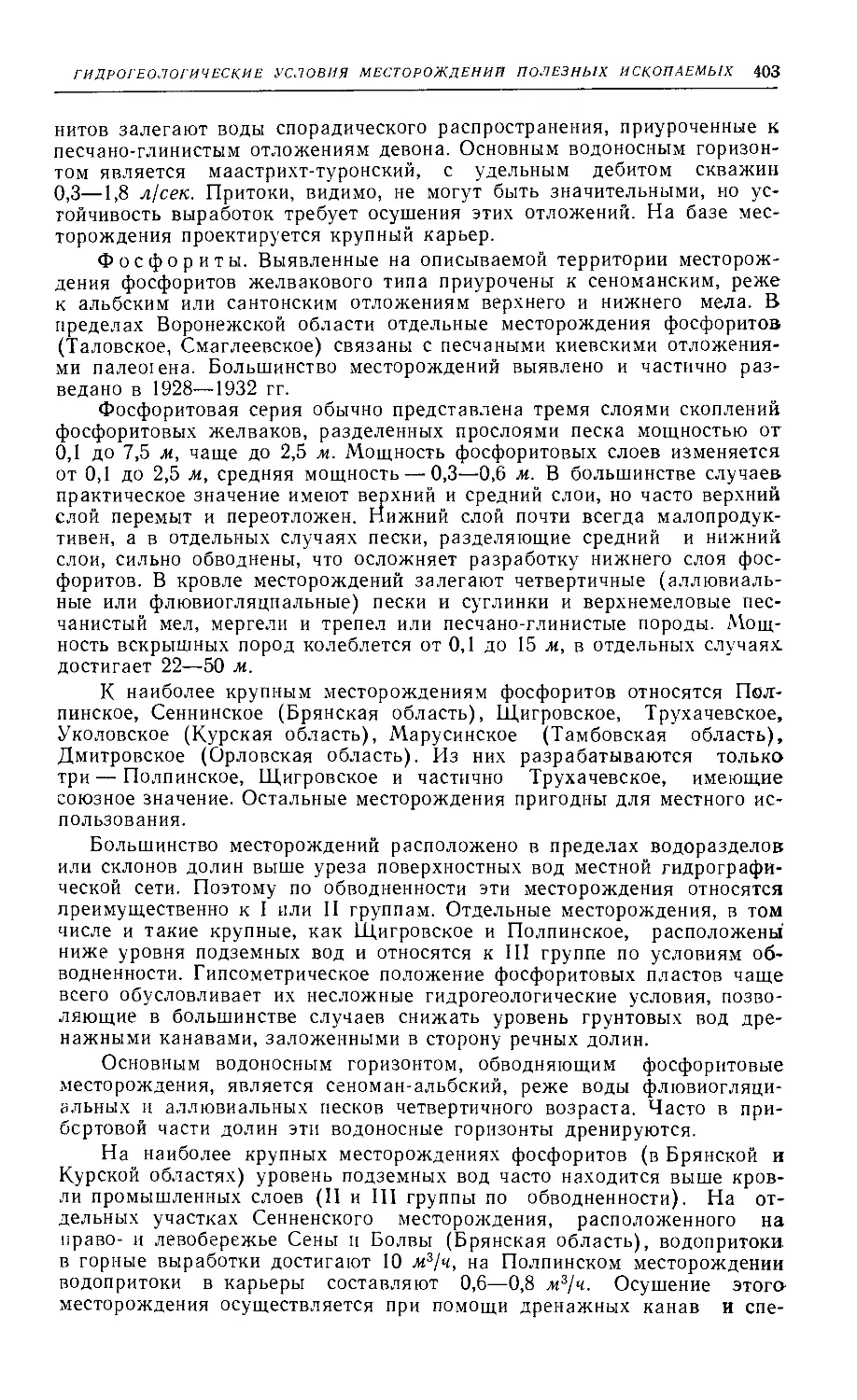

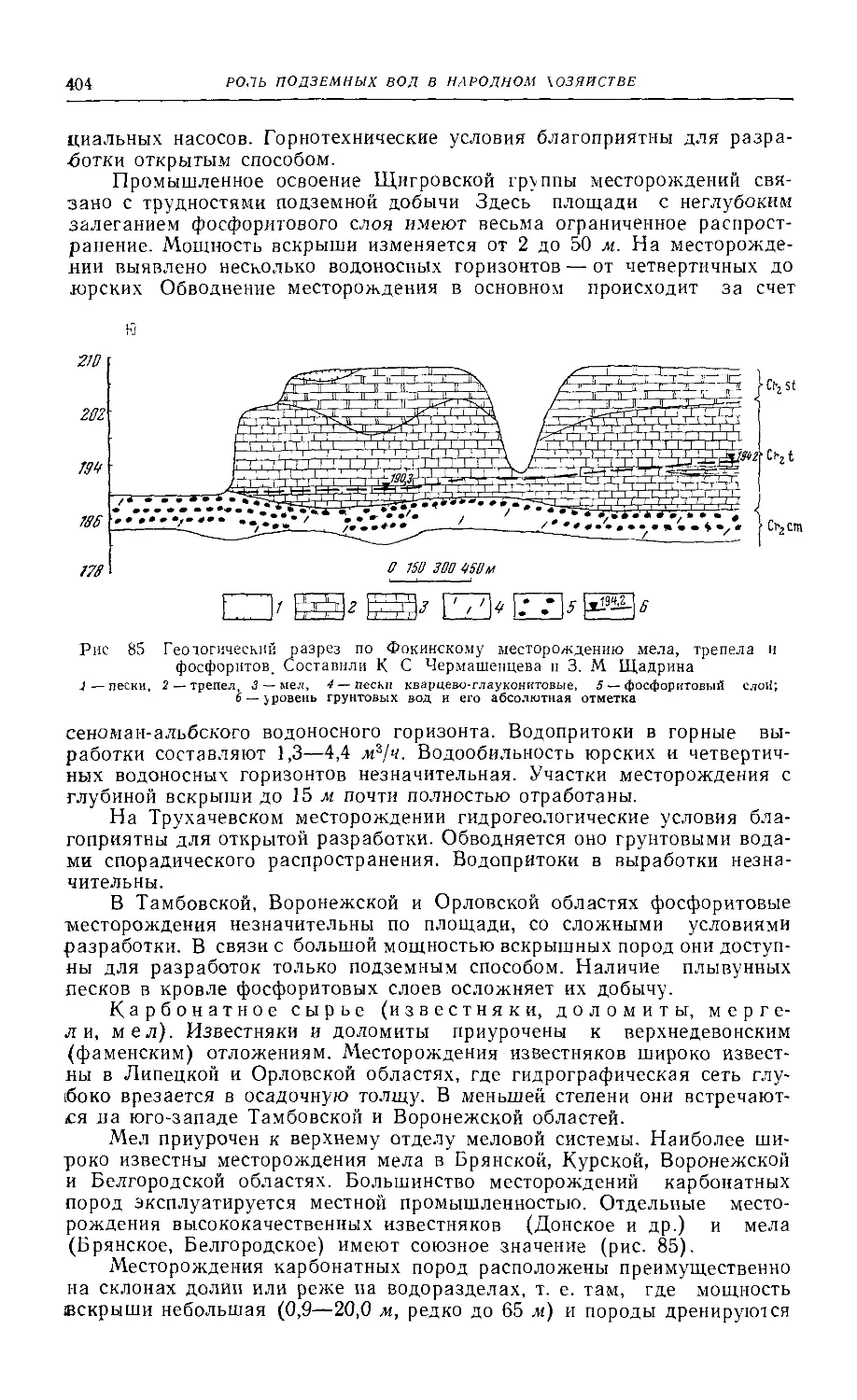

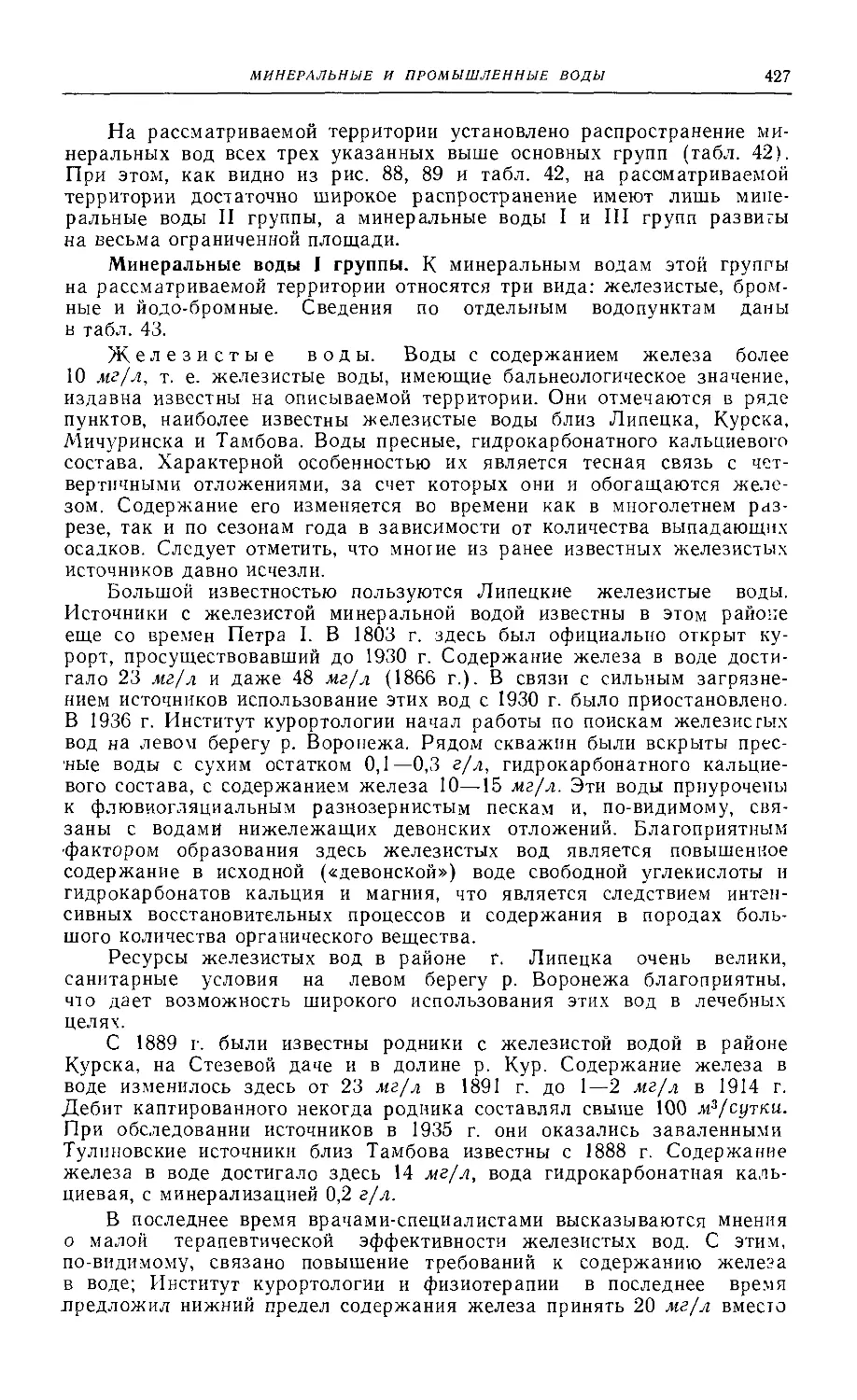

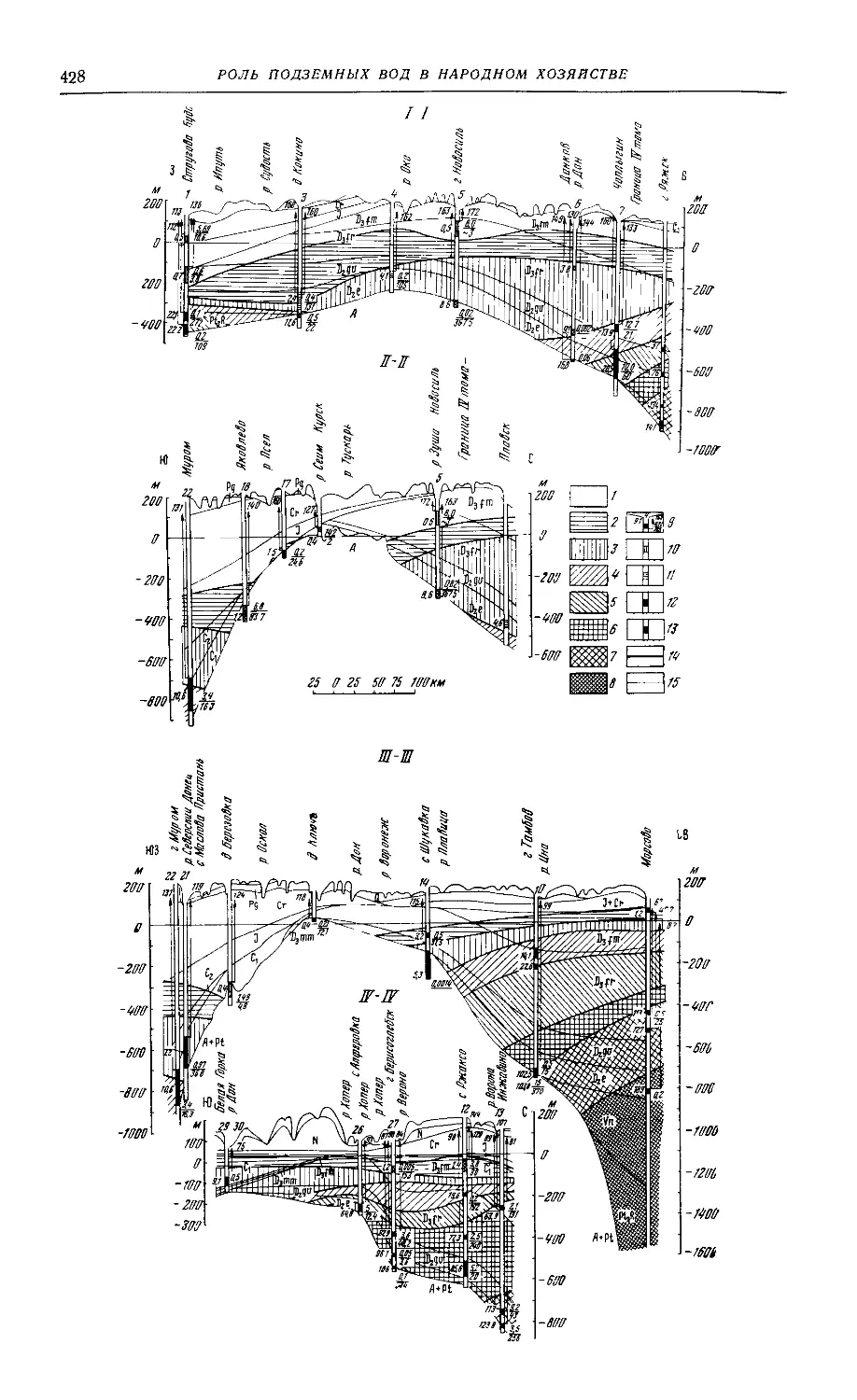

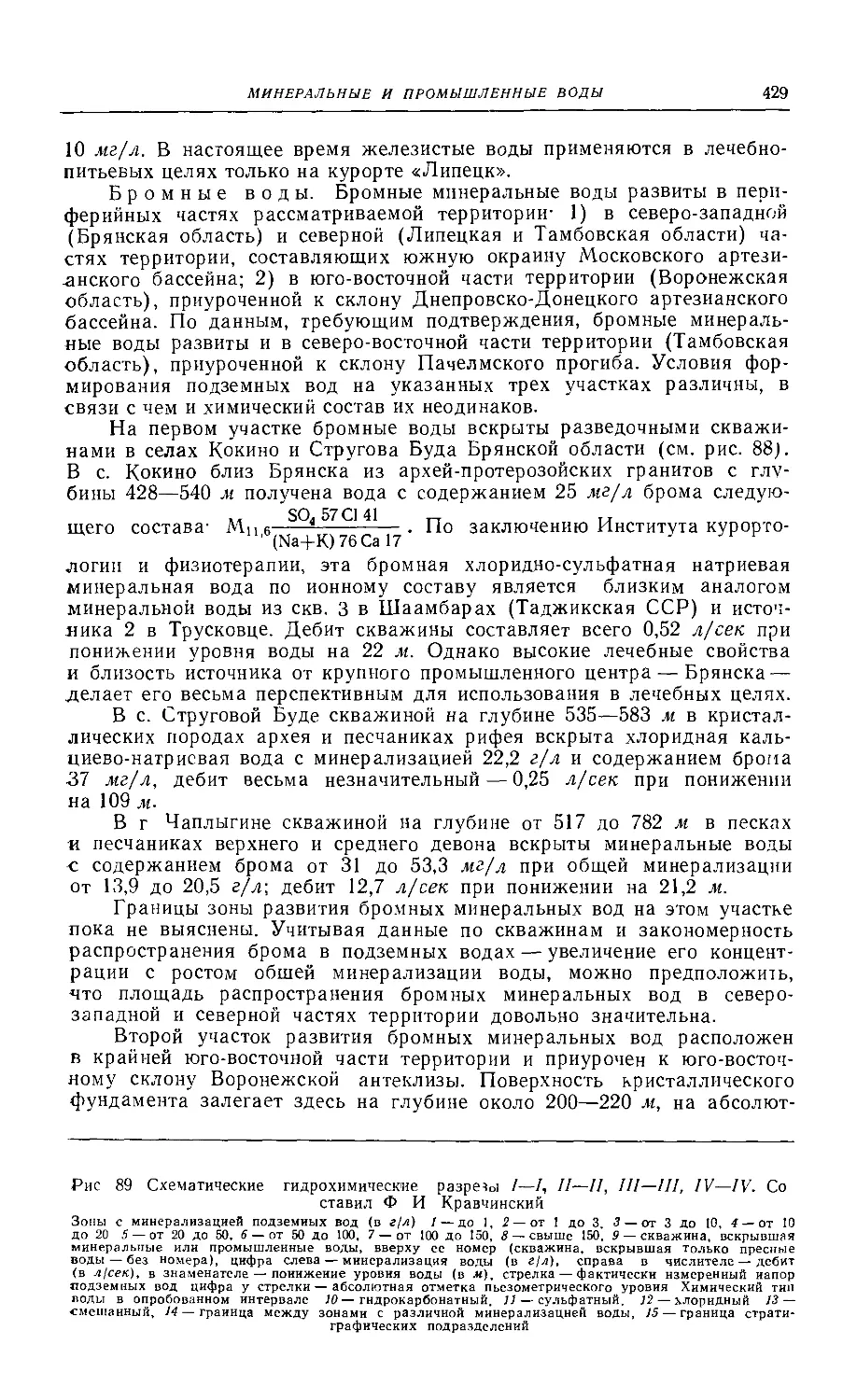

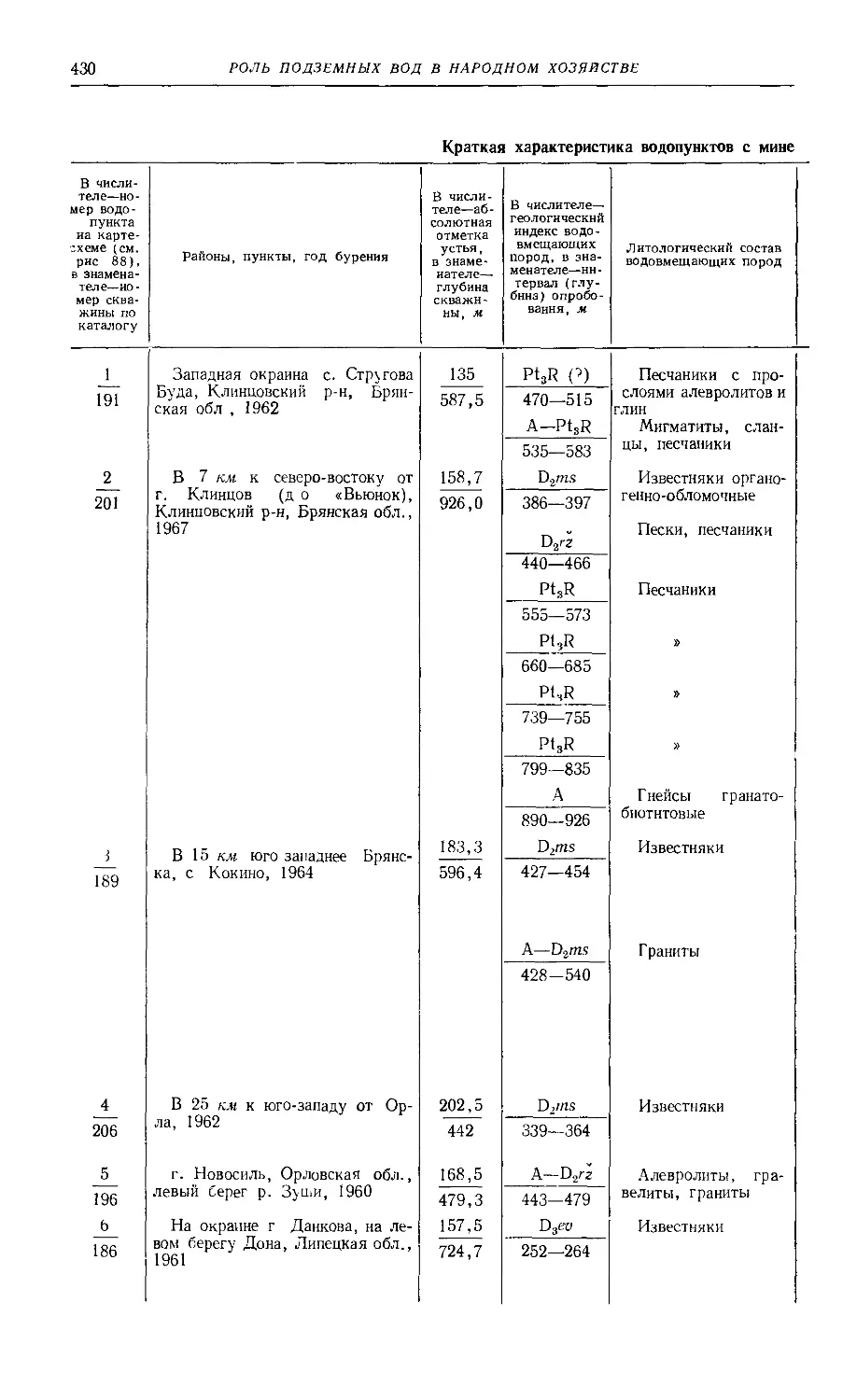

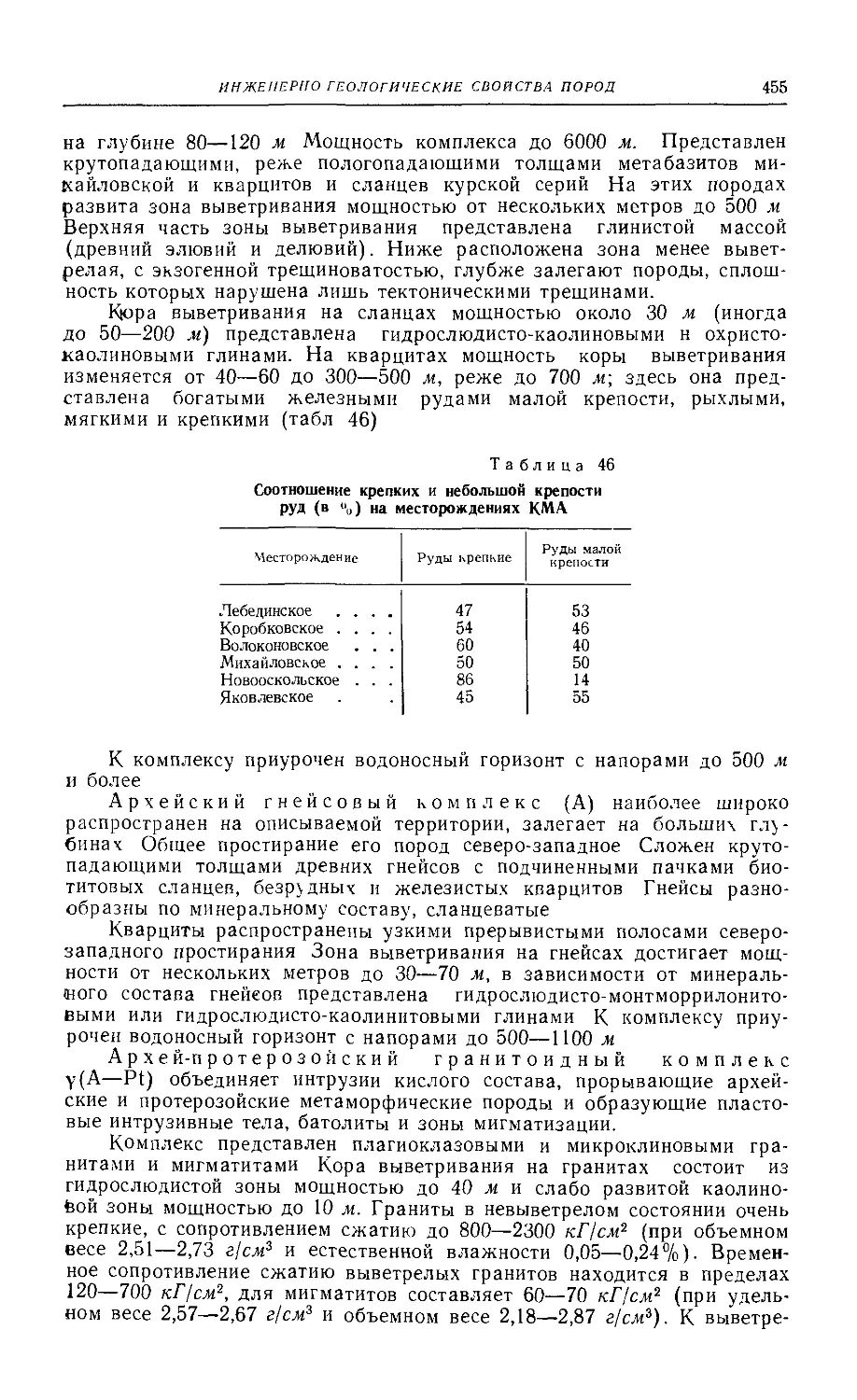

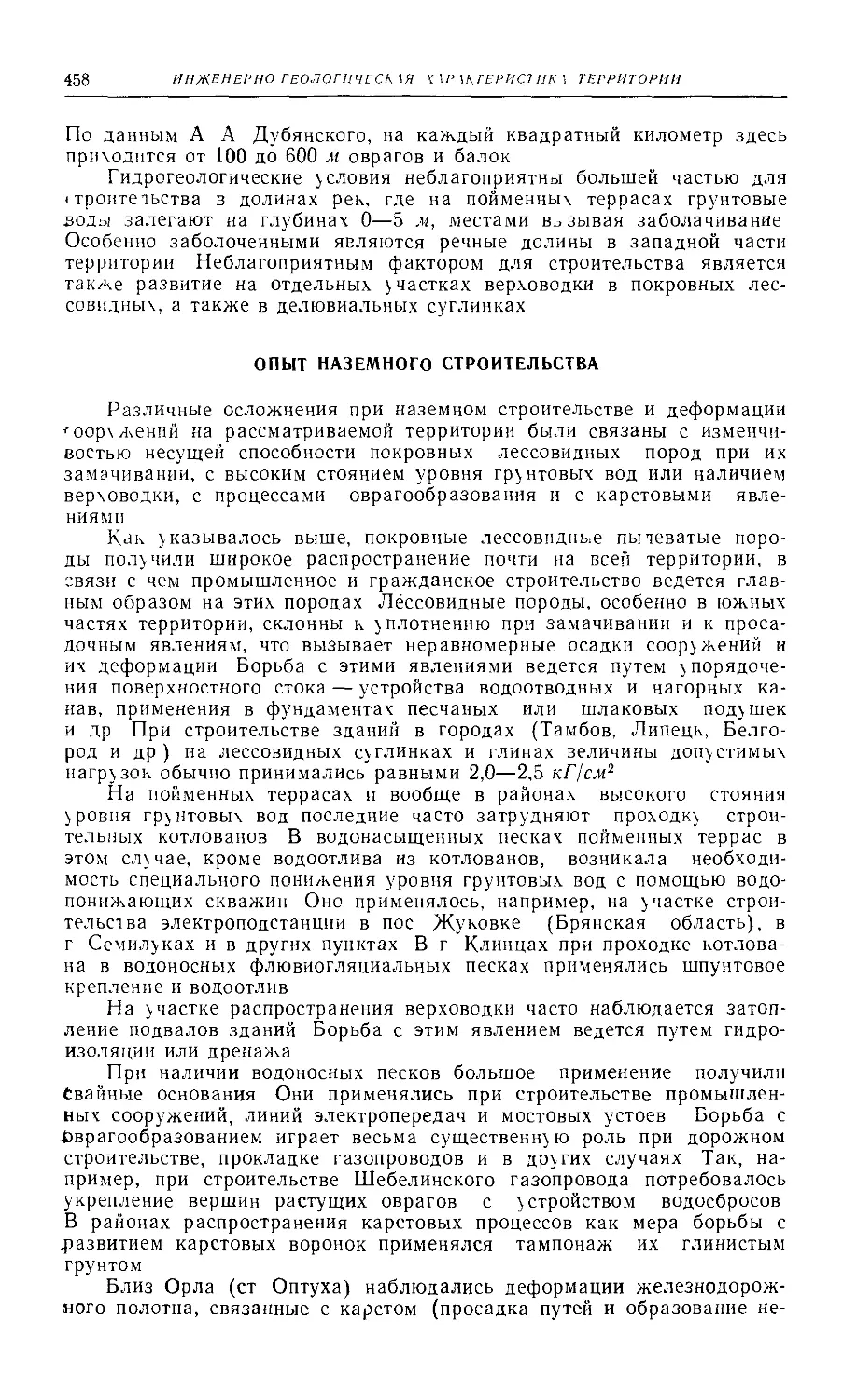

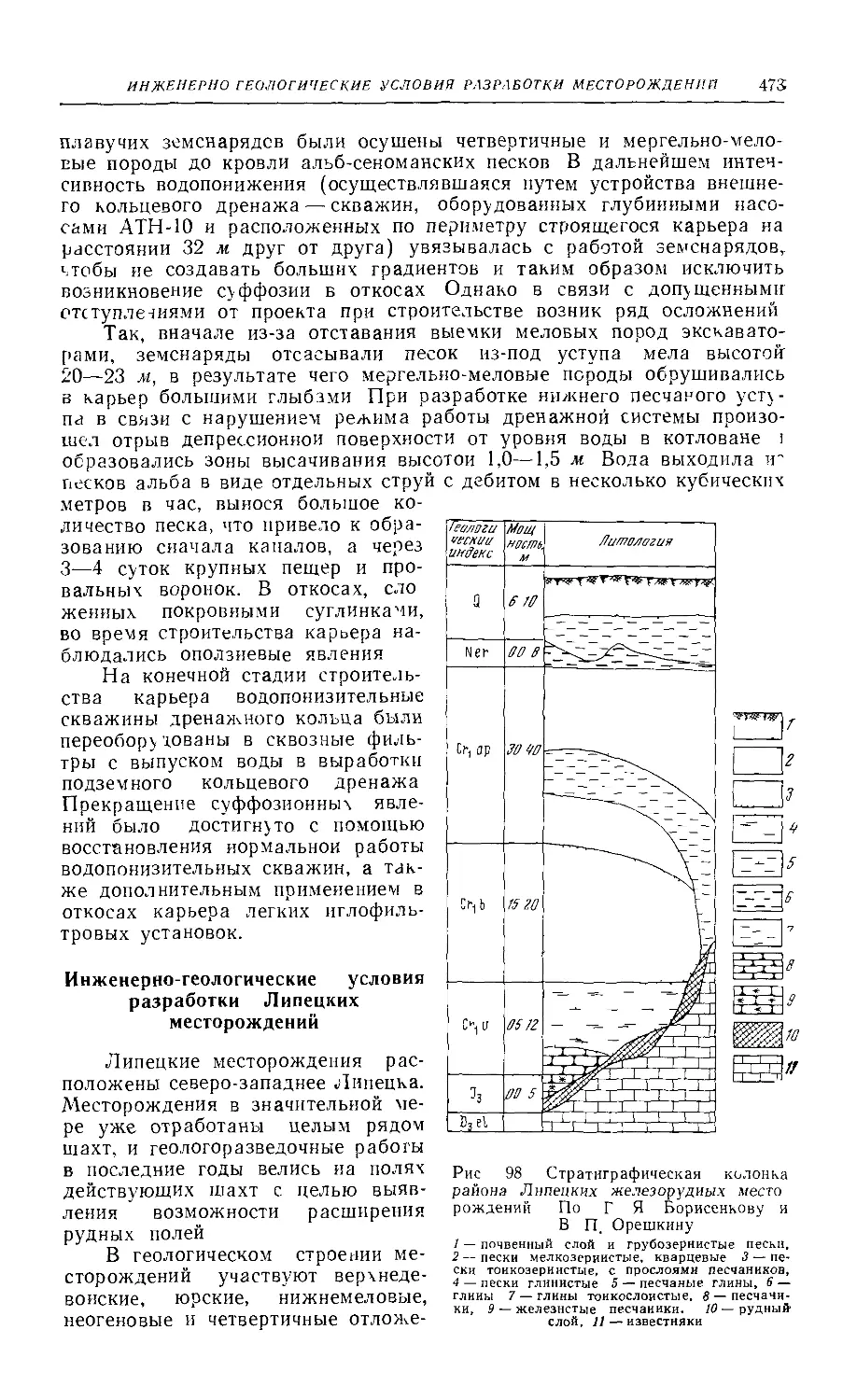

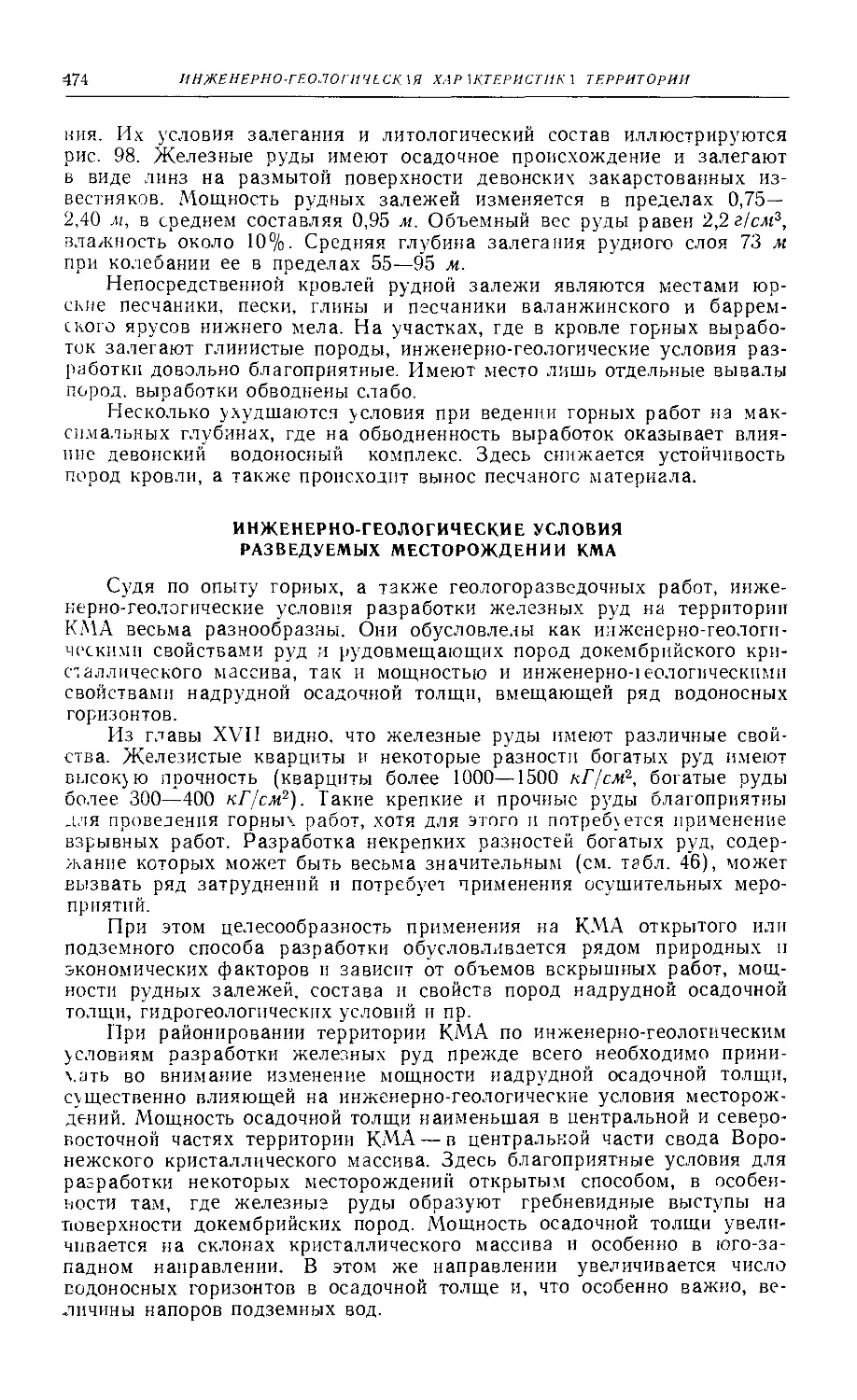

отметить, что подавляющая часть выполненных разведочных, изыска-